|

****************************************

Index 第一話 第二話 第三話 コラム

第二話 宇宙のはじまりをたずねて――火の玉宇宙への旅――

1 オルバースのパラドックス top

夜の空を見たら何がありますか、と聞かれたら、だれでも「それは星です」と答えるでしょう。

でも空にあるのはほんとに星だけでしょうか。

たとえば、ここに一枚の空の写真があります。たしかに星がたくさん写っています。

写っている星を全部切り取って捨ててしまいましょう。

よくとれた写真であれば、星の像はほとんど点ですから、写真の面積はほとんど減りません。ただの黒い紙が残るはずです。

写真の面積の大部分は黒い紙、すなわち暗い空であるということがわかりますね。

空を見たらなにがあるかという質問に対する答は、まず「暗闇」と答えるのが正しいようです。

星は空のほとんどゼロの部分しか占めていないのですから。 |

おおぐま座の渦巻き銀河(キットピーク天文台)

|

でも、その暗闇も、望遠鏡などでよくみると、肉眼では見えなかった暗い星が沢山あるはずです。

その星もみんな切り取ったとしましょう。そうすれば最後には本当の暗闇が残るでしょうか。

もしももっともっと大きな望遠鏡でのぞけば、まだまだたくさんの星があるかもしれません。

いつまで切り抜いても、さらに暗い星がたくさんあって、際限がないのではないでしょうか。

そんな際限のないほどたくさんの小さな星の光が、暗闇の中にかくれているのです。

ひとくちに暗闇と言っても、それだけの光があり、ある明るさを持っているのです。

夜の空かどうして暗いのか、どのくらい暗いのか、これは昔から、多くの科学者の興味をひいた問題です。

多くの学者がいろいろな研究をしました。

空には何等星が何個、何等星が何個、と数え上げて、空の明るさを計算しようとした学者もいました。

それらの研究のなかで、いまから一〇〇年くらい昔にオルバースという学者が考えたことが比較的わかりやすく、よく整理されているので、ここにご紹介しましょう。

宇宙にはたくさんの星が散らばっています。 近いものは当然明るくみえます。 遠いものは暗く見えます。

たとえばさっきの空の写真の例で考えれば、近い星は明るく、遠い星は暗く写っているでしょう。

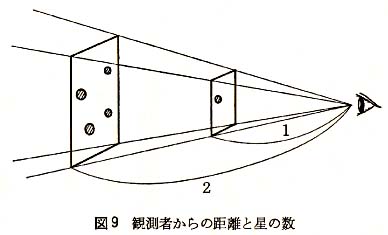

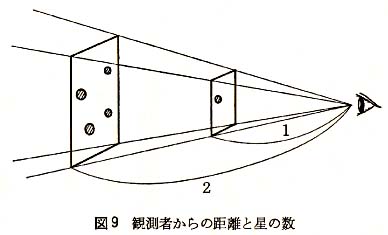

一方、写真に写っている範囲を考えてみましょう。

同じ写真の範囲でも、近くではあまり広い面積ではありませんが、遠くではずっと広い面積が写っているはずですね。

明るい星は少ししか無くて、暗い星がたくさん存在している私たちの見なれている空をよく現わしていますね。

さて、このくらいの用意をして、空の明るさがどのくらいになるか計算して見ましょう。

簡単のため、観測者から1の距離に1個の星があるとしましょう。

2の距離では四倍の面積を見ますから、4個の星があるはずになります(図9)。 |

|

一つ一つの星の明るさは、二倍の距離であれば(距離の二乗に反比例するから)1/4になります。

同じように考えれば、3の距離には9個の星があり、それぞれが1/9の明るさになっていることがわかりますね。

全く同様に、4の距離では1/16の明るさの星が16個、5の距離では1/25の明るさの星が25個、……100の距離では一万分の一の明るさの星が一万個と言った具合に、暗い星の数が増していきます。

空の明るさと言う見地から考えれば、それは(星の数)×(星の明るさ)ですから、1×1/1=1,4×1/4=1,9×1/9=1,……,1万×1/1=1というふうに、どの距離からも同じ強さの光がやってきていることがわかります。

これをある距離まで加え合わせていけば、その距離までにある星の光の合計が計算できます。

宇宙がどこまでも無限に続いている場合は、1を何回もどこまでも加え合わせて行くことになりますから、空の明るさは無限大、ということになってしまいます。

「宇宙がどこまでも同じように広がっている場合には、空は無限に明るい」と言うのが、オルバースの計算です。

しかし実際には空は無限に明るくはないですね。

それどころか、この話のはじまりでお話ししたように、「暗闇」というほうがピッタリです。

オルバースの計算は一見正しそうで、実は正しくないのです。

一見正しそうで実はそうではない議論を、詭弁(きべん)とかパラドックスとか呼びます。

オルパースのこの議論は「オルバースのパラドックス」として、学者たちに知られています。

さて、オルバースのパラドックスは、一体どこが間違っているのでしょうか。

結論が間違っている場合、かならず事実に合わない仮定とか、あるいは間違った議論の導き方をしているのです。

それをさがして見ましょう。

なかにはもう気づいている方もあるでしょう。

星がたくさんあるのは銀河系の内部だけで、その外には星はほとんど存在していないのです。

だから1×1/1,4×1/4,……は銀河系のはてまで加え合わせればよいはずです。

だから空の明るさは無限大にはならない、と言えそうです。

2 ユークリッド幾何学の限界 top

実は、それでも無限大になってしまうのです。

銀河系の外に出れば、こんどはアンドロメダ星雲などのよその銀河かあります。

それらの一個一個を光源と考え、1の距離には銀河が1個、2の距離には4個といった具合に、さっきと同じ議論をすれば、宇宙のどこまで行っても銀河がなくなってしまわないかぎり、同じように空の明るさは無限大になってしまうことがわかります。

オルバースの議論は破れませんね。もちろんオルバースのころには銀河系などというものはわかっていませんでした。

だから「星」を光源として考えたのは当然のことと言えるでしょう。

つぎに、この議論では、一つ一つの星の明るさの違いは考えに入れていませんね。

実際にはうんと明るい星と普通の星、さらにはやっと光を出している星など色々あるはずです。

これを考えなかったのは間違いではないでしょうか。

この場合も、平均の明るさで考える、ある一つの明るさをもった星だけで考える、一番暗い星で考えるなどしてやってみると、どの場合でも、空の明るさはやっぱり無限大になってしまいます。

また、場所によって星がたくさんあったり少ししかなかったりの違いも考えに入れていませんでした。

しかしこれも、遠方で星がなくなってしまうということさえなければ、空の明るさが無限大になると言う大筋の結論には変わりありません。

もう一つ、もしスモッグのように、通って行く光を吸収して弱めてしまうものが宇宙に存在していたらどうでしょうか。

そうすれば、遠方の星の光はずうっと弱まって、うんと遠方ではほとんどゼロになってしまうから、さっきの計算で、1をどこまでも加え合わせるかわりに、吸収が強くなる距離で止めたことになり、答は有限になります。

これを計算にいれなかったのがオルバースの間違いだ、と考えた学者もいたようです。

しかしこれもオルバースのパラドックスを解くことにはなりません。

たとえばスモッグが光を吸収したとしても、吸収してスモッグが得たエネルギーはどこに行ってしまったのでしょうか。

どこにも行かないとしたらスモッグにたまっていきます。どこかに消えてなくなってしまわないかぎり、結局はなんらかのかたちで放出されるはずです。

そのエネルギーは大筋において吸収したエネルギーと一緒ですから、オルバースの計算から言えば、減った分だけ別にエネルギーが放出されるわけで、結果にはかわりはないわけです。

こう考えてくると、オルパースの議論の間違いをほんのチョッ卜したところに求めるのは難しいようです。

空か暗いということの原因は、どうやらもっとずうっと根本的なところにあるようですね。

じつは、我々の住んでいる宇宙の性質の大きなところが、このことに関連しているのです。

オルバースの議論における重要な仮定は二つありました。

一つは、「面積は長さの二乗に比例する」で、もう一つは「明るさは光源からの距離の二乗に反比例する」でした。

この二つが組み合わさって「どの距離からも同じだけの光が来る」ことになったのです。

ここのところをもうすこし考えてみましょう。

第一は、二倍の距離では四倍の範囲、三倍の距離では九倍の範囲を見ている、というところです。

「面積が距離の二乗に比例する」という、空間の性質を言い表わしたものです。

おおげさに言えば 「我々はそんな宇宙に住んでいるのだ」ということになりますね。

「非ユークリッド幾何」というむずかしい数学になやまされたことがあるでしょう。

平行線が交わるかどうか、三角形の内角の和が二直角かどうか、など、小学校からずっと正しいと思っていたことをわざとひっくりかえしてありそうもない空間を頭に描き、その中で幾何学を組み立てていくあの非ユークリッド幾何です。

私たちの住んでいる空間は、平行線はあくまで平行線、三角形の内角の和は何回測っても一八〇度で、ユークリッド空間になっていることは明らかです。

そして、面積が長 さの二乗に比例するというのは、そのユークリッド空間が持っている性質なのです。

もしも、面積が長さの二乗に比例しないで、遠方に行ったらかえって小さくなるという空間があったとしましょう。

それこそ非ユークリッド空間です。そうなると、オルバースの計算にあった1×1/1,4×1/4,9×1/9……,1万×1/1万という数字の分子の1,4,9,……,1万,……の遠方の部分がだんだん小さくなって、しまいにはゼロになってしまう。

つまり暗い星の数が、オルパースの計算よりずっと少なくなっているかたちになります、空は無限に明るくなくてもかまわないことになります。

我々が住んでいる宇宙は、実際に三角形を書いてみただけではわからないくらいだけれども、ユークリッド空間から外れていて、面積が長さの二乗に比例しなくなっているのではないでしょうか。

空か暗くみえるのがそのなによりの証拠である、というように考えるのも面白いですね。一見そんなふうに結論してもよさそうにみえます。

非現実的な観念をもてあそんだ議論の見本のように考えられる非ユークリッド幾何学の、その非ユークリッド空間に我々が住んでいるのかもしれない。

これはショックです。オルバースのパラドックスを調べて、私たちは大変なところに足を踏みこんでしまったわけです。

非ユークリッド空間に住むのがいやなら、もう一つの「光の強さは距離の二乗に反比例」の前提を改めなければなりません。

光の強さが遠方では距離の二乗に反比例よりももっと弱くなってくれれば、我々はユークリッド空間に住んでいるままで暗い空を持つことができるように思われます。

ところがそれはダメ、むしろ逆なのです。

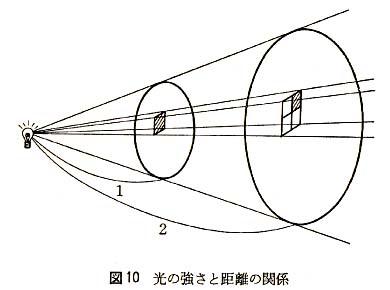

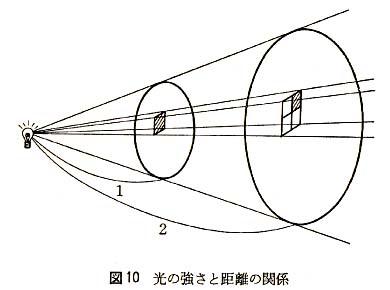

光が距離の二乗に反比例して弱くなるのには、実は理由があるのです。

光が光源から出発してある距離まで達したとしましょう。

そのとき、光はその距離の二乗に比例した面積を照らすことになります(図10)。

同じだけの光がそれだけの面積に薄められるために、光の強さが距離の二乗に反比例する結果になっているのです。 |

|

我々の宇宙がユークリッド空間でなくて、面積が長さの二乗に比例していない場合には、光の強さも距離の二乗に反比例せず、それを掛け合わせたときにはそれぞれの違いが打ち消し合って、やはりさっきと同じように1になってしまうのです。

光がどんな遠方からでもやってこられる場合は、非ユークリッド空間だとしても空の明るさは無限大になってしまうのです。

このように、もし非ユークリッド空間を認めても、空は暗くなってはくれないのです。

さあ本当に困ってしまいました。

あとは宇宙が有限で、それより先は星も銀河も存在しないと考えるか、あるいは光が宇宙を飛んで行く途中で、どこかで無くなってしまう場合を考えるしかなくなってしまいました。

ただ単に夜空が暗いという事実からこんな大変な結論がでてくるのです。宇宙が有限だなんて考えにくいですね。

そのまた向うはどうなっているのでしょうか。光が途中でなくなってしまうなんて考えにくいですね。

その光のエネルギーはどこに行ってしまうのでしょうか。

どちらをとってみても、非ユークリッド空間に住んでいるというのと同じくらいに信じにくいことです。

でも、私たちの住んでいる宇宙は、オルパースの考えた単純無限の宇宙とはどこかが違っているのです。

なにしろ空は暗いのですから。それも、肉眼では見えないような、たぶん望遠鏡でもなかなか見えないような宇宙の遠方で違っているのです。

3 見えない星、電波源 top

もう、これは頭で考えてもわかりそうもありません。

そんなときには宇宙がどうなっているのかを実際に調べてみるほかはないでしょう。さあ始めましょう。

まず手はじめに、大きな望遠鏡で星の数をかぞえてみましょう。

いや、ここは星ではなくて銀河の数でしたね。何等星の銀河が何個、何等星の銀河が何個と数えて行きます。

パロマー天文台の二〇〇インチ望遠鏡(図11)、ソ連のコーカサス天文台の六メートル望遠鏡などが、世界で一番大きい望遠鏡です。

これらの望遠鏡で、二四等星の明るさの銀河まで写真にとることができると言われています。

ざっと五〇億光年の距離になります。そこまで行っても、何等星が何個という数字は、オルバースの計算とほとんど違っていません。

もっともっと遠くが見られなげれば、オルバースの謎を解くことは不可能らしいのです。

手掛りは面白いところからやってきました。

一九五〇年代の中頃のことです。 |

|

第二次世界大戦が終って、宇宙からの電波を観測する電波天文学が急速に発展しました。

天の川から強い電波がやってくること、太陽も電波を出していること、などがわかってきました。

それ以外に、ちょうど空に星があるように、天のあちこちに電波を出している場所があることがみつかったのです。

昔の人は、空に光の出てくるところがあると、それに星という名前をつけました。でも、現代人はドライです。

空にところどころ電波の出てくるところがあると、それに電波源という名前をつけたのです。

電波が出てくるから電波源には違いないので科学的みたいですが、それでは星のことを光源とよぶようなもので、全くいただけない呼び名だと思います。

電波源の正体はなかなかつかめませんでした。電波が何ワット受かるというだけでは正体はわかりません。

初めは、星が電波を出すと考えられていたのですが、太陽と同じ強さの電波をすべての星が出すとしてもとても足りません。

また高い周波数と低い周波数の電波の強さの比較から、太陽の電波とは全く違った性質を持っていることもわかりました。

つまり、太陽と同じような星たちの電波でないことは明らかというわけです。

電波源が星座の上のどの位置にあるか、それを測るのがとても難しかったのです。

初期の電波望遠鏡といえば、テレビのアンテナを少し工夫したようなものが主でした。

テレビのアンテナであれば、目標からすこしずれた方向に向いていてもなんとか受かります。

ということは、テレビのアンテナでは電波のやってくる方向を正しく測定するのが難しいということです。

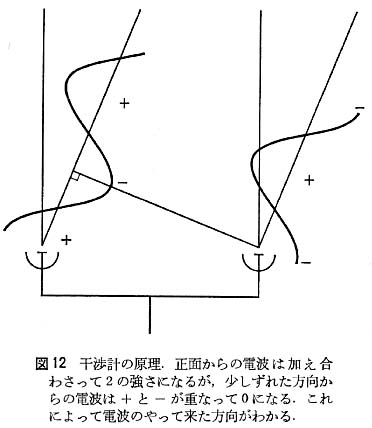

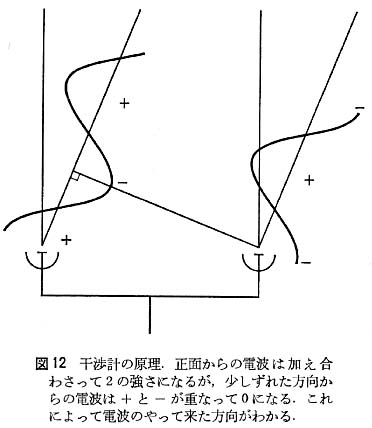

アンテナを二つ、少し離して置き、その二つに入ってきた電波をくらべると、電波が真正面から入ってくると両方のアンテナに同時に入ってきます。

少し左の方から入ってくると、左側のアンテナに少しだけ早くはいり、波の波形がすこしずれます。

二つのアンテナに入った電波の波形を干渉という方法を使って詳しく測り、電波のやってくる方向を正確に測ることができるようになりました(図12)。

これを干渉計といいます。

イギリスはケンブリッジ大学のライルは、第二次世界大戦中はレーダーの技術将校でしたが、戦争が終わって故郷に帰り、その技術を生かして宇宙からの電波の研究をはじめました。

干渉計は光の実験などでは広く使われていましたし、電波の方でも全く新しい発明でもないのですが、ライルの工夫によって、電波の方向、つまり電波源の位置を測る性能が飛躍的に向上しました。 |

|

4 銀河の衝突 top

そうやって測ったいくつかの電波源の場所をパロマー天文台の二〇〇インチ望遠鏡でしらべました。

そのなかで、全天で二番目に電波が強い電波源である白鳥座A(白鳥座で一番に発見された電波源なのでこんな名前がつきました。これもロマンのない命名法だと思います)の場所に、非常におかしな形の銀河があることがわかったのです。

くわしいことは略しますが、その銀河は我々から約一〇億光年の距離にあり、その特異な形、スペクトルなどから、二つの銀河が衝突していると考えられました。

一〇〇〇億個もの星と、それにガスからつくられていて、その中で星が生まれたり、爆発したりしている……、その銀河が衝突するなんて驚くべきことです。

第一話でお話しした二〇〇億年の原子の旅の壮大なドラマが幾億兆と繰り広げられているその大きな舞台が、舞台ごともう一つの舞台と衝突しているのです。

ともあれ天文学者の計算によると、それは珍しいことではあるけれども、広い宇宙で、特に銀河がたくさんかたまって存在している銀河団の内部では、ときどき起こっても不思議はない現象だというのです。

たくさん見つかっていた弱い電波源も、大部分はそのような天体ではなかろうか、というのです。

ともかくも、当時全天に数百個見つかっていた謎の天体「電波源」の正体がわかりかけてきたのです。一九五〇年代の中頃のことでした。

当時大学を卒業して大学院に進学したばかりの私は、この話に興奮を禁じることができませんでした。

それはこういうことなのです。

白鳥座Aは全天で二番目に強い電波源です。これを、パロマー天文台の望遠鏡でやっと見える五〇億光年の距離に置いてみましょう。

五倍の距離ですから1/25の強さになりますね。

それでも、数百個見つかっていた弱い電波源の中ではかなり強い部類になることは、さっきのオルバースの議論を思い出せば明らかです。

ですからたくさんの弱い電波源は、いままでのどんなに大きな望遠鏡でも観測できなかった遠方に存在しているのです。

私たちの住んでいる宇宙とオルバースの考えた単純無限の宇宙とどこが違うか、電波源の数を数えればわかるかもしれないのです。

これが興奮しないでいられるでしょうか。

私のような駆け出しの学生がそんなことを考えるのですから、プロの研究者が目をつけないはずはないわけです。

真先にスタートをきったのは、干渉計の工夫で性能をいっきに改善して白鳥座Aの位朧を測り、この発見に導いたライルでした。

ライルたちの干渉計は、すでに全天で数百個の電波源をみつけ、カタログにしたりしていましたが、その目的もすでにそのへんにあったようです。

あとは、星の明るさごとに数をかぞえるように、電波源の強さに応じて数をかぞえることだけです。

驚くべき結果がでてきたのです。

弱い電波源の数が、オルバースの計算とくらべて少なくなっていれば、空の明るさが無限大にならないわけでしたね。

ところが、話が逆だったのです。弱い電波源の数は逆に多かったのです。

宇宙が一様と考えたときにオルバースの計算どおりになるのですから、弱い電波源の数が計算より多いということは、「宇宙は遠方で込み合っている」ということになります。

5 進化する宇宙 top

遠方ほど込み合っているというのはどういうことでしょうか。

ここでいう遠方とは、七〇から一〇〇億光年の距離です(白鳥座Aの一〇〇分の一の強さであれば、一〇倍の距離という具合に考えたらよいでしょう)。

これは実はちょっとおかしいのです。

宇宙がどっちを見ても一〇〇億光年の距離から込み合っているとすると、宇宙には半径一〇〇億光年の込み合っていなし部分があり、そのちょうど中心に私たちが住んでいることになります。

「宇宙がまんまるで、その中心が地球だ」と言うのではチョッ卜おかしいですね。ライルはこう考えたのです。

一〇〇億光年の距離だったら、そこから電波がやってくるのに一〇〇億年の時間がかかるはずだ。

とすれば込み合っていると見えるのは現在の宇宙ではなくて、一〇〇億年昔の宇宙なのである。

宇宙は昔は込み合っていたと言うわけです。

これで、俺は宇宙の中心だぞなんてことを前提に議論をくまなくてすんだわけです。

一方このことは、随分大変な内容を含んでいるのです。

単純に考えれば、宇宙はいつも同じで、その悠久不変の宇宙のなかで私たちが生まれたり成長したりしているように思えます。

しかし実際に私たちが住んでいる宇宙は、一〇〇億年という長い時の流れのなかで大きく変化していることがわかったというわけなのです。

宇宙はいつも同じで、その中を悠久の時の流れが私たちを運んでいく、この考えを定常宇宙の考え方とよんでおきましょう。

それに対して宇宙が大きく変化しているという考えを、進化宇宙の考え方とよびます。

一九二〇年代に発見された宇宙の膨脹、第一話でお話しした重たい原子の量が増えていること、これからお話しする宇宙バックグラウンド電波、宇宙のヘリウムの量、それにいまお話ししている電波源のカウントの異常、これらは私たちにもわかりやすい形で、宇宙が大局的に変化している、つまり進化宇宙の考えを示しています。

ライルたちはさらに大きな電波望遠鏡をつくり、もっともっと弱い電波源まで数え上げて、ついに電波源の数が計算通り増えて行かないことをたしかめました。

常識で考えた単純無限の宇宙と我々の宇宙の違いが、はじめてここに明らかになったのです。

この違いの意味は込んでいる、空いているというのと少し違ったものだとは、みなさんも勘づかれたことでしょう。

この違いは込んでいる、空いているというよりも、むしろ宇宙の歴史を反映してしるのです。

まず、このころになると、数えきれないくらいたくさんの電波源がみつかっていました。

正体のハッキリしたものは白鳥座Aだけでなく、何百個にものぼりました。これらが銀河の衝突ではなくて、どうやら中心部分でおこる爆発であることもわかってきていました。

そんなデータを中心に、ライルの議論にしたがって話を進めてみましょう。

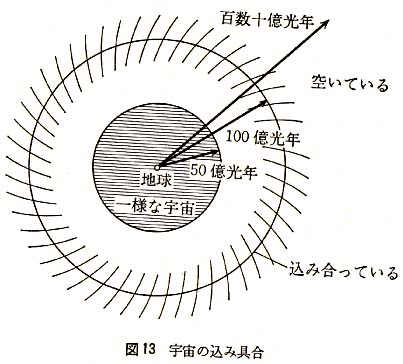

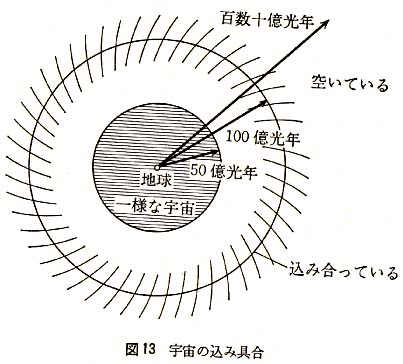

まず光の望遠鏡でみえる範囲、すなわち五〇億光年程度の距離では、宇宙は一様にみえています(図13)。 |

|

そのあたりまでは現在の常識が通用する宇宙と考えてよいでしょう。

七〇〜一〇〇億光年の距離では宇宙は込み合っているのが、電波の観測からわかったわけです。

これは、電波が七〇〜一〇○億光年かかってここまで到達していることを考えれば、それだけ昔の宇宙をみている、すなわち、宇宙は昔は込み合っていた、というわけです。 「込み合っていた」の意味は、たくさんの銀河が爆発していた、ということになるのも、さっきの話からわかっていただけるでしょう。

さらに何十億光年さきには、また空いている部分があるわけです。ですから同様にして、宇宙は百何十億年昔は空いていたと結論できます。

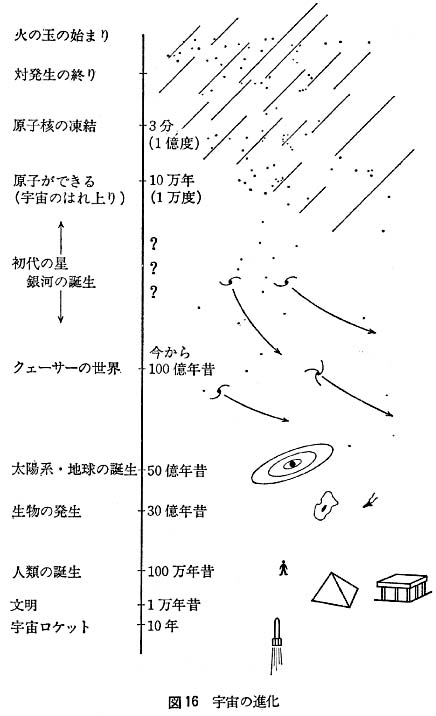

話を逆にして、時間をおって考えてみましょう。

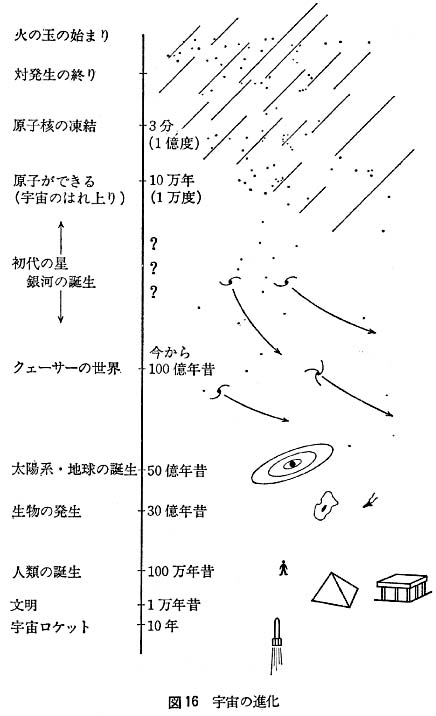

初めに銀河があまり爆発していなかった宇宙があった、今から百数十億年の昔のことです、というところから始まります。

たぶん宇宙は始まったばかりで、銀河もあまりできていなかったのではないでしょうか。

数十億年たって、銀河がつくられ、誕生間もない銀河は中心部にブラックホール(コラム参照)ができるかなにかで、盛んに爆発をしたことでしょう。

それがライルが最初に見た込み合った宇宙です。銀河が今のように静かになったのは今から五〇億年前で、光の望遠鏡で見える五〇億光年の範囲はそれからの宇宙を見ていることになります。

6 宇宙のはじまり top

宇宙には始まりがあったらしい、というのは、宇宙膨脹を逆にたどれば、いまから二〇〇億年ほど昔に、宇宙が火の玉のような爆発から始まったと考えるとうまく説明できることからも、考えられていたものです。

銀河があまりない宇宙が見えてきたというのは、この考えにうまくつながるものです。

これでオルバースのかけた謎は解けました。

宇宙の過去は有限である、だから有限の距離からしか光が届いて来ないのだ、ということなのです。

パロマー天文台の望遠鏡でもとどかない宇宙の果て、そこに「空がなぜ暗いか」の秘密がかくされていたのです。

そしてその秘密は宇宙の誕生の歴史だったのです。

こんな身近なことがらにも宇宙の歴史がきざまれているのです。

さらにもっと昔、宇宙の誕生にせまるために、さらにもっと遠方を見てみましょう。

遠方を見ることは過去を見ること、過去を見ることは宇宙の歴史を見ることになる。

これが私たちのいまの議論の指導原理です。

でも、大きな電波望遠鏡をつくっただけではそれはできまぜん。

なぜかといえば、私たちが見ようとしているのはまだ銀河のなかった過去だからです。

銀河とか、天体というかたちでは宇宙はもう記憶を保持してはいないのです。

つぎのステップは意外なところから、偶然の発見としてやってきました。

ちょうど昭和39年の東京オリッピックのころのことです。衛星通信の研究や実験が盛んに行われていた時期です。

アメリカはベル電話研究所のペンジアスとウィルソンは、衛星通信に使う超低雑音アンテナの研究をしていました。

そのテストのために、アンテナをなにもない空に向げてアンテナの出力を測定していたのです。

すると超低雑音アンテナにしては大きすぎる、絶対温度三度に相当する出力がアンテナから表われるのです。

いろいろ調べた結果ペンジアスたちは、「なにもない空」と見えても、そこからはそれだけの強さの電波がやってくるのだ、と結論しました。

アンテナをどちらに向けても入ってくるので、この電波は宇宙バックグラウンド電波と名付けられました。

この発見の意味は皆さんならもうおわかりですね。

ライルの数え上げた電波源の強さと数のグラフから、空の明るさを計算してみましょう。

これがもし絶対温度三度の強さになったとしたら、ペンジアスのみた電波は沢山の弱い電波源の電波の合わさったものであると結論できますね。

実は絶対温度三度といえば、そうやって計算したものよりはるかに強いのです。

宇宙には電波源の電波以外に「なにか」があるということです。またまた話がややこしくなってきました。

しかしこれも宇宙の果て、宇宙のはるかな歴史に関係したことではないかと想像されます。

この電波は黒体放射の性質を持っていることがわかりました。黒体放射とは、光も電波も全く反射せず、すべて吸収してしまう物体からの放射を言います。

これは完全に不透明な物体しか出すことはできません。

ということは、宇宙にあるすべての光も電波も、この電波の源よりも手前側に存在していることになります。

つまりこの電波は宇宙のもっともっと過去にその原因を求めなければならないわけです。

「宇宙には過去に不透明な時代があった」

というのが正解です。

宇宙が不透明とはどんなことなのでしょうか。

これにはさっき少し触れた火の玉宇宙のストーリーが答えてくれます。

宇宙の始まりは高温高密度の火の玉状態たった、それが膨脹して温度が下がって現在の宇宙になったとするのが、火の玉宇宙の考えです。

電波源の数を数えてオルバースのパラドックスを解いて到達した進化宇宙の考えは、火の玉宇宙と現在の宇宙をつなぐちょうどいいストーリーを与えていますね。

だからここでは火の玉宇宙の考えに少し沿って議論をすすめて行きましょう。

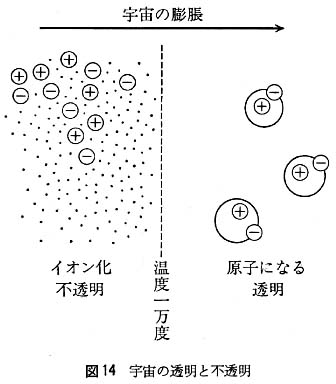

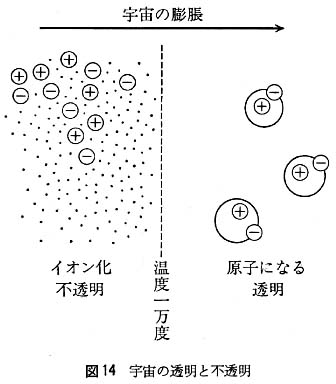

宇宙が昔不透明たった、という意味は、宇宙が火の玉から始まってどこまで温度が下がったら透明になるか、と言いかえることができます。

その温度は約一万度です(図14)。

温度が一万度より高いと、原子にくっついている電子が剥ぎ取られてしまいます。

電子が原子の束縛から離れて自由になると、光や電波を吸収するようになります。 |

|

おおざっぱに言えばこうです。自由な電子のところに電波や光がやってきたと考えてください。

光や電波は電気の波ですから、電気をもった粒子である電子は電気の波でゆり動かされます。

それだげ電気の波からエネルギーをもらうことになり、電波や光を吸収することになるのです。

温度が一万度より下がれば、電子は原子にとりこまれて自由に動けなくなります。

光や電波をあまり吸収しなくなります。

そこで宇宙のなかは電波や光が自由にとびまわれるようになるのです。

その時に存在していた光は一万度の黒体放射です。

それが宇宙の膨脹にともなって宇宙全体にひろがり、エネルギーを失って絶対温度三度になって見えているのです。

宇宙バックグラウンド電波によって、火の玉宇宙が一万度まで冷えたところをのぞくことができたのです。

さあ、それでは宇宙のもっともっと過去の歴史をたどってみましょう。

もうどんな望遠鏡をつかってもダメです。不透明な壁の向う側です。電波や光では見ることはできないのです。

すべての光も電波も宇宙バックグラウンド電波の手前側にしか存在しないことはお話しした通りです。

宇宙は電波や光のかたもではもうそれ以前の記憶を残してはいないのです。

宇宙の原子を一〇〇個持って来ると、その九〇個は水素、一〇個はヘリウム、そして炭素や窒素といった重い原子はコンマ以下しか存在していないと言いましたね。

しかも、重たい原子は宇宙の長い歴史のなかで、原子核反応によって星の中心で作られたともお話ししました。

一方水素とヘリウムははじめからあったのです。それはどのくらいはじめの方だったのでしょうか。

火の玉宇宙の温度が一億度以上の頃は、ヘリウムの原子核があっても、他の粒子(水素の原子核など)とぶつかって壊れてしまいます。

逆に、そのような温度であれば、水素の原子核同士がぶつかってヘリウムの原子核を作ることができます。

それよりも温度が低くなると、粒子がぶつかってもヘリウムは壊れません。そして現在の宇宙に残されるのです。

火の玉宇宙が膨脹して温度が一億度まで下がったときに、どんな密度で、どんなスピードで膨脹していたかによって、水素の原子核が何パーセント、ヘリウムになっていまの宇宙に残されたかが決まります。

現在のヘリウム量を通じて、私たちは温度が一億度だったころの宇宙を見ていることになるのです。

7 宇宙の先史時代 top

さあもっと昔を探って見ましょう。こんどはどんな原子を調べればよいでしょうか。

それはダメだと言うことは皆さんもうおわかりと思います。

水素とヘリウム以外はあとから作られた原子、そしてヘリウムが一億度の記憶をとどめているだけなのですから。

宇宙は原子というかたちではもうそれ以前の記憶をとどめてはいないのです。

第一話で、すべての原子は原子核と電子からできており、原子核は陽子と中性子からできている。

自然界のすべてがこの三つの粒子からできているということは驚くべきことであるとお話ししました。

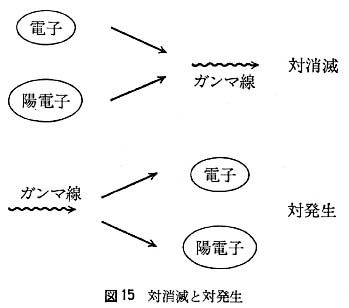

じつはこの三つの粒子のほかに、それぞれに性質は全く同じで、反対の電気をもつなどちょうど反対の粒子、反粒子が存在しているのです。

電子はマイナスの電気をもち、水素原子の一八〇〇分の一の重さをもっています。

同じ重さでプラスの電気を持っているのが電子の反粒子である陽電子です。

陽子の反粒子は反陽子、中性子の反粒子は反中性子です。

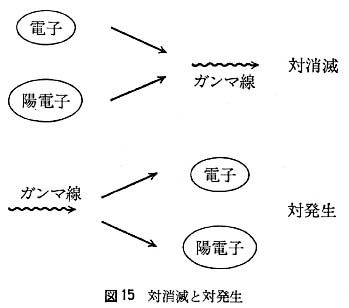

ある粒子とその反粒子が出合うと、お互いの正反対の性質のためにお互いが打ち消し合ってしまって消滅してしまいます。

粒子と反粒子の対消滅と呼びます。対消滅のあとには、その粒子の質量(重さと同じと思っておいてください)に相当するエネルギーが残ります。

物質がエネルギーに転換するのです。

逆にエネルギーの密度がある程度以上に濃いと、エネルギーから物質への転換が起こって対発生が起こり、粒子と反粒子が生まれます(図15)。

水素四個からヘリウムが作られるときに、水素四個のほうがヘリウムよりほんの少し重たいので、そのぶんがエネルギーに変わって星の光になったり、水爆や核融合のエネルギーになったりするのは知っているでしょう。 |

|

それとくらべてこの場合は、物質がその存在ごと発生したり消滅したりしてエネルギーと相互転換するのです。

宇宙のはじまり、火の玉の温度が六〇億度以上だったときに電子が、さらに以前、一〇兆度以上だったときに陽子や中性子が、エネルギーとの転換を起こしていました。

そのころの宇宙の様子を考えてみましょう。温度が高いのでエネルギー密度が高く、対(つい)発生が頻繁に起こり、同時に粒子と反粒子が頻繁に出合うので対(つい)消滅も頻繁に起こっています。

宇宙はたくさんの粒子と反粒子、それにたくさんのエネルギーに満たされているのです。

エネルギー密度が高げれば高いほど対発生は多く、宇宙の物質は近似的にはほとんど同じ個数の粒子と反粒子からできていることになります。

ほとんど反粒子が存在しない現在の宇宙とは全く対照的です。

宇宙の温度が下がると対(つい)発生はもう起こらなくなり、対(つい)消滅だけが起こって、粒子も反粒子も消えて行きます。

ところが不思議なことに、ほんの少し一方の粒子が多くて、それが対消滅を免れて現在の宇宙に残されたのです。

現在、宇宙に存在するすべての原子は、こうやって不思議にもほんの少しのアンバランスの御蔭で助かった粒子の末裔(まつえい)と言うことができるのです。

どうして一方の粒子だけがたとえほんの少しでも多かったのか、それは単なる偶然なのか、そのころの宇宙にとっては全くとるに足らなかったことなのか、それとも重要だったのか、わかってはいません。

しかしそれがどんな意味であれ、私たちの存在、私たちが見ることのできる全宇宙の存在が、このほんの少しのアンバランスの結果であることはどうやら間違いのないところらしいのです。

私たちは「空か暗い」という身近な事実から、宇宙の果て、さらには宇宙の歴史を探ってきました。

銀河が生まれて活発に爆発する宇宙、そしてさらに以前の、火の玉宇宙が一万度まで冷えたころの宇宙をのぞかせてくれました(図16)。 |

|

空か暗いという問題の次は、宇宙の始まりの原子の比率でした。

ヘリウムが一〇パーセント存在していると言う事実が、一億度の温度のときの宇宙をのぞかせてくれました。

私たちの住んでいる宇宙が「物質」でできているという事実は、五〇億度から一〇兆度のころの宇宙をのぞかせてくれたのです。

そこに見えた景色のもつ意味を、私たちはまだほとんど理解してはいません。しかしそのような過去から私たちの住んでいる宇宙がみちびかれたことだけはたしかなのです。

さらに過去には宇宙はどんな姿をして、そして何を私たちに残しているのでしょうか。

粒子と反粒子の世界の前はクォークという粒子の世界です。

これは、私たちの世界の粒子や反粒子を作っている、さらに基本的な粒子とでも考えておいてください。

温度が高くなると粒子はすべて壊れてクォークになってしまいます。

引力や電気の力、原子核を作ったり壊したりする力、これらが私たちが自然から学んだ力です。

しかし、クォークはそれとは全く異なった種類の力で作用し合っているのだそうです。

この世界では、引力や電気の力がもとは同一のものだったという形跡もあるらしいのです。

なにしろ私たちの現在住んでいるこの宇宙からは想像もできない世界です。

世界中が競争して粒子加速器を作り、粒子を衝突させて、このクォークの世界の姿は少しずつ明らかになってきています。

クォークの世界が姿を見せてくれたら、さらにまたその前があるのでしょうか。

いままで調べた限りでは、宇宙の温度が下がるたびにそのような低温で安定に存在できる粒子や状態が現われ、宇宙の様相が大きく転換してきました。

宇宙の相転移と呼んでいます。さらに以前に何回の相転移があったかはわかりません。

もしかしたら無限の相転移が繰り返されていたのかもしれません。

しかし、それはとてつもなく短い時間なのです。火の玉の始まりから粒子と反粒子の世界が現われるまでが、一〇〇分の一秒くらいしかないのですから。

もちろん、この一〇〇分の一秒も随分重要な意味をもっていることでしょう。

それなしには現在の宇宙はないのですから。そしてそのときの宇宙が現在の宇宙のすべての性質を決めているのですから。

でも、もうこれ以上は、現在の科学でも、想像力でも、遡ることは不可能なようです。

一〇〇分の一秒という気の遠くなるような長い時間の記憶の空白に後ろ髪をひかれながら、私の話はおしまいにしようとおもいます。

8 大団円 top

悠久の無限と思える一〇〇分の一秒――さらにその前は何があったのでしょうか。

火の玉はどうやって作られたのでしょうか。現在の科学が全く答えられない問題です。

宇宙はこれからどうなっていくのでしょうか。このままずうっと膨脹をしていくのでしょうか。

それともまた何回もの相転移をくりかえすのでしょうか。一体どんな相転移があるのでしょうか。

すべての天体が集まってブラックホールにでもなるのでしょうか。一体それはいつごろのことなのでしょうか。

一〇〇分の一秒を残しただけといっても、まだまだわからないことのほうがずうっと多いように思えますね。

top

**************************************** |