|

��������������������������������������������������������������������������������

HOME�@�鍑�C�R�@�}���[����@�W��������@�r���}����@�䓇���

�䓇���i�t�B���s���čq�͌��ł���R���{�s�܂Łj

�i���R�Ȋ��@�ǔ��V���ЕҏW�@���a17�N11�����@p11-123,p251-273�j

1�@�㗤�n�_�̑I��ɔY��

�@���ĊԂɂ�������̎�������A�䓇�͓��{�ɂƂ��Ċ�̏��ᎂł���B

�@���ꂪ�U�����͒��Ɏ��{����˂Ȃ�Ȃ��B

�@�]���Ĕ䓇���͂킪�Q�d�{���ɂ����ď�Ɍ�������Ă������ł������B

�@�Ƃ��낪���ꂪ����̑哌����ɂ����āA���鍢����ɂ߁A����Y�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ������Ƃ����̂́A�P�Ƀt�B���s���i�ė́j�݂̂ł͂Ȃ��A�����Ƀ}���[�����i�p�́F���}���[�V�A�j����A����i�I�����_�́F���C���h�l�V�A�j����A�r���}�i�p�́F���~�����}�[�j������B

�@���_�L�����鑾���m�́A�ꍏ����邪���ɏo�����A���̏�V�i���ʂɂ����ẮA��ܔN���}���đ�K�͂Ȍv������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���B���܂��A�J���������ɂ͂䂩���A�ω��ɉ����邾���̕��͔͂����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�����̔@���A�䓇�̍��́A�P�ɓƗ�������̂ɔ��āA���ɑ哌�����̈ꕔ�Ƃ��āA�F�X�̐������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B

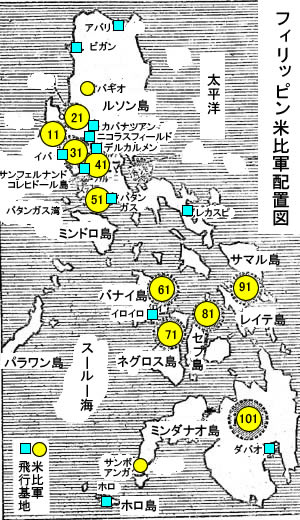

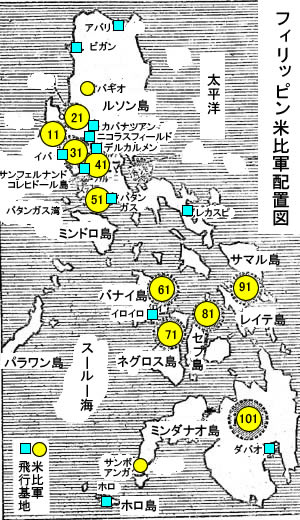

�@�䓇�̕Ĕ�R�z�u�́A��ɓ�\��t�c�A�U���o���X�A�C�o�t�߂ɎO�\��t�c�A�������p�Ɏl�\��t�c�A�o�^���K�X���ӓ�C�݂Ɍ\��t�c�A���ꂩ��p�i�C���ɘZ�\��t�c�A�l�O���X���Ɏ��\��t�c�A�Z�u���ɔ��\��t�c�A���C�e�A�T�}�[�����ɋ�\��t�c�A�~���_�i�I���ɕS��t�c�������̂ł���B

�@�R�`�̂����L���s�e�A�I�����K�{�̗��R�`�̂����A�L���r�e�Ɏ�͂������G�̃A�W�A�͑��́A�q���[�X�g�������͂Ƃ��鏄�m�͌R���͂��ߋ쒀�́A�C�́A��s����́A�|�C�����̑������v�S�ǂɂ��߂��Ɛ��肳�ꂽ�̂ł���B

�@�q�͂́D�G�������́w���v�ǁx�ȉ������@�A�퓬�@�A����@�A��s���A��@�@����O�S�@�Ɛ�����ꂽ�B

�@�����ă}�j�����ӂ̃j�R���X�t�B�[���h�A�X�g�b�`�F���o�[�N�ɂ���N���[�N�t�B�[���h�̓���s����͂��߁A�e���ʂɔ�s��n�̊g���ݔ����}���i�߂��Ă����̂ł���B

�@�������A����炪�m��ɖ��o�Ďv�������\�������Ȃ�A�킪�A���D�̏\�ǂ��\�ǁA�Ԃ�������ΑS�̂̎O���̈ꂭ�炢������邱�Ƃ����蓾��̂ł���B

�@���ꂪ�킪�R�̍ł��S�z�����Ƃ���ł������B

�@����ŁA�㗤�𐬂�������ׂɂ́A����V�ł���G�q��@�Ɛ����͂����ł����葼�͂Ȃ��B

�@�Ƃ��낪�A�����͂Ƃ������͍̂L���C�m�̒��ɐ����Ă���̂ł��邩��A�������ǁ[�ǁA����ݒׂ��ɂ�����邱�Ƃ́A�قƂ�Ǖs�\�ł���B

�@�����G�̍q��@�͂�������邱�Ƃ��o����B�G�̏o�@���P���ĉ䂪���̔�s�@�Œ@�����邱�Ƃ��o����B

�@�����ŊJ�평���A�܂��G�̍q���ɑ�Ō���^���悤�Ƃ������ƂɂȂ����B

�@�킪���R�q���A�C�R�q���͗E�C�����A��n�ɑҋ@���Ă����̂ł���B

�@�ڎw���G�@���悻��S�A���̑�̂��}�j�����ӂ̃j�R���X�t�B�[���h�ƁA�}�j�����k���̃X�g�b�`�F���o�[�N�̃N���[�N�t�B�[���h����n�ɂ��Ă����B

�@���ɋN����͏㗤�n�_�̑I��ł������B

�@���̑O�ɓG�̂킪�\�z�㗤�n�_���f�̓����K�G���p����Ƃ����B

�@����͓��{����쉺���āA�ł��߂��v�_�ł��邩�炾�B

�@�܂��}�j���w�̌�ʘH���������Ă��邵�A�g���Â��ő勓�㗤����ɂ͓K���ł���������ł���B

�@���́A�}�j������̃p�^���K�X�t�߂��A���邢�͂��Ƃɂ��Ɠ��C�݂̃������p�ł��邩���m��Ȃ��Ɛ������Ă����悤�ł���B

�@���̒���ȊC�ݐ��ɂ�����炸�A�G�̔��f�ɂ͌�肪�Ȃ������B

�@�킪��͂̏㗤�͂��̃����K�G���ƃ������p�ł��������A����͎��ɂ�ނȂ������̂ł���B

�@���̒n�_�͂��邢�͌�ʂ��s�ւł�������A���邢�͎X��ʂ���������A���邢�͕��Q�������������肵�āA����㗤�ɂ͓K���Ȃ������̂ł���B |

�N���b�N�ő傫���Ȃ�

|

�@�G���N�X�X�J�Ԃ��Ă������K�����㗤�h�䉉�K�́A��͂���Ƀ}�j���t�߂ɏW�����ꕔ�������K�G���p���邢�̓o�^���K�X�p���邢�͎��Ƃ��ă������p�ɔz�u���A�㗤��킪�s�����A�}�j���t�߂̒������\������ɏW�����Ă�����͂��A���Ɏ����Ԃɂ���Ĉړ��A�v���ɏ㗤�R�𐅍ۂɌ��ł���Ƃ����z��̉��ɍs���Ă����B

�@�����K�G���p����}�j���܂ł̎����ԓ��H�́A�ɂ߂Ĕ��B���Ă��āA�R�X����A�X�t�@���g�܂��̓R���N���[�g�ł������B

�@���͗A���p�ɓ��ɐ�������Ă����̂ł���B

�@�哌���푈�u���̔N�̉Ẳ��K���A��̂���Ɠ����ł������B

�@�����܂Î�͂������ă����K�G���p���ʂւ̏㗤�R�𐅍ۂŌ��ŁA�����Ĕ��]���ăo�^���K�X�p���ʂɎ���ĕԂ��A�����Œn�㗤�R���A�R�n�𗘗p���ĐH���~�߂Ă���F�R�����āA���ł���Ƃ����z��ł������B

�@�܂��ɑ҂��\����ꂽ�㗤�R���ł̒n�_�ł������B

�@�������킪�R�͓��X�Ƃ���ɑ̓�������s�����̂ł���B

�@��ՓI�ɋ͏��̔�Q�ōő�̌��ʂ��������B

2�@���͔z�u������ top

�@�킪���͂������Ȃ���������ɂ߂��B

�@���q�̂悤�ɐ����͂͂�ނ����Ȃ��Ƃ��Ă��A�킪��D�c�̋��G�ł���G�̍q��@�����͂��Вׂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��B

�@�������̏ꍇ�̓�ւ́A�킪��s��n����G��n�܂ł��������邱�Ƃł������B

�@�ŁA�挈���Ƃ��āA��s��n�̑O�i���l����ꂽ�B

�@��͂��㗤����ɐ旧���āA��������삷�ׂ��퓬�@����̂��߂̔�s��n�l�����l����ꂽ�̂ł���B

�@���̂��߂ɂ܂��挭�����h������邱�ƂɂȂ����B�c�������A�ؑ������A�������������ł������B

�@�c�������̖ڎw���́A�k�����\���̃A�p����s��A���I�A�b�O��s��A�r�K����s��̎O�����B

�@�ؑ������̖ڎw���̓��\��������̃��K�X�s�[��s��A����̓������p�㗤�ɍۂ��ĉ���ɓ���퓬��s�@�̂��߂ł������B

�@��������̖ڎw���̓_�o�I��s��A�����Ƃ�����͑O��҂Ƃ͊������i���قɂ��Ă���B

�@�Ƃ����̂́A����̓��\�������̂��߂Ƃ������A���̌�̃|���l�I�A�Z���x�X�A�W�������ʂɍ�킷�邽�߂ł������B���Â���Ȍ�̔�s��n�l������C���ł������̂ő����̔�s��A�������ށA��s�@�W�̔R���e��������čs�����̂ł���B

�@���̐挭���������܂��㗤�ɐ��������Ƃ��āA��s�@�͂����ɂ͎g�p�ł��Ȃ��ƌ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�]���Ď�͏㗤�����͏\���قǐ挭�������x��āA�����K�G���ƃ������֓˂����ނ��Ƃɂ����̂ł���B

�@���̃������p�֏㗤�����镔���ɂ��ẮA���낢��Ɩd�c���Â炵�����̂ł������B

�@����́A�������p�͑����m�Ɍ����Ă���A�\�ɂ͓��k�M���Ƃ����ē��k���琼��Ɍ����ċ����������B

�@�]���Ă��̎����ɂ͘Q���r����ɁA�㗤����ƒ����^���o�X�R�n�ɓ˂�����B

�@���̎R�n�͕W���܁A�Z�S���[�g������烁�[�g���ɂ킽��A���̐�̋�������O�\�L��������B

�@�㗤�R�͓����ケ�̛ӏs�Ƃ܂��ꓬ���˂Ȃ�Ȃ��B

�@���������Ƌ͂��ȓG���͂̂��߂ɁA�~�߂���S�z������̂ł������B

�@���̂��ߓ����A�������p����߂āA�o�^���K�X���ʂ֗g���悤�Ƃ��l����ꂽ�̂ł���B

�@�������o�^���K�X�w�s�����߂ɂ́A�킪�D�c���}�j���p�̐�����ʂ�Ȃ���Ȃ炽���B

�@���������ɂ́A���\�{�̓G�A�W�A�͑�������̂ł���B���̑O��f�ʂ肷�邱�Ƃ͊댯�̋ɂ݂ł���B

�@�����G�͑����A��ɖҗ�ʊ��ȍU�������ė�������ȑ��Q���邩������Ȃ��B

�@����ňȏ�̕s���͉䖝���āA�㗤�n�_�̓������p�ƌ��߂�ꂽ�̂ł������B

�@�����āA�����K�G���p�㗤�����Ƒ��ĉ����A�����Ɠ삩��}�j������������A

�@�����ă}�j�����ח��������Ȃ�A�������ăr�T���������i���\�����ƃ~���_�i�I���Ƃ̒��Ԃɂ��铇�X�A�����~���h���A�p�i�C�A�l�O���X�A�Z�u���X�j��A�X�Ƀ~���_�i�I���ʂ��U������Ƃ����\�z�ł������B

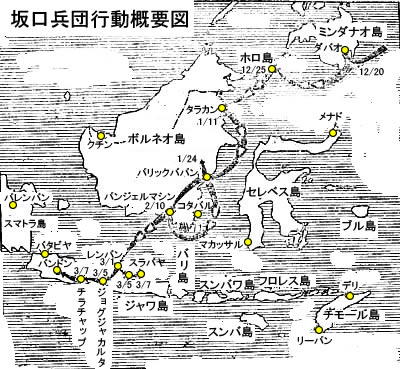

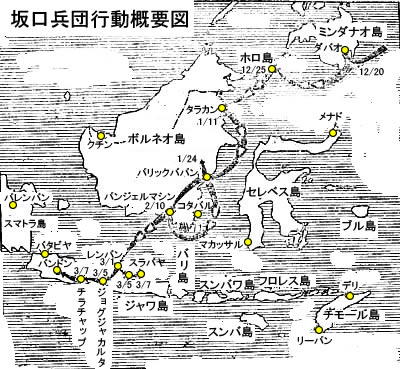

�@�Ȃ���Ƀ~�V�_�i�I���_�o�I�w�挭���ꂽ��������͂Ƃ����ƁA����͂��̌�A���ɓ]�킷�ׂ��C���������Ă���̂ŁA�_�o�I�ɑ����Đ����̃z�������U���A���ꂩ�痖�̃|���l�I�̃^���J���ɏ㗤�A�L���Ȗ��c���́A�����ăo���b�N�o�n���A�p���W�F���}�V���A�X�ɃW�������u���J���ɏ㗤�A�����W�������U�����A�X�ɃC���h�m�ւ̑ޘH�`���`���b�v���̂���Ƃ����Z�i��т�����������Ȃ̂ł������B

�@�]���Ă��̕����ɂ͔䓇�h���R�̒�����ʂɈꕔ�������A���ꂪ�����̋�������̃_�o�I�t�߂�������Ƃ����蔤�ɂ����̂ł���B

�@�ȏ�ō��̋K�͂͏o���オ�����A���Ƃ͎��s�ł��������A���̏ꍇ���͂̏W���ɁA����Ȃ�Ȃ���J���������B

�@�W���n���ړI�ɂ���Ă��ꂼ��ʂɂ����B

�@���������K�G���p���ʂɏ㗤���x����͂́����ɏW���A������`���������̂ɑ啔���ł��邩�����ɏW�������ɂ䂩�Ȃ��B�������ɂ�������̂ł���B

�@����������p���ʂ֍s���ׂ������́����Ƃ����悤�ɏW�߂��̂ł������B

�@���̏����͕����ʂ蒋�錓�s�ł������B��n�Ȃǂ́g�C�i�J�i�G�j�̕����h�i���E���t���Ȃ��l�q�j���@�������ł������̂ł���B

�@�ł�������ɂ߁A�ł����G���ɂ߂��̂́A��D�����̋Z�p�ł������B

�@�ȏ�q�ׂ��e���ʂ���̊e�����͐ς߂邾���ς݂���ŁA�D�ʼn^�э��܂��B

�@�����G�O�㗤�ɓs���̂悢�悤�ɏ悹���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@��ԍŏ��ɕK�v�ȕ�������ԉ��ŁA���̏�ɉו�������e����A�����̏�ɁA��Ԃ��C���ڂ��Ă���Ƃ����̂ł͍��邩��ł���B

�@�Ƃ��낪�A�D�̐��͔��ɑ����B�W���_�͂��������ɕ��U���Ă���B

�@����𒁏��������ς܂˂Ȃ�Ȃ��̂ł������B

�@����������Ă���D�̍s�����A�D�Ԃ̂悤�ɃL�`���Ƃ͂䂩�Ȃ��B

�@��A����x��邱�ƂȂǂ͕��ʂ̂��Ƃ�����A�W���̂₫�����͕M��ɂ�������̂��������B

�@������R����A��}�̔铽�͐�Ώ����ł���B�܂��ɂ߂ĒZ�����̊Ԃɑ���o���˂Ȃ�Ȃ������̂ł���B

�@��������̈�Ԃ̔Y�݂͐��̕s���ł������B�����̑D����Ăɐ���ςݍ�����ł���B

�@�^�A�@�ւ͏\�ɓ������āA�Ȃ����s���ł������B

�@�D�ԂȂǂ́A�ꎞ��ʐl�̏�Ԃ�f�����肵�����Ƃ��������̂ł���B

�@�������ĕ\�ʂ͌��l�ɁA���ʂ͑��R���钆�ɁA��̏����͏o��������B

3�@�܂��G�q�͂̑S�� top

�@���悢��ĉp�ւ̉ΊW�͐�ꂽ�B

�@���a�\�Z�N�\�����A��u��嫂���邪���ɏo���Ȃ��J������A���������̓��A�킪��s��n�͖җ�Ȗ��ŁA�\���[�g����������Ȃ��قǂł������B

�@���̔Z���ł́A�ǂ����Ă���������o���Ȃ��̂ł������B

�@�F���łɂ́A�n���C�̍U��������Ă���i�n���C�Ƃ̊Ԃ̎����̊W��j�B

�@�]���Ĕ䓇�̕ČR�ɂ͓��R���̕}������Ă���ɑ���Ȃ��B

�@�����������Ă��钆�ɓG�̔�s�@�́A�����炩��s���O�ɔ�яo���ă��܂����炤�B

�@���������łȂ��Ă��A������k��Ɏ����Ă��܂��ƁA�����Ă��邤���ɂ�����悤�Ƃ����킪�v��͋��Ȃ��āA�܊p�}�j���ƃX�g�b�`�F���o�[�O�ɏW�����Ă����G�@���A���ꂼ��S���̊e��s��ցA���U�ޔ����Ă��܂��͂��Ȃ����ƁA�S�z�ł������B

�@�������āA�W���W�����Ȃ��疶�̐����̂�҂��Ă����킪��s�����̏ŗ��́A�ǂ�Ȃł������낤�B

�@�Z�������ꂽ�̂́A����ƌߑO�\�ꎞ����ł������B

�@���̎��x���ƁA�킪�r�h�Q�͈�ĂɁA�����̒������n�m�����̓r�ɏ�����̂ł�B

�@���X�����ґ��A���X���锚���͓�C�̑��������āA�s�r�ɂ����B

�u�L�ҕt�L�v

�@�䓇�����̊C�h���A����P�����ɕt���ẮA���̌�A�A���͑��i�ߒ����R�{�\�Z�叫���犴���^����A�������̎|�㕷�ɒB����̉h�ɗ������̂ł��邪�A����قǂɂ��̔Z���Ɏׂ���ꂽ�o���x�����A�p���čK���đ听�������߂邱�Ƃ��o�����̂ł������B

�@���̐�ʂɊւ��Ă̖����k��]�ڂ���Ύ��̂悤�ł���B

�@��P�����܂��N���[�N�t�B�|���h����уC�o����s��ɓ˓������B

�@�G�U���@���̖{���N���[�N�t�B�[���h�̓G���͂��J������ɂ����Č��ӂ��邽�߂ł���B

�@�˓����Ă݂�Ƃ����ɂ̓Y�����ƓG�q�͂̑唼���n��ɕ���ł���B

�@���������ĉ�͓G����P���邱�Ƃ��o�����̂ł���B�����͋��삵���B

�@�Ȃ�Ƃ����V�C�_���i�Ă�䂤����F�_�̏����j�ł��낤���A���ɂ��̈���̈ꌂ�ɂ����āA��͓G�S��@�����Ĕj�������̂ŁA����s��͂قƂ�lj�ł����̂ł���B

�@����͓G��R���̖͂�O����ɓ��鐔���ł������B

�@����͎��E�ɂ߂ĕs�ǂł������̂ŁA�����Ƀj�R���X�t�B�[���h�ɖ�Ԕ��������s�����܂܁A���Ԃ̍U���𒆎~�����B

�@�\���ɑ���̔䓇���U�������s���ꂽ�B

�@���̎��̖ڕW�̓}�j�����ӂŃj�R���X�t�B�[���h�A�j�G���\���A�L�����v�}�[�t�B�A�f���J���������A����ݒׂ��ɓG��s����}�P�����B

�@���̂����j�R���X�t�B�[���h�̓N���[�N�t�B�[���h�Ƌ��ɔ䓇�ő�̓G�q���n�̈�Ő퓬�@�A��@�@�A�U���@�Ȃǖ\�@���W�����Ă������A�킪��P�����͂����ҏP���Ēn��̓G�@�݂̂Ȃ炸�A�i�[�ɌQ�A���ɂɑ�Ђ��N���������B

�@�܂��L���r�e�R�`�ł͌q�����̋쒀�́A�����́A�����͂ɍ��v�Z���̖����e��^���A�H���i�������傤�F�R�H��j�n���тɑ�Ђ��������B

�@���̓��̌��ċ@�\��@�A���j�\�l�@�A����œG�q�͍͂��v�O������������̂ł���B

�@�������̓��̌ߌ�̊�n���ʂ̓V��͉_�Ⴍ�������A���X�ɂ͖҉J��������A���E�ɂ߂ĕs�ǂ̏�ԂƂȂ����B

�@�䓇���ʂ̓V��͂悩�������A��P�����͂��̈��V����Ղ��ăV�i���ϓ����̓n�m�����ɂ����S��\�~���̒�C���͂��������A���x�͐퓬�@���܂ł��C���z�����E�̋ɂ߂Ĉ��������A��˂Ȃ�Ȃ��B

�@��n�ł͑S�@�̖������F��A�҉J�̋�߂đ҂�������ł����̂ł������B

�@���̂����S�g���ԔG��̋�P��������@�܂���@�Ɗ����H�ɁA�����������ċA���ė����B

�@���ǂ��̓����A�҂͈�@�ɉ߂��Ȃ������̂ŁA���f�P���̃J�̑��������X�Ɏv���m�炳�ꂽ�̂ł������B

�@�\����͐����̂��ߔ������~�A�\����ɎO�x�A�S�͂������đ��U�������s�����B

�@���̓��͂������}�j�����ӂ͖��_���[�����ꂱ�߂Ă����̂Ńo�^���K�X�A�C�o�A�I�����K�{�A�N���[�N�E�t�C�[���h���U�����āA���Ĕj�O�\�O�@�̐�ʂ��������B

�����ď\�O�����l�x�ڂ̔䓇�U�������{�������A���̓����ɒ��킵���G�@�͋͂��Ɉ�@�ł������B

���̊ԃ��K�X�s�[�ɏ㗤�������R�����ɂ���ē����ʔ�s�ꂪ��̂��ꂽ�̂ŊC�R�q���̈ꕔ�͂��̕��ʂɓ]�i�������A�Ȍ�͎c���q�͂̑|���ł����Ĕ䓇�̋�͂��̎l��̍U���Ő������I�����Ƃ��ւ�̂ł���B

�@�����ŕ\�͎��̒ʂ�ł���B

| ���� |

���� |

���j |

�G��s�� |

|

12/8

12/10

12/12

12/13

12/15

12/18

12/19 |

25�i��^1�j

52�i��^6�j

8

1

�Ȃ�

�Ȃ�

6 |

77�i�咆�^45�j

54�i��^12�j

25

44

3

3

5 |

�C�o�A�N���[�N�t�B�[���h

�}�j������

�o�^���K�X�A�C�o�A�I�����K�{�A�N���[�N�t�B�[���h

�j�R���X�t�B�[���h�A�f���J�������A�J�o�i�c�A��

�j�R���X�t�B�[���h

�C���C��

�f�������e |

|

�v |

92 |

210 |

���v�@302�@ |

�@�J������A�킪��P���Z���̂��߁A�����ԗ\������x�ꂽ�ɂ�������炸�A�G�@���Y�����Ɠ����ڂ����݂����ɕ���ł��āA��D�̉a�H�ƂȂ����̂́A���̑����n���C�^��p�̏P���j���[�X�ɋV���āA�����ɔ�яo�������̂́A����ɓ��{�R�̔�s�@�����Ȃ��̂ŁA����S���Ē��������Ƃ���ł������̂ł͂���܂����B

�@�ȏ�̔����͎�Ƃ��ĊC�R�̍q����������̂ł��邪�A���R�̏d�����������A�����̊W��A���������ł͂��������A�C�h�i�C�R�q����j�̊q�X�����ʂɑ��A�r������ɂ���������A�G�@���S������Ă��܂��Ă͎c�O���ƁA�q�������ȏ�ł���̂͏��m���A�X�g�b�`�F���o�[�N�ցi�N���[�N�t�B�[���h�j����P�A��������������߂��̂ł������B

�@�������āA�J����T�ԂɂȂ邩�ǂ����̊ԂɁA�}�j���y�уX�g�b�`�F���p�[�N�ɂ����G�̔�s�@�͑S���A��������ł����̂ł���B���ꂱ���A�䓇�㗤��킪���̌㌩���ɐ��������v���ł���B

�@�ł͉��́A�G�̔�s�@�͂������ォ�����̂ł��炤���B����͎��ɑ傫�ȋ^��ł������B

�@���{�R�����̔䓇���ɓ����čł��J�������̂́A���ɂ��̓G�̍q�͂ł������B

�@�G�̒n�㕔���́A�܂��t�B���b�s���R����O�Ƃ��āA�}�j���ɒ��݂��鏃�R����Ďt�c�ɂ��Ă��A�����ɏZ���R���܂�ł���̂ł��邩��A�����̐�͂́A�܂������ɑ���Ȃ��B

�@�������x����v����̂́A�G�q�͂ł���B���̂Ȃ�q��@�̑��c�҂́A�S���Đl�ł���B

�@�������A�V���Ɍւ�w��̗v�ǁx�̎l���d���ɂ������ẮA�����O��E�Z���[�g���A�ō����x�l���Z�L���A�@�֏e���A�������e���Z�Z�Z�`�O�Z�Z�Z�L���Ƃ����������\�ł���B

�@�܂��o�b�t�@���[�A�J�[�`�X�A�}�[�`�������ꂼ��f���������\�������Ă���B

�@�]���Ă�ߖ��f�͏o���Ȃ��Ƃ����킪�o��ł��������A���ꂪ�v������A���ɕ��C�Ȃ��ގ��o�����̂ł���B

�@�v���ɁA��������}篔h�����ꂽ���߂ɁA�P�����̑����s�\���ł������̂ł��炤���H�B

�@�킪�q���͏�ɕґ���g��ŁA�ꎅ���ꂸ�s������̂ɔ����A�G�q���͒��ɂ͔��ɗE���Ȃ��́A���邢�͑�_�s�G�Ȃ��̂����������A�S�@�ґ��ŗ���Ƃ������Ƃ͋H�ł������B

�@���������_�ɂ��A�G�̕����I�P���̌��ׂ��������̂ł���B

�@�Ȃ�����͌���k�ł��邪�A�}�j���ɂ����č����ٖ����Z�[���[�̔鏑�ł���^�t�B���b�s���l�̎�L��ǂނƁA�ނ̓}�j�����ɂ�������ċ���ڌ�����

�@�w����܂ł̐�`�ɂ���Ă��A���{�@�̂��Ƃ��́A�e���ŕċ@�Ƃ͖��ɂȂ�Ȃ��ł��炤�A�������̂͑S�����{�@�ł��炤�Ǝv����s��֍s���Č����B

�@����ƁA�����ɗ����Ă���̂́A����F�S�����A�A�����J�@�ł͂Ȃ����B

�@�����ɂ����āA���ׂ��炴�錶�ł��i����Ƌ��ɁA�ő��ČR�̉^���̌��肵�����Ƃ�Ɋ������x

�ƋL����Ă������B

�@�܂��A��ʂ̃t�B���b�s�������ɂ������ẮA����͓��{�l�ł͂���܂��A�����ƃh�C�c�l���ق��đ��c���Ă���̂ł��炤�A�ƐM���Ă����Ƃ������Ƃł���B

�@���̍ۂ̂킪���łԂ肪�A�@���Ɍ����ł����������m���ł��炤�B

�@���́A�قƂ�Nj͂��\���ɂ��āA�������킪�c������Ƃ���ƂȂ����̂ł���B

4 �����I�@�挭�����̏㗤������ top

�@�킪�q��w�ɗg�������炩�ȊM�̂ɒx�ꂶ�ƁA�挭�����͂��ꂼ���n���o�������B

�@�������o�����������̖ڎw���͖k�����\���̃A�o���A�r�K���㗤�B

�@�������o�����������̖ڎw���͓암���\���̃��K�X�s�[�y�у~���_�i�I�̃_�o�I�㗤�ł������B

�@���̐挭�����͕����ʂ�̔�蕔���ł���A�S���퓬�@�̉���Ȃ����ēG�C���s�����̂ł��邩��A���ꂱ���A�^�̌������ł������B

�@���Ƃ��m��ɂ����ēG�̖W�Q���Ȃ������Ƃ��Ă��A���n�ɓ����Ă���́A�G�̖h��͑����Ȃ��̂ƍl������B�]���Đ^�Ɍ����̊o��ŁA�G�n�ɓ˓������̂ł���B

�@�������A����͞X�J�ł������B

�@�挭�����́A�債�����Q���邱�ƂȂ����āA�㗤�ɐ��������̂ł���B

�@�r�K�����ʂɂ����Ă͓G�́w��̗v�ǁx�̎��X�Ȃ锽���U�����i���āA�A���D��ǂ����ʂ�������ǂ��A����ƂĒ��v�͂Ȃ��������͂��ł������B

�u�L�ҕt�L�v

�@�������̃r�K����P�㗤�́A�������̂悤�ɕ���Ă���B

�@�\��������A�r�ꋶ���Ă�����C�͏\���ߑO�ꎞ����ɂ͊�ՓI�ɂ��r�b�^���Ɣg��Ȃ����₩���ɕς��Ă����B���_�c�R�̌b�݂��I�@�����̌��ɑ��������݂킽��C����㗤�����ڂ����D�c���A�킪�͒��̉���̉��A�����Ȃ��g���R���čs���B

�@�ߑO�ꎞ�l�\���r�K������̎R�ƍ��l���ق̂��Ɍ����Ă����B

�@�ƁA�˔@�锼�̂����܂�j���č��ݒn�悩���ĂɓG�e���i���n�߂��B�킪�㗤���@�m�����̂��B

�@���̊Ԃ��A���D�𗣂ꂽ�킪�M���Q�͖�̂悤�Ɏ��X�Ɗ�\�ǂ��߂��̈łɏ����čs���B

�@�����ɚ^���������N�������B����A�}�j���܂Ńr�K������ʂ���C�ݒʂ����\��̓G�g���b�N�����������Ƀ��C�g��ŐU��Ȃ��玾�����ė���ł͂Ȃ����B

�@�T�������G�̕��͑��h���B���R�U���̖C���Ƌ��ɂ��̓G�g���b�N�c�̗��ꂽ�B

�@�l�A�ܑ䂪�^�ԂɔR���Đ����オ�����B

�@����킪�㗤�����͐�ʂ��g�債�Ă���̂ł���B�ق̂ۂ̂Ɩ����n�߂�����ɂ́A�݂߂ē��͊��̔g���D�u�ƒ����ɂ͂��߂��Ă���B�㗤�͊��S�ɐ��������̂��B�G�̊͑��͂ǂ��ɐ����A�e���`�������Ȃ��B

�@�₪�Ă����ːF�̒���ɓG�@�̕ґ����������B�C�݂ڋ߂���킪�M���ɁA��đ|�˂𗁂т��ė���B

�@�킪�͒��������ĂɖC���X��g�A�̉��������ēG�@���Ă��čs���B

�@�ƁA�܂��V���Ȕ����A���i���ԁj�̂悤�Ȍ`�������G�����@�̕ґ����B���������x�������Ӕ��Ȃ̂ŁA�G���e�͓k��ɐ�����������̂݁B���̈��Q����ꎞ�Ԃɂ��Ă킪��C�ɒǂ��ĉ����������B

�@����ł͊Ԓf�Ȃ��e���������B�틵�͊�֓I�听�����Ɋg�傳��čs�����B

�@���̃r�K���Ɠ����̒��A�o���ɂ��听�����ɏ㗤�����s���ꂽ���A�����㗤�����́A�����ɍő�̔C������A�o���A�r�K���̔�s����́A����Ƀ��I�A�O�̔�s������D�悵���̂ł���B

�@�������A�����̔�s��͗\�����Ă��������y���ɏ������A���^�@������ƒ����ł��邭�炢�ł����āA�����@�A�퓬�@�̒����͍���ł������B�����ŏ㗤�����́A�܂���s��̉��������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@����ł��㗤��킪�����������̂ƁA�G�q��@���\�z�O�ɃA�c�T���܂����Ă��܂����̂ŁA�����̗\��ł����͏㗤�܂ł̏\���ɂ͕s���͂Ȃ������B����A�A�o���A�r�K��������x��āA�\�\������s���ꂽ���\�����암���K�X�s�[�̂̏㗤�������ɐ��������B

�@�������Ă��Ă͏����ɍs����͂̕����͂����ł�����Ƃ����Ԑ����o���オ�����̂ł��邪�A���̂���Ȃɂ��ȒP�ɁA�G�͉�̍��𐋍s�������̂��A��ɂȂ��Ĕ������̂ł��邪�A�G�A�W�A�͑��͒�������֑ދ����W�������ʂɏW�����čŌ�̌�����Ă����̂ł������B

�@���̂��߁A�킪�㗤���͖W�Q����邱�Ƃ��ɂ߂ď��������̂ł���B

�@�������A���̓G�͑������͂�s�����Ē�R���Ă����Ȃ�A��̔�Q�������ď��Ȃ��͂��������ł��炤�B

�@�܂��K���㗤�ɐ����������̂́A�킪�挭�����͏������ł���������A�G���������\���ɕێ�����D�G�ȑ啔�����܂��āA�}篋@����������U�������Ȃ�A�Ȃ�Ƃ��Ă����͂��ߏ��ł��邩��A�e�Ɍ��j����Ă��܂��S�z���������B

�@�����挭�����ɂ��ċ�킷��A�킪�R�͎�͂̏㗤����\��������J�グ�Ă�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�������\����̌J�グ�Ƃ͑�ςł���B���̂Ȃ����͊������v�̒��̍\�����A�e��̎��Ԃ̑��ւɂ���Đ������Ă���悤�ɁA���ꂼ��̓���v��̉��ɑg����Ă���A������Ɠ������J�グ��̂���ςȓ���ƂȂ�̂ł������B

�@�Ƃ��낪�A�Ă�����Y�ނ͈Ղ��ŁA�G�͂킪�挭�����ɑS�͂��W�����Ȃ���������A�e�挭�����Ƃ��A�I�X�Ɣ�s������A���̑O�i��������蓾���̂ł���B

�@�킪�挭�����͗]�T�^�X�A�A�o���A�r�K������X�ɗ��H�쉺���āA�����K�G���p���ʂ֓]�i���邱�ƂƂȂ����B

�@�Ƃ��낪�k�����\�����ʂ́A�������\���̕���n�тƈق��Č�ʂ����ɕs�ւł������B�삠��R���莼�n����ł������̂ł���B

�@���ɃA�o�����ʂ̓J�K�����A�A�u���b�N�A�p���v���K�Ƃ����傫�ȉ͐삪�O������A���ꂪ����������Ȃ��B

�@���������[�����̉e�����āA��т͈�ʂ̎��n�тł���A����������ԕ����œ]�i����̂ł��邩��A�����Ԃ�̋�J�ł������B

�@�ŁA����ɂ͊C�ォ��M�����������āA����ƃr�K���ɏW�����邱�Ƃ��o�����̂ł���B

�@�����Ċe��s��ɂ́A���̊W�̕����������c���A��H���݊X���������K�G���p�Ɍ����āA�쉺�����̂ł���B

�@�܂��암���\���̃��K�X�s�[�挭�����������Ɉꕔ��u���āA�X�����}�w�����Ē����O�i�����̂ł���B

�@��������K�G���p�֑勓�㗤���ׂ��킪��͂̏����͊����B

�@��D�c�͈�ĂɊ�n���o�������̂ł��邪�A���̎�J�����K�G���㗤�ɐ旧���āA��������̃_�o�I�U�����L�����Ƃɂ��悤�B

5�@�S�{�̕ĕ��A�M�l�s�E�̐^�� top

�@��ɍL�ׂ����Ƃ���������͈Ȍ�{���l�I�A�W�����w�]�킵�������ł���A���̃_�p�I��s��U�����A�Ȍ�̂��̍��ɖ𗧂Ă邽�߂ł������B

�@�]���Ă���́A�t�B���b�s�����̎�̂��郋�\�����U���Ƃ͉����������̂ł��邪�A�������A�_�o�I�̓~���_�i�I���̒��S�s�s�ł���A�M�l�Ƃ̊W���ł��[���A���̕t�߂ɂ͖M�l������Z���Ă����̂ł���B

�@�����āA���̃_�o�I�U���ɂ��A�Ĕ�R�̓�ւ̑ޘH�͊��S�ɒf���ꂽ�킯�ł���B

�@�����Ɉȉ��_�o�I�U���y�ыy�щi���ɖY��Ă͂Ȃ�Ȃ��ČR�̖M�l�s�E�̎������q�ׂ邱�Ƃɂ���B

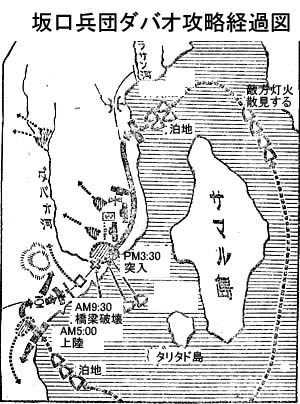

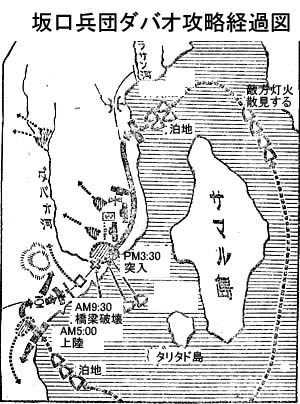

�@��������̃_�o�I�㗤�́A�\��\���̑��łł������B���̍��ɎQ�悵���^���R�����̎�L�ɂ��ƁA

�@�������Ń_�o�I�U���̑喽��q���A�o�������B�������_�o�I�ł͐��z���Ɠ����ɓ��{�l����ċւ���A���܂œ�������肵�����Ȃ������䓇�R����������ĎO�疼�ɂȂ����Ƃ�����������B�@����ʼn�X�͓G���^�����p�y�у_�o�I�V���ɒ��ڂ��Ă���Ɣ��f���A���̗��������Ď�͂��T�}�����k�݂���A�ꕔ���̃^�����p����㗤���邱�Ƃɂ����B

�@�����ă_�o�I���k�����͍U������Ƃ����v��ł������B���̕t�߂͎R�n�Ŗw�ǐl�̒ʂ�铹�͂Ȃ��B

�@�����_�o�I�͒J�����ɁA�h�����Đl�̒ʂ铹�����邾���ł���B���悢��U���ƂȂ����B

�@��\���ߑO���A��k�ւ̍��������̓^�����p�̎V���\�\�����ɂ͑��c���ƂƌÐ��B�̎V�������邪�A����͓n��Ȃ��̂ł��̒��Ԃ����肩��㗤�����B

�@���̐퓬�ɂ����āA�^�����͂ł͋����ɂ����G�ƁA�钆���疾���ɂ����Č��킪�s��͂ꂽ�B

�@��ԑ��������˔j�������A�G�͐����̐����n�̂���}�`�i��̉i�v�w�n����t�P���ė����B����������킪�������͑��b�Ԃ̉��W���J���ď㔼�g����o���A�G���E�̕����痈�邼�A�Ƃ������Ƃ��ォ����ė��镔���ɍ������B���ʂł͕���ɂ��Ȃ��̂ŁA���̔���i����������̂ł���B�ŁA�㑱�̕����͒����ɂ��̕��ʂɋp���čU�������ցA�G�ɑ���̑��Q��^���A�t�߂̍��n�ƃ}�`�i����́A�G���_�o�I�s�̕��쒀�����̂ł���B

�@���̕������͂��̏u�ԂɁA�\���[�g���t�߂���G�̑_�����ē|��Ă��܂����B

�@����k��������͕����͑S���G�̕s�ӂɏ悶�邱�Ƃ��ł����B

�@��̕��͌��d�ɓ��Ίǐ������{����Ă���A�������Ȃǂ����������āA�A���D�Ȃǒʂ�Έ�ڂł킩��悤�ɂ��Ă��������A�_�o�I�k�����ʂ͓����_�X�Ƃ��Ă����B

�@�]���ČߑO�l���A�܂��O�Y������������P�㗤�ɐ��������B

�@�������i�ނɏ]���ēG����R����B

�@��s��A�Ζ��^���N���ʂł͎ˌ����A�܂��_�o�I��s��ł͑O�i������Ȃقǂ̎ˌ������̂ŁA�ォ��ʂ̈ꕔ������̊C�݉����ɉ����Đi�B�@�����A�Ƃ��p�O�o�I�ɂ́A�̍ݗ��M�l���ċւ���Ă���B

�@��������܂łɂ͂�������Ȃ���A�ǂɋs�E����邩���m��Ȃ��B |

|

�@�ꎞ����������˂Ȃ�Ȃ��A��u���P�\�͏o���Ȃ��Ƃ����̂ŁA�������͎���U�������z���Đ擪�ɗ����A�G�̎ˌ����钆��i�B

�@����ŕ������{���̂悤�ɐi�̂ŁA���Ɍߌa�O�����ɂ̓_�o�I�̊X�ɓ���A�M�l���قƂ�Nj~���o�����̂ł���B�ċւ��ꂽ���̂̂����A���q���ɂ͑�̐H����^���Ă����炵�����A�j�ɂ͂���܂łɁA�����l�����H����^���Ă��Ȃ������B�т�^���Ȃ��ǂ��납�A�����^���Ȃ��B

�@�����ɗ����Ă���䓇�l�̋`�E���ɋ���^���āA�R�b�\�������Ĉ���ł����B

�@������R�b�v�̒�ɋ͂������^�����Ȃ��Ƃ�����Ԃ������B

�@�]���Ă킪�R�����������ɂ́A�݂�ȃt���t�����Ă����B

�܂����{�R�̔�s�@�����ł���ƁA�Ĕ�R�͔�s�@���˂����ɋ��������͂��Ď˂����Ƃ����B

�@����ł��ݗ��M�l�͑����E�����ꂽ�̂ł���B |

�ƁA���̖M�l�~�o�ɓ������Ă͕���Ȃ��M�l�����w�ɗ����ē��{�R������A�G�̋@�֏e��D�悵����A�E�܂�����b������B���n�X�̎��̕����ɂ��͎��̒ʂ肾�B

�@�\��\���̑��ŁA�_�o�I�t�߂ɏ㗤�������{�R�́A���̐�ԑ��������Ē���_�o�I�s�ɓ˓������B

�@���{�l�j�q�ꖜ�l�̎��e����Ă����t�C���b�s���������w�Z�̗���t�߂ɁA���̐�ԑ��̃L���^�s�����������̂͂��̓��̌ߌ������ł���B

�@���e���̑��������o���A���{�l�B�݂͌��ɑ��i���A�����̂�ŁA���X�߂Â��Ă�����{�̐�Ԃ̓��͊����݂܂����Ă������̎��ł���B

�@�˔@�I

�@���ʕt�߂ɏe���z���Ă����G�̋@�֏e��\�䂪�A�킪��ԑ��̕��Ɍ����Ă����e�����O�����ƁA������ɂނ������A�����Ȃ���e���̓��{�l��퓬���ɖ\�s�ȉΊW����ė����B

�@�\��̋@�֏e�̈�đ|�˂ł���B�M�l�͎�ɂ��܂��ăo�^�o�^�|��Ă䂭�B�M�l�̌����͕��{�ɋt�������B

�@���{�l�́A�܂���̍Z�ɂɕ��h����Ă����̂����A���̎����̈�̃o���b�N����G���̐�����Z��̋��ɁA�p���p���Ɛ��l�̓��{�l����яo�����B

�@�擪������̂��A�o���o�X���{�l���w�Z�����`�d���i���쌧�������o�g�j�ł���B

�@�����āA�l�A�ܐl�̂��̂�����ɑ������B

�@�a�X���锚���ƁA�����u��悤�Ȓe�̉���������A���E���~�����ƓG�@�֏e�̒D��ɔ�яo�����̂��B

�@���Z���͐���e�̓G�̋@�֏e���ɒH�蒅���A�����P�g����ɖ�肩�����ēG����œ|���A���̋@�֏e�D��ɐ��������B�ق�̏u�Ԃ̑��Ƃł���B�x

�@���������̏��Z���́A�Ȃ����擪�ɗ����A���ʉE�̞��q�тɉ�f���A�G�̑��@�֏e�֍c�R�����Ƃ��đs��Ȏ��𐋂��Ă��܂����̂ł���B

�@�O�o�I���w�Z�̖{�d�`�h���i�L�����g�ɒ��o�g�j���ʂ̂Ƃ���ős��Ȏ��𐋂����B

�@�܂����̕ĕ��̎c�s�Ԃ�̂����A�ł����c���ɂ߂��̂́A���̒������w�Z�̓��{�l�����o���ɓ����Ă����M�l�\�����A������̒��ɐ���Ȃ��ɂ��A�M������Ԃ������A�X�ɌÕ��łȂԂ�E�������Ƃł������B

�@�V�l�Ƃ��ɋ����ׂ��炴��S�{�̐U�����ł������B����R�҂ɋ����G�ČR�̐��̂͂���ł�����B |

6�@������ɂ߂���͂̏㗤 top

�@�䓇�𐧈����ׂ����ꂼ��̒n�_���o�������킪�D�c�́A�L�͂Ȋ͑��ɉ��삳��Đ����B

�@���ɐ��I�̑�s�ςŁA�ӋC���łɔ䓇���̂ނ̊T���������B

�@�����K�G���p�ɓ������̂́A�\��\����̖����ł������B

�@�m��ɂ����Ă͊�ՓI�ɉ����̖W�Q�����Ȃ������B

�@���n�ɓ����Č���ƁA�G�̎c�������@����U�����ė������A��������r�K�����̖����퓬�@�̉��삪����������A���Q���債�����Ƃ͂Ȃ������B

�@�Ƃ��낪���Ɏ�������Ƃ��������B

�@����͓����A���k�M���i���k���̋G�߁j�ł����āA�����K�G���p�͉��₩�Ȕ��ł������̂ɁA�ǂ��������Ƃ��A���̏㗤�̓����Ɍ����ċ���ׂ����Q���o���̂ł���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�J

�@�O�̔ӂ���A�ǂ����������ȉ_������A���ʂ邢���������A�ς��ȃ@�Ǝv���ĐS�z���Ă������Ƃł��������A���ɉʂ��邩�ȁA�ϒ��̋����ƂȂ��Ă��܂����B

�@���i�͍הg�i�����Ȃ݁j������Ȃ��Ƃ����邱�̃����K�G���p�ɁA�������A�O�i�����A���ɂ͎l�i�����A�g�̍�����Ĉȏ�Ƃ����A�����鋶���{�����r�ꋶ�����̂������B

�@�����A���̒��Ń����K�G���p�̈�ԉ��̕��֓����Ă����������c�́A�f���Ƃ��Ă��̌��Q���������āA�����������㗤�������̂ł������B

�@����͉��̕��ł���������A�����g�͒Ⴉ��������ł����邪�A��������A���́������c���V�i�ɂ����āA����㗤����������P���ς݂̕����ł���A�㗤���ɂ͎��M���X������̂����������Ƃɂ�낤�B

�@�����̌P�����@���ɑ厖�ł��邱�Ƃ��I

�@�Ƃ��p��͑D�c�́A�Ȃ�Ƃ��Ă��g���r���̂Ŏ肪�o�Ȃ��B

�@���ꂪ�A�[�g��������A�O�i���l�i�����銪���g�Ȃ̂ł��邩��A�����˔j����̂͑S�������ł������B

�@����A�G�R�������Ȃ�s������������Ƃ����ƁA�G�͑҂��Ă��܂����ƌ�������ɁA���X�Ǝ����ԂŃ����K�G���p�ɎE�����ė����B

�@�����Đ��ۂɂ����ĉ�����ł����@�ɏo���̂ł���B

�@���͓G�R�̒��ɂ͏Z���������邱�Ƃ����A�A�p���A�r�K���ɏ㗤�����킪�挭�����ɑ��ẮA�T�b�p���ϋɓI�ɂ������ė��Ȃ��B

�@�F�����Ă��܂��āA�����̎v���ʂ�̍s������点�Ă���B

�@����œG�̐�͂��m�ꂽ���̂��Ƃ����l���������������̂����A�����K�G���p�ɂ����Ă͂����ł͂Ȃ������B

�@�G�͓��{�R�Ɉ�U�㗤����Ă͍ő��ʖڂł���B

�@��ɏ㗤�����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����M�O�ŁA�җ�ʊ��ɉ�ɓ˂��������ė����̂ł������B

�@�]���Ă��̏ꍇ�A�V�����������Ƃ́A�Ԃ��X�X�����ɂ炩�����̂ł���B

�@�G�̋R�������A��ԕ����͋}篂킪�㗤�n�_�ɋ킯�����B

�@���Ăĉ����Ē������\������ɑҋ@���Ă����G�������A�h���h���k�サ�ė����B

�@�]���ď㗤�����킪�R�͍��������Ő���Ȍ�����W�J�����̂ł���B

�@���c�͏㗤�����r�[�ɂ��̓G�R���A��ԑ��ƊC�݂ɂ����ĂԂ��������B

�@��͂���ɏ㗤�������ɁA���̓��H�ɃS���S���ƓG�R���̔n�̎��[���]�����Ă����B��Ԃ��R���Ă����B

�@��������Ă�����̖͗l���m�ꂽ�̂ł���B

�@�Ƃ��낪�A����������}���S�̐^�����ɋ삯�t�����̂��A�k�����\���ɂ��˂ď㗤�����挭�����ł������B

�@���ꂪ���x���̐�ɒy�����Ă����B����ʼn�R�킪�R�͗L�͂ƂȂ����̂ł���B

�@�V�������ߏ㗤���o�����A���Ȃ��炸���N���Ă�����͌R������ő傢�ɋC�����Ȃ����B

�@�\��\����ɂ͑������������\���̏㗤�n�_���瓪���o�����B

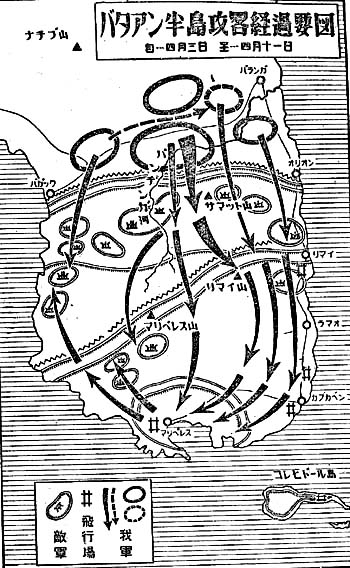

�@�����ē�\�O���A��\�l���ɂ͖k�サ�ė����G�R�Ɖ䂪�R�Ƃ��V�\���A�{�\���r�I�A�r�i���i���̒n��ő员������������B

�@����͂�����s��������ł������B

�@�s��������Ƃ����͓̂G���������v�������Ȃ�����������̂ł���B

�@�ܘ_�A���O�ɍq������̏��ɂ���āA�����̓G�����Ԃ��h���h���k�サ�Ă���Ƃ������Ƃ͔����Ă������A���ꂪ�ʂ��Ă��̏㗤�n�_�ɗ��邩�ǂ����͋^��ł������B

�@�܂��G�ɂ��Ă����{�R���A����Ȃɑ����V�\����\���r�I�̕ӂ܂Ői�o����Ƃ͎v��Ȃ������炵���B

�@��ɐ�Ԃ�R���̕������s��������A���ꂪ�����Ɖ����Ă��邾�낤�ƁA����f���Ă������̂̂悤�ł������B

�@�ŁA�V�\���A�{�\���r�I�A�r�i���i���̒n��œG�͏h�c���Ă����̂ł���B���ꂪ��\�O���̖�ł������B

�@�����։䂪���c�͖�Ԃ��G�R�����j���O�i���ė��āA�O�L�̒n�_�֒��x���łɒB�����̂ł���B

�@�邪������ƁA�G�����Ƃ��r�b�N�肵���B

�@�����ŏ����n�`�ɂ��ďq�ׂ�ƁA���̕ӂ̓��H�͐r�����h�ł��邪�A���̓��H�̗������Ƃł����Ă��̉��͐X�ђn�тł���B

�@��m�Ɠ��̞��q�Ƃ��A�}���S�[�Ƃ��̐F�X�̎������Ă���̂ŁA�G�͂����ŏh�c���A�킪�����͂����֓˂�����ōs�����̂ł���B

�@�G���V�������A�������r�b�N�������B�����ō����p�`�p�`�Əe�����n�܂����B

�@�y�@�A�d�@�A�₪�ĖC�����V�ɂ�������C����Ɖ������̂ł���B

�@�ˌ��Ɠˌ��p���āA�M�̒��ɐ��ޓG��Ђ��[����䂪���͈��h���ɂ����B

�@�����Ă��̌��ʍK���ɂ��āA��\�l�A��\�ܓ��̗����ɂ킽��A�k�シ��G�̑����R�Ɉ��Ɍ���^����ɂ��������B�G�͒����ދp���邱�ƂƂȂ����B

�@�����ł�����ƃ��\�����ɂ�����G�̔z�����q�ׂ�ƁA�k���T���t�F���i���h���烊���K�G���p�ɂ����ď\��t�c�A�����K�G���p�ᕔ�ɓ�\��t�c�A�U���p���X�A�C�o�t�߂ɎO�\��t�c�A�������p�Ɏl�\��t�c�A�o�^���K�X��C�݂Ɍ\��t�c�A����Ƀ}�j�����ӂɒ���Ďt�c�̘Z�t�c�ł������B

�@�������G�͂���ł͕s�\���ł���ƒm���ăl�O���X���ɂ����鎵�\��t�c�̎�́A�y�у��C�e�A�T�}�[�����ɂ������\��t�̎�͂�O�����ă��\�����Ɏ����ė����B

�@�����Ă��̌R�������ď\��A��\��̗��t�c�������̂ł���B

�@�܂��X�g�b�`�F���p�[�N�ɂ����R���A��ԁA�C�������������ɏo���B

�@������ƕs���������������̂͂���玵�\��A��\�ꗼ�t�c�̎�͂ƁA�����K�G���p�Ŕs�ꂽ�\��t�c�A����ɓ��ȕ����Ƃ̎O�t�c�ł������̂ł���B

�@���̈�匃��œ����o���ɂ���āA����܂ł��܂荂���]�����Ă��Ȃ������t�C���b�s���Z���R���n���ɂȂ�Ȃ��Ƃ������Ƃ�m�����B

�@�ޓ��͋͂��̌P����������Ă��Ȃ����A�n�`�Ɋ��n���Ă���A�����l�łȂ������ɔS�苭���B

�@�n�`�n���𗘗p���Ă͍I���Ɏˌ����A�������A�Ō�܂Œ�R���~�߂Ȃ��B

�@�w�����������Ă��Ȃ����A��R����Ƃ����������ł������B

�@����Ŏ��ɓ����ɂ�����A�ČR�͋����낤���Z���R�͂����������Ƃ͂Ȃ����낤�A�Ƃ����l���͑�ςȌ��ł������ƌ�����B

�@����A��\�l���ɂ́A�������c�̎�͂��������p�ɏ㗤�����B���̕��̓����K�G���p�Ƃ͐����ɗ\�z���Ă������k�M�����r�ꂸ�A�r�����ÂŁA�㗤�͍���Ȃ��s��ꂽ�̂ł������B

�@�ܘ_�A�㗤�n�_�ɂ����Ă͓G�ƏՓ˂��������̋]���i�I�����s�b�N�_����̑I��A��]�G�Y���т̐펀�͂����ł���j�͐��������A���̂ق��債�����Ƃ��Ȃ��A�܂��J�����ꂽ�^���o�X�R�n���A�@�b�������擪�ɗ����ē�Ȃ������˔j���邱�Ƃ��ł����B

�@�i�L�ҕt�L�j

�@�w���ǂ��͏㗤�����ڂɂ́A�\�����̃W�O�U�O�^�̈�{���H��i��ł����B

�@���H�̗����͞��q�̖��т̂ق��A�ԁA���A�Ȃǂ����ǂ��܂łɂǂ������F�̖쐶���A�����i�邭���j���������Đ^�g�ȉԂ������Ă���A�w�X�i�͂��̂��j�ɂ����������C���N��̂����A��������Ȃ��i���Ԃ�ŁA�����͎l�\�x�̍��M�ɑς��Ĕm�Ԃ̗t�ɔ�����B

�@�łɂ͔����̊C�ݐ������q���̔ޕ��Ɍ�����w�̗����������āA�h����v���������B

�@�G�͒n�����ł͂Ȃ��A���`�\���[�g�����鞽�q�̂Ă���_�����Ă���B

�@�����Ă�����̒e�Ɏ˂���ė�������l�́A�܂�Ő��������e�������B

�@�Z���͉��̂悤�ȑ��ƂŞ��q�ɂ̂ڂ���𗎂��Ă����B

�@�����͎蓖�莟��ɖ쐶�̃o�i�i��������A���q�̐��ň�A�����邨���Ȃ���i�B

�@�w��ւ�ҏb�͌�����Ȃ��������A�ƂĂ��Ȃ�������A��Ƃ����ɂ͌��Q�����B

�@����Ɛi�ލc�R�����ɂ����O���e�X�N�����͖��тɓّ�����B�����͐\���������悤�ɗ���ɎC�菝���Ă������A����͔w�̓�{������쐶��■���i�������j�̂Ƃ��ɂЂ������ꂽ��A����������ꂽ���߂ł���B

�@�����͂��̖��т̓S��Ԃ�蕚���ĂĐi�B��͖h���Ǝ�܂��͂߂ĐQ���B�x

�@���̍��G���}�b�J�[�T�[�͑��ދp�̌��S�����Ă����B

�@�������\���ɂ͍ő���R�����Ȃ��������A�}�j���̓\�A�̃X�^�[�����O���[�h�ȂǂƈقȂ��Ėh�䂷�ׂ��v�ǐ����Ȃ������B

�@�ނ͂��˂ėp�ӂ��Ă����R���q�h�[���v�ǂɖ����������A��ēٓ��������Ɏi�ߕ����J�݁A�����Ėk���ɂ����\��A��\��A���\��y�ђ���Ďt�c�A����ɂ����l�\��A�\��e�t�c�ɂ��ꂼ��o�^�[�������֑ދp���ׂ��������̂ł���B�킪�k���́������c�A����́������c�́A���̑ދp����G�ɒǔ����Ĉ�H�}�j���w�E�������B

7�@�����\�L���̐i���A�}�j���𗎂�

top

�@������G��ǂ��āA�킪�R�͓�k����}�j�����߂��������A�k�������K�G���p�ɏ㗤�����R�̎�͂��쉺�������́A�����ň�̓J�o�i�c�A����ʂ��ă}�j���ɓ��铌�̓��H�A����̓p���o���K�͂̓�����ʂ�̂ł���B

�@������̓N�����b�N��ʂ�A�T���t�F���i���h���o�ă}�j���֓���B

�@����̓p���p���K�͂̐���ʂ邩��A�T���t�F���i���h�̓�Ńp���p���K�͂�n��˂Ȃ�Ȃ������B

�@���̃o���p���K�͉͕͂����L�����A�����̕ӂ͉����ł��邩��A�r���[���B

�@������G�ɉ�����ꂽ��킪�s���͐��鍢��ƂȂ�B

�@�]���Đv���Ƀ}�j�����ח��������߂ɂ̓p���p���K�͂��㗬�ɂ����ēn�铹�A�����J�o�i�c�A����ʂ�O�҂�I�ԕ����L���ł������B |

�킪�����ɕ����ʂ�p�ЂƉ������}�j���̕ĕ��ɁB

�n�ɒĂ������������݂�B |

�@�ŁA��͂͂��̃J�o�i�c�A�����H��O�i���A���̕��̃^�����b�N���H�́A�ꕔ�̕������i�o�����̂ł���B

�@���̒ʉߏ𗪉������

���@��́i�����K�G���j�c�c�|�\���r�I�i�\��\�O���j�c�c�s�i���i���i�\��\�l���j�c�c

�^���O�i��\�ܓ��j�c�c�T���g�g�[�}�X�c�c�J�o�i�c�A���@�i�\�O�\�����j�c�c�u���A���g�i�\�O�\���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T���z�Z�i��\�����j

�c�c�p���E�A�O�i�ꌎ������j�c�c�}�����I�c�c�}�j��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}�����X�c�c�T���t�F���i���h�c�c�w�����T�@�@

���@���������i�����K�G���j�\�\�T���t�@�s�A���\�\�_�O�o���\�\�o�����o���\�\�o�j�P�[�^�����b�N�i�\�O�\���j�\�\�G���[���X�i�ꌎ����j�\�\�o���b�N�\�\�f�i���s�A

�@���̓쉺�ɍۂ��Ĉ��̊拭�Ȃ��R�����̂͌�҂́����̕����ł������B

�@���̓��͓G���S�͂������ē������݂���o�^�[�������ւّ̓��A�����p���p���K�͂��z���A�T���t�F���i���h��ʂ�n�^�[�������ւ̍s�����Ղ����̂ł���邾���ɁA���̒n��ɂ�����G�̒�R�͔��Ɋ拭�ł������B

�@���̂��߃^�����b�N�t�߂̐퓬�ɂ����āA�Ǖ����Ђ������ːi�����������͐펀�𐋂����B

�@�������킪�R�͂����˔j�������A�����o�^�o���y�уo���b�^���̑��ł��拭�Ȓ�R�ɑ��������̂ł���B

�@����J�o�i�c�A�����H��쉺������͂́A�G�̒�R���������ߋɂ߂ĉ����ɔ����������A�G�͑��������݂̋����A�S���A���H�A�ʐM����O��I�ɔj�Ă����B

�@���Ɏs�����\���n��ɂ����Ă��̓G�̔j�r�����������̂ł���B

�@���̂��ߎ����ԕ����̍s�����Ђǂ������B�H�����͕s���s�x�ł��̔j��n�_�̏C���ɓ���˂Ȃ�Ȃ������B�����āA�����K�G���p�㗤�ȗ��}�j���܂ł̓�S�L���\����A����̍s����\�L���Ƃ����V�L�^���������āA�}�j���ߍx�ɐi�o�����͈̂ꌎ����ł������B

�@���̓��ɓ��邷�邱�Ƃ��o�����̂ł��邪�A�}�j����C�̍J�ɉ����̂�����Ĉꎞ�ߍx�œ������A�������̓���������̂ł���B

�@�]���ă}�j���͎�̖��^���N�����Ă��ꂽ�ق��́A�S�s�S�������̂܂܂Ŋ��S�ɂ킪�蒆�ɋA�����B

�@�������A�J�o�i�c�A���t�߂܂ŗ������A�}�j���̓G�������A�h���h���A�o�^�[���������ʂɓ������Ă���炵���Ƃ�����A��s������������B

�@�������e���p���܂��ڂ̑O�̃}�j���������āA���ꂩ�畺��Ԃ��Ďc�G��@�����Ƃ����̂ŁA��͂̓}�j���w�A�ꕔ�����o�^�[���w�U�������̂ł���B |

�y���Ɍ����鍕���́A�R����}�j���s�A�A�����͂��ܐ���̓��������B |

�@�]���ē���Ƀ}�j�����̂����ۂ�A������������c���Ď�͂̓o�^�[���w�]�i�����B

�@�����ł��p���p���K���n��̂Ɏ��Ԏ�������A����ł��ꌎ�O�A�l������ɂ͉͂̉E�݂Ɉڂ�A�ꌎ�܁A�Z������ɂ́A�o�^�[�������̈�A��܂Ői�o�����̂ł������B

�@���̎�̂́������c�ŁA�������c�̃}�j���x���ȊO�̈ꕔ�A����ɐ�ɏq�ׂ���������������ɍ����āA�o�^�[�������̓�������f�i���s�A���A�w�����T�ɐi�o�����̂��ꌎ�Z���ł������B

�@�Ȃ����̍c�R�̃}�j���˓��̉����L�^�́A���ۂ͈����\�܃L����D�ɖҐi���Ă���̂ł����āA���E�����|�������h�C�c�@�B�������̃|�[�����h�i���̈����\�L���A�i�|���I���̃��X�N���i���������̂����̂ƌ�����ł��낤�B

�@�i�������̂͒������\�������ł������Ƃ͂����A���̊ԛ�������A�����b�g�R�̓G���_��˔j�����ق��A���n�сA�_�݂���G�w�𐪕��A�X�Ƀ}���[���l�̔M�э����L�̍����ƔM�C�̍��������h��́A�M��ɐs������̂�����B

�@�܂�����������p�ɏ㗤���������̓}�j���܂ł͋͂��S�L�����炷�ł��������A����͏s�ӏd��R�x�ł����āA�G�̖Ғ�R���������A���O�[�i�A�^�[���̌Ώ��n�т�˔j�����B

�@���̔n�͂���������ׂ����̂�����̂ł���B

�@���̓�����c�̐i���H�͎��̒ʂ�ł���B�@

�������́i�������p�j�\�\�A�`���i���i�\��\�l���j�\�\���o�\�\�J�����o�i�ꌎ����j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}�E�o���i�\��\�l���j�\�\�Z���p�v���i�O�\���j

�����`�����p�i�ꌎ����j�\�\�}�j���i�ꌎ�O���j�\�\�T���t�F���T���h�\�\�f�i���s�A�\�\�I�����K�{�i�ꌎ�\���j

�L���r�e�i�ꌎ����j

�u�L�ҕt�L�v

�@�P�������}�j������A�c�R���}�����}�j���s���̏�i�͎��̂悤�ł������B

�@�^��Ɏs���ɓ������̂́A���̎��قɘA���ɏo�����������ŁA�͂���l�̌�q���ł������B

�@�Ԃ���p�ԓ��A�g���b�N�l��̖�����̂������B

�@�s�����O���̈�̎l�\���͋��c��A���܂��Ɉ��z�̉����䓇�l����͏j�����q�ׂ���Ƃ������a�I�Ȑ�̂ł������B

�@�}�j����͑Ԑ��𐮂����c�R�́A����͓���ߌ�ƌ��߂��̂ł���B�s�G�������ۂ��������K�\�����^���N�̍��������a�X�ƓV�ət���Ă������A�ő��c�G�Ȃ��ƌ����������͍c�R�̂����Ȃ݂Ƃ��ĕ��������𖽂����B

�@�\����Ԑ킢�����ė��������A�����Ŋ��E�����B

�@�����֊ċւ���Ă����ݗ��M�l�̂����\�]�����g���b�N�ɏ���Č}�ւɗ���B

�@�ߌア�悢����邷���A�s���͈�ĂɌ��J�𐁂��Ċ��}�̈ӂ�\���A�����ɓ�k�R�����̈�������킳�ꂽ�B

�@�G���J��O�A�S�ʂ������ĉ�����₩�����`�a�b�c��͐w�̉��}�j���́A�������Ă������Ȃ����킪��ɋA�����̂ł���B

�@�Ă̐i�U��}�͂����ɕ����đS�����ӂ��ꂽ�Ƃ����Ă��悢�̂ł������B�����}���[�����̃V���K�{�[�����A�����ɂ����ČǗ�������Ɋ�������Ȃ������̂ł���B

�@�L���ȃ��l�^�����ɂ����͊������|��A�ċւ��ꂽ�M�l�O���S�����~�o�����}�j���s�́A�s���̎����������āA������d���͓������A�s���d�Ԃ͎O�����瓮���n�߂�Ƃ������N�Ԃ�ł������B |

|

8�@�o�^�[���ɕ��͕s�� top

�@�}�j���ח���䓇�h���R�ɍ��������Ƃ��������B����͗���i�C���h�l�V�A�j�U���̗\�肪�J�グ��ꂽ���Ƃł���B����������ʂɂ͕ĉp�����̑����ȑ����R���������A�������̔�s�@�������ė��Ă����B

�@�܂��}�j���p�t�߂ɂ����č��̃A�W�A�͑����A�W�������Ō�̍����n�Ƃ��Ă���B

�@�V���K�|�[�����ʂ̕č��͑������l�ł���A���B�͑����������Ă���̂ł���B

�@���̏��ɂ���āA�x�点�Ă������W������킪�J�グ���āA�����Ƃ���G�����ł��悤�Ƃ������ƂɂȂ����B

�@�V���K�|�[�����ʂ������킪�R�ōl���Ă����قǂ̂��Ƃ��Ȃ��B�Ăɑ���̐Ȋ��Ԃ�ł������B

�@��ʋɂ߂Đ_���ŁA������]�蒷������v���Ȃ��Ƃ������ʂ��������B

�@�S�ʂ̏���W�����U���𑁂߂��̂ł���B

�@�������A���ׂ̈ɁA�䓇�h���R�͕��͂̔������A�킢���ɂ��ĉ˂Ȃ�Ȃ������B

�@���̂��߂ɏ����������˂Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ����B����Ɍ�����ꂽ���͂́A�������c�𒆐S�Ƃ��Ă���ɑ������̓��ꕔ����Y�����B

�@����ɔ�s�����̑啔���������g���邱�ƂɂȂ����B

�@���Ăĉ����āA�����r���}���ʂɂ����Ă͓G�̍q�͂��������傳��ė������߁A��������j���邽�߂ɁA�^�C�����ʂɂ����킪��s���������ł͑���Ȃ��B

�@������������˂Ȃ炸�A����ɂ���s�����������Ă������B�]���Ĕ䓇�͉�R�蔖�ƂȂ��Ă��܂����B

�@�K���A�������C������ړI�ŁA�������c�������K�G���p�ɏ㗤���Ă����̂ŁA���̕��c�������Ƀo�^�[�����ʂɗp���邱�ƂƂȂ����B |

|

�@���̕��c�̓����K�G���p�\�\�_�����e�X�i�ꌎ����j�A�o�����o���\�\�p�j�P�\�\�^�����b�N�\�\�G���r���X�i�ꌎ�Z���j�\�\�W�i���s���i�ꌎ�����y�ы���j�\�\�w�����T�ƒ��������A���V�������Ԃ��Ȃ��̂ő啔�������Ĉꌎ�����w�����T�̐��ɓ��������̂ł���B

�@�����o�^�[�������̓G�w�n�͎��ɕs���ł������B

�@����̓o�^�[���������喧�ђn�тł����āA�͂��ɓ��C�݂��Ђ炯�Ă���A�w�����T����T�}�[����ʂ��A�o�����K����}���x���X�w�̓�����{�ʂ��Ă���݂̂ŁA�啔���͐�Õ���i�ӂ��j�����Ȃ��悤�ȃW�����O���ł���B

�@���C�݂ɂ͋}���̓������]�Ȑ܂��A���邱�Ƃ͂��������A����͓r���Ő�Ă���B

�@�Z�����H�����A�����͂قƂ�ǂȂ��B

�@�ȏ�̓��̑��́A�ƂĂ������̒ʂ��悤�ȂƂ���͂Ȃ��̂ł���B

�@�q��@�̒�@�ɂ���Ă��G��͖��m�ɂ͔���Ȃ��B

�@�k�̕��̓i�`�u�R��A��̕����}���x���X�R��ŁA�i�`�u�R�̂Ƃ���ɓG�w�炵�����̂�������c�c�Ƃ������x�̂��Ƃ����킩��Ȃ��̂ł���B

�@�Z�Z���c�͓�������₢�Ȃ�A�����̑����ɂ��Ȃ��G���U�������B

�@����͓G���ދp���ł��邩��A��������Ȃ������ɐi�����悤�B

�@�s�ӂȎR�n�𗘗p���ēG���w�n���\�z���Ă��܂�Ȃ����A�nj��̋C���̔����Ȃ����ɁA�v���ɍU�����悤�Ƃ����̂ł��������A�Ȃ��Ȃ��v���悤�ɂ͍U�����i�����Ȃ��B

�@����͊��ɂ��̖��ђ��ɓG�̑�w�n������������ŁA�����w�n�U���͒nj��ƈقȂ��āA�悸�G�̑O���ɏo�Ă���x��������Ǖ����A���ꂩ���͂�i�߂āA�G��E�n�`��Ȗ��ɒ�@���A�ǂ�����G���U������̂���ԗL�����Ɣ��f���āA�������A���̓G�̍ł���_�Ƃ��鏈�Ɍ����āA������̕��͂��ł߂ē˔j����A�Ƃ����̂���Ȃ̂ł���B

�@������C�����L�͂Ȃ��̂��W�߁A��Ԃ��W�߁A�q��������ɑS�͂��W������Ƃ����A�����A��C�A��s�@�A��Ԃ̞��^��p�����Ȃ��Ƒʖڂł���B�Ƃ��낪�����͂�����̕��͎͂����ď��Ȃ��B

�C����e�ۂ̐����\���ł͂Ȃ������B���⋋���s�\���ł������B

�@�ŁA�e���p�A�G�ɑ��������ȓG�ɗ]�T��^����ȂƁA���ɑ��������ɍU�ߗ��Ă��̂ł���B

�@�������c�͏����Ĕ��ɓ��ꓬ�����B���ɍőO���ɂ������������́A���邢�͕��Łi�ӂ��傤�j�U���ɋ�S�S�邵�Ē��Ɉꃁ�[�g���A�[�ɓ[�g���ƓG�w�𒀎������Ă������̂ł���B

�@�Ȃɂ���i�`�u�R�ɂ�����G�����w�n�́A�G����O�t�c�̕��͂��W�߂Ă����̂ɑ��A�킪���͐r���͏��ł������B�����ňꕔ����Ґ����āA������o�^�[���̐��C�ݕ��ʂɐi�o�����A�����֍s���Ă����������c�̈ꕔ�����邱�Ƃɂ����B

�@�����ēG�̔w����Ղ��틵��ŊJ���悤�Ƃ����̂ł���B���Ɉꌎ�̔��B

�@����A��͈͂ꌎ��������T�ԁA�͂����ł͂��邪�G���W���W���Ɖ����đO�i���Ă͂������A�����Ȃ��ʂ͖]�ނ��Ƃ��o���Ȃ��L�l�������B

9�@������ɂ߂��i�`�u�U�� top

�@�o�^�[�����C�݂ɉ���������̓I�����K�{�`���痤�H�y�ъC�H�̂��A����������̑喧�ђn�т��I�A�G�̔w��ɐi���A���̕��ʂ̓G�̑唼�����ł���Ƃ������M�𗧂Ă��B

�@���������̐���͂����Ԃ鍢����ɂ߂��̂ł���B

�@�Ƃ����̂́A�O�ɂ��q�ׂ������C�݂ɂ͍D�����H���Ȃ��B

�@�I�����K�|���烂�����w�̊Ԃ͖��\�L���ł��邪�A���̖�A��Â��ɓk���̕������h�����Ēʂ��ʂ̘H�����邾���A�n���ǂ͒ʂ�Ȃ��̂ł��邩��A�e��A�ƐH���ォ��⋋���悤�ɂ�����p���Ȃ��B

�@�d�����Ȃ�����A���݂̖��D���g���Ă����𗧂�����B

�@���邢�͉��������K�G���p����M�����Ă�ł���Ƃ����A�������S���d�˂��̂ł���B

�@����ʂł��邩���C�Ƃ������ԂƂ��������̂��A�ܘ_�C�H���^�˂Ȃ�Ȃ��B

�@���̋�S�͎��ɑ�ςȂ��̂ł������B

�@�����������A�����݂̐��C���͂܂��G���ɂ������B

�@�����܂ł��Ȃ��傫�ȓG�͂Ȃǂ͂��łɋ��Ȃ��̂ł��邪�A�������C�́A�����������R���q�h�[���A�}���x���X�̂�����������Ƃ��āA���C�݂��r���ɗ����B

�@���̊Ԍ����ʂ��āA������͏��M�𑀂�⋋�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł���B

�@�������ėv�Ճ���������P���āA�G�̑啔�������ł����͈̂ꌎ�\�����̂��Ƃł������B

�@�������ɑ������̂͗v�Ճo�K�b�N�ł���B

�@���������A���C�݃o�����K�w�̘H������̂ł��邩��A�����͒��Ƀo�K�b�N���ʂ։����o�����B

�@�����Ă��̍U���ɑS�͂��X�����B

�@������U�����ē��C�݂ւ̓���i�R�o����A�i�`�u�R�̓G�̔w����Ղ����ł��邩��A�킪�R�͈ꕔ�����C��@���ɂ���čX�ɓG�̔w��ɉ��Ƃɂ����B

�@��}�����̂̓J�C�{�{���ł������B

�@���̊C��@�������́A�ꌎ��\���Ȍ�A�������������o���A����O�i�������A�����̓o�^�[�����C�݂̏����s�m���Ȃ܂܂ł������̂ŁA����Ȗ`���ł������̂ł���B

�@�ʂ��āA�\��̃J�C�{�{��������āA�����͂��̗y������̃L�i�������ɁA�ꕔ���̓}���x���X�ɋ߂������J�\�������ɏ㗤���Ă��܂����B

�@����͐��C�݂ɂ͔��ɖ�����R����A�����̖����̖������Â���������D�ł����āA���Ԃł��Ȃ��Ȃ�����Ȃ��B

�@������Ԃɍs�����̂ł��邩��A�ǂꂪ�ǂꂾ������Ȃ������̂ł��炤���A�X�ɐ��C�݂͒��������Ɍ������B

�@�]���ď��߂Ɏ��Ԃŗ\�肵�čs���ƁA�v����������֗�����Ă��܂��̂��B

�@����������ł����Ɠ�̕��Ɏv�������Ȃ��㗤���Ă��܂����̂ł��邪�A����͑S���G�̕s�ӂł������̂ŁA�G�͎��͘T���Ȃ��Ƃ����m�炸�A���͑��ʂ������邱�Ƃ��o�����B

�@���̕����̗E��Ԃ�̓o�^�[���풆�ł����M���ׂ��Ƃ����ׂ��ł���B

�u�L�ҕt�L�v

�@�o�^�[�������̐��݂͔䓇�̊J��O����z���グ���Ă����\�ʖh��w�n�ł���B

�@�n�`���}���x���X�A�i�`�u���R���f�R�ƂȂ��ē�V�i�C�ɗ����Ă����A���݂����X�ɐ[���l�Ֆ����̃W�����O�����[���A�Ȃ��Ă���B

�@����Ɛ�Ԃ�ʂ����x�̗v�ǘA���H���O�{���薧�т̒��ɂ��邪�A�O������͑S�������Ȃ��V�R�̗v�ǂł���B

�@�G�͊C���ɓS��Ԃ���ˁA�C�݂ɂ͘Z�������ɋ@�֏e����u���A���������ɂ͗v�ǖC����ׂĊC��Ƃ��킸�A�C�݂Ƃ��킸�A�S�ǂ̏\���ΖC�Ԃ�݂����̂ł���B

�@���̓�q�w�n�ɓ˓��A�S�}���x���X�R�̓G�w���Ђ�܂��A�}�b�J�[�T�[�Ɂw�^��p�ȗ��̐^�����ȓ����K�ꂽ�x�ƕč��ɑœd�������킪�����̓��e��́A�䓇����S�ʂƂ��Ă��H�L�̑s���ł������B

�@���̖�A����֗��钪���͌����������B

�@�킪�D�c�̓T�C�T�C�����A�v�u�C�E�T�����A�J�C�{�|���J�i�X���ȂǁA�G�̌��łȊĎ��Ԃ��Ղ��ē쉺�����B

�@���Q�̒��ɉB�ꌩ������S��Ԃ̗сA���̂悤�ɏƂ����T�[�`���C�g�̌����A�ł������G�e�̒����킪�����D�����э~��A�������ȉ��̉�ƂȂ��ēS��Ԃ��R�j��A�G�@�֏e�̉�f���w�n�\�ʂ̒f�R�ɓˌ������B

�@���̈���̓}���y���X�ɋ߂����֓��e��@�������̂ł���B

�@���ꂱ���S���G�̕������Ղ������̂��B�G�̋����͑傫�������B

�@�킪�������̑O�ɃW�����O���ɂЂ�ޓG�͈��h���ɂ���A�G�̎r�͌ܕS�A���S�Ɨ݁X����B

�@�����Ȃ��ēG�̎i�ߊ��͐��݂̋��C�͂����܂ł��Ȃ��A���݂�����}���x���X�R�z���ɑ��X�Ɖ��������𑗂�A����͏\�����ɂ킽�����B

�@�W�����O���̑���������ю}��������B

�@���Ȃ��Â����т�����ԂɓÎR�ƂȂ��đ�̍��������͂��Ɏc��Ƃ����������ł���B

�@���̒��ł킪�E�m�͖ґR�ƓG��ǂ��čs���B

�@���ɂ͓��݂ɂ����G�̌Ղ̎q�̐�ԑ��������ė����B�R���A���A�\�����Ȃǂ�����ė���B

�@���ɓ�\�ܔ{�̓G��ɂ��āA�ҌՂ̂悤�ɉ䂪���͎l���A�ܓ��A��T�ԁA�\���Ɠ������̂ł���B

�@��G��Ԃɂ͐��|���������A�e���ŃL���N�s����˂��h���]��������E�m����A��я���ĊW�������G����@������E�m������B

�@�����̒ʐM�Ɂw��e�����ēG�����Œ��Ȃ�x�Ƃ���̂����Ă����̑s�₳���m���̂ł���B

�@��ɂ��ɓ��~�������C�ݎi�ߊ��W�����Y������

�@�w���{���قNj��낵�����̂͂Ȃ��B��Ԃ��e���œ˂��|�����̗E�����͐_���p�Y���Ƌ����̂ق��͂Ȃ��B

�@����ł͓��~�̈�肾�ƒɐɊ������x

�ƌ�����̂������ł͂Ȃ��B

10�@�i�`�u�̊ח��͈ȊO������ top

�@���̕��M�͑��̓I�ɁA�G�ɕ����𗧂������ƌ�����̂ł���B

�@�₪�ēG���i�`�u�̑����w�n����������̂��A���̕����̊�P�����Â����ė͂���A�ƒf�����Ă��悢�ł��炤�B

�@�����A���̕����̏㗤�����n�_�͐��C�ݒ��ł����ɂЂǂ��喧�ђn�тł������̂ŁA���͎v���悤�ɐ_���ȍs�����o�����A�܂��e��E�ƐH���㗤�̍ۂ̈��ő啔�������Ă������̂ŁA�L�x�Ƃ͌����Ȃ������B

�@���̌�̕⋋������ł������B

�@���̏㗤�������Ƃ�m�����G���A�R���q�h�[���A�}���x���X�t�߂��琷��ɏ��������o���ė�������ŁA���̊C��x�����i���āA�킪�M���͂��̊C�݂ɋ߂Â����Ƃ��o���Ȃ������B

�@�i�����킪�C�R�͑S�͂������ė���A�W�������ʂɌ����Ă���A���̕��ʂ͎蔖�ł������B�܂��G�������݂ɂ͑����̒������C�������Ă�������A����ɋ߂Â���ɂ͂䂩�Ȃ������j

�@���A�O�ɏq�ׂ����Ƃ��A�㗤�n�_���\���肸���Ɠ�ł��������Ƃ��A�킪�R�͂��Ƃ��㗤�����ɂ������Ă��Ȃ������B��s�@�Œ�@���Ă݂Ă��A���͑喧�тł��邽�߂ɔ����o���Ȃ��B

�@������J�C�{�z������Ƃ��Ă��̎��ӂ�T�����̂�����A�Ȃ����画��Ȃ������̂ł���B

�@���߂͂Ȃ��Ȃ��A�������Ȃ��̂Ŏ�����̂ł���B

�@���̓G�̕����ɔ�э������ƌĉ����āA�G���[���˓����A�G�̕����𗧂��������̂Ɂ�������������B

�@���̕����̓������̐��ɂȂ���āA�o�K�b�N�̔w����Ղ��ׂ��A�R���[���I�邱�ƂɂȂ����B

�@�Ƃ��낪�@���ɎR���[�������Ă��G�̐w�n�͐s���Ȃ��B

�@�i�s���Ȃ����ŁA�G�@�͂����ƃ��C�����ɍ\�z���Ă������炾���j

�@���ǓG�̂��Ȃ�����I�Ԃ̂͂�����߂āA�G�̔��㕔��˔j���Ē��֓˓������̂ł������B

�@���R����A���͒f�����Ă��܂����B���������͈ꎞ���ɐS�z�������̂ł���B

�@�����������������C�݂ɂ�����킪�R�̗E�s�����ȕ����́A���C�݂̓G�ɔ��ȉe����^�����B

�@�����ɂ킪�R�͑�_�s�G�ɂ����D�ɑ�C��ς�Łw�}�j���x�p������A�I���I���A���}�C�t�߂ɐ���ɖC��������������A�G�͌���ɐr���s�����������B

�@�����Đ��Ɉꌎ��\�l���ɂ͑ދp���J�n�����̂ł���B

�@�ܘ_�A���̊Ԑ��ʂ��牟���Ă����킪��͂͐������U�������߂Ă͂��Ȃ��B

�@�C�ݘH���ʂ͐틵�����X�i�����Ȃ��Ƃ����̂ŁA��Ƃ��Č��j�Ȓn�`�̎R�̕����璀���I�w�n���čs���Ă̂ł���B

�@��\�l���̔@���́A���c�������w���ɗ����Ė�P����Ƃ����ł������B

�@�]���Ă������拭�������G���A���Ƀi�`�u�R�̐w�n�������Č�ɉ��炴��Ȃ������̂ŁA��͓�\�l���Ƀo�K�b�N�k���ɐi�o�A��\�Z���ɂ͗v�Ճo�����K�𐧂����B

�@����͌�ɔ��������Ƃł��������A�G�͏]���}���x���X�̐��ł����āA�o�^�[���h��̑����w�n�ɂ��Ă����̂ł��邪�A���N���납�炱�̃i�`�u�R�̐��ɑ����w�n���\�z���A�����傢�ɋ������Ă����̂ł������B

�@�G�̎Q�d����Ɂw�i�`�u�R�̐w�n�����j���ꂽ�Ƃ͎��ɈӊO�ł���B����͓�U�s�����Ɗm�M���Ă����x�Əq�ׂ��ʂ��B

�@�������䂪�R�͑O�ɏq�ׂ����Ƃ��A���ȗɂ��Ă���𐬂��������̂ł���B

�@����⋋�����ł���ςł������B

�@����͂��̕⋋�H���f�i���s�A���A�w�����T�A�T�}�[����ʂ��铹�H����{�ł���̂ɁA���̓��H��G�͒���̕ʂȂ��A���˂ėp�ӂ̌��a�̑傫����C���\��ŁA�Ԓf�Ȃ��C�����Ă�������ł���B

�@�n�_�̑z��͑O����\���ɂȂ���Ă����B�e�ۂ̐����ƂĂ������B

�@������̂悤�ɂ��܂Ɏ˂̂ƈ���āA�G�͏��e��肩�Ǝv���ʂɁA�₽��Ɏ˂��ė����̂ł���B

�@�����������Ԃ����ʂ��Ă��A������l����o���Ă��A�C�̏W���ˌ��������̂ł���B

�@�]���Ă��̕ӂ̕����͂قƂ�ǑS�����p�ЂƂȂ��Ă��܂����B

�@���������ɂ��邩�瓹�H�𗘗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�@�ǂ����Ă����R�▧�ђn�т�˔j���ĉ^�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł������B

�@�����҂��܂����̏s�ӂȒn�`�𗘗p���Č���։^�Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł���B

11�@�A���Ȃ��I�@�R�����S�z�� top

�@�G�̓i�`�u�R����ދp�����B

�@�����ł킪�R�́A��̓G���ǂ̕ӂ܂őނ����Ƃ������Ƃ��A�F�X�\�������̂ł��邪�A��̌����I�ɁA�ދp�̏ꍇ�͂��̐w�n�̂�������ŋ�̓����ȂŒ������Ƃ́A�قƂ�Ǖs�\���Ƃ���Ă���B

�@�����炭�G�͎v�����Ă�����x�܂ʼn���A���ꂩ��h�������ł��炤�ƍl����ꂽ�̂ł������B

�@�Ƃ��낪�G�̑��̒�R�n�_�́A�}���x���X�̑O���ɂ������̂ł���B

�@�����Ă����ɂ͊��ɍŏ�����\���̕��͂�����Ă����āA�ދp���ė������������Ɏ��e���Ă����̂ł������B

�@���܂��̓G�̔z�w���q�ׂ�ƁA�G�̑���R���͕W���ܕS���\�܃��[�g���̃T�}�b�g�R�i�}���x���X�͐�O�S�l�\�����[�g���j�𒆐S�Ƃ�����̂ŁA�c�[�l�L���ł������B

�@����ɓ����琼�֒���Ďt�c�A�O�\��t�c�A�\��t�c�A�l�\��t�c�i���ꂪ�T�}�b�g�R�̐��ʁj��\��t�c�A�\��t�c�A���x�����t�c�A��\��t�c�A���\��t�c�Ɛ��C�݂܂Ŕz�u����Ă����B

�@���̂ق����R����Đl�����ł���O�\��A���A�\���A�����}���x���X�̎��ӂɑҋ@���Ă���̂ł���B

�@����ɑ��킪�R�́A�ɂ߂ėȕ��͂ł������B

�@���̃T�}�b�g�R�S�ʂ܂Ői�o���ė����̂��ꌎ���ł������B

�@�Ƃ������A���͂����Ȃ���ΓG�̌��w���ɂ́A���܂�Ɏ�s���ł������B

�@�ŁA�������c�̎c����X�ɒlj��A���c��������o�n�����̂ł���B

�@���́����̕��c�͐��C�݂����A��ɏM�͂œG�̕����[���˓������������������邱�ƂɂȂ����B

�@�����͂́������c�́A�I���I���t�߂œG���͌��ł��悤�Ƃ��āA�ꌎ��\�Z�A��\��������A�R������I���I���̑O�ʂ։����o���̂ł��������A�G�w�͂Ȃ��Ȃ����łł���ȏ�i�o���o���Ȃ��B

�@�J�|�b�g�Ƃ�����n�Ő����Ԍ���������Ԃ����̂ł���B

�@���Ɉꌎ��\����̂��Ƃ��́A���̕邩�疾���ɂ�����܂ŁA���݂̏e�C���͎���W�������A���̍��ԁX�X�ɁA�ˌ�����킪���̚^����������Ƃ�������ɂ܂��P����������A�˔j���邱�Ƃ͏o���Ȃ��B

�@�Ǖ��I�ɂ͐�ʂ����������A�S�̓I�ɐ�ǂ�ŊJ����ɂ͂䂩�Ȃ������̂ł���B

�@���c���͍X�ɕ��͂�]�p���T�}�b�g�R�̑O�ʂɎ�͂������čs���čU�������B

�@�����Ȃ�G�̔z�����蔖�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ��������̔��f�ł������B

�@��������͂肱���ɂ����łȓG�̐w�n�����邱�Ƃ��������B

�@�X�ɂ�����x�A�����Ɛ��̕������Ă݂悤�ƁA�F�X���@��ς��Č������A������I���䂩�Ȃ��B

�@����œG�͑����ȍ\���ł���A�����͂ł���Ƃ������Ƃ��n�b�L���������̂ł���B

�@���C�݂ł��ꌎ��������߂ɂ����āA�G�w�͐��錘�łł������B

�@��L���O�i����̂ɁA�����Ԃ�����Ƃ����喧�т̘A���ł����ɁA���͓G�̏����������d�Ɍ������Ă���B

�@��ɃL�i�������ɏ���������Ƃ̘A�������R�łȂ��B

�@��������邽�߈ꕔ�������ɏo�������A����̓L�i����������O�̃J�i�X���ɏ㗤�����B

�@����⋋���\���ɂ͂��Ȃ��B

�@�A�����͔������āA��i�ӂ��j�̐��ޓ�V�i�C���j���ŋA���Ă���n���ŁA�����Ƃ��������܂ň���ꓬ�𑱂����B

�@�����ł킪�R�͂��̐��͂��ꎞ�]�p���邱�ƂƂ��A�M������Ґ����O��l������݂����A�����Ƃ��P�ނ��������Ȃ������B

�@�L�i�������̕������̂��Ƃ��́A

�@�w�S�������ɝ˂��Ƃ��A�G�����j����܂ł͑ނ��Ȃ��A�����Ő펀���������ɑ��Ă��A��Ȃ��B�x

�ƓP�ނ��m���Ȃ����h�ȑԓx�ŁA�͂��ɊC�݂̕a�@�ɂ������҂Ɠ`�߂������A�A���ꂽ�肵���B

�@�o�K�b�N����ڎw�����H�G����˔j���������͋A�蓹�͓G�ɍǂ���A���ʂ͐��������킩�炢�����C�̂悤�ȃW�����O���A�G�ɂ͕���T�m�@�����邩��A�����@�͎g���Ȃ��Ƃ����ꋫ�Ɋׂ�A����͌R����_�����Ă���̂ŁA�R�ł��傢�ɐS�z���A�e���p�ꎞ��͂ƍ�����ƁA�P�ޖ��߂��o�����̂ł���B

�@���̖��߂��֍I���`���Ȃ��B����Ɠ\�ܓ��ɘA�����o�����B

�@����͓G����˔j���ċA���ė����̂ł��邪�A���̒��ɂ͌ܕS���\���n�S�ʓ����ĕE�͂̂т�A��͐Ԃ��Ȃ�A���̓o���o����Ƃ�����ŁA���Ɉ���ꓬ���d�˂��̂ł������B

�@���ʂ̏���A���̂悤�ɓG�̕��X�Ȃ�Ȃ��h�q�Ԃ肪�@�m���ꂽ�B

�@����ł͐����Ȑw�n�U���@�ɂ�炷���āA���������̓˔j��}��̂́A�k�ɕ�����݂̂ł���B

�@�����ŁA�킪�R���������Đw�e�𐮂��A���X����w�n�U���ɕ�����i�߂悤�ƁA�����ɂ����Ă킪���j����ς����B

�@�\�ܓ��ɂ̓V���K�|�[�����ח��������A���`�ł̍U�������A���ɖC���������o����B

�@�X�ɓ����ҋ@���Ă������c������B����ɓ�����ʂɑO�i���ł������̂�����B

�@���̑��L�͂Ȃ�H�������A�e��̓��ȕ�������������B

�@�X�ɒ�@�������������q��w�ɂ͈���D���ȕ��������������B

�@�����̐��s��������O���ɂ����ă������K�G���p�Ƀh���h���Ɠ��`�����B�S�ɋ��_�ł���B

�@�]���Ă��̑������͂�ł��Ĉ�ۂƂ��A�ꋓ�G�����ӂ��ׂ��A�����璅�X�ƍU���������J�n�����̂ł������B

�@�܂��o�^�[�������k���̃i�`�u�R���G�w�n�ŁA����C���̂����������K��������̂ł������B

�@������̐�͂������o����悤�ɁA�����㉺���E�̈ӎu�̑a�ʂ��o����悤�ɁA�ҌP����������̂ł���B

�@�������Đ_���V�c�Ղ̎l���O�����A�P���U�����ƒ�߂�ꂽ�̂ł������B

�@����̓��H���啔���̂��߂ɂ͂ƂĂ�����Ȃ��̂ōH�����A��퓹�H���A��p�J������c�i��p�{���l�N�̎u��҂�萬��j�y�э����`�E���i��p�������N�̎u��҂�萬��j���̓w�͂ŁA�s���S�Ȃ������{�̎����ԓ��H�����ꂽ�B

�@�G�e������ӑZ�Ȗ��тɍ��H������A�f�R�{�R���͂ǂ����Ă��o����B

�@����������Ɂw�n����x�Ƃ��w�ٌc��x�Ƃ����������̂����Ă��A���̓�H���̕З��m���悤�B

12�@�}�b�J�[�T�[�̓��S top

�i�L�ҕt�L�j

�@�}�b�J�[�T�[�͈����N�����ܔN�܂Ń}�j�������ԌR�i�ߊ��Ƃ��čA�O�\�ܔN�ȗ��͔䓇�����Ƃ��āw�P�\���̃_�j�x�Ƃ����䓇�̖ڕt�����߂Ă����B

�@��N�����ȗ��A�ē����R�i�ߊ������āA��ĂȂ炸�䓇�����V���Ɍč������̂͗L���Șb���B

�@���ꂪ�O���\�����ɂ͍Ȃ�q���A�����Ƌ��ɍ��B�w�k�P�k�P�Ɠ����o���Ă����̂ł������B

�@�����ăE�F�[���F���̌�C�Ƃ��Đ��쑾���m�����A���R�ō��w�����ɏA�C�������̂ł���B

�@���ɏ���ѓ�����̂��A�����J�������A���������̂āA���S�n�тւ̓����͑S�����{�l�ɂ͍l�����Ȃ����Ԃł���B����~���_�i�I���Ń}�b�J�[�T�[�̖��ߏ����킪�R�̎�ɋA�������A��������Ă��ނ̐l�ƂȂ肪�m���B

�@���킭�B

�@�w�ČR�͈�ʂɔ�J���A�Ԉ���K�v�Ƃ��邱�Ƒ�Ȃ�Ƃ̕��A�����ΎāA���w�����͐r���s�����Ȃ�B

�@�퓬�ɂ������J�͈ꎞ�I�̂��̂��B

�@���w�����͒��N�̌o���ɂ��A�����̂����Ƃ���̔�J�̂��Ƃ��́A�e�w�����̌��f�͂ƁA���f�͂̌��R�ɕ����Ƃ����Ȃ�ƐM����x�ƁB

�@���̃}�b�J�[�T�[�̓��S�ɂ���āA��C�̓E�F�����C�g�������C�����ꂽ�B

�@��ɂ킪��ɕߗ��ƂȂ����W���i�T���E�l�E�E�F�����C�g����������ł���B

�@�E�F�����C�g�͓��N�\���A�R���ȏo�g�Ő�p�ƂƂ��Ēm���A���l�Z�N����䓇�l�R�i�ߊ��ƂȂ�A�o�^�[�������ւ̑ދp�ɂ͎�v�Ȗ������������Ɖ]���Ă���B

�@����̐푈�ɂ����Ēa�������Ƃ������ׂ��w�ǁx�̊���͒��ڂ��ׂ��ł���B

�@�킪�䓇�h���R�ɂ�����ǂ͔���m�Y�A�Ζ숯���A���䏁�g�A��c�L���̕��l��Ƃ��Q�������B

�@�����ɐg������Ă̑ΓG�����A�����I�ʐ^�B�e�A��s�@��C���@����̐�`�r���̎U�z�A�ʖ�A�X���H��A���k�N�W���X�̔C���ŁA�h�C�c�̂o�E�j�ɂ��܂���w����Ȃ���m�x�Q������ł������B

�@���l�̎ʐ^�A�ނ܂����Ƒ�������̎ʐ^�A���C�Ȏq���̎ʐ^���擙���r���Ɏg�p���ꂽ���A����͊��S�ɔs�G�̏��S���Ղ������̂ł������B

�@���g���̓ˌ����h����ΓG�����͍ł��L���Ȃ��̂ł������B

�@�킪��ɕߗ��ƂȂ����䓇�����i��Ń}�C�N�ɗ��� |

�X�s�[�J������čőO���֔�яo������`��

�������ĊԒf�Ȃ��G�w�ɐ��̒e�ۂ𑗂�

|

�@�w���͓��{�R�ɕ߂����䓇���g���K�����B���͍ŏ��E����͂��Ȃ����Ƌ���Ă������A���{�R�͎����ϐe�ɂ��Ă���A�}���}�w�s���čȎq�ɂ���A��y�����h�b�T���H�ׂĂ���Ȃɔ���Ă���B

�@��F���N��A����œ킵�Ă���Đl�̏e���̋]���ƂȂ炸�A���̂Ƃ���w����ė��Ȃ����B

�@���N�͂����ƍK������{�R����^������ł��炤�x

�Ɨ܂𗬂������ɕ��������̂́A�G�������������������Ƃ����B

�@���̕����͒��a�ꃁ�[�g�������郉�b�p�̂����d���g�����A���d�@�������ŁA�G�̂����O�֍s���Ă���Ȃ�Ȃ��B���e�����Ɖ��킵�����Ȃ�B

�@����ƔC�����B�����Ȃ��ƂāA���͏��e�̂����ɂ��̊g������������āA�G�̒e�J���𑖂����̂ł������B

�@���̎����͐��̔��e�ɂ��A���ɔ������������ė����䓇���������Ȃ������̂ł���B

13�@�o�^�[�����U���J�n top

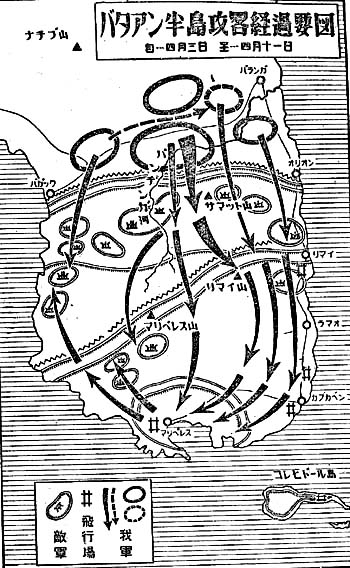

�@�l���O���ߑO�\���A���U���̉ΊW�͐��Ă��Ƃ��ꂽ�B

�@�܂��C���̍U�������ˌ��A�q���̔������J�n���ꂽ�B

�@���Ɍߌ�l���̓ˌ����T�ւ��ꎞ�Ԃ́A���ʂɕ���R�̑召�ΖC�����Đ��S�傪��Ăɉ�f���A�܂��d���y���̍q���͊Ԓf�Ȃ��G������ŁA�J�����̂悤�ɔ��e�𓊉��A�G�w�͑S�������ƖC���ɕ�܂�A���l�̂悤���ނ��Ă���}���x���X�R���ɉ��̂��߂ɕ����Ă��܂��Ƃ����s�ł������B

�@����܂ł́A�C�����e������Ȃ��āA�I�n�G�̖C���Ɉ��|����A���\���Ԑ؎��N�r�i�������₭���j���Ă����킪�R�́A�����ɑS���E�C�S�{���ē˂�����ōs�����̂ł���B

�@�ߌ�l������C�������͑O�����i�����B����ɔ����ĕ����͒����O�i�����B

�@�����Ńo�^�[���̑S�̓I�U����킪�����ɍs��ꂽ����m���Ă����K�v�����炤�B

�@�킪�R�i�ߕ����A���̃o�^�[���w�n�U���ɋ�J�����̂́A���ʂ��͂���\���L���Ƃ�������ꂽ���������Ȃ����ƂŁA���̌���ꂽ�_���A�e���p���s���˂Ȃ�Ȃ��̂ł��邩��A�Ȃ�Ƃ��G�������ނ��˂Ȃ�Ȃ��B

�@�łȂ��Ƃ킪�U�����ʂ�G�Ɏ@�m����A���̕��ʂ��K�b�`���ƌł߂��Ă��܂�����ł���B

�@�]���āg�z���h���l����ꂽ�B

�@���_�S�ʂɂ킽���ĕ��͂���T���̂͋��̍����ŁA�˔j���悤�Ǝv���ӏ��ɁA�킪�͂��܂Ƃ߂ē˂����ނ̂������ł���B

�@����͓G���ɂ����Ă������ł����āA�G�������������ꂻ�����Ǝv�����ʂɁA�����W������̂ł���B

�@���̏ꍇ�G�ɂƂ��čD�s���ł��邱�Ƃ́A�����ɂ킽�鉡�̌�ʎ{�݂��������Ă���A�c�̕��ʂɂ͂��ꂪ�Ȃ����Ƃł������B�ŁA���̓G���\�Ԃ���Ȃ�Ȃ��B�����ēG�̑Ԑ��̕��ꂽ�Ƃ�����Ղ��K�v������B

�@����ɍ��̋�J������A�@���铽�̋�S���������B���̗z����������̂����C�݂ɂ����镺�c�ł������B

�@���ꂪ�܂��A�U���̋C�z�������ēG����������B |

|

�@�����ēG�̊S�����C�݂ɓ��������ɏ悶�āA�ꋓ�T�}�b�g�R�O�����}�P���邱�ƂƂ����B

�@�A�����̗z���ɗp����ꂽ���c���A���̂܂ܐ��C�݂Ɏc���Ă������A�������������ɉI���āA�ˊѓ˔j�̒��֓���čs���B

�@�G�𐼊C�݂Ɉ������Ă����āA��͐g��|���āA���̎�͂ɒǔ�����Ƃ����A�o�ϓI�ȑ��Ƃ���邱�Ƃɂ����̂ł������B

�@�����A���̕��c�͌������������Ă̂����݂̂Ȃ炸�@��H�}���x���X�܂Ői�o�����A����܂Œǔ����Ă�����͂������Œǂ��z���āA�O�S�Z�\�x�̉~����`���A���C�݂ɂ���G�̔w��ɉ���āA�^�k�Ɍ����Đi�R�����̂ł���B

�@�����ď��ߐ��C�݂Ɏc���Ă��������͂ƌĉ����āA�G����������Ƃ��������ȓ������������̂ł������B

�@�Ȃ���́A�G�w�U���ɂ��Ă͓�̕��@������̂ŁA���̑��͎ڎ撎����@�ł���B

�@��������_�܂Ői�o�����Ȃ炻���ł܂��e������������A���V���Ă��d�����Ă���A���U�߂�����ł���B

�@������͈�C�����ɃT�[�b�ƓG��d���I�ɓy�U�̊O�܂ʼn����o���Ă��܂��Ƃ����������B

�@�����܂ł��Ȃ����z�Ƃ���̂́A���̑��ł��邪�A�o�^�[�������ɂ����Ă͂���͖]�ނׂ����Ȃ������B

�@����͒n�`���C���������C���́A��������i�ޕ����ɂ��čs���Ȃ��B

�@��s�@�����т̏ォ�猩��̂������n�A�����o�����E�b�J������ƁA�F�R���G�R���ԈႦ�邱�Ƃ�������B

�@�����Ȃ�ƍq�́A�C�͂ɂȂ����������̃o���o���̐퓬�ɂȂ��Ă��܂��B

�@����ł͍��v���߂ɂ����镺��̑����З͂����邱�Ƃ��o���Ȃ�����A����\�z�����̂ł������B

�@����ƂĎڎ撎���̐�@�ōs���̂́A������͂����邪�A�G�ɂ��Ԑ��𐮂�������B

�@�Օ��w�n�тɂ���āA�X�ɒ�R�����邱�ƂɂȂ�̂ł������B

�@����������̐�@�̈꒷��Z�̔��݂��������̂ł���B

�@���U�������̒��㎞����A�C���͂��̉Η͂��T�}�b�g�R�S�ʂɏW�������B

�@��s�@���܂����̓G�w�n�֔������W�������B

�@�����ēG�w�ӂ��Ă����āA�����͗E���ȓˌ��������̂ł���B

�@�i�L�ҕt�L�j

�@�Lj��E�Ζ숯�����͂��̓��̖͗l�����̂悤�ɕ`���Ă���B

�@�w�R�͖C���ɂ���Ă�炮����ɖ������B

�@�w�n�����f�����̋����͌k�J�ɍs���A�肱���܂��Ď����j������ł���B

�@�ϑ������璭�߂�ƁA�����ɂ���G�w�n�ɖC�e���W�����Ă���B

�@��s�@�͕ґ���g��Ő��I�X���Ă��A���X�ɔ��e�𗎂Ƃ��B�����Ƌ����a�X����y������������A�݂�݂�T�}�b�g�R�͉��F�̉��ɕ�܂�Ă䂭�B

�@�����Ȃ������̒��ɁA�܂��ނ��ނ��ƐV�����e�����Z���y����f���o���B

�@���͎���ɍ����Ȃ��āA�T�}�b�g�R�͑S�������s����A���̉��͓����������ă}���x���X�̐Ⓒ�����߁A����̂Ȃ��ɕ��オ���Ă䂭�B |

�o�^�[���̓G�g�[�`�J�����P����킪�Ή����ˊ�

|

�@�����̒��ɉ�������߂��A�����鋿���Ɣ����Ƃ��Ԓf�Ȃ������A�܂�ŃT�}�b�g�R�S�̂��傫�ȉΖ�ł����āA���ꂪ�_���Ă���悤�ɂ�������B

�@���̑s��Ȃ�i�ςɎ��͑����l�܂肻���ɂȂ�B

�@��������́A�Ɖ��Ɖ��Ƃ����m�邱�Ƃ��o���Ȃ����A���̐��܂����ꏊ�ɂ͂��̖C���킪�I����ۂ�A�G�w�ɓ˓����悤�Ƃ��ďe�������肵�߂Ă��鑽���̕���������̂��B

�@���̂悤��痂��������̗E�C�Ƃ������̂��A�����Ȃ����čl������ł��낤���B

�@�����̒��Ɍ������@�֏e�e����������B�G�̓��ӂ̖ӎ˂��n�߂��̂ł��낤�B

�@��֒e���ǂ�ǂ��o���������m��Ȃ��B���̍U���̈�u�ɂ��ׂĂ̕����̌ւ肪�������Ă���B

�@���̙z�X����C�����a�X���鉩���Ƃ����������鉹���̒�����A����������Ă���̂��A�͂�����Ǝ��̋��ɂ�������x

�@�ƁA�G�͑S���x�_����Ă����B

�@����܂Ŏ����̕��̕����I�З͂��ߐM���A���{�R�̖C���͎҂̐��łȂ��Ǝ������Ă��������A���̋����T���͐r�����������B

�@�킪�����h�b�Ɩ�荞��ōs�������ɂ́A�������R�����A���Δn���ɂȂ��Ă����Ƃ�����Ԃł������B

14�@�L���O�������~�E�ߗ��Z���] top

�@�����킪�v��ł́A�����Ƀe�B�A�x���͂��z���Ă��̓�����S���[�g���ɂ���o�K�b�N�A�o�����K�Ԃ̖{���܂łƂ����ڕW�ł������B

�@���̃e�B�A�x���͂͏��ɂ���Ă͍�����\���[�g���ɂ��B����f�R�̉͂ŁA���݂͟T������X�тɕ����Ă���A��������o�K�b�N�܂ł��G�̑����ƂȂ��Ă����B

�@�킪�����͂��̒f�R���悶�o���đO�i�����B

�@�����Č��錩�邤���ɂ����ɖ{�����z���āA��֎E�����čs���B

�@ꡂ��ɗ\������D���ɐi��������̂��B

�@����ł͎ڎ撎��@�ǂ���ł͂Ȃ��Ǝv���Ă���ƁA�ʂ��邩�ȁA���������͖��l�̋����s�����̂��Ƃ��A�C���͂Ƃ��������i�j���ė����A�Ƃ������q�Ńh���h���O�i�A�l�`�Z���̂܂�O���ԂŃT�}�b�g�R�̍��n��D�悵���B

�@�����ā������c�͈ꋓ�}���x���X�R���߂��܂Ŕ����čs���̂������B

�@����������c���������c�̍U���O�i�ɘA��ăJ�{�b�g��̍U����Z������n�߂��B

�@�G�̍Ō�̖h����̓}���y���X�R�𒆐S�Ƃ��铌�݃��}�C���琼�݃s�i�p�J�i�X���ɂ������̂ŁA�킪�R�͑O�q�̂悤�ɁA�w�G�������ŗ������邾�낤�A���������Ŋe�핺�͂����A�����Ȃ鏀���𐮂��Ȃ��ƁA���̍U���͓���낤�x�Ɨ\�肵�Ă����̂ł��邪�A�����ɏ悶�Ĉꋓ�A���̍Ō�̐������˔j���邱�ƂɂȂ����B

�@���A�����ɂ͑��������̐��ɂ킪�R�͐i�o���Ă����̂ł���B

�@�q���܂��A�}���x���X�R���烊�}�C�ɒʂ���v�_���h���h�������A����C�������s���ĕ����𔗂��������̂ł���B

�@�G�͕��������Ă��܂����̂ŁA�������E�������A�������ދp�̍s���Ăł���B

�@����ɂ́������������ɃJ�{�b�g����A���}�C�w�i�o����B

�@�������c�́A���������w�n���ĎR�̂Ȃ��i���A���}�C�R��������������c�́A�X�Ƀ}���x���X�R��������D�悵���B

�@�������c�͂��̓��ɘA�Ȃ��ł���B

�@�������Đ擪�����Ƀ��}�I�̐��܂ŗ����A�n�^�[�����ʂ̎w��������L���O�����́A�������������āA���}�I�ɏo�Ă����B

�@�U���J�n�ȗ��͂���T�Ԃł����āA�킪�R�͑�̈ꃕ����\�肵�A�����Ƃ��l����\����̓V���߂܂łɂ͊ח����������ƁA��]���Ă������̂ł������B

�@�G�͂Ȃ����̌����R���������A������ɂ͂킪�R�̓}���y���X�R���U�����Ă��܂��A���C�݂̓G���w�ォ�狲���A�X�Ɂ������c�͈ꕔ�������đ��ʂ���U�������̂ŁA����������킪�R��ɉ������̂ł���B

�@�o�^�[���̐�ʂ͑�̎��̂悤�Ȃ��̂ł������B

�l���O������\���܂ł̐��

�ߊl�i�\�\��s�@�l�A��ԁA���b�Ԏl�܁A�����Ԏl�܁Z�Z�A���p�ԓ��Z�A���������Ԉ�Z�A

�ΖC���C���`���_��A�\�܃Z���`���_���A��R�C�ȏ�ŏ\�Z���`���_�܂ł̂��̓�܁Z�A

�@���˖C�܁Z�A���˖C�A���ˋ@�֖C���A�����C��܁A�����ԓ��ږC�A���ˋ@�֏e�㔪�A

�@�d�@���Z�Z�A�y�@����Z�A�������e���Z�Z�A���e���Z�Z�A���e�l������

�@������́\�\�܁Z�Z�Z

�@�ߗ��\�\�O�l�����i���ĕ���O�O�j�a�@���e��Z�����i���ĕ���Z���j

�@���̑��\�\�ʐM�ԁA���K�T�m�@�A�핞�A�e�ۓ����� |

�@�i�L�ҕt�L�j

�@�����ė��R�Ȃ̔��\�͎��̂Ƃ���ł������B

�@�䓇���ʂł̓o�^�[�������ɂ����Z���ܐ�̕Ĕ䏫���͓��{�R�̕ߗ��ƂȂ��Ă�����̂Ɛ��肳���B

�@�o�^�[�������Ĕ�R��������v�Ȃ��͕̂�����O�\��A���A���ݐ�ԑ��i�Ė{���B�������܂ށj�A���ݍ��˖C���c�i�B�������܂ށj�A���\�Z�䓇�l�R�������A��l�\�ܔ䓇�l���������A��\���䒹�l���������A��\�l�䓇�l�H�������A��O�H������A��\��q������A���ݒʐM����A��ܗV�����A�����ԗA�����ł���B

�@�l����������o�^�[�������ɂ��āA���{�R�̕ߗ��ƂȂ����Ɛ��肳��鏫���̎g���͎��̒ʂ�B

�i�ė��R�����j�G�h���[�h�E�o�E�L���O�A�W���[�W�E�m�E�p�[�J�[�A�A���o�[�g�E�m�E�W���[���Y

�i�䓇���R�����j�O�C�������E�a�E�t�����V�X�R

�i�ė��R�y���j�@�A�[�m���h�[�i�E�t�@���N�A�}�N�\���E�r�E���[�A�N���b�t�I�[�h�E�u���������A�E�C���A���E�d�E�u���E�A�[�A�N�����g���E�`�E�s�A�X�A�A�����E�b�E�}�b�N�u���C�h

�i�䓇���R�y���j���B�l�Z���g�E�����A���[�w���E�q�E�X�e�B�[�����Y�A�}�e�I�E�l�E�J�s���s���A�t�B�f���E�u�E�Z�O���h�A�V���I���E�c�E�C�G�Y�X

�@�ߗ��̌��O�ɑ����������̂́A�킪�R�Ɋ�ڂ������B

�@�킪�R�ł͏��߁A���������l���ۂǂł��炤�Ɛ������A���\���w�ߗ��������l�������炷�x�Ƃ����̂ł��������A���̌�ǂ�ǂ�Ƒ������āA���ɕĕ����]�A�䓇���ܖ����A�a�@�Ɏ��e���̕ĕ����Z�S�A���v�Z�����Z�S�]���Ƃ܂łɂȂ����̂ł���B

�@�]���Ďl������̔ӂ���\�O�A�l������܂ł̃}���x���X����J�u�J�x���A���}�I�A���}�C�A�I���I���A�o�����K�̓��C�݊X���͓G�̕ߗ��ƁA���̕��ʂɓ�������ł����䓇�̒n�����ŁA�g�������o���Ȃ��قǂł������B

�@���X����l�̔g�͐��\�L���ɂ킽���Ă����̂ł���B

�i�L�ҕt�L�j

�@���̏�i��`�����]�R�L�҂̈ꕶ��]�ڂ���B

�@�����̊X�������ӁA����������X�Ƒ��������ƕߗ��̑�s�i�A���̏�i����X�͈ꐶ�Y��邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�t�E�r�E�A�[�~�[�̕W���͌��e�̃T�b�N�Ƃ����e�n�Ƃ����G�X�A�S���Ƃ����A��ؚ��̒������W�ɂ䂾�˂�ꂽ�B

�@�}���x���X��ߗ��Ƃ��ďo������Ƃ��A�ĕ��͐ܖڐ�������ꑕ�ŏo���B

�@���������݂��ƚ��ő����ڂ͍s��ɓ��@���䓇���ߗ�����݂��߂Ȏp�ƂȂ����B

�@�ו��������Ŕw����Ȃ���˂Ȃ�Ȃ������B���X�ɏd�����̂��̂Ăĕ������B

�@�푈�̏��s�ȏ�ɏs���Ȃ��̂͐��E�ɑ��݂��Ȃ������B

�@�������@�R���q�h�[���̗v�ǖC���ނ�̋x������W�c�̐^�����ɗ������Đ��\���̎������o�����B

�@�䓇��������ɔ����āA���e�ɂ�������݂����̉��\���A�v�ǖC�������Ă��ꂽ�̂��B

�@�H�T�̐������ł͂���قǓz�ꈵ���ɂ����䓇���ɂ܂����āA���L�����������s��̌�ւƒǂ�����Ȃ�����A�����������łȂ��A�����]���ɏ����Ȑ������[�������Ԃ�҂��Ă����B

�@�������͂ǂ�Ȍ��ʂ��������͔ޓ��ɂ��������B�ޓ��͍R��̉p�Y�ł͒f���ĂȂ������B

�@�ޓ��͔䓇���A�����͔䓇�Z���ɂ��R����g�������ɉ߂��Ȃ������B

�@�莝���̋]���̃J�[�h���Ȃ��Ȃ������A�ނ�͔ނ�̃Q�[������������B

�@�䓇���͂��̃J���N����m���Ă����B���̕��Q���ЂƂ̐��������͂�ł�������Ă����B

�@���͂��̑�������l��Ƃ͑S���ʂ̎v����H���Ĉړ����Ă����B

�@�����Ă���d�����A���₦���悤�ɐ��𗧂ĂȂ������B

�@�͂Ă��Ȃ���������������Ȃ��������B

�@����H���Ă���Ԃ́A��J�ƋƉƂȂ���]�ŁA�ޓ��ɂ͔��̗]�T����Ȃ������B

�@�����������e���ɍc�R�̔��ɑ���g�������o�����҂��Ă����B

�@�v���Ԃ�Ɋ������₵�����������Ƃ��A�Ԃ�V�������������~�߂Ė����̓����������Ƃ��A�ޓ��͉A�S�ȉߋ���Ǒz���āA�I�n�̓^���Ɍ����Ȕᔻ�̊�������邱�Ƃ��o�����̂ł���B

�@�傫�Ȋ��̒��ɔт����C�𗧂ĂĂ���B���C�ɉf�邩�����ȓ���ޓ��͔q�݂����C���������B

�@�����������Ȉ�Â̎�������o���\�肾�B��e���킪�q�����ɊŎ�肳��Ă���l�q��`������ł���

���̓��ɗ܂�����B |

�@�܂��Lj��E����m�Y�������̍s��������B

�@�A�����J�����݂ȓ����������������C�𗚂��Ă���̂Ɋr�ׂāA�t�B���b�s���̕����͂܂��܂��̕���������߂��A�Y�{�������ƓD�ɂ܂݂�A���ɂ͐�F�̌��ɂ������đ������������ɕ����ė�����̂�����B

�@���̗����ɂ��鑐����c�ނ̒��ɂ́A���s�̏o���Ȃ��Ȃ����̂��O�b�^���|�ꂽ�܂܊Ⴞ���傫���J���Ă���B��l�|���Ƃ܂���l�|���B��𗣂�đ����ɍ������낵���̂͂��̂܂ܓ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B

�@�[�����}�C�̊X�[����Ŏ��B���͂ɓ����Đ��������Ă���ƁA�\���[�g���قǗ��ꂽ�������̏����i���сj�����Ȃ���ĕ����Ă䂭�A�����J���̈�����G�̂悤�ɕ��я�����B

�@�̂�̂�ƍs�i����₦��Ƃ���Ȃ���ł���B

�@�T�}�b�g�A�}���x���X�̗䂪���ʂ̋��������ނ��A�[�z���R�A�ɏ����悤�Ƃ���Ƃ��낾�B

�@�������Ɋ��S���o�����炵���A��l�̒j���}���x���X�̕����Ɍ����Ď��������������ł���B

�@��̂ق̌��̒��ɓ����_���ޓ��̍s����ǂ��ł���B�����Ԃ����ւ����Ɠ��͋}�ȍ�ɂȂ��āA�悽�悽�Ɠo���čs���ޓ��̎p���_�̒��ɏ����čs���悤�Ɍ������B |

�@�o�^�[���̊��S�U�����Ȃ�ƁA�킪�䓇�h���R�ō��w�����͖{�ԉ됰�����ł��邱�Ƃ��A���ʂ��ʂ��Œ��O�ɔ��\���ꂽ�B

�@�ȏ�o�^�[�������U����̐�ʂ͑傫���������A�������A�܂��R���q�h�[�����������ȑ��݂��������B

�@�]���Ă킪�R�͑����ɂ��Ȃ��A�C�������̓Y�b�ƑO�i���ă��}�I�A�J�u�J�x���ɒʂ��铹�H��k��тɓW�J�A���̌���Ɂ������c���h�c���A����ɔ������B

�@����������c�������Ŕ��]���Ėk�����\���ɕ����A���̕��ʂ̃Q������@������Ă����G�s�c�����|���ɏ�o���B

�@�܂��������c�͓암���\���w�A���������̓T���o���X���ʂցA���ꂼ��c�G�ގ��̓r�ɏ�����B

�@���悢��œ_�́A����}�j���p���ɌǗ������A������������������R������R���q�h�[�����ł��邪�A���̏����͐F�X�̊ϓ_����A�꒩��[�ɂ��Ă͗��邵��h�q�͂�L���Ă����̂ł���B |

�w�����䂭�䓇�h���R�ō��w�����{�ԉ됰�����B

�䓇����I��Ƌ��ɁA�\���N�����]�o�A�҂���B

���{�̔s���A���̃o�^�[�������̕ߗ��̍s��̎戵���ŁA�t�B���b�s���̘A�����ٔ��Ŏ��Y�����ƂȂ�B

|

�@

15�@�R���q�h�[�����Ə㗤����

top

�@�}���y���X�p�͕���\�A������\�A���D��������ɑ���A����A��s��A�C�ۊϑ����A�n�k�v�A������������B

�@�p�̐���ɂ̓R�`�m�X�����L�̒܂̂悤�ɉs�����ɓ˂��o�Ă���B

�@���̘p������l�\����ɁA���̃R���q�h�[����������̂��B

�@���ʎێq���Ȃ���̌`�ŁA��Ԕ����̍ۂȂNj��猩���낷�ƁA���k�ɏo�Ă���l���i�ЂƂ��܁j�̂悤�Ɍ�����B

�@�������L���A��k�ōL����L���A�ŋ������S���[�g���A�����S�Z��l���[�g���A�L���l���L���A�k�݂̃T���E�z�Z�̋����ɓ�̏��V��������A�O�S�g���ʂ̑D�Ȃ牡�t���ɏo����B

�@��������~���v�ǂɎ��邪�A���̑��͒f�R�͒������㗤�͂ƂĂ����ڂ��Ȃ��B

�@���͘Z�\�A�ō��_�̍�����\�����[�g���A���B�����O�\�O�\�̋��͂ȓ��䂠��A�\�Z�C���`�v�ǖC��A�O�\�T���`���_�C�A���p�C�Ȃǂ����ʎێq�̓��̕����ɃY�����ƖC������ׂĂ���B�����̓��]�ɂ͔閧��s��⒙���A������A���c�Ȃǂ��������B�Ȃ��������̓}�����N���n�̒n���ɂ�����g���l�����c�������̂ł���B |

|

�@�����͍�����\�N�O�Ɋe�Y��������A�䓇���l���疼�������ė��Ďg�����A�H�������Ƌ��ɁA�������@���ێ��̂��߈ł���ł֑����Ă��܂����Ɠ`�����邾���g��̒n�����h�Ƃ��Ē����O���ɂ͔邳��Ă������̂ł������B

�@�Ȃ����̃R���q�h�[�����́A����𒆊j�Ƃ���J�o�����A�t���C�����A�J�u�o�I���̎l�̗v�ǂ��琬���Ă���̂ł������B���̎l������g���āA�}�j���p�v�ǂ��`�����Ă���Ƃ���ɔ��ȓ������������̂ł���B

�@���Â�����V���g���R�k��c�ɂ���Ĕp�����ꂽ��͓��̔��C�𗘗p���A�V���K�|�[���ɗD��Ƃ����Ȃ��З͂������Ă����B���ł��t���C�����̔@���͌R�͂ƑS�������R���N���[�g���ł������B

�@���ߍq���̒�@�҂��w�}�j���p���ɓG�̐�͂��i�������x�ƌ�����ĕ����Ƃ������炢�ɁA����͌R�͂��̂��̂ƁA������킸����Ă������B

�@�R�͂Ƒ��Ⴗ��_�́A��ɕ����ł���Ƃ������Ƃ����ł������B

�@�ČR�͋��Ǝ��ނɂ������āA���n�̂Ȃ��X��ʂ̃t���C�����ɁA�܂Ãy�g����z���A����Ɏl�\�Z���`�̓S�荞�݁A���̏�ɂ���Ƀy�g����ς݁A���ɍ����\�܃��[�g���A�c�S���[�g���A���ܕS���[�g���̌R�͓��肠�����̂ł���B�^���ɂ̓}�X�g������A�Ď�����T�Ɠ�������ق��A���~�p�̋@�d�@���������B

�@�����ă}�j���p�̊O���Ɍ����āA���C���B���i����j���Ă����̂ł���B

�@�܂��J���o�I���̃u�����N�v���͓�k���悻�烁�[�g���A�����O�S���[�g���̍L���ŁA���n�̉����Ղ������Ēn�������������k�ɑ����Ă����B

�@�R���q�h�[���̃g���l�����i���Ȃ��j��A���̒n�����ɂ̓��[�����ʂ��Ă����B

�@�������A�O�ʂɂ̓o�X�P�b�g��싅�̐ݔ��܂ł������̂ł���B

�@�����������A�q����l�̗v�ǂł������̂ŁA�o�^�[�����������S�ɍU���������A�R���q�h�[�����ɂ͂܂��X�ɂ��ꂾ���̋�S���K�v�������̂ł���B

�@���z���炢���A�o�^�[�����ח����A�G�����_�I�ɑ�Ō������u�Ԃ�ߑ����āA�v���ɂ��̓��X�����ꋓ�ɓj�i�قӁj�肽���Ƃ���ł��������A���̏����̂��߂ɁA�b���B�E������Ȃ������̂ł���B

�@�����A�㗤���͓G�̔z���̂Ȃ��Ƃ�����Ղ��̂��A�����ւ̓r�ł���B

�@���Ȃ��Ƃ��G�̔z�����n��ł���A�܂������̕��́A����⋋���Y�[�b�Ƒ����Ƃ����̂���Ώ����ł���B

�@�V���K�|�[���U���̏ꍇ�ɁA�W���z�[�������̐�������U���̂́A�������̌����ɂ����̂ł������B

�@�Ƃ��낪���q�h�[�����͗v�Ǔ��ł��邩��A�S�ʓI�Ɏ������Ă��āA�G�̕s�����Ղ��Ƃ����킯�ɂ䂩�Ȃ��B

�@��̂��f�R��ǂł���A�㗤������ӏ��͌����Ă���B

�@���̏�A�ł��������̂͂���ɑ���䂪�C�㉆�삪�r��������������Ƃł������B

�@�G�͑����̏��͒��������Ă����B������C�́A�������Ȃ̂ł���B

�@����ɑ������͖��h���̏M�������ł���A������}�j���p�̊O�ɂ������̂ł���B

�@�䂪�C�R�З͂����̂���ɋy�Ȃ����Ƃ����ƁA���ꂪ�O�L�l�v�ǂ̑��A�g����З͂䂦�Ȃ̂ł������B

�@�����K�G���p�̂悤���G�̉ΖC�̂Ȃ��Ƃ���Ȃ�e�Ɋp�A���̎l�v�ǂɂ͓Ă��O���Ă���ԗv�ljΖC�����R�ƍ\���Ă����B

�@���������v�ljΖC�ƌR�͂Ƃ̓����́A��ɌR�͂����ĂȂ��̂ł���B

�@�R�͓͂����Ȃ���˂̂ł��邩�疽�������Y�c�ƈ����B

�@����Ɉ����֗v�ǂ̕��͓����Ȃ�����Œ�ˌ����o�����ɁA��ɍ������������J���ڂ��݂邱�Ƃ͂Ȃ��B

�@�n�ʂ����ڂނ����ł���B

�@�}�j���p���͓G�̏��͒����c���ɒ������Ă���B

�@���������̕s����˔j���āA�e���p���㗤�����s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂ŁA�p�O�ɂ���M����p���։^�Ԃ��ƂɂȂ����B

�@�G�̗v�ǖC�͘p�O�֎�͂�u���Ă��邩��O����s���̂͊댯�ł��������A����D����Ƃ���I�����K�|�����A�M���ł͊O�C�����s���o������̂ł͂Ȃ��B

�@�����ŋɂ߂ĉB�����ɁA�O�C�̃I�����\�K�|�A�����K�G���A�i�X�O�u������A�����A��A�ɏ悶�đD�����邱�Ƃɂ����̂ł������B

�@�����̐�[���قƂ�ǃX���X���ɁA�D�͓����ė���B

�@������͂��̉����떂�������߂ɂ��A���̍�����C���A�q���������āA�G�l�v�ǂ̉ΖC�ɂ���ݒׂ��ɔ�����������B�铽���ꂽ�G�ΖC��ׂ��̂͗e�Ղł͂Ȃ��������A�������A�킪�K���e�͏㗤���܂łɓG�ΖC�̉ߔ������ł����̂ł���B

�@�R���q�h�[�����̂��Ƃ��͏㗤���Ă݂���A�S��������Ƃ���e�̌����炯�������قǂł���B

�@�������ď��X�ɑ���Ɉ������đD���A���A�O�A�l�A�܉�Ƃ������ɖ���܁A�Z�t�Âp���֓��ꂽ�̂ł���B

�@����ƑD�̏����͏o�����B�l����\����V���̉��߂�I��Ŗ{�i�I�ȍq�������B

�@���C���͌܌��������{�i�I�ȍU�������C�����J�n�����B

�@�����ď㗤�͌܌��ܓ���ƒ�߂�ꂽ�̂ł���B

�@��������ʂ̏㗤�����t���ɂ�����s���̂ł��邪�A�M���̐����s���ł���A�܂�Ԃ�������g�p����K�v�̂��߂ƁA�㔼�ɖ�͌����o��W����A�㗤�͌ߌ�\�ꎞ�ƒ�߂�ꂽ�̂ł������B

16�@����I�@���N��s���̐펀

top

�@���̏㗤�̉A�ɎU������h�̘b�������ɑ}�����Ă������B

�@�R���q�h�[���㗤�̂��߂ɂ́A������ł����Ƃ߂Ă����˂Ȃ�Ȃ��͓̂��̐��̂ł������B

�@�ڍׂȒn�}���Ȃ��A���f�̎������Ȃ������B�c���ꂽ�B��̎�i���@��B�e�������̂ł���B

�@���U�����T���āA�킪�����@�i��؋P�R�����c�A���N���s����܊��A�������o�g�j�͂��̏d��C����ттďo�������B

�@�����܂ł��Ȃ��A�@�ォ��̎B�e�͏�ɓ������x��ۂ��A���������ōs�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�R���ɂ͐���̑�Ί킪�ї����Ă�������A�e�ۂ̃X�R�[���𗁂т邱�Ƃ́B�o��̏�ł������B

�@�����@�͗I�X�ƓG�̏��ɐi��ōs�����B |

�R���q�h�[������]��

|

�@�ʂ��邩�ȁA�G�̑�C��������ɂ߂����A�@�͔������狭�s�Ƀ}�����N�E�q���w�A�X�ɓ����ւƎO����̎B�e���I�����B

�@�����čĂы@���Ԃ��āA�c��O���̈�̓����v�n�_�B�e�ɒ�g�����̂ł������B

�@�e�J��D���Ƃ������A����͒e�J�ւ̑̓���ł������B

�@�������ăM�������[�C��̎B�e�ɂ������������A�@�͖����̒e�ۂ��āA��n�ւ̋A�҂͂��ڂ��Ȃ��B

�@�������A�������Ă͔C���̎ʐ^���B�����Ȃ��B

�@�������搁i�����j���Ă�����؏��N��s���́w�@�֕��̏�A�}���S���h���w�x�Ɗ�n�֘A�����āA��H��֔�̂������B

�@�������A���̃}���S���h���w�̍q�����s�\�������B

�@�Q���C�݂ւ����č��l�ɕs�����������A�Ƃ���ɓ˔@���]���ĉ��Ă��܂����B

�@�t�߂̕������������삯�������ɂ͕������т��A��،R�������ɐ펀�𐋂��Ă����̂ł������B

�@�������ɑウ���ʐ^�@�́A��ɕz�ɕ��œ����o����Ă������B

�@�����ē�،R���̎�͎ʐ^�@�Ɍ����č����L�ׂ��Ă����̂ł���B

�@���悢��R���㗤�̖�ƂȂ����B

�@���̏��N��s���̎ʐ^���A����ɗa�����đ傢�ɗ͂����������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��ł��炤�B

17�@�S�_���L���A�G�O�㗤����

top

�@���e�Ɏ������e�������ăR���q�h�[�����ɓ˓������͗l�́A�䓇���ʌR�����̒k�������ďq�ׂ邱�Ƃɂ���B

�@�U���������A���ɍ��������Ƃ̓}�����A�̗��s�ŁA�����̃}�����A�A�e���u�M���̔M�a���҂������������A�őO���̂��ƂƂĎ��Â��\���Ɏ肪���Ȃ������B

�@�B�҂Ȏ҂͕s���s�x�ŕa�l���Ō삷��T��A��폀���ɏ]���������m������A���M�������ĕ����̎w���P���ɓ��鏫�Z���������B

�@�[�߂̐ߋ�A���������G�̓���ɍŌ�̓S�Ƃ��������ł���B

�@�ߌ�㎞�O�\���A�퓬�i�ߕ������[���͉͒J�t�߂̍��n�ɐi�߂��B

�@���v���ꎟ�㗤�����̓��}�I�t�߂�肻�ꂼ�����A�J�u�J�x�������ɂ����đ��`�𐮂��A�\��̏㗤�n�_�Ɍ����ēːi�����B

�@���̏���n�̑I��ɂ��Ă͍���]���ł����ɓ���Y�܂��A�R�������\��L���̉��u�n�A�������G����]���ł��Ȃ��n�`��I�̂ł���B

�@�C�����͌ߌ�\���O�\�����瓯�O�\�ܕ��̊ԁA�㗤�_�����W���̖ړI�ŁA�������y�іk���ɞ֒e�ˌ����s���A�����Ōߌ�\���l�\�ܕ��A���ʂ�S�C�����Ȃď㗤����ˌ����J�n�����B

�@���\�ꎞ�C�����s�^���ƒ��ق����B���悢��㗤���B

�@�퓬�i�ߕ��ł͏㗤�����̗̉g���e�����������Ƒ҂��\�����B |

|

�@���̎����ق��Ă����R�������C�݂���Ăɉg���e���˂��n�߂��B�G�͂킪�M���Q�������̂��B

�@��u�A�ő����̂�ŋÎ����邤���A���ɏ㗤�����̐F�e���R�����̐^��ɑŗg����ꂽ�B

�@�����͓G�ɔ�������邱�Ƃ��Ȃ��A�\���O�\���R�����t�߂ɒB���A�\�ꎞ�O�\�����ɂ͔�s�ꐼ���ɐi�o�����B

�@�]�g�N�F���т̎w��������́A�����ɋe�w�n�t�߈ꍆ���H�̐��ɓːi���A�ꕔ���Ȃĕ������̉���@�֏e�w�n���U�������B

�@�������G�͓����w�n���勓���A���S�̑啔�����ɌJ�o���A���݂Ɏ�֒e�Ŕ�����������Ă��錃�퐔���ɋy�сA�����̎��������ԂƋ��ɑ������A�����Ď�֒e���s���āA�𓊂��ĉ��킷��Ɏ���A�퓬�͎S����ɂ߂��B

�@���̎��G�e�͍]�g���т̓����ɖ��������B

�@���т͒�����A���i���ĕ��������B����A���甲�����w���ɗ����ēG�w�ɐ荞���A�܂������e���������т����̏�ɓ]�|�����B

�@�Ăї���������т͌R������U��A��U��A�Ȃ������߂������悤�Ƃ������ʂ������A�ߕ����������́g�����̋w�āh�Ƃ���G�啔���̒��֖�荞�݁A���펀���A���ɂ�������ނ����̂ł���B

�@���̐퓬�ɂ�蓯���̒������ł�������n�i�}�����_�E�q���j�̓G�w�͑哮�h�𗈂����B

�@���������͂��x��ď\���\�ܕ��A�C�ݐ����ܕS���[�g���t�߂œG�ɔ������ꂽ���A�f���Ƃ��ĖҐi�\�ꎞ�ܕ��G�O�O�S���[�g���ɓ����A�\�ꎞ�\�����瓯�l�\�ܕ��ɂ킽���āA�k���ȓ��̒n�_�ɓ��������B

�@�������C���ɂ͏�Q�������菄�炳��A�g�ōۂɂ͓S��Ԃ���d�O�d�ƒ����Ă������B

�@�X�ɂ��̑O�ʂ͍�����A�O�\���[�g���̒f�R���B�G�͖җ�Ȓ�R�𑱂��A��ɒf�R�����ɂ͐l�Ԉ�l���Q���������̓��A���@��A�䓇�����ʋl�ɂ��ċ@�֏e�|�˂�������ȂǁA�킪�㗤������Y�܂����B

�@�����҂�����A�e��G�炷�܂��ƍ��������グ�ĉj���҂�����A�����҂̌��ݑ�ɁA����Ɏ�֒e����������ƈ����āA�f�R���悶�o���čs���҂��������B

�@�Ζ앺���w���̏�Q���j�́A���B�Ɠ����ɐ��ʐ��ۂ̓S��Ԑؒf�ɒ�g���A���сA���ёO����j�Ď����펀�B

�@�����ő��c�R���w���̓����U���ǁA�Ԉ�A��c�A�т̎O�㓙���́A�G�̏e�C������Đ��ɔj����̊J�ɐ����A�X�ɉE�O���f�R��̓G�@�֏e���ɑ��ƒf�U�������S���A�f�R���悶�o���Đi�o�A�Ԉ�A��c���㓙���|��A���c�R���͔���ɓ_���āA�G�̏e��ɓ����A�X�ɓG���̎�֒e�𗁂т��ēG�w��卬���Ɋׂꂽ���A����܂��s��Ȑ펀�𐋂����B

�@�����������́A�Z���ߑO�l���O�\������Z���ܕ��̊ԂɋR�����A�������ɂ킽��Ԃɏ㗤�����s�A���݂̎c�G��|���������ɐi�o�A�\�ꎞ���e�w�n�t�߂ɓ����A�������̉��ɓ������B

�@�G�͑啔���������ċt�P���Ă��č��헐���A�킪�x�����т̗�������́A���ɓG�̕�͉��Ɋׂ�A�S�ł̊�@�ɕm�����B

�@���̎����т͕t�߂̑勋�����̒���ɋ삯���A�����܂����̒�q�ɗ�Ȃ�ɐw���A�Q������G��R�Ɏ�֒e���J�ƍ~�点�Ă�������ނ����B |

�R���q�h�[�����G�O�㗤�A�C�݂ɂ͓S��Ԃ����菄�炳��Ă���B

�킪�C���ɑS���@�\���������R���q�h�[�����E�M�������[�C��

|

�@�܂���A�킪��Ԃ̍������n����h�邪���Č���ɔ���B

�@�ƁA���̐�Ԃ̏㗤���A�G�̐�ӑr���̑匴���������̂ł���B

�@�M�����E�m�̋ꓬ���i���ɖY��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�g�����w�������ǎ�E�����A��㓙���͕����A�Б��ő��ǒ��Ăю˂���č��|�A�������w���ǂ͎����̔C���Ȃ�x�ƂčĂыN��蕔���̏㗤�������A���\���[�g���̉��ɂđǂ����肵�߂��܂ܐ펀�����B

�@�܂���ꎟ�㗤�̑ǎ肾�����؋`���Y�㓙���͉E�r�ɓ��A�G�e�������A����ŕ����J�o���A�F�j�������ė���㗤�w�������A�������x�Ǝm�C�N�����A�F�j���m�ۂ����B

�@�₪�ĕ��������̏㗤�͊����������A�㓙���͈ˑR�Ƃ��Ĉ���������Ȃ��B

�@�s�R�Ɏv���Ē������߂����Č���ƁA�㓙���͍����ɗF�j���O�d�Ɋ��������܂܁A���r���̑S�g�ɖI�̑��̂悤�ȓG�e��

�A�▽���Ă����̂ł������B

18�@�S���ɔ����|�� top

�@���̑���̏㗤�n�_�́A�ŏ��\�肵�Ă����n�_�����Y�b�Ɠ����ɂ��ꂽ�̂ł������B

�@����͒����̊W���������炤���A�܂������̕��������ł��蔖���炤�Ƃ����E��S������ł��������낤�B

�@���̂��߂ɕ����͒f�R�̐^���ʂɂԂ��������̂ł���B

�@��ł��̒f�R���������̂́A�悭��������悶�o�������̂��ƕ��ꂽ���ł���B

�@������^�Èłɐ��܂��͂���������A�g�v���O�͊�����ʂ��h�ӋC�œ˔j�������{���̋����ɂ͓G�����������Ƃł��炤�B�@�G�͑S�C�݂ɂ킽���ăR�[���^�[���𗬂��A�����܂ł킪�㗤��h�䂵����Ǝv���Ă����̂ł������B

�@���̋��s�㗤�ɂ̓X�b�J���x�_���ꂽ�炵���B

�@�������ď㗤�͍I�������������A�����̂킪���͒��̒��Ƀ}�����N���n�Ɏ����A���̓��͂����œG���x����B

�@�����ĘZ���̖�ɕ��c�̎�͂����Ƃ����v�悾�����B

�@�Ƃ��낪�邪�����Č���ƁA�}�����^���n���܂��킪�R������Ă��Ȃ��̂��B

�@��s�@�Œ�@���Č���ƁA�܂��㗤�n�_�̋߂��œ����Ă���B����͋�킾�Ɗ�����ꂽ�B

�@��������ƁA����ɏ���������͋͂��ȕ��͂�����A���c��͏㗤�܂łɂ���Ă��܂������ꂪ����B

�@�܂��}�����N���n�܂ŏo�Ȃ����A�܂��o�Ȃ����ƁA���̖�͖{�ԌR�i�ߊ����ꐇ�������A��������ǂ����ǂ����ƕ������̂ł��������A�ƂĂ������܂ł͐i�o���Ă��Ȃ��̂ł������B

�@���̒��ɏ\���ƂȂ�A�\�ꎞ�ɂȂ����B����ǂ��܂����n��D��ł������ɂ��Ȃ��B

19�@�M�l��S�]�����~�o top

�@�o�^�[�������A�R���q�h�[�������A�����ɓG��͂͂킪�R��ɍ~�������A����͒P�ɞw�������\�����ɂ������ʂł����āA�ȉ������̓��X�ɂ������ẮA���܂����r�Ȃ邠��A���܂���������邠��A�c������ɂ́A�Ȃ��傢�Ȃ��S���K�v�ł������B

�@�c�����̎�Ȃ���̂̓r�T�������ƃ~���_�i�I���ł���B

�@�����Ă���ɓ������̂́��������Ɓ��������ł������B

�@�����Ƃ��啔���Ƃ͂����Ȃ����͂ł��������A���Â���S������́A���{�R�̒��ł��w�܂�̋������ւ镔���ł������B

�@�[�T�����������ł��A�召�̓��������ɑ��݂��Ă���B���ł��d�v�ȃZ�u���A�p�i�C�����������Ă��Z�u���̃Z�u�s�͐l���O�\���i�}�j���s���S���j�A�o�i�C���̃C���C���s�͖��\���Ƃ�����s�s�ł���B�܂��~���_�i�I���ɂ��Ă��A���\��������⏬�������A�قƂ�Ǔ����ʂ̖ʐςȂ̂��B��������Ƃ��̈�����ŎO�ӌ���l�ӌ��͂������Ă��܂��B��ʐr���s�ւł��邩�炾�B

�@���������̓��ɂ�����G�̔z���́A�o�i�C���ɘZ�\��t�c�A�l�O���X���Ɏ��\��t�c�A�Z�u���ɔ��\��t�c�A�T�}�����ƃ��C�e���ɕS��t�c�Ƃ�����ł������B

�@�����ăr�T���A�~���_�i�I�̌R�i�ߊ��V���[�v�����́A�~���_�i�I�����̃}���C�o���C�ɂ���A���͂��ǂ�ǂ����Ă����B

�@�l�O���X���̎��\��t�c�A�T�}���A���C�e���̋�\��t�c�����\�����֎�͂�h�u�����̂́A���ɏq�ׂ����A�Z�u���̔��\��t�c��́A�y�уp�i�C���̘Z�\��t�c��͂̓~���_�i�I�w�Ƒ������Ă����B

�@�����Ă����̓��X�͕s���̕��͐V���ɒ��W���āA���t�c�Âɕ⋭�P�����������̂ł���B��s����ǂ�ǂ�Ɗg�����Ă����̂ł������B |

|

�@�@������G�ɑ��A����͕S������Ƃ͂����A�͑��A����������݂̂ŁA�܌���\���܂łɑS���̕��������Ă��܂����Ƃ����̂ł���������A��킷����͋C���C�łȂ��B�܂��ł��d�v�ȃZ�u�s�ƃC���C���s���U�����傤�Ƃ������Ƃɂ����B

�@�������A���{����O���̎n�߂ɂ����āA�X�����c�̈ꕔ���́A���\�����̂�����̃~���h�������U�������B

�@����̓}�j�����ʁA���ɃR���q�h�[���ɑ��A�������琷��ɕ����𑗂��Ă�������ŁA���̃��[�g���Ւf�������̂ł���B

�@�ŏ��̏㗤�͓�\�����ŗ��C�R�ٖ��Ȃ鋦���̉��ɁA�����J���o���t�߂Ɋ��s�A�X�ɎO���\�Z���ɂ͐����J�~�i�E�B�b�g�t�߂֏㗤�A�T���E�z�Z��s����̂����B

�@�G�����͒�R�������A�l�U���Ă��܂����̂ł���B

�@�]���Ă��̓��͂��łɕЕt���Ă����B

�@�l���ܓ��������𐮂�����������́A�C�R��q�̉��ɏo���A�l���\�������ɃZ�u���ɒ������B

�@�߂����̓Z�u�s�ł��������A���̕t�߂͓G�̐����͂̊����n��Ȃ̂ŁA��͓͂���̃A���o�I�ɁA�ꕔ�͐��C�݂̃p�����[�ɏ㗤�����B

�@�㗤���Ă݂�ƃA���o�I�ɂ͓G���ꕺ�����Ȃ��B

�@�����ŃZ�u�s�܂ł͋������������A���R�x�n�т�O�i���˂Ȃ�Ȃ���������A�v�����Čv���ύX�A�������X�A�Z�u�s�̂�����̃^���T�C�ɏ㗤���邱�ƂƂ����̂ł������B

�@�×��A�㗤���͕K����ԂƂ��A�����Ƃ��ɍs���̂������ł���B

�@���Ԃł͑O�i���̏M�����A�@�e�|�˂Ŏ�ɂ��ڂɑ������炾�B

�@������ɁA���ꂪ�p�f�ł����āA�ĊO�G�͖���R�ł������B

�@�������B����~���_�i�I�w�����̓G�@�������ɂ���ė��āA�F�R�퓬�@�ƌ�킵���̂ŁA���̂��ߒn�㕔�����͂��Ȃ��畉���҂��o�����̂ł������B

�@�������Đ������ɃZ�u�s�ɓ���A�M�l��S�O�\�������~���o�����Ƃ��o�����B

�@������ɔڋ��ɂ��A�G�̓Z�u�s�ɑ��ďœy��p���s�����B

�@���炩���ߎd�|���Ă������_�C�i�}�C�g�ɓ_���āA���̐l���O�\���̑�s�s���ꋓ�ɂ��ĊD�o�ɂ��Ă��܂����̂ł���B

�@�}�j���̍��͂܂��D��̖]�݂��������̂ŁA�ꕨ���j���ɋ������̂ł��炤���A���̎l�����ɂ����Ă͓G���ő������̖]�݂̂Ȃ��̂�����Ă����ƌ����āA���̏œy��@�ɏo���̂ł��炤���B

�@�����ăo�^�[�������̗�ɂȂ���āA�G�͐����̎R���ɗ��Ă��Ă��܂����̂ł������B

�@�K���ɂ��ā��������͕ߗ��ɂ����G�̏��Z����A���̓G�w�n�z���}��l��o�����̂ł������B

�@�����͓��{�R�ł����w�̕������B�����G���͂��Ă����r�ł��Ă��܂����B

�@���ɗ\��ʂ��T�Ԃł���B

20�@�c��̓���������I��@top

�@����o�i�C���C���C���s���߂��������������́A�l���\�Z�������A��͂̓C���C���s�ցA�ꕔ���͖k���̃J�s�X�w�A���̈ꕔ���͐��݃T���E�z�Z�w�ƁA����݂���㗤�����s�����B

�@�T���E�z�Z�̋߂��ɂ́A�L���ȃA���`�N���R������B��O�����́A���̐v���Ȋm�ۂ�ړI�Ƃ����B

�@�C���C���s�ɂ��G�͏œy��p��p�����B

�@�킪�C���C���s�����̊C�ݏ㗤�́A�ɂ߂Ċ�P�I�ł������̂ł��邪�A�G�͂킪�㗤��m���ۂ�A����������ăC���C���̒��̎O���̓�A���ɏ��X�X���G�L�i���䂤�j�ɋA���Ă��܂����B

�@���̒n�͍����̏W�U�n�ŁA�������R�̂悤�ɒ�������Ă������ߓ��H�܂ŁA�����Ńh���h���ɂȂ��Ă��܂����B

�@���s���k�Z�\�L���̏��w�Z����~�o���ꂽ�M�l�B�́A�A���Č����炱�̗L�l�ŕ�R�Ƃ��Ă����B

�@���������ɌR�̒ʖ�ɂȂ�A���̓n���}�[�������ĕ����Ɋ����B

�@�킪�R�̓J�s�X�A�C���C�������ʂ���i�R�A�r���ő������āA���n�͂��ׂčU�������B |

|

�@�G�����疼�́A�o���C�R���ɓ�������ł��܂��ďo�ė��Ȃ��B

�@����͏s�ӂȎR�ł���������A�꒩��[�ɂ͔������Ƃ��o���Ȃ��B

�@���̏�A�G�͒e��A�R���A�ƐH�����g���b�N�ł��̎R�։^�ҍ��݁A�Ԃ̒ʂ�Ȃ��Ƃ���܂ŗ���ƁA���̃g���b�N�͂��ׂĔR�₵�Ă��܂����B

�@���̂��ߕ��n�̕��ɂ͎����Ԃ��قƂ�ǖ����B

�@�����Ł��������́A�R���[���������G�͂��̂܂܂ɂ��āA���������ƌ�ցA�~���_�i�I�֓]�i���邱�ƂɂȂ����̂ł���B�p�i�C�A�Z�u�͂������ĕ��肵�����A�c��͓G��͂̋��_�~���_�i�I�ł������B

�@�~���_�i�I�ł̓V���[�v�����̉��ɎO�t�c�̕��͂�L���A���i�I�̎��ӂɔ��\��t�A���̓��k�J�K�����n���ɘZ�\��t�A�R�^�o�g�ɕS��t�c�̎�͂��������B

�@���̈ꕔ�̓J�K�����A�u�c�A���A���ꂩ��_�p�I�S�ʂɂ�����̂ł���B

�@�\��ʂ聛�������̓Z�u�������͂��p�����O�w�A�ꕔ���R�^�p�g�w�㗤�����B�����V���̉��߂ł������B

�@�͑������̓p�i�C������k���J�K�����p�ɓ������B���Ɍ܌��O���ł���B

�@���������͏㗤�����ۂ�A�_�o�I�̕������ł��炤�Ƃ����G�̗\�z�𗠐��ăR�^�o�g���n�ւ͈ꕔ���������݂̂ŁA�͂����i�I�ɓ]�i�����B |

|

�@�����ΔȂœG���\��t�c�Ƒ��������B���q�̂��Ƃ����������͎��ɋ����B

�@�ˌ��ɂ��ˌ�����A���ɓG�������Ȃ��܂łɂ�������̂ł���B

�@���i�I�̖k�A�~���_�i�I���̎�{�ł���_���T�����ł́A�ő��G�̒�R�͖�����������ł������B

�@���ꂪ�܌��l���A�����ā��������̏㗤�����J�K�����Ɍ������̂ł���B

�@������������͐��ۂŔ��ȓG�̒�R�������A������}���[�Œb����ꂽ�����ŁA�f���J�K�������U���A�}���C�o���C���߂����Đi�o�����B

�@�����ց�����������������ė����B���������܂��A�삩�炱������������B

�@�}���C�o���C�͓G�R�i�ߕ��̂���Ƃ���ŁA�����܂łɂ͑�k�J���O���������B

�@���Ȃ���č��̃R�����h�k�J���霁i�ق��ӂj������[���ł���B

�@�����͑��}���W�}�k�J���܂��˔j�A���̌k�J�Ɏ�肩���炤�Ƃ���Ƃ���ɃV���[�v�������~����\���o���̂ł������B

�@���̍����łɓG�R�͎l�U���Ă��܂��Ă��āA�G���̉��ɂ͕����ȉ������������Ȃ������B

�@���̐�ʂ͎��ɁA�܌��Z���ɃR���q�h�[�����G���~���������߂ɑ��i���ꂽ���̂ł������B

�@�E�G�����C�g�͍~����A�}�j�������ǂ���S�䓇�ɌĂт������B

�@���ɃV���[�v�����ɂ��w�M���͍ő��A��R������i���j���̂Ăē��{�R�ɘa�������ׂ��x�Ɠd�g�𑗂����̂ł���B

�@�X�ɃE�G�����C�g�̖��ߕ����s�@�Ŏ����čs���ē�����������A�V���[�v�͋}���ł킪�R��ɍ~�����̂ł���B

�@�Ȍ�͂��ׂĉ������ɁA�r�T�����ʂ̎c���G�n�ւ̓V���[�v��������S���~����`�����B

�@�������đ哌����J�n�ȗ��A�͂��܃����ŁA�S�䓇�ɂ͂т����Ă����ČR�́A�S�����@���ꂽ�̂ł������B

�@�����A���̓G�̍~�����Ȃ�������p�i�C���o���C�R�ɓ������G�Ƃ��A�����͂܂��S�R��̂��ĂȂ������l�O���X���Ƃ��A�k�����\���̎c�G�Ƃ��A�����̍U���ɂȂ������̌������K�v�ł������ɑ���Ȃ��B

�@�\������\���������A�G�͎���������̂ł������B

�@�Ȍ�̓T���t�F���i���h�ɑҋ@���Ă��������������o�����āA�܌��\����Ƀ|�z�[�����A��\����Ƀl�O���X���A��\�l���ɃT�}�����A��\�ܓ��Ƀ��C�e���ƁA���X�ƕ���������̂ł���B

�@������ꎟ�r�T�����A�~�}�_�i�I���ɑ���r�T�����Ə̂��Ă���B

�@���̐��̑������ƂƂ�����ʂ̕��G����Ȃ邱�ƂƂ����A���̍�킱���͍ł��䓇���̓��������������̂Ƃ����悤�B

�@�Z�u���͖ʐϐ玵�S�Z�\�ꕽ���}�B���A���̓�k��S��������A�R���o�Ϗ�ɏd�v�Ȉʒu���߂Ă���B

�@���̎��̐�ʂ͎��̒ʂ�B

�@���@�G������̎l�S�A�ߗ��Z�\��

�@���@�ߊl�i�A��s�@��A���e�l�S�\���A�y�@�d�@���v��A�ΖC���A�����ԓ�S���\��B

�p�i�C���͖ʐώl��Z�S�\�ꕽ���}�C���i�킪��p�̖��j�ܔ�s�ꂠ��A�J�s�X�A�C���C���ԂɓS������䓇��O�ʂ̓��ł���B��ʂ͎��̒ʂ肾���A����͓G�̓������������������߂ł���B

�@���@�G������̎O�\

�@���@�ߊl�i�A���e�l�\��A�@�֏e��A�@�����ɃW�����N�\�O�ǁA�����ԋ�\����A�g���b�N�O�\����A�����ԎO��A�ē���S�U�A�����Z�\�O���U

21�@�ĕ��C�� top

�@�����������]�Ȑ܂͂��������A�����ɔ䓇���͗\���ȏ�̊M�̂����߂��̂ł������B

�@����ɂ��Ă��ꉭ��S�̓��{�Ƃ͍���قȂ�Ƃ͉]���Ȃ���A�ČR�̍s���ɂ͂��Â����_�̍s���Ȃ����Ƃ������B

�@��ɂ����~�Q�ƂȂ�ƁA�ČR�͎��ɂ������肵�Ă���̂ł���B

�@���{�R�Ȃ�A���Ƃ������̏㊯����̖��߂ł����Ă��A���߂��ߓG�ɍ~���͂��Ȃ��ł��낤�B

�@������ɕČR�͏㊯�̖��Ƃ���A���ɂ��������Ƃ��č~�Q����̂ł������B

�@����͔ޓ��ɂƂ��Ēp�ł͂Ȃ����X���X�A�R�@���c�ɂ��A�����̔��ɂ�����Ȃ��s���Ȃ̂ł������B

�@�E�G�����C�g���������A���[�Y�x���g�哝�̂���w�R���q�h�[���͖җ�Ȕ��������B�M���͂���ȏ�撣��Ȃ��Ƃ��悢�A����ЋM���̎��R�ӎu�ōs������x�Ƃ̖��߂����̂ŁA�C�U�ƂȂ�A��������悤�Ƃ������S�����Ă������̂̂悤���B

�@�i�ߊ��ɂ��Ă����̔@���A���������ō~�Q�����̂���i�ނׁj�Ȃ邩�Ȃ��B

�@��s����g������ꍇ���A���{�Ȃ�܂���s��Ɗi�[�ɂƂ����Ƃ�����A�ޓ��͂܂Í��ȕ��ɂ������Ă�����̂ł���B

�@���̂��߂ɂ��ׂĂ̐i�s�������̂��B

�@�J��O��̏\�����A�}�j���̃o�[�ŕĊC�������͓O��Ŏ�������ł����Ƃ����B

�@�w�n�[��͍����̓z�e�����肾����A��X�͒��̓_�Ăɂ��֊Ԃɍ����悢�̂��x�Ƃ����Ă����Ƃ����ł͂Ȃ����B

�@�ꎀ�����сi���������j�̌y���ɔ䂵�A�i��ŏX�i�����j�̌䏂�����Ƌ������{���Ƃ͔�r�ɂȂ�ČR�̐��̂ł������B

22�@���{�R�����̃t�B�����s�������@�\ top

�@�t�B�����s���͍���ڊo�܂����}�e���|�ŁA��ʂ̒�����V�����Č��ւƕς�����B

�@�V��s�}�j�����n�ߖ}���X�⑺�ɖ|����͊��́A���ʂ̖��刳�����������ꂽ�t�B���b�s���l�ɁA���a�Ɗ�]�̃V���{���Ƃ��Č}�����Ă���B

�@�ܔM�̉��V���A���퓬�̌ォ��A���ɐ�Ђ̐ՕЕt���I���āA���a���݂ɑ����w�͂��X������c�R�����̋�J�́A�@����]�肪����B

�@�������e���ʂɂ�����c�R�s���s�x�̓w�͂́A�Q�����āA�S���̎����ێ��������Ȃ�R���̎{�s�ƁA���ʂ�肷��镏�A��`�H��̐i�W�Ƒ��ւ��āA�}���ɂ��̒�����������A�j�ꂽ���H�A�����̏C�������̑唼�����I��A�d�C�ʐM���̌��O�@�ւ��A�}�j�����n�߁A��v�e�n�ɉ��ẮA�w�NJJ��O���l�ɉA�S����ʕ���ɂ����Ă��A���X�킪�Ȋw�Z�p�w�ɊM�̂�������A���{���̃X�}�[�g���@�֎Ԃ��A������f���ē�k�ɏc�т���S�H�𑖂�B

�@���������}�ȃt�B�����s���Č��̐i�W�́A�S���c�R�̕��a���݂ւ̗܂��܂����M�ӂƁA�w�͂Ɋ���̂ł���A���ʂɂ͓�����n��݂̂Ȃ炸�A�����m����C���h�ւƋ���������Е����A�ޓ��t�B�����s���l�ɓO��I�ɔF�������A�t�B�����s���̏����́A������{�Ƌ��͂��đ哌�����h���̗��z�ɁA簐i���邱�ƂȂ����Ă͂��蓾�Ȃ����Ƃ��A���R���鎖���ɂ���Ĕ��Ȃ�����������ɑ��Ȃ�Ȃ��B

�@�������ăt�B�����s���́A�A�����J�̓����N����n�I���i����ς��āA�킪�R�����������h�̗��O���ɁA�V���������I���o���ȂāA���̍Č��ɁA�s�Ӌ��͑̐���簐i������B

�@�@�R���{�s�錾 top

�@�ꌎ�O���䓇�ɂ��������{�R�i�ߊ��́A���̌R���{�s�z���ɂ����āA���̂悤�ɐ錾�����B

�@��A�����ɌR���s���̌��ʔ䓇�ɂ�����č��̎匠�͊��S�ɏ��������̂��ȂāA�R�͔䓇�ɌR�����X�z����B

�@��A���{�R�̔䓇�i���͈�ɔ䓇���O��č��̎x�z��������A�哌�����h���̈���Ƃ��Ĕ䓇�l�̔䓇�����݂��A���̔ɉh�ƕ����̈ێ����肤�ɊO���炸�B

�@�O�A�䓇�����y���O�͕č��Ƃ̊W��f�₵�A�ȂČR�̌�������{���ɐM�������߂�Ƌ��ɁA���{�R�̍�풓�ԋy�ьR���̏[�����ɋ��͂��ׂ��B

�@�l�A�䓇�ɉ�����]���̖@���s�����x�y�i�@���x�́A�R���Ɏx��Ȃ������肠���������L���Ƃ��đ������������ȂāA�������͂��̐E�Ɏ~��Ɩ��𒉎��ɑ��s���ׂ�