|

****************************************

Index 一章 二章 三章

一章 石油の正体と地球の内部

1 石油とはどのようなものか

①世界を動かす石油

②石油と人類の出会い

③国が違っても同じ意味をもつ石油のよび方

④石油と原油の違い-むずかしい石油の定義

⑤原油とはどんなものか

⑥多種多様な原油の性質

⑦原油の主成分-炭化水素

⑧石油の成因を考えるうえで大切な炭化水素

⑨原油の分類のしかた

⑩原油に含まれる炭化水素でない成分

⑪石油をつくっている元素

⑫その他の原油の性質 |

2 石油はどんなところにあるか

①石油は大陸地殻からだけ産する

②石油は大陸地殻の堆積盆地の中にある

③石油は堆積盆地のどこにどんな

状態で存在するか

④石油を逃がさない「わな」

⑤ボーリングで地下を探る

⑥背斜構造での石油のたまり方

⑦石油貯留岩の中の「水」

⑧石油やガスはどのくらいの深さにあるか

⑨石油やガスを産出するところの温度や圧力

⑩地質時代別にみた石油の分布

⑪石油はたえず変質している |

1 石油とはどのようなものか

top

① 世界を動かす石油

一九九一年一月に勃発した湾岸戦争についての記憶はまだ新しいと思います。

私たちはアメリカ軍が使用した最新兵器の強力さと正確さに驚かされる一方で、なによりも心配させられたのが、ペルシア湾沿岸から世界へ供給される石油についてでした。

一九七三年の第四次中東戦争において、アラブ産油国の石油戦略によって、石油価格が高騰し、先進工業国のほとんどが経済的打撃を受けるという「石油危機(オイル・ショック)」があったからです。

現在、エネルギーの主役であり、さまざまな工業の基礎原料となっている石油をめぐる動向、とくに産油量(供給量)や価格の変化、油田の発見などは、まさに世界の政治や経済を大きく動かしている、といっても過言ではないでしょう。

では、私たちは、生活に欠かせない石油といつ頃からかかわりを持ちはじめたのでしょうか。

② 石油と人類の出会い

人類と石油のかかわりは古く、紀元前三〇〇〇年ごろ、メソポタミアに住んでいたスメール人が、立像をつくるときの接着剤としてアスファルトを用いたのが、石油の利用の最初だといわれています。

このアスファルトは、古代エジプトではミイラの防腐剤、古代ギリシアでは船などの防水用として、使われていました。

また、古代中国などでは、天然ガスが製塩や炊事用として用いられていました。

一方、わが国でも、平安時代初期に書かれた『日本書紀』に「燃ゆる水」や「燃ゆる土」に関する記述があります。

このように、石油は世界各地でその存在が古くから知られ、使われていました。

このため、石油は、世界各地でさまざまなよび方が生まれました。

③ 国が違っても同じ意味をもつ石油のよび方

もともと石油は、石(岩石)あるいは地中から生じた「油」という、文字どおりの意味をもっていました。

たとえば、英語のPetreleumは、ラテン語のPetrae(岩石)とOleum(油)が結びついたもので、フランス語、イタリア語、スペイン語も同じ語源です。

ドイツ語のErdlはErde(土地)とOl(油)に由来し、地中からの油という意味で、オランダ語も同じです。

また、ロシア語の目次は地中からしみでたものという意味で、やはり地中から生じたことを意味しています。

中国では、古くから石油、石脳油、石漆、猛火油などの言葉が使われ、近代になってからは洋油、媒油とよばれていましたが、現在では再び石油を使っています。

④ 石油と原油の違い――むずかしい石油の定義

ところで、みなさんは「石油とはどのようなものですか」と聞かれたら、何と答えますか。

多くの人はなんとなくわかっていても、説明に困ってしまうのではないでしょうか。

みなさんは、石油がどのようなものであるかを、使われているものから想像し、石油ストーブに使う灯油、自動車などに使うガソリン、火力発電に使う重油などを、思い浮かべたのではないでしょうか。

また、石油の仲間として道路舗装に用いるアスファルトや家庭燃料のプロパンガス、さらには、石油が原料となっている合成繊維やプラスチックを思い浮かべた人もいると思います。

みなさんが思い浮かべた、ガソリンや灯油などを石油とよぶことは必ずしも間違いではありませんが、これらはすべて石油製品で、その原料となった石油は別にあるのです。

それは地下深い地層から採取されたもので、「原油」とよばれ、広い意味を持っている石油という言葉とは使い分けられているのです。

一般的に原油は、天然で生成された、流動性のある非常に複雑な有機物の混合物で、炭素(C)と水素(H)が結合してできた炭化水素という化合物を主成分としたものである、と定義されています。

しかし、原油の定義は予想外に明瞭ではなく、正確に定義することはほとんど不可能であるといっている学者さえいます。

⑤ 原油とはどんなものか

この本では、この原油がどうしてできたかを問題にします。

そして、特別にことわらないかぎり、石油と原油という言葉は同じ意味で使うことにします。

みなさんは、原油を見たことがありますか。

私は石油地質学や石油地球化学を専門に勉強している大学生を、何度となく油田の見学に連れていったことがありますが、原油を初めて見たという人がいつも大部分でした。

日本では、国内で消費する石油の九九%以上を輸入にたよっているため、国内では石油を産出しないと思っている人が大勢いますが、北海道や秋田県、山形県、新潟県で産出しているのです。

新潟県の出雲崎町と新津市には石油博物館がありますから、国内の油田のようすを知るためにも、一度見学されるとよいでしょう。

そこで、原油(石油)がどうしてできたかを考えるには、原油がどのようなものであるかをまず正しく理解する必要があります。

⑥ 多種多様な原油の性質

原油の性質は産出する地域、地下深度、貯留層(原油のたまっている地層)の地質時代、岩質などによって違っています。

色は通常、黒褐色ですが、無色透明に近いものから緑色~赤褐色~黒色のものまで、また、水のように流動性のあるものから牛糞のように固まったものまであります。

密度は永よりも軽いのが普通ですが、まれに重いものもあります。

このような原油の多様性は、原油自体が一定の化合物でなく、多くの種類の炭化水素を主成分とする化合物の混合物であることに起因しています。

炭化水素のほかにも、アスファルトに似た成分をもっている窒素、硫黄、酸素の化合物が、いろいろな割合で混ざっています。

それでは、原油はなぜこのような多くの種類の炭化水素の集まりとなったのでしょうか。

原油はどろどろとした液体状のものと説明しましたが、天然ガスとよばれている気体、通常石油とよんでいる液体状のもの、さらには、アスファルトやパラフィンなどの固体状のものまで、さまざまなものがあります。

これは原油の主成分が種々の炭化水素で、その沸点や融点の違いによって、液体状、気体状、固体状とさまざまな状態で存在するからです。

また、液体状の石油にも、ある程度の気体や固体状の炭化水素を含んでいます。

炭化水素のうち、気体のものは炭素原子の割合が少なく、液体、固体の順で炭素原子の割合が大きくなります。

|

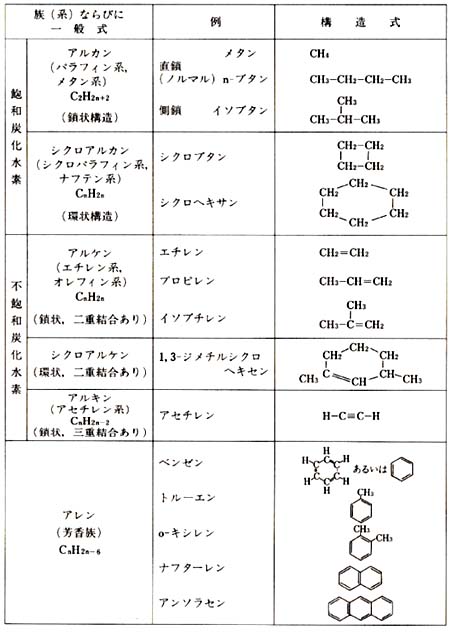

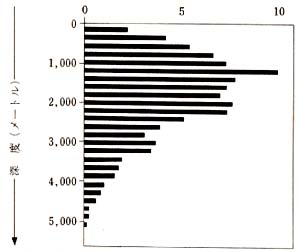

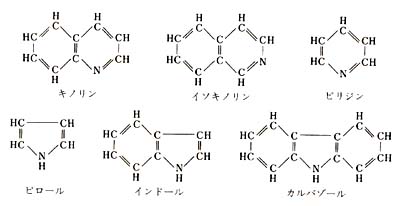

図1 主な炭化水素の分類 万国命名法。( )内は慣用名

|

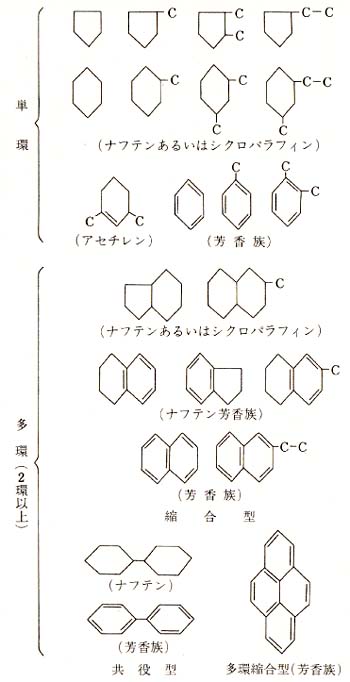

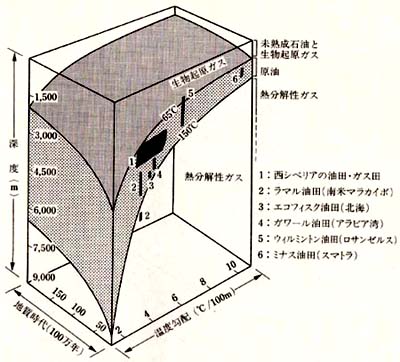

図2 環状構造をもつ炭化水素

|

⑦ 原油の主成分――炭化水素

炭化水素の化合物には、約三〇〇〇以上の種類があるといわれています。

しかし、実際に原油中で確かめられている炭化水素は、三五〇種くらいにすぎません。

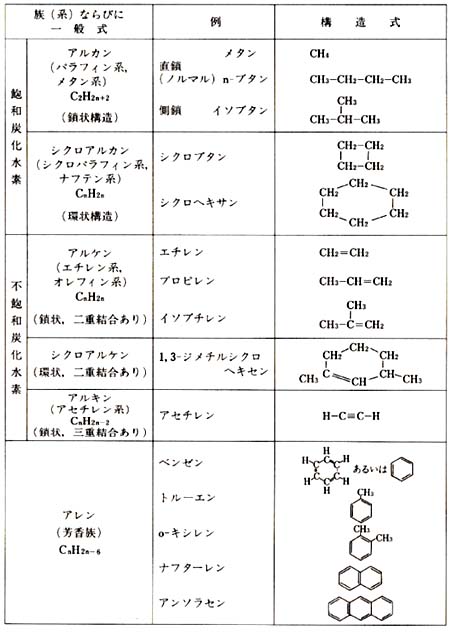

この炭化水素は大きく六つのグループに分けられます(図1)。

この本では、いろいろな炭化水素の名前が何度も出てきますので、ここで名前と化学構造上の特徴を覚えておいてください。

(1) アルカン

一般式CnH2n+2で表わされる、飽和した鎖状(さじょう)炭化水素です。

飽和炭化水素とは、炭化水素の骨格をつくっている炭素原子の原子価(ある元素の原子一個が水素原子の何個と結合するかを表わす数を原子価といいます。炭素の原子価は四です)が全部他の原子と結合している炭化水素のことです。

アルカンはまた、一個のCに四個のHが結合したCH4、すなわちメタンが基本となって鎖状(図1)に長く結合した鎖状炭化水素でもあります。

代表的な化合物がメタン(CH4)であるため、メタン系炭化水素ともよばれ、パラフィン系炭化水素とよぶこともあります。

アルカンは、さらにn-ブタンのように直鎖状(ちょくさじょう)のノルマルアルカン(ノルマルパラフィンあるいは正パラフィン)と、直鎖に枝分かれの鎖をもっている側鎖(そくさ)アルカン(あるいはイソパラフィン)とに分けられます。

イソパラフィンの特殊な仲間として、イソプレノイド炭化水素や無機的にできた炭化水素の一つではないかといわれたネオ-ペンタンなどがありますが、これらは石油の成因を考えるうえできわめて重要なので、別に説明します。

(2) シクロアルカン

アルカンと同じ飽和炭化水素ですが、環状構造をもっていることで区別され、一般式CnH2nで表わされます。

このうちシクロペンタンとシクロヘキサンからわずかの構造変化によって導かれる化合物(誘導体)は、特別にナフテンとよばれていることから、シクロアルカン全体をナフテン系炭化水素とよぶこともあります。

このような環状構造をもった炭化水素は、環状構造の数や結合の状態によって、単環、多環、縮合環、共役環などの言葉が使われ、構造状態がくわしく表わされることがあり、あとで説明する芳香族炭化水素も同じように言い表わされます(図2)。

シクロアルカン類にも、石油の成因土重要である、環状のイソプレノイド炭化水素に属する四環をもったステラン、五環をもったトリテルパンが含まれているほか、無機的起原の炭化水素ではないかといわれたアダマンタン(四環のシクロアルカン)もこの仲間に入ります。

(3) アルケン

飽和化合物であるアルカンやシクロアルカンと違い、二重結合をもった不飽和の炭化水素で、鎖状構造をもっています。

不飽和炭化水素というのは、不飽和結合といわれる二重結合(エチレン結合)や三重結合(アセチレン結合)をもっている炭化水素のことです。

不飽和結合は、分子の中の二個の原子が、互いに二つの原子価によって結合された共有結合を、二個あるいは三個もっとものです。

共有結合は、等価でないため、反応によって切断されやすい性質をもっています。

したがって、不飽和結合をもっている炭化水素は化学的に不安定ということになります。

アルケンは、飽和環状構造のシクロアルカンと同じ一般式CnN2nで表わされます。

アルケンには、アルカンと同じように、側鎖をつけたものがありますが、これはまれにしか存在しません。

アルケンの二重結合は、オレフィンリンケージとよばれていることから、アルケンは、しばしばオレフィン系炭化水素とよばれ、また、代表的な化合物がエチレン(CH2=CH2)であるため、エチレン系炭化水素ともよばれています。

アルケンには、同じ分子中に二重結合を二個もった鎖状構造のものもあり、三重結合をもつアルキンと同じ一般式CnH2n-2で表わされ、アルカジェン、またはジオレフィン系炭化水素とよばれています。

(4) シクロアルケン

アルケンと同じように二重結合をもった不飽和の炭化水素ですが、環状構造をもっていることで区別されます。

広い意味では、オレフィン系炭化水素に含められています。

(5) アルキン

アルケンと同じ不飽和の炭化水素ですが、三重結合をもっていることで区別されます。

アセチレン が代表的な化合物であるため、アセチレン系炭化水素ともよばれています。 が代表的な化合物であるため、アセチレン系炭化水素ともよばれています。

(6) 芳香族炭化水素

国際命名法では、アレンといいます。

もともと芳香族という名称は、ベンゼンやその誘導体の一部が特有の芳香を出すことからつけられたものですが、現在では、その化学的性質にもとづいてつけられています。

この炭化水素は、単結合と二重結合が交互に存在している構造をもち、三個の二重結合が環内で共役している特徴的な構造をもった六員環の炭化水素です(図1・図2)。

一般式はCnH2n-6で表わされ、最も簡単なものがベンゼンであるため、ベンゼン系炭化水素とよばれることもあります。

ベンゼンが二重結合を三個ももちながら化学的に安定であるのは、ベンゼン構造に共鳴があるためといわれています。

また、環の数や結合状態によって、単環、多環、縮合、共役などの言葉が用いられます。

(7) ナフテン芳香族炭化水素

単躁あるいは縮合多環芳香族にナフテン環が結合したもので、さらに側鎖がついていることのある炭化水素です。

多環芳香族Iシクロパラフィン炭化水素、あるいは(イブリッド炭化水素ともよばれています。

原油を精製するため加熱・蒸留したとき、沸点の高い部分(高沸点留分)に多く含まれてきます。

この炭化水素のうち、四環あるいは五環をもつものは、有機成因論者によって、起原的にシクロパラフィンに属するステラン、トリテルパンと関係があるものとみられています。

⑧ 石油の成因を考えるうえで大切な炭化水素

これまで説明した炭化水素のなかで、石油の成因を考えるうえで最も重要な意味をもっているのは、アルカンやシクロアルカンという化学的に安定な飽和炭化水素が、原油の第一主成分となっていることです。

また、やはり化学的に安定な芳香族炭化水素が、原油の第二の主成分となっていることです。

逆に、不安定な、不飽和炭化水素であるアルケンやシクロアルケン、アルキンは、天然に産出する原油中からはほとんど検出されず、二、三の原油からごく微量のものが報告されているにすぎません。

このことは、石油の成因を考えるうえで一つの重要な事実であるといえます。

次に重要なことは、原油中に占める割合はきわめて小さいのですが、化学構造的に生物起原としか考えることのできない、イソパラフィンに属するイソプレノイド炭化水素(レギュラーイソプレノイド)と、シクロアルカンに属する多環式環状イソプレノイド炭化水素(ステラン、トリテルパン類)を含んでいることです。

これらの炭化水素は、有機地球化学の分野でバイオマーカー(生物指標化合物、バイオロジカルマーカー)とよけれ、重要視されていると同時に、原油のフィンガープリント(指紋)ともよばれ、ある原油の起原を推定したり、原油を特徴づける化合物として、石油の成因を考えるうえで、重要な炭化水素となっています。

⑨ 原油の分類のしかた

原油の分類は、主に石油工業(石油精製)分野における必要性から生まれたものですが、いろいろな方法が提案されています。

第一は、物理的性質の一つである比重の違いを利用した方法です。

これによると、重質成分にたいするガソリンや灯油の含有量をおおまかに比較できる便利さがあります。

原油の比重を表わす方法には、CGS単位と、アメリカ石油協会(API)によって提案されたAPI度の二つがあり、API度が広く使われています。

API度と比重との関係は次のように表わされます。

したがって、APIが10度のとき、比重が1となります。

原油の比重は、通常、0.800~0.985 の範囲にあります。

しかし、深い地層中にある原油は、高い温度と圧力とに左右され、大量の炭化水素ガスと一緒に存在し、コンデンセートとよばれるものになっています。

高温の地下深部で、大部分がガス状になって存在していた炭化水素が、地上に出てくると、凝縮して液化した原油となるものです。

この型の原油の比重は非常に小さく(約0.76)、ほとんど無色です。

一方、硫黄化合物を相対的に多く含んでいる原油は、比重が大きくなる傾向があります。

同じ地域から庶出する原油の硫黄含有量は、比重に比例するとまでいかれています。

したがって、通常、重質原油は高硫黄型で、軽質原油は低硫黄型の性質を示します。

第二は、化学的な分類法です。

原油は主成分である炭化水素の組成にしたがって分類するのが望ましいことはいうまでもありません。

しかし、その主成分となっている炭化水素は、高沸点のものが大部分で、しかも高沸点部分を検出、分析するには、分析技術の上からいろいろな困難を伴います。

そこで、一般には、原油を蒸留して蒸留釜に残留してくる物質、すなわち釜残(かまざん)といわれる物質の性質によって、次のように三つに区分する方法がとられています。

(1) パラフィン基原油

釜残物質が固形パラフィン(高分子量のパラフィン系炭化水素)に富んだ蝋分を主体とするグループで、一般に液状アルカン(パラフィン系炭化水素)が主成分である軽質油分の多い原油です。

(2) アスファルト基原油

釜残物質が大部分アスファルト(ピッチ)に富んだもので、シクロアルカン(ナフテン系炭化水素)が主成分となり、重質油分か多く、硫黄に富んでいることの多い原油です。

(3) 混合基原油

釜残物質が前の二つの原油の中間的性質を示しているもので、パラフィン基とアスファルト基原油が混合したような成分をもち、中開基原油ともよばれています。

しかし、近年になって、原油に含まれている主要な炭化水素の種類(パラフィン系、ナフテン系、芳香族系)の量比によって、原油を分類しようとする傾向が生まれてきました。

というのは、前に述べたような分類法では、液体および固体のパラフィンを含んでいながら、同時にナフテン系炭化水素を多量に含むような原油が生じるために、このような原油をパラフィン系原油から区別する必要がありました。

そして、これまでのアスファルト基原油を再定義し、残渣にパラフィンを全く含まないものをアスファルト基としました。

原油の性質は、産油地域や同じ地域でも産油層の深度などによって違うため、原油をこのように分類することは、原油の成因をさぐるうえで、大きな意義があります。

⑩ 原油に含まれる炭化水素でない成分

原油中には、微量ですが炭化水素でないものも混ざっています。硫黄、窒素、酸素の化合物と少量の金属です。

通常、数パーセントの含有率ですが、炭化水素を利用する立場からは、これらの物質は不純物となり、それが多い原油は嫌われます。

とくに石油を精製する時に不純物は精製装置を腐食させたり、公害を引き起こしたりするため、いっそう嫌われます。

しかし、現在では、発想を転換して不純物を利用する研究が石油の精製分野でも行われています。

たとえば、石油精製の邪魔ものであった硫黄が、現在は重要な硫黄資源の担い手となり、かって全国一位の硫黄生産を誇っていた松尾鉱山(岩手県)を廃山に追い込んだことは、あまりにも有名な話です。

石油の不純物(非炭化水素)の研究は、これを利用したり、取り除いたりする立場から行われることは、もちろん大切なことですが、現在では、純粋に石油の成因を追求する立場からも、急速に重要になってきています。

今までは、どちらかというとあまり手がつけられていませんでしたが、今後は大いに発展させていかなければならない研究分野だと思います。

原油中の非炭化水素成分の量は、元素組成の比率では通常数%にすぎない微量成分です。

しかし、原油中に占める化合物の数としての比率では、硫黄、窒素、酸素化合物の数は、高沸点部分では、その比率が大きくなり、無視できなくなります。

すなわち、原油を精製するために加熱・蒸留すると、石油ガスやガソリン留分のほとんどは炭化水素ですが、重質留分(高沸点部分)になるにつれて、非炭化水素が主成分となります。

化合物の数のうえでは、同定された非炭化水素化合物は、炭化水素の数をはるかにこえて四〇〇種以上に達しています。

(1) 硫黄化合物

硫黄は原油中で炭素、水素の次に多い元素です。

含有量は通常〇・一~七・五%(重量比)で、平均含有量は〇・六五%ほどですが、特殊な原油では一〇%にも達します。 この硫黄の二~一〇%は遊離硫黄(単体硫黄)で、残りが硫黄化合物です。

含まれる主な化合物には、チオール(メルカプタン)、硫化物、チオフェン、ベンゾチオフェンなどがあり(図3)、鎖状構造をもったチオール、ジアルキルスルフィドは、主にガソリン留分中に入ってきます。 |

図3 原油中の硫黄化合物の例

|

灯油留分では、単環の硫化物、あるいは縮合環構造をもった二環、三環の硫化物が主体となります。

もっと高沸点部分になると、二~三環の芳香族環および一~数個のナフテン環の縮合したチオフェン誘導体が多くなるといわれています。

低沸点留分では、非チオフェン型硫黄化合物が主体となり、高沸点留分になると、二~三環チオフェン型硫黄化合物が主体となるという傾向は、一般の原油に共通した現象のようです。

原油中の硫黄がどこから来たかは、大変興味ある問題です。

というのは、天然には無機硫黄化合物が大量に存在していますが、天然の生物には、含硫黄アミノ酸以外には硫黄は存在しないからです。

またあとで述べるように、原油中に含まれる硫黄化合物の大部分は、すでに堆積物中でも生成されているからです。

石油の有機成因説に味方する人々は、最近、原油の硫黄化合物と堆積物の硫黄化合物との因果関係を研究するのに一生懸命です。

たとえば、同じ堆積有機物から石油ができるにしても、硫黄を含んだ有機物からは相対的に温度、圧力が低い条件下で、しかも、より短い時間で石油を生成することができるとされているからです。

(2) 窒素化合物

原油の窒素含有量は、通常○・〇五~〇・四%で、平均含有量は〇・一%以下ですが、特殊な原油では〇・八%に達することもあります。

原油中の窒素化合物は、過塩素酸(HCIO4)-酢酸(C2H4O2)溶液との反応性にもとづいて、大きく塩基性と非塩基性窒素化合物とに分けられます。

大部分の原油は、塩基性窒素化合物が二五~三三%、残りが非塩基性窒素化合物で、高沸点部分になるにしたがって、非塩基性化合物の比率が高くなるといわれています。

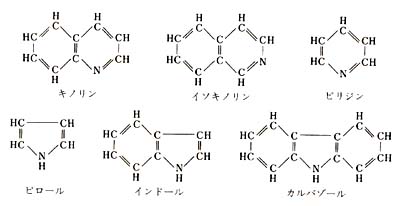

|

図4 原油中の窒素化合物の例

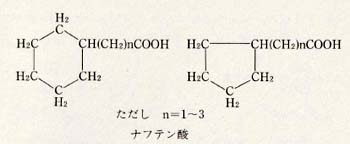

塩基性窒素化合物としては、アザアーレン(芳香族環に窒素とアルキル側鎖をもった塩素環化合物の総称)やインドリン、非塩基性窒素化合物としては、ピロール、インドール、カルバゾールなどが同定されています(図4)。

原油中の窒素化合物は、硫黄化合物と違って鎖状化合物はなく、五~六個の原子環をもった複素環状化合物(環状構造をつくっている原子に酸素、窒素、硫黄など、炭素以外の原子が結合している化合物)が主体です。

非塩基性窒素化合物は分離がむずかしいために研究があまり進んでいません。

一般に低沸点部分では、ピロール型が多く、高沸点部分にインドール、カルバゾール、ペンゾカルバゾールなどが多く含まれるようになるといわれています。

原油中の窒素の起原は、よくわかっていませんが、生物体のタンパク質(アミノ酸)や植物起原のアルカロイド、キチン中には窒素が広く含まれ、また、自然界には無機態の窒素も存在していることから、これらの因果関係の追求は、石油の有機的成因を明らかにするうえで、大きな貢献をするものと思われます。 |

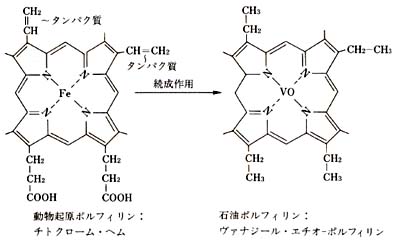

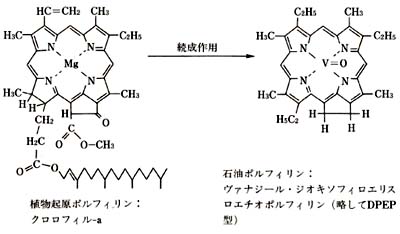

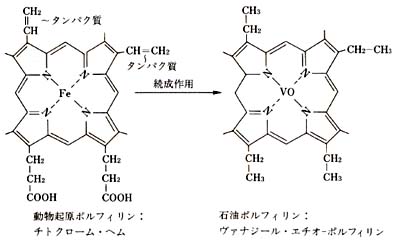

A チトクローム。ヘムからヴァナジール・エチオーポリフィリンヘの

続成変化と構造比較(イソシクロ環のないことに注意)

B クロロフィル-aからヴヤナジールDPEP型ポルフィリンへの

続成変化と構造比較(両者にイソシクロ環のあることに注意)

図5 動植物ポルフィリンから石油ポルフィリンへの続成変化 |

生物、堆積物および原油中の窒素化合物の相互関係の研究は、始まったばかりですが、これからの興味ある研究分野です。

最近、地質調査所の山本正伸(まさのぶ)さんは、原油と堆積岩ビチュメンとに含まれる窒素化合物の型の違いにもとづいて、原油の移動問題を論じています。

原油中の窒素化合物には、石油の起原をめぐっで争われてきた、もう一つの重要な化合物があります。

金属ポルフィリンとよばれる化合物で、原油中には普遍的に含まれ、植物のクロロフィル、あるいは動物のヘモグロビンが起原と考えられている化合物です(図5)。

金属ポルフィリンは窒素をもっているポルフィンがバナジウムやニッケルの金属イオンと結びついた一種の錯化合物(このような金属をもった有機化合物を一般に錯化合物という)であり、同時に窒素化合物の一種でもあります。

(3) 酸素化合物

通常二%以下の含有量で、一般にカルボン酸(カルボキシル基)、またはフェノールの形で存在しています。

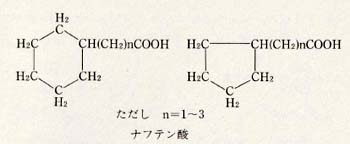

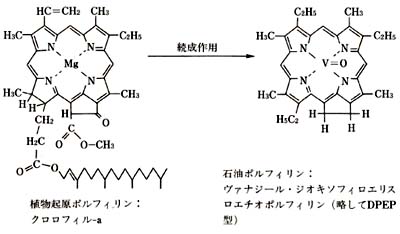

カルボン酸は、主にナフテン酸で、そのほか脂肪酸と微量の芳香族酸を含んでいます。

シクロペンタン環、またはシクロヘキサン環にカルボキシル基が直接ついたものや、メチレン基をはさんでついたものが主体です(図6)。

高沸点部分では、ナフテン酸の炭素数が増加し、C9~C13のこのものでは単環ナフテン酸、C13~C23のものでは二環ナフテン酸が主体となります。 |

図6 原油中の酸素化合物の例

|

フェノール化合物は、元来、原油中に存在していたものではなく、大部分は重質部分に含まれている物質が、蒸留中に熱分解して生じたものとみられています。

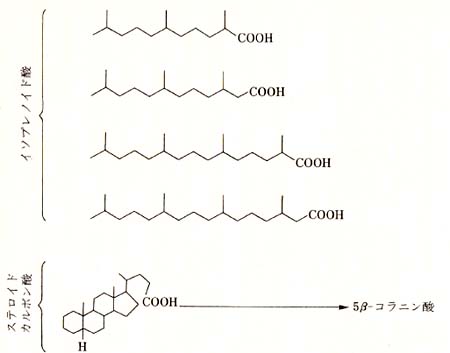

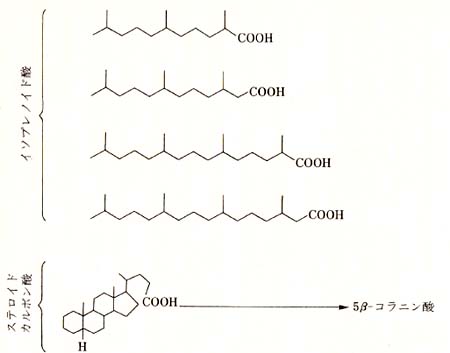

最近の研究では、イソプレノイド酸やステロイドカルボン酸(図7)なども検出されています。

原油中の脂肪酸やナフテン酸の起原を、石油の有機成因説派の人々は、石油の根源物質中にあった脂肪酸がそのまま原油に入り込んだものとみています。

イソプレノイド酸やステロイドカルボン酸についても同じように考えています。、

ナフテン酸の主成分であるシクロペンタンカルボン酸(図6の右)は生物界からの報告がほとんどないため、現在は、初めに不飽和脂肪酸であったものが、埋没していく地層中で熱による変化をつけ環化してできたものと考えています。

このように有機物が地層巾で熱の作用によって変化していく作用を一般に熟成作用(広義に有機変成作用)といいます。

この「熟成作用」という考え方は、石油の有機成因説を主張する人が、石油の生成にたいして、よく用いる重要な思考手段です。 |

図7 イソプレノイド酸とステロイドカルボン酸

|

(4) 高分子含窒素・硫黄・酸素化合物

原油中の高分子成分は、原油を蒸留したときに、最後に釜残成分として残るもので、一般にアスフアルトとよばれています。

アスファルトはレズンとアスファルテンを主成分とし、ほかに極端に重い重質油や高分子フックスなどを含んでいます。

アスファルトを液体プロパンで処理すると、可溶成分として高分子炭化水素(フックス分)、不溶解成分としてレズンおよびアスファルテンに分けることができます。

この不溶解成分をさらにノルマルベンクン可溶成分と不溶解成分とに分けたものが、レズンとアスファルテンです。

レズンとアスファルテンは、どちらも窒素、硫黄、酸素化合物(ヘテロ化合物と総称)を含んだ高分子量の不定形固体状のものですが、レズンは、淡~濃褐色で粘りけが強く、アスファルテンは、暗~黒褐色を呈しています。

レズンはアスファルテンより常に多く含まれています。

原油中に含まれている全窒素と全硫黄の約半分は、レズンやアスファルテンに存在し、芳香族環とナフテン環とが縮合したナフテノアロマティック核(図2)、あるいは多環の芳香族核にヘテロ原子として、あるいは核についている鎖状構造中に存在しています。

最近は、X線やNMR(核磁気共鳴)赤外光分析などの機器による分析法が発達し、レズンやアスファルテンの化学構造や存在状態がしだいに明らかにされはじめています。

アスファルテンは、多環芳香族シートが基本構造となり、それにメチル基と長鎖がついたもののようです。

硫黄はベンゾチオフェン、窒素はキノリングループ、酸素はエーテルの形で組み込まれています。

このレズンとアスファルテンは堆積岩の中にもほとんど普遍的に含まれ、その化学構造は、原油中のものと非常によく似ています。

原油と堆積岩中のレズンとアスファルテンの研究は、石油の有機成因説においては、まさに始まったばかりの分野です。

(5) 金属成分

原油中には、○・○一~○・○五%(重量比)の灰分を含み、次のような金属成分が検出されています。

バナジウムおよびニッケルが最も多く、銅、鉄がそれにつづいています。

これらの金属はポルフィリンと錯体をつくるので、一部は金属ポルフィリンに由来しているものです。

ほかに、ナトリウム、マグネシウム、カルシウム、亜鉛、バリウム、アルミニウム、コバルト、チタン、スズなどもわずかに存在するといわれています。

原油を採取したり、輸送したりするときは、金属パイプやタンクを使うことが多く、原油本来の含有成分でない金属が入り込むおそれがあり、分析結果は慎重に検討される必要があります。

⑪ 石油をつくっている元素

原油には、いろいろな炭化水素が複雑に混ざりあっています。

そして、「石油の多様性」という言葉をつかうくらい石油の成分は多種多様で、原油の一つ一つが違った成分をもっているといっても過言ではありません。

ところが、原油を元素組成的にみると、主要元素は水素と炭素で、酸素や窒素、硫黄などは少量入っているにすぎません。

しかも、原油間の組成比率の変化は非常に小さく、一般に炭素八三~八七%、水素一一~一四%、酸素+窒素+硫黄二~三%なのです(表1)。 |

表1 原油の元素組成

|

⑫ その他の原油の性質

近年における有機地球化学、あるいは石油地球化学の進歩は、これまで主に石油精製の側から明らかにされていた原油の化学的性質のほかに、急速に新しい知識を加えつつあります。

その主なものは、原油中に含まれているいろいろなバイオマーカーとよばれる化合物に関する知識と、原油中の種々の化合物に関する安定同位体の知識です。

しかし、これらはどれも石油の有機成因説と密接な関係のもとで議論されることが多いので、ここではごく一般的なことがらについてだけふれることにします。

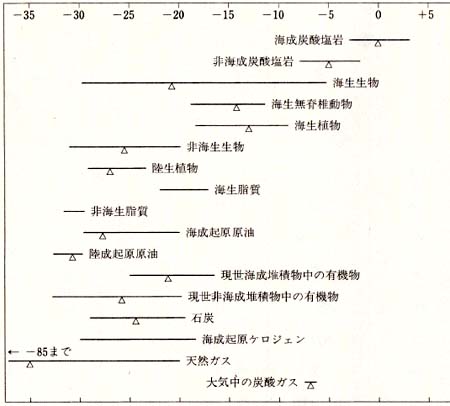

(1) 炭素安定同位体

炭素の同位体には、普通の質量の 、非放射性 、非放射性 、放射性の 、放射性の があり' があり'  は比較的新しい年代の決定(約五万年前まで)に用いられ、考古学の分野で使われています。 は比較的新しい年代の決定(約五万年前まで)に用いられ、考古学の分野で使われています。

石油の成因にかかわる分野では、炭化水素を含んでいる現世堆積物の年代測定に用いられています。

一方、非放射性の は、CO→CH4→CD→CO2→CO3方向に濃縮されますが、 は、CO→CH4→CD→CO2→CO3方向に濃縮されますが、 は緑色植物が選択的に軽い は緑色植物が選択的に軽い を多く利用するために植物体に濃縮します。 を多く利用するために植物体に濃縮します。

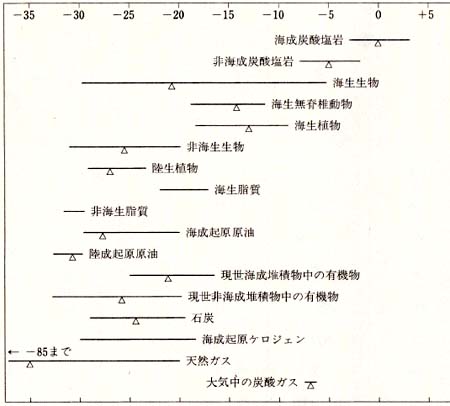

結果として、同位体 / / の比は、試料がどのような生物、あるいは、無機的な物質に由来しているのかの目安に用いることができます。 の比は、試料がどのような生物、あるいは、無機的な物質に由来しているのかの目安に用いることができます。

現在では、同位体比を絶対比で表わさずに、標準試料にたいする偏差 で示します。 で示します。

単位は‰(パーミル)です。

|

図8 いろいろな天然炭素物質における炭素同位体の比較

標準試料としては、アメリカ産白亜紀のベレムナイトという化石(海成の炭酸塩)が用いられますが、この化石は南カロライナのPeedee層から産出するので、この標準試料は一般にPDBとよばれています。 |

図9 地質時代別にみた石油の炭素同位体比

(Degens、 1969による)

|

図8は、種々の試料についての測定結果の比較です。

石油の炭素同位体比の値をみると、かなりの幅があり、非海成の石油は海成の石油よりも の方が多く、軽い値を示しています。 の方が多く、軽い値を示しています。

しかし面白いことに、同位体的に重くてよいはずの海成の石油の / / の値が、軽い炭素同位体に富んでいる石炭のこの の値が、軽い炭素同位体に富んでいる石炭のこの / / の値とあまり違っていません。 の値とあまり違っていません。

これは、海成の石油が、陸源物質のまぎれこみやすい、大陸縁辺鄙の海で生成された証拠とみられています。

図9は、年代別石油の炭素同位体比の研究結果です。規則的な変化は認められませんが、時代によって値に違いがあることがわかります。

これは、有機か無機かは別として、石油の根源物質の違いからだと考えられます。

全体的には、値の幅は22~36‰の間で変化していますが、統計的にみた原油の炭素同位体比の頻度分布では、

-27~-30の間のものが最も多くなっています。

(2) 硫黄安定同位体

硫黄には、普通の質量の のほかに のほかに 、 、 、 、 の三つの安定同位体があります。 の三つの安定同位体があります。

と と は全硫黄の1%以下であるのにたいして、 は全硫黄の1%以下であるのにたいして、 は四%くらい、 は四%くらい、 は約九五%以上を占めています。 は約九五%以上を占めています。

このため、一般に / / がさまざまな問題解決に利用され、標準試料としては阻石中のトロイライト(FeS)という鉱物が用いられています。 がさまざまな問題解決に利用され、標準試料としては阻石中のトロイライト(FeS)という鉱物が用いられています。

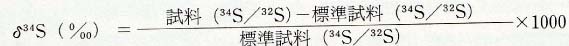

同位体比は、それにたいする偏差値として次式で求められます。

海水の は平均して+20‰ですが、原油は+15‰で海水よりも軽い値を示します。 は平均して+20‰ですが、原油は+15‰で海水よりも軽い値を示します。

そして原油の は、ある一定地域の同じ油層中では、硫黄の含有量が違っていても、非常に均一な値を示すことが知られています。 は、ある一定地域の同じ油層中では、硫黄の含有量が違っていても、非常に均一な値を示すことが知られています。

いまのところ、硫黄の起原を追求するのには、 はあまり役立たないようですが、古生代の原油では、 はあまり役立たないようですが、古生代の原油では、 は硫黄の含有量を無視して、原油の熟成が進むにつれて増加することから、原油の熟成度のパラメーターとしては役立つものと期待されています。 は硫黄の含有量を無視して、原油の熟成が進むにつれて増加することから、原油の熟成度のパラメーターとしては役立つものと期待されています。

③ 原油の光学的活性

ある物質に偏光とよばれる特定の方向にだけ振動面をもって進む光線を通過させたとき、その偏光面が右方向か左方向に旋回する性質をその物質の旋光性といい、旋光性をもっているものを光学的活性、そうでないものを光学的不活性であるといいます。

原油がこの光学的活性を示すことは、かなり早くから知られていました。

原油の光学的活性は、その後の研究で原油中の化合物で炭素数のC14~C18とC27~C30をもったものに限られていることから、主にステロール類やステラン類が原因であるとされています。

すなわち、バイオマーカーとよばれている生物起原の有機物の存在が、原油の光学的活性の原因なのです。

また、原油によって右旋光性を示すものと左旋光性を示すものとがあり、それらは海、陸起原生物の違いによるともいわれていますが、必ずしも一般的に受け入れられてはいません。

石油は、あとで述べるように、炭素と水素を用いて人工的に合成することができます。

ところが人工合成された石油は、この光学的活性をもっていないのです。

しかし、天然石油でも地下深い、温度の高いところでは、光学的活性が消失してしまい、人工石油との区別がむずかしくなってしまいます。

2 石油はどんなところにあるか top

|

写真1 海底油田 信濃川沖の坑井。後方左端、

阿賀沖プラットホームも見える。

(石油資源開発株式会社提供)

|

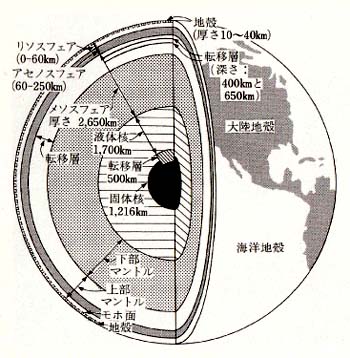

図10 地球の内部構造

|

① 石油は大陸地殻からだけ産する

石油は地下から汲み上げられたものですが、では地球のどのような場所に、どのような状態でたまっているのでしょうか。

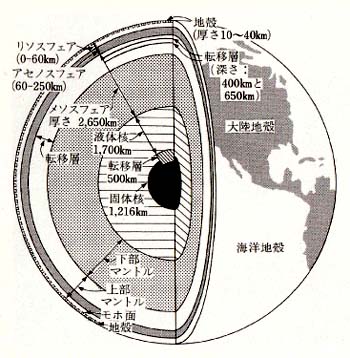

現在、地球の内部は地球物理学的研究や隕石の研究なとがら、図10のように考えられています。

地殻は地球の最上層部分に相当し、大陸地殻と海洋地殻に分けられます。

地殻の下がマントルで、この境界をモホロビチッチ不連続面(略してモホ面)といいます。

大陸地殻は、大陸を構成しているだけでなく、そのまわりの海につづく大陸棚までのびています。

大陸は地球の全表面積の約三〇%を占め、大陸棚は約一五%あるといわれています。

また、大陸地殻の厚さは平均三五キロメートルで、場所によって二〇~七〇キロメートルと変化します。

大陸地殻は主に花崗岩からでき、花崗岩以外の火成岩や変成岩、堆積岩を伴っていますが、火成岩と変成岩が圧倒的に多く、地殻の九五%以上を占め、残りが堆積岩となっています。

ところが、石油の九九%は堆積岩から産出され、残りは火成岩、変成岩から産出しています。

石油は地球的規模でみると、大陸地殻からだけ産出しています。

よく海底油田とか海洋油田とよばれ、イギリスの北海油出や新潟県の南阿賀沖油田のように、沖合いからも石油や天然ガスが産出しています(写真1)。

しかし、これらの油田は確かに海底にありますが、この海底は地質学的には大陸地殻の延長部分である大陸棚です。

海洋地殻は、主に玄武岩から構成され、その厚さは五~七キロメートルの範囲にあり、平均六キロメートルあるといわれています。

海洋地殻の最上部には、いろいろな堆積物が広く、薄く分布していますが、いまのところ、海洋地殻から石油が産出することは知られていません。

これは石油の産出にとって重要な事実です。しかし、海洋底の表層堆積物中にも微量ながら分散型の炭化水素は存在しています。

また、近年の海洋掘削研究によると、大陸地殻に近い海洋底堆積物に伴って、ガスハイドレイト(メタンハイドレイト)とよばれるものが広く存在することがわかってきました。

これは、海洋底堆積物から生じたメタンガスが海底の温度や圧力に左右されて、固体状態となって存在しているものです。

将来のエネルギー資源として重要視されはじめていますが、いまのところ経済的価値をもった石油鉱床としては認められていません。

② 石油は大陸地殻の堆積盆地の中にある

堆積盆地とは、大陸地殻上の特定の場所に、特定の期間中、砂や泥、粘土などが周囲の場所よりも厚く堆積した場所(地域)のことで、通常、数百平方キロメートル以上の広がりをもっと地域をさします。

堆積物が厚く積もるためには、その場所の地盤が何らかの理由で周囲よりも相対的に沈降を続けていなければなりません。

堆積盆地は、地形学的な盆地とは概念的に違いますが、区別のむずかしいこともあります。

現在は高い山地となっていても、地質時代のある時期に堆積盆地であったところはたくさんあります。

また、メキシコ湾地域のような大きな堆積盆地では、非常に厚い堆積物部地下深くまで埋積していて、現在の地形的凹所ともかなり一致していますが、完全には一致していません。

大陸地殻に堆積盆地がどうしてできるかについて、学者の意見は一致していませんが、現在では、プレートテクトニクス説で説明されています。

沈降には地殻・マントルの密度が増大すればよいという立場から、地殻・マントルの冷却、薄化、上からの荷重、相変化などが考えられています。

堆積盆地がいつできたかは、堆積物の地質時代によって知ることができます。

堆積盆地は、カナダやオーストラリア、アフリカ、シベリア地域などに発達している安定陸塊(楯状地)やその周辺に発達している古生代の褶曲帯に関係あるものと、主に海洋地殻と大陸地殻との間に発達している中生代~新生代の褶曲帯に関係あるものとの、二つに大きく分けることができます。

堆積盆地は、現在の陸地面積の約三分の二(三九〇〇万平方キロメートル)を占め、その大部分が大陸地域に存在していますが、大陸縁辺鄙の海水域の下にも存在し、その面積は約二五〇〇万平方キロメートルに達しています。

現在、世界には約七〇〇の堆積盆地が認められていますが、その半分が石油やガスの試掘活動地域となり、残りは末探鉱の状態にあります。

そして約一五〇の堆積盆地から、経済的にひきあう石油や天然ガスが産出され、全産出量の九九%以上を占めています。

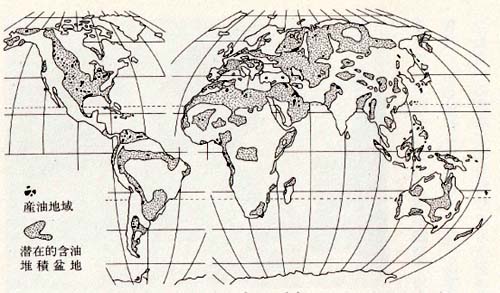

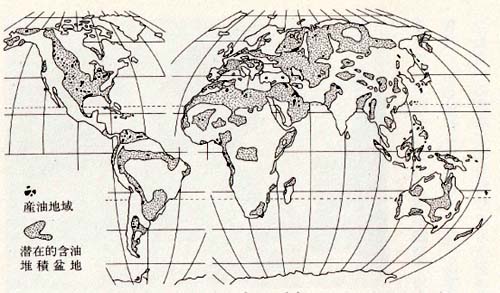

火成岩や変成岩地域から発見されている量は、ごくわずかです。 図11には、世界の堆積盆地と産油地域との関係が示されていますが、主要な油田がすべて堆積盆地に入っていることが分かります。

これは重要な地質学的事実といえます。 |

図11 世界の堆積盆地と主な油田の分布(Fernuw、 1970による)

|

③ 石油は堆積盆地のどこにどんな状態で存在するか

堆積盆地を埋めている主要な岩石は堆積岩で、礫岩、砂岩、泥岩、頁岩(けつがん)、珪質岩、石灰岩(炭酸塩岩)などから構成されています。

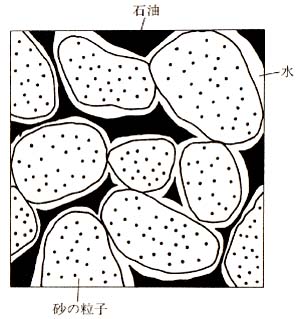

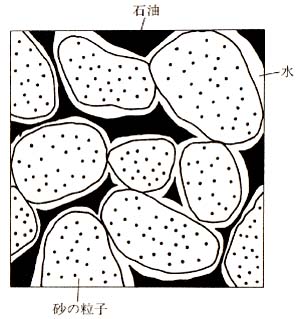

石油はこれらの岩石の中で、隙間が多くて浸透性(しんとうせい)のよい砂岩や礫岩の中か、あるいは、炭酸塩岩の一部に化学変化によって生じた隙間に、水と一緒にたまっています。

地下に池のような大きな空洞があって、たまっているわけではありません。

このように石油を貯留しやすい隙間(孔隙=こうげき)をもっている岩石を油層岩(ゆそうがん)、あるいは貯留岩(ちょりゅうがん)とよんでいます(写真2)。

世界的に、石油や天然ガスを産出する貯留岩は、砂岩が約六〇%、炭酸塩岩が約三〇%、微破砕化した頁岩が九%、火成岩がI%弱となっています。

日本は火山国のことだけあって、火山岩から石油を産出している数少ない国の一つです。 |

写真2 貯留岩(炭酸塩)の走査型電子顕微鏡写真

(石油公団石油開発技術センター提供)

|

孔隙のある火成岩や変成岩は世界中に多く分布していますが、産出量の1%以下であるのは、不思議なことです。

これがなぜなのかは、石油の成因上重要な問題の一つですが、あとで考えることにします。

④ 石油を逃がさない「わな」

石油は、孔隙のある砂岩や石灰岩のすべてに集積しているわけではありません。

貯留された石油が外部に逃げ出さないように、その上部が緻密で浸透性の悪い岩石にふさがれている必要があります。

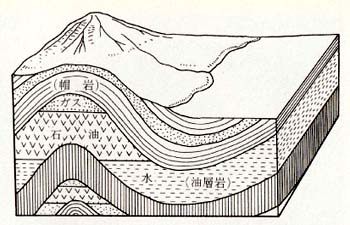

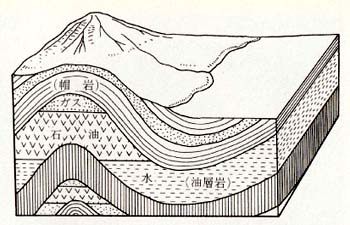

このように、集積した石油がその場所から他に動き出さないように押さえつけておくような地質構造をトラップ(「わな」の意味)とよび、その役割を果たしている岩石を帽岩(ぼうがん)、あるいはシールとよんでいます。

トラップはその形成機構によっていくつかに分類されています。

大きくは、褶曲や断層運動にともなってできた構造トラップ、地層の岩相変化、とくに岩石の浸透率の変化の違いによってできた層位トラップ、構造的要素と層位的要素とが組み合わさってできた組合せトラップ、の三つに分けられます。

⑤ ボーリングで地下を探る

次に地下で石油がどのように集積、貯留しているかを、背斜(はいしゃ)構造を例に説明します。

世界の主要な油田や天然ガス田の約六〇%は、背斜構造から石油・ガスを産出しています。

このような産出状態は掘削ボーリングデータの解析から知ることができます。

ボーリングは、地上から地下に向かってピット(写真3)という掘削器のついた鉄パイプを回転させ、石油貯留層へ通じる穴をあけ、石油を採取する方法で、地下の岩石をコア(岩芯)として採取し岩石を直接調べたり、掘削坑へいろいろな計測機械を入れて、坑壁の地質状態を調べることができます。

こうして、地質状態や石油、ガス、水の存在状態を明らかにしてから、掘削坑を石油の採取通路に用いるのです。

新潟県の東山油田では、パイプによる石油の採取がむずかしくなってからは、背斜構造の横から貯留層に坑道を掘って、石油を採取しました。

東山油田は、山地にあり、山の形と背斜構造の形が幸いにも一致していたため、このような坑道掘りとよばれる方法がとれたのです。 |

写真3 ボーリングビットの一種

(石油資源開発株式会社提供)

|

|

図12 地層の背斜構造での石油のたまり方

⑥ 背斜構造での石油のたまり方

図12には、背斜構造における石油の貯留状態が模式的に示されていますが、貯留岩の上には帽岩が重なり、ちょうど丸木舟をひっくり返したように湾曲しています。 |

図13 貯留岩中に石油が含まれている状態

|

貯留岩中の油層流体(石油、ガス、水)は、この湾曲構造に閉じ込められ、下から密度が大きい順に水、石油、ガスと、通常は水平な状態で貯留されています。

貯留岩中の構成粒子は、表面張力の大きい木でおおわれ、石油やガスは水の間に押し込められた形で存在しています(図13)。

したがって、水は石油やガスの貯留部分にも存在し、油層流体全体の一〇~二〇%を占めています。

石油と水、ガスと石油との境界面は、それぞれ油水接触面、ガス油接触面とよばれ、通常は水平ですが、多少傾斜していることもあります。

しかし、これらの境界面は、互いに違う相がシャープに接触しているのではなく、漸移帯となっています。

⑦ 石油貯留岩の中の「水」

貯留圈の一番下にあり、粒子の間隙が木だけで充たされている部分の水を底木とよび、油相と接していない部分の水を端水(はすい)とよんでいます。

堆積岩の構成粒子に直接接している水は、貯留岩全体に分布していますが、一般には動けません。

底水と端水は孔隙を飽和していますが、圧力条件が変化すると自由に動けます。

一方、石油鉱床に伴っている水は、普通、塩水(しおみず)であり、油田鹹水(ゆでんかんすい)ともよばれています。

第二次世界大戦中に塩が不足したとき、この水を釜で蒸発濃縮し、塩をとったことがあります。

また、千葉県のガス田では、この水からヨードを採取しています。

油田鹹水は昔の海水が孔隙中に残留し、その後、貯留岩の中で二次変化を起こしたものと考えられていますが、 (硫酸根)やアルカリ土類が不足するなど、海水とは多少ちがった組成をしています。 (硫酸根)やアルカリ土類が不足するなど、海水とは多少ちがった組成をしています。

しかし、地質時代が新しい油田鹹水の組成は、海水とかなり似ています。

油田鹹水は、通常、海水よりも多くの塩類(えんるい)を含み、有機的な石油の成因と密接な関係があるといわれていますが、まだ、研究は遅れています。

⑧ 石油やガスはどのくらいの深さにあるか

石油を産出するのは、地下のどのくらいの深さからですか、という質問をたびたび受けます。

しかし、この答えは、簡単なようでむずかしいのです。

その一つは、掘削技術の進歩によって、年々深く掘れるようになっているからです。

また、掘削した堆積盆地やその盆地における坑井の位置の違いによって、石油を産出する深さがまちまちであるからです。

この主な原因は、それぞれの堆積盆地の地層の厚さや地温勾配(地下増温率)が違っていることや、石油やガスが流体であるために最初に集積していたところから、別のところに移動する性質があるためです。

一九五〇年以前は、深い坑井でも三五〇〇~四五〇〇メートルでした。当時は、石油の主成分である炭化水素加熱や圧力によって分解してしまう実験結果と平均的地下増温率から推定される地下深部の温度とにもとづいて、深度が六〇〇〇メートルを越えると、石油は存在しないと考えられていました。

一方、掘削技術は今日ほど進歩していないと同時に、生産コストも高かったために、六〇〇〇メートルに達するような坑井はもちろん、四五〇〇メートルの坑井さえも掘ることができませんでした。

しかし、一九五〇年代後半から一九七〇年代前半になると、深度記録は約七八〇〇メートルになり、その後はさらに更新され、アメリカ合衆国テキサス州のデラウェア盆地では八六八七メートル、同じくオクラホマ州のアナダコ盆地では九五八三メートルまで掘削されています。

これらの坑井の深度は、いずれも記録的なものですが、石油は産出されず、ドライ・ホールとよばれました。

なお、九五八三メートルの坑井では、坑底の温度が二四〇でもあり、液状の硫黄が回収されています。

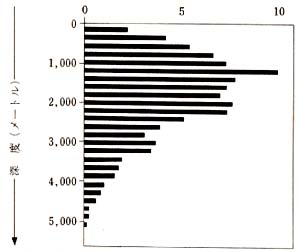

アメリカの坑井の平均深度は一四〇〇メートルで、石油鉱床の五〇%は一八〇〇メートルよりも浅いところに、九〇%以上が二七五〇メートルよりも浅いところに存在しています。

また、五〇〇〇メートルよりも深いところで石油の採取に成功した坑井は、全体の〇・五%以下であり、ほとんどがガス鉱床で、液体の石油鉱床は存在していません。

ソ連では、石油の九〇%が深度一〇〇〇メートルと三〇〇〇メートルのところにあるといわれています。

一般に四〇〇〇メートルよりも深いところでは、世界的にも石油の産出は少ないようです。

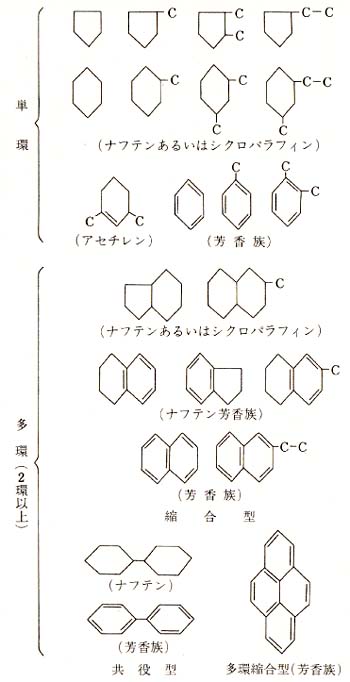

図14は地質時代や地域を無視して、世界の原油一万二〇一八について、産出した深度の頻度分布を示したものです。

大部分の石油が一〇〇〇メートルと二〇〇〇メートル前後の間に集中しています。

カスピ海のバター油田では、六一三八~六一七二メートルという深度から石油が発見されていますが、これは新生代第三紀鮮新世の砂岩中から産出する、いわゆるガスコンデンセートです。

わが国でも、最近、新潟県に六〇〇〇メートルに達するような坑井が掘られよしたが、石油は産出しませんでした。

しかし、そのうちの一本の井戸では石油の兆候があり、おもしろい話題を提供しています。

ガスは、一般に石油よりも深いところから産出します。

比較的深いところにあるガス鉱床としては、アメリカのアナダコ盆地(深度七六六三~八〇二二メートル)、フランスのアキタニアン盆地(深度六九〇〇メートル)などが知られています。

一般に六〇〇〇~七〇〇〇メートルの深さでは、石油はすべてガス化していると同時に、硫化水素や炭酸ガスのような酸性成分が増加してくるために、ガスの採取は経済性が問題となります。 |

図14 石油が貯留岩中から産出する深度の頻度分布

全地質時代にわたる産油圸の統計。

試料の数は約12,000

|

しかし、液状石油の枯渇(こかつ)が心配されだしてから、現在では「深層ガス」といわれる地下深部のガスが探鉱の対象とされはじめています。

また、一九七〇年ころから、やや経済性を無視した学術的な深い掘削が諸外国で計画され、実行されはじめました。

これらの計画のなかには、石油の無機的な成因の要素として考えられている地下深部のメタンガスを採取しようとする目的のものもあります。

また、一九八〇年に始まった国際リソスフェア探査開発計画のなかには、陸上学術ボーリング国際委員会が設置され、日本でも静岡大学の新妻信明(にいづまのぶあき)さんが委員として活躍されています。

⑨ 石油やガスを産出するところの温度や圧力

深度とともに、石油やガスを産出する地下の温度や圧力はどのくらいか、という質問もよく受けます。

しかし、この問題は、実質的には、油層流体が地温勾配や静水圧勾配(水の重量のみによって生じる地下圧力の増加の度合い)、静岩圧勾配(岩石の重量のみによって生じる地下圧力の増加の度合い)に支配されていることから、特別の場合を除いては議論の余地はありません。

標式的な坑底温度は、深度三〇〇〇メートルで一〇〇~二一五で、深度六〇〇〇メートル以上で二〇〇~二四〇てです。

今まで実際に測定された坑底温度で最も高い記録は、アメリカのテキサスにおける七二六五メートルでの二九〇℃だといわれています。

ただし、二〇〇℃以上を示すような非常に深い坑井の掘削用流体(掘削を容易にするために用いる泥や薬品の入った流体の総称)には、水でなく、油状のものを用いるため、真の平衡温度を記録していないことに注意する必要があります。

坑底の圧力は、一般に図15のように変化します。

しかし、油田によっては、いろいろな原因で異常高圧とよばれる正規の圧力勾配に従わない高い圧力を示すことがあります。

一般に、異常高圧は頁岩―砂岩層よりも炭酸塩岩層で起こります。

深度三六〇〇メートルくらいまでは通常の静水圧に近いのですが、六〇〇〇メートルを越すと急速に高圧となり、一フィートに0.9p.s.i(0.632kg/cm3)の勾配圧を示し、六六〇〇メートルでは1.0p.s.i(0.0703kg/cm3)となります(p.s.iはpond square inchの略。一インチ平方の面積がうけるポンド重量)。

非常に高い圧力の例としては、七〇〇〇メートルで1.611kg/cm3があり、アナダコ盆地では、深度七二〇〇メートル以上で、坑底圧1.376kg/cm3一七五℃を記録しています。

このような深い井戸では、酸性ガス(二四~四六%のH2Sと三~一〇%のCO2)を含むのが特徴的です。

油層岩の圧力温度にとって重要なことは、地下深度の増加に伴う温度や圧力変化によるコントロールの結果として、どのくらいの深度で液体の石油やコンデンセート、ガス相が存在しているかということです。 |

図15 油井の坑底における圧力の変化

1:静水圧(真水) 2:静水圧(標準的な塩水)

3:静岩圧 4:地層圧(2+3)

(North、 1985による)

|

|

図16 石油混合物(多成分系炭化水素)の、圧力と温度による状態変化

A点:圧力は高いが、地下増温率の低い地域では温度が低く、

ガスは液体石油中に溶解して存在する。

B点:温度が同一でも、圧力が低いところでは、

ガスは液体石油中に溶解できず、遊離する。

沸点というこのような条件下にある点を結んだものが沸点曲線である。

C点:同一温度のもとで、さらに圧力が降下すると遊離ガス量が増加し、

液体石油の量が減少する。

D点:A点と圧力がほぼ等しいが、温度が高くなると、

溶解ガスの遊離がおこなわれはじめる。

沸点曲線上で沸点圧が最大となる点が臨界圧点(D)である。

E点:ある一定圧力のもとで、温度が高くなり、

遊離ガスが分離しつくしたあとで、さらに高い温度条件下におかれると、

ガス相外に液相が凝縮しはじめる。この点を露点という。

露点曲線上で最高の温度点が臨界温度点である。

F点:露点曲線上で、圧力を高めても液相凝縮の

起こらない点で臨界点という。

(North、 1985による)

|

図17 温度勾配・地質時代・地下深度と石油の産出との関係

原油の産出するところが石油地質・地球化学の専門家によってしばしば“石油窓”(オイル・ウィンドウ)とよばれている。

(Pusey, 1973およびBarker, 1979から作成)

|

さらに、石油は炭化水素の混合物で、一種の多成分系ですから、油層岩内の流体は、基本的には多成分系の圧力-温度状態図(図16)にしたがって存在しているはずです。

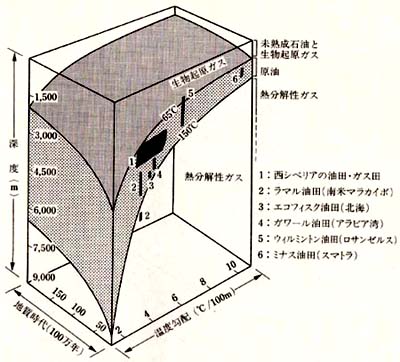

図17には、石油地質学者のW・C・プシイによって提案されたリキッド・ウィンドウ(オイル・ウィンドウあるいは石油窓ともいう)に、世界の巨大油田のデータがプロットされています。

地下に貯留されている石油やガスのあり方が、主に地層深度の増加に伴う温度増加と、地域による地下増温率の違い、さらには石油貯留層の経てきた地質時間に大きく支配されていることがわかります。

世界の生産量の六〇%を占めている巨大油田では、石油が地下温度六五℃と一五〇℃との間に存在し、一五〇℃よりも高い温度では、ガス相になっています。

ここで注意しなければならないことは、石油地質学者プシイの石油窓の入口の温度である六五℃という値は、地下に実際に貯留されている石油そのものから得られたデータではなく、有機成因説の石油根源岩から石油ができるという説に従って、根源岩中で炭化水素と有機炭素の比が急速に増加するときの地下温度から求められていることです。

したがって、この温度で本当に石油ができたかどうかは、厳密にいうと必ずしも正しくはありません。

この図から明らかなように、地下増温率の高いところでは、石油の貯留されている地層間隔が狭く、浅い深度のところに石油が濃集しています。

一方、地下増温率が低いところでは、石油の貯留されている地層間隔が大きく、同時に深い深度のところまで石油やガスが存在できることを示しています。

しかし、このようなところでは、石油の濃集能力が悪く、一般には石油鉱床ができにくいことも示されています。

⑩ 地質時代別にみた石油の分布

石油を産出している最も古い地層は、先カンブリア代の地層ですが、液状の石油よりもガスの産出が大部分です。

最も若い産出層は沖積層で、石油は地面から手掘りされた井戸を通して汲み取られていましたが、少量であるため、石油鉱床としては認められないことがあります。

このような石油は、その地層中でできたものではなく、もっと深い地層にあった石油が地層の割れ目などを通って、上の地層に移動してできたものと考えられています。

油徴(ゆちょう)あるいはガス徴とよばれる地面上で認められる石油やガスの徴候も、若い地層の石油と同じようにしてできた規模の小さいものといえます。

|

図18 地質時代別にみた巨大油田の埋蔵1

(Tissot & Welte, 1984による)

|

図19 巨大油田に存在する油層の地質時代(Moody,1975による)

|

図18は、石油とガスの究極埋蔵量を貯留岩の地質時代に注目して比較したものです。

石油は古生代、中生代、新生代それぞれの地層から発見されていますが、中生代のジュラ紀から新生代にかけての地層の埋蔵量が突出して多いことが注目されます。

さらに、クールサンド(砂岩の孔隙がアスファルト質の油で充填されたもの)も石油の一種と考えてこの統計に加えると、白亜紀の石油埋蔵量が群を抜いて多いこともわかります。

このことは、有機成因説では、白亜紀堆積盆地の形成と石油の生成とが密接な関係を持っている証拠とされています。

図19は、世界の巨大油田の究極の回収量を地質時代別に示したものですが、やはり、ジュラ紀以後における急激な増加を示しています。

この埋蔵量の増加が、三畳紀末以後の一億八〇〇〇万年間という、プレートテクトニクスの起こった期間に相当しているとする学者もいます。

ジュラ紀の大陸の分裂で生じた多数の大陸縁辺の堆積盆地が、石油鉱床の形成に大きな役割を果たした証拠とされています。

⑪ 石油はたえず変質している

石油は有機物の複雑な混合物で、長い地質時間にわたる温度変化のもとでは、熱力学的に不安定な物質です。

主に熱の影響によって原油の性質が変化しているとみられるとき、この変化を原油の熱変質といいます。

これは原油中の高分子の炭化水素加熱分解を起こし、低分子のものに変化していく作用で、これによって、重質油の原油は軽質油へと変化していきます。

実験室では重質油に熱を加えることによって、簡単に熱変質を確かめることができますが、自然界での確認は容易ではありません。

しかし、石油は同じ深度では、統計的に、油層岩の地質時代が古いほど軽質油の産出が多く、また、同じ地質時代では、油層岩の深度が深いほど、軽質油が多くなる傾向を示しています(図20)。

また、世界の原油八七六五についての統計結果では、深部へいくほど原油の比重が軽くなっていることが明瞭で、原油の硫黄成分も深部にいくほど減少することが認められています。

そのほかに原油は、実験室で液体プロパンを用いて重質原油からアスファルテンを沈殿分離させるのと同じ原理で、地下でも原油中にガス成分が溶け込むと、アスファルト成分が沈殿するとみられています。

原油は地質変動で地表近くまでもってこられると、天水の影響を受けて酸化されやすくなったり、ある種のバクテリアの活動が活発となって、分解されやすくなると考えられています。

このため原油は、地表近くでは一般に重質油に変化します。

バクテリアが炭化水素を好んで食べることは実験的に証明され、このため、バクテリアのこの性質を利用して石油からタンパク質をつくったり、石油を食べるバクテリアが土壌中にどのように棲(す)んでいるかを調べて、地下の石油が地表に移動してきたと考えられる場所を見つけ、地下の石油を探し出すのに利用したこともあります。 |

図20 産出深度の変化に伴う石油の変質(石油の比重変化)

原油試料8,765個の平均比重は0.847。

新第三系の石油の平均値は0.851~0.886で、全平均値よりもはるかに重質。

(Tissot & Welte, 1984による)

|

top

**************************************** |