|

****************************************

Index 一章 二章 三章

二章 炭化水素のなぞをさぐる

1 炭化水素は地球や宇宙のどこにでもある top

① 原油の主成分の炭化水素とは

原油の性状は千差万別ですが、主成分である炭化水素によって特徴づけられています。

このため、石油=炭化水素と考えた人たちもいました。

原油を炭化水素の成分数からみると、原油の六〇%以上が約二〇前後の炭化水素成分で占められています。

しかも、原油を構成している炭化水素は、各系列の同族体の数は多いのですが、その系列はほとんどパラフィン、ナフテン、芳香族系に限られています。

このため、どのような種類の原油でも元素組成比の変化の範囲が大変狭く、みな似たような組成を示しているのです

(一章表1参照)。

そこで、原油の主成分である炭化水素という化合物について、説明しましょう。

炭化水素は生きている動植物のからだの中でも作られています。

石油資源が枯渇するかもしれないと心配されていた一九七〇年代に、ユーカリ樹が他の植物にくらべ、炭化水素を作る作用が優れていることに注目した研究者は、ユーカリをたくさん植えて炭化水素をこれから取り出せば、石油の枯渇は心配ないと言いました。

植物も石油を作り出しているというわけです。

さらに驚くべきことは、人間の体内にいる大腸菌までが炭化水素を作り出しています。

このような動植物中の炭化水素は、化学的に不安定な不飽和の炭化水素が主体ですが、原油の成分として特徴的な飽和の炭化水素が入っていることもあります。

このように、炭化水素だけに注目すると、石油と動植物油とをはっきりと区別することは、むずかしいとさえ言えます。

② 炭化水素を求めて

炭化水素のなかで、最も低分子で簡単な構造をもっているメタンは、沼沢性ガスなどともよばれ、早くから成因がわかっていました。

日本における特有な天然ガス鉱床として知られている水溶性ガスは、メタンガスを主体とし、バイオジェニックメクンガス(生物起原メタンガス)とよばれています。

また、その起原は別として、メタンガスが火山ガスや隕石に含まれていることも、早くから知られていました。

一方、比較的高分子の炭化水素(固体パラフィン)が、タバコの葉や土壌に含まれていることは一九一〇年代初めに報告され、その後も多くの非揮発性パラフィン炭化水素が、多くの植物あるいは昆虫類から報告されています。

一九四五年ごろには、昆布や淡水藻類からも炭化水素が発見されだしました。

一九三〇年代に、アメリカのP・D・トラスクは、石油の起原物質が堆積物中の有機物にある、というはっきりした意識をもって、世界中から多くの堆積物を集めて抽出性有機物を研究し、堆積物から液状炭化水素(原油の主成分)を見つけようとしましたが、固体状炭化水素を見つけるのがやっとでした。

彼は、当時、すでに現在ビチュメン(抽出性有機物)とよばれているものと同じ物質を、堆積物中から分離していたのですが、当時の分析技術では、その申に液状炭化水素が含まれていることを証明することができませんでした。

一九四〇年代になると、生物にはいろいろな炭化水素が含まれていることがわかり、気の早い学者は、生物の作用によって生成された炭化水素は、世界の石油を量的に十分まかなうことができるとまで言い始めました。

これは、現在の石油の生物炭化水素直接起原説のさきがけともいえるものでした。

それでは、石油鉱床を形成している、“石油”とよばれている濃集した液状炭化水素以外に、これと同じような組成をもった分散型の炭化水素類を地球上のどこかに見出すことができるのでしょうか。

そのために、この章ではまず“石油”炭化水素以外の炭化水素類が地球上のどのようなところに、どんなふうに出ているかを調べてみることにしましょう。

③ 生物がつくる

生合成(せいごうせい)炭化水素の存在については前の章でふれましたが、多くの学者によって動植物に存在する多数の炭化水素が報告されています。

不飽和か飽和かということを別にすると、パラフィン、シクロパラフィン、オレフィン、少数の芳香族炭化水素など、石油炭化水素に含まれているほとんどの系列の炭化水素が認められています。

そして、最近の研究では、これらの炭化水素のいくつかが、明らかに生合成によってつくられていることが、放射性炭素( )を使って証明されています。 )を使って証明されています。

陸生の高等植物に含まれる炭化水素は、高分子のn-パラフィンで、炭素の数が27、29、31のものが大部分です。

私たちが日常食べているリンゴ、ホウレン草、キャベツ、ブロッコリーなどにも、C29、C31のパラフィン炭化水素が入っています。

私たちは知らない間に、毎日、炭化水素を食べているのです。動植物の炭化水素には炭素数の多い高分子のものが普通なのですが、私の友人で、カナダのアルバータ科学研究所の金田敏(かねだとし)さんは、ホクシン草の一部に液体石油に見られるようなC16~C26の炭化水素が入っていることを見つけました。

このような低分子のパラフィンは松根油(C7、C9、C11)にも入っていますが、ぽかの植物からはあまり報告されていません。

これにたいして、海生の植物は、一般に低分子の炭化水素を含む傾向があり、とくに藻類や光合成バクテリアでは、

C15、C17、C19が主成分となります。

しかも、藻類の中には炭化水素を乾燥重量にして七六%も含むものが知られています。

最近では、微量ながら高分子の炭化水素も藻類から発見されています。

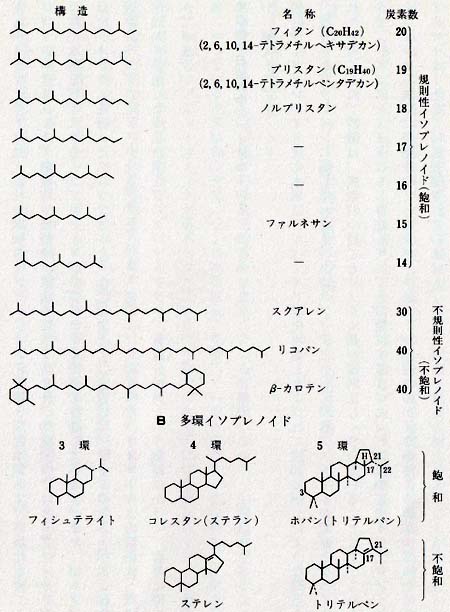

生物に含まれている特徴的な炭化水素として、イソパラフィン、シクロパラフィンおよびイソプレノイド炭化水素があります。

具体的には、プリスクン、ファイタン、モノテルペン、アズレン、スクアレンなどです。

しかし、生物自体に含まれているイソプレノイド炭化水素のほとんどは、不飽和炭化水素で、飽和炭化水素の形ではわずかしか知られていません。

イソプレノイド炭化水素は、イソプレノイド酸なども含め、イソプレノイド化合物とよばれているものの仲間です。

イソプレノイド化合物は、炭素五個を含んでいるイソプレンユニットが基本単位となり、生物は、このイソプレン炭素骨格をもっか化合物を作り出す特徴をもっています。

このため、イソプレン骨格をもっている化合物は生物起原とみなされ、バイオマーカーとよばれているのです。

ここで大切なことは、生物は単にイソプレノイド炭化水素を含んでいるだけでなく、飽和イソプレノイド炭化水素の先駆的化合物とみられる多くのイソプレノイド化合物を含んでいる、ということです。

また、植物の生合成化合物としてよく知られているクロロフィル-aについているフィトールから、鎖状のイソプレノイド炭化水素が生成されることも知られています。

④ 大気や海水の中の炭化水素

大気や自然水に含まれる炭化水素には、自然発生(生物起原)によるものと、二次的な汚染(人為的起原)によるものの二つがあります。

大気中の炭化水素の九五%は自然発生起原で、残りが人為発生起原であると言われ、大気中の生物起原炭化水素には、有機物がバクテリアによって還元分解されて生じるメタンガスのほか、森林や農場の植物から発生するテルペン炭化水素があります。

この炭化水素は、森林でなんとも言えない芳香をはなっています。

海水中では、海洋に生息しているプランクトンがさまざまな炭化水素を生産しています。

藻類の中には、重量の四分の三が炭化水素のものもありますが、平均的には一〇ppm(ppmは百万分率。1ppmは一の一万分の一)程度の量といわれています。

海洋性プランクトンの現在量は、約三〇億トンと見積もられていることから、三万トンの炭化水素が存在していることになります。

しかし、プランクトンによる有機物の年間生産量は、現存量の約一〇〇倍と見られていることから、炭化水素の生産量は約三〇〇万トンということになります。

この量は、海洋環境に年間入り込んでくる汚染による石油炭化水素量にほぼ匹敵する量であるといわれています。

しかし、これらの炭化水素が海水に溶解状態で存在しているかどうかは別問題です。

多くの研究によると、炭化水素が水に溶けた状態で存在できるのは、約 1ppmが限度とされています。

⑤ 堆積物に含まれている有機物と炭化水素

(1) 堆積物の組成と堆積物中の有機物

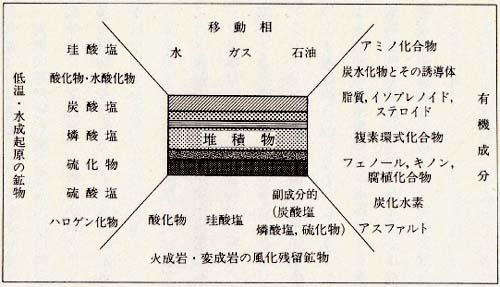

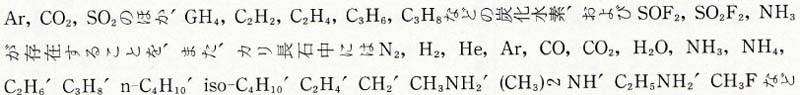

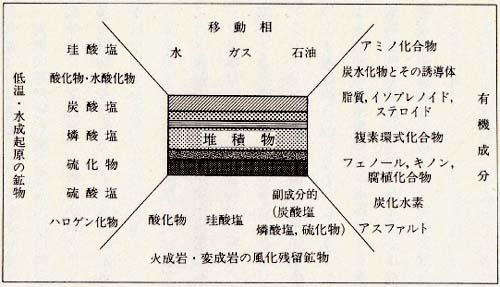

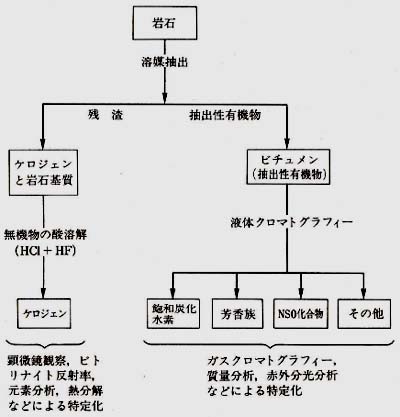

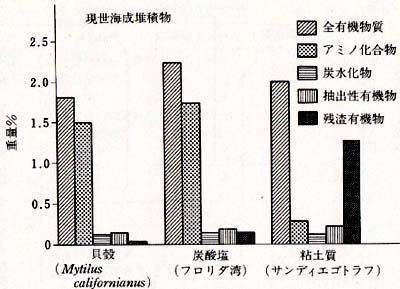

堆積物の無機的および有機的組成を起原的に見ると、図21のように表わすことができます。

無機的な組成としては、主に火成岩・変成岩の風化残留鉱物(碎屑性(さいせつせい)鉱物)、および低温・低圧の水圏下で生成した鉱物(自生(じせい)鉱物)とがあり、碎屑性堆積物の主要な組成鉱物である粘土鉱物(珪酸塩鉱物)は、両方に含まれています。

有機的な組成としては、生物から引き継いで残っている生化学的な有機物、および生物の死後に縮合・重合作用によって生成した有機物があり、炭化水素は両方にまたがって存在しています。 |

図21 起原的みみた堆積物の組成(Degens、1965による)

|

堆積物の中で、有機物が鉱物マトリックス(基質ともいう。碎屑性(さいせつせい)堆積物中の大きな粒の間を埋めている小さい粒の集合部分が主に鉱物であるもの)やケロジェンマトリックス(基質部分が主に高分子の有機物であるケロジェンから構成されているもの)などと、どのような状態で存在しているかを知ることは、大変重要ですが、この分野の研究はよく進んでいるとはいえません。

また、堆積物の間隙水(かんげきすい、孔隙水=こうげきすい)に伴われている有機物の研究も進んでいません。

この分野の研究は、近年提唱されている「生物無機地球化学」という学問分野とも密接にかかわり、このような研究が進まないと、堆積物中の有機物の本当の姿がわかりません。

また、これは堆積物から有機物を分離するさいの分析方法にも直接かがある問題です。

そこで、一例をあげて説明しましょう。

カルボン酸は堆積物中に存在しているいろいろな状態にしたがって、適当な分離法を考えなければなりません。

堆積物中には、有機溶媒に溶けない高分子の有機物(ケロジェン)が鉱物マトリックスと密接にくっついて入っていますが、これには、アルコールあるいはフェノール基(-OH)がくっついているとみられています。

したがって、もしカルボン酸が存在していれば、カルボン酸のHと水酸基のHは共有された形で結合しています。

このような状態では、通常の有機溶媒を使ってもカルボン酸は抽出されません。

しかし、アルコールを溶媒に用いると、カルボン酸のHとアルコールのOHが結合してH2Oとなるため(エステル化)、抽出が可能となります。

酸が単純なアルコール、ステロール(固体状のアルコールの総称で、コレステロールがその代表)、グリセロール(脂肪酸と結合し、動物性脂肪や野菜油を構成している成分)、あるいは長鎖のワックス・アルコールと一緒になってエステル状態で存在しているときは、エステルは通常の有機溶媒に溶けて、たやすく抽出されます。

カルボン酸が鉱物マトリックスを構成している粘土鉱物と複合体をつくり、いわゆるイオン結合しているときは、アルコールあるいは酸で処理した後に、溶媒抽出を行う必要があります。

カルボン酸が他のものと結合しないで自由状態で存在しているときは、もちろん有機溶媒だけの抽出で十分です。

|

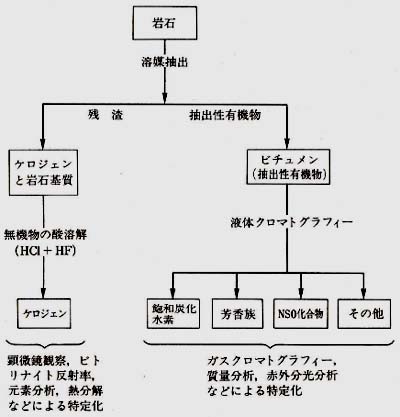

図22 堆積物に含まれる有機物の分離のしかたと判別

|

図23 液体クロマトグラフィーの原理

A、Bはそれぞれ異なる化合物。AがBよりも充填剤と強く作用すると、

Aの下方への動きがおさえられ、Bよりもゆっくりとカラム中を下降する。

こうして分離したAとBは、カラムの下のビーカーにたまる。

|

(2) 堆積物の中から有機物をとり出す

堆積物中のマトリックスから有機物を分離するには、さまざまな問題がありますが、一般には図22のような方法が用いられています。

堆積物を乾燥して粉末にした後、有機溶媒(例えば、ヘキサン、ベンゼン、メタノール)に溶けて抽出されるのが、抽出性有機物あるいはビチュメンとよばれているものです。

一方、有機溶媒に溶けず、岩石のマトリックスと一緒に残留するのが、不溶性有機物あるいはケロジェンとよばれているものです。

ビチュメンは液体クロマトグラフィーという方法(図23)によって、飽和炭化水素(n‐パラフィンおよびシクロづフフィン)、芳香族炭化水素、窒素・硫黄・酸素化合物(N・S・O化合物)などに分類されます。

色素類(ポルフィリン化合物など)もこのビチュメンに入りますが、これらの化合物は分光光度計を用いると、その特有な吸収波長から同定できます。

しかし、ビチュメン中に入ってくる炭化水素は、溶媒を除くときに、特別な方法を用いないかぎり、C14よりも軽い炭化水素が失われてしまいます。

また、鉱物マトリックスとともに残ったケロジェンは、マトリックス部分を強い酸(フッ酸と塩酸)で分解して除くと得られます。

堆積物に含まれているその他の有機物は、現世の堆積物と地質時代の堆積物とでは、その存在状態がかなり違います。同じ化合物でありながら、抽出性有機物中に入ってくるものと、ケロジェンあるいは鉱物マトリックスと固く結びついて存在しているものとの、両方があります。

たとえば、脂質やタンパク質は、一般にそのままの形で分離することが大変むずかしく、通常はそれらを構成している脂肪酸、アミノ酸の形で分離しています。

そのとき抽出部分に入ってこないものは、加水分解で取り出します。

脂質は、一般に有機溶媒に溶けやすく、水には溶けませんが、アミノ酸や炭化水素の一部は水に溶ける性質をもっているので、間隙水の存在も考慮しなければなりません。

堆積物に含まれる有機物の総量は、測定された有機炭素あるいは有機窒素の量に、ある変換係数を乗じて求められていましたが、現在では、各試料の相対的な有機炭素量だけで評価するようになっています。

平均的な粘土質堆積物の有機物の総量は約一%(乾燥重量)で、その九〇%がケロジェン、残りの一〇%がビチュメンで、この中に炭化水素とN・S・O化合物が入っているのです。有機物以外はすべて粘土鉱物の成分となっています。

⑥ 現世の堆積物から発見された幻の液状炭化水素

アメリカのP・V・スミスは、一九五二年にメキシコ湾岸沖の海底堆積物から、微量の液状炭化水素類を抽出分離し、

年代測定法によって、これらの炭化水素が一万一八〇〇~一万四六〇〇年という若い年月で形成されていることを明らかにしました。 年代測定法によって、これらの炭化水素が一万一八〇〇~一万四六〇〇年という若い年月で形成されていることを明らかにしました。

スミスは採取した海底の泥を低温で乾燥し、粉末にした後、ソックスレー還流器という抽出装置(図24)と、有機溶媒であるベンゼン・アセトン・メタノールの混合液を用いて、ビチュメンを分離しました。

さらに、液体クロマトグラフィーによる分析で、パラフィン、ナフテン系炭化水素、芳香族炭化水素、アスファルト質化合物の四つの成分を得、質量分析計を使って炭化水素を同定しました。

こうして、彼は現世の海底堆積物から、初めて液状炭化水素順を分離することに成功しました。

そして、スミスはこれらの炭化水素類こそが、いわゆる石油であると断定し、国際的な衝撃を与えました。

これまで、石油は地下の古い地質時代の岩層中から発見されていましたが、現世の海底堆積物からの発見により、石油の存在に関する概念を一変させたからです。

私自身、スミスの論文を最初に読んだときは、はかり知れないショックを受けました。

当時、私は東北大学理学部岩鉱教室石油鉱床学講座の助手として、学生の実験と演習を担当し、石油母岩(石油根原岩)に含まれているケロジェンの顕微鏡観察と、スミスと同じ方法で有機物を抽出する実験を行っていました。

フラスコに濃集されたどろどろの黒~褐色の抽出性有機物は、あまりにも原油と似た顔つきをし、原油と同じ成分か入っているのではないかという疑問を持つと同時に、もし入っている場合には、その成分をどのようにして石油炭化水素であると決定したらよいかを摸索していたのです。 |

図24 ソックスレー抽出器

|

私たちは、スミスの論文から、新たなヒントを得ることができました。

それは、私たちが日本の新第三紀の古い堆積岩から取出していた抽出性有機物は、彼が現世堆積物から抽出したものと同じ性質のものに違いないこと、また、この抽出物を液体クロマトグラフィーで分析すれば、地質時代の堆積物にも液状の石油炭化水素が含まれていることを証明でき、この分野での新しい報告になるに違いないと思いついたのです。

しかし、当時、私は進駐軍司令部資源部の命令で設置された石油開発促進委員会(通称PEAC)の委託を引受けられた八木次男先生の命令で、日本海側の油田の地質調査に追われ、この実験にすぐに取りかかることができませんでした。

ところが、一九五六年にアメリカのJ・M・ハント(写真4)が、古い地質時代のさまざまな岩石の抽出性有機物から石油炭化水素を取出すことに成功し、先を越された形となりました。

私はこのことから、研究上の疑問を中途半端にしないで追求し、気づいたアイディアはすぐに実行することを学びました。

日本でも少し遅れてから、帝国石油株式会社の柳下秀晴(やぎしたひではる)さんや石油資源開発株式会社の工藤修治(くどうしゅうじ)さんたちによって、日本の新第三系の油田岩石についても同じような研究が始められました。

また、石油鉱床学講座の島田昱郎(しまだいくお)さん(のちに島根大学)もすぐ後を追いかけました。

スミスの研究を契機として、自然界に存在している「炭化水素という名の石油」に関する研究が爆発的に起こり、地球上のあらゆる環境から石油炭化水素の存在が報告されはじめました。

では、どの炭化水素が本当の石油に相当するのでしょうか。 |

写真4 J。M。ハント

『石油地球化学と地質学』

(1979)の著者

(1991年、著者撮影)

|

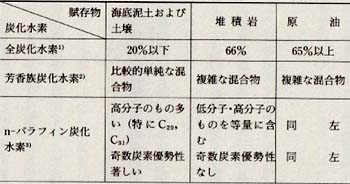

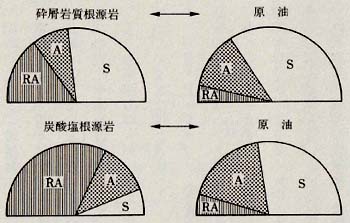

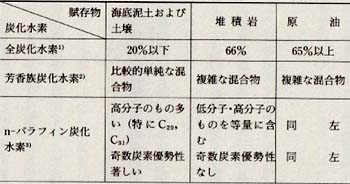

⑦ 石油に一番似ている堆積岩中の炭化水素

|

1)抽出性有機物中の液体クロマトグラフ・フラクションを

占める百分率。

2)液体クロマトグラフ・ベンゼンフラクションの

赤外吸収スペクトル。

3)液体クロマ1・グラフ・n-ヘプタンフラクションの質量分析。

表3 海底泥土および土壌、堆積岩、原油の

それぞれに含まれる炭化水素類の特徴

(Stevensら、 1956から作成)

|

* 現世堆積物中で亡の試料のみ炭酸塩、他は粘土。質堆積物

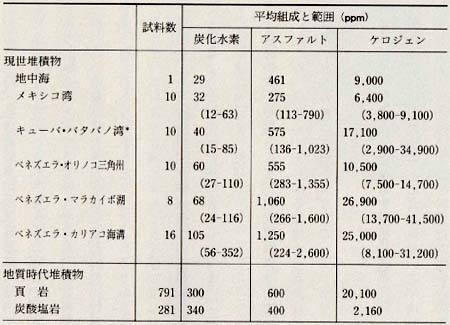

表2 現世および地質時代の堆積物中の炭化水素量の比較

|

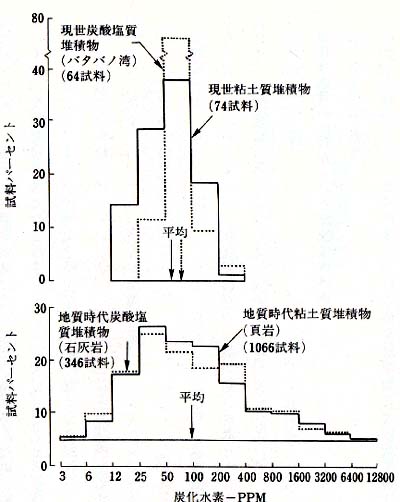

現世と地質時代の堆積物とに含まれている平均的な炭化水素の総量を比較すると、地質時代の堆積物のほうが多く、このことは今日では常識となっていますが、一九五〇年代半ばでは斬新なことでした。

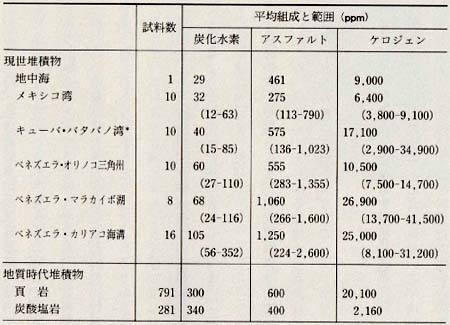

ハントはスミスが現世堆積物中の炭化水素を石油であると断定した事にたいして、上の事を指摘すると同時に(表2)、堆積岩から抽出したビチュメンの炭化水素の組成と、近くに産出する原油の炭化水素の組成との比較も行いました。

この結果、どちらも同じグループの炭化水素を含んでいますが、含まれている比率の違いが明らかになりました。

|

A 頁岩抽出物(ビチュメン)と原油中に含まれる各種炭化水素組成の比較

|

B 砕胼岩質、炭酸塩質根源岩のビチュメンと原油の組成比

RA:レジンとアスファルテン A:芳香族炭化水素

S:飽和炭化水素(パラフィンとシクロパラフィン)

|

|

図25 堆積岩抽出物と原油における炭化水素組成の比較

(Hunt & Jamicson、 1955およびTissot & Pelet、1971による) |

堆積岩ビチュメンよりも原油のほうが、パラフィン+ナフテン炭化水素量が多く、芳香族炭化水素が相対的に少なくなっています(図25A)。

一九七一年のフランス石油研究所(FPI)のB・P・ティッソ(写真5)のデータ(図25B)では、ビチュメンと原油の炭化水素は、その組成の種類ではハントの場合と同じですが、組成の比率では違いがあり、どの炭化水素も原油のほうが多くなっています。

これらの研究を契機として、多くの研究者は現世の堆積物よりも地質時代の堆積物のほうが、より多く炭化水素を含み、原油の組成と似たような炭化水素組成を持っていることに気づきはじめました。

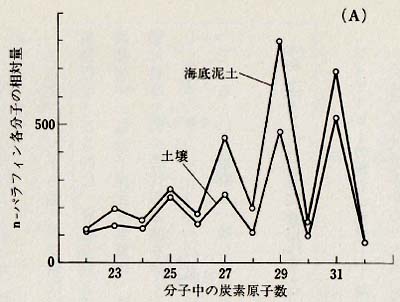

アメリカのN・P・ステブンスたちは、一九五六年に現世の堆積物、堆積岩、原油中の炭化水素を比較する研究を行い、現世の堆積物に含まれる液状炭化水素は、堆積岩および原油とも違っていることを指摘しました。

そして、どちらかというと、堆積岩中の液状炭化水素が原油中のものに似ていることを初めて指摘しました。 |

写真5 B・Pティッソ

『石油の生成と産出状態』

(1984)の著者のひとり

(1989年、著者撮影)

|

|

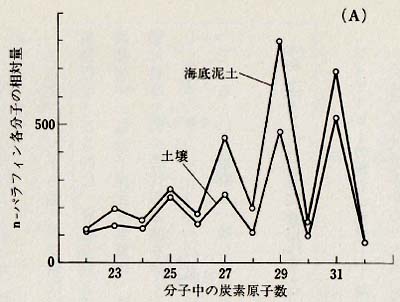

図26 現世海底堆積物、土壌、原油、頁岩中でのn-パラフィンの分布

(A):海底泥土と土壌中に含まれるパラフィン系炭化水素の分布

(B):原油とウッドフォード頁岩中に含まれるパラフィン系炭化水素の分布

(Stevensら、 1956による) |

ステブンスらは表3・図26に示したように、現世の堆積物(海底の泥と土壌)、堆積岩(頁岩)、原油中の比較的高分子のn‐パラフィンの分布状態を調べ、現世の堆積物に含まれているn-パラフィンでは、奇数の炭素をもったものが相対的に多いのにたいして、頁岩と原油のn‐パラフィンでは、奇数と偶数の分子のものが同量含まれ、現世の堆積物の炭化水素は、堆積岩や原油に含まれている炭化水素とは違った性質をもっていることを明らかにしました。

これによって、スミスの「現世の堆積物中にすでに石油ができている」という主張が否定されはじめたのです。

さらに、ハントら数人の学者は、現世の堆積物中には低分子炭化水素は検出されないか、あるいは痕跡程度であるのに、堆積岩および原油中には相対的に多量に含まれていることを指摘するとともに、堆積岩中の低分子炭化水素量は、時代が古くなるにつれて増加すると主張しはじめたのです。

この主張は特殊な若い時代の原油を除くと、堆積岩と原油では低分子のほうにn-パラフィンが偏って分布し、両者のn-パラフィンの分布は比較的似ているのに、現世の堆積物での分布はそれらと明らかに違っているという観察と一致していました。

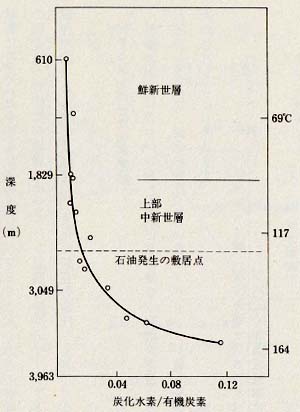

2 深さとともに変化する堆積岩の炭化水素 top

① フィリッピーの新しい発想――深さとともに変化する堆積有機物

一九五〇年代後半から一九六〇年代前半にかけて行われた、地質年代の違いにともなう堆積有機物や炭化水素の変化に関する研究は、いろいろな地域から個々に集められた、いろいろな時代の堆積物を単純に時代別に分けて比較研究するものでした。

しかし、異なった地域から個々に集められた試料では、どんなに時代別に分けても、個々の試料の受けた熱と時間の関係はそれぞれ違い、有機物の違いを時間と温度ファクターの違いの結果としてみることには、無理がありました。

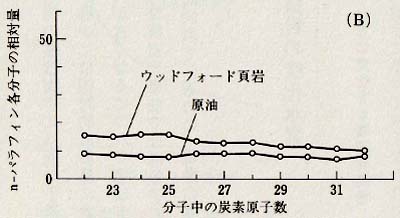

一九六五年、アメリカのG・T・フィリッピーは発想を転換し、ロサンゼルス堆積盆地の一坑井で、浅く埋没し、熱や圧力の影響をあまり受けていない若い年代の地層から、深部で熱や圧力、埋没時間の影響を相対的に大きく受けている古い年代の地層へと、連続的に堆積している試料を用いてコロンブスの卵的な研究を行いました。

フィリッピーは、この研究において図27に示したように二三〇〇メートルを越えた深度付近で、堆積岩の全有機炭素量にたいする全炭化水素の量比(炭化水素比)が急速に増加していることや、堆積岩中のn-パラフィンの分布では、浅いところでは高分子側にピークがあり、深部ではしだいに低分子側にピークが片寄り、原油と似たような分布状態になることを明らかにしました。

フィリッピーのこの研究をきっかけとして、堆積物中の有機物の研究は、有機物が地圜の中でうけた温度と時間のファクターによって次第に変化していくという続成作用的、あるいは変成作用的変化の研究の時代へと入っていくのです。 |

図27 深度増加に伴って増大する炭化水素比、

ロサンゼルス盆地の例。

炭化水素比は全有機炭素にたいする

C15以上の炭化水素の割合

(Philippi、 1965による)

|

② ビチュメン比と炭化水素比

堆積岩中のビチュメン量と全炭化水素量を、有機炭素量にたいする割合で表わした数値を、それぞれビチュメン比、炭化水素比といいます。

ビチュメン量と全炭化水素量は、有機炭素量に換算されて表わされることもあります。

堆積岩のビチュメン比と炭化水素比は、堆積岩中の有機物の種類や堆積岩が埋没していく段階に応じて変化する性質があり、淮積岩中の有機物の変化状態を知るうえで、よい手がかりを与えてくれます。

例えば、石炭や石墨質変成岩は、有機炭素量が多くてもビチュメン量や炭化水素量は相対的に少なく、逆に、炭酸塩岩は、有機炭素量が少なくても炭化水素量は相対的に多くなっています。

また、同じ堆積岩でも、低温で浅い深度のところと高温で深い深度のところにある場合とでは、ビチュメン比や炭化水素比は違ってきます。

炭化水素比は、一般に、ある堆積盆地の連続した地層中では、一定の埋没深度のところで急激に高まり、その深度を越えたところで再び低くなっているのが普通です。

この事実は、フィリッピーより少し遅れて一九六九年にフランスのP・アルブレヒトにより再確認され、もっと明確な形で発見されました(図28)。

のちに、一つの地質柱状図のなかで、炭化水素比がピークを示す部分は、石油発生帯とよばれるようになりました。

例外はありますが、炭化水素比はビチュメン比にほぼ比例するため、炭化水素の定量測定か複雑なときは、ビチュメン比が炭化水素比の目安に用いられます。

堆積岩のビチュメン比は一般に○・○二~〇・二〇、炭化水素比は○・○一~○・一五の範囲にあります。 |

図28 アルブレヒトによる石油発生帯(炭化水素比のピーク)

(Albrecht & Onrisson、 1969による)

|

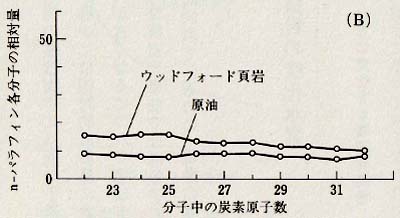

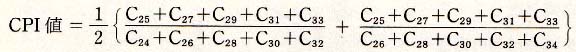

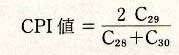

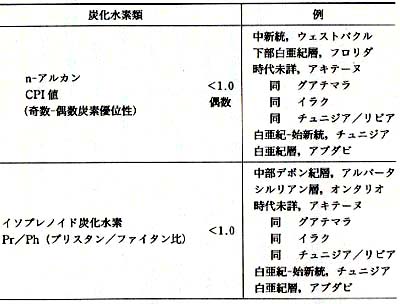

③ 奇数/偶数炭素優位比(CPI)

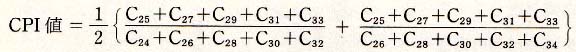

CPIはCarbon Preference Indexの略で、次式で表わされるように、動植物や堆積物中に含まれているn-パラフィン炭化水素の分子量がC24~C34の範囲にある、奇数炭素分子と偶数炭素分子の量比のことです。

一九六三年にアメリカのJ・E・クーパーとE・E・プレイによって最初に提唱されたように受け取られていますが、その重要性は一九三四年にアメリカのA・C・チナブルやN・P・ステブンスらによってすでに指摘されていました。

陸成生物中のn-パラフィンは、一般に高いCPI値(5~9)を示しますが、純粋の海成生物は低い値(1.1~1.2)を示すことが知られています。

このため、土壌および大陸縁辺鄙付近の粘土質堆積物のCPI値は、純粋な海成堆積物よりも相対的に高い値を示しています。

そして、地質時代の堆積物や原油では、この奇数炭素優位性がなくなり、CPI値は1か、1に近い値を示します。

のちに、G・T・フィリッピーは一つの坑井の柱状試料のCPI値を測定し、地層深度の浅いほうから深いほうへ、高い値から低い値へと規則正しく変化することを初めて明らかにしました。

ただし、フィリッピーが用いたCPI値を求める式は、上の式と違い、次の式でした。

その後、多くの研究者によって、CPI値は堆積物の深度増加とともに低くなり、ある深度で原油と同じ1になることが確かめられ、有機物の熟成指標として用いられるようになりました。

しかし、私は一九六八年の研究で、地質時代が若く浅い深度にありながら仙台付近の龍の口層泥岩は、時代が古く深い深度にある日本海側の船川層泥岩よりも、CPI値が低かったり、また、ある原油のCPI値には、1よりも低い偶数炭素優位性を示すものもあり、CPI値の解釈はけっして簡単ではないことを指摘していました。

近年、偶数炭素優位性を持つ数多くの堆積物や原油が報告され、CPI値の高いものの存在が、熟成の進んでいない証拠となることに問題はないのですが、CPI値の低いものの存在が、熟成の進んでいる証拠とはならないことがわかってきました。

とくに、陸成の物質が供給されない純粋な炭酸塩の沈積地域では、若い堆積物でも奇数炭素優位性をほとんど示さず、偶数炭素優位性を示すことがはっきりしてきました。

一方、炭酸塩岩を油層岩としている原油の多くが偶数炭素優位性を持っていることもわかってきました。

なぜ偶数炭素優位性を生じるのかという理由は、必ずしも意見が一致していませんが、一般的には次のように考えられています。

通常、生物や若い堆積物に含まれているn-脂肪酸やアルコール類は、n-パラフィンとは逆に、偶数炭素を持ったものを多く含んでいます。

また、クロロフィルから生じたフィタン酸やフィトール類は20という偶数炭素を持った化合物ですが、強い還元的堆積環境におかれると、還元作用が脱炭酸作用よりも優勢となるため、これらの化合物は偶数炭素優位性の炭化水素に変化してしまうというのです。

一方、頁岩のCPI値が深度とともに低くなるという現象は、最初、おもに陸成生物の影響で生じていた高いCPI値が、堆積物の埋没とともに、ケロジェンから生じたn-パラフィンによって薄められるためと推定されています。

また、高いCPI値を持った炭化水素を室内で熱するとCPI値が低くなるという実験結果も報告され、その原因は簡単ではないようです。

ある学者は、微生物がC20~C30の間に高い偶数炭素優位性を持った炭化水素を生合成によって作り出すため、CPI値が低くなると説明しています。

3 深さとともに変化していくケロジェン top

① ケロジェンとは

ケロジェン(Kerogen)は、ギリシヤ語の「ワックス」あるいは「油をつくる」という意味の Keros と、「生じるもの」あるいは「根源」という意味の gen とが結びついた言葉です。

A・C・ブラウンが初めて提案し、スコットランドのロスアン油母頁岩(ゆぼけつがん、オイルシェール)に含まれている有機物のうち、熱乾留によって石油様の油を生じるものにたいして命名されたといわれています。

日本では油母(ゆぼ)と訳されましたが、いまではほとんど使用されていません。

その後、少しずつ定義が変わり、油母頁岩だけでなく堆積岩中にも広く分散して存在し、常温常圧のもとで有機溶媒に溶けない有機物をすべてケロジェンとよぶようになり、のちには、現世堆積物や土壌中に含まれている同じような有機物をもケロジェンとよぶようになりました。

そして、厳密には有機溶媒に溶けない有機物でアルカリに溶けるものは、ケロジェンから除かれるようになってきています。

また、現世と地質時代の堆積物中のケロジェンとを区別する必要があるときには、現世堆積物中のものをヤングケロジェン(プロトケロジェン)、堆積岩中のものをフオッシルケロジェン(化石ケロジェン)と呼んでいます。

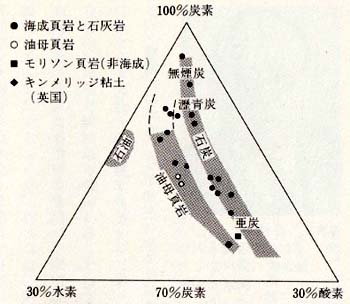

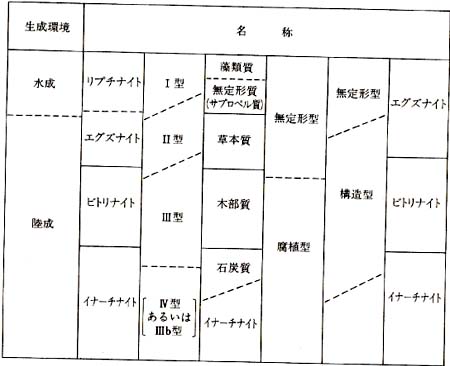

② ケロジェンのタイプと起原

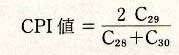

J・P・フォースマンとJ・M・ハントは、一九五八年にケロジェンを三つの型に分類し、酸素と水素を失う方向に変化していくことを初めて明らかにしました。

|

図29 各種のケロジェンを構成する炭素・水素・酸素の相対的含有量

(Forsman & Hunt、1958による)

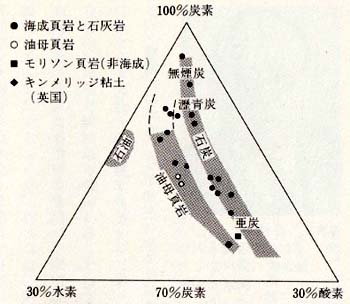

今日、B・P・ティッソがケロジェンの三型分類を最初に行ったと思っている人が多いのには驚かされますが、彼はケロジェンの三型をオランダの石炭学者フアンクレベレンが考案したダイアプラム(図30参照)を用いて説明しているにすぎません。 |

図30 ケロジェンの型と、各ケロジェン型の熱変化に伴う主な生成物

(Tissotら、 1980のものを修正)

|

フォースマンとハントの論文には、私の恩師である高橋純一先生(写真6)の一九二二年の論文が引用され、顕微鏡観察的な研究ではありますが、ケロジェン研究の最初のものとされています。

ハントらは、石炭、油母頁岩、海成頁岩、海成石灰岩、非海成頁岩などの、起原の違う堆積岩を集めてケロジェンを分離し、それを構成する元素である有機炭素、水素、酸素、有機態窒素、硫黄の分析を行い、その主要元素であるC、H、Oの相対含有量を三角ダイアプラムにプロットしました(図29)。

そして、ケロジェンには油母頁岩や石炭の分析帯、その中間帯に入る三つの型があることを明らかにしました。

その後、ティッソら多くの学者がケロジェンの分析を行い、現在では、図30のように、ファンクレペレンダイアグラムを用いてI型からⅣ型にまで分けられています。

I型は化学的に鎖状構造に富み、相対的に高いH/C比と低いO/C比を持っています。

Ⅲ型は芳香族構造に富み、低いH/C比と高いO/C比を持ったもので、H型はI型とⅢ型の中間型です。Ⅳ型は非常に低いH/C比を持った残渣有機物です。

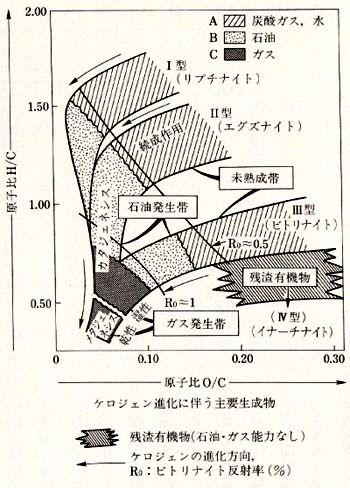

ケロジェンについては、石炭岩石学の分野でも顕微鏡観察を主とした研究が行われ、石炭を構成している基本成分単位にマセラルという言葉を用いています。 |

写真6 高橋純一

東北大学石油鉱床学講座を創設、1959年没 (高橋洋氏提供)

|

石炭はケロジェンのかたまりのようなもので、その大部分が有機溶媒に溶解抽出されない物質です。

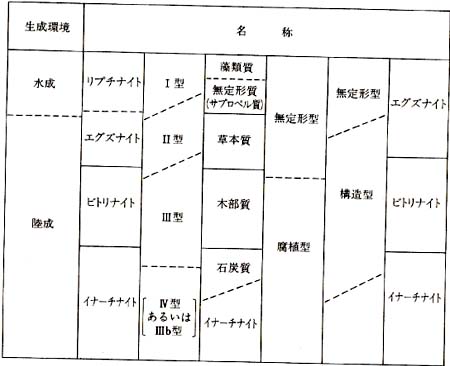

石炭岩石学分野でのケロジェンの扱い方は、石油地球化学とは違っていますが、一応の対比が可能です(表4)。

しかし、学者によるマセラルの区分方法が少しずつ違っているため、対比にズレがあることは避けられない現状にあります。

図30は、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型に相当するものとして、リプチナイト、エグズナイト、ビトリナイト、イナーチナイトという言葉が使われている例です。

ケロジェンは、その熱分解実験の結果に基づいて、Ⅰ型は石油指向型、Ⅱ型は石油・ガス指向型、Ⅲ型はガス指向型であるとされ、各型のケロジェンは、それぞれ違った根源有機物からできたとされています。

Ⅰ型は王に無定型ケロジェンとリプチナイト、あるいはエグズナイトの一部から構成され、疱原生物は淡水湖成の藻類、生物の角皮、細胞片などです。

Ⅱ型はエグズナイトあるいは草本質類から構成され、起原生物は海棲の動植物プランクトン、陸上植物の藻類、胞子、花粉類で、Ⅲ型はビトリナイト、木部質から構成され、陸上咼等植物の遺骸が主な起原です。 |

表4 ケロジェンの型の分類と命名法の比較 (Brooks、 1981による)

|

Ⅳ型は残渣有機物で、石炭マセラルを構成しているイナーチナイトとほとんど同じものです。

表4にある無定形ケロジェンは、顕微鏡下では生物形態や原構造を識別することができない有機体で、まだ起原生物が推定されていないケロジェンです。

今のところ、藻類などの陸成、あるいは湖成有機物が、微生物分解で生じたバイオポリマーやバイオモノマーが縮合して形成されたと考えられています。

一方、顕微鏡下で無定形ケロジェンと同定されたものの相当数は、元素分析をするとファンクレペレン・ダイアグラムの全分野(I・Ⅱ・Ⅲ帯)に分布します。

顕微鏡下でⅠ型ケロジェンとされたものが、Ⅰ型だけでなく、Ⅱ型やⅢ型にも混ざってくるというわけです。

これはケロジェンの定義とも関係しますが、化学者は、当初、ケロジェンはすべて無定形タイプで一定の化合物でこそないものの、生物体を構成している高分子化合物の一部がそのまま堆積物に入り込んだものと、それらがいったん分解して単一の分子化合物になった後に、再び縮合、重合して高分子化合物になったものとが、複雑に絡み合った高分子化合物であると考えていました。

このため、ケロジェンはジオポリマーとも呼ばれていたくらいです。

ところが、ビジュアルケロジェン法の誕生によって、顕微鏡下でケロジェンが観察されはじめると、化学者の考えとは違い、生物体(生物化石)など化学的生成物質でないものまでがケロジェンとして扱われていることがわかってきました。

化学者が実際に分離・分析していたケロジェンには、堆積物中に化学的に生成された高分子有機物のほかに生物化石も含まれていたことになり、複雑になりました。

生体の構造を残しているようなケロジェンを、無定形ケロジェンにたいして構造型ケロジェンとよびます。

にもかかわらず、多くの化学者はケロジェン(無定形ケロジェン)はタンパク質と炭水化物の水溶液反応(メイラード反応)によって生成されたと考えています。

しかし、メイラード反応を用いて人工的にケロジェン様の物質をつくることはできますが、自然界でメイラード反応が起こっているという直接的な証拠は得られていません。

|

図31 油田の柱状試料からわかった、深度増加に伴うケロジェン中の

炭素・水素・酸素の重量比の変化 (Laplante、1974による)

③ ケロジェンの熟成変化

ケロジェンの組成が温度や時間の因子によって変化していくようすを図30に示しましたが、実際の証拠を二、三、示してみましょう。

図31は油田の柱状試料中のケロジェンの炭素、水素、酸素を深度ごとに示したものです。

深度とともに炭素は増加しますが、酸素は減少します。

水素は一万フィート(三〇四八メートル)までは増加していますが、それ以下では減少しています。

これはケロジェンが変化する過程で、水素の多い炭化水素を生成し、ケロジェン中の水素が減少したためと解釈されています。

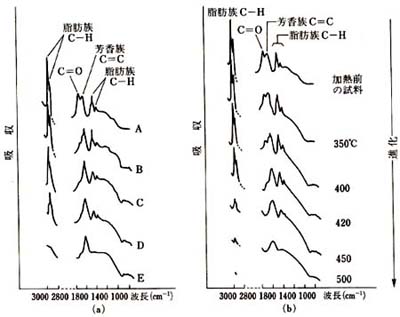

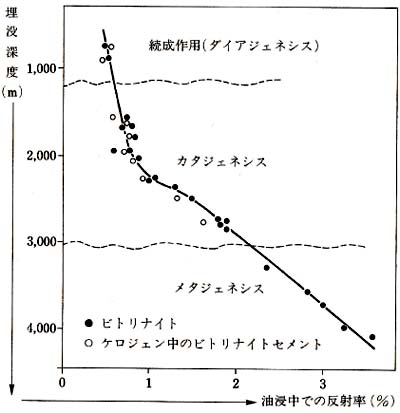

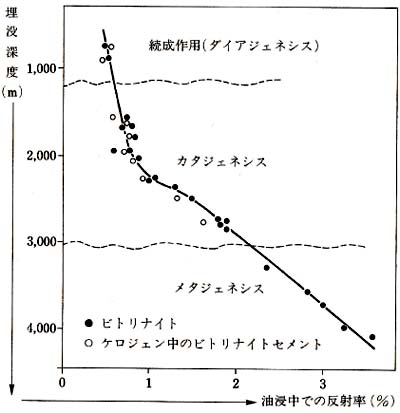

また、ケロジェンの赤外吸収スペクトルやケロジェンに含まれるビトリナイトの反射率も、埋没深度の増加とともに漸進的に変化することが明らかにされています(図32・33)。

このビトリナイトの反射率が熟成パラメークーとして用いられるようになったのは、女性の石炭岩石学者である、ドイツのM・タイヒミューラーらの研究にもとづいています。

彼女は石炭中のビトリナイトの反射率が、石炭化度が進むにつれて規則正しく増加することを発見しました。

この方法は、有機熟成パラメーターのなかで最も信頼度が高く、比較的簡単な測定方法として、広く用いられてきました。

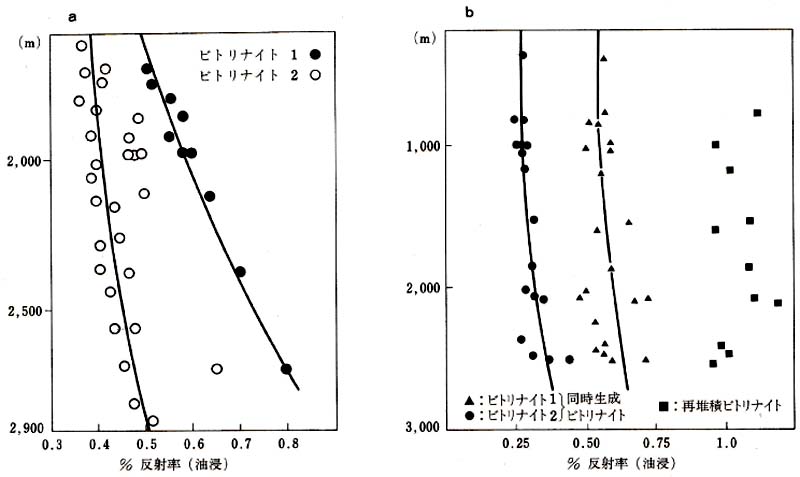

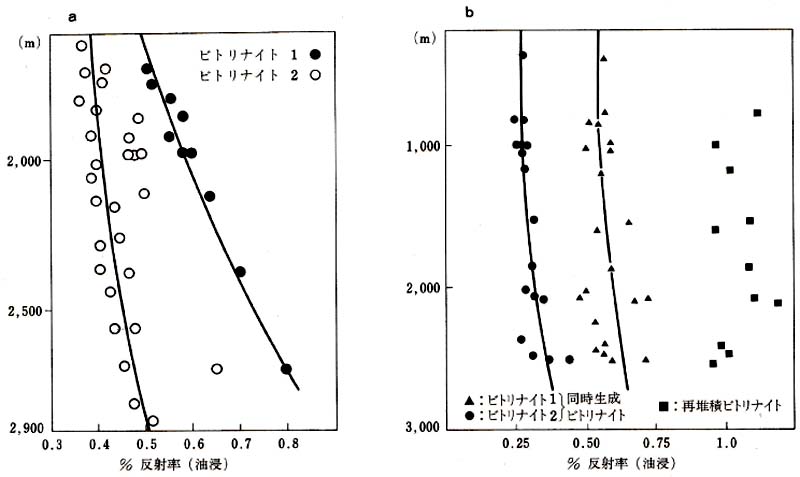

しかし、最近の研究では、これまで一種類として扱ってきたビトリナイトに異なるタイプのあることが明らかにされ、

Ⅰ型・Ⅱ型ケロジェンに含められていたビトリナイトに、高等植物起原のビトリナイトとは違う性質のものも一緒に含まれていることがわかりました。 |

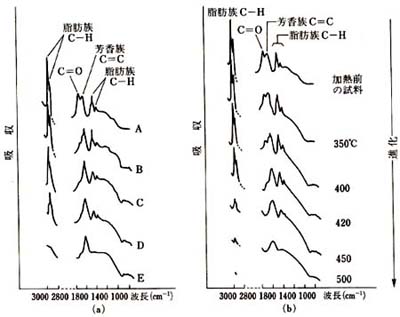

図32 赤外吸収スペクトルにみられるケロジェンⅡ型の進化

(a):天然試料。 A、 Bはパリ盆地、 C、 D、 Eはサハラの試料。

(b):人工的加熱試料。下部トアルシアン頁岩。

どちらも、C=O、脂肪族CH2、 CH3の漸進的な消失が

ほぼ同様に認められる。

(Tissotら、 1974から作成)

図33 埋没深度の増加に伴うビトリナイト反射率の変化

(Durand & Espitalie、 1976による)

|

|

図34 起原を異にするビトリナイトとそれらの反射率の違い

a:腐植炭および石炭質頁岩に伴うビトリナイト1(石炭質ビトリナイト)とビトリナイト2(ピチュミナイト)

(Buiskool Toxopeus、 1983による)

b:パリ盆地の下部トアルシアン頁岩中にみられる二つの同時生成ビトリナイトと再堆積ビトリナイト

(Alpern & Cheymol、 1978による)

|

この二種類のビトリナイトは、図34に示したように反射率の変化トレントも違い、反射率の高いほうがビトリナイト1、低いほうがビトリナイト2と呼ばれています。、

堆積岩中のビトリナイトには、このほか古い岩石から二次的に運ばれて混入してきたものもあり、これまでのビトリナイト反射率のデータにもとづいた研究は、洗い直さないと誤った結論を導く可能性があるといえます。

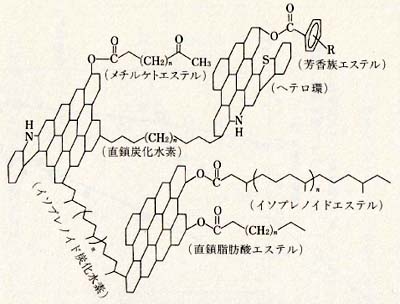

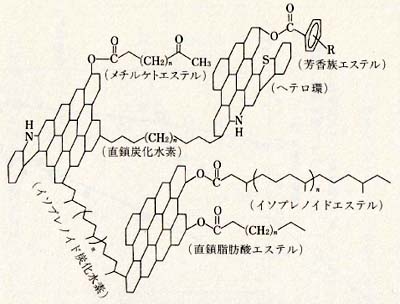

④ ケロジェンの構造モデル

ケロジェンは元素組成分析や加水分解、熱分解、電子顕微鏡写真などによって化学構造モデルが考えられています。

一般に核の部分は、縮合多環構造を持った芳香族シートで構成され、ときには、ヘテロ原子を含み、核の部分がアルキル鎖や種々の官能基、ナフテン環などによって互いに結合し、三次元的な網状構造を形成しているとされています。

堆積物中では、粘土鉱物とイオン交換あるいは化学吸着の形で結合しているとみられています(図35)。

熟成が進むにつれて、官能基が除かれ、C-C結合が切れて鎖状構造や飽和環状構造が生じ、しだいに芳香族化が進みます。

結果的に、多環芳香族の核が大きくなると同時に、最終的にはグラファイト(石墨)様の構造に変化してしまいます。 |

図35 未熟成ケロジェンの模式的な化学構造

核の部分は芳香族構造を示す。

各々の核部分はアルキル鎖によって網状に結合され、

加水分解や酸化をうけやすいいろいろな側鎖を持っている。

|

⑤ まだ問題の多い無定形ケロジェンの起原

これまで説明したケロジェンの起原については、現在、多くの学者が支持している内容にもとづいて述べましたが、問題が多く残っています。

私は、卒業生の池原義明(いけはらよしあき、基礎地盤コンサルタント)、鈴木徳行(すずきのりあき、島根大学)、三瓶良和(さんぺいよしかず、島根大学)さんたちと行った堆積物の腐植酸、粘土鉱物に伴うケロジェン、ケロジェンの合成実験的研究にもとづいて、無定形ケロジェンがファンクレペレンダイアグラム(図30)のⅠ型からⅢ型までの全フィールドに分布し、鉱物マトリックスと密接に結びついて存在していると考えています。

しかし、普通の光学顕微鏡では、細粒の無定形ケロジェンを識別することがむずかしいため、実際には、Ⅲ型に無定形ケロジェンが入っていても、そこから無定形ケロジェンを見つけられないでいると考えています。

ティッソらは、ケロジェンがすべてフルボ酸、腐植酸、フミン有機物を経て生成されるとしていますが、私たちの行った人工的なメイラード反応実験では、無定形のⅡ型・Ⅲ型ケロジェンは容易に生成されますが、Ⅰ型の無定形ケロジェンはむしろできにくいのです。

無定形のI型ケロジェンは鎖状構造を持った脂肪酸を多く結合していますが、特別の触媒的物質がないとこのように脂肪酸を結びつけることがむずかしいと考えています。

これだけで結論的なことをいうのはどうかと思いますが、英国のJ・ブルックスらの考えであるⅠ型ケロジェンが、脂質やワックスから生じることも考慮すると、ティッソらのケロジェン生成説では、無定形のI型ケロジェンの形成を説明するのに無理があるように思われます。

最近、多くの研究者がティッソらの唱えるケロジェンの成因説に疑問を持ちはじめ、ケロジェンの大部分は生物の外皮に存在している不溶性で水によって分解反応を起こさない生物の巨大高分子が、いろいろな分解作用に抵抗性かおるため、いつまでも堆積物中に残り、それが集まってできた物理的な混合有機物にすぎない、と言いはじめています。

また、この巨大な高分子有機物には、しばしば硫黄が結合していますが、生体高分子中の脂質部分に無機起原の硫黄が入り込んだのだとしています。

さらに、ある学者は、従来、光学顕微鏡で無定形ケロジェンと判定されたものを透過型電子顕微鏡で見ると、植物プランクトンやバクテリア様の生体の細胞壁や薄膜が、本当の無定形ケロジェンの中に浮かんでいるのがよくわかる、とさえ言っています。

ティッソらの説明では、ケロジェンは一方で生体の単分子(アミノ酸、糖類、脂肪酸)が縮合・重合して生成されるという過程をたどりながら、続成作用のある段階で熱分解し、ビチュメンや炭化水素を生じるとされていますが、この相反した作用が続成作用のどのような段階で、どのように起こるのか、二つの作用の境を具体的にどのようなところに求めたらよいかなど、わかりにくかった説明が解決できそうに思います。

より早くアメリカのR・P・フィルプとM・カルビンが、生物自体が細胞中で無定形ケロジェンを作り出しているという報告をしたことをあらためて思い起こします。

こうなると、従来のケロジェンから石油炭化水素が生成されるという説も、細かい点では変更が求められることになります。

⑥ 自然界の有機物の元素組成変化の道

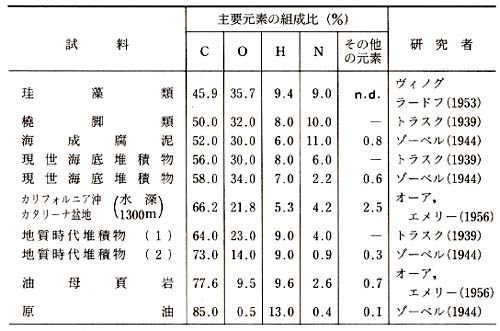

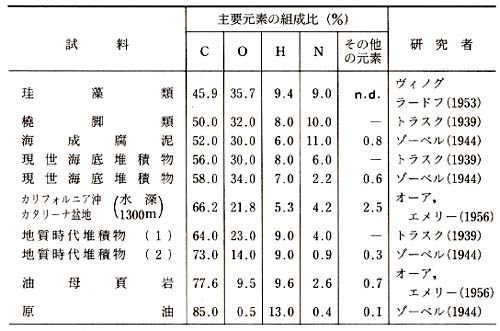

ここでは、生物あるいは地質学的関連物質中に含まれる有機物について、それらを構成している主要元素の炭素、水素、硫黄、窒素、酸素の平均的組成比を中心に、どのような違いや変化が起こっているのかを見ることにします(表5)。

物質の平均元素組成比には、研究者によって多少の違いがあるため、規則正しい変化とはいえませんが、生物あるいは地質学的関連物質から原油・天然ガスの方向へは、炭素と水素の漸進的な増加にたいして、酸素と窒素の減少のあることがよくわかります。

これは、自然界の有機物質が生物のような高分子のものから、地質時代の堆積物や石油・天然ガスヘと、水素に富んだ低分子のものに変化していく状態を示し、大変興味あることです。 |

表5 いろいろな生物や地質関連物質と原油の元素組成(重量%)の比較

|

4 バイオマーカー(生物指標化合物)としての有機物 top

① バイオマーカーとは

バイオマーカーとは、種々の地質学的試料に含まれている有機物のなかで、生物起原であることを明瞭に示している炭素結合の骨格(C-C共有結合)を持っているものです。

すなわち、炭素を五個含んでいるイソプレン・ユニットが基本となっている化合物で、人工的には合成しにくく、生合成によってだけ作り出される化合物です。

地質時代を四〇億年くらい前の始生代初期、あるいは先地質時代ころにまでさかのぽると、化石は存在せず、生命が発生していたかどうかもわかりません。

このような時期を化学進化の時代といい、この時代に無機的に形成されたと考えられる有機物を非生物起原有機物と呼んでいます。

バイオマーカーは、地層中にあるかもしれない非生物起原の有機物から、化石的化学分子(化学化石)となっている生物起原有機物を識別して、生物の起原を探るうとして使われた言葉でした。

主なバイオマーカーには、鎖状や環状のイソプレノイド化合物(炭化水素および非炭化水素)とポルフィリンが含まれます。

動植物や堆積物、原油中に広く含まれ、動植物中ではイソプレノイド化合物は炭化水素としてよりもイソプレノイド酸やアルコールの形で存在しています。

また、ポルフィリンはマグネシウムを持ったクロロフィル-a(植物に含まれる葉緑素)、チトクローム・ヘム(動物の血液中のヘモグロビン)として存在しています(図5)。

このようなバイオマーカーの情報は、堆積岩や原油から分離した炭化水素をガスクロマトグラフ、質量分析計という機器にかけて、容易に得ることができます。

② 堆積物や石油の中のバイオマーカー

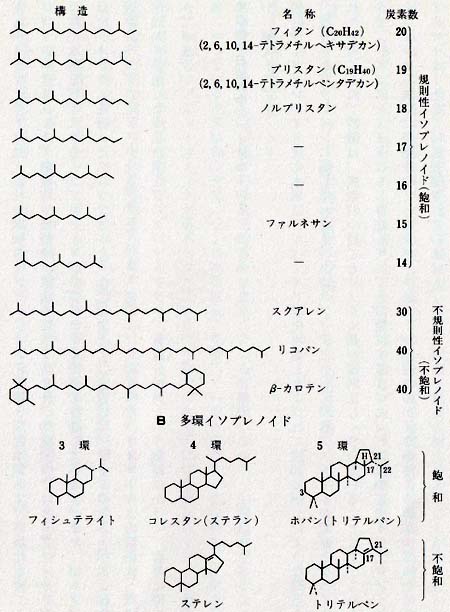

(1) 鎖状イソプレノイド

規則性イソプレノイド炭化水素はテルペノイド炭化水素ともよばれ、図36に示したような構造を持ち、枝分かれパラフィンに属しています。

クロロフィルについているフィトールが起原となって生成されたと考えられ、特徴は、炭素四つ目ごとにメチル基が規則正しくついていることです。

これらのなかで、C17イソプレノイドはもし存在していても微量にすぎません。

C21以上の正規イソプレノイドもビチュメンや石油中に発見されていよすが、フィトール起原なのかどうかはよくわかっていないため、バイオマーカーとしては重要視されていません。

不規則性イソプレノイド炭化水素(図36)は、生物中に存在する不飽和の炭化水素であるスクアレンやリコパン、べータカロテンから形成されると考えられています。

スクアレンは動植物中に広く分布している炭化水素ですが、多くの五環トリテルペン化合物の先駆物質でもあると考えられています。

リコパンは酵素的に二つのファイタン分子が結合すると形成され、スクアランはファルネサンから同じようにして形成されます。

鎖状イソプレノイドにもプリスクンのような立体異性体が存在しますが、地球化学的に利用されることが少ないので、この本では省略します。

(2) 多環イソプレノイド

シクロづフフィン炭化水素に属する飽和の多環イソプレノイドと、ナフテン・芳香族炭化水素の二種が主なものです。

なかでも、ステランとホパンが地球化学的に最も重要なものとして研究されています。

多環イソプレノイド炭化水素は、不飽和から飽和のものへと安定な炭化水素に変化するだけでなく、熱力学的に安定な方向へとその立体配置をも変えて異性化していく性質をもっています。 |

A 鎖状イソプレノイド(イソパラフィン)

図36 主なイソプレノイド炭化水素

|

現在の石油地球化学は、このバイオマーカーの立体化学的性質をも利用するところまで発展してきています。

そこで、バイオマーカーが持っている立体化学的構造という基礎的知識の理解は、なんとしても越えなければならない課題の一つです。

|

環状構造

図37 立体異性体

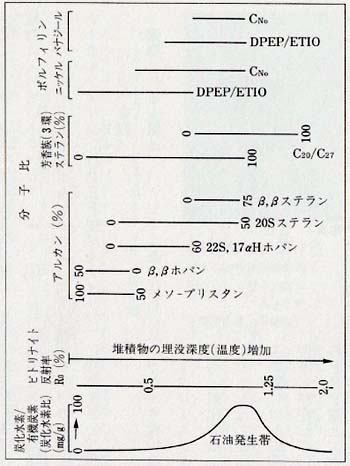

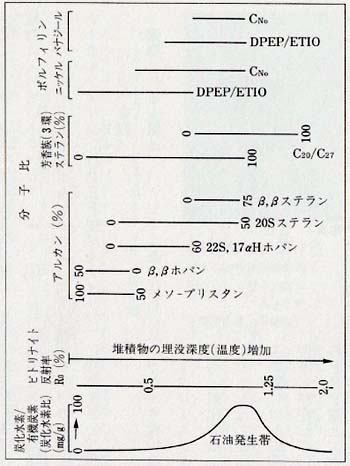

③ バイオマーカーの熟成変化

図37aを見ると、炭素を中心として四面体を作るように、四つの手に異なった基、A、B、C、Dが質量の大きさの順についていますが、炭素原子が鎖状構造上にある場合は、このような立体構造は二つ存在できます。

図の点線を鏡であると考えると、片方は鏡に写った像に相当します。

この場合、図の左側のように四面体の底面ABCに関してA、B、Cが時計回り(右回転)方向に並んでいる時に、この立体配置をR、右側のように反時計回りの時にSと呼びます。

Rはラテン語の Rectus=右、Sは Snister=左から由来したものです。 |

図38 環状構造をもっている立体異性体の例――ステラン

A:ステランの炭素番号システム

B:ステランのいろいろな立体異性体

|

もし、不斉(ふせい)炭素(炭素原子のもっている四つの結合手に互いに異なる原子あるいは原子団が結合しているとき、この炭素を不斉炭素といいます)が環状構造上にあるときは、環状構造が一つの面を形成するので、環面が紙面と同じ面であるとすると、紙面の向こう側に基がついているもの(αで表示)と、手前側についているもの(βで表示)の二つの構造が存在します(図37b)。

わかりやすくするためにステラン(図38)を例に説明しましょう。

規約によるステランの番号システム(図38A)に従うと、ステランの5、8、9、10、13、14、17、20番の炭素が不斉炭素です。

白丸は、α位のC-H結合、黒の三角記号はβ位のC-H結合、ダッシュ記号は環面の向こう側についているC-C結合、黒の三角記号は環面の手前側についているC-C結合を示しています。

波型線はαβ、RSのどちらでもとれることを示しています。

したがって、図38Baのステランは、ステラン炭素骨格の番号システムと存在する立体配置との関係にもとづいて、5α(H)、14α(H)、17α(H)20R-C29ステラン(この種のステランはステグマスタンともよばれます)とよび、簡略化してααα20Rと書きます。

20位のC-C結合は、環面の向こう側なのでR体なのです。

図38Bbは、20位のC-C結合が手前側にあるS体ですからααα20Sです。

図38Bcは、20位のC-C結合が波型記号ですので、R、Sのどちらであるかを特定づけていません。

したがって5α(H)、14β(H)、17β(H)20R-C29ステラン(すなわちαββ20R)か、αββ20Sのどちらでもよいことを示しています。

熟成が進むと異性化か進み、S体が増加するようになります。この場合では、αααR:αααS:αββR:αββSが 1:1:3:3 の平衡比に達するまで熟成が進むことになり、熟成のパラメーターとして使用できることになります。

五環のトリテルパン(ホパン)では、C-17、C-21に立体配置を持っているホパンが普通で、22位に異性化を起こすC-C結合があって、熟成によりR体からS体に変化が起こります。

17α(H)、21β(H)-22Rホパンの異性化か通常は測定の対象となります。

しかし、この変化は相対的に熟成の早い時期に完了してしまうので、末熟成の堆積物のパラメーターとしてだけに用いられます。

(2) 芳香族化

ステランのグループには、シクロ環と芳香族環とが縮合したナフテン・芳香族炭化水素があり、一般に芳香族ステランとよばれています。熟成作用によってステレンからA環が一番早く末成熟段階で芳香族化し、より熟成の進んだ段階でC環の芳香族化か起こり、カタジェネシスの段階ではA、B、C環の全部が芳香族化すると考えられています。芳香族ホパンも、やはり熟成作用によって、D→C→B→A環の順に芳香族化することが認められています。

④ バイオマーカーの地質学・石油地球化学への応用

バイオマーカー分析から得られた情報は、堆積有機物の起原や堆積環境の推定にも用いられます。

例えば、C-27,C-28,C-29ステロールを三角ダイアグラムの頂点にとり、いろいろな資料の分析結果をプロットすると、沈積環境の区分ができると言われています。

また、堆積岩中に含まれている一次ビチュメン、あるいはケロジェンを人工的に熱分解したときに生じる二次ビチュメッの中に入っているいろいろなバイオマーカーを、近くで産出する石油の中に含まれるバイオマーカーと比較して、その堆積岩とその石油との関係を調べたりすることにも用います。

また、いろいろな石油が相互に親類関係にあるかどうかも、このバイオマーカーによって調べます。

このようなバイオマーカーを、石油の有機成因説支持者は、石油のフィンガープリント(指紋)とよび、重要視しています。アメリカのW・K・サイファートは、C-29ステランの5α(H)・14β(H)・17β(H)と、5α(H)・14α(H)・17α(H)とでは、堆積物中の鉱物にたいする吸着作用に違いが認められることから、両者には堆積岩を移動していくときの速度に違いを生じると考え、両者が石油の移動パラメーターにも使えることを提唱しています。

また、バイオマーカーは、種類によって微生物の分解にたいして強い、あるいは弱いの違いがあるため、これらの量比をもとにして、石油がどのくらい微生物の影響を受けたかという目安にも使っています。

⑤ バイオマーカーとしてのポルフィリン化合物

ポルフィリン自体がバイオマーカーの一つであると同時に、ポルフィリン化合物の一種であるクロロフィル-aについているフィトールが、有力なバイオマーカーである鎖状イソプレノイドの先駆物質であることはすでに説明しました。

また、石油に入っている金属ポルフィリンは二五〇~三〇〇℃で分解するため、石油が比餃的低温のもとで生成された証拠であると、古くから言われています。

一九三四年にドイツのA・トライブスは、金属ポルフィリンを石油や石炭、堆積岩ビチュメンから最初に発見し、有機地球化学の開祖ともよばれています。

私が有機地球化学に足を踏み入れたのは、カナダのG・W・ホジソン(写真7)のもとではじめた金属ポルフィリンの研究からでした。

一九七五年、堆積物中の金属ポルフィリンについての研究を発表するため、マドリードの有機地球化学国際会議に出席したとき、トライブスに初めてお会いすることができました。

彼は、日本人が自分の始めた金属ポルフィリンの研究をしていることに感慨深げに話しかけられたことを記憶しています。

堆積岩のビチュメンや石油に入っているポルフィリン化合物は、一般にニッケルとバナジル基を核としたもので、金属ポルフィリンあるいは石油ポルフィリンとよばれ、核には鉄や銅その他の金属が入ることもあります。

その起原有機物は、動物の血液中にあるチトクローム・ヘム(Feを核)と緑色植物に入っているクロロフィル-a(Mgを核)であるとされ、堆積物の中で続成作用を受けるとそれぞれがバナジールエチオポルフィリン(エチオ型ポルフィリン)とバナジールデキソフィロエリスロエチオポルフィリン(DPEP型ポルフィリン)に変化すると、長い間考えられてきました(図5)。

置換される金属は、バナジール基の代わりにニッケルや他の金属でもかまいません。

重要なことは、チトクロームはエチオ型へ、クロロフィルはDPEP型へと変化することです。

この変化系列はトライブススキームとよばれ、長い間信じられていましたが、生物圈にはヘム色素よりもクロロフィル色素が圧倒的に多く存在しているのにたいして、堆積岩や石油にはDPEP型とエチオ型がほぼ等量の割合でしか存在していない事実が判明すると、このスキームに疑問が持たれはじめました。 |

写真7 G・W・ホジソン

石油の生合成炭化水素

直接起原説派のひとり

石油ポルフィリンの研究で有名

(1980年、著者撮影)

|

その後の研究で、DPEP型を加熱すると、DPEP型がエチオ型に変化することが明らかとなり、金属ポルフィリンがヘム色素から生成されることが否定されてきています。

アメリカのE・W・べーカーは、天然資料の研究を通じて、クロロフィル-a→遊離ポルフィリン→金属ポルフィリン→エチオ化→テトラピロールの破壊、へと変化していくスキームを提案しています。

バナジールポルフィリンの変化スキームは、まだ全般的には明らかにされていませんが、ニッケルポルフィリンでは、DPEPノエチオの変化比率が堆積物の埋没深度とともに直線的に変化することが明らかにされ、重要な続成作用のパラメーターとして認められています。

クロロフィルのマグネシウムが他の金属に置換される段階については、すべての学者の意見が必ずしも一致していません。

ジャパン石油の塩原学(しおばらまなぶ)さんと私は、金属がポルフィリンのマグネシウム核を置換するのは、堆積のごく初期であること土房総半島の若い堆積物で明らかにしました。

私たちの主張した早期の金属置換が起こることは、室内実験を通して、一部の研究者から認められています。

⑥ バイオマーカーによる熟成作用パラメーターのまとめ

いろいろなバイオマーカーの熟成作用パラメーターをビトリナイト反射率を基準にして比較すると、図39のようになりますが、この図は模式的なもので、精度のよいものではありません。

それぞれのパラメーターの比較は、熱力学的なデータに基づいた直接的なものではなく、間接的な比較にすぎないからです。 |

図39 生物指標化合物の熟成パラメーターの比較

ビトリナイト反射率および炭化水素比との対応も示す。

石油発生帯より浅い深度でも有効である。

|

5 粘土質堆積物とは有機物組成が異なる炭酸塩堆積物 top

これまで、粘土質碎屑堆積物の有機地球化学的な側面をおもに説明してきましたが、もう一つの主要な堆積物である炭酸塩堆積物は、粘土質堆積物とはかなり違った石油地球化学的な性質を持っていますので、その主な違いを説明しましょう。

ここで、炭酸塩岩としているものは、CaCO3(MgCO3)を九〇%以上、大部分は九五%以上含んでいる比較的純粋なものを意味しています。

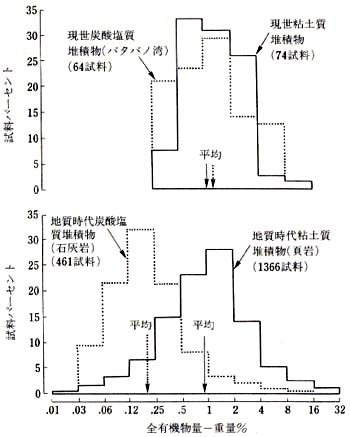

① 有機炭素量の比較からみた炭酸塩堆積物

|

表6 いろいろな淮積物中の平均有機炭素量(田口、1980による)

|

図40 現世および地質時代における炭酸塩質および

粘土質堆積物巾の全有機量の頻度分布

(Gehman、1962による)

|

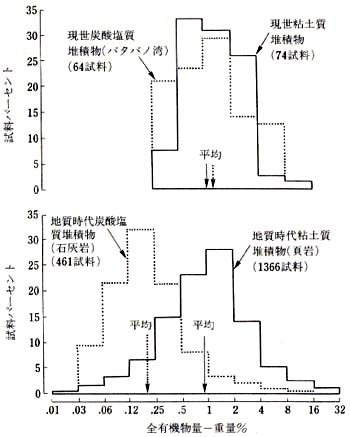

(1) 全有機炭素量

表6に、多くの研究者がいろいろな地域の炭酸塩堆積物から求めた平均的な全有機炭素量を、粘土質堆積物と比較したものを示しています。

研究者によって、両者の量比は多少違いますが、炭酸塩堆積物の平均有機炭素量は粘土質堆積物よりも低いことが明らかです。

炭酸塩岩の有機炭素量は、粘土質岩の約三分の一~四分の一しかないのです。

ところが、両方の堆積物の平均有機炭素量を現世の堆積物と地質時代の堆積物とに分けて比較すると、非常におもしろい事実がひそんでいることがわかります。

まず、現世堆積物については、図40からは炭酸塩堆積物の平均有機量が粘土質淮積物よりも勝っているように見えますが、有意の差というほどではありません。

ところが、地質時代堆積物を比較すると、粘土質岩(頁岩)の平均有機量が圧倒的に多く、炭酸塩岩が少なくなっています。

この統計的な結果は、すでに指摘した表6の事実とよく一致しています。

また、粘土質堆積物の平均有機量は、現世堆積物と地質時代堆積物とでは、ほとんど実質的な差異がなく、地質時代堆積物に五~一〇%のわずかな減少が認められるにすぎません。

一方、炭酸塩堆積物では、現世堆積物と地質時代堆積物の平均有機量には大きな違いが認められ、地質時代堆積物のほうへ向かって五分の一ほどの減少が認められます。

すなわち、粘土質岩にたいして炭酸塩岩の有機量が著しく低いという事実は、ここに問題があったと見ることができます。

それでは炭酸塩堆積物の平均有機量が現世堆積物から地質時代堆積物の方へと、なぜ減少していくのでしょうか。

この理由については、あとで私自身の考えを述べたいと思います。

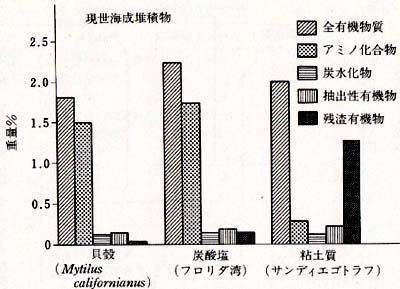

(2)ケロジェン量

図41は、炭酸塩堆積物と粘土質堆積物とに含まれるケロジェン量の相対的な違いを示したものです。

現世堆積物では、炭酸塩堆積物のケロジェン量は全有機量の約一〇%、粘土質堆積物では、全有機量の七〇%がグロシェン(ヤングケロジェン)で占められています。

一方、地質時代堆積物では、炭酸塩岩のケロジェン量は全有機炭素量の五三~七〇%であるのに、粘土質堆積岩では九〇%前後を占めています。

炭酸塩堆積物に含まれるケロジェン量が、現世と地質時代堆積物の両者をつうじて低いことが明らかです。

また、炭酸塩と粘土質堆積物の混合した岩石といわれている泥灰岩は、どちらかというと頁岩に近い値を示しています。 しかし、これらの関係を明らかにするためには、分析された試料が少ないため、いっそうの研究が必要です。

(3) ケロジェンのタイプ

炭酸塩岩のケロジェン型は、これまで発表された資料では顕微鏡観察によるものと、元素分析によるものの二つかおりますが、顕微鏡観察では腐怩型、元素分析ではI型あるいはH型に属しています。 |

図41 現世の海隴炭酸塩堆積物と海成粘土質堆積物に

含まれる有機フラクションの組成(Degens、1967による)

|

これは、炭酸塩岩のケロジェンは圧倒的にI型が多く、次いでH型であることを示しています。

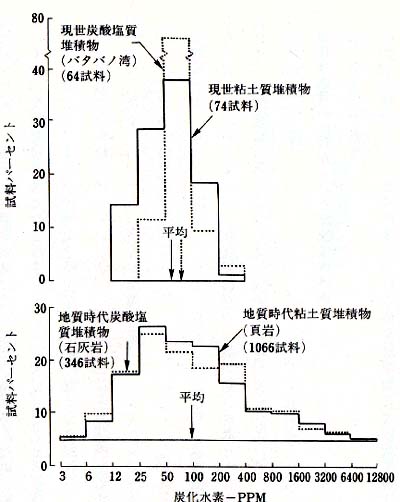

② 炭化水素量の比較からみた炭酸塩堆積物

(1) 全炭化水素量

炭酸塩堆積物と粘土質堆積物における現世堆積物および地質時代堆積物の平均炭化水素量を比較すると、現世堆積物では、炭酸塩堆積物の平均炭化水素量が粘土質堆積物の平均炭化水素量を上回っています(図42)。

そして、両堆積物とも現世堆積物から地質時代堆積物のほうへ向かって平均炭化水素量が増加しています。

図で地質時代堆積物の炭化水素量が一本の矢印だけで示されているように見えるのは、両者の平均炭化水素量がほとんど似た値を示しているためです。

ところが、現世堆積物では、粘土質堆積物の平均炭化水素量が炭酸塩よりも低いので、両者の平均炭化水素量の地質時代堆積物のほうへの増加は、粘土質堆積物が炭酸塩堆積物より二倍ほど多いという結果になります。

このことは炭酸塩堆積物が堆積早期に相対的に高い平均炭化水素量を持っていても、岩石化が進む段階では、粘土質堆積物に比べて、あまり炭化水素を発生していないことを示しているように見えます。

(2) 炭酸塩岩のほうが大きい炭化水素比

炭酸塩岩の平均有機炭素量は、粘土質岩に比べて現世から地質時代堆積物のほうに向かっての減少が著しいために、炭酸塩岩の平均炭化水素量は粘土質岩に比べて現世から地質時代堆積物のほうに向かっての増加量は少ないにもかかわらず、炭化水素比の比較では、炭酸塩岩のほうが粘土質岩よりもはるかに高い値をとるような結果を示しています。

この主な理由は、両堆積物が岩石化する途中で発生する炭化水素の量に違いがあるというよりも、何かの原因で炭酸塩堆積物の有機炭素の消失が粘土質堆積物に比べて大きかったためである、と解釈するのが妥当であるようにみえます。 |

図42 現世および地質時代における炭酸塩堆積物と

粘土質堆積物にみられる全炭化水素の頻度分布

|

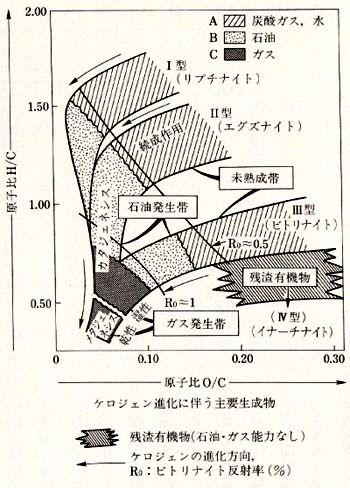

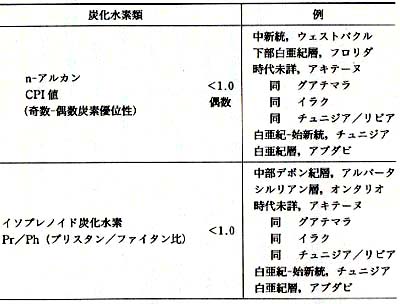

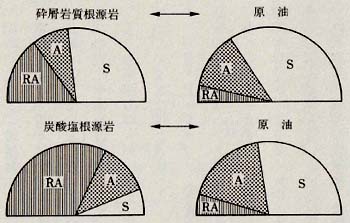

③ n-パラフィンのCPIと

プリスタン/ファイタン比の比較

炭酸塩堆積物中のn-パラフィンは、粘土質堆積物と違い、ほとんどの試料がCPI値が1.0以下となる偶数炭素優位性を示す特徴を持っています(表7)。

これは炭酸塩岩のプリスタン/ファイタン比(pr/ph比)が一般に低いということも密接に関係しています。

プリスタン(C19H40)とファイクン(C20H42)どちらもイソプレノイド炭化水素に属し、クロロフィルに側鎖としてついているフィトールから形成されたものです。

そして、プリスタンは酸化的環境のもとで、ファイクンは還元的環境のもとで形成されることが明らかになっています。

このことから、pr/ph比は堆積物が沈積するときの酸化還元電位的環境を表わすパラメーターとして用いられ、pr/ph比が高い値を示す場合は酸化的沈積環境を、低い値を示す場合は還元的環境を示すことになります。

炭酸塩堆積物のpr/ph比は、通常1.0に等しいか、1.0以下の値を示し(表7)、強い還元的環境のもとで形成されたことを示しています。

この事実は、炭酸塩岩のCPI値が偶数炭素優位性を持っているのは、炭酸塩が強い還元的環境のもとで形成されたとする解釈とよく一致します。 |

表7 炭酸塩岩中の炭化水素の特徴

|

6 堆積岩に含まれているケロジェンや石油炭化水素の量 top

堆積岩に含まれている有機物は、石油の存在を重要視する立場から、多孔質な岩石中に濃集し、まとまった形で存在している有機物である石油と、通常の堆積岩中に広く分散して存在している有機物であるケロジェンとビチュメンとに分けることができます。

このような分類では、貯留岩石油である石油は、濃集型炭化水素とよばれて区分され、ケロジェンやビチュメンは分散型有機物、また、ビチュメンは分散型石油、ビチュメン中の炭化水素は分散型炭化水素とよばれています。

地殻を構成している堆積岩に、これらの有機物はどのくらい含まれているのでしょうか。

ハントはいろいろな文献を参考にして、有機物量を有機炭素量に換算し、次のように算出しました。

石炭と貯留岩石油を除いた通常の堆積岩有機物の総量は、約12,540×10の18乗グラムで、そのうちケロジェン量は12,000×10の18乗グラム、ビチュメン総量は540××10の18乗グラム、分散型炭化水素だけでも15×10の18乗グラムとなります。

一方、化石燃料資源である貯留岩石油の総量は1.1×10の18乗グラム、石炭は15×10の18乗グラムとなり、石油の原始埋蔵量は、堆積岩に分散して含まれている炭化水素総量の約1/240にすぎないことになります。

また、もし石油が堆積岩の有機物からできたと仮定すると、堆積岩中の有機物のわずか○・○一%が貯留岩石油になっているにすぎません。

7 地球上における炭化水素の特異な存在のしかた top

① 炭化水素を含んでいる最も古い岩石

これまでに発見された最も古い時代の岩石は、グリーンランドのイスア地方に産出する三八億年前の珪岩(けいがん)です。

しかし、この岩石からは微化石も炭化水素も発見されず、熱分解すると少量のメタンを発生することがわかっているだけです。

次に古い岩石は、三三~三六億年前のアフリカのオンバーワクト層の岩石で、メタンからC25までのパラフィン系炭化水素のほかに、ベンゼン、トルエン、ナフタレンなどが検出されています。

これより新しい岩石からは、すべて炭化水素が発見されています。

|

IA: 鎖状イソプレノイド IC:環状イソプレノイド(ステラン、トリテルパン)

N:ノルマルアルカン P:ポルフィリン A:アミノ酸F:脂肪酸

図43 イ匕学化石としての炭化水素(田口、 1973から作成)

|

図43には絶対年代のわかっている先カンブリア時代の岩石と、それらから検出された炭化水素とポルフィリン化合物、他の有機物が示されています。

これらの岩石からは、化学化石のほかに微化石の存在も報告されていますが、一部の学者は、微化石と断定したものが客観性に乏しく、本当に微化石なのかどうか疑わしい点が残っているとしています。

ポルフィリンの研究は、私がホジソンたちと一緒に行ったもので、そのような古い時代に光合成を行う生物が出現していたかどうか疑問である、というクレームが一時つけられましたが、他の研究者によって、もっと古い時代の岩石からイソプレノイド炭化水素が検出され、けっして不思議ではないことがわかります。

イソプレノイド炭化水素のあるものは、ポルフィリン化合物が起原であると見られているからです。

② 特殊な地質学的産状を示す炭化水素

堆積岩と関係のない火成岩や結晶質変成岩などからも、少量ながら石油を産出していることは説明しましたが、ここでは、石油というよりも炭化水素として異常と見られる産出状態を示している例を説明します。

(1) カナダのサドベリーで産出するペグマタイトという岩石は、地下深い高温のところで形成された岩石で、その中には結晶質炭素(石墨質炭素)を含み、炭化水素が伴われて出てきます。

この結晶質炭素はツコライトともよばれ、ピッチブレンド(瀝青ウラン絋)、あるいは、ほかの放射能鉱物とともに産出しているという特徴があります。

ある学者は、この炭化水素はその産出状態から、非生物起原的なものと主張しています。

(2) 金、銀、銅、鉛などを含んでいる熱水鉱床に伴ってしばしば産出する炭化水素や、カトマイ、エトナ、ペスビアス火山などの活火山の噴出物に伴うビチュメンも、特殊な炭化水素として報告されています。

(3) コールブレンドとよばれ、脈状で産出する固体の瀝青物は、ツコライトと違い放射能を持っていません。

また、瀝青物は熱水起原の方解石や石英中に閉じ込められていたり、逆に瀝青脈がこれらの鉱物によって切られたりしています。

P・C・シルベスター・ブラッドレーは、この種の瀝青物がマグマ起原のものであると主張しています。

(4) 無機的に生成されたはずの鉱物の中に、包有物の形で有機液体やガスが存在しているという多くの報告があります。

鉱物の多くは石英、長石、蛍石、方解石などで、含まれている有機物は圧倒的に炭化水素です。

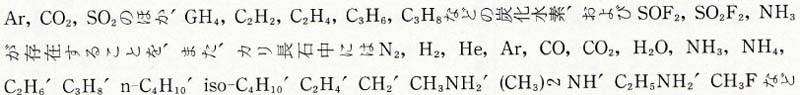

蛍石や長石中のガス包有物を研究したR・クランツは、蛍石の中にN2,H2,He,

が存在することを報告しています。

彼は、現時点ではこのような種々の有機物質の起原を推定することは困難であるとしていますが、これらの有機物が強い放射能の影響を受けて変化、形成されたことに間違いないとしています。

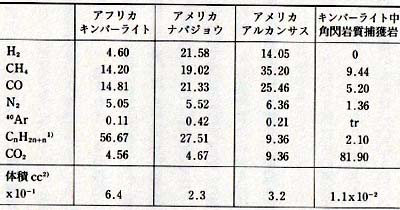

(5) ダイヤモンドは南アフリカで多く産出しますが、キンバーライドという脈岩状の斑状火成岩に伴って産出するのが一般的です。

このキンバーライドは径が一〇数メートルから八〇〇メートルもあり、元々は上部マントルという地下深部で生成された岩石で、深いものは一〇〇~四〇〇キロメートルにもなります。

ところが、驚くことに、このダイヤモンドやキンバーライドにも炭化水素が入っているのです。

アメリカのC・E・メルトンは、特別な装置を考案し、非常に少量しかないダイヤモンド中のガス包有物を分析することに成功しました。

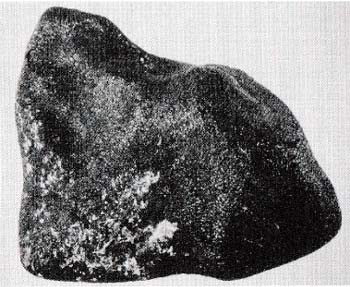

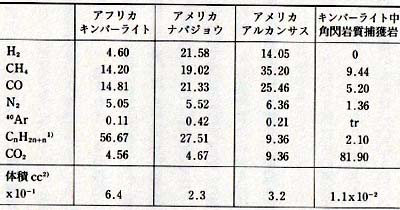

A ダイヤモンド中の流体包有物の平均組成(体積%) |

B マントル起原岩石中のガス体成分の質量分析(水を除いた%)

表8 ダイヤモンドとキンバーライト中の流体包有物の成分

1)炭化水素、x=1あるいは2

2)標準状態での体積

(Giardini & Melton、 1981による) |

表8は、各地から産出したダイヤモンドやキンバーライド中に含まれる流体包有物の分析結果ですが、種々の炭化水素やアルコール類までが検出されています。

キンバーライトに含まれる流体量は、ダイヤモンドよりも一桁高い値を示していますが、これは汚染によるものではなく、キンバーライトの孔隙率がダイヤモンドよりも高いことに原因があると考えられています。

8 地球外物質の中の炭化水素 top

① 宇宙に存在する有機物

原始地球や原始太陽系がなぜできたのかという問題も、石油がどうしてできたのかという問題と無関係ではありません。

太陽系天体の化学組成を推定する一つの方法として、天文学では太陽系天体の大気のスペクトル分析が行われています。

このスペクトルは連続スペクトルに近く、ところどころに、天体の大気中の元素や分子によって引き起こされた吸収のために、スペクトル強度が低くなっているところがあります。

このスペクトルの吸収線の位置とその強度から、元素や分子の種類と存在量が推定できます。

このスペクトル分析によると、太陽系天体の大部分にメタンやアンモニアが存在し、ある惑星にはC2H4やC2H6の存在までが認められるといわれています。

みなさんは、最近、天文学で電波望遠鏡を使っていることをご存知だと思います。

多くの人が、電波望遠鏡は地球外の惑星人が発射した電波をとらえるためのものだと思っているようですが、実際は宇宙空間に存在している化学分子が発生する電波スペクトルをとらえ、その化学分子を同定するためのものなのです。

多くの分子は各分子に特有な一組の周波数を持った電波を発射しています。

改良された電波望遠鏡では、遠方の天体から放射されている電波の周波数スペクトルを測定することにより、宇宙空間にある有機分子を検出することが可能となっています。

初めに検出された分子は、水とアンモニアでしたが、現在ではシアン化水素やホルムアルデヒド、シアノアセチレンなど多数の有機物が検出されています。

長野県にある野辺山宇宙電波観測所の森本雅樹(もりもとまさき)さんによると、一酸化炭素やシアン化水素、C2H5OHのように地上で普通に見つかる分子のほかに、N2H+やHCO+などのシアノポリアセチレン類が見つか

っているそうです。また、ホルムアルデヒドから糖を、シアン化水素からアミノ酸を、シアノアセチレンからピリミジン塩基を導くことは、きわめて容易であるそうです。

② 隕石中の有機物――炭化水素

太陽系の化学組成を推定するもう一つの方法は、隕石の化学組成を用いる方法で、ここでは、有機物の入っている隕石である炭素質コンドライトを取り上げます。

炭素質コンドライトは、原始太陽系星雲の中で形成された初期生成物であるとされる有機物のほかに、水や硫黄などの揮発成分も含んでいます。

揮発成分を除いた炭素質コンドライトの元素組成は、ほぼ一定で、同じ始原物質から形成されたことを示すと同時に、太陽の元素組成にも似ています。

これまでに発見された炭素質コンドライトは、約七〇個以上に達し、その半数近くは日本の南極観測隊がこの二〇年間に発見したものです。

私か隕石中の炭化水素について紹介した一九七二年ごろは、日本で炭素質コンドライトに注意をはらっている科学者は、海外で研究している二、三人を除くと、ほとんど見当たらない時代でした。

最初に発見された炭素質コンドライトは、一八〇六年に南フランスに落ちたアライス隕石で、一八三四年には有名なスエーデンの化学者であるJ・J・ペルツェリウスによって、この隕石が有機物や生物と密接に関係している可能性のあることが指摘されました。

しかし、一九五三年にG・ミュエラーによる研究が再開されるまで、隕石有機物の研究は空白の時代が続きました。

しかも、一九六九年に南オーストラリアに落ちたマーチソン隕石の有機物が、アメリカ地質調査所のK・A・クベンボールデンによって、非生物起原であると明快に判定されるまでは、隕石有機物は地球外に生物が存在している証拠であると主張する人たちと、隕石が地球に落下する際の汚染物であると主張する人たちとの間に、激しい論争が続いたのでした。

マーチソン隕石(写真8)からは、種々の非生物起原のアミノ酸やカルボン酸、核酸塩基、炭化水素が検出されていますが、有機物の七〇~九〇%は有機溶媒でも抽出できない高分子の物質で、堆積岩中のケロジェンに似たものです。

実際、ある学者は炭素質コンドライト中の溶媒不溶の有機物をケロジェンとまでよんでいます。

しかし、この高分子物質は非常に複雑な構造を持ち、いまだ有機物の全体像が明らかにされていません。

マーチソン隕石に含まれる炭化水素の特徴は、パラフィン系炭化水素に多くの構造異性体を含んでいることです。

メタンからC18での聞に、二〇〇種以上の炭化水素を含み、原油中のパラフィン炭化水素の分布様式とは、一見違っているように見えます。

また、芳香族炭化水素も多く含まれ、約二〇種が分離同定されています。

イソプレノイド炭化水素も見つかっていますが、試料の外側から混入した汚染物であると考えられています。

日本における炭素質コンドライトの研究は、筑波大学の下山晃(しもやまあきら)さん、原田馨(はらだかおる)さんが南極産の隕石を用いて行い、次のような形成過程を考えています。 |

写真8 マーチソン隕石(代表的な炭素質コンドライト)

大きさはこぶし大。たくさんに分かれて落下し/こもののひとつ。

(小森長生氏提供)

|

隕石中の有機物は原始太陽系星雲が冷却しはじめ、ガスから固体粒子が凝縮しはじめると、ガス中の炭素は最初高温のために一酸化炭素(CO)の形で存在していますが、六〇〇Kくらいの温度になるとメタン(CH4)が安定になります。

六〇〇Kより低温になると、凝縮していた固体が触媒の役目を果たし、一酸化炭素やメタンガスから有機物が生成されはじめ、固体表面に付着するようになります。

冷却が進むにつれて、いろいろな有機物がさらに生成されるだろうというのです。

多くの学者が試みてきた非生物的条件下での有機物の生成実験は、このような状態を想定して、放電干不ルギーを利用して、一酸化炭素またはメタンガス、あるいは、その混合ガスから有機物を合成することでした。

このような方法で、アメリカのS・ミラー博士がアミノ酸を合成した話はあまりにも有名です。

9 人工的にも容易につくれる石油炭化水素 top

石油を厳密に定義することは、大変むずかしい問題ですが、石油がいろいろな炭化水素の混合物で、一つとして同じ組成を持ったものはないことに注目すると、この意味での石油はいろいろな手段で容易に作り出すことができます。

石油を人工的に作り出す方法は、大きく二つに分けられます。

一つは油母頁岩や石炭を熱乾留したり、生物や有機物を原料に触媒を用いて石油炭化水素を作り出す方法です。

もう一つは全く無機的な条件のもとで、炭素と水素を合成させて石油を作り出す方法です。

① 有機物から石油をつくる

石油が近代産業に利用されるようになったのは、一八五九年にドレーク井が成功してからと言われています。

ところが、油母頁岩を乾留したときに出てくる頁岩油は、一九世紀初期に、すでに灯火用として利用されていました。

この当時は、石炭の乾留も行われていたため、石油よりも人工的な乾留油の利用が先でした。

石油は頁岩油とは明らかに違うという認識があったことを示しています。

一九二〇年に早稲田大学の小林久平(こばやしきゅうへい)先生が、魚の油を粘土の一種である酸性白土に吸収させたものを加熱し、石油炭化水素を得たほか、一九五〇年代以降には、石油の生成条件に近いと見られる圧力や温度条件のもとで、脂肪酸やアミノ酸、炭水化物、その他の有機物質を単純に熱分解させたり、あるいは粘土鉱物を触媒に用いて熱分解させたり、さらには放射性物質を用いて分解させたりするなどして、いろいろな炭化水素を得ている実験は数え切れないほどです。

石油炭化水素は実験室で簡単に作り出すことができますが、どれが天然の石油を作り出す過程なのかを決めることは、けっして容易ではありません。

なお、原始地球上で起きたかもしれない現象を想定して、メタンガスの中で火花放電やセミコロナ放電を起こして炭化水素を発生させることにも成功しています。この実験では、メタンから芳香族や高級なパラフィン系炭化水素を生成できることが示されました。

② 石油を無機的条件でつくる

一八七四年にS・クレーツは、鋳鉄(炭素・ケイ素を含む鉄合金の一種)および鏡鉄(炭素・マンガンを含む鉄合金の一種)に塩酸を作用させて石油炭化水素をつくり、無機的条件のもとで石油の合成に成功しました。一九六九年には、アメリカのカーネギー研究所の有機地球化学者であるT・C・ベーリングは、同じ方法でn-パラフィン炭化水素を合成し、これのガスクロマトグラフによる分析チャートを発表していますが、通常の石油と違って、n-パラフィンの鋭い規則的なピークは見られず、なめらかでゆるやかな山のような分析チャート図になっています。むしろ、メタンガスの中で火花放電させてつくったn-パラフィンのガスクロマトブラフに似たような図となっています。

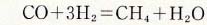

もう一つの無機的合成石油は、一九二〇年に考案されたフィッシャー・トロプシュ法によるものです。

この方法では、鉄またはコバルトを触媒として、常圧で二〇〇~二五〇でのもとで、純粋な水素(H)と一酸化炭素(CO)から、揮発成分から固体パラフィンまでのパラフィン系炭化水素を作ることができます。

F・フィッシャーとH・トロプシュは、高温高圧のもとで鉄およびアルカリ土金属を触媒に用いて、水素と一酸化炭素から飽和および不飽和の炭化水素やアルデヒド、ケトン、アルコール、酸の混合物を得ることにも成功しています。

top

**************************************** |