|

****************************************

Index 一章 二章 三章

三章 石油はどうしてできたか

1 石油利用の進展と成因論争

①石炭や油母頁岩から得た「石油」

②石油成因論争のはじまり

2 石油の有機起原を支持する立場から

①有機起原説の歴史

②近代的な有機起原説

③生物合成炭化水素起原説と続成作用初期成因説

④「水と油」と言うが、水と油は大の仲良し

⑤石油が水に溶けるのはわずかに1ppm

⑥水中の微量炭化水素が集まって石油となるメカニズム

⑦水に溶けて運ばれる炭化水素で石油鉱床ができるか

⑧早期成因説派による続成作用後期成因説派に

たいする反論への反論

⑨石油は堆積岩中のケロジェンから生じたとする説-

ケロジェン根源説の再台頭

⑩ケロジェンの熟成変化と石油炭化水素の生成

⑪ケロジェンからビチュメンおよび炭化水素が生じるしくみ

⑫ケロジェンの型によって異なる炭化水素の生成

⑬炭化水素の生成に重要な反応時間 |

⑭ケロジェン根源説と貯留岩石油との関係-

三位一体綸的石油成因論

⑮ケロジェン根源説における石油の一次移動

⑯ケロジェン根源説の落とし穴

⑰地質学者ウィルソンの石油早期発生・早期移動説

⑱未熟成石油の一次移動に有利な証拠

⑲多元的な石油成因説

3 石油の無機的起原を支持する立場から

①無機起原説の歴史

②近年に入ってからの石油の無機成因説

4 最も新しい石油・ガスの無機成因説-

いま、なぜ無機成因説なのか

①ゴールド博士の地球深層ガス成因説

②プレートテクトニクスとメタン、ヘリウムガスの産出

③地震帯や火山帯に伴って発見される石油鉱床

④ダイヤモンドの成因と無機的石油

⑤メタンの炭素同位体と産出状態に関する問題

⑥基盤火成岩にみられる油・ガス徴とシリアン・リング計画

⑦無機的成因の炭化水素と石油鉱床の形成 |

1 石油利用の進展と成因論争 top

① 石炭や油母頁岩から得た「石油」

人間がランプ用の油として、一九世紀初めに利用していたのは、本当の「石油」ではなく、石炭や油母頁岩を乾留して得た、石油様(よう)の液状炭化水素でした。

スコットランドにはいろいろな油母頁岩が産出し、これを乾留すると多量の石油様の液状炭化水素をとり出せることが早くから知られていました。

この乾留工業がのちにアメリカ大陸で流行すると、アパラチア山脈に湧出していた天然の石油からも、乾留油と同じような灯油類を精製できることがわかり、石油鉱業が起こりました。

本当の石油が大々的に利用されるよりも、もっと早い時代に、石炭・油母頁岩の乾留工業が勃興し、それから得られた液状炭化水素が利用されていたのです。

石油の起原に関する研究を扱った論文は、一八三〇年ころから現われてきます。

しかし、石油の起原にたいする初期の考えは、乾留工業の影響を受けた特殊な環境にあったことや、まだ油田の発見数が非常に少ない時代であったことなとがら、石油は、石炭あるいは油母頁岩が地下で自然乾留されてできたものと、固く信じられていたようです。

油母頁岩に含まれているケロジェンが石油の根源有機物質であろうとする考えは、潜在意識的にこの頃から存在していました。

このように、当時はいわゆる有機説が広く信じられ、無機説は全く唱えられていませんでした。

② 石油成因論争のはじまり

ところが、一八六五年ころに石油鉱業が急速に活発化すると、石油にたいする関心が高まり、ヨーロッパで進歩の著しかった合成化学の研究者が、実験室の中でカーバイドからアセチレン(不飽和炭化水素)をつくり出すことにも成功しました。

フランスの科学者M・ベルテローは、これに基づいて一八六六年にカーバイド説という無機説を唱え、また、一八七七年には、周期表で有名なロシアの化学者D・メンデレーエフも、似たような学説を発表しました。

その後に、本格的な石油の人工合成が行われたり、また、隕石の中から炭化水素が発見されたりして、この無機説は何度も甦(よみがえ)りながら、有機説に対抗しつづけています。

そして驚くべきことに、この相対立する石油の有機説と無機説は、科学の進歩とともにそれぞれの中身は詳しくなり、修正されますが、現在でもその対立が続いているのです。

現代のような学術の進歩した時代でありながら、石油のできかたに定まった学説がないというのはおかしいと思われることでしょう。

しかし、一般的に地球科学には、どの分野にも多かれ少なかれこのようなことがつきまとっています。

これには、それなりの理由があげられますが、基本的には、何百万年、何十億年という昔の出来事を再現することが不可能に近いことや、また、現在の地球上で起きているのと同じ現象が、過去の地質時代にも起きていたとする確証がないからです。

地質学や地球化学の分野では、地質時代に起きた天然現象の原因を裏付けるために、よく室内実験による天然物の生成やシミュレーションによる天然現象の再現などという研究手段が用いられ、それに成功すると問題が解決したかのように思われますが、石油の成因の研究にとっては、そのような手段にも限界のあることがはっきり示されています。

人工的にいくら石油をつくっても、石油の成因の解決には近づかなかったからです。

地球に関する問題を扱うには、遠まわりのようですが、現在の地球上で発見・観察されるいろいろな過去の事象や地質学的証拠を、可能なかぎりの科学的な方法でたくさん集め、それから古い地質時代の出来事を類推し、組み立てていく以外にないと思います。

この方法は、ある犯行現場に残された証拠を基にし、これに種々の科学的な方法を適用して犯人を探すのに似ているといえます。

2 石油の有機起原を支持する立場から top

① 有機起原説の歴史

初期のころ(一八三〇年代)の成因にたいする考え方には、石油がどうしてできたかということよりも、石油は何からできたかという、起原物質にこだわっているのが特徴のように見えます。

この頃の有機成因説は、殼初に陸生植物が石炭化し、のちに地下で低温乾留されて石油となったとする、陸生植物起原説です。

油母頁岩起原説も同じように分類されます。

変ったものには、一八九〇年代に唱えられた、陸生植物の一部が石油になり、一部が石炭になったとする、石油・石炭同起原説があります。

その時の機構によって、根源物の全部が石炭となったり、あるいは石油になったという考えです。

一九二〇年代になってもこのような主張はあとを絶たず、イギリスのC・クレイグは、陸生植物が粘土や砂などと一緒に堆積して次第に分解すると、揮発分か比較的自由に失われて石炭となり、密閉状態のもとで圧力を受けると石油になると言っています。

おもしろいことに、日本の三池炭鉱や常磐炭鉱からポケット状にたまっている少量の石油を産出した記録がありますが、石油の成因や定義に重要な暗示を与えている事実といえます。

同じ頃、陸生植物起原説にたいして、動物起原説も唱えられました。

これは石油貯留岩自体あるいは石油貯留岩近くの岩石に、いろいろな動物化石(貝類や魚類)が含まれていることによっています。

より後に、C・エングラー(一八八八年)や小林久平(こばやしきゅへい、一九二〇年)らが、魚類に圧力をかけたり、触媒を用いて乾留することによって石油炭化水素の生成に成功すると、この説は一時、一部の人々によって信じられました。

また、海生植物起原説とでも言うべきものが一八六六年ころから唱えられました。

これは含油層付近の地層に、海藻と植物プランクトン(藻類)などの海生植物化石を多量に含んでいることが主な理由です。

この説の重要な点は、陸生植物は石炭となり、海生植物は石油になると考えていることです。

一八〇〇年代末期になると、この海生プランクトン起原説は、珪藻起原説へと発展していきます。

現在の知識では、ある種の珪藻の乾燥重量の四分の三が炭化水素そのものであることが確かめられています。

当時、珪藻が滴状の油質物を持っていることが明らかにされていました。

この説の提唱者であるドイツのG・クレーメルらは、一八九九年に、毬藻が湖底に堆積した沈殿物を抽出すると、蝋分(ワックス分)が得られたため、これが圧力や温度の影響で石油に変わったと考えたのです。

珪藻は湖成、海成のどちらでも石油の起原物質になれると考えていたようです。

このようなことから、カリフォルニア油田の石油は、珪藻が根源であるとされていました。

わが国の新第三紀の女川(おんながわ)珪質頁岩層中に含まれている石油の起原物質にも当てはまる説です。

毬藻説は、石油の起原物質を堆積泥中に存在しているワックス成分(固体炭化水素)に求め、このワックスを珪藻体内にある油質物の変化物と考えていたのです。

この説は石油の起原物質を珪藻に限定していたため、特定の地域の石油の起原には適合しても、どこでもそうであるとは限らないので、大きくは広がりませんでした。

しかし、これが基礎となり、一九〇五年にH・ポトニーによる石油の腐泥説が現われたのです。

腐泥説は珪藻説の拡大説とも、現在の続成作用成因説の始まりともみることができます。

ポトニーはクレーメルらと同じ湖底堆積物を調べながら、違った見解をだしました。

というのは、湖底堆積物からは、珪藻のほかに多数の動植物の遺物、とくに花粉類も発見されたため、抽出したワックス分は、下等藻類の脂肪やワックス、水棲動物の同様物質のほかに、花粉や胞子などの樹脂物が、停水状態のもとで嫌気性分解(バクテリア分解作用、発酵作用)を受けて生じたものと考えたのです。

石油起原の生物は、植物と動物のどちらでもかまわないという立場です。

そして、このような堆積泥を腐泥と命名し、その岩石化しかものを腐泥岩と名付けました。

腐泥が天然乾留を受けると石油になると考えたのです。

珪藻説を唱えたクレーメルや腐泥説を唱えたポトニーの研究は、いずれも湖底堆積物の研究に基づいたもので、彼らの頭の中にある石油起原生物は、陸生のものであったようです。

わが国で用いられている腐泥岩という名前は、多少拡大解釈されているようです。

新第三紀の船川層の泥岩を腐泥岩として扱っている人がいますが、実際には、ポトニーは、水生藻類を根源とし、揮発性に富んでいる石炭の一種であるホックヘッド炭に近いものを考えていました。

一九二一年にC・エングラーは、ポトニーの説を多少修正した腐泥説を唱えました。

腐泥説の優れたアイディアは、還元的な停水地域では、動檣物のタンパク質や炭水化物(繊維質)は、バクテリアのために分解してガスや水溶性物質となって除かれよすが、脂肪やワックス、樹脂、油溶性物質は、嫌気性バクテリアにたいして抵抗性が強いため、分解しないで残るというところにあります。

堆積物がある程度埋没すると、それらの物質が熱の影響でパラフィンやオレフィンに富んだプロトペトロリアム(仮想物質で、このような組成の石油は存在しません)となり、多孔質の岩石へ移動後、そこで石油化するというのです。

ただエングラーは、沈積の場所を湖底に限定しないで海湾、潟湖のような公海から遮断された停水域にまで広げました。

L・ダルトン(一九〇九年)やD・ホワイト(一九一八年)は、独自に腐泥説を支持し、石油の成因を次のように説明しています。

沈積した有機物が地表で嫌気性分解を受ける時期を生物化学的作用期とよび、これらが埋没した後に地球化学的作用あるいは地圧の影響を受ける時期を地化学地力学的作用期とよんで、この時期に腐泥物質が乾留されて石油が生じるとしました。

大筋において現在の有機続成作用成因説に似ているのに驚かされます。

私の恩師の高橋純一先生は、一九二二年にポトニーの腐泥説を拡大、発展させて、新しく海成腐泥岩という言葉を使うとともに、湖底だけでなく海湾にも腐泥が存在し、その中に有機溶媒に溶ける脂肪酸以外に、溶けない有機物があり、これを熱すると石油様の油を生じることを指摘しました。

広義のケロジェン、あるいは狭義のプロトケロジェンが現世堆積物の中にできていることを見出しています。

アメリカのカーネギー研究所の所長であったP・H・エイベルソンの研究(一九六七年)に先立つこと四十数年も前のことです。

高橋先生のこの研究が英文でなかったために広く海外に知られなかったことは、非常に残念なことでした。

この不溶性有機物は、腐泥中のワックス分か無機膠状物(水酸化アルミニウム・二酸化ケイ素の水化物のような無機的コロイド)と結合して、焦性瀝青(しょうせいれきせい、ドイツ語のピロビチューメンの訳語。現在の広義のケロジェンと同意義。しかし英語のPyrobitiumenは、現在では全く異なった意味に用いられ、ケロジェンが石油・ガス化した後の残渣物(コーク)を表わす言葉となっている)となったものとされています。

そして、この焦性瀝青が地層の埋没とともに続成作用をうけると、無機膠状物は次第に純粋なものとなり、最初に吸着されていた有機物が分離されます。

この時焦性瀝青から石油が形成されると同時に、石油化しなかった不溶性の焦性瀝青が岩石中に残ります。

そして、残った焦性瀝青は、多少の地圧化学作用では、もはや石油を生じることができなくなるとしたのです。

この残った焦性瀝青は、現在の化石ケロジェンに相当しています。現在のケロジェン起原説と比較して、その先見の明にただ驚かされるばかりです。

ただ先生は、先生自身のアイディアから出発した石油の海成腐泥起原を重要視するあまり、石油の起原生物を海成のプランクトンに求め過ぎ、ポトニーらの主張した陸生生物を石油の起原とする見解を軽視する傾向にありました。

この影響をうけた日本の石油地質学者は、第二次大戦後、中華人民共和国において陸成層である湖成層からも大きな油田が続々と発見されたというニュースを聞いて驚いたのです。

ケロジェンの起原生物が何かという問題を別にすると、石油が堆積岩(油母頁岩)中のケロジェンから天然乾留によって生じることが可能であるとする立場と、不可能であるとする立場との間に実に何十年も論争がありました。

ケロジェンが天然乾留され、石油が発生するという考えは、一九世紀の初期からありましたが、とくに強く支持されたのは二〇世紀に入ってからでした。

しかし、一方でケロジェンの天然乾留に疑いを持つ人も少なくありませんでした。

一九二〇年代に入って、油母頁岩が二〇〇℃~三〇○℃という高温でないと、熱分解で石油様物質を発生しないことが実験的に確かめられると、ケロジェンの熱乾留説は、天然の石油生成条件に符合しないといかれはじめました。

油田の開発が進むと、実際の地下ではそのような高温で石油が生成されている例がほとんどないことがわかってきたためです。

とくに、一九三二年にドイツのA・トライブスが、石油の中に熱に弱いポルフィリン化合物が広く含まれていることを明らかにすると、堆積岩中の化石ケロジェンは、天然の地下温度では石油化されず、岩石中に残った一種の残渣有機物であるとする考えが台頭してきました。

このため、ケロジェンの石油起原説は一頓挫しました。しかし、一部の人は、ケロジェンから石油を発生させるために必要とした高い温度は、地質学的な長い時間によって十分補償できると考え、この説を主張しつづけました。

一方、反ケロジェン説派は、プロトペトロリアムのように、本当の石油になっていない物質が堆積物の固結する以前に生成され、それが石油貯留岩に移動すると考えていました。

そして、スミスが現世堆積物から液状の石油炭化水素を発見すると、これこそ仮想していたプロトペトロリアムが見つかったのだと喜んだのです。

私は、スミスが現世堆積物から液状炭化水素を発見する以前に唱えられていた石油成因説を、古典的石油成因説とよんでいます。

古い時代では、ケロジェン根源説朧、反ケロジェン説派のどちらの人々も、スミスが液状石油炭化水素を発見するまでは、貯留岩石油を除いて、ほかのところから液状石油炭化水素を発見できなかったからです。

スミスの研究を境にして、石油の成因説は大きく変化し、近代的石油成因説の時代を迎えました。

そして、生物が合成した炭化水素がそのまま貯留岩に移動し、貯留岩石油になるという生物炭化水素直接起原説、堆積物が岩石化する以前に、すなわち続成作用のごく初期に生物起原の有機物から石油炭化水素が形成されるという続成作用初期成因説、堆積岩中のケロジェンから熱の作用で石油が生じるという装いを新たにしたケロジェン根源説(続成作用後期成因説)などが現われてきます。

しかし、スミス以後の石油成因説は、相互に論争が交わされて登場してきたこともあり、あまり歴史的な順序を踏まないで近代的石油成因説として次節で説明します。

② 近代的な有機起原説

スミスの研究以前は、ケロジェン根源説朧、反ケロジェン根源説派のどちらを問わず、液状の石油炭化水素が貯留岩石油を除いたほかのどこからか発見されるならば、石油の成因問題は解決されたも同然であると考えていました。ところが、実際にスミスによって現世堆積物から液状炭化水素類が発見されても、成因問題は進展せず、二通りの考えが相対立しました。

ある一派の人々は、石油炭化水素の成因は解決され、あとは、地球上の各地で見つかっている石油炭化水素が、どのようにして現在の貯留岩に濃集・集積して石油鉱床となったかを説明できればよい、とだけ考えました。

最初の段階で、たとえ貯留岩石油に似た性質をもっていない石油炭化水素でも、いったん貯留岩に入ってしまえば、貯留岩が埋没するにつれて、貯留岩の中でのちに本当の石油へ容易に変化すると考えたからです。

そして、躍起となって移動や濃集の説明に都合のよい研究を進めました。

すなわち、生物合成炭化水素起原説と続成作用初期成因説派の人々です。

再台頭しかもう一派のケロジェン根源説派の人々は、多くの石油炭化水素の中で、最も貯留岩石油に似た性質をもっている液状石油炭化水素が地球上のどこに存在しているかを探し求めました。

そして堆積岩の中に、少量ですが広く分散して液状の石油炭化水素が存在していることに気づいたのです。

しかし、彼らがいちばん困ったことは、堆積岩中の石油炭化水素が、いつ、どのようにして貯留岩へ移動して濃集・集積したかという問題でした。

したがって、この問題は、現在の有機成因説全体にとっての泣き所になっています。

③ 生物合成炭化水素起原説と続成作用初期成因説

生物合成炭化水素起原説が、石油炭化水素の起原を生合成炭化水素に限っている点を除くと、どちらの説も石油が堆積の早期にできたとしている点では似ているため、この本では、両者の説を一緒にした形で説明することにします。

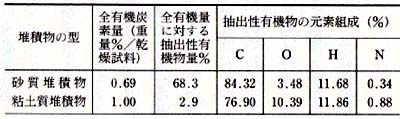

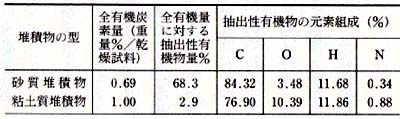

スミスは、表9に示したように、砂質堆積物と粘土質堆積物とに含まれている抽出性有機物の元素組成比を比較研究し、堆積物の構成粒子の粗い砂質堆積物中の元素組成比が、粘土質堆積物のものよりも、はるかに原油の元素組成に近い値を示していることに注目しました。 |

表9 現世の砂質堆積物と粘土質堆積物に含まれる抽出性有機物の違い

(Smith、 1954による)

|

同時に、砂質堆積物の全有機炭素量は、粘土質堆積物よりも低い値を持っているのに、両堆積物の抽出性有機物量/全有機炭素量比を比較すると、砂質堆積物のほうが粘土質堆積物よりも大きいことを示しました。

これは、粘土質堆積物中にあった抽出性有機物の一部(すなわち、石油炭化水素を含んでいるほうの有機物)が、堆積の早い時期に砂質堆積物のほうへ移動したために起こった現象である、と説明しました。

スミスはこの研究結果が、現世堆積中にすでに石油ができていることを示しているだけでなく、将来、何百万年も経つと貯留岩になるかもしれない現世の砂質堆積層中へ、早くも石油が移動を開始しているためであると解釈しました。

さて、当時の多くの学者は、スミス以前からあった生合成の固体炭化水素に関する研究と、スミス以後に起こった爆発的な種々の生合成炭化水素、とくに液状炭化水素に関する研究が基となって、「石油」は、生物のつくったいろいろな炭化水素が、浸透性のよい、多孔質貯留岩へ移動・集積してできたものであると考えるようになりました。

このような研究者たちは、生物がつくった炭化水素は、生物の死後も炭化水素として土壌や海底・湖底の泥の中に残り、その一部が地殻の上層部を循環している雨水や湖水、海水、河川水、地下水などに溶け出されて運搬され、最後には、湖底・海底の泥や砂の中に水と一緒に入り込んでいくと考えたのです。

この人たちの研究努力は、第一に原油の化学的性質、あるいは堆積物中の炭化水素の化学的性質が、いかに生合成炭化水素の性質と類似性を持っているかに注がれました。

一例を挙げると、原油や堆積物中に、生物でないとつくりだすことのできないといわれるイソプレノイド炭化水素が広く含まれている事実は、生合成炭化水素が比較的に安定で、原油の一成分となることができるくらい、長い間、変化しないで保存されつづけている証拠である、としました。

しかし、ケロジェン根源説を唱える人々は、これを「継承性」炭化水素とよび、原油成分としては、量的に貢献度の少ない少量成分であるときめつけました。

生合成炭化水素起原派の人々の第二の研究努力は、この分散して存在している少量の生合成炭化水素が、どのような機構で貯留岩層にまで運搬されて濃集・集積するかということに向けられました。

④ 「水と油」と言うが、水と油は大の仲良し

お互いに仲良くとけこむことのできない人の間柄を、よく「水と油」と言います。

それほど水と油は一緒に溶け込むことのできない、不混和なものと信じられています。

ところが、生合成炭化水素直接起原説派の人々は、この常識を打ち破って、微量ではあるが石油炭化水素が水に溶解できることを明らかにしました。

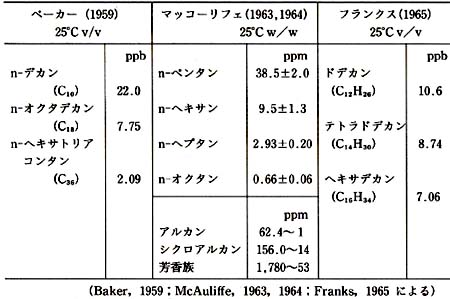

|

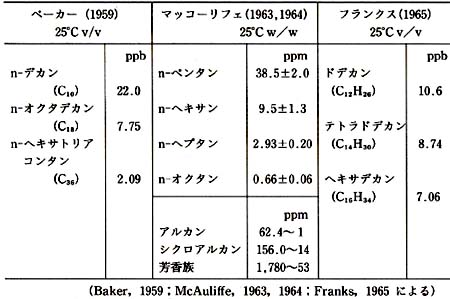

表10 n-パラフィンの蒸留水にたいする溶解量

|

図44 炭素原子数によって異なる、

n-アルカンの水(25℃)にたいする溶解度

(Franks、 1965による)

|

表10に示したように、炭化水素は、常温・常圧下では微量ですが、水に溶解する性質があります。

しかし、図44に示したように、炭化水素(この例ではn-パラフィン)が水に溶ける場合には、炭化水素分子を構成している炭素原子数が増加する、すなわち炭化水素の分子量が大きくなるにつれて、炭化水素の水に溶ける割合が直線的に減少していくことがわかります。

しかし、炭素数を1から10まで持っている炭化水素の溶解度と、炭素数を10以上持っている炭化水素の溶解度との間には、大きな違いがあることは明瞭です。

炭素数10までの低分子側の炭化水素類の溶解度の傾斜は急ですが、10以上の炭化水素類の溶解度直線の傾斜は、かなりゆるくなっています。

炭素数Iから10までの炭化水素が水に溶解しているのは、炭化水素が分子状態で溶解しているもので、分子溶解あるいは「真の溶解」と言われているものです。

研究の結果、炭素数が10を越えてからも炭化水素が水に溶解できるのは、「真の溶解」ではなくて、「ミセル溶解」と言われるみせかけの溶解であることがわかりました。

ミセル溶解という現象の理解は、大変難しいことですので、例をあげて説明します。

手についた油をとるのに真水より石鹸水で洗ったほうがはるかによく落ちます。

これは、油の成分が石鹸によって水と仲良くなる、つまり油が石鹸を媒体として水に溶けやすくなり、水と一緒に洗い流されるためです。 この水と石鹸、油の関係がミセル溶解であると考えたらよいでしょう。

この場合の石鹸の役目をするような物質を、一般に界面活性剤とよんでいます。

高分子のn-炭化水素は、長い鎖状の化学構造を持っているため、この化合物自体の一部が水中で石鹸の役目をしているものと考えられています。

上に説明したように、炭化水素は低分子から高分子のものが、広範囲に水に溶けることが明らかにされました。

しかし、これは実験室のことで、蒸留水が対象でした。

しかしこの実験が基礎となり、またいわゆる自然水には石鹸と同じように界面活性剤的な役割をする種々の有機酸が多く含まれていることから、自然水でも炭化水素がより多く溶けることができるとみられるようになりました。

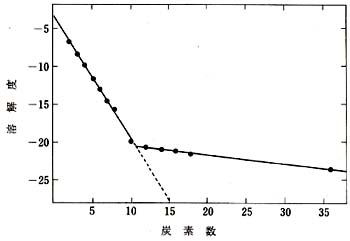

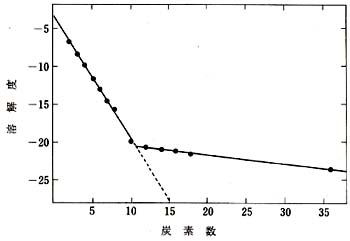

表11は、自然水に溶けている炭化水素量を測定したカナダにおける研究結果です。

自然水の中に含まれているC20~C30範囲のn-アルカンの溶解度と奇数炭素優位性が記載されています。

おもしろいことに、通常の海水、湖水、河川水よりも、現世の湖成の堆積物の間隙水に炭化水素がはるかに多く溶け込み、それはおよそ0.05mg/lに達しています。 |

表11 さまざまな天然水中のn-アルカン量と奇数炭素優位性

(Peake & Hodgson、 1966による)

|

⑤ 石油が水に溶けるのはわずかに1ppm

では、炭化水素の混合物である石油は、どのくらい水に溶けるのでしょうか。G・W・ホジソンは、湖底堆積物中の間隙水に溶けているn-アルカン量から推定して、これに低分子のn-アルカンとそのほかの炭化水素の溶解量を考慮すると、底質の間隙水には、1mg/l(1ppm)以上の石油炭化水素が溶解できるとしています。

この研究とは別にE・G・ベーカーは、もし、標識的な炭化水素組成を持った原油が水に1ppm溶け込むことができるとすると、その時の標識的な原油中のn-デカンのみが水に溶ける量は、計算すると約一八ppb(ppbはppmの一〇〇〇分の一)になるという結果を導き出しています。

ところが、実験室でn-デカンを水に溶かすと最大二二・〇ppb溶けるというのです(表10)。

彼は、上の一八ppbという値が二二・〇ppbを下回っていることから、逆説的に本に1ppm程度の石油が溶解することは、実際的に可能であるうと推定しました。ホジソンとベーカーが別々におこなった研究結果が同じような結論に到達したことは、大変興味のあることで、推論とはいえ、かなり信憑性の高い結果とみてよいでしょう。

この石油が水に溶けるというアイディアは、後になってケロジェン根源説派の一部の人々によって石油の移動機構に利用されたため、以後、この分野の研究は大いに進み、もっと詳しいデータが得られています。そして、石油は一〇〇で以上では、蒸留水に数ppmから100ppm以上にわたって

溶解することが明らかにされています。

⑥ 水中の微量炭化水素が集まって石油となるメカニズム

炭化水素が水に溶解して運搬・移動する地質学的機構には、大きく次の三つが考えられます。

(1) 天水が地表を流れる途中で、地表に存在している土壌や生物遺体中の生合成炭化水素を溶かし込んで、よその地域、地下に繰り返し運ぶ作用。

(2) 地下水が堆積層を通過する際に、堆積物の中に含まれている炭化水素を溶解・抽出しながら他へ運んでいく作用。

(3) 湖底・海底堆積物などが厚く堆積している堆積盆地において、堆積物の荷重によって堆積物から繰り出されてくる圧密水流(あつみつすいりゅう)が、堆積物の炭化水素を抽出、溶解しながら運搬する作用。

以上の中で①②のメカニズムは、生合成炭化水素を溶解して運搬する作用としては重要ですが、一般には炭化水素を溶かし込んだ水が、一定の場所にトラップされることがなく、よそに逃げ出してしまったり、水に溶け込んでいる炭化水素が本から分離して、炭化水素だけが濃集する機会に恵まれないため、石油鉱床の形成には重要視されません。石油は、堆積盆地の孔隙の多い岩石(貯留岩)中に集積していますが、こうなるためには、(3)のケースが最も都合がよいものであることが明らかだと思います。

しかし、水中にごく微量にしか溶解していない炭化水素が、堆積盆地内の貯留岩にどのようにして大量の石油として集積するのでしょうか?

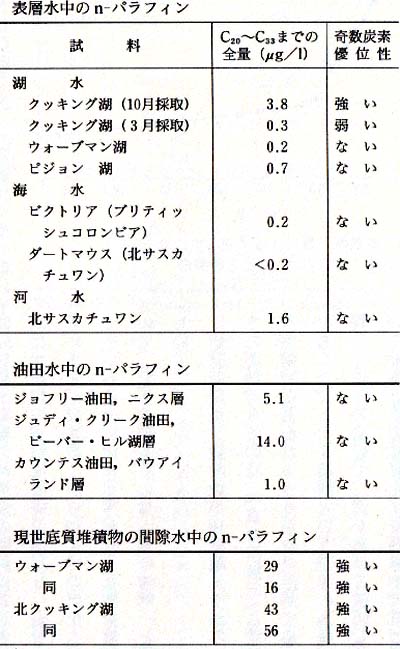

堆積盆地の中心部では、縁辺部にくらべて盆地の沈降量が大きいために、堆積物が縁辺部よりも厚く堆積するとともに、砂層よりも粘土質層(頁岩)のほうがより多く堆積する傾向をもっています。

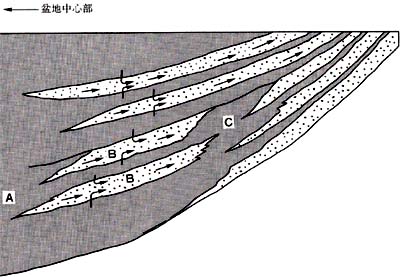

結果として図45に示したように、中央部は縁辺部よりも圧密作用が大きいために、堆積物が固結していく途中で圧密水流は図の矢印の方向、すなわち垂直方向と横方向へ進みます。

しかし、堆積物の厚さが増加して、下部のほうに固結現象が起こったり、あるいは、堆積物全体に固結が起こらなくても、その一部に不浸透性層(例えば粘土層)が形成されていると、圧密水流の垂直方向の流れは、ほとんど停止し、横上向き方向(図では右向き)の流れだけとなります。

盆地縁辺部には、粗粒な砂(砂岩層)が一般に発達しやすいため、圧密水流は、孔隙率が高く、浸透性のよいこの砂岩に流れ込んでいきます。

この状態を模式的に描いたものが図45です。

圧密水流が細粒の粘土質層(A)から秬粒な砂質層(B)へ流入するのは容易ですが、いったん砂質層に入った圧密水流が、再び細粒の粘土質層(C)へ入り込むのは容易でなく、大きな力が必要です。 |

図45 堆積盆地の圧密作用と炭化水素のトラップ

|

しかし、長い時間にわたって、堆積量と圧密作用とが増加しつづけるときには、盆地中央部の力が次第に大きくなり、圧密水流は、砂層から粘土質層へと浸透、通過していく力が与えられます。

そして盆地縁辺部の粘土質層の浸透率が低くなり、同時に盆地中央部からの圧密水流の力と粘土質層の外側の圧力とが均衡すると、圧密水流の流れは停止するようになります。

しかし、砂層から横方向の粘土質層へと圧密水流が連続的に流れることができる段階では、粘土鉱物に富んでいる粘土質層は、一種の薄膜作用(はくまくさよう)の働きをし、圧密水中に含まれている種々の塩類が砂層中に取り残され、砂層中の間隙水の塩類濃度は次第に高くなっていきます。

同時に、間隙水中にミセルの形で溶解していた高分子の炭化水素類も砂層中に残ることになります。

ミセルの形で水に溶けている炭化水素が、細かいグラスウールのようなフィルターによって、取り除かれることは、実験によって明らかにされています。

もしもこのようにして多量の圧密水流が連続的に粘土質層→砂層→粘土質層へと流れると、どうなるでしょうか。

砂層中の間隙水の塩類濃度とミセル溶解していた炭化水素濃度が高まります。難しく言うと砂層間隙水中のイオン濃度が高くなり、pH値が高くなります。

同時にミセル溶解していた炭化水素濃度も高くなります。

ところが、W・A・ケネディーは一九六四年に、水の旧値が高くなると水中に存在しているミセルが破壊されて、「ミセル」を構成していた炭化水素成分が水から分離することを実験で明らかにしています。

すなわち、pHの上昇とともに水に溶けていた炭化水素が水から離れてしまうのです。

もしも実験と同じことが天然でも起こるとしたらどうでしょう。砂層中には水から離れた炭化水素が、最初は微量であっても、長い地質時間にわたって同じ作用が繰り返されると、次第に増加することになります。

すなわち、砂層中には大量の炭化水素-いわゆる「石油」が貯まることとなり、砂層の石油炭化水素は貯留岩石油となることができるわけです。

⑦ 水に溶けて運ばれる炭化水素で石油鉱床ができるか

ホジソンたちは、自然水が炭化水素を溶解して運搬する主な三つのメカニズムで、本当に石油鉱床が生成されるかどうかを試算しました。

結論として、圧密水流や地下水の抽出作用によるメカニズムでは、1ppmの溶解度では既存の石油量を説明することが難しく、少なくとも10ppmの溶解度を必要とすることになりました。

カナダのフォトマクマリーのタールサンド鉱床のような、巨大な埋蔵量を持つ油田が形成されるには、100ppmの溶解度があっても、無理であることがわかりました。

ところが、天水による溶解度のメカニズムでは、1ppmの溶解度であっても、十分に既存の油田の石油量が説明できるというのです。

ホジソンらの天水溶解作用メカニズムは、かならずしも多くの人々から支持されませんでしたが、石油が水に溶けて運搬・移動されるというアイディアは、のちに違った形で多くの研究者に利用されました。

既述したカナダのタールサンド鉱床は、その埋蔵量が莫大であるため、天水溶解作用メカニズム以外には、この石油量を説明できる移動説がないとまでいわれています。

その理由として、フォトマクマリー地域は古い地質時代(古第三紀)から長時間にわたって天水溶解作用が持続できるような地質条件にあったためとされています。

ただ、最近では、フォトマクマリーのタールサンド層は、ロッキー山麓の地下深いところでできた同一の石油が、浅いところで、微生物や水による分解作用を受けて変質したものであるとも説明されています。

しかし、一部の学者は依然としてホジソンらと似たような説を唱えています。

一方、ハントは、多くの油田地域について、油田の貯留岩中の石油の埋蔵量と、それにたいする油田地域に発達している堆積岩中に含まれている全炭化水素量との比を調べ、その比が約1/27であるとしました。

また、後になって世界中の貯留岩石油の全埋蔵量を調べ、同時に油田地域と非油田地域とを問わず、世界中に分散している炭化水素の全量を調べ、その比が1/200~1/240であると報告しています。

このことは、いうまでもなく油田地域の堆積岩には、非油田地域の堆積岩よりも、ずっと多量の炭化水素を含んでいることを意味しています。

ところが、E・G・ベーカーは石油が1ppm程度ならば容易に溶けることができるという自説を、早速このハントの研究と結びつけ、自説がいかに自然観察と合致しているかを次のように主張したのです。

普通の堆積岩は、平均的に炭化水素をおよそ五〇ppm以上含んでいます。したがって、ハントの研究が正しいとすると、この五〇ppmの炭化水素のうち約1/27が堆積岩から石油貯留岩へ移動すると、石油鉱床ができ上がるという計算になります。

すなわち、一・五~一・八ppm相当分か石油として貯留中に移動すればよいことになります。

ところが、この一・五~一・八ppmという移動炭化水素は、ベーカー自身の研究から導いた、炭化水素の本にたいする溶解度一ppmに近似した値であるため、石油の水にたいする溶解度の点では問題がなく、この程度の炭化水素を溶かして移動する十分な水の量さえあれば、石油鉱床は容易に形成されるとしたのです。

おそらく、水の供給源を圧密水流だけに限らなければ、大変合理的な説明で、比較的に浅い地層での石油移動には、無視できない考えのようにみえます。

⑧ 早期成因説派による続成作用後期成因説派にたいする反論への反論

生物炭化水素直接起原説および石油炭化水素早期成因説に反対する人々が、第一にあげる根拠は、現世淮積物中には低分子炭化水素が痕跡程度しか存在していないか、あるいは発見されていないということでした。

これにたいして、ベーカーは当時の検出技術が遅れているために、微量の低分子炭化水素が検出限界値以下になっているにすぎないと反諭しました。

そして、圧密作用の後期には、長時間の地層水の循環によって、最初低い量しかなかった低分子炭化水素もだんだん増加し、石油の一組成として認められるようになるであろう、と説明しています。

実際、現在では分析技術の進歩によって、現世堆積物から低分子炭化水素が少量ですが普遍的に検出されています。

反対の第二の根拠は、現世堆積物申のn-アルカンのCPI値が高い値をとるのに、原油や地質時代堆積物のCPI値が1か1に近い僖をとることでした。

生物炭化水素直接起原説派の人々は、生物合成炭化水素が水に溶けて運搬され、石油鉱床を形成するという立場をとりました。

そこで、堆積物中ではなく、水に溶解しているn-アルカンCPI値に注目し、この値が原油と同じならば、この問題は一挙に解決すると考えました。

ところが、表11に示したように、普通の天然水に溶けているn-アルカンのCPI値は原油とあまり変わらず、うまくゆきそうであったのですが、最も重要な底質問隙水中のCPI値は、奇数炭素優位性を示し、予想どおりにはなりませんでした。

しかし、ベーカーは最後まで屈しないで、水にたいする炭化水素の溶解度には、分子量の違う炭化水素ごとに選択性があるために、CPI値の違いを生じるとしました。

このことから、原油のCPI値の低いことを説明しようとしましたが、最終的には成功しませんでした。

しかし、現世堆積物でも粗粒堆積物中のCPI値は、堆積当初から低いという報告が多数あり、この問題には検討すべき余地が残されているようです。

また、現世堆積物中の低分子炭化水素やCPI値が、原油と違うという問題は、別に説明の余地が全くないわけではありません。

後述するように、貯留岩層の中に、続成作用初期に入ったビチュメンが、盆地の沈降とともにその組成を変えて原油に近づくという説明です。

⑨ 石油は堆積岩中のケロジェンから生じたとする説――ケロジェン根源説の再台頭

ケロジェン根源説は、現在、多くの石油地質学者や石油地球化学者によって支持されている石油の成因説で、石油は堆積物中のグロシェンが堆積物の埋没していく途中で、地熱により分解されて生じるという考え方です。

すなわち、生体を構成している有機物は、堆積物とともに沈積するさいにケロジェン化しますが、同時に堆積物が埋没作用を受けると、その途中で堆積物中の無機物や有機物が続成・変成作用を受けます。

石油は、この続成・変成作用のある段階でケロジェンから生成されたものであるというのです。一部の学者は、そのためにケロジェン根源説を“乾留説”とさえよんでいます。

もう一つ大事なことは、石油根源岩という概念を持っていることです。

ほとんどの堆積岩が、多少の違いはありますがケロジェンを含んでいます。

しかし、貯留岩石油は、堆積岩のすべてのケロジェンから生じたのではなく、石油化しやすいケロジェンを相対的に多量に含んでいる石油根源岩という特殊な堆積岩から生じたとしているのです。

この概念は、石油の早期生成説派の一部の人々には、認められていません。

そういう意味では、石油根源岩の存在は仮説的なものといってよいでしょう。

現在のケロジェン説は、一八八〇年代の初期に信じられていた「石炭・油母頁岩起原説」の自然発展的なもので、スミスの研究以前からあった古いケロジェン説が復活したものにすぎません。

この古いケロジェン説は、現在と同じように、長い間、反ケロジェン根源説派と論争を続けていたのでした。

地殻の中で石油に最も似た性質や組成を持っている液状の炭化水素を探すと、それは地質時代の堆積物に広く含まれている、ビチュメンの中に存在している炭化水素類であることがわかります。

しかし、石油の組成に似た液状炭化水素は、どのビチュメンにも含まれているわけではなく、堆積岩の埋没進度のあるところで、炭化水素比が最大ピークを示すところにあるビチュメンに限られています。

しかも、そのようなところでは炭化水素比だけでなく、ビチュメン比も一般に最大ピークを示しています。

では、ビチュメンはどこから来たのでしょうか。

ケロジェン根源説派の人々は、ビチュメンの起原をケロジェンに求めました。

ケロジェンも堆積物中の有機物の一つで、埋没とともに続成作用を受けて変化し、その途中でケロジェンから石油炭化水素を含んでいるビチュメンを生じると考えたのです。

それでは、ケロジェンはどのようにして生成されたのでしょうか。

この起原について、ケロジェン根源説派の代表ともいえるフランスのB・P・ティッソは、生物遺骸の炭水化物やアミノ酸、脂質が重合・縮合した後、フルボ酸や腐植酸、ヒューミンをへてケロジェンが生成されると考えています。

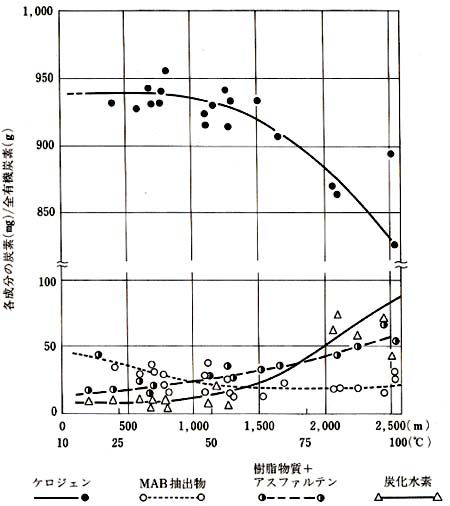

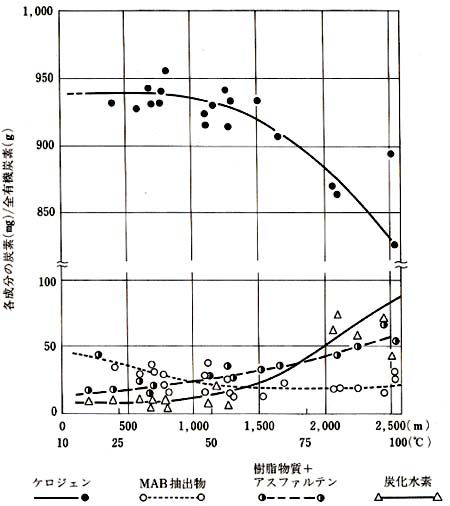

ケロジェン自体の起原問題を別にすると、ケロジェンがビチュメンや石油炭化水素の起原物質であることを多くの人に信じさせたのは、ティッソによるパリ盆地のジュラ紀層に含まれている炭化水素の研究結果でした(図46)。

横軸に地層の埋没深度およびその増加に伴う温度をとり、縦軸にそれぞれの深度におけるケロジェンとMAB抽出物(堆積岩試料のクロロホルム抽出後に得られる残渣有機物に、メタノールやアセトン、ベンゼンの混合溶媒による抽出を行って得られる有機フラクションで、通常のアスファルテンよりも重い)、樹脂物質+アスファルテン(RES+AS)、炭化水素(HC)の量をとっています。

しかし、それぞれの有機物の量は、全有機物の炭素量を一〇〇〇ミリグラムとした場合の比例的な有機炭素量で表わされています。深度増加に伴って、ケロジェン量が著しく減少し、同時にMAB抽出物がゆるやかに減少しているのにたいして、石油成分と見られる炭化水素とRES+ASの量は、明瞭な増加を示しています。

しかも、ケロジェンとMAB抽出物が著しく減少しはじめるところで、炭化水素とRES+AS成分が増加しはじめているのです。

この観察結果をティッソらは、ケロジェンから最初にMAB抽出物が発生し、これを経て炭化水素が形成されると解釈しました。 |

図46 深度増加に伴うケロジェン、炭化水素、 MAB抽出物、

樹脂物質+アスファルテンなどの相対的な量変化

(下部トアルシアン頁岩にみられる例) (Tissotら、1971による)

|

ケロジェンが堆積岩の有機量の九〇~九五%をも占めていることを考慮すると、大変説得力ある説明でした。

そして、炭化水素が急激に増加しはじめるのは、埋没深度が一四〇〇~一五〇〇メートルで、地下温度が六〇~六五でのところであることを明らかにしました。

これによって、古いケロジェン根源説と反ケロジェン説とで論争の種となっていた、化石ケロジェンからは高温でないと石油ができないという問題は、石油の生成に必要な高い温度は長い地質時間が補償してくれるという主張に軍配が上がりました。

しかし、ケロジェンの人工的熱分解で生じる石油に大量の不飽和炭化水素が含まれてくるという問題は、この時点でも解決されませんでした。

ところが、最近、ケロジェンを無水条件ではなく、水の存在している条件下で熱分解すると、石油に似た炭化水素を生じることがわかり、現在では、大きな問題ではなくなっています。

⑩ ケロジェンの熟成変化と石油炭化水素の生成

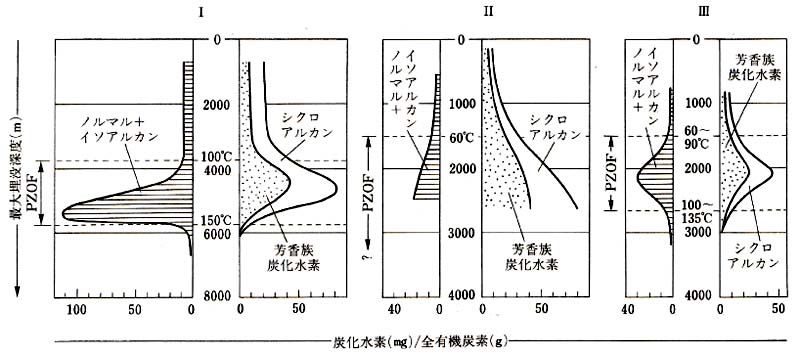

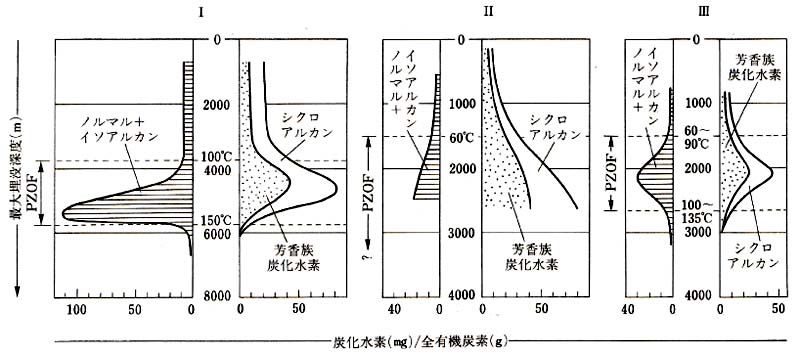

図30(七九ページ)は、既述したように、主要な三つのタイプのケロジェンの元素組成が、堆積岩の埋没深度の増加、すなわち地下の温度の上昇とともに、一定方向に連続的に変化していき、その途中で石油・ガスが発生することを示したものです。

ケロジェンの熟成変化は、埋没作用に伴って発生する生成物の種類にしたがって、主に炭酸ガスと水が発生する初期段階の末熟成帯、液状の炭化水素を主に発生する石油発生帯、メタン以外の石油系ガス(湿性ガス)と熱分解メタンガスを発生するガス発生帯、の三段階に大きく区分されています。

地質学的な用語では、末熟成帯が続成作用期、液状炭化水素と湿性ガスの発生帯がカタジェネシス期(従来の続成作用後期)、乾性ガスの発生帯よりも深い部分がメタジェネシス期で、最も変質が進んだ時期がいわゆる変成作用期です。

ケロジェンの一種であるビトリナイトの反射率は、有機変成(有機熟成)パラメーターの一つとして用いられていますが、石油発生帯の始まりが約〇・五%で、終わりがほぼ一・〇%に相当しています。

⑪ ケロジェンからビチュメンおよび炭化水素が生じるしくみ

天然のケロジェン試料で測定・観察される、埋没深度の増加に伴うケロジェンの元素組成や赤外吸収スペクトル、ビトリナイト反射率などの変化と、末熟成ケロジェンを室内で加熱して得られる実験的な変化は、一般によい対応を示し、ケロジェンの変化が主に熱作用によることが明らかにされています。

末熟成ケロジェンの加熱実験の結果では、ケロジェンの分解作用が連続的であっても、三五〇で以下、三五〇~五〇〇で、五〇〇で以上の三つのステージに区分することができ、その変化はケロジェンの型によって、多少違っています。

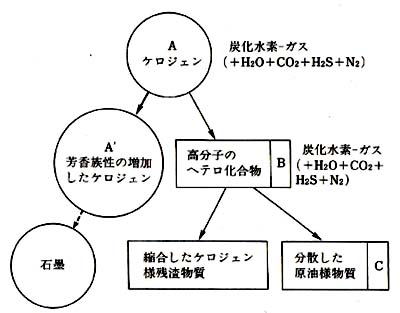

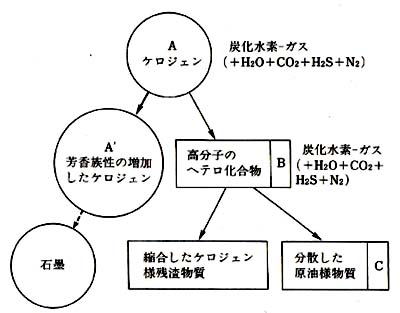

(1) 続成作用期(ダイアジェネシス)

最初に種々の不安定な官能基(カルボニル基やカルボキシル)がケロジェンから取り除かれます。

すなわち、酸素がH2OやのCO2の形で取り去られます。

さらにN2やCH4などのガス成分も除かれる結果、鎖式構造で結ばれていたいくつかのケロジェン核がおたがいに分離しはじめ、その一部は有機溶媒に溶解するような性質をもったN・O・S化合物B(図47)となります。

一方、残ったほうのケロジェンは、以前よりも芳香族性の高いAとなり、B成分の大部分は石油炭化水素生成への中間生成物の役割を担うようになります。 |

図47 ケロジェンの分解過程(Welte、1972により)

|

|

図48 ケロジェンの型と石油発生帯の形成

炭化水素/全有機炭素量の比が埋没深度が増すにつれて変化し、ある深度で最大値になる。

ケロジェンⅠ型(米国ユインタ盆地、始新統~暁新統)、Ⅱ型(パリ盆地、下部トアルス統)、Ⅲ型(ナイジェリア・ドゥアラ盆地、上部白亜系)。

PZOFは石油発生帯を示す。 (Tissotら、 1987による)

|

(2) カタジェネシス

埋没深度が増加し、より高温の場所にケロジェンが持ってこられると、ケロジェン中のいろいろな結合がより多く断ち切られ、ケロジェンはますます小さいフラグメントになって分離します。

同時にB成分中のエステルやC-C結合が破壊され、B成分はN、O、Sなどのヘテロ原子を失い、炭化水素や鎖式化合物に富んでいるC成分を生じるようになります。

この段階が石油発生帯とよばれているものに相当します(図48)。

この時発生する炭化水素は、比較的高分子に富んでいる生合成起原の炭化水素とは違い、低級~中級の分子量を持ったもので、n-ヘプタン、1~2環のシクロパラフィン、トルエン、キシレンなどが特徴的に出現します。

そして、炭化水素比は最大のピークを示すようになります。

(3) メクジェネシス

ニ○○で以上の温度を示す地下深度では、C-C結合の破壊が起こり、メタンガスを主成分とするドライガスの生成帯となり、残ったケロジェンは芳香族性を増し、ポリ縮合化を強め、次第に炭化水素の発生能力を失い、変成作用の段階ではグラファイト(石墨)に変化します。

⑫ ケロジェンの型によって異なる炭化水素の生成

ケロジェンがどのくらい石油炭化水素を発生するかという能力と、発生してくる石油炭化水素の組成は、堆積岩に含まれているケロジェンの型と各型の組成比の違いに大きく支配されます。

I型は水素を六~一〇%含み、熱作用によって容易に液状炭化水素を発生することができ、その組成は環式構造のものよりもイソ-パラフィンやn-パラフィンを多く含んだものになります。

H型は水素の含有率がⅠ型とⅢ型の中間的値を示し、発生する炭化水素は液状とガス状の両相にまたがっています。

鎖状炭化水素に比較的乏しく、環状のシクロパラフィンと芳香族炭化水素に富んだものが主体となります。

Ⅲ型は水素の含有率が三~五%で、炭化水素の発生能力はⅠ型やⅡ型よりも格段に劣り、一般にガス状炭化水素を発生しやすくなります。

炭化水素の組成としては、一般に環状のものが多く、Ⅱ型と比較するとイソーやn-パラフィンの組成比が高い傾向にあります。

しかしながら、すでに述べたように、最近の研究では液状炭化水素を発生しやすい無定形ケロジェンが、I型ケロジェンだけでなくⅡ・Ⅲ型ケロジェンにも広く含まれていることが明らかにされ、ガス起原の代表的有機物のようにみられていた石炭までが、液状炭化水素の根源となっている例が指摘されています。

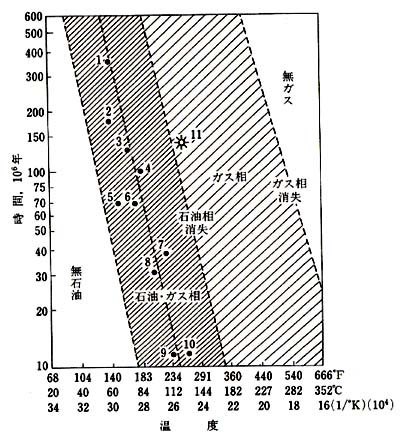

⑬ 炭化水素の生成に重要な反応時間

ケロジェンからの炭化水素の発生は、温度因子だけでなく、反応時間も重要であることは言うまでもありません。

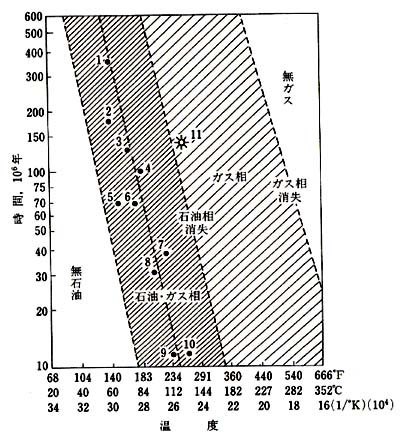

したがって、ケロジェンを含む堆積盆地の熱歴史(ある堆積盆地地域の地下増温率と反応時間)が石油炭化水素発生の重要な要素となります(図17参照)。

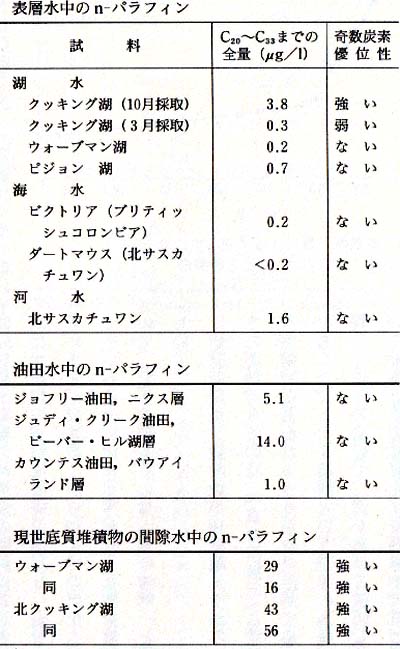

炭化水素の形成にさいしては、地質時間の対数(log t)と絶対温度の逆数(1/T)との間に、ほぼ直線的な関係が存在し、アーレニウスの一次反応式に従うといわれていますが(図49)、異論も少なくありません。

ケロジェン根源説にもとづく石油炭化水素発生の多くのモデルが、いろいろな人々によって提案されていよすが、もしも貯留岩石油の生成機構がくつがえると、これらの提案は水泡に帰するおそれがあります。

このようなモデルによる研究は、石油の成因的研究と無関係とは思いませんが、現段階では作業仮説的な部分が多いので、この問題は将来にゆだねたいと思います。

しかし、最近、石油起原有機物とみなされるものの活性化干不ルギーを測定し、これによって有機物の石油転化の良否を決定しようという研究が現われ、注目をひいています。

また、石油の形成は、熱の影響だけでなく、圧力の影響もうけるという研究が現われ、やはり注目されています。 |

図49 時間と温度の関係からみた石油根源岩層における石油の発生

1:アマゾン盆地、ブラジル 2:パリ盆地、フランス

3:アキテーヌ盆地、フランス 4:エル・オーエン地域、西アフリカ

5:ドゥアラ盆地、カメルーン 6:タラナキ沖盆地、ニュージーランド

7:カマグエ盆地、フランス 8:タラナキ沖盆地、ニュージーランド

9:ロサンゼルス盆地、カリフォルニア

10:ヴェンチュラ盆地、カリフォルニア 11: アキテーヌ盆地、フランス

(Connan, 1974から作成)

|

⑭ ケロジェン根源説と貯留岩石油との関係――三位一体論的石油成因論

堆積岩中に存在する「分散型石油」の成因は、ある程度明らかにされたといえます。

また、石油の旱期成因説派の主張している「分散型炭化水素」が地球上、とくに堆積物中に広く存在していることも明らかです。

古い時代ならば、これで石油の成因は解決したとするかもしれません。

しかし、すでに気づいていると思いますが、石油鉱床を形成しているような石油である油層岩石油、あるいは貯留岩石油の成因までは解決されていません。

私たちが通常石油とよんでいるのは、地下のある岩層中に経済的採算に合うように濃集している貯留岩石油のことです。

実際に石油の採掘に従事している人々は、この貯留岩石油の成因が解決されなければ、本当の意味での石油の成因がわかったことにはならないと主張しています。

この主張は、私が早くから唱えていた石油の三位一体機構論に相当し、石油の成因は、石油の起原や移動、集積機構が総合的に調和的に説明できなければ、この問題は解決されたことにならないという主張です。

ケロジェン根源説派の人々は、石油根源岩中の分散型石油が何らかの過程で貯留岩へ移動・集積して現在の石油になったと考えました。

これを石油の一次移動とよびますが、現在でも多くの人々の一致した見解が得られておらず、ケロジェン説にとっては、説明上、最も弱い部分です。

いまのところ、堆積岩中の炭化水素が移動して貯留岩石油になったという説明は一つの推定にすぎないのです。

⑮ ケロジェン根源説における石油の一次移動

細粒で緻密な堆積岩中の炭化水素、とくに石油発生帯に認められるような炭化水素が、貯留岩石油として集積したという本当の意味での地質学的および地球化学的証拠は、いまのところありません。

ケロジェン根源説が提唱された初期には、石油形成の敷居点(石油発生帯の入口)以下の深度では、圧密作用が進み、間隙水が少ないために、ケロジェンから石油が発生していても、その移動営力をどこに求めたらよいかに困り、石油の一次移動は困難であるというのが一致した見解でした。

その後、石油発生帯の近くには、堆積岩中の粘土鉱物から排出される層間結合水(そうかんけつごうすい)が存在し、この水が石油炭化水素を溶解して移動できると推定されてから、ケロジェン根源説は強い支持を受けるようになりました。

石油炭化水素が微量でも水に溶解して移動するという考えは、ケロジェン根源説に対抗していた生物合成炭化水素直接起原説派の人々の考えを拝借したものでした。

ところが、この説も層間結合水をもっている粘土鉱物であるモンモリロナイトの存在していない地層から石油を産出したり、場所によっては石油発生帯よりも浅い深度でも、すでに粘土鉱物から層間結合水が排出されたところが発見されだすと、次第に後退していきました。

とくに地下深部では、粘土鉱物粒子の表面の水分子が規則的な配列構造をとっている秩序水となり、水の粘性が大きく、水が動くことができない状態にあることがわかってくると、地下深部の水に伴う移動説は、大きく後退していきました。

最近、石油は水と一緒ではなく、独立的に単一な液相として移動するという「油相移動」説が多くの研究者から支持されています。

地下深部の根源岩中のケロジェンから発生した石油が、ちょうどロウソクの芯にそって液状のロウが流れるように、石油で飽和されたケロジェンネットの通路を、圧密作用あるいは発生した石油やガスの熱膨張力によって移動していくというのです。

しかし、現段階では、石油の一次移動の過程は単に可能性の議論にすぎず、一般的に広く一致した支持を受けている説明とはいえません。

石油窓付近に存在している分散型の石油の一次移動が本当だとすると、どのような研究手法によってその証拠を手に入れることができるか、今後のいっそうの検討と研究が必要でしょう。

逆に、もし石油窓の石油が貯留岩石油の形成に貢献するような一次移動を実質的におこなうことがなかったとすると、そのような努力は無駄骨折りということになります。

石油の一次移動の問題は今後に残された大きな課題であるといえます。

⑯ケロジェン根源説の落とし穴

(1) 石油の一次移動

ケロジェン根源説の大きな落とし穴は、根源岩中に発生した石油の貯留岩への移動過程の説明です。

この移動過程を示す地質学的、地球化学的、地球物理学的な確かな証拠が挙げられるならば、ケロジェン根源説は不動のものとなることでしょう。

しかし、現時点では、試行錯誤の状態にあります。これはケロジェンから石油が発生する地下深度を重要視するあまり、石油の一次移動の場所をそこに固定しすぎているところに問題があるようです。

ケロジェンから石油が発生するような深度では、根源岩となりやすい頁岩類は、一般に圧密作用や続成作用による自生鉱物(堆積物が固結していく途中で化学的に新しく生じた鉱物)などの形成によって、岩石の密度が高くなり、孔隙率は五~一〇%か、それ以下にまで低くなっています。

このような岩石中を流体が動くには、浅い深度にくらべて困難さが増加するのは当然のことです。

また、貯留岩となりやすい砂岩類でも、二次孔隙が生じていない限り、自生鉱物によって孔隙率は一般に低下してしまいます。

しかも、石油窓近くの深部に二次孔隙が生成されるという説明は、まだ仮説の段階にあります。

二次孔隙が生成される場合でも、孔隙と孔隙との結合部分の狭い箇所には、鉱物の溶解によって新しい沈殿が起こり、流体の浸透率の低下を招き、生じた石油の移動が困難になる、と主張する研究者もいます。

また、根源岩中で大量に発生した石油流体が、孔隙水で充たされ圧力的に根源岩と均衡を保っている貯留岩へ移動していくためには、石油流体の圧力が貯留岩中の流体圧力に打ち勝つほどに高くなければならないか、あるいは貯留岩の流体がわずかでもどこかへ逃げていく通路を持っていないと容易ではないことになります。

ケロジェン根源説派の人々は、比較的浅い深度における地層流体のあり方を軽視しすぎたようです。

浅い深度ではビチュメン中の炭化水素が末熟成で石油化していないことや、石油発生帯で生じる石油炭化水素量にくらべて、末熟成ビチュメン中に生じている炭化水素量が一般に低いこと、さらに、炭化水素と水が一緒になり、一次移動するとしても、移動した流体がトラップされる場所がないために、炭化水素はすべて逸散してしまうと考えたためです。

(2) 石油窓より浅い深度で排出した石油――未熟成石油の存在

私は石油のCPI値の研究を進めていた一九六八年ごろ、奇数炭素優位性を示す石油の存在に気づき、堆積岩中の石油が必ずしも熟成していない段階で排出、移動している証拠ではないかと考えるようになりました。

一九七五年には、新しいケロジェン根源説を紹介するはずの論文で、逆にケロジェン根源説を批判し、未熟成ケロジェンが石油の成因にとって重要であると書いたほどでした。

一方、当時の卒業生である林田進男さん(はやしだのぶお、アラビア石油)と秋田県の亀田(かめだ)油田を研究していたころ、下部頁岩層中のビトリナイト反射率では、末熟成と認められるのに、石油窓の存在を示す石油炭化水素比のピークが認められるのに気がつきました。

しかも、地層の厚さやほかの条件から、それより下位の地層から石油が発生するとは考えられないのに、実際には石油やガスが産出していました。

そこでケロジェン説に疑問を持ち、文献を調べると、浅い深度でも、石油窓のピークに匹敵するような、あるいはそれを越えるような高い炭化水素比が存在している場合がかなりあることを知りました。

このピークは石油の二次移動で生じたものでないことは明らかで、ジュードピーク(疑似ピーク)と名づけました。

熟成作用によらない疑似ピークの形成理由は重要な問題となりますが、難しい問題であるので、ここでは省略します。浅く、孔隙率の高いところに、末熟成の炭化水素を多く含んだ地層と適当な貯留岩層、シールさえあれば、末熟成石油は容易に移動して貯留岩に集積でき、後に貯留岩中で熟成した石油になるのは容易であると考えました。

もう一つのおもしろい現象は、炭化水素比の高低の問題ではなく、石油窓にくらべて、浅い深度に未熟成のビチュメンが絶対量として多量に含まれている例がしばしば見つかることです。

このようなケースは、ビチュメンを含む堆積物の形成環境次第、例えば、ビチュメンを発生しやすい有機物が大量に沈積するような還元的環境があれば、当然生じていいはずです。

言い換えると、ビチュメンは熟成作用だけで絶対量が増大するのではなく、堆積環境と有機物の性質によっても絶対量の多いものが生成されることが当然あるということです。

このようなビチュメンが浅いところで貯留岩に移動して、貯留岩の埋没深度の増加とともに、未熟成石油から真の石油へと変化していくことは容易なことだと思います。

おもしろいことに、一九八〇年代になると、進歩したバイオマーカーを熟成パラメーターとして用いた研究によって、未熟成の貯留岩石油が続々と見つかりはじめ、石油が比較的早期に移動するという考えが仮説ではなくなりました。

しかし、この早期移動説は、初期のころの堆積表層近くの炭化水素だけを問題にした「石油炭化水素早期成因説」とはかなり違っているので、よく注意して読んでください。

未熟成石油が早期に貯留岩に移動し、貯留岩の埋没とともに熟成した石油になるという基本的な概念は、一九七五年ころにアメリカの石油地質学者H・H・ウィルソンなどによって唱えられたものですが、ケロジェン説に心酔していた人々は、この説を一笑に付していたといえます。

しかし、すべての石油がウィルソンのいうような機構で形成されたと考えるには無理があるように思います。

⑰ 地質学者ウィルソンの石油早期発生・早期移動説

末熟成石油の生成やその早期移動に関する説の考え自体は、一九五〇年代にもあり、ウィルソンの説は必ずしも新しくはありません。

新しい点は、堆積表層近くから石油発生帯の入口付近まで、深度的に比較的広範囲に分布・存在している末熟成石油炭化水素が貯留岩へ移動し、そこで熟成化していくと考えていることにあります。

彼は、最近、再びこの説にみがきをかけて公表しています。主要な点は次のとおりです。

(1) 同時期にできた貯留岩でも、一方には石油が入り、片方には入っていない場合がよくありますが、石油の早期移動にタイミングよくできたトラップには石油が貯留され、石油の移動後にできたトラップには石油がほとんど貯留されていないというわけです。

トラップがあっても石油が貯留されていないケースは、古くから知られていますが、トラップの形成時期と早期移動期とをうまく結びつけて説明しています。

(2) 石油・ガス貯留層にある「石油-水接触面」あるいは「ガス-水接触面」部分の貯留岩と、石油・ガスがなく水だけでトラップされている貯留岩とを電子顕微鏡で比較観察すると、その鉱物続成変化に違いがあります。

すなわち、同じ貯留岩でも、石油が早期に入り込んでいるところでは、孔隙部分の続成作用が進士ないため、深い深度に達していても高い孔隙率を維持しているのにたいして、石油の移動が遅れたところで本だけが充たされている貯留岩では、孔隙の鉱物続成作用が速く進む結果、孔隙率が減少し、遅れてやってきた石油は入りにくいようになっています。

そこで、ケロジェンが起原となり、深部で生成されたような石油は、特別な場合を除いて、移動できる孔隙がなくなってしまうことになります。

この考えも古くから旧ソ連などで提唱されていたもので、新しい考えとは言えませんが、北海油田などでの新しい実例を示されると、早期移動説派にとっては力強い味方のように感じられます。

(3) 貯留岩中の「石油-本接触面」が水平でなく傾斜している例は、多くの油田から報告され、一般には、ハイドロダイナミック(水力学的運動)作用によると説明されています。

しかし、彼はハイドロダイナミックで説明が困難な例をあげ、それが孔隙中にある炭化水素と水との違いから生じた続成作用変化の結果であるとしています。

中近東の油田には、「石油-水接触面」にタールマット(アスファルト質の重質石油がマット状に広がって発達したもの)が広く発達し、傾斜している例が知られています。

これは石油の早期移動で生じた本平なクールマットが、のちの褶曲運動で傾斜し、もとの水平状態にもどれないためで、水に充たされた部分の貯留岩の続成変化だけが進み、孔隙がふさがれてしまったことによるとされています。

私もこのクールマットを観察する機会がありました。この石油鉱床は現在は深いところにありますが、もともとはバクテリアや天水の影響を受けやすい浅いところで形成されたもので、炭酸塩岩起原の石油が早期に形成・移動した一つの証拠としてとらえています。

(4) しかし、ウィルソンはタールマットの形成理由について、全く違った見解を示しています。

それは、世界中の重質油やタールマットのほとんどが、二次的にバクテリアや水によって変質されたものではなく、バクテリアの作用によって形成されたプロトペトロリアム(原石油)、あるいは末熟成石油に相当しているということです。

また、末熟成石油は微生物による有機物からの生成と同時に発生したメタン分子によって運ばれ、同時期に形成されたトラップ中に入っていくというのです。

これは第二次世界大戦中に提唱されたバクテリア起原説を思い出させます。

また、スミスの研究が行われた一九五二年ころに唱えられたプロトペトロリアム説の復活のようにもみえます。

重質油やタールマットの埋蔵量は、世界的にみるときわめて多く、石油埋蔵量の三分の二あるともいわれています。

そのため、重質油やクールマットの成因は、石油の成因と密接な関係があり、けっしておろそかにできない問題です。

ウィルソンはカナダのタールサンドの成因は、熟成石油が変質したものではなく、初成の末熟成石油であることを主張し、ティッソー派に真っ向から反対しました。

このクールサンドの初成的起原説には、なおまだ賛成している研究者が他にもいることから、将来の重要な課題になると考えられます。

しかし、彼のこの主張には、やや地球化学的データが乏しく、私には全面的に賛成できません。

⑱ 未熟成石油の一次移動に有利な証拠

現世の同じ海底の泥質部分と砂質部分とに含まれるビチュメンの元素組成を比較すると、砂質部分のものがはるかに石油に近い性質を持っているという事実を、スミスはいち早く発見し、これを石油の一次移動の結果であると説明しています(表9)。

また、現世の河口堆積物の泥質部分と砂質部分とに含まれるn-パラフィンのCPI値を比較すると、泥質部分のCPI値は著しく高いが、砂質部分のCPI値は低いという報告もあります。

佐藤俊二(さとうしゅんじ石油公団)・佐々木清隆(ささききよたか、東北大学)さんたちと一緒に行った日本の新第三系の研究では、有機炭素の多い緻密な頁岩よりも有機炭素の少ないより袒いシルト・細粒砂岩のほうのビチュメンの抽出度が高い傾向を示しています。

また、これまでの調査では、日本の新第三系の緇粒砂岩中のCPI値は、石油窓に達していない浅い深度ですでに低く、石油に似た値を示しているものがあります。

これらの事実を多くの人は、ケロジェン説を信じるあまり、石油の二次移動の影響であると簡単に解釈し、追求をたっている傾向かあります。

私は、今後、放置されていた砂質堆積物に含まれる有機物をいろいろな角度から研究することが、石油の成因、一次移動にとって重要であると考えています。

最近では、すでに未熟成石油を生じやすいHIS型ケロジェンとよばれる、硫黄の多い特別なケロジェンが存在し、このケロジェンが末熟成石油を発生することがわかっています。

一方、十分に岩石化していない地層中で、末熟成石油が低温度下で早期移動するという主張は、一九六〇年代に地質学者の観察によって確立されていました。

メキシコ湾岸地域では、浅いところに早期移動を許すようなトラップが形成されているという地質学的証拠があります。L・G・ウィークスやH・G・ヘッドパークなどの有名な石油地質学者も、末固結の岩石から石油が一次移動することに賛成していました。

ところが、同時期に、あるいは多少遅れて現われた石油地球化学を基盤としたケロジェン説のため、このような観察は押しきられた形となってしまったのです。

私は、最近、石油の一次移動は浅所と深所の両方で行われたと考えています。

上に述べたような理由のほかに、私と白倉康隆(しらくらやすたか、石油公団)・武田信従(たけだのぶより、石油資源技研)さんたちによって明らかにされた、ビチュメン中のアスファルテンに含まれている金属元素量がビチュメン比と逆比例をするという研究に基づいてです。

浅いところのビチュメンには相対的に多量の金属元素を含み、深いところでは金属量が少ないのです。重い油は孔隙率の高い浅所で水と一緒に移動して貯留岩に入り、深所のケロジェンから発生した軽い油は、同一の通路を移動して先に移動していた重い油に加わると考えています。

原油中のアスファルテンには多量の金属元素が含まれていますが、アスファルテンのような高分子有機物は、地下深所のような孔隙率の低いところでは移動しにくいからです。

⑲ 多元的な石油成因説

私は多元的石油成因説とでもいうような説を一九八六年に提案しました。

貯留岩石油のソースを化石ケロジェンにだけ求め、一定の深度で発生した石油だけが貯留岩石油になるという、従来のケロジェン起原説だけでは、石油の成因を十分に説明できないと考えて、一部の石油は末熟成ケロジェンから、あるいは、ケロジェン形成の過程を経ないで生物ポリマーから直接形成されるという説でした。

そして、このように早期に石油が生成される例として、炭酸塩岩や珪質頁岩からの石油の発生を指摘しました。

この石油成因説の基本的立場は、従来、有機物に重点を置いていた石油の成因の考え方を改め、複雑に存在している無機物の役割も一緒に考えようというところにあります。

堆積岩は石油の貯留岩となる砂岩を除いて、鉱物構成上から見ると、頁岩(粘土鉱物)、炭酸塩岩(炭酸塩鉱物)、珪質頁岩(シリカ鉱物)に大別でき、この三つの岩型は、量的な問題を別にすると、どのような堆積盆地にも存在しています。

そして、石油根源岩となるだけでなく、石油貯留岩の帽岩の役目をすることもあります。

三つの極端型の岩石は、それぞれの岩型を構成している鉱物や有機物の特徴と、その岩型を生じた堆積環境とによって、石油の成因にも違いがあるというのが私の主張です。

当然のことですが、極端型でない中間型の堆積岩も大量に存在していますが、これらの岩型からの石油の発生は、極端型岩石からの石油の発生を理解することによって、生じてくる微妙な違いを理解できるというのも私の主張です。

(1) 粘土質岩からの石油の発生

粘土鉱物を大量に含んだ堆積物からの石油の発生については、多くの研究があります。

粘土質堆積岩中の石油は、主に化石ケロジェンから生成されますが、主要なソースは粘土鉱物と密接に結合していたI型~H型ケロジェン中の無定形ケロジェンとみられています。

しかし、相対量は少ないけれども、無定形ケロジェンは、Ⅲ型のケロジェン中にも存在していて、これが液状炭化水素の根源となることもあります。

このタイプの貯留岩石油は、もちろん石油発生帯にある化石ケロジェンから発生した石油が主なソースですが、末熟成ケロジェン、あるいは生物の脂質、アミノ酸、炭水化物から直接発生した末熟成炭化水素も加わります。

(2) 炭酸塩岩からの石油の発生

炭酸塩岩にみられる有機地球化学的な特徴は、一般に生物ポリマーのケロジェン化か起こりにくいため、ケロジェンを経由して石油を生成するよりも、生物ポリマーから堆積の早期に炭化水素が直接生成されて貯留岩石油となるものと考えられます。

三瓶良和(さんぺいよしかず、島根大学)さんと私が行った、アミノ酸と炭水化物との水溶液反応でできるケロジェンに似た人工の不溶性有機物であるメラノイジンの生成実験では、自然観察と同じように、炭酸塩の存在している溶液のほうが、粘土鉱物を主成分としているものよりも、メラノイジンの生成率が著しく劣っていることがわかっています。

一方、天然では粘土質堆積物にくらべて炭酸塩堆積物は、沈積の初期から平均的に高い炭化水素量を持っています。

炭化水素は、生成されると他の有機物よりも安定であるため、貯留岩石油となった石油の残りは、いつまでも岩石中に分散型炭化水素として残っているのにたいして、他の有機物は炭酸塩結晶化の段階で加水分解されて失われてしまいます。

炭酸塩岩の炭化水素比が頁岩よりも高い値を示すのは、このためだと考えられます。炭酸塩堆積物の平均炭化水素量が現世と地質時代のものとではほとんど違いが認められないのは、純粋な炭酸塩岩ではカタジェネシス期における炭化水素の発生がきわめて低かったことを示すものと判断してよいでしょう。

また、私と森一司(もりかずし、農林水産省)さんの最近の研究では、炭酸塩堆積物中のケロジェンは高い硫黄含有量を持っていることが明らかになっています。

S-Cの結合を持った有機物が低温で熱分解を引き起こすことは一般に認められ、このことからも炭酸塩有機物からは早期に炭化水素が発生するものと思われます。

また、炭酸塩沈積地域では、蒸発岩のような帽岩となりやすい岩石が、沈積後まもなく形成されやすく、発生した炭化水素は、容易に逃げだせないと推定されます。

炭酸塩岩地域の石油プールにタールマットが発生しやすいのは、この石油鉱床(プール)がバクテリアや天水の影響を受けやすいような比較的浅い深度で形成されたことを示している証拠と受け取れます。

しかし、粘土鉱物を多少とも多く含んでいるような炭酸塩岩であると、有機物のケロジェン化が促進されるため、炭化水素の早期発生量が少量となり、逆に頁岩の石油発生帯に見られるような深度での炭化水素の発生量が多くなるものと思われます。

(3) 珪質頁岩からの石油の発生――未熟成秋田原油の成因

秋田県の八橋(やばせ)油田は、五〇〇〇キロリットル以上を産油した、日本海側では屈指の大油田で、石油は女川(おんながわ)層から桂根(かつらね)層にわたって産出しています。

ところが、最近の帝国石油株式会社の研究によると、従来、石油根源層であると考えられていた八橋背斜部の女川層の珪質頁岩は、石油地球化学的データから末熟成であるとされています。

一方、八橋油田の原油自体の熟成度も、含まれているバイオマーカーの熟成度指標から判断すると、明らかに末熟成石油の範疇に入っています。

アメリカのカリフォルニア油田からも、未熟成原油の存在が報告されていますが、根源岩は珪質頁岩であるモンテレー層であるとされています。

このような末熟成原油を生じる原因としては、一つには炭酸塩岩の場合と同様にS-C結合を持った硫黄の多い特殊なH型ケロジェンが根源岩を構成していて、低温で熱分解を起こして炭化水素を発生するためと考えられます。

もう一つの理由として、私は、卒業生である三井清森(みついきよひろ、日本物探)・鹿野和彦(かのかずひこ、地質調査所)・長谷川和良(はせがわかずよし、出光石油)さんたちの研究をもとにして、珪質頁岩中の珪藻から由来した生物起原シリカがいったん水に溶けた後、無定形(アモルファス)シリカの濃集を引き起こしてゲル化し、これがのちに結晶化していく途中で、珪藻から発生した炭化水素を排出する作用を重要視しました。

それは、シリカの濃集した硬い珪質頁岩層が、よく固結していない珪藻岩中に単層となって互層している状態が、野外の露頭で実際に観察されたことと、シリカ層に含まれている有機物とシリカ相の鉱物学的変化の関係とに基づいて導き出したものでした。

女川層珪質頁岩のシリカ含有量は、場所によっていろいろな範囲にわたり、多少とも岩質の違いがあり、炭化水素の排出にも多少の違いがあるものと思いますが、上のような作用が広範囲に起こったことは容易に想像できます。

八橋油田の末熟成石油鉱床は、このような作用で早期に形成されたものと考えたのです。

3 石油の無機的起原を支持する立場から top

① 無機起原説の歴史

(1) カーバイド成因説

一九世紀の初めごろは、ヨーロッパに勃興していた乾留工業の影響で、有機成因説示多くの人々によって信じられていました。

ところが、一九世紀の中ごろにフランスの化学者M・ベルテローが、カーバイドからアセチレン炭化水素をつくることに成功したり、少し遅れて、ロシアの化学者D・メンデレーエフが、石油の力-バイト成因説を発表すると、石油の無機成因説が急速に広がっていきました。

みなさんが知っているカーバイドランプは、力-バイトに水を作用させると、アセチレンが発生することを利用したもので、力-バイト成因説はこの原理と同じものといってもよいでしょう。

地球内部に、炭酸ガスと反応してカーバイドを生成するアルカリ金属や金属カーバイドが存在し、これが水と作用してアセチレンを発生させて、このアセチレンがさらに高級な炭化水素となって石油ができるという説です。しかし、アルカリ金属や金属カーバイドの存在が実証性に欠けていたことや、実際の油田との関係についてはなにも説明がなかったことなどのために、多くの支持を受けることはできませんでした。

(2) 宇宙成因説

ロシアの地質学者N・V・ソコロフは、一八九〇年に宇宙成因説とでもいうような石油の無機説を提唱しました。

石油はもともと宇宙の星雲物質に含まれ、太陽系が形成されるときに星雲物質から液滴として凝結・沈積して地球内部に取り込まれ、地球の凝固に伴って地表に排出されたという説です。

隕石中にメタンなどの炭化水素が含まれていることが科学的根拠になっています。

この説は、石油が地球深部から上昇してくるという地球深部成因説と、石油がもともとは地球外物質に起原を持つという地球外起原説の二つに分けることができます。

ソコロフ後の石油の無機成因説は、すべてこの説を基本とした修正説にすぎません。

現在、日本で話題となっているアメリカのT・ゴールド博士の無機成因説も、プレートテクトニクス説と関係づけている点などを除くと、基本的にはこの説の焼き直しにすぎないと言えるでしょう。

(3)火山成因説ド実際の油田観察から導かれた無機成因説

火山成因説は、二〇世紀初めごろに現われ、それまでとは違い、油田開発の進行によって得られたデータを基にして唱えられた無機成因説です。

メキシコ油田では、油田の地層中に多くの火山岩が貫入し、また、インドネシアのジャブ油田では、石油が古い溶岩中に実際に貯留されていたり、火山ガスに時々メタンガスが含まれている事実が観察されています。

このため、E・オルドネスやA・ケルンなどの研究者は、マグマが存在している地下深部では、高温下で二酸化炭素が水蒸気と反応して炭化水素が生成されると考えました。

この反応は実験室でも再現でき、このような油田の開発に従事していた人たちからは、かなりの支持を得ました。

しかし、当時は有機成因説が隆盛を極め、この派の人々は、そのような産出状態がまれであること、また、石油が地球内部から上昇してきた火成岩に関係があれば、産油地が近くの大弱線に沿ってもっと存在してもよいはずなのに、そのような事実は認められないとして反対をうけました。

また、一部の人は、火山のマグマが堆積岩を通過して上昇するとき、堆積岩中の有機物がマグマの熱のために乾留されて石油を生じるとも説明しました。

旧ソ連では、近年、ビチュメンや炭化水素が火山噴出物に伴って産出する例が再び観察され、一九六〇年代にも、この説が少数の学者によって主張されています。

現代のゴールド無機成因説派とその反対派との似たような論争は、昔から何度も繰り返されてきています。

日本の石油やガスについても、新しいようで古い論争が現在でも繰り返されています。

日本は火山国であるため、日本海側の新第三系の油田では、グリーンタフ中の玄武岩や石英安山岩に、石油やガスが貯留されていることがしばしばあります。

石油開発会社の人たちは、火山岩の噴出後に、その近くにあった堆積岩中にできた石油が移動し、孔隙の多い火山岩に貯留されたものと考えています。

しかし、東京大学の脇田宏(わきたひろし)さんは、日本のグリーンタフ層で見つかっている天然ガスは、微量に含まれているヘリウムの同位体比の特徴に基づいて、マグマ起原のガスが深部から上昇してきたものと考え、また、マグマのガス中の二酸化炭素と水素が作用してメタンガスができると説明しています。

この説明はオルドネスらの考えと似ています。また、旧ソ連では一九七五年にA・I・クラツォフが二酸化炭素と水素から炭化水素を合成することに成功しており、このような研究が基礎となっているのではないか、と私は想像しています。

(4) 石油の人工合成と無機成因説

フィッシャーとトロプシュが一九二〇年に石油の人工合成に成功しましたが、天然の石油が光学的活性を持っているのにたいして、人工石油は不活性であることが明瞭となり、フィッシャー自身もこの事実を認めたため、人工合成石油の成功は、必ずしも有機成因説を否定する要因とはなりませんでした。

ところが、一九七七年に、フィリッピーは天然の石油のなかにも光学的活性を示さないものがあることを見つけ、T・ゴールドはこの発見を無機成因の有利な証拠としました。

しかし、有機成因説派は、地下の高温のところでは、石油の熟成によって石油の光学的活性が失われることが当然であると説明しています。

皮肉なことに、フィッシャーとトロプシュが人工合成に成功したころに、現在、主流派となっている初期のケロジェン根源説が現われはじめています。

そして、一九四〇年代の終わりごろまでは、アメリカの第一線の油田開発者を中心に、有機成因説の支持が多くなり、無機成因説は旧ソ連の一部の学者の間でのみ支持されているような状態でした。

② 近年に入ってからの石油の無機成因説

(1) 天文学者による無機成因説の再台頭

ところが、一九五〇年代初期に入ると、無機成因説がイギリスのF・ホイルのような天文学者の支持で再び台頭してきました。

この勢力をアメリカの石油地質学会も無視できず、一九五七年の学会誌に「炭化水素はどこからきたか」という論説を掲載しています。

この論説は、地質学者が一方的に有機成因説を主張していることにたいして、純粋な学問的立場から警告を与えようとしたものです。

この時期は、スミスやハントらの学者が、堆積物中から液状炭化水素の存在を続々と報告しはじめていた時に相当します。

天文学者が主張する無機成因説は、第一に、ノーベル賞を授賞したアメリカの化学者H・C・ユーレイによって、一九六二年に隕石に炭化水素が含まれていることが改めて明らかにされたこと、第二に、木星や土星、天王星、海王星などの惑星のスペクトルから、これらの惑星にアンモニアやメタンの存在することが明らかにされたことに基づいています。

メタンは最も簡単な構造の炭化水素ですが、重合することでほとんどすべての炭化水素を導くことが可能です。

旧ソ連のI・ヘリコフスキーは、金星を覆っている厚い雲は、細かい宇宙塵を主体とし、石油のドロップが付着したものとさえ言っています。

石油無機成因説の元祖のような国であった旧ソ連では、一九七〇年代に入っても、無機成因説は衰えることなく、アメリカの石油地質学会は、やはり、これを無視できず、一九七四年の学会誌にV・B・ポルフィレフの「石油の無機起原」という論文を掲載しています。

彼は、石油根源岩中の炭化水素には、生物起原であることを証明するものはなにひとつないと主張し、堆積岩から有機溶媒を用いて抽出した炭化水素は、抽出中に熱反応で生じたものであり、堆積岩本来のものではないとさえ言っています。

論文の脚注にある編集者の次の文章が印象的です。「読者のなかには、この雑誌になぜこのような論文を掲載したのかを不思議に思う人がいるかもしれませんが、科学雑誌というものはどのような意見にも耳を傾けなければいけないのです。」

(2) ロビンソンの無機・有機二元説

イギリスのS・R・ロビンソンは、天文学者の無機成因説を受けて、一九六五~六六年に、石油は、無機的にできた石油が、有機的にでき万石油を溶解・抽出して生じたもの、という二元説を発表しました。

その大きな根拠は、石油が当時典型的な非生物的起原炭化水素とみられていたアダマンタンやネオペンタンを含んでいること、オレフィン系炭化水素のような還元されやすい不飽和化合物を含んでいないこと、また、無機的に形成されやすいn-パラフィンからシクロアルカンや芳香族炭化水素を生成することができること、などでした。

ロビンソンは天文学者の無機成因説に賛成したうえで、地球が凝集するときに太陽系ガス塵から生じた微生物が、非生物起原の炭化水素を食料として利用したと推測し、種々の炭化水素が還元的条件下で水素添加をうけて生成されたため、不飽和炭化水素が石油には含まれていないとしました。

そして、現在の石油は、非生物起原の炭化水素が二〇億年前に形成された生物起原の有機物を溶かし込んで生じたものである、と主張しました。

しかし、現在では、アダマンタンやネオペンタン類は、温和な条件下で生物的に形成できることが明らかにされ、また、不飽和炭化水素は石油が還元的な堆積条件下で有機物から形成されたとされています。

したがって、彼の指摘した種々の炭化水素が石油中に存在していることは、今では、石油が有機物から形成されるという立場の人々にとって、問題とはなっていません。

ただし、無機的成因の石油が有機的成因の石油を溶かし込んだという説明については、反駁する根拠がなにもありません。

(3) 無機的起原石油の野外実証

ロビンソンの論文と前後して、天文学者による無機成因説の刺激を受けた一部の地質学者は、地球上のどこかに無機成因的な石油の証拠がないかと、探しはじめました。

火山成因説に続いて、野外の地質学的な証拠から無機成因的な石油を探しだそうとする試みでした。

挙げられた証拠は、火成岩に伴って発見される固体瀝青物と、それに伴う微量の炭化水素の産出でした。

しかし、この産出をめぐっても、有機成因説派との論争があり、無機的成因の石油の証拠としては認められませんでした。

例えば、ツコライトに伴う炭化水素についてM・カルビンは、炭化水素のガスクロマトグラフパクーンの特徴から、有機的成因の石油であるとしています。

また、典型的な無機的成因とされてきた旧ソ連の霞石閃長岩中の炭化水素は、新しいバイオマーカーの研究によって、現在では、有機成因であるとされています。

要するに、無機的成因の石油とされた地質学的証拠には、必ずしも黒白がつけられているわけではありません。

しかし、私ははっきりとした根拠もないのに、これらの主張を一方的に退けるのは科学的な扱いではないと考えています。

4 最も新しい石油・ガスの無機成因説――いま、なぜ無機成因説なのか top

① ゴールド博士の地球深層ガス成因説

ケロジェン根源説が世界の石油地質学者や地球化学者に固く信じられるようになっていた近年になって、旧ソ連の専売特許のように思われていた無機成因説を主張する学者がアメリカに現われました。

コーネル大学の天文学教授T・ゴールドです。

国際的に著名な学者であり、研究対象が枯渇を心配されていたエネルギー問題であったため、ゴールドの説は世界中に旋風を巻き起こしたといっても過言ではありません。

しかし、日本では諸外国にくらべて騷がれ過ぎている傾向があるようです。

詳しい内容に興味のあるかたは、ゴールドが自らの考えをまとめた著書の日本語訳『地球深層ガス』(日経サイエンス社)をお読みください。

ゴールドの説を簡単に説明すると、地球深部には、地球形成時に蓄えられた初成のメタンが存在し、天然ガスや石油の供給源になっているという考えです。

この考えは、従来のいろいろな無機説を巧みに統合した仮説であると考えられます。

木星(写真9)や土星、天王星、海王星などの外惑星にはメタンが大気中に存在していますが、地球や水星、金星などの地球型惑星には、大気中のメタンはほとんど認められていませんでした。

しかし、炭素質コンドライト(隕石)の研究によって、隕石にはメタンなどの炭化水素分子が還元状態で含まれ、炭素量が重量で五%にも達する隕石が見つかっています。

地球は内核から地殻まで、いろいるな成分によって構成されていますが、各構成成分は、いろいろな種類の隕石成分とよく一致しているように見えます。

とくに地球上部の地殻物質は、かなりの部分が炭素質コンドライトの成分と一致し、それに由来しているように見えます。

そこでゴールドは、外惑星にメタンが存在している事実と、炭素質コンドライトにもメタンが含まれている事実とを結びつけ、地殻が形成されるころに、炭素質コンドライトのように揮発性に富んでいた物質が地球に取り込まれたと考えました。

さらに、炭素質コンドライトに代表されるような低温凝縮体は、地球型惑星の太陽にたいする軌道位置の関係で、地球形成時に固体の状態で取り込まれ、その後、地球内部のある深さの温度・圧力環境下で、ガスあるいは液体を放出すると考えました。 |

写真9 ボイジャー1号が撮影した木星(NASA)

大気中に浮かよ雲が纖模様をつくっている。

この中にメタンが含まれている。(小森長生氏提供)

|

この説明によって、石油の火山成因説や宇宙成因説を全部合理的に説明することができるようになりました。

しかも、石油が持つ生物起原的な性質にたいする理論的な防備のために、岩石の裂け目や火山の通路を通って地表近くにきたメタンの一部は、堆積岩中の生物起原物質に捉えられ、有機起原の石油と重合して、堆積岩中の石油となったと説明しました。

また、メタンとともに上昇してきた水素は、堆積岩中の不飽和化合物と反応して石油を形成すると説明しました。

実に見事な統合的な説明であるといわなければなりません。

先に理論的な仮説を立て、後から符合しそうな状況証拠を集めたのか、あるいは、先に状況証拠を集め、これに基づいて仮説を導き出したのかはよくわかりませんが、地球上で観察されるガスや石油の産出状態を、プレートテクトニクス説までも利用して、すべてこの仮説で説明しようとしていることには驚かされます。

では、ゴールドが自分の仮説を正しいとする主な状況証拠をあげてみましょう。

② プレートテクトニクスとメタン、ヘリウムガスの産出

メタンは世界的規模の地溝帯あるいは裂け目構造、プレート境界の断層や亀裂に沿って産出しています。東アフリカのリフトバレーにあるギブ湖の水は、適当な微生物源がないのに、五〇〇〇万トンを越える大量のメタンを含み、世界中の湖で最大のメタン含有量を示すとともに、炭酸ガスとヘリウムガスも伴っています。

このヘリウムガスはヘリウム3( )に富んだ特別なガスです。 )に富んだ特別なガスです。

ヘリウム3はウランやトリウムの放射壊変によって生じるヘリウム4( )とは違い、始原的なものとみなされ、地球深部やマントルからきたガスの指標となっています。 )とは違い、始原的なものとみなされ、地球深部やマントルからきたガスの指標となっています。

したがって、ギブ湖のメタンは、炭酸ガスとともにヘリウム3のキャリアガスとなって地球深部から上昇してきたものであるというのです。

同様に、リフトバレーの延長上にある紅海でも、海底から噴出する熱水に異常に高いメタンが含まれています。

また、東太平洋海嶺から噴出する熱水にも、いろいろなガスが伴われていますが、数ヵ所で大量のメタンが噴出し、ヘリウム3の量も異常に高いとされています。

そのほか、東アフリカ地溝帯のアルカリ火成岩や大西洋中央海嶺の玄武岩を粉砕すると、少量ですが水素とメタンガスが発生します。

これらのガスは、産出場所の地質構造から、すべて地球深部からもたらされたというのです。

ここで注意を要することは、ヘリウム3が地下深部から上昇してきたとすることには問題はありませんが、伴われてくるメタンも地下深部からきたという証拠はありません。メタンの生成には、ほかの生成機構が考えられるからです。

③ 地震帯や火山帯に伴って発見される石油鉱床

地震帯や火山帯は、しばしば石油鉱床の発達帯と並行していますが、これは大規模な地下深部の構造パターンに支配されたところに石油鉱床が存在しているためで、石油鉱床の形成が地下深部から上昇してきたメタンと関係している証拠であるとされています。

最も良い例として、ニューギュア西端~シャワ・スマトラ島弧~ミャンマー~中国南部の地震帯や活火山の分布の内側に存在する石油・天然ガス鉱床をあげています。

そのほか、アラスカ、メキシコ、カリブ諸島、ベネズエラ、アリューシャン列島、カムチャッカ半島、千島列島なども同じ例で、これらの地域は、プレートの沈み込み帯に相当しています。

また、泥火山の多くは、メタンで構成され、プレートの境界付近のトリニダード・トバコ、ニュージーランド、インドネシア、ミャンマー、パキスタン、イラン、イタリアに分布しています。

ゴールドは、地震帯では、激しい地震の繰り返しによって、石油・ガスを封じ込めている岩石の崩壊が起こり、そのようなところではむしろ石油・ガスが逸散してよいはずであるのに、石油やガスが選択的に多く存在している、としています。

これは深部にある断層が上昇してくるメタンガスの通路となり、ここを通るメタンや水素ガスが堆積層の有機物と反応して石油鉱床を形成するためだと考えています。

そして、メタンなどのガスの上昇移動は、地震発生の原因とまで考えているのです。

しかし、石油・ガス田が地震帯や褶曲帯と密接に関連して存在していることは、有機成因説でも古くから指摘されていました。

有機成因説では、石油の生成されやすい堆積盆地が大陸縁辺部に発達するとともに、石油をトラップしやすい構造も発達するために、産油地帯となっていると説明しています。

大陸縁辺部のようなプレートの沈み込み帯では、地震帯や火山帯が発達するのは当然であるとしています。同じ現象を観察しても、解釈の違いに驚かされます。

④ ダイヤモンドの成因と無機的石油

ダイヤモンドの成因と石油の無機的成因を関係づけようとする考えは、アメリカのもうひとつの無機的成因論グループであるA・A・ギアルディーニとC・E・メルトンの一九七四年および一九八一年の研究に刺激されて、ゴールドが提唱したように思われます。この考えがゴールドの初期の論文には見当たらず、メルトンらの研究の公表後に主張されているからです。

ダイヤモンドがキンバーライト・パイプに伴って地下深部から産出した形成物で、包有物中にメタンや炭酸ガスを含んでいる事実は、ゴールドの「地球深部には、非酸化型の炭素物質やメタンが濃集し、そこからメタンガスが上昇してきている」という主張にたいする重要な状況的証拠の一つとされています。

私自身は、今は、いろいろな種類のダイヤモンドに含まれている流体包有物の研究が、無機的な石油が存在するのか、しないのかという問題への有力な手がかりを与えてくれるものと考えています。

(1) ダイヤモンドやキンバーライドの噴出機構

ゴールドが彼の仮説を説明するうえで最も苦心したのは、メタンがマントル上層部で安定に存在できるかということと、もしも存在しているとしたら、地球深部からどのような機構でメタンが上昇してくるか、という二点にあったようです。

地下の温度は、深度一〇〇キロメートルで約一一〇〇~一七〇〇℃、三〇〇キロメートルで一七〇〇~二四〇〇℃に達すると考えられ、一気圧のもとでは、この温度で安定な炭化水素化合物は存在しません。ところが、一〇〇~三〇〇キロメートルの深度では、約三~一〇万気圧になります。このような高圧下では、温度が高くてもメタンやそれよりも重い炭化水素でさえも安定になるというのです。

この根拠として、一万気圧のもとで行ったメタンの分解実験では一五〇〇でまで安定であったという研究結果や、旧ソ連の熱力学者の行った理論的計算をあげています。

しかし、ゴールド自身この根拠はまだ弱いとして、より高温・高圧下での実験を重ねる必要性を認めています。

次は、どのようにして地球深部から脱ガス作用が行われているかという説明です。

この作用は、基本的に地殻深部の大規模な構造に支配されているといわれていますが、脱ガスが行われる地域として二つをあげています。

一つが、地下深部のガスの圧力が原因と見られている火山の噴火に伴うものです。

しかし、この場合の脱ガス作用は、メタンが炭酸ガスヘと酸化されやすい環境で行われているため、石油鉱床の形成にとっては、必ずしも脱ガス作用の好ましいケースではないということです。

もう一つは、火山のない冷たい地域で固い岩石を通過して行われる脱ガス作用です。

ゴールドは、ダイヤモンドやキンバーライト・パイプの形成が、このような地域で起こった脱ガス作用の証拠であるとしています。

そして、ダイヤモンドは熱いマグマの中では生残ることができない物質であるため、火山噴出に伴う産物ではないというのです。

この脱ガス作用の理論は、まとめると次のようになります。

深度が増加すると、岩石の強度は熱で弱まり、六〇〇~七〇〇キロメートルでは剪断(せんだん)強度(岩石のズレによる破壊力にたいする強さ)は○になります。

しかし、その深度よりも少し浅いところの岩石では、岩盤圧と孔隙圧の差が数一〇〇~一〇〇〇バールになり、もしも岩盤圧と孔隙圧とに大きな違いがない時は、地下深部に流体(ガス)が存在し、その圧力が少しでも岩石圧を上回るようになると、一定の範囲に割れ目を生じ、さらにガスが下部から供給されると、長時間で孔隙は互いにつながり、割れ目は上部に移っていきます。

メタンが鉱床として役立つのは、このような脱ガス作用によるためとしています。

しかも、深度七〇〇キロメートル付近で起こる深発地震は、このようなガスによるものとさえいっています。

(2) ダイヤモンドとキンバーライト

ダイヤモンドは、通常一〇〇~三〇〇キロメートルの深度で形成され、キンバーライト・パイプというロート型の構造の中に発見されています。

アフリカにあるキンバレー鉱山から名前がつけられたキンバーライト・パイプは、マントルの基本的な構成物とされているカンラン石やジャモン岩を含む脈岩状の斑状火成岩で、高圧条件下で生成されるダイヤモンドやザクロ石カンラン岩などを含んでいます。

キンバーライト・パイプは深部に向かって細くなり、裂け目となって地殻を通り抜け、上部マントルのダイヤモンドが形成されるような深度にまで達していると見られています。

しかし、この深度まで追跡・採掘されたキンバーライト・パイプはもちろんありません。

せいぜいパイプ頂部にあたる数キロメートルの深度でダイヤモンドの採掘が行われているにすぎません。

キンバーライト・パイプは、先カンブリア代の楯状地の斷裂隆起帯に沿って分布している特徴があり、やはり地球深部の大規模な構造に支配されていることを示しています。

南アフリカやシベリア、北アメリカ、オーストラリア、ブラジルなどから産出が報告されています。

平均的な組成のマントル物質中で、低濃度で分散していた炭素原子からダイヤモンドが自然に生じ、センチメートル大の大きさまで成長したとは考えにくく、炭素がなんらかのメカニズムで沈積し、濃集したと考えるのが自然ですが、ゴールドは、この濃集は流体として存在していた二酸化炭素とメタンが引き起こしたというのです。

(3) ダイヤモンドに含まれる包有物中のガス

ギアルディーニとメルトンは、一九七四年と一九八二年に、ダイヤモンドに含まれている微量なガス包有物を分離して集めることに成功し、質量分析器を使ってこのガスの組成を明らかにしました(表8)。

同時に、キンバーライト自体に含まれるガス包有物も分析しました。

実験に用いたダイヤモンド試料には、カリウムーアルゴン年代測定法でなるべく古いものを選び、また、一〇〇~四〇〇キロメートルの上部マントルからきたとみられるものを選びました。

組成結果から明らかなように、ダイヤモンドの流体包有物には、炭酸ガスやメタンガス、それ以外の重い炭化水素が含まれているほか、アルコール類までもが検出されています。

ダイヤモンドに含まれる炭酸ガスの町べ値について、これまでにいくつかの報告がありますが、一般には炭酸ガス(CO2)があまりにも微量で、正確な分析ができないため、 値が-18‰よりも大きい負の値であっても、実験誤差や実験中の生物起原炭素の汚染によるとして、無視されていました。 値が-18‰よりも大きい負の値であっても、実験誤差や実験中の生物起原炭素の汚染によるとして、無視されていました。

しかし、アフリカのザイール産のダイヤモンドは、八・六五カラットという大きなもので、実験誤差を生じないくらい多量の炭酸ガスを含んでいます(表8)。

ところが、この炭酸ガスの 値は、-35.2‰という高い負の値を示しています。 値は、-35.2‰という高い負の値を示しています。

従来の研究に従うと、この炭酸ガスの炭素は、生物起原となりますが、メルトンらは、そのような定説に問題があるとしています。

理由として、実験試料に用いたダイヤモンドは、形成された深度や年代から、無機的起原であること、また、隕石中の にもこのダイヤモンドと同じような値を示すものがあることをあげています。 にもこのダイヤモンドと同じような値を示すものがあることをあげています。

一方、ゴールドは、炭素同位体元素の分別作用は、非生物的過程でも起こりうることから、従来の炭素同位体比に基づいて、ある物質を生物的起原と無機的起原に区別することには問題があるとしています。

例えば、無機的メタンが流動すると、酸化され、一部が炭酸ガスに変化し、その量は減少します。

この時、軽い\\が追加され、逆に水中で拡散するときにはごのが追加されるとしています。

(4)ダイヤモンドの起原をめぐる問題

ダイヤモンド包有物中のメタン、炭酸ガス、炭化水素およびそれらの 値などに関する問題は、ダイヤモンドの成因と密接にかかわってくることはいうまでもありません。 値などに関する問題は、ダイヤモンドの成因と密接にかかわってくることはいうまでもありません。

ゴールドらは、最初からダイヤモンドは無機的であるという立場で説明しています。

しかし、もしもダイヤモンドが有機的成因であれば、包有物にメタンやほかの炭化水素が含まれていたり、包有されている炭酸ガスが軽い\\値を示していることは、もっと容易に説明できます。

ところが、ダイヤモンドの成因にも古くから無機説と有機説とがあり、解決していません。

無機説では炭素の起原を地球内部の炭酸ガスに求めているのにたいして、有機説では炭素の起原を地球深部の頁岩中の有機物に求め、この説を主張する一部の人たちは、頁岩中の有機物がマントル対流によって地下深部に引きずり込まれ、ダイヤモンドを形成したとしています。

現在のプレート説からみると、プレート沈み込み帯の深部、すなわち深発地震帯が発生するような場所で生成されることを示唆しています。

大阪大学の小嶋棯(こじまみのる)さんによるダイヤモンド中のヘリウムの研究によると、研究に用いた一三個のダイヤモンドの\\比は' 3.2×10の-4乗~-8乗の範囲にありましたが、そのうちの二個は3.2+-0.5×10の-4乗および2.4+-0.5×10の-4乗という値を示し、太陽系で最も始原的な隕石母天体の\\=1.4×10の-4乗よりも高く、むしろ太陽中のヘリウムの =4×10の-4乗に近い値であったといっています。 =4×10の-4乗に近い値であったといっています。

このことから、少なくとも10の-4乗よりも大きい のを持つダイヤモンドは、地球の形成とほぼ同時期に作られ、この時に始原的なヘリウムを捕獲し、そのまま のを持つダイヤモンドは、地球の形成とほぼ同時期に作られ、この時に始原的なヘリウムを捕獲し、そのまま を凍結して現在に至ったものと考えています。 を凍結して現在に至ったものと考えています。

すなわち、あるダイヤモンドは無機的に生成されたことを示唆しているように見えます。

将来、 のやルビジウムーストロンチウム年代の測定によって、始原的な成因とみられるダイヤモンドを選び、これの流体包有物を研究すれば、流体包有物が無機的成因であるのか、そうでないのかの、もっと確実なデータを得ることができるように思います。 のやルビジウムーストロンチウム年代の測定によって、始原的な成因とみられるダイヤモンドを選び、これの流体包有物を研究すれば、流体包有物が無機的成因であるのか、そうでないのかの、もっと確実なデータを得ることができるように思います。

また、小嶋さんは、ごく最近、数ミクロンのダイヤモンドの微結晶の集合体であるカルボナルドの研究に基づいて、地殻中の石炭などの炭素が、沈み込み帯に沿ってマントルに引きずり込まれ、ダイヤモンドの結晶を形成した可能性のあることも暗示しています。

東京農工大学の赤木右(あかぎすすむ)さんの最近の研究では、ダイヤモンドの炭素の起原は、上部マントルにあるフリュイドダイアピルとよばれている、マントルの物質よりも密度の小さい、流動性をもった揮発性物質の凝集体であるとしています。

このダイアピルは海洋底の堆積物がプレートと一緒に沈み込むときに、大陸の下に潜り込んで形成された可能性が高いとしています。

このダイアピル中の炭酸ガスが上昇してリソスフェア(地殻と上部マントルとをひっくるめた一枚の硬い層。図10参照)に達すると、リソスフェアが上部マントルとくらべて還元的であるため、炭酸ガスは酸素を失ってダイヤモンドに変化するとしています。

これらの結果を総合すると、ゴールドのダイヤモンドにもとづいた地球深部ガスの無機説に、直ちに軍配を上げることは、時期尚早のように思われます。

⑤ メタンの炭素同位体と産出状態に関する問題

(1)大気中のメタン

原始メタンは、重い放射性炭素同位体である を全く含んでいませんが、生物起原のメタンは を全く含んでいませんが、生物起原のメタンは を含んでいます。 を含んでいます。

しかし、 の半減期は五八〇〇年と短く、もし、石油や天然ガスが生物起原であるとしても、石油や天然ガス中に の半減期は五八〇〇年と短く、もし、石油や天然ガスが生物起原であるとしても、石油や天然ガス中に を含むことはほとんどありません。 を含むことはほとんどありません。

ところが、大気中のメタンは、大部分が生物起原であるとみなされていることから、生物起原のメタンと同程度の を含んでいるはずです。 を含んでいるはずです。

一方、ある学者の研究によると、大気中のメタンをすべて生物起原とすると、計算上、 の量は二〇%も不足します。 の量は二〇%も不足します。

大気中には、 を含んでいないメタンが、現在、一年間に2.7×10の11乗m3(立方m)から、1.1×10の11乗m3の範囲で存在していますが、ゴールドは、これらのメタンは地球内部からもたらされる原始メタンである可能性が高いとしています。 を含んでいないメタンが、現在、一年間に2.7×10の11乗m3(立方m)から、1.1×10の11乗m3の範囲で存在していますが、ゴールドは、これらのメタンは地球内部からもたらされる原始メタンである可能性が高いとしています。

したがって、この事実は地球深部に原始的なメタンが存在している証拠の一つとされています。

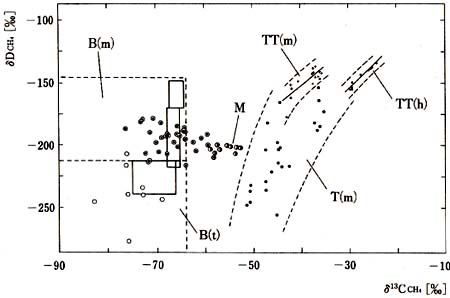

(2)メタンガスの炭素同位体比

メタンの炭素の については、多くの研究があり、浅い深度から採取されたメタンは、深い深度のものとくらべて同位体的に軽い、すなわち、 については、多くの研究があり、浅い深度から採取されたメタンは、深い深度のものとくらべて同位体的に軽い、すなわち、 に富んでいることが一般に認められています。 に富んでいることが一般に認められています。

石油の有機説では、比較的に浅い深度で生物の分解によって生じる「生物起原メタン」と、比較的に深い深度でケロジェンの熱分解によって生じる「熱分解メタン」とに、成因的に区別していますが、熱分解メタンは、いうまでもなく生物起原メタンよりも同位体的に重いメタンからなっています。

いずれにしても、現在、有機的メタンと無機的メタンとを区別する決め手はないのです。

深層天然ガス試料約六五〇個について、今までに測定されたメタンの 値は、一五〇〇フィート以深の深層では、通常-30~-50‰の範囲にあり、最も重いもので-15‰という値を示しています。 値は、一五〇〇フィート以深の深層では、通常-30~-50‰の範囲にあり、最も重いもので-15‰という値を示しています。

深層天然ガスに含まれるメタン以外に種々の産状を示すメタンをも含めて、 値を調べると、同位体的に最も重いのは、火成岩の流体包有物に含まれているメタンで、-1.0‰に近い値を示しています。 値を調べると、同位体的に最も重いのは、火成岩の流体包有物に含まれているメタンで、-1.0‰に近い値を示しています。

(3)海洋底のメタン水和物

メタン水和物(ハイドレイト)とは、メタンと結合した水の一形態のことです。

メタンを含んだ水は、ある温度や圧力条件のもとでは、氷のような結晶構造をつくり、安定化します。

深さが数千メートルもある海底の堆積物は、数百気圧の静水圧を受け、ここにメタンが存在していると、容易にメタン永和物が形成されます。

海洋底のメタン水和物は、一九七九年にアメリカの研究掘削船であるクローマー・チャレンジャー号によって、中央アメリカの海溝付近で発見され、その後は、大陸周辺域の海洋底から続々と発見されました。

そして、将来のガス資源として注目されているのです。

このメタンの起原は、一般に-70‰を示す の値に基づいて生物起原とされているのですが、ゴールドは、二つの理由から、地球深部からきた始原的メタンが起原であるとしています。 の値に基づいて生物起原とされているのですが、ゴールドは、二つの理由から、地球深部からきた始原的メタンが起原であるとしています。

一つはメタン水和物の全量が、天然ガスの推定埋蔵量をはるかにしのぐほど桁はずれに多く、このメタンの起原を堆積物に求めると膨大な堆積物量が必要ですが、海洋底のメタン水和物の下には、そのような厚い堆積層は存在していないことです。

もう一つは、下位に堆積層がほとんどないようなシベリアやアラスカ、カナダ北部の永久凍土帯にもメタン水和物が存在していることです。

⑥ 基盤火成岩にみられる油・ガス徴とシリアン・リング計画

旧ソ連のコラ半島やスカンジナビア半島、グリーンランドなどの基盤岩となっている火成岩中には、メタンおよびそのほかの炭化水素が含まれています。

これを有機成因説の立場で説明することが困難であったために、古くから無機成因論者によって、無機的成因の炭化水素のよい産出例とされていました。

スウェーデンの電力庁は、ゴールドの地球深部ガス説に刺激されて、彼の指摘したガス鉱床を求め、スカンジナビア半島の花崗岩楯状地にあるシリアン隕石孔にボーリングをはじめました。

この花崗岩地帯には油・ガス徴があり、また、周囲のノルウェー海域やコラ半島では、すでに大きな油田や天然ガス田が開発され、マントルから炭化水素が上昇してくるという説が正しければ、基盤花崗岩下のマントル領域にも多量の炭化水素のあることが期待されたためです。

しかも大隕石の衝突によって、岩石は地下深層部まで破壊され、マントルに達するような亀裂のあることが考えられます。

このような破砕的孔隙の存在は、負の重力異常によって確かめられています。

一方、地表近くでは、衝突のさいの高温・高圧で岩石が溶融され、透過性の低い岩盤が形成され、下から上昇してくるガスを逃がさないようなシールになっていると考えました。

ボーリングは、一九八六年に七五〇〇メートルの深度をめざして開始され、さまざまな掘削上の困難に遭遇しましたが、現在、七〇〇〇メートルの深度に達しています。

しかし、現在までに、下から上昇してくるメタンの存在を積極的に支持するデータは得られていません。

この坑井に関する研究報告を何度か見たことがありますが、そのなかには地球化学的データもあり、炭化水素が有機起原であるとした研究者もいましたが、日本には、そのようなニュースが全く入ってこないことには不思議さを感じます。

コラ半島の超深部掘削井は、現在、約一万二二〇〇メートルに達しています。

これまでのガス組成や炭素同位体比の測定結果では、ガスの が、-14.2~-7.9‰という比較的に重い値のものも報告されていますが、ショーエルの図からもわかるように、ガスが無機起原だという決定的なデータとはなっていません。 が、-14.2~-7.9‰という比較的に重い値のものも報告されていますが、ショーエルの図からもわかるように、ガスが無機起原だという決定的なデータとはなっていません。

私の手もとには、これらの岩石に含まれる炭化水素を有機起原であるとした報告のほうがむしろ多く、マントル起原のガスが存在しているという積極的データは得られていないようです。

⑦ 無機的成因の炭化水素と石油鉱床の形成

外惑星の大気や炭素質コンドライトに、非生物起原の炭化水素が認められるという一般的な認識が一致していること、化学進化の段階で無機物質から生命が発生していると考えねばならないこと、化学進化のシミュレーション実験で生物起原的な有機物が合成されていることなどを考慮すると、地球上に無機的な炭化水素が存在していることを否定してしまうことは、不可能でしょう。

しかし、このような炭化水素が経済的な石油鉱床の形成に貢献したと見るのは、現在までのデータからは時期尚早であると思います。

現在、地球上に見られる経済的石油鉱床は、無機的物質から生命が発生した後の生物物質が根源となっているという説明には、今のところ矛盾はないと信じています。

しかし、生物は化学進化的に無機物質から発生しているという時点にまでさかのぼって議論するのであれば、行油は無機的に生成されたといわざるをえないでしょう。

top

**************************************** |