|

****************************************

Index デュポンのナイロン クラレのビニロン

第二部 クラレのビニロン

1 石でできた学生服 top

① 信じられない話

「あなた、すこし頭がへんになったんじゃないの?

戦争に負けた日本が、世界一になんかなれっこないじゃありませんか。

それに、なんですって? 石から着物がつくられるだなんて、まるで、夢のようなお話、わたし、信じられませんわ。」

新聞を胱んでいるある衣料店の主人に向かって、奥さんが、こんな受けこたえをしている。

昭和二十四年十一月のことである。

この二人が話しあっていることは、一体、何の話だろうか?

世界一? 石の着物?

世界一はともかく、石の着物は全く信じられない話である。

だが、その信じられない話が実現するらしいのだ。

らしいのだといったのは、二人は、新聞によってそのことを知ったからである。

まだ、石の着物を見たわけではないのだ。 |

昭和24(1949)年頃の東京の街頭

日本は進駐軍の統治下にあった。

|

二人が見た新聞――それは、昭和二十四年十一月十六日の毎日新聞であった。

その日の毎日新聞は、第一回の毎日工業技術賞の授賞者を発表した。

その頃の新聞は、不幸な第二次大歌が終わってまもないため、まだ、夕刊はだされていず、朝刊だけのたった四ページの、紙質のわるいペラ新聞であった。

おまけに、敗戦から立ちなおろうと、動揺している日本の社会状勢を反映し、毎日、くらいニュースが、せまい紙面にあふれていた。明るい話題など、めったにのることがなかったのである。

しかし、この日の朝刊は、いつもとちがっていた。

せまい紙面のなかに、日本が、自力で研究開発し、工業化に成功した世界的な技術、『ビニロンの製造法』に対する、第一回工業技術賞の授与決定のニュースが、さんぜんと、ひかっていたからである。

ビニロン製造法で、この最高の栄誉をから得た人は、倉敷レーヨン社長大原総一郎、同技師長友成九十九博士、京都大学教授桜田一郎博士の三人であった。

「すばらしいニュースだ。なにせ、石から着物ができるんだからな。

これで、不足してこまっている衣服問題も解決できるし、日本の繊維業も、また、世界一になるぞ。」

その日の朝、毎日新聞のニュースを読んだ衣料品店の主人は、奥さんにその新聞を渡しながらこういった。

その頬は、興奮したおももちで、明るくかがやいていた。

「あなた、少し頭足へんになったんじゃない……」

書きだしの奥さんの言葉は、こういういきさつから生まれたものだったのである。

|

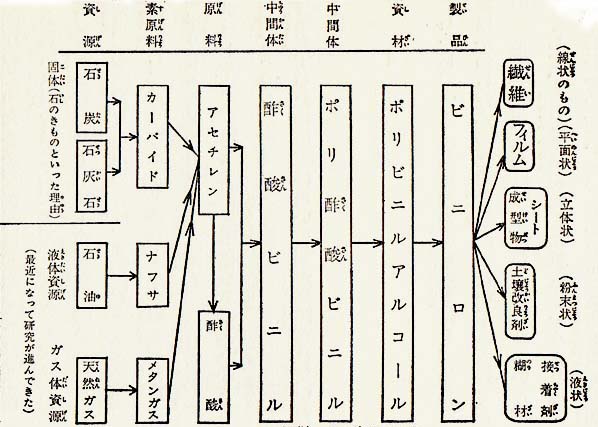

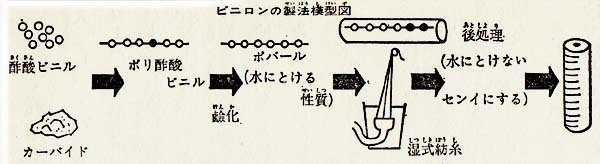

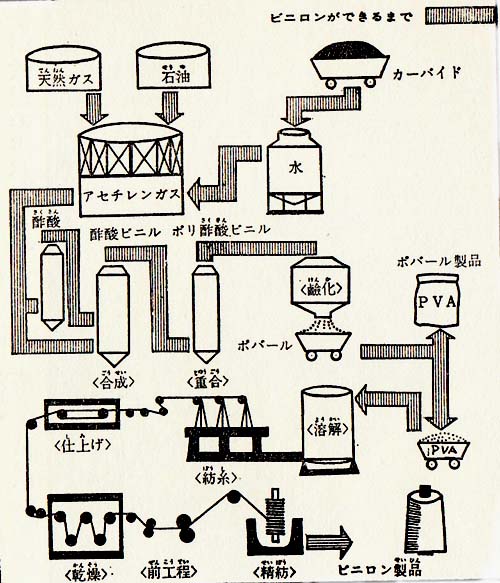

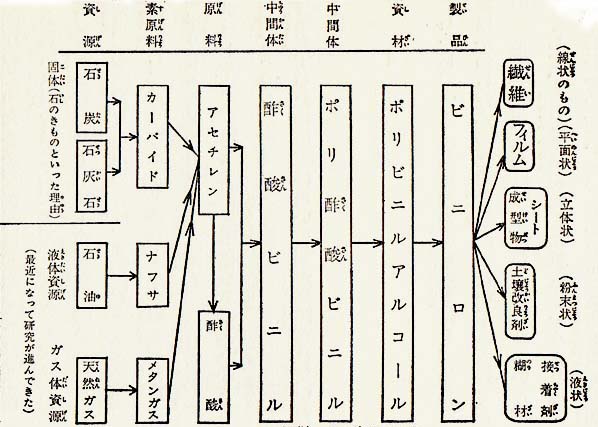

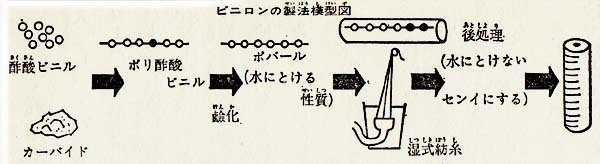

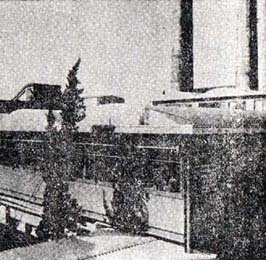

ビニロンができるまでの説明図

|

「本当なんだよ。ビニロンというのは、石炭と石灰石と電力からつくられる、全く新しいタイプの合成繊維なんだ。

石から着物がつくれることは、今から四十年もまえに、ドイツのある化学者の実験によって、わかったんだ。

それで、なんとか実用化し、利用したいと、それから世界の学者たちが研究をかさねてきたんだが、実際には、製造方法がむずかしくて、これまで世界のどこの国でもつくれなかったんだ。」

「信じられないわ。でも、それが本当なら、大変なニュースね。

ともかく、戦争で何もかもだめになったと思ったのに、終戦後たった四年で、そんなすばらしい技術を発明し、立ちあがったのだから、日本の技術者もえらいものね。」

「そうだよ。いま衣料品がたりなくて、日本じゅうの人が困っているからな。

うちなんかも、衣服のたりない気のどくな人に売ってやろうにも、売るものがなかったんだからね。

これで、一時に明るくなった感じだ。

もちろん、製造法をやっと開発したばかりだから、いますぐ良くなるというわけにはいくまいが、これから、日本の衣服生活もだんだん良くなるよ。

なんとなく、今朝は胸のふくらむ感じだ。年まで若がえったような気がするね。」

「まあ、お父さんたら……」明るい笑い声が、しばらくつづいた。

二人が、こうして、よろこんだのもむりはない。

かっての日本は、繊維王国をほこっていた。

戦前日本の生糸の生産高は世界第一位で、その絹織物は高価な値段で輸出され、貴重な外貨を獲得していた。

また、紡績や織物機械の発達に特別の努力をそそいだため、その技術が急速にすすみ、原料の綿花や羊毛、パルプなどを海外からたくさん輸入し、加工した繊維は、世界の市場を制覇していた。

だが、戦争の開始とともに、日本の繊維業は、やむをえない事情のもとに、下降線をたどっていった。

頼みにする原料の綿花や羊毛、パルプが、しだいに輸入できなくなったからである。

そして、大きな繊維工場が、どんどん兵器をつくる軍需工場にかえられていった。

軍服など戦争につかう繊維晶を生産する以外は、もっぱら戦争に必要なものをつくらなければいけない運命にあったからである。

しかも、かなしいことに、戦争中、戦前繊維王国をほこった繊維工場が、爆弾などによって、どんどん破談され、戦争が終わったときには、ほとんどなにものこっていなかった。

繊維工業はもはや、戦前のような隆盛をほこることは不可能とさえ、考えられたのである。

それから、たった四年目、日本の繊維業は、この不利な状態から立ちがあるべく、新しい自信と勇気をもち、しかも自力で再出発したのである。

それも、日本に不足している原料をつかう繊維ではなく、資源に恵まれないわが国でも、比較的に入手しやすい電力、石炭、石灰石を原料として、カーバイドから生まれたポリビル・アルコール(ポバール)から合成できる繊維、ビニロンの生産が開始されたのである。

繊維原料の輸入がなくても、ようやく、やっていけるという目鼻がついたのだ。

日本の力強いあゆみが、再びスタートしたのである。

② 石でできた学生服 top

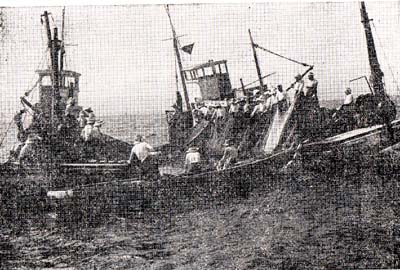

|

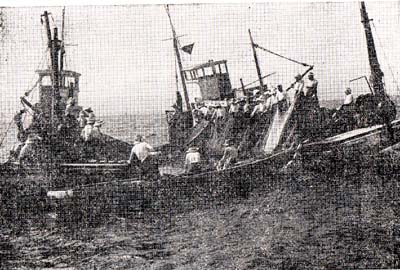

ビニロン製品の漁網で漁をしている日本の漁船

|

ビニロン製の船舶用ロープ

ビニロンは、ノリ網にも利用される

|

それからもう十数年という歳月が流れた。

いま、石の着物は、そうめずらしくはなくなった。

君の着ている学生服、あなたの着ているセーラー服も、案外、このビニロンの製品かもしれない。

そして、石の着物ビニロンの利用範囲は、着物だけではなくなった。

たとえば、あの南氷洋で活躍する捕鯨船から、クジラにうちこむモリの綱にもビニロンをつかっている。

みたさんの食卓をにぎわせている魚は、ビニロンの漁網でとったものがおおいし、何万トンという巨大な船を岸壁につなぐ綱や、荷物船をひっぱっていく引き綱など、つよくてくさらないビニロン綱がつかわれている。

かわった用途では、真珠やノリの養殖にも用いられている。 |

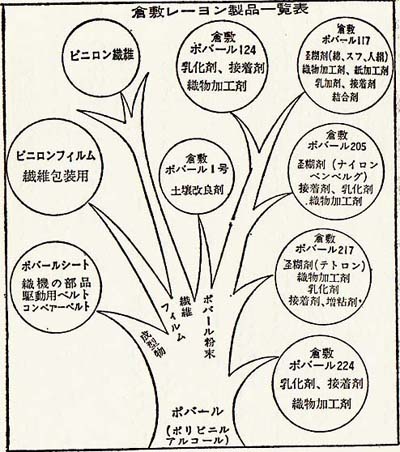

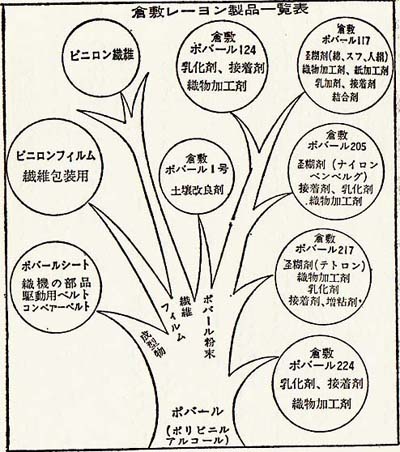

漁業用のほか、農業用としてもビニロンは利用されていて、作物の成長をたすけ、害をふせぐ霜よけカバーや、スズメがはいらぬおおい網など、いろいろの用途に応用されている。

また、ビニロンの原料であるポバールは、フィルムにして包装用につかわれたり、土の性質を改変して、農作物の収獲を増すことができるので、土壌改良剤として、最近着目されている。

そのほか、織物の糊料や接着剤として、ひろく世界じゅうに活躍している。

このように、ビニロンは、広範囲にわたってわれわれの生活に役だっている。

だが、このビニロンを工業化してつくりだすまで、この研究や工業化の問題に従事した人々の苦労は、大変なものだった。成功に喜んだと思ったのもつかのま、次々に、まずいところがでてくる。

しかし、倉敷レーヨンはこのイパラの道をのりこえ、自力で発明し、工業化し、苦労に苦労をかさねてようやくビニロンという製品化に成功した。しかも、それは、十六年の長い研究と努力によって得られたものであった。

では、この国産合成繊維は、どのような人たちによって、どのような苦労の結果つくりだされたか。

それはいわば石の着物を生みだそうとする〈人間〉と、石の着物になる〈石〉との闘いであった。

2 “人間”と“石”の闘い top

① 二人の誓い

|

高分子科学の生みの親スタウディンガー博士夫妻と

友成(左)と桜川(右)。ヘス教授はス博士の弟子。

|

倉敷レーヨン玉島工場(レーヨンを生産)

|

この物語の発端の舞台は、ドイツである。

かってのドイツの首都ベルリンの、カイザーウィルヘルム研究所からはじまる。

一九三〇年、この研究所に二人の若い日本の化学者が留学していた。

一人は、倉敷レーヨンから派遣された技師の友成九十九(ともなりつくも)、もう一人は、京都大学を卒業した桜田一郎であった。

この研究所には、当時、繊維素の化学者として有名なヘス教授がいた。

ヘス教授は、一風かわった学説で世界の学者たちから注目されていた。

このヘス教授の指導をうけて、繊維状高分子の勉強を行っていたのが、友成と桜田であった。

友成九十九(つくも)は、ちょうどこのとき二十八歳。

彼は、中学時代から秀才で、その名前どおり、学校の成績はいつも九十九点をとっていたといわれる。

しかし、家庭の経済事情から、当時の秀才のあつまる一高や三高に進学することができなかった。

そこで、苦学しながら北九州市にあった明治専門学校にかよい、思賜(おんし)の時計をもらって卒業した。

もっと、勉強させたら……これが、彼の才能を知る教師や、周囲の人たちの言葉であった。

このことをつたえ知った、倉敷レーヨン前社長の大原孫三郎氏は、学資の援助を心よくひきうけたのであった。

友成九十九は、こうして、森の都仙台にある東北大学の機械科に学ぶことになった。

大学生の友成九十九は、やはり、九十九点の秀才であった。

そして、三年……卒業もまぢかになったある日、彼の才能をおしんだ大学の教授は、

「友成君、君は大学にとどまって、学問に真剣にうちこみたまえ。」

と、熱心にすすめてくれた。

しかし、彼の決意はかたかった。

大学にのこって学問を研究することも大事だが、実際に産業の世界にはいって、自由な立場から、日本の産業を盛りたてていきたいというのが、彼の考えであった。

このかたい決意を知った教授は、ついに、彼を大学にとどめることをあきらめた。

そして、それならば、「私が、推薦状を書くから、日立製作所へ入社したまえ。」と、勧めたのである。

当時、日立は、最優秀者でないと、なかなか採用しなかった。このため、月給も、ほかよりは高く、待遇もよかった。

しかし、彼は、大原社長の好意にむくいたいと願った。

こうして、倉敷レーヨンに生涯をかけ、その発展に努力したいという気持で、卒業と同時に入社した。

入社した当初は、やがて創設されようとしていたレーヨン工場で、機械課の設計係を担当し、工場配置などにその力を発揮した。

だがやがて、彼は研究課へうつることになった。

彼は糸の機械的性質を勉強しながら、よい繊維とわるい繊維の測定検査関係の研究をつづけた。

彼の地味でゴツゴツとした、力づよい研究がみとめられ、昭和三年、会社からドイツの首都ベルリンにあった、カイザーウィルヘルム研究所に二年留学させてもらうことになった。

カイザーウィルヘルム研究所での彼は、人気者であった。明るい性格のもちぬしだったので、だれからも愛されたのだ。

彼の猛勉強ぶりもすごかった。一日四時間ぐらいしか寝なかった。ヒマさえあれば、勉強をつづけた。

ヘス教授も彼の猛勉強ぶりに目をみはった。

そして、その明るい人がらを愛して、しだいに指導にも力をいれてくれた。

ヘス教授のあたたかい指導もあって、もともと機械科出身の彼は、繊維素分子の研究から高分子化学へと、視野がだんだん大きくなっていった。

「友成君、よくガンバルね。そんなに勉強したら体に毒じゃないか。」

「いや、君こそ、桜田君には、とてもかなわないよ。」

「しかし、こんなところで一緒に勉強するようになるとはね。お互い、しっかりやろうぜ。」

こんな会話をくりかえすうちに、若い二人の日本の化学者は、しだいにその仲をふかめていった。

研究の合間に故国の話をしたり、また、お互いの勉強の成果を交換しあった。

こうして、かれらの胸のなかには、お互いに繊維高分子の研究に一生をかけ、新しい合成繊維をつくりだす夢が、しだいにふくらんでいった。

当時、すでに日本の繊維工業は、日の出のいきおいのような躍進をとげ、全世界の注目をあつめていた。

だが若い二人の化学者たちは、このことに決して満足してはいなかった。なぜか?

日本の繊維工業発展の基盤となる原料が、資源のとぼしい日本には少なかったからである。

羊毛でも、綿花でも、パルプでも、みんな外国から買いもとめ、はるばる、あのひろい太平洋を数十日もかけて、船ではこんでこなければならなかった。

原料もIなければ、運賃もばかにできない。

加工が主体の日本の繊維工業は、考えてみれば、けっして得をしていないのである。

できあかっか製品は、また、海をわたらなければたらない。

それに、外国の繊維業者は、商売だからしかたがないが、けっして、日本に有利な取引をしようとしなかった。

残された道はただ一つ、加工料を、できるだけ安くすることである。

これでは、いつまでたっても、繊維工業界ではたらく人たちの生活はらくにならない。

事実、そのころ、繊維工業の第一線で活躍する若い女性たちの給料は、とても安かった。

そして女工哀史などという言葉があったほど、貧しい長村から工場にかりたてられた若い女性たちは、ひとつの社会問題となっていたのである。

若い二人は、このことがたまらなくさびしかった。

二人の夢は一致していた。とぼしい日本の資源でつくれる、新しい繊維をつくりたい――と。

ある日、二人のあいだに、こんな話がとりかわされた。

「僕たちの力で、日本の資源からつくれる、新しい合成繊維をかならずつくろう。」

「賛成だね。そして、日本の繊維工業を、もっともっと躍進させるんだ。

そのために、どんなに苦しくても努力をつづけよう。」

「誓おう。僕たちは、今日の言葉を忘れず、おたがい最後までがんばろう。」

二人は、しっかり手と手をにぎり、情熱にかがやく目と目で、かたい誓いをたてた。

しかしこの二人の若い化学者の誓いが、本当に実現される日がこんなに早く来るとは、神ならぬ身の二人にはわからないことであったろう。

② この夢をかなえるために top

倉レ倉敷工場 |

倉レ研究室の外観 |

X線回析装置をつかって、

センイを研究改善する研究員 |

昭和五年の七月、約二年のドイツ留学を終わって、青年技師友成は、故国日本の土をふんだ。

「ただいま帰りました。……私は、今日から機械屋と化学者を兼業いたします。

そして、今後、日本の資源を利用できる、新しい繊維の開発に全力をそそぎます。」 |

これが、帰国後、社長とあったとき、最初にいった友成技師の言葉であった。

なんとたくましい、力づよい言葉であったことか。

希望にみちた友成青年の夢はただ一つ、日本にある豊富な資源――石灰石、石炭、電力――これを活用した新しい繊維をつくることであった。

もちろん、試験的にわずかをつくるだけではだめだ。

工業化して大量生産をはかり、多くの人々の役にたてるということであった。

この夢をかなえるため、それからの彼は、全力をあげて石の着物を目ざし、高分子の研究に没頭した。

そして、研究に疲れたり、苦しくなったりするたびに、あのベルリンでの桜田青年との誓いの言葉を思いだした。

もちろん、友成技師の仕事は、高分子の研究だけではない。 |

レーヨン仕上工場(倉レ西条工場)

|

モチはモチや、という古いことわざがあるが、機械技術者としてのすぐれた装置や設備の研究も忘れていなかった。

そして、友成青年のアイデアは続々と飛出し、会社の発展に大いに役だった。

たとえば、会社が昭和九年に着手した岡山工場建設のときも、友成技師のアイデアが生かされ、レーヨンのコーン巻が、一貫作業でつくられるようになった。

レーヨンのコーン巻は、その頃の日本の技術ではまだ行われていず、戦後になってから他社でも、ようやく行われるようになったのである。

そのほかに、日本のレーヨン技術としてははじめての、パルプの高温老成法、高速粉砕法、一万回転ポット紡糸、コンペンセーター紡糸法など、すぐれた技術とアイデアを続々と生みだし、会社の生産能力を高めていったのであった。

化学者としての研究もすばらしいいきおいですすめられた。

そして昭和九年、繊維素の硝化機構やその溶解の研究で、東京大学から工学博士の学位をもらい、会社の研究所長に就任した。

昭和十年、風がある五月のある朝、友成研究所長は、研究所員のおもだった人々を会議室にあつめた。

何事かと集った所員を見わたしていた友成研究所長は、ゆっくりした口調で、力づよくいいきった。

「諸君、本日から石の着物の研究をしてほしい。」

「石の着物ですって?」

「そう、石の着物です。わたしも当研究所の研究方針には、ずいぶん迷いました。

しかし、会社を、いや、日本の繊維業界を、本当の世界のトップレベルにまでもっていくためには、資源の豊富なカーバイドから、新しい合成繊維をつくるしか方法がないと、考えたのです。

このことは、大原社長とも相談してきめました。この研究を完成させるためには、諸君のチームワークと、どんな苦労にもくじけない勇気と忍耐、そして、研究と努力が必要です。

石の着物の工業化の必要性はかならずきます。というのは、私たちと同じような仕事にたずさわる者が、いま、世界のどこかで、新しい繊維を目ざして、かならず研究を開始しているからです。

私たち研究所員は、会社が、その必要を感じたとき、研究を開始したのではもうおそいのです。

むしろ、我々の研究が、絶えず、会社のすすむべき道をきりひらいていかなければならないのです。」 |

こうして倉敷レーヨンの研究所では、アセチレンを原料とする合成繊維、すなわち石の着物ビニロンの研究を開始した。

その頃、ちょうど京都大学化学研究所の喜多源逸(げんいつ)教授の研究室でも、“石の着物”の研究がすすめられていた。 この研究は、倉レの研究所と同じように、カーバイドから生まれるポリビニル・アルコール繊維の耐水性を増し、沸騰した水にも耐えられる、合成繊維“ビニロン”をつくることであった。

研究の中心人物は、だれあろう、かって、ドイツで友成所長と一緒に勉強し、高分子の研究に一生を捧げると誓った、あの桜田青年その人であった。

当時の桜田青年は、京都大学の教授として、将来を有望視される、新進の化学者に成長していたのである。

こうして石の着物の研究は、友成、桜田の両博士のもとに、ともに協力援助をしあいながら、着々と実現されつつあったのである。

しかし、この二人の友情あつい研究にとって、おもわぬ強敵があらわれた。

それは、友成所長が研究所員に話した言葉のなかにあった、ある一つの不安が現実となって、しかも一年もたたないうちに登場したのである。

ある一つの不安……そして強敵、それは、一体、なんだったのか?

③ 一つの不安 top

|

電子顕微鏡をつかってセンイ構造を研究する

|

|

不安――それは外国が、研究で先をこしてしまうのではないか、ということであった。

強敵――それは、アメリカのデュポン社であった。

昭和十三年九月、デュポン社が、ひそかに研究していた「ポリマー66」(いまのナイロン)の情報の一部が、日本の新聞に報道された。

デュポン社の研究は、すでに、日本の化学者にも予想されていたことであったが、“石の着物”の研究者にとっては、容易ならない強敵があらわれたという感をつよくいだかせたのであった。

しかし、京都大学、倉敷レーヨンの研究者たちは、くじけなかった。

かえって、デュポン社の情報が新聞に報道された以後は、次々にナイロンの情報、試料用の糸などを入手し、ますますファイトをもやした。

その研究はいっそう協力的となり、ピッチをあげたのである。

こうして、共同戦線をはった友成・桜田を中心とする二つのチームは、ますますその研究をふかめていった。

そうしたある日のこと、

「できた! おーい、みんな、できたぞ!」

桜田教授の声が、うすぐらく、薬品くさい研究室のなかにこだました。

その声はデュポン社のナイロンに先をこされて、重苦しい緊迫の空気がただよっていた研究室を、いっぺんに明るくした。

水にとけない沸騰水にも耐えられる合成繊維、ビニロンの第一号がついに誕生したことを知らせるその声だったのだ。

それは、ナイロンの情報が伝わった翌年の十月であった。

「先生、おめでとうございます。」

かけよってくる、苦労をともにした研究所員のほかには、涙が伝わっていた。

「ありがとう、ありがとう……」声にならない喜びの一瞬であった。

桜田教授の頬にも、涙が伝わっていた。

そして、その、ジーンとにじんだ目をとじたとき、桜田教授の脳裏には、友成博士の顔がうかんでいた。

そして、友成博士とベルリンで誓った約束を思いだした。

そして、また、その後の研究をとおしての友情を思いうかべた。

この朗報は、さっそく、友成博士のもとにもとどけられた。

「やったな、桜田君! おめでとう。」

桜田博士に協力をおしまなかった友成博士は、わがことのようによろこんだ。

そして、瞬間、心のなかに誓った。

「こんどは、ぼくらの番だ。倉レの仕事だ。」と。

桜田博士の成功した合成第一号は、水にとけやすいポバール繊維を、湿式紡糸したあと、乾熱処理する方法をとってできたものである。

湿式紡糸は、桜田教授の恩師喜多博士が考えたものである。 合成第一号の成功は、もちろん、桜田博士だけのものではない。 桜田博士と、その周囲の友人たちの共同研究の成果でもあった。

しかし、研究室におけるビニロン合成第一号の試作には成功しても、すぐに量産することは不可能であった。 |

倉レ研究所内の石油からアセチレンをつくるパイロット・プラント

|

|

センイの燃焼実験

(左から、もめん、羊毛、アセテート、ナイロン、ビニロン)

|

④ 友成君、やりたまえ top

ほかの繊維と同じように、人間の衣服として実用に役だつためには、まず第一に、品質の改良研究が必要であった。

第二に、量産ができる技術の開発が、工場や機械が必要であった。

このためには、巨額の研究費とパイロット・プラントが必要である。

昭和十四年、三代目の社長として、前社長のむすこ、大原総一郎が就任した。

新しい社長は、洗練された西欧型教養人として、日本の経営者のなかでは異色の人であった。

事実、先代社長の建設した大原社会科学研究所に集った、当時の日本最高の知識層の人たちから、社会主義的な思想の洗礼もうけていた。 だが彼の思想は、けっして過激ではなく、またその性格もはでではなかった。 |

ピニロン製品のもとになるポバールをつくる工場

(倉レ、富山工場の酢酸ビニル精製装置)

|

倉敷という田舎に育った社長は、「自然に帰れ」という気持を、常にいだいていた。

そして物事を考え実行する場合、途中からでなく、一番最初の素材からじっくり考える人でもあった。 若い社長にとって、当時のカフェーの女給に愛された人絹を生産することは、カフェー産業をやっているような気持であったにちがいない。 |

大原社長(後右)友成博士(後左)

|

そして、絶えず都会的な流行を追う傾向にある繊維会社の経営は、若い理想家である社長にとって、ひとつの文明的矛盾としてやりきれなさを感じさせていたにちがいない。

教養豊かな文化人であって、ただ、金もうけを願う経営者でなかった社長は、自分の会社がつくる覬品にふかい矛盾を感じ、絶えずくるしんでいた。

ところが、ビニロンは、人絹と違って、国産の資源を生かすことができ、羊毛、もめんにかわる実用的繊維であることを、友成博士からきいて知った社長は、このビニロン生産こそ自分の思想と会社の使命とをぴったりとひとつにするものだと、感じたのであった。

こうして、友成博士のビニロン工業化の研究に、強力な援助者が生まれたのである。

やがて社長は会社の全力を注ぎこんで、昭和十年にスタートした博士の構想を経営者としてより強力に推進しはじめた。

「友成君、やりたまえ。君の思うとおりに、思う存分やりたまえ。」

こういって、友成博士をはげます大原総一郎社長であった。

⑤ 犠牲者よ安らかにねむれ top

|

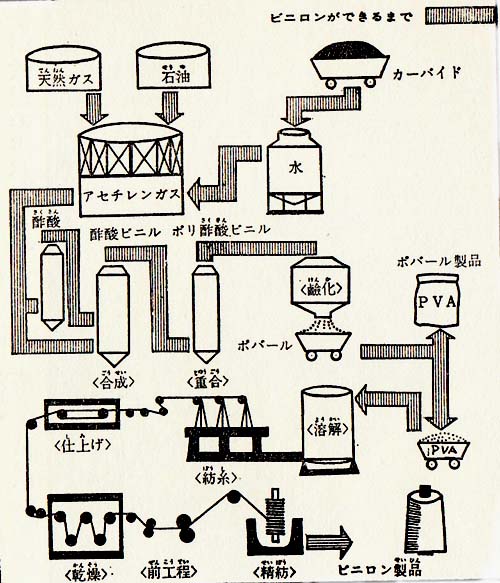

岡山工場に第一次パイロット・プラントをつくった

|

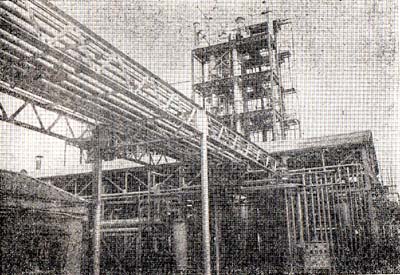

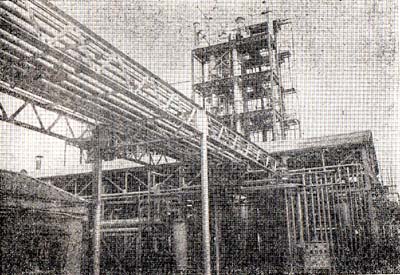

天然ガスからアセチレンをつくる倉レのポバール生産工場

|

昭和十五年、倉レは、友成博士を中心に岡山工場第一次パイロット・プラントを設けた。

そして、昭和十七年には、日産十キロ程度の中間試験に成功した。

さらに、同年十月、この基礎研究を生かし、日産二百キロの第二次パイロット・プラントの建設にとりかかり、翌十八年のすえ完成した。

しかし、不幸な第二次大戦は、この研究の推進に重大なピンチをもたらしたのである。

有能な技術者が、次々と召集され、戦場へつれていかれたからである。

研究をつづけようにも、しだいに、技術者の数はへっていった。

不幸な戦争の拡大に追いつめられつつあった日本の国力では、もはや繊維の研究などは重要視されなかったのである。

軍需産業のブーム。そして日本全体が、破局の段階ヘ一歩、一歩近づいていった。

昭和二十年一月八日、ついに不幸なできごとがおこった。

「ドカーン。」

「ドカーン。」

という、つづいておこる大爆音とともに、アセチレンタンクが爆発した。

そして、三名の貴い人命がうばわれたのである。

友成博士も、とんできた鉄板や爆風でおしたおされて負傷し、人事不省となった。 |

悲劇がおきた岡山工場殼(現在の成長した様子)

|

熟練工がいなくなったため、未熟練な工員が、タンクの補修をあやまって、ひきおこした一瞬の事故であった。

この不幸なできごとは、長く会社の歴史にのこる大事件であった。

そして、ついに道がとざされるときがきた。

終戦直前の昭和二十年六月二十九日。

岡山市をおそった爆撃によって、岡山の試験工場が完全に姿を消したからである。

こうして、第一期のビニロン工業化への努力は悲惨な状態で終了した。

イバラの道は、あまりにもきびしかった。

「もし、このような状態で、日本のビニロン工業が終わっていたとしたら、あの貴い三名の犠牲者の霊は、永久に神のもとに安らかにねむれなかったであろう。」

ある日、倉敷レーヨンをおとずれた私に、同社の渡辺技術部長がしずかな口調で、こう話してくれたことを私は忘れない。

石の着物ビニロンの物語を、この悲惨な状態で終わらせることは、倉敷レーヨンの人々にとって胸をつきさされるほど悲しいことであった。

そして、終戦――再び石の着物と闘うチャンスがきた。

石の着物と人間の闘いがはじまったのである。 |

倉レ東京事務所

|

3 社運をかけて top

① 社運をかけて

|

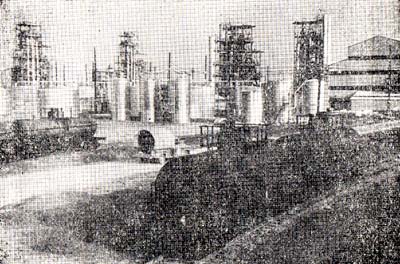

いよいよ本格的に生産をはじめようと……(ガス発生工場) いよいよ本格的に生産をはじめようと……(ガス発生工場)

|

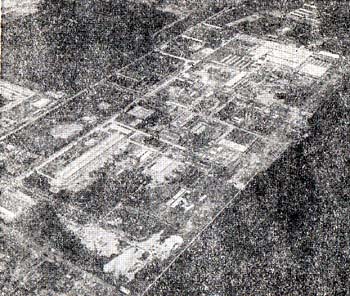

建設中のクラレ富山工場

|

昭和二十三年四月二十七日。

大原社長を正面に友成技師長をはじめとし、会社の重役が全員ならんでいた。

会議に出席している人の机の上には、『ビニロン工業の発展と意義』と、『事業概要』と題する、ワラ半紙にガリ版ですった印刷物が二冊おいてあった。

出席者は、シーンとしずまりかえり、すこしうつむきかげんになって、じっと、その題名を見つめていた。

そのなかでまっすぐ正面を向いているのは、社長と友成技師長だけであった。

これから、会社の新しい事業方針について、会議がはじまろうとしていたのである。

正面の社長は、その重役たちのこわばった顔を、ひととおりながめわたして大きくうなずき、にっこりして口をひらいた。

「当社は、今日から本格的にビニロン工業に着手したいと思う。

いや、中断した計画を再出発させたいと思う。

そこで今日は、この計画について、諸君の卒直な意見がききたい。」

返事がなかった。会議に出席している人たちは、だまって事業内容をひろげて、おどろいた。

十四億円にものぼるビニロン開発のための設備投資を、社長はやろうとしているのである。

当時、会社の資本金は、二億五千万円だった。

資本金の六倍にものぼる設備投資は、むりと考えるのは、だれの心の中も同じであった。

ページをくるたびに、その心のなかでは、

「これは、むりな計画だ。」

「まだ時期でない。」

「社長の独断にもほどがあると、考えていた。

もちろん、出席している人たちも、みな戦前からの悲願であったビニロンの工業化にふたたぴ努力したい気持はあった。

しかし、倉敷レーヨンは、戦前のような、充実した会社にはまだ復興していない。

戦災でうけた痛手を、まだ完全に回復していない。

おまけに、急いで解決しなければならない問題が山積している。まず、それを解決するのが急務だ。

十四億円のビニロンへの設備投資とは、また困ったことを社長がいいだしたものだ。

「社長、現在進行中の第三次パイロット・プラントの成果は、私も充分知っています。

しかし当社の現状で、このような莫大な費用のいる本格的計画は、時期がちょっと早いのではないかと思います。

もし失敗したらビニロンの工業化はおろか、会社がつぶれるおそれがあると思います。

したがって、大設備投資によるビニロンの工業化は、もうすこし、現在のパイロット・プラントの成果をみてからにしてはいかがでしょう。」

と、ある重役は、社長のプランの時期のはやさを勇敢に指摘した。この発言をきっかけとして、

「当分、会社は、レーヨンに重点をおいた、堅実な経営方針でいくべきではないでしょうか。」

「はたして、このような莫大な設備投資をして、開発できたとしても、ビニロンの採算はとれるのでしょうか。」とか、

「いまビニロンをつくっても、一般の人から歓迎されないでしょう。

そして、歓迎されるころには、会社の経営は苦しくなるのではないでしょうか。」

とか、いろんな人が、悲観的な意見を述べた。たいていの人は、時期がはやいと考えていたのである。

ここで、まえの重役の会話のなかにでてくる、第三次パイロット・プラントの説明をしてみよう。

社長は、昭和十四年以来の初志を貫徹しようとする執念にもえていた。

そして、その同じ執念にもえる友成技師長とともに、はやくも終戦の年の十二月には、第三次パイロット・プラント(中間実験工場)を設けて、ビニロン工業の本格的な研究にのりだしていた。

岡山県の山奥には、木材の乾溜による炭材と木酢の製造所を設置した。

焼け残った倉敷工場内に、

一、ビニロンの原料である石灰岩をはこんできて、煆焼室で生石灰とし、

二、電気炉でカーバイドの製造、

三、アセチレンの発生、

四、酢酸ビニルの合成、

五、ついで重合、

六、それを酸化してポリビニルアルコールを製造。さらに、

七、ポリビニルアルコールを溶解し、

八、原液の調製(ポバール)、

九、紡系、

十、乾燥、

十一、仕上

という十一段階のビニロンをつくる全工程の一貫した生産技術を確立するために、ひろい研究が展開されていたのである。 |

ビニロン製品の製法課程表

|

② 反対重役 top

しかし、いろんな重役の反対意見にも、社長の信念はかわらなかった。

会議が、だいぶみだれてきたのを見て、大原社長はしずかに口をひらいた。

そして、反対意見をだした重役というよりは、友成技師長をのぞいた、ほかの出席者全員の疑問をはらすために、はっきりした口調で、次のような考えをのべた。

「諸君の意見は、もっともだと思う。この計画の実行は、非常に困難だと思う。また、むりな計画だと思う。

しかし、我々は、第三次パイロット・プラントによって、ビニロン工業化の見とおしを、一応つかんだ。

ここまできて、もう、足ぶみする必要はない。

友成博士を中心として、会社が研究開発してきたこれまでの技術と、今後開発される技術を信じよう。

あとは、全社員、全力をあげて、この計画の実行に、最善をつくすのだ。

売れるだろうか、またそれまでに会社がつぶれるのではないか、などという意見は、臆病な消極的な人のいうことである。

事業をやっていくためには、細心のプランが必要である。しかし、細心と臆病心とでは、大変な違いである。

企業の発展は、決定的な瞬間できまる。

国家的にも社会的にも、私たちは、いま、ビニロン工業の再スタートをはからなければたらない時点に立っているのだ。

戦争で負けた国、勝った国の明暗は、いつもはっきりしている。

負けた国は、戦勝国の植民地になってしまうことは、諸君も知っていることだ。

あらゆる技術で先行されたうえ、その技術を、高い金をはらって導入しなければならない。

もう、その傾向は、いたるところに見られるではないか。

これでは、いくら日本の産業は発展しても、事実は、先進国のたすけをかりる後進国と、なんらかわりはない。

ここで、前社長の言葉を思いだしてほしい。

『新しい仕事をするときは、十人のうち、一人か、二人が賛成するときはじめるべきだ』ということを。

いま我々がこの仕事を推進することは、非常なむりと苦労がともなうことは、私自身が誰よりもよく知っているつもりだ。

おそらく、こんな計画を実行する経営者はいないかもしれない。

しかし、いま、我々が、この重大な決定的瞬間をにがしたらどうなるだろう。

会社はおろか、日本の産業もだめになってしまう。

というのは、世界のどこかにいる我々の強力な競争相手が、このためらいの瞬間をのがすはずがないからである。

そうなっては、我々の戦前のあの長い苦労は、いっぺんで消しとんでしまう。

私は、だんぜんこの計画を実行してみせる。それには、諸君の絶大な協力が必要なのだ。

我々が発見し、育てあげたピニロン工業を世界に問うためにも、諸君の理解と協力をせつに望みたい。」 |

この言葉は、これから軌道に乗るため、まだ何年かかるかわからないビニロンの本格的な工業化へふみきろうとする、大原社長の信念であった。

「やりましょう。」というみんなの言葉は、すぐにはきかれなかった。

というよりは、一見大ばくちとも思える、すさまじいこのエネルギーにみちた、社長の意見に圧倒されたのである。

事実、この言葉のまえには、多くの反対意見をもつ重役たちも、社長が説いたビニロン企業のもつ、国家的、社会的意義と責任を考えながら、沈黙してしまった。

しばらくして、社長のとなりにすわってずっとみんなの話をきいていた友成博士は、ゆっくり立ちあがると、こういった。

「この仕事は、本当に大変なことだと思います。

しかし、社長のいまのご意見は、社運をかけた決心からうまれたものと思います。

ビニロンの生産は、私たちの会社のためだけではありません。

戦争で国力の衰えた日本の産業を、再び盛んにするためにも、どうしても実行しなければならない大切な産業です。

社長に力をあわせ我々がきずきあげたビニロンの技術の真価を、世界に向かって問うてみようではありませんか。」 |

この友成博士の言葉で、ようやく我にかえったある重役は、 |

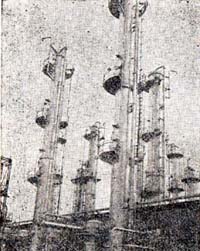

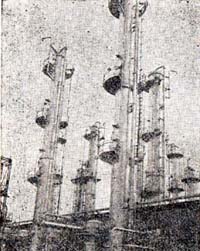

クラレ、中条工場

(天然ガス→カーバイド→

ポバール生産)の蒸留塔

|

「わかりました。私たち社員一同も一致団結して、ビニロンの生産計画をすすめましょう。」

と、みんなの意見を代表するように述べた。

こうして、基礎研究から一貫して日本で行われてきたビニロンの工業化が、再び開始されたのであった。

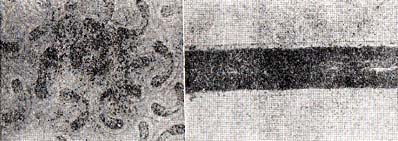

③ 晴れの授賞 top

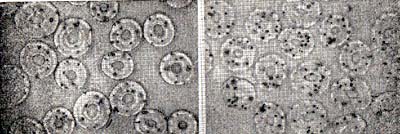

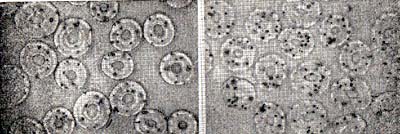

|

毛布用など保温を目的にした製品のためにつくられた、まん中に穴の

開いたビニロン。左がドーナツ型、右が梅の花型中空ビニロン

|

富山工場の操業開始。

カーバイドの仕込みをする大原社長(1950月11年)

|

それから、数ヵ月、ビニロン生産のための会議は、何回もひらかれた。

工場の設計や建設も、どんどんすすめられていった。

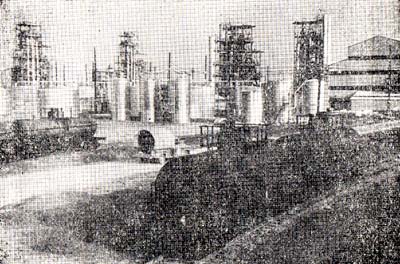

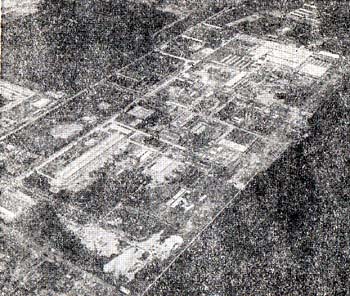

昭和二十四年、富山と岡山にビニロン生産工場が建設された。

そして、富山工場では、原料のポリビニルアルコールを製造し、岡山工場では富山から送られてきた原料からビニロン繊維をつくる体制ができあがっていった。 |

また、同じ年の五月、東京・日本橋の三越百貨店で、第一回のビニロン試作品展示即売展がひらかれた。

一般の人々は、ようやく日本の技術が生んだ新しい合成繊維、ビニロンを見ることができたのである。

「ほう、これが、新しくてきた国産の合成繊維か。」

会場にきた人々の多くは、こういって、感心しながら買ってかえるのであった。

しかしこれは、実際には第三次パイロット・プラントによる試作品であったから、まだ本格的ビニロンといえるものではなかった。

まだまだ強さの面で、欠点のおおいビニロンだったのである。

しかし、国産技術による新合成繊維の誕生に、国民はこぞって祝福の言葉をおしまなかった。

さらに十一月、ついに十六年の苦闘がむくわれた。第一回毎日工業技術賞が授与されたのだ。

ビニロン工業の強力推進者として、倉敷レーヨン社長大原総一郎、同技師長友成九十九、京大教授桜田一郎の三氏が、この栄誉をかちとったのである。

だが、運命の女神は皮肉にも、再びビニロン工業に最大の試練を与えたのである。

最大の試練――それは、どんな試練だったのか。

④ 光りをもとめて top

ビニロンとほぼ前後して誕生したデュポン社のナイロンが、昭和二十六年、日本にも進出してきた。 しかも、倉敷レーヨンの強力な競争相手である東洋レーヨンが、デュポン社と特許契約を結び、ナイロンの生産に本腰をいれだしたのだ。

社運をかけ、国運をかけ、日本の技術による、ビニロンの生産を開始していた倉敷レーヨンにとって、それは、思いもよらぬ強敵の出現であった。

植民地的な壁を突破して、自立国家になるためには、国内の原料でできるものをやるほかはないという、社会的な、また、経済的な使命をはたそうとして、巨額の資金を投入した倉敷レーヨンにとって、それは全く全く皮肉な試練であった。

いや、新しい苦難の道であった。

しかも、倉敷レーヨンと全く同じような資本を投入した東洋レーヨンは、アメリカで莫大な資本を投入してデュポン社のナイロン技術を、短期間のうちに導入できたのである。

東洋レーヨンの導入したナイロン技術の優秀性は、昭和十八年にはイタリア(モンテカチニ社)、昭和二十年にはフランス(ロジセイタ社)、昭和二十三年にはイギリス、昭和二十四年にはオランダ、アルゼンチン、ベルギーの各国に導入され、すでに実証ずみのものであった。 |

石からできた衣料ビニロン!

|

ところが、ビニロンは、まだ日本にしかない繊維なのだ。

いくら技術を導入しようといっても、相手がいないわけである。

結局、友成技師長らの自社の研究室の成果、あるいは、工場技術の発達のテンポをはやめるよりほかに、とるべきは方法はなかった。

それに、ちょうどその頃、朝鮮勁乱後の繊維不況がかさなって、ナイロンさえ売れいき不振で、倉敷レーヨンは、ビニロン工業化の最大のピンチをむかえたのである。

戦後の日本において、自力で発見・発明をし、工業化を行った倉敷レーヨンが、はたしてこの苦境のなかに、市場を確保していく能力があるかないか、運命の女神の問う、それは最後のイバラの道であった。

苦しい、そして、きびしい歳月がすぎていった。

この間、金融機関にお金を借りにいき、

「社運をかけているようなところへは、融資できません。」

と、いわれて、歯ぎしりしながら社へかえってきた、経理担当の重役もいた。

このようなつらい周囲のなかで、倉敷レーヨンは、利益のすべてをビニロンの工業化に投入した。

しかし、「二年ぐらい、株式配当を無配にせよ。」と、経済雑誌が書きたてるような状態が、つづいたのであった。

株価は、五、六十円を低迷、最悪の状態となった。

だが、倉敷レーヨンの全社員は、大原社長の「ビニロンが成功するのでなければ、日本の国自体がだめになる」の信念を胸に、ぎりぎりの瀬戸ぎわに立だされても、光りをもとめ、明るい希望をけっして失わなかったのである。

⑤ チャンスきたる top

ついに、反撃のチャンスがきた。

昭和二十九年のある日の午後。

「バンザーイ。」

「バンザーイ。」

青年技師のカン高い声が、日がしずんで、薄暗くなった研究室からきこえてきたのだ。

部屋からとびだした研究所員のほおが、うれし涙にぬれている。

「できたぞ!」

「おーい、とうとう、できたぞ!」

わーつと周囲の同僚は、彼のまわりに集った。そして、友成技術部長室へ完成を知らせる人が走った。

友成技師長を中心とする倉レの研究陣は、こうしてこれまでより三〇パーセントも強さの増した、高強力ビニロンを生むポリビニル・アルコール繊維の、新重合法の開発に成功したのだった。

感激の一瞬であった。

めぐまれなかった生活にもくじけず、毎日、夜遅くまでつづけられた研究に対する情熱の勝利であった。

この明るいニュースは、さっそく大原社長のもとにも届けられ、まもなく、全社員にも伝わった。

実に研究者と経営者の、息の長い執念がからまった、輝かしい勝利であった。

その夜、研究所でささやかに開かれた祝宴の際、長い年月、苦労をともにした所員にかこまれた友成博士は、感激の涙でほおをぬらしながら、ポツリとだれにいうのでもない、つぶやきをもらした。

「長い冬にも、ようやく春のおとずれがきたのだ。桜田君との誓いも、これでほぼ達成できた。」

そのつぶやきは、平凡な言葉ではあったが、友成博士にとっては、実に意味のふかい感慨の言葉だったのである。

これを機会に、ビニロン工業は、着実に伸びはじめた。

昭和三十年、倉敷レーヨンの岡山工場が、はじめて、短纎維日産十八トンの経済ベースにのった。

こうしてしだいにビニロン工業は、生産量も年産四万トンと、世界にほこる飛躍的な発展をとげていくのである。

ところが皮肉な運命は、意外にも再び悲しい知らせをもたらすのである。

さて、この悲しい知らせとは、一体なんてあろうか?

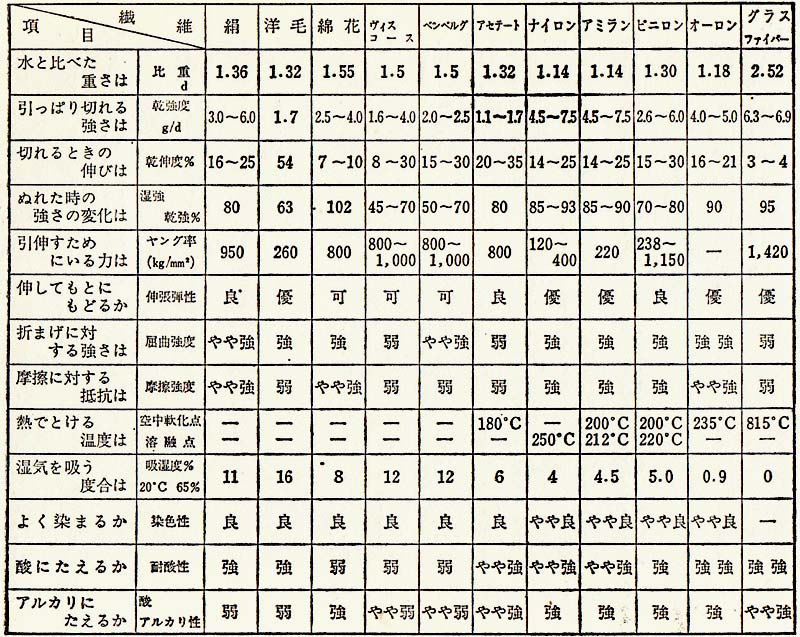

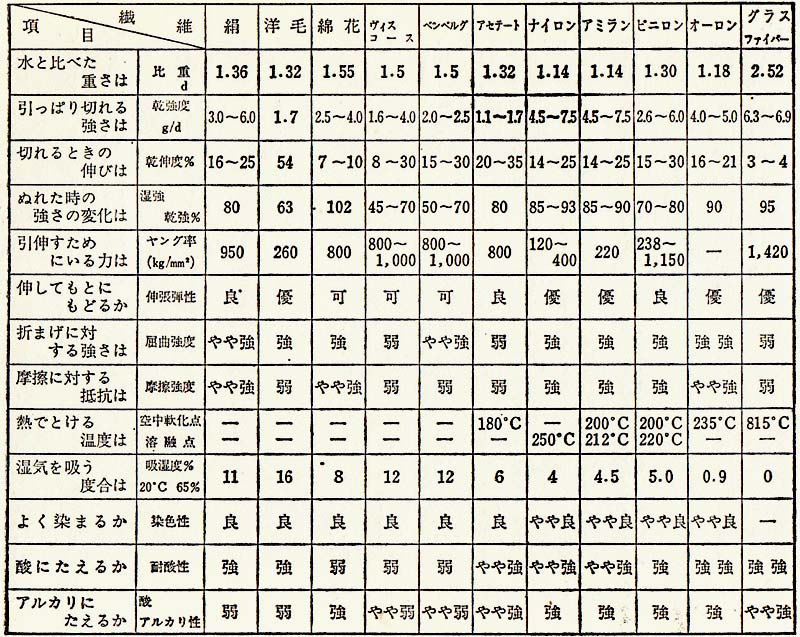

|

センイの強度表

|

4 日本のビニロン top

① 燃える情熱

戦後、友成博士は、そのエネルギッシュな実行力と、すぐれた考えに裏ずけされた企画力が高く評価され、自分の会社以外の京都大学、大阪大学の繊維研究所の再建や維持にも力をかした。

また、高分子学会、プラスチック協会、繊維消費科学会など、日本の繊維業の復興のためにも、重要なまとめ役、つなぎ役として大事な仕事を、次々にはたした。

たとえば昭和三十一年だけでも、四月には日本原子力産業会議員、九月には科学技術庁、十二月には日本原子力研究所の役員に就任し、それぞれの分野で大きな貢献をした。

昭和三十年、友成博士は合成繊維の新しい研究を展開するため、石油からビニロンの原料をつくるアセチレンの工業化試験に着手した。

だが、いそがしい仕事の連続で、友成博士の健康は、しだいに害されていたのである。 |

軌道にのった岡山工場へ両陛下行幸(ぎょうきょう)。

大原社長が案内役(1956年)

|

最初は仕事の疲れぐらいに思っていたのであったが、しだいに黄だんのような症状があらわれ、疲れ具合がひどくなっていった。

昭和三十一年の秋、ある日、大学病院の知合いの医師をたずねた博士は、自分の病気が、おそろしい肝臓病であることを知った。

しかし、博士はそれでも、ビニロン発展のための研究や、その他の重要な仕事にがんばった。

博士の燃えるような情熱は、病気などにかまっていられなかったのであろう。

「友成君、だいぶ疲れているようだが、体のほうは大丈夫かね。

君のおかげて、ビニロン計画も完全に軌道にのり、その技術も世界にみとめられ、製品を輸出できるようになった。

このへんで、ちょっと病院にでもはいって、ゆっくり静養してくれたまえ。

いま、君にたおれられたら、会社にとっても、日本にとっても大損失だからね。」

その頃、しだいに顔色のわるくなっていく博士の体を心配した大原社長は、熱心にそうすすめた。

家の人も同じであった。

夫人はめったに博士のことに口出ししない人であったが、日ましにおとろえていく博士の健康のことを、一番よく知っていたので、機会を見ては、静養をすすめた。だが、それはむなしい努力だった。

博士は、自分の病気が原爆による病気であることを知っていたのである。

② 呪いの原爆 top

昭和二十年八月六日、あのおそろしい原子爆弾によって、この日の広島はまさに地獄にみまわれたようであった。

一瞬のうちに、家や町は破壊され、焼土のなかに、見るもむざんな死体が、ゴロゴロころがっていたのである。

けが人も多く、泣きさけぶ女や子供のうめき声が、けむりのなかからきこえてくる。

目をおおいたくなるような、地獄絵図が展開された。

たまたま、被爆直後、所用があって広島をおとずれた友成博士は、その変りはてた広島の姿にぼうぜんとした。

気をとりなおした博士は、すぐ大学時代につくえをならべていた友人、広島大学の小林教授の身が心配になり、郊外のその家をたずねた。

小林教授は、ゆくえ不明であった。友情にあつい博士は、凄惨な被爆地にとってかえし、教授をさがしまわった。

そして、江波町のイチジクの木の下にたおれている教授をみつけ、その近くに捨ててあったうば車にのせて運び出し、トラックをもとめて家に送り届けたのである。

博士は、自分の肝臓病が、この時と関係があることを知っていた。

というのは、その後毎年、原爆病でなくなる不幸な人の多くが、原爆による放射能によって、肝臓をおかされていたからである。

事実、博士の肝臓病は、アミロイド症という数すくない病気のひとつで、原爆で死んだ人と同じように、蛋白質が肝臓の内部と膵臓にも付着していたのである。

博士は、自分の死が、まぢかにせまっていることをさとっていた。

博士は、だからといって、あのときの自分の行為をくやんでいなかった。

小林教授との友情は、もし自分が逆の立場にあった場合、小林教授も自分に対して同じようなことをしてくれるほど、かたくてあついものであったからである。

しかし、自分がどうしてもやらなければならない研究や仕事は、まだ、山はど残されていた。

そのことだけが、博士にとって残念でならなかった。一日いや一時間でもおしかったのである。

周囲の人の心配をよそに、それからの博士の研究の仕事は、いままで以上にはげしいものとなった。 |

国際繊維大会で講演する友成博士(1954年、パリ)

岡山工場を訪問された皇太子夫妻(1963年)

|

③ 悲しい知らせ top

|

友成博士の願いを秘めて、工場は生産をつづける(中条工場)

|

|

昭和三十二年の夏、博士の健康は、周囲の人も気がつくくらい、ますます悪化していった。

九月のある日、たまりかねた大原社長は、ついに、社長命令をだし、強引に倉敷中央病院に入院させた。

医者たちは、友成博士の体力を回復するため、あらゆる治療をこころみたが、肝臓アミロイド症は、ますます悪化していくばかりであった。

十二月半ばのある寒い夜、博士につきそっている夫人から社長に電話がかかった。 |

博士が、どうしても、なるべくはやく社長に会って、話したいことがあるから、都合をききたいというのである。

心配した社長は、すぐ博士の枕元にかけつけだ。

社長に気がついた博士は、なるべく元気にみせようと、むりにわらい顔をみせた。

その一瞬、社長の頭のなかには、博士とともにビニロンの工業化に苦闘してきた十数年のなつかしい思い出が、走馬灯のようにかけめぐった。

そして、目のまえの弱々しい博士の姿が、いつのまにか涙にくもった。

しかし、この偉大な協力者の声は、意外に元気であった。

「社長、ビニロンの前途は、洋々としています。しかし、ビニロンを、本当に、日本が生んだ世界の繊維として、多くの人々に役だたせるためには、もっともっと改良研究をし、そして量産をはかり、コストを引き下げねばなりません。

そのためにも、会社は、今後、石油資源を利用する、石油化学工業を本格化することが重要です。

このため、まず、百万坪(八一六エーカー)の土地がどうしても必要です。さっそく準備していただきたいのです。

このことを、どうしてもはやくお願いしたくて、家内に電話してもらいました。」

この言葉は病人の声とは思われないほど、元気と自信にみちたものであった。

大原社長は、いまさらながら、友成博士の構想の大きさと、信念の強さを感じた。

「かならず実現するよ。だから、早くよくなってくれたまえ。」

社長は、そう力強い言葉で返事した。

だが、それから一週間たった十二月二十六日の午前○時二十分、博士は、ついにかえらない人となった。

博士は、最後に百万坪の土地の必要をもとめ、一大工場都市の建設を構想しながら、もう一度それと闘うために立ちあがろうとしつつも、ついに、立ちあがることができなくなったのである。

この悲しい知らせは、国内はもとより、世界の各国に知らされた。

そしてこの偉大な博士の業績やものの考え方、繊維の将来に対する見通しなどに、大きな関心をよせていた世界各国の学者や会社から、これからの活躍を期待されていた博士の死をいたむ弔電や弔文が、続々よせられたのであった。

そして、博士を知る者は、その偉大さを、あらためて認識させられたのであった。

④ 日本のビニロン top

博士は、まだまだ、やりかけの仕事を多く残して世を去った。

また、博士が、心血をそそいだビニロン工業の今後の隆盛を、見守っていきたかったにちがいない。

だが、なくなる三か月ぐらいまえに、博士にとってなによりもうれしい感激のプレゼントがあった。

それは、アメリカの化学会社、エア・リダクション社から、博士が苦労して開発したポパール製造技術を導入したいという話が、倉敷レーヨンにもちかけられたからである。

エア・リダクション社は、カーバイド工業界の指導的会社で、当時、世界一の工場をもっていた。

その会社が、自国のデュポンの技術でない、日本の技術を導入したいという知らせをきいたとき、博士は自分自身のどんな成功よりも、その知らせを喜んだにちがいない。 |

故友成博士未亡人に感謝状が

大原社長より贈られた

|

昭和三十三年二月四日、エア・リダクション社は、日本が生んだビニロンの中間原料、ポバールの技術提携を申しこみ、契約調印を行った。

そして、三十五年には、ビニロン技術も導入した。

ついに、日本が生んだビニロンは、世界的な技術として、海外に認められたのである。

このほか、昭和三十三年には、フランスのロン・プラーン社、三十四年には、西ドイツのヘキスト社など、世界の大化学工業会社が、続々と、倉敷レーヨンの技術をあらそって導入した。

友成博士を中心として二十数年間、基礎研究から工業化まで、社長以下社員一同社運をかけて、純粋の国産技術として研究開発してきたビニロン技術は、いまや世界的な技術として、たかく評価されるようになったのだ。

その製品は、世界各国に輸出され、好評を博し、中国をはじめとする世界の国々が、のどから手がでるほど、ビニロンの技術を欲しがっている。 |

アメリカのエア・リダクション社に技術輸出してたてられたポバール工場

|

繊維としてのビニロンは、ほかの繊維と比較してあくまで実用本位であり、地味な存在だ。

しかしその製品、その技術は、いまや世界に認められ、輝かしい躍進をつづけている。

そして、ビニロンの原料であるアセチレンは、友成博士の研究のあとをひきついだ、若い研究技術者の手によって実現され、最近では、石油や天然ガスからも、つくれるようになった。

また、博士の遺志をひきついだ倉レでは、いま、第三の繊維とし、衣料用としてきわだった特性をもつ、新しいポリエステル系の合成繊維の開発を急いでおり、世界に誇りうる、総合的な化学繊維メーカーへの発展をはかりつつある。

このほかにも、石油化学工場を建設する計画も着々すすめられ、塩化ビニル、ポリエチレン、ポリアセタール樹脂、その他の新しいプラスチック系統の研究もすすめられている。

私は今、この物語を読んでいるあなたたちによって、今後もこうした世紀をゆるがす産業が、再び日本からつくりだされることを希望して、この物語を終わりたいと思う。

top

**************************************** |

いよいよ本格的に生産をはじめようと……(ガス発生工場)

いよいよ本格的に生産をはじめようと……(ガス発生工場)