|

****************************************

Index デュポンのナイロン クラレのビニロン

第一部 デュポンのナイロン

1 西部の勝利者 top

① めがねの博士

一九二七年のある日、デュポン化学会社にひとりの若い男が現れた。

体はきゃしゃだが、めがねのにあう端正な顏をした青年である。

彼は、受付で、ラモー社長に会いたいとつげた。

そして、自分の名前は、ウォーレス・ヒューム・カローザスだと名のった。

ラモー社長は、この青年を待っていたので、さっそく、自分の部屋にとおすように、受付にいった。

やがて、ノックして部屋にはいった青年は、 「失礼します。私は、ウォーレス・ヒューム・カローザスですが……」

と、やや、ぶっきらぼうなあいさつをした。

「私は、社長のラモーです。まあ、おかけください。」

そういいながら、社長は、内心、化学部長のスタイン博士の話を思いだし、おどろいた。

スタイン博士の話によれば、年令は聞いていなかったが、今はいってきたカローザスこそ、ハーバード大学で有機化学の教授をしている、博士号を七つ新進の化学者で、会社がこれからはじめようとする高分子研究の中心者になる、最適の化学者だというのだ。

だが、若すぎはしまいか。社長は瞬間、そんなことを考え、軽い失望を顔に現した。

「失礼ですが、あなたは何歳ですか?」

「三十二歳です。私に話したいという、ご用件はなんですか?」 |

ナイロンを発明した

ウォーレス・ヒューム・カローザス博士

|

こう催促されて社長は、スタイン博士があれほど強力にこの男を推薦したのだから、大丈夫なのだろうと考えた。

「実は君に、私の会社にはいってほしいので、その相談でお呼びしたのです。あなたの専門は、高分子の化学でしたね?」

「そうです。一文にもならない学問をやっています。それが、どうかしましたか?」

この若い化学者のぶっきらぼうな答に、ラモー社長は、おもねず苦笑した。

しかしもともと、化学者出身であるラモー社長は、彼のこの応答ぶりが、若いころの自分によくにており、おもわず親しみがわいてきた。

そしてこの若い化学者は、かならず役にたつというカンがはたらいた。

「実は私の会社では、いま、化学部長のスタイン博士を中心に、人類の生活を向上させるための、いままでにない高分子化学の基礎研究をはじめているのです。

しかしスタイン博士は、そのほかにもいろんな仕事があるので、新しい仕事にかかりっきりにはなれません。

そこで、スタイン博士の推薦もあって、あなたに会社にはいってもらって、この新しい有意義な仕事の中心になっていただきたいと考えているのです。

私も化学者出身ですが、学者は、とかく大学の研究室にこもりからです。

そして、自分の研究に自己満足しやすい。しかし、学問の最終目標は、よりよい人類発展への貢献にあるはずです。

そのためにもぜひ、あなたに入社してもらい、あなたの力で高分子の研究をのばしていただき、人類社会に役だててもらいたいのです。

もちろん、会社は全力をあげて、あなたの研究をお手伝いする考えです。

そして、研究費などにこだわらず、あなたの考えどおり、人類の発展に役立つ研究をしていただきたいのです。」

ラモー社長は、熱心にカローザス博士の入社をすすめた。

若いカローザス博士は、迷った。

自分は、もともと、金とは縁のない学問の世界で、一生を終わるつもりであった。

だが、自分の研究を人類の発展に役だたせたいという気持は、学問の世界に生きようと決心したときから、たえずもっていた。

しばらく考えたカローザス博士は、ラモー社長の熱心なすすめもあって、ハーバード大学の教授の席をなげすて、デュポン社へ入社する決心をした。

そしてひとつの企業のなかに生き、企業を発展させながら、人類社会の発展に貢献する研究をしようと、考えたのである。

② 君を待っていた top

入社を決意した力ーザス博士は、化学部長のスタイン博士に会うよう、ラモー社長に命じられた。

化学部長室のまえに立ったカローザスは、ドアを二、三度かるくノックした。

「どうぞ。」

中から温和な博士の声がした。

「私が、ウォーレス・ヒューム・カローザスです。」

「やあ、君のくるのを待っていました。さあ、こちらへかけたまえ。」

机の上の書類をとじた博士は、席をたってきて握手をしながら、カローザスにイスにすわるよううながした。

「君を社長に推薦したのですが、どうです、会社にはいる決心はつきましたか?」

「ええ、いま、社長に返事してきたところです。」

「それはよかった。君のような若い有望な化学者の参加を、私たちは願っていたのです。

よく決心してくれましたねご

「いや、私のほうこそ、お礼をいわなければ。私のようなものを推薦していただいて、ありがたいと思っています。」

「私はいままで、君に会ったことはありませんが、いろんな人をつうじて、君の精力的な学問的活動はよく知っています。 そして君の才能には、だいぶまえから魅力を感じていたのです。

ところで君は、大学でアルバイトをしながら勉強したそうだね?」

「はい、ターキオ大学を出てから、イリノイ州大学にいき、学費をかせぎながら、博士の学位をとったのです。」

「だいぶ苦労しましたね。しかし、かえって、そのほうが君のためによかったと思う。

学位をするには、そのぐらいの情熱がなければできないからね。」

スタイン博士は、若い学究をいたわるように、

「あまり、体は丈夫そうではないが、まあ、ここでは、生活の心配はいらないから、高分子の基礎研究をひとつじっくりやってくれたまえ。それでは、研究室に案内しよう。」

と、気軽にさそってくれるのであった。

研究室は、大学の研究室よりはるかに立派だった。

大きくて明るい部屋に、複雑な装置や、いろんな薬品の並んだ棚が、あちこちにおかれていた。

白い実験服を着た人たちが、机のまえでじっと試験管をにらんでいたり、薬品をビーカーにうつしたりしていた。

向こうでは、頭微鏡を熱心にのぞいている。

また、機械をつかったり、そのメーターを見ながらノートをとっている人もいる。

まだ学生あがりのような、若い人、もう、頭が半分白くなった老化学者もいる。

スタイン博士と力ローザスがはいっていっても、大勢いる化学者たちは、だれひとり振り返ろうともせず、また、口をきこうともせず、全身をうちこんで研究していた。

薬品のにおいのする室内は、一見、雑然とした感じはするが、そこには整然として、研究に取組んでいる厳粛な人間の姿があり、燃えるような情熱が秘められていたのである。 |

デュポンの研究室では、みな、真剣に研究していた

|

「この研究室の特色は、外部のだれにも干渉されないことです。

社長もやってこなければ、会社の重役もやってこない。そして、必要な研究費は充分与えられる。

そのうち、君にも理解できるだろうが、いま、みなのやっていた研究の仕事は、あくまで、自主的なものであって、会社から指令されたものではないのですよ。

ここでは会社から、こういう新しいものをいつまでにつくってくれなどということは、一切、要求されません。

ただきかれたら、私がちょっとしたヒントを与える程度なのです。」 |

しずかに廊下にでたスタイン博士は、そう力ローザスに説明してくれた。

この説明は、カローザスにとっては、おどろくべきことだった。

そして、あらためて、デュポンへ入社したことの幸福をあじわった。

大学での研究は、らくではなかった。

かぎられた大学の予算では、研究贊毛充分与えられなかった。

勢い自分でアルバイトをしながら食費をきりつめ、あまったお金は全部とぼしい研究費につぎこんでいたのである。

カローザスのような若い化学者たちにとっては、それは普通のことであった。

むしろ、そこに学問の道のきびしさがある、とさえ信じていたのである。

と同時に、会社にはいって仕事をやる場合には、会社から、『君は、こういうものをつくるため、このテーマを研究してくれ。完成は、だいたい、いつまでに』という命令が与えられるものと思っていた。

ところが、デュポン社では、そんなことを要求しないというのである。

「では、ほかに用事もあるだろうから、今日はこれで帰ってくれたまえ。

あとは、大学のほうが都合つきしだい、一日もはやく会社にでてほしい。

入社できる日がわかったら、まえもって手紙ででも連絡してほしい。

そのとき、研究所のみんなに紹介するからね。」

スタイン博士は会社の入口までカローザスを送ってきて、そういってくれた。

ていねいに別れあいさつをしたカローザスは、かえりの道で、ふたたび、スタイン博士の言葉を思いだした。 |

科学研究のために、時間が与えられた

|

会社にはいっても、べつに自分の研究は拘束されない。

また、社長が約束してくれた月給もわるくない。

こんな幸福な会社が、本当にあるのだろうか、僕は、まるで夢を見ているのではないだろうかと。

勢い、カローザス青年博士の足どりはかるくなった。

大声をあげて、町じゅうを走りたいような喜びの気持でいっぱいであった。

ところで、デュポン社では、どんな理由でカローザスのような化学者をよい条件でむかえ、商売にならないような研究をつづけさせているのだろう。

それを理解するには、デュポン社の長い歴史を知らなければならない。

一体、デュポン社は、どんなにして生まれた会社なのだろうか? ここでデュポン社の歴史をひもといてみよう。

③ 新しいデュポン家 top

一八〇一年、一そうの帆船が、白波をたててすすんでいた。

いくさきは、若い、未来の国、そして、自由の国アメリカである。

船室は、しずかであった。

時々ギッギッと、帆綱のきしむ音や、ハタッハタッと、帆布に風をはらむ音が、単調にひびいてくる。

三十歳のエルテール・イレーネ・デュポンは、船室の壁に背をもたせ、涙でほおをぬらし、窓から海をぼんやりながめていた。

「うつくしい祖国フランスよ、サヨウナラ……」

たとえようもないふるさとへの愛着が、イレーネの胸を感傷的にした。

あいつづいた革命の混乱のために、貴族であったデュポン一家は、迫害からのがれ、住む希望をうしなって去りつつあるのだ。

「イレーネよ、元気をだぜ。アメリカは、自由の国だ。世界じゅうの人々が、新しい希望をもとめて、集っている国だ。」

父のはげましの言葉で、イレーネは、ようやく、元気がでた。 かって、新しい国土と、自由な信仰をもとめて、清教徒たちがわたった海である。

しだいにイレーネの心のなかには、新しい勇気と期待がわいてきた。 ずいぶん、ながい航海だった。おだやかな航海の日ばかりではなかった。 風の日は、小さな帆船は、まるで、木の葉のようにゆれた。

「あ、陸だ。アメリカだ。」

数十日たったある日、デュポン一家は、ついに、新しい自由の天地アメリカにたどりついた。 |

当時のフランスの貴族たち

|

「イレーネ、いよいよ上陸だ。さあ、この新しい天地で、おまえは、フランスで身につけた火薬の技術を資本にして、新しいデュポン家をきずいていくのだぞ。わしは、もう老いてしまった。

これからは、おまえが、一家のあるじだ。そして、新しいデュポン家の第一代になるのだぞ。」

「はい。」

「さあ、みな元気をだして上陸しよう。そのまえに、新しいデュポン家の幸福を神に祈ろう。」

20

「神よ、デュポン家に永久の栄えあれ。」

父と一緒に、イレーネたち兄弟は、全員甲板にひざまずいて祈った。

祈りのあと、父は、イレーネたちに、つぎのような醫いの言葉を与えた。

「いいか。どんな場合でも、おたがいの義務をわすれず、つねに離れないよう団結しなければ、新しいデュポン家の繁栄はありえないのだ。

だから、おまえたちは、おまえの代よりもつぎの代へ、すこしでも向上するよう、つねにやすまず、はげましあうのだ。

このことは、けっして、忘れてはならない。

そして、このことを、今日からわがデュポン家の家訓にして、子孫から子孫に伝えるのだ。」

この新しい誓いに結束した親子は、政治亡命者として、アメリカ政府に入国を許可された。

そこで、デュポン一家は、なるべく首府に近いところに腰をおちつけようと、その年の十一月、デラウェア川をすこしさかのばったブランデーワイン運河地帯の空地に建った、四階建ての家を、七百五十ドルで買いとった。

「ずいぶん古い家だが、おいおい改造して、立派にしよう。そして、裏の空地には、工場を新築することにしよう。」

「そうですね。ここなら、火薬工場を建てても、まわりが空地だから、だれからも反対されないでしょう。」

「しかし、火薬は危険だから、充分気をつけてくれよ。」

「おとうさん、大丈夫ですよ。私の腕なら、絶対事故などおこしませんから。」

「しっかりたのむよ。」

こうして、デュポン一家は、火薬をつくるためのひきウスや、工作台などの設備をととのえ、原料の硝石や硫黄などを買い集め、小さな火薬工場を建設しはじめた。ところが、こまったことかおきた。

せっかく苦労して製造したその火薬に、いっこう買い手がいないのである。

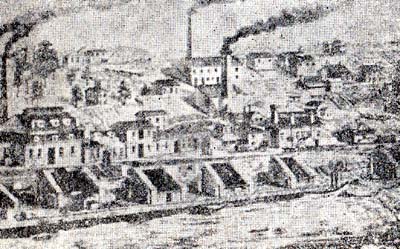

これでは、工場を建ててもなんにもならない。 |

火薬工場の内部

|

はやいところ買い手をみつけ、製造した火薬を売りさばく必要があった。

だが、アメリカにこれといって、火薬を使ってくれそうな知人のいないデュポン一家には、これは、むずかしい仕事であった。

まさか、インディアンに売るわけにもいかない。

やはり、アメリカ政府に買ってもらうことを考えなければならなかった。

④ ある日のチャンス top

ジェファーソン大統領(右)と会見するイレーネ・デュポン(左) |

ジェファーソン就任当時のワシントン

建国して間もない首都は、まだ田園地帯であった |

当時、アメリカの大統領は、ジェファーソンであった。

彼は、三代目の大統領であって、ポトマック川のほとりに、新しい首府ワシントンを建設中であった。

ところが、独立戦争後、日のあさいアメリカの国民の生活はまだ貪しく、南部の農業地帯と、北部の商業地帯の人々の意見は対立していた。

そして、連邦政府を心から支持していない不平分子の数もおおく、反乱がおこらないともかぎらなかった。

デュポンは、思いきって大統領に会う決心をし、大統領の秘書をしているルイスにたのみこんだ。

このルイスのおかげで、ある日、赱うとう、そのチャンスがきた。デュポンは、自分の製造した火薬の見本をもって、まだすっかりできあかっていないホワイトハウスの玄関に立った。

彼は、ジェファーソン大統領を説きふせ、自分の製造した火薬を買ってもらう自信があった。

というのは、大統領に会うまえに、彼は、それまでアメリカでつかわれていた火薬のすべてを調べた結果、自分の火薬より力の弱いものばかりしかなかったからである。

秘書のルイスは、うまく大統領にとりついでくれたので、彼は、なんなく客間にとおされた。

おりから、いそがしそうに書きものをしていた大統領は、その手をやすめて、イレーネに声をかけた。

「ごきげんよう。イレーネ・デュポン君といいましたね。名前は、フランス風だが。」

「はい、大統領。私の一家は、フランスからの政治亡命者として、アメリカの国籍をうけたのです。」

「ほう、政治亡命者かね。では、あんたは、王党なのかね?」

と、いくらか、大統領は、かれを王制の賛美者かとうたぐり、警戒していった。

「いえ、そうではありません。私は、火薬の製

造業者です。政治とは、すこしもかがわりがありません。」

「では、君は、どうして、アメリカへ亡命したのかね?」

「はい、私は、フランスでは、有名なラボアージェ先生(物質不変の法則や、定比例の法則を考えだしたフランスの大科学者、フランス革命で王制側として処刑された)の教えをうけ、王立火薬工場につとめていたのです。

さいわい革命後、身につけた技術のおかげて処刑されることもなく、新しい政府の火薬つくりの指導をしていました。

しかしフランスは、また、ナポレオンの登場によって王制のような形になったのです。

それで、私たち一家は、混乱するフランスが嫌になり、自由の天地をもとめて、アメリカに渡ってきたのです。」 |

|

トーマス・ジェファーソン

(1743~1826年)

ジェファーソンの秘書のルイス

(1774~1809年)

|

「なるほど、特殊技術のおかげてギロチン(死刑用具の名)からまぬがれたわけだね。

入国を認めたアメリカ合衆国に感謝するべきだな――いや、これは、冗談だがね。」

そういって、すっかりうちとけた大統鍜は、かって領事として駐在したことのあるフランスの思い出や、アメリカの話を、あれこれ、彼に話してくれた。

「ところで、君の火薬をつくる技術はたしかかね?」

「もちろんです、大統領。ここに私の製造した火薬があります。どうぞ、ためしてください。

そして、私の火薬を政府が買いあげてほしいのです。かならずアメリカの発展に役立つはずです。」

「たいした自信だね。」

大統領は、ニコニコしながら、デュポンのさしだした火薬の見本や分析表をちょっと見て、言葉をつづけた。

「私は、技術者でないから、いまそれを見てもよくわからん。

しかし、アメリカは、これから西部を開拓しなければならたいし、また、外国とたたかわなければならないこともあろう。

そのとき、つよい火薬は、かならず必要だ。これをあずかっておいて、陸軍長官にテストさせてみょう。

結果がよかったら、あとでかならずよい知らせをあげよう。」

「ありがとうございます、大統領。」

よろこんだデュポンは、お宅わず、握手の手をさしだした。

「しかし、デュポン君、これだけは、いつまでもおぼえておいてほしい。

私は、火薬は必要だといったが、けっして、戦争を好んではいないのだ。

本当の民主主義には、戦争は必要ではない。

民主主義というものは、平和でなくてはなしとげられないからだよ。いいかね、これを忘れないでほしい。」

と、ジェファーソンは、デュポンの手をいたいほどにぎりしめながら、思慮ぶかいそして暖かい目を、デュポンにそそいだ。

デュポンは、かえる道、いまさらながら、ジェファーソン大統領の偉大さにうたれ、彼こそアメリカ合衆国発展の原動力となる人だ、と思った。

こうしてイレーネ・デュポンは、ジェファーソン大統領から信任をうける第一のチャンスをつかんだのである。

⑤ そのとき必要だったもの top

数日後、イレーネ・デュポンは、大統領からホワイトハウスにくるよう、連絡を受取った。

そして、思いがけない第二のチャンスを与えられた。

「デュポン君、君のもってきた火薬は、実に優秀だ。

このような強力な火薬は、やがて、アメリカの発展にどうしても必要になるだろう。

火薬は、戦争だけではない。この地図を見たまえ。まだ、アメリカ大陸には、これだけの未開拓の土地がある。

アメリカの繁栄のためには、こういう未開拓の土地を、できるだけ平和に開発しなければならない。

道も必要だ。岩もくだかなければならない。そのときは、どうしても、強力な火薬が、大量にいる。

ところで君の工場は、すこしせますぎるようだね。

私が、土地を都合つけてやるから、もっと大きな工場を建てたまえ。」 |

「え、政府が力をかしてくれるのですか?」

「なにも、君だけをたすけるのではない。

アメリカの繁栄を願うためには、今後ひろく、民間の会社に政府が援助すると同時に、協力をもとめようと思うのだ。」

デュポンは、足が地につかないほどよろこんだ。

飛ぶような気持で、自分の工場にかえってくると、さっそく、親族をよび集め、大工場建設の話を相談した。

そして、一八〇二年の五月、一部は借金でつくった、資本金三万六千ドルの「デュポン火薬製造会社」が、デラウェア市の郊外、ウイルミントン――もとの工場の目と鼻のさきの、小さな運河にそって建てられた。

デュポン一家も、全部ウイルミントンヘうつり住んだ。

こうして、現在世界一の化学会社といわれるデュポン社のいしずえが、アメリカの大地へしっかりと根をおろしたのである。

そして、西部の開拓がすすみ、しだいに、巨大な国に成長していくアメリカ合衆国とともに、当時まだ小さかったデュポン火薬会社は、大きな会社に発展していったのである。

西部の開拓者は、インディアンの襲撃にそなえるため銃が必要だったし、木の根と岩だらけの荒れ地に、道や農地をつくるのにも、火薬が必要だった。

と同時に、アメリカ大陸にある旧植民地をとりもどし、アメリカの発展をじゃましようとする、ヨーロッパの国々に対しても、強力な火薬は必要なのであった。

アメリカが、そのとき必要だったのは、実に火薬だったのだ。

⑥ デュポンの危機 top

一八〇六年、イギリスは、自国を侵略しようとしたフランスのナポレオンの無敵海軍を、トラファルガー海戦で、さんざんにうちやぶった。

これで、世界の海を支配できると自信のついたイギリスは、今度は、すばらしいスピードで成長していくアメリカを目のかたきにし、横暴ないやがらせをさかんに行った。

一八一二年、ついに、たまりかねたアメリカは、イギリスと戦争をはじめた。

しかし、最初のうちは、思わぬ敗戦の連続であった。

ところが当時、世界一をほこるイギリス海軍は、小数のアメリカ海軍にさんざん悩まされた。

アメリカの砲艦からうちこまれだ弾丸は、ものすごく強力な破壊力をもっていたからである。

「アメリカの火薬はすごい。一体、どこの国のものを使っているのだろう?」

「いや、あれは、デュポンの火薬だ。」

こうして強力なデュポンの火薬の威力は、イギリスでも、しだいにうわさされるようになった。

その年の十二月、ようやく、戦力をもりかえしたアメリカ軍は、ニューオルリンズで、イギリス軍をさんざんうちやぶったのを機会に、クリスマスの前日、平和条約をむすぶことになった。

この戦いで、アメリカはイギリスと対等になり、ようやく、世界にみとめられだした。

同時に、デュポンの火薬は、世界の国々の注目をあび、戦争の相手国であったイギリスにも、さかんに輸出されるようになり、創立されてわずか十年のあいだに、年産二十万ドルをあげる会社にまで発展したのである。 |

アメリカ海軍は、デュポンの火薬の威力で

イギリス海軍をやぶった

|

ジェファーソン大統領の厚い援助をうけたイレーネ・デュポンは、運のよい男であった。

しかし、それは、運だけでかたづけられるものでない。

製品の向上に人一倍努力をした彼の技術と、経営の手腕の勝利であった。

しかし火薬会社として、かぎりない発展をとげつつあるデュポン社にも、やがて危機がおとずれ、新しい転機をむかえるのである。

創設者イレーネのあとをついで、二代目の社長になったのは、アルフレッド・ビクター・デュポンである。

この頃になると、将来有望な火薬事業に目をつける人がふえ、強力な競争会社が現れるようになったデュポン社は、もはやひとり天下ではなくなっていた。

また、デュポンは、同族会社であったため、利害のあらそいがたえず、年じゅうゴタゴタをくりかえした。

このためアルフレッドはわずか十三年で、社長のイスを弟のヘンリーにゆずってしまった。

三代目の社長ヘンリーは、なかなかすぐれた人で、南北戦争では北軍に協力するなど、三十九年間、デュポンの発展に努力したが、一八八九年、四代目の社長の席を弟のユージン・デュポンにゆずった。

この四代目のユージンが社長のとき、州令によって、デュポンは、資本金二百万ドルの株式会社になった。

ところが一九〇二年、ユージン社長は肺炎のためあっけなく急死して、デュポン株式会社は第一の危機に見まわれた。

この悲報がつたわると、デュポン一族や、その他の株主はあわてふためき、大混乱をおこした。

つぎの後継者が、きまっていなかったからである。 |

アルフレッド・デュポン

|

⑦ 西部の勝利者 top

連日、重役が集って会議をひらいたが、後任はなかなかきまらず、一族のうちの一部の人や、一族以外の株主の要請もあって、ついに会社を売るうという決議が行われた。

これをかなしんだ、二代目社長の二世アルフレッドは、株式会社デュポンを買いとって、新会社設立に成功し、五代目の社長に同族のコールマン・デュポンをおし、見事この第一の危機をのりきった。

新会社が生まれると、西部の勝利者とあだ名されたコールマン社長の手腕はさすがにすごく、すさまじい勢いでのびだした。

そして一九〇三年から大小あわせて百あった全国の火薬会社のうち、六十四社を解散のうき目にあわせ、残る三十四社をかたっぱしから買収、合併していったのである。

一九〇七年、ついにデュポン社は、アメリカの火薬事業を完全に制覇し、ゼネラル・モータースにつぐ大財閥にのしあがった。

しかし、同年、時のセオドール・ルーズペルト大統領が、強力におしすすめた、シャーマン反トラスト法によって、デュポン社は、デュポン、アトラス、ハーキュラスの三つの会社にわけられた。

“西部の勝利者”のとった経営方針は、強引なこともおおく、良識ある人々から多少非難もされた。 |

同族会社を確立したコールマン

|

だが、彼は、非常に新しい技術の開発に熱心に努力した人であった。

前社長がつくった研究所に、重役だもの反対をおしきって、巨額の研究費をだし、それまでの黒色火薬から火薬技術を一段と進歩させるため、ニトロセルローズの爆発薬の研究をさせた。

一九一四年の夏、第一時世界大戦がはじまった。

火薬は、とぶように売れた。ところが、コールマン社長は、そのようなときでありながら、

「優秀な化学者を、研究所にどんどん採用するように。そして、研究室を拡張し、設備もととのえるように。」

と、担当の部長に命じたのだ。

「社長、研究の目標は、なんですか?」

「そんなものはない。研究課題は、それぞれの専門家の自由だ。 研究は、十人のうちひとりに成功してもらっても、それでけっこうなのだ。」 |

|

デュポンの火楽工場のようす

|

コールマンがこういったのは、つぎのような理由があったからだ。

当時、ドイツの化学者ハーバーは、空気中の窒素からアンモニアを合成することに成功した。

もし、これが本格的に工業化されたら、アンモニアを酸化して、硝酸がどんどんできるようになる。

そうなると、世界の火薬工業がチリから原料の硝石を、あらそって輸入する必要はなくなってしまう。

ドイツははやくもその工業化の自信を得て、戦争の準備をはじめていた。 |

⑧ 死の商人か? top

それは、一九一四年の夏のことであった。

セルビアを旅行していたオーストリアの皇太子が、突然、何者かによって暗殺された。

このオーストリア皇太子暗殺事件は、ヨーロッパ大動乱を勃発させる発端となった。

セルビアにオーストリアが宣戦を布告すると、同盟国のドイツもオーストリアにくわわった。

一方、セルビアに加勢したのは、イギリスとロシアの連合軍。

当時、イギリスと日英同盟をむすんでいた日本は、イギリスに力を貸すことになり、日本までが戦争にまきこまれていった。

西も東も南も北も、敵にとりまかれたドイツは、ついに無制限潜水艦作戦をとり、中立国のアメリカ船ルシタニア号を撃沈した。 ルシタニア号は、客船である。

しかも、豪華なつくりで、世界の注目を集めていた、海の女王にたとえられるべき客船であった。

アメリカは怒り、ドイツに宣戦を布告した。

ときの大統領ウィルソン * は、

「自由と正義のために、人類からの戦争をなくすために、自由の子よ、銃をとれ。」 と、さけんだ。

* ウィルソン大統領 第一次大戦後、国際連盟を創設した。しかしアメリカ国民の反対でアメリカは加盟せず、革命後のソ連も加盟しなかった。そしてその後の世界大恐慌後に日独伊の枢軸国が脱退し、第二次大戦となった。この脱退で最初に脱退したのは日本である。

それから五年のあいだ、ヨーロッパの戦場ヘヨーロッパの戦場へと、アメリカの兵たちは送られていった。

ヨーロッパの戦乱は、第一次世界大戦と化した。

この戦争は、デュポンの火薬を大量に必要とした。

デュポンの火薬は、とぶように売れた。

長い戦争は、厖大な物量を必要としたから、つくる火薬は、かたっぱしから売れていく。

デュポンは、笑いがとまらなかった。

こういうときに、もしデュポンが、このまま鉄砲用火薬をつくっていたら、死の商人の汚名をいつまでも着せられたかもしれない。

だが、コールマン社長の考えはちがっていた。 |

1914年6月28日、オーストリア皇太子(左)は、ボスニアについた

(この何時間かのちに殺され、第一次大戦がおきた)

第一次世界大戦に参戦したアノリカ軍(砲兵隊)

|

戦争がはじまったばかりのある日、彼は、火薬担当部長を社長室へよんだ。

火薬担当の部長は、おそらく、「火薬生産に一段と力をそそぐように」と、激励されるのだろうと考えて、社長のまえに現れたのであった。

ところが――ところがである。意外な命令が、コールマン社長の口からとびだしてきたのである。

⑨ 意外な命令 top

「これは、君への至上命令だ。いいかね、優秀な化学者をスカウトしたまえ。

そして、デュポン社の研究室にどんどん採用したまえ。

研究室を拡充するのだ。最新の設備をととのえ、どこよりも研究しやすい、立派な研究室をつくるのだ。」

「社長、お言葉をかえすようですが。いまは、火薬の生産が……」

「火薬の生産が第一だ。いま、会社がもうけなければ、会社はチャンスをにがします――っていいたいんだろう。

わかっている、わかっている。しかし、わしは命令する。研究室を拡充するのだ。

最新の設備をととのえるのだ。優秀な研究者をスカウトするのだ。

これが、君への至上命令だ。火薬の生産は、第二の問題と考えるのだ。」 |

火薬担当の部長は、いつにない社長のはげしい気魄と、意外な意見にあっけにとられてしまった。

しかし、そうか、ときゅうに思いあたるものがあった。

「社長――社長は、新しい火薬の研究をするお考えなのですね。」

部長はいささか得意気に、鼻をピクピクさせながらこういったのだった。

だが、コールマン社長は、にこりともせずに首を横にふるのだった。

「火薬の研究? そんなものをわしは考えていない。

わしの胸にさしあたって、研究の対称はないのだ。

研究テーマを、それぞれ、研究所員の自由にまかせたいと思ってさえいるのだ。

ただ、わしの考えでは、全員にすばらしい研究成果を期待してもむりだと思う。

だから、できるだけ多くの化学者に集ってもらいたい。

たとえば、十人のうちひとりの割合で、なにかよい研究をしてもらえばよいのだ。」

コールマン社長はこういったが、まえにも述べたように、つぎのような理由があったからだ。

最近、ドイツの化学者ハーバーは、空気中の窒素からアンモニアを合成することに成功した。

もし、これが本格的に工業化されたら、アンモニアを酸化して、硝酸がどんどんできるようになる。

そうなると世界の火薬工業が、あらそって原料の硝石を輸入する必要はなくたってしまう。

ドイツははやくも、その工業化の自信を得て、今度の戦争をはじめたといわれている。

こんなことからもコールマンは、将来はきっと、どんなものでも合成できる化学工業時代がくると予想し、はやくも、その手をうとうと、考えていたのであった。

⑩ 第二の出発 top

一九一八年十一月十一日、第一次世界大戦は、ようやく終った。五年目にむかえた平和である。

戦争に参加した各国の国民は、戦勝国、敗戦国を問わず、いやな戦争から解放されたよろこぴを、心ゆくまであじわった。

この第一次世界大戦に、デュポンは、おどろくべき巨額の利益をあげた。

連合軍がつかった弾薬の四十パーセントまでは、デュポンのつくった製品だったからである。

デュポンは、年間平均五千八百万ドルの利益をあげた。

戦争まえまでは、一年間にせいぜい六百万ドルぐらいであった。

このことだけを考えても、ものすごい戦争景気であったといえる。

しかし、デュポンは、たんなる死の商人の会社ではなかった。

コールマン社長のあとをついで、六代目社長に、ピエール・サミエル・デュポンが就任した。

ピエールは戦後、かならず不景気な時代がくるということを予想した。

この予想される不況を乗越えるためには、デュポン社がとるべき、新しい方針をはっきりときめなければならない、と彼は考えた。

では、どのような方針をたてるべきなのか。

ピエールは、考えに考えたすえ、デュポン社の新しい方針は、平和産業であるべきである、と結論した。

そして、デュポン社の火薬重点のやりかたは、塗料や化学製品をつくる、平和産業重点にきりかえられはじめた。

こうしてデュポンの経営方針は、火薬工業から合成化学工業へ大きく転換していったのである。

平和産星に目をつけたピエールは、当時、事業をはじめてまもなく、経営のもっとも輝かしい業績をあげた。

やがてデュポン社を近代産業のトップーメーカーに育てあげたラモーが、八代目の社長に就任した。

化学技術者出身の彼は、それまでよりもいっそう、研究所に力をいれた。

三十二才の新進学者、ハーバード大学有機化学教授カローザス博士は、このような歴史的背景をもつデュポン社に席をおくことになったのである。

2 長い鎖のように top

① 水を得た魚

カローザス博士は、デュポン社に入社すると、まるで、魚が水を得たように、のびのびと、研究にはげんだ。

研究所のなかへは、口うるさい会社の上役がやってくることもなかったし、「利益をあげる研究をやれ」とか、「一日もはやく研究を完成するんだぞ」などといわれることもなかった。

だれもが、ただ、与えられた研究テーマを、ただ、黙々と、全身をうちこんでやればいいのであった。

生活のことも、研究費のことも、いっさい、心配はいらなかった。

家具調度のととのった、あかるい健康的な家もかりることができたし、栄養のある食物を充分とることもできた。

カローザス博士にとって、何よりもうれしかったのは、設備のととのった自分の研究室で、思う存分研究ができたことである。

ほしい薬品や、実験器具も、会社でどんどん買ってくれた。デュポン社の研究所は、彼にとって、天国のようであった。 |

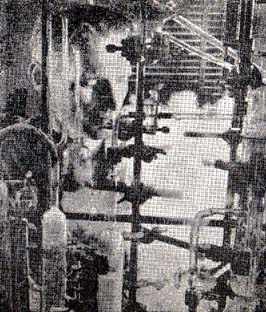

デュポンは、火薬工場から合成化学工業へと

方向をかえた(アンモニア合成工場)

|

研究所の出費には、ふだん一セントの金でも何かとうるさい経理部長も、けっして嫌な顔ひとつ見せなかった。

また研究所には、デュポン社の商品は何一つ見当らないし、近く製造されるようなしろものは、一つもなかった。

全く純粋な化学の研究の場であった。

「より大きい、より人類に貢献できる発展をのぞむなら、目のまえの技術を改良するより、まず、その基礎となる学問、研究を向上させることだ。」

これが、デュポン社のユージン社長以来の経営方針であった。

「研究所は、金をものすごく使うが、ちっとも会社の利益になるようなものをつくらない。」

「いっそ、会社に無益な研究所への出費はけずったら……」

なかには、こんな不平をいう重役もときおりいた。しかし、代々の社長は、こんな反対意見に対しては、

「金をケチケチしたら、いい研究はできないし、立派な成果は、絶対得られない。

研究所の研究が、いま、会社の利益にはすぐ役にたたなくても、いつかかならず、国民や人類全体に利益をあたえるものをつくりだす日がくる。」

と、いって、とりあわなかった。

カローザス博士は、こうした恵まれた環境にあって、まず、人造ゴムの研究をはじめることになったのである。

② 第一の成功 top

デュポンの中央研究所 人造ゴム「ネオプレン」を発明した |

天然ゴムは、ゴムの木から液を採集してつくる |

人造ゴムの研究jつまり、人工的に、天然ゴムをつくろうとする研究は、大変意義のある研究であるが、これは、実にむずかしい研究であるとされていた。

それは、なぜ、むずかしかったのだろうか。

そして、デュポン社はなぜ、そのむずかしい研究に取組まなければならなかったのだろうか。

そして、このむずかしい研究にとりくんだカローザス博士の研究は、一体、どんな結果を生んだであろうか。

この三つの疑問に答えるには、天然ゴムの話からすすめていくのがよさそうだ。

ゴムの存在を白人がはじめて知ったのは、コロンブスのアメリカ発見のときであった。

40

ゴムが実用されたのは、一七七〇年。イギリス人プリェストリーが、消しゴムをつくったと記録されている。

そして、一八三九年、グットイヤが、生ゴムに硫黄をくわえて硬化する技術を考えてから、自動車の発達とともに、生ゴムの需要が急速に伸びていった。

しかし、ゴムは、熱帯地方にかぎられた天然ゴムの木からしかとれないので、なにかと不自由であった。

世界の科学者は、なんとかして人造ゴムをつくろうと、研究努力した。

十九世紀の終わりになって、ようやく、天然ゴムは、炭水素化合物であることが、つきとめられ、フランスのボンシャルダーは、天然ゴムからイソプレンをとりだし、これを塩酸で処理し、ほぼゴムに近いものをつくりだした。

あとは、イソプレンを人工でつくることであった。

こうして、彼は、まもなく、テレビン油を熱して分解し、塩酸で処理して、ついに人造ゴムをつくりだした。

しかし、これは、工業化するまでにはいたらず、天然ゴムの代役をはたすことは不可能であった。

ところが、第一時大戦中、ドイツは、連合国からとりかこまれたため、天然ゴムを輸入することができず、さらにこの研究をおしすすめ、アセチレンからブタジェンをとりだし、塩酸で処理して、ブナとよぶ人造ゴムをつくりだした。

カローザス博士は、このブナよりも熱に強い、変質しない、高分子物質のゴムをつくるため、いろいろな重合の方法を徹底的に研究した。

そして、ついに、いままでの人造ゴムより強い人造ゴム「ネオプレン」を発明した。

ネオプレンのつくりかたは、アセチレンから、まず、モノピニールアセチレンをつくり、さらにクロプレンを引出すことである。

その硬化工程は、亜鉛華、ロジン、カーボンブラックなどをまぜて加熱するだけで、硫黄をくわえないのである。

ネオプレンは、ガソリンやガスをとおさたい画期的な人造ゴムであった。

やがて、この人造ゴムに目をつけた政府の命令をうけ、一九二三年からデュポン社の工場で大大的に生産され、航空用タンクなどに広くつかわれだした。

こうして、カローザス博士の第一の高分子の研究は、みごとに成功した。

③ 未知のもの top

「さあ、つぎは、合成繊維をつくるための糸状高分子の研究だ。」

人造ゴムの研究が成功すると、すぐ、つぎの研究テーマととっくもうとするカローザス博士であった。

合成繊維――

糸状高分子――

どちらも、聞きなれない言葉だ。

だが、カローザス博士が、第二の研究をどのようにすすめたかを知るためには、この二つの新しい言葉について、よく知っておく必要がある。

合成繊維――

糸状高分子――

この二つの新しい言葉をさぐるためには、合成化学の進歩について、目をそそがなければならない。

そうだ、一八八四年、シャルドンネが発明した〈人絹〉の話から、合成化学発達史のページをひらくことにしよう。

一八八四年のことである。フランスのシャルドンネは、綿と硝酸からつくるニトロセルロースを糸にして、〈人造絹糸〉と名づけ、ロンドン博覧会に出品した。

その糸は、絹のように細く、つやがあり、当時の大びとのドギモをぬくような大発明であった。

ところがまもなく、人造絹糸の服を着たある夫人が、うっかりタバコの火をつけようとしたとき、着物に火が燃えうつり爆発し、火だるまとなって焼死した事件がおこった。

そして、いつしか、この火薬と同じ材料でつくられた人造絹糸は、人々に恐れられ忘れられていった。

しかし、世界の化学者は、人造絹糸を見すてなかった。

人造絹糸の改良に努力していた、イギリスのビードルだらけ、今度は全く危険のない木材の繊維をとって、人造絹糸をつくることに成功し、一九〇四年、工場で生産を開始した。 |

人絹(じんけん=人工絹)を

発明したシャルドンネ

|

この人絹についで登場したのが、長い人絹の繊維を短かくきってつくる、半合成繊維ステープル・ファイバー(スフ)である。

一方、一九〇五年、ドイツのアイヘングリュン、アメリカのマイルスがほぼ同時に、セルロースを酢酸で処理することに成功し、飛行機用ドープとして利用された。

しかし、このセルロイド系の塗料は、すぐ燃えやすいのが欠点で、第一次世界大戦で花形兵器として登場した飛行機も、一発弾丸をうけると、あっけなく燃え、その改良がのぞまれていた。

そして、登場したのが、フランスのドレフュス兄弟が発明したアセテート系の塗料である。

やがてイギリスで、その人造絹糸化が成功した。

一九一〇年、ベルギーの化学者ベークランド博士は、クレゾールとホルマリンを縮合し、樹脂に似た物質を発明し、やがて、ベークライトとして生産をはじめた。

このベークライトこそ、人間が、天然の物質をそのままつかねず、人工で分子の並び方をかえてつくりだした、本当の合成第一号であった。

こうして二十世紀にはいって、合成化学は急速なピッチで、進歩していった。

デュポン社の研究所でも同じであった。代々の社長が、おしみなくつかった研究費が、着々と実りつつあった。

デュポン社の化学者たちは、まず、イギリスで工業化されているアセテート系の塗料に目をつけ、その改良にのりだし、化学工業への進出の道をひらいた。

つぎに、ラモー社長は、化学繊維の研究に力をいれはじめ、スタイン博士を研究部長にした。

化学繊維の研究といっても、それは、レイヨン(人絹)やスフのことではなかった。

レイヨンやスフは、木綿とか毛とかいった、天然繊維と同じように、木材の繊維(パルプ)、綿の短毛(コットンリンター)をつくりなおし、人工的に長い繊維をつくりだすので、化学繊維とはよばず再生繊維とよばれる。

そのつぎにつくりだされた半合成繊維でもなかった。

セルロースに酢酸(さくさん)を化学的に結びつけた、繊維アセテートのことでもなかった。

デュポンの研究所では、レイヨンもスフも、また、アセテートの研究改良も熱心に行った。

しかし、化学繊維研究の最終の目標は、このような半合成品の開発ではなかったのである。

それは天然のものにたよらないで、全く人工によってつくりだされる革命的な生産事業となるのにふさわしい合成繊維の完成であった。

はたして、この夢のような合成繊維が、本当につくりだすことが可能なのであろうか?

スタイン博士にも、ラモー社長にも、それはわからないことであった。全く未知のことだった。

④ 二つの言葉 top

シャルドンネ絹糸 ヴィスコース絹糸 キヌ(絹) |

| 顕微鏡写真 |

デュポンの研究所でも、新しい合成化学の研究と合成化学によってつくる繊維――合成繊維の研究が、日夜つづけられていた。

合成化学の研究がすすめられると、どうしても、高分子研究の推進者が必要になってきたのである。

話ははじめにもどるが、こうして、デュポンの研究所にむかえられたのがカローザス博士、高分子化学者カローザス博士だったのである。

カローザス博士が、デュポンの研究所ではじめに研究したのは、人造ゴムの研究である。

彼は、人造ゴムの研究が成功すると、

「さあ、つぎは、合成繊維をつくるための糸状高分子の研究だ。」と、いった。

合成化学でつくる繊維――これが、合成繊維であるということがわかったが、この合成繊維をつくるためには、どうやら糸状高分子というものの正体を知る必要がありそうだ。

一体、糸状高分子というものは何か?

高分子というものは、一体、何なのか?

合成繊維という言葉をほりさげていったように、ここで、糸状高分子という言葉をほりさげていってみよう。

まずこれから、この物語によくでてくる高分子のことを、簡単に説明してみょう。

もちろんこの本に、化学晝ではないから、化学方程式や専門のことは、できるだけはぶく。

だが、できるだけわかりやすく、書いてみよう。

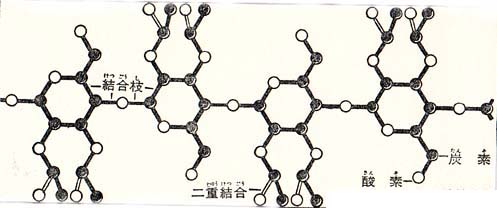

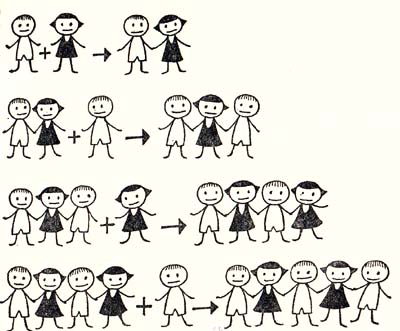

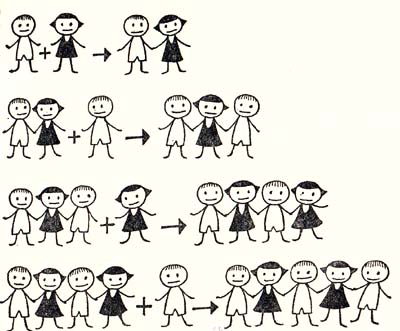

|

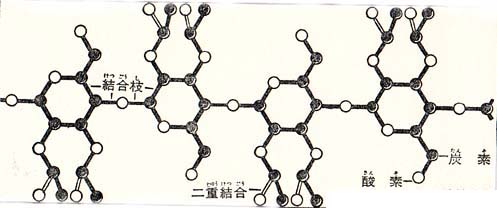

〔糸状高分子の説明図〕ブドウ糖という女の子が、前向きのひとりと、つぎのうしろ向きの女の子とが、

交互に手をつないで、2千人から3千人ぐらい一列に手をつなぐと、センイ素(セルロース)という糸状高分子になる。

これは、セルロースの例だが、ほかの繊維を形づくっているものは、みんな、このような糸状高分子物質である。

|

すべての物質は、ある一定の数の原子で組立てられた、分子の構造単位が集ってつくりあげられている。

ところが、酸素とか、水などを組立てているのは、小さい分子だが、繊維、ゴム、肉などは、すべて、高分子とよばれる大きな分子がより集ってできている。

しかも、高分子の物質の構造単位は、規則正しく、くりかえし並んだ形をしており、ちょうど分子ごとに手をだしてつなぎあうようになっている。

この場合、むすぴつく手が一本しかなければ、二つの分子がつながるだけで、それ以上大きくなれない。

こういう形のものを、低分子という。

手が二つ、あるいは、それ以上あると、まず二本の手は、子供が一列に手をつないだように長いものとなる。

これが、糸状高分子である。もし、三つ以上手があると、網のように広い大きなものになる。

これが、網状高分子である。

糸状高分子は、熱せられると分子が動き、柔らかくなり、しまいには、とろけてしまう。

つまり熱をくわえると、いろんな形につくりかえることができて、冷たくなると、かたくなってその形をたもつ性質がある。

こういう性質のものは、熱可塑性(ねつかそせい)物質といわれ、ナイロン、ビニロンは、全部この性質をもっている。

ところが、網状高分子は、熱せられて分子が動こうとしても、互いに手をつなぎあっているので、右往左往はするが、あいている手があると、すぐつなぎあって、ますます大きな高分子となり、かたくなってしまう。

これが、熱硬化性(ねつこうかせい)物質といわれるもので、代表的なものにベークライトがある。

いずれにしても、人造の合成繊維をつくろうとすれば、低分子のものを化学的に結びつけ、高分子の構造にしなければならない。

⑤ 長い鎖 top

むずかしい説明が長くなったが、話をふたたびカローザス博士にもどしてみよう。

カローザス博士が、第二の研究に着手した頃は、まだ、こうした化学的な研究は、充分ゆきとどいていなかった。

研究の命題は、巨大分子といわれる、ときには、二百以上の小さな分子がつながった糸状高分子である。

高分子は、自然界において、木綿や毛や、ゴムの構成分子として簡単に発見される。

だが、どうして、また、なぜ、こんな巨大な分子になるのか、その理由がわからない。

これを人間の手でつくりだすことは、はたして不可能だろうか。

カローザス博士は、それから約二年近く、研究員をはげましながら、地味な研究をコツコツとつづけた。

研究は着々とすすみ、重合体といわれる巨大分子がいろいろ集められた。

一九三〇年のある秋の日のことである。

「あっ、これは、ずいぶんかわった形をしているぞ。」

顕微鏡をのぞいていた研究員のひとり、ジュリアン・ヒル博士は、首をかしげていった。

「博士、ちょっと、これを見てください。」

カローザスは、そこに今まで見たことのない、全く新しい型のたくさんの分子が、長い鎖のように同じ方向にならんでいる物質を見た。

「きみ、これは、糸状超重合体だ。」

いささか興奮したおももちのカローザスは、

「どうやら、これで手がかりができたぞ。」

と、ヒル博士の肩をたたいた。

それから数日、カローザスとヒルは、この物質に試薬品を投入したり、蒸留作業をくりかえした。

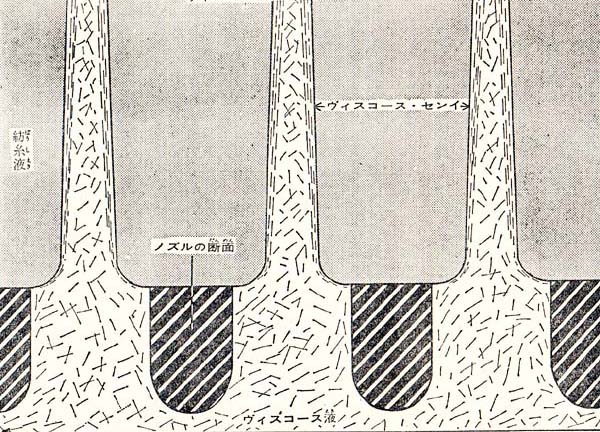

ところがある日突然、その物質が長い糸状に伸びることを発見したのである。 |

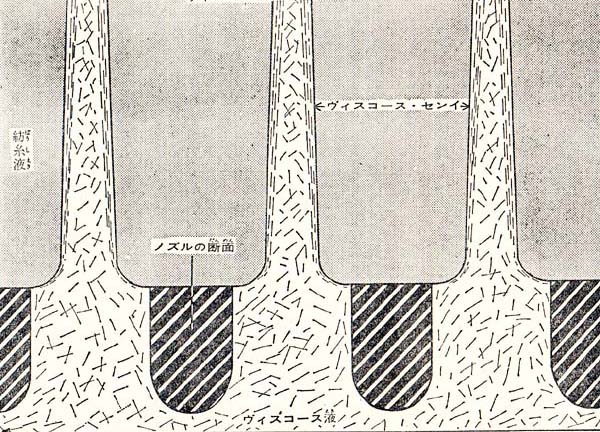

センイ素をカセイソーダに溶かしたネバッコイ液(ダイスコース)を硫酸と硫酸ソーダを含んだ温溶液中でノズルから噴き出させて人工繊維をつくる。

|

この糸は、ひっぱっても、三、四倍に伸びても切れなかった。そのうえ、伸ばせば伸ばすほど強くなってくる。

「弾性試験器にかけてみよう。」

その結果は、予想したより毛、強度と弾性にすぐれていた。

「これは、きっと、ものになるぞ。」

「そうですね。もっと研究をすすめてみましょう。」

こうして、翌年、カローザスは、アルコールと酸との反応で縮合をおこない、エステルの縮重合物をつくり、これから繊維をつくることに成功した。

しかし、工業化の方法や、生産過程から考えると、どうしても不安がともなうので、おしいことにカローザスは、この繊維の研究をついに打切ってしまった。

この繊維は、後年、イギリスの化学者ウインフィルドウによって、さらに研究がすすめられ、新しいポリエステル合成繊維テリレンという名で発表された。

もうそのころ、カローザスは世を去っていたが、皮肉なことに、デュポン社は、その特許をイギリスから買って、デュークロンとして工業化し、市場にその製品をだしている。

もし、このとき、カローザスが研究をすてなかったら、このポリエステル合成繊維は、もっとはやく、デュポン社がほこる産業として、ぎゃくにイギリスにその特許を売っていたかもしれない。

だが、カローザスのとった処置け正しかった。

カローザスがこの合成繊維をすてたことは、結局、かしこい処置だったのである。

なぜか?

つぎに、このなぞを解くことにしよう。

3 奇跡をつくった男 top

① あせりをおさえて

カローザスは、エステル繊維の研究を打切るとすぐに、ヒルと協同で、まえに一度合成ゴムの研究中にやったことのある、ポリアミドの研究を再開した。

カローザスは、あせる心をおさえて、ふたたび、基礎研究からでなおそうと、日夜はげしい休みなしの研究をつづけた。

こんな彼を、だれよりも心配したのは、研究部長のスタイン博士である。

「どうだい。研究のほうは? また、ポリアミドをとりあげたそうだが。」

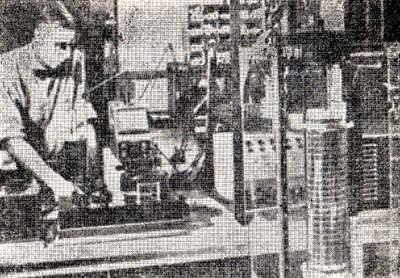

ある日、カローザスの研究室にきて、彼は、そう話しかけた。 |

アセテートの分子構造模型図

|

「そう、一度すてたが、やはり、ポリアミドに一番手がかりがありそうなんで、基礎からやりなおしているんです。

しかし、どうもやってみると、なかなか大変ですよ。」

スタイン博士にとって、カローザスの答は意外だった。

青白い額にしわをよせながら、気のよわそうなカローザスの肩を叩きながら、スタインは、

「君なら、きっと成功するよ。しかし、もともと、君は体がよわそうだから、むりな研究をしてはいけないな。

気長にやることだよ。どうだい、たまには、日光にあたること右必要だ。ゴルフでも一緒にやろうか。」

スタイン博士は、この天才的な化学者がすきだった。そして、カローザスの健康を一番心配していた。

② ポリアミドの虫 top

|

ヴィスコースからセンイになる模型図

|

すみきった秋空の下、カローザスは、ひさしぶりに、のんびりした一日をすごした。

ホールめがけてボールを無心にたたくとき、すべてを忘れて、彼はゴルフにうち興じた。

「博士、今日は、本当にゆかいな一日でした。」

「それはよかった。しかし、研究もけっこうだが、たまには、こうして日光浴をしないと、体に悪いよ。」

「そういえば、最近、夜ねむれなくてこまっているんです。」

「それは、君、研究のしすぎだよ。どうだね、毎週一回、ゴルフでもやるようにして、すこしは休養をとったら。」

「なるべくそうしたいですね。しかし、ポリアミドのことを考えると、一分でも一秒でも時間がおしいんです。」

「まあ、今日は、仕事のことは忘れたまえ。そういう約束じゃなかったかね。

それにしても、最近の君は、ポリアミドの虫みたいだね。」

「ハッハッハッハッハ、虫とはひどいですね。」

力ローザスは、自分に対するスタイン博士の暖かい思いやりが、うれしかった。

しかし、やはりポリアミドから合成繊維をつくりだすまでは、どうしてものんびりした毎日をすごす気にはなれなかった。

翌日から、また、カローザスのはげしい研究が開始された。

それから幾日かたったある日、できあがった試料をX線で調べていたカローザスは、

「ヒルくん、ちょっと見てくれたまえ。結晶状が、ようやくできたよ。」

と、声をかけた。

あわててのぞきこんだヒルは、

「アッ、本当ですね。原子が、一定の格子状にならんでいますね。」

「やはり、今度の冷伸法がよかったんだね。」

溶剤から繊維をつくる行程を改良したとき、新しい化合物は、クロロフォルムに溶解することがわかった。

そして、紡績機にかけて、レイヨンのように空気中に回転させると、繊維状となって、溶液槽からひきだされ、冷却すると、丈夫な糸になることがわかった。

カローザスは、まえに理論と実験で、このへんまで確かめたことがあったが、そのときは、工業的に見こみがないと思って、中止したのであった。

しかし、今度は、まえに化合物が、低温のうち溶けて失敗したことを考え、分子蒸留器を改造して、化合物の融点を百九十五度にしたのである。

これで、やっと満足できる繊維の構造が得られた。

そして、冷伸工程にかけると、強さも光沢も絹におとらない、すばらしい合成繊維になる。

「よかった。だめだと思った研究もすてないで、もう一度くりかえしてみることが必要だな。

どうやら、役にたちそうな、新しい合成繊維のつくりかたがわかったよ。」

カローザス博士は、新しい勇気と希望にふるいたち、さっそく、一番良質なポリアミドをさがす研究にとりかかり、多数の試料を集め、実験をつづけていった。

③ 奇跡をつくった男 top

それは、ずいぶん根気のいる、気のとおくなるような、じみな積みあげを必要とする、研究作業であった。

まず、アミノ饋からポリアミドをつくってみた。だが、これは、良質とはいいかねた。

つぎは、アミノ酸を使ってみた。これもかんばしくない。二塩基酸とジアミンからはどうだろうか?

彼は根気よく、次々と、いままでの成果から考えられる可能な実験をくりかえしていった。

「ついにみつけたぞ、成功だ、大成功だ。」

めずらしく、ふだんは温和な博士の声が、かん声とたって、研究所にこだました。

一九三五年二月二十八日、ついに五年にわたった研究のすえ、カローザスは、最良と思われるポリアミドをとうとう発見することができた。

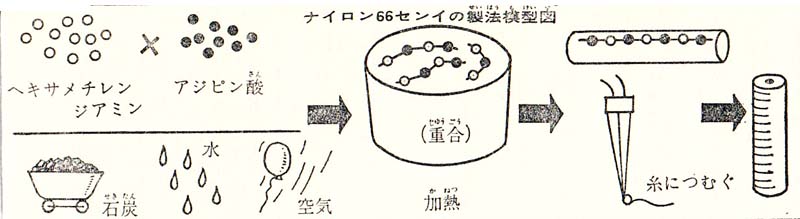

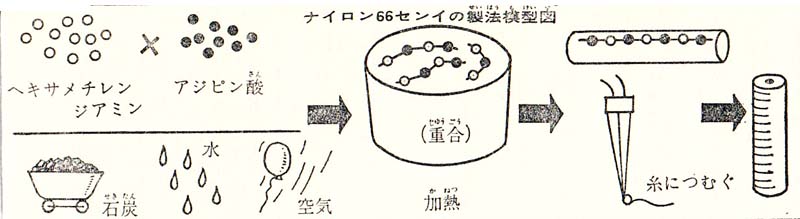

それは、アジピン酸とヘキサメチレンジアミンからつくられるポリアミドであった。

ついに、人類は、自らの手で天然の物質をつかわず、人工的に分子の並び方をかえた、革命的な合成繊維をつくりだすことに成功したのである。

「おめでとう、博士。」

「いや、諸君の協力のおかげです。ありがとう。ありがとう。」 |

〔ナイロン糸状高分子ができる説明図〕 アジピン酸という男の子と、ヘキサメチレンジアミンという女の子が、かわるがわる手をつないでいって、だんだんに長い糸状のナイロン高分子物質ができる。

|

博士のほかにも、若い研究所員のほおにも、感徼の涙があふれでていた。声にならない劇的なシーンであった。

このポリアミドの名は、ポリヘキサメチレン・アジパミッドであった。

「しかし、この名前は、すこし長すぎるね。」

「そうですね、博士、もっとみんながおぼえやすい名前をつけていただけませんか。

ポリヘキサメチレン・アジパミッドでつくったYシャツなんて、一々、よびにくくって、大変ですよ。」

「はっはっはっ……」

ここ数ヵ月笑いをわすれてしまったカローザス博士は、ひさしぶりにゆかいそうな笑いを見せ、

「それでは、このポリアミドは、炭素原子の数が六十六ずつあるから、ポリマー六六とよぶことにしようか。」

と、いった。

「ポリマー六六、いい名前ですね。」

この全く新しい合成繊維、ポリマー六六発見の大ニュースは、すぐスタイン博士をとおして、社長に伝えられ、やがて、デュポン社全体にひろまっていった。

「カローザスがついに奇跡をつくったか。」

社長は、感きわまった声でさけんだ。

④ 全力をあげて top

デュポン社では、一日もはやく、新しい合成繊維が完成されることを待っていただけに、カローザス博士の成功が伝えられると、専務のカーペンター・デュポン(のちの九代目社長)が中心になって、できるだけ短期間に、ポリマー六六の生産にうつる体制をととのえた。

こうときめたら、すぐ全力をあげて、その仕事を進行させるのが、デュポンの社風であった。

さっそく、社長命令によって繊維関係の二百三十人の化学者や技師が、力ローザスのもとに、デュポンの各工場からよび集められた。そして、ポリマー六六の工業化体制が、連日、会議の席上で検討された。

社長は、このポリマー六六のため、いちぢるしい伸びを示すレイヨンの生産が、少々へってもよいと、考えた。

そして、給料をあげて、大幅な人事移動を行ったのである。

こうして、ポリマー六六の工業化に必要な、すべての研究は、力ローザスの指揮のもとに開始された。

新しい機械は、どんどん設備され、何か問題があれば、二百三十人の協力者によって、またたくまにかたづけられていった。

まず、二つの原料、ヘキサメチレンジアミンと、アジピン酸が問題になった。

この二つは、アメリカでは、ほとんど手にはいらなかったからである。

当時、ヘキサメチレンジアミンは、工業化されておらず、化学研究室で、なかば興味本位につくられていた程度であった。

また、一方のアジピン酸は、ドイツでだけ工業化され、工業用にわずかに生産されていたのである。

「ドイツでつくられるものが、デュポンでつくられなかったらアメリカのはじだ。」

カローザス博士を中心とするデュポンの化学者、技術者は、この言葉にはげまされ、まずこの難問題を克服し、瀝青炭(ピッチ)と水と空気から、二つの原料を大量に生産することに成功した。

「おめでとう。あとは、工業力の問題だ。このへんで、君もようやくおちつけるね。」

スタイン博士は、心から自分の弟のように思っているカローザスの成功を祝った。

⑤ ナイロン誕生 top

ポリマー六六の研究が完成するまでは、試験管が僕の家内だと、口グセにいっていたカローザスは、もう四十歳になっていた。

寝てもさめても、新しい合成繊維のことで頭がいっぱいだった彼は、家庭をつくっているひまもなかったのである。

ポリマー六六は、一本の試験管の中で生まれた合成繊維である。

しかしこれは、一つの工業をつくりかえてしまい、世界中の人間の衣服生活に大きな革命をもたらした。

このおそろしいほど偉大な発明は、考えようによっては、コロンブスのアメリカ大陸発見、ナポレオンの勝利をも凌ぐ、人類の歴史に残る大発明であった。

しかし、そのためには、すぐれた頭脳と、どんなことてもやりとおす鋼鉄のような意志に支えられた、血のにじむような七年の研究が必要であった。

ついに力ローザス博士の努力が実って、新しい合成繊維が工業化されようとしている。

だが、たとえ、いくらすぐれたカローザスの頭脳であったとしても、新合成繊維の完成は、多くの協力者と、充分な設備をもった研究所がなければ、到底できなかったにちがいない。

事実、デュポン社が、この新合成繊維ポリマー六六開発までに研究所につぎこんだ研究費は、二千七百万ドル、日本円になおして約百億円であった。

一九三八年十月二十七日、デュポン社は、この革命的な合成繊維を工業化した製品に、ナイロンと命名した。

そして、ニューヨークの中心にあるヘラルド・トリビューン会館に、産業界や報道関係の人を大勢招待し、商品化されたナイロンの試作品を発表した。

はげしい拍手をあびて、デュポンの副社長になっていたスタイン博士は、席を立つと、

「ご参会のみなさん、ごあいさつを申しあげるにさきだって、一年まえ不幸にして世を去った偉大な先覚者ウォーレス・ヒューム・カローザス博士のごめいふくを、みなさんと一緒に心から祈りたいと思います。」

と、しずかに、そしてゆっくりと語りかけた。

この言葉をきいた参会者一同は、いっせいに立ちあかって、今は亡き博士に黙祷を捧げたのであった。

「世紀の英雄ともいうべき力ローザス博士は、この新しい合成繊維ナイロンの研究に、貴い一生を捧げられたのであります。」

スタイン博士は、こう言葉をついで、ナイロンの製品を右手に高くふりかざしながら、

「この革命的な繊維、ナイロンをごらんください。

この一本一本の繊維には、カローザス博士の心血がかよっているといえましょう。

彼の業績は、デュポン社という優秀なよき協力者があったとはいえ、実に人類が誕生して以来、はじめて人工による人造の繊維をつくりあげ、人類社会に偉大な革命をもたらしたのです。

ナイロンこそ、石炭と空気と水からつくられた、クモの糸より細く、鋼鉄よりも強い二十世紀の代表的繊維です。」

と、説明し、多数の試作品を紹介した。

つぎに席を立った、デュポンの新しい九代目の社長カーペンターは、

「デュポン社は、この新合成繊維ナイロン生産のため、これから年産四百万ポンドの大工場建設をはじめます。」

と、今後展開されるナイロン生産計画を発表し、参会者一同をアッといわせた。

こうして、二十世紀が生んだ奇跡の繊維ナイロンは、輝かしい光りをあびて、人類の歴史に記録をとどめたのである。

この輝かしい歴史の日、当然この日の会に出席して、みなから祝福されてよいはずの栄光の人、カローザス博士は、なぜ、出席できなかったのだろうか?

4 不幸な英雄 top

① 勝利のかげに

ナイロン工業化の計画が、着々とすすんでいた一九三六年九月、四十一歳になったカローザス博士は、はじめて結婚した。

彼の結婚をだれよりもよろこんだのは、スタイン博士であった。

「学問的なえらさは別にして、これで君もようやく一人前だな。これからは、忘れられていた青春をとりもどし、奥さんと楽しい家庭をきずきあげていきたまえ。

もう、君は、デュポンのカローザス博士ではない。

いまやアメリカ、いや、世界の英雄として、学士院の会員にも推薦された、二十世紀が生んだ偉大な化学者だ。

君は、もう、男としての仕事を充分なしとげてしまったのだ。

これからは、もう一度、青年にもどった気持で、成功者の青春を心ゆくまで味わうことだね。」

新婚を祝うパーティの席上で、ほめられたり、さとされたりした力ローザス博士であった。

しかし、アメリカの生んだ偉大な英雄の顔には、数多い友人の暖かい祝福をうけながらも、どこか暗いかげを宿していた。

この彼の顔のくもりに気づいた人は、だれもいなかった。

というよりは、十年まえのリンドバーグ(はじめて飛行機で大西洋を横断し、パリに行きついた。一九〇二年~)の冒険が成功したときと同様、アメリカの英雄として、栄光を一身に集めている幸福な彼に、そんな心のかげりがあるなどとは、だれにも想像もできるはずはなかった。 |

ナイロン紡糸機の一部(日本での第一号機)

日本での製品化は東洋レーヨンが行った

|

マイアミの新婚旅行からかえった彼は、しばらく休養をとると、ふたたび研究所にもどった。

しかし、試験管をとりあげ、むずかしい化学方程式をながめる彼は、どことかく、元気がなかった。

それからの彼は、ぼんやり考えることがおおく、周囲の人々もようやく心配するようになった。

そして、新婚八ヵ月目の一九三七年の四月二十九日、突然、自ら自分の命を絶って、死をえらんだのである。

死ぬ直前、カローザス博士は、親しい友人に向かって、

「もう、僕は、考える力を失った。」

と、もらしただけであった。

彼の死の真相は、だれにもわからない。

会社でも家庭でも、一番めぐまれた時期にあって、なぜ、自らの手でもって、自らの生命を絶たなければならなかったのか?

スタイン博士は、カローザスの自殺を知ると、

「彼は、ナイロンをつくるため生命を燃焼させてしまったのだ。おしい天才を我々は失ったものだ。」

と、涙にむせんだ。

輝かしい合成繊維ナイロンの勝利のかげに、このような悲劇がつづられていたのである。

② 全世界へ top

カローザスの死後、デュポンは、ぼう大な資本力と組織によって、ナイロンの工業化をますますいそいだ。

しかし、実際生産にふみきるまえに、まず、パイロット・プラント(中間試作工場)を建てる必要があった。

そして、この結果得られた経験と知識をもって、本格的な生産工場を建設するのが、工業化の原則でもあった。

一九三八年の試作品公開のあと、新たに千百万ドルが投入され、ウィルミントンにパイロット・プラントが設けられた。そして、ナイロンの歯ブラシとよばれたモノフィラメントや、婦人用靴下の生産にとりかかった。

翌三九年、デラウェア州シノフォードに生産工場が建設され、ナイロンの靴下は、世界じゅうの拍手をあびて、生産が開始された。

そして、カローザス博士によって発明されてから五年目の一九四二年には、はやくも、年産八百ポンドの生産をあげるにいたった。

ナイロンのつよみは、ひっぱったとき、ほかの繊維より数倍弾力があり、水にぬれても強さがかからかいことである。

絹などは、のびたらのびっぱなしである。

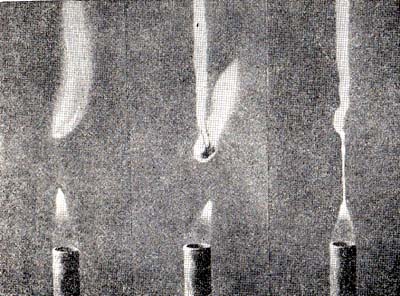

また、火がついても、パッと燃えあがらず、とけてしまうので、セルロイド系の繊維のような危険性がなく、そのうえ、保存がきいて、虫にくわれる心配もなかった。

こうしたナイロンのすばらしい特長は、まず、婦人の靴下から、仝世界にひろがっていった。 |

ナイロン纎維の顕微鏡写真

|

絹靴下よりもうすく、透明で、肌のうつくしさをそのままみせる。

しかも、吸水性がなく、風を通さないため、うすくても絹より暖かかった。

脚線美を競う女性にとって、こんなすばらしい繊維はなかった。まさに、夢の繊維だ。

ナイロンがはじめて生産された一九三八年当時は、アメリカの婦人用靴下の八割は、絹製品であった。

ところが、今日では、九九パーセントまでが、ナイロン製品とたってしまった。

こうして、日本やフランスの絹織物は、しだいしだいに、ナイロンに市場からおいまくられていったのである。

③ 不幸な英雄 top

|

ナイロンができる過程をしめす模型図

|

現在、世界の繊維は、合成繊維瞼代にきりかえられつつある。ナイロンが生まれて、ちょうど二十五年。

そして、兄弟分のような新しい合成繊維が、次々と、新しい技術から生まれている。

しかし、カローザス博士の発明したナイロンぐらい、全世界に普及し、その技術がみとめられている合成繊維はない。

その意味では、石炭と空気と水からつくられるナイロンは、二十世紀を代表する一大革命的繊維であるといって過言ではない。

しかも、今日では、ナイロンは、石炭、空気、水以外からも、たとえば、天然ガス、トウモロコシのしん、ワクの実、石油などから原料をとりだすことができる。その結果、原価、製品はますます安くなった。

また、その用途もたんに衣服にだけでなしに、あらゆる方面にわたっている。 人類の歴史が続くかぎり、繊維もさらによりよいものが開発されていくにちがいない。

そしていつか、たたいても、もんでもやぶれず、また、水にぬれない、火に燃えない、よごれない、新しい合成繊維

(プラスチック)* がつくられる時代がやってくるにちがいない。 |

センイの燃焼実験。左から、もめん、羊毛、ナイロン

|

* 合成繊維 (プラスチック)

戦前の衣服はすべて天然(絹、羊毛、木綿)だったので、高価でした。合成繊維の発明で衣料品は大量生産ができるようになり、安価になりました。合成繊維の技術でプラスチックも大量につくられるようになりました。しかし丈夫で安価なプラスチックはゴミになると、いつまでも腐らないで残って困るので、今はコンビニでのプラスチック袋は有料になり、プラスチックゴミの削減が2020年8月から始まりました。

力ローザス博士の発明したナイロンは、この人類の理想の繊維への第一ページをひらいた、一つの革命であったといえよう。

カローザス博士は、自ら命を絶った不幸な英雄である。

だが、かれこそ、二十世紀の奇跡をつくったひとりの男である。

だが、この奇跡をつくった男に挑戦した、日本の科学者がいる。

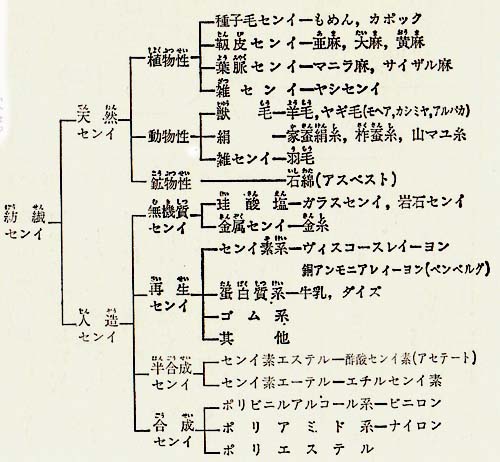

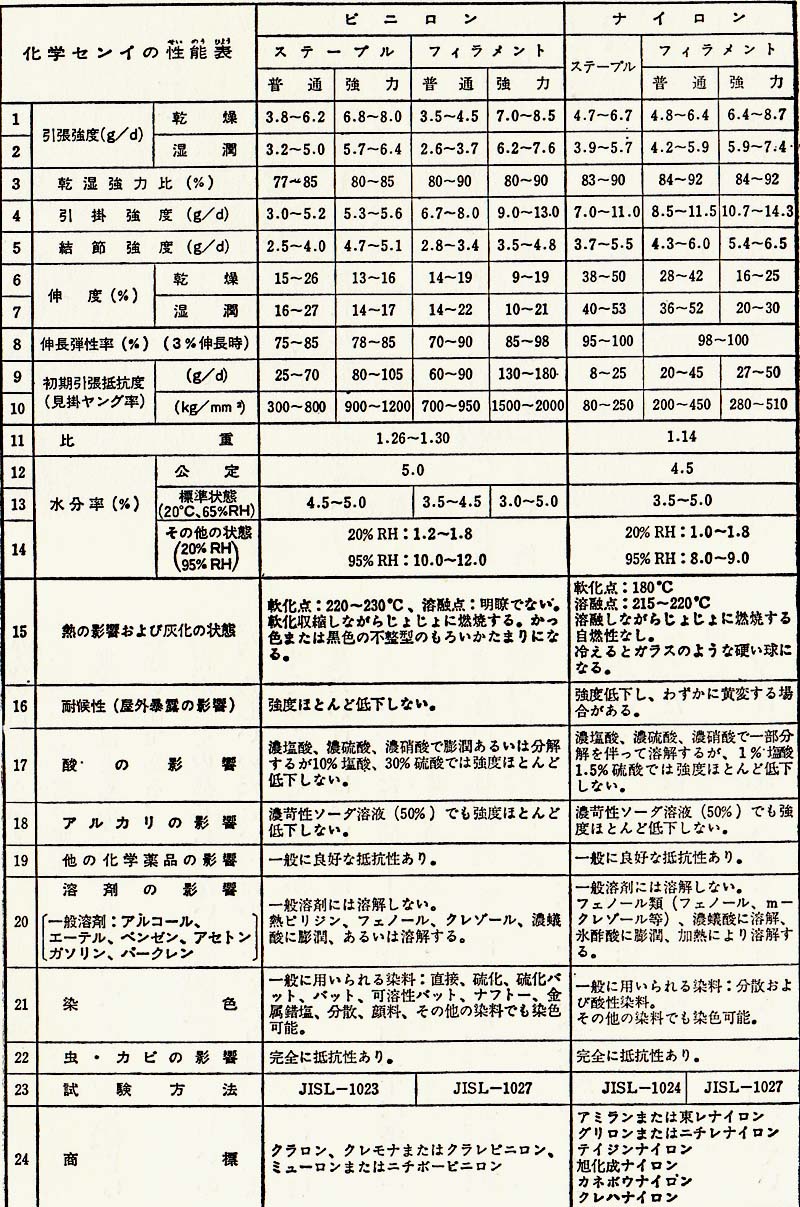

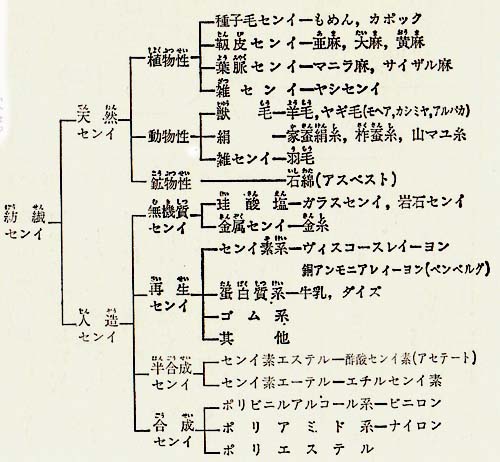

上の表を見ていただきたい。ナイロンとならんで、ビニロンという名前がある。

このビニロンをつくった男、友成九十九博士も、やはり、奇跡をつくった男といわれるべきであろう。

そうだ、もうひとりの奇跡をつくった男、友成九十九(ともなりつくも)博士に登場してもらわねばなるまい。

“石の着物”ビニロンを登場させなければなるまい。 |

繊維の種類

|

top

**************************************** |