|

****************************************

Index 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 世界の歴史12――20世紀の世界

7 ルーズベルトの時代

7.1 ウィルソンの理想と敗北

top

フランクリン・デラノ・ルーズベルト(親しみの意味をこめて、頭文字だけとり、F・D・Rと略称される)は一八八二年一月三十日、ニューヨーク州のハイド・パークにうまれた。

祖先はオランダ人である、父は富豪の実業家、母は彼の二度めの若く美しい妻であった。

ひとりっ子のフランクリンは、じつにめぐまれた少年時代をすごした。

十分な教育をうけ、いろいろなスポーツをたしなみ、たびたびのヨーロッパ旅行で見聞をひろめた。

まだ幼かったときのエピソードを一つ、あげておこう――

あるとき、父は彼をつれて当時の大統領クリーグランドを、ホワイト・ハウスに訪問したことがあった。

政治上苦しい立場に追いこまれ、たいへんいそがしかった大統領は、フランクリンの頭をなでながらいった。

「坊や、ひとつだけいっておくが、けっしてアメリカ大統領になるんじゃないよ。」

一九〇〇年、フランクリンはハーバード大学へはいった。

彼と同期であった人びとは口をそろえて、その魅力にとんだ個性、ものごとに対する好奇心と熱心さ、実行力と指導力とをほめている。

彼はさらにコロンビア大学で法律をまなび、弁護士をはじめた。

この間、彼は遠い親類にあたるアナ・エリノア・ルーズベルトを恋し、一九〇五年三月結婚した。

彼女のおじは、共和党のセオドア・ルーズベルト大統領(在任一九〇一〜○九)である。

一九一〇年、彼は政界にでることを決心し、ニューヨーク州議会の上院議員に民主党から立候補、みごとに当選した。

このすらりと背が高く、知的で端麗な青年政治家は、人を魅了したが、その底には、政敵をおどろかす冷静さと決断力がひめられていた。

一九一二年の大統領選挙で民主党のウッドロー・ウィルソン(一八五六〜一九二四)が当選した。

この新大統領(在任一九一三〜二一)は、大資本家をおさえ、「ニュー・フリーダム」(「新しい自由」)という、革新主義をもりこんだ政策を実行していった。

そしてウィルソン政府の海軍長官ダニエルズは、一九一三年、フランクリン・ルーズベルトをみこんで、海軍次官に任命した。したがってアメリカが第一次世界大戦に参戦したとき、彼はこの職にいたのである。

ウィルソン大統領は平和主義者であり、また当時のヨーロッパ諸国のように、アメリカが帝国主義的植民地分割にくわわることには、賛成できなかった。 |

ルーズベルトとエリノア

|

しかし彼が利己的な大資本家たちをおさえたとしても、アメリカ経済が発展して、国外市場をもとめてゆこうとする傾向を、おしとどめることはできない。

むしろこれに動かされて、中南米諸国への進出には、力ずくの政策をとっている。

一九一四年夏、ヨーロッパに大戦がおこると、ウィルソンはアメリカの中立を宣言し、機会があれば交戦諸国間の和平あっせんの労をとろうとしていた。

しかしアリカ経済の動きは、ウィルソンを思いがけない方向におしやった。

中立を保ちながらも、アメリカは交戦諸国、とくに従来から関係が深い英仏など連合国側へ軍需品を売りこみ、借款(しゃっかん)おこない、好景気をむかえた。

そしてイギリスが制海権をにぎっているため、アメリカはますます連合国側に接近していった。

このイギリスに、ドイツは潜水艦をもって対抗したが、一九一五年五月、英船ルシタニア号がアイルランド沖で撃沈された。

死者約千二百人のなかには、婦女子もいれて百二十八名ほどのアメリカ人がふくまれていた。

米独関係は一時緊張した。

一九一六年、ウィルソンは外交上では中立をかかげて大統領に再選されたが、アメリカ参戦は近づいていた。 |

ウイルソン大統領夫妻

|

連合国側との経済的接近は、もし英仏が敗北すると、アメリカ自身の経済上の危機をまねく恐れがあり、英仏の勝利が必要となってきた。

しかも一七年二月、ドイツは無制限潜水艦作戦をとって、中立国の船舶をますますおびやかすにいたった。

この一九一七年三月、ロシアで三月革命がおこり、専制帝政が倒れたことも、アメリカを反民主的な国に味方するというためらいから解放した。

なおドイツがメキシコにアメリカと戦争させようとしたことも、アメリカの世論を刺激していた。

一九一七年四月二日、ウィルソンは議会で開戦の教書を読み、「世界の究極の平和と諸国民の自由のために」戦うとのべ、四月六日、アメリカはドイツに対して宣戦布告した。

ここに十九世紀以来のアメリカの孤立主義がすてられたといえよう。

一九一八年一月八日、ウィルソンはまた議会への教書で、戦後の世界再建の綱領である「十四ヵ条」を発表した。

これは秘密外交の排斥、海洋の自由、軍備縮小、植民地問題の調整、民族自決、政治的独立と領土保全のための国際組織の提唱などである。

なお前年十一月成立したソビエト政権は、「無併合、無償金の即時講和」を交戦諸国に提唱したが、「十四ヵ条」はこれに対応するものであった。

同時に「十四ヵ条」は、英仏に対するアメリカの批判――英仏の従来の秘密外交、軍備拡大、帝国主義政策、大戦の責任などへの批判をしめしているといえよう。

アメリカの経済力、軍事力も貢献して、大戦は一九一八年十一月、連合国側の勝利に終わった。

一九年一月からドイツに対する講和会議がパリでひらかれ、ウィルソンはアメリカを代表して参加したが、そこでは戦勝国の利己的な要求が強くあらわれ、講和の原則であるべき「十四ヵ条」は十分にいかされなかった。

そしてウィルソンは世界平和の組織として、ぜひとも国際連盟を実現させたく、この規約にもりこむためにも英仏に妥協、譲歩せざるをえなかった。

ところが、この連盟規約をふくむ対独講和条約をたずさえて帰国したウィルソンを、予想もしないことが待ちうけていた。

大戦はヨーロッパを荒廃させ、貧しくしたが、アメリカにはたいした損害をあたえず、戦死者をみても、アメリカは約五万ほどで、ほかの主要交戦国からみれば、ずっと少なかった。

また戦後、アメリカは戦前の債務国からいまや多額の債権国となり、アメリカは世界の経済的支配者となった。

それだけに、アメリカは独自の立場から国力の発展をはかり、世界の問題にこれ以上関係したくないと思い、急速に伝統的な孤立主義に帰っていった。

ベルサイユ条約の批准が難航したのは、ウィルソンの政敵の動きがあったとしても、根本的にはこの孤立主義への回帰のためといえよう。

ウィルソンは国民に条約支持をうつたえようと、一九一九年九月、全国遊説の途についたが、すでに弱っていたからだに強行軍がたたり、途中で倒れてホワイト・ハウスヘ送り帰された。

そして任期が終わる一九二一年三月はじめまで、大統領は健康を回復できなかった。

しかも二〇年一月、この国際連盟が発足したのち、三月、上院はベルサイユ条約批准を否決してしまったのである――。

ウィルソン政府の最後の大きな仕事は、一九二〇年、婦人にも参政権をあたえて普通選挙制を完成したことであろう。

一方、一九一八年夏からこの年まで、アメリカは英仏に要請され、シベリアに派兵し、成立したばかりのソビエト新政権を倒そうとしていた。

「十四ヵ条」の一条には、ロシアの自主性の尊重がふくまれており、ウィルソン自身も最後までためらったが、諸国との関係もあり、また共産主義国家の誕生をおそれる資本家たちの声にもおされ、ついにゆずらざるをえなかった。

大戦中、ずっと海軍で働いていたルーズベルトは、戦後、国際連盟を支持して「もしアメリカがはいらなければ、それはヨーロッパ連合になってしまう……それが成功するか、しないかは、アメリカの態度にかかっている」と、その批准実現のために努力した。

一九二〇年の大統領選挙では、失意と病気のウィルソンに代わって、民主党は大統領候補にジェームズ・コックス、副大統領にルーズベルトをたてた。

しかし結果は、共和党のハーディング(在任一九二一〜二三)の当選となった。

ハーディングは「平常への復帰」をスローガンとして戦時中の「非常事態」にこりごりしている民心をとらえた。

それは同時に、民主党が戦前にしめした革新主義の後退を意味するものといえよう。

なおアメリカは中心となって、一九二一〜二二年、ワシントン会議をひらき、中国・太平洋地域の問題を論議し、大戦中の日本の進出をおさえることに成功した。

7.2 恐慌 top

落選以来、ルーズベルトは弁護士にかえり、激務のあと、静かな休養に明け暮れた。

三十九歳の健康なからだ、満ちたりた生活の喜び! 不幸の影はすこしもないようにみえた。

しかしそのとき、一九二一年八月、あの悲劇がおとずれたのである。

ルーズベルトはカナダのある避暑地で、冷たい湖水で泳いだのが悪かったのか、急な寒気から高熱を発し、小児麻痺にかかってしまった。

痛みと麻痺は両足、背中、両腕にもおよんでいった。

彼を病身のままに不具者として、田園で静かに余生をおくらせるか、それともなお政界で活動をつづけさせるか、ということをめぐって、母と妻との意見がはげしく対立した。

エリノア夫人は、病院の夫がいかに政治に愛着をもっているかを知るにつけても、夫を再起させたく、彼もまたそれをのぞんだ。

涙ぐましい闘病生活のすえ――たとえば、端正な風貌をもっていたこの四十歳の男が、何回となく部屋の床の上を赤ん坊のようにはいまわる光景は、なんといたましかったことか!――彼はようやく旧に復したが、足の自由だけはついにとり返すことはできなかった。

ルーズベルトはその後、車つきの椅子を必要とし、自由な歩行は不可能であった。

したがってアメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトの写真で、立った姿はすくない。

彼は人が見ている場所では、だかれることをきらったが、家庭では、幼児のようにだかれて運ばれることがしばしばであったという。

病気とそれに対するたたかいとは、ルーズベルトを精神的にきたえあげた。人間としての重み、深みがついてきた。

エリノア夫人も、失望と希望とをくりかえす長い看病をつうじて、人間的に成長していった。

夫を助けるために、彼女は民主党にはいり、多くの婦人団体に関係して活動するにいたった。 |

かかえられるルーズベルト

|

一九二八年秋、ルーズベルトはニューヨーク州知事に立候補し、両足にそえ木をつけたりして、テーブルにもたれかかって演説をつづけ、わずかな差ながら当選した。

ニューヨーク州知事とは、大統領につぐともいわれる要職である。

そしてこのかなり保守的な州において、新知事は「革新主義」にもとづいた政策を、堅実に実行していった。

一九三〇年、ルーズベルトは再選されたが、このため三二年の大統領選挙にそなえて、民主党のもっとも有力な候補者としてうかびあがってきた。

大戦後のアメリカ経済の繁栄はすばらしかった。

およそ十年間に多くの工業部門で生産量が倍増したが、とくに一九二〇年代には自動車、ラジオ、映画、電気、化学、建築などのいわゆる「新産業」が発展する。ニューヨークをはじめ、大都市に摩天楼がそびえ立つのも、この二〇年代からである。また共和党の伝統的な大企業保護政策のもとに、「大実業」は栄え、景気は上昇をつづけ、労働者階級の生活水準も向上し、農村生活も都会化されていった。

ロンドンのロンバード街にかわって、ニューヨークのウォール街が世界金融市場の中心となった。

そしてドイツの賠償問題の解決にも、パリ不戦条約推進のように国際平和にも、アメリカは重要な役割をはたした。

ところでハーディング大統領以来、クーリッジ(在任一九二三〜二九)、フーバー(在任一九二九〜三三)と共和党の大統領がつづいたが、「一九二一年から三三年にかけての政府ほど、財界の思いどおり忠実にうごいた政府はない」といわれるありさまであった。

国民の生活も富み、一九二〇年代末のアメリカでは、「永遠の繁栄」がつづくものと信じられていた。

しかし一九二八年ごろ、農業生産は過剰となり、農産物価格は下落をしめしていた。

そして二九年十月二十一日、ウォール街の株式取引所で株価の暴落がはじまり、二十三日事態はさらに悪化し、「暗黒の木曜日」二十四日がやってきた。

取引所では人びとがおしあい、わめきあい、ひっきりなしにかかってくる電話は、みな「売り」であった。

こうして株式恐慌にはじまり、「永遠の繁栄」は一転した。たくさんの銀行は破産し、二九年から四年ほどのあいたに工業生産は半分以下に、貿易は四分の一にへり、国民所得は半減、失業者は千何百万にもたっし、生活補助をうける家庭も多くなった。

いかに国民生活が豊かになったといっても、生産のはげしいテンポについてゆくだけの購買力もなく、また海外市場も不足していたのだ。

そしてアメリカの経済力は、世界資本主義のすみずみまではいりこんでいるだけに、一九二九年から史上最大の世界恐慌となった。 |

暗黒の日のウォール街

|

最初、政府は楽観的で、恐慌はまもなく回復すると考えていた。

一九二八年、「鍋ごとににわとりの肉、戸ごとに自動車二台」と演説して当選したフーバー大統領も、ことの成り行きにあわてて策をほどこそうとしたが、すでにおそく、いまでは「フーバーでなければ、だれでもよい」といわれるようになった。

一九三二年十一月、フランクリン・ルーズベルトは大統領に当選し、民主党は十二年ぶりに政権をにぎった。

翌年三月四日は大統領就任式の当日である。

三三年三月といえば、恐慌がもっとも深刻なときであったが、新大統領は就任演説で国民をはげました。

「……私はここではっきりいいたい。

我々が恐れねばならぬただ一つのことは、恐れるということ自体である、ということです……

アメリカは行動を必要としています。

それは、いますぐの行動です。我々は行動をおこさねばなりません……

我々はデモクラシーの将来をけっして悲観していません。アメリカの国民には洋々たる前途があります……。」 |

7.3 ニュー・ディール

top

言葉どおり、新大統領はすぐに行動をおこした。

三月九日に特別議会が召集され、議会は「百日間」とよばれたように、六月十六日までつづいた。

この議会へは、ルーズベルトの知事時代以来の「ブレーン・トラスト」が、すでに連日連夜ねりにねっていた政策がつぎつぎと提出された。

恐慌をきりぬけるためのこれらの新しい政策は、のちの三五年の諸改革をふくめて「ニュー・ディール」(新しい取扱い、新規まき直し、というような意味)とよばれよる。

この間、大統領はホワイト・ハウスの炉辺(ろばた)から、ラジオによって全国民に話しかける「炉辺談話」をはじめた。

これは政治や経済上の複雑でむつかしいことを、国民によくわかるように興味深くつたえるものとして、評判がよかった。

ルーズベルトの声はまるみのある豊かな音量をそなえ、とくに青年や女性にすかれたが、彼はラジオがもっている効果を最初に、そして十分に利用した政治家といわれる。

彼はまた自分の演技に自信満々であった。

重病人にカンフル注射をうって命をとりとめるように、ニュー・ディールはまず恐慌で生活を破壊された人びとを、救済しなければならなかった。 |

炉辺談話をするルーズベルト

|

銀行を再建し、失業者をすくい、社会保障制度をおしひろげ、大衆に購買力をあたえるように、いろいろの政策がとられた。

注射によって病人がたち直ると、つぎは病気そのものを治すために、「全国産業復興法」や「農業調整法」などによって、工業や農業をたて直し、生産と消費とのつりあいを回復して、恐慌の原因をのぞこうとした。

さらにニュー・ディールは、これまで使用されなかった天然資源の開発につとめた。

この点で成功したのは、テネシー川流域開発公社(TVA)の設立であった。

また労働者に団体権を与える「ワグナー法」が作られ、労働者は彼らの権利を守ることができた。

このニュー・ディールは大統領が大きい権限をもち、政府が強い統制力をもって、諸政策を実行していったものである。

したがって一九二〇年代の共和党の政策とはちがって、ニュー・ティールは大資本の自由をおさえ、資本主義を統制し修正してゆこうとする点において、画期的であった。

それだけに独占資本の側からの非難ははげしく、「独裁者」とか、「赤」とかいわれていたが、一九三六年ルーズベルトは圧倒的多数で大統領に再選され、国民がその政策を支持していることがしめされた。

ただしニュー・ディールはかならずしも恐慌を打開することはできず、アメリカ経済のゆきづまりを救ったのは、一九三〇年代末から急速にすすめられた軍需生産であったという見解もみうけられる。

そしてニュー・ディールの時期には、国外市場開拓のうえから、アメリカは他国と協調的であり、三三年十一月ソ連を承認し、また中南米諸国に対して友好的政策、いわゆる善隣外交をおこなった。

さらに戦争にまきこまれるのを防ぐため、三五年、「中立法」が制定された。

この法律はむろん孤立主義のあらわれであり、さっそくイタリア・エチオピア戦争(一九三五〜三六)に適用された。

またスペイン内乱(一九三六〜三九)に対しても、アメリカは不干渉政策をとった。

しかしこうした政策は、独伊など全体主義的国家を有利にする結果にもなった。

日本の中国進出に対しても、アメリカは全力をあげておさえつけようとはしていない。

しかし一九三七年十月五日、ルーズベルトはいわゆる「隔離演説」のなかで、

「不幸にして、世界的な法の無視という伝染病がひろまっているようにみえる……

公衆の健康をまもるために、社会は患者を隔離すべきである」

とのべつつ、日独伊の侵略性を非難し、国民に警告を発している。

そして一九三九年三月、ドイツがチェコスロバキア全土に勢力をおよぼすようになると、大統領は従来の宥和的な態度をすてざるをえなくなった。

このままにしておけばドイツの勢力拡大は、アメリカがヨーロッパその他にもつ現実的利益をおびやかす恐れが生じたのである。

三九年九月、ヨーロッパに大戦がはじまると、アメリカは中立を宣言したが、事実上は英仏側に与(くみ)して反ファシズムの陣営に加わることとなった。

7.4 「真珠湾を忘れるな」 top

一九三九年十一月、アメリカは従来の中立法を改正して、「現金および自国船制」による交戦国の武器、軍需品の購入をみとめ、英仏側に武器援助の道をひらいた。

イギリスの対独抗戦は、この援助があってこそ、可能だったといえよう。

一九四〇年十一月、ルーズベルトはアメリカ史上はじめて三選された。

一人物の独裁になる恐れがあると、民主党のなかにさえ反対があったが、アメリカの国民は国防の必要から、ひきつづきルーズベルトの指導をもとめたといえよう。

彼はこの四〇年十二月末のある炉辺談話で、もしイギリスが敗北すれば全ヨーロッパが、やがては全世界が、日独伊のために支配され、合衆国の安全保障はうしなわれてしまうであろうといい、アメリカは「民主主義の兵器廠」であるべきことを主張した。

つづいて四一年一月、大統領は議会への年頭教書で、「四つの自由」、すなわち言論と表現の自由、信教の自由、欠乏からの自由、恐怖からの自由を論じ、これらの基本的自由のうえにたつ世界の実現を期した。

さらに四一年三月「武器貸与法」が成立し、大統領が合衆国の防衛に必要とみなす場合には、いかなる国の政府に対しても、武器や軍需物資を貸与などできるようになった。

四一年六月、独ソ戦がはじまると、ルーズベルトはソ連援助を決意し、武器貸与法を適用することになった。

国内にはためらいの声もあり、なかには独ソがとも倒れすることをのぞむような意見もあったが、大統領は体制の相違をこえ、従来の対立をすてて、ドイツに対決しようとしたのだ。

また武器貸与法は、やがて日本と戦う中国にも適用された。

四一年八月、大統領はイギリス首相チャーチルとニュー・ファウンドランド沖の大西洋上の英船艦で会見、八ヵ条の「大西洋憲章」を発表した。

これは前大戦のウィルソンの「十四ヵ条」にあたり、またその理想をうけつぐもので、領土の不拡大、民族自決、貿易などの平等、経済上や社会保障上の国際協力、公海の自由、軍備縮小、永久的な安全保障体制の確立などをふくんでいる。

こうしてアメリカは、いわゆる「宣戦布告なしの戦争」の状態であったといえよう。

このとき、日本がアメリカを「宣戦布告のある戦争」にひきいれた。

日中戦争の泥沼におちこんだ日本は、東南アジア進出をくわだて、日独伊三国同盟(一九四〇年成立)、日ソ中立条約(一九四一年四月成立)を背景に、仏領インドシナに軍を入れ(一九四〇年九月および四一年七月)、一九四一年には米英と決定的に対立するにいたった。

一九四一年春ごろから日米交渉がつづけられていたが、両国ともに戦争を不可避とみなし、東條内閣のもとに、日本は十一月はじめ、開戦を事実上決定した。

十一月末、アメリカ国務長官ハル(一八七一〜一九五五)の「ハル・ノート」は、中国や仏印からの全面的撤兵や、アジアの状態を満州事変前にかえすようなことを日本に要求し、日本はこれを「果たし状」とうけとった。

ハル自身も、「これからは陸海軍がでる番だ」ともらしたといわれる。

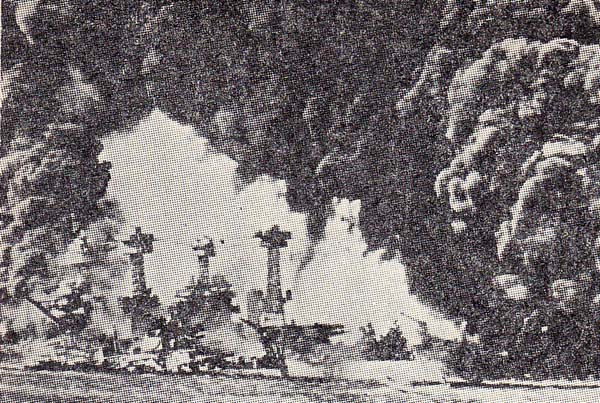

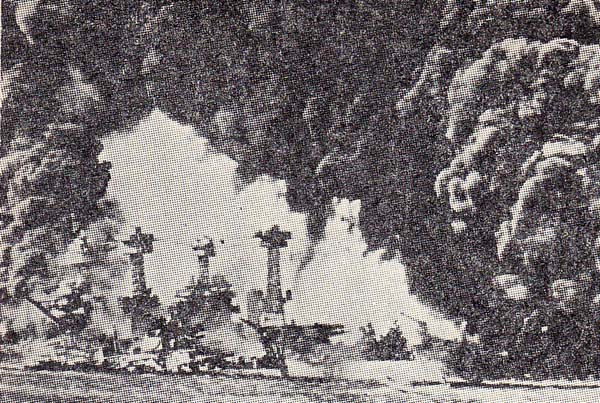

|

十二月八日の真珠湾

|

こうして一九四一年(昭和十六年)十二月八日未明(ハワイ時間七日早朝)、日本の海軍航空隊による真珠湾攻撃となった。日米交渉打切りがアメリカ側へ通告されたのは、それから約一時間後であった。

真珠湾攻撃について報告をうけたとき、大統領はきわめて沈着であり、ある記者は、「まったく心にくいほど悠々とした態度」と評している。

その夜、緊張した指令をまっている高官たちに向かって、彼はふかぶかと椅子にからだをうめ、二十分にわたってエビをつる話をして、一同をあきれさせたというエピソードも、伝えられている。

八日午後十二時半(アメリカ時間)、ルーズベルト大統領は上下両院の合同会議で、口をきった。

「昨一九四一年十二月七日――それはのちのちまでも屈辱の日となるでありましょう――。

アメリカ合衆国は突如、しかも計画的に日本帝国の海空軍によって攻撃されました……。」

そして宣戦が布告されたことはいうまでもない。真珠湾の奇襲は、アメリカの国民をたいへん刺激し、「リメンバー・パールハーバー」(「真珠湾を忘れるな」)という言葉のもとに、アメリカの世論を日本との戦争に結集させることとなった。

つづいて独伊もアメリカに宣戦布告した。

四二年一月、日独伊など枢軸国との戦争に参加している二十六ヵ国は、連合国共同宣言を発表する。

それは大西洋憲章に同意するとともに、最後まで戦争を遂行し、中途で敵国と単独講和しないことを誓っている。(なお参戦国は連合国側五十一、枢軸国側九)。

7.5 ヤルタ会談 top

一九四二年前半、日本軍は優勢でフィリピン、グアム、マレーなどを占領し、インド、オーストラリアをおびやかすまでに戦線を拡大した。

しかしこの年六月、ミッドウェー海戦でアメリカ海軍が勝利をえてから戦局は逆転し、四三年二月、ガダルカナル島から日本軍の退却となった。

巨大な生産力を十分に活動させ、圧倒的な物量をもって攻撃するアメリカに対して、日本軍の敗北は明らかとなった。

これにつれてアメリカ軍の反撃は成功し、四四年十月、フィリピンのレイテ沖海戦で、日本海軍はほとんど全滅した。

さらにアメリカ軍は四五年一月、フィリピンを占領、二月、硫黄島に上陸、三月から日本本土にはげしい空襲をくわえ、四月、沖縄の攻撃をはじめた。

ヨーロッパにおいても、すでに四三年九月イタリアは降伏し、この年のはじめからソ連は攻勢に転じ、四四年なかごろ、ソ連領の大部分からドイツ軍を撃退した。

この四四年六月、英米連合軍はノルマンディーに上陸、四五年になると、ソ連軍と英米軍は東西からドイツに攻めこんでいった。

もはやドイツの敗北も決定的である。

こうした戦いのあいだ、ルーズベルトは連合軍の最高の指導者の一人として、アメリカ国内ではむろんのこと、国際的にも活動をつづけた。

一九四三年一月、ルーズベルトはチャーチルとモロッコのカサブランカで、十一月、チャーチルおよび蒋介石とカイロで会見し、戦争遂行や戦後の処理について相談した。

さらに十一月末、ルーズベルト、チャーチル、ソ連首相スターリンの三人は、イランのテヘランで初の会談をもった。

スターリンはアメリカの援助を感謝して、ルーズベルトのために乾杯した。

この会議の重要決定は、翌年ノルマンディーに実行された北フランス上陸作戦についてであった。

つぎの米英ソ三首脳会談は、一九四五年二月ヤルタ(クリミヤ半島)でひらかれた。

会談では、まずドイツについて分割占領や賠償などの戦後処理がきめられ、国際連合にかんしては拒否権などの議決方式や、国連憲章制定のため、四五年四月にサンフランシスコ会議をひらくことなどが定められた。

またポーランドの国境と統一政府をめぐって、多くの時間がついやされた。

米英側は国境問題で譲歩しても、政府については親西欧的であることを望んだが、ソ連は安全保障のうえからも、ポーランドを勢力圏として確保しようとつとめた。

国際連盟の生みの親がウィルソンであるとすれば、国際連合のそれはルーズベルトであろう。

彼は大戦中の連合諸国を、「ユナイティッド・ネーションズ=Unaited Nations」と名づけたが、新たな国際機構にもその名があたえられた。

大統領は戦時の協力をつうじて実現した米英ソ三大国の協調を、戦後世界においても維持し、それによって世界平和を保障しようと考えた。

それからヤルタ会談を有名にしたのは、ソ連の対日参戦の秘密協定であろう。 |

ヤルタのルーズベルト

|

当時アメリカは日本の戦力を過大評価し、日本の降伏までになお相当の日月と損害を要するものとみなしていた。

原子爆弾の完成もまだ不確実であった。

そこで対日戦を早く終わらせて米英の損害を少なくするために、ソ連参戦が必要と考えたルーズベルトは、極東で大きな代償をあたえる条件で、「ドイツが降伏して、ヨーロッパで戦争の終わったのち二、三ヵ月して」対日戦にくわわることを約束させた。

この代償とは、ソ連が日露戦争でうしなったものをとりかえすこと、千島列島を獲得することなどである。

ヤルタ会談は当時こそ成功として歓迎されたが、親ソ的な政権が成立したポーランドの問題や、とくにソ連の対日参戦をめぐり、戦後、対ソ屈服」として非難をあびた。

元来、ルーズベルトは、米英とソ連の政治・社会体制がちがっていても、その友好関係は存続すべきであると考え、また人間的にもスターリンに親近感をいだいていた。

したがって彼は米ソ間に問題がおこっても、自分の努力によって解決されるものと信じ、そのためにはモスクワへ行って、スターリンに会ってもよいという意向のようであった。

それが永遠に実現しないことになろうとは、知らずに――。

7.6 死と勝利 top

ヤルタ会談に対する批判のひとつに、このときの大統領は病気で、重大な決定をするのは無理だったという意見もあった。

戦争のあいだの激務のため、ルーズベルトは老い、やつれ、白髪はふえ、戦局が不利なとき、あれほど国民に力をあたえた彼の楽天主義も、気むずかしさでくもることがしばしばであった。

毎月とられる写真のたびごとに、彼の衰えがめだってきた。

しかし一九四四年末、まだつづいている戦争は、彼を第四期めの大統領に当選させた。

彼としても、この戦争を最後まで遂行する義務と決意があった。

ヤルタ会談のとき、スターリンはルーズベルトがこれほど疲れていることを知っていたならば、自分のほうでロシアを離れ、大統領がのぞむ場所に行けばよかったのに、ともらした。

一九四五年四月十二日の午後一時すぎ、保養地ウォーム・スプリングスの邸宅で、肖像画をかかせていたとき、大統領は急に弱々しく頭痛をうったえて気をうしない、ついにそのまま意識を回復しなかった。

六十三歳。

放送にそなえて、彼がつぎのように書いたのは、その死の前日であったという。

「我々が今日について疑いをもっていること、それだけが明日をきずいてゆくことを妨(さまた)げるものであろう。

前進しようではないか。強く積極的な信念をもって。」

遺体は汽車でワシントンにはこばれた。

エリノア夫人は一夜のあいだ、灯火を消してすわりつづけていた。

沿線の駅々では、多くの人びとがならんで、親愛な大統領に最後のわかれを惜しんだ。これにふさわしく、生前の彼はまた大衆的な人物であった。

たとえばスタンドでホット・ドッグをかじり、ピーナッツをもぐもぐたべながら、野球を楽しんでいたような大統領のすがたも、なつかしく追憶されていたにちがいない。 |

ルーズベルトの墓前におけるチャーチルとエリノア夫人

|

指導者は去ったが戦争は終わってはいない。

副大統領トルーマンがあとをついで大統領となり、アメリカは戦争をつづけていった。

一九四五年四月、ヤルタで予定されたとおり、サンフランシスコに五十ヵ国が集まり、六月、「国際連合憲章」が採択された。

四五年七月、ベルリン郊外のポツダムで、トルーマン、スターリン、チャーチル(中途まで)による会談がひらかれた。

そして米英・中国の「ポツダム宣言」は、日本に戦争終結の機会をあたえることをよびかけた。

しかし日本政府は応ぜず、八月、広島、長崎に原爆投下となった。

そのころソ連軍はソ満国境をこえて、関東軍を攻撃していた。

日本はドイツ降伏以来、米英に対する和平仲介をソ連に期待して、日ソ交渉をつづけていたが、八日夜、対日宣戦布告となった。

このソ連参戦が、ヤルタの秘密協定にもとづいたことはいうまでもない。

原爆とソ連参戦は、日本にとって最後のとどめであった。

八月十四日、ポツダム宣言受諾、十五日、天皇のラジオ放送が突然、国民に降伏をつげる。

満州事変以来ともいうべく続いた戦争は、十四年ののち、ここに最悪の終幕をむかえた。

九月二日朝九時すこしすぎ、波も静かな東京湾上の米戦艦ミズーリ号で、日本は降伏の調印をした。

トルーマン大統領はこの九月二日を、「対日戦勝利の日」(V・Jデー)と宣言する。

こうして太平洋戦争をふくめて、第二次世界大戦は反ファシズム勢力の勝利となった。

さかのぼるが、一九三九年晩夏、あの独ソ不可侵条約でソ連が中立をとり、ヨーロッパに大戦がはじまったころ、イギリスやフランスでつぎのような言葉のたわむれがはやったという。

"Mussolini

Hitler

Chamberlain

Daladeier

Which

"Wins ?" |

「ムソリーニ、ヒトラー、チェンバレン(当時のイギリス首相)、ダラディエ(フランス首相)、そのうちで勝つのは?」

というような意味であるが、これら六つの単語のそれぞれ三つめのアルファベットをならべてみると、

その答えは Stalin となっている。

ともかくドイツに対する勝利をつうじて、ソ連の勢力は東ヨーロッパに拡大し、衛星諸国によるソ連圈が形成された。

そしてこのスターリンのソ連に対抗する中心となったのは、アメリカである。

すでにルーズベルトなきあと、戦争末期から「冷戦」ははじまっていたのである。

top

**************************************** |