|

****************************************

Index 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 世界の歴史12――20世紀の世界

1 ローザ・ルクセンプルク

1.1 いつわりの結婚

top

女性革命家・ローザ・ルタセンブルクは一八七〇年三月、当時ロシア領のポーランドのザモシチにうまれた。

ユダヤ系の商家のむすめであるが、ルクセンブルク家は、この小さい都市の「文化の島」であったというから、かなりの教養にめぐまれた環境とみられる。

彼女は五人の子どもの末っ子で、ごく幼いとき、腰骨の病気でまる一年ねたきりであったが、これは直りきらず、一生のあいだびっこをひくようになった。

のちにローザは、足をくじいたある友人への手紙に書いている。

「……ほかのことではあなたと競争したいと思っていますが、びっこの競争だけはごめんです。

びっこをひくこと(私の優美な歩きぶりをだれがこう言ったか、あなたはまだおぼえていらっしゃいますか)だけは、私にまかせておいてください……。」

冗談まじりの書き方ではあるが、これはローザにとって、ひとつの大きな悩みであったにちがいない。

また彼女は背丈も小さかった。

一八七三年、一家はワルシャワに移ったが、子どもたちに十分な教育をうけさせたいという、父の願いからであった。

両親、とくに母は教養が豊かで、なかでも文学を愛好し、ローザもその影響をうけて文学に親しむとともに、自分で詩をつくった。 |

女学生時代のローザ |

絵や音楽もすきだった。

ロマンティックな少女――大きくなってから、ローザはつぎのような思い出を書いている。

「朝、窓をすっかりあけはなして、ひろびろとした庭をのぞくのが、彼女のならわしだった。

のぽったばかりの太陽の輝き、ばら色をした雲――「そんなとき、私は『人生』というもの、ことに『ほんとうの』人生というものが、どこか屋根をこしたずっと向こうにあるのだという、強い確信をもったものです。

それいらい、私は人生をもとめて旅をしつづけています。

しかしそれは、屋根のようなものの影にかくれてしまいます……。」(松井圭子氏訳より) |

五歳のときから読み書きができ、記憶力も豊かだったローザは、女子高校でとびぬけてよい成績をあげた。

口もとがしっかりとしまり、目がはっきりしたこの少女の肖像は、ほんとうに利口そうにみえる。

しかし少女らしくない、いろいろなむずかしい問題が、彼女をとらえた。

人類の起源、女性や民族の歴史、労働運動、革命史、経済学説史などであり、同時に彼女はマルクス主義の研究をもはじめた。

そして勉強すればするほど、ローザは社会の不平等とその改革の必要を、さとるようになった。

ポーランド人に対するロシアの専制政治も、若いローザをいきどおらせた。

たとえば学校では、ポーランド語の使用を禁じられていたのである。

一八八七年、高校を卒業したローザは社会主義者、革命家として活動をはじめた。

しかしロシア警察の弾圧がはげしく、逮捕される危険があり、八九年、亡命することとなった。

亡命ルートはできあがっていたが、ローザの場合、国境の村で面倒なことがおこった。

一計を案じた一人の同志は村のカトリック僧侶に、「ユダヤ人の少女が恋人と結婚するため、キリスト教への改宗をのぞんでいるが、家族の反対が強く、そのため国外に出なければならぬ、協力してほしい」とたのみこんだ。

そしてこの僧侶の援助で、ローザはある農夫の荷車のわらのなかにかくれて国境をこえた。

こうしてローザはスイスのチューリッヒにのがれた。当時この都市には、ヨーロッパ各地から多くの革命家が集まっていた。

彼女は大学にまなび、自然科学、政治、経済、法律と、むさぽるように知識を身につけ、教授たちも驚くほどの成績をあげた。

また彼女が愛していたともいわれ、終生、強い影響をうけた革命家レオ・ヨギヘスとの深い交わりも、このころ始まった。

一方、ローザは理論的に成熟してくるにつれて、現実的に活動したくなった。

このとき彼女をひきつけたのは、ドイツ社会民主党である。

しかし亡命革命家をきびしく追及するドイツ官憲に対して、ドイツ国籍をえる必要があった。

そこで彼女はチューリッヒにおけるドイツ人の知己、カール・リュベックの息子と結婚することとなったが、これはまったく方便で、一八九七年春、新郎新婦は籍の手つづきをすませると、役所の門前でわかれたという(数年後離婚)。

このころ、社会民主党はマルクス主義を修正し、社会革命にかえて社会改良の道をたどっていた。

これに反対なローザは入党したばかりであったが、さっそく『社会改良か、革命か』のような論文などを書いて、修正主義の中心ベルンシュタイン(一八五〇〜一九三二)などと論争した。

政治上の問題ではローザはじつにきびしく、その頭と弁舌のさえは大の男をたじたじさせた。

彼女が愛したことばに、「人は両端が燃えているローソクのように生きなければならない」というのがあるが、彼女自身も、「火のような女」だったのであろう。

一九〇五年、ロシアに革命がおこると、ローザはひそかにワルシャワに帰り、ストライキなどを指導したが失敗、翌年、一時投獄されたこともあった。

ドイツに帰ったローザは、社会民主党の党学校の講師として経済学の講義をした。

これはローザの主著『国民経済学入門』と『資本蓄積論』のもとになった。

いずれもマルクス主義理論を基礎とし、とくに『資本蓄積論』(一九一三)については、『資本論』以来、マルクス主義経済論のうえで、もっとも独創的なものという評価もみうけられる。 |

ローザの自画像

|

ローザはこれを書きながら、「人生でもっとも幸福な時」と感じ、「夜も昼も、酔ったように」べンをとったと、回想している。

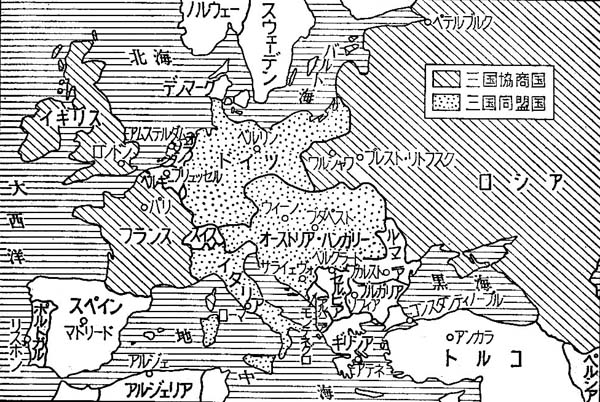

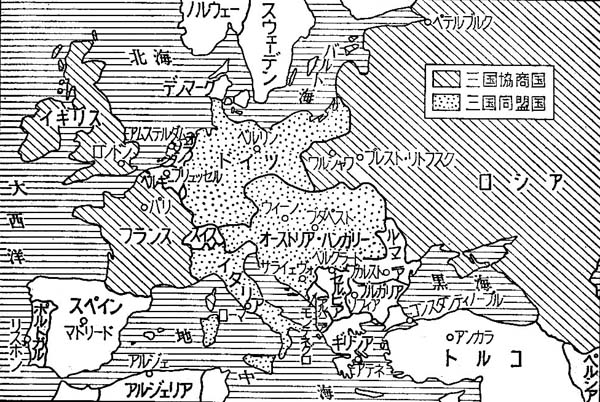

ところで二十世紀になると、とくに一九〇七年、ヨーロッパ諸強国が独墺伊の三国同盟と英仏露の三国協商の二陣営にわかれてから、いわゆる「武装平和」のうちに、大戦の危機が濃厚になってきた。

当時成立していた第二インターナシナルは、国際反戦運動をすすめており、そのなかでドイツ社会民主党はもっとも有力な政党であった。

ローザもまた、この運動を熱心に推進していた。

しかしそれもむなしかった。

1.2 くずれゆく反戦運動 top

第一次大戦前のヨーロッパ――ポーランド等の東欧諸国がない、第一次大戦は三国同盟国と三国協商国で戦った |

一九一四年六月二十八日、オーストリア領ボスニアの都市サラエボで、オーストリア・ハンガリー帝国の帝位継承を予定されているフランツ・フェルディナント大公と妃が、隣国セルビアの秘密結社の民族主義者たちに暗殺された。

第一次世界大戦の発端となった大事件である。

すでにオーストリアとセルビアはバルカンをめぐって、きびしく対立しており、とくに汎スラブ主義にたつセルビアの民族運動は、種々の異民族をふくむオーストリアをおびやかすものであった。

セルビア政府が、暗殺事件に直接関係しているという証拠はなかったが、オーストリアはこの機会をとらえて、強硬な処置をとる決意をした。

オーストリアから支持をもとめられた同盟国ドイツは好戦的で、簡単にこれを約した。

勢いをえたオーストリアは七月二十三日、きびしい最後通告を発し、二十五日、国交断絶となり、さらに、二十八日、オーストリアはセルビアに宣戦布告、そして三十日、ロシアが総動員を開始した!

バルカン進出をめざすロシア、セルビアと関係が深いロシアは、ここでこの友好国を見すてると、声望は失われるであろうし、またオーストリアやドイツの勢力がバルカンに拡大するであろう。

ロシアの総動員に対して、ドイツは中止をもとめる最後通告を発した。

しかしロシアは応ぜず、八月一日、ドイツの対露宣戦布告となった。

つづいてフランスが同盟国ロシアを援助することを予測したドイツは、軍事力を二分する不利をさけるため、三日、フランスに宣戦した。

これはまず西部戦線で勝利をえ、ついで東部戦線でロシアを負かそうという短期決戦の作戦である。

このためドイツは、永世中立国ベルギーに侵入した。

ここにイギリスが対応する。

ベルギーの中立保障をもとめる対独最後通告の時間がきれたとき、四日夜半、英独は開戦した。

十九世紀後半まで、イギリスは「世界の工場」といわれ、多くの植民地をもち、世界の経済を支配していた。

ところが十九世紀末から二十世紀になると、新興のドイツ帝国がイギリスにせまり、ある産業部門ではイギリスを追いこし、植民地争奪にも進出してきた。

いまや英・独帝国主義の対決のときとなった。

こうしてサラエボの銃声は、ヨーロッパの諸大国を戦争にまきこんだ。

それは諸国の帝国主義からおこった戦争であり、四年余におよび、三十余ヵ国をふくむ大戦に発展していった。

独墺の同盟国側にはトルコ、ブルガリアが参加して計四ヵ国、英仏露の連合国側にはアメリカ、日本、三国同盟を破棄したイタリアなど、多くの国々が加わったが、参戦にあたっては、しばしば帝国主義的な領土分割や利権獲得の動きがあり、これをめぐって諸国間に、いくらかの秘密条約もむすばれた。

たとえば日本参戦の目的は、中国などにおけるドイツの利権をえるためであり、イタリアは英仏露との条約で、領土拡大を約束されて戦争にはいった。

交戦諸国の政府はそれぞれに祖国防衛の戦争、自衛のための戦争と宣伝する一方、敵国を侵略者、文明の破壊者と非難して戦争を正当化し、国民の愛国心をあおりたてた。

当時、第一党であったドイツ社会民主党の動向は、開戦にあたってとくに注目の的であったが、八月四日、それは臨時の戦費に賛成投票し、社会愛国主義者として戦争協力にふみきった。

フランス社会党も、イギリス労働党も、昨日までの戦争反対とは一変して、政府や軍部の宣伝を肯定するようになった。

社会主義者の階級的立場も、国際的な連携も弱く、彼らは熱狂的な愛国主義のまえに屈してしまった。

こうして第二インターナショナルの反戦運動はくずれさった。

ローザ・ルクセンブルクは一時、絶望的な気持ちにとらわれた。

彼女は、社会民主党が戦争に同調して、帝国主義陣営に参加したことに反対であった。

またドイツ労働者階級がわずかの抵抗もこころみることなく、これまでのあらゆる宣伝、啓蒙活動が一瞬で無になったことは、彼女をふかく失望させた。

しかしローザは気をとり直し、少数の同志とともに、勇敢な反戦運動をおこなった。

同志のひとりカール・リープクネヒト(一八七一〜一九一九)も、ローザのもっとも親しい友として、活動することとなる。

ときがさかのぽるが、じつは一九一三年九月、ローザはある都市ではげしい反戦論をとなえ、兵士たちへ不服従をよびかけた――

「もしわれわれに、フランスのなかまを殺すことが強制されるならば、われわれは断固としてノーといおう。」

このため裁判にかけられた彼女は、大戦中の一九一五年二月、投獄された。

そして敗戦時の革命によって解放されるまで――数ヵ月の釈放期間をはさんで――苦しい獄中生活がつづくのである。

一九一五年末から、獄中のローザはリーブクネヒトたちとひそかに連絡していたが、彼女の意見にもとづいて、一六年はじめ、同志たちはその革命運動の組織に、「スパルタクス団」(のちのドイツ共産党)という名をつけた。

スパルタクスとは、古代ローマで奴隷の大反乱(前七三〜前七一)を指導した剣奴である。

一六年一月末に出獄したローザは、スパルタクス団の中心として活躍する。

この一六年五月一日、メーデーにあたって、スパルタクス団はベルリンで多くの労働者を動員し、反戦デモを展開した。

カール・リープクネヒトは労働者の群れに向かって、さけんだ。

「政府を倒せ、戦争をやめろ!」

そのため彼は投獄された。

ローザも七月、ふたたび逮捕されたが、刑期がない一種の保護拘禁であり、ある程度の自由は許されていた。

ローザがロシア革命の報に接したのも、獄中においてである。 |

カール・リープクネヒト夫妻

|

彼女は個々の政策では、ソビエト政権を批判もしているが、基本的にはロシア革命こそ、「わたしたちすべてにとって、救世の福音」であり、「いまや新しい時代がはじまった」と歓喜している。

ローザとレーニンとの相違で、重要な点は、ロシアにおける共産党の独裁に対して、ローザが「自由とはつねに意見を異にする者の自由のことだ」と、西欧民主主義の伝統をふまえて批判したことであろう。

しかし理論を異にするとはいえ、レーニンはこの女性革命家を高く評価し、社会民主党の修正主義者たちを「にわとり」、ローザを「鷲(わし)」にたとえたりしている。

一方、ローザがその女友だち、ルイゼ・カウツキ―(社会民主党の首脳カール・カウツキーの妻)とソフィー・リープクネヒト(カールの妻)にあてた筆まめな書簡は、この女性革命家の人となりをあますところなく語るものとして有名であろう。

人生によせる希望、自然に対するこまやかな愛情とあこがれ、友への情、学問への傾倒、芸術に対する感受性――それらは読む者を感動させずにはおかない。

そしてソフィーへあてたある手紙のなかで、

「……私はほんとうは人間ではなく、人間の姿をとっている鳥か動物のような気持に、しばしばおそわれるのです。

私の心のうちでは……小庭にいるときとか、野原でのびのびしたり、草むらのなかにいるときの方が、党の大会のときよりも、はるかに私の故郷にかえったような気がいたします……

だからといって、私を社会主義に対する裏切者などと、ひとり合点なさってはいけません。

私はどんなことがあっても、わたしの職責のために、市街戦でか、監獄でか、よろこんで死んでゆくものであることをおわかりくださるでしょう……」。(孝橋正一氏訳) |

と、自分の宿命を見とおしたような文字をつづっている。

1.3 ドイツ革命 top

大戦がはじまったとき、参戦諸国は短期戦を予想していたが、じつはこれに反して長期戦となってしまった。

一九一四年八月末、ドイツ軍はタンネンベルクでロシア軍に大勝利をえたものの、九月はじめ、マルヌの戦いでフランス軍にくいとめられ、最初の作戦のようにはいかなかった。

一九一五年、イギリスがバルカンから攻めようとしたダーダネルス海峡作戦も失敗し、一六年ドイツ軍のベルダン総攻撃も、連合軍のソンム河畔の反撃も成功しなかった。

海上では英独間に一四年十二月フォークランド沖海戦、一六年五月末ユトランド沖海戦があったが、勝敗の決はつかない。

戦争の様相も従来とは一変し、潜水艦、戦車、飛行機、ついには毒ガスまで登場する近代戦となり、また史上空前の総力戦が展開された。

主要交戦諸国は約千五百万から八百万の兵員を動員し、それだけに戦死傷者の数もこれまでにない数字であり、また国民大衆全体が戦争の影響をうけた。

日常必需品は欠乏し、婦女子も国家奉仕にかりだされた。

したがって戦争が長びくにつれて、反戦、厭戦の気分が前線、銃後に高まり、それだけに、強力な戦時内閣が必要となった。ともに戦時中に成立したイギリスのロイド・ジョージ内閣、フランスのクレマンソー内閣などがその好例である。

とくにクレマンソー(一八四一〜一九二九)は、すでに七十六歳ながら、「虎」とよばれていたことに恥じない活力をもって、反戦運動やストライキを弾圧して、戦争遂行にあたった。

一九一八年三月からドイツは運命を賭けた最後の総攻撃を西部戦線で決行し、一時は優勢であった。

しかしアメリカをくわえた連合軍はこれをくいとめ、逆に七月から反撃にうつった。

九月、ドイツと同盟諸国の敗北は決定的となった。

そこで十月、ドイツはアメリカをつうじて和平の工作をはじめる。

それがまだまとまらない十月末、北海岸方面のドイツ艦隊に出動命令がくだった。

水兵たちにとっては、もとめて死地におもむくにひとしい。

彼らは命令をこばんで暴動をおこし、革命の波はキール市から、さらにドイツ各地におよんでいった。

国民の平和をもとめる動きが、爆発したのである。

十一月九日、首都ベルリンの街は民衆であふれた。

大工場がある郊外から、たえまない行列が市の中心部におしよせてゆく。

警官は武器をすて、兵営の門はひらかれた。

婦人たちも家をあけて、街頭にでた。

もはや押しとどめることはできない、革命のうしおであった。

ついに皇帝ビルヘルム二世の退位(即位一八八八)が布告され、さらにエーベルト(一八七一〜一九二五)を首相とする社会民主党の新政権によって、ドイツは共和政となった。

この九日、前線のベルギー領スパーにいたウィルヘルム二世は、軍隊による革命弾圧を考えたが、信頼する将校たちにも見すてられ、望みをすてねばならなかった。

そしてためらいながらも、身の危難をおそれて、十日朝、皇帝はオランダへ亡命した。

エーベルト政府はただちに連合国側と交渉、十一月十一日早朝、パリの北東コンピエーニュのルトンドで、休戦協定が成立した。

ここに四年三ヵ月あまりの大戦が終わった。

オーストリアも敗戦によってハンガリーと分かれて、ともに共和国となり、名門ハプスブルク家の支配は終わった。

第一次大戦はヨーロッパ三大国、ドイツ、オーストリア、ロシアの王朝支配に終止符をうったわけだ(ほかにトルコの帝政も倒れた)。

これよりさき一九一八年十月、カール・リープクネヒトは休戦交渉中の政府の恩赦によって釈放されており、十一月九日のベルリンでは、スパルタクス団の同志とともに民衆のデモを指導した。

そしてこの九日、ついに自由の身となったローザは十日ベルリンに現われ、友人たちに喜び迎えられた。

しかし彼らは、がっての黒々とした髪が白くなり、めっきり老いこんだローザの姿に胸がいたむ思いがした。

彼女は休息を必要としていたのであろう。

だがそれは許されなかった。

彼女はリープクネヒトとともに、ドイツ革命のなかで、新しい機関紙『ローテ・ファーネ(赤旗)』の発行をはじめた。

これにのせた論文は、プロレタリア革命のプログラムを説きつつ、いわばローザの政治的遺言状となった。

エーベルトの社会民主党政府は保守化しており、帝政時代の軍部、官僚、大地主、大資本家などの諸勢力を温存し、むしろ社会革命をおさえようとしていた。

これに不満なスパルタクス団などは、ベルリンで、一九一九年一月五日の大衆デモのおりに、一説によれば政府側に挑発されて、反乱にはいった。

ローザはまだその時機でないと、蜂起に賛成ではなかったが、行動がはじまったからには、大勢にしたがわざるをえない。

しかし政府の反共義勇軍は、十三日ごろまでに反乱を鎮圧した。

十五日夜、捕えられたローザを連行するとき、軍人たちは彼女の頭部を銃尾でうちくだいた。

そして半死のローザを自動車にほうりこみ、車中で射殺してしまった。

死体は夜道を走る車から運河へ投げこまれ、それが発見されたのは、五月三十一日であった……

これがローザのむごたらしい最期として伝えられるところであり、カール・リープクネヒトも同じ日、だいたい同じような死をとげた。

1.4 ベルサイユ条約 top

スパルタクス団反乱が鎮圧されたのち、一九一九年一月十九日、国会の選挙がおこなわれ、社会民主党中心の連立内閣が成立し、エーベルトが初代大統領となった。

そして事態が不安定なベルリンをさけて、国会は二月から南ドイツのワイマールでひらかれた。

七月末、新しいドイツ国憲法が制定される。それは共和政、人民主権、労働者の権利の尊重、大統領制、連邦制、男女普選、比例代表制などをふくみ、「世界でもっとも民主的」とよばれた。

またこの憲法の特色として、大統領は大きな権限を与えられ、首相の任免権や軍の統帥権などのほかに、非常権力の行使権をもっていた。

これはドイツ人の議会政治に対する未熟、それにともなう混乱を配慮してのことであったといわれる。

しかしこの強力な大統領制は、ヒンデンブルク大統領の時代(一九二五〜―三四)において、議会制そのものを無視し、いわゆるワイマール共和国を崩壊にみちびく一つの原因となった。

それはともかく、国会は憲法制定にさきだち、講和条約を承認しなければならなかった。

一九一九年一月、敗戦国に対するパリ講和会議がひらかれた。

戦勝諸国側の代表のみが集まり、ドイツはじめ敗戦諸国とロシアの代表は参加しなかった。

ロシアといえばソビエト新政権が成立したばかりであり、これを恐れた西欧諸国には、早く講和を成立させてヨーロッパの体制を再建し赤色勢力の西進をふせぎたいという気持ちが強かった。

講和会議の中心はアメリカ大統領ウィルソン、イギリス首相ロイド・ジョージ、フランス首相クレマンソーである。

講和の原則は、ウィルソンが発表していた「十四ヵ条」のはずであったが、諸国が要求する現実的利益のまえに、その理想はしばしばくずれてしまった。

とくにフランス国民のドイツに対する憎しみを代弁するクレマンソーは、ドイツを無力化して、フランスの安全保障を確実にするために全力をそそぐ。

たとえばフランスは、ドイツの西方進撃の拠点であるラインラントを、ドイツからきりはなすことを望んだ。

実質上、ラインラントをフランスの勢力下にいれることとなるこの処置は、米英の反対もあって妥協策に終わったが、賠償問題などはフランスの強硬な主張もあって、総額決定を後日に譲らざるをえなかった。

はじめドイツに対する和解を説いていたロイド・ジョージも、国民のドイツに対する敵意におされてきびしい態度で講和にのぞみ、イタリアや日本にしても領土や利権の獲得を優先させた。

しかもウィルソンはその目的である国際連盟規約を条約にもりこむためにも、妥協の道を歩んだ。

条約内容に異議をとなえるドイツに対して、クレマンソーは強硬な態度でおどした。

一九一九年六月二十八日、サラエボ事件から五年目の同じ日、ドイツ代表はベルサイユ宮殿鏡の間で、条約に調印せざるをえなかった。

このベルサイユ条約は第一篇に国際連盟規約をかかげ、以下、ドイツの領土縮小、植民地や海外利権の放棄、軍備制限などをふくみ、ライン川の左岸、および右岸の一部については武装禁止、またザール川流域の連盟管理と十五年の期間満了後の住民投票などをきめている。

さらに条約がドイツに戦争責任を課し、賠償を義務づけたことは、とくにドイツ人の怒りをまねいた。

なお独墺合併も禁じられた。

この条約のほかに、連合国は他の敗戦諸国ともそれぞれ条約をむすんだ。

これら諸条約や、ドイツ、オーストリア、ロシア三帝国の崩壊により、また諸民族が独立した結果、東ヨーロッパ方面に新興諸国家がうまれた。

そのなかにはチェコスロバキアやユーゴスラビアなどとともにローザ・ルクセンブルクの祖国ポーランドもあった。

しかしこれら諸国の成立にあたっては、イギリス、フランスの利害関係が強くはたらき、いわば反ソ反独の防壁、とくに反共「防疫線」としての衛星国家群ができたといえよう。 |

第一次大戦後のヨーロッパ

|

一九二〇年、国境問題をめぐってソビエト、ポーランド間におこった戦争で、一時、赤軍はワルシャワにせまる優勢さであった。

もしそれが陥落すれば、共産主義が東欧に進出する足場がつくられるであろう。

英仏は必死になってポーランドを援助し、ようやく赤軍を撃退、両国は和平した。

そしてヨーロッパをおそった赤化の波は後退する。

ローザ・ルクセンブルクのポーランド、その新生第一歩の役割は、反共のとりでとなることであった――。

top

**************************************** |