|

****************************************

Index 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 世界の歴史12――20世紀の歴史

10 孫文と中国革命

10.1 同盟会の結成 top

明治三十八年(一九〇五)七月十九日、一人の中国人が、フランスからの船で横浜港に到着した。

それからほぼ一ヵ月ののち(八月二〇日)、中国革命のための団体、すなわち「中国革命同盟会」が在日中国人の手によって、東京で結成される。

そして、この「同盟会」の総理に就任した人こそ、横浜港に姿をあらわした孫文(そんぶん)にほかならなかった。

その後、辛亥(しんがい)革命(一九一一)へと進んでゆく中国の歴史のなかで、孫文と「革命同盟会」という名前は、まことに大きい意味あいをもっている。

いや、それだけではない。

現在でも、たとえば、台湾の蒋介石の国民党の政府は孫文を「国父」として尊敬しているし、毛沢東の指導する北京の中華人民共和国のほうも、一九六六年には「孫文生誕百周年記念祭」を盛大に祝っている。

孫文は毛沢東とならんで、中国近・現代の歴史にもっとも大きい影をおとしている人物といってよい。

孫文は、広東省の香山県に農家の三男として生まれた。ここは香港にむかいあって海にひらけた地帯で、むかしから海外進出の気風が強く、長男もハワイにわたって華僑(かきょう)の成功者となっていた。

孫文も十四歳のときハワイにゆき、兄の助けでオアフ・カレッジに入学した。

若いときからのこうした環境は、彼に決定的な影響をあたえる。

ここで孫文はワシントンに傾倒し、キリスト教に心酔した。

やがて香港に帰って医学をまなび、医師を開業するかたわら、その心のなかには、腐敗した清朝を打倒しないかぎり、中国の危枷は救われないという革命の思想が急速に成長していった。

そのころの孫文を、友人のひとりはつぎのように回想している。

「彼は毎日、革命を談じたが、級友の多くは大逆不道として彼を避け、あるいは気狂いあつかいしたうえ、洪秀全(こうしゅうぜん=太平天国の指導者)というあだなをたてまつった。

というのは、彼はまいど洪秀全について語り、彼を反清第一の英雄として、その失敗を惜しんでいたからだ。」

一八九四年になると、孫文は実践活動にふみだして、まずハワイに、ついで翌年には香港に「興中会」という革命結社を組織した。

すなわち、列強の侵略が目前にせまっていることを強調して、同志の団結を訴えたのである。

こうして第一回の蜂起が、一八九五年に広東で行われた。

しかし衰えたりとはいえ、清朝の力はなお強く、それに何よりも革命軍の組織はあまりに弱体であった。

蜂起はあえなく失敗し、孫文はその後、日本やアメリカ、ヨーロッパを転々として、亡命生活をおくりながら、革命運動をつづけることになる。

孫文は猛烈な読書家で、ひまさえあれば手あたりしだいに本を読んでいたといわれる。

こうした知識、また外国での亡命生活の経験は、ヨーロッパのような民主国でもなお貧富の差という社会問題があることを教えた。

日本での孫文(前列中央)と宋慶齢夫人(その左) |

そこで孫文は考えるにいたる。

つまり中国の革命は、満州族の支配する清朝を打倒し、共和国を建てるとともに、さらには将来における経済的不平等の発生をおさえるために、土地所有の平等化(地権平均)ということをも、あわせておこなわなければならない。

こうした考えが、やがてのちの有名な三民主義(民族主義、民権主義、民生主義)へと発展してゆくのである。

孫文が「革命同盟会」の総理におされたのは、そのころすでに革命家として有名であったのと同時に、また革命思想家としてのすぐれた側面をもっていたからでもあった。

ところで「革命同盟会」が、わが国の東京で結成されたのは、どういうわけだろうか。

一九〇〇年の義和団事件からさすがの清朝も、これまでのような旧態然たるやりかたでは、もはや帝国を保持してゆくことはできないとさとる。

そこで、かなり積極的に改革にのりだし、とくに新しい知識を導入するために、海外留学を奨励するようになった。

この場合、日本はもっとも好都合な留学さきであった。

明治の日本はアジアの先進国である。

ヨーロッパの学術は大いに紹介されており、漢宇も共通であった。

それに何よりも欧米にくらべて、費用も安あがりであった。

こうして一九〇〇年代のはじめには、官費と私費をあわせて、留学生は、多いときには八千人から一万人にもたっした。

しかし彼らの多くは、西洋の文化に多少ともふれると同時に、清朝の意図に反して、急速に革命的な気分をいだくようになった。日本は、こうして、清朝に反対する勢力の一つの溜り場のようになっていった。

しかし革命派は、はじめはかならずしも一つにまとまってはいなかった。

広東地方には孫文の興中会があったが、湖南には黄興らの華興会(一九〇三年設立)があり、また浙江に蔡元培(さいげんばい)や章炳麟(しょうへいりん)を中心ごする光復会(一九〇四年設立)が活躍していた。

これらの諸団体は、それぞれ反清革命という点では一致していたが、その主張にはウェイトの相違があった。

しかし清朝の腐敗ぶりが、だれの目にも明らかになり、革命の気運がもりあがるとともに、これら革命派の諸団体の統一が、急務となってきた。

そのためには、亡命革命家が集まり、革新的な学生が多い東京は、恰好の場所だった。

大同団結の気分は急速にもりあがり、こうして諸団体を統一した「革命同盟会」が一九〇五年、まさに日露戦争も終わろうとするころ、東京で結成されたのである。

同盟会の綱領は「韃慮(たつりょ=満州王朝)の駆除・中華の恢復・民国創立・地権平均」の四項目と決定され、機関誌として『民報』が発刊された。

加盟者は一年たらずのうちに、中国内外で一万名をこえた。

『民報』一周年記念大会が、神田の錦輝館でひらかれたとき、参会者は六干人にもたっした。

孫文は、その大聴衆をまえに「三民主義と中国民族の前途」という演説をした。 |

同盟会の機関誌『民法』

|

10.2 辛亥革命の勃発

top

さて清朝は、義和団事件からのち改革のための新政にのりだしていたが、この場合、遊学の奨励といった教育面とならんで、じつはもう一つのポイントがあった。

それは実業の奨励である。

つまり積極的に近代産業をおこして、清朝の財政を強化しようというのである。

この結果、一九〇三年ごろになると、官弁や官督商弁、あるいは官商合弁の企業が、設立されてくる。

同時に、こうした実業振興の政策にみちびかれて、いわゆる民族産業が勃興していったことが、注目されよう。

このような民族資本家たちは、ほとんど大地主、あるいは官職をもった地方の有力者だった。

しかし彼らは、その企業が伸びてゆくにつれて、やがて清朝のような専制体制に対し、しだいに不満をいだきはじめる。

もっと自由に製造し、自由に利潤を追求できるような社会を望むようになってくる。

つまり彼らは一方では外国資本から圧迫をうけているために、清朝の弱腰をなじるとともに、他方では清朝そのものに対しても、より新しい体制への変革、すなわち立憲体制を要求するようになった。

こうして二十世紀のはじめ、中国の国内に立憲派ブルジョワジーとよばれる一つの政治勢力が生みだされ、立憲運動が展開されることになった。

彼らは、革命派が、たとえば孫文のような一部の革新的知識人、学生あるいは各地の会党(秘密結社)からなっていたのに対して、いわば当時の中国社会における経済的実力者であった。

その彼らが、政治的な力をも要求するにいたったわけである。

そして梁啓超(りょうけいちょう)らの指導する「改良派」は、こうした立憲派とむすびつき、その意見を代表するようになっていた。

ところで清朝も、一九〇六年になると、専制君主制をいつまでも保持してゆくことが不可能とみて、立憲制をしくことを決意し、その準備をすすめることになった。いっぼう立憲派ブルジョワジーは、さらに圧力を加えようとして、国会速開の請願運動をおこす。とくに一九〇九年に立憲制への準備として諮議(しぎ)局(地方議会にあたる)、一九一〇年に資政院(国会にあたる)がひらかれると、それを恰好の足場として、ますます強力に立憲促進の活動を展開することになった。

しかし当時の中国をみると、じつは、この二つの勢力のほかに、もう一つの重要な勢力が存在していた。

それは都市および農村の大衆、とりわけ農民である。

彼らは税金や地主の重い小作料に悩まされて、その負担は、ほとんど耐えがたいところまできていた。

外国への賠償支払い金といっても、けっきょくさまざまの名目による税金というかたちで、大衆からとりたてるはかなかったからである。

おまけに清朝が立憲制をしくということになると、その準備のための費用が、これまた農民大衆の肩にかぶさってきた。

たとえば清朝政府は新政をおこなうために戸口の調査をしたが、そのための調査費の名目で税金がとりたてられた。

また学校や巡警局や自治公所などを設立するための新しい税金がつくられた。

この結果、無数の暴動がおこって、清朝の屋台骨を大きくゆるがすことになる。

たとえば、揚子江一帯では、一九〇七年から一〇年にわたる四年間に八〜九十回におよぶ暴動がおこって、清朝の支配体制をどうにもならないところまで追いこんでいる。

一九一一年五月、清朝政府は、財政の破綻(はたん)に苦しみ、列強の援助にすがろうとして、幹線鉄道の国有化とその建設を、外資によっておこなうという方針を決定した。

この方針は、鉄道利権の回収、鉄道民営という当時の民間の風潮をひどく刺激し、反満の気運をもりあげた。

とくに四川省では、粤川漢(えつせんかん=広東・四川・漢口)鉄道の建設をめぐって、立憲派ブルジョワを先頭とする民衆の反対運動が猛烈な勢いでもりあがる。

政府軍は、これを弾圧しようとしたので、全省が大混乱におちいった。

清朝は、あわてて武漢の新軍(新式編成装備の軍隊)を派遣することを決定した。ところがこの新軍が問題だった。

そのころの武漢では、文学社、共進会などの革命団体が、同盟会と連絡をとりながら活発にうごいていたが、彼らはとくに軍隊のなかでの革命団体の組織化をすすめていた。

この結果、武漢の新軍一万五千のなかで、三分の一は革命化しているといわれるような状態になっていた。

四川の暴動は、彼らにとって絶好の機会だった。

しかし清朝の出動命令がでた以上、事態はきわめて緊迫してきた。革命派は、かならずしも完全な準備が完了していたわけではなかったが、もはやじっとしているわけにはいかない。

こうして辛亥(しんがい)の年の陰暦八月十九日、つまり一九一一年十月十日、ついに武昌で革命ののろしがあがった。

清朝の威信が、すでに地におちていたせいもあろう。

蜂起は、比較的やすやすと成功した。

その当日、武昌には九千の軍隊が駐留していたが、そのうちの革命派三千が立ちあがると、のこりの連中は砲声一発で、ほとんど瓦解状態におちいった。 |

|

新軍の司令官は黎元洪(れいげんこう)だったが、蜂起のしらせをきくと肝をつぶして、ぺッドの下にもぐりこんだ。

兵士たちがどやどやと押しかけ、彼をひきずりだして、叫んだ。

「弁髪を切るか、それとも首を切られるか。」

黎元洪はふるえあがって、逆に蜂起軍の首領になることを承諾させられてしまった。

彼は、のちに副大統領の地位につくことになったが、人びとは「床下(しょうか)将軍」(ベッドの下の将軍)というあだなをつけて嘲笑した。

武昌が革命軍の手におちたというしらせが伝わると、翌年一月までに十五省(全中国は二十二省)が清朝を見かぎってつぎつぎと各省の独立を宣言した。大勢は、決したのである。

10.3 中華民国の発足 top

ところで孫文は、武昌蜂起のニュースを、アメリカのコロラド州デンバーでうけとった。

しらせをきくと孫文は、急遽アメリカからヨーロッパをまわり、諸外国との交渉をもこころみながら、この年の暮れ、ほぼ十年ぶりに、なつかしい祖国の土をふんだ。

香港や上海で、彼は盛大な歓迎をうけた。

これまで第一級のお尋ね者として、世界を転々としていた亡命客も、いまは革命派の首領として祖国にうけいれられたのである。

十二月二十九日、南京に集まった十七省の代表者は、大総統選挙をおこない、孫文を選出した。

翌一九二一年一月一日、孫文は臨時大総統に就任し、国名を中華民国と定めることになった。

孫文の新しい門出だった。

しかし、こうはいうものの、中華民国の前途は、けっしてなまやさしいものではなかった。

革命派のほうも、かならずしも足なみがそろっていない。

革命軍の実力も、けっして十分なものではなかった。

このとき、ひじょうに強大な軍事力をもって登場してきたのは、清末の大官僚、袁世凱(えんせいがい=一八五九〜一九一六)である。

武昌蜂起のしらせをうけとったとき、清朝政府はおどろきあわて、やむなく、それまでしりぞけていた袁世凱を起用して、事態収拾の任にあたらせた。

袁世凱は北洋軍の実権者であり、また野心家だった。

それが清朝の弱みにつけこんで、欽差(きんさ)大臣(内閣総理大臣で全兵糧をにぎる)という資格をえると、こんどは革命軍の弱点をとらえて、有力な軍隊を南下させ、武力をもって革命政権を威圧した。

さらにイギリス公使ジールダンの仲介で、革命軍との交渉を開始した。

清朝政権と革命軍を操縦しながら、漁夫の利をえようとしたのであった。

革命軍が、清朝の皇帝の退位、共和政体の樹立などの要求をだすと、つぎにはこれをタネにして、「もはや共和制を樹立するほかに道はない」と、清朝に圧力をくわえた。

他方、革命軍のなかにも、袁世凱の軍事力のまえに、

「もし袁世凱が共和制に賛成するなら、共和制はすぐにも実現する。彼が立つなら初代大総統になってもらってもよい」という意見が高まり、そうした決議がなされた。

イギリスを主とする列強も、清帝の退位、袁世凱支持の線を明らかにする。 |

袁世凱(えんせいがい)

|

清朝は、とうてい持ちこたえることができなくなった。

こうして、武昌蜂起から約四ヵ月ののち、一九一二年二月十二日、ついに清朝は退位の詔書を発表した。

二百六十八年にわたる満州族の支配は、ここに終わりを告げたのである。

これに代わって袁世凱が南方の革命党との協定にもとづき、翌十三日、中華民国臨時大総統に就任した。

おなじ日、孫文は、大総統の職を辞する。

しかし袁世凱は、共和国の建設などということを、まるで考えてもいなかった。

彼がめざしたことは、武力を背景に独裁政治をしき、やがてはみずから中国の皇帝になろうということである。

民国二年(一九一三)、袁世凱の野望は、たちまち露骨にあらわれた。この年、最初の総選挙が行われて、国民党(同盟会の後身)が大勝すると、袁世凱は暗殺や脅迫の手段で議員を圧迫した。

たまりかねた国民党系の有力者たち(李烈釣(りれつきん)、胡漢民(こかんみん)ら)が第二革命をおこしたが(一九一三年七月)、袁世凱は圧倒的な武力で、これをけちらしてしまった。

もちろん、孫文もふたたび亡命せざるをえなかった。

こののち、袁世凱は、独裁政治をほしいままにし、やがて帝制を復活して、みずから皇帝になろうとした。

さすがにこのこころみは国の内外で反対をうける。

ついに第三革命(一九一五年十二月)がおこって、失敗した。

袁世凱は、失意のあまり強度のノイローゼ状態になって、急死した。

袁世凱の時代は、まったく暗黒の時代だった。

「袁世凱が帝制の復活を計画していたころ、袁の秘密警察は、ほんとうに恐ろしく、その手につかまって失踪した人の数は、いまなお数えきれぬほどである。

北京の文官は上下一律に監視をうけ、彼らが帝制に反対し、もしくは不服を表明しはせぬかと鵜(う)の目鷹(たか)の目であった。」

しかし袁世凱が死んでも、こうした状況はほとんど変わらなかった。というのは、武力を背景に、軍閥がつぎからつぎへと登場し、おたがいに戦争をしたり妥協したりしながら、ますます混乱状態をつづけていたからである。

たしかに中華民国という政府は存在し、大総統も存在したが、それはまったく名ばかりのもので、実体は共和政治というにはほど遠かった。

軍閥は各地方で軍隊を掌握しており、地方財政の実権をにぎっていた。

こうして袁世凱の死後、軍閥の混戦で、中国の混乱は深まるばかりだった。

辛亥革命は、たしかに反満の気運と社会的不安という状況にのって、清朝をうち倒したものだったが、やはりそれは、一部の革命派の力によるもので、ほんとうに民衆が立ちあがったものではなかった。

だから王朝が倒れると、これまでの実力者が表面にでてきて、いままでとすこしも変わらぬ封建的な政治をつづけ、また政権の争奪に憂(う)き身をやつすことになった。

そのうえ、帝国主義諸列強がそれぞれ対立したり協力したりしながら、軍閥とむすびつき、これをあやつって、中国の侵略を深めていった。

封建的な軍閥勢力とこれにむすびついた帝国主義勢力こそが、つまるところ、中国の混乱と危機の原因だった。

だとすると、こうした危機を打開するためには、やはり一般の民衆すべてが立ちあがらねばならないし、また人びとが危機に目ざめる必要がある。

歴史はゆっくりその方向へと進みだすのである。

10.4 五・四運動の展開 top

一九一九年五月四日は、日曜日だったが、北京の天安門広場には、三千の学生がぞくぞくと集まってきた。

学生たちは「中国は中国人の中国だ」「山東の権利を回収せよ」「二十一ヵ条を廃山せよ」「売国奴をやっつけろ」などのスローガンをかかげながら、交通総長曹汝霖(そうじょりん)の家へ押しかけた。

まえの晩の会議で、十六、七の学生が悲憤のあまり自殺をはかったという事件もあって、みんな激昂していた。

しかし門は固くしまっており、軍警が厳重に警戒している。

学生たちは、口々に「売国奴」とののしりながら、白い喪旗を邸内に投げ入れた。

と、その時、一人の学生が突然塀によじのぼり、内から門を開いた。

学生がどっと流れこんだ。

なかでは、曹汝霖のほかに駐日公使の章宗祥(しょうそうしょう)が来訪中であった。

彼らはつめよっていって、章宗祥をなぐり倒した。

のこりの者は、混乱のなかに逃げ去ったが、やがて曹汝霖の家には火が放たれた。

警官は学生を逮捕したが、この事件はたちまち広範な五・四愛国運動をよびおこす発端となった。

学生がこうした事件をおこしたのは、もとをただせば、日本の「二十一ヵ条」要求とパリ講和会議にあった。

第一次大戦がはじまったとき、日本はいち早く連合国側に参戦し、そのころドイツの柤借地であった山東半島の青島(チンタオ)を占領した。

日本はドイツ軍と戦うという名目のもとに山東半島に進出し、中国侵略の足がかりにしようとしたのである。

こえて一九一五年一月、日本は「二十一ヵ条」の要求を中国側につきつけた。

それは、山東省の旧ドイツ権益を日本がひきつぐこと、旅順・大連の租借期限を九十九ヵ年に延長し、南「満州」および内蒙古東部で日本人に土地租借権をはじめ、さまざまの特権をあたえることなど、きわめて露骨な要求をもりこんだものであった。

さすがの袁世凱政権もこれには抵抗したが、日本の強圧に押しきられてしまう。

ところで、第一次大戦が終わって講和会議がひらかれると、中国の人びとは、アメリカ大統領ウィルソンが提議した「十四ヵ条」の平和原則に大きな期待をいだいていた。というのは、そこには「秘密外交をやめる」「植民地問題は、正義と植民地人民の合意にもとづき、本国政府と対等に交渉すべきである」といった条項がふくまれており、それによって山東の権益は中国に回収されると信じていたからである。

ところがこの期待は、英米仏日などの大国の秘密取引によってまったく水の泡となってしまった。

こうして、親日派政治家に対する怒りがもえあがり、またそれは排日を中心とする広範な民族運動をまきおこすきっかけとなった。

五月四日の事件は、たちまち全国の学生のあいだにひろがり、さらに北京や上海で工場のストライキや、日本商品ボイコットの運動をよびおこした。

学生たちは、街頭遊説にでかけ、市民に外交問題と国産品奨励の演説をしたり、ピラをくばったりした。 |

五・四運動当時の学生と民衆

|

そのときの模様を、ある日本人は、つぎのように書いている。

「小山をなした日本貨物に一缶の石油がぶっかけられた。

何人かの学生がマッチをすった。みるみるうちに丸味のある雲の形をした紫(むらさき)色の煙がポカポカとあがっていく。……新聞記者らしい男が、どっさり和服や書物を火のなかに放りこんだ。

『日本留学時の衣服と書物を、古い柳行李から取りだして、火葬にしてしまうのだ……』

一人の中学生はこの日、自転車に乗ってやってきていた。よほど感じたものか、その自転車を火のなかに投げこんだ。この自転車も日本品だった。……その中学生は泣いていた。」 |

学生を先頭とする民衆の圧力のまえに、反動的な政府も譲歩せざるをえなかった。

六月十日、政府は曹汝霖、章宗祥、陸宗輿を免職し、またパリ講和条約の調印を拒否して、全世界に衝撃をあたえた。

この五・四運動は、中国の近代史上画期的な事件となったが、この運動のなかから多くの教訓をまなびとった一人は、ほかならぬ革命家の孫文だった。

第二革命失敗ののち、日本へ亡命した孫文は、革命失敗の原因は、けっきょくは党の組織が弱く、党員の志操が堅固ではなかったところにあると考えて、あらたに「中華革命党」という組織をつくった。

このことは、たしかに孫文の不屈不撓の精神をよくあらわすものといえよう。

しかし孫文も、どうしたら本当の革命をおし進めることができるかという具体的な方策を考えだすことができず、あいも変わらず、少数の革命党員による軍事的な投機ばかりくわだてていた。

これでは線香花火のようなもので、とうてい根本的な改革はできない。

だが五・四運動かおこったとき、さすがに孫文は、そこにひそむ重要な意味を敏感にキャッチした。

上海で運動のひろがりを目撃すると、つぎのように述べている。

「今回の学生運動は、最短期間に絶大な成果をおさめた。これをもってしても団結の力がいかに大きいかがわかる。」

また、同志に、つぎのように書いた。

「わが党が革命の成功をおさめるためには、かならず思想の変革に頼るべきであることがわかった。」

これは、革命家、孫文の第二の出発とでもいうべきものであった。

こののち、彼はじょじょに一般大衆とのむすびつきを深め、大衆を目ざめさせつつ、ふたたび中国革命のために邁進(まいしん)するのである。

10.5 国共合作への道 top

一九一七年、ロシア革命が成功したことによって、中国にもマルクス主義の思想が、ひじょうな勢いではいってくる。

このロシア革命の意味を最初に評価したのは、辛亥革命以後、真実の「民国」を求めて、陳独秀、魯迅らとともに「新文化運動」の中心人物の一人であった李大釧(りたいしょう=一八八九〜一九二七)である。

彼は日本の早稲田大学にまなんだが、その後、招かれて北京大学の教授、図書館主任をしていた。

そのころ、たまたま毛沢東は、彼の下で図書館の助手として働いていた。

やがて中国の歴史を書きかえることになった毛沢東も、当時は向学心にもえた一介の貧乏学生にすぎなかった。

しかし毛沢東が、このすぐれた思想家の下で働いていたことは、まことに興味ぶかいものがある。

さて、李大釧は、ロシア革命にさいして「ボルシェビズムの勝利」という有名な論文を発表したが、やがて北京大学に「マルクス主義研究会」というグループをつくって、熱心に活動をつづけることになった。

これと並行して天津や上海、武漢などでも、しだいにマルクス主義的な小グループがつくられていった。

この場合、各地のグループをまとめて、やがて中国共産党を結成させるのに力があったのはコミンテルンだった。

コミンテルンから派遣されたのはボイチンスキーという人物である。

彼ははじめ李大釧に会い、また、そのころやはりマルクス主義へと傾斜していた陳独秀にも会って、党創立の機運を高めた。

こうして、一九二一年七月、中国共産党の創立大会がひらかれることになる。

所は、上海のフランス柤界のなかの一角。集まったのは、北京や上海や湖南など、各地区のグループを代表する十二名、それにコミンテルン代表のマーリン、ほか一名であった。

しかし会議がおおっぴらに行われたわけではない。

夏休み中の人気(ひとけ)のない女学校の一角を、それも北京大学夏期旅行団という名目で借りねばならなかった。

四日めになると、スパイがかぎつけたらしく、うさんくさい男がまわりをうろつきだしたので、翌日からは上海からすこし離れた南湖という湖に舟を浮かべて、その上で会議を続行した。

もっとも、この時期の共産党の勢力は、当然のことながら、なお微々たるものだった。

各地のグループをあわせても五十七名にすぎない。それにしても、これはまことに画期的な出来事だった。

中国のように、遅れた農業国で、しかも帝国主義列強の半植民地になりつつある国では、もはや先進国のようなブルジョワ民主主義革命によって近代国家をつくりあげてゆく道は、とうてい残されていなかった。

国内の封建的な軍閥をうち倒し、またそれとむすびついた外国の帝国主義を追いださないかぎり、民衆の平和と幸福はありえなかった。

そのためには、どうしても一般の労働者や農民が立ちあがり、実力でそれをなしとげるほかなかった。

マルクス・レーニン主義の理論や方法は、たしかに、そのための一つの武器を提供したのである。

孫文は、一九一九年十月、中華革命党をふたたび中国国民党へと組織がえした。

中華革命は、たしかに固い規律をもってはいたが、あまりにも閉鎖的にすぎたからである。

そしてまた、このころから孫文は、主として広東を中心にして、北方の軍閥政府に対抗する拠点をつくりあげていった。

一九二一年四月には、広州であらたに中華民国政府を樹立し、翌月にはみずから大総統に就任した。

ところが、そうこうしているところへ、中共創立大会に出席したコミンテルン代表マーリンがおとずれてきた。

マーリンは、まずソ連の実情を紹介するとともに、孫文に二つのことを力説した。

一つは、革命を成功させるためには、しっかりした政党が必要であり、この政党は、国民の広い層、とくに労働者や晨民大衆とむすびつかねばならないということである。

いま一つは、革命の武力をかためるには、有力な軍官学校をつくらなければならないということであった。

この意見は、孫文に重要な影響をあたえた。武力がないために、孫文はこれまで何度も、にがい目にあわされていた。

また、中華革命党は、中国国民党へと組織がえされたものの、なお十分な大衆的基盤はもっていなかった。

こういう経験にてらしあわせて、マーリンの意見は、孫文の心をうったのである。

一九二三年になると。ソ連の特派使節ヨッフェが孫文を訪問して、ソ連政府が中国の革命事業を援助する用意があると申し入れた。

ソ連政府は、革命後、帝政ロシアの中国に対する不平等条約を撤廃することを宣言して、中国の各方面から歓迎されていたが、さらにヨッフェの申し入れは、孫文にとってきわめて心強い援助となるものであった。

孫文は、ソ連のなかに信頼できる盟友を見いだし、急速に親ソ的な方向をとることになる。

他方、共産党も、第二回党大会(一九二二)ののち、国民党と提携して革命をおしすすめる方針をうちだしていた。

こうして、一九二四年一月になると、新しく改組された国民党の第一回大会がひらかれるにいたった。

孫文は、ここで「連ソ、容共、労農援助」、つまりソ連と提携し、共産党と手をむすび、労働者農民を援助する、という三大政策をうちだした。

これは、いままでの孫文の歩みからするとまことに画期的な転換であった。

というのは、これまで孫文の革命運動は、どうしても少数の政客集団の運動という色彩をぬけきれなかったからである。

また国民党の改組ののち、ソ連の援助で、党のための陸軍軍官学校が設立された。

これは、その地名をとって黄埔(こうほ)軍官学校とよばれたが、革命のための具体的な武力を提供するものとなる。

こうした国民党の改組、国共合作という大方針は、まさに中国革命の新しいうねりを呼びおこすものであった。

そして、その中心に孫文がいたのである。

しかし、孫文個人をとってみれば、これは彼の長い革命活動の最後の輝きともいうべきものであった。

その翌年、南北を統一するための「国民会議」をひらこうとして北京にゆき、ついにその地で病に倒れたからである。一九二五年三月十二日、五十九歳であった。

葬儀の日、北京の中央公園には、市民数十万が集まり、国民葬のようなかたちで、ねんごろに彼の霊をとむらった。遺体は、北京西郊の碧雲寺にうつされた。

死ぬまぎわに孫文は、有名な「総理遺嘱」とよばれる遺言をのこし、「革命いまだ成らず」と述べて、党員の努力をうながした。

「余、国民革命に尽力することおよそ四十年、その目的は中国の自由平等をもとめることにある。

四十年の経験の結果として、この目的に達しようとすれば、どうしても民衆を喚起し、また世界で平等をもってわれらを待遇する民族と連合し、共同して奪闘しなければならないことを痛感した。」 |

|

孫文の「総理遺嘱」

|

10.6 孫文が死んだ後

top

一九二六年七月、蒋介石を総司令とする国民革命軍は、広東を出発して、いよいよ「北伐」を開始した。

五・三○運動(一九二五年五月、日本人の経営する上海の紡績工場のストイキで、中国人労働者が殺傷されたのをきっかけに、上海、香港などでおこった反帝の大ストライキ)を頂点とする労動運動の高まりを背景に、いまやようやく実力をたくわえた国民革命軍が、北方の軍閥政府を打倒するための武装行動をはじめたのである。

北伐軍は、旺盛な士気にささえられ、疾風が枯葉をまく勢いで、またたくまに湖南、湖北、江西などを席捲(せっけん)し、この年の暮れには、早くも長江流域にたっした。

このように迅速な勝利をおさめたのは、軍の士気もさることながら、労農大衆が積極的に北伐軍を援助したからであった。労働者は輸送隊や衛生隊などを組織したし、農民もまた武装して軍閥の軍隊と戦った。

とくに上海では、二七年三月労働者の組織である総工会が全市のストライキをおこない、武装警官の武器をうばって、ついに軍閥を追いはらった。

そして民衆の組織化にもっとも活躍したのは、各地の共産党員であった。

国共合作という孫文の方針は、ここでも大きな成果をあげ、軍閥打倒の国民革命は、その大きい一歩をふみだしつつあったのである。

だが北伐軍が武漢から南京、上海あたりまでたっしたところで、この国民革命は意外な不運にみまわれる。

それは蒋介石が上海で「四・一二クーデター」(一九二七年四月十二日)とよばれる事件をおこして、労働者を弾圧、虐殺し、それをきっかけに、国共が分裂することになったからである。

じつは、孫文が死んだのち、国民党のなかには、早くもこうした傾向が生まれていた。

なんといっても孫文は偉大な指導者だったから、彼が生きているあいだは統一が保たれていたが、孫文が死亡すると、国民党のなかには、共産党との合作をこころよく思わない一派、つまり国民党右派と、そして合作をつづけていこうとする容共左派とが生まれてきたのである。

蒋介石(しょうかいせき)は、軍事上の実力をもった右派の首領だったが、とくに彼をおどろかせ、不安がらせたのは、上海の労働者の立ちあがりだった。

もちろん、労働者のゼネストに恐怖をいだいたのは、蒋介石だけではない。

上海の大資本家たち、またその背後にいる帝国主義諸国もひじょうな不安にかられた。

こうして蒋介石は、浙江(せっこう)財閥とよばれる資本家グループとむすびついて、労働者の大虐殺、そして共産党の弾圧という挙にでたのである。

このとき周恩来(しゅうおんらい=チョウ・エンライ)は、上海の労働運動の指導者で、逮捕名簿の第一号にあげられていた。一説によると、彼はこのとき、捕えられて死刑の宣告をうけたが、たまたま指揮官が教え子だったので、あやうく助けられたともいわれる。

その真偽はともあれ、周恩来と蒋介石とのあいだほど歴史のめぐりあわせを感じさせるものはない。 |

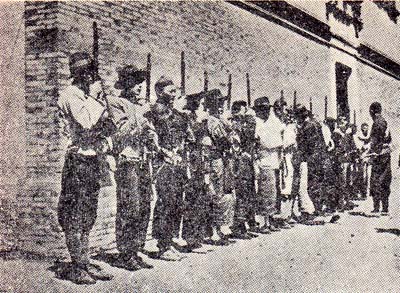

武装する労働者

|

かつて孫文のもとで黄埔軍官学校が設立され、蒋介石が校長になったとき、周恩来は共産党員として、この学校の政治部主任たった。四・一二クーデターのとき、逆に周恩来は、蒋介石の死刑リスト第一号となった。

だが、これから約十年ののち、西安事件がおこったときには、三たびこの二人がめぐりあって、こんどは周恩来が、捕えられた蒋介石の釈放に手をかすという結果になるのである。

さて四・一二クーデターと、国共の分裂は、中国の歴史の進路に大きく影響をおよぼすものであった。こののち、中国革命は、共産党と国民党という二つの勢力があい争い、また、ときには合作しながら、おし進められてゆく。そして、こうした歴史のなかで登場してくるのが、やがて中国革命を勝利にみちびくことになった毛沢東(もうたくとう)である。

top

**************************************** |