|

****************************************

Index 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 世界の歴史12――20世紀の歴史

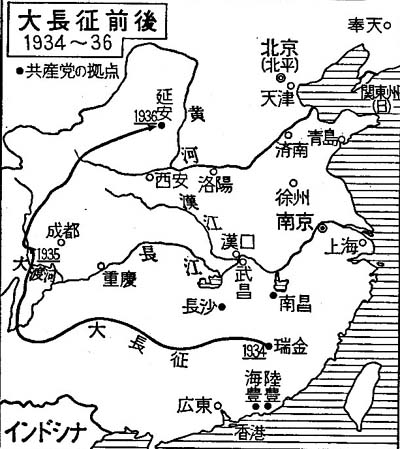

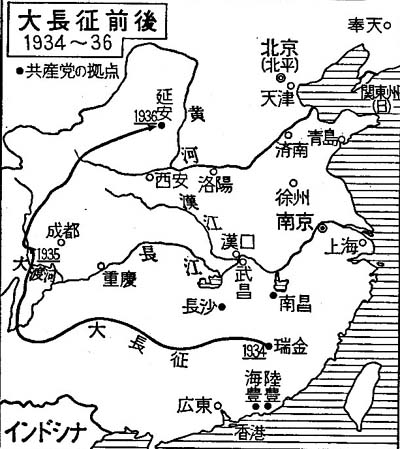

11 毛沢東の勝利

11.1 紅軍の組織 top

一九二八年のすえ毛沢東(もうたくとう=マオ・ツォートン)は、とぼしい灯火の下で、党の中央委員会につぎのような意味の報告書を書きつづっていた。

所は、湖南省と江西省の境の井岡山(チンカンシャン)という山のなかである。

「兵士の物質生活に留意しなければならないのは当然だが、現在は、食糧も衣服もひどく不足している。

こんなに寒いのに、兵士はまだ単衣を二枚かさね着しているだけである。

戦闘のたびに負傷兵がでるし、栄養不足や凍傷で病気をする兵士がひじょうに多い。

しかしこんなにひどい状態にもかかわらず、兵士の士気は高い。

それは主として軍隊内で民主主義を実行しているおかげである。

上官は兵士をなぐらず、将兵は平等に待遇されている。

昨日は敵軍のなかにあってけっして勇敢でなかったものが、今日は紅軍のなかにあってひじょうに勇敢になっている。」

いったい毛沢東は、このとき、どのような戦闘を戦っていたのだろうか。

国民党と共産党が分裂したのち、共産党員は、一九二七年八月一日、ついに南昌で武装蜂起した。

朱徳(チュー・トー)、賀竜(ホー・ロン)、葉挺(イエ・ティン)らにひきいられた部隊だった。

彼らは、その後、広東へゆこうとして南下した。

また、そのころ湖南、湖北、江西、広東の四省で、秋のとり入れ時期をねらって、共産党の指導する農民蜂起が行われた。

しかし、こうした蜂起はいずれも無惨な失敗に終わった。国民党の勢力はやはりあまりにも強かった。

それに共産党の組織もなお、はなはだ弱く、方針もしっかりしていなかったからである。

秋収蜂起に参加して敗れた毛沢東は、このとき意を決して井岡山へとのぼり、そこを根拠地にしようとした。

彼にしたがったのは、わずか千名足らずの人びとだった。

だが、こうしたやりかたは、まことに破天荒なこころみであった。

元来、マルクス主義は、都市のプロレタリアートがブルジョワ階級から権力を奪取して、社会主義社会をつくるという理論である。

それが、いくら蜂起が失敗したからといってこういう山の中へはいってしまっては、はたして革命ができるのだろうか。

おまけに井岡山は、もともと土匪(山賊)のすみかで、このときも二人の首領がおり、毛沢東は一時、彼らと手をむすんでここにおちついたのだから、なおさらのことだった。

たしかに、毛沢東にとっても、状況は容易ではなかった。

塩や食糧に不足し、ときにはカボチャばかり食べねばならなかった。

しかし、毛沢東のきわめて独創的な指導力の発揮されたのは、まさしくこうした時においてであった。

毛沢東は、中国のような国で革命をおこなっていくには、どうしても武装政権――軍隊をもたねばならないことをよく知っていた。

しかし革命の軍隊をつくりあげるためには、これまでのように、ただ上官に従っているというのではなく、ひとりひとりが一般民衆のための革命という考えをもち、自発的に行動しなければならない。

つまり、人民の軍隊にならなければならないのである。

毛沢東は、こうした考えに立って、兵士たちにくりかえし思想教育をおこなった。

そしてそのなかから、やがて高度の規律性と自覚性をそなえた中国労農紅軍(のちのち人民解放軍)が生みだされたのである。

それを、もっともよく示すものは、紅軍の「三大規律」「八項注意」とよばれるものである。

「第一、行動は指揮にしたがえ。第二、没収した金は公のものとせよ。第三、民衆のものは針一本もとるな。」 これが三大規律である。

「八つの注意」とは、「一、話はおだやかに。二、買い物は公正な値段で。三、借りたものは返す。四、物をこわしたら弁償する。五、乾し草はしばっておく(乾し草は寝具にする)。六、ところかまわず大小便をするな。七、捕虜をいじめない。八、婦人にたわむれるな」という注意事項である。(ただし、時と場所によって内容に多少の差がある)

これをみても、この軍隊がどれほど民衆の生活に気をくばっていたかがわかるであろう。

たしかにその一つ一つは、まことにあたりまえの日常的な規律のようにみえる。

しかし、それはこれまでの軍隊とはちがって、真の民衆のための、また革命のための軍隊をめざすものであった。

井岡山には、やがて朱徳のひきいる部隊が合流し、紅軍は各地を転戦してじょじょに根拠地をひろげてゆく。

農民とくに貧農は、どこでも紅軍を歓迎し、積極的に援助した。

のちに毛沢東の当番兵になった兵士は、そのころのことをつぎのように書いている。

「一九二八年のことである。王坊村という近くの村に、うわさがひろまった。

労働者と農民の軍隊が天から降ったように突然すがたをあらわし……進軍して行ったというのである。

このうわさは、たちまち村人たちの口から口へと伝えられた。

貧乏人たちは、それをきくと大喜びだった。

あれは、なんでも『共産党』とか『紅軍』とかいう軍隊で、『金持ちをやっつけて貧乏人をすくう』のが本職だそうだ。……

その後まもなくよそへ行商にでていた村の人たちが、福建省の長汀一帯からもどってきた。

この人たちは、みんなそこで見聞きしてきたことを村につたえた。

紅軍が長汀をその手におさめ、いままでいばっていた地主やボスをやっつけ、貧乏人に田畑をわけ、村は貧乏人の天下になっているというのである。

わたしはその話をきいて胸をおどらせた。

そしてその……軍隊が……はやくきてくれればよいのにと思った。」 |

11.2 闘争また闘争 top

毛沢東は一八九三年、湖南省湘潭(シャンタン)県の農民の子として生まれた。

十七歳のとき、長沙にでて中学校にはいったが、この年に辛亥革命がおこり、一時は軍隊にも入隊している。その後は図書館で独学したり、また師範学校にはいったりして、ひたすら知識を吸収した。

しかし毛沢東の勉強には、きわめてはっきりした一つの目標があった。

それは一言でいえば、やはり救国の道をさがすという目標である。

だから彼は、いろいろの知識をもとめたけれどもそれを中国の現実に生かすことについて、つねに心をくだいていた。

やがて一九一八年には北京へ行くが、このとき北京大学で李大釧(リー・ターチャオ)のもとに図書館の助手としてつとめた。

翌年、五・四運動がおこると、湖南で北京に呼応して運動をおこし、また「湘江評論」という雑誌を発行して、世論をもりあげた。

だが、このころから彼は急速にマルクス主義へと接近し、二〇年には、もはや確固としたマルクス主義者の信念をもつようになっていた。

彼にとっては、マルクス主義以外に国をすくい、民衆をすくう道はないと思われた。

こうして彼は、一九二一年の中共創立大会にも湖南代表として出席し、その後は党員の一人として、ひたすら革命運動のなかに没入してゆくのである。

ただ、この場合でも、毛沢東には、その初期からきわめてユニークな考えかたがひそんでいた。 |

井岡山での毛沢東

|

それは、彼が農民運動にとくに注目し、そのエネルギーを高く評価したことである。

国共合作の波のなかで、毛沢東の生まれ故郷である湖南省では、農民運動が昂揚していた。

彼はそのなかに、農民のひじょうな革命性を発見し、農民こそが中国革命の主勢力となるのではないか、という予想をもっていた。

これが、有名な「湖南省農民運動考察報告」である。

もっとも、こうした考えかたは、当時の党員のあいだではまったく受け入れられなかった。

それに何よりも、マルクス主義の教義からみれば、はなはだ異端的な考えかたであった。

そのころ委員長だった陳独秀(チャン・トーショウ)は、この論文を雑誌にのせることを許さなかったほどである。

しかし毛沢東は、おそらくこうした予測と、そこから生まれる戦術について、大きい自信をもっていたのであろう。

それは何にもまして、彼が中国の現実から汲みとった否定できない教訓だったからである。

こうして彼は、国共分裂、秋収蜂起の失敗ののち、まさに中国革命のための根拠地をもとめて、井岡山へとのぼったわけである。

毛沢東の革命運動は、数年のうちにめざましい発展をとげ、一九三一年十一月には、江西省の瑞金(ルイチン)で第一回の代表大会がひらかれるまでになった。

そのころ、この地区には九つの解放区があり、そこには三百余県にわたって、数千万の人口がふくまれていた。

この大会では、中華ソビエト共和国臨時政府の成立が宣言され、憲法大綱、労働法、土地法などが決定された。

そして毛沢東はその臨時政府の主席に就任した。

この臨時政府の成立は、中国の近代史上、きわめて大きな意味をもっていた。

その支配区域は、ひろい中国大陸からみれば、ようやく一割程度にすぎなかったけれども、この国にはじめて労働者と農民の政府が樹立されたのである。

しかし、ソビエト政府の成長に対しては、非常な困難が待ち構えていた。

まず第一に蒋介石(チャン・チェシー)が黙ってみてはいなかったからである。

蒋介石は、四・一二クーデター以後、さらに北上をつづけ、翌二八年には北京に入城して北伐を完成し、ほぼ全国の統一をなしとげていた。

だから彼にとって、この江西ソビエトは、どうしてもたたきつぶさねばならない勢力だった。

もちろん彼は、この地域に厳重な封鎖線をしいて「紅匪」とよんでいたから、紅軍の成長のことはあまり外部には知られでいなかった。

最初は、朱徳と毛沢東のことを「朱毛」とよんで、一人の人物と思われていた。

あるいはまた、毛沢東死亡のニュースがなん回も流れたほどである。

ところで、そのころ日本帝国主義の中国侵略はますます深まる。

一九三一年九月十八日には満州事変がおこって、満州は中国の手からはなれ、日本をうしろだてとして満州国が建国されるにいたった。

これは中国にとって重大な民族的危機のはじまりだった。

しかし蒋介石は「外を打つにはまず内を固めなければならない」と称して、日本への抵抗よりは、むしろ共産党の征伐に力を集中するありさまだった。

こうして蒋介石は、一九三〇年から三四年にかけて、五回の大包囲作戦を展開したのである。

問題は共産党の内部にもあった。

というのは、毛沢東はたしかに政府主席だったけれども、党の実権を握っていたわけではない。

党の実際の指導は、モスクワ留学生派とよばれる陳紹禹(王明=チェン・シャオエイ(ワンミン))や秦邦憲(博古=チン・パンシェン(ポーター))に握られていた。

彼らは、モスクワ仕込みの若い知識人で、現実を理論でわりきる傾向が強かった。

毛沢東は、根拠地を樹立した功績者ではあったが、彼のような農民出身の党員はとかく軽んぜられ、毛沢東がせっかく、現実のなかから作りあげてきた教訓や理論はうちすてられたのである。

だから戦争をするにも、毛沢東式のゲリラ戦は、だんだん採用されなくなった。

「敵が進めば、われ退き、敵がとまれば、われみだし、敵が疲れれば、襲撃し、敵が退けば、追撃する。」

これは、毛沢東があみだした遊撃戦の鉄則だった。優勢な敵と戦うには、これ以外に方法はなかったのである。

ところが党の指導部は、もはやゲリラ戦の時代ではないといって、正面から戦いを挑むような方法をとることになった。

この結果、蒋介石が百万の大軍で攻めこんできた第五回めの作戦のときには、ついにこらえきれず、このソビエト区を放棄するほかないという窮境に追いこまれてしまった。

こうしてはじまったのが、有名な紅軍の「大長征」である。

11.3 大長征と西安事件 top

紅軍は三四年十月、敵の虚をついて包囲網を突破したのち、貴州、雲南、四川をとおり、約一年間かかって、陜西省の北部へでた。全行程は、約一万二千キロ、これは史上に前例のない大移動だった。

この間、毛沢東は、貴州省の遵義というところで会議をひらいて、これまでの方針のあやまりを批判し、ほぼ名実そなわった党の指導者となっていった。

だがこうしたことよりも、この大長征をいろどるものは、何よりも英雄的な戦いのドラマである。

なにしろ、蒋介石軍の優勢な軍隊の追撃をうけながら、大部隊が中国西部の辺境地帯を移動するのだから、その苦難は言語に絶するものがあった。

道のない沼地の大草原や、万年雪をいただく嶺をこえねばならなかった。

出発したときに約八万であった兵隊は、到着したときは二万に減っていた。

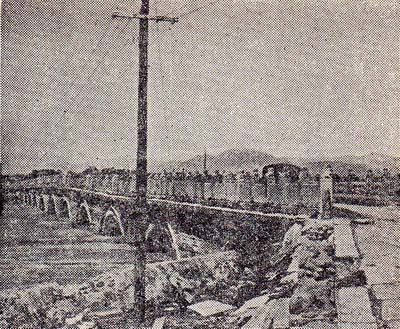

長征のなかでもっとも難関だったのは、大渡河をわたる戦いであった。四川省を北上する紅軍のまえには大渡河(タートーホー)とよばれる川が横たわっていた。

ここは、かつて太平天国の石達開軍が清朝の政府軍に包囲されて全滅した場所だった。

蒋介石は、ここでなんとかして紅軍をやっつけ、石達開の二の舞をさせようと待ちかまえていた。

ところが紅軍は、まったく敵の意表をついたコースで河岸にあらわれた。というのは、ふつう漢民族が通れないとされている、ロロ族の住む山林地帯を通過したからである。

参謀長の劉伯承(リュー・ポーチョン)は、ロロ族の指導者と鷄の血をすすりあって兄弟の誓いをたて、それによってやっと通りぬけることができた。

もっとも、この渡河地点にも、国民党軍が待ちかまえていなかったわけではない。

紅軍は小舟で決死隊をおくりこんで、対岸の敵を攻撃し、あるいはまたべつの地点で、敵の砲火のなかを、鎖の吊り橋をはいながら敵陣に突入して、やっと危機を脱することができた。

のちに、エドガー・スノーは、紅軍の首脳から長征の詳細をきかされて、「ハンニバルのアルプス越えも、これにくらべれば休日の遠足にすぎない」と書いたが、この表現はけっして誇張ではなかったといえよう。

さて、紅軍が陝西省北部に到着したころ、満州から華北にかけての日本の侵略は、日に日にはげしくなった。

三五年冬から三六年春にかけて、日本は河北省東部に「冀東(きとう)防共自治政府」、チャハル・綏遠(スイユワン)両省に「内蒙自治軍政府」というカイライ政権をつくり、国民政府に対して、華北は日本の権益がある特殊な地帯だということを認めさせようとしていた。

これは、もはや単なる圧迫などというものではなく、直接的な侵略にひとしい。 |

遵義会議(切手)

|

こうした状況のなかで「一二・九運動」(一九三五)とよばれる学生の反日大デモが北京で勃発して、全国に大きい影響をあたえていた。

そして中国共産党もまた、このころ政策の大転換をおこなうことになった。

蒋介石と毛沢東は、根本的に立場のことなる政党をひきいて争ってきたわけだが、いまやそれ以上に重要な民族の危機が深まったからである。

毛沢東は、三五年十二月、会議をひらいてつぎのように演説した。

「同志諸君、当面の政治情勢にはすでに大きな変化がおきている。」

それは、「日本帝国主義が中国をその植民地に変えようとしている」ことである。

「いまは大変動の前夜にある。党の任務は、紅軍の活動と全国の労働者、農民、学生、小ブルジョワジー、民族ブルジョワジーのすべての活動を合流させて、統一的な民族革命戦線を結成することである。」

つまり、これまでの「内戦を停止し、一致して抗日する」ことが必要だという政策をうちだし、蒋介石に対して、ともに抗日のために立ちあがるよう訴えたのである。

もちろん国共両党は、これまで宿敵の間柄だったから、容易ならぬ政策転換だった。

しかし、これはまた日本の侵略をまえにして、当時の中国民衆が一致して望んでいたことでもあった。

そして、それを具体的に実現させる事件が劇的なかたちでおこったのである。

紅軍が陝西省に到着してからも、蒋介石はあい変わらず、その討伐に全力を集中し、とくに張学良(チャン・シュエリャン)の指揮する東北軍をこの方面に派遣した。

ところが、この東北軍というのは、もともと東三省、つまり満州地方の軍隊で、日本に追われてきた軍隊だった。

だから彼らの最大の関心は、日本を追いはらい、一日も早く故郷の満州に帰ることだった。

彼らが蒋介石の命令に、はなはだ不満だったのは当然である。

そのうえ、「内戦停止、一致抗日」の方針をうちだしていた中共軍は、「中国人は中国人と戦わない」「抗日して協力しよう」というスローガンを叫び、宣伝戦を展開したので、いつのまにか両者のあいだには暗黙の協定ができあがり、むしろ蒋介石の方針を変えさせようという方向にうごきはじめたのである。

こうして三六年十二月世界をおどろかせた西安(シーアン)事件がおこった。

このとき、蒋介石は「共匪討伐」対策のため西安へのりこんできていた。

張学良は蒋介石に抗日の必要と内戦の停止をうったえたが、きかれないので、ついに意を決して十二月十二日の未明、蒋介石の宿舎を軍隊で包囲した。

このとき蒋介石は、体操をして着がえをしていたが、銃声をきいて東北軍がそむいたなと直感し、二人の将校と大いそぎで裏山へ逃げた。

逃げる途中、足をふみはずし、穴にひそんでいるところを、とうとう発見された。

兵士は空中に銃声を放って、大声で叫んだ。

「委員長は、ここだ。」

しかし張学良には、もともと蒋介石を殺してしまうという考えはなかった。

要は、蒋介石に政策の転換をさせるのが目的だった。

蒋介石はなかなか承諾しなかったが、南京から飛んできた宋美齢(ソン・メイリン)夫人の働きもあって、とにかく内戦の停止、抗日の実行などの釈放条件に同意した。

そして、このとき事件の解決に力をそえたのが周恩来である。

そのころ一台の飛行機が西安から飛びたち、やがて共産党代表の周恩来(チョウ・エンライ)をのせて帰ってきた。

彼はただちに張学良、蒋介石と会って、解決のために努力した。

これは彼の私情からでた行動ではなく、あくまで抗日という大目的のためにとられた方策である。

ともあれ西安事件は、周・蒋会談という劇的な場面をも織りこみつつ、中国を抗日の方向へと大きく向かわせる転機となったのである。

西安事件は、全世界に文字どおり衝撃をあたえたが、これもけっきょくのところ、それが中国民衆の声だったからであろう。

民衆はこのとき、何はさておき抗日救国を要求していたからである。

そして、ここで引かれた路線は、そのままうけつがれた。

一九三七年七月七日、蘆溝橋(ルーコウチャオ)で日本の侵略が開始され、日中全面戦争がはじまったとき、両党はともに抗戦の宣言を発して、ここに第二次国共合作が行われることになった。

11.4 抗日戦争(日中戦争) top

さて、中国は、こうして一九三七年から四五年にいたる日中戦争を戦いぬくことになる。

それは、まことに苦難にみちた戦いだった。

圧倒的に優勢な軍事力をもつ日本軍は、あっというまに中国の内陸にまで攻めこみ、五ヵ月後には南京(ナンチン)を占領した。

蒋介石は奥地の重慶(チョンチン)へ逃げこんだ。

翌年には、徐州、武漢、広州が占領され、日本軍は占領地域ではげしい収奪をおこなったので、民衆はきびしい試練に立たされた。

日本軍が南京を占領したとき大虐殺が行われたが、このときの中国民衆の被害者は一ヵ月のあいだに三十万人を下らなかったといわれる。 |

蘆溝橋(ルーコウチャオ)風景

|

日本軍のある将校は、占領するまでに何人を斬り殺せるかを競争し、日本刀をふりかざして、罪のない民衆を百人ちかく殺傷したという話が伝えられている。まことに非道、悲惨なエピソードというほかはない。

ところで、この全面戦争のなかで、国共両党は手をとりあって戦ったものの、両者の戦いかたには顕著な差があった。

蒋介石は、紅軍を国民革命軍第八路軍と改称させ、中国共産党に合法的地位をあたえてはいたが、この戦争をつうじて共産党が強くなることを恐れていた。

またどちらかといえば、民衆を総動員して戦うよりも、アメリカやイギリスなど列強の力にたよって日本をおさえつけようとするやりかたを採用した。

これに対して共産党は、何百何干万の大衆を動員し、ありとあらゆる方法をつかって、徹底的に抗戦することを主張した。

たとえば八路軍は、敵の占領地帯においても、民兵を組織してゲリラ戦を展開し、神出鬼没の方法で日本軍を苦しめた。 日本軍は広大な地域を占領したとはいっても、主要な都市と鉄道沿線――つまり点と線――をおさえているにすぎなかったから、こうした戦いかたによって、日本軍を大海の孤島のような存在にしてしまうことが、可能となったのである。 |

抗日戦線におもむく八路軍(毛沢東軍)

|

しかも毛沢東は、歴史的、地理的条件などから考えて、早くも一九三八年に、『持久戦について』という論文をあらわし、この戦争は第一段階では日本の進攻が成功するが、第二段階になると双方が対峙し、最後の段階では、中国の戦略的反攻、日本の戦略的退却に終わる――戦争は長びくが、中国はかならず勝利する――と予言した。

そして戦争は、まさにこうした経過をたどって進行した。

こうはいっても、戦闘はけっしてなまやさしいものではなかった。

日本軍は八路軍の遊撃戦に手をやき、四一年ごろからは新しい戦術を採用した。有名な「三光政策」、すなわち「みな殺せ、みな奪え、みな焼け」というやりかたである。

これは一定の地域をきめて「戦略村」をつくり、そこでのゲリラ戦の芽を徹底的に根だやしにし、小地域をすこしずつ蚕食してゆく掃討作戦である。

こうして四一年から二年にかけて、華北だけで日本軍は百七十回の掃討作戦をおこない、八十三万の兵がこれに従事した。

また八路軍の支配する解放区は、そのころ、経済封鎖と自然災害で、きびしい困難にみまわれた。

毛沢東は、そのときのことをつぎのように述べている。

「我々はほとんど着るものもなく、油もなく、紙もなく、おかずもなかった。

兵士は靴も靴下もはけず、機関の人員は冬でもふとんがないほどであった。国民党は我々の経費支給を停止し、経済封鎖をおこなうことによって、我々を滅ぼそうとした。」

蒋介石は、共産党の勢力増大をおそれ、このころになると形のうえでは合作方式をとりながらも、陰に陽に八路軍をおさえつけようとはかったのである。

だが、こうした困難をきりぬけるために、毛沢東は、まことに独自な方法を採用した。

それはまず、「自力更生」をスローガンに生産運動を展開することであった。

この場合、もっともユニークな特色は、大衆に働けというだけではなく、指導者も幹部も職員も、みんなが生産労働にタッチしたことである。

毛沢東も朱徳も、みずから鍬をとった。

軍隊もまた荒地の開墾にはげんだ。

しかも第二に、これとほぽ並行して、彼は「整風運動」とよばれる思想教育の運動をおこなった。

当時、毛沢東のいた延安(エンアン)は、抗日の聖地として全国から青年学生や知識人があつまっていたが、急速に膨張した党員のなかには、かならずしもマルクス・レーニン主義の思想が十分につかまれてはいなかった。

ここで毛沢東は、徹底的な思想教育をおこない、ほんとうに大衆のために働き、大衆のために戦うという精神を植えつけようとした。

そのやりかたは、基本的な文献を学習し、相互の批判、また自己批判によって、意識を高めようとする方法である。

国民党のほうは、戦争がすすむにつれて、これとは逆の様相をしめしはじめた。

蒋介石は、民衆に自由と権利をあたえ、そのエネルギーによって抗日戦を戦いぬくという方向は、けっしてとらなかった。 逆に、彼を中心に、四大家族とよばれる官僚買弁資本が形成され、かえって民衆を収奪するというありさまたった。

この四大財閥は、財政をにぎっていたので、不換紙幣を濫発し、そのためインフレが進行した。

重慶の主要商品の物価指数は、戦前の二千百倍にたっした。

そのほか彼らは商業貿易を一手ににぎり、投機をおこなったので、戦争を機会に、厖大な富を蓄積した。

いわば、延安と重慶とでは、戦争のなかであまりにも対蹠(たいしょう)的な明暗をえがきだしつつあったのである。

このことは、中国の民衆に、どちらの政権がよいかを考えるための材料を提供するものともなった。

一九四三年から四四年にかけて、戦闘は依然としてきびしかったが、四五年になると、日本が太平洋戦線で敗退をつづけることによって、ようやく戦争の山がみえてきた。

四月には、沖繩へ米軍が上陸し、八月には原爆投下、ソ連の参戦、そして日本のポツダム官一言受諾によって戦争は終わった。

満州事変から数えれば、約十五年におよぶ日本の中国侵略は、ここに終わりを告げることとなった。

しかし、中国の勝利は、正直なところ、けっして輝かしいものではなかった。

中国人自身、この勝利を「惨勝」とよんだほどである。

なるほど戦いは勝利に終わったが、そこに残されたのは、荒れはてた国土と疲れきった民衆であった。

そして、そこには、国民党と共産党という二つの勢力が存在し、中国民衆の選択をせまっていた。

11.5 人民共和国 top

さて、戦争が終わったとき、まず問題となることは、今後の中国をどういう方向にもってゆくかということだった。

そのためには、国民党と共産党という二つの勢力のあいだに、なんらかの関係がうちたてられねばならない。

こうして四五年八月、はやくも国共双方の、いわゆる「重慶交渉」が開始された。

毛沢東は、周恩来らとともに、飛行機で延安から重慶へ飛んだ。

時には戦い、時には合作してきた、毛沢東と蒋介石という二人の最高指導者が、ここに顔をあわせることになった。

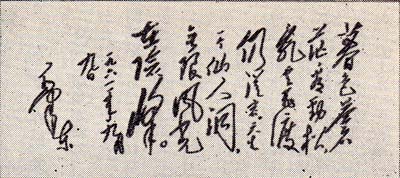

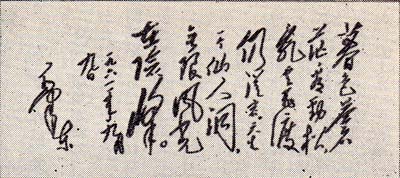

毛沢東は、交渉のため、四十日ほど重慶に滞在したが、そのとき旧知の詩人にたのまれて自分の詩をしめした。

彼は、すぐれた思想家であり、戦略家でもあったが、また非凡な詩人でもあった。

その詩は「北国の風光 千里 氷は封(つつ)み 万里 雪は瓢(ひるが)える……」という一節にはじまる、まことに気宇壮大、雄大な叙景にみちたものだった。この詩は、重慶に集まっていた中国の知識人、文学者たちをひどくおどろかせた。

というのは、たしかに毛沢東は中共の指導者としてその実力は認められてはいたが、それは一人の政治家、戦略家としての能力にすぎなかったからである。 |

毛沢東の詩

|

もっと極端にいえば、延安の一地方政治家が、伝統をふまえた、これほどみごとな詩を書くとは、だれも予想していなかった。

何よりもそのスケールの大きさが、人びとを圧倒した。これ以後、毛沢東の人気は、とみに高まったといわれる。

しかし、重慶滞在が四十日の長きにおよんだことからもわかるように、交渉そのものは難航をきわめた。

そのころ蒋介石はアメリカ式装備の四百三十万の軍隊をもち、全人口の約七割を支配していた。

これに対し毛沢東の軍隊は百二十万、人口の三割がその支配下にあった。

とうぜん蒋介石は国民政府による統一を主張して、会談はしばしば決裂しそうになった。

とくに蒋介石のほうは、その背後にアメリカを主とする連合国をひかえているせいもあって、きわめて強気であった。

この交渉によって、ひとまず「双十協定」(十月十日)がむすばれたがそれは表面的な妥協にすぎなかった。

早晩、戦争はまぬがれないところだった。

四六年になると、戦闘はたちまち表面化し、戦後の国共内戦がはじまった。

はじめは、蒋介石軍のほうが優勢だった。四七年には、延安も占領された。

しかし、これまた毛沢東の巧みな戦略であったといえる。

四八年ごろになると、敵の疲れを見すまして、ふたたび中共軍の戦略的反攻がはじまったからである。、

それは敵を釘づけにし、孤立させ、やがて包囲するというやりかたである。

たとえば延安の占領は、蒋介石にとってきわめて宣伝価値の大きい軍事的勝利だった。

だが実際には、このとき中共軍はすでに延安を撤退していて、そこには一兵もいなかった。

さすがに延安の撤退については、中共軍のなかにも反対するものが多かった。

なんといっても、ここは十年近くもの政権の中心地である。

しかし毛沢東は「もし延安を保持しようと思えば、いまは、一度これを放棄せねばならぬ。いま放棄すれば、我々はかならずこれをふたたび手に入れることができる」といって人びとを説得した。

そして、たしかに事態は、毛沢東のいったようなかたちで進行した。

まず東北の錦州、瀋陽の会戦で、林彪(リン・ピャオ)のひきいる軍隊が、国府軍を解体させた。

国民党の軍隊の大部分は投降するか、捕虜になるかしたので、両者の勢力バランスは、日がたつにつれて逆転しはじめた。

林彪軍は東北から南下し、四九年一月には北京に入城した。

四月、解放軍はいっせいに長江を渡河して南京を占領し、ついに、この年末までには中国全土が共産党の手中に帰した。

蒋介石は台湾へのがれ、ここに天下は中国共産党のものとなったのである。

この年十月一日、北京において中華人民共和国の成立が高らか宣言された。周恩来の語るところによれば、北京入城の歓迎大会のとき、毛沢東は、大浪のように湧きかえる大群衆を一目みたとき、しばらく無言で立っていたが、やがて突然、両手で顔をおおって泣きだしたといわれる。

資料のつたえる毛沢東の素顔のなかで、こうした描与にでくわすのは、あとにもさきにも、この時だけである。

万感こもごもせまったであろう、というほかはない。

そしてこの十月一日、彼はまさにつぎのように述べた。

「我々の民族はいまから平和と自由を愛する世界諸民族の大家庭の一員となり、勇敢かつ勤勉に、みずからの文明と幸福を創造するとともに、世界の平和と自由を促進するために働くであろう。

わが民族はもはや侮辱される民族ではなくなった。我々はすでに立ちあがったのである。」 |

ここで毛沢東が述べた言葉は、すくなくとも中国自身の進路をみるかぎり、その後の歴史に完全に妥当するものであった。

ここから、新中国の解放後の歴史がはじまるのである。 |

天安門上の毛沢東

|

11.6 社会主義建設 top

解放後、二十年余りの紆余(うよ)曲折にみちた中国の歴史をたどることは容易ではない。

しかし、そこには、ほぼ三つの問題がふくまれているように思われる。

まず第一は、遅れた農業国を、進んだ工業国にかえてゆくという、いわば工業化(インダストリアライゼーション)の問題である。

第二は、それをどのような形でおこなってゆくかという方法の問題である。

そして第三は、いまや社会主義国家として出発した中国が、戦後の激動する国際環境のなかで、どのように対処してゆくかという対外的な問題である。

ところで建国の翌年、一九五〇年六月には、朝鮮戦争が勃発した。

いったん敗走した韓国軍は、マッカーサーの国連軍(実質は米軍)が介入することによって形勢を逆転させ、十月には米韓軍が北上して中国国境にまでせまるにいたった。

これは建国まもない中国にとって、まことに容易ならぬ事態であった。

全世界は中国のでかたを注視した。

まさにこのとき、中国は人民志願軍というかたちで、義勇軍を朝鮮へ送りこんだのである。

志願軍は、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)軍とともに死闘をくりかえしつつ、米韓軍を三十八度線まで押しかえし、けっきょく五三年には休戦協定を成立させる。

中国が、こういうかたちで朝鮮を援助したことのなかには、正規の戦争状態を避けるという配慮と同時に、中国の国土の侵犯は、どのようなことがあっても絶対にゆるさないという固い決意がふくまれていた。

それは建国そうそうにふりかかった困難に対する、断固たる態度の表明ともいえよう。

しかしこの戦争は、国内に対しても大きい影響をあたえた。

これを契機に「抗米援朝」の愛国運動がひろがり、人心の統一が行われる。

また、これに応じて策動をはじめた国内に残存する反革命分子は、広範な民衆の手によって摘発された。

そしてまた、悪質な資本家や官僚に対しては「三反・五反運動」(三反とは、汚職、浪費、官僚主義反対、五反とは、贈賄、脱税、国家資産の横領、原料と手間の盗み取り)が展開されて、日なおあさい新中国に残存する悪風習を一掃するきっかけがあたえられた。

いわば、農村から出発して、ようやく都市を支配するにいたった中国共産党は、ここで全中国の人心を統一し、おのれのやりかたにしたがって都市をも掌握し、疲弊した経済を復興する契機をつかむことができたのである。

これと同時に遂行された重要な変革は、土地改革の完成であった。

共産党は、だれよりも圧倒的多数を占める農民の力に依拠しつつ、運動をすすめてきた。

抗日戦争中は「減租減息政策」(小作料を減らし利息を下げる)によって農民の要望にこたえてきたが、内戦の過程では、いよいよ土地改革に着手し、地主階級を根絶して土地の平等分配を実行した。

その土地改革が五二年には全国的に完成したのである。

農民の土地に対する燃えるような欲求はみたされ、ここに封建的土地所有は完全に覆滅(ふくめつ=滅びる)されることになった。

さて、一九五三年からは、五ヵ年計画が開始される。

これは、中国がそれこそ史上はじめて計画的に工業建設の課題にとりくんだ時期である。 |

全国土地会議(立っているのは劉少奇)

|

しかし率直にいうと、この五ヵ年計画はソ連からの百五十六品目の援助にあわせて計画を立てたものにすぎなかった。

それよりまえ、四九年の末、毛沢東ははじめてモスクワを訪問し、スターリンと会見して、中ソ友好同盟相互援助条約をむすんでいた(一九五〇年二月)。

そして中国は、とにかく、そうした援助を手がかりに、ほとんど未経験の工業化という課題へとつき進みはじめたのである。

この時期の中国経済は、さまざまの障害につきあたりつつも、ほぼ順調に発展した。

この五ヵ年にわたって生産総額は、年平均一〇・九パーセント増大した。

工業の生産高は、五七年には、五二年にくらべて二・三倍となり、農業では二五パーセントの増産となった。

もう一つ、この時期での重要な変革は、農業の協同化であった。

さきにのべたように、土地改革は、「働く者に土地を!」というたてまえで、農村の人びとに平等に土地を分配し、彼らの熱望にこたえたものであったが、さて、人びとに土地を分配してみると、中国のように農村人口の圧倒的に多いところでは、一人あたりの土地は、ごく小さいものになった。

そのうえ、おのおのの家が所有権をもって、それぞれ独自に働きはじめると、さまざまの社会的経済的な諸条件からして、たちまち人びとのあいだに貧富の差が発生するようになった。

これでは、平等の理想を達成することもできないし、また、農業の生産性を高めることもできない。

社会を発展させるためには、農業の協同化がぜひとも必要であった。

こうして一九五五年ごろから「合作化」がすすみ、「初級合作社」から「高級合作社」への展開がみられた。

いわば社会主義社会に適応した農業集団化もまた、この時期にすすめられたのである。

11.7 文化大革命 top

一九五七年に第一次五ヵ年計画が終わり、いよいよつぎは第二次五ヵ年計画というころになると、新しい問題が発生してきた。

それまでの計画は、なんといっても、最初の経験であったうえに、やはり社会主義の先輩国ソ連をモデルにし、それに見習ったものだったからである。

中国にとっては、多くの是正が必要であった。

そして中国の指導層は、このころようやく、中国の社会主義建設にとって固有の経済的、社会的困難はなにか、それを打開するためには、どのような固有の方法が必要かを、問題としはじめたのである。

こうして生まれたのが、一九五八年からの「大躍進」、とくに人民公社である。

五八年春から夏にかけて、中国各地では合作社の合併が自然発生的におこり、それが人民公社とよばれるようになった。

毛沢東はこの動きを高く評価して、八月には「人民公社はひじょうによい」と述べた。

そののち、この動きは、すみやかに全国にひろがって、九月には早くも総農家数の九八パーセント、一億二干万戸が参加する二万六千の公社が生まれた。

この公社の特徴は、合作社が大型化しただけではなく、それが農業、工業、商業、教育、軍事をすべておこなう経済=行政の単位になったことである。

いわばそれは、まったく新しい一つの社会単位となったのである。

公社は大規模な水利建設をおこなうほかに、農村で工業をおこし、またそこに学校をはじめ文化教育施設をもうけるようになった。

もっとも「大躍進」そのものにも、問題がないわけではなかった。

それがあまりにも急激に行われたために、経済面で多くのひずみが生まれた。

また、そのうえ、中国は五九年から六〇、六一年にかけて連続三年の未曾有(みぞう)の自然災害に見舞われ、農業は大きい痛手をこうむった。

中国は、これを調整政策によってのりこえたが、大躍進から以降の経験は、やがて指導層のあいだに深刻な対立を生みだすもととなった。

他方、国際面に目をうつすと、もっとも重要な出来事は、一九六〇年前後からはじまる中ソ対立である。

戦後、中ソは同盟援助条約にむすばれた社会主義の兄弟国であったが、五八年ごろから両者のあいだに大きい意見のくいちがいがでてきた。

その最大の争点は、スターリンの死後に登場したフルシチョフが、資本主義国と社会主義国との平和共存を主張したのに対して、毛沢東があくまで民族解放革命を主要な問題であるとし、アメリカ帝国主義との対決を主張したことである。

また毛沢東は、ソビエトのやりかたは、ほんとうの社会主義のやりかたではなく、ソビエト国内に官僚や技術者の特権階級が形成されているのは、社会主義の堕落であると考えるようになった。

こういう論争に輪をかけたのが、ソ連の技術者の中国からのひきあげ問題である。

フルシチョフは一九六〇年、突如としてソ連の技術者をひきあげさせた。

彼は、中国がソ連にたてつくのを不満とし、中国に制裁を加えようとしたのである。

ちょうどそのときは、自然災害などによって中国のもっとも苦しい時期だった。

それだけに、この仕打ちは中国に深いいきどおりをいだかせ、両者の関係は決定的な対立状態におちいった。

中ソのあいだに公開の論争がはじまったのが六二年だが、その後の両国はまったく仇敵状態となって今日にいたっている。

中国は一九六三年からしだいに経済状態も好転しはじめたが、ベトナム戦争の開始(一九六五)といった国際情勢もからみながら、六五年暮れから、「プロレタリア文化大革命」とよばれる大激動の時期をむかえる。

これは毛沢東によってふたたびおこされた革命だが、解放後二十年のあいだに固定化した党組織と官僚主義を打破し、革命のための新しい血液を導入しようとする未曾有(みぞう)の変革だった。

そのなかでは、ブルジョワ的な学術権威者、知識人の批判、紅衛兵の登場、各地での武闘など、人びとをおどろかせるさまざまの事件が出現した。

しかし、そこには社会主義革命が勝利してのちも、資本主義を復活させようとする勢力との闘いは続き、ソビエトのように実質的にブルジョワジーが復活しないためには、思想、文化、風俗、習慣といった上部構造の分野でも徹底的革命が行われなければならないし、それなくしては社会主義の理想は実現できないという毛沢東の信念があった。文化大革命の政治的激動は、六六年から六九年まで、ほぼ足かけ四年にわたった。 |

天安門の紅衛兵集会

|

当初、はげしく遂行されたのは、いわゆる「奪権闘争」――「党内の資本主義の道を歩むひとにぎりの実権派からの権力の奪取」だった。

先に述べたように、大躍進に引きつづく調整期において、その指導を担当したのは、主として劉少奇であったが、彼の方針は、この経済危機を、集団の力に頼るよりも、むしろ、農村に自由市場を復活させるなど、個人に対する物質的刺戟に訴えるという方向をもっていた。

それは、必然的に私的利益を追求するという資本主義的傾向を内在させており、また、専門家、学術・技術エリートを重視するという政策をともなっていた。

もし、党指導部の、こうした方向がそのまま進むなら、社会主義建設を目ざす中国にとって、やはりきわめてゆゆしい問題をひき起すことになる。

こうして、これまで中国を指導してきた党そのものから、大衆が権力を奪取し、いま一度、党を整頓するという「奪権闘争」が試みられたのである。

しかし、このような未曾有の試みは、やはり各地で多くの闘争と混乱をひき起すものであった。

紅衛兵、造反派労働者と党内の実権派との間に武闘がくり返された。

六七年一月、毛沢東は「左派支援」のための軍隊の出動を命ずるとともに、革命的大衆・革命的幹部・人民解放軍の「三結合」を訴え、また、各地の造反派労働者・紅衛兵の「大連合」を指示した。

この革命が、大衆の下からのエネルギーのもとに党を作りなおすという想像を絶する実験であったがゆえに、各地でかなりの混乱が生まれたことは否定できない。

六七年には、党中央の「文革小組」のメンバーが、武漢で解放軍の一部に監禁されるという事件も起った。

しかし、この巨大な運動の中で「資本主義の道を歩む」とされた「劉少奇路線」は、実際的にも思想的にも、徹底的に批判された。

そして、六九年の九全大会(中国共産党第九回全国代表大会)は、この政治的激動を克服して、文化大革命の一応の収拾を宣言したのである。

この過程で、かつて毛沢東の後継者と目されていた劉少奇(リュー・シャオチー)国家主席は完全に没落し、党から除名された。

しかし、代って登場した林彪党副主席も軍の一部を背景にその一派で権力を独占しようとして失敗し、七一年九月、飛行機で逃亡の途中、モンゴルで墜死した。

他方、文化大革命をめぐって、中ソの対立はいよいよきびしく、六九年三月には、中ソ国境で「珍宝島事件」とよばれる武力衝突が起り、さらに中国は、ソビエトを社会帝国主義――口では社会主義をいうが、実際は帝国主義――と呼ぶに至っている。

だが文化大革命のあらしを経ての中国の国力の充実は世界も認めざるをえず、七一年の国連総会で中華人民共和国は長い間台湾の国府に占められていた議席を回復した。

七二年二月にはニクソン米大統領が北京を訪問し、日本も同年九月中華人民共和国と国交を正常化した。

人民公社の結成で明らかになり、文化大革命で大きく発展した社会主義建設の中国独自の新しい道は、なお展開の過程にあるが、そこにはこれまでたどってきたような二十世紀はじめ以来のこの国のすべての歴史が投影されているといえよう。

top

**************************************** |