|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 ���E�̗��j12�\�\20���I�̐��E

16 �j�̋��|

�@�@�@�@16.1�@��������R������

top

�@�u��̑��z�̌����ꎞ�ɓ˔@�Ƃ��ēV��ɂ���߂��ł邱�Ƃ��������͂��̑����Ȃ���̂̌��P�ɂ�����B�v

�@���l�ܔN�����\�Z���A���E�ŏ��̌������l�o�_�B�A�����S�[�h�̍����Ŕ��������Ƃ��A���������́u�}���n�b�^���v��v�̒��S�l���̈�l�A���o�[�g�E�I�b�y���n�C�}�[���m�̓��ɕ����̂́A�C���h�̃o�K�o�b�h�E�M�[�^���̂��̈�傾�����B�@�Â��ĕ����̂́A��͂蓯���C���h�̌Ñ㏖�����ׂ̂̈�s�A

�@�u���͉��������D���Ƃ鎀�_�A�F�����䂷�Ԃ蓮�����҂��B�v

�@�l�Ԃ̉^���������ǂ�_�V�����E�N���V���i�̌��t���Ƃ����i���x���g�E�����N�w��̑��z��薾�邭�x�j�B

�@�ނ̗\���͐����������B

�@�j�̋��|�͑����̐��E���������É_�Ƃ��āA�����ɂ������Ă���B

�@���l�ܔN�����Z���A���E�ŏ��̌������L���Ɏg�p���ꂽ�B�����ɂ���Q�������ɋ���ׂ����̂ł��邩�́A���E�B��̌����픚���ł�����{������������悭�m���Ă���B

�@�L���ł͓�\�l�`��\�Z���A����ł͋㖜�l�̎��҂�����������łȂ��A�����a�Ŏ��S���Ă䂭��Q�҂́A���܂Ȃ��Ղ������Ȃ��B

�@�j���킪�Ζ�A��s�@�̔����ɂ܂���R���Z�p�̑�ϊv�������炷�v���I����ł��邱�Ƃ́A�N�̖ڂɂ����炩�Ȏ����ŁA����͂܂��푈�̐��i�����ϊv���A�]���̐헪�̒ʔO�����{���炭���������ʂ������Ă����B

�@������Ɍ���ꂽ�V����́A���̑��ł̎�v����ƂȂ�Ƃ�����B

�@��ꎟ���Ɍ���ꂽ�V����ł����s�@�A��Ԃ͑���̏��s���������v����ł������B

�@���햖���Ɍ���ꂽ�V����ł���j����ƃ��P�b�g���A������ׂ���O�����̎�v����ƂȂ�ł��낤���Ƃ́A���E�̌R�����Ƃ̈�v�����ӌ��ł���B

�@��펞��̑傫�ȓ����̈�́A�ă\��卑�̂͂������R�������A�Ƃ��ɌR���Z�p�̊J�������ł������B

�@�L���ɓ������ꂽ�����͍����ł͏��^��p�j����ɕ��ނ������̂����A����ł��s�m�s�Ζ�g�����̈З͂������]���̕���Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��j��͂������Ă���B

�@���E�ōŏ��̊j����ۗL���ƂȂ����č��́A����ɂ���ă\�A�ɑ��A��ΓI�Ȑ헪�I�D�ʂɗ������ƐM�����B

�@�A�����J�͈��l�Z�N�o���[�N�ĂƂ��錴�q�͍��ۊǗ��Ă��A���A�ɒ�Ă����B

�@�o���[�N�Ă͍��A���q�͊J���@�\�������j����̌����������Ȃ��A�E�����A�g���E����Ɛ肷��Ƃ������z�I�Ȃ��������Ă��Ȃ���A���S�ȍ��ۊǗ����ł���܂ŕč��̌����ۗL��F�߂�Ƃ������ƂŁA�����I�Ȋj����̓Ɛ�p�����˂�������̂��������߁A�\�A�̔��ɂ���Đ������Ȃ������B

�@�A�����J�́A�\�A��������ۗL����܂łɌܔN�Ȃ�����\�N�͗v����Ƃ݂Ă������A�\�A�͗\�z��葁���A���l��N�������̌��������ɐ��������B

�@�j�Ɛ肪��Ԃꂽ�A�����J�ł́A�g���[�}���哝�̂����܁Z�N�ꌎ�����������w�߂��Ċj�R�������ɔ��Ԃ��������B

�@������������ɂ������ẮA�I�b�y���n�C�}�[���m�炩��u�����Ȃ�܂��l�ނ�����ł��邪�A�����ƂȂ��Ă͂ƂĂ���ɕ����Ȃ��Ȃ�v�Ƌ��������������ɂ�������炸�A�g���[�}���͂d�E�e���[���m����������āA���������ɂӂ݂������B

�@�����̓E�����̊j����̃G�l���M�[�𗘗p������̂ł��邪�A�����͐��f���q���Z�����ăw���E���ƂȂ邳���̃G�l���M�[�𗘗p����B

�@�����͂��̌����ォ��З͂ɂ͌��E������A���̈З͕͂��ʂs�m�s�Ζ���g�������Ӗ�����L���g���ł͂�����B

�@�����������͌����I�ɂ�����ł��З͂傳���邱�Ƃ��ł��A���ۂɂ����̈З͂̓��K�g���A���Ȃ킿�s�m�s�Ζ�̕S���g������P�ʂƂ��Ă͂�����B���Ȃ킿�����ƌ����Ƃ͂��̈З͂ɂ����āA�����ƕ��ʂ̔��e�قǂ̈Ⴂ������B

�@�I�b�y�b�n�C�}�[���m�炪�������̂́A���̂��܂�ɂ��傫������j��͂ɂ��Ă������B

�@�A�����J�͌ܓ�N���A�����m��̃G�j�E�F�g�N�ʂŁA�ŏ��̊j�Z���ɂ�锚�������ɐ�������B

�@�������\�A���O�N�����A�ŏ��̐��������ɐ��������B

�@�A�����J�̌R�A����]�́A���̏��ɂ�������Ƃ��ĐF�������Ȃ����B

�@�A�����J�͊j�Z�����u�̎����ɐ��������Ƃ͂����A����͉t�̏d���f���g�p�������߁A�ˑ�ŕ��G�ȑ��u�ƂȂ����B

�@�Ƃ��낪�A�\�A�̎����͍���ł����Ȃ��Ă���A���炩�ɔ�s�@�ł͂��ׂ���p�̈�ɂ������������̐����ɁA�������Ă������炾�B

�@���̐����̃J�M�́A�d���f�����`�E���Ƃ����ő̂��g�p�������Ƃɂ���A�A�����J���l�N�O���̃r�L�j�̎����Ŏ��p���ɐ�������B

�@�������Ȋw�Z�p�̐����ł���\�A���Ђ��͂Ȃ����Ő�i���Ǝ��F���Ă����ɂ�������炸�A�R���Z�p�̍Ő�[�Ń\�A�ɒǂ��z�����\��������ꂽ���Ƃɂ���āA�A�����J�͋����h������A�R���Z�p�̊J�������͂��������̌����������킦���B

�@�����̏o���͔j��͂Ƃ����_�ŁA�����ケ��ȏ���̂��߂Ȃ��Ɍ��܂Ŕ��B�������B

�@���Z���N�A�E�E�^���g���A�������������\�����u�j���픒���v�ł́A�j���[���[�N�̃}���n�b�^�����œ�Z���K�g���̐��������������ꍇ�A�����n�_����O�Z�L�����[�g���ȓ��ł͔M�ɂ��Ђ������A�Z�Z�L�����[�g���ȓ��̏Z���̐��������₤������B

�@�j���[���[�N�s�����S���̂����Z�S�������S���A���̂����s�O�n�ł��\���l�����S���悤�Ɛ��肵�Ă���B

�@����ɕă\�̌R���Z�p�J�������̏œ_�́A�j���킩�炻�̉^����i�ł���~�T�C���ɂ������B

�@�R�����Ƃ̓��P�b�m�u�h�A�u�U�i���펞�̖����Ƀh�C�c���g�p�j����O�����ɂ����Ċj����̉^����i�Ƃ��āA����I�ȏd�v�������ł��낤�~�T�C���̌��^�ł��邱�Ƃ��A�Ђ낭�F�߂Ă����B

�@�͂��߃A�����J�́A��p����ł���K�C�f�b�h�E�~�T�C���i�U���e�j�̊J���Ɏ�͂����������A�\�A�͒������e���~�T�C���A�Ƃ��ɑ嗤�Ԓe���e�i�h�b�a�l�j�̊����ɓw�͂��W�������B

�@�����N�����A�\�A�͂h�b�a�l�����̐����\���A���ŏ\���l���A���E�ŏ��̐l�H�q���X�v�[�g�j�N�ꍆ�������グ�āA���ꂪ�^���]�n�̂Ȃ������ł��邱�Ƃ𗧏����B |

�p���[�h����\�A�̑嗤�Ԓe���e

|

�@�@�@�@16.2�@�h�q����}�~�w

top

�@�A�����J�̃l�u���X�J�B�A�I�}�n�ߍx�ɂ���헪��R�̒n���i�ߕ��̃X�N���[���ɁA�ٗl�ȉe���������B

�@�G�@���k�ɂ������ė��P���Ă���炵���B

�@�i�ߕ����炽�������a52�헪�����@�ɏo�����w�߂��ꂽ�B

�@�܂��Ȃ��������e�͊ԈႢ�Ƃ킩���āA�����@���ɂ́u�A�҂���v�Ƃ̎w�߂��ł����A�@�B�̌̏�ła52�ɂ́u�������Ƀ��X�N�����U������v�Ƃ����w�߂ƂȂ��Ăł��B

�@�a52�̕ґ������X�N���U���Ɍ��������̂�m�����哝�̂́A����Ăāu�Ђ��Ԃ��v�Ƃ�т����邪�ʂ��Ȃ��B

�@�哝�̂̓\�A�ʓd�b�ł�т����A�u������ł������Ƃ��Ă���v�Ƃ��̂ށB

�@�����a52�Z�@�̂�����@�͂��Ƀ��X�N�����ɓ��B���A�����𓊉��A���X�N���S�s�͈�u�ŏ������B |

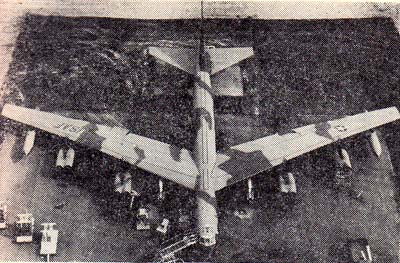

�a52�헪�����@

|

�@�{��ɂ������\�A�́A�U���̃{�^�����������Ƃ���B

�@�����ς܂����哝�̂́A�u�҂��Ă���A�������ɊԈႢ���������Ƃ��ؖ�����v�Ƃ����āA�ċ�R�Ƀj���[���[�N���������𖽂���B

�@�j���[���[�N����u�ɂ��ď��ł��A���肩��K��Ă����哝�̕v�l�����S����B

�@���X�N���A�j���[���[�N�Ƃ����ă\�ő�̓�s�s�͏��������A�ă\�������͑S�ł��܂ʂ��ꂽ�\�\�B |

�@����͈��Z��N�A�����J�Ŕ��\����]���ƂȂ����w�t�F�C���E�Z�C�t�x�̂���ł���B

�@����������z�����Ə��Ă��܂����Ȃ����A���݂̐��E�ɂ͑��݂��Ă���B

�@�l�H�q���̂����グ�͌R���I�ɂ݂�Ȃ�A�h�b�a�l�̊������Ӗ�����B

�@�l�H�q�����n���̈��͂��ӂ肫���ċO���ɏ�邽�߂ɂ́A�b�����E��L���ȏ�̃X�s�[�h��K�v�Ƃ��邪�A����ɂ͑��i�����P�b�g�ʼn����x���܂��ق��Ȃ��B

�@������l�H�q���������グ��ɑ����^���P�b�g�́A�n�\�̖ڕW�Ɍ����Ďg�p����Ȃ�A���X�N���`���V���g���Ԃ̋����ł��锪��L���ȏ���Ԃh�b�a�l�ƂȂ�̂ł���B

�@���̂��Ƃ͕ă\�W�ɉ���I�ω��������炵�������łȂ��A�R���헪�S�ʂɍ��{�I�ϊv���Ђ����������B

�@�j�e���h�b�a�l�́A�u���ɕ���v�u�ŏI����v�Ƃ���B

�@���˂����ƎO�\���ȓ��Ŕ���L���ȏ���сA�e���ɑ��u���ꂽ���K�g���������́A�ǂ�ȑ�s�s���ꔭ�Ŏ�����A���ł�����З͂����B

�@�������ō�������܃}�b�n�ȏ�Ƃ����������Ŕ���h�b�a�l�ɂ́A�L���Ȗh��̕��@�͂Ȃ��B

�@���ۏケ��ȏ�З͂��镺��͂��肦�Ȃ��̂ŁA�ŏI����Ƃ��邪�A���̕���̏o���ɂ���āA���܂܂ō��h�헪�̊�{�T�O�ł������u�h�q�v�͎�����Ȃ肽���Ȃ��Ȃ�A������������h�b�a�l���˂̃{�^���������Ȃ�A���̑�ꌂ�ɂ���āA�킪�ق��͔j�œI�呹�Q�������邱�Ƃ͕s���ƂȂ����B

�@�����ł��炽�ɓo�ꂷ��̂��}�~�헪�ł���B

�@�G�̑�ꌂ�ɂ���đ呹�Q��������͖̂h���Ȃ����A�����킪������\�͂�����Ă��āA�G�̑�ꌂ�ȏ�ɑ傫�ȑŌ������������邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă����Ȃ�A�����ɍD��I�ȓG�ł����Ă��A�����čU�����Ă��Ȃ����낤�B

�@���Ȃ킿�G�̊j�U����h�䂷��̂łȂ��A���R�ɗ}�~���邱�Ƃ��A���h�헪�̍��{���Ƃ����̂ł���B

�@�������đo�����������ɑ������łł���悤�ɂȂ�ƁA�u���|�̋ύt�v�����܂�A���ݗ}�~�̏�ԂƂȂ�B

�@�A�����J�͌܁Z�N��̃A�C�[���n���[�A�_���X����A�j���[�E���b�N�헪���ƂȂ��A��R�Ɗj����̈��|�I�D�ʂ�w�i�Ɂu��ʕv�������đ�������ǂ��A�푈�̐��ˍۂ܂Œǂ�����ŁA���������������Ƃ���������Ƃ����B

�@���̎����ɂ͒n��R�̑O�������܂ŁA�j�������邱�Ƃ��ڕW�Ƃ���A���q�C��I�l�X�g�W�����̂悤�Ȍy�ʏ��^�̊j����̊J���������߂�ꂽ�B

�@�������j�h�b�a�l�̏o���́A���������헪�����{����j�Y�������B�h�䂪�s�\�ƂȂ�Ƃ��������Ԃ́A�R���j�ア�܂����ĂȂ��������Ƃł���A���̐V�����ɓK���������ݗ}�~�̐헪�ɂ������܂łɂ́A�ă\�Ƃ����h�ƍ������������̂����R�ł������B

�@�}�~�헪���������邽�߂ɂ́A��ꌂ��P�U���ɂ���Ă��j��Ȃ��u�s���g�v�̑�\�͂̑��݂��O������ł���B

�@����ɂ͂h�b�a�l�̌��ʼn��A�܂��͉B�������K�v�ƂȂ�B

�@�A�����J�͒n���[���i�[���A��[�������������T�C���Ƃ��錘�ʼn������~�j�b�g�}���h�b�a�l�ƁA�C���[���������Ē����q�s�ł������q�͐����͂ɂh�q�a�l�|�����X�̓�{���ĂŁA��\�͂̌��݂����������B

�@�������A����܂Ő헪�����@�a52�A�a47�ɂ��܂�傫���ˑ��������Ă������ߋ}���Ȃ��肩���͍�������B

�@��ܕS�@�ɂ̂ڂ�a47�A�a52����Ȃ�헪��R�́A�ύڂł���j����̈З͂ł͂���߂đ傫�����A��ʁA�G�̊�P�U���ɑ��Ă͂���߂ĐƎ�ł���B |

�|�����X�^���q�͐�����

|

�@�헪�����@�������ł����n�͂������Ă���A���������̊�n���j����Ő搧��P���ꂽ�ꍇ�́A�n��ɉ��S�@�����Ă��[���ɓ������Ȃ�B

�@���̊�P���琶���̂��邽�߁A�Đ헪��R�͏\�ܕ��ȓ��Ŕ�ї��Ă�悤�ɁA�펞�x���̐����Ƃ����łȂ��A�a52�A�a47�̈ꕔ�ɂ�������������ŋ����������āA�G�̊�P�ɐ����̂����ċt�P�ɂł���悤�ɂ����B

�@���������펞����̐����Ƃ��Ă���ƁA�����{�^���푈�ł́A�����������鎞�Ԃ̗]�T���Ȃ��̂ŁA�ߎ��A����A��Z�ɂ��j�푈�u���̊댯�傳���A�����푈�̉\�����傫�Ȗ��ƂȂ����B

�@���̎����Ɍ���ꂽ��O����햢���L�Ƃ����ׂ��w�t�F�C���E�Z�C�t�x���͂��߁A�w���ɂāx�w�掵�n�����x�Ȃǂ͂�������A

�@�@�ߎ��A����Ŏv�������ʐ푈��������A

�@�A�푈�́A�����ԂƂ�������߂ĒZ�����ԂŏI���A

�@�B���̌��ʂ͐l�ނ̋��łł���A���҂͂Ȃ��\�\�Ƃ������Ƃŋ��ʂ��Ă���B

�@���Z��N�\���̃L���[�o��@�ŁA�����j�푈�u���Ƃ����Ƃ���܂ł��������Ƃ́A�ă\��]�ɑS�ʊj�푈�̋��|���ĔF���������B

�@�P�l�f�B�哝�̂̃O�����h�E�X�g���e�W�[�i��헪�j�̖��̂��ƂɁA�}�N�X�E�F���E�e�C���[�叫�̏_����헪���̗p����A�}�N�i�}�����h�����̎�Ŕ�Ǝ�ȑ�\�͂̌��݂��������ƂŁA�ă\�̂������ɂ́u�j��Â܂�v�̏�Ԃ����m�ƂȂ�A�ǂ�����������Ȃ����ݗ}�~�̑��ΓI���肪���܂ꂽ�B

�@�ă\�͂����S�ʊj�푈���Ђ��������Ȃ�A���҂̋��łƂȂ�̂��킩�肫���Ă���ȏ�A���a�����̓��������������Ȃ��Ȃ����B

�@���Z�O�N�Z���A�N���������ƃz���C�g�E�n�E�X�̂������ŕs���ً̋}���Ԃɂ��Ȃ��Ẵz�b�g���C���i���ʓd�b�j���J�݂��ꂽ�B

�@�ă\���������̑Η�����A�Z�Z�N��ɂ͂����ĕ��a�����ցA����ɋ����ւƂ����Ă��������Ƃ́A���łƂȂ�S�ʐ푈�������̂͑o���ɂƂ��Ď��㖽�߂ł���Ƃ����R���ʂ̑�ω������{�����ł���A�܂����ꂪ���̕���ɂ�����Η����狦���ւ̕ω��̓��@�ƂȂ�A�����ƂȂ����Ƃ�����B

�@�@�@�@16.3�@�R�k���A�R���Ǘ��� top

�@�ŏI����u�j�h�b�a�l�v�̏o���ɂ���āA�R���헪�̍��{�I�ϊv�����܂��A�ă\�́u��ǂ��v�������ނƂƂ��ɁA�R�k��肪���ې����̂Ȃ��ŁA���炽�ȈӋ`�����тđ傫���Ƃ肠������悤�ɂȂ����B

�@���ۘA���͔�����������R�k�������̂����ȍ얱�̈�Ƃ��ĂƂ肠���A���l�Z�N�A���A�R�k�ψ����������ꂽ�B

�@���炢�R�k�J��́A���������A����̋c��ƂȂ��Ă����B

�@���܌ܔN�W���l�[�u�l�卑��]��k�̒��O�A�܌��ɂ̓����h���̌܃����R�k���ʏ��ψ����i�āA�\�A�p�A���A�J�i�_�j�ŁA�ʏ�R���̈ꊇ�팸�Ȃǂł�����x�̕��݂�肪�݂�ꂽ���A��]��k�ŃA�C�[���n���[�哝�̂����݂ɑ��荑���s�@�ŋ��@����Ƃ�����Ă��������ƂŁA���j�Z�ƂȂ����B

�@���a�����H���̐��i�ɔM�S�ł������t���V�`���t�E�\�A�́A���܋�N�㌎�K�Ă��@�ɁA���A����ɏo�Ȃ��A�l�N�ԂɎO�i�K�ɕ����ČR����S�p����Ƃ����A�v����������Ă������B

�@�j�h�b�a�l�̊����ɂ���āA�u�h�q�v����u�}�~�v�ւ̐헪�̂��肩�������܂��Ă��������Ȃ̂ŁA���̒�Ă͑傫�Ȕ�������сA���A������S���v�Łu�R�k�͂��R���S�p��ڕW�Ƃ���v���Ƃ����c���A�����A�e�܃�������Ȃ�\�����R�k�ψ�����������i�̂��ɒ��������������킦�ď\�������ƂȂ邪�A�t�����X�͕s�Q���ŏ\�������j�A�R���S�p���������邱�Ƃɂ����B

�@�����ۂ��A�Z��N�̍��A����ŃP�l�f�B�哝�̂́A�R���S�p�̃A�m���J���i�O�i�K�ɕ����邪�����͖��m�łȂ��j���Ă��A

�@�u�l�ނ̂����ɂ́A�j����Ƃ����_���N���X�̌����ׂ����łԂ牺�����Ă���B

�@�j���킪�l�ނ�łڂ��܂��ɁA�l�ނ��j�����łڂ��˂Ȃ�Ȃ��v�Ɖ��������B

�@�����ɘZ��N�㌎�A�ă\�Ԃɂ́u�R�k�́A������R�����Ȃ������Ƃ��ڕW�łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��锪���ڂ̌����������������錾�����ӂ��݂��B

�@���������������R���S�p�́A��ǂ��̋@�^�����肠���邽�߂̐�`�̌��ʂ����������A�ă\�Ƃ��ɁA�R�k�����R���Ǘ��i�A�[���Y�E�R���g�[���j�ŁA��r�I���肵���R��������肾���ق����L���ł���A�ً}�ł���Ƃ����̂��{���ł������B

�@�v����ɁA�j������Ȃ����Ƃ�������ȉۑ�������āA�j����̂��ƂłȂ�Ƃ��������Ă䂭���������������Ƃ������Ƃł���B

�@���������R���Ǘ��̍ŏ��̑[�u�Ƃ��č��ӂ��݂��̂��A�j�����̕�����~�ł������B

�@�j�����ɑ��ẮA�l�N�O���̃r�L�j�̐��������ŁA��ܕ����ۂ̑D�����u���̊D�v�ɂ���Q���������̂��_�@�ɁA���{�Ō������֎~�^�����͂��܂�A�L�͂Ȏs���w�̎x�������č����^���ɔ��W���A���E�I�ɑ傫�Ȕ�������B

�@�͂��߂͖��Ƃ��Ă��Ȃ������ă\���{���A���ې��_�����肠����A�Ȋw�҂��������˔\�ɂ���Q�̏d�含���������A���{�̎咣�𗠏�������悤�ɂȂ�ƁA���������킯�ɂ͂䂩�Ȃ��Ȃ����B

�@�\�A�͈��ܔ��N�O���A����I�Ɋj������~�𐺖��A���̖��Ŏ哱�����ɂ���A�ܔ��N�\������ĉp�\�O�j�ۗL���̂������ŁA�j������~��c���Ђ炢�����A�n���j�����̒T�m�A���@���߂����Č��͓�q���邤���A�Z��N�㌎����A�\�A�͊j�������ĊJ�A�����K�g���Ƃ�������^�����̎����������Ȃ�ꂽ�B

�@�A�����J������ɑR���āA�����m�ő�K�͂Ȋj�����������Ȃ��A�j�����ɑ��鐢�_���h�������B

�@�L���[�o��@�ŁA�j�푈�ւ��ƈ���Ƃ����Ƃ���܂ł��������Ƃ��A���̖��̂䂫�Â܂��ŊJ���邫�����������������B

�@�L���[�o��@�Ȍ�A�ă\�����{�͔閧�����͂��߁A���Z�O�N�Z���P�l�f�B�哝�̂́A

�@�u�ĉp�\�O���͊j������~���ɂ��āA������k�����X�N���łЂ炭�v�Ɣ��\�A

�@�����ܓ��u��C�����A�F����Ԃ���ѐ����ɂ������j����������֎~������v���A�O����\�̂������Œ������ꂽ�B

�@���̏��͖��̂��Ƃ��A�n�����̂����A��C�����O�A�����̊j�������֎~����ȂǁA�S���܃����̊ȒP�Ȃ��̂ł��邪�A����ɂ���Ċj�����ɂ��u���̊D�v�̍~�����A�܂ʂ���邱�ƂɂȂ����B |

���X�N���A�N���������{�a�ł́u�����j����v�ւ̒���

|

�@���̏��͐��̌R�k���ōŏ��̋�̓I���ʂł���A�S�ʌR�k�̗��z�ւ̏d�v�ȗ����W�ł���Ɛ�`����A�ă\�͐��E�e���ɓ����ւ̎Q������т����A���Z�O�N���܂łɁA���͕S�l�����ɂ̂ڂ����B

�@���������̏��́A�n���j�����ɂ��Ă͉����ӂ�Ă��Ȃ��̂ŁA�S�ʊj��ł͂Ȃ��A�u�����j����v�ƒʏ̂����B

�@����܂Ŏl�N�]�ɂ킽��j�����֎~���ł̓�ւ́A�n���j�����������ɒT�m���A���@���邩�ɂ������̂�����A���̏��͍���������Ĉ��Ղɂ����Ƃ�����B

�@�n���j�����͖�����ɂ���Ă���̂ŁA���̌���ă\�͂�����ɒn�������������Ȃ��āA�j����̐��\����ɂƂ߂Ă���B

�@�����炱�̏���ɂ������Ē������{�������A

�@�u���̏��͒n���j�����̋֎~�����O���Ă���B

�@���̂��Ƃ͊j��������������J�����悤�Ƃ���Ē鍑��`�ɂƂ��āA�Ƃ��ɗL���ł���B

�@���炩�ɂ��̏��́A�A�����J�̊j�푈�����Ɗj��������ɑ��ĂȂ��S���͂������Ă��Ȃ��B

�@���̏��̒��S�ړI�́A�������ӂ��߂đS���E�̍��������Ȃ̖h�q�͂��ł��Ȃ��悤�ɂ��A����ɂ���Ă����̍��X�ɑ���A�����J�̈Њd�Ƌ������A�����������肫�܂܂ɂ�����ɂ���v |

�@�Ɣ��Ă���̂́A��ʂ̐^���������Ă���A

�@�u�j�����̋֎~�ł͂Ȃ��A�卑�̊j�Ɛ���m���ɂ��邽�߂̏��v�Ƃ����ᔻ���łĂ���B

�@���������Ă��̏��͎����I�ɌR���Ǘ��ł���A�R�k�Ƃ��Ă̈Ӌ`�͂قƂ�ǂȂ����A�ă\���卑���R���헪�̏œ_�ł���j������ɂ��āA�����ւƂӂ݂������_�ʼn���I�Ӌ`�������Ă���B

�@�����Ċj�卑�Ƃ��ċ��ʂ̗��ꂩ��A�j�Ɛ�̊m�ۂ��͂���ă\�́u���������v�͂��̌�̊j�g�U�h�~���߂��铮���ŁA���悢�斾�m�ɂȂ��Ă����B

�@�����͕����j������A�j����ۗL��������ȏ�ӂ��邱�Ƃ��A�j�푈���Ђ��������댯�傳����ő�̌����ł��邩��A�j�ۗL�����ӂ₳�Ȃ��悤�ɂ��邱�ƁA���Ȃ킿�j�g�U�̖h�~���R�k�̂��̏d�v�ۑ�ł���Ƌ��������B

�@���Z�ܔN�A�ă\�͂��ꂼ��W���l�[�u�R�k��c�ցu�j�g�U�h�~��āv���o�A�Z���N�͂��߁A����𗼍��������Ăɂ܂Ƃ߁A�Z�����A���ʑ���͂�����x�����錈�c�����A�������X�N���A���V���g���Œ��ꂽ�B

�@���̏��́A�u�j�ۗL���͔�j�ۗL���֊j������킽������A�������������肵�Ȃ��v�u��j�ۗL���͊j�������������A�������悤�Ƃ��Ȃ��v�����q�Ƃ��Ă��邪�A�j�ۗL���́u�����Ɋj�R�k�ɂ��Č�����v�Ƃ������ۓI�����邾���ŁA��j�ۗL���֊j�����z�u����̂��A�j�g�U�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����g����Ȃ��̂ł���B

�@�R�c�̉ߒ��ɂ����āA���������j�卑�̗��Ȏ�`����鐺�́A��j�ۗL���̂������ɋ��������B

�@�L�͂ȁu�j�ۗL�\�͍��v�ł�����{����㎵��N�悤�₭����͂������̂́A���܂��ɔ�y�̎葱�����Ƃ��Ă��Ȃ��B

�@�ă\�̂��������j�Ɛ�ێ��ւ̓w�͂ɑ��Č��R�Ɣ������Ђ邪�������̂́A�����ƃt�����X�ł���B

�@�ă\�́A�j�E�h�b�a�l����̐헪�͗}�~�헪���Ƃ���ق��Ȃ����A�u���ݗ}�~�v���������邽�߂ɂ́A�o�����������ɑ���̗͂𗝉����A�����I�v�l�����邱�Ƃ��O��ɂȂ��Ă���B

�@�ă\������Ƃ��ē�̐w�c���Η����Ă���ꍇ�́A���肵�����ݗ}�~���������邪�A�j�ۗL������������A�s�m��v�f�������Ȃ��ė}�~�헪�͋}���ɍ���ɂȂ�A�Ƃ��̊j�Ɛ�̐������𗝗R�Â���B

�@�������h�E�S�[���哝�̂́A�u�t�����X�̉h���v�̉��߂����Ă����B

�@�ނ͊j����ɂ����Ă��A���ې����̒P�ʂ͖������Ƃł���A�t�����X�͑卑�Ƃ��Ēn�ʂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�m�`�s�n�R�ɂ����Ă��A�A�����J�͊j�����Ɛ肵�Ă��邪�A����I����ł���j����ɂ��āA�����́u�j�̃J�T�v�ɂ����Ȃ�A���̍��͏����́u���v�̒n�ʂɊÂ邱�ƂɂȂ�Ƃ��āA�h�E�S�[���͓Ǝ��̊j���������肵���B

�@�j����́A���Ȃ炸�����ă\�̂悤�Ȕ���ȗʂ�K�v�Ƃ��Ȃ��B

�@�G�̐S�������s�s��j��ł��邾���̂��̂�����A�����̎����I���Q�ɂ��Ă̕s�@�ȗv���͋��ۂł���Ƃ����̂��h�E�S�[���̍l�����ł������B

�@�t�����X�͈��Z�Z�N�A�ŏ��̌����������T�n�������ł����Ȃ��A��l�̊j�ۗL���ƂȂ����B

�@����Ɋj����̉^����i�Ƃ��āA�������W�F�b�g�퓬�����@�~���[�W��4�A�\�@���������A�������e���e�i�h�q�a�l�j�A�|�����X�^���q�͐����͂����낤�Ƃ��Ă���B

�@�t�����X�̂������������͒����̂���Ƃ����܂��āA�ă\�Η��̗�펞�ォ��A������u���ɉ��v�ւ̍ő�̗v���ƂȂ����B

�@�����́A�u�푈�����肷����̂͂������傭�l�ł����āA����ł͂Ȃ��v�Ƃ��āA�j���햜�\�̎v�z�ɍŏ�����ᔻ�I�ł������B

�@�ё͈��l�Z�N�A�u�����̓n���R�̌Ղł���v�ƌ���Ă���B

�@����������́u�헪�I�ɂ͓G���y������v�̂ł����āA�j����̈З͂�m��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B

�@�͂��ߒ����́A�\�A�̋Z�p���������Ċj��������낤�Ƃ����B

�@�������܋�N�����A�\�A���u���q�͋Z�p��������v������I�ɔj������ƁA�����͎��͂ɂ��J���̕��j�������߂��B���Z�l�N�\���\�Z���A�����͍ŏ��̊j�����ɐ��������B

�@����́A��r�I�������₷���v���g�j�E�����ޗ��Ƃ��錴���łȂ��A�������o�ɑ�K�͂ȑ��u��K�v�Ƃ���E������O�܂��������Ē��ڂ��ꂽ�B

�@�����Œ����������łȂ��A�헪�j����ł��鐅���̐�����ڕW�ɂ��A�����̃q�L���Ƃ��ĕK�v�ȃE������O�܌������������Ƃ݂�ꂽ�B

�@�͂����������͈�ʂ̗\�z��葁�����Z���N�Z���A�ŏ��̐��������ɐ��������B

�@�h�b�a�l������z������̂������Ȃ��Ƃ݂��Ă���B

�@�����̊j�����͕ă\�̊j�Ɛ����邪���A���ɉ��ւ̓����Ђ炢�����Ƃő傫�Ȑ����I�Ӌ`�������Ă���B |

�����̊j����������`����V����

|

top

�������������������������������������������������������������������������������� |