|

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

Index 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 悽奅偺楌巎12乗乗20悽婭偺悽奅

15 偔偝傝傪抐偮嫄恖

丂丂丂丂15.1丂僶儞僪儞夛媍 top

丂乽偙偺夛媍偼丄恖椶巎忋偼偠傔偰偺椉戝棨偵傑偨偑傞桳怓恖庬偺夛媍偱偁傞丅

丂巹偼丄変乆偑崱擔偙偙偵廤傑傟偨偺偼丄変乆偺慶愭丄変乆帺恎偺崙柉偲庒偄悽戙偑偼傜偭偨媇惖偺偍偐偘偩偲峫偊傞丅

丂斵傜偺媇惖偲摤偄偙偦丄偙偺夛媍傊偺摴傪傂傜偄偨偺偱偁傞両

丂変乆偼挿偄偁偄偩丄悽奅偺側偐偺惡側偒柉偱偁偭偨丅

丂柍帇偝傟偨崙柉偱偁偭偨丅帺暘偨偪偺偙偲偑丄懠恖偵傛偭偰寛傔傜傟偰偟傑偆崙柉偱偁偭偨丅

丂偩偑丄変乆偼撈棫傪梫媮偟丄偦偺偨傔偵愴偄丄偦偟偰払惉偟偨丅乿 |

僶儞僪儞夛媍乮抎忋偱墘愢偡傞偺偼僗僇儖僲戝摑椞乯

|

|

丂堦嬨屲屲擭巐寧廫敧擔丄僀儞僪僱僔傾偺僶儞僪儞偱傂傜偐傟偨傾僕傾丒傾僼儕僇彅崙夛媍偺奐夛墘愢傪丄僀儞僪僱僔傾偺僗僇儖僲戝摑椞偼丄偙偆偟偨尵梩偱偼偠傔偨丅

丂柍椶偺梇曎偱抦傜傟傞僗僇儖僲戝摑椞偺墘愢傕丄偙偺擔偼廔巒丄憫廳側挷巕偱偮傜偸偐傟偰偄偨丅

丂悈傪偆偭偨傛偆偵惷傑傝偐偊偭偰挳偒偄傞奺崙戙昞偺側偐偵偼丄拞崙偺廃壎棃庱憡丄僀儞僪偺僱乕儖庱憡丄僄僕僾僩偺僫僙儖庱憡丄價儖儅偺僂乕僰乕庱憡傜偺婄偑傒偊偨丅擔杮偐傜偼崅嶈払擵彆崙柋憡偑丄庱惾戙昞偲偟偰弌惾偟偰偄偨丅

丂傾僕傾丒傾僼儕僇擇廫嬨儠崙偑嶲壛偟偰傂傜偐傟偨僶儞僪儞夛媍偼丄僗僇儖僲偑巜揈偟偨傛偆偵丄挿偄偁偄偩乽帺暘偨偪偺偙偲傪懠恖偵傛偭偰寛傔傜傟偰偄偨乿桳怓恖庬偑丄帺暘偨偪偺庤偱帺暘偺塣柦傪偒傝傂傜偙偆偲廤傑偭偨嵟弶偺夛媍偱偁偭偨丅

丂戞擇師悽奅戝愴傑偱丄傎偲傫偳偑惣墷怉柉抧庡媊偺巟攝壓偵偁偭偨傾僕傾丒傾僼儕僇彅崙偼丄愴屻偁偄偮偄偱撈棫傪払惉偟丄傾僕傾丒傾僼儕僇偵偍偗傞僫僔儑僫儕僘儉偺杣嫽偼丄崙嵺惌帯傪摦偐偡怴偨側椡偲側偭偰偒偰偄偨丅

丂夛媍傪敪婲偟偨偺偼丄僐儘儞儃丒僋儖乕僾偲屇偽傟偰偄偨僀儞僪丄僷僉僗僞儞丄僀儞僪僱僔傾丄價儖儅丄僙僀儘儞偺搶撿傾僕傾屲儠崙偩偭偨丅

丂堦嬨屲巐擭巐寧丄僐儘儞儃偱傂傜偐傟偨屲儠崙庱憡夛媍偱僀儞僪僱僔傾偐傜俙俙夛媍偺奐嵜偑採埬偝傟丄屲儠崙偑嫟摨庡嵜崙偲側傞偙偲傪偒傔偨丅

丂偙傟傜屲儠崙偼丄偄偢傟傕戞擇師戝愴屻偺怴嫽撈棫崙偱偁傞丅

丂傑偨搶惣椉恮塩偺椻愴偺帪婜偵偁偭偰丄偳偪傜偺恮塩偵傕懏偝側偄拞棫偺惌嶔傪偲偭偰偄傞揰偱嫟捠偟偰偄偨丅

丂夛媍偺奐嵜傪壜擻偵偟偨偺偼丄

丂嘆俙俙抧堟慡堟偱偺僫僔儑僫儕僘儉偺崅傑傝偑丄崙嵺惌帯偱柍帇偱偒側偄梫慺偲側偭偰偒偨丄

丂嘇堦嬨屲嶰擭挬慛愴憟丄堦嬨屲巐擭僀儞僪僔僫愴憟偺掆愴偑幚尰偟丄搶惣偺椻愴傕愥偳偗偺挜岓傪偟傔偟偼偠傔偨丄

丂嘊僀儞僪偲拞崙偼堦嬨屲巐擭暯榓屲尨懃傪愰尵偟丄怴偨側崙嵺娭學偺尨懃傪偟傔偟偨乗乗側偳偺棟桼偑偁偘傜傟傞丅

丂偟偐傕廤傑偭偨擇廫嬨儠崙偵偼拞崙傗杒儀僩僫儉偺傛偆側幮夛庡媊崙偐傜丄僼傿儕僺儞丄僞僀丄僩儖僐側偳偺斀嫟崙壠傑偱偒傢傔偰惈奿偺堎側偭偨崙乆偑傆偔傑傟偰偄傞丅

丂夛媍傪傂傜偄偰傕丄偼偨偟偰側傫傜偐偺惉壥傪偁偘傞偙偲偑偱偒傞偐偳偆偐偑寽擮偝傟偨丅夛媍偼乽愒怓怉柉抧庡媊乿偺栤戣側偳偱媍榑偑暒摣偟偨偑丄偗偭偒傚偔夛媍傪巟攝偟偨偺偼丄廃壎棃庱憡偑採埬偟偨乽媮摨懚堎乿乮堄尒偺憡堘揰偼偦偺傑傑偵偟偰偍偄偰丄堦抳揰傪尒偮偗傞乯偺惛恄偩偭偨丅

丂廃壎棃庱憡偼乽暯榓嫟懚乿偲偄偆尵梩偑嫟嶻庡媊幰偵傛偭偰巊偄偩偝傟偨偨傔丄堦晹偺崙乆偵庴擖傟偵偔偄側傜偽丄偙偺尵梩傪嫟摨寛媍偐傜偺偧偄偰傕傛偄丄偲偄偆廮擃側懺搙傪偟傔偟偨丅

丂夛媍偼丄偄傢備傞僶儞僪儞偺暯榓廫尨懃傪偆偪偩偟偨乽悽奅暯榓偲嫤椡偺懀恑偵偮偄偰偺愰尵乿傪偼偠傔丄宱嵪嫤椡丄暥壔嫤椡丄僷儗僗僠僫丄惣僀儕傾儞側偳丄懡偔偺廳梫栤戣偵偮偄偰慡夛堦抳偺寛媍傪偮偔傝偩偡偙偲偵惉岟偟偨丅

丂暯榓廫尨懃偼暯榓嫟懚偲偄偆尵梩偙偦巊傢側偄偑丄柧傜偐偵暯榓屲尨懃偺敪揥偱偁傝丄奼戝偱偁偭偨丅

丂僶儞僪儞夛媍偼丄悽奅偺恖岥偺嶰暘偺擇傪愯傔傞傾僕傾丒傾僼儕僇彅崙偑丄傒偢偐傜偺僀僯僔傾僠僽偱傂傜偄偨夛媍偱偁偭偨丅 |

廃壎棃

|

丂偦偟偰掗崙庡媊偲怉柉抧庡媊偵斀懳偟丄旐梷埑柉懓偺夝曻傪偹偑偄丄斵傜偺搘椡傪巟帩偡傞偲偄偆揰偱丄嫟嶻崙傕旕嫟嶻崙傕堦抳偱偒偨偲偄偆偙偲偼偦偺屻偺悽奅惌帯偵丄偼偐傝抦傟偸傎偳偺戝偒側塭嬁傪偁偨偊偨丅

丂傾僕傾丒傾僼儕僇彅崙偼丄偦偺屻傕崙楢側偳偱怉柉抧庡媊丄恖庬嵎暿偺栤戣偵偮偄偰惌帯孹岦偺堘偄傪偙偊偰丄堦抳偟偨峴摦傪偲偭偨丅

丂偙偺夛媍偺惉岟偼丄摉帪崅傑傝偮偮偁偭偨拞嬤搶丄傾僼儕僇偺柉懓塣摦偵壗傛傝偺偼偘傑偟偲側偭偨丅

丂偟偐偟丄廫擭屻偺堦嬨榋屲擭偵傂傜偐傟傞偼偢偩偭偨戞擇夞俙俙夛媍偼丄夛媍応偵梊掕偝傟偨傾儖僕僃偱偺僋乕僨僞乕偱棳嶻偟偨偙偲偑帵偟偰偄傞傛偆偵丄俙俙彅崙偺抍寢偲楢懷偵偼丄懡偔偺崲擄偑懚嵼偟偰偄傞偺傕帠幚偱偁傞丅

丂丂丂丂15.2丂挧愴偡傞傾僕傾 top

丂乽惣墷偵偲偭偰傾僕傾偼庤偵晧偊側偄傕偺偵側偭偨丅乿

丂亀傾僕傾偺挧愴亁乮堦嬨巐屲乯偺彂偒偩偟偱丄傾儊儕僇偵偍偗傞傾僕傾栤戣偺尃埿僆乕僄儞丒儔僥傿儌傾偼丄偙偆偄偭偰偄傞丅

丂懢暯梞愴憟拞丄傾僕傾偺懡偔偺崙偼擔杮孯偵愯椞偝傟丄偦偙偱偼宍幃揑偱偼偁偭偰傕撈棫偑擣傔傜傟丄偦偺崙偺恖乆偵傛傞惌晎偑偮偔傜傟偨丅

丂偦偆偱側偄崙偱傕愴憟悑峴偺偨傔偵丄墷暷彅崙偼尰抧偺柉懓庡媊幰偨偪偺嫤椡傪媮傔偞傞傪偊側偐偭偨丅

丂愴屻傆偨偨傃丄傕偲偺怉柉抧巟攝傊傕偳傞偺偼晄壜擻偱偁傞偙偲傪丄墷暷彅崙傕偝偲偭偰偄偨丅

丂愴慜偺堦嬨嶰屲擭丄偡偱偵廫擭屻偺撈棫偑栺懇偝傟偰偄偨僼傿儕僺儞偑丄堦嬨巐榋擭幍寧偵撈棫偟偨偺傪偐傢偒傝偵丄巐幍擭僀儞僪丄僷僉僗僞儞丄巐敧擭價儖儅丄僙僀儘儞丄巐嬨擭僀儞僪僱僔傾偲丄傾僕傾偺偍傕側惣墷怉柉抧偼偮偓偮偓偵撈棫傪払惉偟偨丅

丂嵟戝偺怉柉抧曐桳崙僀僊儕僗偺傾僩儕乕楯摥搣撪妕偼丄怉柉抧撈棫偼愴屻偺戝惃偱偁傞偲傒偰丄乽曮屔乿僀儞僪傪偼偠傔奺怉柉抧偲丄偮偓偮偓偵塸楢朚乮僐儌儞僂僃儖僗乯偵偲偳傑傞忦審偱偺撈棫嫋梌嫤掕傪傓偡傫偱丄暯榓棤偵撈棫偝偣偨丅

丂偼偠傔帺帯椞乮僪儈僯僆儞乯偲偟偰丄塸彈墹傪尦庱偲偟偰撈棫偟偨崙偑丄嫟榓崙偵偐傢傞偙偲偵傕斀懳偟側偐偭偨丅

丂僪儈僯僆儞偵偲偳傑傞応崌傕丄彈墹偺戙棟偱偁傞憤撀偵偼丄尰抧崙柉傪擟柦偟偨丅

丂僼儔儞僗偼僀儞僪僔僫嶰崙偺撈棫傪偟傇傝丄儂乕丒僠儈儞戝摑椞偺儀僩僫儉柉庡嫟榓崙傪斲擣偟傛偆偲偟偨偨傔丄敧儠擭偺愴憟偺僪儘徖偵偍偪偙傫偩丅

丂僆儔儞僟傕僗僇儖僲戝摑椞丄僴僢僞暃戝摑椞偺僀儞僪僱僔傾嫟榓崙偵懳偟丄巐榋擭廫堦寧偺儕儞僈僕儍僥傿嫤掕偱偼僆儔儞僟丄僀儞僪僱僔傾傪懳摍偺楢崌崙壠偲偡傞偲栺懇偟側偑傜丄巐幍擭幍寧戞堦師丄巐敧擭廫擇寧戞擇師偺孯帠峴摦傪偍偙偟偰偄傞丅

丂戞擇師峴摦偱偼丄摉帪偺嫟榓崙偺庱搒僕儑僋僕儍僇儖僞偵棊壓嶱晹戉傪崀壓偝偣丄僗僇儖僲丄僴僢僞傜偺庱擼傪曔偊偨丅

丂偟偐偟彫崙僆儔儞僟偱偼丄僀儞僪僱僔傾孯戉偲柉廜偺斀棎傪偍偝偊傞偙偲偑偱偒偢丄傾儊儕僇傪拞怱偲偡傞崙楢拠夘埾堳夛偺埑椡偱丄僴乕僌墌戩夛媍偑傂傜偐傟丄巐嬨擭廫擇寧僀儞僪僱僔傾偺撈棫偼嵟廔揑偵払惉偝傟偨丅

丂偟偐偟僀儞僪僱僔傾偼丄惣僀儕傾儞乮僯儏乕僊僯傾乯傕偦偺斉恾偵壛偊傞傋偒偱偁傞偲庡挘偟丄偙偺栤戣偼挿偄偁偄偩僆儔儞僟丄僀儞僪僱僔傾娫偺暣憟偲側傝丄榋嶰擭傛偆傗偔崙楢偺拠夘偱僀儞僪僱僔傾偵庡尃偑傂偒傢偨偝傟偨丅

丂偙偆偟偰堦嬨巐乑擭戙偵傎傏惌帯揑撈棫傪払惉偟偨傾僕傾彅崙偼丄堦嬨屲乑擭戙偵偼偄傞偲丄崙嵺惌帯傊偺敪尵尃傪梫媮偟偰偔傞丅

丂偙偺摦偒偺婙庤偲側偭偨偺偼丄僀儞僪偺僱乕儖庱憡偱偁偭偨丅

丂搶惣椉恮塩偺椻愴偺帪婜偵偁偭偰丄旕摨柨拞棫偺婙傪偐偐偘丄偍側偠棫応傪偲傞僗僇儖僲戝摑椞丄僂丒僰乕庱憡傜偲僐儘儞儃丒僌儖乕僾傪偮偔傞偄偭傐偆丄僫僙儖丄僠僩乕傜偺巜摫幰偲傕庤傪傓偡傫偱乽戞嶰惃椡乿傪寢惉偟偨丅

丂偦偟偰挬慛傗僀儞僪僔僫偺媥愴娔帇埾堳夛偵傕戙昞傪偍偔傞側偳搶惣懳棫偺挷掆幰偺栶妱傪墘偠傛偆偲偟偨丅

丂偟偐偟偦偺屻偺戞嶰惃椡偺曕傒偼丄傛傠傔偒偑偪偱偁傞丅

丂僀儞僪偼丄暯榓屲尨懃傪偮偔偭偨憡庤偱偁傞拞崙偲僠儀僢僩栤戣偱懳棫偟丄榋擇擭僸儅儔儎嶳柆抧懷偱晲椡徴撍偟偰姰攕偡傞丅

丂僷僉僗僞儞偲偼丄僇僔儈乕儖栤戣側偳偱懳棫傪懕偗丄幍堦擭偵偼惣僷僉僗僞儞偐傜暘棧撈棫傪媮傔傞搶僷僉僗僞儞偵僀儞僪孯傪恑擖偝偣丄晲椡偱僶儞僌儔僨僔儏傪撈棫偝偣偨丅

丂偟偐偟偙偆偟偨愴偄傪捠偠偰丄拞棫奜岎偺婙庤偲偟偰偺僀儞僪偺抧埵偼戝偒偔捑壓偟偨丅

丂戞嶰惃椡偺巜摫幰偲偟偰崙嵺揑柤惡傪傕偭偰偄偨價儖儅偺僂丒僰乕庱憡偼堦嬨榋擇擭嶰寧丄僀儞僪僱僔傾偺僗僇儖僲戝摑椞偼堦嬨榋屲擭嬨寧丄傾儖僕僃儕傾偺儀儞丒儁儔戝摑椞偼堦嬨榋屲擭屲寧丄僈乕僫偺僄儞僋儖儅戝摑椞偼堦嬨榋榋擭擇寧丄偄偢傟傕孯晹僋乕僨僞乕偱幐媟偟丄僄僕僾僩偺僫僙儖戝摑椞偼丄堦嬨幍乑擭嬨寧媫巰偟偨丅

丂丂丂丂15.3丂傾儔僽偺嫽婲 top

丂傾僕傾偵偍偗傞僫僔儑僫儕僘儉偺崅挭偼丄傎偐偺屻恑抧堟偵攇媦偣偢偵偼偍偐側偐偭偨丅

丂搶偼儁儖僔傾榩娸偺僀儔僋偐傜丄惣偼戝惣梞娸偺儌儘僢僐偵偄偨傞傾儔僽抧堟偼丄嬤悽偵偼偄偭偰戝晹暘偑僩儖僐掗崙偺斉恾偵偼偄傝丄僩儖僐偑悐偊偨廫嬨悽婭埲屻偼塸丄暓丄埳側偳惣墷彅崙偺怉柉抧丄敿怉柉抧偲側偭偰偄偨丅

丂偦傟偑廫嬨悽婭枛偐傜丄傾儔僽柉懓偺摑堦偲傾儔僽暥壔偺暅嫽傪傔偞偡傾儔僽丒僫僔儑僫儕僘儉偺塣摦偑偼偠傔傜傟丄偟偩偄偵抦幆恖丄妛惗憌偐傜堦斒柉廜偵傑偱怹摟偟偰偄偭偨丅

丂戞擇師戝愴屻偺堦嬨巐敧擭屲寧丄僷儗僗僠僫偺儐僟儎恖偑僀僗儔僄儖寶崙傪愰尵偟丄偙傟偵斀懳偡傞廃埻偺傾儔僽彅崙偲戞堦師僷儗僗僠僫愴憟傪傂偒偍偙偟偨偙偲偼丄傾儔僽丒僫僔儑僫儕僘儉偺堄幆傪崅梘偡傞嵟戝偺梫場偲側偭偨丅 |

拞嬤搶彅崙

|

丂悢偺偆偊偱偼桪惃側傾儔僽楢崌孯偑丄幍廫枩恖偺恖岥偟偐側偄僀僗儔僄儖孯偵寕攋偝傟丄僷儗僗僠僫椞搚偺巐暘偺嶰偑僀僗儔僄儖椞偲側傝丄昐枩恖偺傾儔僽恖偑棳朣偺恎偲側偭偨偙偲偼丄傾儔僽彅崙柉傪暜寖偝偣傞偲偲傕偵丄傾儔僽偺婛惉巟攝憌偺晠攕柍擻傪捝姶偝偣偨丅

丂堦嬨屲擇擭幍寧丄僈儅儖丒傾僽僪儖丒僫僙儖乮摉帪拞嵅亖堦嬨堦敧乣幍乑乯傪庱椞偲偡傞僄僕僾僩孯帺桼彨峑抍偑僋乕僨僞乕傪偍偙偟丄僼傽儖乕僋崙墹傪捛曻偟偰丄嫟榓惂傪庽棫偟偨偙偲偼丄婛惉巟攝憌傪懪搢偟丄傾儔僽丒僫僔儑僫儕僘儉傪慜恑偝偣傞夋婜揑帠審偱偁偭偨丅

丂堦嬨屲屲擭僶儞僪儞夛媍偵弌惾偟丄廃壎棃傗僉乕儖傜偲夛択偟偰戝偒側姶柫傪偆偗偨僫僙儖庱憡偼丄乽愊嬌拞棫乿傪婙偠傞偟偵丄恊惣墷偐傜僜楢傊愙嬤偟丄儈僌愴摤婡側偳偺孯帠墖彆偺栺懇傪偲傝偮偗傞丅

丂偙偆偟偨摦偒偵搟偭偨傾儊儕僇偼僫僙儖惌尃偺嵟戝偺帠嬈偱偁傞丄傾僗儚儞丒僴僀僟儉寶愝寁夋傊偺悽奅嬧峴梈帒偺揚夞傪捠崘偟偨丅

丂偙傟偵懳偟僫僙儖偺偆偭偨庤偼丄僗僄僘塣壨偺崙桳壔偱偁偭偨丅

丂屲榋擭幍寧擇廫榋擔偺妚柦婰擮擔偵丄傾儗僋僒儞僪儕傾偵偍偗傞墘愢偱丄

丂乽堄偺傑傑偵僄僕僾僩偵摢傪壓偘偝偣傞偙偲偑偱偒傞偲丄彅奜崙偑巚偄偙傫偱偄偨帪戙偼嫀偭偨丅

丂傾儔僽悽奅偼嫮偄丅偟偐傕傂偠傚偆偵嫮偄偺偩丅偦偺桞堦偺庛揰偼丄帺暘偺嫮偝傪廫暘偵抦偭偰偄側偄偙偲偩乿

丂偲弎傋丄僗僄僘塣壨傪崙桳壔偡傟偽丄奜崙偺墖彆偑側偔偰傕傾僗儚儞丒僴僀僟儉偼寶愝偱偒傞偲岅偭偨丅

丂廫枩偺孮廜偼擬嫸偟偰娊屇偟偨丅

丂僄僕僾僩偽偐傝偱側偔丄傾儔僽彅崙偺柉廜傕擬嫸揑偵巟帩偟丄僫僙儖偼乽傾儔僽柉懓偺塸梇乿偲側偭偨丅

丂枩崙僗僄僘塣壨夛幮傪丄帠幚忋強桳偟偰偄偨塸暓偼寖搟偟偨丅

丂塸暓偼傾儔僽偺廻揋僀僗儔僄儖偲岅傜偭偰丄僄僕僾僩傪峌寕偝偣丄偙傟傪偒偭偐偗偵億乕僩僒僀僪偵塸暓孯傪崀壓偝偣偰丄僗僄僘塣壨抧懷傪愯椞偟偨丅

丂偟偐偟偙偺孯帠峴摦偼丄俙俙彅崙傪偼偠傔偲偡傞悽奅偺悽榑偺偼偘偟偄旕擄傪偆偗偨偩偗偱偼側偄丅

丂傾儊儕僇傕巟帩偣偢丄僜楢偼嫮峝偵愴摤掆巭傪梫媮偟偰丄妀儈僒僀儖偺巊梡傑偱偼偺傔偐偟偨丅

丂塸暓偲僀僗儔僄儖偼嶌愴傪奐巒偟偰傛傝堦廡娫偱丄掆愴傪庴戻偟丄愯椞抧偐傜揚戅偣偞傞傪偊側偐偭偨丅

丂僗僄僘愴憟偺幚幙揑彑棙偼僫僙儖傪乽傾儔僽偺塸梇乿偲偡傞偲偲傕偵丄傾儔僽丒僫僔儑僫儕僘儉偺堄幆傪崅梘偝偣偨丅

丂屲敧擭擇寧僄僕僾僩偲僔儕傾偑崌朚偟偰丄傾儔僽楢崌嫟榓崙偑惗傑傟偨丅

丂摨擭幍寧丄僀儔僋偺僋乕僨僞乕偵傛傞墹惌懪搢偵懳偟丄暷塸偼儗僶僲儞丄儓儖僟儞偵弌暫偟偰埑椡傪偐偗傛偆偲偟偨偑丄傾儔僽彅崙偺抍寢偱傓側偟偔揚暫偟偨丅

丂偟偐偟傾儔僽悽奅偺尰幚偼丄奺崙偦傟偧傟偺揱摑偲棙奞偺懳棫偑偁偭偰丄傾儔僽摑堦偺棟憐偲偼傎偳墦偐偭偨丅

丂偄偭偨傫惉棫偟偨傾儔僽楢崌嫟榓崙傕丄堦嬨榋堦擭嬨寧丄僔儕傾偑暘棧偟偰嵞撈棫偟偨丅

丂堦嬨榋擇擭嬨寧偺僀僃乕儊儞丒僋乕僨僞乕傪婡偵丄嫟榓崙攈傪巟帩偡傞傾儔僽楢崌偲丄墹搣攈傪巟帩偡傞僒僂僕丒傾儔價傾偼丄偨偑偄偵弌暫偟偰愴偄傪偮偯偗偨丅

丂僀僗儔僄儖偲偺懳棫偼偄傛偄傛偼偘偟偔丄榋幍擭榋寧偵偼丄嶰偨傃傾儔僽彅崙偲僀僗儔僄儖偺愴偄偑偼偠傑傞丅

丂揹寕愴偱傾儔僽楢崌偺嬻孯偲愴幵晹戉傪夡柵偝偣偨僀僗儔僄儖偼丄傢偢偐榋擔娫偺愴偄偱傾儔僽彅崙傪掆愴偵捛偄偙傒丄僗僄僘塣壨搶娸偵偄偨傞傾儔僽楢崌椞丄儓儖僟儞壨埲惣偺儓儖僟儞椞側偳峀戝側抧堟傪愯椞偟偨丅

丂搙廳側傞傾儔僽偺攕杒偵暜寖偟偨僷儗僗僠僫擄柉偼丄僎儕儔慻怐傪偮偔傝丄柉娫峲嬻婡偺僴僀僕儍僢僋丄儈儏儞僿儞丒僆儕儞僺僢僋慖庤懞偺廝寕側偳丄庤抜傪偊傜偽偸僥儘妶摦偱僀僗儔僄儖傪嬯偟傔偰偄傞丅

丂傾儔僽彅崙偼幍嶰擭廫寧丄巐搙僀僗儔僄儖偲岎愴偟偰丄僄僕僾僩孯偼僗僄僘塣壨傪搉偭偰搶娸偺堦晹傪扗夞偟偨丅

丂戞巐師拞搶愴憟偼栺嶰廡娫偱掆愴偲側偭偨偑丄傾儔僽偲僀僗儔僄儖偺峈憟偼偄傛偄傛寖偟偔丄拞搶偼崙嵺暣憟偺徟揰偲側偭偰偄傞丅

丂丂丂丂15.4丂塸梇側偒塸梇揑摤憟 top

丂僗僄僘愴憟丄拞搶摦棎偑悽奅偺帹栚傪偁偮傔偰偄傞偲偒丄杒傾僼儕僇偺堦妏傾儖僕僃儕傾偱偼丄栚棫偨側偄偑偼偘偟偔丄媇惖偺懡偄愴偄偑丄僼儔儞僗孯偲傾儖僕僃儕傾柉懓夝曻愴慄乮俥俴俶乯偺偁偄偩偵偮偯偗傜傟偰偄偨丅

丂傾儖僕僃儕傾偺撈棫愴憟偼丄傕偭偲傕揟宆揑側怉柉抧夝曻愴憟偱偁傝丄傾僼儕僇偺僫僔儑僫儕僘儉偺敪揥偵丄壗傛傝傕戝偒側塭嬁傪偍傛傏偟偨愴偄偱偁傞丅

丂偙偺摤憟偼丄偄傑傑偱偺忢幆偱偼偲偆偰偄峫偊傜傟側偄傎偳偺埆忦審偺側偐偱奐巒偝傟丄敧擭偺挿婜偵傢偨傞崲擄側愴偄傪愴偄偸偄偰丄嵟屻偺彑棙傪偍偝傔偨偲偙傠偵丄戝偒側摿挜偑偁傞丅

丂傾儖僕僃儕傾愴憟偼偦偺傑偊偵偍偙偭偨僀儞僪僔僫愴憟偲傛偔斾妑偝傟傞偑丄儀僩僫儉偵斾傋偰懡偔偺埆忦審偑偁偭偨丅

丂戞堦偵儀僩僫儉偱偼儂乕丒僠丒儈儞偲偄偆恀偵崙柉揑塸梇偺柤偵抣偡傞巜摫幰偑偍傝丄儀僩僫儉撈棫摨柨偲偄偆摑堦慻怐偑偮偔傜傟偰偄偨丅偟偐偟傾儖僕僃儕傾偱偼柉懓庡媊惌搣偑嶰偮偵暘楐偟丄屲巐擭廫堦寧偺晲椡寛婲傪巜摫偟偨儀儞丒儀儔丄僞儕儉丒儀儖僇僙儉傜偼偦傟傑偱傎偲傫偳柍柤偺惵擭偱偁偭偨丅

丂柉懓夝曻愴慄偼愴憟偺夁掱偺側偐偱偟偩偄偵敪揥偟偰備偔傎偐側偐偭偨丅

丂偟偐傕儀儞丒儁儔丄價僞僩傜偺巜摫幰偼屲榋擭廫寧丄旘峴婡偱儌儘僢僐偐傜僠儏僯僕傾偵岦偐偆搑拞傪僼儔儞僗孯偵曔偊傜傟丄廔愴傑偱梷棷偝傟偰偄偨丅

丂傾儖僕僃儕傾偺愴偄偼乽塸梇側偒塸梇揑摤憟乿偲傛偽傟傞傛偆偵丄崙柉揑巜摫幰傪寚偄偰偄偨丅

丂戞擇偵傾儖僕僃儕傾夝曻孯偼丄暫椡傕偡偔側偔丄憰旛傕昻庛偱偁偭偨丅

丂屲巐擭廫堦寧堦擔偺寛婲偵嶲壛偟偨暫椡偼擇愮柤偲偄傢傟傞偑丄偣偄偤偄彫廵丄帺摦彫廵丄庤搳偘抏偟偐傕偭偰偄側偐偭偨丅夝曻孯偑傕偭偲傕戝偒偔側偭偨帪婜偱傕丄俥俴俶敪昞偑廫擇枩偱偁傝丄僼儔儞僗懁偺悇掕偱偼丄嶰丄巐枩偵偡偓側偐偭偨丅

丂儀僩僫儉偼弶婜偺僎儕儔愴偐傜婡摦愴偵敪揥偟丄嵟屻偵偼僨傿僄儞價僃儞僼乕偺恮抧愴偵彑棙偟偨偑丄傾儖僕僃儕傾偱偼嵟屻傑偱僎儕儔愴偺堟傪偱傞偙偲偑偱偒偢丄夝曻偝傟偨妋屌偲偟偨崻嫆抧傪傕偮偙偲傕偱偒側偐偭偨丅 |

儀儞丒儀儔

|

丂戞嶰偵僼儔儞僗孯偼偒傢傔偰嫮椡偩偭偨偟丄僼儔儞僗偼傾儖僕僃儕傾偵杮忋側傒偺導惂傪偟偒丄僼儔儞僗恖偨偪偼乽傾儖僕僃儕傾偼僼儔儞僗偺屌桳偺堦晹偩乿偲嫵偊偙傑傟丄怣偠偙傫偱偄偨丅

丂僀儞僪僔僫偼僼儔儞僗杮崙偐傜堦枩僉儘埲忋偼側傟偰偄偨偺偱丄攈尛暫椡傕嵟崅廫屲枩偩偭偨偑丄傾儖僕僃儕傾偼抧拞奀傪傊偩偰偨偩偗偺嬤嫍棧偵偁傝丄僼儔儞僗偼俶俙俿俷孯偵攝抲偡傋偒惛塻孯傑偱憲傝偙傫偱丄嵟崅屲廫枩偵偨偭偟偨丅

丂戞巐偵傾儖僕僃儕傾偵偼僐儘儞偲傛偽傟傞儓乕儘僢僷恖堏柉昐枩恖偑偍傝丄傾儖僕僃儕傾偺晉偺戝晹暘傪巟攝偡傞斵傜偼丄傕偭偲傕嫮峝側庡愴攈偩偭偨丅

丂斵傜偼柉暫戉傪慻怐偟丄偁傜備傞柺偱摙敯偵嫤椡偟丄傾儖僕僃儕傾柉廜偵偲偭偰傕偭偲傕嫝朶側揋偱偁偭偨丅

丂偙偆偟偨埆忦審傪偙偊偰丄俥俴俶偼柉廜偺嫮偄巟帩偺傕偲偵媫懍偵敪揥偟偨丅

丂傑偢堦嬨屲屲擭丄媫恑攈柉懓庡媊惌搣偺柉庡揑帺桼彑棙偺偨傔偺塣摦乮俵俿俴俢乯偑丄搣偺夝懱偲俥俴俶偺嶲壛傪寛掕偡傞丅

丂偮偄偱屲榋擭丄壐寬攈偺僼僃儖僴僩丒傾僶僗偺傂偒偄傞傾儖僕僃儕傾愰尵柉庡摨柨乮倀俵俢俙乯傕丄夝懱嶲壛傪愰尵偟偨丅

丂偙偆偟偰俥俴俶偼傾儖僕僃儕傾慡柉廜偺摑堦愴慄傊偲敪揥偟偨丅

丂愴偄偺敪揥偲偲傕偵丄崙嵺揑斀嬁傕崅傑偭偨丅傾儔僽彅崙偼傾儔僽偺摨朎偺愴偄偲偟偰慡柺揑偵巟帩偟偨丅

丂傾儖僕僃儕傾栤戣偼僷儗僗僥傿僫栤戣偲偲傕偵丄傾儔僽丒僫僔儑僫儕僘儉偵偲偭偰壗傛傝傕嫮偄擇偮偺恱懷乮偠傫偨偄亖傾僉儗僗偗傫乯偲側偭偨丅

丂僼儔儞僗偼丄偼偠傔偼嫮峝側晲椡捔埑偺堦杮憚偩偭偨丅偟偐偟愴憟偑挿傃偄偰偔傞偲丄惌嬊偼摦梙偡傞丅

丂屲敧擭屲寧丄傾儖僕僃儕傾尰抧孯偺僋乕僨僞乕偱丄僪丒僑乕儖彨孯偺搊応偲側偭偰丄戞巐嫟榓惂偼曵夡偟偨丅

丂僪丒僑乕儖傪偐偮偓偩偟偨孯晹丄塃梼偺婜懸偵斀偟偰丄僪丒僑乕儖戝摑椞偼怲廳偐偮妋幚偵丄傾儖僕僃儕傾榓暯偺摴傪偒傝傂傜偄偰偄偭偨丅

丂屲敧擭廫寧丄僪丒僑乕儖偼曻憲偱乽桬幰偺暯榓乿丄偮傑傝憡庤偑偨偵愴摤堳偲偟偰偺帒奿傪傒偲傔偨柤梍偁傞掆愴偵偮偄偰榖偟偁偍偆偲偄偆採埬傪偟偰丄傾儖僕僃儕傾栤戣夝寛偺戞堦曕傪傆傒偩偟偨丅

丂堦嬨榋堦擭堦寧丄崙柉搳昜偱傾儖僕僃儕傾偺帺寛偺尨懃傪妋擣偟丄榋擇擭嶰寧俥俴俶戙昞偲僄價傾儞嫤掕傪傓偡傃丄

丂嘆夁搉惌晎傪偮偔傝丄偦偺傕偲偱憤慖嫇傪偍偙側偆丄

丂嘇僼儔儞僗偲偺嫤椡娭學傪堐帩偡傞乗乗側偳偺忦審偱掆愴偟偨丅

丂偩偑孯晹塃梼偼晄枮偱丄榋擇擭巐寧傾儖僕僃儕傾攈尛孯巌椷姱僒儔儞彨孯傜偺斀棎偑偍偙偭偨偑幐攕偟丄榋擇擭幍寧憤慖嫇偱埑彑偟偨俥俴俶偺儁儞丒儀儔庱憡偺傕偲偱丄傾儖僕僃儕傾偼撈棫偟偨丅

丂敧擭娫偺愴偄偱丄愮擇昐枩恖偺傾儖僕僃儕傾偺柉廜偑偆偗偨懝奞偼巰幰昐枩恖丄梷棷幰巐廫枩恖丄壠傪偆偟側偭偨傕偺嶰昐枩恖偲偄偆嬃偔傋偒嫄戝側傕偺偩偭偨偑乮僼儔儞僗孯偺巰幰堦枩幍愮恖乯丄偙偆偟偨媇惖傪偼傜偄側偑傜丄崲擄側愴偄傪愴偄偸偒嵟屻偺彑棙傪偮偐傫偩偙偲偼丄偲偔偵傾僼儕僇偺怉柉抧摤憟偵怺崗側塭嬁傪偁偨偊偨丅

丂惣墷彅崙偼晲椡偱偼丄偨偪偁偑偭偨怉柉抧偺旐埑敆柉懓傪孅暈偝偣傞偙偲偼偱偒偢丄彮側偔偲傕宍幃揑側撈棫傪偁偨偊偰丄怉柉抧偺捈愙巟攝偐傜娫愙巟攝傊揮偢傞傎偆偑尗柧偩偲偄偆偙偲傪妛傫偩丅

丂堦嬨榋乑擭傪乽傾僼儕僇偺擭乿偵偟偨嵟戝偺椡偼傾儖僕僃儕傾偺摤憟偱偁偭偨偲偄偊傛偆丅

丂丂丂丂15.5丂傾僼儕僇偺擭 top

|

|

丂傾僼儕僇偲偄偊偽乽埫崟戝棨乿偲偄傢傟丄怉柉抧偺戙柤帉偩偭偨丅

丂偠偠偮戞擇師戝愴偑廔傢偭偨偲偒丄傾僼儕僇戝棨偵偼撈棫崙偼傢偢偐巐儠崙乮僄僕僾僩丄僄僠僆僺傾丄儕儀儕傾丄撿傾楢朚乯偱丄偦傟傕杮摉偺堄枴偱傾僼儕僇恖偺撈棫崙壠偲偄偊側偄傕偺偑懡偐偭偨丅

丂偟偐偟戞擇師戝愴屻偺傾僼儕僇偵偼丄僫僔儑僫儕僘儉偺挭乮偆偟偍乯偑崅傑偭偨丅

丂僒僴儔嵒敊埲撿偺僽儔僢僋丒傾僼儕僇偱傕僫僀僕僃儕傾丒僇儊儖乕儞崙柉夛媍乮俶俠俶俠丒堦嬨巐巐擭憂棫乯丄働僯傾丒傾僼儕僇戝摨柨乮俲俙倀丒巐巐擭乯丄暓椞傾僼儕僇偺傾僼儕僇柉庡摨柨乮俼俢俙丒巐榋擭乯丄僑乕儖僪僐乕僗僩摑堦夛媍乮倀俠俧俠丒巐幍擭乯側偳丄傾僼儕僇怉柉抧夝曻偵戝偒側栶妱傪偼偨偟偨桳椡側柉懓庡媊惌搣偑偮偓偮偓偵寢惉偝傟偨丅

丂偙傟傜惌搣偼偄偢傟傕丄戝廜慻怐傪婎慴偲偟偨柉懓庡媊塣摦偺摑堦愴慄慻怐偲偟偰敪懌偟丄帺帯撈棫傪梫媮偵偐偐偘偰偄傞揰偵偍偄偰丄愴慜偺彮悢僄儕乕僩偺僒儘儞揑慻怐偱傾僼儕僇恖偺抧埵岦忋傪傔偞偟偨惌搣偲丄惈奿傪堎偵偟偨丅

丂僽儔僢僋丒傾僼儕僇偱嵟弶偵撈棫傪払惉偟偨偺偼丄塸椞僑乕儖僪僐乕僗僩偩偭偨丅

丂堦嬨巐幍擭僑乕儖僪僐乕僗僩摑堦夛媍偑寢惉偝傟傞偲丄僀僊儕僗偵棷妛偟偰偄偨僞儚儊丒僄儞僋儖儅乮堦嬨乑嬨乣幍擇乯偑彂婰偵傑偹偐傟偰婣崙偟偨丅

丂彂婰偵廇擟偟偨僄儞僋儖儅偼丄榋儠寧偺偁偄偩偵屲昐偺巟晹傪偮偔傞偲偄偆惛椡揑妶摦偱搣偺巜摫尃傪偵偓傝丄巐嬨擭怴惌搣偲偟偰寷惌恖柉搣乮俠俠俹乯傪寢惉偟丄懄帪帺帯傪梫媮偟偰晄暈廬塣摦傪揥奐偡傞丅

丂堦嬨屲堦擭擇寧偺慖嫇偱丄俠俠俹偼嶰廫敧媍惾拞嶰廫巐傪愯傔傞偲偄偆埑搢揑彑棙傪偊丄崠拞偐傜棫岓曗偟偰摉慖偟偨僄儞僋儖儅偼庍曻偝傟傞偲丄偦偺懌偱憤撀姱揁偵岦偐偄丄庱憡偵擟柦偝傟偨丅

丂僑乕儖僪僐乕僗僩偼摿嶻偺僐僐傾嵧攟偵傛偭偰丄惣傾僼儕僇偱傕偭偲傕朙偐側抧堟偱丄柉搙傕崅偐偭偨偙偲偑柉懓塣摦傪媫懍偵惉挿偝偣偨丅

丂堦嬨屲幍擭嶰寧偮偄偵塸楢朚撪偺撈棫崙偲偟偰撈棫傪愰尵偟丄婭尦嶰悽婭偐傜廫堦悽婭傑偱惣傾僼儕僇偵惃埿傪傆傞偭偨崟恖墹崙偵偁傗偐偭偰丄崙柤傪僈乕僫偲掕傔偨丅

丂僈乕僫偺寶崙偼丄崟恖偑偼偠傔偰帺屓偺椡偱撈棫傪偑偪庢偭偨傕偺偲偟偰丄傾僼儕僇奺抧偺僫僔儑僫儕僘儉偺敪揥偵戝偒側椡偲側偭偨丅

丂堦嬨屲敧擭丄僪丒僑乕儖偑偍偙側偭偨僼儔儞僗嫟摨懱偵嶲壛偡傞偐偳偆偐偺搳昜偱丄庒偄巜摫幰僙僞乕丒僩乕儗偵傂偒偄傜傟偨僊僯傾偼丄偨偩堦崙乽僲儞乿偺搳昜偑埑搢揑偱丄僈乕僫偵偮偯偄偰僼儔儞僗椞抧堟偱弶偺撈棫崙偲側偭偨丅

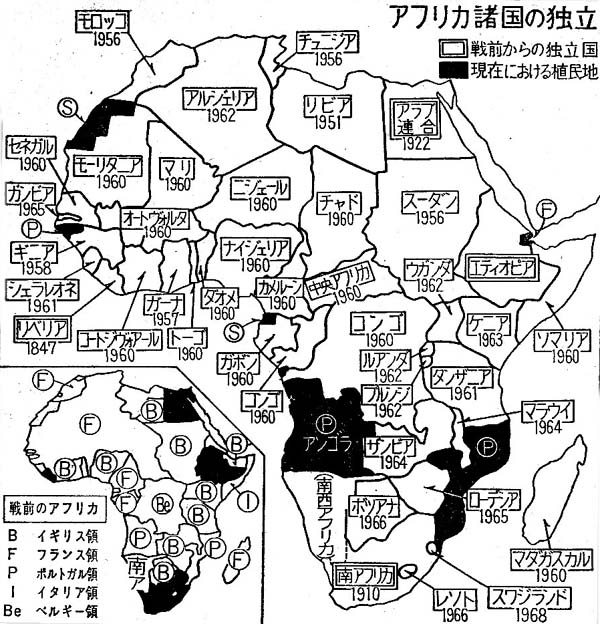

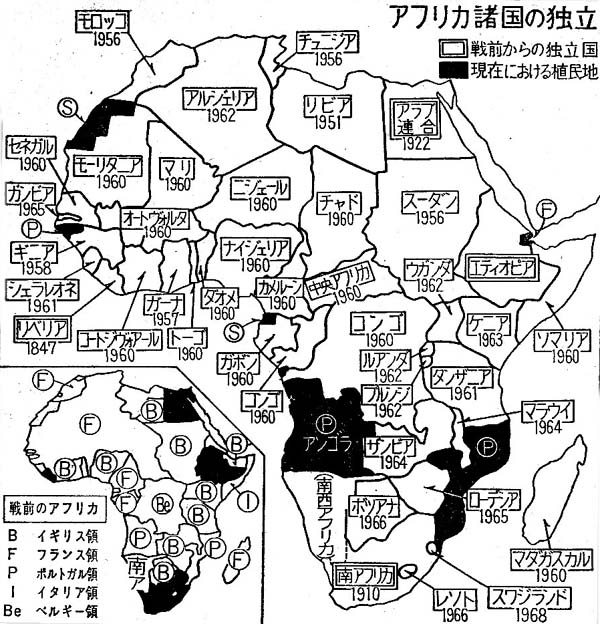

丂偙偆偟偰崅傑偭偨傾僼儕僇偺僫僔儑僫儕僘儉偼丄堦嬨榋乑擭丄偄偭偒傚偵廫幍偺怴撈棫崙偑抋惗偟丄偙偺擭偼乽傾僼儕僇偺擭乿偲傛偽傟傞丅

丂偙偺撈棫儔僢僔儏偺尨場偼丄傾僼儕僇怉柉抧偺偍傕側曐桳崙偱偁傞塸丄暓丄儀儖僊乕偑僫僔儑僫儕僘儉偺杣嫽偵椡偱懳峈偡傞嬸傪偝偲傝丄宍幃揑偵惌帯揑撈棫傪偁偨偊丄宱嵪揑巟攝傪妋曐偡傞傎偆偑桳棙偩偲峫偊傞傛偆偵側偭偨偙偲偱偁傞丅

丂堦嬨榋乑擭丄崙楢偺怣戸摑帯椞偩偭偨僇儊儖乕儞丄僩乕僑丄僜儅儕傾偺撈棫偑梊掕偝傟偰偄偨偑丄僪丒僑乕儖戝摑椞偼屲敧擭偺崙柉搳昜偱僼儔儞僗嫟摨懱撪偺帺帯崙偲側偭偰偄偨崙乆偑丄撈棫傪偺偧傓側傜擣傔傞偲偄偆曽恓傪偲偭偨偺偱丄媽僼儔儞僗椞怉柉抧偩偗偱廫擇偺怴撈棫崙偑惗傑傟偨丅

丂偦偺屻傕傾僼儕僇偺撈棫崙偼枅擭妋幚偵憹偊偮偯偗丄榋敧擭偵偼巐廫儠崙傪墇偊偨丅

丂偙偆偟偰塉屻偺偨偗偺偙偺傛偆偵懕弌偟偨怴嫽撈棫崙偼丄崙撪惌帯忣惃偺晄埨掕丄傾僼儕僇恖巜摫幰偺柍擻晠攕丄宱嵪偺晄怳側偳丄栤戣偑懡偐偭偨丅

丂側偐偱傕崻偯傛偔偺偙傞崙撪偺晹懓懳棫偼丄怴嫽崙拞偺戝崙偱偁傞僐儞僑乮亀尰嵼偺僓僀乕儖乯丄僫僀僕僃儕傾偱偼撪愴偵傑偱敪揥偟偨丅

丂僐儞僑偼堦嬨榋乑擭榋寧撈棫偟偨偑丄偦傟傑偱偺廆庡崙儀儖僊乕偼丄崟恖偺惌帯妶摦傪嫮偔偍偝偊丄堦嬨屲敧擭偵側偭偰偼偠傔偰傾僼儕僇恖惌搣偺寢惉傪傒偲傔偨傎偳偩偭偨丅

丂偟偨偑偭偰弨旛晄廫暘偺傑傑撈棫偟偨僐儞僑惌晎偼丄偨偪傑偪崙撪偑崿棎偟丄摵傗僂儔儞偺曮屔偱偁傞僇僞儞僈廈偺僠儑儞儀庱憡偼丄摨廈偺峼嬈帒尮傪撈愯偡傞儐僯僆儞丒儈僯僃乕儖乮忋僇僞儞僈峼嬈夛幮乯偺偁偲偍偟偱暘棧撈棫傪愰尵偟丄撪棎忬懺偲側偭偨丅

丂儖儉儞僶庱憡乮堦嬨擇屲乣榋堦乯偼崙楢偵採慽偟丄崙楢孯偺攈尛偲側偭偨偑丄僇僒僽僽戝摑椞偲儖儉儞僶庱憡偺懳棫偐傜丄儖儉儞僶偼曔偊傜傟偰惌揋僠乕儞儁丒僇僞儞僈庱憡偺傕偲偵憲傜傟偰嶦奞偝傟丄儖儉儞僶攈偼僗僞儞儗乕價儖乮僉僒儞僈僯乯偵惌尃傪偮偔傞側偳崿棎偑偮偯偄偨丅

丂偟偐偟堦嬨榋屲擭廫堦寧儌僽僣孯巌椷姱偺僋乕僨僞乕偱丄孯晹惌尃偑惗傑傟偰傛偆傗偔堦墳偺埨掕傪傒偨丅

丂堦嬨幍堦擭崙柤傪僓僀乕儖偲夵傔偨丅 |

儖儉儞僶丒僐儞僑庱憡

|

僄儞僋儖儅丒僈乕僫戝摑椞

|

丂傑偨恖岥偱偼傾僼儕僇戞堦偺戝崙偱偁傞僫僀僕僃儕傾偼丄僴僂僒懓傪拞怱偲偡傞杒晹丄儓儖僷懓偺惣晹丄僀儃懓偺搶晹偺晹懓懳棫偑偼偘偟偔丄堦嬨榋屲擭堦寧孯晹僋乕僨僞乕傪巜摫偟偨搶晹弌恎偺僀儘儞僕彨孯偑丄幍寧杒晹弌恎彨峑偺僋乕僨僞乕偱嶦偝傟傞偲丄僴僂僒懓偲僀儃懓偺懳棫偑寖壔偟丄搶晹廈偼堦嬨榋幍擭屲寧價傾僼儔嫟榓崙偺暘棧撈棫傪愰尵丄楢朚孯偲撪愴傪偼偠傔偨丅

丂堦嬨幍乑擭堦寧丄價傾僼儔偑柍忦審崀暁偟偰撪愴偼廔傢偭偨偑丄偦偺娫偵嫹偄抧堟偵曪埻晻嵔偝傟偨柉廜偐傜丄擇昐枩恖偺夓巰幰傪弌偡偲偄偆乬價傾僼儔偺斶寑乭偑偍偙偭偨丅

丂孯晹偺僋乕僨僞乕偵傛傞惌尃岎懼傕昿敪偟丄枹悑傪傆偔傔傞偲僽儔僢僋丒傾僼儕僇偺敿悢埲忋偺崙乆偱丄僋乕僨僞乕偑偍偙偭偰偄傞丅

丂僽儔僢僋丒傾僼儕僇偱嵟弶偵撈棫傪払惉偟丄僷儞丒傾僼儕僇僯僘儉偺婙庤偱偁偭偨僄儞僋儖儅丒僈乕僫戝摑椞傕丄堦嬨榋榋擭擇寧杒嫗傪朘栤偟偨晄嵼拞偵丄孯晹僋乕僨僞乕偑偍偙傝丄僊僯傾傊朣柦偟偰丄堦嬨幍擇擭昦巰偟偨丅

丂僽儔僢僋丒傾僼儕僇彅崙偺撈棫偼丄敀恖堏柉偺偄側偄惣傾僼儕僇偱偼斾妑揑墌枮偵偍偙側傢傟偨偑丄敀恖堏柉偺偄傞崙偱偼丄斵傜偺偼偘偟偄掞峈偵偱偁偭偨丅

丂傾僼儕僇恖偺柉懓庡媊塣摦偑憗偔偐傜敪揥偟偨働僯傾偱偼丄壜峩抧偺擇巐僷乕僙儞僩傪愯傔傞儂儚僀僩丒僴僀儔儞僪傪愱梡抧偲偡傞幍枩偺敀恖堏廧擾墍庡乮僙僩儔乕乯偑丄屲擇擭僉僋儐懓偺旈枾慻怐儅僂儅僂抍偺僥儘妶摦傪岥幚偵働僯傾丒傾僼儕僇戝摨柨乮俲俙倀乯傪抏埑偟丄搣庱働僯儎僢僞傜傪曔偊偨丅

丂偟偐偟恖岥偺傢偢偐堦僷乕僙儞僩偺敀恖偱偼偍偝偊偒傟偢丄働僯傾偼堦嬨榋嶰擭撈棫偟丄弌崠偟偨働僯儎僢僞偑戝摑椞偲側偭偨丅

丂偟偐偟億儖僩僈儖偼怉柉抧偺撈棫傪擣傔傛偆偲偣偢丄榋乑擭戙弶傔偐傜丄傾儞僑儔丄僊僯傾丄儌僓儞價乕僋偺奺抧堟偱晲椡摤憟偑揥奐偝傟偰偄偨偑丄幍巐擭巐寧億儖僩僈儖偱僋乕僨僞乕偑偍偙傝丄孯晹拞怱偺怴惌尃偼偙傟傜抧堟偺撈棫傪擣傔傞曽恓偵揮姺偟偨丅

丂敀恖偑恖岥偺屲暘偺堦傪愯傔傞撿傾僼儕僇嫟榓崙偱偼丄堦嬨巐敧擭埲棃傾僼儕僇乕僫乮僆儔儞僟宯敀恖乯偺崙柉搣偑惌尃傪偵偓傝偮偯偗丄捠峴徹朄乮堦嬨巐敧擭乯丄攚摽嬛巭朄乮堦嬨巐嬨擭丄崟恖偑敀恖偲寢崶偡傞偲敧擭偺孻乯丄僷儞僣乕嫵堢朄乮崟恖偲敀恖偺嫵堢偺姰慡側暘棧乯丄僷儞僣乕帺帯朄乮堦嬨屲嬨擭丄崟恖傪慡搚偺傢偢偐堦嶰僷乕僙儞僩偵偡偓偸巜掕抧偵偍偟偙傔傞乯偲偄偭偨恖庬妘棧乮傾僷儖僩僿僀僩乯偺朄棩傪丄悽奅悽榑偺旕擄傪柍帇偟偰偮偓偮偓偵惂掕偟偰丄恖庬嵎暿傪嫮壔偟偰偄偨偑丄撿傾丄儘乕僨僔傾偺敀恖惌尃傕曽恓偺揮姺傪敆傜傟傞偵帄偭偨丅

丂丂丂丂15.6丂僉儏乕僶妚柦

top

丂堦嬨屲榋擭廫寧擇廫屲擔丄儓僢僩丒僌儔儞儅崋偼儊僉僔僐偺僩僗僷儞峘傪弌峘偟偨丅

丂慏偵偼僼傿僨儖丒僇僗僩儘丄儔僂儖丒僇僗僩儘孼掜傪偼偠傔丄僉儏乕僶妚柦傪傔偞偡敧廫嶰恖偺庒幰偲晲婍丄抏栻傪枮嵹偟偰偄偨丅

丂奀偼峳傟偰偄偨偟丄挿偝堦敧儊乕僩儖偺彫慏偵丄恖偲晲婍傪偮傒偙傒偡偓偰偄偨丅

丂崙撪偺摨巙偑朶摦傪偍偙偡梊掕偺嶰廫擔偵傑偵偁傢側偐偭偨偽偐傝偐丄廫擇寧擇擔丄慏偼愺悾偵偺傝偁偘偰擄攋偡傞丅

丂晲婍丄憰旛偺傎偲傫偳傪幪偰偰忋棨偟偨僇僗僩儘偺堦戉偼丄擾墍偱傗偡傫偱偄傞偲偒丄埬撪恖偺棤愗傝偱惌晎孯偵媫廝偝傟丄戝懡悢偼嶦偝傟丄偪傝偫傝偵側偭偰攕憱偡傞丅

丂栚揑抧偺僔僃儔丒儅僄僗僩儔嶳柆偺嵟崅曯價僐丒僩儖僉僲偵偨偳傝偮偄偨偺偼丄廫擇恖偩偗偩偭偨丅

丂偟偐偟偦偺偲偒僇僗僩儘偼丄乽撈嵸幰偺塣柦偼偮偒偰偄傞乿偲峍慠偲抐尵偟偰拠娫傪偍偳傠偐偣傞丅

丂僇僗僩儘偺梊尵偼惓偟偐偭偨丅

丂擇擭屻丄斵傜偼僶僠僗僞惌尃傪懪搢偟偰丄儔僥儞丒傾儊儕僇偵嵟弶偺幮夛庡媊惌尃傪偆偪棫偰傞丅

丂拞撿暷偺彅崙偼廫嬨悽婭枛傑偱偵宍幃揑偵偼撈棫偟丄擇廫傪偙偊傞撈棫崙偲側偭偨偑丄幚幙揑偵偼傾儊儕僇偺廬懏崙偲偟偰巟攝偝傟偰偄偨丅

丂崙撪偱偼昻晉偺嵎偑偼偘偟偔丄傂偲偵偓傝偺戝抧庡丄帒嶻壠偑摿尃奒媺偲偟偰惌帯丒宱嵪丒幮夛偺摿尃傪撈愯偟偰偄傞丅

丂斵傜偺惌尃偼墢屘傃偄偒丄晠攕柍擻偑摿挜偱偁傞偑丄惌尃撪晹偺憟偄偼偼偘偟偔丄偟偽偟偽僋乕僨僞乕偵傛偭偰惌尃偑揮暍偝傟傞丅

丂堦嬨嶰巐擭偐傜廫擭娫僉儏乕僶傪巟攝偟丄偝傜偵堦嬨屲擇擭僋乕僨僞乕偱惌尃傪扗庢偟偨僉儏乕僶偺僶僠僗僞惌尃偼丄偙偆偟偨拞撿暷惌尃偺揟宆揑側傕偺偩偭偨丅

丂僶僠僗僞偺埑惂偵斀峈偟偰丄偦偺懪搢偵偨偪偁偑偭偨偺偼丄堦嬨屲乑擭僴僶僫戝妛傪偱偨偽偐傝偺庒偄曎岇巑僼傿僨儖丒僇僗僩儘偩偭偨丅

丂堦嬨屲嶰擭幍寧擇廫榋擔丄栺擇昐恖偺摨巙偲僼傿僨儖偺屘嫿僆儕僄儞僥廈僒儞僥傿傾僑峹奜偺儌儞僇僟暫塩傪廝寕偟偰晲婍丄抏栻傪扗偍偆偲偟偰幐攕偟曔偊傜傟傞丅

丂偟偐偟偙偺帠審偺嵸敾偵偍偄偰丄僇僗僩儘偼屲帪娫偵傢偨傞戝曎榑偱僶僠僗僞惌尃傪抏奛偟丄乽傢偨偟傪抐嵾偣傛丄偦傟偼栤戣偱偼側偄丅楌巎偼傢偨偟偵柍嵾傪愰崘偡傞偩傠偆乿偲傓偡傫偩丅 |

僼傿僨儖丒僇僗僩儘

|

丂廫嶰擭偺孻偵張偣傜傟偨僇僗僩儘偼丄柉廜偺偁偄偩偵偍偙偭偨戝幫塣摦偱擇擭屻偵偼弌崠偟偨丅

丂儊僉僔僐偵摝傟偰嵞嫇傪偼偐偭偨僇僗僩儘偼丄偙偙偱傾儖僛儞僠儞惗傑傟偺堛幰僠僃丒僎僶儔偲抦傝偁偭偰丄僌儔儞儅崋偱偺弌敪偲側偭偨偺偱偁傞丅

丂廫擇恖偐傜偼偠傑偭偨妚柦孯偼偟偩偄偵敪揥偟偨丅僔僃儔丒儅僄僗僩儔偺嶳抧傪揮乆偲偟偰僎儕儔妶摦傪偮偯偗側偑傜丄僇僗僩儘傜偼擾柉偺巟帩傪奼戝偟偰偄偭偨丅

丂堦嬨屲敧擭擇寧丄妚柦孯偼儔僕僆丒儗儁儖僨乮斀棎孯曻憲乯傪奐巒偡傞傑偱偵側偭偨丅

丂摨擭敧寧丄妚柦孯偼偮偄偵僔僃儔丒儅僄僗僩儔偺嶳抧偐傜偍傝偰丄暯尨抧懷傊偺恑寕傪偼偠傔傞丅

丂摨廫擇寧丄儔僗價傾僗廈偺庱搒僒儞僞僋儔儔偑妚柦孯偺庤偵偍偪偰丄僉儏乕僶偺戝惃偼寛偟偨丅

丂梻擭堦寧堦擔丄僶僠僗僞偼暷崙偵朣柦偟偨丅

丂僉儏乕僶妚柦偺惉岟偼丄傾儊儕僇偵怺崗側懪寕傪偁偨偊偨丅

丂傾儊儕僇偼拞撿暷彅崙傪懡擭偵傢偨偭偰丄僪儖偲晲椡偺憃曽偱姰慡偵僐儞僩儘乕儖偟偰偒偨丅

丂偲偔偵栚偲旲偺偝偒偵偁傞僉儏乕僶偼戞堦偺嶻暔偱偁傞嵒摐傪偼偠傔丄偁傜備傞嶻嬈偑傾儊儕僇帒杮偵巟攝偝傟偰偄偨丅

丂偙偙偵幮慡庡媊惌尃偑抋惗偟偨偙偲偼丄傾儊儕僇偵偲偭偰変枬偺側傜側偄偙偲偩偭偨丅

丂堦嬨屲嬨擭屲寧僉儏乕僶妚柦惌尃偑搚抧夵妚朄傪幚巤偟偰偐傜丄椉崙偺娭學偼媫懍偵埆壔偟丄榋乑擭僉儏乕僶惌晎偑傾儊儕僇帒杮傪愙廂偟偰崙桳壔偡傞偄偭傏偆丄暷惌晎偼愇桘側偳廳梫暔帒傪嬛桝偟丄嵒摐偺攦偄晅偗傪掆巭偟丄榋堦擭偵偼椉崙偺崙岎傪抐愨偟偨丅

丂榋堦擭巐寧丄俠俬俙偵屻墖偝傟偨嵼暷僉儏乕僶恖朣柦幰偑丄僉儏乕僶傊偺晲椡恑峌傪偔傢偩偰丄僐僠僲僗榩偵忋棨偟偨偑丄妚柦惌晎孯偺恦懍側斀寕偑偁偭偰慡柵偟偨丅

丂榋擇擭廫寧偺乽僉儏乕僶婋婡乿偵偍偗傞暷僜偺懳寛偼丄働僱僨傿偺幚幙揑彑棙偵廔傢偭偨偑丄偙偺帠審偱僉儏乕僶偼傾儊儕僇偐傜晲椡怤峌偟側偄偲偺栺懇傪偲傝偮偗偨偙偲偵側傝丄僉儏乕僶偵偲偭偰偼昁偢偟傕儅僀僫僗偱偼側偐偭偨丅

丂傾儊儕僇偑嫲傟偨偺偼僉儏乕僶妚柦偺惉岟偵傛傝丄拞撿暷彅崙偱偲偔偵抦幆憌丄妛惗側偳偺偁偄偩偵僇僗僩儘僀僘儉偑怹摟偟丄斀暷丄柉懓夝曻偺婡塣偑崅傑偭偰偒偨偙偲偩偭偨丅

丂榋堦擭嶰寧丄働僱僨傿戝摑椞偑乽恑曕偺偨傔偺摨柨乿寁夋傪敪昞偟偰丄廫擭娫偵擇昐壄僪儖偺挿婜宱嵪墖彆傪栺懇偡傞偄偭傐偆丄偨偲偊偽榋榋擭弔偺僪儈僯僇偱偺嵍梼偺恑弌偵懳偟偰偼擇枩偺暷奀暫戉傪偍偔偭偰埑椡傪偔傢偊傞側偳丄傾儊儕僇偼乽傾儊偲儉僠乿偺椉柺惌嶔傪偲偭偰偄傞丅

丂僉儏乕僶偵偲偭偰偼妚柦偑帺崙偩偗偵偲偳傑傞側傜偽丄傾儊儕僇偺埑敆偵懳峈偱偒側偄丅

丂拞撿暷彅崙偵妚柦偺墛偑擱偊偁偑傞偙偲偑僉儏乕僶偺惗懚偺偨傔偵傕昁梫偱偁傞丅

丂僉儏乕僶妚柦愴憟偱僠僃丒僎僷儔乮堦嬨擇敧乣榋幍乯偼丄傕偭偲傕桪傟偨孯帠巜摫幰偱偁偭偨丅

丂斵偺挊彂亀僎儕儔愴亁偼丄栄戲搶偺挊嶌偲側傜傫偱丄悽奅奺抧偺柉懓夝曻摤憟偺愴巑偨偪偺昁実偺垽撉彂偵側偭偰偄傞丅

丂妚柦屻丄崙棫嬧峴憤嵸丒岺嬈憡偺梫怑偵偮偄偰僇僗僩儘偺塃榬偲側偭偰偄偨僎僶儔偼丄榋屲擭嶰寧偡傋偰傪側偘偆偭偰丄怴偨側妚柦偺擟柋傊椃棫偭偨丅

丂榋榋擭廫堦寧儃儕價傾偵偼偄傝丄傾儞僨僗嶳抧傪揮乆偲偟偰僎儕儔愴傪愴偄偮偯偗偨僎僶儔偼丄榋幍擭廫寧儃儕價傾惌晎孯偵幩嶦偝傟傞丅

丂妚柦帣僎僶儔偼巰屻傕拞撿暷柉廜偺嬼憸偱偁傝丄僌傽僥儅儔丄僂儖僈僀丄僐儘儞價傾側偳偱偼晲椡摤憟偑偮偯偄偰偄傞丅

丂斵偺堚彂偲偄偆傋偒亀傕偭偲懡偔偺儀僩僫儉傪亁偺嵟屻偼丄偮偓偺傛偆側姶摦揑尵梩偱傓偡偽傟偰偄傞丅

丂乽摤偄偺側偐偱丄偄偮偺擔偐丄傑偩夝曻偝傟側偄変乆偺搚抧偺偆偊偱丄変乆偼傒偢偐傜偺寣偵傑傒傟偰丄嵟屻偺懅傪傂偒偲傞偙偲偵側傞偐傕抦傟側偄丅

丂偨偲偊偳傫側応強偱丄巰偑廝偍偆偲傕丄変乆偺愴偄偺嫨傃偑扤偐偺帹偵偲偳偒丄扤偐偺庤偑搢傟偨変乆偺晲婍傪偲傝丄扤偐偑慜恑偟偰丄婡娭廵偺楢懕偡傞敪幩壒偺側偐偱憭憲偺壧傪岥偢偝傒丄怴偨側愴偄偲彑棙偺梇嫨乮偍偨偗乯傃傪偁偘傞側傜偽丄偦傟偱傛偄偺偩丅乿 |

|

僠僃丒僎僷儔

|

top

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏 |