|

****************************************

Index 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 世界の歴史12――20世紀の世界

2 ロシア革命

2.1 怪僧ラスプーチン

top

一九一四年夏、ロシアはオーストリア、ドイツとの戦争をはじめたが、それはバルカンにおける利害を賭けるとともに、内乱の危険を外にかわすためでもあった。

しかしはやくもロシア軍は一四年八月末タンネンベルクで敗北し、それ以後も部分的勝利はあったものの、だいたい東部戦線を維持するにとどまった。

軍備は不十分で、兵士には武器、軍靴なども不足し、逃亡兵も続出、しかも政府、軍部は無能で、将軍たちも無力であり、「戦時中にロシアの当局者がやったことはただ一つ、農村から人間をひきだすことだけ」と評されたり、ある回顧録によれば、「兵士たちがしばしば敵に対して石をもってたちむかい、あるいは棒のさきに斧をつけて戦っている」ありさまだったという。

一般の国民生活も戦争の犠牲となり、都市ではパンや燃料が欠乏し、労働力が不足した農村は危機感にみち、こうして前線でも銃後でも、国民のあいだに厭戦の気分が高まっていった。

こうしたとき、皇帝(ツァーリ)ニコライ二世(在位一八九四〜一九一七)は凡庸な君主であった。

二十六歳で即位したニコライは、若いときには多少の野心をもっていたようであるが、やがて政治に対する関心をうしない、優柔不断で、側近、とくに皇后アレクサンドラの意見に左右された。

さらにロシア宮廷で、皇帝にも、皇后にも大きな影響をあたえたのは、僧ラスプーチン(一八七二ごろ〜一九一六)である。

シベリアの農民の出で、教育もうけず、文宇もろくに書けなかったといわれるラスプーチンは、独特の祈祷術をもち、予言者的言動によって、首都ペテルブルグの上流人士をとらえ、一九〇五年から宮廷へも出入りするようになった。

彼は酒乱、淫乱とうわさされ、いかがわしい人物であるが、一種異様な魅力と、たまたま皇太子の病をすくったことで、とくに皇后の寵をえ、一九一一年ごろからは、宮廷を左右する勢力をもった。

ニコライ二世が一五年夏、最高司令官として前線にでてからは、ラスプーチンは大臣、高官の任免を皀のままにあやつった。

しかし彼の権勢をねたみ、恐れる反対派は、その暗殺を決意した。

一九一六年十二月二十九日夜、ラスプーチンは反対派のユスポフ公爵邸にまねかれた。伝えられるところによれば、彼は地下室で毒入りの酒や菓子を口にしたが平気なので、つぎはピストルをみまわれた。

死んだと思われたラスプーチンは、四つんばいになって地下室をはいあがり、鍵がおりた扉をやぶって、雪におおわれた庭にころがりでた。 |

ラスプーチン

|

暗殺の一味はさらにピストルを乱射し、カーテンにくるみ、ロープをかけてネバ川に投げこんだ。

死体がひきあげられたのは、二、三日後であったが、ロープはきれており、検死の結果、両肺は水に満ちていたというから、川のなかでなお息があったのであろう。

ところでこの暗殺は、皇帝の側近から奸臣をのぞくという名目によるとともに、じつはラスプーチンが皇后らとはかって、帝政崩壊の危機をさけようと、ドイツ側との単独講和を策していたためである。

兵士や一般国民の苦しみをよそに、一部の支配者層――地主貴族、軍人、高官、とくに大資本家たちは戦時利得をうしないたくなかった。

また彼らはイギリスやフランスと経済的関係があるだけに、ロシアの単独講和を認めることができなかった。

彼ら主戦派は国会にも力をしめていた。じつはロシアでは、一九〇五年の革命の結果、かたちだけの国会(ドゥーマ)ができていて、一二年に召集されたものが戦争中つづいていた。

そしてこの国会では、専制帝政(ツァーリズム)に対して自由主義的改革をおこない、国民の不満をかわしつつ、さらに強力に戦争を遂行しようとする動きがあった。

こうして国民から離れたところで、帝政は講和か戦争継続かの二つの道をてさぐりつつ、急速に破滅へ向かってゆく――。

2.2 ツァーリズムの終幕 top

一九一六年末から一七年のはじめ、農業はふるわず、産業は荒廃し、輸送はいちだんと乱れた。

「屠殺」されるにひとしい兵士たちの志気は衰えるばかり、食糧や日常の必需品は欠乏し、民衆の不満はおさえきれない状態となった。

彼らは心からねがう――「平和とパンを!」

しかも戦争はつづけられているのだ。

ペトログラード(ペテルブルグの改称)の食糧事情は、ますます深刻になってきた。

三月八日(露暦では二月二十三日)、労働者たちは仕事をすてて街頭にでた。

九日、ストライキに参加する労働者はしだいにその数をまし、デモのなかからは、

「パンをよこせ!」

「戦争をやめろ!」

「専制政治を倒せ!」

という叫びもきこえてくる。

こうした動きは、特定の政党や人物が指導したわけではなく、自然発生的におこってきたものとみられる。

十一日、ストライキは全市におよび、昼ごろからデモの群れは軍隊と衝突したが、兵士のなかには空に向けて発砲する者もあった。

警官隊とはもっとはげしい衝突がつづき、もはや革命の様相を呈してきた。

十二日、ついに軍隊も革命側にくわわり、兵士や労慟者たちは赤旗をなびかせながら、警察や兵器廠をおそい、また政治犯を解放していった。

なす術をうしなったコリーツィン内閣は総辞職し、政府要人はつぎつぎと逮捕された。

この情勢に応じて、事態を収拾するものが必要である。

兵士や労働者たちは赤旗をなびかせ、ラ・マルセイェーズを歌いつつ、国会がある宮殿に集まってきた。彼らは国会を「指導者」と思ったのである。

しかし専制帝政反対では共通していても、民衆とは立場が違っているから、敬意を表されて議長ロヂャンコはあわてるばかりであった。

政府がなくなったため、各官庁なども国会に指示をもとめてくるので、ロジャンコはますますいらだつ。

そこで国会はとりあえず臨時委員会をつくり、秩序の回復にあたることとなった。

これに対し、労働者や兵士の代表者たちは、ソビエト(労兵評議会)とその執行委員会を組織した。

兵士の大部分は「軍服を着た農民」であり、したがってソビエトは労農の権力機関といえよう。

こうして国会側と、革命側と、いわゆる二重権力がうまれたわけであるが、まだその力を自覚していないソビエトは譲歩して、国会臨時委員会が臨時政府として政権をにぎることとなった。

十三日から十四日、街頭はしだいに平穏になり、主(ぬし)がいない冬宮(皇居)の屋根の上には、大きな赤旗がなびいていた。

しかし皇后や皇太子がいるツァールスコエ・セローの離宮にも、革命はおよんでいった。

前線にいたニコライ二世は、情勢をきいて首都に帰ろうとしたが、鉄道労働者の妨害によって果たせず、北部戦線のプスコフで、三月十五日夜、国会の代表と会見した。

そして譲位せざるをえないことを知った。皇帝は皇太子の健康状態を案じ、帝位を弟ミハイル大公にゆずることとして、退位書に署名した。

しかし三月十六日、自信がないミハイルは、これを受諾しなかった。

こうして十七世紀以来のロマノフ専制王朝はその幕をとじ、ロシアは共和国にうまれかわった。

これが三月革命(露暦では二月革命)である。臨時政府はひとまず、民衆からも、軍隊からも支持された。

なおニコライ二世と家族は帝政派による奪取を警戒され、ツァールスコエ・セローから、やがてシベリアのエカテリンブルクに移された。

そしてのち一九一八年七月、彼らは内乱のうちに革命側によって殺害されるのである。

2.3 レーニンと一九一七年十一月

top

弁護士ウラディミール・イリッチ・ウリヤーノフ(=レーニン、一八七〇〜一九二四)がマルクス主義者として、革命運動をはじめたのは一八九〇年代である。

彼の兄アレクサンドル・ウリヤーノフは、テロリストの党派にはいり、一八八七年、皇帝アレクサンドル三世(在位一八八一〜九四)の暗殺をくわだてて発覚、死刑となった。

この弟は兄の復讐を、しかし兄とはべつの方法でなしとげようと決意したといわれる。

彼はペテルブルグや西ヨーロッパ諸国で、実践的にも理論的にも成長をとげたが、

九〇年代末、三年ばかりシベリアに流刑となった。

ここで彼は『ロシアにおける資本主義の発達』という本を書き、一流のマルクス主義の理論家として認められるにいたった。

なおレーニンとは、革命運動のあいだに使用された変名である。

ロシアにおけるマルクス主義政党としては、一八九八年、ロシア社会民主労働党が成立したが、ただちに弾圧された。

そこで国外で再建されることとなり、一九〇三年、ロンドンで大会がひらかれた。

このとき、党の組織論などをめぐって、レーニン一派のボルシェビキ(多数派の意)とメンシェビキ(少数派の意)とにわかれた。

一九一二年、実勢力は少数派となったボルシェビキと多数派のメンシェビキの分裂が決定的となった。 |

学生時代のレーニン

|

前者は革命的前衛党として、労農政権や民族解放などを主張し、後者はまずロシアでブルジョワ政権による革命を実現することをめざした。

なおこの年創刊された『プラウダ(真理)』はボルシェビキの機関紙であり、いまのソ連共産党機関紙の前身である。

一九〇七年の第二インターナシーナルの大会、すなわちドイツのシュタットガルトにおける大会では、レーニンはローザ・ルクセンブルクだちと力をあわせて、反戦決議に戦争反対はむろんのこと、ひとたび戦争となった場合には、それによって生ずる国内情勢を利用して革命をおこすべきことをもりこんでいる。

大戦がはじまったとき、レーニンはスイスに亡命していたが、八月はじめ、ドイツからの新聞を手にして目をうたがった。

それはドイツ社会民主党が臨時戦費に賛成し、戦争遂行に協力するにいたったことを、報道したものだ。

レーニンは、これをドイツ支配層が流したデマとして、一時は信じなかった。

しかしそれが真実だとわかると、彼は激怒した。

「第二インターナショナルは死んだ!」

すでに修正主義化した社会民主党に不満であったレーニンは、この戦争協力によって、西欧社会主義に大きな不信をいだくようになった。

一九一六〜一七年をチューリッヒですごしていたレーニンの生活は、家賃や食費にもこまるようなありさまであり、また孤独であった。

しかし彼はいつも革命のことを考えていた。

ある日のこと、彼は町で電車にのろうと急いでいる知人の腕をつかみ、革命がかならず到来すると説きはじめた。

昂奮してふるえる手で相手のオーバーのボタンをつかみ、自分の考えが正しいことを説明しようとしている夫の姿をみて、妻のクルプスカヤ(一八六九〜一九三九)は涙をながすばかりに感動したという。

彼女は、こうしたレーニンのようすに、かつて彼とともにロンドンの動物園でみた白く大きい北極熊のことを思いだすのであった。

そのとき、番人はいったものだ。

どの動物も、熊でも虎でもいつかはその檻になれてくる、しかしロシアからきたこの北極熊だけは、けっして檻になれず、昼も夜も鉄の棒にからだをぶつけていると。

このチューリッヒで、レーニンはほとんど毎日を図書館ですごした。

そしてこのころまでに、有名な『帝国主義論』その他、政治、経済、哲学、民族問題などについて、すぐれた著作をあらわし、マルクス主義をさらに発展させていった。

しかしじつをいえば、レーニンが生涯を賭けた「革命」については、ただちに実現するとはみえなかった。

一九一七年一月、彼はある講演会で「われわれのような老人は、きたるべき革命の決戦をこの目で見とどけられないかもしれない」と述べている。 |

レーニンと妻のクルプスカヤ

|

その革命の報が、しかもロシアからのそれが届いたとき、レーニンやほかの亡命家たちの願いはただ一つ、このロシアへ帰ることであった。

一九一七年四月帰国するとすぐ、レーニンはいわゆる「四月テーゼ」(「現在の革命におけるプロレタリアートの任務について」)を発表した。

これはソビエトが権力をにぎり、現在のブルジョワ的体制を社会主義共和国に変革し、帝国主義戦争をも終わらせるべきことなどを論じたものである。

この方針ははじめは、ボルシェビキの同志たちにも反対されるありさまであったが、しだいに彼らに、それからソビエトにうけいれられていった。

臨時政府が国政改革をあとまわしにして連合国と協力、さらに戦争を遂行したことも、ボルシェビキに有利であった。

戦争がつづくかぎり、国民大衆が切望する「平和とパン」はむなしいかけ声に終わるであろうから、レーニンを先頭とするボルシェビキの運動が進展する。

しかも臨時政府がこころみた東部戦線の攻勢は失敗した。

民衆の不満は高まった。

一九一七年七月、ペトログラードではまた暴動がおこったが、政府側によって鎮圧された。

これを機会に政府はボルシェビキの逮捕をはじめ、レーニンはフィンランドへ亡命した。

ところが意外なことで、情勢はふたたびボルシェビキに好転する。

九月、ロシア軍最高司令官コルニーロフ(一八七〇〜一九一八)は、臨時政府に対する反革命クーデターをめざし、前線から軍をペトログラードへ進めようとした。

首相ケレンスキー(一八八一〜一九七〇)は革命側の力をかりてこの危機をきりぬけたが、このためボルシェビキの運動はよみがえることとなった。

九月ごろになると、ロシア経済はますます悪化し、食糧不足、失業者増加、農民暴動がめだってきた。

これにつれてボルシェビキは進出し、これまでソビエトに勢力をもっていたメンシェビキなどをおさえるようになった。

フィンランドの隠れ家で、この情勢をみていたレーニンは、党中央委員会へ蜂起をうながす手紙をだした。

しかしまだ反対があり、レーエンのやっきとなった督促がつづき、ようやく十月、中央委員会は武装蜂起を決定する。

すでにボルシェビキはことにそなえて、軍事組織に着手していたが、その中心は労働者からなる赤衛隊であり、さらにバルティック艦隊の水兵たちや首都防衛の守備隊にはたらきかけた。

この軍事面で活躍し、指導者となったのはトロツキー(一八七九〜一九四〇)である。 |

演説するレーニン(右端に立っているのはトロツキー)

|

こうした動きを知ったケレンスキー政府は、弾圧の手段をめぐらし、とくに前線から軍隊を首都に導入しようとした。

これを恐れ、ほかの条件をも考慮したレーニンは、いまこそ即時蜂起の時期だと決断する。

そしておそらくそれは、十一月六日(露暦十月二十四日)夜から始まった。

すでに用意がととのっていたので、蜂起はすみやかに展開し、七日朝までに革命側は諸官庁、停車場、電信・電話局、国立銀行、重要道路などを占領した。

ケレンスキーは前線から部隊が来援することを待望していたが、到着するのは、鉄道のサボタージュをつげる電話や電報ばかりであった。

臨時政府が所在している冬宮に対しては、七日夜、ネバ川にいた軍艦「アウローラ」号の砲撃などを合図に、攻撃が開始された。

抵抗は弱く、赤衛隊、兵士、水兵たちによって、八日午前二時ごろ、冬宮は完全に占領された。

この十一月七日(露暦十月二十五日)は寒く冷たい日であったが、市民生活はほとんど妨害されず、市電はうごき、劇場などにも人が集まり、革命としてはおだやかなもので、犠牲者も少なかった。

これに対しモスクワにおけるボルシェビキの蜂起は日数もかかり、流血も多かった。

こうして十一月革命(露暦では十月革命)が成功した。

八日午前三時ごろ、おりから開かれていた第二回全ロシア・ソビエト大会で、レーニンは臨時政府が倒れたこと、社会主義の建設にはいることを宣言した。

つづいて交戦諸国などに無併合、無償金の即時講和をよびかける「平和についての布告」や、地主的土地所有を廃止し、国有化する「土地についての布告」が採択され、また世界史上最初の労農政府ソビエト創立が決定された。

新政府はレーニンを中心に、トロツキー、スターリン(一八七九〜一九五三)らが加わった。

この夜、睡眠をとるひまもなかったレーニンは、トロツキーをつかまえて語りかけた。

「ねえ、きみ、迫害と地下生活から、こんなに急に権力をにぎるとは……。」

ここで彼はとつぜんドイツ語でいった。

「目まいがするよ。」

レーニン、四十七歳である。 |

冬宮襲撃

|

2.4 対ソ干渉 top

政権をにぎったボルシェビィキ(一九一八年三月ロシア共産党となる)は、一九一八年一月、憲法制定議会を召集したが、形勢が不利なので、ただちに解散、ほかの党派をおさえた。

そして協力をこばむ官僚、命令にしたがわない軍人、金をうごかさない銀行家、機械をこわす工場主、穀物をかくす地主などのなかで、思いきった改革を断行していった。

同時に、「平和とパン」を国民にあたえるためには、講和が必要であった。

東部戦線がなくなって有利になるドイツ、オーストリアは、ソビエトの申しいれに応じ、一七年十二月からポーランドのブレスト・リトフスクで交渉がはじまったが、その条件は無併合、無償金どころか、たいへんきびしいものであった。

新政権のなかには反対する者もあり、全権使節をつとめたトロツキーは一時、交渉をうちきったが、けっきょくレーニンは講和の必要性から、これを成立させた。

一九一八年三月のブレスト・リトフスク条約である。

ところがこの講和は、ドイツから東部戦線の負担をなくすことによって、英仏側を不利にする。

またこのころまでに、ソビエトは帝政ロシアが連合諸国ととりかわした領土分割上の秘密条約を公表して、英仏を刺激している。

そのうえソビエトは、従来の外債をいっさい破棄すると宣言したが、これはロシアを重要な国外市場としているイギリス、とくにフランスにとって大打撃である。

しかもソビエトは資本主義諸国と根本的に対立する性格をもっており、「共産主義の病毒感染」についてはとくに警戒しなければならない。

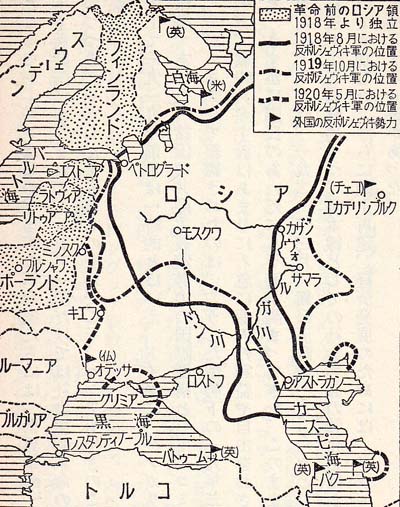

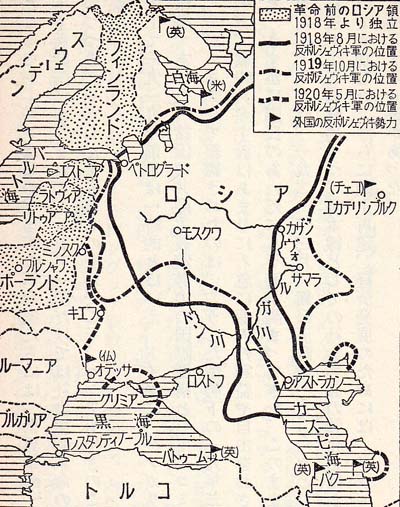

こうしてイギリス、フランスはアメリカ、日本などとともに、大戦中の一九一八年から対ソ軍事干渉と経済封鎖をはじめた。

そのころロシア各地に、新政権に反対する帝政派の軍人たちの内乱がおこっていたので、干渉はこれを援助するかたちをとった。

大きな犠牲をはらって戦争をうちきったソビエトは、またも内外に敵をうけて、まさに死ぬか、生きるかの重大時にたちいたった。

新政権は赤軍を強化し、いわゆる「戦時共産主義」の非常手段によって国民経済をきょくたんに統制しつつ、この危機に対応した。

赤軍、白軍(反革命軍)、外国の軍、さらにはなんの大義名分もなく乱暴や掠奪にふける緑軍などがいり乱れるなかで、戦禍、テロリズム、苦しい日常生活にたえつつ、ともかく国民は「平和とパンと土地」とを約束する新政権を支持した。

自軍や干渉軍は軍事力の不足や内部分裂をしめし、また諸国における民主勢力は「ロシアから手をひけ」と、干渉反対運動を展開した。

けっきょく、内乱も干渉も失敗し、一九一九年から諸国はしだいに撤兵していった。 |

ソビエト政府に対する干渉

|

ところでレーニンはじめ、当時の革命家たちには「世界革命」に対する大きな期待があった。

資本主義諸国にかこまれて、ロシア一国だけでは社会主義革命の成功はおぼつかない、諸国に革命がつづき、そうした世界革命のなかでこそ、ロシアも生きのこり、発展できるという考えかたである。

そして一九一九年前半は一時的とはいえ、ドイツに、ハンガリーに、世界革命がおこるばかりの情勢であった。

諸国の共産主義諸勢力の国際機構として、コミンテルン(共産主義者インターナショナル、または第三インターナショナル)がモスクワで組織されたのは、こうした情勢下の一九年三月であった。

一方、戦時共産主義はあまりにも急に個人の利益や自由をおさえたため、事態がおさまってくると、さすがに国民のあいだにも不満が高まってきた。

このままにしておくと政権があぶないと考えたレーニンは、一九二一年三月、新経済政策(ネップ)をとりあげた。

これは資本主義的な自由経済をすこし認めつつ、基本線としての社会主義の強化をはかろうとしたもので、だいたいにおいて成功した。

さらに国上再建、経済発展のためには、ソビエトは先進西欧諸国から資本や技術を導入する必要があった。

ソビエトが生きのこり、同時に、世界革命が挫折したいまとなっては、イギリスはじめ諸国は、戦後の不況のおりからも、ロシアという広大な市場を無視できなかった。

こうしてソビエトと資本主義諸国は、まず経済上の交渉をもち、やがて諸列強によるソビエト政権の承認がおこなわれるにいたった。

なお一九二二年十二月、ロシアは国名をソビエト社会主義共和国連邦と称し、異民族の小さい社会主義共和国をふくむ国となった。

このころレーニンはすでに健康を害していた。一九二二年五月、脳出血におそわれ、その後回復したが、この十二月、ふたたび発作がおこった。

それでも病臥したままで論文を口述などしていたが、ついに二四年一月二十一日、五十三歳の大革命家の生命は絶えた。

遺体はクレムリン宮のまえ、赤色広場の霊廟におかれた。生存中、偶像視され、もてはやされることをあれほど嫌ったレーニンは、いまや新しい神のような存在として横たわった。 |

レーニンの遺体に告別する市民

|

2.5 スターリン対トロツキーtop

|

1904年

|

1917年

|

1945年

|

|

スターリン三態 |

偉大な指導者の死後、後継者の地位をめぐって共産党幹部のあいだに深刻な争いが生じた。

レーニンとならぶ革命の功労者はトロツキーであろうが、彼は党歴が浅く、その実力にくらべて党内での勢力は強くない。はえぬきの党員のなかで、トロツキーともっとも対立したのがスターリンである。

スターリンが革命家としての生涯をはじめるのは、十九世紀末からである。

スターリン(鋼鉄の人)とは変名で、一九一三年ごろから使用されたという説もある。

一九一七年まで、スターリンの経歴は、数回にわたる逮捕、流刑、脱走のくり返しである。

この一七年の革命では、彼はレーニンを助けて行動し、前述のようにソビエト新政権にも参加し、内乱と干渉戦のときには、食糧輸送などを担当して天才的な組織力をしめしたといわれる。

一九二二年十二月、レーニンは二度めの脳出血に倒れたとき、有名な「遺書」(「党大会への手紙」)を口述した。

そのなかには党の前途に対する憂慮がみられるが、その場合、レーニンがとくに心配しているのはスターリンとトロツキーとの関係である。

彼は党書記長スターリンについては、絶大な権力をにぎっているが、これを十分慎重に行使できると思われないといい、またトロツキーにかんしては、中央委員のなかでもっとも有能な人物であろうが、異常な自信にとりつかれている、これら二つの性格は予防処置をとらないと、党分裂の危機をはらむものである云々と述べている。

さらにレーニンはスターリンにふれ、粗暴という欠点は書記長という職責には許しがたいものだ、したがって彼をほかの地位に移し、もっと寛容、誠実、鄭重、親切で、気まぐれでない人物を書記長の地位につけるべきだ、とさえいっている。

レーニンが死んだとき、たまたまトロツキーは保養の旅行中であった。

彼は訃報に接するとすぐ、クレムリンに連絡したものの、葬儀の日取りを誤報され、参加できなかった。

トロツキーはこれをスターリンの謀略としているが、もしそうだとすれば、跡目相続で不利であったといえよう。

しかしスターリンとトロツキーの対立点で重要なのは、一国社会主義論と世界革命論の問題であろう。

当時、イタリアでムソリーニのファシズム政権が成立し(一九二二)、経済混乱下のドイツにおける革命運動(一九二三)も失敗したような情勢下で、トロツキーがなおも信ずる世界革命論(永続革命論)の立場は、不利であった。

ところがまえにはトロツキーに同調していたスターリンは、客観的情勢がそれに遠いことに着目し、急速かつ大規模な工業化と農業集団化によって、ロシア一国でも革命が成功しうるという見解をとった。 |

トロツキー夫妻

|

一九二五年、第十四回ソビエト共産党大会は、スターリン派の一国社会主義政策を多数をもって支持した。

その後スターリンとトロツキーは、中国問題をめぐっても対立した。

二七年トロツキーは党から除名され、さらに二九年、国外に追放され、四〇年八月、メキシコで暗殺に倒れた。

最大の政敵をおさえたスターリン政権下、一九二八年から三〇年代、一国社会主義をめざす「五ヵ年計画」が推進され、工業化と農業集団化が実をむすんだ。

しかし重工業優先のため、国民の日常生活は苦しく、また抵抗する農民にははげしい弾圧が加えられた。

この一九三〇年代、とくに三四年から三八年にかけては、あの大粛清の時代である。

ジノビエフ、カーメネフ、ブハーリン、ルイコフら、革命以来ソ連のためにつくした功労者たちや「赤軍のナポレオン」とよばれたトハチェフスキー元帥などが、十分な裁判もうけず、ぞくぞくと反政府陰謀の名のもとに処刑された。

この間三六年末、革命後の憲法にかわって新憲法、いわゆる「スターリン憲法」が制定され、「民主的」と宣伝されたが、共産党が支配的地位をしめている点は從来とかわりはない。

一方、一九三〇年代のソ連外交の基軸は、反ソ反共をかかげて現状打破をめざす侵略的国家、とくに東の日本、西のドイツに対応してゆくことであった。

そのためソ連はこれまでの孤立を脱して、同じく日独などと対立している資本主義諸国家の集団安全保障体制のなかへはいり、一九三四年国際連盟へ参加し、三五年フランスおよびチェコスロバキアと相互援助条約をむすんだ。

また三五年八月、コミンテルン第七回大会は、反ファシズム人民戦線形成の方針をうちだしている。

そして後述されるように、ソ連はスペイン内乱で人民戦線政府を援助するが、一九三九年、独ソ不可侵条約にいたって、その外交路線を一変させる。

top

**************************************** |