|

****************************************

Index 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 世界の歴史12――20世紀の世界

5 フランスの命運

5.1 人民戦線 top

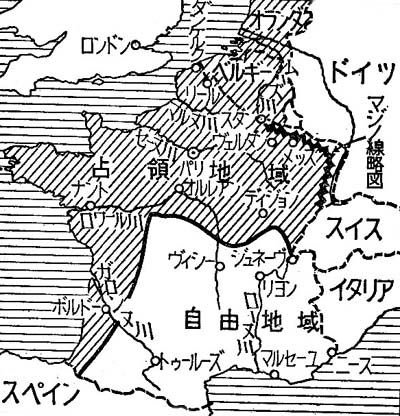

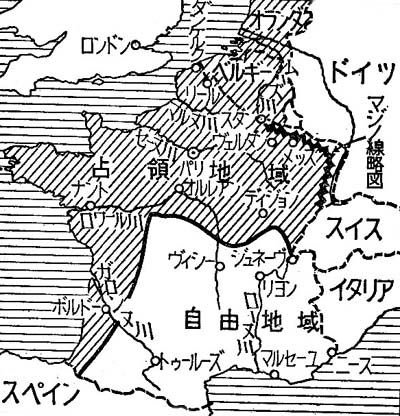

第二次世界大戦中、一九四〇年五〜六月の「フランスの戦い」において、フランスが絶対の信頼をおいていた要塞マジノ線は、ドイツ軍の「電撃戦」のまえになんの役にもたたなかった。

「マジノ線の神話」の崩壊につづくものは、ほとんど無人の野をゆくようなドイツ戦車団の進撃である。

鉄道の線路という線路にそって群がり集まる避難民の洪水は、フランスの瓦解をまざまざと物語った。

六月十六日、これまで抗戦していたレイノー挙国内閣はたおれ、ペタン元帥(一八五六〜一九五一)を首相とする新内閣は、十七日対独休戦にふみきった。

六月二十二日、仏独休戦条約が成立し、フランスは占領地帯、自由地帯に二分された。七月にはいって、ペタンを首席とする新政権がビシー(パリ南方250キロ)に成立したが、このいわゆるビシー政府、フランスは「フランス国家」とよばれ、全体主義的諸政策がおこなわれるとともに、ドイツに協力することとなった。

こうしたフランスのファッショ化は、突然に生じたわけではない。

すでに一九二〇年代にあらわれた右翼勢力は、三〇年代のナチ党の政権獲得、世界恐慌などにつれていちじるしく進出した。

これをおさえたのは一九三五年に成立した人民戦線である。

話はさかのぽる。

一九三四年一月、スイス国境に近いシャモニーのある別荘で一つの死体が発見された。

それは前年末発覚した詐欺事件の犯人、スタビスキーの死体であった。

追いつめられたこの国際的詐欺師は、自殺をえらんだとみえる。

しかしじつはこの事件は、政界上層部と無関係ではなかったのである。

共和政の腐敗をはげしく攻撃する右翼諸団体は、一九三四年二月六日、パリで大きなデモを展開した。

二月九日、左翼勢力もデモをもって応じ、さらに十二日、共和政防衛、反ファシズムの二十四時間ゼネストは、全国労働者約四百五十万を動員した。

こうした動きのなかで、社会党と共産党との提携が成立してゆく。

ドイツ共産党と社会民主党との分裂がナチ党進出を容易にしたことは、フランスにとっても大きな教訓であろう。

一九三四年七月末、社会・共産両党は共同戦線形成にふみきった。

そしてこの年秋、共産党書記長モーリス・トレーズ(一九〇〇〜六四)を中心に、「パン・平和・自由のために」というスローガンのもとに、「デモクラシーを守ることに関心をもつあらゆる人びとの人民戦線」の結成がうつたえられたが、それはとくに、中産層を支持者とする急進社会党に向けられた。

この急進社会党はしだいに社会・共産両党に接近し、ついに一九三五年七月十四日、合同の大示威行進に発展、ここに人民戦線の成立となった。

これには三党のみならず、労働組合、知識人その他の諸団体が参加している。

こうして人民戦線は国民各層をふくみ、思想的にはリベラリス卜からコミュニストまでを集めた反ファシズム統一戦線である。

このあいだに国際情勢は急をつげ、一九三五年十月からのイタリア・エチオピア戦争、三六年三月、ラインラント非武装地帯へのドイツ軍進駐と、ファシストの侵略行為がたかまった。

こうしたとき、三六年五月、フランスの総選挙は左翼勢力の大勝利となった。

社会・急進社会・共産三党はあわせて過半数をはるかにこし、六月、社会党党首レオン・ブルム(一八七二〜一九五〇)を首相として、急進社会党をふくむ人民戦線内閣が成立、共産党は閣外で協力した。

ユダヤ人の大ブルジョワの出でいささか高踏的だが、洗練されたインテリであるブルムは、法律家か、作家になるとは期待されたとしても、政界にはいろうとは、だれも予期していなかったらしい。

しかし当時六十余歳のレオン・ブルムは、「人民戦線綱領」の実現に彼なりの努力を惜しまなかった。

こうしてブルム内閣は右翼団体の解散、労働諸条件の改善、軍需工業の一部国有化、フランス銀行の改組、失業救済の土木事業などの諸政策に着手した。

しかし政策の実現にともなって、急進社会・共産両党の対立が表面化し、社会党も左右に動揺、綱領の全面的実施を要求する労働運動の高揚は、かえって政府を混迷させる。また上院にはいぜんとして保守派が多い。

大資本家の抵抗もはげしい。

フランス経済の動脈をにぎるこの勢力は、「ブルムよりもヒトラー」「人民戦線よりもヒトラー」という気持ちであった。

彼らは金融上の圧迫をくわえ、物価をひきあげ、インフレ策をとり、さらには巨額の資本をかくしたり、国外に逃避させた。 |

演説するレオン・ブルム

|

人民戦線は「金銭の壁」にぶつかったのだ。そこヘスペイン内乱(一九三六〜三九)である。

フランスとおなじ人民戦線政府が右翼勢力の攻撃にさらされているとき、フランス人民戦線左派はこれを援助したいと思った。

しかし右派やほかの保守勢力は不干渉主義をとり、統一戦線の解体をおそれたブルムは、これに与(くみ)せざるをえない。

この不干渉主義にはすでに干渉している独伊と戦争になることをさけたく、またスペインが赤化してこまるという気持ちがあった。

当時フランスが追随したイギリスにも、これは強かった。

内政でつきあたり、外交で分裂したブルム内閣は一九三七年三月、綱領実現の「休止」をよぎなくされた。

ファッショ化の危機が去ると、農民や中小ブルジョワも共産主義や労働運動をおそれ、したがって共産党と急進社会党との対立が生じ、この点でも人民戦線の基盤はくずれた。

一九三七年六月、ブルム内閣は総辞職し、その後三八年三月、第二次ブルム人民戦線内閣が成立したが、わずか一ヵ月ばかりの短命に終わった。

四月に成立したダラディエの急進社会党内閣のもとで、三八年末までにフランス人民戦線はくずれ去った――。

この三八年九月、有名なミュンヘン会議で、チェコスロバキアの一部ズデーテンの犠牲において、さらに英仏はドイツとの戦争をさけた。

このいわゆる宥和政策にもかかわらず、翌三九年三月、ドイツはチェコ全体を勢力下においた。

つづいてヒトラーの野心がポーランドに向けられたとき、いちおう英仏は対独強硬策に転じた。

しかし八月末の独ソ不可侵条約によって、東西両面作戦の不利から解放されたドイツは、一九三九年九月一日、ポーランドに進撃、三日、英仏はあいついでドイツに宣戦する。そしてフランスの敗戦となった……。

5.2 抵抗の炎 top

敗戦とともに右翼勢力が台頭し、従来から右翼とふかい関係にあった大資本家やカトリック上層部はこれを歓迎し、ビシー政府の閣僚は大銀行家、大工業家などと密接な関係をもっていたといわれる。

政治家としてはほとんど無力で老齢なペタンに対して、前大戦の「救国の英雄」であるがゆえに、また休戦によってフランスを完全な破壊から救ったために、国民の多くは畏敬と感謝の念をいだいていた。

それは、「元帥閣下よ、我々のよき神であってください」という調子でさえあった。

国民のなかには対独協力者も少なぐなかった。

「ドイツがどんな下劣な仕事をする必要に面したときでも、必ずこれをやってくれるフランス人が見つかった」とさえいわれる。

なかでもふところを肥やしたのはドイツ人相手の土建業者、ナイト・クラブやレストランの経営者、闇商人たちで、またかずかずの知識人もビシー政権を支持している。

しかし、これらがフランス人のすべてではない――。

たとえばド・ゴール将軍(一八九〇〜一九七〇)である。

彼はまえのレイノー内閣の国防次官として、イギリスと協力して戦争をつづけることに努力していた。

一九四〇年六月十六日夜、ロンドンからボルドーに帰ったド・ゴールは、レイノー内閣が倒れたと知ると、ただちにロンドン亡命を決意した。 |

地中海側と大西洋側に南北に分割されたフランス

|

十七日午前九時ごろ、ド・ゴールはイギリス側のスピアーズ将軍を見送るふりをして小型の飛行機に近づき、それが動きだすとき、とびこんでドアを閉じてしまった。

「飛行機は、フランスの警官と役人たちがあっけにとられているあいだに、空にまいあがった。

ド・ゴールはこの小さい飛行機で、フランスの名誉をはこんでいった。」(チャーチル『第二次大戦回顧録』)

ロンドンに着いたド・ゴールは、歓迎してくれたイギリス政府の好意もあり、十八日午後六時、ラジオでフランス国民に訴えることとなった。

ときに彼は四十九歳。

「……敗北は決定的であろうか、否!………最後のことぱはまだ言われていない

……抵抗の炎は消えてはならないし、消えることはないであろう。」

アナウンサーはフランス語で、「みなさんがよくご存知で尊敬しておられるド・ゴール将軍」と紹介したが、当時のフランス人の大部分にとって未知の人物であった彼の放送に、しかも祖国の敗北という大混乱にさいして、耳をかたむけた者は数少なかった。

それはともかく対独抵抗(レジスタンス)は、ド・ゴールのこの第一声から発したといえよう。

彼は在英フランス軍人を集め、みずから首席となって「自由フランス」を組織し、海外フランス領、とくにアフリカに勢力をのばして、レジスタンスをつづけようとする。

しかし自由フランスはまったくイギリスの保護下に発足し、それも全幅の信頼をうけたわけではなく、またド・ゴールは不在のまま、本国の軍法会議で死刑を宣告されるありさまであった。

彼はその後もつづけた放送に、「われ将軍ド・ゴール」という言葉をつかい、そこで「モワ将軍」とよばれたように、自負と尊大に満ちていたとはいえ、つぎの言葉は、当時の彼の気持ちの一端をあらわしているであろう。

「ただ一人なにも持たずに泳いで大洋をわたろうと、海辺に立つ男のように、われとわが目に映じた。」(大戦回顧録)

5.3 歌ごえ top

フランス国内でも、一九四〇年末から抵抗運動が展開する。

十一月十一日、前大戦の休戦記念日、バリ凱旋門下の無名戦士の慰霊祭が、ドイツ軍の禁止にもかかわらず強行された。

三色旗をひるがえしてデモ行進する数百名の学生はドイツ兵、フランス警察隊と衝突したが、これが抵抗の最初のあらわれといえよう。

そのころまでに、イギリスはドイツ空軍の猛攻によくたえ、戦局の長期化は明らかとなっていた。

そして国内レジスタンスは一九四一年六月、独ソ戦開始以来いちだんと高まってきた。

ソ連軍のはげしい抵抗は、反ファシズムの戦いの前途に、希望をさえあたえてくれる。

パリの町々には「勝利」の頭文字Vがみうけられ、プラタナスの並木の樹皮にV字がほられ、地下鉄の切符もV字型に切りぬかれる。

つづいて一九四一年十二月、太平洋戦争開始によってアメリカも参戦し、英・米・ソ・中国など世界的な反ファシズム統一戦線の形成となった。

そして一九四二年十一月、米英連合軍は北アフリカに上陸、これに応じてフランス全土がドイツ軍の占領下におかれて自由・占領地域の別はうしなわれた。

こうした状態のもとに、レジスタンスも拡大してゆき、フランス国内にも数多くの団体がうまれた。 |

ド・ゴール派のしるしのロレーヌ十字架とVサイン

|

「神を信じた者も信じなかった者も、二人のどちらも欺(あざむ)かなかった。

祖国の名をくり返し彼らの血は流れる。同じ色 同じ輝き………」(アラゴン著、蜷川護訳 |

レジスタント、つまり抵抗運動家たちの抵抗の方法は、ドイツ軍に対する襲撃はむろんのこと、軍需生産や輸送の妨害、サボタージュ、徴用忌避などさまざまであった。

つぎの文章は一般的なレジスタントの姿を、よく伝えてはいないだろうか。

「……やがて、これまでの生活からすっかり手を切ってしまわねばならぬような日がくる。

名前をかえ、職業をすて、家族と縁をたち、放浪者のようになる。

……人の家へはいるときには、かならず非常口のありかを確かめておくことが、習慣となる。

そのほか、非合法生活の凡百(ぼんひゃく=さまざま)の注意を会得(えとく)しなければならぬ。

広場や停車場での会見、尾行をまくための道筋の変更、眼鏡や染毛による変装など。

べつの人間となって、不断の不安のなかに暮らさねばならないということは、生やさしいことではない。

彼はしだいに文書を偽造したり、規則をやぶったり、

……やがて親独分子や鉄道や橋や工場などの襲撃にくわわり、ついには殺人さえするようになる。

すべてこうしたことを、彼は、自分がとても弱い人間で、毎日毎日のこの闘争のなかで、いつ倒れてしまうかもわからないということを知りながら、やりとげてゆく。

疲労と消耗がかさなり、ちょっとした油断や誤算から、とりかえしのつかない結果が生ずるかもしれない。

払暁のかすかな足音、階段からきこえる聞きなれぬ声、自分を眺める気味の悪い凝視、いたるところにゲシュタポ(ナチスの秘密警察)の脅威が自分をうかがっている……。」(ミシェル著、淡徳三郎訳『レジスタンスの歴史』より)

|

レジスタンスの展開につれて、狂暴なテロのあらしがフランス中を吹きまくった。

「フランスのゲシュタポ」とよばれたビシー側の「民軍」も、これに協力する。

同じフランス人でありながら、レジスタントをドイツやビシー側に密告したり、売り渡したりする者も少なくなかった。

とくにレジスタンスに率先したコミュニストに犠牲者が多く、共産党は「銃殺される者の党」ともよばれた。

レジスタンスの犠牲者としては銃殺された者三万、ドイツの収容所へ送られた者十五万人中、帰国した者は、四万にすぎなかったともいわれる。

死にゆく者の声は美しくも悲しい。

そのただ一つの例――

「さようなら、かわいい人……二人が愛を語りあったすべてのなつかしい場所よ。

さようなら、僕は君に再婚をすすめるだけの力はない。

でも、いつの日にか君に子どもができたら、僕の名をつけてくれないか。

むろん、君が嫌でなかったならばだが。

別にこれを君に強(し)いるわけではなく、もしそうしたいと思うなら、それによって誰をも恥ずかしめないなら、そうしてほしいのだ。

さようなら、いとしい人……。」 |

|

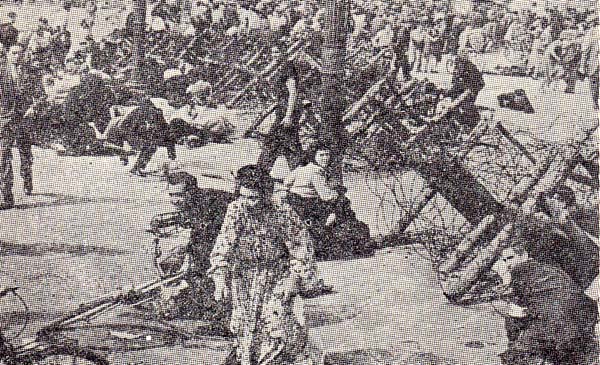

レジスタントの処刑

|

5.4 パリ解放 top

前述のようにイギリスは自由フランスを支持しつつも、ド・ゴールを正確な意味での政府の長としては認めておらず、アメリカもまた経済上の援助はするものの、自由フランスを一つの政権として認めるつもりはなかった。

そしてイギリスはひそかにビシー政府と関係をつづけていたし、アメリカはこれを正統の政権として対処していた。

大統領ルーズベルトは個人的にもド・ゴールを嫌ったが、彼がフランス国民全体の自由な意志によって選ばれたわけでもないのに、フランスを代表する政権担当者のようにふるまう点をとくに嫌い、自由フランスをも一人の野心家の道具のようにみなしていた。

一九四二年十一月七日、米英連合軍が北アフリカのビシー側フランス領に上陸したときにも、ド・ゴールはその作戦について事前にまったく関知していない。

さすがにイギリス首相チャーチルはこの処置に反対であったが、作戦の主導権をにぎっているアメリカ側の意向にさからえなかった。

上陸が成功したのち、この地域をうまくおさめてゆくフランス人のひとりとしてジロー将軍が起用された。

しかしアメリカ側が支持したジローに対して、イギリスはド・ゴールをもって応じた。

チャーチル首相たちもド・ゴールの尊大で我の強い性格には閉口していたが、従来からの関係上、また対独抗戦上の実績から、さらにアメリカに対抗してゆくため、自由フランスを見捨てるわけにはゆかなかった。

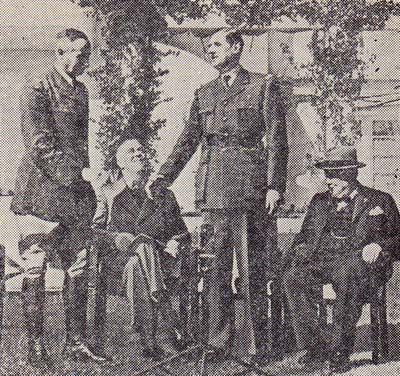

ともかく米英としては、ジローとド・ゴールとのあいだを調整する必要が生じた。

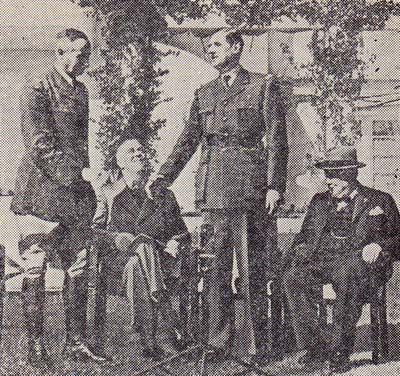

一九四三年一月、カサブランカ会議の一つの焦点は、ルーズベルト大統領の表現によれば、「花婿」ジローと「花嫁」ド・ゴールとの「強制結婚」であった。

チャーチルは、「花嫁」の尊大な振舞が自由フランスの対米接近のチャンスをつぶし、かえって関係の悪化をもたらすことを心配していた。

アメリカ側は「花嫁」を危険人物とみて、大統領の身辺を護衛したほどである。

社交的で人あしらいに巧妙な大統領は、その魅力をもって相手をうまくあつかい、チャーチルを安心させた。

しかし予定されていたフランス側統一工作は形式上はともかく、実質的にはド・ゴールの非妥協性によって成功しなかった。 |

握手するジローとド・ゴール

|

すでに連合軍の勝利が確実とみたド・ゴールは、大国フランスの復活に全力をそそぎ、そのためには戦後よりも戦争中のほうが大きな譲歩をえられるであろうから、米英と対等に交渉できるような政権を、できるだけ早くつくろうとしていたものと思われる。

カサブランカにおけるルーズベルトとの会見において、ド・ゴールが自分こそジャンヌ・ダルクの精神の具現者だとか、前大戦でフランスを勝利にみちびいたクレマンソー首相の役割を果たすのだなどといい、大統領を失笑させたというエピソードは有名であろう。

「私は彼の顔をみて笑いだすほどだった……金曜日にはジャンヌ・ダルクで、今日はクレマンソーの化身だって……。」

106

ジローはアメリカの保護のもとに、いちおう北アフリカの実権をにぎったが、しだいにド・ゴールとの差があらわれてきた。本質的に政治力に差があったうえに、ド・ゴールには、フランス本国内レジスタンスの一致した支持があった。

一九四三年五月、バリでレジスタンス諸勢力がひそかに開催した「抵抗運動国民会議」は、要求している――「真の臨時政府は、ド・ゴール将軍に委ねられるべきである。」

アメリカも、ド・ゴールが参加しない政権を、フランス人におしつけることはできないことがわかった。

一九四三年六月、ジローとド・ゴールを共同の議長とする「フランス国民解放委員会」がアルジェに成立し、懸案の「結婚」が実現した――。

しかしフランス国民解放委員会が発足して一週間もたたないうちに、ジロー追いだし工作をはじめたド・ゴールは、一九四三年十一月、委員会を改組して、その単独議長となり、ジローは軍総司令官に転じた。

さらに四四年四月、ジローは追いだされ、ド・ゴールみずから軍総司令官をかねて政治・軍事上の実権をにぎった。

そして六月三日、委員会は「フランス共和国臨時政府」と称した。

一方、一九四三年九〜十月、コルシカ島のレジスタンスはドイツ軍を追って、この島を解放する。

そして四四年二月、東部戦線におけるソ連の勝利を背景に、抵抗運動国民会議は地下軍事組織を統合、「フランス国内軍」を編成した。

一九四四年六月六日、米英連合軍はあの北フランス上陸作戦を決行したが、ド・ゴールがチャーチルから、この作戦について知らされたのは、開始直前の六月四日のことであった。

いぜんとしてド・ゴールを軽視するルーズベルトは、作戦が成功してフランス解放が進むにつれて、他の党派が台頭してド・ゴール派の存在は小さくなるだろうと考えていた。

事実は逆でド・ゴールの勢力は日々増大し、彼はフランス国民にとって救済のシンボルとなっていった。

この間、上陸軍と呼応して、レジスタンス側のフランス国内軍は各地で蜂起し、やがてビシー政府は解体してゆき、のちペタンは戦犯として終身禁錮となった。

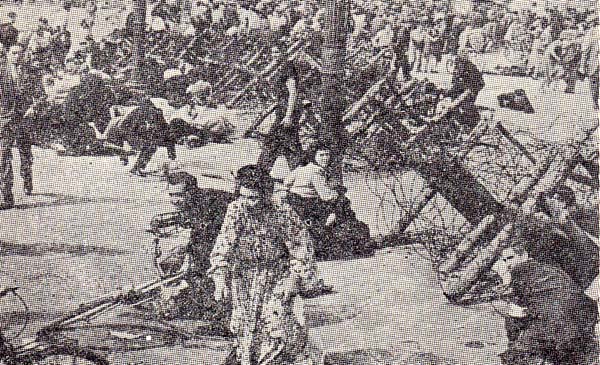

ドイツ支配からの開放直前の八月のパリ |

一九四四年八月十九日ごろ、パリ市民はドイツ守備隊に対して武装蜂起をはじめ、二十二日から市街戦がはげしくなった。これに対してドイツ軍司令官ゴルディッツは、ヒトラーの徹底的抗戦命令にもかかわらず、むだな流血や破壊をさけようとした。

抵抗の無用をさとったためか?

パリを愛したためか?

ヒトラーの怒りよりも、歴史の審判を恐れたからか?

八月二十四日夜、ルクレール将軍指揮下、フランス装甲師団の先頭部隊は狂喜と歓呼のなかを抵抗運動の本部、パリ市庁に達した。

教会という教会の鐘がいっせいに鳴りひびいた。

翌二十五日朝ルクレールの本隊が到着、午後三時すぎ、コルティッツはパリ警視庁でルクレールをまえに降伏文書に署名した。

同じ二十五日午後四時ごろ、ド・ゴールは、思えば、一九四〇年六月の抗戦開始以来はじめて、「アスパラガス」とあだ名される長身をパリに現わした。

市民たちの歓声をあびながら、ド・ゴールが市庁に着いたのは、夕闇も濃くなろうとする七時十五分であった。

翌二十六日午後、彼は凱旋門の無名戦士の墓に花輪をささげたのち、シャン・ゼリゼを行進したが、これは政府首班としてのド・ゴールと、パリの市民との結合を象徴する行事として、なおも危険がひそむ首都で断行されたものである。

こうしてパリが解放され、さらに九月はじめ、ドイツ軍が全フランスをほとんど放棄するにいたったとき、ド・ゴールがフランスの政権担当者であることは、あらそわれぬ事実となった。

一九四四年十月二十三日、ワシントン、ロンドン、モスクワは、フランス共和国臨時政府を正式に承認した。 |

凱旋門をゆくド・ゴール

|

むろん臨時政府首席はド・ゴールである。

十月二十七日、下院で承認を報告したイギリス首相は、これについてしるした回顧録の一節を、いかにも感慨深い言葉でむすんだ。

「こうして我々は、一九四〇年の暗黒で遠い日々にはじまった過程を、ここに終えた。」

top

**************************************** |