|

****************************************

鉄道電化 電車と電気機関車 蒸気機関車

9600形設計 共同設計 列車の走行抵抗

連結器 ブレーキ INDEX

|

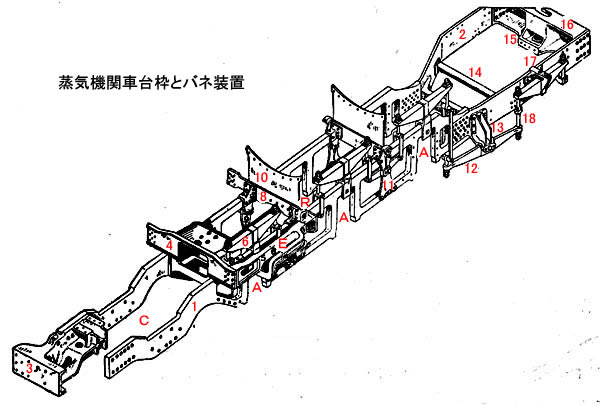

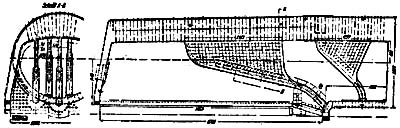

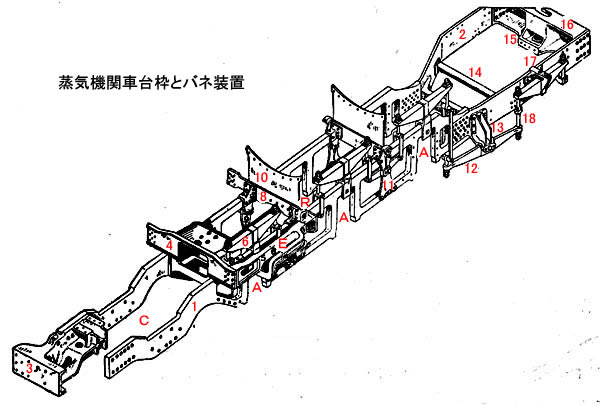

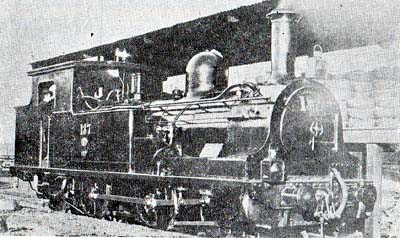

1 主台枠

2 後台枠

3 前端梁

4 加減リンク受取付鋳物 5 加減リンク受

6 担バネ

7 担バネクラ

8 ポイラ板支え

9 釣合梁受

10 ボイラ受板

11 釣合梁受

12 釣合梁

13 釣合受

14 台枠横控

15 中間連結器ピン穴

16 後端梁

17 バネ守

18 バネ吊 |

1 蒸気機関車の構造 top

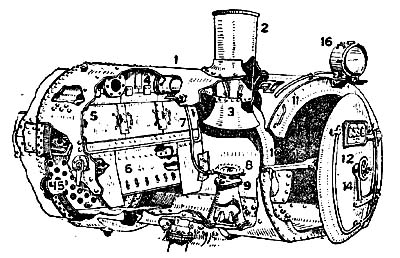

蒸気機関車は蒸気を造るボイラと、これを使って仕事をする機関部と、車輪等の走り装置と、これらの部分を取り付ける台枠と、水タンク、石炭入れとから成っている。

ポイラと機関部を台枠に取り付けたものを走り装置の上に乗せるのに、台枠と走り装置との間には担バネをはさんでいる。

線路に多少のデコボコのあることは免れないし、汽車が通るとそのためにもデコボコを生ずる。

また曲線においては、遠心力に対応するため外側のレールが高めてあるから、担バネがないと、ある車輪には特に大なる重量がかかり、他の車輪にはかからなくなる。

そのためにある車輪は重量に堪えなくなり、他の車輪は浮き上って脱線する危険がある。

また車輪がデコボコに激突して、機関車全体に強い衝撃を及ぼし、各部に損傷を来すおそれがある。

担バネはすべてこれらの悪い影響を緩和する効用を有するもので、鉄道車両のみならず自動車にも用いられる。

自動車の場合は、それを一層有効にする必要があるが、車輪にゴムタイヤを使用していることは、これが緩衝作用を大いに助けるのである。

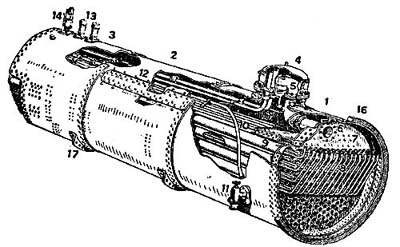

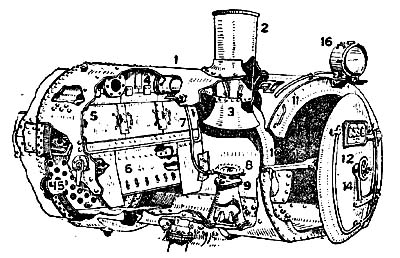

ボイラには機関車形と唱える煙管式が用いられ、シリンダで使った蒸気をボイラ前部の煙室に取り付けてある煙突の下から吐出して、通風をよくすることが古くから行われている機関車独特の構造である。

機関車では高い煙室を設けることはできないし、また復水式として蒸気の経済を図るためには、コンデンサの冷却水を得ることが困難であり、かつシリンダが大きくなり過ぎて構造上困難がある。

そこで吐出蒸気で強い通風を作って、蒸発を良くすることは巧妙な方法である。

これによって火格子面積の1㎡当り石炭の燃焼率が1時間に500kgに達し、工場用ボイラなどの場合の3倍以上に当るのである。

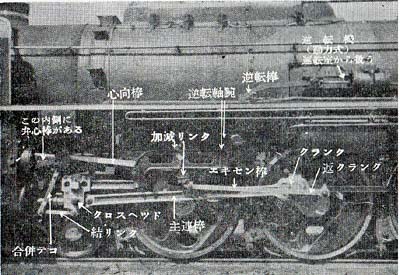

蒸気を便って動力を発生する機関は普通の蒸気機関と同様であり、ジリンダ内のビストンに作用する蒸気力を主連棒によって、車輪に取りつけてあるクランクピンに伝えて、車輪を回転するのである。 |

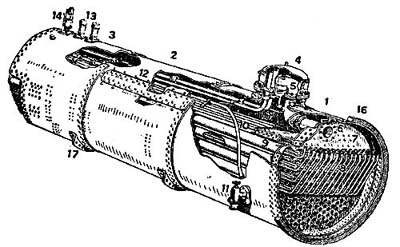

ボイラ胴

1 第1ポイラ胴 2 第2ポイラ胴 3 第3ボイラ胴

4 蒸気ドーム

5 加減弁体 6 乾燥管 7 煙室管板 8 過熱管 9 大煙管

10 注水器繰出管 11 逆止弁(給水ポンプ用) 12 継目板 13 安全弁 14 笛 15 蒸気取入管 16 煙室輪 17 ポイラ受取付用山形鋼

ボイラ一室

1 煙室胴 2煙突 3ペチコート 4過熱管寄

5反射板 6反射加減板

7送風器蒸気管 8送風器ノズル 9吐出管 10主蒸気管 11煙室前板

12煙室戸 13カンヌキ 14戸締金具 15煙室管板 16前照燈

|

このようにクランクピンを備えていて、回転させられる車輪を動輪といいその他の車輪を走行輪という。

シリンダは前方に水平に取り付けるのが古くから行われる構造である。

ボィラは石炭をたくと膨張するので、これをその前部においてのみ台枠に固定して、膨張を妨げないようにしている。

そこでシリンダを前部に取り付けるのは、ボイラとの結合を具合よくするためであり、水平に取り付けるのは根バネの撓みによって、シリンダが車輪に対し上下に動いても、力の伝達に差しさわりなくするためである。

逆転装置はスティーブンソン氏によって巧妙なものが発明されているが、それよりも構造の簡単であるワルシャート式が広く加いられる。

簡単に逆転ができ、かつ速度の調整が自由なのは蒸気機関の特徴である。

2 シリンダと動輪径 top

このように蒸気機関は構造が簡単であるが、ピストンの往復運動を車輪の回転運動に変えるのであるから、釣合が悪い。そのために動輪の回転数が制限されるのであり、普通は1分間の回転数の最高を320位としていた。

それ故、急行機関車のように速く走るためには、大きな動輪を使用することが必要となる。

動輪の直径は外国の機関車では2,200mm位のものがあるが、わが国では1,750mmが最大である。

1分間の回転数を320とすれば、2,200mmの動輪では1時間133kmの速度となり、1,750mmでは105km/hとなる。

運転規程により最高速度は1時間に110km/hまで許されているが、当分の間は95km/hに制限されているから、この直径で間に合っている。

最近の高速度機関車は多くはディーゼル機関車や電気機関車であり、動輪直径を増す必要がなくなったが、蒸気機関車においても、従来の動輪直径で160km/h位の運転に使用された例があるので、1,750mmでも120km/h以上を出せる。

現にその実験が昭和29年C62形によって行われ、125km/hを出した。

速く走るには動輪直径が大である方が具合が良い。

しかし狭軌で動輪直径を大とすると、重心の高さが軌間の割合に高くなり過ぎるので問題がある。

シリンダの力が動輪に伝えられた場合に、動輪がレールの上で滑っては車輪は進行しない。

そこで軸重を大として、車輪とレールの間の摩擦力で滑らないようにしなければならないが、一軸上の重量は線路の負担力によって制限されるから、引張力を大とするためには動輪の数を増し、それらの動輪を連結棒で連結する必要がある。

この原理は機関車の発達の初期において実験的に発見されたのである。

このように蒸気機関車の性能は、ボイラの蒸発能力と、シリンダの大きさと、動輪上重量すなわち粘着重量によって左右されるのであり、この三つの要素が機関車の用途に応じ、調和の採れたものでなければならないのである。

急行機関車は大きな動輪を必要とし、遠く走るためには引張重量を余り多くすることはできないから、動輪数は余り多くを要しない。

これに反し貨物機関車は速度は遠くないが、引張力を大とするために、動輪の数は多くなければならない。

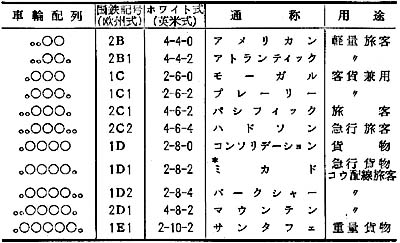

そこで機関車は車輪の配置を見れば、その性能の大体を知り得るものである。

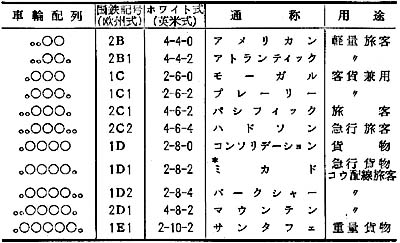

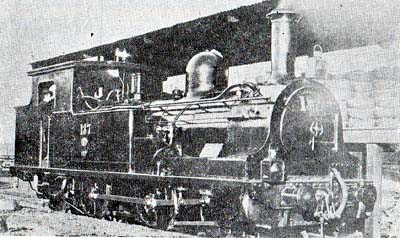

現在、世界一般に使用されている機関車の主要形式は右表のようなものである。

車輪配置は記号によって表わすのが普通であり、わが国においてはヨーロッパ大陸で用いるのと同じ記号を用いている。すなわち動軸数が1,2,3, 4,5,6のものをそれぞれA,B,C,D,E,Fで表わし、動軸の前部と後部にある走行軸の数をそれぞれ数字で表わして、動軸数を表わすアルファベットの前後に付記するものである。 |

* ミカド形 東北線の前身である日本鉄道が1897年米国ボールドウイン社に注文した1D1形貨物機関車が、同形の世界で最初のものだったのでミカド(帝)形と命名され、その名が世界の隅々にまで広まった。 |

|

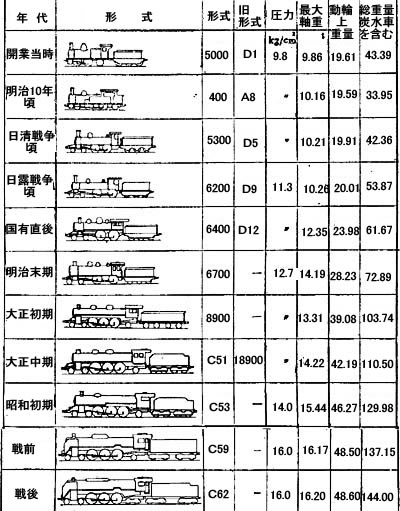

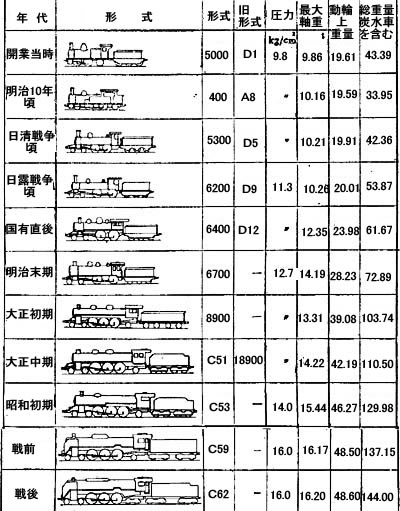

わが国における主要蒸気機関車形式の変遷

top

(1)旅客列車用機関車

|

(2)貨物列車用機関車

|

|

3 蒸気機関車の発達 top

蒸気機関車がジョ-ジ・スティーブンソン氏によって初めて用いられた当時においては、世人はまだ蒸気機関車の価値を十分に認めていなかった。

1829年リバプール・マンチェスタ鉄道が敷設されるとき、馬車によるべきか、蒸気機関車によるべきかが問題となり、必要な性能を指定して蒸気機関事の懸賞募集をして、レーンヒルで試験した結果、スティープンソン氏の造ったロケット号のみが合格した。

そこでこの鉄道が蒸気鉄道として開通したので、蒸気機関車の真価が認められ、これから鉄道がますます発達するに至った。

機関車の発達の初めは、引張る重量が小であったために、機関車は小形であった。

しかし種々の軌間の鉄道ができて、各種軌間の優劣が問題となり、そのため速度の競争をしたため、速度は125kmを出すに至り、動輪は2,440mmや3,050 mmのごとき大形のものまでが使用された。

引張重量が小であるので、動輪は一対であったが、イギリスではこの種の機関車は1900年代に至るまで使用された。

しかし一般には二対以上の動輪が用いられた。

そして蒸気圧力はだんだん高められて、1900年代の初めには12kg/c㎡位のものが広く用いられた。

アメリカのパーデュー大学ではゴス教授が、機関車を試験台に乗せて研究したが、1906年の発表によると、単式飽和蒸気機関車にあっては、11.2kg/c㎡の圧力でよい結果がえられ、14kg/c㎡以上とすれば保守の上から損失が大となる。

水が悪くてスケールが付く場合には、12.7kg/c㎡より高くしてはならない。

それ故、アメリカの機関車はすでに最高圧力に達していると述べている。

圧力が高まるにつれて複式機関車が試みられた。

最初は左右のシリンダの中の一方を高圧、他方を低圧とする2シリンダ複式であった。

4 日本の蒸気機関車 top

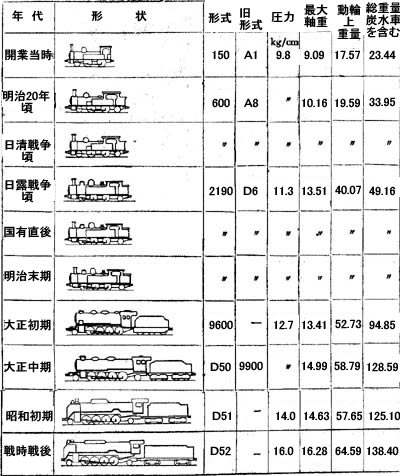

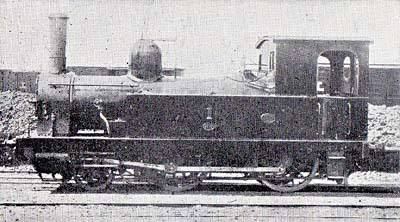

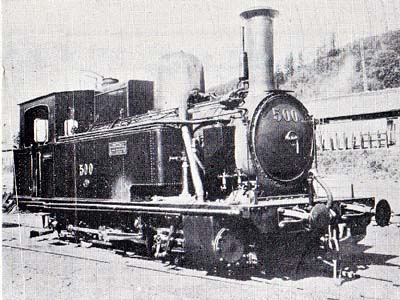

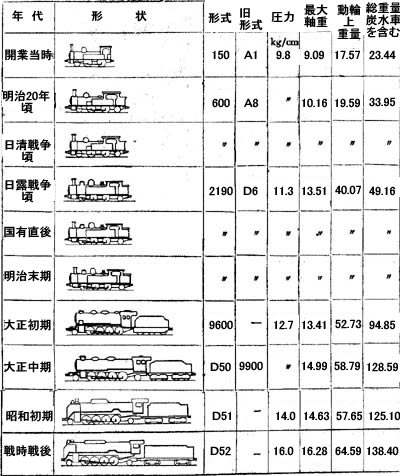

わが国で最初に機関車を造ったのは明治26年で鉄道庁の神戸工場においてアール・エフ・トレビシック氏(機関車製作の最初の人といわれるリチャード・トレビシック氏の子)が1B1形タンク機関車(形式860)を作ったのであるが、これが2シリンダ複式であった。

当時複式が流行したので、同氏の技術的あこがれによったものと思われる。

2シリンダ複式は余り広く用いられないで終わった。

その後4シリンダ吊合複式が用いられた。

二つのシリンダのクランク角を180度として、ピストン等の往復部分の吊合をよくしたもので、南ドイツやフランスで盛んに用いられたが、一般には余り用いられなかった。 |

わが国で最初に造った1B1タンク機関車の860形

|

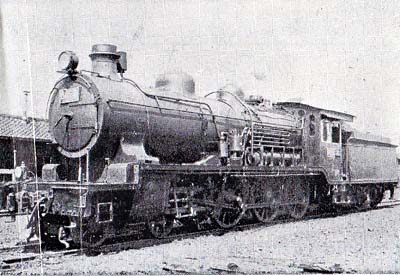

その後ヨーロッパで発明されたマレー形複式、すなわち、ボイラは1個であるが、台枠と機関部は、前方の低圧部と後方の高圧部に別れている形式は、大形機関車を必要とするアメリカで担当用いられた。

圧力が12kg/c㎡時代に、ドイツのウイルヘルム・シュミット氏が過熱器を発明した。

過熱蒸気を使うことは陸上機関や船の機関でもまだ試みられなかったが、プロイセン鉄道のガルベ氏らの苦心によって、350℃位の過熱蒸気が機関車に用いられるようになり、飽和機関車に比して蒸気消費量が20~25%の節約となり、それだけ大きな機関車の製造が容易となり、過熱蒸気は世界一般に使用されるようになった。

わが国で過熱機関車を使用したのは、明治44年にドイツから8800形と8850形を輸入してからで、それ以来機関車が著しく改良されたのである。

5 蒸気機関車の性能向上 top

機関車の性能改良に対する欲求は大なるものがあるため、過熱蒸気の温度もだんだん高められて、400℃付近のものが用いられるようになり、圧力もだんだん上った。

わが国では18kg/c㎡が最高であるが(昭和30年にC58形2両を試験のため増圧した)、ドイツでは24kg/c㎡が用いられるようになったのは、1933年頃からである。

これより圧力を高めるにはネジ控を用いる火室の構造では無理であるとの結論のようである。

しかしその後の経験で、標準圧力は16kg/c㎡に下げられたという。

火室はボイラの蒸発の最も盛んな部分であり、ややもすると内火室板に割れが生ずることもあるので、この部分の水循環を良くすることが考えられている。

わが国でも使用しているアーチ管を具えて、管板下部の水を火室後板の上部に導く方法は広く用いられるが、サーモサイホンと称して、漏斗状のもので、管板下部を火室上に導く構造がアメリカで大分、試みられている。

内火室と外火室の平板をネジ控で結ぶ構造は、圧力が高まるにつれて具合が悪くなるのは明らかであるので、火室の改良が試みられた。

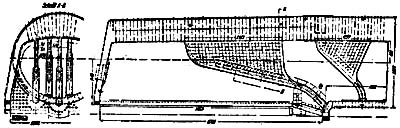

オーストリアのブロタン形ポイラはその一種で、火室だけを水管式としたものである。 |

蒸気圧をあげるためのサーモサイホンの図

|

わが国でも大正の初めに鷹取工場でこれを試作したが、蒸発量が不足で具合が悪かった。

そのため火室を水管式とする構造は用いられないのであるが、アメリカのエマッソン式はこの種のものの新しい構造である。

ボイラ全体を水管式とする試みも種々なされた。しかし機関車ボイラでは高さが制限されるし、振動に耐える構造であることが必要であるので、水管式の設計は困難である。

しかも陸上ボイラでは、復水を給水し、補給水は少量であるのを常とするのに反し、機関車ではすべての給水が新らしく供給されなければならないので、高い圧力の水管式に必要とされるような水処置をするにも問題があろう。

従って蒸気機関車は従来発達してきた標準形以外の構造に改良されることは困難のようである。

しかし種々な新らしい構造のものも試みられた。

普通の蒸気機関車ではボイラが車輪上に乗るので、ボイラの構造が制限を受けるから、ボイラを長い台枠の上に乗せ、その台枠の前後を台車で支えた構造のもの、すなわちガーラット式のごときはその一である。

この種の機関車は余り実際には用いられないが、狭軌の大形機関車に多少用いられているし、超大形の機関車を造るとすれば検討すべき構造である。

こうして蒸気機関車は一般には標準構造のものが、だんだん大形となりつつ発達したのである。

|

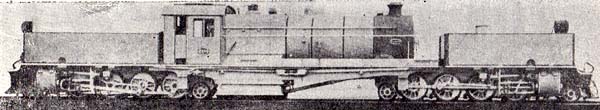

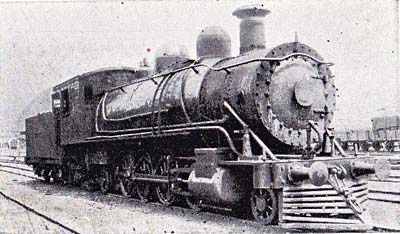

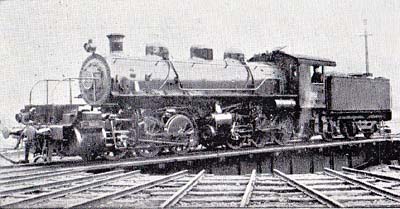

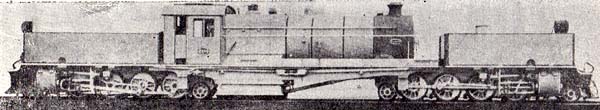

動輪のない中間部に大きなボイラを配置し、狭軌で大形を実現したガーラット機関車

|

6 機関車の能力の根源 ボイラ top

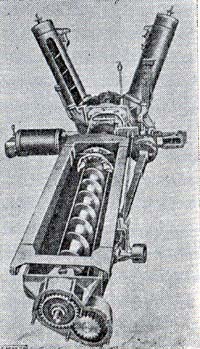

機関車能力の根源であるボイラを大とするには、その火格子面積を大としなければならないが、これを大とすると投炭作業に困ってくる。

わが国の最大機関車D52形やC62形の火格子面積は3.85㎡で、これに連続投炭することは相当骨が折れるが、外国の例で見れば、この位ではそれ程、困難とは認められていない。

朝鮮鉄道の最大機関車マテイ形2D1形では、火格子面積6.2㎡であり、給炭機を設備してある。

陸上用ボイラで1000馬力以上ともなれば、給炭機を用いるのは普通のことであるが、蒸気機関車用給炭機は設計が困難なため、余り用いられなかった。

機関車の上に装置するには、軽くて小形でなければならない。

そして燃焼率は陸上用のものの数倍であり、運転したり、停止したりする回数が多い。

このために機能のよい給炭機を作ることは初め困難であったが、アメリカにおける20年の経験によって、良いものができて、アメリカでは一般に使用されている。

大体火格子面積5㎡以下では人力で給炭できるようであるから、機関車の大きさがアメリカより小さいヨーロッパでは給炭機は発達していない。

終戦後わが国の鉄道でも使用するようになったが、これは終戦後石炭の品質が低下し、石炭を焚き通しているので、火焚戸口を閉める時間がないから、燃焼状態改良の目的で、給炭機を設備したのであるという。

微粉炭燃焼装置も試みられた。 |

給炭機

|

陸上用ボイラでは、微粉炭機をボイラに付属させて、微粉にするとすぐ燃焼させるものがあるが、微粉炭機を機関車上に装置するには困難があり、また陸上で微粉にしたものを炭水車で運搬する方法は、運搬貯蔵および爆発防止法等に困難がある。

これらの困難に打勝って試験した結果、アメリカでもドイツでも相当の成績をあげたようであるが、実用には余り多く使われなかった。

わが国鉄でもアメリカ製のものを石炭試験所で試験したが、良い成績はえられなかった。

機関車の大室は容積が小さいので燃焼に困難があり、かつ灰の融解するものの処置に困るのである。

融解度の高い灰をもつ石炭のみを使用すればよいが、それは事実上できない。

そこで灰が融解して、煙管その他に付着して不具合となるようである。

重油を燃料とすることも各所の鉄道で行われた。

大体において油を得やすい地方の鉄道でこれを使用している。

わが国でもかって使用したことがあるが、値段の変動が激しいので困った経験がある。

太平洋戦争以前の国情では、機関車の燃料として油を使用することは考えられなかった。

戦後、油が多く輸入され、かつ石炭の値上りが特に大であるため、油が相当使用されるようになった。

7 機関車の熱効率の改善 top

機関車の熱効率を改良するために、給水加熱器が使用されるようになった。

ドイツで過熱器が盛んに使用されるに至った頃、イギリスで使い始めた。

吐出蒸気の1/6を利用して給水を熱するのであり、飽和蒸気の場合約10%、過熱蒸気の場合約9%位の利益が得られるという。

さらにこの給水加熱器と直列に、煙室内に節炭機を設備して、給水の温度を130℃位にまで高めたものもあるが、煙室内に節炭機を置くことは、故障の原因となりやすいので余り用いられなかった。

シリンダの滑弁は、過熱蒸気の採用に伴なって、ピストン弁が用いられるようになった。

上げ下げ弁も種々のものが考察され、イタリアのカプロッティ式は好い成績であることが、一般に認められているようであるが、その割合に広く用いられない。

通風の強さを調整するために、吐出ノズルを調整式としたものは、フランスでは相当用いられて、良い成績のようであるが、地勢の変化の多い区間ではその調整を度々しなければならないので、多忙の機関士には無理であるとも考えられ、わが国では用いられない。

以上の他、各部の構造についても種々の改良が行われた。

大形の機関車ではボイラの胴が大となり胴板の厚さが大となるので、アメリカではニッケル鋼などが用いられるようになったが、わが国の機関車ではまだその必要がない。

特殊鋼はロッド類や車軸にある程度用いられる。

わが国でも多少の経験を積んだが、車軸では発熱を起しやすい傾向がある。

またロッド類は自動車部分品などよりはるかに大形であるので、品質の均一な良い特殊鋼を製作するのに特別の技術を要する。

玉軸受が応用されたが、衝撃が大であるので玉軸受は成績が悪く、コロ軸受がだんだん多く用いられるようになった。

コロ軸受を用いると出発抵抗を減らせる利益があるが、コロ軸受を使用することは、保守の手数を省くことを主目的とすべきであろう。

以上のようにして構造が改良され、大きさも大となったが、だんだん大形となり重量が大となり、高速度のものとなるにつれ、ブレーキが問題となるに至った。

すなわち減速度を大とするため、ドイツの流線形ではブレーキ圧力を軸重の180%位にしたため、制輪子に加わる圧力が8,45Okgに達し、それ以上増大することは安全を欠くと認められるので、この方面から軸重が制限され、機関車構造を複雑ならしめる傾向を生ずるのである。

機関車の構造は標準の構造のものとして以上のように発展して来たが、新らしい構造の考案もある。

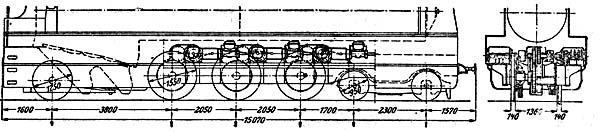

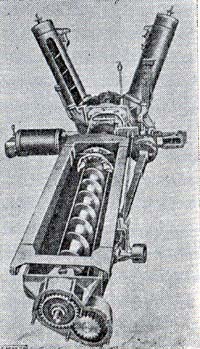

すなわち各動軸毎に高速蒸気機関を取付る構造で、電気機関車のモータの代りに蒸気機関を水平に置くものである。

スイスのウインターツール工場の設計により、フランスの北鉄道へ供給されたものは、回転数を1分間に1000回位とし、歯車によって動輪を駆動する。

この構造によるときは重いロッドを必要としないで、吊合が良くなり、加速度を増大し得るという。

蒸気機関車の加速度はブースタを使用しても0.4m/s/s位が限度であるが、この構造によって大いに改良することが考えられる。しかしこの構造のものは実際には発達しなかった。

|

動軸各個にシリンダを配置し、ロッドをなくした蒸気機関車

|

8 蒸気機関車の大型化の限界 top

以上のようにして蒸気機関車は発達して来たが、蒸気機関車はどこまで大きいものができるのであろうか。

機関車は軌間と軸重から制限を受けるし、高さや幅は車両限界によって制限される。

そこで陸上蒸気機関のように自由な設計とすることができないため、機関車の大きさは最早、限界に達したと考えられたことは、大分前からのことであるが、発明考案によってだんだん強力なものができてきた。

大形機関車のボイラには火焚口が2つ設けられているが、運転台の広さの関係で、2人の機関助手が同時に自由に作業することは困難なので、1時間に焚き得る石炭の量は約2,500kgが最大限とされ、これによって引張棒において約2,500馬力を出し得るものとされた。

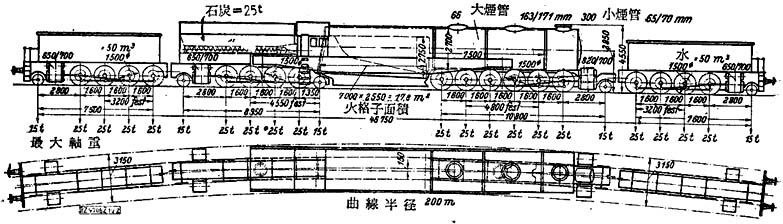

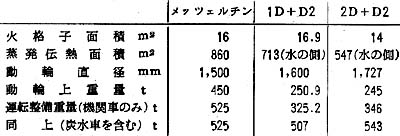

この例によって石炭1kgにて引張棒にて1馬力を出せるとして、ドイツのメッツェルチン氏はドイツ鉄道の場合について造り得る最大の機関車について研究した。

ドイツのみならずヨーロッパ鉄道では、ネジ連結器を用いているので、引張力を余り大とすることはできない。

ドイツ鉄道の強い材料を使用したものでも、引張力は15トン位であり、たかだか20トンを出し得るに過ぎない。 |

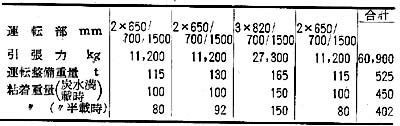

メッツェルチン氏の最大機関車のデータ表

|

従って大馬力の機関車を使うことはできないが、連結器は取り替えることとし、その強さを問題外として、貨物機関車の設計を考えたのであるが、線路の負担力からは10,000馬力、シリンダの大きさからも10,000馬力を出せる機関車を造れるが、火格子面積は19.6㎡が最大で9,800馬力が限界であり、またポイラの胴の大きさからは8,000馬力を出せるに過ぎないとの結論を得た。

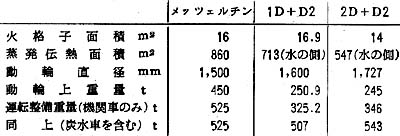

車両限界の幅が3,150mmであるので、ボイラ胴の覆いの最大外径を2,800mmに制限しなければならないから、煙管の長さを7.500mmとして、蒸発伝熱面積は860㎡、火格子面積16㎡ となり、8,000馬力が最大となるのである。

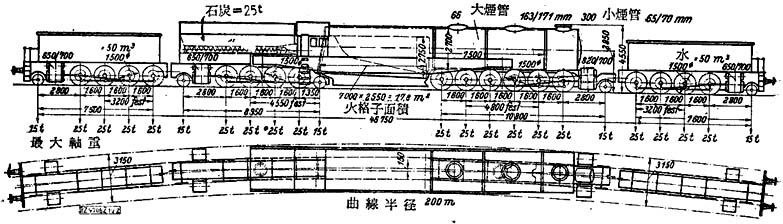

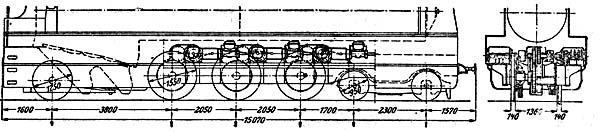

この機関車の設計は1F+1D1形のガ-ラット式の前後に1D形炭水車1台ずつを取り付け、これにもシリンダを設備するものである。

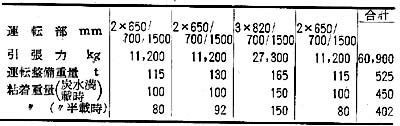

すなわち動軸数18、動輪軸重25トン、動輪上重量450トン、運転整備重量525トン、シリンダ数19で、行程はすべて700mm、直径は1F形のもの3個は820mm、その他のものは650mm、動輪直径1,500mm、引張力は速度35km/hのとき60,900kgである。

|

メッツエルチン氏の最大機関車

|

同様の方法でアメリカの鉄道の場合について計算すると、車両限界の幅が大であるので、ボイラの胴の直径を200mm増大し得るから、馬力を上記のものより10%増せることになり、8,800馬力が極限の大きさとなる。

この場合の火格子面積は17.6㎡となるが、アメリカの鉄道ではヨーロッパよりも軸重を大きくできるので、動軸数を減らせるから、はるかに簡単な構造でこの程度の機関車を作り得るのである。

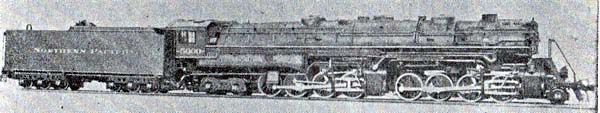

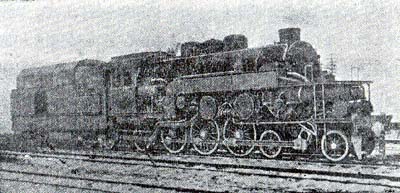

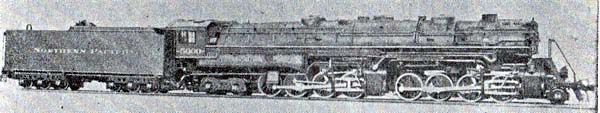

| 火格子面積16㎡程度の機関車は戦前からアメリカにおいて用いられた。すなわちグレート・ノーザン鉄道の 1D+D2である。 その後にできたユニオン・パシフィック鉄道の2D+D2形も可なり大きな機関車である。 |

グレートノーザン鉄道の1D+D2形蒸気機関車

|

これらの機関車を、メッツェルチン機関車と対比すると右表の通りである。動輪上重量はメッツェルチン機関車が大であるが、これは炭水車重量を利用しているから、水や石炭を消費した場合には、325トン程度となるものである。

これらアメリカの大形機関車は、ヨーロッパ鉄道の極限の大きさに近いものとなっているのであり、アメリカの鉄道としても極限の大きさに可なり近づきつつあるものと認められる。

ペンシルバニア鉄道の3BB3形急行機関車も可なり大きいものである。 |

世界の大形機関車比較表

|

8軸の炭水車を加えて全重量481トンで1,200トンの列車を160km/hの速度で引張って、指示馬力6400で1時間の最大蒸発量は48トンに達するから、炭水車の水容量68.25トンで1時間20分運転し得るに過ぎない。

ドイツの急行機関車では炭水車の水容量は38トンで、2時間半運転し得るに過ぎない。

さらに大形の蒸気機関車を必要とするならば、電気制御を利用して重連機関車を造ることが考えられるが、大形の機関車となると水の補給が問題となるのであり、アメリカの機関車はすでにその状態に達しているものと認められる。

ここに至るまでの道程において、蒸気機関車として飛躍的の改良が試みられたことがある。

すなわち高圧機関車とタービン機関車がそれである。

しかしそれらのものも十分な発達を遂げるに至らないで、ディーゼル機関車や電気機関車が普及するに至った。

そして内燃機関の発達はガスタービン機関車の実現に発展しようとしており、従来、使用して来た蒸気機関車は、いずれは世の中から消え去る運命にあるものと考えられるに至った。

ただ蒸気機関車はその構造が簡単であるので、工業技術発達の程度が低い国においては、なおもその応用が続けられるかも知れないのであり、そして東洋諸国がそれに該当するものであるが、それらの諸国においても自動車は盛んに使用されるので、内燃機関車の発達のいかんによっては、それらの諸国においても内燃機関車の方が蒸気機関車よりも盛んに使用されるようになることも考えられるのである。

しかも内燃機関やモータの応用は蒸気機関車の代りに、内燃動車や電車の運転が可能になるので、この点からも蒸気機関車の利用が抑制されるに至ったのである。

高圧機関車は、第一次世界戦争の後、鉄道の飛躍的改良が企てられたとき、主としてヨーロッパにおいて試みられたのである。

蒸気機関車の圧力は漸次高められて、ドイツでは24kg/c㎡程度となったが、高圧機関車は60kg/c㎡以上の圧力を使用して、高い熱効率をあげ、発電用として発達した高圧蒸気の応用を機関車に試みようとしたものである。

① スイス機関車会社の高圧機関車 top

スイス機関車会社のものは圧力が60kg/c㎡で、ボイラは水管式であり給水加熱器を二重に装置して給水中の塩分をできるだけ取り去るようにしている。

試験の結果、普通の機関車に比べて水において38~55%、石炭において30~40%の利益があったという。

② ヘンシェル会社の高圧機関車

この機関車はドイツのヘンシェル・シュミット式であり、60kg/c㎡と14kg/c㎡の2種の圧力を使用するものであり、60kg/c㎡の蒸気は90kg/c㎡ の高圧蒸気によって間接に熱せられる構造である。 14kg/c㎡の圧力を併用するため熱効率は割合に低く、試験の結果、普通の機関車に比して、石炭において30%の節約したこともあるが、8%位に過ぎないこともあった。

それ故、このような複雑な構造を採用しても、割に合わないという。

カナダ太平洋鉄道においても2種の圧力の高圧機関車を試験して、良い成績がえられたという。

③ ベルリン機関車会社の高圧機関車 top

この機関車はシュワルツコップフ・レフラ式であり、レフラ式によってボイラ水をポンプで強制循環を行い、圧力は120kg/c㎡、間接加熱である。

石炭消費量において普通の機関車に比して45%の利益がえられる計算であるという。

以上の他にも高圧機関車の試みられたものがあるが、いずれも試験機関車を造っただけで、高圧機関車は一般に用いられるまで発達しないまま終ってしまった。

その主たる理由は構造が複雑で高価となり、その割合に利益する所が少ないから経済的に成立たないことであるが、技術的にみて困難な問題がある。

高圧ボイラは水管式でなければできないが、水管式として相当の容量のボイラは、機関車上に取り付けるとしては、その構造として適当なものがないのである。

また高圧ボイラでは、十分に処理した水を使用することが必要であるが、蒸気機関車は吐出式であって、使用した水を捨ててしまうので、全部の水を補給しなければならないのであり、その水を十分処理することに問題がある。

このようにして高圧機関車は大きな努力にもかかわらず、試験のままで終ったのである。

タービン機関車も高圧機関車と同じ時代に試みられた。

発電用や舶用のタービンが非常な発達を遂げたについて、タービンを機関車に応用することを考えるのは当然であるが、タービンを機関車に応用するについては技術上、種々の困難な問題がある。 すなわちターピンは逆転ができないから、逆転装置を考える必要がある。

またタービンは回転速度が設計速度と異なると、効率が著しく低下する欠点がある。

かつまた復水式としなければ良い効率をえられないのである。

これらの問題を解決するために種々の構造が考えられた。

④ クルップ会社のタービン機関車 top

ドイツのクルップ会社のタービン機関車は、逆転タービンを別に備えている。

マッファイ工場のタービン機関車も同様であって、これは船のタービンの場合の構造と同様である。

前進タービンが回転するとき、逆転タービンも回転するので、吐出式とすると、逆転タービンが送風機の作用をなしてブレーキとなる。

それ故、タービンが真空中で回転されなければならない。

このためにも復水式とすることが必要である。

そこで復水式として熱効率を高める構造となっているが、機関車を復水式とするにはコンデンサの循環水を得るに困難がある。 |

クルップ会社のタービン機関車

|

そこで炭水車にコンデンサを設け、一部の水がコンデンサから熱を奪い蒸発消失することによって、コンデンサを有効とする構造が採用された。

しかしこの蒸発する水が相当の分量に上るので、完全な復水式とは違い、相当、水消費量が多いのである。

そして真空も十分なものをえられない。

しかも構造は極めて複雑となる。この機関車は日常の列車の運転にも使用されたそうであるが、要するに試験機関車として終ったのである。

⑤ ユングストローム式ターピン機関車 top

スウェーデンのユングストローム会社は陸上蒸気タービンの製造者として特異の存在であるが、タービン機関車の製造者としても特異の存在である。

この機関車では逆転は歯車の転換によって行うのであるが、熱効率を良くするため復水式としている。

循環水がえられないので、空中放熱による空気コンデンサを使用している。

空気によって蒸気の熱を吸収するのであるから、夏と冬において大気の温度の差の大なる地方では、夏と冬においてコンデンサの作用が著しく異なる欠点がある。

初め2000馬力程度の試作機関率が相当の成績をあげ、スウェーデンにおいては実用に供されたが、同国における鉄道電化が進んだので、その使用が廃止されるに至ったという。

こうしてユングストローム復水式タービン機関車は実用価値のあるものになったが、同社はその後、吐出式タービン機関車を製作して、南米等へ輸出するに至った。

そして2000馬力以上のものなら蒸気機関車よりも経済的であると宣伝した。

復水式として一応成功したにかかわらず、何故に吐出式を提唱するに至ったかの理由は十分には明らかでないが、蒸気機関車は復水式のように複雑な構造では、取扱上困難があるものと考えられる。

そこでタービン機関車が普遍的に使用されるためには、吐出式のようなものが望ましいのであろうが、この機関車も広く実用に供されたことを聞かない。

以上のように蒸気機関車改良の飛躍的試みとしての高圧機関車もタービン機関車も、大きな努力にかかわらず、広く使用されるに至らず、蒸気機関車の改良はすでに限界に達して、蒸気機関車は消え去るべき運命に立ち至ったのである。

これは技術の進歩の結果によるといえばそれまでであるが、何故、蒸気機関車がディーゼル機関車に対抗できなくなったかを考えるとき、単にディーゼル機関の熱効率が蒸気機関車のものより高いためのみによるのではないようである。

12 蒸気機関車の運転上の欠陥 top

蒸気を使用する場合において、復水式としては構造上、取扱上、種々の困難があるため、吐出式とすることがやむをえないことは前に述べたとおりであり、吐出式では炭水車を十分大きくしてもその水容量は、大形機関車で2時間走るのに足りない位である。

そして大容量の炭水車では給水塔から給水する時間が相当長く要するのである。

この時間を節約するために機関車を取り替えるとすれば、機関車の長距離運転ができないで、機関車の運用が不経済となる。

しかもボイラは灰の処理その他で、取扱に手数を要する。

これに反しディーゼル機関車は、ロスアンジェルスからシカゴまでのような長距離でも、通して運転できるように発達した。

このような長距離運転は試験のためであろうが、このような運転のできることはその構造各部が信頼できるようになり、手数を要することが少なくなったことを意味するのである。

長距離運転によって機関車の運用が良くなるのみならず、中間駅における機関車に対する点検、補給、取替など用務が大いに減ることなどは、すペて鉄道業務の能率に関するのであって、蒸気機関車が時代遅れとなったことは、鉄道業務全体から観察された結果であると思われるのである。

ディーゼル機関車では油を使用するが、油の用途がますます多いために、アメリカにおいても油を節約する必要がある。

油を節約するため石炭を使用すれば蒸気機関車の寿命を延長できるようであるが、技術の進歩はそれを許さないで、石炭を微粉にして、ガスタービン機関車を使用することがアメリカにおいて実験済であるという。

それ故、燃料資源の関係を考えても蒸気機関車の将来に希望は持てないのである。

わが国では列車速度が外国のように向上されておらず、従って機関車の馬力も2000以下であり、外国鉄道と事情を異にするが、水力の利用が国策として取り上げられ、そのため鉄道の電化が考えられるのである。

電化の結果、列車の取扱が簡単となり、煙の出ないため旅客からは歓迎されるのであるから、蒸気機関車が追いやられる運命にあるのはやむをえないことである。

ただすでに蒸気運転として諸設備がなされている線路を電化するのであるから、その経済性が問題となるのであるが、電気機関車の発達に伴ない、大形機関車の製作が蒸気機関車の場合より容易であるのと、長距離運転が蒸気機関車より実行しやすいことと、わが国の旅客の状態からして、電車運転が多く使用される可能性があることなどから、電化の範囲が漸次拡大されるのである。

電化が経済的となるほど運輸量が多くないローカル線では、ディーゼル動車の運転によって、輸送が改善されつつある。この種の輸送を行うには、蒸気機関車よりも、ディーゼル動車による方がはるかに便利なのである。

以上のようにわが国においても、電気事業とディーゼル機関の発達のために、蒸気機関車はその大きな業績にもかかわらず、歴史的存在となるべき運命になったのである。

top

****************************************

|