|

****************************************

index Ⅳ Ⅴ

Ⅳ 初めに言葉があった

1 インディアンの奴隷に

top

一八三四年(天保五)の春。

カナダの西海岸、イギリス領コロンビア州のアストリアにいた「ハドソン湾会社」の一職員は、ある船長から、つぎのような情報をきいた。

「私が沿岸を航海していると、グレンビル岬とフラッタリー岬とのあいだの浜辺で、一艘の日本船が難破しているのを発見しました。

近づいてみると、帆柱は切りたおされ、積荷もほとんどなく、無残な姿でありました。

船員は一人もいず、樽のなかに五、六人の死体が、頭を上にしていれてありました。

たぶん、飢え死にしたか、病気で死んだのでしょう。

うわさでは、生残った船員は、インディアンにとらえられ、奴隷にされているとのことです。」

これをきいて、職員は非常に驚いた。

「日本の船が、まさか。」

「この目で見てきたのですから、間違いありません。」

「では、さっそく調べてみよう。」

職員はフラッタリー岬へでかけていった。なるほど、船長の報告どおりだった。

船はなかば海岸の砂にうもれ、大きく傾いていた。

船室にはいってみると、めぼしい物は何もなかったが、ちらばっている紙きれは、まぎれもなく日本紙で、なにやらわからないが、墨で日本文字が書いてある。

「確かに日本船だ。それにしても、生残ったという日本人の船員は、どこに、どうしているのだろうか。」 、

この船が宝順丸であることは、間違いない。ただ、漂着した場所が、記録した人によって、すこしずつちかっている。

ある人は、オレゴン川の川口の北部の島といい、ある人は、コロンビア川の付近といい、ある人は、クィーン・シャーロッ卜島といっている。

船長の報告どおり、グレンビル岬とフラッタリー岬のあいだとすれば、バンクーバー島ということになる。

どれが正しいか。なにしろ百三十年余りまえのことで、いまでは確かめることかできない。

しかし――ここでは、多くの人が主張しているクィーン・シヤーロット島としておこう。

職員からくわしい話をきいた、フォート・バンクーバーのハドソン湾会社の支配人、ジョージ・マックラフリン博士は、まだ見ぬ日本人漂流民に、心からの同情をよせた。

「漂流という苦しみをなめたうえ、インディアンの奴隷にされたとは、なんという憐れで、気の毒な人たちだろう。

一日も早くさがしだして、救ってやりたい。」

支配人の命をうけて、さらに同社のラーマ号の船長、ウィリアムリマクネイルが派遣された。

船長は現地につくと、ただちに八方へ船員をやって、日本人漂流民をさがしもとめた。

まもなく、それらしい者がいるイソディアン部落を見つけた、という報告がはいり、船長はすぐさま、数人の部下を連れて、のりこんでいった。

「なあに、金で買いとるといってやれば、奴らは喜んで承知しますよ。」

「そう簡単に、事が運べばいいが……。」

船長の不安はあたった。酋長に会って、交渉を初めてみると、中々首をたてにふらない。

「あの男たちは、わしらが難破船から救いだし、いまでは部落の働き手だから、売ることはできない。」

「だが、あなたたちは、あの日本人をひどくこき使っているというではないか。」

「そんなことはない。食べものも、着るものも、ちゃんとあたえている。彼らは満足している。」

「では、その証拠を見せてくれ。」

というと、酋長は、ぐっとつまったが、しぶしぶ、そばの男に合図をした。

やがて、三人の日本人が連れてこられた。いうまでもなく、岩吉、久吉、音吉であった。

――宝順丸が十四ヵ月余りの漂流ののち、クィーン・シャーロット島に流れつき、助かったと、うれし泣きに泣いたのもつかのま、三人はたちまちインディアンに捕えられて、むりやりに連れてこられたのだ。

それからは、水くみ、火たき、まがあり、家畜の世話と、はげしい労働においまくられた。

けもののくさい乳も飲んだ。地獄におちるおもいで焼き肉も食った――これが、体によかったのだろう。

回復は意外に早かったが、生きているのが、不思議なくらいであった。

しかし、岩吉たちがおそろしかったのは、最初にインディアンを見たとき、(これが鬼か)ということだった。

そのころの日本人の多くは、異国人を鬼のように考えており、岩吉たちも例外ではなかった。

まさにそれは「赤鬼・青鬼」に見えたのだ。 |

|

(やっと命びろいしたが、いつこの鬼どもに食い殺されるかもしれない。)と、びくびくしながら働き続けて、半年がすぎたところだった。

だからいま、目のまえにとほうもなく背の高い、髭もじゃのマクネイル船長を見て、

(また、新しい鬼があらわれた。)と、三人が思ったのも、無理はない。

鬼とすれば、それは「白鬼」であろう。

その白鬼が、いきなり大きな手をさしのべ、岩吉たちの手をギューとにぎったので、びっくりした。

(いたいっ!)

もうすこしで声をあげるところだったが、ふりほどいたあとに、奇妙な暖かさが残った。

それは、これまでに感じたことのないものだった。

赤鬼と白鬼は、身ぶりを交えて話しだした。

どうやらそれが、自分たちの運命にかかわりのあることが、おぼろげに察しられたので、三人は息をつめて、見つめていた。

話しあいは一時間余りもつづいた。

酋長の声が、ふいに高くなったかと思うと、さっと小屋からでていった。

船長が岩吉たちにむかって、肩をすくめてみせ、苦笑いした。

それから三人の肩をたたいて何かいい、船員たちを連れて、ひきあげていった。

「なんていったんだい?」

「わかんないよ。ちんぷんかんぷんだ。」

「希望をもてか、それとも、あきらめろか。」

あくる日、マクネイル船長は、ふたたび部落に姿を現した。

そして、酋長とのあいだで、二時間ばかり話しあいがつづいたが、船長はむっつりした顔で、パイプばかりやけにふかしながら、船へかえっていった。

交渉は難行していた。

酋長は、岩吉と久吉は承知したが、年の若い音吉だけは、どうしても手離さないと、がんばっているのである。

三日めも同じことがつづいた。

「もう、どうでもいいや。」

久吉が、はきだすようにいった。

五日め、三人は、酋長のまえによびだされた。

いよいよ運命がきまるとおもい、不安な顔つきで小屋にはいると、いきなりマクネイル船長が両腕をひろげて、三人をだきかかえた。

「イワ、キュウコウ、オト、よかった、よかった。話はつきました。君たちは今から自由の身です。 おお、自由! なんてすばらしい! 君たちの身がらは、今日からハドソン湾会社が、責任をもって引受けます。 さあ、ラーマ号でフォート・バンクーバーヘいきましょう!」

言葉はわからないが、三人は半年余りの奴隷の身から、いま解放されたことを知った。おもわずおどりあがって、

「ありがとうございます。ありがとうございます。」

マクネイル船長にむかって、なんべんもおじぎをした。

一行は小屋をでた。部落の広場はインディアンでうずまっていた。かきわけるようにして歩いていくと、あちこちから、

「イワー」

「キュウコウー」

「オトー」

と、口ぐちによぶ声がきこえた。中には走りよってきて、音吉の袖をつかみ、

「オト、イクナー」

という小さな女の子もいた。

苦しい、つらいことばかりではあったが、いざ別れるとなると、なつかしさがこみあげてきて、音吉は女の子の頭に手をおいて、一言だけいった。

「さよなら!」

森は、緑にもえたち、川は銀の魚をおどらせていた――五月であった。 |

|

2 世界にひらく目

top

岩吉・久吉・音吉の三人を救いだした「ハドソン湾会社」は、一六八〇年、イギリス国王のいとこにあたるルバート公を総裁に、時の政治家、実業家を委員にしてつくられた。

会社のおもな仕事は、北アメリカのインディアンから買いとった毛皮や鉱石を、イギリス本国へ輸送することだった。

そのため、いく艘かの船をもっており、本国からの移民や、宣教師たちも、これを利用していた。

日本人漂流民事件は、いさましくも憐れな物語として、プリティ″ジューコロンビア州一帯にひろまり、大変な評判になった。

なかには、めずらしい日本人をひと目見ようと、遠くの町から、わざわざバンクーバにやってくる者もあった。

そのころ、ハドソン湾会社のたてものは、木造の二階だてで、近くに幾棟かの倉庫があった。

岩吉たちは、その倉庫の一室をあてがわれ、まず浴室に案内された。

「わあっ、湯だ。湯だぞ!」

いきおいよくとびこんだが、小さな舟形の桶があるきりで、しかも、一人が入ってやっと腰までつかれるくらいの浅さである。

だされた石鹸も初めて見るもので、なんともへんな匂いがする。

だが、何年ぶりの入浴だろう。

三人は大はしゃぎにはしゃいだが、ひとさわぎすると、きゅうにだまりこんでしまった。

(生きていた……。)という思いがしみじみと胸にきたのだ。

それは全く「生きていた」というほかに、いいようがなかった。

三人は、たがいに骨と皮ばかりにやせた体をながめあい、誰からともなく「フフフフ……。」と、泣き笑いした。

それからは、三人を驚かせ、とまどわせることが、次々におこった。

食堂に案内されると、すでに七、八人の大男がテーブルについていた。赤いちぢれ毛、金髪、青い目、茶色い目―鼻をつくたばこのけむりが、もうもうとたちこめている。おずおずと椅子にこしかけると、支配人のマックラフリソ潯士が立って、あいさつをした。

「わがハドソン湾会社は言葉につくせない苦労をなめて、九死に一生をえた三人の日本人漂流民を歓迎する。

あなたがたは、今日から自由の身である。

我々は、あなたがたの勇気と忍耐、不屈の精神に、心からの敬意を表するものである。」

おそらく、このような意味であったろうが、もちろん、三人には一言もわからなかった。

しかし、異国人が自分たちに暖かい同情をよせて、心からもてなそうとしていることだけは、よくわかった。

「ありがとうございます。俺たちは……。」

岩吉が立っていったが、あとがつづかなかった。それで、久吉と音吉を立たせ、三人そろって二、三回、おじぎをした。

食事がはじまった。スープ、野菜、肉……と、次々にはこばれてきて、手まねで、食べろ食べろというのだが、岩吉たちは、どうやって食べていいかわからず、おろおろするばかりだった。

そういう三人を見て、みんなはガヤガヤ騒ぎだし、たにやらボーイに命じた。

だいぶ時間がたってから、三つの皿が運ばれてきた。

見ると、だぶだぶのおもゆのようなもので、それでも米粒がういていた。

三人は、スプーンですくって食べた。

味もそっけもないものだったが、ひさしぶりに見、あじわう米は、一粒一粒が、輝いているようにおもえた。

「これでウメボシとタクワンがあったらなあ。」

おもわず、音吉がため息まじりにいうと、みんなが「何か、何か」と首をのばしてきたのには、困った。

「ウメボシ? タクワン?」

まるっきりわからないらしかった。

こんなありさまでは、これからさきどうなるかと、きゅうに心ぼそくなった。

食事ががあると、三人は支配人室に連れていかれた。テーブルの上に、大きな地球儀がおかれてあった。

むろん、岩吉たちの初めて見るものだったが、マックラフリン博士は、

「地球……世界……。」といい、一点を指さして、

「ニッポン!」といった。

「ニッポン!」岩吉たちも、おもわずさけびかえした。これが日本。自分たちの生まれた国か。

初めて見る祖国の位置と姿を、三人は息をのんでながめた。

それにしても、なんという小さな国であろうか。広大な大陸の東に、北から南へ、弓なりにつらなる四つの島。そのほぼまん中を指さして、岩吉がいった。

「尾張……伊勢湾……小野浦……。」

マックラフリソ博士が大きくうなずいた。

「そうか、君たちはオワリのオノウラの船乗りなのか。」

そして、岩穴が指さしたところから、太い指で東へ線をひきながら、 |

|

「太平洋……。」といい、北アメリカの一点でとめた。

「フォード・バンクーバー。」

岩吉たちはうなずいた。

どうやらそこが、いま自分たちのいる地名であり、宝順丸がどういうコースをたどって漂流してきたかが、初めてわかったのである。

人間の心は、ときに不思議なはたらきをする。

人間の心には、いくつもの扉があって、ふだんはその一つか二つかを、あけたりしめたりして生きている――それだけでも、けっこう生きていけるのだが――あるとき、だれかに、これまで気づかなかった扉をたたかれて、あげて入ると、思いがけないものを発見する。人間の心には、無数の扉のあることがわかる。

突然、やみから光がさす。

扉のむこうになにがあるか。初めはぼんやりとしていてわからないが、体験はしだいにそのものを形づくり、生命をあたえていく。

岩吉・久吉・音吉の三人は、十四ヵ月の長い漂流と、インディアンの奴隷としての半年余りのあいだに、いくつかの未知の扉をたたかれたが、それはまだ、かすかな音だった。

しかし、いまマックラフリソ博士によってたたかれた扉は、大きく高くなりひびいた。

そこには「世界」があった。三人はとまどいながらも、たにかが心のなかに芽ぶき、ふた葉をひらくのを感じたのである。

夕暮れがせまり、港では汽笛がなっていた。ひときわ赤く空をそめていた夕ばえが、窓ガラスからきえていき、室内は青白くしずみはじめた。だが、三人はいつ灯火がともされたのかも気づかないほど、地球儀をかこんで、あかずながめていた。

(そうか、これが世界というものか!)

3 異国人は鬼ではない

top

世界とは何か。

徳川幕府のなかい鎖国政策にならされた島国の日本人は、ごく一部の人々をのでいて、世界とは自分が生まれ、そだち、生活のよりどころとしている、せまい空と土地だけだとおもっていた。

しかし、船乗りである岩吉たちは、土にかじりついている農民にくらべて、いくらかは世界の広さを知っていた。

海のかなたからは、異国の風がふいてきていること。

長崎という南の港には、二本、三本マストの帆船が、オランダという国の紅毛人をはこんできていること。

その人たちは「キリシタン」といわれ、十字架にはりつけになった人の教えを信仰しているほか、めずらしいかすかすの品物をつくる、魔法のような力をもっていることなども、きいていた。

けれども、それらに興味をよせることより、なんといっても「異国人は鬼のような人間」という考えが、頭にしみこんでいて、わけもなくおそろしかった。

岩吉たちは、いま初めて「世界」というものに、まともにぶ使った。

それは、一個のまるい地球儀にすぎなかった。

これで見る太平洋は、手のひらを三つつなげたほどしかない。 |

|

しかし、それがなんと広く大きくて、はてしない波と雲と風とにみたされていたことか。

漂流の日日に、三人はそのことを、いやというほど、からだで知らされた。

このことからおしぱかってみると、いったい世界はどれはどの広さなのか、三人には想像もつかなかった。

そして、鬼のようだとおもっていた異国人の手は、おもいがけず暖かったし、声はやさしかった。

これはいったい、どういうことだろう?

岩吉たちがパンクーバでくらしたのは、三、四ヵ月であったが、初めはずいぶんこっけいなことがあった。

ベッドというものにねかされたが、夜なかになんべんもころげおちるので、とうとう毛布をひきずりおろし、兎のようにくるまって、床でねむった。

紅茶という赤い茶を飲まされ、胸がむかついて、はきだしたこともあった。

これらのことは、だんだんになれたが、一番困ったのは、言葉だった。

三人はマックラフリン博士や職員から、たびたび事情をたずねられたが、さっぱり通じないうえ、岩吉たちの記憶はたよりなかった。

「重右衛門さんの航海日誌を、インディアソにおそわれたとき、なくしてしまったのは、残念だなあ。」

と、くやんだが、しまいにはめんどうくさくなって、なにをきかれても、ただ「はい、はい。」と、返事ばかりしていた。 |

|

それにしても、言葉というものは、不思議であった。マックラフリソ博士とのあいだには、見えない壁が立ちふさがっていて、中々こえることができないのに、食堂のコックとかボーイとかだと、けっこう話が通じるのである。

三人はまず、身近にある品物の名前を教わって、それをつないだり、ならべかえたりして、すこしずつ英語をおぼえていった。

しかし、おぼえの早いのは、なんといっても久吉と音吉で、これは、二人が知識欲のさかんな少年だったからであろう。

大勢の人が、めずらしがって、のぞきにくるのにも、へいこうした。

たまたま職員に連れられて町を歩くときなど、ぞろぞろとうしろからついてきて、

「あれが漂流してきた日本人だよ。」

「まあ、あんな小さな于どもが……かわいそうに。」

などとささやきあい、なかには、わざわざ言葉をかけ、体を触りにくる者もいた。

しかし、一番興奮したのは、子供たちだった。

これは、バンクーバーでの岩吉たちの評刊が、どんなであったかをものがたる一つのエピソードであるが――。

ハドソン湾会社の仲買人取締りのアーチボルト・マクドナルドの息子ラナルド・マクドナルドは、そのとき、まだ十歳の少年であったが、この漂流事件から強い印象をうげた。

ラナルドにとって、三人の日本人漂流民は、英雄であった。

そして、海のかなだの日本は、神秘な、あこがれの国になった。

青年になってから、ラナルドは、ついに密航者となって、ひそかに長崎に上陸するという冒険をやってのけた。

運わるく役人にとらえられたが、送りかえされる機会をまつあいだ、日本の通詞(通訳)森山栄之助たち十四人に、英語を教えたという記録が残っている。

この栄之助は、のちにアメリカのペルリ提督が日本に来航したとき、日本側の通訳をつとめた。

ハドソン湾会社の人々のあいだでは、岩吉たち三人をどうするかという会議が、毎日のようにひらかれた。

マックラフリン博士はいった。

「日本はながいあいだ、国の門戸をとざし、外国船をよせつけないが、オランダだけには長崎の港を開いて、通商をゆるしている。しかし、近ごろではロシアやアメリカも、しきりに開港をせまっているときく。

わがイギリスにも、当然その計画があるにちがいない。

このたび、三人の日本人漂流民を保護したことは、偶然とはいえ、またとないチャンスだと考える。

一つには、漂流民をその故国へ送りと・どけることは、人間としてしなげればならない義務であり、道徳である。

二つには、これがイギリスと日本とのあいだに、通商をむすぶきっかけになれば、こんな喜ばしいことはない。」

話はきまった。博士はさっそく、このことをロンドンの本社に進言した。

ハドソン湾会社の総裁ジョージトシンプソンは、博士の意見を、時の外務大臣パーマストンに申しでた。

ところが、当時のイギリスは、清国(中国)政府とのおいたで、アヘン問題がおこっており、そのほうの解決をいそがなければならなかった。で、

「いまは日本との通商どころではない。」と、その返事は、そっけなかった。

アヘン問題というのは、植民地であったインドに産するケシの花からとる麻薬アヘンを、さかんに清国へ売りつけ、これがイギリスの大きな財源になっていた。

そのため清国人のあいだに、アヘンの中毒患者がきゅうにふえたので、清国政府はアヘンの輸入を禁止した。

しかし、イギリスはひそかに売りつづけ、両国政府のあいだで、いざこざがつづいていた。

これが五年のちに、有名な「アヘン戦争」へと発展する。

このような情勢のなかで、ハドソン湾会社の申しいでは、イギリス政府にとって、めいわくな話であった。

この結果、会社はマックラフリン博士に、

「三人の日本人漂流民を、その故国へ送りかえしたいというあなたの申しいでぱ、まことに人道にかなった、貴いおこないであり、会社は賞賛をおしまない。

しかし、同時に、会社にたいして、よけいな手数と費用をかげたことは事実であるから、これからは注意されたい。」

といってきた。

ほめたり、しかったりという、奇妙な返事であったが、最後にこうむすんであった。

「ただし、日本人漂流民を故国へ送り届ける仕事だけは、当社の責任において実行することに決定したから、ただちに三人をロンドンへ送られたし。」

不満ではあったが、とにかく願いの一つは、ききとどけられたのだ。

マックラフリン博士は、このことを岩吉たちに伝えた。

三人の喜びは、いうまでもない。

「ありがとうございます。ありがとうございます。」

涙をこぼして、なんべんも礼をいった。

職員たちも、代わる代わる手をさしのべて、幸運を祝ってくれた。

「ああ、日本へ帰れる……音よ、俺たちは、異国人は『鬼』だと教えられ、そのようにおもいこんでいたが、とんだ間違いだったな。」

岩吉がいえば、

「ほんとうだ。聞くと見るとは大ちがいだ。俺は生まれてから、他人からこんなに親切にしてもらったことはない。

みんな同じ人間だあ。はだの色はちがっても、人間であることにかわりがあるもんか。」 |

現在のバンクーバーの町

|

音六が興奮をおさえながらいった。

「そうだ、そうだ。俺もいま、そのことがはっきりわかったよ。」と、久吉もいった。

出発の日、三人は会社の職員たちから、いろいろの贈り物をもらった。古い洋服、時計、紙とペン、スプーンなど……。

港には、イギリス軍艦イーグル号が、よこづけになっていた。別れをつげて、タラップをのぼる。

錨がまきあげられた。岩吉たちは、煙突からはきだされる黒い煙にむせながら、懸命に手をふった。

イーグル号は、波止場をはなれた。バンクーバーの町はしだいに遠く、小さくなっていき、とうとう細長い湾の河口にきえた。

やがて、三人のまえに水平線があらわれた。

それはもう漂流の日々に見た、恐ろしい魔の海ではなく、地球儀で知った、新しい太平洋であった。

4 ロンドンの一日

top

イーグル号は、太平洋を西南にすすみ、その年の暮れ、ハワイのホノルルに入港。

さらに南へくだって、南アメリカの端、マゼラン海峡を通過して大西洋に出、一八三五年(天保六)六月、ロンドンのテムズ川に、錨をおろした。

この長い航海のあいだ、岩吉たちに驚異の目を見はらせたのは、すばらしい艦の構造だった。

機関室に案内されて、三人はきもをつぶした。

ゴーゴーッともえる石炭、はげしく上下するピストン、ふきだす蒸気――これら、がどんな仕掛になっていて、どう働くのかいいくら説明されてもわからなかったが、「異国船はすごい!」と、ただ、舌をまくばかりだった。

「宝順丸とは、なんというちがいだろう。」

岩吉たちは千石船という日本でいちばん大きな船の乗組員であることに、誇りをもっていた。 |

ロンドン市の街並みとテームズ川

|

しかし、目のまえに、桁ちがいに進歩した文明のあかしを見せられて、ぼうぜんとせずにはいられなかった。

金文字の本がいっぱい背をならべている艦長室、精密な海図、コンパス、鉄砲のぎっしりつまった武器庫、骨つきの牛肉が何本もつりさがってぃる料理室なども、三人をたまげさせるに十分だったが、もっとも印象に残ったのは、水兵たちの規律の正しさだった。

ここでは、なんでも号令とラッパで動いていた。

起きるのもラッパ、寝るのもラッパ、国旗がスルスルとマストにのぼっていくのも、ラッパだった。

また、士官の号令で、何十人という水兵がたちまち列をつくってならび、たちまちサッとちっていくさまは、見ているだけで気持ちがよかった。

「異人って、奇妙な人間だな。」と、岩吉がいえば、

「こういう鉄の船をつくれる昇国人の神は、よっぽど力の強い、かしこい神なのかもしれないな。」

と、音吉がいった。

神といえば、三人はあるとき、訟良いら小さなカードをもらったことがあった。

見ると、それには幼子をだいた若い母親の姿が、描かれてあった。

(なんという美しく、こうごうしい顔だちだろう。この世に、こんな人間がいるとは、とうてい信じられい。)と、おもいながらながめていると、艦長は、頭の上に金の円光をいただいている幼子のほうを指さして、

「イエス・キリスト。」といった。

「では、これが異国人の信じている神なのだろうか。」

三人には意外だった。

異国人の神は、ひげをはやしたいかめしい大男だろうと、ばくぜんと想像していたからだった。

そういう神であるからこそ、このような鉄の船をつくる力をあたえてくれるのではないか。

それとも、この幼子の心のなかには、そのような偉大な何かが、ひそんでいるのだろうか。

イーグル号は、テムズ川に十日間停泊した。

ある一日、岩吉たち三人は、土官に連れられて上陸し、外務省にいって、あいさつした。

すでにハドソン湾会社から、くわしい報告がとどいているので、事務は簡単にすんだ。

このとき、岩吉はさしだされた文言に、

「天保三年辰年十月十一目、志州鳥羽浦湊出。」と、ふるさとを船出した年をしるした。

三人のうち、岩吉だけがすこしばかり漢字を知っており、久吉と音吉はカタカナが書けるていどだったが、岩吉の書いた右の文字は、いまもイギリス外務省の文庠に残っているという。

つぎにハドソン湾会社の本社にいき、自分たちになされた、数々の親切にたいして、あつく礼をのべた。

「わが社は、あなたがたをマカオ経由で、日本国へ送り届けることに決定した。

費用はいっさい、わが社でまかなうからご心配なく。

ところで、せっかくわが国の首都にこられたのであるから、今日一日、ゆっくり町を見物していただきたい。

我々は、あなたがたの航海の安全をいのっている。」

このような言葉をあとに、三人は馬車に乗った。

御者がむちをふると、馬車は石だたみに、カラカラとわだちの音をひびかせて、走りだした。

「シナ人か。」

「いや、日本人だそうだ。」

ものめずらしそうに、さわぎたてながら、子供たちが馬車のあとを追ってくる。

「これがロンドン塔……昔、囚人をとじこめていたところ……。」

「ここがバッキンガム宮殿……われらのキングがおられるところ……。J

「ここが大英博物館……世界中の貴重な美術品、歴史的な遺物が陳列されているところ……。」

案内の士官が説明してくれる。

「この国は、なにもかもが石でできている。」と、久吉がいうと、

「日本は木だ。」と、音吉がいった。

石の国の文明は、三人の日本人にとって、すべてが驚異だったが、同時に息ぐるしさを感じさせた。

だから、花のさきみだれた広い花壇、こんもりした森、白鳥のおよぐ池などのある公園にはいったときは、ほっとして、夢の国にまよいこんだかと思った。

「石の国にも、カシの木があるぞ。」音吉がなつかしそうにいった。

「そう、キングが王の位(くらい)につくとき、座る椅子は、このカシの木でできている。我々には大切な木だ。」

と、士官がいった。

「私たち日本人にも、大切な木です。」と、音吉はこたえた。

馬車はやがて、にぎやかな町にはいった。教会の高い塔、のきをならべた商店、魚市場、いきかう紳士たち、はなやかな九回をまとった女たち――そのころのロンドンは、世界一をほこる大都会であったから、三人は目がくらんだように、ぼうっとなった。

興奮につかれて、イーグル号にもどってくると、艦長は三人にむかっていった。

「君たちは、たぶん、ロンドンの土をぶんだ最初の日本人であろう。」

確かにそうだった。一七九三年(寛政五)、アリューシャンに漂着してすくわれた、奥州石巻(宮城県石巻)の若宮丸の津太夫たちは、ロシア皇帝のはからいで、一八〇三年、軍艦ナデジュダ号に乗せられて、日本に送り加えされる途中、ロソドンにたちよっているが、上陸は許されなかったからである。

岩吉たちはまもなく、ハドソン湾会社のジェネラル・パーマー号に乗りうつり、ロンドンを出帆した。

船はアフリカの喜望峰をまわって、インド洋を東へすすみ、シンガポールによったのち、一八三五年十二月、マカオにつき、三人はイギリス商務庁の門をくぐった。

マカオは、一八八七年にポルトガル領となった港町で、珠江の河口のマカオ半島と、付近の島をふくめて、その面積約十六平方キロメートル。住民はほとんどが中国人で、二階だての、どろともセメントともつかない家がたちならび、そのあいだを石だたみの道がぬっている。

日本とは古くから関係がふかく、いまから三百数十年まえに、キリシタンとして迫害された人々が、ここにのがれてきて住んだ。その日本人がたてたセント・ポール大寺院が、いまも正面の壁だけ残してたっている。

そのころ、香港はまだひらけず、マカオがイギリスの中国における外交・通商・伝道の中心港だった。

商務長官は広東に駐在していて、岩吉たち三人がマカオについた月に、チャールズト・リオット(中国名、義律)が新しく任命された。 |

当時のマカオの風景

|

新長官は、日本人漂流民をむかえて、その第一号ともいうべき指令をだした。

「三人は、いずれ日本へいく清国(中国)船があれば、それに乗せて送り届けるよう、外務大臣から訓令されている。

それまで三人の身がらは、宣教師であり、商務庁の首席通訳官でもある、カール・ギュッツラフ博士にあずける。」

5 宣教師ギュッツラフ top

カール・フリドリッヒ・オーガスタス・ギュッツラフは、一八〇三年プロシア(ドイツ)に生まれた。

幼いころから聖書にしたしみ、青年になって、東洋にキリスト教を広めようとこころざし、はじめオランダ伝道協会の宣教師として、はるばるインドネシアのジャカルタにわたった。

ジャカルタではちょうど、イギリスから派遣されたメッドハースト博士が、あとからくる宣教師のために、熱心に東洋諸国の言葉を研究していた。

ギュッツラフは、この人の家にすみこんで、中国語やマライ語をまなんだ。

「ギュッツラフ君、私は将来、日本へわたって、伝道したいと考えている。

そのためここのオランダ東インド商会から日本に関する様々な本をかりて、漢字を頼りに日本語の研究をしている。

君も東洋にきたからには、ぜひ日本へいって、私の仕事をたすけてくれたまえ。」

といわれて、ギュッツラフは問いかえした。

「日本? でも、あの国は門戸をとざしているうえに、キリスト教の伝道を禁じているそうではありませんか。」

「だからこそ我々宣教師は、いっそう勇気をふるいおこして、キリストの教えを日本人の心に伝えなければならないのだ。

そのために迫害をうけ、たとえ殺されるようなことがあっても、それは神のおぼしめしで、なんら悔いるところはない。」

「わかりました、博士。そのとおりです。聖書にも『たたけよ、さらば開かれん』とあります。」

ギュッツラフは、尊敬する先輩の熱のこもったすすめに、おもちず、叫ぶようにこたえた。

「『たたけよ、さらば開かれん』……よいことをいってくれた。

君は中国に『推敲(すいこ)』という言葉があるのを知っているかね?

唐の時代に、賈島(かとう)という人が『僧は推す、月下の門』という句をえたが、『推す』を『敲く』とした方がよいのではないかと迷って、非常に苦心した。

このことから起って、詩や文章を何度もなおす意味になったのだが……。」

「知っております。ある月夜のこと、勉強中のでしの僧が疑問にぶ使って、どうしても解けない。

夜はふけていたが、いっときも早く教えを乞いたいと、師の僧をたずねていった。

だが、門はかたくとざし、いくど押してもひらかない。ついに、弟子は門をたたいた。

すると、たちまち奥から師の僧の返事があって、門はひらき、疑問を解くことができた。

これが『推す』より『敲け』でしょう。」

「そのとおり。『求めよ、さらば与えられん』だ。弟子は門をたたいたから、与えられたのだ。私たちも……。」

「しかし博士、たとえ門は開いても言葉が通じなくては、求めることも与えることもむずかしいでしょう。」

「そうだ、言葉が大切だ。だから私はいま、それをやっている。」

「何をです?」

「英語と日本語の字典だよ。」

「それはすばらしい。」

「だが大変な仕事だ。とてもむずかしい。しかし、私はやりとげてみせる。」

メッドハーストが日本を訪れる機会は、中々やってこなかったが、苦心をかさねた英和字典は完成した。

一八三〇年に、石版刷で出版された『英和和英字彙』三百四十三ページがそれで、実に、世界で最初の英和字典であった。

ギュッツラフはその後、ただ一人ジャンクに乗って、タイ国をはじめ中国の南部沿岸から、遠く満州(中国東北区)の沿岸まで、なんべんも伝道の旅をした。

中国名は郭実臘(かくじつろう)、ペンネームを愛漢者または善徳といい、一八三二年に琉球に渡って伝道したとき、メッドハーストの『英和和英字彙』を使って、初めて日本人と話をした。

そのときの喜びは、どんなであったろう。

(メッドハースト博士のこころざしをついで、日本本土へわたり、伝道をしたい。)

ギュッツラフの心はもえた。

まえにも書いたように、岩吉たち三人がマカオに送られてきたとき、ギュッツラフはその地で、イギリス商務庁の首席通訳官をしていた。

人間の出会いとはなんだろう。人間は生まれてから死ぬまでに、数かぎりない人と会い、別れていく。

しかし、そのなかの一人か二人が、言葉をかわし、心と心をふれあうことによって、互いの生き方を変えるほどの大きな影響をあたえあうことがある。

人間は、その一つの命の言葉に出会うために、歩き続けているともいえるだろう。

ギュッツラフは、三人の日本人漂流民をむかえて、これこそ神の導きにちがいないと思った。

(神は、私の日本への伝道のこころざしを憐れみ、漂流民を私のところによこされた。三人から日本語を学べというおぼしめしにちがいない。)

一方、岩吉たちは頭にターバンのようなものをまき、ドジョウ髭をはやし中国風ともビルマ風ともつかない、奇妙な服を着た、やせた背の低い異国人を見てとまどった。

この年、ギュッツラフは三十一歳であったが、伝道の旅で赤黒く日やけしていて、ちょっと見ただけでは、四十歳をこえているかとおもえた。が、さすがに声は若々しく、目は青くすんでいた。

ギュッツラフはいった。

「日本にもこれまでにキリシタンの本は、いろいろとはいっている。

しかし、あれは旧約聖書をもとにしたもので、イエスの福音を伝えるものではない。

私はプロテスタント、つまり新約聖書にもとづくイエスの福音を、日本人に伝えたし、私はあなたがたを先生として、日本語を学ぶとともに、新約聖書の日本語訳をつくり、それをもって日本へ渡りたいと考えている。

どうか力をかしてもらえないか。」 |

|

岩吉たちは、フォート・バンクーバーからマカオまでの一年七ヵ月におよぶ長い旅のあいだに、日常会話話ぐらいの英語は、どうにか通じるほどになっていた。

だが、日本語の先生など思いもよらないことだし、まして聖書を日本語に訳す手伝いなど、考えられもしなかった。

第一、ギュッツラフは、語学の天才といってよいくらい、東洋諸国の言語に通じており、漢字は岩吉が足元にもおよばないほど、読んだり書いたりできるではないか。

そのことをいうと、ギュッツラフは笑いながら、『英和和英字彙』を取り出してきて、

「私、中国語、マライ語などはいくらかできます。でも、日本語は全然できません。

私の日本語の知識は、この字典だけです。けれども、いつか琉球へ伝道にいって使ったとき、余り役にたちませんでした。で、日本人から直接、発音と意味を教えてもらいたいのです。」

「どうする?」

岩吉は、久吉と音吉にたずねた。

「やってみようじゃないか。たいしたことはできないが、こうして世話になっているんだ。恩返しにもなるし……。」

久吉がいい、

「異国人の神がどんなものか、俺は知りたい。」

と、音吉もいった。

こうしてギュッツラフは、一八三六年(天保七)一月から、毎日、時間をさだめて、三人の漂流民を相手に、日本語を学びはじめた。

とはいっても、学力のとぼしい船乗りにとって、これはかなり苦痛をともなう仕事だった。

その日の学習がおわると、緊張がいっぺんにゆるんで、ほうっとため息がもれるほどつかれた。

ギュッツラフのほうも同じで、参考書は、メッドハーストの『英和和英字彙』一冊があるだけだし、岩吉たちは尾張方言まるだしだったから、一つの言葉の解釈に何時間もかかって、結局わからずに終ることが、たびたびであった。

「おれ、もう嫌だよ。頭がいたくなる。」

久六がまっさきに悲鳴をあげた。

「たのみますよ、キュウコウ、これ、私の命。」

ギュッツラフは、拝む真似をした。

それにしても、この宣教師の日本語にたいする熱意には、驚くべきものがあった。

何のために、誰のために、このように激しい情熱をもやすのか。

わからないながらも、三人はしだいに、その情熱にひきずりこまれていった。

言葉だけではない。ギュッツラフは、日本の自然や地理、日本人の風俗や習慣についても、たえまなく質問をあびせてきた。

岩吉たちはそれにたいして、十分に応えられない自分たちの無学が腹だたしく、はずかしかった。

「俺は小野浦で生まれ、一人まえの船乗りになることだげが、最大の望みだった。

ほかのことは、なんにも考えもしなかったし、望みもしなかった。

ここにきて、俺は、もう一つの世界――言葉の世界があることを知った。」

と、岩吉がいえば、

「全く、言葉っていうのは、不思議だなあ。ギュッツラフさんは、言葉は命だといったが、俺もなんだか、そんな気持ちがしてきた。俺も勉強するぞ。」

音六か興奮した顔つきでいった。すると、久吉が、

「だが、ギュッツラフさんは罪が深いよ。俺は日本のことをいろいろたずねられると、そのたびにやりきれなくなる。

かすれていることが、次々にうかんできて、帰りたい、帰りたいという気持ちがつのって、気が狂いそうになるもの。」

思いは岩吉も音吉も、同じだった。

ことに宮(熱田)に妻と子を残してきた岩吉の思いが、一番、切なかったろう。

話では、清国(中国)船の日本への便がありしだい、乗船できるということだったが、そのような気配は一向になかった。

はたして日本へ帰れるのだろうか。もしかすると、このまま異国の地で、一生を終らなければならないのではなかろうか。

一ヵ月ばかりがすぎた。

ある日、ギュッツラフは、一冊の本をテーブルの上においた。

「聖書だ!」

岩吉たちには、それがなんであるかが、すぐにわかった。

三年前ならば、異国の悪魔の神の教えを書いた本として、手をふれるのさえ恐れただろう。

しかし、三人はすでに自分たちを救い、親切にここまで送ってくれた人々の暖かい心が、この本と深いつながりのあることを知っていた。

三人はそれを知識からでなく、体験をとおして自然のうちに知ったのである。

ギュッツラフはいった。

「これは新約聖書のうちでも、私の一番すきな『ヨハネによる福音書』です。これを日本語に訳して、将来日本へわたって伝道するとき、もっていきたいと思います。イワ、キュウコウ、オト、この貴い仕事を手伝ってくれますね?」

6 カシコイモノ top

「初めに言葉があった。言葉は神とともにあった。言葉は神であった。この言葉は、初めに神とともにあった。

すべてのものは、これによってできた。できたもののうち、一つとしてこれらによらないものはなかった。

この言葉は命であった。そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。

そして、闇はこれに勝たなかった……。」

ギュッツラフは読みはじめた。

(さあ、困った。大変なことになったぞ。)というのが、三人のいつわらない気持ちだった。

一言もわからないのである。まるで霧の中をさまよっている感じである。

「初めにロゴスがあった――ロゴスとは言葉のことです。けれど、ただの言葉ではありません。意味がわかりますか。」

「わかりません。」

「おお、やっぱり……実は、私にもよくわからないのです。」といって、ギュッツラフは頭をかかえた。

もしこのとき、ギュッツラフがドイツの詩人ゲーテの『ファウスト』を読んでいたら、どう考えたであろうか。

ゲーテも、あの有名な戯曲のなかで、主人公のファウストに、やはり

「この意味がわからない。私なら、『ロゴス=言葉』を『クート=行為(おこない)』とするのだが。」といわせている。

しかし、「言葉」を「行為」とおきかえても、まだ意味がはっきりしたとはいえないのだろう。

ギュッツラフは、はるかなものを眺めるように、考え考え、つぶやいた。

「言葉……命……人間がこの世で願望する最高のもの……まこと、まごころ……母の乳とともに伝えられるもの……。」

音吉がハッとしたように、筆をとって、「カシコイモノ」と書きしるした。

ギュッツラフは、それを手にとって、首をかしげた。

「カシコイモノ?」 字典にもない、初めてきく日本語である。

カシコイモノとはなんだろう?

この言葉を書きしるしたとき、音吉の耳には、重右衛門の最後の言葉がひびいてきた。

ふるさとの伊勢湾をめぐるカシの木の森の、キラキラ光る緑葉のさざめきと一緒に、母の声がきこえていた。

昔からカシの木は、人間の生活の中心をなしていた。

カシの木は強くて柔らかく、しかも、しなやかだ。

この石とも鉄ともちがうすぐれた材質を利用して、田畑をたがやす鋤(すき)、鍬(くわ)などの柄、木づち、車輪の心棒、機織り機のさす、船の舵(かじ)、櫓(ろ)、櫂(かい)などの道具の一番大切な部分に使われた。

また、木剣、やりの柄などの武器として、さらにその火力が強く、完全にもえることから、最高の燃料として、広く使われた。

さらにまた、その実のドングリが、飢饉のときの代用食として利用されたことは、古い記録にもあるし、近くは太平洋戦争中、私たちも経験したところである。

このようなカシの木が、信仰にまで高められたのは、当然だろう。

日本の皇居のなかにカシコドコロがあり、奈良の橿原神宮は、カシの木の森を切りたおしたあとに建てられた。

イギリス国王が王座につくとき、すわる椅子はカシの木の椅子である。

インドのお釈迦さまは、カシの木という意味である。

日本の古い言葉に「イカシ」(雄偉)というのがある。

おおしく偉大なことで、上の一字を略して、これがカシという言葉のもとになった。

ほかの木がみな葉をおとしつくした冬でも、緑をたたえて立つ偉大な木、飢えを救ってくれるありがたい木。

「イカシー イカシー」

古代の日本人は、こうさけびながら、カシの木をたたえたにちがいない。

世界地図を開いてみよう。北緯三十五度線は、日本の伊勢湾を起点とすると、西へ中国大陸、世界の屋根ヒマラヤ、イラン、イラク、イスラエルからギリシアのクレタ島をとおり、アフリカの上部をぬけて、大西洋へ出、北アメリカのオクラホマ、ロサンゼルスをとおって、太平洋へでていく。 |

彼らの墓がある良参寺境内の

ウバメガシ

|

改めて書くまでもなく、ここは世界で最初に文化のおこった地域をふくんでいる。

詩人は、これを 「カシの木文化」とよび、植物学者は「照葉樹林文化」とよんでいる。

照葉樹林とは葉っぱの色が深い緑で、厚ぼったくテラテラ光る、つまり、カシの木を中心に、ツバキ、クス、モチの木などをさす。

この「カシの木文化」の正体は、まだふかく極めつくされていないが、最近では哲学者や文化人類学者がくわわって、研究を初めている。

「人間とは何か」「文化とは何か」が、改めて問いなおされている今日、このテーマは、私たちの心に新しい光を投げかげるにちがいないと思う。

もちろん、百三十年まえの音吉たちが、このようなことを考えていたわけではない。

けれど、それは血のなかに流れていた。

「かしこくなれ、カシの木のようになれ!」

親がわが子への願いをこめたこの言葉は、遠い祖先から、素朴な長民や漁師の心のなかに生きていた。

では、どのように生きていたか。つぎに一つの例を話そう。

昭和二年(一九二七)十月のことである。

アメリカの貨物船マーガレット・ダラー号は、シアトル港を出帆して、ピージェット湾をすすんでいた。

と、海峡の入口で、二十トンばかりの小さな漁船がただよっているのを発見した。

見ると船のなかに、カサカサに乾いた人間のミイラが二つ、ころがっていた。

調査の結果、それは日本の漁船良栄丸で、大正十五年(一九二六)十二月五日、神奈川県の三崎港を出航、マグロをもとめて銚子沖へむかったが、大西風にあい、一年近くも太平洋を漂流してきたことがわかった。

乗組員は船長以下十二人であったが、最後まで生残ったと思われる三鬼船長の遺書が発見されて、人々の涙をさそった。

それは二枚の紙に、鉛筆で書かれてあった。

長女かつ江へ「トッタンハカエレナクナリマシタ。ナサケナイ。オマエハコレカラ、カシコクナリテ、コウコウ(孝行)モシタリ……。」

長男喜久三へ「トッタンノイウコトキキナサレ。オオキクナリテモ、リョウシハデキマセヌ。カシコクナリテクレ……。」

皆さんは、これをどう考えるだろうか。

音吉たちから九十五年たったのちでも、漁師の心のなかには「カシコイモノ」が生き続けていたことがわかるだろう。

音六がいま「ヨハネによる福音書」を訳しながら、「言葉=ロゴス」を「カシコイモノ」としたことを、多くの聖書学者は、船乗りの無学のせいとしてかたづけているが、はたしてそうであろうか。

「ハジマリニ カシコイモノガイタ……。」

ギュッツラフがつぶやいた。すると、岩吉が横から訂正した。

「ジマリニ カシコイモノゴザル。」

そして、久吉と音吉にむかって、

「俺はいま、漂流中、おまえたちが暗唱していた野間大坊の『源義朝公ご最期の絵解き』を思い出したんだ。

あの文句はサムライ言葉で、俺たちはかしこまってきいたもんだ。

この本は異国の神の貴い教えを書いたものだというから、普通の調子じやいけねえと考えたのだ。」

「そのとおりだ。岩さんも中々いいことをいう。」と、久吉が笑った。

「では、つぎの『言葉は神とともにあった』は?」

「コノカシコイモノ……。」

「この神というのは、異国の神だろう? 日本人に読ませるには、ただの神じゃわからないと思うな。」

「じゃ、仏かい?」

「それは困ります。私たちの神は、ホトケとはちがいます。」 |

|

「どうちがうんですか。」

「さあ、それはむずかしい問題ですね。なんといったらいいか。愛……宇宙をつつむ光……といっても、それはホトケにもあるでしょう。イワ、人間は死ぬと、どこへいきますか。」

「地獄か、極楽……。」

「ジゴク?」

「そこには、針の山、血の池など、あらゆる恐ろしい責め道具があって、悪いことをした人間は、永遠に鬼どもにさいなまれます。」

「コクラクは?」

「木々に花咲き、鳥うたい、泉には蓮の花ひらき、一年中かぐわしい風がふいています。

そこでは人間は、永遠に年をとることなく、幸福にくらせます。」

「おお、それ、天国ですね。」

「コノカシコイモノ ゴクラクトモニゴザル。」

久吉が叫ぶようにいった。

こうして、世界で最初の日本語訳は、すすんでいった。

「ハジマリニ カシコイモノゴザル、コノカシコイモノ ゴクラクトモニゴザル、コノカシコイモノワゴクラク。

ハジマリニ コノカシコイモノ ゴクラクトモニゴザル。

ヒトワコトゴトク ミナツクル、ヒトツモ シゴトワツクラヌ。ヒトワツクラヌナラバ。

ヒトノナカニイノチアル、コノイノチワ ニンゲンノヒカリ。

コノヒカリワ、クラサニカガヤク、タダシワ セカイノクライ ニンゲンワ カンベンシラナンダ……。」

注:以下は正しい日本語

「初めに言葉があった。言葉は神とともにあった。言葉は神であった。この言葉は、初めに神とともにあった。

すべてのものは、これによってできた。できたもののうち、一つとしてこれらによらないものはなかった。

この言葉は命であった。そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。

そして、闇はこれに勝たなかった……。」 |

尾張の方言もまじっているし、無学のための誤り、たどたどしさ、ほとんど意味のわからないところもある。

しかし、それだからこそ、いっそう素直に、日本人の心がにじみでているといってもよいだろう。

全文をかかげることはできないが、言葉を「カシコイモノ」、神を「ゴクラク」、聖霊を「カミ」、洗礼を「コリ(垢離)ヲトラセル」などと訳しているのは、今からみても興味が深い。

ギュッツラフと岩吉たち三人は、初めは時間を含めて訳をすすめていったが、しまいには、夜遅くランプの油がつきるまで、苦心を重ねた。

「ヨハネによる福音書」の日本語訳を完成すると、続けて「ヨハネの手紙」の訳にとりかかった。

こうして十一ヵ月がすぎた。

7 新しくきた漂流民 top

「おわった!」

ギュッツラフは、叫ぶようにいうと、大きく息をはいて、ひたいににじんだ汗を、中国服の袖でぬぐった。

「おわった!」

三人の日本人漂流民が最後の筆をおくと、ホォーと息をついた。

夜明けが近かった。しらじらとしたランプの光が「ヨハネ福音之伝」 (ヨハネによる福音書)と「ヨハネ上中下書」(ヨハネの第一、第二、第三の手紙)の原稿を照らしている。

ギュッツラフは、椅子から立ち上がって、墨に汚れた手をさしのべた。

「ありがとう。イワ、キュウコウ、オトー」

「ありがとうございました。」

岩吉たちも、代わる代わるその手をにぎりしめた。

「大変、ご苦労さまでした。私感謝します。この苦労は、いつかかならず報われるでしょう。

あなたがたはイエスの光を最初に伝える日本人ですから。」

ギュッツラフはそういったが、もとより三人には、世界で最初の聖書和訳という、この文化的な仕事の意義が、よくわかったわけではない。ただ三人は、この十一ヵ月のあいだに、あるものを感じとっていた。

それは訳をすすめていくうち、しきりにでてくる「イノチノコトバ」とか「ニンゲンノヒカリ」とか「アランカギリノイノチ」とかいう言葉だった。

これらの言葉に出会うたびに、岩吉たちは、なぜか胸がキューと締め付けられ、ついに、体の奥から泉がふきだして、かわいた砂地をうるおしながら、ひろがっていくのを感じるのだった。

「日本人がキリスト教を悪い信仰として、禁じているのはあやまりである。

それどころか、キリストの教えには、いままでの日本の仏教にない、暖かさと愛がある。」とさえ、思うようになった。

ギュッツラフ訳の「ヨハネ福音之伝」と「ヨハネ上中下書」の版下は、その年の十二月三日、マカオを出帆したヒマレー号で、シンガポールのアメリカ伝道協会の出版局、堅夏(けんか)書院に送られた。

そして、これが木版刷印刷で出版されたのは、あくる年の一八三七年(天保八)春のことで、シンガポールからマカオに本が運ばれてきたのが、八月であった。

ギュッツラフと三人の日本人漂流民の感激は、どんなだったろう。

四人はその中国ふうの薄い本を、何度もなでたり、さすったりしては、声をあげて読むのであった。

「ハジマリニ カシコイモノゴザル、コノカシコイモノ ゴクラクトモニゴザル……。)

聖書和訳の仕事をおえ、ほっとして新しい年をむかえた、一八三七年三月のある日、ギュッツラフが岩吉たちにむかっていった。

「明日、あなたがたの友だちが四人きます。」

「えっ、日本人が……。」

岩吉たちは、夢かとばかり喜んだ。

頼る者のない異国で、同胞とめぐりあうなつかしさ、うれしさは、言葉ではいいつくせない。

しかも、きけばその四人は、自分たちと同じ漂流民だという。

(会ったらなにをいおう、なにをきこう。)

そう思うと、岩吉たちは興奮して、遅くまでねむれなかった。

あくる日は、朝早くから何度も門の外にでて、往来をうかがった。

正午近く、ウィリアムズというアメリカ人宣教師に連れられて、四人の漂流民が姿を現した。

岩吉たちがかけよると、漂流民たちも走りよった。

日本人同士は五メートルほどの距離をへだてて、向い合った。

両方とも何かいおうとしたが、言葉がでなかった。

ただ唇をふるわせ、こぶしをにぎりしめていたが、やがて、七人の目から大粒の涙が、とめどなくあふれおち、声をあげて泌きだした。

ギュッツラフとウィリアムズは、だきあうでもなく、向い合ったまま、いつまでも泣いている日本人の姿を、不思議そうにながめていた。

まもなく七人は、昼食の席についた。ギュッツラフが特に用意してくれた、魚と米の飯がうれしかった。

「私は肥後国(熊本県)の船頭、原田庄蔵といいます。」

と、一人が九州弁で、ぽつりぽつりと語りはじめた。それによると――。

天保六年(一八三五)十一月一日、庄蔵たちはサツマイモをつんで、天草(熊本県)を出帆し、長畸へむかった。

乗組員はつぎの四人であった。 |

|

船頭 肥後国飽託郡川尻正中島町(熊本市川尻町)

水主 肥後国玉名郡坂下平永晒浦(熊本県玉名市晒)

水主 肥前国島原(長崎県島原市)゛

水主 肥前国島原口之津(長崎県南高来郡口之津町) |

原田庄蔵(二十七歳)

寿三郎(二十四歳)

熊太郎(二十七歳)

力松(十四歳) |

この年齢は、天草を出帆した年の数え年で、四人がマカオで岩吉たちに会ったときは、それぞれ二歳、年をとっている。

船の名はわかっていないが、四人乗りであるから、八十トンばかりの小舟にちがいない。

ところが、船出してまもなく、嵐におそわれ、舵を折られ、帆柱を切りたおしたので、そのまま海上を漂流した。

天草から長崎までは、さほどの距離ではないし、島も多い。

ほどなく陸地がのぞめると、それを頼みにはげましあったが、来る日も来る日も雲と波ばかり。

まず飲み水がなくなり、日がたつに連れてサッマイモも食いつくし、最後の十三日ばかりは、飲まず食わずの有様だった。

南へ漂流すること二十五日余り、ようやくフィリピンのルソン島の北部あたりに流れついた。

上陸はしたものの、あたりはおいしげる未開のジャングルで、全く途方にくれてしまった。

と、十五、六人の人間がやってきたので、見ると色の黒い裸の原住民で、手に手に弓や刀をもっている。

(これこそ、話にきく鬼にちがいない。)

四人はふるえあがった。

原住民は庄蔵たちを捕まえると、粗末な小屋につれこみ、わずかな持ち物をうばい、着物まではぎとった。

(いよいよ食われるにちがいない。)

四人は生きたここらもなく、不安な日々をすごしたが、どうやら人食い人種ではないらしく、食われることだけはまぬがれた。だが、食いものは毎日、わずかなタロイモだけで、食べても食べても腹がへった。

三十日もたつと、それこそ四人のほうが鬼みたいになった。

髪はボーボー、肌は南国の太陽にやけてまっ黒になり、骨と床ばかりにやせおとろえ、目ばかりギョロギョロ光らせていた。

(このままでは、食われないまでも、飢え死にしてしまうから、運を天にまかせて逃げだそう。)

何度か話しあったが、西も東もわからない未開の土地で、どこへにげたらいいのか、心ぼそさ、悲しさに胸がせまって、オイオイ泣きだす夜もたびたびあった。

こうしたある日、鉄砲をもった二人の男がやってきて、四人をつれだした。

庄蔵たちは知らなかったが、そのころ、ルソン島をふくむフィリピンの島々はスペイン領で、この男たちはスペイン政府の下役人であった。

苦しい旅がはじまった。山蛭(やまひる)のいっぱいいるジャングルをくぐり、谷をこえ、川をわたり、野宿はもちろん、乞食のようにものごいをしたりして、海をわたり、大きな都市についた。そこはマニラだった。

庄蔵たちは、ここで一年ほどすごしたが、そのあいだのことは、よくわかっていない。

おそらく楽な生活ではなかったろう。

というのは、マニラ当局は日本人漂流民をもてあまし、一八三七年(天保八)三月、庄蔵たちをマカオへ送ったからである。

それは送られたというより、捨てられたといった方がよかった。

四人はマカオに上陸したものの、頼る人もなく、言葉もわからず、食べ物を買う金もなかった。

(こうなったら、のたれ死にするより、日本人らしく、いさぎよく腹を切って死のう。)

庄蔵はかくごをきめた。だが、腹を切るにも小刀一本もたない、なさけないありさまだった。

波止場をうろついていると、見かねたのか中国人の一人が、アメリカの貿易会社オリファンド商会のチャールズ・キングに知らせ、キングのはからいで、アメリカ伝道協会のウィリアムズにあずけられた。

サミュエル・ウェルズ・ウィリアムズは、中国名を衛三畏といい、中国語のたくみな宣教師だった。

そのうえ、博物学にもくらしい自然科学者で、広東のアメリカ伝道協会出版所の責任者をしていたが、清国政府の迫害をうけて、マカオにうつり、ギュッツラフとも親しくつきあっていた。

こんなわけで、ウィリアムズは、岩吉たちの世話をしているギュッツラフのところに、庄蔵たちを連れてきたのである。 |

アメリカ伝道協会のウィリアムズ

|

庄蔵の長い物語をきいて、岩吉たちは漂流した方向、漂着した国こそちがえ、余りに似かよった互いの運命に、驚いた。

「不思議なめぐりあわせで、こうして会うことのできたのも、神仏の引き合わせでしょう。

このうえは、心を合わせて助け合い、ともども日本の土を踏もうではありませんか。」

と、岩吉がいえば、

「ああ、おりがたい、おりがたい。」

と、庄蔵もいい、七人の日本人漂流民は、初めて手をとりあって、うれし泣きに泣いた。

8 なつかしい日本へ top

タルホット・オリファソト商会は、一八二八年、広東に設立されたアメリカの貿易商社であるが、その事業は、ただの貿易だげではなく、アヘンの取引をこばみ、本国から五十人以上の宣教師をまねくなど、人道的な色あいの濃いものだった。

この商会の強力な援助のもとに、アメリカ伝道協会は、東洋の各地で熱心にキリスト教を広め、広東ではことにまずしい中国人にたいする医療活動を、さかんに行っていた。

ウィリアムズは、そうした宣教師の一人で、キングは商会の有力な出資者であった。

まえにも書いたように、イギリス政府は、日本人漂流民を送り届けることに、余り熱心ではなかった。

そこで、キングがかわって、この仕事をやりたいと、ギュッツラフに相談した。

もちろん、ギュッツラフは賛成である。

「私も一緒に日本へいって、キリスト教を広めたい。これこそ、長いあいだ待ち望んでいた機会です。」

と、熱をこめてこたえた。

日本ヘ! 七人の漂流民を送りとどけ、これをきっかけに、閉ざされている門をたたこう!

キングの胸はおどった。

ところで、アメリカ大であるキングには問題はないが、イギリス商務庁の通訳であるギュッツラフのほうは、簡単ではなかった。

日本への渡航許可を願いでたギュッツラフにたいして、商務長官はこういってきた。

「漂流民をアメリカ船で、直接日本へ送りかえすのは、日本側にいたずらに疑いをおこさせ、漂流民の安全をまもれないおそれがある。むしろ、ひとまず琉球(沖縄)へ送ったほうがよいと思う。」

岩吉たち三人の生活費は、イギリス商務庁がもち、庄蔵たち四人の生活費は、アメリカ伝道協会がもっていたから、米英両国のあいだで、しっくりいかないものがあったのではないか、と想像される。

それにキングは、イギリス商務庁が中国ヘアヘンを売りつけていることを、きびしく批判していた。

いくどめかの話しあいで、商務長官はこういった。

「ギュッツラフと岩吉たち三人は、イギリス軍艦ローレイ号で琉球の那覇港へいき、キングと庄蔵たちを乗せたヒマレー号とおちあい、そこでギュッツラフたちをヒマレー号にうつして、日本へむかってはどうか。」

しかし、キングはこれに反対した。

「この航海は、あくまで平和のうちにすすめなければなりません。

たとえ、途中までであっても、漂流民を軍艦に乗せたとわかれば、日本側は強い疑いを抱くでしょう。」

商務長官は、とうとうおれた。

「では、やむをえない。ギュッツラフだけがローレイ号でいき、那覇で乗り移ることとし、漂流民七名は、自由にマカオからアメリカ船に乗ったらよい。」

この知らせは、すぐさま漂流民に伝えられた。七人はおどりあがって叫んだ。

「おい、俺たちは日本へ帰れるぞ!」

「ほんとか。いつだ、いつだ!」

「七月に出帆するそうだ!」

「ああ、帰れるぞ、帰れるぞ、日本ヘー」

「なつかしい日本ヘー」

一八三七年(天保八)六月二十四日。ギュッツラフを乗せたローレイ号は、マカオを出帆した。

航海の目的は、小笠原諸島の調査で、途中琉球の那覇によって、ギュッツラフをアメリカ船にうつす約束である。

キングは、そのためには、おそくとも七月十八日までに、那覇につくように準備を整えなければならない。

しかし、困ったことに、日本への航海に使う予定だったヒマレー号が、ボルネオにいって、まだ帰ってこないのだ。

そこで、キングはヒマレー号のかわりに、モリソン号を使うことにした。

また、日本への渡航を希望していた、宣教師で博物学者のレイが、ヒマレー号に乗っているのである。

「私をかわりにやってください。」と、ウィリアムズがいい、つづいて、アメリカ伝道協会の医師パーカー博士が、広東の中国人のために開いている医院を、ほかの医師にまかせて、航海にくわわることになった。

キングは、二人の申し出を、非常に喜んだ。

ウィリアムズは、すぐれた自然科学者であり、その観察は十分信頼できるし、パーカー博士のもっていく様々な薬品は、日本人に喜ばれるにちがいない、と思ったからだった。

「パーカー博士、種痘菌をもっていくことを、お忘れなく。」

と、キングはねんをおした。日本人が種痘を知っているかどうか、わからなかったからである。

キングは計画をねった。

第一の問題は、武装をどうするかであった。

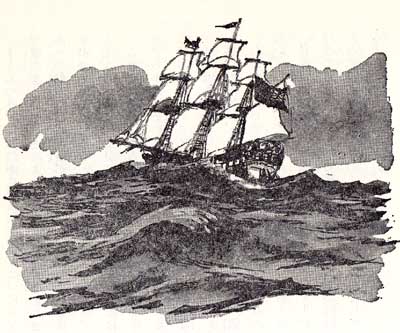

モリソン号は、イギリス宣教師ロバート・モリソンを記念して名づけられた、五六四トン、三本マストの快速帆船で、商船とはいえ、大砲をそなえていた。

これにたいするキングの意見は、

――普通、南方の島々へいくときは、十分に武装しなければならない。

この地方では、武器で威力をしめすことによって、海賊や野蛮人をふせぐのが、一番よい方法だからである。

しかし、日本への航海では、事情がちがう。

なぜなら、途中の海で海賊におそわれる危険はないし、琉球人やそのほかの島民たちも、危害をくわえる恐れが、全然ないからだ。

七人の漂流民を見てもわかるように、日本人は礼儀正しく、性質は温和で、かしこい。

これまでの例にあるとおり、日本の港に入港を許されたとき、武器の引き渡しを要求されることは明らかだ。

そのとき、いたずらに日本側の疑いをまねくより「武器はもっていない。」と、こたえた方がよい。 |

|

今度の日本への航海は、平和的な使命をもっていくのであるから、つんである大砲は、とりはずしていく。

第二の問題は、キリスト教を広めるために、宗教書をもっていくかどうかであった。

我々は日本人に、キリスト教の知識を広めることが正しいという点では、すこしも疑っていない。

しかし、今度の場合だけはどうであろうか。

日本政府は長年にわたって、カトリックをキリシタンとして禁止し、宣教師や信者を火ぜめ、水ぜめ、はりつけなど、あらゆる刑罰にかけてきた。

我々はプロテスタント(新教)で、キリシタンではないが、たとえ日本政府がこの区別を知っていたとしても、このために、通商の希望が不成功に終るようなことがあってはならない。

ギュッツラフと三人の漂流民が、初めての日本語訳による「ヨハネによる福音書」と「ヨハネの手紙」を苦心のすえに完成し、出版したばかりではあるが、今度の航海には、もっていかない。

この決定に一番がっかりしたのは、いうまでもなくギュッツラフであった。

「せめて二、三冊でも、もっていきたい。」と熱心に頼んだが、キングの決心はかたかった。

第三の問題は、積荷である。

この航海のために、特に用意する時間もなかったので、とりあえず中国では余り売れゆきのよくない、イギリスとオランダの商品をつむことにした。

第四の問題は、日本のどの港へ行くかであった。

長崎か、江戸か。

長崎は、日本におけるただ一つの外国船に門戸を開いている港であるが、オランダ人が一人じめにしている。

競争相手のアメリカ人が、漂流民をひきわたす場所として、また、通商を話しあう場所として、ふさわしいだろうか。

この航海の第一の目的は、不幸な漂流民を送り届けるためであるから、将軍(徳川家憲)のいる都へいって、将軍と話しあい、一挙に成功をおさめるために、直接江戸へいくほうがよい――。

こうしてみていくと、キングがどんなに心をくばって、こまかい計画をおり、航海の準備をしたかがわかるだろう。

特に武器をすてて、平和な姿で日本を訪れようと決心し、それを実行したことは、いまの私たちの心にも、美しくひびくものがある。

このとき、キングは二十八歳であった。

top

****************************************

|