|

****************************************

index Ⅳ Ⅴ

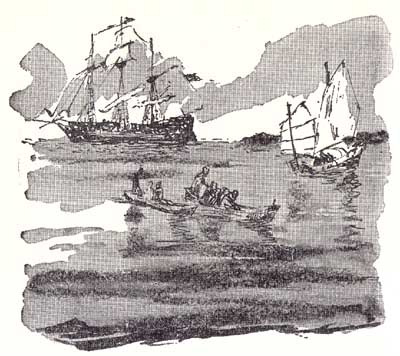

Ⅴ モリソン号の航海

1 琉球の那覇港で

top

一八三七年(天保八)七月三日。

その日の夕方、モリソン号に乗船した一行は、船中で一夜をあかした。

インガソル船長、キング、ウィリアムズ、パーカー、七人の日本人漂流民、船員をあわせた三十八人で、中にキング夫人とその女中の二人の女性がまじっていた。

あくる四日は、アメリカ合衆国の独立記念日だったが、大砲を取り去ってしまったので祝砲はうたず、みんなはただ静かに、神に感謝の祈りを奉げた。

錨はあげられた。未知の国、日本への航海が始ったのである。

風のない暑い日で、太陽はジリジリと真上から照りつけ、日陰でも寒暖計は三十二度を示していた。

パーカー医師は、さっそく何人かの船員に種痘を行ったが、生まれて初めて見る種痘の有様に、日本人漂流民が集ってきた。

「何だ、何をやっているんだ。」

「牛の病気を人間にうつすんだとさ。」

「そんな事をしたら、角がはえて、モーって鳴きだすぞ。」

ガヤガヤ騒ぐので、医師が説明した。

「これをやっておくと、疱瘡(ほうそう)にかからない。

たとえ罹(かか)っても軽くすみ、跡がアバタになって残らない。さあ、次は君たちだ。」

いわれると、めずらしそうに眺めていた日本人は、いっせいに尻込みし、

「私たちはもう疱瘡をやったから、その必要はありません。」と、頑固にいいはった。

七人のうち二人には、はっきり疱瘡にかかったあとがあった、とキングは航海記に書いている。

五日の夕方から風がでて、六日にはさらに強くなった。モリソン号は帆をいっぱいに張って、走り続けた。

波のうねりは高かった。

バシー海峡(台湾の南側)を通過し、琉球の那覇(なは)港に着いたのは、七月十一日、午前十一時だった。

「船だ、船だ、日本の船だ!」

漂流民たちが指さす方向を見ると、日本の小舟が九隻、停泊していた。

ホに○とか宝山丸とか書かれた船名を見て、漂流民たちはなつかしさに目を輝かせた。

港を囲む丘の上に大勢の人が集ってこちらを眺めていたが、一時間たってもモリソン号を訪ねてくる者は、一人もいなかった。

午後三時になって、ようやく二艘の小舟がこぎよってきた。

十二人の半裸の男が櫂(かい)をあやつり、真中に数人の役人らしい者が座っていた。

袖の広いゆるやかな着物を着て、腰に煙草入れをさし、油をつげた長い髪を、頭の上でたばねている。

モリソン号の甲板にあかってくると、中国風に頭を低くさげて挨拶したのち、キングに向ってたずねた。

「中国語を話すか。」

「話す。」

「琉球には何の用できたのか。」

「我々は数日間、この港に停泊し、土地の人々に会い、果物や飲み水、焚き木などを積込むために来たのである。」

「我々は、琉球でもこのような手術を行う用意がある。また病人をつれてくれば、診察して薬をあたえるであろう。」

だが、役人はそれにはこたえず、

「明日、お望みの食料をもってくる。」と、約束して帰って行った。

十三日の朝、役人が塩、卵、瓜、飲み水をもってきた。 十一時には中国語通訳のアニアがやってきて、次のように話した。

「二日前に一艘の外国船がきたが、まもなく西北へ去っていった。」

「それは、我々がここで落ち合うことになっている、イギリス軍艦ローレイ号にちがいない。」

と、キングがいうと、アニアはすぐ質問した。

「何のためにでローレイ号を待つのか。」

「我々と一緒に日本へ行くギュッツラフという友だちを乗せるためだ。」

すると、アニアはにわかに不安そうな顔色をうかべ、長いあいだ役人仲間と相談していたが、やがてローレイ号の大砲の数などを訪ねてきたので、キングはやむなくそれを教えた。

アニアは、さらに質問してきた。

「あの人たちは日本人か。あなたがたは彼らを日本へ連れていくつもりか。」

「彼らは漂流氏であり、我々の目的は彼らを日本へ送り届けるだけである。」と、キングは繰返した。

あとでわかったことだが、役人たちは船に上ってくるが早いか、漂流民たちのところへいって、

「すぐにモリソン号を降りて、琉球の船で鹿児島へいったほうがいい。」と、しきりに勧めたそうである。

だが、七人の漂流民は、それをきっぱり断った。

十四日、役人たちは、山羊、豚、サツマイモ、飲み水などをもってきた。

キングが、お礼にひとにぎりの金貨をさしだすと、

「琉球には金貨も銅貨もないから、売り買いする事はできない。」 |

|

といって断り、かわりにポケッ卜字典、ハンカチなどを受取っただけだった。

役人たちが船を去ろうとした時、日本人漂流民が喜びの声をあげた。

ローレイ号が南方の海上に、姿を現したのである。

カール・ギュッツラフは、あくる日の午後三時に、モリソン号に移ってきた。

その小柄な体が甲板にあがると、漂流民たちはいっせいに駆け寄っていった。

「おお、キュウコウ、オトも元気でいるな。」

ギュッツラフは大きく腕を広げ、一人一人を強く抱きしめた。

モリソン号は針路を江戸へむけた。夕方の六時には那覇港はまったく水平線の下に沈んだ。

2 見えたぞ祖国の山が top

七月二十五日、インガソル船長はモリソン号が南西に向う強い潮流におし流されて、まる一日分の前進を無駄にした事を知った。

これをきいた岩吉が、

「これからは、私が水先案内をつとめます。この辺りには黒瀬川といって、たえず確実に東北へ向っている潮流があり、それに乗れば目的の港に着く事ができます。」といった。

そのとおりだった。

次の日、岩吉の指図どおり潮の流れに乗ったモリソン号は、一路、東北へ向って進んでいった――黒潮である。

かつて宝順丸を遠く北アメリカまで運んでいった黒潮に、岩吉たちは再びめぐりあったのである。

「おぼえているぞ、この風、この潮の香り。」と、久吉がさけべば、

「俺たち、地球をひとまわりしたんだなあ。」と、音吉がしみじみといった。

思えば、不思議な運命である。

漂流という悲しい、みじめなめにあった日本人は、岩吉たちばかりではないが、初めてロンドンの土を踏んで文明の光をあび、最初の聖書和訳をなしとげ、いま世界を一周しようとしている日本人は、ほかにはない。

そして、あの不思議な「漂流木」のように、また詩人がうたった「ヤシの実」のように、故国への道を急いでいるのである。

いまやモリソン号は、目的地に近づきつつあった。

キングはかねて用意しておいた、日本への渡航の目的を書いた書類に、もう一度、筆をくわえた。

その内容は、およそ次のようなものであった。

一、漂流民の紹介

岩吉たち七人の名前、年齢、漂流した時の有様をのべ、我々は、この人たちを故郷へ帰し、年老いた親たちに再会させるために、日本にやってきたのである。

日本側がこの人たちを受入れるとともに、外国の事情をきき、通商を許可してもらうために、役人を派遣していただきたい。なお、日本にアメリカ人の漂流民がいるならば、本国に連れて帰るから、引き渡してもらいたい。

二、アメリカとはどんな国か

アメリカは日本の東方、二ヵ月ばかり航海したところにあり、西部はまだひらけず、未開の人種がすんでいる。

我々は文明のひらけた東部からきた者であるが、そこは広い海によって、イギリスやオランダとへだてられている。

従って、アメリカはどのような国とも国境をせっしていない。国土は広いが、人口は余り多くはない。 二百年前にはまだ野蛮人だけが住んでいたが、イギリス、オランダそのほかの国の国民が海を渡ってきて、植民地を建設した。

その子孫が段々ふえて、いまから六十年前に独立国となり、ジョージ・ワシントンとよぶ最初の大統領がえらばれた。

この高い地位は、いまは第八代の大統領によってしめられている。

アメリカは、これまでに自分のほうから他国を侵略した事はなく、外国に領土をもったこともない。

法律は公正で、刑罰は裁判で罪のきまった者にだげあたえられる。

国民はすべて自分の良心に従って、神をうやまっているが、どのような宗教にたいしても、おおらかな心をもってのぞんでいる。我々は、むかし、諸外国の商人が、日本の港にたちよる事を許された事を知っている。

のちに、この人たちは日本の法律をおかしたため、交通を制限されたり追いはらわれたりしたが、我々アメリカ人は今度が最初の訪問であり、またどんなあやまちもおかしていないので、平和な通商を許可されん事をお願いする。

三、贈り物の目録

贈り物は、ワシントンの肖像、望遠鏡、手ぶくろ、百科辞典、アメリカ条約集、アメリカ史などである。

四、つみ荷の目録

本船に積込んだ商品の目録は、別に書いてあるとおりだが、医師パーカー博士がもっている医術と薬品の驚くべきききめは、きっと日本人に喜んでもらえるだろう。 |

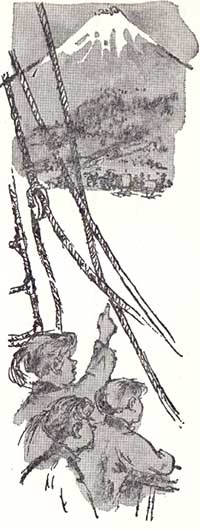

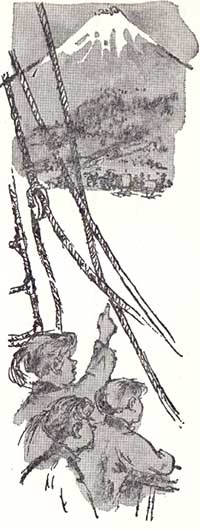

漂流民たちは、一、二日まえから祖国の陸地を見ようと、甲板にでて、見張りを続けていた。

七月二十九日、午前六時、北方十九キロのかなたに、陸地のあざやかな緑がうかびあがった。

「見えたぞ、御前崎が見えたぞ!」まっさきに発見した岩吉が、大声で叫んだ。

岩吉はこの航路をすでに二十回も往復していたから、突き出た岬や入り江や山の形に見誤りはなかった。

「とうとう帰ってきたぞ!」久吉と音吉は、うれしさにおどりあがった。

喜びは時間がたつにつれて、刻々と高まった。

モリソン号は微風と潮の力に送られて、たちまちこの岬を過ぎ、九時には伊豆半島の石廊畸をのぞむ地点にさしかかった。

「富士山だ、富士山だ!」

斜めになった船首の波よけに並んで腰をかけた漂流民たちは、まばたきもせずに祖国の山を見つめた。

白い鳥が浮きただよっているような小舟の群れ、緑にはえる海岸線、よく耕されたなだらかな丘が、しだいに高まり重なりあって、最後にひときわ高く、富士山がそびえている。

雲がすぎさると、頂上近くの斜面の雪が白く輝いた。

(まもなく、この世でもっとも親しい、しかも長いあいだ別れていた人たちに会えるのだ。)

漂流民はみんなウキウキとして、はしゃいでいた。

夜にはいると、いくつかの高台でかがり火の燃えているのが見えたが、これは見知らぬ異国船が近づいた事を、将軍のいる都へ知らせるためであろうか。

七月三十日モリソン号は、朝日がのぼる頃、相模国(神奈川県)の南のはし、江戸湾の入口の西側にあたる相模岬に近いところまで進んだ。

昨日まではよく晴れていたのに、今朝は霧のような雨が降っている。

それにむかい風がふいて肌寒く、海岸はけむって見えなかった。

しかし湾内を進んでいくと、時折激しく降ってくる雨のあいまに、松林の陰や家から立ちのぼる煙が見えた。

進むにつれてたくさんの小さな漁船がいたが、漁師たちはモリソン号には、ほとんど注意をむけなかった。 |

|

十二時頃ドーンというにぶい響きが遠くの方で聞えたが、霧雨と船の作業の音とでそれが何であるかわからなかった。

砲声だとはっきりわかったのは、同じ音がかなりの間をおいて、続けて聞えたときである。

キングたちにとって、それは余りに意外な出来事だった。

一体、この砲声をどう受取ったらよいであろうか。

「これは我々の来た事を、将軍に知らせる合図にちがいない。」という者もいるし、

「モリソン号にたいする礼砲かもしれない。」と、考える者もあった。

「君たちは、どう思うかね?」

きかれた漂流民たちも、何と説明してよいかわからず、

「何かの間違いです。ためしに旗をかかげてみてはどうでしょう。」と応えただけだった。

しかし、まもなく空が晴れると、すべての疑いはけしとんだ。

モリソン号の前方、一キロのところに砲弾が落下し、すさまじい水柱の立ちのぼるのが見えた。

それは東岸から撃ってきたものだったが、続いて西岸の高地からも、大砲が撃ちだされた。

ドーン、ドーン……にぶい、不気味な音が、江戸湾の空に響きわたった。

モリソン号が予定した停泊地から、三キロほどのところにきた時、キングたちは西岸からの砲撃が、浦賀の入り江を見おろす丘の端にある、低い白い砦からなされている事を知った。

砲弾はモリソン号と、砦のちょうど真中に落ちた。

(これは、我々に止まれという合図にちがいない。)

そう考えたキングは、船首を風下へめぐらせて後退し、左岸から一キロ半ほど離れた水深二十メートルの地点に、錨を下した。

もしこのまま進めば、無理に江戸へむかおうとしていると、疑われる恐れがあったからである。

錨を下すと、まもなく砲撃はやんだ。 |

|

3 雨に暮れる浦賀沖 top

モリソン号が停泊しようと予定した浦賀港は、江戸湾の西側にあって、江戸へ行くすべての船はここで乗組員と積荷の検査をうける――いわば江戸湾の関所だった。

時の浦賀奉行は、太田運八郎といった。

奉行は二十八日の朝、すでに相州(神奈川県)三浦三崎、城ヶ島の遠見番所から、異国船が一艘現れたとの知らせをうけ、この事を幕府へ注進していた。

そして三十日朝、その異国船が江戸湾を進んでくるという報告をうけたので、ただちに平根山砲台(現・横須賀市久里浜近く)に偵察を命じた。

ところがあいにくの雨に煙って、異国船を確かめる事ができない。

そこで偵察船をくりだすと同時に、対岸の房州(千葉県)州(す)の崎(さき)砲台に向って、合図の大砲を撃たせた。

これにたいして、洲(す)の崎砲台からも合図の大砲がうたれ、まもなく偵察船も戻ってきて、

「確かに異国船が湾内を進んできます。」という報告である。

やがて、雨が晴れてくると、平根山からも異国船が見えたとの知らせがきた。

太田運八郎は戦じたくに身を整え、みずから平根山砲台へのぼっていった。

「砲撃はじめ!」

奉行の号令で、大筒が数発火をふき、観音崎砲台からの砲撃も始った。

奉行はさらに命じた。

「船に大砲その他の武器を積込み、沖へ乗出せ。兵糧と、炊き出しの準備をせよ。」

にわかに、人の動きが激しくなった。 |

江戸時代の東京湾入口の砲台の場所

洲の崎、平根山(久里浜)、観音崎

|

火薬を運ぶ者、鉄砲をかついで走る者。武士たちは着なれない鎧(よろい)兜(かぶと)をひっぱりだし、農民たちは米俵をつみあげて、大釜に火を炊き始めた。

「異国船は関所沖をのりこえるぞ。撃て、撃てっ!」

さらに強い火薬をこめて、激しく砲撃した。水しぶきがたち、砲声がにぶくこだました。

まもなく異国船は、平根山から八キロばかりの野比村沖(現・京急三浦海岸駅の沖)に引返し、そこで錨を下した。

浦賀奉行はなぜ幕府からの命令をまたずに、モリソン号を砲撃したのだろうか。

幕府は異国船にたいしては、これまでの鎖国令にかわりはないが、寛政三年(一七九一)から、なるべくおだやかに取扱い、わけをいいふくめて、退去させるようにとの、ゆるやかな方針をとっていた。

それが文政八年(一八二五)二月から「異国船と見たら、理由を問わず、ただちに打ち払うべし」との、厳しい方針にかわっていたのだ。

いわば時計の針を逆に戻すような法令であるが、それにはそれなりに訳があった。

寛政から文政までのおよそ三十年余りのあいだに、ロシアをはじめイギリスその他の国の船が、しきりに日本の近海に現れ、浜に小舟をよせて、飲み水や焚き木をもとめ、なかには野牛を殺し、住民に乱暴を働くなどの事件が、しきりに起った。

また禁じられているキリスト教を勧めるとの噂もあり、これは捨ておけぬというので、文政八年の「異国船打ち払い令」が布かれたのである。

この年、天保八年(一八三七)、幕府の方針はまだ生きていた。

だから浦賀奉行は、モリソン号を見るやこの法令を忠実に実行して、しゃにむに砲撃を命じたのである。

さて、モリソン号が野比村沖に退き、錨を下して帆を巻きおさめると、あちこちからたくさんの漁船が集ってきて、船を遠巻きにした。

はじめは、なかなか近づいてこなかったが、ギュッツラフたちが手招きすると、一艘の小舟が横づけになり、六十歳ばかりの老人が上ってきた。

キングは、岩吉たちを船底に隠した。

(いきなり漂流民に会わせると、どのような誤解を招くかわからない。岩吉たち七人は、役人がきた時その口からじかに身の上を語らせ、引取られる前にあらかじめ安全である事を、日本政府に約束させなければならない。)

と、考えたからである。 |

|

腰をかがめて上ってきた老人は、甲板に届くぐらいに頭を下げてお辞儀をし、辺りを見回しながら進んできたが、たちまち何者によびかえされた。

「オーイ、大丈夫か。」

「うん、何ともねえ。おまえらも上ってこい。」

老人の声にゾロゾロ上ってきて、甲板は日本人の漁師でいっぱいになった。

みんなは外国人には余り注意をむけず、互いにペチャクチャしゃべりあっていた。

ある者は船のなかで飼っている豚とガチョウを、めずらしそうに、しげしげと眺めていた。

漁師たちは非常に好奇心が強く、船の大きさを測ったりマストを見上げたりして、さかんに質問をあびせかけてきた。

それにこたえるために、ギュッツラフは忙しかった。

キングは漁師たちにさらし木綿や光ったアメリカの貨幣やビスケットなどをあたえたが、一番喜ばれたのはパンだった。

一人の父親などは自分で一つもらうと小舟へ戻っていき、十二歳くらいの娘をつれて、またもらいにきたほどだった。

キングたちはしんぼう強く、役人の来るのを待った。

しかしいくら待っても、それらしい人間が現れないので、わりあい良い着物を着た男たちに、

「自分たちは友好的なアメリカ人である。話合いをするために、役人を派遣してもらいたい。」

という意味を書いたカードを、一枚ずつわたした。

このカードは中国語で書かれてあったが、なかの数枚は、ギュッツラフが日本語になおした。

小舟の群れは、夜になるまでモリソン号をとりまいていたが、とうとう、一人の役人らしい男が、しかつめらしい顔で、甲板に上ってきた。

人を小馬鹿にした態度で辺りを見回していたが、モリソン号の設備には、ちょっと驚いた様子だった。

ブドウ酒とパンをふるまわれると、とたんに上機嫌になり、カードを受取って帰っていった。

「役人は二本の刀をさしているほかは、どこで見分けるのか。」

あとでキングがたずれると、庄蔵がこたえた。

「船に上ってきて、ぶるぶる震えている者がいれば、それが役人です。」

これには、みんな大笑いした。

雨は午後になって、ますます激しく降り続き、七時には最後の小舟も去った。

この日、モリソン号を訪ねてきた日本人は、二百人以上にものぼったが、彼らのうち何人がキングたちの意志を、将軍に伝えてくれるであろうか。

また、日本政府はそれにこたえて、役人を派遣してくれるだろうか。

様々な思いのうちに、浦賀沖は雨のなかに暮れた。

4 砲撃に追われて top

あくる日、夜のあいだにすこしばかり天候は回復していたが、まだ、時折にわか雨がとおりすぎた。

ことに夜明け前には、激しい雨足がモリソン号をつつんだ。

その時、突然、砲弾がうなりをあげて、船の上をとびすぎた。

それは夜のあいだに、こっそりモリソン号に一番近い場所にすえつげた大砲から、発射されたものだった。

続いて、丘の上の四門の大砲からも砲弾が……。

「これは一体、どういうわけだ?」

キングたちはとまどい、急いでマストにアメリカの国旗をかかげ、続いて白旗をあげた。

(港から役人がきて、理由を説明してもらいたい。)という合図だったが、この合図は無視され砲撃は続いた。

「錨を上げろ、帆を張れ!」

インガソル船長の号令で船尾の帆をあげ後方へ退こうとしたが、砲撃はますます激しくなり、ついに一弾は船べりに命中して、甲板をすりぬけた。

「あっ!」

寿三郎と音吉が、頭をかかえてうつぷした。砲弾はそのわずか二、三メートル近くではねあがり、海中へ落下した。

もはや幕府がモリソン号の来航を喜ばないばかりか、危害をくわえようとしている事は、明らかだった。

「モリソン号が武装していないこと、平和的な通商の話合いにやってきた事は、昨日の漁師たちの報告で知っているはずである。それなのに、なぜ砲撃をするのか。」キングたちには、わからなかった。

もし砲撃の目的が、侵入者を追払うためだけならば、理由を書類でいってよこせばよいはずである。

その上でなおも進もうとしたならば、その時砲撃を始めても遅くないではないか。

砲撃はモリソン号が安全な場所に退くまで、一時間も続いた。

船体に損害をこうむらず、人員を傷つけずにすんだのは、日本人の大砲の扱いが下手(へた)なためと、強力な火薬をもたなかったからにすぎなかった。

モリソン号は湾の外へ逃れ出た。波は高く強い風が吹いていた。

キングは決断をせまられた。

(これ以上江戸湾にとどまるべきか。それとも、ここから立ち去るべきか。)

日本人漂流民の失望は大きかった。それよりも砲撃をうけた驚きは、恐怖に近かった。

岩吉などは、唇をふるわせていった。

「こんな野蛮な事をする役人のところには、どんな事があっても上陸するもんか!」

アー、その岩吉は妻と子供との再会をどんなに待ちわび、ほかの者も年老いた両親のもとへ戻るしあわせを、どんなに胸おどらせて、期待していただろう。

キングがいった。

「あなたがたを湾の外で、日本の漁船に移して上陸させよう。」

すると、庄蔵がこたえた。

「日本では、漁船はすべて登録されており、船が港に帰った時も一々土地の役人に届け、船出した時の人数と照らし合わせるから、駄目です。」

「では、漁船の手をかりずに、こっそり人のいない海岸に上陸したら?」

「それも故郷に帰れば役人に知られ、いろいろ調べられて、ひどい刑罰をうけるにちがいないから、駄目です。」

結局、江戸から西方の砦のない港へいって、もう一度、幕府と交渉してみようと、相談がまとまった。

では、どこへ行くか。

岩吉、久吉、音吉が船出した鳥羽の港はどうであろうか。

あそこなら顔見知りの者もいるし、何とか親切に、便宜をはかってくれるのではないだろうか。

モリソン号は、針路を西へむけた。

この季節には、日本の南海岸は雲におおわれている。

そのうえ、江戸湾をめざした時には、進航を助けてくれた黒潮の流れが、今度は西への進航を妨げ船足は遅れた。

七人の漂流民はみんな頭をたれて甲板にうずくまり、重く黙りこんでいた。

昨日まで心をうきたたせていた希望を、一変にうちくだかれたのである。岩吉が声をふるわせていった。

「アー、一目だけでも妻と子の顔を見、俺たちの運命を知ってもらう事が出来さえしたら、俺は腹を切って死んでもいい。」

夕方、モリソン号は石廊畸をすぎ、夜中には吉田(今の豊橋)沖にさしかかった。

再び会議が開かれた。

「吉田、鳥羽、新宮など、城のある都市はすべて大砲の備えがあると考えなければならない。

鳥羽へ行くという決定は、正しいだろうか。」

「なるほど、我々が江戸湾で砲撃を受けた事は、駅伝でいち早く主だった都市へ通報されていると思う。

それに鳥羽へ行くには、どうも風のぐあいが悪い。」

「それでは、いっその事、九州の南の薩摩国(鹿児島県)へ行ったらどうだろうか。

あそこの藩主は諸大名のうちでも一番力が強く、進んだ考えをもっているときいているから、交渉の相手としてふさわしいと思う。」

「賛成だ。それに薩摩はポルトガル人が、初めて上陸した土地であり、フランシスコ・ザビエル師が布教活動を始めたところでもある。」

「どうだろう、あなたたちの考えは?」たずねられて、漂流民たちは応えた。

「皆さんにおまかせいたします。ここまで来たからには、すべて神の思し召しに従います。」

キングはさっそく、薩摩についた時、藩主に送る手紙を書いた。

それには来航の目的、江戸湾で砲撃をうけたこと、漂流民が安全に故郷へ帰れるように、幕府とのあいだの仲立ちをしてもらいたいことなどを記した。

江戸湾を追われてから七日め、八月八日の朝早く、はるか西方に九州の陸地をのぞんだ。

午後三時、一、二艘の小舟が、モリソン号を見物しようとするかのように近づいてきたので、

「オーイ、船に上って話をしないか。」と、身振りを交えて繰返したが、どうしても来ようとせず、

「俺たちは薩摩の漁師だ。」というと、湾の方を指さして去っていった。

八月十日の夜明け前、モリソン号はついに鹿児島湾をのぞむ地点にきた。

右手に大隅半島がつらなり、目の届くかぎり、緑のけわしい崖が北へ続いている。

海岸は浜砂利で、そのうしろはよく耕された段々畑、さながら大きな庭園を見るような美しい眺めだった。

左手は薩摩半島で、海岸に近く開聞岳がそびえている。

湾の真北、三十二キロのところに桜島があり、首都、鹿児島は半島の北西にある。

モリソン号は、南国の夏のギラギラする朝日をあびながら、湾内へ進んでいった。

どこに錨を下すか。

「まっすぐ宮の浜へいこう。」と、キングはいったが、江戸湾での乱暴な仕打ちが忘れられない漂流民たちはいった。

「用心ぶかく近づく方がよいと思います。」

そこで、ボートが下され、九州出身の庄蔵と寿三郎が乗って、佐多浦へ向った。

「おお、ついたぞ、ついたぞ!」

砂浜におり立った二人は五、六歩あるいたが、足がなえたようにヨロヨロと座りこんでしまった。

(夢にまでみた日本の土、その土をいま踏んでいるのだ。)と思うと、庄蔵も寿三郎も、こらえきれなくなって、大声をあげて泣きだした。

気がつくと、まわりに漁師たちが人垣をつくっていた。女も子供もまじっていた。

「おまえたちは誰だ。どこからきたのだ!」

とたずねられて、気をとりなおした庄蔵と寿三郎は、漂流してから今日までの事を、くわしく物語った。

「オー、むごいことよのう。」

「何という辛い、苦労をしなすったか。」

話をきいて、涙を流さない者はなかった。

みんなが道をあけたので、見ると佐多浦の役人で腰に二本の刀をさし、○に+の薩摩の紋章のついた青い羽織を着ていた。 |

鹿児島湾の入口、右の大隅半島の先端の方に佐田浦があり、

左の薩摩半島の先端は開聞岳、その麓には山川、児ヶ水がある。

|

「話はのこらずきいた。すぐに異国船へいき、船長と話をしたい。」といい庄蔵たちと一緒にモリソン号にやってきた。

キングが改めて来航の目的を話し、用意した書類を手渡すと、役人はすぐさま、これを藩主に取り次ぐと約束した。

そして次のように語った。

「突然、異国船が現れたので、我々は非常に驚いた。

てっきり海賊船と思ったので、砲撃の準備をし、このむねを鹿児島の藩主へ報告したところでござる。

拙者はひとまず陸地に戻るが、これより先の湾内は、岩があって危険である。

まもなく水先案内をよこして、船を安全な場所へ導くであろう。」

5 天保の飢饉のなかで top

佐多浦へ戻る役人と一緒に、二人の漂流民――岩吉と庄蔵が故国の土を踏んだ。

二人は役所でまた苦難にみちた漂流の有様、救われてからの異国人の親切な扱い、モリソン号の来航の目的を、繰返し説明した。

ことに庄蔵は、難船した時の乗員名簿を失わずにもっていたので、氏名、年齢、原住所、船出した日時などをくわしく話すのに、大変役だった。

一人の役人は、岩古からギュッツラフをはじめ、多くの人々の暖かい心をきかされると、

「その異国人たちは、実に人間よりもすぐれた何者かにちがいない。」とまでいって、感嘆した。

だが、ある役人はこういった。

「いま日本は大飢饉で、食べ物がなくて困っている。一人でも口べらしをしたいときに、なぜ帰ってきたのか。」

ずいぶんひどい事をいったものである。

さすがの岩吉も、ムッとして、声を荒げた。

「もし許されるならば、私どもが食べるくらいの米は、異国からもってきます。」

岩吉と庄蔵は午後二時、モリソン号に戻ってきたが、その顔は晴々と輝き、うれしくて、じっとしていられない様子だった。

「おまえたちは暖かく迎えられ、まもなく、故郷へ帰されるであろう。」という役人の言葉を聞いて来たからである。

「オイ、喜べ。俺たちは帰れるぞ。」

甲板に上るなり、岩吉が叫ぶようにいうと、漂流民たちは互いに抱きあって喜んだ。

「ところで、水先案内から聞いたんだが、日本はいま飢饉で大変たんだとさ。」と、久吉がいうと、岩吉が、

「その事は俺もきいたよ。佐多浦村のある大隅地方では、みんな木を食べているそうだ。」

すると、熊太郎や力松たちもいった。

「飢饉は九州ばかりじゃない。日本全国に拡がっているそうだよ。」

「江戸では米騒動かおこり、大阪では焼き打ちのために、市中が焼け野原となっているそうだ。」

漂流民たちは、喜びのうちにも、不安な顔をよせあった。

まもなくモリソン号は、水先案内の指図で西岸へむかい、水深十二メートルのところに錨を下した。

日が暮れると湾のうちに数かぎりない、いさり火がまたたいた。

期待と不安のうちに、鹿児島湾での第一夜が明けた。

モリソン号が国旗をかかげると、役人が小舟をこぎよせてきて、理由をたずねたので、インガソル船長は、

「外国の港に入った時は、かならず国旗をかかげるのが船の礼儀である。」と応え、

「飲料水と新鮮な食料をもらいたい。なお天候が悪くなる気配なので、もし嵐にでもなれば岸にうちあげられる恐れがあるから、急いで安全な停泊地へ案内してもらいたい。」と、たのんだ。

すると、役人はこう応えた。

「水はすぐにもってくるが、食べ物は、去年、嵐が十三日もつづき、米などの収穫が悪くて困っている。

しかし、努力してみよう。ただし船の移動は、鹿児島から藩のえらい人が来てからでなくては許可する事はできない。」

この役人が去るとまもなく、小舟が水を一桶運んできたが、食べ物は全然もってこなかった。

食べ物がたりないという役人の言葉は、事実だった。

キングがたまたま船尾を見おろすと、そこに、ひとかたまりの飢えた漁師たちが、船員が綱でおろした一篭のパンと、鉢(はち)に入れた糖蜜を、むさばり食べていた。

歴史はこれを「天保の飢饉」といっている。

天保四年(一八三二)――つまり、宝順丸が漂流したあくる年頃から、日本列島は全国的に天候が不順で、各地で寒い夏がつづき、花がひらく前に立ち枯れる稲田が、あちこちにでた。

また、水害・虫害もひどく、収穫をまたずに焼き払う畑も多かった。

はじめのうちは、それでも人々は望みを捨てず懸命に働いたが、次の年も次の年も同じような状態がつづくと、畔(あぜ)に座りこみ、うつろな目で土を眺める農民がふえた。

やがて、木の実・草の実を食べている、娘を売った、赤ん坊を殺した、一家心中をした、というような忌まわしい事件が、相次いでおきた。

ことに東北地方がひどく、ここだけでも七十万人が飢え死にした、と古い記録には書き残されている。

都市では、米の値上りを怒った民衆が米問屋を襲った。

同情した大阪天満の与力大塩平八郎が、同志をひきいて、米問屋をはじめ金持ちの家に砲撃をあびせ、乱をおこしたのも、天保八年三月――モリソン号が浦賀に現れた三ヵ月前であった。

岩吉たち七人の漂流民は、このような日本に帰ってきたのである。

インガソル船長は、嵐に備えて、錨を二本にふやした。

午後一時、青い旗をかかげてみたが、何の反応もなかったので、一人の士官と岩吉が、ボートで辺りの水深調査をやりだした。

すると、役人を乗せた小舟がこぎよってきて、たずねた。

「どうしてボートをだしたのか。何をしているのか。」

「天候が悪くなりそうなので、船のまわりの水深を調べるためである。」と、船長はこたえ、続けていった。

「甲板に上ってきて、話をしよう。」

すると、役人はこたえた。

「そうしたいが、命令で禁止されているから駄目である。」

「鹿児島から役人が来るのはいつか。」

「上役人はまだ来ない。しかし、まもなく来るであろう。」

それから意外な事をいった。

「たぶん漂流民は、受入れられないであろう。」

これにはみんなびっくりしたが、事に岩吉は大声で言葉するどくつめよった。

「なぜだ、その理由をいえ!」

役人はきゅうに頑固になり、口をつぐんだが、やがて顔を向けながらいった。

「我々は、ただ見張りを命じられているだけで、えらい人の理由など、何も知らない。」

前日とうってかわった冷たい態度に、キングたちは疑い不安を感じたが、

(これはおそらく、やっかいな見張りと、時々降ってくるにわか雨のために、不機嫌になっているのであろう。)

と思った。

日が暮れると、予想どおり天侯が悪くなり、夜は雨と風になった。

その雨のなかを、岩吉は一人甲板へ見張りにでていった。

もしや夜のあいだに、藩のえらい人がきはしないかと思ったからだった。

しかし朝になっても、とうとうやってこなかった。

雨は冷たく、肌寒かった。辺りはおだやかだったが、それは、嵐の前の静けさともいうべきものだった。

午前六時、一艘の小舟が近づいてきた。

「鹿児島から役人がきましたか。」

岩吉がせきこんでたずねると、 |

|

「役人はまだ来ないが噂によると、この船は撃退される手筈になっていて、藩ではおまえたちを受入れないそうだ。」

「えっ、どこからそんな噂が……。」

「それはいえないが、根拠のある話で、間違いはない。だから錨を上げて出帆した方がよいと思うぞ。」

そういうと小舟はモリソン号の船首をまわって、岸へ帰っていった。

6 鹿児島湾の砲声 top

小舟が去ってからまもなく、児ヶ水(こがみず)の木々のあいだに、○に十字の定紋のついた幅の広い青と白との布が、垣根のように張りめぐらされた。

見ると村人たちがその幕と村とのあいだを、あわただしく行き来している。

浜辺を馬で走っていく者もいる。

(なんだろう?)

ウィリアムズが首をかしげていると、岩六がよってきて、いった。

「幕が張られたのは戦いの準備です。おそらく、力づくで船を撃退せよとの命令が、鹿児島から伝えられたのにちがいありません。」

「まさか?」 ウィリアムズは疑った。

「日本では何か大切な行事があるときは、砦の前にまん幕を張りめぐらすときいているが、これは誰かえらい人をむかえるための準備ではないのか。」

いっているうちに、第二のまん幕が張られた。

その時、気がついたのは、普通ならば見物の群集が村のまわりや、高台の先へでてくるはずなのに、みんな木の陰に姿をかくしていることだった。

「彼らは何をしようとしているのか。」

目的がつかめないまま、イソガソル船長は、用心のために錨を上げ始めた。

同時に旗をあげて、合図をしたが、こたえはなかった。

その時ドーンと大砲の音がこだまし、同時に小銃が射ちだされた。

砲弾は岸とモリソン号との真中に落下し、高い水煙をあげた。

幸い大砲は浦賀のものより小さく、どれも船までは届かなかった。

モリソン号は錨を上げ帆を張った。この時、風がきゅうに弱まり、砲弾よりも危険な岩に向って流れていったので、インガソル船長は全部の帆をあげ、二艘のボートを船首につないで、ひっぱって行かせた。

凪(なぎ)は二時間ほど続きモリソン号は白い砂浜の宮ヶ浜、大きな港町山川を眺めながら、ノロノロと後退していった。

よく耕された畑、松にかざられた小山、入り江にそそぐ川、たちならぶ冢……このように美しい自然にめぐまれた土地に、どうしてこんなに人間ぎらいの国民がすんでいるのか、キングは残念に思わずにはいられなかった。

午後三時、佐多浦にきた。ここで大型の大砲二、三門の砲撃をうけたが、弾丸はどれも船に届かなかった。

さらにくだって、はじめの停泊地に近づいたが、雨の合間に砲撃はなおも続いた。

薩摩の兵土たちは車にのせた大砲を、小山をまわって運んでくると、ひらたい土台にすえ、モリソン号が近づくたびに、砲撃をくわえてきた。 |

鹿児島湾内の山川港をのぞむ

|

今やもっとも進歩的だと考えられた薩摩藩が、その全力をあげて異国船を撃退しようとしている事は、疑いなかった。

気の毒な漂流民を故郷に帰しその家族と会わせようとした、キングたちの人道的な気持ちは、見事にふみにじられたのだ。

江戸湾では、漂流民たちは日本人に会わなかったから、砲撃の目的はモリソン号であった。

しかし今度の場合は同胞に会って身の上を話し、土地の人々からも同情をうけていたのである。

役人はモリソン号を、公式に停泊地へ案内し、鹿児島からの上役人の派遣、食料など必要なものをあたえる約束までした。

それにもかかわらず返事をまっているあいだに、何の警告もなく、夜の闇にまぎれて攻撃の準備をしたのである。

この攻撃がモリソン号だけでなく、漂流民をふくめてなされた事は、明らかであった。

なぜ彼らは言葉によってモリソン号を追いはらおうとはしなかったのか。

少なくとも、言葉ではききめがないとはっきりするまで、砲撃を待たなかったのか。

モリソン号は湾内に流れこんでくる潮流のために、ジグザグに進まなければならなかった。

それで岸に近づくたびに、あらたに砲撃をうけた。

大砲は開聞岳の麓の一番先まで落され、夕闇のなかに、さかんに火花をきらめかせた。

その光に追われ、モリソン号はようやく鹿児島湾の外の長いうねりにのった。

薩摩の南のはしの灯は、ついに水平線の下にしずんだ。大砲の火花も、闇のなかに消えた。

(どこへ?)キングは決定を下さなければならなかった。

「最後の機会は、長崎しか残されていない。

しかし長崎に行っても港の外にとどまって、錨を下さず、用意してある書類に、鹿児島湾で受けた砲撃にたいする抗議書をそえてボートで届け、二十四時間だけ返事を待つことにしよう。

もし日本人漂流民に満足のいくような保証がえられなかったら、マカオヘ戻るよりほかはない。」

そういってキングは、モリソン号を長崎へまわすように命じた。

だが長崎もはたして安全であろうか。

長崎での貿易を一人じめにして、外国人を締め出そうとしているオランダ人の疑いをまねかないだろうか。

かつてロシアのグーゼンステルンが、日本人漂流民を送り届けてきた時、漂流民は六ヵ月間も監禁され、グーゼンステルンが出発するときになって、初めて日本側に受入れられた例がある事を、キングは知っていた。

そのあいだの取調べの厳しさは、いうにいわれないほど残酷なものだったという。

漂流民たちは決意を顔に表わしていった。

「長崎奉行がたとえ安全を保証すると約束しても、私たちはそれに従う気持ちはありません。

長崎奉行も今度の砲撃の事実を知れば、私たちを受入れる事を拒むでしょう。

役人の手に渡されるくらいなら、いっそ死んだほうがましです。」

八月十三日の朝、キングは、甲板に現れた岩吉・久吉・音吉の頭を見て、びっくりした。

三人は髪をそって、丸坊主になっているのだ。

「どうしたのか。」と、たずねると、三人は応えた。

「私たちは今日かぎり祖国を捨てることにしました。その決心を言葉よりも強く表わすために、こうしたのです。」

祖国へのすべての希望をたちきられた三人は、こうするよりほかに、その怒り、悲しみを表わすすべを知らなかったのだろう。

「この上は、いっさいを神の手にゆだねるほかはない。」キングは針路をマカオヘ向けるように命じた。

モリソン号は、種子島、屋久島、硫黄島を左右に見ながら、南への航海を続けた。

十八日から二十二日にかけて、台湾海峡を進んでいる時、数人の中国人を乗せた漁船が近づいてきた。

この漁師たちは非常に友好的で、ギュッツラフがあたえた中国語訳の聖書を、喜んで受取った。

これはこの航海中、魂(たましい)の言葉を広めることのできた、ただ一つの機会であった。

モリソン号は順風にのって、台湾海峡をアモイにくだり、八月二十九日の夕方、マカオに錨を下した。

雨が降っていた。七人の日本人漂流民は、わずかな荷物をかかえ、雨にそぼぬれながらタラップを下りた。

ホオズキ色に滲(にじ)んだ港の灯りが、よどんだ水の上にチラチラただよっていた。

かしましい物売りの声、豚の肉をにる油っこい煙――すべてが中国風の色と匂いに包まれた町と、あの日本の白い砂浜をふいていた風、香ばしい松の花粉の匂いとの何という違いだろう。

(もう二度と、あの国を見る事はないのだ。)

そう思うと漂流民たちは重い足を運びながら、涙が流れて仕方がなかった。

思えば希望に満ちて船出した港に、深い絶望を抱いて戻ってきたのである。

のちにウィリアムズは、「モリソン号航海五十六日の成果」という文章のなかで、次のように書いている。

「商業上からいえば、この航海は約二千ドルを費やして、一銭の報いもなかった。また、伝道と科学の上から見た場合も、直接の成果は何一つなかった。

しかし、これですべてが終ったわけではない。」

そうだ、すべてが終ったわけではなかった。 |

|

7 開国へののろし top

モリソン号の来航が、幕府と日本の国内にどのような影響をあたえたか。

この事は、ぜひ書いておかなければならない。

浦賀奉行は、文政八年(一八二五)の「異国船打ち払い令」を実行して、モリソン号に砲撃をくわえるとともに、この事を、時の幕府の老中、水野越前守忠邦(ただくに)たち四人に報告した。

しかし幕府から何の指図もないうちに、モリソン号は江戸湾から去った。

一方薩摩藩は長崎奉行にあてて、「異国船が一艘漂流してきたので、砲撃をくわえると東の方の沖へ遠く走り去った」と、あいまいな報告をしている。

この事からおしはかってみると、来航の目的を書いたキングの書類は、幕府と薩摩藩の上層部に届かなかった事がわかる。

何故なら誰一人として、異国船の国籍も、船名も、日本人漂流民の事も知らないからである。

浦賀と薩摩の役人は、ひたすら撃退することだけを考え、実行した。

そうして、事件はそれきり片付いたかに見えた。

ところがあくる年の天保九年(一八三八)六月、オランダ船が長崎に入港し、長崎奉行久世伊勢守に一通の機密文書をさしだした。

見るとこれが前の年、浦賀と鹿児島湾で撃退した異国船についてのくわしい情報を伝えたものだったから、奉行は驚いた。

その文書には、次のような意味の事が書かれてあった。

「モリソン号というエゲレス(イギリス)船が、日本へ向った表向きの目的は、日本人漂流民七人を故国へ帰すためであるが、本当は通商を交渉するためである。

漂流民のうち三人は、アメリカ州の西海岸に漂着、ロンドン(エゲレス国の首都)をへてマカオに送られ、ほかの四人は、ルソン島に漂着、イスパニア(スペイン)船でマカオに送られた。

この船はエゲレスの商館より江戸へ向けられたものであるが、浦賀でも、鹿児島でも大砲をうちかけられ、やむなくマカオに引返した。

武器などの備えもなかったのに、このような振舞いをうけたのは、はなはだ残念である、といっているのをきいたので、こっそりお伝え申しあげる。」

長崎奉行からこの報告をうけた水野忠邦は、さっそく主だった八人余りを集めて、相談した。

大方の意見は、「異国船打ち払い令」により「二念なく打ち払いよりほかこれなく」だったが、中には林大学頭のように、

「人道上から仕掛てきた事を、しゃにむに打ち払うのは、どうであろうか。」

と、かたくなな幕府の方針をいましめ、反省を求める者もいた。

評議は数回にわたって繰り返されたが、結局水野忠邦は林大学頭の意見を取入れて、

「異国船がきたら希望する飲料水、食べ物などをあたえ、訳を話しておだやかに追い返す事、漂流民はオランダ商館を通じて受取る事。」を、長崎奉行に指示した。

ここに厳しい「異国船打ち払い令」は、初めて崩れてきたのである。

ところでオランダ側の文書は、モリソン号をイギリス船としている。

これはおそらく岩吉たちが長らくイギリス商務庁の保護をうけていたため、航海の計画も当然イギリス商務庁がたてた、と考えたのであろう。

また岩吉たちが漂着した場所を、アメリカ州としているのは、その時のオランダ商館の館長たちが、アメリカがすでに独立国である事を知らなかったのであろう。

まして外国の知識にうとい幕府の人々が、そのまま信じたのもやむをえない。

それはともかく、長崎奉行への指示をもって、幕府のモリソン号に関する審議は一応終ったのであるが、ここにおもいがけない事件がもちあがった。

天保九年(一八三八)十月五日、幕府の評定所で、モリソン号の来航についての評議が行われている最中、その記録係をつとめていた芳賀市三郎が「尚歯会(しょうしかい)」の集りの席上で、たまたま評議書の写しを、「蛮社(ばんしゃ)」の人々に見せた。

「尚歯会」というのは、自然科学を学ぶ人々の研究会で、「蛮社」というのは、これら蘭学者の結社であった。

会の中心には、高野長英、渡辺崋山、小関三英、鈴木春山などがおり、市三郎もその一人であった。

さすがに「尚歯会」の人々は、イギリスがどんな国であるかを知っていた。

「幕府は何という事をしたのだ。

幸いモリソン号は無傷で帰ったが、もし沈めでもしたら、イギリスの軍艦がどっと押し寄せてきただろう。

そうしたら浦賀の砲台どころか、江戸も火の海となるぞ。」 |

高野長英(たかのちょうえい)

|

渡辺崋山(わたなべかざん)

|

「井戸の中のカワズ、大海を知らず、とはこの事だ。

幕府は世界に向って、大きく目を開かなければならない。

まして、モリソン号は武装もせず、日本人漂流民を送り届けにきたというではないか。当り前なら礼をいって受取るところを大砲で追払うなど、世界中の物笑いだ。」

「ところで、モリソン号が再びやって来ないという保証はどこにもない。もしその時、幕府がまた砲撃をくわえたら、今度は国と国との戦争になるぞ。そうなったら、日本はどうなる?」

「その事を一番知っているのは、我々だ。天文学、暦学、地理、博物、物理、化学、医学など、科学がすばらしく進歩している西洋にとって、今の日本は赤ん坊のようなものだ。ひとたまりもなくやられてしまうだろう。」

「一つ我々で、幕府の政治の在り方を批判し、彼らを目覚めさせようではないか。」

長英たちは興奮し、熱心に語りあった。

「ところで、モリソンというのは船の名前だろうか。私は前に長崎で、シーボルト先生からきいたのだが、清国(中国)の広東に、ロバート・モリソンという人がいた。初めて清国で伝道したイギリス人で、同時に有名な清国研究家でもある。」

と、長英がいった。

ロバート・モリソンは、中国名を「馬礼遜(ばれいそん)」といい、一七八二年スコットランドに生まれ、早くから中国伝道をこころざし、広東のイギリス東インド会社の通訳をしながら、旧約聖書の中国語訳を完成した。

そして「ついには地球のはてに住む日本国民とイギリス国民とが、福音によって平和のうちに交通する日のきたらん事を祈ってやまない。」と、日本への伝道を夢みていた。

しかし、モリソンは一八三四年(天保五)に死んでいる。

そのこころざしはギュッツラフに受継がれ、モリソンを記念して名づけられたモリソン号の日本への来航となったのだが、蛮社(ばんしゃ)の人々は、もちろんこの事を知らない。

高野長英(たかの・ちょうえい)は天保九年(一八三八)十月二十一日『夢物語』を書いて同志に見せた。

この本は題名が示すように、二人が夢のなかで問答する形式で書かれてあり、およそ次のようなものであった。

長英はまず、イギリスとはどんな国であるかをのべたあと、中国におけるイギリスの立場を説明し、次に船名を人名と誤ったロバート・モリソンについて書いている。

そして、西洋諸国では、ことのほか人民をいつくしみ、人命をとうとぶ。また、西洋のならわしでは、たとえ敵船であっても、自分の国の者が乗っていれば、みだりに砲撃をくわえたりしない。日本はイギリスとはつきあいもなく、まして敵国ではない。それを打ち払えば、日本は民をあわれまず、仁義か知らない国となるであろう。

最後に、たとえどのような口実にせよ、漂流民を送り届けるという人道的な意図を明らかにしている以上、みだりに打ち払いなどすべきではない、と結んでいる。

渡辺崋山(かざん)は、天保十年(一八三九)一月、『慎機論(しんきろん)』を書いた。

崋山は、三河(愛知県)田原(たわら)藩の家老で、はじめ中国の儒学を学んだが、のちに蘭学に進んだ。

また絵を谷文晁(たに・ぶんちょう)に学び、やがて洋画の技法を取入れた新しい画風を開いた。

『慎機論』で、崋山はまず、田原藩が海からの攻撃に備える必要がある事を説き、次にモリソン号の来航について、長英と同じくロバート・モリソンの事を説明し、このようにすぐれた人の来航にたいして打ち払い令を実行するのは、それこそ日本が滅びるかどうかの一大事である。

日本は鎖国二百年の太平の夢になれ、人の心はゆるんでいる。西洋の文明は、中国のそれよりもすぐれており、西洋人と交通しないのは、わが国だけである。西洋人から見れば、わが国は道ばたにころがった、ひときれの肉のようなもので、飢えた虎や狼の餌と異ならない。払えばまた、かならず来るであろう、と結んでいる。

長英といい、崋山といい、国を憂うる真心から書いた事は、明らかである。

しかし、時代はそれを受入れる方向にはなかった。

巷(ちまた)には、攘夷(外敵を打ち払うこと)の声が満ちており、進歩的な蘭学者を退けようとする空気がみなぎっていた。

特に老中水野忠邦のふところ刀といわれた大目付鳥居耀蔵(とりい・ようぞう)は、蛇のようにその機会をねらっていた。

高野長英の「夢物語」の出版が、そのきっかけになった。

鳥居の命をうけた町奉行の役人が、渡辺崋山をとらえ、牢にぶちこんだ。

小関三英は、牢で苦しむよりはと、覚悟をきめて自殺した。

長英はいったんは逃れたが、のちに町奉行所に自首してでた。

ところが、弘化元年(一八四四)六月のある夜、江戸小伝馬町の牢の近くで火事がおこり、牢にいた罪人たちは放たれて、三日間だけ自由の身となった。

長英も放たれたが、そのまま姿をくらまし、六年間、名を沢三伯(さわ・さんぱく)と変えて、密かに江戸で町医者を開業していた。

が、ついに幕府の知るところとなり、捕り手に囲まれ喉(のど)をついて自害した。

嘉永三年(一八五〇)十月三十日の事である。

一方渡辺崋山は江戸から田原藩へ送られ、二年ばかり住んでいたが、もはや二度と世にでる事はないと覚悟したのか、腹をかき切って死んだ。

天保十二年(一八四一)十月の事である。

世にこれを「蛮社の獄(ばんしゃのごく)」という。

長英が死んでから四年後の安政元年(一八五四)の正月、アメリカのペルリ(ペリー)提督が、八隻の黒船をひきいて神奈川沖に現れ、三月には日米和親条約が調印された。

この時、通訳をつとめたのは、岩吉たち七人の漂流民とゆかりの深いウィリアムズだった。

ウィリアムズはこの時、アメリカへの密航をくわだて、小舟でしのんできた吉田松陰、金子重助の二人と話をしている。

モリソン号から黒船まで十七年、内と外から戸をたたき続けた人々は、時代の激しい流れのなかに犠牲となって消えていったが、日本は長い鎖国の眠りから覚めてついに開国に踏み切ったのであった。

それは新しい日本の夜明けであったが、異国にあって岩吉たち漂流民は、この知らせをどんな気持ちで聞いたであろうか。

8 その後の漂流民たち top

さて、マカオに戻った日本人漂流民たちは、その後、どんな運命をたどっただろうか。

残念ながら、くわしくはわかっていない。

ただいくつかの記録に、わずかずつ姿を現しているから、それをたどってみよう。

マカオに戻ったあと岩吉・久吉・音吉の三人は、前のようにギュッツラフ陣士の保護のもとにイギリス商務庁で働いた。

ただし、その身分はもう漂流民ではなくなったから、自分で生活しなければならなかった。

この年、天保八年(一八三七)、岩吉は三十三歳、久吉は二十歳、音吉は十九歳になっていた。

漂流してから五年をへてもはや久吉も音吉も、尾張から宝順丸で船出した時のような少年ではなかった。

人間は深い淵を通ってこそ、初めて星をつかむ事ができる。

その星は遠く、かすかにまたたいているが、たえず人間に「いかに生きるか」という疑問を投げかけてくる。

三人は自然という途方もない強大な力を知った。

それと戦う人間の弱さ、悲しさと同時に、貴さを知った。

親しい仲間の死にもあった。地球をひとまわりして、世界も見た。

そのすぐれた文明、異国人の暖かい心と言葉にふれた。

そして、祖国を捨てるという苦しみもなめた。

こうした三人が最後にすがったのは、異国の神であった。

三人は深い淵のなかから、遠い星をもとめ、ついにそれをつかんだのである。

庄蔵・寿三郎・熊太郎・力松の四人は、ウィリアムズのもとに預けられた。

そのうち庄蔵たち三名は、マカオの印刷所で働き、ウィリアムズは彼らから日本語を学んだ。

宣教師および博物学者として、日本へ渡航した時のウィリアムズは、さほど熱心ではなかったが、この航海をきっかけに、日本への興味が高まって、

「自分も、いつかは日本へ伝道に行きたい。」と、考えるようになった。

そしてその日に備えて、ギュッツラフとは別に、聖書の日本語訳を成し遂げようと決心した。

庄蔵たちとウィリアムズは、岩吉たちとギュッツラフがやったように、一語一語、苦心を重ねた訳をすすめていき、まず「マタイによる福音書」を完成した。

この本は九年後の一八五九年(安政六)、S・R・ブラウンが日本へくる途中、香港に立ち寄った時、ウィリアムズに頼まれ日本へ運ばれた。

しかし慶応三年(一八六七)に、横浜のブラウンの家が火事になった時に焼けうせてしまった。

ウィリアムズの手元に残っていた本も、一八五六年のすえ、マカオの印刷所の火事で、灰になってしまったといわれる。

ところが昭和二十年(一九四五)、長崎のある古書店から、庄蔵が書き写した一冊が偶然に発見されて世間を驚かした。それには巻末に、

馬太(マタイ)福音伝於 道光(どうこう)三拾年正月吉日 是訳於(これをやくす) ジイサアス一千八百五拾年――

日本肥後国河尻正中島町 原田庄蔵 |

と書かれてあり、「かご」を「メゴ」、「ぱげしく泣く」を「イイズスリ」、「安楽」を「アンダク」、「めでたく」を「メレタク」としているなど、九州なまりが、はっきり表われている。

この一冊がどのような道筋を通って、日本に伝わったかは、まるっきりわからない。

こうして二組の漂流民は、それぞれ新約聖書の最初の日本語訳に協力し、完成したのである。

聖書の日本語訳は、その後も何人かの手で続けられたが、一八七九年(明治十二)十一月、ヘボン、ゲリース、ブラウンと、奥野昌綱(まさつな)、松山高吉、高橋五郎などの日本人協力者による飜訳委員会によって、現在使われているような訳が完成するまでは、最初のギュッツラフ訳、ウィリアムズ訳が下敷きになっている。

漂流民たちはこれらの仕事を終えると、それぞれ一人立ちして自分の生きる道を歩み始めたが、実はこれからあとがよくわかっていない。

音吉の事から話そう。

音吉は、「幸福な音」「オトソン」とよばれて、かわいがられていたが、一八四九年(嘉永二)、イギリス軍艦マリナー号が江戸湾を測量するために来航した時、通訳として再び浦賀にきた。

そののち中国の上海へいって、テント商会のビール氏の門番として働いていたが、一八五四年(安政元年)スターリング提督のひきいるイギリス艦隊が長崎にきて、時の長崎奉行水野筑後守とのあいだで、長崎条約を取決めるときにも通訳をつとめた。

しかし音吉はカタカナ文字が読めるくらいだったから、余り役にはたたなかったといわれている。

一八五三年(嘉永六)二月、播州(兵庫県)の漂流民源三郎は、北アメリカから帰ってくる途中、上海ではからずも音吉に会い、その世話になった。

音吉はその時すでにインド人の女性と結婚し、八畳の部屋が四つある家に住みイギリス商館で働いていた。

音吉はまた、一八五一年(嘉永四)には、紀伊(和歌山)船・天寿丸の漂流民虎吉たち五人を、一八五三年(嘉永六)には、摂津(兵庫県)船・永力丸の漂流民長助たち十六人を、一八五八年(安政五)には、尾張(愛知県)船・永栄丸の漂流民七三郎たち十二人の世話をしている。

これらは「音吉の親切」として、みんなから大変感謝されているが、思うに祖国を捨てたとはいえ、同じ漂流民として同胞と会うなつかしさと、キリスト教による愛の信仰から、できるかぎりの世話をしたのであろう。

その後、音吉は、シソガポールヘもいったらしい。

一八六二年(文久二)に、遣欧使節の竹内下野守がシンガポールによった時、音吉は一行を訪ねていき、これまでの身の上をくわしく語った。 |

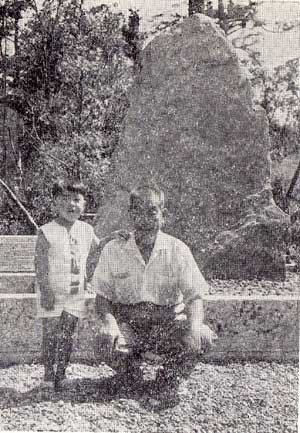

音吉の妹の子孫、山本豊次郎さんと頌徳碑

|

使節の随員である福沢諭吉と杉孫三郎は、それをきいて深い感動をうけた。

「ああ、私はもう、何もおもいのこす事はありません。浦賀と鹿児島で二度も砲撃され、マカオヘ帰るときまったときは、天をうらみ、日本をのろって、漂流中に死んだ十一人の仲間をうらやんだほどでした。

しかし日本も開国し、こうしてヨーロッパヘ使節としていかれるあなたがたとお会いして、身の上話をきいていただき、こんな嬉しい事はありません。ご機嫌よう。どうか、新しい日本のために、お尽しください。」

音吉は最後にそういうと、あとを振り返り振り返りしては、名残惜しそうに去っていった。

この年、音吉は四十四歳であったが、顔には深いしわがきざまれ、髪はおおかた白くなっていた。

音吉がいつ、どこで死んだかは、わかっていない。

おそらく息をひきとる時、その瞼(まぶた)の裏には、故郷の小野浦のなつかしい父母や、妹の微笑とともに、子供の頃、久吉たちと一緒に遊んだウバメガシの森がうつっていたことであろう。 |

明治26年頃の福沢諭吉

|

岩吉は「幸運なイワ」、久吉は「水久な幸福」とよばれていたが、一八五四年(安政元)、力松がスターリング提督に従って北海道の函館へいった時、奉行に岩吉と久吉のどちらかが、すでに病気で死んだと語った、という記録が残っている。

久吉は、音吉と一緒にイギリス軍艦に乗って、通訳をつとめているが、音吉が上海へ去ったあとの消息は、不明である。

一説によれば、岩吉と久吉のどちらかは行商人になって、中国沿岸の町々を歩いていたが、いつのまにか消息がたえたといわれている。

しかし、岩吉は一八四四年(天保十五)、上海から百三十キロほど南の寧波(ニンポー)で、摂津(兵庫県)船・永住丸の漂流民亥太郎、儀三郎、太吉の三人に会った時、わざわざ上海からやってきた音吉と再会している。

この事からみて、三人は別れ々々になったのちも互いに連絡をとり、心をあわせて、あとからやってきた漂流民の世話をしていた事がわかる。

庄蔵、寿三郎、熊太郎の三人は、一八四二年(天保十三)十一月に、マカオのウィリアムズの家で、加賀(石川県)船・松徳丸の漂流民宗七、弥三兵衛の二人に会い、さらに、あくる年の正月には、摂津(兵庫県)船・永住丸の漂流民初太郎と会っている。

庄蔵は一八五一年(嘉永四)十一月、香港で紀伊(和歌山県)船・天寿丸の漂流民虎吉たち五人の世話をしている。

この時、庄蔵は大勢の使用人を使って、裁縫屋をやっていた。

また、一八五四年(嘉永七)十一月には、同じ香港で三河(愛知県)船・永久丸の漂流民作蔵、勇次郎の二人の訪問を受け、親切にもてなしたので、大いに感謝されている。

二人がのちに語ったところによると、庄蔵の妻はアメリカからきた女で、男の子が一人いたという。

この時、寿三郎はすでに死んでいたらしい。

熊太郎の消息は、摂津の初太郎がマカオに上陸した時、ウィリアムズの家に庄蔵や寿三郎と一緒にいるのを見たきり、その後どうなったか、誰も知らない。

一番年の若い力松は、一八五五年(安政二)三月、ジョージ・エリオット提督のひきいるイギリス艦隊に従って、函館にいき、さらに九月には、長崎でエリオットと長崎奉行とのあいだの交渉に通訳をつとめた。

続いて十月には、スクーリング提督の長崎奉行との第二回の交渉にも通訳をつとめた。

また、一八五八年(安政五)には、香港で、尾張(愛知県)船・永栄丸の漂流民七三郎たち十二人の通訳にあたっている。

しかしその通訳ぶりは音吉と同じく、余り役にはたたなかったらしい。

なにしろ、音吉も力松も若かった。

しかし、このような無学な漂流民の手を借りなければならないほど、外国人の日本にたいする知識と経験は乏しかったし、日本の外国にたいするそれは、もっと貧しかったのだ。

こうして、七人の日本人漂流民は、誰一人として祖国に迎え入れられることなく、寂しく異国の土となった。

運命の悲しいいたずらといってしまえばそれまでであるが、偶然とはいえ日本と世界の歴史が大きく移り変る舞台に登場し、時代の激しい波にまきこまれて、消えていったのである。

これを、日本の夜明け前の小さな犠牲と、片付けてしまう事はやさしい。

しかし、それだけでよいであろうか。

漂流民たちは、そのみじめな運命にもかかわらず、せいいっぱいに生きた。

彼らにとって、それは「自然」であった。

「自然」とは何か。ジネンジョ(自然薯)の自然であり、英語のネイテュア(nature)である。

百年前までの日本人は、農民も漁師もみなこの言葉の意味を知っていた。

西洋人にとって、「自然」は征服するものであり、そこから文明が生まれた。

が、日本人にとっては、「自然」は心であり、人間と一つのものであった。

「自然に生きよ!」

岩吉たち漂流民が辛い運命をそのまま受止め、生き、そして誰にも知られずに黙って死んでいったのも、自然であった。

私たちはいま、すさまじい文明と技術の進歩のなかでおぼれ、自然を見失いつつある。

そして、「人間とは何か」「いかに生きるべきか」を、源(みなもと)にかえって、改めて問いかけている。

その時、岩吉たち漂流民の生き方は、一つの光を投げかけては来ないだろうか。

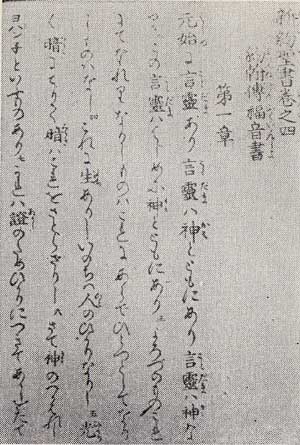

9 「ヨハネ福音之伝」のゆくえ

top

私は最後に、岩吉・久吉・音吉の三人が協力して完成した、ギュッツラフ訳「ヨハネ福音之伝」(ヨハネによる福音書)の運命についても、語らなければならない。

前にも書いたように、この本はモリソン号の来航のときにも積込まれず、むなしく塵(ちり)に埋もれたままであった。

それから四年後の、一八四一年(天保十二)七月十二日、シンガポール港におりたった、若い宣教師夫妻があった。

夫の名はジェームズ・カーチス・ヘプバーン(日本ではヘボン博土で通っている)、夫人の名はクララ・リートといった。

ヘボンは一八一五年、アメリカ、ペンシルベニア州の小さな町に生まれた。

一家はつつましいキリスト教信者で、ヘボンは幼い頃から家庭と教会の信仰ぶかい雰囲気の中で育てられたが、ことに外国伝道に関心をもつ母親の影響を強くうけた。

プリンストン大学を卒業、さらにペンシルバニア大学で医学を学び、二十二歳で医学博士の学位をとった。

この頃、信仰はいっそう熱烈なものとなり、宣教医師として、外国伝道に一身を奉げようと決心した。

クララ・リートと結婚したヘボンは、彼女の力強い励ましをうけてボストンを出帆、祖国をあとに未知の大海原をこえて、この日、東洋の一角シンガポールに入港したのである。

ヘボン博士は、この地に二年間とどまって、東洋の事情を研究しながら、伝道の準備をしたが、たまたまその頃、マカオのモリソン記念学校の校長をしていたS・R・ブラウン夫妻に会った。 |

アメリカ人宣教師・ヘボン

|

ブラウンはマカオでギュッツラフ博士夫妻、ウィリアムズとも親しく、またモリソン号で連れ戻されてきた日本人漂流民とも会っていた。

ある日ヘボンは、アメリカ伝道協会出版所の堅夏書院を訪ねたが、そこにギュッツラフ(善徳)訳の「ヨハネ福音之伝」という、カタカナで書かれた日本語の聖書があった。

「今日、私はすばらしい本を発見しました。」興奮していうヘボンに、

「ああ、それは……。」といって、ブラウンは、ギュッツラフと、モリソン号の日本渡航と、日本人漂流民の事を、くわしく語った。

ヘボンはそれまで、東洋伝道のためにマライ語と中国語を勉強していたが、ここに初めて日本への伝道という新しい目を開いたのである。

ヘボンは、「ヨハネ福音之伝」をもらいうけ、その一冊をアメリカ長老ミッション本部に送ったのち、目的地であるアモイヘ向ったが、途中マカオに立ち寄った。

そしてここに数ヵ月いたが、博士は日本人漂流民とは会わなかったらしい。

また、ギュッツラフは舟山列島(上海の南方)の長官として、同島にいっていたため、彼にも会えなかった。

その年の十月、ヘボンはアモイに施療病院をたて、念願の医療伝道を開始したが、その頃アモイはマラリア熱がはびこっていて、夫妻はつくが早いかマラリアにかかってしまった。

幸い博士はすぐに回復したが、夫人の健康がすぐれないので、ひとまずニューヨークに帰った。

ここで医院を開業し、そのすぐれた医術と、信仰による愛の人格は、非常な評判となり、医院は一年ごとに発展していった。

こうして博士は十三年間をすごしたが、一日として忘れられないのは、日本伝道への情熱であった。

時あたかも一八五三年(嘉永六)六月三日、ペルリ(ペリー)提醫のひきいる第一回の四隻の黒船が、浦賀沖に現れ、日本は開国に踏み切った。

門戸は開かれた。時はきたれり!

一八五九年四月、築きあげた病院、家そのほか一切の財産を処分した博士夫妻は、ニューヨークを出帆、日本へ向った。

この時、博士のトランクのなかには、あの「ヨハネ福音之伝」が収められてあった。

思えば日本伝道のこころざしに燃えて、この本を完成したギュッツラフはもういない。

七人の日本人漂流民もチリジリになって、消息を断っている。

(だれが日本人に福音をもたらすか。それは私よりほかにいない。)

ヘボンは大きな使命感に、身のひきしまるのを覚えた。

船は、百七十五日の長い航海をおえて、江戸湾にはいり、神奈川の本牧沖に錨を下した……。

ところで、ここではヘボンの伝記を書くのが目的ではないから、あとはごく簡単にのべておこう。

博士は日本に三十八年間いたが、そのあいだにヘボン治療所をひらき、教会をたて、日曜学校、英学塾をはじめ、明治学院の総裁をつとめるなど、数々の偉大な仕事をのこした。

なかでも、とくに書いておきたいのは、聖書の日本語訳である。

ギュッツラフ訳の「ヨハネ福音之伝」を手に入れたときから、新旧約聖書の完全な訳をなしとげたいという念願にもえた博士は、苦心のすえに、これを完成したのである。

いま「ヨハネ福音之伝」は、博士がもってきた一冊が明治学院図書館に、もう一冊が日本聖書協会に保存されているきりで、日本にはわずか二冊しか残されていない。 |

ヘボン訳の新訳聖書

|

また、この訳に協力した日本人が誰であるか、長いあいだわからないままに過ぎていた。

それが小野浦の船乗り、岩吉・久吉・音吉の三人である事が確かめられたのはごく最近の事で、昭和三十六年(一九六一)四月五日、小野浦に三人をたたえる頌徳(しょうとく)記念碑がたてられた。

私が詩人の佐藤一英先生と初めてこの地を訪れたのは十年程前(1960年頃)の夏の日で、伊勢湾の明るい波と光が石碑に刻まれた三人の名前の上にゆらいでいた。

白い砂浜には海水浴の人々のはなやいだ声が満ちていたが、美浜町にはいると低い軒をつらねた家々は、ひっそりとしていて、ウバメガシの葉がサワサワと一つの言葉をささやいていた。

「ハジマリニ カシコイモノゴザル……。」

top

****************************************

|