|

****************************************

Index 一章 二章 三章 関連資料

二章 多島海と人々――東南アジア島嶼部から

1 様々な言語が top

|

インドネシアは、たくさんの島々と海でなりたっている

|

第一章でみた東南アジアの人々の移動は、現代のものです。

バングラデシュなど、南アジアの人々も登場しました。

東南アジア地域だけで、人々の移動がおきているわけではありません。

これまで、移動する人々を中心にみてきました。

ここでも、彼らのことを気にしながら、いくつかの地域についてみていきましょう。

少し歴史をさかのぼります。

インドネシアが、ほかの東南アジア諸国に先がけて、パラパ衛星を打ちあげたのは1976年のことです。

日本で衛星放送がはじめられたのが1984年、本格的になるのは1990年代に入ってからです。

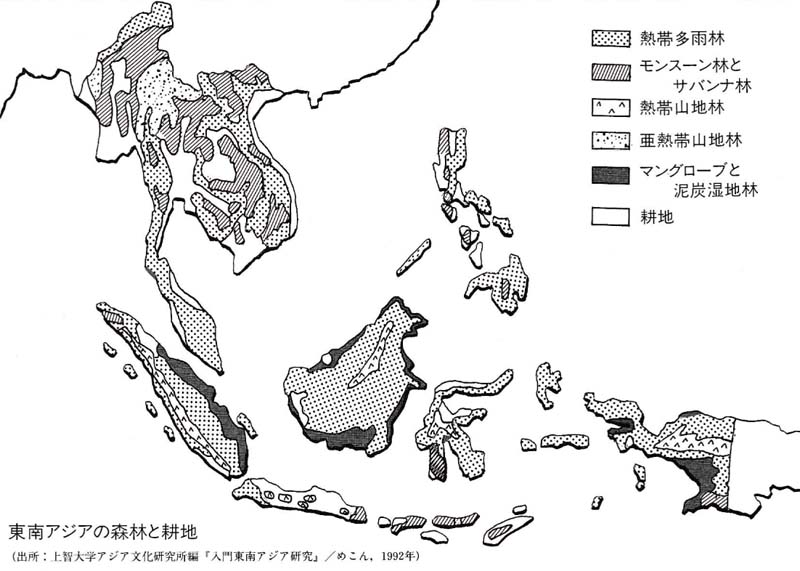

インドネシアは東西四千八百キロ、南北は赤道をはさんで二千キロの広がりの中に、一万数千の島々と、それらを結ぶ海からなりたっています。

インドネシア語で祖国を「タナ・アイル」といいます。

タナは大地を意味し、アイルは水を意味しています。つまり、大地は島々、水は島々を結ぶ海のこと

です。

パラパ衛星のパラパは、13世紀の末に、ジャワ島東部に成立したマジャパイト王国の宰相ガジャ・マダに由来しています。

1331年、ガジャ・マダは、マジャパイトの総理大臣になります。

この時、彼は「私かすべての群島を支配するまでは、パラパをしない」と、王や重臣を前に誓いをたてました。

このパラパとはその頃、彼らの間ではやっていた密教の儀礼のことです。

ガジャ・マダは20年をかけて、この誓いをなしとげたといわれます。

彼は、今日のインドネシアにほぼ近い領土を統一したのです。

インドネシアのスハルト大統領が、アメリカ製の通信衛星にパラパと名づけたのは、ガジャ・マダのパラパの誓いに、あやかりたいと思ったのでしょう。 |

ガジャ・マダの像

|

パラパ衛星は、インドネシアを一つにむすびつける機能をはたしているようにみえます。

ジャカルタの国営テレビは、毎日インドネシア各地に、共通語のインドネシア語放送をながしています。

もちろん、スハルト大統領の権威を、人々に見せつけることも忘れていません。

ここで、共通語・インドネシア語について考えてみたいと思います。

井上ひさしさんの劇作品に『国語元年』(こくごがんねん)というのがあります。

ときは明治7年(1874年)、長州(山口県)出身の文部官僚、南郷清之輔(なんごうせいのすけ)は全国統一話し言葉をつくることを命じられました。

日本に統一話し言葉がなければ、軍隊や国が一つにまとまらないといいます。

事実にもとづいた話なのかどうかはわかりませんが、できたばかりの明治政府の意気込みが伝わってきます。

南郷家には、薩摩(さつま=鹿児島)出身の奥さん、お手伝いさんは江戸(東京)の山の手と下町出身、書生は名古屋出身、車夫(しゃふ)は南部遠野(なんぶとうの=岩手)出身者と、それぞれのお国なまりでしゃべる人々がくらしています。

このような中で、共通語をつくりだすのは大変です。

彼らは、それぞれのお国なまりが統一話し言葉として、ふさわしいといいます。

|

スンダ人の子供(インドネシアのー民族)

|

ブトン人の子供(インドネシアの一民族)

|

しかし、インドネシアの状況は、日本よりも数十倍も複雑でした。

大きな民族集団とその言語をあげてみると、ジャワ人(ジャワ語)、スンダ人(スンダ語)、マドゥラ人(マドゥラ語)、ミナンカバウ人(ミナンカバウ語)、ブギス人(ブギス語)、バタック人(バタック語)、バリ人(バリ語)などなど、二百をこえています。

同じジャワ島に住むスンダ人と、ジャワ人の言葉は大いに異なっています。

ジャワ島ですらこうですから、島が違えば、言葉も異なることはよくあります。

多島国家が、一つの言葉をもつことは、想像以上に大変なことです。

1928年、まだオランダ領東インドとよばれていた頃に、インドネシアの青年たちは、共通語としてインドネシア語をもつことを確認しました。

インドネシア語のもとになったのは、マレー半島やインドネシア各地の港で、商業用語として話されていたムラユ語です。

多島国家にふさわしい選択だったと思います。

もし、最大の人口をゆうするジャワ語がえらばれたら、スンダ人たちは反対してまとまらなかったでしょう。

この時、青年たちは、ただ一つの祖国インドネシア、ただ一つの民族インドネシア民族を認めています。

一つの祖国の領域は、オランダ領東インドの領域を、そのままひきついだものです。

この領域は、植民地列強の都合できめられたものでしたから、独立後に一つの祖国から分離しようとする運動がおこりました。

1949年、西部ジャワ山岳地帯やスマトラ、スラウェシ南部で、ダルル・イスラム運動(イスラム教国をつくろうとした運動)がおこります。

1958年には、スマトラ、スラウェシに、インドネシア革命政府ができました。

軍がこれらの反乱をしずめたのは、1960年代はじめのことです。

現在でも、分離独立運動はおこっています。

ニューギニアの島の西半分をしめるイリアン・ジャヤ州で、自由パプア運動がつづいています。

元はポルトガルの植民地であった東ティモールは、1976年、インドネシアに武力でもって併合(へいごう)されました。

しかし、独立運動はつづいています。スマトラでは、アチェ州でやはり分離独立運動がおきています。

スハルト大統領が、パラパの誓いにすがりたいわけが理解できます。

フィリピン南部のイスラム教徒や、タイ南部のイスラム教徒の中にも、独立を求める動きがあります。

2 自由な交易(こうえき)

top

|

クローブの木

|

ナツメグの木と実

|

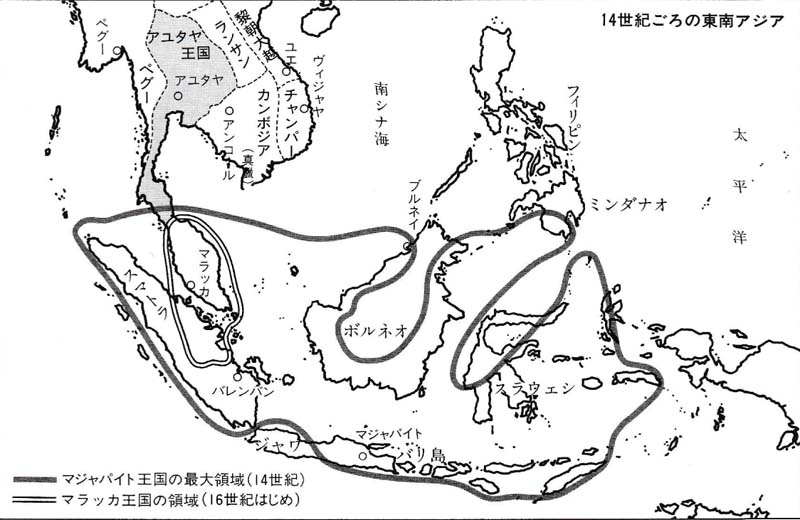

ここでまた、ガジャ・マダの時代に戻ります。

マジャパイト王国には、豊かな穀倉地帯が広がっていました。

さらにコショウ、東インドネシアには、ティモールの白檀(ひゃくだん)、マルク諸島のクローブ、パンダ諸島のナツメグがありました。

これらは中国、インド、そしてヨーロッパで、消費がきゅうに拡大していました。

交易が活発化して、インドや中国からの商人たちが、東ジャワ北海岸各地の港にくるようになりました。

米は商品として、港での需要がきゅうにのびていました。

マジャパイトは、スマトラのマラッカ海峡側パレンバンにも勢力を伸ばします。

この時、パレンバンをのがれた王子パラメスワリが、15世紀はじめ、マレー半島側にマラッカ王国をおこします。

マラッカ王国は、マジャパイトやつぎにのべるアユタヤとちがって、背後に豊かな穀倉地帯をもっていませんでした。

マラッカは、その地理的位置から仲介交易港としてさかえ、東西の商人が集まりました。

この中には、琉球(りゅうきゅう=沖縄)の商人もいました。

マラッカには、港を出入りする船の監督、交易品にかせられる関税をとりたてる港湾局長(ジャパンタール、ペルシャ語で「港の王」の意味)が四人もいたといいます。

この四人が、西インドから琉球にかけて、様々な地域からきた商人たちをわけて受け持って、監督していました。

マラッカの繁栄ぶりがわかります。

ジャワや東インドネシアから米、コショウ、白檀、クローブ、ナツメグが持ち込まれます。

奴隷も交易品の一つでした。

彼らは宮殿、貴族の手伝い、港湾労働者、船のこぎ手などとして必要な人々でした。

大陸部東南アジアからは米、樹脂、けものの皮など森の産物が集まりました。

これらがマラッカでインドの綿織物、中国の陶磁器、絹織物などと交換されました。

日本製の武器などもありました。刀や槍だったのでしょうか。

現在、マラッカのような姿を少し残しているのは、第一章でふれたシンガポールの物々交換所かもしれません。

このマラッカのイスラム化は、東ジャワ北海岸の諧都市デマク、トゥバン、ブレシクなどのイスラム化をうながしました。

インドのイスラム商人や伝導師の活躍がありました。さらに東インドネシア、フィリピンにも、イスラムが広がりました。

この頃、中国・明の鄭和(ていわ)がこうした諸都市を訪れていました。

そこで、多くの中国人商人や、外来のイスラム商人をみかけています。

鄭和自身もイスラム教徒でした。

15世紀にはいると、マジャパイトの勢力は衰えます。

東ジャワ北海岸の諸都市は、半独立国化しますが、経済的にはマラッカに従っていきます。

マラッカは、その影響力をマレー半島、対岸のスマトラ島、さらにジャワ島にも伸ばします。

東南アジアの大陸部では、ヒンドゥ・大乗(だいじょう)仏教にかわって、小乗(しょうじょう)仏教系の諸王国が成立します。

アンコールワットや、アンコールトムで有名なクメール人の王国が、その勢力圏をチャオプラヤ河デルタから南タイまで、さらに北・東北タイまで伸ばします。 |

アンコールワットの遺跡

|

しかし、14世紀なかばに成立したアユタヤ王国、東からはベトナムの進出によって、現在のカンボジアの位置に押し込まれてしまいます。

アユタヤ王国は、インドネシアのマジヤパイトと同じように、その背後に豊かな穀倉地帯がありました。

米はマレー半島のマラッカを初め、東南アジア各地の港で消費されました。

これらの港には、様々な地域からの商人がでたり、入ったりしていました。

彼らは、かなり自立匪のある人々だったような気がします。

1511年、ポルトガルがマラッカを占領すると、商人たちはべつの港にうつり、交易をつづけます。

スマトラのアチエや、西ジャワのバンテンの港が栄えるのはこのためです。

これは、彼らがとても移斷甌にとんだ人々であることと関係しています。

不自由を感じれば、もっと自由なところへ移動すればいいわけです。

それも海が開放的なところだからです。 |

アユタヤの遺跡

|

しかし、権力者からみれば、彼らは管理しにくい人々にみえたと思います。

大地に生活する農民のようにはいきませんでした。

そのあと、東南アジアが経験する植民地時代は、海と人々の関係がきりはなされる時代です。

私たちは学校でも会社でも、管理がいき届いている社会に生活しています。

管理されていないと、なにか不安に思うほど、管理の「海」にどっぶりとつかっているようです。

これは管理する側からみれば、こんなに扱いやすいのは、もっけのさいわいです。

反対に私たちは、大きな自由を失っているかもしれません。

そこで、はじめにもふれましたが、彼らの生き方に学ぶべきものがあると思います。

なにかこれだけはゆずれないもの、ある種の「頑固さ」を身につけたいものです。

だから、港にいた商人たちも、様々なところからきていました。

16世紀の記録によれば、マレー半島の東側、パハン州からタイ湾沿岸のペブリにかけて、10数ヵ所の港ができていて、ここからコショウか積み出されていました。

いくつかの「港の王」は、イスラム教徒だったといいます。

現在の南タイに、イスラム教徒が多いことと関係があるかもしれません。

ペブリからさらに北のバンコクやアユタヤに、イスラム教徒がいても、なんら不思議ではありません。

アユタヤの交易品には米のほかに、北・東北タイの森の産物、象牙(ぞうげ)、シカの皮、サイの角、籐(とう)、沈香(じんこう)などの香木(こうぼく)、多様な漢方の原料がありました。

これらは、日本にも琉球船、朱印船(しゅいんせん)の活躍によってもたらされました。

東南アジア各地で活躍する日本人、琉球人は多くいたようです。

しかし、徳川幕府は、このような人々をきらっていたようです。彼らを管理しにくかったのかもしれません。

1635年、朱印船で海外にいくことを禁止する命令がだされました。

人々とモノを運んだ海と、私たちの関係はきれてしまいました。

3 植民地時代の動き top

第一章では、いまの東南アジアを舞台に、人々の移動をみました。

第二章でも、歴史をさかのぼりながら、ヒトやモノの動きをみてきました。

ここでは、東南アジア各国の植民地時代を中心に、ヒトやモノの動きをみることにします。

|

16世紀頃のマタラム王国と、そのほかの王国の領域

|

オランダ東インド会社のマーク(敷石にきざまれたもの)

|

オランダ東インド会社(1602年設立)は、1619年、ジャカルタに根拠地をつくります。

当時、ジャカルタは、バタヴィアとよばれていました。

オランダは16世紀前半までに、香料(モルッカ)諸島からポルトガル、ついでイギリスを追い出し、香料貿易の独占をなしとげます。

イギリスは香料貿易から手をひきます。

16世紀なかばに、ジャワ島中部のジョクジャカルタに始まるマタラム王国は、17世紀に入って、ジャワ中・東部の北海岸地域から、西部のバタヴィアに勢力をのばそうとします。

マタラムは一時、オランダのバクヴィア城を包囲しますが、撤退をよぎなくされました。

ついにマタラムは、ジャワ中・東部に押し込まれてしまいます。

そして、東インドネシアやマラッカとのつながりを、失うことになりました。

18世紀にはいると、オランダ東インド会社は、しだいに香料(こうりょう)貿易にかわって、ジャワ島の土地に関心をしめしばしめます。

世界市場むけの商品作物を栽培するためです。

18世紀初めに、ジャワ島西部のプリアンガン地方でコーヒー栽培が行われます。

伝統的な支配層の権威を利用しながら、農民の労働力をコーヒー栽培にむけさせたわけです。

焼畑移動耕作が盛んだった地方に、水田が広がりました。

これは農民を土地にしばりつけるためです。

内陸部においても、人々の移動は不自由になりました。

マタラムの内輪もめは、オランダの介入を招き、ジャワ全土が18世紀なかばには、オランダの支配下に入りました。

オランダは豊かな土地をえたわけです。

1830年、オランダはサトウキビ、タバコなどの「強制栽培制度」をジャワ島に導入します。

そして、1870年からは企業が、土地を独自で求めることができるようになりました。

特にサトウキビは、ジャワ中・東部の豊かな米作地帯にも広がりました。

企業による農園経営が広がっていきます。マジャパイト王国の穀倉地帯を思い出してください。

サトウキビなど商品となる作物の栽培効率はあがったかもしれませんが、土地と労働力をうばわれた農民たちの苦しみも大きくなりました。

フィリピンにも、20世紀に入ってから、大規模なサトウキビ栽培が始まります。

一方、マレー半島では、ゴム農園がおどろくほどに広がっていきました。

背景には、20世紀初めに自動車がゆきわたりはじめ、ゴムタイヤにたいする需要がきゅうにふえました。

1900〜1910年代にかけて、マレー半島の熱帯林は、すさまじい勢いで切り開かれ、ゴム農園に変身したといわれます。

1920年代までには、マレー半島の耕地面積の65パーセントが、ゴム農園になっていました。

残りの約15パーセントほどもココヤシ農園でしたから、マレー半島の耕地の8割が、商品となる作物の農園でしめられたことになります。

もちろん農園の所有者は、当時はほとんどがイギリス人、一部が中国人の手ににぎられていました。

このようなゴムブームは、マレー半島だけでなく、スマトラやカリマンタン(ボルネオ)にも広がっていきました。

南タイでも、ゴム農園が広がっています。 |

ゴム農園

|

話が前後しますが、マレー半島は第一章でみたように、独立後、ゴム園から油ヤシ農園にきりかえられていきます。

そして、東マレーシアにも、油ヤシ農園が広がっていきます。

石油から合成ゴムが製造され始めたので、天然ゴムの需要がへったためです。

でも最近、エイズを防ぐために、コンドームの需要がたかまり、再び天然ゴムの生産が見直されています。

話を元に戻します。

ゴム農園の労働者はマレー人ではなく、インドや中国からきました。

ゴム農園の開墾は、中国人やマレー人労働者の仕事でしたが、その後のゴム液の採取は、もっぱらタミル系インド人労働者によって行われました。

またマレー半島が、ゴム農園に埋めつくされる少し前に、中国人がスズ鉱山の労働者として入っていました。 |

油ヤシ農園(マレーシア)

|

国内から入ってきたケースもありましたが、労働力はもっぱらインドと中国から求められました。

メコン、チャオプラヤ、イラワジ河の河口デルタ地帯では、人口がきゅうに増えました。

さらに植民地社会にいれられた大量の外国人労働者などに供給される米の輸出をささえるために、大規模な開発部行われました。

イラワジ河デルタには、インド人の入植も多く見られました。

このような人々の流入は、東南アジアに多様な民族からなる複合社会をつくりだしました。

それは植民地の支配者ヨーロッパ人、彼らによって植民地の下層社会に押し込められた、大多数の土着の人々、中間には小売り業、仲介業、金貸しなどの、経済的役割をになう東洋外国人(中国、インド系など)の三つの民族集団からなる社会です。 |

十九世紀のジャカルタでの中国人(中央) 十九世紀のジャカルタでの中国人(中央)

馬車のなかに、いろんな国や人種の人たちがいる

|

この社会では、三つの民族集団が、ただバラバラにあるだけです。

これは植民地を経営するうえで、都合がいいことでした。

支配者にむけられるべき土着の民の経済的不満を、中間にいる中国人(華僑=かきょう)などにむけるようにすれば、支配者の地位は安泰でした。

第一章でみた人々の動きは、このような榲民地時代につくられた複合社会のうえに、さらに様々な地域から人々が出たり、入ったりしている状況をおったものです。

日本軍の占領(アジア・太平洋戦争)後、東南アジアは独立をなしとげます。

しかし、ヨーロッパ人にかわって登場した各国の民族エリートも、支配者の地位をえると、同じようなことをやりはじめました。

榿立後、多くの中国人は、それぞれの国籍をとりました。

華僑(かきょう)にかわって、華人(かじん)という言葉でよばれます。

しかし、彼らに不満がむけられるのは、それだけ彼らの経済力が、大きいことをしめしています。

独立しても、大多数の人々の経済力は小さなままです。

はじめに、これだけ多様な人々が生活しているのに、ピリピリしたようすが東南アジアにはみられないと書きました。

私の推測では、それぞれが「頑固」であることが、その理由の一つです。

日本では異質なヒトがくると、日本に「同化」(どうか)すれば受入れます。

しかし「同化」しなければ、おしのけようとします。東南アジアでは、異質なままでうけいれます。

同じ受入れでも、内容は全く違います。

日本のピリピリは、みんな同じにしようとするから、違いがあると、落ち着かなくなるのです。

違いになれるには、私たちも「頑固」になるしかありません。

4 東南アジアと日本の経済的なつながり――私はタイ人ですか?

top

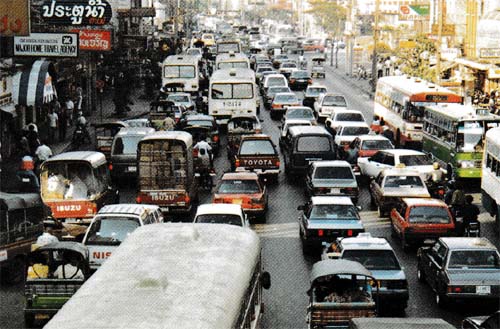

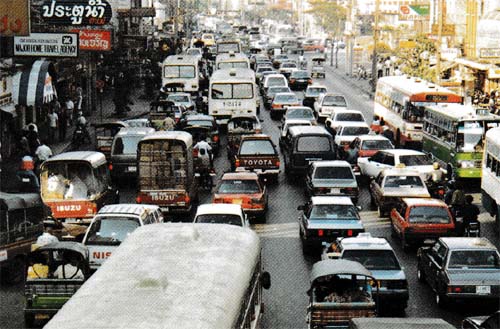

君たちが生まれる前から、タイの人々は、ニッポン製品にかこまれて生活をしていました。

1974年、もう21年も昔のことになりますけれど、田中角栄首相(当時)がはりきってタイを訪問する少し前から、タイではニッポン商品の不買運勣が盛り上がっていました。

そんな中で、つくられた詩にメロディーがつけられて、また再び、タイの人々によってうたわれ始めた「タイ・ニッポン」という曲があります。

SEIKOで朝がきて、

ライオンで歯を磨く

PLASでクレンジング、

シャンプーは花王フェザー

仕事はHONDAで、

ニュースはNHK

扇風機は東芝、

電気ポットはナショナル

ショッピングはタイ・大丸、

シャツはタイ・東レ

酒とそばが好き、

フイルムは富士フイルム

ミュージックもSONY、

テレビはSANYO

マンガと相撲、剣道

ワコールの下着、冷蔵庫はシャープ

TAILAND MADE IN JAPAN

石川さゆりがすきで、演歌をうたう

モダンなシティ・ライフ

でも気になるの、

鏡(旭ガラス)よ、教えてください

私はタイ人ですか? |

東南アジアは、日本車でいっぱい(タイのバンコク)

東南アジアのデパートにも、日本の商品がいっぱい(バンコク)

|

1974年当時よりも、詩に登場するニッポン商品は豊かになりました。

ここでちょっと、タイのバンコクに進出している日本のデパートやスーパーをさがしてみましょう。

歌の中に登場する大丸は、30年もまえの1964年に進出していました。

伊勢丹、東急、そごう、ジャスコ、ヤオハン。大丸や東急は二店舗、ジャスコは四店舗もありました。

ニッポン商品がタイにあふれるわけです。

タイの人々はこんな状態を“なにかへんだ”と感じているから、このような歌がヒットするのでしょう。

私たち日本人は、毎日、ニッポン商品にかこまれた生活をしていて「私は日本人ですか?」と自分自身に問うことはしません。

しかし、東南アジアの人々は、タイと同じように、ニッポン商品にかこまれて生活をしています。

そこでは、彼らも“なにかへんだ”と感じているはずです。

それがタイでは、ニッポン商品の不買運動であったり、インドネシアのジャカルタでは、1974年の反日暴動となって現れました。

いま、私たちは世界中から、食料をたくさん輸入しています。

タイをはじめ、東南アジア諸国からも輸入しています。

しかし、タイ人のように「私は日本人ですか?」と、問うことはしません。

1992年、日本の食料品の輸入額は373億ドルにたっしていました。

これは総輸入額の約16パーセントをしめていました。

食料品の輸入が増え始めた1986年の輸入額は、192億ドルでしたから、6年間で約二倍にも増えたことになります。

私たちのまわりには、外国からきた食料品であふれています。

1992年、東南アジア諸国連合(ASEAN)から輸入した食料品の総額の約半分にあたる21億ドルをタイがしめていました。

日経流通新聞(1991年7月25日〜9月5日付)は「日本・タイ食同盟」の特集記事をのせていました。

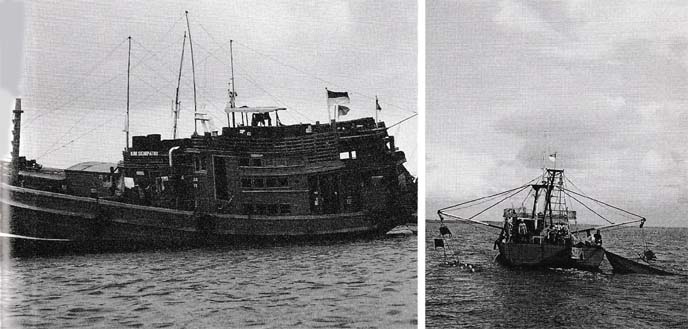

そのなかで、ファミリーレストラン・すかいらーくが全店舗で使う鶏肉一千トンは、すべてタイ産、エビ、イカ、タコ、アジ(ひらきアジ)も、ほとんどタイ産だといいます。 さらにイカ鉄砲、筑前煮(ちくぜんに)、ロールキャベツなどの惣菜類(そうざいるい)もタイ産にかわってきているようです。

|

拿捕(だほ)されたタイ漁船 エビ・トロール漁船

|

タイは日本の外食産業にとって、食材の基地になっていました。

1991年、タイから日本にやってくる食料品、特に魚介類(ぎょかいるい)の現場を見るために、タイ南部プーケット島と、ソンクラーの二つの漁港を訪れました。

観光地として有名なプーケットは、アンダマン海にめんし、ソンクラーは南シナ海にめんしています。

タイ湾の漁獲量が少なくなってきたので、漁船はどんどん南下しています。

漁船の操業する海域が南下したことに応じるために、プーケットやソンクラーに新しい漁港が建設されました。

タイは日本の需要にこたえるために、タイ南部の海域の水産資源を「開発」する必要にせまられました。

漁港はそのための前進基地です。

タイ漁船はタイの領海内だけで操業しているわけではありません。

ミャンマーやインドネシアの領海にまで「進出」しています。

そこでは、両国の沿岸漁民との衝突がうまれます。

インドネシアのビンタン島で、拿捕(だほ)されたタイ漁船も数隻みたことがあります。

しかし、タイだけが日本と「食同盟」の関係にあるわけではありません。

フィリピンもマレーシアも、さらにベトナムやビルマも、日本に輸出する食料品を海に求めていますから、ますます東南アジアの海の資源はへっていきます。

両漁港で水揚げしている漁船の中に、エビ・トロール船が目立っていました。

トロール漁による水産資源の乱獲は、急速に資源の減少をまねきます。

すでに今世紀末には、これらの国々では、海からのタンパク資源の不足が心配されはじめています。

日本、台湾、韓国の漁船も、たくさん東南アジアの海域で操業しています。

中国も遠洋船団をおくる準備をととのえています。

台湾や韓国は、タイが食材基地になるまえまで、やはり日本の食材基地でした。

彼らも、東南アジアの豊かな資源と、安い労働力を求めて、積極的に投資をひろげています。

ついでにもう一曲、タマダーの「アリガト」という歌をきいてみましょう。

最初の「タイ・ニッポン」は、タイの人々の生活の中に、ニッポン商品が深く関係していることを教えてくれます。

これからきく「アリガト」は、なぜタイにニッポン商品があふれるようになったかを教えてくれます。

こうした状況は、タイだけにかぎったことではありません。

ほかの東南アジア諸国、特にインドネシア、フィリピン、マレーシアでも、状況はたいして違いません。

ベトナム、ミャンマー、ラオス、カンボジアについては、第三章でふれられます。

タイはねらい目、

鉱物、天然ガス、ゴムもある

安く買ったものを加工して

高く売ろう

工場建てて、街をつくる、

機械やらなにやら持ち込んだ

最新技術の水カダム、

エレクトロニクス、オートマチック、

コンピューター

私が援助して

あなたの開発をたすけてあげる

電気をつけてあげる

わたしが商売して

機械を売ってあげる

道略をつくってあげる

私か自動車を売ってあげる

日本さまさまです

日本よ“アリガト、アリガト、ドウモ”

アリガト、頭をペコペコ感謝する

タイは赤字で、

日本は利益をさらっていく

タイはまずしいが、心は豊かだ

カネじゃなくて、

心でもって人とつきあう |

日本の広告がいっぱいの東南アジアの都市(ジャカルタ)

スハルト大統領(インドネシア)とその開発政策をたたえる看板

|

“たすけてあげる”とか、なになに“してあげる”という表現に、私たち日本人の思いあがりを感じます。

しかし、タイの人々は、カネの力でしか「豊かさ」を手にすることができない、日本人の心の貧しさに気づいています。

1974年の「反日」の嵐から三年後、東南アジアを訪れた福田元首相は、心と心のふれあう相互信頼関係をきずくことを唱えましたが、何やらむなしく聞こえました。

少し前にドリンク剤をのんで「24時間働けますか」というコマーシャルがありました。

「豊かさ」を手にするために、カネをかせぐのが大変なことがよくわかります。

このコマーシャルをみて、異常だと感じた人は少ないと思います。

日本の会社では、当たり前のことかもしれません。

だとしたら、やっぱり、大変なことです。

将来、君たちはこのような会社で、働くことになるのですから。

1960年、タイは「新産業投資奨励法」をつくります。

外国人の100パーセント出資、土地所有規制をゆるめること、利益などの海外への送金の自由化、労働組合をつくることを禁止するなどによって、日本をはじめ外国の企業進出が本格化しました。

その[成果]は「タイ・ニッポン」にうたわれています。

1965年、インドネシアで9月30日事件がおき、中国よりの路線を強めていったスカルノ大統領が失脚します。

そして突然、軍部からスハルト将軍が登場します。

彼は共産党をつぶすことをはかりながら、スカルノ大統領とは180度路線を変えます。

西側の資金を取入れながら、「開発」をすすめる政策をとりました。

インドネシアが西側に組み込まれたことは、1967年の東南アジア諸国連合(ASEAN=アセアン)の発足に重要な意味をもっています。

1965年から、アメリカは北ベトナムヘの爆撃を始めるとともに、大量のアメリカ軍をベトナムに送り込みます。

アメリカはベトナムへ本格的に介入を始めたのです。

反対に、東南アジアにおける日本の経済的役割が、大きくなっていきました。

ASEANの発足をまっていたかのように、各国はあらそうように西側の外国資本の導入をうちだしました。 |

インドネシアの軍隊

|

1967年、フィリピンは「投資奨励法」を、インドネシアは「外資導入法」を、1968年にはマレーシアが「投資奨励法」といった具合でした。

そして、日本を中心とした外国資本の導入と、政府開発援助(ODA=オ・ディ・エー)をあてにした「開発」政策をうちだします。

しかし、当時の[開発]政策はどちらかといえば、輸入代替工業化が中心でした。

つまり、これまで輸入していた工業製品を、自国で生産しようとするものでした。

しかし、機械や原料の輸入などで、出費はへるどころか、増える状態でした。

そのうえ、国内の消費は期待されたほどのびませんでした。

消費欲望は高まりますが、人々の財布の中に、現金はかぞえるほどしかなかったのです。

また「開発」は都市に集中したので、都市と農村の格差が大きくなりました。

現金収入が期待される仕事を、人々は自分たちでさがさなければなりませんでした。

外国企業の進出も、多くの労働者の仕事を用意することはできませんでした。

むしろ、人々の仕事をうばってしまうことも多くありました。

仕事を求めて、人々の移動が激しくなりました。

農村から都市へ、島から島へ、国境をこえて仕事をさがす人々もいました。

政府も労働者を積極的に海外へ「輸出」しました。彼らはサウジアラビア、クェートなどの中近東地域や、香港、シンガポール、マレーシアなどアジア地域にも、そして日本でも、はたらいています。彼らの送金は、外貨獲得源の一つになっています。

私たちの生活の中に、東南アジアからの製品を見かけるようになったのは、1980年代に入ってからです。

スーパーや通信販売のカタログを見ると、韓国、台湾、中国製衣料にまじって、東南アジアからの衣料が増えています。

衣料製品の半分は輸入されたものです。

安い労働力を利用して、価格を低くおさえられる組立型工場で生産された加工製品を、東南アジア各国は世界に輸出しはじめました。

その一部が日本にも来ているわけです。

援助や外国資本は、かってに東南アジア諸国に入ってきたのではありません。

援助や外国資本を導入するために、各国は「政治的に安定」することが大事でした。

そのために、武力をもった軍や警察が「開発」には必要でした。

軍や警察の監視の目は、治安秩序の維持のために、社会のあらゆるところに届いています。

表現の自由も制限されています。

私たちは東南アジアの観光地で、開放的な気分をあじわいますが、観光地はそのためにつくられた「特別な空間」なのです。

外国人観光客とは対照的に、東南アジアの大部分の人々は、かなり不自由な生活をおくっています。

それ以上に、毎日の生活に頭をなやましている人々が多いのです。

しかし、「頑固」さだけは失っていません。

ここではタイの「タイ・ニッポン」や「アリガト」の歌を取上げましたが、同じような歌は東南アジア各国で聞くことができます。

歌が彼らにとって、息抜きなのかもしません。

ニッポン商品や援助にたいする人々の思いは、間接的に(直接にはいえないから)「開発」を押し進める各国の権力者たちにむけられたものです。

多くの問題をかかえながら、東南アジアと日本の関係はまます深く、密接になっています。

ここで前にのべた「タイ・ニッポン」に戻ります。

タイの人々は「私はタイ人ですか?」と自問しています。

私たちも「私は日本人ですか?」と疑ってみましょう。

これは私たちが、民族的に日本人であることを確かめるためではありません。

これまでみてきたように、私たちの生活は、東南アジアの人々の環境や生活と、深くむすびついているようです。

だとしたら、タイの人々だけが「私はタイ人ですか?」と悩んでも十分ではありません。

私たちはやはり、「私は日本人ですか?」と、まず私たちの生活を疑ってみることです。

私たちが変らなければ、タイの人々の疑問も消えないのだと思います。

top

**************************************** |

十九世紀のジャカルタでの中国人(中央)

十九世紀のジャカルタでの中国人(中央)