|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O��

��́@�����҂̓���A�W�A

�@1 25���s�A�̐��E top

�@�C���h�l�V�A�̃o���h���ɏZ�ތ���ƁA���l�ł���T�C�j����̍�i�̒��Ɂw5���s�A�̐��E�x�Ƃ����̂�����܂��B

�@1970�N��ɂ����ꂽ���̌���i�ł́A5���s�A�Ƃ��������Ń��m���������A�����̃C���h�l�V�A�̐l�X�̕�炵���`����Ă��܂����B

�@������炵��1980�N��O���ɂȂ�ƁA5���s�A�i���~�j�Ŕ����郂�m�́A�قƂ�ǂ���܂���ł����B

�@�T�C�j���`�������E�́A�w25���s�A�i5�~�j�̐��E�x�ƌ����������ق����悭�Ȃ��Ă��܂����B

�@�������A���܂ł�50���s�A�i2.5�~�j�ȏ�ɂȂ��Ă��܂��B5�~����2.5�~�ɂȂ������Ƃ��A�ӂ����Ɏv����������܂���B

�@����́A�~�̉��l��������������ł��B���Ƀ��s�A�̉��l�͔����ȉ��ɂ�����܂����B

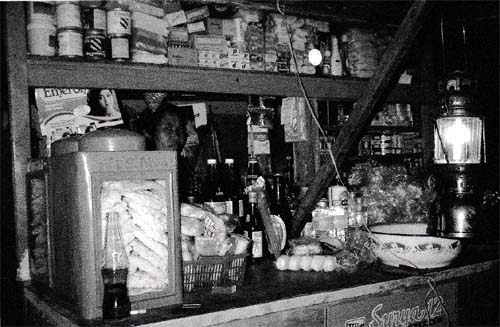

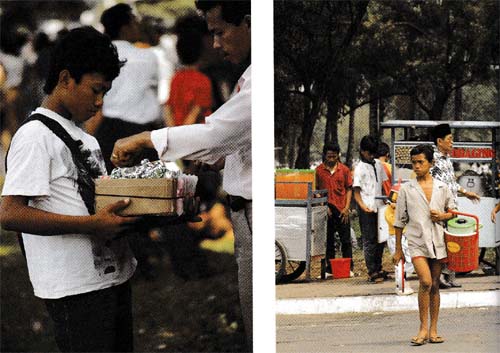

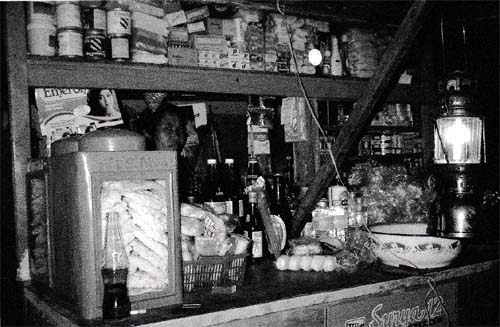

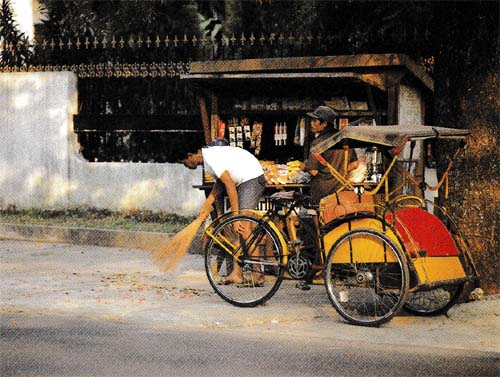

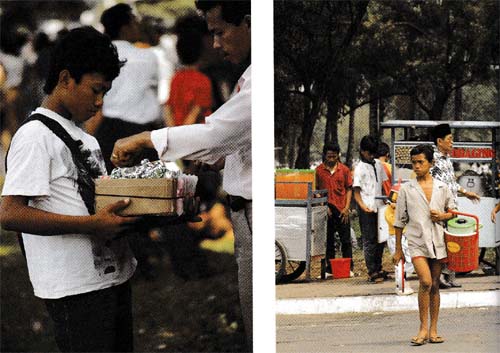

�@�������i���䁁�₽���j�͐H���i�A��A���A�ʉَq�i�������j�A������A���ϕi�A�I���`���A�R���A���������A�^�o�R�ȂǁA���悻�����ɕK�v�Ȃ̂́A�Ȃ�ł�������Ă��鏬���ȓX�̂��Ƃł��B

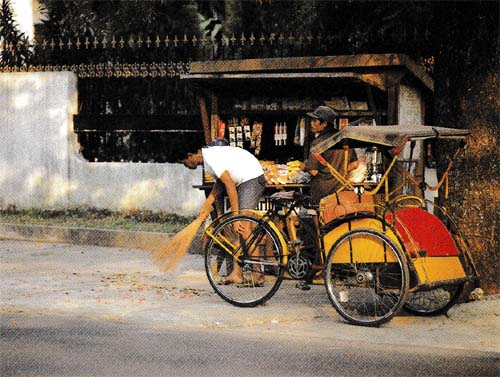

�@�H�n���̉Ƃ̕Ћ��𗘗p���āA���������J���Ă���X�́A�Œ莮�̏ꍇ������A�ړ����̏ꍇ������܂��B

�@�����悭���p�����������͌Œ莮�ł����B

�@���悻2�S��ނ̏��i�����ׂ�ꂽ��A�ς܂ꂽ��A�V�䂩��݂邳�ꂽ�肵�Ă��܂����B

�@���i�̒l�i�́A25���s�A����2�烋�s�A�̕�������܂����B

�@���̂���25���s�A�Ŕ����郂�m���A�S�̂̏��i�̖�O���̈�����߂Ă��܂����B

�@�^�o�R��{�A���ז����A��؈ꑩ�A���َq�ށA�g�i���j�����̈�R�A���ꂫ��A���h���i���������傤�j��܂Ȃǂ�25���s�A����Δ����܂����B |

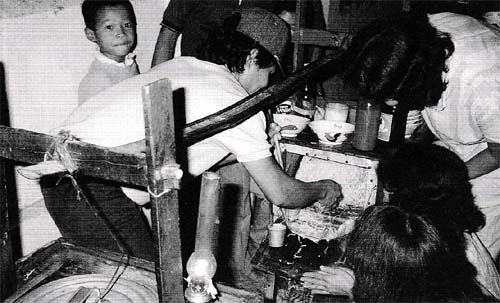

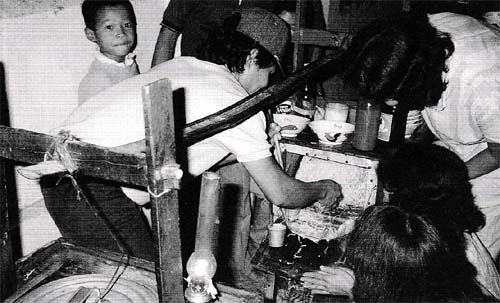

���p�G�݂鉮��

|

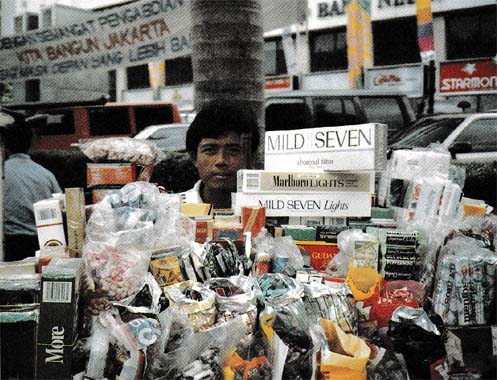

�@2�S���s�A�������鏤�i�́A�����������A���ϕi�A���̊ʋl�Ȃǂł��B

�@���Ă͐��ĂŃL��������4�S���s�A�ł����B

�@25���s�A�d�݁A50���s�A�d�݁A������S���s�A��������������A�����̐����͂Ȃ�Ƃ��Ȃ肻���Ɏv���܂����B

�@�������Ŕ����鏤�i�̒P�ʂ́A��A���邢�͈�����̒P�ʂł��B���̑f������܂����B

�@�p�b�p�b�Ƃӂ肩����A�����ɂȂ��Ȃ��Ă��܂����炢�̗ʂ��A�܂ɂ߂������A�����Ă��܂��B

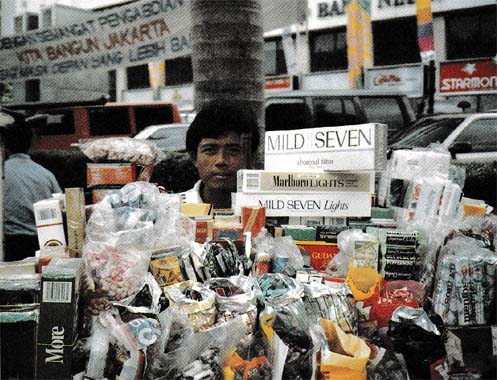

�@�������^�o�R�A��Ƃ���������������āA����A��{�A�ꊪ�P�ʂŔ����Ă��܂��B

�@�o�U�[���i�s��j�ł́A����ȏ����ȒP�ʂŏ��i�͔����Ă��܂���B

�@�o�U�[���Ŕ����ق��������Ȃ̂ł����A���̂��߂ɂ́A�܂Ƃ܂����������K�v�ɂȂ�܂��B

�@�����X���_���ŕ�炵�͂��߂����A�������Ŏg���Ă���ݕ��P�ʂ�m��Ȃ������̂ŁA�悭5�烋�s�A������ꖜ���s�A�������A�������̂��₶�₨����Ɏx�����āA���f�������܂����B

�@����Ȏ������o�����ƁA������͂�����H�ʂ��邽�߂ɁA�������������̃������₨�X�𑖂�܂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł��B

�@���͓��ʕK�v�Ȃ��̂��������Ƃ��ł�����A�c�P�����̂ł��郏������֗����Ǝv���܂����B |

�C���h�l�V�A�̎���

�i�オ100���s�A�A����500���s�A�j

|

�@����ǁA������炵�Ă����H�n���̐l�X�̃������]�́A�������Ă��܂����B

�@�u�������̃������͍����A�������̂��₶�̓P�`���v�ƌ�����������ł����B

�@�������A�Ȃ�₩�P�`�����Ă��A�������𗘗p���Ă���̂ł��B

�@���̂����A�u�����Ȗ��v�ɂ́u���ɂ����v���������Ƃ��킩���Ă��܂����B

�@�ނ�̓J�l�̖��ł����u�v�V���i�����������j�A�v�V���v�Ƃڂ₢�Ă��܂��B

�@�������A���ɂ̃^�l�ł���J�l�́A���z�I�ɂ݂Ă������đ���ł͂���܂���B�ނ��돭�z�ł��B

�@�ł����z�ł����Ă��u�����������v����A���̃J�l�̏d���͔��ɏd���Ƃ����܂��B

�@�ނ�̊ԂŎg���Ă���J�l�́A�����ŁA��������悭�ǂ݂Ƃ�Ȃ��Ȃ����A�����Ċ��̎����ۂ����c���Ă���S���s�A�����ł��B

�@�����i1980�N��Ȃ��j�������ŁA5�S���s�A�����A�烋�s�A���������邱�Ƃ́A�߂����ɂ���܂���ł����B

�@�d�݂ł�5���s�A�A25���s�A�d�݂������ł����B�A���~����5���s�A�d�݂́A����ւ��ăc���c���ɂȂ��Ă��܂����B |

�^�o�R����i�C���h�l�V�A�̃W���J���^�j

|

�@�S���s�A�d�݂�����܂������A����قǗ��p����Ă��܂���ł����B

�@����͏d������ł��B���z�����̃V���c��Y�{���̃|�P�b�g�������߂܂��B

�@�������A���������J�l�͎c�O�Ȃ���A�ނ�̃|�P�b�g�ɒ����Ƃǂ܂��Ă͂���܂���B

�@���̎��肪�����Ȃ������ɁA���̐l�̎�Ɏ����玟�ւƓn���Ă����܂��B

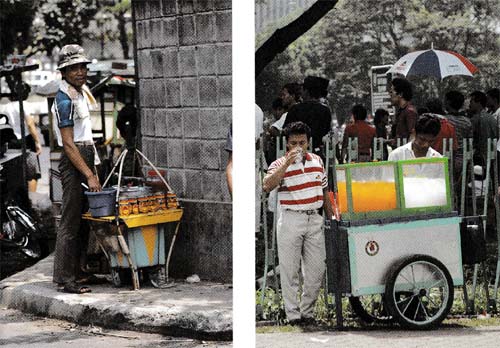

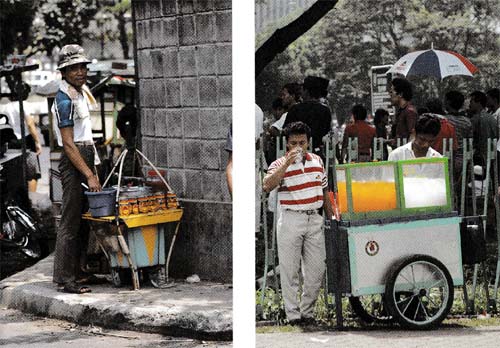

2 �H�n���̃~�E�o�\���� top

�@�H�n���������V�т�_�̃~�E�o�\�����ɁA�u�o�\�b�v�Ɛ��������Ă݂܂��傤�B

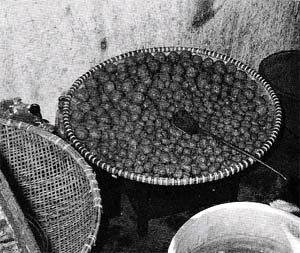

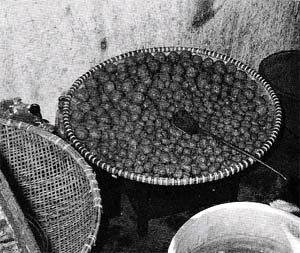

�@�~�E�o�\�Ƃ́A�o�\�i�����̂���g�ƃV���R�����̃f���v�����܂�߂Ă�ł����́j����̃��[�����̂��Ƃł��B

�@���̃~�E�o�\�ɕS���s�A����3�S���s�A�̂������ɁA50���s�A���Ƃ�5�i�K�̃o���G�[�V����������܂��B

�@50���s�A�̈Ⴂ�́A���[�����ɓ����Ă���o�\�̑傫���ƌ��ɂ��܂��B

�@�H�n���̐l�X����������u�p�\�b�v�́A�����s�A�̃o�\�Ƃ͎w�肵�Ă��܂���B

�@�������A�~�E�o�\����͐������������ŁA�����s�A�̃o�\����������Ă���̂��킩��悤�ł��B

�@�ނ͂������ƕS���s�A�̃��[����������܂��B

�@�������A�H�n���̏Z���̈�l�ł��鎄���u�o�\�b�v�Ƃ����Ă��A�o�Ă��郉�[�����͂��܂���3�S���s�A�ł����B

�@�������ł��B���{���炫�����ɂ́A3�S���s�A���ӂ��킵���Ɣ��f�����̂ł��傤�B

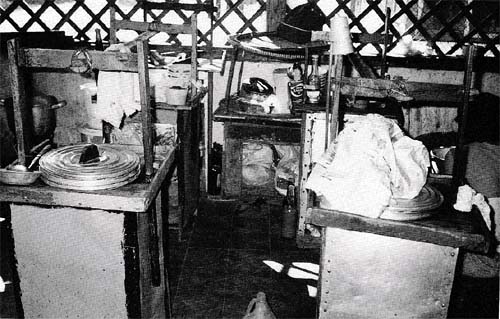

�@�V�т�_�ɂ́A�O�ƌ�ɔ������Ă��܂��B

�@�O�̔��̏㕔�ɂ͐H��A�X�v�[���A�������i���̑f�j�A�|�A�\�[�X�A�T���o���i���h�������������傤�j�A�T���b�h���i�����ݖ�j�̂͂������r����J�����A���낢��Ȃ��ł��܂��B

�@���͎O�i�ɂȂ��Ă��܂��B��i�ڂɂ́A�~�i�߂�j�A���₵�A�~�[�t���i���Ă���������t���߂̂悤�Ȃ��́j���͂����Ă��܂��B

�@��i�ڂɂ́A��������\�[�X�̃X�g�b�N�������߂��Ă��܂��B

�@���̒i�́A�܂����ɂ̖�ڂ��͂����A�ڂ�ڂ�̕S���s�A������d�݂��Ȃ����܂��Ƃ���ł��B |

�H�n���������~�E�o�\����

|

|

�p�\

�@�O�i�ڂ́A�H���X�v�[�������炤�o�P�c���͂���Ƃ���ł��B

�@������̔��ɂ́A�X�[�v�̂͂������i�x�ƁA�i�x���������߂邽�߂̓����R���������������Ă��܂��B

�@�߂����₵�́A���̒��ł䂪����܂��B

�@�i�x�̒����̂����ƁA�召�̃o�\����������A�����肵�Ă��܂��B

�@���̕����́A�M�ɂ悢�`�[�N�ނ������Ă��܂����B

�@�`�[�N���V�т�_�i�|�j���A�ނ炪�����W�����̃\����������Ă��āA���������ł��������̂ł��B

�@�`�[�N�ނ̓\���̂ق����������A�V�т�_�̒|���A�\���̂ق��������Ƃ����̂����̗��R�ł��B

�@���悻10�N�͂�����Ƃ����܂��B

�@�����H�n���ł́A�~�E�o�\����̂Ȃ��q�̈�l�ł����A�ق��̏Z���Ƃ���ׂ�ƁA�~�E�o�\����Ƃ̕t�����͒�������܂���B

�@�������̘H�n���ɏZ�݂͂��߂��̂�1982�N�ł��B |

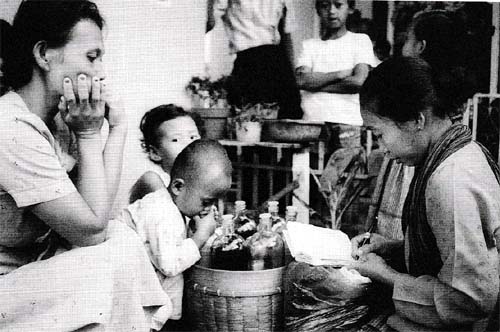

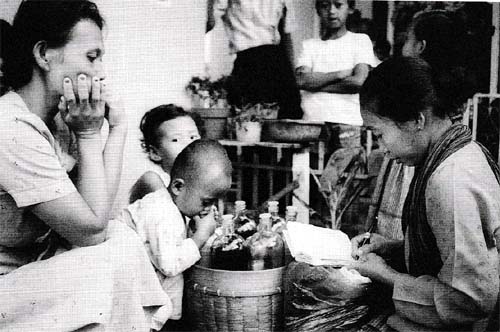

�Ƃ̒��ɂ����ꂽ�~�E�o�\����̉���i���j

�~�E�o�\�̃~�i�߂�j���͂�����o���Ă���

|

�@�����̃~�E�o�\����̃T�e�B�}������́A�����ɂ�����X�f�B�m�����A�\������X���_���ɂ��āA�~�E�o�\������͂��߂��̂́A1950�N��͂��߂̂��Ƃ��Ƃ����܂��B

�@�T�e�B�}�����A��������ɂ���āA�X���_���ɂ���Ă����̂�1956�N�ł����B

�@�ł�����A�H�n���̏Z���Ƃ̕t�����́A25�N�ȏ�ɂ��Ȃ�܂��B

�@�����Z��ł����H�n���̂�����ɂ́A�������l�̃~�E�o�\���肪���܂������A���ׂăX�f�B�m������Ɛe�ʊW�ɂ���܂��B

�@�݂�ȃ\���o�g������A�����ł̓~�E�o�\�̂��Ƃ��A�o�\�E�\���Ƃ����ł��܂����B

3 �\���̃W�����D���� top

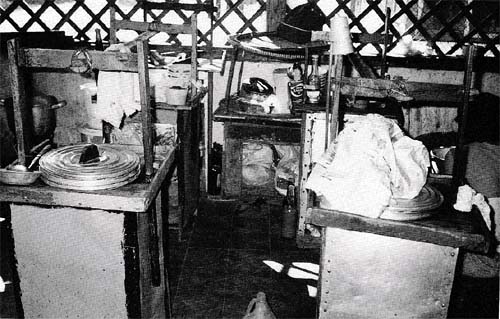

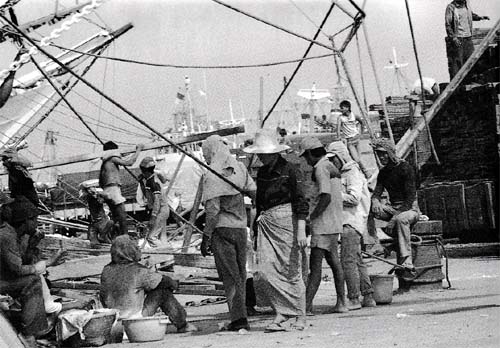

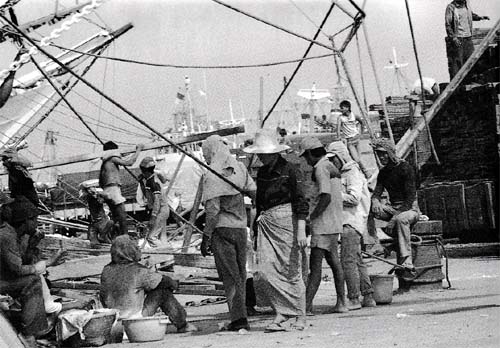

�@�X�f�B�m������́A��͂�\�����܂�̍ȃ}�V�i����ƂƂ��ɁA�X���_���ɂ���Ă��܂����B

�@�ޏ��͘H�n�����W�����D�i����B�A���̍���t���������ݕ��j������͂��߂܂��B

�@�C���h�l�V�A�e�n�Ŋ��Ă���~�E�o�\����ƃW�����D����̊W�́A�v�w�ł���P�[�X�������̂ł��B

�@���l�̃~�E�o�\����̂����A��l�̓Ɛg�҂��̂����ƁA�Z�l�̍Ȃ݂͂�ȃW�����D��������Ă��܂����B

�@�H�n���̌ˌ�����ˌ��ցA�W�����D���ĕ����ޏ��������A�l�X���u�C�u�E�A���v�i�W������Ŕ����������̂��Ɓj�ƌĂю~�߂܂��B

�@�~�E�o�\���肪��o�\�b��Ɛ�����������̂Ƃ͂������āA�ƂĂ����J�i�Ă��˂��j�ł��B

�@����́A�ޏ������̉c�Ɨp�̕����ɂ��Ƃ��낪�傫���Ǝv���܂��B

�@�C�u�E�A�������́A�W���������̐����i���������j�̃N�o���Ƃ��锖�����n�i�����j�̏㒅�i���킬�j�A���̐�����������Ƃ킩��o�e�B�b�N�i�W�����X�сi���炳�j�j�̃T���������ɂ܂����Ă��܂��B

�@���͂�����7�A8�{�̃r����|�����ɂ���A����ɃX�����_���i���������j�������āA�w���ƍ��̒��Ԃ�����Ŕw�����܂��B

�@�����ĉE��ɂ́A�R�b�v�̂��炢�����͂����Ă���A�����ȃo�P�c�������Ă��܂��B

�@�����Ă��Ă��A�����̒��̃r�����J�`�J�`�Ɖ������Ă邱�Ƃ͂���܂���B

�@���̎p�����āA�C�u�E�A���Ƃ킩��Ȃ��l�͂��Ȃ��ł��傤�B

�@���̒m�邩����A������Ɛ����������m����́A���̃C�u�E�A�����������ł����B

�@�������悻�����Ă���ޏ������ɂ��A����Ȃ�̋�J������܂��B

�@�w���⍘�ł�����w��������A�N�o���͓��Ń_���ɂȂ邵�A�X�����_����T�����͈�N�������܂���B

�@�S���T���_���́A�ꃕ���ɓ��͂��Ԃ������ł��B

�@�|���������āA��N�ɓ��͎�ւ��Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�W�����D����̂��Ƃɂ��āA�����H�n������Ă݂܂��B |

�W�����D����@�@�C�u�E�A��

�X������C�u�E�A��

|

�@��6��������Ƃ��ł�ƁA�܂����̉��h�̂ƂȂ�ɏZ��ł���A�E�L������̉Ƃ̌ˌ��łƂ܂�܂����B

�@�E�L������́A�����݂���̂悤�ł��B

�@�W�����D����́A�E�L������̂悤�ȋq�𐔕����ɂ킽���āA�S�l�߂������Ă��܂��B

�@�C�u�E�A���́A�E�L�����ˌ��ɂ������ƁA�����ޏ��������ł̂�ł���W�����D�i�S���s�A�j���R�b�v�ɂ������܂��B

�@�R�b�v��������ɂ��������Ƃ��́A���Ђ������ĉE��ɃR�b�v�������A����ɂ����ƍ���������܂��B

�@���̂������͎��R�Ȃ��̂ł����A��u�A���̎p�ɋC�i�������悢�܂��B

�@�W�����D���̂ދq�́A�قƂ�ǂ������炢�ł��B

�@�������A�ޏ����蒠�ɁA�Ȃɂ��L�^���Ă��邱�Ƃ���������܂����B

�@����͐���̔��肠�����A�����Ă���̂ł͂���܂���ł����B

�@�W�����D����́A�q�̒����ɂ������āA�\���Ńo�e�B�b�N�i�W�����X�сj���d����Ă��邱�Ƃ��A�悭���邻���ł��B

�@�q�͂�����A���������Ŏ�ɂ����킯�ł��B

�@�ޏ��͋q�̕��������̏W�����L�^���Ă���̂ł��B

�@�W�����D����́A�����i���傤�₭�j�������Ă���Ǝv���Ă��܂������A�o�e�B�b�N�������Ȃ��Ă����̂ł��B

�@�o�e�B�b�N�́A����̍ޗ���������Ƀ\���ɋA��Ƃ��ɁA�����Ă��邻���ł��B

�@�x�e�����̃W�����D����ɂȂ�ƁA�o�e�B�b�N�̔��肠�����A����̔��肠��������Ƃ����܂��B

�@�W�l������́A1975�N����H�n���ŃW�����D������͂��߁A5�N�ڂ���̓o�e�B�b�N�������Ȃ��悤�ɂȂ�܂����B

�@�����W�����̃\������A�C���h�l�V�A�e�n�ɂ�����Ă���W�����D����̑������A�o�e�B�b�N�����킹�Ĕ����Ă���Ǝv���ĊԈႢ����܂���B

�@������o�e�B�b�N���A�\���̗L���ȏ��i�ł��B�܂�A�\���u�����h�ł��B

�@���̏��i�́A�ޏ��������H�n����H�n�����邫�܂���āA�H�n���̐l�X�̎�ɓ͂��Ă���̂ł��B

�@�ޏ������̐����́A�o�e�B�b�N�Ƃ������i�̌��{�������Ă܂�邱�Ƃł��������̂ł��B |

���Ђ������ăC�u�E�A���i�������j���W�����D�̒����ɂ������Ă���

�i�̒��ɂ������Ē�������j

���̎ʐ^�ł͂��q�͂Ђ��̂�������B

�o�e�B�b�N�̂������W�����A�L�^����C�u�E�A��

|

�@�e���Ȍ��{�ł́A�����ɂ��Ђт��Ă���ɂ���������܂���B

�@�u�C�u�E�A���v�̉Ƃ�K�ꂽ�Ƃ��A�W�l������ɂ܂����āA��l�̎Ⴂ�������\�����炫�Ă��܂����B

�@�������A�X�f�B�m�����������W�l������Ƃ́A�g���̊W�ɂ���܂��B

�@�ޏ������͋߂������ɁA���̘H�n���ŃW�����D����Ƃ��Đ������͂��߂�\��ł��B

�@���̏����Ƃ��āA�X���_��̕������邽�߂ɁA�W�l�������̉Ƃɂ�������ɂȂ��Ă��邻���ł��B

�@�H�n���̂��鐼�W�����B�ł́A�����Ƃ��ăX���_�����b����Ă��܂��B

�@�\���ł̓W�����ꂪ������ł��B

�@�����W���������̌��t�ł����A���̈Ⴂ�͑�ϑ傫�����̂�����܂��B

�@���ʌ�Ƃ��ẴC���h�l�V�A��́A�܂��\���ł��X���_���ł��������낵�Ă͂��܂���B

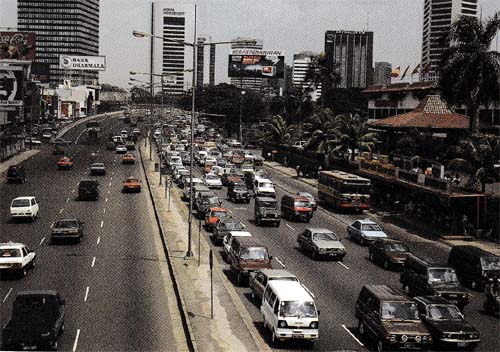

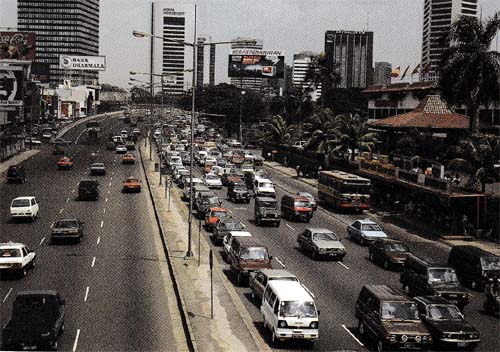

4 �_�����s�s���Z�݂ɂ��� top

�@�s�s�Ɣ_���́u�J���E�ߑ㉻�v�́A�l�X�̗����ɂ��܂����B

�@�s�s�͐l�X�̗~�]�������߁A�l�X�����܂��B

�@�_���ł��_�Ƃ́u�J���E�ߑ㉻�v�����������߂��܂����B

�@���̌��ʁA�_�Ƃ͂����̂��������̂ɂȂ�܂����B

�@���w�엿�A�_��A�R���̍����ʕi��Ȃǂ́A�n�����_���ɂ́A�d�����S�ɂȂ�܂����B

�@�����ɂ����g���N�^�[���łĂ�����A���n�̋ߑ㉻�ȂǂŁA�_�ƘJ���҂̎d�����A���c���炤���Ă��܂��܂����B

�@�_���ɂ́A���̔_�ƘJ�����������Ƃ��Ă����A�y�n�Ȃ��_�����������܂����B

�@�ނ�͓s�s�ɂłāA���ݘJ����x�`�������i�O�ւ̐l�͎ԁj�Ȃǂ̓��̘J����A�l�X�ȃ��m����ɂȂ�A�s�s�̉��w�Љ�̏Z���ɂȂ�܂��B

�@�������A���x���s�s�́u�J���E�ߑ㉻�v���A�ނ��s�s���炨���̂��悤�Ƃ��܂��B

�@�ނ�̉c�Ƃ���Ƃ��낪�A�ǂ�ǂ߂��Ă��܂����B

�@���ꂾ���ł͂���܂���B�ނ炪��������W�����A�s�s�ĊJ���łȂ��Ȃ��Ă��܂��B

�@�W���J���^��o���h���ȂǑ�s�s�ł́A�H�n�����Ȃ��Ȃ�A�����ĘH�n���ɏZ�ސl�X�́A�ǂ��o���ꂢ�܂��B

�@1988�N�A�W����������k���֖��7�S�L���A�����C���h�l�V�A�̃}���N�B�ɑ�����o�`�������̍`�����u�n�ŁA�\���o�g�̃~�E�o�\����ɂ��������Ƃ�����܂��B

�@�������A������̓W�����D����̎d�������Ă��܂����B�o�`�������ɂ��āA�܂�11�����قǂ��Ƃ����܂��B

�@�����ɂ���܂��A�ނ�̓X���E�F�V�̃��i�h�œ�N�ԓ����Ă��܂����B

�@���i�h���炤�����Ă������R�́A�����ɂ͂��łɐ��S�l�̃~�E�o�\���肪���āA�������͂�������������ł��B

�@�o�`�������ɂ����̂́A������̂������A�o�`�������Ń~�E�o�\��������Ă��āA���x�A�ނ炪�����^�C���i�o�`����������k�ւ���ɔ��S�L���j�Ɉڂ�̂ŁA���̂����ɂ��������ł��B |

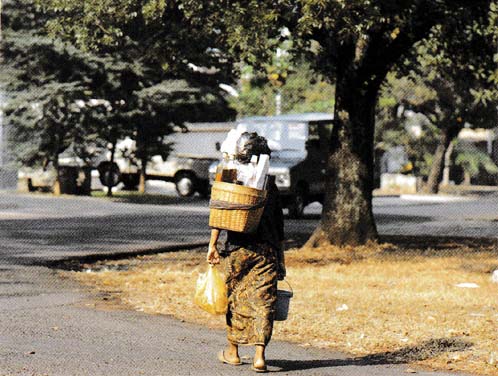

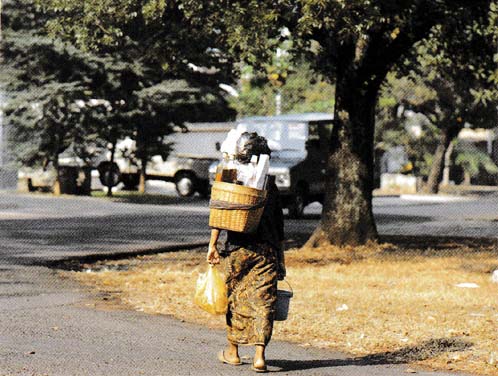

�C���h�l�V�A�̔_����

�x�`���Ɖ���

|

�@�����A���u�n�ɂ͓�l�̂ق��ɁA�Ɛg�̃~�E�o�\���肪��l�A�����ē�l�̃W�����D���肪�����Ă��܂����B

�@�ނ�͂܂��A�o�e�B�b�N�������Ȃ��Ă��܂���ł����B����ɂ́A�N�������������K�v��������܂���B

�@�o�`���b��͓����Ȃ���A�������o���Ă���悤�ł����B

�@���Ƃ̃��m���肪�A�����n��Ŏd��������Ƃ��A�������ł��邾�������邽�߂ɁA���Ԃ����炵����A�n����킯���肵�܂��B

�@���Ƃ��A�W�l�����W�����E��ɕ����̂͒��ł����A�ׂ̐l�͗[���������肵�܂��B

�@���A�W�l������ƕ����Ă��āA�ׂ̃W�����D������������܂����A��������n��͂��ƂȂ��Ă��܂����B

�@����ł����m���肪�ӂ��Ă���A����Ă��ǂ̗��v�������邽�߂ɁA���炽�ȏꏊ���������Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�W�������ł̃��m����́A���łɂ����ς��ɂȂ��Ă��܂��B

�@�o�`�������ŏo�������~�E�o�\����̂悤�ɁA�W���u�����͂Ȃ�X���E�F�V���ցA����Ƀo�`���������烂���^�C���ւ̈ړ���������ł��܂����B

�@�ւ�҂ȂƂ���ɂ��������قǁA�l���͏��Ȃ��Ȃ�A�����Ȏs��ŁA���m���肪�����ς��ɂȂ�̂͂����ł��B

�@�����Ȃ���͂�A�C���h�l�V�A���Ƃт����ȊO�ɕ��@�͂���܂���B

�@1980�N��Ȃ�����A�}���[�V�A�̓s�s�����̏ꏊ�ɂȂ�����܂��B

�@�������A�}���[�V�A�����S�ȏꏊ�ł͂���܂���B

�@�C���h�l�V�A�l���m���肪�A�}���[�V�A�̃��m���肽����ǂ������͂��߂��悤�ł��B

�@�ł�����A�}���[�V�A���{�́A�C���h�l�V�A���炫�����m�����i�����̏ꍇ�A�ނ�́u�s�@�v�A�J�ł���j����ߏo�����Ƃ��Ă��܂��B

�@�u�J���E�ߑ㉻�v�́A�_����s�s�ŕn�����_����m���肽�����A�����炽�����Q�[���̂悤�ɂ��Ă�����ł���悤�ɂ݂��܂��B |

�}���[�V�A�̃N�A�������v�[���ɐi�o�������m����

�i��Ńg�E�����R�V����j

|

�@�����āA����̓C���h�l�V�A�����ł݂��錻�ۂł͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B

�@�������A�J���͂�����Ȃ�����ɂ��ẮA���Ƃ��u�s�@�v�A�J���Ƃ��Ă��A����������Ă���悤�ł��B

�@���̕���́A�_���J���ҁA���ݘJ���ҁA�����Ă���`������̎O����ł��B

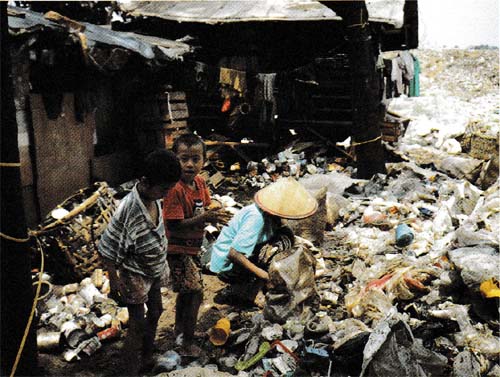

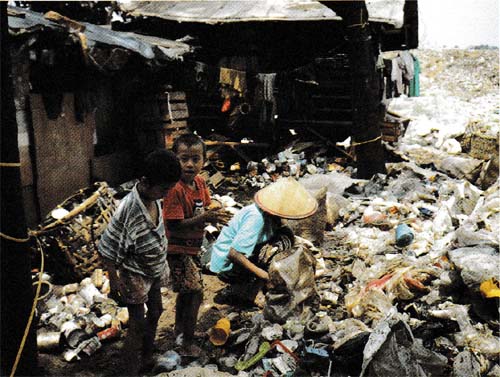

�@1993�N�A�W���J���^�̂ƂȂ�ɂ�������u�J�V���̃S�~�������������˂܂����B

�@�����ɂ́A�W���J���^����o�����S�~���W�܂��Ă��܂��B

�@�����ŃS�~�̎R����A���T�C�N�������v���X�`�b�N�A�J���A�r���ނȂǂ�������Ă��郏���������i35�j�ɂ����܂����B

�@�ނ̎q���l�l�̂�����l�i17��11�j�́A��������ƈꏏ�ɃS�~�̉���̎d�������Ă��܂����B

�@��l�Ƃ����w�Z��N���ƎO�N���̂Ƃ��A�w�Z����߂Ă��܂��B

�@����������́A���W�����B�C���h���}�����̔_���o�g�ł��B

�@�y�n�Ȃ��_���������̂ŁA���c�������₷�_�ƘJ���҂Ƃ��Ď��������Ă��܂����B

�@16�̂Ƃ��A�W���J���^�ɂłĂ��܂��B�ނ��ŏ��ɂ����d���́A������ł����B

�@�����́A�^���W�����v���I�N�`�̋߂��A�`�p�J���҂������Z��ł���W���ł����B

�@���ɁA�`�p���ݘJ���҂Ƃ��ē����܂��B

�@1975�N�A18�Ō������āA�y�`�������Ɏd���������܂��B

�@1988�N�܂ŁA�x�`�������̎d�����Â��܂��B

�@�������A�ނ̓x�`�������̉c�Əꏊ���A�l����������܂���ł����B

�@����̓x�`���̂͂����n�悪�A�ǂ�ǂ���ꂽ���ʂł��B

�@1988�N�ɔނ́A�y�`��������������߂āA�o�W���W�i�O�ւ̏捇�����ԁj�̉^�]��ɂȂ�܂����B

�@1992�N�܂ł�����Â��܂����A�����ł����̊Ԃɓ��A�o�W���W�̂͂���n�悪������Ă��܂����B

�@�y�`���̎��̃o�W���W���A���̏ꏊ�������Ă��܂��B |

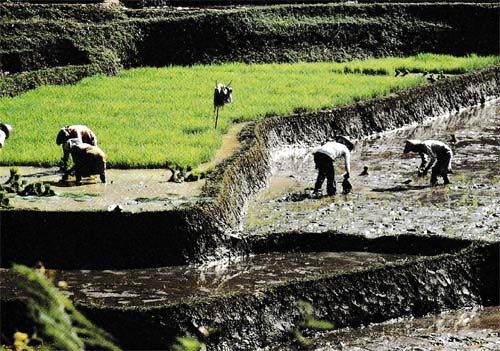

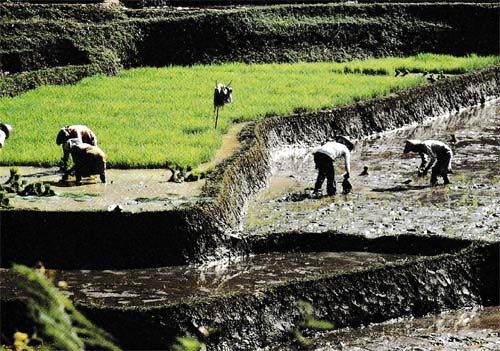

�S�~������Ŏd����������l

�`�œ����l�ƃ��m����

|

�@5 �J�L�E���}�̉S top

�@����������13�N�Ԃ��̂�Â����x�`�����A���݃W���J���^�Ō��邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��Ȃ�܂����B

�@�W���J���^�S�̂��x�`���̉c�Ƌ֎~�n��ɂȂ����̂ł��B

�@�������A�W���J���^�s�����A�x�`���������Ă���킯�ł͂���܂���B

�@�㊄�ȏ�̎s���́A�y�`���ɂ悢�����������Ă��܂����B

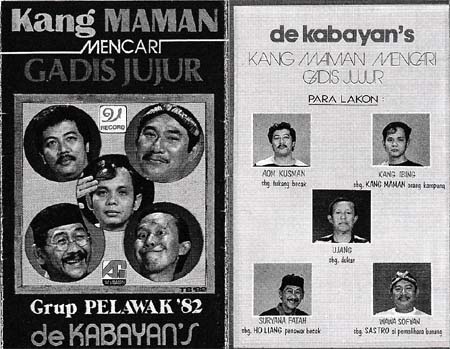

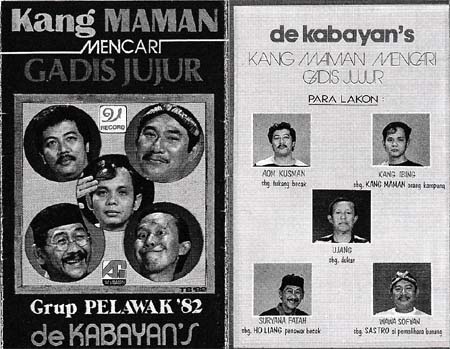

�@������D���ȃR���f�B�E�O���[�v�A�h�D�E�J�o�������u�}�}���A���������������v�Ƃ����薼�����y�J�Z�b�g�肾���āA��q�b�g�ɂȂ�܂����B

�@��l���̓x�`�������ł��B

�@�J�Z�b�g�̒��g�͂����ł��B |

�u�}�}���A���������������v�̃W���P�b�g

|

�@�u�}�}���i�j�����j�́A���̖��G�e�B�Ɨ����ł����B

�@�ނ̓G�e�B�ɁA�����͉f��X�^�[���ƉR�����Ă��܂����B

�@������A�ޏ��̓}�}�����f��X�^�[�ł͂Ȃ��āA�{���͖�ؔ���ł��邱�Ƃ�m��܂����B

�@�ޏ��͎��]���āA�����炢�Ȃ��Ȃ�܂����B�s��̂ǂ����ɂ�����Ă���炵���B

�@�}�}�����G�e�B�������ēs��ɂłĂ��܂��B����ȃ}�}����������̂��A�y�`�������ł��B

�@�x�`��������

�@�u������s��ւłĂ������̂�������̂́A����̂悤�ȁA��͂葺���炫�����̂����I

�@�s�����͗₽���Ă����ˁI�@�v |

�@�ƁA�}�}���ɂ������悭�^���J������܂��B

�@���̏�ʂ́A�ō��ɂ��肠�����Ă��܂����B�Ђ���̉f����݂Ă���悤�ł��B

�@�����ă}�}�����A�y�`���ɂ̂��ēs��𑖂�܂��܂��B

�@����܂łɓo�ꂵ�����m����́A�~�E�o�\����A�W�����D����A������A��ؔ���Ȃǂ́A�H���H�n�����c�Əꏊ�ɂ��Ă���A�ق�̈ꕔ�̐l�ł�������܂���B

�@���̂ق��ɂ���������Ȃ����炢��������̎d��������܂��B

�@�ނ�͓V�т�_����������A������w��������A�������������A�e���g�̏�ɏ��i���Ȃ�ׂ���ƁA�c�Ƃ̌`�͂��낢��ł����A�����Ȃ����i�����낢��ł��B

�@���̂悤�ȃ��m������A�J�L�E���}�Ƃ�т܂��B�ނ�̃e�[�}�\���O�Ƃ�������u�J�L�E���}�̉S�v�����������Ƃ�����܂��B

�@�J�Z�b�g���܂��͂��߂�ƁA�͂��߂ɂ������Ă���̂́A���m����̌���ł����B |

�@�@�@�@�L�����f�B�[����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�C�X�N���[������

|

�@������ꂳ���[�A�������A�ꂿ���A�U�߂ɉ�����A�ڂ������A���傤�����A���킢�q�����A

�@����Ƃ��ŁA�������A������肾��I

�@���u���V�A�������A�h���܂Ɉ��S�s���A���ނɕٓ����A�X�v�[���A���M�A�R�b�v�ɂ��i�y�A

�@�����R�����̂�������A�p���c�̂����S�������[�B

�@��Ԉ����̂����̎������A�����ꔃ�����������I

�@�����ɂ�A�����ԁA�①�ɁA�J���[�e���r�A�O�����i�Ȃǂ���Ⴕ�Ȃ��B

�@����̂̓T���_���A�o�P�c�A�o�e�B�b�N�ɃV���c���B�ǁ[�����A�U�߁I�@

�@����S���A�����Ă��[�I�@���[�����������Ⴈ���I

�@���A���A�[���A�[����Ƃ킸�A���[��q���̂��߂ɑ吺���͂肠����B�ނ炪�{���̃C���h�l�V�A�̏��l���B

�@���{�Ƃ����A�e���g�Ƒ吺�����B��������������p�g���[��������A�����Ƃ����܂Ƀe���g������ň�ڎU�v |

|

����ׂ�����

|

�@�`���`���I����i�[���[�̂悤�Ȃ��́j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�W���[�X����

|

�@�W���J���^�̘H���H�n���ł́A�s�s���ǂƃ��m���肽���̂��炻�����A�����̂悤�ɂÂ��Ă��܂����B

�@���̂��炻�����͂������Ȃ����̂́A������g���������Ƃ̂���l�����A�W���J���^�̒m���ɂ��Ă����ł��B

�@�ނ̓W���J���^���u�������A�l�ԓI�ŁA�Ќ��̂���s�s�v�ɂ������Ɩ]�݂܂����B

�@�ǂ����A�������f���͓����̂悤�ł��B

�@�������u�������A�l�ԓI�ŁA�Ќ��̂���s�s�v���Ƃ͎v���܂��A�ނ͓s�s����A�y�`��������m�����ǂ��o�����Ƃ��܂����B

�@����͂܂�ŁA���m���肽����ɁA�����炽�����Q�[�����͂��߂����̂悤�ł��B

�@���m���肪���Ȃ��Ȃ������Ƃɂ́A�ߑ�I�ȃV���b�s���O�Z���^�[��s�ꂪ�����܂����B

�@�y�`�����W���J���^����A�ǂ��o���ꂵ�܂��܂����B

�@1990�N�A�C���h�l�V�A�͊O���l�̊ό��q���A�������������L�����y�[�����͂��߂܂��B

�@�����_�ŐV���A�L�����f�B�[�A�^�o�R�Ȃǂ̃��m������c�炸�ǂ��o�����Ƃɂ��܂����B

�@�����ɂ͑����̎q���������A���m����Ƃ��ē����Ă��܂����B�ό��q���̂����Ԃ��A�X���[�Y�ɗ���邽�߂Ƃ����̂��A�\�ނ��̗��R�ł��B

�@�������A�{���͘H��Ŏq�������������Ă���̂��A�ό��q�Ɍ����Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ł����B

�@�����_���烂�m�����ǂ��o�������@�u�����͊�]�ł����ς��v���Ƃ����܂��B

�@���m���肩��݂�ƁA�Ȃ�Ƃ�����ȍ��ł��B |

�x�`����m����̂��������X

�ʕ����̂Ȃ�ԉ���

|

�@�����߂܂�A�����́A�^���ÂɂȂ��Ă��܂��܂��B

�@�W���J���^�ō��ۉ�c���J�����Ƃ����A�͓����ł��B�����̂悤�ȘH��ɂȂ�܂��B

�@�������A�ό��q�����ۉ�c���A���m����ɂƂ��ẮA���f�ł�������܂���B

�@6 ����̂��߂́u�J���E�ߑ㉻�v top

�@�����ɂłĂ�������A�~�E�o�\����A�W�����E����A�y�`�������A�S�~�̃��T�C�N���̎d��������l�X�A�q���̃��m����ȂǁA�s�s�̉��w�Љ������l�X�������Ă��镪����A�C���t�H�[�}���E�Z�N�^�[�Ƃ�����Ƃ�����܂��B

�@���̌��t�͂h�k�n�i���ۘJ���@�ցj���r�㍑�́u�J���E�ߑ㉻�v���{�i������1970�N��A�s�s�̘J���͂̕��͂̂��߂ɍl���o���ꂽ���̂ł��B

�@�C���t�H�[�}���E�Z�N�^�[�̓����́A���̂悤�ɐ�������Ă��܂��B

�@�@�@�ނ�̊����́A�g�߂Ȏ����ɂ�����Ă��܂��B

�@�A�@�o�c�K�͂͏������A�Ƒ��P�ʂł��B

�@�B�@�ނ�̊������x���Ă���̂́A���x�ȋZ�p�ł͂���܂���B������A�����̐l�X�������܂��B

�@�C�@�ނ�͐����̋����P���������Ă��܂���B

�@�D�@�ނ�̊����͐��{�̋K���������Ă��܂���B

�@�E�@�ނ�̊����͋����̌������s��ōs���Ă��܂��B |

�@����A�~�E�o�\����A�W�����E����̉c�Ƃ̂��������A�v���o���Ă݂Ă��������B

�@��������ό��������Ƃ́A���m���肪�W���������Ƃт����āA�ւ�҂ȓ��X�ɂ܂Łu�i�o�v���Ă��邱�Ƃł킩��܂��B

�@�y�`���͒��ƒ��Ō�シ��A���œ�l�̃x�`���������������Ƃ��ł��܂��B

�@�S�~�̃��T�C�N���ɂ��Ă��������������Ƃ́A�Ƒ��œ����Ă��܂����B

�@�q����������ȘJ���͂ł��B����́A���w�Z���ނ̐l�X���������܂����B

�@���w�Z�𑲋Ƃ��邱�Ƃ́A��ςȂ��Ƃł��B�w�Z�́A�����邽�߂̋���Ȃ͂��Ă���܂���B

�@�������A�C���h�l�V�A�́u�J���E�ߑ㉻�v�́A���Ă���{����̉������Ɛi�o�ŁA�{�i�I�ɂ͂������܂����B

�@�ނ炪�߂��������̂́A�C���t�H�[�}���E�Z�N�^�[�́u�J���E�ߑ㉻�v�ł͂���܂����ł����B |

�C���h�l�V�A�E�W���J���^�̊X�Ȃ�

|

�@�ނ�ɂ́A���m�����y�`���́u�J���E�ߑ㉻�v�̎ז����ɂ��������܂���ł����B

�@�C���t�H�[�}���E�Z�N�^�[�ɓ����l�X�́A�ǂꂭ�炢����̂ł��傤���B

�@���{�ɂ��A������Ƃ������v�͂���܂���B

�@�������A�W���J���^�̒�������A�����ɂ��̂悤�Ȑl�X�́A�吨���邱�Ƃ��킩��܂��B

�@���{�̓��v�ǂ̐��v�ł́A1985�N�̑S�A�Ɛl���̔����߂����A�C���t�H�[�}���E�Z�N�^�[�œ����Ă����Ƃ����܂��B

�@����ł́u�J���E�ߑ㉻�v�́A�ǂ��ɂނ���ꂽ�̂ł��傤���B

�@�C���t�H�[�}���E�Z�N�^�[�̔��́A�t�H�[�}���E�Z�N�^�[�Ƃ��܂��B

�@���̃Z�N�^�[�̓����́A�h�k�n�ɂ��Ǝ��̂悤�ɐ�������܂��B

�u�@�@���ׂĂ̊����͂��Ƃ���̎����ɂ�����Ă��܂��B

�@�A�@�o�c�K�͂͑�K�͂ŁA����W�D�ł��B

�@�B�@�������x����̂́A�O����A�����ꂽ���{�W��I�Z�p�𗘗p���܂��B

�@�@�@�@�܂�A���x�ȋ@�B�������܂��B�����班���̘J���҂ŏ\���ł��B

�@�C�@�J���҂͐����̋���ƌP���������Ă��܂��B�܂��O���l���Ƃ��K�v�ł��B

�@�D�@���ׂĂ̊����͕ی삳�ꂽ�s��ōs���܂��v |

�@���̂悤�ȃZ�N�^�[�́A�C���h�l�V�A�ɂ͂قƂ�ǂ���܂���ł����B

�@�������Ƃ��Ă��A���������ł�������܂���B

�@���ꂩ�疾�炩�Ȃ��Ƃ́A�t�H�[�}���E�Z�N�^�[�͐��{�̕ی��A���āA���{�̉����Ⓤ���ɂ���Ďx����ꂽ��Ƃł��邱�Ƃł��B

�@������A���m���肽���ɂ͊����́u�s���R�v�A�����炽�������͂��܂�A���Ƃ�O���Ƃ̍��ي�Ƃɂ͊����́u���R�v���ۏ���܂����B

�@�Ƃ͂����Ă��A�t�H�[�}���E�Z�N�^�[�ɓ����J���҂������A���������ɋꂵ��ł��܂��B

�@������A�J���҂������~�E�o�\����A�W�����D����̑�Ȃ��q����ł��B

�@�ނ炪�s��������H���H�n���ɁA�l�X�̕�炵���݂�����i���A�����邱�Ƃ͂���܂���B

�@�������A����Łu�������A�l�ԓI�ȁA�Ќ��i������j�̂���s�s�v���߂����Ă���l�X�����܂��B

�@�����������̐l�X���A�ǂ����ʼn������Ă��Ȃ����ǂ����A�l���Ă݂܂��傤�B

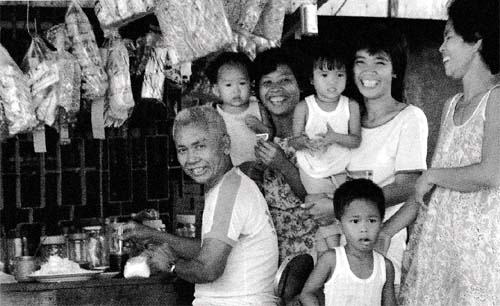

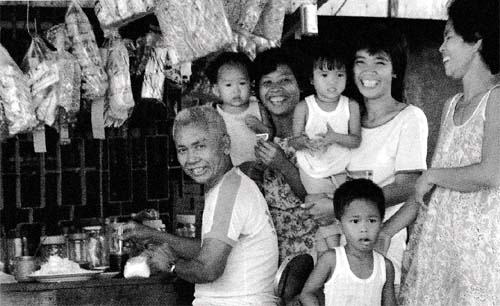

7 �J�l�����͂��Ȃ����c�c top

�@�b�������ނ��������Ȃ�����������܂���B�����ł܂��A�H�n���̐l�X�ɓo�ꂵ�Ă��炢�܂��B

�@�����J�l�̖��ŁA����Y�܂��Ă���l�X���A�����A���イ�ɂ܂Ƃ܂����J�l���K�v�ɂȂ�����A�ǂ�����̂ł��傤���B

�@�J�l���Ȃ��Ă��A����Ń��m�����Ƃ͂ł��܂��B

�@�������i����j�̂��₶�́A�H�n���̐l�X���c�P���������z���m�[�g�ɂ����ƋL�^���Ă��܂����B

�@�l�X�́A�܂Ƃ܂����J�l���͂���ƁA�������ł��܂����c�P�����ꂢ�ɂ��܂��B

�@��T�Ԃ��Ƃɐ��Z����l��A�ꃕ�����Ƃɐ��Z����l�Ƃ܂��܂��ł��B

�@�u�������̃������͍����A�������̂��₶�̓P�`���v�Ƃ����Ȃ���A���̃������𗘗p���Ă���̂́A�c�P�������ł��邩��ł��B

�@�������ƘH�n���̐l�X�Ƃ́A�����t���������邩��ł��邱�Ƃł��B

�@�H�n���̐l�X�́A�A���T���Ƃ���g���s�h�i�ނ���j���J���Ă��܂��B

�@����͈��̋��z���A���Ԃǂ���������I�ɂ��������A�������Ђ��ď��Ԃɂ�����s��������̂ł��B

�@�H��̘J���҂ǂ����ł��A�A���T��������܂��B������Ƃ܂Ƃ܂��������́A���̂悤�ɂ��Ď�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�������Ƃ��́A��s����J�l�����Ǝv����������܂���B

�@�������A�H�n���̂��������Ƃ��͂��߂悤�ƁA�J�l����s�Ɏ�ɂ�������A���Ɏ���̈ꊄ���킢��Ƃ��ėv������܂����B

�@��������́A�т����肵�Ă��܂����B

�@�܂��܂��A��s�ƘH�n���̐l�X�̋����͑傫�Ȃ��̂�����܂��B

�@�������͕֗��ł����A�J�l��݂��Ă͂���܂���B

�@����ȂƂ��A�l�X�͎����𗘗p���܂��B�C���h�l�V�A�̎����́A�C���h�l�V�A���a���呠�Ȃ̋@���̂ЂƂł��B

�@�������A�l�X�ɂƂ��āA�����𗘗p���邱�Ƃ́A�����ł��邱�Ƃł͂���܂���B

�@�ł���A�閧�ɂ��Ă��������ƍl����̂́A�C���h�l�V�A�ł����{�ł������ł��B

�@�����ŁA�����̏o������𒇉�邨���������܂��B

�@�����̐E�������́A���̂�����̂������ŁA�����������Ă�����A��������肵�Ă��܂��B

�@�������́A�����̒��ő傫�Ȋ�����Ă��܂��B�����{�l��������A�����͂����܂���B

�@�����͂ǂ��ł��A�傫�ȑq�ɂ̂悤�ł��B

�@�q�ɂɂ͎�����������ƕۊǂ���Ă��܂����B

�@�Ȃ��Ŗڂɂ����̂��A�A���~���̏d���A�H����i�M����ʊ�j�A���������@�т�A�P���V�������v�A�o�e�B�b�N�̐��n�Ȃǂł����B

�@���̃l�b�N���X��w�ւȂǂ̋M�����́A���Ƃ���͌����Ȃ��Ƃ���ɕۊǂ���Ă���悤�ł��B

�@�����E���́A���̂悤�Ȏ������������āA������݂��o���܂��B

�@�����������邨���́A1987�N������2��5�S���s�A�`30�����s�A�̊Ԃł��B

�@�������A�q�ɂɕۊǂ���Ă��鎿���ŁA�����Ƃ������̂�2��5�S���s�A�`2�����s�A�̉��l������ƔF�߂�ꂽ���̂ł��B

�@�����͔��N�ŁA���̊Ԃ̗��q��18�p�[�Z���g�ɂȂ�܂��B

�@�������N�������Ă��A���q���܂߂����������͂���Ȃ��ƁA���̎����͔���ɏo����Ă��܂��܂��B

�@�A���~���d����Z�b�g�A�o�e�B�b�N���n�A�Ζ��R�����A���M18���A���ȂׂȂǂ́A�قƂ��2��5�S���s�A�̉��l��������܂���B

�@�������A���̂悤�ȓ��퐶���ɕK�v�ȃ��m���A�����ɏo���Ă��܂��ƁA����������̐����ɍ���Ȃ��̂��S�z�ɂȂ�܂��B |

�����̑���

�����̏o������𒇉�邨����

|

�@�ł��A�l�X�́A�������̂��Ƃ�S�z��������A�����̐���������Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�����̂܂��ɂ́A�����������z�̃J�l��݂��Ă���郌���e�j�[���i�����݂��j�����܂��B

�@�ނ�ɂЂ�������Ɓu�T�����n���v���܂��Ă��܂��B

�@�ނ�̗��q�͈ꃕ����30�p�[�Z���g�ɂ��Ȃ�܂��B

�@�����̂܂��ɂ́A�~�E�o�\�����V���b�v���肪�X���o���Ă��܂����B

�@�������A�����ɂ������q�́A�{���Ɏ����̃J�l��K�v�Ƃ��Ă���l�X�ł͂���܂���B

�@��������Ƃ̂�����A�����E���A�����ă����e�j�[�������ł��B

�@�ނ�̎d���́A�l�X�̕�炵���A�ꂵ���Ȃ�ƖZ�����Ȃ�܂��B

�@���܂��V���b�v���������Ă���ނ�����Ă���ƁA�Ȃɂ��ւ�ȋC�����ɂȂ�܂��B

�@�ł��A���ɐl�X�̂ӂƂ����������Ƃ��́A�ނ�̎d���͂Ђ܂ɂȂ�܂��B���܂��ł��Ă��܂��B

�@�ꂵ���H�n���̐l�X�ɂͤ�J�l�����͂�����܂���B

�@�J�l�ƌ��͂������Ă���l�X�́A�H�n���͍������Ă��āA�����āA�n�����A�x�ꂽ�ꏊ���ƍl�����܂��B |

����i�₽���j�ɏW�܂�l����

|

�@������u�J���E�ߑ㉻�v���悤�Ƃ��܂��B�������A���͂����͍l���܂���B

�@���܂́u�J���E�ߑ㉻�v���l�Ԃ炵�����������{���̍������A�l�X�̐��E�Ɏ�������ł���悤�Ɏv���܂��B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|