|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@�����@�����@��O��

���́@�@�ؐl�Љ��m��

�@�@1�@�ؐl�Љ�̌����ƌ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�����C�@top

�@��㎵�Z�N��A�M�҂���w�̑��Ƙ_���ʼnؐl�Љ�Ɋւ��錤�����n�߂����́A���{�Ő��I�ɉؐl�����Ɏ�g��ł��錤���҂͏��Ȃ��A��发���_�����R���������B

�@�����̌����҂͔N����L�I�����A�����Ă͒��������Ɏ�g�݁A����E����A���������̌𗬂̒f��̉e���������āA����A�W�A�̉ؐl�Љ�̌����ɃV�t�g���������҂����Ȃ��Ȃ������B

�@�ߔN�ł́A�����̉��v�J������ɔ����A���{�����ł��A�C�O�ɂ����Ă��A�ؐl�͐g�߂ȑ��݂ɂȂ�A�o�ϊw�A�����w�A���j�w�A�n���w�A�Љ�w�A�����l�ފw�A���w�Ȃǂ̕���ʼnؐl�����Ɏ�g�ގႢ�����҂������Ă��Ă���B

�@�M�҂̐��͐l���n���w�ł��邪�A�l���n���w�̌����Ώۂ͍L�͂ɋy�сA�l���E�Љ�Ȋw�𑍍������悤�Ȋw��ł���B

�@�{�߂ł́A�ؐl�Љ��m�邽�߂ɁA��Ƃ��Đl���n���w�I�Ȋϓ_����ؐl�Љ���ǂ����邩�A�ؐl�Љ�̗��j�I�w�i�A�����ċߔN�傫���ϗe������ؐl�Љ�̌���ɂ��Ę_���邱�Ƃɂ���B

�@�l���n���w����݂��ؐl�Љ�

�@�ŋ߂́A����A�W�A�⒆���̌o�ϔ��W�̉e�����āA�ؐl�Љ�ւ̊S�����܂��Ă��Ă���B

�@�r�W�l�X�{����w�p���܂ŁA�u�؋��v�u�ؐl�v�������Ɋ܂ޖ{�̏o�ł�����������B

�@��Z���O�N�O�����ɂ́A�킪�����̉ؐl�W�̊w��Ƃ��āA�u���{�؋��ؐl�w��v���ݗ����ꂽ�i�z�[���y�[�W�Q�ƁF�ȗ��j�B

�@�ؐl�Љ�̌����̏d�v�ȉۑ�Ƃ��āA�l���n���w�I�ȗ��ꂩ��A���̓�_���w�E���Ă��������B

�@���ɁA�l���n���w�ł́A�ؐl�Љ�̒n�搫�i�n�捷�A�n��I���F�j�ƕ��Ր��i���ʐ��j�𖾂炩�ɂ��A�����̗v���ɂ��čl�@���邱�Ƃ��d�v�ȉۑ�ƍl���Ă���B

�@�Ⴆ�A���{�̎O�咆�؊X�i���l���؊X�E�_�˓싞���E����V�n���؊X�j�́A��Ƃ��ē��{�l�����̊ό��n�Ƃ��đ��݂��Ă���Ƃ���ɑ傫�ȓ��F������B���̂悤�Ȓn��I���F�₻�̗v���ɂ��čl�@���Ă����ƁA�ؐl�Љ�̓��F�́A���Y�n��̌o�ρA�����A�Љ�A�����A���j�I�ȏ������ȂǂƖ��ڂɊւ���Ă��邱�Ƃ��킩��B

�@�ؐl�Љ���ɂ�����l���n���w�̑��̓��F�́A�ؐl�Љ�̋��Z��i�ϓI���ʂ��d�����Ă���Ƃ������Ƃł���B

�@�l���n���w�����҂ł���A�N�����ؐl�̋��Z�p�^�[����ؐl�̏W���̌i�ϓI���F�₻�̗v���Ȃǂɋ���������ł��낤�B

�@�`���C�i�^�E���́A�l���n���w�ɂƂ��ċɂ߂ďd�v�Ȍ����ΏۂƂȂ�B�`���C�i�^�E���́A���Z���̉ؐl�̋�����@���ɔ��f���Ă���̂ł���B

�@�u�`���C�i�^�E���͉ؐl�Љ�̊�v�ł���A�ƕM�҂͍l���Ă���B

�@�u�؋��v�Ɓu�ؐl�v

�@�ŋ߂́A�V���L���̂Ȃ��ł��A�u�ؐl�v�Ƃ����p�ꂪ��ʓI�Ɏg����悤�ɂȂ��Ă������A�N�z�҂ɂ́u�ؐl�v�Ƃ����Ă��ʂ����A�u������؋��v�ƌ�����������Ȃ��ꍇ�������B

�@�����ŁA���߂āu�؋��v�E�u�ؐl�v�̗p��ɂ��Đ������Ă������B

�@�����𗣂�ĊC�O�ɋ��Z���钆���n�Z���́A�]���́u�؋��ioverseas Chainese�j�v�ƌĂ�邱�Ƃ����������B

�@�z�g�i���j�`�M���́A�u�؋��v�Ƃ������ɂ��āA���̂悤�ɐ������Ă���B

�@�u�؋��v�Ƃ������t�́A�ꔪ���Z�A���Z�N��A���������Ɋ�Â��O���W�ɓ��������ɁA�݊O�����̏������`����K�v�ɔ����āu�����ؖ��v�i���傤���傩�݂�j�Ƃ����l�����p���A�n��ɓ|�u���āu�؋��v�Ƃ����p���V���������ƂɎn�܂��i���ق��ҁA��Z�Z��N�A��Z�܁`��Z�Łj�B

�@����E����̐A���n�̓Ɨ��A���l��N�̒��ؐl�����a���̐����ȂǁA�ނ����芪�������E�o�ρE�Љ�I�������̕ω��ɔ����A�u�؋��v�̑����́A�؋��́u���v���Ӗ�����u�����i����Z�܂��j�v���Ȃ킿�C�O�o�҂��҂Ƃ����ӎ��͂��łɂȂ��A���Z�n�̎Љ�ɒ蒅���Ă���B

�@���̂悤�ȈӖ��ŁA�ނ玩�g�A�u�؋��v�ƌĂ�邱�Ƃ��D�܂��A���ł́u�ؐl�iethnic Chainese�j�v�Ƃ����Ăѕ�����ʉ����Ă��Ă���B

�@�����������ł́A�u�؋��ؐl�v�Ƃ���������������B

�@���̏ꍇ�A�C�O�ɋ��Z���Ă��钆���n�Z���̂����A�����Ђ�ۗL���Ă���҂��u�؋��v�A���łɋ��Z���Ȃǒ����ȊO�̍��Ђ����悤�ɂȂ����҂��u�ؐl�v�ƌĂ�ł���B

�@�������{�ɂƂ��ẮA�����Ђ̗L���́A�����I�ɂ��d�v�ł���B

�@�������̒�`�ɏ]���A�v���싅�̃\�t�g�o���N�z�[�N�X�̉��厡�ḗA�����Ђł��邩��u�؋��v�ł���B

�@�������A���ē͒�������ł��Ȃ����A���{�Ɂu����Z�܂��v���Ă���킯�ł͂Ȃ��B

�@�����ɂ́A�u�؋��v�Ɓu�ؐl�v����ʂ��邱�Ƃ͓���A�������̌������̂悤�ɁA�u�؋��ؐl�v�Ƃ�����ɓ�̌�����ɕ��ׂėp����̂́A���{��Ƃ��Ă͂��܂�Ȃ��܂Ȃ��B

�@�M�҂́A��㎵���`���Z�N�̊ԂɃV���K�|�[���̓�m��w�ɕ����Ȕh���ŗ��w���Ă������A�����̃V���K�|�[���ł́A�u�؋��v�͂��łɁu����v�ƂȂ��Ă���A����I�Ɂu�ؐl�v�Ƃ����ꂪ�p�����Ă����B

�@�M�҂́A�����𗣂�ĊC�O�ɋ��Z���钆���n�Z���̑��̂Ƃ��āA�u�ؐl�v�̌ď̂�p���Ă������A�{���ł��A�����Ƃ��āu�ؐl�v�Ƃ������I�Ɏg�p���Ă���B

�@�����l�̊C�O�ڏZ�Ɓu�����v�i���傤���傤�j

�@��������C�O�ւ̈ڏZ�̗��j�́A���Ȃ�Â��܂ők�邱�Ƃ��ł��邪�A��ʈڏZ�̓A�w���푈�i�ꔪ�l�Z�`�l��N�j�Ȍ�ł���B

�@���[���b�p�ɂ��M�тł̐A���n�o�c�i�v�����e�[�������_�ƁA�z�R�J���Ȃǁj�́A�z������̓z��ɑ�������ȘJ���͂Ƃ��āA��ʂ̒����l����i���̘J���ҁj��K�v�Ƃ����B

�@�܂��A�A�����J�̃J���t�H���j�A��I�[�X�g�����A�ɂ�����S�[���h���b�V�����A�ꈬ����̖�������������̉ؐl���䂫�����B�@�����ł́A�C�O�ւ̈ږ��𑽂��Y�o�����n����u�����v�ƌĂ�ł���B

�@�����́A�]�h�ȁA���]�ȁA�R���ȂȂǂɂ������邪�A��v�ȋ����́A�����암�̕����ȁE�L���ȁE�C��Ȃɑ������z���Ă���B

�@�����̒n��́A�l�����x�������A�n�����n��ł��������A�Â�����C���ʂ����B���A�C�O�Ƃ̌𗬂̓`�������������Ƃ��A�����́u�؋��v�𑗂�o�����d�v�ȗv���ł���B |

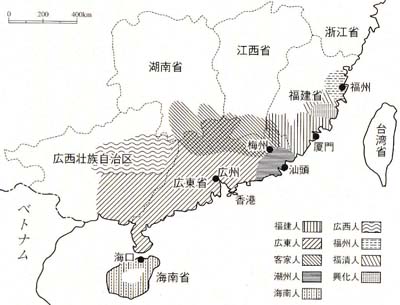

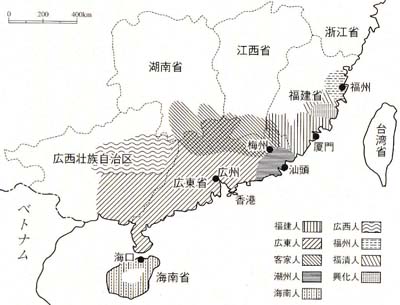

����A�W�A�ؐl�ږ��̎�v�ȏo�g�n

(�o�T)�R��(2002),p.51,���} : Plircell(1965)

|

�@�A�w���푈��̓싞����i�ꔪ�l��N�j�ŁA�����͍L���Ȃ̍L�B�A�����Ȃ̕��B����ћ����i�A���C�j�A���]�Ȃ̔J�g�i�j���|�[�j�A�����ď�C�̌܍`���J�`���A���̌�A���[�������̓V�Ï���i�ꔪ�ܔ��N�j�ł́A�L���Ȃ̟����i�X���g�[�j�Ȃǂ��J�`��ƂȂ����B

�@�Ȃ��ł��A�Â�����u�C�̃V���N���[�h�v�Ƃ��ĊC���ʂ����B���A�C�O�Ƃ̌𗬂�����ł����������Ȃł͛���A�L���Ȃł͍L�B�A�����A���`�A�C��Ȃł͊C���Ȃǂ��A�ږ��̎�v�ȏo���`�ł������B

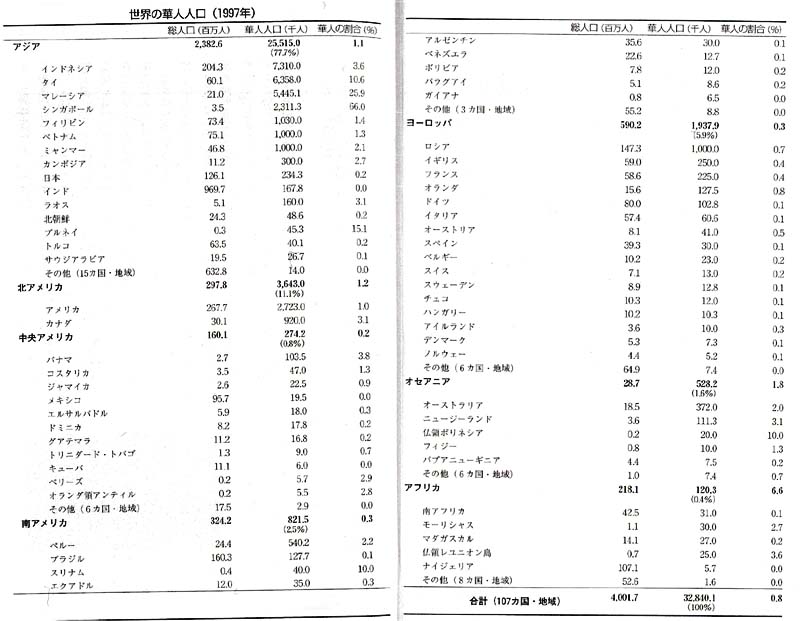

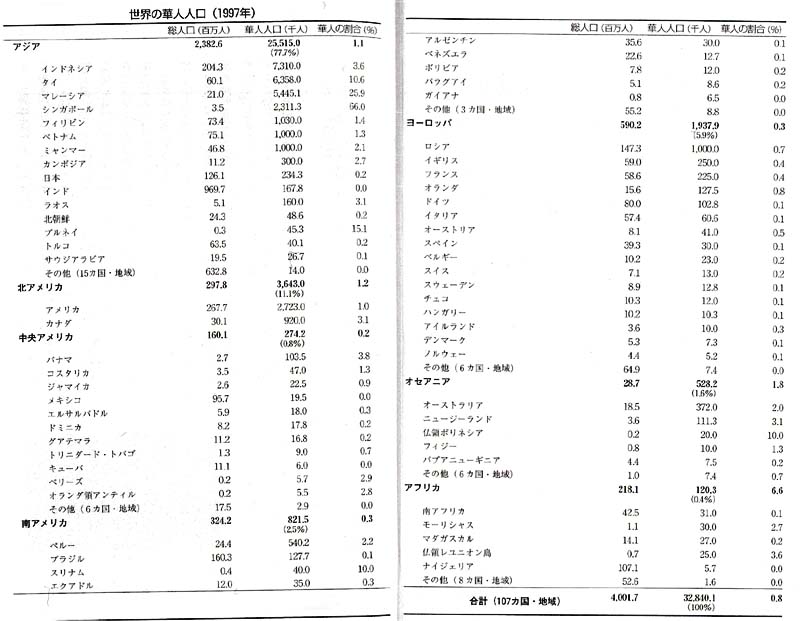

���E�̉ؐl�l��(1997�N�j

Laurence J. C. Ma and Carolyn Curlier (eels.). The Chinese diaspora: space, place, mobility, and identity. Lanham:Rowman & Liirlcfield, 2003, pp. 13-16. |

�@���E�̉ؐl�l��

�@�ؐl�̋��Z�n�ɂ����āA���n�l�Ƃ̍�����A���������A�ؐl�̌��n�����i�s�Ȃ��ŁA�ؐl�l����c�����邱�Ƃ͔��ɍ���ł���B

�@���������āA���E�̉ؐl�l���Ɋւ��鐳�m�ȓ��v�͂Ȃ����A���̐��͖�O�Z�Z�Z���l�Ƃ�����B

�@�������ŏo�ł��ꂽ�w�ؐl�o�ϔN���i��Z�Z�Z�|��Z�Z��j�x�ɂ��A���E�̉ؐl���l���͎O�Z�Z�Z���l���܂�ŁA���̂�����Z���ȏ�͂��łɋ��Z���Ȃǂ̍��Ђ��擾���A�������Ђ�ۗL���Ă���҂͓�Z�Z���l���܂�ɂ����Ȃ��Ɛ��肵�Ă���B

�@��̕\�́A���㎵�N���_�ł̐��E�̉ؐl�l���𐄌v�������̂ł���B

�@����ɂ��ƁA���E�̉ؐl�l���͎O�l���l�ŁA���̂����̎����E�������A�W�A�ɏW�����Ă���B

�@�����Ŗk�A�����J�Ɉ��E�ꁓ�A���[���b�p�Ɍ܁E�こ�ƂȂ��Ă���B

�@���{�ɂ����Ă��A�ߔN�̒����嗤�o�g�̏A�w���i��ɓ��{��w�Z�ŕw�j�◯�w���Ȃǂ̋}���ɂ��A�O���l�o�^�Ɋ�Â������Ђ̐l���i���łɋA�������҂͊܂܂Ȃ��j�͎l�Z���l���܂��i��Z�Z�O�N�����݁j�ɒB���Ă����i�w�ݗ��O���l���v�@������Z�N�Łx���Nj���j�B

�@���Ȃ݂ɁA�����̉��v�J������̊J�n����̈�㎵��N���ɂ͖�ܖ��l�S�����Ȃ������B

�@�����̈�㎵�Z�N�㖖�ȍ~�̉��v�J������̐i�W�ɔ����C�O�ڏZ�҂̑����A���㎵�N�̍��`�̒����Ԋ҂�O�ɂ������`�l�̊C�O�ڏZ�u�[���A����ɂ̓C���h�V�i�̎Љ��`���ȍ~�̃{�[�g�s�[�v���ȂǁA��i�ؐl�������܂܂��j�̗��o�Ȃǂɂ��A�ߔN�ɂ����鐢�E�̉ؐl�Љ�́A�_�C�i�~�b�N�ɖc���Ɗg�U�𑱂��Ă���A�ؐl�Љ�̃O���[�o�������i��ł���B

�@�u�V�ږ��v�Ɓu�Ĉږ��v

�@�����ł́A��Ƃ��ĉ��v�J������Ȍ�̐V�����ؐl�ږ����u�V�ږ��v�ƌĂ�ł���B

�@�܂��A��U����A�W�A���A�����J�ȂǂֈڏZ�����ؐl���A����ɑ��̒n��ֈڏZ���Ă������ۂ��u�Ĉږ��v�ƌĂ�ł���B

�@�p����O��̃`���C�i�^�E���́A��Ƃ��ăx�g�i���E���I�X�E�J���{�W�A�̃C���h�V�i�n�ؐl�̍Ĉږ��ɂ���Č`�����ꂽ���̂ł���B

�@�]���̓`���I�ȉؐl�Љ�́A�u�V�ږ��v��u�Ĉږ��v�̑����ɂ���āA�傫�ȕϗe�𔗂��Ă���B

�@��������э���̉ؐl�Љ���l�@�����ŁA�����u�V�ږ��v�Ɓu�Ĉږ��v�̓����ɒ��ڂ���K�v������B

|

�A�����J�ւ̈ڏZ�҂������������ɏB�s���]���̐V�z�Z��

|

�@�����̋}���Ȍo�ϔ��W�ɔ����A�����A�߂��܂����o�ϔ��W���Ƃ��Ă��鋡���������B

�@�����Ȃ�L���ȂȂǂ̋�����K���ƁA�s�S���S���ɂ͍��w�}���V�����������A�x�O�ł��O�K���Ĉȏ�̏Z��̌��z���b�V���ł���B

�@�����؋��̔��W�̌����͂́A�C�O�̉ؐl���{�̓�����C�O�֏o�҂��ɓn�����V�ږ�����̑����ł���B

�@�q�Q�l�E���p�����r

�@�@�@���O���E�z�g�`�M�E�����M�ҁw�؋��E�ؐl���T�x�O�����A��Z�Z��N

�@�@2�@�ؐl�̗��j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c����@top

�@�C�O�̉ؐl�Ɛe�����Ȃ�ƁA�K���u���Ȃ��͈ږ�������ł����H�v�Ǝ��₷��悤�ɂ��Ă���B

�@�V���K�|�[���ł́A�\�`�Z�\��̉ؐl�̏ꍇ�A�c���̐���A���邢�͕��ꂪ�c�����Ɉږ����Ă����Ɠ�����l�������B

�@�Ȃ��ɂ́A�}���[�V�A���o�Ă̑掵����ڂł���Ƃ����l�X�A���X�c��������A�W�A�ؐl�ł������̂��A�V�����̐����ƂƂ��ɒ����ɖ߂�����A������v���ŋt�����Ă����Ƃ����l������B

�@�ꁛ�N�قǑO�܂ł̃V���K�|�[���ł́A�����������ԓ����唼���߂Ă����̂��A�ߔN�ł́A�{�l���g���ږ��ł���u�V�ږ��v�������X���ɂ���B

�@�����������ؐl�́A�ǂ̂悤�Ȍ`�Ő��܂ꂽ�̂��낤���B

�@�ؐl�̗��j�͒����A�L�^�Ɏc���Ă�����̂ł́A��I�܂ők�邱�Ƃ��ł���B

�@�����̉ؐl�ݏo�����ƂɂȂ����v���Ƃ��āA�����C�R�̐�������ъC��f�Ղ̔��W�A�����Ɠ���A�W�A�̑��ݍ�p�A���������̐l�������A���m�̌R������я��H�Ƃ̊g����͂��߂Ƃ���S���E�I�ȓ����A���m�̒�������ѓ���A�W�A�ɑ���e���A���������̕���A�����āA�ߔN�ɂ����铌��A�W�A�ł̏n���J���҂̗��v�Ȃǂ���������B

�@��Z���I�ȑO�̒����l�̈ږ��́A���ƖړI�ɂ��O���Ƃ̉����̉ߒ��Ő��܂ꂽ���̂ł������B

�@�����̊C��f�Ղ́A��ɓ���A�W�A����̓��Y���̗A���ł������B

�@���ɁA���N�̓�v�̐�������n�܂��������̍q�C����ł́A����A�W�A�Ƃ́u���v�v�̌`�����Ƃ�Ȃ��f�Ղ��S�������ɂ߁A��v���{�͏��`�����݂��邽�߂̊C�R��g�D�����B

�@�����A�댯��`���ĊC�◤���s�����l���Ղ�₽���A���ɁA�����Ȃ̐�B����̏��l�́A���n�œ~���z���悤�ɂȂ�A�Ȃ��ɂ͑؍݊��Ԃ���Z�N�ɂ܂ŋy�Ԏ҂�A���n�Ɉږ�����҂܂ŏo�������B

�@�����������́A���̎���ł��������B

�@�����ȍ~�́A���c�邪��m�f�Ղɂ��قNj����������Ȃ������Ȃ��ŁA�����̉i�y�邪���Z��ȏ���g�߂�h�����A�ϋɓI�ɓ���A�W�A�Ƃ̏��ƃy�[�X�̌𗬂�i�߂����߁A�W������X�}�g���ɉؐl�⍬���ؐl�����Z���鋭��ȉؐl���ƒn�悪����ꂽ�B

�@��Z���I�ɓ���ƁA�����̎Љ�\���͕ω��������A�����Љ�́A�ߋ��̂ǂ̎��������s��o�ςɂ���đ傫�ȉe������悤�ɂȂ����B

�@�_�Ƃ͏��Ɖ����A�s�s���̍H�|�i���Y�͊g�債�A�f�ՂƂ��̋����͂������������Ƃ���A�Љ�̗����������������B

�@����́A�����{�̌o�ςɑ���ǐ����������Ȃ��������߂ł���B

�@���̂Ȃ��ŁA�����l�ɂ����ɑ傫�����Ɛ��͂��`������A���A�W�A����ѓ���A�W�A�Ƃ̖f�Ղ̒�����s���悤�ɂȂ����B

�@�ނ�̂Ȃ��œˏo���Ă����̂��A�A�ŗ��ƁA��p�����Œm����q�̓A�����ł���B

�@�ꎵ���I�ɂ́A�I�����_�l��C�M���X�l������A�W�A�ɐi�o�����̂Ɠ����ɁA�����̉ؐl���^�C�A�x�g�i���A�J���{�W�A��t�B���s���Ȃǂɓn��A�ؐl�A������`�������B

�@��Z�l�l�N�ɁA�����{�ɂ�铝�����n�܂�ƁA���{�́A������������A�����ɂ�鉈�C�f�Ղ��邽�߁A���C�Z����������Ɉږ������A�C��f�Ղ��֎~�����B�����{�̔��Q�ɂ���āA�A�����̎c�����͂̓x�g�i���암�ɗ���A�n���̓����҂ƂȂ����B

�@����A���B���̓����ɕs�����������̐l�X���C���h�V�i�����ɓn��A�x�g�i���암��J���{�W�A�ł͉ؐl�ɂ�鋐��Ȑ��͂��`�����ꂽ�B

�@����́A���ƃx�[�X�Ƃ͈قȂ铖���̂�����̈ږ��̗���ł���B

�@�ؐl�Ɠ���A�W�A�Ƃ̖f�Ղ́A�����{�̊ǐ��ȂƂ���A�����̍���ɒ��ʂ��Ă������̂́A�ꔪ���I�ȍ~�A����ɑ����̉ؐl������A�W�A�ɓn�����B

�@�����́A���ƃy�[�X�����ł͂Ȃ��A�u��́v�i�N�[���[�j�ƌĂ��C�O�ւ̔�n���J���҂����ʂɔ��������B

�@���̔w�i�ɂ́A�y���̓����҂�m�̐A���҂��ؐl�𗘗p���Ă������Ƃ���������B

�@�u��́v�̑����͒n���⌌���Ȃǂɂ��A���ږ��ł����i���ɂ͓n�q��p���؋����ēn�����ҁA�x����ĘA�s���ꂽ�҂Ȃǂ������������j�A�x�g�i���A�^�C�A�t�B���s���A�C���h�l�V�A�A�}���[�V�A�Ȃǂ𒆐S�Ƃ����n��ɓn������W�c�ɂ��R�~���j�e�B���`�������B

�@�u��́v�̘A���I�Ȉږ��ɂ���Č`�����ꂽ�ؐl�R�~���j�e�B�͂���Ɋg�債�A���̂Ȃ����琶�܂ꂽ�ؐl���l�Ȃǂ����n�̖f�Ղ��R���g���[������܂łɂȂ����B

�@�ꔪ���I�Ɉ��������A�A���n���{�̓������ɂ���������A�W�A�ɂ����āA�A���n��`�������[���b�p�̏��H�Ƃ̊g���ɂ��J���͂̕s���̂��߂ɁA����ɑ����́u��́v������A�W�A�ɗ��ꂽ�B

�@�ږ��̈ڏZ��̓A�t���J�⑾���m�n��ɂ܂ōL�������B�ږ��̔����́A���������̕���ɂ��N�����Ă���B

�@���������ɂ́A�A�w���푈�����ł͂Ȃ��A�����̑��S�Ɋւ��ĎO�̌Q�W�I�N���N����A��㐢�I���t�ɂ́A���ꂪ�s�[�N�ɒB���Ă����B

�@����ɁA�����V���̗��i�ꔪ�܁Z�`�Z�l�N�j�A�P�R�i�˂�A���������_�����M�c�j�̖I�N�i�ꔪ�܈�`�Z���N�j�A�����āA�`�a�c�^���i�k�����ρA�ꔪ���`���Z�Z�N�j�ɂ���āA�����͂���ɍ������ɂ߁A�����̒����l���C�O�ɗ��ꂽ�B

�@�����̐����ɏI�~����ł����h��v���i�����N�j����A�����}���������钆���ł́A�R���A�v���A�O������̐N���A�����āA����Ƃ����悤�ɁA�����������A���O���N�ɓ����푈���u������ƁA����ɍ����͍������A���O�ւ̈ږ��̑傫�Ȕg���N�������B

�@���̎����A�C�O�ɓn�����ؐl�́A�s�s���ł���ɋ���ȉؐl�R�~���j�e�B���`�����A�o�ϊ������܂߂ĉؐl�Љ�S�̂��R���g���[������܂łɂȂ��Ă����B

�@����ɁA���l��N�ɒ������Y�}�ɂ�钆�ؐl�����a���̐����ɔ����āA�����̍����}�̎c�����͂����O�ɗ��ꂽ�B

�@�Ȃ��ł��A�Ӌ��̓r��n�тł���^�C�k���ֈڏZ�����c�����͂́A�^�C���{�̈Ӑ}�ɂ�荑���t�߂Œ������Y�}�̐i�o��h��������S�����ƂɂȂ�A�~�����}�[�k���ɈڏZ�����c�����͂́A�����I�ɂ������I�ɂ���p�Ƃ͖��ڂȂȂ����ێ����Ȃ���A���n�ɍ��Â��ď��Ɗ������s���ȂǁA���ꂼ��Ǝ��̃R�~���j�e�B��z���Ă����B

�@���܁Z�`�Z�Z�N��ɂ����Ẳؐl�ږ��́A��ɕӋ��̔��W�r��n�тł͂Ȃ��A�s�s���ւƏW�������B

�@�܂��A���̎����̈ږ��́A����܂Ŏ嗬���߂Ă�����n���J���҂ł͂Ȃ��A����ɋy�ԏn���J���҂̎��v�ɂ��ړ��ł���Ƃ͂����A���̔\�͂ƘJ���͂́A��n���J���҂̂�����͂邩�ɏ����Ă����B

�@����ɁA��㎵���N�ȍ~�A�������{�́A�ϋɓI�ɉ��v�J������𐄂��i�߁A�C�O�̉ؐl�ɑ��ẮA�������{�ɒ����S�������Ƃ����߂��A�����ւ̐ϋɓI�ȓ��������҂����B

�@�ߔN�ɂ�����O���[�o�����ɔ����āA�����ւ̓����A�H�ꌚ�݂ȂǁA���ƃy�[�X�̉����͋}�����A��������̑����̊ό��q�◯�w���������鍑���i�V���K�|�[����}���[�V�A�Ȃǁj���o�����A�����Ƃ̌𗬂���C�ɐi�B

�@���ɁA�ؐl�l����̌������S�z����Ă���V���K�|�[���ł́A���w���Ő��m����L���钆���l�i���`�l���܂ށj�̘J����A�ނ�̋A�������}����A���݂́u�V�ږ��v�������X���ɂ���A�V�����ږ��̔g�������Ă���B

�N���X�}�X�̃C�x���g�ɎQ������ږ�������ڂ̉ؐl�N

�i�V���K�|�[���C������j |

�����}�Ɛ[���Ȃ����ۂ~�����}�[�E�����S���̉_���� |

�@����܂ŁA�ؐl�̗��j�ɂ��ďq�ׂĂ������A�ؐl�̈ږ��̉ߒ��ŁA�}���[�V�A��C���h�l�V�A�ł́A�ؐl�Ɛ�Z���Ƃ̒ʍ��ɂ���ăo�o��Baba�@�����̏ꍡ�̓j���j����Nyonya�j�ƌĂ��l�������A�����ăt�B���s���ł́A��Z���ƃX�y�C���l�̕��������킹���������X�e�B�\�iMeztizos�j�ƌĂ��l���������܂�A�ނ�͋��Z�n�ő������ƕ��a�I�ɋ������A���ꂼ��Ǝ��̗Z������������o���Ă������Ƃ͋����[���B

�@����ŁA���j�I�ɁA�ؐl�ɂƂ��ĕs�K�Ȏ����������N�����Ă����B

�@�ߑ�ł́A���Z�����{�ɂ�錵������������ɂ���āA�����̉ؐl�����Z���֓������������ꂽ���i�C���h�l�V�A�A�~�����}�[�Ȃǁj�A�������Ƃ��a瀂Ȃǂɂ���āA�푰�\����r�؉^�����������A�����̐l�X���E�Q���ꂽ���i�}���[�V�A�A�C���h�l�V�A�A�~�����}�[�A�J���{�W�A�A�x�g�i���ȂǑ����j�A�ؐl�̌o�Ϗ����⋳�犈���ɐ�����������ꂽ���i�^�C�A�C���h�l�V�A�ȂǑ����j�Ƃ��������Ƃ͏��Ȃ��Ȃ��A�����̉ؐl���]���Ȃ��Ă����B�@���݂ł́A���㔪�N�̃C���h�l�V�A�ɂ�����\���͋L���ɐV�������A�����������r�؉^���͌������Ă��Ă���B

�@�܂��A�}���[�V�A�ł́A��Z����D������u�~�v�g���iBumiputra�j����ŁA�ؐl�̐i�w��A�E�ɂ��������s���Ă�����A�ؕ��w�Z�⒆����̏o�ŕ��ɐ�����������ꂽ���i�~�����}�[�Ȃǁj�A�ؐl�ɑ��鐧�����Ȃ������݂��Ă���B

�@����ŁA�ؐl���������Ƃ̈���Ƃ��đ������ƕ����̌���������ł��Ă��鋏�Z�n�������i�t�B���s���A�V���K�|�[���Ȃǁj�B

�@����A���Z���̐���A�������Ƃ̊W�A���ێЉ�̂Ȃ��ł̖����Ƃ������l�X�ȗv�f�ɂ���āA�C�O�ؐl�̃A�C�f���e�B�e�B�A�����A�����A�K���́A����ɕ��G�����A�ؐl�Љ���ϗe���Ă����ł��낤���A�ؐl�̗��j�͂܂��V���ɓh��ւ����Ă����Ă��낤�B |

�ؐl�Ɛ�Z���Ƃ̒ʍ��ɂ���Đ��܂ꂽ

�o�o�ɂ��g�D(�}���[�V�A�E�}���b�J)

|

�@�q�Q�l�E���p�����r

Cushman, Jennifer & Wang Gungwu, eds., Changing Identities of the Southeast Asian Chinese since World War�U,�@Hong Kong: Hong Kong University Press, 1988

Leo Suryadinata, Chinese and Nation-Building in Southeast Asia, Singapore: Singapore Society of Asian Studies, 1997

�������w�����o�C�O�ؐl�x�����فA����l�N

�W�B憁w�C�O�ؐl�S�ȑS���x�O�����X�A���㔪�N

32

�@�@3�@�ؐl�o�ς̓��F�Ɣ��W�@�@�@�@�@�@�@�@�@����v�@top

�@�ؐl�͐��E���̍��X�ɋ��Z���A�����A�Љ�A�����E�|�p�ȂǗl�X�ȕ���Ŋ��Ă��邪�A�o�ς͓��ɒ��ڂ���镪��̈�ł���B

�@���̗��R�́A���������ؐl���C�O�Љ�֏o�������̂́u�o�҂��v�A���Ȃ킿�o�ϊ�����ړI�ɂ������Ƃɂ��B���E�e�n�ɍL����ؐl�̌o�ϊ����͈�㐢�I�㔼�̐A���n����ɖ{�i�����A����E����ɃA�W�A�������H�Ɖ��i�o�ϊJ���j���J�n����ƁA����A�W�A�⍁�`�E��p�Ŕ��W�̈ꗃ��S���A�����āA�����̌o�ϔ��W���O���ɏ������㔪�Z�N�㖖�ɁA������ʂ��������ƃA�W�A�����ؐl�Ƃ̌o�ϓI�����������ɂȂ������̂ł���B

�@���ꂪ�u�ؐl�o�ό��v�ł���B�{�߂́A����A�W�A�𒆐S�ɉؐl�o�ς̊T�v���ǂ̂悤�Ȃ��̂��A���̓��F�͉����A�ȒP�Ɍ�������B

�@�Ȃ��A�{�߂͊C�O�����l���ؐl�̗p��œ��ꂵ�Ă���B

�@�ؐl�o�ς̌��_�\�\�A���n����

�@�C�O�ɂ�����ؐl�̌o�ϊ����́A��㐢�I�㔼�ɃA�W�A���O���E�n�悪���ď����ɐA���n������A��K�͂Ȉꎟ�Y�i�J�����s��ꂽ���ɁA���̘J���҂Ƃ��đ吨�̒����l��C���h�l���C�O�e�n�֏o���������ƂŎn�܂������̂ł���B

�@�����́A�قڑS�����P���J���҂Ƃ��ē��������A����ɂ����߂ď�����f�Ղ�y�H�ƂȂǂ̃r�W�l�X���n�߂�l�X���o�ꂵ���B

�@���{��`�J�����̊C�O�B���n�Љ�́A�ؐl���r�W�l�X�E�m�E�n�E���K������i�D�̏C�Ə�ƂȂ�A�V���K�|�[���A�}���[�V�A�A�C���h�l�V�A�A�^�C�ȂǂŁA�S���A���i�����j�A�����Ȃǂ̈ꎟ�Y�i�ƁA����Ɋ֘A�����f�ՁA��s�A�C�^�ƁA����ɂ͐H�i�֘A�ƁA�V���o�łȂǂ̕���ŋ��l�ȋK�͂̉ؐl��Ƃ��o�������B

�@�ؐl��ƉƂ̒a���ł���B

�@�������A����͈���ŁA�ߑ㎑�{��`�o�ςɎQ�������u�L���ȉؐl�v�ƁA�_�ƂȂǓ`���o�ςɂƂǂ܂�J������Ƃ�c���ꂽ�u�n�����y�������v�Ƃ����o�ϊi���ƎЉ�T��݁A���̓Ɨ����Ǝ���ɑ傫�ȎЉ���ƂȂ����B

�@�ؐl��Ƃ̐����Ɣ��W�\�\�Ɨ�����

�@����E����A����A�W�A�����͔N��ɂ����Ⴂ�͂��邪�A�������ŝ����n�x�z����̓Ɨ����ʂ������B

�@�������{�́A�n���������ɐ����̗Ƃ�^����A�A���n����̈ꎟ�Y�i�Ƃɓ��������Ƃ������o�ς���E�p����ȂǗl�X�ȗ��o����ł͂��邪�A���ꂼ��H�Ɖ����J�n�����B

�@����͗��̐����A�W�A�ɂ��g�y���āA�����Ɛ����I�o�ϓI�ɐؒf���ꂽ���`���p�ł������ł������B

�@���A�W�A�����̍H�Ɖ��́A�A���n����ɊO������A�����Ă����H�Ɛ��i�������Ő��Y����u�A����^�v�헪�Ŏn�܂�A���Z�Z�N��㔼�ɂȂ�ƁA�ꕔ�̍��͍����Ő��Y�����H�Ɛ��i�𐢊E�s��ւƗA�o���邱�ƂŐ�����}��u�֏o�w���^�v�헪�ւƓ]�������B

�@���̐헪�̂��ƂŁA��Z�p�ŋ��z���{��K�v�Ƃ��Ȃ��y�H�Ƃ���A����ɍ��x�ȎY�ƋZ�p�⋐�z���{��K�v�Ƃ���d���w�H�Ƃ����コ���悤�ɂȂ����B |

�C�O�ؐl���{�ɂ�钆���̏Z��J���ւ̓���(�����ȕ��B�s�j

|

�@���A����A�W�A�����̉ؐl�͌��n���Ђ��擾���āu���n���v�������A�����C�f�I���M�[�A���������A�@���Ȃǂ̈Ⴂ����A�����I�ɐ����Q�������ۂ���邩�A�����I�����S���x���̖ڂŌ���ꂽ�B

�@�������A�o�ϊJ���ł́A�y�������̊ԂŎ��{��`�o�ς̌o�������n�Ȃ��Ƃ���A�������{�́A�A���n����Ɏ��{�~�ς��ʂ����A���{��`�̏C����ςؐl���H�Ɖ��̒S����Ƃ��鐭����Ƃ炴��Ȃ������̂ł���B

�@��㔪�Z�N��ɂȂ�Ɠ���A�W�A�����ŋ���K�͂̉ؐl��Ƃ��a�����A�ؐl��Ƃ̊����̈�͐A���n����ɓ��ӂƂ������ƕ��傩�琻���ƂȂǂ�����Y�ƕ���ւƍL�������B

�@�ꕔ�̉ؐl��Ƃ́A�l�X�ȕ���ɓ������ċ���Ȋ�ƃO���[�v���`�������B

�@�ؐl����Ɖ���S����ƃO���[�v���`����������́A���`�Ƒ�p�ł��S�������ł���B

�@�ؐl�o�ό��̌`����

�@��㎵��N�̉��v�J������ȍ~�A���{��`�J���ɓ]�����������̌o�ϐ����͔��Z�N��㔼�Ɍ����ɂȂ�B

�@����Ȑl����i���钆���́A���E�o�ςɂƂ��ē����s��Ƃ��Ă�����s��Ƃ��Ă����͓I���݂����A����A�W�A�⍁�`�E��p�̉ؐl��Ƃ��A���̎����ɂȂ�Ƃ��̖ڂ���Ăɒ����s��ւƌ����邲�ƂɂȂ����A

�@���������E�ő�̗L�]�s��Ƃ����o�ϓI�v���ɉ����A�ؐl�������⌾������L����Ƃ����u�����I�Љ�I�v���v�̗D�ʐ�������������ł���B

�@���łɁA��㔪�Z�N��ɓ���A�W�A�⍁�`�E��p�̉ؐl��Ƃ͐��E�e�n�ɓ������đ����Њ�Ɖ����Ă������A��Z�N��ɂ͓����������ɏW�������i�E�\�j�B

�@�ؐl��Ƃ́A�����J���ɕK�v�ȑ��z�̊J�����������������̂ł���B

�@���̌��ʁA����Z�N��㔼�ɂȂ�ƒ����ƍ��`��ژp�E����A�W�A�����̓����Ɩf�ՊW���ɂ߂ċٖ��ɂȂ������A���ꂪ�u�ؐl�o�ό��v�ł���B |

|

�@�ؐl�o�ς̓��F�Ɩ��_

�@�ؐl���ǂ���`���邩�Łu�ؐl�o�ρv��u�ؐl�o�Ϛ��v�͈͕̔͂ς邪�A�ł����`�ł����ƁA����A�W�A�E���{�E�A�����J�Ȃǒ����ȊO�̍��Ƃɋ��Z���钆���n�Z���i�ؐl�j���\������͈́A����ɑ��āA�ł��L�`�ł́A����ɍ��`�A�}�J�I�A��p���܂߂��͈͂ł���B

�@�����ł́A�L�`�ȉؐl��`�����Ƃɉؐl�o�ς̓��F����_���������w�E���Ă݂悤�B

�@���F�̑��́A���Ǝ��{����Y�Ǝ��{�ւ̓]���ł���B�A���n����̉ؐl�́u�o�҂��ӎ��v�������A������͒����ɖ߂���肾�����B

�@�܂��A���ď������x�z���鐢�E�o�ϑ̐��̂Ȃ��ŁA�V�Q�҂̉ؐl���ł��u�Q���v���₷���A���u�P�ށv���₷���Y�Ƃ��f�Ղ�s���Y�Ȃǂ̏��Ƃł��������Ƃ���A��O�͂����̎Y�Ƃ��ؐl�̎�v�Y�Ƃł������B

�@�������A���ɉؐl���y�������čH�Ɖ��ɎQ������ƁA�����I�ϓ_�ɗ����������s�����N�����B

�@����A�W�A�����̍H�Ɖ��̒��j�Y�Ƃ��d���w�H�Ƃ������̂ŁA�ؐl�͂����̕���ւ��ϋɓI�ȓ������s���A���Ǝ��{����Y�Ǝ��{�ւƓ]�������̂ł���B

�@���́A�����Ў��{����y�����{�ւ̓]���ł���B�A���n����̉ؐl��ƂɂƂ�C�O�Љ�͏����̂��߂̈ꎞ�I�؍ݒn�ł����Ȃ��A�����A���鍑�ł��܂������Ȃ���Εʂ̍��Ɉڂ�悩�����B

�@���ꂪ�����Ў��{�ƌĂꂽ�䂦��ł���B

�@�������A����E�����ɉؐl�����Z���̍��Ђ��擾�������Ƃ́A�ؐl�����̍��̈���ƂȂ���ׂ����Y�����������Ƃ��Ӗ������B

�@����ɁA����ł͈�莑�Y������ƉƂ��A����𑼍��ւƈړ]����̂͂����ȒP�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B

�@����́A���݁A�ؐl��Ƃ̊C�O�����⒆�������A����ɂ͑����Њ�Ɖ����������Ƃ͂����A����͓��{��Ƃ̒��������Ɠ������́A�Ⴆ�u�C���h�l�V�A��Ɓv�̒��������Ƃ����ׂ����̂Ȃ̂ł���B�����ł́A�ؐl��Ƃ͂��ꂼ��̋��Z���́u���n��Ɓv�A�u�n�ꎑ�{�v�ɂȂ����̂ł���B

�@��O�́A�ؐl�̊�ƌo�ϊ������A�����ꈬ��̋��l��ƂƖ����̗��Ƃɕ��ɂ��Ă��邱�Ƃł���B

�@�ꕔ�̗L�͉ؐl��Ƃ̔h��Ȑ��E����������ƁA���ׂẲؐl��Ƃ����l��Ƃł��邩�̂悤�ȍ��o���N�����A���Ԃ͌����Ă����ł͂Ȃ��B

�@�唼�̉ؐl��Ƃ́A�Â����K�͂Ō�p�Җ��ɔY�ޗ��Ƃł����Ȃ��B

�@�܂��A���{�l�������ł���悤�ɁA���ׂẲؐl���u��ƉƁv�Ȃ̂ł͂Ȃ��A�唼�̉ؐl�͊�ƌo�c�Ɩ����̃T�����[�}���⎩�c�Ƃ̌o�ϐ������c��ł���̂�����ł���B

�@���_�̑��́A�ؐl��Ƃ̐����E���W�E�����͐��������i�u�N���[�j�[���{��`�v�j�Ƃ̊֘A���ɂ߂ċ������Ƃł���B

�@�H�Ɖ�����ɓ���A�W�A�����ʼnؐl��Ƃ������E���W�ł������R�ɂ́A�u�����w�͗v���v��A���{��A�����J�ȂNJO���n��ƂƂ́u���ي�Ɨv���v���������邪�A�ő�̗��R���e���̌��͎҂Ɠ��ʊW������Ő����I�ی�����u���������v���v�ł������B

�@��㔪�Z�N��ɓ���A�W�A�ő�̉ؐl��ƃO���[�v�ɔ��W�����X�h�m�E�T�����i�����������E�W���[�������A�яЗǁj�ƃX�n���g���哝�̂Ƃ̖����Ԃ�́A�ƂɗL���ł���B

�@���������͑��̓���A�W�A�����ł������Ȍ��ۂ����A���`���p�̉ؐl��Ƃɂ�������B

�@�܂��A���������ł͒����̐����w���҂Ƃ̐����I�e�����̏d�v�����w�E����Ă���B

�@�����Ɂu�����ˑ��v����E�p���邩�́A�ؐl��Ƃ̑傫�ȉۑ�̈�Ȃ̂ł���B

�@��A�ؐl��Ƃ͌��݂ł��u�Ƒ�����i�t�@�~���[�E�r�W�l�X�j�v�̐��i���������Ƃł���B

�@���m��ʈٖ����Љ�̂Ȃ��ʼnƑ���ꑰ�ȊO�ɒN�������l�A�M�p�ł���l�����Ȃ������A���n���ゾ���łȂ��A�y�������A�������l�̏]�ƈ���i���ď،�������ɏ�ꂵ�������ƂƂȂ������݂��A��Ђ̌o�c�w�ɉƑ���ꑰ���������O��A�˂�P�|�X�����Ȃ��Ȃ��B

�@����́A��ʂł́A��Ђ̌�����r�W�l�X����̐v�����̌���ƂȂ��Ă��邪�A���ʂł́A�o�c�҂̎��������Ђ̎Љ�I�ӔC����ł���̂ł���B

�@��O�́A�ؐl��Ƃ��A�W�A�o�ϊ�@�Ő[���ȉe���������Ƃł���B

�@�A�W�A�̌o�ϐ����Ɓu��l�O�r�v�Ŕ��W�����ؐl��Ƃ́A���㎵�N�ɔ��������A�W�A�o�ϊ�@�ŁA�ߏ蓊��������o�ςȂǂ������ɐ[���Ȋ�Ɗ�@�ɒ��ʂ����B

�@�����ς�n�Ǝ҂́u�o���v��u�J���v�ɗ����Ă��������̊�Ƃ͓|�Y��s�̎Z����̔��p�A�C�O��������̓P�ނ�]�V�Ȃ����ꂽ�̂ł���B

�@�A�W�A�o�ϊ�@�́A�ؐl��Ƃ̌o�c�ɂ��u�������v���K�v�ł��邱�Ƃ�������@��ƂȂ����킯�ł���B

�@�o�ς̃O���[�o������{�[�_�[���X�����ǂ�Ȃɐi�W���Ă��A�A�W�A�Љ�����I���i��������A�܂��A�l�X�̃A�C�f���e�B�e�B���Ƃ��Ė��������L���Ȍ���A�u�ؐl�v�T�O�͊ȒP�ɂ͏��ł��Ȃ��ł��낤�B

�@���̌���Łu�ؐl�o�ρv���L���Ȏ��_�ł��葱����ɈႢ�Ȃ��B

�@���̍ۏd�v�Ȃ̂́A�ؐl�o�ς����Ƃ̊֘A�œ���ȑ��݂Ƒ����邱�Ƃ����A���㎑�{��`���E�̈���ł�����ؐl���A�����I��������葱���Ȃ�����A���㎑�{��`���E�̂Ȃ��łǂ̂悤�Ȋ����X�^�C�����Ƃ�A�ǂ̂悤�Ȗ�����S���Ă���̂��ǂ݉������_�Ȃ̂ł���B

�@�q�Q�l�E���p�����r

�@�@�n�ӗ��v�E����v�w�C�̒����x�O�����A��Z�Z��N

�@�@����v�w�ؐl���{�̐����o�ϊw�x���m�o�ϐV��ЁA���㎵�N

�@�@4�@�ؐl�̐����ƒ����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c�����q�@top

�@�ؐl�̐���

�@�u�ؐl�̐����v�́A�ؐl�Ƃ��Ă̐����Q�����Ӗ����A�W�c����O��Ƃ��Ă���B

�@��l�̉ؐl���l�Ƃ��ăz�X�g���̐����ɎQ�����Ă��A����́u�ؐl�̐����v�ł͂Ȃ��B

�@���������āA���K�͂̉ؐl�R�~���j�e�B�����݂��Ȃ���A�ؐl�̐����͐��藧���Ȃ��B

�@����A�W�A�ɂ�����ؐl�̐��������ڂ����̂́A���̒n��͐��E�̉ؐl�l���̋㊄�߂���i���A�L�͂ȉؐl�R�~���j�e�B�����݂��邩��ł���B

�@���ɂ`�r�d�`�m�iAssociation of South East Asian Nation�F����A�W�A�����A���j�n�܃����i�^�C�A�}���[�V�A�A�V���K�|�[���A�C���h�l�V�A�A�t�B���s���j�ɂ́A����A�W�A�ؐl�̖����W�����A�ؐl�̐����������ł��邽�߁A�{�߂͂����܃�����_�q�̒��S�Ƃ���B

�@���������ʈږ����o���̂́A��㐢�I�㔼�����Z���I�O���ɂ����Ă̈�Z�Z�N�Ԃł���B

�@���̊��Ԃɖ��Z�Z�Z���l���o�����A���̔����������ԓ��ɋA�������Ƃ����Ă���B

�@�ނ�̂قƂ�ǂ́A�o�҂��ړI�œn�q�����̂ŁA�����̋A����O��Ƃ��Ă����B

�@�ނ�͕����ǂ���u�؋��i�ꎞ�I�ɊC�O�ɏZ�ޒ����l�j����������A���̐����I�S�͒����Ɍ������A�ؐl�̐����͒����ɒ������Ă����B

�@�����m�푈��A�z�X�g���̓Ɨ��ɔ����A�ؐl�͎��ȔF���̓]���𔗂��A�z�X�g���̎s���Ƃ��ĉi�Z�����ӂ����l�X���u�ؐl�iethnic Chainese�j�����̂��n�߂��B

�@���݂ł͂��ꂪ��ʉ����Ă���B

�@�ނ�̎��̂ɏ]���Ȃ�A���܁Z�N��Ȃ��������Ƃ��āA����ȑO�́u�؋��v�A�Ȍ�́u�ؐl�v�Ƌ�ʂ��ׂ��ł��邪�A�{�߂ł́A�L�q�̕X��A���ׂāu�ؐl�v�Ƃ���B

�@�������A�u�؋�����v�Ȃǂ̊��p�I�Ȍ��ł́A�u�؋��v���g�����Ƃ�����B

�@���������̓`��

�@�����̏����́A�`���I�ɐ��{���l�����������B

�@�����I�����̂Ȃ������ɂƂ��ẮA���{���l�͍Ж�������炷���݂���������ł���B

�@�ؐl�ږ��̑����́A�n�����_���o�g�ł���������A���������̓`�����p���ł����B

�@�C�O�ł́A����ɓO��I�ɐ��������������B

�@���̗��R�̈�́A�ږ��ɂ͎s�������Ȃ��������A�܂��A�z�X�g���̌��t���m�炸�A�������鋳����Ȃ��ނ�ɂ́A�����Q���͓����������ł���B

�@������́A�ނ炪�z�X�g���̐����ɖ��S���������Ƃł���B�قƂ�ǂ̉ؐl�ɂƂ��āA�z�X�g���͏o�҂���ɂ������A�A�����͒����̌̋��ɂ���������ł���B

�@��㐢�I�����A�ؐl�̐����҂��ڗ����n�߂�ƁA�������{�i�����j�́A�ނ�ɍ����ւ̓��������߂���A�����ƈ��������Ɍ`���I�Ȋ��E��^�����肷��悤�ɂȂ����B

�@���Z�Z�N�A�����́A���Ԑl�̐����Q���𑣂����߂ɁA�����e�n�ɏ����g�D�������A����ƂقډɁA�C�O�ł��e���E�n��ɒ��ؑ�����g�D����A�������{�́A��������ꂼ��̍��E�n��̉ؐl���\��������@�ւƂ����B

�@�}�����i���݂̐��}���[�V�A�j�E�V���K�|�[���̂悤�ȉؐl�̐l���䗦�̍����n��ł́A���n���{�����ؑ�������ؐl��\�@�ւƂ��đ��d�����B

�@���ؑ�����̊����ƂȂ����ؐl�G���[�g�́A���n�E�����̗����{�ƐڐG���邱�ƂɂȂ������A�����ɐ[���֗^���邱�Ƃ͂Ȃ������B

�@���������ւ̊֗^

�@�ŏ��ɉؐl�����������ɐ[���֗^�����̂́A���������Z�ܔN�ɓ��{�őg�D���������v�������i������j�ւ̎Q���ł���B

�@�������g���n���C�ؐl�o�g�ł���A�e������̂��߂������āA������̎�v�Ȏx����Ղ͊C�O�ؐl�ł������B

�@�ؐl�����͎�������������łȂ��A�����̉ؐl�N�������ł̊v���I�N�ɎQ�������B

�@�ؐl�̐������ɂ́A���̂悤�ȗv�����l������B

�@���ɁA�C�O�ɂ����Ē����̎�̂��������A������������̉��̐ӔC�𐴒��ɋA���A���̑œ|�����������̑O�Ǝ咣�������Ƃɋ������B

�@���ɁA���̎����܂łɂ́A�ؐl�R�~���j�e�B���o�ρE����̗��ʂŗ͂����A�����Q���̗]�T�ƈӗ~���������B

�@��O�̏d�v�v���́A�C�O�ɂ�����蒆�������ւ̊֗^�͈��S�ł��������Ƃł���B

�@�����N�A�����͑œ|���ꂽ���A�V���ɐ����������ؖ����́A�R���ɂ���ĕ����ԂƂȂ����B

�@�����́A�����}�i������̌�g�j�𗦂��āA�V���Ȋv���^����g�D�������̂́A��l�N�A�u�Ȃ��ŕa�������B

�@���̌�p�҂ƂȂ����Ӊ�͉ؐl�o�g�ł͂Ȃ��������A�ÎQ�����E�}���ɂ͉ؐl�o�g�҂������A�C�O�ؐl�̍����}�x���͂�邪�Ȃ������B |

�����̓����i����̕�����فj

|

�@���N�A�����}�͐��������A�Ȍ��Z�N�ɂ킽���āA�ɂ߂ĐϋɓI�ȉ؋������W�J�����B

�@�ؐl�W�Z�n�ɂ́A�����̎��قƍ����}�x����ݒu���āA���ؑ�����Ǝ������̉�����A������ʂ��āA�ؐl���������Ƃ��ĕی삵�A�ނ�Ƃ��̌��n���܂�̎q���̈����S�����ɗ͂���ꂽ�B

�@�e�n�ɉ؋��w�Z���ݗ�����A���������Ɠ��l�Ɉ������炪���{���ꂽ�B

�@�ؐl�R�~���j�e�B�́A�������{�̉ؐl�d����������}���A�u�����v�̌Ăт����ɐϋɓI�ɔ��������B

�@�����́A�ؐl���l�̉ߔ������������܂�ł���A�������A�N�X�����̐V�ږ��������������߁A�y�������i�݂ɂ����A�ؐl�̒����A�C�f���e�B�e�B�͋��ł������̂ł���B

�@�ꕔ�ؐl�̊Ԃɒ������Y�}�̉e�����L�������̂��A�����A�C�f���e�B�e�B�̕\��ł���B

�@���O�Z�N�O��ɁA�قډؐl�݂̂ō\�������A�}�������Y�}��^�C���Y�}���a�����A����Ȍ㒷���������Y�}�̉e�����Ɋ������邱�ƂɂȂ�B

�@���O���N�A�����푈���u������ƁA�ؐl�R�~���j�e�B�́A�u�R���~���v�^����g�D���A�������̔̔��������s���A�������{�ɔ���ȋ��i�����[�����B

�@���ɂ��̉^�����������}�����E�V���K�|�[���ł́A�؋��w�Z�̐��k�𒆐S�ɁA�M���I�ȓ��{���i�{�C�R�b�g����������W�J���āA���������߂����B

�@���l��`��N�A���{�̓���A�W�A�N�U�̍ۂɂ́A�����̉ؐl���R���Ɏu�肵�ē��{�R�Ɛ�����B

�@�Ȃ��ł��}�������Y�}�́A���{�������̎O�N����ʂ��ăQ������𑱂����B

�@���j�I�Ɍ���A��O�̉ؐl�̐����́A�R���~���^���ɂ����ăs�[�N�ɒB���A�Ō�̋P����������Ƃ�����B

�@�z�X�g���̎s���Ƃ���

�@�����m�푈�́A��Z�Z�N�����������ږ��̃_�C�i�~�b�N�ȓ����ɏI�~����ł����B�@�푈�́A��������̑�ʈږ��̗����f����A�ؐl���z�X�g���ɔ�������B

�@�������̏͊�{�I�ɕς�Ȃ������B�V���ɓƗ��������Ƃ������n���{�́A���͂⒆������̑�ʈږ��������Ȃ��������A�����v���ɂ���ĉؐl�̋A���͎��ۏ�s�\�ɂȂ����B

�@�����̍��ł́A�푈���ɕ����ꂽ�؋��w�Z�̍ĊJ�������ꂸ�A�����ꂽ�}�����E�V���K�|�[���ł��A�J���L���������������K�����ꂽ�B

�@�ؐl�͔ۉ��Ȃ����n���𔗂�ꂽ�̂ł���B

�@��킪����ɒǂ��������������B���Y���̒����́A�ؐl�̃z�X�g���ƓG�ΊW�ɂȂ�A������A�����������ꂽ�����łȂ��A�ؐl�͐��ݓI�Ȓ����̎��Ƌ^���A�z�X�g���̈��S���������҂ƌ��Ȃ��ꂽ�B

�@����ɑ���ؐl�̎��q��́A�z�X�g���̍��Ђ����A�����Ȏs���Ƃ��āA���{�̋��߂ɂ͐ϋɓI�ɉ����A���{�̍D�܂Ȃ����Ƃ͒��Ӑ[�������邱�Ƃł������B

�@�}�����̉؎���������i��Łu�؋��v���u�ؐl�v�ƌ��������A�u�c���v�̈Ӗ������X�ɒ�������}�����ɕς����̂́A���������s���̈�ł���B����͐��������Ɏ��āA���͋ɂ߂Đ����I�ȍs���ł���B

�ؐl�͐����I�Ɂu�������v�s�����Ƃ邱�Ƃɂ���āA�e���̊댯����������̂ł���B

�@�����Ƃ̉�����������֎~����Ă����O�Z�N�ԂɁA�ؐl�̍��ƃA�C�f���e�B�e�B�͏��X�ɒ�������z�X�g���ֈړ����蒅�����B |

�}���[�V�A�E�y�i���̉ؐl��

(�ؐl���������̒��S)

|

�@��v�Ȑ��i�v���́A������ƌo�ϔ��W�ł���B

�@�������܂�̐���͑ޏꂵ�A������m��Ȃ����オ�ؐl�Љ�̎���̍��ɂ����B

�@�ނ�ɂƂ��Ē����́A���ʂȍ��ł͂��邪�O���ł���B

�@�����O�Z�N�ԂɁA�`�r�d�`�m�܃����̌o�ς͋}���ɔ��W���A�ؐl�͂��̍ő�̍v���҂ƂȂ�A�܂���v�҂Ƃ��Ȃ����B

�@�z�X�g���́A���܂������c���ł��邾���łȂ��A�g�傷��r�W�l�X�̖{���n�Ƃ��āA�召�l�X�ȃ`�����X�̂���ꏊ�Ƃ��Ă��A�d�v���������ƂɂȂ����̂ł���B

�@�ؐl�̐����́A���S�ɒ������痣��A�ނ�͐��܂�Ȃ���̎s���Ƃ��ăz�X�g���̐����ɎQ�����邱�ƂɂȂ����B

�@��킪�I��A�z�X�g���ƒ����̊W���D�]�������Ƃ��A�ؐl�̐����Q����e�Ղɂ����B

�@�ؐl�́A���̃G�X�j�b�N�E�O���[�v�ɔ�ׂČo�ϗ͂�����A���琅�����������߁A�s���Ƃ��Ă̌����ӎ��������A�����I�e���͂��g�債�Ă���B

�@�}���[�V�A�ؐl�́A�}�C�m���e�B�̓Ǝ������̈ێ��E���W�̌������咣�������Ă���A���{�̋���E�������R������ɉe����^���Ă���B

�@�C���h�l�V�A�ł́A�X�n���g����̔��ؐl���������㔪�N�Ȍ�啝�Ɋɘa����A�ؐl�t����ؐl���}���o�ꂵ�Ă���B

�@�G�X�j�b�N�Z�����i�ރ^�C��t�B���s���ł́A�ؐl�o�g�̎E�哝�́E�t���Ȃǐ��{�������������Ȃ��B

�@�������A�ނ�̐����́A�ؐl��\�Ƃ��Ă̂��̂ł͂Ȃ��̂ŁA���͂�u�ؐl�̐����v�Ƃ͂����Ȃ��ł��낤�B

�i�{�߂̊�ƂȂ��������̈ꕔ�ɂ́A��Z�Z�l�N�x��R��w�p�b�w����������̉��������B�L���Đ[�ӂ���B�j

�@�@5�@�ؐl�̌���Ƌ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ؗT���@top

�@����A�W�A�𗷂������A�K�����݂���̂��`���C�i�^�E���ł���A�����ɂ͕K���Ƃ����Ă����قNJ����̊Ŕ�����������B

�@�����āA�����ɐ�������؋��������͉ؐl�ƌĂ��l�B�́A���n�̌��t���܂߂ē�܂��͂���ȏ�̎�ނ̌�����I�݂ɑ����Ă���B

�@���̌���g�p�͉ؐl�̋��Z���̌���E���琭��A�ږ������A�ؐl�̐l���䗦�A������x�A�E�Ƃ⑲�ƍZ�̃^�C�v�A�N��A�ƒ�̎g�p����ɂ���Ď��ɗl�X�ł���B

�@�Ⴆ�A���n���̐i�^�C�A�C���h�l�V�A�A�t�B���s���ł́A�^�C��A�C���h�l�V�A��A�^�K���O�ꂪ���ꂼ���ꌾ��ɂȂ邵�A���͉،�܂��͉،�����i���B��A���B��A��B��Ȃǁj�ɂȂ邵�A���w���҂̉ƒ�ł͎��Ƃ��ĉp��Ȃǂ̋��@�卑�̌���ɂȂ鎞������B

�@�܂��A�ږ���ꐢ��ł͑O�L�̑�ꌾ��Ƒ��ȉ������ւ�邱�Ƃ�����B

�@�،�̕��y���Ă���}���[�V�A�̉ؐl�͉،�A�}���[��A�،�����i閩���A�L����A�q�Ɓi�n�b�J�j��A���B��Ȃǁj�A�p����A���ꂼ��ɉ����Ďg�������A��ꌾ��Ƒ������ꂼ��قȂ��Ă���B

�@����قljؐl�̌���͕��G�ʼnϓI�ł���B

�@�����ł́A�،�ƌĂ��W�����i���ʌ�j������A�W�A�Ŕ�r�I���y���Ă���V���K�|�[���̉ؐl�Љ�𒆐S�ɁA�ؐl�̌���Ƌ���ɂ��ďq�ׂĂ��������B

�@����A�W�A�̉ؐl�͍L���A�����A�C��O�ȏo�g�҂����|�I�����ł���B

�@�ؐl�͎q���̋���̂��߁A�ږ���̃R�~���j�e�B�ɕK���ؕ��w�Z��ݗ������B

�@�u�؋�����Ƃ���؍Z����v�Ƃ����A�ؕ��w�Z�͉ؐl�Љ�́u�O��v�̈�ɂ������Ă���B

�@���m����n�܂����ؕ��w�Z�̑����͒n���Ɋ�Â���������قɂ��o�c�ł������B

�@�����̊w�Z�ł͍ŏ��͉ؐl�o�g�n�̉ؓ�����������p��ɂȂ����B

�@�ؓ�����͑傫���������i閩���j�A�L����A�q�ƌ�A���B��A�C���ɕ������A�����閩���i�т�Ƃ��j��n�̕��B��A������Ȃǂ������B

�@���ꔪ�N�̌l�^���O�ォ��A����A�W�A�e�n�̉ؕ��w�Z�ł͉ؓ�����ɑ����āA�k���ꂪ�����p��ɍ̗p�����悤�ɂȂ�A�₪�ċ����p��Ƃ��Ă̒n�ʂ��m�����Ă������B

�@�k����͊e�����W�c�ɕ����ꂽ��m�ؐl�̈ӎv�a�ʂ�}�鋤�ʌ���Ƃ��āA�ؐl�Љ�̂Ȃ��ŏd�v�Ȗ������ʂ������ƂɂȂ����B

�@�܂��A�k�����ʂ�����������́A�C�O�̒n�ɂ����Ă��{���ƕς��Ȃ�������e��ۏႵ�A���̂��Ƃʼn����������ӎ��⒆�؈ӎ����琬���邱�ƂɂȂ����B

�@����ƌ��т����ؐl��������邾���ł͂Ȃ��A�c���Ƃ̂Ȃ�����������炪�ۏႵ���̂ł���B

�@�V���K�|�[����}���[�V�A�𒆐S�Ɍ`�����ꂽ�W���،�́u��m�،�v�Ƃ��Ă�A���܁Z�N��ɂ͒����嗤�́u���ʘb�v�i�v�[�g���t�@�j�A��p�́u����v�ƕ���Łu�،�v�Ƃ����ď̂�����A�W�A�̉ؐl�Љ�ɒ蒅���Ă������B

�@���̓�m�،�ɂ͌��n�̃}���[��E�C���h�l�V�A��A�^�~����A������E�L����E���B��E�q�ƌ�Ȃǂ̉،�����A�p��A�I�����_��Ȃǂ̌�b�����荞�݁A����A�W�A�̗��j�I���W�ƎЉ�\���̓��F�f�����،���`�������B

�@�܂��A�}���[��E�C���h�l�V�A��ɂ�������̌�b�����荞��ł���B

�@���̂悤�ȉ،�̌`�����W�ɑ傫�Ȗ������ʂ������̂́A�ؕ��w�Z�����ł͂Ȃ��A�؎��V����ؕ����w�̑��݂�����B

�@�Ƃ�킯�A��O�̉ؕ����w�́w��m����x��w���F����x�Ƃ����������o�c�K�͂���r�I�傫�������؎��V���Ђ��ϋɓI�ɕ��|�����̃y�[�W��݂��āA�ؕ����w��ؕ���Ƃ���ĂĂ������B����������m�،�Ɏx����ꂽ�ؕ����w�́u�n���i�܂��j���w�i�V�n�ؕ����w�j�ƌĂ�A�������w�Ƃ͈قȂ����ؕ����w�Ƃ��ăV���K�|�[���E�}���[�V�A�ɒ蒅���A���݂������̉ؐl�����̈ꕔ�Ƃ��đ��݂��Ă���B

�@�V���K�|�[���ł͂����ăC�M���X�A���n���{��L���X�g����̌o�c����p���w�Z���ݗ�����A�C���ؐl�i���n���܂�̉ؐl�B���̏ꍇ�̊C���Ƃ́A�}���b�J�C�����w���j��ꕔ�̉ؐl�̎q�����������̊w�Z�ɒʂ��Ă����B

�@�������A�p���w�Z�̌o�ω��l��F�߂��ؐl�͎q�������X�Ɖp���w�Z�ɑ���o�����̂ŁA�ؕ��w�Z�̐��I�D�ʐ��͈��l�N�ɂ͋t�]����A�p���w�Z�ɒʂ����k�̐����ؕ��w�Z��葽���Ȃ����B

�@�����́A�Ɨ��������̉p�ꉻ�X���������A��㔪�O�N�ɂ͉ؕ��w�Z�͓܂łɌ������A��㔪���N���琭�{�̖ڕW�Ƃ��Ă����p��D��̌��ꐭ���ׂĂ̊w�Z�ōs���邱�ƂɂȂ����B

�@���������ƃV���K�|�[�����p���D�ʂƂ���ꐭ����Љ�W�̒��Ƃ��A�p����Ԃ̋��ʌ�Ƃ��邱�ƂŁA�o�ϔ��W�𐄂��i�߁A�V�����K�|�[���A���i�V���K�|�[���l�j�Ƃ��������ӎ��`���ɐ����������Ƃ͂悭�m���Ă���B

�@�����ɂ�����܂łɂ́A���{�̓w�͂Ǝ��s����̌��ꐭ�W�J����Ă����B

�@���݂ł́A���w�Z�����w�ɂ�����܂ł̉p��ɂ�鍑������̌n�����肠���Ă���B

�@���̋���̐��͈ꕔ�،�n�ؐl�̔����͂��邪�A���ł͒蒅���Ă���A��i���ƌ�����ׂ�o�ϔ��W�̐l�I���ɂȂ��Ă���B

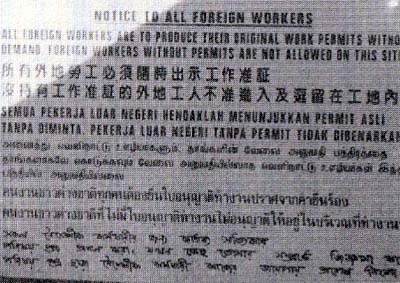

�V���K�|�[���̎l��ނ̌��p��ŏ����ꂽ���w�Z�̐��� |

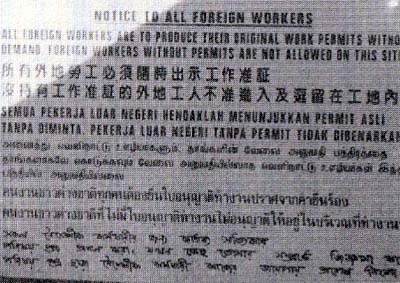

�O���l�J���҂��������z����ł̒��ӏ����B

�Z����ŏ�����Ă��� |

�@���āA�V���K�|�[���̌��ꐭ��͍ŏ������т������̂ł͂Ȃ������B

�@�����I���Y�Ƃ��Ẳe�����܂Ƃ��Ɏ���Ȃ������̂ł���B

�@�Ɨ��ȑO�̎����̎���A�}���[�V�A�A�M��������́A�}���[����������O���ꐭ�����Ă����B

�@�܂�A�ؐl���}�����A�،�A�p��̎O������w�ԋ��琭��ł���B

�@�ؐl�͂���ȊO�ɁA�o�g�n��̉ؓ�����Ɖؐl�����h�ł��镟���l�̌����i閩���j�����̌��ی���Ƃ��Ďg���Ă����̂ł���B

�@���Z�ܔN�̃V���K�|�[�����a�������Ȍ�̌��ꐭ��ł��A���p��Ƃ��ĉp��A�،�A�}���[��A�^�~������ʒu�Â��A�}���[�������Ƃ����B

�@�������A����̃}���[��͖��ڂ����ŁA���ۂɂ͍��ی���ł���A��i�Z�p��o�c�Ǘ����w�ԏ�Ōo�ω��l�̍����p�ꂪ�d������鋳�炪�W�J����Ă������B

�@��㎵��N����A���{�͐��ނ���،�������邽�߂ɁA�،ꕁ�y�^����ϋɓI�ɓW�J���A�،�����̎g�p�����炵�A�،�̎g�p���g�傳���邲�Ƃɐ��������B

�@��㔪�Z�N�ɂ͉،�������p��Ƃ��Ă�����m��w���V���K�|�[����w�i�����p��@�p��j�ɋz���������A�V���K�|�[��������w�i�m�t�r�j��a�������A��������ɂ�����p�ꋳ����g�債���B

�@��㔪���N����͂��ׂĂ̊w�Z�ʼnp��D��̓ꋳ�炪���i����A�ؐl�q���̑命���͑�ꌾ��Ƃ��Ẳp��A���Ƃ��Ẳ،���w�Ԃ��ƂɂȂ����B

�@�l���s���}�i�o�`�o�j�����͉p�ꂾ���ł͖����̃��[�c��Y��邱�ƂɂȂ�̂ŁA���ł���،��ʂ��ĉؐl�̏K���A�`���v�z�A���ؕ������w���悤�Ƃ����̂ł���B

�@����͑��̖����ɂ����l�ł������B

�@�p��͂��̍��̋���}���ɂȂ�A�s���E�r�W�l�X����ɂȂ�ƁA����i�ς�����傫���ω����邱�ƂɂȂ����B

�@���{�@�ցA�����̏�A���H�\���Ȃǂł́A�����̕\��������������邱�Ƃ͂قƂ�Ǎ���ɂȂ����B

�@�Ⴆ�`�����M���ۋ�`�ł́A�p��̕\�������ŁA�،�⑼�̌���͌������炸�A�r�W�l�X�E�Z���^�[�A�V���b�s���O�E���[���A�g�c�a�iHousing Development Board�j�����݂����������w�c�n�Ȃǂł������\�L�����Ȃ��Ȃ�A�����Ă��p��Ƃ̕���\�L�ł������B

�@��ʋ@�ւɂ����Ă��قړ��l�ł���B

�@�������A�l�q�s�iMass Rapid Transit)�ƌĂ��n���S�����͉p��𒆐S�Ɍ��p��̉w��������\�L����A�ē��������l����ōs���Ă���B

�@�s���𑖂�o�X�ɂ����Ă���L���̑����͉p��ŏ�����A�����̒P�ƕ\�L�����Ȃ��B

�@�������ڗ��͉̂ؐl�̌o�c����Â��X�܁A�ؐl��فA���@�A�_�i�т傤�j�A���`���C�i�^�E���𒆐S�Ƃ��鏤�X�܂̊����̊Ŕ��炢�ł���B

�@�ؐl�̕�ɕ\�����ꂽ����������L���X�g���k�ƕ����k�ł́A�����Ɖp��̕\�L���@�ɑ傫�ȈႢ�������Ă���B

�@�ߔN�A�����������p��i�ρE���ւ̑啝�ȕω����A�����Ƃ����O�I�v���ɂ���āA�V�����ω��̒��������܂�Ă���B

�@����Z�N�A�����Ƃ̍��������ɂ���āA�����Ƃ̌𗬂��p�ɂɂȂ�ɂ�āA�����V�ږ��i�����ҁA���Z�p�ҁA��ƌo�c�ƁA�|�p�ƁA�X�|�[�c�I��A�|�\�l�Ȃǁj�A�����l�J���ҁA�����l���w���A�����l�r�W�l�X�}���Ȃǖ�O�Z���l�̒����l�����l���A�܂������l�ό��q�̌����ɂ���āA�V���K�|�[���̉،���̊g��Ɖ،�i�ς̕ω����n�܂��Ă���B

�@�ω��Ƃ��Ă͂܂��A�،�̎g�p�͈͂��Љ�I�ɍL����������Ă���B

�@�Ⴆ�A��Z�N�ȏ�O�ɂ́A�V���K�|�[��������w�i�m�t�r�j�E��m���H��w�i�m�s�t�j�̃L�����p�X�ɂ����Ď��ɂ��邱�Ƃ����Ȃ������،�̎g�p���������Ă���B

�@���{�̐��i�����u�X�s�[�N�E�}���_��������v�̒蒅�������ł͂Ȃ��A�����l�A�}���[�V�A�ؐl�̗��w�����̑����⒆���嗤�E��p�E���`�̌����ҁA�����A�E���̑��������̊O�I�v���ɂȂ��Ă���B |

�A�W�A�̒��ؕ������ő劈��V���K�|�[���̉̕P�����p�

�V���K�|�[���̓ꋳ��̃V���{���ł�����

|

�@�����̏�ɂ�����p��D��̌���i�ς͕ς�Ȃ����A�����l�ό��傩�����K�����j�����فA���p�فA���c�A�����فA�������A��`�Ȃǂ̌����{�݂ł͉،�̐�������s����\�����lj�����A�u���Ԑ��v�i�j���[�`���[�V���C�j�ƌĂ��`���C�i�^�E���n��ł͉،�Ɖp��ŕ��L���ꂽ���H�W�����ݒu����Ă���B

�@��Z�Z��N�ɂ͓Ɨ���A�ŏ��̉ؕ��Łw�V�����X���w���iStoreet Directory�j�x���o�ł��ꂽ�B

�@�V���K�|�[���̂��ׂĂ̓��H�A�����A�����A�c�n�A�w�Z�A���A�͐�A�Ȃǂɉ،ꖼ�������A�����l��،ꋳ������Â�����̉ؐl�ɂ͔��ɕ֗��Ȃ��̂ɂȂ�A�D�]�Ă���B

�@��؋C���ł������ؕ����̏o�ŁE������L�т������n�߁A�����V�ږ��ɂ��o�ŎЂ�ؕ����X�̌o�c���s���Ă���B

�@�܂��A�؎��V���̍w�ǎ҂̊g��A�e���r�̉،�����������̃A�b�v�ȂǁA���̕ω��͂������ł��邪�A���W���钆���Ƃ����O�I�v���ɂ���Ē����ɐi��ł���B

�@�Ȃ��A���}���[�V�A�͓Ɨ���A�}���[�������Ƃ��鍑������̌n�����肠���A�،ꋳ��͍����^�ؕ����w�Z�Ǝ����̉ؕ����w�ɂƂǂ܂��Ă������A�����̃J���X�V�ɂ����Ă����e�����悤�ɂȂ�A������w��ꕔ�̍�����w�ɂ����鋳��}���Ƃ��Ẳp����������Ă���B

�@�q�Q�l�E���p�����r

�@�@���c�c�w������g��Ȃ����@�V���K�|�[���̌�����x�Í����@�A����l�N

�@�@���ؗT���w�V���K�|�[���E�}���[���A�̉ؐl�Љ�Ƌ���ϗe�x�����فA����ܔN

�@�@���ؗT��u����V�ږ��ƃV���K�|�[���ؐl�Љ�v�w�����ٍ��ی����x��܊��O���@��Z�Z�O�N

�@�@���@���ҁw���숟�ؐl�،������x�k���ꌾ������w�o�ŎЁA�����N

�@�@6 �ؐl�̏@���ƎЉ�g�D�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g���a�j�@top

�@�ؐl�Љ�̏@���Ƃ�

�@��㐢�I�㔼�ɂ͌��݂̉ؐl�Љ�̊�b�ɂȂ��K�͂Ȑl���W�ς��i�݁A�������I�ȏo�҂��J���҂ł������؋��𒆐S�ɂ��������K�w�̕�����Љ�g�D���J���n���s�s���ɍL������������B

�@�V���K�|�[����}���[�V�A�ȂNj��p�̂ł́A��㐢�I�O���ɐM���_�Ƃ��ĕ_�����݂��ꂽ���ɂ́A�����͂܂��؋��̑��ݕ}���������s�����̒��S�n�ł��������B

�@�V���K�|�[���̕�����ق͕����ȏo�g�҂̓�����قł��邪�A���߂͓y�n�_�ł���唌�����J��_�i��ɓV���{�j�ł������̂��ǂ���ł���B

�@����A�W�A��k�ĂȂǂʼn؋����J�݂������_�ł́A��ʂɕ����̐M�Ώۂ��J���邪�A�Ƃ�킯�ω��A�֒�A�_�c�i�܂��j�͍L���M���W�߁A�܂��o�Y�A�q��āA������V�Ȃǂ̒ʉߋV���g���i�{�N�Z���j�ƊW�����J����_�X�������B

�@�ږ��ł���؋��͊e���̏o�g�n���邢�͕��c�̒n�̐_�X�ւ̐M�ɓĂ������̂ŁA������قɕt�݁E�Ǘ��������J�{�݂ɂ͌̋��ŐM���W�߂��_�X���J���Ă���B

�@�����E���ؖ��������o�ĐV���������܂ł̌����̎��オ�����������ł́A���@�A��ѓ��i��������ǂ��j�A�����i�Ƃ����傤�j�Ȃǖ��O���c�����������܂�A����ȑO�ɐ������Ă����������̖��O���c�A�Ⴆ�ΎO�ꋳ��^�ƂƂ��ɓ���A�W�A�ւ��`����ꂽ�B

�@���O���c�ł́A�����̕����⓹���̋��c�Ƃ͈Ⴂ�A�m���Ȃǂ̏o�Ǝ҂��^�c�Ɗ����̒��S�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��A�����̐E�ƂɏA���Ȃ��狳�c��S���݉Ǝ҂����S�ɂȂ��Ă����B

�@�������ȍ~�ɐ��܂ꂽ�����̐V�����c�ɂ����鋳�`�́A�ݗ��̎E�����E�����̂ق��L���X�g���E�C�X���������邢�̓��_�����̋��`���������I�Ɏ����ċɂ߂č���I�ł���A���q�Ώۂł���_���Ƃ̃R�~���j�P�[�V������i�Ƃ��ĕ}乩�i�ӂ����j�Ƃ������̃V���[�}�j�Y���V����s�����Ƃ��������B

�@�܂����c�̊����Ƃ��Ď��P���Ƃ��d�����Ă����̂����F�̈�ł���B

�@�؋��̐M���H�̓����́A�����l���`���I�Ɉێ����Ă������l�ł��镟�i�q���Ɍb�܂�邱�Ɓj�\�i�x��o���j���i���N�Ⓑ���j�ɏW���K���̎������肤�������v�I�Ȃ��̂ł���A�����̎��_���邢�͖��O����ł̗�q�⏔�����Q���ɂ��Ă������̉��l�����������ڎw�����̂ł������B

�@�ؐl�̖��O���c�\�\����

�@���݂ł��}���[�V�A�A�V���K�|�[���A�^�C�ȂǂŐM�Ґ��������Ă��閯�O���c�̗�Ƃ��ē������Љ�悤�B

�@�Ȃ��A�M�k�͋��Z���̍��Ђ������Ă���̂ňȉ��ł͉؋��ɑւ��ĉؐl�ƕ\�L����B

�@�����L���ȓ����̒��B�n���ő�ꎟ���E���̒��O���ɑn�n���ꂽ�����͐��A�ؐl�ɂ���āA���`�̂ق��^�C����у}�����n��ɓ`����ꂽ�B

�@�����̋��`�̓��F�́A���@���̗v�f�����R�Ƃ��Ă��邱�Ƃł��邪�A�����̎E�����E�����Ƃ����O���̋��`��V��ɉ����ăC�X�������E�L���X�g�������h�ΏۂƂ��Ă���B

�@�����Ĕނ炪�ĂԂƂ���́u���E�ܑ̌�@���̊J�c�v�̉摜��������̑g�D�ɂ����Ă����ʂ����V��v�f�Ƃ��ē��ꂳ��Ă����ߒ��́A�����̑����Љ��̐i�s�ƍ������z�����l�b�g���[�L���O�̋����ƕ\����̂ł������B

�@�ݗ��̖����@���ł���~�_�p�i�}乩�j�ɂ���Đ_��̂���������a�C�����̂��߂̋V������{����ق��A�a�C��n���ɋꂵ�ސl�X�ɑ��Ĉ��i�╨���̎{�^���s�����ƂŐl�X�̎x���āA�M�҂͈ꖜ���тقǂɒB�����B

�@�����a�C���Â��s����}���V��̒��S�ɂ��āA�n��Љ�̕x�T�҂������I�ɒ匣���Ď��P������ɍs���@�������́A�L���ȂȂǓ��쒆���ł͑P���̏@���Ƃ��āA�Y��ȍ~�������j��L���Ă����B

�@�_��̂������́w�P���x�Ɏ��^����Ė����z�z���ꂽ�B

�@�w�P���x�̏o�Ōo��S���邱�Ƃ�����ςގ��H�̈�ƍl�����Ă����̂ł���B�������������͌��݂̓���A�W�A�ł��p������Ă���B

�@���ܓ�N�A�V���K�|�[���ɋ��}�����n��ŏ��߂Ă̓����g�D����������A����Z�N�㖖�ł́A�V���K�|�[���ɘZ�g�D�A�}���[�V�A�ɂ͔����g�D�A�����ă^�C�ɂ͘Z�Z�g�D������B |

�^�C�A�o���R�N�s���̓������^�t�ł̕}乩�V��

|

�@������̍��ɂ����Ă������g�D�͂��ꂼ�ꂪ�Ɨ������c�̂ł��邪�A�}���[�V�A�����A������A�^�C���S�|���P����̂悤�ȘA���c�̂��\�����Ă���B

�@�M�k�̑����͒��B��������Ƃ��邩�A���邢�͒��p��𗬒��ɘb���ؐl�ł���A���t���ʂ��邱�Ƃɂ�荑�����z�����@���V��̎��{�ƍ��e�����A�����đc�������Ƃ�킯�̋��̏@���{�݂ւ̏��炪����ł���B

�@�ږ��Љ�ɂ�����C�Ӊ����c��

�@���`�Ⓦ��A�W�A�A�k�āA�����ċߔN�ł̓��[���b�p�ł��؋��E�ؐl�͐V���ږ��̒i�K���߂��Ă����ݕ}���Ɛe�r��ړI�Ƃ�����X�̔C�Ӊ��l�g�D���ێ����邱�Ƃ������B

�@���������g�D�Ƃ��ẮA�o�g�n�������邱�ƂɊ�b�������������c���i��ق⓯����j�A������������L���邱�ƂɊ�Â��������c�́A�����ē��ƒc�́A�����c�́A�@���A���X�|�[�c�Ȃǂ̓��D�c�̂Ȃǂ��悭�m����B

�@���ɑ��V���{���n�^�c��ړI�Ƃ������ݕ}���c�̂�����B

�@�ȏ�̒c�͉̂���▼�_����̊�t������Ȏ������Ƃ��ĉ^�c����A�L�͒c�̂ł͋��L���Ƃ��Ă̕s���Y����̎������傫���B

�@�؋��E�ؐl�����������C�Ӊ����c�̂��ێ����Ă��闝�R�͂������l�����悤�B |

1980�N��Ƀx�g�i���Ȃǂ����Ƃ��ēn�������l�X������

�����A���t�͓�̓��t�H���j�A�B�̕���������(���T���[���X)

|

�@��Z���I�O���܂ł̒����ɂ����ẮA�Ƒ���@���i�e���g�D�j���l�̐�����ՂƂ��đ傫�Ȕ�d���߂Ă������A�C�O�̈ږ��Љ�ł͂����Ɉˑ����邱�Ƃ���������̂ő�@�\���ʂ����g�D������o���ꂽ�̂ł���B

�@�܂������l�̎Љ�I�A�o�ϓI�Ȑ����ɂ����ċɂ߂ďd�v�Ȑl�ԊW�̃l�b�g���[�N�����łɂ��A�g��ł���`�����X�����̂������̔C�Ӊ����c�̂ł������B

�@���Z���̌���⊵�K�E�@���ɕs����ł��邽�߁A���ʂ�����̉����ɂ͋��͂��K�v�ł��������A���e������ʂ��ď������ꂽ�M���W�͐����ƃr�W�l�X�Ɋ֘A������������𗬂𑣐i�����B

�@�܂��A����̗�I������肤�X�������������l�ɂƂ��ẮA����Ƃ��̉Ƒ��̂��߂ɑc����J�{�݂���ɐ݂��A���邢�͋�����n�����L���Ē�����J�����{���邱�Ƃ́A���ۏ�̕K�v�Ƃ��������ł͂Ȃ��A�����Ƌ����������钆���n�l�Ƃ��ẴG�X�j�V�e�B�̋��L���m�F�����@��ł��������B

�@���n��Z�����i�s�ȑO�̎���ɂ́A�����c�̂̎�v�����̈�͉�������S�������̐��b�A�Ƃ�킯��̂�⍜�̋����ւ̕ԑ��ł������B

�@�A�����J��J�i�_�ɂ����Ă͈�㐢�I�㔼������I�㔼�܂ŁA�O���l�J���҂ł���؋����^�����C�o���Ƃ��Ă����ł͂Ȃ��l��Ό��Ɋ�Â����ʓI�����������߂ɁA�`���C�i�^�E���Ƃ����W�Z�n��Ɋe��̑g�D������c�����đΏ�����Ƃ������Ƃ��K�v�ł������̂͊m���ł��邪�A�����������߂͍��`�Ⓦ��A�W�A�ɂ����Ă͕K�������Ó����Ȃ��B

�@�����c��

�@�����W�Ɋ�Â��c�̂͌����ċߑ�ȍ~�̈ږ��Љ�őn�o���ꂽ�̂ł͂Ȃ��B

�@���łɖ���ɂ͓����̕x�T�ȏ��l���s�s�ɂ����ĉ�قƌĂ��M���h�I�g�D���������Ă������A�܂����オ�����Ă͓s�s�ɂ�����E�l�E�]�ƈ��K�w����������������ċ������v�̕ی�Ƒ��ݕ}����}�����B

�@�C�O�̓����c�̂͂���ɂȂ���Č������ꂽ�̂ł���B

�@����ɑ��āA�����c�̂͌̋��̐e���g�D�����f���ɂ��Ĉږ��Љ�ŐV��������o���ꂽ�g�D�ł���B

�@�����ł̓^�C�̃o���R�N�ɂ��������Љ�����B

�@���܁Z�N��̌㔼�ȍ~�A��Ƀo���R�N��s���ŁA�Ⴆ��笎��@�e�����ю��@�e����̂悤�Ȓc�̂����X�ƌ�������A����Z�N�㏉�߂ł͌��c�̂ɒB���A���������݂ł������Ȋ�����W�J���A���̘A���g�D�����݂��Ă���B

�@���@�e�����͈��Z��N�Ɍ������ꂽ�B

�@���̒c�̂͒��B�A�C��A�L���A�q�ƁA�����A��p�Ƃ����o�g�E�c�Вn�⌾����قɂ�����̐l�X���������Č��������B�@���S�҂͂���ȑO�ɂ��łɒ��̔�r�I���K�͂Ȓc�̂��������Ă����C��o�g�҂ƒ��B�o�g�҂ł������B

�@�@�e����ł���ȑO�ɁA�g�D�̗L���͕ʂɂ��āA�������⋽���̏o�g�ł��邩�A���邢�͕��������铯���̐l�X���A�H�����̐܂�ɏW�܂��Čc���̌��ۂ⍧�e��[�߂銈�����s���Ă����B

�@�������̂ł͐������̎j�����m�F����邪�A�命���͑���E����ɂȂ��Ă��琬�����Ă���B

�@���[�_�[�̑��݂Ɖ���J�݂ł���o�ϗ͂��������ꍇ�ɂ́A�@�e��Ƃ����c�̂��������Ă����B |

�^�C�A�o���R�N�s���ɂ������@�K

|

�@�������ƏW���������˂���ɂ́A���n�̋��ʑc�您��щ���̒��n�c��̈ʔv���J���A����I�ȍ��J�V�炪����s��ꂽ�B

�@�s���Y�w���Ə������̂��߂̔�p�́A�L�u�̊�t�ɂ���Ē��B���ꂽ�B

�@�^�C�w�ڏZ��������̐l�X�ɂƂ��Ă͉Ƒ���e���ɑ���S�������Ԃł������B

�@�쒆���ł͕��n�����ɂ���č\�������@�����A���ƕ\����̂ƂȂ��Đ�����Ղ�ۏ��Ă����̂����A�ږ��Љ�ł́A����[�x�����ѐ����s�\���ł������̂ŏ@�����������邱�Ƃ͂Ȃ��������߁A����ɑ���Љ�g�D�����߂�ꂽ�̂ł���B

�@�����āA���n�����ɂ���Ăł͂Ȃ������҂̐�c�������k��Ε��n�����W������ɈႢ�Ȃ��Ƃ������̃C�f�I���M�[���\�z���邱�Ƃɂ���āA�����o�[�V�b�v�̊�b�ƂȂ���̂��l�Ă��ꂽ�̂ł���B

�@���������@�e����A���̏o�g�n�ƕ��̑����

�@�ǂ��敥���āA����K�͂ȃ����o�[�V�b�v���\������悤�ɑg�D���ꂽ�̂��@�e����ł���B

�@����ɂ���č�����Ղ���������āA���ʑc����J�鍋�s�ȑ�@�K�����������c�̂����Ȃ��Ȃ��B

�@�����đ����̒c�̂ł́A����̎q���݂̂Ȃ炸�����҂̐��k�E�w���ɏ��w�������t���鎖�Ƃ��d������Ă���̂́A�ꑰ����ȋ����i�҂�y�o���悤�Ƃ����@���̓`�����p�����Ă���ƍl�����悤�B

�@�q�Q�l�E���p�����r

�@�@�g���a�j�u�^�C�ؐl�Љ�̖��O���c�v�ؕۂق��ҁw��g�u���@�����l�ފw�@���ꊪ�@�@���̌���x��g���X�A���㎵�N

�@�@�g���a�j�u�@�e����Ƒ�@�K���Ȃ��\�\�^�C�̉ؐl�Љ�v���O���ق�憁w�����œǂޒ����x�����V���ЁA���㔪�N

�@�@�g���a�j�E��ؐ����E�������j�ҁw�q�����r�̍č\�z�\�\���A�W�A�ɂ����镃�n�o���Ɠ��������x�����ЁA��Z�Z�Z�N

�@�@�g���a�j�u�^�C�ؐl�Љ�ɂ����镶�������^���\�\�����c�̂ɂ���@�K�����v�g���a�j�E��ؐ�

�@�@�@���ҁw�g�傷�钆�����E�ƕ����n���\�\�A�W�A�����m�̒ꗬ�x�O�����A��Z�Z��N

�@�@7�@�ؐl�l�b�g���[�N�@�@�@�@�@�@�@�@�V���@top

�@�ؐl�l�b�g���[�N�̗l�X�Ȓ�`

�@�ؐl�l�b�g���[�N�Ƃ������t�́A�e�����̈�ł��ꂼ��̈Ӗ��Ɏg�p����Ă���B

�@�o�ϊw��o�c�w�̕���ł́A���Ƃ��ƂȂǑg�D�����ꂽ���̂̑ΊT�O�Ƃ��Ďg����B

�@�V�X�e�������ꂽ�g�D���̏c�̂Ȃ���ł͂Ȃ��A�g�D��x�����ɂ₩�ȉ��̂Ȃ���ɂ��o�ϊ����ɒ��ڂ��Ă���B

�@�؋��E�ؐl��Ƃ̃O���[�o���Ȍo�ϊ����͉Ƒ���`�⑽�p�o�c�Ȃǂ�����Ƃ��A�ږ��o���Ɋ�Â��Ƒ���e���̕��U��w�i�Ƃ���Ƃ����B

�@���j�w�ł͏o�g�n�ƃr�W�l�X�W�J�̊W���ؐl�l�b�g���[�N�ƌĂԁB

�@�f�Տ��⏤���̎j���͂��A�؋��E�ؐl���抪���u�q�g�E�J�l�E���m�v�̈ړ��p�^�[���𖾂炩�ɂ�����ŁA�n���E��������b�Ɏ����Ƃ��������Ă���B

�@����A�W�A�̐A�����Ƃ͕����n�A�Ă�Ӟ��͔̍|�͓�B�n�A�S�H��؍H�ȂǏd�J���͍L���n�𒆐S�Ƃ���l�b�g���[�N���`������Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă����B

�@�Љ�w�ł́A�؋��E�ؐl�Љ�ɂ�����l�X�g�D�̊W�ɒ��ڂ��Ă���B

�@�����n�Љ�ɂ�����u�W�i�l����R�l�N�V�����j�v��u�M�p�v����{�ł���ƕ��͂�����ŁA���̓����������̉e���ƌ��錤��������B

�@�����l�ފw�ł͈ڏZ���ɂ����Ē����̋V���`�����Ϗ�����l�X�̏W�����ؐl�l�b�g���[�N�ƋK�肵�Ă���B�����E�����̏o�g�҂������A�C�f���e�B�e�B�������W�܂��Ă���ƌ��Ȃ����B

�@�܂��ؐl���ڏZ���̍����Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�����ł͂Ȃ��A�o�g�n�⋤�ʌ���E�����ɂ��W�c�I�A�C�f���e�B�e�B�A����Ɂu�����l���iChaineeseness�j�Ƃ��Ă̔�̓y�I�ŕ����I�ȃA�C�f���e�B�e�B���������Ƃɒ��ڂ��Ă���B

�@���̂悤�ɁA�ؐl�l�b�g���[�N�Ƃ������t�́A�o�ϊ�����A�o�c��@�A�Љ�g�D�A���m��J�l�̗���A�l���A�A�C�f���e�B�e�B�ȂǁA�������i�ώ@�ҁj�ɂ���ĈقȂ�C���[�W���`�����Ă���B

�@�ؐl�l�b�g���[�N�́A���̍\�������g�D�Ƃ͐������قɂ��A���S���������ϓI�Ȑ����������߁A�������i�ώ@�ҁj�̎����ɂ��l�X�ɋK�肳��A���̒�`�͖����ɂȂ���Ă��Ȃ��B

�@�g�D���x���̃l�b�g���[�N

�@�ؐl�l�b�g���[�N�͂��̃��x���ɑ�ʂł���B

�@�Љ�g�D�ƌX�̉؋��E�ؐl�̌����̂ł���B

�@�Љ�I�g�D�ɂ͎�ɒn���E�����E�Ɖ��Ɋ�Â��Č������ꂽ�g�D������A�O���W�ƌĂ�Ă���B

�@���B�A�����A�q�ƂȂǁA�����o�g�n������̐l�X�����܂茋�����ꂽ������A�ю��A�����A���ȂǁA����������҂͑c������Ƃ�Γ������ł���ƌ��Ȃ��A�ꑰ�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�����L����l�X�ō\�����Ă���@�e��A�����Ǝ�ɏ]�����Ă���l�X�ɂ���Đ������Ă����ق⏤��ł���B

�@�܂��A�n���ƋƉ��̕����̂ɂ�����A����o�g�n������Ǝ�ɏ]������l�X�̏W���́E���i�o���A�M���h�j�����݂��Ă���B

�����l�̒n���g�D���������

�i�u�}���[�V�A�v�T�����N�E�N�`���ɂ�) |

�N�A�������v�[���A�t������

�i�c����J��Ւd�O�ɂāj |

�@���������g�D�̎傽��ړI�́A�L���e�r�A���ݕ}���A�Љ���A����U���Ȃǂł���B

�@���ɒn���E�����g�D�ł́A�����ŏ@�K��_�����Đ_��c��𐒔q����ƂƂ��ɋ����̕�n��L������A�w�Z�A��Î{�݂�Ǝ��ɐ݂��Ă���Ƃ��������B

�@�{���݂ɍۂ��Ă͑g�D�͎������B�ŏd�v�Ȗ������ʂ����Ă���B

�@�܂������̎{�݂͎Љ���⎜�P���ƂƂ��Ĉʒu�Â����Ă��āA�n���E�����g�D�ȊO�̐l�X�ɂ��L���J����Ă���B

�@�؋��E�ؐl�ɂ��g�D�͊e�ڏZ���E�ڏZ�n��ɐݗ�����A�n��ł̊��������łȂ��A���̍��E�n��̑g�D�ƘA�����Ƃ荇���A�O���[�o���Ɍ𗬂��s���Ă���B

�@�n���l�b�g���[�N�ő�\�I�Ȃ��̂́A���B�l�́u���ے��B�c�̗��b�i��j�N��v�A�q�Ɛl�ɂ��u���E�q�����e����v�Ȃǂ�����B

�@�����l�b�g���[�N�ł́u���E��������v��u���E���@�e��v�Ȃǂ�����B

�@�{���A�r�������������g�D���_�������������B

�@�����܂ޓc���A�����ȂLj�Z�̐������l�������A�c������ǂ�Ώw�̍c��̖���ł���Ƃ��āA�����Łu�w���i������j�@�e���b��v��g�D���A��N���Ƃɍ��ۉ�c���J���A�e�������Z�Z�Z�l�ȏ�̐l���Q�����Ă���B

�@�Ɖ��l�b�g���[�N�ōł���\�I�Ȃ��̂́u���E�؏����v�ł���B

�@���E�؏����́A�e�n�̒��ؑ������e���̉؋��E�ؐl�r�W�l�X���[�_�[���͂��ߒ����{�y�̃r�W�l�X�}�����Q�����Ă���B�����N���u�N���ƂɊe�n�ō��ۉ�c���J���A�r�W�l�X�̓�����A�g��b�������B�؋��E�ؐl���m�̘A�g��O��ɃX�^�[�g�������ł͂��邪�A���݂ł͉؋��E�ؐl�ƒ�����Ƃ̘A�g��A������ƂƊO������i�؋��E�ؐl�̈ڏZ���̊�Ɓj�̘A�g������ɍs���Ă���B

�@�Ȃ��A�ߔN�ł́A�O���W�����łȂ��A�@���I�ȑg�D�ɂ���čL�����Ă���u�_���l�b�g���[�N�v�A�Z�F��⓯����ȂǓ���̋���w�i�łȂ����Ă���u�w���l�b�g���[�N�v�Ȃǂ�����B

�@�܂����Z�N��ȍ~�����{�y����ڏZ����������V�؋��ɂ���ĐV���ȑg�D���ݗ�����Ă���B

�@�V�؋��̑����͗��w���o�Ē�Z����ȂǍ��w���҂������X��������A�ݗ������g�D���u�ݓ��ؐl������v�A�u�ݓ��Ȋw�Z�p�ҘA���v�Ȃǐ�含�������̂������ł���B

�@�ߔN�A����W���ْ�������Ȃ��A�؋��E�ؐl�ɂ�钆���Ƒ�p�̕��a�I����𑣐i����u���{�����a�����ꑣ�i��v�Ȃǐ����I�ȃl�b�g���[�N����������Ă���B

�@�������A�ڏZ���⒆���̐����o�ς̕ω��A�O���[�o�����ɂ��A�؋��E�ؐl�g�D�̐����⊈�����₦���ϗe���Ă���B

�@�l���x���̃l�b�g���[�N�@�u�W�v�i�O���@���V�j�Ɓu�M�p�v�i�V�������j

�@�l���x���̃l�b�g���[�N�́u�W�v�Ɓu�M�p�v�ɏے������B

�@�ږ��W�c�ł���؋��E�ؐl�́A�ڏZ���ɂ����ă}�C�m���e�B�W�c�ł��邱�Ƃ��唼�ŁA�d����Z�����m�ۂ��A�K�v�ȏ�����肵�悤�Ƃ����ۂɂ́A���������L���M���ł���e���⓯���̐l�𗊂�P�[�X�������B

�@�܂��؋��E�ؐl�Љ�ɂ����ĐV���ɕ������n�߂�ہA�u�N�̐e�ʂł���v�A�u�N�̏Љ�v�ȂǁA�l�I�Ȃ��肪�傫�ȃJ�M�ƂȂ�A����́u�W�v�Ƃ�����B

�@�؋��E�ؐl�Љ�ł́u�L�W�A�v�W�A�v�W�A�L�W�v�Ƃ������t������B

�@�u�L�W�v�u�v�W�v�͂��ꂼ��u�W������v�u�W���Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��ł���B

�@���̈���Œ�����ł́u�v�W�v�ɂ́u���v�v�Ƃ����Ӗ�������A�u�L�W�v�́u���v�ł͂Ȃ��v�Ƃ����Ӗ�������B

�@����āA�u�L�W�A�v�W�A�v�W�A�L�W�v��A�u�l��������Α��v�����A�l�����Ȃ���Ζ�肾�v�Ƃ����Ӗ��ɂȂ�B

�@���̌��t�������悤�ɉؐl�E�؋��Љ�͐l�����d�������Љ�ł���A�l���L�p�ȁu�W�v�������Ă��邩��������r�W�l�X�̐��ۂ����E����B

�@���͂ȁu�W�v�������Ă���A�q�g�E���m�E�J�l�Ȃǂ̖��͉����ł��A�u�W�v��ʂ��ėǂ����邱�Ƃ��ł���\���������Ȃ�B

�@����Ɂu�W�v�̍\�z�E�ێ��ɂ́u�M�p�v���d����B

�@�؋��E�ؐl�́u�W�v�\�z�ɔM�S�ł���A�؋��E�ؐl�g�D�ɎQ�����A�l�����L���悤�Ƃ���l�������B

�@�ڏZ���ɂ����ă}�C�m���e�B�ł���؋��E�ؐl�ɂƂ��āA���̍��ł̐��E�E���E�ւ̎Q���͎����㐧������Ă��邱�Ƃ������A�Љ�g�D�ɂ����銈�ނ�ɂƂ��Ēn�ʂƖ��_���������̂ł���ƍl�����Ă���B

�@�l�̎Љ�I�u�M�p�v�Ɓu�W�v�̊g��͈ڏZ���ɂ�����}�C�m���e�B�ł���ނ�̐�����p�ł������ƌ��邱�Ƃ��ł���B

�@�u�M�p�v�Ɓu�W�v�ɂ��l���x���̃l�b�g���[�N�́A�g�D���x���̉ؐl�l�b�g���[�N�w�ƂȂ��鏬���ȖԂ̖ڂ��Ȃ��Ă���Ƃ�����B

�@�@�ؐl�l�b�g���[�N�̎���

�@�u�ؐl�l�b�g���[�N�v�ƌĂ�Ă�����̂̑����́A�ؐl����h�����Ă���Ȃ��肪�r�W�l�X�ɂ����ċ@�\���ʂ��������̂ł��邪�A�{���I�ɂ͈��̋@�\�Ǝ��Ԃ����������̂Ƃ͂����������A���̒�`�����݂��Ă��Ȃ��B

�@�ɂ߂ăv���C�x�[�g�ȁu�M�p�v�Ɓu�W�v��y��Ƃ��A���ӎ��ɒz��������ꂽ����I�ȊW���r�W�l�X�ɔh�����Ă���B

�@�؋��E�ؐl�l�b�g���[�N�́u���݂��Ă���悤�ő��݂��Ă��Ȃ��v�Ƃ����A�����܂��ʼnϓI�Ȑl�I�ȂȂ���Ɨ������邱�Ƃ��ł���B

�@�g�D���x���ł́A�ڏZ���ɂ�����؋��E�ؐl�ɂ��c�̂��A���̎�|�Ɏ^������l�X�̐l���Ȃǂ̘H�ՂƂ��ċ@�\���Ă���B

�@�����ɑg�D�̓����́A�R�~���j�e�B�⍑�����z���O���[�o���ɓW�J���Ă���P�[�X�������B

�@�q�Q�l�E���p�����r

�@�@�_�����u�w���`�\�\�A�W�A�̃l�b�g���[�N�s�s�x�}�����[�A����Z�N

�@�@��v�w�؋��R�l�N�V�����x�V���ЁA����O�N

�@�@�V���w�ؐl�f�B�A�X�|���\�\�؏��̃l�b�g���[�N�ƃA�C�f���e�B�e�B�x���Ώ��X�A��Z�Z��N

top

��������������������������������������������������������������������������������

|