|

****************************************

Index 第一部 第二部 第三部

第一部 多摩川−そのイメージ

1 玉川の精神史 top

1.1 日蓮の入滅

夏は湿気が多く、冬は寒さの厳しい身延の沢に長く留まっていたためか、衰弱した身体を癒そうと、弘安五年(一二八二)九月、日蓮は弟子たちの勧めにより常陸(ひたち=現茨城県)で湯治するため下山した。

黒駒、河口、竹下、関本を通り、十六日平塚、十七日瀬野(瀬谷)に泊り、翌十八日多摩川を渡って、武蔵国荏原(えばら)郡(現大山区)千束郷の地頭であり、日蓮の外護者であった池上宗仲の館に着いた。

池上氏のもとでしばらく休息の後、旅を続ける予定である。 |

玉川に布を哂す(『武蔵野地名考』から)

|

二十五日に日蓮は、病状を案じて鎌倉などから集まった弟子たちを前に、『立正安国論』を講義した。

その際、日蓮は次のように語った。

釈尊は霊鷲山で八ヶ年法華経を説き、その艮(うしとら)の方向にある跋提河のほとり、工匠の長者純陀の家で入滅した。

拙僧は身延で九ヶ年間法華経を研鑚し、やはり艮にあたる武州多摩川のほとり、この工匠宗仲の館で三十七日のうちに入寂しよう。 (「元祖化導記}) |

なるほど宗仲の父は鶴岡八幡宮の番匠であり、彼も幕府の作事奉行を継いでいたと推定される。

この予言は的中した。日蓮は十月十三日池上邸で、その波瀾の生涯を閉じたのである。

池上の本門寺は、宗仲の邸跡であるという。

ところで、日本の仏教絵画史上「釈迦涅槃図」は重要なジャンルを成している。

平安時代の伸びやかな構図は、中世に入って次第に類型化を進めつつも、イコノグラフィー(図作字)として一つの完成をし、近世に至るまで長く盛行をみた。

その様子をみると、中央に頭北面西して横臥する釈迦、その四方に娑羅双樹、前方には死を悼んで動哭する仏弟子や近習、そして上手には大きな波頭をみせる跋提河があり、さらに上部飛雲には釈迦の死をきいて来迎する摩耶夫人の一行が描かれる。

すなわち構図的には画面は三段階となり、中段の釈迦、上段の天上界、下段の群衆であり、跋提河はこの中段と上段の境に描かれる。

その意味で川は地上と天上界の境界であるが、宗教画としてそのイコノロジー(図愧解釈学)の意味づけを考えるならば、それは現世と来世の境として位置づけられているといえるであろう。

日蓮宗の宗門内において、いつからかこの釈迦涅槃図になぞり、ほぼ同じ構図の聖人入滅図が描かれるようになった。

そこでは、釈迦に代わり日蓮を、娑羅双樹に代わりお寄り掛りの柱と松の屏風を、仏弟子等に代わって六老僧や帰依外護の人々を、そして跋提河に代わり多摩川が描かれる。

すなわち多摩川は聖人の生死、此岸と彼岸の境に位置し、現実の存在を超えて境外という象徴性を担ったのである。

聖人の魂は、この川を通って浄土へ行ったということであろうか。

今、このような此岸と彼岸という仏教的なモチーフを証るとき、誰もが「二河白道図」を想起するであろう。

浄土教絵画の重要なテーマである同図において、二河は此岸にいる発遣の釈迦と彼岸に立つ来迎の弥陀の問に横たわる境界として、構造上「釈迦捏槃図」以上にそのウェイトは大きい。

燃えさかる炎の火の河と、激しく波打つ酷寒の河は、人の属性ともいうべき愛と憎しみを象徴する。

それ故、この河は脆弱な人間の意志だけでは越え難いものであった。

人の煩悩という断ち難い罪性の比喩として大河が描かれ、この河をはさんで現世と来世がある。 |

日蓮聖人入滅図(川崎市中原区・妙海寺蔵)

|

このように、河は仏教上の意味において、まず境界であった。

大河のもつ帯状に長い流域空間は、人間的な尺度を超えるものであり、延々と続くそのラインは人々の生活圈を分断し、対岸にひろがるランドスケープは、訪うことの少ない存在感の乏しい非日常の世界であった。

北見俊夫氏はその著『川の文化』のなかで、

対岸感覚というほどのものが強く意識される地域も稀ではなかった。

石川県手取川中流の谷では、鉄橋が所々に架けられるまでは、対岸との往来はほとんどなく、大正から昭和初年まで両岸の男の子たちは五月節供に、この峡谷を隔てて石合戦をし、川向こうの奴等は全く別の人種のように思い込み、怪我をさせることなど、何の苦にもならなかったと伝えられている。

その傍らで女の子たちは竈(かまど)を築いて飯を炊き、野外の飯食をして災厄を村の外に追払う儀式をまなぶ遊びをした。 |

と、石川県の子供のあそびを紹介しているが、これは境界意識が子供の行事として定着したユニークな事例ということができよう。

共同体とその外側、この内と外との境に川があり、そこに橋が架かる。

橋はそれゆえ神と人との邂逅、生者と死者との語らいの場となる。

京都洛中と洛外の境に架かる一条戻橋や熱田の裁断橋は、そうした境界意識を色濃くとどめる例であった。

1.2 現世と来世の境 top

尾張国(現愛知県)東海道宮宿の近くに裁断橋と呼ばれる橋がある。

この橋はその擬宝珠に堀尾金助の往生を祈る母親の願文が打ちつけてあることで有名である。

堀尾金助は天正十八年(一五九〇)豊臣秀吉の小田原攻めに従って戦死し、母は息子の三十三回忌にあたり、この橋を架け、渡る人々に息子への回向を乞うたのである。

もともとこの川は精進川といわれ、熱田神宮へ参詣する者がこの川のほとりで忌みごもりし、その水を浴びて禊(みそぎ)をする場所であったという。

そして、この橋のたもとに姥(うば)堂がある。

姥堂の主は脱衣婆で、『尾張名所図会』は「堂中安阿弥作の奪衣婆の坐像を安置す、いはゆる三途(さんず=あの世)川の奴子是なり」(巻四)と記している。

なぜ精進川のほとりに奪衣婆を祀ったのであろう。ここではもはや精進川は三途の川である。

この川は神へ近づこうとする者の再生儀礼の場であるが、それは同時に日常的な自己との訣別、日常的な生とその死との境としての場であった。

脱衣婆はその名のとおり三途の川で亡者の衣を奪いとる老婆であるが、それは決して厭うべき存在ではなく、脱衣の行為はすなわち再生の儀礼であって、人がその誕生の姿に還ることを意味している。

裁断橋は現世と来世の境界の結節点であり、老婆は三途の川で次々と亡者を迎え入れ、これを来世浄土へ再生させるのである。

養育者としての姥(うば)、それはたとえば桃太郎の昔話に登場するが、かつては産婆として人の誕生に必ずかかわるものであった。

地上においても来世においても「誕生」という場面に姥が関与していることは注意すべきことであろう。

精進川とそのほとりにいる脱衣婆、この再生の構造と堀尾金助のために

橋をかけ、その往生を祈る母とはぴったり重なり合うのである。

川・橋・姥堂はいずれも民俗信仰における重要な再生のモチーフであった。

1.3 さかおくり top

江戸時代は、伊勢参宮の旅が流行した。地方の晨民たちも隕られた人数ではあろうが、長い間講金を貯めて生涯一度の旅へ出立した。

出発の前夜は、講中・縁者などが集まり、デクチの祝いを行う。

当時の旅は、再会不能の別離となる可能性もある苦難に満ちたものであったから、デタチの祝いには水盃をかわす慣行が一般であった。

出発当日は、家人や講中が揃って見送りをする。その場所を、桜井徳太郎氏は「村境まであるいは船の発着所までなどといって、そこには一定の原則はないけれども、それをサカオクリ(境送り)と呼ぶ所が多いところから見ると、本来は村境まで送ることが通則であったものと思われる」(『講集団成立過程の研究』)と述べている。

サカオクリによって共同体成員は、その成員の身から離れ「旅人」となるのである。

民俗学的には「旅」は「他火」、すなわち自分の身を第三者に任せ、生活や生産から離れた状態になることによって自己回復をはかる行為である。

そのような姿への変貌は、共同体から離れる時に始まるのであるから、サカオクリが村境で行われるのは自然のことであろうし、船の発着所でもみられるというのも、その境界性からして十分首肯されるのである。

東京都世田谷区内に残る「伊勢道中記」を検討した池上博之氏は、「多摩川沿いの村では渡船場までが例となっていた。

等々力(とどろき)では村の渡舟場、喜多見村では二子の渡しがサカオクリの場所となっている。

弘化二年日記では二子の茶屋で最後の別れをなしている。

文化四年日記では一人だけと思われるが、川崎宿で「送り人小遣ひ」を四八文出しており、同所まで見送りがあった」と記している。

多摩川は此岸と彼岸の境であり、日常と非日常の境であった。

1.4 境界に現れる鶏 top

境界にはそれにふさわしい事物が登場する。鶏である。

『大田区史 民俗』は「葬制・墓制」の項中、特殊葬として旧八幡塚村(現太田区)では「水死人があって遺体があがらないとき、ニワトリを戸板に乗せて水に流す。それが遺体のところへ行くとニワトリがトキをフク(鳴く)ので遺体を探すことができる」と記している。

たしかに近世文書によっても、近年の新聞記事を拾っても、多摩川河口付近ではしばしば水死体があがり、また捜索があった。

しかしこの事象をたんに民俗学的な聞き取りとして報告するのみでは十分とはいえない。何故、鶏なのかという問いが残るからである。

水死体捜索のために鶏を求める話は、すでに世阿弥の謡曲「舟橋」にみられ、歌舞伎狂言「菅原伝授手習鑑」にも、水死人の上で鷄が鳴く場面がある。

江戸時代の辞書『和訓¥王+王+木¥』には、水死体を探すとき鷄を船にのせて浮かべると死体のある所で“とき”をつくる、諏訪湖でも沈んだ人があるとこの方法を用いたとあるから、江戸時代この習俗は広く行われていたものであろう。

高橋昌明氏はその論文「境界の祭祀」のなかで、「中世、鶏はこの世とあの世の境目にあらわれる神聖な鳥、魑魅魍魎(ちみみょうりょう)の跳梁する夜と人間の活動する昼との境目を告げる霊鳥」であると記し、古代において朝廷が、中世において鎌倉幕府が修した四角四境祭に鶏に木綿(ゆう)をつけて放ち、それが鬼気を払う神霊の役割を果たしたことを述べ、神と人との境に存在する鷄の意味に説き及んだのである。

境に位置するということは、その両方にかかわることができるという特殊な存在のあり方であり、ときを告げるとは、闇と光の交叉する世界にまじわり、これを人間に予告するということであろう。

死体搜索に登場する鶏は、そのような民俗信仰に現れた境意識を表現したものに他ならないのである。

1.5 水上漂着神 top

府中・大国魂(おおくにたま)神社、六月の大祓(おおはらい)では、氏子達のけがれを託した「ヒトガタ」を多摩川へ流すが、現世の罪障だけではなく、お盆になると現在も流域の各地で精霊流しが行われ、先祖の霊を供養する。

「ヒトガタ」や燈籠の流れゆくさきは、民俗信仰的には「根の国・底の国」であり、仏教的には来世浄土である。

川は来世との結節点である。

フィンランドの作曲家シベリウスは、この世とあの世の境にある卜ゥオネラ川でもの悲しげに鳴く白鳥の歌を作曲した。

仏教では三途の川がこれに当たる。

死者は死出の旅に出、三途の川を渡ると再びこの世には戻れないという。

しかも現世と来世の境に川が存在するという伝承は汎世界的なものであり、ギリシア神話のスティクス川、北欧神話のヨル川、インド神話のビタラニー川などは著名な例である。

川がこのように人間界と霊界との境であるとすれば、川上から流れくる水そのものがはるばると遠い霊界を源とし、流域の生活圏へ下ってくると解される。

それ故、時に川は神霊を我々のもとへ送り届けた。

天明八年(一七八八)六月二十八日、六郷の渡し付近で童児らが水遊びをしていると、川上から大きな厨子(ずし)が流れてくる。

水主(かこ)衆が船を出し拾い上げて扉を開けてみると、日蓮聖人の像が入っていたので、八幡塚村(現大田区)観乗寺にそれを祀ったという。

また調布市深大寺の薬師如来は天平勝宝二年(七五〇)七月七日、多摩川の流れに霊木を得て刻んだものといい、世田谷区野毛町六所神社の御神体は、昔多摩川の大洪水で漂着した伊井諾・伊井冉の二尊を祀ったものであると伝える。

同じく世田谷区行善寺の寺宝は「多摩川出現楠薬師」といい、大田区羽田龍王院も多摩川から得た如意宝珠を祀っている。

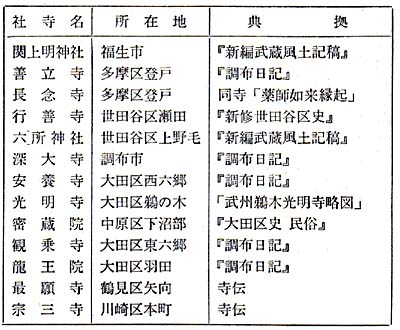

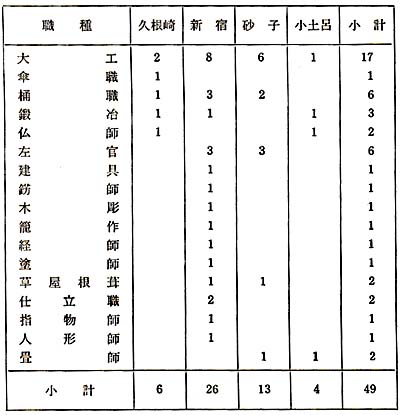

今、多摩川に漂着し、あるいは感得したと伝える神仏を祀る社寺を挙げると、右表のようになる。 |

水上漂着神の分布

|

これらは一括して水上漂着神と称することができよう。

この水上漂着する神仏の分布は、調査が十分であるとはいえないが、多摩川全体としてみたとき下流域に集中する。

しかも河口部は、海上から訪れる神の憑(よ)るところでもあって、川崎大師平間寺、川崎宿養光寺、生麦子安観音堂、下池上常仙院、大森神社、南品川海晏寺、寄木神社等は、いずれも海上から漂着の神仏を祀る社寺である。

そうしてみると、河口部は川上から訪れるもの、海上から訪れるものの二者が寄りくるところであり、川と海との結節点にあって、両者の集約的な姿をみせるという特異な位置を占めており、流域の文化史を考える際、注意せねばならないところであろう。

1.6 新田義興(よしおき)伝承 top

さて、水上漂着神ではないが、もう一つ下流域に濃密に分布する新田義興伝承について述べねばならない。

新田義貞の第二子義興は各地で転戦し、鎌倉に入る機会をうかがっていた。

足利方はその殺害を謀って、江戸氏に命じ、義興をたくみに誘って矢口の渡しで彼を沈めた。延文三年(一三五八)十月のことである。『太平記』は、

| 矢ロノ渡ニ押出ス、是ヲ三途ノ大河卜思ヒ寄ラヌゾ哀ナル |

義興誅殺の舞台となった矢口の渡しは、現在では大田区矢口・鵜の木付近というのが定説となっており、同地を中心に義興に関係する伝承旧跡が残されている。

『大田区史 民俗』によれば、新田氏に関するものは、新田神社、十寄(とよせ)神社など二七、それに義興に関連する火雷信仰が七であるが、右岸の川崎区渡田(渡田の地名は義貞家人且氏に因むともいう)にも、新田神社や亘氏など新田氏に関連する伝承がある。

非業の死を遂げた人物を祀る御霊(ごりょう)信仰は、中世のわが国で一般的にみられるものであるが、義興ないし義貞という人物が多摩川流域の当該地域にそれほど深くかかわったとは考えられない。

義興も彼を欺いた江戸氏等を七生まで恨み報いようといっているのであって、地域への遺恨を伝えてはいない。 |

新田大明神縁起(大田区・新田神社蔵)

|

しかし土地では、渡しの付近で夜な夜な光るものがあり往来の人を悩ますので、近隣の「野人村老集つて」亡霊を崇め社(やしろ)を建立し、新田大明神と袮し祀ったという(『太平記』)。

いったい新田氏の霊を祀り、人々に語り伝えさせた理由は何であろうか。

矢口の新田神社は、漂着した義興の遺体を埋葬した所であるといい、『太平記』のいう新田大明神に該当する社と考えられ、彼を埋めた塚(古墳)がある。

この社殿はたいへんユニークであって、かつては拝殿だけで本殿がなく、鳥居の一つは多摩川に向かって建ち、氏子のいない神社であった。

とすれば、信仰の対象は塚であるよりも、多摩川そのものであったと考えられる。

多摩川の河口に近いこの地域は、しばしば氾濫冠水に見舞われた。荒れ狂う川の姿は人の制御を超え、それはやがて義興の御霊と重なる。

これを鎮めることは流域の人々の生活上、不可欠のことであった。

同じように多摩川河口に近い右岸の南河原村(現幸区)に、女躰権現社という鎮守がある。

口伝によれば、あるとき洪水で村人が難儀し、その際、一人の女が水中に身を投じてこれを鎮めたという。

これは人身御供伝説であるが、心象的には同じ軌跡にあるといっていい。

すなわち、義興伝承は流域民の脅威となる「荒ぶる神」としての川の一面を義興に仮託した、中世的な信仰の表れと解することができるのである。

1.7 タマガワ top

この川に対する信仰、水の聖性をもっとも端的に表しているのは、多摩川の名称そのものであろう。

日本の民俗信仰では、秀麗な山岳を聖山として信仰する例は多いが、同じ自然事象でありながら川を神聖視するという例は少ない。

神奈川県の由来となった「神奈川」や「神奈備川」はそうした聖性に由来すると考えられるが、多摩川は「タマ」を袮することにおいて、より直截にその聖性を主張しているといっていいであろう。

人間と水との関係は、その存在なくして人の生がありえないということからすれば、水の具体的で恒常的な存在態としての川は、山に対するよりも神格化されうる可能性をもっていたといえる。

しかし、山岳が人里、すなわち日常的な生活圏から遠く離れ、雲海につつまれた存在であるのに対し、川は人々の里近くにあり、人間は早くから治水・利水によってこれを制御することに力を注いできた。

それ故、その神性や聖性はやがて後退し、川の神として認識された河童が詫び証文を書くという伝承(多摩川では青梅等で採取されている)に象徴されるように、その神格は次第に凋落した姿に変っていったものと考えられる。

しかし、一方で例えば相模(さがみ)国式内社の分布をみると、酒匂(さかわ)川流域の寒田神社、押切川流域の川勾神社、花水川の比々多神社、渋田川の高部屋神社、玉川(厚木)の小野神社、引地川の大庭神社、境川の深見神社など、いずれも河川の上・中流域に位置し、古くから水田耕地の開かれた地に鎮座する。

その典型的な例が相模川で、ここでは上流より石楯尾、有鹿、宇都母知、寒川、前島の五式内社を数える。

相州一の宮である寒川社の「寒」はもともと「清い」の意であるといわれ、同社は相模川左岸にそそぐ二つの支流、小出川と日久尻川との間にはさまれた広い水田地帯の一角を占めている。

これらは明らかに清麗な氷への信仰をその起源として成立した社であると考えられる。

一方、武蔵国の式内社について、『多摩川誌』は水野祐氏の説を紹介しながら、「ほとんどが多摩川、利根川、荒川およびそれらの支流に分布し、そのなかでも流域の上・中流の河岸段丘や丘陵上に位置している」と記している。

民俗信仰には、このように生命の源として水を神格化した例は多いのであるが、「タマ」は豊かな神霊の満ちた川として人々が認識していたころの、川への畏敬の念がその名称として残り伝えられたものと理解されるのである。

日本神話において「タマ」は「ミコト」「モノ」「ムスビ」「カミ」などとならび神格を表す称の一つであり、トヨタマヒメ、タマヨリヒメ、サキタマ、ハヤタマノオ、タマツシマなどその事例は豊富である。

この神格をそのまま名称とする河川も各地に分布し、やがて国内にあるタマガワの中から六川が抽出され、六玉川として歌枕となり、京都の貴族たちがその詩情を託した。

井出の玉川 京都府綴喜郡井出町

三島の玉川 大阪府高槻市

高野の玉川 和歌山県伊都郡高野山奥の院

野路の玉川 滋賀県草津市

野田の玉川 宮城県塩釜市

調布の玉川 東京都調布市

『属後撰集』『新勅撰集』『夫木集』などには、これら六玉川を織り込んだ歌が多数収載されており、さらに近世になると「六歌仙」などとともに浮世絵のテーマともなった。

しかし、それらは川をモチーフとしながらも、次第に絵そらごと、すなわち遊びの世界へと傾き、小論のテーマにはなじまないものである。

多摩川にかかわる歌といえば、やはり万葉まであって、『万葉集』巻十四東歌中に収載された武蔵国の相聞歌に、次の一首がある。

多摩川に曝す手作さらさらに 何そこの児のここだ愛(かな)しき

江戸時代、猪方村(現狛江市)の名主宅に寄隅した元常州土屋家の浪人平井董威は、多摩川を讃え、この歌を顕彰しようと江戸の文人等に勧進を呼びかけ、書を白河の松平楽翁に求め、猪方村の多摩川ぶちに土手を築いて石碑を建て、弓手(ゆんで)すなわち左手方向に水神の小祠をあわせ祀った。

その後多摩川の氾濫で「堤井石碑田畑共一円欠落」し、跡は大河になり石碑は水中に没して行方不明になったという。

現在みられる碑は当時の拓影からおこしたものである。 |

多麻河歌碑(狛江市)

|

1.8 再生の儀礼 top

歳旦の朝一番に汲む水を、「若水」(わかみず)という。

新しい若水手桶を用意し、年男が井戸へ行き、拍手を打って水を汲み、家族のものみなが飲んだ。

若水は、その名のとおり若々しい生命の水であり『人これを飲んで再生長寿を期すのである。

若水汲みは、井戸水に頼った近年まで広く各地でみられた習俗であり、年中行事の最初に位置づく素朴な儀礼であった。

水の聖性によって名付けられた「玉川」の場合、その清い水によって再生を願う行為が、さまざまな儀礼となって存在したと思われるが、今日その検証は難しい。

水野祐氏は、古代に武蔵の国司が府中へ赴任し六所宮に参拝する際、多摩川で潔斎したものと考えているが、禊が聖水による肉体の清浄と再生をはかる儀礼であるとすれば、水野氏の説は首肯されるところであるが、史料的な裏付けは乏しい。

多摩川での潔斎といえば、近世に行われた雨乞いの資料中に幾つか、関連する事例が見い出される。

天保五年(一八三四)六月、野良田村(現世田谷区)の村民三十人が、雨乞いのため下野毛地先の多摩川に入り垢離をしたところ、どうしたわけか卯之吉という百姓が溺死した。

安政六年(一八五九)六月二十八日、和泉村(現狛江市)の村民一同が、鎮守伊津美神社へ集まり、請雨護摩供を修業した。

その後、多摩川へ出て万垢離を行ったところ、効あって即刻に雨が降ったという。

雨乞いで有名な相模大山への参詣路である矢介沢往還に面した二子村(現高津区)では、同山の山開きが行われる七月二十七日に講中が集まって大山石尊の献灯をたて、さらに一八センチくらいのサシを一にぎりずつ持って多摩川へ行き、「大山石尊、六根清浄」を唱えながらサシを一本ずつ川へ流して水をかけ合った。

同じ多摩川右岸の久地村(現高津区)でも毎年七月二十日、まず年番の者が多摩川の伊勢宮河原へ行き、青竹を四本立ててしめ縄を張り、祭壇を設けて供物をそなえる。

その後、村民が集まり養周院の僧が読経をし、終るとそれぞれ裸形になって川へ入り、サシを一本ずつ流しながら水をかぶって身を清めた。

サシはワラを中央から二つに折り、先端を三センチほど折り曲げ結んだもので、かつてはサシの流れ方によって吉凶を占ったという。

雨乞いでは、宮内村(現中原区)の祈雨方法はなかなかユニークで、村民が鎮守春日神社へ集まり、麦藁で長さ七、八間の大蛇を一つ、雨蛙を五つ、オタマジャクシを五つ、青竹と藁で雷様を五つ作った。

仕上がると、神前で祈祷ののち、大蛇を担ぎ、雨乞いの行列が村内を一巡、最後にこれらを多摩川へ流したのである。

府中では、大国魂神社を出発した竜頭と三の宮の神輿(みこし)が太鼓を叩きながら町中を練り歩き、是政(これまさ)の多摩川原へ行って神輿を川の中へ沈め、神主が祝詞をあげて解散した。

ほぼ同じような例が川崎宿にもあり、ここでは南河原村(現幸(さいわい)区)の農民が同村延命寺に伝わる竜頭をいただき、笛・太鼓を鳴らしながら宿内渡船場に至り、それより駅中を一巡し、小上呂町より帰村したという。ここでも川との結びつきがみられる。

御輿を川へかつぎいれるのは、衰弱した御霊を聖水によって再生させようというねらいであり、これは雨乞いという神事であるよりも、川や海に近い神社では、例祭の儀礼として広く行われているのは、人のよく知るところであろう。

多摩川流域での事例は乏しいが、八雲神社(現羽村町)の春祭りでは、現在も御輿を多摩川へ入れ、上丸子(現中原区)山王社の例祭では戦前まで行われていた。

同じ川崎の稲毛神社では、衰弱神が姥ヶ森の御手洗池へ投棄されて幼童神として再生し、それを姥が養育するという、さきに述べた裁斷橋にみられた姥と川、すなわち水と母神による幼童神再生の典型例が見い出される。

以上、川のもつ精神的な意味について、多摩川を素材にその顕在化を試みたのである。

|

|

2 多摩川流域の風土 top

2.1 流域の景観

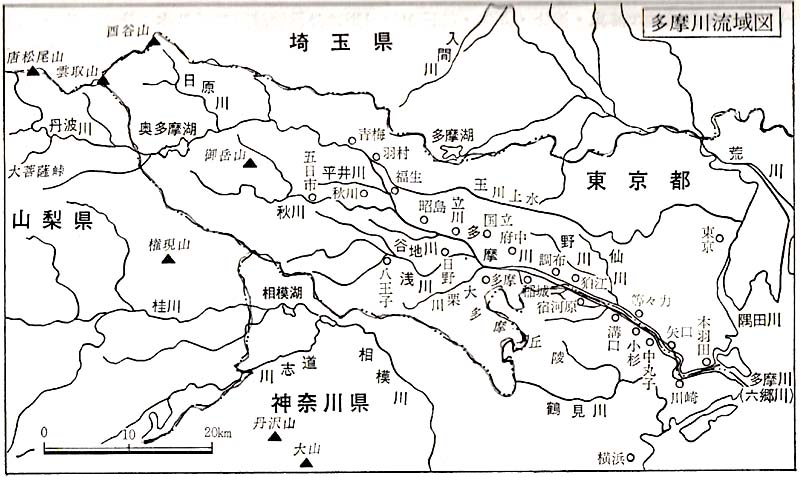

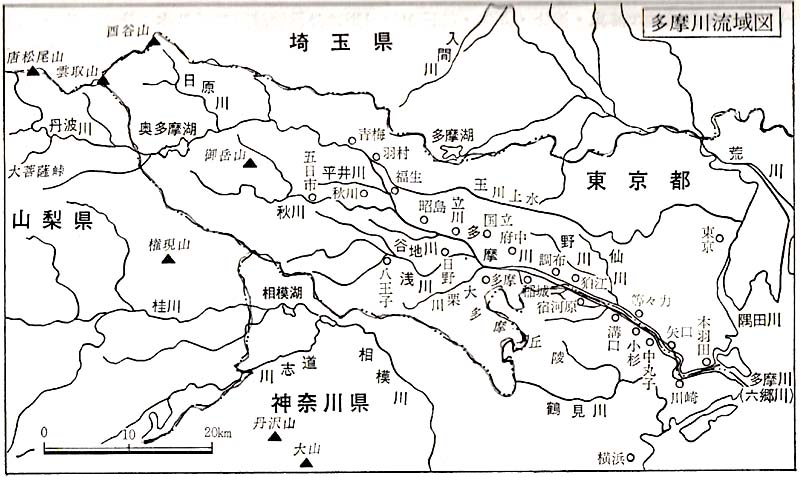

多摩川は山梨県塩山市一ノ瀬の笠取山を水源とし、関東平野の南西部を東南方向に流れて東京湾に注ぐ。

全長一三八キロメートル。流域面積一二四〇平方キロメートルである。

塩山より丹波山村までは山梨県域であるが、奥多摩町で東京都へ入り、青梅(おうめ)市・福生(ふっさ)市・昭島(あきしま)市・立川市・日野市・府中市など東京都の諸市を東流し、下流域では東京都と神奈川県の県境を流れ、東京湾へ至る。

水源となる水干(みずひ、海抜一八六〇メートル)には大正七年五月、当時の東京市長尾崎行雄が羽村町の水神社を分詞した水神をまつる。

しかし、多摩川は最上流域において雲取山・大洞山・唐松尾山・笠取山・倉掛山・大菩薩嶺などで囲まれる地域に発した後山川、丹波川、小菅川などの水を集めて形成されるのであり、水源をあまり限定的に捉えるべきではないであろう。

流域の地形景観は多様な変化をみせる。すなわち山地・丘陵・台地・低地である。

そこでこれらを大きく上流、中流、下流の三つに区分する。

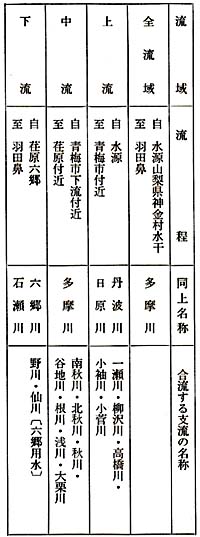

この間諸川を合れせて大河に成長し、多摩川の呼称にも変化がある。かつて水野祐氏のまとめた多摩川流域名称表を掲げよう。

この表では、中流域を青梅市下流付近から大田区荏原(えばら)付近の間としているが、地形的には下丸子付近までが扇状地性の平野ないし自然堤防帯型の平野で、これより下流が海岸低地であるといわれるので(『多摩川誌』)、中流域は下丸子までとするのがふさわしい。

今、下流域までの景観を簡単に展望しておこう。

まず青梅より上流の山地では、道は山腹の等高線を通るが、川は険しいV字谷の底を流れ、急傾斜地に繁茂する樹林の間から遥かに川の蛇行がみえるという状態がつづく。

河原に下りると河床には砂礫が堆積し、新緑や紅葉の美しい渓谷となる。

青梅付近で川と道のレベルは次第に接近し、平坦地がひらけて市街地となり、この台地面の河岸段丘下を多摩川が流れる。

これより次第に川幅は広くなり、水量も貪富になって河床には砂礫、そして広々とした河原が展開する。 |

多摩川流域名称表

(水野祐『多摩川名義考』から)

|

青梅より下流域の景観は右岸、左岸で対照的である。右岸は草花丘陵・加生丘陵・多摩丘陵、さらに下末吉台地が連なり、対岸からみると、段丘崖が屏風のように続く。

府中・調布あたりからは「向ヶ岡」と呼ばれ、その眺望は江戸の文人墨客等に愛でられた。

これに対し左岸は武蔵野台地が続き、広々とした景観である。この台地のうち立川段丘上に青梅・福生・昭島・立川・府中・調布など、古くからの集落が発達した。

これらの集落は赤土のローム層上にあるので、冬から春の季節風が吹く頃は黄塵万丈となり、そのため欅(けやき)や樫(かし)などの木を植えて防風林とした。

典型的な武蔵野の風景である。

この武蔵野台地は現大田区域にも伸び、田園調布の多摩川台公園では高さ一五メートル内外の段丘崖を成し、丘の上からは蛇行する多摩川の流れが良く望まれる。

しかし、武蔵野台地全体としては広大な平野を形成しており、地形的にそれらは福生付近から溝口(みぞのくち)付近までの扇状地性平野、それより下丸子付近までの自然堤防帯型平野、そして最下流域の三角洲平野に区分される。

下丸子付近以下の下流域では満潮時に海水が遡上し、河床は砂地となっている。

2.2 青梅・八王子――上流域 top

そこでこの一三八キロメートルに及ぶ多摩川はどのように捉えられるであろうか。

それぞれの地形を舞台として展開する生活が蓄積され、それが一つの社会的な様式として認識されるとき、それは「風土」と呼ばれるであろうが、この風土と多摩川のかかわりをどう見い出していくかということを考えてみたい。

我々がふだん見なれている多摩川は中・下流域の景観であるが、流域全体を展望するとき、それぞれの地域においてその風土を集約的に表現している事象、ポイントとなる個所があるのではなかろうか。

それは自然地形的な景観である山地・丘陵・台地・低地と密接にかかわってくるものと予想される。

当然、都市化が著しく進んで地域構造そのものが大きく変化した現在ではなかなか見えにくい場合もあろうが、自然と人文のかかわりが熟成した共通の様式として「風土」が生きていた時代を念頭におきつつ、もう一度上流から河口までを展望し、ポイントとなる箇所を検討したい。

上述のように最上流域から青梅付近までは、四方が山に囲まれ多摩川は深いV字谷の底を流れている。

江戸時代は沢井村など四か所に「万年橋」と呼ばれる本橋が架かり、人々はそれによって対岸へ渡った。

この付近には現在もいくつかの吊橋がみられる。 |

多摩川上流のV字谷

|

人々の生活の場である集落は等高線を通る道に沿って点々と存在するが、急斜面が多く、大規模な集落の発達はみられない。

当然、農業生産力は低く、林業と山の斜面に拓かれた桑畑、すなわち養蚕が主産業である。

徳川幕府は御用材確保のため、青梅・八王子方面の諸村内に直轄の「御林」を設定した。

延享元年(一七四四)三月、幕府は日光御用材を甲州丹波山中より伐出し江戸廻しを命じているが、同じ月、両国橋修復のため多摩郡稲根崎村の御林より用材を伐採し、福生村の多摩川河岸で津出し、十三日から川下げをするので引人足を出すこと、川下げに橋が支障となる場合は取り払うことを命じている。

代官所から出されたこの廻状は、福生村から下草花・熊川・拝島・日野本郷・府中・押立・国領などを経、河口の古川・八幡塚まで、流域の四六か村に宛てられている(「平川家御川留」)。

江戸へ送られる木材には尾張・紀伊などからくる「下り荷」と、武蔵・上野・上総などの「地廻り荷」があるが、青梅材は江戸に近く、多摩川の水運によって容易に輸送されたので、幕府は江戸城普請や上述の日光御用材あるいは橋梁材として必要に応じ、これを伐り出した。今、二つ事例を挙げてみよう。

宝暦十一年(一七六一)十二月、多摩郡檜原(ひのはら)村御林から伐出された槻(けやき)・栂(つが)・椴(とど)・桂・栗は拝島村の渡場(とば)へ川下げし、翌年三月までの間に江戸へ送られたが、同年、多摩郡堺村の御林からも槻・栂・椴・塩路・桂・栗を伐出し、拝島村の渡場まで管流し、それより筏に組み多摩川河口へ川下げ、羽田湊で引筏とし、江戸嫋しとなった。

このため幕府は、筏の通る緋原・堺より秋川・多摩川通り羽田湊・江戸深川までの御料私料の村々に対し、万一出水で流木が出たときは引揚げて保管し、代官所へ注進し隠匿せぬようにと触れている(『世田谷区史料叢書 第一巻』)。

以上は幕府御用材の例であるが、百姓持出の木材も江戸の需要に応じ、近世中期以降さかんに伐り出された。

上流域で伐採される原木は多摩川へ落とされるが、V字谷の川幅は狭く、鳩の巣とよばれる地区など随所に巨岩が横たわっているため、筏に組むことができない。

そのため管流しとい。て木材をばらばらに放流し、川下げ渡場で引き上げた。

青梅付近がその渡場にあたり、乗子の手によって筏に組まれ、はるばる河口まで下るのである。

奥多摩地方における林業の発展は近くに江戸を控えるという立地条件と、水運としての多摩川の存在なくしては考えられないが、以上のように青梅・八王子は後背地に広がる木材資源の河川輸送基地としての機能を担っていたのである。

次に山地丘陵地方のもう一つの特産である養蚕についてみると、同地方では「黒八丈」や「青梅縞」などの織物が生産されている。

それらは江戸の呉服問屋によって集荷されたが、その売買の場となったのが青梅の六斎市、そして八王子の「市」であった。

しかしこれら「市」では、たんに織物類が売られたのではない。

青梅地方の特産物としては蕨(わらび)・梨・炭・石灰・桃子(とうず)・柚子(ゆず)・梅子等があり、八王子方面ではそれらのほかに柏の葉、釿(おの)の柄などが加わるが、これら山地ないし丘陵の物産は上記の「市」に出荷売買された。

すなわち『武蔵名勝図会』は、

市 四日、十四日、廿四日は横山宿、八日、十八日、廿八日は八日市宿にて市立てり。

この市の起こりというのは、(中略)天正十九年より始まりたる市なり。

関東繁栄の市の内にて、高崎、藤岡、桐生などと名をひとしくす。売買の品は土産の織物并(あわせ)に郡内類、川勾島、上田島、八丈類、岸島、青梅島、太織類、秩父の産物、その外に糸繭、木綿類。魚類は大磯、小田原、南湘腰越の海浜より来たり、甲虫は大師河原、深川、行徳辺より来たる。

魚は当所より川越、青梅、飯能へ送り、その外に野菜、諸品を商う。 |

と記している。

当地方の特産物ばかりでなく、山地では入手しがたい海産物が、遠く大磯・小田原・行徳なとがら集まり、その需要を満たしているのである。

さらに明和五年都筑郡片平村(現麻生区)の村差出帳(安藤家文書)をみると、

一 米穀前栽物の内、江戸へ出し売り候儀御座なく候。

百姓夫食に売買候節は、八王子市場に出し、少々売候義御座候

とみえ、都筑郡方面からも農民がその特産品を持ちよっていたことが窺える。

すなわちこの「市」は山地・丘陵の商品作物と武蔵野台地の作物が交流し、両者がその生活必需品を充足する貴重な場であった。

それ故、青梅・八王子在の村民は市日に集まって地場物を販売し、必要な品々を購入した。

八王子山中に位置する上恩方村の享保五年(一七二〇)村明細帳をみると、炭・薪をとり、八王子の六斎市で売り、扶食を買い求める、市場へは三里であるとみえ、同じく元文二年(一七三七)「小比企村明細帳」には、当村では女子が織物を織り、毎年約三〇両ほどを得る。

買物はすべて道のり一里の八王子「市」で賄っていると記されている。

生産物流通のうえで青梅・八王子の「市」と強く結びついているのは、これら山間の村ばかりではなく、川崎村・五の神村など現羽村町に入る武蔵野台地上の村にも及び、「市」の存在を度外視してこれら農村の生活は考えられないのである。

この八王子「市」の一つ柏市は、多摩川の支流・浅川の河原でひらかれる。

文政十年(一八二七)塩野轍が著した『桑郤日記』には、河原に展開するさまざまな物資と群れ集う人々で賑わうさまが活写されている。

河原は昔から社寺の境内・門前と並び「市」の場である。

河原という特有な空問とそこにかかわった人々の動きについては、次章以下で多少具体的にみてゆきたいと考えているが、河原は日常の共同体の外側にあり、生産性の乏しい無主の地である。

この誰のものでもあり、誰のものでもないともいえる空間は人々を解放し、そこを市立の場とすることは、世俗的な力関係に拘束されない自由のなかで人々が交流することを可能にする。

そこに日常的共同体とは離れた独自の秩序をみることができよう。

社寺の門前・境内も同じように世俗の権力を拒もうとする姿勢があり、共通の性格がみられるのである。

近世の八王子は甲州街道の宿場町である。

宿場町は人と物資の交流機能を持っており、宿場集落の構造は近世中期以降、伝馬人足を負担する本百姓層を核としつつ、次第に商工業者や交通労働者の占める比重を増し、後背地の農村の人々にとっては恒常的な「市」の役割を果たすようになる。

様々な職種、様々な価値観が交叉する宿場は、単一の職業、単一の価値観によって構成される村にはない弾力性があり、その活動的で解放的な空気は「市」の場がもった目由と同じような意味を担うこととなったであろう。 |

浅川河原の柏の市(『桑都日記』八王子市・極楽寺蔵)

|

以上のように青梅・八王子は山地丘陵と台地部の接点に位置し、そこで行われる「市」は地域特産物を商品化するにとどまらず、すでに社会的慣行として風土のなかに位置づき、人と物との交流によって山地丘陵の生活文化と武蔵野台地文化とを結びつけ、地域生活の基底をささえるものとなっていたのである。

2.3 府中――中流域 top

さて、多摩川をさらに下ろう。青梅・八王子を過ぎると中流域である。

上述のように中流域はこれより下丸子付近までであり、左岸は武蔵野台地、右岸は丘陵であるが、丘陵と川との間には下降するにしたがい沖積層の平野もみられ、多摩川は広々とした河川敷内を豊かに水をたたえて流れる景観となる。

この流域の特徴は顕著な利水の形跡である。近世に拓かれた大規模な上水・用水はほとんどこの範囲に集中し、特に農業用水は左・右両岸にみられ、それによって水田は安定した生産力を確保し、武蔵野を中心として新田の開発も著しく促進された。

このような水田に依存する農村集落の原型は、奈良時代にまで遡るものであり、古代武蔵国府を中心とする多摩川両岸には奈良時代から平安時代前期、すなわち十世紀頃までの集落が濃密に分布している。

それらの集落跡は多摩川の支流にまで及ぶが、その立地は「洪積丘陵上の場合は付近に涌泉あるいは低湿地をもち、微高地上のものは広大な沖積低地に隣接している。

それは、農耕の適地として集落選地を持つものであり、生産の主体とみることができる」と『多摩川誌』はいう。

武蔵国一の宮と推定される小野神社跡をふくむ落川遺跡(現日野市)は、右岸の微高地を占め、古墳時代から平安時代にかけての大規模集落跡で、国庁所在地をしのぐ青磁などの重要遺物が出土した。

そしてこの遺跡群からは多摩川をはさみ武蔵国庁跡が至近の距離にある。

すなわち左岸の武蔵国庁跡と右岸の集落跡とは相呼応する関係にあり、それらは多摩川中流域の生産エネルギーを集積し、これが析出されたものと理解されるのである。

さらにこれらの遺跡群と重なるように、多摩川右岸の現稲城・多摩・日野・八王子・町田の五市にわたって、やはり奈良時代から平安時代中期の瓦窯跡群が存在する。

それらは南多摩窯跡群と呼ばれているが、そこで焼成された瓦類は武蔵国庁や武蔵国分寺等に使用された。 |

多摩川の中流域

(矢口の渡付近『江戸名所図会Jから』)

|

武蔵・相模の国境が、何故ラインとして明解な多摩川ではなく、その右岸一帯を包摂したのか、これら遺跡の存在は重要な示唆を与えるのである。

すなわち多摩川中流域の丘陵・台地は、その左右両岸に共通の文化圏を構成し、その頂点として国庁(府中)が存在したということである。

それ故、多摩川右岸を切放すならば、大きく全体像を見失うこととなるのであり、古代の武蔵相模国境はこの文化圏の外郭をラインとして決定されたと考えられる。

以上のように、多摩川中流左岸に府中が所在することは、一方で多摩川による国府や国分寺造営にともなう建築資材の水運という直接的なかかわりが考えられるが、さらに多摩川を中心とした風土に基づく共通の文化圏という広い視点が求められるのである。

さて、生活の諸相から風土的特質を考えようとするとき、やはり近世について一瞥する必要があろう。

そこで興味深いのは近世の府中も宿場と市の場であったということである。

府中の市は馬市で、その場所は六所宮(大国魂神社)の参道であった。『府中市史』は、

府中馬市は、戦国−江戸の初期ごろには、すでに伝統をもった市として、高い地位をもっていた。

家康の関東入国の翌年、六所明神の社領五百石が安堵され、いらい家康・秀忠と六所宮との深い関係は、前に述べたごとくである。

戦火がまだ収まらなかった当時は、武蔵第一の府中馬市が、重要な軍馬供給地であったと思われる。

関ヶ原・大坂の両陣に使用された軍馬は、多く府中から出たとする説は、ややうがちすぎであるにせよ、その後馬場二筋の寄付と欅並木の整備が行なわれていることは、府中馬市が武士たちの関心を惹くものであったことを思わせる。

馬市は、その馬場で行なわれる例祭の駒くらべ(競馬式)から、はじめられるからである。 |

と記している。

このように府中の馬市は中世的な伝統をもち、慶長七年(一六〇二)六月朔日の禁制は市庭において喧嘩・口論・賭け事を禁じ、その秩序を保証するものであった。

市の期間は六所宮例祭の五月三日から九月晦日(ただし慶長七年禁制では六月一日から二十日まで)であり、この間、幕府は御厩(みくりや)方役人を派遣し、将軍献上馬を選定して上納させ、諸大名や旗本等の買上げもこの市で行われたといわれる。

近世、関東の馬市としては府中が第一であり、それについで佐倉が重要であった。

すなわちこれらの市には関東各地の博労が集まり、武蔵野台地が培った良馬が売買されたのであり、それは中流域の風土のもう一つの姿を表現しているのである。

しかし、馬市ぱたんなる馬の売買に終始するものではない。

戦国の余風が払拭されて徳川幕府政権が安定すると、領主側の馬需要が減少し、やがて将軍献上馬選定も行われなくなり、市は一時廃絶するに至るが、その後府中宿では安永九年(一七八〇)に六斎市としての再興をはかると、さっそく八王子宿がこれに反対した。

その理由を『府中市史』は「府中が馬市ばかりの再興であればよいが、やがてそれ以外の商品が取引される市になるであろう。

そうなっては八王子宿の難儀となる」からであるという。

上述のような活発な市をもつ八王子は対抗関係の出現を警戒したのである。

府中の馬市は時代の趨勢によって次第に変質し、やがて農家の小荷駄馬が主な対象となる。

「市」そのものも八王子のような社会性を失い、幕末にはその使命を終るが、「市」の存在の後退は逆に府中宿が市機能を構造的に備え、その肩代わりをなすにいたったものとも考えられよう。

2.4 川崎――下流域 top

最後は下丸子以下河口までの下流域である。

この地域は多摩川低地と呼ばれるデルタ地帯である。

左岸に六郷・羽田(現大田区)、右岸に東海道川崎宿・川崎大師平間寺(現川崎区)がある。

両岸の景観に多少の相違があるとはいえ基本的には川と海との接点という意味で共通であり、本来「カワサキ」も多摩川河口域を汎称した自然地名であろう。

それ故、ここでは河口域全体を一括して捉えたい。

近世の状況について一瞥すれば、羽田は多摩川の水上交通によって運ばれる山地の物資や筏、年貢米等の海上輸送基地であり、これより海船に積換えられ江戸へ送られる。

また、羽田猟師町は御菜浦と呼ばれる幕府公許の漁港で、海産物が陸揚げされた。磯付の海岸線一帯は海苔の養殖場であり、さらに大師河原方面では製塩産業がさかんであった。

このように近世の多摩川河口と臨海部は特有の風土を形成していたが、近代に入り産業構造が大きく変化する。

それ故この地域の特質はその過程において瞥見し、ここでは、まず上・中流域でみたように、やはり「市」からアプローチしてみよう。

宿場と市、多摩川下流にあるのは川崎宿とその市である。

しかし、青梅・八王子が占めた市の存在にくらべ、府中、川崎と下るにしたがいそのウェイトは後退する。

川崎の市は宿場鎮守山王社の境内で行われるが、そこではもはや毎年十二月に一度あるのみであり(『新編武蔵風土記犒』)、文献記録による資料的な検証は困難である。

これは当該地域が市を必要としなかったのではなく、上述のように宿駅が市機能を肩代わりしたとみるべきであり、そのことをもう少し具体的に検討してみよう。

万延元年(一八六〇)日本を訪れた英国の園芸学者フォーチュンの著書『江戸と北京』のなかに、川崎について次のような一節がある。

神奈川から江戸までの行路は、二〇〇ヤードか三〇〇ヤードおきくらいに、両側にずっと家が並んでいた。

所々でひとかたまりの家並が人口の稠密でかなり大きな村や町に膨張している。

川崎という町がその一例で、神奈川の東方約七、八マイルの所にある。

そこは賑やかな市場らしく、本通りには店や茶屋が建ち並び、往き来する通行人や、買ったり売ったり、またはぶらついている人々で雑踏していた。 |

フォーチュンの眼には、宿場町川崎はすなわち市場町であったのである。

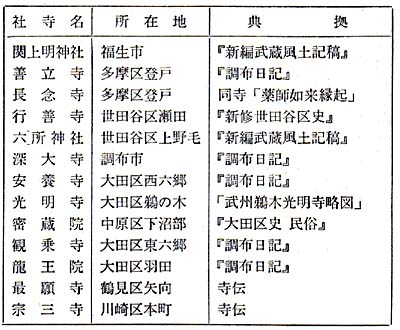

明治に入ってからの資料であるが、「明治三年川崎宿明細帳」(森家文書)によれば、その宿民の職業構成は、農業四二四、商業二三一、旅籠七四、工業(職人)四九、僧侶一一、座頭一一、その他七である。

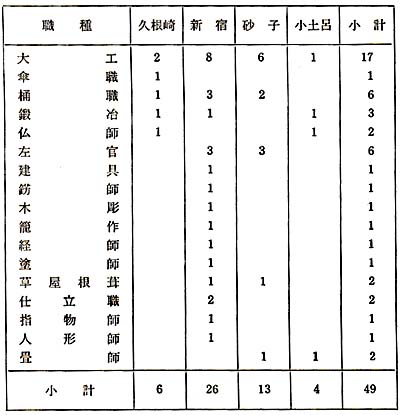

商業の業種は「穀物・酒・塩・醤油・油・蝋燭・荒物・小間物・青物・乾物」であり、工業の四九については職種とその所在が記されている。

それを示したのが右表である。

もとより、この生業職種の多様さは宿の起立時以来のものではなく、当初は伝馬人足を負担する本百姓層を中心とし、わずかに旅籠や商人、それも当初は農商兼業の状況が存在したにすぎず、地理的景観はともかく、宿民の構成は、一般の農村と大きく異なるものではなかったであろう。

しかし、近世中期頃から公用旅行者とともに一般庶民の旅が普及し、飯売旅籠や茶屋が成立し、専業旅籠の経営も可能となった。

さらに地域特産物が商品化され、地廻り経済が発達すると、宿駅はその輸送や市立を担い、次第に町商人が定住して近郊農村の需要を賄うようになっていったのである。 |

川崎宿の町別・職人職種別一覧

|

三浦俊明著『東海道藤沢宿』によれば、元禄享保期、関西方面を中心とする各地から宿場へ商人層が進出する現象がみられるということであり、それらの多くは出身地を屋号とし、活発な商業活動を展開した。

資料は乏しいが、川崎宿についても同様の現象がみられたものと推定される。

こうして近世後期における宿場は、多くの非農業民を包摂して、著しく都市的な状況を呈することとなった。

上述「川崎宿明細帳」による総戸数は八〇七戸であるが、このうち農家四二四戸、非農家三八三尸であり、実に四七・五パーセントが農業外に生業を求めているのである。

また宿人口についても注意すべき現象がみられる。

明治三年段階での総人口は二八〇六人であるが、このうち出稼ぎのため地方へ出ているものが一四九名おり、一方で四八一名が「他所来住隷侍奴婢等」として宿へ抱え込まれているのである。

宿民の一五・三パーセントを占めるこれら来住者は、仮人別扱いとされた。

彼等はどのような人々であったのであろう。

彼等を「隷侍奴婢等」と記していることからして、その身分は低く、主人への隷属性が強かったものと推定される。

しかも四八一名の内訳をみると、男が六八名、女が四一三名と圧倒的に女性が多い。

これらの女性は、飯売旅籠等で働き、年季が明けると他所へ移動するという非定住的な性格の強い人々であったと考えられる。

このような非定住的な人々は、彼等ばかりではない。

宿駅には、夫役としての労働や馬の徴発を厭う助郷村に代わって雇用される雲助のような臨時雇用の交通労働者が多数存在し、彼等は一所に定住せずして移動を繰り返した。

また川崎宿においては、六郷渡船場に同じように漂泊性の強い水主衆のいたことも見逃せないであろう。

渡船の請負人は請負契約にもとづき、近在より年季を限り、水主衆を雇用した。

その数は二四名程度に達し、彼等は水主頭の配下に渡船業務に従事したのである。

これら水主衆がしばしば博打に興じ、あるいは喧嘩口論をし、あるいは酒代を要求するなど、旅人を難儀させる存在であったことは後述するとおりである。

このような移動性の強い人々の存在と商棠活動とは、近世後期の宿駅を特徼づける大きなファクターであり、都市的な空間であるといえる。

すなわち、宿駅は周辺農村にとって恒常的な「市」の場となっていたのである。

2.5 河口部の変貌 top

今日でこそ汚染され、そっぼを向かれ、またやっかい者視される河川も、本来は地域を形づくる母体であり、その水運が経済を支え、産業の立地を促したばかりか、人間の精神に常に働きかけ、感受性、創造性を培うものであった。

これは隅田川を論じた陣内秀信氏の『東京の空間人類学』の一節であるが、川と人間とのかかわりにおける一般論として捉えることも可能であろう。

多摩川についてみると、河口部における産業立地の促進とその顕在化は、日本の近代工業化と重なり合っていた。

明治三十九年、多摩川河口部に最初の近代工業が進出する。

横浜製糖すなわちのちの明治製糖であり、つづいて同四十一年、ほぼ隣接して東京芝浦電気が工場を建設する。

これら二工場は、旧川崎宿の西側、多摩川右岸近くを占めた。

二工場進出の理由は、すでに地価が高く広大な敷地の入手が困難な東京に対し、その周辺を物色していた企業側へ川崎の地主が安価な土地を提供したこと、両工場とも海外から原材料を横浜港へ輸入し、それより「はしけ」で工場に近い多摩川河口域へはこび陸揚げする、さらに工場製品は東海道線を使って東京などへ容易に出荷されるという、交通の至便さが評価されたためである。

こうして翌四十二年日米蓄音機製造(のちの日本コロムビア)、大正期に入って二年富士瓦斯(ガス)紡績、三年鈴木商店(のちの味の素)が多摩川に沿って河口部方向へ次々と工場をかまえた。

当時、民間企業は紡績・織物・絹糸などの軽工業が中心で、多摩川域における初期工場群にもそのような性格がみられるが、大正期になるとこれまで政府に独占されていた軍事関係を中心とする重工業が民問へも広がり、製鉄・機械製造・造船などの企業が成立しはじめた。

そのような趨勢のなかで、この時期には日本鋼管、アサノセメントを中心とする重工業が川崎の臨海部へ進出する。 |

原料の荷揚げ

(味の素株式会社提供)

|

鈴木商店の場合、当初逗子に試験工場を設けたが、塩素ガスと廃水で公害が問題となり、このため本格的工場を予定した川崎の対岸六郷で反対運動がおこり川崎へ進出したのであり、アサノセメントの場合は、最初の工場である東京深川でやはり排出粉塵が問題となり、深川区会の決議で五年以内の撤退を約束し、その代替地として川崎が選ばれた。

アサノは川崎進出にあたり、右岸を埋立てれば問題はなかろうとして、神奈川県へ大師河原地先の埋立許可を申請するが、漁民や海苔業者が反対したため、田島・町田方面へ予定を変更し、鶴見埋立組合を組織して臨海部の本格的な埋立が行われることとなるのである。

このように川崎の重工業化は、河口近くという同じ条件にあった深川や大森など、東京での公害反対運動の代替地として選ばれたという側面のあったことは注意せねばならないであろう。

これ以降、臨海部は日本の近代化とともに京浜工業地帯の中核として発展し、昭和六年には東京飛行場(羽田)が出来て、これまでの陸上・海上交通に加え、航空交通上にも日本を代表する基地となった。

第二次大戦後は一方で石油コンビナート群が形成されるとともに次第に重工業は後退し、産業構造は機械工学から技術革新による知識集約型のエレクトロニクス産業へと変貌を遂げつつある。

このようにみると、多摩川河口域はその高度に集積された資本、人口、交通、産業等いずれについても、首都圏ないし日本の産業全体の展望のなかでその位置づけが論じられるべきものになっているということであろう。

なお、河口域には水辺の聖地ともいうべき羽田穴守弁財天、川崎大師があるが、その信仰については第二部四章において検討したい。

以上流域を展望するとき、青梅・八王子では「市」を軸として山地丘陵と台地が結ばれ、中流域では武蔵国府を中心に、多摩川の両岸で共通の文化圏形成が指摘される。

また武蔵野台地は古代中世を通じて軍馬の供給地であったが、近世に入って多摩川の治水・利水により高い生産力をもつ農業地帯へ変貌すると、府中の「市」も変質を余儀なくされた。

河口低地は強いインパクトをもつ江戸・東京とのかかわりのなかで、陸上・海上交通の要地となり、川崎宿は都市の原風景をみせて、もはや「市」はその存在を失った。

とくに近代に入ると重工業を中心とした産業化により、工業用水の確保が容易である河口域という立地をベースとした独自の地域が形成されたのである。

top

****************************************

|