|

****************************************

Index 第一部 第二部 第三部

第三部 自然と人間

1 治水と利水 top

|

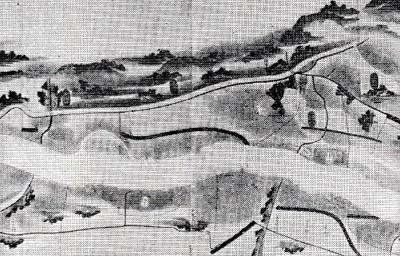

多摩川流域絵図−部分−

(世田谷区立郷土資料館蔵)

|

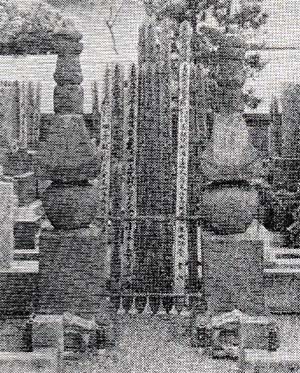

小泉次大夫巡検図(入谷清久氏蔵)

玉川上水といえば、玉川兄弟の名が必ずでてくるが、

実際の幕府の責任者は小泉次大夫であった。

|

1.1 寛保の洪水

寛保二年(一七四二)七月晦日から八月一日、関東を襲った豪雨は各地に未曾有の被害をもたらした。

『続むさしあぶみ』は、

| 六郷川増故、品川海道・芝辺出水、右大浪打候節、川崎・品川辺は津浪のごとく、諸人駑くと云う。 |

と記している。

青梅の在、二俣尾村の名主・谷合七兵衛は元禄から寛保に至る日記を残しているが、これをみると寛保二年は天候不順で雨が乏しく、五月の箇所をみると「十五・十六日大旱、当年麦作大違」とある。

大違いというから渇水で穂が実らず凶作となったというのである。

この後十九日ようやく雨が降り、翌二十日は終日雨で大地も潤った。

「この湿、諸人喜悦す、二十一日日和上る、植付仕付する」

農民等はこの慈雨によって田植をすることができた。

ところが、この後は逆に雨天あるいは曇天の日が続き、六月「頃日、日より悪しく毎日毎夜大雨降る、満水する。

十四日満水、十八日満水、二十七日満水」と、多摩川は氾濫直前の状況を繰り返した。

七月上旬まで続いた雨も十一日ようやくあがり、十六日には青梅の名刹海禅寺で行われていた夏安居もあけ、盆中は天気も安定していた。

しかし二十七日夜再び雨となり、二十八日雨、二十九日大雨、日記は「二十九日大雨降る、終日終夜大雨」と記している。

このとき、多摩川水源地方の山々は集中豪雨に見舞われた。

日記は「八月一日大雨、洪水にて同夜村々所々大荒れ、前代未聞の荒れ、ここに記す」として、以下名主がみた被害の状況を書きあげている。

例えば上述海禅寺の裏山が崩れ、新築したばかりの庫裏(くり)の柱を五、六本折って一丈余りの大岩が家の中へ入り込み、建物が使用不能となったこと、

名主本人の家にも床上三尺の土砂が流入したこと、

長右衛門家は「立ながら水座敷中を流れ、屋敷を掘崩し、あたりの畑、悉く堀川原に」なったこと、

大沢二右衛門家では上の畑が崩れ、屋敷が押流され嫁が流死したこと等々である。

最後に「田畑屋敷山林竹木樹木損いたる事、川欠山崩いかほどとはかりがたく、早速御注進申し上げ候えば、御代官手代平井惣助殿差しつかわされ、一通り御検分これあり候。村中の人馬通い道、いつでき申すべきやはかりがたく、米麦高値に成る」と記している。

下流川崎では、二十九日の大雨で多摩川の堤が切れ、小土呂・砂子などが冠水し、渡船を流失したが、その後、一日夜上流域での増水で多摩川は俄に水かさを増し、あふれ出た大水で川崎宿一帯が大洪水となった。

就寝中の人々は起き出る間もなく、たちまち床上一メートルから一・五メートルの浸水、惣左衛門本陣に宿泊中の大坂目付は俄の出水で枕を流し、惣左衛門に背負われて宿内妙遠寺に避難するという一幕もあった。

稲毛領一二か村・六郷領六か村・府中領六か村の多摩川中・下流域を支配する代官上坂安左衛門は、幕命により村々へ流家・潰家・夫食皆流し・半流しに分け、被害状況の書上を命じ、これを府中陣屋へ提出させた(佐保田家文書)。

具体的な報告文書が手元にないのは残念であるが、代官所はこの調査に基づき、村々へ夫食などを賑給しているのである。

多摩川中流左岸の下野毛・瀬田・宇奈根など八か村は彦根藩の村であるが、これらの村々では藩から御救米を受けており、宇奈根村の罹災者が特に多かったようである。

同じく左岸下流の鵜木村・女塚村・下丸子村は品川宿の劭郷村であるが、水損につき二か年間の休役を赦され(平川家文書)、上述、川崎宿では惣左衛門本陣が六〇両、惣兵衛本陣四○両、兵庫本陣二五両の家作拝借、宿民に対し二一○両余りの失食代が下付されている(石井家文書)。

多摩川の堤防は各所で欠壊し、川通り二〇里の間に緊急改修を要する箇所だけでも百数十か所に及んだといわれる。

1.2 村の分割――枝村 top

考えてみると、我々は川と緊迫感のなかで対峙することがなくなった。

多摩川はコンクリートに封じ込められ、おとなしいのである。

昭和四十九年九月に起きた狛江(こまえ)の堤防欠壊事故は、あらためて水の脅威を思い知らせたが、災害がおさまると多摩川はまた完全に人間のコントロール下におさまり、やがて記憶も風化する。

しかし、流域に分布する飛地地名や各地に残された数多くの古文書類は、多摩川の氾濫による共同体の分割や耕地の流失を伝え、かって流域の人々が如何に緊張関係のなかで川と臨み、川と闘ったかを語っているのである。

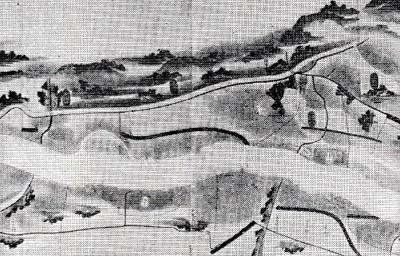

世田谷区立郷土資料館所蔵の明治初期「多摩川流域絵図」(大場家文書)は、水源より河口までを鳥瞰図風に描いた長尺の絵図で、流路に沿う流域の景観や集落、対岸の飛地、自然堤防、道などを詳細に描き、近世の多摩川を窺う資料として貴重なものである。

今、同図に描かれた本村の対岸にみられる飛地、すなわち枝村を拾うと、右岸に一四か所、左岸に五か所が確認される。

これを列挙すると、右岸所在の飛地は常久・押立・和泉・宇奈根・瀬田・下野毛・等々力・下沼部・矢口・古市場・原・古川・八幡塚・雑色(ぞうしき)であり、左岸所在の飛地は久地・諏訪河原・上平間・中丸子・小向である。

それらの分布は、当然ながら水量の多い中・下流域に集中し、かつ飛地は右岸に多いという事実が知られる。

しかも、右岸に本村があり左岸にその飛地のある五か所は、いずれも耕地のみであるが、右岸の飛地では下野毛・下沼邱・古市場など、そこに小規模な聚落が形成されているのである。

一例を下野毛村についてみると、同村では、慶安二年(一六四九)多摩川の氾濫で流路が変化し左右に分割されたと伝え、本村は彦根藩領、右岸の飛地は幕府直轄領である。

多摩川には、本村と飛地の村民が往来するための作場渡しがあり、彦根藩の助成金で馬船一般、村民の高割り出金て歩行船一艘が常備され、渡船は村民によって運営され、近隣の宮内村外五か村も相対場村となり、年間契約で米銭を支払い渡船を利用した(以上、原子興家文書)。

本村から分離した飛地は、その地形上堤防のない場合が多く、またあっても欠壊しやすい状況にあったが時代は降るが、明治四十年と同四十三年の多摩川大洪水の際、最も大きな被害が出たのもこのような飛地であったといわれる。

そしてこの被害を契機に、明治四十四年一月飛地をもつ流域の稲田・橘・高津・中原・御幸・大師河原の五か村代表が政府に対し、「東京府・神奈川県町村区域変更ニ関スル請願書」を提出し、翌四十五年四月「東京府神奈川県境界変更に関する法律」が成立。近世以来の枝村は、それぞれ当該地域の町村に編入されたのである。

上述の下野毛村の飛地についていえば、荏原郡玉川村から橘樹郡高津村へ編入されたが(明治四十五年三月二十七日法律第五号・府県境界変更ニヨル地域町村名)、現在も右岸に「下野毛」の地名をとどめている。

この飛地となる枝村は、見かたによっては元々ある村へ割込むのであるから、その境界はしばしば不明瞭となり、隣村との間でトラブルを起こすことも多かった。

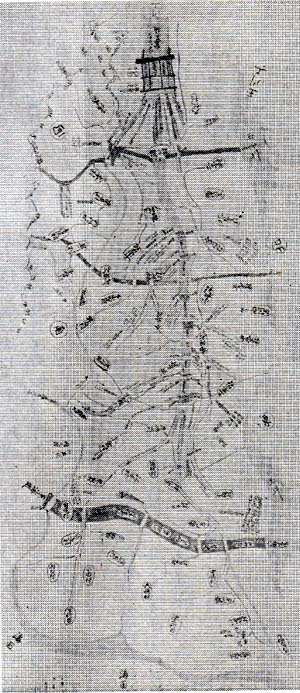

文政九年(一八二六)等々力村(左岸の村)の飛地をめぐる隣村宮内村との出入りは、その一例である。

1.3 境界争論 top

多摩川が氾濫する。水除堤が欠け落ち、流域の田畑は川欠でしばしば損地や荒地となる。

さらに流心が移動して川筋が変わると地境や村境が不明瞭となり、村同士がその境界をめぐって争うということになる。

元禄五年(一六九二)には右岸の諏訪河原と左岸の瀬田の両村が、その飛地境界をめぐって争い、宝永七年(一七一〇)には久地・宇奈根・大蔵・鎌田四村が、また享保二年(一七一七)に小杉・等々力両村が、さらに同八年(一七二三)には菅・下石原両村が争った。

土地の問題であるだけに、利害がするどく対立して当事者間の話合いは仲々うまくまとまらない。

結局幕府へ訴えその裁決を仰ぐということになるが、審議の過程で話合いがつけば、済口証文を交わして落着する。 |

久地村用水口と分量樋(『百草松荳寺記』から)

|

両者の対立が続けば、幕府役人による検地帳の確認や現地検証を踏まえ、新たに境界を決定した裁許を受けるのである。

その際に製作された地境争論の大きな裁許絵図が流域の各地に残されている。

争論について幕府方の手を煩わせるとなると、今も昔も変わらない贈収賄が横行するということになる。

御老中水野出羽守殿家来

御用取次役

神田清太夫

死罪

右、宮内村小前惣代三七郎より、深川元町呉服渡世庄兵衛へ二十両相預け、金二両庄兵衛うけとり、残り十八両神田清太夫うけとり、宮内村一件首尾よく利運これあるようとしはからい申すべき筈対談におよび、さらに三七郎ならびに宮内村年寄源左衛門、神田清太夫、庄兵衛同道にて深川茶屋において酒喰いたし、宮内村より多分の金銀とり候始末、御吟味のうえ文政九年十二月中死罪仰せつけられ候 |

幕府役人に収賄の行為があっても、さしたる咎(とが)とはならない。

第一それが発覚するということも稀有(けう)である。

しかし文政九年(一八二六)の事件ではこれが問題となり、老中取次の神田情太夫が死罪という極刑になり、さらに庄兵衛など二名が死罪、宮内村名主二名中一名は役義取上げ、一名過料銭五貫文、同小前惣代三七郎は江戸構、同年寄源左衛門は役義取上げと、きびしい処罰を受けたのである(志村家文書)。

等々力村(現世田谷区)には対岸に下畑八町二反、下田六畝余りの飛地があった(「竟政元年村差出帳」)。

この飛地は多摩川に面し、東は小杉村、西は宮内村に挟まれ、古くからその境界をめぐってそれら両村としばしば抗争を起こしていた。

文政七年(一八二四)七月・八月の二度の大雨満水で、この地所が西北から東南にかけ大きく抉(えぐ)られて新川となった。

その後、宮内村が地境を越えて荒俎に入りこみ菜種を蒔いたため、等々力村が抗議した。

しかし埓があかず、等々力村は奉行所へ提訴した(小池家文書)。 訴訟となると宮内村の不利は明らかである。

そこで贈収賄ということになった。

宮内村では当初、幕府上層部へ賄賂を贈るため、町奉行与力の原田長右衛門へ話をもちこみ、本人もこれに同意した。 |

小杉・等々力(とどろき)村裁許絵図

(中原区・安藤十四秋氏蔵)

|

ところがその後、深川の庄兵衛が宮内村の小前惣代三七郎にとり入り、仲介役を買って出たため、宮内村では原田への依頼話を中止し、庄兵衛へ二〇両を預け、老中取次神田清太夫ヘ一八両を渡し、自分が手数料として二両を受取ったのである。

話を途中で断わられた原田は立腹し、賄賂話を幕府へ暴露したため、次々と関係者が召喚されて、さきのような処罰となったのである。

この事件のため、肝心の境界争いは先にもちこされ、さらに宮内村の不正露見という状況のなかで両村は訴訟をとりさげ、中目黒村などが瞹(あつかい)人となり、済口証文を交わして一件落着に至っている。

さて、氾濫は流域の耕地に冠水して農作物に損亡を与えるのみならず、時には川欠けといい土地の流失に及ぶことがあった。

1.4 宿河原村川欠け top

綱下げ松一件のあった宿河原村は、その地名の通り、多摩川の河原近くを占める村である。

『新編武蔵風土記稿』に「水利便なりといえども、水涯の村なればしばしば水災あり」と記されているように、冠水が田畑を洗い、田地の流失も繰返された。

同村は村高二七〇石三斗余りで、幕府直轄領と徳川家の菩提寺である芝増上寺が知行する寺領分との相給村である。

享保十三年(一七二八)多摩川の氾濫で、直轄領の一部と増上寺分の田畑九反九畝一四歩、石高にして四石一斗三升余りが川欠けとなった。

流失した直轄領分についてはその後の交渉で年貢上納を免除されたが、増上寺領分については定免制を理由に川欠不足分も上納を強いられ、百姓の難儀となったのである。

そこで享保二十年(一七三五)七月六日、名主忠左衛門など村方三役は増上寺へ出向き、川欠け以降も毎年規定の年貢を納めてきたが、次第に百姓の困窮がつのっている、なにとぞ見分のうえ年貢差し除きの処置をして戴きたいと歎願書を提出した。

これに対し増上寺輪番所は八日に現地見分することを約束した。

八日輪番役人が宿河原村へ入り、絵図面や石高帳で川欠け地所を確認のうえ、十一日現地検分があり、盆明けに寺社奉行所への願書を持参するようにとのことであった。

盆が明けた七月二十六日、名主・年寄は増上寺宛とほぼ同文の年貢減免の訴状を認め輪番所へ提出した。

受取った輪番所は増上寺役者二名の添簡をつけ、二十八日寺社奉行所へ書類をまわした。

増上寺が宿河原村を知行しているとはいえ、領主権にかかわることのため、寺社奉行所の裁決をあおいだのである。

書類を受取った奉行所は増上寺役僧に対し、明後晦日に出頭するようにと告げた。

江戸の公事宿に滞在し返事を待っていた名主・年寄等は役僧からの連絡をうけ、七月三十日寺社奉行所へ出頭した。

これに対し奉行所役人はこの訴状については、増上寺役僧も同席するように命じ、当日の沙汰は日延べとなった。

八月二日増上寺役僧は奉行所からの命令で川欠け絵図面を提出。八月十一日奉行所は翌十二日裁決を申し渡すので、宿河原村百姓を出頭させるようにと増上寺へ連絡があり、同寺役僧はただちにその旨宿河原村へ伝えた。

八月十二日村役人等は寺社奉行へ出頭、奉行所は、この件は宿河原村が地頭、すなわち知行者である増上寺へ歎願し、同寺が判断すべきことである。

また宿河原村は堪忍すべきであるが、願文は名主に差し戻すので、輪番所役僧へもその旨伝えるようにと言い渡した。

そこで村役人等は一たん帰村し、八月十五日あらためて輪番所宛年貢免除の願書を提出した。

これに対し輪番所は二十一日村役人を呼び、今回の件は寺社奉行所へ届出たことでもあり、宿河原村が強引な要求をすれば特権の多い増上寺領からはずされることもありうる、今一度惣百姓と篤と相談のうえ、二十三日再度出頭するようにと威嚇めいた意向を伝えた。

村民にとって年貢免除の要求は是非貫徹したい願いである。

そのために御領替のことがあってもやむをえない、これが皆の意見であった。

二十三日村方三役は輪番所へその旨文書で申し伝えた。

これに対しその後、増上寺側は一向に態度を明らかにしなかった。

収穫期になり年貢納入の時期が迫った。十一月五日に村方三役は再び輪番所へ願書を提出する。

しかしこれもいたずらに放置され、十二月一日村方へ届いた返答は次のようなものであった。

「まずまず御年貢を皆済いたし候て、そのうえ願いを申すべし」(以上、増上寺所蔵文書)。

川欠けという自然条件による損亡に対しても、領主側はなかなか年貢減免を認めようとしなかったのである。

1.5 中世の堤防修築 top

川を資源として利用するためには、まずこれを制御しなければならない。

人間はそのため川に堰と提防という二つの構築物をつくり、次第に人為的な自然としての川へ変革する努力を重ねてきた。

大河を相手とする堰や提防構築の事業は、莫大な労働力を長期にわたって投下せねばならない。

それ故、労働力を収奪し、これを統率しうる強力な権力の存在が必要であり、そのため灌漑治水は常に権力者の手に委ねられてきた。

信玄堤など戦国大名の行った治水事業はその典型である。

多摩川の治水については、仁治二年(一二四一)十月二十二日、鎌倉幕府が多摩川の水を懸上(かけあ)げて武蔵野に水田を開発する議定をしたという『吾妻鏡』の記事が初見である。

同十一月四日、この土木事業によって土を犯すため方位のことが問題となり、陰陽師に検討させた結果、方違(かたたが)えのため将軍藤原頼経が鶴見(現鶴見区)にある安達義景の別庄に渡御し、翌五日鎌倉へもどっている。

このあと、多摩川に関する資料としては第二部1で触れた「武蔵国留守代左兵衛尉実長・沙彌阿聖書状」(早稲田大学図書館蔵)がある。

読み下しは次のようである。

府内分陪河防ぎの亊、去る四月以前に

修固せしむ可き由、仰せ下され候いおわんぬ。しかるに恩田

鴨志田所課の分、定使を以って、度々申さしめ

候の処、今に御沙汰なきの条、何様の事に候や

且つ国中平均支配の処、両卿ばかり

御難渋に候、所詮御対拝の事注進せしむべく

候なり、子細をたまわって存知せしむべく候 恐々諛言

七月十六日

左兵術尉実長(花押)

沙彌阿聖

謹上恩田殿 |

すなわち、武蔵国衙の留守所から恩田氏に宛てた書状であるが、文中に鴨志田の名があり、ほぼ同文のものが鴨志田氏へも宛てられたものと考えられる。

恩田・鴨志田はともに現在の横浜市緑区にその地名が残り、当時この地名を姓とした在地武士の存在したことが証せられる。

さて、その内容は鎌倉幕府、すなわち執権北条貞時が武蔵国中の御家人に対し、平均課役とした府中分倍の堤防修築工事中、恩田・鴨志田両氏の担当分が期限を過ぎても完成していない。

それについて、度々国衛より定使を派遣しているが何の沙汰もないのは怠慢である。

早々に注進するようにとの督促である。

これにより、永仁年間以前に多摩川に堤防が存在したこと、

永仁年間の修築は幕府が武蔵国中平均の課役として御家人に命じたものであること、

修築の直接的な監督は国衛役人が幕命によって行ったらしいこと等が知られるのである。

仁治二年の多摩川を懸上げて武蔵野に水田を開くという記録は、すでに堤防と堰の存在を予想させるものであるが、新田がどの程度の規模に及んだかは全く分からない。

いずれにせよ多摩川治水は、鎌倉幕府−在地御家人−御家人によって徴発される農民(夫役や棟別米の徴収)という権力統制のもとに行われたのである。

なお、当時府中を中心とする国管領や流域には、小山田荘・稲毛荘・丸子荘・加瀬荘・河崎荘、あるいは江戸氏や木田見氏など有力武士の所領があった。

当然それらの地域では、在庁官人や在地領主等が傘下の労働力を集結して堤塘を築き、灌漑用水を開削して水田耕地の安定をはかったものと考えられる。

1.6 近世初期の用水開削 top

再びtopの「多摩川流域絵図」をみよう。(注=−部分−なので見てもわからない)

同図には多摩川に堰を設けて水を引いた用水路の様子も描かれている。

その数は上水一、用水一五の一六か所にのぽり、それらはいずれも中流域に該当する。

これを列挙すると、

左岸 羽村・玉川御上水

右岸 福生・熊川組合用水

左岸 拝島村外十一か村組合用水

右岸 平村・粟須村組合用水

右岸 日野本郷外二か村組合用水

右岸 日野本郷下堰用水

左岸 谷保村外六か村組合用水(府中用水)

左岸 本宿村用水

左岸 四ツ谷村外二か村組合用水

左岸 四ツ谷村外二か村組合下瑕用水

右岸 一ノ宮外一か村組合用水

右岸 大丸村外七か村組合用水

左岸 上染谷村外二か村組合

左岸 押立村・常久村組合用水

右岸 稲毛川崎二ヶ領六十か村組合用水(但取水口二ヶ所)

左岸 六郷領用水嶺村外三十五か村組合用水

である。

これは多摩川本流についてのみであるが、支流一九河川を含めた昭和五十二年段階の農業用水は、本流で八用水、支流で一〇七用水に及び、支流を含めたその分布は、八王子市六四用水、秋川市一八用水、日野市九用水、日の出町六用水、多摩市五用水と、やはり中流域に集中するという。

これらの用水は、そのほとんどが江戸時代に開削されたものであるが、昭島市拝島を取水口とする昭和用水は室町時代後期にひらかれ、日野用水も江戸時代以前に遡るものと考えられている。

近世に開削されたものも、その多くは開削年代や開削者名が不詳であるが、江戸の飲料水を提供し、さらに農業用水にも利用されて広大な武蔵野新田の開発に供された玉川上水は、承応二年(一六五三)から翌年にかけて開かれ、流域最大規模の二ヶ領・六郷領の両川水(総称して四ヶ領用水とも称する)は、小泉次大夫によって慶長期に開かれたものである。

玉川上水は羽村の取水口より四谷大木戸まで延長一〇里三〇町に及ぶ大用水路であるが、代官伊奈半左衛門が水道奉行となり、玉川清右衛門・庄右衛門兄弟が工事担当者となって開削されたものであり、四ヶ領用水は慶長十年(一六○五)一月、代官小泉次大夫古次が徳川家康から天領のみならず私領の農民も人足として徴発できる黒印状を与えられ(『譜牒余録』)、着工されたものである。

すなわち、多摩川水系の数多い用水のうち、近世初期に開削されたこれらの上水・用水は、幕府権力を背景に強い指揮権をもつ代官によって行われた直轄普請事業であったという点で共通し、また中世の系譜を引く大土木事業であったということができよう。 |

小泉次大夫墓(川崎区・妙遠寺)

|

田中休愚はその著『民間省要』のなかで、国々の川水・堰・溜井・樋・圦(いり)・橋・堤・川除けなどの普請は、昔はその所の官吏が奉行となり寒暑を厭わず自ら泥沼の中へも踏込み、骨をくだき力を尽くして下知したので、皆がこれに従い後世に残る大普請事業ができたと記しているが、近世初期の農村は、まだ戦国期的様相が色濃く、村落内部には「百姓」とはいっても土豪的な名主百姓が存在し、彼等のもとに多数の労働力が抱え込まれていたから、これらの事業もそうした在地名主層の掌握を通して行われたものと考えられるのである。

1.7 二ヶ領用水 top

二ヶ領用水はその開削にあたって、作業の現場事務所ともいうべき陣屋が予定水路の中ほどを占める小杉村に設けられ、現在もその地名が残されている。

陣屋では小泉次大夫を中心に土木技術者たちが集まり、工事の状況、作業のスケジュールなどの細かい打ち合わせが行われたであろうが、次大夫のブレーンとなった技術者集団の実態は明らかではない。

用水は中野島より多摩川の水を引き、稲毛・川崎二領の沖積層地に位置する村々へ引水するもので、その工事は前後一四年におよび、二ヶ領にあわせて多摩川左岸の六郷領にも併行して用水を開くという大事業であった。慶長十六年(一六一一)三月の完成時に次大夫はすでに七十四歳、この段階での用水灌漑面積は一八七六町歩であった。

用水路はレベルの高い所を選定し、ゆるやかな自然の勾配を利用して下流へ水を送るものであるが、当用水の場合は、多摩川の旧流路を利用したり(登戸・榎戸付近)、中世の荘園制下に存在した小規模な用水を接合し、広域におよぶ大川水として蘇生させるという側面もあった。

元和二年(一六一六)、完成した用水の水の配分や管理を円滑に行うため、用水受益村により組合が結成された。

享保二年(一七一七)の組合石高帳(小杉・安藤家文書)によれば、組合構成村は六〇か村である。

しかし、用水を維持し活性化していくためには、時として抜本的ともいえる大工事も必要であった。

寛永六年(一六二九)に行われた宿河原口の新設はその一つであり、これにより引水量は飛躍的に増大、水田への供給は大変潤沢なものになった。

享保二年、前述の六〇か村が引水する耕地は二〇〇七町余で、用水完成時に比較し、一三一町歩の増加をみているのである。

もう一つ、享保九年(一七二四)から十一年にかけて行われた田中休愚による多摩川と二ヶ領・六郷両用水の総合的な治水事業がある。

両用水とも開削後百年を経、多摩川の氾濫によって次第に動脈硬化をきたしていた。

休愚はしばしば多摩川通りを見分し、工事別資材や人足を徴発、用水の切り広げ、圦の新設、溝口分量樋の修造を行い、さらに用水の管理連営について、村々名主へ作法書を配り、管理に万全を期した。その結果、「町歩に応じ引分け水論もなく、下郷水末まで、用水不足なく相届候」(森家文書)といわれた。

休愚はその著『民間省要』のなかで、一村二村が利用する小用水や溜井の管理は村民が責任をもってあたるので容易であるが、行程が五里も一〇里にもおよぶ大用水の場合は、受益村の領主も異なり、取水口近くの村と流末の村ではその利害も対立するため、諸事しまりが悪く不都合が生じやすいものであると述べている。

さらに、千丈の堤も蟻の穴から崩れるものであるから、小破の状態のうちに修復することが肝要であると指摘し、

「堤は一鍬の土をもって大破に及ぶことを防ぎ、羽口は少々の萱をもって二三人手間かくれば持ちこたえ、杭木は少の曲の内に打直」すべきで、これを怠ると莫大な費用がかかり、かつ賄賂が横行して江戸の入札者を肥すばかりであるといっている。 |

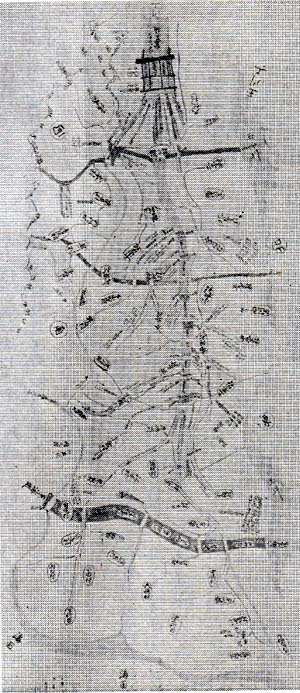

稲毛川崎二領用水圦下五拾三ヶ村并筋麁絵図

(麻生区・志村文雄氏蔵)

|

そこで日常的な用水管理かきわめて重要であり、『耕作噺』や『農業貫行』は、用水の管理・水の確保は村役人の第一の職務であると記しているのである。

確かに川も用水も生きており、流路は成長し、変化し、萎れ、流れは出水氾濫によって常に変動する。

「川筋の儀は年々出水の度々川瀬あいかわり候」(平川家宝暦五年七月御用留)とある通りで、それにともない土手はいたみ、流砂の堆積が水路を塞ぐのである。

文化五年(一八〇八)暮より翌春にかけ、幕命により多摩川堤防の巡視にあたった大田南畝は、巡検の折々書きとどめた記録をまとめ、『調布日記』と題して刊行した。

同書十二月二十一日の項をみると、

辰のときすくる頃、やとりを出て稲毛川崎用水の入口の埋れたるを見、

それより河原をつたひ、古玉川の瀬のかはりたるを見て玉川のほとりのあらたにうかち入るべき用水の逆をみて、河原にいこい |

とあり、また六年一月二十五日の項には、次のように記している。

けさ登戸村のやとりをたちて、稲毛川崎の用水のみちをほりうがつをみる。

うなゐ子女なとの、ますらおにたちまじりて、石をひろひなどするもおかし |

治水工事は農民に多くの負担を強いる。

労働徴発は農業を中断させ、遅延させる。水を相手の現場作業は農事以上に激しい肉体労働であり、時には危険もともなった。

田中休愚は酒匂川の治水工事にさいし、法華の陀羅尼を読ませ、これを俵へ入れたので

「僧俗皆とうときこととおもひ、一万ほどの俵を時の間に投いれて水をささえた」(『徳川実紀』)

と伝えている。

ここでは農民の使役を宗教的な作善の行為に転化しているのである。

次大夫もまた熱心な日蓮宗信徒で、安房より僧日純を招き、小杉の陣屋近くに妙泉寺を興して事業の完遂を祈った。彼の場合、その用水開削には前述のような政治的背景があったとはいえ、次大夫の将軍への進言によって実現したのであって(『諸家譜』)、そこには次大夫の農地の安定と農民の生活向上を願う積極的な姿勢が読みとれよう。

多摩川流域用水や堤防の管理修復は、受益村が構成する用水組合によって継続して行われ、各地に膨大な文書類が残されている。

その具体的な検証は、今後の研究課題といえるであろう。

1.8 溝口水騒動 top

さて、耕地に必要な量の水が潤沢に供給されていれば平穏である。しかし、いったん水量が不足すれば、村々はにわかに緊張する。

田中休愚か指摘するように、二〇キロメートル、三〇キロメートルにおよび多数の村々にまたがる大用水では、上流・下流で村々の対立は尖鋭化した。多摩川流域で最大規模の二ヶ領用水をめぐっておきた、文政四年(一八二一)の水騒動はその典型であった。

生麦村(現鶴見区)の名主関口家の日記をみると、この年は日照りがつづき、四月上旬には代参者を秩父・三峯へ派遣して雨乞い祈願をしたが、なかなかその験(しるし)がなく田植えも出来ないありさまで、七月二十一日の調査では同村の水田三六町三畝二一歩のうち、植付けが終了したのは一五町九反二畝二四歩で、残り二〇町三反九畝余りは荒地と化し、雑草が生い茂っているという状態であった。川崎領の人々が水騒動を起こしたのはその直前のことであり、同じ日記七月七日の項に、

| 昨六日川崎領下郷一同に百姓ども用水さげ申さず飲み水にも困り候おもむき申したて、村々騒動、数百人が溝口村名主七右衛門方え押しよせ、家宅打くずし、それより直に江戸御代官役所へ自訴にまかりいで候ところ、一村にて二人ずつあい残りほか帰村いたすべき旨、仰つけられ候由にて残らず引とり申し候。 |

と、川崎領からの情報を記しとどめている。

川崎領の村民が、溝口村の名主宅に押しよせ打ちこわしに及んだのは、溝口村の近くに二ヶ領用水の分量樋があり、同村名主が率先して川崎領へ水を送る樋口を塞ぎ、自村へ水をまわしたからである。

すでに五月上旬と下旬、六月上旬にも、溝口村名主は川崎領村が派遣した樋口の番人を追い払ってこれを塞ぐなどの暴挙に出、川崎側の抗議に対し詫証文を入れていたが、あるいは「雨乞い洗垢離」と称して村民を大勢召し連れ、銘々裸になって井筋へ飛び込み、川崎領目をさし塞ぐなどのことを重ねたのである。

七月六日川崎領の村民等は、分量樋の監視を自分たちの手で行おうと大挙して溝口へおしかけ、二ヶ領用水に架かる大石橋付近で溝口村民と出会うと、双方が投石や竹槍を振っての乱闘となり、さては熱湯をかけるなどの騒動で、ついに名主宅ほか二人宅が打ちこわされるという事件となった。

なお、この事件では、翌年十月川崎方の主謀者として大師河原の粂七が十里四方追放、溝口村名主七右衛門が所払いになるなどの裁決が下っている(以上、森家文書)。

農業の基本に水がある。

水の確保は農業生産に必須の条件であり、河川から水を引くことは安定した水の確保にもっとも適した方法であった。

しかし一方で氾濫の脅威があった。

寛保二年(一七四二)の洪水はとくに被害が大きかったが、多摩川では五年に一度は大きな氾濫が見舞ったといわれる。

その水を制御するには広域にわたる村々の大勢の人々の間断のない努力が要求される。

その結果、河川流域では川の制御(治水)と資源としての水の確保(利水)を根幹として共同体が形成された。

人々の生活にとって、水は強烈で決定的な存在であった。

2 砂利採掘――多摩川の荒廃 top

2.1 砂利の採掘

前章においても引用した大田南畝の『調布日記』、文化五年(一八〇八)十二月二十二日の条をみると、

矢口村にいたる。ここに池上道といふ石表あり。

それより舟にのりて古市場村のむかふ岸のくづれたるを見る。

玉川砂利をとる舟あり、寒きをもいとはず、水にいりて、砂利すくふおのこをみる。

一日いかばかりすくふときけば舟一艘に砂利一坪を得るといふ

一坪のあたえ一貫二百文なり、二人してすくえば六百文つつなるべし

これも人の子なりと思ふに、利のために肌の寒きをしらざる事、

官吏の身にもたぐふべし。 |

とある。

十二月下旬、寒風のなかを人夫が多摩川で砂利を採掘しているのである。

多摩川の形状を徹底的にいじめたのは砂利の採掘である。

明治以降、第二次大戦後の復興期まで、その需要にまかせて乱掘された砂利は、それが再生産不可能なものであるだけに、川にとって悲劇的であった。

それは保護被膜を奪われて赤い肌を露出する生物のようであり、皮をむかれた樹木のようであるといってもいいであろう。

採掘は堤外地ばかりではなく、堤内地のいわゆる陸砂利にも及んだため、あちこちに大きな凹みができ、雨が降ると池となり、遊んでいる子供の溺死事故があいついだ。

「丸子の渡し付近の砂利盜掘の跡」、右の一枚の写真は人間が多摩川をいかにいためつけたかを如実に示している。

昭和四十年四月三十日、多摩川の砂利採掘は全面禁止され、乱掘のあとも現在ではみられなくなった。

釣人でにぎわう川崎市中原区等々力緑地内の池や、府中市是攻の多摩川競艇場は砂利穴を利用したものである。

堤外地の場合は川の流れによって直接河床がみえないので、もはや我々は砂利採掘の事実を忘れようとしているが、江戸・東京の都市発展のうえで、その建築資材である木材と砂利が、一方は多摩川の舟運によって、一方は多摩川そのものから採掘されて提供された事実は近世・近代史上にもった多摩川の重要な役割であって、このことは忘却されてはならないことであろう。

近・現代における砂利採掘の歴史については『多摩川誌』所収「砂利採取」がある。 |

丸子の渡し付近の砂利盗掘の跡

|

同論文はこの問題を体系的・総合的に扱い、また『大田区史 民俗』所収の「多摩川砂利の採掘」も、主として多摩川中・下流域の採掘史を民俗学的な視点を踏まえて論じている。

本章では、これまで資料が乏しくほとんど解明されていなかった近世における採掘の歴史を展望し、ついで上記二論文によりながら近・現代における採掘の問題を検討し、さらに都市河川に関して二、三の私見を述べて結びとしたい。

2.2 江戸町人の請負 top

多摩川の砂利が土木工事や建築用として何時ごろから利用されたのか、はっきりしない。

砂利は江戸城の築城や、武家屋敷、社寺の境内や墓地の敷石などに相当需要があったものと考えられるが、それらはまず、江戸市中ないしその周辺の中小河川から採掘されたであろう。

港区田町一丁目の砂利場で採掘された砂利は、江戸城天守台増築のさいに使用されたといわれるが、都内の河川にはあちこちに「砂利場」と通称されるところがあり、それらの箇所では明治末期まで採掘が行われていたという。

現在のところ多摩川砂利について確認される最初の文書は、下丸子村平川家の御用留中に収められた(宝暦三年)酉七月十四日付の廻状であり、それは次のようなものである。

玉川砂利三百坪ほど御用につき、江戸廻し仰せつけられ候つもり、その義につき急にあい

尋ね候御用筋これあり候あいだ、今日中に矢口村名主方まであい越し申さるべく候、不参

あるまじく候、以上

酉七月十四日 原 治左衛門

下丸子村 上平間村 右名主申 |

砂利の計量や売買は「坪」によって行われ、一坪は六尺立方(約六立方メートル・約一〇トン)である。

すなわち幕府はかなり大量の採取とその上納を命じているが、そのことは多摩川砂利の採掘について、その場所や方法、輸送手段などすでにある程度実績のあったことを予想させるのである。

当然、その採取地はこれら三か村の地先、すなわち多摩川の下流域を占めていたであろう。

しかし、この段階では採取が幕府御用によって流域村へ負荷されているのであり、請負業者が運上金を納めて砂利を商品化し、江戸へ恒常的に出荷販売するという流通ルートにはなっていない。

この後宝暦五年(一七五五)、川崎町源右衛門と称する人物が、代官所へ対し運上金を納めて砂利を採掘販売したいと申請した。

これに対し代官所は六月二十九日、採掘予定流域にあたる上平間村より諏訪河原村まで一三か村役人へ出頭を命じ、採掘について異議がないかどうか検討するように命じた。

このため各村が協議し、多摩川は出水のたび川瀬がかわるので、採掘場所を固定化することは困難であるが、出願人と村方が相談し印地に支障のないよう決定したいと、上平間・下丸子・下沼部三か村名主が連署の報告を提出している。

すなわち、このころ多摩川砂利に対する江戸の需要が増大し、個人請負による砂利採掘経営が可能となり、地元川崎宿民の申請となったと考えられる。

ただし、史料が乏しく源右術門の採掘の実態は分らない。

ある程度、個人請負経営の足跡がたどれるのは三年後の宝暦八年(一七五八)からである。

文化二年(一八〇五)三月の「玉川通砂利取の儀村請に仕度願書」(北川家文書)によれば、宝暦八年に幕府は多摩川砂利を御運上場に指定し、そのさい請負秣場となる流域村に支障がないかどうか御礼があったと記されている。

当時の請負人名は不詳である。

しかし、明和八年(一七七一)四月六日、江戸松嶋町与兵衛の請負期間が年季明けとなり、再度明和十二年まで五年間の請負継続が許され、その旨を代官所が流域村へ廻状をもって通知している(平川家御用留)。

それより判断すれば、当初川崎源右衛門が請負い、その後明和年間に入り江戸の与兵術が請負い、それが軌道に乗り期限更新を請願することになったものと考えられよう。

ところが翌明和九年(一七七二)十月、与兵衛は深川森下町伊勢屋甚兵衛へ請負権を譲渡する。

理由は明らかではない。

請負人の変更について代官所はやはり廻状をもってその旨通知したが、その文書によれば請負稼場は、上平間村より小向村まで一か所、上丸子村より下丸子村まで一か所、小杉村一か所の「玉川両縁水中」であった。

請負人はその後さらに伊勢屋甚兵衛から深川霊厳寺門前砂利屋七左衛門へ移り、文化二年には同人の年季が明けた。

この年季明けを機にこれまでの江戸町人請負に代わり流域の村々が村請け、すなわち直営の採取を請願するにいたる。

平川家御用留によれば、三月九日、流域九か村の名主等が、上平間村名主宅にて寄り合いをもち、下丸子村名主等が認めた村請願書を手本とし、各村毎に請願書を作成して、これを代官所へ提出した。

この九か村は小杉・上丸子・下沼部・下丸子・上平間・矢口・古市場・高畑・小向である。

上丸子・下沼部両村の村役人によって記された「玉川通砂利取の儀村請に仕度願書」(北川家文書)によれば、村請申請の理由は、

(1)流域村は請負人との間で採掘が川欠け敷地等に及び、田畑その他に支障が生じないよう契約を交わすが、しばしば請負人がかわり、これが遵守されない。

(2)多摩川からは流域村が川除普請用の石や道普請の砂利をとっているが、御運上場内であるとして請負人の砂利採収が優先し「河原村方の心のままにあいならず、はなはだ難儀」であること。

(3)村請けとなれば村民の判断で、水行の様子を考慮し農閑をみて自由に採集が可能である。

以上の三点であった。

これに対して代官所は七左衛門の契約更新を認めず、新たに請負人を決定するまでの暫定措置として七左衛門に一か月単位の採掘と冥加金の上納を命じ、その旨を流域村へも通知した。

このため小杉村等惣代村は五月七日代官所へ御請証文を提出し、結局村請は実現しなかった。

流域村が村請を望んだ理由は上記三点であるが、砂利の採掘は冥加金を納めても十分利潤があり、流域村にまず優先的な権利があるはずのものを、一方的に江戸町人の儲けとなってしまっていることへの不満があったというのが本音であろう。

2.3 村請制の実現 top

さて、翌文化三年(一八〇六)六月には暫定措置も解消され、代官所は流域九か村に対し十年間の共同請負を認めた。

その際、七左衛門をまじえ双方が連印した「玉川通砂利請負取扱に付差上申一札」(北川家文書)には砂利採掘と江戸表への積送りは九か村が請負い、江戸での売り捌きは七左衛門が行うとその分担を定めたうえ、

(1)採掘場所について、八幡塚村地先はすでに砂利がなく、下平間村は先年の瀬違い御普請で内郷村となったので除外し、残りの小杉・上丸子・上平間・小向・下沼部・下丸子・矢口・古市場・高畑九か村の地先とする。

(2)採掘にあたっては「古田川欠起返の場所」や「御普請所」等の保全に十分注意すること。

(3)積送先は神田佐久町遠州や次郎兵衛など、これまで通り七問屋とすること。

(4)運上金は一か年切込み砂利三八坪九勺五寸あたり金四〇両を毎年十二月二十日限りで代官所へ納めること。

(5)九か村は年番を定め七左衛門と協議し、運営にあたること。

(6)敷金として二五両を代官所へ差出すこと。

以上が確約されている。こうして多摩川砂利採掘は流域九か村の村請制となり、採掘された切込み砂利は羽田より船積みされ江戸へ送られることとなった。

これによって七左衛門の販売権も確保され、実質的には村方と七左衛門との両請けの形となった。

この村請制が実施されると、その運営上あるいは七左衛門と村々との間で軋轢が生じ、あるいは村々の間においても、さらに具体的な規定を設ける必要が生じたものと思われ、翌四年二月、再び九か村と七左衛門との間で議定を取交わしている(安藤家文書)。

その第一項は、村請申請に対し御吟味中双方相談のうえ採掘は村請け、運上金の上納と江戸売り捌きは七左衛門と村々との両請けとするの意をあらためて明記し、以下、

(1)運上金の徴収、その他御用向は年番惣代が勤めるべきであるが、当年季中は、矢口村左忠次があたり、一坪について銀一〇匁ずつ売り捌き方より徴収し、それより運上金を上納し、残金は川欠田地諸役や埋戻し・川普請・船打立修復などの助成として九か村へ年に一両二分ずつ分配し、残りは年季中惣代左忠次方へこれまでの諸入用賄いとして提供する。

(2)また、砂利一坪につき刎銭(はねせん)二〇〇文を積み立て、搦り出し・船積み・採掘手問の支払いなどを世話する村人に、出勤一日につき二〇〇文ずつ支給する。

残金は当時世話役を務めていた古市場・小向・矢口・上平間の四か村と惣代左忠次とて均等に分けて自普請手当とする。

四か村以外の村が掘出した場合は、一坪につき一〇〇文ずつ世話料としてその村方へ渡す。

(3)砂利採掘を引受けた世話役の四か村は、一か年に船一艘ずつを受取り、油断なく砂利を堀りためておく。

(4)出入り訴訟の際は、一か村一両二分ずつ負担し、それを超過した分はすべて定請負人方で負担する。

組合村々の者江戸出府のさいは一日二〇〇文ずつの手当を支給する。

(5)敷金は矢口村左忠次が上納し、年季明け後は相談のうえ村々で負担納入し、元金は左忠次へ返却する。

(6)年季明けのさいの跡請願いは九か村協議のうえ決定する。

と、その確約条項が記されている。

これをみると村請制の実現については矢口村の左忠次が指導的な役割を果たしたものと考えられ、年番惣代制への移行に先だち当分は彼が惣代を務めることとなっている。

また村による採掘や資金運用の細則ともいえる具体的な取決めがみられるのである。

ところが文化四年(一八〇七)十月、当の左忠次が病死し、年番惣代制へ切替えざるをえなくなった。

そこで九か村が寄り合い、籤引によってその順番を決め、翌五年は下沼部村が担当することとなった。

しかし、惣代役は江戸の問屋と交渉して、その買付にふさわしい採掘量を九か村に分担させ運上金を徴収するなど重責であり、結局前職をうけて矢口村新名主民八砂利屋七左衛門代の茂七両名がこれを代行することとなった。

文化六年(一八〇九)一月三十日、八幡塚村の者が許可なく中丸子村地先の水中で砂利を採った。

中丸子村より連絡をうけた惣代代行の民八は、訴訟に及ぶべきかどうか目下八幡塚村方と交渉しており、その処置については「憚りながら私儀取はからいつかまつり候」と組合村名主へ通知し、その了解を求めている。

このように砂利採掘が幕府運上による組合村請けとなると、その権利の維持については当然排他的となり、惣代役は盗掘の監視や摘発にも注意をむけねばならなかった。

さて、砂利が相当の利潤をもたらしたことは十分想定されるが、年間どのくらいの収益であったのか、その実態となると全く分からない。

天保十三年(一八四二)七月に記された運上金の書上げ(平川家文書)によれば、文化十三年(一八一六)に村請けとなって以来、毎年三一貫五〇〇文を上納しており、また九か村とともに中丸子村が記されていることから、ある時期同村が加入して十か村組合となったことが知られるものの、採掘高や総収入、及び採掘に伴う諸経費の実態などについては文書がみられない。

組合村の一つ下丸子村の天保六年(一八三五)「諸入用差引勘定不足割付帳」、同八年(一八三七)の「諸入用惣差引不足割合帳」をみると、前者は金三分と銀四匁五分、後者は金二分と一六四文の砂利金利息が村方より受取分として計上されている。

しかし、これらは砂利による収入そのものを示しているものではなく、金額もわずかであって残念ながら全体の解析には不十分といわねばならない。

幕末、採掘は経営的な危機を迎えた。当時砂利の需要は「武家方八分・市中二分」(平川家文書)といわれたが、その武家方が「厳重の御検討に付、新規普請は勿論、修復等も皆無」町方も同様となり、あわせて諸価が高騰したためである。

そこで組合村は文久三年(一八六三)正月寄合いをもって協議の結果、運上額を七割減じて三分と目論み、同二月代官所へその旨嘆願書を差出した。

すなわち当時の上納額は三一貫九五〇文であるが、七割を引いて九貫五八五文にしたいというのである。その結果五割減が認められ、それは維新まで踏襲された。

以上、いかにも論文調で無味乾燥な文章を綴ったが、江戸時代の多摩川砂利採掘について、現段階で知りうるのはほぼこの程度のことである。

2.4 明治期の砂利採掘 top

明治元年多摩川下流右岸の村々は神奈川県に、同左岸の村々は品川県に所属することとなった。

このためそれまで十か村組合が一括上納していた冥加金は、同五年から荒目砂利一坪について永六〇文、並砂利四○文をそれぞれ所属県へ納入することとなり(「明治五年一月品川県演説書)、江戸時代以来の村請けは明治期に継続された。

次いで明治十年七月には、下丸子村の金子平吉が村へ助成金として年に二円ずつ納入する条件で、東京府より同村地先での採掘許可を得た(平川家文書)。

ここに個人経営による近代砂利業が成立し、こののち個人経営者は次第に増加して、明治末期には一五名ほどに達するのである。

明治初期における砂利の需要は、これまでの主要な買手であった江戸の武家屋敷庭園や社寺境内の敷砂利などに加え、皇居造営用の砂利などがあったが、新たにかつ大量の需要として注目されるのが、鉄道線路の道床バラスである。

明治五年、新橋・横浜間に鉄道が開設されたが、このころから多摩川砂利は大量採取の時代を迎える。

線路に砂利を敷くと、枕木から伝わる列車の重量を築堤路盤上に平均化して配分し、軌道面を直線的に固定するため、軌道の波状運動を同一にし、枕木の高さを安定させ枕木下の排水作用を良くして路盤の乾燥を保ち、さらに雑草の繁茂を抑えるなどすぐれた効果があった。

そこで鉄道の普及によって砂利の需要は拡大の一途をたどるのである。

この前年の明治四年、横浜の商人三浦勘助・西村七右衛門・山口屋林助・宝田屋太郎右衛門の四名が連署して、外国船へ砂利売込の儀を神奈川裁判所に出願、七月二十八日に許可を得て、横浜の北仲通二丁目に玉川砂利会社を設立した。

当時の横浜港の輸出品は生糸と茶が主力であり、その重量が軽すぎて蒸汽船の船足がかえって鈍るのを防ぐため、砂利を船底に積み込んだといわれる。

この砂利は「船足砂利」とよばれ、多摩川の砂利が利用されていたのであろう。

太田久好が編纂した『横浜沿革誌』には

「外国船船足砂利ハ従前一定ノ法ナク、各自区々ノ売込ヲ為シ、外国人中ニモ該業ヲ為スモノアリテ、取締方法立サル折柄、会社設立出願ニヨリ之ヲ保護シ、該品売込ハ会社ノー手ニ特許セラル」

とあって、日本の商人のほかに外国商人も売込みに参入したため、船足砂利の販売が玉川砂利会社に一本化されたことがわかる。

明治中期になると、わが国資本主義の発展にともない近代産業が成立し、あわせて首都の整備と近代的建築群の建設がすすんだ。

これに寄与したのがセメント工業で、明治二十八年頃からその生産は飛躍的に伸びているが、セメント加工に必要な砂利の採掘量も急増し、さらに臨海部の埋立てや、アスファルト道路の普及も砂利需要を拡大した。

このため重くて運賃負担力の弱い砂利は、可能なかぎり東京に近い河川であることが要求され、多摩川には多数の採掘業者が進出したのである。

また東京へ運ばれる砂利の多くが民間で消費され、官需要砂利が次第に入手困難になると、東京市は道路の改修に使う砂利等を得るため、明治三十三年六月、市直営の砂利採掘を決議し、六郷村大字古川(現大田区)に東京市多摩川砂利採掘事務所をおき、採掘船一〇〇隻、ニタリ(荷足)と呼ばれる運搬船六〇隻を新造して採掘にあたった。

このように明治後期、多摩川砂利は官民双方が競って採掘するという状況となったのである。

2.5 砂利ブームとその荒廃 top

大正十二年(一九二三)の関東大震災後、その復興のため砂利の需要は一挙に急増した。

京浜地区では多摩川砂利だけでは間に合わず、他の河川からも運ばれた。

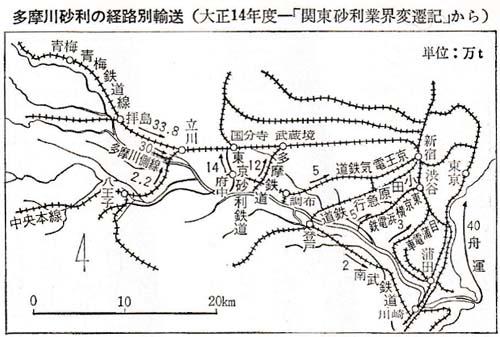

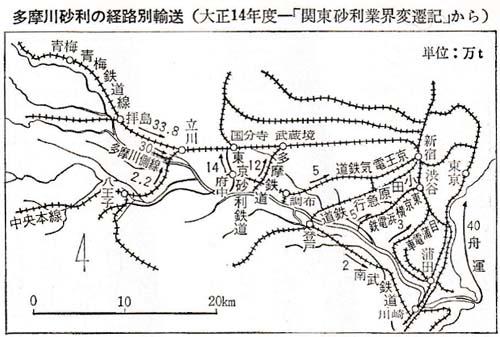

しかし、大正十二年のわが国の砂利生産量は約三二〇万トンと見積もられているが、多摩川砂利は同十一年で一一五万トンであり、ほぼ四〇パーセント程度と、わが国最大の生産量を占めているのである。

これに対応して昭和初年に登場した砂利採取船と、その前後私鉄各社が競って新設した多摩川の採取場と東京を結ぶ鉄道輸送網によって砂利は大量採掘と大量輸送の時代を迎えるが、これによって多摩川の荒廃は顕在化し、砂利公害は一挙に社会問題化するに至るのである。

まずその第一は下流域の砂利が底をついたことである。

大正末年までに東海道本線の鉄橋から丸子橋付近まで、低水路域はほとんど掘り尽くされて砂ばかりになった。

これは完全に自然の破壊である。一つの有機的な存在としての川を構成するベースの部分を抉(えぐ)り取る行為といって差し支えない。 |

|

長い年月をかけて運ばれ集積された砂利は、水の濾過作用をもたらし、植物の生成を促し、魚の漁礁となって、川を常に生きた状態に保つ作用をもっているのである。

それ故、これを失うことが川の自浄作用を著しく後退させたことはいうまでもないであろう。

採掘場所は必然的に上流へさかのぼる。宮内・下野毛・北見方・諏訪河原・瀬田・二子から宇奈根・宿河原・登戸あたりがその中心となり、さらに急速に上流へと拡大していった。

第二は、採掘の結果、これら中・下流域で河床面がはげしく低下したことである。

それは平均して二メートル程度に達したといわれるが、このため下流部での塩水の遡上が中流域に及び、大正十年頃までは河口から四キロメートルほどであった遡上範囲が、昭和十年頃には一四キロメートルにまでなった。

この弊害は水道の中に海水が混じるという大問題をひきおこす。

当時、玉川水道会社の取水口は亀甲山下(現大田区)地先にあったが、同地の干満の差は一・二メートルに達し、塩水が流入した。

このため昼夜兼行で防潮ダムを築き、上流一八〇〇メートルの地点に取入口を移動したのである。

また川崎水道も表流水の引水をあきらめ、昭和五年には伏流集水に改造せざるを得なくなっている。

さらに二子橋では、大正十四年架橋時、川底から六メートル掘下げた橋脚が、わずか一・二メートルの根入りしかなくなり、橋脚が水面に浮き上がって危険な状態に陥り、また二ヶ領川水の取水口は川底の低下で取水が困難となり、水田に干害が出るというありさまであった。

京浜地区の砂利需要に応じ、中小の採掘業者が叢生し、昭和六年および同八年の神奈川県通常県会の砂利採掘に関する質問(県会会議録)をみると、当時多摩川には一五〇〇人の業者がおり、その家族を合めると五〇〇〇人が生活を営んでいたが、この中には韓国出身者が二〇〇〇人から二五〇〇人を数えたといわれる。

本来、採掘は低水路内に限られていたが、水路内が掘りつくされると、これら業者のなかには盗掘と知りつつ禁止区域の河川敷の表土をかき除き、砂利を露天掘りする者があらわれた。

しかしその取締りは徹底せず、「神奈川県を追はれれば東京府側でやり、東京府で追払われれば神奈川県に這入ってくる」(同上)というありさまで、このため政府と府県が投資して完成させたばかりの第一期河川改修による近代堤防そのものが危険になるという状況であった。

「多摩川砂利採掘取締に関する状況」(内務省束京土木出張所縉・昭和十年)はその様子について。

二子橋以下の低水路内は、殆んど砂利を採取し尽くしたる為、多数の従業者は窮余の策として漸次乱掘をなし、不許可区域たる既成高水敷の表土を掻き除け、地下数米に埋蔵する砂利を採掘し、其掻き上げ土砂は随所に堆積して丘陵をなし、盗掘跡は恰も塹壕の如き観を呈せり。

又一方河岸に於ても之を破壊し、護岸水制等の別なく共裏側迄も乱掘する者あるに至り、到底之を看過し能はざる状況となれり。

故に如斯現状に委ぬるに於ては、多年巨額の国帑を費して完成せる改修工事は、忽ちにして破壊し尽さるるに至るべく、之が為め所員は元より、更に府県と協力して鋭意防止の任に当り、採掘組合又は団体の乱掘に対して屡々警告を発したる事一再に止まらざりしと雖も、生活上の問題なりとして更に反省の意なきのみならず其従業員は挙って労働組合に加盟し、対抗の行動に出で、盗掘人夫等は多数を頼みて常に反抗の態度を持したるにより、取締の実績を挙ぐること不可能の状態なり。 |

と記している。

「盗掘跡は、あたかも塹壕のごとき観を呈せり」という様子の一端を窺わせるのが、2.1の写真である。

機械船による大量採取は河床の砂利を失わせて水質が悪化し、機械油が河水を汚して、当時多摩川の名産であった鮎にも大きな被害を与えた。

昭和四年五月三十日、鮎の解禁を目前にし、高津町稲田村漁業組合は神奈川県へ対し、砂利採取方法の改善を陳情し、このままでは人工養殖以外自然の繁殖は期待できないと訴えている(「横浜貿易新報」)。

また砂利採取機による深掘りで川底に深さ一〇メートルにも達する砂利穴があちこちに出来、そこは川の水が渦を巻いて水温が低く、しばしば遊泳者の水死事故を招いたのである。

昭和九年二月一日、内務省は乱盗掘取締りのため「多摩川砂利採取取締方法」を実施した。

その要点は、

(1)二子橋以下での採取は二年後に全面禁止する。

(2)二子橋・日野橋間は採取出願数量を漸減し、新規の出願は認めない。

(3)採掘の許可は低水路に限り、かつ機械船の新規出願は認めない。

等である。しかし、この規制は必ずしも十分効を奏しなかった。二子橋より下流での採掘全面禁止日は昭和十一年二月十二日と決められたが、その日が近づいた二月八日ごろから採取業者は取溜めにかかり、付近の農民を臨時雇用して昼夜採取し、二子橋付近では盜掘者が毎日六〇〇人から八〇〇人に及び、トラックは七〇〇台から八〇〇台にのぼったといわれるのである。

2.6 多摩川砂利鉄道 top

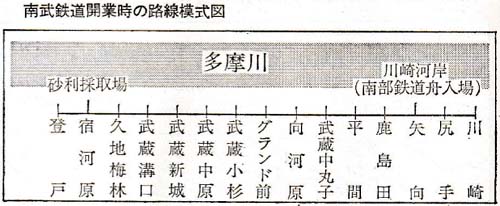

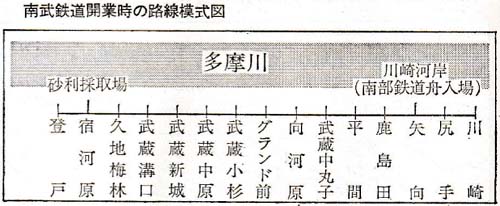

川崎市は多摩川右岸に沿って細長い地形を占める地域である。この川崎市を結ぶ唯一の市民の足がJR南武線で、昭和二年三月に川崎・登戸間が開通した。

大正八年五月同社の鉄道免許申請時の社名は「多摩川砂利鉄道」であり、翌年鉄道院総裁あて「南武鉄道」への変更届けを出している。

その設立趣意書をみると、

本鉄道ハ武蔵野ノ南部ヲ縦断スル、最モ緊要ナル線路ニシテ、全ク併行線等事業ノ競争無ク、加フルニ多摩川流域ニ於テ砂利ノ採集ヲ営ミ販売セントス、

蓋シ、砂利ノ需要ハ逐年激増シ其供給著シク不足ヲ告グ、

従ツテ其価格モ驚クベキ高価ナリ、而シテ本鉄道沿道ノ砂利産額ハ無尽蔵ニテ真ニ天恵的宝庫卜謂フモ過言ニ非ズ(略) |

とある。

すなわち一般旅客貨物の運輸とともに「沿線各地に於て産する砂利採集を兼営」するのが目的であった。

営業が認可された昭和二年三月段階の路線は川崎・登戸間であったが、この間砂利採取のため中野島駅から宿河原の河原まで引込線が敷かれ、また矢向停車場構内から分岐して南河原停車場に至る「川崎河岸駅船入線」が敷設されて海上輸送と直結した。

昭和六年十一月、豪雨のため二ヶ領川水の宿河原取水口の堰留めが大破した。

同月六日、組合役員が対策協議のため現場視察へ赴いた。 |

|

すると二ヶ領用水保全のために設定した取水口保護地域内に砂利採取機械が入り、白昼公然と砂利を盗み取っている現場に遭遇、一同驚いてその所属を問いただしたところ、南武鉄道第一号機械船であることがわかった。

不法採取者等は二艘の砂利船を使い、付近の砂利揚場の貨車停留所まで運搬していたのである。

用水組合役員等は早速会社あての告発書を認め、高津警察署へ提出しその善処を求めた。

同じような問題は昭和三年にもおきており、『復興新報』は「砂利採掘の驚くべき暴状」の見出しで、宿河原舟島地内の採取人南武鉄道が電気採取器械船五艘で採掘し、引込線で大量輸送するため洪水の恐れありとして、認可を与えた県の責任を問題にしているのである。

このように砂利採集は個人経営から大手の鉄道企業にまで及び、貪欲で赤裸々な営利追求がしばしばこのような不法行為を惹起したのである。

南武鉄道のように明治末期から昭和初期にかけ、多摩川の砂利輪送にかかわり、あるいはそれを鉄道建設の主目的として設立した一般営業鉄道としては、まず玉川電気鉄道(後、東急に合併)があり、同社は明治四十年道玄坂・二子玉川間で砂利輪送を始めた。

また四十三年には東京砂利鉄道が中央本線の国分寺駅から府中市の下河原までを結び、

大正六年多摩鉄道(現西武多摩川線)が中央本線武蔵境駅・多磨(府中市)間を結んで砂利の採取も行った。

同社はその後常久・是政まで延長して大量の輸送を賄っている。

また、大正五年京王電気鉄道(現京王電鉄)も新宿・府中間を開設し、その設立趣意書には多摩川砂利の採掘販売が謳われているのである。 |

|

さらに大正九年小田原急行鉄道(現小田急電鉄)、同十二年目黒蒲田電鉄、同十五年東京横浜電鉄(現東京急行)が開通し、いずれも砂利部門を設けて採掘・運搬・販売を行った。

このように砂利輸送にともなって次々と鉄道が新設され、それが現在の東京と多摩地区や神奈川県方面を結ぶ鉄道網の基礎となっているのである。

第二次大戦後、敗戦からの復興そして高度成長期へと、再び砂利ブームが訪れ、多摩川はまた激しい乱掘に見舞われる。

そのスタートとなったのは調布・府中・立川・横田と多摩川の流域に沿ってつくられた米軍基地の建設であり、その後は東京・横浜の道路やビル建設が主要な需要先であった。

昭和九年に施行された「多摩川砂利採取取締方法」に基づく河川敷での採集規制は無視され、不法な陸砂利の採掘が横行した。

盗掘によってできた多数の無惨な砂利穴の景観は、我々の記憶に新しいところであろう。

今から一五年前の狛江(こまえ)地域の多摩川は、三〇年前の姿とくらべてもそれほど大きな変化はなかったようだ。

ところが一〇年前(昭和三十八年頃)頃から変化が目に見えて激しくなってきた。

東京都内の建築ブームとオリンピック開催に伴う道路建設の波に乗って、砂利トラックの往来がひどくなったと見る間に、川原の砂利はぐんぐん少なくなり、小田急鉄橋の橋脚までが危ぶまれるようになった。

それに私たち堤防沿いに住む住民は、トラックの車輪のはねる石の危険とほこりのひどさに、年中窓さえ開けられないような生活に追い込まれたのである。

狛江市に在住し、多摩川の環境保護運動を進めた横山理子氏の著『多摩川の自然を守る』の一節である。

政府は東京オリンピックの諸工事が一段落した昭和三十九年九月、青梅市の万年橋から河口まで全面的な採掘の禁止を決定し、翌四十年四月三十日には青梅市の上流域においてもすべて禁止とし、多摩川の砂利採掘はようやくその長い歴史を閉じたのである。

人間の欲望が残した無数のクレーター、それが現代の境界の風景であった。

2.7 多摩川――現状と再生 top

多摩川の荒廃をもたらしたのは第一に砂利の採掘であるが、第二は河川の維持流量を超える取水である。

多摩川はもともとそれほど水量は多くなかったようである。

幕末の万延元年(一八六〇)に日本を訪れたフォーチュンは『江戸と北京』のなかで、

馬から下りて、役人と私は底の平たい舟で、馬とは別の舟で六郷川を渡った。

この川は幅が百フィートくらいの小さな流れで非常に浅い。

我々の舟は長い竹竿であやつられ、向う岸へ渡った。 |

と記している。

前章でふれた溝口水騒動も多摩川本流の流量が乏しくなり、用水へ水がまわらなくなったことに起因しているのである。

すでに享保期、田中休愚は『民間省要』の中で、多摩川の水量減少に触れ、その理由が水源の山間部における木材の伐採にあるとして、水源涵養林の重要さを指摘している。

さて、現在ふだんの多摩川の水量は戦前の三分の一くらいであろうといわれている。

上流域の水は小河内ダムに貯えられ、多摩川へ放出される流量はきわめて少量に訓整される。

また羽村の取水堰のほか砧上(きぬたかみ)・砧下(きぬたしも)でも多摩川本流から都民の上水が取られ、狭山湖・村山湖や各浄水場へ計画的に導水される。

このため羽村より下流の水は多摩川の支流である秋川の水であるとさえいわれるが、秋川にしろ浅川にしろ生活廃水が多く、さらに下流域では工場排水が加わって、水質はきわめて劣悪である。

多摩川はいま著しく人工化している。飲料水の確保、すなわち利水のための小河内(おごうち)ダム建設と、氾濫を制御するための治水、すなわち近代堤防の建設がこれを促進した。

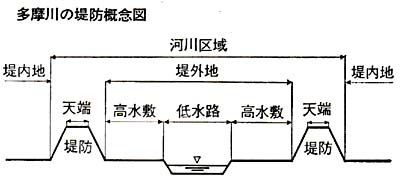

近世以来の自然堤防や断続的に続く霞(かすみ)堤防に代わり、広域にわたる近代堤防建設の機運は、明治四十年と四十三年の二度の大洪水を経験してようやく本格化した。政府・東京府・神奈川県は大正七年より昭和八年に至る一六年間を費し、河口より左岸は東京府北多摩郡砧(きぬた)村まで、右岸は神奈川県橘樹郡高津町まで約二二キロメートルの多摩川改修工事を行い、近代的な堤防が完成した。

戦後この事業は継続され、現在では上流域まですべてコンクリートの堤防が完備している。

これによって東京都民の飲料水が確保され、洪水の被害もおさまった。

しかし、現在の多摩川はわずかに放流される水量で自浄作用を失い、堤防が川辺の植物を奪い、しかも砂利を失って川底は濾過されずヘドロ状となった。

すなわちコンクリート堤防外に封じ込められた多摩川は、川にふさわしい最低限の体裁を保つことさえ困難な状況に追い込まれているといっていいのである。

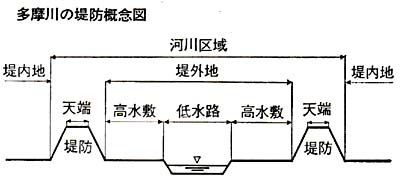

近代堤防は流路幅により大小があるとはいえ、基本的には右図のような形態であり、このことは川の個性の喪失につながる。

利根川も荒川も相模川も、みな同じ景観なのである。

川が人間に与える精神的な解放感、河原のもつ非日常性、水の聖性といった意味的なものは、この堤防の人工化と均質な同一景観化とによって大きく後退したことを注意せねばならないであろう。 |

|

過密な都市のなかで、多摩川が生活空間を保全する環境維持河川として、あるいは新しい地域社会のコミュニティの場として再生するためには、流域の人々の共通な問題認識への努力が求められる。

その場合、膨張し続けてもはや人間的なスケールを超えた首都東京圏のなかで、多摩川の意味を問うという都市論の視点が、是非必要であると考えられるのである。

top

****************************************

|