|

****************************************

Index 第一部 第二部 第三部

第二部 境界の風景

1 中世の多摩川 top

1.1 分倍河原(ぶばいがわら)の戦い

近年、アジサイ寺として訪れる人の多くなった多摩川右岸長尾(現多摩区)の丘陵上に、妙楽寺という天台寺院がある。

同寺には本尊とは別に、本堂手前の土蔵に安置する川崎市指定文化財の小ぶりな薬師三尊像があり、そのきわめて宋風の顕著な様式から室町時代の造立と目されている。

昭和五十二年、川崎市教育委員会は三尊の傷みがひどいため、東京芸術大学へその修理を依頼した。

しばらくして同大学より仏像を解体したところ日光菩薩像の胎内から墨書銘が発見されたとの連絡があった。

梅のまだ咲きやらぬ二月上旬、文化財係のW氏と同大を訪れその墨書をみて、我々は重大な発見に小躍りした。

銘文中に「長尾山威光寺」とあったからである。

天文十四年(一五四五)の年号もある。

我々が一大発見としてこれを理解したのは、この銘文の発見が幻の威光寺を解明する重大な鍵となる。

もっとはっきりいえば、この発見でほぼ威光寺の確認ができたと考えるからである。

威光寺は鎌倉幕府の記録である『吾妻鏡』に登場する名刹である。

同書によれば、源家累代の祈願所であり、源頼朝は治承四年(一一八〇)十一月、その挙兵をきいて洛南醍醐寺よりひそかに下向した弟全成を迎え、彼を同寺院主として派遣し本坊を安堵、祈祷を命じたという。

この年八月、頼朝は石橋山の戦いに敗れ、十月七日安房より鎌倉へ入った。

全成を派遣したのはその直後のことである。

当時、東国の武士団は次々と頼朝へ帰参しつつあったものの、状況はなお不安定であり、この幕府草創のときに頼朝は右腕とも頼むべき弟を長尾へ派遣したのである。

それは単に源家の勝利を祈願させるというためだけであろうか。

頼朝が鎌倉を政治的拠点、すなわち後の幕府所在地と定めたとき、当然その軍事的な防衛網が考慮されたであろう。

西には足柄箱根の峻嶮がある。しかし東には明確な拠点がない。

そこでクローズアップされたのが多摩川とその右岸につづく丘陵であった。

この丘陵の一角、眼下に多摩川を見下ろす長尾の地に威光寺はあり、その尾根筋には中世の山城伝承地が点在する。

当時右岸の沖積層地には宮内(中原区)を中心とする稲毛荘があり、その在地領主は有名な稲毛重成であった。

彼は北条政子の妹を娶とり、頼朝とは義兄弟の間柄である。

当然両者はきわめて親密な関係にあり、頼朝は重成の存在を特に重視していたと思われる。

こうしてみると頼朝はもっとも重要な人物を多摩川右岸に配し、鎌倉のボーダーラインを固め、あわせて東国方面の情報収集にあたったものと考えられてくるのである。

点在する山城の築城時期は、必ずしも鎌倉期まで遡るものとはいい難い。

しかし長い時期にわたって築城されたことは、当時の武士層にとって多摩川が防街上重視されたことを物語っていよう。

さて、この防衛線が現実にその機能を果たすときが訪れる。

元弘三年(一三三三)五月十六日、幕府滅亡を目前にした分倍(ぶばい)河原(現府中市)の戦いである。

この日幕府軍は新田軍に大敗する。防衛網を突破した新田勢は一気に相模を制覇し、五日後鎌倉は炎上する。

合戦の模様について多くを語る必要はないであろう。

幕府軍と新田軍との緒戦は十一日の小手指(こてさし)原であった。

両軍ともに奮戦し、陽が落ちても決着をみず「義貞三里引退テ、入間河ニ陣ヲトル、鎌倉勢モ三里引退テ、久米(くめ)河ニ陣ヲ」(『太平記』)とり、一夜明けて義貞勢が先手をうって久米川に臨み、幕府方が敗れて分倍河原へ退却したのである。

ここにも川の軍事的意味が読みとれよう。

鎌倉では幕府軍が久米川の戦いに破れ、分倍河原に後退したとの報をうけると、ここヘー○万の大軍を派遣した。

すなわち多摩川が鎌倉にとって最後の防衛線となることを承知していたからである。 |

分倍河原合戦の新田義貞軍忠状

(東京大学文学部国史研究室蔵)

|

そしてわずか五日後の十六日に鎌倉幕府が滅亡したことは、多摩川の性格を如実に物語っているということができる。

この戦いに威光寺がどのようにかかわったか、もはや探るべくもない。

威光寺は幕府滅亡後もかろうじてその法燈を伝えていたらしい。

応永十一年(一四〇四)の「長弁私案抄」に同寺の僧が梵鐘鋳造をはかり、その勧進文を深大寺(じんだうじ)僧長弁に依頼したことがみえる。

応永年間は鎌倉府の支配が比較的安定し、各地で社寺復興の動きがみられた時期であり、威光寺もそうした趨勢のなかで勧進活動を展開しようとしたのであろう。

1.2 幻の寺・威光寺(いこうじ) top

先に紹介した妙楽寺は、古くから威光寺の後身であると伝承されてきた。

たしかに多摩川に向かってそそり立つ丘陵上に位置する同寺の地形は、山城としてもふさわしいものであるし、寺に隣接して中世期に築造されたと推定される五つの塚、五所塚がある。

また戦後、境内近くから鎌倉初期のものと推定される渥美焼の大甕(おおがめ)の口縁部も出土している。

この種の大甕は鎌倉では大寺跡や館跡から出土例があるが、同地域外ではきわめて珍しいものであるという。

さらに、境内とその周辺から中世の地下式土坑が四基発見されており、幾つかの板碑も伝存する。

現在の妙楽寺には古記録や古建築はみられず、わずかにさきの薬師三尊像を残すのみであるが、上述のような状況証拠は、同寺とその地域の中世に密度の濃い文化の存在を想定させるのである。

しかし今一つ威光寺を裏付けるものがない。

このため一方で、同じ多摩川右岸の現稲城市の某寺も威光寺後身であるとの名乗りをあげ、決定的なことはいえなかったのである。

上記銘文の発見は、一挙にこの疑問を解消したといっていいであろう。

残された課題は寺跡の解明であるが、これには考古学的なアプローチが必要であり、将来へ託さざるをえない。

以上のように威光寺といい、分倍河原といい、多摩川とその右岸丘陵が果たした中世における軍事的役割を示して十分である。

なお威光寺跡の周辺には、井田城・子母口城・作延城・桝形城・小沢城・大丸城・長沼城・関戸城・小沢蔵屋敷など、いくつか中世山城の伝承地がある。

上述のようにそれらの多くは築城時期が不詳であり、その規模も明らかではない。

流域の中世城跡としてはさらに上流部の青梅城跡・八王子城跡・滝山城跡が著名であるが、後二者は戦国期のものである。

昭和五十七年以降数度にわたって発掘が行われた大丸遺跡は、第一部に触れた南多摩窯跡群の一つで東京都稲城市大丸にあり、同遺跡は多摩川の氾濫原に向かって東北方向にのびる小丘陵の先端に位置し、武蔵国分寺などへ瓦を供給したと推定される瓦窯一四基が確認されている。

昔から「城山」と呼ばれているように中世には山城として利用され、丘陵頂郤に立つと多摩川を眼下に、対岸には府中の市街地を一望とし、かっては武蔵国の要(かなめ)となる六所宮(大国魂神社)、武蔵国庁跡、武蔵国分寺をほぼ一直線に望む位置を占めた。

東京都埋蔵文化財センターの同遺跡報告書によれば、城跡関係の遺構としては尾根先端の山頂に主郭があり、その東側に柵列、多摩川に面した西側に物見台とみられる近構、これらの外周に空壕と第二郭、その下段に第三郭がみられた。

この城の性格と年代については、

多摩川の渡河地点・対岸を監視するのに適し、即戦闘のできる縄張りと防衛能力を持った城と言える。

また、渡河地点を控えた押さえの城とも言えるであろう。

年代を知る資料としては、出土遺物がある。

前述の通り、大丸城の出土遺物は、おおむね十五世紀初頭から十五世紀前半を中心とすると考えられ、出土状態から、大半は主郭付近で使用されていたものが多い(『多摩ニュータウン遺跡』昭和六十年度第四分冊)と記している。

このように大丸城跡は多摩川を挟んで府中と対峙する位置にあり、是政(これまさ)という旧鎌倉街道の渡河点を押さえる性格を担っていたと考えられているのである。

また、この大丸城跡にちかい小沢城跡(川崎市と稲城市にまたがる)については、赤星直忠氏によって確認調査がなされている。

その報告によれば、丘陵尾根の先端を中心として東西に空堀を設け、南面山腹を数段に削平してその中ほどに邸館を構え、四周に切岸・平場・土塁・掘割を配した中世後半期に属する典型的な山城であるという。

以上、調査事例は乏しく、二例とも鎌倉期を降る山城であるが、しかし、川と丘陵で構成されるこの地形が自然の要害を成し、その一角を占めていた威光寺は幕府にとっておのずから軍事的使命の付与するところとなったであろうこと、また中世を通し必要に応じてこの丘陵上に次々と山城が築かれたことの必然性が首肯されるのである。

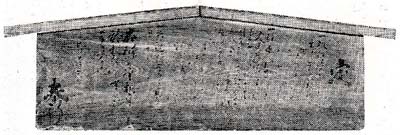

最後に発見された銘文を紹介しておこう。

この銘によって同寺は戦国期までその存在が確かめられ、山号の長尾、願主の井田氏等いずれも妙楽寺周辺とのかかわりが確認され、妙楽寺後身説を裏付けるものである。

武州立花郡大田郷 長尾山 井田太郎左衛門

威光寺

奉造立日光菩薩 為逆修 同助次郎 願主恵泉

天文十四稔 乙 九月十五日 逓女 佛所駿河

已 注=右の墨書を活字にしたもの |

なお、本尊薬師如来坐像にはその胎内背面に、永正六年(一五〇九)九月これを製作したという意味の墨書銘があり、三尊一倶とはいえ、日光・月光両脇侍は本尊よりやや遅れての作である。

|

妙楽寺日光菩薩胎内銘

|

1.3 多東郡と多西郡 top

大田南畝は文化五年(一八〇八)幕命による多摩川巡視の折、清水氷川神社(現東村山市)を訪ね、永禄十二年(一五六九)の社蔵板絵懦を拝して「多束郡惣鎮守氷川」の銘に注目し、多摩郡ではしばしば寺社朱印状などに多東郡・多西郡の表記があり、「多東都とはすなわち狭山より東のかたをいう、多麻東郡を略せり、西を多西郡というとぞ」と、東西の郡境を狭山丘陵にあるとの見解を述べている(『向岡閑話』)。

同じように『新編武蔵風土記稿』の編者等も、この郡表記に注意し、「多磨郡総説」において入間郡の入東・入西、埼玉郡の埼東・埼西等にもふれ、郡の分割は中世初期にまで遡るのではないかと推測し、またその境界は葛飾郡が大井川によって葛西・葛東に分かれたように、多摩川によるのであろうとしている。

多東・多西両郡表記の事例については『羽村町史』『三鷹市史』が紹介し、最近、追加資料を加え大石学氏がその論文のなかで史料一覧を発表された。

氏はその一覧について「多東郡・多西郡の名称は、十二世紀半ばから十八世紀初頭までの約五五〇年もの間使われていたことが知られる。

しかも、使用例をみると、豊臣秀吉の禁制、徳川家康の朱印状あるいは検地帳などの公式文言から、庚申日待碑、墓石など民衆生活にかかわるものまで多様であり、多東郡、多西郡が領主・民衆の間で広く用いられていたことが確認されるのである」と記している。

古代国家が定めた国郡制によれば、武蔵国は二一郡から構成され、多摩郡は国衙の所花する府中を含む中郡(武蔵国には大郡はない)で、古代武蔵国の政治的中心であった。ところが、この多摩郡が『新編武蔵風土記稿』のいうように中世になると、多東郡・多西郡というように分割表記されるようになる。

大石氏の表によれば多東郡の初見は元徳二年(一三三〇)七月の「多東郡住人見回郎入道光行寄進」の銘で、以下元禄十四年(一七〇一)の石仏銘文まで三二例があり、多西郡については仁平四年(一一五四)九月の「多西郡船木田御庄内長隍寺云々」の銘を初見として四〇例が紹介されている。

今、筆者の知見するところによれば、多東郡について寛文九年(一六六九)金程村検地帳の表記があり、多西郡について寛永十八年(一六四一)の同じく「武州多西郡小宮領之内油平村上給検地帳」があり、各一点が追加され、今後とも多少の発見が期待される。

このような郡の分割ないし郡の下部単位である古代郷名の消滅や、新しい郷名の出現について、その時期や意味が歴史学的に研究されるようになったのは最近のことである。

中世郡郷の成立については、常陸国について研究された高田実氏の「東国における在地領主制の成立」他いくつかの論文があるが、いずれも中世的な社会構造を背後に生まれたものと理解している。

また、郡については最近、今谷明氏が「鎌倉・室町幕府と国郡の機構」において守護を視点に郡分割の意義を論じ、多摩郡の分割については『羽村町史』にまとまった研究がある。

すなわち、同書は郡の分割による中世的な郡成立の時期を十一、十二世紀とし、その理由は所当・官物を中央へ進納する単位である郡は、その徴税を請負う郡司の在地支配の消長に影響され、その勢力範囲によって分割されると説明する。

ただし、多摩郡については国衙の所在地であり、在庁官人を中心に武蔵七党や坂東平氏の一族などが入組み、鎌倉幕府成立以降は北条得宗家が知行するなど、領主関係が複雑で上述の趨勢とは様相を異にし、分割当時の勢力関係は究め難いが、それ以降、諸豪族はおのおの多東・多西で共通のまとまりをもつようになっていったとしているのである。

以上により、多摩郡分割の事情はある程度判明した。

ここで回題となるのはその境界である。

大田南畝は狭山丘陵といい、『新編武蔵風土記稿』は多摩川であるとした。

戦後刊行された『三鷹市史』『羽村町史』はいずれも多摩川とするが、中野藤吾氏は国府のあった府中とし、大石学氏はさきの論文において

「今後さらに史料の発掘・検討がすすめられると同時に、かっての多摩地域の景観が復元される中で明らかにされてくるであろう」

として、結論を留保している。

このように諸説が生まれたのは仮に多摩川とした場合、左岸を多東、右岸を多西とすると幾つか該当しない例外が出るためであろう。

さて、鎌倉幕府が多摩川の堤防修築を命じた「武蔵国留守代左兵衛尉実長・沙彌阿聖書状」(早稲田大学図書館蔵)は中世の多摩川に関する資料として著名なものであるが、同文書が直接修築すべき場所としているのは「府内分陪河」である。

分倍河原についてはさきにみたところであるが、杉山愽氏はその表現に注意され、

「この文書で、特に注目せねばならないのは、分陪河を府内分陪河とよんでいる点てある。

分陪河が府内にあった、つまり国衙のすぐそばにあったことを示しているといえよう」

と述べ、府内の川であればこそ、その堤防の修理に懸命であったとするのである。

すなわち中世の多摩川は、府中のすぐかたわらを流れていたと考えられるのであり、そうすると中野氏のいう国府境界説は、その位置関係において多摩川とほぼイコールとなり、あえて一説とするに足らないのではなかろうか。

大河がその流域の境界標弍として働き、現実に郡分割の境とされた例として、常陸国の久慈川・佐都川・那珂川がある。

多摩川境界説で多少問題があるとすれば、例外事例をどう理解するかということであろう。

しかしこれについて『羽村町史』の解釈は明解である。

多東郡すなわち多摩川左岸に位置する中世の小佐久村・羽村が「多西郡長渕郷羽村」あるいは「多西郡長渕郷小佐久村」と表記されるのは、中世において一般に「村」は新開の地をさし、この場合長渕郷という親郷の周辺にひらかれたもので、当然新問の村々は親郷の蹣する郡内に入ることになる。

すなわち、多摩川を越えて開拓されたが多西郡に入ったとするのである。

戦国期以降、分割表記のもっていた中世的な地域性もまたその実体を失い、郡名表記はしばしば錯綜の状態を無造作に踏襲するということもあったと考えられよう。

以上、多摩川をもって政治的な境界とする、その例を中世における郡の分割表記を通して瞥見した。

2 江戸防衛と多摩川 top

2.1 ケンペルの予言

元禄三年(一六九〇)、オランダ商館長の侍医として来日したドイツ人医師ケンペルは、翌四年商館長に随伴し、長崎より江戸へ下向して、『江戸参府旅行日記』と題する紀行文を残した。

そのなかで東海道に架かる橋のうち、「その大きさの点で最も有名で立派な橋には、次のようなものがある」と、勢多橋・矢矧橋・吉田橋・六郷橋・日本橋の五橋を挙げ、それぞれ橋の景観などを記している。

江戸の象徴としての日本橋は他と趣きを異にし、ケンペルもそのスケールを省略しているが、東海道筋の四橋は大橋として当時天下に名高いものであったらしい。

ケンベルよりもしばらく前の元和二年(一六一六)十一月に旅をした林道春の『丙辰紀行』にも、「江戸より京までの間に大橋四あり、武蔵の六郷、三河の吉田、矢矧、近江の勢多なり」との記述がある。

多摩川の下流、東海道の渡河点に大橋(地名をとって六郷大橋という)が架されたのは慶長五年(一六〇〇)、その竣工は七月であった。

これは、東海道に諸宿が設定されて伝馬人足が置かれた駅制制定の前年にあたる。

幕府はこれによって、東海道筋を品川・神奈川の海岸ルートとしたのである。

さて、ケンペルは六郷橋について次のように記している。

(4)六郷橋。武蔵国にあり、長さ一〇九間。二年前(一六八七年)に大洪水で押し流された。

そして恐らく再び架橋されないであろう。

というのは川に橋がなければ、将軍の居城近くの大きな川はその方面からの防備に役立つかもしれないからである。 |

すなわちケンペルが通ったとき、すでに六郷橋はなく、彼等は渡船を利用したのであろうが、東海道の四橋は人口に膾炙して著名であり、日本についての情報を可能なかぎり記しとどめたいとする彼は、その聞きとりによって、大橋が二年前に流失したこと、その長さが一〇九間であったことを記したのであろう。

さらに注目すべきは、江戸防衛のため再架されることはないとの予想を述べている点である。

これも巷説を採ったのであろうか。いずれにせよ、ケンペルのこの予言的ともいえる見解は適中することとなる。

元禄元年(一六八八)の大橋流失以降、幕府による再架の動きはみられず、明治に至るまで渡船が利用されたからである。

しかし、大橋から渡船へという歴史的事実と、その理由が江戸防衛にあるとする見解とが、そのまま一致するとみてよいかどうかは疑問である。

前章において中世における多摩川の軍事的意義は瞥見したが、近世において幕府が多摩川の境界性をどう捉えていたかは、今少し検討されなければならないであろう。

2.2 六郷(ろくごう)大橋の変遷 top

ケンベルが六郷にさしかかったとき、大橋は二年前に流失していたとするが、この記述には一年の誤差があり、流失は元禄元年(一六八八)七月のことである。

慶長五年(一六〇〇)より流失まで八十七年、この間大橋は洪水などにより幾度も破損あるいは流失したが、幕府はその都度これを再架修復してきた。

今、資料によってその変遷を略述すると次のようである。

(1)慶長五年(一六〇〇)七月

幕府普請により六郷大橋が竣工する。幕府は八幡塚村のうち三〇〇石を諸役御免とし、大橋の掃除見廻や出火時の人足役を命じる。(森家文書)

(2)慶長十七年(一六一二)六月

幕府は再架のため、信州高島藩主に対し用材の伐り出しを命じる(『信濃史料』)。

翌十八年四月、京都より江戸へ下向の西洞院時慶は、六郷橋再架中のため渡船によって多摩川を渡る(『時慶卿記』)

(3)寛永二十年(一六四三)五月

幕府は再架のため大番揖斐半右衛門等に対し、遠駿両国から用材の伐り出しを命じる(『徳川実紀』『寛永日記』他)

(4)慶安元年(一六四八)七月十三日

この日、暴風雨のため六郷橋柱三本が流失し、通行不能となる(『柳営日次記』)。

幕府は、桑山丹後守貞寄に六郷橋修造のことを命じる(『寛政諸家譜』)

(5)寛文元年(一六六一)七月六日

この日、幕府は大御番松平五郎兵衛昌秀、大竹源太郎正次に六郷橋惣直奉行を命じたが、九月十一日松平昌秀が死去したため、同十六日一御番永井五右衛門吉勝を普請奉行に充てる(『徳川実紀』『柳営日次記』)

(6)寛文二年(一六六二)二月晦日

六郷橋竣工し、この日幕府は永井、大竹両名に金二枚、時服として三両をあたえる(『徳川実紀』『柳営日次記』)。

大田南畝はその著『一話二言』のなかで、古記録からの引用とし、このときの橋の規模を「桁行一〇七間、幅中間一尺七寸、高欄高サ四尺三寸、右御入目銀百貫三百三拾五匁壱分、米五拾七石六斗三升七合」と記している。

(7)寛文十年(一六七〇)十二月五日

幕府、江戸町年寄に命じ、六郷橋修復の諸品入札を触れる(『座只市史稿』)

(8)寛文十一年(一六七一)八月二十六日

この日、大風雨のため六郷橋五〇問ほど押し流される(『柳営日次記』『徳川実紀』)

(9)寛文十二年(一六七二)五月五日

この日、大風雨のため六郷の仮橋流失する(『徳川実紀』)

(10)寛文十二年(一六七二)七月三日

幕府、江戸町年寄に命じ六郷橋破損資材の入札売却を触れる(『東京市史犒』)

(11)寛文十二年(一六七二)九月二十八日

幕府は六郷橋修復下奉行を勤めた荒川孫兵衛に銀十枚を与える(『柳営日次記』)

(12)延宝二年(一六七四)五月

幕府は六郷・馬入・富士・天竜・熱田・桑名の六津に各四百貫文の銭を恩貸する(『徳川実紀』)

(13)延宝九年(一六八一)九月三日

幕府、江戸町年寄に命じ六郷橋破損資材の入札売却を触れる(『東京市史槁』)

(14)天和元年・二年(一六八一・八二)

六郷橋改架かある(『東京市史槁』)

(15)貞享元年(一六八四)

この年六郷橋の修復があり、規模は長さ一一一間、横四間二尺、両袖高欄つきであるという

『一話一言』)

(16)貞享三年(一六八六)六月十二日

六月四日と十二日の両度の出水で六郷橋川崎方の橋台が欠落し、石垣かつら石が崩れ敷板も朽損する(『一話一言』)

(17)元禄元年(一六八八)七月二十一日

この日多摩川氾濫し、六郷橋流失する(寛延三年六月六郷渡船由来に付書上)。

「川崎年代記録」(安永年間)によると、川上から大家が一軒流れ来て人声も聞えたが、橋に突きかかり、橋・家ともに濁流に呑まれたという。

最初の架橋が行われた慶長五年(一六〇〇)は、関ヶ原合戦のあった年であり、軍事的緊張は高まり幕府財政はなお不安定であった。

徳川家康は江戸入府以来、幕藩体制の確立をすすめ、あわせて諸大名を動員して江戸城を築城し、城下の整備をはかった。

そのような過程で、文禄三年(一五九四)代官頭伊奈忠次に命じて墨田川に千住大橋を架し、慶長五年、六郷大橋を竣工させた。

これによって江戸の入口にあたる両河川の交通は円滑なものとなり、それをうけて翌六年東海道駅制が制定されるのである。

六郷大橋は、上述のようにその後幾度も破損流失を繰返したが、その都度、幕府はこれを修復した。

それが『徳川実紀』などの公記録に記されているのは、政治的関心の高さを示すものであるが、普請奉行をおいた間断のない再架の事実は、幕府が橋梁の維持に大きな関心のあったことを示すものであり、そこに江戸防衛の軍事的意味を見い出すことは難しいのである。

2.3 江戸防衛説 top

|

北寿 東海道川崎宿六郷川渡之図(神奈川県立博物館蔵)

|

正徳元年六郷川渡船賃高札(川崎市教育委員会蔵)

昔は川崎辺りの多摩川を六郷川と呼んだ。

|

東海道は、その名のとおり主として太平洋の海岸線を通る。

このため海へ注ぐ諸川を河口近くで渡らねばならない。

大河川についてみると、近世を通し架橋されていたのは矢矧(やはぎ)川・豊(とよ)川ぐらいで、元禄期以降の六郷川を含め、相模川・富士川・天竜川・今切渡し・桑名七里渡しは渡船、酒匂川・興津川・安倍川・大井川は川越人足に頼る歩行渡し、すなわち徒渉であった。

このように大河川に架橋せず、旅人にとって難儀な渡船・徒渉としたのは、もっぱら軍事的・政治的理由とする説が膾炙(かいしゃ=知られ)しているが、なお経済的あるいは架橋の技術的問題によるとの見解や、両者の複合的な理由を挙げる説もある。

このうちもっとも有力な江戸防衛の軍事的理由という視点でみるとき、江戸に近い東の隅田・西の六郷の両河川に幕政初期の段階で大橋を架し、一方は幕末まで、一方は元禄期まで、間断なく普請された事実はどう理解すべきであろう。

川は自然の境界である。これを利用し、渡河位置に関門の機能を付属させることは容易であろう。

しかし隅田・六郷両河川の場合、交通の便による物資や人々の輸送の確保を優先させたのであり、境界性は後退した。

それが六郷川では、元禄期に渡船に切替わる。再び、川の境界性は人々の意識にあがったのであろうか。

ケンペルが記したところは、当時の幕府や巷間の大方の見方であったとしていいのかどうか、やはり疑問がある。幕府は元和二年(一六一六)関東一六か所の渡し場を定船場に指定し、制札を下しているが、それには「女人、手負人、不審なものは一切通してはならない」と、明確に関門機能を与えている。

六郷川では元禄四年渡船高札が掲示され、それは正徳元年(一七一一)の元賃銭高札へと継承されていくが、それらの高札文言には上記のような関門機能はみられない。

すなわち、箱根をはじめとして相模国の各地に設けられた関所が十分その役割を果たし、あえて六郷川に関所的要素を考慮する必要はなかったということであろう。

さらに軍事的な意図があるとすれば、渡船の運営は幕府直轄ないし幕府役人の常駐が考えられるが、大橋流出間もない時期に町人請負とし、その後は川崎宿請負とし、その運営も彼等に任せていること、また元禄期の幕政は比較的安定し、少なくとも差し迫った軍事的危機は想定されないこと。

以上のような点から、江戸防衛説は否定されるべきであると考えるのである。

2.4 打ちこわしに備える top

しかし、幕府が意図するしないにかかわらず、対岸を結ぶ人為的で恒常的な架構施設としての橋がなくなったことは、川の境界性を前面に押し出すこととなったにちがいない。

川の境界性を利用し、そこへ関門の機能を付与する。

多摩川の場合、そのことが資料のうえで表れるのは、安永四年(一七七五)五月御拳場(おこぶしば)村々の鉄砲改めのため、流域各渡船場でのチェックを命じた「御拳場法度」が初見と考えられる。この法度請印帳では、多摩川のほか利根川・中川・荒川の各渡船場が対象となっており、鉄砲を持っている様子があれば、その所に留め置き、直ちに領主へ通報し、また手に余る場合は鉦太鼓などを打ち、村々の協力を得るようにといっている(岸家文書)。

その後天明七年(一七八七)には、多摩川の渡船場に右岸流域の農民等が集結し、打ちこわしに備えるという事件があった。

この年はいわゆる天明飢饉の歳である。

同年春以来、江戸近郊の農村では「麦作とり入れ静か」で例年と異なるところはなかったが、江戸府内は米穀が高騰し、市中各所の米商・酒屋などがおそわれ、不穏な空気に包まれた。

江戸の米穀商へ送られる在々からの付出し米は、途中飢人が竹の“大さし”を入れて抜取り、さらに馬方が一人とみてとると、米一俵そのままを強奪するというありさまであった。

そこで府内への馬の通行は減少し、米屋は在庫が払底して難渋した。

七月に入り、たまたま麹町五丁目辺の粉おろし商大坂屋太左衛門外一名が高井戸・烏山村等で粉を買付けた。

しかし「馬方共附出しかね」たので、太左衛門は町内鳶の者七、八人とそのほか雇人足を頼み、粉叺(かます)一つに二、三人ずつ、馬一疋に二、三人ずつの割合で、府内より烏山村へ迎えの者を遣した。

太左衛門は途中用心のため、各々半鳶口を持たせ、あるいは「かわ羽織」を着用させた。

一行は明六ツに麹町を出発し、四ッ谷を通り烏山へと向かった。

これをみた村方では、一行を江戸から「在々福家打こわし」にやってきたものと誤認し、その噂は誰いうとなくひろまった。

多摩川右岸の村々は、長尾村(現多摩区)をはじめ諸村で早鐘を撞き、人々を集めて渡船場を渡すまいとした。

登戸村・宿河原村・中之島村(いずれも現多摩区)その他渡船場に近い村々の村民は、それぞれ村名を記した幟(のぼり)を立てて河原に集結し、二子(ふたご)と登戸(のぼりと)の渡船場は二日間人馬通行止めとなったのである。

一方、登戸村の玉川屋弥兵衛という福家では、打ちこわしに備えて屋根へ薪百束余りを積みあげ、いざとなればこれを投下して対抗しようとし、多摩川近辺の村々の大家は家財道具を片付け、鉄砲打ちは空砲を鳴らして多摩川を渡すまいと気勢をあげ、たいへんな騒ぎであった。

その後、上麻生村(現麻生区)の幸内方が打ちこわしをうけたとの噂が立ち、その隣村では登戸村に駆けつけて川を渡すまいとする者かあった。

やがて村々は平静を取戻したが、右岸流域の村民等が「玉川渡船場へ寄集り、これより山の手の方えは入れまじと、その用意しきり也、前代未聞のさわぎなるべし」という一件であったのである(以上、志村家文書)。

2.5 外国人遊歩区域 top

こうした多摩川の境界性が強く意識され、幕府が渡船場を利用して恒常的な人改めの機能も設定したのは、幕末においてであった。

すなわち安政五年(一八五八)日米通商条約により外国人遊歩区域が設定され、そこでは東は多摩川、西は酒匂川の二大河をもって境界とされ、同六年六月から実施された。

それに伴い同月、神奈川奉行は開港場から一〇里内の村々に対し、外国人と遭遇した場合の注意書きを触れ、同じ月六郷渡船場には外国人警護の番所が設置され、番所定(さだめ)書が提示された定書は、

一、外国人改めにつき、邦人の検問は不要であるが、外国人に対し不審な行動をとるものがあれば留めおくこと、

二、外国人通行の際は手元の印鑑と照合すること、を主な内容とするものであった。

しかし、外国人への投石や殺害事件があいつぎ、幕府は安政七年(一八六〇)二月、六郷渡船場に加えて多摩川・相模川・鶴見川筋の渡船場及び橋に見張番屋を設置し、外国人の保護と浪人等に対する監視を命じた(添田家文書)。

多摩川では羽田の渡しより甲州街道日野の渡しまで一七か所に見張小屋が設置されたが、それには丸子・二子の渡船場など往還筋ばかりではなく、小向・古市場・下野毛など、いわゆる作場渡しまでその対象となり、番小屋の設置、番人の常駐など、組織的な関門の機能が備えられたのである。

この遊歩区域設定に至る直前、単独行動をしたビッチンガー牧師が六郷渡船場で江戸へ赴こうと剣を振るうという事件がおきている。

2.6 ビッチンガー牧師事件 top

ハリスの『日本滞在記』に次の一節がある。

この川崎は、ビッチッガー牧師を「押し止めた」場所である。

合衆国の蒸気船サスケハナ号付のこの牧師が、江戸を見ようとして突進してきたとき、この町の北側を流れる六郷川で渡舟を出すのを日本人が拒絶したのであった。

日本人の言によれば、この僧職の紳士はこの川を渡ろうとして、あらゆる種類の努力をした。

そして、しまいには剣を抜き、それをかなりの大力で振りまわしていた。

そのとき、即時帰船するようにとのペリー提督の厳命が彼のところへ届いたのである。 |

安政元年(一八五四)一月十六日、ペリー艦隊七隻が久良岐郡小柴沖に投錨した。

江戸とは目と鼻の距離である。浦賀奉行はただちに浦賀廻航を申し入れたが、ペリーはこれを拒否。

幕府は金沢・福井等の諸藩に深川・芝・高輪・品川・大森・生麦などの警備を命じ、また二十一日には、万一異国船が江戸へ接近した場合には、早盤木の打ち鳴らしを下達し、江戸では人心の動揺が深まった。

二月十日ペリー横浜へ上陸。事件はこのあと十六日におきた。

サスケハナ号付牧師で将校でもあるビッチンガーが、野毛浦の海苔取船に乗込んで単身神奈川宿に上陸したのである。

彼は浦賀組の役人の制止をきかず、まず青木町(現神奈川区)の甚行寺本堂へ、それより道中を歩行で洲崎明神に至り、ここで有名な亀の甲煎餅を求め、これをほおばりながら三つ橋源兵衛方の呉服を見物、やがて生麦、鶴見、市場と通って川崎宿までやってきたのである。

川崎宿では問屋場役人田村屋藤五郎等が六郷の渡船を退避させて渡河を拒否、さきの押し問答となり両者の緊張は高まったが、ビッチンガーはここでの渡河をあきらめ、大師河原方面へ向かい、大師堂へ立ち寄り、それより塩焼場等を廻って羽田の渡しへ至った。

ベリー艦隊に乗船し米国人との交渉にあたっていた浦賀奉行組頭黒川嘉兵衛と大通詞は、これを聞いて急遽早駕籠にて川崎へ至り、ビッチンガーを説得した。

また本船では帰船合図のため空砲をうったが、彼はなかなか応じない。

そこへ提督の帰船命令書が届いて、ようやく連れ戻しに応じたというのである(『神奈川区誌』)。

この間、川崎宿では沿道の人々皆色を失い、家々は戸を閉ざし、火のない火事場のような騒ぎであった。

とにかく渡船の退避は一応の効を奏したのである。

なお、慶応二年(一八六六)の世直し一揆もまた多摩川で阻止されている。

すなわち横浜を目ざして南下の姿勢をみせた武州一揆勢に対し、多摩川の上流拝島渡船場では八王子宿衆兵が警備にあたり、これを聞いた一揆勢は川下にあたる築地渡船場を目ざしたが、十六日同所へ集結した日野農兵隊と衝突し、彼等は悉く鎮圧されたのである。

このような事実に、近世末期における渡船場の軍事的意義を見いだすことができよう。

3 渡船場の景観 top

3.1 橋と渡し

これまで多少触れたように、多摩川には幾つかの渡船場があった。 境界を結合するもの、その状況について改めて展望しておこう。

一般に近世大河川の渡河方法には、綱渡し・人足渡し・渡船・橋梁などがあるが、多摩川では「五街道取締書物類寄」によると、支流の浅川横山宿(現八王子市)が人足渡しのほかは橋梁と渡船であった。

すなわち上流域ではV字谷に「万年橋」と呼ばれる木橋が架けられたが、中・下流域ではほとんどが渡船で、渡船場の数は二七か所に及んでいる。

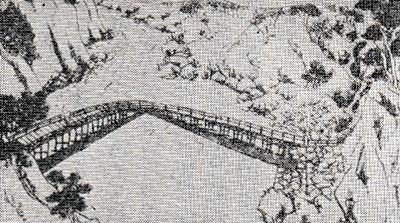

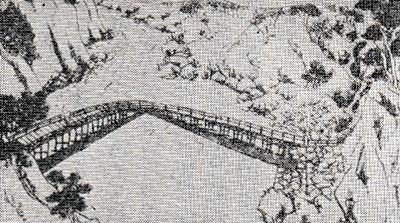

まず万年橋は沢井村(現青梅市)に架かるものが著名で、『武蔵名勝図会』の挿絵にあるように、V字谷の山腹に石積みの橋脚を設け、それより双方から太い丸木を突き出して結ぶという豪放でシンプルな構造のものである。 |

万年橋の図(『武蔵名勝図会』から)

|

同書は次のように説明する。

万年橋、或は永久橋とも云。玉川洪水にても通行の患いなし。玉川に架する三橋の内の第一橋なり。

この外はみな是より劣れり。

沢井村、御嶽(みたけ)村の両村にて造る。

長さ廿一間、幅四尺、両岸より丸木を投げ出して、その先を突き合わせて架せる橋なり。 |

多摩川に架す他の二橋とは、日向(ひなた)和田村(現青梅市)と海沢村(現奥多摩町)の万年橋であり、ほかに丹三郎村にも類似の木橋が架かり、「水際より橋上まで凡そ十丈許、往来するに、橋下を見ることを禁ず」と同書に記されている。

二七か所に及ぶ渡船場のうち、甲州街道の日野波船・東海道の六郷渡船は、多摩川を横断する諸道中重要幹線の渡船場であり、特に六郷渡船の利用者は幕府役人・大名・公家、あるいは大社寺の神官僧侶など無賃の公用旅行者が七割を占めるといわれ、上述のように慶長五年(一六〇〇)架橋、元禄元年(一六八八)大橋の流失によって渡船となった。

日野渡しは当初から渡船で架橋のことはみえない。

道中奉行管轄下にある上記二街道については、渡船の運営や経営の安定をはかり、あわせて渡船場付宿場の財政的補助のため、日野渡しは貞享元年(一六八四)に、六郷渡しは宝永六年(一七〇九)に町人や農民の個人経営から、それぞれ日野宿・川崎宿の請負に切り替えられ、正徳元年(一七一一)には元賃銭が制定されて収入の安定がはかられた。

なお、六郷の渡し、羽田の渡しなど下流域では年間を通し渡船であったが、中流域では秋から春の渇水期は仮橋が設営されている。

「文化九年六郷川渡船につき書上帳」(森家文書)によれば、六郷渡船場には馬船八艘・歩行船六艘が用意されており、前者は馬四疋・水主二人乗りで長さ六間半・幅一間二尺、後者は三〇人乗りで水主一名がつき、長さ六間二尺・幅一間一尺五寸であり、交通量が多く常備数で賄いきれない場合は、近郷から雇舟を仕立てた。

「六郷川渡船書留帳」(同上)によれば、平常水位は五合、川止めは馬船七合、歩行船八合で、『東海道宿村大概帳』には平常時の六郷川は川幅六九間、出水時は八三間ほど、出水による渡船の留り明けは宿方より道中奉行へ注進し、御状箱・御用物は八幡塚村(現大田区)で保管し村役人が警護、川明け次第に継立てると記されている。 |

芳年 武州六郷船渡図(神奈川県立博物館蔵)

|

一方、日野渡船場の常備船は馬船二艘・歩行船一艘、そのスケールも馬船は長さ六間三尺・幅九尺、歩行船は長さ三間三尺・幅四尺と六郷渡船のほぼ半分程度の規模であり、これらの船は十年目に打替え、五年目に修復をするというのが基準であった。

この打替え・修復費用は不断渡船を無賃で利用する八王子宿が負担し、また八王子千人同心も年に米八石九斗二升を渡船請負方へ支払っていた(『日野市史史料集近世I』)。

また、多摩川という境界をはさみつつ生活圜を共通にする流域の人々は、「飛地耕作・田畑肥料の運搬・商品作物の付出し・年貢米津出し」に利用したことが「文政三年丸子渡船賃出入文書」にみえ、あるいは村役人の江戸表出向や対岸の菩提寺墓参などにも、渡船を頻繁に利用した。

そこで渡船利用村が寄合い、渡船請負人と年間契約のうえ平常は無賃で利用し、年度末に決算するという方法をとった。

このような村を相対場村といい、日野渡船では八王子宿など二五か村、中原往還丸子の渡しでは新作村・梶ヶ谷村(現高津区)・有同村(現宮前区)など一三か村、下野毛の渡しでは宮内村(現中原区)など六か村が相対場村てあった。

これらの村々では一般旅行者より割安で利用できたが、船の修復や造船の費用、冬期間の土橋架設に伴う木材調達や人足賃などについても負担を求められた。

たとえば、日野渡船場では近隣の幕領の材木を用いて橋掛けを行うが、その伐採や橋掛け人足等の費用は日野宿近隣の御料・私料一五か村が負担しているのである。

安政四年(一八五七)三月、多摩川をはさむ橘樹郡の中丸子村(現中原区)と荏原郡の下丸子村(現大田区)は、飛地耕作のため領主へ作場渡しの新設を請願した。

その願書には一般往来人の用には供しない旨を明記している(平川家文書)。

すなわち、一般に利用できる渡船場とは別に私設の作場渡しが多摩川の各所にあり、時に低料金で旅人を渡し、問題となったのである。

なお、六郷川渡船史上、享保十四年(一七二九)五月二十四日、六郷川を渡った御川象は渡船三艘をもやい船とし、その上に象部屋を設けて渡したものであり(「川崎宿御用留」)、明治元年十月十二日東京行幸のため六郷川を通過された明治天皇一行の渡御は、酒匂川や相模川の例にならい、川船二三艘を川幅一ぱいに対岸まで並べた船橋によるものであった。

3.2 上下する川舟 top

これらの渡船とは別に多摩川を上下するさまざまな船がある。

文化九年(一八一二)十一月、大蔵村・鎌田村(ともに現世田谷区)では収穫を終えて年貢米を江戸へ送るため、例年のように多摩川へ船積みし出帆したところ、川舟が破損し米が水につかって貢納不能となった。

そこでやむを得ず領主から米七五俵を無利息の一〇年返済で借用するという事件がおきている(「公私世田谷年代記」)。

多摩川は流域周辺農村の年貢米輸送路であり、都筑郡片平村「明和五年村明細帳」(安藤家文書)によると、同村の場合は陸路を宿河原の船着場まで運び、それより船積みして江戸浅草御蔵へ送るが、このため米一俵について五〇文の駄賃と、百俵について一石三斗の船賃米の輸送費がかかった。

橘樹郡梶ヶ谷村の年貢米送り状(田村家文書)が残されているので紹介しておこう。

送り状の事

一 御籾拾壱俵 但五斗入

外に米壱斗弐升壱合 運賃

右は当寅御年貢籾、書面の通り今日船積みいたし候間、

随分大切に御蔵前迄着船なされ、納名主方へ御渡しなさるべく候、

尤運賃米一同積下げ候問、是又御受取りなさるべく候、

念のため斯の如くに御座候 以上

寅閏十一月 梶ヶ谷村

名主庄右衛門

羽田浦

船主 |

すなわち同村では、二子村河岸で船積みして多摩川を下り、羽田より海船に積みかえ浅草へ送った。

年貢米納入の時期にあたる十一・十二月には、多摩川はこれらの船で輻湊したものと考えられる。

上流の青梅方面で産出される木材は筏によって川下げされるが、地場ものの林産物や晨産物は舟運により江戸へ送られるので、多摩川は物資輸送路でもあった。

また名産であった鮎漁を中心とする漁舟や、河口では幕府公許の羽田猟師町(現大田区)などの浦方もあり、近世後期には川砂利の採集と江戸への輸送も本格化して、川を上下する諸舟の往来は相当頻度の高いものであったであろう。

淡水漁業の川舟がどのくらい存在したか、その実数を掌握することは難しい。

時代は下るが、明治二十年多摩川下流域沿岸の村々は、農商務省へ川漁の同業組合設立を申請し、五月に「多摩川漁業組合」として認可された。

この時の組合加入村は東京府下では後述する瀬田村以下一三か村、神奈川県下では橘樹郡の大師河原・堀ノ内・新宿町・上平間・下平間・中丸子・上丸子・小杉・宮内・北見方・二子・久地の各村であった。

『東京府管内水産図説』は明治二十三年における前記組合加入村の漁船数を記しているが、それによれば瀬田村一、下野毛村八、等々力村五、上沼部村一、下沼部村七、嶺村四、下丸子村一、古市場村二、原村一、古川村一、八幡塚村六、雑色村一、羽田村六九、羽田猟師町五八、鈴木新田一八である。

残念ながら右岸諸村のデータを欠くが、羽田など漁村を別とし対岸諸村の様子とそれほど径庭はないとみてよいであろう。

そして、おそらく二百艘に近い上記の船数は、ほぼ近世後期にまで遡及するものとみられるのである。

また特殊な船としては、文化年間以降さかんに生産され、多摩川のユニークな地場産業となった和唐紙生産の紙すき船がある。

多摩川における和唐紙生産については、竹内秀雄氏のすぐれた論文「多摩川周辺に於ける和唐紙の生産と農間渡世」があり、詳細はそちらへゆずるが、紙すき船は彼等渡世人の独占的な製造販売と品質の確保を理由に、文化四年(一八〇七)八月、三〇艘に限るという組合仲間での議定を設けている。

文政十一年(一八二八)九月の「新規紙漉冥加納めにつき一札」によれば、多摩郡中之島村旧村文平、同村忠蔵、橘樹郡長尾村太兵衛、菅村八兵衛は「和唐紙製作これまで試作仕り候ところ、追々手馴れ往々家業の儀あいなり申すべくと存じ」、同年二月代官所へ冥加永上納による生産販売の許可を申請したところ、九月にその許可がおりだが、彼等が所持した紙すき船は合わせて一一艘、内訳は大船三、小船九で、大船には六〇文、小船には四〇文の冥加金が課せられた。

その後、色唐紙すきの技法が普及し、さきの白唐紙すき船三〇艘に加えて色唐紙すき船七艘が追加されるが、上記田村文平は菅村勇蔵等三名が白唐紙の漉株しかもたないにかかわらず色唐紙をすいたとして訴訟を起こしたが、熟談のうえ内済となっている(以上、佐保田家文書)。

以上のように数多くの船が存在したが、そのような臨川・臨海諸村の船と、各所渡船場の渡船とはそのありかたが異なり、両者の関係は希薄であるが、時に利害が対立した。

渡船が対岸へと川を横断するに対し、諸舟は川を上下する。このための軋轢である。

公的性格をもつ六郷渡船は川舟より優先し、川舟は渡船航路に入る前後一町ほどの間は帆を降ろし速度を落として通過する慣行であった。

これは衝突の危険を避けるためであるが、同時に「御伝馬越立の節、不驚のため」(「川崎宿問屋日記」)でもあるという。

しかし、川舟にとってこれは煩瑣(はんさ=わずらわしい)なことであるから、その慣行が破られ、しばしば交叉する渡船との間でニアミスを起こし、あるいは船頭同志が船上で口論するなど危険を伴ったのである。

文化四年(一八〇七)十月十八日、御検見のため川崎宿へ出向した代官大貫次右衛門へ対し、川崎宿と渡船場役人は村々へ慣行遵守の徹底を触れるようにと請願書を提出した。

これに対し代官所は翌年三月十五日になり道中奉行所の意をうけ、荏原・橘樹両郡諸村へ触書を廻している。

ここでその対象となった川舟所持の村々は荏原郡の東大森・西大森・雑色・羽田・羽田猟師町・八幡塚・古市場・古川・矢口・原・上平間、橘樹郡の川中島・大師河原・稲荷新田・大島・渡田・小田・下新田・潮田の諸村である。

一方、渡船請負人も通船の舟方へ対し「がさつがましき儀」のない旨、請書を提出している(「六郷渡船書留帳」)。

しかし、弘化三年(一八四六)八月、大屋形船の船頭等が帆を降ろすことを厭い、幕府の御船手方を通して六郷渡船会所と掛け合うという記録もみえている(「川崎宿問屋日記」)。

以上が多摩川にかかわる渡船場や諸船の概要であるが、次に河原という境界域を生業の場とする水主(かこ)衆の実態をさぐり、境界の特質に触れてゆきたい。

3.3 水主衆御吟味一件 top

寛政四年(一七九二)二月二十三日、道中奉行根岸肥前守から川崎宿六郷川役人へ対し、出頭を命じる差紙がきた。

二十五日川役人を代表し弥右衛門が出府し、江戸の公事宿に入りその旨奉行所へ届け出た。

二十九日呼び出しがあり奉行所へ出頭すると、馬入川・戸田川・栗橋宿(現埼玉県)の役人等が同座で、六郷川と馬入川の川役人に対しては、最近両渡船場で往来の旅人を待たせ難儀させたようであるが、事実を有体に申せとのことであった。

そこで両川役人等は、渡船運営については平素より十分注意し、そのようなことはないと信じているが、水主衆に篤と糺したいので、来月八日まで一時帰村を許可願いたいと要請し、これが認められ退出した。

閠二月八日、弥右衛門に代わって吉右衛門と水主頭吉蔵の両名が出府した。

翌九日呼び出し、御留役青木熊五郎より調査結果の報告を求められた。

そこで両名及び馬入川役人等は帰村後水主衆を問い糺したが旅人を難儀させたという事実はなく、強いていえば川役人や水主衆が昼食のさい、手不足となり多少待たせたことがあったかとは考えられる。

今後はそのようなことのないよう十分注意すると連署の報告を提出した。

これに対し御留役はこれでは返答にならない、必ずや心覚えがあるはずである。

何月何日、如何なる理由で待たせたか明確に答えよと、きびしく問うてきた。

吉右衛門はこれに答えて、六郷川は川筋が東西に伸び、西風、東風が強いと 浪が立ち、船は危険となるので、そうした場合は特に奉行所へ注進することなく凪(なぎ)を待つことがある。

それで旅人を待たせたことと存じますと申し述べた。

御留役は顔を強ばらせ、事があったのは風雨も穏やかな平日のことである。

お前たちが隠すつもりなら、川役人水主衆を残らず召し出し、きびしく吟味すると威嚇し、とりあえず当日の調べは終った。

十三日再び呼出しがあり、吉右衛門、吉蔵両名は本音の所を白状し、実はこの正月二十日渡船場にて水神祭のあと、御神酒に酔い、船を出さず旅人を待たせたと述べ情状酌量の処置を歎願した。

ところが奉行所へ事前に入っていた情報では、昨年十一月十七日、水主衆が交替時に骨折りを厭い双方が船掃除をさけ、ついに口論となって長時間出航が滞ったというものであった。

それゆえ水神祭の御神酒事件は、罪状がプラスされたに等しい。御留役は後日呼び出すので、公事宿に控えるようにと指示した。

十四日吉蔵は体調の不快を訴え、幸七との交替を申し出、許されて帰村。

十八日呼び出し、吉右衛門と幸七が出頭すると、六郷川渡船運営の様子について尋問があり、さらに事件のあったのは十一月十七日夕七ツ時のことである。

昼・夜勤交替に関連して心当たりがあろうと詰問があった。

両人は交替時に旅人を待たせたことはないと返答したが、御留役は憤怒し、両人は畏怖して一時(いつとき)ほど待たせましたと言ったが、役人を納得させることはできず、宿下げとなった。

その後、あらたに水主衆三人が召喚され、三月二日川役人、水主頭、及び水主衆等が出頭し、本多常二郎掛りの再吟味が行われた。

一同は前回同様の返答を繰返した。すると水主三人を残し退出を命ぜられ、水主衆へ種々詰問があったが、川役人等が事前に余分な返答は一切しないようにといい含めたので、「一向答え申さず」という状況に終始した。

このあと再び川役人、水主頭が呼び出され、これまでの返答をまとめた口書を認め、それを読みあげたうえ、各自印形し御前に提出すると、追って呼び出すとのことで、一同帰村を赦された。

五月二日差紙が到来。

このため川役人、水主惣代、問屋役人等が出府、五月四日道中奉行肥前守様御前において、六郷川渡船役八名の者に対し、水主交替時、互に骨折を厭い、船掃除について争い、旅人を待たせた件はなはだ不埒であり、よって過料銭三貫文宛を課すと仰せ渡され、一件は落着となった。

当時幕府はいわゆる寛政の改革を打ち出し、その一環として宿駅への助成や渡船場の機能の再編などのため、次々と触書を発していた。

そうした渦中に入った情報であったから一斉摘発に及んだものであり、同日は馬入川・戸田川・房川渡船場の水主衆に対しても、類似の事件で「急度お叱り」の刑が言い渡されている。

さて、数度にわたる道中奉行所役人による事情聴取のなかで、二月十八日の尋問では、六郷渡船の運営について細かく問い糺され、吉右衛門、幸七は逐一これに答弁した。

今、それにより当時の渡船運営の実態を具体的に知ることができる。

そこでこれを要約してみると、

一、渡船総数は一四艘、内訳は馬船八、歩行船六である。このうち実就航船は八艘で、八幡塚、川崎宿の両岸にそれぞれ四艘(馬船二、歩行船二)が配される。

なおこれら八艘中六艘は一般往来用に、二艘は幕府御用に用いられた。残りの六艘は川崎宿渡船場の下手に係留され、御用通行輻湊のさいに使用された。

二、常渡船の八艘は明六ツ時から暮六ツ時まで就航し、それ以降夜分は、八幡塚方、川崎方とも馬船、歩行舳各一の四艘で賄った。

三、渡船従事者の構成は会所詰役四人、水主頭四人、水主二四人であり、水主頭と水主はそれぞれ半数に分れ、両川端に詰める。

四、水主二四人中、昼詰は一六人、夜詰が八人で、夕七ツ時頃に交替をする。

なお二四人中一〇人は川崎宿、一四人は八幡塚村の出生である。

以上のように水主二四名が昼夜交替で会所に詰め、渡船に従事していたのである。

彼等の生活は旅人の輸送によって成り立ったが、そのことは河原の周辺にある村落社会と相互依存や補完しあうという関係の乏しかったことを意味する。

それ故、村落的秩序に拘束されず、その社会とは、いわば縁切れの状態におかれているともいえるのである。

彼等の生活は農業生産活動にみられる計画性や目然のサイクルによって変化する生活のリズムとは無縁である。

行き交う旅人と一回きりの接点のみが彼等を支える。

すなわち村落共同体のもつ価値観とは異質な次元に成り立つ生活であって、その狐立感が逆に旅人への酒代強要や、小屋場での博打という姿をとったともいえよう。

そこでさらに彼等のステージ、渡船場そのものの特質を追ってみたい。

六郷渡船場は左岸が八幡塚村、右岸が川崎宿である。

3.4 六郷渡船場 top

八幡塚村は村の中央をほぼ南北に東海道が通り、そのやや川崎寄りに往還をはさみ、相対する東の八幡社、西の宝珠院を中心とし、街道に沿って家屋が分布する往還集落である。村の鎮守である八幡社の南には米川社があり、さらに南下すると、間もなく多摩川に沿って東西に走る水除堤、すなわち自然堤防となる。この自然堤防を越えると多摩川河原となり、渡船場へ至るのである。

一方、多摩川右岸の川崎宿方でも、自然堤防上の高い位置に宿場入口となる土居が築かれ、堤防の外に渡船賄場があった。

多摩川の両岸に存在するこの河原地は、それぞれ八幡塚村、川崎宿という共同体の外側に存在し、渡船にかかわる諸施設がある独特の地理空間を構成しているのである。

享和年間、道中奉行所によって作成された「東海道分間延絵図」をみると、八幡塚方の河原部分は二つに分かれ、一つは堤防の外に位置するものの、天神社を中心として民家が所在する部分であり、ここには字下河原耕地、字前河原耕地など不安定な河原耕地もあり、往還に沿って発達した八幡塚村集落の延長線上に位置すると考えられる部分である。

もう一つはそれよりやや離れ、川に臨んでみられる四棟ばかりの家屋がある部分である。

絵図では具体的に捉え得ないが、この部分は水主小屋、渡船高札場、波止場など渡船にかかかる機能が存在した空間とみられるのである。

明治二年新政府に対し、八幡塚村名主左内が六郷渡船権回復の請願をしたさい、この箇所は六郷橋跡として六反十九歩が元禄十年(一六九七)の検地で除地となり、同じく水主小屋地一畝も除地となって今日に至っていると、その由緒を述べている(慶応大学所蔵八幡塚文書)。

なるほど元禄十年の関東幕領総検地が行われた当時は、まだ大橋が流失して日が浅く、橋の地上に延びた部分の位置なり、その遺構なりが確認し得たのであろう。

今、元禄十年十二月の八幡塚村検地帳(森家文書)をみると、

一 拾間 六郷渡船小屋地壱畝歩

三間 茂左衛門抱

一 皆野 六郷橋跡弐反六畝

弐拾三間半 拾九歩 村中抱 注=縦書き横書きの違いで正確ではないので、本を見ること |

以上のように、その事実が確認されるのである。

一方、絵図にはもう一つ、明和二年(一七六五)三月徳川家康百五十回忌にあたり、日光での法事をひかえて東海道筋状況掌握のため作図された「川崎宿船場町絵図」(森家文書)がある。

同図は川崎方船場町を中心に描かれているため、左岸は林叢中に天神社の小祠、その下方に一棟の水主小屋が描かれるのみである。

しかも二者の位置は上述のように多少の距離をおいていたはずであるが、圧縮された構図となっている。

川崎方については、たいへん詳細で、後に流路の変化により右岸の河原部分は大きく川欠けとなって様子は一変するが、本図はそれ以前の渡船賄場所のもっとも整った状態を伝えるものとして貴重である。

それによれば、渡船上り口より川崎宿入口の土居に至る道があり、道の左右には樹木がみられ、その部分は微高地を成していたようである。

道に沿って御用幟の立つ川会所、向会所、渡船高札場、水主小屋、被差別部落などがあり、高札場の下手には大榎が描かれ、宿入口土居の内側で東西にのびる水防土手があって、これが川除場で自然堤防を成していた。 |

川崎宿船場町絵図(川崎市教育委員会蔵)

|

波止場には川崎方、八幡塚方とも四艘の船が描かれ、なお絵図にはみえないが、川埼方下手に残り六艘が係留され、さらに上手には大名や諸家往来時のお召船のための波止場があったと推定される。

渡船賄場所は、勿論当初からこのように整った姿を呈してはいなかった。

整備の第一歩となったのは、幕府が渡船の長期化を見通し、川崎宿請負制に切換えて間もない宝永七年(一七一〇)七月関東郡代伊奈忠順に命じて行った普請事業によるであろう。

同年十二月一応の完成をみると、幕府は伊奈忠順と助役の松平三四郎宗胡に時服を与えるなど行賞している(『徳川実紀』)。

いま普請の具体的な様子は窺いえないが、六郷川両岸の護岸工事、恒久的な波止場の建設、渡船賄場施設の整備等であったと考えられる。

この後、寛保二年(一七四二)八月大暴風で渡船場は川欠となるが、明和の絵図はそうした自然災害を繰返しつつも、渡船運営の実態に即した施設の対応などで次第に整えられた渡船場空間構成の一つの姿を示しているといっていいであろう。

3.5 川会所 top

川崎方渡船賄場所の諸施設のうち、もっとも重要なのは川会所である。

明和二年の絵図には「御用」と書かれた幟(のぼり)が立っている。

川会所では元締め役が昼夜各二名詰め、継飛脚や公用旅行者との対応、渡船賃の徴収とその勘定、貫目の改め、水主二四名を采配し渡船発着の指示と乗船人数の確認、さらに川止め川明けの決定と幕府方への注進、大名など多人数通行時の助船用意など多様な業務が行われた。

寛政元年(一七八九)八月四日夜九ツ半時、川会所から出火し、左右一五軒が類焼した。

火災原因は川会所裏口軒下に置いた取灰の残火であった。

このため会所守甚四郎は早速宿内寺院へ入り謹慎に服した。

謹慎は一か月に及んだが、この間、彼は持病が悪化し危険な状態となったため、川崎宿役人等が協議し、甚四郎はいったん五人組が引取って介抱することに決め、九月七日、名主等が出府し代官所にその許しを乞うた。

代官所はこれを認め、また焼失した川会所については「問屋場同様の場所ゆえ遠慮に及ばず、早々勝手次第普請」するように命じ、早速作業にかかっている(「六郷渡船書留」)。

すなわち問屋場が宿駅の機能を統轄する役所であるのに対し、川会所は渡船業務を司る役所として重視されていたのである。

3.6 無縁の場 top

六郷川の両岸に存在するこれら二つの空間は、旅人の渡河をさばく待場(溜り)でもあるが、同時に水主衆や雲助などと呼ばれた交通労働者にとっての生活の場である。

それが堤防外の河原にあるということ、すなわち八幡塚村方においては堤防が、川崎宿方においては宿場入口の土居が、彼等と共同体的秩序のもとにある村との間の空間的に分離し、しかも彼等は一個の村として独立することができず、その条件を満たしてもいなかった。

ここに住む者は近世の身分制社会において士農工商の伜からはずれ、その外の不安定な状態におかれていたとみられるのである。

農業生産を基盤とする近世の村からみるとき、河原や川は生産力が乏しく、それ故彼等農民の頻繁に訪れる所ではないが、そのことは河原や川、そしてそこを生活の場とする人々が、領主的権力によって秩序づけられた封建的領域とはやや異なる状態におかれ、また異なる空間でもあることを示唆するのである。

「出所のしれぬ物、川流れの死人と御取立の武士」と『享保世話』(巻之一)が風刺したように、川は無縁と表裏を成している。

多摩川の河口域には、寺院の墓地とは別に無縁仏を祀った場所が数多い。

それらは行き倒れ人や水死者、流れ着いた遺体等を葬ったものであるが、身元がはっきりしていても「水死する」ことが無縁となる一因となり、「ムエンサンの中に行き倒れ、引取手のない人のほか、川でなくなった人も含める」ことが指摘されている(『大田区史 民俗』)。

川で死ぬことはそれまで属した身分から縁が切られて無縁仏になるという特有の強いインパクトをもっていたのである。

川崎方にあった大榎は旅の指標であるが、サカオクリの場である渡船場は、旅人にとって共同体成員としての身分を離れ、そこから一時的に縁の切れる状態に入る、その結節点を意味した。

その渡船場を生活の舞台とする者にとって「無縁であること」は、もはや属性にも等しいものであったということができよう。

この特有の空間は、その無縁性や解放性の故にまた人々を魅了し惹きつけた。

何か起爆剤になるものがあればそれが表面化する。

人々はそれにことよせ河原へ赴くのである。綱下げ松参詣は、その典型的な例であった。

4 遊びの空間 top

4.1 「綱下げ松」参詣(さんけい)

自然堤防のさきにひろがる河原と多摩川、対岸は緑の屏風のように連なる丘陵、その一角、宿河原の丘陵に松の巨木があった。

人々が群集しはじめる天保二年(一八三一)には、もう枯れてしまい、黒々とした樹幹と幾重にも重なる枝々が、はるかにシルエットとなって望まれた。

丘の上の巨木は、雨にうたれるときは寡黙な姿に、烈風が襲うとき、大きな枝々がゆれて恐しげに見えたであろう。

この松は、昔から「綱下げ松」あるいは「下げ綱松」と呼ばれ、土地の人々に親しまれていた。

すでに元禄十年(一六九七)十二月の「宿川原村御水帳」にも「下げつな耕地」の地名がみえている。

その由来は、多摩川が氾濫して行く手を遮ったとき、稲毛重成がこの松に綱をかけ源頼朝の軍勢を渡したとも、秀吉が小田原出陣の際、上杉方の兵がこの松に綱をかけて丘陵を下りたとも伝えられている。前に述べた中世の防衛線にふさわしい伝承である。

あるとき、この枯松に霊験があるとのうわさが立つ。

突然、江戸市中から人々が群集し、祭日のようなにぎわいとなった。 |

綱下げ松

(「宿河原綱下ヶ松八景図」部分)

|

松の周囲には、葦簀(よしず=葦を縦に組んだもの)や簀子(すのこ=葦を横に組んだもの)張りの茶屋ができ、玉川八景の絵図や綱下げ松縁起、うちわなどが売られた。

井伊家領を預った大場家の代官日記をみると、天保三年(一八三二)五月二十七日に初めて下げ綱松のことがみえる。

この度ご他領玉川むかい宿河原村高台、下げ綱と申にこれある松の古木、いにしえより綱下げ松と唱候よし、右の松二両年いぜんより枯木にあいなり候ところ、このせつ右枯木霊験これある趣にてご府内より貴賤老若諸侯方ならびに奥方等までも参詣おびただしく、日々に多人数にあいなり候て、前代未聞の珍事にあいみえ申し候。

とあり、さらに井伊家領下の村々百姓から、参詣者相手のかけ茶屋渡世願いが出ていると記している。

人々は憑かれたように多摩川へ、そして松のある宿河原の高台へと詣でたのである。

枯松への参詣が始まったのは、天保二年(一八三一)十月頃のことであり、歳を越して三年春になると、陽気にさそわれてか四月、五月、六月と訪れる者は日を追って増え、このため「枯松よりご府内までは日々市場のごとく」というありさまであった。

江戸の武士層は馬を一〇疋、二〇疋と連らね、庶民は三々五々と連れだって訪れる。

そこで三軒茶屋には、府内から二〇組をこえる駕屋が集まり、借屋住いで人々を送り迎えし、やがて綱下げ松にあやかって一儲けしようというわけか、往来筋にあたる等々力村の堀口霊神塚、衾(ふすま)村の鎮守杉、上作延村のしばられ松なども、霊験を喧伝して客を呼び、コース入りをするという次第であった。

当初、代官所は宿河原(しゅくがわら)村からの届け出に対し、火の用心のため茶屋は枯松から十問以上離し、日除葦簀張りとし、大構えの普請は認めないという方針であった。

しかし、利潤があるとなると次第に店構えも本格化して「掘立造り天井萱屋根大造りの普請茶屋」に変貌し、その数も枯松ら多摩川まで八四軒に達した。

やがては「しゃくとり女」も登場するというありさまで、さに茶屋の間には麦から細工や植木を商う露店商も出た。

一方、多摩川へ至る勢田・用賀村あたりにも茶屋が出来、枯松への最短コースである宇奈根の作場渡しの河原一帯にも茶屋が並び酒・水菓子が売られた。

4.2 旅芝居興行 top

こうした状況のなか、河原を舞台に旅芝居が興行された。

幕府はただちにその中止を命じ、関東取締出役河野啓勁は、川崎宿へ関係者を召喚しきびしく尋問した。

その結果、平尾村(現稲城市)の若者衆が、隣村栗木村の越石山の大木を売り、その全て芝居を呼んだことが明らかとなったが、これには原町旧村が旅芸人を止宿させるなど、上麻生・三輪・片平・岡上・奈良など、小野路村を寄場とする組合村々の関与が判明した。

このため興行した村々の名主年寄は再度小野路村に呼び出され、「急度お叱り」を言い渡された。

若者衆等は勘定奉行の命で捕縛され取調べのうえ帰村を赦されたが、入牢による衰弱で三名が死亡している。

組合村は文政改革の際、治安維持のため幕府によって編成されたものであるが、この事件は村々が御制禁と知りつつこの組織を利用して金儲けをはかったのであり、幕府のねらいを逆手にとったものといえた。

関東取締出役は、この一件を契機に河原での茶店取締りの徹底をはかり、六月十五日溝口(みぞのくち)村へ代官・手代等が出役し、八四軒の茶店撤去を命じた。

しかし、対岸井伊家領の参詣路にあたる村筋の茶屋はそのままであったため、撤去した八四軒のうち三二軒の者が、「実に病気・片輪・あるいは極々困窮のもの」であるとして、渡世のため再建をと願い出たが許されず、翌天保四年(一八三三)末には枯松そのものも伐採され、綱下げ松参詣問題は終焉をみた(以上、志村家文書、「大場代官日記」外)。

4.3 若者組 top

河原を舞台に歌舞伎を催す。文政二年(一八一九)一月にもあった。

この時は猪方村(現世田谷区)の多摩川附洲で行われ、松本幸四郎・岩井半四郎など当時名だたる歌舞伎役者が顔を揃えた。

たいへんな盛況であったが、関東取締出役によって役者は繩がけ、催主となった猪方村の有三は百日手鎖となった、と『公私世田谷年代記』は伝えている。

幕府は享保期以来、村方におけるあやつり・歌舞伎などの芝居興行を禁じてきた。

特に寛政改革期以降その取締りはきびしさを増す。

寛政十年(一七九八)十一月、橘樹郡稲毛領の村々は取締議定書を作成し、花角力・花芝居等を催し村役人の名で村々へ招待状を出すこと等を禁ずる旨約束しているが、翌十一年六月の触書は全国の御料・私料・寺社領一円に布達された取締令で、祭ののさいの歌舞伎・浄瑠璃踊りなど芝居のたぐいを全面禁止するものであった。

さらに翌十二年には芝居興行のさいの座元・世話人・催主の召捕を触れている。

この後文政十年(一八二七)の組合改革では関東取締出役が同趣旨の廻状を達し、「何事によらず人寄せ」の儀はかたく禁ずるところとなったのである。

綱下げ松への参詣そのものは咎める筋のものではなかったであろうが、参詣者目当てに茶店を出し、みやげものを売るとなれば当然取締りの対象となる。

旅芝居はこのような幕府の取締りを無視するかのように行われた。

たしかに芝居はもっとも効果的な人寄せであったに相違いない。

しかも複数の組合村がこれに関与したばかりではない。その主謀者は捕縛された顔ぶれから若者組の者たちであったと考えられる。

一般に祭礼運用権は若者組にあり、古川貞雄氏はその著『村の遊び日』のなかで、「領主規制を陰に陽にふみやぶり、祭礼興行の持続・復活・新設・拡大を志向する人々の中心も村々の若者衆であった」と述べている。

その彼等がここでも祝祭的空間を演出し、その主謀者となっているのである。

河原は若者衆にとって陰のステージであった。

多摩川ではないが文化十年(一八一三)「中郷惣若者共議定連印書」をみると、その第一項に

「村方の儀、野・川原広大に御座候に付、諸方の悪者ども入りこみ御法度の勝負事つかまつり候」

とあってその禁止を触れ、綿内村(現長野市)文化十一年一月の村定めにも、河原芝居があり木戸札が配られても見物してはならないとの条項がみられる。

ここには幕府制戒の間隙をぬって行われる河原芝居や、河原に集まる若衆の姿がみえかくれするのである。

境界領域、そこは領主権のストレートな介入を拒むところという幻想がある。

時に若者組が集まり、芝居が行われ、枯松が人を呼ぶ、河原はそのような空間であった。

4.4 江戸の境界――西の隅田川 top

御嶽(みたけ)神社(青梅市)、大国魂神社(府中市)、高幡不動(たかはたふどう)金剛寺(日野市)、羽田弁財天(大田区)、穴守稲荷社(大田区)、川崎大師平間寺(川崎区)等、多摩川流域には古くから人々の信仰をあつめた古社名刹が多い。

廃寺となった百草松連寺(日野市)や現大田区内の多摩川堤防近くを占める鵜の木光明寺、古川薬師等も、地方寺院の枠をこえて衆庶の参詣がみられた。

第一部で述ぺたように、川の持つ境界性からすれば、流域に信仰のモニュメントが形成されるのはきわめて自然のことと考えられる。

特に江戸・東京からみるとき、対岸の山地丘陵は西方に位置し、日没には稜線はシルエットとなって、白と黒に還元されたシンプルな自然表現が人々に彼岸の世界を想わせたであろう。

江戸・東京からみるとき、あるいは江戸・東京の人々にとって多摩川がどのような意味をもったか、次に少し検討してみよう。

江戸は政治都市の条件である四神相応の地形に適い、首都となるにふさわしい土地であった。

東方を司る青竜は平川、西の白虎は東海道、南の朱雀は江戸湊。

北方の玄武は富士山が比定され、江戸城を中心とする城下町が建設されたといわれる。

都市の形成が進むにつれ、やがて平川に代わって事実上は隅田川が東の境界となる。

そして近年江戸ブームのなかで、この流域に分布する浅草寺・回向院・深川八幡宮・洲崎弁財天などの寺社と、吉原・両国広小路などに代表される祝祭的な遊興空間が、江戸という都市において特有の位置を占め、それが隅田川と密接にかかわるものであることが注目されている。

すなわちこれら日常生活とは異なる都市空間の存在は、川のもつ境界性と水の聖性や再生の機能と不可分の関係を成すものと理解されているのである。

陣内秀信氏によれば、計画的な城下建設の外側で、江戸の境界域に必然的に生まれ成長したそれらの遊興空間は、隅田川流域の浅草・両国・深川の三者と、西の境界となる増上寺門前の 芝に顕著であり、「江戸の民衆は、世俗の関係が支配するうっとうしい市街地からのがれ、町周縁の寺社境内やその門前の盛り場で自己を解放」したと述べ(『東京の空間人類学』)、また江戸後半期に入るとその中心は芝方面から前者隅田川界隈へ大きく移動したとも指摘している。

隅田川流域が江戸という都市圈において恒常的な遊興空間として発展しえたのは、「再生」の核となる社寺の存在と境界にふさわしいスケール感のある河川が存在したことの二つにあるであろう。

一方、江戸の西方は白虎の神が司る道、すなわち東海道が境界である。

江戸での生活物資やさまざまな西国からの情報はこの道からもたらされる。

その具体的な境界は江戸五口の一つであり、白虎の鎮座を示す虎の門である。

しかしこれも江戸市街地の発展によって、事実上は増上寺とその先に流れる古川が境界となった。

上方から江戸入りする者は、金杉橋を渡ると増上寺の大枷藍と、その威圧的な山門を臨み、緊張を余儀なくされたであろう。

しかしこの西の境界域界隈に成立した遊興空間は十分発展しなかった。

それは社寺と水辺という要素をもちながらも、将軍家の菩提寺である増上寺は、浅草寺や回向院のもつ庶民的な性格とは異なっていたこと、古川はその規模が小さく、境界というイメージにおいても解放空間としても、やや弱いという理由からであろう。

江戸の境界には四神に象徴される多少抽象的な概念とは別に、江戸城の周辺をおさえる江戸五口、そして膨張した江戸の町を外郭からとりまく江戸四宿がある。

品川宿は江戸の西方を占め、江戸四宿中最大規模の宿場町であり、文政元年(一八一八)幕府評定所が定めた江戸朱引き図では同宿までを江戸市城としている。

さて、多摩川はこの江戸の境界となる品川宿のさきに存在した。

上述のように、幕府は東海道の渡河地となる六郷に慶長五年(一六〇〇)大橋を架し、上方との輪送の円滑化をはかっている。

すなわち、幕政初期段階においては、多摩川が江戸の境界という意識は乏しく、この川を軍事的な境界として利用しようとの意図はみられない。

貞享四年(一六八七)刊の『江戸総鹿子』は、江戸の三大橋として千住・両国・六郷を挙げている。

江戸圈の入口に六郷大橋があるという多少漠然とした認識は、その頃からあったのであろう。

そして幕末になって、多摩川はさきにみたように軍事的な境界としても機能したのであった。

4.5 川崎大師と穴守稲荷――新たな遊興空間 top

多摩川は、次第に西の隅田川という意味性を担うようになる。それは江戸市街地の拡大により、上述のように江戸の境界が外側へ伸展したことと、町人や庶民層の成熟によって江戸市井人の行動圏が拡大し、新たな遊興空間が求められたことによるであろう。

そこで多摩川河口は江戸の要求に応じ、祝祭的な開放空間としての条件を整えていく。

すでに一方の条件である水辺については、多摩川はそのスケールにおいて境界性を表現するに十分である。

今一つ「再生」の核となる社寺の存在、これも流域の各地に霊場が存在した。

前記社寺中、特に庶民信仰で著名なのは御嶽社と川崎大師及び穴守稲荷であるといっていいであろうが、このうち御嶽社はその名のとおり山岳信仰の霊場であり、縁起においてあるいはその占地において、多摩川と直接結びつくのは後二者である。 両者はともに多摩川河口の景勝地に位置し、稲荷信仰・大師信仰という本来的な性格に拘束されない、幅広い信仰をあつめてきた。

漁師の父子が網をうつと弘法大師像がかかり、これを祀ったという大師の草創縁起は、その本歌を浅草寺に求めている。 奥山の大道芸が人々を魅了した浅草寺の庶民性が、ここに投影されるのである。

川崎大師(『江戸名所図会』から)

川崎大師信仰を印象づける最初のモニュメントは、寛永五年(一六二八)大師境内に建立された「六字名号」碑である。

浅井了意の『東海道名所記』によれば、京橋に住む紀伊国屋作内という商人が川崎大師を信仰し、その御利益によって無筆文盲の彼が六字の名号を記し、これを奉納したものという。 |

紀伊国屋作内「六字名号」碑 |

そこに、江戸市井人と大師との関係が指摘される。

その後、大師信仰は時代を経るに従い隆盛となり、寛政八年(一七九六)初めて川崎大師へ将軍の参詣があり、家斉は同十年(一七九八)、文化十年(一八一三)、同十三年(一八一六)と四度当寺を訪れ、以降歴代将軍もしばしば参詣した。

なかでも家慶は幕末まで六度に及び、文政元年(一八一八)には御成門が建設された。

また『工戸名所図会』には「正五九月の二十一日参詣多し、就中三月二十一日は御影供にて詣人稲麻の如く、往還の賑ひ尤も夥し」とあり、『十方庵遊歴袒記』には「門外には商家酒楼食店等軒をならべ」と、簡単ながら門前町の様子を記している。

また、大田南畝の『調布日記』にも「四十二年の厄とやらいうもの除かんと、必ず人の詣でくる所」(文化六年三月八日の条)と記され、近世後期における大師信仰の定着と隆盛が窺われるのである。

天保十年(一八三九)には川崎宿の著名な茶屋「万年屋」と江戸の篤信者によって、川崎宿より大師門前に至る大師道の普請が行われたが、文久二年(一八六二)「川崎宿書上」をみると、この道に沿って宿の町並みが大師方向へ膨張し、参詣者相手の商店が多数店舗を構え、大師門前の先蹤の観を呈している。

幕末に日本を訪れた異人たちも、江戸への途次大師を訪れその殷賑さや付近の景勝のさまを記録している。

大師は、その限られた檀家や一宗派の枠にこだわることなく幅広く参詣者を集め、その信仰は近代に継承された。

そして明治二十年代には、大師に呼応する多摩川左岸に、穴守稲荷社が庶民信仰の霊場として登場する。

穴守稲荷門前は隅田川界隈にみられた茶屋・旅籠そして置屋という伝統的なスタイルの一方で、海浜を利用した潮干狩、釣船、投網などを織り込んだ磯料理があり、さらに五町四方の大運動場、海の家、プール、テニスコート、オートレース、自転車競技場、ゴルフ場、鴨猟場、競馬場などすでに今日のレジャーランドの原型ともいうべき遊興の場が形成されているのである。

川崎大師と穴守社は渡船で結ばれていたが、明治三十二年には大師電気鉄道が大師線を開通し、続いて路線は大森へ延長されて東京からの足が確保され、蒲田から穴守社へも支線が伸びる。

すなわち、のちの京浜急行は、まず大師参詣者や穴守方面への行楽客を目当てに発足した東日本における最初の電気軌道であった。

以上のように多摩川河口域は、近世後期から近代にかけ信仰と遊興の地として発展し、交通網の整備によってより一体的な空間として捉えらけるようこなるのである。 |

京浜電鉄ポスター(川崎市教育委員会蔵)

阪急の小林一三は、この京浜電鉄の成功を知っていて

大阪の宝塚に歌劇団と遊園地を造った。

さらに五島慶太は小林一三に教わって東急を造った。

|

なお、穴守稲荷社は第二次大戦後、米軍の羽田飛行場の接収によっで強制移転をさせられ、昔日の悌を失った。

川崎といえば、川崎大師と公害の町というイメージは今なお一般的なようであるが、川崎大師が著名なのは、毎年初詣者数が全国の上位にランクされ、大勢の参詣者でにぎわうということにある。

同寺は下町風情の町中にあるが、その枷藍や境内は特に人を惹くということもなく、古寺名刹らしい仏像等の文化財にも乏しい。

にもかかわらず大晦日の夜、人々は懸かれたように此処へ集まる。

初詣という行為そのものは、日本人が昔からもっている死と再生の民俗信仰であるが、そのことは謂わば意識下にあるモチーフであって、それをうけて具体的にある社寺が選ばれる場合、そこに今一つその社寺のもつ固有な要素が加わるであろう。

その固有な要素こそ、江戸・東京の境界として認識される多摩川の存在である。

その河口は次第に水辺の聖地、境界のさきの遊興の場として人々を惹きつける。

交通機関の発達によって江戸・東京の人々は隅田川と同じような意味性を此処へ求めたのである。

人々はこの川のほとりで、あるいはこの川を越えることで、その再生という心理的な体験を具体化したのであった。

top

****************************************

|