|

****************************************

Index 一章 二章 三章 付録

二章 南海に生きる

一 原始・古代の薩南諸島 top

1 考古遺物から見る交流

旧石器時代〜縄文時代草創期の遺跡

今から一万年ほど前まで続く更新世は、氷河時代ともよばれ寒冷な気候の続いた時代であった。

人類の歴史では、旧石器時代とよばれる時代で、大型の動物を追いかけて遊動生活を送っていた時代だとされている。

鹿児島県でもっとも古い旧石器時代の遺跡は種子島の立切遺跡(熊毛郡中種子町)・横峯C遺跡(熊毛郡南種子町)で、いずれも三万一〇〇〇年以前に堆積した種子Ⅳとよばれる火山灰の地層の下から出土している。

立切遺跡では、磨石(すりいし)・敲石(たたきいし)、調理場跡とされる礫(れき)群、焼けた土、木の実の貯蔵穴と思われる土坑などが、横峯C遺跡では礫群などが確認されており、旧石器人のキャンプ跡と考えられている。

この時代にすでに植物食糧資源に依存していた様子をうかがうことができる。 |

図32 立切遺跡土坑

|

徳之島の天城遺跡(大島郡伊仙町)では二六点の石器が出土している。

地層から年代を特定することはできなかったが、石器そのものは本州で約三〜二・五万年前ころに流行した旧石器群に対比できるという。

奄美大島の上浜ヤーヤ遺跡(大島郡笠利町)では、AT火山灰(南九州にシラス台地をつくった姶良(あいら)カルデラの噴火にともなう)降灰した前後の二・五〜二万年前の旧石器が出土し、喜子川(きしかわ)遺跡(大島郡笠利町)でもAT火山灰が降灰した前後の旧石器が出土している(小田静夫『黒潮の考古学』)。

薩摩半島南端の水迫(みずさこ)遺跡(指宿市)では、ナイフ型石器文化終末期から細石刃文化期にかけて(約一万五〇〇〇年前)の炉跡・道跡・住居跡などが確認されている。

薩摩半島西岸に位置する栫(かこい)ノ原遺跡(加世田市)では、一万一五〇〇年以前の縄文時代草創期の地層から丸木舟製作工具であるとされる丸ノミ状の石斧が出土している。

この栫ノ原型石斧は、宮崎県えびの市から沖縄県国頭村までの九遺跡で一三点が確認されているが、いずれも縄文時代草創期から早期前半のもので、南方系の文化の流れに位置付けることができ、人々が海に乗り出していったことを示すという(小田静夫前掲書)。

海を渡った土器

今から六四〇〇年ほど前、硫黄島(鹿児島郡三島村)付近で巨大噴火が起こった。

火砕流は鹿児島市付近に及び、火山灰(アカホヤ)は遠く関西地方にまで地層を残している。

この噴火は、南九州の縄文文化にかなりのダメージを与えたと考えられている。

約六〇〇〇年前から一〇〇〇年ほど続く縄文時代前期の南九州では、それまで南九州を中心に盛行した土器にかわって、中九州で盛行した轟(とどろき)式土器とそれに続く曽畑式土器が用いられるようになった。

一湊(いつそう)遺跡(熊毛郡上屋久町)では、轟式と曽畑式土器が数多く出土し、沖永良部島中甫(なかふ)洞穴遺跡(木島郡知名町)では嗇式土器が、また渡具知東原(とぐちしがりばる)遺跡(沖縄県読谷(よみたん)村)では曽畑式土器が出土しており、縄文前期の文化が南の島々に広がっていった様子がわかる。

約五〇〇〇年前から一〇〇〇年ほど続く縄文時代中期には、南九州を中心に盛行する市来(いちき)式土器が現れた。

この土器は、北の方では宮崎県・熊本県・長崎県の一部まで広がり、南の方では奄美大島宇宿(うしゅく)貝塚(大島郡笠利町)・徳之島面縄(おもなわ)第一貝塚(同郡伊仙町)・浦添貝塚(沖縄県浦添市)などでも出土している。

市来式土器を用いていた南九州の人々が南島に住み着いたケースもあったらしく、面縄第一貝塚では現地の土で焼いた市来式土器や、市来式と奄美地方の土器の折衷的な土器も出土している。

後期中頃(約三五〇〇年前)〜後半にかけて、屋久島横峯遺跡(熊毛郡屋久町)では、一〇〇軒以上の竪穴住居が切り合って検出されている。

竪穴住居の総数は三五〇軒〜四〇〇軒にのぼると推定され、きわめて密集度の高い集落遺跡であると考えられている。

今から三〇〇〇年ほど前から始まる縄文時代晩期の黒川洞穴(日置郡吹上町)からは、南島のイモガイ製の垂飾(すいしょく)やサンゴ製の簪(かんざし)が出土しており、また南摺ヶ浜遺跡(指宿市)では奄美大島笠利町の宇宿貝塚上層の土器と同じ型式のものが出土している。

貝輪の道

北部九州では、弥生時代の甕棺(かめかん)から貝殻製の腕輪(貝輪)を装着した数多くの人骨が見つかっている。

貝輪の素材は、ゴホウラ・イモガイ・オオツタノハなどの主に奄美以南のサンゴ礁の海に生息している貝で、なかでもゴホウラ製の貝輪が珍重された。

万之瀬(まのせ)川河口にほど近い高橋貝塚(金峰町)の発掘調査では、加工途中の貝が出上している。

弥生前期〜中期中頃の時期には、南島産の原貝がいったん陸揚げされ、ここで北部九州各地の需要に応じるかたちで粗加工され、中期後半以降になると、一部は南島で粗加工されるようになり、それらと高橋で粗加工されたものが北部九州に運ばれたと考えられている。

またこのような交易は、西北九州人によって統括されていたらしい(木下尚子『南島貝文化の研究――貝の道の考古学――』)。

原料や粗加工された貝が北上したルート上を、箱式石棺・弥生土器・鉄器・青銅器・ガラス玉などが九州から南西諸島に向かって南下していった。

奄美大島では南九州から持込まれた土器やその系統をひいて現地で焼かれた土器が出土している。

宇宿貝塚では、その上層(弥生時代後期に相当)から司祭者と推定される二〇代前半の女性と新生児の埋葬土壙(どこう)が調査されている。

当時の南島社会は司祭者によってまとまりをもつ段階にあったといえる。

古墳時代に相当する時期にはいると貝輪の流れはほとんど見られなくなる。

六世紀以降になると奄美大島を中心に夜光貝大量出土遺跡があらわれるが、これについては後述する。

種子島の南種子町平山の海岸砂丘上に位置する広田遺跡では、上層と下層から一二一体の埋葬人骨が確認され、貝製腕輪・竜佩(りゅうはい)・貝札(かいさつ)など多数の貝製品が副葬品として出土した。

これらに施された文様は古代中国の青銅器に見られる文様に酷似しており、その中には「山」の字を刻んだ貝札もあった。 |

図33 宇宿貝塚埋葬土壙

|

これらの貝器文化は、中国の影響を受けたもので、弥生時代終末〜七世紀に位置づけられている。

2 入唐道に位置して top

邪久国と掖玖人

南西諸島の島々が初めて姿を現す文献は、『隋書』(ずいしょ)である。

『隋書』流求(りゅうきゅう)伝によれば、大業四(六〇六)年、羽騎尉(うきい)の地位にあった朱寛(しゅかん)が、前年につづいて煬帝の命令により流求に渡ったが、それを従えることができず、布甲(ふこう)を手に入れただけで帰還した。

ちょうどその時、隋に滞在していた倭国の使節(聖徳太子の時代に遣隋使として派遣された小野妹子の一行)は、この布甲を見て、これは「邪久(やく)国人」が用いるものであると言ったという。

流求がどこをさすかについては、沖縄説と台湾説とがあり、いまだに決着が付いていないが、ここで問題になるのは「邪久国」である。

これにすこし遅れて『日本書紀』は、推古天皇二十四(六一六)年の三月から七月にかけて、合計三○人の「掖玖(やく)人」が帰化した記事を載せている。

この「掖玖」と『随書』流求伝に見える「邪久」は音が似通っており、同じ実体をさすと考えられる。

ヤクについては、今の屋久島とする説、屋久島を含む南島の総称とする説、沖縄とする説(田中聡「古代の南方世界」『歴史評論』五八六号)などがある。

アマミと南島

好明天皇元(六二九)年には田部連(たべのむらじ)某がヤクに派遣され、翌年帰朝した。白雉四(六五三)年には、遣唐便船が「薩麻(さつま)之曲(くま)・竹島之間」で遭難し、また斉明天皇三(六五七)年には都貨邏(とから)国の男二人と女四人が海見(あまみ)島に漂着した。

これがアマミの初見である。天武天皇六(六七七)年には、多禰(たね)島人が朝貢を行い、天武天皇八(六七九)年政府が派遣した調査団は二年後に帰国し、多禰島に関する情報をもたらした。

その後、阿麻彌(あまみ)人・度感(とかん)人などが来朝している。

阿麻彌・度感はそれぞれ奄美大島・徳之島をさすと考えられている。

天武天皇十一(六八二)年阿多隼(はやと)人・大隅隼人が朝貢を開始し、以後九世紀初頭まで隼人の朝貢は続いた。

文武天皇二(六九八)年、政府は南島覓国(べっこく)使を派遣し、南九州における令制国設置と南島への版図の拡大および遣唐使の入唐航路としての南島路の開拓を進めようとした。

しかし、翌三年(六九九)年には薩末比売(さつまのひめ)・衣評督衣(えのこおりのかかみえ)君県(きみのあがた)・肝衝難波(きもつきのなにわ)らが、肥人(ひひと)を従えてこの覓国使を襲撃するという事件が起こり、政府はその翌年、竺志惣領(つくしのそうりょ)に命じて関係者を処罰させている。

これによって、南九州に衣評という郡に先行する評が設定されていたことが体認できる。

その比定地については、“穎娃”(え)郡(現在の揖宿郡穎娃町付近)の前身とする説と、現在の川内市付近に比定する説があるが、いずれにしてもサツマ・エ・キモツキの勢力が、九州西部の島嶼部の人々とされる肥人と共に、政府側の動きに抵抗を示したのであり、この地域でしだいに緊張が高まっている様子をうかがうことができる。

文武天皇二(六九八)年に派遣された覓国使に関する記事に、初めて南島という語が見え、この使節によって南島からもたらされた献物は伊勢神宮などに奉納された。

政府は、九州島の南に位置する島々を南島というまとまりとして把握するようになっている。

南島のいちばん北に位置する多禰・夜久地方は、大宝二(七〇二)年に国と同格の行政単位である多褹嶋に編成された。

以後それより南の島々が南島とよばれることになった。

和銅七(七一四)年、政府の派遣した使いが、南島の奄美・夜久・度感・信覚(しんかく)・球美(くみ)などの人五二人を伴って帰朝した。

信覚は石垣島、球美は久米島と考えられており、通交範囲はさらに南方に広がることになった。

『令集解』(りょうのしゅうげ)賦役令(ぶやくりょう)辺遠国条に引用されている大宝令の注釈書である古記によれば、阿麻禰人は毛人(えみし)・肥人とならんで夷人雑類(いじんぞうるい)とされており、南島人は律令国家にとって北の蝦夷に対応する南の夷狄(いてき)とされた(伊藤循「古代王権と異民族」『歴史学研究』六六五号)。

遣唐使南島路と多褹嶋(たねじま)

遣唐使の大唐航路には、朝鮮半島沿岸を経由する北路、南島を経由する南島路、五島列島付近から東シナ海を横断する南路があり、大宝二(七〇二)年に出帆した遣唐使から北路にかわって南島路が採用されたとされている。

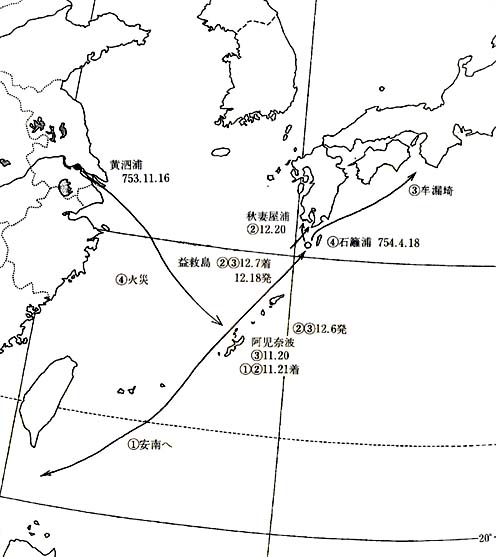

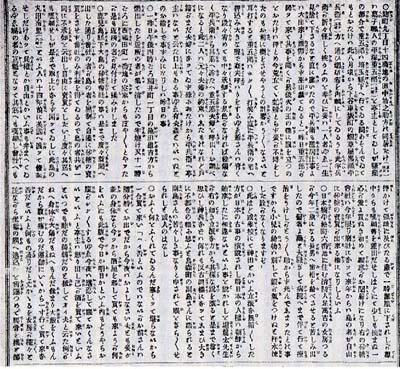

唐僧鑑真の伝記である『唐大和上東征伝』によれば、第一〇次遣唐使は、天平勝宝五(七五三)年の帰国に際し、黄泗浦(こうしほ、唐)〜阿児奈波(あこなは、沖縄あるいは沖永良部島)〜多禰島(実際には益牧島に着く)〜秋妻屋浦(あきめやのうら、坊津町秋目)というルートを採用している。

『延喜式』大蔵省入諸蕃使(にゅうしょばんし)条には、遣唐使の一行に新羅語とならんで奄美語の通訳を同行させる規定があったから、南島を経由することも想定されていたと考えられる。

天平七(七三五)年と天平勝宝六(七五四)年に政府は、帰国時に南島路を航行した遣唐使船の報告に基づき、航行支援のため、大宰府に命じて島名や水場や帰る方向などを記した牌を南島に樹てさせた。

この牌の管理は、十世紀に成立した『延喜式』にも大宰府の任務として規定されているが、遣唐使の航路が変更されると、空文化した可能性もある。

大宝二(七〇二)年に成立した多褹嶋は、対隼人・南島政策および入唐航路の維持などの目的を持って、大宰府からの財政支援を受けながら経営されていた。 |

図34 第10次遣唐使の復路 ①〜④は第1船〜第4船を示す

|

また時には、流刑地としても利用された。しかし、九世紀にはいると、大唐航路としての南島路は用いられなくなり、また隼人支配も一段落したことによって、その存在意義は大きく減少した。

大宰府は、うち続く飢饉に対応して弘仁十四(八二三)年に公営田(くえいでん)制を導入したが、これによって多褹嶋の人件費の財源などに充てられていた公田地子はいちじるしく減少することになった。

多¥嶋の廃止が問題となり、天長元(八二四)年、多褹嶋にあった能毛(くまげ)・能満(のま)・馭謨(ごむ)・益救(やく)の四郡を熊毛・馭謨の二郡にして大隅国に編入することになった(永山修一「天長元年の多褹嶋停廃をめぐって」『史学論叢』一一号)。

弘仁三(八二一)年に配流された僧良勝が、天長十(八三三)年に帰京を許された記事を最後に、流刑地としての多褹嶋の利用も見られなくなる。

政府のこの地域への関心はずいぶん低くなり、以後、南九州から南島にかけての史料はほとんど見られなくなっていく。

南島の世界

養老四(七二〇)年と神亀四(七二七)年に、朝貢してきた南島人への叙位が行われたが、これ以降南島人の来朝は文献の上では確認できなくなる。

しかしその後も南島との通交は確実に行われていた。

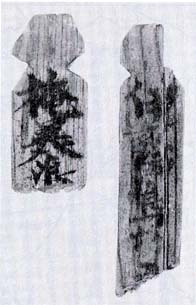

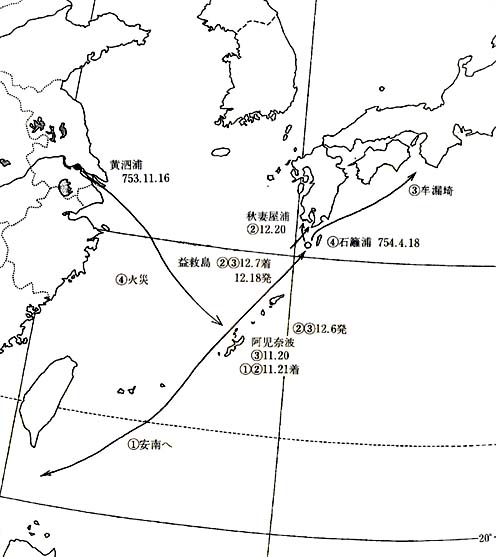

太宰府市大字観世音寺字不丁(ふちょう)地区から「奄美(あまみ)嶋」「伊藍(いらん)嶋」と書かれた木簡が出土している。

「掩美嶋」は奄美大島、「伊藍嶋」は沖永良部島に比定する説が有力であるが、これは天平前半期(七四〇年頃)までのもので、大宰府においてこれらの島から運ばれた品を整理保管するためにつけられた付札であると考えられている(『大宰府史跡出土木簡概報』二)。

その具体的な品目は明らかでないが、夜久(やく)貝(夜光貝)・赤木(あかぎ)・檳榔(びんろう)などの可能性が考えられている。

九世紀にまとめられた『儀式』には夜久貝杯が見え、『延喜式』内蔵(くら)寮・民部下によれば、大宰府は、南島から入手した赤木を年料あるいは年料別貢雑物として政府に納めることになっていた。

また、檳榔も扇・蓑(みの)・牛車(ぎっしゃ)や践祚(せんそ)大嘗祭において天皇が使用する百子帳(ひゃくしちょう)という仮屋などに用いられていたことが、多くの史料によって確認できる。 |

図35「梳美嶋」「伊藍嶋」木簡

|

赤木の用途としては位記(いき)・経典の軸、和琴(わごん)の脚、大刀の柄、櫛などが知られており、なかでも位記については、南島→大宰府→民部省(勘会)→内蔵寮(保管)→内匠寮(加工)→内記局という経路で貢進・保管・加工され、親王の位記として用いられたことが『延喜式』からわかる(山里純一 『古代日本と南島の交流』)。

この頃の奄美地方の遺跡からは、基本的に兼久式土器という奄美地方の在地の土器が出土する。

近年、この土器は六〜十世紀のものであり、さらに五期に細分できると考えられるようになってきた。

小湊フワガネク(外金久)遺跡(名瀬市=なぜし)では、六凹紀ころの箱式石棺墓が調査され、ガラス玉や貝製の玉の首飾りが出土している。

和野長浜金久(わのながはまかねく)遺跡・土盛(ともり)マツノト遺跡・用見崎(ようみさき)遺跡・須野アヤマル第二貝塚(以上、大島郡笠利町)・小湊フワガネク遺跡では六〜七世 紀の土器と共に大量の夜光貝が出土し、これらのうち用見崎遺跡を除く遺跡からは鉄器も出土している。

また川見崎遺跡では唐の開元通宝が出土している。

小湊フワガネク遺跡の調査によれば、夜光貝には加工の痕跡が見られ、貝匙(かいさじ)は完成品が二点しか見られないこと、単一原材の獲得を意図したと考えられる夜光貝の小型破片の集積がしばしば認められることから、これらは島の外に運び出される交易品であった可能性が考えられている(高梨修「ヤコウガイ交易の考古学 奈良〜平安時代並行期の奄美諸島、沖縄諸島における島嶼社会」小川英文編『交流の考古学』)。

貝匙は盃(さかづき)としての利用が推定されており、正倉院に夜光貝の貝殻そのものも伝えられ、正倉院に伝わる螺鈿(らでん)工芸品に多数の夜光貝が用いられていることも確認されていることから(和田浩爾・赤松蔚・奥谷喬司「正倉院宝物(螺鈿・貝殻)材質調査報告」『正倉院年報』一八)、夜光貝大量出土遺跡との関係を想定することも不可能ではないと考えられる。 |

図36 小湊フワガネク遺跡出土ヤコウガイ

|

ただし、その頃日本ではまだ螺鈿がさかんではないから、大量の夜光貝は螺鈿のさかんであった唐に運ばれた可能性の方が高いとする説もある(木下尚子「開元通宝と夜光貝――7〜9世紀の琉・中交易試論――」『琉球・東アジアの人と文化』上巻)。

南島の社会は、従来、漁撈採集段階の未開の社会と評価される傾向が強かったが、六世紀段階で貴重なガラス玉を副葬する指導者が見られ、また夜光貝を例にとれば、その集積・加工・交易を可能にするほどの秩序を持った、そして朝貢のために代表者を選定し「朝貢物」を集め、船や水手を確保できる実力者・指導者の存在する階層性のある社会であったと考えられるようになってきている(山里純一前掲書)。

3 夜久貝の道とキカイガシマ

top

南蛮襲撃事件と貴賀島

『日本紀略』『小右記』『権記』によれば、長徳三(九九七)年十月一日、天皇出御のもとに旬政(しゅんせい=毎月朔日に行われる儀式)が行われているさなか、大宰府が南蛮人(奄美島人)による管内諸国襲撃事件を報告してきた。

そのときの解文(げぶみ)は、これより何年か前にも奄美人が大隅国人四〇〇人を連れ去り略奪する事件があったことを伝えていた(『小右記』同日条)。

翌年、大宰府は貴駕島(きかのしま)に対して南蛮を捕らえることを命じた。

これがキカイガシマの初見史料である。キカイガシマの具体的な姿はわからないが、少なくとも奄美より北にあり、大宰府の管轄下にあったとすることができる。

キカイガシマは、その後種々の用字で姿を見せるが、十二世紀まで、その「キ」の音には一貫して「貴」の字が当てられている。

十一世紀に成立した『新猿楽記』には、商人の首領である八郎真人(はちろうのまひと)が、東は俘囚(ふしゅう)之地から西は貴賀之島(きがのしま)まで種々の品を交易して莫大な利をあげている様子が述べられており、その中には夜久貝・硫黄・色革(いろかわ)など南九州から南島にかけての産物と考えられるものも含まれている。

また『小右記』長元二(一〇二九)年八月二日条によれば、島津荘の開発者とされる平季基による大隅国府焼き討ち事件に関連して、大隅国の住人藤原良孝(よしたか)が、赤木・檳榔・夜久貝などの南島の産物を『小右記』の記主藤原実資(さねすけ)に贈っており、これらの品々が中央貴族に珍重されていたことがわかる。

南の島々と南部九州との間で交易が行われていたことは確実であり、『左経記』によれば寛仁四(一〇二〇)年にも南蛮賊徒による薩摩国襲撃事件が起こっているから(同年閏十二月二十九日条)、南蛮人(奄美島人)による管内諸国襲撃事件は、こうした交易上のトラブルとして理解することも可能であろう。

大島郡(奄美大島)笠利町の字宿(うしゅく)貝塚では、十世紀前後の陶質土器を用い穴蔵骨器が出土しており、三〇〜五〇歳の男性の焼骨が入っていた。

これは、風葬により白骨化したものを焼いた可能性が高く(笠利町教育委員会『宇宿貝塚出土人骨編』)、奄美地方と九州以北の葬法を折衷(せっちゅう)した様相を見ることができる。

十一世紀にはいると、京都を中心に従来の木地(きじ)螺鈿・漆地(うるしじ)螺鈿に加えて蒔絵(まきえ)螺鈿の技法が生まれ、また十二世紀には沃懸地(いかけじ)螺鈿の技法が広がるなど、螺鈿技法に革新的な進展が見られたが、その背景には螺鈿需要の増大があったとされている(中里壽克「古代螺鈿の研究」上・下『国華』一一九九・一二〇三号)。

十二世紀までの螺鈿には夜光貝が用いられるので二枚光貝の需要は一層大きくなったと思われる。

十一世紀半ばに完成した京都府宇治の平等院鳳凰堂には多数の夜光貝螺鈿が用いられ、また十二世紀前期につくられた岩手県平泉の中尊寺金色堂は、調度を除く本体だけでも約三万個の螺鈿で装飾されていた。

夜光貝が、日本列島規模の交易品であったことがわかる。

キカイガシマは、こうした都人の珍重する品々を産することから、「貴」の字をあて、プラスのイメージでとらえられていたのである。

鬼界島と流刑

「ムサ(武者)ノ世」の到来を告げる保元の乱の一方の主役となった藤原頼長の日記『台記』によれば、天養元(一一四四)年に大宰府にやって来た南蛮人に関して、大宰府管内の人々は、禅閤すなわち藤原忠実(頼長の父)の福によってもたらされた祥瑞(しょうずい)であるといったという(天養二年正月二十四日条)。

南方の人々に対する肯定的なイメージはまだ続いている。

平氏が政権に大きな影響力を与えるようになった一一六○年頃、薩摩半島で力をふるっていた平(阿多権守)忠景が、勅勘(ちょっかん)をうけて貴海島へ逐電した(『吾妻鏡』文治三年九月二十二日条)。

この頃、薩摩・大隅への流刑が復活してくる。

そして治承元(一一七七)年の鹿ヶ谷事件に際して、平家打倒の計画に加わった悛寛(しゅんかん)・平康頼(やすより)・藤原成経(なりつね)が、キカイガシマに配流された。

康頼・成経の二人は、のちに許されて帰京することになるから、この時点で流刑地としてのキカイガシマは平氏政権によって管理されていたと思われる。

文治元(一一八五)年の平家滅亡後のキカイガシマの様子は明らかでないが、源頼朝は、薩南平氏の平(河辺)道綱が貴海島を討伐したことを知って、文治三年に貴海島追討を計画し、翌年鎮西奉行の天野遠景(とおかげ)らが貴賀井島に渡ってこれを平定した(『吾妻鏡』文治三年九月二十二日条・同四年三月二十一日条・五月十七日条)。

「河辺氏系図」によれば、文治二年の貴海島討伐の功により、平道綱は河辺郡司に任じられたという。

源頼朝は、文治五(一一八九)年に奥州藤原氏を滅亡させ、東はエゾガシマ・ソトガハマから西はキカイガシマに至る範囲を求配下に置くことになった。

『曾我物語』には、安達盛長の夢に、左足を奥州外浜に、右足を西国鬼界島に置く源頼朝の姿が現れたことが記されているが、エソガシマ・ソトガハマ、キカイガシマは日本の東西の境界として意識されていたことがわかる。

さて、慈円(じえん)の『愚管抄』(ぐかんしょう)には、俊寛が硫黄島に流され、そこで没したと記されている。

建治三(一二七七)年の「渋谷定心(じょうしん)置文案」(『入来(いりき)文書』)には「ゆはをのしま、えそかしまへなかすべし」とあり、弘安二(一二七九)年には殺人犯として硫黄島に流されていた南都児童の松夜叉丸を京に召喚することが六波羅探題から河辺郡司千竃(ちかま)氏にあてて命じられている。

また、文保三(一三一九)年に島津氏は、鹿児島東福寺の四至内で禁制に違反したものを硫黄島に流すとしており、鎌倉幕府を倒そうとした文観は、元徳二(一三三〇)年に硫黄島に流されている。

以上から、鎌倉時代において硫黄島は国家的流刑の島として機能していたことがわかる。

貴海島から鬼界島へ

『延慶本平家物語』は、イオウガシマに「流黄島」と「油黄ノ島」という二つの表記を用いている。

「流黄島」について、その異名は「鬼界島」であって、端(くち)五島と奥七島の一二の島から成るとしており、「油黄ノ島」は端五島のうちイオウがでる島であるとしている。

イオウガシマという島名には、端五島と奥七島の計一二の島を指す場合と、一つの島を指す場合があり、後者の場合は火山島である現在の鹿児島郡三島村硫黄島をさすと考えられる。

十三世紀以降に成立した『保元物語』『平家物語』『曾我物語』をみると、キカイガシマは、鬼界島あるいは鬼海島と表記されるようになっている。

「貴」から「鬼」へのイメージの転換を見てとることができる。

その原因は定かでないが、日本の南辺に位置していること、流刑地として利用されたこと、異域に対する恐怖心が増大したこと、地獄観が浸透したことなどによって、このような変化がおこったと思われる。

その結果、『延慶本平家物語』に見られるような「冥途ニツヾキ」「オボロゲニテ「人ノ通フ事」もなく、「男女ノ形モミヘワカズ」「鬼ノ如」き者の住む島というイメージができあがり、こうしたイメージが謡曲「悛寛」や近松門左衛門の『平家女護島』のように中世後期から近世まで受継がれていくことになる(永山修一 「キカイガシマ・イオウガシマ考」笹山晴生先生還暦記念会編『日本律令制論集下巻』)。

二 中国・東南アジアとの交流 top

1 万之瀬川河口と倉木崎から見えるもの

十二島の世界

『平家物語』の諸本では、鬼界島と硫黄島と十二島という三つの名称が、ほとんど同一実態をさすかのごとくに用いられている。

すでに見たように、十二島は端(くち)五島と奥七島からなるが、『平家物語』諸本は、端五島は本朝に従い、奥七島はいまだに本朝に従わない存在として、明確に区別して描いている。

島名の比定について、端五島は、竹島・硫黄島・黒島(鹿児島郡三島村)・口永良部島・屋久島(熊毛郡上屋久町・屋久町)の五島とする説、口永良部島・屋久島のかわりに宇治群島・草垣群島(川辺郡笠沙町)をいれる説がある(村井章介「中世国家の境界と琉球・蝦夷」村井章介・佐藤信・吉田伸之編『境界の日本史』)。

奥七島は、口之島・中之島・臥蛇(がじゃ)島・平島・諏訪之瀬鳥・悪石島・宝島(鹿児島郡十島村)に比定されている。

さて、嘉禄三(一二二七)年十月十日付の将軍藤原頼経安堵下文(あんどくだしぶみ)によれば、惟宗(これむね、島津)忠義に対して、越前国守護職・島津荘薩摩方地頭守護職などと並んで十二島地頭職が安堵されており、この十二島地頭職は十四世紀半ばすぎまで一貫して島津氏嫡流に相伝された。

一方、国郡制によれば十二島は薩摩国河辺郡に属していたが、平姓河辺氏の保持していた河辺郡司職は、承久の乱後に幕府に没収され、弘安二(一二七九)年までに尾張国の御家人である千竃(ちかま)氏の手に帰することになった。

また薩摩半島部の河辺郡地頭職は嘉禄三(一二二七)年までに島津氏の手から離れ(島津氏は十二島地頭職を保持し続けた)、最終的には得宗家(鎌倉北条氏)の手に帰し、弘安二年までにその被官である千竃氏が河辺郡地頭代官職についている(江平望「得宗領薩摩国河辺郡について」『鹿児島中世史研究会報』三六号)。

すでに見ておいたように、弘安二年に千竃氏がイオウガシマに流されていた殺人犯の送還を六波羅探題から命じられているので、千竃氏は得宗被官かつ河辺郡司であることにより、流刑地であるイオウガシマを管理していたと考えられる。

千竃(ちかま)時家譲状と「金沢文庫蔵日本図」

「千竃文書」に見える嘉元四(一三〇六)年四月十四日付千竃時家の譲状は、南島の歴史を考える上できわめて重要な意味を持つ史料である。

千竃時家は、この時七人の相続人に対して所領を譲与しているが、このうち河辺郡所在の所領群は「村」「用作分」「津」「島」の四要素から構成されていた。

「村」については、鹿寵(かご)村を除く一八村が万之瀬(まのせ)川流域に分布することが重要であるが、この点については後で述べることにする。

「用作分」は平山村近辺にあった千竃氏の直営田である。

「津」は、坊津と大泊津(ともに現坊津町)があげられており、一四七一年に李氏朝鮮の成宗の命で編纂された『海東諸国紀』にも見える津である。

「島」としては、くち五島、七島、わさのしま、きかいかしま、大しま、えらふのしま、とくのしま、の一七島が見え、「きかいかしま」は喜界島、「大しま」は奄美大島、「えらふのしま」は沖永良部島(口永良部島とする説もある)、「とくのしま」は徳之島に比定できる。

この史料は、中世に入って奄美諸島の具体的な島名を確認できる初めての史料である(村井章介前掲論文)。

千竃氏が、奄美諸島を領有していたことを間接的に示すもう一つの資料が「金沢文庫蔵日本図」である。

この日本図は、行基図を基本としており、南が上に、西が右に描かれ、西日本の部分のみ現存している。

本州・四国・九州のまわりを、蛇とも龍とも考えられる胴体が取囲み、「蛇躰囲繞(いによう)日本図」とも呼ばれている。

その胴体の外側には、蒙古国や高麗など実在の国のほかに「羅刹(らせつ)国」など想像上の国なども記されているが、それらは「異形の人形」が住む異域と、「人形の異形」が住む異域に分けられるという(応地利明『絵地図の世界像』)。

そして十二島はこの日本図の蛇躰の内側に描かれ、その外側、右端上部に「龍及国(りゅうきゅうこく)宇島、身人頭鳥、雨見(あまみ)島、私領郡」という記載がある。 |

図37 蛇躰囲繞日本図

|

「宇島」の意味は明らかでないが、龍及国=琉球は身体が人で頭が鳥である「人形の異形」の住むところとされ、雨見島=奄美は蛇躰の外側であるから、日本の一部と考えられてはいないものの「私領郡」とされていることがわかる。

この日本図が描かれたのは、嘉元三(一三〇五)年前後のことと考えられており、所蔵されているのが北条一門金沢氏の設けた金沢文庫であること、その頃奄美の島々の領有を主張していたのが得宗被官の予竃氏であったことを考え合わせれば、得宗家の周辺に奄美の島々が千竃氏の領有になるとの知識が共有されており、それが「雨見島、私領郡」の記載につながったと考えられる。

『長門本平家物語』には、十二島として、白石・あこしき・くろしま・いわうか島・阿世納・阿世波・やくの島・ゑらふ・おきなは・きかいか島の一〇島の島名が見える。 『平家物語』諸本の中では、長門本が、南九州から南島にかけての記述で際だっているが、比定できない島があったり「おきなは」が含まれるなど、南方の島々に対するかなり不正確で漠然とした知識に基づく記述といわなければならない。

これと比較するとき、土竃時家譲状は、奄美諸島に関するかなり正確な情報に基づいた記載であるとしてよい。

半世紀ほど後の貞治三(一三六四)年四月十日付島津道籃(貞久)譲状(師久宛)には、薩摩国河辺郡として「同拾弐島、此外五島」とあり、千竃氏と同じ地域に対する領有権を主張している。

その主張がどの程度実効性を持ったものであったかについては不明であるが、この時点では、明らかに奄美諸島を河辺郡の一部と見なしているといえそうであり、日本の境界領域が外に広がりつつある様子を見てとることができる。

しかし、こうした動きは、南から奄美諸島へ勢力を伸ばしてきた琉球王国によって阻止されることになった。

南島の交易

さて、千竃氏や島津氏がこれらの島々を領有するメリットはどこにあったのだろうか。

『平家物語』には、俊寛が「山にのぼて湯黄と云物をほり、九国よりかよふ商人にあひ、くい物にかへなどせし」様子が描かれており、十五世紀後期に李氏朝鮮でまとめられた『海東諸国紀』にも硫黄島に関して「硫黄を産し、日本人之を採る。(下略)」と記されているから、硫黄が重要な交易品であったことは間違いなく、こうした状況が十一世紀に遡る可能性も指摘されている(山内晋次「平安期日本の対外交流と中国海商」冒本史研究』四六四号)。

このほか、螺鈿の材料は、十三世紀にはいると厚貝である夜光貝にかわって薄貝であるアワビ貝が多くなるとはいうものの、籬菊(まがきにきく)螺鈿蒔絵硯箱(国宝、鶴岡八幡宮)・時雨(しぐれ)螺鈿鞍(国宝、永青文庫)など夜光貝螺鈿の作品も多数つくられているから、夜光貝も引き続き交易されていたと考えられる。

一方、南の島々の間での交易も盛んであった。

徳之島のカムイヤキ窯(大島郡伊仙町)では、十一世紀から類須恵器が焼かれるようになり、十三世紀まで生産が続けられた。現在のところ、一一の支群が確認され、一〇〇基以上の窯の存在が想定されている。

カムイヤキ類須恵器は、南は与那国島・波照間島まで南西諸島のほぼ全域で出土しており、最近は出水(いずみ)貝塚(出水市)・小薗遺跡・持躰松(もったいまつ)遺跡・芝原遺跡・渡畑(わたりばた)遺跡(日置郡金峰町)・干迫(ほしざこ)遺跡(姶良郡加治木町)・弥靭院跡(姶良郡隼人町)でも確認されている。

その系譜については、熊本県球磨(くま)郡錦町下(さが)り山窯跡(かまあと)群や高麗産無柚(むゆう)陶器に求める説があるが(池田楽史「須恵器からみた琉球列島の交流史」『古代文化』五二巻三号、吉岡康暢「南島の中世須恵器」『国立歴史民族博物館研究報告』第九四集)、器形による編年や操業のシステム、またどういう勢力が窯を設置し、南西諸島一円に類須恵器を頒布(はんぷ)したかなど今後の研究の深化が待たれるところである。 |

図38 類須恵器(「天」文字)

|

|

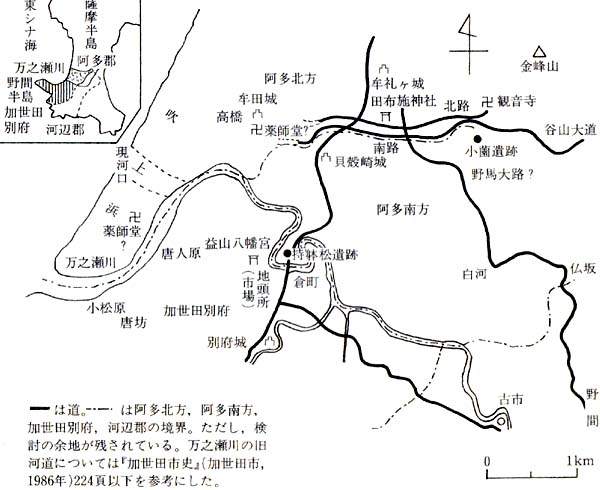

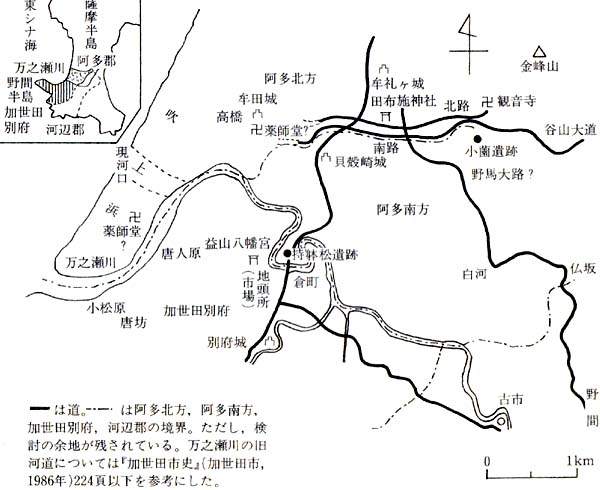

図39 中世前期の万之瀬川下流地域

|

万之瀬川下流域と貿易

一九九六(平成八)年から本調査の始まった持躰松(もったいまつ)遺跡(日置郡金峰町)で、古代末から中世前期にかけての多量の輸入陶磁器が見つかり、これを契機に万之瀬(まのせ)川下流域に関する研究が急速に進んだ。

持躰松遺跡は、現在の河口から五・四キロさかのぼった万之瀬川右岸、海抜三メートル前後の低地に位置している。

本調査初年度に中世の包含圈から出土した貿易陶磁器は、十二世紀中頃から十三世紀前半のものが数量的にもっとも多かった。

また、国内産としては瓦器や十二世紀後半ごろの東播磨(はりま)でつくられた須恵器(すえき)や、常滑(とこなめ)焼、古瀬戸など十四世紀代にいたる広域流通品が出土している(宮下貴浩「持躰松遺跡の遺物から見た中世の南薩摩について」『鹿児島中世史研究会報』五二号)。

貿易陶磁器の出土量は博多と比較すればずいぶん少ないが、その組成は貨物船のコンテナに相当する陶器壺・甕類が多いなど博多と相通じる要素をもっているため、小規模な交易の拠点であったという考えも示されている(大庭康時「集散地遺跡としての博多」『日本史研究』四四八号)。

持躰松遺跡に隣接する渡畑遺跡・芝原遺跡などでも調査が進んでおり、それらの調査成果がこの地域の様相をさらに明らかにしてくれるものと期待される。

文献の面からは万之瀬川下流域に関して、旧流路や市場・寺社・領主居館・道などの復原が試みられ、その中で加世田市に残る当房(とうぼう)と唐仁原(とうじんばる)という二つの地名が注目されることになった。

この二つの地名は中世には唐坊・唐人原と書かれており、これらは万之瀬川の旧流路の河畔(左岸)の、中世の湊の立地にふさわしい場所に位置している。

そして、加世田唐坊は、博多唐坊と同じく中国人の居留地であった可能性があり、住蕃貿易が行われた可能性を説く説も示されている(柳原敏昭「中世前期南薩摩の湊・川・道」藤原良章・村井章介編『中世のみちと物流』、同「中世前期南九州の港と宋人居留地に関する一試論」『日本史研究』四四八号)。

鴨長明(かものちょうめい)の『無名抄』(むみょうしょう)には、「筑紫のしまとと云よ所に通ふ者の、ことの次に語り侍しは、『筑紫にとりて南の方、大隅・薩摩の程、いづれの国とかや忘れたり、大きなる港侍り』」とあって、十三世紀初期の段階で島津荘内に交易の大きな拠点があったことが知られている。

日宋貿易の研究からは、文治五(一一八九)年頃、島津荘の荘官らが荘内に来着した宋船に対する大宰府による管理を新儀として停止するように近衛(このえ)家を経て幕府へ訴えていることから、十二世紀後期に島津荘内で日宋貿易が行われていたことが推定されていたが、これが十二世紀半ばまでさかのぼる可能性がでてきた。

さらに、これによって、石母田正(いしもたしょう)により古代末期を代表する人物とされ、在地領主制確立の動きとの関連で評価されてきた阿多忠景の勢力の背景に、日宋貿易による富加あったのではないかという想定が現実昧を増すこととなった。

阿多忠景は、薩摩国内で大きな力をよろつただけでなく、源為朝の舅(しゅうと)としても影響力を持ったとされている。

その初見史料は、保延四(一二八)年の観音寺への所領施入状であるが、観音寺に関しては、寛喜三(一二三一)年にその別当公厳が、亡母孝養のために観音寺大門から浜に至る道をつくり、卒塔婆一万本を建てたという。

また、元亨元(一三二一)年に阿多北方地頭二階堂行雄が、東大寺修造の功に百貫文を支出したことが知られているが、こうした事業の背景には、この地域の交易の利を含む豊かな経済力があったと考えられる。

阿多忠景は肥前平氏と系譜的につながるとされており(野口実「鎮西における平氏系武士団の系譜的考察」『中世東国武士団の研究』)、硫黄島に流された藤原成経のもとには舅(しゅうと)平教盛の肥前加瀬荘から衣食が送られ、九国の商人分硫黄島に硫黄を買い取りに来ているという「平家物語」の記載、さらには南島の各地で肥前産の滑石製石鍋などが出土していることから(栗林文夫「滑石製石鍋出土遺跡地名表」『大河』第五号)、古代末期における肥前〜薩摩半島西岸〜南島という交易路も浮かび上がってきた。

すでに見ておいたように、得宗被官の千竃氏は、流刑地を管理すると共に、万之瀬川流域に所領を持ちその下流域で交易にも関与したことが想定される。

このあり方は、同じく得宗被官である安東氏が十三湊(青森県)を拠点として、北方の国家的流刑地である蝦夷島・外浜を管理し、北方交易で巨富を得ていたことと対比することができる。

奄美大島の対外交易

一九九四平成六)年に奄美大島の宇検村で倉木崎(くらきざき)海底遺跡の存在が確認された。

焼内(やきうち)湾に浮かぶ枝手久(えだてく)島と倉木崎の間に水深三メートルほどの枝手久(えだてく)海峡があり、サンゴが群生する海底一帯に中国製陶磁器片が散乱していた。

一九九五年〜九八年にかけて調査が行われ、十二世紀後半〜十三世紀前半の中国製陶磁器二三二六点が引上げられた。

遺跡は、長さ約九〇〇メートル、幅約二〇〇メートルの広がりをもっている。

多種かつ多量の中国産陶磁器が海底に広がっていることから、一隻の貿易船が沈没している可能性が高いと考えられている。 |

図40 倉木崎海底遺跡

|

海底遺跡にもっとも近い宇検集落では二つの碇石(いかりいし)が引上げられていることから、これらの陶磁器を積んでいた船であるかどうかは別にして、枝手久海峡に中国船が沈没した可能性は高い。

この船が、韓国新安沖沈船の存在から知られるような中国の東岸から朝鮮半島南岸などを通る正規のルートをはずれて枝手久海峡に至ったものか、あるいは琉球列島・奄美諸島を経由するルートを航行していたものか明らかではないが、南西諸島各地で、同時期の中国産陶磁器を出す遺跡が確認されており、宇検村以外でも奄美大島の名瀬市で一個、龍郷(たつごう)町(大島郡)で三個、沖縄県で三個(国頭(くにがみ)村恩納(おんな)村・島尻郡仲里村・糸満市)の碇石が確認されていることから、貿易船が薪水(しんすい)を補給するために島々に寄港しながら航行し、そこで小規模な交易を行ったり、あるいは当初から交易を想定してこのルートを採用したとも考えられている(宇検村教育委員会『倉木崎海底遺跡発掘調査報告書』)。

近年の奄美諸島におけるグスク(城郭遺跡)の調査により、赤木名デスク(笠利町)では、大規模な山城跡が確認され名瀬市でも予想をはるかに超えた四五の城郭遺跡が確認された(名瀬市教育委員会『奄美大島名瀬市グスク詳細分布調査報告書』)。

それらの中には、十二〜十三世紀にさかのぼるものもあるといわれており、このようなグスク(城郭遺跡)をつくりだしたのはどのような勢力であったのか、またどのような政治情勢のもとでこのようなグスク(城郭遺跡)がつくられたのか、これからの奄美諸島の地域研究に関する大きなテーマの一つになると思われる。

2 倭寇(わこう)と貿易の時代

top

十四〜十五世紀倭寇と南九州

朝鮮半島・中国大陸・東南アジア諸国の沿岸域から内陸部にかけて海賊的略奪行為をなした集団に対し、被害を受けた朝鮮・中国の人々からの呼称が「倭寇」(わこう)である。

倭寇の「倭」が日本を意味する語句であることから、倭寇は日本および日本人による侵冦を意味することになるが、朝鮮(韓)半島域を荒らし廻った倭寇の構成員について、一四四六年の判中枢院事李順蒙上書に「臣聞く、前朝(高麗)の李、倭寇興行して民卿せず、然れども其の間、倭人は一、二に過ぎずして、本国(高麗)の民仮に倭服を着して党をなし」とあり、日本人の倭寇構成比率は一〇%〜二〇%に過ぎなかったことが記されている。

同様に十六世紀の中国沿岸の日本人倭寇も同様の比率であったことが知られている。

倭寇は時代や活動域の違いから、

①十四〜十五世紀に朝鮮半島域を中心に展開した倭寇、

②十六世紀に中国大陸・東南アジア諸国を中心に展開した倭寇に分けられる。

なお、両者の区分は便宜的に前期・後期倭寇ともされることがあるが、両者間には発生や性格に関連性がないことから、上述の時期区分による呼称を用いた。

倭寇と南九州

南九州の倭寇活動が窺われる史料「将軍足利義満家御教書案」(「禰寝(ねじめ)文書」『鹿児島県史料旧記雑録拾遺家わけ一』三九五)は、幕府から大隅国守護今川了俊に永徳元(一三八一)年八月六日付宛て「当国悪党人等渡高麗致狼籍由事、厳密可加制止」と、記している。

当国とは宛所が大隅国守護今川了俊であることから大隅地方であり、大隅の悪党人が遠く高麗海域で狼籍を働いていることを指摘している。

これこそが、南九州の倭寇の存在と活動域を示しているものといえる。

幕府から守護に倭寇行為を制止させることが、強く求められている内容であるが、このことから高麗海域での倭寇活動の活発な状況が窺い知れ、その倭寇集団の根拠地の一つとして大隅地方が認識されていたことを示している。

大隅地方以外の薩南諸島はどのような状況であったのか。朝鮮側が「三島の倭寇」と呼んだ対馬(つしま)・壱岐(いき)・松浦地方の一つである松浦党の活動が薩南諸島に及んでいたことが『種子島家譜』(『鹿児島県史料旧記雑録拾遺家わけ四』)から知られる。

それによれば暦応・康永年間(一三三八〜一三四五)、肥前国平戸よりたびたび種子島に商船が往来交易している。

さらに、領主種子島時充(ときみつ)が松浦(まつら)党の一族遠藤頼堅なる人物を「羈旅(きりょ)の臣」(客人として身を寄せた家臣)とし、貞和二(一三四六)年頃に野間村を下賜、家老職に任用したとある。

松浦党の広汎な活動域の実態を窺う事例である。

また、朝鮮の商人が薩摩地方市来(いちき)で交易したことを記した史料がある。

薩摩市来の内山寺にある明徳五季(一二九四)年林鐘(六月)初日銘の高麗鐘がそれであり、その舶載(はくさい)の由来は「銅鐘初高麗人載舶而至船」とされ、さらに、「合銭買之」(『東市来町郷土誌』)と伝えるように、朝鮮の商人によって舶載され、銭貨による購入であったとしている。

銅鐘を購入寄進したのは大蔵忠家とされ、大蔵家は朝鮮への遣使者として『李朝実録』に記載された人物である。

なお、歳遣者(毎年渡航を許可されたもの)や被虜人刷還を名目に遣使した者は島津氏一族、伊集院氏、市来氏、大蔵氏などで、応永二(一三九五)年〜永正元(一五〇四)年の一一〇年間に二三〇人にも及んでいる(増田勝機「中世薩摩の海外交渉」『隼人世界の島々』)。

薩摩地方からの交易産物が何かは、『李朝実録』により被虜人刷還時の献上物に硫黄・蘇木・金襴(きんらん)・砂糖・胡椒(こしょう)・鹿皮・白檀香(びゃくだんこう)・水牛角・沈香(じんこう)・丁子(ちょうじ)香等の南海諸国の交易産物が多く含まれていたことから推察される。

朝鮮側史料である『海東諸国紀』(一四七一年成立、申叔舟著)の通交者に藤原盛久・伊集院照久(ひろひさ)・島津持久・島津忠国・藤原忠満・房泊(ぼうのとまり、坊泊)代官只吉・大蔵久重・大蔵国久・種島吉国・島津持永らが挙げられていることから薩隅日の領主層は海上勢力を所有している様相が窺い知れるのである。

日明(にちみん)貿易と島津氏

日明貿易は、倭寇と区別するため入明する日本船に勘合符の所持を義務付けた制度であることから勘合貿易とも呼ばれる。

勘合船による合法的貿易であり、実態は朝貢貿易であった。

応永八(一四〇一)年足利義満(よしみつ)が正使袒阿(そあ)・副使博多商人肥富(こいとみ)を派遣した結果、日明間の冊封(さくほう)関係による国交が樹立した。

これを含め正式な遣明船は天文十六(一五四七)年の正使策彦周良(さくげんしゅうりょう)の時までの約一五〇年間に一九回に及んでいる。

義教は冊封体制下の日本国王の称号を嫌い、日明貿易を中断した。

そして、義持は日明貿易を再開したが、十五世紀中頃から明の財政難は回賜物をはじめ消極的対応となった。

宝徳三(一四五一)年の十一回遣明船は膨大な積載貨物にもかかわらず、評価が低く、上京過程で問題が起こった。

この事件を契機に、『蔭凉軒日録』によれば、遣明船は三隻、渡航人数は三〇〇人に限定されている。

なお、これまでは船数や人数に制限はなく、最も多いときは前述の十一回目の遣明船団は、船九隻、渡航人数一二〇〇人、上京人数三五〇人余にも及んでいた。

この遣明船団の五号船には島津船が認可されていたが渡航せず、結果的に派遣船は九船となった。

遣明船派遣と島津氏との関係は、重要な進貢品の一つである硫黄が領地で産出したことに加え、大内氏と細川氏の遣明船権益抗争で創出された新たな南海路が薩隅海域を航路としたことで、日明貿易に関係することとなったのである。

島津氏は独自の明との通交を模索し、文中三(一三七四)年、氏久が明太祖(たいそ)に使者を派遣したが、表文(中国皇帝に奉る文)がなく進貢としては認められずに退けられている。

文明六(一四七四)年の遣明船は坊津で硫黄を積載し、島津氏警護のもと渡航した。

明応五(一四九六)年帰朝の遣明船では島津忠昌は警護の功の綸旨を受け、島津忠朝も細川氏から感謝状を得ている。

大永三(一五三二)年、世にいう「寧波(ニンポー)事件」を起こした謙道宗設(けんどうそうせつ)は細川船正使であり、それに伴い事前の策として細川氏は島津忠朝と種子島氏に各使者を派遣し警護を依頼していた。

この道明船派遣による大内・細川抗争が明国寧波を舞台とした大事件へ発展した。

結果は日明貿易停止となり、以後再開された天文七(一五三八)年遣明船派遣からは大内氏の独占となる。

天文十六(一五四七)年の遣明船を最後に大内氏滅亡によって日明貿易も途絶えることになった。

しかし、この航路上の権益は以後島津氏発展の基盤となった。

遣明船の南海路が見出されたことで、意外な権益を島津氏が手に入れることになった。

それは、細川氏から遣明船警護を依頼され、その警護依頼を検断に強化し、ついには、琉球通交船に対する通交権を主張するようになっていったのである。

近世初期の琉球出兵の根拠が島津氏の虚構である琉球通交権益であり、琉球出兵の琉球所有権主張の根拠にされている。

時に、島津氏こそが南九州最大の海上勢力所有の領主であったともいえる。

十六世紀倭寇と薩摩・大隅

明の国策は進貢貿易体制維持と海禁政策によって自由貿易を禁止していたが、自由貿易の要件は整いつつあった。

明の国内経済力の発展や郷紳層の動向を根底に、ポルトガル船の東アジア貿易の展開、さらに日明貿易の衰退・廃止に伴う日本人の自由貿易希求が要因である。 しかし、海禁令違犯に対する官憲の取締りは厳しく、密貿易者もまた、対抗上武装化・集団化した。

この顕著な例が最後の倭寇とされる嘉靖(かせい)大倭寇であり、最大規模の倭寇王王直の存在であった。 |

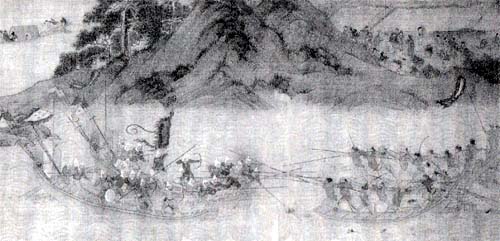

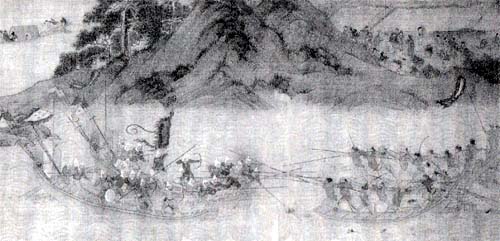

図41 倭寇図巻

|

「倭国事略」(『籌海(ちゅうかい)図編』)に「入冦(にゅうこう)者、薩摩・肥後・長門三州之人居多、其次則大隅・筑前・博多・日向・摂津・津州・紀伊・種島」とあり、倭寇根拠地の筆頭に薩摩、第二群に大隅・種子島をあげている。

薩隅の代表的な港湾として、『籌海図編』(一五六二年、鄭若曾著)には、「薩摩州領十三郡」とあり、東から「暗孛辣(あぶら、油津)・起麻子記(きもつき、肝属)・羊買高(やまか、山川)・康則什麼(かごしま、鹿児島)・罷里(はる、波留=阿久根)・征馬里(とまり、泊=坊津)・鹿順鳥里(くしむら、久志)・鸚哥里(いんこり、穎娃)・軍東米(ねじめ、根占)・先臺(せんだい、川内)・審孛署(しぶち、志布志)」、「大隅州領五郡」には「什麼鳥思迷」(しまうすみ、下大隅)とだけで、島嶼では「七島」・「硫黄島」・「種島」が記されている。

一方、『日本一鑑』(一五六五年、鄭舜功著)には、京津(京泊)・伊筑(市来)・片浦(片浦)・門泊(泊)・豊津(久志)・棒津(坊津)・山河(山川)・植宿(揖宿=いぶすき)・種山(谷山)・鹿児島・宮内(正八幡宮力)・喝食(加治木)・伊力(入来)・高洲(高須)・下津・島・根島(根占)の地名が地図上に位置と共に明記されている。

『種子島家譜』(『鹿児島県史料旧記雑録拾遺家わけ四』)では、五峯を「大明の儒生五峯」とし、『日本一鑑』海市の条には五峯は王直としている。

『明実録之部』(一五五五年四月条)に「海酋王五峯卜倭夷ヲ糾結シ、海上ヲ縦横ス」とあり、明の海禁政策のなかで自由な貿易を求め、交易ができなければ掠奪(りょうだつ)を繰返したことで倭寇王と世に恐れられた五峯は王直と同一人物である。

五峯に冠せられた呼称には、海商、奸商、海賊、首悪、賊首、海酋(かいゆう)王、中国叛人、海寇等がある。

倭寇の実態について『日本一籃』に「日本の夷は、皆華人を以って倭を勾(こう)し島を離れ、名は商と称すと雖(いえど)も寔(まこと)は寇盗と為す、と。

故より商に従う者有ること鮮(すく)なし」と、記述している。

まさにこの倭寇の中心人物が王直である。王直の日本での根拠地は五島であり、当地では老船主と呼ばれていたことが、『明史』胡宗憲伝に記されている。

種子島に鉄砲が伝わった歴史はあまりにも有名であるが、その反面、ポルトガル人を乗せた船が明船であったこと、船主が倭寇王・王直(五峯)であったことは知られていない。

王直をはじめ、『明史』胡宗憲伝にいう「辛五郎者大隅島主弟也」とか、『日本一鑑』の「種島之夷助才門即助五郎」や「薩摩夥長掃部」の人物比定は容易ではないが、薩隅日の地に根拠をもつ倭寇の存在が中国文献にも記され、彼らの多くは徐海につながる倭寇であったという。

一五五七年王直は投降し、五九年処刑される。倭寇の全盛は過ぎ、一五六七年海禁令が解除された。

同令による緩和策は南海方面への出航貿易に限定されたとはいえ、王直の死に象徴される倭寇は衰退し、倭寇活動終息に大きな役割を果たしたといえる。

日本中世史のなかで、西洋文化の代表として鉄砲伝来と併記されるキリスト教・ザビエルの来日も鹿児島が窓口となっている。

鉄砲伝来の明船船長は倭寇王・王直、ザビエル来鹿の船長もまた倭寇であった。

ルイス・フロイスは「一人の異教徒のシナの海賊に身を託した。

(中略)アヴァンと称した」(『日本史』6)とし、松田毅一訳は註でアヴァンはア・ワンで「ア」は人名に親しみをつけて用いる「阿」であるから「ワン」ならば「正」であろうとしている。

河野純徳訳(『聖フランシスコ・ザビエル全書簡』)は本文説明を括弧注で、「アバン。あだ名は海賊」としている。

また、ザビエルは一五五〇(天文十九)年七月初旬、平戸にポルトガル船が着いたとの情報を得て、ゴアからの書簡を期待して平戸に赴いたが書簡は届いていなかった。

この時は平戸領主松浦(まつら)氏への挨拶もなく八月末頃に鹿児島に帰っている。

平戸にポルトガル船が入港したという情報、平戸に急遽でかけたり、鹿児島へ帰るなど、これらのすばやい行動の背景は、すべて海賊(倭寇)との関係であるとする青山玄師の説を松田毅一訳注(『日本史』)で紹介している。

コスメ・デ・トルレスの日本に関する報告書に、

「かの薩摩国は非常に山が多く、従って元来貧乏で、食糧品の供給を他に仰ぐよりほかに途がない。

この困難を除くために、その国の人々はずっと前から八幡(バハン)といわれたある職業に携わっている。

それはシナの沿海や諸地域へ掠奪鹵獲(ろかく)に出かけていくことであって、そのためにはその力相応に、大きくはないが多数の船を準備するのである」(ルイス・フロイス『日本史』)と的確に当時の薩摩地方の状況を表現している。

王直没後の倭寇は衰退し、天正十六(一五八八)年、秀吉政権による倭寇の取締りが命ぜられた。

ここに内外の倭寇活動は終焉をつげ、新たな統一政権の外交政策の一環として対外貿易は位置付けられることになった。

3 鉄砲伝来の時代 top

種子島と鉄砲と堺

鉄砲伝来の年代について、『日本一籃』の「窮河話海」(きゅうがわかい)巻二・器用の条には、手銃として種子島への鉄砲伝来の記事を、また、同巻六・海市の条では、五峯が王直であることを記したのち、王直の日本来航について「於(嘉靖)乙巳歳市日本」としている。

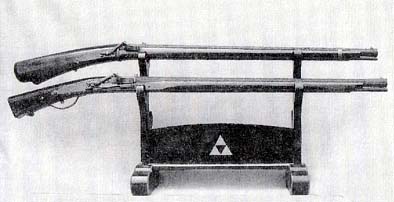

この嘉靖乙巳(一五四五)年説に対し、諸史料から村井章介は、一五四五年は博多への初来であって、日本渡海としては二度目であり、最初の来航が種子島への鉄砲伝来で一五四二年であるとしている(『海から見た戦国日本』)。 |

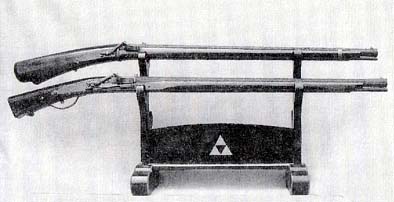

図42 鉄砲(上は天文12年初伝鉄砲、下は伝模作国産銃)

|

ポルトガル人の日本来航をジョアン・ロドリーゲス『日本教会史』では一五四二年とし、岡本良知はメンデス・ピントの来航を一五四三年の春としている(『十六世紀日欧交通史の研究』)。

日本側唯一の史料とされる「鉄炮記」は、鉄砲伝来時の島主時堯(ときやか)を孫の久時が功績を顕彰するために、大龍寺禅僧南浦文之に依頼してできたものである。

「鉄炮記」の成立は伝来から六〇余年も過ぎた慶長十一(一六○六)年のことであり、鉄砲伝来が一五四三年と確定するには、傍証史料が弱いといわざるを得ない。

『日本一鑑』は明人・鄭舜功(ていしゅんこう)が弘治年間(一五五五〜五八)に豊後大友氏の許で見聞したことをまとめたものである。

同書の「手銃」に、鉄砲製作が種子島を最初とし、次に坊津・平戸・豊後・和泉等でも製作されたと、日本における鉄砲製作地・伝来路が記されている。

また、日本に産する鉄は粗悪であり、暹羅(シャム)や福建から輸入されているともある。

岡田章雄『日欧交渉と南蛮貿易』には、平戸商館長リチャード・コックスの観測として

「日本産の鉄はイギリス本国のそれに比べて品質も優良で、又価格も廉価」とし、

「鉄を日本に送付することは恰(あたかも)もニウキャスルに石炭を送付すると同じく愚かなこと」と、記述している。

加えて、鉄は朱印船貿易の輸出品であることからも、日本産の鉄は高品質であり、日本刀の鍛造技術があっだからこそ鉄砲製作が可能であったという。

「鉄炮記」によれば、種子島で製作された鉄砲は、紀州根来(ねごろ)寺杉坊・和泉堺の橘屋又三郎(後に鉄砲又と呼ばれる)を介して畿内地方に伝わり、日本全国に普及した。

戦国大名の有力な戦闘武器として活用され、統一政権の誕生を促す要因となった。

種子島に鉄砲が伝わったことと種子島で鉄砲が製作されたことは、次元の違う歴史事象であることを認識しなければならない。

自然が与えた豊富な砂鉄だけでなし得たわけではない。

日本に鉄砲鍛冶が存在しない時代に、この南島の地で刀鍛冶の技術が転用され、成果が得られたことは「高度な鉄の文化」が存在していたことによる。

種子島の地理的位置は中国・南蛮の玄関口だけでなく、国内的には最大の貿易港堺と直結していた。

鉄砲製作の惣刀鍛冶八板金兵衛清定の系図は自らの出自を「濃州の関」としている。

また、種子島家は紀州熊野を信仰し、参詣路を海路に求めている。

政治的にも細川氏と大内氏の日明貿易権抗争から南海路と呼ばれる堺から薩摩への直通ルートが開かれているなど、中央文化と外国からの文化のクロスロードとして、高度な文化を形成していた。

この航路を通じて、鉄砲は堺に直接伝わった。

南蛮貿易と鹿児島

鹿児島関係史料で「南蛮船」の用語の初出史料は阿多文書(『鹿児島県史料旧記雑録拾遺家わけ七』)が有名である。

博多を目指して航海していた南蛮船が町田飛騨(ひだ)守家久(阿多忠清)の所領に寄港した。

「依海上畏怖(いふ)」が示すように倭寇の脅威を逃れるために急遽とられた処置であった。

この南蛮船の来航は応永二十六(一四一九)年、船籍は旧港(パレンバン)であり、室町時代には旧港爪哇(ジャワ)等の南方諸地域から来航する船を南蛮船と呼んでいた。

特に応永十五年・同十九年に若狭国に来航した南蛮(旧港)船は知られている。

戦国時代には、鉄砲を伝えたポルトガル人、宣教師フランシスコ・ザビエル来日にみる西欧人との交流がみられるなか、西欧船を南蛮船と呼ぶようになっていった。

ここでいう南蛮貿易とは西欧人との貿易を指す。

ポルトガル船の薩摩地方入港について、『鹿児島県史』では天文十一(一五四二)年から元亀元(一五七〇)年までの間に一八艘あったとしている。

ザビエルの日本(薩摩)渡航を誘った弥次郎はアルバロ・ワス船長の仲介でドン・フェルナンド船長の船に乗る予定であったが、間違ってショルジ・アルバレズの船でザビエルの許に届けてもらったという。

このように、天文十五年の薩摩地方の諸港にはポルトガル船の出入りが確認されている。

|

図43 阿多文書 図43 阿多文書

(『旧記雑録』収録)

|

アルバレズの日本に関する報告書(岡本良知『十六世紀日欧交通史の研究』)には、主要なる港として、

「阿久根、シェンデ(京泊)、マヨヅ(米ノ津)、秋目、坊、予の在りし港(北緯三二度四分三)山川、鹿児島、東の方には別に次の諸港あり。根占(ねじめ)、湊、外浦、細島」を挙げている。

ザビエル来日時の領主島津貴久は、永禄四(一五六一)年、耶蘇(やそ)会の印度地方区長に贈った書翰(『異国日記』)に、「貿易の為め彼等が予の国に来ることは喜ぶべし。 (中略)予が心は海岸に出て彼等の来るを待てり」と心情を吐露し、ポルトガル商船との貿易を切望している。

しかし、実際には期待する来航船はなく、次第に領内の布教は厳しくなっていった。

その後、貿易政策で貴久は穎娃(えい)氏の領有する山川港をとりあげて直轄港とし、外国船との貿易を企図する国際貿易港構想を打ち出すのである。

これが「条々」三箇条(『鹿児島県史料旧記雑録後編一』)であり、国際的自由貿易の理念を政策のなかで展開していった。

その政策は受継がれ、慶長八(一六〇三)年には、往来する貿易船の自由貿易を保護する唐船奉行が設置され、本田親貞・五代友慶の両名が奉行に就任している(『職掌起原』)。

琉球王朝と奄美征服

琉球側の記録(正史)によれば、奄美から琉球へ朝貢したのは、景定五(一二六四)年に「西北の諸島、始て来貢す」との記録があるが、西北の諸島を特定することができないので、咸淳二(一二六六)年の「北夷大島、重訳来朝す」(『中山世鑑』(ちゅうざんせいかん)巻二、琉球叢書五)を大島からの入貢に関する初出記録とする。

同史料は続けて、「吾何(なん)ンゾ其貢ヲ受ンヤトテ」と、英祖王は入貢を辞退したとある。

その後、「天烈風淫雨なく、海は波を揚げざること三年也」と平穏な三年間が経過した。そして、聖人・英祖王の徳を慕って大島から朝貢してきたという。

「王(英祖王)、悦(よろこ)び給いて、賜(たまもの)を厚くしてぞ、帰らしめ給う」と、朝貢への礼節があったとの記事がみられる。

このように成淳二年から三年程度経た時期に、再度朝貢がみられたとしている。

この朝貢が受入れられたことから、これをもって朝貢の初出とし、同史料で「是北夷大島の朝貢、其始なり」となる。

さらに、「其後よりして、毎年来て、入貢すとぞ聞く」と記されている。

大島の琉球入貢は咸淳五(一二六九)年頃となり、その後も朝貢は続いたとされるが明確な支配関係を示しているとは言い難いのではないだろうか。

大島の入貢としたが、入貢した者の勢力範囲・基盤の実態や入貢の内容は全くみえない。

文意からは武力討伐でもなく、琉球国の招諭に応じたものでもなく、入貢を辞退するのに徳を慕っての入貢としているが後代の装飾であろう。

政治的服属の意識でなく、下賜・交易による経済的利益優先を企図したものであったのではないかと思われる。

この頃、『中山世鑑』に続く正史『中山世譜』(ちゅうざんせいふ)には、成淳二年の記事に続いて「附」として、入貢する諸島を管理する官吏を置き、「公館」(役所)を泊村に建てた。これが泊御殿である。

さらに、その北側に「公倉」を設けて、諸島の貢物を収蔵したのが天久山聖現寺である。

現在泊御殿や聖現寺とあるのは、『中山世譜』(一七〇一年)撰の時点であって、但し書きで、公館・公倉の設置年代は不明としている。

『改訂名瀬市誌』(一九九六刊)は、「一二六六年に政治的服従関係ができて、「アジ世(ゆ)」(小領主の時代)から「那覇世」(琉球支配の時代)に一ペんになったのではなく、この頃から交易関係が頻繁になった、ぐらいのところであろう」と、意義づけている。

さらに、「琉球の小国家との関係により「アジ世」が終ったのではなく、島内における首長たちの生長は促進されたとみなければならぬ」としている。

以後、奄美の「按司」も武力抗争による淘汰がなされ、より強力な按司の出現となり、同様の琉球の「世之主」もまた勢力抗争による強大な勢カヘと成長したものと思われる。

奄美「按司」と琉球「世之主」との武力衝突は、尚徳(第一尚氏)王・成化二(一四六六)年の鬼界島征討が知られ、琉球正史『中山世繿』・『中山世譜』以下各史書に収録されている。尚徳自ら大将として、二〇〇〇余騎の兵力と大船五〇艘の船団で、成化二年二月二士五日に那覇港を出帆し、同月二十八日鬼界島に到着した。

昼夜三が日の攻防も決着がつかず、老臣の謀略(松明(たいまつ)二、三千をとぼした小船一〇〇余艘を島の後方に廻し、王力部隊の移動かと錯覚させる戦術)を三月五日夜実行し、謀略は成功した。

同月十一日に鬼界島を出帆し、十三日に凱旋帰朝した(『中山世繿』)。

ここに、鬼界島(喜界島)は琉球国に服属されたのである。

鬼界島服属は一四六六年、これ以前については「鬼界島、叛して、朝貢せざる事、数年也」とあり、数年来の攻防戦を経ていた。

琉球の鬼界島征討軍は、大島笠利を拠点に侵攻したと推定されている。

大島の服属の時期を『鹿児島県史』は永享(えいきょう)・嘉吉(かきつ)の頃としている。

最近の研究で、石上英一 「琉球の奄美諸島統治の諸段階」(『歴史評論』六〇三)は『朝鮮王朝実録』世宗実録世宗八(一四六二)年二月十六日条にある一四五六年の久米島に漂到し琉球に到った朝鮮の船軍梁成らの報告から大島服属の時期に論究している。

「琉球は鬼界島や奄美大島と戦ってきたこと、奄美大島は一五余年前に帰順したこと、鬼界島とはなお毎年交戦していたことがわかる。

奄美大島の帰順とは、その北端笠利地方が最後に帰順したことをいうと考えられる。

大島が帰順した一五余年前とは、梁成等の帰朝報告が記された一四六二年から一五年前とすれば一四四七年前後、梁成等が琉球に到った一四五六年より一五年前とすれば一四四一年前後となる。

いずれにしても、前述の朴万年らが漂流した際(一四五〇年)、大島笠利地域がすでに琉球の鬼界島征討軍の駐留地となっていたこと、笠利を統治するための行政官と推定される甘隣伊伯也貴がすでにいたことと矛盾しない」とし、一四五〇年には大島求配はなされていたことを裏付けている。

尚徳里の成化二年に、呉氏泊(ごしとまり)里主宗重(むねしげ)が泊里主に任ぜられたのが泊地頭の始まりであり、職掌は明らかではないが、大島・徳之島・鬼界島(喜界島)・与論島・永良部島の年貢蔵管理を職掌としたとされる(『琉球国由来記』巻七)。

鬼界島征討と同年に泊地頭が設置されても疑問はないが、同時に鬼界島からの年貢収納があったとするには無理があると思われるが、鬼界島以外とするか、以後の鬼界島からの収納をも含めた記述とも考えられる。

なお、奄美諸島の年貢収納蔵を大島蔵といい、管轄(かんかつ)する泊港の役所を泊御殿と呼んでいた(『琉球国由来記』七)。

大島支配関係では、一五三七年に尚清王が大島酋長与湾大親(よはんうふやー)を討ち、尚元王の一五七一年に大島酋長与湾大親没後の謀反を抑えるため征討軍を派遣し、制圧したとある(『中山世譜』巻七)。

三 ヤマトと琉球の狭間で top

1 異国渡海朱印船とトカラ列島の船頭

異国渡海朱印船の渡航地

慶長八(一六○三)年、柬埔寨(カンボジア)使船が川内京泊に入津した。

鹿児島藩では入津した柬埔寨船を留めて、幕府に聘礼した。

この柬埔寨船との貿易活動を規定した「掟」が六月二十六日付の樺山久高・鎌田政近連署である。

「掟」は三箇条あり、基本的理念に公権力による貿易保護が読みとれる。

①貿易上の押し売り・押し買いは禁じる、

②川内居住の唐人が貿易することを禁じる、

③貿易は乗船商人(唐人衆)の考え次第である、としている。

ここに、島津氏が外国船との貿易保護を規定し、積極的な貿易活動を展開する意志を明確に打ち出している(『鹿児島県史料旧記雑録後編三』一八三五)。

この柬埔寨船の来航は鹿児島藩が朱印船貿易に積極的に参加する契機を与えたといえる。

柬埔寨船の来航を幕府につないだことで、家康軍に敵対した関ヶ原合戦の後遺症から脱却ができ、異国渡海朱印状下付の請願が可能となり、結果として異国渡海朱印状を最も多くもらった近世大名となったのである。

また、この柬埔寨船を導いた人物は筑後の原弥次右衛門であり、後に島津氏所有貿易船を借用して二度にわたり安南国に渡航貿易し、貿易船借用料を上納していたことが知られる(「薩州唐物来由考」、鹿児島県立図書館蔵)。 |

図44「掟」慶長8年6月26日

(『旧記雑録後編』収録)

|

同史料には、「泊之津仮屋山下志摩丞申請、呂宋(ルソン)へ罷渡」とあり、坊津の泊津の山下志摩丞が呂宋に渡ったことを示している。

山下志摩丞の異国渡海朱印状は発給記録にはないが、朱印状を受給し渡航した例とみることができるのではないだろうか。

山川の大迫家に伝わる異国渡海朱印状もまた、幕府の記録にない朱印状である。

これら異国渡海朱印船の渡航地は、史料の断片からでも川内・坊津や山川であったことを窺い知ることができる。

徳川家康発給「異国渡海朱印状」は、統一政権である江戸幕府が海外渡航の特権を付与し、海外との貿易を積極的に実践した「日本版犬航海時代」とも呼ぶべき、「朱印船貿易」時代を現出し、「南洋日本人町」が形成された時代である。

関ヶ原の合戦で家康軍に敵対した島津氏に異国渡海朱印状の発給が許可されるには複雑な経緯があったことは推測できる。

島津氏の受給した異国渡海朱印状を渡航国別と年代別に摘記する。渡航国別では、柬埔寨(カンボジア)・暹羅(シャム)三通、安南・西洋二通、呂宋一通で、年度別では、慶長九年三通、同十年三通、同十一年一通、同十二年二通、慶長十四年一通、元和元年一通の計一一通、である。

但し、慶長十二年十月六日柬埔寨の大迫所蔵異国渡海朱印状は発給記録から漏れている。

「異国御朱印帳」「異国渡海御朱印帳」は、慶長九(一六〇四)年から元和二(一六一六)年までの一三ヵ年分の記録である。

発給数一七八通、申請者は約八〇人、大名・幕府役人・商人・外国人等である。

大名の中でも一一通にも及ぶ多数の朱印状を受給した類例はなく、島津氏は最大の朱印船貿易大名といえる。

島津氏の朱印船貿易経営は次の三つに分類される。

①島津氏が経営主体となって朱印船を派遣した、

②島津氏が貿易の経営を任せ、大迫(おおさこ)吉之丞が柬埔寨(カンボジア)に朱印船を派遣した、

③島津氏が所有する貿易船を貸し、筑後の貿易家原田弥次右衛門が安南に朱印船を派遣した、以上の事例が確認される。

トカラ列島の船頭と水手

鹿児島衆・国分衆・加治木衆の軍船・軍勢が城下戸柱祗園洲に集合し、最終集結港山川港へ船出した(「忠元勲功記」『旧記雑録後編四』五四三)、いわゆる琉球出兵である。

派遣軍総勢三〇〇〇余人・軍船一〇〇余艘が山川港で三日間の風待ち後、三月四日寅刻に風を得て、出帆した。

この歴史的大事件である琉球出兵軍は、琉球弧の灘に精通した七島(現、十島村)船頭衆二四人によって先導されたのである(「琉球人の記」)。

彼らはトカラ列島周辺海域はもちろん、琉球・中国海域に及ぶ海域を自由に往来する海洋民的な存在であった。

七島船頭衆の意志とは関わりなく、七島船頭衆が持つ地理情報・航海術・操舵技術などが琉球出兵に利用されたのである。 |

図45 山川港(『中城王子上国船行列之図』)

|

七島衆の活躍は評価され、「七島弐拾四人の物頭中へ軍功として、川辺郡一人に付き知行高三百石宛下され候」と、論功行賞がなされている。

琉球出兵以前の対外的侵攻事件である朝鮮出兵(壬辰・丁酉倭乱)でも船頭役を果たしたことが「平田甚吉氏家系図(宝島)」(『十島村誌』)に、「名護屋御陣之時、七島中志之者申合、仕立船ヲ用意シテ高麗国ニ参向セシメ陣中奉公也」とあり、続けて琉球出兵に関し、「慶長年間四月琉球国御攻敗之時、樺山権左衛門殿・平田太郎左衛門大将ニテ兵船渡之時、宗継案内者ヲ勉、戦攻勲也」とある。

七島衆は薩摩地方を代表する海洋民的存在として周知されていたと推察される。

当時のトカラ列島(七島)と琉球との関わりを示す史料「琉球人ノ記」に、「琉球は常に諸廻船売商場にて、唐土異国方の小島、日本の商人、あるいは鹿児島坊津・山川・七島中のもの残らず琉球国へ集まり居り候で、商売仕り候」とあるように、生産手段の弱い七島船頭衆は自由貿易市場である琉球での貿易に依存していた。

琉球に通交した薩摩の代表的な坊津・山川と並んで七島があるのは意外なことではなく、当時の実態を如実に示していたといえる。

これを裏付ける史料として、時代は降(くだ)るが寛永九(一六三二)年六月二日付川上又左衛門宛川上左近将監(しょうげん)・喜入(きいれ)摂津守書状(『旧記雑録後編』五)がある。

関連する条目だけ摘記する。

一 七島衆、唐へ商売之仕様、一円ニ無沙汰不審深重候事。

一 御国之歴々、町人井七島衆、内誇を以銚(誹カ)銀堅可被為停止由、三司官へ可被仰渡事。

一 七島中銀子持衆へ可被成御借銀候御談合にて候、右之衆、其地へ罷居候者、堅可被仰付候、書物別紙ニ候事。

但し、御借銀方於難渋申者、已来(いらい)本琉球へ被遣間歇事、 |

宛名の川上は、就任間もない初代琉球在番奉行川上忠通であり、差出人は藩家老である。

藩は琉球国のもつ対外貿易権の掌握を模索していた時期であり、七島衆の交易活動が琉球国のみならず中国海域にも及ぶ広汎な海域で貿易活動のあることに着目し、七島衆からの資金の融通を企図していたことが史料から読みとれる。

つまり、七島衆に藩が借財を申し入れるというのである。

但し書きにあるように、藩申入れの借銀を受諾しなければ、これ以後、七島衆の琉球での交易活動は認めないという、交易活動が生命線ともいえる七島衆に決定的な切札での強硬な要請であった。

当時の鹿児島藩の財政事情は悪く、すでに借銀七〇〇〇貫(金一四万両)にものぼっていたことが背景となっている。

トカラと琉球の交流を示すものに「トカラ小路」なる地名が那覇若狭町にあり、トカラの人々が往来し、宿泊したことから名付けられたものであるとの由来が『琉球国由来記』(巻八、四五若狭町の項)に収録されている。

朝鮮史料では、申叔舟著『海東諸国紀』(一四七一年)の日本国西海道九州之図の小蚫島(臥蛇島=がじゃじま)の説明に、「薩摩刑房(坊)津去八十里、分属日本琉球」とあり、臥蛇島がその境界と映っている。

なお、小臥蛇島は小臥地とあり、臥蛇島とは区別して収載されている。『李朝実録』(一四五三年五月十一日条)に、「去庚午(一四五〇)年、貴国(朝鮮)人四名漂泊于臥蛇島、島在琉球・薩摩之間、半属琉球、半属薩摩」とある。

臥蛇島を半分ずつ琉球と薩摩が分有していると、琉球国使者・道安が李朝禮曹に述べた記録である。

中国史料『日本一鑑』(桴海図経(ふかいずきょう)巻之一)に、「七島之間、為日本琉球之界、夫七島也」「七島者在日本南、琉球・日本之界」として、桴海図経巻之二や同史料の日本図纂図にも七島は描かれている。

中世の朝鮮史料では、七島つたいに琉球への航路も窺われる。

臥蛇島は日本と琉球に分有されているとするが、そのような国内史料もなく、曖昧(あいまい)な内容ではあるが、概略で七島は日本と琉球の境界と理解できる。

中世では臥蛇島が七島(トカラ列島)の総称であり、『海軍諸国紀』や『日本一鑑』が倭寇に関する報告史料である性格上から、臥蛇島は中世倭寇を考える上で注意を要する地名といえる。

なお、近世鹿児島藩の琉球支配を隠匿するときに使われたのは「宝島」であり、宝島は琉球国の属国で朝貢のために来ていると冠船(冊封使節)には説明していた。

2 道之島の海上交通 top

道之島への廻船

近世初・中期における鹿児島から道之島への海上交通について、私たちはほとんど知るところがない。

『鹿児島県史』も「七島・道之島を順次に伝って琉球に達し、其の航路は里程に於いて大坂に至ると略々匹敵する。

大坂向及び諸島・琉球向運漕には藩の公用が多く、参勤等に久見崎船手の藩船を使用した外、諸浦船を徴慵した」とだけしか記していない。

そこで現存する史料から近世後期の状況をみることとする。

まず藩の公用船については、近世後期に三島の黒糖専売制度が強化されるにつれて、その運送も盛況をみるにいたる。

そこには鹿児島藩の積極的な御用船育成策があった。天保改革を推進した海老原清熈(きよひろ)はその理由を三ヵ条あげて、

①他領からの雇船は船主がよく怠けて積出しの時期が遅れがちなこと、

②とくに長州・防州・阿州辺の借船は積荷をごまかすことがあること、

③不相応の重荷積み入れによって海難事故が多いことなどを指摘している(「海老原清煕家記抄」)。

そこで藩内海商の保護育成策が採られた。

公用船の建造助成については省略するが、他方で海商の過当競争を防止する手段が執られた。

嘉永三(一八五〇)年、鹿児島城下在住の船主たちに、船玉講(ふなだまこう)で道之島への船賦(ふねくばり)を行うことを申し出させたのである(河南源兵衛「日帳写」)。

口上書によると、今までのように早船番の過当競争を行えば、島下り船は特別に急いで就航するので出費も嵩み、船主は衰微するのみであり、それに船の整備も不充分で危険なことが多いから、藩の三島方役人の意向も汲んで、籖取りで順番に就航したいというものであった。

船主たちのこのような協定は、喜界島早船六艘についても大島の場合と全く同様になされており、また他の徳之島についてもおそらく同じような申し合わせがなされたことと考えられる。

嘉永三年の船玉講の籖取りは、春登船(はるのぼりふね)の繰廻し順番についてであったが、一番久田、二番田辺、三番河南源兵衛と決定している。

嘉永五年の廻船の順番は、大島下りについては一番長崎、二番加藤、三番田辺、喜界島下りについては一番河南、二番浜崎、三番山川某と決定している。

この船玉講で決定された春登船というのは、「前年ノ冬物品ヲ積テ下島シ、本年ノ春砂糖ヲ積登ル船ヲ云フ」(「砂糖惣買上方法」『南島雑集』)のであって、大島早船の場合十月から準備して正月十五日まで、喜界島早船の場合は同じく十月から準備して年内に、それぞれの目的地へ到着しなければならなかった。

もし期限におくれた場合は道之島の各港に停泊している船を就航させると申し合わせている。

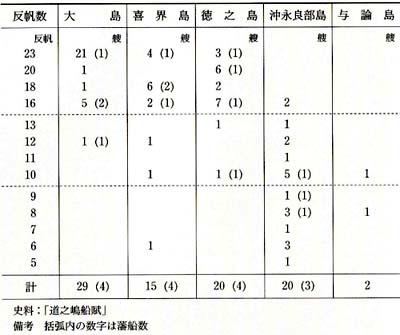

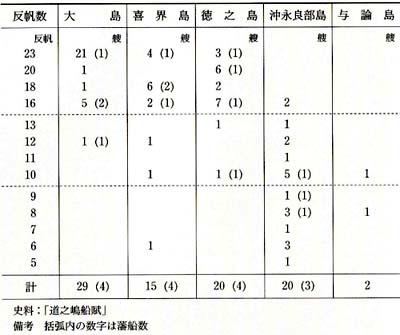

次に一年間に道之島へ廻船された公用船について、安政二(一八五五)年のものかと考えられる「道之島船賦」(河南文書)で要点だけを挙げておこう。

まず第一の特徴は、公用船の積載能力が大きいことである。 一六反帆以上の船が八六艘中六〇艘を占めている。第二の特徴は、その一六反帆以上の大船はそのほとんどが大島・喜界・徳之島の三島のみに廻船されていることである。

それは沖永良部島・与論島に大船を繋げる湊がなかったことに原因がある。

第三の特徴としてそれら公用船の船持商人の本宅が城下鹿児島のみならず藩内の各地に散在していることである。

しかも大隅半島南端の波見(はみ)浦・柏原(かしはばら)浦や薩摩半島南端の指宿(いぶすき)、北端の阿久根(あくね)浦などの船は大きく、城下鹿児島上町・下町の持船は小さい。 それらの積荷の内容は、公用船の性格上大体定まっていた。 |

表1 道之島下り船数

|

道之島下り荷船を積荷別にまとめてみると、品物積船(計三一艘)と米積船(計二三艘)の数が圧倒的に多い。

砂糖惣買入制によって、日常品の品物と飯米などすべて代糖をもって購入させることになったためである。

品物とは「日用の道具・器械・書籍・筆墨等百般ノ物品」であって、島民は前年に余計糖に見合うだけの希望する米穀・物品の数量を申請し、それを間切役所で一括して購入していたのであり、その物品名と代糖額を記載したものを御品物代付帳といい、翌年それによって代糖の徴収が行われたのである。

それでは道之島の各湊の状況はどうであったろうか。

その間の事情を久野謙次郎による一八七三(明治六)年の調査(「南島誌」内閣文庫蔵)で概観しておこう。

大島本島は周囲七五里、大船の入港可能な湊の数二十有余であって、船の碇泊上風波の被害が少ないことは道之島五島中の第一である。

これは沿岸部に山岳の高低・屈折があって、格好の港湾となるからである。

その湊名と繋留可能な大船数を括弧のなかに掲げておく。

| 名瀬方伊津部港(大船十五、六艘)、名瀬方大熊港(大船十二、三艘)、大和浜方津名久港(大船三、四艘)、宇検方宇検港(大船十四、五艘)、宇検方佐念・名柄の両港(うち佐念港は大船十艘余)、西方久慈港(大船二十艘余)、瀬戸内の花天港(大船七、八艘)、西古見港(大船三、四艘)、実久村の芝港(大船十四、五艘)、深浦港(大船二、三艘)、瀬武港(大船四、五艘)、武名港(大船二、三艘)、渡連方の押角港(大船五、六艘)、生開港(大船五艘余)、諸数港(大船五艘余)、伊子茂港(大船四、五艘)、東方の古仁屋港(大船十艘余)、伊須港(大船五、六艘)、住用方の持寄港(大船三、四艘)、赤木名方の須野港(大船一艘)、笠利方の津代港(大船十四、五艘)、龍郷方の貝崎港(大船十二艘)、阿旦崎港(大船二十艘余) |

これらの資料から、大島本島の場合概して西側沿岸に良港が多く、ことに瀬戸内の諸港は避難港的な役割をはたしているが、東側の太平洋岸の諸港は大船を繋留するのには不便であることが知られる。

つぎに徳之島の場合、大島本島に比べて良港の数が少なくなる。

亀津港・井之川港・平上野港・湾屋港・面縄港・屋久泊・鹿浦などの名が挙げられるけれども、いずれも大船を繋留するのには不便だとしている。

なお久野は「運輸ノ便否ヲ論スレバ、各島中ソノ中位ニ居ルモノトス。即チ大島ノ下ニシテ、沖永良部島・与論島ノ上ニアリ。喜界島卜伯仲スヘシ。」と徳之島の港について位置づけしている。

なお近世について記述している「徳之島事情」は、山・平上野・秋徳の三港は「汽船ヲ舶シ得ベキモ、夜間ハ自由ニ近クコト能ハズ。其ノ他ノ港内ハ風走船以下ノ船舶ヲ繋ギ得ルモ、潮退クトキハ処々二岩盤ヲ現シ、地理ヲ熟知スルモノニアラザレバ是又陸二近クコト能ハズ」と述べている。

喜界島の港については、久野は大島本島諸港との距離を記したあと、「毎年四月ヨリ六、七月ノ間ノミ碇泊スルモノニシテ、秋冬ハ船ヲ破壊スルノ恐アリ」と述べている。

海運の「便否」については中位であって、ほぼ徳之島の状況と伯仲しているとしている。

沖永良部島については、

「本島ニ汽船ヲ繋キ大船ヲ容ルヘキ港湾ナシ。

唯和泊方ノ長浜及ヒ伊延ハ僅二四、五百石ノ船一、二艘ヲ繋キ得ヘシ。

コノ長浜ハ島ノ東南、伊延ハ島ノ北面ニアリテ、皆満潮ノ時ニ非レバ、船ヲ出入スル事能ハス」としている。

与論島も大船を繋留する湊はなかった。

久野は

「東間切赤佐港ハ四、五百石積ノ船ヲ容ルヘシ。其他ハ漁船及ヒ繰船ニ非レハ容ル可ガラス。

然レトモ、此赤佐港ハ沖永良部島ノ伊延・和泊ニ比スレハ、僅ニ其便ヲ得ルト云フ。砂糖ヲ運送スル、皆直チニ鹿児島ニ赴ク」と報告している。

以上が、鹿児島と道之島を結ぶ藩公用船が寄港できるものであった。

この一八七三(明治六)年の報告は、近世後期の諸島における湊の状況をよく示していると考えられる。

道之島内の海上交通

局内や各島間の交通は、陸路が不便であったので、専ら海上交通が利用された。

大島についての報告で久野は

「運輸ノ便否ヲ論スレハ、海運ハ各島中ノ最ニシテ、甚タ至便至宜卜謂フヘシ。

然レトモ各村ニ就テ之ヲ言ヘハ、一、二不便ノナキモノニ非ス。

陸運ハ各島中至難ノ地ニシテ、即チ第一章ニ経路ノ高低、行人ノ困苦ヲ記載スル所以ナリ。

而シテ陸地ノ運輸ハ都テ牛馬卜人カトヲ用フ。今最運輸ニ困シム各村ヲ下ニ掲ク。

大和浜方、今里村、志戸勘村、名音村、戸円村、福元村ハ津名久港ニ至ルノ間、波浪洵湧動モスレハ船ヲ覆没スルノ憂ヒアリ」 |

と記している。

陸上交通が困難である以上は、海上交通に頼らざるを得ないが、その時に用いられる小舟は板付舟であった。

徳之島の記述で久野は板付舟のことを「船ハ皆板附船卜唱フルモノニシテ、幅三尺、長三間許、其製造内地ノニ比スレハ、最モ軽麁ヲ極ム。土人ノ漁業ヲ為シ、或ハ大洋ヲ渡ルニ皆之ヲ用フルモノニシテ、他ニ大船アル事ナシ」(「南嶋誌」徳之島)と説明している。

板付舟は大木を刳りぬいた丸木舟のことであって、それを三、四艘もやったのが飛船として使用された。

与論島の項で「此一葉船ヲ浮ヘテ大洋ヲ渡ルニ、或ハ三艘、或ハ四艘ヲ連合」して使用したと述べている。 |

図46 板付舟

|

文化元(一八〇四)年大島代官本田孫九郎の調査(「春山舎秘笈」ハワイ大学ハミルトン図書館蔵)によると、大島に所在する捺船(イタツケツクハ)二百七、八拾艘(文政丑年改め二百八十艘)、三枚帆七、八艘(文政丑年改め八艘)、独木船二百五、六艘(文政丑年改め二百五艘)と、「捺船」と独木船とを区別している。

いずれにしても大島内の海上交通に五〇〇艘近くの小舟が使用されていたことが知られる。

|

明治期奄美港の移出入

明治期の状況を『鹿児島県勧業課年報』によって、瞥見しておこう。

各年度の『年報』によって大島郡各港の出入りする貨物量を価額の面で比較してみる。

大島郡七港矢島…名瀬港・赤木名港・古仁屋港、喜界島…早町港、徳之島…亀津港、沖永良部島…和泊港、与論島…赤佐港)の出入り価額を比較してみると、年次的推移の変動は別にして、①消費地型(名瀬港)、②生産地型(赤木名港)、③自給自足地型(早町港)の三類型に区分できるように考えられる。

①名瀬港の場合移出額に比して移入額が多く、その傾向は一八八七(明治二十)年以降に顕著となる。

この①名瀬型の特徴は、一九〇八(明治四十一)年以降四ヵ年間の大島郡全郡の移出入額を比較した数値と比べてみるとき、やはり郡内の他港とは異なった傾向(鹿児島港と近似)であると言えよう。

②赤木名港の場合、圧倒的に移出額が多く古仁屋港・和泊港・赤佐港などと同じ趨勢をとり、大島糖業社会の平均的な様相をもつものと考えられる。

③早町港の場合、この時期の政治的な厳しい状況のもとで必ずしも黒糖生産の増加がみられず、自給自足的な性格をもつもののようであるが、その点では一八八七年以前における亀津港の場合も同じ趨勢をみせている。

以上の大島郡の地域類型について、移出入の物品について今すこし検討を加えてみる。

名瀬港の場合、大勢として工産物移入が大半を占める年が多いが、その年次的変遷をたどると、一八八五年以前は食料品の占める比重が高い。

そのなかでも価額の上で多いのは茶・泡盛・素麺の三品であり、これは他港においても変わらない。

『喜界島阿伝村立帳』は、一八九六(明治二十九)年以降一九三六(昭和十一)年までの集落の記録であるが、村中の争い事なり願い事を解決するため集会を催すときは、関係者より焼酎一升・素麺五〇〇目を差し出すことになっていたという。

このように素麺は公的な場で用いられるものであったが、また各家庭においても「御馳走」(ごちそう)として食膳に供されるものであった。

『喜界島農家食事日記』は一九三六年のこととして「夕飯は家でシク(節句)をするといふのでソメン三百匁を醤油で煮て食べる。美味かった」と記している。

このような食事の慣行は何も大島郡だけに限らないことだが、公的な場や祝い事などに素麺を重宝していたことがうかがわれ、移入品のなかでも茶や泡盛とならんで生活にかかすことができないものであった。

従って名瀬港以外でもほぽ同じであるが、農産物と工産物の食料品が移人品の大半を占めると言ってもよく、そのことはまた藩政時代以来の伝統的な日用品の購入形態を継承していたとも考えられる。

林産・水産・鉱産物の物品にしても藩政時代(文政十三年・天保六年)の「砂糖惣買入に付き品値段の覚」の諸品代糖表に記載されている物品とあまり変りはない。

大島郡各港の移入物品をみる限り、一九〇七(明治四十)年以降と比較すれば一目瞭然であるが、まだ黒糖以外の産業を志向する材料の移入は希薄であり、胎動を感じさせるものとしては僅かに工産物の紡織類の綛(かせ)糸など、紬(つむぎ)織物の原料位でしかなかった。

次に大島郡各港における物品をどこから移入したのか、その仕出地別に区分してその価額の比率を検討してみると、移入額と同じように名瀬港が他港とはすこし異なる傾向を示している。

すなわち他港の場合、赤木名・早町・和泊・赤佐港は年次が降るに従って鹿児島への依存度を強めている。

古仁屋港の場合、一八八九(明治二十二)・一八九〇年度は、大阪・鹿児島への依存度が圧倒的であるが、大阪単独の仕出量は極少数であり、また一八九一年には鹿児島への依存度を高めていることを考えあわせるならば、大勢としてやはり赤木名などの他港と同一傾向にあるとしてよい。

亀津港の場合は、一八九一年度に大阪・鹿児島への依存度を高めているが、しかしながら大阪単独の仕出しは全くみられず、古仁屋港と同様の傾向を指摘できよう。

これらの諸港における仕出地依存と比べて、名瀬港のみは一八九〇年度は大阪・鹿児島にそのほとんどを依存しており、一八九一年度も大阪単独の仕出量が二八・六%にものぼることを考えるならば、やはり大阪への依存度が大であるとしなければならない。

その移入品目の内訳をみると大麦・粟・醤油・白糖・塩・鰹節・塩魚・下駄・荒物類・鉄地金のみが鹿児島港より仕出しされており、あと泡盛が沖縄から移入されている以外は、全て大阪か大阪・鹿児島共同仕出しのものである。

そしてその中に太物・真綿・打綿等が含まれており、また和唐綿糸・清酒・素麺が大阪のみに依存していることなどを考え合わせるならば、名瀬港後背地の経済生活は大阪への依存度を高めつつあったとしてよいであろう。

ここに消費小都市としての名瀬の性格が浮かび上ってくるように思われる。

3 大隅・トカラ諸島の生活 top

種子島

天武天皇十(六八一)年、多禰(たね)嶋に遣わした使人たちが、多禰嶋の図を示して朝廷に報告した。

その島は遠い築紫のさらに南の海中にあって、人々は「髪を切りて草の裳(も)きたり。粳稲(いね)常に豊なり。一たび殖えて両たび収む」(『日本書紀』)という状況で、ほかにも山や海の庶物が多いというのであった。

これは七世紀後半の島民の姿が活写されて面白いが、「草の裳」というのは、三角閲「種子島でいうミチシバ)を裂いて作ったスカートではなかったか。

二たび殖えて両たび収むとは、種子島でいうヒツツすなわちヒコバエのことであるが、ヒツツは味がよいといって今でも穂摘みしている人を見かける。

種子島は漁業もさかんで、昭和三十年代までは砂浜では集落ごとに地曳網漁をして、獲れた魚は参加者全員に平等に分け与えていた。

釣りや潜水漁もさかんで、瀬魚やナガラメ(アワビの一種)やイセエビ、タコ、イカなどを獲ってきた。

初夏の頃は、州之崎・池田・塰泊(あまどまり)・住吉などの漁民たちは、近くの無人島の馬毛島に家族中で渡り、それぞれ小屋を造り、寝泊りして、男は丸木舟に乗ってトビウオを獲り、女は海にもぐってブト(テングサ)を採っていた。

馬毛島は、一九六一(昭和二十六)年、開拓団が入植し、一九六八年には一〇二戸、三四八名の島民がいたが、一九八〇年には全戸転出してまた無人島になった。

種子島の砂丘海岸は良質の砂鉄を産する。

天文十二(一五四三)年、種子島に伝来した鉄砲を見てまもなく島の鍛冶屋八板(やいた)金兵衛尉(じょう)清定が、国産第一号の鉄砲を製作できたのは、この砂鉄のおかげでもあった。

維新後、鉄砲鍛冶たちは、種子鋏(はさみ)製作に切替え、今も西之表にその子孫たちがあとを継いで独特の種子鋏を作っている。 |

図47 トビウオ漁業基地(馬毛島、高坊)

|

屋久島

島の周りを残してほとんどが山岳の重なる屋久島の生業と生活には特色がある。

水田が割合に多いのは永田区域で、永田川下流の左岸にひろがっている。

あとの地域の水田は狭少で、ほとんどの耕地は畑である。

島民は戦前までは自給自足的な半農半漁が多かったが、一湊(いつそう)・宮之浦・安房(あんぼう)・栗生(くりお)などでは漁業がさかんであった。

永田の計屋(はかりや)家の先祖は一湊で鰹節製造とその問屋をしていたが、同家系図によると、宝暦四(一七五四)年没の周助は、一六反五枚帆の船で材木を積んで鹿児島往来をした。

明治三(一八七〇)年没の為右衛門は、永田の横目役をしたあと庄屋をし、のち帆船で鰹節を積んで鹿児島往来をしたという。

安政年間(一八五四〜六〇)生まれの謙蔵は「山伐らばまず苗木の用意すべし」と言って、自ら植林をし、広大な私有林は今も子孫に継がれている。

浦々にはこのような人物も輩出したのであった。

島津氏支配の藩政時代は屋久杉の平木を年貢として納めねばならなかった。

その数量は時代によっていくらか違うようであるが、享保十三(一七二八)年の『屋久島手形所規模帳』によると、一五歳以上の大人は一人六束の平木を上納せねばならなかった。

一束は平木一〇〇枚を乗ねたものであった。

奉行所は宮之浦にあったが、島内各集落に蔵係をおき、主要箇所に問屋をおいて、平木の収納保管や搬出に当らせた。

人々は四人または八人組んで一、二里奥の山に入って、四、五日、山の仮小屋に泊って伐木と平木割りをし、三束ずつ背負っで下山した。

年貢の余剰品は、平木一束を米七合と交換してくれたのであった。

集落の前の前岳は島民が自由に入れて、家屋用材や薪炭材を伐ることができたが、この島の一八七九(明治十二)年の地租改正の結果、官有林となってしまって自由に入れなくなった。

一八九一(明治二十四)年、屋久島小林区署は取締まりを強化し、島民は大変困った。

とうとう島民たちは、明治三十七年、農商務大臣を相手どって国有林下戻(さげもどし)請求の行政訴訟をした。

この裁判は一六年五ヵ月の長い年月をへて、一九二〇(大正九)年にやっと終結したが、その結果は島民側の敗訴であった。

一九二一(大正十)年、鹿児島大林区署は、「屋久島国有林経営の大綱(俗称屋久島憲法)」を示して、島民との和解をはかった。

屋久島憲法の主な内容は、以下のようであった。

一、面積四万二〇〇〇町歩の国有林のうち奥山を除く前岳の部分約七〇〇〇町歩に特別作業地域を設け、そこは地元住民の利益となるように取り扱うこと。

二、この特別作業地域には、委託林を設けて地元住民が自家用薪炭材をとれるようにし、開墾の必要な箇所は島民に貸与すること。

三、奥山の官の山仕事については、できるだけ地元民の就業を考慮すること。また、トリモチの木については地元民の重要な生業であるので、原料の供給に努めること。

四、島内の道路については、現状では不便であるので、国有林施業上の必要と地元民の便宜を考えて適当に施設すること。

以後、島民はひと安心し、屋久島小林区署は上屋久・下屋久両署ができて、奥地林開発のための軌道もぐんぐん伸び、積出し港の安房港の修築も行われ、一〇〇〇年以上の巨木である世界的に貴重な屋久杉の伐採がどんどん進んだのである。

そのストップは、実に伐採反対の世論がきびしくなり、ユネスコの「世界遺産」に登録される平成の年代まで待たねばならなかったのである。

屋久島は漁業のさかんな島で、藩政時代から鰹漁がさかんで、特に一湊(いっそう)や栗生(くりお)などは非常に賑った。

一湊は今なお鯖漁の基地でもある。栗生では明治三十年代まで鰹漁で活気づき、男が海に出ると女は鰹節作りをし、女の子は子守り、男の子はテンマ船で川上に行って鰹船の炊事や飲料用の水を汲んできた。

鰹船は帆船であったが、撒き餌のキビナゴ(雑魚)を樽に入れて積んでいた。

新鮮な海水を一人が汲み入れるともう一人は汲み出す作業をした。

つらい仕事であったので、潮替え節を歌って気をまぎらしたという。

| 雑魚(ざこ)がもの言うた、樽ん中ん雑魚が、潮さえ替ゆれば、オハラハー、死なんと言うた |

明治四十年代になると、枕崎や坊津の動力船がやって来て沿岸で操業したので、鰹漁場は沖合へ移って行き、キビナゴも入手難になって、廃業の止むなきに至り、集落もさびれたのである。

口之永良部島

古岳・新岳の火山を抱き、なだらかな丘陵のひろがるこの島には、本村・向江浜・前田などの集落がある。

『三国名勝図会』には、

島の西南に海湾あり。

海湾の大(おおき)さ方半里余、良港なり。

故に琉球諸島より下上する舟船、必ず此港に繋泊する所なり |

と記され、さらに七島灘へ下る者はここで風待ちして出発するのだとある。

湾の奥にある本村の住人で、一九〇九(明治四十二)年生まれの堅山初(かたやまはじめ)さん(男性)は、硫黄採掘のため幕末に鹿児島からやって来た先祖の孫だという。

硫黄を採るには、採掘する人、運ぶ人、製造する人が必要だが、大正年間の最盛期には向江浜に七〇戸もの家を建てて関係者が住んでいた。

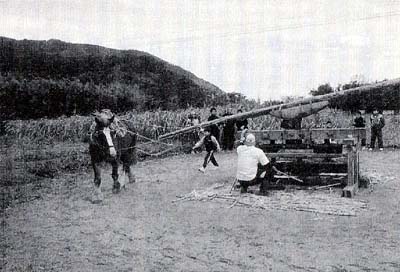

採掘は古岳・新岳両方で行なった。 学校の運動場よりも大きい火口の周りから噴出している亜硫酸ガスの噴煙が凝固して、硫黄ができるのであるが、数名の男たちが両脇に石を積んでガスの煙道を作り、その噴出口に砂を四センチ高さぐらい叩きつけておくと、一ヵ月もすると厚さ一〇センチくらいの砂と硫黄の混った、まるで瘴蓋(かさぶた)のような原鉱ができたので、それを採掘した。

こうして火口の内がわに噴出している硫黄を次々に採っていくと、一ヵ月でひと周りした。 |

図48 硫黄採掘(硫黄島)

|

亜硫酸ガスがもうもうと立ち込める中での作業なので、息苦しく、三〇分仕事すると、離れた場所で一時間休んだ。

採取した硫黄は、女たちが駄手籠(だてご)に入れ、それを馬に積んで運んだ。一日に三〇頭分の量を採取した。

女たちは古岳の硫黄は七釜にある製錬所に運び、新岳の硫黄は向江浜の製錬所に運んで製錬した。

できた硫黄の固まりは硫黄玉といって、一〇〇斤の重さであった。栄進丸という船に一〇〇個ほど積んで鹿児島の問屋へ送った。

大正の中ごろ(一九二〇年前後)、岳の採掘夫の賃金は一日四七銭、馬一頭の駄賃二四銭、豆腐一丁が三銭であった。

岳の人夫は優遇されていたわけだが、その頃、台湾航路の数千トンの汽船が、湾に避難したことがあるが、その船長の月給は一〇〇円と聞いて人々は驚いたという。

それでも当時は、硫黄鉱山の賃金はよいといって、鹿児島などから人が集まった。

しかし、採掘や製錬所で働いた人は大方、四〇歳から五〇歳で亡くなるものだったという。

口之永良部島の硫黄鉱山は一九四二(昭和十七)年に閉山した。

三島村

三島村も自給自足的な半農半漁が基本になっているが、商品流通経済の近現代においては、牧畜や琉球竹の搬出、魚類出荷、島内工事の人夫賃など収入の道が開かれてきた。

ここでは黒島における昭和の初めまでの土地制度と農業を見てみよう。

片泊(かたどまり)の集落守護神の菅尾(すげお)神社の境内には、地(じ)の神様といって多数の小石をおいてまつってある。

小石は、菊地の神様、浜道地の神様、女田(めだ)の地の神様というぐあいに七つの地の神をまつるものであり、もう一つトコロデといって集落共有地の地の神もまつってある。

片泊ではこれらの地を焼畑による切替畑として共同利用した。

同じような神は大里にもあって、黒尾(くろお)神社の境内に小宮といっていくつもの神をまつってある。

大里では、神中田組、中小田組、下田組という三組があって、組中の者(七、八戸)が共同で組地を伐り拓いて、焼き、いくつかに分割してクジ引きして栽培者を決めた。

そして一年目から三年目は里芋を作り、四年目はラッキョウを作る例と、一年目は裸麦、二年目「は小麦、三年目はサトウキビ、四年目は粟か陸稲という例があった。 |

図49 黒肥神社坑内の小宮列(地の神様)

|

あとは山にもどした、という切替畑であった。

里芋をよく植えたのは鼠の害を考えてのことである。

鼠はサトウキビや大根は食うが、里芋だけはかじらなかったのである。

村は山林資源消失の観点から焼畑の中止をすすめ、大里では一九二七(昭和二)年から、片泊では一九三一年頃からこれを止めて常畑栽培にし、一九五〇年頃個人名で登記したのである。

トカラ列島の生業

七つの島はあってもそれぞれが遠く離れ、孤島をなしているトカラ列島では、山幸海幸に頼る自給自足が原則であった。

一八九五(明治二十八)年に三島村とトカラ列島を調査した犬島島司の笹森儀助は『拾島状況録』の口之島の項に、

「農作ハ他の島嶼卜同ク甘藷ヲ以テ主トシ、次ヲ麦作、次ヲ米作、次ヲ大豆作、次ヲ粟作トス。

小豆(あずき)、豌豆(えんどう)、二苗豆等ノ如キ間作ノミ。

其他野菜類ニシテ食物ノ補助ヲ為スハ田芋(たいも)、里芋、大根等ナリ。」

と記している。

作物の多寡は島によって、また時代によってちがうのであるが、甘藷すなわちさつまいもが伝来してからは、備荒(びこう)作物としてこれは重要であった。

もう一つ備荒作物に、水田に植える田芋がある。田芋は、東南アジアから台湾、沖縄、奄美、トカラ、屋久島へとつづいて見られる熱帯性作物で、見た目には里芋と変らないものであるが、水中に根があるので、鼠害に遭うこともなく、台風にも強い。

食べるときは田から一、二本引き抜いてきて料理すればよく、引拔いたあとには親芋についた子芋をとって、泥に差しておけばそれが成長した。

焼畑はトカラ列島でも昭和初年までさかんであった。

終戦後一時的に人口がふえて復活したが、今はほとんど見られない。

焼畑による作物は粟・麦・里芋・さつまいもがあったが、各島とも粟がもっとも多かった。

粟栽培の地を拓くことをアワヤマキイといい、拓いた地は新地といった。

維新当時、中之島の戸数は二八戸で、一年間に共同で四〇余町歩の琉球竹の山を找って焼いた。

それを地割りして粟を播いた。

アワヤマは一回使ったら一〇年ぐらい放置したが、やせ地は一五年も放置した。

中之島のアワヤマ適地の総面積は七〇〇町歩前後あって、それを毎年場所を変えて焼畑にしたのである。

享保十二(一七二七)年調べの「立証名寄帳写」によると、口之島では鹿児島藩の門割制示施行され、一番から二〇番までの屋敷(門と同じ)があったが、島の最高権力者の郡司が一人、ほかに警察担当の横目一人、各屋敷の内部には名頭一人と幾人かの名子がいた。

一屋敷の人数は一〇人内外。

全部で男一〇二人、女一一九人で、合計二二二人であったが、これには子供は含まれていない。

各屋敷には八反余の田畑が支給された。

郡司のいるトンチ(殿地)屋敷は浮免も合わせて二町五反余の田畑があった。

さらにトンチでは、大小七艘の船(内一艘は六三〇石積)と漁網一帖があった。

口之島全体で、田は四町九反余、畑一三町六反余であったが、焼畑地は計上されていなかったので、二〇屋敷全部が実際には相当の土地を持ち、食料には恵まれていたと考えられる。

黒潮の洗うトカラの海は魚類の豊庫で、各島とも昔から漁労がさかんであった。

特に鰹漁がさかんで、一八九七(明治三十)年頃までは丸木舟に乗って沖に出、牛の角に釣り針を差しこんで作った角針による角釣りが主であった。

やがて薩摩半島南部の船がキビナゴの撒き餌のエサ釣りをするようになって、それに対抗できない角釣りはおとろえた。 |

図50 トンチ(中之島)

|

一九一六(大正五)年頃から丸木舟の左右に垂らした二本の糸に、擬似(ぎじ)餌のついた針をつけて帆走しながら釣るホロマギイという漁法がはやってきたが、今も小型船でそれを行なっている。

ホロとは鶏の羽毛のことで、マギイは船がジグザグに曲がることである。

獲れた鰹は家で鰹節にして鹿児島へ出した。

4 道之島の生活 top

道之島の社会

慶長十四(一六○九)年、島津軍勢が奄美・琉球へ侵攻したとき、鹿児島藩の武士に奄美の社会はどのようなものとして映ったのか、その一端を「琉球人記」で窺ってみよう。

この記事は単記物に特有の虚飾があるかとも考えられるが、しかしまた事実の一面を写しえているようにも推測できる。

その一つは武力に現れる生産力の相違である。今一つは奄美の島々がアジア的呪術性をまだ色濃く刻印していたことである。

十五世紀後半に入ると第二尚氏王朝が樹立されて中央集権的王国が琉球に出現するが、しかし政教の分離をはかり、宗教に対する政治の優位化を目的とした神女組織は、政治に密着しており、根神・ノロ・聞得大君などの神女は「おなり神」の霊力を通じて、根人(ねつちゆ)・按司(あじ)・国王などの政治を補佐する存在であったともいう。

そのような神女組織は那覇世(なはせ)の奄美社会にも浸透してきており、たとえば名瀬間切の伊津部(いちぶ)村にある拝山(おがみやま)にもその痕跡があるという。

拝山のうしろの尾根に堀切があり、それは敵を直接防禦するためのものというより、ノロが粟粥を注ぐ儀式を行う所であって、悪霊が集落に侵入するのを防ぐためのものだった。

このような粟の穀霊に対するアニミズムは、中尾佐助が照葉樹林の農耕文化を分類した第四段階、すなわち雑穀栽培の開始以来、島の人たちをとらえていたものであろう。

焼畑の灰の中から芽をふさがしてくる粟に対して、人々が畏怖の念を持つことは別に奄美だけのことではなかった。

そのような那覇世の奄美社会に対して、近世初期の鹿児島藩は、当初、琉球王朝時代と同じく各間切に大親(おおおや)−与人(よひと)−目指(めざし)・掟(おきて)−筆子(てくこ)などの諸役を置いて、知行・切米を支給した。

しかし元和九(一六二三)年には、大親役と上木(うえき)の与人・目指を廃止してその知行を没収し、すべて切米支給に切りかえている(「大嶋置目条々」)。

さらに「諸役人琉球に至り、「チマキノユルシヲ取事停止」として、島役と琉球王朝とのつながりを断ち切った。

道之島における万治〜寛文期の島政は、「大島百姓」の疲弊を防ぐことに主眼がおかれていた。

すでに元和九(一六二三)年にも、負債のために島民を使役することを禁じていて、たとえば正保五(一六四八)年の書物(『名瀬市史』上)で、名瀬間切大熊村ノロの下人を秋名村(現、龍郷町)の百姓に取立てていることに示されており、道之島における百姓の「保護政策」が盛んに講じられていた。

このような政策は道之島の農村を、鹿児島藩と同じ封建的村落共同体へ改編することをもくろんでなされたものであろう。

当時、鹿児島藩は大親役を廃止して琉球王朝との繋がりを薄め、与人・掟・筆子などの島役に対しては切米の支給に切り加え、島民がユカリッチュ(由緒ある階級)に隷属することを払拭(ふっしょく)するための諸政策を講じたが、しかし依然として島のユカリッチュは島役を独占していた。

『奄美大島諸家系譜集』をみる限り、一般に島役は世襲されている傾向が初期には強い。

しかも「前里家家譜」をみると、鹿児島藩の求配下におかれたのち屋喜内間切崎原与人役を勤めた真手金の妹と娘二人は「大和浜野呂久目(のろくめ)」に任じられており、同様に「元家系図」では屋喜内与人役の思樽金の娘が「女之頭役」、「金樽一流系図」では西目間切小野津与人役金樽の妹や娘などがノロに任じられるという琉球王朝時代のしきたりがしばらくは温存されている。

このような琉球王朝時代の島政機構を、鹿児島藩がはたしてどの程度まで改革しようと意図していたか、はなはだ疑問である。

そのような鹿児島藩の藩政が大きく方向転換するのは近世中期のことである。与人の鹿児島における琉装強制もそうである。

元禄十二(一六九九)年頃のものかと考えられる卯年九月の喜界島代官宛て中原為兵衛の達書(「列朝制度」巻之一四)は、その第一条で道之島人は「嶋人相応の姿ニて、名も附け来り候通り」でなければならないこととして、何十郎・何兵衛などと鹿児島藩の人名に紛らわしい名前をつけている者は、早速名替えすることを命じている。

第二条では月代や成人以後の剃髪を禁じ、第三条では医道その他の習得のために上国してきた者に対し、鹿児島藩の人間と同じ服装を禁じている。

元禄期前後の道之島において、今ひとつ注目すべきことは、寺社の建立であろう。

喜界島では元禄八(一六九五)年はじめて八幡宮が建立され、徳之島では寛文十(一六七〇)年頃、諸田村(現、徳之島町)に建てられた観音堂が破損して荒寺となっていたので、宝永七(一七一〇)年頃、亀津の拝山に弁財天堂を建立したという。

また沖永良部島では宝永元(一七〇四)年、和泊村(現、和泊町)に弁財天宮を建立した。

この沖永良部島における弁財天宮の勧請には、道之島における寺社建立の狙いがよくあらわされていよう。

古来のノロクメ・ユタなど在来の信仰を物理的に破壊し、鹿児島藩の宗教を権威の象徴として導入する政治性がうかがわれるのである。

ところで道之島に対する支配は、宝永期に入ると一段と強化された。

まず宝永三(一七〇六)年、大島代官川上孫左衛門宛ての達書(「大島要文集」)によると、道之島の旧家より所蔵する系図・文書・旧記類を提出させた。

もし持ち合わせながら提出をたった場合、以後それらの系図・文書類を家の由緒の証拠として認めないという厳しい措置で臨み、また正文・写ともに徴収している。

『鹿児島県史』によると、すでに元禄五(一六九二)年、伊地知(いじち)重張が文書採訪のため徳之島に渡り同地に没したことを記しているが、それらの徴収された系図・文書類が、伝承されているように焼き捨てられたかどうかははっきりしない。

しかしいずれにしても道之島の門閥旧家(ユカリッチュ)の由緒を抹消し、島民として平均化した上で、鹿児島藩に貢献する者を名家(衆達=しゅうた)として取立てて、道之島の秩序を再編成することは、鹿児島藩にとって不可欠のことであっだろう。

宝永三(一七〇六)年二月、大島代官宛での覚書(「大嶋要文集」)では、道之島与人の毎年の上国を停止しているが、それも単なる経費の節減ではなくて、上国与人の権威が増長することを規制する意味があったと考えられる。

正徳・享保期に至ると、従来道之島のユカリッチュから与人などの島役が任じられていたのに対して、そのような世襲的継承を明確に否定して、鹿児島藩政への貢献者から選ぶという新しい秩序づくりがなされている。

道之島の三島が糖業社会へ変貌しつつあった現実から、鹿児島藩は道之島農村を鹿児島藩農村に似せて再編することをもくろんできたのである。

そのことは、享保五(一七二〇)年五月、大島与人からの起請文徴収によって鹿児島藩への忠誠を誓わせ、同年十月には大島・徳之島・喜界島・沖永良部島四島の与人・横目に対して、金髪指(かんざし)の使用を禁じ、真鍮髪指を用いるように命じていることからもうかがえる。

さらに享保内検の過程で、道之島に門割(かどわり)制度を擬制的にしろ導入しようとしたことにも現れている。 |

図51 道統『上国日記』

|

大島の享保内検は鹿児島藩の内検が終ったその年、享保十一(一七二六)年から始められたが、現存する検地帳断簡によると、戸主ごとに「名頭」(みょうとう)の肩書記載がなされている。

鹿児島藩のもののように「名子」の記載はなく、また名請けしている耕地所有規模も格差がはなはだしく均等性を欠いているが、しかし戸主のほとんどが屋敷地を名請けしていることは、用夫(公役)数の確保を目的としていることがうかがわれる。

そこには糖業社会への明確な意志が示されていた。後のことになるが田地をも畑地へ転換させて砂糖黍を強制耕作させる基盤整備がなされたとも言える。

これらの一連の政策(旧家系図・文書類の取上げ、起請文徴収、鹿児島での琉装強制、金銀髪指・絹布の使用禁止、擬制的門割制度の導入など)によって、道之島の旧家は次第にその権威を喪失していったのである。

琉球衆からは賤しめられ、島内においては上下の礼儀を乱し、風俗も悪くなったと嘆き、せめて簪(かんざし)の使用について役目の者を区別できるようにと与人衆が願い出たこと(享保六年大島七間切与人の口上覚、松岡文書)にも、そのことは象徴されていよう。

砂糖専売制度と社会変容

鹿児島藩がいつの頃から砂糖に着目したのかははっきりしないが、おそくとも正徳三(一七一三)年には年々砂糖一二二万斤を買入れていた代官の日記が残されている。

廃藩置県までの藩政の推移をたどると、専売制の時期を次の四期に分けることができる。

第一次定式買入制(定額買上制)………正徳期(一七一三年前後)〜安永六(一七七七)年

第一次惣買入制(専売制)………安永六年〜天明七(一七八七)年

第二次定式買入制…………天明七年〜天保元(一八三〇)年

第二次惣買入制………天保元年〜明治五(一八七二)年

これらのなかでも画期をなすのは天保元年以降の第二次惣買入(そうかいいれ)制である。

その内容が画期的なのは黍地(きびち)の強制耕作であった。

その割賦法については島によりその方法が異なるけれども、共通して重要なことは鹿児島藩によって各島の栽培すべき黍地面積(定地)が設定されていることである。

この点は定式買入制が藩で買入れる砂糖の総額を決めて、間切→村→農民と賦課していく方法と同じであるが、藩の設定した総額が砂糖斤額であるか黍地であるかは基本的な差異があった。

前者の場合、たとえば家人(やんちゅ)労働駆使による豪農的経営で、剰余を産み出すことが可能であるが、後者は黍地に強制されて、ただ黙々と耕作に従事するのみである。

第二次惣買入制実施後、黍作への精励が奨励され、罰則がいろいろと設けられ、島役の巡廻による督励がなされたことは、惣買入制に必然的に要請される事柄であった。

そして黍地の配賦に際して身体的な労働能力よりも資産の有無による経営能力が重視される以上、島役などに抜擢(ばってき)される上流階級が次第に大きな力をもつに至る。

以前から砂糖献上やその他の勤功によって島役に抜擢される慣例ができてはいたが、文政期以降郷士格身分への登用が数多くなされてくることは象徴的であろう。

道之島の上層階級の一つはユカリッチュ(良人)とよばれ、琉球王朝への服属以来の系譜を誇る家柄であったが、近世後期には新旧勢力の一部交代もみられ、第二の階級として新興の富農が台頭して衆達(しゅうた)とよばれた。

そして上層階級の経営を支えたのが家人(やんちゅ)である。

『南嶋雜集』(明治六年七月大蔵省勧業大属久野謙次郎上申書)は奄美諸島を一〇ヵ月調査した結果をまとめたものであるが、「年季抱之事」について、島民の中で貢租または物昌代糖等の未進をした者、或は負債を消却できない理由で自分の身を売る場合は、許可を得て一〇ヵ年季と定めていること、その価格は身売人の行状と身体の強弱とによって差違があるけれども、男女ともたいてい砂糖一五〇〇斤より二〇〇〇斤を通例としていること、この身代糖には一ヵ年に利子四五〇斤が加算され、満期になっても初めの身代糖を價(つぐな)えなければ主家を出ることは許されなかったこと、また膝生(ひざおやし)は家婢の私生児を主家が養育するものであって、三〇歳になればその主家を出て独立できるが、その時は身代糖一五〇〇斤を差し出さなければならなかったと説明している。 |

図52 和家の家人解放証文

|

大和浜方の家人数については、文久元(一八六一)年の「酉秋抱下人・下女書出帳」(和家文書)によると、年期抱え男女二二三人としており、そのほかに「膝素立」(ひざすたち)男女四四三人を挙げている。

また家人をもっとも多く抱えている者として、渡連方与人太三能安の名が記されており、年期抱え男女二八人、膝素立男女五一人の計七九人を届けでている。

「屋家業(やかぎょう)一番な、ま東(ひがし)や前織(まえおり)衆、うりが二番なま住佐応恕(すみさおじょ)衆、大和浜三能安(みのあん)衆」という俗謡の歌う通りであって、金久好(かねくよしみ)の聞取りによれば、鎮西村諸鈍(しゅうどん、諸鈍村)で家人を所有した人々は、林前福(八〇人〜一〇〇人、他村の分を除く)、林前祥志(三〇人)、林前任(二〇人)、積福禎(二〇人)、林前厚(一五人)、三島嶺岡(一三人)、屋宮謙子(一〇人)、積福織(五人)、積喜美演(五人)、その他四人、三人、二人位の処四、五家で最少の数を採って約二〇〇名であり、約三割が家人だったことになるとしている。

また大和浜村では、太三能安(六〇人、大和浜だけ)、和富雄(五八人)、住佐央謙(五〇人)、大江富良(二〇人)、鍋島真善(一三人)、大崎三能厚(六人)、城稲明(六人)、水田佐雄志(五人)、合計二二〇人。

総戸数八五戸、総人口(家人を含む)五七〇〜五八〇人。

従って約三割八分が家人数となる。

実久村薩川(さつこ)は明治初年の戸数が六〇戸位だったが、明治五(一八七二)年の人身売買禁止で家人を大分独立させた後の十年頃の数で六五人位家人が居たので、約三割位の家人となる。

実久村瀬相では戸数五〇戸位の処だがほとんど半数は家人だったと言う。

金久好は一八七三(明治六)年の「代官記」記事によって、島中総人口四万八四七二人からその三割一万四五四一人、二割約九七〇〇人を推算しているが、この一万人前後の家人と、総人口の六割強を占める本百姓「身分人」(みぶんちゅ)とが道之島経済を支えた意義は大きい。

いうまでもなく道之島人口の大部分を占めたのは本百姓「身分人」であったが、有力なユカリッチュの家人たちは並の本百姓「身分人」を軽んじていたというから、その生活状態は殆ど変わらなかったのであろう。

そのような島人にとって節季ごとの祭りは大変な楽しみであった。

久野謙次郎は前引の上申書で、大島の祭り日を挙げているが、その祭り日を近世期鹿児島藩役人は「遊日」として忌避した。

安永七(一七七八)年、代官新納(にいろ)用之進は徒目付得能佐平次と相談して大島における「遊日」を禁止するに至った。

「遊日」とは、島内の男女が農業を休んで遊ぶ休暇の日である。

正月元日・二日・十六日、二月火玉遊び、稲植、三月三日、四月初午、五月五日、アスクネ遊、虫カラシノ遊、六月稲苅ノ日、七月七日・十六日、八月節句、柴サシ、頓賀(どんが)、九月九日、庚申(かのえさる)日、種カシの翌日、十一月枡目、ソウリ遊びなど、年間三五日に及ぶという(「大島私考」)。

新納と得能がそれらの「遊日」を禁じた文言に、遊日と名付けて一日中遊び無為に過すけれども、一日として食をとらない日はないのだから島役が下知して耕作に精出すようにとしている。

道之島のせめて人生を楽しもうとする風土と対照的な封建社会の倫理が、ここではむき出しになっている。

四 中央政治と地域社会 top

1 明治維新と奄美の制度改革

遅れた制度改革

明治維新の恵沢(けいたく)は、遅かれ早かれ、あまねく全国に及ぶものと期待された。

確かに僻遠の奄美諸島にも及んだ。

しかしながら、特異の歴史を歩んできた奄美諸島への恵沢の到来はかなり遅れ、しかもきわめて不十分なものであった。

明治維新に伴って旧制度や慣行の廃止及び新制度に関する通達が太政大臣(だじょうだいじん)により達せられた。

たとえば、平民に名前をつけるようにと明治三(一八七〇)年六月に布告(第二二号)されているが、奄美の島民にこの布告が達せられたのは一八七五(明治八)年六月三十日の大支庁の布告(第一九号)である(『大島史料』)。

また、政府は、明治三(一八七〇)年七月、畑の正租分は石代金納(こくだいきんのう)、田方は米上納とした。

明治五年八月には田畑の貢租米の金納を許可した。

奄美に対しては、翌一八七三(明治六)年三月十日大蔵省第四六号で、税である黒糖(貢糖)は現物のまま納めること、それ以外の黒糖は、「内地商人」と自由売買をすることを全国に布達した。

また、藩政期以降、奄美では金銭の流通が禁じられていたが、一八七三年十月になってようやく金銭通用が許された。

一八八七(明治二十)年九月の臨時県議会においては、大島島庁所管島嶼(とうしょ)は、県庁から二〇〇里内外隔てているために、風土・人情・生業等、内地と異なり、従って、「地方税」経済上においてもまたその利害に関しても自ずから異なっているという理由から、「大島島庁所管島嶼に係る地方税分離議案」が採択され、大島郡予算は、県内地予算から分別されて運営されることになった。

さらに、一八八八(明治二十一)四月から全国的に施行された「市町村制」は、大島島庁所管の島嶼に対しては、「島嶼」という地理的条件、あるいは、「人民の情態と智識の度合」という観点から、適用されなかった(『鹿児島県議会史』第一巻、一六一頁)。

旧制度の廃止や新制度の施行の遅れが、奄美における近代化と自治能力の涵養(かんよう)の遅れをもたらすことになったのである。

「革新」の始まり

大正初期の著作と推測される著者不明の『大島郡の来歴』という文書がある。

この文書によれば、去る一八七三(明治六)年、廃藩置県の制度が行われたけれども、大島郡は航海不便のため、しばらく藩政のままで、翌一八七四年の秋になって事務を島役の与人に託し、旧代官はみな大島郡を引揚げてしまった。

まだ代官の在任中の一八七四年の春、大島の基悛良(もといしゅんりょう)、伊藤三和益(さわまつ)、徳之島の亀藤賢、沖永良部の土持政照(つちもちまさてる)、喜界島の泉禎哉(いずみていさい)の五名は新立の鹿児島県に招集されて、各々県庁勤務を任命された。

一八七五年、鹿児島県大支庁を大島に置き、その支所を各島に置いた。

大支庁長には横山弥兵衛が任命され、基以下四名は各島の支所に勤務することになった。

同時に、島役の与人を廃止し、町村区画は旧来のままにして、民選の戸長(こちょう)、副戸長を置いて村を治めさせた。

このようにして、新政を施行し、ここに廃藩置県の一段落を告げることになった。

これを維新第一の「革新」というべきものである。

第二の「革新」は、西南戦争が終結した一八七八(明治十一)年春以降、県政も中央政府の支配下に置かれ、官選の県令、大支庁、戸長によって行政が執行されるようになったことである。

第三の「革新」は大支庁を廃止し、郡役所を置き、各島には出張所を配置した郡制の施行である。

第四の「革新」は郡役所を廃止し、金久支庁を置き、本郡に関する事件は県知事の権限を割(さ)いて支庁長が決行する制度となった。

警察本部も本支庁内に置き、ほとんど一小県の事務と郡制を併せ行うような有様であった。

しかしやがて、支庁を廃止し、大島島庁となり警察本部も引揚げてしまった。

このように、第一から第四の「革新」に伴い、その都度、本郡の農事、商事、その他あらゆる民間事業において起こった種々の出来事は、想像もできない程の困難を極めたことも少なくない。

砂糖をめぐる歴史

一八七五(明治八)年八月、大支庁は通達「第四二号」を発した。

「藩政時代には砂糖総買入制度のような種々の不利な制度があったが、鹿児島県になってからは様々な恩恵を受けている。

それは、石(こく)代金納の許可であり、貧民救済のための援助金や非常時のための備蓄、米の援助等であり、夫役の軽減である。

また、支庁の開設によって島民の啓蒙も可能になった。これらは新県令のおかげであるから、農業に精を出し、税金を収め、余った金で生計を立てて安らかに暮らし、厚恩に報いなければならない」。

「第四二号」が指摘しているような恩恵とは裏腹に、県の保護を受けた大島商社による不当な商取引きが展開されていた。 |

図53 砂糖車の搾汁

|

一八七五年十二月二十八日付大支庁詰・坂本権大属の布達によれば、

「各島々ではすでに貨幣が流通するようになったのであるが、しばしば商人達が島民達を騙(だま)して金を巻き上げてしまって、島民のための拝借金は全くの無駄になってしまった。

そこで、政府と協議をして貨幣を流通させ、物価の動向を三ヵ年で十分に習得させると共に、砂糖の密売等も厳しく取締り、三年を過ぎてもうまくいかない場合には貨幣をまとめて全て返上し、昔と同様に琉球に附属させる以外に途はないと断言された。

また、商社が利欲を貪(むさぼ)り、島民が困窮するようなことがあってはならないので、商社の営業を正して全部が豊かになるようにしなければならない」とある。

一八七六(明治九)年一月二十四日付けの「第六九号」は、砂糖取締りに関する通達である。

通達によれば、

①今年から島で産出する砂糖は内務省へ示した出産糖額の分を差し出す事になった。

何(いずれ)にしても八〇〇万斤以上の生産がなければすまぬことになるので、せいぜい増糖の取締をするよう指図をすること、

②砂糖の煎(せん)じ方の取締については津々浦々に至るまで手落ちがなく、少しも抜糖(密売)がないように取り計らいの趣旨を言いつけること、

③海や港の入口の取締の係を配置すること、

④砂糖は第一等の産物である。さらに増産して、一両年中には外国産の輸入糖を阻止できるよう精励すること、

⑤島民と商社は協議を尽くし、共に経営の道がなりたち一つに和して交際をすること

⑥島民に出す米その他の品物については決まり通り配当の取扱をすること、が指示されている。

奄美は砂糖きびの第一等の産地なるがゆえに、特異な歴史と苦難の道を歩まなければならなかった。

砂糖きびの生産者は主人公になるのではなく、支配者・取引業者が生産者を束縛し、牛耳ったのである。

初代鹿児島県令大山綱良も「奄美は一等の産物を有しながら一等の貧民に属す」と述べたほどである。

昇曙夢(のぼりしょむ)著『大奄美史』は、明治維新に伴う諸制度の変革及び推移について、「明治維新の恩恵によって、奄美の住民も長い間の圧制から解放されたが、交通不便なだめ、一切の改正布達が数年も遅れて公布・実施された。

そのために島民は明治維新の福音に長らく浴することができず、文化の発達が内地に比べて数十年も遅れてしまった。

当時の地方官が中央政府の政令を島民に通達せず、そのために各地で騒動を起こしたことは維新史上の一大痛恨事である。

奄美の経済的困難の一因もこの付近にあるのである」と述べている。

しかし、新時代の波はやがて奄美にも押し寄せ、鬱積(うっせき)した怒りは各地で騒擾(そうじょう)を醸(かも)しだすことになったのである。

たとえば、「膝素立(ひざすたち)解放運動」や「勝手世(かってゆ)運動」、「三方法運動」、「喜界島兇徒聚衆(きょうとしゅうしゅう)事件」等である。

2 近代化政策と奄美の抵抗 top

家人制度の残存

藩政時代には奄美の人口の約三分の一は家人(やんちゅ)とよばれる、他人に身体を拘束された存在である人々が占めていた。

家人の子供を膝素立という。

明治五(一八七二)年十月に布告された「人身売買の禁止令」に従えば、膝素立のような身分に置かれている者は即時に解放されるべきものであったが、当時の県当局は、なお完全に膝素立等を解放することなく、身代糖の調達(三〇歳になった男子は身代砂糖一五〇〇斤)をなしえない者は依然として終身主家の下で苦役に服しなければならなかった。

その頃、旧鹿児島藩士の伊地知(いじち)清左衛門という者が、流人として大島にあって膝素立らの惨状の実情を見聞していたが、政府の布告に力を得て、彼らの解放を志して島内各地を巡回して解放運動を指導していた。

また、同じ頃、徳之島の阿権の前安という者も、全島の下人の無償解放運動を展開していた。

しかしながら、家人制度は明治中期の頃までも一般的に残存していたようである(昇曙夢著『大奄美史』)。

貢糖の廃止

明治五(一八七二)年八月、奄美諸島に貢糖廃止、石代金納が布告された。

その布告に先だつ七月、県は三島(奄美、喜界島、徳之島)並びに琉球の貢糖については、従来の仕法通り県の計画に従って売り払い、大阪までの運賃・雑費を差し引いた代銀を納入したい旨、大蔵省に上申した。

その理由は、もし現糖を大蔵省が取上げ、同省の手によって払下げられることになってしまえば、商人扱いの売糖に差し障りがあり、窮地に陥れることになるから、県の手によって貢糖・商糖一括して入札したいというのであった。

この申出に対して、大蔵省は許可を与えたわけではないのに、鹿児島県では独断を以て諸島の貢糖を廃し、石代金納を許し、余計糖総買上の仕法を解き、大島の場合では鹿児島の豪商数名を以て組織された一つの商社(一八七二年大島商社設立)にその業務を継承させた。

商社は島民代表としての与人との契約によって全産糖を買占め、島民はその売価の内より石代金納を主張して相譲らず、しばらくの間、紛争状態が続いた。

両者とも、農民の保護のためと主張していたが、果たしてどちらの言い分か正しいのであろうか。

大島商社と奄美

一八七六(明治九)年九月八日付けの上県戸長・井長与喜、住用方副戸長・向薫雄他四名の連名の手紙によれば、

「大島商社の一条の件、此の度の百文(ひゃくもん)値引きの件については急を要することであるので、第一に規則を調べ商社と協議をもち会議をして交渉するようにとの御指示が県令からあった」

とあり、同年十一月二十七日には大島商社から上県戸長・井長与喜、一等副戸長・林範庸の両名宛の書簡には、

「今春出来高糖の値段については、平均価格より一斤につき百文の値引きをして生産者へ渡すことについて決定したが、今般、各方面から百文引きについては、人民あげて不服の申し立てがあったので、社内で協議の結果、県庁へ取消の上申をすることは、お上をないがしろにすることになるので、先に定約したように行う」とある。

以上の書簡にみるように、一八七五年には砂糖取引きのことで、大島商社と島民の間にトラブルが発生していたことが窺(うかが)えるのである。

一八七八(明治十一)年十二月七日付けの『東京さきがけ』は、「大島商社のものが島のものを圧制(おしつけ)して、勝手に砂糖の売買をさせず、会社のみ利益を得ているので、島の者ども一同に不承知を言いだして困っていたところ、この島の丸田南里(まるたなんり、二八歳)という人は、一四年前に英国へ渡って修業してきただけあって、民権とか、自由とかということもわきまえているゆえに、島の巨魁(きょかい)となってその筋へも嘆願し、会社へも押しかけて強談に及びたるかどにて、一時獄舎に下されたが、獄中からも嘆願書を差し出す程で、少しもたゆまぬ一心をここに貫き、砂糖会社は今年限り廃止になって、来年からは島の者が自由に砂糖の売買ができるようになった」と記している。

一八七六(明治九)年初頭、県当局による大島商社の保護を解除させるための陳情に、迫田厚徳(さこだあつのり)、相良前静(さがらまえせい)他数十名を鹿児島に派遣し、丸田南里は人民を保護するために島に残っていたが、突然、陳情団も丸田南里も拘引され、投獄されてしまった。

一八七七年には西南戦争が勃発したために、鹿児島在獄中の諸氏は突然出獄を許され、鹿児島軍(西郷軍)に編入して出兵を強制された。 |

図54 『東京さきがけ』明治11年12月7日

|

出兵した者のうち約半数は戦死し、残りの人達の多くも大島への帰途、船の遭難で海の藻屑と消えてしまった。

西南戦争終結後、岩村通俊(いわむらみちとし)県令が赴任し、十一月には柿原義則支庁長が赴任してきた。

柿原支庁長が赴任してくるやいなや、人民側からは商業取引に官庁が干渉して人民の物産販売権を拘束することははなはだ無謀の処置であるので、以後干渉を解除するようにとの要請がなされた。

また商人側からは、この方法が解除されるならば、各方面から商人が乗込み自由売買をすれば、大島の物産を鹿児島商人の手に収めることができず、そのために直ちに鹿児島市の衰運をきたし、本県のためにならない事態を招くことになるので、是非人民を説伏して、官庁保護の下に独占的な取引きができるようにしてほしいとの要望がだされた。

結局一八七八年の末頃になっても、依然として官庁による商社保護が続き、人民の不平不満と抵抗運動が展開されていた。

柿原大支庁は、県令に対して奄美の状況についての「意見書」を上申した。

その内容は、戸長たちが旧慣を墨守することによって、自分かちの利益を擁護しようとしている姿勢を批判し、島民の利益を図るため三四項目にわたる具体的方策を提示している。「意見書」の主な内容は以下のようなものであった。

旧慣はことごとく廃止し、もっぱら内地人と同じく維新の恵沢を享受できるようにすべきである。

そのためには、

①公立病院を設立すること、

②公立学校を設立すること、

③地券を発行すること、

④膝素立(ひざすだち)を解放すること、

⑤島民の自由航海を可能にすること、

⑥商社を廃止すること、

⑦大阪または長崎の豪商と為替取組みを可能にすること、

⑧拔糖取締りを廃止することなどである。

島民の苦汁(くじゅう)

やがて反抗の矛先(ほこさき)は商社というよりは県庁や支庁に向けられるようになった。

西南戦争後、政府によって任命された岩村通俊が県令となったが、岩村県令も旧体制擁護政策を採らざるをえなかった。

そこで旧体制を打破して島民の利益を擁護しようとした柿原支庁長の進退問題となり、結局は解任されることになった。

しかし柿原支庁長の苦汁の行動があっだので、後任の藤井支庁長の時に、自由売買が許可されることになったのである。

一八七八(明治十一)年、黒糖自由売買になったあと、各方面から大小の資本家が入り込んで黒糖取引きに従事するようになった。

その結果、商人たちは、種々の物品を島に持ち込み、相競って金銭・米穀その他の物品を島民に前貸した。

島民は策略があることを知らずに金銭・米穀等を前借りして、当分の間の融通をなしていたが、やがて奢侈(しゃし)に流れて農事に勉めないようになった。

また、砂糖取引に策略を施して、一時的な利益を得ようとした結果、製糖の品質は粗悪になった。加えて、一八八〇〜八一年の風災によって、砂糖の生産額加減少したため、島民はいよいよ貧困に陥り、家産を失った者も少なくなかった。

製糖の衰退は極限に達し、農民は借金地獄に陥っていたのである。

一八八七(明治二十)年頃には、農民は砂糖商人や高利貸からの借金、高金利や借用証書の書換えによって負債額は約八〇万円に達していた。

当時、三重県出身の石井清吉は島民の法外な借金状態をみて、その解消のために自らその先頭に立って指導した。

その方法が「三方法運動」といわれているものである。三方法とは、勤倹貯蓄、不当な借金支払いを拒否する、債務処理は法廷闘争によって対処する、というものである。

やがて、イギリスの法律学校を卒業して帰島した麓純義(ふもとすみよし)らの指導の下に法廷闘争が展開された。

島民の運動は当初の裁判においては勝利を収めたが、それは束の間の勝利であった。

その後のおびただしい裁判闘争において島民は敗訴の苦汁を味わうことになるのである(浜上謙翠著『奄美状態書』)。

田中圭三事件

砂糖取引をめぐる商社と島民の紛争はなおも続いた。

その一つが喜界島で起きた喜界島凶徒聚集(きょうとしゅうしゅう)事件(田中圭三事件)と呼ばれているものである。

川内(せんだい)出身の田中圭三は、一八八七(明治二十)年三月、南島興産商社の横暴に憤慨して、島民一四三人を集めて、「有志」と称する同盟を結び、負債の償還と砂糖販売の方法を相談して、田中を同盟の総代理人と定め、一八八八(明治二十一)〜八九年産の砂糖をすべて阿部商店へ売り渡し、また、日用品も阿部に依頼して購入することにした。

すると、一八九〇年六月五日、突如、喜界島派出所に田中は拘禁された。

有志同盟は、田中の釈放を二度も嘆願したが、聞き入れられず、ついに同志三〇〇余人が天神山に集合し、嘆願書を提出した。

派出所では嘆願を許可せず、群衆に解散を命じたので、同志は派出所に押し寄せ、田中釈放を求めた。

この時のこぜりおいで、派出所の窓ガラスが割れる騒ぎとなった。

この騒動に加わった島民は、いわゆる「喜界島凶徒聚集事件」の被告として裁判の場に立たされることになった。

鹿児島軽罪裁判所大島支庁の「予審言渡」によれば、「群衆が初めから暴行、脅迫を目的にして集まったのではない。

派出所に侵入し、巡査を脅迫した事実はあるが、それは『偶然の出来事』であるとして、一般島民は『凶徒聚集の罪』にあたらない。

一三名の指導者のみが「罪とすべき軽罪」にあたる」というものであった。

その後、裁判は長崎軽罪裁判所で、全員無罪という最終的な決着をみた。

喜界島凶徒聚集事件以後も、砂糖取引及び債務取立をめぐる商社と島民の紛争は裁判に持ち込まれたが、島民の敗訴に終ったケースが圧倒的に多かった。

以上にみるように、明治新政府、地方政府や政商(商人)と農民・民衆の葛藤(かっとう)・軋轢(あつれき)を通じて、奄美も中央集権国家の近代化政策に取込まれていったのである。

3 産業と財政 top

糖業

自由耕作、砂糖の勝手売買が可能になった後の奄美の糖業はどのように展開したのであろうか。

石代金納が許されるや、その影響として砂糖きび耕作面積の減少、従って産糖の減少という現象が現われてきた。

従来、貢糖確保のため一定量の砂糖きび耕作を強制されていたものが、その強制を解かれたからである。

なお、新設の大島商社との不当の契約によって糖価が低廉であったことも影響したと考えられる。

大島では砂糖きび耕作面積が四〇〇町余も減少した。

よって、一八七五(明治八)年八月、大島大支庁は各方正副戸長に対し、置県以来、石代金納許可、雑税廃止、救助拝借金下附、島民撫育(ぶいく)のための大支庁の建設等、種々島民愛護の施設を施しているにもかかわらず、厚恩に慣れ、惰気怠惰の心を生じては救助の趣旨に反することであるから、いよいよ最大の生業たる製糖に励み、耕作面積を増やすよう、各村別に来春増殖の反別取調べを申し出るよう命じている(『鹿児島県属島関係書類』)。

大海原島司の『大島郡糖業改良意見書』によれば、「奄美の風土は甘蔗の栽培に適しており、それに加えて藩の奨励によって、きび畑の面積は五〇〇〇町歩、製糖高は二〇〇〇万斤に達した。

しかし、その製糖はすべて黒糖であり、製法も粗雑であるので、価格は非常に低い。

また、近年、砂糖の価格が下落し、一八九〇(明治二十三)年には一〇〇斤の平均価格は二円で、これでは採算がとれず、糖業は衰退の傾向にある。

これに対して、国内の砂糖の需要量は年八〇〇万円余で、うち国内産は三分の一にすぎず、残りの三分の二は外国からの輸入糖である。

これは国家経済上からも軽視することはできない」と述べている。

一八八〇(明治十三)年には大阪で綿糖共進大会が開催され、国内産砂糖の振興策が図られた。

一八九一年十二月には大島で農事集談会が開催され、糖業の振興策について大いに議論した。

まず、第一に、製造法を改め、分業的製造工場を設け、白下糖あるいは赤糖に改良して価格を引上げさせ、第二には、従来の自家での製糖を改め、栽培を改良して甘蔗の産額を増加させることが決議された。

大島郡の産糖額は、砂糖きび畑五〇〇〇町歩から砂糖二〇〇〇万斤を生産するとすれば、一反歩から平均四〇〇斤の割合である。

宮崎県においては、一反歩から八〇〇斤、ハワイにおいては一五〇〇斤を生産しているという。

大島郡においても、改良種を植え、施肥をし、除草その他の手入れをすれば、一反歩から一二〇〇斤から一六〇〇斤を生産することも可能である。もし、平均一二〇〇斤とすれば、現在の栽培面積でも三倍の六〇〇〇万斤を生産することが可能である。

これに加えて、分業的製造方法をとれば、製造にかかる手間を省き、その分、甘蔗の生産に労力を振り向け、今よりも二五〇〇町歩ないし三〇〇〇町歩位は甘蔗畑を増やすことができる。

そうなれば、現在よりも四倍半の九〇〇〇万斤の砂糖を生産することができる。

また、砂糖の品質を改良すれば、価格も上昇し、一斤につき一銭高くなれば二〇〇〇万斤で二〇万円の収入増加を期待することができるのである。

政府や県・大島支庁の奨励にもかかわらず、明治期以降奄美での砂糖きびの栽培面積は六〇〇〇町歩を超えることはなかった。

外国からの輸入糖の増加による価格低迷や、製糖工場の零細性による原料(砂糖きび)の処理能力の不足、砂糖消費税や流通経費の負担増、そしてまた、食糧や家畜の飼料となる甘藷の栽培にかなりの耕地面積を割り当てなければならなかったからである。

第二次大戦後、政府の積極的な保護政策と大型分密製糖工場の進出、食糧事情の改善、さらには水田減反政策によって、砂糖きび収穫面積は一九八一年には九八三五町歩(ha)に、砂糖きびの生産量は一九八九年に七〇万四〇二〇ノを記録したが、一九八〇年代後半以降の円高によって、砂糖きびの政府買上価格の据え置き、生産農家の高齢化によって、砂糖きび生産量は減少傾向をたどり、二〇〇〇年には収穫面積六九九四町歩、砂糖きび生産量三九万三七四二トンとなり、大型製糖工場は経営不振に見舞われ、糖業存亡の危機に直面している。

大島紬(おおしまつむぎ)業

大島紬の起源はかなり古いといわれており、紬(つむぎ)織りとしての技術的要件は明治以前に基本的に形成されていたといわれている(金原達夫『大島紬織物業の研究』)。

明治五(一八七二)年、大山参事は紬織業の振興を図るため、大島赤木名(あかきな)の紬織子(おりこ)である末鶴子を鹿児島に招いて士族子女に伝授させたと、伝えられている。

大島紬が商品として鹿児島商人の手によって取引きされるようになったのは一八七八(明治十一)〜七九年頃で、一八八二〜八三年には大阪地方でも取引きされはじめた。

一八八七(明治二十)年前後から、大島においては各家庭に織機がおかれ、広く生産されるようになった。

さらに日露戦争時を境にして、喜界島、徳之島、沖永良部島、与論島へも普及し、大島紬業は空前の隆盛を誇った。 |

図55 大島紬の泥染め

|

原糸はほとんど名古屋方面から移入されていた。

下田将美著『南島経済記』によると、「大島紬は今日(一九二七年)では完全に大島を占領してしまった。

移出額からみても一九二五(大正十四)年には六〇四万八〇〇〇円の巨額に上って全移出額のまさに六割をしめている。

元来、大島には三大主要産業と呼ばれているものがある。

砂糖と大島紬と鰹節の三つがそれである。

しかし、砂糖も漁業も大島紬に比べれば段違いであって、精々一四〇〜一五〇万円の移出にとどまっているが、大島紬だけはますます盛んである。

こうした傾向は比較的近年のことであって、昔はこうではなかった」という。

大正から昭和初期にかけて金融恐慌(きょうこう)、世界大恐慌に見舞われ、大島紬業も大きな打撃を受けた。

前出の下田によると、大島紬の改善策の第一は、原料の自給であり、第二は、生産並びに販売制度・金融制度の改善であるという。

大島紬の原料である生糸は大部分が愛知方面から移入されており、年額にして二、三百万円に及び、米につぐ大移入品である。

大島は気候温暖で桑の適地であるから、養蚕(ようさん)業を盛んにして生糸(きいと)の自給率を高める必要があると指摘しているのである。

大島紬は高級品であるがゆえに、贅沢(ぜいたく)品であるといわれる。

それゆえに、経済不況や戦時期には苦境に直面する。

戦時経済下の一九四〇(昭和十五)年七月、「奢侈(しゃし)品製造販売制限規則」(七・七禁令)によって、大島紬業は存亡の危機に立たされた。

しかしながら、島民の熱烈な陳情活動により、戦争中全国的に絹織物生産の中止の中にあって、独り本場大島紬だけは、約三割程度の原料を減じただけで、農家の副業的家庭工業として、製織が継続されたのであった。

第二次大戦によって大島紬は壊滅的な打撃を蒙り、さらに戦後は米軍の統治下で、原料と市場を失い、一九四六(昭和二十一)年には生産量は三六〇〇反に落ち込んでしまった。

生産量が計画目標を達成したのは一九六五(昭和四十)年の頃である。

七〇年代には、韓国における大島紬生産が問題化し、大島紬の海外進出を阻止する運動が展開された。

県および国でも、伝統的な工芸品であり、かつ郡民の生業である大島紬を守るため、一九七五(昭和五十)年二月、伝統工芸品に指定した。

しかし、その後の経済の低成長への移行、需要の低迷、少子化等によって、二〇〇一(平成十三)年現在の生産反数(三万四○八八反)および販売金額(二七億四七〇〇万円)は一九七〇年代(ピークは一九七二年で、生産反数二八万四〇〇〇反)の一二%に落ち込んでいる。

大島紬業を再興するためには、新規市場(需要)の開拓、生産性の向上、流通制度の改革による価格革命が必要である。

水産業

奄美群島は四方を海に囲まれながら、漁業(水産業)はみるべきものがなかった。

青森県出身で、後に大島支庁長になった笹森儀助(ささもりぎすけ)は『南島探験』で水産業の奨励(漁船改良及び漁法伝習の事)を説いている。

昭和初期の奄美の三大移出産業は、大島紬(つむぎ)、砂糖、鰹節(かつおぶし)であることは前述したが、一九二五(大正十四)年の移出額をみてみると、大島紬六〇五万円、鰹節一五五万円、砂糖一三九万円である。

鰹節業が隆盛を極めていたことが窺えるのである。

『大島郡治概要』(一九〇九年)によれば、「本郡の水産業の起これるは僅(わず)か十数年来のことに属し、それ以前においては島民は水庶業のなんたるかを知らなかったようである。 |

図56 鰹漁

|

本郡の近海において鰹漁業に従事し、大利を得るのを見てはじめて鰹漁業を経営するに至れり。

これ僅かに去る一九〇一年以来のことに属せり。その後、鰹漁業は最も有望な事業であることを認め、一九〇三年以来島庁に水産技師を置き、漁労並びに製造の任に当たらせたことによって、逐年鰹漁業繁盛に赴き、漁業に従事するもの一六〇〇余名、漁船七六隻を有し、一ヵ年の収穫高は二〇万ないし三〇万円の巨額に上れり」とある。

『大島々治概要』(一九二五年)によれば、鰹漁業戸数は一九五二戸、同従業者数は四八〇一人(漁業従業者総数は五八四五人)で、うち一〇六五人は鰹節製造業者である。

一九二四(大正十三)年の鰹漁獲高は七一万貫余で、売上高は三一万円余である。

漁業就業者を就業形態別にみると、漁業を本業(専業)とする業主は二六〇〇人、被雇用者三三人、副業とする業主は二一五八人、被雇用者一七七人で、合計四〇六八人である。

製造を本業とする業主は三三〇人、被雇用者二六人、副業とする業主は六一人、被雇用者二〇四人、合計八六三人、養殖業を本業とする業主一人、被雇用者一人である。

大島郡における鰹節の生産高および販売額のピークは、一九二五(大正十四)年から一九二六(昭和元)年にかけてである。

一九二三年の生産高は一七万貫余(六二七トン)、販売額は一五〇万円余である。

一九三九(昭和十四)年には生産高、販売額ともに六分の一以下に大幅減少した。

その原因は、①餌の不足、②全国的な不況による需要不足、③資金不足、④経営の拙(つたな)さ、等である。

戦後は、鰹節製造業は戦前の水準を回復することなく、一九七〇年には八〇トンにすぎなかった。

奄美近海の漁場には郡外の動力漁船が入込み、郡内の漁業者は周辺的役割に甘んじざるをえなかった。

現在でも状況はそれほど変っていない。

ただ、近年、広大で静かな大島海峡を利用した地元以外の業者を中心にした養殖漁業(真珠、クルマエビ、マダイ、クロマグロ等)が展開され、期待されているところである。

二〇〇〇年ぼの水産業の総生産額は八二億一四〇〇万円で、うち養殖業が六二億二五〇〇万円を占めている。

財政

鹿児島県では、一八七八(明治十一)年に制定された郡区町村編制法に基づいて、一八七九年二月、郡区画及び郡役所の位置が定められ、同年七月には大島郡の郡制区画が定められた。

同法によると、「郡区町村編制法の施行が困難な島嶼に対しては、特別の制度を設けることができる」という特例拊置が設けられ、同法に則って一八八〇(明治十三)年の第一回および一八八二(明治十五)年の第三回県議会に「大島郡経済分離の建議案」が提出された。

県議会で議論・採決の結果、「大島郡経済分離の建議案」は採択された。しかしながら、大島郡経済の分離は実施されず、一八八七(明治二十)年九月、渡辺県知事は、臨時県議会を開設して自ら経済分別に関する議案を提出した。

この案は賛成多数で可決され、同年十一月十四日の県令第一四七号「大島郡経済分別施行令」によって、一八八八(明治二十一)年度予算より実施されることになった。

行政組織においては、一八八八年から一九〇七年に至るまで、予算財政制度においては同じく一八八八年から一九四〇(昭和十五)年に至るまで、本土(内地)の郡町村とは異なった状況の下に置かれることになった。

一八八八(明治二十一)年、大島郡予算の分離独立によって、大島郡独自の財源と支弁すべき費目を定めなければならなかった。

地方税の費目は、地租割(ちそわり)、営業税、戸数割、の三本柱から成り立っている。

大島島庁の地方税の税率は本庁のそれに比べて、地租割、営業税、戸数割、ともに高率である。

特に営業税の税率は本庁のそれの二・四倍である。

このように島庁予算の税率が高いのは、共通予算(経済)当時の予算規模を維持するためであった。

大島経済の分離にともない島庁予算の規模は、一八八八年度は本庁予算の約一〇%であったが、一八九一年度にはわずか三・四%になった。

九一年度の本庁予算の一人当り支出額は三〇銭であるのに対して、島庁予算の一人当り支出額は七銭である。

このような僅少な予算では大きな事業はほとんどできないことは明らかである。

実際、土木費、勧業(かんぎょう)費等の経済予算は極力抑えられている。

このために、社会資本及び産業資本の形成に著しく遅れをみせることになったのである。

一九〇九(明治四十二)年度の大島予算の説明にあたり、阪本県知事は分離独立予算制となってはじめて包括的な注意を喚起した。

ようやく県議会において大島経済の問題が本格的に論議され、県民の関心をよんだ。

県当局の見解は、大島郡の発展程度が極めて低く、これを救済するには多額の費用が必要で、県はそれを負担しきれないので、国庫補助金に頼るというものである。

一九二五(大正十四)年、「大島救済建議案」が大島郡選出議員諸氏によって通常県議会に提出され、満場一致で採択された。

大島郡経済の疲弊(ひへい)の度合は沖縄県よりもなおいっそう深刻である。大島郡の窮状は次の通りである。

①大島郡の農道は皆無といっても過言ではなく、農作業の能率を妨げていることは沖縄県より甚だしい。

②耕地整理は多年その必要性が言われていたが、一九二五年ようやく着手された有様である。

③大島郡の農具は全く原始時代そのままで、しかも人力を主としている。

④大島郡は毎年七〇〜八〇万円の移入超過を示し、その主なものは食糧品で、それは同郡が食糧自給をなしえない悲境にあること、などである。

以上のことからして沖縄県と同様、農村に対する種々の施設や運輸交通の便を整え、現在の負担額を軽減し、本土までの運賃を引き下げ産業助成するのでなければ、大島郡経済は破綻(はたん)のほかない、といわれるほどの窮状にあった。

特に、大正末期から昭和初期にかけては、「蘇鉄(そてつ)地獄」と称されるほどの疲弊ぶりで、「単に経済上からばかりでなく、人道上、社会上の大問題」であり、このような悲惨な状態をこれ以上放置できなくなって、一九二九(昭和四)年から「大島郡産業助成計画」が、一九三五年から「大島郡振興計画」が実施されるようになったのである。

大島郡独立予算制度は一八八八(明治二十一)年に始まり、一九四〇(昭和十五)年に幕を閉じることになった。

それは、戦時体制経済への移行によるものであった。

一九四三年三月、府県制、市町村の大幅な改革で、地方議会の権限も縮小され、戦時体制下の「地方自治」は名実ともに崩壊し、その改革課題や離島の振興開発は戦後に持ち越されることになった。

五 新たな地域史の創造をめざして

top

1 産業構造の変化

耕作の自由化

一八七三(明治六)年三月、約一七〇年にわたって砂糖生産を強制されてきた奄美諸島、とりわけ北三島(奄美大島、喜界島、徳之島)の農民たちも農作物の自由栽培、自由売買ができるようになった。

また、諸外国との通商条約の締結(一八五八年)の結果、農産物、工業製品の輸入が漸次増加し、僻遠(へきえん)の奄美諸島の農業および生活にも変化をもたらした。

米麦の輸出自由化は食糧不足による物価高騰をもたらし、砂糖の輸入増加は国内産砂糖に大きな打撃をあたえた。

明治政府及び新生の鹿児島県も奄美の糖業を奨励すると共に、新たな産業の育成にも努めた。その一つが養蚕業の奨励である。

明治二(一八六九)年、物奉行(ものぶぎょう)見習織屋係(おりやがかり)石原十郎兵衛が大島に渡り、同年度より下真綿の貢納は白糸(絹糸)をもってするように命じている。

しかしながら、養蚕業は主要な産業にまで成長することはなかった。

|

|

「明治十一年全国農産表」によれば、大島郡の喜界島、大島、沖永良部(おきのえらぶ)島の三島の一九八ヵ村の主要な農作物の作付面積及び生産量は、表3の通りである。

栽培面積が広い順にあげれば、甘藷(かんしょ)三四八四町歩、砂糖きび二七九一町歩、米一〇七七町歩である。

この順位は第二次世界大戦前の頃(一九四〇年)までほとんど変ることはなかった。

三つの作物で全耕地面積の約九〇%を占めている。

生産額でみると、砂糖きび二九万三〇二六円、甘藷一七万八一七六円、米五万九五八円である。

砂糖きびは製糖小屋で黒砂糖に製造され、島外に販売される。

製糖業は農業から独立したものとして存在するのではなく、十二月頃から四月にかけて砂糖きびの生産者の家族または親類の労力によって行われた。

製糖業こそが最大の製造業であった。その他は芭蕉布と塩くらいのものであった。

産業の変化

一八九〇(明治二十三)年頃になると、大島紬と鰹節が、一九〇四(明治三十七)年には、百合根(ゆりね)が商品として取引されるようになった。

大島紬と鰹節については前述したが、百合根は、一九〇四年の頃、沖永良部島の和泊(わどまり)で商売をしていた鹿児島商人市来崎甚兵衛が野生ユリの球根を買い集め、横浜の百番館と手をつなぎ、永良部(えらぶ)ユリと銘打って輸出したのが始まりといわれている。

大正時代の産業別の就業構造をみてみると、農業就業世帯数はそれほど変化していないのに、工業と商業の就業世帯が増加している。

特に、工業の就業世帯は一九一四(大正三)年には三四六世帯だったのが、一九二二年には四六八三世帯へと一三・五倍も増加している。

これは大島紬の隆盛によるものである。商業の増加は大島紬業の発展に伴う小売・卸売業と思われる。

これは、世帯数の増加に伴って農業以外の産業の就業世帯が増加したことを示している。

一九二二年の奄美の各産業部門の就業世帯数の割合は、農業七一・六%、工業一九・一%、商業五・三%、漁業四%である。

鹿児島県平均と比較すると、農業部門で二・五%高く、工業部門は六・七%も高くなっている。

次に産業部門別生産価額をみてみると、明治期までは農業生産額は工業と水産業の生産額を合計した額よりも高かったが、大正期に入ると、工業(大島紬)だけで、農業の生産額を超えてしまった。

昭和期に入ると、農業、工業、水産業も低迷し、総生産額は大正期に比べて大幅に減少した。

大島郡の総生産額は、明治末から大正にかけて、鹿児島県の総生産額の一四%前後を占めていたが、昭和に入って一〇%を割り、一九三八(昭和十三)年には八・七%に低下した(人口においては一三%を占めていた)。

一人当たり生産額は一〇〇円で県下最下位である。

いまや、奄美経済の動向は大島紬の盛衰に大きく左右されるようになった。

紬業は初め大島で興隆し、やがて、喜界島、徳之島へ伝播(でんぱ)したらしく、『徳之島事情』には、「徳之島は紺かすり縞(しま)及び芭蕉縞を製出して衣装に用いることは他島に冠たりしが、紬縞の如きは大島が第一にして、第二は喜界縞、第三は徳之島にして、その紬縞の紡績が盛んに行われたのは一八八七(明治二十)年以来にして、東間切(ひぎやまぎり)亀津(かめつ)においては、衣装に用いることのほかに、他地方に輸出するもの多し」と記されている。

大島紬業は一九二〇(大正九)年前後に最も隆盛を誇った。

『大島々治概要』(一九二五年)によれば、「本郡の機織業の経営状態は、名瀬町の如くこれを専業とする工業組織のもの、笠利、龍郷、三方(みかた)村の如く機織業を主としつつ農業をなすもの、あるいは喜界島、徳之島の如きは耕地面積広く、農業を主とし、機織業を副業とするものなどあって、経営は一律ならざるなり」とある。

機織(はたおり)を専業とする工場は、郡内の機織業の振るわない農村から織工を募集し、技術の如何によって、工場主は二〇円ないし一〇〇円位の前渡貸付(無利子)をなし、さらに住宅を貸与し、締機、染色に至るまでを工場でするので、製品は統一し、概して優良品を生産するので高価に販売され、原料も多量仕入れによって幾分安価に求め得られ、加えて機工の訓練によって能率は増進して、相当の収益を収めていたのである。

大島紬業の技術的生産段階は、一九〇一(明治三十四)年の同業組合結成後一段と進み、精巧な経緯かすりの製織技術が確立し、染色が製織から分かれ、締機も独立して分業工程ができあがり、家内手工業から手工業的工場生産(マニュファクチュア)への技術的条件が整ったと言われている。

一九三六(昭和十一)年の大島紬製造場数は、大島郡全体で一万三〇三場で、大島六七三九場が半分を占めている。

工業(ほとんどが紬業)に従事しているものは、本業九万一一二六人、副業九一一九人、合計一万八二四五人である。

一製造場当たりの就業者数は一・七八という零細さである。

奄美の第二次大戦前の産業構造は、大島紬業や鰹節業の発展で工業や商業の就業人口および生産額が増えたとはいっても、大島を除くと農業が中心的地位を占めているのである。

2 移出入構造 top

移出入の内訳

明治初期の奄美の産業といえばもっぱら農業で、商品作物の砂糖きびを主要作物とし、甘藷、米、麦、粟(あわ)などの食糧作物が栽培されていた。

日常生活には上記の食糧のほかに、嗜好品(しこうひん)、魚介類、衣服、雑貨、肥料、金属類、道具等が必要である。島民はもっぱら砂糖を販売して貨幣を入手し、それでもって必需品を購入していたのである。

大島郡の移出入統計が継続的に利用できるのは一八八三(明治十六)年以降である。

『鹿児島県勧業年報』によれば、大島郡全体の移出総額は、一八八三〜八六年には三〇万円台で推移しているが、一八八七(明治二十)年には未曾有(みぞう)の大凶作で、農作物の生産額は史上最悪となり、砂糖の移出額は大幅に減少した。 一八九〇年頃には、移出額も次第に増加し、移出総額は五〇万円前後になったが、依然として移出総額の九八%は砂糖が占めていた。

各港は砂糖の積出港としての性格を強くもっており、移出に関しては、名瀬(なぜ)港の地位は亀津(かめつ)よりも低い。

たとえば、一八九一(明治二十四)年の名瀬港の移出総額は九万七〇〇〇円、亀津港は一〇万四〇〇〇円である。

当時の中心的な砂糖取引市場は大阪であり、砂糖運搬船はばい船と呼ばれる風帆(ふうはん)船(二二反帆の船で三〇万斤、三〇反帆で五〇〜六〇万斤を積載した)で、奄美−山川−坊−長崎−福江−下関−大阪を就航していた(なお、一八九一年より大阪商船の朝日丸三〇八トン、乗客二三三人乗が年一二回航海していた)。

そのために、売りさばきまで相当の日数がかかり、市場で価格変動に見舞われたり途中で海難事故に遭遇することもしばしばであった。

砂糖生産者は代金受取がかなり遅れたり、安い支払いに満足しなければならなかった(岩倉市郎「薩州山川ばい船聞書」『日本庶民生活史料集成』第二四往所収)。 |

図57 名瀬港

|

大島郡の移入総額は一八八三〜八五年には二〇万円前後だったのが、一八八六〜八七年には大幅に減少し、八八年以降回復し、以後移出の増加につれ、移入も増加した。

主たる移入品は農産物と工産物である。

農産物の主たるものは、米穀類である。

工産物の主たるものは、織物、日用雑貨、金属類である。

いずれも消費的なものであり、肥料や農機具等の生産財はほとんど含まれていない。

名瀬港の移入額は郡全体の移入総額の四〜五割を占めている。

名瀬港は消費地型あるいは中継型の港としての性格を示すものである。

郡全体の移出入バランスは、一八八七年までは移出超過、一八八八〜八九年は凶作後の食糧不足のために移入超過となり、一八九〇年以降は再び移出超過に転じている。

この時期の奄美の貿易構造は、砂糖を移出して米穀類、衣類、日用雑貨を移入するという貿易構造をとっており、移出超過による純収入をもたらしている。

この収入はどのように分配され、消費されていったのであろうか。

一八八三〜九一年の年平均移出超過額約一五万円は、租税(国税、地方税、市町村税)として約一〇万円、負債償却に三万円支払うと、二万円残ることになるが、一八八六〜八八年のような凶作の年には、移入超過による支払いのうえ、租税等の支払いは、借入金なくしては不可能である。

まさに砂糖を生産しても、税金は支払えないし、食っていけないという時代が続き、新たな移出商品を造りださなければならなかったのである。

同期間中の名瀬港の移出総額中に占める砂糖、紬縞、木材の割合は各々六八%、二〇%、九・六%で、この三商品で、総移出額の九七・六%を占めている。

他の港ではまだ砂糖の占める割合が圧倒的に大きい。

名瀬港の移入品の主なものは米で、総移入額の三割前後を占めている。

米に並んで多いのは真綿で、次いで酒類である。

名瀬港はますます消費都市型の様相を強め、次第に移入超過額を大きくしていった。

しかし、大島郡全体としては、明治、大正、昭和を通じて一貫して移出超過=貿易収支の黒字基調が続いていた。

一九〇九(明治四十二)年の『大島郡概要』も次のように述べている。

「本郡内各港移出入額は、一九〇六〜一九〇八年の三ヵ年平均は移出一四七万七四八七円にして、その移入額は九四万七三三三円なるを以て、平均移出の移入に超過すること五三万一三五円なり。移出品中の主なるものは、黒砂糖にして、これに次ぐは紬縞、鰹節、蘇鉄(そてつ)葉、椎茸(しいたけ)、木材、芭蕉(ばしょう)、尺莚(しゃくむしろ)等なり。

移入品の主なるものは、米、麦、大豆、茶、ソーメン、醤油、石油、反物、真綿、縞糸、材木等なり」。

一九〇六(明治三十九)年の県および大島郡の一人当たり移出入額を比較してみると、移出においては、県二〇円四一銭、郡六円七四銭、移入においては、県二〇円四五銭、郡三円六六銭で、郡の一人当たり移出人額が著しく低いことが分かる。

一九〇九(明治四十二)年から一九一六(大正五)年の間の移出入動向をみると、米穀類は大幅の移入超過で、その金額は約八〇万円から二五五万円に増加している。

大島郡の大正年間の米の平均移入量は五〜六万石で、郡内消費量の過半を占めている(郡内生産量四万六〇〇〇石、移入量五万九七〇〇石)。

農畜産物は、一九一二(大正元)年と一九一三年には、黒砂糖の生産量の増加と価格の上昇によって、移出額は大幅に増加したが、一九一五〜一六年には移出額は大幅に減少して、移出入額はばぼ均衡した。

水産物の移出額は、鰹節の生産・移出が急増し、農畜産物の移出額を凌駕するに至っている。

飮食品類の移出額は一九一二年と一九一三年に大幅に減少したのち急増し、一九一六年には大島紬の移出額に次いで第二位の地位を占めている。

移出品の中心は焼酎(しょうちゅう)である。移入額も大幅に伸びているが、その主なものは、製茶、酒類、麺類である。織物の中心をなすものは大島紬であり、移入の中心は大島紬の原料である生糸であるが、その価格上昇が紬業を圧迫しつつある。

器具、機械類および金属、金物類、肥料等の移入額は、八万五〇〇〇円弱で、移入総額の二・五%に過ぎない。移出入額のバランスは三〇万円余の出超である。

奄美の経済ブーム

大正時代に入って数年間、奄美にも経済ブームがやってきた。

砂糖、大島紬、鰹節、焼酎等、奄美の特産物の価格が二〜三倍にはねあがり、生産量も増加して、郡民総生産額は一九一二(大正元)年の七九〇万円から一九一六年には一〇九三万円に、一九二六(昭和元)年には二四〇六万余円へと、大正年間に実に三倍強に増えた。

大島紬の生産額は一九一九(大正八)年には一〇〇〇万円を超え、紬や鰹節の収入で倉が建つとか、ビールを浴びるとか形容されるにわか景気でにぎわった。

奄美経済は特産品の移出で栄えたわけである。大正年間における大島郡の総生産額の年平均伸び率は、県平均のそれをかなり上回った。

これは、好景気時における需要の所得弾性値(所得増加率に対する需要の増加率の値)が高いことによってもたらされるものである。

特産物の価格上昇で、各島は大繁盛を極めた。特に、紬の取引きが盛んになるにつれ、名瀬は大島紬の集荷・検査、関税、金融等の重要な役割を果たすようになった。

名瀬港から郡外に移出される主な商品は、大島紬、砂糖、鰹節等で、郡外からの移入品の主なものは、米、紬糸、衣類、大豆、焼酎、茶、雑貨等である。

名瀬港は郡内の島々からも種々の産物を移入し、大島内外に販売し、郡外から移入した種々の商品を島内外に販売した。

名瀬港は郡内の中心的港としての機能を果たすようになっており、船舶の出入数、噸数においては鹿児島港を凌駕(りょうが)するに至っていた。

名瀬港修築問題に関して、郡選出議員が県議会で述べたことを引用しておこう。

「名瀬港は鹿児島、那覇、大阪を連結する唯一の中継港たるのみならず、大島郡第一の門戸として一九二六(大正十五)年度において、同港出入船舶一九二二隻、噸(トン)数五六万九三一二噸、同価額一六二〇万円、出入人員の乗船、下船合わして五万四八八七人に達し、連年増加傾向をたどる状況で、大島郡全体の交通の中心地となっている」(『鹿児島県議会史』第一巻)。

富の流出

大正の好景気が過ぎ去ると、砂糖、大島紬、鰹節、百合根等の価格は明治四十年代の水準に下がり、移出総額は大幅に落ち込んでしまった。

一九三〇(昭和五)年の移出総額は八六〇万円余になった。

島別の移出額は大島五五〇万円(移出総額の六四%)、喜界島六五万六〇〇〇円(七・六%)、徳之島九九万七〇〇〇円(一一・六%)、沖永良部島一一七万円(一三・六%)、与論島一〇万四〇〇〇円(一・二%)である(沖永良部島の移出額が大きいのは、百合根(ゆりね)の輸出による)。

奄美諸島は市場から遠いため、運賃が高く、産業の発達を阻んでいることが指摘されてきた。

移出入貨物価格に対する運賃の割合は平均四・二%である。

砂糖の運賃についてみると、一〇〇斤につき、台湾と大阪間二九銭、キューバと大阪間四〇銭、沖縄と大阪閧五〇銭、名瀬と大阪間七〇銭、与論島と大阪間七三銭である。

砂糖一〇〇斤の価格は六円(一九三二年)であるから、名瀬と大阪間の運賃は一割強に相当する。

一九二九年以降の移出入動向をみると、移出額が移入額を上回っているものの、出超幅は小さくなりつつある。

租税や送金など、資金の郡外流出を考えると、全体として域際収支は赤字で、富の流出が続き、資本蓄積の条件は存在しなかったと考えられる。

戦前の移出入の推移

以上、奄美の戦前期の移出入の推移を要約しておくと、

①明治初期には砂糖のみが移出品であったが、明治二十年代後半以降、大島紬、鰹節、百合根等、新たな商品が生産・移出されるようになり、この四商品の移出額は総移出額の九五%を占めるに至ったこと、

②移入の面においては、米穀類、縞糸、嗜好品、日用雑貨等の移入が大幅に増加したこと、

③移出市場としては、京阪神、移入市場としては鹿児島(縞糸は名古屋)が中心をなしていること、

④移出入依存度(移出額または移人額の総生産額に占める割合)が四〇%前後で、非常に高いこと、そのため、生産や島民生活が移出入の動向に大きく左右されやすいこと、

⑤郡民一人当たりの貿易額は県平均よりもかなり低いこと、

⑥郡内部(各島々間)の取引き(分業関係)が希薄であること。

たとえば、野菜や果物、魚介類を買うにも郡内産を買うのではなく、郡外から移入するということ、

⑦貿易によって得た利益は、郡内で蓄積されるのではなく、拡大再生産または生産性の増大や生産基盤の確立に寄与しなかった。そのために、交易条件(移出品一単位によって人手しうる移入商品の割合〈交換比率〉)が悪化し、不等労働量交換、不等価交換が是正される方向ではなく、拡大される方向に進んできたこと、

⑧貿易収支(移出と移入の差)は、特殊な年(凶作)を除いて移出超過で推移していること、

⑨運賃率の高さや流通過程における諸費用が生産農民の収益を減じたこと、

⑩生存部門における安価な食糧(芋)と移出部門(砂糖、大島紬)における低廉な労賃が外国商品や他産地の商品との競合を可能にしたこと、等を指摘することができる。

貿易は島国(小国)にとって、とりわけ、数種類の特産品を有するに至った奄美にとって「経済成長のエンジン(起爆剤)」となって、郡民生活を向上させるはずのものであるが、それが実現できなかった。

それは単なる自然的障害によるものではなく、貿易をとりまく経済的、社会的障害によるものである。まさに奄美は貴重なドル箱を有しながら、自らは貧困化を免れ得なかったのである。

3 戦後経済社会の構造変化 top

空白の八年間

一九四五(昭和二十)年八月十五日、日本は連合国に無条件降伏し、九月二日、降伏文書に調印した。

その後、一九五二年四月、サンフランシスコ講和条約が発効するまでの六年八ヵ月、連合国の占領支配を受けることになった。

しかしながら、北緯三〇度以南の奄美群島と琉球諸島は一九四六年二月二日以降、政治上及び行政上、日本から分離して米軍政府が占領統治することになった。

日本が講和条約によって連合国の占領支配から解放された後もなお、奄美群島と琉球諸島は米軍政府の占領求配を受けることになった。

つまり、奄美群島は一九五三年十二月まで、沖縄県は一九七二年五月まで占領統治下に置かれた。

かくして、奄美群島は、「空白の八年間」を過ごすことになったのである。

一九四六(昭和二十一)年二月二日の日本本土からの行政分離宣言によって、本土との交流を一切禁止された。

日本政府からの財政支援のストップ、失業者の増加、アメリカから僅かばかりの食糧や医薬品の援助はあったものの、群島民の生活は困窮の度を増した。

高等教育の機会も奪われ、密航によって本土に渡るものも多かった。

やがて、自然発生的に全群島民あげての復帰運動が展開され、アメリカは早期返還をせざるを得なくなり、沖縄と分離して、一九五三(昭和二十八)年十二月二十五日、日本復帰を実現したのである。

この空白の八年間を埋めるべく、奄美群島復帰後初の県議会で、重成格(しげなりかく)知事は、「奄美大島が八年間の空白より速やかに脱却し、復興再建の遅れを取戻して、新日本の建設に、あるいは県政の伸展によりたくましく参画することを期待し、振興対策の推進に一層努力を傾ける所存である」と述べた(『鹿児島県議会史』第二巻)。

公共事業と社会の変化

一九五四(昭和二十九)年六月以降、「奄美群島特別拑置法」に基づいて、二〇〇三年度までの期間中に、復興、振興、開発のために総額約一兆八〇〇〇億円(一九五四年度から九九年度までに約一兆五〇〇〇億円が、二〇〇一年度のみで、四一三億円が予算計上された)近い資金でもって公共事業(社会資本、生活基盤、産業基盤等の整備)が行われてきた。

これによって、奄美の経済社会は大きな変化をとげるに至った。

学校、公共施設、運輸通信施設の整備、道路、港湾、空港、漁港、土地基盤整備、上下水道、護岸整備等によって、離島としての奄美がもっていたマイナス面は大幅に改善された。

しかしながら、人口流出による過疎化、高齢化の進展、そして、奄美の産業をめぐる経済環境の変化によって基幹産業(砂糖、大島紬、観光)の衰退が進んだ。

郡内生産だけでは需要をまかなうことができず、域外からの移入が増加傾向をたどり、年々の域際収支は約七〇〇億円前後の赤字で、公的資金(地方交付税、国庫補助金、社会保障費等)の移転によって収支をバランスさせている状態である。

以下において、復帰後の奄美経済社会の変容過程の概略をみることにしよう。

一九五五(昭和三〇)年二月に実施された『奄美群島における農業及び漁業の基本調査結果概要』(農林省)によると、「奄美群島の総農家数は一九五五年二月現在で三万三〇四二戸であり、またその総世帯員数は一五万三〇〇四人である。

これは一九五〇年十二月に琉球政府が行なった世界農業センサスの数字と比較すると、農家数において約六五〇〇戸の減少、また世帯員数が約三万三〇〇〇人の減少である。

農家数の著しい減少傾向は都市産業が復興し、それに伴い人口流出が起こったことによるもの」であるという。

ただし、一九五五年調査には調査漏れの可能性があることが指摘されているが、それを考慮に入れても、農家世帯数、農家人口の大幅な減少が起こっているというのである。

この農家世帯の減少及び農家人口の減少は、日本の高度経済成長が始まる前の段階であり、奄美群島が日本から分離されていたために、行き場のない人々が、やっと開放されたことによる人口流出であると考えられる。

戦後、日本は砂糖の産地台湾を失ったので、砂糖消費量の大部分を輸入糖に依存しなければならなくなった。

そこで政府は、一九五九(昭和三十四)年二月、「国内甘味資源自給力強化総合対策案」を、一九六四年三月には「甘味資源特別措置法」を発表し、甘蔗糖(砂糖きび)等の保護の方針を明らかにした。

それと共に、大型分密製糖工場が各島々に進出し、操業を始めたので、砂糖きびの栽培面積は拡大した。

特に、一九七三年以降の砂糖きび価格の大幅引上げにより、生産農家の意欲が向上し、収穫面積、生産量ともに増加した。

しかし、一九八七(昭和六十二)年以降の価格低迷や、生産農家の高齢化等により、収穫面積が減少すると共に、生産量も減少し、大型製糖工場は原料不足のために経営が悪化し、存続の危機に陥っている。

農業の面では砂糖きびに変って、亜熱帯性気候を活かした花卉(かき)園芸が沖永良部島等を中心に盛んになりつつある。

大島紬業も米軍政府下の時期には原料と販売市場を喪失して衰微していたが、復帰後は、復興・振興事業による産業開発整備もすすみ、業界もようやく活況をみせはじめた。

日本経済の高度成長期には需要も大幅に伸び、再び、奄美群島の基幹産業としての重要な地位を確保するに至った。

しかし、一九七二(昭和四十七)年の生産反数二八万反、生産額三〇〇億円をピークに、その後の経済の低成長への移行、和服需要の低迷等の要因によって、その生産は低減し、特に、一九八五年以降大幅な減産となり、二〇〇一(平成十三)年現在の生産反数は三万四〇〇〇反、生産額二七億円に落込み、群島経済に深刻な影響を及ぼしていることは前述したとおりである。

復帰後、最も成長した産業の一つは土木建設業である。

いうまでもなく、奄美群島振興開発計画による巨額の公共投資によるものである。

問題は、土木建設業の盛衰は公共事業に大きく依存しているということである。

政府及び地方自治体の財政状況が悪化している中で、従来型の公共事業の展開は困難になり、土木建設業界も整理が必要になってくるものと予測される。

一九九二(平成四)年の『奄美経済自立化指標』は、「奄美経済はトリレンマ(三つの困難)に陥っている」と指摘している。

基幹産業の衰退、域際収支の大幅赤字、人口減少、高齢化である。

いまだに解決策は見い出せていない状況である。 |

図58 奄美パーク概観

|

しかしながら、今後、国際化、情報化の進展によって国家の枠組みが緩み、国境の壁を自由に往来できる時代が到来すれば、奄美諸島は、鹿号島県や日本だけでなく、沖縄県そしてアジア、世界とより自由に交易・通信が可能になり、辺境としての奄美がもっていたハンディキャップを克服できる可能性も存在するのである。

将来の展望

一九五三(昭和三十八)年の本土復帰以降、一方で、復興・振興・開発のために国や県市町村の資金投下により、他方で高度経済成長により、郡民の生活様式は一変した。

資本主義経済の波は、激しく農村を動かし、農家経営はもとより、生産組織、親族組織、村落自治や祭祀の運営方式などにも大きな揺れがもたらされた。

自給的農業から一挙に換金性の高い農業への転換、消費財をはじめ資本財の外部への依存の高まり、政府支出に依存した経済、方言や伝統芸能の消失、過疎と高齢化の進行などである。

また、人口の自然減少により、学校や村の維持が困難になりつつあるところもある。

群島人口も一三万人を割るのも時間の問題となっている。

これまでの復興・振興・闘発の八〇年は、「本土並み」を追及し、「沖縄並み」「格差是正」を求めて、ついに実現できなかった。

道路、港湾、空港、土地改良など、基礎的基盤はある程度整備され、社会資本の格差是正は時間の問題だろう。

だが、基幹産業である大島紬や砂糖きびの生産は停滞し、生産活動の低調な島になってしまった。

これからの振興開発の基本方針は、