|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O���@�t�^

�O�́@�F�쏔���̕���

�@�@�@��@�n��I���Ƃ̌� ���l�ƊO���҂̊�@top

�@�@�@�@�@1 �g�J���Ɣ���ĉ_�E�c�����̌����L

�@����ĉ_

�@�w�\���}���x�E�w�����ⓚ�x������������ĉ_�i����̂�����j�́A�����\�i�ꔪ�j�N�A�b���i�����j���s���i��j�S���쑺�i�R�����匎�s���q������j�ɐ��܂�A�ꔪ����i�����O�\��j�N�A����Ŗv�����B�{���͍���k��B

����ĉ_�͌̋��̔��쑺�ɂ��Ȃ��ŁA������������̌������ɂ����̖����L���Ă���B

�@����́A�����Ɂu���ďC�D�ʏ����c�菑�v�̒�����͂��ߓ��{�O���̐��҂Ƃ��Ċ����␣���k�i�����Ȃ�j�̊w�����A�Ⴂ���͖��{�̖�l�Ƃ��Ďd���A�̂��k�C���̊J��g�ƂȂ�A�I�[�X�g���A�ł̔�����o�i�̖k�C���Y���撲���̎d����S���A���̌�����Ȃɓ]���A�S���e�n�̓y��R���̒��������A�ꔪ�����i�����\��j�N�l���\�O���A�����������Ɖۂɓ]���A���Y�撲�̂��ߌ����e�n������Ă���B

�@�ꔪ�����i�����\�܁j�N�w�������܈ē��x���o�ł��A���O�N�ɂ́w�k�C�i���������j�����x���o�ŁB���̔N�A��B�E����������i��ɂ��e���̕��Y�W���������Ɗ��i���A���������������فj�ŊJ�Â������S�l���ł������B

�@���ꔪ���l�N�O���A����͕��Y�̏W�̂��ߐ�ӌS�\���֏o���𖽂����A��\����A���^���D�Ŏ����i�����j�̖���Y�i���A����`�j���o�q���A�܌��Z���A�哇�S�ɒÕ��`�i���A�����`�j�Ɏ���ԁA�\���̓��X�����@�����̂ł������B |

�}60�@����ĉ_

|

�@���̎��D�ォ�猩�����X�̃X�P�b�`�W���w�\���}���x�i�쓇���ʏ����G���j�ł���A�����w�����ⓚ�x�ł���B

�@�����Ƃ����a���N�A�����哇�o�g�̉i�䗴�ꂪ�������Đ��ɏo�����B

�@�w�\���}���x�͖���`�̋߂��ɂ����藧���_�i���Ă��݁j�̃X�P�b�`����n�܂�A�e���̓��e��Ό��̐}�Ȃǂ𐳊m�ɁA�������n�G�ŕ\�킵�A�Ƃ���ǂ��늴�z������������Ă���B

�@�w�����ⓚ�x�́A�ŏ��Ɂu�쓇�q�H�v��}�����A�u��������L����r�\�v��u�����L���l����r�\�v�A�u��ӎ����ˌ��y�q���Y�T�\�v�������Ƃ����T�[�r�X�Ԃ�ł���B

�@�����ɂ����āA�₢���ĊT���A�ڍׂ͊e���̖{���ŏq�ׂ�Ƃ��Ă���B

�@�e�����ƂɁA�n�`�������n�����L�����u����}�v�ƁA�u�D������v�̐}���L����Ă���B

�@�����āA�n�`�A���́A�`�p�A���Y�A�ˌ��A���H�A�_�ЁA�����i���j�j�A�����A��ՁA�n���A�n���A�R�сA����A�c���i�J���j�A���Y�A�v���A�ޏ�A�]�_�i���̑��j�Ȃǂ��A�L���͈͂ɂ킽���ĊȌ��ɓI�m�ɋL����Ă���̂ł���B

�@���̎��_�̍����A����̍L���A�܂��n���Ȃǂ̐V�m���ɂ��ώ@�̐[���ȂNJ��Q������Ȃ��B

�@���̏��́A�g�J���ŏ��̎��Ԓ������ł��邪�A�����ꂽ�l���ł������␣���k�Ɋw�сA�k�C�����͂��ߑS���������������Ƃ̂��锒��ɂ���āA�͂��߂ĂȂ������̋Ƃł������B

�@�c�����

�@�ꔪ��Z�i������\�O�j�N�A�w�����l�ފw��G���x�Ɂu�F�쏔���m�����]���j�A�i���j�e�v�������āA�g�J���̏Љ�������c�����́A�����l�i�ꔪ���j�N�A�������s���������ɐ��܂�A�c�����͒���Y�Ƃ������B

�@���������͐����������v�ۗ����Ȃǖ����̐l���𑽐��o�����n�ł���B

�@�������i�ꔪ�Z��j�N�A�������s�x�O�̎ēc�m�Ńt�����X����w�B

�@�m���̎ēc�\�O�������m�ق̃t�����X�ꋳ���ɔC������ƁA�ꏏ�ɓ��قɓ��w�������A�c��͈�܍̎Ⴓ�Ńt�����X�ꏕ���������˂��Ƃ����B

�@�ꔪ���l�i�������j�N�A�����֏o�āA���N�A�����Ȃ̔����ǂɋ߂Ȃ���A���w���w�B

�@�ꔪ�����i�����\�O�j�N�A��̎����ɂ��̋��̎������ɋA��A�����̊��Ɖۂɋ߂����A���Ɖۂɂ͑O�N���C���Ă��Ă�������ĉ_�������B

�@�����ɂ͈ꔪ���l�i�����\���j�N�ꌎ�܂ŋ߂����A���̊ԁA�_�����Ȃ̖��ʼn��ꌧ�e�n�ɐA���W�̎d���ŏo�������B

�@�ꔪ���l�N�ɂ́A��������߂Ĕ_�����ȂɈڂ�A��������戵�𖽂����A�I�����i���V�A�j���̎�s�y�e���X�u���O�ɔh������A��������͔_�����Ȃ̖��œ����̐��E�I�A���w�҃}�L�V���E�B�b�`�ɂ��ĐA���w���w�B

�@�̂Ƃ��ł������B

�@�ꔪ�����i������\��j�N�ɂ͑����m�����֏o���𖽂����A�n���C�A�T���A�A�t�B�W�[�A�O�A���Ȃǂ̊e��������ĐA���w�͂��Ƃ�蕗���Ȃǂ����������B

�@�����̐��ʂ́A��̉���̒����Ƌ��ɁA�w�����l�ފw��G���x�e�����ɂ��킹���B

�@����W�ł́A�w���ꌋ���i�����傤�j�l�x��u�C�쏔�����y�L�v�A�u�^�ߍ��i��Ȃ��Ɂj�ߕ����x�L�v���̑������̕��c�����B

�@�c�オ�g�J���������̂́A�ꔪ��Z�i������\�O�j�N�Ăł������B

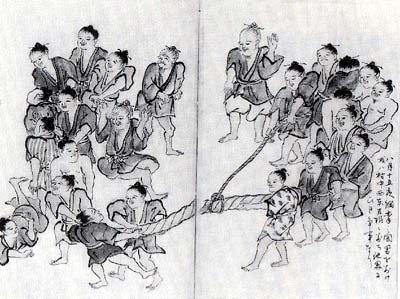

�@���̕��u�F�쏔���m�����]���j�A�e�v�́A��ɒ��V���̖���E�����ɂ��ďq�ׂ����̂ŁA�G����̕��͂ł���B

�@��ЂƂ̊G���@�ׂŔ������B�c��̂����ꂽ�˔\��m�邱�Ƃ��ł���B

�@�Ⴆ�A���n�Ńe���O�ƌĂԎ�@�́A�O�p���w��Ȃǂ��D�����܂�Ă��āA�܂��ɂ͐F���̖̂[���������t�����Ă���B

�@�����͏���ł���Ƌ��ɁA�������̈Ӗ�������ƍl������B

�@�c��́A�ꔪ����i������\���j�N�������Z�N�܂ő�p���{�ɑ����A��p�̐A���w��l�ފw�̒������s�Ȃ����B

�@������i�����l�\�l�j�N�������Z�i�吳�܁j�N�܂ŁA�����������_�ъw�Z�i���A��������w�_�w���j�̍u�t���߂����A�����i���a�O�j�N�������Ŏ��������B

�@����ł������B

�@��w�̍˂����A�쐼�������p�A�쑾���m�e�n�̐A���w�A�l�ފw�̒��������̐��҂Ƃ��ċP���c�����̐l���͂��܂��߂ł���Ȃ���A���_�A���@�ׂŁA�������̈�b������Ă���B

�@����ĉ_�Ɠc�����́A�N�͔��삪�O�Z�Ώ�ŁA���̈炿���o���������̃t�B�[���h��w�����������A���ʂ���͈̂ꔪ���Z�i�����\�O�j�N�l������ꔪ���l�N�ꌎ�܂ł͋��Ɏ����������ɋ߁A�O�サ�ăg�J�������A�M�d�ȋL�^���c���Ă��邱�Ƃł���B

�@�@�@�@�@2 �Éi���̑哇�����Ɓw�쓇�G�b�x�@top

�@�w�쓇�G�b�x�̒��ҁA���z�������i�Ȃ��₳���j�͑哇�������A�˖��ɂ���哇�̊G�}�쐬�Ɍg����Ă����B

�@���̎d���́A�Éi�l�i�ꔪ�܈�j�N�Ɏ������˂���哇�֔h�����ꂽ��q���̔C���̈�ł������B

�@�p���D���������Ǝ�q���̑哇�h��

�@�����s��̊l�����߂������ď����̊͑D�̖ڂ����{�s��ւ���������悤�ɂȂ�ƁA���������{�i�o�̑�������Ƃ��Ē��ڂ���A�V�ۏ\���i�ꔪ�l�l�j�N�Ƀt�����X�̃A���N���[�k���A�O���O�i�ꔪ�l�Z�j�N�ɂ́A�C�M���X�̃X�N�[�����O���A�����ŁA�t�����X�̃T�r�[�����A�d�C�N�g�����[�X���A�N���I�p�[�g���������X�Ɨ����A�ʏ���v�������i���K�����u�������ɂ����问�����{�ٍ̈��D��v�w�����E����|���̗��j�Ɠ��{�j���|�x�j�B

�@�����ւ̑Ή��Ƃ��āA���{�̎w���ɂ�莭�����˂��痮���x�������h������邱�ƂƂȂ������A�����������˂̍������v�̔C�ɂ����������L���i������Ђ낳�Ɓj�͔h���ɏ��ɓI�ł���A�����Ɉꕔ�̕��͂̓P�ނ��w�����ꂽ�i�u�������ˍ]�ˋl�ƘV���ˁv�w����{�ېV�j���@���҃m��x�j�B

�@���������Ðĕj�i�Ȃ肠����j���P�������Éi�l�i�ꔪ�܈�j�N�ɂ͍Ăї����x�������ƂȂ�A��q�������̟��z�i����݂Ȃ݁j���Y�E�q���s���哇�֔h�������͂��тƂȂ�B |

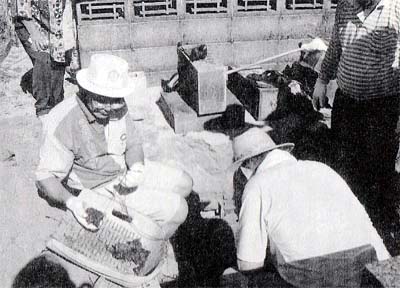

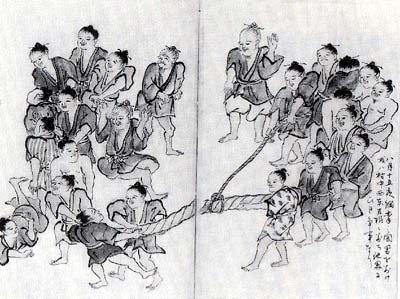

�}61�@���z������

|

�@�����܂ŕ������哇�ɒ��������̂́A�哇���A�O���̍Œ��ɂ��问���ւ̋������i���傤�Ƃ��فj�Ƃ��邱�Ƃ��˂�������̂Ƃ݂��Ă��邪�i���c���Y�u�����O���Ɓu�쓇�G�b�v�̐����v�w�������{�ƍ��ی𗬁@�����x�j�A���V���ł́A�O���l�i�ꔪ�l���j�N����Éi���i�ꔪ�l��j�N�ɂ����ĉ��đD�����q�A�㗤���鎖�Ԃ��p�����Ă����i�u���V���ʓ�@�ƑO�^���v�w���V���㊯�L�W���x�j�A�哇�ł��A�Éi���i�ꔪ�l��j�N�ɋߊC���O��قlj��đD���ʉ��i�w���������j���@�ĕj���j����ꊪ�x�j�A�Éi�l�N�ɂ͐��Ì����ɏ㗤���Ă����i�w�ŏ��i��������j�ƔN���x�j�B

�@���̎����͗����݂̂Ȃ炸�����̌x�����}�����ɂ������B

�@���z���Y�E�q���s�̑哇�ł̓����́A�u���z�����v�i���o���Y�u�ː����v�ƑΊO�I��@�|���z�����̏Љ�v���m�w�@��w�l�ԕ����������I�v�w�l�ԕ����x��j�A�w�ŏ��ƔN���x�i���������j���E��i���j�j�ȂǂŊm�F���邱�Ƃ��ł���B

�@��q�������̟��z���Y�E�q��A�R�����̐ŏ����Y�E�q���ɑ哇�n�C��������ꂽ�͉̂Éi�l�i�ꔪ�܈�j�N�����ł���B

�@�u���z���Y�E�q�哙�]�\�n�o�v�i�㌎�\�Z���̒B�̊o�j�ɂ��ƁA�n�C�ɂ�����˂���A

�@�@�����i�Ȃ��j�Ԑؗ������E�ē��Ԑؓc�����̓��R�����A

�@�A���R�J���ɂ͔ѕĂ��x�����āA�������Ă��鉓���l�₻�̉Ɨ����]�������鎖�A

�@�B�ٍ��D�����|�������ȏꏊ�̊G�}�쐬�A

�@�C��q���̋��_���n�̊G�}�쐬�A

�@�D��������o�n�̊J���ɍۂ��Ă̒��ӁA

�@�E�~���\�ȋ���̒����A���w�����ꂽ�B

�@��q���͉Éi�l�N�㌎��\����ɑO�V�l�o���A�\���Z���ɑ�a�l�ɓ��������B

�@�\�ꌎ�O�����瓺�R�J���ق��˖��ɂ��C���̂��߉����A�F�����i������ق��j�A�n�A���i�ǂ��ق��j�A�����i�Ђ��ق��j�A�Ì����i���݂ق��j�A�����i�������ق��j���A�����������A�\�ꌎ�\�����ɑ�a�l�ɖ߂����B

�@�\�O���ɂ͗������̓��R�J�������肳��A�ē̂��ߐŏ��������ɑ�a�l���o���A�\����ɖ߂�A���z�ɕ��s�����B

�@�Éi���i�ꔪ�ܓ�j�N���������A�ŏ��͗����̓��R�ō�Ƃ��ēA�i�s�🐗z�Ǝ������̎�q�����֕����i�w�ŏ��ƔN���x�j�B

�@���̎����ɓ��R�J�����}���ꂽ�w�i�Ƃ��ẮA�A�w���푈�̏��ŊC�h�ӎ������܂�A���{�̎w���������C��������ɐ��������悤�ɂȂ��Ă������ƁA���̍ޗ��ɓ����͓S�ł͂Ȃ������p�����Ă������Ƃ����������i��������w�Γ�e���獕�D�܂Łx�j�B

�@�������ł��p���D�����������_�@�ɁA�O���O�i�ꔪ�l�Z�j�N�ɒ��������ݗ�����A��C�̐������s���Ă����i�u�s���l�Y�N�����`�v�w���������j���@���`���j���掵���x�A�u�F�˓V�ۓx�Ȍ�������v�^�����v�w�ߐ��Љ�o�ϑp����l���x�j�B

�@����A���R�J���ƕ��s���đ哇�S���ɂ킽�钲�����s��ꂽ�B

�@���̎��̒����́A�����̊G�}�����ɍĒ������s���A�قȂ��Ă��镔�����C��������@�ōs��ꂽ�i�u���z�����v��O���j�B

�@���̎��̒����̕��͉Éi���i�ꔪ�ܓ�j�N�O���܂łɔ˂ɒ�o����A����܂��Ė{�i�I�ȊG�}�쐬���w�����ꂽ�i�Éi�ܔN�O���\�����t�A�����̖��z�F���v���矐�z���̏��ȁu���z�����v��l���j�B

�@�{�i�I�ȊG�}�쐬�̎w���ɂ͒������ڂɊւ���w�����Y�����Ă��Ȃ����A���Ɏw�����Ȃ��Ƃ������Ƃɂ��A�Éi�ܔN�̒����ɂ����钲�����ڂ͉Éi�l�N�̒����̂Ƃ��Ɠ������̂������ƍl������B�Ȃ��A�Éi�ܔN�\���ɂ͊��E�~���̒����̎w�����o����Ă����i�u���z�����v�\�Z���j�B

�@�Éi�ܔN�̒����́A���z�������Ƒ㊯�̕��������Y�A�������̋M���V�O�q��ɂ���čs���A�G�}�쐬�͏��h���ōs��ꂽ�i�u�哇�㊯�L�v�w���V���㊯�L�W���x�j�B

�@�Éi�Z�N�l����\�����t�̖��z���������畃�e���̏����i�w������̎u�m�@���z���������x�j�ɂ��ƁA�Éi�ܔN�t����̒����͕S���قǂ�����A���z�������́A�Éi�Z�i�ꔪ�O�j�N�l���������G�}�쐬�̂��߂̍�Ƃ��s�Ȃ��Ă����悤�ł���B

�@�܂��Éi�l�N�A�ܔN�̒����ɑ����Éi�Z�N�ɂ��������s��ꂽ�\������݂Ƃ��B

�@���z���Y�E�q�傪���A�A���i�����j�𖽂���ꂽ�͉̂Éi���i�ꔪ�l�j�N�����A������҂��ĘZ�����ɑ哇�����B

�@���z���������͖Ƃ��ꂽ�͓̂��N�����̂��Ƃł������i�w������̎u�m�@���z���������x�j�B

�@�Éi���̑哇�����Ɓw�쓇�G�b�x�̊W

�@�w�쓇�G�b�x�Ƃ��������͑��̂ł���B

�@�܂Ƃ܂����ʖ{�Ƃ��ẮA���݁A�u�쓇�G�b�v�@��`�܂̌܊��ō\������鎭������w�t���}���ٖ{�Ɓu�哈�ޗ��v�u�吰�֗��v�u�哈���M�v�u�쓇�G�L�v�u�쓇�G�b�v�u�쓇�G�b���^�v�ō\�������������w�t���}���ٖ{�E���������ٖ{�̓�n�����m�F�����B

�@���e�͂قڏd�Ȃ��Ă�����̂̑����̑���_���m�F�����B

�@�u�쓇�G�b�v�̊��i����{�ł́u�쓇�G�b�@�܁v�ɑ����j�͕����\��N�Ɍ������Ƃ��đ哇�ɔh�����ꂽ�ɓ������q��ɂ��L�^�̈ꕔ�A�u�쓇�G�b���^�v�i����{�u�쓇�G�b�@�l�v�ɑ����j�͓����l���ɂ��V�ۏ\�O�i�ꔪ�l��j�N�̒NjL���܂܂��L�^�̎ʂ��ł���B

�@�ɓ������q��ɂ��L�^�̂����w�쓇�G�b�x�̈ꕔ�Ƃ��Ďʂ��ꗬ�z�����ȊO�̕����͌��݊m�F����Ă��Ȃ��B |

�}62�w�쓇�G�b�x�i������w�j���Ҏ[���ʖ{�j

|

�@���e�{�w�L�����x�i���������ُ����j�ɂ݂��鐴���̍ۂ̎w�����A���݊m�F�����ʖ{�̊Y���ӏ��ɂ݂��A�܂����̉ӏ��ɂ������ɂ������Ă̎w���������m�F����邱�Ƃ���A�w�쓇�G�b�x�̐����{�͑��݂��Ȃ��\���������B

�@�O�q�̓�n���̎ʖ{�̊ԂɊm�F����鑊��_�́A���ꂼ��̎ʖ{�ɈقȂ����i�K�̑��e����ʂ���Ă����������܂܂�邱�ƂɗR������ƍl������B

�@���e�{�w�G�L�����x���h���i�����j�N�i�Éi�l�N�Ɛ��@�����j�ɐ������Ă��邱�ƁA�Éi���̒����ɒ��ڊ�Â��ƍl������L�q���w�쓇�G�b�x���Ɍ�������Ȃ����ƁA��Ɋm�F�������z���������֗^�����Éi���i�ꔪ�ܓ�j�N����̑哇�����̏A�u�쓇�G�L�v�́u�Ē����@�V���v�̍��ɂ݂���u�Éi���N�l���m�哇���������}�m���܃j�Ē����m�G�}�A���v�Ƃ����w���ɏ]���G�}��������ꂽ���̂��u�������M�v�́u�Ē����@�V���v�̍��ł���A���n�̑薼�����u�����ޗ��v�u�����֗��v�u�������M�v���ҏW���i�߂�ꂽ���i�K�̑��e�ł���Ɛ��@����邱�ƂȂǂ���A���݊m�F�����w�쓇�G�b�x�̊�b�I�ȕ����͒����֗^�ȑO�ɐ������Ă����ƍl������B

�@�����Q���ȑO�ɏ����Ă������e�ɒ����I����肪�������Ă��������̂́A���ɐ�������Ȃ��܂܂Ɏc���ꂽ�قȂ�i�K�̑��e�Q��A�����Ƃ��Ďʂ��Ƃ��Ă����ʖ{�ȂǂɁA�����炭�͖��z�������ȊO�̐l���ɂ�鐮���̎蕪�������ʂ���Ă��������̂��A���݊m�F�����w�쓇�G�b�x�ƍl������B

�@�@�@�@�@3�@���������Ԑl�̐�㐸��Ɩ����̊������X�V���@top

�@���O���Ԑl����鉂��

�@�����ɂȂ��āA������������呠�Ȃ̖�l�A���Ԑl�A�O���l���哇�����ߑ哇�S�̊e���ւ���ė����B

�@���̒��ɁA���Ԑl�Ƃ��Ă͋{�Ó��̐l���ʼn^���̎w���҂Œm����V���o�g�̒����\�삪�A�ꔪ����i������\�܁j�N�\���ȑO�ɐ^��{�B�ő哇�ɂ��Ă����i�J�쌒��@�w�쓇�_�����x�j�B

�@�����͐l���ł̉^����A�Ăё哇�ɂ��đ哇�C���̖��䏬���Ő^��{�B�ɏ]�������l���ł���B

�@�܂����������Y����̒����̂��߈ꔪ����i������\�l�j�N�Z���\�����ߑO�\���A�����ۂŎ��������o�����A���ߑO�\���ɖ����̖��ɂ����������s�̖��Ԑl�A��㐸���i���킩�݂��������j�������B

�@���͖������i�ꔪ�Z��j�N�̐��܂�A���ꎵ�i�吳�Z�j�N�\����\�������������B

�@����̑c���Ɂu�쓇�G�b�v�������z�����������l���ł���B

�@���̍s�������́A�Z����\�����܂ł͌������s�̋��v�A���h�ŏh�������B

�@���̌�A�哇�̐��C�ݑ���D�Ɨ��H�ł܂�����B��\����A������D����l�A����ܐl�̑D�ŏo������a�l�ɔ������B

�@���̌�A����a���̖����A�����A���F���i������j���̉F���A�����i���ނ�j�A�����˓����̊Ǔ��i���ӂ��ǂ�j�A����������v�C���i������܁j���̎ł֍s���h���A�����l���A�ł���ēx�Ǔ݁A�����A�F���ցA��������A�Ǔo�R�ŎłցA�����\�O���A�����˓����̌Ðm���i���ɂ�j�ŏh�������B

�@�����ɋA��r���̑�a�l�őD�����A������\���A�������s�̏��h�ɓ������A�����O�\��������ۂŖ������o�q����������������ɓ��������B

�@���̍s���ł̋��꒲���ł́A�C�Y���̒��������A�Z�����̍D������߁A�u���͑�R�Ȃ�Ζ������i�������j�̗��v�^�Ж�����ׂ��v�Ƃ����B

�@�������A����œ~�G�́u���ׂ��\�i�����j�n���v�A���₪�����u�ԃm�ꏊ�͖����v�ƌ��������Ă���B

�@�܂��A����͑哇�̌���E���K�ɂ͋����Ă���B

�@�Ԏ��́u�I�[�v�ƌ������Ƃ́u�����Ȃ�ʂ����̉����v�A�Ƃ̍\���̒������A���t�͂킩�炸�A�ߑ��������قȂ�u�ً��j�Z�Ћ���S�n�v�ł������B

�@�C�������������Ȃ�����A�������A�邱��ɂ́u�A�S�@��v�Ƃ����S���ł������B

�@���ɓ��퐶���ō������̂́A�̔�~���������́u��B�v�i�g�C���j�̎g�p�ł������B

�@�܂��A�����l�i�ꔪ����j�N�A������܁Z�Z�҂ʼn���߂��o���u�G�f���i�Ђ��������j���l�����v�ɂ��āA�z��Ƃ����F���ʼn������Ă��Ȃ����Ƃ��L���Ă���B

�@�Ƃ���ŁA���͏��h�ŗǂ����y���ɗa�����Ă���B

�@����́A���z�����������h�ɉ����ɂȂ������̐e���ɂ����̂ł������B

�@����͐�㎩�g�A���z�́u���e�����ĉ�X�ɉ�����A�d�i�Ă����傤�j�j�戵�n���v�Ɨ������Ă����i�w�����j�����@�哇���L�x�j�B

�@��l�̌�������

�@��l�Ƃ��ẮA���X�V���i�������肬�����j���哇�e�n�������l���ł���B

�@�X�o�g�̍��X�́A����̒������I���ꔪ��O�i������\�Z�j�N�㌎��\����A�����ۂŗ^�_���Ɋ�`�����̂��͂��߁A�哇�S�̊e�����o�Ė����ɑ؍݂��Ē����������s���A�\���\�����A�����ۂŏo�`�����B

�@���̉���A�哇�S�̒����̌��ʂ�����l�N�܌��A�w�쓇�T���x�Ƃ��Ē����ꂽ�B���̒���̋㌎�\���A�哇�X�i�ɐ����ɖ�����ꂽ�i����]�w���X�V���̋O�Ձx�j�B

�@���ꂩ��l�N��̈ꔪ�㔪�i�����O�\��j�N������\����A���i�����C���A�㌎��\�Z���t�Łu���哇�X�i�@���X�V���@���l�N�݊���t�ފ��B������S�~�����X�v�Ə������ꂽ�B

�@���̎��C���O�̈ꃕ���قǑO�̎�����\�ܓ��A���X�́u��p�L�V�o�������X�v�Ɠ����֍s���Ă��邱�Ƃ��炵�āA���C�Ƃ̊֘A���l�������i�u������������v���܋�㍆�A��Z��j�B

�@���C���R�ɂ��Ắu�����鎁�̎��b�ɁA���̌����͎������h�Ƃ̈ӌ��̕s��v�ɂ��肵�Ƃ��Ӂv�Ƃ����i���R���v�w���X�V�����`�@���i������j�n�R���s�V�L�x�j�B

�@���X�́A�w�쓇�T���x�Ŗ��炩�Ȃ悤�ɑ哇�S�̏�c�����Ă����B |

�}63 ���X�V��

|

�@������ӂ܂��Ă����̂ł��낤�A�u�哈�X�����j�v�ŁA�哇�́u�����v�i�ւ����j�Ƃ��čŏ��Ɂu�]�O���i���ׁj�e���n�m���ǃ���g�V�e���n����j�X���m�K���A���B�]�e�����i�肢��j�m�l������m�s�p�������C�Z�V�����m��σA���v�Ƃ����B

�@���n���������𒆐S�ł́u�������\�����m���K�����X�B�}�^�����i�L�j�A���X�v�Ƃ������B

�@�Ƌ��ɓ����ɑ��Ắu�l���q���v�̒Ⴓ�A�u���i�m���v�A�u�l���m遚��v�A���̑����ƒ��~�S�̂Ȃ��������Ă���B

�@���̂��߂̉��P�Ƃ��Ă܂��A�����͐l���̖͔́��u�t�\�v�ƂȂ邱�ƁA�˒����܂ߎ��Ȃ̐����ێ��̂��߂̗����́u������E�j�����m�����i�V�v�A�܂����f�E�u�e���v�����߁A�l���Ɂu�A�J���v�i�Ă��˂����j�A�e�n�����͂��ׂē��Ɖ��ǁA�w����������邱�ƂȂǑ��ɖ�l�ɑ��Č������u�S���v�Ɠ��ƁA�w������̏d�v��������B

�@���ہA���������Ɋe�˒�����̕]�������{�����A�ꔪ��Z�i������\��j�N��\����t�̑哇�S�́u�e����j�X���ӌ��v�Ƃ������ɂ́A�u�s�����i���J�˒�����A���n�������l���m�׃����j�s�K�i���g�X�v�Ƃ���B

�@�܂�A���������畋�C�̖�l�Ƌ��ɁA�˒��ɑ��Ă����_��c�����A�ꔪ�㎵�i�����O�\�j�N�����t�̕����ɂ́u�����p�m�]�t���Ӗ��v���u���n�m�����v�ƈႤ�Ƌ�������Ă���ł������i�u�������������哇���L�^�i���y�L��Y�Ɓj�v���ʌo�ϑ�w�j�B

�@����ł́A�����NJ��i���j�̏\�����ւ̖��S����m���Ă������X�́A�ꔪ����i������\���j�N�A�O���������Đ�ӏ\��������E��������B

�@���̒��ʼnΎR�����n�тł���z�K�����̊J��ҁA���}�����Ԗؖ��O���v�i�������Ȃ��Ƃ��˂��j�̓���x�`�i�Ƃ݂ł�j�̎��т𖾂炩�ɂ��A���łȂ鐸�_�A�E�ςȂ�u���������ɓ����Ǝ咣�����̂́A���X���F�������u�������\�����m���K�v���P�╉�����̂��߁A�����ւ́u�t�\�v�Ƃ��Ă̓����]���������߂ƍl������B

�@�@�@�@�@4�@�h�D�[�_�[���C���Ɩ������ɂ����鉂���̓��A�������@top

�}64�@�h�D�[�_�[���C��

�@�O���l�ɂ�鉂������

�@�w�쓇�G�b�x�ɂÂ������̓��A�������œ��L�����̂��A�������N�h�C�c������{�ɗ����A�����邨�ق��O���l�A�h�D�[�_�[���C���iLudwig Heinrich Philipp Doederlein�j�̌����ł���B |

�}65�@�h�D�[�_�[���C���̉����哇�������� |

�@�h�D�[�_�[���C���́A�ꔪ�܌ܔN�O���O���v�t�@���c�n���̃o�[�h�E�y���N�c�@�[�x�����s�Ő��܂�A���R�Ȋw���G�������O����w�A�~�����w����w�Ɋw�сA�����ō����w�Z�������i�����ɍ��i���Ă���B

�@���̌�A�����i�ӂӂj�푈�ɂ���ăh�C�c�̂ɂȂ�������̃X�g���X�u���N��w�ɈڐЂ��A�ꔪ�����N�A�o�N�̍��i�����ɂ���Ĕ��m�����擾�����B

�@�ꔪ�����N���痂�N�ɂ����ăX�g���X�u���N��w�ŏ���߂Ă������A���̌�~���[���n�E�[���s�̍����w�Z�̕⏕�����ƂȂ�A�������瓌����w��w���i��̓����鍑��w��w���j�ɍu�t�Ƃ��ď����ꂽ�B

�@�h�C�c�ł͕⏕�����Ƃ����s����ȗ���ɂ������̂ŁA���̏����i���傤�ւ��j�͔ނɂƂ��đ傫�Ȋ�тł������B

�@�ނ̓��{�ł̒����n��Ƃ��ẮA���͘p�̍]�m���A���p�̓c��A�O���i�{�ÁA���߁j�A���m�A�������A�����A�����哇�Ȃǂ��m���Ă��邪�A���̒��ł����Ƃ��ڍׂɁA�������킩��₷��������Ă���̂��A�����哇�̒������s�ł���B

�@������܍̏��s�w�҂ł������h�D�[�_�[���C���͈ꔪ���Z�i�����\�O�j�N�����\�ܓ������Z���ԁA�����哇�i���ɉ��v�C���i������܁j���j�ɑ؍݂����B

�@�ނ������n��������哇�ɑI���R�́A���C�����̌����ɉ������œK�ł���Ɠ����ŕ��������߂ł���B

�@�ނ͋A����X�g���X�u���N��~�����w���ł̍u�`�ŁA���т��щ����哇�̒������ʂɐG��Ă���B

�@�h�D�[�_�[���C���̂��̉��������́A�����Z���Ԃ̗\��ł��������A��^�䕗�Ƃ̑����ɂ���āA��Z���Ԃɂ�����Ԃ��̂ɂȂ����B

�@�����̐A�����E������

�@���āA�ނ̉����������s�̖ړI�́A�܂����E�ɂ��̎��Ԃ��قƂ�ǒm���Ă��Ȃ��������A���ɊC�̓������ɂ��Ă̌����ł������B

�@�������A���e�͂��̕���ɂƂǂ܂炸�A�L�������哇�̒n���A�n���A���j�A����A�����K���A�@���A���J�i�������j�A���z�A�A���A�_�ƁA�ыƁA���ƁA���Ɠ��Ƒ���ɂ킽���Ă���B

�@�����̃h�C�c�̑�w�Ŋw�L���w��I�������A�����ʂ��牂���哇�𑍍��I�ɑ����悤�Ƃ��鎋�_�ƂȂ��ďo�Ă���̂ł��낤�B

�@�܂��A����������Ɣ�r���A���̋��ʓ_�⍷�ق����o�����Ƃ�����@�������Ă���B

�@�����āA�ނ̏��q�͊w�҂炵���Ό��ɂƂ��ꂸ�A�f��������A�����������̂��Ȃ�ׂ������ɋL�^���Ă���̂ŁA�I�s���Ƃ��Ă��ʔ����ǂ߂�B

�@����ł͈ꔪ�����i�����\�l�j�N�A�l�n�`�f�i�Вc�@�l�h�C�c���A�W�A����A���h�C�c���m������������@�֎��j�ɔ��\���ꂽ�_���u���������̉����哇�v����A�����̐A�����A�������A�C�̓������Ɋւ���ӏ��̖`���̕������ق�̏������������Љ�悤�B

�A����

�@�k�삳�ꂽ�y�n���ꉞ�ʂɂ��āA�͂����U��ɋ����n�悪�ǂ��ł��F�������B

�@�܂����̓A�_�������S�ɂȂ�C�ݒn�сB���͍����́A�S���ʉߕs�\���N���S�̎R�̎ΖʁB�����̓\�e�c����ԓT�^�I�ȐA�������A����͑����̏ꍇ�l�H�I�ɂ����ɂ����炳�ꂽ�悤�ɋ^����B

�@��O�͎R��̍��ؗђn�сB�����͏�̃J�V�A���Ԃ�A�J�K�V�������A�Â���ɑ����̌��n�тł���B

�@���̍��ؗђn�тɂ̓J�V�̑��A�������̃N�X�m�L�̎�ނ��ڗ��B�܂��A���̒��ɃA���K�V������B

�@������̃N�X�m�L�Ȃ̓^�u�m�L�Ƃ������̂ő哇�̏d�v�Ȍ��z�ނɂȂ��Ă���B

�@�܂��A�N�X�m�L�Ȃ̎�ށA���V�̎�ށA�ؐ��V�_�̎�ށ|����͂��Ԃ�w�S�ł��낤�\�\�Ȃǂł���B

�@���̓}�L�Ȃ�g�E�_�C�O�T�Ȃ̊��ށA���̏�ɃI�z�o�A���h�z�V�A�E�R�M�ȁA�A���L�Ƃ��̋߂��W�̗����̖��̂Œm���Ă��郊���[�L���E�A���L�A���c�f�i�㗪�j

������

�@�哇�̓����~�͂��̓��דI���i��F�߂�������Ȃ��B

�@���̓��ɂ͖쐶�̚M������������߂ď��Ȃ��B

�@������^�̓����Ƃ��ăC�m�V�V�ƃE�T�M����������Ƃ����Ă���B

�@�܂��A����͖{�������ɐ������Ă���B

�@���v�C�����ɂ͂��Ȃ��̂Ō����K�v���Ȃ��B

�@�������̏����������̓��X�ɂ���A���Ԃ�l�Ԃ������点���V�J�͑哇�ɂ͂��Ȃ��B

�@���H�b���S�����Ȃ��̂ŁA�j���g���͑S�R�댯���Ȃ��R�ɕ�����������Ă���B

�@��O�I�Ȉړ��\�͂����M�������A���Ƃ��l�Y�~��R�E���������������ɐ������Ă���B

�@�M�������Ɠ����悤�ȖR�����͒��ނɂ�������B�����g�̓��W���ƃJ���Z�~�̓�́A���{�ł����ʂ̂��̂��悭�����B

�@���ŏo��������́A���ƃX�Y���[�H�A�쐶�̃n�g�A�����ȃK���X�A�~���}�J�P�X�őS���ł���B

�@�R�ł̓n�g�ȊO�̐��������Ƃ��Ȃ��B���̂͂����ł̓Z�~�����ł���B

�@���ɓ~�ɂ͎��̒�������Ƃ����B�V���T�M�A�g�r�A���N�h���i�����j�B

�@�n�u�͘Z�A���u�[�X�i�ꔪ�O�`���O�Z���`�j�ʂ̒����ŁA�����Ƃ��|�낵���Ŏւ̊댯���ɂ���r�����ւł���B

�@���̓����̓n�u���ŁA�����Ȃ��낱�̓��ł����킩��B

�@���߂Ă����������Ă��ꂽ�哇�̐l���A�@�̌����l����Ƃ����Ă����B

�@�ڂƕ@�̊Ԃ̂��ڂ݂����̈�ۂ�[��������B���łɓ����⎭�����ł��̎ւ̂��Ƃ��Ă����B

�@�܂��������ł͓��{�̗F�l����A�n�u�̑������Ƃň��������哇��艫��֍s���悤�ɐ������ꂽ�B

���̎ւ͑哇����щ��v�C�����A���V���A��E���A�i�Ǖ����ɐ������Ă��邪�A�Ō�̓ł̐����͂܂��^�⎋����Ă����i�㗪�j�B

�C�̓�����

�@�A�����̂��̂Ɋr�ׂāA�������̂��̂���葽���ڂɂ����B

�@���̈�ԓT�^�I�Ȃ��̂́A�T���S�ʂ��Ȃ��Ă��邱�ƂŖ����ł���B

�@���̃T���S�ʂ̓e�[�u������Ȃ��āA��̊C����C�݂̂������܂ł�������Ƃ��߂����Ă���B

�@�傫�Ȋ����̎��ɂ́A�T���S�ʂ������I�ɊC��ɘI�o����Ƃ����B

�@�������̎�ނ͈����ԂŖ�l�\�t�@�[�f���i�l���[�g���j�̐[���̂Ƃ��납�玝���������B

�@�C�ʋ߂��ɂ̓~�h���C�V�ȁA�T�U�G�ȁA�N�T�r���C�V�ȁA���T�C�T���S�Ȃ������B

�@�܂��A�N�}�E�~�q�h���Ȃ����Ȃ��Ȃ������邱�Ƃ��ł����B

�@���̃T���S�ʂ̊Ԃ�F�ʂ䂽���ȋ����V��ł����i�㗪�j |

�}66�@�T���S��

|

|

�@�h�D�[�_�[���C���͋A����A�X�g���X�u���N�̔����قɏA�E���A���{���玝���A�����c��Ȏ��W�i�����قɎ��߂��B�@���̎����͈�ʂɂ͂��܂蒍�ڂ���Ȃ��������A�w�E�ɂ����Ă͍����]�����A���݂��������قɕۊǂ���Ă���B�@���̌�X�g���X�u���N�s�̓����w�����ْ��A�X�g���X�u���N��w�������A�~�����w����w�������A�~�����w�������w�����ْ��ȂǂɏA�C���Ă���B

�@�܂��A���N����O�Z�N�܂ł̊ԁA�h�C�c�����w�E�̏��������߂Ă���B

�@���O�Z�N�O����\�O���v�A���N����B

�@�@�@�@�@5�@�ǏD�̉����哇�\�\���c�������w�쓇�o�ϋL�x�\�\�@top

�@�ǏD�̉���

�@�����i���a��j�N�\�ꌎ�A��㖈���V���Ђ̉��c�����́A�����̌o�ώ�������@���A�u�ǏD�i�����イ�j�̉����哇�v�Ƒ肵�āw�����V���x�ɘA�ڂ����B

�@���c�͋L���̖`���ŁA

�@�u�����哇�̎��@�ɗ������A�n�u�̐��ށA�R����d��Ǔ��ɁA�J�ƕ��Ƃɂ����Ȃ܂�ĘI�̖������Ōq���ł���l�X�̔敾�������鐶����͂��炩���ߓ��̒��ɕ`���čs�����B����ǂ����n�ɎR�Ԃ̑��X��K�˂Ă݂Ĕ敾�͗\�z�ȏ�ł��邱�Ƃɂ܂��������ꂽ�v

�@�Əq�ׂĂ���B

�@�`���̕��͂��炵�āA���c�͉����̗��j�E���y��o�ϓI�����̏�Ԃɂ��Ă��˂Ă�茩�����Ă������̂Ɛ��������B

�@�����\�N��ȍ~�A�V����G���ɉ����̖����o�ꂷ��悤�ɂȂ����B

�@���̑啔���́A�������̎�������߂�����Ɋ֘A������̂ł���B

�@���Ƃ��A�ꔪ�����i�����\��j�N�\�����t���́w�������������x�V���́A�u�哇�̍�����Ђ̂��Ƃ͂���܂ł��т��ѐV���֏o�����ʂ�v�Əq�ׂĂ���悤�ɁA����ɂ킽���đ哇�̍�����Ђ̋L�����f�ڂ��Ă���A�ꔪ�����i������\��j�N�\�ꌎ�\�Z���t�́w���_�i���̂̂߁j�V���x���哇�̓��Ǝ������߂���L�����f�ڂ����B |

�}67 ���c����

|

�@�����āA�����́A�����哇�����ē��m�̃A�C�������h�ƌĂсA���̎S���ĉ����̖���S���ɍL���m�炵�߂��̂ł���B

�@�ꔪ����N�ɂ́A�w���_�V���x�̋L���𒆐S�ɂ��āA�u�哇�S����L�v���o�ł��ꂽ�B

�@����͍���J�݂��ԋ߂ɍT�������R�������h�̑I���p�p���t���b�g�Ƃ��ďo�ł��ꂽ���̂Ɛ�������Ă����i��R�ٌܘY�u�u�哇�S�̗����v�y�сw�哇�S����L�x�̉��v�w�������y�������ɑ��j�B

�@�܂��ꔪ��O�i������\�Z�j�N�\�ꌎ�ɂ́A���X�V���́w�쓇�T���x�����s����Ă���A�m���l�̉����ɑ���S�͍��܂��Ă����B

�@�����̐���

�@������i�吳�\�l�j�N�����ɂ́A�����哇�i�}����������j�ŁA�������h�S��H���Ē��ł��A��Ƃ����S����Ƃ����ߌ����w�����������V���x�ŕ�ꂽ�B

�@���̂悤�ȉ����̎S������c�́A�V���L�҂ł��鎩���̖ڂŊm���߂邽�߂ɁA������K�˂邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�@�����i���a��j�N�A���c�����������̎��Ԃ́A���ɂ͂���Ƃ����ɂ͐l�Ԃ炵����ʐ������ڂ̑O�ɓW�J����Ă����B

�@�e���Ȉߗނ𒅂ē����Ă���l�X�̊�F�̈�������e�H�Ƃ������Ƃ������ɑz�����ꂽ�B

�@�l�X�̏�H�͈��ŁA�O�H�̂�����H�����ł��O�Ă�H��������̂͏�̕��ނɑ����Ă���B

�@�o�Ϗ�Ԃ̍s���l�܂�̏�Ԃ�������̍ޗ��Ƃ��āA���ł̔[�����т̐��ڂ������Ă���B

�@����Z�i�吳��j�N�ȗ��A���ł͑ؔ[���܊��ȏ�ł���A��ܔN�ɂ͊������[���͂킸���O�Ђɂ����Ȃ��Ƃ�����Ԃł���B

�@���ł�s�����ł̔[�������Ⴂ���߁A�����A����E���A�����A���a�@�E���A�x�@���̕�������ʏɂ���B

�@���ꂩ��A�哇�S�̈�ێ��x�Ɋւ��铝�v���f���Ă���B

�@����ɂ��ƁA�ڏo���z�͈�Z��l���~�]�ŁA�ړ����z�͋�Z�l���~�]�ł���B

�@�]���āA�ڏo���ړ������Z���~�قǏ����Ă���B

�@�������Ȃ���A�u�f�ՊO����v�i�^���A�ی����j�⏔�ŁA���O�ւ̑������������Ă���ƁA�ڏo�����x�͎x�����߂ɂȂ�B

�@������i�吳�\�l�j�N�̈ڏo�i���݂Ă݂�ƁA�哇�ۂ̂悤�Ț��ʕi���S�ڏo�̔��z�ȏ���߁A����ɍ����Ɗ��߂�������ƁA�S�̖̂����ɂȂ�B

�@�ړ��i�̒��ōł��傫�Ȃ��͕̂ĂŁA�Z�O�l��A���i�ɂ��ē�l���l���Z�Z�~�ɒB���A�H�ƈړ����z�̔����ȏ���߂Ă���B

�@����ɑ����āA�Ȏ��i�哇�ۂ̌����j��ꎵ�������Z�܉~�A��ޘZ�ꖜ�����Z�܉~�ł���B

�@�ړ��i�̂قƂ�ǂ͌����܂��͏�����ł���A�엿��@�B�̂悤�ȓ������i���{���j�͏��Ȃ��B

�@�������A�Ă���E���E�Ȏ��͌S���ł����Y�������A�����ߖ�\���͏\���ɂ���̂ł���B

�@�ɂ�������炸�A���ꂪ�ł��Ȃ��̂́A�S���̑ӑ��i�����ȍk��j���Q���i�����E���̈����j�ɂ����̂ł���A�哇�̔敾�́A�~�ς̓r���Ȃ��킯�ł͂Ȃ��A�����Ȃ�����Ȃ�B

�@�哇�̋~�ς͌��ǁA�Ō�ɂ͓����̕����Ǝ��o�Ƃ����ׂĂ̑O��ƂȂ�A�Ɖ��c�͎咣����̂ł���B

�@�u�N�Ă擇���v���ꂪ���c�̌��т̌��t�ł���B

�@������i���a�l�j�A�A�����J�Ŗu���������E���Q�͓��{�����������݁A���ɔ_�����ł��̉e���͑傫�������B

�@�哇�S�������͑S�����ύ��������̎l�Z�����x�ɗ�������ł��܂����B

�@�哇�S�o�ς̋~�ςƐU����}�邽�߂ɁA������i���a�l�j�N�A�u�哇�S�Y�ƐU���v��v�����肳��A���N�\�����~�̕⏕���i�܃��N�ԁj����t���ē��Ƌy�ш�ʎY�Ƃɑ��鏕�����Ȃ��ꂽ�B

�@�������A�����z�����Ȃ����߂ɁA�����̖ړI��B�����邱�Ƃ��ł����A���O�O�i���a���j�N�����A�哇�S�U���v������������i��Ζ����s���j�́A�u�哇�S�U���v����{�̋V�ɂ����菑�v�𐭕{�ɒ�o�����B

�@���O�l�i���a��j�N�ȍ~��Z���N�Ԃ̐U���v�掖�Ɣ�\�葍�z�͈ꔪ��ꖜ����Z���~�ŁA�������ɂ̕⏕���̗v���z�́A����ꖜ�O��Z�~�ł��������A�펞�o�ςւ̈ڍs�ɂ���āA�r���Œ��~����Ă��܂����B

�@�{�i�I�ȉ����U���J������́A���l�i���a��\��j�N�́u�����Q�����ʑ[�u�@�v�̐����҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@�@�@�@�@6 �쓇�ւ̒\�\���c���j�w�C�쏬�L�x�Ƌ{�{���w���v���������x�\�\�@top

�@�u�C�쏬�L�v�̗�

�@���c���j����B���݂���ѓ�̓��X�ւ̗��ɏo���͈̂���Z�i�吳��j�N�\���痂�N�̓܂łł������B

�@�����ɋA��Ƃ��������A���̐��ʂ𓌋������V���ɘA�ڂ��A���O�ܔN�ɂ͒P�s�{�Ƃ��Ĕ��s���ꂽ�̂��w�C�쏬�L�x�ł���B

�@�w�C�쏬�L�x�͍��荂�����s�L�ł���A����������_���ł͂Ȃ��B

�@�������A���c�́u�^�ߍ��i��Ȃ��Ɂj�̏������v�̒��ŁA

�@�u���Ȃ��Ƃ������̉��̏����̐��������i�݁j��ƁA����͂ނ��땨�̎n�߂̌`�ɋ߂��A���̏I��̎p�Ƃ͂ǂ����Ă��v���ʁv�Ə������悤�ɁA����E�����́A���{�����̏o���_�ł���A����䂦�ɓ����͓�����c�ƕ����������c�ł���Ƃ����咣��������A�ӔN�ɏ������w�C��̓��x�̓��{�l�Ɠ��{��������������n�܂�Ƃ������{�l�N���_�̍l�������łɒ���Ă���̂ł���B

�@���c�͎���������{�Êۂɏ���ēߔe�֒����A�ɔg���Q�i���͂ӂ䂤�j�Ɩ����̂悤�ɉ���ė����̖����Ȃǂɂ��Č�荇�����B

�@�{�Ó���Ί_���ɂ��s���A�����ւ͎������ւ̋A�r������B�@���͈ɔg�͈��ꔪ�i�吳���j�N�ɉ����֍s���Ă���̂ŁA���̉e���Ŗ��c��������悤���B |

�}68 ���c���j

|

�@���c�̉����̗��͎l���ܓ��Ƃ������킽���������̂ł͂��������A��ɉ����哇�암�̗v���͓I�ɕ�������Ă���B

�@�����i�Ȃ��j����Z�p�ɍs���r���̎O���Y��͎O���Y���Ƃ������A���͎O���Y�g���l�����ł��āA�����Ƃ����܂ɍs���邪�A�̂͑�ςł������B

�@���c�́A�����ߓ����ł��A���łɋ����ƂȂ��Ă��тꂽ���̒����ɘV�����O���Y�Ƃ��̍Ȃ����Q���Ă�����̗҂����L�l��`���Ă���B

�@�O���Y�v�Ȃ́A�F��������Ӓ��������ė����l�����ŁA���̐���ȉ^���Ɠ��̊J��̓w�͂́A��̕���ł��������B

�@����ɂ��Ă͑O���������w�����̐X�ɐ������l�\�\���c���j���K�˂����̎�l�����O���Y�x�����V�Ёj�̒��Ŗ��炩�ɂ��Ă���B

�@�O���Y�����z�������c�́A�����Ԃňꔑ�������ƁA���ؖ����ւČÐm���i���ɂ�j�֍s���Ă���B

�@�w�C�쏬�L�x�̖��c�̗��s�����ł���w�쓇���s����L�x�i�쓇������j���ǂނƁA���̗��̏ڍׂ������ċ����[���B

�@���c�̊S�́A�}�W�����i�n�u�j��V�V�i���j�A���i�����j�̎��A�h�S�i���Ăj�̎��ȂǁA�R��̓��A�����͂��߁A�s���A�����ȂǗl�X�ȑΏۂɂ����ł���B

�@�u���ꂸ�݂̓�k�v�ł́A�g�J���������̏ォ�����k�̋��ł��邱�Ƃ��w�E���A�^���@�̋��E�ł�����Ɛ����Ă���B

�@�܂��A�g�J���ł͈�O�̏��̎q�̐������ɓS���i���ˁj�����s����̂ɑ��A�����ł̓n�W�L�i�j�ˁj�Ƃ����ē��n����̍b�ɂ��镗�K������Əq�ׂĂ���B

�@�F���i������j�������i���ނ�j�łɁA���Ƃ̉��Ύ�����c���K�˂������A���w�Z�̋��������Ă��āA���m���ɂ��Ęb�������ƂȂǂ��u�����̏��v���i�߂��Ƃ܂j�v�u�����i���ɂ��݁j�̓y�v�ɋL����Ă���B

�@�哇�̃m���͓`�����d��암�̐^�{�m�i�܂����j�g�ƁA�`�����ȗ������}�g�l�ƌ������Ă��悢�Ƃ���k���̐{���i�����j�g�̓�n���ɕ���Ă��邱�Ƃ������Ă���B

�@�����̋��Ƃł́A������̃V�o�T�V�̓��ɂȂ�ƁA�����_���i�m���̒����j���o���ċ����A��c��q�ށB

�@���Ƃ̐_�߂͑�ȕ������Ƃ��ĉF��������ψ���ɕۊǂ���Ă���B

�@�w�C�쏬�L�x�́A���{�����w�̏����̋M�d�Ȗ{�ł���A����≂���A�g�J���ȂǓ쓇�̖��������̏d�v������{�l�ɓ`�����L�O���ׂ��{�ł���B

�@�w���v���������x

�@�S���e�n������Ėc��Ȓ�����c�����{�{���́A�F�쏔���̉��v���A�n�ѓ��A��q���A�A�����哇�A��E���������A�w���v���������x�w�������x�̐��ʂ������Ă���B

�@�{�{�́A���l�Z�i���a�\�܁j�N�A�a��h�O�i���Ԃ��킯�������j�̂����߂ŁA���̔N�̈ꌎ��\�����A���d�x�ۂɏ���Ď������`���o�q���A��q���o�R�ŗ����ߌ�A���v���̈��[�i����ڂ��j�ɒ������B

�@�������������Č��W���̐_�R���w�Z�ɓ��̂��Ƃ��悭�m���Ă�����a�g�Z����K�ˁA���ꂩ�����܂ň�O���ԁA�����e�n������A�����ꂽ�`���҂����ɉ�A���͓I�ȕ������s��ꂽ�B

�@�{�{���O�O�̂Ƃ��ł������B

�@�����́A�ߐH�Z����s���A�M�A�̘b�Ȃǖ����w�̂����鍀�ڂɂ킽���Ă���̂ł��邪�A�Z�Z�]�N���ւ����݁A���v���͐��E��Y�̓��Ƃ��ėL���ɂȂ�A�ό��q���Ђ������炸�A�������ϖe�����B |

�}69�@�{�{���i�n�ѓ��ɂāj

|

�@���ꂾ���ɋ{�{�̋L�^�͔N���ƂɋM�d�Ȃ��̂ɂȂ��Ă���B

�@�{�{�̊w��́A�w�҂̂���Ƃ͈Ⴂ�A�����҂̎��_����̓�����L�^�Ƃ������ƂɈӋ`������B

�@�w���v���������x�ł��A��������ł��������i�����j������i�Ƃт����j���A�I�i���j���Ȃǂ̋��Ƃ��͂��ߓy�n���x�A���ՂȂǁA�����̐��Ƃ⏎���������d������Ă���B

�@�����A���v���͏��v�ǒn��Ƃ��ăX�p�C�������x������Ă������A�����ɖ߂����{�{�̏��ɂ����x���x���������Ƃ����B

�@�l�Ȃ����Ί�ōI�݂ɓ`���҂̐S���ق����Ȃ��畷���Ƃ����A�V���̒����҂ł������{�{�Ȃ�����A�t�Ɍx�������ꂽ�̂ł��낤�B

�@�{�{�̋�J���v����B

�@���v������k�ۂŎ��������������{�{�́A�r����q���̐��V�\�ɏ㗤���Ĉꔑ���A�o�X�Ŗ�ԂɌ������A�F��_�ЂɎQ�q�������ƁA���̒��哹������Đ��V�\�֖߂����B

�@���s�R�ł������B

�@�{�{�́A���Z�O�i���a�O�\���j�N�E�Z�Z�N�ɂ���q���ɍs�����B

�@���Z�Z�N�̎��́A�o�ϊ�撡�̈Ϗ��ɂ���q���o�ώ��Ԓ����ň�Z���̃X�^�b�t�ōs�����B

�@�{�{�͂��̎��A���V�\�s�ōu�������Ă��邪�A���̓��e�́A���������˓��C�̑哇�̏o�g�ł��邱�ƁA�����U���@�̖{���̖ړI�́A���̐��Y�����A�J�����Y�������߁A�Z���̐������L���ɂȂ��Ă������Ƃł���A���̊J���ɂ͒m���A�Z�p�A�����ꂽ���A���{����@�ւƒn�ꎑ�{���厖�ł���A�Ƃ�����|��Ԃ��M�ق�U����đ���̊�����^�����B

�@�@�@�@�@7 �����q�Y�Ɖ������y�j�̌����@top

�@�����Ɖ���

�@�����q�Y�͈��܌��i���a�O�\�j�N�\���A�����s�ɈڏZ�����B

�@���N�l���A�����哇�����w�Z�E�哇���ƍ����w�Z�莞���̔��u�t�ƂȂ�A���{�j�E������������B

�@�����Ĉ��ܘZ�N�㌎�A�����������哇�����w�Z�}��������Z���Ö쒷�v�i���̂������j�̌�L��t���āw�哇��E���㊯�L�@���哇�^�l�������L�x���|�����ꂽ�B

�@���s�̌o�܂ɂ��ẮA�����q�Y�́u�w�哇�㊯�L�x�ɂ��ā|���̉����j�����̒[���|�v�ɏڂ����B

�@���ܘZ�N�A�������ĕ�����يْ����i������j�p�g�̂ق���R�ٌܘY�i��낤�j�E�c���p���E���a�l����ɓ����q�Y�̌ܐl�Łu�����j�k��v�̉�����������A���p�g�̎���ْ��ƂȂ��������́A���ܔ��N�ꌎ�A�u�������y������v�ɉ��҂��Ă��̐��b���ƂȂ����i�w�ёh��j�G�[�V�x�ɂ��A����̎Q���҂͈�㖼�j�B

�@�u���̗��ƔN���̉�s�̎G�������ׂē������S�����Ă���B

�@���̊����̈�[�́A�����q�Y�ҁw�����̕����x���땶�ɏq�ׂ��Ă���B

�@���N�l���A�������ĕ�����ق͎����������}���ى������قɉ��̂���A���̉^�c�\�Z�ɂ���Ď��R�ɋ��y�����̍w�����Ȃ����悤�ɂȂ����B

�@�����u�N�����ɎQ������悤�ɂȂ����͈̂��Z��N�ȍ~�ł��邪�A���ς��ď\�����̎Q���҂̂Ȃ��ŁA�����͏I�n�������ɓO���Ă����L��������B�@�������[�h���Ă����̂͐���R�ٌܘY�ł������B |

�}70�@�����q�Y�i�����s�ɂāj

|

�@�����������͈��Z���i���a�O�\�Z�j�N�\�u���|�l�V�A�̍������v�i���}�ДŁw���E���{�S�W�x����j�\���Ă���u���|�l�V�A�v�u�����ʁv�̊T�O�𑽗p����悤�ɂȂ�B

�@����ɑ�闧�T�Ƃ̑Βk�i�w�����V��x��㎵�Z�N�l���Z���j�ŁA�u���ꕶ���Ǝ������̂Ȃ���v�ɂ��āA���̂悤�Ɍ��y���Ă���B

�@�����ɁA�F���Ƃ̊W�ŁA�˂��炫���㊯�A���邢�͕t���≓���l�̐��M�Ȃǂ܂Œ��ׂĂ�����j�Ƃ����邪�A�����������̂��ׂ�������������ŁA���낢�뉟���Ă��邪�A���̐l�̘b���ƒ��R�����̓����̔w��ɂ́A�F���˂̓���������Ƃ����B

�@�Ɠ����ɎF���̓����ɂ́A��ɒ��R�����Ƃ����w�i������Ƃ����ȁB

�@���R�����Ƃ����͓̂��{�̒��ł͐��E�ɂȂ����Ă��鑋�݂����Ȃ��̂��B

�@�����炱���ʂ��ē��Â͐V�������o�������Ă���킯���A���R���������ւɂ��āB

�@���ꂪ���̋L�^����͖��E����Ă���ˁB������ӂ���肾�Ǝv���B |

�@����ɂ��āA��㎵�ܔN�㌎��\�O���u���������̊�w��F���v�i�w���|�l�V�A�l�x�j�ŁA�����͓����̋C���������̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@���m�B�Ƃ����e�[�}�̏�����������ł����A���̖{�ɑ}������Ă����n�}�͑��m�B���e�[�}�ł�����A�S�������m���n�}�̒��S�ɂȂ��Ă���킯�ł��B

�@���̒n�}�Ŕ��Ɉ�ۓI�������̂́A���̒[�����̕��ɉ�X�̓��{���_�A�_�Əo�Ă�����ł����A�������嗤�͌����Ȃ���ł��B

�@���̎����͑����m�̒��̓��X�̐����Ƃ����̂���X�̒��ɂ���̂ł͂Ȃ����c�B�i�����j

�@�Ȃ嗤�̕��Ɍ������Ă���ƁA���ЂÂ���悤�Ȏp���A���̂̍l����������܂�����A�ǂ������ꂪ�T���i�����Ƃ��j�����Ă��Ȃ�Ȃ��B�i�㗪�j |

�@�����j�ςւ̋^��

�@�����͓�����������Ă������{�̒����j�ςɂ������鋭��ȋ^��𓊂��������Ƃ����悤�B

�@�V���|�W���E���̐ȏ�R���ӈꂪ�����l�ɂ�鋽�y�j�̒Nj��Ƃ��������w�̒��s�����̂ɂ������āA�����́u�����������炵�悤�A�[�ւ��悤�Ƃ����Ӑ}�������v�Ɣᔻ�������āA����Ɏ��̂悤�ɂ��q�ׂĂ���B

�@�����l�̉����w�Ƃ����悤�ȂƂ���ɂ��ۂ��Ă����̂́A�w���̂��Ƃ͂킩��܂���ǂ��A�w��Ƃ������Ƃ��痣��Ă����Ă��܂���Ȃ����A����ȁu�����l�ɂ��v�Ƃ����悤�Ȍ���Ƃ��A���邢�͌`�e���Ƃ��͂���Ȃ���Ȃ����Ƃ����C�����܂��B

�@�i�����j�u�����w�v�ƌ������������̃��|�l�V�A�I�Ȏ��_���猾���Δ[�܂肪�����Ƃ������Ƃł��B |

�@�����ł͋��������S�ɍ��������y������r�˂��āA�|���l�V�A��~�N���l�V�A�E�C���h�l�V�A�ȂǓ�̓��X���܂ތ��m�B�̎��_���痮���E�������Ƃ炦�������Ƃ�����̂ł������B���̎��o�͔ނ̕��w�I�����ɗ��t�����ꂽ���̂ł�����B

�@�����͉��쌒�j�Ƃ̑Βk�i�w���i�x���Z�ܔN�������j�ŁA���삪�c�ɂɋ}�ɏZ�݂��ƁA�ڂ���l�����邯�njN�͂ǂ����ƕ����ƁA�u�ڂ��͂ނ��듇�ɂ����ق����ْ�����ˁB�v�Ɠ����Ă���B

�@�������ْ�����ƌ������̂́A����́u�y���̃h���b�Ƃ������́v�ɂ����̂ł������B

�@����͈��Z�Z�N�㓇�����������Ă��������̌��I�Ȃ��̂̕ʂȕ\���ł����낤�B

�@�����́A��㎵�ܔN�l���A��Z�N�ԗ]�Ζ����������������}���ى������ق����E���āA����_�ސ쌧������s�ֈڂ��čĂщ����ɋA�邱�Ƃ͂Ȃ��������A����͕��w�҂Ƃ��Ă̔ނ̊����������������̂��낤���B

�@�ނ́w���{�Ǐ��V���x�i��㔪�Z�N�Z���\�Z���j�̃C���^�r���[�Ɏ��̂悤�ɓ����Ă���B

�@�u�l�͐_�˂ɂ���������B�̎����A����Z�N�������ɏZ��ł������Ɨ]���҂Ƃ����ӎ�������܂����B

�@�i�����j�y���̉����h���b�Ƃ������̂�������ƁA�Ƃ܂ǂ��A�����������Ă͂����Ȃ����v�B

�@���̊����͎Ⴂ�Ƃ�����̂��̂ł��邪�A�ނ̗��j�ɂ������銴�������������̂ł������B

�@��ƂƂ��Ă̐^���Ȋ፷���́A�����𗣂�悤�Ƃ��Ă���Ƃ��ł������̗��j�I�E�����I�ʒu�Â���͍������Ă����ƌ�����B

�@�����Ĕނ̊���������Ɍ������܂���ƁA�����̃��J���b�`���ɂ��Ɛl�o�c�Ǝ������˂̍����ꔄ���x�ɂ����Ƃ̂���݂���グ����Ȃ����A�����͂����Ă��̖��ɐG��邱�Ƃ͂Ȃ������B

�@�@�@�@�@8

�c���ꑺ�Ɖ����\�\�f�`�ɂ܂��G�s�\�[�h�\�\�@top

�@�Ǎ��̉��

�@�c���ꑺ�i�{���F�j�͈��Z���i�����l�\��j�N�Ȗ،��ɐ��܂ꂽ�B

�@�����Ƃ̕��͍F�̉�˂��������A�u��絁v�i������j�Ȃ�덆��^���ĉ������サ���B

�@������i�吳�\�l�j�N���s�́w�S�����p�Ɩ��Ӂx�ɂ͂��łɁu�c����絁v�̖����f�ڂ���A���������p�E���璍�ڂ��ꂽ�B

�@����Z�N�������p�w�Z�i���A�����|�p��w�j�̓��{��Ȃɓ��w�B�������ɂ͋��{�����A���R�@���i�������j�炪�����B

�@�������A���j�̍Ĕ��Ɖƒ�̎���A�����Ƃ��a��i���ꂫ�j�Ȃǂɂ��A�O������ɂ͓��Z��ފw�����B

�@���ܔ��i���a�O�\�O�j�N�\�A�ꑺ�͉����哇�ɓn�����B

�@��t�s��t���̉Ƃ������s���̂��ߏ������A�o�͒m�l�𗊂��ē����ɏo���B |

�}71 �c���ꑺ

|

�@��l��炵�ɂȂ��Ă����ň��̓��e�ɋ]���������A��C�̉ʂĂŋɌ��̐����Ȃ���A�s�ޓ]�̌��ӂŎ��Ȃ̉�Ƃ̊�����ڎw���B

�@�����ɓ��������ꑺ�́A�����s�����ɉ��h���߁A�������ܗ^�_���܂ŒT�K����B

�@�Ȍ�A�߂��ꂽ�悤�Ɉ��M�т̓��A�����ʐ�������X���߂������B

�@������`��

�@�u�ËH�E�ꑺ�v�Ƃ��������i�����j�̂���w�G�r�Ƌ��x�̊G�́A���N�ꑺ���x�����Ă��ꂽ��t�̐쑺�Ƃ́u�������̖���ɕ�v�i���ȁj���߂ɑ������Ƃ������̂ł���B

�@���[�ɃV�}�C�Z�G�r�A����ɃS�V�L�G�r�A�����Ƀ\�E�V�n�M�A�E���Ƀc�o���E�I�炵�����A���̗��҂ɉB���悤�Ƀ~�m�J�T�S��z���A�E��ɃN���g��������������A�ǂ����€�Ƃ��낢�����͋C�̂���G�ł���B

�@��Ǝ��g��腖��i����܁j�剤�ւ̓y�Y�ƌ`�e�����L���̑��w�N���Y�C���ƃ\�e�c�x�w�A�_���̖x��`���グ���B�����̂����炷�]�T�ƗV�ѐS�̂䂦�ł����낤���B

�@����ɂ��Ă���ʂ�]���Ƃ���Ȃ����ߐs���������M�т̋������̋����͈����ł���B

�@�����Ăm�g�j�����j���p�قŏ��߂Ĉꑺ��S���I�ɏЉ���Ƃ��A���̊G�Ɍ��y���āu��_�Ƀf�t�H�������ꂽ�������v�ƕ\�����Ă����B

�@�ꑺ�̓f�t�H���������Ȃ���Ƃł���B

�@�c�N�V�n�M�ɂ���~�m�J�T�S�ɂ���A����ȃ��[�����X�ȕ\������������������ۂɂ���̂ł���B

�@�ꑺ�̓s�J�\���h�����A���̉�W�i�Ȃ�Ƃ���̓h�C�c��łł������j�����E�̗F�Ƃ��Ă������A����́u���o���c�ɏL���Ȃ�Ȃ����߁v�i�{���c���Y���k�j�ł����āA�s�J�\�̓����ł������f�t�H�����͔ނ̖{�̂ł͂Ȃ������B

�@���������A�����ƍs���i�F���ɑ����j�̈Ⴂ���F�߂�����x�ł���B

�@�{�G�ł͂�╽�Ȉ�ۂ���C�Z�G�r���A�f�`�ł͎��ɍ����ɍו��܂ŕ`���s�������Ƃ��Ă���B

�@���̂̎p�𐳊m�ɑ����邱�Ƃɂ���Ă��̐^���ɓ������悤�Ƃ���ނ̎p���́A�I���ς邱�Ƃ��Ȃ������B

�@���߂Ẳ���������قǂȂ��A�����̓��{�œ�[�^�_����T�K���A�������M�ы����X�P�b�`�������Ƃ���Ă���قǂł���B

�@�~�m�J�T�S�ɂ��Ă͂���Șb���`����Ă���B

�@�ꑺ�����荞�ݍH�Ƃ��ē����Ă����v��ۍH��͖����s��F���`�̋߂��ɂ������B

�@�n�����t�R�c���M���͈ꑺ�Ɗ�Ȃ��݂ɂȂ��Ă������A���鎞�A�`�ňꑺ����u���̋����߂�Ȃ����̂��v�Ɛ���������ꂽ�B

�@���̐����ɂ͊ݕǂ��炻�̗V�j����p��������̂ł���B

�@�R�c�����u�Ԃ��̂ƍ����ۂ��̂Ƃ��܂����A�ǂ��炪�����ł����v�Ƃ����ƁA

�@�u�ǂ���ł��������A�˂��ĕ߂邵���Ȃ��̂�������A��ɓ���˂��Ȃ��ʼn������B�w���������܂���B�ł���Ε���˂��ĉ������v�Ƃ̕Ԏ��B

�@�����ŁA����u���X�ƃI�X�̓�C�v�i�~�m�J�T�S�ƃn�i�~�m�J�T�S�̂��ƂƎv����j��߂��ē͂����B

�@�ꑺ�͂��������ƁA�������ƋA��x�x���n�߂��B

�@�u�[���܂Œu���Ă����������₠��܂��v�Ƃ����ƁA�u����A���͖ڂ����̂�������v�Ɠ������Ƃ����B

�@�w�K�W���}���Ƀg���t�Y�N�x�̊G�ł́A�K�W���}���̕E��E����̋C�����_�o�@�ۂ̂悤�ɏc���ɑ���A�t���قƂ�Ǖ`�����ƂȂ��K�W���}���̖{����}�肾���Ă���B

�@����̊ώ@�����Ƃ̖ڂ̖a�����������z�̃K�W���}���ł���B

�@��ʂ̉����ł̓n�}���E���e���i�ӂ������j�Ƃ������������Ă���B

�@���łɎ��ɂȂ������̂��Q�i�ڂ݁j��̂��̂�����B

�@��̉�ʂ��Q�ƉԂƎ���`�����ޗ�́A�w�N���Y�C���ƃ\�e�c�x�ɂ������邪�A����͌����ɏƂ炵�ď������s���R�ł͂Ȃ��B

�@�����ł̓C�\�q���h�����������ɂ�������M���A���̔w��ɉĂ̊C�Ƌ����܌����Ă���B

�@�����āA�^��̌͂�}�ŗ����x�߂�g���t�Y�N����ʑS�̂������߂Ă���B

�@�l�������ꂽ�\�}�ŁA�ꑺ�Ӑg�̗͍�̈�Ƃ�����B

�@�g���t�Y�N�̑f�`���c����Ă��邪�A���r�ׂĂ݂�ƁA�f�`�ł͓�{�̑��ŁA�{�G�ł͈�{�̑��Ŏ}������ł���B

�@����ȊO�͂قƂ�Ǔ����ł���B�ꑺ�����̑f�`���t�ŕ`�����̂������ŕ`�����̂��͓���ł��Ȃ��B

�@���s�v�c�X�̂́A�G�̋G�߂͖��炩�ɉĂł���̂ɁA�g���t�Y�N�͓~���Ƃ��ċH�ɂ��������ɔ��Ȃ��_�Ă���B

�@�������A���������^������̊G�̖��͂���������̂ł͂Ȃ����Ƃ͕t�����Ă��������B

�@�z�̂�����ꏊ�w

�@�[�㎵���i���a�\��j�N�̋㌎�\����A�]�����Ĉ�Z���قǂɂ����Ȃ�Ȃ����̒��̈ꌬ�Ƃňꑺ�͕s�A�̋q�ƂȂ��Ă����B

�@��t����삯�����ꑺ�̖��V�R�[�q����Ƃ��̒��j�A�ӔN�̈ꑺ�Ɛe���������{���c���Y���ق������̂䂩��̐l�X�ɂ���đ��V���c�܂ꂽ�B

�@�ꑺ�̈⍜�ƍ�i���g���ċA��V�R����́A�{�莁�ɉ��_���̃S�~�ނ̏������˗������B

�@�{�莁�͂���ꂽ�ʂ薼���s�̓�̎R�ԕ��ɂ���S�~�̂ď�ɉ^��œ��������B

�@���������̗����A�v���Ȃ������{�莁�́A�����̌o�c����H�[�œ��H�����Ă������q�c�v������ă��[�v���Q�ŃS�~�̂ď�ɕ������B

�@�������Ζʂ����[�v��`���č~��Ă����A����Ƃ̂��ƂŖ��s���i��Ȃ�������j��_����������B

�@���������@�]�Ƌ�J�ɂ���āA�ꑺ�̑f�`���i�̈ꕔ���~��ꂽ�̂ł���B

�@�V�R���ו��̏����𗊂̂���������ʂ��Ƃ������B

�@�⍜���i�������Ĕ�s�@�ɏ�邾���ł���ςȂ��Ƃł���B

�@��i��S���A�������瑊�����������ł����낤�B

�@�܂��Ă�A���ɐ��ɏo�邱�Ƃ̂Ȃ������ꑺ�ł���B

�@���e�Ƃ����ǂ��Z�̐^���𗝉������Ȃ������Ƃĕs�v�c�͂Ȃ��̂ł���B

�@��Z�Z���i�����\�O�j�N�㌎�O�\���A�}�����̉����p�[�N���ɓc���ꑺ�L�O���p�ق��J�ق����B

�@���łɑS��i�̘Z���ȏオ���W����Ă���B

�@���Q�̐��`�͂Ɗm���ȐF�ʊ��o�������Ȃ���A�`���I�ȓ��{��̔��e�i�͂イ�j�݉z�����Ȃ��ł����ꑺ�́A�����ł̍���ח�̖��A���ɓƎ��̋��n���J�����B

�@���̍�i��W������̂ɂ���ȏ㑊�������ꏊ�͂Ȃ��ł��낤�B

�@�@�@��@�@�F�쏔���Ɩ{�B�Ƃ̌��т��@top

�@�@�@�@�@1�@�A�w�̓����ƏA�Ƃ̊�

�@�o���҂Ƒ哇�S

�@���Z���i�����l�\��j�N���ɂ́A�l���ꔪ�����Z���Z�l�ŁA��Z�N�Ԃ̔N���ϑ������͈�E���ł������B

�@�s���͂��̍��́A�l�������������̉����Ɂu������ԃj��卢��v�������炷�Ƌ���A���̓�A�O�N���u�ڏZ�o�҃�����v�i�w�����T�v�x�j���Ă����B

�@���łɁA�ꔪ�����i�����\�Z�j�N�A�}������z�K�V�����ɈڏZ���J��J�n�A���Z�i�����\��j�N���ɂ͉���ցA����i�����O�\��j�N����^�_���A���i�Ǖ�������O��Y�z�֏W�c�ڏZ�Ƃ��Ē��茧���V�ÂցA���Ɋ�E���E���V���E���i�Ǖ��������q���ֈڏZ���������B

�@���̂悤�ȌX���̑���ɂ��̂ł��낤�A�s�����v�Ƃ��Ă��A������i�����l�\�l�j�N����́u���l���v�u�o�l���v���ׂ����敪���Ĕc�����n�߂��B

�@�吳���o�ď��a���Q�̂���A���O���i���a�Z�j�N�ɂ́A�o�l���́A�S���������w�ꖜ���㔪�O�l�A���̓��A���S�n�ł��閼�����i�����j�w�ꖜ�O����O�l�ł������B

�@�������S�s�ւ͎��O�Z��l�A���{���֎l���l�Z���l�A�u�ݒ��N�ցv�����l�A�u�ݑ�p�ցv�O�Z�Z�l�l�A�u���W���Ȃǁu�݊O���ցv�����l�ȂǑ��v�������Z�㔪�l�i�j���l�����l�ܐl�A�����O�����O�l�j�ƂȂ����B

�@�����̌��Z�l���́A��ꖜ�Z��ܔ��l�ł���A�l�l�Ɉ�l���͏o�l���ł���B

�@����͈���N�̏o�l������Z���l�̈�Z�E���{�ɂ��Ȃ��Ă����i�w���������哇�S���v���x�u�ˌ����v�v�j�B

�@�����̗L�l�������̓����̈���ړ��œ����I�Ȃ��Ƃ́A���S�ł��閼�����ւ́A�哇�A���V�����瑽�����A��E���A���i�Ǖ����A�^�_���A���ɉ��i�Ǖ�������͍ł����Ȃ��B

�@�܂��A�ב��Ԃ̈ړ����������ɂ��ő����B�������ւ̓��l���͗^�_���̏������������A����́A�������ƌĂ��哇�ېD�ɏ]�ꂷ�鎖�ƌ��т��Ă���B

�@��O�ړ��ł́A���������O�ւ̏o�l�����A�����O�̎����������ւ̂�����Z�{�ȏ�ł���B

�@����͎��������̐l������K�͂����������ɂ���邪�A�ߐ��ȍ~�A���ɋߑ�ɍ��ʂ���Ă����Ƃ����Ύ��������ӎ����e�����Ă����ƍl�����Ă���B

�@�����āA���Ƃ��Ί�E���ł́u�w��͓����v�u�d���͊��v�Ƃ���������ʓI�Ɍ�����悤�ɁA�{�B�Ƃ̌��т������S�I�ł������B

�@�܂��A�j���ɂ��ẮA���a���Q�̒��ŁA�����̈ړ��������N�Ɣ�r���Ĉ�E�Z�{�Ƒ������Ă����B

�@�������鉂������ړ�����l�X�A�w�ƁE�A�ƂƂ��ɑ������ŏ��ɗ����Ă����̂́A�{�B�ɂ��������̐�l�B�ł������B

�@���̂悤�ȕω��������������̐l�X�̈ړ��́A�����ł͗��H�͓k�����قƂ�ǂł������B

�@��ʎ�i�͉Ԃ����S�ŁA���ʼnאϗp�n�Ԃ⎩�]�Ԃł������i�哇�ł͑S���Ƀo�X������悤�ɂȂ����̂͑����ł������j�B

�@�ނ���A�ߑ�ɂȂ��Ă��A�����W���ԂⓇ�Ԃ̌�ʎ�i�̒��S�́A�葆���̔t�M�A��Z�l�ȏオ��ꂽ�t�̑�^�M�ł���R�o���Ȃǂł������B

�@�����e���Ǝ������A���E�_�˂́A�����A���������l�̘a�D�A�˗L�D�D�A�X�D�D�Ȃǂł������B

�@�ꔪ���l�i�����\���j�N�A��㏤�D��Ђ��ݗ�����A���̌�A���A�_�ˁA���x�ÁA�ד��A���ÁA���������ւāA�����A����ւƂ����q�H����������Ă����B

�@���̍q�H�����̓W�J�ɋK�肳�ꂽ���Ƃ��A�e�����琭���E�o�ς̒��S�n�ł��閼������{�B�ւƂ������[�g���A�e���Ɩ{�B�����ڌ��т����[�g�̕������債�Ă���B

�@�������A�����˓��������_�ւ͈�T�Ԃ��������Ă��������ł������i��_������������w�\�N�̕��݁x�j�B

�@�����Ƃ����C�Ɉ͂܂ꂽ�n��ɂƂ��āu�D�D�������H�Ȃ�v�i�\���ۏA�q�L�O��j�ł���B |

�}72�@�R�o�� �}72�@�R�o��

|

�@�䕗�ɂ�鎩�R�����̈������A������m�ԕz�A�ۂȂǂ̓��Y�i�̈ڏo��A�l�E�����̏W�U�n�Ƃ��Ă̓��ׂ̒n�攭�W�ɂƂ��āA���肵���q�H�m�ۂ͎������ł���A�ߑ㉂���̒��S���̂ЂƂł������B

�@�`�p������^�����A�������S�̍q�H���牂�����e���Ǝ������A���E�_�ˊԂ̈���I�q�H�����͓����̑傫�ȉ^�����K�v�ł������B

�@���̏ے��������O���i���a�Z�j�N���N�����씨�D�D���L����ۂ̑��E�_�˂Ɖ����e���A�q�̉^���ŁA���ɓ��V���A���i�Ǖ����A�^�_���ł͑傫�ȓ������������B

�@�����e�n�̐l�X�̈ړ��͂��̂悤�ȍq�H���ɂ��K�肳��Ă����B

�@�܂����O���i���a�\��j�N�A�����푈�ōq�H�̔z�D�����߂���悤�ɓ��{�̊C�O�N���̓W�J�ɂ��K�肳��Ă����B

�@�A�w�̏�Ƃ��Ă̓���

�@�ꔪ�����i�����\�܁j�N�A�����鍑��w�̑O�g�A�H����w�𑲋Ƃ��A�R�z�S���̕~�ݐv�������哇�呠������߂Ƃ����i�w����������\�N�j�x�j�A�������瑽���̐i�w�҂��o���B

�@�w�����x�i���O�Z�N�������j�ɂ́A�u�������w����ւ�v�̉���������ڂ����Ă���B

�@�݊w���̑������ł����A�S���ׂ�����w���Ă������{��w�l���⑁��c��w��㖼��M���ɁA������w��l�A�����鍑��w���l�A�@����w�Z�l�A���������t�͘Z�l�A��C��w�ܐl�A�c���`�m��w�ܐl�Ȃǂł���A���v�l�l�̑�w���Ɉ��Z���A�����A���q����Z���݊w���Ă���B

�@����A�u��㉂���w���v�́A����w�y�т��̗\�ȁA��啔�Ɉ�ꖼ�𒆐S�ɁA���O��A��㏤��A��㍂�����A��㏗�q���Ɉ��l�i�����A���q�ꖼ�j�݊w���Ă���B

�@���̂悤�ȏ��炷��ƁA�u�w��͓����v�Ɗ�E���ł����Ă������͂��Ȃ�����̂ł���B

�@�����I�Ȃ��Ƃ́A�@�w���ւ̓��w�������������Ƃł���B

�@�ꔪ�㎵�i�����O�\�j�N�������Z�i���a���j�N�܂ł̑�w���Ɛ��œ����킩���Ă����i�����w�����s���x���j�ҁj�B

�@���̂����A�@�w�����Ƃ͈ꎵ���ɋy��ł���B�l���j�I�ɂ́A��R�@�����V�F�����_�ł������B

�@���̌n���͐��A�ō��ٔ����J���B��Y����{�ٌ�m��A����R�{���`�ƂȂ��Č��ꂽ�B

�@�ߑ�̖@���E�i�o�́A�����̍����̖@���u���Ƌ��ɉ��������ɂ����̌������������B

�@�����́A�ߐ��������˂ɂ��A�����̎Y���ł��鍕�����ꔄ���ƂȂ�A���̑Ή��Ƃ��ĕ��i���x������������Ƃ��ݕ��o�ς̗��j�I�̌����ߑ�ƂȂ������Ƃɂ��B

�@�ߑ�ɓ���A�����͎��������l�ɂ�荕�����w�����ꂽ���A���̔����ō����ݓI����ɂ�蓇���ɋ��z�̕����c��A�ꔪ�����i������\�j�N�ȍ~�ݎ؊W�̍ٔ����s���A�ŏI�I�ɂ͑�R�@�����œ����̔s�i�ƂȂ����O���@�^�����������B

�@���̂��Ƃ��@���m���̕K�v���ƂȂ��Č��ꂽ�Ƃ����Ă���B

�@�������A�����i�w�Ƃ����Ă��w���̐����͑�ςł������B

�@�w�������ɑ���x�����A�����̏o�g�҂ł����Ă������F���l�ł������B |

�}73�@���V�F

|

�@�Ⴆ�A����O�i�吳��j�N�ɂ́u�T�����w�����v���ݗ�����A�����i���a�O�j�N�ꌎ�J���ꂽ�����̒r�n�o�g��㖼�ł���u�r�n�e����v�́A�u������w���̐��������X�Ɋ댯�v�Ƃ��āA��Z�Z�~����{���Ƃ��ďo�g�҂́u�s���ЊQ�̍یݏ��~�ς��s�Ӂv�i�w�����x���N���j�Ƃ��Ă���B

�@�܂��A�w���͈�����i���a�l�j�N�A�������w���A�����������A���N�̑���ł͏��w���ł͂Ȃ��A�����F�y�������݂��Ă��炤�悤�Ɍ��c�A�܂��A�u�A�E�̏ꍇ�̑��k����v��u��y�ƘA�����Ƃ��Đ��b���邱�Ɓv�A�k�b���݂��āu�����S�𒆐S�Ƃ������̓��_���݈ӌ��̌����v�������߂鎖�Ȃǂ����肵���B

�@�܂��A��ؓo��́A���c���j��ɔg���Q��̓쓇�k�b��ɎQ���A���O���i���a�\�j�N�ɂ́A�����l�w�w���ł������i���i�Ȃ������j�M�v�́w�����哇���j����x���Ă���B

�@�����̋��y�ӎ��������ł���B

�@�������A�o�ϓI�Ɍ����������ł́A�w�����������i�w�ł��Ȃ����������B

�@���̂��߁A�ߑ��ʂ��ĊO������͂��̌X���ɔᔻ�I�Ȉӌ��������A����A��w�𑲋Ƃ��������o�g�҂�������ƁE�_�ƁE�H�ƂȂǂ̎����I������u�����ق����悢�Ƃ����咣���������B

�@�A�Ƃ̏�Ƃ��Ă̊�

�@���������O�ւ̏o�l�����������A�A�Ƃ̏�Ƃ��Ă͓������������S�ł���A�a�ыƂ̔��W�Ƌ��ɁA�����n��ւ̖a�я]���҂������Ă������B

�@�܂��A�u���W���Ȃǁu�݊O���ցv�́A�����͖{�B�ȂǏA�Ƃ̏���o�R���čs�����҂����������B

�@���y�̐�l�𗊂��Ă������߁A�d���͐�l�B�Ɠ����Ǝ킪���������B

�@���Ƃ��A���i�Ǖ��i�����̂���ԁj���̐l�X�́A��葢�D����_�ː��|�Ȃǂɑ��������B

�@��E������ÏW���o�g�҂́A���ł͑D��肪���������Ƃ����̂͂��̂��߂ł���B

�@�A�Ƃ̂��߂̏o�l���́A�吳�����珺�a���Q�i���傤�����j�����ɑ��債�Ă��������A����ł͊e���H�ꂪ�x�Ɠ��̂��ߎ��ƂŋA���Ă�����̂������B

�@���Ƃ��A�����`���D�̈ꔪ�Z�������Z���́A����_����a�ѐ������̑��ɏ]�����Ă������q�B�ł������i�w�����x���O�Z�N�������j�B

�@�A�Ɛ悩��̑����́A����l�i�吳�\�O�j�N�ɂ́A�S�O�A�Ǝ҂���̑����z�͈�ꖜ��ꔪ�Z�~�ŁA���ɂȂǂ��܂߂������ւ̂��ׂĂ̌����ړ��̈�Z�E�Z�����߂Ă������A�u�z�n�Ƀ��e�NJz�v�Ƃ����s�����̕]���ł������i�����y�w�哇�����T�v�@�t�U����x�j�B

�@�������A���Ƃ��A������i�吳�\�l�j�N�A���̕x�m���z�i�ӂ������j�a�тœ����������́A��ԘJ�������Ȃ���܃����Ɉ��̊��ň�Z�Z�~�������ɑ������Ă����B

�@�����˓����̗^�H��������܂Ŕ��~�̌�ʔ�ł��������̈�Z�Z�~�i���ꍑ�ۑ�w�쓇�����������w���������哇�S���˓����������i�O�j�x�j�ł��������A�~���@�Ȃǂ������ɂ����炵���B

�@�܂��A���̂悤�ȏA�Ƃ̏ꂩ�玖�Ƃ��N�����A���{�̑傫�ȉ�Ђ����グ�Ă������l�X�������B

�@�������A�ߑ�̊C�O�c������̉e�����A����������ꎟ���̖������������̒n�敶���͑a�O����A�u�E�H��W���N�l�Ɖ����哇�o�g�҂������v�i�w����E�����F��\���N�L�O���x�j�ƌ���ꂽ���������B

�@���ꂾ���ɁA�o�g�҂́A�������ƁA�W�����ƂɗL�͎҂�����ɂ����e�r�c�́u���F��v���������A�u�V�}�́v�ȂNj��y���������L���A���݂��ɗ�܂������A�����̐S�̂��ǂ���Ƃ��Ȃ����B

�@����ł́A�ߑ㎑�{��`�̔��W�̒��A�J���^���ɎQ������o�g�҂����債�Ă����B

�@����ɑ��āA���Ƃ��A������i���a�l�j�N�ꌎ�����{�̑����H��́u�J�����c�v�ɑ哇�S�o�g�҂��Q���������ɑ��āA���F��u��㓿�B��v�͗Վ�������J���A�u�H��v�܁Z�Z�]�����A�l�Z�Z���܂ő哇�S�o�g�҂ł���̂́A��Ђ��D�ӂ��Ă��邽�߂ł���B

�@����ŌS�o�g�҂��u�J�����c�v���N�����Ύ��Ƃ���悤�ɂȂ�ƘJ���^������������B

�@�����āA���F������u�J�����c�ɎQ���������c�u���i�ڂ��ςj�̒���̏ꍇ������̐R�c�ɂ͂����čs�����鎖�v�Ɖ�ɋK�肵���i�w�����x���a�l�N�l�����j�B

�@���̂悤�ȕ����̒��ŁA�����̐l�X�͐������Ă������̂ł���B

�@�@�@�@�@2 �F�쏔���̍s�������Ǝ������l�@top

�@�s�������̐l��

�@�ߐ��́A�哇�A��E���A���V���A�^�_�����܂މ��i�Ǖ��i�����̂���ԁj���̎l�����ɁA����������㊯���h������Ă����B

�@�p�˒u����̈ꔪ�����i�������j�N�A�哇�̖����ɑ哇��x�����J���A�܂��A���̉��Ɋ�E���A���V���A���i�Ǖ����ɂ͎x����u�����B

�@���̌�S�������o�āA�ꔪ�����i�����\���j�N�A�����ɋ��v�x���������A���̊NJ���哇�S�Ǝ�q���E���v���Ȃǂ̌F�ьS�E�f��i���ށj�S�A��ӌS���̏\���Ƃ����B

�@�ꔪ�����i������\��j�N�A���������{�ɂ��ꕔ�������F�ьS���f敌S�͕��������B

�@�n���������x�Ƃ��āA���̑O�N�ꔪ�����N�ɂ́A�u���n�o�ρv�Ə\�����܂ޑ哇�S�Z������̐Ŏ��ƍ��ɉ��n���A���̌��⏕�ʼn^�c�����u�哇�o�ρv�Ƃɕ������ꂽ�B

�@�ߑ�̓����ɂƂ��āA�ߐ��̎������ˎx�z���ߑ㉂���̔敾�̗��j�I�����Ɨ������Ă����B

�@���̂��߁A�c���\�l�i��Z�Z��j�N�ȑO�̗����x�z������u�ߋ��̍K���Ɍ����������v���A����Ȍ�̎������ˎx�z������u�ߋ��̕s�^�ɑ���s�����ڂ��v�i��������Y�w�����哇�j�x�����N�j���������B

�@�܂��A�ߑ�ɂȂ��ł����������ł̌��⎭�������l�Ɠ����Ƃ̑Η���u�哇�o�ρv���x���Ƃ��Ă�����������A���������ӎ��ƌ��т����s���{���s�����ɑ���]���ӎ����������B

�@�܂��A�x�����E�͎������̐��}�����ƌ��т����l���ł���Ƃ��ӎ�����Ă����B

�@���̂悤�Ȓ��A������i���a�l�j�N�����A�哇�x�����ɓ��V���̌��V�钬�o�g�ŁA�����ݏZ�̌x���A���юO�Y���C�����ꂽ�B

�@�哇�S�o�g�҂ōŏ��̎x�����ł������B�㌎�A�ݎ������哇�S����ŏ��юx�����̊��}��J�Â��ꂽ���A�����ł̎Q���҂̈ӌ��ɍݎ������哇�S�l�̈ӎ���ǂݎ�鎖���ł���B

�@�܂�A�u�x�����ǂɐl�����ĒE�����������哇���N�̗͂ɂ���ċO���i���ǂ��j�ɖ߂��v�ƁB

�@�܂��A���юx�����̑ޔC�����̈��O��N�ɂ́A�u�����͉�S�����݂�����̎x�����ł���B���̈����M�A�S���ɑ���w�͂͊m���ɗ��x�����ɂ͌��鎖�̏o���ʔ��_������v�ƕ]������B�i�w�����x���a�l�N�������A���a���N���j�B

�@�������ɁA���̍s�������Ƃ��ẮA����푈�܂ł͓����^���ɎQ�����A�����R�ɋ߂������������s�o�g�̑�R�j�nj��߂ł������B

�@�������A����Ȍ�A�������l�A�����͍��m�o�g�̊⑺���r���߂��n�ߒ���̓n�Ӑ�H���߂ƁA�o�g���ȊO���璷�����h������A�����̖�l�����l�ł������B

�@�ꔪ�����i�����\��j�N�̑哇��x�����͒���o�g�̊`���`���A��E���x�����͎���̉��쌹���A���V���x�����͌Q�n�̐m�c�o�A���i�Ǖ����x�����͊̕��i�M���ł������i�u�����^�v�O���ȊO���j���فj�B

�@����͐���푈��A�������ɂ����Ė������{�̐�����т���ł̐l������ł��������A�����ł͗��N�̒������u�S���A���̌�A�V�[���O�i�ɂ���Ȃ������j�x�����Ȃǎ������o�g�҂��C�������悤�ɂȂ�A�ߑ�̎{�W�J�����̂ł������B

�@���̂悤�ȍs�������̐l�����݂Ă���ƁA�P�Ɏ���������́u���ʁv�A���������ӎ��݂̂����ł͎{���s�������̑S�̓I�ȕ]���͗����ł��Ȃ��̂ł���B

�@�������l�Ɖ���

�@���x�����̂����A�ꔪ�����i�����\���j�N�x�����ƂȂ����V�[���O�́A�������o�g�Ōc�����i�ꔪ�Z�܁j�N�̔˔h���C�M���X���w���ł���A���̌�ˉƘV�E���A���Ŗ������{���ł͑�R�@�����A�����T�i�@�i����������j�������o�Ă����啨�ł���B

�@�V�[�͎x��������A���Ə���ɏ��o���A�S���̓��Ƃ̌i���A�엿�A�������Y�����̒�����i�߂��B

�@�܂��A���������l�Ɠ����Ƃ̍��������ŁA�������ɂƂ��ĕs���ȍ����ƕi���Ƃ̕s���������A����ȍ������i�A�����̑ݕt�A�s���Ȍ_�̐����Ƃ������ʉ��v�̂��ߑ��ň����F���Y�ɏ��͂𗊂B

�@���̕���̂��ߓ����A���֍s�����̂ł��邪�A�A�r�A�V�[�̍s���͉z���s�ׂł���Ƃ��āA�ꔪ���Z�i�����\��j�N�\��\����t�ŖƊ������ʕԏ�Ƌ��Ɂu�鉺�v����Ă����i�u������������v���\�A������\�N�ꌎ�����j�B

�@�����ł̓����̍s�������⎭�����l�A�哇�S�o�g�̌˒��Ȃǂ̊W�𖾂炩�ɂ��Ă���̂́A����o�g�̊`���`����x�����ł������B�ނɂ��A

�@�@�ߐ��������˂������o�i���Ƃ����сj���S�ő��̎��Y�������Ȃ��������Ƃ��A�u�l���^�����َ��X���\�n�X�v��������Ƃ��Ĕᔻ����B

�@����푈���̑�R���ߎ����A���������l�̏��Ђ�g�D�����āA����������Ɛ肳����{��́A�������s�̏��l���u�H�}�V�����m�p����V�e�����������v���Ă���B

�@�]���đ��������̎��R�����Ɉڍs���ׂ��ł���Ǝ咣����B

�@�����āA�u�����n�s�i���Ƃ��Ɓj�N�V���p�V�A���i�����ρj�����n�l���m���V�N�ېV�m�����i��������j�����i�������j�J�X���n�L���Y�v�ƌ����B

�@�A���̈���ŁA�˒��ȂǓ����̎w���҂́A���̎{��ƌ��т��ď]���̎��Ȃ̌��v���u�胀���j�݃��m�~�v�Ɠ����ɖڂ�������B

�@�B�Ƃ��낪�`���̗���Ƃ͈قȂ�A���m�o�g�̊⑺�ʏr�V���߂́A����푈��̎������̓����̂��߂Ɏ��������l�����_�i�������イ�j����Ƃ���������Ƃ�A���������Ɛ�̌��v���ێ��������B

�@���̌��ʁA�ꔪ�����i�����\��j�N�A�`���͐V���߂Ɠ����̔��݂ɂ����Ȃ���ƐE�ƂȂ����i�哇��x���l�`���`���u�ӌ����v��敶�Ɂj�B

�@�`���́u�ӌ����v�́A�����̈ێ��ɑ��Ď��������Ƌ��ɁA����ɒǏ]���铇�̎w���Қ��̑ԓx�����ᔻ�����Ă���B

�@�Ƌ��Ɋ⑺�V���߂̓����́A�������{�̒n�������̐��i���������̂ł���B

�@���́u�ӌ����v�́A�s�������⎭�����l�Ɖ������l����ɂ������āA���������₻�̓����̎{��ւ̌����Ƃ����_�Ə\�������܂މ��������̖��Ɩ������{�̓����Ƃ������_�̗��̓I�ȍ\���c���𖾂炩�ɂ������̂ł���B

�@�@�@�@�@3 ���퐶���p�i�̍w���@top

�@�����̋���Ƃ��̑ŊJ

�@���������̒���w�쓇���x�ɂ��A��E���A���i�Ǖ����A�^�_���̂悤�ɁA�R���Ȃ��؍ނ�|�i�ƁA�����M�A�d�Y�̍ޗ��j���̂�Ȃ����ł́A�哇�A�������A���ꂩ����肵�Ă����B

�@���i�Ǖ����ł͖싍�������A�����𗮋��i����j�ɔ���A�ߕ��A�Y���i���イ���j�A�؍ނ��w�����Ă����B

�@�����Q�[�̎��ɂ́A�Ă��͂��ߐH�Ƃ𓇓��m�ŗZ�ʂ��Ă����Ƃ����B

�@���X�V���w�쓇�T���x�i�ꔪ��O�N�j���A�u�^�_���ł͐����p�i���ׂĂ�����ɋ��ł���B

�@�����A���ꂪ�d�Y�؍ޓ��̐����K���i�̈ڏo������������܂�Ȃ�A�^�_���͂����܂����v�������ɂ�����B

�@��E���ł͎R���Ȃ����n�̕����������Đd�Y�ɑウ�ėp���Ă���B

�@�哇�����̒����̕��Y�͊Ï��A�����i���炢���j�A�h�S�A�m�ԁA�a��i���ނ���j�A�ۓ��Ȃ�B�A���̎�Ȃ���̂́A�āA���A���A�f�ˁA���A���A����A�ؖȁA�^�ȁA���A���ޓ��Ȃ�v�ƋL���Ă���B

�@�C�Ŋu�Ă�ꂽ�����̐l�X�́A���Â̐̂���ߗׂ̓��X�܂��͉��u�n�Ƃ̌��Ղ�ʂ��Ď�X�̓��퐶���p�i�B���Ă����B

�@�܂��A����������C��ʂ��ē`�������̂ł���B

�@�ꔪ���Z�N��ɂȂ�ƁA��������̂��߂ɖ{�y���l�����X�Ɠ��X�ɓ��荞�݁A���i�������B

�@��������������ɂ��đO����n���āA�ߕ��A�H�ƁA���A�n�D�i�������j�i�A�G�ݓ��̓��퐶���p�i��엿�i�����⍜���j�A�_�����w���������B |

�}74�w�쓇�T���x���Ŗ{

|

�@�ꔪ��Z�N���ɂȂ�ƁA���������Ǝ������A���Ԃɒ���q�H���J�݂���A�ڏo�E�ړ����l���ɑ��������B

�@���Z���i�����l�\��j�N�̎�v�Ȑ����p�i�̈ړ��z�������A�����̐�����Ԃ��݂邱�Ƃɂ��悤�B

�@���Z���N�̈ړ����z�́A���ܖ���l�܌܉~�ŁA�����A���퐶���p�i�ōł��ړ����z�̑傫���͕̂ĂŁA���������Z�~�i������܌��j�ŁA�ډΐ�͑��Ǝ������ł���B

�@�Ă����ŁA�ړ����z�̌l�E�Z�����߂Ă���B

�@�����ŁA�Ȏ���O��O��~�i�d����A���É��A���j�A������Z����Z�ꔪ�~�i�������j�A�}�b�`�[�������l��܉~�i���A�������j�A���ޔ�����l�~�i���A�������j�A�X�i�����j��������Z�ꔪ�~�i���A�������j�A��������܋��~�i���A�������j���ł���B

�@�ړ��i�̂قƂ�ǂ�����I�ȓ��퐶���p�i�ŁA���Y�I�ȗp�i�͋@�B�ށA�_��ވʂł���A���������̋��z�͂킸���Ȃ��̂ł���B

�@�ړ���͑��A�������ł���A�����ނ��_�˂���A�ޖ����ꂩ��ړ�����Ă���ɉ߂��Ȃ��B

�@�ڏo�ɂ��Ă݂Ă݂�ƁA�ڏo���z�͈��㖜�O��O��~�ŁA�ł��傫���͍̂������ܖ��O��Z���~�i���A�������j�ŁA�����ŁA�哇�ێl�Z���l�O�l��~�i�_�ˁA���A�����A�������j�A�����i�����Ԃ��j�ꎵ�����ܘZ�Z�~�i���A����A�����A�������j�A�ő��i���������j�ꁛ���O�Z�Z�~�i�_�ˁA���A����A�������j�A�S�����Z���l�����~�i���A�_�ˁA���l�j�ƂȂ��Ă���B

�@���Z���~�قǂ̓����ł���B�ڏo����́A�قƂ�ǂ̏��i�����A�������A����A�_�˂ł���B

�@�����E����Ǝ������A���i�_�ˁE���j��̒���D�̉^�s���n��I�Ȍ��т����������̂ł���B

�@����Z�N���i�吳�N��j�ɂȂ�ƁA���{�o�ς��D�i�C�����}���A������������̈ڏo�ʁE�ڏo�z�����������B

�@���ɁA�哇���i�������܂ނ��j�̔̔��z�͔���I�ɐL�т��B

�@�ڏo�����x������Z���~�قǂ̍����ɂȂ����B

�@�������Ȃ���A���̂ق��ɐ��{����A���ŁA�����̑����A���O�l�̎����A����A�������������̗��o�����l����ƁA���Z���~�̈ڏo���߂͌��lj��ɂ��Ȃ炸�A�S�Ƃ��Ă͔N�X�x�����߂ɂȂ��Ă���B

�@�S�O�ڏo���̓��v�����Ă����炩�Ȃ悤�ɁA�ڏo�̕��͑哇�ۂ̂悤�Ȃ���Κ����i���Ⴕ�j�i���S�ڏo�̔��z�ȏ���߂Ă���̂ɁA�ړ��̕��͐H�ƕi����K���i�݂̂Ő�߂��Ă���B

�@�ړ��i�̒��ōł��傫�Ȃ��͕̂ĂŁA����l�N�ɂ͓��n�Ďl���O���Z��A�O�ēZ�O�l��A���i�ɂ��ē�l���l���Z�Z�~�A���N�x�̐H�ƈړ����z�̔����ȏ���߂Ă���B

�@�哇�̏Z���̏�H�͈��ɂ͈Ⴂ�Ȃ����A�D�����ォ��Ă�H���K���͂����ԍL�܂��Ă��Ă���B

�@����ł��ړ��ĂƓ��Ő��Y����ĂƂ̍��v��l���Ɋ��蓖�ĂĂ݂�ƁA�����l�ꍇ���ςɂ����Ȃ��Ă��Ȃ��B

�@���n�̓s��̕n�����l�X�ɔ�ׂĂ��哇�S���̐��������͔��ɒႢ���̂Ƃ��킴������Ȃ��̂ł���B

�@�哇�̋����i���イ���傤�j��ŊJ���鍪�{�I����Ƃ��āA��㖈���V���Ђ����c�����͎��̂悤�Ȓ�������Ă���B

�@�ڏo���̐����̕K�v��������B����������A�ړ������H�ƕi����K���i�Ȃ�тɌ����i�̎����ł���A�ڏo�Y�Ƃ̐U���ł���B

�@�܂����́A�Ă̎����������߂邱�Ƃł���B

�@�k�n���������Đ��c�ʐς��g�������i�O���Z�꒬������Z�����������ցj�Ƌ��ɁA�i����ǂ��{���A�Ă͎��������i�����̑哇�S�̕Ă̏���ʂ͖��ł���j�ǂ���ł͂Ȃ��B

�@����ɂ���āA�N�X���Z�Z���~�߂����ߖ�ł���B

�@�Ă̈ړ��z�ɂ��ő����̂͑哇�ۂ̌����ł���Ȏ��i�����j�ł���B

�@��Ƃ��Ė��É�����N�ɓ�A�O�S���~�ړ����Ă���B

�@�����͗{�\�i�悤����j�̓K�n�ł����邩��A�{�\�����サ�Č����̎��H�������߂�K�v������B�����̈��������߁A��ނ̏���ʂ�}���邱�Ƃ��d�v�ł���B

�@����ܔN�i�吳�\�l�j�̌S���̎�ނ̏���z�́A���v��͔��Z���܁Z�Z�Z�~�ƂȂ��Ă��邪�A���ۂɂ͖��{�̈�Z�Z���~�O��ł���B

�@�������˓�����ɂ���Ǝl��~�A�l����l������ɂ���Ɣ��~�ɂȂ�B

�@�����ł͂������悭���ޕ��K������B��N�ԂɈ��ނ����́A��l���тŋ��z�ɂ��Ďl�Z���~�ɂȂ�B

�@�����͂����͔̍|�ɓK���Ă���̂ł��邩��A�����Ő��Y����A�����̏�����܂��Ȃ����Ƃ��ł���݂̂Ȃ炸�A���O�Ɉڏo���\�ł���B

�@�ڏo�i�������邱�ƂɊւ��ẮA�܂��A�哇�ۂ̐��Y�Ɣ̔����@�̉��P���K�v�ł���B

�@�܂�A���Y�ɂ͋ߑ�I�ȑg�D�����A��������ɂ͊��S�Ȃ�@�ւ�݂��A����ɋ��Z�ݔ��𐮂��邱�Ƃł���B

�@���ꂪ�A�o�ϓI���v�̑��ł���B���̑��ɗL�]�Ȉڏo�i�Ƃ��Ē{�Y�i���j�A�S�����i���ˁj�A�ޖA���Y��������B |

�@���c�����͉������~�ς�����@�́A�܂��͓����̎��o���N�ł���A���̂��߂ɁA�א��҂͏���̕�����u���ׂ��ł���A�Ǝ咣����̂ł���B

�@�@�@�O�@�_�X�ƍՂ�@top

�@�@�@�@�@1 �F�쏔���̐_�X�Ɛ��n

�@���ʂȐ_�X

�@��q������g�J���A�����哇���ւė^�_���Ɏ���F�쏔���̒n��́A�_�X�ƍՂ�̕�ɂł���B

�@�Ƃ̒��A���̒��A���̒��ɂ܂�_�X�͎��ɑ��ʂł��邪�A�_�̖��̂�_�ϔO�A�Ղ���Ȃǃg�J���Ȗk�̒n��Ɖ��������͑傫���ق�B

�@�g�J���Ȗk�͖{�y�Ɠ��n�̐_�X�������A�g�J���ȓ�̉��������͉���Ǝ������̂������̂ł���B

�@���Ԃ̃g�J���ł̓��}�g�E���������̂��̂�������B

�@��q���̃K���[���}

�@��q���S���ꎵ�Z�����ɃK���[���}�Ƃ����M�i�����j��X���������B

�@����͈��Z���i���a�l�\�j�N�����̐��ł���̂ŁA�M�����ꂽ���݂͊J���ʼnꂽ�肵�Č����Ă���Ƃ�����B

�@�������A�唼�̐��n�͂܂��c���Ă���B

�@���q�����R�̌���^�̃K���[���}�́A���R���w�Z�̖k�ׂɂ����ďW���̒[�̞��i���ԁj��A�R�E�̑�����{����X�̒��ɂ���B

�@���̑��_�̈˂�Ƃ��Ă������������̂ŁA���̑O�ɐΓ������ĂĂ܂��Ă���B

�@�݂���ɓ����ĂȂ�Ȃ����n�ł���̂ŁA���˂Ă͐l�e�͂Ȃ�����ǂ��A��A���i�����݂����j�ɂ͌�����i���ǁj�̎҂��|�������A�C����|���ɋ���ŋ����A�݂������Ĕq�ށB

�@�����Ƃ����̂́A�ː�����̔_���g�D�̖劄���ɂ��Ȃނ��̂ŁA���Ƃ͈�O�˂ō\������A���S�̉Ƃ̎҂𖼓��i�݂傤�Ƃ��A�݂傤�ÂƂ������j�Ƃ����A���𖼎q�i�Ȃ��j�Ƃ������B

�@�ꌎ����ɂ́A������ɖ��q�������W�܂�A�`�C�i�r�L�Ƃ����V�����s���B

�@�`�C�i�r�L�͘I�Ȃт��̈ӂŁA��䂪�I�̏d�݂ʼnE�ցA���X�����Ƃ������B

�@�S���ŏj���̂��������A�������������Ă���A�i��҂̎w���őS�������������ɉE�ׂ̐l�̕G�ɐQ��B

�@���ɍ��ׂ̐l�ɓ����悤�ɂ���̂ł���B

�@�K���[���}�̖�����A�R�ɓ����ď��p�ł��������ςŁA���������ăP�K��������Ђǂ����͎��肷��Ƃ����A������鐹�n�ł��邪�A���̐^���͂ǂ����B

�@�����̒n�������ɂ��L����Ă���̂ŁA�K���[���}�͍]�ˎ��ォ�炠�������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B

�@�N��͂͂����肵�Ȃ����A�K���[�͉����i�����j�̂��Ƃł���A���X���̉��������n�_�ł������̂������̖{�Ƌ̉Ƃ����n�_�Ƃ��āA�@���҂ɂ���ē������ꂽ���̂��Ƃ�����B |

�}75�@�`�C�i�r�L�i�I�Ȃт��j

|

�@����ŁA�K���[���}�̂��Ƃ��J�����Ƃ������B�K���[���}���M��́A�C��������ŋ����A�l�т�Ƃ�����Ɩ���B

�@�M��ɋC�Â������̂܂܂ɂ��Ă����Ƒ�ς��B�M��̔���́A����A�V���[�}���̃��m�V��������̂ł���B

�@���v���̊x�Q��

�@�F�쏔���ōł������R�͉��v�i�₭�j���̋{�V�Y�x�i���O�܃��[�g���j�ł���B

�@�×��A�R�x�M�̑ΏۂƂ��Đ��h����Ă����{�V�Y�x�́A�{�V�Y�ɂ���v�~�i�₭�j�_�Ђ̎R�{�ł���B

�@���v���̌Â������ꔪ�����ł́A�̂����҂����ɂ��x�Q�肪�t�H�̓��s���Ă����B

�@���A�������ꂽ��A��߂Ă��܂����W�������邪�A�����ȏ�̏W���ł͍����x�Q������Ă���B

�@�W���̑�\���g�R���K���i����j�Ƃ����A���l���̎�҂��I��A�O���͐�Őg�𐴂߂Đ_�Ђɗ���A�����A�C�ӂŎw��̔�����o��x�̐������E���ĕr�ɓ���ēo��̂ł���B

�@�R�ŁA�ꔑ�܂��͓��ċ{�V�Y�x�ɓo���Ĕ����������Ĕq�B

�@�����č��͋֎~����Ă��邪�A�̂̓V���N�i�Q�̎}��y�Y�ɉ��R�����B�r���ő��l�͍�}�������B

�@�����ŁA�W���̎��_�ɍs���Ƒ��тƂ��҂��Ă��āA�y�Y�̃V���N�i�Q�̎}���Ă�������̂ł���B

�@���̎}�͉ƁX�̏��̊Ԃɋ������B

�@�������Ċx�̐_���ȗ�C�𗢂ɂ����炵�A�Ƃɂ����炵�Đ����̍X�V�������̂ł���B

�@�����̍r�_

�@�����̑嗝�ł́A�W�����ꔪ�����ɍr�_���Ղ��Ă���B�@���~�̈���ɑ���͎��R�𗧂ĂāA���̍���i�������j�A�\�ܓ��ɉԍ��i�͂Ȃ����j��������B

�@���ɂ͌Â��ܗ֓��𗧂Ă����̂�����B

�@�r�_�͐̂̐l�̕悾�Ƃ��A�Ԃ����߂������Ƃ�������ł���ȂǂƂ����Ă��邪�A�c����ُ펀�����l�̑��n�ł���Ⴊ�����B

�@�W�����̋�����n�͕ʂɂ���B�r�_�̓g�J���̌��V���A���V���ɂ������B�@���V���̃g���`�i�a�n�j���~�̋߂��ɂ���r�_�́A�̛̂ޏ��i�݂��j�̐l�߂Ă���Ƃ����A���ł���ڒu����Ă���B

�@���V���̐���̌Â����~�n�ł́A�ǂ̉Ƃł����Ȃǂɏ������قǂ́A���̂��̂�番��Ȃ��Â��l���̏o�y�n�������āA����߂Ď��R�𗧂ĂčՂ�A�r�_�������Ă���B |

�}76 �@�r�_�i���V���j

|

�@�Ƃ��낪�g�J���암�̉����ɋ߂����A�ł́A���~�n�Ȃǂɏo�y�����l���߂Ă���̂��~���Ƃ��e���~���Ƃ����B

�@�����哇��S�E���ł͕���e���Ƃ����B�܂�A�g�J���암�ł͉������ɂ����Ă���킯�ł��邪�A�ʂɃ��}�g�̂��{���Ƀ~���Ƃ������B

�@�r�_��e���~���́A�K���[���}�قǂł͂Ȃ����A�e���ɂ�����M��Ƃ����āA�����厖�ɂ��Ă���B

�@�g�J���̍��_�R

�@�g�J���̐��R�̎�ނ́A�����ōł������R�̌�x�i�������j�A�W�����痣��Ă��ď��������_�i�˂��݁j�R�A�W���߂��̐X�̐_�R�i���݂�܁j�̎O��ނł��邪�A���_�R�͂ǂ̓��ɂ���������āA�r���E������[�R�i�͂�܁j�ł���B

�@�̛ޏ��i�݂��j�ł���l�[�V�i�������Ȃ����j�̏j���i�̂�Ɓj�Ɂu���_���d���i�₦����j���u�}�T��O�i���������̂����j�v�Ƃ��邪�A�ł͍��_�R�����_�R�Ƃ����B

�@���_�Ƃ����A����̏W����Ԃ̋��Ƃ̖��ł���j�[�K���i���_�j���v�������ԁB

�@�j�[�K���́A���̌Z�̃j�b�`���i���l�j�Ɨ͂����킹�āA���������ږ�Ăƒ킪���͂��čՐ���v�̌`�ō������߂��悤�ɁA�W�����邢�̓��������߂��̂ł������B

�@�g�J���̍��_�R�́A���̓��}�g�n�̖��̂̓������Ղ邪�A�g�J���������̐��͔͈͂ɂ����������ɂ́A�ޏ��̍��_�����čՂ����R�ł��낤�B

�@����͊e���ɍ�������g���`���~�̖��ł������Ǝv����B

�@�����哇�E���v�C���i������܁j���̐_�R

�@���̗����̌Â��W���̋߂��ɂ͕K�����Ȃ�_�R������B�_�R�͔q�ݎR�Ƃ����B

�@���v�C�����̉Ó��i���ɂイ�j�̃J�~���}�́A�W���̏�ɏ������X�������āA�����ɂ͑傫���������{�����Ă��āA��{�̏��̍����ɊC����U���Ĕu�Ȃǂ����Ă���B

�@�������E�K�����}�i�q�ݎR�j�Ƃ����B

�@�i�Վ҂̐_���̃m�����͂��߁A��͂菗���̐_�l���i���݂ɂ��j�����������Ő_�q�݂�����̂ł���B

�@�������e�����}�Ƃ������̂ŁA�́A�m���𑒂����n�ł����낤�B

�@��ʂ̐l�͋�����n�ɑ��邪�A�_�ɋ߂��m���͈�ʂ̐l�Ƃ͕ʂɂ��āA�������ɑ������̂ł���B

�@�E�K�����}�̏�̐X���I�{�c���}�Ƃ����B�I�{�c�J�O���Ƃ������A�I�{�c�̐_�̍��̎R�ł���B

�@�I�{�c�͕����̕���i�ڂ����j�ɗR������Ƃ��A�܂��Y�y�i���Ԃ��ȁj�ł͂Ȃ����Ƃ������A�������̐������邪�A�W���⑺�тƂ����_�̒��i�����j�܂�R�ɂ͂������Ȃ��B

�@���V���̃A���g�K�i�V

�@���V���암�̊e�n�Ɍ�����A���g�K�i�V�͌����l�i���Ƃ₳�܁j�Ƃ����Ӗ��炵���B

�@���Ƃ̉��~�_�Ƃ��čՂ��Ă���B

�@��V���i���̂���j�W���̌b�i�߂��݁j�Ƃ̂���́A�Ƃ̑O�𗬂�鏬��̂��ɐ����Ă���A�K�W���}���̎��̍����߂����܁Z�Z���`�l�����炢�Ɉ͂��ĊC�������A�u�������Ă���B

�@��l�������A����̈���Ə\�ܓ��ɎQ�q���A������\�Z���ɂ��Q��Ƃ����B

�@���̐_�̂������ŁA���~�Ƀn�u������Ȃ��Ƃ��A�܂��߂��ɉΎ����N�������́A���̐_�ɋF��ƕ��������ς��ĉ����Ȃ��Ƃ����Ă���B

�@���V���̃C�r�K�i�V

�@��V��ɂ́A���̂ق��ɉ��~�_����������B���̈���C�r�K�i�V�ł���B

�@�W���͂���̕�n�ɋ߂����ɒ����������āA���̐�ɃR���N���[�g���̋{�����ĂāA�b��{�喾�_���Ղ��Ă���B

�@�́A��l�̑m��������ɏ���Ă���ė��ċ߂��ɂ���̂̕����i�ӂ������j�̓��A��ł���g�D�[����̏��ɏZ�Ƃ����B

�@���̑�������ł���A���тƂ͂���͐_�l�������ɂ������Ȃ��Ƃ����čՂ����̂����̋{�ł���B

�@�O���̐_�Ƃ��Ă����߁A�b��{�喾�_�Ƃ����̂ł���B

�@�������A�{�̖��̂̓C�r�K�i�V�Ƃ����B�C�r�͍��i���j�ނ̈Ӗ��Ő��n��\�킷�B�܂萹�Ȃ�_���B

�@���̂悤�ɁA��V��ł̓��}�g�̌b��{�M�ƁA�����̃C�r�K�i�V�M���������A�����������Ɛ_���I�ȓy���M���Z�����ĐV�������{���ł����̂ł���B

�@���v�C�����̐{�Ö��i�������j�̃C�r�K�i�V�́A��{�̐𗧂ĂĂ���B����͊C�̔ޕ��̃j�����[�J�i���̐_���Ղ��Ă���炵���B

�@�����哇���˓�������̃C�r�K�i�V�́A�傫�ȃ^�u�̖̍����ɍՒd��z���āA�l�{�̎��R�𗧂ĂčՂ��Ă��邪�A�C�̐_�̂ق��ɖ���x�̐_���Ղ��Ă���̂��Ƃ����B

�@���i�Ǖ����̃t�W�`���}

�@���i�Ǖ����S���̎l�Z�]�����ɁA�t�W�`���}�Ƃ��E�W�`���}�Ƃ����M��X������B

�@�ʏ��i���܂���j�W���̐�̔��̒��ɁA�������Ɩ�X�R���t�W�`���}�ł���B

�@���̐l�͒N�����炸�L���k�n�̒��ɁA���������X�����Ă���̂����A�W���̈ē��̕��̋��A����U���Đg�S�𐴂߂����Ɠ����Ă݂�ƁA���S���͓[�g�����炢�̐���y�ɂȂ��Ă��āA���̏�ɂ����u���b�P�C��K�̖Ȃǂ������Ă����B

�@���̂�Ԃ̒��ɁA�F���c����i�Ȃ����낪��j�Ă̑傫����ƁA�������q���������������B

�@����͉����Ӗ�����̂��B�b�ɂ��ƁA�l�����U�����Ă���t�W�`���}������Ƃ����B

�@�t�W�`���}�͑��i�����j�R�Ƃ������B�̂́A�R�����Ȃǂ̓`���a���͂�����Ƃ��A�u�������ꏊ�ł���Ƃ����B

�@�F�쏔���ŁA�́A�R�����A�v��i�ق������j�A�`�t�X�A�ԗ��A���̑��̓`���a���҈Ђ��ӂ�������Ƃ͎j���Ȃǂɂ��L����Ă��邯��ǂ��A�t�W�`���}�̂��ׂĂ�����ƊW������Ƃ͂�������Ȃ��B

�@�t�W�`���}���M��₷���Ƃ��āA�l�X�̓����M���}�i���킢�R�j�Ƃ����ċ߂Â����Ƃ��Ȃ��B

�@�����߂Â����M������A�ޏ��̃��^�����̂݁A�؈ꓪ���E���ċ����A�l�т������Ǝ���Ƃ����Ă���B

�@�Ȃ��A���i�Ǖ����͐�c�Ղ肪���ɔM�S�ȏ��ł���B

�@�Ⴆ�����a�̎҂�̂��������ł��A�����Ƒ厖�ɂ������Ȃ��̂��B

�@�����łȂ��̂́A������̗��R������̂ł͂Ȃ����B

�@����́A�쓇�ɍ������Ղ��c��̂̕����n�ł������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃł���B

�@���i�Ǖ����̃t�W�`���}�́A�l��������_�R�Ƃ����_�ł́A�O������g�J���̍r�_�ɂȂ���A���̌Â��`���������̂�������Ȃ��B

�@�܂��A���̖�X�R�ł���Ƃ����_�ł́A��q���̃K���[���}��F��̃��C�h���ɘA�Ȃ�X�_�M�̌n���ł�����悤���B

�@�t�W�`���}�͊w�⌤���̗l�X�ȈӋ`�������Ă����M�d�ȐX�ł���B

�@�@�@�@�@2 �F��̐��E�\�\�l�����Ɛ�c�Ղ�\�\�@top

�@�F�쏔���̑��E��

�@�F�쏔���ł͓����Ƃɓ��F�̂���_�Ղ���c�Ղ肪�s����B�l�Ԑ��E�Ƃ��������E�������ł̓l�����Ƃ����B

�@�l�����͉���ł̓j���C�E�J�i�C�Ƃ����A�C��̔ޕ��ɂ���_�̐��E�ł���A�n��ɂ���Ă͊C�̒�ɂ��鐢�E���Ƃ������Ă���B

�@����A�����ł͐l�Ԃ�����ł���s�������㐶�i������j�̐��Ƃ����A���v���ł͐擇�i�������܁j�Ƃ����B

�@�ł͏o���̂��낢��ȋF��̐��E�����Ă݂悤�B

�@���v���̃g�r�E�I����

�@�V��܁A�Z���̓g�r�E�I�̑�Q�������A�g�r�E�I�l�肪�͂��ގ����ł���B

�@���v���̉i�c�ł́A�����菭���O�A��w�������l�̌b��{�i���т��j�_�̑O�ɏW���Ĕq��ł���A�l�ӂ̊�ɓo���ĉ��Ɍ������A���}�␁�������̕z���������|��ł��U��Ȃ���A

| �@���ω���A���������B������g�r�E�I��B����ƃT�}��A���Ă������B�A�x�b�^�C�A�y�b�^�C |

�@�Ɖ̂��B

�@���ω���̊C�̏�ŁA�����̌Q�������Ă����A���ɂ͂����Ƃ�������̃g�r�E�I�������A�������l��A���Ă��������ȁA�Ƃ����Ӗ��ł���B

�@����ȉ̂����X�ɉ̂��ăg�r�E�I�������̂ł���B

�@���̋F��́A���i��傤�j�������炷�b��{�_�̑O�ł��邱�ƂƁA���|�E���}�E���������Ƃ����_�����̑��u�ƁA�̐��ɂ����͂Ƃ����v�f�ɉ����āA���������B

�@����́A�����E����ł͒j���������Ɏ��͂�����Ƃ����A�_�Ղ���������s�Ȃ��Ă���悤�ɁA�����ł����w�������s�Ȃ��Ă��邱�Ƃł���B

�@�b��{�_�A���|�̓��}�g�����̓��F�ł��邪�A�����̎��͂͗����ɂȂ���Ñw�����̓��F�ł���B

�@�g�r�E�I�����͓�̕��������v���ō��̂��Ăł����s���ł���B

�@�g�J���̃I���_�}�Ղ�

�@�g�J���̐����́A�����͔̍|�Ǝ��n���{�y���ꌎ�i�ЂƂ��j�����W�������āA�̂��狌��\����Ɏ��������Ƃ����ďj���Ă����B

�@���������ɂ́A�Õ����d��Ƃł͐�c�̈ʔv�i���͂��j�͉����̉��̒I�Ɉڂ��A�R�C�̒������ċ����A�Ƒ����Ŕq�ށB

�@����C�Z�G�r�ȂNj����������ŁA�����Đ��i�����ł͂Ȃ��B

�@�����ɂ͕����ȑO�̐�c�Ղ�̎p������B

�@���ꂩ���T�Ԗڂ̏\�����i���V���ȊO�̓��͏\�Z���j�A�I���_�}�Ղ�Ƃ����āA�����̉��̐�c�I�̑O�ɂ���������̂��������������Ĕq�ށB

�@�����āA�I���_�}�̂������Ƃ����āA�������������Ɍ�ЂÂ������Ď��������͏I������B

�@�g�J���̃I���_�}�͖k�[�̌��V���ɏW���Ă���A�D�ɏ���č��i�������j���ɍs���Ƃ������ƁA�u�X�Y���n���A�O�̕l�v�Ƃ������ɍs���Ƃ�����������B

�@�������̎��ɓS�C��炵���肵�āA�܂�Ŗ��҂�ǂ����Ă�悤�Ȃ��Ƃ�����B

�@���́A���������̈���������̏j���Ŏ����ڂ��Ղ�Ƃ����\���́A�{�y�̐����̍\���Ƃ悭���Ă���B

�{�y�ł͎����ڂ͋S�Ε����i�h���h���A���`�����������傤�j�̓��ŁA������Ă��������ł���B

�@���e�́A�V�����N���j�������łȂ��A�I���_�}�Ƃ�����c�Ղ�𒆐S�ɂ��Ă���_�ɓ��F������A���}�g�����̌Â��`���c���Ă���̂��Ǝv����B

�@�����哇�H���̃V���c�`���K�}�ƃ}���J�C

�@�����哇�ł͋�����̏����i�Ђ̂��j�̓����{�y�̐����ɑ������A��N���ōł�����ɏj���B

�@������V���i���点�j�Ƃ����B���̓��������ĐV�����N���n�܂�̂ł���B

�@�H���i�����ȁj�ł͂��̓��A�閾�O�ɏW���̏�̋u�̒����ɐ݂����V���b�`���K�}�Ƃ����Љ����̏����ɁA��҂������o���ċF������A��i���Ȃ��܁j�������̂��̂��Ȃ���h��|���B

�@���傤�ǒ������R�[�i��܂j�ɏ�邱��|���B�K�}�Ƃ͉����̂��Ƃł���B

�@�Љ����̏����͈��̃K�}�ł���A�����Ɉ����������A�e�B�_�K�i�V�i���z�_�j�̒����̌������Ƃ��|���ĕ����߁A��͓�����������Ƃ����_���̂悤���B |

�}77�@�A���Z�c�̃R�X�i�K�V�i���c�l�j�q��

|

�@�[���A�������̂Ƃ��A�l�ӂ̐_���i���݂��j�̏�ɐ_���i����j�̃m���������o���āA���̃l�����̐_�ɋF��A�����ň�����̂��߂̕�������B

�@������}���J�C�Ƃ����B�}���J�C�͏����Ӗ��ł���B

�@�}���J�C�͂��̂悤�ɁA���������̏@�����x�ɘA�Ȃ�_���m���𒆐S�Ƃ��āA�C�㑼�E�����������Ă��̔N�̖L��F������Ă���̂ł���B

�@�V���c�`���K�}�E�}���J�C�́A����{���k���ōs����j�����̎R�ł̃V�k�O�A�������̊C�ӂł̃E���W���~�̍s���Ɏ��Ă���B

�@������r����ƁA���̂悤�ȑΔ�ɂȂ�B

�@�@�V���c�`���K�}�\�\�R�A�j�A�e�B�_�K�i�V�i���z�_�j�A��쏵���A�V�k�O�Ɏ���

�@�@�}���J�C�@�@�@�\�\�C�A���A�l�����̐_�i�C�_�j�A��쏵���A�E���W���~�Ɏ���

�@�����哇�����̃V�o�T�V

�@�V�o�T�V�Ƃ́A�X�X�L����i�����j�̎}�Ȃǂ�����n�ʂɍ����A�������ƂŁA������̃A���Z�c�̓����玵���ڂ̍s���ł���B

�@�A�����c�E�V�o�J�V�̍\���̓g�J���̎��������Ǝ��Ă���B

�@�����i���ނ�j�ł̓V�o�T�V�̑O���i���͐̂͑O�邩�玟�̈���͎n�܂��Ă����j�A����Ŏ�w�������ȃ������̉��ăV�o�T�V�̐_���}����B

�@�����ĕ\�̊Ԃł͉����Ɍ����Ď�r�i�����т�j���̂����V�������A�ʂ̑�ɂ͐̂̐�c�̐_���i���݂���j�����ꂢ�ɏ��ŋ�����B

�@���Ƃł͂��ꂪ����������B�_�߂͐́A�m�����������̂ł���B

�@�邪�����čĂёV�Ɛ_�߂������Ĕq�݁A�[���ɂ͖���ő�����B |

�}78�@�V�o�T�V�̐_�ߔq�݁i�����哇�A�����j

|

�@�V�o�T�V�̓��̖閾���O�ɂ͌����ق̒�ŏW���S�����ւɂȂ��Ĕ����x���x��B

�@���̎�����ɑ�����������B�����ق̒�ł͈�T�ԑO�̃A���Z�c�̔ӂɂ͌}���������ꂽ�̂ł������B

�@�ȏ�ɂ���ăV�o�T�V�́A��c�̍��A�ƂɌ}���A���҂��A����s���ł��邱�Ƃ��킩��B

�@��c�Ղ�ł���A�g�J���̃I���_�}�Ղ�Ɠ�����|�̍Ղ�ł���B

�@�{�y�̗Ⴞ���ł͕���Ȃ������̈Ӌ`���쓇�̐������r���邱�Ƃɂ���Ă悭����̂ł���B

�@�{���A�����͐V�����N���j���Ƌ��ɐ�c�����҂��Ĕq�݁A�F��Ƃ�����ȍs���ł������悤���B

�@�l�ӂ̋F��

�@���������ł͊C�ӂŋF��Ⴊ�e�n�ɂ���B

�@�����̒�����A��A�O������ƁA���V���̈�V��ł́A��̏���}�����Ȃ킿�V�L���}�̎��A��Ƃ̎�l�͈���O�{�����ĕl�֍s���A���ɐZ�����߂Ă��牫�������A�u�V�̐_�l�A�n�̐_�l�A�l�[���i�l�����j�̐_�l�A�䂪���܂�Ė����グ�Ă��������v�ƋF��B

�@�����ĎO�������������Ċ��ށB���̔ӂ͈�{�̕䂩��ꗱ���A�v�O���Ƃ��ČÕ��i�ӂ邲�߁j�ɍ����Đ����A�E���z�[�K�i�V�i��c�l�j�ɏグ��B

�@�����哇�̖k���݂̏W���ł́A����㌎����A�n�}�E�K���i�l��q�݁j�Ƃ����āA��w�►�������l�ӂ̏��ɒł̏��}�𗧂Ă���A���邢�͏���ς�ŋ������������肵�ĕv��Ƒ��̊C����S���l�����̐_�ɋF��B |

�}79�@�V�L���}�i���V���A��V��j

|

�@�@�@�@�@3�@���Y�����̒��̐_�Ղ�@top

�@��q���E���v������^�_�i����j���܂ł̓��̓��X�́A����Ƃɒn�����C����C���̉e�����������Ⴄ�̂ŁA���Y�������A�������ՂƂ���_�Ղ���܂��Ⴄ�B

�@�t�Ƀu���b�N���Ƃ̋��ʐ�������B

�@���̒�����A�g�J���Ɖ��v�C���i������܁j���̗�������Ă݂悤�B

�@�g�J�����Γ��i�����������܁j�̐_�Ղ�

�@���Γ��ł͋���A�l���A�����A�\�ꌎ�̎l��A�_�Ղ������B

�@�͍�̍Ղ�Ƃ����āA�����_�ЂƋ������i����҂�j�ɔ_��̖L�`���F��B

�@�l���͔��̍Ղ�ŁA�_���̃z�[�C�i�j���͂ӂ�j�ƃl�[�V�i�������Ȃ����j���͂��߁A�W�҂�������X�_�Ђɔ��̔тƕĂ̔т������A�l�[�V�_�y���[���Ĕ���̖L������ӂ���B

�@�Ղ�͏W��������W�߂������\���W���i���i�������傤�����j�Ƃ��������i���������j�Ő����đ��������������������Ƃ���n�܂�A�����ڂɂ́A�Â��ƕ��̏�����������Ĕ��c�q���̐_�ɋ�����B

�@������u�����i�ȂȂǂ���j�̌Ă�v�Ƃ����B

�@�����̍Ղ�͈��i����j�̍Ղ�ŁA�e�˂���W�߂����ő������������������B

�@���̍Ղ�͔����ԂÂ��āA�����ڂɂ͐_�������́A���̐��i�Ȃ܁j�c�q�������āu�����̌Ă�v�ɍs���B

�@�\�ꌎ�́A�J���C���i���܂����j�̍Ղ�Ƃ����āA�e�˂���J���C�����W�߂Ď���A�Z���ڂɔ����_�Ђɏグ��B

�@���Γ��ɂ͐��c���Ȃ��A�Ă͂Ƃꂸ�A�����͈��Ɣ������S�ł��邪�A���V���A���V���A�����A�ł͐��c�������ĕĂ��Ƃ��̂ŁA�����ɕĂ̎���A�Ă̔тƋ��ɐ_�Ђɏグ�Ċ��ӂ���B

�@�\�ꌎ�͑��̓��ł͗����Ɠc���̍Ղ�ł���B�Ղ�ɂ́A�e�˂���W�߂��c�����\���W���ŎςāA�F�ŐH�ׂ�B

�@�g�J���S�̂ł́A

�@�@�@�@�t�Ղ�ň�N���̏���̋F��

�@�@�l���@�@���̍Ղ�

�@�@�Z���@�@���̍Ղ�

�@�@�����@�@�Ă̍Ղ�

�@�@�\�ꌎ�@���̍Ղ�

�Ƃ��������݂ɂȂ��Ă���B

�@���v�C�����̉Ó��̐_�Ղ�

�@�Z�������i���̂��j�̓��ɁA�Ó��i���ɂイ�j�W���ł͊e�˂���Ă��W�߂ă~�V���N�Ƃ����_�����g�l���i�Ղ�̗����Ȃǂ���Ɓj����A�V���Q�i�_�Ղ�����鐹���j�Ő_�������������B

�@������A���z�o�i�i�V��ԁj�Ƃ����A�Ă̍Ղ��ł���B

�@�Z���̒��b�i���̂��j�̓��Ɋe�˂�����i�͈̂��j���W�߂ă~�V���N��A�m�����͂��ߏ��̐_���������A�g�l���ŏ��������~�V���N�^�e�V���Q�ł��������B

�@������E�t�����i���e�ځj�Ƃ����A���̍Ղ�ł���B

�@�\�ꌎ�̍M�i���̂��j�̓��ɂ́A��͂�Ă̐_���i�݂��j��A�c���◢���A�R�[�V���i���ˈ��j�Ȃǂ��ςāA�g�l������A�W���f�Ɉڂ��Đ_�����������������B

�@������t�������i�~�ܖځ��ӂ䂨��߁j�Ƃ����A���̍Ղ�ł���B�@���v�C�����̊e�n�ł���̓����悤�ȍՂ肪�s���Ă���B |

�}80�@�A���z�o�i�i�V��ԁA�����哇�A��F�j

|

�@�܂Ƃ߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

�@�@�Z������̓��@�@�A���z�o�i�i�V��ԁA�Ă̍Ղ�j

�@�@�Z�����b�̓��@�@�E�t�����i���ܖځA���̍Ղ�j

�@�@�\�ꌎ�M�̓��@�@�t�������i�~�ܖځA���̍Ղ�j

�@����͂����������̓����ł���B���v�C�����ł͔��삪������łȂ����������̍Ղ�͂��Ȃ��B

�@�g�J���̐_�Ղ�Ɖ����̉��v�C�����̐_�Ղ�́A����͔�����������ǂ��A���E�āE���̍Ղ�͂Ƃ��ɏd������Ă��ė��҂悭���Ă���B

�@���͉���̍Ղ�����̃p�^�[���ł���̂ŁA���Ƃ̖ʂ��猩��ƁA�g�J���ȓ�̐_�Ղ�͗����I�ł���Ƃ����悤�B

�@����ɑ��A��q���Ȗk�̃��}�g�i�{�y�j�ł́A�R�ԕ��̏Ĕ��n�т������ĂقƂ�ǂ��Ĉ�F�̐_�Ղ肪���S�ɂȂ��Ă��Ĉ��V�璆�S�̍Ղ�ł���B

�@�Ƃ��낪�A�g�J���̐_�Ղ�́A�j���_���̃z�[�C�i�j���ق��j�Ə����_���̃l�[�V�i�������Ȃ����j�����S�ɂȂ��čՂ��i�߂Ă������A���}�g�ł͒j���_���̋{�i�����S�ɂȂ�A���v�C�����Ȃǂ̉����ł͏����_�������S�ƂȂ��čs���Ƃ������J�g�D�̈Ⴂ������B

�@�܂��A���v�C�����̐_�Ղ�ł́A�āE���E�����ς����̂�_���́A���ʂ̐_�ɋ�����̂ł͂Ȃ��A�����_�����g�̑O�ɔޏ��炪�����Ă��������B

�@���}�g�ł͋����͐_�ɑ��Ă̂��̂����A�����ł͏������g���_�̖������Ă���̂ł���B

�@�]���āA�������܂ޗ����̐_�Ղ�ƃ��}�g�̐_�Ղ�́A�����Ԉ���Ă��āA�����̂ق����Â��`�ł͂Ȃ����Ǝv����B

�@�@�@�@�@4 �m���ƃ��^�@top

�@�m��

�@�m���͗������{�̏@���g�D�ɑg���܂ꂽ�W���̎i�Ր_���ŁA��������̎��n�V���E�b�W���~�i�C�_�ՁA�����ł͋���̃E���P�[���Ȃ킿���}���Ƌ���l���̃I�[�z�����Ȃ킿������j�Ȃǂ�⏕�̐_�������ƍs�Ȃ����B

�@�m���̌�͐��i�́j��Ƃ��F��ɗR������Ƃ�����B

�@�m���͗������{�̎��ߏ�����������B�����哇�암����v�C�����̃m�������́A���v�C�����̓�A�����i�������܁j�̗��ꏬ���̖؎R���i����܂��܁j�ɏW�����āA�������牫���ڎw���čq�C�����Ƃ�����B

�@�����Ď̉��{�ŕ�����N�i�������������݁j�ɔq�y���āu�̈�v�����������ߏ��Ƌȋ��i�܂����܁j�����i�����j�Ȃǂ�������ċA�����B�@���������m��������i������j���Ȃ��Ƃ��e�m���Ƃ������B

�@�R�c����̌����ɂ��ƁA�����������Ɏc��m�����ߏ��͘Z�ʂŁA�F���ɂ�问���N�U�i�c���\�l�q��Z�Z��r�N�j�ȑO�̉i�\�\���i��ܘZ��j�N����c�����i��Z�Z��j�N�̊Ԃ̂��̂ł���B |

�}81�@�m�����ߏ��i�����哇�A�F�����j

|

�@�m���̐����̎p�́w�쓇�G�b�x�ɕ`����Ă��邪�A�����i�㒅�j�Ɖ����i�X�J�[�g�j�������p�A���邢�͒��߂𒅂ĉ��ւ��͂��A�味�߂�ł������A���ɂ͊������ނ��Ĕ��������߁A��ɋȋ��i�܂������j�A�w�ɂ͂�������̏����ȃK���X�ʂɎ���ʂ��ĕ҂ג�������̉��ɒ��^�̎O�p�܂������������ʃn�x���������A�������������p�ł���B

�@���̂悤�Ȋ����Ȑ����p�͍��͌����Ȃ��B

�@�́A�W���̍�ɗՂ����p�̃m���͑��тƂ̑��h�Ɠ������g�ɏW�߂����Ƃł��낤�B

�@�m���͐̂͌������d�������P�I�ŁA�N����͂Ȃ��A�Z�W�i��́j�̍����������A�C�������A���̐E���͏W���Ƃ������̔_�k�V�炪���S�ł���A�m���i�ڂ�����j��a�C���ÂȂǂ̛ޏp�i�ӂ���j�͂��Ȃ������B

�@�m���ɑ���o�ϓ����Ƃ��ăm���c�����t����A�W��������͈���e�ˎO������������B

�@�m���c�͂Ȃ�ׂ��O�p�c��I�B

�@�O�p�`�͉����ł͗썰���^�Ԓ��̌`�ɘA�z����Ă��邪�A�O�p�c�͓��B�̐_�Ђ̐_�c�����������ł���̂ŁA�{���͈���͂炢�̋�����̈Ӗ��Ƌ��ɐ��n��W������Ӗ��ł��낤�B

�@�m���͌��`�i���ł�j�̐_���i���݂����j�ł���I�����i�I�����j�������Đ_�Ղ�������B

�@���^

�@�������牫��ɑ������ԛގ��i�ӂ���j�����^�Ƃ����A�����������j������B

�@���^�͌����s���̕a�C�i�ޕa�j�ɂ�����A�������������ߒ��Ő�y���^�ɏo��A���̎w���̂��ƂŐ����i�����Ӂj���A�V�������^�ɂȂ�B

�@���^�̓��F�͐_�����肵�ěޏp�����邱�Ƃɂ���B

�@�ޏp�́A�^�C�肢�i�m�聁�ڂ�����j����}�u���i���j�A���Ƀ}�u���̊Ǘ��A���N�A�K���Ȃǂ̋F��A�a�C�Г�Ȃǂ̌����T�����P���ɂ�鎡�ÂȂǂƑ��ʂł���B

�@���^���ޏp���s���ꏊ�͑����̓��N�̎���̛ޓ��i�ӂǂ��A�ގ��j�ŁA�����ɂ͊��d������Ւd��݂��ċ����������Ă���B

�@���^�͐��Ȃ��ł���A�~�S�i����j��Ǝ��Ɏ����Ă��Đ��ނ̓��A�����Őg�𐴂߁A�����O������ċA��A�Ւd�ɋ�����B

�@�����哇�̂��郆�^�́A�A�~�S�ɍs���A���i�������j�ƃX�X�L�A�V���[�M�i�偁���Ƃ��j�̐��c�q�A�āA�Ē��A���A�������{�������A���s�̐�y���^���������ɔ��������A�����������đ��ۂ�łċF��Ԃɐ_�����肵�A���_�������������Ƃ����B

�@���^�͎��������_���e�l���������Ă���B����͑���A�e���R�e���_�V�i�e���U�V�V�j���邢�̓e�B�_�K�i�V�Ƃ����A���z�_�ł���B

�@���^�̏��Ƃ͖��M�ł���A�l�X�̐����ɊQ��^����Ƃ����Ĕː����ォ�疾�����N�ɂ����ĉ��������܂��Ă����B

�@�������A���^�͍��Ȃ����݂ŁA���ɐl���̑������̕t�߂ɑ���������B

�@�l�q���i�݁A�Љ�̕s���A�l�̃X�g���X�������ƃ��^�̎��v��������̂ł���B

�@���^�͓Ɠ��̐��E�ς������Ă��邪�A����̓��^��������j���i���キ���j�̒��Ɍ������Ă���B

�@�����哇�⓿�V���̃��^�́A�v���}�c�K�l�Ƃ����n���_�b�����A���i�Ǖ����̃��^�͓����V���S�̑n���_�b�����B

�@��q���̃��m�V���ƃg�J���̃l�[�V

�@�����̃��^�̂悤�ȃV���[�}������q���ł̓��m�V���Ƃ����B

�@���m�V���́A���v�����������ł������B�n���_�b�����҂����邪�A�����̂悤�ȓ`���I�Ȃ��炵���n���_�b�͂Ȃ��B

�@�g�J���̃l�[�V�i�������Ȃ����j�͐_�Ղ�̎��́A�j���z�[�C�������Đ_�����肵�ĕ����A�_�̌��t���邱�Ƃ����邪�A����ɂ����Ă͈˗��ɉ����ă��^�̂悤�țޏp�����邱�Ƃ�����B

�@��������ł̓��^������Ƃ������B

�@�g�J���̃l�[�V�́A�v���[�X�g�i�i�Վҁj�ƃV���[�}���i�_������ޏ��j�̒��ԓI�Ȗ������̏̐_���ł���A���ڂ����B

�@�@�@�l�@���ʂȖ��������@top

�@�����̕��

�@�F�쏔���͖��w�ƌ|�\�̕�ɂł���B���}�g�i�{�y�j�̌Â����w���������܂��āA���������n�����A�������Ȓ��ƌ|�Ԃ��������������i��q���A���v���A���i�Ǖ����A�O�����̓��X�j����g�J���B

�@�����āA�����n���w�Ƃ�������Â��y���̂��̂Ǝv���閯�w�����݂��A���͂��ӂ��Ɠ��̉̂Ɨx��̐��E���`�����Ă��鉂�������B

�@�����̒n��̒������\�I�Ȃ��̂��Љ�Ă݂悤�B

�@�@�@�@�@1 �J���Ɩ��w

�@��q���̑��ؐ߂Ə��]��

�@��q�����t�Ƃ����鑐�ؐ߂̐��͈�Z�Z�Z�����B

�@�s����s������A����s����A���g���̉E�Ђ���

�@�l�͂��̕�A���炱�̕��A�������킹�đ���� |

�@���������^�̋ߐ����̒��̂��̉̂́A���X�Ⴂ�j�������n�̑���ɍs���܂̘J��̂ł��������A�j�����|�������ʼn̂��Ñ�̑����̂ɂ������`���́A�����̂Ƃ��Ă��҂�����ŁA�j���̍��ȂǂŒj���̊|�������ł悭�̂�ꂽ�B

�@���]�i���傤�̂��j�߂͑S���ł����������w�ł���B

�@�w��q���ƕ��x�������i�ꔪ�Z�Z�j�N�̍��ɁA�u����Z�Y���Ȃď��]�R�|�ƂȂ��v�Ƃ���̂ŁA�ېV�O���現�]���Ƃ��Ă������Ƃ��킩��B

�@��̖��|���āA�����i���傤�ȁj�ō���Ė��[�i�����ρj�����Ƃ��ɉ̂��̂��A���]�߂ł���B

�@���[�͊��̏�ɂ̂����傫�ȒM���i���邱�����j�̒��ɓ���āA���A�o�ė��鏾�]�������g���Đ����ɓ����A��p���ČŌ`���]�����B

�@���[���͒n���Ȏd���ł���B����̒P���ȓ����Ɋ��͂�^���邽�߂ɏ��]�߂��̂�ꂽ�B

�@���]����]����ƁA���i�i�����́[�j�ɂ͋c�i���j���Ȃ�[�A���]�́B

�@�i�����͂₵�j�R���C�A�t���C�B�A���A�V�����i����j�m���m�i�����j�f���N�B

�@�@�A���A�e���g���A�V�����g���A�b�[�n�O�T�i�A�ŃW���n�R�T�i�A���c�����A���i���j�b���� |

�@��q���ɂ͂ق��ɕĝ��i�j���́E�ؔ��i���т��j�́E�E�i��j�₵�Ȃǂ̘J��̂�����B

�@���v���̖ؔ҉́E�E�₵�E����

�@���v���͉��v�����̂Ɗ�����������ŁA���v�����͎̂������˂ɂ�鉮�v����t���NJ��̂��ƁA�ߐ��ȗ��s���A�ؔ҂��̂��悭�̂�ꂽ�B

| �@���[���[�A�ؔ҂�����R����R�ɁA�Ԃ̓s�ɂ≏���Ȃ��A�A�[�S�b�V���A�S�b�V�� |

�@�̎��͂��������邪�A�ȁA�̎��Ƃ��ɋ�B�R�n�̖ؔ҂��̂Ɠ��n�̂��̂ł���B

�@�E�₵�́A���t�����̘E�����̚��ŁA��l���邢�͎O�A�l�l�ŘE�𑆂��Ȃ���A�����I�ɈА��悭�̂������A�̂��Ԃ��̂ł���B

�@�����ɂ���G���̒������ւ��钪�߂ɂ��ẮA��́|�O�|3�̉��v���̂Ƃ���ŏq�ׂ��B

�@�F�я����E�g�J���̑D�j����

�@��q���A���v���Ȃǂ̌F�я����ƃg�J���ɂ́A��������̒��A���t�������W�܂��đD�̑��ƈ��S���F���đD�j�������A���̂Ƃ��̂���`���D�j���̂���������B

�@�̂����́A�D���Ƒǎ��A�܂��͑D���Ɛl�v�i�����j�����Ƃ����������ɑ����ĉ̂��B

�@�D�j���͓̂��X�̂ق��ɎF�������ɂ��`������Ă���̂ŁA�͎̂������˓��̉Y�X�ʼn̂��Ă����Ǝv����B

�@��q���̗̎�́A�Ƃ��ǂ��������Ǝ�q���������������A���̍q�C�̂Ƃ��Č�D�̂��̂�ꂽ�B |

�}82�@�D�j���i��q���A1968�N�j

|

�@���������̖��w�̓��F

�@���Z�Z�i���a�O�\�܁j�N�Ɂw����{���w�ȏW�x���o�ł��A���B����F��̓��X�̉��y�ɏ��߂ċߑ�I�ȉ��y�����̃��X����ꂽ�̂́A�v�ۂ����i����[�`���j�ł������B�@�v�ۂ͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@�����̖��w�͖k���n�Ɠ암�n�ɕ����čl���˂Ȃ�Ȃ��B

�@���V���E�哇�{���E��E����k���Ƃ��A���i�Ǖ����E�^�_����암�Ƃ���B

�@�k���Ɠ암�ł͐��@�����������A�֔���i�O��������j�̑t�@���ق��B

�@�i�����j�k���n�͓��{���@�̌Â��`�Ȃ̂ňÂ��߂����B�k���̎֔���t�@���A�암�̐l�����̓}���h�������Ƃ����ď����A���n�̎҂��炷��A�ǂ����������B

�@�ނ���ꍇ�ɂ���Ă͖k���n�̕����e���߂�Ƃ��������������i�������|�p���ɂ����Ă͗����n�ł���암�̔�ł͂Ȃ��j�B

�@�������k���̑f�p���͏����̖������y�ɁA��荂��������ł��낤�B

�@�암�͗H���ɂ��ėD��A�k���͗��������B

�@���Ȃ킿�k���͕Ԃ����i���A���̗��j���������암�͂��킸�������w�ʼn�����ɂƂǂ߂�B |

�@���������̖��w�̓��F�������Ɏw�E�����ŏ��̘_���ł���B |

�}83�@�O��

|

�@���V���Ɖ��i�Ǖ����̊Ԃ������Đ��@�̈Ⴂ���w�E�����̂ł��邪�A����͖����S�ʂɂ��Ă͂܂�A���i�Ǖ����͗^�_���Ƌ��ɂ�艫�ꕶ���I�ł���A���V���͉����I�ł���B

�@�����哇�̈���

�@���ꂩ��`��������̉̂́A���������e�n�ɂЂ�܂�A���Y�~�J���ȋȂƈА��̂悢�x��Ől�X�Ɉ��D����Ă���B

| �@��i���j�萠���A�����i������������݁j�h��h���A�Ă�h�����ǁA�����h����ǁA��萠���A����h��h��� |

�@�̎��͒n��ŏ������Ⴄ���A��l�������������̕w�l���������g���o�āA����P�Ŗ��𐠂铮������Ȃ���y���ɗx��B

�@�T���o���Ƃ�����i����j���������l�́A�������������ėh��A�e������B

�@�n�i���ˁj���������l�́A�T���o������ڂ����Ă��P�ŝ��i�j���B

�@���l�����ꏏ�ɁA��������ڂ��ƂɈقȂ铮����J�Ԃ��Ȃ���x��ɂ��₩�Ȍ|�\�ł���B

�@���V���̓c�A�́E�����哇�̃C�g�E

�@���V���̊e�W���ɓ`���c�A�̂́A�j�����|�������ʼn̂����̂ŁA�̎��͔������Z���^�̗��̒��ŁA���[�_�[�̎����ۂɍ��킹�ĉ̂��B

| �@�n�C�E�l�[�A�E�l���[�A�����̗ǂ����Ƀ��[�A���c����A���ă��[ |

�@����ȉ̂����X�ƕ����ʼn̂��B

�@�{�y�n�c�A�̂̓���́A��q���_�Ђ̓c�A�̂ł��邪�A���V���̓c�A���̂͂���Ƃ͑S���Ⴄ���̂ŁA���������̒��œ��V�������ɍ炢���Ɠ��̉̂̉Ԃł���B

�@�̎��͏W�����ƂɈ���Ă��Ă�������̉̂��̂���B

�@�����哇���E���Ȃǂł͎d���̂��C�g�D�Ƃ����B

�@���V���̓c�A�̂̓C�g�D�Ƃ͂���Ȃ����A�L���Ӗ��ł̓C�g�D�̈��ł���B�C�g�D�͊e�킠���āA���w�̒��ő傫�Ȕ�d���߂Ă���B

�@�@�@�@�@2 �����̘A�тƗx��@top

�@���}�g�������ɑ�����g�J���Ȗk�̓��X�Ɨ����������ɑ����鉂�������ł́A�|�\���������B

�@�������A���҂������Ɍ𗬂������A�S�̂Ƃ��ĖL���Ȍ|�\�n�т��`�����Ă���B

�@�F�я����E�O�����E�g�J���̖~�x��

�@�����̒n��̖~�x��͘E�i�₮��j���ۂ�g��Ŏ����x��悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���낢��ȋߐ����̂��������Ȃ����x�肵����A�Õ��ȋ�����������A���邢�͐�q�i���j�A�����i�Ȃ��Ȃ��j�A���ۂȂǂ������ėx����̂ŁA�قƂ�ǂ��j���̗x���ł���B�@�����ƂɈႤ���A�~�s���̓W�J�ƘA�����čs����B

�@�����͋�����\�ܓ��E�\�Z���ɗx��̂��{���ł��邪�A�������ɐV����\�ܓ��E�\�Z���ɗx�鏊�������Ă���B

�@��q���̖~�x��́A���V�\�i�ɂ��̂����āj�s���R�Ɠ��q�����V�i�ɂ��́j�ŗx���Ă���B

�@���R�ł́A���N���[�̓��ɉ��R�_�Ђ̒�ŗx�邱�ƂɂȂ��Ă���B�@�����ɂ́A���i���i��Z�j�N�A���������ˉƘV�ł����������߂ƂȂ�A�̂��˖��ɂ���Đؕ�������u�������Ɣނɏ}���������v����㏗�̔肪����B |

�}84�@�����x��i���v���A�����j

|

�}85�@���ʐ_�{�[

|

�@���R�̐l�X�́A��l�̎���������Ő̂���x������ĈԂ߂Ă����̂ł���B

�@���V�ł͖@���i�ق����j�@�̎��A�{�����̒�ŗx����B

�@��q���~�x��̓��F�́A�J���L�i���j�Ƃ����ʂ����ĊႾ���o���ėx�邱�Ƃł��邪�A����͕s��̌����ӂ����Ő���ɗx����グ��Ӗ����Ƃ��A�܂��x��q���g������̉��g�ƂȂ��ėx��Ӗ����Ƃ�������B

�@���v���~�x��́A���E�����i�ނ����j�E�����i�Ђ炤���j�E���[�i����ڂ��j�Ȃǂŗx���A��x��E�����i�Ȃ��Ȃ��j�x��E�_�x��Ȃǂ����āA���ꂼ��̂��x������Ⴄ�B

�@�܂����[�ł͐�l�̔��@�|�i�Ƃ܂肶�傿���A��ܘZ��`��Z�܌܁j�����̂�ŏˌ������̋���܌���\�ܓ��A�ߐ������̌|����`����@�|�x�肪�x����B

�@�|���E�������E�����ł����ꂼ��~�x�肪�x���A�����ł͑嗢�ƕД��ƕʁX�ɗx��B

�@�嗢�ł͑��ۗx��E�|��x��E�����x��E���o�x�肩�疈�N��������I��ŗx��A���~�̉Ƃɂ͋��{�x������ĉ��B

�@�g�J���̌��V���ł́A��n�̑O�Ŏ�x��⋶�����s���A���Γ��ł͋�����\�ܓ��A�W���̒��ŗx��ꂽ���ƁA��n����x���ĉ��B

�@���\�Z���ɂ͏W�����ŗx��Ƃ��A���ʐ_�{�[���O�̏o�����A�x��q�〈���l�����ǂ��ĉ��B

�@�����̓��X�ł́A�ߐ������������ɂ�����킪���̋M�d�Ȗ����|�\���~�x��Ƃ��āA���Ȃ�����ɗx���Ă���̂ł���B

�@��q���̏H�Ղ�

�@�V�ێ��i�ꔪ�O�Z�j�N�́w��q���ƔN���s�����ގG�L�x�ɂ��ƁA�_�Ђł́u�㌎�����B

�@�_�Ђ̑O�A�r�̕ӂɂČ×�̗x�肠��v�Ƃ��邪�A���݂�����㌎����ɑ厚�s�i�i�����Ȃ��j�̊e�W������A��x���i���ۗx��j��R���x��E�_�x��E��o�߁E�ٌc�x��ȂǏo���ėx��B

�@���̋L�^�ɂ��ƁA��q����[�̓��K�喾�_�i���i�݂����j�_�Ёj�ł́u�V��Q�{���A���y�����Ɖ]���×�̗x��Гa�̑O�ɂčÂ��v�Ƃ��邪�A��������݂��p������Ă��āA�e�W������o�������i�����j�x��̍ŏ��̉̂́A�K���u���y�����v���̂��ē��̕������F��̂ł���B

�@���̂��ƁA�`���I�Ȃ����Ȍ|�\����������B

�@��q���ł͂��̂ق��ɁA�厚�̕��R�E�����i���܂܁j�E���a�i����ȁj�E�Z�g�E�Óc�i�ӂ邽�j�ȂǂŖ��N�A����㌎����𒆐S�Ƃ����i�ŋ߂͓��j����I��Łj�A�H�́u�萬�A�Ղ�v���s���A�`���I�Ȍ|�\�����X�ɗx����B

�@�����̔����x��

�@�����哇�E���v�C�����E�����i�������܁j�E�^�H���i��낶�܁j�E��E���Ȃǂł́A������ɐV�߁A�č����̍s���̂Ƃ������x�������B

�@�����x��͐V�߂̑O�̔ӂ���č����̖閾���܂Ŏ����ԁA�j���̎�҂��������ӁA�W���̍L��~���[�i��j�ŗx�������ƁA�Ɖ���i�Ƃ������j�Ƃ����Ċe�ˉ�肵�ėx��A�ƁX���j���̂ł��邪�A�ߔN�͖��ӗx��W���͏����Ȃ����B

�@�~���[�ŗx�锪���x��́A���L�̞����i�����Ԃ��j�߂̃`�a���i�ہj���ۂ����w�l�������������V��j�����ւɂȂ��ĉ̂��x����̂ŁA�������Z���̗��̂𒆐S�ɂ��낢��ȉ̂��������Ȃ���A�͂₵�A�x��B�����ɂ͐̂���M�˂̕ʂ��A�N����Ȃ���Ό����l�����Ȃ��B

�@�W���̑S�����x��q�ɂȂ��āA�͂��߂ɏW���̎��_�C�r�K�i�V�ɋF��A�����Ċy�����x��̂ł���B

�@�����哇�k���̔����x��́A��Ȃ��Ƃɂ͂��߂͂������x���Ă��邪�A�������ɍ������ăe���|�������Ȃ�A�Ɍ��̂Ƃ���ŏI��B

�@�������A�암�ł́A�͂��߂���I��܂œ����e���|�ŗx��̂ł���B

�@�����x��̋N���ɂ��āA���v�C�����̎ŏo�g�̃��V�A���w�ҏ������i�̂ڂ肵��ށA�ꔪ�����`���ܔ��j�́A�w�剂���j�\�\���������������x�̒��ŁA

�@�m���N���i�_���j�̍Վ����x�ɒ[�����ɈႢ�Ȃ��Ǝv���B

�@�����m���N������̃A�W���f�i�����j�ł����i�_�V�сj���s�����́A�������i�_�S�j��w���Ȃ���A����ɔ���čՎ����x��x�����̂ł��邪�A����V�����ė���ƁA���_���̌��ʂ���`���āA���Ƃ͐_�l�������ƂȂ��ėx�������̂ł���B

�@�����Ȃ�ƁA�����ȃA�W���f�ł͋��ꂵ���Ȃ��āA�������͂̍L���i�~���j�Ɉ��o���A����ɗւ��g�債�Đ��ɍ�������Ƃ���̔����x�ɂ܂Ŕ��W�������̂ł��낤�B |

�Əq�ׂĂ���B

�@�m�����x������ƊW���[�����Ƃ┪���x��͗��̂����S���Ȃ��Ă���_�Ȃǂ�����A����͈�̗L�͂Ȑ��ł���B

�@�����i����ǂ�j�V�o���Ɩ���L�N��

�@���v�C�������݂ł͋���㌎����A����i���������j�_�Ђ̋����ŃV�o���i�ŋ��j���s����B

�@�x���͑S���j���ŁA�J�r�[�f�B���i���ʁ����݂Â�j��t���ėx��B

�@�l�ő̂𐴂߂����ƁA�f���ł������E�܂����y�����������B