|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O���@�t�^

��́@���E�Δn�E���Y�̗��j

�@�@�@��@�嗤�����ƈ��E�Δn�E���Y

top

�@�@�@�@�@1 �ꕶ�E�퐶�����̓W�J

�@�k�́u�C��̓��v�@�����ʓ`���ɓ�������̓`�d���l�@�������c���j�́w�C��̓��x�́A���łɖ����w�̌ÓT�Ƃ������ׂ�����ƂȂ��Ă���B

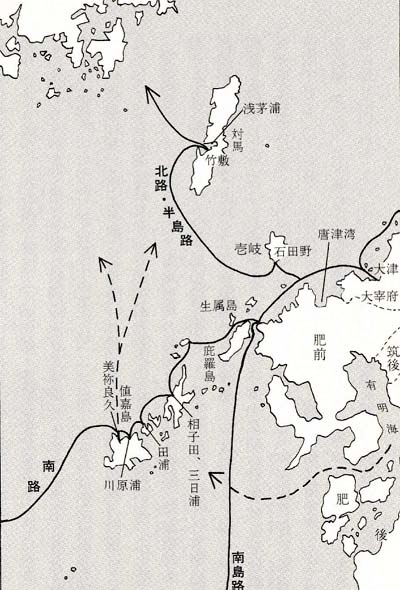

�@���̔��̖k����̕����̗���͂܂������A�����Ŏ戵���Δn�E���E���Y���[�g�ŁA����͖k�́u�C��̓��v�Ƃł������ׂ��d�v�ȃ��[�g�ŁA���ݓI�ł���Ƃ������̂́A���{�����ɗ^�����e���ɂ͌v��m��Ȃ����̂�����B

�@�N�O����̃��������X���i���Ί펞��j�Ő����C���ʂ���Z�Z���[�g���ق��i�܂��͈�l�Z���[�g���قǁj�ቺ���A�[�x��O�Z���[�g���̑Δn�C���͈ꕔ�����C�����c���Ȃ��痤�������Ă����B

�@�嗤�̑�`�M�������͗��`���ɓ��{�ɓ���A�����ǂ������Đl�������ƍl�����Ă���B

�@�ꖜ�O�Z�Z�Z�N�O����ȍ~�̔ӕX���A���g�����i�ݑΔn�C��������{�C�ɑΔn�C�����������A�g���Ɗ����̌�������D���ꂪ�`�������悤�ɂȂ����B

�@�Δn�C�������ɂ���ēk���ł̃q�g�̈ړ���W�����Ƃ��Ă��A�����ڐG���₦���킯�ł͂Ȃ��B

�@�藣����Ĉȍ~�A�C�����̓��ƂȂ����̂ł���B

�@�]�����y��̐���

�@�ꕶ����O���̋�B�n���ɍL�����z����]���i�����j���y��͊w���l�𒾐��i����j�ō��ے�̓y��ŁA�Â�����؍����ڕ��y��ƊW���w�E����Ă����B

�@�؍��V�Ί펞��̓y��͋��ڕ��y��ƌĂ�邪�A����͒��N�����������𒆐S�Ƃ����y��^���ł���A�암�n��ł͒����ɂȂ��Č�����y��ł���B

�@�암�ɂ�������ڕ��y��́A�����̓T�^���ڕ��y��̐����ɂ킽��쉺�̉e���������̂ŁA�܂����̓쉺�̉e�����ɑ]�����y��̐������݂Ă��邱�Ƃ͂悭�m���Ă���B

�@�]�����y��͊؍��암�ł̏ꍇ�ƈقȂ�A�k����B�ł̐�s�^���ł��鍌�i�Ƃ�ǂ��j���y���i����E�����^�C�v�j�̊�`�Ɖ��ʕ��l�敪�т̓`���̏�ɁA���ڕ��y��̑S�ʎ{���E���l�v�f�������Đ��������y��ŁA�]�����y�펩�g�ω����Ȃ���n��m�����i�Ƃ����������j��ՂȂlj���܂œ쉺���Ă���B

����́A���N��������Δn�E���E���Y�E����B�E�����E����ւ̓쉺�̃��[�g�̑��݂������Ă���̂ł���B

�@�]�����y�퐬���ȑO�A�k����B�ɂ͊؍��암�i�Ȍ�u��C�݁v�Ƃ����j�̗��N���y���i�����j�A�h�ˁE�����i�����т��j���y���i�i�哴�i��������ǂ��j���A�O���j���̂��̂��A����߂ėގ������y�킪�o�y���Ă���B

�@�Δn�z���i���������j��Ղɂ͓�C�݂̗��N���y����������l�������n���ė��Ă���A���͐��k��B�ɂ��`���A�ގ������y�킪�����Ă���B

�@�i�哴�i��������ǂ��j�����ɂ��Δn�ɂ͈ꕔ�n���̍��Ղ������A���k��B�ł͂�͂莋�o���ɂ���āA�ގ������y�킪�����Ă����i�����ÊC���ՂȂǁj�B

�@��C�݂Ɛ��k��B�̊猩�m��ɋ߂��W�̂Ȃ��ŁA���ڕ��y��̓쉺�̉e�����āA�����i�K�ő]�����y��𐬗��������B

�@��C�݂ł��i�哴����ω������i���g�j�A����ɂ�苭���e�����Đ��������ɂȂ��i���g�j�Ƃ����悤�ɁA�n�悲�ƂɎ�̐�������������������Ă���̂ł���B

�@�C��n�����y��

�@�y��͐����̒��ɂƂ��������p�i�ł���A�p�r�ɉ�������`�͗ގ��������Ԍn���ł́A���R�ގ����邪�A�����Ɏ{����镶�l�ɂ͒n��ɂ���ĈقȂ��Ă���B

�@�������A�אڂ���n�擯�m�ł͕��l���ގ����Ă���Ⴊ�����A���ꂪ�l�X�̐ڐG��ʂ��ċN�������ʂł���Ɖ��߂���Ă���B

�@�k�́u�C��̓��v�ɂ͓�k���݂̃q�g�̈ړ��̍��Ղ��c����Ă���B���̍��Ղ�k���炽�ǂ��Ă݂悤�B

�k���R]

�@�؍��암�����C�n��͑嗤�I�ɓ��X���ڂ�A�g���E����������A�D����ƂȂ��Ă���B

�@�k����B�̓ꕶ�l�͂����炭�߂��̋���̉����Ƃ��Ă��̒n��܂Ŗk�サ�Ă���B

�@�ꕶ�n�̈╨����Ԍ����Ɍ�����̂́A���R�s���O���L�˂ł���B�ꕶ�y����i�O���j�]�����E�i�����j�������E�i����j�앟�����Ȃǒf���I�Ɋe�^�����o�y���Ă���B

�@���ꌧ���x�Y�̍��j���A�ꕶ�l�ɂ���ē��O���L�˂𒆐S�ɑ����C�n��։^��Ă���B

�@�ꕶ�n�╨�͒n���L���y��Ƌ��ɏo�y���Ă��邪�A�L���y��l�Ɠꕶ�l���ǂ̂悤�ɏZ�ݕ��������Ă����̂��낤���B

|

�}57�@���O���L��

|

�@�ꕶ�y�킨��т��̗ގ��y������O���L���ł̏o�y�ʂ́A�����E�ʂƂ��܂���A���O���L�ˈȊO�ɂ��\1�̈���ŏo�y���Ă��邪�A����������ʂł���B

�k�Δn�l

�@�Δn�͊؍��암�����C�̖ڑO�Ɉʒu���铇�ł���A�܂��Δn��������N����������Ō��邱�Ƃ��ł���W�ɂ���B

�@�ꕶ�l�Ƃ͔��Ɋ؍��L���y��l�����[�g�����x�ƂȂ��n���Ă��Đ������Ղ��c���Ă���B

�@�f���I�ł͂��邪���̍��Ղ͕ҔN�I�Ɍp�����Ă���B

�@�؍��L���y��̏o�y���Ă����Ղ́A

�@�����@�z����ՁE�z�������i�������j���

�@�O���@�z����ՁE�z�������ՁA�v�w���i�߂��Ƃ���j��ՁA�k�J�V���

�@�����@�v�w�Έ�ՁA����L�ˁA�i�g�c�L�ˁH�j

�@����@���J�V���

�ł���B

�@�������A�ꕶ�l�Ɩv���ł͂Ȃ��������Ƃ͂�����̈�Ղł����ʂȂ���ꕶ�y�킪�o�y���A����L�ˁE�k�J�V��ՂȂǂł��؍��L���y�킪�o�y���Ă��邱�Ƃ�����킩��B

�k���l

�@�Δn�̓��e�������Ȃ邱����̕��R�ȓ��e�������Ă���B

�@���͑Δn�ƈقȂ�A���茧���̕���������R�ȓ��ł���B

�@�ꕶ����̈�Ղ͊C�ݕ��Ɋ���E���E����Ȃǂ��m���Ă���B

�@�퐶����ɂ͊؍��n�y�킪���Ȃ�̗ʂ��o�y���Ă��邪�A�ꕶ����̂��̂͂������ʊm�F����Ă���ɂ����Ȃ��B

�@�L���y�킻�̂��̂͏����ՂŒ������ڕ��y�킪�̏W����Ă���݂̂ł���B

�@���O���L�˂ő]�������n���̋��ڕ��y��Ɩ��m�ɋ�ʂł����悤�ɁA���̋��ڕ��y����������ЂȂ���]�����y��Ǝ��Ⴆ�邱�Ƃ͂Ȃ��B

�@�����Ղ͈���{�����C�݂̓��̖{�p�ɂ���A�Δn�ɑ�����ꏊ�ɂ���B

�@�������ɂ͊C�ʉ��ɖv���Ă��܂���Ղł��邪�A�����ÊC�ꎮ�E�]�����E���؎��E�������E�앟�����Ȃǂ��̏W����Ă���B

�k���Y�l

�@���͋��m�Y���甎���A��ʎ�����Ďq�ւ̍q�H���o�Ă��邪�A�Ďq���[�g�������I�ɂ͋߂��B

�@�����ւ̃��[�g���Ƃ��Ă�����������e�����Ȃ���q�s���邱�Ƃ��ł���B

�@��ɂׂ̂��悤�ɋ�B�{�y���Y�n���ɂ́A�ؔ����암�C�ݒn����Ղŏo�y���Ă��鍕�j�ΎY�n���x�����݂��邪�A��B�{�y�ł̊؍��L���y�킻�̂��̂̏o�y�͌��݂܂łɒm���Ă��Ȃ��B

�@�������A��B�{�y�ɋ߂����X�ł͊؍��L���y�킻�̂��̂̏o�y���m����悤�ɂȂ��Ă����B

�k���쓇�L�ˁl

�@���쓇�͌Ďq���ɂ���A�ߐ��ߌ~�̓��Ƃ��Ēm��ꂽ���ł���B���쓇�L�˂͓�ʂ���p�̍��u��̈�Ղœꕶ����O������ӊ��A�퐶����O�����璆���̈�Ղł���B

�@�퐶���㒆���̑w����̓A���r�L�̏W�������͐ς��F�߂��A�A���r�̏W���ƓI�ɍs�����W�c�̋G�ߓI��ՂƐ��肳���B

�@�܂��ꕔ�͔ӊ�����퐶����ɂ����Ă̕�n�ƂȂ��Ă���A�؍��L���y��͔ӊ��̓y�ە��i�ǂ����ځj�����o�y���Ă���B�@��������i���������������j�����l���ł��邪�A�c�O�Ȃ���㔼���͈ȑO�̐Ί_�H������Ď����Ă���A�痧���͔������Ȃ��B

�@�y��͊؍��L���y�펞�����`�ӊ��ɂ����Ă̎��t��̎�蕔���̔j�Ђł������B

�@�ꕶ�l�������A�����Ƃ��l�����邪�A��B�{�y�߂��̂��̓��܂ŗL���y��l�������ƍl�������B

�k�������i�����炪���܁j���l��Ձl

�@�ܓ���ܓ��L�쒬�ɂ���A�ꕶ���㑁�����̍��i�Ƃ�ǂ��j������]�����E���؎��E�������E�D���n�̊e�y�킪�o�y���Ă���B

�@�����y��͊؍��ł����Ȍ^�����y��Ƃ��ĔF������Ă���y��Ɠ����ŁA���w���i�Z�w�j���؍����N���y����\������y��̈��Ŗ}���i�ڂ��j�L�˂Ȃǂōג������i�����������j�y���i�ʐF�y��j�ƌĂ�Ă���y��Ђ��o�y���Ă���B

�@�؍��E��B�œ��������W�Ō��o���ꂽ���Ƃ́A�ꕶ�l�E�L���y��l���݂̌�ʂ�@���Ɏ����Ă���B

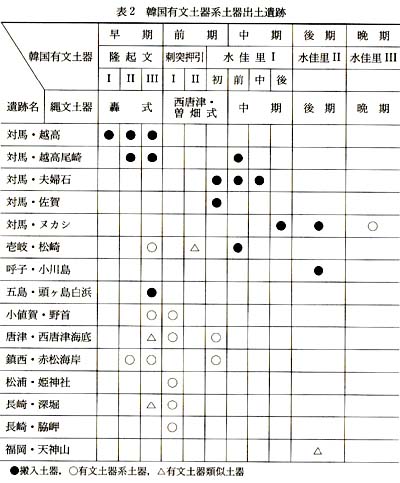

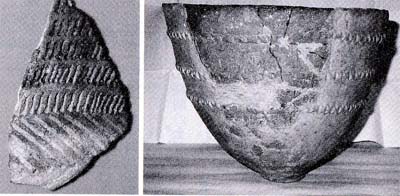

�@�\2���A�k����B�ɂ����Ċ؍��L���y��n�y�킨��їގ��y��̏o�y��Ղ������Ă���B

�@�i�C�j����������y��ƌ�����A�L���y�킻�̂��́i���j

�@�i���j���l�Ȃǂ͗L���y��Ɨގ����邪�A�ٓy�i�����ǁj���قȂ�L���y��n�y��i���j

�@�i�n�j���l�͗ގ����邪���̕��l���痣���؍��n�y��ގ��y��i���j

�@�̎O��ނɕ��ނ����B

�@�\�Ŗ��炩�Ȃ悤�ɁA�i�C�j���o�y�����Ղ͂قƂ�ǂ��Δn������ш�ł���B����������E�����̓y�킪�����B

�@����́A���N������C�ݕ��̂����ڂ̑O�̓����Δn�ł��邱�Ƃ��傫���A�؍��L���m��l�����ۂɓn���Ă��Ă����\�����������Ƃ������Ă��邱�Ƃ͑O�q�̒ʂ�ł���B

�@�i���j�i�n�j�́A�����͑]�����y�퐬���ȑO�̓y��Q�ŁA���N���y�킩���i�哴�i��������ǂ��j���̉e�����Ă���A�����Î��Ɖ��̂����y��ł���B |

|

�@�q�g�̈ړ��̗v��

�@�\3�̂悤���A���ʂ�������݂��A�Δn�C�����߂��鋙���̊����������������Ƃ��ł���B

�@�Δn�C�����ӂ͑Δn�g���ƃ��}�������̌����n��ł��苙��Ƃ��ėD��Ă���A���R���ɂ��ގ������Ƃ��낪������i���N�����암�̑����C�A���k��B�̑����C�E�C�[��Z�Z���[�g���قǂ̍L���嗤�I�Ȃǁj�A�����I�ȋ�������B�����Ă����B

�@�������̊����̌��ʂ���Ɍ����y��̈ړ��ł���A����̋��ʐ��ł���B�@������l�Êw�҂́u�Δn�C�������������v�ƌĂ�ł���B

�@�k����B�ɓ����I�ȋ���ɐ��i�����̂��j�E�����i��������j�E���V�i���������A�����V�E�����V�܂ށj�E���k��B�^����������A�P���ސj�Ȃǂ����邪�A�\3�̂悤�ɗL���y�펞���Ղł�������B

�@���N�����ɓ����I�Ȍ������ސj�͐ΐ����ƍ����j�����[�̕��R���i�ڒ��ʁj��g���킹���ސj�ł���A���C���i���R����������Ɂj�����C�݁E���C���i�̓��j�֊g�����Ă���B

�@�k����B�̂���́A�������Ƃ����_�ŋ��ʂ��A���̗���ɂ�����̂Ƃ��l�����邪�A���N�����ň�ʓI�ȑg���킹�ƈقȂ������@���Ƃ萼�k��B�𒆐S�ɐ��s���Ă���B

�@���R�ʒ����^�łȂ������^�A�������㉺�����^�i���p�����ɒ��吻�j���㉺�ɑg���킹�����́j�ł���B

�@���ʌ����^�͒��N�����ł��암�C�݂𒆐S�Ɍ����邪�A�㉺�����^�i���k��B�^�������ސj�j�͌��o����Ă��Ȃ��B

�@��C�݈�̌������ސj�͊�{�I�ɂ͐ΐ����ɍ����j�ő��n��Ƌ��ʂ��邪�A�ꕔ�������������݂��A���k��B���i�����͈قȂ邪�ގ��ɂ����āj���ʐ��������Ă��邱�Ƃ́u�Δn�C�������������v�ł̓����Ƃ�����B

�@�Δn�C�������݁A���̖k���i���N�������j�͕��R�ʐڒ��^�Ȃ������ʌ����^�A�쑤�i�Δn���j�͏㉺�����^�̕��z�n��ƂȂ��Ă���A���炩�̕����I���C�����z�肳���B

�@�����L���m��l�̕������S���k����B�ɔF�߂��Ȃ��킯�ł͂Ȃ����A����Ό��悤���܂˂ō쐬�����悤�Ȓސj�i�F�{������ՁE�����Ձj�͔F�߂��A���Ƃ��Ă͓`�d���Ă������͊m���ł��낤���A�嗬�ƂȂ邱�Ƃ͂Ȃ������B�@������銈�����u�Δn�C�������������v�������̂��낤�B |

|

�@�`�l�`�̓�

�@�ꕶ�l�E�؍��L���y��l�̊��������A�k�́u�C��̓��v�́A�퐶�����̐����ɂ��傫�Ȗ������ʂ����Ă���B

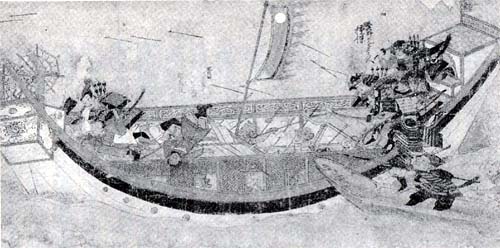

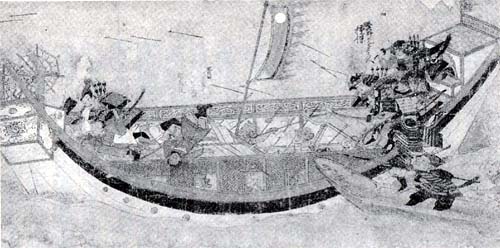

�@�퐶����̏d�v�ȗv�f�ł��鐅�c��삪�����炳�ꂽ�̂����̃��[�g�ŁA���̒S����͓ꕶ�ȗ��̋����W�c���E�Z�p�ɂ����̂ł������B

�@���֏�v���̍ݗ�㊕��l�Ɩ퐶�l�̌`���Ⴂ�̎w�E�ȗ��A�k����B�E�R���Ŗ퐶�l���̌������i�݁A�k����B�E�R���̐l���͍���A�@�����G���A��̃z�����A���g���i�j��Z��`��Z�l�Z���`�j�������Ă���㊕��l�Ƒ傫�ȈႢ������A���̃��[�c�͒����嗤�ɋ��߂�����L�͂ł���B

�@�������A�l�Êw�I�ɂ͒��ڂ̓n���E�Ȃ�������߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂�����ł���B

�@�ꕶ�ȗ��̓y��Ί�ނɐV���ɉ����������ނɂ́A����k��E�����Ɋւ��铹��ށE����ށE�搧�Ȃǂ����邪�A���ړI�ɂ͂��̖k�́u�C��̓��v���[�g���o�R���Ă���A���̂̂��́u�`�l�`�̓��v�Ƃ��Ȃ�̂ł���B

�@�w鰎u�x�`�l�`�ɂ͑Δn�E���̎��R�����L�q������ɁA�u�Ǔc�Ȃ��A�C����H���Ď������A�D�ɏ��ē�k�Ɏs���i���Ă��j���v�A��u���i���j�o�n����A�c���k���ǂ��Ȃ��H����ɑ��炸�A�܂���k�Ɏs�����v�Ƃ���A������̏ꍇ���u��k�Ɏs�����v�ƋL�q���Ă���B

�@���̉��߂ɂ͂������̈ӌ������邪�A���̌��̒҈�Ղɂ́A�����n���̓y�킪���ʂɓ����Ă���A�����̖퐶�l�̒��݂������Ƌ��ɁA�u��k�Ɏs�����v�̋�̓I���ʂł���Ƃ̎w�E������Ă���B

�@����𗠂Â��邩�̂悤�ɏM������⒆�����ƍl�����锉�̐��i������j�����o����Ă���B

�@����I���߂�����A�����̉����|���g�K���l�̂悤�Ȓ��p�f�Ղ�Δn�E���̐l�X���A�k�́u�C��̓��v��ʂ��čs���Ă������̂Ǝv����B

�}62�@�J���J�~�i���_�j��Չ��i

�@�܂��A�`�l�`�Ɂu���̑��A���������s�������A�]�ׂ��鏊����A�k�i���Ȃ�j���������i��j���Ėm�i�ڂ��j���A�Ȃċg����肢�悸�m���鏊�������B |

�}63�@�J���J�~�i���_�j��Տo�y�m��

�i�E�C�m�V�V�A���V�J�j |

�@���̎��i���j�͗ߋT�i�ꂢ���j�̖@�̔@���A�Κ��i�������j�����i�݁j�Ē���肤�v�Ƃ����m�������J���J�~�i���_�j��������㎵���N�̋�B��w�̒����ŏ��߂Ĕ��������i������A���܈�E�ܓ�N�����l�Êw����ŏo�y���Ă������Ƃ������j�`�l�`�̋L�q�𗠂Â��邱�ƂƂȂ����B

�@�Δn�͍��ɂ��m�肪�A���̃��[�g���ւē`����Ĉȗ��A�ꕔ�T�m�i���ڂ��j�Ɏ�@��ω������Ȃ��猻��܂łÂ��Ă��邪�A���ɂ͂��̓`�����Ƃ����Ă���B

�@�@�@�@�@2�@���y�L�Ɩ��t�̐��E top

�@���E�Δn�E���Y�̒n���ƕ���

�@�w���t�W�x�ɂ͈��E�Δn�E���Y�ɂ��Ȃ�ʼnr�i��j�܂ꂽ�̂����������A�܂��w��O�����y�L�x�ɂ͏��Y�Ɋւ���ڂ����L�q������B

�@�ӂ��̏������Ҏ[���ꂽ�����I�́A���ߍ��Ƃ̎���ł���B

�@���̍s���敪�ł����ΑΔn�E���͂��ꂼ�ꂪ���ɏ�����u���v�ł���A���i�Ȃ�ʓ��i��������A���������ݒu���ꂽ�B�@����̏��Y�S�͔�O���ɏ�������B

�@�����̂ڂ����w鰎u�x�`�l�`������ƑΔn���́u���鏊�Ⓡ�A���l�S�]������B�y�n�͎R�������[�ё����A���H�͋��̌a�̔@���B

�@��]�˂���A�Ǔc�Ȃ��A�C����H���Ď������A��k�Ɏs���i�Ă��w�l�j���v�A����i�x�j���i���j�́u�|�E�p���i�������j�����A�O�����̉Ƃ���B

�@���c�n����A�c���k���ǂ��Ȃ��H����ɑ��炸�A�܂���k�Ɏs�����v�A�܂����I�i�܂�j���i���Y�j�́u�l��]�˂���B�R�C�ɕl���ċ���B���ؖΐ����A�s���ɑO�l�������B�D��ŋ����i����сj��߂��A���[���i����j�ƂȂ��A�F���v���Ă�������v�Ƃ���B

�@�܂�O���I�ɂ͊C���������W�Z���A�Δn�E���̐l�X�͋�B�E���N�����암�𒆐S�Ƃ���C����ՂŊ��Ă����B

�@�w�O���j�L�x�Ȃǂɏo�Ă���`�l�̒��N�����P���́A���Պ����̉����Ƃ��Ă̊C���s�ׂł͂Ȃ����Ƃ���������Ă���B

�@�����̏͊�{�I�ɂ͔����I���ς��Ă��Ȃ��B

�@���Y�i���Øp���邢�͓����Y�����j�|���|�Δn�|���N�����̗����]�i�i�N�g���J���j�͌��t�߂Ƃ����q�H���C���͂�����ɉ��������B |

�}64 �w鰎u�x�`�l�`

|

�@�Ȃ����Y�S�l�Ó��i�ܓ��j�́A�w���y�L�x�ɂ��Ɓu���̓��̔����Y�i���܁j�͗e�e���l�i�͂�ƁA�ٖ���������Ă������B�̏Z�l�j�Ɏ��āv�A�u���̌���͑��l�i���ɂЂƁA��O���l�j�ƈقȁv��Ƃ���Ă����B

�@���͌ܓ��͓�C�Ƃ̌𗬂�������ŁA�Â����瑕���i�Ȃǂ̍ޗ��Ƃ��Ă����炳���S�z�E���L�E�C���L���A���N��������{�ɉ^�ԁu�L�̓��v�̒��p��n�ƂȂ��Ă����B

�@���l�Ò��ɂ����_�m���Ղ̐Ί����i�퐶�`�Õ�����j�́A���B�̒n�����ΐϐΎ����i�������ځj�Ɠ��n�����Ƃ���w�E������B

�@�Z�l�ɓ���̉e���������̂ł��낤�B

�@�܂��}�O�������i������j�S�u�ꑺ�i�����ނ�j�̔����Y�i���܁j�r�Y�i���炨�j���Δn�h�l�i���������j�p�̐H�Ƃ��^�Ԃ̂ɁA�ܓ��̕��]���̔��I�Njv�i�݂˂炭�A�O��y�j����D�o���Ă����i�w���t�W�x����Z�j�A�V���\���i���l�Z�j�N�ɑ�ɕ{�ő�K�͂Ȕ������������������L�k�i�Ђ���j���A�ܓ�����^���i�����A�؍��ϏB���j�ւ̓��S�����݂Ă���B

�@���]�͌����߂��������g�D���O��y����o�q����̂ŁA���V�i�C�̒��p��n�Ƃ��Ă̖����͂��̎��������݂ł������B |

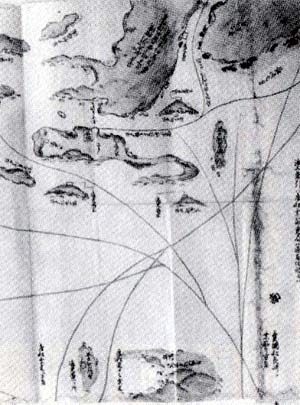

�}65�@�_�m���Ղ̐Ί���

|

�@���ƂƐl��

�@���āA���̒n��ł����Ƃ��d�v�ȎY�Ƃ́A���Ɠ��������ƁE�����E�^��̍̎�Ƃ��������Y�Ƃł���B

�@�������C�������̐��Ƃ͑��l�ł������B�܂��O��Ɉ������[�тł̎�����������Ǝv����B

�@�܂��w���y�L�x���Y�S�l�Ë��Ɂu�ނ̔����Y�i���܁j�́A�n�E���ɕx�߂�v�Ƃ���悤�ɁA���n�̎����������ɍs�����B

�@���͋��n�������o���Ȃ�����ł���B

�@�ܓ��E���]���̑�l��Ղł͌Õ������i�O�`�����I���j�ɂ͂����̂ڂ�Ƃ݂���n�������A���̌��̒҈�Ղ���͋����i�N��s���j����������Ă���A�w���쎮�x�i�����Ȏ��j�ɂ��Ǝ����i�l�Ó��j�E�ݗ��i�Ђ��A���˓��j�E�����i�������A�����j���ɔn�q���A���i������A�_�W�j���E ���i�̂����j���i���ʓ����j�Ȃǂɋ��q���������B ���i�̂����j���i���ʓ����j�Ȃǂɋ��q���������B

�@���Ȃ݂Ɋ��q����̓s�Ŗ������u��~���v�͏��Y�Y�A�u�}�����v�͈��Y�̋��ł���B

�@�������n�́u�R�ˁv���悭����K���i�w���y�L�x�j���痝���ł��邪�A�����ނ�ɂƂ��ĉ��ɕK�v�������̂��͖��ł���B

�@���̗��p�Ɋւ��Ă͋��ԗp�E�^���p�E�_�k�p���邢�͔�v�p�E���J�]���p�A�ꍇ�ɂ���Ă͐H�p�Ȃǂ̂ق��ɋ����E���p�E�����Ȃǂ̖�p�����肦�A�w���쎮�x�i�����Ȏ��j�ɂ��ƁA��B�S����NJ������ɕ{�́u�h�v�i���A�`�[�Y�l�̖�p�H�i�j�𒆉��ɔ[�߂Ă����B

�@�Ȃ��w���y�L�x�Ҏ҂͏��Y�S��Ɠ��i�I�R�哇���j���u�ߓ��i�����̂��j�E�ؗ��i������Ɂj�v�A�l�Ó����u�F�P�i�����܂��j�E�ؗ��v���Y�o���邱�Ƃ�m���Ă��邪�A��������p�ł���B

�@�Ƃ��ɏߓ�����i����сj�́A�����ŕs�V������̌����Ƃ��Ďg���A�����ł͐^����ނɎg���ꍇ���������B

�@�w���{�O����^�x��Ϗ\���i�����Z�j�N�O��������ɂ��Ɓu���l���͕K���܂����i������j�̓��i�ݗ��E�l�Ó��j�ɓ���đ���������́v�Ă���B

�@���Y�̋��v�̖����s�V�����̐受�i����ɂ�j�ɋ[���ꂽ�̂��i�w���t�W�x���܁j�A����Ɋ֘A���邩������Ȃ��B

�@�܂��w��O�����y�L�x�̐�i�͎��O�Z�N�ケ��ƍl�����邪���}�g���猩��ƕ�翂Ȃ��̒n��ł������������ł����̂́A�嗤�Ƃ̌�ʂ̗v�ՂƂ��Ă��������m�������l���A������p�ɂɉ����������߂��Ƒz�������B

�@�ȏ�̂悤�Ɉ���ɊC���Ƃ͂����Ă��A���̐��Ԃ͗l�X�ł������B

�@�A���r���̂邽�߂ɋG�ߓI�Ɉړ������ƏW�c�������Ƃ�������������A�k�n�̂Ȃ��ꏊ�ɒz���ꂽ��_�Ɩ��̎𑒂����Ƃ݂���Õ�������B

�@���̈���Ŕ_�k�i���E����j���s���Ă���A�w鰎u�x�`�l�`�̈��̋L�q�𗠂Â���B

�@����Ɏ�E���n����E���ՂȂǂ��g�������Ĕނ�̎Љ�𐬂藧�����Ă����̂����A����̌������܂����B

�@���̒n��̓��F�Ƃ��Đl�������Ȃ����Ƃ���������B

�@�Ȃ��Ȃ瓖���́w���y�L�x�̋����\���͂����悻�ꋽ�O���Ȃ̂ɁA���Y�S�͈�S��ꋽ��Z���ł���B

�@����Ɍ܉w�܋����������A�����I�͂��߂̋�B�ɂ�����ꋽ�l��������l�l�Ƃ����i���c����@�u���{�Ñ�̐l���ɂ��āv�w�؊Ȍ����x�Z�j�A�P���ɗ����̔䗦�Ōv�Z����Ώ��Y�S�̐l���͈ꖜ�O�Z�l�l�ƂȂ�B

�@��������Ϗ\���i�����Z�j�N�ɕ��˂ƌܓ�����߁E���ߌS�Ƃ��čs����u�l�Ó��v��ݒu�����ہA���S�����̋��͂��ꂼ�ꂽ�����̈ꋽ�ł������B

�@���߂̋K��ł͂����Ƃ��l���̏��Ȃ����S�ł�����ȏ�ł����i�w�{�V�߁x�˗ߒ�S���j�B

�@���Y�͍L���̈�ɏW�����_�݂��邽�߁A�K��ʂ�̌S�⋽���`���ł��Ȃ������̂ł���B

�@�ܓ�����}�O���@���S�ɂ����Ă͊C���W�c�̍L��l�b�g���[�N�����݂����悤�ł��邪�A���邢�͋G�ߓI�Ɉړ�����C���y�ːЂŏ�������̂���������̂�������Ȃ��B

�@��͏\���I�́w�`�����ڏ��x�ɂ��Ɠ�S��A�Δn�͓�S�㋽�ŁA�㐢�I�ɂ�����l���͂��ꂼ��ꖜ�l�E���Z�Z�Z�l�Ƃ��鐄�Z������B

�@�Δn�͎R�����Ƃ�������傫�����A���R�Ȉ��͘`�l�`�̎��ォ�炠����x�_�k�����B���āA��r�I�l���������悤�ł���B

�@���N�����E�嗤�����̉e��

�@���̒n��͗l�X�ȕ�����嗤���炢�������p���B

�@���Ƃ��Γ��{�ő嗬�s���鉡�����Ύ���̍ŌÂ̂��̂��J���Õ����͂��߁A�����Y�����E���Øp���ӂɂ����āA�l���I���ɒ��N�����̉e���ł͂��܂����B

�@�܂������͘Z���I�ɒ��N�����̕S�ς̐���������A���}�g�����̑剤����Ԗ��V�c�ɓ`����ꂽ�B

�@�Ƃ��낪��������́w�Δn�v��L�x�ł́A���̎��Δn�̓����i����������A�����njo�Ŏg�������̔����j�Ōo�_��`�����̂ŁA���{�ł͌������g���悤�ɂȂ����Ƃ���B

�@�S�ς͒����쒩�Ƃ̊W���[���̂ŁA���̐��͂ނ��ɂ͎̂Ă��Ȃ��B�@�n��ɓ����I�ȕ����Ƃ��Ă͑Δn�E���̋T�m�i���ڂ��j������B

�@�T�̍b�����珬�Ђ��Ƃ��č��ݖڂ�����A�Ă��Đ��������ꂩ���Ő肤�B |

�}66�@�J����

|

�@���Ƃ͒����ōs���Ă������̂����A�S�ς�ʂ��ČÕ�����ɂ����炳�ꂽ�B

�@�C�T��ߊl�ł���C���炵���肢�����A���X���̒n�ł͎��Ȃǂ̌��b�����Ă��肢��������ł����āA���ꂪ�T�m�̎�e���\�ɂ����B

�@���Ƃ̐肢�͎�����̂Ȃ��Ŕ��W�����Z�@�ł��낤�B

�@���ߍ��Ƃ����E�Δn�̋T�m�ɂ͐��ȐM�����ス�A�m���Ƃ��Ă킴�킴�ނ��s�ɌĂ�Ő�킹���B

�@����������I�Ȃ̂������i�����傤�j�M�ł���B

�@���i����j�݂������҂������ƂȂ�M�́A���炭�����̉e���Ŕ����I�O���ɔ������邪�A�����ł͌Y�����������L�k��������������Ɖ����āA�w�G�ł��錺�h���E���Ă����i�w�����{�I�x�V���\���q���l�Z�r�N�Z���Ȉ���j�B

�@���̒����i����j�̂��߂ɏ��Y�S�ɂ͖��Ӓm��������������A���݂����_�Ђ�呺�_�ЂɍL�k���J���Ă���B

�@�L�k�̉���́A�₪�Ă��̒n���̊C���̎��_�ɂȂ����悤�ł���B

�@�����g�ƈꏏ�ɑ嗤�ɓn�����~�m���������ǂ��Ă������A�u���Y����v�i�L�k�j�ɍq�C���S�����ӂ��āA�w�����ʎ�o�x�܁Z�Z���̓]�ǂ��s���Ă����i�w�������@�i���ق��j����t�L�x�咆���q���l���r�N�\������j�B

�@�C�������ɂƂ��ĊC�ɂ͍����ȂǂȂ��͂������A���E�Δn�A�����ď��Y�����͗��ߍ��Ƃ̑O�g�ł��郄�}�g�����̎x�z���ɁA���Ȃ葁������g���܂�Ă����B

�@�Δn�͕��n�ɖR�����̂ō��ˎ��Õ������Ȃ��A�S���l�Z���[�g���ƑΔn�ő�̏o�����i�ł��Â��j�Õ��͎l���I�㔼�ɒz���̑O��������ł������B

�@���ꂪ�܁`�Z���I�ɂȂ��āA���}�g�����̂�����O����~���̐��ɑg���܂�Ă���B

�@����l�E�ܐ��I�̈��Ɋւ��Ă͕s���ȓ_���������A�Z���I�ȍ~�ɂȂ�ƈ���i�������j�̎x�z���m������B

�@���̕���͐Ύ��ɋ����g���A���ȕ����i���Ƃ��Ȃ��Ă���B

�@����͒P�Ȃ�ݒn�����̌o�ϗ͂��͂邩�ɉz���Ă���A���}�g�����Ƃ̊W�ɂ���ĉ\�ł������Ƃ���Ă���B

�@�Δn�E���Ƃ����N�����o�����ɂ͂��̕�⋊�n�Ƃ��āA�܂����}�g�����̉e���͂����������i����j�����i������u�C�߁v�i�݂܂ȁj�j���V���ɂ���ĕ������ꂽ���Ƃ͂��̑O����n�Ƃ��ďd�v�ł������B

�@�w���{���I�x���@�O�N��E�l�����ɂ͌��_�i���ǁj�E���_�i�V�Ɓj���邢�͍��c�Y��Ƃ������_�X������i�������ʂ��j�E�Δn�����i�����������j�����J��L��������A�L�I�_�b�̎�v�Ȑ_�X�͌��X���E�Δn�ɋN���������Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ���������Ă���B

�@���̔w�i�ɂ͗����̌R���I���l���������B���Y�����l�ŁA�w���t�W�x�w���y�L�x�ŗL���Ȑ��U�i�Ђ�ӂ�j�`���́A�V���Ƃ̐킢�ɏo�����悤�Ƃ���唺����F�i���łЂ��j����l�̒���P�q�i���ƂЂЂ߂��A���p�P�j�����R�Ō�����b�ł���B

�@�܂��ʓ���̈��ނ���_���i�����j�c�@�̐V�������`���ƌ��т��Ă���B

�@��O���B��̖��_��Ђł���c���_�Ђ͓����Y�����̐�̉������ɂ���A��㍑�i�F�{���j�ɖ{���n�̂���ΌN�i�Ђ̂��݁j�������I�ɏ��Y�S�E�}�O�����S�ɑ��݂���̂��A���̐��R�͂𗘗p���邽�߂ɈڏZ������ꂽ���炾�ƍl�����Ă���B

�@����P�q�̎q���Ƃ����������N�i�������ׂ̂��݁j�͏��Y�����i���ɂ݂̂�����j�Ɛ��������i�w���ꌧ�j�x�Ñ�ҁj�A���ߐ��ł̏��Y�S���i�S�̖����j�����Îs��X��É��i�������ӂ邼�́j������L�͎�����Ă���B

�@�`�l�`�̖��ō��ȗ��A���Y�̒��S�͈��Ƃ̌�ʂ��֗��ȓ��Øp���ӂł������B

�@�Ƃ��낪�Z���I�ɂȂ��ă��}�g�����̋�B�ɂ�����Α嗤�p�̊�n�Ƃ��ēߒË{���i�Ȃ݂̂₯�j�������p�����ɐݒu����A�����I�ɂ͑�ɕ{����������B

�@�O�𑋌��͌��肷��̂����h����d�v�ł���B

�@���̂��ߏ��Y�͑ΊO���_�Ƃ��Ă̈Ӌ`����߁A�嗤�ւނ�����ʉߓ_�ƂȂ����B�@�`�l�`�ɂ���ׂāw���y�L�x�ł̐l�������Ȃ��悤�Ȃ̂��A���̂��߂�������Ȃ��B

�@�Z���I�������l�Ó��̊C���̓A���r�����i�ɂ��A�V�c�̐H���j�Ƃ��ĉ��H�A�v�シ��悤�ɂȂ�A���Y�S�S�悪���}�g�����ɕ��������B |

�}67�@��X������

|

�@���}�g�������C��̊�n�Ƃ��āA�܂������̓��Ƃ��Ēl�Ó����d�������B

�@����ǂ������͗L�͂ȍݒn�����܂�炽�Ȃ������悤�ł���A�������Ďx�z�����ɂ��������悤�ł�����B

�@���ߐ��͎�ʂ��Ă̒�Z�_���x�z���ꉞ�̌����Ƃ��Ă��邩��ł���B

�@�w���y�L�x�͔����p�̎u��ɖ{�����������ܘA�i�����݂̂ނ炶�j�ɂ��A�l�Ó��̊C���x�z����������B

�@��������Ϗ\���i�����Z�j�N�̑�ɕ{���̌���ł́A�ނ�ɑ��鏼�Y�S�i�̎x�z�����͂ł��������Ƃ������������ŁA�V���C���Ⓜ�l���l�ÁE�ݗ����ɏ���ɏ㗤��������Ղ����邱�Ƃ��ׂ̂Ă���B

�@���ߍ��Ƃɂ��k���Y������萼�̎x�z�́A���Ȃ�s�m���ł������̂�������Ȃ��B

�@���x�͈Ⴄ���^���i�����j�����A���N�����ŐV���̔e�����m�肵�����ƁA�Ȃ��炭���Ɨ���Ԃ�ۂ��Ă����B

�@�@�@�@�@3�@�����g�ƌ��V���g top

�@�C���ʂ̗v��

�@�`�E���{�̒������{�i�הn�䍑�E���}�g�����E���ߍ��Ɓj�ƒ��N�����̌�ʂ́A�����Y������E�Δn�Ƃ����o�H���g���Ă����B

�@������̑�������ܓ��́A�퐶�����̏��C�i�ŊC�l���̏W���̑��������ł��āA�ꎞ�C�������������Ƃ��e�������悤�ł���B

�@�������Õ�����̂��鎞���ɂ͏W������������B

�@�嗤�Ƃ̍q�H�Ƃ��Ă��A�ܐ��I�㔼�ɗY���i�䂤��Ⴍ�j�V�c�i���J�^�P���剤�j�̎g�����u���i���A�����쒩�j�v���玝���A�����A���i�����傤�j���A���ԌN�i�݂��܂̂��݁j���邢�͒}���䌧���i�������ʂ��j�D���C�̌����E�����Ƃ����b�������i�w���{���I�x�Y���\�N�㌎���j�B

�@���ԌN�͎O�k�i�}��n���j�A�䌧��͎O���i������j�̍����ƍl�����Ă��邩��A�n�C�o�H�͒��]�͌��t�߂���L���C���߂��������̂ŁA�r���ܓ��Ɋ�`�����\�����������낤�B

�@�Ƃ��낪�Z���I�ɂȂ�ƓߒÊ��Ƃ�������A�Z�Z�O�N�Ƀ��}�g�����͔����]�œ��E�V���Ɛ���ĎS�s���A������@��ɑ�ɕ{���������ꂽ�B

�@���E�V���R���i������Ƃ���A���N�����암����Δn�E����ʂ��đ�ɕ{�Ɍ������\���������B����ɐ푈��z�肷��Ȃ畽���ł��O���g�߂����������������ړ�����͍̂D�܂����Ȃ��A����̌o�H�Ɍ��肷��̂��Ñ�ł��펯�ł������B

�@���߂őΔn���E��E��ɕ{�ɔq�i�O���g�߂̉��ځj��A���̐E���������Ĕ�O���ɂ��ꂪ�Ȃ��̂́A������������������̂��낤�B

�@�܂��Δn�E���E���Y�����ɕ{�ɂ����Ă����i�ƂԂЁj�̎{�݂��݂���ꂽ�B

�@����͏������u�˂ɂ���A�G�P�̍ۂɂ͎��X�ɂ̂낵�������Ă܂���ɕ{�ɋ}���`�����B

�@�����Ď����I�㔼����ɕ{���o���_�Ƃ��āA��B�e�n�ɒ������H���������ꂽ�B�����鐼�C���ł���B

�@�����̑�����{�݂̈ێ��ɂ͒n���Z�����������ꂽ���A�n��ɂƂ��Ă��܂���ɂ͂����Ȃ������B

�@���H�͑�ɕ{�ƍ��ɊԂ̏��`�B��A�G�┽���R��������邽�߂ɑ��₩�ɌR���𑗂邽�߂̂��̂ŁA�����܂Œ������{�̂��߂̎{�݂ł������B

�@���A�W�A�̓����̒��œ��{���܂߂������Ƃ���q�̂悤�ɐ�������ƁA���ƊԂł̌𗬂��i�ށB

�@����ƕ����͑嗤���璼�ڃ��}�g�w�Ƃ����炳��āA�����ƂȂ����n��͑f�ʂ肷��ꍇ���ӂ��Ă���B

�@���̍ł�����̂������g�E���V���g�ł��낤�B���̌����E���V���g�̔h���ɍۂ��Ă��A���̐���ɂȂꂽ�Δn�E���E���Y�̐l�X�͋����i�����Ƃ�j�E�����i�����A���v�j�Ƃ��ē������ꂽ�B

�@���Ƃ��w�����{�I�x��T�Z�i�����܁j�N�l���p�\���ɂ́A�u�i�암�j�C�͔�O�����Y�S�l�Ȃ�B����l�i���ܓ�j�N�ɓ����g��l�D�Ǝt�i�������j�ƂȂ�v�Ƃ���B

�@�㐢�I�ɂȂ�Ɨ��ߑ̐��̓��h�ɂ�萅��Ȃǂւ̒���������Ȃ邪�A���ꂪ�����g�Ȃǂ̊O���g�ߔh�������~�����ꌴ���������Ǝv����B

�@�����g

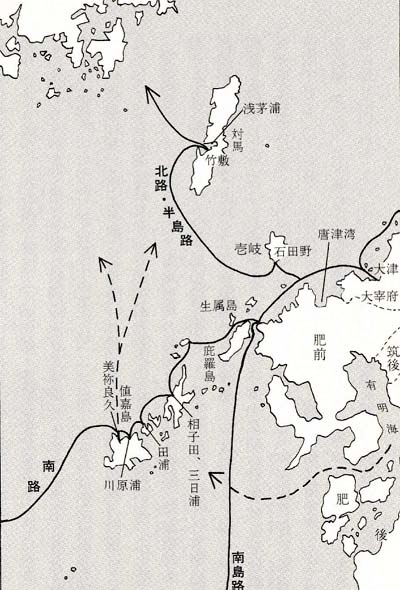

�@�Z�O�Z�N�Ɏn�܂錭���g�̌o�H�ɂ͖k�H�E��H�E�쓇�H���������Ƃ����B

�@�k�H�͌��E�剈�݂�����E�Δn���ւĐV�����݂�ʂ�A��Ԉ��S�ł������B

�@����쓇�H�������̌o�H���ǂ����ł͋c�_�����邪�A������ɂ���쐼��������̓n�q�A����ѓ��V�i�C�𐼂ɒ��i���Ē��]�͌��ւƌ������q�C�i��H�j�ɂ����āA���Y�S�������Γ��{���̍ŏ��̓����n�Ȃ����ŏI�I�ȏo���n�ƂȂ����B

�@�w��O�����y�L�x�ɂ��ƌܓ��ɂ͓�Z�]�z���┑�ł���u���q�c�V��v�i���������̂Ƃ܂�A���ʓ����́E���j�ƈ�Z�]�z���┑�ł���u�쌴�Y�v�i���]����h�쌴�j������B

�@�����g�D�͔����p���o�ē����Y�E�k���Y�������݂�i�ݔݗ��i�Ђ�A���ˁj���A�����Ă��̗��`�����ꂩ���ւāu���I�Njv�V��v�i�݂˂炭�̂����A���]���O��y�j�Ɋ�`���A���V�i�C�ɏ�o���̂ł������B

�@�����g�͓����͖k�H��ʂ��Ă������A�����̍����������ɉ����ƍl��������̌����g�ȍ~�́A��H���̗p�����B

�@�卑�Ƃ��ĐV���̏���������Ȃ����߂ł���B

�@���{�����̐�i������A�������ő傫�Ȗ������ʂ������̂��A�����g�ł���B

�@���������̑��̔C���́A���A�W�A���E�ɂ��Δ������e���͂����哂�鍑�ւ̒��v�g�i���傤�������j�ł������B

�@���c��͓V���琢�E�̎x�z���ϔC���ꂽ�u�V�q�v�����F���Ă����B

�@���̓��̍��Ɛ��x�ł��闥�ߐ������āA���}�g�����������I�㔼�ɂ͗��ߍ��Ƃ����グ���̂ł���B

�@���}�g�̑剤�͓��{���V�c�Ə̍��������āA�������u�V�q�v�����̂��Ă����B������V�c�͍c��Ɠ��i�ł���B

�@���ߐ��̓��{�ł̒蒅�͔����]�̐킢�̑O��ł���A���Ƃ̐�[�����J����邩�͂킩��Ȃ������ł������B

�@���̂悤�Ȏ��ɂ�����́u�e���v���G���i���ł͍���Ƃ������Ƃ��A�V�c���m���̎���Ƃ��Ă͂��������낤�B |

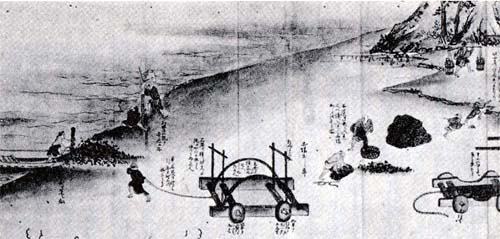

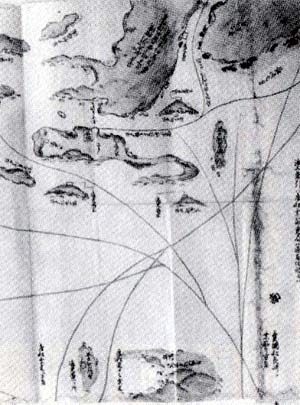

�}68�@�����g�q�H�}

�i�j���͂��̑��̍q�H�j

|

�@�����I�ɓ�������Ԃ̍��𐳏퉻��́A�����悻��Z�N���ƂɌ����g���h������邱�ƂɂȂ����B

�@���̌���V�c�͓��{������V���ɑ��ẮA���ߐ��̌��đO�ʂ�u�V�q�v�Ƃ��Ăӂ�܂������A���̍��̓������v�g�ȊO��������͂����Ȃ��B

�@�����g�͓��ɓ�������Ɠ��{�����̒��v�g�Ƃ��Ăӂ�܂��A���c���Â̐�������̋V���ɎQ���B

�@���̏�ɂ͐V�������̔h�������u�����g�v������B

�@�n���I�ɋ߂��V���͖��N�̂悤�Ɏg�߂�h�����Ă���A���̋{��ł͓��{�̌����g���͂邩�ɏ��ꂵ�Ă����͂��ł���B

�@����œ��{�́A�V����蒩�v��������i��̍��Ƃ��Ă̖ʎq���ۂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���̂悤�Ȕ����ȗ���ŁA�T�l�͊O��w�͂��s��˂Ȃ炸�A�����g�͏d��ȍ��ƓI���Ƃł������B

�@���i���j����ł���������ɎQ�����邽�߂ɂ́A�n���̋G�ߕ����K�łȂ��ĂɌܓ����o������K�v������B

�@�܂������ǂ��ɑ�l�����悹�邽�߁A�����g�D�͋Z�p�I�ɂ��Ȃ薳����������^�D�ł������i���쎡�V�w�����g�D�x�j�B

�@�����g�̑�������̂����R�ł���B

�@�����g�D�̐����i�����j�Ƃ��Ē������ꂽ�C�������́A����̍q�C�ȏ�̊댯��������ꂽ�킯�ł���B

�@�����đD�̌����ɂ��A�n���Z�����������ꂽ�̂ł������i�w�����{��I�x���a�܁q���O���r�N�l���M�q���j�B

�@�܂��ܓ��͑D�ނ����Ɍb�܂�A�����œ��D���������ꂽ������m���Ă����i��Ϗ\�O�q�������N�w���ˎ��������N�������x�j�B

�@�����g�D����^�ł���������̗��R�Ƃ��āA�C���ɑ���x�������肦�悤�B

�@�����g�͐퓬�v�����悹�Ă��邪�A�w���߁x�i�����ق���傤�j�̒��ߏ��œV���\�i���O���j�N���ɐ��������w�ËL�x�i�����A�˗ߊ��ˎ������j�́A�u�V�����v���|�u�i�����j���l�i��B�̐l�j��U�����ēz�X�Ƃ��鎖�Ԃ�z�肵�Ă���B

�@�܂����̒n��̏Z���������A��������ΊC���s�ׂɂ����������Ȃ��B

�@���E�Δn�Ȃǂɂ͑嗤����̍U���ɔ����Ėh�l�������ꂽ���A�킴�킴�����̕��m��A��Ă��ĔC���ɂ������B

�@�J���͂Ƃ��Ă͎g���Ȃ�����A���ߍ��Ƃ͒n������M�p���Ă��Ȃ������B���V���Ȃǂƒʂ��邩�킩��Ȃ���������ł���B

�@���Č����g�����Ɏ������i���͂�������B

�@���̂�����Ƌ����͑Δn�A�֖��͈�璥�����ꂽ�B

�@�����͓��c��ւ́u���v�i�v�ŁA���ɂƂ��Ă��L�p�ł������B

�@�Ƃ��ɋ�͑Δn�̓��Y�i�ł��蕽������ɂ�����܂ő�ʂɍ̌@���ꂽ���A���ۓI���l�������^���ɕ֗��ł������B

�@�V�������i���l��j�N�ɗ������ŋ������������ȑO�͓��c��̊��S�����߂ɁA�܂��������w�����邽�߂ɑ傢�ɈЗ͂������B

�@���V���g�i���炬���j

�@���V���g�͌��E�傩����E�Δn���o�R���āA�V���̉��s�c�B�i�������イ�j�Ɍ��������B

�@���N�����ւ͌ܓ����o���n�Ƃ���q�H�����݂������A�����Ă��̃��[�g��ʂ����̂ł��낤�B

�@���{�����\���ĐV�����ƌ𗬂���̂����̎d���ł��邪�A�����I�ɂ͐V�����w���E���w�m���ĐV���̕����E���x��A������������͂������B

�@���ꂪ���{�̗��ߐ��ɂ��l�X�ȉe��������ڂ��B

�@�܂������I�ɂȂ��Ă��V���g�E���V���g���s�����Պ������A�M�������̔����i�ɑ���~���������B

�@���ă��}�g�����ɂƂ��Ē��N�����̓S�����͏d�v�ł���A���N�����ւ̉���͌Â������̂ۂ�B

�@���N�����ɂ����郄�}�g�����̊������_���̂��͔̂����]�ł̔s��ōŏI�I�ɂȂ��Ȃ������A�V���͎����I�I�����甪���I�����ɂ����āA�������ď]���ɓ��{�ɒ��v�g�𑗂�Â����B

�@�Ƃ����̂����ƐV���̓������j�ꂽ���߁A�V���͍ŏ��ɓ��A���Ƃ̍u�a���Ȃ������Ƃ͐V���k���ɂ��������݊C�i�ڂ������j���Ƃ̌R���I�ْ���������ꂽ����ł���B

�@�����邢�݊͟C�Ɠ��{�Ƃɂ�鋲�ݓ��������͔����˂Ȃ�Ȃ��B

�@���������������āA�����I�㔼�Ɋm���������{���ߍ��Ƃ́A���O��͓��{���u�����i���E�̒��S�̍��j�v�A�V���Ȃǂ̎��ӏ������u���v�ƈʒu�Â��Ă����B

�@�Ƃ��낪�V���͍��ۏ�̕ω��ɂ���āA�����I���l�����ȍ~�A�������A���̐�B�Ƃ��ē��{�ɑ���D�z�ӎ�������킷�悤�ɂȂ�B

�@�Ƃ��낪���{�̕��͈�т��ĐV���v���Ƃ��Ă��������̂ŁA���V���g�͂���ȊO������]�V�Ȃ�����A�����W�ْ͋������B

�@���̉ߒ��Ő������V���ɑ��鍑�ƓI�s�����ƐV���C���ւ̋��|�����A���{�j�ɂ����钩�N�ςɉe�𗎂Ƃ����_�͔ۂ߂Ȃ����낤�B�������Č��V���g�͔h������Ȃ��Ȃ�B

�@���Ă��̒n��̏Z�������́A���N�����ɂ����Ή����������̂Ǝv����B

�@���̂��ߑ�ɕ{�Ǔ��C�B�j�ł́A�Ƃ��ɂ͉u�a���������܂�ė��s�����悤���B

�@����ɔ��Ԃ��������̂����V���g�ł������B

�@�V�����i���O���j�N�ɂ��ǂ��Ă������V���g�͓V�R���i���]�Ƃ��j�������A��A��g���{�p���C�͑Δn�ŕa�v�A���g�唺�O���͕a�C�̂��߂ɓ����ł��Ȃ������B

�@���̕a�C�͋�B�͂������A���鋞�ł��嗬�s���Ď��̌��͎ғ����l�Z�킪�S�����S����S�邽�鎖�ԂƂȂ����B

�@����ȑO�ɐ�i���ꂽ�w��O�����y�L�x�ȂǂƁw�`�����ڏ��x�Ŕ�O���̋���������ׂ�ƁA���Y�S�ق����������Ă���Ƃ̋c�_�������i�w�t���s�j�x���E�O�ҁj�B

�@�����i�����Ƃ�j�E�����i�����j�Ƃ��Ē������ꂽ�l�X�������̉Ƃɂ��ǂ��āA�����ŕa�C���L�߂Ă��܂����̂�������Ȃ��B

�@��ʂ̊������́A�a�C�̍L�扻���������炷�̂ł���B

�@�㐢�I�ɂȂ�ƐV�������̓��h����A�V���C������B�e�n��������ɏP������悤�ɂȂ����B

�@�����Ő��{�͕��ˁE�ܓ����A��O������Ɨ������āu�l�Ó��v���������B

�@���̐ݒu���R�Ƃ��ĐV���C���̊�`�n�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ�A���Y�S�i�̜��ӓI�x�z���������Ă���B

�@���n�̗L�͎҂��C������鏼�Y�S�i���̂��̂��A�V���̏����͂ƂȂ����Ă����\�������낤�B

�@��ϔ��i���Z�Z�j�N�ɂ͔�O���l���V���l�Ƌ��d���đΔn����ێ悵�悤�Ƃ��Ă���A�Ƃ̖������������Ă����i�w���{�O����^�x�����\�ܓ����j�B

�@���������Ȃ��ŏ��a�O�i���O�Z�j�N�ɋv���Ԃ�ɁA�I�O�Â����V���g�Ƃ��ďo�������B

�@���x�h���̌����g�Y���ɔ����āA���S��V�������ɗv�����邽�߂ł���B

�@�Ƃ��낪�ނ́u�U�g�v�Ƌ^���A����p����������ċA������B

�@���̍ېV�����́u�����g����⹂͂��łɏo�q���Ă��܂��Ă���ł͂Ȃ����v�i���ۂ̑�g�͓�����k�ŁA⹂͏�D���ہj�Ƃ����Ă���B

�@�����g�h���̏��́A���łɐV�����{�̎��ɓ͂��Ă����i�����L���w�Ō�̌����g�x�j�B

�@�ܓ������҂���V���l�A���邢�͊C�������̊������A���{�̗��ߍ��Ƒ��͂Ȃ��Ȃ����䂷�邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ł���B

�@�@�@��@�����̎O���n��Ɠ��A�W�A top

�@�@�@�@�@1 ���v�f�Ղƍ���f��

�@���v�f�Ղ̓W�J

�@�\�ꐢ�I���A�ΊO�f�Ղ̋��_�ł�������ɕ{���e���i�����납��j�͔p�₵�A�f�Ղ̒��S�͔����Ɉڂ����B

�@�������A��ɕ{�ɂ��f�Ղ̊Ǘ��́A���Ȃ��Ƃ��\�I�O���܂ł͑������B

�@�����ɂ͑����̑v���l���Z�ݒ����A�u���[�v�i�Ƃ��ڂ��j�Ƃ��������l�X���`�����ꂽ�B

�@��B�e�n�Ɂu���V�v�u���V�v�Ȃǂ̒n�����c���Ă���A�����͓��v�f�ՂŌ`�����ꂽ�����l�X�̖��c�ł���Ƃ����B

�@�����̏����A���˂ɂ́u�h�D���v�i������ǂ��j�Ƃ����v���l���Z��ł���A���̖��S�l�͏��Y�}�ꑰ�ƍ����W�ɂ������B

�@�u�D���v�́A�����̖f�ՑD�̌o�c�ӔC�҂��Ӗ�����u�j��v�i��������j�̓��{�I�ȕ\���Ƃ���Ă���B

�@���˂͓��v�f�Ղ̒��p�`�ł���A�����ɓ��v�f�Ղɏ]������v�l�j�Z��ł����̂ł���B

�@�ɖ����p�ɖʂ������Y�s�O���c�i�낤�������j��Ղ́A�\�ꐢ�I����\�l���I����̂Ƃ����ՂŁA���Y�}�W�̊C���W���ƍl�����Ă���B

�@�����̒����������o�y���A�܂��n�������킪��_�����������ƂŒm���Ă���B

�@��������\�ꐢ�I���t����\�I�����̑v�̔����ŁA���̒��̈�_�̖n���́u�j�i�v���Ɛ��肳��Ă���B

�@�u�j�i�v�́A�f�ՑD�̌o�c�ӔC�҂��Ӗ�����u�j��v�Ɠ��ӌ�ł���ƍl�����Ă���B

�@������ՌQ����o�y����������⒆����B�Ō���������v���̒��v�D�̖؊Ȃɂ��u�j�i�v�̖n���������A���v�f�ՂƂ̊W���[���n���ł���B

�@���̈�Ղ����炩�̌`�œ��v�f�ՂƊW���Ă��邱�Ƃ���Ă���B

�@�ܓ��̏��l���i�������j���ɂ͓����f�ՑD�̒��i������j�ƍl����������C�����瑽�����g�����Ă���B

�@�ߔN�̐����l�Êw�����ŁA���̓����̑O���p���琔�{�̒�����������A���ڂ���Ă���B

�@�]�����猩�����Ă������̂ƍ��킹��ƁA�����ɂ����ʂɂȂ�B���l������v�f�Ղ̒��p�`�ł��������Ƃ����������B

�@���v�m�̐��q�i���傤����j�́A���v�l�i��Z����j�N�ɔ�O�����Y�S�Ǔ��i�������j�ōj��]���i�����イ�j�̑D�ɕ֏悵�A�����ɓn�C���Ă���B

�@�i�ۓ��i��Z����j�N�ɓ��v�����m���o�i���傤�����j�́A�����Âőv���q�����i��イ����j�̑D�ɏ捞�݁A���q���͂������B

�@�����̑D�́A�}�O���k��Y�����O���㕔���i���������j�Ɋ�`���A�����Ɍ����ďo�q�����B

�@�������͓��v�f�ՑD�̏d�v�Ȋ�`�n�ł������B

�@�㐢�I��̎j���ɂ��ƁA��O���́u�l��v�i�������܁j��u�l��Y�i�Ȃ邤��j�v�Ɋ�`���A�����ɓn�C���Ă���B

�@���́u�l��v�͌ܓ��Ǝv����B�u�Y�v�́A���ܓ��̓ޗ��Y�ł���B���̍`�͌����D�̍ŏI��`�n�Ƃ��Ēm���邪�A������������f�ՑD�̊�`�n�Ƃ��ė��p����Ă����̂ł���B

�@���q����̏��ߍ��A�Δn�œ��v�f�ՑD����̓������߂����āA�Δn���i�ƑΔn���̊Ԃŕ������N�����B

�@���v�f�ՑD���Δn�o�R�Œ����ɓn�����Ƃ����L�^�͂Ȃ��̂ŁA����������{�ɓn�q���鎞�ɑΔn�ɂ���`���邱�Ƃ����������̂ł��낤�B

�@�Δn�̍��i�Ǝ�삪�A�f�ՑD����̓��`���̒������߂����đΗ������悤���B

�@�����`���̊���

�@�O���`���̊����́A�\�l���I���Έȍ~�ł��邪�A����ȑO�ɏ����`���̊������������B

�@��O���F���~�i�݂����j�̐��������i���ꂩ�ˁj�́A�T�S���D�݁A���̔��i��Â�j����v���A����D�ɗ��D�s�ׂ������߁A�m�����i���ܓ�j�N�A���l��̒m�s��v�����ꂽ�B�����`���̑�����ł���B

�@�\�O���I�̓�\�N�ォ��O�\�N��ɂ����āA�����`���̊����͏����ȃs�[�N���}����B

�@�Ø\���i���O�Z�j�N�ɂ́A�Δn���ƍ��퍑���������Ă��邱�Ƃ⏼�Y�}�Ƃ����u�������}�v�����D����Z�z���\���č���ɍs���A���Ƃ�ŖS�����A�����𗪒D�������Ƃ��A������Ƃ̓��L�Ɍ����Ă���B

�@��i���i���O��j�N�ɂ́A��O���Ђ̏Z�l������ɓn��A�铢������āA�����̒���𓐂ݎ��A�A�������B���l���q�ׂ�q�₷�邽�߁A�Ɛl�������߂낤�Ƃ����Ƃ���A�a������������ۂ����B

�@���ǁA���q���{�ْ̍�ɂ���ĔƐl����쏊�ɏ����n���A��D�ⓐ�i����������쏊�ɓn���ׂ����Ƃ��������Ă���B

�@���퐭�{�͓��{�Ɏg�߂𑗂��āA�`���𒾐É����悤�Ƃ����B

�@���킪�ڋ߂����̂́A��ɕ{�̌��n�ō��ӔC�҂őΔn���ł������������i���傤�Ɂj���ł���B

�@���匳�i���j�N�A�����i�������j�́A����ւ̏�t�������A������������g�̖ʑO�őΔn�̈��k��Z�l���a�A�����ɍ���ɕԎ��̕����𑗂����B

�@���s�̋M���͎����̍s�ׂ��u�䂪���̒p�Ȃ�v�Ɣ��Ă���B

�@�����́A�`���̊������Ӎ߂��A�u�C�D�ݎs�i�悵�݂�ʂ��A���Ղ���j�v���Ƃ�v�������B

�@���̍���f�Ղւ̎u�����̋������킩��B

�@�O���O�i���Z�O�j�N�A�`��������̋��B�i���イ�j���݂̓����P������Ƃ����������N�����B

�@����͂܂����Ă��g�҂���{�ɔh�����A�`���̎���܂��v�������B

�@���̎��̊O���ɂ��A�`�������͒┑���Ă�������̍v�D���P���A�ς�ł������ē��Z�E�ەz�i���傤�Ӂj�l�O�C��D���ċ������B

�@�܂肱�̓����̘`�������͐H�Ƃ̒��B�Ƃ����ɂȂ���̂����߂ė��D�s�ׂ�����Ԃ��Ă������Ƃ��킩��B

�@�ܓ��̐��i���������j�����ɂ͊W�j�����c���Ă���A�����̔�O��쏭�\�i�����悵�A�����̎q�j���`���̎���܂���s�������Ƃ�����ł���B

�@����Ƃ̐i��D�f��

�@���{�ƍ���Ƃ̊Ԃɂ́A�\�ꐢ�I�㔼�ȗ��A�f�Ղ��s���Ă����B

�@���{���獂��ɏ��l�⊯�l���n�q�⌭�ւ����āA�f�Ղ��s�����B

�@�Δn�E�}�O�E�F���Ȃǂ̐l�����m�F����邪�A���̒��ɂ́u���{���l�v�Ƃ���ꂽ�������i���������Ă��j�̂悤�Ȓ����n�炵���f�Տ��l�������B

�@�����ȓ��v�f�ՂƂ���ׂ�ƁA�ʓI�ɂ��I�ɂ��͂邩�ɏ��Ȃ������B

�@����Ƃ̖f�Ղ̒��S�I�ȒS����́A�Δn�̐l�X�ł������B

�@��������̎��A�������̑Δn�瓡���e���i�����݂j�́A���Ƃ̒Ǔ��������A����ɓ�ꂽ�B

�@�Δn�Ɣ����Ƃ̋����̋߂����l����ƁA�[���ł���s�ׂł���B

�@�\�O���I�ɂȂ�ƍ���Ɩf�Ղ���҂͑Δn���l�Ɍ��肳��Ă����悤�ŁA���̖f�ՑD�́u�i��D�v�Ə̂��ꂽ�B

�@�u�i��v�Ƃ������t�ɂ͒��v�I�ȈӖ��������������B�i��D�ɂ��f�Ղ�i��D�f�ՂƌĂ�ł���B

�@�O���O�i���Z�O�j�N�̎j���ɂ��ƁA�����̐i��D�f�Ղ́u������ʂ��ȗ��A�ɏ�ɐi���x�A�D�͓��z���߂����v�Ƃ��������̂ł���A�����Ċ����Ȃ��̂ł͂Ȃ������B

�@����ւ̐i��i�Ƃ��Ă͐���E���k�i���j�E�^��E�����E���n�E�|��Ȃǂ��������B

�@�@�@�@�@2 �ÏP���Ɠ����f�� top

�@���i�̖��@

�@���i���i���Z���j�N�����A�����S���i�̂��̌��j�c��t�r���C�̍�������������������g��s����ɕ{�ɓ��������B

�@����ȍ~�A���������s����B���̌�����x�����g�⍂��g�������������A���������̌��͂˂ɕs���ł���A���{���͌��⍂��ɕԏ��𑗂�Ȃ������B

�@���i�\���i��l�j�N�\���A������o���������R�i����R���܂ށj�́A�Δn�E���E���Y�n�����ւāA�����p����㗤�����B

�@��Z�Z�Z�Z�l�E�͑D��Z�Z�z�̑�R�ł������B

�@�Δn�E���E���Y�n���̏ڂ����틵��`����ꎟ�j���͎c���Ă��Ȃ��B

�@�w�����P�i���ǂ�����j�x�Ȃǂ̎���オ����j���ɂ��ƁA�\���ܓ��A���R���Δn���C�݂̍��{�i�����j�Y�i���݂̑Δn�s�����i�����͂�j�����Γc�i�������j�t�߁j�ɓ����B

�@�Δn�̒n�����i��������˂�j�ł���@�����i�����j���Z�]�R�͌��R�Ɛ킢�S�ł����B

�@���Γc���ӂɂ́A�����̎�ˁE���˂Ȃǂ̈�Ղ�����B���̎��A�v�I��\�i���˂����悵�j�̕������i���������j�����{�Y�Ő펀���Ă���B

�@�Δn�����X�������R�͈��ɏP�������B���ł́A���㕽�o���i�˂����j���Z�Z�]�R�����킵�����A�S�ł����B���q����A���͋��̖��Y�n�Ƃ��Ēm��ꂽ�B

�@�����O�i���l�܁j�N�A����q�Ȃǂ��߂����āA���Y�}�̏��Y���s���ƒߓc�邪�ٔ������Ă���B

�@���q����O���ɂ͏��Y�}�ꑰ�����łɈ��ɐi�o���A���q��m�s���Ă����̂ł���B |

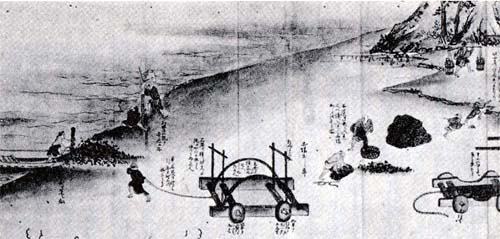

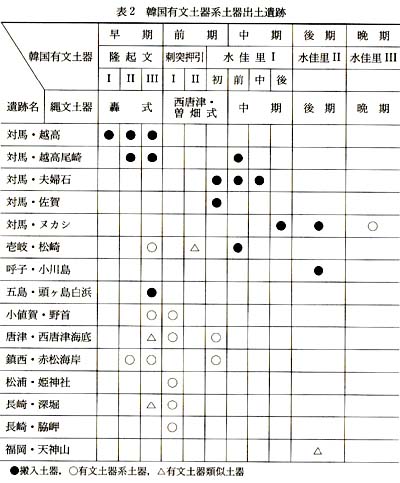

�}69�@���Γc�l�i���{�Y�j

|

�@�����������q�Ő��Y����鋍�͐H���p�ł͂Ȃ��A���Ԃ����i�Ёj�����߂̋��ł���B

�@�u���ׂĂ��̎p���������v�ƌ`�e���ꂽ��́A�u�}�����v�ٖ̈����Ƃ����B

�@��B���\���閼���̎Y�n�ł������̂ł���B�Ƃ��낪�A����N�A�ّ������̓����P���A�����E���Ă��܂����̂ŁA��͈ꎞ�S�ł����B

�@���ّ̈������A����I�Ɍ��āA���i�̖��̌��R�ƌ�����B

�@���R�͈��Ŏ����Ă������ԗp�̋���H���Ƃ��ĐH�ׂĂ��܂����̂ł���B

�@�����̎j���ɂ��ƁA�Δn�E���ɂ����Č��R�́A�j���E�����萶���߂�ɂ����肵�A�������W�߂Ď�Ɍ����J���A�Ђ���ʂ��đD�Ɍ��т�����A�����߂�ɂ����肵���Ƃ����B

�@��猳�R�͏��Y�n���Ɍ������A���������W�����B

�@���Y�}�͐��S�l�������ꂽ��A�����߂�ɂ���A�Y�X�̕S�������͑Δn�E���Ɠ��l�̔�Q�������ނ����B

�@�\����\���A�����p�ɒB�������R�́A�����p�̐�������㗤���A���{�R�Ɛ�����B

�@���{�R���E���ɐ�������A�S�C�i�y���e�j��W���ɓł�h������ȂǁA�o���������Ƃ��Ȃ�������@�ɋ�킵���B

�@�w�����P�x�ɂ��ƁA��������𐧈��������R�́A�����ɂ͓P�ނ����Ƃ����B

�@���̌����́A�_���ɂ��Ƃ��A���R�̕��킪�s�������߂Ƃ��A���낢��Ȑ�������B

�@�������Č��R�̑�ꎟ���{�����i���i�̖��j�͎��s�ɏI�����B

�@���i�̖��ł͑����̏��Y�}�̕��m������ɎQ�����A�܂��펀�����B

�@���@�̏���ɂ��ƁA���Y�}�͐��S�l�������ꂽ��A�����߂�ɂȂ����肵���Ƃ����B���Ƃ��ΎR���~�i��܂��납�Ȃ��j�͂��̍���Ő펀�������߁A���N�A�q�̎R��T���i�h�j�́A���펀�̉��܂Ƃ��Ĕ�O���b���̒n���E�����q���{����^����ꂽ�B����ɂ����铢�����ɂ͏d�v�Ȑ���ƍl�����Ă����B

�@�ÏP���͊e�n�ɂ����������ɂ��e����^�����B

�@��O�����Y���́A�{�N�v���Č܁Z�ł��������A�ÏP�������͑K�O�Z�ѕ��̑K�[�ɂȂ��Ă����B

�@���i�̖��̎l�N�O�ɂ����镶�i���i��Z�j�N�ȗ��A�Ðl�̂��Ƃɂ��A�N�v���S�������̎�ɔ[�߂��Ȃ��Ȃ����Ƃ����B

�@�����炭�ٍ��x�ł̌R�������������̂ŁA���{�ɂ��N�v���Ə����ꂽ���߂ƍl������B

�@�O���̖�

�@���i�̖���̌����O�i��ꎵ���j�N�A���Y�}�ꑰ�̔��������u�ٍ��x�Ŕ����Ԗ��v���ꃕ���ԋ߂Ă���B

�@�O���O�i�Z�j�N�ɂ́A�ܓ��̐����ꑰ�̔��������������Ԗ����ԋ߂Ă���B

�@��������ٍ��x�ł̗v�n���������I�Ɍx������ٍ��x�ŔԖ����`���Ƃ��ċ߂��̂ł���B

�@�O�����i��܁j�N�̎j���ɂ́A�u��O�������Õl�x�ŔԖ��v�Ƃ����\���ɕς��Ă���B

�@�����A�����Ԗ��Ɣ��R�ƌĂ�Ă������̂��A��O�����Βz�n�i�����h�ہj�z���ɂ����ĖÕl�i�߂��̂͂܁j�n���S�������̂ŁA�ٍ��x�ŔԖ��̒S���n���Õl�Ɍ��肳��邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�@�O�����i���j�N�ɓ�v���ŏI�I�ɖłڂ������́A���{�����̏�����{�i���������B

�@�����čO���l�N�ɑ���{�����i�O���̖��j�����s�����B

�@����́A���킩��o�����铌�H�R�l����Z�Z�Z�l�ƁA��������o������A����v�R�𒆐S�Ƃ����]��R��Z���l�̓��ɕ�����ē��{�Ɍ��������ƂɂȂ����B

�@�����A���҂͈��ō������邱�ƂɂȂ��Ă������A�]��R�̏o�����x��A���ō������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@�������ɓ����������H�R�́A�u��Ⓑ��ɕ���i�߂����A�e�n�œ��{�R�̒�R�ɂ����A���ɂ��ǂ����B

�@�Z�������玵�����߂ɂ����ē��{�̕��m�����͑D���d���ĂĈ��ɓn��A�ʊ��Ɍ��R�Ɛ�����B

�@���̒��ɂ́A�R���i��܂���j�E��~�i�݂����j�E�u���i�����j�E�Ëg�i�悵�j�E���ˁE�v�c�E�L�c�E�哇�Ȃǂ̏��Y�n���̕��m���Q�����Ă����B

�@��ˉY�ł͏������펀�����B

�@�����ɂȂ��āA���҂͕��˂ō��������B�R����l���l�E�͑D�l�l�Z�Z�z�̑�R�ł���B

�@���˂��甎�����߂����đ铇�i�������܁j�Ɉڂ����Ƃ���A�����O�\���ɖ\���̂��߁A���̑�R�͑�Ō������B

�@����ȍ~�A���c�������R�ɑ���c�G�|���킪�s����B

�@��㍑��Ɛl�|��G���i�����Ȃ��j�́A�铇�̌��R�̗L�l���A�u�铇�̐��̉Y����A�j����܂ʂ��ꂽ�D�Ɍ��̕��m�����������荞���A�g���̍����������ނ���̂��ē����A���Ă���v�ƋL���Ă���B

�@���ہA�����̌��R�̏������A�������悤�ł���B

�}70�w�ÏP���G���x |

�}71�@�njR���c�� |

�}72�@�铇�̐_�� |

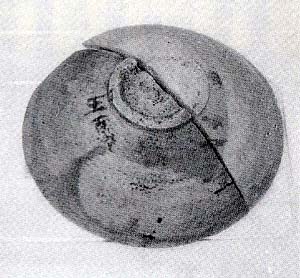

�}73�@�C���������g����ꂽ����u���S�ˁv�̖n�� |

|

�}75�@�C�������g����ꂽ���D�̑D��

|

�}74�u�Ăق��v

|

�@��㔪�Z�i���a�\�܁j�N�ȗ��A�铇�ł͐����l�Êw�̒������s���A�O���̖��ł̌��R�̈╨�Ǝv������̂�������������Ă���B

�@�u�njR���c��v�ƌ��̌��p���F�ł���p�X�p�����ō���ӂ��n���̐l�ɂ���Ĕ�������Ă����B

�@�铇���ӂň╨���������Ă���̂́A���Q�i�Ƃ��Ȃ݁j�E�_���i���������j�Ƃ������ɖ����p�ɖʂ���쑤�̊C��ł���B

�@���R�͑铇�Ƌ�B�{�y�Ƃ̊Ԃ̈ɖ����p�t�߂ɏW�����A������낵�đ䕗������Ă����炵���B

�@���@�����ň����g����ꂽ�╨�́A�����킪�����B�����̐��E�����̘q��M�A��A�P�A�V���i�Ă�����j���q�̂ق��A����̐��q��������B

�@�Ƃ��ɐ��E���E�Ζ�Ȃǂ����Ă����Ǝv����ג�����ނ����������g�����Ă���B�u���S�ˁv�Ɩn����������q������B

�@�S�����i�₽�j�A�Βe�Ƃ���������ނ������������Ă���B

�@�����ɂȂ��������̕��������A�Ζ��������[�U���Ďg�p�����u�Ă͂��i�S�C�j�v�ł͂Ȃ����Ƃ����Ă���B

�@������Z���[�g���t�߂ŁA���R�̊͑D�̂��̂Ǝv���鋐��Ȓ��D�ނ��������Ă���B

�@�S����l�Z���[�g���́A�����Ƃ��Ă͐��E�ő勉�̐�͂̈╨�ƍl�����Ă���B

�@�O���̖���

�@�O���̖��̌�����͓��{�Ɏg�҂�h�����Â����B

�@���̂��߁A���{���͎O�x�ڂ̖ÏP����������̂ƍl���A�ٍ��x�ŔԖ��Ȃǂ�p�~���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

�@��B�̕��m�����͒���I�ɔ����p�݂ɍs���A�x�ł�������A�Βz�n���C�������肵���B

�@��O�̕��m��������O�ł͂Ȃ��A�ނ炪�Ζ������ٍ��x�ŔԖ���Βz�n���̋Ζ��ؖ������c���Ă���B

�@�ܓ��Y�����i���݂̒��ʓ��j�̔��������́A���˂̕���ƌ������ٔ����s���Ă���B

�@���̑��_�̈���A��������Ɛl�ł��邩�ۂ��ł������B

�@�����͉��x�������ňٍ��x�ŔԖ���Βz�n�����߂Ă���A���̋Ζ��ؖ�������������Ɛl���咣����傫�ȍ����ł������B

�@�����ٔ��̌�A�����͔s�i�����B�ٍ��x�ŔԖ��͌�Ɛl�ȊO�̕��m���Ζ����Ă���A���̋Ζ��ؖ����́A��������Ɛl�Əؖ�����ɂ͎���Ȃ������悤�ł���B

�@�������i�����j�N�A���̈ӌ���������̎g�҂����������B

�@���{���́A�ÏP�����߂��ƍl���A�ْ������B���N�ɂ́A���R���}�������߁A�k�������E�����Ƃ������ɔh������A�Ր�Ԑ��ƂȂ����B

�@���̓�l�̔h���������Ē����T��̐����Ƃ���l�������������B

�@���i�m���i����l�j�N�O���A�k�������̎w���ŁA�k����B�������i�̂낵�j�̌P�����s��ꂽ�B

�@�哇���̉ƕ����ł��闈���i���邵�܁j�����ɂ��ƁA��瓇�X�̍����ꏊ�ɉ𗧂āA���|�哇�|�铇�����������[����悤�Ɏw������Ă���B

�@���R�̗��P��z�肵�����̌P���ł������B

�@�����f�ՂƖf�ՑD�̓�j

�@��x�ɂ킽��ÏP���Ƃ��̌�ْ̋��W�ɂ�������炸�A���{�ƌ��̊Ԃł͊����Ȗf�Ղ��W�J�����B

�@�����f�Ղɂ���đ����̕��������{�ɂ����炳��A���{�l�̓����M�������B

�@���ɕ����Ȃǂɂ��ƁA�����̊��q�̐l�X�����炻���ē�������肵�Ă����l�q������������B

�@�������������M�̍��܂�́A���̎���̎��������Ɉ����p����A�l�������Ă����B

�@�i�m�Z�i���㔪�j�N�l���A�ܓ��̎ᏼ������o���������ւ̖f�ՑD���A���i���m���j�t�߂Ŕj�������B

�@�t�߂̊C����������j�D�ɉ����A�ωׂ��^�ю�����B

�@���̓����f�ՑD�ɂ́A���@�k��厞���͂��߂Ƃ���k�����W�҂̐ωׂ��������̂ŁA�����̒����T�肪�ωׂ̕Ԋ҂��w���������A�����ɂ͂����Ȃ������B

�@�������ɂ́A�k�����W�҂̐ωׂ̃��X�g���c���Ă���B

�@�����f�Ղ̗A�o�i�̃��X�g�ł���A��ϒ������j���ł���B

�@����ɂ��ƁA�����E�~���i�܂Ƃ߂��ˁj�Ƃ����������A�o�i�̒��S�ł��������Ƃ��킩��B

�@���̂ق��A���E����M�E�Z�E�����E�����E���q�E���}�i�͂��j�E�p���炢�E�锠�E���E���G�̌����E�����ȂǁA�H�|�i�═��𒆐S�ɗl�X�ȕ����ς܂�Ă������Ƃ��킩��B

�@�������������f�ՑD�́A�����g�D����v�f�ՑD�Ɠ������A��������k����B���݂��ւČܓ��ɓ���A�������猳�֓n�C�����̂ł���B

�@�@�@�@�@3 �O���`���̊������畽�a�Ȓʌ��W��

top

|

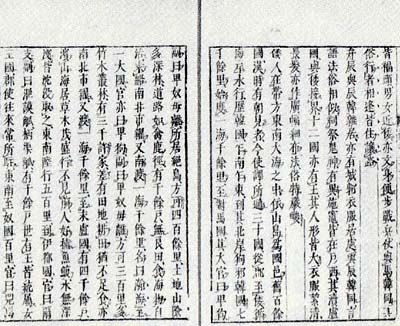

�}76�@�`���i�w�`���}���x�j

|

�@�O���`���̊���

�@��O�܁Z�N�A�}�ɘ`���̊���������������B������O���`���ł���B

�@��O�܁Z�N���M�Ђ̔N�ɂ�����̂ŁA���N�����ł́A�u�M�Јȗ��̘`���v�ƌĂꂽ�B

�@�Ȃ����܁Z�N�ɓˑR�A�`���̊����������������̂��͂悭�킩��Ȃ��B

�@�����̓��{�͓�k���̑����̂܂��������ɂ������̂ŁA�����̍��������̗v���̈�ł���ƍl�����Ă���B

�@�O���`���́A���N�ł́u�O���i����Ƃ��j�̘`���v�ƌĂꂽ�B

�@�u�O���v�Ƃ́A���E�Δn�E���Y���Ӗ����錾�t�ł��邪�A���Ɉ��E�Δn�E������\�����Ƃ�����B

�@�{���̕���ł��邱�̒n��́A�嗤�ɋ߂��A�×�����ΊO�W�̑����ł��������A�y�n�͂₹�Ă���A�k��n�����Ȃ��Ƃ��낪�����B

�@�Q�[�i������j��헐�������ƁA���������C�O�ւ̑����͘`�������̍����n�ɓ]�������B

�@����͂��̒n��̕\���̊�ł�����B

�@�`�������͑嗤�┼���ŁA�H�Ƃ╨�i�𗪒D������A�Ƃ⎛�@��j����A�l���E������A���D������ƁA���\�T�S�̌����s�������B

�@���̊����̃s�[�N�͈�O���Z�N�ォ�甪�Z�N��ł���A�`���͑�K�͉����A�������܂Ői�������B

�@���̑O���`���̍\�����ɂ��ẮA���{�l��̂Ƃ����ʐ��̑��A����E���N�l�������܂�ł����Ƃ�����������A������݂Ă��Ȃ��B

�@���������`�������́A����⒩�N�̊O������R���I�ȑΉ��ɂ���āA�������ɕ��a�Ȓʌ��҂ɕς��Ă������B

�@����⒩�N�̘`�������̗v���ɑ��āA�������{��������x�����悤�Ƃ����`�Ղ����邪�A���n�Ŏ��ۂɂ����S�����̂́A���쎁�E������E�Δn�@���Ƃ����������{�̎��喼�����ł������B

�@�ނ�͘`����������邱�Ƃɂ���āA����E���N�Ƃ̊W��ǂ����A���Ղ̗����������悤�Ƃ����B

�@����E���N�������̑喼������D�������B

�@���a�Ȓʌ��W��

�@��O���N�ɒ��N���������ꂽ�B�`����肪�ً}�̐����ۑ�ł��������߁A���N�͕��f�Ɖ��_�̗��ʂ̐���ɂ���āA�`���̒��É���}�����B

�@���{�Ɏg�҂�h�����āA�`�������Ɣ헸�l�i�Ђ��ɂ�A�`���ɂ���ĘA�ꋎ��ꂽ���n�̐l�j���҂̊O�������s������A�`�������ɒ��ړI�ȓ����������s�����B

�@��̓I�ɂ́A�`�������ɗl�X�ȓ�����^���A���_���悤�Ƃ����̂ł���B

�@���N�͘`�������ɁA�����i�������A�A�����邱�ƁB�����Ƃ������j���Ăт����A��������҂ɑ��ẮA�y�n�E���Y���x�����Ē��N�����Ɉ��Z��������A�Z�p�҂ɂ͖��ړI�Ȋ��E��^�����肵���B

�@�������Ē��N�ɋA���������{�l�������`�Ƃ������`�Ƃ����B

�@�܂����a�Ȓʌ��҂ɑ��Ă͗D����������A�ނ��ڑ҂�����A�암�C�݂̍`�p�ɂ����Ď��R�Ȗf�Ղ��������肵���B

�@���̂��ߘ`�����܂߂āA�����̓��{�l�����a�Ȓʌ��҂ɂȂ�A�`���͂������ɒ��É������B

�@�`�����������a�Ȓʌ��҂ɕώ�����ƁA�����̓��{�l�����N�ɒʌ������B�Ƃ��낪���̐ڑҔ�p������ɂȂ�A���N���͉��炩�̑���u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����B

�@���@���i�������������j�̎���ɓ��{�l�ʌ����{����A���X�ɐV���Ȑ��x���ł����������B

�@�ʌ���̈�́A���}���i����Ƃ���j�̐��ł���B

�@����͒��N�������{�l�ʌ��҂ɑ��āA�^�U����̂��߁A�}���ƌĂ��A

�@�ʌ��҂̖��O���������^������̂ł���B�}����^����ꂽ���{�l����}���l�Ƃ����B

�@��}���l�́A�}���N�ւ̊O���ɓ��i���j���A�����Ȓʌ��҂̏Ƃ����B

�@�}����^����ꂽ���Ƃ́A���N�ʌ�����^����ꂽ���Ƃ��Ӗ�����B

�@���N�͓��{�����ɏZ�ޓ��{�l�ɁA�l�X�ȋ@��ɖ��ړI�Ȋ��E��^���邱�Ƃ��������B

�@�����������{�l����E�l�i���サ�傭�ɂ�j�Ƃ����B

�@��E�l�́A���N���{���獐�g�i��������j�Ƃ������߂���������B

�@��E�l������������g���Δn�ɂ͂������c���Ă���B

�@��E�l�́A��N�Ɉ��A�^����ꂽ�����𒅂āA���N�ɂ݂����炨���ނ��A�����ƑΖʂ��邱�Ƃ��ł����B

�@���̋@��Ɏ�E�l�͖f�Ղ��s�����̂ł���B�w�C�������I�x�i�����Ƃ����傱�����A��l����N�j�̎���ɂȂ�ƁA��E�l�́A�Δn�E���E�����̎O�����̐l�X�Ɍ��肳���B

�@�Δn�E���̎�E�l�����`�����͂ł���̂ɑ��A�����̎�E�l�͂��ׂď��l�ł���_���傫���قȂ��Ă���B

�@�f�Ս`�����Ƙ`���̍����n�Ƃ̐��i�̍����o�Ă���B

�@���N���́A�ʌ���O�ꉻ���邽�߁A�Δn����̏@���𗊂����B

�@���N�ւ̓n�q�ؖ����ł���u�����v�̔��s���@���Ɉ˗������B

�@���̂��Ƃɂ��A���N�ɓn�q����҂́A�ꕔ�̗�O�������A�Δn�ɗ������A�@�����當������肷�邱�ƂɂȂ����B

�@�@���͎萔�������A�����̍����Ƃ����B

�@�����������ɂ́A��쏊�������������i�����A�Δn�s�����j�ŁA�`���K�i�͂�����䂫�j�Ƃ����Ɛb���������s�Ɩ����s���Ă����B

�@���K�͂��ƒ����l�ł���A�����炭�`���ɂ���ĘA��Ă���ꂽ�헸�l�ł������ƍl������B

�@�Ëg�O�i��l�l�O�j�N�ɂ́A���N�ƑΔn�@���̊Ԃ�ᡈ��i�������j����i�Ëg�i�����j���j�Ƃ�������ꂽ�B

�@���̏��ŏ@���͔N�Ԍ܁Z�ǂ̍Ό��D�i��N�Ԃɔh���ł���g�D�B�����I�ɂ͖f�ՑD�j��F�߂�ꂽ�B

�@����������ł��@���͕s���ł���A����ȊO�ɓ��ʂȏꍇ�ɔh����������D��F�߂�ꂽ���A�������オ����ƋU�g��g�D�I�ɔh������悤�ɂȂ�B

�@�w�C�������I�x�Ɍ����钩�N�ʌ���

�@���N�̐\�f�M�i���キ���イ�j���Ҏ[�����w�C�������I�x�́A���������W�j�̊�{�j���̈�ł���B

�@���̎j���ɂ́A���Z�Z�l�̓��{�l�ʌ��҂��L����Ă���B

�@��O�B�ł́A�u�ߓx�g�v�i���ǂ��A��B�T��a�쎁�j�ȉ��A�O��l�̒ʌ��҂��L����Ă���B

�@���̂����A��}���l����Z�l�A�Ό��D���҂��ꎵ�l����B

�@��E�l�͂��Ȃ��_����̓����ł���B���ׂĈ�`��D�ł��邪�A�Ό��D���҂��������Ƃ������ł���B

�@�@�卑�̐����ɂ���Ē��N�����ڑ҂����҂��ܐl�A�ω������ȂǁA���N�����ŋN����������j�ꂷ�邽�߂Ɏg�߂�h�������҂��Z�l����B

�@�����������g�͑Δn�@�����d���Ă��U�g�ł��邱�Ƃ��ߔN���炩�ɂ���Ă���A���̌v���l�͋U�g�Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�O��l�̊�Ԃ������ƁA�唼�����Y�}�ꑰ�ł���B

�@�܂�A��O�̒��N�ʌ��҂̑唼�͏��Y�}�W�҂ł������Ƃ�����B

�@�������A���l�̋U�g�̒��ɂ����Y�}�ꑰ�炵�����O����������A�U�g�h���̍ۂ̖��ڂɂ��Ȃ��Ă������Ƃ��킩��B

�@���Y�}�̒m���x�̍����Ɠ����W�ɂ�����d�v���ɂ���āA���̖��O���g��ꂽ���̂ł��낤�B

�@���̒ʌ��҂͔��l�L����Ă���B���Y�}������������ɐi�o���Ă����̂ŁA���̖��O������������B

�@���l����������ƁA��O���[�v�ɕ������B���͏��Y�}�ꑰ�ƊW�Ҍv�ܐl�ł���A���������`��D�̍Ό��D���҂ł���B

�@����ɑ��āA�O��Y��Y�i�O�Y���Y�j�ȉ��̎O�l�́A���������E�l�ł���B

�@���̏o������������ƁA����������`�����͂ł��邱�Ƃ��킩��B

�@�܂�A���̒��N�ʌ��҂́A���Y�}�W�҂̍Ό��D���҂Ƌ��`�����͂̎�E�l�̓�K�w�ɕ�����Ă������Ƃ��킩��B

�@�Δn�̒ʌ��҂͎O�ܐl�ƁA���ʂł͂����Ƃ������l���ł���B

�@�n���I�ɒ��N�ɂ����Ƃ��߂��A�܂��Δn�@���������W��A�d�v�Ȓn�ʂɂ������̂ŁA���R�̌X���Ƃ�����B

�@�Δn�̍Ό��D���҂͔��l�ŁA��O�������Ȃ��B�������A��́A����@�卑���N�Ԍ܁Z�D�A���̎q��G�Ɛm�ʌS��@���Ƃ��Ƃ��Ɏ��D�Ƃ�����ɁA��l������̒�����|�I�ɑ����B

�@�]���đ��D���͑Δn�S�̂̕����͂邩�ɑ����̂ł���B�܂��Δn�̍Ό��D���҂́A�������s�S���҂̐`���K�ȊO�͂��ׂď@���ꑰ�ł���_���傫�ȓ����ł���B

�@�Δn�̎�E�l�͈ꎵ�l�ł���B���̐����A���┎���̎�E�l���Ƃ���ׂĂ����|�I�ɑ����B

�@�܂��A���c�i�������j���E�������E���i���j���E���i�Ƃ��j���ȂǁA�`������C���ɓ]�������҂�����������B

�@���c���́A�Z�Y���Y�̎���ɗ����Ƃ����Ղ��s���Ă���A�X�P�[���̑傫�ȊC���ɂȂ��Ă����B

�@���N�̖f�Ս`�ł���O�Y�ɂ́A�Δn�����𒆐S�Ƃ�����{�l�������Z�����A�f�Ղ⋙�ƁE�_�ƂȂǂɏ]�����Ă����B

�@�����Ƃ������Ƃ��ŎO�Z�Z�Z�l�ɂ��B���Ă����B�ނ�͜����`�i���������j�ƌĂꂽ�B

�@�Δn�@���͜����`�ɐł��ۂ��Ă����B

�@�����`�̒��ɂ́A���f�Ղ▧��������҂��������߁A�������ɒ��N���{�͜����`����������悤�ɂȂ�B

�@���̂��߁A��܈�Z�N�A�O�Y�̍P���`���Δn�@���ƘA�g���đ������N�������B

�@���ꂪ�O�Y�̗��ł���A�Δn�͑����̗������������ƂɂȂ����B

�@��N��ɏ����A���N�ƑΔn�̊W���C�������ƁA�Δn�͑�ʂɋU�g��h�����A���������W�͍ŏI�i�K���}����B

�@�����f�Ղƌ���`��

�@���i���i��l�Z��j�N�ɑ����`���i�悵�݂j�̌����D�h���Ŏn�܂��������i�ɂ��݂�j�f�Ղ́A���l�Z�N�ԂɈ���s��ꂽ�B

�@�����f�Ղ͖��ւ̒��v�f�Ղł��������߁A���R�Ȗf�Ղ͂ł��Ȃ������B

�@�����f�ՂŒ��p�`�Ƃ��Ďg��ꂽ�̂��A���˂�ܓ��Ȃǂ̍`�p�ł������B

�@�u�t�͔�O���哇�̓I�R�Y�i���Â�����j����o������B

�@�H�͔�O���ܓ��̓ޗ��i�Ȃ�j����o������v�Ə����ꂽ�j��������悤�ɁA���̏��Y�n���͏d�v�Ȓn��ł������B

�@���Y�����������镽�˂ł́A�F�����Î������B���������������D�ɐς݂��܂ꂽ�B

�@�߂��̐���Y�ɂ������D����`�����B

�@���Y���͓����f�Ղւ̎w�����������A�����D�ɎQ�����悤�Ɠw�͂������Ƃ�����B

�@�ܓ��̓ޗ��Y�́A�����D�̍ŏI���p�`�ł���B�ޗ��̊C�����i�������j�ɂ͗������W�ς���A�ܓ��̎R�ł́A���ȂǂɎg�p�����|�����̂��ꂽ�B

�@�\�Z���I���A�����ɂ������f�Ղ��f�₷�鍠����A����`�������{�ɂ���Ă���悤�ɂȂ�B

�@�u�`���v�ƌĂꂽ���A�ނ�̑唼�͒����l�ł���A�C�������˂������C���Ƃ������ق�����萳�m�ł���B

�@�����C�������́A��B���݂̉Y�X�ɏZ�ݒ����A�f�Ղ��s�����B�܂��e�n�ɓ��l���i�Ƃ�����܂��j���`�������B

�@�ܓ��╽�˂ɂ������l���Z�݁A�ܓ��ɂ͓��l���̖��̂������c���Ă���B

�@�ܓ��╽�˂̉����i�������傭�j�A���˂̓A�ŗ��i�Ă�����イ�j�E�A�����i�Ă����������j���q�͂��̑�\�ł���B

�@�ނ�́A���{�l���D�ޓ�����⌦�D���Ȃǂ������炵�A���{��������{���Ȃǂ��e�n�ɉ^�B

�@�ܓ��╽�˂ɂ́A�����l��������Ƃ�����Z�p�`�̈�˂��c���Ă���B

�@���̊����́A�L�b�G�g�̊C����~�߂⍽���̊����ŋ��߂��A�����ɋA������A����Ɉڂ�Z��A���n�Ɏc��A�A�������肵���B

�@�@�@�O�@�ߐ��n�斯�O�̐��ƂƎЉ�n��Љ�̌`��

top

�@�@�@�@�@1 ���N�N��

�@���쉮�i�Ȃ���j��̒z��

�@�V���\���i��ܔ����j�N�A��B�̐퍑�����ɏI�~����ł����L�b�G�g�̂�����u��B�����v�́A���Y�E���E�Δn�n��ɂ����Ă��̎�Ԃ̐퓬�I���������炵���B

�@�����A���a�̉��b�������i���傤����j������Ԃ͒Z�������B

�@�Ȃ��Ȃ�A�����ɏG�g�̑ΊO�푈�̍őO���Ƃ��āA���̒n�悪�ʒu�Â����Ă��܂�������ł���B

�@�G�g�̒��������̖�]�́A���łɓV���\�O�N����Ɛb�ɑ��ĕ\������Ă������A�V���\���N�\�ꌎ�A���N�ʐM�g���Δn�o�R�ŋ��s�ɓ��������A����N�̓��{�ւ̕����Ɨ��������G�g�́A�g�߂ɑ��āA���N�����i�݂�j�����̐擱�ƂȂ邱�Ƃ𖽂����B

�@���N�����Ƃ̌������ƂȂ��Ă����Δn�@���́A���N�ɑ��āA���ւ̌R���̒ʉ߂��铹����邾���ł���ƏG�g�̗v�������肩����Ȃǂ��ė����Ԃ̐푈�̉���ɂƂ߂����A���͎��s�����B

�@�V����\�N�l���A���Y�S���쉮�邩��A�����s���i���ɂ��䂫�Ȃ��j���S�̑��R�A���������i���Ƃ�����܂��j���S�̑��R���o�����A�s�ӂ����ꂽ���N�R�̍����ɏ悶�A�����ɂ͎�s�����i���傤�j�����i���Ƃ����j�ꂽ�B

�@�O����n�ƂȂ������쉮��̒z��́A�V���\��N�\������{�i�I�ɊJ�n����A���N�l���ɂقڈ���H���������������B

�@�������A�z�鏀���́A����ȑO����i�߂��Ă����炵���A�V���\���N�̖��̂��銢����Ղ��甭�@����Ă���B

�@�o���J�n����A����H�����Â����Ă���B���쉮�ւ̒z��ɂ��āA���C�X�E�t���C�X�w���{�j�x�ɂ�����u���̒n�͕ƒn�ł����āA�l���Z�ނ̂ɂ͓K���Ă��炸�A�i�����j�R�������A����������͏��n�ŁA������l����������r�n�ł������v�Ƃ̋L�q�ȂƂ���A�ƒn�ɓ˔@���ꂽ��s�s�s�Ƃ̃C���[�W���������B

�@�������A�ŋ߂̌����ɂ����āA�������璩�N�Ƃ̊Ԃɂ�����Ȓʌ�f�Ղ��s���Ă����ݒn�̎喼�쉮���̍����n�Ƃ��Ắu���쉮���i�j�v������A�\�ܐ��I�㔼�ɂ����钩�N����ւ̖��쉮���̎咣�ɂ��A�u���쉮�ẤA���C���̗v�Âł���A���E���N������{�ɗ���҂Ŕ����ɓ��B�����Ȃ��҂́A�K�������ő啗���g������Ă����v���Ƃ����炩�ɂ���Ă����i�{������u��O���쉮�̒����Ƌߐ��v�w��B�j�w�x�@���Z�j�B

�@��Z���̌R�����������A�G�g�������؍݂������R���s�s�Ƃ��Ă̖��쉮�ɂ́A�����Ƃ��ẮA����ɂ��K�͂̏�s���z����A�鉺�����ɂ́A���߉Ɛb�c�̋��Z��ƁA���m�����ɕ������������钬���Q�����ꂽ�B

�@�����̌i�ς́A�̂��Ɂw��O���쉮��}�����x�Ɏ��o������Ă���B

�@�܂��A������Ƃ�܂��u�˕��ɂ́A�e�喼�̐w�����݂���ꂽ�B

�@�����̐Ղ́A���n�̍��ꌧ�����쉮�锎���ق𒆐S�Ƃ��Ĕ��@�������Â����Ă���B

�@�Ȃ��A���쉮�ƒ��N�Ƃ̊Ԃ̕���i�ւ�����j��n�Ƃ��āA���ɂ͏��{�i�����Ɓj��A�Δn�ɂ͐����R�i���݂���܁j����z����Ă���B |

�}77�@����w���� �}77�@����w����

(�c��2�N�̏o�����̂���)

|

�@�������ꂽ�l�X

�@�����̑��R�ɂ́A�@�`�q�i�����悵�Ƃ��j�R�܁Z�Z�Z�l�A���Y���M�i�����̂ԁj�R�O�Z�Z�Z�l�A�ܓ������i���݂͂�j�R���Z�Z�l����������Ă����B

�@�܂��A�����̌R���ɂ͕��ƗA����w�n�\�z�̂��߂ɓ������ꂽ���O�������܂܂�Ă���A���S���͂��������̂͌������߂̂��߂ɏ��Y���ꂽ�B

�@���܂炸���N���֓��~����҂��������A�R���Z�p���Ŗ��ɗ��Ɣ��f���ꂽ�҈ȊO�́A�i�R�i�R�D�̑�����j�ɂ����Ȃǂ̉^�����҂��Ă����B

�@���̊i�R�ɂ́A��ɒ��N��݂̖��O�i�z�X�g���E鸍�l���j�����p����Ă����B

�@���{�R��s�ނ����߂����N���R�����x�������ނ�́A���S���͂���Ώ��Y����A�C��ɂ����Ă͐g�����p�Ȃ������������i�k�������u�p�C�`���ɂ����钩�N���R�̐��v�ɂ��āv�w�����W�j�_�W�x�j�B

�@�G�g�̋���ϑz�ɂ��A���E����͂����݂̐l�X�͔ۉ��Ȃ��푈�ɂ܂����܂�Ă����i�k�������u�p�C�`���ɂ�����~�`�̑��`�ԁv�w���j�]�_�x�Z�܈�j�B

�@��ǂ́A���R�̎Q���A���w�b�i�������j�𒆐S�Ƃ��钩�N���R�̊���A�܂��A���N���O�𒆐S�Ƃ����`���̑g�D���ɂ��A�������ɓ��{�R�ɕs���ƂȂ蒷���������B

�@�u�a���̎��s��A�c�����i��܋㎵�j�N�ɂ͍ďo�����s��ꂽ���A������P�����A���{�R�݂͂�����z�邵���`���i�킶�傤�j���ď��i�낤���傤�j��]�V�Ȃ����ꂽ�B

�@���������Ȃ��ŁA���{�R���ł́A���n�ɂ�����u�l����i���l�g�����j�v�����s�����B�@�܂��A��ʖ��O�ւ̖\�s���������B |

�}78�@��O���쉮��}�����i�����j

|

�@�����̎������A��Q�������N���̋L�^�Ɏc���ꂽ���Ƃ͂����܂ł��Ȃ����A�A���������{�̕��m�����̊o�����E�������ɂ��L����Ă���B

�@���˔˂́w��z�^�x�i���悤�낭�j�ɂ́A���N�o�����̏��Y���M��]�O�Z�Z�Z�l�̕���̗l�q���L���Ɠ����ɁA�ȉ��̂悤�Șb���L����Ă���B

�@���Y���M�́A�u�Z�b���i�S�����j�v�̏�Ɏc���ꂽ������߂炦�悤�Ƃ������A�u�����ɐF�悫������߂ւ����i�͂���j�̂��Ƃ���ɒމ������ɂĎE�����A���l���Ɍ����������܂ւ́A�i���l�����́A���M�̂��Ƃ��j���{�ɂĂ̋S�ɂ�������ƁA���M���ɂȂ��Ȃ�������Ȃ�����v�ƂȂ����B

�@����ɁA����ď������ɉB��Ă�����l�́u�݂߂������悫�����v��߂炦�āA���{�ɘA��A��q���i���M���j�̑����M���j���Y�܂������Ƃ��L����Ă���B

�@���̘b�́A���n�Ō����������̌��҂ɂ��A�A����Ɏ��͂Ɍ��ꂽ���̂Ɛ�������邪�A���ʂɍl����Ύc�s����܂�Ȃ����̘b����B�����ƂȂ��A�ނ��낻�̍s�ׂɂ���ēG�R�����ꂳ�����Ƃ��������̂Ȃ��Ō���Ă��邱�Ƃ����ڂ����B

�@�ٍ��ɂ����錃�����킢�̂Ȃ��Ƃ͂����A��Ԃ��̂��Ȃ����Ƃ������Ƃ����ŏ�����Ȃ��L���́A�A���㉽�N������������A���������Ȃ�̐����������Ȃ���ΐl�Ɍ�邱�Ƃ��ł��Ȃ������Ƃ������Ƃ��낤���B

�@�c���O�i��܋㔪�j�N�A�G�g�̎��Ƌ��ɁA���{�R�͓P�ނ����B�O�㎵�N�Ԃ̓����ɂ��A�l����������n��̍r�p�͐i��ł����B

�@�A�s���ꂽ�l�X

�@����A�u�l���v�Ȃǂɂ���ė]�V�Ȃ����E���n�炳��Ă����l�X�́A�������l�Ⓑ��̃J�g���b�N�������l��ʂ��ē��{�����Ⓦ�A�W�A�̓z��s��ɐl�g�������ꂽ��A���N�ł���ΘA��Ă������m�̏]�҂ƂȂ�A�����̏ꍇ�A���Y���̗�̂悤�ɕw�l�⏨�ƂȂ邱�Ƃ��������B

�@�����A�����͍s���ꂪ�Ȃ��܂ܓ��{�����ɕ��u����Ă����B

�@�A�s����A������u�헸�l�v�i�Ђ��ɂ�j�ƂȂ����l�̑����́A�S���œ�`�O���i����貕㎁���j�Ƃ���Z���i�؍��ɂ����錤���j�Ƃ�������B

�@�Δn�E�����ւčŏ��̏㗤�n�ł��������Y�n��𒆐S�Ƃ���k����B��тɂ́A�����A�����̔헸�l���ؗ����A�̋��ɋA�肽���Ƃ��A��Ȃ��������Ă����ƍl������B

�@�k�삷��_�n��^������킯�ł��Ȃ����̂ݒ��̂܂܂ŕ���o���ꂽ�ނ炪�Q�����ɂ��������̂тĂ������߂ɂ́A�W�c�����A�Ȃ�ׂ����ӂ̐�Z�̐l�X�Ɛ܂荇�������Ȃ���A�R��ɉ��Ƃ�������Ƃ����߂�K�v���������B

�@���������K���̎��s����̂Ȃ�����A�ނ�́A�Ă����Ƃ������Ƃ����ݎ���Ă������̂ł͂Ȃ����Ɛ�����������ŁA�喼�����͒��N�̓��H�����𑽂��A�s���A�̓��ɓ�����W�����邱�Ƃ��߂����Ă����Ƃ�������������A�푈��ʂ��Ă̐�i�Z�p�̌v��I�ȓ����i�D��j�Ƃ����Ӗ��ŁA�u�₫���̐푈�v�Ƃ����Ăѕ����Ȃ���Ă���B

�@�������A�N�����ɁA�X�̑喼���ӎ��I�ɓ��H�̑I��I�ȘA�s���߂����Ă����Ƃ������Ƃ��ؖ�����j���͂Ȃ��A�܂��A���{�����̒��N�l���N���Ƃ���q���̎匠�͂ƊW�������Ƃ��͂����肷��̂́A�A�s��A��Z���N�`�l�Z�N�ȏソ���Ă���ł���B

�@�]���āu�₫���̐푈�v�͌��ʘ_�ɂ����Ȃ��Ƃ̎w�E���ŋ߂̌����ɂ����Ă��Ȃ���Ă����i�������w�ߐ��ΊO���j�_�x�j�B

�@������Ƃ����߁A�R����ړ�����W�c���A����ȑO���瓯���t�B�[���h�ɂ����ē����̋Z�p�J����i�߂������ݗ��̏W�c�ƌ𗬂��A���s����̖��ɁA��������t�̍쐬�ɐ������A����ɂ́A�`�E�q��̓`���Ɍ�����悤�ɁA���N�n�̋Z�p�Ƃ͒��ڊW�̂Ȃ������n�̐ԊG�̋Z�p�ɂ����킵�Ă������ߒ������������B

�@����́A�����ɓ��{�Љ�ɂ�����H�����l���̕ω��ւ̗~���A�܂��\�����I���ɐ��������A�W�A�̐����I�ϓ��i������ցj�ɂ�钆�������̋����s���Ƃ��A�����Ă����B

�@����ƁA�ŏ��͕��u���Ă����̎匠�͂��A��������ʎ�����邱�Ƃ��ł���ƕ��������Ƃ�����A�ϋɓI�ɓ����E�֗^���A���̏W�c�̓����҂Ƃ̓��ʂȊW�����т͂��߂��̂ł͂Ȃ����B

�@�헸�l�̏W�c���A���͂���F�߂��A���x�̐����̈��肪�������i����͓����Ɏ��R���������Ƃł����������j�܂łɂ́A�A�s����Ă����ꐢ����E�O���ɂ����Ă̐�����̎��Ԃ��K�v�������B

�@�L�c�i���肽�j�E�O����i�݂��킿�j�ɓ`�������u�S�k��v�i�ЂႭ����j��u����[�i�j�v�̘b�́A�\�����I�������������_�ŁA�Ō�܂Ő��c���Ă����ꐢ�̑��݂��A�����ɏW�c�̂Ȃ��ł̐��_�I�x���Ƃ��Ă̈Ӌ`�������Ă������������i�����j���Ă���B

�@�̎匠�͂��܂ޓ��{�Љ�Ƃ̊W�\�z���߂���A�W�c�̂Ȃ��ł̈ꐢ�E�E�O���Ԃ̊������������ł��낤���Ƃ́A���ڂ낰�Ȃ��琄���ł��邪�A���̎��Ԃ������j���⌤���́A���̂Ƃ��날�܂�Ȃ��B

�@�����̐��E�ɂ����āA���c���q�́w�����V�́x�i��イ�Ђ��Ăj���A�u�S�k��v���ނƂ��Ă����`���Ă���B

�@���˔˗̎O����̍����Ƃɂ����āA�ĕ��q�̐_�Ƃ��āu����[�v���J�i�܂j�����u�j���q�喾�_�v�Ɋւ���`���́A�ً��Ő����邱�Ƃ�]�V�Ȃ�����Ȃ�����A����ł��ً̈��ɑ����̎q�����₷���ƂƂȂ����l�Ԃ̊�����\�����Ă���B |

�}79�@�O������t�R���

|

�@�@�����V�����n�����藈�肵�V����l�c�肯����Ղ���Ɩ�A���Ғ������j���A�S�W�Ɛ\�`�A���V

�@�@���]�A�䎀����A���{����|���w���A���V�j�o�A���N�V���j���s�n�A���Ճ��~���A�V�j�R�m�{�m

�@�@�_�T�{�����Ċ��m�_���Ղ�ւ��A�������j�t�ēo�炸���ď��n�i�����{�V�_���Ղւ��Ɛ\�u���A

�@�@��N�]���ʂ�A�������A�Ă�����ɁA�������o�炸���ď����ʁA�s�v�c�j�˂āA�i�������Җ�A |

�@���쉮�鉺�ɂ����ẮA�S������喼�̌R�����W�����A�Z�����Ԃł͂��邪�A�o�ϓI�ȁu�ɉh�v�������B

�@�܂��G�g�̈Ԃ݂̏�Ƃ��Ă̎R���ۂ𒆐S�Ƃ��āA�\�⒃�̓����Â���A���Y�������j�����̏ォ������ڂ���Ă���B

�@�������A���̊Ԃ̔ɉh���A�N���̎��s�Ƌ��ɒׂ��������B�ނ���A���N�N���́A�����ȑO�ɑ��݂������N�����Ƃ��̒n��Ƃ̊Ԃ̌𗬊W�ɐ[���ȃ_���[�W��^�����B

�@�������쉮�Â̂��̌�̔ɉh�̉\���́A�G�g�̖��쉮��ɂ�����܂��Ɉ�u�́u�ɉh�v�ƂЂ������ɕ����ꂽ�Ƃ����ׂ��ł���B

�@�@�@�@�@2 �ߐ����˂̐��� top

�@���N�N���ւ̓����Ƒ喼����

�@�����ɂ����āA���Y�}�i�܂�Ƃ��j���͂��߂Ƃ���`���̍����n�ł��������̒n��ɂ́A�����ƁA�Y���Ƃɍו������ꂽ�n�搨�͂��`������Ă����B

�@�V���\���i��ܔ����j�N�A�G�g�̑Γ��Î��R�������ł���u��B�����v�ƁA���Î��~����̒}�O����ɂ�����u��B�������v�́A���{�̐��k�[�̂��̒n��̕��m�c�ɂ��A�u���V�v�i�������j�ɒ������A�n�������喼���͂��`�����邱�Ƃ�v�������B

�@���̎��_�ŁA�㏼�Y�͏��Y�}�̒��S�Ƃ��Đ��͂��ł߂������g���i�͂��j���A�����Y�͕��˂𒆐S�Ƃ��鏼�Y���A���]���𒆐S�Ƃ���ܓ��͉F�v�i�����j���A�Δn�͏@�i�����j�����A���ꂼ��A�G�g�������瓖�Y�n��̑喼�̎�Ƃ��Ă̖������ۂ��ꂽ�B

�@�����A���Ԃ́A�e�喼�̓��ɂ́A�ˑR�����ȗ��̍��l�i��������j�̎僌�x���̍ݒn�̎�w���܂݁A���ꂼ��ɒi�K���͂��������A���l�A���I�Ȑ��i�����S�ɂ͕��@�i�ӂ����傭�j�ł��Ă��Ȃ������B

�@�O�q�̒��N�N���ւ̋����I�����́A��ʂł́A�喼�̉Ɛb�c�ɑ��铝���������R���s���̒��Ŏ���������Ӗ������������Ă����B

�@���ˏ��Y���̏ꍇ�A�������ꂽ�O�Z�Z�Z�l�����ꂳ�ꂽ�R���s�����p�����A����̂Ȃ��A�u���i�����j���E�������E���_�Y�i�������̂���j�Ȃǂ̗L�͕��m���펀�������ƂŁA���ʓI�ɕ��ˏ��Y���ւ̌��͏W���x�����܂����B

�@�F�v���̏ꍇ�́A���Z�Z�l�����������Ȃ��A���參���i���݂͂�A�o�w�Ɠ����ɉF�v������ܓ����ɉ��߂�j���A���\�O�i��܋�l�j�N�ɁA�w���ŋ}���A���s�E�⍲���Ă����f���̑�l�����i�͂�܂��j���A�}篌ܓ��Ɠ���ƂȂ����B

�@����́A����ȑO���Z�ŏ����̑O�㓖�參��i���݂����j�ƑΗ����Ă����o�܂�����A�����̎����ɂ��Ă��ƒ��ɋ^�f�����B

�@�����A�Ռp�������߂Ȃ���Ή����i���������j�����\����������A��n�ɂ����ĂƂ肠�����̌������}��ꂽ�B

�@�@���́A���N�N���̐퓬�E���̍őO���ɂ�����A��ǂ̘A�����������A��������ߒ��Œ��������Ƃ̊Ԃɐ[���p�C�v���`���������쎁���͂����悤�ɂȂ��Ă����B

�@�����āA�g��������̔g���e�i�������j�́A���\���i��܋�O�j�N�܌�����A���N�̑O���ł́u���a�v�𗝗R�ɂ����Ȃ���Ղ���A���̂��Ƃ̏㏼�Y�n��́A�G�g���߂̎���L���Ɉ���ꂽ�B

�@�c�����i��Z�Z�Z�j�N�̊փ�������̂Ƃ��A�ܓ����E���Y���͈�x���R�ɉ��������邪�A�אڂ���呺���Ƃ����k�̏�A���Ԃ����B

�@���Y���́A����Ɏ������R�Ƃ��ďo�����Ă��闯��ɋN�肩�����g�����b�����̓������������A���͎���ʂ��ĉƍN����̋��̈��g���Ă���B

�@�ˎ�ւ̌��͏W��

�@�]�˖��{������̒n��喼���͂̉ۑ�́A�������A������������ۂ����R���ɑΉ��ł��邾���̔ˑ̐��̐����ƁA���̑O��Ƃ��Ă̔ˎ匠�͂̊m���ł������B

�@���Y���˔˂́A��̒��N�ł̗L�͉Ɛb�̐펀�ɂÂ��A�؎x�O�i�L���V�^���j�Ƃ��ėL�͉Ɛb���Ď�c�i���Ă��j���E�ꕔ�i�����ԁj�����Ǖ�����A�ˎ�Ƃւ̌��͏W��������ɐi��ł������B

�@�@�Δn�˂ɂ��ẮA���N�Ƃ̊W�C���Ƃ����������͂�����҂��ꂽ�������ʂ����A���̂Ȃ��œƗ��̈ӌ������߂Ă��������쎁��r�����邱�Ƃ��ۑ�ł���A����͊��i�\���i��Z�O�܁j�N�A�]�ˏ�ɂ����鏫�R�ƌ��i�����݂j�̐e�قɂ���Ď������ꂽ�B

�@�����V���ɓ��������㏼�Y�n���́A���Â𒆐S�Ƃ��ď鉺�����`������A���a���ɂ́A�������{�i�I�ȗ̓����n���i�߂�ꂽ�B

�@����ŁA�����ȗ��̏��Y�}�ɏo������ݒn�̕��m�w�́A���̉Ɛb�ƂȂ������̂��������A�A�_���A���m�i�������j���邢�͏����i���傤��j�ƂȂ��čݑ�������̂����������B

�@�����āA�ܓ����]�i���Ƃ��ӂ����j�˂ł́A���N�o���Ɗփ�������̎������ƒ������W�����ď�����ܓ����낪�c���\���N�ɖv����ƁA�}���Ȕˎ匠�͊m�����߂��������ƁA�����I�ȗ̓����m�����̓������A�Ֆږ��ɗ���ŁA��Ƒ������������B

�@��l�吅�ꌏ

�@�ܓ�����̖v��A�ˎ�ƂȂ����̂́A����̗{�q�ł����������i����Ƃ��j�ł���B

�@�����́A���͏�Ꟃ̏f�����d�i���肵���j�̎q�ł���F�v�����i����Ȃ��j�̎q�ł���A�����ƌ���͏]�Z��̊ԕ��ł���B

�@���������N�ŋ}�������낪�Ղ��p�������A�����ɐ���������̗{�q�Ƃ��邱�ƂŁA�ܓ��̕��m�c�̌������͂������Ƃ����o�܂��������B

�@�����́A�ˎ�ɂȂ�ƁA�������ɂ���Ȃ錠�͂̏W�����߂������B

�@���R�G���i�Ђł����j���̒m�����i�ꖜ�܌O�Z�j�����t���ꂽ���a�O�i��Z�ꎵ�j�N�A����܂Œm�s�n�ɋ��Z���A�ݒn�Ƃ̌��т������������Ɛb�c���A���]�ɏW�Z������u���]�i�ӂ����j����v���J�n���A�ꋓ�ɗ̓��̕��_�����i�ւ��̂��Ԃ��j���������s���悤�Ƃ����B

�@����́A�ˎ�̗���Ƃ��ẮA���{���ۂ����l�X�ȌR�����ʂ�����ˑ̐��������ŕs���̂��Ƃł���A���ꂪ�ł��Ȃ���Ή��Ղ����Ƃ�����@�����������B

�@�����A�Ɛb�ł�����̓����y�w�ɂƂ��ẮA�����ȗ��̎��������̊������E�������ɂ��������厖�ł������B

�@���������Ȃ��A����̎��q��ߊۂƑ��O�Y�������ˎ�ɂ���ׂ����Ƃ��鐨�͂������A����̎q�ő�l�̂��p���ł����p�E�q���i�����j�̗{�q��l�吅�i����ǁj��M���Ƃ���A�����i���ς傤�j�ɖ������Ɛb�c���́A�S�ܓ��̉ߔ������Ƃ����B

�@���̎吅�͐����̏]�Z��ł���A���`�Z���i�Ȃ͐����̖��j�ł��������B

�@���a�ܔN�ɁA�吅�͐Ֆڂ̂��Ƃ{�ɑi���o���B

�@���̌�A���{����H���ג��i�₷�Ƃ��j�E�|���d�`�i�����悵�j���ܓ��ɔh�����꒲�����s���Ă���B

�@���̖�肪�ŏI�I�ɉ����������\�\���i��Z�㔪�j�N�Ɏ吅�̎q����o�����o�܂̏��t�ɂ́A

�@�@�̒n��l���ւ̎吅�̒����؍݂ƕ��]�ւ̕s�Q�A

�@�A�����B����v������ƒ��A���̊��i���킾�j�āA

�@�B���s�ŏo���ꂽ���{�ً��ɂ��A�����Ǝ吅�����݂��ɕs���Ƃ���A�吅�́A�ܓ��ɂ�����m�s�n�i���������j��F�߂�ꂽ��ō]�ˋ��Z�ƂȂ������ƂȂǂ��L����Ă���B

�@�܂��A���̊ԁA����̎��q�A��ߊۂƑ��O�Y�́A���a���i��Z��O�j�N�Ɗ��i���i��Z��l�j�N�ɑ����ő������A�s���R�Ȏ��ɂ��Ĕ˓��Ő����ւ̋^�f�������ꂽ�B

���̏��t�݂̂ł́A�s���m������I�ł���\��������̂ŁA���ɁA���i�\�ܔN�ɐ������d�b���됷�i���������܂�����j���ܓ����痧�ނ��Ƃ��ɒ�o�����u�ܓ����i�܂���j���i���肼���j����X�v�̒��ɋL����Ă��鑛���̕`�ʂ̕����o���B |

�}81�@�������`��

|

�i1�j�@��N�A��l�吅�����́u�����v�ɂ��A�ܓ����̎��ƕS�����A�����āu�W�H��o�别�~���v�������A����̎��q�Ɍܓ�������悤�ɖ��{�֑i�ׂ������A��ܓ��ł͎��i�됷�j��l���A���̎҂����ɓ��S�����A���{�ً̍��̏�Ő����̌ܓ������̐�������\���������B

�@���̌��ʓ{����́A����̎��q��ߊۂ��̗{�q�Ƃ���悤�ɖ�����ꂽ���A�����͏��R�̖��߂ɔw���A�u�ܓ�����X�l�X�s�v�̗L�l�ƂȂ��Ă��܂����B

�i2�j�@�������]�˂ɋl�߂Ă��闯��ɁA�A���̎҂����́A�����̕��Ȏq���u�Ԃ��v�Ă��܂����Ɗ��i������j��ł����̂ŁA���́A�����̍Ȏq�͓G�̒��Ɂu�̂Ēu���v�A�����́u���~���j��������A�˔��Ȃĕ������\���A�㉺���l�v��ɂĔԁv�������B

�i3�j�@�������������]�˂ɂ���ԁA�ˎ呠���n����̕����ẮA�����������ɓn�炸�A�A���̎҂�����吅���]�˂ɑ؍݂��Â����p�Ƃ��Ďg��ꂽ�̂ŁA���]�ɋ��鐷���̕�ƍȎq�͉쎀���悤�Ƃ����B

�@����ŁA���͓����̒m�荇����ʂ��āA�����ˎ叼�q�d������ؕĂ��A�����̎��[���̎�D�ɐς�ŕ��]�ɉ^�B

�@�܂��A�Y�X�̐��傽������̘A���ɉ���萷���̑D�����Ȃ��悤�ɂ��Ă����̂ŁA���̍ޖƒb��E��H�����đ��D���z�����A����ŕ��X�̐����̗p���ƂƂ̂����B |

�@��̎吅�̎q�̏،��Ƃ��킹��ƁA�ˎ吷���������ܓ��ňꎞ�[���ȏɊ��i�������j��A���ΐ��͕͂��m�݂̂Ȃ炸�A�S���E�����ɂ܂ŋy��ł������Ƃ�����������B

�@�����̑�l���ɑ؍݂��Â����吅�̑��݂Ɖe���͂��A���������͂��܂Ƃ߂Ă������ʂ͌������Ȃ����A�܂��A�ˎ�̍s���u���]����v�ւ̔����������ɍL�����[�����̂ł��������X���������Ă���B

�@����������@�������ď����Ȃ�����u���]����v�͋��s����A���i�\���i��Z�O�l�j�N�Ɋ��������B

�@�����āA�������̗��N�ɐ����͗̓������n�����s�����B����́A��́u�ܓ���ތ���X�v�ɂ��A���q�d���Ƒ��k�̏�A�O���̌��n�I�҂��B���j�ق��A�d�b�ւ̑��k���Ȃ��A�Ɠ��i�������j��̏�ւ̌ܓ��ƒ��E�S�������̗�������֎~����Ƃ����O�ꂵ���ˎ�哱�̌��n�ł������B

�@��l�吅�ꌏ�̍ۂɂ���قǐ����Ɍ��g�������됷���A�u���]����v�̗�O�ł͂Ȃ������B�����̒m�s�n�╈��̉��l����グ���A�����Ɉ��i���Ă��j��ꂽ�y�n�ɕt�������S���́A�u�c�����v��m�炸�A�_��������Ȃ��҂ł������B

�@�됷�́A���������d�ł��ɂ��܂肩�˂āA�O�q�̂��Ƃ��ܓ����o�z�i������ۂ�j�A�ꎞ�]�˂ɐg����B

�@�u�ܓ���ތ���X�v�ɂ́A����ɁA�ˎ吷�����A��l�吅�ꌏ�̎��ɔ������A���̈�l�ł������҂��A���ƂŐ����t���̉����i�悱�߁j�Ƃ������Ƃ��A�u���E�i����ɂ�j�����i�����ȁj�炴�鎖�v�Ƃ��Ĕ��Ă���B

�@�������̓����ɑ̂��Đ�����������됷�Ƃ��ẮA���R�����銴��ł��邪�A���������ʂ̎v�����͂˂̂��A�ܓ��̕��m�W�c�������̂т���@�Ƃ��Ă̔ˑ̐��̍\�z���h���X�e�B�b�N�ɍs��ꂽ�B

�@����́A�����ȗ��̕��m�W�c�����̂܂܂��̒n�̔ˉƐb�c�Ɉڍs�����Δn�˂╽�˔˂ɂ������ꏭ�Ȃ��ꋤ�ʂ��邱�Ƃł������B

�@�@�@�@�@3�@���ی��Ղ̌`�������𒆐S�Ƃ���

top

�@���m�����D�̗��q

�@�\�Z���I���̉����i�������傭�j�𒆐S�Ƃ�������`���̃s�[�N���߂�������A���̒n��ƒ������ݕ��E����ɂ͓���A�W�A�C��Ƃ̐l�E���́E���̉����͏����������Ȃ������B

�@�Ƃ�킯�A���˂ł́A�V���ɓ��A�W�A�C��̌��ՂɎQ�����Ă����|���g�K���l���A���łɓV���\���i��܌܁Z�j�N�ɉ����̈ē��ŏ����`���Ă���A�i�\���i��ܘZ��j�N�ɑ呺�֖̂{���n���ړ�����܂ł̈�O�N�Ԃ́A���˂��|���g�K���l�̓��{�ɂ����鍪���n�̒��S�ƂȂ����B

�@�V���\���i��ܔ��l�j�N�ɂ̓X�y�C���D�����q�A�c���\�l�i��Z�Z��j�N�ɂ̓I�����_�D�������`�A���\���N�ɂ̓C�M���X�D�������`����Ƃ���ƂȂ����B

�@�I�����_�͊��i�\���i��Z�l��j�N�܂ł̎O�Z�N�ȏ�̊ԁA���˂ɏ��ق������A���̒n����{�ɂ�����B��̍����n�Ƃ��Â����B

�@�܂��C�M���X���A�f�Օs�U�ɂ�茳�a���i��Z��O�j�N�P�ނ���܂ł̈��N�ԁA���˂ɏ��ق������Ă���B

�@���̂悤�ɁA���˂����{�ɂ����鏔�O���̌��Ղ̍����n�Ƃ��ꂽ���R�̑��́A�������ݕ��̑ΊO���Ւ��S�n����J�g�i�j���|�[�j���ӂ���ܓ����ւĔ����|���˓��|�E���Ɏ��铌���̌��Ճ��[�g�ƁA�����|�F�����ւĔ����⒩�N�Ɏ����k�̌��Ճ��[�g�̌�������ʒu�ɂ���Ǎ`�Ƃ������Ƃł������B

�@���̃��[�g��ɍŏ��͒������l�����͂��`�����A�ȉ��̃|���g�K���l��́A���̐Ղ�ǂ����Ƃ������Ƃł������B

�@���̗��R�́A����ɑΊO���Ղ����̒n��̑����ɂƂ��ĕK�v�s���̂��̂Ƃ���ӎ��̑��݂ł���A���ɂ��̎����A���˗̎叼�Y���̂����܂Ȃ��U�v�������J�Ԃ��ꂽ�B

�@�|���g�K���D�́A���s�C�G�Y�X��鋳�t�̃L���X�g���z�����j�ɂ������g���u������呺�̂ɓ������Ă��܂��A�ŏI�I�ɂ͒���Ɏ���錋�ʂƂȂ������A���Y���́A���̖f�ՑD�̗U�v���͂���A�V���\��N���`�̃X�y�C���D�ɂ̓��\���������̌��ՑD�U�v�̏��Ȃ�����Ă���B

�@�܂��A�c���ܔN�L��Y���̃I�����_�D���[�t�f���D���̋A���i�c���\�N�j�ɍۂ��ẮA���Y�@����M�i�ق������̂ԁj�́A�ނ�������̑D�ŃI�����_�̃p�^�j�܂ő���A�l�N��̃I�����_�D���q�̕z��ł��Ă���B

�@�܂��A�I�����_�l�Ɩ��{�̌��ɂ������ẮA�A�ɗz�ɕ��˃I�����_���ق̑����̂��߂̗l�X�ȍH����s�����B

�@���˃I�����_���ْ��������c�������L�A����я��ق̏㕔�g�D�ł���I�����_���C���h��Ђւ̕Ȃǂɂ́A���������o�܂��ڍׂɋL����Ă���B

|

�}82�@���˃I�����_���ِ}(�w�����^�k�X���{���x)

|

�}83�@�͓��Y���i

|

�@���˃I�����_����

�@�c���\�l�N�A�I�����_�D�̏����`�Ƌ��ɕ��˂ɐݒu���ꂽ�I�����_���ق́A�������ˍ�����Ɏ肽�y���t�Ɖ��Ɏn�܂�A���ӂɏ��Y�����t�^���ꂽ�~�n�����킹�A�������ɏZ���E�q�ɁE�u���E�Ε��Ȃǂ��g�傳��Ă������B

�@�܂��A�D�̒┑�E�C���Ȃǂ́A���ˍ`����܃L���قǂ��͓��Y�i���킿����j�����Ă��Ă����B

�@����ɖf�Ղ̊g��Ƌ��ɁA�ݔ��̑�^���Ɩh�Ђ��͂����A���i�\�l�i��Z�O���j�N�Ɠ��\�Z�N�ɐΑ��̑�^�q�ɂ����z����Ă����i�s���a���u���˃I�����_���ق̑Γ��f�ՂƏ��ٌ������v�w���ˎs�j�����x�n�����j�B

�@���{�l�������ٗp����A�Ƃ��Ƀ|���g�K�����b�����{�l�ʎ��i�����j�́u��Ђ̒ʎ��v�Ƃ��Ĉʒu�Â����Ă����B

�@���a�Z�i��Z�j�N�A�}�J�I���o�D�����{�Ɍ����������{�l���R����i���傤����j�̑D���A�r���ŃC�M���X�D�ɝ\���i���فj����A���˂։g�q����鎖�����N�����B

�@�����A�I�����_�E�C�M���X�̘A���ƃJ�g���b�N�̃|���g�K���E�X�y�C���͐푈��Ԃɂ���A���A�W�A�C��ŁA�I�����_�E�C�M���X�����̑D�́A�|���g�K���D�⒆���D���U�����A���̐ςׂ݉�D������Ă����B

�@������C���s�ׂƂ��ă|���g�K���⒆���l�����{�֑i�������߁A�I�����_�͓������ɂ�����Ă������A���̕��R�̑D�ɐ鋳�t�i�Ă��j�����D���Ă������Ƃ���A�J�g���b�N���͂̉A�d�𖢑R�ɖh����`���������Ǝ咣���邱�ƂŌ`���̋t�]���͂������B

�@�����A���{�����ɂ����ẮA�I�����_�������āu�C���v�Ƃ��錩���������A�I�����_���̎咣���F�߂���͓̂���Ǝv���Ă����B

�@���a���N�܌��ɂ́A���{�ߊC�ɂ�����C���s�ׂ��֎~���A���{�l�����O�ɘA��o�������i�C�O�����n�ɂ�����b���Ƃ��ĕ��m���ق��邱�Ƃ��z�肳��Ă���j�A����������o�����Ƃ��֎~���閳�L���̖��{����̕��A���˔ˎ叼�Y���M�ɓn����A���Y������I�����_�E�C�M���X�l�ɂ��̓��e���`�����Ă���B

�@���Ő�̕��R��D�ꌏ�̋����𖽂���ꂽ���M�́A�I�����_�l�ɃA�h�o�C�X���A�����s���J�쌠�Z�ƑΗ����Ȃ�����A���R�D�̓���鋳�t�̑��݂𖾂炩�ɂ��āA�I�����_�l�̗�����D�]�����߂Ă����i�i�ϗm�q�u�]�˂ɓ`�B���ꂽ���{�l�����E����A�o�֎~�߁v�w���{���j�x�Z���j�B

�@�܂��A���i���i��Z�j�N�ɋN�������������A�D���l�c�핺�q�i��Ђ傤���j�Ƒ�p�̃I�����_�l�����^�C�c�Ƃ̕����ɂ��A����N�܂ł̊ԁA�������Ղ����f���邪�A���̎������M�͎��Ԃ̎��E�ɓ����܂���Ă���B

�@���ٖf�ՍĊJ�̈�Z�O�O�N�ȍ~�A���N�ɏo���ꂽ�������ꎟ�����߂ɂ�鎅�����i���Ƃ���Ձj�̕��˃I�����_�f�Ղւ̓K�p�Ȃǂ̓����ɂ�������炸�A���ꂩ�琔�N�Ԃ��I�����_�f�Ղ̍Ő����ł���A�����ł��A��͂藲�M�ɂ��I�����_�l�ւ̃A�h�o�C�X�Ə��ْ������t���i��̗��M�ɂ�鉺�����쐬���͂��߂Ƃ���Ζ��{�H�삪�������i���������u�w�����߁x�ɂ��I�����_�f�Ղ̕ϗe�v�w���ˎs�j�����x�O�j�B

�@���Y�������̂悤�ɕ��˃I�����_���ق̈ێ��ɔM�S�ł������̂́A�����܂ł��Ȃ��f�Ղɂ�闘�v�����˂ɂƂ��ĕs���ł���������ł���B

�@�]���āA���i�\���N�A���ˏ��ق̕��ƒ���ւ̈ړ]�����܂������A���ˏZ����菤�قɒQ�肳�ꂽ���t�́u���܂ŎO�Z�N�ȏケ��Ɋ���A�ق��̔\�͂��Ȃ��̂ŁA���ꂪ�Ȃ��Ă͍Ȏq��{�����@��m��Ȃ��v�Ƃ������Ƃł������i�i�ϗm�q�u���˔˂ƃI�����_�f�Ձv�w���{���j�x�Z�j�B

�@���̎��A�����������˃I�����_���قɂ�������Ղ́A�J�وȗ��Ő����ł���A���̂��߂ɐV�����ꂽ�Α��̌��z�����Ď��ɂ������{��l�Ɍx������������߂����Ƃ��A�ړ]�̗��R�̂ЂƂƂ��ꂽ�̂́A����Ȃ��Ƃ������B

�@���l�̑���

�@��ܘZ���N�A���͏\�ܐ��I�ȗ��Ƃ��Ă����C����������������A�`���ւ̌x������A�ˑR�A���{�Ƃ̉����͋֎~���ꂽ�܂܂ł������B

�@�������A���{�Ƃ̌��Ղɂ�闘�v�����߂āA����������{�֗���l�X�͐₦�Ȃ������B

�@�ނ�́A�����{�𒆐S�Ƃ�����{�����e�n�ɋ��Z���A�P�n�i�������j�┎���E���Ȃǂɓ��l�X���`���������A���{�ւ̓����ɂ����镽�ˁE�ܓ��ɂ��A�����̒����l���Z�݂����B

�@���˂ł����l�X�i�Ƃ������A�{���c���Ƃ�����ƌ��݂̉Y�m���Ƃ����������j���`�����ꂽ�B

�@�\�����I���ɕ��˔˂ɂ���Ē������ꂽ���ˏ��l�����i�₷�����j���̏��������ɂ́A�V�����ɖL��P�n���ڏZ���Ă����u���l��H�Ó��i���ǂ��j�v���A���Ƃ̐�c�ł���A�Ó��́A�G�g�̖��ɂ���ċ��s�̑啧�쐬�Ɍg��������ƂȂǂ��L����Ă���B

�@�܂��A�����̎c�}�𒆐S�Ƃ��镐�����l�D�c�I�Ȑ��͂������c���Ă������̂Ǝv���A�V���\���N�ɂ́A�G�g���珼�Y���M�ɑ��āA���˗̓��ɂ���u�Ă��킢�v�Ƃ����u���l�v���������D�ɑ��āu�����v�i�͂�j���Ȃ킿�C���s�ׂ��s���Ă���̂���߂�����悤�ɂƂ̖��߂��o����Ă���B

�@�I�����_�D�E�C�M���X�D�̗��q����A���˂ł͑����̒����l���C�㊈���Ɍg����Ă����B

�@�\�����I�����ɂ�����ނ�̃��[�_�[�̈�l�ɁA������B�i���イ�j�o�g�Ń}�j������X�y�C���Ƃ̐��͑����ɔs��Ĉړ����Ă������U�i�肽��j������A�܂����̒핪�Ƃ�����؉F�i�����j������B

�@�����E�؉F�́A�ƍN�E�G�������̎�����A����ɂ���đ�p�Ⓦ��A�W�A���ʂɂ�����Ɏ��D���o�����B

�@��̈����ƕ����ɂ́A���Y���M�����̎����A�u���l���Ђ����i���l�����̓��ځj�v�Ƌ��ɁA���{�����������Ă��炤���߂̍H����s���Ă��邱�Ƃ��������M������B

�@�܂��A���U�́A�������˂������n�Ƃ��Ē����{�y�Ƃ̌��Ղ��������悤�Ƃ��Ă����C�M���X���قɁA���Ƃ̌������������������A���z�̎��������o���Ă���B

�@����ŁA���U�́A��p�Ȃǂ𑫏�Ƃ��đ嗤�Ƃ̊Ԃ̖��f�Ղ��s���Ă���A����܂������f�Տ��l�I�Ȑ��i�������Â��Ă����B

�@�����āA���̗��U�̎����i��Z��ܔN�j�A���˂͓̉��Y����{�ɂ����鍪���n�Ƃ��Ă����A�ŗ��i�Ă�����イ�j�́A�������ݕ��ɂ�����C�㐨�͂̓��ڂƂȂ����B

�@�ŗ��́A���ɏ������ꕟ���s���i�ӂ�����ƂƂ��j�ƂȂ������A��Z�l�l�N�̖��̖ŖS��A���̈�b�Ƃ��Ĕ������͂̒��S�ƂȂ����̂́A�����ɐ��ɍ~�����Ă��܂����ŗ��i����イ�j�ł͂Ȃ��A�ނ����˂̓��{�l�c�쎁�Ƃ̊Ԃɂ��������A�����ł������B

�@�����D�̗��q�́A���쐭���ɂ����āA�����銰�i�\��N�̍����߂ɂ���Ē���݂̂ւ̏W�����������A���̌�A�ߐ���ʂ��ĕY���D�E���f�ՑD�ȊO�̒����D�̂��̒n��ւ̗��q�͓r�₦���B

�@�@�@�@�@4 �Δn�˂̒��N�f�� top

�@��k�s���i���Ă��j�̖�

�@�O���I�ɏ����ꂽ�����̗��j���w�O���u�x�̂����w鰏��x�u���Γ`�E�`�l�v�i�w鰎u�x�`�l�`�j�́A�܂��͂��߂ɑΔn�̂��Ƃ�`���Ă���B

�@�����ɂׂ̂��Ă���Δn�́A�u���鏊�Ⓡ�A���l�S�]������A�y�n�́A�R�������[�ё����A���H�͋��i����낭�j�̌a�̔@���A��]�˗L��A�Ǔc�Ȃ��C����H���Ď������A�D�ɏ��œ�k�Ɏs���i���Ă��j���v�ƌ�����B

�@�y�n�͑����A���Y���̒Ⴂ���́A�_�Ƃɂ͓K�����A�H�����̑������C�Y���Ɉˑ������Ñ�Δn�l�́A���������߂ĊC����k�Ɍ��Ղ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��u�s���̖��v�ł������B

�@�u�s���v�Ƃ́A���i���ށj�����ƂŁA��͓��{�A�k�͒��N�����ɑ���Ȃ��A�Ñォ�炱�̈و�������Ƃ������Ղ����Δn�̖��̐����铹�ł������B

�@���Ղ̓K�n�Ƃ��Ă̒��N����

�@�Ƃ�킯�Δn�̖����A���Ղ̍ő�̓K�n�ƑI�̂͒��N�����ł������B

�@���̖k�[����킸���l��E�܃L���B�C��̓��Ƃ��Ă͍ł��߂������i�悭��j�������ɂ������B���N�����ł���B

�@���̊C��̌��Ճ��[�g�́A�ꕶ����ɂ͂��łɑ��݂��Ă����B

�@�Δn�����Ŕ��@����闲�N���i��イ������j�y��Ȃǂ̒��N�����n�╨�A���邢�͒��N������݂Ŕ��@�������{��㊕����y�킪�����@���ɕ�����Ă���B

�@���m�O�i��Z���j�N�A�����i�Ƃ��A���^�������債���j���A�Δn�E���N���A�}�O���̉��ݕ����P�����鎖�����N����B

�@���́u���ɂ̓��m�i�ɂイ�����j�v���@�ɁA���{���l�ƍ��퍑�Ƃ̊Ԃ̖f�Ղ��s����悤�ɂȂ�B

�@���̖f�Ղ́u�i��D�i����ۂ�����j�f�Ձv�Ə̂���Ă��邪�A�f�Ղɏ]��������{���l�ł͂Ƃ�킯�Δn�l�������A�A�o�i�̒��ɂ́A�^��E�n�E���k�i���j�E��i����сj�E����ȂǑΔn�̓��Y�i���܂܂�Ă����B

�@�i��D�f�Ղׁ͍X�ƂÂ���ꂽ���A�`���͂��̑P���Ղ̌��ԂɊ����݁A�W��j�A�͂Ă͎���Ă����������N���Δn�ɐN�U����u���i�̊O�m�i���������j�v�i���i��\�Z�q��l���r�N�A���N�j�u�Ȉ�i�������j�����v�j�ƂȂ�B

�@���i�̊O�m�㒩�N�́A���{����̒ʌ��҂𐧌����邱�Ƃɂ����B

�@���{�l�ʍs�҂ɐ}���i�Ƃ���A����j��^�����������_�i�O���j�ɉ������A����𐳎��f�ՔF�̏؏��Ƃ����̂ł���B

�@����ɒ��N�́A���{����̓n�q�҂̔F�ؖ������A�Δn�̏@���ɔ����������B

�@�u�����v�i�Ԃ�j�Ə̂��邱�̓n�q�ؖ������s���A���{�Ŏ�肵�������Δn�̏@���́A�Ό��D�i��������j�܁Z�ǁA�����D�̔h���ɉ������N���疈�N�A�āE�哤��Z�Z��^������Ƃ����������F�߂�ꂽ�B

�@���̓����A���N�ւ̒ʌ��҂��F�߂���Ό��D���A��ǂ����ǂł��邱�Ƃ��l����ƁA�@���̓������v�������ɐ��ł����������m���B

�@����ɁA�u�Ëg�i�������j���v�i�Ëg�O����l�l�O�N�j�A���N�j�u�����i�������j������Ē��N�f�Ղ̓������Δn�̏@���́A���̌�����]�Ȑ܂��ւȂ�����ߐ����܂ŁA�������N�Ƃ̊ԂɑP���Ղ��ێ����邱�ƂƂȂ�B

�@�Δn�˂̘`�ٖf��

�@�Δn�@�����Ëg���œ������N�f�Ղ̓������A���c�ɂ��ł��ӂ����̂́u���\�E�c���̐���v�i��܋��`�㔪�A���N�j�u�p�C�E���ј`���v�j�ł������B

�@�L�b�G�g�ɂ�邢���̂Ȃ����N�o���́A�Δn�����N�Ƃ̊Ԃɉc�X�Ƃ��Ēz���Ă����f�Ղ��A�P�ׂ��J����œI�ɔj���B

�@�������A�����铹�N�����ɂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Δn�ɂƂ��āA�����Ȃ�㉿���Ăł��A�C�D�W�͉��Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ł������B

�@���̉ɂ͎��Ɉ�Z�N�]��̍Ό���v�����B

�@�Δn�˂̔S�苭�����̌��ʂ��Ɍc���\�l�i��Z�Z��j�N�A�Δn�ƒ��N�Ƃ̊ԂɌȓ��i���䂤�j��������ꂽ�B

�@�n�q�ł���Ό��D�i��������j�͓�Z�ǂƁA�ȑO�ɂ���ׂ�Ə����͌��������̂ł��������A����ł��Δn���҂��]��ł����f�Ղ̍ĊJ�ł������B

�@���\�E�c���̐���Œ��f���ꂽ���{�ƒ��N�Ƃ̗F�D�W���A����ƍN�̎���ɏC������A�ȗ���Z�Z�N�]��A�]�ˎ����ʂ��āu�����v�̒��̗B��̍��ƊO�����W�J���ꂽ�i�W�C���̂��߂ɑΔn�˂ɂ�鍑���̋U�����������j�B

�@���̊O�������{����ς˂��u�Ɩ��v�Ƃ��Ė������N�Ɏ���܂ł��ׂĒS�������̂��Δn�˂ł������B

�@���̎��������̂��߂ɓ��{�̍݊O���فE���قƂ��������u�`�i�a�j�فv�����N�ɐ݂�����Ă����B

�@����͊��R�i�v�T���j�̑����i�`�����A���j�ɂ��������Ƃ���u�����`�فv�i������傤�킩��j�Ƃ��̂���A�~�n�́A���݊��R�s�̗����R�i��イ�Ƃ�����j������і��Z���̍L�����������Ƃ����B |

�}84�@�`��

|

�@�����̎���A����̏o���Ƃ͂܂��قȂ����O���ɂ��������ȓ��{�l�X�ŁA�����Ɋَ�ȉ��A�ˎm�E���l�E�E�l�E�m����܁Z�Z�l�قǂ̑Δn�W�҂����Z���o�c�ɂ��������B

�@�`�ق͓������Ղ̏d�v�ȏ�ł�����A�Δn�˂ƒ��N�̖f�Ղ̑唼�͂����ōs��ꂽ�B���̂��ߑΔn�˂̒��N�f�Ղ́u�`�ٖf�Ձv�Ƃ��̂���Ă���B

�@���̑Δn�˂ɂ�钩�N�f�Ղɂ́A�i���i���傤�j�E���i�������j�A���f�ՁA�����Ď��f�Ղ��������B

�@�i��E�́A�O���V��ɏ]���čs���镨�i�̑����ł���A���̂����i��́A�Δn�̓��傩�璩�N�����ւ̑����A�͋t�ɒ��N��������Δn����ɑ���ԗ�i�̑���ł������B

�@�܂��u�����v�i���イ�����j�Ə̂��A�Δn�������̍����i�����j�i������ƁA���ꂪ�Ƃ��đ��悳�ꂽ�B

�@�Δn����̐i��i�́A��������̓`���ŁA��Ƃ��āA�Ӟ��E���H�i�݂傤��A���H�j�E�O���i����ڂ��A�h�|�ԐF�̐����j�ŁA����瓌��A�W�A�Y�i�́A����f�Ղœ����Ă��镨���A���{���F�őΔn�˂��D��I�ɔ����t���邱�Ƃ��ł����u�ΏB�����v�i�������イ�̂����́A���邢�́u���菜���v�j�ł���B

�@�Δn�ː��j���w�����L�x�ɂ́A�u����䏜���v�ƁA�킴�킴�u��v�̌ꂪ�������Ă���A�����ɑ���Δn�˂̎v������̂قǂ�����������B

�@���̂ق��i��ɂ́A��a�^���i��g�j�E�䎆�E�ʉ�匥���i���G����匥���j�E�ʉJ���~�~�E�ԓ�䡘F�i���ȗp�����j�Ȃǂ̍����H�|�i�A���ɂ͒��e�i�S�C�j�◰���E�����i�コ�ꂽ�B

�@������N������͈̉��i�A�����ɑ��Ă͓̕��i����Ȃ��Ă����B

�@���N�l�Q�E�Ք�E�^��E�Փ��E���E���i�ނ��j�E���ؖȁE�Ԃނ���ȂǁA���N�����ŎY���铮���E�A���E���E�D���E���p�i�ȂǂƂȂ��Ă���A�E�����̕i�ڂ͑��푽�l�ł������B

�@���������̐��x�́A���N���ɕ��S�������邽�߁A���i�\���i��Z�O�܁j�N���v���s����i���т̐��j�A���̎�����i��́u���i�v�Ɖ��̂����悤�ɂȂ����B

�@�Ƃ͂������̂́A���̂悤�Ȑi���i���i�j�E�́A�����̖f�ՂƂ͂������A�ƂĂ��Δn���������Ƃ̂ł��镨�i�ł͂Ȃ������B

�@�Δn�̒��N�f�Ղ̑哮���̖�ڂ́A���́A���f�ՂƎ��f�Ղł������B

�@���f�Ղ͒��N�ɎY���Ȃ����E�l�S�i�낤�ĂA���������j�E�Ӟ��i�����傤�j�E�O���i����ڂ��j�E�����p�ȂǂN���{�������i�ؖȁj��㉿�Ƃ��đΔn�˂��甃�グ������ł���B

�@�Δn����̗A�o�͂̂��A���E�l�Ƃ����������Y�z������̂ƂȂ��Ă����B

�@�z�������̖R�������N�ł͂����́A���K�������邢�͓��p����e���E�Ί�ȂǕ��퐻�쌴���Ƃ��ꂽ�B

�@������N�̖ؖȂ͈ߕ��̌����ŁA�]�ˎ��㏉���A�ؖȂ̍��Y�����ł��Ă��Ȃ����{�ł́A���d���ꍂ�����v���������B

�@����������i�ڂ͂̂��ɂ́A�A�o���d�E�����p����E���ő�[���ꂽ��A�ؖȂ��ꕔ���Ăł܂��Ȃ�ꂽ��A�`�قŒ��N�ɍėA�o���ꂽ�肷��悤�ɂȂ�B

�@���f�Ղ͘`�ق̊J�s�咡�i�������������傤�j�ŁA�����O�Ɣ��̂����A�܂茎�Z�N���l�ƑΔn�̊W���i���l�E��l�E�g�҂�j�Ƃ̊Ԃōs����l������ŁA���f�Ոȏ�ɗ����Nj���������Ƃ���͑傫�������B

�@������i���i�֗A�i�������j�A���ʂɐ������Ȃ����߁A�o�c�̕��@�������Ŕ���ȗ����l�����]�߂��B

�@�����A�\�����I�㔼�@�`�^�i�����悵���ˁj�̎����i��O��ˎ�j���̎��f�Ղ�g�D�I�Ɍo�c���A�Δn�˂͒��N�f�Ղ̉��������z���B

�@�A���i�́A���N�l�Q�E�����i�����j�E���D�������S�œ��{�e�n�Ŕ̔�����邱��珤�i�́A�Δn�ˌo�ϊ�Ղ̑傫�Ȏx���ł������B

�@�Ƃ�킯�Δn�˂̒��N�f�Ղ͕ʖ��u�l�Q�f�Ձv�Ƃ�����قǂŁA���N�l�Q�͂���قǗA���̔����v�ɑ傫�Ȋ������߂�M�d�ȕi�ڂł������B

�@�P�ʗʓ�����̎��v���傫�����Ƃ���A�����i���傤�A���f�Ձj�����Ƃ�₽�Ȃ������قǂł���B

�@�����A�������l�Q�͂��ׂĖ쐶�̐l�Q�ł��������߁A�N�ɂ���Ă��̗A���ʂ͕ϓ��͂��������A���\����O���̂��낪�ł��������\���i��Z��l�j�N�ɂ͘Z�Z�Z�Z���i��O��Z�Z�L���j�]�肪�A������Ă���B

�@�����̐l�Q�́A���������ɍ]�˂ŁA���~���E�≮���E�����̕��@�Ŕ̔����ꂽ���A���Ƒ唼�͍����̕��@�őΔn�˂ɂ��ꔄ���Ȃ��ꂽ�B

�@�l�Q�͂��̂ق����s�E���E��O�c���i�Δn�˂̔�ђn�j�Ȃǂł��̔�����Ă���B

�@�Δn�˂̒��N�f�Ղ̑�\�I�ȉc���i�ڂƂ������ׂ����̐l�Q�Ƌ��ɁA�d�v�ȗA���i�ڂ������i�����j�E���D���ł������B

�@�����͂͂邩�����Ő��Y���ꂽ���̂��A���̐��Y���ł���@�卑�ł����钆���ւ̒��v�g�߂ɐ��s�������N���̎g�b�⏤�l����ɓ���A����ɂ����`�ٖf�Ղɂ��Δn�˂���ɓ��ꂽ���̂ł���B |

�}85�@�Δn�˂̘`�ٖf��

|

�@�\�����I������\�����I�͂��߁A���f�Ղ̍ł������Ȏ���̑Δn�̗A���i�ڂ̂����A�l�Q�̗A���������͂邩�ɒ����ĉߔ��͐����i�����ƁA�����j�ł������Ƃ���Ă���B

�@�`�ٖf�Ղ�������ł���������̑Δn�˂̔����̗A���ʂ́A����f�Ղ��������ł����B

�@�Δn�˂͗A���������������s�։^�B�͌����ʎO��ӂ�̍D�����̏ꏊ�ɑΔn�˂͔˓@���\���Ă���A���������_�ɋ��s�ɉ^�ꂽ�����E���D���͔��肳���ꂽ�B

�@�̔����ꂽ�̂��A�����͐��w�̐D���E�l�̎�ō����Ȍ��D���Ɏd���Ă��A�������v������ꂽ�B

�@����́A�Δn�˂����N�f�Ղ������ɉ�]�����邽�߂̏���ȁu��v�ݏo���Ă������̂ł��������B

�@���̂悤�ȗA���i�ɑ��āA�Δn����̗A�o�i�́A��E���E��ށE�O�E�Ӟ��E���t���i�����A�����j�Ȃǂł������B

�@���ƂɗA�o��́A�啔�����Δn�˂̎��f�Ղ̓��ʕi�ڂł��钩�N�l�Q�Ɛ����i�����j�E���D���̑㉿�Ƃ��ėA�o���ꂽ���̂ł���B

�@�Δn�˂́A�����̋�̂قƂ�ǂ����s�̔˓@�Ŏ�ɓ���A��₩��D�őΔn�ɉ^�сA���Łu���D�v�Ƃ�����A�o�p�̏��D�Ř`�قɉ^�B

�@�������A�Δn�����ʂɒ��N�ցA�Ђ��Ă͒����ɗ���o�Ă�����́A�܂�Ƃ�����{�����̋�s��ɐr��ȉe����^���邱�ƂƂȂ�B

�@���\���i��Z��܁j�N�ɂ͂��܂�������ݕ������i�������イ�j�̂Ȃ��A�����̔��p���N�l�Q�m�ۂ̂��ߓ��ʂ̖f�Ջ�u�l�Q�㉝�Ë�v�i�ɂ�����������j���������ꂽ��A��̊C�O�ւ̑�ʗ��o�h�~����咣����V�䔒���i���炢�͂������j�ƁA�◬�o�͓��{���Ƃ̂��߂ɕK�v�s���Ǝ咣����Δn�˂̔ˎ��i�͂�j�J�X�F�F�i���܂���ق����イ�j�̘_�������肵���B

�@�\�����I���������ɁA���{�̋�֏o�}������O���ɏ��A�i���̗D�ꂽ�����Y�̐����E�ؖȁE���N�l�Q�̐��Y���\�ƂȂ�Δn�˂̘`�ٖf���i���ƂɎ��f�Ձj�����ނ��Ă����B

�@�]�ˎ���Δn�˂����{����^����ꂽ�i���͈�Z���ł������B

�@�������A�������̎j�����`���Ƃ���A���̑������y�n�̐��Y�����Ⴂ���Ƃɂ͕ς��͂Ȃ��A�����̎������Y���͂��������قǂł������B

�@����ɔ�ђn�̂ł����O���瑗���Ă��鎵�Z�Z�Z�قǂ�������Ă��Ȃ����̐H��d�����Ƃ͂ł����A�Z��Z�Z�قǂN�f�ՂŎ�ɓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@�n���I�ȏ�������A�ߐ��ɂȂ��Ă������E���N�Ƃ��������X����A����A�W�A�ɂ���Ԍo�ς̊��ɝ{��������V����Δn�˂̎p�́A��͂肠�́u��k�Ɏs���i���Ă��j�v���閯�̌����ɂق��Ȃ�Ȃ����A����Ӗ��ł͋ߐ����A�W�A�o�ς����������ɗ��p�����A���ېl�̎p�������B�ꂷ��B

�@�@�@�@�@5 ������̓��̕�炵�@���E���ˁE�ܓ��𒆐S�Ƃ���

top

�@�����ׂƕY���E�Y��

�@������u�����v�ɂ���Ē����D��I�����_�D�Ƃ̌��Ղ��֎~����A�܂��嗤�Ⓦ��A�W�A�C��Ɍ��ՑD��h�����邱�Ƃ��s�\�ɂȂ�������A���̒n��ƑΊ݂��𗬗e�ՂȈʒu�W�ł��邱�Ƃɕω��͂Ȃ��A�C���z���Ă����l�X�Ƃ̌𗬂͌`��ς��Čp�������B

�@���ꂪ�A�����ׂƕY���ł���B

�@���i�\���i��Z�O�܁j�N�ȍ~�A�����D�͂��ׂĒ���ɓ��`���A�����ł̂��Ղ�������Ă������A����ɂ����鐧���f�Ղ���������A�����Œ������ɂ�����f�Ր������ɘa�����ƁA���ӂ�o�����D����іf�Օi�́A����I�Ȍ��Ճ��[�g�����߂邱�ƂƂȂ�B

�@��p�A���̒�R���I�����A�����ɂ��A����̂��߂̊C�㕕���������ꂽ�勝���i��Z���l�j�N�̗��N�A����ł́A�N�Ԗf�Ս������̂��߂́u��荂�v���ݒ肳�ꂽ�B

�@�ꋓ�ɋ}���������q�����D�́A����ł̗A�������ɒ��ʂ��A�ϖ߂���]�V�Ȃ�����A����Ȍ�A�����D�Ɠ��{�l�̊Ԃ̔����ׂ��}�������B

�@���̌���ƂȂ����̂́A����s���݂̂Ȃ炸�A���݊e���̉����ł������B

�@�������i�ꎵ��܁j�N�A����ɂ����Ă����鐳���V�߂��o����A�M�B�i����ς��j���x�̓����𒆐S�Ƃ��钆���D�̓����E���f�Վ���܂�̂���Ȃ鋭�����}��ꂽ�ہA�ܓ��˂́A�ȉ��̂悤�ȓ��e�̎f���{�֏o���Ă���B

�@�i1�j�@���D���ŋ߁u��v�i�̂肷���j��ւ��āA���X�֕Y�����Ă���̂ŁA����A�u��K�V�ʂ�v�ܓ��̂�ʂ��ė���悤�ɂƂ̒����D�ւ̎w�������{�ڕt����o���ꂽ�B

�@�i2�j�@�����ŁA�̊C���ɂ����āu�ʂ��ׁv�������Ȃ�\��������̂ŁA�ܓ��˂ɑ��āu�����ᖡ�v������悤�ɂƂ̎w�����o���ꂽ�B

�@�i3�j�@������āA�ܓ��˂Ƃ��ẮA�]������ٍ̈��D�ԏ��フ���ɉ����ĕ��]���ꗢ�̂��������ւ̔ԏ��݂���B

�@�i4�j�@�܂��A�u�ʂ��ᖡ�v�̂��߂ɁA�ԑD�O�z��p�ӂ��Ă������A�ʂ��ׂ�����D�͏����D�őD���������A�܂������ׂ�������ꂽ�Ɛl�����́A�u���g�i���ɂ��̂��邢�j�v�ƂȂ��Ē�R���A�u��E�Ȃ��v�Ȃǂ��p�ӂ��Ă���̂ŁA�߂�܂���̂͂Ȃ��Ȃ�����B

�@�]���āu�~�D��v�̑D���̑������̂��������A����ɔ�Ȃǂ�����������g�l�������₷�K�v������B

�@�i5�j�@�ܓ��́A����l�������Ȃ���ɁA�l���C����ł͂Ȃ�������B

�@�]���āu������蓂�D�i���j�捞�v��ŗ���̂��̊m�F������ł���B�܂��A���̓��D��ړ��Ăɂ��āu�ʂ��ׂ̂��̋��v���̓��ɂ܂��ꂱ�މ\��������́i1�j�̎w���ɂ�葝�����Ǝv����B

�@�i6�j�@�ȏ�̗��R�ɂ��A���D���̓��𑽂��ʂ鎞���̏t����H�ɂ����āA�]�˂֑��l����A��ĎQ����ƁA�����C�����܂�̂��߂̐l�����m�ۂł����A���ɕs�s���ł���B |

�@�ȏ�̎f���́A�i6�j���疾�炩�Ȃ悤�ɁA�Q�Ό��̊ɘa��������ʂ̊菑�ɓY����ꂽ���̂ł���A���̂��߂̘_���W�J���͂����Ă��邱�Ƃɂ͒��ӂ��Ă����K�v������B

�@�����A�����Ƃ��āA�ܓ��̊C��ʂ铂�D�Ə����D�i���͂�Ԃˁj�Ȃǂ�p�������{�l�̊ԂŁA��ɊC���i���邢�͖��l���Ȃǁj�ł̖��f�Ղ��s���Ă������Ƃ́A�����s���Ɏc���ꂽ�u�ƉȒ��v�̋L�^�ł��m�F���邱�Ƃ��ł���B

�@���������C��̔����ׂ́A���D�́u�Y���v���ĂȂ���邱�Ƃ����������B

�@�ܓ��k�[�̏��l���i�������j�������̂Ƃ��A�ܓ��k����ʉ߂��Ă��铂�D�̍q�H���̊C�������Ă��镽�˔˂̏ꍇ�A�ٍ��D�́i�\�j�u�Y���v�E�i���j�u�Y���v�́A�����Z�i�ꎵ��Z�j�N�ɂ́A�i�b�j����z�E�i���j��Z�z�A�����ۓ��i�ꎵ�ꎵ�j�N�i�b�j��O�z�E�i���j�����z�A���O�N�i�b�j��l�z�E�i���j����z�Ƃ����ُ�ȑ����ɂȂ��Ă���B�@���̂������ۓ�N�̕Y�����z���������N�̑D�ŁA���Ƃ͑S�����D�ł������B

�@���ێO�N�̈��z�́A���˗̍����ցu�Y���v�������A�V���Ă��o�����Ȃ��������߁u�Ǖ��v���Ă���B

�@�ܓ��ł́A�C��Łu�����𑗂�v�A�Ȃ��ɂ́u���i�݂��j��ɗ��ɏ���āA��������A���D�̕ߌ�ԋ��A�����̂Ђ�Ќ��������D���i�����Ɓj�v�铂�D������A����ɂ������߂����悤�Ƃ���Ɓu������Ȃāv�h���A�ΉΖ���ܓ��˂̔ԑD�ɑł�������ꍇ������̂ŁA����܂�͌��������邱�Ƃ��w�����Ă���B

�@�܂��A���D�ɋ߂Â��҂�����Εߔ�����悤�ɂƂ����Ă���B�������������ׂ͓��{���̎҂Ɠ��D�Ƃ̂Ȃ��肪�����Ă͂��߂ĉ\�Ȃ��Ƃł������B |

�}86�@���˓����ˋؔV�}

|

�@�������A�{���Ɂu��Ɉ��v���ĕY���������D�̒���ւ̌쑗�͂�����ƍs���悤�ɂƂ��Ă���B

�@����A���N����́u�Y���v�u�Y���v�������A�ܓ��╽�˂ɂ͍ϏB����S�������ʂ���̋����𒆐S�Ƃ���Y�����������B

�@����́A���D�̏ꍇ�Ƃ͈قȂ�A���N���ݕ����瑘��ė�����Ă������̂ŁA�����ׂ�ړI�Ƃ���U���Y���ł͂Ȃ������i�r���q�w�ߐ����{�ƒ��N�Y�����x�j�B

�@�ܓ��╽�˗̂̏ꍇ�A���N�Y�����͒���쑗���ꂽ���ƁA�����őΔn�˖�l�ɓn����A�Δn�o�R�ŋA�����Ă���B

�@�ߐ��̂��̒n��̐l�X�ٍ̈��Ƃ̊W�́A���̂悤�ɁA�Y�����̋~���E����ւ̌쑗�A�����בD�̎���܂�ɓ�������邱�Ƃ����S�ƂȂ������A��ʂł́A�ŏ��ɂׂ̂����D�Ƃ̔����s�ׂւ̎�̓I�֗^�Ƃ����`�ŁA�����ȗ��̌��ՊW������Ӗ��ł͑������Ă����Ƃ�������B

�@�������A���̏����́A�����܂ł�����ɂ�����ߐ����Ƃɂ��Ǘ��f�Ց̐��̕ω��̏]���ϐ��Ƃ��Ăł���A�ˌ��͎��̂������s�ׂ�F�߂邱�Ƃ͂��肦�Ȃ������B

�@���̒n�斯�O�̌o�ϐ����ƎЉ�Ɂu�����v���^�����ω��́A��͂�傫�������B

�@���̕ω��̉��Ő����邽�߂́u���Ɓv�ĕ҂ւ̖͍����K�v�ł������B

�@�Y���ɂ����鐶�Ƃ̍ĕ�

�@���ו��ɂ�����ߐ��̐��Ƃ̍ł�����̂́A�ߌ~�Ƃ𒆐S�Ƃ������Ƃ̐V���ȓW�J�ł������B

�@�ܓ��˗̂╽�˔˗̂𒆐S�Ƃ����ߌ~�Ƃ̋�̗�ɂ��ẮA�u�v�x�Ɓv�̍��i�O�͘Z�߁j�ł��ڏq���邪�A�����ł́A�ߌ~�Ƃ��邢�͖��i�܂���j������i���킵�j���̂悤�ɁA�D����Ƃ��Ă̐��C�n��ւ̐�i���ƒn�悩��̏o�����_�@�Ƃ��āA�n���ւ̋Z�p�ړ]���͂����A���i���i�~���E�~���E�����E�����E����i�ق����j���X�j�ƑS�����ʂ̂��߂̓w�͂ɂ��A�ߌ~�ɂ����鐔��l�K�͂̌ٗp�̂悤�ɒn��S�̂��Y�Ƃ��o���������Ƃ��w�E���Ă����B

�@�Y���́A�����Ƃ��Ă̐��i�Ƌ��ɁA���D�Ȃǂ̊C���ʁE���ʂ̌��ߓ_�Ƃ��Ă̐��i�����������Ă����B

�@�c���O�i��Z�܁Z�j�N�Ɉ����͂��߂Ƃ���̓��̉Y�X��l�֕��˔˂���o���ꂽ�@�߂ł́A

�@�u�Y�X�֑����̏������l�吨�S�����o�����l�Ɍ��X�\���t���ׂ���A�吨�l�o�����ւA���̏������킢�A�Y�l�̂������i���j�ɂ����鎖�Ɍ�ԁA���̒i�A�S�j�����\���t���ׂ����v

�@�Ƃ���A�˂������I�ɑ����̏��l�������Y�֏o���肷�邱�Ƃ�]��ł����B