|

****************************************

Index 一章 二章 三章 付録

三章 地域文化の成立ち

1 一 壱岐・対馬・松浦の地域的個性と交流 top

海外との交流

この地域の文化形成にはいくつかのきっかけがある。その一つは、海外との交流である。

朝鮮や中国との国境地域にあたるこの地域は、日常的に海外と交流することが可能であった。

実際、天気がいいと対馬の北端からは韓国が遠望できるのである。

韓国の釜山(プサン)から高速船で博多港におもむくと、まず最初に山がちの対馬の北端が見えてくる。

対馬の東海岸を南下すると、長い矢のような対馬の島影が続く。

あたかもその矢の先端が壱岐や九州本土を指しているかのようである。

半島と往来した古代の船人たちは、この対馬の細長い島影を見て、安堵(あんど)したのではなかろうか。

この地域と大陸・半島との交流の歴史は古い。

西九州を中心に分布する縄文式土器である曽畑式土器は、朝鮮半島の櫛目文(くしめもん)土器に起源があるという。

この曽畑式土器は唐津周辺が発生の地らしい。

また、西北九州によく見られる縄文時代の「結合式釣針」は、朝鮮半島の東南部のものとよく似ている。

縄文時代からこの地域と半島の間には活発な交流があったのである。

原始時代において、大きな画期となったのは稲作の開始である。

その伝播ルートについては諸説あるが、まず縄文晩期に唐津市(菜畑(なばたけ)遺跡)から福岡市(板付(いたつけ)遺跡など)にかけて伝わった。

対馬の塔の首遺跡(弥生時代後期)では、北部九州系の遺物のほか、朝鮮半島系・中国系の遺物も見つかり、弥生時代の対馬の人々が広範な国際的交流を行っていたことが裏付けられた。

壱岐の原(はる)の辻(つじ)遺跡では、中国の鏡や銭、朝鮮半島の土器や中国の土器など、国際色豊かな遺物が出土している。

水田跡が見つかった唐津市の字木汲田(うきくんでん)遺跡(弥生時代)では、朝鮮半島系の銅剣・銅矛などが発見されている。

このように多くの大陸・半島系の遺物は、朝鮮半島−対馬−壱岐−松浦という、『魏志』倭人伝にも記されたルートでもたらされたのである。

ところで、西北九州には、朝鮮半島でよく見られる支石墓(しせきぼ)が多く見つかっている。

とくに長崎県に多く残るが、壱岐・対馬ではまだ一基も発見されていない。

この分布状況が当時のあり方を反映しているならば、先の対馬・壱岐を経由するルートとは別に、平戸・五島に直接半島から入ってくるルートの存在を考えざるをえない。

中世の領域文化

第二には、中世の大名や領主による領域の文化がある。

地域的には、大きく対馬の宗領国と壱岐・松浦地方の松浦党一揆(いっき)地域に分かれる。

後者は、十六世紀後半に有力一族が大名化し、波多(はた)氏・松浦氏・宇久(うく)氏(五島氏)の領国に分かれた。

対馬宗領国は宗氏が朝鮮との交流の窓口になることもあって、朝鮮との関係が深い。中世遺跡から出土する貿易陶磁器は、中国のものが圧倒的に多いのが一般的である。

しかし、対馬の中世後期の遺跡から出土する貿易陶磁器は、朝鮮陶磁器が圧倒的に多いのである。

これは対馬と朝鮮との密接な交流を物語っている。

この他、朝鮮半島系の仏像や経典・金工品・陶磁器も多く伝来している。

とくに仏像は半島系のものが多く、こうした外来の仏像を日本のものと考えていた形跡がある。

松浦地域は、鎌倉時代には争論が多く、裁判が絶えなかった。

南北朝時代になると、この地域の海の領主たちは、合戦や生活のレベルでまとまり、一揆契約を結んで団結するようになる。

松浦党は嵯峨源氏(さがげんじ)を名乗り、実名に漢字一字を用いた。

この頃になると、青方(あおかた)氏や大島(おおしま)氏のように、本来、他姓である領主も松浦党化し、源氏と一字名を名乗るようになる。

大きな一揆を結んだ松浦党は、軍事的に団結するほか、もめ事が起った場合には、多数決で解決すること、一揆内で裁判が起った場合には、理にかなった意見を言うべきことを取決めた。

さらに、市町路頭におけるトラブル、刑事犯、百姓の逃亡、土地や境界の紛争、牛馬の放牧等々日常生活の様々な問題の解決について、取決めを結んでいる。

またこの時代、松浦地方では漁場に関する紛争が頻発した。こうした紛争を解決するため、松浦党の領主たちは、一定の順番を決めて漁場を使用する方法を採用した。

藩の文化育成

第三には、江戸時代の藩による地方文化の育成がある。

藩士の子弟教育のため、各藩は高名な学者を招聘(しょうへい)したり、藩校を設立したりして、学問を奨励した。

対馬藩は朝鮮との外交を家役としたため、木下順庵(きのしたじゅんあん)門下の雨森芳洲(あめのもりほうしゅう)・松浦霞沼(かしょう)といったすぐれた儒学者を召し抱え、外交や教育にあたらせた。

藩校としては、小学校と日新館(にっしんかん)がある。

日新館は撰夷(じょうい)派の拠点となったが、幕末の勝井騒動によって、多くの志士が命を落とした。

唐津藩は、大久保氏以降、譜代藩となったが、藩主の交代が多かった。「転村庄屋」という独特の地方支配の制度をとった。

土井(どい)時代に、奥清兵衛(おくせいべい)・吉武法命(よしたけほうめい)が重用され、その学統が栄えた。

唐津藩では、私塾が多く設置され、民間教育を担っだ。

平戸には、イギリス・オランダなどの商館がおかれたため、ヨーロッパとの貿易がさかんで、ヨーロッパの文化も流入した。

平戸藩は山鹿素行(やまがそこう)の一族を招き、学問を奨励したため、山鹿流の学統が優勢となった。

藩主松浦清(静山=せいざん)の時代に藩政改革を行い、文武を奨励した。

静山は、文人としても有名で、随筆『甲子夜話』(かっしやわ)がある。

藩校としては、積徳堂(せきとくどう)・維新館(いしんかん)があった。

五島藩は、天明年間に永富数馬を採用し、藩士子弟の教育にあたらせた。

藩校として至善堂が設けられ、のちに育英館と改称された。育英館には、藩士の子弟のみならず、士族以外の子弟も入学することができた。

こうした藩校は、廃藩置県と共に廃止されることが多かった。 |

図94 対馬藩の日新館

図95 平戸藩の維新館

|

二 海外文物の移入 top

対外交流の要地

壱岐・対馬・松浦地方は、古来から大陸や朝鮮半島との関係が深く、大陸や半島との中継地となった。

対馬は朝鮮半島と約五〇キロしか離れておらず、また五島列島は済州島にも近く、また遣唐便船や遣明船の出発地であった。

そのため、半島系や大陸系の多くの文物がこれらの地にもたらされ、また今日に伝来している。

大きく、朝鮮半島系の文物と中国大陸系の文物に分けて、海外からの文物の移入についてのべよう。

朝鮮半島系の文物

朝鮮半島系の文物では、新羅(しらぎ)や高麗(こうらい)の仏像が伝来している。

とくに半島ともっとも近い対馬には、それが集中しており、日本の仏像より多い印象さえ受ける。

幕末に攘夷を唱える対馬藩士が「蒙古仏」(もうこぶつ)と称して斬りつけたのは、実は平安時代に造られた日本の仏像であった。

つまり、どこかで対馬の人々には、半島系の仏像を日本仏と見て、日本仏を蒙古仏すなわち外来仏と見るような意識の逆転が起っていた。

半島系の仏像が対馬に定着し、篤い崇拝の対象になっていたのである。

とくに海神(かいじん)神社の「如来立像」と黒瀬(くろせ)観音堂の「如来坐像」(にょらいざぞう)は、対馬の渡来仏を代表するものである。

前者は、神仏混交の時代には、海神神社の神体の一つであった。

顔立ちも体躯も大変優美な統一新羅時代の金銅仏である。

後者は、約二〇年ほど前に黒瀬観音堂で発見されたものである。

「男神様」「女神様」二体の中の「女神様」に相当し、安産の神様として、今でも地元では信仰を集めている。

顔立ちが優美な統一新羅時代の銅造坐像である。火災にあった痕跡があり、肩から足にかけて大きくゆがんでいる。

統一新羅時代の優品は、五島にも伝来している。

新上五島町若松町の極楽寺の本尊は、統一新羅時代の銅造の如来形立像で、鍍金がよく残り、力強ささえ感じられる。

ただし、五島列島の朝鮮半島系の仏像は、壱岐・対馬とくらべると、密度は低い。

壱岐市郷ノ浦町の金谷寺(きんこくじ)には、高麗時代の銅造菩薩坐像が伝来している。

これと対になる高麗仏が福岡県前原市に伝来しており、セットで日本に移入された後、壱岐と九州本土に分かれたと考えられている。

朝鮮半島系の金工品もこの地域には伝わっている。仏教関係の遺物が多い。

対馬の佐賀は室町時代に宗氏の守護所がおかれたところであり、円通寺(えんつうじ)は宗氏の菩提寺の一つである。

この円通寺には、朝鮮時代初期の梵鐘(ぼんしょう)がある。

また唐津市の恵日寺(えにちじ)には、大平六(一〇二六)年の銘文をもつ高麗鐘がある。

総高七三センチの、大ぶりで保存状態が良い梵鐘である。

北部九州に多く伝来する梵鐘のタイプに、日本と朝鮮半島の梵鐘をミックスした形のものがある。

「日朝混淆鐘」と呼ばれている。これは、日本の鋳物師が、朝鮮半島の梵鐘の影響を受けて作製したものである。

まさにこの地域の特性を象徴するものである。 |

図96 円通寺梵鐘(右)

図97 恵日寺梵鐘(左)

|

たとえば、対馬の旧清玄寺(せいげんじ)鐘は、応仁三(一四六九)年に筑前芦屋の鋳物師によって作製された日朝混淆鐘である。

総高一四〇センチと巨大な梵鐘であるが、描かれた文様が美しい。

朝鮮半島の金鼓(きんこ)も対馬にいくつか残っている。

豆酘(つつ)の金鼓は「豆煎の大鉦(おおかね)」と呼ばれたが、径七七センチの大きな高麗金鼓である。

また、対馬宗氏の菩提寺万松院(ばんしょういん)には、朝鮮国から贈られたという銅製の三具足が残っている。

朝鮮半島で焼かれた陶磁器もこの地域にはよく残っている。

対馬の海神神社には、高麗・朝鮮時代の壺や水注(すいちゅう)などが多く伝来している。

また、中世遺跡の発掘によって、多数の貿易陶磁が出土している。

壱岐や対馬では、朝鮮王朝陶磁の出土量が多い。

とくに対馬は朝鮮陶磁の出土比率が高く、中世において、いかに対馬が朝鮮貿易に依存していたかがうかがわれる。

唐津市の鏡(かがみ)神社に伝来する「楊柳(ようりゅう)観音像」は、高さが四メートル以上もある巨大な画像である。

その墨書から、至大三(一三一〇)年に高麗で作製され、明徳二(一三九一)年に鏡神社に奉納されたことがわかっている。

像は右向き半蹴(はんか)の観音像であり、大変立派な高麗仏画である。

中国大陸系の文物

中国大陸系のものとしては、対馬市上県町佐護(さご)にある「興安二(四五三)年」の銘をもつ北魏(ほくぎ)仏が注目される。

この五世紀代の北魏仏は、大陸系の伝世品としては大変古いものである。

いつの時代に将来されたのかは不明であるが、対馬の一角で朝鮮仏のまっただ中に一体中国仏が存在していたことは興味深い。

図98 六角形の石造井戸

平戸や五島には、十六世紀以降活動した中国海商の遺跡や遺物が残っている。

平戸の松浦史料博物館の下や五島・福江(ふくえ)の唐人町(とうじんまち)には、六角形の石造の井戸が残っている。

伝承では、福江の井戸は、海商王直(おうちょく)が造ったものであるという。

平戸は、明朝復興運動の英雄鄭成功(ていしゅんこう)の生誕地である。

鄭成功にまつわる伝承や遺物が残っている。

鄭成功居宅跡にある河内観音堂には鄭成功にゆかりがあるという媽姐(まそ)像がある。

媽姐は中国の航海神であり、中国人の居留地にはよく祀られた。

平戸に住んだ中国海商ゆかりのものという可能性は高い。 中世遺跡を発掘すると、どこからでも中国の陶磁器が出土する。 |

図99 鄭成功居宅跡

図100 田島神社の碇石

|

松浦市楼槽田(ろうかいだ)遺跡は、東彼杵(そのぎ)町の白井川遺跡と共に、多数の中国陶磁が出土した。何らかの貿易の拠点があったと考えられる。

小値賀(おじか)町も中国陶磁がよく出土するところである。とくに前方(まえがた)湾周辺は顕著で、中国との往来上の寄港地となっていた可能性がある。

中国陶磁に関連して、「元寇碇石」(げんこういかりいし)も北部九州沿岸で多く発見されている。

これはかって元軍の碇石とされていたが、今では、中国の貿易船のものとされている。

唐津市田島(たじま)神社や小値賀島で発見されており、こうした地域に日中貿易船が寄港していた可能性がある。

蒙古襲来関係の遺跡や遺物も多く、各地に「蒙古塚」がある。

長崎県鷹島(たかしま)は元寇の島として知られるが、二〇年以上にわたる水中考古学の成果によって、碗・壺などの陶磁器、石弾・矢・刀・弓などの武器、碇(いかり)・船材などの船舶遺物など、多数の遺物が発見されている。

碇の大きさなどから、全長四〇メートル級戦艦の存在も推定されている。

三 キリスト教の布教とキリシタン top

ザビエル、平戸で布教

キリスト教の伝来は、この地域に大きな影響を与えた。一五四九年八月(天文十八年七月)、イエズス会の宣教師フランシスコ・ザビエルが、マラッカから鹿児島に到着した。

ザビエルは島津氏の庇護のもと、一年近く鹿児島でキリスト教を布教した。

ザビエルの目的は、都での布教であったから、翌一五五〇年八月、平戸に赴いた。

平戸では、領主松浦隆信から歓迎された。

ザビエルは二ヵ月間ここに滞在し、約一〇〇人の信者を獲得した。一行の一人ファン・フェルナンデスはすでに日本語を話せるようになっており、日本語に訳した本を読み、説教して、布教したのである。

その後、ザビエルは大内義隆(よしたか)の城下町山口に向かうが、平戸にはコスメ・デ・トーレスを残し、布教にあたらせた。

ザビエルは、山口から堺をへて都に行ったが、荒廃した京都に失望し、堺から平戸に帰った。

トーレスは約四〇人の信者をあらたに獲得していた。

ザビエルは平戸で、マラッカから持ってきた日本国王への贈物を受取り、再び山口に向かった。

松浦氏のキリスト教保護と迫害

平戸の松浦氏は、ポルトガル船との貿易をしたかったため、当初、宣教師たちには好意的であった。

平戸・生月(いくつき)・度島(たくしま)には教会が建てられた。

天文二十二(一五五三)年に豊後からガーゴが平戸にやってきて布教し、多くの者がキリシタンになった。

その中に三名の有力な武士があった。

その内の一人は、生月・度島の領主であった籠手田安経(こてだやすつね)であると考えられている。

籠手田氏は松浦氏の譜代の有力家臣で、十六世紀前半の籠手田定経(さだつね)は、武家故実に明るく、大内氏重臣の飯田興秀から弓馬の故実を伝授されていたことが知られている。

平戸のキリシタンはじょじょに増加していった。

一五五七年、宣教師ガスパル・ヴィレラが平戸に派遣され、ガーゴを補佐した。

ヴィレラの努力によって、多数の者がキリスト教に改宗した。

しかし、布教のやり方が過激であったこともあり、寺社の反感を買い、松浦隆信は宣教師たちを領外に追い出した。

その後、松浦隆信は、キリシタンに改宗を迫り、従わない者は領外へ追放し、教会も壊した。

平戸のキリシタンは受難の時期を迎えた。平戸に来航していたポルトガル船は、永禄四(一五六一)年、船長を含む乗組員殺害事件に遭遇した(宮の前事件)。

松浦隆信はこれを黙認したため、ポルトガル船は平戸を忌避し、大村領の横瀬浦に入港するようになった。

隆信はこれを反省し、宣教師ルイス・フロイスに事件を詫び、再び教会を建設することを許可した。

平戸にまた教会が建てられた。こうして永禄七年、ポルトガル船が再び平戸に来航した。

しかし、翌八年にポルトガル船が福田浦に来航すると、松浦隆信はこれを攻めたが、逆に敗北し、以後、ポルトガル船の平戸来航はなくなった。

五島での布教

永禄八年、ポルトガル人を乗せたシャム船が五島に来航した。

五島の領主宇久(うく、五島)純定(すみさだ)は、ポルトガルとの貿易を望み、宣教師の派遣を依頼した。

翌九年、宣教師ルイス・デ・アルメイダが五島に派遣され、五島におけるキリスト教の布教が始まった。

その結果、すぐに信者ができたが、反乱が起こり、布教は進展しなかった。

十一年には、バラレジョが五島に布教に来て、領主の子以下、約三〇〇名を入信させた。

キリスト教禁令とかくれキリシタン

天正十五(一五八七)年の秀吉による伴天連(ばてれん)追放令、慶長十七(一六二三)年と十九年の家康によるキリシタン禁令等々、キリシタンへの禁令と弾圧は強化されていった。

その結果、棄教するキリシタンも多かったが、密かに信仰を守るキリシタンも多かった。

元和九(一六二三)年にはイギリスは平戸から撤退していたが、鎖国制の強化によって、平戸にあったオランダ商館は、寛永十八(一六四一)年、長崎に移され、平戸は貿易都市としての活動を停止した。

明暦三(一六五七)年には、大村藩で六〇八名のキリシタンが発覚し、召し捕られた(郡崩(こおりくず)れ)。

その多くは斬首となった。このように、大村藩はキリシタンに対して厳しい態度で臨んだ。

一方、五島藩は人口が減少傾向にあったこともあり、キリシタンに対して比較的寛容であった。

そのため、十八世紀末ごろ、大村領のキリシタンたちは大挙して宇久島以外の五島列島に移り住んだ。こうして五島はかくれキリシタンの島となった。

幕末に長崎でキリシタンが発覚した。五島においても同様で、多くのキリシタンが捕らえられた。

一八七三(明治六)年にようやくキリスト教が解禁されると、各地で密かに信仰を守ってきた信者たちは公に信仰が認められることとなった。

五島には西洋人の神父が布教に来て、多くの教会が建てられた。

しかし、こうした再キリスト教化をせず、近世以来のかくれキリシタンの信仰を守っている地域もある。

生月には、キリストをイメージした御前様(納戸神様)が信仰の対象として今日も残っている。 オラショという祈祷文が口伝で伝えられ、様々な儀式が残っている。 |

図101 納戸神

|

四 朝鮮通信使 top

鎖国下の国家外交

中国制覇の野望に燃えた豊臣秀吉の、「征明嚮導」(せいみんきょうどう)も「仮途入明」の命も拒否した朝鮮に対して、文禄元(一五九二)年と慶長(一二五九七)年の出兵(朝鮮史「壬辰(じんしん)・丁酉倭乱(ていしゅうわらん)」)は、日本と朝鮮の隣好の絆を壊滅的に断ち切った。

いわれなき侵略に日本に対する朝鮮の人々の不信感や怨念は石に刻んでもなお拭いきれず、民族の深い心の傷として歴史に永遠に遺ることとなる。

当然それは、対馬と朝鮮の通交・貿易の関係も絶ってしまうこととなった。

先史時代以来、朝鮮半島と「南北に市糴(してき)する」民(『魏志』倭人伝)の地、対馬との文物交流はさかんで、海峡の潮(うしお)の上を、倭の水夫たちは繁く往来しては貪欲(どんよく)に市糴(米や穀物を買うこと、交易すること)した。

中世倭寇の暴虐や「応永の外冦」(応永二十六〈一四一九〉年・朝鮮史「己亥(きがい)東征」)、朝鮮における日本人居留地の「三浦の乱」(一五一○)などいくつかの抗争はあったものの、その善隣関係は絶えることなく保たれていた(倭寇については、ほかに朝鮮半島沿海地における、国内の略奪集団の存在も指摘されている)。

十五世紀の海東(かいとう、日本・琉球)の実情と朝鮮との通交の歴史や役人、接待の規程を克明に記述した『海東諸国紀』(一四八七〈文明三〉年)の撰者申叔舟(せんしゅくしゅう)は、朝鮮政府の高官であり第一級の知識人であったが、その最期に時の成宗(せいそう)王に、「願わくば国家日本と和を失うことなかれ」(『増正交隣志』)といい遺したという。

しかし、豊臣秀吉の朝鮮出兵は、回復不可能なほどにこの善隣の構造を破壊したのだった。

小西幸長と共に先陣を指令され、天を睨う思いを胸に朝鮮の地で戦をしなければならなかった対馬島主宗義智(そうよしとし、宗氏第一九代)にしてみれば、戦後善隣関係の回復は急務であり最大の課題であった。

二度にわたる朝鮮出兵は、対馬を極度に疲弊(ひへい)させていた。

将兵の動員、秀吉軍の集結地、糧食・物資の供給地として、負わねばならない役務に痩せ九島はさらに痩せた。

何としても打開しなければならない朝鮮との修好関係、貿易の再開、対馬の命運はそこにあった。 島主宗義智の苦悩のほどが推察される。 |

図102 宗義智

|

修好・貿易回復成る

義智は終戦(慶長三(一五九八〉年)の翌年から朝鮮との修好、貿易再開を期して対馬から梯七太夫(かけはしひちだゆう)・吉副左近(よしぞえさこん)・柚谷弥助(ゆたにやすけ)ら和平の使者を送った。

しかし、「不倶戴天の敵」の国からの使者は、はじめのうちは抑留されて一人として帰島する者はなかった。

それでも義智は諦めず、戦役で日本に拉致されてきた朝鮮人を送還する懐柔策もとりながら、粘り強く交渉をつづけた結果、日本に対する憎悪に満ちた朝鮮側の態度も漸次軟化を見せはじめた。

慶長五(一六〇〇)年関ヶ原の合戦後、国内統治の権力掌握をほぼ確実にした徳川家康は、宗義智に対して、朝鮮との和平交渉に全力を注ぐように指示した。

「日本朝鮮和交のこと古来の道なり。(中略)通交は互いに両国の為なり」(『通航一覧』)と、家康も日本と朝鮮との通交の必要性は認識していた。

またこの時期、日本との修好を再構築しなければならない背景が朝鮮側にも存在していた。

このような時勢を機に、慶長九(一六○四)年朝鮮からの「探賊使」(たんぞくし、国情探索の名目)の来日、日本から朝鮮への「家康国書」の送呈と「犯陵之賊」(はんりょうのぞく、先の朝鮮出兵の折、王墓を荒らした倭兵)の引渡しが行われ、朝鮮側の日本に対する心証も好転の兆しを見せた(実は、国書は実は対馬で偽造されたものであった。以後も国書は対馬藩によって偽造され、ついには寛永十二(一六三五)年の「柳川事件」に発展する)。

こうしてあの秀吉の「仮途入明」に名を借りた朝鮮出兵が終ってほぼ九年、慶長十二二六〇七)年正月、正使呂祐吉(ヨウギル)以下四六七名の朝鮮国大使節団が、恨んでも恨みきれない憎悪の国日本へやってくる。

ここに信義にもとづく善隣の国交は回復し、明治維新までの二六〇余年間、徳川幕藩体制の鎖国下唯一の国家外交が継続されることとなる。

平和外交下の朝鮮通信使

慶長十二(一六〇七)年第一回の通信便の来日以来、江戸時代を通じて文化八(一八一一)年までに、朝鮮通信使の来日は一二回におよんだ。

が、朝鮮通信使そのものは江戸時代以前にも来日した。

当初は、「報聘使」(ほうれいし)「回礼使」(かいれいし)などと称して、たびたび日本に使節が遣わされてきたが、応永二十(一四一三)年には「通信官」が任命されている。

これが第一回の「通信使」であるが、結局この時は訪日には至らなかった。

朝鮮王朝は正長元(一四二八)年、室町幕府五代将軍義量(よしかず)逝去の弔礼(ちょうれい)と、六代将軍義教(よしのり)の襲職(しゅうふく)を慶祝する通信使の派遣を決定、翌年六月約五〇名の使節団が京都までやってきた。

朝鮮通信使はその後も数次にわたって来日、そして江戸時代以前最後の通信使となるのは、慶長元(一五九六)年である。

文禄(壬辰)の朝鮮出兵後、通信使黄慎(ファンジン)らが明の冊封使(さくほうし)らと共に来日。

この時、秀吉が明国の冊封体制下に編入されることを拒否することにより慶長(丁酉)の乱となる。

江戸時代に入り、第三回目までの朝鮮通信使は、その使節名を「回答兼刷還使」(かいとうけんさっかんし)と称し、まだ「文禄・慶長の役」(壬辰・丁酉の倭乱)の戦後処理の色濃いものであった。

というのは、日本(対馬)から届けられた徳川将軍の国書に対する回答と、先の戦乱の折、朝鮮本土から日本に拉致されてきた、数万ともいかれる被虜(ひりょ)人の刷還が主な目的であったからである。

この時期、理不尽に国土を蹂躙された朝鮮国内には、まだ日本に対する根強い不信感があったものの、日朝修好の機運は両国の利害関係の葛藤をへながら「通信使来聴(らいへい)」という姿で形づくられていくこととなる。

朝鮮からの使節に「通信使」の名が冠せられるようになるのは、将軍家光裁定の柳川事件の翌年、寛永十三(一六三六)年第四回目の使節の時からであるが、宗家文庫史料(長崎県立対馬歴史民俗資料館)などには「信使来聴ニ付」、と単に「信使」と称されている記録も多い。

「通信」とは「信」を「通す」という意味で、善隣関係の構築の願いが込められており、朝鮮通信使は江戸時代における日本と朝鮮の対等な平和外交の象徴であったともいえる。

朝鮮通信使は一大文化使節団

朝鮮通信使の来日は、第二回の伏見行礼(将軍秀忠が伏見に滞在していたため)、最後の第二一回の対馬易地聴礼(えきちへいれい)を除き、江戸まで旅行して江戸城で国書交換の盛大な儀式を執り行うのが恒例であった。

構成人員は、正使・副使・従事官以下三〇〇名から五〇〇名ほどであった。

国家を代表する外交使節団であるがために、その首脳となる人材は李朝政府第一級の官僚や文化人たちであった。

彼らの学問的、芸術的な専門性は高く一行の立ち寄った宿舎には、多くの文人や学者がつめかけ、詩文の応酬など文化交流がさかんに行われた。彼らがその時々に遺した質の高い文化遺産は、今も日本各地に伝えられている。

使節団の随行員には、楽隊・武人・医者・通訳・絵描き・馬上才の芸人、それに美しく着飾った小童(若者)らも加わっており、一行は、国家を担った外交使節団であると同時に、一大文化使節団でもあった。

絢爛とした異文化を伝える行列は、沿道の庶民の目を奪うものであり日本の絵師たちにもまたとない画題ともなった。

ために多くの色鮮やかな朝鮮通信使行列絵巻が伝世することとなる。

さらに彼らは、日本の旅行の途次見聞したこと、出会った人物らについて、ときに鋭い批判も交え克明な使行録をまとめている。

享保四(一七一九)年来日の通信使の制述官申維翰(しんいかん)の記録『海游録』(かいゆうろく)は、なかでもよく知られた使行録である。

李氏朝鮮にとって、通信使行は日本探情のまたとない機会でもあった。

通信使迎送護行の大役を担った対馬藩

朝鮮通信使来前については、鎖国下の日朝外交の実務を「家役」とした対馬藩の存在がひときわ輝くときであった。

柳川事件後、通信使来聴(らいへい)について対馬藩がもっとも頭を悩ませ、国書偽造の最大要因ともなった徳川将軍の「先為(せんい)国書」の提出も朝鮮側にする必要はなくなった。

明暦元(一六五五)年以降、通信使は将軍の嗣位(しい)・襲職祝賀の目的で来日することになるが、その来聴手続はまず対馬藩の告訃(こくふ)参判使が釜山の草梁倭館に派遣され、朝鮮東菜(トンネ)府の役人に将軍の逝去が報告されることからはじまり、以後は対馬藩をあげての来聘(らいへい)実務が数年つづくことになる。

来聡時期について幕府との協議、修聘(しゅうへい)参判使の派遣、釜山までの迎聘(おうへい)、対馬府中での迎接儀式、江戸までの嚮導(きょうどう)、江戸城での国書交換儀礼、そして帰路もまた然りである。

宗家文庫史料『毎日記』によると、明和通信使の場合宝暦十三(一七六三)年十月二十三日釜山からの一行が対馬府中着、江戸まで往復して翌明和元年六月十九日に府中浦から釜山に向かっている。

また、同記録「信使御国控」によるとこの間藩主をはじめ、総支配平田将監(しょうげん)以下四六〇名の藩士が通信使の先導・護行にあたっている。

このように歴史的な国際儀礼を毎回統括するため、対馬藩では膨大な量の「信使記録」がまとめられ、現在も国内外に保存されている。

朝鮮国を代表して来日する大使節団の迎接事務を管掌する対馬藩には、藩の威信もかかっていた。

ために雨森芳洲と申維翰の主張のすれ違いや、国王号をめぐる芳洲と新井白石の論争が生じたり、さらには異文化摩擦ともとれる藩の朝鮮語通詞鈴木伝蔵による通信使中官崔天宗(さいてんそう)殺人事件も起きたりした。

が、やはり通信使の来聴は「誠信之交隣」の理念にもとづく成果であり、両国が相互に授受した内容も大きかった。

通信使の来日は、文化八(一八一一)年第一一代将軍家斉の襲職を祝賀する使節で終る。

この通信使来聴は両国の事情、思惑により難航し将軍襲職から実に二〇年以上へており、しかもその形態も従来までのものとは全く違う対馬での易地聴礼であった。 |

図103 朝鮮通信使に随行する雨森芳洲

|

しかし、易地聘礼とはいえ、そのときの通信使の武官柳相弼(ユサンピル)の記録した『東槎(とうさ)録』中の「両使臣が島主に別れを告げる書」の一節に、

「王事を完遂し帰船に至るに及び、公私ともに幸甚であるが、美しい声音がだんだん遠のき人をして愴然たらしめます。(中略)今般我等使行は一箇月を過ぎるほども舎館に留まって貴州に御迷惑をかけたことが前日に比べて倍にもなったが、接待と保護の勤勉着実なことが終始変ることなく、送って下さった飲食物の豊富なことも普通を過ぎており御厚意に対する感謝の言葉もありません。舟行は慌しく書は意を尽くすことができず、ただ願わくは十分養生なさって早急に御快疱されんことを(藩主義功(よしかつ)がこの時病気だった)」(若松實訳)とみえ、あるいはいよいよ対馬府中浦を船出するにおよび、

「見物する男女老少が林の如くであった。其の中に顔見知りの禁徒倭(きんとわ)と伝語倭(でんごわ)達が或るいは手を挙げて仰いで揖(ゆう、手を組み会釈すること)をして、或るいは手を挙げて仰いで扇子を振ったりするが別れを名残り惜しむ意が有った」(同)との記述もみえ、日朝のあたたかな交流の情景が描かれている。

朝鮮通信位来聴は、その後十二代将軍家慶(いえよし)の襲職を祝賀するための大坂易地聴礼(文久元(一八六一)年)が計画されたが当の将軍の逝去により中止、さらに続く十三代将軍家定襲職について、安政三(一八五六)年対馬易地聴礼が計画されたが、これまた安政五(一八五八)年将軍逝去により中止。

さらには十四代将軍家茂(いえしげ)のための通信使来聴を丙子年(一八七六)に対馬昜地で実施の計画がたてられたものの、慶応三(一八六七)年、当の将軍は逝去。

三たび通信使の来聴は挫折した。続く将軍慶喜(よしのぶ)についても対馬藩挙げての来聴実現の努力は続くが日本は幕末の動乱期を迎え、結局実行されることはなかった。

対馬の厳原(いずはら)町には、江戸時代の朝鮮通信使来日にちなむ史跡が多く遺され、最後の昜地聘礼にかかわる碑が各所に建てられている。

通信使の来日は文化八年で終ったが、もう一つの朝鮮通信使ともいうべき訳官位(対馬まで一〇〇名ほどでやってくる朝鮮使節)はその後もやってきている。

五 古伊万里 top

古伊万里の誕生

古伊万里は、現在の佐賀県西松浦郡有田町とその周辺で焼かれた磁器の中で、特に江戸時代に焼かれたものを指していう。

肥前には古くから陶器の焼き物――唐津焼――があった。日用雑器として使用する陶器に釉薬(ゆうやく)をかけた焼き物で、西日本を中心に広く使われ、桃山時代頃から流行し、茶の湯でもよく用いられた。

ところが十七世紀初頭、有田の山奥、泉山(いずみやま)という地で良質の磁石が発見され、磁器の生産が本格的にはじまると、肥前の焼き物は一変した。

それは元和年間(一六一五〜二四)のことであり、磁器の製造方法を指導したのは、文禄・慶長の役の際に朝鮮から連れてこられた陶工たちであった。

その指導者の一人である李参平(りさんぺい)が泉山の石場を発見したのである。

ここに多くの陶工が集まって窯場を形成し、磁器が安定して生産されるようになった。

図104 伊万里焼

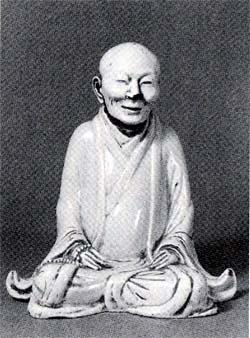

有田で焼かれた磁器は、主に伊万里港から出荷されたことから「伊万里」として世に知られるようになる。 |

図105 酒井田柿右衛門 |

創成期の製品は、朝鮮の影響を強く受けており、小ぶりの皿や椀・壼が多く、染付け藍(あい)色のみで、柄は柳・松・梅・菊などの簡単なものばかりであった。

焼造技術が完成するのは寛永年間(一六二四〜四一)である。

染付の発色も明度を増し、中国の染付磁器のデザインや文様などが取入れられた。

佐賀藩は、窯業を有望な財源になるとみて、有田に皿山と呼ばれる窯業集落を形成し、陶業を営む一五〇戸を定めた。

また皿山代官所をおいて、品質の向上や製陶土の機密の保持にあたらせた。

有田皿山の生産態勢がととのった十七世紀後半には、染付の絵柄も和風化され、狩野派や土佐派の絵画の影響を受けた力強い運筆のものとなった。

中国の技法である赤絵の技法が取入れられたのもこの頃である。

赤絵は、初代の酒井田(さかいだ)柿右衛門が長崎に滞在中の中国人から色絵の顔料を入手して完成させたと伝えらえている。

それは、本焼きを終えた白い磁器の土に、赤・緑・黄・紫・青などのガラス質の透明性の上絵具で文様を盛り上げて彩色し、「赤絵窯」と呼ばれる小さめの窯で低い温度で焼き付けるものである。

このような色絵の大鉢や大皿・角瓶などの大型の製品が生産されるようになったのがこの頃の特徴である。

海外への輸出 万治三(一六六〇)年頃、オランダ東インド会社によって、海外への輸出もはじまり、色絵の技法も確立されて、商品価値を高めた古伊万里がその最盛期を迎える。

この時期、それまでヨーロッパの市場を独占していた中国の磁器が、明・清交代の政情不安のために制作量が減少し、「伊万里」の需要が増加した。

また国内でも庶民の経済力の増大により庶民の調度である磁器が全国的に広まり、「伊万里」の市場は大きく広がった。

このような状況の下、佐賀藩は、寛文十二(一六七二)年に赤絵だけを専門に絵付けする人たちである赤絵屋一一軒を有田内山に集めて独占経営をはじめ、また伊万里郷大川内山に御道具山という藩窯(はんよう)を設けた。

そこでは、有田皿山代官所の管轄のもと、ろくろ細工人・ひねり細工人・画工・下働きなど三一人からなる職制をととのえて精巧な作品を焼造した。

作られた染付・色絵・青磁などの大半は食器類で、佐賀城内の調度品や朝廷・公家・将軍・諸大名・諸社寺への献上品や贈答品として用いられた。 |

図106 大川内山

|

ここで製造される磁器の文様は藩からの指示による特別あつらえであった。

一方、海外向けの製品では、紅茶茶碗や油壺・水瓶・油瓶・盤などヨーロッパの生活用品の注文が多くなり、ヨーロッパにも「伊万里」が広まったことが分かる。

有田皿山代官所では、オランダ貿易に対処するために、当時、唯一の貿易港であった長崎の出島に「代替物会所」をおいて、町年寄高木彦右衛門が初代の「唐蘭商売元締」に任じられた。

ヨーロッパとの交易により、さらに技術的に進歩した「伊万里」ではあったが、十七世紀末には中国からの輸出が再びはじまり、またオランダ東インド会社がイギリス勢力におされて力を失ったために、「伊万里」の輸出量はしだいに減少していった。

庶民の器へ

量産できるようになった古伊万里は、しだいに美術品というよりは、国内向けの実用品中心となっていく。

大量の注文に応じるには、従来の一一軒の赤絵屋では間に合わなくなり、明和七(一七七〇)年、さらに五戸が赤絵屋として追加登録された。

当時、国内の流通機構も整い町衆や農・漁民の利用者が増加した結果、油壺や猪口(ちょこ)・酒器類が多く生産された。

中国的様式から離れて、日本の磁器として深く庶民の間に浸透していったのである。

文政十一(一八二八)年八月、有田皿山は大火にあい、大きな打撃を受けた。多くの陶工・画工たちは、有田皿山の外側の地域である外山・大外山をはじめ各地へと移り、生産は低下した。

佐賀藩の復興策により立ちなおった古伊万里は、新しい時代を前にデザインや模様に新しい傾向が見られはじめた。

それは、神社仏閣の祭礼や冠婚葬祭で酒盛りの機会が増えたために、大皿の需要が増えたことに対応するもので、染付地図絵大皿など五〇〜八〇センチの平鉢を数多く生産した。

こうして新しい道を探りつつ、古伊万里はやがて有田焼や伊万里焼などと名称を変えながら連綿とつづいていく(『伊万里市史』本編、大矢野英次『古伊万里と社会』)。

六 壱岐・対馬・松浦の文化を創った人々 top

1 陶山訥庵(すやまとつあん)

対馬聖人

対馬藩政史に「対馬聖人」と称される陶山訥庵は、名を庄右衛門、字を存(ながろう)といい、鈍翁(どんおう)とも号し、別名を海隅生(かいぐうせい)、西丘(せいきゅう)老人とも称した。

明暦三(一六五七)年対馬藩宗家の儒医として仕える陶山玄育(げんいく、一六二九〜八二)の長男として対馬府中で生まれた。

幼名を五一郎といい、母は堀田氏で、祖先はいわゆる「古六十人」の身分であった。

「数山」(すやま)と称した時代(天明の頃)もあった。

寛文の頃、江戸の木下順庵の下で朱子学を学び、室鳰巣(むろきゅうそう)と並び称せられた。 のち、奈良で心学を学んだといわれる。

延宝二(一六七四)年対馬藩に出仕する(「甲寅年御奉公被召出」、宗家文庫史料「大古御馬廻奉公帳」。長崎県立対馬歴史民俗資料館架蔵、以下「奉公帳」)。

延宝八(一六八〇)年二四歳で家督を継ぎ、馬廻一〇〇石となった。天和二(一六八二)年には雨森芳洲・松浦儀右衛門(霞沼=かしょう)と共に、「信使立御供相勤」めた(奉公帳)。貞享二(一六八五)年二九歳のとき、平田直右衛門・加納幸之助と共に『宗家家譜』の編纂を命じられ翌年完成させている。

元禄八年には朝鮮に渡っている。

これは、竹島(欝陵(うつりょう)島)領有問題解決のためで、訥庵の主張は、「竹島は朝鮮に帰すべき」との論(「竹島文談」)であり、日本に帰すことは「不仁不義」であるとするものであった。 |

図107 陶山訥庵

|

元禄十一(一六九八)年七月には、朝鮮御支配杉村釆女(うめね)・平田直右衛門の佐役を仰付けられ(「奉公帳」)、この年から翌年にかけて起きた対馬藩の飛び地である肥前田代領と久留米藩領との境界紛争の交渉にあたり、首尾よく勤め五〇石の加増となっている(「奉公帳」)。

筑前の儒者貝原益軒(かいばらえっけん)は、訥庵がこの事件の交渉に派遣されたことを聞き、「対州之勝に必可成(なるべし)」とのべたという。

御郡奉行就任

元禄十一(一六九九)年四三歳、三月十七日に郡奉行を仰付かり(「奉公帳」)、後年訥庵をして「対馬聖人」たらしめる対馬全島の「猪鹿遂(追)詰」(ちょろくおいつめ)の大事業がこの在任中に行われる。

またこの間、対馬防衛のため府中での鉄砲製造(鉄砲屋、宝永二年)や「鰥寡(かんか)孤独之老衰(ろうすい)病身片輪者」救済のための窮民屋を献策し、実施に移した。宝永三(一七〇六)年十一月には旅人吟味役(「奉公帳」)となり、対馬に流入する人口の統制にあたった。

そして、宝永五年六月に御郡奉行役となり、御用人格となっている。

また、同年御奥勤めを願出て御用人格となったが、旅人吟味役は免ぜられなかった(「奉公帳」)。

しかし、六年三月には許されている(「奉公帳」)。

八年には、鉄砲屋設置建言にもとづく「鉄砲格式僉議(せんぎ)状目」をまとめ、全島民による対馬防衛策を提言した。

正徳二(一七一二)年には御郡奉行在任時の実績、あるいは藩からの質問に応えた「口上覚書」(上・下)を提出。正徳四年五八歳のとき、老齢を理由に致仕を願い出たが許されず、享保五(一七二〇)年世子岩丸の傅(もり)を命じられるが辞退、あらためて相談役となった。

この頃から対馬の農政に熱い思いをかけた、旺盛な著作活動が展開される。

その後も対馬藩に尽くした訥庵は、六八歳の享保九年九月十六日に、隠居を許され、家督を倅(せがれ)大助へ譲っている(「奉公帳」)。

対馬藩政史上、後世にも高く評価される実績を残し、対馬聖人は、享保十七年六月二十四日病死する(「奉公帳」)。

七六歳であった。島の人々は今も親しみと畏敬の念をこめて「訥庵先生」とも称している。

対馬足食を求めて

陶山訥庵が、生涯心血を注ぎ対馬農政に求めた理念は、「対馬島自給自足」の方途であった。

この典型が、元禄十三(一七〇〇)年から宝永六(一七〇九)年まで、足掛け一〇年にわたって行われた対馬藩政史上未曾有の大事業「殲猪」(せんちょ)であったといえよう。

『魏志』倭人伝が記述するとおり、対馬は「多深林、無良田」の島である。この狭く険しい耕地に取りつく島の農民にとって、最大の障害が猪であった。

元禄十三年十月六日の『毎日記』(御郡奉行所、宗家文庫史料)には、「御国の作所は山中にこれあり候うて、猪荒れ強く猪垣・猪追い詰めに力費え、農業の仕方を他国の様に仕り候う儀なりがたく、作物を大分(だいぶ)猪に食われ候えばとりぬけ心すさみ、農業いよいよおろそかになり申す由に相見え候う」(読み下し・後略)とあり、城中において訥庵は、対馬藩諸役に殲猪の必要性と策を力説している。

時あたかも「生類(しょうるい)憐みの令」の時勢下重臣たちは幕府のお咎めを恐れたが、訥庵の執念は藩を動かし、計画は完遂された。粗放農業形態を集約形態に転換させようとする『本庭作停止論』の主張、『農業全書約言』の編集など、膨大な量の著述にも精力を注いだ。

それは対馬農政へのあくなき献身の生涯であった。

著述は多岐におよんでいるが、元禄十二年に著した『津島紀略』全四巻)は、対馬史研究の基礎資料として今も光彩を放っている。

享保十七(一七三二)年佐護郷奉役などによって、訥庵と平田類右衛門(訥庵と共に殲猪を行った郡奉行)の遺徳を偲んで、顕彰碑が建てられた。

雨森芳洲の撰文になるもので「曠古遺愛」と刻まれた碑は、今も佐護川にのぞむ恵古(えこ)の金倉壇(かなぐらだん)に立っている。

|

墓は、府中(厳原)の修善寺に祀られている。「対馬足食」の農業構造を目ざした訥庵が、倭館貿易で対馬に入ってくる朝鮮米を口にしなかったエピソードはよく知られている。

図109 修善寺

|

図108 陶山訥庵・平田類右衛門の顕彰碑 |

2 雨森芳洲(あまもりしゅうほう) top

対馬藩が必要とした人物

江戸時代中期に対馬藩に仕え、儒学者・外交思想家・教育者さらには言語学者として内外に知られる雨森芳洲は、寛文八(一六八八)年五月十七日近江国伊香郡雨森村(現滋賀県伊香郡高月町雨森)に生まれたとされる(京都で生まれたとの説もある)。

幼名は俊良(としよし)、のちに誠清(のぶきよ、対馬藩主宗義誠(よしのぶ)から諱(いみな)の一字をもらった)とも称した。

字は伯陽、通称は東(藤)五郎で、史料(宗家文庫史料)には「雨森東」とのみ記されたものもある。

芳洲はその号で、対馬の古称「芳津」に由来するといわれている。

また橘窓(きつそう)とも号したが、これは本姓が橘であることによる。

別号に絅尚堂(けいしょうどう)・檪斎(らくさい)がある。

父清納(きよのり)は、若いころ京都で医者として開業していたことが知られている。

幼年時代から穎悟(えいご)と称された芳洲は、一二・三歳の頃から伊勢の名医高森氏に医術を学ぶ。

しかし、あるとき高森氏が人に「書を学ぶ者は紙を費やし、医を学ぶ者は人を費やす」と蘇東坡(そとうは、北宋の詩人・文章家、一〇三六〜一一〇一)を引用して語っているのを聞き、医者の道は断念した。

貞享二(一六八五)年一八歳で江戸に出て木下順庵(じゅんあん)の雉塾(ちじゅく)に入門。

順庵門下からは多くの逸材が世に出たが、芳洲は、新井白石・室鳩巣(ぬろきゅうそう)・祇園南海(ぎおんなんかい)らと共に、木門十哲の一人に数えられ、白石の『停雲集』(ていうんしゅう)には、「後進の領袖」とさえ記されている。

宗家文庫史料「大古御馬廻御奉公帳」(長崎県立対馬歴史民俗資料館)によると芳洲は、元禄二(一六八九)年四月、二二歳のとき師の推挙により対馬藩主宗義真の儒官として被官するが、学文(問)のため、同五年十二月まで、雉塾で勉強をつづけていた。

同五年唐音(中国語)稽古のため江戸からそのまま長崎に遊学し、そして、翌年十月、時に芳洲二六歳、対馬の地での奉公がはじまり新知二〇〇石を与えられる(のち二三〇石に加増)。

が、対馬に落ちつくまもなく元禄九年から十一年まで、再び長崎に出て唐音の語学留学をした。

善隣外交の実務を「家役」とする対馬藩の、芳洲にかける期待のほどがうかがえる。

対馬府中に「中戻」した折、芳洲は小川氏の娘を娶っている。

長崎からの芳洲の帰国を、対馬藩は待ち焦がれていたのであろうか、帰国と同時に元禄十一年三一歳で、朝鮮御支配杉村釆女(うのめ)・平田直右衛門の佐役を仰付けられる。

朝鮮方佐役である。対馬藩希代の儒学者外交官がこうして姿をあらわす。

芳洲はまさに対馬藩が必要とした待望の人材であった。

元禄十六(一七〇三)年には、学文(問)稽古のため朝鮮へ渡り、さらに享保十四(一七二九)年、六二歳のとき裁判として三年間朝鮮に派遣されたが、この間朝鮮語学習書『交隣須知』(こうりんすち)四巻をまとめた。

この書は、のちにまとめた『隣語大方』(りんごたいほう)と共に、明治政府が近代の通訳養成の学習書として使用したほどである。

辺境の小藩の偉大な外交思想家

芳洲は、正徳元(一七一一)年と享保四(一七一九)年の第八次・九次の朝鮮通信使来日の折には、宣文役(しんぶにゃく、漢文による文書の起草・翻訳官)として江戸まで同行している。

正徳信使来日に際しては、幕閣となった同門の新井白石(あらいはくせき)と国書の国王号、聘礼(へいれい)の儀式をめぐって相対立し激論を交わした。

享保の通信使の制述官として来日した申維翰(しんいかい)は、その著『海游録』(かいゆうろく)の中で芳洲を、「雨森はすなわち彼等の中では傑出した人物である。

よく三国音(日本語・中国語・朝鮮語)に通じ、よく百家書を弁じ、その方訳における異同、文字の難易を知っており、おのずから胸中に口渭の分がある」(姜在彦訳『海游録』)と芳洲を賞讃している。

十八世紀の初めにして国際的に評価された芳洲の外交哲学は、享保十三(一七二八)年六〇歳のとき藩主義誠に隣交の道を説いた『交隣提醒』(こうりんていせい)に凝縮されている。 |

図110 雨森芳洲

|

つまり、「誠信の交りと申すこと人々申すことに候へども、多くは字義を分明に仕らずことにこれ有り候、誠信と申し候は実意と申すことにて、互いに欺かず争わず真実を以て交り候を誠信とは申し候」(読み下し)という世界観の背景に、彼の真理に対する解析力の深さや確かさを感じる。

享保六(一七二一)年に起きた朝鮮国訳官使全員による人参潜商(密貿易)事件でも、宋儒哲学に培養された倫理観を主張する。

事件に連座した関係者の処罰について、彼はあくまでも法にもとづいた厳格な裁決を主張した。が、法秩序の堅持により隣交体制存続を説く彼の理論は、自国利害を優先する藩によって排斥された。ここに芳洲は朝鮮方佐役の職を辞すことになる。

生涯の実績は、辺境の小藩の偉大な外交思想家であった芳洲であるが、拭い去れない思いもあったようである。

「終身辺地にて朽ち果てねばならない残念な運命」(京都唐金惣佐衛門宛)や、「何とか一生辺地に留まる苦を免れたく思うこともあれば、万が一貴様(あなたさま)のお力にて」薪井白石宛)などの書簡には、中央への仕官の夢や人間雨森芳洲の苦悩が浮かんでくる。

だが、芳洲は対馬を去ることはなかった。

儒学者としての倫理観、義務観がそれを許さなかったのだろうか。西海の小藩も彼を必要とした。

近世江戸期、日朝外交をつかさどるという特異な地にあったからこそ、彼の思想体系は今なお時代を超えて輝き続けるのであろう。

延享五(一七四八)年「三月十三日依願隠居、嫡孫連へ家督被仰付」(奉公帳)ている。

『芳洲訓言』など、思索を多くの著作に遺し、雨森芳洲は八八歳で病死する。

府中(厳原)の日吉にある長寿院裏山に一族ともども永眠している。 |

図111 雨森芳洲一族の墓

|

3 松浦静山 top

略歴と交友関係

第三四代平戸松浦(まつら)藩主。諱(いみな)は清。宝暦十(一七六〇)年に、江戸浅草の平戸藩邸で生まれた。

明暦八(一七七一)年、父政信が死去。当時藩主であった祖父誠信(さねのぶ)隠居のあとを嗣ぎ、安永四(一七七五)年、数え一六歳で藩主となり平戸へ初入国した。

誠信死去後の安永八年から、藩重職の任命をするなど本格的に藩政を主導。同年、藩校維新(いしん)館を設立、藩士の子弟教育体制をととのえた。 また同九年には、文庫楽歳堂(らくさいどう)を建設し、以後蔵書の収集に努めている。

さらに藩史編纂のための修史館を設け、『家世伝』を作らせた。

一方、藩財政については、『財用法鑑』『国用法典』などをまとめ、その改革をはかった。 領内の振興にもつとめ、寛效八年には城下に新市街築地町を埋立て造成した。 |

図112 松浦静山(「三勇像」部分)

|

文化三(一八〇六)年、四七歳で隠居。天保十二(一八四一)年、八一歳で没した。

公的な面を中心とした静山の履歴は以上の通りである。

十八世紀後期以降の名君の一類型としてこれだけでも特筆に値する。

だが、静山の場合、むしろこれから漏れた部分、とくに江戸本所(ほんじょ)平戸藩下屋敷における隠居生活中に書き留めた随筆集『甲子夜話』(かつしやわ)に記録されたような側面においてさらに有名となった。

静山の人生を特徴づけるひとつとして、その交友関係の広さがある。

それは、静山の幅広い学問への関心とも強い関連性がある。

当時の一流の儒学者、佐藤一斎(いっさい)・朝川善庵(ぜんあん)・皆川淇園(きえん)、本草学者の木村兼葭堂(けんかどう)らと交流があり、蘭学方面では在長崎の阿蘭陀通詞で蘭学者である吉雄耕牛や志築孫兵衛・本木栄之進・今村大十郎ら、国学では北村季文との交流の跡も認められる。

また、若いころから目をかけられていた松平定信、さらに林述斎・同子樫宇らの幕府林家祭主や樫宇弟の鳥居耀蔵、一一代将軍家斉側室お美代の方の養父中野石翁といった当時の幕府要路者にも交際の範囲は広がる。

とりわけ、述斎とはかなり親密であり、文政四(一八二一)年に起筆し天保十二(一八四二)年まで書きスつけた『甲子夜話』も、彼の薦めによるものであった。

述斎は、静山より八歳若く、静山のほぼ一ヵ月後に没している。『甲子夜話』にも述斎から聞いた話が多く含まれる。

また、黒羽藩主大関増業、松代藩主真田幸貫らの好学大名との交流もある。

天保十年にこの両者と並べて描かれた「三勇像」には、積極的海防論を唱えていた水戸藩主徳川斉昭による「治不忘乱、武備相誇、実為益友、倶護国家」の賛が記されている。

静山およびその意志を継いだ藩主熈の国元や長崎における海防強化が評価されていたことがうかがえる。

このほか、『甲子夜話』には、隠居屋敷近所の幕府御家人荻野八尾吉や町人だちとの交流もある。

このようにきわめて多彩、さらにいえば無原則の交友も、すべて静山自身の好奇心のなせる技であり、『甲子夜話』には、疑問を抱いたものもそうでないものも、虚実とりまぜ、ともかく自分が聞いた話(故実・逸話・奇談・噂等々)を、話を聞いた時の自分の素直な感動を含め細大漏らさず書き留めている。

静山と平戸

静山にとって平戸はどのような位置を占めていたのだろうか。『甲子夜話』において、静山が、もっとも晴れがましい思い出として語っていることの一つは、寛政十(一七九八)年における湯島聖堂建築費用二万両の献上と、それを賞されて同十二年に将軍家斉から佩刀を拝領したことである。

拝領の翌月の帰国にあたっては、「錦衣還郷の思い」がしたとの述懐をしている。

二万両の捻出は、当然、藩財政への、ひいては藩領への負担増を結果する。

幕府もほかの大名にくらべて飛び抜けて多い献上額にむしろ驚きを隠しきれず、無理をしての献銀ではないかと心配し、かえって年賦による上納を勧めているほどである。

隠居までの静山が「青雲の志」を持ち、公儀における重職に就くために運動を行っていたことはこれまでも指摘されている。

静山が里戸で生活したのは、一生のうちでは藩主の地位にあった一六歳から隠居する四七歳までの間のうちの、さらに国元滞在中だけであった。

子供時代は、江戸屋敷の柤母のもとで養育され、隠居後は、本所の隠宅とその周辺が行動範囲であった。

静山にとって平戸は「予(わたし)」の「出舎」ではあるが、成長にともなった原風景の残る「故郷」ではない。

同僚の大名たちも同様の境涯(きょうがい)であり、その他の江戸での聞き手も江戸その他の出自の人間である。

対して、静山に平戸の話を語ってくれる家臣や領民の持つ「故郷」の原風景は、江戸育ちの静山のそれとの間に埋めきれない距離を持っていた。

前者に対して平戸のことを語り、後者から平戸のことを聞き出す場においては、ある面、話題性が優先されたであろうことは否定できない。

『甲子夜話』における平戸の話に目立つ奇談性(たとえば船幽霊の話などの怪異談の多さ)の優位はそうした事情を感じさせる。

こうした距離感の存在こそ、ある面では、先の幕府への上納断行にいささかの躊躇(ちゅうちょ)も感じなくてすんだ所以のものであり、さらには、積極的な意味で藩政の諸改革を立案し実現するのに必要な客観性のもとであったともいえる。

4 益富(ますとみ)家 top

図114 『勇魚取絵詞』

捕鯨と益富家

益富家初代又左衛門正勝(まさかつ)は、平戸(ひらど)鏡川町で畳屋を営んでいた畳屋景正(かげまさ)の子で、生月(いきつき)館浦にて享保十(一七二五)年に鯨組をはじめた(同十二年に生月御崎に納屋場移転)。

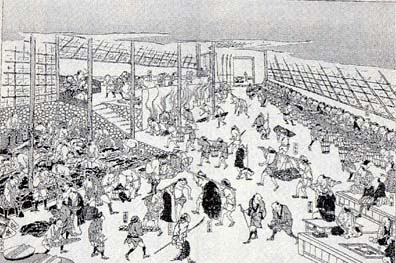

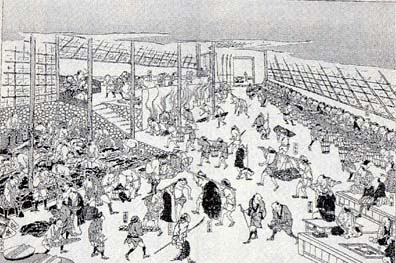

当初は突取法による捕鯨であったが、網掛(あみかけ)突取法を導入することでしだいに経営を拡大した。 |

図113 生月島における芝居興行の図

(『江漢西遊日記』) |

益富姓は正勝の死去にあたり平戸藩主より与えられたものである。

壱岐の前目(まえめ)・勝本、対馬廻浦(まわりうら)、長州仙崎、平戸前津吉(まえつよし)などにも網代(鯨の漁場)をおき、明治初年の廃業に至るまでの七代にわたり捕鯨業を継続した。

この間、捕獲鯨数はおよそ二万一〇〇〇頭あまり、収益は三三〇億両近くに達し、最盛期の十九世紀前期には西海捕鯨における最大の規模を有し、六組の網組計三〇〇〇人を雇用していた。

近世における捕鯨の特色は、捕鯨の組織化と、商品化の進展である。中世以前においても寄鯨の利用はなされているが、資本の準備および投下と労働置雇用、商品化と流通ルートの開拓・維持という点において、近世の捕鯨はそれ以前とは全く異なる段階の一大地域産業であった。

なかでも近世中期から参入し経営拡大に成功した益富家は、最も成功した例であった。

加工された鯨油(けいゆ)や鯨肉、その他多くの細工品は、鯨組とつながりのある流通ルートをへて全国に売られ、同時にそのルートは、捕鯨のための資材の調達をも果たしていた。

益富家の隆盛

これだけ大きい企業体であるため平戸藩や地域社会との関係にも意を用いざるを得ず、多額の運上納入以外にも、新田開発や災害への出費、藩への献銀が繰返された。

二代正康(まさやす)と四代正真(まさざね)は朝廷や藩への献銀を通じて平戸藩士となりそれぞれ後進に経営を譲っている。

また、福岡藩や熊本藩からは、稲の害虫駆除のための備蓄用鯨油の調達を命じられており、資金の融資も受けていた。

さらに、正真の時の寛政十二(一八〇〇)年、益富組の羽指(はざし)二名が幕府の命令で、択捉(えとろふ)における捕鯨の可能性を調査するために派遣されている(鳥巣京一 『西海捕鯨業史の研究』)。

天明八(一七八八)年から九年にかけ生月におもむき、『西遊日記』に同地での捕鯨の様子を描いている司馬江漢(しばこうかん)は、益富家の倅(せがれ)に平伏する村人の様子を見て、「誠に此所の公方様(将軍様)なるべし」との感想を記している。

この時、益富家の一族の一人は、正月に島人に見せるための人形浄瑠璃などの芝居を勧進している。

十九世紀初年に益富家において作成された『勇魚取(いさなとり)絵詞』には、最盛期の西海捕鯨の様子が精細に描かれている。

5 菅沼貞風(すがぬまていふう)近代の青春群像の中で top

貞風の生涯

菅沼貞風は、慶応元(一八六五)年三月十日、平戸大垣に平戸藩士菅沼量平の長男として生まれた。

母親を貞風六歳の時に失い、家族は、三歳違いの妹と一一歳違いの異母弟がいた。

貞風が二一歳までの自身の年譜として記した『謹窩日記』によると、一三歳の時から、儒学者玉置(たまき)直雄に読書を学び、伊崎一覗(いさきいっそう)に字を学びはじめているが、一八七四(明治七)年に開校していた平戸小学校には通学していない。

それ以前の素読などの家庭内での初学教育は、旧藩主の詩歌の講義も行っていた父量平によってなされていた。

一五歳からは旧藩時代の藩校維新館教授であり維新後藩の権大参事(さんじ)となった楠本端山(くすもとたんざん)に入門、一六歳の一八八〇年六月には旧平戸藩主伯爵松浦詮(あきら)家子弟の学問相手として選ばれ、同年九月に平戸の猷興(ゆうこう)書院開設と同時に入学した。

この猷興書院は、維新館の跡に松浦詮のもと旧藩士たちの協力により開設されたものである。

貞風の家庭の経済状況は、当時の多くの士族の例に漏れず、相当遇迫していたと推測され、貞風自身も一八八一年七月より北松浦郡郡役所の雇(やとい)出仕文書担当となり家計を扶(たす)けている。 |

図115 菅沼貞風

|

同時に、猷興書院寄宿舎にも通って勉学をつづけた。

一八八三年五月、大蔵省関税局が『貿易沿革史』を編むにあたり、長崎県に対してその材料の提出を依頼、長崎県では、それを北松浦郡役所に命じたが、その実際の調査にあたったのが一九歳の貞風であった。

この時の原稿をもとに貞風自身加筆改稿し、彼の没後刊行されたものが『平戸貿易志』である。

こうした勉学や成果が評価され、一八八四年一月に、貞風は猷興書院より東京遊学を命じられた。

その間の学費などは、松浦家から出され、東京での宿は、浅草向柳原の旧平戸藩邸であった。

同年三月、島田篁村(こうそん)の雙桂舎(そうけいしゃ)に入り、九月に東京大学古典科に入学した。

在学中、秋月韋軒(いけん)の塾や専修学校にも通い、大学では講義出席よりも図書館通いに没頭していたと伝えられる。

一八八八年七月、卒業論文として、古代より近世初期にいたる日本の対外交易史を叙述した長編の論文『大日本商業史』の評判高く(のちに教科書とされる)、同年九月に東京高等商業学校教授となるが、翌八九年三月、同校を辞して、四月マニラヘ渡航、南洋移民の現地調査を行った。

そして、同年七月、マニラでコレラに罹患し、同月七日に没した。行年二五歳であった。

平戸における言説と教育

貞風の平戸在住中に根幹が作成され、東京遊学中に改稿・加筆された『平戸貿易志』は、八三種の引用書目を用いて、日本最初の西洋諸国との交易地としての平戸の興廃を描き、とくに「純然たる貿易主義」を特色とする平戸の貿易と、「貿易以外に宗教を附帯し、宣教以内に奪掠(りゃくだつ)の主義を包含(ほうがん)したるもの」としての長崎の貿易を対比し、鎖国に至る経緯を説明している。

生まれ育った平戸への自負心が感じられ、また海外に対する高い関心が前提にある。

かって対外交易において繁栄したが、鎖国以後、その繁栄を長崎に奪われてしまった平戸という意識が、全体を貫いている。

当時の平戸において大きな影響を有しており、貞風自身も師事した楠本端山(くすもとたんざん)・碩水(せきすい)兄弟、および、旧藩主を中心として作られた猷興書院の教育内容についてはさらに検討する必要があるが、これらの旧平戸藩士族層に共有されていた意識の中で貞風が成長したことが、『平戸貿易史』の内容に影響を与えていることは否定できない。

故郷を出る青年たち――東京における言説の影響

平戸における貞風の前後の世代には、浦敬一(うらけいいち、一八九〇年、中国において潜行調査中行方不明)・稲垣満次郎(『東方策』の著述、スペイン公使)・石橋兎三郎(チリ革命への参加など)・山県勇三郎(北海道における事業、ブラジル開拓移民の振興)などにみられるように、故郷をはなれ、まず東京へ出ていき、さらには海外へと出ていった青年が多い。

貞風もその一人であるが(はじめての上京途中の感慨を綴った日記がある)、彼らの多感な青年期は、当時の日本における政治的言説の坩堝(るつぼ)であった東京において大きな精神的影響を被っている。

そして、それは彼らの少年期に平戸で醸成されたエートスと相俟(あいま)って(旧平戸藩江戸藩邸内にあった宿舎は、上京後においても彼らを故郷と接続させていた)、青年期の人格形成を特徴づけた。

前出『大日本商業史』で日本がとるべき一般的スタンスとしての積極的貿易(「働きかけの貿易」)策の展開を主張していたが、その完成とほぼ同時期に貞風の草していた『新日本図南の夢』で強調されているのは、そのための軍事的準備および行動の必要性であり、当面の具体的な方策としては、中国との戦争や朝鮮の侵略を避け、現在、「欧州においてもっとも進歩せざる」スペインの植民地となっているフィリピン諸島への進出が提案されている。

そして、その歴史的な前例として、ルソン(フィリピン)への南進を説き、実行しようとした原田孫七郎や松倉重政の事例をあげ、中国や朝鮮に兵を向けた秀吉の朝鮮出兵を徒労と評価している。

こうした貞風の認識形成の背後には、十九世紀後半における欧米列強のアジア侵略という事態、改正交渉がうまくいかない不平等条約への不満があり、また、より短期的に貞風の在京期に即してみれば、一八八四年十二月の朝鮮における甲申(こうしん)政変、清国軍の介入、それにつづく外交交渉、同十八年四月の天津(てんしん)条約といった一連の動きの中での日中間の緊張の高まりがある。

貞風は、この間、対清強硬論をもつ在京の九州出身の青年だちと共に、複数の政府高官宅に押しかけるという行動に出ている。

貞風は、そのように自分を駆り立てたパトスへの我ながらの驚きを独白しつつ、その経緯を直後に記録としてまとめた。

とくに元外務卿副島種臣(そえじまなねおき)の以下のような主張を詳細に記録している点が注目される。

青年たちの前で、副島は、「争奪世界」という国際状況こそ唯一の現実であり、これらに日本が対処するには、たとえ「名(=正当な理由)」なくとも、現実主義において弱肉強食の勝者となるよりほかなし、いたずらに平和や正義といった「名」を云うのは書生論議の空論にすぎないとする彼流のマキャペリスティックな「万国公法」(ばんこくこうほう)理解を繰返している。

旧藩主家の経済的援助のもと、郷里の期待を一身に集めて上京してきた感受性豊かな自意識の強い青年(寡黙だが議論になると講義中の師に対しても自説を譲らず、塾内で敬遠されていた。激すると時として県会議員らにも腕力行為に出たなどのエピソードが伝えられる)が、東京という環境の中で接したのは、副島の主張に典型的にあらわれているような、理想と現実の間で悩みつづける青年に、一見明快な答を示し、思考における誠実さや人間的な感情へのこだわりにともなう「迷い」を捨て去ることで「大人」の仲間入りをせよ、という語り口であった。

無論、貞風は、それを鵜呑みにはしていない。

そうした言説との彼なりの格闘の結果、二四歳の貞風が出し得た回答案の一片が『図南の夢』であった。

そこでは、副島の主張にあった中国・朝鮮への現時点での直接の武力行使は退けられているが、フィリピンヘの計画的な移民と、時機をみての移民の武装蜂起、現地住民を糾合(きゅうごう)してのスペイン勢力の排除、フィリピン君主の座を日本の天皇にしての独立というシナリオで、フィリピンを日本の勢力下に入れ、その後の欧米列強のアジアからの駆逐と日本のアジアにおける勢力拡大の出発点にするという案が示され、最終的には、「アジアの盟主としての日本」が構想されている。

このうちフィリピンへの移民・武力行使構想の部分は、一八八六(明治十九)年、杉浦重剛によって発表されていた『樊噌夢物語』に強い影響を受けているが、貞風の「夢」において、フィリピンの住民は、日本の「善意」に当然協力すべき存在として想定され、彼らの独立・自立を尊重するといいながら、駆逐されるべきスペインと後に入ってくる日本の「支配」の違いについては言及されていない。

フィリピン住民の気質の日本人との相似をもって、日本人は彼らと仲良くなりやすいというのみである。

それでも貞風に自己の議論への裏づけについての自負があっだとすれば、それは歴史の研究という営みであった。

広汎な史料を正確に解釈し、具体的な事実に依拠しつつ緻密に自己の主張を構成していく能力において非凡なものがあり、田口卯吉(たぐちうきち)をして『大日本商業史』について「実に絶倫と称して可なり」と評価せしめている。

にもかかわらず、青年貞風がこの時点で故郷の経済的窮状への強い思いと日本社会の現状への問題意識の中でまとめ得た「夢」は、青年期の感受性の強さ・焦り・不安定さ、さらには未熟さの影を強く帯びている。

そのことにもっとも強く気づいていたのはほかならない貞風自身ではなかったか。

この『図南の夢』の原稿は、以後、彼自身の手によっては公にされず、死後も長く筐底(きゅうてい)に隠されていた。

彼自身のこうしたいわば「作成途中の回答」への不満が、肉体的な病弱さ(一八八五年には脊髄膜炎となっている)にもかかわらず、自己の認識を、具体的な事実と経験にもとづいてさらに鍛える場所を求めて、フィリピンへの渡航に駆り立てたと想像することは困難ではない。

平戸出身の彼の先輩たちもまた、アジアヘヨーロッパヘと自己を駆り立て、ある者はさらに認識を深め、ある者は中途で貞風同様異境の土となっていった。

故郷との関係、その後

故郷から送り出された青年たちが、東京で新たな言説空間に直面し、変化していくなかで、故郷との関係はどう変化していったのであろうか。

貞風は、上京後も平戸の産業の沈滞に対する思い入れがあり、一八八六年には、近く開設される佐世保鎮守府への移住奨励策を、北松浦郡長に直訴している。

一八八八年、後進のための有為学会を平戸に組織した。つねに平戸への思いが貞風の基底にあった。

また、一方では、彼らのようなエリート的な出郷とは別に、文字通り男女を問わず「からゆき」となり、直接に出稼ぎや移民となって海外に出ていく若者が多かったのもこの地域の特徴である。

青年期特有の問題を抱え悩みつづけながら、故郷と中央、もしくは海外の間を行き来しながら成長していく群像は、近代以降の地域社会の原風景でもある。

昭和十年代なかば、貞風の残していた「作成途中の回答」としての遺稿は、当時の南進論に少なからず利用された。

それまでその存在も知られていなかった『図南の夢』は、新たに貞風の遺品のなかから「発見」され、一九四〇(昭和十五)年の『大日本商業史』復刊版に付録として紹介された。

一九四二年刊行の岩波文庫『新日本の図南の夢』の平泉澄「解説」は、マニラ陥落直後という時流に見事に呼応して、「図南の夢の実現に、古人冥々(めいめい)の力を深くも感じた」と結んでいる。

日本軍によるフィリピン占領は、現地の人々の日本への抵抗運動を呼び起こし、それ以前から営々と現地での生活を築いていた日本人移民を窮地に追い込んだ。

アジア太平洋戦争敗戦後、貞風の師、楠本端山・硯水兄弟の故地である針尾島(はりおじま)に上陸した海外からの民間人引揚者は七五万人、その多くは満州からの引揚者であったが、同時にここはフィリピンからの引揚者の主要入港先のひとつでもあった。 |

図116 『新日本図南の夢』

|

6 辰野金吾(たつのきんご) top

学習と留学

辰野金吾は安政元(一八五四)年八月、唐津藩士姫松倉右衛門と妻まつの第二子として生まれた。

幼い頃に父倉右衛門の実弟で、辰野家の分家である辰野宗安の養子となった。

一一歳で御勘定組頭戸田源司兵衛の塾に入門し四書五経(ししょごきょう)を素読(そどく)したのが、学問のはじめであった。

金吾は非常に熱心に勉学に励み、塾での勉強ではあきたらず、近所の人やいとこにも頼んで復習をした。

四書五経を終えると、さらに詩経を学ぶため、隣家の山野辺(やまのべ)七郎について学んだ。

のちに野辺英輔らにも入門して書経や礼記(らいき)を学んだ。

野辺英輔は代々小笠原氏に仕えた家柄で、最後の唐津藩主であった小笠原長国も、その徳と学識を高く評価していた。

金吾は藩校の志道館(しどうかん)にも籍をおき、一四歳で「五経済」の資格を取得し、褒美(ほうび)として『日本外史』を手に入れた。

明治三(一八七〇)年、唐津藩に英語学校が開設された。

のちに耐恒寮と称されたこの学校の教師は、東太郎と名乗った高橋是清(これきよ)であったが、金吾はその最初の生徒五〇人のうちの一人であった。

高橋是清の自伝によれば、この五〇人はいずれも非常に優秀であったというが、残念なことに一年あまりで学校は閉鎖されてしまった。

金吾をはじめ、好学の同志は上京して英語の勉強をつづけたいと志し、次々と東京に旅立った。

金吾も明治五年十月、同僚の吉原政道(まさみち)・麻生政包・竹村峰松(みねまつ)らと唐津をあとにした。

上京した彼は、もと唐津藩士で耐恒学舎という塾を開いていた山久知文次郎の食客(しょっきゃく)となった。

ここで門番や下級生への授業をしながら、英語を学んだのである。

そのうちに山久知文次郎が彼の塾で英語を教えていたモリス夫妻に居宅を貸すようになったのを機に、金吾はモリス夫妻のボーイとなって仕え、さらに英語力を磨いた。

モリス夫妻に仕えて約一年後の一八七三(明治六)年、金吾は唐津の仲間たちと共に工学寮の第一回入学試験を受けた。金吾一九歳の舂である。

この試験で金吾は「半及第」という合格で通学生となった。

しかし、四ヵ月後の入寮生一〇名募集の試験で、四〇倍の難関を突破して晴れて寮生となることができた。

寮生となれば、六年間は学寮に寄宿し、官費で衣食を支給される。しかも実地研修に行くときの下宿代まで官費であった。

その代わりに卒業後は七年間の工部省への奉職が義務づけられた。金吾はこのおかげで、充分に学問に打込むことができたのである。

当初、造船料を志望していた金吾だが、最終的には造家学科を専攻し、首席で卒業した。

この年の各学科における首席卒業生一一人が洋行を命ぜられ、金吾はイギリスへの留学を体験することになる。

一八八〇年二月、金吾は二六歳になっていた。同行の一一人のなかには、タカジアスターゼの発見で有名な高峰譲吉もいた。

建築家として

ロンドンでは、キュービット建築会社に入り、五ヵ月間、実地研究をした後、当時ロンドン建築界の巨頭といわれたウィリアム・バージス氏の実地研修生となり、一年あまり氏の建築物や様々な建築物の見学、バージス氏の講演の聴講など実地に関する教育を受けた。

つぎにロンドン大学で建築学を学び、建築学構造全科の卒菌証書を得た。

またフランス・イタリアなどの建築も研究して回った。

精力的に西洋の建築学を吸収して、帰国したのは一八八三年であった。

帰国後は、工部省の御用掛を命ぜられ、翌年には諸官省全部の建築を司る営繕局出仕となった。

明治十七年十二月には、恩師であるコンドル氏の雇用期間がきれたため、そのあとを継いで工部大学校の教授となった。

一八八六年には工部大学校は東京大学と併せられ、帝国大学となった。

金吾はその前に官を辞していた。しかし、再び請われて帝国大学工科大学教授となった。

その後は工科大学長・建築学会会長・震災予防調査会長など学界の要職を歴任した。 |

図117 辰野金吾

|

一九〇二年、四九歳で大学を辞任すると、翌年には後輩の葛西万司(かさいばんじ)と「辰野・葛西建築事務所」を東京に、一九〇五年にはやはり後輩の片岡安と「辰野・片岡建築事務所」を大阪に設けて、念願の建築設計の実務に携わった。

金吾がその生涯に設計に関与した建築物は二〇〇件にもおよぶといわれる。そのほとんどが洋風の建物であった。

初期の建築物としては、一八八八年竣工の工科大学本館、東京兜町の渋沢邸などが知られる。

また、多くの銀行も手がけたが、なかでも日本銀行本店(一八九六年)は、ルネッサンス様式を基調とした地下一階、地上三階建ての大建築で、明治を象徴する作品として有名である。金吾はこの建築のために欧米へ渡って各地の銀行を調査した。

その後、年をへるごとにデザインのスタイルも完成され、一九一四(大正三)年に完成した東京駅は、彼の仕事の集大成といえるものであった。

金吾の特徴であるルネッサンス様式とゴチック様式の折衷(せっちゅう)の上に、外観上の華やかさも加わった立派なものである。

また造りは頑丈で、彼の死後に起った関東大震災にも耐え、設計士としての名声をさらに輝かしいものとした。

金吾は一九一九年、六五歳で気管支炎がもとで死去したが、その直前まで議院建築局常務顧問として建築の仕事にかかわっていた(常安弘通「辰野金吾」『郷土史に輝く人びと』)。

7 松永安左ェ門(まつながやすざえもん) top

出生

「電力の鬼」と呼ばれた実業宸・松永安左ェ門は、一八七五(明治八)年十二月一日、壱岐の石田村印通寺(現長崎県壱岐市石田町印通寺)に生まれた。

父は安左ェ門、母はミス。幼名は亀之助といった。

福沢諭吉の慶應義塾に入ったが、父の死により壱岐に帰った。その後、再び慶應義塾に入ったが、中退した。

電力事業家への道

三井呉服店・日本銀行に勤務した後、慶應義塾の先輩の福沢桃介(福沢諭吉の女婿)に誘われ、一九〇〇(明治三十三)年、丸三商会に入社した。

しかし桃介の病気により、丸三商会は整理された。一九〇二年、神戸で福松商会を設立し、石炭を取扱った。

○四年、大分県の竹岡一子と結婚した。○八年に株の投資に失敗し、財産を失った。

○九年、福岡市に福博電気軌道を設立し、福沢桃介が社長となり、安左ェ門が専務取締役となった。

翌一〇年には九州電気株式会社を設立し、取締役となり、一一年には博多電灯軌道の専務に就任した。

一二年に博多電気軌道は九州電気を合併し、名称を九州電気鉄道と改称。

安左ェ門は常務となった。このように福岡の電気事業家として成長し、博多商業会議所会頭となり、一九一七(大正六)年には、福岡市から衆議院議員に立候補し、当選した。

一九二二(大正十一)年、福沢桃介の要請により、九州電気鉄道は関西電気と合併し、東邦電力(本社は東京)となった。

安左ェ門はその副社長となった。これ以降、安左ェ門の中央での活躍が始まる。

一九二八(昭和三)年には東京電灯の取締役に就任し、また東邦電力の社長となった。

翌二九年には、欧米の電気事業視察のため、約五ヵ月間外遊した。

帰国後、東北電気を設立し、社長に就任、三〇年には、中部電力の取締役となるなど、事業を拡大していった。

三一年には、すでに自叙伝を出している。

茶の湯への傾倒

このように、実業家として順風満帆であった安左ェ門には、還暦の頃、大きな転機が訪れた。

この頃から茶の湯に傾倒し始めたのである。

「耳庵」と号して、原三渓(はらさんけい)・益田鈍翁(どんのう)・根津嘉一郎・小林一三ら実業界の茶人と交わる一方、北大路魯山人(ろざんじん)などの文化人とも交流があった。

そして安左ェ門は、その経済力を背景にして茶道具や美術品の収集を精力的に行った。

茶器、陶磁器や絵画・墨跡が収集の中心であった。

一九三六(昭和十一)年には、秋田藩主佐竹家に伝わった「佐竹本三十六歌仙絵巻」のうち、「住吉明神」を購入している。

戦前に収集した文化財は、戦後、東京国立博物館に寄贈された。

昭和恐慌に際しては、国が五大電力の国家統制の強化を打出したのに対し、安左ェ門は電力経営一元化による自主統制論を主張した。 |

図118 松永安左ェ門

|

しかし安左ェ門の案は取上げられず、国は電力の国家統制を強化し一九三九年には日本発送電を設立した。、

四二年には国家の統制が強化され、安左ェ門は東邦電力を解散し、全事業から退いて茶の湯に没頭した。

「電力の鬼」

敗戦後、GHQの指示により、電力事業再編が大きな問題になった。

安左ェ門は、一九四九(昭和二十四)年、電力事業再編成審議会の会長となり、電力事業再編に大なたをふるい、周囲の反対を押切って、全国九ブロック分割案を強力に推進した。

その強固な意志と実行力、さらには強引ともいえる手法などから、安左ェ門は「電力の鬼」と呼ばれた。

その後も政財界に深く関わり、活躍したが、一九七一 (昭和四十六)年六月十六日、死去した。

享年九五。墓地は埼玉県の名刹平林寺にある。

壱岐市石田町印通寺の生家は保存され、安左ェ門の所持品や文書を展示する松永記念館になっている。

文化事業

東京国立博物館へ文化財を寄贈した後、安左ェ門は文化財の収集を再開した。

それらは一九五九(昭和三十四)年に小田原に開設された松永記念館で公開された。

没後、記念館は閉鎖され、その文化財は福岡市美術館などに寄贈された。

また、イギリスの歴史家アーノルド・卜インビーと親交があり、その著書『歴史の研究』全二五巻を邦訳刊行し、国内にトインビーブームを巻き起こした。

top

****************************************

|