|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章 付録

Ⅱ章 筑前・筑後の歴史

一 筑紫の国々 top

1 農耕の始まりと『魏志』倭人伝の世界

稲作の始まり

『魏志』東夷伝倭人の条(倭人伝)の対馬国と壱岐国の条にはともに「南北に市糴(してき)す」とある。

市糴とは、米を買うということで、それは両国(島)の人々が船に乗って、北は朝鮮半島南岸、南は九州の北岸地域にいくことて、当然それらの地域は米作地帯で米を売り買いする市があったことである。

九州北岸で稲作が始まったのはいつだろうか。『魏志』の編者の陳寿(ちんじゅ)は二九七年頃に没し、倭人伝は二八五年頃には成立したといわれるので、三世紀には「南北に市糴す」ということは恒常化していたのである。

わが国の稲作の始まりは土器に付いた稲籾の圧痕などによって推測され、また陸稲の栽培のこともあるが、歴史的には水田耕作の開始が重視される。

それは一九七八(昭和五十三)年の福岡市板付遺跡の水田発掘が端緒となる。

板付遺跡は語る

板付遺跡は福岡平野の中央部、御笠川の下流西岸で諸岡川との合流地点南の低高地の台地上にあり、第二次大戦前から銅剣(どうけん)・銅矛(どうほこ)をもつカメ棺出土地として知られていた。

戦後の一九五一~五四年の発掘で台地上に環濠部分と、縄文土器(夜臼(ゆうす)式土器)と弥生土器(板付一式土器)の共伴層、稲籾の圧痕などを確認し、一四年後の一九六八年発掘を再開し、一九七八年、ついに水田跡を発見。

この水田は前に発掘した環濠のある台地の西側の低地にあり、三層にわたる水田面を検出した。

この最下層の水田は刻目突帯文土器(夜臼式土器)のみしか出ない縄文時代晩期(弥生早期あるいは先I期)の水田で、米作りを証明する木製農具・石庖丁・炭化稲殼も出土し完成度の高い農耕技術体系の伝播を示した。

この水田の人工的用水路が東側低高地の裾に造られ、幅二メートル、深さ一メートルで長さ一一〇メートルが確認され、これにそって水路の西側に畦(あぜ)状の土手(高さ三〇センチ、幅一メートル)が築かれ、この土手の切れ目には杭を打ち板をはるなど水田の取排水のための井堰(いせき)も造られていた。

なおこの土手から西へ六~一〇メートルの所に幅一メートルぐらいの土盛りした畦があった。

この水田は夜臼式単純層あるいは先I期層ともいわれ、水田区画は未確認だが、同時期の福岡市南区の野田目遺跡ではこれが確認できる。

だが板付のこの水田の上にはさらに上下二層の水田を確認。

その上層は夜臼式と多くの板付I式の土器が共伴し、水路は夜臼期の水路が埋没した後自然流路となっているのを利用し、それに取排水の井堰があった。

この水田は洪水の細砂に覆われ、それを除くと水田面に足跡が多く確認され弥生人の足跡として話題をよんだ。

この下にもう一層あったが、これも洪水の細砂に覆われていた。

夜臼期の氷田耕作の開始の時期、その水路の東の台地上に貯蔵穴などがあったが、環濠はなかった。

それが板付I式土器の時代にはV字形の環濠をもつ集落が出現。

水田開始後一〇〇年頃のことで環濠は軍事防衛的な性格をもっていた。

環濠の意味

山崎純男氏は刻目突帯文土器(夜臼式土器)と板付I式土器の出土と環濠集落の関係資料を集め整理した。

52

氏によると板付遺跡に近い比恵遺跡や板付空港内の雀居遺跡などの環濠は、弥生時代中期・後期のものだが、平野内奥部の可耕地域で水田耕作を行うときに現われる環濠では突帯文土器の方が多いと指摘。

そしてそのような地域の環濠は板付I式が多くなる時期には消えるようだが、その後の各地の拠点集落には環濠が造られる。

稲の水田耕作の開始は新しい富の創出であり、水田の確保をめぐる争いは当然であるが、環濠集落の盛衰はその地域の事情で異なるだろう。

対馬・壱岐の人々が三世紀初頭、市糴のため九州北岸に来る頃は、この地帯に環濠集落の機能はあったが、水田耕作の余剰生産物としての米拮巾で売買の対象となっていたのである。

図40 『魏志』倭人伝

邪馬台国(やまたいこく)に至る国々

現在、倭人伝に関する多くの人々の関心は、女王卑弥呼(ひみこ)のいる邪馬台国はどこにあるかということであり、大きく近畿ヤマト説と九州ヤマト説に分かれている。 |

図39 須玖岡本遺跡発掘写真 |

しかしこの両説で一致している国々の所在地がある。

「倭の北岸」の狗邪韓国(くやかんこく)は朝鮮半島南岸の洛東江河口の金海地方、次の対馬国、壱岐国は地埋的に現在地として問題はなく、次の末慮(まつろ)国の末吉は松浦の地名として現在まで存続し、弥生時代の宇木汲田(うきくんでん)遺跡や桜馬場遺跡のある唐津湾沿岸地帯が比定地となる。

次の伊都国は旧怡土(いと)郡で現在の前原(まえばる)市、三雲南小路遺跡・井原鑓溝・平原遺跡などよく知られた弥生時代の遺跡が多くある。

次の奴国は、金印の「漢の委(わ)の奴(な)国王」の奴国とも考えられ、後の儺県(なのあがた)の儺は奴に通じ、さらに現代の那珂川(なかがわ)の那に通じ、その河口には那津(なのつ)官家もおかれ、そこは旧那珂郡である。 この那珂川の中流域には春日市の須玖岡本遺跡があり、下流域の比恵遺跡まで多くの弥生時代の遺跡が集中し、その地域を奴国とする。 |

図38 金印

|

つぎは不弥国(ふみこく)だが、ここから比定地が分かれる。一つは粕屋郡の宇美町とするが、一つは筑豊平野の遠賀川中流域の飯塚市でカメ棺墓群が集中し、弥生時代の遺物の多い立岩(たていわ)遺跡の地とする。

倭人伝でこの不弥国まではそれなりの根拠をもって比定地が考えられたが、不弥国の次に記される投馬(とうま)国、次の邪馬台国については大きく論が分かれる。

邪馬台国以下に記載される国、二一国はただ国名のみが記される。

伊都国と邪馬台国

今後も邪馬台国の所在地をめぐって論議がなされていくだろうが、福岡県地域で前述した国名比定で重視されるのは伊都国である。

倭人伝によると、伊都国には「官を爾支(ゆし)といい副を泄謨肥(せもこ)・柄渠觚(へここ)」という官と副があったとしながら「世々王有るも、皆女王国に統属す」とある。

伊都国には何代かにわたる王がいたのである。

倭人伝の中で、国に王がいるとするのは邪馬台国と伊都国、それに女王に属さない狗奴(くな)国の三国のみである。

卑弥呼はこの邪馬台国の王であったが、彼女は倭の国ぐにが相攻找するのを収拾するなかで「共立」され、倭の女王となった。

このとき「共立」する主体は各国の王ではない。

前述のように王がいるのは伊都国のみであり、女王国に属さない狗奴国の王がこの共立に参加するはずはない。

そこで倭人伝を見直すと、末慮国を除く各国にはすべて官があり副があることが注目される。

副を「卑奴母離」(ひなもり、夷守)とするのが対馬・壱岐・奴・不弥の各国で、この共通の名称の副があるのは、これが女王によって辺境防衛のため置かれたと考えられている。

これに対して官は対馬-卑狗(ひこ)、壱岐-卑狗(ひく)、奴-兕馬觚(しまこ)、不弥-多模(たも)となっているし、投馬国は弥弥(みみ)となっていて、女王によって統一して置かれたとは思えず、このような官は「それぞれの在地での首長圈に対する尊称で統一性はなく、官名というより、部族的な酋師の名というに近く」(平野邦雄『邪馬台国の原像』七三頁)、このような各国の官が卑弥呼共立の主体であったとされる。 ところが夷守がおかれた国々に接している伊都国には、官として爾支(ぬし)はいたが副として卑奴母離は置かれていない。

しかしここには「郡使往来し常に駐(とど)まる所」で外交的には緊張の高まる所であった。

そのせいだろう、倭人伝によると「女王国(邪馬台国)より以北、特に一大率(いちだいそつ)を置き、諸国を検察し、諸国これを畏憚(いたん)す。常に伊都国に治す」としてつづけて「国中に於ける刺史(しし)の如きもの有り」とし、一大率は魏の国の刺史(地方の州において、郡県を監察し、民政にかかわり、兵権をも持つ官)に似ているとする。

ここには卑奴母離は置かれなかったが、一大率は伊都国周辺の国に置かれた卑奴母離を監察する役割をもっていたと考えると、一大率を置く意味が重要となる。

倭人伝の記事はさらに続き「王(倭国王)、使を遣わし京都(魏の都、洛陽)・帯方郡・諸韓国に詣(いた)らしめ、及(また)、郡(帯方郡)の倭国に使いするや、皆津に臨みて捜露し、文書・賜遺の物を伝送し、女王に詣(いた)るに差錯(ささく)あるを得ざらしむ」とある。

この文中の津は伊都国の港であり、ここに述べる役目は一大率がやることだろう。

一大率の存在から分かる伊都国は卑弥呼のもとにおいて、まさに内政・外交の重要拠点ということになる。

岩波文庫所収の倭人伝原文で以上のような伊都国に関する記事の字数は一一二字である。

これは邪馬台国についての記事四五字よりも多い。対馬国六四字、壱岐国五七字、奴国二三字、不弥国二二字、投馬国二五字でほかの国はほとんど国名のみである。

ところが女王国に属さない狗奴国に関する記事は、卑弥呼の死がこの国との戦いによるようなので、その葬送関係の記事は除いても九三字となる。

これはこの国のもつ問題の重要性を示している。

魏の天子と卑弥呼・壱与

魏の天子が倭という場合、倭人伝によると、それは卑弥呼が女王として統属している国々と、女王に属さないが使を魏に通じている狗奴国も含めているし、さらに「女王国の東、海を渡ること千余里に復(また)、国有り。皆倭種」とあるので、この国も倭の種人の中に入っている。

二三九年、卑弥呼が封じられた「親魏倭王」の倭は、この倭種のことで以上のすべてを含んでいたのではなかろうか。

卑弥呼に金印紫綬(しじゅ)を与えたとき、魏の天子は「汝(なんじ)、其(そ)れ種人(しゅじん)を綏撫(すいぶ)し、勉(つと)めて孝順(こうじゅん)を為せ」とするが、この種人とは前述の倭種のことである。

天子は卑弥呼にこの種人の中核となり、魏の辺境となるこの倭種の地を治めることを求めたといえる。

狗奴国は卑弥呼とは対立していたが、ついに両者は二三七年戦いとなった。

これは魏が意図する倭の秩序の中核を脅やかすことであり、戦いになったという卑弥呼の報告をうけた魏は、帯方郡の役人張政(ちょうせい)を遣わして、檄(げき)文を作り告喩(こくゆ)した。

ところが卑弥呼はまもなく死ぬ。

そしてその後「更に男王を立てしも国中服さず」と、倭人の国々は無秩序の状態になった。

卑弥呼死後の、この男王擁立に魏使の張政が関与していたとすれば、「国中服さず」というのはその関与への抵抗であるが、卑弥呼の宗女で一三歳の壱与(いよ)を王とすることで、「国中遂に定まる」ことになった。

ところが張政らは「檄を以て壱与を告喩」した。

このとき、この乱の発端となった狗奴国は、新女王国の中の一つになって「遂に定まり」、魏の意図した方向-それは男王を中核と考えていたかもしれないが、そうはならず再び女王を中核にして実現した。

こうして壱与は使節二〇人で、張政らを送り還し、魏の都洛陽の天子のもとに詣り、献物を行う。

そのとき、「遂に定まった」秩序の報告も行ったであろう。

このように魏使や王の使が往来する時、彼らはかならず伊都国を経過しただろうし、伊都国は当時の内外情報のセンターともいうべき所で、倭人伝の中で重視されたのも当然であった。

稲の水田耕作が始まる頃、福岡平野の板付遺跡は新しい生産技術の情報センターともいえる役割を果たしていたが、時代は変化した。

倭人伝は三世紀初頭前後の魏の人々の倭人社会への認識を示している。

2 「遠の朝廷」の統治・外交と鴻臚館

top

那津官家から

「遠の朝廷」の言葉は柿本人麻呂が筑紫へ下るときの歌に初見し、大宰府のことである。

この大宰府の始まりは、磐井(いわい)の乱後の那津官家(なつのみやけ)の設置にあるともいわれる。

そこで『日本書紀』(以下、『書紀』)の、穀を那津官家に集めよとする詔(みことのり)について、磐井の乱直後五二八年の粕屋屯倉設置、その後の筑・火(肥)・豊の屯倉設置のことなどと関連して考え、那津官家の実態を明らかにしたい。

その頃海路を使うとヤマトに近い豊国(とよのくに)に、関門海峡に面する 碕(みさき)屯倉、周防灘沿岸の大抜(おおぬく)屯倉・肝等(かと)屯倉、それに諸説がある桑原屯倉、さらに行橋平野から内陸へ向かう要衝に我鹿(赤)屯倉がおかれ、筑紫国には筑豊平野の現在の飯塚市の東と西になる嘉麻屯倉と穂波屯倉がおかれ、もう一つ、博多湾東部に粕屋屯倉があった。 碕(みさき)屯倉、周防灘沿岸の大抜(おおぬく)屯倉・肝等(かと)屯倉、それに諸説がある桑原屯倉、さらに行橋平野から内陸へ向かう要衝に我鹿(赤)屯倉がおかれ、筑紫国には筑豊平野の現在の飯塚市の東と西になる嘉麻屯倉と穂波屯倉がおかれ、もう一つ、博多湾東部に粕屋屯倉があった。 |

図41 岩戸山古墳(磐井の墓と考えられる)

|

それらから穀を那津に運ぶのはあまり苦労はない。 残るのは肥国の春日部屯倉である。

これは現在の熊本市の中央部あたりに比定され、そこは古代の有明海に面した飽田郡内である。

磐井の乱以前、肥後の阿蘇凝灰岩製の石棺が、有明海・不知火海から海路で九州北岸を通り、瀬戸内海沿岸の地域やヤマト王権周辺の地へ運ばれ飽田の港はその積出し港の一つであった。

飽田の地におかれた春日部屯倉の穀は海路で那津に運ばれただろう。

ここで注目すべきことがある。春日部屯倉のあった飽田の名が肥後では郡名となるが、筑前の糸島半島西部船越湾南岸の地には郷名としてある。

瓜生秀文氏はこれを肥後の飽田の人々のこの地への移住によるとする。

また大宝二(七〇二)年の筑前国の戸籍をみると、糸島半島の嶋郡大領(しまぐんたいりょう、豪族)に肥君猪手(いて)がいて肥後の勢力が博多湾西部の糸島半島に進出していたことが分かる。

この肥(火)君と飽田の人々の移住は磐井の反乱後のことで、春日部屯倉の穀が那津官家に選ばれたことと無関係ではない。

このような動きと関連してもう一つ注目すべきことがある。

那津官家に南接するのは後の御笠郡であるが、大宝律令制定のころこの郡の大領は宗形部堅牛(むなかたべのかたうし)で、和銅二(七〇九)年に彼は益城連(ましきのむらじ)に改姓する。

この改姓は、大領となっているこの宗形部堅牛の出身がかって益城氏であったからだと考えられている。

益城は肥後の飽田郡東の益城郡の郡名であり、そこの豪族益城氏がある時期に那津官家に南接する御笠の地に移住してきたことであるが、その時期は糸島地方に肥(火)君や飽田の人々が移住してきた時期と同じと考える。

それは那津官家設置に伴う肥後の勢力の進出だといえる。

しかしこの益城連はその後なぜか宗像神子祀る宗形氏の部民である宗形部にされた。

そしてその宗形部の堅牛が和銅二年に再びもとの益城連に改姓されたのである。

それはともあれ那津官家設置の歴史の背景に、このような肥後の勢力の進出をみると、『書紀』の官家設置の詔の二段目に出てくる「阿蘇仍君」の存在が重要となる。

これは阿蘇君のことで阿蘇山の中原にいる豪族であるが、この阿蘇君が詔のように畿内やその周辺の屯倉の穀の輸送にかかわっていたとすれば、その穀が那津の口に運ばれた可能性が高くなる。

このような那津官家の設置は、那津に磐井の時代とは異なるヤマト王権の拠点ができたことで、それは那津官家体制ともいえるが、これがすぐ大宰府とはならず、次に筑紫大宰の時代がくる。

筑紫大宰の派遣

那津官家設置には当時の複雑な歴史の断面がうかがえるが、『書紀』推古十七(六〇九)年四月の条によると筑紫大宰が、肥後葦北津に百済僧道欣らが泊っていることを中央に報告している。

この叙述の中で初出の筑紫大宰の役割は、たんなる連絡係のようでその存在は一般に軽視される。

だが出村則澄氏は、推古朝から始まる遣隋使にからめて国際的賓礼にもとづく官職として重視される。

肥後葦北は、不知火(しらぬい)海に流れこむ球磨川の河口左岸の地域である。

『書紀』敏達十三年の条によると、この地の豪族に葦北国造刑部靫負(ゆげい)阿利斯登(ありしと)がいて、大伴金村を「我が君」といい朝鮮へ出兵したがその子の日羅(ひちら)は百済国王に仕え達率(だちそち)という位(第二位)になっていた。

敏達天皇十三年、天皇は那津官家設置以後の葦北の地の国造が、ヤマト王権と百済王とに仕える二面性をもつことを知りながら日羅を召喚し、百済の情勢などをきく。

ところが推古十七年に筑紫大宰はこの葦北に百済人がきたことを王権のもとに知らせると、王権からの使者は葦北と百済との関係をつよく規制するような形で関与し王権の強化をはかったといえる。

その王権の意図につながる動きを明確にするために七年前の推古十(六〇二)年、聖徳太子の弟の来目皇子が撃新羅将軍として、諸の神部や国造・伴造をひきいてきて博多湾の西になる糸島平島の、後の嶋郡の地に駐屯したことの意味を考える必要がある。

『肥前国風土記』によると来目皇子は、三根(みね)郡漢部(あやべ)郷にヤマトの忍海(おしぬみ)の漢人をひきいてきてこの村に置き、兵器を造らしめたという。

また物部郷では物部の若宮部にフツヌシ神の社を建て鎮祭せしめたという。

『風土記』ではフツヌシ神を物部氏の祀る神としているが、神話ではこの神の性格は多様であり、若宮部の新しい祭祀集団が祀る神は、すでに滅亡した物部氏の神ではなく、王権のもとで神格を変えられていく神で、その神を祀らしめるのは、皇族将軍来目皇子に託された王権の政策であったといえる。

こう考えると、皇子の駐屯した嶋の地で後に郡の大領となる肥君に対して、少領となった豪族が中臣部であることは見逃せない。

中臣部は、六世紀の中頃から王権の祭祀にかかわる豪族として抬頭した中臣氏の部民であり、五二八年の磐井の乱後、肥君などと同時期にここに中臣氏が進出しその部民が設定されたとは考えられず、来目皇子が祭祀にかかわる集団として神部などを率いてここに駐屯した時にそれが実現し、王権の狙いは祭祀を通しての肥君の勢力の牽制にあり、それは皇子を西下せしめる王権強化の意図によるものであろう。

この王権の意図の展開を示すもう一つのことがある。

和銅二(七〇九)年、御笠郡大領宗形部堅牛を益城連に改姓したことは前述したが、この前提には御笠郡の地に進出した肥後の豪族益城氏が、宗像神を祀る宗形氏に隷属する部民、宗形部とされたことがなくてはならない。

これは益城氏が宗形部にされ、肥後の勢力が抑えられたことである。

その時期は宗像神とその祭祀氏族である宗形氏が王権によってクローズアップされる時期で、それは宗形氏の墳墓として宮地嶽古墳築造が意図された時期で、七世紀前半の推古朝ではなかろうか。

それは来目皇子の時の政策の展開ともいえる。

こうして肥後の勢力を背景とした那津官家体制ともいうべきものは、王権の強化の方向へ変られていった。

このような時代、ヤマト王権の官人として、九州の勢力との接点となったのが、筑紫大宰ではなかっただろうか。

「遠の朝廷」の成立

那津官家から筑紫大宰、さらに大宰府へと政治は移るが、わが国の外交が大きく変るのは、隋にかわった唐が高句麗を攻略するのに新羅と結び、六六〇年百済を滅亡させた時からである。

これに対応して六六一年斉明天皇は百済国再興の救援軍を率いて西下し、筑紫国の朝倉宮に入るが、この年七月急逝。その後救援軍は渡海するが、六六三年八月ついに白村江(はくそんこう)の戦に敗北。

わが国は唐・新羅の侵攻に備え、六六四年に水城(みずき)を造り、対馬・壱岐・筑紫国などに防人(さきもり)を配置し烽(とぶひ)をおいた。

翌年には水城の東北の大野山に山城を、それから南七キロの基山に基肄城を築き防衛体制をつくり、大野城の南麓に拠点をおいた。 今の都府楼跡(太宰府市)である。

一九六八(昭和四十三)年からそこの発掘調査が始まり、一九七二年に九州歴史資料館が設置。

その発掘の大きな成果は三期の時代区分となる建物の建て替えの確認である。

第一期はいくつかの掘立柱の建物群と柵とで構成され、七世紀後半からの防衛体制確立期以後のもので、文献ではその時期の六六七年筑紫都督府、六七一年筑紫大宰府、六七七年大宰府などと、軍事的役所の意味をもつ「府」の字を語尾にもつ役所名がでてくる。 |

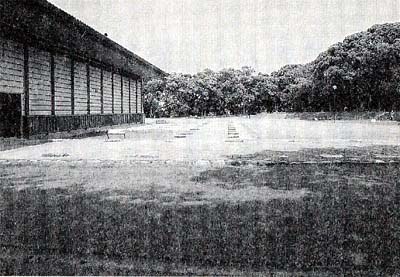

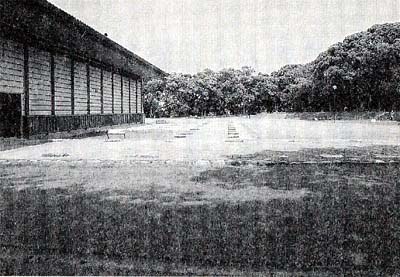

図42 大宰府都府楼跡

|

ここで問題になるのが第Ⅱ期の礎石をもつ整然とした配置の建物群の出現が八世紀初頭ということである。

文献によればⅡ期の始まりが八世紀初頭ということは、当然七〇一年の大宝律令制定の結果ということとなる。

だがこの大宝令と六八九年成立の浄御原令との関係は浄御原令が現存しないので明確にはできないが、『書紀』に若干手がかりがある。

持統三(六八九)年九月の条に石上麻呂(いそのかみまろ)と石川虫名(むしな)らを筑紫に遣して「位記(いき)を送り給い、且(かつう)は新城を監せしむ」とある。

二人の便がもたらした「位記」とは、この年制定の浄御原令によるもので、これを筑紫の受領対象者に渡し、同時に彼らは新城を監したのである。

この新城を岸俊男氏や倉住績彦氏は前述のⅡ期の整備される大宰府のこととされるが、『書紀』によると、翌年七月六日、地方官の「大宰国司皆遷任す」とある。

これを九州に限って考えると、大宰とは大宰府官人のことであり、次の国司の国とは、浄御原令により、筑・火(肥)・豊の三国がおのおの前・後に分かれたと考えるので、浄御原令制定以前よりも三ヵ国はふえ、国司数もふえることになる。

そしてこれらの国の国司はすべて畿内出身者が任じられる原則であった。

ところが大宝令制定の翌大宝二(七〇二)年三月、大宰府管内の国司(守・介・掾・目)のうち、守・介は従来通りだが、掾・目とその下の史生とは、畿内出身者を式部省をへて太政官で銓擬して任じていたのを改めて、大宰府管内の現地人を式部省ではなく大宰府が銓擬し任命することにした。

同時に郡司についても国司が現地人から銓擬した者を式部省が集めて試練し、太政官に報告し任命していたのを、式部省の試練をやめ、大宰府で銓擬し結果を太政官に報告した。

以上、大宰府管内諸国の掾・目と史生ならびに管内の郡司全員の任命の銓擬権が、中央の式部省から大宰府に委譲されたのである。

このような改革は、大宝令制定前に、九州の惣領(筑紫大宰?)に九州の評造(郡司の前身)の銓擬権があり、大宝領制定でそれが消滅したのをここで復活させたのだとされる。

このことは郡司についてだけではなく、国司の掾・目や史生についても同じではなかったのだろうか。

だとすれば持統三年に筑紫に位記がもたらされたのは、翌年この位記に相応した掾・目や史生を任じるためではなかっただろうか。

そうであればそれは、部分的だが大宝令で叙位の後、その人をその位に相当した官に任じるという原則がここに見られることになる。こう考えると、浄御原令型下の大宰府は、九州の豪族らをその制度に繰りこむ人事の銓擬権をもち、彼らを集める儀礼場も必要であった。

この儀礼の場として造られたのが新城で、それが礎石の上に整然とした配置をもつ建物群の大宰府Ⅱ期の遺構だと考える。

柿本人麻呂が「遠の朝廷」と詠んだのはこの新城ではなかろうか。

大宰府Ⅱ期は天慶四(九四一)年の藤原純友の焼打ちで終り、その再建後がⅢ期となり、十二世紀には衰退した。

外交と鴻臚館

六六三年、唐・新羅の連合軍との戦いが自村江での敗北となり、わが国はそれまでの対外侵攻をやめ、六六四年の水城築造以後、逆に大陸からの侵攻に備え防衛体制をつくるのに専念し、九州における政治の中心を那津から水城以南の地に移していった。

だがその後の天武朝・持統朝、外交にかかわる大郡・小郡・筑紫館は那津にあった。

筑紫館の名称は、平安時代嵯峨天皇の唐風好みの中で、八二〇年頃に鴻臚館となったようだが、鴻臚館の名称の史料上の初見は承和五(八三六)年、遣唐副使小野篁(たかむら)が鴻臚館で唐人沈道古と詩を唱和したという時である。

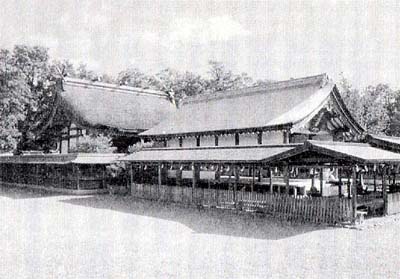

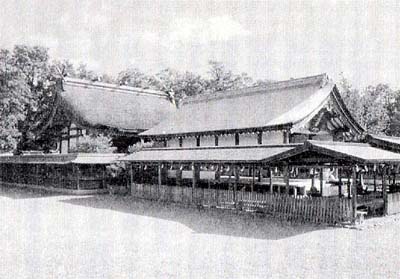

この鴻臚館の前身である筑紫館の名称の初見は持統二(六八八)年で、新羅使金霜林が金銀や仏像・鳥・馬などの類を献じたのを筑紫館でもてなしたとある。 |

図43 鴻臚館跡

|

当時藤原京は未完成であり新羅使は入京せず、金霜林(こむそうりん)はここから帰国していった。

いうなれば筑紫館は当時の外交の最先端に位置していたのである。

ではこの筑紫館は具体的にどこにあったのだろうか。

これを旧平和台野球場で、もと陸軍の兵営地であった現在地に比定したのは中山平次郎氏で、その手掛かりは天平八(七三六)年の遣新羅使が筑紫館で詠んだ『万葉集』の歌であった。

その歌碑がいま遺跡の横にある。そこが新羅使・遣新羅使などの外交官の安置供給(食事と宿泊所)のところである。

またこの筑紫館にむけて政治の中心大宰府から水城西門をへてのびていく直線道路があったのは注目すべきである。

ただし新羅使は宝亀十(七七九)年以後来朝はなくなり、遣唐使の派遣も承和五(八三二)年が最後となる。

だが、すでに奈良時代から新羅商人との交流は始まり、神護景雲二(七六九)年、政府は新羅との交易のためとして、代価となる大宰府の綿を左右大臣ら高官に与えている。

平安時代になると新羅商人は鴻臚館に安置供給されなくなり交易は規制されていくが、唐商人が来るようになり、鴻臚館に安置供給されたようだ。

この鴻臚館の発掘が平和台球場の改修工事を契機に一九八七年年末から始まり、球場の移転も実現し、今もつづけられている。

その成果によると、第Ⅰ期の七世紀後半、海岸線に平行して谷をはさんだ南北二つの丘陵上の古墳を削って間の谷側を埋めるようにして北の丘陵には土どめの石垣を造り、谷の南北の丘陵上に掘立柱の建物ができる。

次に八世紀初めからのⅡ期では谷の埋立てを拡大し旧石垣をこえて新たに高さ四メートルの石垣を造り、谷の南北の台地には築地で囲んだ区画内に建物を造り、谷に南北を結ぶ陸橋を造っている。

Ⅲ期は八世紀後半からで石垣を埋める形で谷側を拡張し石垣はなくなるが、南北の台地には礎石を持つ建物が造られた。

そして水承二(一〇四七)年、宋客宿坊に放火した犯人を大宰府役人が捕えたが、この頃から鴻臚館は衰退していった。

太政官や大宰府の規制を受けながらも鴻臚館での交易は、はじめは新羅商人、後には唐商人を相手につづけられ、発掘の出土品からもそれはわかる。

しかし唐も滅び宋王朝の時代になると、宋商人は博多津周辺に居住し博多津での交易が盛んになる。こうして鴻臚館は衰退していく。

3 西遷御家人と在地国人、悪党の世界

top

古代末期の九州北部

源平合戦に象徴される古代末期の内乱は、九州の大宰府以下の国衙(こくが)機構、豪族や寺社の勢力分布、そして在地構造に地すべり的変動をもたらした。

かって保元三(一一五八)年、平清盛が自ら希望して大宰大弐(だざいのだいに)となり、弟頼盛も八年後、大弐として大宰府に直接着任したが、ここは外国貿易の利益を独占できる「無比の温職(おんしょく)」だったからでもある。

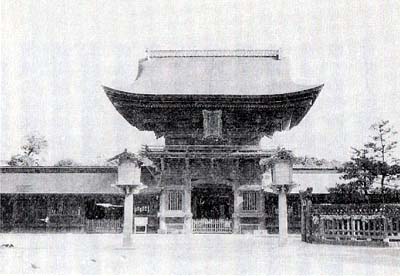

このほか、筑前・豊前・肥後・壱岐・薩摩などが平家一門の知行国として、その家人が受領(ずりょう)・目代(もくだい)となって、大宰府々官や国衙の在庁官人・郡司層を掌握していた。 その軍事力の中核は、大蔵姓の嫡流原田種直(たねなお)や藤原姓の山鹿秀遠(やまがひでとお)ら大宰府の上級府官であり、彼らは外国貿易の管理や土地開発に努め、勢力を拡大していった。 宗像(むなかた)神社の大宮司宗像氏もその例外ではない。

当時、活躍する原田種直は、天慶の乱で功績のあった大蔵春実(はるざね)の子孫で、九州各地に勢力を広げている。

彼は、筑前糸島郡(推定)に三七〇〇町歩に及ぶ宏大な所領をもち、二〇〇〇余騎を動かす一大豪族で、平家の九州支配の枢要の地位にあった。

豊前の板井氏も大蔵姓で在庁官人として所領を拡大したが、藤原姓の山鹿秀遠も府官で、筑前三郡に一〇〇〇町歩の所領をもち、筑豊の大豪族となった。 |

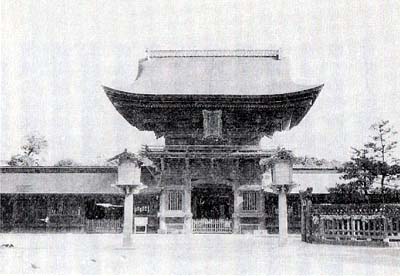

図44 宗像社(辺津宮本殿・拝殿)

|

原田種直と菊池隆直

治承四(一一八〇)年、平清盛が後白河法皇を六波羅(ろくはら)に押しこめたとき、原田種直らは随兵三〇〇〇余騎で警固に上洛したが、翌年五月には豊前の長野・山崎、豊後の緒方、肥後の菊池の諸氏や肥前の松浦党までが平家に叛いて源氏に同心し、大宰府の下知に従わず、これを焼き討ちするという噂までとんだ。

特に豊後の緒方惟義(これよし)は、肥後の南関を固めて海陸の往還を停止させたので、平家方の原田種直らの軍勢二〇〇〇余騎と合戦、平貞能が追討使として下向したのを機に原田・菊池とも和平した。

そして、平家一族が擁した安徳天皇を奉じて、寿永二(一一八三)年八月には大宰府に到着したとき、菊池・原田以下、臼杵・戸次・松浦党の面々は、天皇を守護して皇居を築造した。

この安徳天皇の迎入れに対する論功行賞では、原田種直・菊池隆直は勲功抜群として筑前守・肥後守に補任されたが、しかし鎮西諸国より募兵に応ずる者は少なかった。

このため緒方惟義が三万余騎をもって大宰府を襲撃するとの噂がとぶと、平宗盛らは水城の関戸から博多湾の箱崎、香椎潟、垂水山、鶉浜、宗像をへて山鹿城に到着、その後天皇は讃岐の屋島に遷った。

元暦二(文治元〈一一八五〉)年二月、北条時政ら源氏軍は豊後に渡った後、原田種直らと芦屋浦で激戦、また源範頼も原田氏の要害、筑前岩門城を攻略して原田一族の多くを滅ぼし、山鹿秀遠を出奔させた。屋島合戦後の三月、長門の壇ノ浦において、原田・菊池・山鹿氏らは軍船五〇〇艘で源義経の軍船八四〇艘と戦って大敗北を喫し、平家軍の大部分は入水した安徳天皇と共に海底に没したのであった。

東国御家人と小地頭

こうして九州などでは、武士の狼藉が目にあまる状態となったので、略奪した荘園を旧来どおり国司・領家につけて乃貢(のうぐ、年貢)を完済させることが急務となったが、特に後白河法皇が院宣を下し、平家没官領(もつかんりょう、平家方加勢者の没収領)五〇〇余ヵ所を源頼朝にあたえたので、頼朝は諸所に沙汰人(さたにん)を配置して処理することにした。

文治三年、彼は平家方についた宗像氏実ら中小領主の敵対行為の罪を赦して自分の御家人に編入する一方、原田・板井・山鹿ら大豪族の所領は容赦なく没収している。

ちなみに建久六(一一九五)年鎮西奉行として下向、新たに大宰少弐に任じられた武藤資頼(すけより、のち少弐を氏とする)は、種直の所領跡三七〇〇町歩をあたえられたという。

なお、宗像社は、大宰大弐の平頼盛のとき同人が領家職(りょうけしき)、同盛俊が預所職(あずかりどころしき)をにぎっていたため、平家同意の「謀叛人跡」として両職とも没収されたが、宗像大宮司が事実関係を本所八条院(良計天皇の皇女)に陳情したこともあり、文治三年に宗像氏実は宗像社領すべてを現地の荘官として支配する「惣領主地頭職」に任命される形式で安堵された。

もっとも、源頼朝は、宗像郡の要地として上西郷に武藤氏、東郷に中原氏、野坂荘に大江氏、朝町村に佐々目(ささめ)氏など、関東御家人を配置して、宗像大宮司を包囲、牽制する形をとっている。

そして、鎮西九国奉行あるいは九州惣追捕使(そうついぶし)などと呼ばれた天野遠景の跡には武藤資頼を鎮西奉行に任じ、また筑前・豊前・肥前の守護、すなわち大宰府守護所の最高責任者として在地御家人の統率にあたらせた。

このような天野遠景・武藤資頼をはじめとする有力な東国御家人は、数ヵ所の地頭職をあたえられ、彼らを惣地頭(そうじとう)とする所領内には十数人以下の小地頭らが存在したが、このうち小地頭は在地の郷司(ごうし)・保司(ほうし)や荘園の下司(げし)・公文(くもん)などの少豪族であった。

惣地頭を西遷御家人・下り衆というのに対し、小地頭の多くは在地の御家人で、前者の代官職を宛行(あてが)われたりした。

西遷御家人は、先の武藤(少弐)氏らのほか、主なるものに豊後の大友氏、薩摩の島津・渋谷(入来院)・二階堂の各氏、肥後の相良・小代の各氏、肥前の千葉・深堀の各氏などの名が知られているが、北部九州では、門司・麻生・宇都宮(城井)など諸氏がある。

このうち、門司関を固めるため門司六郷の地頭職に任じられたのが下総姓の武士、後年の門司氏である。

山鹿秀遠の所領でもあった山鹿荘は、下野宇都宮家の一族麻生氏が地頭代官職をあたえられて下向した(麻生氏は山鹿氏の子孫とする説もある)。

先の板井種遠の跡には、同じく下野から宇都宮獄房が下向、豊前国衙の役職をも引きついで重要な地位を占め、信房の兄弟・子孫も土着して、この国の最有力の豪族となっていった。

在地の御家人たち

一方、九州北部では、源平合戦で敗北した大蔵姓の原田・板井氏や藤原姓の山鹿氏ら大豪族は大幅に後退したが、その一族・分流の中には在地に根づよく生き残るものもいた。

例えば、原田氏らと同じ大蔵姓の場合、秋月・美気・江上・原・三原・高橋・波多江・別府等々の諸氏が九州各地に網の目を張るように拡散していた。

これと直接の関係はとわぬまでも、豊前・筑前には神田・曾根・鋤崎・長野・頓野(とんの)・香月・粥田(かいた)・鯰田(なまずた)・高松・碓井・合屋(あうや)・土師・手光(てびか)・薦野(こもの)・青柳・打橋・筑紫・白水(しろうず)・野芥(のけ)・榊・青木・中村・三雲・深江、等々の諸氏が割拠して、小地頭・名主職保持者としての地位を占めていた。

これらの在地の御家人の中には、平安末期に荘園の地頭に補任された開発領主というべき豪族もいれば、村落や名田に基盤をおき、守護の軍勢催促に応じる村落指導層など、社会的経済的地位は様々である。

しかし、名主職の補任・改易権などをめぐって、下り衆の惣地頭と紛争を繰り返すことも少なくなかった。

たとえば、宗像社の大宮司氏国の場合、後鳥羽上皇の寵臣藤原光親が領家職に補任されて以来、大宮司職の押領の企てに対抗して鎌倉幕府の助力を得、承久の乱では鎌倉方に味方した。

しかし、社領内の朝町(あさまち)村・宮田村をはじめ各地方の小地頭たちは、西遷御家人の惣地頭とは全く逆の立場をとり、「惣領主地頭職」の氏国の社領支配と相反し、その政治的基盤を不安定なものとした。

承久の乱後、彼の大宮司職は安堵される一方、先の社領各地では小地頭の新旧交替がみられ、それも北条氏と親しい関東御家人が小地頭職に任じられている。

宗像大宮司と社家の内部紛争

しかし、宗像大宮司や社家の内部には所領をめぐる大小様々の紛争が頻発していた。

それは一つに、当時の分割相続による惣領と庶子との矛盾・対立もあるが、また、関東からの西遷御家人や在地武士の社領侵略の動きが活発化したからである。

その最たるものが、社領の預所三浦泰村や筑前守護武藤資頼の子資能らの社領横領の動きであろう。

まず、前者は、宗像社の貿易拠点である社領小呂島(おろのしま)の押領をはかり、その代官常村と博多綱首(船頭)の宋商人、謝国明(しゃこくめい)とを結託させて目的を実現しようとした。 謝国明は、筥崎宮・宗像社の役を勤めて寄人となり、貿易で巨万の富を蓄えて博多の承天寺を建立した立役者であるが、これを常村が宗像社に無断で小呂島地頭に任命し、同社への謝国明が負担する社役を横取りする方策をとったのである。

次に、武藤資能の被官西郷の沙汰人は、天福元(一二三三)年社領の本木保(もとぎのほう)の内を押領し、また社領曲(まがり)村も地頭請所だとして支配権をにぎり、社家や住人百姓の先例とは違うとの主張を押し切っている。

こうした荘園侵略は、西遷御家人のみならず、例えば大蔵姓の三原種延が先の謝国明の遺領にことよせ押領したように、在来の国地頭においても多くみられ、文永・弘安の蒙古襲来以降、いっそう顕著となっていった。 |

図45 筥崎宮

|

荘園体制の動揺と悪党

筑前怡土(いと)荘は、弘安年中には「異国警固已下(いか)御公事」というように関東御領化しているが、このうち友永方(志摩方)三〇〇町の惣地頭職を大友頼泰が蒙古合戦の勲功の賞として拝領したのに、二〇年来その年貢・課役を三九人の名主たちが抑留・対捍(たいかん)していると、頼泰の孫貞親の代官寂念が鎮西探題に訴え出ている。

この訴状には、名主たちが請文を捧げて召しには応ぜず、ことが一向に進捗せぬ、これは広域の名主連合による「大奸謀」である、と批難されている。

その背景には、旧本名(ほんみょう)の分解による脇名(わくみょう)の分立、すなわち農業生産力の上昇に伴う荘園内の本名体制の崩壊、名主の村落領主化への動きがあった。

怡上荘友永方での年貢未進は、その後もつづいているが、荘園体制を根底から揺るがすものとして、在地武士と名主百姓の結託や分裂を伴いながら発現する悪党の活動がある。

九州各地では、正元二(一二六〇)年の武藤資能の施行状案が早い方であるが、ここでは関東御教書をうけて、近年諸国で夜討強盗らが蜂起して狼藉している噂があるが、これらの「悪党」らを隠匿する者は所領を収公する、豊前・肥前・筑前・対馬の郡郷地頭らが張本人を搦め進ぜれば恩賞をあたえる、としている。

これはその後も触れ出され、文永九(一二七二)年には「豊後国中悪党沙汰事」として守護所の書下しもあるので、一般的傾向だったとみてよい。

弘安年中以降は「甲乙人」(こうおつにん)が年貢抑留、本所一円領に乱入して運送船を抑留、狼藉するなど、豊前宇佐郡・筑前糟屋郡などの荘園で頽発している。

後者の植木荘では、肥前御家人納塚定俊(のうずかさだとし)・同国守護代野尻某・糸井茂能(しげよし)以下「数百人悪党等」が公家・武家の沙汰最中に当荘に乱入して、年貢を抑留し、追捕した百姓の住宅などに種々狼藉している、と同荘雑掌が訴え出ている。

まさに、悪党の跋扈(ばっこ)する世界となったのである。

二 博多 top

1 元寇と倭寇、勘合貿易の展開

文永・弘安の役

鎌倉時代の中頃、文永十一(一二七四)年と弘安四(一二八一)年の二度にわたる蒙古襲来は、日本国内に衝撃をあたえ、またその後の政治・経済・社会面はもとより、国際関係にも多大の影響をおよぼした。

筑前博多湊は、志賀島から海の中道をへて、箱崎・博多・百道原(ももちばる)・姪浜(めいのはま)・今津から糸島半島の北端まで連なる半月形の海岸線の中央部に位置し、玄界灘の荒波を避けるに充分な天然の良港でもあった。

このため、この地には、六世紀頃より対外交渉を視野においた那津官家や鴻臚館がおかれた。

なお、これより東南に直進して水城・二日市温泉、そして左に曲って大宰府政庁に達する。

文永の役では、蒙古・高麗の連合軍がまず対馬に侵攻、壱岐・肥前北岸に大被害を加えて、博多湊に入ったが、それは兵員三万数千人・艦船九〇〇艘の軍勢であった。

そして今津に上陸、早良(さわら)川口、鹿原・百道・赤坂山で激戦、他方では多々良川口より筥崎(はこざき)・博多を衝き、ここを焼き払った。

蒙古軍は日本の一騎打とは異なる集団戦法で、毒矢やロケット形式の「てっほう」を使用し、武藤景資率いる日本軍を大宰府の防衛戦=水城まで総退却させた。ところが、蒙古軍は日没と同時に艦船を引きあげ、朝鮮の合浦(かっぽ)へ戻っている。

これが、その夜の暴風雨で多くが沈没したのか、元々暴風雨はなかったのかの論議はともかく、蒙古再来襲の情報がつづいたところから、博多湾沿岸一帯には大々的に石塁が築かれ(志摩郡今津より箱崎・香椎はおろか、宗像郡勝浦まで築かれたとする説もある)、九州御家人を中心とする警備体制も厳重となった。

先の文永八年下命の異国警固番役は、蒙古襲来以降は恒常的な平時の軍役として、御家人に負担が義務づけられる。

また、これを遂行するため、九州では御家人の所領を女子に分割相続させることが禁じられ、異国警固のため荘園も地頭請所とされて、荘園制への侵蝕が進むことになる。

弘安の役では、蒙古・高麗と南宋の連合軍が東路、江南の二軍に分かれ、前者は対馬・壱岐経由で博多湾に入り、志賀島・能古(のこ)島を侵冦したが、石塁によって上陸を阻止され、日本軍の艦船襲撃もあって肥前鷹島に退いた。

その後、江南軍の兵員一四万人、艦船三五〇〇艘が鷹島に至ったが、台風の難にあい潰滅した。 |

図46 石塁跡(今津地区)

|

蒙古襲来の残したもの

鎌倉幕府は、文永の役後と弘安の役後の二回、蒙古軍の侵冦の根を絶つべく異国征討を計画した。

最初は、武藤・大友両氏の下に、九州諸国と近隣地域から兵員・軍船を集めて、高麗(こうらい)攻めを企図した。

次は、右の両氏のいずれかを大将軍とし、三ヵ国の御家人と大和・山城の悪徒・国民を異国征討のため徴発しようとしたのである。

前回のそれでは、九州御家人に船・梶取・水手(かこ)などの整備や参加人数、兵器・所領を注進させたが、筑前怡土荘の御家人中村弥二郎など、その弟をはじめ九人・馬三頭を書出している。

幕府は、こうした御家人以外にも、九州各地や畿内の悪党を異国征討や海辺防備の軍勢組織に編入したのであった。

こうした悪党対策と異国征討の計画は、その後の倭寇の跋扈と関係があるとする説もある。

蒙古襲来は、九州の御家人体制に大きな亀裂をうんだ。

この両戦役で奮戦した御家人たちは、その軍功に対する、また寺社も異賊降服の祈祷に対する恩賞を要求した。

この戦争では配分すべき新領上があるわけではないので、幕府は荘園の諸職の分割のほか、たとえば弘安八年の筑前岩門合戦後に武藤景資らの所領を配分したように、恩賞捻出のための反乱演出なども行ったようである。

恩賞の不公平とその不足は、御家人の不平不満の増大となって現れ、訴訟の頻発を招くと同時に、土地を失った貧窮の御家人を多くうみ出し、海外侵冦へ転ずるものも相ついだ。

博多湊などの禅宗寺院

十一世紀末から、まず博多湊には「大唐街」が出現し、同じ博多湾岸の箱崎や糸島半島側の今津などにも中国人貿易商の集住が目立つようになった。

そして、彼らの商業活動や信仰生活が、国際都市としての博多湊の発展に大きな役割を果たしている。

古代末期の仁安三(一一六八)年、臨済宗の開祖、栄西は今津の地から入宋、同年帰朝すると安元元(一一七五)年今津の誓願寺の草創に関与したが、建久三(一一九二)年香椎宮側に建久報恩寺を、同六年には博多湊の宋人百堂の地に聖福寺を建立した。

後者のそれは源頼朝の外護とも、宋商の博多綱首の助力ともいう。

また、その隣地には、仁治三(一二四二)年円爾を開山とする承天寺が、博多綱首謝国明の出資によって建立されたが、円爾と関係深いのが大宰府横岳の崇福寺である。

一方、今津の勝福寺は、鎌倉建長寺の開山として名高い末僧蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)の建立であり、多々良浜の顕孝寺は豊後守護で鎮西探題の引付頭人、大友貞宗や博多綱首らの助力で建てたといわれる。

なお、鎌倉建長寺より九州に下向し、蛭浜の興福寺に入っていた南浦紹明は崇福寺に移り、幕府や少弐氏による蒙古対策に協力した。

こうして鎌倉時代の博多湊とその近傍には、臨済宗の寺院が、武家や宋商博多綱首等の助力によって建立・維持され、ここを中断地として京・鎌倉をはじめ日本各地に禅文化か拡大した。

他宗派の寺院としては、建暦年中(一二一三)浄土宗祖法然の直弟子弁長を開山とする善導寺が博多に建立され、文明十一(一四七九)年には後土御門(ごつちみかど)天皇の勅願所となっている。

倭寇(わこう)の跳梁

鎌倉幕府の倒壊後の南北朝の内乱は、国内の政治・社会構造の変動のみならず、海外諸国にも大きな影響をおよぽし、倭寇の跳梁をもたらした。

倭寇とは、朝鮮半島・中国大陸・南方諸地域の沿岸・内陸を侵寇した日本人の賊徒を意味するが、それは古代の好太王碑文の五世紀初頭から始まり、日中戦争の日本軍までを含む。

ここでは十四~十六世紀の倭寇がそれで、日本人のみならず朝鮮・中国人を主体とすることもあった。 |

図47 倭寇図巻

|

日本人のみの場合は、朝鮮で「三島の倭寇」との言葉どおり、対馬・壱岐・肥前松浦半島などが中心とされ、松浦半島のそれは一揆契諾(けいだく)状で有名な松浦党を中核とするという。

もっとも、先の怡上荘の中村弥二郎など、同荘々官として海上に勢力を振るい、松浦党の分流として活躍したと推定する説もある。

同じ怡土・志摩郡は海辺に接して往昔より中国・朝鮮半島との接触も多く、乱世には倭寇に転じたものと思われる。

それは肥前や筑前の一部にとどまらず、九州各地、本州・四国など瀬戸内海地域をも包含するものでもあった。

南北朝の内乱に際して、懐良(かねよし)親王が薩摩に入り、これと呼応した菊池氏が筑後方面に押し出したとき、南九州で四国・中国、紀伊の海賊など数千の水軍が大規模な作戦を開始する直前、筑前宗像沖では「凶賊船」数十艘が大島・小島を襲い、海浜の人家を荒らして忽然と姿をくらましている。

親王が大宰府で征西将軍宮として勢威を振るっていた応安二(一三六九)年、明の太祖は自らの即位を告げて倭寇の禁止を依頼したが、これは成功していない。

くだって永享元(一四二九)年朝鮮通信使の朴瑞生(ぼくずいせい)は、日本海賊等に関する報告の中で、長門の赤間関を「四州諸賊出入之門」と呼び、西方の海賊を宗・大内・宗像・大友などをはじめ、「内外大島、宗像殿掌之」と記している。

この朝鮮通信使の報告は、応永十一(一四〇四)年室町幕府の将軍足利義満により日明間の勘合貿易が開始されて以降のことになるが、これは幕府による倭寇禁圧が実を結びかける時期の在地での状勢であった。

しかし実際、公的な勘合貿易が推進されても、倭寇などの私的民間船団の活動を抑圧するのが至難の技であったことは、文禄元(一五九二)年鍋島直茂が豊臣秀吉の使者長束(なつか)・益田両氏に宛てた書状に、「肥前浦々之者共、過分にハヽうん商売に罷越(まかりこし)、大唐にありつき候で居申候」と記している点に、明瞭に示される。

勘合貿易

勘合貿易は、当初は一〇年一度、人数二〇〇人・船数二艘で軍器携行せずとの条件で始まり、一時中断もみられたが、天文十六(一五四七)年まで約一世紀半のあいだ継続した。

この間、将軍足利義政による応仁二(一四六八)年の遣明船は、正使天興清啓(てんよせいけい)の『戊子入明記』によると、一号船の和泉丸は三一〇〇石船、乗員一五〇人で、扇子・太刀・槍長刀・金・銅・硫黄などを積込み、二号船の宮丸は一八〇〇石船で、幕府の管領細川勝元、三号船の寺丸は二一〇〇石積で周防の大内政弘が派遣しているが、いずれも豊前門司の船舶であった。

もっとも、和泉丸は「是ハ大船ニテ不渡唐也」とあり、他船が代替されている。

また、硫黄四万斤は豊後の大友氏、薩摩の島津氏が進呈し、門司と博多で積込むが、このうち一万斤を公方へ進上、三万斤を商売品とする、としている。

勘合貿易の船舶は、当初は兵庫を出港したが、しだいに博多から出るようになった。

博多港を掌握していたのは大内氏で、同氏は赤間・門司両関をも支配していた。

勘合貿易の船の多くは門司で造立され、博多で商品が集荷されたが、兵庫・博多間の門司が海上交通の要衝として繁栄していたことがわかる。

一方、堺商人を背景とする細川氏は大内氏と対立、大永三(一五二三)年、寧波(ニンポー)で博多・堺両商人が激突して、明は寧波の貿易役所を廃止した。

一時、貿易が再開されたが、天文二十(一五五一)年大内義隆が滅(ほろぼ)されると、勘合貿易は中絶した。

『海市諸国紀』は、これに先だつ応仁二年と翌年の二ヵ年間に、対馬宗氏の仲介による朝鮮との通交者三四人を載せているが、このうち筑前では怡上・志摩両郡を支配する「絲島大守」大蔵道京(原田種親)以下の名前もみえ、玄界灘沿いの筑前有力武士が朝鮮と公的交易をしていたことが知られる。

しかし、日明間の勘合貿易の停廃以降は、私貿易が再開され、再び倭寇跋扈の時代が出現することになる。

2 豊臣秀吉と博多の豪商たち

top

戦国末期の博多

十五世紀の後半、堺商人と結んだ細川氏と博多商人とつながる大内氏とが日明貿易の主導権をめぐって争い、両者の抗争は寧波(ニンポー)の乱などを巻き起こすことになる。

結局、この争いは大内氏が勝利し、博多は遣明船派遣の拠点となって、神屋・河上・林田・小田といった博多商人の手によって遣明船が仕立てられることになる。

これら商人たちは明・朝鮮・琉球・東南アジア各地との貿易に従事し、博多は国際的な貿易・商業都市として繁栄することになるが、同時に国内諸勢力争奪の対象ともなっていく。

すでに、大内氏に対抗する形で、豊後の大友氏が博多へ進出していたが、応仁の乱ののち少弐氏が筑前を奪回して、博多の西南部を回復、大友氏と支配を二分した。

その後再び大内氏が筑前を治めて、大友氏と共に博多の支配を争った。

この大内氏も天文二十(一五五一)年に義隆が陶晴賢(すえはるかた)の謀反にあって自刃し、実質的に滅亡する。

さて、当時の博多については当時のキリシタン宣教師たちは次のように伝えている。

すなわち、ルイス・フロイスの『日本史』には「下(九州のこと)全域において、当時博多の町以上に高級かつ裕福なところはどこにもなかった。

というのは市民はすべて商人から構成される制度となっていたからで、それは万事において堺の町を模倣したものであった」とあり、また一五五七年のビレラ書簡には「博多の富裕なる商人達は、戦いが起ころうとするのを見れば、進物を贈って交渉し、かって破壊されたことがない」ともみえている。

こうした記述から博多の「自治都市」としての側面を窺うこともできる。

「自治」に関する史料は僅少であるが、戦国時代末期の博多は東西に分かれており、「博多東西ノ年寄」という具合に市政は「年寄」によって運営されていたようである。

少し時代が下るが慶長二(一五九七)年の文書には「十六人之年寄衆」とみえている。

ほかに博多西分には「月役」なる役職があったことも分かっている。

もとより東分にも同様のものは存在したであろうが、これらと「年寄」との関係は定かではない。

いずれにせよ、当時の博多には独自の町政機構が確立し、「自治都市」的な側面があったことは否定できないものの、大内氏滅亡後の大友氏の勢力はめざましく、博多もその支配下に入った。

博多津支配の一翼を担う豪商として知られる嶋井宗室(そうしつ、宗叱)は、少なくとも天正の初年には大友氏と関係をもっており、とりわけ宗麟の重臣吉弘鎮信(よしひろしげのぶ、宗仭)らと深く交わった。

宗室は対馬を介して朝鮮貿易と密接な関係をもっており、これによって大友宗麟などからも篤く遇されている。

さらに、宗室は宗麟を通じて、堺の天王寺屋(津田)道叱らとも交わっている。

『天王寺屋会記』によれば、天正八(一五八〇)年に宗室は上洛して津田宗及の茶席に臨み、以後しばしば記事にあがる。

ただし、宗室が堺商人と親しく交わった博多商人の最初というわけではなく、かれは幾人かの前例によったに過ぎない。

換言すれば堺商人と博多商人との連携は古くから充分にとられていたということである。

九州平定と町割

宗室と共に当時の博多商人を代表する人物として神屋宗湛(そうたん)がいる。

宗湛の祖に石見銀山を発見した寿禎(じゅてい)がおり、当家が大内氏の勘合貿易に積極的に参加し、活動領域も山陰地方にまで及んでいたことが窺える。

神屋家も大内氏滅亡後は大友氏と関係を持ったようであるが、宗湛の頃は博多の戦乱を避けて、肥前唐津に避難していた。

一方天正十二(一五八四)年の沖田畷の戦いで龍造寺隆信を敗った薩摩島津氏はしだいに勢力を拡大し、豊後大友氏を圧迫していく。 宗麟は事態打開のため、大坂城の豊臣秀吉に救援を求めた。

|

図49 豊臣秀吉画像図 48 神屋宗湛画像

|

秀吉は島津義久に調停の国分案を提示するが、いれるところとはならなかった。

こうして豊臣政権の島津征討が日程にのぼることになるが、宗湛は天正十四年十二月上洛し、翌年正月三日に秀吉と対面する。

秀吉は宗湛を非常な厚遇をもって迎えるが、これは秀吉が宗湛を博多商人の代表として意識したことによる。

きたるべき九州の陣、さらには大陸への派兵を考慮したとき、博多商人の協力は絶対に不可欠なものと考えられたのである。

実際この前後に、秀吉は「博多津復興」を決定し、戦乱を避けて各地に避難していた住民に対して「地下人(じげにん)還住」を令している。

また『豊前覚書』は、豊前香春岳(かわらだけ)城を攻撃していた黒田孝高が秀吉に博多復興の下検分を命ぜられて、家臣久野四兵衛尉を派遣したという記事を載せている。

かくして、三月朔日秀吉はみずから征討の兵をおこすが、四月二十三日には博多復興を促進するために還住の町人に対し諸役を免除する旨を龍造寺・原田・立花・宗像の各氏に命じている。

彼らは博多周辺に勢力を有する大名・国人であり、博多・博多町人にも大きな影響力を有する存在であったと考えられる。 |

図50 黒田孝高画像

|

五月には島津義久が降伏、筑前箱崎に帰陣した秀吉は「町割」をはじめとする博多の復興事業に着手する。

『宗湛日記』によれば、六月十日秀吉は「博多ノアト御覧有ルベクトテ」、箱崎社頭から「フスタ」という南蛮船に乗り込み、博多へ赴いた。

海上から博多巡見を行ったのである。

さらに日記は「同十一日ヨリ博多町プサン図ブ書付ラレテ、十二日ヨリノ町フリ也、博多町ワリ奉行衆事、瀧川三郎兵衛トノ、長束大蔵トノ、山崎志摩トノ、小西摂州、此五人(もう一名は石田三成と考えられる)ナリ、下奉行三十人有」とみえる。

さらに『筑前国続風土記』は同様の記述に続けて、「此所の老人共を呼出し、博多の町を十町四方に定め、竪横の小路をおり、民屋を営み作らせられける」と具体的に述べている。

この時復興された市街の地域は、西は那珂川を堺として、東は石堂川(比恵川)を隔てて千代の松原に接するものであった。

後世の博多は北へ向けて発展・膨張していくが、東西についてはほぼここで定まったとみてよい。

ただしこの「町割」で復活した「博多」は二つの川で挟まれた範囲を超えて、後世の福岡地域(那珂川以西)までを含むとみる見解もある。

既述のように戦国末期、大友氏支配下の博多は「東分」「西分」に分かたれていた。

この区分がそれぞれ「博多浜」と「息浜」とに該当するかどうかは、議論のあるところであるが、秀吉の「町割」をへて博多は、そうした区分のない統一的な、新たな都市に生まれ変わることとなる。

「町割」が開始された天正十五年六月、秀吉は「筑前国博多津」に充て、九ヵ条の「定」を発している。

その内容は「諸問・諸座」の禁止、「地子諸役」・「徳政」の免除や博多廻船の保護などをうたっており、博多の経済的な復興を目指したものといえよう。嶋井宗室・神屋宗湛らは秀吉の意を体して博多復興に努めるととも、秀吉はもとより利休・石田三成をはじめとする側近の面々とたびたび茶の湯の会を重ねた。

秀吉の箱崎滞在は七月朔日まで、およそ一ヵ月に及んだ。

滞在が長期に及んだのは、戦後処理と博多の復興を軌道に乗せるためであったが、この間の重要な施策としてバテレン追放令の発布がある。

さて、九州平定後の国割によって筑前一国と筑後二郡・肥前一郡半が小早川隆景(たかかげ)に与えられた。

ここでの博多の位置づけは非常に微妙であるが、政権下の直轄都市であったとみたい。

隆景の立場は「代官」としてのそれであろうが、秀吉の復興政策は隆景に引き継がれていくこととなる。

隆景は名島(なじま)に本拠を定めるが、名島築城と博多復興事業とが博多町人の手によってよって並行的に進められていくことになる。

兵站基地 博多

復興した博多に対して豊臣政権が課した役割を端的に表現すると、「唐(から)入り」のための「兵站基地」ということになろう。

天正十五年に比定される五月十五日付の加須屋内膳正(かすやないぜんのしょう)充て朱印状の中で、秀吉は国内統一がすみしだい「御座」を博多に移して「丈夫に城普請」を行い、「高麗国へ人数差し遣わされ、御成敗なさるべき事」を告げていた。

周知のように、結果的に大陸侵攻基地は肥前名護屋城となるが、これで博多が役割を終えた訳ではない。

たとえば文禄二年に比定される宗室・宗湛充て書状の中で、隆景は寺沢正成の指示にもとづき彼らに博多津内の蔵をことごとく空にして、兵粮米を備蓄するように命じたものがある。

これに関連して『豊前覚書』には箱崎宮社頭に「はり三間ニ七間ヅツ」の米蔵が三〇棟設けられたという記事が載せられている。

博多およびその周辺地域は大陸・名護屋への兵站補給基地として位置づけられたのである。

またこの頃博多では銀貨の鋳造も行われたようである。

いわゆる「博多御公用銀」と称されるものである。のちに『三貨図彙』(さんかずい)を編んだ草間直方などは、これを大陸出兵にあだっての軍用銀であったと推察している。

軍需物資のみならず、博多は名護屋に集結した大軍勢に対する日常的物資の補給基地でもあり、また大工などといった職人の供給も行っている。

「唐入り」が実行されることで、博多の復興さらに経済的成長は大きく加速されたのである。

ところで、「唐入り」にいたる過程を具(つぶさ)にみていくと、博多商人らの微妙な立場に触れざるを得ない。

天正十五年箱崎に出頭した宗義調・義智父子には対馬一円の領知が認められ、朝鮮との交渉が一任されることとなる。

その内容は朝鮮国王の参洛を要求するものであり、もし遅滞するようなことがあれば、出兵して「懲罰」を加えるというものであった。秀吉の独善的な要求は容易に朝鮮側のいれるところとはならないと判断した宗氏は、朝鮮への要求を国内統一を賀す通信使の派遣に切り替えて、ねばり強く交渉を行う。

博多聖福寺の景轍玄蘇(けいてつげんそ)なども義調が仕立てた使節に加わっているが、天正十七年十一月にいたって、ようやく朝鮮使節の派遣が決定した。

一連の交渉に際して嶋井宗室は小西行長使者として宗義智に付せられており、いち早く帰還して朝鮮使節派遣の報を上方に伝えるという役割を担っている。

宗室は朝鮮貿易を通じて宗氏とは緊密な関係にあり、小西行長は堺商人の出身といわれている。 |

図51 宗義調画像

|

朝鮮との交渉は宗室に代表される博多商人、行長の母体ともいうべき堺商人、それに対馬の宗氏という連携の中で進められたのである。

この連携が果たして本当に戦争の回避を意図していたものかどうかは後考の余地もあろうが、大陸との交易の中で発展してきた博多・博多商人が、大陸侵攻といういわば「特需」によって復興のみちを歩んでいったのである。

人的な交流という面でも「唐入り」の持つ意味は大きい。

全国の大名が名護屋に集結し博多の存在を強く意識することになったが、有力商人たちは政権を支える諸将や諸大名と交流を重ねていく。

博多の有力商人たちは政権内部の幅広い人々と関係を取り結ぶが、これは戦争遂行を課題とする政権側の意図と、兵站基地として役割をこなしていく前提として諸役免許を基調とする商業活動の保障を求める博多商人との思惑が絡み合ったものといえよう。

これら博多商人らの活動は必ずしも自律的なものとはいえず、大陸侵攻期の政権と博多との関係はきわめて緊張度の高い、ある種逆説的なものであったといえよう。

すなわち、近世的な権力支配が強まっていく中で、兵站基地たることで博多は「自治都市」として最後の光を放とうとしたのである。

三 諸地域社会の形成 近世地域民衆の生業と社会

top

1 秀吉時代の筑前・筑後

秀吉の国分

九州の近世は、天正十五(一五八七)年の豊臣秀吉の島津攻めによってひらかれる。

島津義久を下した秀吉は筑前箱崎に凱旋し、九州各国の「国分」(くにわけ)を定める。

伊予にあった小早川隆景が筑前と筑後の生葉(いくは)・竹野郡および肥前の一部を与えられて立花城に入り、のちに居城を名島(なじま)に移す。

立花城に拠っていた立花統虎(のちの宗茂)は筑後国内で山門(やまと)・下妻(しもつま)・三瀦(みずま)の三郡を与えられ、柳川を城地とした。

また、御井(みい)・御原(みはら)・山本の三郡が隆景の実弟で養子の小早川秀包(ひでかね)に与えられて久留米城に入る。

秀包の室はキリシタン大名として著名な大友宗麟の女で、秀包自身も黒田孝高(よしたか)の勧めでキリシタンに入信していた。

筑後ではこのほか、筑紫広門(ちくしひろかど)に上妻郡が、また統虎の実弟高橋統増(むねます、のちの立花直次)には三池郡が与えられた。

「御前帳」と文禄の役

ついで、豊臣政権は天正十九年にいわゆる「御前帳」(ごぜんちょう)の作成・上呈を命じる。

「御前帳」は検地帳の形態をとるもので、同時に作成された「郡図」と共に、秀吉の手を経て、禁中に納められたと推察される。

後年作成された目録によって、筑前国のものは一五郡分三四二帳、筑後国のものは六郡分のみであるが一九七帳の存在が確認される。

この「御前帳」がそれぞれの領国支配にどのような影響を与えたのかは、必ずしも明らかではないが、翌天正二十=文禄元年から開始される「唐入り」に伴う軍役規模の算定などに機能したと推察される。

朝鮮出兵に際し筑前・筑後の諸勢は、小早川隆景に従って当初全羅道(チョルダド)の経略などに従うが、その後は漢城(現ソウル)方面へ展開し文禄二(一五九三)年一月には明軍と漢城の北、碧蹄館(ビョクジェグァン)に戦いこれを破っている。

碧蹄館の戦いののち戦局は日明間に和平の動きが見られることとなる。

漢城から南転した日本の軍勢は六月中旬に晋州(チンジュ)城を攻略した後、朝鮮半島南岸での在番体制にはいる。

両筑の諸将をはじめ西国の大名のその多くが講和・休戦期にも朝鮮に駐留し続けるが、この体制は文禄四年まで続くことになる。

太閤検地の実施

この間に、両筑においていわゆる太閤検地がすすめられた。

従前の知行給付は「郡」を単位としたものであったが、検地の成果をうけ文禄四年十二月朔目付で石高表記の充行状(あてがいじょう)が両筑の諸大名に対して発せられた。

また、これを契機にそれぞれの領国構成に若干の異動を生じることになる。

すなわち筑後国各郡で行われた検地の結果は天正十九年の「御前帳」高を大きく越えるものであった。

しかしながら、その「出目」(でめ)分までも領知を許されたのは柳川の立花氏のみであり、高橋・筑紫および久留米小早川の各氏には「出目」分は与えられず、彼らには丞正十九年の「御前帳」高に相当するだけの領知が認められたのである。

換言すると、「出目」の分だけ、従前の領国が削減されることとなる。

高橋氏は三池郡の北部を削られて、その分柳川立花領が南へ動き、上妻の筑紫氏も広川地区を削られる。

従来立花氏の支配下にあった三瀦郡の北部と上妻郡の広川地区は久留米小早川領に編入されるが、久留米小早川領も「出目」分は認められなかったので、御原郡全体がその支配からはずれ、山本郡で一万余石、御井郡では五〇〇〇石ほどが引き続き久留米領に留まったに過ぎない。

このような異動の結果、総じて筑後の諸大名領は南ヘスライドすることになるが、この空いた地域は結果的に名島小早川領に編入されることになる。

筑後では生葉・竹野の両郡は従来から名島領であったが、ここで新たに御原郡全体と御井郡の大半などが加わる。

こうして、文禄四年検地によって名島小早川領は大きく拡大するのであるが、領国構成という点からはさらに筑前における隆景領の設置について触れなければならない。

小早川隆景と筑前

小早川隆景は備後三原(みはら)に退くが、筑前国内にも「無役」の領知を認められている。

その具体的内容は『小早川家文書』にのこる文禄四(一五九五)年十二月朔日付の「筑前国内鞍手(くらて)郡宗像(みなかた)郡御牧(みまき)郡内目録帳」として知られている。

しかしながら、件(くだん)の目録に挙げられた村々が実際に「文禄四年十二月朔日」の段階から隆景領だったわけではない。

すなわち、隆景が筑前の代官連中に充てた文禄五年=慶長元年(推定)四月二十五日付の文書が「千葉家文書」に残っており、そこでは宗像・穂波両郡の支配について細かな指示が与えられている。

またその中の一ヵ条には「両三人事、吉木・手野に当座居り候、しかれば今度郡かわりについて、只今郡替え相済み候事にて、これなく候間、蒔二兵(蒔田二郎兵衛)相談、まかり居るの由肝要に候、住所秋に至り候て申し聞かすべき事」とみえている。

おそらく文禄五年産米の処理が関係するのであろう、「郡かわり」はこの年の秋頃に予定されていたのである。

ここで代官が御牧郡(のちの遠賀(おんが)郡)の吉木(よしき)・手野(ての)に居ることから、御牧郡の一部についてはすでに隆景領であったと考えられる。

整理すると、当初隆景に与えられたのは御牧郡の一部と宗像郡および穂波郡であった。

このうち穂波郡については文禄五年=慶長元年の秋頃にいたって鞍手郡と交換されたのであり、『小早川家文書』の目録はこの「郡かわり」の後に日付を一年近く遡らせて作成されたものである。

隆景の三原退隠に伴って重臣の多くも備後へ戻っている。

逆に秀秋家臣団のトップに秀吉から付せられた山口玄蕃頭がついたことに象徴されるように、名島小早川家の家臣団構成は一変したといってよい。

秀秋は「単純」に隆景領を引き継いだ訳ではない。

従って、筑前の隆景領を単に「隠居領」と見なすことには躊躇せざるを得ない。

いずれにしろ、ここでみた鞍手・穂波両郡の交換についても、両者間で様々な交渉が重ねられたものと推察される。 |

図52 小早川秀秋

|

文禄四年「太閤検地」の結果を踏まえた「筑前国田畠之高指出前之帳(金吾中紗百殿の時之分)」という史料が『福岡県史資料 第一輯』に収められている。 この史料と『小早川家文書』の目録とを比べると、鞍手郡などでその数値に大きなズレが生じていることが指摘されている。

このようなプロセスを前提にすると、このズレは鞍手・穂波両郡の交換に際し、双方の領知高を調整した「机上作業」の結果とみることができよう。

たとえば、新たに隆景領となった鞍手郡については、その高を穂波郡の高に合わせるため、大きく郡高を削減されたのである。 当然『小早川家文言』の目録にはこの数値が採用されており、「筑前国田畠之高指出前之帳」に比して大きく目減りすることになる。

単に数値の大小から史料の前後関係、つまり石高が多い方が後年の資料であるというような、短絡的判断を下してはならない。

慶長の役と秀吉の死

さて、隆景領と秀秋領の間で「郡かわり」が実施された前後、すなわち文禄五(一五九六)年(慶長元年)九月には日明間の講和交渉も破綻を迎え、豊臣政権は第二次派兵へと動き出す。

この第二次出兵、いわゆる慶長の役に際して発布された「陣立書」(じんだてしょ)によれば小早川秀秋は総大将に任ぜられて釜山(プサン)にはいり、立花宗茂ら筑後の諸将は浅野幸長と共に秀秋の補佐を命ぜられる。

実際の侵攻が開始されると、秀秋・宗茂ら釜山付近にのこる軍勢以外は、毛利秀元が指揮する右軍と宇喜多秀家が率いる左軍とに分かれ侵攻を再開し、慶長二年末からの蔚山(ウルサン)の救援戦には秀秋も駆けつけるが、柳川の立花宗茂は固城の守備に就いておりこれには参加していない。

ところが、「総大将」であった小早川秀秋は秀吉の不興をかって日本へ召還されることになり、さらに越前北の庄へ減転封を命ぜられる。

これにさきだつ小早川隆景の死去(慶長二年六月)に伴って旧隆景領は直轄化となっており、豊臣政権はその支配のため山中長俊を下していた。

小早川領の一円直轄地によって新たに石田三成、さらに浅野長政が代官に仟ぜられることになる。

『浅野家文書』によれば、長政の支配管轄は糟屋・席田(むしろだ)・御笠(みかさ)・宗像・鞍手・穂波・嘉麻(かま)・夜須(やす)・上座の筑前九郡とあるので、筑前のそれ以外の郡と筑後地域は三成の支配をうけたものと推察される。

しかし、慶長三年八月には秀吉が没し、朝鮮にいた諸将にも帰還命令が出される。

こうして慶長の役も終結するが、実際には十一月十六・十七日の露梁津(メリヤンジン)の海戦まで戦闘は継続しており、この戦いには立花宗茂も加わっている。

ところで、小早川秀秋については秀吉の遺命という形で筑前名島への復帰が実現する。慶長四年の三月から四月にかけて、秀秋は家臣への知行充行状や寺社領の寄進状を発しているが、その対象地は筑前のほぼ全域と筑後の御井・御原郡にわたっており、その領域は従来の名島領に「隆景領」を組み込んだものであったと推察される。

2 諸藩の分立 top

関ヶ原合戦後の大名配置

関ヶ原合戦(慶長五〈一六〇〇)年)における小早川秀秋の動きはあまりにも有名である。

西軍諸将と行動をともにしていた秀秋は関ヶ原の主力戦において徳川家康に内応し、大谷刑部(ぎょうぶ)勢の側面を突いて西軍を切り崩し、結果的に東軍の勝利を導いたのである。

秀秋はその功によって備前・美作を与えられて、岡山へ移る。

一方、立花宗茂をはじめとする筑後の諸将はいずれも西軍についていたため、戦後すべて改易される。

石田三成の官途(かんと)によって、これを「治部少(じぶしょう)崩れ」とも称している。

関ヶ原合戦の後、筑前には豊前中津の黒田長政が、筑後には三河にいた田中吉政が入部する。

図53 福岡城跡 |

図54 黒田家墓地 |

黒田氏と福岡

関ヶ原合戦の際、黒田長政は岐阜城攻略に加わったのち、関ヶ原の主力戦に東軍として参加。一方の如水(じょすい、孝高)も、豊後復帰をもくろんで西軍に投じた大友吉統(義統)を豊後石垣原(いしがきばる)の戦いに破り、その後小倉城を下して、さらに筑後を転戦、さらに島津攻めのため肥薩国境にまで至っている。

こうした如水の軍功もあって、長政には戦後豊前六郡を改めて、怡土(いと)郡の一部を除く筑前国が与えられた。

当初、長政は小早川氏の拠った名島城に入ったが、慶長六年から新たな城郭、福岡城の建設にかかる。

元和九(一六二三)年、長政は没するが、その遺命により嫡子忠之の弟たちにも分知(ぶんち)が行われる。

すなわち、三男長興には夜須・下座・嘉麻郡において五万石が、四男高政には鞍手・遠賀・嘉麻(かま)郡内で四万石が与えられた(二男は早逝)。

秋月・東蓮寺両支藩の成立である。これに先だって長政は元和三年九月五日付で徳川秀忠から領地判物(はんもつ)を得ていたが、そこには「筑前国都合五十万二千四百十六石」とある。

ここでの分知は、もちろんこの領知高からのものとなる。

ただし、二代藩主忠之(ただゆき)の代に三代将軍家光から新たに領知判物を下されるにあたって、新田高およそ二万石を本藩の高に加えることが認められたため、福岡本藩の領知高は四三万石余となる。

いわゆる黒田五二万石とは、この本藩高に秋月・東蓮寺の両支藩の高を加えたものである。

東蓮寺は延宝三(一六七五)年に直方と改められるが、同五年には藩主長寛(実は光之三男、のちの四代藩主綱政)が本藩の光之の継嗣となることで、廃藩となる。

その後元禄元(一六八八)年にいたって、新田高五万石で再び直方藩が立てられるものの、長清の子長好(のちの六代継高)が本藩の嗣にはい、享保五(一七二〇)年長清の死と共に分知は本藩に返還された。

このように、東蓮寺=直方藩が福岡本藩と親密で、近世の早い時期にそこと一体化していくのに対し、秋月藩の場合は比較的独立性が強く、独自の藩政を展開していくことになる。

さて、黒田本藩では二代忠之の時、「黒田騒動」がおきて改易の危機を迎える。

黒田家譜代の重臣栗山大膳(だいぜん)は長政の遺言によって忠之の補佐を任されていたが、両者はしだいに対立を深め、ついに大膳が忠之に謀反の疑いありとして幕府に訴え出ることになる。

寛永十年三月将軍家光が下した裁定は、忠之に謀反の企てはないが、家中の仕置不十分ということでいったん領知を召し上げ、その上で父祖の功績に免じ改めて領知を下すというものであった。

この騒動の結果、忠之は譜代層の押さえ込みに成功し、藩主権力を強化させていく。

田中氏と柳川

既述のように筑後一国を与えられたのは、田中吉政である。

関ヶ原合戦に際して、吉政は他の東海大名と共に東軍に与(くみ)して主力戦に参加する。 加えて、近江伊吹山中に逃れた石田三成の捕縛にも功があり、戦後筑後一国を与えられた。

吉政は柳川に本拠をおいて天守の建造などを行う一方、筑後国内の各地に端城を設け、柳川と各端城とを結ぶ往還の整備に努めている。

さらに、吉政はそれまで個別的に存在していたとみられる有明海の干拓堤防を一線に結びつけ、補強するという事業を行っている。

これは「慶長本土居(ほんどい)」と称されるものであり、その後の有明海干拓の起点とな っていくものである。 こうして領国支配に尽くした吉政であったが、慶長十四(一六○九)年二月江戸へ東上の途次、京都伏見で客死(かくし)する。 |

図55 田中吉政

|

吉政の跡を継ぐのは、四男隼人正(はやとのしょう)忠政である。

忠政には廃嫡された長兄吉次のほかに次兄の主膳正吉信、三兄の久兵衛吉興(康政とも)があった。

主膳正はすでに無息のまま没していたが、久兵衛はいまだ存命である。

隼人正は幼い頃から江戸に質として出されており、秀忠の上洛などにも供奉(ぐぶ)した経歴をもつ。

こうしたこともあって、隼人正が兄久兵衛を措(お)いて継嗣に立てられたのであろう。

いずれにしろ忠政は父の遺領を継ぎ、侍従・筑後守に任官する。

もとより、実名は秀忠の偏諱(へんき)をうけたものであるが、正室にも家康の養女(実は家康の異父弟松平康元の女)を迎えている。

田中氏の改易

こうした経緯ももってか、家康没後の元和二(一六一六)年六月頃から田中家では家中騷動か顕然する。

関係史料に「円筑州家中公事」「田中公事」などとあることから、忠政は幕府に訴えられたようである。

兄久兵衛加忠政の豊臣方への内通を告発したとの説もあるが、詳細は不明である。

この「公事」の結末も詳(つまびら)かではないが、一つの結果とも考えられるものが久兵衛への分知である。

一次史料で確認できるものではないが、元和三年頃、幕府の命によって久兵衛は生葉・竹野の二郡および山本郡の半分、石高にして三万石を分知されたというものである。

なお、分知の領域については生葉・竹野・山本の全三郡とするものもある。

元和四年頃には忠政の立場も落ち着いていくようにみえ、六作から始まる犬坂城再建の手伝普請にも積極的に応じていくこといなる。

しかし、こうしたなか江戸に上っていた忠政は、元和六年八月七日無嗣のまま没してしまう。

忠政の死によって田中家は断絶、分知されていた久兵衛の領刧も近江国内へ移されたといい、筑後に欠国となる。

田中家の改易をうけて筑後はしばらく上使衆による代官支配をうけるが、六年の末には立花宗茂とその甥にあたる立花種次(たねつぐ)、有馬豊氏(とようじ)らへの充行が決定する。

立花氏と有馬氏

宗茂は豊臣期以来の筑後再封となる。

城地はやはり柳川におくが、領知高は一〇万九〇〇〇石余で領国の構成は従前と大きく異なるものであった。

種次も三池郡内に一万石を与えられ、三池新町に陣屋を構えた。

有馬氏は村上源氏赤松氏の流れで、則頼(のりより)のとき豊臣秀吉に従って、中国平定ののち播磨国淡河城を与えられた。

久留米藩初代となる豊氏はこの則頼の次子(長子則氏は秀次に従って小牧合戦で討死)として生まれ、長じて秀吉に仕え渡瀬繁詮(わたらせしげあき)に附せられている。

渡瀬繁詮は秀次の与力として、小田原平定ののち遠江国横須賀城にはいるか、文禄四(一五九五)年秀次事件に連座して繁詮が改易されると、豊氏が横須賀領を相続し、併せて渡瀬家家臣団をも引き継いだ。

この時の石高は三万石と伝えられる。

関ヶ原合戦では、父則頼と共に東軍に投じ、戦後丹波福知山六万石を与えられる。

慶長七年七月則頼が没すと、その遺領摂津三田二万石も豊氏に許され、合わせて八万石の大名となっていた。

これが元和六年閏十二月八日、領知高二一万石余の北筑後を与えられ、久留米城に入ることになったのである。

|

図56 博多・福岡周辺図

|

3 筑前・筑後の城下町 top

福岡城とその城下

筑前を領した黒田長政は当初は名島城に入るが、城下町の形成にも限界があると考えたようで、入部の翌年には那珂郡警固村福崎の丘陵地帯に城を築き始める。

ここは古代の迎賓館である「鴻臚館」(こうろかん)の故地に擬せられるところであるが、地名は黒田家ゆかりの「備前国邑久(おく)郡福岡」にちなんで「福岡」と改められた。

貝原益軒の『筑前国続風土記』は築城に七ヵ年を費やしたとしているが、最近ではより短期間での築城ではなかったかとの見解も出されている。

すなわち、築城にあたっては鴻臚館の造成を巧みに利用しており、建築資材などもかなりの部分が名島城から移されたようである。

黒田家菩提寺の崇福寺(そうふくじ)の唐門(からもん)や城内の名島門などは名島城の遺構とみられ、また福岡城跡からは名島城跡からも出土する「五七桐紋」の軒瓦(のきがわら)などが発見されている。

創建された当時の福岡城には四層ないし五層の壮麗な天守閣がそびえ立っていたようであるが、程なく将軍家への恭順を示すため天守は破却され、本丸には天守台のみが残ることとなる。

城の主郭部分はこの本丸を中心に、その一段下には本丸を取り囲むように石垣をめぐらせた二の丸が展開する。

この二の丸は「二の丸の館」と「南の丸」という二つの部分からなる。

そのさらに下に重臣たちの屋敷が設けられたようであるが、この「二の丸」には二代忠之の時代に「居屋敷」が建設される。

いわゆる「三の丸」とは言ってもその敷地は広大であり、この「居屋敷」のあたりは「西の丸」とも呼ばれ、また本丸に移る以前に長政が居所としていたあたりを「東の丸」などとも称す。

大手門の堀端から、その東大名町・天神町・因幡町にかけては上級家臣の屋敷が設けられた。

大濠の北荒戸(あらと)町を中心に中級の家臣が、小姓町・鉄砲町・浪人谷などには下級家臣が屋敷を構え、また春吉(はるよし)や地行(じぎょう)には足軽が置かれた。

さらに武家の生活を支えるため、大工町・鍛冶屋町・呉服町・紺屋町などに職人・町人が集められた。

町人地の各町には一人ないし二人の年寄が置かれ、その下に組頭が置かれた。

周知のように、福岡の城下町は博多に隣接して建設された。両者の関係はしばしば「双子都市」などと形容されることもあり、「両市中」として町奉行の支配をうける。

福岡の町役人は当初月行司と呼ばれていたが、寛保元(一七四一)年からは博多と同様に年行司と改まった。

年行司の役所には書役・人足支配・馬指(うまさし)・夜廻頭取などの諸役が詰めていた。

柳川城とその城下

筑後では一国を領知する田中家の城地として柳川城が整備される。

柳川は元来当地の国人である蒲池(かまち)氏が出城を築いたところであるが、大永年間蒲池鑑盛(あきもり)の時代に至ってここに本拠を移し、豊臣期には立花宗茂が城地とした。

宗茂のもとで柳川城は近世城郭として整えられていくが、改易によってその事業は頓挫し、田中吉政に引き継がれる。

既述のように、吉政は三河岡崎を領していたが、岡崎を近世都市化するうえで大きな足跡を残していた。

吉政は筑後一国の支配拠点を柳川に定めるが、入部間もないころから積極的な城郭整備に着手したようである。

すなわち、吉政は慶長七(一六○二)年、国元の留守をまもる「三奉行」らに対し、城門の造営や天守台の建造から石垣の敷木調達、本丸・西の丸の作事、さらには掘割水際に設ける虎落(もがり)にまで及ぶ細かな指示を書き送っており、五層の天守閣も吉政の代に成ったといわれている。

ところで、のちの立花氏時代の城絵図には主郭部として石垣で囲まれた本丸と、その東に隣接する二の丸が描かれている。 |

図57 柳川城下絵図

|

従って、古政の指示にみえる「西の丸」が何を指すのか定かではないが、とりあえず後考を俟(ま)つこととしたい。

また、二代忠政期のものであるが、この頃の城下の様子を伝えるものとして元和二(一六一六)年の「柳河細工町出目之御銀写」という史料がある。

これによればのちに細工町一丁目から三丁目とよばれる街区が北町・中町・南町として記載され、屋敷の開口・奥行きと地積、居住者の名が明らかとなる。

これによると奥行きにはばらつきがみられるものの、間口は大半が二間ないし四間と定まっており、画一的に整序された様子を窺うことができる。

また記載された名をみると、式部・帯刀(たてわき)・外記(げき)・進士(しんし)といった武士的なものも散見するが、これらは土象的な存在が町人化したものとも考えられる。

田中家の断絶に伴って再び立花氏の城地となったのちの城下も様々な変遷を遂げるが、その梗概を述べておくと次のようになる。

本丸・二の丸は内堀で囲まれ、それを巡るように「三の丸」が展開するが、三の丸を含めた武家地はほぼ矩形をなして「御家中」、のちには城内と称される。

この北東部には「町小路」と呼ばれる地域、いわゆる柳河町が展開する。

ここには町人と共に下級の武家や寺院が存在したが、町人地は上町・中町・細工町という具合に「町」という単位、武家地や寺院地は長柄(ながえ)小路・順光寺小路というように「小路」という単位で呼ばれている。

このうち「町」の部分については組頭がおかれ、瀬高町組、本町組と二つの組に編成されている。

このほか武家地の西には「沖端(おきのはた)町」があり、これら三つの地域から城下は構成されていた。

有馬豊氏と久留米城

有馬豊氏が入った久留米城は豊臣期すでに小早川秀包(ひでかね)が居城としていたが、秀包夫妻が熱心なキリシタンであったため城下には天主堂などキリスト教に関連する施設が建てられた。

田中吉政の時代には最も重要な支城として吉政の次男主膳正がはいり、その死後には三男久兵衛が城主となったようである。

当時は長町と称する家並みが四丁目まで続き、このほか内町、元町、三本松町などが城下町として確認される。

また、城の西筑後川の沿いの洗切(あらいきり)には河港が設けられていた。

柳川と久留米を結ぶ道路も筑後国内の幹線として吉政の時代に整備されている。

慶長の末には久留米町肝煎(きもいり)役といっか存在も確認されるが、その後元和期にはいるといったん廃城となってしまう。

従って、久留米に入った豊氏もただちに入城したわけではない。

豊氏のもとで、久留米城は大改修を施されることになる。

この結果、東面していた大手は南面し、北から南にかけて本丸・二の丸・三の丸・外郭と拡がる連郭式の構造が完成する。 |

図58 久留米城跡

|

縄張りの拡大に伴って旧城下町も城内に組み入れられたため、居住町人や寺院も城外に移された。

たとえば、本丸近くにあった久留米郷鎮守(ちんじゅ)の山王(さんのう)社は洗切に、二の丸にあった東久留米郷鎮守山王社も東久留米村に社地を与えられた。

内町や元町にあった町屋も外堀の南に移動し、これを取り囲むように武家地や寺院地が配されることになる。

すなわち、町屋は外堀の南正面に両替町・瓶屋町の通りが、その南の筋には片原町・呉服町・築島町通りが、さらにその南には米屋町・細工町などの通りが東西に走り、康は南北にのびる三本松通りに接する。

三本松通りからはここを軸として長町(通町)、新町、紺屋町の通りが東へ伸びる。

正保三(一六四六)年洗切が藩の船手方の屋敷地となったため、そこにいた町人は皿下の瀬ノ下に移されるが、これ以降瀬ノ下は城下の新たな外港として大いに発展していくことになる。

4 博多と玄界灘 top

近世の博多

近世の博多は城下町福岡と那珂川をへだてて、その東に位置する。

北は博多湾に面し、南は房州堀・古屋堀の跡すなわち承天寺より万行寺・瓦町の線、東は石堂川、西は那珂川の支流である博多川に区切られる地域がほぼ近世の博多である。

いわゆる「鎖国」の体制ができあがると、博多商人も海外貿易ができなくなり、福岡と共に城下町としての役割を果たしていくことになる。

博多の町割の特徴は「流」(ながれ)という町組であるが、これは秀吉による再興の際に始まったという。

古くは七流であったというが、享保元(一七一六)年には九流とみえ、幕末の慶応二(一八六六)年には一〇流を数える。

さて博多は福岡と共に町奉行の支配をうけるが、博多側からも年行司が選出されて町政を運営した。

近世の博多では嶋井・神屋に代表される近世初期豪商にかわって、鉄問屋・油問屋・薬種問屋・長崎問屋・対馬問屋・唐物問屋などの問屋(といや)商人が台頭してくる。

寛文七(一六六七)年抜荷(ぬけに)の廉(かど)で処罰された伊藤小左衛門の事件などはある意味で象徴的な出来事ともいえよう。

また初期には武具に関連した職種の多かった職人も、次第に打綿・藍染(あいぞめ)・締油などの職人が多くなっていく。

これらの商工業者は営業税ともいえる運上銀(うんじょうぎん)を納めていたが、藩では元文五(一七四〇)年にその規定を定め、運上銀体系の整備を行っていく。

ところで、博多には筑前最大の「浦」という側面もある。元禄年間にかかれた『筑前国続風土記』には博多に一三二艘の「大船」と一九〇艘の「小船」が存在したことを伝えている。

もちろん筑前国内では最大の規模である。福岡藩の浦には水夫役(かこやく)や御菜銀(ごさいぎん)といった独特の負担があった。

水夫役とは長崎警備などに際して藩船の水夫を勤めるものをいい、代わりに銀を納めることもあった。

一方、御菜銀の「御菜」とは藩に上納すべき鮮魚を指し、船を単位に賦課された。船主は鮮魚の代わりに銀を上納したのである。

博多は福岡と共に「四百人」分の水夫役を負担し、御菜銀については福岡の倍額を上納している。

筑前の浦々

博多や福岡は「浦」としての側面をもちつつ町奉行の支配下にあったが、福岡藩でも一般の浦々は浦奉行の支配をうけ、そのもとに浦大庄屋-浦庄屋がおかれた。

浦大庄屋は村大庄屋に比べると歴史は浅く、享保年間(一七一六~三六)に「触口」(ふれくち)という名で登場してくる。

浦大庄屋が管轄する範囲を「触」(ふれ)と呼んだ。

浦庄屋も元禄ごろまでは「弁指」(べんさし)と呼ばれでいたようである。

ただし、触の数や浦大庄屋の居所は近世を通して一定ではない。

ついで玄界灘に面して存在したこれら福岡藩の浦についてみていこう。

浦には漁業を中心とするものと、廻船業を中心とするものとがあり、漁業浦にも網漁の浦と蜑(あま)漁を中心とする浦とがあった。

漁業浦の大半は網漁の浦であるが、宗像郡鐘崎(かねさき)や志賀島(しがのしま)弘浦などの蜑漁は著名である。

さらに、『筑前国続風土記』はこのほかにも宗像郡の大島や遠賀郡の波津(はつ)浦を蜑の浦としてあげている。

蜑浦の人々は玄界灘はもちろん、長州や出雲あたりにまで出漁したと言われている。

このほか地島や大島などでは鯨組も組織されている。

こうした浦の中には、漁業・海運・商業などでも栄えた津屋崎や鐘崎、新宮など複合的な性格を持つ浦も多い。

津屋崎と隣接する勝浦では製塩業が盛んであり、宗像郡の商船は塩を主力商品として日本海沿岸の各地に売り捌いている。

一方廻船浦としては残(のこ)島(能古島)・今津・浜崎・唐泊・宮浦からなる「筑前五ヶ浦」が著名である。

これらの浦に船籍をもつ「筑前五ヶ浦廻船」は幕府米の廻漕や福岡藩の大坂廻米などに従った。

|

図59 朝鮮通信使(朝鮮国書 呈行列図巻)

|

朝鮮通信使の送迎

さきに述べたように、浦は水夫(かこ)役と御菜銀を負担した。

この他にそれぞれが商いなどを行っている場合、商売の種類や店の規模に応じて運上銀が賦課された。

こうしたなか福岡藩独特の水夫役として朝鮮通信使の送迎があげられる。

朝鮮通信使とは朝鮮国王が国書を手交するために日本へ派遣した使節である。

往路の行程を述べておくと、通信使は釜山(プサン)を発って対馬・壱岐に至り、玄界灘を経て赤間関から瀬戸内海に入り、そののちは陸路江戸へと下る。

福岡藩では使者を壱岐風本まで派遣して通信使を慰問し、やがて船団を仕立てて使節を護衛し相島(あいのしま、藍島とも表記)に至る。

新宮沖の相島は幕府の命にもとづく宿泊地で、豪壮な客館がもうけられて、藩主以下が饗応を行った。

その後小倉藩と交代する堺鼻まで再び船団を組織して使節を送ることとなる。

通信使の一行は約五〇〇人であるが、これに対馬藩の役人がやはり五〇〇人程度随行したという。

相島における防波堤の新築・修復、通信使一行や対馬藩主の客館および福岡藩主が使用する御茶屋の整備などを伴うため通信使を迎える準備は通例約一年前から始められ、水を確保するために島内に井戸が掘られたが、同時に「水船」も用意された。

国家使節の送迎であるから、饗応に要する食材の確保も相当に大変であった。

いよいよ通信使が到着するとなると、合図の狼煙(のろし)によってそれが知らされる。

玄界灘の各所には狼煙場所が設けられたが、これらも水夫役によってまかなわれた。

5 響灘と遠賀川 top

響灘

筑前宗像郡の大島と地島との間を倉良瀬戸(くららのせと)と称すが、ここを境として西を玄界灘、東を響灘(ひびきなだ)とする。

関門海峡につながる響灘は日本海と瀬戸内海を結ぶ航路が走り、これに肥前方面と瀬戸内・畿内、さらには豊後・日向とをつなぐ交通が重なり合う海域である。

鎖国前の段階ではさらに海外への航路につながっていた。

芦屋千軒

さて、「芦屋千軒」(あしやせんげん)とその繁栄ぶりを謳われた芦屋は遠賀川が響灘にそそぐ河口に位置する。

ここは中世以来の海陸交通の要衝であり、天下の名品と讃えられた「芦屋釜」の産地として知られている。

秀吉の「唐入り」に際しても、継船の中継地として芦屋には小早川隆景の代官が駐っていた。

さらに、黒田長政は芦屋の代官を勤めていた馬杉喜右衛門に対し

「米・大豆の儀、福岡へ廻候か、上方へ登せ候か、所にてうり候か、子細よく書き付け一ヶ月に一度づつ注文を以て申し上ぐべく候、留め置き候儀無用に候事」と命している。

長政は城下への廻漕か芦屋での地払いか、もしくは上方廻米かを指示する。

芦屋には年貢米収納のための蔵が設けられていた。

売却地の決定は相場によるものと考えられるが、近世初頭の芦屋が引き続き物資の集散地であったことが窺えよう。

米・大豆のほかにも竹本や薪炭も芦屋へ廻漕されている。

また、芦屋では造船も盛んに行われたようである。黒田家が幕府の手伝普請に応じるための石材運搬用「石船」の注文が残っているが、慶長十(一六○五)年十一月十二日付のものによれば、「一、九拾五艘 芦屋にて作申し候分」とある。

遠賀川の水運がいつ頃から始まったのかは定かではないが、すでに平安時代には粥田(かいた)荘など上流に位置する荘園の貢米が舟運によって運ばれているし、鎌倉時代鎮西上人(聖光上人)が飯塚明星寺の塔建設にあたって用材を遡航したという伝説も残っている。

近世に入ると、藩財政の大坂への依存が高まっていくなかで、遠賀川は年貢米流通の大動脈となっていく。

たとえば延宝元(一六七三)年、福岡藩は嘉麻(かま)・穂波・遠賀・鞍手(くらて)・宗像(むなかた)五郡に存在する給地の米を大坂に上(の)ぼす決定を下し、五郡に給地をもつ家臣に対しては福岡の近郊で代米を振り替えることにした。

宗像郡を除く四郡には遠賀川、ないしはその支流が郡内を貫いている。

この政策によって藩は東部五郡一円を実質的な蔵入地とした上で遠賀川水運によって収納年貢を集中し、芦屋から大坂へ直送する体制を形づくろうとしたのである。

秋月藩でも寛永年間に芦屋(山鹿)に米蔵を設け、嘉麻郡の年貢を嘉麻川・遠賀川を使って積み下している。

しかしながら、芦屋はしだいに遠賀川の土砂が滞留してきたために港が浅くなってしまい、大きな船舶の出入りに支障を来すようになる。

こうした事情と響灘における海損の危険をさける目的から享保二(一七一七)年に藩は年貢米集積地を若松の修多羅(すたら)に移してしまう。

これによって、流通構造の上での芦屋の地位は大きく変化し、海港としてよりもむしろ遠賀川の河港としての性格を強めていくことになる。

近世後期には藩専売制のもとで、鶏卵(けいらん)会所、焚石会所や生蝋(きろう)会所などが設けられた。

若松と黒崎

芦屋をしのいで、藩領東部における商品・物資流通の拠点として台頭したのが若松や黒崎である。

若松は唐津街道東端の宿駅で港も設けられており、藩初から漁業・商業で栄えた町である。

藩政成立期には六端城の一つが中之島におかれ、船手(ふなて)衆を勤めた三宅若狭家義が預かった。

のちに城は廃され船手も福岡に移されるが、急用や大坂との連絡に備えて飛船を置いたため、若松詰めの船頭は残った。

一方の黒崎にも元和一国一城令(元和七〈一六一五〉年)までは端城(はじょう)があり、井上周防之房に預けられていた。

城は磯部山に設けられており、その山下町として成立した黒崎が、順次宿場町として整備されたのである。

いうまでもなく、黒埼宿は筑前六宿のひとつである。

寛文延宝期(一六六一~八一)になると黒崎港から上方渡海船が発着するようになるが、九州から大坂への渡海船が出るのは小倉とこの黒崎からのみである。

元禄二(一六八九)年には秋月藩の蔵屋敷も芦屋から移ってくる。

ところで、若松と黒崎とは貨客をめぐってしばしば争うことになる。

そこで宝永六(一七〇九)年には荷物・旅人は黒崎より、穀物は若松よりという区分がなされたがその後も争論は続き、享保五(一七二〇)年に至って穀物は若松、穀物以外の荷物は黒崎・若松双方から積込むことになった。

遠賀川と艜(ひらた)船

遠賀川では川艜(かわひらた)と呼ばれる底の浅く平たい船が頻繁に行き来した。

福岡藩は流域の各地に「船場」を設けて川艜を束ねた。

流域各部の年貢米は村ごとに定められた集積場=川端に集められ、受持ちの船場に属す艜船が運送することになる。

既述のように、享保二年福岡藩は年貢米の廻漕基地を芦屋から若松に移したが、宝暦八(一七五八)年に遠賀川と洞海湾を結ぶ「人工運河」いわゆる堀川が開削されたため、以後年貢米を運ぶ川艜は芦屋から江川を経由して若松へ出るほかに、堀川を使って直接若松へぬけるようになる。

ところで、この人工運河、堀川の開削は水運の他に灌漑や治水の目的をもつものとして、すでに元和期(一六一五~二四)にも試みられていた。

遠賀川流域は土地が低く、大雨が降るとたちまち洪水や堤防の決壊という被害に見舞われており、田畠の損耗もはげしかった。

そこで黒田長政は堀川によって遠賀川の流れを分水して、流域の灌漑を良くし、洪水の被害を防ごうと考えたのである。

しかしながら、難工事のうちに長政が没してしまい、計画は未然のまま中止された。

しかしその後も本流の改変工事や築堤事業などが行われ、遠賀川の治水にはある程度の成果をあげることになり、さらに完成した堀川は遠賀郡の村々に灌漑養水を供給することになる。

遠賀川と筑豊地方

さて、遠賀川の流域全体を指すこともあるが、とりわけその中・上流域を「筑豊(ちくほう)地方」という。

筑前の鞍手・嘉麻・穂波郡と豊前田川郡程度がほぽ想定されよう。

小倉藩田川郡の年貢米も赤池の蔵に集められ、赤池盤(「盤」とは小倉藩における「船場」の呼称)の艜(ひらた)によって堀川経由で小倉へ運ばれている。

赤池は遠賀川水運における小倉藩の門戸にあたり、文政十(一八二七)年からここに国産会所が設けられている。

また藩の御用窯として「遠州七窯」の一つにも数えられた上野(あがの)焼も知られる。

嘉麻川と穂波川が現在の飯塚市内で合流し、遠賀川の本流が形づくられる。

穂波郡飯塚の船場は遠賀川流域でも最大級のものであったが、近接した嘉麻郡川島・鯰田(なまずだ)や穂波郡の片島、幸袋(こうぶくろ)にも船場が設けられていた。

もとより飯塚は長崎街道筑前六宿の一つであり、ここに豊前田川方面から福岡へ至る道が交差する。

豊前中津から筑前名島へ移封となった黒田長政も飯塚宿の太養院で宿泊したという。

文字通り水陸交通の要衝といえよう。

しかしながら、遠賀川が天井川(てんじょうがわ)ということもあって、この飯塚周辺の農村部でも用水の確保に悩まされていた。

文化六年穂波郡中村の庄屋清水宅右衛門ら五人の庄屋が穂波川の上流から用水路を開削する計画を藩に打診したが、藩財政の問題などもあって見送られ、実にその二六年後の天保六(一八三五)年ようやくと許可がおりる。

さらに実際の工事は困難をきわめて天保九年の五月下旬に全工程が竣工する。

このいわゆる「五ヶ村用水」によって片島・幸袋・中・柳橋・目尾(しゃかのお)の村々で三〇町余が畠から田地へ転換され、およそ一〇〇町の土地が灌漑されることになった。

さて、日本の近代を支えた筑豊炭田の歴史は十五世紀後半にまで遡ることができるが、採掘は十七世紀末のことであり、商品化されたのは製塩用の燃料として使用が広まって以降のことである。

すなわち採掘が始まった元禄年間(一六八八~一七〇四)以降、石炭の利用は遠賀川流域の郡の農村のみならず、福岡などでも風呂の燃料などとして利用されたが、悪臭のためにあまり普及しなかったようである。

これが享保ごろから玄界灘沿岸地域の製塩用の燃料として注目され、さらに明和年間(一七六四~七二)にいたって周防三田尻塩田へ出荷されるにおよび、商品としての価値を高めることになる。

しかしながら、福岡藩の立場は石炭の採掘によって田地が荒れることを嫌って積極的ではなく、採掘や販売はあくまで窮乏した農民の救済を目的とするものでしかなかった。

一方小倉藩領の田川郡でも農村の荒廃という状況は同じであったが、福岡藩に比べると盛んに採掘され、防長の塩田へ出荷されていった。

こうして、遠賀川・堀川水運の主軸も、しだいに年貢米から石炭へと移っていくことになる。

6 筑紫次郎と有明の海 top

筑後川と治水

筑紫平野を東から西へ筑後川と矢部川という大きな河川が流れている。

まず、北を流れる筑後川に沿って地域の近世史についてみていこう。

筑後川は「千年川」ともよばれ、また中流域では筑前と筑後の間を流れることから近世前期までは「筑間(ちくま)川」とも称されていた。

この筑後川は古来「一夜川」の異名をもつほど流路を変え、洪水被害をもたらした全国でも有数の荒れ川で、「筑紫次郎」として畏れられていた。

現在でこそ筑紫平野は肥沃な田園地帯となっているが、その中流域で農業用水の多くは堰による取り水に依っている。

川の両岸を領する福岡・久留米藩は治水・利水を目的として、大仕掛けの堰を構築していくことになる。 |

図60 筑後川(久留米市付近)

|

これらを近世筑後川の四ヵ堰と総称するが、その最初のものは寛文三(一六六三)年から北岸の福岡藩が設けた山田堰である。

上座郡山田に堰を築き、恵蘇(えそ)八幡宮のあたりの樋門から下座郡へかけて用水路を開削した。

工事の最終的な完成をみるのは寛政二(一七九〇)年のことで、用水路には今なお重連水車群が稼働し、県の有形民俗文化財に指定されている。

ちなみに、寛文三年は大旱魃にみまわれた年で、南岸の久留米領生葉郡の庄屋九九が同郡大石の梁瀬(やなせ)を利用して河南に用水路を開削し、下流の長野で隈上(くまのうえ)川につなぐという計画を藩に提出、これが認められて翌四年から工事が開始された(大石・長野堰)。

完成した大石・長野水道は、その後も水路の延長や施設の改良を加え、灌漑面積を増大させる。

大石・長野水道の開削から約一〇年後、同水道の恩恵をうけない上流の村方を灌漑するため生葉郡原口村の獺(かわうそ)の瀬に堰を設けて、袋野(ふくろの)水道が完成した。

いずれの工事も地域の庄屋・大庄屋が大きな功績を果たしていることは忘れることができない。

四ヵ堰の最後のものである床島(とこしま)堰(恵利堰)についても事情は共通する。

大石堰よりさらに下流の久留米領御井・御原郡にも宝満川の稲吉堰などがあったが充分なものではなく、用水不足に悩まされていた。

御井郡鏡村の庄屋高山九右衛門は周辺の庄屋連中と協議・調査をすすめ、竹野郡恵利に堰を築いて筑後川北岸に用水路を展開するという計画を藩に出願している。

この計画は財政危機の打破を目指して「正徳の改革」をすすめていた藩の容れるところとなり、自藩領の農地が湿地化するとして反対していた福岡藩と激しく対立しつつ、突貫工事として成立する。

正徳改革と一揆

ところで、この正徳改革を主導し久留米藩中興の主とも称されたのが、六代藩主有馬則維(のりふさ)である。

則維は知行制度・行政機構を改革し、さらにいわゆる「舂法」(ついほう)を採用して年貢の安定確保を計った。

しかしその晩年には再び財政状況が悪化し、享保十三(一七二八)年夏、年貢の増徴をきっかけとして一揆が勃発する。

改革の負担が全領的に農民層を圧迫していたのであるが、この一揆の主体となったのは生葉郡や竹野郡と言った筑後川中流域の農民たちである。

享保の一揆は表面上農民側勝利という形で終息したが、実質的にはその後も負担の解消はなく、さらに一方で享保大飢饉(天保十七年)ののち大庄屋・庄屋といった階層がしだいに地主化していくという傾向がみられ、農民層の分解が進んでいった。

こうしたなかで、宝暦四(一七五四)年に久留米藩は全領に対して新たに人別銀(人頭税)の賦課を決定し、直接的にはこれに反対するという形で再び全藩規模の大一揆が起きる。

一揆の要求は年貢増徴政策への反対、商品流通の自由化、大庄屋の罷免など多様な内容を示す。

また、享保の一揆が上三郡(山本・竹野・生葉)に両郡(御井・御原)の一部を加えた規模であったのに対し、この宝暦一揆は文字通り全藩域に及ぶものとなった。

さらに、一揆指導者の大半が下層農民から出ており、攻撃は藩権力のみならず村役人や富商にもむけられ、闘争の形も打ちくずしや諸帳面の破棄、財産の没収など激しいものとなっている。

また、闘争が地域分散的で多様な動きをしめしたことも大きな特徴としてあげられる。

結果的に一揆勢は人別銀の撤回や一部運上銀の廃止などを勝ち取るが、一揆終息後の大弾圧で、農民側は多くの指導者が処刑されるなど大きな犠牲を払うことになった。

さて農民側の要求事項のひとつに商品流通の自由化があげられているが、こうした背景には地域的な商品生産・流通の発展を考える必要があろう。

現在でも筑後路の所々に櫨(はぜ)並木をみることができるように、生蝋(きろう)生産は北部九州で盛んに進められた。

櫨実から生産される生蝋は蝋燭(ろうそく)や鬢付(びんづけ)の原料となる。

福岡藩でも享保の飢饉後の財政を補うという観点から櫨栽培が注目されたが、延享年間(一七四四~四六)の記録では大坂に集荷される櫨の八割が筑前産であったという。

遠賀川流域における櫨栽培を前提として若松や芦屋・黒崎などに生蝋会所や出張会所がおかれたが、筑前における櫨蝋生産の一大拠点は筑後川北岸の在郷町甘木(あまぎ)である。

夜須(やす)郡甘木は福岡本藩領でありながら、秋月藩領の中に飛び地のような形で存在するが、秋月城下より経済力が勝ったため、実質的にはここが秋月藩の経済を支配していた。

寛政八(一七九六)年に藩が櫨蝋の専売制を実施すると、甘木はもっとも強くその実施に反対することになる。

久留米藩領でも御井・御原両郡を中心に生産がすすみ、幕末には藩財政を支える重要な柱となる。

櫨と並ぶ商品作物として菜種(なたね、辛子・油菜ともいう)がある。

貝原益軒が『筑前国続風土記』に記すように、筑前ではやはり上座・下座郡(甘木・朝倉地区)で盛んに栽培されていたが、筑後では十八世紀中頃から「夏作」の商品作物として急速に発達し、久留米藩・柳川藩では実質的な専売制をしくことになる。

また、筑後川流域の特産品として忘れてはならないものに久留米絣(かすり)がある。

綿や藍が必ずしも豊富というわけではないが、「久留米絣」は久留米城下の米穀商の家に生まれた井上伝(でん)が寛政十二年頃に発明したといわれている。

その後は「からくり儀右衛門」と呼ばれた幕末の発明家田中久重(ひさしげ)が機械の改良や糸の組み方などを伝に助言し、紺屋佐助という人物が意匠に工夫を懲らすなどして久留米絣は九州山口の各地に広まっていった。

筑後川の河川輸送

こうした産物の輸送にも筑後川は大きく関わる。

小早川秀包は城下に天主堂を建てるについて用材を薩摩から運んだというが、おそらく筑後川を遡行させたものであろう。

また有馬時代の城郭建設にあたっても石材は上三郡から切り出して川を下したようである。

しかしながら、水運の機軸はあくまで年貢米の廻漕であり、城下の瀬下をはじめとして住吉・城島・若津・榎津(いずれも三瀦(みずま)郡)といった「河岸」が整備されていく。

また、利水のために築かれた様々な堰にも、水運に障りがないよう「船通し」を設けることを常とした。

榎津は有明海に臨む河口港で、各所の川船が集い、また上方・長崎方面へ中継地として栄えた。

のちには少し上流の向島に若津新港が築かれ、藩の米蔵などがこちらに移る。

若津は元々右馬丞(うまのじょう)浦と呼ばれ、「日田公米蔵」が置かれていたところである。

すなわち、幕府は慢性的な米不足に悩まされていた長崎に幕領米を安定廻漕する目的で、豊後国日田・玖珠(くす)の幕領米を筑後川水運によって有明海に下していたのである。

ちなみに、近世後期になると日田地方から木材の輸送が多くなる。

河口の榎津などではこれらの用材によって、造船や指物製造が盛んになり、のちの木工業発展の基礎となる。

矢部川流域の社会

一方の大河矢部川は、中流域まで久留米・柳川両藩の境界をなす。

従って治水・利水を巡って、両藩の立場がするどく対立することもあった。

本流に堰を築き、そこから廻水路・用水を引いて灌漑を実現するという方法は筑後川と同様である。

そこで、矢部川に築かれた堰を上流からみていくと、花巡堰(久留米藩)、三ヶ名堰(柳川藩)、馬渡堰(久留米藩)、黒木堰(久留米藩)、込野堰(柳川藩)、惣河内堰(久留米藩)、唐ノ瀬堰(柳川藩)、花宗瑕(久留米藩)、広瀬堰(柳川藩)、松原堰(柳川藩)という具合である。

これは近世後期のいわば最終段階の状況であるが、近世前期から両藩は交互に矢部川に堰を設けて、自藩領に有利な導水をすすめたのである。

また、水流の激しい箇所では「刎」(はね)あるいは「羽根」といって護岸のために岸に石組みを築いたが、双方の藩はこれによって水流を対岸(相手の藩)に向けようと試みた。

こうした努力の痕跡は、たとえば柳川藩田尻惣馬(たじりそうま)の築いた「千間土居」(せんげんどい)などに見いだすことができよう。

矢部川上流域の八女(やめ)地方は茶や和紙の産地として知られる。

『喫茶養生記』を著した栄西は八女に隣接する山本郡の千光寺に茶畑を開拓し、千光寺の末寺を通じて八女地方にも茶が拡がったといわれている。

しかしながら、「八女茶」の歴史として今につながるのは明から帰国した栄林周瑞(えいりんしゅうずい)が鹿子生(かこお)村霊巌寺に茶を植えてからのことである。

さらに近世にはいると、宝暦・明和期(一七五一~七二)には茶の大量生産が開始され、上方へ移出されて好評を博すことになる。

また、いわゆる「筑後和紙」は下妻郡溝口(みぞくち)を発祥の地とする。

溝口に福王寺という真言宗の寺があったが、戦国時代末期から近世初頭にかけてこの寺を日蓮宗の日源(にちげん)という僧侶が再興する。

日源は越前国今立(いまだて)郡の生まれと伝えられるが、同地は越前和紙の産地として知られており、矢部川の清流で紙を漉くことを思いついたという。

日源は越前から職人を招くと福王寺の境内に作業場を建てて、ときの領主であった立花宗茂の御用を勤めるかたわら、紙漉の技術をひろめたと言われている。

前述した松原堰の付近で矢部川は支流沖端(おきのはた)川と分かれ、本流は流れを南に傾ける。

この辺りで矢部川は「御境川」ではなくなり、「瀬高(せたか)川」ともよばれて柳川藩領である山門郡の中をすすむ。

肥後南関と柳川・肥前方面とを結ぶ街道と矢部川とが交差する地点に瀬高がある。

中世末から近世初頭にかけての成立とみられる『高良(こうら)玉垂宮(たまだれぐう)神秘書』によれば、瀬高の町には別当があり、ハカリ座・アブラ座・カナ座・シロカネ座・カワラケ座・コモノ座・アイモノ座などの商工業の座が存在した。

定期市の開催を窺わせる史料もあり、当地は筑後でも有数の「中世都市」だったようである。

藩政下でも引続き水陸交通の要衝であり、矢部川廻漕の便から藩米の蔵などが置かれていた。

下流域では治水が藩政上の課題であり、寛永十五(一六三八)年に鷹尾村付近で、正保二(一六四五)年には津留村付近で川道の堀替工事を行っている。

これらは基本的に矢部川の直行化を意図したもので、藩政初期から氾濫に悩まされていたこの地域では、治水に関心が高かったことを示している。

有明海と漁場

筑紫平野を流れる筑後・矢部二つの大河はいくつかの支流を伴いつつ、有明海にそそぎこむ。

珍魚・奇魚が棲み、最近では最高級海苔の産地としても知られる有明海は、古くから「宝の海」として地域の人々に親しまれてきた。

立花宗茂や忠茂の書状の中でも「海茸」(貝の一種)などの有明海の珍味にふれたものがある。

ところで、元和六(一六二○)年以降における筑後川河口付近の領有関係を整理すると、久留米藩領は榎津まででその南に位置する小保・住吉からが柳川藩領となる。

換言すると久留米領は有明海に直接面してはいない。

近世初頭から河口付近の干潟についての帰属が争われていたが、この争論も佐賀藩と柳川藩との間のものとなる。

たとえば、河口付近では「羽瀬」漁と呼ばれる独特な漁法が行われていた。

これは浅瀬に数百本の竹をV字型に設置し(これを「羽瀬」という)、潮流を利用して袋網に魚を呼び込むという方法であるが、この「羽瀬」の設置をめぐって佐賀・柳川双方の漁民がしばしば争ったのである。

ちなみに柳川藩側で「羽瀬」の設置を行っていたのは沖端・矢留村の漁民であった。

こうした争いは元禄国絵図の調整などを契機に終息するようであり、結果的には河口付近の干潟は柳川藩領に帰属するようである。

ただし、大野島の北に位置する「大託間」について、従前柳川藩はここを肥前国すなわち佐賀領と認めない方針であったが、元禄以降は肥前国内と認める立場に転換している。

くだって文化十二(一八一五)年には、佐賀・柳川に久留米藩を加えた形で争論がおきる。

有明海は佐賀・柳川入会の漁場として定められていたようだが、久留米藩の漁民も近世初頭から出漁していた。

この間の事情についてたとえば柳川藩は隣藩としての誼(よしみ)から本来漁業権のない久留米領民を黙認していたのだといった説明をしているが、この年、佐賀藩の漁民が久留米領の漁民を殺傷する事件がおこり、幕府の関与する大問題に発展してしまう。

この争論は結局、佐賀・柳川の入会という原則を維持しつつ、久留米漁民にも一定の入漁権を認めるという形で調停が整ったようである。

有明海の干拓

さて、干満差六メートルともいわれる有明海のもう一つの顔が「干拓地」であり、肥前・肥

後と同様筑後地方でも盛んにすすめられてきた。有明海ではすでに十三世紀頃から堤防を伴って

干拓開発が行われていたようである。「対米」(ついごめ)「築籠」(ついごめ)といった地名も各地に残っているが、これは

中世段階での堤防の存在を示すものとされる。近世に入って筑後一国を領した田中吉政の時代には近世

干拓の基礎となるような事業がなされている。田中氏は従来個別的に存在した堤防を増強し、相互に連

繋させて一線の汐受堤防としたと考えられる。いわゆる「慶長本土居(ほんどい)」とよばれるものである。

近世干拓はこの「慶長本土居」を超えて展開するが、「慶長本土居」の内外を「本地」「開地」とよんで様々な区別が存在する。

もとより大名領知高に結ばれるのは本地のみであり、干拓地である開地とでは徴租法にも相違がみられる。

また開地では潟地(がたち)であった段階で用益権をもっていた「野主」、干拓開発の主体となった「地頭」、さらに地頭のもとで実際の耕地経営に携わる「鍬先」という具合に権利関係が重層する。

干拓地の名称は年号や村名を冠して呼ぶこともあるが、この地頭の姓あるいは名を冠することも多い。

ただし、開地の地名はその後の開発の進展などによって変更されることがあり、必ずしも一定したものではないことに注意する必要がある。

こうしたなかで、藩営の干拓事業も行われたが、これらの中には耕地面積二〇〇町に及ぶ「黒崎開」や六〇町の「永治開」など大規模なものもある。

延宝五(一六七七)年から事業が始まった三池郡の黒崎開では築堤にはじめて石材が用いられたといわれるが、天保年間にいたってその汐留がなされたと考えられる地点に「新開村旧隠記碑」が建てられている。

また「永治開」はこの黒崎開に地先に展開するもので文政年間の開発であるが、当時中老として藩政を担った吉弘儀左衛門による税収地拡大政策の一環として位置づけることができる。

四 福岡の近代 top

1 幕末動乱期の福岡

|

図62 平野国臣を祀る平野神社

乙丑の獄

文久三(一八六三)年八月十八日の政変で、尊王攘夷派の公卿三条実美ら七人が、長州藩に守られて京都を脱出した。

いわゆる「七卿落ち」である。翌元治元年七月には巻き返しを図る長州藩が京都へ出兵、蛤御門を守る幕軍との間で戦火を交えた(禁門の変)。

これをとがめた幕府は、諸藩を動員して長州藩を包囲し、一気に山口を落とそうとした(第一次長州征討)。 |

図61 平野国臣

図63 黒田長溥像

|

福岡藩主黒田長溥(ながひろ)は幕府に対し、長州藩主毛利敬親(たかちか)・定広(さだひろ)父子の謝罪を取り持つ。

広島での幕軍の軍議に加わった加藤司書(かとうししょ)は長溥の意を受け、長州藩への軽い処分と征討軍の解散に尽力し、その活躍で開戦には至らなかった。

その頃、福岡藩の勤王運動は盛り上がりを見せ、人材も多彩であった。

さきがけて倒幕を主張した平野国臣(ひらのくにおみ)は脱藩し気ままな動きを繰り返していたが、藩士の間には加藤司書をリーダーとする上級士族を中心としたグループと、月形洗蔵(つきがたせんぞう)に率いられた下級士族中心のグループとがあった。

彼らの活躍は幕軍の解兵が実現したことで、加藤司書は家老へと昇進、勤王派の発言力がいっそう増した。

問題はこの時の解兵に、七卿の内の五人を太宰府に引き取るという条件が付いたことである。

五卿の太宰府延寿王院への移転は、同時に五卿を守る藩外の勤王家たちを受入れることともなり、幕府から見ると、福岡藩が尊王攘夷運動の震源地と映る。

こうして福岡藩内で、五卿を保護する勤半派と、幕府に遠慮して五卿に圧迫を加える佐幕派との対立が先鋭化していくのである。

それと共に、長溥は佐幕派の側に軸足を移し、勤王派への大弾圧に踏み切る。

これが当時の干支を取って、乙丑(いっちゅう)の獄と呼ばれる。

慶応元(一八六五)年、加藤司書らが失脚、月形洗蔵らは幽閉された。一説には連累した者一四〇名に及んだという。

勤王派には鞍手郡犬鳴山別館に藩主長溥を隠居させる計画があり、それを知った長溥が先手を打ったというが、真相はわからない。

いずれにせよ、勤王派の自由なふるまいが幕府の嫌疑を受け、第二の長州になることを恐れたことが背景にあろう。

十月二十三日から二十六日にかけて、加藤司書・建部武彦ら七名が切腹、月形洗蔵・鷹取養巴(たかとりようは)ら一四名が斬首となった。

野村望東尼(ぼうとうに)ら四一名は流罪・幽閉となり、筑前勤王党は壊滅した。

これは政治的には取返しのつかない失策であった。

慶応三年幕府が倒れ、三条実美ら五卿は政権の中枢へと座る。

勤王派を弾圧した福岡藩は過去を清算しなければならない。

今度は佐幕派の家老らが処分される番であった。浦上数馬・野村東馬・久野将監が責めを受け切腹した。

福岡藩は勤王派への大弾圧という負い目と共に維新を迎えた。

それが後の士族反乱や自由民権運動の土壌ともなるのである。

小倉戦争

関門海峡は狭い。本州と九州に分かれていても、ここでは互いの姿が見分けられる。

そのわずかな距離で、幕府に抵抗する長州藩と譜代大名小倉藩(小笠原家)が対峙していた。

元治元(一八六四)年の第一次長州征討では、幕府の求めに応じ、九州諸藩が小倉に陣を敷いた。

熊本藩、薩摩藩、中津藩、唐津藩(小笠原家)である。

福岡藩は領内の黒崎に兵を、若松に兵船を集めて待機した。

この時は、西郷隆盛や加藤司書の働きかけで戦争は回避された。次いで第二次長州征討が起こる。

慶応二(一八六六)年六月、幕府は諸藩を動員して長州藩を包囲、芸州口・石州口・小倉口で戦端を開いた。

戦局が長州藩優勢で推移するなか、一四代将軍徳川家茂(いえもち)が死去した。

六月十四日、長州藩は渡海して田ノ浦・門司を攻撃した。長州藩が採用した洋式の兵備がまさり、小倉藩は敗れる。

小倉藩主忠幹(ただよし)は前年に死去していたが、公にはされていなかった。

後を継ぐべき嫡男忠忱(ただのぶ)はまだ幼い。

寄せ集めの征長軍の指揮の乱れもあり、老中小笠原長行(ながみち、唐津藩)は長崎に退去、小倉藩はついに小倉城の自焼を決断する。

藩主や家臣の家族は避難民として熊本へと落ち延びていった。

福岡藩の街道添いの村々では人馬を出して運送を手伝っている。数日の間、街道筋は大混乱に陥った。

小倉藩の主力は田川郡香春(かわら)へ移り、慶応三年、長州藩との講和が成り、小倉を含む企救(きく)郡は長州藩の支配下に入っだ。

明治二(一八六九)年十一月、庄屋の不正追及に端を発した騷動が企救郡一円に広がり、一万数千人が参加する一揆となった。

長州藩が企救郡を去ったのは三年二月のことである。旧小倉藩は藩庁を香春から豊津へと移していたので、翌四年の廃藩置県で豊津県が成立した。

戊辰戦争

明治元(一八六八)年正月、鳥羽・伏見の戦いで、幕軍と倒幕派が衝突。

幕軍は大坂城へと敗走し、将軍徳川慶喜(よしのぶ)はわずかな側近を連れて江戸城へと戻った。

これが戊辰戦争の開始となる。

幕軍は朝敵となり、官軍は錦旗(きんき)を先頭に江戸へ迫った。

慶喜は謹慎し、江戸城は無血開城するが、彰義隊(しょうぎたい)など幕軍の一部や、奥羽越(おううえつ)列藩同盟を結んだ東北諸藩の抵抗は続き、翌二年五月の箱館五稜郭(ごりょうかく)の戦いまで内乱がつづいた。新政府が武力によって中央集権化を達成する過程、それが戊辰(ぼしん)戰争であった。

乙丑の獄で勤王派の弾圧に踏み切った福岡藩は、佐幕派重臣三名を割腹させ、朝廷側へ忠誠を誓った。

こうして福岡藩は官軍に属し、東北征討へと向かうこととなった。

このとき、福岡藩では諸隊の編成を行うが、注意されるのは、一部は臨時に庶民から募兵したことである。

勇敢隊は多くは生活困窮者あるいは無頼の博徒、入墨をしたあぶれ者だった。

武士身分への上昇を夢みて五〇〇人ほどが集まり、英式調練を受けた。

戊辰戦争に福岡藩が動員したのは藩船乗組員や軍夫を含め二三七〇人。

主として相馬藩・庄内藩・仙台藩との戦闘に参加した。戦死者六六、負傷は八四。

明治元(一八六八)年八月、戊辰戦争の最中、福岡藩は士族在住策を進めている。城下に集住するのが常であった士族(藩士・足軽)を、国境防衛のために隣藩との境界付近へ移住させようというもの。

内乱の波及を恐れたのだが、いかにも時勢への洞察を欠く政策であった。

凱旋してきた兵士らは藩の大隊に再編成され、明治四年の廃藩置県の際に解隊された。

その一部は大隊長武部小四郎のもとに結束を維持し、一八七七(明治十)年の西南戦争へと参加することになるのである(士族反乱「福岡の変」)。

2 廃藩置県と士族の反乱

top

廃藩置県

明治四(一八七一)年七月十四日、全国一斉に廃藩置県が断行されたが、福岡藩の実質的な廃藩は二一日早い七月二日。

廃藩置県のモデルとされたと言われている。

太政官札偽造の嫌疑で福岡藩に弾正台の捜索の手が入ったのは前年七月のこと(福岡藩贋札(がんさつ)事件)。

福岡・博多の町人が捕まり、次いで藩の役人たちへ捜査は及んだ。

役人らは三一代福岡藩主(当時は知事と言った)黒田長知に累を及ぼさないために、責任があるのは自分たちだと訴えて出た。

そのことが今なお、事件の真相をあいまいにしている。

処分が下ったのが一年後の七月二日である。家老クラスの役人五人が斬罪、他に六四人が懲役・流罪などの処分を受けた。

職工五五人も罰金刑となった。事件は大がかりであったが、黒田長知は知事を免官の上、閉門四〇日の処分で済んだ。

同日、後任知事に有栖川宮熾仁(ありすがわみやたるひと)親王が任命され、ただちに赴任した。

福岡城の明け渡しが焦点であった。

城に立て龍もって抵抗しようとする意見もあったが、有栖川宮の権威に屈し、平穏に引渡された。

中央政府が断固たる決意を示して、福岡藩を実質的な廃藩に追い込んだことで、全国的な廃藩置県へのレールが敷かれたわけである。

廃藩置県は藩の看板を県に書き換えることだが、県には中央政府の直轄地という意味がある。

藩主は全員が首になり、東京への移住を命じられた。

前藩主黒田長溥が家族と共に福岡港を出発したのは八月二十三日であった。

随行するのは旧藩士から選ばれた一六名のみ。

未明から数万の民衆が出発を待ち受け、涙を流して船出を見送った。

これが長政以来、一二代に及んだ黒田家支配の終焉となった。

筑前福岡藩は福岡県となり、一八七六(明治九)年八月、筑後・豊前を合わせて現在の福岡県が誕生する。

筑前竹槍一揆

明治六(一八七三)年は太陽暦の施行された年である。五年十二月は二日間しかなく、十二月三日は六年一月一日とされた。

不運なことに太陽暦への切り替えと大旱魃とが重なった。

六月と言えば梅雨の季節だが、この年、筑前では雨が降らず田はひび割れているような状態。田植えができず、各地で雨乞い神事が執り行われた。

筑前国(旧福岡藩・秋月藩領)の東端に当たる嘉麻(かま)郡高倉村(現在、嘉穂郡庄内町)の日吉神社で参籠していた人たちが、隣接する小倉県(旧小倉藩領)の人たちと雨乞いをめぐるいざこざを起こし、田川郡猪膝(いのひざ)村の打ちこわしが始まった。

はじめから明確に一揆を起こす意思があったわけではなかったが、結果的にこれが筑前一国(当時の福岡県全域)を巻き込む大一揆へと発展していく最初の烽火(のろし)となったのである。

旧高倉村日吉神社には今も「筑前竹槍一揆発祥の地」という看板が立っている。

「一五歳から六〇歳までの者は残らず集まれ」と近辺の二七ヵ村に動員が下り、日吉神社に集結して猪膝村へと向かっていったからだ。

猪膝村を打ちこわした一行は、政府への嘆願を県に取り次いでもらおうということになり、行路の村々に参加を促しながら福岡城下へと向かった。

こうして一揆は筑前国の津々浦々へと波及した。

一揆の要求は各地に記録に残されている。旧藩士黒田長知の帰国、士族の復活、年貢の繰り延べ、太陽暦・徴兵令・地券の廃止……。

なかには太陽暦や神仏分離が旱魃をもたらしたとする見方もある。

これら雑多な要求を貰く一つの意思。それは旧藩の復活であろう。

民衆にとって文明開化の進展は自分たちの生活が脅かされるものとして映っていた。

そこへ大旱魃が飢餓への恐怖を引き起こした。民衆の不安を背景に一揆は広がっていった。

嘉麻・穂波地域の農民たちが八木山峠を越えて糟屋郡へ入ったとき、糟屋郡の村々ではすでに竹槍を持って待ち受けていた。

このようにして、博多や福岡の旧町人も、沿岸部の漁民も一揆に参加していき、百姓一揆の枠を超えたものとなる。

一揆は旧士族の防御をけ散らし、福岡城内の県庁を打ちこわした。村役人や金持ちの家が襲われてこわされた。

他方、被差別部落の中には焼き打ちを受けたところがあった。

これは、民衆が「解放令」に不満を持ち、平等を要求する「えた」身分の人たちに日ごろから憎しみを募らせていた結果であった。

政府は陸海軍を派遣した。

一揆には当時の福岡県の人口四三万人の四分の一にあたる一〇万人が参加したと言われ、実際に処分を受けた人の数は六万四〇〇〇人に上る。

うち、四人が死刑になった。

士族反乱

西南戦争の舞台となったのは鹿児島県・熊本県・大分県・宮崎県と説明されるのが普通だ。

福岡県が戦場となったことは地元でも知られていない。

明治政府首脳が征韓論をめぐって分裂し、西郷隆盛・板垣退助・副島種臣(そえじまたねおみ)・江藤新平らが下野する(明治六年の政変)。

士族反乱の種はこのとき蒔かれたのである。

維新を主導したのは西南雄藩であったから、大久保利通(としみち)と西郷隆盛に代表される二大勢力の抗争は九州・山口を主戦場とすることになる。

一八七四年の佐賀の乱、一八七六年の秋月の乱・萩の乱・神風連の乱。

そして、最後の内乱となった西南戦争のいずれもがそうである。

「福岡の変」は西南戦争の一局面として起こり、福岡・鳥栖(とす)・小郡(おごおり)・秋月を戦場とした。

福岡藩と秋月藩はともに黒田家を藩主としていただいていた。

一八七六(明治九)年、秋月士族が反乱に立上がった時、福岡士族へも参加を促したが、福岡士族は西郷との盟約をたてに動かなかった。

秋月士族は孤立し、指導者は割腹して自滅していった。

この時、福岡士族の一部は前原一誠(まえばらいっせい)と通じ、萩の乱との連携を図ったが、箱田六輔・頭山満(とうやまみつる)ら後に玄洋社を結成することになる人たちは、事前に検束され、不発に終った。

一八七七年二月、西郷起つの報が福岡に伝わると、指導者武部小四郎・越知彦四郎のもと、福岡士族八〇〇を動員する計画が立てられ、三月二十八日未明の決起を決定した。

しかし、当時、博多には官軍の軍艦の入港が絶えず、上陸した兵士は陸路、田原坂の戦場へと急いだ。

当然、福岡士族への監視の目は厳しく、決起の情報は政府側へもれていた。

こうして、同志への連絡にも難渋する有様で、集合場所へ向かう途中で捕縛される者も相次いだ。

成功への見込みがないまま、ただただ西郷隆盛との約束を守るということが、反乱決行の動機となっていた。

三月二十八日、福岡士族の一部は福岡城を襲撃したが、待ちかまえていた鎮台兵に撃退され敗走。 早良郡野芥(のけ)周辺では、追撃する官軍との間で激しい戦闘が繰り広げられた。

脊振山中に分け入った一行は、鳥栖をへて敗走を重ね、多くの犠牲者を出しながら秋月城へと籠もり、ついに力尽きる。

九州臨時裁判所の判決により、武部・越知ら五名が斬罪、懲役一〇年以下が四二三名。

戦死五四名、獄死四三名で、死刑を含め一〇二名が命を落とした。

武部小四郎は福岡藩が勤王党を弾圧した乙丑の獄(慶応元〈一八六五〉年)で切腹した建部武彦の遺児。

一方での政府への不満、他方での西郷への共感が、父祖の世代の勤王運動の挫折にまでさかのぼるのが、福岡の変の特徴とも言える。

この事件をへて、やがて自由民権運動へと至る。 |

図64 福岡の変の犠牲者慰霊塔、魂の碑

図65 彼岸土居古戦場

|

3 自由民権運動の展開と玄洋社

top

図66 頭山満 |

図67 聖福寺 |

筑前共愛会

一八七八(明治十一)年九月の愛国社再興大会(大阪)に福岡からは頭山満と進藤喜平太が参加した。

進藤は福岡に戻ると向陽社の結成に力を尽くす。

箱田六輔を社長とする向陽社は福岡士族を中心にした民権政社で、私立中学向陽義塾を設置し、演説会を開いた。

世評は高く、『朝野新聞』では立志社をしのぐとすら見られているが、実際、愛国社第三回大会(一八七九年十一月)では非立志社系グループの先頭に立って立志社と激しく対立した。

他方、立志社の設立した土佐州会に範を取った私設州議会(旧国単位の議会)として成立したのが筑前共愛公衆会(後に筑前共愛会、あるいは単に共愛会と言う)である。

これは全国に私設議会の設立を促し、その連合体として国会を構想していたようである。

愛国社第三回大会と時を同じくし、博多聖福寺に有志八〇〇人が会した。

ここで国会開設と条約改正の建白を決議したのを受け、十二月一日、各郡村の代表が再び聖福寺に集まり、筑前一国九三三町村人民の結合を自称する筑前共愛公衆会が結成された。

一八八〇年一月、筑前共愛会は元老院に国会開設と条約改正の建白書を提出、それが新聞各紙に報道されて評判となり、全国から建白書が元老院に提出される呼び水となった。建白書には筑前各郡の代表として六四人が署名した。

筑前共愛会は私擬憲法草案(自主的な憲法案)を作成したことで知られている。大日本国憲法大略見込書(甲号)と大日本帝国憲法概略見込書(乙号)である。

甲号案は印刷に付し、憲法審査討論会で審議したとされる。

向陽社、筑前共愛会をともに率いていたのが箱田六輔である。当時、板垣退助に次ぐ逸材と見られていたが、一八八八年に割腹自殺し、国会開設後に活躍することはなかった。

九州改進党

国民の間に民撰議院設立要求が高まると、孤立感を深めた政府は、一八九〇(明治二十三)年の国会開設を約束した(明治十四年の政変)。

こうして来たるべき国会開設を視野に、一八八一年に板垣退助の自由党、翌年には大隈重信の立憲改進党が結成された。

自由党の急進的主張に対し、改進党は元政府高官や留学経験を持つ新聞記者など知識人を含み、漸進的な立場に立った。

政府が九年後の国会開設を約束したことは、自由民権運動にとっては、政府攻撃の武器を失ったに等しかった。

その頃、筑前共愛会の内部にも政治上の主義の対立が生じ、嘉麻・穂波郡ではそれが改進・漸進の二派と表現されている。

この場合、漸進主義にくくられた人たちは豪農・資産家で、立憲改進党だけでなく丸山作楽の立憲帝政党をも含む。

これに対し改進主義は士族の運動を指し、急進主義の意で用いられている。

このグループ、すなわち九州改進党は同名の立憲改進党とは無縁で、むしろ自由党との縁が深かった。

一八八一年十月、自由党結成大会に参加した九州派の委員は、土佐派と意見が対立し、その場を去った。

翌一八八二年三月、九州の民権派の連合組織として熊本で結成されたのが九州改進党である。

元来は自由党系の人々なのだが、その批判勢力として独自の動きをした。

九州改進党は単一の指導部を置かず、事務局機能は年ごとに各地の持ち回りとした。

ここに自由党への批判がうかがえる。自由党では土佐派が人事を独占していたからだ。

熊本には佐々友房の率いる紫浪会と相愛社の対立があり、相愛社は紫浪会の九州改進党への加盟を拒否した。

紫浪会を推す頭山満は箱田六輔と共に退席し、玄洋社は九州改進党に加盟しなかったとされる。

しかし、その後も九州改進党の演説会に箱田六輔が参加しているから、加盟しなかったにしても、敵対にまでは至らなかったようである。

図68 玄洋社と三傑

(左から頭山満・平岡浩太郎・箱田六輔) |

図69 玄洋社墓地 |

玄洋社

玄洋社は右翼運動の源流と言われる。確かに右翼運動の各組織は玄洋社から何らかの系譜を受けて派生した。

玄洋社は戦後、超国家主義団体として占領軍による解散命令を受けた。

このことから、玄洋社には侵略的な秘密結社というレッテルも張られることになる。

しかし、右翼とか、超国家主義団体と見る視点からは、玄洋社の全体を正当に評価することはむずかしいのではないだろうか。

地域史の視点からながめたとき、玄洋社の実像はそのような政治的・思想的なレベルを突き抜けているように見える。

明治十年代の自由民権運動の中で玄洋社は誕生した。中心となったのは士族反乱「福岡の変」(一八七七年)に参加して下獄した体験を持つ人たちであった。

成立年には異論があるが、遅くとも一八八〇(明治十三)年五月には結成されている(従来の一八八一年二月説は誤り)。

玄洋社の三傑と言われる箱田六輔・平岡浩太郎・頭山満はいずれも当時、自由民権運動で活躍していた。

福岡には土佐の立志社と並び称されていた向陽社があったが、その一部が玄洋社として分離したのである。

社名の「玄洋」は玄界灘の雅称であり、郷土の山川を社名とするのは当時の風潮であった。

社名自体が大陸雄飛の意味を含むという解釈は当たらない。

十年代の後半、玄洋社は朝鮮問題へと関心を移す。金玉均(きんぎょくきん)への支援である。

日清戦争では天佑侠(てんゆうきょう)を組織し、日露戦争の際には満州義軍というゲリラ隊を送り込む。

また、フィリピン独立運動や孫文の辛亥革命への支援を惜しまず、炭鉱経営に従事した平岡浩太郎や安川敬一郎が資金を提供した。

玄洋社のメンバーは旧福岡藩士を中心とし、地域のリーダーを含んでいたことから、九州鉄道の敷設、九州大学・八幡製鉄所の誘致、博多湾築港計画など、地域振興のプロジェクトに様々に取り組んだことも忘れることはできない。

4 鉄道敷設と三池・筑豊炭田

top

鉄道建設の進展

福岡県は全国的に見ても、戦前期における鉄道網の発達が顕著な地域の一つである。

そして、その基礎を築いたのは民営鉄道であった。

福岡県における鉄道建設の先陣をきっだのは、一八八八(明治二十一)年に設立された九州鉄道会社である。

同社は門司-八代間、宇土-三角(みすみ)間、小倉-行橋(いくはし)間、鳥栖(とす)-長崎・佐世保間を計画線路とし、資本金七五〇万円で設立された巨大な鉄道会社であった。

九州鉄道は一八八九年十二月に博多-千歳川間の開業により営業を開始して以降、一八九一年までに門司-熊本間と鳥栖-佐賀間の鉄道を開業させる。

その後、資金不足により一時工事を中断するものの、一八九三年から工事を再開し、一八九九年までに建設予定線路を全線開通させた。

九州の幹線鉄道として経済的な役割だけでなく、政治的、軍事的な役割も期待された九州鉄道会社に対して、その支線的な存在としてもっぱら運炭を目的とする鉄道会社も登場する。

それが若松を起点に、ほぼ遠賀(おんが)川に沿って直方(のおがた)から飯塚と金田に至る路線を本線とする筑豊(ちくほう)興業鉄道会社と、九州鉄道会社の行橋停車場を起点に豊津、伊田、後藤寺などを経て田川郡一帯に鉄道網を形成した豊州鉄道会社であった。

一八八九年七月に設立された筑豊興業鉄道は、資金不足などのため建設工事が遅延するが、一八九一年八月に若松-直方間を開業し、以後、九三年までに当初の予定線路を竣工する。

その後、同社は遠賀川流域を中心に、線路延長と支線建設を積極的に行っていった。

一方、豊州鉄道は一八九〇年十一月に設立されるが、水害による工事中断や資金調達難で開業が大幅に遅れ、一八九五年八月の行橋-伊田間開業でようやく営業を開始する。

これ以降同社は、田川郡一帯に線路網を拡張していった。

この他、糟屋(かすや)郡の石炭を搬出するため、一九〇〇(明治三十三)年に博多湾鉄道(西戸崎-宇美(うみ)間、一九〇四年開業)が設立されている。

なお筑豊鉄道(筑豊興業鉄道から改称)は一八九七年に、豊州鉄道は一九〇一年に、いずれも九州鉄道と合併し、筑豊地域の鉄道輸送は、九州鉄道によって一元的に管理されることになった。

その後、一九〇七年に九州鉄道は国有化されて九州鉄道管理局となり、国有鉄道のもとで輸送力の増強や線路延長をはかっていくことになる。

三池炭鉱の発達

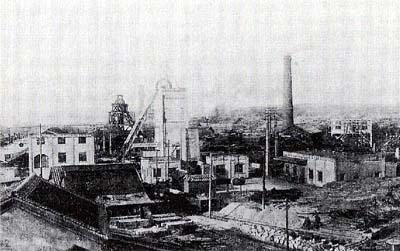

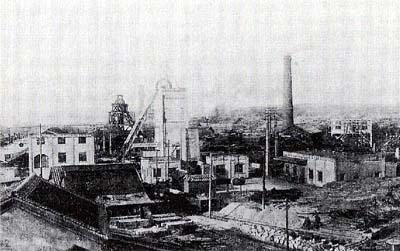

現在の福岡県大牟田(おおむた)市から熊本県荒尾市にまたがる三池炭鉱は、その規模の大きさからみても、また先駆的な機械化にみられるような技術的な面からも、日本を代表する炭鉱の一つであった。

明治初年の三池炭鉱では柳川(やながわ)、三池両藩の旧士族によって小規模な操業が行われていた。

しかし両者の鉱区が隣接していたことから排水などをめぐって紛争が絶えず、一八七三(明治六)年に官収されることになる。 その後、お雇い外国人ポッターらの指導により、洋式炭鉱として急速に発展した。

官営時代の三池炭鉱は、付属機械工場なども完備し、福岡県のみならず、全国的に最も機械化が進んだ炭鉱であった。

|

図70 三池炭鉱跡

|

そして一八八八年には官業払い下げの一環として、高額で三井家に売却される。

以後、三池炭鉱は三井のドル箱として、三井財閥の資本蓄積に大きく貢献していく。

ところで三池炭鉱は海沿いに位置することから、運炭の面では筑豊などに比べると有利である。

しかし大牟田付近の有明海沿岸は干満の差が大きく、大型の汽船が停泊できる良港がなかったことから、明治中期において三池炭は、いったん小船で口之津まで運ばれ、そこで大型汽船に積替えて海外を中心とする市場へ輸送されていた。

しかし一八九一年に九州鉄道が門司から熊本まで開通し、大牟田に停車場がおかれると、三池炭が鉄道で九州各地へ運ばれるようになる。

さらに一九〇九年に一万トン級の大型汽船三隻が同時に着岸できる閘門(こうもん)式の三池港が開港し、岸壁に移動式大型炭積機が完備されたため、三池炭はそこから直接市場へ運ばれることになった。

こうした港湾設備や鉄道の整備により、従来、石炭積出港として栄えていた大牟田港や口之津港は急速に衰退することになる。

筑豊炭田と鉄道敷設

筑豊地域が炭鉱地帯として本格的な発展を始めるのは一八九〇年代後半のことである。

一八八六(明治十九)年に全国産炭量の二二%を占めるにすぎなかった筑豊地域は、一九〇〇(明治三十三)年にはその比重を五四%まで伸ばし、日本最大の炭田地帯としての地位を確立する。

その間、貝島、麻生、安川といった地場資本、豊富な資金力を持つ三菱や住友といった財閥系中央資本が大規模な炭鉱経営を展開し、機械化投資も活発に行われた。

このような筑豊炭田の急速な発展を支えたのが、筑豊地域に張り巡らされた鉄道網である。

近世期から明治前期まで筑豊の石炭輸送を担っていた遠賀川舟運にかわって、日清戦後には筑豊興業鉄道や豊州鉄道が、筑豊炭を積出港である若松や門司へ輸送する大動脈となった。 |

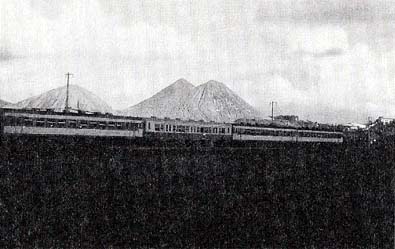

図71 筑豊炭田ボタ山

(1975年ごろの飯塚市付近)

|

その過程では、両社の本線だけでなく、毛細血管のように広がった運炭支線の存在が重要な役割を果たした。

さらに鉄道は、従来、水運の便に乏しかった地域の炭鉱開発を促進する役割も果たした。

一八九五年に開業した豊州鉄道会社が、田川採炭という炭鉱会社と人的にも資本的にも密接な関係を有していた点が象徴するように、遠賀川上流部の炭鉱開発と鉄道敷設は同時平行的に進行する。

その結果、筑豊炭田は領域を拡大すると共に、加速度的に産出高を伸ばしていくことになる。

一方、筑豊炭の積出地では、海陸連絡をめざして港湾設備の改良が進められていた。

明治前期までの筑豊炭は、遠賀川河口の芦屋や、そこと運河で結ばれた洞海湾岸の若松を主たる積出港としてきた。

ところが一八九一年に九州鉄道会社の起点として大型汽船停泊機能を持つ門司港が開港し、さらに一八九三年に折尾(おりお)連絡線で筑豊線と九鉄線が連結されると、九州鉄道による鉄道輸送や若松からの回漕により石炭が門司に集まり始めた。

一方、一八九一年に筑豊興業鉄道会社が開業すると、その起点となった若松港でも海陸連絡設備の整備が進行する。

その結果、海外や関東地方向け(大型汽船)が門司港、関西向け(和船中心)が若松港という石炭積み出しの分業関係が成立した。

このように福岡県における鉄道の建設と港湾の建設・改良は、密接に絡み合いながら進行し、炭鉱業の発達を輸送面から支えていったのである。

5 近代工業の発展と労働運動

top

福岡の米騒動

一九一八(大正七)年八月三日、寺内正毅(てらうちまさたけ)内閣かシベリア出兵を宣言すると、翌日から富山ではおかみさんたちが米屋に押しかける米騒動が始まった。

この騒動はすぐに全国各地に波及したが、福岡県では半月あまりで米価が一七銭もあがった八月十四日の門司を皮切りに、小倉、戸畑、八幡、若松へと広がり、いずれも軍隊が鎮圧に出動した。

福岡市は騒動を警戒して八月十六日に白米廉売方針を決定していたので、騒動は起こらなかった。

福岡県では米騒動は炭坑労働者に勇気を与え、県内の炭坑労働者の賃金引き揚げ・待遇改善要求に火をつけ八月十九日~九月十六日にかけて、次のところで騒動が起った。

田川郡の添田峰地(そえだみねち)炭鉱・方城炭鉱・三菱金田炭鉱、嘉穂郡の八幡製鉄所炭鉱・三菱鯰田炭鉱・飯塚村三潴(みずま)炭鉱・頴田(かいた)村明治炭鉱、鞍手郡の宮田村菅牟田炭坑・勝野村目尾(しゃかのお)炭鉱、粕屋郡の志免村亀山炭鉱・須恵村志免村新原海軍炭鉱・宇美村宇美炭鉱、三池郡の三池炭鉱、早良郡の姪浜炭鉱などであった。

ほとんどの騒動は会社が出動要請した軍隊によって鎮圧された。これをきっかけとして、労働者の要求実現には自分達の組織化が必要であることが体得されていった。

官営八幡製鉄所と労働争議

一九一七年六月、労使協調主義の友愛会八幡支部が親睦と相互扶助をめざして組織された。

しかし、労働者の生活は第一次世界大戦後の物価高で苦しくなり、ロシア革命、米騒動の影響を受けて、賃金引上げ待遇改善の要求を強めた。

このような状況の中で自主的労働組合への要求が高まり、一九一九年十月十六日に日本労友会が結成された。

八幡製詰所の労働者を中心に安川電機、旭ガラス、九州製鋼、安田製釘(せいちょう)など八幡市内の大工場の労働者も横断的に結集して単独の労働組合を結成した。

会長には中央の社会主義者と面識のある浅原健三、副会長に西田健太郎がついた。

西田は甲種工業学校を出て八幡製鉄所の職工の時の一九一八年秋、職場で待遇改善の演説をし一万人の職工を二日間の自然発生的サボタージュに組織していた。同じ十月二十五日には労使協調の八幡製鉄所従業員だけで組織する「職工組合」も結成された。

一九一九年年十二月二十七日、製鉄所は職工規則を改正し、居残り、徹夜などの時間外勤務を統制するとし翌年二月一日から実施すると決定した。

そしてこれに反対する労友会幹部六名を解雇し、労働者の待遇改善の要求書の受取りを拒否した。

そこで一九二〇年二月五日、製鉄所の職工二万五〇〇〇人はストライキに突入し、創業以来二〇年間消えることのなかった五基の溶鉱炉の火も消し作業を中止した。

七日、組合は要求の一部を認めさせたが、労友会幹部一九人を逮捕されてストライキは収束した。

しかし労働者の不満は納まらず、先の要求貫徹と普選実行を掲げて二月二十四日に一万人あまりが第二次ストライキに突入した。

製鉄所は警官四六〇人、憲兵一〇余人の応援のもとで二十四と二十五日のロックアウトで反撃した。

組合は三月一目にストを停止したが、解職二一九人にのぼる犠牲者を出した。

このようにして八幡製鉄所争議は大きな犠牲を払いながら要求を貫徹することなく終った。

しかし製鉄所が四月一日から実施した改正職工規則は、さきのストライキの基本的要求であった労働時間と給与の改善を含んでいた。

一九二一年四月、日本労友会は解散し、八幡製鉄所の労働運動の主流は職工同志会に移っていった。

やがて職工同志会は、出獄してきた浅原健三ら旧労友会員の働きかけを受けて、青年会員が急進化し、綱領・規約を改めて労働組合同志会となった。

一九二三年、労働組合同志会の戸畑支部は本部から分離独立し北九州鉄工組合と改称し、日本労働総同盟に加入した。

一九二三年五月二十七日、北九州鉄工組合を母体に、同志会の急進青年、旧労友会員などが結集して北九州機械鉄工組合を結成した。

石炭産業と沖仲仕労働運動

炭積機の導入により、石炭積荷作業での人員合理化に反対し、港湾労働者(「沖仲仕」)の職場と仕事の確保のため一九三一(昭和六)年三月五日、若松沖仲仕労働組合が結成された。

組合は石炭商同業組合への要求を四月七日、機械導入反対から転業資金要求に切替えて交渉したが満足な回答をえられないので八月二十三日にゼネストに突入し、二十七日に組合要求に添った回答をえて調停により解決した。当時の港湾労働者は一九三〇年の記録によると日本人男五一一人、女七一人、朝鮮人五七二人であり、一九三一年一月には日本人男四八七人、女一〇八人、朝鮮人五四四人となっており、半分以上が朝鮮人であった。

組合ニュースの半分は朝鮮語で書かれていた。六月十八日、組合応援のため東京からかけつけていた「左翼劇場」は暴力団の襲撃をうけ劇団員山本安英が大怪我をし、公演を中止した。この事件は火野葦平(ひのあしへい)の小説『花と龍』『青春の岐路』に描かれている。

教育労働者の運動

一九三〇年八月、新興階級のための新興教育をめざして、新興教育研究所(新教)が設立され機関誌『新興教育』を発刊した。

十一月には労働者階級の立場にたつことを謳う日本教育労働者組合(教労)が結成された。

福岡県特高課は一九三三年八月、新興教育運動に賛同しているとの口実で、県内各地の中学校教諭一名、小学校教員一七名を含む合計二四名を治安維持法違反容疑で検挙した。

水平社の運動

全国水平社は一九二二(大正十一)年三月三日、京都で結成された。

一九二三年五月一日、全九州水平社大会が開催され二〇〇〇名の参加者のもとに執行委員長に松本治一郎が選ばれた。

同年七月一日福岡県水平社が設立された。一九二五年五月一日には福岡県婦人水平社も設立された。

政府は一九二五年四月「陸軍現役将校学校配属令」を制定し、官公立学校に軍事教育を施し軍事教練合課した。

これに反対する運動が東京六大学や小樽高商でなされた。

政府は中学校以上に進学しない一六~二〇歳の青少年にも軍事教育を施すために一九二六年四月に「青年訓練所」を設置した。

すでに福岡県水平社青年同盟はこの青少年に対する軍事教育反対運動を『水平月報』や演説会で展開しており、一九二六年一月の水平社青年同盟主催の軍事教育批判大演説会では労働組合、農民組合の代表者も参加し「軍事教育絶対反対」の決議をした。

五月の全国水平社第五回大会は差別反対を階級闘争の中に位置づけた。

同時に水平社は福岡二四連隊内における差別問題に取組み、一九二六年七月には軍隊の謝罪を求めて福岡二四連隊と講演会を開くまでになったが、第一二師団司令部は軍の権威失墜を恐れて介入し、中止させた。

同年十月の福岡連隊による軍事演習での宿舎差別事件にも労働・農民組合と共に闘い、演習期間中の宿舎拒否の運動をした。

このような情勢の中で軍隊は、水平社が連隊爆破の陰謀を企てたとする事件をでっちあげ、警察は一九二六年十一月十二日に松本治一郎をはじめ福岡の水平社員を一斉に検挙した。

水平社は裁判闘争をとおしてその虚構性を暴露した。

このようにして水平社は差別撤廃と同時に労働(労農党)・農民組合(日本農民組合)と共に戦争準備をすすめる軍隊とも闘った。

学生運動

福岡高校社研は一九二四年六月設立されたが、文部省の意を体した学校当局は十二月にこれを解散し設立者佐々木是延を翌年三月放校処分にした。

一九二五年十一月思想問題を理由に退学・無期停学一〇人の処分をした。

治安維持法を初めて適用した京都学連事件は一九二五年十二月におき、軍事教練に反対する京大、同志社大の学生三三名が逮捕された。

一九二六年十月九州帝国大学は軍事教育反対、福岡連隊差別事件糾弾、京都学連事件批判などの活動をしていた九大読書会に属し九州学生社会

科学研究会に加わっている学生四人を放校、一名を停学処分にした。

この頃から九大内には私服の刑事が入り込み教員の講義や学生の動きを監視するようになり、学内の自由な空気は急速に萎んでいった。

一九二八年三月十五日の日本共産党が全国一斉に弾圧された三・一五事件では、九大当局は五月に学生二人を放学処分、三人を退学処分とし教授の石浜知行、佐々弘雄、向坂逸郎、助手の塚本三吉を退職せしめた。

このようにしてこの時期、大学の自治は破壊されていった。また翌一九二九年四月十六日の第二次共産党弾圧事件に伴う九州学連への弾圧は、学生運動の組織的活動を消滅させた。

しかし学生運動はこの頃から一九三一年にかけて、授業料値上げ、学友会解散、学生新聞廃刊、学生処分などに反対し、学生寮自治、学生民主化、自由を求めて闘われた。そのため学生運動の事件数、処分者数は全国的に増加していった。

日本政府の弾圧

日本政府は一九二七年五月に第一次山東出兵、翌年四月に第二次山東出兵、五月に第三次山東出兵と、中国国民党の革命運動に干渉する中国侵略を始めた。

これにたいする反対運動を抑えるため、田中義一政府は一九二八年三月十五日、全国一斉に日本共産党に大弾圧を始め、治安維持法違反容疑で、全国で一九六八名の日本共産党員、支持者、労働農民運動、無産者運動の活動家を検挙し、労働農民党、全日本無産青年同盟、日本労働組合評議会、日本農民組合などの事務所、個人家宅を捜索した。

福岡県では三月十五日から二十七日の間に一一一名が検挙され、その後三五名が起訴された。

同時に政府は新聞記事の差し止めをしたので、国民はこの弾圧を知らされなかった。

逮捕を免れた活動家は弾圧への大衆的抗議を呼びかけるポスターを印刷し、十八日の深夜に工場街や町中の電柱にはった。

国民がこの弾圧を知ったのは記事解禁になる四月十日であった。

この事件をきっかけに四月七日東京に設立された解放運動犠牲者救援会は、その福岡支部を四月二十六日に開設し活動を始めた。

それは逮捕収監者への弁当、書籍や激励状の差し入れ、犠牲者家族の救援などであった。

福岡司法裁判所の第一回公判が十一月四日から始まると被告人たちは東京での統一公判と公開裁判を要求して闘った。

このようにして天皇制政府は一九二八(昭和三)年と、翌年の二年続きで水平社運動、労働農民運動に全国的大弾圧を加え、中国侵略戦争への妨害を取り除いた(大瀧一 『福岡における労農運動の軌跡(戦前篇)』参照)。

6 戦争・ファシズムの時代と言論

top

五・一五事件における福岡

福岡県の労働農民運動、学生運動、社会主族共産主義運動は一九二七年の山東出兵の時期から弾圧されていた。

日本政府の戦争政策を批判し反対する言論、教育、研究活動にたいする弾圧は、これらの運動の弾圧がなされた後の一九三〇年代になって本格的に開始された。

ここでは新聞と教育・研究における活動をとおして、日本政府の戦争政策を批判し、身をもって抵抗した一人の新聞人と二人の学者を取上げる。

菊竹六鼓への弾圧

一九三一(昭和六)年七月七日満州事変を起こした軍部ファシズムは、翌三二年五・一五事件を起こし、犬養首相を暗殺して政党政治にとどめをさした。

この軍部の暴挙に対して『朝日新聞』をはじめとする新聞が明確な軍部批判をしないなかで、『福岡日日新聞』の論説主幹菊竹六鼓(本名淳)は事件翌日の夕刊(十七日付)に論説「首相凶手に斃(たお)る」を発表、軍人は政治改革に名を借りて首相を「虐殺」したと非難した。

以後五月二十八日に至るまで計七本の論説をもって軍部の横暴を攻撃した。

とくに十七日の論説「あえて国民の覚悟を促す」は軍部の暴力による政治への挑戦を、断乎として排撃する決心を国民に要求した。

これに久留米第一二師団の軍人らは強硬に圧力をかけた。

菊竹は一八八〇(明治十三)年福岡県生葉郡福益村延寿寺に生まれた。

中学明善校をへて一九〇三(明治三十六)年早稲田大学を卒業し、同年福岡日日新聞社に入社した。

征矢野社員により三一歳で編集長に抜擢された。彼は内政では男女普通選挙権を認める自由主義者であったが、対外思想では日本の国権拡張を説く膨張論者であり、大正デモクラシーの信奉者であった。

今中次麿の辞職

今中次麿は一八九三(明治二十六)年広島市に生まれ、東京帝国大学法学部政治学科を卒業後同志社大学教授をへて、一九二八(昭和三)年九州帝国大学法文学部教授に就任した。

政治原論、政治史、思想史と広く政治を研究していた彼は、勃興しつつあったファシズムも研究テーマのひとつにしていた。

同年に『現代独裁政治論』を出し、一九三一年九月十八日満州事変がおこると十月五日の『九州大学新聞』に「満州事変の責任」の論説を寄せ、事変における軍部の責任を追及し、国民に今中は憲兵隊に呼び出され以後様々の弾圧を受けるようになった。

日独防共協定の締結された翌年の一九三七(昭和十二)年、防共協定締結を記念してイタリア使節が来日し、福岡でも歓迎会が開かれた。

今中は当日の『福岡日日新聞』に「伊国と防共協定」の論説を寄せ、防共協定強化の原因は国内政治のファッショ化にあるとし、日独伊枢軸政策を批判した。

これにたいして右翼団体明倫会は彼に圧力をかけ九大教授罷免を大学当局に要求した。

彼が一九四一年に出版した『政治学』は出版法違反で発禁となり、文部省は辞職をせまり、今中は三月九大を辞して東亜研究所に嘱託として移らざるをえなかった。

具島兼三郎のファシズム研究

具島兼三郎は一九〇五(明治三十八)年に福岡市に生まれた。

一九二五年九州帝国大学法文学部に入学し佐々弘雄のもとで政治学を学び、一九二八年に卒業した。

その後、助手として大学に残り、当時勃興しはじめたファシズムをテーマに今中次麿の指導のもとで学究の歩みを始めた。

同志社大学法学部に講師として移った後の一九三七年に、法学部の左派系教員排斥の学内紛争がおこった。

この年、湯浅同志社総長の内地留学への斡旋を辞して、南満州鉄道株式会社調査部に入った。

かねて日独伊防共協定締結の動きを危惧していた彼は、『満鉄調査月報』(一九三九年十月号・四○年一月号)に論文「物資戦略と外交政策」を載せ、英米仏を敵にまわす日独伊三国同盟の危険性を指摘した。

彼は満鉄調査部長田中清次郎の勧めでこの論文の趣旨を軍部の参謀たちに説いて回った。

一九四〇年には満鉄上海事務所が組織した「支那抗戦力訓査」研究班に加わり、報告書『支那抗戦力調査』をまとめた。

この報告を聞いた南京の支那派遣軍総司令部は、その結論(日中戦争の戦争による解決の困難性を指摘し政治手段による解決を提唱)に感心し、参謀本部での報告を勧めた。

このようにして『支那抗戦力調査』の報告会が乗京の参謀本部をはじめ中国各地の日本軍司令部で行われた。

しかし政府は一九四〇年に日独伊三国軍事同盟を締結した。

一九四一年満鉄調査部は、参謀本部が独ソ戦の見通しの意見を求めてきたので、具島を東京に派遣した。

彼はそこでドイツの石油備蓄量等から推定して、参謀本部の独ソ戦見通しの誤りを指摘した。

彼の主張は軍部の強い反感も買うこととなり、一九四二年九月関東軍憲兵隊に逮捕され、長春の監獄に二年八ヵ月間拘禁され、一九四五年五月に釈放された。

信夫清三郎の日本外交史研究

信夫清三郎は一九〇九(明治四十二)年朝鮮仁川に生まれ学習院高等科をへて、今中次麿に政治学を学ばんと志して九州帝国大学に入学し、一九三四(昭和九)年に法文学部を卒業した。

在学中に日清戦争の研究に着手していた彼は、その年の十月に『日清戦争―その政治的外交的観察』を刊行した。

彼はそこで政治家や外交官の日記、著書や新聞記事を用いて、政府と軍部との対清外交における侵略性の齟齬(そご)を二重外交として明らかにした。

しかし、この著書は出版後ただちに日本政府から発禁処分を受けた。

この書は翌一九三五(昭和十)年、削除、修正をよぎなくされて『陸奥外交-日清戦争の外交史研究』と題して出版された。

大学卒業後は東京で政治史、外交史、経済史の研究を陸軍省の干渉をうけたりしながらも精力的に行っていたが、その最中の一九三八(昭和十三)年十一月唯物論研究会事件により治安維持法違反容疑で逮捕され、翌年七月まで未決拘禁された。

7 敗戦廃墟からの復興とエネルギー革命

top

戦災と復興

アジア太平洋戦争でミッドウェー海戦の敗北後、制海空権を失った日本本土は米艦載機の直接爆撃をうけるようになった。

工業地帯の北九州は一九四四(昭和十九)年六月、福岡市は四五年六月に空襲を受け六万五九九人の被災者を出した。

門司、大牟田、久留米も空襲にさらされた。戦後の福岡はこの廃墟の中から出発した。

博多港には朝鮮・満州(中国泉北部)から多数の引揚者が帰国してきた。

石炭と鉄は戦後経済再建の主要資源であり、筑豊の採炭業と北九州の製鉄業を擁する福岡は日本再建の中心になった。

傾斜産業政策により国家資金の重点配分のもとで福岡の産業界は活気づいていき、炭鉱に必要な地下足袋、ゴム長靴を製造した久留米のブリヂストンも企業発展の基盤を作っていった。

第二次大戦後、ヨーロッパで始まった冷戦はアジアにも波及し、一九五〇(昭和二十五)年の朝鮮戦争となって火を噴いた。

戦争による朝鮮特需は福岡の産業経済にもその恩恵をもたらしたが、同時に板付基地は米軍の朝鮮出撃の最前線基地となり、小倉の山田弾薬庫と共にアメリカ極東戦略体割に組みこまれていった。

県南部の筑後地方は、食料増産政策のもとで穀倉地帯として、一九五〇~六〇年代には単位収穫高日本一の記録をつくった。

石炭産業の衰退と三井三池争議

三井三池闘争は石炭から石油へのエネルギー革命を象徴する労働争議であった。

三井工業は三池炭鉱の合理化のため、三井鉱業は一九五九年八月人員整理と賃金・労働条件の大幅削減を提示し、十月四五八〇人の希望退職を募集し、十二月に二一七八人の指名解雇を通告した。

三池炭鉱労働組合はこれにたいし、合理化反対運動を強く展開した。

組合は職場闘争と全国の労働組合の支援を得て、会社側の切崩し、第二組合の結成、暴力団の襲撃などと二八二日にわたり闘った。

総資本対総労働の対決といわれたこの争議は一九六〇年十一月、中央労働委員会の斡旋(指名解雇の撤回と該当者の自発的退職)で解決した。

この闘争は当時展開していた安保改訂反対運動とならんで戦後史を画する運動であった。

その後、歯止めを失った炭鉱合理化の進展は一九六三年十一月、三池炭鉱の炭塵爆発を引き起こし、死者四五八人、一酸化炭素中毒患者八三九人の大惨事を起こした。

高度経済成長

一九五五(昭和三十)年から始まる日本経済の高度成長は、重化学工業、自動車産業、家電産業、石油精製工業を急成長させた。

それに伴い、エネルギー源は石炭から石油に代っていった。

一九五〇~六〇年代、北九州地域には鉄鋼業を中心とする重工業大産業が繁栄する一方で激しい公害も発生した。

六〇年代には大牟田地域が新産業都市に指定されたが、重化学工業立地による地域開発の夢は同年代末には破れた。

八〇年代になると産業構造転換の結果、半導体・電子情報産業などのハイテクを基幹とする新たな工業開発としてテクノポリス建設が推進された。

その結果、従来型の大気、水の汚染は下火になってきたが、半導体工場で使用されるトリクロロエチレンなどの化学物質による地下水汚染が多くなった。

八〇年代以降は自動車交通公害、生活排水による河川・海の水質汚濁などの都市・生活型環境問題が深刻になってきた。

一九七七年からはじまる第三次全国総合開発政策は九州の地域開発を促進した。

一九七五年の東京~博多問の新幹線の開通、高速自動車網の形成、航空路線の増便拡充は福岡と東京の時間を短縮し、福岡市は九州の管理中枢都市になっていった。

8 新たな地域の復興をめざして

top

農業の多角化

一九六一(昭和三十六)年の農業基本法は米の政府買上げ制度により米作農業を保護してきた。

この間に農村の過疎化による農業の衰退は進んでいった。

一九九九(平成十一)年にガット・ウルガイ・ラウンド合意受入れによる新農業基本法が制定された。

これにより米をはじめとする全農産品が自由競争にさらされることになった。

農業は選別競争にさらされる経営再編期を迎えるようになった。

さらに日本農業は韓国、中国、台湾、東南アジア諸国からの農林漁業の安い第一次産品が輸入されるようになり、付加価値のある消費者の需要に応じた商品作りを求められている。

消費生活の向上による需要の増大に応じ、ビニール・ガラス栽培による観賞用花卉(かき)・花木の生産、地場(じば)産原料を用いた農産加工業として冷凍肉、冷凍調理食品、精米野菜漬物、菓子パン、処理牛乳などがつくられている。

農家は化学肥料や農薬への依存から抜け出て、自然環境を破壊しないアイガモ農業などの環境保全型農業や地域資源活用(三連水車による町づくり〈朝倉町〉)、都市農村交流などの多様な経営方法を採用している。

学術文化交流都市の構想

パブル崩壊後の地域産業の空洞化の中で、韓国、台湾、中国をはじめとするアジアとの行政、経済、産業、学術文化交流が積極的に進められている。

それはアジアに近い地理的条件と、古来からの交流の歴史をもつ福岡の特性を生かすものである。

一九八五年プラザ合意後、円高が進むなかで九州の目は韓国、台湾、中国をはじめとするアジアに向かい、貿易経済関係の緊密化とアジアとの国際分業を視野に置き始めた。

とりわけ、一九九八年のアメリカベンチャー資本のアジアからの引上げはアジア地域の経済圏確立の必要性を自覚させた。

かくして一九八〇年代末から福岡県は「活力あるアジアの交流拠点都市」づくりを勧めている。

現在、以下のような福岡市地域、北九州地域、飯塚田川地域、筑後地域の個性ある地域づくりとこれら地域をパソコン情報網と交通網で結びつけ、アジアに開かれた交流拠点都市としての経済成長する循環型福祉社会が目指されている。

福岡地域はすでに備えている商業サービス、国際交流機能をもとに国際中枢都市づくりを進めている。

また、韓国、台湾、中国をはじめとする東アジア地域との行政、経済、産業、学術文化の交流も積極的に進められている。

一九八〇年代からの事業を顧みると、次のような近隣諸国との海陸交通網の整備、国際会議場や産業見本市会場の開設整備、学術文化・産業・貿易の国際会議の開催、アジア学術研究施設の開設がなされている。

福岡-中国定期航空路開設(一九八七)、韓国貿易センター開設(一九八七)、アジア太平洋博覧会(一九八九)、アジアマンス、アジア太平洋児童会議(一九八九)、九州東アジア研究センター開設(一九九〇)、アジア映画祭(一九九一)、博多-釜山間「ビートルⅡ世号」就航(一九九一)、アジア太平洋センター開設(一九九二)、第一回九州韓国経済交流会議開催(一九九二)、アジア環境協力都市会議開催(一九九七)、九州大学韓国研究センター開所(一九九九)、などである。

福岡市と前原市の中間の田園地帯には、九州大学を中心とする学術研究都市が建設中である。

そこでは大学を中心に共生社会実現、新産業剔出、創造性発揮、アジア交流推進の理念のもとに次世代型まちづくりが作り模索されている。

ここを中核として将来の福岡・佐賀両県にまたがる広域ネットワーク型の九州北部学研都市構想も描かれている。

北九州地域は高度成長期の八幡製鉄を中核とする製鉄業から安川電気を中心とするハイテクロボット産業に転換し、産業基盤と国際物流機能をもつ国際テクノロジー都市への発展を計画している。

近年は台湾、中国、韓国と結ぶ東アジアシリコンシーベルト構想(スーパーLSI)も立てられている。

田川飯塚地域は石油化学産業、自動車の高度経済成長からIC情報産業への転換をはかりつつあり、北九州地域とむすんでテクノセンター化がはがられている。

田園都市圏計画をもとに、久留米地区はバイオ関連企業・研究機関の集積、大牟田地区は新エネルギー・リサイクル産業の拠点化を目指して、ともに福岡地域と結んだ地域づくりが振興している。

また九州新幹線の博多-鹿児島開通計画をもとに矢部川流域圏の活性化も計画されている。

top

****************************************

|