|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章 付録

Ⅱ章 京都の歴史

一 平安京以前 top

1 先史時代の文化と交通

道とムラ

道には起点があり終点があることが当り前のように考えられる。

がしかし、定着した生活をおくり始めた先史時代においては、道は人々の生活をつなぐものではあっても、「ムラとムラを結ぶ」というようには認識されていなかったはずである。

むしろ逆に、季節ごとの収穫物にアクセスしやすい場所を生活の場に選択する過程で、おのずから道が拓け、ムラが拓けていったと考えられる。

つまり、自然の交通路に沿う形で、人々の生活が展開していったという方が実態に近いといえよう。

鶏が先か卵が先かというような議論はさておき、一枚の衛星写真を見ていただきたい。

京都盆地を見事に捉えていて、まず最初に目を引くのは、木津川や淀川に沿って広がる平野が、あたかも回廊のように見えることである。

また、山科から逢坂峠を越えて近江へ、西へは老ノ坂を越えて丹波へと、容易にアクセスできるルートが看取できる。

いわば、東西、南北の交通の結節点の性格を京都盆地がもっていることがわかる。

このような自然がもつ交通機能の上に、先史時代の人々の生活が始まったといえるだろう。 |

図44 京都盆地周辺の衛星写真

|

京都盆地にある縄文時代の遺跡から出土する土器から、縄文中期中葉など瀬戸内の影響の強い時期、あるいは縄文中期末など東日本の影響が強い時期が明らかになっている。

晩期には亀ヶ岡に代表される東北地方の文化が日本海沿いに南下し、近畿地方に到達したことが確認される一方で、九州を起点とする文化も東へ東へと波状に及んでいる。

そして、その最後には稲作技術を軸とする文化複合、すなわち弥生文化が西から東へと駆け抜けていったのである。

もちろんその担い手として多くの人々が移動したことは間違いなく、淀川流域を例にとると、東奈良遺跡(茨木市)・安満(あま)遺跡(高槻市)・雲の宮遺跡(長岡京市)など、文化の担い手の足跡をたどることができる。

これらの遺跡で出土する最古の弥生土器は、九州のそれに酷似するものであり、ごく短い間に伝えられたものであることがよくわかる。

稲作に用いる農具類も、初期ほど北部九州の例との近似度が高い。

弥生時代の拠点集落と物資の流通

弥生時代中期には、集落が発達して拠点集落と呼ばれる大集落が営まれるようになる。

酒井龍一氏の研究によって、それらが交通路に沿う形で一定の間隔をもって配置されていることが推測されている(酒井龍一 「弥生時代中期・畿内社会の構造とセツルメントシステム」『奈良大学文化財学報』3、一九八四年)。

その分布は、先に見たランドサットの写真と重ねると一目瞭然で、地形のもつ交通機能をフルに利用する形で集落が結びついていることがよくわかる。

京都盆地の拠点集落を順に並べてみると、神足(こうたり)遺跡・今里遺跡(長岡京市)、森本遺跡(向日市)、中久世遺跡・深草遺跡京都市伏見区)、中臣(なかとみ)遺跡(京都市山科区)というように、一つのルートを形成している。

まさに、道にそって人々の生活が営まれたという状況である。このルートをたどった人の動きが地域色をもった土器の移動によく表されており、中臣遺跡や深草遺跡では近江地域の影響が強く現れるのに対し、神足遺跡や森本遺跡では摂津地域や河内地域の影響が認められる。

この弥生時代中期には集落間での物資の流通がきわめて活発であったことが明らかになっている。

産地が限られる石器の石材、貴重品である青銅器・玉類など、広域に流通し九品物が多く確認されている。

京都盆地においても、二上山産のサヌカイトや摂津~丹波地域の山中で産出する粘板岩が流通する様子がうかがえる。

さらに広域流通が顕著に認められるのが玉作で、久御山町(くみやまちょう)市田斉当坊遺跡で発見された玉作りの工房が注目できる。

ここから出土した勾玉(まがたま)の材料であるヒスイ、管玉(くだたま)の材料であるグリーンタフは、おもに北陸地方で産するものであり、それらを加工する石錐(いしきり)や石鋸(いしのこ)などの工具として使用された石器の材料も、紀ノ川・吉野川流域で得られる紅廉片(こうれんへん)岩である。

それぞれを遠隔地から入手したことは間違いない。近畿地方の玉作遺跡は、いずれもこのような遠隔地との交易に立脚して生産を行っているが、なかでも市田斉当坊遺跡は、巨椋(おぐら)池に面する「淀川回廊」と「本津川回廊」の結節点ともいうべき位置に立地しており、まさに広域流通へのアクセスという点で象徴的である。

日本海ルートと丹後の弥生遺跡

丹後半島の弥栄(やさか)町奈具岡(なぐおか)遺跡は、弥生時代中期の大規模な玉の生産遺跡が見つかったことで著名になった。

ここでは、より硬い石材である水晶の玉も製作しており、鉄製の道具も用いられていた。

鉄製工具や鉄鏃(てつぞく)などを製作するための鍛冶工房も併設されており、ガラス滓(かす)からガラス工房の存在も推測できるなど、さながら一大工場の観を呈している。

鉄やガラスの入手にあたっては、日本海側の海上ルートが重要な役割を果たしていたと考えられ、同じ時期の中心地である北部九州から、山陰地方を介してもたらされたと考えられる。

鉄の出土量を比較すると、瀬戸内地域や大阪湾岸地域よりも山陰~丹後地域の方が圧倒的に多く、いわば先進の技術を運ぶ交通路として、日本海ルートが機能していることがわかる。

丹後では、大宮町の三坂神社墳墓群で多量のガラス玉を副葬する墓が造られており、墓から見るかぎり、近畿地方中部よりも格段に富の集積が進んでいるように見える。 |

図45 奈具岡遺跡

|

それらの奢侈品の入手も、日本海ルートを介した交易によると考えられる。

山陰地方では、近年の発掘調査によって、島根県田和山(たわやま)遺跡・鳥取県妻木晩田(むぎばんだ)遺跡・同青谷上寺地(あおやかみじち)遺跡など、傑出した規模の弥生時代遺跡が明らかになっており、それらの遺跡では鉄の保有が瀬戸内側よりも優っていることが判明している。

江戸時代の北前船の寄港地のように、弥生時代の日本海ルートの諸港が繁栄を共有していたといえるだろう。

以上で見てきたように、弥生時代中期には各地において交通を利用して交易が活発に行われていた。

その中でも日本海ルートに沿う地域では、先進地である北部九州や朝鮮半島へ直接つながることにより、重要な物資である鉄を得やすい環境にあったといえる。

それが、交易による富の蓄積を促すことになったと結論づけることができる。

2 古墳と首長の交通機能 top

古墳の成立と交通路

古墳の分布も交通路と密接な関連があり、とりわけ大型の前方後円墳に代表される首長墳の立地は、いずれの地域においても交通路との関係が看取される。

京都盆地においても同様であり、前期の前方後円墳が集中するのは、「淀川回廊」と「木津川回廊」の交点である八幡丘陵や、「淀川回廊」と丹波方面との結節点である向日丘陵などであり、交通との関係で理解しやすい位置にある。

向日(むこう)丘陵では、前方後方墳の元稲荷古墳(全長九四メートル)を嚆矢(こうし)に、前方後円墳の五塚原古墳(九四メートル)・寺戸大塚古墳(九四メートル)・妙見山古墳(一一四メートル)が順に築かれ、累代的な首長の墳墓とみなすことができる。

図46 西車塚古墳 |

図47 椿井大塚山古墳出土

画文帯神獣鏡 |

八幡丘陵では、向日丘陵よりもやや遅れて、前方後方墳の茶臼山古墳(全長五〇メートル)につづいて、前方後円墳の西車塚古墳(一一五メートル)・石不動古墳(七五メートル)・東車塚古墳(九四メートル)が築造されている。

やはり、歴代の首長を葬った古墳群として把握できる。

そして、交通との関係を抜きにして立地を理解することが難しい古墳として椿井(つばい)大塚山古墳を挙げることができる。

というのは、この古墳が「木津川回廊」の屈曲点にあり、政権の中心地である大和から北あるいは東に進出する重要なルート上に位置しているからである。

この椿井大塚山古墳からは、三角縁(さんかくぶち)神獣鏡(しんじゅうきょう)三二面以上に内行花文鏡・方格規矩(ほうかくきく)四神鏡・画文帯神獣鏡といった鏡が出土しており、のちに天理市の黒塚古墳から三角縁神獣鏡が三三面出土するまでは、他に追随を許さない傑出した量を誇っていた。

古墳の規模も、全員一七〇メートル程度に復原でき、全長二七〇メートルの箸墓(はしはか)古墳など、大和東南部の古墳群には及ばないものの、初期の前方後円墳としては、大和以外で最大級のものと評価できる。

一般的な地方の首長墓、たとえば向日丘陵や八幡丘陵の前方後円墳が一〇〇メートルクラスにとどまることと比較すると、その巨大さが明瞭となろう。

椿井大塚山古墳の墳丘は前方部がかなり改変を受けているけれども、地形測量や発掘調査の結果、およその墳丘を推定することが可能になった。

その形態は、撥(ばち)形に開く前方部をもつもので、箸墓古墳の平面形を三分の二に縮小したものを下敷きにしていると考えられた。

このような点も、この古墳と政権との密接な関係を示していると考えられる。

椿井大塚山古墳の近くには、やや離れて平尾城山古墳がある以外には後続する首長墳を見いだすことが難しい。

近年、すぐ南に隣接する「天上山」が椿井大塚山古墳と同様の古墳ではないかという意見が出されているが、これもまだ立証されてはいない。

それを古墳と認めたとしても、向日丘陵の例などと比べると、やはり歴代の系譜を形成しないと特徴づけることができる。

墳丘の規模や鏡の多さで突出することもまた、このようなことと関連づけられるのではないだろうか。

この椿井大塚山古墳の三角縁神獣鏡は、比較的古い段階のものばかりで構成されることが明らかになっており、この古墳が古墳時代前期の古い段階に造営されたことが示される。

古墳時代は、大和を中心とする政権の勃興期として理解することができるが、政権と各地方との関わりについては意見の分かれるところである。

しかしながら、大和対地方を連立と考えるにせよ、服属と考えるにせよ、大和と各地を結ぶ交通が政治的な意味をもって捉えられるようになることは確かである。

事実、椿井大塚山古墳の三角縁神獣鏡には、多くの同笵鏡(どうはんきょう、同じ鋳型あるいは雛形を用いて作られた鏡)が知られており、それらは関東地方から北部九州の広い範囲にわたって分布している。

それらは、元々同じ場所にあった鏡が頒けられていった結果と考えられるので、鏡の道とでもいうべき首長間の交通が浮かび上がってくる。

そういう道を介して様々な文物や技術が伝えられた結果、巨大な墳丘を築くことに特徴づけられる文化が日本列島の大半の地域で共有されることになったといえるだろう。

椿井大塚山古墳は、まさに政権と各地とを結ぶ王通の要衝を占める位置にあり、その点にこそ、傑出した規模と副葬品をもつことの理由があると考えたい。

丹後の巨大古墳

丹後地域の古墳を代表するのが、俗に丹後三大古墳と称される加悦町(かやちょう)蛭子山(えびすやま)古墳(全長一四五メートル)・網野町銚子塚古墳(一九八メートル)・丹後町神明山古墳(約一九〇メートル)である。

これらはいずれも前方後円墳で、全国的に見ても、銚子山古墳は、畿内以外では、神戸市五色塚古墳、総社市造山古墳・作山古墳に次ぐ規模を諳っている。

そして、三段の段築・葺石・埴輪をもっており、すなわち墳丘外表の三要素を完備した古墳であるといえる。 |

図48 銚子山古墳

|

このことは、単に規模の大きな古墳が築かれたというだけではなく、大和をはじめとする古墳において守られている一定の約束に則って造られているということを意味する。

とりわけ、銚子塚古墳は、奈良市佐紀陵山(さきみささぎやま)古墳(日葉酢媛陵=ひはすひめりょう)・神戸市五色塚古墳と平面形や段築の位置などがよく一致し、同じ設計で墳丘が構築されたと推測されている(岸本直文「前方後円墳築造規格の系列」『考古学研究』三九-二、一九九二年)。

古墳築造の技術ばかりでなく、設計図のようなものが伝えられた可能性が高い。

丹後三大古墳が築かれたのは四世紀後半のことと考えられ、大和における大古墳の成立、あるいは椿井大塚山古墳の築造からはかなりたってからのことである。

三大古墳以前にも加悦町白米山古墳のように前方後円墳の存在が確認できるが、テラスに平坦面がとりつく特異な形態であり、墳丘の設計が伝えられたとは評価しにくい古墳である。

また、その規模も他地域とくらべて傑出するというわけではない。

むしろ三角縁神獣鏡を副葬した加悦町温江丸山古墳が円墳、鍬形石などの副葬品をもつ峰山町カジヤ古墳が楕円形の古墳でめったように、首長の墓が前方後円墳ではない点にこの地域の特徴がある。

そして、青龍三(二三五)年銘の方格規矩四神鏡が出土した大田南五号墳のように、弥生時代以来の伝統的な墓制である方形墳が、古墳時代前期においても優勢であることが重視される。

やはり、丹後三大古墳の段階になって、政権との直接的な交流が始まったと見るべきであろう。

それでは、四世紀後半になって、大規模な古墳が突然築かれるようになったことの背景は何であろうか。

すでにふれたように、弥生時代以来、丹後は日本海ルートを介する交易を通して富を蓄積していた。

このことは墓の副葬品からもうかがえ、弥生時代後期初頭の三坂神社三号墓に続いて、後期末の岩滝町大風呂南一号墓からも豊富なガラス製品や鉄器が出土し、とりわけ美しいガラス釧(くしろ)は類品の少ない貴重品であることが知られている。

その後も、弥生時代終末期の峰山町赤坂今井墳丘墓など、同様の「王墓」が連綿と続くことが判明しつつある。

このように、丹後の位置は、日本海ルートへのアクセスという点できわめて重要であり、政権にとっても早くに連絡をとりたいルートであったと考えられる。

それが実現したのが四世紀後半のことであり、破格の規模の前方後円墳は、政権による丹後地域の処遇を象徴するものであったと考えたい。

丹後と大和との結びつきを婚姻関係から解く見方もある。

記紀に旦波道主王(たんばみちぬしおう)の五人の娘が垂仁(すいにん)天皇に嫁ぎ、そのうちの一人である日葉酢媛(ひばすひめ)が景行天皇を生んだとする伝承が記されている。

銚子塚古墳と佐紀陵山古墳(日葉酢媛陵)との関係を物語るようで興味深いが、陵墓の比定には問題も多いことから、単純に結びつけて考えることは慎まねばならない。

しかし、墳丘の設計までがほぼ等しいという関係から、大和から丹後への古墳築造に関する技術や情報がもたらされたことは間違いなく、そのような密接な関係が婚姻によって生じたとするのは合理的な解釈である。

丹後と政権を結ぶ交通の開始が婚姻伝承によって記憶されたのであったのかもしれない。

「木津川回廊」の中期古墳

本津川流域の首長墳の展開には、特色が認められる。

椿井大塚山古墳もそうであるが、左岸(西側)よりも右岸(東側)の方が、より規模の大きな古墳が形成される傾向がある。

これは、「木津川回廊」が担う交通の役割と関連していると考えられる。

大和を基点とすると、西へ向かうには河内に抜けるのが一般的であり、「木津川回廊」に抜けるのは、近江をへて東国に至る場合が中心になると考えられるからである。

従って、必然的に東岸の方がルートとしての重要性が高くなると推測できる。

古墳時代中期に大規模な古墳が営まれた久津川古墳群は、まさに「木津川回廊」から近江に向かう交通路(田原道)との交点にあたっているのも、偶然ではないだろう。

久津川古墳群は、最大規模を誇る五世紀前半の車塚古墳(全長約一八〇メートル)を中心に、これに先行する箱塚古墳、後続する芭蕉塚古墳といった前方後円墳が継続的に営まれる一方で、その周辺には帆立貝形古墳の丸塚古墳、方墳の山道古墳・梶塚古墳などがあり、一大古墳複合を形成している。

このような古墳複合は、吉備(きび)の造山(つくりやま)古墳・作山(つくりやま)古墳を中心とする例や、播磨(はりま)の玉丘古墳を中心とする例など、各地の中心となる地域で認められるが、もちろん大王家の奥津城(おくつき)である大阪府の古市(ふるいち)古墳群や百舌鳥(もず)古墳群がその典型となるものである。 一つの古墳群を形成する多様な古墳について、その被葬者像を固めることは困難であるけれども、共通の墓域の中で墳丘の規模や形態をたがえて造墓を行うことの背景には、身分や職能を墓に表そうとしたことが考えられる。 |

図49 久津川車塚古墳写真中央

|

このことから地方首長層の内部の身分秩序がととのいつつあることがうかがえ、同時にそれが大王家を中心とする政権内部の身分秩序の定着と軌を一にする現象であったといえるだろう。

五世紀には倭の五王として知られるように、大王の権力が相対的に高まった時代と見ることができるが、地方での古墳複合の導入は、この大王権力に結びついた首長の台頭を物語っていると評価できる。

図50 木幡二子塚古墳 |

図51 今城塚古墳 |

継体天皇擁立をめぐって

久津川古墳群の北、現在の宇治市から京都市伏見区にかけての地域にも首長墳の展開があとづけられる。

この地域も「木津川回廊」から山科盆地をへて近江に向かう重要な交通路上に位置している。

黄金塚(こがねづか)二号墳(全長一三〇メートル以上)、一号墳という中期の前方後円墳に続いて、おそらく後期の初頭(六世紀初)に木幡(こはた)二子塚古墳が築かれている。

この古墳は、全長一〇二メートルをはかる前方後円墳であり、後期の例としては最大級のものとなる。

何よりも重要なのは、その時期である。

久津川古墳群の場合がそうであるが、先に挙げた吉備(きび)や播磨(はりま)の例でも、中期の古墳複合は五世紀の後葉になると大規模古墳が築かれなくなる現象があり、いわば地方首長に変動が見られることが指摘されている。

その一方で、五世紀末から六世紀初めにかけて新たに首長墳が形成される地域があり、本幡二子塚古墳もそのような観点からの評価が必要である。

この古墳に見られる変動は、政権の動揺と対応していて、継体天皇の擁立に代表される政治的変化を原因とすると考えられている。

継体天皇の出自は近江と越前にたどれ、大和の磐余玉穂宮(いわれのたまほのみや、桜井市)に入るまでに、宮室を樟葉宮(くすはのみや、大阪府枚方市)・筒木宮(つつきのみや、京都府京田辺市)・乙訓宮(おとくにのみや、長岡京市)に置いており、その陵も大和や河内ではなく、摂津の今城塚(いましろづか)古墳(高槻市)と考えられることから、「淀川回廊」や「木津川回廊」が、継体天皇擁立時に重要な役割を果たしたことがわかる。

これらの地域と近江・越とを結ぶ結節点が木幡二子塚古墳の位置する宇治の地である。

木幡二子塚古墳の出現の背景を継体天皇擁立と結びつける意見が合理的であると判断するゆえる。

朝鮮半島からの渡来人

古墳時代中期は朝鮮半島南部から多くの移住者が渡ってきた時代でもあった。

その多くはより進んだ技術――窯業や鍛冶、そしておそらく機業や養蚕など――をもとに、日本列島に技術革新をもたらしたと推測できる。

従って、その処遇も高く、政権ばかりでなく各地の豪族によって招き入れられた形跡がある。 山城盆地では、木津川左岸でその足跡加判明しつつある。

精華町の森垣内遺跡では、朝鮮半島の陶質土器を伴って大壁立ちの住居が発掘されている。 |

図52 森垣内遺跡

|

大壁立ち住居というのは、これまでの竪穴住居とは違い、壁体に芯となる柱を立て、まっすぐな壁を設ける住居であり、朝鮮半島の住居に源流があることが知られている。

日本列島では、例がそれほど多くはないことから、渡ってきて間もない渡来人による建築物と考えられている。

森垣内遺跡では、鍛冶をはじめ紡織などの生産を行った痕跡が残されており、渡来人による先進的な集落であったと評価されている。

現在、南山城には下狛(しもこま)・上狛(かみこま)など、朝鮮半島と関わりのある地名が残されているが、おそらくその名の由来は、森垣内遺跡に見られたような先進的な渡来人集落が営まれたことによるのであろう。

図53 松尾神社 |

図54 蛇塚古墳(右)と石室(左) |

秦(はた)氏と北山城の開発

一方、北山城は渡来人である秦氏との関係が濃厚である。深草の稲荷神社や上桂の松尾(まつのう)神社はいずれも秦氏と密接な関係がある神社である。

そして、京都市右京区と西京区の一部を郡域とする古代葛野(かどの)郡の郡司には秦氏が登用されており、この地の有力豪族としてふるまっていたことが明らかである。

その秦氏の奥津城と考えられるのが嵯峨野の古墳群である。

この地には、後期になって前方後円墳が築かれるようになり、五世紀末の清水山古墳、六世紀前半の天塚古墳、後葉の垂箕山古墳に続いて、巨大な石室をもつ蛇塚古墳が七世紀前葉に造営されている。

これらは一系の首長の墓をなしていると考えられるが、これらの古墳にとり囲まれる位置に太秦(うずまさ)広隆寺があることから、これらの古墳が秦氏の墓であると容易に推定することができる。

蛇塚古墳の横穴式石室は、全長が一七・八メートル、玄室(奥の墓室)の長さ六・九メートル、幅三・八メートル、高さ五・二メートルもあるもので、明日香村の石舞台古墳(石室全長一九・一メートル、玄室幅三・四五メートル)や桜井市赤坂天王山古墳(石室全長約一七メートル、玄室幅約三メートル)に匹敵する規模ということができる。

大和以外の古墳では、池田市の鉢塚古墳が玄室幅三・五メートル、高さ四・九メートルの規模で追随する程度であり、蛇塚古墳の規模が傑出した存在である。

なお、鉢塚古墳のある場所は、古代摂津国豊鵤郡上秦郷に比定され、やはり秦氏の一族が葬られたものと考えられる。

文献では秦河勝(はたのかわかつ)の活躍が知られているように、七世紀に秦氏が強大な力を手に入れたことは確かなようである。

記録の上では、秦氏の先祖、弓月君(ゆづきのきみ)が養蚕を伝えたということになっており、また葛野大堰(かどのおおせき)を造って、平野の灌漑を行うなど、秦氏が新しい技術を活用して山城北部の開発に貢献したことが知られている。

葛野大堰は現在の嵐山渡月橋(とげつきょう)付近に想定されているが、そこから分岐する水路が『東寺百合文書』(とうじひゃくごうもんじょ)の中の「山城国桂川用水差図」に描かれている。

「一井」が桂川の右岸(西岸)を、「二井」が左岸(東岸)を潤しているが、このうち「一井」の一部が京都市西京区の松室遺跡で確認されており、五世紀後半に成立したことが判明している。

秦氏による平野の太開発が実証されたといえるだろう。

秦氏を称する渡来人は、全国各地に存在し、伊予(いよ)や讃岐・和泉(いずみ)など、それぞれの地域で有力な豪族に成長したものも少なくはない。

その中でも山城の葛野に定着した秦氏は、いわば秦氏の総本家として他地域の同系氏族を率いる立場になったことが文献から知られている。

このことは、山城を中心に各地とを結ぶという、秦氏による求心的な交通が拓かれたことを意味していよう。

京都盆地における秦氏の登場によって、山城北部が列島をめぐる交通網に組み入れられることになったと評価できる。

3 古代寺院と僧侶の交通機能

top

古代寺院の造営

七世紀における社会の転換を「古墳から寺院へ」という言葉で表すことがある。

古墳は埋葬施設であり、寺院は宗教施設であるので、両者を同列に扱うことは問題があり、また古墳は一過性のものであるのに対し、寺院は継続的な施設であるといった点をはじめ相違点も多い。

しかしながら、いずれも大王から地方豪族に至る有力者が造営したモニュメントであり、有力者の動向をはかるバロメータとしての役割をもつことが明らかである。

なおかつ、両者はともに交通との関係がうかがわれるものであるので、交通を軸に地域史を見ていく上では、共通した素材になると考える。

さて、山城最古の古代寺院と考えられるのが、山城町の高麗寺である。

飛鳥寺の創建瓦と同笵(どうはん)、すなわち同じ型で作られた軒丸瓦が出土しており、七世紀前半に遡ることが確実である。

ただし、その瓦の出土量はごく少なく、高麗寺の伽藍がととのえられたのは七世紀後半のことであり、この瓦が葺かれた建物がどのようなものであったかは明らかになっていない。そこで、この瓦を高句麗の使節を迎えるための「高麗館」のものと考える意見がある。

高麗館は相楽(さがら)館とも呼ばれ、相楽郡内にあったことは確かであるが、遺構が未発見のため、現状では立証が難しい。

しかしながら、飛鳥寺の創建瓦と同笵のものがここにもたらされたことの背景として、高麗館に関連づけることは有意義であろう。

というのは、飛鳥寺には常に百済と共に高句麗から渡ってきた僧侶がおり、彼らはおそらく高麗館を経由して飛鳥に至ったと考えられるので、そのようなゆかりの場所に、飛鳥寺の同笵の瓦がもたらされたと考えることができるからである。

おそらく高麗館にとどまる人々のために設けられた仏教施設として高麗寺が創始されたのであろう。

いずれにしても、京都盆地最古の寺院が造られた場所が、最古の前方後円墳、椿井大塚山古墳が築かれた場所とほぼ同じであることは、興味深い事実である。

両者がともに交通と密接な関係をもっていることが、この点からもうかがえよう。

秦氏の造寺活動

京都盆地北部も早くに仏教寺院が造営された場所として注目できる。秦氏とゆかりのふかい広隆寺がまず挙げられるが、広隆寺に先行する寺院が明らかになっている。

それは、右京区の北野廃寺であり、『日本書紀』推古三十年条に葛野秦寺(かどのはたでら)として出てくる寺院がこれにあたると考えられる。

北野廃寺から広隆寺に移転したという説もあるが、広隆寺がやや遅れて建立されたのちは、両者が奈良時代を通して存在しており、移転を考える余地はほとんどない。

また、聖徳太子の伝記などに登場する蜂岡寺を北野廃寺に当てる意見もあるが、飛鳥寺が法興寺、斑鳩(いかるが)寺が法隆寺と称しかように、当時は地名にもとづく名称と法名にもとづく名称の二者を一つの寺院がもっていたと考えられるので、広隆寺=蜂岡寺(はちおかでら)と理解するのが合理的である。

北野廃寺の位置は、のちの葛野郡衙(かどのぐんが、花園遺跡)に近いことから、郡名をもつ寺院、葛野寺である可能性が高い。

そして、「葛野秦寺」の表記から広隆寺と共に秦氏の造営した寺院であることが判明する。

七世紀前半に仏教を受容した地方豪族はまだごく少数であるなかで、葛野の秦氏が突出した存在であることが示される。

日本列島に定着して一世紀以上たってはいても、新しい技術や文化の担い手としての役割を十分果たしているといえるだろう。

古代寺院の造営は、新しい建築技術がふんだんに導入された一大事業であった。

仏師や画工などと共に瓦の技術者が渡来してきて飛鳥寺の造営が始まったことが顕著な実例である。

その瓦の生産については興味深いことが知られている。

本来、瓦のような重量のあるものは使用先の近くで生産するのが合理的であるが、初期の寺院造営にあっては、しばしば遠隔地での生産が行われている。

宇治市隼上(はやあが)り窯跡もその例であり、飛鳥の豊浦寺に瓦を供給したことが明らかになっている。

隼上り窯跡は宇治川に近く、岡屋津という港もあるので、水上交通が運搬に用いられたことは間違いない。

宇治川・木津川を経由し、木津から奈良坂をへて大和盆地に至ったのであろう。

同じ時期に遠隔地供給を行った瓦窯はいずれも水運にアクセスしやすい位置にあるので、古代寺院の造営にあたって水運が重要な役割を果たしていることが導かれる。

多量の木材や石材なども同様に水運を用いて運ばれたのであろう。

隼上り窯で生産され飛鳥に持ち込まれていない瓦があるが、その一つが実は北野廃寺と同笵のものである。

そして同じ系譜の瓦が広隆寺や大津市穴太廃寺などから出土している。このことと、古代菟道(うじ)郡においても秦氏の存在が確認できることから、

隼上り窯の背景に秦氏の存在を推測することができる。

瓦をわざわざ遠隔地で生産したことの理由の一つに、先進的な技術をもつ渡来人の活用があったと見てよいだろう。

仏教寺院の拡散と僧侶の交通

七世紀後半になると仏教寺院が激増する。八世紀半ばまでには六〇〇ヵ寺を超す瓦葺きの寺院が建立されたと考えられ、京都盆地もその密集地の一つとなる。

その立地を見ると、木津川右岸では、高麗寺・蟹満寺(かにまんじ、山城町)、それから久津川古墳群が形成された場所に久世廃寺・平川廃寺・正道廃寺(城陽市)、その北に広野廃寺・大鳳寺・岡本廃寺(宇治市)などが造営されており、やはり交通路との関係が濃厚である。

その先には法琳寺や醍醐廃寺(京都市伏見区)・大宅廃寺(京都市山科区)など、山科の寺院につながっていく。

一方、本津川左岸にも寺院が造営され、南から里廃寺・下狛廃寺(精華町)、三山木廃寺・普賢寺・興戸廃寺(京田辺市)、美濃山廃寺・志水廃寺・西山廃寺(八幡市)が、交通路に沿って並んでいる。

淀川~桂川右岸も同様で、南から山崎廃寺(大山崎町)、友岡廃寺・乙訓寺(長岡京市)、宝菩提院廃寺(向日市)、樫原廃寺(京都市西京区)がほぼ一直線に位置している。

瓦葺きの寺院は、高く聳える塔をはじめ、ランドマークとなる建築物であり、交通路からよく見えることが必然であったといえるかもしれない。

寺院と交通の関係から注意されるのが、僧侶の都鄙(とひ)間交通である。

七世紀後半に乱立する地方寺院のなかには、常住の僧侶がいなかったものも多いと考えられる。

だから宗教的機能をもっていなかったと考えるのは早計であり、中央の大寺の僧侶が各地の豪族の招きで法会などを行うために、さかんに都鄙間交通を行ったと推測されている(鈴木景二「都鄙問交通と在地秩序」『日本史研究』三八〇、一九九四年)。

京都盆地をめぐる交通路は、この都鄙間交通を行う僧侶がとくに頻繁に通った道であったと考えられる。

それを象徴するのが道登(どうと)による宇治橋架橋である。

橋寺にある宇治橋碑の碑文により、大化二(六四六)年に道登か架橋したことが知られるが、道登は前年に十師に選ばれるほどの高僧で、おそらく飛鳥寺に属していたと考えられる。

また、高麗学生と記録に見えることから、高句麗で学んだ、あるいは高句麗から渡来したという経歴をもっていたと判断できる。

高句麗からの交通は、敦賀に上陸し近江をへて、まさにこの宇治橋を通過して大和に向かったと考えられるので、その架橋事業は道登の仕事として最もふさわしい。

先によれたように、高麗寺もこの高句麗と大和を結ぶ交通路上に位置している。

その高麗寺が七世紀後半に寺観をととのえた際に、大和の川原寺と同笵の瓦を使用しているように、中央との密接な関係がうかがえる。 |

図55 宇治橋碑の碑文

|

中央から技術がもたらされたことの背景に、この交通路を通る大寺の僧侶を考えてもよいであろう。

同じ交通路を行き来した高僧として、大化元年に十師に任じられた僧の一人、福亮(ふくりょう)を挙げることができる。

彼は、十師の一人ということで飛鳥寺僧の可能性が高いが、舒明十(六三八)年に法起寺の金堂建立に従事していることから、そこに止住していた可能性もある。斉明四(六五八)年に中臣鎌子(なかとみのかまこ、藤原鎌足)のために「陶原(すえはら)家精舎」で維摩詰経(ゆいまきっきょう)を読んでおり、これがのちに山階寺(やましなでら)となる鎌足の邸宅と考えられるので、大和から山科に出向いていることがわかる。

山科寺の位置については、山科区大宅廃寺に比定する意見があるが、吉川真司氏は、藤原氏の氏寺である興福寺の荘園を分析した結果、現在の山科駅の南側に比定する説を提示している(吉川真司「山階精舎はどこか」『京都府の歴史』山川出版社、一九九九年)。

この維摩詰経の講経は、天智六(六六七)年に大津宮への遷都が敢行される直前であり、斉明天皇や中大兄(なかのおおえ)皇子の近江行幸がしばしば行われている時期でもあるので、山科の地が交通上に占める位置が大きくなっていたと考えられる。

寺院の政治性が交通から浮かび上がる事例である。

一方、中央の大寺の僧侶には、地方豪族出身のものも多数存在した。山城国では葛野郡の秦氏や愛宕(あたぎ)郡の粟田氏といった豪族がそうであり、彼らもまた「木津川回廊」を行き来したことが推測できる。

粟田氏の氏寺が京都市左京区の北白川廃寺と考えられ、そこから原型式に近い「山田寺式軒丸瓦」が出土することも偶然ではないだろう。

都鄙間交通を行う僧侶の痕跡として、中央の技術や意匠が伝えられた可能性が大きいのである。

京都盆地における古代寺院の分布が、見事なくらい交通路と一致することを手がかりに、交通と寺院の関係について考えてみた。

これらの寺院を造営したのは、それぞれの地域の有力者であり、宗教的な目的と同時に、寺田などで得られる経済的メリットもまた重要な要因になっていたことが推測できる。

そして、何よりもそれを道行く人々に見せるという点に、重要な意義があったと考えられる。

京都盆地で瞥見(べっけん)した現象は、日本列島の各地で認められ、まさに交通路が、僧侶を、寺院を、そして仏教を運んだことが鮮明になってくる。

「形から入る」という表現がピッタリする事例ではあるが、やがてそれが広範な仏教の受容につながっていったものと考える。

京都盆地の交通上の特質

ここまで、弥生時代の拠点集落、古墳時代の首長墳、古代の仏教寺院を題材に、交通を軸とした地域史の展開を見通してきた。

弥生時代の拠点集落は中国の史書に「軍尼」(クニ)と表現されるクニグニであったが、そこから首長が成長し、前方後円墳を築いていくことになる。

そして、新しい文化の受容と共に、首長たちは寺院を競って建立していった。

ここで扱った題材は、地域を代表する勢力の歴史にほかならない。

ただし、弥生時代後期に拠点集落の解体が広い範囲で見られ、古墳時代の間にも首長墳の築かれる場所が交代し、また、秦氏に代表される渡来人の定着が見られるなど、一つの地域の担い手がずっと同じというわけではない。

しかし繰返し同じ場所が歴史の舞台になる背景には、その土地がもっている交通上の機能があったことが読み解けてくる。

すなわち、京都盆地がもつ地形上の交通機能に、大和の政権の勃興とその変動、そして都城(とじょう)の成立などが響きあって、遺跡の分布や盛衰が描けることがわかるのである。

のちに京都盆地には長岡京、そして平安京という二つの都城が築かれることになる。、

その背景には長い歴史の上で培われてきた交通上の特質があったといえる。

つまり、都城という求心的な装置を設けるにふさわしい交通上の機能が、平安京の前史において確認することができるのである。

二 平安京への道 top

|

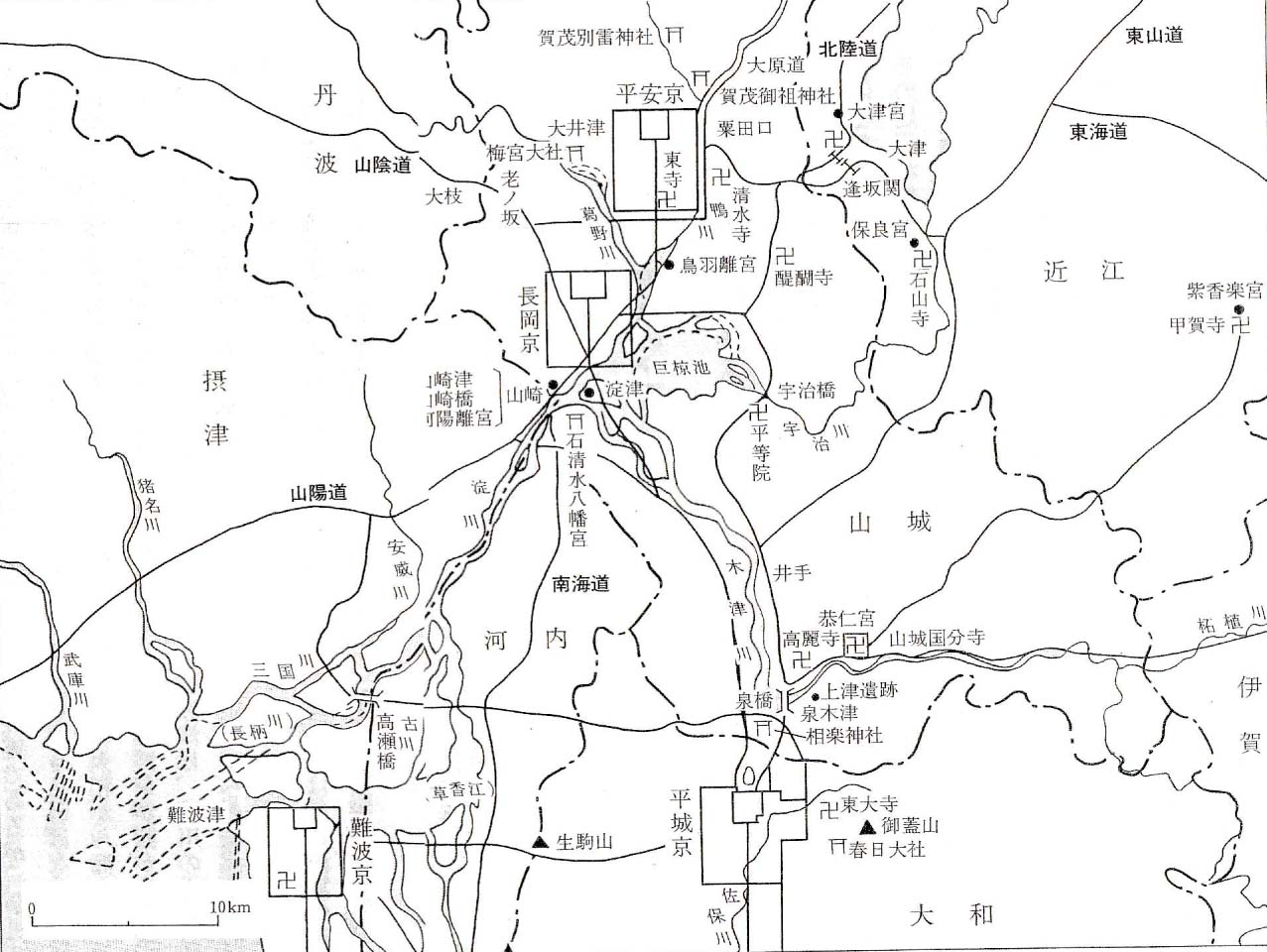

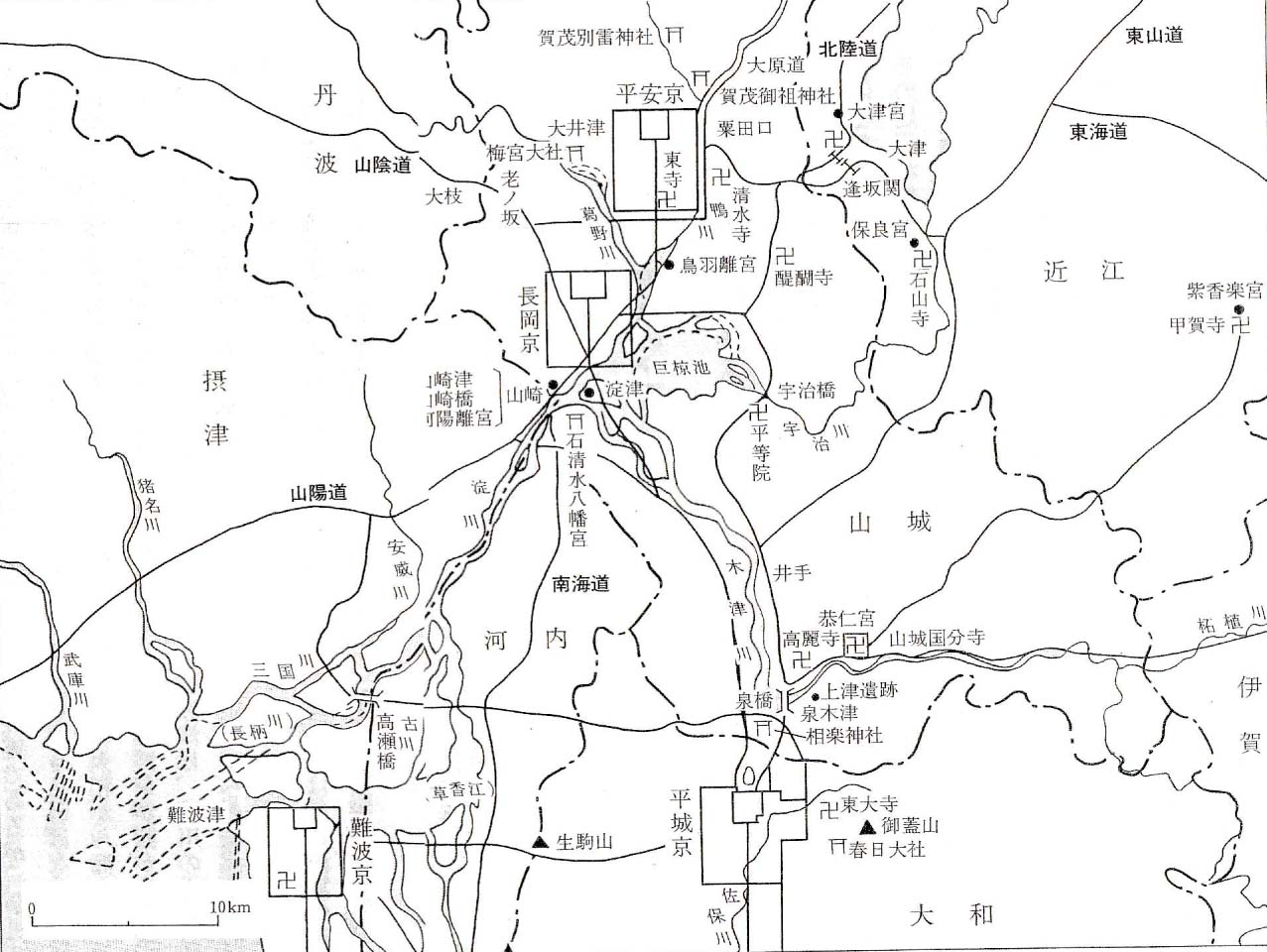

図56 畿内北部の都と交通

(『岩波日本史辞典』1999年の「畿内主要図」を改変)

|

1 平安京の交通体系

奈良時代南山背(やましろ)の交通網

奈良盆地南部の飛鳥地方からはしまった都城の建設が、盆地北部の平城京へ、さらに京都盆地の長岡京・平安京へと北上した。

平安京はその終着点であると共に、後世長く日本の首都となる起点でもある。

その要因はいろいろ考えられるが、ここでは、都とその周辺とが緊密な関係をもったひとつの「地域社会」を形成してゆく過程に注目したい。

それはとりもなおさず平安京とその周辺が都市として成熟してゆく過程でもある。

この点を奈良時代から平安時代への変化を追うなかで明らかにしたい。

なお、ここでは「平安京への道」と題したが、京都の源流を追う上でふたつの意味をもたせている。

すなわち、奈良時代からの推移という時間的な意味と、平安京に至る交通路という空間的意味とである。

本書Ⅱ章-一で述べられているように、南山背(やましろ)地域は都が置かれるはるか以前から東西南北へつながる回廊を形成していたが、ここではこの地域の奈良時代の様子から話を始めよう。

中央集権的な律令体制の形成に伴い、支配の中枢としての都城が建設され、地方との間に七道を中心とする官道が整備された。

平城京の時代には、七道のうち、東海・東山・北陸・山陰・山陽の五道が南山背を通っており、この地域は都から地方に通ずる幹線道路の福輳(ふくそう)するところであった。

ヤマシロは「山代」と記すのが古いらしいが、都から平城山(ならやま)を越えて北につながる交通路が意識されて、「山背」の表記に統一されてゆき、さらに平安遷都に伴い「山城」と記されるようになる。

このように、都からの視線にもとづいて表記が変化することひとつをとってみても、いかにこの地域が都と密接な関係をもっていたかを示していよう。

水上交通に目を向けると、奈良時代の都につながる水上交通のターミナルは、瀬戸内海に面した難波津(なにわづ)と泉川(木津川)のほとりの泉木津であった。

難波津については後に述べるとして、泉木津については、そこで陸揚げされた材木が木屋(きや)で保管され、また車などで平城山を越えて平城京に運ばれていたことが正倉院文書などにみえる。

木津川南岸、御霊(ごりょう)神社付近の自然堤防上にある上津(こうづ)遺跡からは、奈良時代の掘建柱建物が検出され、土師器(はじき)や須恵器(墨書土器を含む)・瓦のほか、三彩陶器や帯(おび)金具・銭貨などが出土したが、特に興味深いのは、多量の製塩土器がみられることである(『木津町史』史料篇I)。

平城京での需要に応じて、瀬戸内海経由で塩が大量に搬入されたことが想定され、都とのつながりをうかがわせる他の遺物と共に、当地が奈良の都の経済に重要な役割を果たしていた一端が示されている。

ただし、都への物資の水上大量輸送という点では、奈良の地はのちに述べる長岡京や平安京にくらべれば見劣りすることは否めない。

桓武天皇自身が長岡京への遷都の理由を「水陸の便」によると言い切っていること(『続日本紀』延暦六〔七八七〕年十月丁亥条)はよく知られている。

すでに水陸の交通で奈良から北への交通の太い束(たば)ができあかっていたが、その先に都をもってゆくことは自然な発想である。

もちろん、遷都の背景は政治的な動向などもからまって複雑であるが、奈良時代(さらにはそれ以前)からできていた南山背の交通ネットフーグのもつ意味が重視されねばならない。

長岡・平安遷都と水上交通

難波津とその周辺は、内陸の大和から海へ出る窓口として古くから重視されてきたが、奈良時代には主都の平城京に対して副都の難波京が置かれ、摂津は「摂津職」(せっつしき)によって統括されて、一般の「国」とは区別されていた。

その難波津は、淀川の土砂の堆積などにより奈良時代後半には港湾機能の低下が問題になったようであるが、長岡京への遷都はこの難波津の機能低下と関係があるらしい。

難波宮や長岡宮の発掘の成果によれば、長岡京造営の前半期は、難波宮の資財・建物が利用された形跡が濃厚である。

また、延暦十二(七九三)年三月に、難波宮・難波津の機能と一体の関係にある特別行政組織としての摂津職が廃止されている(『日本紀略』『類聚三代格』)。

これらの事柄は、長岡遷都が難波京が廃されたことと表裏一体の関係にあることを示しており、長岡京を直接瀬戸内海に結ぼうとした構想があったと考えられている。

言い換えれば、長岡京は難波の港湾・都市機能を受け継いだともいえるのであり、さらに平安京への遷都もその延長上に理解できる(鬼頭清明「初期平安京についての一試論」『古代木簡と都城の研究』塙書房、二〇〇〇年)。

このように淀川水系に都が遷されて瀬戸内海と都とが直接的に結ばれるようになったが、都への上陸地点としては山崎と淀が重要であった。

山崎はすでに奈良時代(ないしそれ以前)から交通の要衝としてあり、行基(ぎょうき)による山崎橋の架橋などが行われていたが、大きく発展する契機は長岡京、さらには平安京への遷都によってもたらされた。

ここは後世まで都の出入口として行き来する旅人や、送迎する人々によって賑わっていたことが文学作品などに表されている。

また、平安前期にはすでに「もとこれ漁商比屋(ぎょしょうひおく)の地なり」(『日本三代実録』貞観八(八六六一年十月二十日条)、「累代商賈(しょうこ)の廛(みせ)、漁塩の利を逐うの処なり」(同九年七月十二日条)などと称され、また、火災で三百余家が延焼したように(『日本文徳天皇実録』斉衡二〔八五五〕年十月癸巳条)、都市的景観をもち、流通拠点として繁盛していたことがわかる。

この山崎と共に、西からの水運による物資の集積地として、平安遷都と共に新しく位置づけられたのが淀(よど)津である。

『延喜式』主税上には、諸国からの運送賃の一覧があるが、瀬戸内海沿岸諸国の水運の終着点は与等(よど、淀)津となっている。

このような水運規定は九世紀前期の弘仁式に遡ると考えられている(松原弘宣『日本古代水上交通史の研究』吉川弘文館、一九八五年)。

一方、同じ『延喜式』の規定によれば、北陸道の物資は琵琶湖の水上交通を利用して大津に集約されることになっていた。

この大津は山崎・淀と共に平安京の外港として特に重視されており、両者を当時「東西津」とも称していた。

公定米価を定めるにあたって、この東西の津の米価が参照されていたことからわかるように(『日本三代実録』貞観八〔八六六〕年二月十六日条、『日本紀略』延喜九〔九〇九〕年七月八日条)、米の集積地であるだけでなく、都や国家の経済に直結する米の取引きが行われる場でもあった。

また、諸国の穀価を公定するのに、「陸海の貢鍮に随い、定数を京師に取り、その沾価(こか)に准じて、もって穀直となす」(『続日本後紀』嘉祥二〔八四九〕年四月戊子条)とあることも注目される。

すなわち、米の都市的消費が価格決定の基準値を提供し、輸送コストが価格に反映するシステムが形成されていたのである。

そしてこの点は次に述べるように、輸送業者集団の成長とも大いに関係する。

ところで、『将門記』には都の東西の津のあり方を考えさせる次のような話が記されている。

平将門が反乱を起こし、東国に独立国家を樹立しようとして王城を建てるときに、檥橋(うきばし)を京の山崎、相馬(そうま)郡大井の津を京の大津に見立てようとしたという。

この真偽は明らかでないが、当時、京と大津・山崎とが一体のものとして認識されていたことを如実に示しているといえよう。

都への物資輸送

先に述べたように、長岡京さらに平安京への遷都は、交通体系の根本的な改変をもたらすものであった。

西は淀川水系、東は琵琶湖を通じて、米に代表される重量貨物がそれぞれのターミナルである淀・山崎、及び大津に集積された。

そしてこれらの物資は、当地で貯蔵ないし交易されるほか、多くは都まで運搬された。

その運搬をめぐって、山崎・大津の両津のあたりでは、政府の役所や貴族の家政機関に所属する人々が、権威を笠に着て強制的に車馬を雇うことが問題となっていた(『類聚三代格』貞観九〔八六七〕年十二月二十日太政官符)。

これによって輸送に従事する人々が生活のてだてを失うというのであり、馬借・車借のような運送業者やそこ二屐われて働く人々が多数いたことがわかる。

なお少しのち、十一世紀の文芸作品であるが、『新猿楽記』に馬借・車借として描かれた津守持行(つもりのもちゆき)は、「東は大津・三津を馳せ、西は淀の渡・山崎を走る」と記されている。

三津は諸説があるが、馬借(ばしゃく)・車借(しゃしゃく)の活動範囲がほぽ東西の津の間にあることが注意される。

ところで、律令制の理念では、調庸(ちょうよう)など中央へ納入する税は、運脚という形で租税負担民自身が担いで運ぶことを原則とした。

ただ、奈良時代から水運も用いられ、一部では車馬による輸送も行われていたと考えられる。

また、長屋王家木簡から「車借」や「車長」がすでに八世紀前期に存在したことが知られ(『平城宮発掘調査出土木簡概報』二一)、運賃を支払って馬や車で運ぶ例は正倉院文書にも散見する。

しかし、このような輸送業が大きく発展し、国家や貴族・寺院の膨大な物資輸送の中心に位置づけられるようになるのは、都が水上交通による大量輸送とより密接に結びつく平安京の出現以降である。

むしろ、律令制国家の発展による重量物の水上大量輸送の必要性が、長岡京・平安京への遷都を促し、平安京の地理的条件がさらに輸送体系の変革を推し進めたというべきかもしれない。

そしてこのような京都周辺への物資の集積によって、やがて十世紀末には徴税のあり方や財政構造が大きく変わるのである(佐藤泰弘『日本中世の黎明』京都大学学術出版会、二〇〇一年)。

このことを逆にいえば、古代から中世への転換を準備する上で、山城への遷都のもつ意味は大きいように思われる。

道路体系の整備

それでは、東西のターミナルから都まで、どのようなルートを通って人や物資が動いたのであろうか。

まず、西の方からいえば、山崎付近の西国街道の様子を知りうるものとして、大山崎町百々(どど)遺跡がある。

現在の西国街道にほぼ沿って道路(側溝)が検出されまた道路方向と向きを同じくする建物群がみられる(図57参照)。

路面幅は確定できないが、およそ一一~一二メートルと推定される。

平安時代の遺物としては、土師器、須恵器、緑釉(りょくゆう)・灰釉(かいゆう)陶器、中国製陶磁器、土馬、硯(すずり)、帯(おび)金具のほか、古代銭貨各種が出土している。

土器編年から、古代の道路に伴う遺構は九世紀初頭ないし八世紀末に遡り、この時期に整備されたと考えられる。

そして十世紀後半頃には道幅がやや狭まったようである(京都府埋蔵文化財調査研究センター『京都府遺跡調査報告書』二四、一九九八年。大山崎町教育委員会『大山崎町埋蔵文化財調査報告書』ニー、二〇〇〇年)。 |

図57 百々遺跡の主要遺構と主な出土遺物

(『大山崎町埋蔵文化財調査報告書』第21集、2000年より)

|

平安京から山崎に至る山陽道は、後世の西国街道のほか久我畷が考えられる。

久我畷とは、百々遺跡のすぐ南と、平安京朱雀大路(すじゃくおうじ)の南への延長である鳥羽の作り道とを直線で結ぶ道である。

図56では一応久我畷を山陽道としているが、現在のところ久我畷(くがなわて)の敷設時期が平安初期まで遡ることを示す資料は、上記の西国街道ルートに比して少ないことは否めない。

その西国街道ルートも百々遺跡以北の部分が現在の道に沿っていたかどうか確証はなく、図示することは難しい。

西国街道や久我畷に関する資料の増加が待たれる。

次に東に出る交通路はどうであろうか。先に述べた「東西の津」の東の津は大津であり、平安京から大津に出るルートとして、特に荷物の場合、最もよく使われたのが粟田口(あわたぐち)である。

粟田口らしきものの初見は、『貞信公記抄』承平二(九三二)年十二月二十五日条に、荷前(のさき)の山階(やましな)山陵(天智天皇陵)の使いである右衛門督が病と称して「粟田(山口)」より帰り去ったという記事である。

また、『日本紀略』天暦三(九四九)年五月二十二日条によれば、「粟田山路」がにわかにくずれ、車馬の往還に煩いが多いので、使いを遣わして実検させている。

これらによれば、十世紀前半には粟田口が機能していたことが確かめられ、特に後者の記事からは、単に人の往来のみでなく車馬による物資の輸送が盛んに行われていたことがうかがえる。

のちの三条町・四条町の賑わいは、都の東の出入口としての粟田口の存在と無関係とはいえないであろう。

ただ、この粟田口の交通路がいつまで遡るか、なお検討を要する。

2 平安京の都市空間 top

都への米の集中と貧困

前項では、長岡京・平安京への遷都によって水上交通へのより直接的な接続が可能となり、そのターミナルと都を結ぶ交通路が整備されてきたさまを見てきた。

そして平安時代に入って、平安京周辺への物資の集積が進み、都と周辺部の緊密化が前代より進むことが知られた。

このような動向は平安京の都市的発展と対応しているが、その全体にふれる余裕はないので、上記の交通体系の変化に直接関わる米の問題にかぎって述べておきたい。

まず、水上交通体系の整備によって、米の大量輸送が盛んになると、農業生産に携わらない都市人口を多数養うことが可能となる。

実際に平安時代に入って都の米の需要が前代より増大したことが明らかにされている(鬼頭前掲論文、寺内浩「京進米と都城」『史林』七二-六、一九八九年)。

その米は、政府から官人・役夫らに現物で支給されるもののほか、流通米も無視できないと思われる。

都の人々が米の購買者として現れると、政府も米価に注意をはらうようになり、たとえば米価高騰時に政府手持ちの米を市場価格より安価で販売することも行われた。

そのような米を購入するのは、十分な現物給付を受けられず、農村に基盤をもたない人々である。

なかには手工業者や商人などもいたであろうが、政府によって徴発された徭役(ようえき)労働者や、農村で土地を失い都に流入してきた貧窮者が大きな比重を占めていたと思われる。

すでに平安時代前期には銭貨によって雇われた都の民の存在が無視できない状態であった。

貧民を対象として無償で米穀を困窮者に支給する賑給(しんごう)は、国家の慶事や災害時などに行われていたが、平安時代になると、都の内部にかぎって行う「京中賑給」が旧暦五月の年中行事として定着してゆく。

この時期は梅雨時にあたり、雇傭労働者への影響や交通の途絶に伴う京内への食料供給の障害などが背景に考えられる。

ところで、のちにも述べるが、承和の変のときに京の周辺の要路が固められ、一時交通がストップすることがあったが、七日後に京内で飢えた民に施しを行う賑給が行われたという(『続日本後紀』承和九〔八四二〕年七月丙辰条)。

この記事は、当時の京がいかに外部からの食料供給に依存していたかを如実に示している。

都市の本質が外部への依存性にあるとすれば、平安京が都市として純化してゆくさまを示しているといえよう。

都の犯罪と検非違使

都市的貧困とでもいうべき現象が顕著になってくるに伴い、平安京では犯罪が多発した。

平安初期には検非違使(けびいし)が置かれ、京中の犯罪に対して迅速に対応することが図られたが、のちに近郊の津なども対象に含めるようになった。

すなわち、追捕(ついぷ)を逃れた犯罪者が京周辺の地に逃れ、また山崎・与渡(淀)・大井などの津のあたりには摘発すべき犯罪が多いにもかかわらず、検非違使の管轄外であるため「目に見るところ有れども、口に言うこと能わず」という状態なので、津のあたりや京近辺の地の非法を糾弾することができるようにしてほしいという検非違使からの要請が出されたのである(『日本三代実録』貞観十六〔八七四〕年十二月二十六日条)。

これは犯罪の面でも京と近郊(特に津)との一体化が進んだことを示しており、これまで述べてきた京周辺の交通・流通の緊密化に対応した社会現象として捉えられる(森田悌「検非違使の研究」『平安初期国家の研究』現代創造社、一九七〇年)。

検非違使による津の検察はのちに「句ごとに大井・与度(淀)・山崎・大津等の非違を巡察」と定められ(『政事要略』寛平六〔八九四〕年十一月三十日宣旨)、「津廻り」として制度化される。

少しのちの史料であるが、『親信卿記』天延二(九七四)年閏十月二十五・二十六日の条にはその詳細が記されている。

それによれば、検非違使の一行は、二十五日には平安京の西市から、おそらく西国街道を通って嶋坂(向日市上植野あたり)を過ぎて山崎津に到り、津の政所(まんどころ、事務所)で刀禰(とね、現地を管理する有力者)をしらべて過状(かじょう、詫び状)を進めさせている。

一行はここで宿泊し、翌朝、刀禰に申文を進めさせ、教喩を加えて放免した。その日は淀津の政所、さらに今山崎津でも同様のことを行い、夜に帰京している。

このように検非違使は、日常的に津のことをとりしきる刀禰を上から監督する役目を負っていたことがわかる。

検非違使と郊外の津などとの関係は、単に狭義の警察機能からのみではなく、租税など滞納の強制取立て、供御物の貢進など、検非違使が経済的な強制力をもっていたことと密接な関係がある(森田前掲論文)。

たとえば、賑紿・施米の料米不足の折に、伊予の山崎宅などの隠匿米を検非違使が差し押さえている(『貞信公記抄』天暦二〔九四八〕年六月四日条)。

また、検非違使が道路や河川などの交通路を管理する権限を有していたことも重要であろう(中原俊章「検非違使と『河』と『路』」『ヒストリア』一〇五、一九八四年)。

平安京とその近郊の都市的発展は、それを権力的に統御する強制力を不可欠とし、その上で大きな役割を果たしたのが検非違使であったことがわかる。

検非違使と都市域との関係を考える上で、いまひとつ興味深いのは、都の一斉捜査ともいうべき「大索」(おおあなぐり)である。

その折に犯人が逃れられないように、検非違使が固めた地点として、会坂(逢坂)・竜華(りゅうげ)・山崎・大枝(おおえ)・宇治・淀が挙げられている(『北山抄』巻四)。

これらの検察地点が当時の都の都市域を限る境界として重視されたことが知られるが、それはどのようにして形成されてきたのであろうか。

このことは平安京の周辺を含めた都市空間のひろがりを考えることである。そこで次にこの問題に接近してみよう。

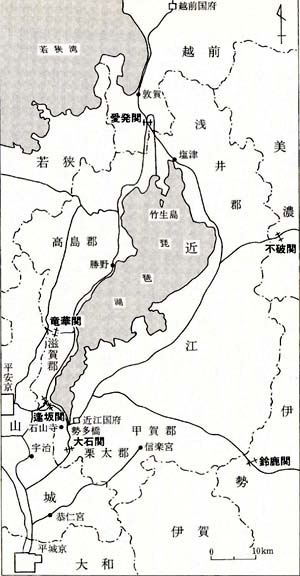

三関停廃と群盗警固

まず、古代の関の沿革について少しふれておきたい。

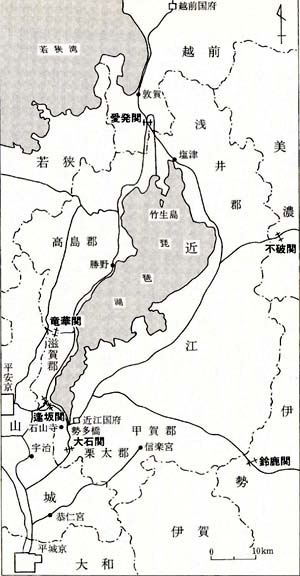

古代の権力中枢を守る上で重視されたのは、鈴鹿・不破・愛発(あらち)の三関である。

その設置時期については、天智朝・天武朝など諸説があるが、律令制成立期に整備されたことほ間違いない。

これらの関は、それぞれ東海・東山・北陸の諸道が東方・北方へ向かうところに、畿内とその外縁の近江・伊賀を包むように設けられた。

三関設置の意図としては、外からの侵攻に備えたものとする説と、中央の非常事態の東国への波及を防ぐためとする説とがある。 この三関は延暦八(七八九)年に廃止される(『続日本紀』同年七月甲寅(きのえとら)条)。

三関が設けられたときと異なり、畿内の外周部分を守る軍事的意味が薄れ、むしろ交通の阻害要因となっていたからである。

また、長岡京への遷都によって平城京段階とは交通体系が大きく変ったことも影響しているように思われる。

すなわち、都を中心とした放射状の交通体系がより発達し、都から遠い場所での検問を不要にしたのである。

そして、先に述べたような平安京の都市的発展と、それに伴う社会問題の深刻化は、三関に代わる京近辺の検問地点をクローズアップすることになるのである。

たとえば、天安元(八五七)年には近江の新しい三つの関として、相坂(逢坂)・竜花(竜華)・大石が挙げられている(『日本文徳天皇実録』同年四月庚寅(かのえとら)条)。 このうち相坂剣は、延暦十四(七九五)年に一度廃止された記事がみえるので(『冒本紀略』同年八月己卯条)、国境の刻(関)としては以前から置かれていたのであろう。

この後、相坂関は後述する薬子の変時の固関(こげん)に近江国が挙げられているのでこの時までに再設置されたらしい。

この新三関設置の前後の時期、京近辺で群盗取締りがしばしば行われたことが知られる(『日本文徳天皇実録』天安元年三月癸丑(みずのとうし)・乙卯(きのとう)条、同二年二月乙酉(きのととり)条など)。

つまりこれらの関は、群盗の横行に対処するためという限定された目的をもって設置されたと考えられており、軍事的・政治的な性格が強く全般的な交通制限を行う旧来の三関とは性格を異にするようである。 |

図58 三関関係図

(『福井県史』通史編I原始・古代、1993年の図を改変)

|

ただ、臨時的なものであったにしても、都の北・中・南から近江に抜ける要路を固めるのに最適の位置に設けられたことが重要で、交通の実質的な検察が三関より京に近い近江との境で行われたことに注意したい。

なお、京近辺の群盗に対する警固が行われた場所がわかる例として、上記のほか次のような事例かおる。

『貞信公記抄』承平元(九三一)年十二月二日条に、群盗横行に対処するため、淀・山崎など五道の警護のことがみえる。

また、『本朝世紀』天慶二(九三九)年四月二十九日条には、検非違使に会坂・竜華越、大枝山、山崎・淀などの道を固めさせて京中の盗賊を捜査したことがみえる。

先に述べた大索の検察地点は、このようにして成立してきたのである。

事変による警固

次に、政治的事件に際しての警固の場合も、その検問地点について同様のことが指摘できる。

天皇・上皇らの崩御や内乱などの重要事件に際しては、三関に使いを遣わして関を固める固関という行事があった。

これは三関停廃後も長く行われたが(ただし、越前国愛発(あらち)関に代えて近江国逢坂(おうさか)関が用いられた)、平安時代には儀式化してゆく、実質的な検察機能は失われていったと一般に考えられている。

ただ、鈴鹿・不破はともかく、京に近い逢坂の関を固めることは、すぐのちに述べるように、一定の実質的意味をもっていたのではないかと思われる。

一方、この固関とは別に、京により近い地点で警固が行われる場合があったことが注意される。

たとえば薬子の変のとき、嵯峨天皇方は固関を行うと共に、宇治・山崎の両橋、与渡市津に頓兵を置いたことが記されている(『日本後紀』弘仁元〔八一〇〕年九月丁末(いひのとひつじ)・戊申(つちのえさる)条)。

また、承和の変時の警固と賑給(しんごう)については先に述べたが、警固についていま一度記すと次のようになる(『続日本後紀』承和九〔八四二〕年七月己酉(つちのととり)条)。

すなわち、嵯峨上皇崩御に伴う固関使などを解いたその日に、謀反が発覚し、京中と共に「山城五道」が固められた。

その五道を固めた場所は、宇治橋・大原道・大枝道・山崎橋・淀渡である。ここに東方への道が見えないのは不審であるが、あるいは、固関使を解いた当日のことであり、逢坂関のみそれが見合わされたのかもしれない。

文徳天皇崩御のときも、固関の翌日に山城国司に宇治・与度・山崎などの道を警護させているが、それを「東・南・西三方通路の衝要をもってなり」と記している(『日本文徳天皇実録』天安二年八月甲寅条、『日本三代実録』同二十七日条)。

ここでも京から近江に出る道が特に警護の対象として挙げられていないのは、固関によって逢坂が固められていたからであろう。

また上記の史料ではいずれも淀と山崎の両方を警護しているのは、平安京から出る道を異にしていたからと考えられる。

すなわち、山崎は山陽道・南海道を陸路で、または船に乗換えて、淀は淀道から船に乗換えて、それぞれ西国に出るために必ず通らねばならなかった地点である。

このように津が警備の対象となるのは、渡河点であると共に水陸交通の乗換え場所であったからにほかならない。

八世紀から津での交通検察は行われていたが(舘野和己『日本古代の交通と社会』塙書房、一九九八年)、三関固守と対応するかたちで現れるのは平安時代に入ってからで、京が水上交通とより緊密な関係になったことを反映している。

これまで、群盗に備えて、また政治的事件に際しての都周辺の警備のあり方をみてきたが、京から外に出る道、特に渡河点が重視されるようになったことが重要である。

この点、奈良時代までは主として陸上交通の三関によって警護されていたのと異なることをあらためて注意しておきたい。

逆にいえば、ここで守られる地点の内側が当時の平安京の都市空間として意識されていたのである。

四角四堺祭

次に祭祀上の境界地点に目を移してみよう。外界から都市住民に疫病などをもたらす鬼魅(きみ)の侵入を防ぐ陰陽道(おんみょうどう)の祭りとして、四角四堺(四角四境)祭があった。

四角祭は宮城四隅での祭りであるが、ここでは四堺祭の祭祀地点に注目したい。

この詳細がわかる最初の記事は、『朝野群載』天暦六(九五二)年六月二十三日官宣旨(かんせんじ)であるが、それによれば「郊外四処の鬼気」を祭り鎮めるために使いが派遣される場所は、和邇(わに)堺・相坂堺・大枝堺・山崎堺である

(このうち和邇堺はのちには竜華堺ともされる)。

これらの境界が先にみた都の警護の要地と重なることに注意したい。

この祭りは、『続日本紀』宝亀元(七七〇)年六月甲寅(きのえとら)条に「疫神(えきじん)を京師四隅と畿内の十堺とに祭らしむ」とみえるのが源流と考えられるが、そののちの「十堺」から「四堺」への変化が問題になる。

それでは、十堺とはどこであろうか。

宝亀の時の祭祀を受け継ぐと思われる規定として、『延喜式』臨時祭に畿内堺十処疫神祭がみえる。

その十処の堺とは、山城・近江、山城・丹波、山城・摂津、山城・河内、山城・大和、山城・伊賀、大和・伊賀、大和・紀伊、和泉・紀伊、摂津・播磨の各国境である。

つまり山城を中心とする国境に加えて畿内・外の境の祭りということになる。

それに対して四堺祭は、畿内・外の境を欠いている点が注意される。

それでは畿内堺が姿を消す時期はいつであろうか。

この点で重要と思われるのは、『類聚国史』承和四(八三七)年六月癸丑条に、「疫病流行により」使いを山城・大和・河内・摂津・近江・伊賀・丹波など七国に遣わして、「彼の彊界(きょうかい)」を鎮祭(ちんさい)させたとする記事である。

これを先の『延喜式』の畿内堺十処疫神祭規定と比較すれば、和泉・紀伊・播磨の境を欠いており、山城を中心とする国々の境に限定されていることがわかる。

おそらくこの時期には、京を中心とする山城国の境界が重視されると共に、畿内の境は省略されるようになっていったのであろう(中村英重「畿内制と境界祭祀」『史流』二四、一九八三年)。

ようするに、境界祭祀の面でも、畿内という広い範囲から、京を中心とするより狭い範囲に限定されていくさまを指摘できるのである。

貴族の居住規制

律令の規定によれば、五位以上の官人が私事で畿外に出ようとする場合は、天皇への奏聞が必要であった(養老仮寧令請仮条)。

この規定については、平安前期にその励行が命じられているので(『類聚国史』大同二〔八〇七〕年二月己末条)、それまであまり守られていなかった可能性があるが、建て前としては貴族は畿内に居住するものとされていたことは確かである。

この原則は、九世紀に入って、都の貴族が地方の富豪と結んで国司・郡司の支配と対立することが問題になってくると、以前より強調されるようになる。

特に国司として赴任した者が、そのまま土着することを政府は再三禁正している。

そして九世紀末には、畿外移住のみでなく畿内での移住も問題にされ規制されるようになったことが注目される。

すなわち、寛平七(八九五)年十二月三日太政官符(『類聚三代格』)によれば、老後の余生を送ったり、病気治療など特別の事情があって、都から出て畿内に移住しなければならないときは許可申請を必要とするが、山城国内で、東は会坂関、南は山崎・与渡・泉川などの北涯(岸)、西は摂津・丹波(と山城と)の国境、北は大原南面の範囲内はそれが不要であった。言い換えれば、この範囲内が貴族の日常的生活空間として意識されていたことになる。

そしてこれらの境界地点がこれまで述べてきた人の動きの検察地点、境界祭祀の場などとぼけ重なっていることに注意したい。

ところで、この太政官符が出された同じ日、当官符発令の担当公卿でもあった大納言兼民部卿源能有(よしあり)が五畿内諸国別当(べっとう)を兼ねることになったことが知られる(『公卿補任』寛平七年)。

公卿(くぎょう)の諸国別当の性格については不明な点が多いが、この場合は畿内における王臣家(おうしんけ)の活動を制限する上で、国司を超えた権威を必要としたことが背景にあると考えられる。

残念ながらこの政策の実際の成果は不明であるが、単に理念的なものとして発せられたのではなく、現実的な規制力を期待して出されたものであった

ことは確かであろう。

万葉集の世界から古今和歌集の世界へ

これまで、奈良時代から平安時代への交通体系の変化、言い換えればモノや人の流れの変化が、都城の都市的発展と密接な関係をもって展開してきたことを述べてきた。

その過程で、平安前期を通じて京と周辺との交流が活発化すると共に、都市域の境界が明確なかたちで意識されてゆくことが明らかになった。

このような変化は、文芸にはどのような形で表れているだろうか。最後にこの点によれておきたい。

『万葉集』では、畿内と畿外を分かつ境が、自分たちの世界と外界を意識する場として詠われている(大津透「万葉人の歴史空間」『律令国家支配構造の研究』岩波書店、一九九三年)。

そして、畿外の地は「天離(あまざか)るひな」と呼ばれたが、ヒナの語は「鄙」ではなく「夷」と表記されている。

一方で、万葉歌人は都市建設について、たとえば「大王は神にしませば水鳥のすだく水沼を皇都となしつ」と詠み、また難波について「荒野らに里はあれども大王の敷きます時は京師となりぬ」と詠い、「文明」の力を体現する天皇によって創出された空間を讃えた。

このような文明世界の核としての都の形成に伴い、その対極にある非文明の世界としてのヒナ(夷)が強烈に意識されるようになったのであろう。

ところで、都市の「郊外」に目を向けると、万葉時代の平城京では春日にほぼ限定されるが、平安京では四周の郊外が明確に意識されるようになる。

郊外はみやこ人にとっての外界(異界)との緩衝地帯としての意味をもつという(古橋信孝『平安京の都市生活と郊外』吉川弘文館、一九九八年)。

平安貴族は万葉貴族に比して畿内北畿外の対比観念が希薄になる反面、都と郊外を一続きに捉え、それを外の地域から区別する意識が相対的に強くなったように思われる。

特に平安京の都市圈の境界である山崎や逢坂は、都との別れや送迎の場として現れるのである(ただし逢坂〔相坂〕は万葉時代の畿内の境でもあった)。

『古今和歌集』以降は、都の事物を詠んだ歌や、都の外にあって都を思慕する歌は多数あるが、先に引いた『万葉集』の歌のように都総体を特殊な空間として讃えた歌はほとんどみられなくなる。

これは、都がもはや意図的に造られるものではなく、おのずから存在するものとなったことと関係があろう。

言い換えれば、もはや都は住民にとって外在的なものではなくなったのである。

それと対応して、都の対極にあるヒナは「夷」というより「鄙」という表現がふさわしく、地方と都とは前代の文明化の論理とは異なる、新たな形の交流で結ばれるようになった。

平安京は右京が寂れるいっぼうで、左京域を中心に都市としての凝集性を増してゆき、首都=京都(京)がこの地の固有名詞となってゆくのである。

その京都が中世の首都として転成してゆくさまが次節で語られる。

三 中世都市京都の形成新たな〈首都〉創出への道

top

1 新たな宗教・文化の創造と都市京都の求心性

望月の歌

この世をば わが世とぞ思ふ 望月の かけたることも なしと思へば

寛仁二(一〇一八)年十月十六日、藤原彰子(しょうし、後一条天皇女御)が皇后に、妍子(けんし、三条天皇中宮)が皇太后となった。

太皇太后彰子(一条天皇后)と共に、娘三人が三后に並び立つという未曾有の栄華をきわめた藤原道長が、立后の祝宴で詠んだのが「望月の歌」である。

摂関政治とは、天皇の外戚か摂政・関白(内覧)となり国政の実権を掌握する政治形態とされ、娘が三后をしめた道長はまさに摂関政治の全盛を築いたといえる。

だが、威子立后後、道長は病がちになり、翌年三月には、死を覚悟して、出家する。

道長の絶頂を示す「望月の歌」は、その後の摂関家の衰退をも暗示するといわれることもある。

しかし、〈政治〉はそれほど単純ではない。

道長が生きた十世紀後半~十一世紀初頭は、律令制にもとづく中央集権支配が終焉を迎え、新たな時代への胎動がはじまりつつあった。

租庸調を柱とする律令税制が崩壊し、大規模な官僚機構を財政的に維持することが困難となり、大幅な行政機構改革が行われる。

それは官人の切り捨てなど、国家が果たすべき公的な機能の分割・縮小を意味した。時代の大きなうねりのなか、権力者には新たな〈政治〉を明示し、新たな時代を切り開いていくことが求められていた。

道長には、外戚の地位に安住し、権勢を謳歌している余裕などなかった。

新時代の到来に伴い〈政治〉の中身は大きく変貌し、古代の都であった平安京は中世都市京都へと姿を変えていく。

中央での動きは、地方社会と深く結びつき、都と地方との間で新たな交流や流通が展開することで、中世都市京都は〈首都〉としての地位を確実なものとする。

その道筋を描こうとする本節では、まず、京都の内部の変化に目を向けることから始めたい。

「朱雀大路」を舎利が行進

治安四(一〇二四)年四月、円仁請来の仏舎利(ぶっしゃり)が比叡山延暦寺より法興院へ降ろされ、舎利は「朱雀大路」を行進し、祇陀林寺(ぎだりんじ)で舎利会(しゃりえ)が催された。 |

図59 延暦寺根本中堂

|

舎利ヲ法興院ヨリ祗陀林へ渡シ奉ル間、余(ほか)ニ不似(に)ズ微妙(めでた)シ。

二百余人ノ請僧、四色ノ法服ヲ着シテ、定者二人ヲ先トシテ二行ニ列セリ。

唐高麗(からこま)ノ舞人楽人、菩薩鳥蝶ノ童、左右ニ列セリ。

音楽ノ音微妙シ。舎利ノ輿(みこし)ヲ持奉(もちたてまつ)レル者、頭ニハ甲(かぶと)ヲ着テ、身ニハ錦ヲ着タリ。

朱雀登り、行列ノ作法実ニ貴シ。大路ノ左右ニハ狭敷無隙シ。

小一条ノ院・入道殿(道長)ノ御狭敷ヲ始メテ自余ヲ思ヒ可遣シ。

道ノ程ニハ宝ノ樹共ヲ多ク植ヘテ、空ヨリハ色々ノ花ヲ令降(ふらし)ム。

僧ノ香炉共ニハ種々(くさぐさ)ノ香ヲ焼テ薫(くん)ジタル事微妙(めでた)シ(『今昔物語集』巻第十二第九語) |

華やかな衣服をまとった僧侶や従者、音楽を奏でる楽人、空を舞う散花、たきつめられた種々の香。

そのなかを舎利が行進していく。沿道には、小一条院敦明親王・道長をはじめ貴族たちが桟敷を敷きつめ、京の都市民も群集し、行進の有様に熱狂した。祗陀林寺も極楽浄土のごとく荘厳され、舎利会を聴聞し結縁(けちえん)した貴賤は数限りがなかった。

舎利の下山と行進、舎利会の実施は、広く貴賤男女の結縁を目的とし、様々な工夫を凝らし、浄土を幻想させるように演出された一大イベントであった。

法会終了後、舎利は宮中へもたらされ、天皇・諸院宮が結縁したのち、叡山へ戻された。

山下での舎利会の挙行は、貞元二(九七七)年、天台座主(ざす)良源が神楽岡吉田寺で行った例があるが、京中の舎利の行進や華やかな種々の荘厳には先例がない。

座主院源の協力のもと、治安四年の舎利下山を演出しだのは、道長であった。

道長は、天皇・諸院宮から都市民衆まで、京中の全階層を広く結縁させる目的で、延暦寺より舎利を降ろした。

貴賤がみた浄土の有様や彼らの熱狂は、道長により巧妙に計算され、創り出されたものといえる。

そこには、道長が目指した〈政治〉が明確に示されている。

人々に法悦(ほうえつ)をもたらす法会を利用しつつ、天皇から都市民までを自らのもとに政治的に編成することを意図しており、道長は新たな宗教文化を創造することで、新たな政治権力の創出を目指したといえよう。

時代の転換のなか、政治上、宗教・文化がもつ意味ははるかに大きくなっていくのである。

さて、舎利が行進した「朱雀大路」とはどこであろうか。法興院・祗陀林寺の位置を考えると、平安京の中心たる朱雀大路とは考えがたい。

平安京の変貌を示す新たな「朱雀大路」の形成については、後述する。

法成寺の創建

寛仁三(一〇一九)年に出家した道長は、自らの極楽往生を希求し、仏教に傾倒するとされるが、そこには道長が目指した〈政治〉が明確な形で現れている。

それを典型的に示すのが法成寺(ほうじょうじ)の創建である。

寛仁四年には、九体阿弥陀堂が完成し、それは道長の浄土信仰にもとづくが、やがて講堂・金堂・五大堂などが建立され、伽藍(がらん)を備えた大寺院法成寺が姿を現す。

伽藍の中心たる金堂には大日如来(だいにちにょらい)が本尊として安置され、仏法を守り、国家を鎮護することが目的とされている。

この法成寺にはこれまでの寺院にはない特徴がみられる。

法成寺の寺僧集団は延暦寺・園城寺・興福寺・東大寺といった諸寺の僧侶により構成されており、特定の宗派にはよらない新たな形態の寺院が出現したのである。

そもそも、当該期には、このような大規模寺院の建立自体、例がない。

道長は、朝廷・天皇にも創りえない、仏法護持・鎮護国家や寺院諸勢力の統轄をも目的とした全く新しい寺院を建立したのである。

それは、道長が天皇をもしのぐ権力を獲得し、王権の一翼を担うことを世に示すもので、法成寺の創建は道長が目指した政治の集大成といえる。

この法成寺は次の時代の規範となった。後三条天皇は延久二(一〇七〇)年、御願寺円宗寺を供養する。

承暦元(一〇七七)年には、白河天皇が法勝寺を建立し、以後、白河の地(現在の岡崎周辺)には、歴代の天皇・女院の御願寺尊勝寺・最勝寺・円勝寺・成勝寺・延勝寺が相次いで創建され、六勝寺と総称される。

円宗寺・六勝寺はいずれも伽藍の中心に金堂を置き、国家鎮護を目的とした寺院であり、法勝寺の伽藍配置は法成寺の影響を強く受けている。 |

図60 白河六勝寺の伽藍俯瞰図(梶川敏夫氏作画)

右手前は法勝寺

|

また、法勝寺は諸寺の僧侶より構成され、長官たる検校(けんぎょう)は仁和寺御室(おむろ、法親王)が務めている。

天皇・院の皇子たる法親王が諸宗僧侶を束ねるという形態をとる法勝寺の寺院機構は、法成寺の組織を発展させたものといえる。

白河の地と共に、京の南、鳥羽には、上皇・女院らによる多数の阿弥陀堂が建立されたが、その多くは一間ごとに阿弥陀仏一体を安置する九体阿弥陀堂の形式をとっている。

この九体阿弥陀堂とは、道長が法成寺阿弥陀堂で創始した建築様式なのである。

このように、多数の御願寺の建立に代表される院政期の宗教政策は、道長の政治構想を継承・発展させたものであり、新たな寺院を創建することで、院権力も自らの力を世に示した。

大規模造営の時代

法成寺を規範として、十一世紀末~十二世紀には、白河・鳥羽の地に、多数の御願寺が造立され、院政の拠点となる院御所の造営も相次いだ。

平安後期はまさに大規模造営の時代といえ、造営事業の遂行は政治・経済・文化など様々な側面で、大きな意義を有していた。

まず、政治的な側面を考えることとしたい。

康和四(一一○二)年に落慶した尊勝寺を例に、造営経費がいかに集められたかを確認したい。

金堂・講堂などは但馬守高階仲章が、薬師堂・観音堂・五大堂は伊予守藤原国明か、東西五重塔は播磨守藤原基隆が、それぞれ成功(じょうごう)で造営した。

成功による造営は「私物」での経費負担が原則だが、現実には受領の任国で造営資材や人夫が徴発され、京都まで運ばれた。

こうして、主要な堂舎・塔は受領の成功で建てられたが、それのみで造営事業が完結したわけではない。

播磨守藤原基隆が造った東西五重塔の心柱や金物は備後・近江など八ヵ国に割当られている(国宛)。

諸堂を造営した受領がこれらの経費を賄うことが不可能だとは考えられず、あえて経費の一部が諸国に課されているのである。

国宛された経費は御願寺造営役との名目で、国内へ臨時税(一国平均役)が課され、民衆はわずかではあるが、造営費用の一部を負担した。

塔の中心たる心柱は、民衆に負担を求めるに格好の対象であった。理念的であれ、御願寺は民衆の協力をもえて造営されたのである。

さらに、落慶供養当日、堂舎を荘厳した花幔(けまん)の費用は殿上人へ賦課されている。

造営経費の一部や落慶供養の物品は、諸院宮・公卿・殿上人に課される場合が多く、願主たる天皇や院は貴族各層にまで負担を強いることで、自らが貴族社会を掌握していることを世に示した。

このように、主要部は受領の成功で造営するという現実的な方策がとられたが、経費の一部はあえて諸国や貴族各層に課され、民衆から貴族まで全階層の協力のもと御願寺は建立されたのである。

それは願主たる天皇・院が貴族社会のみならず、国土や民衆をも掌握していることを象徴的に示した。

そして、かかる造営形態は法成寺をはじめとする諸寺院でも確認でき、造営事業の遂行は、願主たる天皇・院・摂関の権威を世に示すという政治的意義をも有しており、壮大な伽藍は権力の象徴でもあった。

きらびやかな荘厳のもと執り行われた落慶供養では、天皇・諸院宮・摂関をはじめ貴族たちが列席するなか、諸宗の高僧が儀礼をとり行い、楽人が奏楽を、舞人が舞楽を催した。

承暦元(一〇七七)年の法勝寺蘿慶供養で演じられた舞楽「新末鞨」は白河天皇の命をうけ、藤原俊綱が創作した曲であった(『教訓抄』巻第五)。

落慶供養は、当時の文化・芸能の粋が集められ、新たな文化創造の場でもあった。

荘園制の形成

こうして完成した御願寺では、国家鎮護や願主の追善などを目的に様々な法会が営まれ、その費用は封戸(ふこ)や荘園といった所領より捻出された。

落慶直後には、所司・供僧(くそう)の補任と共に年中行事として行うべき仏事が定められ、年間の必要経費を算出した相折帳が作成された。

尊勝寺の場合、相折帳にもとづき、封戸が施入され、不足分が荘園で補われている(川端新「院政初期の立荘形態」『荘園制成立史の研究』思文閣出版、二〇〇〇年)。

六勝寺では、経済的基盤は封戸を主体とするが、その他の御願寺では荘園が主であった。

十一世紀末~十二世紀初頭より、全国で立荘が相次ぎ、荘園制が確立することとなるが、新たにできた荘園の多くは御願寺の所領となった。

荘園制の形成と京都での相次ぐ御願寺造営とは、密接に関わっていた。

相折帳に記された必要経費にもとづき、中央で立荘候補地が定められ、その後、受領の協力のもと現地で荘園が立てられたのであり、在地領主が寄進を希望した所領がすべて荘園となったわけではない。

京都での大規模造営の展開が、荘園制という中世の社会経済体制を確立させる最も重要な契機になったのである。

後白河法皇が院御所六条殿の中に設けた持仏堂長講堂(ちょうこうどう)には、全国より九〇ヵ所ほどの荘園が施入され、長講堂領と呼ばれる大荘園群ができた。

後白河院が亡くなる前年、建久二(一一九一)年十月には各荘園が一年間に負担すべき課役を書き上げた注進状(通称「長講堂領目録」京都大学総合博物館所蔵)が作成された。

それによると、諸荘園の負担は長講堂へのものと、院御所六条殿に対するものとに分かれる。

前者では、後白河院の追善仏事たる法華八講の経費をはじめ、元三雑事(がんさんぞうじ)・彼岸布施(ひがんふせ)料などが割当られた。

六条毆に関するものとしては、畳・御座・御簾・瓶・鉢・御菜などの物品と共に、御所の門や倉を警護する「兵士」や「仕丁」(しちょう)と呼ばれる人夫が課されていた。

兵士・人夫として、毎日三〇人ほどの荘民が入れ替わり、六条殿に詰めていたことが知られる(大山喬平『京都大学文学部博物館の古文書第一輯 長講堂領目録と島田家文書』思文閣出版、一九八七年)。

長講堂領となった荘園は、五畿七道諸国に散在しており、長講堂・六条殿には、全国より様々な物品が届けられると共に、兵士・人夫として多数の荘民が上洛していたのである。

荘園制は、全国的にものやひとを移動させるシステムであり、その中核に位置したのは京都であった。

都鄙(とひ)間交流の活発化

大規模な造営を行うには、様々な資材や多数の人夫が必要であり、それらは京周辺のみで賄えるものではなかった。

たとえば、寺院の屋根を葺いた瓦は、丹波・和泉・播磨・備前・讃岐・長門・近江・美濃・尾張・筑前などより京都へ搬入されたことが、出土遺物より判明している(上原真人「古代末期における瓦生産体制の変革」『古代研究』一三・一四、一九七八年)。

輸送に手間取る瓦ですら、遠隔地からも運ばれており、造営事業にさいしては、京都へ全国からものやひとが集まり、都鄙間交流は活発化した。

多くの受領が成功で御願寺を造営した播磨国では、十一世紀末より大規模な瓦窯(がよう)が出現する。

神出窯(神戸市)・魚住窯(明石市)では、京都へ搬入される瓦と共に、甕(かめ)・鉢・椀などの日常生活に利用する須恵器が焼かれている。

それらは商品として畿内を中心にかなり広範囲に流通しており(白石太一郎「中世窯業の黎明」『講座日本技術の社会史』第四巻、一九八四年)、御願寺の瓦を生産する瓦窯の成立は、須恵器の生産地を生んだのである。京都での造営事業は地域社会にも大きな影響を与えていた。

そして、完成した御願寺の恒常的経費を賄うため、全国で荘園が立てられ、京都へ様々な人や物がもたらされた。

造営事業や荘園領主への貢納や人夫として京都を訪れた人々は、様々な物品を持ち帰った。

瀬戸内海・西海道諸国より年貢を京都へ運んだ船は、帰路、京都で生産された土器を積荷としたと考えられる(脇田晴子「中世土器発掘と商品流通 素描」『岩波講座日本考古学』月報七、一九八六年)。

そして、単にものの移動のみではなかった。都へ訪れた荘民たちにとって、白河や鳥羽の景観は初めて目にするものであったし、奇抜で壮大な法勝寺八角九重塔に驚嘆したに違いない。

彼らにより、最新の京都文化は地方へと語り伝えられ、全国へと伝播していった。

新たな宗教文化の創造たる御願寺の造営は、都市京都の求心力を高め、全国へ大きな影響を与えた。

そもそも、民衆にとっては、造営事業への協力や仏事用途の貢納は、仏に結縁(けちえん)し、善根を積むことを意味し、単なる租税とは異なった宗教的色彩を帯びていた。

こうして、文化創造の主体たる中世王権(天皇・院・摂関)は、その政治的基盤を確固たるものにしていくのである。

2 〈首都〉京都と地方都市 top

新たな「朱雀大路」の創出

十一世紀以降、特に院政期に、新たな宗教文化が創造される過程で、京都が求心力を高めていった点を強調した。

それは同時に、古代の都たる平安京が中世都市京都へと変貌していく過程でもあり、新たな〈首都〉創出への道であった。

寝殿造(しんでんづくり)の祖型とされる建物遺構が出土した平安京右京一条三坊九・十町(京都府立山城高等学校グランド)の発掘調査では、十世紀初頭から十一世紀初頭まで存続した建造物は、鷹司(たかつかさ)小路にもとづく方位の規制を受けていないことが分かっている(「平安京跡右京一条三坊九・十町」第8・9次発掘調査概要」『京都府遺跡調査概報』九二二号都府埋蔵文化財調査研究センター、二〇〇〇年)。

十世紀には、右京北辺では、条坊が機能を終えていることを示しており、条坊制にもとづく平安京は変貌しつつあった。

右京が衰退する反面、左京は京外へと発展する。

法成寺は、平安京の東端東京極大路に接し、京外へ方六町ほどの敷地を有していた。

法成寺の南四町には兼家(かねいえ)建立の法興院があり、法興院から法成寺へは大路が通り、十一世紀より「東朱雀大路」と呼ばれている(鈴木進一 「東朱雀大路小考」『史学研究集録』六、一九八一年。なお、東朱雀大路=東京極大路とする説は事実誤認にもとづく)。

祗陀林寺は法成寺の南約一町にあり、治安四(一〇二四)年に舎利が行進したのは、ここであった。

東朱雀大路は法成寺南大門を起点とし、法成寺伽藍の中軸線上にあり、法成寺創建に伴い京外に新たに敷設された大路とすべきであろう。

法成寺金堂の落慶供養は治安二年七月であり、この前後に南大門を南下する道路が造られた可能性が高く、治安四年には、そこを道長自身が浄土のごとく荘厳し、舎利を行進させたのである。 |

図61 法成寺跡周辺図

|

舎利の行進は新たな大路を披露する場でもあり、貴族から民衆にまでその存在が強く印象づけられたことであろう。

しかも、『今昔物語集』(前掲)では、この大路を「朱雀」「大路」と呼んでいるのである。

『 今昔物語集』が成立した院政期の認識を反映した記載とも考えられるが、道長が「朱雀大路」と名付けた可能性も捨て去ることはできない。

中世都市京都の成立

東朱雀大路の終点となった兼家創建の法興院は二条大路末に面していたが、鴨川を越え、二条大路末を一・五キロほど東行したところには頼通(よりみち)の別業(べつごう、別荘)があった。

これは頼通が累代相伝してきたもので、道長、さらには兼家期より摂関家の別業であった可能性が高い。

そして、この別業を頼通の子師実(もろざね)より譲り受けた白河天皇は、その地に法勝寺を建立する。

法成寺を規範とした法勝寺の造立を契機に、白河地区の開発が進展する。

十一世紀末以降、白河の地には多数の御願寺・院御所が建立され、京都の都市域は洛東へと拡大する。

それは、右京の衰退と相まって、都市の中軸線が平安京の朱雀大路から、東に大きく移動したことを意味する。

法成寺南大門を南下する大路が「東朱雀大路」、あるいは単に「朱雀大路」と呼ばれるのは、このような状況を反映してのことである。

道長が「朱雀大路」と名付けたかどうかは不明といわざるを得ないが、院政期には、法成寺の中軸線が都市京都の中心となり、「朱雀大路」と呼ぶにふさわしい位置を占めるのである。

結果的に、法成寺を中心とする京都の都市構造ができあがる。

それは、白河地区の開発が、法興院・法成寺や摂関家別業をはじめとする摂関家による洛東の開発を継承・発展させたものであることを示していよう。

一方、鳥羽地区は平安京の朱雀大路を南へ延長した鳥羽作道を基準に開発が進む。

白河地区に国家護持を祈る六勝寺が建立されたのとは対照的に、鳥羽地区には成菩提院(じょうぼだいいん)・白河天皇陵のように、阿弥陀堂や陵墓が造立され、極楽往生を祈願し追善を行う場としての性格が強い。

それは、寺院で行われる法会や院御所での議定の内容にも反映していた。

こうして、平安京の左京を中心とし、洛東の白河、洛南の鳥羽を包摂した中世都市京都ができあがる。

南都寺院の移転を禁じ、仏教的色彩を意識的に抑えてできた平安京は大きく変貌した。

白河・鳥羽に多数の御願寺が建立されたように、都市的機能のうち、宗教文化、特に仏教が占める位置は、格段に大きくなっている。

新たな宗教文化が地方へ与えた影響

こうしてできた京都の都市構造が平泉や鎌倉などの地方拠点都市に影響を与えたことは、たびたび指摘されている。

ここでは、都市的機能の中でも重要な位置を占めた文化の役割に注目し、京都で生れた新たな宗教文化か地方に与えた影響を考えたい。

前述のように、寺院を建立し、法会を創始することは重要な〈政治〉であったが、新たな宗教政策の展開として、もう一つ注目しなければならないのが、神仏習合の進展である。

神仏習合は古代以来みられることだが、古代と中世との間には大きな断絶が認められる。

在地の有力者が神宮寺を建立したり、神身離脱を遂げる神の姿は、中世にはほとんど見られなくなる。

道長は中央の有力社の社頭で経供養や法会を政策的に行い、それは院権力へと継承され、天皇・院・摂関は神社境内に仏塔をも建立した。

社内には神官組織に加え、社僧組織ができ、境内に仏塔が建ち神仏習合を目に見える形で示す中世神社が姿を現す。

十一世紀以降、新たな神仏習合を進めたのは、天皇・院・摂関の王権構成者であり、彼らは御願寺の造営と共に、神仏習合をも推進させることで、仏教による新たな護国秩序を創り上げた。

中央での新たな神仏習合の進展は地域社会に大きな影響を与えていく。

万寿二(一〇二五)年七月、丹波守源経頼は炎旱のため、同国出雲社で不断大般若経読経を修するよう命じている。

旱魃(かんばつ)にさいし、受領の命で、国内有力社たる出雲社で法会が営まれており、神社での仏事執行は中央での神仏習合の影響を受けたものといえる。

十世紀後半以降、任国の支配権を掌握した受領は、摂関家や院に家司・院司として仕えており、中央の最新の文化に精通していた。

地方へ新たな宗教文化を伝えたのは、日常的に都と任国とを往反していた受領であった。

受領により国内有力社では、仁王会(にんのうえ)・最勝講(さいしょうこう)・大般若経(だいはんにゃきょう)読経(どきょう)などの法会が中央で行われるがごとき様相で営まれた。

法会挙行の目的は、五穀豊穣や疫病消除など一国の平和を祈ることで、国内の有力領主層と共に、多数の民衆も加護を求め聴聞に訪れており、彼らは精神的な安穏を得ていた。

法会が営まれた神社は国内諸階層の精神的紐帯となったのである。

こうして、有力社は国内を宗教的護持する一国鎮守としての性格を明確にしていき、十一世紀末~十二世紀初頭より「一宮」(いちのみや)と呼ばれるようになる。

また、同時期、受領は国内諸神を国府近くに勧請した「惣社」を創った。

一宮や惣社で行われた様々な仏神事では、国内の平和護持が祈られ、受領により新たな国内宗教秩序が構築されていった。

多数の民衆が集まった一宮・惣社の仏神事は、国内での宗教文化の規範となった。

鎌倉期になると、一宮で行われていた最勝講・大般若経読経などの諸法会が、二宮、三宮、さらには荘園鎮守でも実施されていたことが確認できる。

こうして、受領がもたらした中央の法会は、新たな宗教文化たる神仏習合と共に、社会へと浸透を深めていき、やがては、民衆一人ひとりの安穏をも保証する仏教による護国秩序ができていくのである。

一宮や惣社などの一国鎮守では、国内の平和が祈られると共に、天皇の息災や天下安穏なども祈願されており、国内鎮守社は中央の宗教秩序の一環にも組み込まれていた。

最勝講・仁王会など宮中の諸法会は、中央の有力社、一国鎮守、さらには、郡・郷・荘園の鎮守社でも行われ、全体で中世国家を宗教的に護持する秩序構造が確立していく。

それは、天皇・院・摂関を頂点に、末端には民衆一人ひとりの安穏をも保障するものであった。

十一世紀以降形成が進んだ新たな宗教文化は、深く社会に根付くこととなり、それは文化創出の主体たる中世王権の社会的基盤をより強固なものにした。

そして、中世都市京都は、このような重層的な宗教秩序構造の頂点に位置し、地方都市の規範になったと考える。

平泉の宗教文化

奥州藤原三代の「都」として栄えた平泉。近年、柳之御所跡の発掘調査が進み、都市平泉の全貌が明らかになりつつあるが、都市構造の中で寺院が果たした役割は大きかった。

初代清衡(きよひら、一〇五六~一二八)建立の中尊寺、二代基衡(もとひら、~一一五七)の毛越寺、三代秀衡(ひでひら一二一二~八七)の無量光院。

この三寺院は奥州藤原文化を象徴し、宗教都市平泉の中核的存在であった。

平泉の宗教的環境を知る格好の史料が、『吾妻鏡』文治五(一一八九)年九月十七日条所収の「寺塔巳下(いか)注文」である。 |

|

これは、奥州合戦で平泉を占領した源頼朝に、中尊寺らの衆徒が安堵を求め提出した文書で、三寺院の堂舎とその本尊、年中恒例法会などが記載されている。

「注文」にみえる三寺院の堂舎などは表1の通りである。中尊寺については、天治三(一一二六)年三月二十四日の清衡による「供養願文」(くようがんもん)もあり(史料的位置づけは菅野成寛「天治三年『中尊寺供養願文』の銷藍比定をめぐって」『日本史研究』四四五、一九九九年、に従う)、その性格がより鮮明となる。

「願文」によると、清衡は、白河法皇・鳥羽上皇・崇徳天皇・待賢門院(たいけんもんいん)をはじめ、貴族から五畿七道万民までの豊楽・長生を祈り、御願寺として、鎮護国家大伽藍を建立したという。

その中心には、左右に二二間の廊を有する三間四面桧皮葺(ひわだぶき)堂があり、丈六釈迦三尊を安置したという。

堂舎の規模から考えると、六勝寺には及ばないが、「願文」より清衡の意図は伝わってくる。

「注文」より、基衡建立の毛越寺は、伽藍の中心に金堂・講堂が置かれ、国家鎮護を目的としたことは明確である。

また、秀衡造立の無量光院は藤原頼通の宇治平等院を模したとされ、平等院は鳥羽院建立の勝光明院と共に、のちの規範となった。

「注文」記載の恒例法会では、三月に一切経会(いっさいきょうえ)、四月に舎利会、九月に仁王会、正月・五月・九月に最勝十講(最勝講)などが行われている。

いずれも当時、王権周辺で挙行されていた法会で、国家鎮護を祈る仁王会・最勝講の実施は、中尊寺・毛越寺の建立意図を反映している。

また、一切経会は頼通が平等院で創始した法会で、その式日三月三日に中尊寺でも行われたと推測される。

このように、平泉の三寺院は、道長以降、摂関・天皇・院が構築した京都の宗教文化の影響を強く受けていた。ただ、それのみでおさまらない要素も確認できる。 |

図62 平等院鳳凰堂

|

「注文」によると、清衡は中尊寺で行った千僧供養に、延暦寺・園城寺・東大寺・興福寺僧などと共に、「震旦(しんたん)天台山」の僧侶をも招いたという。

どこまで事実を反映したものかは検討の余地があるが、奥州藤原氏の構想は、京都文化を基調にしつつも、中国をも視野に入れたものであったといえよう。

武士の「都」鎌倉

源頼朝が幕府を開いた鎌倉。

都市鎌倉の中心には、鶴岡八幡宮が位置し、そこから南西に伸びる若宮大路(わかみやおおじ)がメインストリートで、その整然たる都市構造は京都と類似するものとされ、若宮大路はたびたび朱雀大路に擬されてきた。

しかし、鶴岡八幡宮を中核とする都市鎌倉の宗教的環境は、平泉や京都とは大きく異なっている。

都市平泉の中央には惣社があり、四方には日吉社(ひえしゃ)をはじめとする鎮守社が置かれていたが(「注文」)、平泉の中核をなす宗教施設は中尊寺・毛越寺・無量光院であることは疑いない。院政期の京都も、法成寺や白河・鳥羽の御願寺群が中心をなした。

鶴岡八幡宮は「鶴岡八幡宮寺」と呼ばれ、別当・供憎が実権を握り、事実上、寺院と考えることも可能だが、社殿が境内の中心にあり、神官・社僧組織からなる神仏習合が進んだ中世神社とすべきである。

仏教色が強いのは八幡神の性格に起因し、その様相は石清水八幡宮と大差はない。

都市鎌倉より知られる頼朝の宗教構想を考えたい。

治承四(一一八〇)年十月七日、頼朝は鎌倉に入ると、まず八幡宮を遥拝し、鎌倉を本拠と定めた。 十二日には、八幡宮を現在の境内地に移し、別当を補任する。

翌年八月には若宮新造宝殿が完成し、建久二(一一九一)年四月には、京都より石清水八幡宮を勧請(かんじょう)し、若宮の山上に上宮ができた。

社観の整備に並行し、鶴岡八幡宮での神事・仏事もととのえられていく。 神事にくらべ仏事の充実ははやく、頼朝は鎌倉入部直後に、若宮で長日法華・仁王・最勝経を行うこととし、料所を施入した。

供僧も置かれ、最勝王経衆・大般若経衆・法華経衆・供養法衆各六名、諸経衆一名の計二五名が八幡宮寺の供僧となった。

|

図63 鎌倉周辺図

|

また、文治五(一一八九)年頃より、平等院一切経会の式日三月三日に一切経会も行われている。

神事では、放生会・八幡宮祭・臨時祭などが順次整備されていく。

境内には仏塔や神宮寺も建立され、鶴岡八幡宮の仏神事や組織は、石清水・賀茂など中央の有力社と類似した構造となる。

十一世紀以降、王権が推進した神仏習合の影響下に、鶴岡八幡もあることは間違いない。

問題は、これをいかに評価するかである。

前述のように、中央での神仏習合は受領により任国へともたらされ、十二世紀には、諸国一宮では最勝講・仁王会などが行われていたのである。

頼朝の政治構想

鎌倉幕府の宗教政策は鶴岡八幡宮を核としたが、頼朝は文治元(一一八五)年に勝長寿院を、建久三(一一九二)年に永福寺を建立する。

この二寺院の性格を検討すると、鶴岡八幡の位置づけも明確となる。

勝長寿院は、頼朝が父義朝の追善のために建立した阿弥陀堂を本堂とする。

また、永福寺は、合戦で没した数万の怨霊(おんりょう)を宥(なだ)め、三有の苦果を救うことが目的で、頼朝が平泉でみた中尊寺の二階大堂(大長寿院)を模して造られた。

前述の「寺塔已下注文」によると、大長寿院は三丈金色阿弥陀像を本尊とし、九体の丈六阿弥陀仏が脇侍として置かれており、二階堂と呼ばれた頼朝建立の永福寺本堂は、建立目的より阿弥陀仏を安置した阿弥陀堂と考えられる。

両寺は、その後、堂舎が加えられるが、頼朝が創建時に建立した本堂が中心で、阿弥陀仏の力で亡者救済を目的とする寺院であったといえる。

中尊寺の影響を受けつつも、頼朝建立の寺院は、国家鎮護を祈願する中尊寺・毛越寺とは、性格を異にし、金堂・講堂にあたる施設はない。

頼朝には、六勝寺のような鎮護国家寺院を創建する構想はなかったのである。

天下安穏など護国機能は鶴岡八幡宮が担うことになり、鶴岡八幡が相模国、さらには関東全域の鎮守であった。

諸国一宮では、国内さらには天下の平和を目的に、種々の仏神事が行われていた。

一国鎮守という域は越えているが、鶴岡八幡が果たす宗教的機能は諸国一宮と共通点が多い。

この事実は、都市鎌倉の性格や頼朝の政治構想を考える上で興味深い。

宗教的環境をみるかぎり、初期の鎌倉は、都市京都や平泉とは異なり、国衙(こくが)が置かれた地方都市に近い。

国衙の周囲には、惣社などの鎮守社があり、それが都市の宗教的拠点をなしていた。

藤原道長より形成が進み院権力に結実する中世王権は、仏教による支配秩序の構築を目指し、法成寺・六勝寺を建立し、同時に神仏習合をも推進する。

荘園制が確立した十二世紀後半には、各荘園、さらには民衆一人ひとりの信仰をも取込む秩序構造ができつつあり、当然、平泉や鎌倉もその影響下にある。

しかし、頼朝は六勝寺や中尊寺のように、このような護国秩序の頂点に立ちうる寺院の創出は意図しなかった。

院権力など既存の王権とは異なる宗教構想を持っでいたかどうかは、今後の検討課題だが、院権力とならびそれを超越する意図は、頼朝にはなかったのではなかろうか。

都市鎌倉が新たな宗教都市としての性格を明確にするのは、建長寺・円覚寺建立など純粋禅の導入以降で、鎌倉幕府政治の新たな展開と対応するのであろう。

〈首都〉京都

中世王権創出の過程で生み出された新たな宗教文化が、国衙を拠点とする地方都市や平泉・鎌倉、さらには荘園村落まで、大きな影響を与えたことを述べてきた。

まず十一世紀より、受領が任国で神仏習合をはじめ新たな宗教秩序を構築した。

そして十一世紀末より、京都で相次ぐ大規模造営事業は、人・物の移動を活発化させ、京都の求心力は一層高まった。

中世社会の形成が進むなか、新たな宗教文化創造の拠点たる京都は、〈首都〉としての位置を確固たるものにしていった。

〈首都〉京都には、天皇・院・摂関といった中世王権が所在した。彼らが担う国土統治機能は、古代の王権と比べると、実質的に低下していることは疑いないが、文化的な求心力ははるかに強くなっている。

〈首都〉京都は諸国の国衙や都市平泉・鎌倉などの文化的規範となり、民衆一人ひとりの信仰をも取込む求心構造をもっていた。

これこそが〈首都〉が持つ〈政治性〉であったと考える。

その〈政治性〉を支えたのが、〈首都〉京都を起点・終点とする「京街道」を行き来した様々な人や物であった。

四

「洛中」と「洛外」の狭間で中世後期の京都 top

1 「東寺口」と西国街道

中世後期の洛中洛外

中世後期、京都は巨大な商工業都市へと変貌を遂げた。

政治・宗教都市としての性格が強かった古都平安京に、新たに商工業都市としての性格がつけくわわり、中世的な再生が図られたのである。

元々京都には律令制官衙工房以来の高度な伝統技術の蓄積があった。

彼ら手工業者は、幕府・貴族・寺社などからの需要に刺激されて、さらに高度な技術を開発し、室町期にはたとえば絹織物をはじめとする各種奢侈(しゃし)品や刀剣など軍需品の分野で卓越した商品を生み出していた。

これらの商品は畿内の特権的商人らの介在により全国各地へと転売されることになり、この時期京都を中心とした全国的な商品流通網が形成されたのである。

また、室町期以降の京都は巨大な消費都市でもあった。

従来からの京都の住人であった公家や寺社に加え、新たに室町幕府関係の武士らが多数集住したことにより、人口は急激に増加した。

そして、この増加した人口を支えるため、全国各地から食料や必要物資が京都へ運び込まれ、街道は往来する人々で日々溢れたのである。

中世に一般的に使用された「洛中」の呼称は、このような特色をもった中世京都に対応する呼称であったが、それは同時に空間的な変化も伴うものであった。

周知のように、左右両京を核とした平安京から上下両京を核とする「洛中」への変化である。

このように、都市的性格・形態の両面において絶え間なく変貌を遂げる「洛中」であったが、その変化を最も鋭敏に受けとめ、時には変化の実質的な推進力ともなったのが、「洛中」と「洛外」の境界域に住した人々であったといえる。

彼らは、街道の盛衰と最も密接に関係した商業・流通・運輸などの生業に携わり、「洛中」と「洛外」、あるいは諸国とを結びつける役割も果たしていた。

ここでは、そのような境界の場に焦点を据え、彼らの活動を点描することにより、中世後期の京都を瞥見(べっけん)してみることにしよう。

東寺南大門前の茶店

まず、次の事実から紹介しよう。

室町時代の初め、北山殿義満(よしみつ)が栄華をきわめていた頃、東寺の南大門前に一軒の茶店が存在した。

「一服一銭茶」と呼ばれた庶民相手の茶売業であり、常設の店舗(茶屋)を構えていた点からいえば、喫茶店の元祖となった施設である。

『東寺百合文書』中には、応永十(一四〇三)年、彼ら茶売人が提出した請文(うけぶみ、誓約書)が残されており(『東寺百合文書』ヶ函)、茶売人が南大門下の石段辺りに移住しないこと、東寺内の鎮守八幡宮宮仕部屋に茶道具などを預け置かないこと、仏前などの香火(こうげ、燈明の火)を取らないこと、灌頂院閼伽井(あかい)の水を汲まないことなどが記されている。 東寺とも深い関係を有しながら営業していたことがうかがわれる。 |

図64 東寺南大門

|

また応永十五年には、東寺の近辺に位置する唐橋(からはし)大宮の地に店を構えていた茶屋が、籖取を置いたり、博奕(ばくち)に場所を提供したりした罪により、東寺方に家を検封されるという事件も起っている(『教王護国寺文書』九一七)。

これらの事実から容易に推察できるように、このころ東寺近辺には多くの茶店が営業していたようである。

当時、飲茶の流行は庶民的なレベルにまで達しており、各地に「一服一銭茶」と呼ばれる茶売業が登場していた。

だが、多くの場合、それらは、社寺の縁日などを対象とした振売(ふりうり、行商)が普通であり、このように常設の茶店による営業形態は稀であった。

そのことは、たとえば、洛中における常設茶屋の初見が応仁の乱前後まで降るという事実(川鵤将生「京町人の遊楽と茶」『「洛中洛外」の社会史』思文閣出版、一九九九年)などからも容易に推察することができる。

かなり早期に属する例であったといえる。

ところで、常設茶店は、当然のことながら、一定度以上の日常的な顧客の確保を前提にするものである。

とすれば、当時、東寺界隈は、相当数の人々が日常的に往来していたと推察されるのである。

これらの事実については、従来、二つの面から関心が寄せられてきた。

第一は、庶民の間での喫茶の流行という状況である。

著名な京都二条河原の落書などからも推測できるように、南北朝期に入ると喫茶の風習は庶民の間にも広がり、室町期には爆発的な流行を示した。

たとえば、戦国期に書かれたものではあるが、朝鮮通信使として来日した経験もある申叔舟(シンスクチュ)は、「人は喜びて茶を畷(すす)る、路傍に茶店を置きて茶を売る、行人銭一文を投じて一椀を飲む」(『海東諸国紀』)と記しており、また室町時代の禅僧靭之恵凰(こうしえほう)の詩文集『竹居清事』などにも、永享の頃のこととして、次に述べるような巡礼の流行とこれを饗応する茶店の様子が記されている。

次に、第二のものは、巡礼の流行である。

東寺の場合、特に弘法大師信仰にもとづく四国八十八ヵ所巡礼との関係が考えられる。

中世の東寺は大師信仰を重要な信仰基盤にしており、これは具体的には空海の住房と伝えられていた西院御影堂における御影供への人々の参集という形をとった。

東寺界隈を賑わしていた人々の中に、このような巡礼の者が多く含まれていたことは容易に推測できる。

以上に述べた二つの要素、つまり喫茶と巡礼の流行が東寺界隈に前述のような賑わいをもたらしたことは確かであるが、ここでは第三の理由として、さらに西国街道の繁栄という問題について考えてみることにしよう。

東寺口と西国街道

東・西両京を核とした古代的な平安京は、平安時代を通じて徐々に解体が進み、中世には上・下京を核とする中世京都、いわゆる「洛中」が形成されることになる。

そして、この「洛中」の形成に伴って、洛中周辺部には、のちに京都七口と呼ばれるような通行税徴収を目的とした経済関が設置されてくる。

これら京都七口のうち、前述の時期の東寺界隈と特に深い関係を有していると考えられるのが、東寺口(南区吉祥院辺り)の設置であった。

従来、東寺近辺には鳥羽・大坂方面に対して鳥羽口という関が設けられていたが、これに加えて、西国街道に対する関として新たに東寺口が設置されたのである。

東寺口の初見史料とされるものは、嘉吉元(一四四一)年に禁裏御厨子所(みずしどころ)の長官であった万里小路(までのこうじ)家が、管理する率分関(えつぶんせき)の名を記した史料中(『建内記』嘉吉元年八月三十日条)においてであるが、その中に「東寺日ハ松田、これハ三宝(院)ノ若狹のもと内ノ者と云々」と記されている。

これによれば、当時、東寺日は万里小路家の管理下、醍醐寺三宝院の関係者若狭(法眼慶円)の内の者である松田という人物が代官になっていたことを知ることができる。

東寺近辺に茶屋が設けられた応永年間は、義満による日明貿易の開始などとも相よって、京都-兵庫間の交通の重要性が急激に高まった時期であった。

古代以来遣唐使船の発着などで賑わった難波津(なにわづ)は、中世に入ると、淀川がもたらす土砂の堆積により湾口機能を低下させ、これに代って新たに登場してきたのが兵庫(神戸港)である。

義満による日明国交の開始以後は、さらに重要性を高めることになった。

当時、明使や朝鮮使などは兵庫に上陸し、西国街道を利用して入洛しており、西国街道が外国使節の往来するメインルートになっていたことがうかがえる。

もちろん、兵庫を利用したのは外国の使節だけではない。同港は国内流通の中心でもあった。

国内流通の中心としての兵庫の賑わいを示す当時のデータとして、『兵庫北関入船納帳』という史料が残されている。

これは東大寺が兵庫に設置していた北関における税関帳簿であるが、それによると、文安二(一四四五)年の一年間に兵庫に入港した船の数は約二〇〇〇隻にも及んでいたことが判明する。

これは一日平均約五隻という大変な数であるが、これらの船に積まれていた物資の大部分は京都へ持ち込まれていたと考えられている。

これらの事実により西国街道を経由して東寺口などから洛中へ流入する人と物の量がいかに膨大なものであったかを想像することができる。

ちなみに東寺口の関の管理人は万里小路家に年間二〇〇貫文の請負料をはらっているが(『建内記』嘉吉二年条)、この額は、たとえば若狭方面からの入口にあたる長坂口の請負料三〇貫文(『教言(のりとき)卿記』応永十三年十二月二十九日条)などと比較しても、桁違いに大きな額であったことがわかる。

東寺界隈の賑わい

ところで、この時期の「洛中」の西南方面の境界は、西は大宮通、南は七条通辺りであったと推定されている(高橋康夫「室町期京都の空間構造と社会」『日本史研究』四三六、一九九八年)。

このことから考えれば、当時、東寺界隈は洛外に属していたことになるが、西国方面から洛中へ入る場合の玄関口とも呼び得る重要な場所に位置していたことがわかる。

とすれば、前述のような東寺界隈の賑わいも、ただ単に東寺との関係からだけでなく、西国方面の洛中玄関口としての役割を考慮する必要があろう。

おそらく、東寺界隈は往来する人や物資で大変な賑わいを示していたと考えられる。

この点については、次のような興味深い事実がある。

まず第一に、往来する商人たちの中には、東寺寺内を洛中への「通り抜け」通路として利用するものがあった。

東寺に伝来する文書によれば(『東寺百合文書』さ函)、応永三(一三九六)年、大山崎の商人溝口二郎は、「東寺の御寺内、商人通り候ましき由」の侍所の制札に背いて寺内を通行し東寺側より咎められたため、今後は二度と寺内「通り抜け」を行わない由の誓約をしている。

彼らは洛中への近道として日常的に東寺内の「通り抜け」を行っていたのであろう。

このことは洛中玄関口としての東寺界隈の性格を端的に示したものであるが、その後も商人らの「通り抜け」はやむ気配がなかった。

これに目をつけた幕府は、戦国期に入ると、東寺境内に新たに「内裏御料所関」を設置し、関銭徴収に乗りだすという積極的な対応に出ている(『東寺百合文書』ち函)。

また、明使・朝鮮使など外国使節の入洛に際しては、東寺界隈は見物の人々で溢れかえった。

永享六(一四三二)年、明使が入洛した際には、「唐人五百人ばかり人洛す、貴賤東寺辺りに見物、六条法華堂(本国寺)に入らる」(『東寺執行日記』)と、東寺近辺に群参した貴賤が明快の行列の見物をしている。

東寺界隈は大陸・朝鮮半島からの使節と洛中住人らの接触の場所でもあったわけで、これはまさに西国方面の玄関口にふさわしい光景であったといえる。

ちなみに、東寺五重塔は、上京する人々にとって一種のランドマーク的役割を果たしていたらしい。

やや時代は降るが、戦国末期に来日しか宣教師ルイス・フロイスは、

「都の市の誇り、また飾りとして、一種のアルコラン、または『塔』と呼ばれる円く、非常に高い塔が建っていた。

(中略)そしてその「塔」は、非常に大きく華麗な建築であり、とりわけ外に突き出た屋根を付して、高く聳え立っていたので、都へ赴く人々にとり一目瞭然たる最初の大建築であった」(『日本史』)と述べている。 |

図65 東寺五重塔

|

西国街道の衰退

義満の時期以来、急激な繁栄を遂げた西国街道であったが、応仁・文明の乱を契機としてしだいに衰退の道を辿ることになった。

それは直接的には兵庫の衰退という状況に起因している。

応仁・文明の乱において、戦略・経済上の重要性から東西両軍争奪の地となった兵庫は、戦火にまき込まれ焼亡し、従来の港湾としての機能を著しく低下させることになった。

長享二(一四八八)年、兵庫南関を領していた興福寺は「近年大乱以後、往来の船なく、関務一向正体なし」(『大乗院寺社雑事記』)と述べ、税収の激減を嘆いている。

乱終結のあとも兵庫に寄港する船舶は依然として少なく、往年の賑わいを取戻すことはできなかったようである。

そして、このような兵庫の著しい衰退に代って、この時期に急速に興隆してくるのが堺であった。

応仁・文明の乱後の堺の発展は著しい。遣明船の発着港がそれまでの兵庫から堺へと移行し、堺商人がその中心的役割を演ずるようになるのは周知のところであろう。

その後、京都はしだいに堺との関係を強化していくことになる。

兵庫が再び繁栄を取戻すのは、信長以後、特に秀吉により直轄領化される天正年間以後のことである。

2 東国交通の要衝「山科」 郷中関・山科本願寺など

top

東国方面への街道に目を転じてみよう。ここでは、いわゆる三条街道(大津道・近江路の別称をもつ)が注目される。

京都三条大橋から粟田口・日ノ岡を越え山科に至り、さらに逢坂の関を越えて大津へと続くこの道は、古来より東海道・中山道の一部をなす道として重視されてきた。

そして、その三条街道の中枢に位置し、東国交通の要衝として繁栄したのが山科である。

同地では、以下に述べるように、東国交通の要衝として独自の歴史が展開された。

ここでは、そのような山科の地に焦点を据え、郷民らが取立てた郷中関や、同地に建設された本願寺寺内町などについて瞥見してみよう。

山科七郷

山科は、その大部分が禁裏(きんり)御料地である。

平安末期に、後白河上皇が大宅に院御所を営み、周辺を領有したことに起源をもつと考えられている。

同地は、その後、丹後局(たんごのつぼね)高階(たかしな)栄子の所領となり、その子冷泉(山科)教成(のりしげ)へ伝領され、これにより同地と山科家は深い関係を有するようになった。

その後、南北朝以降、郷村制が発達してくると、この地には山科七郷と呼ばれる自治的な地縁的結合組織が形成されてきた。

応仁二(一四六八)年の記録(『山科家礼記』)によれば、七郷とは、野村・大宅・西山・花山・御陵・安祥寺・音羽であった。

ところで、この時点で山科家が実際に知行していたのは大宅のみであったのだが、実態としては七郷全体の「惣郷成敗権」を掌握していたらしく、山科七郷への朝廷の賦課や幕府の命令なども、同家を通じて処理されていた。

山科家がこのような強い権限を掌握するに至った背景としては、南北朝期以来、内蔵頭(くらのかみ)兼御厨子所(みずしどころ)別当の職を世襲するようになった同家が、同所領である率分関などの多く設置された山科に、全体として強い影響力をもつようになったためであるといわれている。

ともあれ、山科七郷は、山科家の強い影響下に自治的な結合をしだいに強化していった。

そして、その七郷の結合の核となったのが、寄合(よりあい)と呼ばれる在地の組織であった。

寄合は各郷から選出された「老」(おとな)とよばれる上層農民を中心に運営されるもので、毎年、春は北郷、秋は南郷と交互に催されていたらしい。

郷中関の成立

文明九(一四七七)年、山科七郷では各郷の代表者が寄合い、神無森の地に関を設けることを決定した。

関の維持運営には郷民らが参加し、徴収した関銭(せきせん)は、三分の二を郷中の取分とし、残り三分の一は山科家雑掌に渡すことが決められた。

また、七郷内の商売人五三〇余人には、通行を許可する免許札があらかじめ配布され、営業活動が保証された。

このように、この関は、七郷が主導権を握りつつ山科家雑掌と共同で立てた、まさに「郷中関」とも呼びうるものであった。

郷民の自治の進展を示す画期的な事象であったといえるだろう。

だが、それではこの時期に、何故、このような関立てが可能であったのだろうか。

その背景としては次のような事情が考えられるだろう(田端泰子「御台の執政と関所問題」『日本史研究』三九五、一九九五年)。

この関の成立する直前、応仁・文明の乱もようやく終りかけた頃、幕府は山科七郷に対して、西軍土岐成頼(ときしげより)が美濃国下向途次に山科を通るので追伐すべしとの要請を発している。

郷民らはこのような幕府からの軍事要請を巧みに利用して、前述のような郷中関を幕府に承認させたと考えられるのである。

ただ郷民の側から見れば、関との関わりにはこれ以前から長い歴史があった。

一例をあげれば、四宮河原関などがそうである。

四宮河原関は禁裏内蔵寮(きんりくらりょう)の支配する率分関であって、現在の山科区四ノ宮あたりに設置されていたが、内蔵頭(くらのかみ)を世襲した山科家の管領するところであった。

元弘三(一三三三)年の内蔵寮領目録には関所収入として毎月御公事一貫五〇〇文と薪三〇〇把が記されているが、実際の関料の徴収には、おそらく郷民らが携わっていたと考えられている。

郷中関も、郷民らによるこのような関運営の長い歴史を踏まえて形成されたものであった。

だが、残念ながら、彼ら郷民の自治の結晶であった郷中関も、成立後わずか一ヵ月足らずの間に消滅することになる。

関銭の経済的利益に目をつけた幕府が、神無森の西に隣接する御陵に「内裏修理料」を名目とした関を設置し、郷中関の廃止を命令してきたからである。

幕府の圧力に屈する形で郷中関は廃止されてしまうのであるが、もちろん、それは七郷の団結そのものが消滅したことを意味するものではない。

否、むしろ七郷の団結自体は、この時の経験を通じてさらに強化されたといえるだろう。

文明十八(一四八六)年、山科七郷を含めた山城国は幕府御料国となるが(『山科家礼記』)、その後、彼らは徳政などの様々な要求を掲げて蜂起し、長い戦国の世を強靭に生き抜いていったのである。

本願寺の建立

山科に郷中関が成立したちょうどその頃、同地では新たな動きが始まっていた。

蓮如(れんにょ)による山科本願寺の建立である。

これより先、寛正六(一四六五)年、比叡山延暦寺の僧たちによって東山大谷本願寺を破却され京都を追われた蓮如は、近江国堅田(かただ)、ついで越前国吉崎へと移るなど、各地を転々としていたが、文明七(一四七五)年頃には畿内にもどり、本願寺再建の地の物色をはじめていた。

そのような折り、近江金森の信徒であった善従は、「宇治の郡辺は道俗参入の便最もあるか」(「蓮如上人遺徳記」)と交通至便の地であることを理由に、蓮如に山科本願寺の建立を勧めた。

真宗門徒の多い北陸・東海地方へのアクセスを十分考慮した提案であったといえる。

善従の熱心な勧めに心を動かされた蓮如は、文明十年、「山科の内野村の西中路に輦輿(れんよ)をたてられ、少時(しばらく)見廻たまひて、しからば、此に居住し、時宜をも試べし」(同右)と、同地野村に本願寺建立を決意したのである。

建築は即刻開始された。

堺の御坊(信証院)から建物が移築され、河内の門徒たちは吉野の木材を運んで御影堂を完成させた。

文明十三年には阿弥陀堂も完成し、ここに山科本願寺はほぽ完工をみた。このようにして建立された本願寺であったが、同寺は単なる宗教施設ではなかった。

天文元(一五三二)年、同寺を訪れた京都公家鷲尾隆康が、「寺中広大無辺にして、荘厳はただ仏国のごとしと云々、在家もまた洛中に異ならず、居住の者も各々富貴、よって家々、随分の美麗を嗜むと云々」(『一水記』)といみじくも指摘したように、同寺は大規模な寺内町を形成していたのである。 |

図66 野村本願寺古御屋敷之図

|

本願寺寺内町

近世の古地図(「野村本願寺古御屋敷之図」)などから復元される山科寺内町は、第一郭御本寺、第二郭内寺内、第三郭外寺内の三重構造をもち、それぞれが土居と壕でかこまれた環濠城塞都市であった(西川幸治「寺内町-山科-」『日本都市史研究』日本放送出版協会、一九七二年)。

第一郭の御本寺部分に本願寺の主要な建物がたちならび、寺内町の中核を形成していたが、そのまわりを坊官や僧侶達の居住区が囲み(第二郭)、さらにその外側には、「在家もまた洛中に異ならず」と称された一般の信徒や商人・手工業者などが居住する区域(第三郭)があったと考えられている。

もっとも、蓮如の段階では、第一郭の御本寺部分のみの建設であったらしいのだが(山科本願寺・寺内町研究会編『戦国の寺・城・まち』法蔵館、一九九八年)。

彼ら寺内町住民の生活は本願寺の制定した掟(「本願寺作法之次第」)により規制されており、一例をあげれば、

「吹物音曲停止の日、御仏事七日の間、毎月二十八日・二十五日、盆・彼岸など停止」、あるいは

「時の太鼓(中略)暁七時、昼、日没八時をよくそろへ打つべ」しなどとあるように、音曲禁止日の設定がなされ、また毎日の時刻を知らせるために太鼓が使用されていたことなどを知ることができる。

こうしてできあがった本願寺には地方門徒の参詣や商・工業者の来住も多くなり、農村的色彩の強かった山科もこれを契機として急速に都市化していった。

中世都市としてこのように繁栄した本願寺寺内町であったが、天文元(一五三二)年には、戦乱によりことごとく炎上してしまった。

近江国守護六角定頼と結んだ法華宗徒らの襲撃を受け、「寺内、寺外、一家も貽(のこ)さず焼失し了」(「経厚法印日記」)という徹底した破壊であったらしい。

この後、証如は本願寺を石山(現、大阪市)へと移し、山科本願寺が再建されることはついになかった。

江戸時代、東西両本願寺の別院が当地に建立されるが、これは山科本願寺の故地に因むものである。

3 大堰(おおい)川に生きる人々

top

図67 清涼寺本堂

大堰川流域の繁栄

丹波山間部に源流を発し、亀岡盆地を東南流して保津峡・嵐山に至る大堰川(上流は保津(ほづ)川、下流は桂(かつら)川と呼ばれる)は、京都市内を南流し、淀川に注ぐ大河川である。 |

図68 天龍寺庭園 |

古来より丹波国と山城国を結ぶ水上交通の重要ルートとしてその役割を果たしてきた。

大堰川では、丹波からの荘園年貢はもちろんのこと、薪炭、とりわけ丹波材の名で世に知られた杉・檜などの良材が筏に組まれて川を降った。

平安末期の俗謡を集めた『梁塵秘抄』(りょうじんひしょう)にも、「嵯峨野の興宴は、鵜船・筏師・流れ紅葉」(巻二)と謡われており、後述する鵜船と共に筏流しが大堰川の風物詩のひとつになっていたことがわかる。

一方、木材陸揚地となった三ヵ所の津(嵯峨・梅津・桂)では、鎌倉時代以来、活発な商業活動が展開されていた。

たとえば、嵯峨嵐山の地には、平安時代、すでに大覚寺や清涼寺が存在したが、南北朝期になると新たに五山朧禅院の臨川寺や天龍寺などの大利が建立され、辺り一帯は酒屋・土倉など金融・運輸業者が甍を並べる境内都市へと発展していった。

このように、陸路と同じく河川もまた、人や物資が往来する重要な「街道」であり、そこに携わる様々な人々の重要な生業の場でもあったのである。

丹波国からの筏流し

それでは、まず、大堰川流域の繁栄の原動力となった筏流しの歴史から見ていくことにしよう(藤田叔民『近世本材流通史の研究』新生社、一九七三年)。

大堰川上流に位置する丹波国山国荘(北桑田郡京北町)は、平安時代からの林業地帯として有名である。

同地における林業の歴史は古く、長岡・平安両京造営の際には材本供給のための杣山(そばやま)に設定されたと伝えられているが(「古家撰伝集」)、その後は禁裏修理職木工寮の所領として朝廷へ材木・薪などを貢進していた。

前述したように、同地で切出された材木の大部分は筏に組まれて保津川を下り、嵯峨・梅津・桂辺りまで運ばれたのだが、川下りにはかなりの危険が伴うため長年の熟練が必要とされ、明応三(一四九四)年頃には、筏師・筏乗などと称される荘民が特別に運送にあたっていたことがわかる(「河原林家文書」)。

また、筏を組立てる筏場には、津領と呼ばれる管理の責任者も存在しており、荘民らはまさに一丸となって事に当たっていたのであった。

禁裏へ貢納すべき木材は、恒常的なものとして、毎月貢進される月次材と正月御斎会(国家安寧・五穀豊穣を祈念して宮中で行われる法会)用の木材があり、そのほか御所の修理など臨時の割当もあったようである。

ただし、南北朝期以降になると、これら禁裏貢納以外の商業用の材木も筏運送されるようになった。

明応五(一四九六)年頃、禁裏側は、禁裏貢納分を優先し、売買用材を無理に流して用水通路を損傷しないように戒めているが(「忠平王記」)、これは商用木材の運送の比重がしだいに増加し、貢納分を圧倒するようになったためであろう(野田只夫『丹波国山国荘史料』解説、史籍刊行会、一九五八年)。

問丸(といまる)の活動

一方、木材の陸揚地の側では、かなり早い時期から、問丸など運輸業者の活動を単認することができる。

二、三、例を挙げてみよう。

桂川左岸、川を挟んで松尾社と相対する位置にある梅津の地には、天暦十(九五六)年以前に禁裏修理職の「梅津木屋」が置かれ、秦氏一族である「秦忌寸阿古(はたのいみきあこ)吉常」なる者が材木の管理や陸揚げなどをしていたことが確認される(「東文書」)。

禁裏への材木貢進を司っていたものであろう。松尾社は渡来系一族秦氏が奉祀する神社で、祭神の大山咋(おおやまくい)神は大堰川開削の伝説をもっていた。

一方、秦氏も大堰川に大堰(取水ダム)を築き、嵯峨野の農地化に大きく貢献している。

秦氏・松尾社ともに、古くから大堰川一帯に強い影響をおよぼした存在であったと推察される。

また、鎌倉時代前期には、桂にも問丸が存在した(「高山寺聖教紙背文書」)。

高雄高山寺(右京区梅ヶ畑)の羅漢堂造営用材木の調達は彼らの差配によるものであり、同地に所在した車借などの運送業者が高山寺へ材木を運送した。

そのほか、時代は降るが、明応六(一四九七)年には嵯峨にも問丸が存在したことが確認される(「忠平王記」)。

また永正十六(一五一九)年には祗園社が四条橋架橋のための材木筏を丹波山国荘から運送している(「八坂神社文書」)。

丹波材は桂辺りから堀川へと運送され、五条堀川辺りの材木市で取引されたと考えられる。

当時、堀河に所在した材木商人らは祗園社神人として組織されていたのだが、彼らと桂の材木商人との関係については、現在のところ不明である。

鵜飼(うかい)の人々

ところで、『梁塵秘抄』にも謡われた大堰川の鵜飼は、筏流しの人々と共に大堰川を生業の場とした人々であった。

古くは禁裏御厨所の鵜飼とよばれたように、彼らもまた朝廷に川魚などを貢進する贄人(にえびと)の系譜をひく人々であったのである。

京都近辺では、大堰川(桂川)だけでなく、宇治川・高野川なども活動の場であったことが確認できるが、中世以降京中に桂川の鮎を売り歩き、芸能や助産などにも携わった、いわゆる桂女(かつらめ)の活動によってよく知られるように、桂の御厨を本拠地とした鵜飼集団の名は特に著名であった。

彼らの生業が漁業のみにかぎられるものではなく、水上交通などの方面にも寄与していたことは、たとえば、永承三(一〇四八)年、関白頼通が高野山へ参詣するに際して、桂や宇治の鵜飼の舟が淀渡に召されたこと(「宇治関白高野山御参詣記」)などからも推察できる。

おそらく、山城内の河川及び丹波・近江などにわたる流域範囲を、鵜飼の場として自由に通行することが認められていたのであろう(網野寺莎「鵜飼と桂女」『日本中世の非農業民と天皇』岩波書店、一九八四年)。

このように、平安期から鎌倉期にかけて活発な活動が確認される鵜飼集団であったが、南北朝期にはいると、彼らは急速に史料から姿を消してゆく。

鵜飼の漁法が、殺生禁断の風潮の高まりや、寺社による漁場独占の動きの中で衰退したためであったのだろう。

しかし、それは、彼らの活動そのものの消滅ではなかった。

次に紹介する戦国期の大堰川をめぐる公事争論はそのことを端的に示している。

大堰川公事争論

戦国期の大堰川をめぐっては、津役と河公事(くじ)という二種類の課役が存在したらしい。

津役とは大堰川を往来する船が、荷物の積卸しなどのために港を使用する場合に、使用料として課税されたものである。

当時、嵯峨周辺では、天龍寺が管理する上津と臨川寺が管理する下津の二津があり、津役は両寺が収納していた。

これに対して、河公事とは、鵜船・漁・筏流しなどの行為により、河川から直接的な利益を得る者に対して課税されるものであった。

大永二(一五二二)年から翌年にかけて、上嵯峨に所在する大覚寺と前述した松尾社の間で起こった争論は、この河公事の収取をめぐって争われたものである(「東文書」)。

この時の松尾社の主張によれば、河公事は古来より同社の進退するところであったが、「寺領内にあり」と主張する大覚寺の後ろ盾を得た領内の地下人(じげにん)らか、松尾社領内の漁場に勝手に梁をかけ漁を行い、これを禁止されると松尾社領山田を攻めるなどの押妨を働いているというものであった。

両者の言い分の内、いずれが正しいのか不明であるが、たとえば、これより以前の永正十一(一五一四)年、大堰川内請田から淀までの河公事が後柏原天皇綸旨により松尾社に安堵されている事実(「東山御文庫記録」)などからすれば、松尾社の言い分に軍配が上がるのかもしれない。

だが、そのこと自体は、当面、さして重要な問題ではない。

興味深いのは、有力寺社による漁場独占が進行するなかで、前述した鵜飼集団の末裔と考えられる地下人らか、この時期、漁場をめぐって必死の争いを繰り広げていた点である。

ともあれ、両寺社のこの争論のおかげで、戦国期の大堰川漁民たちの姿を垣間見ることができるのは、何とも皮肉なことである。

嵯峨土倉の成長

応永三十三(一四二六)年、足利義持(よしもち)の命により作成された嵯峨一帯の絵図「山城国嵯峨(さが)諸寺応永鈞命図」によれば、嵯峨には天龍寺・臨川寺をはじめとして一〇〇余の寺院・塔頭(たっちゅう)が甍をならべており、同地の繁栄ぶりを偲ぶことができる(原田正俊「中世の嵯峨犬大龍寺」『講座荳如』第四巻、平凡社、一九九七年)。

当時、嵯峨にはすでに酒屋一七ヵ所が所在しており(「北野天満宮古文書」)、嵯峨一帯は、問丸・土倉・酒屋などをはじめとする商業者の家が建並ぶ都市的場であった。

また、天龍寺門前には商人宿的な宿泊施設もあったらしい(「鎮増私聞書」)。

嘉吉元(一四四一)年に発生した、いわゆる嘉吉の土一揆の際には、嵯峨土倉も攻撃目標のひとつにあげられているが、これなど彼らの急速な成長を前提とした事件であったといえよう。

ところで、戦国期以降、嵯峨土倉の中でも特に有力豪商として京都内外にも知られたのは角倉(すみのくら)家である。

角倉家は近江佐々木源氏の一流で、本姓を吉田といい、室町時代の初めごろ、嵯峨に定着した。

初め医術などの業も行っていたが、大覚寺境内に土倉・酒屋を営んでしだいに頭角を現し、江戸時代初期の了以(りょうい、光好)の時期に全盛期を迎えた。

彼らの活動については、次節においても触れられる。 |

図69 角倉了以

(すみのくらりょうい)

|

五 徳川の京都 top

1 近世京都の構図

近世の洛中洛外図

平安時代から江戸時代を通じて都であり続けた京都は、日記や紀行文・絵画など様々な分野にその姿をとどめている。

なかでも一きわ異彩を放つのが、一双の屏風に京都の風景を描き込んだ「洛中洛外図屏風」である。町田家本・上杉家本をはじめとして、戦国時代から江戸時代に作成された洛中洛外図は、現存するかぎりでも一〇〇本を越えるが、その中心は、江戸時代に入ってからの作成にかかる近世の洛中洛外図である。

上京世界と下京世界を別個の視点から描いた戦国期のそれとは異なり、近世の「洛中洛外図屏風」は、南北道路である油小路(あぶらのこうじ)通あたりを線対称の軸線として、左隻に西半分を、右隻に東半分を描き分けた構図を典型としている。

そしてそれは近世京都の政治的・社会的な構造を投影したものであった(水本邦彦『絵図と景観の近世』校倉書房、二〇〇二年)。

ここでは、近世洛中洛外図の典型である富山高岡勝興寺所蔵の「洛中洛外図屏風」末書口絵参照)を題材に、近世(織田・豊臣~江戸時代)京都の構図を眺めることから始めよう。

二条城と徳川の京都

南北の中心軸によって二分された洛中洛外のうちの西半分は、屏風絵左隻に描かれるが、その中央部は慶長八(一六〇一)年竣工の二条城である。

これは近世京都にとって、堀川二条に出現した二条城がいかに大きな位置を占めていたかを如実に物語るものである。

慶長五年、関ヶ原の合戦に勝利した家康は、翌六年十二月から新城の築造に取りかかった(以下、西和夫「二条城の建築史-造営実態の探求」『ギャラリー新編名宝日本の美術』一九、小学館、一九九一年など)。

工事はまず堀などの掘削からはじまり、七年五月に天守閣や御殿の造営に着手、各種工事は慶長十一年までつづいたが、早くも慶長八年三月には家康が入城し、たびたびの御所参内行列もここから出発していった。

口絵の屏風絵はこの慶長期に造営された二条城の姿をかなり正確に描写したものとされる。

完成した二条城は堀川通に面した東大手矢倉門やその奥の築地塀を防御施設にし、内部に数棟の御殿と天守閣を備えたものであった。

この家康築造の二条城は、その後の朝幕関係の進展の中で改造が加えられた。

一つは二代将軍秀忠の娘和子入内を翌年に控えた元和五(一六一九)年の時期で、和子のための建物が城内につくられた。

この作事は小堀政一が奉行となり、伏見城から風呂屋と御殿が移築されている。

後水尾天皇を二条城に迎えることが決まった寛永元(一六二四)年には、大規模な拡張工事が行われた。

「家康の二条城」を西方に広げる形で、南北四町、東西五町の長方形の敷地を整え、二町四方の内堀を巡らせた本丸も中心より西に寄せられ、天守閣も南西へと移された。

新築なった御殿内の障壁画は狩野一族が総力をあげて描き、絢爛(けんらん)たる将軍の城が完成した。

寛永三年九月六日から十日にかけて後水尾天皇が行幸、八日・十日には天皇自ら天守閣に登り、洛中洛外の景色を楽しんだという。

このイベントは屏風作成者にも大きな影響を与え、その後の「洛中洛外図屏風」では、二条城前に行幸行列を添えることが定番となった。

二条城の北門の向かいに位置する建物が京都所司代(しょしだい)屋敷である。

朝廷・公家や京都市中の支配及び西国管理の大役を担うこの職は老中に継ぐ重職で、与力(よりき)五〇騎、同心(どうしん)一〇〇人が預けられた。

慶長六(一六〇一)年、板倉勝重(かつしげ)が任ぜられ、以後子の重宗(しげむね)・牧野親成(ちかなり)と続く。

近世の古地図によると東から堀川屋敷・上屋敷・千本屋敷と並び、敷地は二条城北辺全体におよんでいる。

このように洛中洛外図左隻の中央に位置する二条城、及び所司代屋敷などは、近世京都を構成した中心的存在であった。

御所

目を転じて屏風絵の右隻を見てみよう。油小路付近から東方を眺めると、こちら側には御所と祇園祭りの山鉾巡行(やまぼこじゅんこう)、そして東山大仏方広寺が中心景観として描かれている。

画面左側に大きく見えるのが御所と公家屋敷である。

紫宸殿(ししんでん)の前では舞楽が演じられ、これを鑑賞する女官らの姿もみえる。 周囲の公家邸門前では公家たちが蹴鞠(けまり)に興じている。

信長の上洛時に「辺土の民屋」と酷評された御所は、朝廷権威を支配体制の重要な構成要素に位置付けた織豊・徳川権力によって何度も修築・拡張された。 |

図70 京都御所紫宸殿

|

主なものをあげてみると、まず慶長十六(一六一一)年から十九年にかけて、家康は北側を中心に大幅に敷地を拡張して新造した。

その後、宝永五(一七〇八)年の大火後の造営に際しては、烏丸(からすまる)以東、丸太町以北の町屋が二条川東などに移転させられ、現在の京都御苑区域が確保された。

さらに天明八(一七八八)年大火後の建替えでは、老中松平定信が裏松光世(うらまつみつよ)の「大内裏図考証」にもとづいて承明門・清涼殿(せいりょうでん)・紫宸殿などを平安期の形で復元している。

こうした御所の中で、江戸幕府開幕時の後陽成天皇から幕末の孝明天皇まで、将軍数と同じく一五代に及ぶ天皇が代を重ねていた。

内裏や院御所(いんのごしょ)を囲む形で、その外側には公家や宮家・門跡(もんぜき)の里坊が軒を並べた。

中心をなす公家は、文禄・慶長年間(一五九二~一六一五)を境に旧家と新家に区分されるが、一三〇家余の約半数が近世に入ってから生まれた新家公家であった。

一面で近世は公家社会の増殖時代であった。

彼らは上は一〇〇〇石・二〇〇〇石を領有する摂家(せつけ)から下は三〇石三人扶持の下級公家まで何段階かの家格に区分されながら、天皇に仕え、禁裏(きんり)守衛番を勤め、また家業精励を仕事とした。

公家の中には、この他に多数の地下官人(じげかんじん)たちがいた。

彼らは朝廷行事などの実務を担当し、また公家の家政を担う役割をもつ人々で、江戸時代後期の史料では七〇〇人を越える人数にのぼっている。

中心は天皇の詔書や奏事(そうじ)などを作成する外記(げき)方や、太政官の官務を担う官方、詔勅(しょうちょく)の伝達や儀式・行事の執行を行う蔵人方の官人で、他に検非違使・随身(ずいじん)・内膳司(ないぜんし)・楽人や、親王家・門跡・公家の諸太夫・坊官などもいた。

彼らは昇殿の資格はないものの四位~七位の位をもっており、このうち下級の官人の中には町人と二重身分の者も少なくなかった(高埜利彦『江戸幕府と朝廷』山川出版社、二〇〇一年、など)。

祇園祭りと方広寺

右隻の中央部に祇園祭りの山鉾巡行が描かれている。祇園祭りは、応仁の乱で一時途絶したものの明応九(一五〇〇)年に復活、以後、京都下京の町衆の祭りとして歴史を重ねていた。

画面には四条通から松原通あたりまでにたくさんの山鉾が描かれる。

いま室町通を下がり四条通に差し掛っているのは菊水鉾(きくすいぼこ)であろうか。

洛中の外れや洛外には、北に今宮(いまみや)神社や上御霊(かみごりょう)・下(しも)御霊神社、南東部には伏見稲荷神社、また西部には北野神社・松尾大社と、多数の神社群が存在し、それぞれに氏子圈を形成していた。

なかでも北は二条、南は五条、西は大宮から七本松通あたりを氏子圈とする祇園社は、その祭りを下京の町衆が中心となって担うという点で、京都の町人世界のシンボルともいうべきものである。

近世には祇園祭りは、氏子圈に属する町々の負担する地之口米(じのくちまい)制度によって運営されていた。

この制度は、山鉾別に特定の町々を分属させ、地之口と呼ぶ米銭を山鉾町に納入させて、巡行財政を支援する仕組みであった(祇園祭編纂委員会ほか『祇園祭』筑庠書房、一九七六年)。

ところで、口絵の洛中洛外図において、祭りの本体である神輿行列が、左隻の二条城前に描かれていることは、近世京都の構図を考えるうえで興味深い。

後水尾天皇の二条城行幸行列が二条城前パレードの定番となる以前は、この場面にはおもに将軍の参内行列、南蛮人の行列が描かれたが、それと共にこのように祇園祭神輿の行列も登場するのである。

神輿の神泉苑(しんせんえん、二条城南方)への巡行は祇園祭りに本来的なものだが、二条城前通行は、明らかに徳川の権威への町衆の統合を象徴化したものであろう。

換言すれば、京都町衆の統合が、朝幕関係や国際関係と並ぶ政治課題であったと広く認識されていたといえよう。

二条城・御所と共に祇園祭り(=京都町衆)もまた近世京都を構成する重要要素であった(水本邦彦「洛中洛外図のなかの京都」『新しい歴史学のために』二二九、一九九八年)。

右隻の右上、東山山麓に一きわ大きく描かれた建物は、近世京都にとって忘れがたい「秀吉の京都」の残影である。 |

図71 祇園社(八坂神社)

図72 神泉苑

|

「徳川の京都」に先立って行われた豊臣秀吉による京都改造は、洛中を囲む御土居(おどい、室町時代の応仁の乱で破壊された京の都の防御施設)の建設にはじまり、一町四方の区画の縦割り化、寺町・公家町の造成を介した身分別居住域の設定など、多方面に及んだが、新たな建物の造営としては大内裏跡の聚楽第(じゅらくだい)と東山大仏があった。

屏風絵に見える巨大建造物は、その大仏殿である。

秀吉の発願によって建立された東山大仏(方広寺)は、大坂の陣の発端となった鐘銘事件で著名だが、その後江戸時代を通じて東山に放置され、「秀吉の京都」を偲ぶ観光名所として賑わった。この屏風絵制作時の大仏殿は豊臣秀頼によって再建されたもので、なかには金銅の大仏が鎮座しているはずである。

信長の入京を契機とし、秀吉による大改造をへて再編された京都は、このように、東山大仏を秀吉の京都のモニュメントとしながら、

①幕府権力の橋頭堡としての二条城、

②幕府に編成された権威としての天皇・公家衆、

③中世町衆の伝統を引く町人世界の三本柱を基軸として展開していった。

近世洛中洛外図は、そうした近世京都の姿を描いた投影図とみることができる。

2 京都の商工業 top

国際都市京都

平安京以来、全国の商工業の中心でもあった京都は、江戸時代に入ってもその地位を維持しつづけた。

十七世紀前期に著された俳論書『毛吹草』(松江重頼編)は、当時の日本各地の産物を知ることのできる史料としても著名だが、そこに書き上げられた一八〇〇ほどの名産のうちの約五分の一が京都洛中・洛外での生産物であった。

その内容は大別すると医療品、衣料織物関係、武具や美術工芸品、日用雑貨、食料品などに分類される。

医療品では屠蘇白散(とそびゃくさん)・半井(なからい)竜脳丸など一四種があげられ、特に二条薬種については「諸国より集まるを、この所にて繕(つくろ)い出す」と記して、原料の全国からの集中と製造の様子を書き留めている。

衣料織物関係では絹織物が中心で、西陣選糸・厚板物・金襴・唐織・紋紗・絹縮・色糸・絹糸など。

他に、新在家羽二重(はぶたえ)・小川織帯・三条袈裟・綾小路木綿足袋など品目は枚挙にいとまがない。

これに対応した染色も発達し、紺染(こんぞめ)・梅染・茶染・憲法染・立売縊(くし)染物など多数あった。

武具では鞍鐙(くらあぶみ)・鍔(つば)・具足・刀・鎗長刀柄・糸鞦(いとむち)・柄巻(えまき)などがあり、関連した金属工業も発達していた。

美術工芸・雑貨関係では、扇子・紙類・障子・屏風・表具・茶道具などこれも無数で、珍しい物としては南蛮酒もみえる。

こうした全国に隔絶する商工業都市としての京都の地位は、広く東南アジアからの輸入品を原料としたことによっていた。

鎖国直前における中国産生糸(白糸)の輸入総量は三、四十万斤にのぼり、またシャム産鹿皮二、三十万枚、鮫(さめ)皮一〇万枚、蘇木・黒漆もそれぞれ数万~数十万斤と記録されるが、その多くが京都に集められ、この地の手工業製品の原料となったのである(朝尾直弘「十七世紀における産業構造の特質」『日本史研究』五六、一九六一年)。

なお、先の『毛吹草』は洛外の山城地域については、油・酒・麹(こうじ)・醤油などの醸造業と山城米をはじめとする農産物をあげ、この地が都市京都に向けての食料品供給地域であったことを示している。

他方、山陰道に含まれる丹波・丹後については、繊維関係では綿・和知糸(わちいと)・撰糸(せんじ)・紬(つむぎ)・前垂(まえだれ)・蚊帳など、また武具として鎚(やり)・刀ノミガキ・鞘木(さやぎ)・矢根(やのね)などが特産であった。

ところで、こうした京都の東アジアに広がる貿易活動は統一権力と結びついた多数の豪商たちを輩出した。

中でも京都出身の茶屋四郎次郎や角倉了以(かくくらのりょうい)・素庵(そあん)父子らの活動は目覚ましいものであった。もと三河の出身とされる茶屋家は、統一政権との接触や朱印船貿易を通じて富を得、角倉や金座後藤と並ぶ京都三長者にまで成長した。

家康に近侍して軍事品や情報収集に当った初代清延、京都の都市行政や畿内商工業支配に関与した二代清忠のあと、三代清次は長崎奉行の下で貿易管理に当たると共に、交趾(コーチ)などとの朱印船貿易に従事した。

嵯峨の土倉として名高かった角倉は了以の時代に家康との関係を深め、慶長八(一六〇三)年の安南への渡航を初めとして、あわせて一八回にのぼる朱印船派遣を行った。

また彼は高瀬川・大堰川・富士川・天龍川の開削や、禁裏・方広寺造営の材木輸送にも携わった。

子の素庵も家康の命を受け、朱印船貿易や鉱山開発に従事している。

茶屋・角倉などの豪商たちは、彼らのもつ商業や上木技術に関するすぐれた能力を政権と結びつけることによって、大きくのしあかっていったのである。

織豊~徳川初期の京都は、こうした豪商たちの活躍に主導された東南アジアとの商工業のネットワークをもつ国際手工業都市であった。

内国産業都市へ

江戸幕府による鎖国政策によって、その後国際関係は管理・縮小の方向に向かい、その中で京都も国際都市から国内市場の中心へと性格転換をとげていった。

『毛吹草』から五〇年ほどをへた元禄二(一六八九)年刊行の『京羽二重織留』は、国内産業都市として賑わいを見せ、元禄文化の担い手ともなった京都商工業の様子を詳しく記す史料である。

中心的担い手は、絹織物(呉服)や手工業品など京都生産の物資を全国各地に送り込む諸国買物問屋や、各地で生産された特産品や原料を京都で荷受けする諸国売物問屋たちである。

丹波問屋や、近江並北国問屋、大坂呉服問屋などの国間屋・都市問屋も多数存在した。

このうち諸国買物問屋は三条通や室町通に多く集まり、諸国売物問屋は東洞院(ひがしのとういん)御池付近に集中して店を構えていた。 また、諸大名の呉服御用を勤める用達(ようたし)商人も、堀川通~室町通の中立売(なかだちうり)・下立売付近を集住地とした。

この間、商業活動を担う商人たちにも幾多の浮沈があり、冒険的・投機的商人はしだいに没落し、節倹と勤勉をモットーとして、勃興しつつある庶民経済に立脚した商人たちが主流となっていった。

享保十三(一七二八)年に三井高房(みついたかふさ)が著した『町人考見録』は十七世紀に没落した多数の商家の事例を紹介している。

大名への貸し金焦げ付きによる没落、奢りによる没落、投機的事業の失敗など。筆者の三井高房自身が新しい型の商人の典型だった。 伊勢松坂出身の三井家は延宝元(一六七三)年に京都と江戸に呉服店を設け、現銀掛け値なしの薄利多売商法を始めた。

その後、両都市に両替店も開業し商家制度も整備した。

この時期、京都に本拠をおいた近江商人の白木屋なども江戸店を設け、販路を広げながら発展していった。

元禄四(一六九一)年に、長崎オランダ商館長の江戸参府に随行して京都見物をしたドイツ人医師ケンペルは、このころの京都の様子を日記に書き留めている。ここに描かれた京都は国内市場の中心として活況を呈する姿である。

町の通りはかなり狭いが、東西と南北に一直線に通じている。その道路の長さは、たくさんの人間の雑踏と、そのために起こる塵のために見通すことができない。

(中略)京はいわば日本における工芸や手工業や商業の中心地である。

何かを売ったり、あるいは作ったりしていない家は、ほとんど見当らない。

銅を精錬する人、貨幣を鋳造する人、書籍の印刷を業とする人、金糸や銀糸で高価な花模様の反物(たんもの)を織る人、非常に貴重な伝統の染色術を行う人、精巧な彫刻をする人、楽器を作る人、絵画を描く人、漆塗りの箱や家具を作る人、黄金やその他の金属を使って非常に念入りな仕事をする人、ことに最上の銅板を鍛え、それで大変見事な刀やその外の武具を作る人々がある。

(中略)旅行者はだれもが自分か他人のために何かを買い込み、それを持って立ち去っていく。 |

中後期の京都経済

永らく追随を許さない技術水準と経済・文化的求心力を誇った京都も、元禄期をピークとして陰りが見え始めた。

首都としての成長著しい江戸や、西回り航路をてこに「天下の台所」の地位を確立した大坂に押されて、三都の中での地位を下げる一方、地方産業の進展に伴い京都の特産品大競合する製品が大量に出廻り始めたのである。

京都の伝統産業西陣織の盛衰は、この期の京都を象徴するものである。

応仁の乱に際しての西陣の地に花開いた西陣織は十六、七世紀を通じて隆盛を極めた。明人の技術に接した西陣の織手が工夫を凝らして織りだした紋織や金襴・唐織の技法は、江戸幕府の保護も得て元禄年間には頂点に達していた。

この西陣織に陰りが出始めたのは、直接的には享保十五(一七三〇)年の大火災によるが、大きくは西陣の技術を持ち帰った丹後や近江長浜・上野桐生など競争相手の出現によるものである。

新機業地の産品は西陣並みの技術にしてかつ安価であり、こうした地方絹の京都や江戸市場への参入は、西陣機業と京都呉服商人にとって大打撃であった。

このような悪条件の出現の中で、西陣機業は、井筒屋瀬平が綴錦を制作するなど得意分野の伸張と、綾・紋織・竜紋など流行織物への進出などによって対抗している。

他方、本山詣・寺社巡りなどの京都観光と結びついて、新産業の創出も見られた。

天保十三(一八四二)年刊行の『商人買物独案内』は、三条通や寺町通、東西本願寺付近に多数の仏具所・仏具仕入問屋が集中すると記す。

京仏具は江戸時代後期には京都を代表する産品の一つに成長していた。

このほか、京白粉・京菓子・京人形・京袋物・京焼など、伝統的な手工業技術を背景とした、観光客相手の多種類の京物の創出は、相対的な後退を見せる京都産業が知恵を絞って開拓した新天地であった。

江戸時代の中後期、京都は苦戦を重ねながらも、従来の伝統の革新や新産業の創出を通じて活路を切り開いていく。

3 舟と牛車、近郊農村 top

高瀬舟

近世京都の物流は、高瀬川や保津川の舟運や、牛車(うしぐるま)や馬背を使った陸運によって担われていた。

近世京都の舟運の中心は、伏見-京都を結んだ高瀬舟の活躍である。

二条樵木(こりき)町付近で鴨川の流水を引き、いったん東九条村付近で鴨川と交差したのち、竹田村をへて伏見に至る。

川幅は約七メートル、全長約一〇キロに及ぶ運河である。この運河の開削者は、先にも触れた嵯峨の豪商角倉了以・素庵父子であった。

角倉氏は慶長十四(一六〇九)年に、方広寺大仏殿の再建事業に際して伏見城下に集められた資材の運送を命じられ、鴨川を遡航しての輸送作業を行ったが、この後恒久的な運河の開削を企図し、同十六年幕府に願って高瀬川の開疏に着手したのである。

江戸時代中期の史料によれば、営業を認可された舟数は一八八隻、舟の全長は七間、幅六尺六寸五分で、登り舟は一隻に一五石積み、下り舟は七石五斗積みであった(『京都御役所向大概覚書』)。

高瀬川の開通によって川筋には次々と新しい町が作られた。

樵木町(木屋町)は、開通から十七世紀の中頃までに鴨川原の砂地に盛土をしてできた町で、木材や薪炭・米問屋、醤油屋などが軒を並べた。

備前島町は備前国出身の船頭たちの集住地であり、また、先斗(ぼんと)町は寛文十(一六七〇)年の鴨川護岸工事ののちに町場化し、船頭たちの遊び場として発展した。このほか沿岸には荷揚げ場として内浜・菊浜・富浜など多数の船着場が作られ賑わいをみせた。

この運河によってその後の繁栄の基礎を作ったのが伏見である。

高瀬川・淀川を通じて運ばれた物資の集散地としての伏見舟着き場は、高瀬舟をはじめ、過書(かしょ)舟・伏見舟・淀舟でごった返していた。

明治初年の調査によれば、伏見への搬入荷物の品目としては、塩、米・雑穀、炭、醤油、青物、干鰯(ほしか)、薪、材木、板類、灰類、砂糖など、食料・調味料関係及び林産物加工品が上位を占めた。

また搬出貨物としては、扇子・扇子骨、団扇(うちわ)をはじめとする京都の手工業品や、竹・茶・菜油など京都近郊農村の産物があげられている。

搬出品の一位を占める飛脚荷の中身は呉服類であろう。

保津川舟運

高瀬川の高瀬舟が伏見・大坂方面と京都を結んだのに対して、丹波地方と京都を繋いだのが保津川(嵯峨川・大堰川・桂川)の高瀬舟である。

前節で紹介したように、筏(いかだ)による保津川水運は前代以来盛んであったが、近世初頭の慶長十一(一六○六)年に、角倉氏によって嵯峨-殿田(とのだ)間の開削工事が行われ舟運が可能となった。

こちらは江戸時代中期には七九隻が就航を許可されており、長さ七間~六間六尺、幅五尺八寸~四尺九寸の高瀬舟や、その半分ほどの大きさの猟舟が丹波産の薪や林産物の輸送にあだった。

ただし、この河川においては四月~八月の間、保津より川上、嵯峨より川下では農業用水として活用されたため、この区間での就航は行えなかった。 |

図73 保津川

|

この保津川では、前代に引き続き筏利用による材木の搬送も盛んで、丹波薪の輸送をめぐる紛争も生じた。

元禄九(一六九六)年、嵯峨の高瀬舟人中は「丹波国より大井川筋へ商人材木流し出し候筏に、高瀬舟積み来たり候黒木・薪木など大分積み乗せ候で、舟の荷物減少仕(つかまつ)り(中略)私ども渇命に及び申すべく候」と訴えている。

高瀬舟や筏で運ばれた林産物は嵯峨・梅津・桂の三ヵ所の材木屋に集荷されたのち、京都市中一五ヵ所の材木屋に売り捌かれた。

江戸時代初め嵯峨に一六軒、梅津六軒、桂一一軒の材木屋があり、享保十九(一七三四)年には株仲間として公認されている。

牛車

陸上運輸の中心は、牛車による輸送であった。

京都付近にあっては、車稼ぎの者たちは京組・伏見組などのグループを作り、また、それぞれに稼ぎのエリアをもちながら活動していた。

中心となる京車は、大きく三条組・四条組・九条村の三組からなり、江戸中期には全体で牛数一六九疋、車数九三輛、牛持ち人数六六人を擁していた。

この京車のエリアは洛中洛外全域に及び、西は嵯峨、東は大津、南は伏見・鳥羽筋・六地蔵、北は鷹ヶ峰・車坂・高野辺、その他近国何方へも参るとしている。

他に三条組の組下として牛四五疋・車四五輛を持ち、淀・大津を稼ぎ場とする下嵯峨車(本辻・鍛冶力森・八軒・山本・川端)があった。

京車に対して鳥羽を中心とするグループと伏見を拠点とするグループがあった。

東寺・上鳥羽・塔森(とうのもり)・久我(こが)村・下島羽村・横大路村からなる鳥羽グループは、二九一疋・二九一輛を擁し、また伏見組は二七六疋ほどの牛を抱えていた。

このうち鳥羽ブルーフは大津・伏見の荷物は扱えず、また伏見組は鳥羽には入れないという制約があった。

牛車が頻繁に往来する街道の中には、車道と歩道を分けたところや、また牛車通行の便宜のために石畳を敷いた街道もあった。

伏見から竹田をへて京都に至る竹田街道は、舟運の高瀬舟と平行した、京都-伏見間の物流の大動脈であったが、この街道は牛車専用の車道が作られていた。

『拾遺都(みやこ)名所図会』(天明七〔一七八七〕年)は、竹田付近を描いた挿し絵に車道を行く牛車二輛を配し、

「竹田街道を通ふ車牛ハ、日毎(ひごと)に伏見より都へ貨物を積み登る也、炎暑には、夜を日にかへて牽(ひ)き通ふハ、牛の疲れざる要意にして、牛を飼ふのならひなりとそ」とその活況を記している。 |

図74 竹田付近を描いた挿し絵

(『拾遺都名所図会』より)

|

また、幕末に描かれた『淀川両岸一覧』にも、「竹田街道・安楽寿院(あんらくじゅいん)」や「柳茶屋・車道」の場面に明瞭に車道が示され、また後者の挿し絵には牛車を歌った句も添えられている。

沓作る車の上や風薫る 衆雪 掃きおろす牛の背中の落葉かな 如行

車石

大津と京都を結んだ東海道にもまた、牛車のための車道が作られていた(以下、樋爪修「京津間の車石敷設工事」『大津市歴史博物館研究紀要』一、一九九三年)。

この京津間は日岡(ひのおか)峠・逢坂峠と二つの難所をもつことから、江戸時代を通じて、宝永三(一七〇六)~四年及び享保二十一(一七三六)年の日岡峠の改修、文化元(一八〇四)~二年にかけての各所敷石の敷設、慶応元(一八六五)~二年の逢坂峠掘り下げ・日岡峠迂回路開削など、何回かの道路工事が行われている。

このうち、享保年回の工事は僧侶の木食養阿(もくじききょうあ)の尽力によるものであった。

養阿は享保十九年、京都町奉行所に次のような口上書(こうじょうしょ)を提出して改修工事の許可を得ている。

三条山科領日岡峠車道、近年殊(こと)の外(ほか)損じ、荷車牛大分苦痛仕(つかまつ)り不便と存じ奉り候、

これによって坂中にては上荷を取り減じ、牛追いこれを運び候えども、雨天などの節、水高く牛の四足相つかり歩行たやすく成りがたく、その苦しみ堪え難く相見え申し候、

これによって拙僧年来の志願御座候間(あいだ)、ご赦免を蒙(こうむ)り一鉢の施入を以て、右車道を普請(ふしん)仕り、何卒(なにとぞ)牛馬の苦痛を軽しめ候様に仕りたく、あらあら村方も承合い申候 |

文化年間の工事では、街道のほぼ全域にわたって車石が敷設された点で画期的なものであった。

この時の工事は京都町奉行が指褌を取り、京都代官・大津代官・大津町代・京都雑色(ぞうしき)や沿道村々村役人を編成して進められた。

ちなみに四宮付近でみてみると、人馬の通行する往還道には五尺、牛車道には二間幅が充てられ、幅二尺の車石が二列に線路のように敷き詰められた。

普請に必要な土砂は鴨川をはじめ、白川・音羽川・安祥(あんしょう)寺川などから採取され、敷石に用いる大石は近江国滋賀郡の木戸村から切り出された。

米輸送

ところで、この京都と大津を結ぶ街道は、北陸米を搬入する道路として、京都にとって重要な路線であった。 幕末嘉永年間の統計によれば、表2に示したように、年間四〇~五〇万俵の北陸米が運ばれている。

このうち牛車による輸送二輛九俵積み)が三九~四四%、牛馬の背負い(一疋に二~三俵)が五二~五八%、そして人間の背による運搬(一人一俵)が三~六%であった。 |

|

月によってばらつきはあるが、年間を平均すると毎日六〇~一〇〇輛の牛車、二五〇~三三〇疋前後の牛馬、四〇~八〇人程度の背負いが、大津から京都に向けて米穀輸送を行ったことになる。

なお、牛馬の背に二~三俵を付け米輸送を行うのは山科や北山村々の者たちで、大津人馬会所に鞍銀を払って運送を許されていた。

同一路線を異なる手段の運搬人が競合していたことに伴い、何度か紛争も生じた。

宝永元(一七〇四)年には、京都-大津間の荷物を運んだ伏見車を大津人馬会所が阻止して紛争となり、京都町奉行所の裁判によって、俵物六分は大津馬借(ばしゃく)、四分は京都・伏見車と定められた。

また安永八(一七七九)~天明元(一七八一)年にかけては、一俵背負いの稼ぎ人が問題となった。

大津人馬会所と京都車屋が大津代官宛に営業妨害を訴えたのである。

この稼ぎ人は毎年冬期に加賀・越前・丹後・但馬から米踏み稼ぎに到来した者たちで、春まで逗留して米運びを行っていたのである。

この争論の結果、稼ぎ人の数を制限し、彼らから口銭を徴収して人馬会所の補助とすることになった。

京野菜と近郊農村

ところで、都市京都は平安京造営以来、様々な関わりを近郊農村との間で結んできたが、近世においてもその関係は密接であった。

豊臣秀吉が築造した御土居によって洛中=町、洛外=村の区分がなされたが、京都町奉行管轄の洛中にあっても、そのすべてが都市化されたわけではなく、農業社会として展開した地域も随所にあった。

西部の西ノ京村・壬生(みぶ)村・中堂寺(ちゅうどうじ)村、北部の北小山村などがそれで、これら村々は近隣の村々と共に「御土居組十二ヵ村」とか「御上居内組八ヵ村」「御土居内組七ヵ村」などと呼ばれ、近世都市京都の外延部を構成した。

これら洛中洛外の境界領域を含め、近郊農村は都市住民相手の農業を特色とし、とりわけ蔬菜の栽培が活発であった。地名の付いた蔬菜をあげてみよう。

鹿ヶ谷南瓜(かぼちゃ)・聖護院大根・聖護院蕪菁(かぶら)・聖護院胡瓜(うり)・吉田大根・南禅寺大根・田中唐辛子・山科茄子・賀茂茄子・堀川牛蒡(ごぼう)・衆楽牛蒡・衆楽蕪菁・壬生菜(みぶな)・中堂寺大根・九条葱(ねぎ)・大亀谷大根・桂瓜・桃山大根

このうち壬生菜や聖護院大根、また鳥羽付近で有名であった甜瓜(まくわうり)などは、京名物として名所記の挿絵にも取上げられている。

たとえば、『拾遺都名所図会』は壬生隼社(みぶはやぶさのやしろ)の挿絵に、壬生菜の収穫の様子を大きく描き、次のような注釈を加える。 |

図75 鳥羽の甜瓜(まくわうり)

(『拾遺都名所図会』より)

|

| 水菜は京の名産なり、殊に洛西壬生の地は美味にして、株小さく茎の筋細く多くあり、故に千筋蝉菜などいう、一説に水菜にあらず、壬生菜なりとぞ、畑より引いて土ながら桐などの箱に入れ、かたく封じて二十日三十日の遠路へ遣わし、これを開き水をそそげば、青み出てまた元のごとし、これ風土の奇なるべし |

また、鳥羽の甜瓜についても、その収穫の様子を活写し、合わせて芭蕉の句「初真桑瓜 竪にやわらん 輪にやせん」を添えている。

壬生菜収穫の図には、これを興味深く眺める旅人の姿も見え、京野菜が観光客にも著名であったことをうかがわせる。

こうした近郊農村で栽培された京野菜は、市中三ヵ所の問屋市場(五条問屋町・中堂寺・不動堂)に集荷されて小売商人や行商人に販売されていった。

これら問屋市場は天正年間(一五七三~九二)以来の伝統をもつ市場であったが、十七世紀中頃になると、近郊農民が直接売買に携わる立売りの市場が椹木(さわらぎ)町西洞院付近(上の店)と錦小路(錦の店)に出現し、活況を呈した。

明和九(一七七二)年に、問屋市場保護の観点から、京都町奉行所が「錦の店」の閉鎖を決めると、直売り百姓たちは激しい訴願運動を展開した。

| 私ども村々の儀は、稲作候ばかりの百姓とは違い、青物第一に作り立て、これを売捌き御年貢米納に仕立て候 |

壬生・中堂寺・西九条・東寺廻り・上鳥羽・西七条・西塩小路村庄屋衆のこうした嘆願が奏を効し、立売り市場は再開の許可をえることになった。

屎尿争論

京郊の村々は、京中住民の下肥(しもごえ)利用を通じても、京都の町々と深い関係にあった。

正徳五(一七一五)年の調査で、三〇万を越える大都市となった京都における住民の日々の排泄物は、近郊農村にとって貴重な肥料源であり江戸時代中期には京都近郊のみならず遠く摂津・河内農村にまで販売されるようになっていた。

こうしたなかで享保八(一七三二)年、京都近郊の一五二ヵ村から、京都町奉行所に対して庄屋衆連判の訴状が提出されるという大運動が生じた。

他国への販売の結果、下肥値段が高騰し山城農村では農業活動に支障をきたすようになっている、どうか高瀬舟などを使っての他国への下肥販売を禁止するように取計らって欲しいという願いである。

この訴えは町奉行所に受入れられ、

①屎尿売買の専業問屋を構成する「尿屋」を二二軒、「買子」を八〇人と定め、鑑札を渡す、

②牛馬歩行の荷物は自由とするが、下三栖(しもみす)村から下流への積み越しは禁止する、

③一五二ヵ村は、洛中の寺社・町方の屎尿がいっぱいにならないように、確実に汲取りに瑁ること、といった仰付けがなされた。 |

図76 汲取りの責任区域

|

そこで一五二ヵ村の代表たちは相談の上、

①洛中を四区分して汲取り責任区を設定して、町方に支障がないようにする、

②この区画にかかわらず百姓の汲取りは入り込みとする、

③屎尿汲取りの情報交換をするため、毎月十日に神泉苑(しんせんえん)にて寄合いを行う、などの申合わせを行っている。

この時設定された責任区域は、図76に示したように、まず洛中を二条通で南北に二分し、ついで北部分け新町通で、また南半分は柳馬場通でそれぞれ東西に二分し、それらを洛外農村に割り振ったものであった。

なお、先の申合わせの中には、百姓相応の格好をすること、町方にて喧嘩口論はいうまでもなく、がさつがましい行動は慎むことなども取り決められている。

このように、近郊農村は、肥料問題を通じても洛中町々と密接な関係にあった。

近世都市京都は、広く全国に繋がる一方、近隣農村との濃密な関係をもちつつ展開していた。

六 近代京都の「道」 top

1 京都府の誕生

近代社会の「道」

前近代社会の「街道」は文字どおり道路が中心である。

試みに『広辞苑』で「街道」の項をみると、「各都市間を結ぶ主要道路。江戸時代は江戸から各地に通じた五街道の他に、脇往還(わきおうかん)などがあった」と解説されている。

また、「海道」の項では「①海辺の道。また、海路。②諸国に通ずる主要な道路。街道。③東海道をいう」とも記されている。

さらに「どう」(道)の項では「①通りみち」の他に、「⑥行政上の区画」という解説もあり、「律令制下、畿内を中心とし、京都から通ずる道路によって全国を大別した呼称。

東海道・東山道の類」、そして近代の「普通地方公共団体の一。また、北海道の略称」と記されてもいる。

いずれにせよ、「街道」という言葉から私たちがまず思い浮かべるのは道路であり、また、「海路」や河川による人や物が行き交うルートである。

近代社会に入っても「街道」という言葉は依然として使われ、道路をさすことが多い。

また、海や河川が人や物の行き交うルートとして大きな意義をもっていることに変りはない。

しかし、近代社会には鉄道や電車などの新たな「道」や、航空機による「空路」まで生まれてくる。

道路や河川や海を利用するとしても、そこで用いられる交通手段は大きな変化を遂げるから、同じ道路でも拡幅されたり、現代では高速道路も生まれる。

さらに、人や物だけでなく情報交換のルートまで視野に入れると、前代とは比較にならない郵便制度の整備から新聞・雑誌などの大量発行、電信・電話、そして現代のインターネット世界にまで広がり、多様化する。

だから、たとえ京都の近代の「道」にかぎっても、わずかな紙数では、これらのうちのほんのわずかについて語るほかない。

しかも、どれをとってみても大規模な資本や新しい技術を必要とするから、前代以上に国家や行政機関がその開発主体となる比重が飛躍的に増大する。

そこで、まず、京都府域の特徴や行政区としての「京都府」の成立を概観することから話をはじめよう。

「京都府域」

現在の京都府の全図を広げてみてほしい。

一目でわかるとおり、京都府は、近畿地方の中央部から北部の日本海にいたる地域で、北は福井県に、東は滋賀・三重県に、西は兵庫県に、南は大阪府・奈良県に接している。

総面積は四六一二・八〇平方キロで、日本全土の約一・二%、四七都道府県中三十一番目の広さである(京都府『京都府のすがた』二〇〇一年版)。

地形は、北西-南東に長くのび、タツノオトシゴのような形をしている。

この形の北東-南西方向の短い軸の距離が約五〇キロであるのに対して、丹後半島の熊野郡久美浜(くみはま)町北西端から相楽(そうらく)郡南山城村南東端にいたる北西-南東方向の長い軸の距離は、その三倍の約一五〇キロである。

そして、この長い軸は、偶然、ほぼ正確に南東の方位と一致している。

しかも、これまた偶然だが、この軸のちょうど半分、七五キロという中間地点にある船井郡日吉町胡麻の小さな盆地の中に、北の若狭湾に流れ込む由良川水系と南の大阪湾に流れ込む大堰川水系(淀川水系の一つ)とを分ける谷中分水界がある。

そして、この胡麻の分水界の南西側にのびる丹波町と園部町との境にあたる稜線と、北東側にのびておおよそ日吉町・京北町と美山町との境にあたる稜線とが、京都府域をほぼ同じくらいの面積に二分している。

この地域はいわば京都府の「棟」である(『角川日本地名大辞典』26上巻、角川書店、一九七七年)。

この分水界をはさんで南北両側に広がる京都府域中央部の山地が丹波高地(丹波山地)である。

このような地形上の特徴と関連して、一般に京都府域の気候上の特徴も丹波高地を境に、北部の日本海気候区と南部の瀬戸内海気候区とに二分されている。

ちなみに、京都府北部の天気予報は舞鶴海洋気象台、南部は京都地方気象台の観測資料を基本として出されているし、年間の気象データもこの二つの気象台のデータに区分して整理されている。

京都府の誕生

ところで、明治四(一八七一)年の廃藩置県(はいはんちけん)によって置かれた京都府は現在のようなものではなかった。

同年七月十四日の廃藩置県では、全国で三府三〇二県が成立したが、最初の京都府は、明治維新と共に出発した山城国の京都裁判所が改称した京都府のみで、十一月二十二日の府県統合でようやく淀・亀岡・綾部・山家(やまが)・園部の諸県(旧藩)を統合して京都府とされたにとどまっていた。つまり何鹿(いかるが)郡以南、山城国までが明治四年末頃の京都府だった。

これに対して、福知山・宮津・舞鶴・峰山(みねやま)の諸県(旧藩)や、府中裁判所から出発した久美浜県など、現在の京都府北部を構成する地域は、但馬(たじま)国の他の諸県(出石・村岡‘豊岡)や丹波国の篠山・柏原(かいばら)と共に、「豊岡県」をつくっていた。

この豊岡県が廃止されたのは、一八七六(明治九)年の再度の府県統合によってであった。

この府県統合で全国は三府三五県にまで統合されたが、その際、丹後国と丹波国の福知山(天田(あまだ)郡)とが京都府に統合され、他方、但馬国と丹波国の他の二県(篠山・柏原、郡でいえば氷上・多紀の二郡)とは、新たに兵庫県の北部を構成することになり、京都府も兵庫県も、府や県全体が典型的ないわゆる「裏日本」とはならない地域特性をもった。

この丹後国京都府・但馬国兵庫県編入について、当時内務省地租改正局五等出仕だった出石(いずし)出身の桜井勉の回想(「児山先生懐旧譚・児山柳井勉翁米寿賀集」)には、おおよそ次のように記されている。

彼は大久保利通内務喞や松方正義三等出仕らに意見を求められて、豊岡県(但馬・丹波・丹後)は因幡・伯耆(ほうき)両国(鳥取県)と共に古来から山陰道に属し、中世には山名氏の領地だったという歴史的背景もあるが、但馬と因幡との間には高い山々があり、起伏が激しく往来は不便である。

他方、因幡(いなば)・伯耆(ほうき)両国と出雲・石見(いわみ)両国(島根県)との間はそうではない。

だから鳥取と島根両県を合体するのがよい。ただし、豊岡県をすべて兵庫県に統合しては面積が大き過ぎるので、飾磨(しかま)県を存続させてそれと豊岡県を合体させてはどうかと述べた。

しかし、大久保は開港場を有する兵庫県の力を貧弱にしてはならないので、再考せよといった。

そこで、桜井は豊岡県の但馬一国と丹波二郡とを兵庫県に、丹後一国を京都府に合体させるという意見を述べ、これに皆の異論がなく決定したと(兵庫県史編纂委員会『兵庫県史史料編』幕末維新二、兵庫県、一九九八年)。

また、豊岡県にあった丹波三郡の中で、天田郡が氷上・多紀の二郡と切り離されて京都府に編入されたのは、天田郡が日本海側の由良川水系に属していたのに対し、氷上・多紀の二郡は太平洋側の加古川・武庫川水系に属していたためであるという(前鵤雅光他『兵庫県の百年』山川出版社、一九八九年)。

こうして現在の京都府と兵庫県とが生まれた。なお、現在の京都府域は、一九五八(昭和三十三)年に南桑田郡樫田村と亀岡市の一部が大阪府(高槻市や東能勢村=現、豊能町)に編入された以後のものであり、がっての南桑田郡は消滅している。

「三たん」

こうして、豊岡県が廃止され、近代行政区として京都府や兵庫県が生まれたが、この区分がその後常に安定していたわけでもなければ、丹後・丹波地域と但馬地域との関係が必ずしも疎遠になったというわけでもない。

また、京都府と隣接府県との関係は、いっそう深くなってもいく。

その具体的な姿を描くのが本節の主な課題の一つなので、ここでは差し当たって明治期の但馬と丹後・丹波との関係を示す一つの事例にだけふれておく。

丹後与謝郡岩滝出身の小室信夫(こむろしのぶ)や旧宮津藩校礼譲館出身の沢辺正修(さわべせいしゅう)らを中心に宮津で設立された天橋義塾が、自由民権運動に果たした役割はよく知られているとおりだが、彼らは同じ時期に起こりつつあった城崎郡の運動を組織化もしたし、沢辺は丹波・丹後・但馬一帯の宣伝・組織活動を担当した。

そして、一八八一(明治十四)年に、一度廃止されていた鳥取県が島根県から分離して再設置された際、但馬が鳥取県に編入されるという風説が流れて、但馬では激しい反対運動が起こり、それが民権運動の拡大や組織化をいっきょにすすめることにもなった(前掲『兵庫県の百年』)。

これはほんの一例に過ぎないが、現在でもこれらの地域の人々が日常的に「三たん」(丹後・丹波・但馬のことで、「三丹」とも表記されるが、但馬の文字が異なることから平仮名表記が用いられることも多い)という言葉を使うことの中に、この地域のつながりの深さの一端が現れている。

2 近代化と伝統 top

琵琶湖疏水

明治維新で江戸は東京と改められ、新たに日本の首都となった。

京都は千年にわたってもっていた首都的機能を失い、衰退の危機に直面した。

この危機を克服するために、京都府が行った近代的開発政策の中で最も大きな事業だったのが、一八八一(明治十四)年四月に測量に着手し、一八八五年六月に起工した第一次琵琶湖疏水(そすい)建設事業だった。

この事業は、京都と大津との間に水運ルートを開くことを主な目的としたが、水車を動力とした機業や精米の近代化、京都市街地の用水の補給、灌漑用水の確保など、文字どおり多目的な事業だった。

構想は江戸時代からもあったというが、近代の最新技術を使い、莫大な資本を投入して初めて可能になった近代の「水の道」づくりである。

ルートは、滋賀県大津市の三保ヶ崎(現、浜大津の一部)で取水し、長等(ながら)山(標高二八〇メートル、大津市園城寺町の西方にあり西は京都の如意ヶ岳に連なる)をトンネルで抜けて京都府に入り、諸羽トンネルを出て山科盆地の北部の山々の麓を通り、日ノ岡をはじめいくつかのトンネルを抜け、京都東山の蹴上(けあげ)をへて南禅寺船溜に至り、最後は園禅寺町・聖護院町・岡崎町をへて鴨川へ流れ込むまでが幹線で、約一一キロである。

また、蹴上の疏水分水口と南禅寺船溜の間には舟をレールに乗せて急勾配の斜面を引上げるインクライン(五八二メートル)や、蹴土の分水口から南禅寺山内・浄土寺・北白川・下鴨・小山をへて堀川に至る支線も造られ、御所用水への引込みも行われた。

これらの第一期工事は一八九〇(明治二十三)年三月末に完成した。

なお、鴨川合流点から伏見町堀詰まで(かっての伏見城外濠敷地内の伏見インクラインも含む)の「鴨川運河」は、一八九二~九五年の間に、約一五万円弱(すべて市債)をかけて造られた。 大津市の三保ヶ崎からこの伏見までの全長は約二〇キロとなる(図77)。