|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章 付録

Ⅲ章 京街道を辿った人々

一 秦氏の寺とそのネットワーク top

秦(はた)氏の登場

日本列島の各地には、朝鮮半島から渡来してきた人々の痕跡が多数残されている。

とりわけ、古墳時代中期(五世紀)には、朝鮮半島が三国時代の動乱であったことに加え、倭政権や各地の※族たちが新しい技術の導入をはかるという目的もあり、渡来人の移住が促進されていた。

その結果、窯業生産や鍛冶技術、あるいは馬の飼育や乗馬の技術など、様々な分野で新しい技術が四世紀末から五世紀に集中して伝えられたのである。

また調理への竈の使用の普及など、新しい風習の浸透からも朝鮮半島から多数の移住者があったことがうかがわれる。

朝鮮半島に近い北部九州はもちろん、瀬戸内海沿岸や大阪平野・大和盆地などは、土器などの考古学的証拠からも多数の渡来人の存在がうかがわれ、また「風土記」や『新撰姓氏録』などからも、そのことが裏付けられる。

ただし、日本海側の山陰地方や北陸地方などでも渡来人の存在が推測されるように、記録に表れない渡来人も多かったと考えられる。

丹後半島の奈具岡北古墳群で朝鮮半島南部の伽耶地方の陶質土器に酷似する土器が出土しているのも、このような記録に表れない渡来人の痕跡と見なしうる。

さて、文献によるかぎり、秦(はた)氏は漢(あや)氏とならぶ渡来人の一大氏族であると評価できる。

雄略紀には、各地に散在する秦氏が秦大酒公(はたのさけのきみ)のもとに統率されるようになったという伝承を伝えているが、山城の秦氏を中心とするネットワークの形成過程を暗示する史料といえる。

本書Ⅱ章でもふれたように、桂川の両岸には五世紀後半に前方後円墳の築造が降盛になり、首長墳の系譜をたどることができることから、山城の秦氏の勃興、そして葛野大堰(かどのおおぜき)に代表される平野の灌漑、開発事業が進められたとみることができる。

この山城の秦氏を中心とする渡来人のネットワークを、遺跡や遺物から検討してみることにしたい。

図87 広隆寺

広隆寺とその末寺

秦氏の氏寺として名高いのが広隆寺である。 秦河勝(はたのかわかつ)の創建伝承に加え、平安時代前期の再興時にも秦氏が大きな役割を果たしており、讃岐の秦氏出身の僧である道昌の活躍がよく知られている。 |

図88 秦 河勝 |

そして、『広隆寺資材帳』に見られる寺物の寄進者として、たとえば右近衛従七位上秦忌寸(はたのいみき)貞吉(さだきち)のような中央の者以外に、讃岐国大目正六位上秦忌寸安宗や伊予史生正七位下秦忌寸蓑丸(みのまる)らのような国府の在庁官人がいるように、地方の秦氏の一族が仏像をはじめとする寺物の寄進施入を繰返し行っていることが読みとれる。

各地の秦氏にとってそのネットワークの中心的な存在として広隆寺が捉えられていたことがわかる。

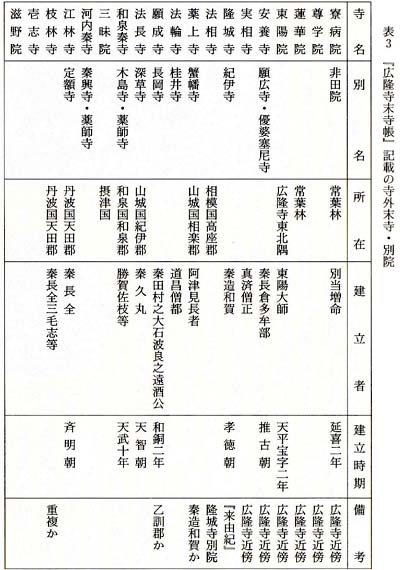

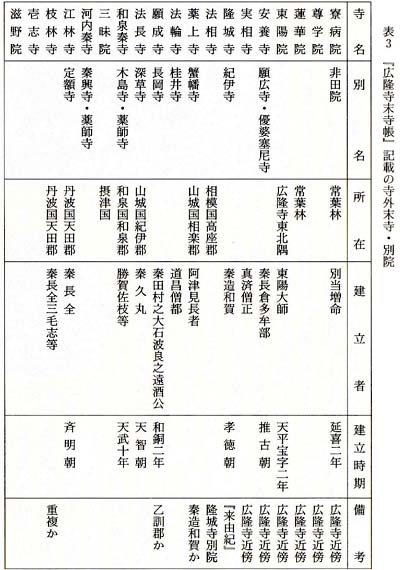

このような広隆寺を中心とするネットワークは『広隆寺末寺帳』に示されるその末寺に最も顕著に表れている。

表3に記したように、広隆寺の末寺とされる寺院には秦氏の一族が建立したものが多く、広隆寺近傍のものを除くと、その創建が七世紀まで遡る古代寺院である場合が多い。

ただし、『広隆寺末寺帳』の成立はかなり新しいものであり、その創建者として表れる人物が他の史料では確認できないことがほとんどであるなど、事実としてそのまま受取ることは困難である。

それにもかかわらず、考古学的な事実からは、山城の紀伊寺・深草寺・蟹幡寺(かにはたでら)など、創建が七世紀後半であることが明らかであり、末寺帳の伝える年代と大きくは齟齬(そご、食い違う)しない。

特に紀伊寺や深草寺の所在する紀伊郡は、葛野(かどの)郡と並んで秦氏の勢力の強い地域であり、欽明紀に出てくる秦大津父(はたのおおつふ)以来の伝統をもっている場所と考えられ、その寺院の創建伝承が一定の事実を示していると解してよいであろう。

つぎに、山城以外の末寺のなかでは、和泉秦寺が秦氏との関係を最も明らかにしやすい。

この寺院は木島寺あるいは薬師寺とも称したと記されることから、和泉国大鳥郡木島郷にあった寺院と考えられ、貝塚市半田に位置する秦廃寺(半田廃寺)に比定されている。 この寺院跡は、地名や伝承から秦氏との関わりが早くから指摘されており、『広隆寺末寺帳』の記載、すなわち建立者の勝賀佐枝も『新撰姓氏録』の和泉諸蕃に秦勝(はたのすぐり)があるので、秦勝賀佐枝であると理解されている。

ただし、天武十(六八一)年という創建年は大和の薬師寺のそれと一致するので、薬師寺という別称から仮託されたものである可能性が高いが、出土瓦から見て、七世紀に創建されたことは確実である。 |

|

そして、中世の段階には末寺関係にあったことが史料からうかがえるが、その背景として七世紀における山城の秦氏と和泉の秦氏との交通があったと理解してよいだろう。

図89 和久寺跡 |

図90 和久寺跡の軒瓦 |

丹波江林寺と和久寺跡

さて、末寺帳には江林寺と呼ばれた寺院が丹波国天田郡にあったことが知られる。

これも他の寺院と同様、七世紀後半に秦氏の一族によって建立されたという伝承が記されている。

また、枝林寺として同様の記事があるのは、おそらく重複であろう。

この寺院は実態が明らかでないが、「広隆寺領丹波国江林寺」と記す文書が、永仁四(一二九六)年二月十日付けと康永二(一三四三)年十月付けであり、中世には確実に存在したことが明らかである。

その創建伝承については、末寺帳の記載を疑う必要もあろうが、末寺帳に記載のされた他の寺院が創建時期については伝承とぼけ一致していたことから、江林寺の建立が七世紀に遡る可能性が高い。

このような点から、江林寺を天田郡内の古代寺院から探索することが許されると考える。

丹波国天田郡でこれまでに発見されている古代寺院では、和久寺跡と多保市廃寺の二ヵ所を数えるのみであり、後者はやや創建が遅れて八世紀前半に下ることから、和久寺跡が該当する可能性が高い。

もちろん未発見の寺院の存在を考慮に入れる必要もあるが、瓦が多量に散布するという特徴のために古代寺院の捕捉率は高いと考えられるので、やはり和久寺跡が第一の候補になろう。

ここで問題となる和久寺跡は、福知山市和久に所在する寺院であり、本来の寺名は不明の寺院跡である。

この遺跡の周辺には古代の天田郡衙(ぐんが)比定される半田遺跡があり、和久寺も天田郡の郡領クラスが建立した寺院と考えられてきた。

その結果、丹波直(たんばあたい)などの氏族が寺の檀越(だんおつ)の候補になる。

けれども、古代寺院の建立者を特定の一氏族に限定する必要はなく、和久寺跡の創建に秦氏が関与した可能性もないわけではない。

地名からは半田が、和泉の場合と同じく、秦氏との関係を想起させる。

しかし、根拠としてはきわめて脆弱であるので、別の側面から検証することにしよう。

山陰道をめぐる瓦工の移動

和久寺跡の創建時の軒瓦には大きく分けて三つの系統のものがあるが、そのなかで最も古いのが、周縁(外側の突出した部分)に輻線と珠文を交互に置く単弁八弁軒丸瓦である。

この瓦は、元々周縁が重圏文になる山田寺式軒丸瓦から派生したものであり、その変化の過程を京都市の北白川廃寺や北野廃寺でたどることができる。

その瓦を生産した瓦窯(がよう)が左京区の岩倉盆地にあり、一つの技術系譜を示す瓦群と考えられる。

その中でも、ケシ山窯跡と御用谷(ごよんだに)窯跡で生産された北白川廃寺所用の瓦は、周縁に珠点と升形の文様を交互に配するものであるが、周縁の両端に圏線があることや、中房(中心の部分)に二重に蓮子(れんじ)を配するなど、和久寺例に近似する特徴をもっている。

すでに指摘されてきたように、この瓦をもととして、花弁の子葉の喪失や、周縁の文様の変化が加わって、和久寺例示成立したのであろう。

このように山城盆地北部の瓦工に、和久寺跡創建瓦の出自を求められる。

岩倉盆地の瓦生産は、元々北野廃寺の創建瓦を生産した幡枝(はたえだ)元稲荷窯跡を起点に始まったものであり、北野廃寺が葛野秦寺と考えられることから、秦氏との関係が深い。

幡枝の地名もその関係を示唆していよう。

従って、和久寺跡に技術がもたらされた背景に、秦氏の動向があるとみることが可能である。

和久寺跡の瓦からさらに文様が便化した瓦が豊岡市三宅廃寺から出土している。

花弁の枚数が八葉から六葉に変化し、周縁の文様も輻線文から矩形の文様に変化している。

しかし、珠点と交互に置くという特徴的な配置は受け継がれており、和久寺例から三宅廃寺例への系譜を想定することができる。

この三宅廃寺は、出石神社にも近いことから、天日鉾の後裔氏族とされる三宅連を檀越とすると考えられるが、近くの桍狭(はかさ)遺跡から秦部大山・秦部弟麻呂あるいは秦部牛万呂・秦部旅人といった人名を記した木簡が出土しており(兵庫県教育委員会『袴狭遺跡』兵庫県文化財調査報告一九七、二〇〇〇年)、この瓦の系譜の背景に秦氏のネットワークを想定することができるかもしれない。

このほか、断片的な資料であるが、兵庫県朝来郡朝来町の立脇廃寺や同県温泉郡村岡町の殿岡遺跡から同系統の瓦が出土しており、山陰道を介してこの瓦の伝播があったことがうかがわれる。

それらすべてを秦氏で解けるかどうかはともかく、交通路を介した技術伝播、すなわち瓦工の移動ルートが明瞭な例として評価することができよう。

秦氏のネットワークの形成

和久寺跡のすぐ近く、寺跡から南西に一キロほどのところにあるカヤガ谷古墳群の二号墳では、この地域で最も古い須恵器甕(すえきがめ)が出土している。

また、三宅廃寺の近くの鎌田古墳群でも但馬最古の須恵器が出土している。

共に五世紀前半であり、七世紀の寺院との直接的な関係は想定できないが、それぞれの地域で最も古い須恵器が寺院近傍で出土していることは注目してよい。

というのは、須恵器の導入に渡来人が関与した可能性が高く、とりわけ秦氏は各地の初期須恵器の生産地と関連する可能性が指摘されているからである。

ここではその問題について少し検討することから、秦氏のネットワークの形成過程を考えてみたい。

初期の須恵器窯は、北部九州・瀬戸内海沿岸部・大阪平野において確認されており、おそらく伊勢湾沿岸部にも存在するものと推測されている。

そのうち、伊予(いよ)や讃岐(さぬき)は、讃岐国山田郡の郡領が秦氏であることのほか、先にふれた広隆寺への寺物の寄進者として秦忌寸がいたことからも、秦氏の存在が確認できる。

そして、対岸の吉備地域では、吉備平野を中心に五世紀の渡来人の痕跡が濃厚で、初期須恵器の窯跡、鍛冶遺跡などに渡来人のもたらした技術を見ることができる。

この地は、七・八世紀には備前国上道郡に幡多(はた)郷、備中国下道郡に秦原郷が置かれ、前者には幡多廃寺、後者には秦原廃寺が存在するなど、のちに秦氏を称したことがうかがわれる。

大阪平野においても、摂津国豊嶋郡に秦上郷・秦下郷があり、距離的に近い千里丘陵の初期須恵器生産との関係が想定される。

また、和泉国においても、陶邑の須恵器生産が開始する以前の須恵器が岸和田市持ノ木(もちのき)古墳から出土しているが、これも和泉秦寺と関係する秦勝と結びつけてよいかもしれない。

少なくとも、のちに秦氏として表される人々は、五世紀前半を中心に技術を携えて渡来した集団を母胎としている場合が多いということができよう。

先に触れた『日本書紀』雄略天皇十五年条には、各地の臣連に使役されていた秦民を秦酒公(はたのさけのきみ)に賜り、公が一八〇種の勝を率いたと記されている。

五世紀前半までに各地に渡来した人々の一部がウズマサの秦氏を中心に秦氏の同族として位置づけられるようになったことを物語っていると考えられるが、それが雄略朝のことであるかどうかは判然としない。

しかし、これまで見てきたように七世紀には、各地の秦氏の造寺活動を通して、秦氏のネットワークが成立していたと推測できるので、この記事はある程度の信憑性をもっているものと評価できる。

従って、山城の秦氏を中心に渡来人を結ぶネットワークが七世紀までには成立しており、それは思想や技術の伝達の上で重要な役割を果たしていたと考えられる。

まさに、このようなネットワークは、のちの平安京を中心とする交通を想起させるものであり、平安京の前史として重視すべきものといえるだろう。

二 橘諸兄と井手 top

橘諸兄(たちばなのもろえ)の相楽別業と玉井頓宮

京都と奈良を結ぶ幹線道路として奈良街道(大和街道)があるが、これは奈良側からいえば、奈良坂越えの京街道である(Ⅰ章-一)。

奈良時代に遡れば、この木津川右岸には平城京から北陸・東国に行く官道が通っていた(Ⅱ章-二、図56参照)。

その途中にある現在の綴喜(つづき)郡井手町(いでちょう)は、奈良時代の皇族出身の政治家であった橘諸兄と関係が深い。

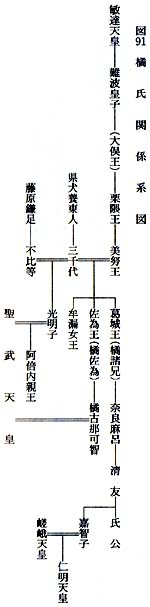

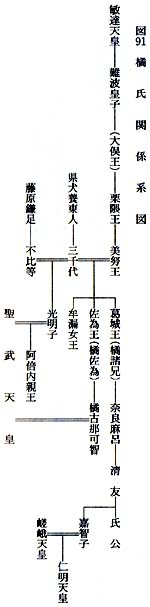

橘諸兄はもと葛城王(かつらぎおう)といい、敏達(びだつ)天皇の子難波皇子(なにわのみこ)の血をひく皇族であったが(図91参照)、天平八(七三六)年に、母の県犬養(あがたのいぬかい)三千代が賜った橘宿禰(たちばなのすくね)の氏姓を受け継いで臣籍に下った。

そして翌年の天然痘の大流行で、当時権勢を振るっていた藤原不比等(ふひと)の四人の息子たちが次々に亡くなると、彼は大納言となって政権を担当することになった。

以後、右大臣・左大臣と昇進したが、しだいに台頭してきた藤原仲麻呂に押されるようになり、天平勝宝八(七五六)年には辞職に追い込まれ、その翌年に世を去った。

橘諸兄は「井手左大臣」と称されたが(『公卿補汪』『尊卑分脈』)、これは彼の別業(べつぎょう、別荘)が井手の地にあったことによる。

ちなみに、曾孫にあたる氏公は「井手右大臣」とみえる。

諸兄の別業について、より同時代に近い史料である『続日本紀』をみれば、天平十二(七四○)年五月十日の条に、聖武天皇が諸兄の「相楽(さがらか)別業」に行幸し、宴だけなわの折に、息子の奈良麻呂に従五位下(じゅごいげ)の位を授けたことを記す。

現在井手の地は綴喜郡であるが、のちに述べるように平安時代には玉川が綴喜郡と相楽郡の郡界であり(図92参照)、奈良時代も同様であったとすれば、諸兄の邸宅が玉川の南にあったことになる。

この同じ年九月には、九州で藤原広嗣(ひろつぐ)が反乱を起こし、翌月聖武は「朕おもうところあるによりて、今月の末しばらく関の東に往かん」との言葉を残して伊勢国に向けて出発した。 そして、美濃国の不破(ふわ)まで行くとそこから方向を変えて近江に入った。 このとき橘諸兄は遷都の準備のために聖武の一行と別れて先に山背国の恭仁に向かった。

聖武らは近江の禾津(あわづ、粟津)から「山背国相楽郡玉井」に至ってそこに宿り、翌日平城京には帰らずに恭仁に向かい、そこを都とすることになる(図93参照)。

この遷都にあたって橘諸兄の力が大きかったことは一般に説かれているとおりであろう。

なお、この聖武が頓宮とした玉井も井手町内に比定されている。

先に述べたように、当時玉川が郡界であったとすれば、相楽郡とあるから玉川の南にあったのであろう。 現地では石垣字宮ノ本にある六角井戸のあたりとされるが確証はない。 |

|

|

図92 井手町周辺部地図

橘氏の「氏神」と宮廷の信仰

さて、橘氏の氏神(うじがみ)は、現在京都市右京区梅津(うめづ)にある梅宮大社、氏寺は井手町内にあったとされる井手寺(いででら、円提寺)である。

これらの由来について、少し詳しくみでおきたい。

まず、梅宮社については、鎌倉時代初期の辞書『伊呂波字類抄』(十巻本)の「梅宮」の項に、その由来が詳細に記されている。

特に、そこに「譜牒(ふちょう)男巻下」として引かれた部分は、義江明子氏の研究によれば、奈良末~平安前期に作成された氏(うじ)の本系(出自や本枝(ほんし)関係、代々の職掌などを書き上げたもの)がもとになったものであり、橘氏の氏神の成立を考える上で貴重な史料である(「橘氏の成立と氏神の形成」『日本古代の氏の構造』吉川弘文館、一九八六年)。 |

図94 梅宮大社

図95 玉津岡神社より井手寺比定地を望む

|

その部分について、誤写と思われる部分を訂正して示せば次のとおりである。

太后(たいこう)の氏神、円提寺に祭る。〈この神、はじめ犬養大夫人(たいふじん)祭るところの神なり。

大夫人の子藤原太后及び牟漏(むろ)女王、洛隅内頭(らくぐうないとう)に祭る。

そののち、相楽郡(井)提山に遷し祭る。〉 |

最初の太后とは、嵯峨(さが)天皇の皇后で橘諸兄の曾孫にあたる嘉智子(かちこ、檀林皇后)、大養大夫人とは、橘諸兄の母県犬養三千代のことである。

藤原太后は聖武天皇の皇后で、三千代が美努(みの)王と離婚後、藤原不比等との間にもうけた娘光明子(こうみょうし)をさす。

牟漏女王は、光明子とは母(三千代)を同じくする姉妹の関係にある(図91参照)。

洛隅内頭とは平城京の一隅をさし、義江氏は不比等・三千代の邸宅のあった法華寺(ほっけじ)ではないかとする。

この記載によれば、梅宮社で祭る神は、もと県犬養三千代の祭る神であり、彼女と美努王との間に生まれた牟漏女王、藤原不比等との間に生まれ七光明子の二人の娘によって祭られ、そののち平安時代になって橘嘉智子によって円提寺(井手寺)に遷されたことになる。

さらに引用部分のあとには、仁明(にんみょう)天皇のときに「天子外家(がいけ)神」であるにもかかわらず国家の大幣(たいへい)を得ていないということで祟(たた)りをなし、嘉智子が葛野(かどの)川(桂川)のほとりの現在の社地に遷し祭ったことが記されている。

このように梅宮社の神は、県大養三千代にはじまる宮廷の女性たちによって祭られる興味深い由来をもっており、橘氏と直接関係のない藤原光明子も祭祀に関わっていることが注目される。

義江氏が指摘するように、この神は少なくとも奈良時代には、父系血縁集団の守護神としての「氏神」ではない。

王家の後宮と深く結びついた神といえよう。

このような、後宮を結節点とする王家・藤原氏・橘氏の結びつきは、仏教信仰についてもみられる。

たとえば、法隆寺東院(上宮王院)の建立や資財の施入(せにゅう)に、光明皇后・阿倍内親王(のちの孝謙(こうけん)・称徳(しょうとく)天皇。聖武天皇と光明皇后の間の娘)・橘古那可智(橘三千代の孫娘)らが深く関わっており、また「法隆寺資財帳」には、法隆寺への施人者に無漏王(牟漏女王)の名がみえる(若井敏明「法隆寺と古代寺院政策」『続日本紀研究』二八八、一九九四年)。

また、いわゆる国分寺建立の勅の願文(がんもん)にあたる部分には、皇族・藤原氏と共に、橘三千代・諸兄母子が挙げられている(『類聚三代格』天平十三(七四二年二月十四日勅)。

要するに、県犬養(橘)三千代ゆかりの宮廷女性たちが、当時の「国家仏教」の中心的担い手であったわけで(本郷真紹「『国家仏教』と『宮廷仏教』」「女性と仏教」三、平凡社、一九八九年)、これは王家・橘氏・藤原氏の氏族単位の信仰とは位相を異にしている点に注意する必要がある。

なお、後宮を媒介としたこのような関係は、玉井荘という井手町内にあった一荘園の成立の上でも重要な意味をもっていることをのちに取上げることにする。

橘氏の「氏寺」

それでは橘氏の氏寺についてはどうか。これについては、井手町内にある井手寺(円提寺)が重要である。

この寺は、平安時代に周辺の荘園と水争いを演ずる一方の当事者として現れるが(後述)、寺の由来についての最も信頼できる古い史料は、次の永万元(一一六五)年の「梅宮社司等解(しとうのげ)」(『平安遺文』七-三三六八)である。

その一節には、

なかんずく、円提寺は橘氏の草創の道(場)となす。本願起請して、

氏(うじ)の僧侶をもって別当に挙げ補せられ、当社神宮寺として神事懈怠(けたい)なく、勤め備えしむるところなりと記されている。

ところで、井手町大字井手小字西高月に、奈良時代の瓦が分布する箇所があることが古くから知られていた。

本格的な発掘調査はされていないが、大正期の梅原末治氏の報告によると、火に遭った布目瓦のほか、礎石が九個遺存し、他に古代銭(「隆平永宝」、延暦十五(七九六)年初鋳)や海獣葡萄鏡が出土している(「井手寺址」『京都府史蹟勝地調査会報告』四、一九二三年)。

なお、これらが出土した付近に明治初年まで「天神社」があったと伝えるところがあり、梅原氏は井手寺内にもとあった梅宮社の名残りかとする。

一九七〇年代の奈良大学考古学研究会による井手町の埋蔵文化財の分布調査でも、平城宮式の軒丸瓦・軒平瓦が採集されており、大官大寺(だいかんだいじ)・恭仁宮・平川廃寺・高麗寺(こまでら)などで同型式ないし類似のものが出土しているという(「文化財保護問題に関する一考察」『盾列』五、一九七九年)。

創建時期については、大官大寺系瓦の出土をもって白鳳(はくほう)期とするが、なお資料の増加をまって検討すべきであろう。

また、井手寺址から東南約四〇〇メートルにある岡田池には、井手寺の奈良時代の瓦を焼いたと思われる瓦窯が存在したことが確かめられている。

以上の文献および考古学上の知見からすれば、この地に橘氏創建になる寺院が存在したことはほぼ確実と思われ、その創建に諸兄が深く関わっていた可能性が高い。

特に平城宮や恭仁宮の瓦と共通するものがみられることは、政権を担当し恭仁遷都を主導したとされる諸兄の政治的立場と関連して理解されよう。

ただ、このような寺が創建当初からいわゆる「氏寺」として存在したかどうかは、さらに今後検討を要する問題である。

というのは、諸兄ゆかりの寺が一方で存在しつつ、先に述べたような、氏族の枠を超えた後宮女性たちによる仏教信仰のつながりも存在したことに留意したいためである。

このような当時の仏教信仰のあり方は、当該期の宗教のみならず、氏という集団の性格、ひいては政治のしくみを考える上で重要な問題を提起しているように思われる。

東大寺領玉井荘とその周辺

井手町には玉井荘という東大寺領の荘園があり、まとまった史料が残っている。

面積はもと三六町あったが(ただし、六町は法花寺に取られる。『東大寺要録』巻六「諸国諸荘田地」)、大治三(一二一八)年に一六町余とある(『平安遺文』五-二一一九)。

平安時代には、付近の井手寺や石垣荘との境界や用水に関する相論の様子がわかり興味深いが、ここではその問題には立ち入らず、この荘園の成立について問題にしたい。

その前に位置関係についてふれておこう。

天永三(一一二一)年十二月十七日の東大寺公文所の注進状(『平安遺文』四-一七八九)によれば、玉井荘の四至(四方の境界)について、東は山、南は川原、西は泉川、北は公田とする。

泉川は木津川のことであり、南の境界の川原とは玉川のことであろうから、玉川の北側、玉水・水無の集落のあたりにあったものと考えられる。

天永四年六月十七日の注進状案(同四-一七九六)によれば、「山城国綴喜郡の南辺にあり」「南堺においては、すでに綴喜郡南辺として」といっている。

また別の文書では玉井荘の東に「山河」があり昔よりその水の一部を当荘に下し流してきたが、井手寺が川上でその水を打ち止めたことが述べられているから(同五-一八二七)、先述した井手寺の位置より下流側にあったことがわかる。

一方、玉井荘と境界や用水、山野の用益などを争った石垣荘は「相楽郡之北辺」にあった(年月日欠「東大寺三綱解案」同四-一七九七)。

その故地は玉川の南、近世の石垣村の地にあたり、現在は井手町内であるが、明治以前は相楽郡に属していた。

このように玉川(当時は水無川ともいう)を挟んで北に玉井荘、南に石垣荘が広がり、両者を分かつ玉川が綴喜郡・相楽郡の郡界でもあったことがわかる(以上図92参照)。

石垣荘の領主については、天喜四(一〇五六)年の文書に「藤大納言殿御領」とあり(同三-八一三)、当時は藤原信家の所領であった。

そののち、彼の妻の冷泉宮(儀子内親王)へ継承され、信家の養女で藤原師実の妻となった京極北政所(源麗子)、さらに藤原忠実へと伝領され摂関家領を構成した(山中吾郎「平安後期の用水相論と荘園支配」『神戸大学史学年報』三、一九八八年)。

なお、先に述べたように玉井荘・石垣荘の住人や荘司などの関係者には、橘姓の者がいることが注目され(同三-八〇五、五-一八七三など)、平安時代にも橘氏がこの地域に勢力を有していたことがわかる。

玉井荘の成立と王家 さて玉井荘にもどつて、その成立についてみてみよう。

仁平三(一一五三)年の「東大寺諸荘園文書目録」(同六-二七八三、『山口県史研究』九)の玉井荘に関する文書の中で古いものとして、

一巻一枚 天平宝宇四年勅口

口口口枚 同年勅旨所文 |

が挙げられている。

このうち前者の「天平宝宇四年勅口」とは、大治五(一二二〇)年の目録(同五-二一五六)などにいう「天平宝字四年七月廿三日勅施入文」を指していると見てよい。

この天平宝字四(七六〇)年六月七日に光明皇太后が亡くなり、七月二十六日には七々日の仏事が行われている。

そして同月二十三日には、東大寺の封戸の用途の割り振りが定められている(以上『続日本紀』)。

同日、玉井荘が東大寺へ勅施入されたのも、光明皇太后の崩御後の仏事に伴うものであったことは疑いない。

一方、同年の「勅旨所文」は、鷺森浩幸氏の研究によると、王家の財産を管理する役所である勅旨(ちょくし)所(勅旨省)の文書と考えられる。

そしてこの勅旨省の仕事は、光明皇太后に関係の深い紫微中台(しびちゅうだい)・坤宮(ごんぐう)官という役所の権能を受け継いだと推定されている(「八世紀の王家の家産」『日本古代の王家・寺院と所領』塙書房、二〇〇一年)。

そうであるとすれば、玉井荘は元々光明皇后(皇太后)に関係の深い王家の土地であったことになる。

ただこれが光明子の固有の財産で、父の藤原不比等あるいは母の県犬養三千代から相続したものか、あるいは、天皇家の家産として、たとえば玉井頓宮に付属する田地などであったのかは、にわかに決めにくい。

それはともかく、光明の崩御(ほうぎょ)時に東大寺に施入された玉井荘の地が、一方で橘諸兄の別業の地に隣接することに注意する必要がある。

そして、先に述べた梅宮社の神の祭祀の継承関係、すなわち、県犬養三千代-藤原光明于・牟漏女王という流れを想起する必要がある。

三千代・光明子という後宮に関係の深い女性によって祭られた神がのちに橘氏の氏神となったのであるが、この時期には橘氏というまとまりよりも、王家の後宮が土地の管理や祭祀上のまとまりをつくっていた可能性を強く示唆する。

そのような目で見れば、牟漏女王の後宮との関係を直接証する史料は残っていないが、彼女が藤原房前(ふさまえ)の妻となっていることに注意したい。

房前は内臣(ないしん)という職に就いているが、鷺森氏は王家の家産管理にも深く関わる官職と考え、その背後に三千代・牟漏女王の存在を想定する。

そして房前の死後は橘諸兄が王家の家産管理にも関わっていたと推定している。

この見解は確証を欠くものの、先にみた梅宮社の由来や奈良時代の法隆寺のあり方なども考え合わせると蓋然性が高いと思われる。

要するに、奈良街道(京街道)に沿う井手町の玉水・石垣周辺は、相楽別業、井手寺など橘諸兄との結びつきが強い土地であるが、一方で後宮を介した王家との関係も深い点を見逃してはならない。

というより、両者は一体のものであり、そのことを前提にして、聖武が相楽別業にわざわざ行幸し、また近江からの帰途に玉井の頓宮に立ち寄り、さらに近傍に恭仁京を造営したことなどがよりよく理解できる。 |

図93 聖武天皇の行幸経路

(栄原永遠男『天平の時代』 1991年の図を改変)

|

このほか、相楽郡と王家の関係については甕原(みかのはら)離宮などの存在についても考えるべきであるが、別の機会に譲りたい。

三 高句麗・渤海使の道 top

|

5~6世紀

|

7~8世紀

|

|

図96 東アジアの歴史地図

(井上秀雄『変動期の東アジアと日本』1983年の図を改変) |

高句麗使と相楽館

高句麗(こうくり)から日本(当時は倭国)に向った外交使節の一行が北陸の海岸に漂着したことが、『日本書紀』欽明天皇三十一(五七〇)年の記事にみえる。

これは高句麗から倭国へ遣わされた正式使節の最初と考えられている。

一行は南山城(山背)を通ったが、その点はのちに詳しく述べるとして、まず高句麗による遣使の背景をみておきたい。

高句麗は、鴨緑江(おうりょくこう)中流域を中心に興り、朝鮮半島北部に勢力を誇った国家である。

五世紀には順調に領土を拡張したが、六世紀中頃から急速に発展してきた新羅(しらぎ)によって、一部の支配領域が奪われることになった。

また、新羅が中国南北両朝と直接通交を結ぶようになったのも大きな脅威であった。

高句麗の倭国への遣使は、このような新羅への対抗のための外交戦略の一環として位置づけられている。

さて、高句麗使の足取りを追ってみると、次のようになる。

欽明天皇三十一年四月の記事によれば、越前国江沼(えぬ)郡の豪族江渟臣(えぬのおみ)裙代(もしろ)が朝廷に出向いて、高句麗使を「郡司」である道君(みちのきみ)が隠匿していることを訴え出た。

欽明は使者への応対のために、山城国相楽郡に「館」を建てることを命じている。

同年五月には、膳臣(かしわでのおみ)傾子(かたぶこ)を派遣して饗応にあたらせたが、高句麗使はこの朝廷の使者によってはじめて道君が「天皇」(ヤマトの大王)を詐称していたことを悟ったという。

七月、高句麗使は近江に至ったが、朝廷は二人の使いを遣わして、出迎えの船を難波津より狹狭波山(ささなみやま)に「控引(ひきこ)し」、その船を飾って近江の北の山で迎えさせた。

ここにいう「控引」とは、難波から淀川・宇治川・瀬田川と川の流れに逆らって曳いたのか、あるいは山城・近江間の山を陸路越えて運んだのかわかりにくいが、いずれにしても後世にあまりみない形で船を移動している。

そして使者の一行はそこから山背に入って最終的に「高楲館」(こまひのむろつみ)で饗応されている。

この「高楲館」は先につくらせてあった相楽館のことと考えられる。

高句麗の献納物や国書を奏上せず、日を占ったりしているうちに、天皇の欽明(きんめい)が亡くなり、敏達(びたつ)に代った。

敏達はその元(五七二)年五月に高句麗使がまだ相楽館にいることを知り、群臣を館に遣わして献納物を調べさせ、それを王宮まで送らせた。

このとき敏達の宮廷では、文筆にたずさわる渡来人である史(ふひと)に高句麗の国書を読ませたが読めず、王辰爾(おうしんに)ひとりが読み解くことができたという話を載せている。

六月には、相楽館で副使が大使を暗殺するという事件があった。

道君に欺かれて国の調を渡してしまったことが本国の王に知られたら誅せられるという大使の言葉を聞いた副使は、大使の口を塞いでしまおうとしたのである。

暗殺が行われた場を中庭としており、相楽館には儀礼空間と思われる中庭があったことがわかる。

なお、高句麗使は翌年五月、翌々年五月にもやってきたことがみえる。

ここで注目したいのは、相楽館である。「館」とは外交官舎であるが、他に難波館が有名である。

こちらはいうまでもなく瀬戸内海を通って西から入ってくる使節の応対に用いられた。相楽館を新しく造り、出迎えのための飾船をわざわざ難波から回してきているのは、高句麗使の初めての来航に急いで対応したさまをよく反映している。

なお、『日本書紀』推古天皇十六(六〇八)年四月条に「難波高麗館」がみえ、皇極天皇元(六四二)年二月条では難波で高句麗使を迎接しており、相楽館はみえない。

相楽館はこの頃には使わわず、その機能は難波の高麗館に移されたのかもしれない。

「コマ」と南山背

それでは相楽館はどこにあったのであろうか。

残念ながら現在のところその手がかりはほとんどない。

船で木津川を遡上したことから、木津あるいは上狛(かみこま)周辺かとする説があり、最近では後述する高麗寺の前身をそれにあてる説もあるが(小笠原好彦「高麗寺の性格と造営氏族」『瓦衣千年森郁夫先生還暦記念論文集』 一九九九年)、いずれも決め手に欠ける。

ところで、律令制のもとでの外交儀礼の中心は、都で使者が天皇にまみえ、国書や信物(しんもつ)の受納を行うことであるが、六世紀までは、調物の進上、国家意志の伝達などの儀式は、大王の宮とは別の場所で行うのが原則であった。

言い換えれば、大王は使に直接会わず、使者を遣わして迎接したが、その場所が難波や相楽の館であった(田島公「外交と儀礼」『日本の古代』七、中央公論社、一九八六年)。

相楽郡の地が選ばれたのは、北陸から大和に入る上で最も自然なルートであったからであるが、それ以外にこの地は高句麗渡来民が多数住み着いていたことが重要である。

相楽郡に「狛(こま、高麗)」を名乗る者がいたことが奈良・平安時代のいくつかの史料にみえるが、その起源を考える上で参考になるのは、高句麗使来航の少し前、『日本書紀』欽明天皇二十六年の記事である。

それによると、高句麗人が筑紫にやってきたので山背国に住まわせたといい、これが畝原(うねはら)・奈羅(なら)・山村(やまむら)の高麗人の祖先であるとする。

畝原は不明であるが、奈(那)羅は久世郡の郷名にみえ、現在の八幡(やわた)市上奈良(かみなら)・下(しも)奈良にあたる。山村は京都市伏見区の地名にみえるが、『新撰姓氏録』山城国皇別曰佐(こうべつおさ)氏の条に「山代(やましろ)国相楽郡山村日佐」という姓がみえ、この山村は地名と考えられるので相楽郡にあった可能性もある。

この高句麗人渡来の少し前、欽明天皇二十五年(別伝に十一年)八月条には、大将軍大伴連(おおとものむらじ)狭手彦(さてひこ)が朝鮮半島に遣わされ、百済と共に高句麗を討ったという記事があり、勝ちに乗じて高句麗王宮に入り、珍宝類を持ち帰ったという。

真偽はにわかに決しがたいが、もし何らかの事実を反映しているとすれば、先述したように、高句麗の側からは、対新羅戦略上倭国との通交を求めたが、倭国は百済との伝統的な友好関係から、百済と対立していた高句麗と戦闘を交えることがあった可能性がある。

なお、この高句麗との戦闘については、『日本三代実録』貞観三(八六一)年八月十九日条に、伴大田宿禰(とものおおたのすくね)の改姓記事に関係して大伴氏の系図に言及した部分にも記されているが、そこにはこの戦闘で捕らえられた高句麗の捕虜の子孫が山城国狛人(こまひと)であるという記載がある。

はたして山城の狛人(高麗人)が高句麗との戦争の捕虜かどうか疑わしいが、系譜伝承としては注目される。

当地には、山背最古の古代寺院といわれる高麗寺が存在する(本書Ⅱ章-一参照)。

南山背は仏教文化が早く花開いた土地であるが、その背景として、高句麗の使節のための外交使節の存在や、高句麗渡来人たちの居住という国際色豊かな地域であったことが重要である。

この地域の国際性という点で、もうひとつ見逃すことができないのは、相楽郡の郡司が遣唐使に任命されていることである。

すなわち、『続日本紀』大宝元(七〇一)年正月丁酉(ひのととり)条に遣唐使任命の記事があるが、そのなかに「相楽郡令追広肆(ぐんりょうついこうし)掃守(かにもり)宿禰阿賀流(すくねあかる)を小位とした」という記載がある。

追広肆は飛鳥浄御原令(きよみはらりょう)の位階で、従八位下に相当すると考えられ、郡令は郡領のことで郡司の仕事を統括する者である。

小位は、遣唐使の判官(第三等官)が大・中・小に分かれていたうちの最下位の官であるが、このように郡司クラスの人間が遣唐使の四等官の一員に加えられるのは珍しい。

遣外使節に渡来人の子孫が用いられることはよくあるが、掃守氏は宮廷の鋪設や掃除などを担当する近侍氏族に由来し、渡来系でぱなかった。

ところで木津町に相楽(さがなか)神社が鎮座しているが、それは『延喜式』神名帳に記載がある、いわゆる式内社である。

この祭神は、仲哀(ちゅうあい)天皇・応神(おうじん)天皇・神功(じんぐう)皇后であるが、これらは記紀に記されたいわゆる神功皇后の新羅征討に関係が深い人物である。

神功皇后の新羅征討は歴史的事実とは考えられないが、対外関係に重要な役割を果たした人物として祭られたのであろう。

この神社を祭っていた氏族として、鈴木靖民氏は、この地域の豪族で外交に活躍した掃守氏を想定している(「掃守氏と相楽神社」『古代対外関係史の研究』吉川弘文館、一九八五年)。

先に述べたようにこの地域の国際性は、在来の氏族にも大きな影響を与えたとみられるのである。

渤海(ぼっかい)使の入京

高句麗は唐・新羅連合軍の攻撃を受け、六六八年に滅んだ。

六九八年に、高句麗の遺民と粟末靺鞨(ぞくまつまつかつ)が中心となり、大祚栄(だいそえい)が王となって震国(しんこく)を建てたが、のちに国号を渤海と改めた。

中国東北地方から朝鮮半島北部、ロシア沿海地方におよぶ地域を支配したが、九二六年に契丹(きったん)に滅ぼされた。

日本との関係は深く、渤海からは三四回、日本からは一三回の使節が往来した。

最初の渤海からの使いは七二七年に来航したが、その頃渤海が北方の黒水(こくすい)靺鞨やそれを支援する唐、さらには南の新羅などと軍事的に対立していたことが遣使の背景と考えられている。

渤海使が来着すると、その地の国司は来航理由を問い、中央の太政官に報告した。

中央からは、さらに詳しく事情を調べる使者が現地に派遣された。中央では国書の内容などを調べて、入京させるか現地より放還とするかを決めたが、いずれにせよその間は国司が現地で迎接・応対にあたった。

入京させることが決定すれば、路次の国々の兵士が徴発されて護送にあたり、国々をリレーして送られた。

当時、外国使には穢(けがれ)や異国の神が付着しているという観念があり、それを祓(はら)う儀式が行われた。

都で咳病(がいびょう)が流行したとき、世間では渤海客のもたらした「異土の毒気」のせいだという噂が広まり、建礼門前で大祓(おおはらい)を行ったこともある(『日本三代実録』貞観十四〔八七二〕年正月二十日条)。

『延喜式』臨時祭によれば、外国使入京の折に穢や異国の神をはらう場として、畿内の境や「京城四隅」などが規定されている。 |

図97 渤海と渤海使・遣渤海使の航路

(「福井県史」通史編I原始・古代、1993年より) |

また、同じく玄蕃寮の規定では、新羅使について規定されたものであるが、敏売崎(みぬめのさき)や難波で神酒(みわ)を飲ませる儀式があった。

これらは、本書Ⅱ章-二でもふれた四角四堺(しかくしかい)祭などの京を中心とする境界祭祀のあり方と通ずる問題を含んでいる。

入京する使者に対しては、「郊労」といって、役人が出迎えてねぎらう儀式があった。

平城京では羅城門、山城国ではのちに述べるように、山城国に入ってすぐの地点で行われた。

そののち京内の鴻臚館(こうろかん)に迎え入れられ、そこから朝廷で行われる儀式に臨んだ。

さて、具体的に渤海使の入京のありさまを正史についてみてみよう。

『日本三代実録』によると、元慶六(八八二)年十一月十四日、渤海使の奘頸(はいてい)ら一〇五人が加賀の海岸に着岸したが、この渤海使のために、翌年正月二十六日に次のような命令が出された。

すなわち、越前・能登・越中の諸国に対しては、渤海使の饗応のために酒や肉、魚の類を加賀国に送ること、山城・近江・越前・加賀の諸国に対しては、官舎や道・橋を修理し、道ばたの死骸を埋葬することが命じられた。

このようにして渤海使は、加賀・越前・近江の北陸道を通り、逢坂の関を越えて山科に入ったと思われる。

貞観十三(八七一)年十一月に加賀に着いた渤海使は、翌年五月十五目に「山城国宇治郡山科村」に至り、そこで先述した「郊労」が行われたという記事がある。

そののち鴻臚館に入ったが、そのとき右京に住む下級官人の狛人氏守(こまひとのうじもり)に、外交を扱う玄蕃寮の属(さかん)に臨時に任命して渤海使の饗応・送迎に当たらせた。

氏守は姓からわかるようにもと高句麗人で、このとき彼は申請して直道宿禰(なおみちのすくね)の姓を賜った。

日本では渤海を高句麗の後裔とみなしていたが、先にみたように高句麗の使いは狛氏の多く住む相楽館で饗応された。

平安時代に入って渤海使の場合も高句麗人の末裔を用いているのは興味深い。

渤海使が西の入口から入ってくる場合もあった。

『続日本後紀』によれば、承和八(八四一)年十二月、このたびの渤海使は長門国に来着したが、翌年三月二十七日に「河陽より発ちて京師に入る」とある。

「河陽」とは山崎の地のことで、山陽道に沿って山崎駅や河陽離宮があった。

このとき郊労使が遣わされているので、当地で郊労が行われたことがわかる。

使いは同日の夕刻に鴻臚館に入った。

以上見てきたように、都の東西の出入口は、外国の遠来の客をねぎらう場でもあったことがわかる。

都の文化と渤海

渤海との関係は、八世紀の前半は、先に述べたような国際関係の緊張から政治的な性格を強く帯びていたが、八世紀後半以降は貿易に重点が置かれるようになった。

使節の人数がこの時期以前には平均三十数人程度であっだのが、以後は一〇〇人以上が多くなり、ときに三〇〇人を超える場合があったのは、このことと関係がある。

人数の多数を占めるのは「(大)首領」とよばれる在地社会の支配層で、狩猟・漁撈で得られたものを遠距離交易することを生業としていたと考えられており、彼らを貿易に参加させることは渤海の支配体制を維持してゆく上で重要であった(李成市「渤海の対日外交への理路」『古代東アジアの民族と国家』岩波書店、一九九八年)。

ちなみに、右大臣藤原緒嗣(おつぐ)は、渤海客徒は「実にこれ商旅にして、隣客とするに足らず」という意見を述べている(『類聚国史』天長三〔八二六〕年三月戊辰条)。

渤海使のもたらした物としては、豹・貂(てん)・虎・羆(ひぐま)などの皮革類、人参・白附子(ぶす)などの薬草の類、蜜(蜂蜜)・昆布などの日用品が挙げられる。

これらのうち、皮革は貴族の衣服や敷物として用いられたが、身分の低い者は使用を許されなかった。

舶来の威信財として、それが身分表徴の機能を果たしていたことが重要である。

たとえば、『延喜式』弾正台によれば、虎皮は五位以上、豹皮は参議以上および非参議三位にのみ使用を許された。

また、貂(フルキ=黒貂)の裘(かわごろも)は参議以上、羆皮の障泥(あふり、馬具の一種)は五位以上というように、公卿・貴族の地位と対応している。これらのなかには渤海との交流以前からみられる物もあるが、いずれにせよ厳重な身分的使用規制は、かえってそれらを求める動きを加速させたのではなかろうか。

渤海使のもたらす物への欲求は私交易という形で顕在化し、政府はそれを取締まらねばならなかった。

たとえば天長四(八二七)年十二月に但馬国に来着した渤海使に関して、但馬国に対して出された翌年正月二日の太政官符(『類聚三代格』)によれば、この頃の入部「遠物(遠くの珍品)」を愛(め)でて争って貿易することを述べ、それを禁止している。

違反者は、百姓は杖一〇〇に処し、王臣家(おうしんけ)で人を派遣して買う者は、その使者を拘束して言上することを命じ、国司でそれを大目にみる者や自ら買う者も重く罰することにしている。

都から遠く離れた来着地で、貴族の使いのみならず、百姓(一般人民)が舶来品の交易に参加しているさまがうかがえる。

国司がその交易に参加することもあったらしい。『日本三代実録』元慶六(八八二)年十一月二十八日条にも、加賀国に来着した渤海使との交易を行うことを禁じていることがみえる。

都に入ってからはどうであろうか。

『日本三代実録』貞観十四(八七二)年五月二十日条では、内蔵寮(くらりょう)が渤海使と交易したことがみえ、翌日には京師の人との交易、翌々日には市人(いちびと)との交易を許可している。

内蔵寮は天皇家の蔵を掌る官司であり、まず宮廷で必要な物を得てから民間での交易も許可したようである。

要するに先にみた着岸地での交易禁止は、朝廷の先買権を守るためであり、他の外国との貿易も同様のことがみえる。

渤海使のもたらした文化的影響として、渤海楽が奏されたり、漢詩文をやりとりしたことが知られている。

後者に関していえば、北陸・山陰・西海道などの国司に漢詩文に優れた文章生(もんじょうせい)を任ずるという慣例が形成されたのも、外国使との詩文のやりとりがいかに重視されていたかわかる。

ちなみに、越前国司についてみると、嶋田忠臣・都良香(みみやこのよしか)・橘広相(ひろみ)・藤原佐世(すけよ)・三善清行・紀貫之・大江朝綱など、当代一流の文人が任じられている。

なお、渤海使がもたらした文化として、宣明暦を忘れてはならない。

貞観元(八五九)年正月に能登に着いた渤海使一行は、文徳天皇の死去によって入京できなかったが、大使の良孝慎は「これは唐国が新たに用いている暦です」といって長慶宣明暦経を貢じたという。

政府では二年後の貞観三年六月十六日にこの暦を施行したが(『日本三代実録』『類聚三代格』)、以後貞享二(一六八五)年渋川春海による貞享暦の施行まで八〇〇年あまりにわたって用いられた。

渤海滅亡後の使者と丹後国

渤海は先に述べたように、九二六年に契丹の攻撃を受けて滅亡したが、その地には「東丹国」が建てられた。

その国の使いが延長七(九二九)年十二月二十四日、丹後国竹野郡大津浜に漂着した(『日本紀略』。『扶桑略記』は二十三日とする)。

大使は裴謬(はいきゅう)といい、これより先、九〇八年と九一九年、渤海が滅亡する前に渤海使として二度来日している。

今回は渤海を滅ぼした国の使いとしてやってきたのである。

来着した大津浜の位置は明らかでないが、後世日本海航路の港として栄えた丹後町間人(たいざ)あたりに比定する説がある(『京都府の地名』平凡社、一九八一年)。

政府は使いを派遣し事情を問うたところ、もと渤海人であったが、今は降って東丹国の臣となっているといい、その応答中契丹王の罪悪を非難したという。

政府はその言動を人臣としてあるまじきこととして問責し、「過状(詫び状)」を提出させ、入京を許さなかった(『扶桑略記』延長八年四月一日条)。

ところで、丹後国へはこの使い以外にも漂着があった。

『日本三代実録』貞観五(八六三)年十一月十七日条には、丹後国からの報告として、細羅(さいら)国人五四人が丹後国竹野郡松原(まつばら)村に漂着したことが伝えられた。

細羅国は新羅国の東の別島という。

松原村は、網野町網野の小字名として松原がみえるので(前掲『京都府の地名』)、このあたりであろう。

ちなみに都良香は、この事件などを引き合いに出して、この地は危険であるから、丹後国司に剣を身につけさせ、非常に備えるようにと進言している(『都氏文集』巻四)。

また元慶三(八七九)年三月十三日、丹後国は長さ約一八メートルの異国船一艘が竹野郡に漂着したことを報告してきた。

ことごとく破損し、調度類はなかったとのことである。

これらはたまたま記録に残ったものであるが、この地と大陸との近さがうかがえる。

四 丹波国府と吉富荘 top

諸国を遍歴した僧皇慶

覚超(かくちょう)を祖とする川流と共に、天台密教(台密)の二大法流をなす谷(たに)流の祖が皇慶(こうけい、九七七~一〇四九)である。

皇慶の活動は天仁二(一一○九)年に大江匡房(まさふさ)が著した『谷阿闍梨(あじゅり)伝』に詳しい。

それによると、皇慶は橘広相(ひろみ)の孫で、七歳で叡山に登り、静真に師事し、東塔阿弥陀坊に住し、秘密教・両界三部・別尊秘法・護摩灌頂(ごまかんちょう)・梵字(ぼんじ)・悉曇(しったん)などを学んだという。

修行のため諸国を遍歴し、伊予国では、国守藤原知章に招かれ普賢延命法を修し、鎮西では東寺の景雲阿闍梨より、真言宗の灌頂を受け、弘法大師請来の法をことごとく伝授された。

希望した渡宋はかなわなかったが、肥前背振山(せぶりやま)で一夏、修行を積み、その後、丹波国において、国守源章任(あきとう)の命で、天皇のために十臂毘(じゅつびび)沙門法を修したとされる。

『谷阿闍梨伝』から知られる皇慶の活動は非常に興味深い。

谷流の祖とされる皇慶の教学は、師静真から授けられた天台の法と共に、鎮西で景雲より受けた真言宗の法をも融合したもので、現実に諸国を遍歴し修行するなかで鍛えられたといえよう。

そして、伊予国や丹波国では受領に重用されたように、皇慶の修行の旅は各地の受領により様々な支援を受けていたと考えられる。

受領の活動規範を記した『朝野群載』巻二十二「国務条々事」には、験者・智僧侶を随身(ずいしん)し、国の祈祷や自らの護持をさせるべさとの条があり、自国に巡ってきた権門寺院の修行僧に、受領が様々な修法を依頼し、保護したことは当然といえよう。

そして、皇慶のように諸困を遍歴し修行を積んだ僧侶は、当時、たくさんいたと考えられる。

皇慶と「池上房」

『谷阿闍梨伝』によると、皇慶が十臂毘沙門法を修したのは万寿年中(一〇二四~二八)とされ、当時「池上房」(ちじょうぼう)にいたという。

修法を依頼した源章任は、万寿五(一〇二八)年から長元五(一〇三二)年まで丹波守を勤めており、万寿年中とは万寿五年のことかも知れない。

章任の母は後一条天皇の乳母藤原基子であり、乳兄弟(ちきょうだい)である天皇のために、丹波守章任が任国で修法を行ったといえよう。

図98 大日寺地上院

そして、「池上房」とは、現在、船井郡八木町大字池上(いけがみ)にある大日寺地上院である。

地上院の開祖は皇慶とされ、現在も延暦寺末寺としてその法灯を伝えている。

|

図99 丹波国吉富荘絵図写 |

中世の史料では「池上大日寺」「池上寺」などと記され、かっては七堂伽藍(がらん)を備え、六院を有したとの伝承をもつ。

皇慶の「池上房」は「池上大日寺」として発展し、それが現在の地上院へとつながるのである。

諸国を遍歴し、肥前より丹波にやってきた皇慶は受領のもとで修法を勤めており、受領・在庁官人らから国衙に奉仕する僧として迎えられ、経済的な保護を受けたと考えられる。

彼が住した「池上房」も、受領ら国衙関係者より提供をうけ住房を設けたとするのが適当であろう。

この「池上房」と丹波国府との関係を考える上で、丹波国吉富(よしとみ)荘絵図写は示唆に富む。

吉富荘絵図写は、承安四(一一七四)年に吉富荘が後白河院法華堂領として立荘されたさいに作成された絵図の写であり、平安末期の景観が描かれている。

絵図の中央よりやや左下には、「国八庁」と記された国庁が書かれ、近くには「川関所」や「在庁等住所」など国衙関係の施設がある。

国庁北側の山を越え、少し北西の地に「地上寺」との記載があり、現在の地上院の位置に合致する。

絵図より、皇慶の住房「池上房」は丹波国府の近辺にあったことは明確である。

さらに、「池上房」は国衙領刑部(おさべ)郷内にあり、国衙関係者が住房を寄進したとの推測を補強する。

丹波国府の位置

丹波国府の所在地には諸説があるが、亀岡市千代川町拝田に比定する千代川説と、船井郡八木町屋賀(やが)から亀岡市馬路町池尻付近に求める屋賀説が有力である。

吉富荘絵図写より、承安四年には「国八庁」が描かれた屋賀周辺に国府があったことは確実である。

千代川説は、木下良氏が圸理学的方法を用いることで、提唱した説で、氏は千代川にあった国府が平安末期に屋賀に移転したと推測した(「丹波国府址」『古代文化』一六-二、一九六六年)。

木下説は一般に受入れられており、近年発刊された『新修亀岡市史』本文編第一巻では、奈良時代には国府は屋賀にあり、平安時代になり千代川に移転し、平安末期に再び屋賀に戻ったとの説をとっている(足利健亮氏執筆分、一九九五年)。

木下説で丹波国府推定地とされた千代川町拝田は、一九八四年から八八年までバイパス建設に伴う発掘調査が行われ、結果、官衙(かんが)的な遺構は発見されたものの、木下氏が推定した六町四方の国府域を限る遺構は見つがらなかった(『京都府遺跡調査報告書 第一六冊 千代川遺跡』京都府埋蔵文化財調査研究センター、一九九二年)。

国府に関する研究状況も変化し、六町四方のように方形方格の国府域は、古代においては確認できず、そのように想定する必然性もなくなった(金田章裕「国府の形態と構造」『古代げ蜆史の探究』吉川弘文館、二〇〇二年)。

一方、屋賀周辺では、杉南遺跡の発掘調査が行われ、ここでも官術的な建物群が確認されている(『亀岡市史』史料編第一巻、一九九五年)。

千代川・杉南両遺跡で見つかった官衙的遺構に関する考古学的検討が待たれる。

前述のように、一〇二〇年代に丹波国を訪れた皇慶は、国衙に奉仕する僧として迎えられ、国庁の近辺に住房を与えられたと考えた。 |

図100 丹波国国庁周辺図

|

もし、皇慶の時代に、丹波国府が千代川にあったなら、地上院の地は大堰川を越え、かなり距離があり、国衙に仕える僧侶の住房としては離れすぎている。

吉富荘絵図に描かれた国庁周辺の景観は、皇慶の時代まで遡ると考えるのが適切であろう。

少なくとも、皇慶の活動を考えると、国府は屋賀にあったとするのが妥当である。

十一世紀前半には、丹波国府は屋賀にあったと考えられ、千代川よりの移転を想定するならそれ以前となる。

木下氏が国府が平安末期に千代川から屋賀に移転したと推測する主たる根拠は吉富荘絵図にあり、平安末期とする論拠はくずれた。

しかも、国府の移転や千代川国府の存在そのものを裏付ける文献史料は存在しない(後掲上島享稿参照)。

千代川遺跡の今後の解明が待たれるが、ここでは、丹波国府は奈良時代以来、一貫して屋賀の地にあったとの仮説を提起したい。

屋賀の地には、奈良時代には山陰道が走り、平安期以降は、丹後と京都とを結ぶ幹線道路が通っていた。

京街道のうち、主要道上に位置する屋賀は、国府所在地にふさわしい。

吉富荘の成立

丹波国での皇慶の活動を中心に、丹波国府の所在地を推測した。

この丹波国府周辺の平安末期の景観を描いたのが吉富荘絵図であったが、国府周辺の国衙領が荘園絵図に載せられているという事実は注目されねばならない。

実際、国衙領たる刑部郷は吉富新荘の領域内に含まれる。

平安末期以降の丹波国府周辺や地上院の歴史的変遷について考えたい。

古京荘・同新荘は、丹波知行国主藤原成親(なりちか)の私領寄進をきっかけに、承安四(一一七四)年に後白河院法華堂領として立荘され、絵図が作成された。

成親の私領とは宇都郷であり、それに加え、国衙領たる神吉・八代・熊田・志摩・刑部各郷の広大な領域が囲い込まれて、吉富・同新荘が成立した。

吉富荘(本荘)とは宇都郷をさし、他の郷が新荘と称され、当然、地上院もそのなかに含まれた。

宇都郷はもとは源義朝の私領であり、平治の乱で破れた義朝の所領は没官され、平家の知行をへて、後白河院の近臣藤原成親領となった。

立荘によりできた広大な吉富・同新荘は王家領となったが、実質的な荘園支配権は成親が握っていた。

しかし、成親は治承元(一一七七)年の鹿ヶ谷事件で流罪となり、平家に没収される。

平家没落後は、本領主である源義朝の子頼朝へと支配権が移った。

その後、神護寺の復興を図る文覚の要請を受入れ、頼朝は宇都荘(吉富本荘)を神護寺に寄進し、元暦元(一一八四)年には、文覚は後白河院の許可を得て、新荘部分も神護寺領とする。

ただ、神護寺が有した権限は預所(領家職)で、王家領としての支配は承久の乱までつづく(飯沼賢司「丹波国吉富荘と絵図」『民衆史研究』三〇、一九八六年)。

神護寺領としての支配

承久の乱後の嘉禄元(一二二五)年、吉富・同新荘は、一円、神護寺領となる。

寛元四(一二四六)年には、刑部郷の検注が行われ、神護寺は荘園経営に本格的に乗出した。

刑部郷内には、延暦寺末寺の池上院があったが、このときは、特に問題は発生していない。

南北朝動乱のさなか、観応元(一三五○)年、池上大日寺と寺領たる池内免田畠などの帰属をめぐって、延暦寺と神護寺との間で相論が発生する。

延暦寺側は、治安四(一〇二四)年の摂津権守景国寄進状を根拠に、自領たることを主張する。

摂津権守景国については、不明だが、治安四年はまさに、皇慶が丹波へ訪れた時期に当たり、国衙関係者が皇慶に土地を寄進したという上述の推測は、このことからも裏付けられる。

一方、神護寺側か池上大日寺・池内免田畠などの領有を主張する根拠はそれらが自領吉富新荘内にあることであった。

両者の相論は、少なくとも応永十八(一四一一)年まで、六〇年余にわたり続き、朝廷・幕府の裁許も二転三転した。

結果的には、地上大日寺は延暦寺末寺として確定したようだが、このような相論発生の根本的原因は、吉富・同新荘が立荘された承安四(一一七四)年に、広大な国衙領が荘園領域内に囲い込まれたことにある。

吉富新荘となった国衙領刑部郷は荘園としての支配を受けるが、地上院は寺辺所領を含めあくまで延暦寺領であった。

吉富新荘内には、明らかに他領も存在したのである。

吉富新荘立荘後、二〇〇年近くたった観応元(一二五〇)年に、地上院をめぐり延暦寺と神護寺との間で相論が発生するのは、神護寺が荘園支配を強化してのことと考えられる。

吉富・同新荘はまさに、神護寺の膝下荘園であり、南北朝の動乱により、諸国荘園の支配が難しくなるなか、神護寺は膝下の荘園支配を強化し、立荘以前から荘内にあった他領をも侵略していったのではなかろうか。

それは、中世荘園成立の過程で包摂されていた矛盾が顕在化したものといえよう。

一方、延暦寺にとっては主要街道上に位置する地上院は、重要な拠点寺院であったと考える。

丹後-丹波-京都を結ぶ幹線道上に位置した丹波国府・吉富荘を中心に、古代から中世の変遷をたどってみた

(詳細は上島亨「地上院と神護寺・丹波国府」『郷土誌八木』一〇、二〇〇〇年を参照されたい)。

五 中世禅僧の天橋紀行 top

天橋への旅立ち

戦国時代初めの頃、京都の相国寺に彦龍周興(げんりゅうしゅうこう)という禅僧がいた。

五山の詩僧横川景三や桃源瑞仙らと交流をもち、自身も詩作をよくしたらしく、詩文集『半陶文集』を残している。

禅僧の詩文集というのは、これまで歴史史料として利用されることはほとんどなかったが、貴重な史料を含んでいることが多い。

この詩文集もそうであり、これには彼が友人の南禅寺僧文成梵鵞(ぶんせいばんさく)と共に丹後天橋立まで旅をした際の紀行文(『西遊藁』、さいゆうこう)が含まれている。

文明十五(一四八三)年三月、四泊五日の旅であった。

中世史料の少ない丹波・丹後地域にあって、同時代に生きる一僧侶の目の高さから記されたきわめて貴重な史料であるといえる。

この紀行文を先達として、我々も彼らと共に中世の天橋立へ旅立つことにしよう。

文成梵鵞

東風似不識吾行 東風、吾行を識らざるに似たり

昨雨蕭々吹未瞶 昨雨、蕭々と吹き、未だ晴れず

相送心知花濃涙 見送る心を知るか、花も涙を濃ぐ

一簑遥出九重城 一簑、遥かに九重城を出ず |

文明十五年三月四日、一行は明け方の京都を出発した。あいにく、昨日の夕方より降りはじめた風雨がやまず、雨を衝いての出発となった。

離洛の道は、北区鷹峯(たかがみね)あたりを経由する、いわゆる長坂越えであったようだ。

若狭(わかさ)方面への出入口として古くから利用されていた。

洛中を出て一里ほど行くと、杉坂という村にさしかかった。杉坂は現在の京都市北区に位置する村である。

丹波・若狭からの街道が交差する交通の要衝であり、これより以前、文明七(一四七五)年頃には嵯峨(さが)大覚寺門跡領として往還の荷物に通行税をかける関所が設置されていた。

当時もその関があったのかどうか。現在は北山杉の集産地として有名である。

雨もようやくあがってきた。一行が歩む山道の両脇には名も知れぬ雑花が咲き乱れており、目を楽しませてくれる。

村人に村の名を聞くと「杉坂」との答えが返ってきた。

彦龍は笑いながら「杉は一株もなく、花は此のごとし。名実相反するは、世の常なり」と軽口をたたき、そのことを記している。

一行は、ここから周山街道へと道を換え、この日のうちに丹波へ入った。

笠峠から八木へ 翌五目は笠峠越えである。現在は笠トンネルが開通し、周山(京北町)への道も楽になったが、当時は「二十曲坂」と呼ばれる山道を越えなければならず、しかも春というのに脛を没するほどの積雪の道であった。

何とか峠までたどり着いたときにはもうお昼近くになっていたが、絶頂には滝があり、瀑布(ばくふ)の奇観に疲れもとれた。

彼らの見た滝は、おそらく滝之町(京北町細野)の「滝又の滝」であろう。「客路の奇観、此において最たり」と記されている。

滝之町から西舞鶴まで一行がどのようなルートを辿ったのか記されていない。

わずかに記載された、「丹州に氷室(いむろ)あり、雪を留めて氷と成す、六月に之を貢ず、疑うに此の山か」の文言から推測すれば、おそらく、船井郡八木町方面へ抜けたのであろうと考えられる。

というのは彼らの見上げた氷室の山とは、おそらく八木町神吉近くにそびえる千歳山であったろうと思われるからである。

神吉の地には平安時代から丹波神吉氷室が設置されていた。

氷室司によって氷は朝廷に献上され、毎年元且、大極殿で行われる諸国来賀の際には、この氷の厚薄により天下豊凶を占う氷様(ひのためし)という儀式も行われていた。

同町氷所に鎮座する幡日佐(はたひさ)神社は、現在は品陀別命・氷室命の二柱を合祀する神社であるが、古くは氷室大明神の分霊を祀る神社であった。

八木町は丹波守護代内藤氏の歴代の居城八木城が所在し、また京街道(山陰道)上に位置する交通の要衝として繁栄していた。

一行のその夜の宿は、おそらくこの辺りであったろう。 |

図101 幡日佐神社

|

綾部・西舞鶴ルートを行く

明けて六日、一行は一気に西舞鶴まで歩を進めた。

紀行文には、この間の経路が全く記されていない。

だが当時の交通事情から推測すれば、一行は、おそらく現在の国道九号線沿いに檜山(瑞穂町)辺りまで北上し、そこから綾部(あやべ)方面へ抜け、あとは国道二七号線沿いに西舞鶴へ入ったものと思われる。

しかしながら、これは約五、六〇キロほどの道程となり、一日で踏破できる距離とは考えがたい。

とすれば、おそらく、一行は馬などを利用したのではなかろうか。

のちに文成がこの旅を振り返り、「歩けば脚が痛く、舟に乗れば船酔いし、馬に乗れば腿が痛い」と述べているが、馬上の旅とはこの区間のことを指しているのであろう。

ちなみに、八木には、平安時代から野口牧と呼ばれる摂関家の牛馬を飼育する牧があった。

当時は人の往来や物資の琿搬などにも、ここで飼育された牛馬が利用されていたのであろう。

ところで、一行が橋立への経路として選んだ綾部・西舞鶴ルートは、ルートとしては比較的新しいものであったようだ。

橋立への従来のルートとしては、京都から、まず古代の官道である山陰道を利用して福知山まで行き、それから宮津へ抜けるのが一般的であった。

たとえば、古くは小式部の名歌「大江山いくのの道の遠ければ、まだふみもみず天橋立」(金葉和歌集)からも推察できるように、また南北朝時代の文和元(一三五二)年、時衆僧国阿が丹後下向(げこう)するに際しても、「長坂を過ぎ臍見峠などこへて、生野の里につきしかば、名におふ友引の糸、賤の女が布さらすなど」(『国阿上人絵伝』)とあるように、生野(福知山)経由のルートを取っていたことがわかる。

さらに降って、天正九(一五八一)年、堺商人津田宗及(そうぎゅう)の丹後下向でも、「四月十日朝、福地山にて明知弥平次殿の振舞、七五三の膳也、四月十一日朝、福地山より罷出(まかりいで)候也」(『宗及他会記』)と記されており、同じく福知山経由であったことがわかる。

このように、このルートの例は枚挙にいとまがないが、今回のルートはこれとは異なり、綾部・西舞鶴経由のルートであったようだ。

思うに、このルートの最大の利点は西舞鶴から船を利用できる点にあり、これにより、陸上徒歩区間のアクセスを大幅に短縮できたことであろう。

当時京都から天橋立までは二八里、徒歩三、四日の旅程であった(「空華日用工夫略集」至徳三年十月二十二日条)。

だが、このルートをとることによって、約二〇~三〇キロ、ほぼ一日分の徒歩距離を短縮することができた。

しかも、先にも述べたように、八木・西舞鶴間では馬も利用できたようである。

八木・西舞鶴には商人宿的な宿泊施設もあったのかもしれない。

いずれにせよ、同ルートが丹後橋立方面への新たなアクセス経路として成立していたことを知ることができる。

ちなみに、永禄十二(一五六九)年、連歌師里村紹巴(さとむらじょうは)が橋立へ旅をし、橋立からこのルートを逆にたどって帰京している(『天橋立紀行』)。

さて、丹後西舞鶴に一行が到着したときにはすでに夜になっており、その日は大内の村に宿した。

大内は、現在の舞鶴市上安辺りにあった大内荘(初め東寺領、室町期には北野社領)のことであり、ここから船で天橋立へわたる予定であった。

天台教寺を訪問

翌七日、村の西(東か)にある天台教寺を訪問した。

天台教寺は現在の舞鶴市天台の地にある天台寺(現天台系単立寺院)と考えられるが、同寺開祖が入唐して訪れた中国漸江省の著名な禅寺径山(きんざん)万寿寺を模して建立したと伝えられている寺院である。

文成は、同寺を前にして「山勢は頭を挙げ、さながら径山のようだ」と述べているので、当時はまだそのような雰囲気が残っていたのであろう。

同寺の開祖については、天台宗寺門派(じもんは)の始祖円珍を指すとする説もあるが、明らかでない。

ただ古刹であったことは間違いなく、たとえば、応安六(一三七三)年頃、幕府内の細川頼之一派と対立し丹後雲門寺(舞鶴市余部上)に隠棲していた春屋妙葩(しんおくみょうは)も、同寺を訪れ漢詩を残している(『雲門一曲』)。

禅僧の間でも名の通った寺院であったのだろう。

二人が天台寺へ向かっていると、林や山と寺の楼台との間に白いものがむらがり連なっているのが見えた。

文成はそれを雲だといい、彦龍は山中は春だといってもまだ年の暮れのように寒いから雪が残っているのだろうといった。

詩を口ずさみながら天台寺への道を登り、寺の山門を入ってみると、果たしてそれは満開の桜であった。

彼らが雲や雪と見間違えた境内の桜の巨木は、当時から大変有名であったらしい。

天正二十(一五九二)年には細川幽斎が花見に同寺を訪れ、「色も香もまさきのかずらくる人を待つばかりなる山桜かな」(『衆妙集』)の歌を詠み、また江戸時代の地誌類諸本にも「ぬれさき」の名で広く紹介されている。

境内では数人の寺僧らが一人の少年を連れ、花の下に筵を敷き花見の宴を開いていたが、彼らに気づくと杯を勧めてくれた。

文成はそっと彦龍を振り返り、座上の少年を指さして、「もし京都で出会っていれば、牧童と言ってもいいくらいだ」と囁いたので、彦龍も思わず手で口をかくして笑ってしまった。

稚児らしい少年が、牧童のように日焼けして健康的であり、服装もみすぼらしかったためであろう。

禅僧の間で流行していた男色の風をうかがわせる逸話であるが、その夜、「都」から「鄙」(ひな)へと向けられた一瞬の冷笑に、花見の宴で酒に酔っていた寺僧らのうちの一体何人が気づいたことであろう。

彦龍周興

回岩古木鎖烟霞 岩を回る古木は烟霞を鎖す

花裏山耶山裏花 花中に山があるのか、山中に花があるのか

一酔忘帰寺楼暮 一酔して忘帰す、寺楼の暮

鐘敲月落洒袈裟 鐘を敲く音が聞こえ、月の光は袈裟にそそいでいる |

夕刻、宿に一人の訪問者があった。

近隣の桂輪菴(けいりんあん)に隠棲していた周顯蔵主(しゅうせんぞうず)という僧である。

彦龍と同じ夢窓(むそう)派の僧であったらしく、用件は彦龍に自己の字(道号)をつけてもらいたいとの願いであった。

話によれば、周順なる僧は京都五山あたりの禅寺で蔵主の職を務めた後、帰郷して桂輪菴を結び隠棲していたが、不惑の年となった今も字をもたないことが心残りであった。

たまたま今日彦龍が同地へ来ているということを知り、(宇を書いてもらうための)小軸を袖にして宿まではるばる出向いてきたということである(「古月字説」)。

禅僧の世界では、多くの場合自己の師より道号をもらうことが一般的であるが、それがかなわなかったものは、このように著名な詩僧の元へ赴いて道号の付与を願うこともまま行われていた。

当時から詩僧としての彦龍の名声はかなり高かったのであろう。

彦龍は彼に「古月」という宇を与えた。

天橋へ到著

翌八日、いよいよ大内より船に乗り天橋立(あまのはしだて)へと向かった。

船中では徒然に任せて連句などを試みたが、筆墨の用意もなかったため数連で終りになった。

そうこうするうちに、飛ぶような速さで海を進んでいた小舟は、程なく天橋立へ到着した。

彦龍周興

疑是扶桑水到枯 日本の水が枯れてしまうのではと疑うほどだ

松生海底数千株 数千株の松が海底より生えている

支那四百聞人説 中国全土の誰もが説く

廬瀑浙潮看似無 廬山の瀑布、浙江の潮にも劣らない |

宮津市文殊にある智恩寺は大同三(八〇八)年創建の寺伝をもつ古刹で、謡曲「九世戸」や「丹後物狂」で有名な文殊菩薩(もんじゅぼさつ)を本尊とする寺院である。

現在は臨済宗妙心寺派に属するが、中世には五山派の禅寺として繁栄していた。

一九九七(平成九)年から行われていた文殊堂の解体修理に際しては、文殊を囲む内陣四天柱から新しく鎌倉時代の文永七(一二七〇)年の参籠記(さんろうき)などが発見されており、文殊堂への参詣が鎌倉時代以前から盛んであったことが確認された。

一行は、智恩寺に到着した。

図102 天橋立

ところで、読者諸君はすでにお気づかかと思うが、この紀行文には、現代の我々ならば当然筆を費やすぱずの、橋立の自然景観の美しさを嘆賞した記述がほとんど見あたらない。

これは一見不思議なことのように思えるが、次のような理由によるものであろう。 |

図103 智恩寺多宝塔 |

彦龍は智恩寺および天橋立について、「智恩禅寺は、文殊降応の地であり、日本の五台山である。寺の古記によれば、天忍穗耳命(あめのおしほみのみこと)が、文殊の力を借りて悪龍を倒しこの地を開いた。

よって俗に九世戸と呼び、如意宝珠(にょいほうじゅ)を海中に投入れた跡が天橋立である」(「九世戸智恩寺幹縁疏并序」)との意を述べている。

つまり、橋立は、現在我々がイメージするような風光明媚な場所として彼らの前に存在していたのではなく、文殊が如意宝珠を海中に投げ入れた跡、すなわち神仏の奇蹟の跡として存在していたのである。

そして、橋立に対するこのような解釈は、たとえば、連歌師里村紹巴(さとむらじょうは)の場合も同様であった(永禄十二年『天橋立紀行』)。

我々になじみ深い自然景観の美を前面に打出した、いわゆる「日本三景天橋立」の成立は、こののち近世以後のことになる。

翌九日より七日の間、彼らは念願であった文殊尊前に参籠し、無事に願文の奉納を果たした。

結願の日には、安堵の思いで成相寺の観音にも参詣し、吉野・大原野の桜にも劣らない見事な山桜を嘆賞した。

文成竹鵞

遠上成相石逕斜 遠く成相に上がれば石逕斜めなり

観音古殿鎖姻霞 観音古殿は烟霞を鎖す

踈鐘敲落山桜雪 遠くで鐘が鵈り、山桜の雪の落ちる音が聞える

夢繞南方小白花 私は夢の中で南方の小白花(普陀山)を繞っている |

さて、彦龍一行と共に辿った丹後への旅もいよいよ終りになった。

私たちはここで彼らと別れることにしよう。

これから、彦龍は文成と別れ、但馬三江(兵庫県豊岡市)の祥雲寺に隠棲する友人古璠周璜(こばんしゅうこう)の元を訪れる予定である。

昨年に続き二度目の訪問で、彦龍にとってはこれが今回の旅の本来の目的であった。

十六日の朝、旅立つ彼らを見送りながら、これからの旅の安全を祈ることにしよう。

一路平安なれ。

六 宣教師の見た京都 top

「首府」京都 戦国時代末期から江戸時代初めにかけて、京都には多くのイエズス会宣教師らが来訪した。

彼ら外国人の目に、当時の京都はどのように映ったのであろうか。

以下では、京都について比較的まとまった記録を残した二人の宣教師の目を通して、この点をうかがってみよう。

使用するテキストは、戦国時代末から安土桃山時代にかけて日本に滞在したルイス・フロイスの『日本史』(松田毅一・川崎桃太訳『完訳フロイス日本史』中央公論新社、二〇〇〇年)と、安土桃山時代から江戸時代初めにかけて滞在したジョアン・ロドリゲスの『日本教会史』(佐野泰彦他訳、大航海時代叢書Ⅸ、岩波書店、一九六七年)である。

ところで、彼らが当時の京都についてもっていたイメージはどのようなものであったのだろうか。

まず、この点から見てみよう。

都の町は全日本の首府であり、「日本人」の法令「が出る」源泉で内裏(だいり)と公方(くぼう)様が常住する最高の政庁の「所在」地であるから、そこへは「日本」全六十六ヵ国から不断に人々が参集する。

そして人々は都での振舞いを模範とし、地方ではそれに倣うことにしているので、都で受入れられるものは、遠隔の諸地方で尊重され、そこで評価されないものは、他の諸国ではほとんど重んぜられないのである。(『日本史』)

彼らの認識によれば、京都は「全日本の首府」であったが、それは単に政治的・経済的意味においてのみ、そうだったのではない。

人々の日常的な意識、たとえば風俗やファッションなどの分野においても、同地は卓越した地位を保持していた。

従って、京都での振舞いは地方でも模倣され、「そこで評価されないものは、他の諸国ではほとんど重んぜられない」ことになるのである。

宣教師らのこのような認識と、彼らが京都布教に邁進した理由とが、全く無関係であったとはいえないだろう。

職人町西陣

ところで、それでは彼らが、京都に対してそのような積極的評価を下したことの現実的な根拠とは一体何だったのだろう。

いくつか考えられるが、そのひとつとして、京都に集住する職人たちの卓越した技術から生み出される各種ブランド商品にあったことは間違いない。

彼らも、この点には特に注目していたようで、たとえばフロイスは、次のように述べている。

各種各様の職人たちに関しても、高度の文化を有し、「彼ら職人は」その仕事が卓越していることで、全日本の他の「地の職人」に優れている。

そして、その中でもとりわけ彼らの目を引いたのが、かって朝廷へも織物を調進していた大舎人座の流れを汲む西陣(にしじん)の機織(はたおり)業であった。 |

当時の西陣の状況や職人らの信仰を集めた阿弥陀寺(知恩寺のこと。足利義満の相国寺造営により寺地を今出川北から一条油小路北に移転していた)の賑わいの様子が次のように記されている。

ここには、絹や緞子(どんす)の機織り、その他扇子の制作者、また各種の別の職人が大勢いた。

それらの店舗の真中に、全市でもっとも参詣人の多い百万遍という阿弥陀の寺があった。

ここでは終日、ことに夕刻になって、かの職人達が店を閉じ、仕事から解放されると、おびただしい群衆「が殺到して」喜捨(きしゃ)をしたり、大声で「そこの」偶像に祈ったりした。

また、ロドリゲスも、西陣機織業や商店の営業形態については、都には、様々な絹の反物を織る五千以上の織機があり、そのほとんどすべてが一つの地区に集まっている。

普通は妻が店で手伝い、反物その他の品物を売り、夫が取引とか遊興とかでいろいろな所に出かける。

このことについて、男子は非常に自尊心が高いのに、女たちは婦人としての立場を常に忘れないので、人々のいうことを気にかけないから、店内で争いを起こさないで平和を保つために、この習慣があるといわれている。 |

と興味深い記録を残している。

道路・門

京都において宣教師らが注目したのは、職人らの卓越した技術のみではなかった。

都を縦横に走る大・小路などの各道路にも、多大な興味を示している。

彼らの目には、それは、広くて、清浄であり、きわめて整然としたもの、と映ったようである。

都という都市にはきわめて広い道路がついていて、この上なく清浄である。

その中央を流れる小川(堀川か)と、泉のすばらしい水が全市に及んでいて、道路は日に二度清掃し水を撒く。

従って道路は大変きれいで快適である。

人々は各自の家の前を手入れし、かつ地面に傾斜があるので、泥土はなく、雨の降った場合にもすぐ乾く(『日本教会史』)。

ちなみに、「地面の傾斜」について、フロイスは「ヨーロッパでは水を流すために街路の中央部が低くなっている。

日本では中央が高く、家々の側か低い。それに沿って水を流すためである」(『日欧文化比較』)とも述べている。

そして、それら南北の道路には主要な門があり、

これらの門は全て都市を警戒するために毎夜閉ざされていたのであって、それぞれの門には不寝番がいて、火がたかれており、用事のある人がそこを通り、通る者は調べられる。

そして町筋に泥棒が現れ喧嘩が起こるようなことがあれば、昼でも夜でも門と小門を閉じるので、そのため悪者どもは逃げることができない。

不寝番は同じ街筋の人々が毎日交替で行ったり、あるいはそこで手伝う幾人かを共同で雇ったりする(『日本教会史』)。

と、夜間および犯罪発生時には門番により閉門されていたことがわかる。

これらは、応仁の乱前後に京の町々に広がった防衛施設「釘貫門」に起源をもつものであろう。また、道路両脇に連なる店舗の暖簾についても、

それぞれの家が廂(ひさし)の下にある戸口の側に垂れ幕(暖簾=のれん)をつるし、それには獣、樹、草、花、鳥を描き、数学や数字の模様とか、その他いろいろな手段を用い、たとえば家の綽名(屋号)や紋章をつけている(『日本教会史』)。

と詳細に、注意深く、記されている。

日本建築・庭園への評価

さらに、今ひとつ。日本家屋や庭園への惜しみない称賛の念は、彼ら宣教師の間では共通の認識であったようだ。

たとえば、フロイスは、

| 「日本建築において」他のいかなることより優れている点は、清潔さと秩序であり、それは寺院でも、諸侯、および貴人たちの住宅、庭園、御殿においても見受けられる。 |

と述べたが、たとえば、将軍足利義輝(よしてる)の近衛御所(勘解由(かげゆ)小路室町、もと斯波(しば)氏の屋敷跡)やその庭園についても、

公方様が静養するために(宮殿)内の離れた「ところに」建てた一住居を彼らに見せた。

「それは」きわめて清潔で、親しみが持て、また快適なものであった。

窓の外には、杉、松、蜜柑、その他我ら「ヨーロッパ人」には知られていない種類の、新鮮な緑色の珍しい樹木が「植えられた」庭園があったが、それはいとも巧妙に育成され手入れされていて、あるいは鐘、あるいは塔、その他種々の形で、多くの百合、薔薇、雛菊、および種々の色彩の花もあった。 |

と述べ、手入れの行き届いた清潔な美しさを絶賛している。

また大徳寺瑞峰院(大友宗麟開基、徹岫宗(てっしゅうしゅう)九開山)を訪れた際にも、

「僧院には」巻物の書物を読経する「ための」広間がある。

(中略)部屋の板までが鏡のように輝いており、それらの家屋が優雅で清潔なことは驚嘆に価する。 |

と、院内の優雅で清潔な点に、同じく驚嘆の声をあげている。

住民に対する評価

さて、それでは、京都住民に対する評価はどうであろうか。

この点については、両者かなり評価が異なるようである。たとえば、フロイスは、

子供たちは街路に出て、大声でののしり叫びながら、彼の後をつけ、男たちは戸口に佇み、女たちは窓辺に寄りそっていた。

彼らはきっと、人間とも理性あるものとも異なったある「奇怪な」姿を「伴天連に」見出せるものと信じていたのである。 |

あるいは、

ある者は指を彼の眼の中にほとんど入れんばかりにしたり、ある者は手をたとき大笑いをしながら頭を振り、別の者は、彼(宣教師)を見てその形相に驚き、彼のぐるりを廻ってば後ろから、また前から観察した。

そして誰がもっとも近づくことができようかと互いに争って彼の周囲にひしめき合った。

と、好奇の目輝かせ、いささか不作法に宣教師たちに接する住民らの姿を活写している。 |

これに対してロドリゲスは、

都の大衆、住民は大変温和な性格で、甚だ礼儀正しく、きわめて接待好きである。

また、大変上手に衣類を着こなし、遊び好きで、絶えず休養や、娯楽や、慰安に大いに耽る。

(中略)言葉は王国中でどこよりもすぐれていて最も洗練されているが、そこには宮廷があり、公家がいて、それらの人々の間にこの言葉が保存されているからである。 |

と、「温和な性格で、甚だ礼儀正しく、きわめて接待好き」な洗練された都市住民の姿を記している。

両者の下した評価はかなり対照的なものとなっているが、このような評価の違いは、おそらくは、彼らが住民らと接した時期や状況の違い、あるいは住民の階層の違いなどの問題が関わっていると思われる。

一般的にいえば、ロドリゲスの目は、江戸時代初期、安定した時期の比較的上層の人々に向けられており、戦国末期の混沌とした状況に生きる下層民衆を鋭く捉えたフロイスの視線とはかなり異なっていたといえるだろう。

住民の娯楽

さて、それでは、彼ら上層住民の日常的な娯楽について、ロドリゲスの記すところをしばらく見てみよう。

この都市から外へ出たところは、どの方面へ行っても、日本国中にある平野の中で最も美しく、爽やかな気持ちのよさが味わえる。都市の周辺には所々に森や林があって、そこは慰安に適していて、毎日酒宴を設けて楽しむ市民の集いが行われ、一種の幕を張り廻してそれぞれの宴席を囲む。

京都郊外の森や林において頻繁に酒宴の席が設けられ、そしてその席上、住民らは相互に和歌の贈答などを行うことにより、親睦を深めていたことを記している。

この民族は彼ら風の甚だ優秀で技巧をこらした詩を持っているので、この都市の者はそれを大いに愛好し、彼らが珍重するいろいろな花が咲く季節に、

(中略)未知の間柄であっても、ある人が他の幕の中にいる人に一枝の花を贈る。

知人に対しては、金銀やいろいろの花でりっぱに飾られた細長い紙片(短冊)をかねて用意しておき、そこの花と場所とについてよんだ二行詩(和歌)をそれに書いて、花の枝に旗のようにつるして、いろいろの花に添えてさかんに贈る。

そして相手の幕の中の人々は同じ題材についてよんだ別の二行詩をもって相手に答える。 |

芝居の流行

都市住民の娯楽としては、このほか芝居の流行が彼の目にとまったようである。

| 都市の入口に当たるそれら通路の一定の場所に、小門のついた板囲いがあって、その中では絶えず演劇、喜劇、幕間狂言が行われ、その他、昔物語を語る者がいて、それには楽器に合わせて調子をとり一定の歌をうたうことが伴っていて、この国の人にとっては大変楽しいものとされる。 |

そして、これらの芝居小屋では、

そこでは、いつも閉めてある小門を通って、人々は中に入り、各自で一定の銭を払うが、一幕ごとにかなりの数の観客がいるので、その役者はその銭で食事代を稼ぐ。

そして、それが終ると人々は出ていき、新たに別の人々が入って来て、別の幕すなわち演劇が、それぞれの役に適した立派な絹の衣装を着て始められ、それぞれの幕の終りには、その方面のすぐれた役者がいるので、彼らによってきわめて機知に富んだ幕間狂言が演じられる。 |

と、専業の役者による演劇が、多くの観客を動員して演じられていたことを記している。

農村からの物売り・飯店・大衆浴場

また、近郊の農村からは市内へ、毎朝各種の物売りが訪れており、それが京都では早朝の馴染みの光景になっていた。

多くの様々な野菜と果物がそれぞれの時期にできて、朝早く近隣の土地や菜園から荷をかついだ二百人以上の者が隊をなして売りに来る。

あらゆる種類の食べ物は、広場があってそこで売っているほかに、男がこれこれのものを売ると大声で触れながら都市の道路を売り歩く(『日本教会史』)。 |

そして、市内には、このような外来者のための無数の売店や飯屋、大衆浴場などの施設が軒を連ねていた。

全市にわたって、外から来る人のために食べ物を用意している無数の売店や飯屋もある。

また大衆浴場があって、そこでは一人の男が法螺貝を吹いで人々に呼びかけ、日本人の非常に好きな入浴をすすめている(『日本教会史』)。 |

物売りたちの飛び交う声々、広場に集まる人々、そして彼らを目当てに営業される売店・飯店・大衆浴場などなど……。

日常的な喧噪の中の京都を活写しか、まことに貴重な記録であるといえよう。

七 山伏修行と丹後・丹波路 top

1 「日本九峰修行日記」

二人連れの山伏

今から一八〇年ほどを遡った十九世紀の初め、丹後・丹波の村々を托鉢しながら通りすぎていった二人連れがいた。

九州日向国佐土原(さどはら、宮崎県佐土原町)出身の山伏野田泉光院成亮と同行者の平四郎である。

泉光院は文化九(一八一二)年九月に九州日向国佐土原を出発し、六年の歳月をかけて全国各地を行脚(あんぎゃ)した醍醐(だいご)三宝院系の山伏(やまぶし)であった。

出発時に泉光院五七歳。前年までは藩主島津氏より寺領五〇石を拝領する佐土原安宮寺の住職で、藩主の代参としてしばしば大峰山入峰を経歴にもつ大先達(だいせんだつ)であった。

この旅の目的は大峰山や羽黒山など九峰の踏破と、醍醐三宝院指示による諸国散在の山伏調査にあった模様だが、日々の托鉢行脚自体をも修行の大きな課題としていた。

たとえば彼は文化十一(一八一四)年十二月二十五日の条に、

・雪天。キサ市村(綾部市私市)立ち、朝辰の下刻、綾部領栗村と云うに着き托鉢。今日終日雪天至極難儀。

しかしながら、回国行脚(かいごくあんぎゃ)捨身求(しゃしんぐ)菩提と思えば有り難くも、またつらくもあり。 |

と記し、また十二年三月十日の条では、丹後船井郡上大久保村(瑞穂町)庄屋女房の質問に答えて、

| ・吾々どもも、何の修行と云うこともなく、三世因果(いんが)の道理を尋ね、因縁業(いんねんごう)を滅はしたしと思い立ったり。 日本広き内には仁者もあらんと尋ね廻り申す。 |

としている。

こうしたことから、彼の記した旅行記(「日本九峰修行日記」『日本庶民生活史料集成』第二巻、三一書房、一九六九年)は、おのずからその地その地の住民との折衝や交歓、風土の様子を豊かに記録するものとなった。

ここでは、この日記の丹後・丹波部分を題材として、彼らと当該地域との交わりの様を垣間見ることにしたい(以下、日記の引用は、おおむね現代仮名づかいに改めて記す)。

丹後・丹波路を托鉢

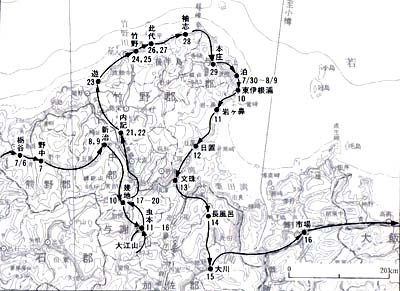

さて、彼らが丹後に到来したのは、佐土原を出発した翌々年の文化十一(一八一四)年七月六日のことであった。

以後、八月十七日までの四〇日ほどの間、途中大江山登攀(とうはん)も組入れながら、丹後半島を東に向かう。

そして、いったん近江に抜けて、その後佐土原藩の伏見屋敷にて休息を取ったのち、同年九月二十七日、老ノ坂越えで丹波に入り、翌十二年四月二十七日に至るまでの七ヵ月ほどの間、丹波国内各地を托鉢して回っている。

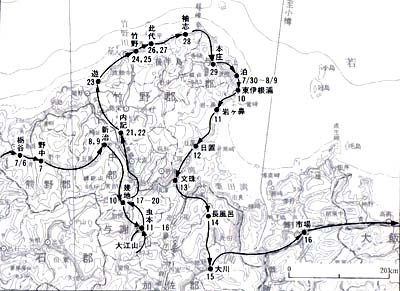

丹後行脚のコースを図104に、また丹波のコースを行程表にして示すと次のようになる。

| 亀岡市(九月二十七~二十九日)→八木町(十月一~二日)→京北町(十月三~十日)→京都市左京区花背(はなせ、十月十一~十二日)→京北町(十月十三~十八日)→日吉町(十月十九日)→美山町(十月二十~二十八日)→和知町(十月二十九日~十一月四日)→綾部市(十一月五~二十八日)→大江町(十一月二十九日~十二月五日)→福知山市(十二月六~十四日)→大江町(十二月十五~二十二日)→綾部市(十二月二十五日~越年~二月十六日)→福知山市(二月十七~十九日)→兵庫県市島町(二月二十~二十五日)→兵庫県春日町(二月二十六~二十八日)→兵庫県柏原町(二月二十九日)→兵庫県氷上町(二月三十日~三月六日)→兵庫県青垣町(三月七~十日)→福知山市→夜久野町(三月十一~十二日)→福知山市(三月十三~二十一日)→夜久野町→兵庫県山東町(三月二十二~二十五日)→兵庫県和田山町三月二十六~二十八日)→夜久野町(三月二十九日~四月二日)→福知山市(四月三~八日)→三和町(四月九日)→瑞穂町(四月十日)→丹波町→園部町(四月十一~十四日)→兵庫県篠山市(四月十五~二十六日)→ |

図104 丹波行脚のコース 数字は宿泊月日

|

日記はほとんど毎日欠かさずつけられており、その日その日の出来事が簡潔に綴られている。

一例として、現在の丹後町付近を通った七月二十五~二十八日の箇所を要約して示すと、

七月二十五日 間人村托鉢。三軒にて振る舞い、昼食入らず。斎宮へ帰り一宿。

昼食使わざるため夕食は炊かずにすむ。

二十六日 斎宮村出立。道々托鉢。安楽寺参詣。此代村伊三郎宅宿、夕飯振る舞い、説法。

二十七日 滞在、休息。朝馳走。仁王妙典一部読誦。

二十八日 此代村出立。道々托鉢。穴文殊参詣。籠り堂・庵室は異類異形の者多く籠もる故ここを避け、 袖村秀助宿。台所の使用を許され、貰った茄子・南瓜・青菜・茗荷などを塩梅宜しきように調理。

鎮護国家・万民快楽を内容とする仁王経を唱えながら村々を托鉢し、行く先々で一晩の宿の提供を請う。 |

このような日々を重ねながら、彼らは歩いていったのである。

2 宿泊と接待 top

宿を乞う

年末年始に逗留した年宿や、病のための長期滞在を別にして、彼らの行動は、托鉢しなが

らその日その日の宿泊地を求めるというものであった。そのため地域との交流は、日々の宿泊関係記事

にもっとも詳しく記されることとなっている。

彼らの丹後・丹波における日々の宿泊場所は、そのほとんどが農村部の百姓家であり、一宿を乞うて

泊めて貰うものであった。

十二日 晴天。下八田村(綾部市下八田町)出立、朝辰の半刻。上八田村伊右衛門と言うに宿す、

夕飯馳走あり至で宜しき宿也。(文化十一年十一月十二日条)

十三日 朝雪天。辰の下刻出立、川上のヲヤス村(綾部市岡安町)曾右衛門と言うに宿す、至て宜しき宿也。

夕飯振舞あり。(文化十一年十一月十三日条) |

宿泊に際しては、托鉢で得た米銭を木銭として支払った模様だが、この記事にもあるように、朝晩の

食事を馳走されることも少なくなかった。むしろこの時期、回国修行者に対する朝晩の食事提供は常識

化していた模様である。北桑田郡初川村(京北町初川)の対応は、そうした通念をよく示すものである。

・初川と言う小村あり、(中略)村の出外れに大家あり一宿を求む、一人なれば宿貸す、両人は出来ずと言う、

因て平四郎は隣家に宿し両人別々に成る、予は庄左衛門と言う宅へ宿す。

右宿一人宛と言うは何様の事やら不思議に思いし所、回国の者宿すれば、朝暮賄い宿より仕出さねば

ならぬ事とて、一人一宿なれば留めると言う事なりとぞ、此近辺皆如斯(かくのごとし)。(文化十一年十月十四日条) |

善人宿・善根宿

比較的多くの村に、回国の修行者や旅行者に対して無料で宿泊を提供する「善人宿」「善根(こん)宿」「千人宿」などと呼ばれる宿泊施設があった。日記には、たとえば、

・日も西山に落つる故、アソビ(網野町御津)と言う村兵次郎と言う善人宿宅に宿す、宮津領内也。

(文化十一年七月二十三日条)

・フタマタ村(大江町二俣)出立、朝巳の刻。昼食馳走の後、福知山の方へ赴く、日も西山に傾き

又寒気も甚だ強き故宿求む、丹後御領クジョウ村(大江町公庄)三の谷喜兵衛と言う善根宅へ宿す。

(文化十一年十二月五日条) |

といった形で日記に記されている。

これらの宿は常設のものと、依頼に応じた臨時的なものの両用があった。次の延村の場合は、特に

千人宿と呼ばれる規模の大きなもの、また比賀江(ひがえ)村の場合は、臨時に提供されたものであろう。

・ノブ村(綾部市大島町)政七と言うが、回国千人宿の由聞き、行きて此宅ヘ一宿す。回国人の座

別にあり、炬燵(こたつ)もあり、夜具もあり、乍併布団の類は虱(しらみ)数不知居る故、片付けて置き座せり。

(文化十二年二月十四日条)

・ヒガヤ村(京北町比賀江)と言うに行く、善人あり、今晩は此方へ宿参らすと申すに付、杢兵衛

と言う宅へ宿す。(文化十一年十月五日条) |

善根宿はあるものの、事情でそこに宿泊できないこともある。

・この村(和知町安栖里)に十右衛門と云う善根宿ある由聞き伝え行きたるところ、病人あり差し

支え。よんどころなく庄屋方へ問い合わせ、宿貰う。小触れの様なる者案内して金兵衛と云う宅

へ連れ行く。木銭十六文、明日は雨天にても今晩一夜と申し付けありたり。然るところ、宿より

夕飯も翌朝もご馳走あり。夜具も木賃は一銭も取らざるなり。庄屋よりの掛け声、事難しく聞こ

えたれども、明日雨天ならば滞留せよと懇ろに申すことなり。在方正直思いやらる。

さて、この近在にて馳走に逢うことを『よばれましょうか』と挨拶す。(文化十一年十一月三日条)

・……夫より高ツキ(綾部市高槻)と言う村へ少し峠を越えて出る、日も西に落る故旅宿求む、

善根宿あれども、法事につき取り込みある故出来ず。因りて行き過ぎ一家に立ち寄り一服す。

主人云うよう宿取りたるや否やと。いまだしといえば、今晩は一宿せよと申すにつき、忝(かたじけな)しとて一宿す。

藤兵衛と云う人なり。夕飯振る舞いあり。豪家の質屋なり。(文化十一年十一月十七日条) |

建前を述べる庄屋と一般百姓との応対のズレや、方言への関心など、旅の様子が生き生きと記録されている。

街道沿いには旅籠(はたご)屋もあったが、彼らはそうした旅籠屋での宿泊は嫌っていた。

泉光院はその理由を、船井郡上大久保村(瑞穂町上大久保)庄屋女房の質問に答えて次のように述べている。

・我々とも乞食境界なれど、木賃位は所持し居る。旅人宿と申すは合客(あいきゃく)多き者ゆえに、

その内に宜しからざる者も同居すれば、事起こりたる折り、同宿なれば落着せざる内は出立も叶わざる故、

旅人宿は除け申したく、よって御宅ヘー宿御無心中す事なり |

相客とのトラブルなどを避けるために民宿を求めるというのである。彼らの修行の主たるフィールドはあくまでも在方世界にあり、その地における托鉢と善根による一宿施業を主題としていたと考えられる。

接待する側の論理

では、このように修行者に一宿を提供しまた一飯を馳走する在地の側は、一体どのようなことを彼らに期待していたのだろうか。

断片的な記事からではあるが探ってみよう。山伏の彼らにもっとも求められたのは、彼らが保持する加持(かじ)・祈祷(きとう)などによる呪力である。

・トマリ村(伊根町泊)と云うに休息す。然るところ、主人申す様、子供永々不快につき、加持致

しくれ候様とのことに付き、立ちながら加持す。また家中こぞって、今日一日滞留して祈祷致しくれ候よう申す。

滞留し、直ちに祈祷にかかる。終日なり。(文化十一年七月晦目条)

・「東イネ浦にて」明日、年廻りの事あり、故に今晩は修行者を留め、念仏頼みたく、なにとぞ来

たりたまえと云う。(文化十一年八月十日条)

・「綾部市上八田の内福出村」宗兵衛と云う鍛冶宅へ宿す。主人易頼むにつき、筮(ぜい)す。

よく当たりたると喜ぴたり。(文化十一年十一月十四日条) |

このほか、大江町矢津では、求められて産婦に護符を遣わすこともあった(文化十一年十二月二日条)。

彼らのもつ広い知識や文化的素養もまた、地元民にとって貴重なものである。

・(京北町下中にて)主人申す様、御方には修験と見えたり、聖護院方か三宝院方かと云うにつき、

三宝院配下よって菊の紋拝領あり、衣骰の事共尋ぬるにつき、十二道具の次第を話し聞かせたれ

ば、一宿せよと申すにつき、これ幸いと一宿す。(文化十一年十月十六日条)

・(綾部市多田)主(ある)じ(中略)俳諧など好めり。この人一宿せよと云う。よって宿す。

この人俳諧の伝を望まる。よって伝う。(文化十二年二月九日条)

丹波・丹後の事例ではないが、諸国の話を所望されることもある。

・(甲府市横袮にて)道々托鉢のところ、呼び返す者あり。何ごとぞと立ち返る。

庄屋宅なり。回国の噺(はな)し聞かまほしと云う。

これは隙入り迷惑ながら所々の名所話しあらあらす。昼食など出る。(文化十二年十一月二十六日条) |

なお、ここではその後、話は俳談へと発展していった。

修行者の有する様々な知識や能力と、その利益を受ける返礼として提供される地元からの善根とが交叉し融合しながら、彼らの旅の軌跡は描かれていったといえよう。

雪との格闘

日記には、折りにふれ当地の風土や風俗に関する記事も見受けられる。

ここでは丹波路の冬の様子を垣間見てみよう。

彼らが丹後に足を踏入れたのは、文化十一(一八四一)年の晩秋九月二十七日であったが、翌十月九日、京北町井戸付近にて初雪となった。

・終日雪天。(中略)当年の初雪なれば一句。 初雪やその名にも似ず奥山家。積雪に道の枝折も分かぎりき。

この十月九日は今の暦に直すと十一月二十日に当たる。以後、彼らの道行きは日々雪との格闘となった。

・(和知町市場)大雪天。よんどころなく滞在。終日炉の元に坐禅す。(十一月一日条)

・(綾部市味方町)昨夜よりまた大雪。よんどころなく滞在。終日よばれて居たり。一句。 雪の日は雪とものいうばかりなり。(十一月十日条)

・(大江町矢津)大雪ゆえに主大種々労わりくれる。一句。 情けなく降り積む雪にふりかえて深き情けのつもる此の宿。(十一月二十九日条)

・(大江町元伊勢)内宮へ詣ず。この辺雪至って深し。往来は二三尺ばかり、恐ろしきことなり。

伊勢奉納一句。 降るままの雪を手向けや白幣。(十二月三日条)

・(綾部市五泉町付近)畠口谷奥まで行きたる所、石場(市志)と云う村より峠あり。

(中略)積もること三尺ばかり、人の足跡を便りにして行く。

少しにても踏み違えると雪中の谷に落ち入ること深さ知れず。

若し過ちて落ち入れば落命にも及ぶことなり。脇山を見れば雪ずりあり。

恐ろしき事薄氷を踏むが如し。念仏三昧にて通れり。

以後雪中に峠など越ゆべからず。(文化十二年二月四日条) |

雪に埋もれた丹波農村の風俗も記されている。

・(福知山市荒河)雪天。今日は丹波国中一統に煤掃(すすはら)いに付き、托鉢は出来ずと申すに付き滞在す。

さて、煤掃いに付きては、朝蕪(かぶ)の雑炊あり。雪中に埋りあれども、是非掘り出し用うる事なり。

昼時には小豆飯を出し、また麦団子を二つ宛八寸に入れ出す。夕飯は米なり。或る方へ送る。

雪の戸を叩き破らん槌もがな。煤払い一句、煤払いや吾も笈仏拭いけり。(文化十一年十二月十三日条) |

民間習俗として恒例の十二月十三日の「煤取節供」「煤掃きの年取り」は、丹波でもこのように一斉に行われていた。

今の暦でいうと三月下旬、丹波路にもようやく遅い春が到来する。

太陽暦で三月二十八日、日記の記事では二月十八日の条、福知山市観音寺付近の描写は春の嬉しさに満ち溢れたものとなっている。

・晴天。村中托鉢。観音寺村と云うに千手観音堂あり詣ず。八間四面、唐破風作り、西面、寺四ヶ寺、真言寺、二王門あり。

門前町の如く家並べり。下馬あり。景色よろし。四方山は雪解け、村々桜咲き、園には梅、畠には菜の花処々、藪には鶯さえずり、山々は青み渡り、ともに心も咲く頃になりければ一句。 春風や人を寝せたり起こしたり。 |

回国の修行者に対し、丹後・丹波世界は時には厳しく、また時には優しく移ろう自然をも提供していた。

八 近代の修学旅行と京都 top

「京畿の地は一大博物館」

「新進の学生諸氏」は「京畿」(ここでは滋賀や三重を除く京都を中心にした近畿地方の大部分をさす-筆者注記)の地に行って、何を見ようとするだろうか。 ある人は住民の「遊惰」(ゆうだ)を指摘してこれを嫌ったり、ある人は「工芸美術」の美しさを主張して「天下に誇」ろうとする。

だが、実はどちらも偏っていて間違っている。そうではなくて「京畿の地」は新しいものと古いものとを包含している「一大博物館」なのである。 だから、観察力のある人はこの地を巡って国の誇りうる「貴宝」があると同時に新しく利益をもたらす「品物」を見出すだろう。 とりわけ、「人物」(多くは功績を讃えた過去の人物の碑-筆者注記)や「旧儀」に接して、貴重な経験を得ることがたくさんあるだろう。

だから、私は学生諸氏に向かって言いたい。「京畿の地」に行こうとする人は、「一大博物館」に入って研究するという「覚悟」がなくてはならない。

また、ここに「崇高秀美」な歴史的遺産がなぜ残っているのかにも注目してほしい。

それは、この地の「人の性質」や「山川明媚」が様々な分野や側面に影響を与えているからである。

「古器と現時の工芸品」とに注目してほしい。そう すればこのことがよくわかるはずだから。

これは、一九〇八(明治四十一)年八月に博文館から刊行された、八木奘三郎『京畿地方修学旅行案内』の序文の一節である。

著者は、ここで「京畿」は「崇高秀美」なギリシアであるとするなら、関東は「雄大剛壮」なローマにたとえられるといい、昔は都が奈良や京都にあったので、その当時の盛んだった様子に思いをはせ、他方で首都が東京に移ってからは「蒼然古色」な「旧物」に思われてしまいがちである。

しかし、そうではないといって、先に紹介したような説明をしているのである。

そして、序文の終りのところでは、こういうわけだからこの本では、「此博物館的内部の細を記して」学生諸君の手引きとしたいと記している。

この修学旅行案内は、「京畿」の簡単な歴史と現状を記したうえで、古い国名でいう山城・大和・河内・和泉・摂津・紀伊の国々別に山々、河川、市内郡部の神社一覧や寺院一覧、それに各市町村一覧などをのせている。

当然、京都市内の解説は詳しくなるが、皇居・大嘗祭(だいじょうさい)などと共に、大学・博物館・製造所など、新しいものについても解説し、さらに「山川明媚」「風俗温雅」などを説き、「国の内外を問はず遊覧の客は必ず此処に赴く」と記している。

修学旅行の歴史

この修学旅行案内は中等学校以上の学生に向かって書かれたもので、しかも出された一九〇八年、つまり明治の終り頃というのは、いよいよ大正期に入って修学旅行が本格化し始める前夜ともいえる時期にあたる。

一般に、日本における修学旅行は東京師範学校が一八八六(明治十九)年二月十五日から一二日間にわたって千葉県方面に実施した「行軍旅行」から始まったといわれている。

それ以前にも、江戸時代の寺子屋の花見など「遠足」に似た行事や明治に入ってもそれらを受けついだ「遠足」のような行事が各地で行われていたことは知られている。

しかし、本格的な修学旅行は、やはり師範学校の「行軍旅行」が一般化しはじめた明治二十年代以後のことである。これは「行軍的修学旅行」といわれている。

ちょうどこの頃、文部大臣だった森有礼(もりありのり)が師範学校の教育に、「兵式体操」と「教室外」での「学術研究」の教育を重視したことと深い関係があった。

「行軍旅行」はこの二つを組合わせたもので、「長途行軍」とも呼ばれた。

師範学校での「行軍旅行」が本格的になるのと並行して、小学校教育でも「兵式体操」を通して各種の運動・競技が盛んになりはじめ、修学旅行と同じような内容のものが「行軍」「運動会」「遠足」「遠行」「遠行運動」など、様々な呼び方で行われていった(山本信良「学校文化としての小学校修学旅行の成立と展開」『仲新先生古稀記念論文集・日本教育史の論究』同論文集刊行会、一九八三年)。

走りはじめたばかりの鉄道を利用して遠くまで出かけ、宿泊までするとなると、費用の関係から小学生たち全員が参加できるというわけにはいかないことも当然あった。

男子だけにかぎられている場合も当初はあった(増井貴子「明治中期学校日誌に見る『遠足』『修学旅行』の原初形態」『岐阜県歴史資料館報』二二)。

しかし、大正期にはいると修学旅行が定着し、発展するようになった。

それは鉄道がいっそう発達したことが前提になっている(とはいえ、駅までの徒歩行軍のかたちは残る)。

だが、それだけではなく、小学校の就学年限が延びたことや費用の問題などを考えて文部省や府県が、小学校では宿泊を禁止したり、中学校でも宿泊は最上級生にかぎるとか回数も制限するなど、様々な制約を加えたことも影響している。

そして、昭和期に入ると伊勢参宮・京都・東京二重橋など、天皇制と深くかかわる「参宮旅行」型に大きく変わっていった(以上、前掲山本信良論文)。

一九三七(昭和十二)年の東京府立第三中学校学友会編纂・発行『関西修学旅行案内』の序文の一節に、修学旅行は物見遊山ではない。

伊勢神宮に参拝し、「皇国発祥の聖地」に行き、「国史の成跡に自覚し、我が国体の観念を明徴にして、確固たる国民精神を立て」ることに目的があると強調しているのは、このような状況をよく現している。

「御大典」都市京都

このように、近代の京都が「古都京都」のイメージを色濃くもったり、さらには「参宮旅行」型の「聖地」の一つになったのは、単に京都御所や多くの神社・仏閣があるということからだけではない。

御所や社寺の存続や整備も、実は明治国家の政治的意図によってつくられた側面があることに注意しなければならない。

岩倉具視(いわくらともみ)はその死の半年ほど前の一八八三(明治十六)年一月に「京都皇宮保存ニ関シ意見書」(『岩倉公実記』下巻)という有名な意見書を書いている。

「平安京ハ桓武帝ノ経営スル所ニシテ既ニ年ヲ閲スルコトー千有余年」という書き出しではじまるこの意見書は、京都は「山川明媚」で大きな神社仏閣など「名刹」が多い地域だが、維新で都が東京に移って以後、「公卿諸侯ノ邸宅」はみな壊されてしまい、狐や兎のすみかになろうとしている。

しかも産業は「織物陶器其他二三ノ職業ヲ除クノ外」はほとんど衰退し、以前のように盛んではない。

しかし、「帝京」の歴史的手本はこの「平安京」にだけある。

だから、京都を「維持保存」する方策をとるのは「今日ノ急務」である。

そのために、この地がもつ美しさと美風(礼節や倹約・質素)を温存し、特に「宮闕(宮城のこと-筆者注記)ヲ保存シ民業ノ衰微ヲ挽回スル」方策として、「三大礼執行ノ事」(天皇の即位と大嘗会と立后)は「国家至重ノ大典」だから、京都の「宮闕」で「古式ノ如ク執行」するものと定め、この他に「桓武帝神霊奉祀ノ事」から、伊勢神宮や神武帝の遥拝、賀茂祭や石清水祭の「旧儀再興」等など数項目をあげて、それを実行せよと述べている。

維新で途絶えていた葵祭はこの翌年に復活した(祭日は新暦によって五月十五日)。

天皇の即位・大嘗会などいわゆる「御大典」は政治の首都である東京ではなく、京都の「宮闕ニ於テ古式ノ如ク」行うという構想は、ロシア公使を勤めその帝室制度の骨格(ロシアにおける「政治的首都」としてのペテルブルグと「聖なる都市」としてのモスクワの関係とその巧妙な使い分け)を学んだ柳原前光(やなぎはらさきみつ)の皇室儀礼構想が岩倉に大きな影響を与えていた。

こうして近代天皇制国家の国家的儀礼としての天皇の即位式は京都で行うことが決められた(高木博志『近代天皇制の文化史的研究』校倉書房、一九九七年)。

一八九五(明治二十八)年に、平安遷都一一〇〇年記念祭の国家的事業の一貫として第四回内国博覧会を京都で開き、同時に桓武天皇を祭る平安神宮を創建(「桓武帝神霊奉祀ノ事」の実行)したのは、ここでいう「古都京都」創成の大事業でもあった。

日本文化の伝統に輝く古都京都という観念には、こうした近代の天皇制と結びついて国家の手で造り出された側面があることにも注目しておくことが必要である。

京都の学校の修学旅行

では、逆に京都の学校ではどこへ修学旅行に行ったのか。

今でも京都市内の小学校では伊勢に行くことが多いようであるが、かってはそうでもなかった。

明治の二十年代には、先の全国的な状況と同じで、「行軍旅行」が行われていたことを思わせる記録がある。

一八九三(明治二十六)年の和泉晃雲編『本願寺文学寮・修学旅行日記』に見られるのは典型的な「行軍旅行」である。

この日記の最初の「春季修学旅行日記」の冒頭には、「明治二十六年三月廿九日十一日間の予定を以て、摂泉紀和伊の五国に向」う「春季修学旅行」を行ったが、二行総て一百七十五名、武田寮長之を総統し学生は兵式を以て中隊に編成し、総練監督山田陸軍少佐之を率ゆ」と書かれている。

京都から伏見まで行軍し、伏見から舟で大阪に着き、大阪から堺・岸和田・信達(しんだち)・根来(ねごろ)・粉河(こかわ)・花坂・高野山・橋本・五条・神武天皇陵・桜井・長谷寺・名張(なばり)・月ヶ瀬・奈良・木津と行軍し、木津から舟に乗り、そして伏見・京都へと行軍で帰っている。

また、翌年の京都商業学校の修学旅行は、商業学校としての「実習旅行」で、各班にわかれた数名ずつが、名古屋・大阪・四日市、その他の都市の「商況」を調査し、報告書にまとめて提出している。

これらをまとめて出されたのが佐野忠振著『京都商業学校修学旅行取調書』である(一八九三年十一月)。

一九二四(大正十三)年の京都府立第二高等女学校(現、府立朱雀高等学校)校友会編『近畿地方修学旅行案内』は、これらとかなり異なっている。

それは、前頁に紹介したこの小冊子の末尾の一覧表を見れば一目瞭然であろう。

各学年と各月と行先の一覧表であるが、いわゆる名所・旧跡だけでなく、この時代の先端をゆく工場やさらには官公庁から託児所までが入っていて、学習目的の多様性が興味を引く。 |

|

外国人の見た京都

最後に、日本に近代ドイツ医学をもたらした有名なヘルツが、一九〇〇(明治三十三)年の四月九日に京都を訪れたときの日記を紹介しておこう。

ヘルツは、教育のために息子を祖国ドイツに送返すというので、四月七日に横浜から船で出て、八日に神戸に着き息子をここで見送って、東京への帰途に京都に立ち寄ったものである。

一九〇〇(明治三十三)年四月九日(京都) けさ末明に、神戸からこの京都へ。一面に美しい舂の装い。

祇園のそばの公園内のにぎわいは、今すこぶる面白い。

サクラはちょうど満開で、たくさんの人々をひき寄せている。

にわか作りの茶店または、燃えるような赤い覆いをかけたベンチに、時としては色とりどりの幕を張りめぐらしただけのものが、いたるところにある。

またここには、でかでかと広告した、鳴物入りの「百美人見せ物」もある。

これは百人の芸者の写真を陳列したもので、入場料五銭。入場者はそれぞれ、どの芸者を一番美人と思うかを記入する――というよりはむしろ、記録係に口で伝えるのだ。

これらの若い芸者のうちで、最多数の投票を得たものが六百円の賞金をもらう!(ヘルツは驚いているようである。当時の市町村立尋常小学校男性正教員の月給が全国平均で一三円前後だから、六〇〇円は確かに高額である。-筆青注記)

すべて、東京にある類似の催しの真似ごとである。

全く特異であり、しかも文化史的、民族史的にいってはなはだ興味ある点は、日本人の選んだ入賞者がヨーロッパ人の眼には賞に値しないものであり、またその逆も真であることだ。(『ヘルツの日記』菅沼竜太郎訳『岩波文庫』版上、一九九~二〇〇頁) |

当時の円山公園の花見光景が巧みに描かれていて、その様子を彷彿とさせてくれる。

top

****************************************

|