|

****************************************

Index その一 その二 その三

一 蒙古襲来と北条時宗(その一)

一 太郎、そのまま射よ!

1 鎌倉にきた皇子

2 少年相模太郎

3 名執権家に生まれる

二 怪僧日蓮

1 怪僧、鎌倉にあらわれる

2 「南無妙法蓮華経!」 |

三 阿蘇のふもとの人々

1 山野を切りひらく武士

2 鎌倉武士とは

3 時宗と達磨の教え

四 モンゴル大帝国の野望

1 無礼な国書

2 世界にひろがるモンゴル帝国

3 時宗、ついに執権となる

4 日蓮の意見書 |

一 太郎、そのまま射よ! top

1 鎌倉にきた皇子

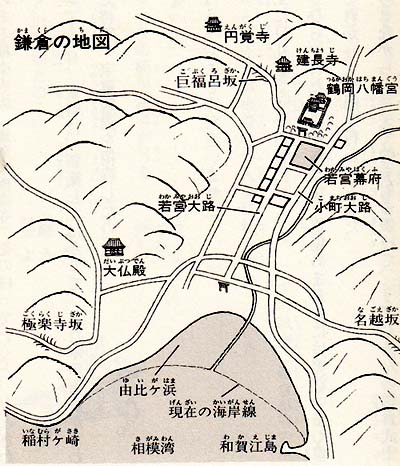

そこからは相模(神奈川県)の海が一目で見わたせた。

「ほう、これはよいながめじゃ。」

京のみやこからやってきた宗尊親王(むねたかしんのう=鎌倉幕府の六代将軍)は、思わずほほえんで、館のあるじ北条重時をかえりみた。

「お気にめしまして、よろしゅうございました。あれに見えますのが由比ヶ浜(鎌倉市南東部の海岸)で……。」

と、重時は扇子で指しながら、いちいち説明した。

入江に帆をまきおろしながら船がはいってくる。

商い船だ。点々と見える小舟は漁師の舟らしい。

薄紫にかすむ海のかなたに、ういているように見えるのは江の島(神奈川県藤沢市片瀬)だった。

浜には漁師の小屋がまばらにたち、町なみには板ぶき・草ぶきの商家がたちならんでいる。

町なみから、武士の家々のある極楽寺坂(鎌倉市極楽寺)をのぼっていくと、ひときわ大きな重時の館にたどりつく。

弘長元(一二六一)年四月二十五日。

重時は、新築したばかりで、まだ木の香もかぐわしい自分の館に、京からきた将軍、宗尊(むなかた)親王を招待したのだ。

「との。」

と、一人の武士がかしこまった。

「用意できました。馬場のほうへおこしくださいませ。」

「すぐまいる。」

と、重時はいって、宗尊親王に目礼してうながした。

館の裏の松林には、切りひらかれた馬場があった。

馬場のまわりには美しいまん幕がはりめぐらされている。これから、笠懸(かさがけ)が行われるのだ。

笠懸というのは、馬を走らせながら弓矢で的を射る競技で、腕自慢の鎌倉武士の間で流行していた競技である。 |

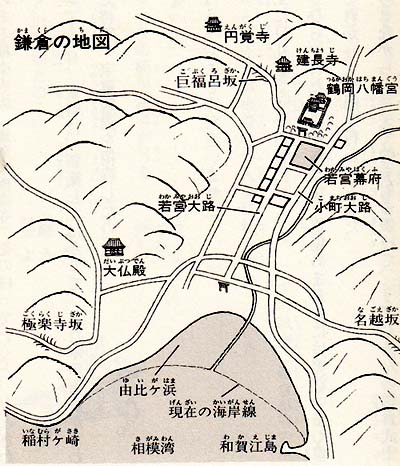

鎌倉は三方が山に囲まれ南方に由比ヶ浜がある、天然の要塞であった。今は左下の稲村ヶ崎に広い道路が出来、由比ヶ浜の左方の

七里ヶ浜につながり、江の島にも容易にゆける。

|

平安(七九四年から一一九二年までつづいた時代)の昔は、的に笠をもちいたので、この名がある。

正面にとくべつにもうけられた客席仁、宗尊親王がすわった。

もちろん、親王には生まれてはじめて見る競技であった。

宗尊親王の両どなりには、いまの執権(しっけん=鎌倉幕府の重職で、将軍の補佐役)北条長時と、先の執権最明寺入道時頼(ときより)がすわっていた。

ドン! ドン! ドン!

合図の太鼓が鳴った。

まん幕をかいくぐって、一人の騎馬武者が弓を小わきにかかえて現れた。

つづいて一騎、また一騎と幕の中にはいってくる。

「一番手、遠江(とおとうみ=静岡県西部)の七郎どの!」

進行係が名をよびあげた。

侍烏帽子(武士のかぶる帽子)姿で一礼した騎馬武者は、はっ! と、足で馬のはらをけった。

五百メートル以上ある直線の馬場のまん中に、ひとすじ白砂をしきつめてある。そこが馬の走るところだ。

この道の中央、二十メートルばかりはなれたところに的がたてられている。

さしわたし五十五センチくらいの、丸い的である。

遠江の七郎が的の前を風のように走りすぎながら、ヒュッーと矢を放った。

「わっ!」 |

|

と、喚声があがり、宗尊親王もおもわず手をたたいた。

的がまっ二つに割れて落ちたのだ。

つづいて、二番手、三番手がつづく。

「わあっ!」という喚声と、「ほうっ!」というため息がつづく。

おわってみると、十四騎のうち、的を射だのは五名であった。

武をほこる鎌倉武士としては、いささかものたりない結果である。

「見事なものじゃ……。まろ(私)は小笠懸も見たいと思う。」

宗尊(むなかた)親王がつぶやくようにいった。

「小笠懸(こがさがけ)」というのは、的は道の近くにおかれるが、的の大きさが笠懸の半分くらいで、笠懸よりもかなりむずかしい。

笠懸が、猪(いのしし)のような大きなえものを射る練習だとすると、小笠懸は、足もとを走る兎を射る、という感じである。

「だれか、小笠懸をこころみる者はないか。」

執権の長時が、まわりの武士たちにいった。

しかし誰も返事をしない。日ごろ笠懸(かさがけ)の練習はしていたが、小笠懸の練習まではしていない。

まさか宗尊親王が、「小笠懸を見たい。」などといいだすとは思いもよらなかった。

きょう、館によばれているのは身分の高い武士ばかりである。

また、鎌倉武士といっても、みな鎌倉に住んでいるわけではない。

関東の国々で、村々をおさめ、畑をたがやしている者もいるのだ。

いまから、弓の名人をさがしてもまにあわない。

最明寺入道時頼は、いままで、じっと口をとざしていたが、一瞬、するどいまなざしを宗尊親王にむけた。

宗尊親王のくちびるに、かすかに、つめたい笑いがうかんでいる。

――何と、「鎌倉武士」といばっていても、このていどの武技か。

京や西国の武士にも、このていどの弓の達人なら、いくらでもいる……。

宗尊(むねたか)親王は、後嵯峨(ごさが)天皇の皇子(おうじ)である。

源頼朝のひらいた鎌倉幕府の将軍は、二代頼家(よりいえ)三代実朝(さねとも)と、いずれも何者かの手によって殺された。

その頃、北条氏をはじめ、三浦氏、比企(ひき)氏、和田氏など、幕府の要職にあった人々が政権をめぐる争いをしていたが、そのなかで殺されたのである。

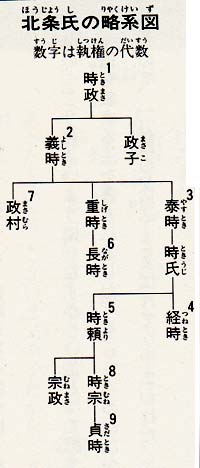

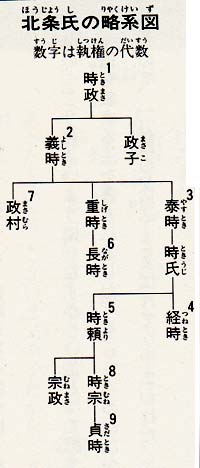

やがて、頼朝の妻政子の父の北条時政(ときまさ)、弟の義時(よしとき)、義時の子泰時(やすとき)と、つづけて執権職についた北条氏が、幕府をとりしきるようになった。

北条氏は源氏の血がとだえると、京の朝廷から皇族をむかえて名目だけの将軍にたてまつり、その下で政治を行った。

ところが、四十年前の承久三(一二二一)年に、「承久の乱」がおこった。

これは後鳥羽上皇が、鎌倉幕府をたおして武士から政権をうばい、奈良・平安の昔のように、天皇や貴族によって国を支配しようとして兵をあげ、失敗した事件である。

この例でもわかるように、天皇や京の貴族たちはいつの日か幕府をたおそうと、その機会をうかがっていたので、油断は禁物だった。

宗尊(むねたか)親王は、後鳥羽(ごとば)上皇のひ孫(孫の子)にあたる。

――親王は、鎌倉武士をあまくみている。これは、まずい……。

名執権といわれた最明寺入道時頼は、親王のつめたい笑いを見て、そう判断した。

2 少年相模太郎 top

|

それならば何としてもこの場は、小笠懸を成功させ、鎌倉武士の意地と武芸を見せなければならない。

「ええい! 誰も名のり出る者はないのか!」

執権の長時がいらだって扇子でひざをたたいたとき、時頼が静かにいった。

「太郎をよびましょうぞ。」

太郎とは、時頼の長男時宗のことである。まだ十一歳の少年であった。

だが将来の鎌倉幕府を背おってたつ人と、一族からも期待され、「相模太郎どの」とよばれていた。

「だれか太郎をよべ、小笠懸(こがさがけ)させよ。」

時頼は家来に命じた。

四半時(約三十分)もたたなかっただろうか。見物席がどっと、どよめいた。

使いをうけて、またたくまに身仕度を整えた相模太郎時宗が、「鬼つき毛」とよばれる馬にまたがって、はせ参じたのだ。

頭に、侍烏帽子(さむらいえぼし)、目もさめるばかりに色あざやかな直垂(したたれ=鎌倉時代の武士の日常服)姿で、腰には鹿皮のむかばき(狩りにいくとき、腰から下につけた毛皮)をつけ、小わきに重藤(しげどう)の弓をかかえている。

色白で下ぶくれの太郎の顔が、ほんのり赤くもえていた。

太郎は正面の宗尊(むねたか)親王に一礼すると、

「相模太郎、北条の時宗、小笠懸(こださがけ)つかまつります。」

と名のり、ゆっくりと白い馬道にすすんだ。

この時、何事にも動じないといわれた、父の最明寺入道の顔がすこしこわばった。

射手が、わが子だからではない。太郎は、いずれ執権職をつぎ、天下をおさめることになる。

もしここで、射そこなえば武勇の名がすたり、家来たちにもあなどられる。

最明寺入道の名執権ぶりで、天下は静かにおさまっているようにみえるが、西の朝廷はもちろん、この幕府の中にも、ひそかに、北条氏をたおして執権の地位につこうとねらっている者もいるはずだ……。

太鼓が鳴った。

「相模太郎、北条の時宗どの。」

声がかかり、場内は水をうったようにしずまりかえった。

カッ! カッ!

カッ! カッ!

時宗をのせた鬼つき毛のひづめの音だけが、鎌倉山(鎌倉市西部の山)の春の空にさえわたった。

あっ! と、父の入道が顔色をかえた。

鬼つき毛の走り方が速すぎる……。馬は感じゃすい動物だ。まわりが緊張していると、馬自身も緊張する。

時宗はとっさに、ぐっと手綱をひきしめているが、騎手と馬の心がちぐはぐになっている……。

ここでためらうと、そのみだれが、より大きくなる……。

あぶない! 父の時頼はくちびるをかんで、おもわずさけんだ。

「そのまま、かけて射よ!」

父の声がきこえたのか、時宗は意を決したように、馬の速さにあわせて、リズムをとり、弓弦(ゆみづる)をきりきりとひきしばった。

時頼は目をつぶった。

――南無(なむ)、弓矢(ゆみや)八幡大菩薩、太郎を守らせたまえ……。

と、つぎの瞬間。

バシッ! とはげしい音がして、中空にはじけとぶものがあった。

わあっ! と、喚声がわきあがる。

走りよった検分役の武士が、はじけとんだ的の柱をぬきとって、このとおりにございます、というように高くかかげた。

ふたたび、喚声がわいた。

――あっぱれ、よくやった!

父の入道時頼は、そっとうつむいた。目頭が熱くなったのだ。

「見事じゃ。時宗どのをこれへ。」

宗尊親王も、さすがに感じいったようだ。

だが馬場を走りぬけた太郎時宗は、そのまま引返すことなく、鬼つき毛にむちをあてて、いっさんに館へ帰っていった。

太郎時宗の館の前には、美しい少女が、二つのたもとを胸にあて、祈るようなまなざしで立っていた。

時宗の妻、堀内殿であった。

ひづめの音がやみ、ヒヒーン! 鬼つき毛が勝ちほこったように高くいなないた。

そのいななきで、堀内殿の目がかがやいた。

太郎時宗は、鬼つき毛の手綱をひいて、ゆっくり門をくぐった。

「おかえりなさいませ。」

「うむ。」

太郎は、ちょっとはにかんだようにいって、顔を赤らめた。

二人は結納(ゆいのう=婚約のしるしの品物やお金)をかわしたばかりであった。太郎は十一歳、堀内殿は十歳だった。

3 名執権家に生まれる top

太郎時宗は、建長三(一二五一)年五月、執権北条時頼(ときより=最明寺入道)と北条重時の娘の子として、祖母松下禅尼の実家、鎌倉甘縄(鎌倉市長谷)の安達家に生まれた。

父の時頼は、時宗が生まれるときに、大変気をつかって、鶴岡八幡宮の法印(僧の最高位)隆弁に安産の祈りをさせ、みずからも観音堂にこもって祈願、また、仏師に薬師像(病気やわざわい(禍)からすくう仏)をつくらせたりもした。

幼い時の名を正寿丸といい、七歳の時元服(げんぷく=大人になったことをしめす儀式)して相模太郎時宗と名のるようになった。

北条家は、代々かしこい政治家が生まれた家柄だ。

三代目の執権泰時は、貞永元(一二三二)年、『御成敗式目(ごせいばいしきもく)』(『貞永式目』ともいう)という法律をつくったことで有名だ。

これは法律らしい法律のなかったその頃、文字もろくに読めない武士にもわかる、簡単なきまりであった。 |

第5代執権 北条時頼

|

|

権力者は、法をつくるときなど自分のつごうのよいように、むずかしい言葉で記すものだが、泰時はわかりやすく人の道を教える法を書きしるした。

そして、暖かい心を忘れることなく政治を行ったので、「万民の父母」とよばれてうやまわれた。 その泰時の孫が、時頼である。

時頼は、自分の政治がうまくいっているか、民に不満はないだろうかと、お坊さんの姿に身をかえて、関東の国々、村々をまわったと伝えられている。

テレビで名高い『水戸黄門』の話は、じつはこの時頼の話をヒントにしてつくられたものであるという。 |

「上に立つ者は、ぜいたくをしてはいけない。」というのが、この時頼の政治の心であった。こんなことがあった。

ある晩、急な用事で、家来の大仏宣時がやってきた。話がすむと、時頼は、

「ごくろうであった。せっかくきたのだ。一献やろう。」

といって立ちあがった。夜おそいので、女たちは寝しずまっている気配だった。

しかし、天下人の時頼である。

ポン、ポンと手をたたいて侍女をよび、酒とさかな(酒をのむときにそえる食べもの)の用意をさせるのが普通だろう。

ところが、時頼はそっと台所へはいり、酒をさがした。

「酒のさかなは何にしよう。……お、ここに味噌があった。」

時頼は、味噌を皿にもって、はこんできた。

こうして二人は、味噌をさかなにして酒をのみ、夜のふけるのも知らずに語りあったという。

こういう父の子だから、太郎も質素でたくましく育っていった。

二 怪僧日蓮 top

1 怪僧、鎌倉に現れる

時代をすこしさかのはるか、建長六(一二五四)年ころから、鎌倉の町に、一人の怪僧があらわれた。

人通りの多い辻(道がまじわるところ)に立つと、いきなり、うちわだいこをたたいて、

「なむみょうほうれんげきょう!」 とさけび、道ゆく人々をおとろかせた。

人々が、あやしんで立ちどまると、その僧は町じゅうにひびくかと思われる大声で、

「われは、この日本国をすくうために生まれてきた日蓮である。」

とさけんだ。

「あやしげな坊主よ。」

「気が違っているのではないか。」

「や? あれは松葉谷(鎌倉市大町)に小屋がけをした、えたいの知れない坊主ではないか。」

まわりは、たちまちに黒山のような人だかりとなった。

すると怪僧は、太鼓をうち鳴らしながら、

「なむみょうほうれんげきょう!」

と、となえて歩きはじめた。

物見高い鎌倉びとが、ぞろぞろとあとをついていく。なかには、身分の高そうな鎌倉武士もまじっている。

日蓮と名のる怪僧は、幕府の役所に近いえびす堂前の辻で立ちどまると、群衆にむかって語りはじめた。

「町をゆく方々、おさむらいも、あきんど(商人)も百姓しゅうも、みなみな、よっく聞かれよ。

この日蓮がはじめた法華宗の教えこそ、この日本国で、ただ一つの正しい宗教ですぞ。

いまはやりの念仏宗は、地獄の教えじゃ。

禅宗は悪魔の教え、真言宗は国をほろびにみちびき、律宗は国賊の宗派でござる。

日本国の人たちが、わが法華宗を信じないかぎり、天が下には、次々にわざわい(禍)がおこってきましょうぞ。

日輪(太陽)を雲がおおいかくし、十日、二十日、一月と長雨が降って、稲がくさりましょうぞ。

月が欠け、日が欠け、あちらこちらに謀反(むほん)がおこり、はては海のかなたから、おそろしい敵が攻めてきましょうぞ。

なむみょうほうれんげきょう。南無妙法蓮華経。」 |

|

辻説法をする日蓮

|

日蓮の二つのまなざしは、こうこうと光り、その口からは、炎が燃え出るかと思われるほどのはげしさであった。

きいている群衆のなかには、感心する者もいたが、腹をたてる者のほうが多かった。

とりわけ、他の宗派の信者たちは怒った。

「けしからん。禅宗を悪魔の教えとは何事じゃ。

執権さまがあつく帰依(きえ=神や仏をうやまい、教えに従うこと)しておられる宗派じゃぞよ。」

「世をまどわすくそ坊主は、鎌倉からうせろ!」

一人が石を投げると、まわりも興奮して砂や石を投げた。

なかには刀をぬいて胸元につきつける武士もいたが、日蓮はひるまない。

そのうち、投げられた石がひたいに当たって、まっ赤な血が日蓮の顔を流れ、まるで赤鬼のように見えた。

このさわぎは、少年、太郎時宗の耳にもはいってきた。

太郎は学問好きで、よく書物を読んだ。また、父のいる最明寺にも出かけて、よく座禅をくんだ。

父の時頼は、康元元(一二五六)年、病気で執権職を一族の北条長時にゆずった。

これは、執権職を太郎にゆずるには、まだおさなかったからで、太郎が成長するまでのことである。

いずれ執権の座につくことを運命づけられた太郎に、父の時頼はきびしい修行をさせた。

鎌倉武士をまとめていくためには、弓矢の道にたけていなければならない。

人の上に立つためには知恵がなければならないし、京の朝廷とまじわるためには学問が必要だ。

また、どんな困難にぶつかっても動しない心をつくるためには、座禅をくんで修行しなければならない、というのだ。

さわぎをきいたその日も、太郎は座禅をくんだが、なぜかおちつかなかった。

――日蓮とかいう僧は、なぜ、父上が信じ、自分もこうしてつとめている座禅の禅の教えを悪魔とののしるのか……。

いったい日蓮とは何者なのか……。

2 「南無妙法蓮華経!」 top

承久四(一二二二)年の春、安房(あわ)の小湊の片海(千葉県安房郡天津小湊町)という村に一人の男の子が生まれた。

善日麿(ぜんにちまろ)と名づけられたこの少年は、学問好きだったので、両親は僧にしようと思った。

善日麿は、近くの寺で勉強し、十二歳の時清澄山(きよすみでら)にある清澄寺(せいちょうじ=千葉県安房郡天津小湊町にあった天台宗の寺)にはいり、きびしい僧の修行をはじめた。

寺の僧から、薬王麿という名をもらい、改名した。

ひまがあると、虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ=徳と知恵で人々をすくう菩薩)の前にぬかずいて、

「ねがわくは、この薬王麿を日本第一の知者となしたまえ。」

と祈り、夜もねむらずに勉強した。

やがて薬王麿は、一つの疑問をいだいた。

いま、日本の仏教には、浄土宗、浄土真宗、禅宗、真言宗、律宗……そのほか、いくつもの宗教がある。

しかし、仏教をひらいたのは、おしゃかさまただ一人だ。 |

|

一人の教えなのにどうしてこんなに多くの宗派が生まれなければならないのか。 また、この日本は神の国だというが、その神の末えいである後鳥羽上皇が、なぜ承久の乱では、家来であるはずの武士たち(鎌倉幕府)と戦ってやぶれたのか。

十六歳になると、薬王麿は正式の僧になり、是聖房蓮長(ぜしょうぼうれんちょう)と名のり、旅にでた。

諸国の寺やすぐれた僧をたずねたが、最後にその頃の学問の総本山である比叡山延暦寺(滋賀県大津市にある天台宗の寺)にいき、修行した。

多くの経文(お経の文句)の中から、法華経に書かれている教えこそが正しい、という考えにたどりついた蓮長(れんちょう)は、その名を日蓮(にちれん)とあらため、十三年ぶりに故郷へ帰った。

そして、建長五(一二五三)年四月二十八日の明け方。

久々になつかしい清澄山のお堂にこもって七日め、山の東側のがけの上に立った日蓮は、とうとうと打寄せる大海原のなかから、おりしものぼってくる朝日にむかって、思わず知らず大声でさけんでいた。

「なむみょうほうれんげきょう!」

一度さけぶと、日蓮の口からは、とめどもなく、

「なむみょうほうれんげきょう……、南無妙法蓮華経……!」と、声がでた。

日蓮は、やがて自分のひざをたたき、リズムをとりながら、

「なむみょうほうれんげきょう!」と、歌うようにくりかえしていたのであった。

これだ! と、日蓮にひらめくものがあった。 |

清澄山の日蓮像

|

山をおりた日蓮は近くの村々をまわり、この世の教えのなかで法華経(ほけきょう)だけが正しい、そのほかの教えはすべて間違いであると、熱心に説いてまわった。

「とんでもない坊主だ、切りすててやる。」

小湊の地頭(じとう=土地の支配者)東条景信(とうじょうかげのぶ)は怒った。東条は念仏宗の信者であった。

「どうか、おまえ、よその宗派の悪口をいうことだけはやめておくれ。」

日蓮の両親も、手をあわせてたのんだ。

しかし日蓮は、この東条をおそれることなく、

「念仏をとなえる者は、かならず地獄に落ちるぞ。」といいきるのだった。

日蓮のあまりにもおそれげのない態度の前に、東条は気おされてしまい、ついに手だしをしなくなった。

自分の考えを、世の中にひろめようとした日蓮は、やがてこの鎌倉の町にやってきたのだった。

人づてに日蓮の説法のようすを伝え聞いて、そのひたむきな生き方に、太郎時宗は心をうたれた。

その教えが、正しいかどうかはわからない。

しかし、石を投げられ、棒でうたれ、太刀をつきつけられても信念をまげない、その態度にである。

この頃武士の間に座禅がはやったのも、同じように刃をつきつけられてもゆるぎない不動心、武士の心を養おうとするためである。

そうだとすると、日蓮は、座禅のさとりをえた大剛(すぐれて強いこと)の武士と同じではないか。

太郎は、日蓮にいっそうの興味をいだくのだった。

三 阿蘇のふもとの人々 top

1 山野を切りひらく武士

太郎が見事な小笠懸の武芸をみせてから数年の歳月がたった。

文永五(一二六八)年の春。ここは九州、肥後(ひご)の竹崎(熊本県下益城郡松橋町)。

阿蘇山の煙が、かすみの空にとけている。

ここに、くる日もくる日も畑をたがやしている一人の武士がいた。名を竹崎の五郎季長(すえなが)といった。

水のひける平らな土地は、勢力のある大きな武士によってしめられてしまっている。

竹崎の五郎は親からゆずりうけた田畑もすくなく、子だくさんであったから、土地を切りひらいて田畑もひろげなければならない。

きょうも上半身はだかで、山の中腹の雑木林の本を切り、根をほりおこしていた。

そばにもう一人の若者と、十歳くらいの子供がいた。

若者の名は弥二郎、祖父の代から竹崎家の作人(農民)としてつかえている。

子供は五郎の長男の熊丸で、つれてきた白犬とあそんでいる。

「おや?」

木の根をほりおこしていた五郎の手がとまって、雑木林のかなたに視線をあげた。

白犬が、じっと主人の視線を追った。

「熊丸、山鳥じゃ。」

「はい!」

子供が、草の上の短い弓をとりあげた。五郎も自分の弓をとりあげて矢をつがえた。

「いるぞ、あそこじゃ。」

弥二郎が指さした。

「もっと、胸をはるんじゃ。」

五郎は、矢をつがえているわが子に助言したあと、

「はなて!」

と、小声で命じた。 |

|

二本の矢が、樹間をぬってとんだ。一本は親の五郎の矢だ。

ザワザワ……と、雑木林のこずえから数枚の葉がとびちって、一羽の山鳥が低くとびたった。

白犬が林めがけて走りだした。

「だめじゃ、お父……。」

熊丸が、がっかりしたようにいったが、

「いや、あのとびたちかたでは、傷ついたにちがいないぞ。」

三人は、林のおくにむかった。

林のむこうは、くまざさの山だった。

と、そのくまざさをふみわけて、白犬が山鳥をくわえてきた。

「シロ! ようやったぞ!」

と、五郎は尾をふる白犬の頭をなで、

「熊丸、おまえもだ。」

とほほえんだ。

一本の矢は、山鳥の足を、もう一本は、どうやら羽をかすめたらしい。羽がちぎれている。

「ようやった。この距離で、山鳥の足にあてるとは、たいしたものじゃ。」

でも、熊丸はうれしそうではない。

「どうして? 鎌倉の相模太郎時宗さまは、俺と同じ十一歳で小笠懸(こかさがけ)を見事に射落としたと、いつかお父は話したぞ。」

熊丸は、夜になると、囲炉裏(いろり)ばたで縄(なわ)をなう父から、鎌倉の話、先の名執権最明寺時頼さまや、その子太郎時宗さまの話をきくのが楽しみだ。

その夜は、思いもよらないえものに竹崎家の夕げ(夕食)はにぎわった。

妻の小菊は、赤子に乳をのませ、熊丸と妹は山鳥の胸の肉を分けてたべる。

作人の弥二郎も、もも肉のもてなしをうけ、上機嫌だ。

「来年は、ひえ(いね科の草で、たねを食べる)の畑が一枚ふえる。」

五郎が妻にいい、熊丸をかえりみていった。

「熊丸も、今日は手柄をたてた。見事ぞ。これなら、立派に鎌倉とのに奉公できるさむらいとなれる。」

「鎌倉どのといえば、最明寺入道さまは、おしいことでしたのう。」

弥二郎は、唇にぬめるあぶらを手の甲でぬぐっていった。

その言葉に五郎もふかくうなずいた。

2 鎌倉武士とは…… top

弘長三(一二六三)年、時宗の父、時頼が三十七歳の若さで病死した。

国じゅうの武士たちは悲しみの涙にくれ、なかにはその徳をしたって、頭をそり僧になった者も多くいたという。

その昔、平安時代、関東の武士たちは、朝廷を守るため自費で京へいかなければならなかった。

これを京都大番役といった。

関東武士たちは、三年の任期がおわると、まるで乞食のようにぼろぼろになって帰ってきた。

源頼朝が幕府をひらいてから、この大番役の期間が六か月にあらためられ、その苦しみもずっと軽くなった。

ところが最明寺時頼は、この役をさらに三か月にまで短縮したのである。

「最明寺さまのいない鎌倉は、どうなるのでしょう。」

と、弥二郎がきいた。

「心配することはない。後継の相模太郎時宗さまは、日本国に二人とはいない大将の器(うつわ)とのことじゃ。

それに、おそばにいる松下禅尼さまは、その昔の北条政子さまの生まれかわりのようなかしこい方だという。

時宗さまは、まだ修行が足りぬからと、執権職をおうけにならぬが、はやくあとをついでほしいものよ。」

名執権最明寺入道時頼をそだてた母、松下禅尼には、こんな話が伝っている。

時頼が執権となって、はじめて母親をたずねる前の日のことだった。

禅尼は、みずから客間の障子の紙をせっせとはりかえた。

全部をかえるのではなく、やぶれたところだけを切ってはりかえた。

それを見て、おつきの者がいった。

「そのようなことは、侍女にお命じになればよろしいかとぞんじますが……。」

「いや、できることは自分でやりましょう。」

「それでしたら、さっぱりと全部はりかえられたらいかがでしょう。」

「そうですね。でも、明日は執権になられたばかりの時頼どのがきます。

その時頼どのに、物は大切に使うのだ、ということに気づいてほしいからです。

上に立つ者は、いつも天下の民のお手本になるように、ぜいたくをしないように、心がけていただきたいからです。」

といったという。

五郎は、昔から鎌倉びいきであった。

それというのも、祖父の代、自分のひらいた土地にたいする安堵状(所領と認める証明書)をもらって、御家人となったからだ。

この頃、武士と農民の区別はまだなかった。

たいていの武士はふだんは、鍬(くわ)や鎌(かま)をもって野良仕事にはげみ、弓矢をとって自分の田畑を守った。

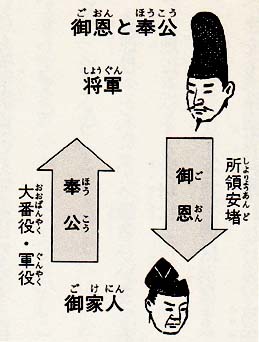

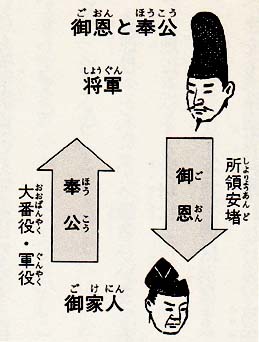

武士は、自分の名を書いて鎌倉幕府にさしだして所領を認めてもらい(これを御恩という)、そのかわりに、将軍の命令で戦いにでたり、大番役をつとめたりした(これを奉公という)。

こうして主従の関係をむすんだ者を御家人(ごけにん)といった。

だから、武土でも、朝廷や貴族の土地を守っている者は御家人とはいわない。

五郎季長が、いろりばたでこんな話をしていると、街道をパカッ!パカッ!と馬のひづめの音がきこえてきた。

「おや、いまごろ……?」

と、弥二郎が耳をかたむけてつぶやいた。

馬のひづめの音は、どんどんこちらに近づいて五郎の家の前でとまった。

まさか夜盗のたぐいではあるまいが、と五郎は太刀をとって土間へおりた。

「五郎どの、夜分すまぬが……。」

雨戸の外で声がした。

「おう、義兄上が。」

五郎は太刀をおいて、戸をあけた。

はいってきたのは、姉のむこの三井資長であった。

おくの部屋でねていた年老いた母も、おきてきた。

「いかがなされました、三井どの。」

「いや、気になることがありましてのう。」

「というと?」

五郎がひざをのりだした。

「鎮西奉行(ちんぜいぶぎょう=九州の御家人を支配する役職)少弐(しょうに)どののもとに、異国の使者がきた。」

九州の博多(福岡市)には昔から朝廷の役所、大宰府(だざいふ)があった。

九州地方をおさめ、また外国との交渉にあたることが仕事だ。

その大宰府を守るのが、鎮西奉行(ちんぜいぶぎょう)である。

三井資長(すけなが)は、鎮西奉行少弐資能(しょうにすけよし)につかえていた。

「大変なことが起こりそうなのじゃ。」三井資長は、まゆをひそめて語りだした。 |

|

3 時宗と達磨の教え top

同じ文永五(一二六八)年、鎌倉の太郎時宗は、すでに十八歳になっていた。

一族にも鎌倉の武士たちの間にも、太郎にたいし一日も早く執権(しっけん)になってほしい、との声が高くなっていた。

しかし太郎は、なかなか首をたてにふらない。

「まだまだ学ばねばならぬことが多い。仏の道も、まつりごと(政治)も……。

その日も太郎は、建長寺(けんちょうじ=鎌倉市山ノ内にある臨済宗の寺)で座禅をくんでいた。

太郎の師は蘭渓道隆(らんけいどうきゅう)といった。

道隆は、もと中国の僧で三十四歳の時、日本にわたってきて、九州や京の寺々をまわって、座禅の作法を教えた。

それを父の最明寺入道がきいて、

「ぜひ、わが子太郎の師としておむかえしたい。」と、頭をさげて鎌倉へまねいたのである。

禅宗をひらいたのは達磨大師(だるまだいし)である。 |

建長寺

|

達磨は九年間、壁にむかってすわりつづけ、「人生とはなにか」を考えたので、しまいには手も足もなえた。

そこで中国の絵師は、手足のない達磨図をえがくようになったという。

達磨がさとったことは、人生はすべて「空」、つまり「何もない」ということであった。

なぜなら、人間の命というのはたとえ百年生きたとしても、何万年という長い歴史の流れにくらべれば、あっというまのことである。

そんな短い、つかのまのことは、何もなかったことと同じではないか。 |

蘭渓道隆(らんけいどうきゅう)

|

建長寺で座禅を組む若き時宗

|

そうなら、そんなつかのまの人生において、喜んだり、悲しんだり、えらくなろうと思ったり、金持になろうなどと心を動かすことは、まるで意味のないことではないか……との悟りにたどりついたのである。

蘭渓道隆のもたらした禅の教えや、何ものにも動かされない心(不動心)を養うための座禅は、だんだん武士の間に流行していった。

太郎時宗もまた、ひたすらこの座禅の行にうちこんだ。

父の時頼も、また、父の祖父の泰時も、禅によって不動心を養い、無欲の人となって、国じゅうの武士に慕われたのだ……。

時宗がものおもいにふけっていると、パカッー パカッー と、走ってくる馬のひづめの音がした。

ひづめの音がやんで、ろうかにあわただしい足音がして数人の武士がやってきた。 |

「もうしあげます。ただいま大宰府より急な使者がみえました。」

「なに、大宰府から?」

時宗は、いそいで馬にのって政所(まんどころ=政治を行う所)におもむいた。

すてに執権北条政村がきている。

大宰府からの使者は、書状のはいっている箱をさしだしながら、

「海のかなた、モンゴル皇帝からの国書(国から国へつかわす手紙)にございます。」

何事ぞ……と、執権政村は、時宗と顔を見あわせた。

国書は二通あって、一通は朝鮮半島の国高麗(こうらい)の王からのものであった。

政村は、まず高麗王の国書をひらいた。

そこにはつぎのように記されていた。

「日本の大王殿下にはおすこやかなことと、お喜びもうしあげます。

さて、わが高麗国は、モンゴル帝国に臣下としてつかえています。モンゴル皇帝

は、なさけぶかく、天下を一つの家と思い、まわりの国々には、みな皇帝の徳をあおいでいます。

そのモンゴル皇帝が、おおせになるには、

『日本は高麗国のとなりの国で、文化もすすみ、昔から中国と交わりを結んでいたときいている。

それでわがモンゴル国も、日本と交際したい。』

とのことであります。

そこで使者に、モンゴル皇帝の手紙を届けさせました。」 |

政村は、つづいてモンゴル皇帝の手紙をひらいた。

と、政村の顔がみるみるきびしくなった。

読みおわった政村は、太郎時宗にまわした。

「これは、無礼な!」

二、三行読んだところで時宗のまゆがさかだった。

四 モンゴル大帝国の野望 top

1 無礼な国書

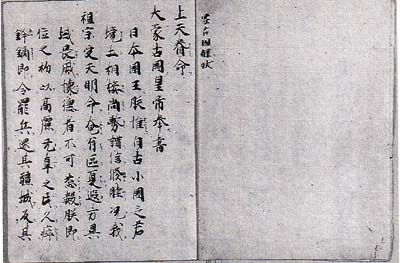

モンゴル皇帝フビライの書の始まりに、

万物の神のたたえる大モンゴル国皇帝 書を

日本国王にたてまつる。 |

とあったからだ。

「日本国王」の文字を、一字さげて書いてある。

その内容も、日本をあくまで見くだしたもので、こう記されてあった。 |

モンゴル皇帝フビライの国書

|

「わがモンゴル国の先祖チンギス・ハンは、中国大陸をことごとく征服した。

まわりの国々もみな従い、はるかに遠い異国でも、わが国の威(いきおい)をおそれ、またわが皇帝の徳になついている。

自分が皇帝の位についたころ、高麗の民がいくさに苦しんでいたので、戦いをやめさせてやった。

それで高麗は喜んでモンゴル国の臣下となった。臣下ではあるが、親子のようにむつみあっている。

日本はこの高麗のとなりにある国で、開国いらい中国と交わりを結んでいたようだが、私の代になってからは、まだ一度も使いをよこしていない。

これは、わがモンゴル国のことを知らないからであろう。

聖人というものは、すべての世界を一つの家と思っている。

世界じゅうが、わがモンゴル国と交わりを結んでいるのに、日本国だけがわがモンゴル国と交わらないというのは、まことに残念である。

お互いに武力を用いるようになるのは、好まぬところではないか。

そこを日本国王はよく考えてみるように。」 |

読みおわったとき、太郎時宗の白いほおが、さっと赤くなった。

「政村どの、これは無礼な手紙でございますな。まるで、脅しではありませぬか。」 と、時宗がいうと、

「わしもそう思う。」 と、政村はうなずいて、

「時宗どのは、モンゴル国について、どのようなことをご存知じゃ。」

六十四歳の政村が、十八歳の時宗にたずねた。

時宗の禅の師、蘭渓道隆は、モンゴルに攻められている中国の宋の人であったし、道隆だけでなく、多くの中国僧が、モンゴル兵に追われて日本に渡来してきている。

時宗は、僧との交わりがあったから、それとなく海のむこうのようすを知っている。

それで政村はたずねたのだ。

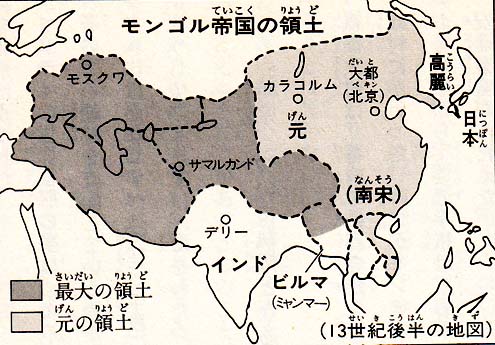

2 世界にひろがるモンゴル帝国 top

|

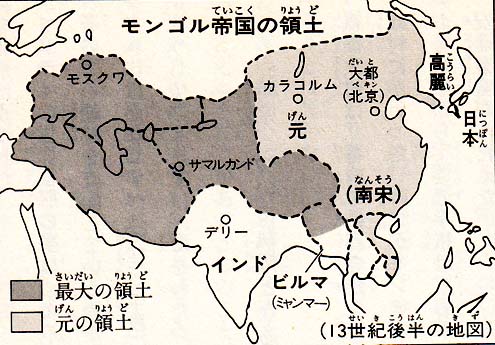

大昔から、日本と交わりを結んできた中国の王朝は、唐(とう=七世紀初めから、十世紀初めまでつづいた王朝)の時代にもっとも栄えたが、宋の時代になって北の砂漠に、強い部族があらわれた。

ひろい中国の北西部、いまのモンゴルやその地つづきは、二面の大砂漠であった。

そのかなたに二筋、オゾン川、ケルレン川が流れている。

その川のほとりの大草原に、馬や牛、羊の大群をひきつれて旅をするモンゴル族とよばれる遊牧の民族がいた。

彼らは、パオというテントのようなものをもちはこび、草の多いところを見つけると、それを組みたてて家とした。

馬や牛、羊が草を食べつくすと、またパオをたたんで、新しい草原をさがして旅だつのであった。

十二世紀のなかばごろ、この部族に一人の男子が生まれた。テムジンである。 |

|

テムジンは生まれてきたとき、血のかたまりをつかんでいたと伝えられている。

うらない師は、「この国の大王になる。」と予言した。

テムジンが九歳の時、父のエスガイが毒殺された。部族はバラバラになり、まとまりがなくなった。

孤児となったテムジンではあったが、さまざまの苦難をのりこえ、うらない師の予言のように、たくましく成長して、父の仇をうち、たくさんの部族をしたがえ、ついに、モンゴルのすべての部族をまとめて国をつくった。

やがてテムジンは、部族の首長たちにおされて大王となり、チンギス・ハンと名のった。

ハンとは王の意味である。

やがてチンギス・ハンは、万里の長城をこえて漢(かん=中国)民族の土地もおかしはじめ、黄河(おうが=中国西部から北部を流れる大河)の北を占領した。 |

フビライ・ハン チンギス・ハン

|

さらに南方のビルマ(ミヤンマー)やインドの北をおさめ、ペルシア(イラン)をうばい、はるかコーカサスの山をこえてロシアの南をもせめた。

チンギス・ハンが死ぬと、その子オゴタイがあとをつぎ、ヨーロッパヘの大遠征をくわだてた。

ロシアのモスクワをおとしいれ、ポーランドをやぶり、ハンガリー、オーストリアの国々を、得意の騎馬隊で攻め落とした。

ヨーロッパの人々は、「東洋の悪魔」が攻めてきたとふるえあがった。

こうしてモンゴルは、アジア、ヨーロッパにまたがる大帝国をつくりあげた。

五代目のハンをフビライといった。フビライは都を北京にうつした。

フビライの世界征服の夢は、とめどもなくひろがり、やがて朝鮮半島に兵をすすめた。

その頃朝鮮を支配していたのが高麗であった。

高麗はよく戦ったが、強大なモンゴルにはかなう“すべ”(方法、手段)もなく降伏してしまった。

こうしてフビライは、海をわたって日本を征服しようと思いたったのである。

3 時宗、ついに執権となる top

執権(しっけん)政村(まさひら)は、幕府の最高会議を行う評定所に、評定衆(ひょうじょうしゅう)を集めた。

政村にかわって、時宗がモンゴルの国書を読みあげた。

「おそれながら、この手紙は、わが国を小国とあなどっての手紙とぞんじます。」

安達泰盛がこたえた。

「いや、かならずしもそうとはいえません。」

といったのは、学問好きの評定衆(ひょうていしゅう)であった。

「というのは、結びの語です。おわりに『不宣(ふせん)』とあります。

これは中国では、親しい者同士がとりかわす手紙の結びの挨拶です。」

「そうとは思わない。」

と、きっぱりいったのは時宗である。

「たとえ『不宣』が挨拶の言葉であったとしても、それはただ手紙という形式上もちいたのにすぎない。

それよりも、『お互いに、武力を用いるようになるのは、好まぬところではないか。』

という言い方は、まぎれもなく脅しの言葉。

それに、対等のつきあいをしようとする者が、なぜ高麗を支配したことや、武力という言葉を記したのか。

このような無礼な手紙に返事を書く必要などないと思う。」

「ごもっともです。しかし、外国との交わりについては、京の朝廷が命をくだすことになっています。」

「ては、さっそくみかど(天皇)にもお知らせいたしましょう。」

評定衆が帰ると、政村と時宗は二人きりになった。

「時宗どの、モンゴルが攻めてきたならば大いくさです。

その時にそなえて、私は執権職をあなたにお譲りしたい。」

「いや、しかし……。」

「時宗どの、国難を前にして、六十四歳の執権では老いすぎています。」

「ことはあまりにも重大です。ひと晩、考えさせてください。」

その夜、時宗は自分の部屋で座禅をくみ、いつまでも考えていた。

将軍の面前で小笠懸をやってのけたこと、やさしく迎えてくれた妻のこと、北条家の人々のこと、もし、外国から攻められたら戦場となる日本のこと……。

さまざまな思いがうかぶ。そして、いま、自分の立場でできることは何だろうか。

時宗は、ふいに立ちあがると、大きく呼吸をして、鎌倉幕府八代目の執権となることを決心した。

若い執権をむかえて、鎌倉の武士団はふるいたった。

何としても、若獅子のようなこの執権をもりたてていかなければ、と誰もが思った。

4 日蓮の意見書 top

数日後、執権になった時宗のもとに、一通の書状がさしだされた。

しばらく鎌倉にすがたをみせなかった日蓮が、松葉谷のいおりにもどり、新しい執権の時宗にしたためたものであった。

表書きに「安国論御勘由来」と記されてある。

「日蓮が『立正安国論』を幕府に出しだのは、父上(時頼)が執権の時……。」

と、時宗はつぶやさながら、書状をひらいた。

日蓮の書状には、つぎのようなことが書かれていた。

私が『立正安国論』をさしあげてから八年になります。

その時に私が予言したことが、いまや的中、モンゴルが日本に攻めてこようとしています。

きけば幕府においても朝廷においても、国々のえらい僧や神主たちに、モンゴル国の退散を祈らせているということです。

しかし、それはとんでもない間違いです。彼らは、すべて私の信ずる法華宗を軽んずる者たちであります。

このような者たちに祈らせるなら、み仏の怒りをまねき、日本国は滅亡してしまいます。

今、さしせまった国難をうちはらう祈りを行える僧は、日本国ひろしといえども、この日蓮をおいてほかにはおりません。

もし、この日蓮のいうことが偽りならば、み仏の罰をうけてもかまいません。 |

「とんでもない坊主じゃ。幕府をないがしろにするのにもほどがある。」

と、評定衆の一人が、こぶしをふるわせた。

いまから十年以上前、時宗の父時頼が執権であったとき、日蓮が鎌倉で辻説法(道ばたで、人々に法をとくこと)をやって、他の宗派を攻撃したことは前にものべた。

自分を信ずることの強い日蓮は、文応元(一二六〇)年、『立正安国論』を書いて幕府にさしだした。

辻説法でのことは、つまり、日蓮のとく法華宗以外の宗派はすべて邪宗(じゃしゅう=悪い宗教)であるからとりのぞけ。

そして執権も北条氏も、法華宗に帰依(きい)するべきだ、という内容である。

自分の信ずるものだけが正しい、というこの日蓮の主張を認めたら、日本の宗教界はめちゃめちゃになってしまう。

時頼はそう考えて、翌年、日蓮をとらえ、伊豆(静岡県東部)に流罪としたのだ。

その日蓮が、罪をゆるされると、ふたたび鎌倉で活動をはじめていたのである。

日蓮の幕府をもおそれぬふるまいは、ふとどき者として首を切られてもしかたのないところである。

だが時宗は首をふった。

「まことに無礼ではあるが、この者は、信念にもとづいてものをいっている。

その点は武士もおよばぬ心がけの者とほめてやってもよい。」

『ては、いかがいたしましょう。』

「ほかの宗派をすべて悪であるとし、自分一人だけにお祈りをさせよ、というのは傲慢で、認めるわけにはいかぬが、ま、しばらくほうっておくほかはあるまい。」

ところでモンゴルからの使者は、日本からの返事をもらえずむなしく帰ったが、その後、モンゴルからも高麗からも、なんの音沙汰もないままに、その年はくれた。

top

**************************************** |