|

****************************************

Index その一 その二 その三

三 蒙古襲来と北条時宗(その三)

八 鎌倉への道

1 五郎季長の怒り

2 こじきと見まがう五郎

3 時宗、元の使者を切る!

4 時宗、五郎のうったえをきく

5 願いのかなった五郎

九 決戦弘安四年の夏

1 時宗の対策、築かれた石塁

2 時宗、心の師をむかえる |

3 「迷いを断て! 時宗」

4 海をおおう元軍

5 河野水軍の奇襲

6 血にそまる「海の中道」

十 『竹崎季長(すえなが)絵詞(えことば)』

1 日本軍の反撃

2 「大猛悪の武者」

3 時宗の血書「敵国降伏」

4 絵巻となった「蒙古襲来」 |

八 鎌倉への道 top

1 五郎季長の怒り

阿蘇のふもとは、せみの声が夕立のよう、であった。

竹崎五郎季長は、上半身はだかでくわをうちおろしていた。そばには、赤子を背おった妻の小菊がいて、

「あいかわらず、石ころの多い畑じゃ。」

と、五郎のほりおこした土の中の石をひろってはすてていた。

「せめてこの半分でもよいから、黒い、豊かな上地がほしいものですな。」

はなれたところで、弥二郎が、モンゴル兵からうけた傷で不自由となった足をひきずって働いていた。

「鎌倉からの恩賞(ほうび)の沙汰(さた=知らせ)は、いつとどくであろうのう]

五郎が、いくさでうけた肩の傷をさすりながらつぶやいた。

年がかわり、年号も建治元(一二七五)年とあらたまっている。

元軍小いなくなったので、五郎季長はふたたび阿蘇にもどって、くわをうちふる生活にもどっていた。

「弥二郎、なりをすると、足の傷がいたむぞよ。」

五郎が、作人の弥二郎をいたわったときだ。

街道ぞいに騎馬武者の姿が見えた。

「や、義兄者らしいが……。」と、五郎が小手をかざした。

五郎を見て馬をとばしてきた三井資長は、馬から荒々しくとびおりるなり、

「五郎どの、けしからんことじゃぞ!」と、声高にいった。

三井資長は、口からつばをとばし、憤慨して語りだした。

文永の役での武士たちの合戦ぶりは、いちいち大宰府の鎮西奉行、少弐経資の祐筆(ゆうひつ=記録係)によって書きしるされ、鎌倉の幕府にとどけられた。

ところが、あの合戦で手柄があったと記録された武士たちの中に、五郎や資長の名がのっていないというのだ。

「それではいくら恩賞のさたを待ってもこないはずじゃ。」

と、弥二郎はため息をついたが、五郎はみるみるまゆをさかだてた。

「そんなバカな! 命を投げすてて、たたかったのも、一所の土地がほしいからではないか。

よし、こうなったら、しきじきに鎌倉へいって、執権さまにうつたえずにおくものか。」

「バカなことをいうな、五郎どの。

我々のような下々のわらぞうり(わらでつくったはきもの)のうつたえなど、どうしてお上に聞いていただけようぞ。」

三井資長がおどろいてとめた。

合戦にでるとき、土地をたくさんもっている武士は、鹿皮のくつをはくが、土地の少ない貧しい武士は、くつが買えないので、手づくりのわらぞうりをはいて出陣する。

そこで「下々のわらぞうり」とかげ口をたたかれていた。

また、彼らの所有する田畑は、山地や河原ぞいの、やせてみのりの少ない土地なので「一所(いっしょ)の荒郷(あらごう)」ともよばれた。

「一所懸命(いっしょけんめい)」ということばは、もともと鎌倉武士のためにつくられたものである。

「一所」とは、自分がくわをふるって開墾した田畑のことだ。その田畑のために命を懸ける、という意味だ。

源頼朝は、平氏の貴族政権をたおすために鎌倉武士に「本領安堵(ほんりょうあんど)」を約束した。

本領とは、武士たちの所領=田畑=一所のことである。

それを、子孫の代までも自分たちのもの、という保障が本領安堵である。

そして鎌倉武士たちは、そのお礼として、将軍=頼朝に命をささげる、ということでたたかったのである。

つまり、鎌倉武士は、妻子たちをやしなうための一所を保障され、それを守るためにたたかったのである。

「絶対に、わしは鎌倉へいく。」

五郎は、がんとしていいはなった。

「執権時宗さまは、先代の最明寺入道時頼さまにもまして、話のわかるお方だという。

きっと、聞き届けてくださるにちがいない。」

「それはそうとしても、海のかなた、あの遠い坂東(ばんどう=関東)の地まで、どうやっていくつもりじゃ。」

そのころ、九州から鎌倉まで、船と役所の早馬でも半月はかかるといわれていた。

まして、個人の旅ともなれば一月以上はかかるだろう。

五郎が鎌倉へいくといいたしたので、資長だけでなく親類も近くの知りあいも、みな反対した。

「もしも、幕府がおききいれにならなかったら、なんとするぞ。」

資長がつめよると、

「そのときは私は、この世のいっさいの、のぞみをすてる。」

「出家して、坊さんになるというのか。」

「そうじゃ。」

妻の小菊さえ、あきれたように五郎の顔を見あげた。

2 乞食と見まがう五郎 top

五郎季長が、馬も馬具も売りはらい二人の供をつれて、海山遠く、鎌倉の地にむかって旅だったのは六月の初めのことであった。

海をわたった長門(ながと=山口県北西部)の赤間関(あかまぜき=下関市)には、守護代で烏帽子親(おとなとなる儀式で烏帽子をかぶせる人)の三井季成がいた。

親がわりの季成は、五郎のうっぷんをきくと、大きくうなずいた。

「もっともじゃ。武士というものが、命をかけてたたかうのは、ただ一つ、わが子、わが孫のために所領がほしいの一念からじゃ。」

季成は、五郎のために、せんべつとして馬とくらを贈ってくれた。

五郎が、山陽道、東海道をくたって、伊豆(静岡県)の三島明神にたどりついたのは八月十日のことであった。

三島明神は、この鎌倉幕府をひらいた源頼朝が、まだ流人(るにん=島流しの刑になった人)であったとき、毎日、参詣にかよったという神社である。

五郎は、三島から箱根をこえ、翌日は芦ノ湖(神奈川県南西部にある湖)のほとりの箱根権現をおがんで、十二日に鎌倉の町についた。

そのころ、鎌倉は京につぐ大きな町で、人口二十万、鎌倉山とよばれる低い山の入りくんだふもとは、「谷」とよばれて、大きな武家やしきがならび、海ぞいの土地には、町人や、漁師の家がびっしりとたちならんでいた。

にぎやかな町なみに、目をきょろきょろさせながら、五郎は若宮大路から鶴岡八幡宮にむかった。

「わが願いをお聞き届けくだされ。」

参拝をすますと、五郎は、長旅でよれよれになった姿のままで甘縄(あまなわ=鎌倉市長谷)にある安達泰盛(あだちやすもり)の館をたずねた。

安達泰盛は、執権時宗の妻の兄で、武士たちに恩賞をあたえる恩沢(おんたく)奉行であった。 |

鶴岡八幡宮

|

安達泰盛の屋敷の門

|

「これこれ、ここをどこと心得ておる。安達泰盛さまのやしきぞ。」

門番が、長い旅で、ぼろぼろになった衣服、あかにまみれた手足の五郎を、乞食と思って、じゃけんに追いやろうとした。

「あやしい者ではござらぬ。おねがいのことがあってまいりました。肥後(熊本県)竹崎の住人……。」

「だめじゃ、だめじゃ、お館さまはいそがしいのじゃ。とても、その方ごときにかかわってはおられぬのじゃ。」

と、門番は門をしめてしまった。 |

しかし五郎はあきらめなかった。つぎの日も、そのつぎの日も、安達泰盛の館をおとずれては、門をたたいた。

通りがかりの近くの町びとは、気がふれた武士だろう、とうわさした。

五郎はまた、ほかの奉行から恩沢奉行の泰盛にはたらきかけてもらおうと、有力者の門をたたいたが、紹介状もなく、おまけに主従ともに大変みすぼらしい身なりだったので、どこでも相手にされなかった。

こうなれば、たのみになるのは神仏だけである。

五郎は、くる日もくる日も鶴岡八幡宮をはじめ、鎌倉のおもだった寺や神社にまいり、必死に神仏の加護をねがい、とぼしい資金からお布施(僧にほどこす金品)をさしだすのだった。

3 時宗、元の使者を切る! top

九月七日、時宗の館の広間では、明け方ちかくまで、明かりがともされていた。

時宗を前にした評定衆のだれもが、口をひらこうとしない。

去年、嵐によって全滅にちかい損害をうけた元軍であったのに、皇帝フビライは日本を支配する野望をすてなかった。

この四月、長門の室津(山口県熊毛郡上関町)に元の使者が上陸した。

モンゴル人の杜世忠(とせいちゅう)をかしらに、中国人の何文著(かぶんちょ)や、通訳の高麗人など五人であった。

使者が大宰府によらず、ちょくせつ本州の長門に上陸したのは、そのまま京へむかうためであった。

おどろいた長門の守護は大宰府に知らせ、大宰府の鎮西奉行少弐経資(しょうにつねすけ)は、ただちに早馬で鎌倉に知らせた。

「元の使者をただちに鎌倉へおくれ。」

時宗は、はじめて、元の使者を鎌倉につれてくるよう命じたのであった。

それをきいて、使者の杜世忠(とせいちゅう)や何文著(かぶんちょ)は目をかがやかせた。

「あのがんこな幕府の大将も、ついにおれたか。」

「去年の秋の合戦で、博多の町をやかれ、多くの日本兵が討ち死にした。

あれで大暴風雨がこなかったら元の大勝利だった。

元軍のおそろしさを知った鎌倉の将軍が、ついに頭をさげることになったか、はっはっはは……。」

杜世忠たちは、こんどこそ使者の面目がたつと、意気ようようとして鎌倉にはいったのである。

この杜世忠への返事をどうする?

じっと耳を傾ける時宗を前に、評定衆たちは、次々と、否定の考えをのべていった。

「先の文永のいくさのとき、対馬の女たちは、手に穴をあけられ、なわをとおして舟にゆわえつけられたときいております。」

「そういうむごいことをさせる国の使者です。だんじてゆるしてはなりませぬ!」

「そのとおりじゃ。いくさの作法もわきまえず、集団でむやみにうちかかってくる乱暴な者たちに、礼をつくす必要など全くありませんぞ。」

「たびたびの使者にしても、わが国をあなどり、返事をせぬという幕府の意向を無視し、しつこく返答をせまるなど、数々の無礼を働いております。」

「使者たちをむざむざと帰国させること、なりませぬ。」

この意見には、多くの評定衆がうなずいた。全員が、元と、その使者たちの態度に非難と怒りをあらわしていた。

すでに、夜はしらじらと明けはじめ、小鳥たちのさえずりがきこえてきた。

と、じっと目をつぶっていた時宗の両眼がゆっくりと見ひらかれた。

安達泰盛をはじめ、評定衆たちがいずまいを正し、時宗を見つめた。

「御一同のお考え、よくわかった。私も、同じ気持だ。

このさい、日本は元の皇帝フビライにたいし、断固とした態度をしめさねばならぬ。

よって、元の使者たちを、死罪といたす。」

この時宗のことばに、評定衆の間から、ほうっという声がもれでた。

「たしかに、使者たちには罪がないかもしれぬ。しかし彼らは、元を代表してきているのだ。

フビライの要求と野心を、はっきりと、きびしく拒絶するためには、これよりほかにあるまい。

今日じゅうに、竜の口で切れ。」

あちこちで、時宗の勇気ある決断にたいし、感嘆の声があがったが、評定衆の一人がいった。

「しかし……、わが北条氏がさかえてきましたのは、代々の執権が、仁(にん=人の道)を守り、ひたすら神の加護をうけてきたからでありますが……。」

「神仏の怒りがおそろしいというのか。ならば、私は神仏にはっきり誓おう。

この処置の責任はすべて、この時宗にあるとな……。、罰するならば、この時宗一人がおうけしよう。」

評定衆の間から、三たび、感心のため息がもれた。

時宗は、いいおわると、部屋を出て、その足で建長寺にむかった。

時宗は、建長寺の本堂で長い座禅をくんだ。

時宗は、仏にむかって無言の問いをつづけた。

――運よく、昨年は元軍をしりぞけることができました。

しかし、元軍はかならずまたせめてくるでしょう。世界を征服した元軍を、はたして防ぎきれるでしょうか。

すると、仏のことばでもなく、自分の心の声でもなく、一つの声がかえってきた。

――迷ってはいけない。一国を指導する立場にある者は、断固とした信念をもて。

そうでなければ、国じゅうの足なみがみだれる。

なんじは、罪のない元軍の使者を切れと命じたことを、くやんではいけない。

自分の迷いをたちきるためには、石のようにかたい決意が必要だったのだ、迷うな、時宗。

杜世忠たちは竜の口で首をはねられた。

「敵ながら、あっぱれな最後でございましたそうな……。」

安達泰盛の報告をうけ、時宗はうなずき、静かに目をつぶった。そうして、心の中で五人の冥福を祈った。

4 時宗、五郎のうったえをきく top

五郎の神仏への願いが聞き届けられたのだろうか。

鎌倉へきて、一月半ほどたった十月三日のことであった。

安達泰盛の館から、当のあるじが供をつれて出てくるのに正面からゆきあった。

「やっ? そなた何者じゃ。」

泰盛が馬上から声をかけた。門番はあわてて、

「これ、お館さまのご出仕じゃ。そこをどけ。」とどなった。

だが、五郎は泰盛の馬のまん前に立ち、やおらすわって両手をついた。

「おねがいにございます。武士の面目にかかわることでござれば、おききくだされ。」

「おだやかならぬことをいう。」

泰盛は、五郎の必死のまなざしをよみとると、館の庭にみちびいた。

縁先にすわった泰盛は、五郎の名のりをきくと訊ねた。

「して、願いのこととは?」

「そ、それがし……、じつは……。」

五郎は、うわずった声で語りはじめた。

「去年の十月二十日の合戦において……。」

「手柄をたてたともうすのか。しかし、戦場にての第一の手柄は討ち死に、第二の手柄は敵の首をとることじゃ。そなたは何を?」

「敵の首はとりませんでしたが、先がけの功をいたしました。 それがしと中間(ちゅうげん=家来)弥二郎、義兄三井資長とその郎党(家来)二人の五名にて鳥飼の浜(福岡市中央区)のモンゴルの軍にまっ先に討ちいり、それがしは肩に、中間らもそれぞれ深傷をこうむるまで、さんざんにたたかいましてございます。」 |

安達泰盛に戦功をうつたえる竹崎五郎

|

五郎は、かたはだをあらわにして、なまなましい傷を見せた。

「証人はおるか。」

「肥前(佐賀県・長崎県)の白石六郎通泰どのにございます。」

「まちがいはないな。」

「ごらんくださいませ。」

五郎は、ふところから、竹の皮につつんだ数枚の紙をひろげた。

それは、五郎自身が墨でえがいた、あの日の合戦の絵であった。

「なるほど、よくわかった。この絵はわしがあずかろう。執権どのともよく話し合ってみよう。すこしの間待て。」

「ははっ、ありがとうぞんじます」

こうして、胸をはずませながら、五郎は安達家をあとにしたのだった。

5 願いのかなった五郎 top

五郎が泰盛の館によばれたのは、鎌倉にきてから二月半、安達泰盛に恩賞をうつたえてから、一月ほどたった、十一月一日のことであった。

五郎は、歯をくいしばって待ちつづけてきた日々をかみしめながら、泰盛の館にむかった。

館の庭にとおされた五郎の前に、安達泰盛は、笑顔をうかべてあらわれた。

「よい知らせじゃ。モンゴルとの合戦で手柄をたてた武士への恩賞が、あらたに発表になった。

そなたの名もはいっているぞ。

執権さまもえらく感じられ、下文(くだしぶみ=上位の者から下位の者へあたえる文書)は、そなたにじかに渡してやれとおおせられた。」

といって泰盛は、手にした下文をひろげて読みあげた。

「竹崎五郎季長、その方、元軍との合戦においての先陣の功はあっぱれなり。

よって肥後の国海東郷(熊本県下益城郡小川町)の地頭職(土地を支配する役職)に任ずる。」

「ありがたきしあわせ……。」

といったまま、胸をつまらせた五郎は、はらはらと涙をおとした。

そのとき、ヒ、ヒ、ヒーンと、若駒のいななきがした。

見ると、庭先に立派なくらをつけた黒くり毛の馬がひかれてきた。

「五郎季長、その馬はとくにこの泰盛が、そなたにあたえるほうびじゃ。肥後につれかえるがよい。

モンゴルは、ふたたび日本をせめてこよう。そのときは、前におとらぬ手柄をたてるのじゃ。」

「はい、かならずや、一命なげうって、御恩にむくいる手柄をたてまする。」

といって、あらためて下文をおしいただいた。

九 決戦弘安四年の夏 top

1 時宗の対策、築かれた石塁

それから、さらに四年の月日がたった。

弘安(一二二七九)年、日本ともまじわりのあった宋(そう=中国)は、フビライが建国した元(げん)によってほろぼされた。

漢民族によって支配されていた中国全土は、いまや異民族のモンゴル人によって支配されることになったのである。

十八歳で執権となった時宗も、すでに二十九歳になっていた。

四年前、元の使者たちを切った後、時宗は、元軍はかならずせめてくる……。

それならば、いっそ先手をとって、こちらから海をわたって攻め込んでいこうと考えた。

そこで九州の武士たちに、海をわたって高麗、元とたたかうための準備をととのえよと命じた。

鎮西奉行少弐経資は、時宗の命で、九州全土のおもな御家人にたいし、高麗ぜめに参加できる人員、船、弓の数などを書きだすように命じた。

しかしやがて、大陸に兵をすすめるためには、多くの武士が必要なほか、船頭、船をこぐ者、荷をはこぶ者、また馬や武器などが不足であるとわかり、遠征計画は中止となった。

一方で、博多を中心とした筑前(福岡県)の沿岸一帯に石塁(せきるい=石の塀)を築くことにした。

工事は建治二(一二七六)年の三月からはじめられ、東は多々良浜(たたらはま=福岡市東区)から、西は今津の浜(福岡市西区)につづく約二十キロに近い大工事であった。

七世紀の昔、日本は、朝鮮の百済(くだら=朝鮮半島南西部にあった国)を助けるため出兵したことがある。

しかし、敵の唐(中国)・新羅(朝鮮半島北部にあった国)の連合軍と白村江(はくすきのえ=朝鮮半島南西部を流れる川、錦江)でたたかって大敗、百済はほろび、日本軍は半島から手をひいた。

いきおいにのった唐・新羅が日本にせめてくるであろうと、大宰府の付近に水城(みずき)という土塁(どるい=土の塀)をきずいたことがある。

六百年の後、外敵をふせぐため、同じような防衛方法を考えついたのだ。 |

元軍の騎馬兵の侵入を防いだ石累のあと

|

石塁(せきるい)の高さは二〜三メートル、敵がせめてくる海に面した部分は直角で、内側はゆるやかに傾斜している。

石塁の上部は、日本軍の兵が充分守りにつけるように広くつくってあり、さらに松などをうえて、敵の目をさえぎるように工夫されていた。

2 時宗、心の師をむかえる top

いま、時宗は首を長くして一人の人物を待ちつづけていた。

無学祖元(むがくそげん)である。

去年、時宗が少年時代から師と仰いでいた蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)がなくなった。

この道隆には、中国にのこしてきた愛弟子がいた。それが祖元である。

「立派な方です。金も名誉も、生も死も超越した高僧とうかがっております。」

と、建長寺の僧はいった。

いまから数年前、元軍が南宋(なんそう=一二一七年から一二七九年までつづいた中国の王朝)に攻め込んだときのことだ。

祖元(そげん)が寺で修行していると、元軍の兵士たちが寺にせめいってきた。

ほかの僧は皆にげてしまったが、祖元は一人座禅をくんで、身じろぎ一つしなかった。

元の兵が刀をふりあげて切りつけようとしたとき、祖元はろうろうと詩をうたった。

さすがの元の兵も、その立派な態度にうたれ、刀をおさめてたちさったという。

「祖元とのをおかかえしよう。」

時宗はさっそく使者をつかわした。

南宋一の名僧祖元は、時宗のあつい心に感じいって、日本にやってきた。 |

無学祖元(むがくそげん)

|

祖元をむかえた時宗は、

「いまはなき道隆禅師に、ふたたびお目にかかったような気持がいたします。

どうか、いたらぬこの時宗を、おみちびきください。」

と、師弟の契(ちぎり)をむすんだ。

3 「迷いを断て! 時宗」 top

元の皇帝フビライは、いつまでたっても帰ってこない杜世忠(とせいちゅう)にいらだっていたが、帰国した船員から、首をはねられた、ときいて烈火のごとくいきりたった。

「こんどこそ日本をうつ!」

と、こぶしをふるわせ、元の各地域の王、朝鮮の高麗王などに攻撃命令をくだした。

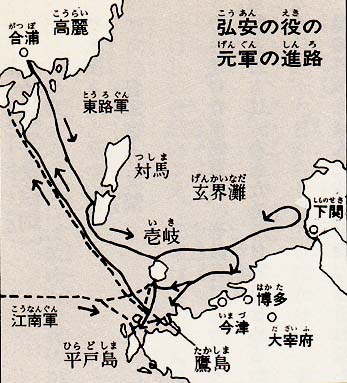

翌年、弘安三(一二八〇)年になると、大宰府からの早馬が、次々に鎌倉にかけこんでくるようになった。

「申上げます。元は、日本攻撃の計画をたてたようです匸

「申上げます。日本遠征軍の兵力は、さる文永の役(一二七四年)の三倍とか……。」

「うむ、そのうちわけは?」

時宗がきびしい表情で問う。

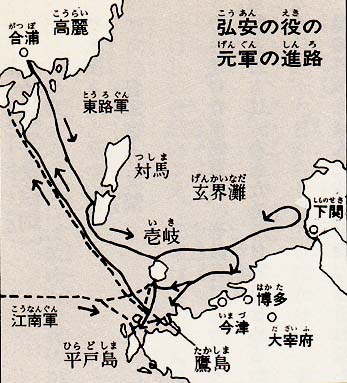

一つは東路(とうろ)軍です。これはモンゴル兵・漢兵(中国兵)、高麗兵の連合軍四万……。

一つは江南(こうなん)軍で、これは、南宋軍十万です。」

これらの情報は、元軍を怨みに思う中国の人たちから、また大陸にゆききする九州や瀬戸内海ぞいの商人だちからもたらされた。

時宗には、夜もねむれない日がつづいた。食事もすすまない。

――元の使者を切ったのはなんのためだ。自分自身の迷いをすてるためではなかったのか。

それなのに、このごろの自分は、なにか知らないが、いらだっている。

しっかりしろ時宗、おまえがしっかりしなければ日本はどうなる。

――祖元禅師にお会いしよう。

時宗は、供もつれないで建長寺にむかった。

祖元に会うと、時宗は心の中にあるものをかくさずに話した。

祖元は、だまってきいていたが、一人の僧に命じた。

「墨、筆の用意を……。」

用意したすずりの前に、紙をひろげ、筆にたっぶりすみをふくませた祖元は、

「莫妄想(ばくもうそう)」と、ふとい文字で書いた。

「莫(ばく)」は、「……するな」ということ。「妄想(もうそう)」は、あれこれ考えわずらうことである。

時宗は顔をあげた。

師と時宗の目が、しっかりとかがやきあった。

時宗の下ぶくれの顔に、かすかに赤く生気がよみがえった。

「莫妄想」「ただ信じたままを行え」「迷うな時宗」……。

時宗はしずかに頭をさげた。かすかに口元がほほえんでいる。

祖元は、ふたたび弟子の僧をよぶと、茶のしたくをさせた。

茶をすすりながら、時宗はふと耳をすませた。

「ほう、ひばりが鳴いておりますな。」

祖元がほほえんでうなずいた。

4 海をおおう元軍 top

弘安四(一二八一)年五月。

ついに元の大船団が、ふたたび玄界灘(福岡県と佐賀県の北にひろがる海)に姿を見せた。

七年前と同じように、元軍はまず、対馬をおそった。

元軍きたる! の知らせに、安達泰盛(あだちやすもり)の子、盛宗(もりむね)がただちに九州にむかった。

――いよいよきたか。

時宗は高ぶる胸の血をおさえるように、一室にはいった。

静かに神に手を合わせたあと、短刀をぬき、左手の指を切り、したたる血で「敵国降伏」と紙にしるし、神前にささげた。

しかし時宗の祈りもむなしく、対馬では七年前と同じように、九州武士の援軍がたどりつくまでに、島の武士たちは全滅してしまった。

元軍は、山おく深くわけいって、かくれていた老人、女、子供たちを見つけては殺した。

五月二十六日には、壱岐島がおそわれ、同じように武士は全員討ち死に、女、子供、老人も皆殺しにされた。

この知らせに、北九州の沿岸には続々と武士団がかけつけだ。六月はじめだった。

鎮西奉行少弐経資(つねすけ)が武士たちを沿岸に配置した。

博多の北、多々良浜には、豊後(ぶんご=大分県)の大友氏を中心とした武士団。

筥崎(はこざき)八幡には島津氏をはじめとする薩摩(鹿児島県)の武士団。

博多には、竜造寺一族をはじめとする筑前(福岡県)・筑後(佐賀県)の武士団。

百道原(ももじばら)のあたりは肥前(長崎県)の水軍松浦(まつら)党。

その西、生(いき)の松原(福岡市西区)には菊池次郎武房、竹崎五郎季長ら肥後(熊本県)の武士団。

となりの今津の浜には日向(宮崎県)の武士団。

御家人たちは、えんえんと築かれた石塁の内側で、いまかいまかと元軍をまった。

プウーッ! ………フオーッ! 突然ほら貝が鳴った。 |

|

「おお、見えたぞ!」

五郎は、三井資長の肩をたたいて、水平線の一点を指さした。

ぽつん、ぽつん……と見えた黒点は、みるみるうちにふえて、その一つ一つが大きくふくれ、やがてくっきりと大きな帆柱を見せはじめた。

そして、一刻(約三十分)後には、何百艘とも知れない軍船の帆柱の林が、白波をけたててこちらにむかってくる。

「弥二郎、おまえのぶんもたたかうからな。」

五郎はひそかにふところに手をあててつぶやいた。

ふところには、弥二郎が、五郎の武運を祈願した海東郷(かいとうごう=五郎に文永の役の恩賞であたえられた領地)の氏神(うじがみ=一族を守る神)甲佐(こうさ)神社の守り札があった。

足が不自由ながらも供をしたい、とたのんだ弥二郎だったが、

「いかん、留守をたのむ。万一、討ち死にしたらあとをたのむぞ。」

と、いいきかせて出陣してきた五郎であった。

肥後海東郷の地頭となった五郎は、鎌倉どの(執権を中心とした鎌倉幕府)の御恩にむくいるための第一は、元軍とたたかって討ち死にすることだ、と思いこんでいた。

討ち死にすれば、また恩賞がもらえる。そうなれば妻子をやしなうに充分な田畑が所有できる。

弥二郎にもささえてもらって、子供の成長をまつ。

自分は死んでも竹崎家はさかえる、というのが五郎の……いや、当時の鎌倉武士たち、多くの考えであった。

それが前にものべた「一所懸命」ということなのだ。

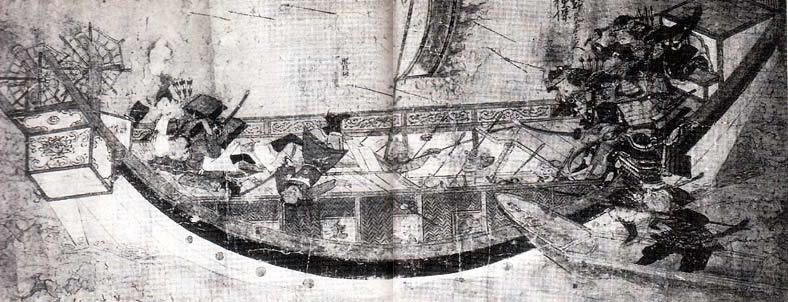

せめてきた元軍は、忻都(きんと)、洪茶丘(こうさきゅう)という二将軍にひきいられた東路(とうろ)軍である。

しかし、よせてきた元軍は、六月六日、博多湾の入口のあたりで船をとめた。

元軍は、七年前にはなかった沿岸の石塁に気づいて、ためらったのか、それとも南の海上からやってくる江南(こうなん)軍をまってのことか、錨をおろして動く気配がない。 |

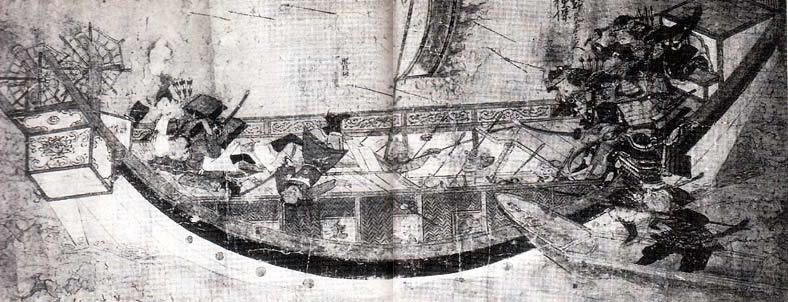

弘安の役に出陣する竹崎季長(先頭の騎馬武者)

後ろの石塁の上では、御家人たちが待機している

|

夜になって、石塁の上にかがり火がたかれた。

「いくさは明日じゃろう。いまのうちにねむっておこうぞ。」 三井資長が五郎にいった。

5 河野(こうの)水軍の奇襲 top

|

元軍の大船に乗り移って戦う日本軍の兵士たち。

船いくさの得意な河野水軍や松浦党が活躍した。

|

どのくらい眠ったろうか。ふと五郎は、あたりのそうぞうしいのに目がさめた。

おきて石塁の上にあがると、武士たちが暗い海を指さしてさわいでいる。

見ると、石塁の下の浜から二艘の小舟が、沖にむかってこぎだしていく。

「やっ! 松浦党の草野次郎たちではないか。」

「さては、先がけか!」

「しかし、あのような小舟では、元の大船にはねとばされてしまうぞよ。」

きいていた五郎は、ただちによろいをつけた。

「五郎どの、やるか。」

「松浦党に名をなさしめてなるものか。」

「よし、行こう!」

五郎と資長は、石塁をとびこえて浜にたつと、漁師の小舟をさがしてとびのった。

それを見た天草(熊本県天草島)の武士たち、大矢野士郎種保・三郎種村父子もおくれまいと石塁をとびこえ、浜にたって舟をさがした。

敵の大船に近づいた草野次郎たちは、かぎのついたなわばしごを、元の大船にひっかけてよじのぼると、敵船に切りこんだ。

不意をつかれて敵があわてふためくなかを、草野とその家来たちはさんざんにあばれまわり、首を二十一もとって、すばやく小舟にのりうつって引上げてきた。

しかし、五郎たちや天草党が小舟でおしよせたときは、敵も日本軍の夜討ち(夜襲)に気づき、船内にかがり火をたさ、小舟が近づくと、いっせいに石弓を射たので、敵船に乗り移ることはできなかった。

五郎らは、むなしく引上げるほかはなかった。

つぎの朝は、草野次郎たちの先がけ切りこみのうわさでもちきりであった。

しかし、鎌倉からきた総大将安達盛宗は、

「先がけをきびしく禁ずる。」と、ふれをだした。

ところが、つぎの夜も、おきてをやぶって切りこんだ武士の一団があった。

伊予(愛媛県)の水軍として名高い河野一族である。

これには、わけがあった。

先の「文永の役」の時、河野通有(こうのみちあり)が博多へかけつけた時は、すでにモンゴル船のかげは見えなかった。

まにあわなかった、と歯ぎしりしてくやしがった通有は、

「むこう十年の間、モンゴルが攻めてこなければ、われら河野水軍は異国にわたって合戦する。」

という、起請文(きそうぶん=誓の文)を大三島明神にささげたあと、これをやいて灰にして飮んだのだった。

それから七年間もまった通有は、今日も攻めてこない敵に業をにやして、ついに軍令をやぶって敵船に切りこむ決心をしたのだ。

通有は、帆柱のついた舟に、十四歳になるわが子八郎通忠や、その郎党たちとのりこんだ。

もう一艘の舟には、おじの通時らがのりこんだ。

これを見ていた味方は、

「もどれ! むだ死にするな!」と、声をかけた。

ゆうべの夜襲にこりて、敵は厳重に警戒しているにちがいない。

まるで死ににいくようなものではないか。

だが、河野党の二艘は、みるみる敵に近づき、とりわけ立派な大船の船体に舟をよせていった。

この船に敵の大将がいる、とふんだのだ。

早くもこれに気づいた元の大船からは、いっせいに矢が射かけられた。

河野党のだてには、プス! プス! と、たちまち、はりねずみのように矢がささった。

しかし河野党は、なおもひるむことなく近づき、自分の舟の帆柱を倒して敵船にかけた。

その帆柱の上を、河野党は、まるで猿のように身がるにわたって、ついに敵船におどりこんだ。

これが、河野水軍とくいの船いくさのやりかたであった。

プスッ! するとい矢音がして、通有の左肩にささった。

「くそ!」

と、通有は右手一本で太刀をふるって、次々とモンゴル兵を切り倒していった。

しかし味方も、次々に討たれ、ふと気がつくと、おじの通時も、甲板に倒れている。

このままでは全滅と思った通有は、敵の中の王冠をつけ左大将らしい者におどりかかると、その剣をたたきおとし、組みつくと、その首に太刀をかざして生けどりに成功した。

「手だしをすると、大将の命はないぞ!」

言葉がつうじなくてもわかることである。

おもわず敵がひるむのをみた通有は、

「全員舟へ引上げよ!」と、敵将の首に太刀をつきつけたまま命じた。

河野党は、倒れている通時をはじめ、傷ついた兵を舟に運びおろした。

全軍が引上げたのを見とどけ、最後に敵将をとらえたまま、通有はゆうゆうと舟に乗り移った。

6 血にそまる「海の中道(なかみち)」 top

捕えた敵将を取調べると、次のようなことがわかった。

元軍は三か月分の食料をたずさえ、それ以後は、占領した日本の土地をたがやして、食料を収穫するつもりで、すきや、くわなどの農具も船につんできているという。

さらに第二陣として、南宋の兵十万からなる江南軍が、六月十五日ごろ、壱岐島につくはずだという。

「フビライは、全国力をあげて、日本の地をうばおうとしている。」

安達盛宗が、きっと海をにらんでつぶやいた。

「石塁を見た敵は、明日あたり東へうつるかもしれませぬ。」

鎮西奉行の少弐経資(しょうにつけすね)がいった。

その言葉のとおり、元軍の一部の船団は東にうつりはじめた。

「志賀島から上陸するつもりか。」 |

弘安の役の激戦地となった「海の中道」

|

志賀島は、陸とつながった島である。満潮どきにはひくい部分が海中にしずみ、潮がひくとあらわれる。

そこを土地の人たちは、「海の中道」とよんでいた。

元軍は、この「海の中道」のときをねらっていたのである。

すると、元軍の先頭にたって、まばゆいほど金色にかがやくよろいをつけ、大きなほこをふるう将軍がかけてくるのが見えた。

これをむかえうつのは豊後(大分県)の守護大友頼泰(よりやす)の軍勢だが、その先頭の、嫡男(ちゃくなん=長男)の大友貞親(さだちか)が元軍の大将にむかって突進していった。

「われこそは大友貞親、大将同士の一騎うちぞ、見参!」

言葉はつうじないが、敵将もまた、大声でわめきながら大ほこをふりあげてきた。

二回、三回とかけちがって、太刀とほこが打ち合う。

数度すれちがったとき、貞親の太刀から、さっと血しぶきがあがり敵将の手から、ほこが落ちた。

敵将はたてがみにしがみつくと、馬の向きを変えて逃げていった。

追いかける貞親を、元軍が、さっとかこもうとする。大友軍も、大将を討だしてなるものかと、つっこんでいく。

一時のち、海の中道は、敵味方の死体でうずまり、なぎさをあらう波は、まっ赤な血の色にそまった。

日本軍の名のある武将も、次々に戦死していった。

元軍もまた、大将たちが必死でたたかったので、これも多く戦死した。

大友貞親の太刀に深傷をおった敵将は、東路(とうろ)軍の大将洪茶丘(こうさきゅう)であった。

元軍はどらや太鼓を打ち鳴らし、「鉄砲」をとばして爆発させる。

しかし、前の「文永の役」で、元軍の戦法にはなれてきているので、五分にたたかえた。

いやそれ以上にじりじりと元軍を押し返したので、ついに元軍は「海の中道」を突破することができなかった。

東路軍の一部は、長門(山口県)にむかったが、そこでも上陸できないまま、沖に引上げた。 |

|

十 『竹崎季長絵詞』 top

1 日本軍の反撃

引上げた東路軍は、壱岐(いき)島に集った。南海からやってくるはずの江南軍十万の軍勢とともに、あらためて日本を攻めるつもりであったらしく、しばらくは動く気配がなかった。

敵の作戦をよんだ少弐経資は、それならば、こちらからすすんで、壱岐の元軍をせめようと決意した。

日本の小舟が、敵の大船団にまっこうから決戦をいどんだのである。

少弐経資は、みずから船団の先頭にたった。長男の太郎資時も父にしたがった。

つづくは薩摩の島津久経(ひさつね)、長久(ながひさ)の兄弟、肥前佐賀の竜造寺(りゅうぞうじ)季時(すえとき)、季友(すえとも)の兄弟、それに水軍の松浦党であった。

小さな壱岐のまわりは、陸も海も、敵味方の軍勢であふれんばかりであった。

竹崎五郎季長と三井資長も、肥後の武士だちと舟にのりこんだ。

六月二十九日から七月二日にかけて、すさまじい戦いがくりひろげられた。

海では、松浦水軍が船戦を、陸だは、少弐、島津、竜造寺といった守護クラスの大名が、一族をひきつれての一大決戦であった。

激しい合戦のすえ、元軍は突然島をしりぞき、南西の方向にむかった。平戸(ひらど)島の方向である。

日本軍もひと息ついた。

激しい戦いで、島には敵味方の死体が、るいるいと重なり、うちよせる波は血潮で赤くそまった。

日本軍の損害もすくなくはなかった。少弐経資の子太郎資時十二歳をはじめ、竜造寺季友らが戦死した。

九州大宰府の将、鎮西奉行でもある少弐経資の父、入道資能も討ち死にした。八十四歳であった。

平戸島に集結した元軍は、錨をおろしたまま動く気配がなかった。

思いがけない日本軍の強さに、元は作戦をたてなおさなければならなかった。

元軍は、モンゴル、南宋、高麗と三国の連合軍である。

しかも、南宋と高麗は、日本を怨むすじ合いはなく、怨みはむしろ自分たちを征服した元軍にあるはずであった。

もうこれ以上たたかいたくない、というのが本音であったろう。

そのこともあって意見がなかなか一つにまとまらないのだ。

元軍の目的は、まず大宰府をおとすことであった。しかし、大宰府に近い博多沿岸には石塁があり、上陸が困難だ。

それでは、遠回りして伊万里(いまり)湾(佐賀県の東松浦半島と、長崎県の北松浦半島にかこまれた海)岸に上陸して、陸の道をすすんだらどうか。

だが大陸とちがい、上陸しても日本は谷あり、川あり、山ありで、大軍をすすめるには、あまりにも危険だ。

話し合いが、どうどうめぐりをしているうちに、たちまち一月がたった。

七月二十七日。いまのこよみでいえば八月のなかばごろである。

元軍は、軍船の錨をあげて、総攻撃の準備にかかった。

まず、伊万里湾内の鷹島(たかじま)の沿海に全軍が集った。船は四千艘、兵は十四万という大軍であった。

こうして、三十日の朝をまって総攻撃と決定した。

ひそかに偵察の者を出していて、これを知った松浦党の水軍が夜襲をかけた。

十四万という敵に、わずか数百といえば、無謀のようだが、暗やみの中では、多いほど混乱が大きくなる。

元軍は、たくさんの死傷者を出した。

松浦党は風のように引上げたが、そのあとは、元軍がしばらく同士うちをしていたという。

言葉のちがう三つの国の連合軍なので、たがいに敵と間違えたらしい。このため大変な犠牲者を出してしまった。

このあと元軍は船の修理、負傷者の手当てなどで、総攻撃を一日のばさざるをえなくなった。

2 「大猛悪の武者」 top

この一日が、両軍の運命を大きくかえることになった。

つぎの日はうるう七月一日(当時は、季節と暦がずれるので一年が十三か月ある年をつくった。この年は七月が二度あった。)であったが、夜明け前から、ものすごい嵐となった。

うねりにうねる大波で、元軍の船は木の葉のようにゆれにゆれ、ある船は転覆し、ある船は岩にたたきつけられ、船と船とがぶつかって、こっぱみじんとなった。

元軍の兵たちは、まるで豆でもまきちらしたように、船から海にほうりだされた。

翌朝……、日本軍は目をうたがった。

敵の船が見えない。うちよせてくる波が、倒れた帆柱、くだけた船板や積み荷、そして元軍の死体を、つぎからつぎへと浜に運んだきた。

「おお、天はわれらに味方したもうたぞ。」

「この機をのがさず追撃しよう。」

まもなく、のこった元軍の船は、鷹島に集っていると、水軍の偵察船が知らせた。

日本軍は、舟にのって沖へこぎだした。

「資長どの、わしもいくぞ。」

五郎季長が太刀の柄をたたいていった。

頭の包帯に血がにじんでいる。

「もういくさはおわった。あとは水軍の松浦党にまかせればよい。」

「いや、わしは安達泰盛さまに、身にすぎた扱いをうけた。一命をなげうって、御恩にむくいなければならぬ。」

「しかし、舟は出はらってしまった。それにそなた、かぶとをおいてきたではないか。」

三井資長はとめたが、五郎季長はどうしても出陣するといいはってきかない。

五郎は、いままさにこぎだそうとする舟を見つけると、

「あいや、しばらく!」と、大声でよびとめた。

「武士の情け、のせてくだされ。」

「おぬし、かぶともつけずにか。」 |

|

すると五郎は、自分の足のすねあてをはずすと、それを頭にのせて、ひもでしばった。

「これが、かぶとのかわりぞ。」

船上の武士たちが、あきれて顔を見あわせるすきに、五郎は舟にとびのった。

鷹島に上陸すると、五郎はまっ先に敵軍に切りこんでいった。

激しい戦いのすえ、ついに元軍は全滅した。

引上げる五郎の髪は、ざんばらにみだれ、手足は血にまみれ、まるで赤鬼のようであったが、その手には、元の大将の首がさげられていた。

大宰府にもどると、五郎は、鎌倉からやってきた総大将の安達盛宗によびだされた。

すでに、五郎のすねあてかぶとの大奮戦は、味方じゅうに知れわたっていた。

「そなたのことは、父の泰盛からたびたびきいていたが、なるほどうわさどおり大猛悪(だいもうあく)の武者じゃのう。」とたたえた。

「大猛悪の武者」とは、けたはずれの勇士、ということだ。

3 時宗の血書「敵国降伏」 top

鎌倉の執権館(やかた)では、時宗が写経をしていた。

いつものことだが、はじめの一文字は、小指の血で書く。

対馬、壱岐がうばわれて、すでに二か月以上たっている。九州のようすが、鎌倉にまでつたわるには半月はかかる。

いまごろは、大宰府が占領されているのではないかと思うと、いてもたってもいられない。

時宗は、みずから九州へ、と何度も思った。しかし鎌倉をるすにして、万一、幕府に一大事でもおきたら、ことである。

京の貴族のなかには、時宗のやりかたに反対で、元のフビライに従おう、という者もいるようだ。

また、彼らはこの機会に、ひそかに鎌倉幕府の反時宗派とむすび、北条氏を倒そうとする気配もある。

――おちつけ、「莫妄想(ばくもうそう)」……おのれをむなしくせよ。

自分にいいきかせながら、時宗は写経をつづけて日をすごしてきた。

ふと、廊下に人の気配がした。

「申上げます。ただいま祖元禅師がおみえになりました。」

「こちらへおとおしもうせ。」

侍女にみちびかれて、祖元がはいってきた。

二人は、合掌(両方の手のひらを胸の前で合わせること)して目礼をかわした。

祖元は、なにもいわず、館の庭にふりそそぐ蝉の声に耳を傾けていたが、ぽつりとつぶやいた。

「なんと、さわやかな。」

「蝉(せみ)は、つかのまの命ときいています。

それで、迷いもなく声たからかに鳴いているのでございましょうか。」

祖元は、だまってうなずいた。

「あいかわらず、写経にごせいがでますのう。」

「…………」

「執権どのの血で書かれた文字の一つ一つは、すべて神兵となってモンゴル兵とたたかっているでありましょう。」

「そうあってほしいものです。」

鶴岡八幡宮をはじめ、関東の神社や寺では、すべて「敵国降伏」の祈りがつづけられていた。

満願(願いがかなうこと)の日は、うるう七月十三日であったが、その日、時宗の館に早馬の使者がかけこんだ。

馬からおりたとたんに使者は倒れた。

門番が、両脇からかかえあげた。

「日本勝利、モンゴル退散!」とだけさけぶと、使者は、そのまま気をうしなってしまった。

大勝利を一日も早く鎌倉へ報告しようと、大急ぎでかけつけた使者であった。

信じられない大勝利の報に、時宗の両眼はみるみる涙でみちあふれた。

使者のしらせをきいて、おくの間から出てきた妻の堀内殿も、わが子幸寿(こうじゅ)をだきしめて、涙にむせんだ。

ときに時宗三十一歳。

日蓮から、「異国がせめてくることの予言をうけ、モンゴルの使者がきてから、すでに十三年の月日がたっていた。

朝おきてからねるまで、元軍の侵略をふせぐことばかり考え、なやみ、自分自身との心の戦いをつづけてきた時宗であった。

「幸寿、父がだいてつかわそう。」

いまやっと、人なみの父親としての気持を取戻した時宗は、妻の手からわが子をだきあげた。

4 絵巻となった「蒙古襲来」 top

さらに十二年の歳月がたった。

永仁元(一二九三)年。

春がすみの空に、今日も力強く阿蘇の噴煙がたちのぼっている。

肥後の国、海東郷の甲佐神社の境内に、衣服をあらためた二人の男がやってきた。

先にたつ武士の小わきには、むらさきの布でつつんだ細長い箱があった。

もう一人は、つえをつき、不自由な足をひきずっていた。

竹崎五郎季長と、作人の弥二郎であった。

神社の鳥居をくぐりながら、

「わしに、ゆかりのふかい方々は、みな、なくなられた……。」と、五郎がつぶやいた。

五郎のうったえをとりあげて、恩賞のほかに馬まであたえてくれた安達泰盛、「文永の役」「弘安の役」で、九州武士を指揮した、鎮西奉行の少弐経資も、もうこの世にいない。

「しかし、一番あっけなくなくなられたのは時宗さまじゃ。」と、弥二郎がいった。

「あれは、元軍とのいくさがおわって、わずか三年後の弘安七(一二八四)年のことであったのう。」

五郎はふかく吐息をついた。

太郎時宗は、わずか三十四歳で病死したのである。

「執権時宗さまは、元との戦いのためにお生まれになったのじゃ。

そして三十四年の命を、すべて日本国を守るために捧げられたのじゃ。」

涙ぐみながら、五郎季長は、社殿にうやうやしくぬかずいた。

白いあごひげの神主があらわれると、五郎は手にした桐の小箱をささげた。

「神社の宝として、のちのちまで大切にお守りいたします。」

神主は、小箱をおしいただいた。

小箱の中には、二巻の絵巻がおさめられていた。

一巻は、五郎季長が、「文永の役」の手柄を、鎌倉幕府にうったえたときの絵であった。

それをもとにして五郎は、「弘安の役」での戦いぶりをふくめ、あらためて絵師に絵巻として描いてもらったのである。

五郎はこの絵巻を、氏神である海東郷(かいとうごう)の甲佐(こうさ)神社に奉納した。

いまも伝えられるこの絵巻は、『竹崎季長(たけざきすえなが)絵詞(えことば)』、あるいは『蒙古襲来絵詞』といわれ、御物(ぎょぶつ=皇室の所蔵品)として残されている。 |

|

top

**************************************** |