|

****************************************

Index その一 その二 その三 その四

壁の消えたベルリン その一

|

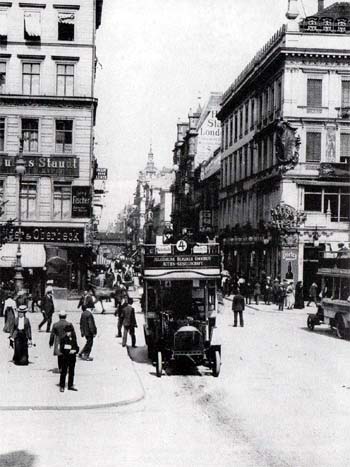

往時のブランデンブルク門

(1)なぜ壁はつくられたか

top

ヒトラーのナチス・ドイツが、第二次世界大戦で崩壊した一九四五年、ドイツは新しく決められた領土を四地域に分割され、それぞれをアメリカ、イギリス、フランス、ソ連の戦勝四ヵ国の占領統治下におかれた。

特別地域としての首都ベルリンも、この四ヵ国によって分割統治された。 |

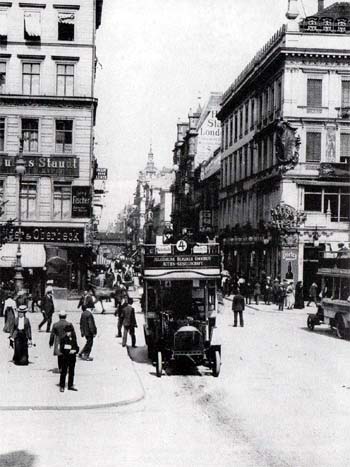

古い時代のウンター・デン・リンデンと

フリードリッヒ通りの交差点付近 |

古い時代のビーデンダマー橋 |

古い時代のアレキサンダー広場 |

東西冷戦が深まるなか、アメリカ、イギリス、フランス(米・英・仏)による占領下の三地域は統合されて、一九四九年五月ドイツ連邦共和国(西独)となり、西側陣営に組込まれた。

そしてソ連による占領下の地域は、同年一〇月ドイツ民主共和国(東独)として、東側の社会主義陣営に組込まれた。

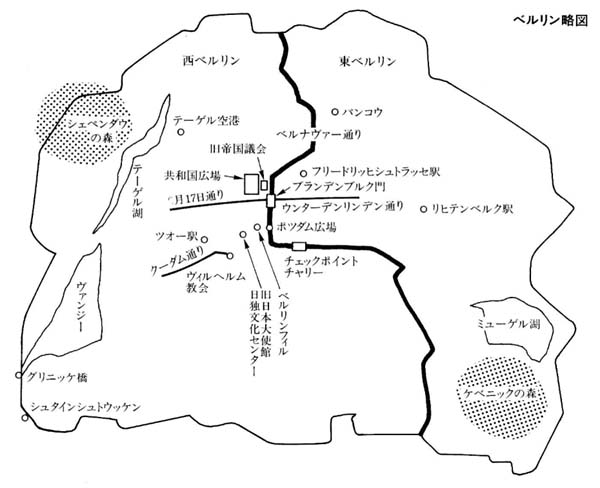

しかしここでは、東・西ドイツと東・西ベルリンを区別して考えないと、ドイツのおかれている現状を理解するのがややこしくなる。

旧ドイツ帝国の首都ベルリンは一九三〇年頃には、すでに四百万人を超すヨーロッパを代表する大都市であった。

四ヵ国は強国ドイツの分割統治をすすめるうえで、首都ベルリンを重要な地域として、四ヵ国による分割統治を行ったのである。

一九四九年に東・西ドイツがそれぞれ基本法(憲法)を発布し、独立国家として再出発した後も、ベルリンだけは、四ヵ国による統治下におかれつづけた。

戦勝国によって決められた新しいドイツの国土のなかで、東・西の接点ベルリンは東側のソ連統治区(東ドイツ)のなかにあり、そのなかでも、さらにに東によったポーランドとの国境までわずかに八〇キロ、西ドイツからは二五〇キロもはなれた地点にある。

東西の冷戦が激化するなか、一九五二年には、東・西ドイツの一三七八キロにわたる境界線は、出入り不可能な「国境」となってしまい、特別占頷下のベルリンだけが、唯一東・西の出入口となった。

西ドイツの首都が、ボンにおかれたのに対して、東ドイツは一九五六年に東ベルリンが、正式な首都となった。

しかし、いまでも法律上は、ベルリンが四ヵ国の統治下にあることにはかわりなく、統治国の兵士は、たがいの統治地域に行くことができる。

二つの国家として歩みはじめた東・西ドイツではあったが、東から西に移住していく人々の数は、毎年一五万から二五万人にもおよび、その約半数が二五才以下の若者であった。

この労働力の流出は、東ドイツの存続にかかかる大問題になった。 |

1973年当時のブランデンブルク門

壁の所にあるので、人影は無い。

|

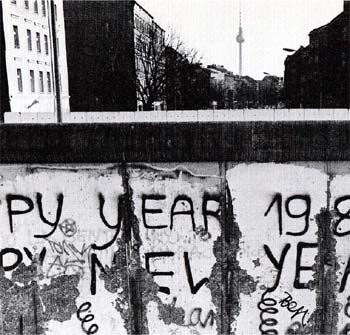

東ドイツは、この問題を解決し、国家体制を維持するために、一九六一年八月一三日、東・西ベルリンを遮断する「壁」の建設を強行する。

そのことによって、労働力の流出と、西側からの影響を防止するという東ドイツの目的は、以後二八年間にわたってつづけられた。

壁がつくられてから以降は、東から西へ移住することはもちろん、一般の市民にとっては親、兄弟の葬式にも壁を越えることはできなくなった。

(2)西ドイツから列車で東ドイツヘ top

西ベルリン市が、現在でも米英仏三ヶ国の管理下におかれていることを知っている人は意外に少ない。

西ドイツの都市から、空路で西ベルリンに入るためには、西ドイツではなくアメリカ、フランス、イギリスのどこかの国の飛行機に乗らなくてはならない。

西ドイツ市民は、西ドイツにも西ベルリンにも、自由に住むことはできる。

しかし、西ドイツの主権は、西ベルリンにはないので、西ベルリンに住む西ドイツ市民には、国民としての義務である、徴兵制の適用を免除される。

そのうえ、西ドイツの国家予算から、多額の援助を必要とする西ベルリンの市民の税金は、西ドイツよりもはるかに安い。

冷戦下に、西側の自由の橋頭堡として、また社会主義国、とりわけ東ドイツへのショーウインドーとして生まれた、政治的に特殊なこの都市は、ふしぎな人工的はなやかきにもかかわらず、たえず東側に残された孤塁としての、情緒不安定な陰鬱(いんうつ)さを同時に感じさせられてしまう

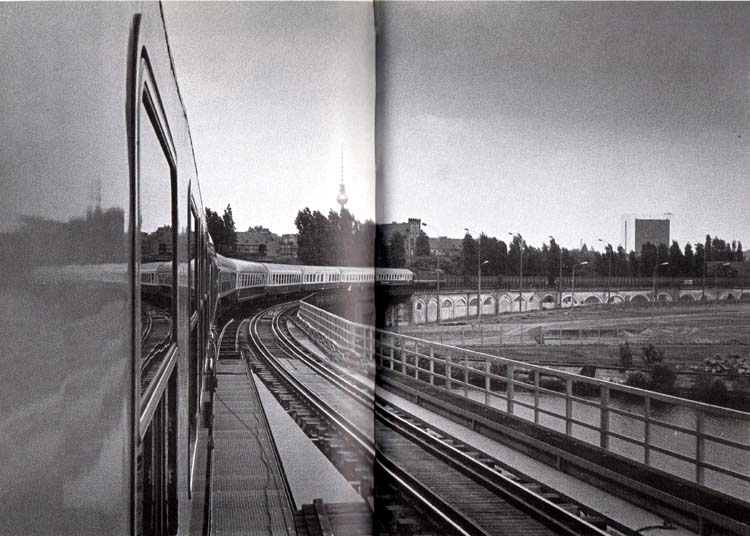

東ドイツに残された「陸の孤島」西ベルリンは、西ドイツの北にある大都市ハンブルクから汽車で四時間かかる。

発車して約一時間くらいで東・西ドイツの国境にさしかかる。

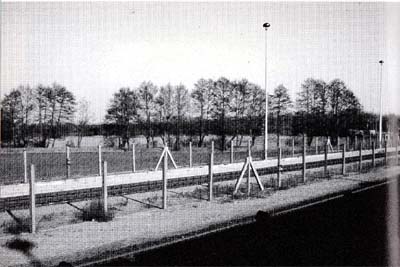

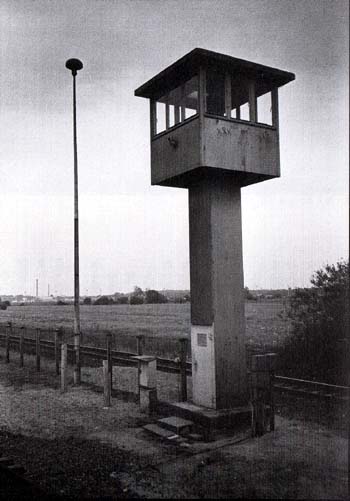

西側の国境の駅ビュッヘンを過ぎると、平野や川のほとり、林のなかをはしる鉄条網が見えてくる。 |

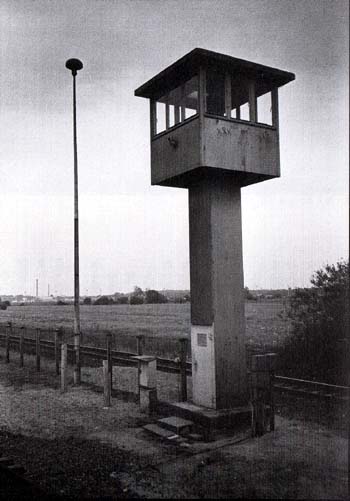

東ドイツの監視塔

|

その先端の三本には、越境者や逃亡をふせぐために電流が流れ、東側の警備兵がシェパードをつれて、巡回しているのが見える。

冬のどんよりした日などにめぐりあうと憂鬱になる。まもなく東側の国境の駅シュバンハイデにつく。

西側にくらべて、東側の国境警備ははるかにきびしく、ものものしい。

駅や線路のまわりは電流つきの二重の鉄条網、監視塔、警備兵の待機所があり、軍用犬をつれた一〇名ほどの兵士が、東ドイツ国内を通過する列車を監視している。

列車が動きだすと、車掌につづいてパスポートの入国係官がやってきた。

係官は、私の顔と写真を何度も繰返し見くらべ、申告するものはないかとたずねたあとも、しばらく私を凝視して、無表情のまま去って行った。

壁の崩壊まえに、西ドイツから東ドイツに列車で入る旅行者で、このような印象や経験をもった人は多いであろう。

同じ道でも、晴れているときと曇っているときとでは、受ける印象が全く違うものである。

壁崩壊後に、同じルートでハンブルグからベルリンまで列車で旅をしたとき、私はあまりにも、その変化の犬きさにおどろかされた。

冬のドイツには、めすらしく太陽が顔をだし車中もあたたかい。

目の前を流れていく牧草地は、緑色に芽吹き、今のベルリンを思わせるような春の前触れを感じさせた。

東側に入っても、国境警備の兵士や軍用犬の姿は見えなかった。

まえに、何度か停車したシュバンハイデ駅の監視塔にも兵隊の姿はなく、よく見ると鉄条網の一番上についていた、三本の高圧電線はすべてはずされている。

列車が走りはじめてしばらくすると、いつものように、車掌とパスポートの係官がやってきた。

「西ベルリンですか」「はい、ツオー駅までです」「日本人?」「いいえ」「では、通過ビザを発給します。

よい旅を!」と言って、笑顔をむけたのだ。

思いがけない対応に、私の方もとっさに返事がでないので、何となく曖昧に笑って、「あ、ありがとう」と、うなずくのみであった。

|

ウンター・デン・リンデン通りを行く市民

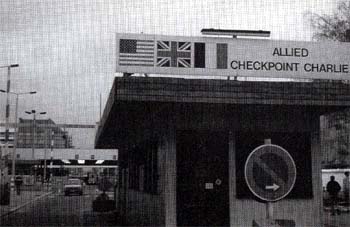

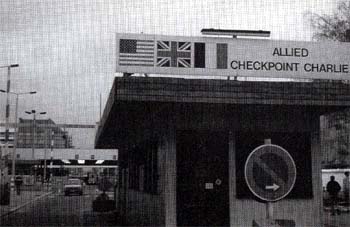

(3)チェックポイント・チャーリー top

壁の崩壊後、東・西ベルリンを結ぶ検問所は、新しいものをふくめると二五ヵ所になった。

外国人は、フリードリッヒ・シュトラッセ駅か、チェックポイント・チャーリーの検問所を通らなければならない。

検問所で一日ビザをとり、二五マルクの両替をすれば、簡単に東ベルリンに入ることができた。

現在は二五マルクの強制両替も必要ではない。

しかし数年前は、かなりきびしいチェックが行われていた。 |

ベルナウァー通り

|

まだあまり東ベルリンに行く旅行者が多くない一〇年ほどまえに、東側の知人をたずねるため、私はフリードリッヒ・シュトラッセ駅の検問所で、ビザの申請を行った。

申請者は私と二人の西ドイツの青年だけで、うさん臭い奴と思われたのか、カバンの中はもちろん身体検査、所持している現金、フィルム、おみやげ、音楽テープなど、たっぷりと一時間くらいかけて調べられた。

その時、一番問題になったのは、パスポートに挟まっていた、西ベルリンで両替した円とマルクの計算書であった。

どうも東マルクを西側で替えてきたと思われたらしい。

当時の計算書が、不明瞭なせいもあったのだろうが、たんに円と西マルクを交換しただけだと説明しても、なかなか理解してもらえない。

心理的に犯罪者のような扱いには、不愉快な思いをした。

結局その場では、音楽テープの持ち込みを禁じられ、出国時まで検問所に保管されることで、入国を許可された。

二人の西ドイツ青年は許されずに、西側に戻っていった。

西ベルリンが、東側にたいする西側のショーウインドーの役割を果たすために、東京でいえば銀座通りにあたる、クーアフェルステムダム(クーダム)通りの歩道には、ショーウインドーのケースが並び、夜になると一段とあやしげな華やかさをかもしだす。

かっては西側の繁栄のシンボルでありつづづけた西ベルリンも、長い間の封鎖状態と経済が不況の時代に入ると、市民の精神状態は、いちじるしく不安定になった。

「陸の孤島」西ベルリンは、希望の星から西側のお荷物にさえなってしまった。

日が暮れると、クーダム通りにあるツォー駅の周辺には酔っぱらい、浮浪者、ストリートーガールなど多数見ることができた。

パリやニューヨークでは、めずらしい光景ではないが、やはり夜の一人歩きはあまり安全とはいえない。

ツォー駅の前には、闇両替をするために男たちが群がっていて、通りがかる観光客や市民に声をかけてくる。

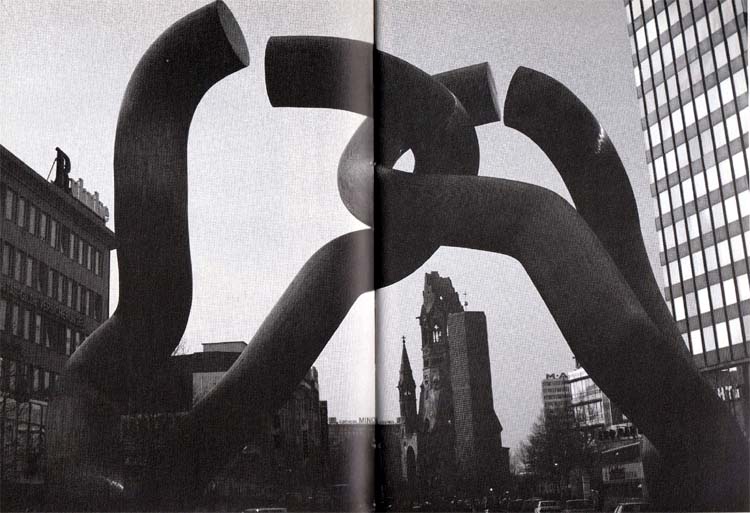

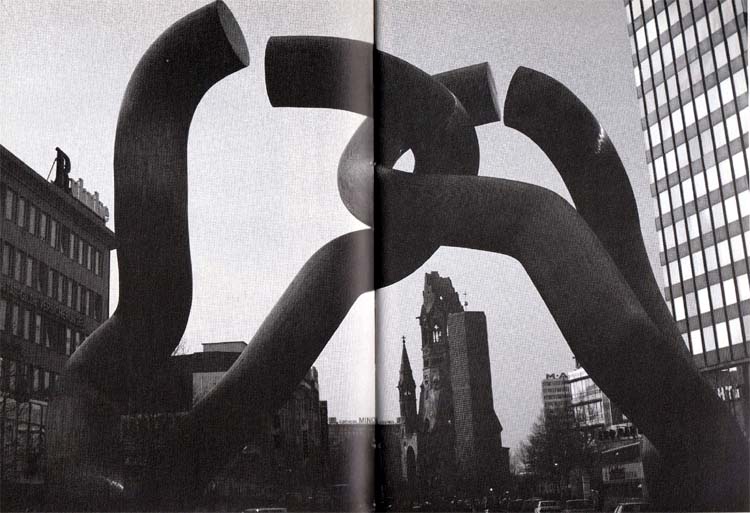

駅からクーダム通りにでると、第二次大戦の記念碑となったヴィルヘルム教会があり、その周辺は公園になっていて、市民や観光客の憩の場所であるが、酔っぱらいや浮浪者の溜り場でもある。

夏の夜ともなると、若者が集まりエキサイトするごとも多い。

時には警察の車が何台も警戒にあたっていたりする。

|

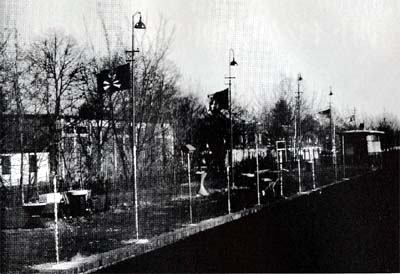

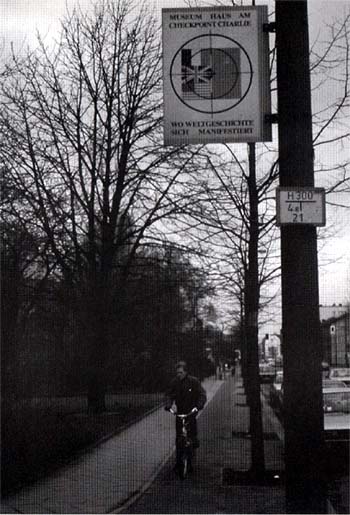

チェックポイント・チャーリー(1961/8〜1990/6まで使われた検問所)

それにくらべると東ベルリンの街では、ほとんどそうした心配はない。

検問所を通って東側に入ると、確かに街全体が暗い感じをうける。

車もショーウインドーもパッとしない。

かっての帝都ベルリンの主要な通りである、ウンター・デン・リンデン通りは東側にある。

ブランデンブルク門から、この通りを東に近代的なテレビ塔のある、アレキサンダー広場にかけては、現在の東ベルリンの主要な建物があり、このあたりが、旧都ベルリンの面影を感じとることができる。 |

このさきに検問所ありの看板

|

|

ヴィルヘルム教会と統一のためのモニュメント(西ベルリン)

|

もうひとつの検問所の、チェックポイント・チャーリーは、車のままでも通行が可能である。

西側を通り過ぎて、東側の検問所に行くまでの間は、かなリスリリンダであった。

私など日本にいて、国境を意識しない生活をしていると、外国旅行で入国の際に多少緊張することがある。

東西のもっとも緊張度の高いベルリンの検問所を経験すると、いやがうえにも世界が東と西にわかれている、という現実をひしひしと感じる。

壁の崩壊後、検問所を訪れる人が、もっともつよく感じることは、係官の顔の表情の変化であろう。

今まで検問所の係官、警備の兵士はいうまでもなく、旅行や滞在ビザの申請を受付ける係官の笑顔を見たことがなかった。

この人たちはサービス業に従事しているわけではないので、笑顔をふりまいてもらおうとは思いもしないが、あの冷たい眼差しを思い出すだけでもいい気持がしない。

それがいまでは、表情に親しみが感じられるのである。

なかには、はっきりと笑みを浮かべる係官さえいる。

壁の崩壊で、市民の往来が自由になったことで一番困ったのは、市民を弾圧してきた秘密警察の幹部で、いちはやく西側へ逃げ出し、西の秘密警察にくらがえしたものもいるという。

市内では、確かに警察官の姿が見られなくなった。

かって、いたるところで見うけられた警察官は、じつのところ市民を外敵から守るのではなく、政府に異論をとなえる東ドイツ国民を、監視するためにこそ存在していたようだ。

検問所の通行については、今回めずらしい経験をした。

Uバーン(地下鉄)に乗って、フォルクー・ストラッセ駅で降り、ペルナウアー通りに行ってみた。

この路線のUバーンは、西側で経営しているので、東側の駅では、検問所のあるフリードリッヒ・シュトラッセ駅しか止らない。

そのほかの駅はただ暗い無人の駅を通過するだけである。

途中乗換駅のゲスント・ブルーネン駅は、昔は東京の新宿駅のような機能をもった、大きな駅であったが、いまは廃墟同然の姿となっている。

突然、生活に関係なく街の中心を、東西に線引きしたのであるから、ベルリンの街のあちらこちらに、こうした廃墟を目にすることができる。

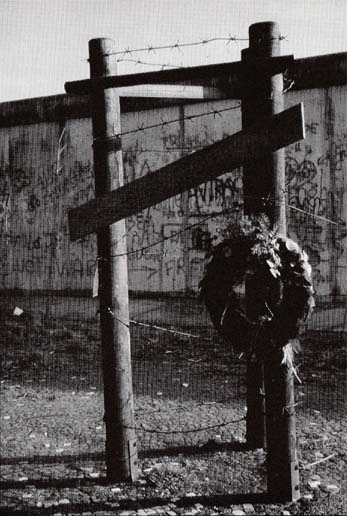

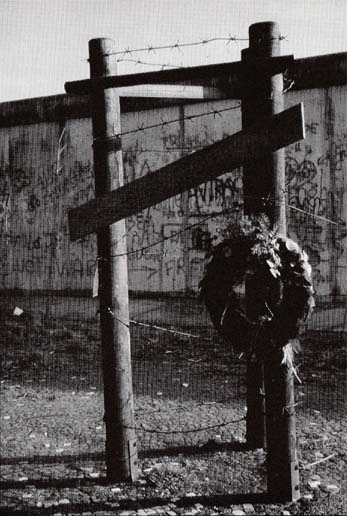

ペルナウアー通りは、当時は壁に面していたために、まだ完全にふさがれるまえには、窓や建物の上から飛びおりて、西側に脱出する人が多いところであった。しかし、四階や五階から飛びおりるのだから、犠牲者も多かったわけである。

現在でも、通りには犠牲者の死を悼んだ記念碑がいくつもある。

その後、こうした逃亡を防ぐために、一九七四年頃には、壁に面している建物は全部撤去され、壁は緩衝地帯を設けた、二重構造となった。

西側には小さい展望台が設けられていて、そこへ上ると、東側がわずかに見えるのだが、生活感のある雰囲気を感じとるところまでは見えない。

その通りをさらに北に進むと、エバースバルダー検問所がある。めずらしい経験をしたのはこの検問所でのことである。

ここは十一月の壁の崩壊以降に、東・西ドイツ人が通行するために設けられた新しい検問所で、外国人の通行は認めていない。

その時の私は、西側との往来の可能な東側の滞在ビザを持っていた。 |

|

そのビザを使って西側に来ていたのだが、外国人はさきに説明した、二つの検問所以外の出入りは認められていないし、出た場所から帰らなくてはならい。

その検問所を通れば、知人の家までほんの十分ほどである。

チェックポイント・チャーリーまで戻ると約一時間はかかる。

断られて元々と、知らん顔して行ってみようということになった。

まず警備の兵士のまえに進む。

日本人のパスポートは、外国ではあまり見かけない、よく目立つ赤色である。

すぐにとがめられ、ここからは入れないという。

そこで知人が、ここが一番近い検問所であること。

この日本人は、東ベルリン滞在ビザがあり、しかも、自由に往来できるビザも持っているので、通してほしいと頼みこむ。

その兵士は曖昧(あいまい)な笑顔で、今までにそういう例がないが、検問所の係官がOKといえば、通ってもよいとのこと。

つぎの関門、おそらくだめだろうと思いながら、係官の前に立つ。

そしてまた知人の説明。私の顔をじっと見つめていた係官は、無表情のままパスポートを返し、通ってもよいという。

かわったものである。ガラーンとした取調室で、一時間にわって調べられたときから二〇年、ドイツ人しか通れない検問所を通過した初めての外国人になろうとは。

このときほど、東ドイツはかわったなあ、という実感を持ったことはなかった。

あとでわかったことであるが、新しい検問所のほうが規律がゆるいとのこと。

古くからある検問所は、まだそう簡単には、例外を認めてはくれないらしい。

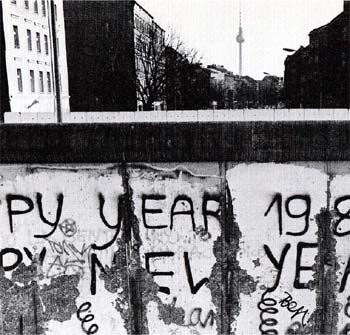

検問所を通過できて、ホッとしてまわりを見ると、東側の壁にも、絵やスローガンが、色鮮やかに描かれているのを発見した。

もちろん東側の絵は、ホーネッカーが退陣した後に描かれたものである。今までには考えられない、実にのびのびとした明るい絵で、スローガンには一党独裁反対、ドイツは一つなど、政治的な内容から身のまわりの要求まで、様々なものがあった。

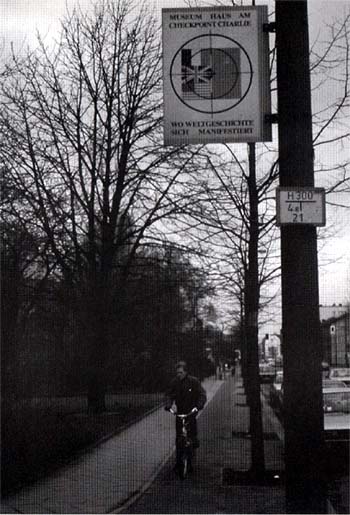

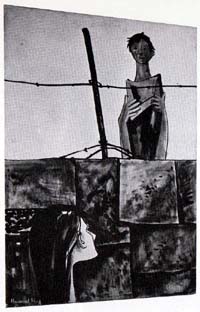

(4)悲しみと怒りの壁博物館 top

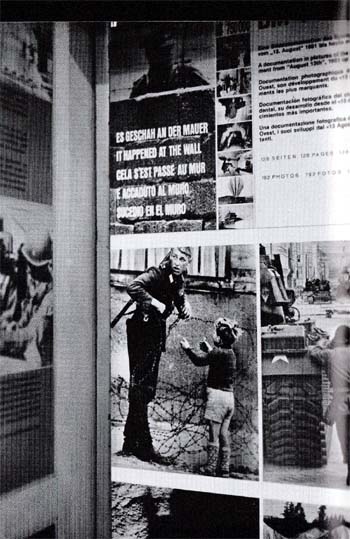

チェックポイト・チャーリーの、すぐ手前の西ベルリン側に、壁にまつわる歴史を展示している壁博物館がある。

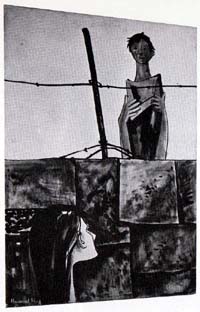

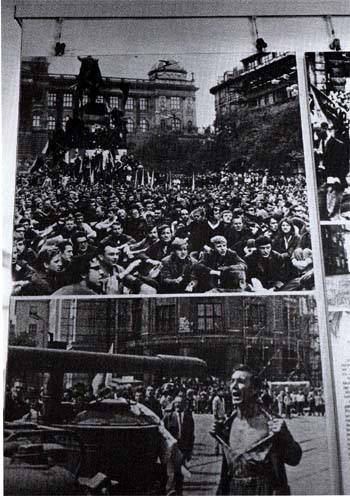

第二次世界大戦敗戦時のベルリンの瓦礫(がれき)の山、ハンガリー動乱、チェコ事件、ベルリンの壁がつくられていく様子、現在までに犠牲になった逃亡者たちの記録、脱出に成功した車、脱出方法を紹介した写真、壁について描かれた絵や、ポスターなどがたくさん展示、陳列されている。

休みの時などはそう広くない館内は、見学の人たちでいっぱいになり身動きもとれない。

現在では壁の歴史と、壁崩壊までの東側のデモの様子、開放された瞬間の人々の表情をまとめたビデオをみることができるので、壁についての最新情報を、簡単に知ることができるようになっている。

展示の目的は、東側の不当な人権抑圧と、社会主義国家の否定面を、紹介する目的でつくられたものであるから、そこにあるものは一つの現実ではあるが、見方によっては、事実を正しく伝えていないものもあるかもしれない。

しかし、二八年間の壁の歴史は、この博物館を訪れる人々に悲しみと怒りをあたえる。

すでに壁が撤去されつつある現時点に、この博物館を訪れるのと、それ以前とではかなりみる側の感じ方が違う。 いまでは博物館を支配する、あの重苦しさはないが、安堵感と同時に、あるむなしさも感じてしまう。 |

展示物

|

すでにベルリンの壁は、世界中から集まってくる観光客の名所になってしまった。

ベルリンの象徴であるブランデンブルク門は、終日観光客でにぎわっている。

壁の上には、東側の警官がおだやかな表情をたもちながら、ときおりよじ登ってくる観光客を丁重に追い払っている。

たえず柔和な表情をしている中年の警官は、きっと心労による疲れで朝起きるのがつらいたろう、などと考えてしまった。

それでもなかには巡回中のすきをねらって、西側から東側へ壁を乗り越えて、無断で侵入する無鉄砲な人もいる。以前ならば銃殺ものであったろう。

門のすぐ北側、壁に面して旧帝国議会議事堂がある。まえに立つと見る人を圧倒するような大きさである。

大ベルリン時代を彷彿させる大建築物である。いまでもいろいろな会議に使われている。

壁は、すぐ北側を流れるシュプレイ川で中断されるが、そこにも犠牲者の墓標が並んでいて、新しい花がささけられていた。

なかには壁の崩壊しや二九八九年に死んだ、犠牲者の墓標もあった。シュプレイ川は、東西の境界線になっていて、両方の運河として使われているが、その時は大きな東ドイツの石炭運搬船が、ゆっくりとくだっていった。

壁に沿って歩くと、いたるところで壁の破片を観光記念品として売っている。西側の人も東側の人も、休みの日には壁に群がって、壁の破片収集に余念がない。地上から手の届く範囲はすでにとりつくされ、背丈以上の部分はプロの出番となっている。

母親に連れられた子供たちが、小さなハンマーを手にして、一生懸命壁をたたいている姿が人目をひく。

はねかえる小石に、目をしばたかせながら、時々、母親を見ては、またたたいている。親たちは自分の子供に歴史の一ページを経験させているつもりなのだろうか。

top

****************************************

|