|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@���̈��@���̓��@���̎O�@���̎l

�ǂ̏������x�������@���̓�

�i5�j�U�N�Z���n�E�[���������e��

top

39-25

�@���x����������A�d�ԂŖ�ꎞ�ԏ��ƃI���j�F���u���N�w�ɂ��B

�@�i�`�X�̂������U�N�Z���n�E�[���������e���Ղ́A�w���炳��ɓ�Z���قǕ����B

�@�����K�˂��̂͐�̍~�銦�����ŁA�ʂ������Ă���l���߂����ɂ��Ȃ������B

�@���e���Ղ̎�t�ɂ����A�Ⴂ�j���Ɨ��l�炵�������̋����̂Ȃ����邳�́A���̎��e���ՂƂ͑S���W�Ȃ��A���������͂��Ȉ�ۂ����ɗ^�����B

|

�\�ʂ�̊p�ɂ�����e���̈ē���

�@�u�U�N�Z���n�E�[���������e���Ձv�ƁA�\�����ꂽ���������ƁA�^�C���E�X�v���g�����َ����̐��E���Ђ낪���Ă����B

�@�싅����͂邩�ɍL���Âт���Ԃɂ́A�K���l�̎p�͈�l�������Ȃ������B

�@���e�җp�̌����A�ċp�F�A�L�O��A���S��h�����߂̓S��ԁA����ꂽ�l�X�̋L�^�����߂��W���فB

�@�Ȃɂ��������A�ǂ��肵���~��̉��ŁA����ɏd�ꂵ�����͋C���������Ă���B

�@���ꂢ�ɕۑ�����Ă����U����A�V�����[���[���̃^�C���̔����������ُ�ɖڂɂ��A�ʐ^�Ɠ����悤�ȋ��C���A�����ōs��ꂽ�Ǝv���Ƌ��̂ނ��������ڂ����B |

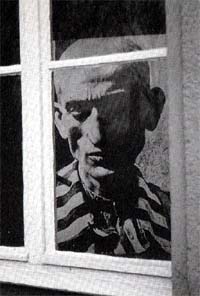

���e�����͂ޓS��ԁi�㉺�Ƃ��j

|

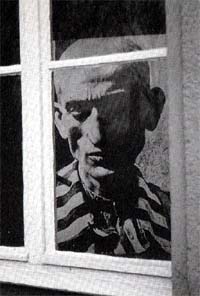

�@�����̎����W���قɂ̓i�`�X�̐N���̋]���ɂȂ����A���[���b�p���̍��̎����Ǝʐ^���n���I�ɓW������Ă���B

�@���[���b�p�嗤�̂قƂ�ǂ��ԗ�����Ă���B

�@�h�C�c�̋ߗ������A���X�����W�����i�`�X�̔؍s�́A�{��f��ȂǂŁA���x�����������Ă������A�����܂ōL�͈͂ɁA�N���̒܍����c���Ă���Ƃ͍l�����Ȃ������B

�@�w�A���l�̓��L�x�Œm����A���l�E�t�����N���A�o�}���S�b�g�ƂƂ��ɃA�E�V���r�b�c����A���̎��e���Ɉڑ�����A���̒Z���l��������B

|

���e���̃��_���l�̎ʐ^

|

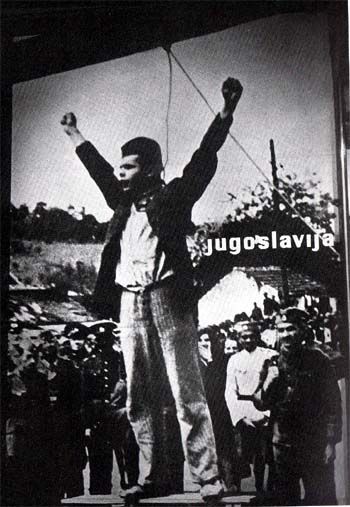

���ɍU�߂���q�g���[

|

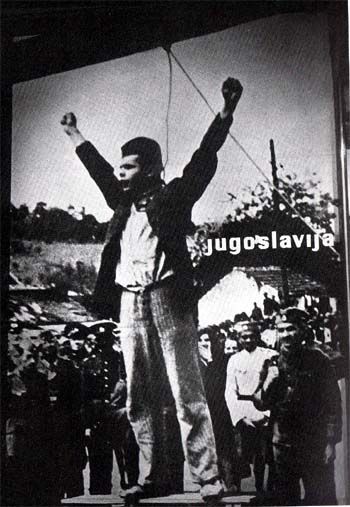

���i�`�����ŏ�������郆�[�S�X���r�A�̃p���`�U���̎��

|

�@�W���ق̂Ȃ��ŁA�����Ƃ����̐S�Ɏc�����̂́A���W�X�^���X�̎Ⴂ�j���A�h�C�c�R���i��Y�ɂ���钼�O�ɁA��������������A�����͂��Ă���p�ł������B

�@����͂������|�̂��߂ɁA��u���̂悤�ȕ\��Ɏʂ����̂�������Ȃ��B�@�������A���ɂ͐l�Ԃ̑����ƃ��W�X�^���X�̐����ȗ��z��������ꂽ�B

�@���̎ʐ^���݂������ł��A�����ɂ����������������Ǝv���B |

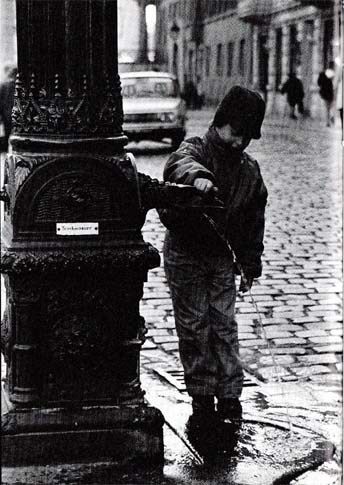

�@�M�d�Ȏ{�݂ł͂��邪�A�܂��K�˂����Ȃ�悤�ȁA�C������Ë��͂ǂ��ɂ����������Ȃ������B

�@�^�C���E�g���l�����甲���o���Ă���ƁA��t�̓�l�́A�Ȃɂ��Ƃ��Ȃ������悤�ɁA�܂��y�������ɘb�������Ă����B

�@��������炸�Ⴊ�~���Ă����B�̂��S�����āA�ǂ����łЂƋx�݂��悤�ƕ����Ă���ƁA�ꌬ�̏����ȃ��X�g�����������Ă����B

�@���傤�ǂȂ������A�O�l�́A�y�n�̐l�炵���q���o�Ă����̂ŁA�X���ǂ�����S�z���Ă������̓z�b�Ƃ����B

�@���������������𒍕����悤�Ƃ��āA�ӂƗׂ̃e�[�u���́A�J���ҕ��̎Ⴂ�j���H�ׂĂ��闿���ɖڂ��~�܂����B

�@�M�ɂ́A���܂����ȓ��ƃ|�e�g���̂��Ă����B

�@�Ⴂ�j�͎��̎����ɂ͖��ڒ��i�ނƂႭ�j�ŁA�Ƃ����葋�̊O�Ɋ�������A�~��Â����̗l�q���C�ɂ��Ȃ�����A�Ă��ς��Ƃ��������ŐH�ׂÂ����B

�@���������A���̕����܂����̐H�������Ă��Ȃ������B

�@���X�g�����̏���l�ɁA�u�����f�[�̂�������ƁA�ׂ̃e�[�u���Ɠ��������𒍕������B

�@�u�����f�[������ł��邤���ɁA���e���Ղŏd���Ȃ������̋C�����A�����Âق���Ă����B

�@����ł��A���̓�����h�C�c���̂܂��ŁA����������Ă���Ⴂ�j�̎p���͂Ȃ�Ȃ��B

�@���e���Ղ����܂����āA�Љ�Ɏc����Ă���̂́A���܂��Ă���l�X�ɁA������`���悤�Ƃ��Ă��邩�炾�낤�B

�@���̃��b�Z�[�W�������N���ɓ`�������B���e���Ղł��������̏d���Ƃ͈Ⴄ�A�������肽���Ȃ�悤�ȏd�������͊������B

�@���X�g�������o��ƁA���łɐ�͂��ł����B

|

���X�ɓd�Ԃ����Ԃ���w�O�̎s�d���

�i6�j���剻�̓��C�v�`�b�q���� top

�@�\�A�哝�̃S���o�`���t�́A�y���X�g���C�J�������炵�������̕ϊv�́A���̂��Ƃ��ƌ`�e���Ă��悢�قǂ̐����ŁA�@�|�[�����h�A�A�n���K���[�A�B���h�C�c�A�@�`�F�R�X���o�L�A�A�D���[�}�j�A�Ǝ��X�ɁA�{�Ƃ̃\�r�G�g�����̂������łЂ낪���Ă������B

�@���ꂼ��̕ϊv�ɂ��������X�s�[�h���A�O�L�̍��̏��Ɉ�Z�N�A��Z�����A��Z�T�ԁA��Z���A��Z���ԂƏЉ�������������A�܂��ɂ��̂��炢�̉����x��������ꂽ�B |

�g�[�}�X����̃o�b�n��

|

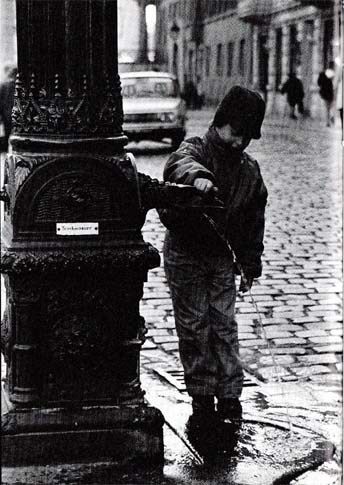

�@���h�C�c�̑��̓s�s�A���C�v�`�b�q�ōs�Ȃ�ꂽ���j�f���́A���v����邤���ł͖Y��Ȃ�Ȃ��B

�@���h�C�c�̉��v�̌����������A���C�v�`�b�q�̓x�����������֗�ԂœԁB���ی��{�s��f��Ղ��s����A�Â����j�����s�s�ŁA�o�b�n��Q�[�e�ɂ����̂��钬�ł���B

�@���{�s�ɂ͎Љ��`���𒆐S�ɁA�e������o�C���[���W�܂��Ă���B

�@���C�v�`�b�q�w�́A���[���b�p�ŁA��ԑ傫�ȉw�Ƃ��ėL���ł��邪�A���Ƃ����Ă��A���v�^���̔��˂̒n�Ƃ��āA���T�s��ꂽ���j�f���́A���̒��̖��O����ې[�����̂ɂ����B

�@�w���璆�S�X�Ɍ������ƁA�y�������̂Ƃ肷�܂��������ƈ���āA�G�R�Ƃ��Ă͂��邪�A���C������B

|

�j�R���C����

�@�w��������Ă����̂Ƃ���ɁA����̉��v�̃V���{���ƂȂ����j�R���C����������B�@���łɈ�ܐ��I�ɂ͌��Ă�ꂽ�Ƃ����A�S�V�b�N�`���̌Â�����ł���B

�@���v�^���̒��S�I�Ȗ������ʂ����Ă����j�R���C����́A���Ȃ�܂����瓖�ǂ̖ڂ�������ʂ����A�ꕔ�̎s���̑Θb�̏ꏊ�ł������B

�@����̓����́A�˂ɔ閧�x�@�ɊĎ�����Ă������A�����ȏW�܂�͂Â����A����ɎQ���ł��Ȃ��l�́A������ɂ���ǐV���𗘗p���ď��̌������s���Ă����B

�@���x�̓����̉��v�̂Ȃ��ʼnʂ������A�q�t�Ɩ��O�̊W�͑傢�ɋ������킩�����B

�@����{���A���O�̐S�̎x���ɂȂ��āA�M���W��z���Ă�������̈�ۂ����A�ނ���̐����ɂ��āA���O�̎x�z�Ɏ��݂��Ă�������̈�ۂ̕����������ɂƂ��ẮA���܂ł̌Â��X�^�C���̎Љ��`�̐��̂Ȃ��ŁA���O�̗���ɂ����āA�̐��Ƃ��������Ă����@���ƂɁA���̑��h�̔O��������������Ȃ��B |

�����K�ꂽ�O���̗v�l�����@�@�s���̘A���Ɏg��ꂽ�f����

�������v�킹����e�@�̃V���[�E�C���h�[�@�@���C�v�`�b�q�̔ɉ؊X

���C�v�`�b�q�̔ɉ؊X

|

�@�͂��߂̂���A���C�v�`�b�q�ōs�Ȃ�ꂽ�U���I�ȏ����ȃf���́A�����ւ̈ڏZ�̎��R��F�߂�A�Ƃ����悤�ȓ��e����ł������B

�@���ꂪ�A�����Â傫���Ȃ�ɂ�āA���剻�ւ̗v���ɔ��W���Ă������Ƃ�����B

�@�ڏZ�̎��R�́A���s�̎��R�ցA����ɎЉ��`����}�́A��}�ƍقɔ����閯��I���R�I���̎��{�ȂǁA�܂����̓��e�́A�Љ��`���x�͈̔͂ŁA���R�Ŗ���I�ȎЉ�����Ƃ߂鐺�ł������B

�@�f���ɎQ������l����������ɂ��������āA�ߕ߂����l�������Ă��������A����ł��Q���҂͉���܂����Ƃɑ����������B

�@����Ƀx�������ȂǑ��̓s�s�ɂ��A���I�ɔg�y���āA�������ɕǂ̕���ɂȂ���B

|

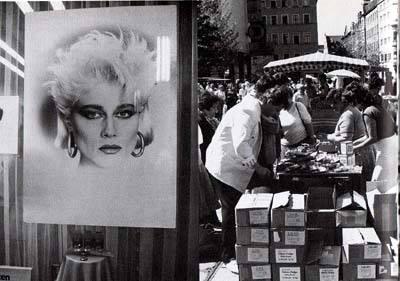

�����̏��i���������݁A�I�X�Ŕ��鐼�h�C�c�̏��l

|

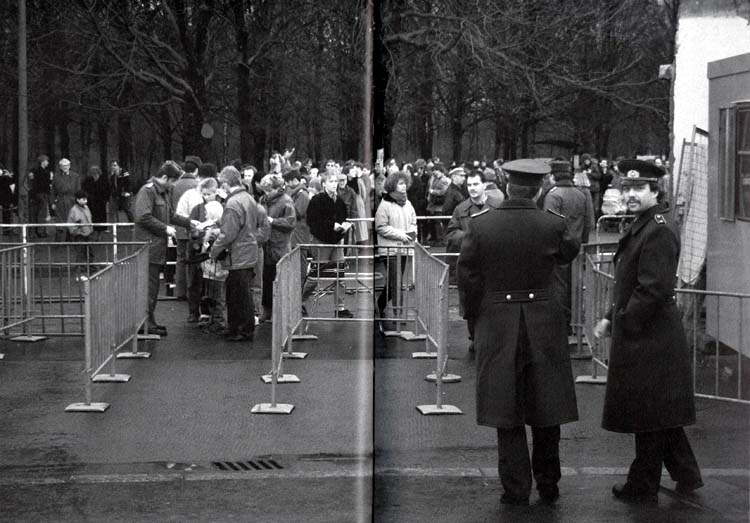

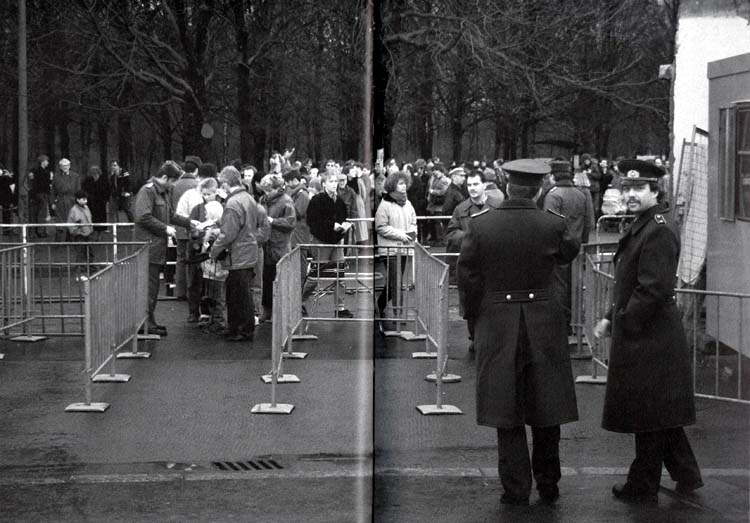

�@���̔w�i�ɂ́A�\�r�G�g�̃y���X�g���C�J�H����n���K���[�ƃI�[�X�g���A�̍����̊J���ȂǁA�������̗v���͂��邪�A���h�C�c���{�ɂƂ��āA�ǂ̓P���͐����ւ̗��o���~�߂邽�߂́A��ނɂ�܂ꂸ�̑[�u�ł��������B

�@�l�̗��o��j�~���邽�߂ɂ���ꂽ�ǂ́A���x�͐l�̗��o��j�~���邽�߂ɉ�邱�ƂɂȂ����B

�@���h�C�c�̖��剻���߂������v�^���́A�ǂ̕���ɂ���āA���ʓI�ɂ́A���̒S����ł������s���^���̎����������ɔ�щz���A�u���E���h�C�c�̓���v�Ǝs��o�ς̕����Ƃ������h�C�c�̑��S�ɂ���������̂܂��ɐ��������Ă��܂������ƂɂȂ�B

�@�O���ꔪ���̑I������ނ����āA�s���^���̃��[�_�[�I�ȑ��݂ł������u�V�t�H�[�����v�́u�h�C�c����̃X���[�K���̐��ɂ���������āA�킸����p�[�Z���g�̎x�������������Ȃ������B

�@��㔪��N��Z������ȗ��Â����A��O��哮�����Ă������j�f�����A�ǂ̕����͌���Â��A�ŏI��̎O�������ɂ́A�قƂ�ǂ̎s���c�͎̂Q�������A�����̐��}�����荞�A�I���̂��߂̉����c�ƃl�I�E�i�`�Ȃǂ̉E���c�̂́A�������̏ꏊ�ƂȂ��Ă��܂����B

�@�I���̌��ʁA����̓�������͂��߂����Ƃł́A���E���̌o�ϓ������}�s�b�`�Ői�߂��Ă���B

�@���|�I�ȋ����͂������Ɗ�Ƃ̂܂��ŁA���Ɗ�Ƃ͓|�Y�A��ʉ��قƂ����A�����Čo���������Ƃ̂Ȃ������ɂ�������Ă���B

�@�Љ��`���o�ό��ł́A�����Ƃ����������ɂ��������Ƃ����A�@�B��H��̐��Y�ݔ����V���������܂܂̏�Ԃɂ�����A�����ԋZ�p�v�V�ւ̐ݔ��������������������߂ɁA�����Ƃ̋Z�p�i���́A��R�Ƃ������̂ƂȂ��Ă��܂����B

�@�܂����w�R���r�i�[�g�Ȃǂ́A�H��Q���T���U�炷���Q���́A���ׂč��Ƌ@�������ƂȂ��āA���Ƃł́A�����������Q�͑��݂��Ȃ����ƂɂȂ��Ă����B

�@���ɓ암�̍H�ƒn�тł́A������A�������߂����Đ������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��قǂɁA�s���������������Ă������߁A���v�ւ̗v���͓암�̐l�X�ɂƂ��āA���؎��Ȃ��̂ł������B

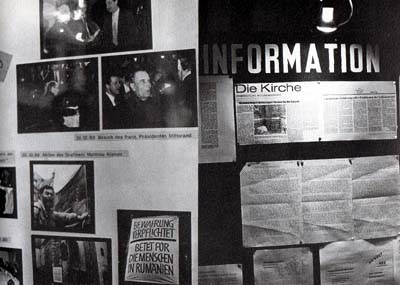

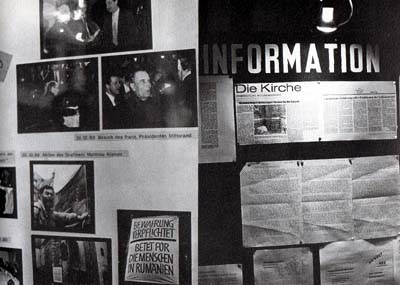

�@�j�R���C����ɂ́A�����Ђ����Ɏg��ꂽ�f��������B

�@���܂������ς��Ɋe��̃��b�Z�[�W���͂��Ă��邪�A�ڂɂ��͕̂��m�́u�R���ɓ��肽���Ȃ��B���a�̂��߂ɖ��ɗ����ݓI�Ȏd�����������v�Ƃ����i���ł������B

�@�������ɁA���哝�̃~�b�e������p���̊O����b���A�ϊv��ɖK�ꂽ�Ƃ��̎ʐ^���W�����Ă���B

�@���̋���̖q�t�́u�����߂��������剻�^���͕ǂ̕����A��������ɐ����Ƃ̓�����ɂȂ��Ă��܂��A���܋��߂��Ă�����̂́A�����������̎肩�痣��Ă��܂����v�Ƃ������t����ۓI�ł������B

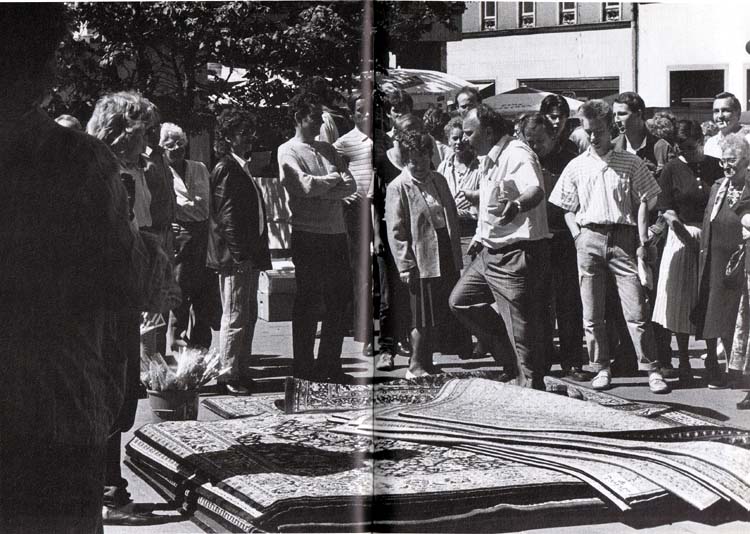

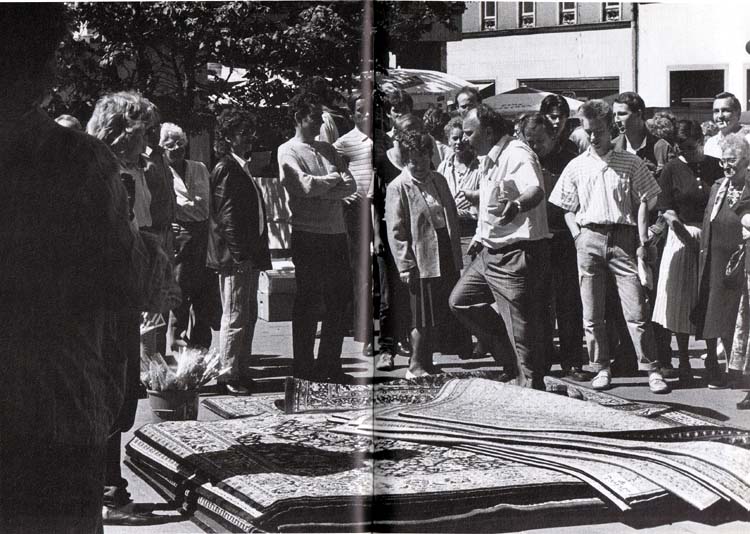

�@�\�ɏo�Ē��S�X������ƁA��������̘I�X���ڂɂ��B

�@�m���A���p�G�݂����O�~�i���イ����j�ɂ�����܂ł��낢�날���āA���Ȃ�̐l���̐l�X���Ƃ�͂�ł݂Ă���B

�@���������Ă���l�������A���܂łƂ�����ƈႤ���͋C�Ȃ̂ŁA�����~�܂��Ē��߂Ă���ƁA���̂قƂ�ǂ����Ƃ���A���i���Ԃɖ��ڂ��Ă���Ă����l�����ł������B

�@���̕��͂Ɉ��|����A�����w���ɖڂ�D���Ă��܂����Ƃ̐l�X�����Ȃ����B

�@���x�������ɂ������̏��i���������ޏ����l�������Ă��邪�A�����̎s����̎������悤�Ȃӂ�܂��́A����قǂЂǂ��͂Ȃ��B

�@���C�v�`�b�q���͂��߂Ƃ��āA�n���s�s�̐��������A�x����������邱�Ƃ͎����̂悤���B

�@���C�v�`�b�q�̐l�����ɂ��킹��ƁA�암�n���ł��������v���A�x�������ɓ������邩��A�x�������͂ǂ�ǂꂢ�ɐ�������邪�A������͂��܂ł����Ă��A�Z�݂₷���Ȃ�Ȃ��Ƃ����B

�@���C�v�`�b�q�̂����߂��ɁA�s�b�^�[�w���n�g�s������B

�@��K�͂ȉ��w�R���r�i�[�g������A�Z���͏I���A����ƈُL�ɔY�܂���Â��Ă���B

�@�O�ɏo��Ǝ��R�ɗ܂��o�Ă���B�����Ɍ��Q�����݂��Ȃ����ƂɂȂ��Ă����̂ŁA���Q�قƂ�ǂȂ���Ă��Ȃ��B

�@�����K�˂��O���ɁA�f���W�F�[����s�����@�ɗ����Ƃ������Ƃ��B���C�v�`�b�q��h���X�f���ŁA���Ƃɋ߂��ێ�A�������������̂��A�킩��悤�ȋC������B

�@�j�R���C����̂������ɁA�����ăo�b�n���w���҂����Ă����̂ł��L���ȃg�[�}�X�������B

�@���̋���̑O�̃x���`�ŁA���킹���N�z�̕w�l�́A�u�ŋ߂̎Ⴂ�l�����͂��������̂��Ƃ���B���̂��߂ɐ��̒�����������̂��v�ƁA�߂������ȕ\��Ō��݂̐S����b���Ă��ꂽ�B

�@���Ƃ̕ϊv�͎n�܂�������ł��邪�A�������N��ʂ̎s���ɂ́A�v���������Ȃ��g����������Â��Ă������Ƃ́A�ԈႢ�Ȃ��悤���B

�i7�j�K�u���G������̉Ƒ� top

�@�����āA�t���{���g��w���{��Ȃ̐搶�����Ă����A�K�u���G������̉Ƒ��ɉ�@����������B

�@�ޏ����g�́A��㔪��N�����ɃC�M���X�l�ƌ������āA�C�M���X�̃n���v�V���[�ɏZ��ł��邪�A�x�ɂ��Ƃ��Ă��傤�Ǔ��x�������ɋA���Ă��Ă����B

�@�ޏ��̉Ƒ��́A���k������ˁA���ꂳ�O�ˁA��������͕s�݂ł��������ܔ��˂̋Z�p�҂ł���B

�@�ǂ��ł�������A���k����̖S���Ȃ�������l�́A���݂̐��x�������ɂ����Ђɋ߂Ă����B

�@�l�Z�N�Ԃ��߂���Ђł���A�ˑR��Ђɍs���Ȃ��Ȃ����ƒm�炳��Ă��A�ق�̈�����������A�Ăэs���邾�낤���炢�ɍl���Ă����B

�@���������͂Ɗ��҂��Ȃ���҂��Â������A�������Ă������ɍs���Ȃ��̂ŁA������߂ē����ɂ����Ђœ������ƐE�����������B

�@�N��I�ɂ��d�������������Ƃ́A��ςɍ���ł������B

�@�����ɏZ��ł��Đ����ɓ����ɍs���Ă���l�́A�����Ƃ��Ă͂߂��炵�����Ƃł͂Ȃ������B

�@���ꂾ���ɕǂɂ���ĐE���������l�������B

�@���݂ł͎��Ƃ̐S�z�������ɁA�d�����ۏႳ��Ă��铌�h�C�c�̐l�X���A�����ɗ��o���闝�R�́A�o�ϓI�ȗ��R�����s���I���R�ł��錾�_�E�\���̎��R�◷�s�̎��R�A�����ۏႷ��ʉ݂̌݊����̊m���Ȃǂ��A�������Ă����Љ��`����}�ւ̕s�����傫�������B |

���h�C�c

|

|

�ǂ̕����A�V�݂��ꂽ�h�C�c�l��p�̌��⏊

|

|

�K�u���G������̉Ƒ�

|

�����ẮA���̗����Ă���ꏊ�ɕǂ�������

|

�@���o�̎�ȑw�ł����҂����ɂƂ��ẮA���̕Ǐ�Ԃ́A�����̂͂Ȃ₩�ȏ�����ւ̂�������ƌ��т��āA�������������̂ł������B

�@�������A���E���ɂ킩��킩��ɂȂ����e�ʁA�Ȃ��ɂ͕v�w�A�e�q�A�Z�킪���������Ɏ��ɖڂɂ���Ȃ��Ƃ����A�ߌ�������I�ɂ������B

�@�K�u���G������̂�����������A��㎵�Z�N�̕��e�̑����A�Â��Ď���N�̌Z�̑����ɂ́A�ǂ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������Ƃ����B

�@�ޏ��̕��e�́A�����ɂ��鍂�Z�A��w�𑲋Ƃ������ǂ��ł��Ă���́A�N�Ԉ�x�������ɍs�������Ƃ͂Ȃ������B

�@����̖�̃j���[�X�ŁA�ǂ̒ʍs�����R�ɂȂ����ƕ����Ă����ɗm���𒅑ւ��A�w������ɂ��悢���ꂽ��������ʂ��āA�����̏]�Z���i���Ƃ��j��K�˂��B

�@�h�A���m�b�N����ɂ��肪�ӂ邦�A�o�Ă����]�Z��́A�܂��Ǖ���j���[�X��m��Ȃ������̂ŁA�ˑR�̓�����̖K��҂ɂ��ǂ낢�āA���炭���������Ȃ������B

�@�����āA��l�Ƃ����������܂܁A�܂��Ƃ܂�Ȃ������Ƃ����B

�@�j���[�X���������l�X���A�ŏ��͂Ȃ��Ȃ��M���犎�Ȃ������B

�@���X���������f�}��������A�܂������̃f�}�ɂ��܂��Ă���Ǝv�����̂��B

�@�������A���̃j���[�X���{�����ƒm���ƁA���⏊�ɂ߂������s���̐��͂܂������܂ɑ��������A���⏊�̋@�\����Ⴢ��Ă��܂��A�������̌�͂��������̂悤�ȁA�l�X�̗���ɂȂ��Ă��܂����B

�@�ǂ��z���āA�����ɓ����Ă��������̎s���̔M���Ԃ�͂����܂ł��Ȃ����A�����I���ɂ͂��肦�Ȃ��A�ƐM�����Ă����������̏ے��ł������ǂ̕���́A�h�C�c���������ł͂Ȃ��A���a���肤�l�X�ɁA��]�Ɗ����������炷�厖���ł������B

�@�K�u���G������̂��k����Ɨ��e�́A���ꂼ��ʂ̃A�p�[�g�ɏZ��ł���B

�@�V�l�̈�l�Z�܂��ł��Z��ۏႳ��Ă���A����قǂ̋��Ԃɔ���قǂ̐Q���A�䏊�ƃo�X�A�g�C���ƕ����̒��͂��ꂢ�ɐ������Ă��āA�������ɓ��h�C�c�Ȃ�ł͂̎Љ�ۏ�̈�ʂ��݂�v���ł������B

�@���k����̎���̃P�[�L�ƃR�[�q�[�����y���ɂȂ�Ȃ���A���b�������Ȃ��Ă��܂����B

�@���낻�남�ɂ����悤�Ǝv���Ă���ƁA�厖�Ȃ��b�����I�����̂�����ƁA�u�����f�[���o���ꂽ�B

�@�l�l�̃h�C�c�������A�����������Ɉ��ޗl�q�Ɍ��Ƃ�Ă���ƁA�u�h�C�c�����͂����������̂�v�Ƃ����āA���ɂ����߂�̂ŁA���ɓ�����ɏ]���ŁA�����݂�����͂߂ɂȂ��Ă��܂����B

|

��������݂��u�����f���u���N��B

�����ό��q�łɂ�����Ă���

�i8�j���h�C�c�̎s������ top

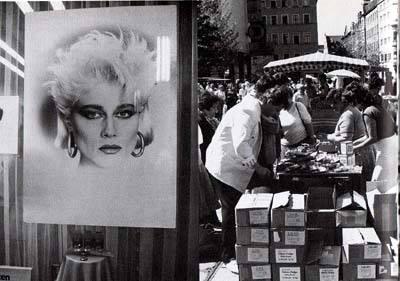

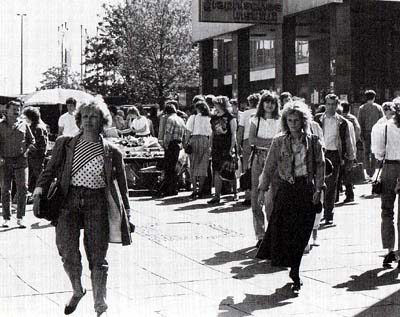

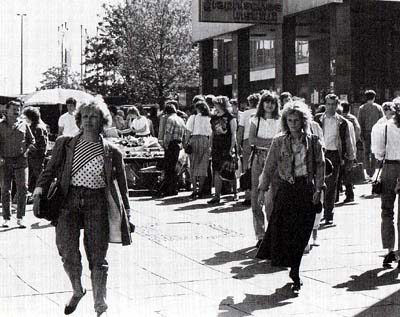

�@�\�A��|�[�����h�ŁA�H�ƕi�X�̑O�ɒ��ւ̗�������āA�����̏��Ԃ�҂��Ă���l�X�\�\�B

�@���{�l�������Ă��铌���̃C���[�W�ɂ́A���������Â��C���[�W�������B�m���ɂ���������̈�ʂɂ������Ȃ��B

�@������̕s���́A���̏��X�ɍs���A�g�ɂ��݂Ă������킳��邩�炾�B

�@���������Ƃł͐����K���i�ɕs�ւ������邱�Ƃ͏��Ȃ��B

�@�������������͂邩�Ɉ������i�ŁA���A��A�A���R�[���ށA�ߗ��i��҂��ƂȂ��A��ɓ���邱�Ƃ��ł���B

|

�u�����f���u���O��̓����L��

|

�@����ł͉�����������ɓ����āA�s���R�ȕ����Ȃ����Ƃ����ƁA��͂�s���ɂƂ��ẮA���ꂾ���ł͂��܂���Ȃ��B

�@��{�I�Ȑ��������������A��荂�����ւƗ~���̓G�X�J���[�g���Ă����B

�@�������A�����ׂɐ��ƂƂ������E�̃g�b�v�E�N���X�́A�䂽���ȓ��ꖯ���̍��Ƃ�����A���ӂ�����̏�������A�ڂ̂܂��ɕ���ł���B

�@���Ƃł́A��ʂ̐���������������ɓ���̂ɂ���ׂāA�Ԃ�I�[�f�B�I���i�Ȃǂ͂��ǂ낭�͂Ǎ����A��ɓ����̂ɉ��N��������B

�@���x�������ŁA���X�F�l�̉ƒ�ɗ[�H�ɏ�����A�r�[�������݂Ȃ���y�������Ԃ��������@����������B

�@���̈�l�y�[�^�[�́A�d�C���[�J�[�̃T�[�r�X�E�G���W�j�A�ŁA������͋�s���B

�@�ۈ珊�ɂ��悤��l�̏��̎q�Ƃ̎l�l�Ƒ��ł���B

�@���Ƃ̏Z���͂悭�Ȃ��Ƃ����邪�A���ςł��Z�Z�������[�g������A���{�̎l�l�������[�g�����A���Ȃ�L���X�y�[�X�ł���B

�@�Z��͌������Ŋ�{�I�ɒ��ݐ��ł��邪�A�ƒ��͎����̈�Z���̈�ȉ��Ƃ���߂Ĉ����B

�@�����Ƃ��A���{�̏Z���͐��E�ꍂ���̂ŁA���{�̂ق������E�̗�O�Ƃ����邩������Ȃ��B

�@�v�w�Ƃ��ɓ������Ƃ��O��Ȃ̂ŁA

�@�v�w��l�̎���

�@��{�x�o�@�ƒ�

�@�@�@�@�@�@���M��

�@�@�@�@�@�@��Õی�

�@�@�@�@�@�@�ŋ�

�@�@�@�@�@�ۈ��i��l�j�@ |

2200�}���N

100�}���N

80�}���N

150�}���N

40�}���N

12�}���N |

�@�i���}���N�����}���N�̑O��ŁA��}���N����Z�~�Ƃ��Čv�Z�j

�@���̂ق�����A��Âɂ͂�����������Ȃ��̂ŁA�H�ƕi�A�ߗ��A��ʔ���ӂ��߂Ă��A�����������l������A�\���������ł��邵�A�Ă̋x�ɂɂ́A�ׂ̃n���K���[�ۗ̕{�n�ɂ��V�тɍs����B

�@��{�̐�����ɂ���ׂ�ƁA���Ɛ������ԃg���o���g�i��cc�N���X�j�̉��i���A�ꖜ�O��}���N�ŁA�\������ł����ɓ���̂ɁA��O�N��������Ƃ����̂ɂ͂��ǂ납�����B

�@���W�J�Z�����{�œ~���炢�̂��̂��玵�A���S�}���N������B

�@���Ɗ�Ƃ͐��Y�����������āA�Ɛ�I�ɔ̔��ł����̂ŁA����Δ������Ɉ��Z���Ă����B

�@���Y���C�������i�����ԈˑR�̂܂܂ŁA�ݔ��͘V�I�����Ă���Ƃ��낪�����B

|

��҂̑��ȃf�B�X�R���ƂȂ����E���^�[�E�f���E�����f��

|

���ɂ͂�ꂽ�I���|�X�^�[

|

�@�������A���܂łƈ���āA�����̎s��ł������̐��i�Ƌ������Ă������߂ɂ́A���i�ƕi���ł͂邩�ɒx��Ă���B���ꂾ���ɓ��E��������܂��ɁA���łɐ�����Ƃ̉��������Ƃ̓|�Y�Ƒ�ʂ̎��Ƃ��͂��܂��Ă���B

�@�����̏Z���ɂ��Ă��A�����ɒE�o���čs�����l�X�̂����Ă̎����Ƃ́A�@���ア�܂ł��A�����L�҂ɏ��L�����F�߂��Ă���B

���R�ɒʍs���ł���悤�ɂȂ��Ă���A���̎��傪����Ă��āA�u������͉ƒ�����Z�{�ɂ���B����Ȃ�o�čs���Ă���v�Ƃ����ċA�����ȂǁA���Ǝs���ɕs�����������Ă���B

�����́A���Ƃ̖@�����K�p�����̂ŁA���Ƃ̉ƒ��ɏ���������܂���Z�{�ɂȂ�B

�����Ȃ�ƁA���܂ł̈�l���̎����́A���ׂĉƒ��ŏ����Ă��܂����ƂɂȂ�B���Ǝs�����؉Ɛl�g�������������Ƃ���A�����]�҂��}�����Ă���Ƃ�������A���Ǝs���ɂƂ��ẮA�ً}���[���ȔY�݂ł���B

�@�����s���Ƃ̐ڐG���x�����鋌�̐��ł́A���ɐ��h�C�c�Ƃ̓d�b����ȂǁA�ʐM�Ԃ��������ŁA���x���������琼�x�������ɓd�b������̂ɁA��A�O���Ԃ͂�����B

�@�O�Z���ł��������肷��ƁA���ƍ����͂��Ă��邱�Ƃ��Ǝv���Ă��܂��B

�@�}���Ƃ��͓��{�ɓd�b�����āA���{���琼�x�������ɓd�b�����Ă��炤�����͂邩�ɑ����B

�@�����Ɍ����āA�d�b����̍H�����A�}�s�b�`�Ői�߂��Ă���B

|

���⏊�ɂ��܂܂ł̂悤�ȋْ����͂����Ȃ�

�@��������@�ŁA�����Ƃ̐ڐG��h���ł������̐����A���������э���ł���e���r��W�I�̓d�g�܂ł͋K�������ꂸ�A�s���͓���I�ɁA�����̐�����o�Ϗ�m�邱�Ƃ��ł����B

�@�ϊv�̂Ȃ��ŁA�d�g���f�B�A���ʂ������e���́A��ϑ傫�Ȃ��̂����邪�A�����ɍs���Ȃ������s���ɁA�����̐����ւ̓�����A���₪�����ɂ����߂�������ʂ������B

�@���Ƃ̎s�������̂Ȃ��ŁA�����Ƃ��]������Ă�����͕̂�������ł��낤�B

�@���x�������ʼn�������Ƃ̐l�����ł��A�����̌o�ςƓ����̎Љ�����A�����Ɏ����ł�����A�n�b�s�[�Ȃ̂����Ƃ����l�������B

�@�������A���ܓ��Ƃ̎Љ�����A�ϊv�ɔ����o�ς̓��h�ƘA�����āA�]�������ނ�������B |

���j�����قɂ�����ꂽ�f���Ɏg��ꂽ�v���J�[�h��X���[�K��

���������������@���c��

|

|

|

|

�ۈ珊�̎q�������i���E�Ƃ��j |

�@�j���Ƃ��ɓ����Љ�ł́A�ۈ珊�͂������Ȃ����݂ł���B

�@���Ƃł́A�����̕ۈ珊�Ɗ�ƂȂǐE��P�ʂɕt������ۈ珊������B

�@���ꂪ�A���A�k����]�ƈ��̉��قɒ��ʂ��Ă����Ƃł́A��Q�҂̎���g��ۈ珊�ȂǁA�܂��ŏ��ɁA��������̐؎̂Ă��s����B

�@�J���҂����ق����ƁA�Ƃ肠�����q����a���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�B

�@���ق̑Ώۂ͏����ɂ�������̂ŁA���ق��ꂽ�l�́A�ƒ�Ŏq�����݂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@���������Ă����������Ȃ��B

�@����ɓ��������������Ȃ�A�Ƃ����悤�Ɉ��z�͊g�傳��Ă����B

�@�ۈ珊�̕ەꂽ�����A�e�̎��ƂŎq�����炪����Ȃ��Ȃ邱�ƁA�ۈ痿�̒l�オ��A����������ە�ւ̋����̒l�グ�A�Ђ��Ă͕ۈ珊�̕����Ƃ肴������A����̎��ƂȂǁA�����䂫�̕s����i���Ă���B

�@�ׂ̐��x�������̕ۈ���́A�����ɂ���ׂ���͂邩�ɕn�����B

�@����͂Ƃ���Ȃ������A�����̓������̍��Ƃ�������B

|

�����̊w�Z�̐��k����

|

�`�����e�B�[�a�@�̏����Ȃ̐搶�Ɗ��҂̐e�q

|

�@���x�������́A���Ƃ̂Ȃ��ł���ԕۈ�s���̂����Ƃ���ł��邪�A����ł��O���l�ȏ�̎q�����҂�����Ă���Ƃ����B

�@�������A���Ƃ̐��������}�ς��A���Ƃւ̗��o�������邱�ƂɂȂ�ƁA���Ƃ̕ۈ���͂���Ɉ������邱�Ƃ͖ڂɌ����Ă���B

�@���ł����ł������̓������͂��т������܂����Ƃł��낤�B

�@���h�C�c�ł͓��{�̏��E���w�Z�ɑ��������Z�N���̋`�����炪����A����ɏ㋉�̃R�[�X��E�ƌP���̃R�[�X������B

�@��Z�˂ň�Z�N���ɂȂ�A�A���L�T���_�[�N�Ǝ��͒m�����ɂȂ����B

�@�w�Z�̐��т���ԂƂ����D�G�Ȑ��k�ł��邪�A�Ȃɂ����A�����͎ʐ^�ƂɂȂ肽���A�Ƃ�����]�������Ă���Ƃ����̂ŁA���X����ƂɂȂ����B

�@�Љ�I�Ȉӌ����͂�����Əq�ׂ邵�A��Z�˂ɂ��ẮA�������肵���ʐ^���B��B

�@���[�f�[�̓��Ȃǂ́A���̏��茓�ʖ�܂ł���Ă��ꂽ�B

�@�p������Ȃ�b����B���̒��w�A���Z������l����Ƃ��ǂ낭���肾�B

�@���{�̂悤�ɘb���Ȃ��p�ꋳ��́A�ǂ����Ԉ���Ă���B

�@�ނ̊w�Z�ŁA�搶��k�����Ƙb���@��������Ă�������B

�@�ق��̊w�Z�ł��������������A�搶�������V������������ǂ��Ȃ邩�A����ɂ����������邱�Ƃ�S�z����ӌ��������B

�@�ǂ��ɂ����Ă��A�t�ɓ��{�̋���V�X�e�����ǂ��Ȃ��Ă��邩�������˂�ꂽ�B

�@���{�̋���ɂ��ĂЂƂƂ����������ƁA�����̍����ɂ́A�݂�Ȃт����肵�Ă����B

|

�E���^�[�E�f���E�����f���ʂ�ɂ�

|

�@�ǂ̕����A���Ƃł̑傫�ȎЉ���̈�́A��t��Ō�w�̗��o�ł���B

�@���Ƃł͈�t���J���҂ƒ����͂����Ȃ��B

�@�������A���{�̂悤�Ɉ�t�ɂȂ邽�߂ɁA���ʂ̂����͂���Ȃ��B

�@����͌����I�ɂ��ׂĖ����ł���B

�@�������A���Ƃł͈�t�͍������Ƃ��d���ł���A�d���ɂ��@��͂�����ł�����B

�@���x�������ɂ���A�`�����e�B�[�a�@�̃G�b�J�[�g�搶��K�˂āA�������̎�������肢�����B

�@�`�����e�B�[�a�@�̑n���͖��S�N�O�ŁA�����Ȃ̐��Ƃ��ẮA�p���̃u�^�y�X�g�a�@�ƂƂ��ɒ������j�����Ƃ����B

�@�ۊw�̃R�b�z���������Ƃł��L���ȕa�@�ł���B

�@���{�ł͈�͐m�p�Ƃ��đ��h����Ă������A���݂ł͎Z�p�̈�t�������Ă���B

�@���Ƃł��ŋ߂́A��t�̗��o���������ɂȂ��Ă���̂ł͂Ǝ��₷��ƁA����͎����i������j�ł����ƒf��Ȃ���A

�@�u����N��Z���ȑO�̏�Ԃ�ϊv���邱�Ƃ́A���ƂɂƂ��ĕK�v�Ȃ��Ƃł����B

�@���������̌�̐i�W�͂��܂�]�܂��������Ƃ͂������������A�m���Ɉ�t�̗��o�͓��ƂɂƂ��đ傫�Ȗ��ł��B�@�����̍������܂�ς����܂��B

�@����͎��������̗͂ŁA�ς��Ă�����`�����X�ł�����܂��B�@���������ς��Ă��̍��̂��߂Ɋ撣���Ăق����B

�@��t���Ō�w����ʂ̘J���҂Ɠ����l�Ԃł��B

�@�ނ炪��肢��������]��ł��A���ꎩ�̂���邱�Ƃ͂ł��܂���B

�@���ƂŎd���������ō����肢����Ê��������Ă����������A���̂��߂ɂ͂�荂�x�Ȉ�Ðݔ����ق����v |

�@�Ƙb���Ă��܂����B

�@��t���l�Ԃł��邱�Ƃɂ͕ς�Ȃ����A�l�ԂƂ��Ă̑������������E�Ƃ̈�ł���Ǝv���B

�@���ꂪ�P�ɏd�ׂƂ��Ăł͂Ȃ��A�ւ�Ƃ��Đ��������悤�ȎЉ��ł����Ăق����Ɛ搶�̘b���Ȃ���v�����B

�@�����̐l����������̈ڏZ�����ł�낱��ł���킯�ł͂Ȃ��B

�@�ǂ̂���������́A�ڏZ�ł���l�̐��������Ă������A���̂悤�Ɏ��R�ɉ������ł���悤�ɂȂ�ƁA���܂��ʂ̈ڏZ�͍���Ƃ������͋C���A�����ɂ͂���B

�@�������A���x�������Œm�肠�����N�́u�����ɈڏZ��������A�����Ɏc���ēw�͂��Ă���l�����]���ł���v�Ƃ����ӌ��́A����ɖ��f���Ƃ����C���ȏ�ɁA�����œw�͂��Ă���l�ւ̋�����������ꂽ�B |

�ǂ̊G�͓��x�������̎s���ɂƂ��Ă߂��炵��

|

top

��������������������������������������������������������������������������������

|