|

****************************************

Index その一 その二 その三 その四

壁の消えたベルリン その三

|

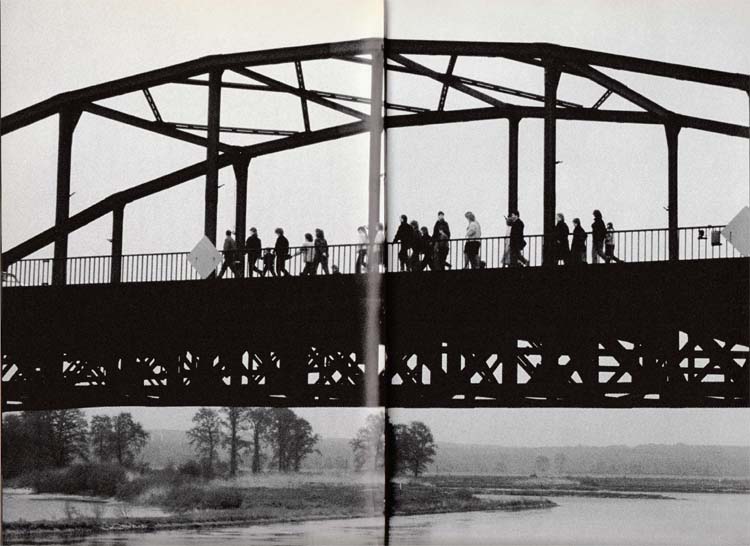

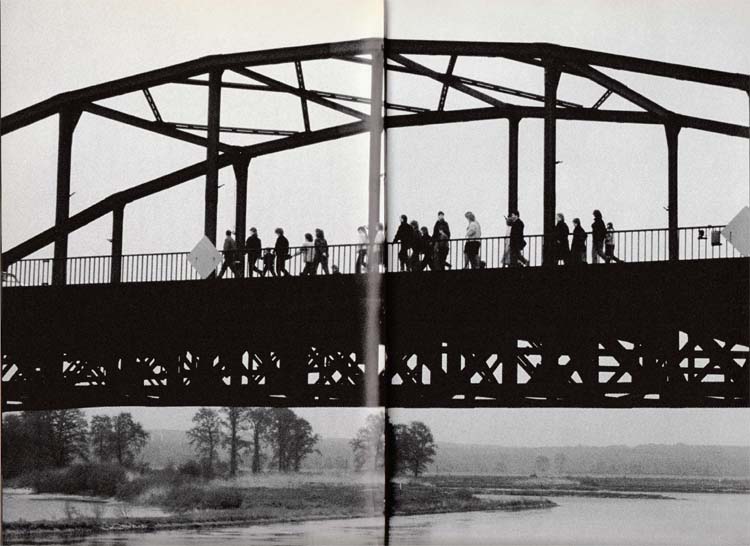

オーデル川を渡ってポーランドに向かうドイツ人

|

|

公園から対岸のポーランドをみている人々

(9)オーデル、ナイセ川の畔で

top

ポーランドと東ドイツの国境を流れるオーデル川の川沿いに、フランクフルト・アン・デル・オーデル市がある。

かっては、町の真ん中をオーデル川が流れていたのだが、第二次大戦後は、川を境に東半分はポーランド領になった。

このフランクフルト市は、戦前繊維産業などがさかんな地方都市であった。 |

|

それが、終戦まじかに、もっとも激しい戦揚となり、ソ連軍の猛反攻にあって、建物の九八パーセントを失い、廃墟と瓦礫の町と化した。

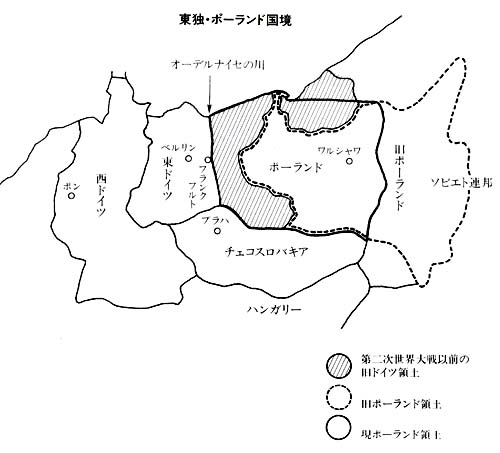

ポーランドとの国境となったオーデル川は、途中で流れ込むナイセ川とあわせて、東独とポーランドの国境線となり、オーデル、ナイセの名前は、西独コール首相の国境発言のたびに、よく新聞にも登場するようになった。

現在では、約七万人の市民が住むこの町には、エレクトロニクスの部品を製造する工場があり、国境の向こうのポーランドからも労働者が働きにきている。

ほとんどの建物が破壊されてしまっているので、一部の再現した建物以外は、ドイツらしい街並を感じさせるものがすくない。

フランクフルト市の駅を降りると、さすがに東に面した国境だけに、ソビエト兵の姿が多い。

故郷に帰るのか、東に向かう国際列車には、まだ若いソビエトの兵士が、たくさん乗っていた。

オーデル川にかかっている橋は、フロイシャフト橋という名前で、東独とフインンドの友情を表している。

この橋を渡る人の流れは、ドイツからポーランドに向かう人の数が圧倒的に多く、逆の流れはまばらである。

現在ではドイツ人は自由に往来できるが、ポーランド人は、労働許可証か招待状を持っていないと橋を渡ることができない。

一九八〇年までは、両国民ともに自由に往来することができたが、ポーランドの経済が悪化するにしたがって、流入人口が急にふえ、それに伴って、生活物資の流出に手を焼いた東独政府は、国境を閉鎖してしまう。 |

フランクフルト市のアパート

|

これには、ポーランドでおこった「連帯」

運動の影響が、東独に持ち込まれないようにする目的もあった。

その後、再び国境の往来が再開されるが、現在にいたるまでポーランド人の入国は、制限つきである。

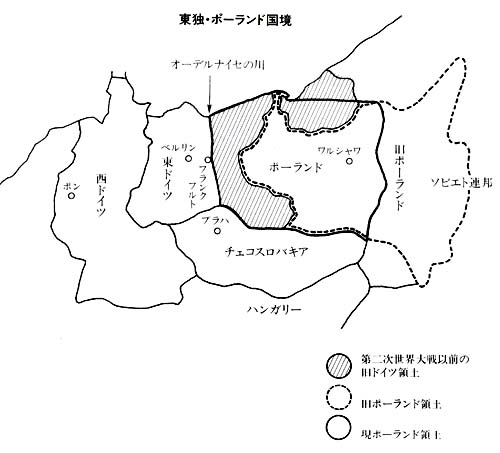

第二次大戦の後の国境線は、ソ連の国境を大幅に西に移動させたため、その分ポーランドの国は、旧ドイツ領に入り込むかたちで西に移動した。

ドイツはオーデル、ナイセ川まで、ポーランドとの国境線を移動させられたわけである。

旧ドイツ領に住んでいたドイツ人は、追い立てられるように西に移動させられ、そのあとにはポーランド人があわただしく移り住んだ。

そのような状況のために、ポーランド領には、古いドイツ人の家や墓地がある。

東独政府は、この国境線を永久のものとしているが、西独コール首相の不確定発言のあと、ドイツ人が訪ねてきて返還を要求したなど、ポーランド側に波風をおこしている。

橋にある検問所は、新しくつくり直されていて、たくさんのドイツ人が列をつくっていた。

その横の道を通って川に出ると、公園になっていて対岸を見わたせる。

ここから写真を撮れるようになったのは壁の崩壊後で、今までは、こうした国境地帯はとくにうるさかった。

外国人が、不用意に来られるところではなかった。

川の対岸のポーランドの街並みが、隣の町のようによく見え、国境の橋をドイツ人がたくさん渡って行く。

日本にいるとあまり意識しない国境を、ヨーロッパではふしぎなくらい意識させられる。

地方都市ではめずらしい、モダンなセルフサービスのレストランに入って食事をしていると、同じテーブルに二二、三歳の二人の若者が、同席してもよいかといって座った。

この町に住んでいて、休日なので遊びにきたのだそうだ。

「すぐ隣がポーランドですが、どう思いますか」とたずねると、やはりポーランド人の買物の話になり、自分たちでもっと働くべきだという。

ポーランド人はあまり働かず、補助金でやすくなっている物を買い集めて、転売して利益をえる。

そのために東独市民が不自由をする、という政府の宣伝もいきわたっているようにみえるが、チェコでもソ連でも、そうしたことがよくいわれるので、あながちすべて政府の宣伝とばかりはいえないかもしれない。

(10)東・西合同のメーデー top

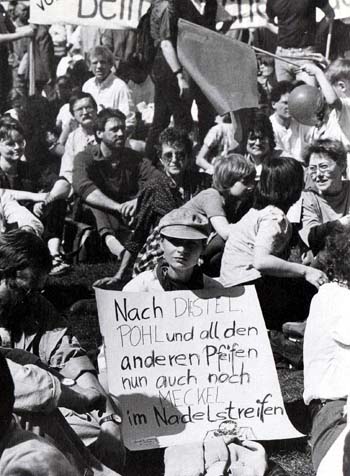

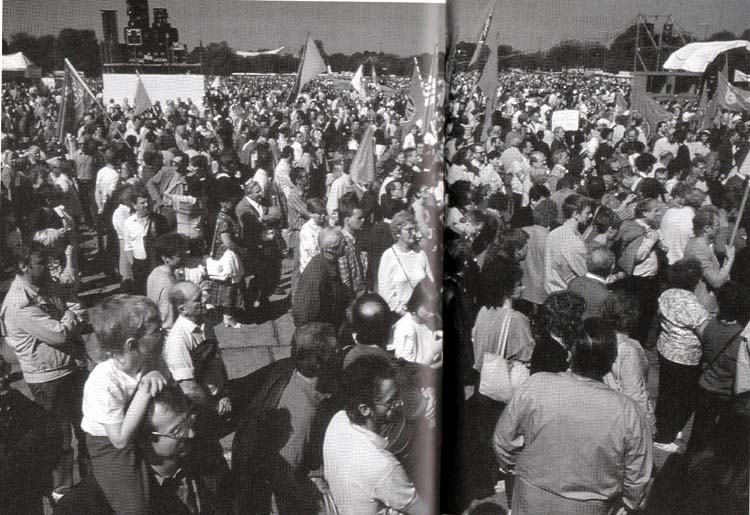

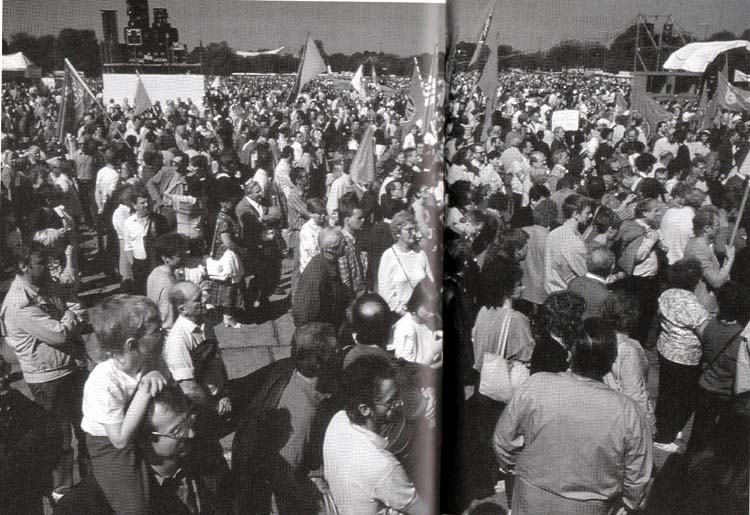

晴れわたった五月の空の下、今年のベルリンのメーデーは、ドイツが東・西に分裂してから、初めて東・西合同のメーデーが行われ、一〇万人もの労働者や市民が参加した。

東側の参加者は、東ベルリンの中心街、ウンター・デン・リンデンから、ブランデンブルク門の検問所を自由に通り、中央会場の西ベルリン共和国広場へ到着。西側の労働者と一緒に参加するメーデーとなった。

昨年までの東側のメーデーは、旧社会主義統一党の動員による、官製メーデーといえるようなものであった。

その反省から、今年は公式の行事は行われず、まさに市民の自由参加にまかされていた。

行進の行われたウンター・デン・リンデンの通りは、東西の市民でうめつくされ、西側からの出店も、昨年までとは全く異なるにぎわいをもたらしていた。

「自由」を手に入れることによって、深刻ないくつかの問題も同時に背負うことになったが、確かに東側の市民には、今までにない明るさが感じられた。

メーデー会場で行われた演説のなかで、ドイツ統一によって、一時的に生じる生活条件の低下、とくに東側市民の失業、物価上昇、実質賃金の低下についての発言は、直面する大問題だけに熱がこもっていた。 |

東ドイツ国旗を体にまいてメーデーに参加した東独市民

|

人々によってうめつくされた大会場には、子供をつれた家族、支持政党の小さなワッペンをつけて、静かに演説にききいる夫婦、スローガンを掲げて、演説の一つひとつに賛否の声を上げる青年など、はじまったばかりの改革の進行に、誰もが深い関心をもっていることが、ひしひしと感じられる。

メーデー会場をあとにして、ウンター・デン・リンデンの通りに戻ってみると、もうそこは人、人、人……。

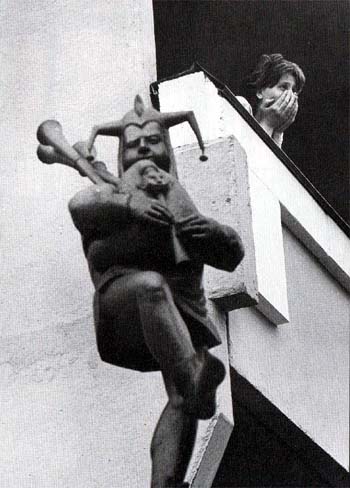

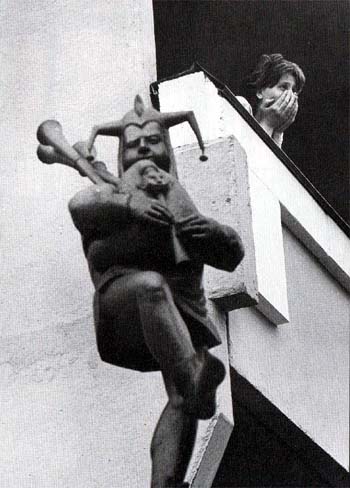

日本の歩行者天国のように、人々に開放されたこの大通りは、東・西の市民であふれ、広場や通りのあちらこちらで、パーフォーマンスが行われている。

|

西ベルリンの共和国広場のメーデー会場に集まった東・西ドイツ市民

|

西側の有名ビール・メーカーの売店の前には、ずらりと並んで人々が順番を待っていた。

メーデー会場の真剣さとは異なった、春祭を似う浮き浮きした気分がただよい、ここだけ見ると、昨年までの東独がはるかに遠い存在で、もうすっかり、新しくかわってしまったような錯覚さえする。

共和国宮殿の正面の二階のテラスでは、下の広場の軽音楽にあわせて、数人の若者が踊りのステップを楽しんでいるのが見える。

お祭りはお祭りとして、長かった壁の時代から解放されて、すっかリリラックスしているように見うけられた。

ウンターデンリンデン通りに、ファッシズムとたたかった犠牲者の記念廟がある。

毎日衛兵の交替のときには観光客でにぎわう。

毎週火曜日の二時半からは、二百名ほどの兵士によるセレモニーが行われるが、この先いつまでつづくかわからいので、西側の市民や米、英、仏三ヵ国の将兵が見物にきている。

そこからブランデンブルク門に向かって歩くと、ソ連大使館がある。

その前で三人の若いソ連兵に出会ったので、言葉をかけてカメラを向けたら、そのうちの二人は下をむいてしまった。

胸をはって歩いてほしい。

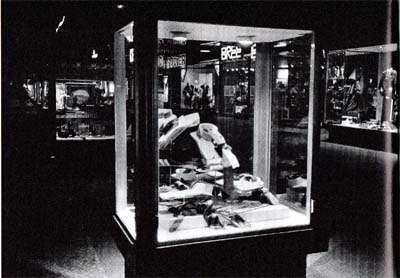

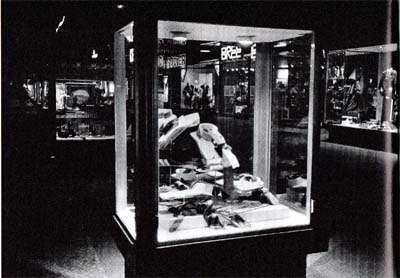

ファッンズムの記念廟の右隣に、歴史博物館がある。

ファッシズムの時代の後、社会主義統一党の指導で、いかに東独が発展したかという歴史を展示してある。

そこに一〇月四日のベルリンの一〇〇万人デモで使われた、横断幕やプラカードが旧展示物の上からかぶせるようにおかれたり、壁から壁へ部屋いっぱいにつるされている。

まさに歴史の評価が逆転した。

東独は、社会主義統一党の手から解放されて、国民の手にゆだねられた。

そうした時代の実感をあたえる光景である。

通りをさらに進み、テレビ塔の下の噴水のある広揚では、裸になって、夏を思わせる日差しを体いっぱいに浴びている若者や、子供づれの夫婦が、静かに休日を楽しんでいた。

数年前、このテレビ塔の展望台に上がったことがある。

展望室は一時間で一周するようになっていて、レストランがあり、食事をとりながら景色を楽しむこともできる。

夕日が沈み東西のメイン・ストリートの灯が輝く夜景を見ながら、かっての大ベルリンにおもいをはせたことがあった。

近くて遠かった東・西のベルリンは、また新しい姿となって、歴史のなかに登場する日も近い。

(11)はなやかな生活か社会保障か top

|

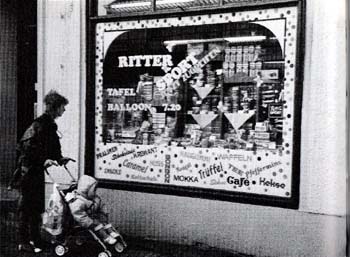

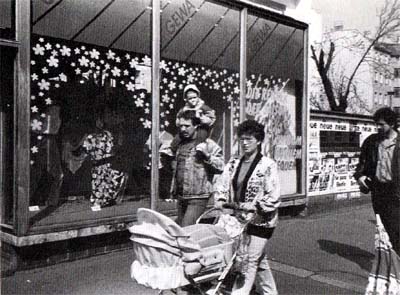

一般の商店

|

外貨ショップ

|

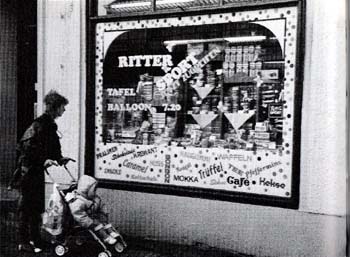

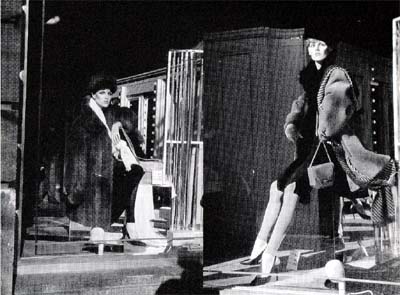

東・西ドイツの国民生活のレベルを比較すると、消費物資のゆたかさ、車やファッションのはなやかさでは、西側の方が圧倒的にまさっている。

西ベルリンには、ヨーロッパで一番大きいといわれるデパート、ガーナーベーがある。

ドイツのデパートのなかでも、めずらしく高級指向で、品物も豊富で質もよい。

もちろん値段の方もかなりのものだ。外観もかなり大きめな建物だが、なかに入ると各フロアーには婦人服、紳士服、子供服から食料品までピッシリと並んでいる。

確かに東ベルリンのデパートと比較したら雲泥の差がある。

しかし、西ベルリン市民でも、このデパートで、日常的に買物をする人はどのくらいいるのだろうか。

東ドイツの人々の生活では、メルセデス・ベンツもクリスチャン・ディオールも、まだはるかに遠い世界であるが、基本的な生活レベルの住宅、食生活、教育、医療、老後の安心感などトータルして考えると、果たしてすべての面で、西側の生活がよいと単純にいえるかどうか疑問である。

東・西のドイツ人同士で話合っていても、西側にはすぐれた物がたくさんあるが、東側の生活の安定性を認める意見も聞かれる。

東ドイツの国民も、現在の社会保障制度での暮らしを失うことを心配している。

今まで失業の心配をしたことのない人たちにとって、東・西ドイツの統一がもたらす経済システムの変化は、まさに重大な関心事である。

東ドイツの生活レベルはソビエト、ポーランド、ハンガリー、チェコスロバキア、ルーマニア、ブルガリアなどの東欧社会主義国のなかでは高い水準にある。

ソビエトやポーランドでは、食料品の不足で、買物は行列が当り前だが、それでも買えればいいほうで、日常的な品不足のため、店の棚に品物がないことがよくある。

東ドイツではそのようなことはない。

|

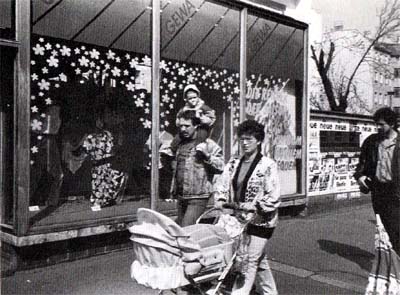

ウンター・デン・リンデン通りのショーウインドー

通るたびに新しい値札がついている衣料品店(東べルリン)

国の補助金を受けた、やすい食料品が店に並んでいるし、誰でもが自由に買うことができる。

そのためにわざわざ西ベルリンから、やすい食料品を買いにくる人たちがいる。

壁がなくなり、自由に出入りできるようになると、補助金つきのやすい品物を、大量に買い込み、西側に持出して売り、手にいれた西マルクを使って、またやすい東の品物を買うという、ぬれ手に粟(あわ)的な商売がはじまった。

|

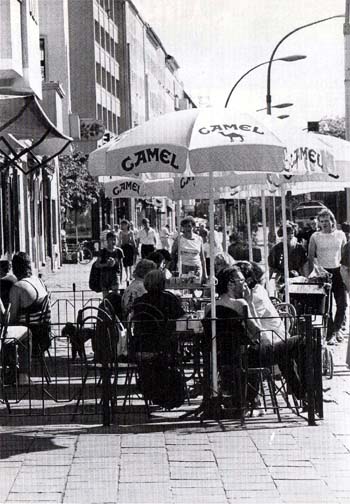

クーダム通りにあるショーウインドー(西ベルリン)

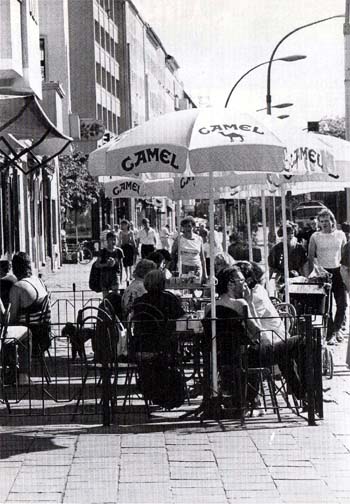

西側のようなカフェ、がふえてきた(東ベルリン)

|

この手の商売では、一部のポーランド人が問題となり、東ベルリンでは、一人の購買量を決めたり、西側への大量持ち出しを禁じる措置をとったりして、混乱をさけようとしている。

たしかに一時期、西ベルリンには東側の物を売るマーケットがあり、西側の人たちにとっては、やすい品物があるので、それなりに利用する人もけっこういた。東ベルリンから、西ベルリンにむかう電車のなかで、大きな荷物をかかえて移動する、数人のポーランド人の姿をたびたび目にした。

東側の人々のなかにも、西側で仕事をみつけて、西マルクを稼ぎ普段手にすることのできなかった、西の商品を買ったり、稼いだ西マルクを西側で、実質レートの一対一〇で東マルクにかえて、東側で一〇倍分も使おうとする悪賢い人もいる。

新しく生まれたどの政党も、計画経済から脱皮し、市場経済の導入を訴えているが、通貨問題を解決せずに、市場経済を導入することは不可能であろう。

東・西ドイツの統一を考える場合、いくつかの問題があると思われるが、大きな問題としては、この通貨問題と東・西ドイツが、それぞれに加盟しているワルシャワ条約機構と北大西洋条約機構(NATO)の軍事同盟を、どのように解決していくかである。

それに、老巧化した機械設備をかかえて、世界の最先端をいく西ドイツの企業レベルに、どのようにして追いついていけるのか。

社会主義国家として築いた、水準の高い社会保障制度をどのように守っていくのか。

壁の崩壊はスターリン型の自由のない、市民的権利を奪われた、非民主的な社会主義から脱皮して、本来の社会主義が、築かねばならなかった、人間の自由と尊厳、経済的安定を保障する社会主義の理想とは何かを、もう一度考えさせるきっかけになるかもしれない。

たしかに資本主義国家の発達段階では、工業生産力のいちじるしい発展を認めることはできるが、その過程での殺戮と略奪の戦争の歴史も忘れることはできない。

ほかの東欧諸国の変革をみても、ルーマニアをのぞいて、平和的な無血「政治革命」と呼べるのではないだろうか。

私たち日本人の日常生活では、あまり縁のない、遠い国・東欧社会主義諸国で、次々に演じられた変革に、これまでとは違う、さわやかさを感じた人も多かったのではないかと思う。

(12)東ドイツの外国人 top

ベルリンから、地方都市や各社会主義国とを結ぶ列車が発着する、リヒテンベルクという駅がある。

国際列車が発着する駅は、ヨーロッパではどこでもそうだが、空港のようなスマートさとはちがう、庶民の凝縮した生活をかいま見ることができる。

このリヒテンブルク駅には、東欧の人々の姿がめだつ。

とくにチャウチェスク政権の圧政の下で、生活苦にあえいでいたルーマニアの人たちが、チャウチェスク政権の崩壊した後、自由に国外に出れるようになったために急増している。

ルーマニアの物不足は深刻で、国内の生活苦に耐えられず、もっとゆたかな社会をもとめ、あてもなく国を出てくる人々である。

ほとんどお金も持たずに来るので、その日の生活にも困ることになる。

一時は駅の構内に寝泊まりする人が多くなり過ぎて、特別の施設に収容していたが、もうそれも定員過剰でお手上げの状態である。

社会主義国間では、通常三ヵ月以内は、自由に旅行ができるたてまえになっているので、一番ゆたかな東独に行けばなんとかなる、と思ってやってくる。

ドイツ語はもちろん他国の言葉を話せないので、それぞれドイツ語で書かれた紙切れを、道行く人に見せてお金をもらっている。

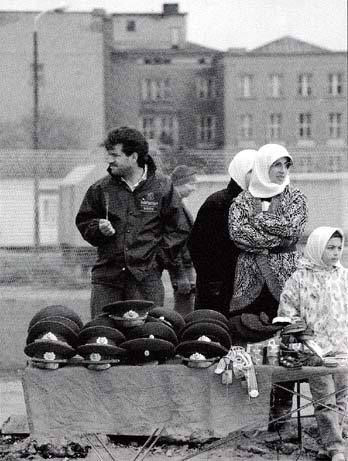

西独でも奇跡の繁栄時代は労働力不足から、多くの外国人労働者を招きいれたが、繁栄の時代が去り失業がふえてくると、外国人排斥運動がおきて問題になっている。 |

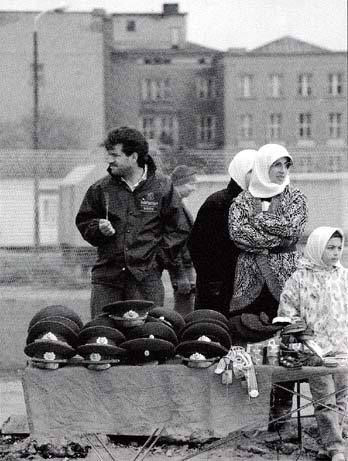

観光客に東独軍人の帽子を売るトルコ人の家族

|

|

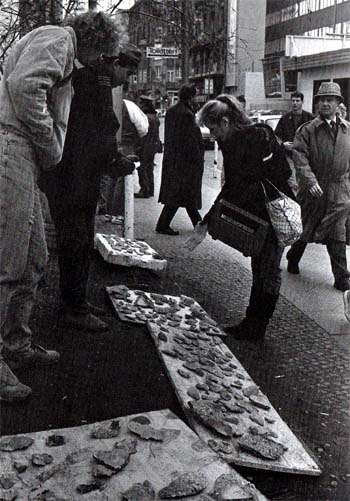

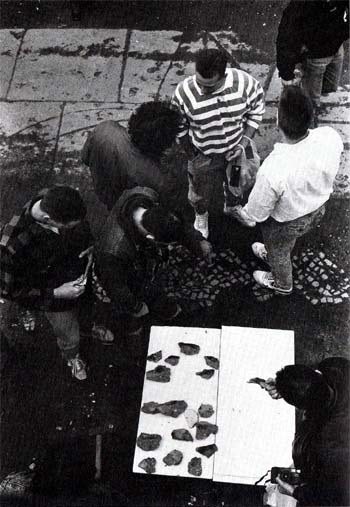

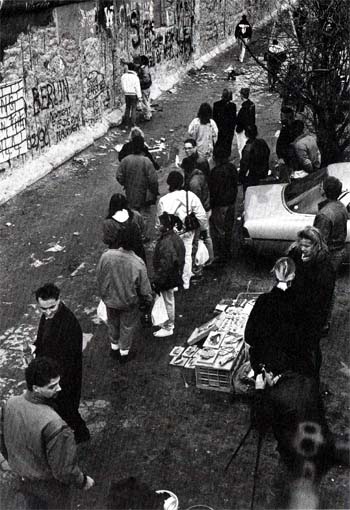

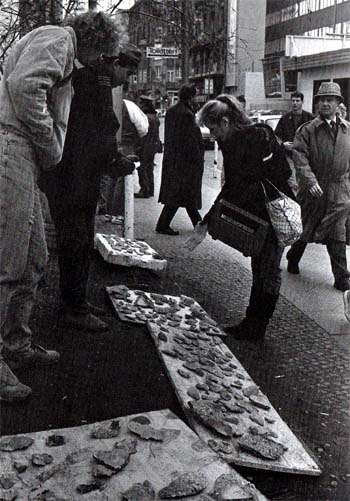

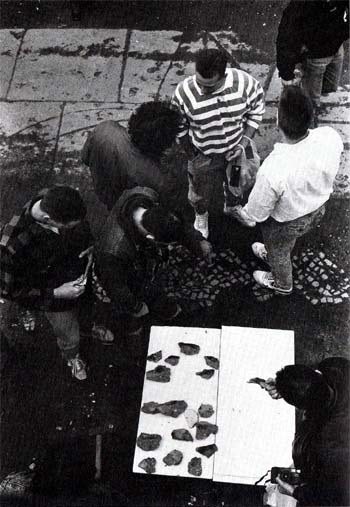

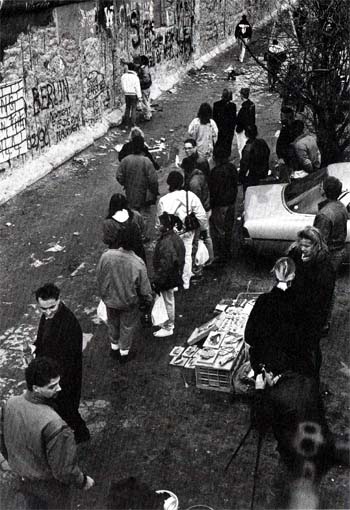

壁の崩壊後はいたるところで壁の破片を売る露店ができ、東西のドイツ人に他の国から来た人も加わり、一時は観光客にとぶように売れていた

西ドイツの右翼政党が一定の勢力を保持しているのは、こうした社会不安を背景にした人々の支持をうけているからである。

いまや東独においても、ドイツ人自身の大量失業の時代になってくると、外国人就業者への風あたりが強くなってくる。

とくに現在、東欧の社会主義国で、ベトナム人労働者の問題がおこっている。これら東欧各国では、国際労働協力の名のもと一六、七万人のベトナム人労働者がいる。

賃金、生活環境も、けっしてよいというわけではないが、いまではベトナム人労働者の追出しの動きもでてきた。

東独でもベトナム人とドイツ人が、一緒に談笑しているような姿は見たことがない。

ベトナム人は、いつもベトナム人同士でかたよっているし、住居も一部屋に数人で住んでいることも多いという。

ベトナム人労働者は働いたお金を本国に送金する。

自分たちがそこで、ゆたかな生活を送る余裕などない。

壁の崩壊のときには、約二千人のベトナム人が西ベルリンに不法出国して問題になったが、そのほとんどが、西側に行けば生活が楽になると思った、ということからみても、けっして日常的にも恵まれているとは思えない。

まして昨今の東欧各国の変革のなかで、不当に扱われはじめ、ベトナム人はレストランに入れないとか、職場では、はやくベトナムに帰れといわれた、などの差別や中傷を受けている。 |

チェックポイント・チャーリー付近での壁の破片を売る露店(上下とも)

|

ベトナム人ほど多くはないが、アフリカの社会主義をめざす国からも、働きにきている人々がいる。

普段はほとんど気がつかないが、休日、動物園に行ったときに、二人連れの黒人に会ったので、どこからきてるのか聞いてみたら、モザンビークだという。

日本でも人手不足の時代をむかえて、アジアから多くの労働者が働きにきているが、ヨーロッパ各国の歴史をみてもわかるように、このような状態を放置しておくと、必ず紛争の種を温存する結果は目に見えている。

必要なときだけ利用するのでなく、法的な対処をきちんとやるべき時である。

top

****************************************

|