|

****************************************

Index 第一話 第二話 第三話

第一話 グラマン号は82人を乗せて

1 今なぜキューバか top

|

キューバの象徴・大王ヤシの並木

|

ハバナの入口に立つモロ要塞

|

みなさん、こんにちは。

こちらの町の家庭教育学級には、もう何度かお世話になっていますが、久々にまたお会いできて幸せです。

今回は連続三回の講座ということで、この春(二〇〇四年)に訪ねたキューバについて、お話させていただくことにしました。

私好みのテーマでもよいとのことですが、ひよっとして、こんな声があるかもしれませんね。

「そこは少し危ないんじゃないの?」

「たしか人権抑圧の国でしよ?」

「あのう、ほら、北朝鮮に似ているんじゃないのかな?」

「ヒゲのカストロとかゲバラとかは、知っているけれど」

「カストロって、難破船の船長みたいな……」

なんて、あまりいいイメージじゃないですよね。

でも、その一方で、数年前に評判になった、やたらと元気な老人楽団の映画や、ラム酒とダンス、カーニバルなどで知られる国キューバですが、今はどんなふうになっているのだろう。

どんな風が吹いていて、その風を、私たちはどう考えるべきなのか。

|

1962年の友好祭でキューバ代表団と私

さて、私がキューバに関心を持ちだしたのは、かなり古く一九六二年のことです。

その年の夏に、フィンランドのヘルシンキで、世界青年学生平和友好祭が開かれました。

三年に一度の国際的規模の大集会で、まだ青年といえる年齢だった私は、特派記者として、代表団の一員に加わりました。

世界中から集まった代表は二万人近く、泊るべき宿舎もなく、学校の教室に簡易ベッドを隙なく並べてで、まあ、若さでなんとか持ちこたえたようなもの。

開会式は、八万人もが埋めつくすオリンピックスタジアムです。

各国代表団は、それぞれお国自慢の衣裳や踊りで、市内三ヵ所から行進を開始。

日本がシシ舞いと太鼓の響きなら、中国は京劇で、ブラジルはサンバで、といった具合です。 |

キューバの娘さんを囲んで、私は30歳

第8回世界青年学生平和友好祭はヘルシンキで開催

|

その時、熱狂的な拍手で迎えられたのが、草色の戦闘服姿で、一つ星に青色の三色線の国旗をひるがえしたキューバ代表団でした。

一つ星は三角の赤地に白ぬきです。

独立を達成するために流された血と、白色の星は、理想の高さを象徴しています。

革命後まだ三年ちょっとで、参加が危ぶまれていたのです。

代表団にはスペイン系の青年もいたけれど、色の黒いアフリカ系の人たちが多く、先頭に半裸を惜しげもなくさらして、腰を振りながら行く娘の髪が、さわさわと風になびく。

ほとんど同世代なのに、この人たちによって、革命が勝利したんだ、勝利できるんだ! という思いは衝撃的でした。

革命とは何か。

ひとことにいって、支配されていた民衆が、支配階級を倒して政治権力を握り、国家や社会の仕組みを根本的に変えることをいいます。

2 「グワンタナメラ」の歌声 top

そのカクメイが、文字から抜け出し、にわかに現実感をともなって、迫ってきたようでした。

キューバ代表団の宿舎で何度か交流会が開かれて、肌の黒い娘の満面の笑顔が、彼らがよく口ずさんでいた歌「グワンタナメラ」と共に、あざやかに脳裏に残ることとなりました。

「グワンタナメラ」とは、キューバ東部の町グワンクナモの娘という意味の民謡で、後にその歌詩を知りました。

グワンタナメラ

グァヒラ グワンタナメラ

グワンタナメラ

グァヒラ グワンクナメラ

白い雲の浮かぶあの空も海も

風にさわぐ畑 すてきなこの国

若い歌あふれる

グァヒラ グワンタナメラ

甘い砂糖やコーヒー あのきび畑も

踊りくるう娘 すばらしいキューバ

若い歌あふれる

グァヒラ グワンタナメラ…… |

『うたごえ平和歌集』の木下そんき訳詩によるものですが、キューバの代表的なフォルクローレとあって、歌詩はまだほかにもあるようです。

しかし、以上の私の初印象は、なにしろ四昔余も前のことでして、現在にも当てはまるかどうかは、かなり疑問です。

そこで、今回のタイトルは『キューバに吹く風』としましたが、先にお断わりしておきますが、私はキューバの専門家ではありません。

ただ一回きりの旅人です。それも短期間の、観光を主にした旅です。都市部のホテルに泊って、名酒「ハバナ・クラブ」なんか飲んでいたのでは、その国の人々の暮しや意見や実態など、わかろうはずがありません。

おまけにスペイン語圈とあって、言葉の璧もあります。

要するに知りたいところや、かゆいところには手が届かずで、大変おこがましい話だと思っています。

それならば二度三度と出かけていって、不足分を埋めれば、といわれそうですが、日本からは地球の裏側でして、非常に遠い国です。

一般的な空路コースでは行きに二日、帰りに三日を必要とします。

直行使ならばおそらく一四、五時間で飛べるのでしょうが、アメリカで乗り継いで、即ハバナ便はありません。

南のメキシコ回りか、北のカナダ経由で、どっちにせよ、例のエコノミー症候群とやらが気になりますよね。

容易なことではありません。

ということで、まあ、キューバという国の現代史と現象面とを、さらっとかすった程度と、お考えいただきたいのです。

それでも、事前に必要な資料はかなり読みましたし、キューバ大使館まで出かけて、取材ビザをお願いしましたので、観光に少しはプラスできたかな、と思います。

3 キューバという国 top

まず最初に、キューバという国について、少しだけ触れておかねばなりません。

その概要を先にお話しておきましょう。

アメリカ合衆国の南、メキシコ湾の入口に位置している細長い島で、泳いでいるイカのような形をしています。

スイスイ泳いでいければ苦労はいりませんが、南北アメリカのちょうど中間地点ですので、その波風はたいそう激しく、昔も今も様々なリスクを受けざるをえないのです。

国土は日本の三分の一ほどの面積で、人口は約二一〇〇万人ほど。

まあ、東京都の人口くらいということですか。

国民の大部分けスペイン系白人、アフリカ系黒人、若干の東洋人、およびこれらの人々の間の混血によって構成されています。

公用語はスペイン語です。

一年中吹きつける貿易風のおかげで、山岳地へでもいかない限りは、日中はTシャツ一枚ですごせます。

ちょっとハワイと似ているかもしれません。

しかし、お国柄は犬違いで、ご存知のように「カリブ海の赤い星」として、注目されています。

社会主義の共和国と、ガイドブックにも出ています。

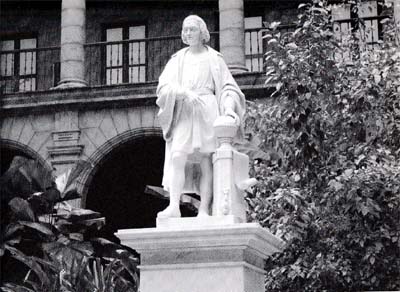

次にその歴史ですが、かの野心家の航海士コロンブスが、キューバかいわいの島々に到達したのは第一回の航海時で、一四九二年のことでした。

それからの五〇〇年は、もっぱら抑圧の歴史とされています。

コロンブスは無人の島にたどりついたのではありません。

そこには彼がインドヘ来たものと錯覚して、インディオと名づけた原住民の生活と文化があったのです。

コロンブス以後のスペイン人が、もたらしたものは何か。

虐待に蛮行、それから疫病などによって、ほぼ一世紀のうちに、原住民のほとんどは絶滅してしまったという。

やがて、ヨーロッパにおけるスペインの衰退をねらって、この時とばかりに、フランス、イギリス、オランダなどの列強が、ハイエナのように進出してきます。

金銀を掘りつくした跡地は、たちまち巨大な砂糖プランテーションへと変貌し、労働力が必要で、アフリカから続々と黒人奴隷が送りこまれました。

その数ざっと四〇〇万人。 |

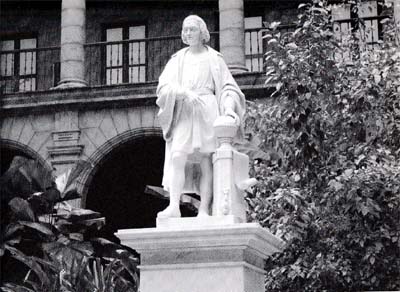

ハバナ旧市街の市立博物館(旧総曁官邸)の

中庭に立つコロンブス像

|

彼らの反乱と、捨て身の抵抗とが続いて、一九世紀にようやくのこと奴隷制は廃止されたものの、二〇世紀に入ると、そこはオレの裏庭だョといわんばかりに、アメリカの進出です。

一八九八年、アメリカとスペインとの戦争は、あっけなくスペインの敗北です。

やっとのこと独立と解放を手にしたはずのキューバでしたが、その真前にアメリカの介入で、保護領に、これでキューバの主権は地に落ちて、政治、経済、軍事と、何もかもがアメリカの従属下におかれてしまいました。

一九〇二年、名目だけの独立で、新憲法に屈辱的な「ブラット修正条項」なるものを付帯することを余儀なくされましたが、これはアメリカの内政干渉権と、軍事基地保有権とを認めたものです。

一時的ではなくて、ずっと無期限にです。

ですから、現在もキューバの東部にあるダワンタナモ米軍基地は、アメリカから強引に押しつけられたものであって、なんと一世紀余にわたって居座り続けている、というわけです。

この点では日米安保条約によって、半世紀余も、米軍基地が存在する日本とよく似ています。

しかし、大きく異なる歴史の別れ道がありました。

それがキューバ革命だといえましょう。

4 二十代が革命の主力に top

一九五二年のこと。アメリカの援助を受けたフルヘンシオ・ゴアイスタが、大統領選挙を前にした軍事クーデターで、政権の座につきました。

元々旧政権の黒幕といわれた男ですが、これがまたとんでもない独裁者でして、国民からは絞るだけ絞れとばかりに、徹底した抑圧政策を強めていきます。

当時のキューバは、アメリカ資本まかり通るです。

砂糖産業のみならず、金融、鉱山、鉄道、電力、電信、電話と、何もかもがその支配下にありました。

おこぼれにあずかる政府内には、汚職と腐敗がはびこり、暴力と弾圧、そして軍隊と警察による恐怖政治とが、限りなく渦巻いていたのです。

経済の主力は砂糖産業ですが、これは収穫期の一二月から春までの季節産業です。

一年のうち四、五ヵ月しか仕事がない。

あとは「死の季節」と呼ばれ、多くの農民や労働者が食うや食わずどころか、食えず食えずで、物乞い同然に生きるようなありさま。

特に農村部の貧しさは最悪でして、その半分以上がトイレもない「ボイオ」と称するバラック住まいです。

水道も電気もありません。

農村児童の九割もが、寄生虫に苦しんでいました。素足から寄生虫が体内に入るのを、防ぎようがなかったのでしょう。

その一方でハバナ市は旧市街を中心にして、イルミネーションの最大限にきらめく消費大国というか、まるで別世界です。

アメリカ資本の高層ホテルが林立し、賭博と麻薬と売春と、享楽と背徳のメッカ。

市内には二七〇の売春宿があって、全国に一〇万人もの売春婦が、ひしめいていたといいます。

ハバナでのバケーションを楽しむために、アメリカ人が毎晩のように、海をへだてたマイアミから飛んでくる、特別機に賭博機器まで備えてです。

飛行機は、その名も「ギャンブリン号」です。

不平等と不条理もきわまった感じのどろどろの退廃状況は、いつまで続くのか。

この現実からの脱却を求めて、独裁政権打倒の武力闘争へと進んだのが、今も健在のフィデル・カストロです。

ハバナ大学を出たばかりの大男で、弁護士でした。

二六歳です。弟のラウルは二二歳。若いですね。

カストロは同志をつのり、なけなしの金で小火器をそろえて、決行日は一九五三年七月二六日。

襲撃目標は、東部の都市サンチャブ・デ・クーバ郊外の、モンカダ兵営です。

その狙いは政府軍の武器を奪い、ラジオ放送を通じてバティスタ打倒を全国に呼びかけることでしたが、戦闘はたったの三〇分で大失敗。

二一〇人余の同志の大半は殺されました。

ひどい拷問で眼球までくり抜かれて、殺された者もいます。

山中へ逃げこんで捕えられたカストロは、裁判にかけられる。

ここで有名な「歴史は私に無罪を宣告するだろう」という自己弁論を行うのですが、やがて恩赦により出獄して、新たなる闘争の準備にメキシコへ渡りま卞。

そのメキシコで意気投合したのが、アルゼンチン生まれの医師エルネスト・ゲバラです。

チェという愛称で呼ばれたゲバラは、カストロより二歳下で、ラテンアメリカの民衆の窮状を黙視できずに、革命を志す放浪青年です。

ゲリラ戦の訓練を積んだ一同は、ディーゼルエンジン付きのヨット、ダランマ号で、再度の挑戦にキューバへ。

五六年末のことでして、嵐吹きすさぶカリブ海を渡った同志は、八二人といわれています。

しかし、やっと上陸した彼らは、待ちかまえていた政府軍にやられ、ほうほうの体でシェラ・マエストラ山脈に逃げこみます。まあ、そうなるのがわかりきっていたようなものですが、またしても惨憺たる結果です。

山中で再会できたのはわずか十数人でしたが、カストロと弟のラウル、ゲバラなどの中枢は生きのびました。

これは、まさに奇蹟としかいいようがありません。

そこから、彼らのゲリラ戦が始まります。

十数人の山賊みたいなヒゲ男たちに、何ができるかと誰しも思いますね。

ところが、山中を根拠地にして農民たちの支持を得たゲリラは、みるみるうちに反乱軍へと成長していくのです。

掃討作戦に大攻勢をしかけた政府軍を次々と打ち破って、その武器を入手。

五八年になると山を降りて、ハバナを目指して進軍を開始しました。

政府軍の寝返りのほか、各地で蜂起した反政府勢力も連動して、ついに大勢は決まりました。

アメリカからも見捨てられたバティスター家は、飛行機で海外へ亡命脱出。

かわってラテンアメリカ初の革命政権が樹立されました。

時に一九五九年一月一日です。

|

反乱軍は1958年後半から攻勢に転じた(革命博物館)

|

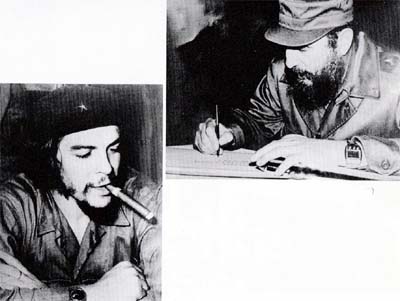

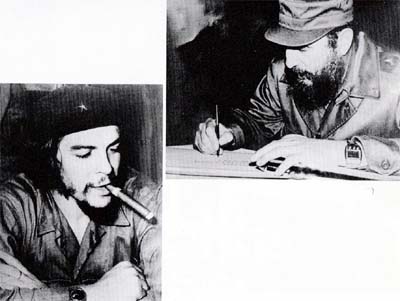

右上=フィデル・カストロ(革命博物館)

左下=エルネスト・チェ・ゲバラ(革命博物館)

|

5 それは民族民主革命 top

キューバ革命の成功までを、かいつまんで申し上げましたが、もう少し続けることにします。

その革命はどんな性格を持ち、そしてキューバはどうなったのか。人々の暮しはどう変わったか。

現在のキューバを知るために、この点をおさえておく必要があろうかと思います。

革命当初、カストロは自分は共産主義者ではなくて、ホセ・マルティの教えを継いだのだ、といってました。

マルティとは何者か。キューバ独立運動の「使徒」と呼ばれる人です。

一八〇〇年代の後半に、何度か投獄と亡命をくり返しながら、「椰子より高く正義を掲げよ」と自由な祖国を目指して活動を続け、ついに敵弾に倒れた思想家です。

日本ではあまり知られていませんが、まあ、中国革命における孫文(そんぶん)のような存在でしょうか。

といっても、毛沢東(もうたくとう)やマルクス、レーニンの影は薄いのですね。

そう、ラテンアメリカならではの民族民主革命といったらよいか、カストロ自身が社会主義革命だと位置づけ、公的に発表したのは、少し後になってからの話です。

ともあれ、革命政府の誕生によって、キューバ社会は一変どころか激変します。

労働者や農民を主体とする「弱者のための変革」を基本理念にして、様々な政治・社会改革が進められます。

それは、ひとことにいって、階級による貧富の差をなくすことで、まずバティスタ政権の取巻きたちが不法に得た私有財産の没収です。

それから一般人の住む家賃を半額に引下げ、電気代も薬代も安くして、思いきった農地改革へと。

接収した土地は小作人に分け与え、砂糖プランテーションや大牧場は国営に、また全国的な文盲一掃の識字運動にも乗り出す、といった具合です。

もちろん売春婦たちの社会復帰の指導にも着手、売春禁止法を制定。これまで医療とは縁のなかった農村部にも、診療所が作られるようになる。

などという経過をみていきますと、革命政府の樹立は、ラテンアメリカの屈辱的な歴史のなかで、ホセ・マルティの夢みた自由で、平等な社会への第一歩だったことは疑いない。

医療や教育は無償となり、失業者は減って、底辺の生活はあきらかに向上したのですが、カストロやゲバラを主体とする指導部はまだ三〇代前半で、非常に若く、権力は取ったものの何もかも未経験です。

少し、ことを急ぎすぎたかもしれません。

急な改革路線に、ついていけない者たちが出ました。

それまでの富裕階級や、中間層にいた人たちです。それと穏健派らの不平不満がくすぶりはじめます。

彼らはやがてアメリカへの亡命・脱出の機会をうかがうようになるのですが、もっと早く、対外政策に急ブレーキがかかりました。

それは、アメリカとの関係です。

なにしろ革命前まで、キューバの外国貿易の七五%は、アメリカと行われていたのです。砂糖をはじめ、おりとあらゆる産業ががっちりとアメリカ資本に支配されていたわけですから、革命政府の政策は、アメリカ政府にとって面白かろうはずがありません。

いや、絶対に受入れられないものでした。

両国の関係は急速に悪化。

六〇年にキューバ政府がアメリカ資本の接収、国有化に踏切ると、米国政府はしっぺ返しに出ます。

報復処置で、石油などの重要物資の輸送や、砂糖の買いつけの削減です。

翌六一年一月、米大統領は、キューバとの国交断絶を声明。

そこからキューバは、超大国にとっては「ならず者」的な、ひどく目障りな存在となるのです。

アメリカは隙あらばカストロ政権を転覆させるべく、さらに経済的に締上げる一方で何度かの暗殺計画をはかるも失敗。

次に暴力的な内政干渉に出ました。

六一年四月、在米キューバ亡命者たちによる、キューバへの武力侵攻です。

これは、アメリカのCIA(中央情報局)が、バックについていました。

一五〇〇人もの侵攻軍は、航空母艦や駆逐艦に護衛されてやってきたのです。

首都に近い中部南海岸ヒロン湾から上陸作戦をこころみたものの、民兵などの猛反撃にあってあえなく敗退。

ヒッグス湾事件ともいわれています。

この時はじめて、カストロはキューバ革命を「社会主義革命」であると、公的に発表しました。

不法な侵略攻撃をしかけてきたアメリカを「帝国主義者ども」と、言ってはばがらなかったのです。

それが、キューバをめぐる歴史の、重大な分岐点であったかもしれませんね。

この事件を契機に、まだ歩きはじめたばかりの革命政府は、祖国防衛という国民の強い支持を受ける一方で、アメリカはさらなるキューバの孤立化をはかります。

すると友遠方より来たるで、追いつめられたミニミニ社会主義国に、援助の手を差しのべてきた国があります。

ソ連です。

東西冷戦下にあって、ソ連はキューバの戦略的位置に着目。

アメリカとの対決が決定的となったキューバは、社会主義圈に活路を求めざるをえなくなる。

その結果というべきか、たたみこむようにして、次なるピンチがやってきます。

いわゆるキューバ危機です。

六二年一〇月、キューバに設置されたソ連の攻撃用ミサイル基地をめぐって、あわや核戦争勃発かという緊急非常事態となりました。

東西どちらの核ミサイルが先になるか。どっちにせよ、キューバ島は地上から消滅するかもしれず、世界はこの時はじめて、人類終末の瀬戸際に立だされたといえましょう。

しかし、核戦争は避けられました。

きわどいところで、ソ連がミサイル撤去を発表、一応危機は越えたものの、キューバそっちのけの米ソの取引きは、キューバ国民の納得のいかぬものでした。

カストロはこの時、ダワンタナモ米軍基地の撤去とアメリカの経済封鎖の中止、二度と侵略するなを解決策の条件に、と考えていたという。

このあたりから、ソ連の対米協調路線が始まった、とされるのです。

6 堀田善衛氏の『キューバ紀行』 top

まだ先を続けたいところですが、後はご関心を持った方がご自由に調べていただくことにして、さて私は、なぜキューバを旅する気になったのか。

その直接の動機へと、話を移したいと思います。

そもそもはといえば、一冊の本を読んだのが、きっかけでした。

堀田善衛(よしえ)氏の『キューバ紀行』です。

『広場の孤独』や『方丈記私記』などで、私の尊敬する硬派の作家ですが、旅行記も何冊かありまして、先の一冊は名作といわれています。

かなり古く、六〇年代なかばに出たのですが、本といいますのは買っておけばいつでも読めるので、ついついツン読になりがちですね。

たまたま何気なく手にして読終えたのは、実は最近のことでして、にわかに現地へ行ってみたいという気持ちがうずき始めました。

堀田氏が、キューバを訪れたのは一九六四年の夏で、革命から五年、先に申し上げたキューバ危機から、たった二年でしかありません。

ですから、革命政権つぶしにいつまたアメリカが攻めてくるか、社会主義を名のるカリブの小国が一体どこまで持つのか、おそらくは短命に終わるだろう、といわれていた頃です。

では、キューバを含むラテンアメリカ気質とは、どんなものか。

行く前に氏が「勝手にでっちあげ」たというイメージが、こんなふうに書かれています。

すなわち、まず呑気で陽気であること、ナマケモノ、音楽好き、踊り好き、チャチャチャ、ルンバ、コンガ、ボサノバ、パチャンガ、カリプソなどの音楽のリズム、力ン高くひびきのいいスペイン語の発音、

それから視覚に訴えるものとしては、青い青い空、パステル・グリーンのカリブ海、椰子の木、

まるでカラーフィルムの広告のためのような風光、大きな帽子のソンブレロ、男はスペイン風のヒゲ、

そうして女の子はオッパイが大きくて、お尻もまた立派で、部屋へ入って来るときには、まずオッパイから入って来て、出て行くときにはお尻がなかば永遠に残っている。…… |

さすがは国際的な視野を持つ作家だけあって、イメージが豊かですね。

しかも、この人には珍しく、面白おかしく表現されています。

堀田氏ならではの社会的な鋭い洞察力は、実際にキューバの大地を踏みしめてからでして、ハバナに着いてから至るところで目につくのは、「祖国か、死か、われらは勝つ」のスローガンでした。

アメリカがいつまた侵攻してくるかの危機感と革命の興奮や熱気が、その一語に象徴されているのでしょうが、氏はこの国の人たちの「ただならぬ切実さ」を感じるのです。

その証拠に、車で通過する街道沿いには、国旗を掲げた墓が「おびただしく」あります。

バティスタ時代の圧政の犠牲となった人々で、暴力政権は殺した人を「道ばたに捨てたものだ」という。

殺されたのは、圧政への抵抗者や支持者たちなのでしょう。

戦死した政府軍兵士も含めて、犠牲者は二万人余、革命時の人口は現在の半分ほどですから、実にたくさんの血が流されたのです。

墓を示す旗のほか、町や村の広場には、かならずといっていいばどホセ・マルティの像があるけれど、カストロのそれはない。

現地ガイド氏に理由を聞くと、「彼は我々の仲間だから」の声が、ごく当然のように返ってきました。

さて、そのヒゲ武者カストロ首相の演説を、堀田氏は直接に見て聞くことになります。同年七月二六日夕刻で、場所はキューバ東端の町、サンチヤゴ・デ・クーバです。

7 カストロ演説の招待者 top

七月二六日は何の日か。先にお話しましたが、カストロたちによるモンカダ兵営襲撃日ですね。

革命の発火点となった日を記念して、年ごとに大集会が開かれるのです。

会場となった大運動場には、およそ三〇万人もの大群衆が立錐の余地もないほど。

ほとんど全キューバから、労働者や農民たちがやってきたのです。

午後五時過ぎ、いよいよ開会です。

拡声器を通じて流されていた行進曲ふうの音楽が終って、「フィデルー」「フィデルー」という、カストロを呼ぶ熱気をおびた声の、大合唱となります。

親愛の呼び声です。

しかしたとえば毛沢東に対して、沢東と呼ぶ人はいなかったし、ヒトラーにアドルフと呼びすてにする人はいなかっただろう、と堀田氏は不思議に思う。

やがて、草色の作業服のようなものを着た大男カストロが登場、ベレー帽に長い葉巻を口にくわえたゲバラが続きます。

ゲバラは工業大臣ですね。

それから三年後、ボリビアへ旅立ったゲバラは、人民解放ゲリラを指揮し、山の中でCIAの手先ともいうべき政府軍に殺されてしまいます。

ヒゲをもじゃもじゃやっていたカストロが、マイクに向かって話し始めました。

「我々の招きに応じてくれた方々、モンカダ要塞襲撃の際に、また革命の勝利のために、戦いに倒れた同志たちのご両親の方々……」

話しかけるすぐ下の席は招待者たちで、どういう人が特別席に招かれているのか、ガイド氏の説明に、堀田氏はその驚きを記しました。 |

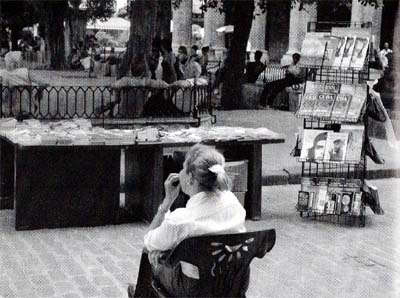

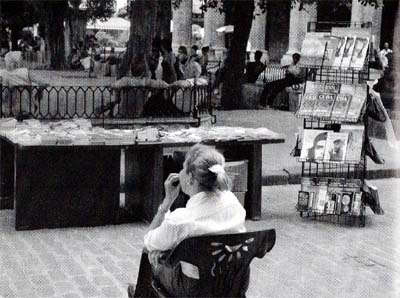

ハバナの青空市場に並ぶゲバラ関係書(撮影・山本夏子)

|

彼によって「御両親」と呼びかけられている、名誉ある遺族席のなかには、フィデルたちの襲撃によって落命した兵営内のバチスタ軍兵士の「御両親」たちもまた、倒れた若い革命家たちの遺族と同様に、一緒に招かれていたのであった。

軍隊に殺された若い革命家たちの両親と、その革命家に殺された兵士たちの遺族とが、同席しているということが、それが何を意味しているか、一考に価することであろう。 世界の、いままでの革命の歴史に、そういうことは絶えてなかったと思われる。…… |

私も驚き、感銘を受けました。しかし、調べてみると、カストロはこう宣言していたんですね。

キューバが自由になった日には、反乱軍に抗して戦死した兵士たちの妻や子も、反乱軍の犠牲者と同様に平等に保護され、援助を受けねばならない、と。

まだ二六歳の時ですが、この若さにしてこの心配りには、うーんと唸らせられます。

もちろん権力者にはちがいないけれど、これまでの社会主義革命の指導者とは異なる人間的な、高度なモラルを感じさせるではありませんか。

誰もが平等な、差別のない福祉社会を作るうというのが、革命の原点なのです。

では、その革命の初心というか、志は今どのように生かされているのか、いないのか。

アメリカの経済制裁はなお続行中でして、いつのまにか頼みの綱だったソ連も消滅し、カリブ海の荒波にもまれる小さな難破船同様のキューバですが、沈没もせずにいるのはなぜなのか。

などと思いをめぐらせているうち、例の好奇心がムクムクと入道雲みたいに湧いて出てきて、どうにも抑えようがなくなりました。

堀田善衛氏がペンをふるった革命後五年のキューバから、なんと四〇年が経過して、さあ今度は私の旅立ちです。

8 二回乗継ぎでハバナへ top

ふつうは二日がかりで、ということはどこかに一泊してハバナ着になるのですが、最短時間で、一日を倹約する空路を選びました。

成田発午後五時のコンチネンタル便で、一二時間ほど飛んでアメリカ南部のヒューストンへ、さらにメキシコの開発リゾート地カンクンへ。

二回の乗継ぎで、日が変わらぬうちに到着というコースです。

日本との時差が一四時間ほどですから、その日の夜一〇時過ぎに着くわけですが、かなりハードでして、若者向けです。

費用を安く、キューバ滞在日を一日でも多く、と思ったせいなのです。

いつものように親しい知人たちを誘って、ワイワイガヤガヤの旅となりました。これですと、気がまぎれますし、何かというときには助けてもらえます。

ハバナ空港は、キューバを代表する人の名前がついています。

カストロでなくて、ホセ・マルティ国際空港です。

そういえば、ヒューストンは、ジョージ・ブッシュ空港でして、名前からして嫌な予感がしましたが、当たらずといえども遠からずです。

その検査のやかましいことといったら! トランクはかならず鍵をあけたままで、閉めっぱなしは鍵をこわされることもあるとか、脱いだ靴の底まで入念に調べられる。

次の便に乗り遅れはせぬか、腕時計とにらめっこで、ヒヤヒヤドキドキもの。

もっともブッシュ親分が、マルティの国へ行く客を、歓迎するはずがありません。

だからこそ、いったんアメリカを出て、メキシコ回りになるわけでして、おかげではるかな国が、またまたさらに遠くなるというわけです。

とにかく、まあ、無事到着。

機内で長時間の座りっぱなしのせいか、なんとなく両足がふらつく感じですが、南国の夜風に吹かれて、はるばる来たぜキューバへ、とでも歌い出したくなりました。

空港から首都ハバナの市街地までは、三〇分ばかり。深夜の道を、車はまっしぐらに飛ばしていきます。

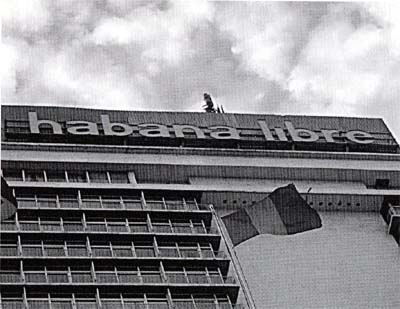

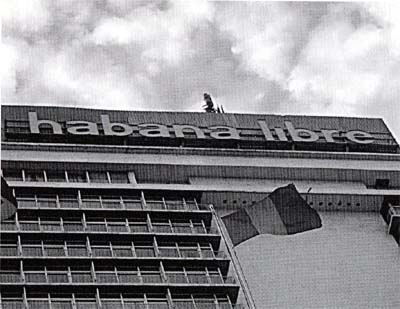

ホテルは、ハバナ・リブレ。ガイドブックにも出ている高層ホテルですが、だんだん近づいてくるにつれて、ふっと不安が胸をかすめました。

数ヵ月前に、キューバを旅した某女性団休があって、その旅行記を読ませてもらったのですが、ハバナ到着日から、トラブル続出。

トランクの鍵の暗証番号を忘れて蓋が開かないの、シャワーは水だけ、トイレの水は出ないの大騒ぎです。

鍵の番号は本人の不注意だけど、冬期に水風呂、トイレも流れないでは、いやはやですね。

もっと困るのは、停電です。ために懐中電灯に予備の電池と、ティッシュペーパーは多めに、蚊取り線香まで用意して、あとはなるようになれの覚悟はできているつもりですが、なにしろ食糧・日用品などは配給制で、物不足の国です。

部屋に入るとすぐに、電気のスイッチや水回りの点検です。

すぐ目についたのは、あるべきものがないということ。

トイレの紙ではなくて、浴槽の栓です。

ぽっかりと穴が開いたまま。

水とガスを節約してくれということなのか、それとも栓そのものが客に盗まれるのか、日本のホテルでは絶対に考えられませんが、温泉旅行じゃないから、まあ、そのくらいはよしとするか。

ちゃんとお湯は出ますし、トイレの水も流れてくれれば私はOKなのです。

さっとシャワーを浴びて、とにかく一刻も早く身体を横にしたい。

あとはもう欲も得もなく、バタンキュウ。……

|

マレコン通りの堤防の上でくつろぐ家族

|

ハバナ湾(撮影・外間喜明)

|

9 ハバナ湾、マレコン通り top

ハバナの人口は、ざっと二〇〇万人ほど。

ラテンアメリカで、もっともインフラのととのった都市だといわれています。

二つの顔を持つ都市でして、「スペイン・コロニアルの情緒を残す旧市街と、ヤシの並木と高層ビルからなる新市街とからなる」と、ガイドブックに出ています。

旧市街には、スペイン植民地時代を現在にまでとどめる建造物が多く残されていて、ユネスコの世界遺産にも指定されているという。

一九世紀の町並みのままとか、革命前にヨーロッパの都市のような戦火にはさらされていません。

だから、古きよき物が残されたのでしょう。

私か腰をすえたホテルは、新市街地の中心部にあって二五階建てです。

町でもひときわ高い建物で、その最上階に近い部屋にうまくあたりましたから、ベランダからの眺めは最高です。

眼下に中高層のビルが林立していて、ほとんどが淡いクリーム色の壁。

どこかスペイン風ですが、屋上には例外なくといっていいほど、円型の貯水タンクが並んでいる。

やはりというべきか、水はとても貴重なのです。

水不足といえば、沖縄もそうですね。

ある時期、那覇のホテルで、水不足からシャワーだけにしてくれといわれたことがあるけれど、山らしいもののない細長い島では、雨水がみな海に流出してしまうのかもしれません。

その海は、すぐ近いところにまで迫っていました。

右に面してハバナ湾です。

ぐるっと半円を描く感じの海岸通りが、新市街と旧市街とを結び、はるか彼方に灯台のようなものが、ぽつんと。

市街地図を参照してみると、あれがハバナの砦ともいうべきモーロ要塞で、そこまでの海岸線はマレコン通りという遊歩道です。

マレコンは防波堤というスペイン語ですが。

朝の陽光に照らされた青い水平線と、きらきら光る波模様とが、太陽が昇ってくるにつれて変化していくさまは、飽きることのない眺めですが、そういつまでも見ている時間はありません。

レストランで、バイキング式の朝食のあと、すぐに行動開始です。

ガイド氏の案内で、真っ先に車を飛ばしたところが、外務省報道局の国際プレスセンター。

手数料を払って、取付記者証をもらいました。

どれほど役立つかはわかりませんが、物不足ドル不足のキューバに、これが最初の経済的貢献でしょうか。

旧所名蹟のどこへ行っても、かならずドルによる入場料が必要で、おまけに写真撮影の分も別にドル払いとのこと。

ために一ドル紙幣が多めになくてはなりません。

こちらの通貨はペソといいまして、交換レートは一ドルが二二ペソ。

闇だといくらでもはね上がるのですが、観光客はすべてドル払いでOKと、これはガイド氏の話で、つまり、それくらい外貨が欲しいというわけでしょうか。

|

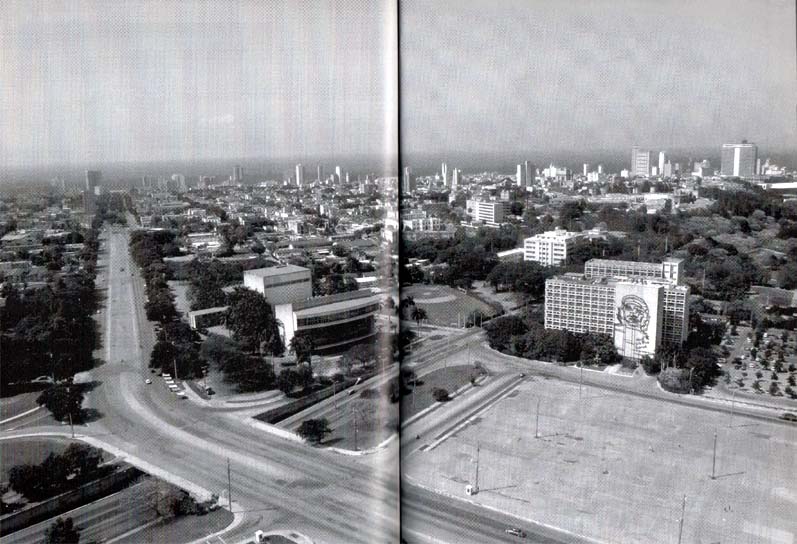

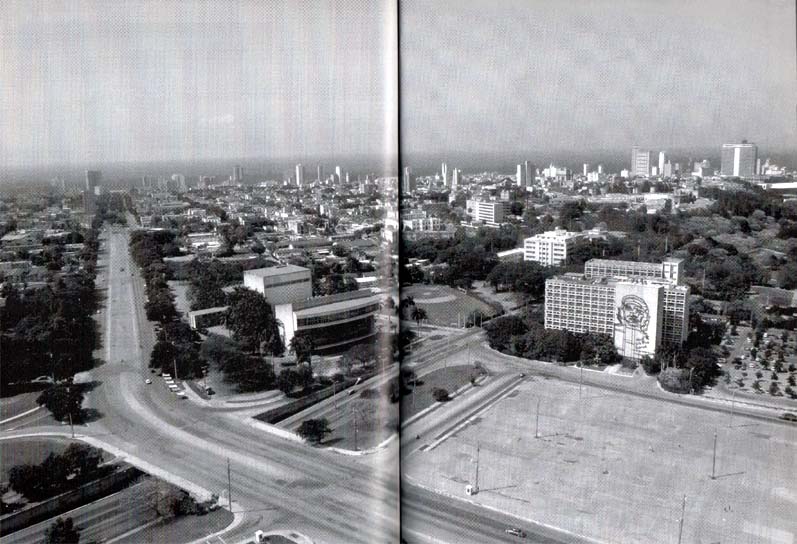

革命広場とゲバラの肖像が壁面を飾る内務省

|

10 ホセ・マルティという人 top

ハバナ観光のイの一番は、革命広場とホセ・マルティ記念博物館です。

ホテルから、わりと近くにあります。ホテルのすぐ裏にハバナ大学があって、そこから少し南西に行ったところ。

新市街地の中心が革命広場です。

広場の大集会は、毎年一月一日の革命記念日と、五月一日のメーデーなどですが、何十万人もで埋めつくかれるという。

かならず国家評議会カストロ議長の演説が行われて、それがえんえんと何時間も続く大演説。

カンカン照りの下で、話すほうも聞くほうもご苦労なことです。

日本の上うな山手線も地下鉄もなく、交通事情が牧歌的なのに、どのようにして集まるのか。

また、トイレは一体どうしていたんだろう、一〇〇万人近い人々の……と、そんなことが気になりました。

ガイド氏には聞かなかったけれど。

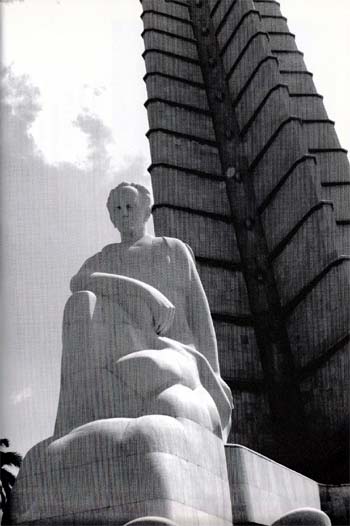

広場のすぐ横に、チェ・ゲバラの肖像をあしらったモニュメント付きの内務省と、その前の高台に、マルティの大理石像とが、向かいあいます。

一つ星のついたベレー帽をかぶったゲバラの顔は、オブジェ風ですが、「HASTA LA VICTORIA SIEMPRE」=最後の勝利の日までの文字と、愛称であるCHE(チェ)のサインが、本人の書き文字で刻まれています。

九階建ての壁いっぱいのモニュメントですから、途方もなく大きなものです。

なぜ、ここにゲバラが?

内務省のビルは、元は工業省でして、ヒゲ男は当時の工業大臣でした。

ですから、ゲバラゆかりの職場でもあるわけです。

そのゲバラがなぜ閣僚の地位を捨ててまで、遠い他国の山中で殺されたのか。

この点は後ほど触れることになりましょう。

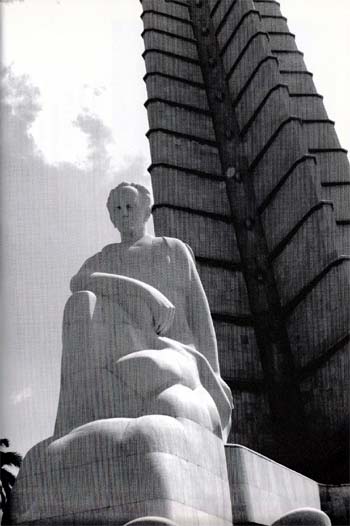

ゲバラと向かいあうマルティの像もまた、見上げるばかりの巨大なもの。

広い額に眼光鋭く、哲学者めいた風貌で、ひどくやせています。

座像のうしろにそびえ立つ塔と建物とが、メモリアルになっています。

館内のロビーでは、ミニスカートの若い女性が、笑顔で迎えてくれました。

入場料五ドル。マルティの写真や遺品などが展示されていて、その人となりがわかります。

彼女の説明をメモしてきましたが、ホセ・フリアン・マルティは一八五三年のハバナ生まれ、九五年に四二歳で戦死していますから、二〇世紀まで生きることはなかったのです。

革命家で思想家、詩人でジャーナリストというマルチ人間ですが、キューバ革命党を創設し、投獄、流刑、追放、亡命をくり返しながら、独立運動を指導したという。

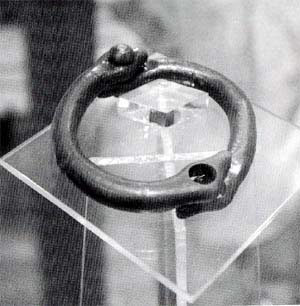

敵弾に倒れるまで、それこそ多難で波乱に満ちた短い生涯を送ったわけです。私かふと足をとめたのは、一枚のパネルを前にしてでした。

囚人服姿の一人の男が、左手に黒い帽子を持って立っている。

髪は短く刈られ、腰には太い鎖を巻かれて。その鎖の一端が垂れ下かって、右足首につけた足かせに固定されている。

歩くことはできても、そのたびに鎖がガチャガチャ鳴って、これでたとえ一日でも重労働をしたら、どうなることか。

鉄の足かせで足首が傷つき、数日もしたら皮膚がただれるかすりむけるか。……。

「野外の石切場で、一日一二時間もの重労働に耐えていたマルティは、囚人番号一二二番。一七歳でした」

と、ミニスカートさんの説明です。

11 マルティの遺志を受継ぐ top

一七歳。その若さに驚きました。

マルティはなぜ、こんなことになったのだろうか。

私がしきりとメモをとっていたせいか、彼女は熱心に説明してくれました。

ハパナ生まれのマルティは、父親の仕事の関係から八歳で、農業と砂糖キビ栽培地域のマタンサス州へと移ります。

そこで少年は、砂糖キビ刈りに従事する黒人奴隷の痛ましい姿を、目に焼きつけることになる。

汚れたバラックに、折り重なるように住む彼らは、鞭に打たれながら牛馬のように追われる毎日で、時に嘆きにも似た歌を、低く口ずさむ。 |

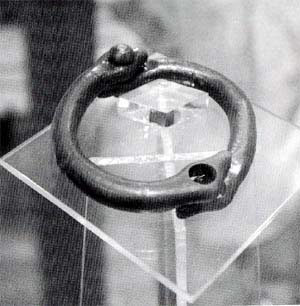

ホセ・マルティ記念博物館に展示されている足かせ |

ホセ・ブリアン・マルティ(1853-95) |

「マルティは、こう書いています。

『私は子供の時にそれらを見て思った。永遠に借りができた、と。

そしてその時、彼らを守るうと固く心に誓ったのだ。』

マルティは一五歳で詩を書きはじめ、一六歳で新聞“自由な祖国”を発行して、キューバの独立運動に加わりました」

「ずいぶん早熟だったんだ……」

「スペイン側の官憲たちとやりあって、逮捕されたのが一六歳です。拘置所から地獄のようなハバナ刑務所に収容されました。

政治犯として、重労働につくことになりました」

「これは、その時の写真なんですね」

「シー」

はい、とうなずく。

「重労働は長く続いたのですか」

「半年以上です。本当は六年のはずでしたが、まだ十代だったのと、父親のけんめいの奔走で出され、代わりにすぐ追放命令です」

その後、スペインに追われたマルティは、マドリード大学に入り、論文「キューバにおける政治犯収容所」を発行、その非人間性をあますところなく告発したという。

さらにサラゴーサ大学へ移り、たちまちにして哲学、文学、法律の学位を取得したのが二二歳。

祖国の独立と自由を訴え続けて、すでに新聞紙上での論客の一人になっていました。

その晩年は、スペインからの独立戦争に馳せ参じて、ハイチの港から船でカリブ海を渡り、祖国キューバヘ上陸。遠征軍はマルティを入れて、たったの六人でした。

ライフル、拳銃、山刀、それにキューバの地図を入れた丸筒を持ち、薬、衣類、毛布、ハンモックなどを入れた二五キロもの背のうをしょって、現地の同志たちと合流しますが、スペイン軍に取り囲まれてしまう。 |

ホセ・マルティ像と記念博物館の塔

|

拳銃片手に馬に乗って雑木林を走り抜けようとしたとたん、一斉射撃。

三発の銃弾を受け血を流しながら落馬して、なくなりました。

半世紀が過ぎて、その遺志を受け継いだのが、弁護士だったカストロ青年です。

モンカダ兵営襲撃失敗で捕われの身となり、法廷に引き出されたカストロは、首謀者は誰かの尋問に、

「それは、ホセ・マルティです」

と、答えています。

ごく自然に出てきた一語かもしれません。

すでに十代から政治活動入りしていたマルティは特別ですが、キューバ革命の中心的なメンバーだったカストロもゲバラも、みな二十代の若さでした。

そこに特別なさわやかさというか、感慨を持つのは、私だけではあるまいと思います。

今どき、「Boys be ambitious!」=青年よ大志を抱けなんていったら、笑われそうですが、大志は若さの特権ではないのか。

まあ、中志か小志でもいいですが、可能性いっぱいの青春期には、大きな夢を、理想を持てということ。

そのためにひたすら努力すれば、時には夢想が正夢になることも、ないとはいえないのです。

二十代の彼らは、腐敗と圧政の代名詞のような権力に対して、不条理をなくし、自由で平等な社会を実現したいという正義の旗を掲げたのです。

その若きのエネルギーが、途方もない力となって、結実したところに、キューバ革命の特徴があるといえましょう。

|

ありし日のグランマ号(革命博物館)

12 陸に上がったグランマ号 top

しかし、彼らの夢が実現に至るまでの苦難は、並みのものではありませんでした。

それが、どのようなものだったのか。革命に未経験の私たちには想像すらしにくいのですが、いささかなりと過去を現在に橋渡ししてくれるのが、革命記念博物館です。

旧市街のハバナ湾に近いところにあります。

ミュージアムは革命前の大統領官邸で、その裏手の広揚に、かの有名なヨット、ダランマ号が展示されています。

カストロやゲバラなど、八二人を乗せて、メキシコの港からキューバへ向かった白塗りの木製ヨットで、現在は大きなガラスケースに収められています。 |

革命博物館(旧大統領官邸)の裏庭にガラス張りの

建物の中に収まるグランマ号(撮影・重田敝弘)

|

本物です。よくぞ保存されたものと、感心しますね。

先にもお話しましたが、船出は一九五六年一一月末のこと。

ダランマは、「おばあちゃん」という意味で、全長一八・六メートル、横幅五・二メートルのレジャーボートです。

二つのディーゼルエンジンを搭載し、約八キロの燃料タンクを備えて、四八トン。時速九ノット。

メキシコに住むアメリカ人から、カストロが買取ったもので、定員は八人乗り。

まあ、二〇人くらいは安全に乗れたのでしょう。

しかし、無謀にも、定員の一〇倍も乗ったのです。

トイレの中までぎゅう詰めとなり、船酔いになっても横になる隙間もないほど。

ほかに武器、弾薬、積込んだ食糧は全員の五日分カスカスで、バン一○ポンド、卵一箱、コンデンスミルク四八缶、オレンジ二〇〇〇個と、ベークドハム四本、スライスハム二本、チョコレートバー一〇〇個などに、飲料水、医薬品もで、これでよく沈まなかったと思うくらい。

折からの暴風雨のなか、まさに地獄行きとしかいいようのない船出でした。

選んだ航海ルートは、約二〇〇〇キロ。

予定では五日間で到着するはずのものが、あまりの重量過重で船足はのろくなり、しかも進路を誤ったりで、七日間もかかってしまう。

当然ながら、最後の二日間は食物も水もなくなり、食わず飲ますの敗残兵さながらに、沼地から泥まみれで這(は)いずるように上陸です。

政府軍は、遠征隊を迎え撃つべく万全の準備を整えていました。というのは、カストロがあらかじめ上陸予定日時と、その場所とを公表していたからです。 |

革命博物館の展示

|

予告していくゲリラなど聞いたこともないけれど、遠征隊の上陸と呼応して、国内の反乱勢力が蜂起する手はずだったのです。

彼らの散発的な市街戦はたちまちにしてつぶされ、勢いづいた政府軍は、いっせいに遠征隊に襲いかかりました。

ほうほうの体(てい)で深手を負いながら、シェラ・マエストラの山中に逃げこんだ戦士は、わずか十数人になっていました。

しかし、カストロはめげなかったのです。

「バティスタも、これで最後を迎えるだろう。

我々はきっと勝利するぞ!」

その言葉には、疲労困憊の極にあった同志たちは呆っ気にとられて、思わず顔を見合わせたといいます。

カストロの楽天性というか、理想主義と情熱は並みはずれたもので、おまけにヒューマニズムに徹していました。

だから同志たちもついていったのでしょう。

「彼らはチャチャのリズムにのせて革命をやった」とは、堀田氏の『キューバ紀行』の一行ですが、なるほど、うまくいい当てているように思われます。

グランマ号は、ガラスケースの外から見るだけで、残念ながら、内部に入ることはできません。

操舵室のドアが開いたままになっていて、船内をのぞき見ることができます。ヒゲ男たちは誰もいなくて、もちろん無人のまま、ひっそりと。

八二人の戦士のうち、上陸地点での戦死者は二五人逮捕された者や行方不明者がおよそ四〇人。

そんな結果を思い出すだに、感無量です。

船が陸に上かっているのも妙ですが、「おばあちゃん」号は、ずっと遠い昔に、大事な役目を終えたのよ、といわんばかりです。

13 革命本部はハバナ・リブレ top

シェラ・マエストラ山中に拠点をかまえた戦士たちに、お目にかかれるのは、革命博物館の展示室です。

入口を入ったとたんの第一室に、ジャングルの草むらにひそむ二人のヒゲ男。

二人のコマンダンテ(司令官)で、チェ・ゲバラと、カミーロ・シェンフェゴスです。

ゲバラはベレー帽、カミーロはパナマ帽で、共に草色の戦闘服姿の、片手にライフルをかまえたロウ人形です。

実物大で、今にも「やあやあ……」とばかりに、草むらをかき分けて出てきそうな感じ。

とてもリアルに、いきいきとしているのに驚きました。

二人はすでにこの世にはいないわけですが、カミーロは革命後に飛行機事故で消息不明のままです。 |

宿泊したホテル、ハバナ・リブレ(撮影・山本夏子)

|

戦友だったゲバラは、その死を惜しんで、生まれてきた男の子に同じ名前をつけました。

しかし、ゲバラはキューバ人ではありません。

アルゼンチン生まれの放浪青年たったわけですから、革命博物館の第一室に印象深くその名誉がたたえられているのは、キューバ革命における国際主義の現われ、といえるかもしれません。

反乱軍の総司令官は、もちろんカストロですが、当時の記録写真以外に、その肖像とか像とかはないのです。

個人崇拝をきびしく否定しているからで、その点、かってのソ連や中国、また北朝鮮の権力者とは、一線を画しているといえましょう。

また、反乱軍の最高位は少佐で、カストロも二人の司令官も同格の少佐で、その上の将軍はいませんでした。

ゲバラとカミーロの立体像に続く室内には、山中におけるゲリラ活動ゆかりの品が、ガラスケース内に展示されています。

愛用のベレー帽に衣服、数種の武器のほか、ラジオ、通信機、カメラに、飯盒(はんごう)や背嚢(はいのう=リュック)、懐中電灯に地図、薬品などなど。

空と陸から包囲網をせばめてきた一万人もの政府軍を相手にして、よくぞ健闘したものだと思います。

その勝因の一つが、負傷者への対応でした。

政府軍はゲリラの負傷者を殺すだけでなく、味方の負傷者さえ見捨てていったけれど、カストロは自分たちのための貴重な予備薬まで、傷ついた捕虜に与えてやるように指示しました。

医師であるゲバラがためらうほどに、その人間的配慮が、無言の信頼になっていったのだといえる。

農民や市民たちの支持を得た反乱軍は、次々と政府軍陣地を占領し、オリェンテ州の山岳地帯を解放、一九五八年の八月になると、ゲバラとカミーロ指揮の反乱軍が、二手に分かれて、キューバ中央部へと進出しました。

といっても、両部隊の当初の兵力はたった九〇人に過ぎなかったのですが、最大の攻撃目標は、中部の都市サンタ・クララです。

すでに年末になっていましたが、ここで政府軍敗退の知らせに大統領バティスタは、もはやこれまでと特別機でドミニカへと亡命、ついに軍事独裁政権は崩壊の日を迎えることになります。

革命勝利です。キューバ東部から、カストロは、戦車やジープに乗ったヒゲ男たちに囲まれながら、ハパナへ進軍。各地での熱狂的な歓迎会で大演説となり、渋滞また渋滞です。

結局五日間を要したけれど、終始その姿を人目にさらしていました。

まだ政府軍の残党や狙撃兵がいたであるうに、身の危険よりも、大衆との結びつきを優先したのです。

教会の鐘が盲(めくら)打ちに鳴り出した。

太砲の音がとどろきはしめた。

街路の果てに歓呼の嵐のなかを進んでくる行列が見え出した。

通りの両側で目に入るものといったら、キューバの小旗のうねりだけであった。

それが《解放者》を迎えるために、風にはためいた。

先頭はフィデル。

数名のヒゲ武者にかこまれ、銃を肩にしてジープの上に突立っていた。

一方の手で十歳くらいの男の子を支えていたが、それは迎えにきた息子のフィデルだった。

彼は押し合いへし合いの中で、とり落すのをおそれてか眼鏡をはずした。

熱狂した観衆が雨あられと投げかける花と紙つぶての中で、しきりと眼をしばたいているのは、疲労のせいか、感動のせいか。……。 |

たまたま革命下のハバナにいたフランスの女性記者マリ・エレーヌ・カミュは『カストロの入城』に、歴史的な瞬間を、そう記録しています。

同書によれば、カストロとその幕僚たちの宿舎が、ヒルトン・ホテルだったとは新発見で、なんと私たちが落ち着いた新市街のホテル・リブレなのです。

二階のロビーに、キューバ革命の記録写真がずらっと展示してあるわけがわかりました。

ヒゲ男たちはベッド使用をこばんで、銃を手にしたまま床に寝たとある。

それは「無遠慮な小動物どもが、じゅうたんや壁の上をゴソゴソと這いまわ」るからであって、ホテル側は早速に消毒剤を運んだ、とのこと。

戦士たちは、ノミ、シラミ、ダニの類を、たっぷり身につけてきたのではないでしょうか。

まあ、四昔余も前の話ですが、部屋でそのくだりを読んだ時、気のせいか背中のあたりが妙にむずがゆくなりました。

いやはや、まだそのへんにいるのかも。……。

top

****************************************

|