|

****************************************

Index 第一話 第二話 第三話

第二話 乏しくても分かちあって

1 今は「平和時の非常時」で top

みなさん、こんにちは。

また、お会いしましたね。

前回の話で、いささかなりと、キューバへの興味や関心が生まれたでしょうか。

まあ、元々何らかの関心ある方が来てくださっているわけで、ひょっとすると、私よりくわしい方がいるかもしれません。

しかし、世界にはキューバ革命について、ほとんど知らない人が数多くいて……とは、先頃、新聞に出ていたカストロ議長の談話です。

さらにつけ加えていわく。従って、アメリカの広げた嘘にだまされているようだ、と。

これは、アメリカのブッシュ大統領が、キューバは買春ツアーを歓迎して、米ドルを重要な収入源にしていると批判したことへの、反論です。

なるほど、いわれてみれば内実を知らない人が、ほとんどでしょう。

というわけで、一回目はキューバという国の概略と、革命のいきさつや、そのゆかりの場所についての見聞を、お話しました。

キューバ革命の成功は、二〇世紀の快挙という人もいますが、私には信じがたいような大珍事ですね。

たった十数人の青年たちが、ありとあらゆる試練をものともせずに、腐敗と圧政の権力に挑戦したさまは、想像するだけでも胸が騷ぎます。

その情熱と勇気、迫力たるや、さながらダビデを思わせます。

イタリア・ルネサンス期の彫刻家ミケランジェロのダビデ像をご存知ですか。

イタリアを訪問した方の多くが、実物を見てきていますが、私も感動した一人です。

旧約聖書に登場するダビデは、本当は羊飼いの少年で琴の名手ですが、巨人で無敵の戦士ゴリアテと闘う。

武器は、手にした小石一つだけ。

勝敗はおのずと決まっていたようなものですが、若者の不屈の意志に、巨人はついに打ち倒されるのです。

ところが、キューバのゴリアテには、超大物の黒幕がついていました。

革命軍は、たしかにバティスタ政権を倒しだけれど、そのあと、バティスタを通じてがっぽり利権を得ていたアメリカの嫌がらせが、執拗に続くことになる。

経済封鎖です。

内外の特権階級を追放して、誰もが平等な社会を目指した革命政府に対して、一度は武力侵攻に失敗し、次なる手段は経済的締上げです。

これにまた追い討ちをかけて、ソ連・東欧圏の崩壊というダブルパンチ。

一九八九年の「ベルリンの壁」撤廃に続く民主化のうねりは、世界を大きく揺るがしましたが、どこの国よりも経済的打撃を受けたのが、キューバだといわれています。

主たる生産物の砂糖を輸出して、原油などを安く手に入れていた社会主義対外貿易の命綱が、突然にぷつんと切れてしまったのです。

それが、どのように深刻なものだったか。

たとえば八九年にソ連からの石油輸人量は二〇○万トンだったものが、三年後には半分以下に。

エネルギーや原材料不足は決定的で、工場は次々と操業停止に追いこまれ、また農業生産も大ピンチに。

ミルクやバター、小麦なども輸入にたよっていたのだから、これは一大事です。

そこで政府は、九〇年八月に「平和時の非常時」を宣言。

国民生活の切詰め引締策で、ほとんどの消費物資を、配給制度に組みこんだのです。

とにかく経済的な自立をはかるほかはないと、ドル所有自由化、有機栽培農園の奨励などを含む様々な対策が打出されましたが、その一方で、見切りをつけた三万人余がアメリカへと亡命。

アメリカ大統頷は、現在のブッシュの父親ですが、カストロ政権打倒の好機到来とばかりに、経済封鎖をさらに強化したのです。

解説ははぶきますが、その一つが「ヘルムズ・バートン法」です。

しかし、カストロ政権はつぶれず、政府も国民も、よくぞ、どん底の危機を乗越えたものだと思います。

特にめざましく伸びたのが、観光業です。

外貨獏得では砂糖に追いつき追いこせで、国内生産は九〇年代なかばから、ようやくのことプラスに転じましたが、試練はまだ次々と。

○一年九月の同時多発テロ事件もそうです。

観光業に期待をかけていたキューバ経済に、かなりのダメージになったことは、いうまでもありません。

それやこれやで、現在も続く「平和時の非常時」に、人々の生活はどうなっているのか。

今日のお話は、キューバの教育や医療を主にしたところの生活編です。

2 市民の足はラクダバス top

|

満員の「ラクダ・バス」から手を振る少女(撮影・外間喜明)

|

ハバナ名物「ラクダ・バス」

|

ハバナの市街地に出て、誰でもすぐに目につくものといったら、なんとも個性的な交通事情です。

クラシックカーというよリポンコツカーに乗合いトラックに馬車に、サイドカー、自転車タクシーなど創意工夫の乗物だらけ。

一昔前の北京市内の自転車、ホーチミン市内のバイクは、それこそ津波のように流れてくる感じでしたが、ハバナはあれこれの混合です。

なにしろ大変な燃料不足ですから、個人が私用で乗る車はごくわずかしかないらしく、中心部でも、それほどの渋滞ではありません。

もちろん、タクシーはあります。

同じ方向への乗合いシステムです。大抵は半世紀ほど前のアメリカ車で、よくぞ動くと舌を巻くような代物ですが、こちらの人は、修理技術の腕がよほどいいのでしょう。

体制はがらりと変われど、革命前のアメリカ車を堂々と活用しているのは、柔軟というよりか、生活力のしたたかさを感じさせられます。

地下鉄も市電もない市民の足はバスで、ラクダと呼ばれているのだと、ガイド氏が教えてくれました。

「え、ラクダ? ラクダの荷車ですか」

「路線バスですよ。ほら、きたきた。車両が二つつながっていて、こぶみたいでしょ。ブツブツともいいます」

なるほど、車両二つを連結したようなトレーラー型のバスが、ゆっくりとやってきて、グワグワといった感じで行きすぎました。

窓という窓に、客の顔が鈴なりです。

一人でも多くの人が乗れるように、と考えたのだろうけれど、このバスは直線路しか走れない、とのこと。

「車体が長すぎて、曲がれないのです。無理に曲がれば、途中でガツンとつかえてしまう。そうなったら大変です」

へえっ、そういうバスがあるんだと、はじめて知りましたが、終点まで行って向きを反対に変えるには、どうするのか。

昔、地下鉄の車両が、どうやって地下に入ったのかの漫才があったけれど、それに似た疑問です。

後になってから気づきましたが、車両はそのままで先頭のトレーラー部分を切離して反対側に連結するのではないのか。

ラクダはいつやってくるのか、バス停はあっても、時間表はなく、やっとのこときたきたと思えば、超満員だったりで、アテにならない。

|

ハバナ旧市街でくつろぐ母子

|

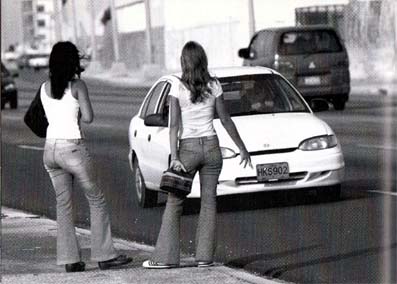

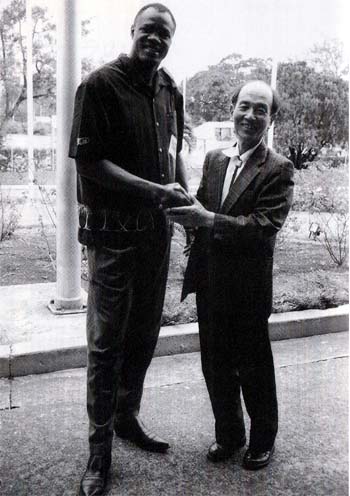

マレコン通りでヒッチハイク

|

そのために、ヒッチハイクで通勤や通学する人たちが少なくないという。

そういえば、私たちの車にも、乗せてくれと路上で片手を上げる人が何人もいたのには驚きました。

こちらは乗用車ではなく、観光バスなのです。

ヒッチハイクというのは、無銭旅行の一つと、解釈しています。

通りがかりの車に同乗させてもらい、乗継ぎながら目的地まで行くことをいうのですが、車に出くわさなかった場合、また同乗させてもらえなかった場合は、ピンチに遭遇します。

何時にどこへ、という予定はたたないわけでして、毎日、決まった時間に到着しなければならない職場や学校では、全く通用しない話。

それが、首都のどまん中でまだあるとは、元々時間にルーズなラテン気質は知っているつもりでも、楽天的というか牧歌的というか、信じられないことです。

もっとも企業によっては、送迎のバスを出しているところもあると聞きますが、休日などは通用しません。

バスを待っている間に、明日になったなどの笑い話さえあります。

あまり時間にせかされていないのでしょうか。

それともう一つ。

見知らぬ人の車に乗れば、あるいは乗せたら、どんなに危険かという意識がない。

あったら、ヒッチハイクは成立しない。

置き引きやコソ泥くらいはいても、凶悪犯罪がなく、助け合い協力し合って生きるライフスタイル。

小学生たちが通学に、非常警報器を首からかけているような現在の東京では、およそ考えられないことです。

3 食糧などの配給制度 top

食糧をはじめとする配給制度は、どうなっているのでしょうか。

ガイドのR氏から、くわしく聞いたことをメモしてきました。

コメは一人あたり月に三キロだったものが、このところ少し増えたとのこと。

質はやや落ちるけれど、価格は自由市場の二〇分の一程度。

ほかにパン、ジャガイモ、何種類かの豆、塩、砂糖、コーヒー、バナナ、調味料などですが、卵に肉、魚などは貴重品。

ほかに日用品の石けんや洗剤、マッチ、たばこ、ナプキン、歯磨きなど、全部入れても十数ペソほどの支出ですみます。

平均月収の一〇分の一以下ということで、配給物は非常に安くおさえられている。

また幼児と高齢者には、ミルクとヨーグルトが追加されます。

問題は動物性蛋白質の不足で、鶏肉や魚の缶詰はまあまあですが、牛肉となったら、そうめったやたらにお目にかかれません。

以上の配給品だけでは種類がかぎられているうえに、量的にも月の半分ほどでなくなってしまう。

不足分をどうするのか。ペソの通用する自由市場で購入したり、国営のドルショツプで入手することになります。

また有機農法による家庭菜園が大はやりです。

配給というと、戦時中に育ち盛りだった私には、やるせない思い出ばかりが頭にこびりついています。

ひどい食糧難でした。

食うや食わずどころか食えず食えずの毎日で、空気の抜けたゴム風船的な胃袋に、手足をつけたような存在でした。

しかし、キューバの場合、それとは少し違うようでして、配給は生きることの最低限度は、政府が負担しますよ、ということでしょうか。

プラスするのはそれぞれの自由で、南国ですから果物類は豊富ですし、しかも年間を通じて暖房費は不要。

おまけに職場や学校での給食があります。

三食のうち、昼がメインでほとんどが共働きですから、一般的には配給食糧を口にするのは朝と夜だけ。

足りない分を自由市場で補えば、日々の生活に、特に重大な支障があるとは思えません。

しかし、ドルショップヘいけば、牛肉はもちろんのこと、衣服も家具も電化製品も、欲しいものはなんでも揃っている。

すべて輸入品ですから、外貨が必要なのです。

ちらと覗いてみましたが、たいそうな賑わいぶりです。

テレビが三~四〇〇ドル、冷蔵庫がもう少し高く、Tシャツが五、六ドル、ジーンズとなると二〇ドル近い価格です。

これに対して、平均月収は二六二ペソ。実勢の約一〇ドルで、日本円にしたら一〇〇〇円ちょっと。

ただしアメリカへ渡った親類らから送金されている人がかなりいて、そうした副収入を加えると三六〇ペソくらいという説があります。

現在の実勢レートが一ドル二六ペソほどですから、平均月収だとTシャツ二枚も買えません。 |

品数の少ない商店(ハバナ市内)

|

ジーンズだと二ヵ月分。テレビとなったら、二年分余を必要とするわけで、教育と医療は無料でも、賃金が安すぎるということてすか。

労働者の大半が国営企業で働き、能力に応じた報償金が別につくとはいうものの、観光業などドルを稼げる者との格差は、広がる一方です。

たとえばですが、ホテルでトランクを部屋まで運んでくれるボーイのチップは一ドル。

国営ですから払わなくてもよいけれど、私たちはやはり手渡しています。

一日分のチップでも、月収ほどになるのでは……。

また広場などに、何人もの絵書きがいて、勝手にさっさと横顔を描いては、はい一ドル。

レストランにも必ず生演奏のグループがいて、みごとな歌声に聞きほれていると、チップのほかに一〇ドルのCDが、じゃんじゃん回ってくるという具合です。

皮肉なことですが、米ドルが、貧富の差を拡大しているのです。

そうした矛盾に気づいてか、革命政府が打出した当初のスローガン「平等な社会」が、いつのまにやら「公正な社会」の追求に変わってしまっているのが、現実なのです。

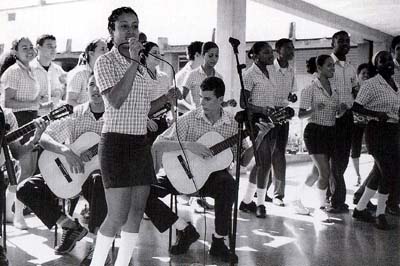

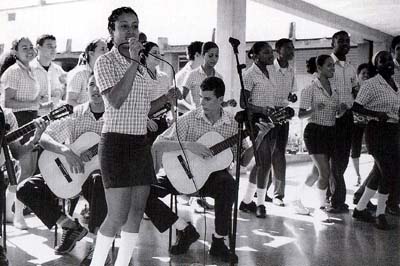

4 芸術学校の生徒たち top

|

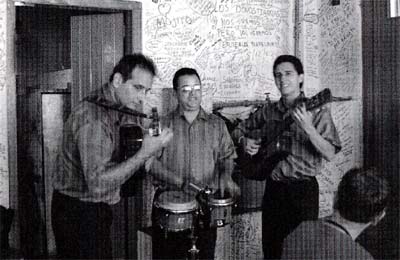

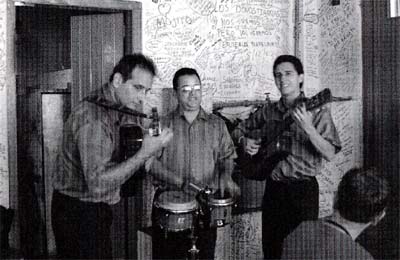

芸術学校・音楽科の学生たちの歓迎の歌(撮影・重田敵弘)

|

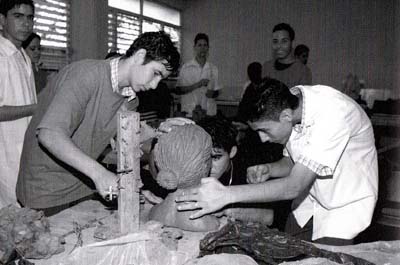

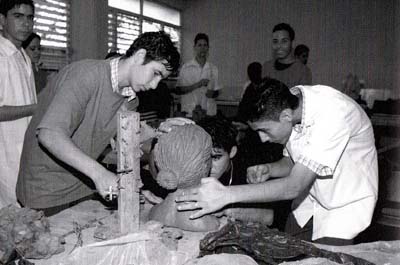

美術科の彫塑の授業

|

無償とされている教育現場では、ドルショップに行けぬ子供や生徒たちが、腹をすかしていることはないのでしょうか。

案内された国立芸術学校は、緑いっぱいの公園のような場所にある新校舎で、三年前に創設されたばかり。

一五歳から一九歳までの男女全寮生活の学校です。

四年制で、芸術という名のとおり、音楽、演劇、美術、ダンスなどの科に分かれて学んでいる。

教育目標はプロの芸術家と、芸術抖教師の養成にあって、「国民が文化的に高まらないかぎり、人間の解放はありえません」と、これは若い校長先生の話です。

生徒数は一八〇〇人余で、昨年は一〇〇〇人以上の入学希望者があったとのこと。

生徒のための診療所に入院施設も用意されていて、衣食住に授業料など、すべて無料だそうです。

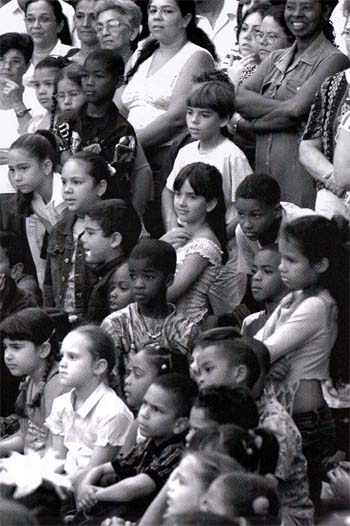

校舎の入口で、ギターを抱えた生徒たちの歓迎演奏と合唱がありましたが、肌の色はまちまちでもみんな目を輝かせて元気いっぱい、プロ級の腕前です。

キューバは世界でもっとも人種差別の少ない国といかれますが、そうかもしれないなと思いました。

|

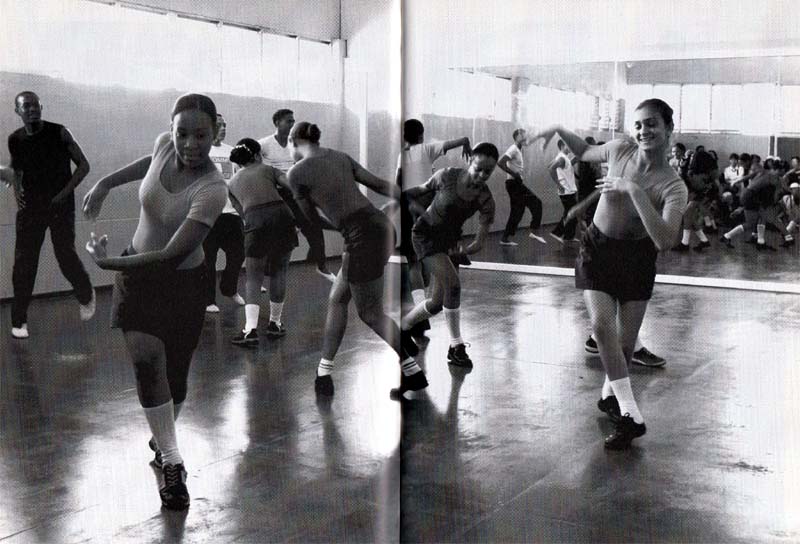

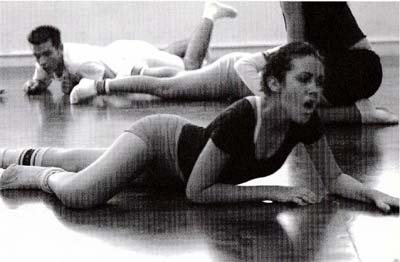

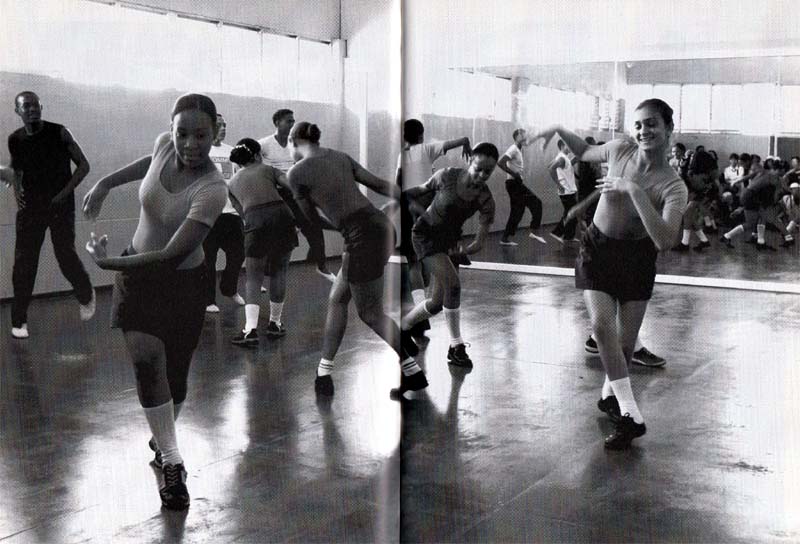

ダンス科の学生たちの踊り

|

次いで各教室を見てまわりました。

絵画の授業から、彫像の教室へ。

たくましい男性モデルが、ブリーフ一枚で台の上に立っていました。

熱心にデッサンする生徒たちに囲まれて、微動だもしません。

プロのモデルだそうですが、しげしげと見ていたら、気まり悪そうにニヤッと。

音楽抖の生徒たちの五重唱にも聞きほれました。

民族舞踊では、長いスカートをひるがえしてタップを踊る女生徒に引っぱりこまれて、こちらもついつい踊るはめに。

生徒たちの笑顔は血色もよくさわやかで、到底、物不足の配給制度の国とは思えません。 |

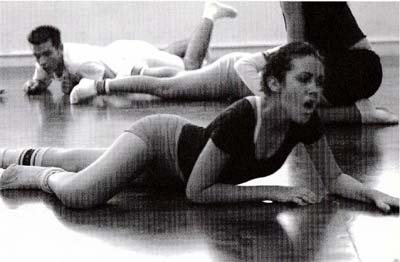

演劇抖の身体表現の授業

|

学校への国の予算はどうなっているのか。

言下に「足りています」と校長先生。

週末に帰宅する生徒たちの送迎バスの燃料費まで含まれているという話です。

それでは、生徒たちの食事はどうか。

「あんなに踊ったら、お腹もすくでしよ?」と切り出したところ、全生徒数より約二〇〇人分多い食糧が配給されてきていて、不足分は分けあっているとのこと。

私の重ねての質問に、校長先生からうながされて、同席していた女生徒の一人が、食事内容を具体的に説明してくれました。

「朝食は、一杯のミルクに卵、バンー個とバター、マヨネーズです。

昼食は、ええと……魚、肉、豆類とパン、サラダに芋類、デザート。

夕食は昼とほぼ同じ内容で、夜食がつきます。

それはパンにバター、チーズなどです」

「それで、足りていますか」

「ハイ、私は」

「あなたより、もっと大食いの人がいるんじゃないのかな」

一同どっと笑って、この質問は、お開きとなりました。

国立という堅苦しさはなく、生徒たちの一人ひとりが、どんな進路を拓くのか。

興味あるところですが、創設したばかりで、まだ卒業生は出していません。

生徒たちの文化的能力を引出しはぐくむ芸術高校といった感じ。

なによりその若さに圧倒されましたが、全国各州に同様の学校が一九校あるというのは、驚きです。

キューバは東京都の人口ほどでしかないのですから、これは、ちょっと考えられません。

しかし、もしかしてキューバ側は、取材ビザを取ってきた者に、もっとも理想的な模範校を選んだのではないのか。

ふっと、そんな疑問が頭をかすめます。

それでは次に、ぶっつけで、近くの小学校へと強く要望して、足を向けることにしました。

飛び入りですが、事前にガイド氏が電話を入れてくれた小学校で、中心地に近いニコラス・エステバネス小学校です。

さて、どんな内容でしょうか。

5 一クラスは平均二〇人 top

|

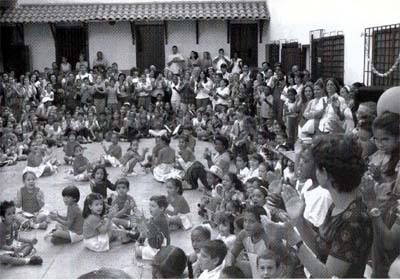

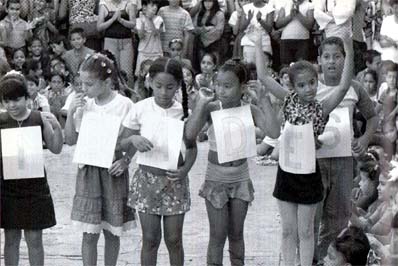

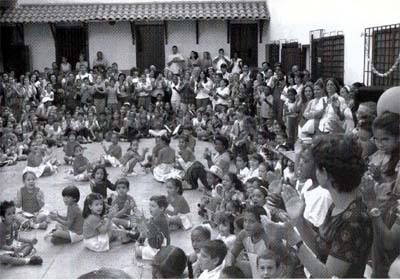

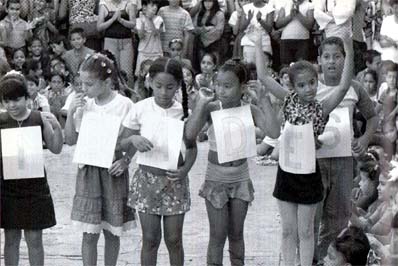

小学校の校庭では父母も集まり野外行事の真最中

下級生たちも真剣に

|

上級生や父母たちが見つめる

|

到着した小学校は、バルコニーのあるコロシアムふうの建物で、中々風情があります。

ちょうど野外行事の真っ最中で、子供たちのゲームが、楽しそうに行われていました。

クラス単位の発表会らしい。その周囲は親たちでいっぱい。

溢れんばかりで、まさに満員電車のラッシュ並みです。

子供会創立の記念日なので、今日は授業はありません、と校長先生の話。

突然の訪問とあっては、招かれざる客のはずです。

気が引けるというか、面映ゆい感じでしたが、私たち一行がはるばる日本からきたと校長先生がマイクで告げるやいなや、想像だにしなかった大歓声に、ドギモを抜かれました。

外人客というよりも、日本人がそんなに珍しいのか、それとも人なつっこいのか、純朴なのか。

黒ヒゲで縞模様シャツの校長先生でしたが、名前は忘れもしません。

ウィルダー・ゲバラ。正面ステージで行事をしばらく見学した後、ゲバラ校長の案内で、校内に入りました。

最初に、当校の概要からうかがいました。

児童数三三三人に、教職員は五二名。

子供六・四人に一人の割り合い、一クラスは平均二〇人の児童で、二五人くらいになると教室を二つに分ける。

せまい教室では一〇人学級もあるという。

それだけ聞いて、ぽうっと、溜息が出てしまいました。

何故なら、わが家のカミさんが、先頃まで勤務していた東京下町の小学校は、九六四人の児童に対し、正規教員四二名とパートが一〇名。

子供一八人に一人の割合いです。そんなことを口にすると、

「え? 四〇人学級? ほんとですか。経済大国のはずなのに!」

と目を丸くしました。

「ええ、大国は大国でも、実は教育小国なのです」

「昔は、こちらでも四〇人とか四五人学級でしたが、今はもうありません。

それでは授業になりませんよ。

二〇人学級になって、子供たち一人ひとりに目が行き届くようになり、成長し続ける体や心の変化にも気づく家庭との連絡もとりやすくなりました。

児童の個性を見つけて教育するには、ちょうどいい人数です。中学だと一五人学級です」

「時間割りはどうなっていますか」

「授業は朝八時一〇分から、午後は四時二〇分までです。

午前中に三〇分のおやつの時間と、昼休みは一時間五〇分あります」

「長い昼休みですね。おやつの時間まであるんですか」

「ええ、育ち盛りですから。昼休みは大いに遊んでもらいます」

次に、親の経済的負担を聞いてみる。小学校から大学までの教育費は基本的に無料だが、こちらでは制服代一五ペソと、給食代の月に七ペソが保護者負担とのこと。

教科書やノートは無料扱いで、給食費たけが最近になって有料になったらしい。

日本円にして三〇円ほど。

飛び入りの訪問ですから、以上がごく平均的な小学校の現状と考えられます。

それでは、教室を見せてばしい、と要望したら、どうぞどうぞということです。

廊下に出ると、大きなケーキを両手に持った女性が、いそいそとやってきました。

子供の母親らしい。

祝日とあって、母親たちも給食の手伝いをしているようなのです。

二人の母親に続いて、教室へ。

木製の机が一〇個と、椅子が二〇脚の小さな教室でしたが、中央テーブルに花模様のクロスが敷かれてあって、サンドイッチにパン、ハム、ジュースと水とが並べられていました。

どの教室にもテレビかコンピューターがあるとの説明でしたが、さっきの野外での放送機器同様に、まるで骨董品さながらの古さです。

これでよくがんばっているとは思うけれども、子供たちがいないせいか、使い古した机や黒板のみすぼらしさに、胸がつまりました。

備品や教材の不足は明らかで、筆記道具やノート類は、推して知るべしです。

それにしても、教室の広さがまちまちなのが不思議で、聞いてみると、革命前は「億万長者」の個人住宅だった、と。

先ほどの野外行事の場所は中庭で、特権階級はすごい大邸宅に住んでいたものです。

現在の校舎のほとんどは既存の建物が多く、たとえば一九五三年にカストロらが襲撃したモンカダ兵営も、今は一部が小学校になっているとは、ガイド氏の説明でした。

6 学校教育の無償制度 top

資料によれば、革命前の教育状況は次のとおりです。

全人口六五〇万人のうち、全くの文盲が一〇〇万人、文盲に近い者が一〇〇万人、学校にいけない子供が六〇万人、職のない教師が一万人。

小学生の三人に一人は、読み書きができませんでした。

革命政府はただちに文盲一掃運動に取組み、約一〇万人からなる学生隊員が本とランプを手にして、遅れた山間部にまで教育の光をともしたといいます。

「知っているなら教えよ、知らないなら学べ」をスローガンにして、草の根を分けて、読み書き運動を展開したという。

日本ではあまり知られていないけれど、いいお話ですね。

二七ヵ所の兵舎が学校になり、六つの兵営地は学園都市に生まれ変わりました。国家予算の相当額(二年で四八〇〇万ペソ)が、学校建設に投入された、とゲバラは報告しています。

こうした国民的な識字大運動が、受益者無料で取組まれたせいもあって、六一年六月の「教育についての全面国営法」により、小学校から大学までの無償制度が確立。

親はなくても子は育つで、どんなに貧しくても、山奥の僻地住まいでも、またまた白人、黒人、混血の分けへだてなく、本人が望めば国の全額負担で大学まで行ける。

授業料稼ぎのアルバイトなどは不要です。

まあ、個人的に稼ぎたい人はいるだろうけれど。

以下、少しデータを紹介しながら、話を進めましょう。

日本における昨年度の学費・入学金てすが、初年度納付金はどれくらいか。

私立大で一二九万三〇〇〇円、国立大で八〇万三〇〇〇円。

世界一高いといわれます。

自宅からの通学ができない場合は、下宿代が加算されますから、大学生が三人もいる親は、子供の教育費で破産するくらい。

大学への国の助成は減る一方です。

もちろん単純比較はできないものの、先進国といえども例をみないような福祉制度の実現が、決して夢ではないことを、キューバは実証したといえます。

それ故にこそ、九九年度の『最新・世界現勢』によれば、キューバの成人識字率は九五・七%で、中南米の最高水準はむろんのこと、アメリカ合衆国の八五%以下(八〇年代後半)を、はるかに拔いています。

よくやったというべきでしょうが、しかし、問題もなくはない。

砂糖やタバコを主とする農業国で、毎年どっと増えるばかりの高学歴者の進路は一体どうなるのか、です。

社会関連サービス職でいえば、教員や医師になるのがほとんどで、公務員の月給はもちろんペソ払い。

実収はホテルのボーイやウエイトレスにも及ばぬとあれば、正直者はなんとやらで、一生懸命に学んで、社会的な責任の重い者ほど、貧しくなるという奇妙な矛盾です。

閣僚といえども配給品の行列に並ぶというのですから、教員や医師はドルショップの牛肉を横目に、配給物だけで粗食に耐える、なんてなことにもなりかねません。

これをどうしたらいいかは、今後の課題になろうか、と思います。

7 元気なキューバ医療 top

次に医療ですが、いつから無料になったのでしょうか。

革命軍司令官のゲバラが、医者だったことは、先にお話しました。

革命前から、解放区では無料診察を実施していたこともあって、六〇年一月「地方医療サービス法」を制定。

革命後たった一年で、公共医療サービスが法的に確立されたのです。

当時、首都を中心に約六〇〇〇人の医師がいたけれど、その半数が亡命。

医学校は一校のみで、平均寿命は六〇歳と低く、乳児死亡率は一〇〇〇人に対し六〇人という状態だったといいます。

革命政府は、すべての国民が医療を受けられることを目標に、総力をあげて医師の養成に乗出しました。

これまでに二二の医科大学を創設し、国家予算の最大の支出は医療費です。

そして、その結果はどうか。

〇二年度の医療従事者数をみますと、医師六万六二三五人(現在は七万五〇〇〇人の説もある)、看護師八万四二三〇人、歯科医九八七七人、医療技師四万六五六一人、その他の技術者一万四一八四人、事務一二万五一四〇人、合計三五万九〇〇〇人と発表されています。

平均寿命は一六年もアップして七六歳、乳児死亡率は一〇〇〇人あたり六・五人で、アメリカ合衆国の六・九人を凌いでいます。

医師数は、革命時から実に二〇倍余にも達し、国民一六五人に対して医師一人となります。

日本はどんな数字になるか。

五二〇人に医師一人で、私の住んでいる東京・足立区では、区民五三〇人に一人の割り合いですから、これは驚きとしかいいようがありません。

そして、その内容ですが、キューバ医療の基盤は、家庭医療制度です。

農村や山間部から、工場や学校に至るまで、医師が配置されていて、地域のファミリードクターと袮する家庭医は、一人で一二〇~一六○家族を受持っています。

医療機器は血圧計と聴診器くらいで、通常の診察のほか、予防を重点に各家庭を訪問して、相談にものるのです。

キューバはタバコの産地なのに、禁煙指導もするとかで、まあ、医師の立場からは当然でしょうが、痛しかゆしです。

家庭医は、家族の一員のような存在なのでしょうか。

第二段階は、ポリクリニックで、二四時間体制の総合診療所です。患者の病状によって、X線撮影や血液検査などが行われ、内科、小児科、産科や精神科など経験を積んだ複数医師の、専門外来もあります。

しかし、入院ベッドはありません。

重病人や急患者など、入院を必要とする患者は、第三段階の病院へ。

家庭医とポリクリニックと密接に連携する病院は、専門病院を含めて全国に二八四ヵ所。診察だけでなく、検査、治療、手術も、すべて無料。

何回でも無料。

入院しない場合の薬代だけは本人負担ですが、払えない患者は、事情によって免除される。

以上の医療事情は、ハバナの大病院で肺外科の経験交流をした日本の医師から提拱された最新資料によるものです。

キューバ政府の要請で、何度か出張した医師は木村文平先生で、東京健生病院の外科部長です。

キューバの悪性腫瘍(しゅよう)は肺ガンが一位で、先生は実際に肺ガン患者の手術を行い、日本の技術をまのあたりにした医師たちは、「大変刺激的である」と、喜んでくれたとか。

二ヵ月もの滞在中に、何例もの手術を行い、また見学と交流から、外科も麻酔科も技術的には水準が高いとの印象を受けた先生は、しかしと続けています。

以下は『いつでも元気』から。

しかし、経済封鎖による医薬品や医療材料の不足は深刻です。

輸入した機器が故障すると、思うように修理ができません。

九七年にいったときには、気管支鏡がハバナで一台しか使えないという胸が痛くなる状況で、秋田の中通総合病院にお願いして、気管支鏡を一台寄付してもらいました。

全身麻酔用の気管チューブも、日本で一回使用したものを集めて送っています。

これは本来使い捨てですが、キューバでは壊れるまで使っています。

こうした困難はありますが、キューバの医師たちはワクチンの開発や、東洋医学、民間療法の研究もふくめ、知恵をしぼって、陽気にがんばっています。

8 ラテンアメリカ医科大学で top

|

ラテンアメリカ医科大学ロビーに並ぶ受入国の国旗

医科大学の体育の授業風景

|

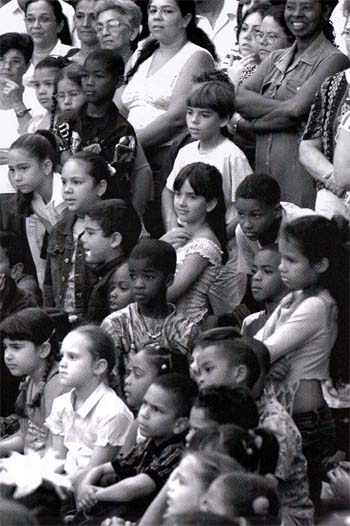

中南米各国からの学生たち

|

さて、そこで私たちが案内されたのは、ハバナ郊外の海岸線にあるラテンアメリカ医科大学です。

パステル・グリーンの海と、大王椰子(だいおうやし)の風情(ふぜい)に目を奪われましたが、ここも実は転用でして、元は海軍の施設だったと、ガイド氏。

玄関ロビーを入ったとたんに、各国の国旗が掲げられていました。

国際担当のビクトル・ディアス氏の説明によれば、国際連帯の精神で二四ヵ国から約八〇〇〇人の若者を受入れて、将来の医師を養成する大学だそうです。

国旗は学生たちの出身国で、ラテンアメリカが一九ヵ国、

「それから私たちの祖先のアフリカが四ヵ国、スペインと同じに私たちのルーツですよ」と、茶褐色の顔をなごませるビクトル氏。

さらにアメリカ合衆国だという。入学者は医師を志す二五歳以下の健康な男女で、大使館などを通して、毎年一五〇〇人がやってくる。

授業はスペイン語で、スペイン語圏外でない学生は、三~四ヵ月スペイン語を学び、二年間で基礎知識を修了、三年目からは付属病院で現場実習を積みかさねて六年間で卒業。

ただし五年前の創設とあって、まだ卒業生を出していません。

先に訪問した芸術学校同様に、九〇年代の末期には、文化、医療に関するそうした積極的な施策が全国的規模で次々と具体化したのでしょう。

なけなしの予算にもかかわらず、です。

学生はすべて無償ですから、一校作るたびに、国の経済的負担がそれだけ重くなるのは当然。

なのに、他国の学生まで受入れようとは……。

アメリカによる経済封鎖が続くキューバは、ぽつんと孤立した島国だとばかり思ってきましたが、決してそうではない。

特に医療を通じて、中南米やアフリカ、さらにはヨーロッパ諸国と密なる交流があるといえましょう。

たとえばハバナからそう遠くないマリーナ・クララ療養保養所では、チェルノブイリの原発事故で被災したロシアの子供たちが、治療にきています。

その数延べ一万九〇〇〇人。

費用はすべてキューバ負担で、日本的通念では、ちょっと考えられません。

また国際協力という点では、多くの医師が海外に派遣されています。

月に三〇ドルほどの住居・食糧費の手当てで、医療とは無縁の貧しい国々のスラムや農村部へ、と。

現在、もっとも多くの医療支援が行われている国は、ベネズエラです。

かわりに同国産の石油が割安で輸入されているとは、ごく最近の朝日新聞によるレポートです。

そういえば革命博物館で、見学していた団体の女子中学生たちに会いました。

ベネズエラから来たということで、三〇〇人が四五日も滞在して学んでいろとのこと。

後になってから、ああ、そんな関係にあるかとわかりましたが、持ちつ持たれつということでしょうか。

しかし、この医科大学に、アメリカからの学生がいるとは、ちょっと意外でした。その数は七三人。

「アメリカからの入学は、どのような基準からですか」

と、これは私の質問です。

「対峙している国ですが、貧しい地域で医学を志す者に、門戸を開いているのです。

ここで六年学んで、それぞれの国に帰って、国家試験に合格してから、その国の医者となるのです。

私たちはアメリカを支援しているのではない。

そういう恵まれぬ環境の若者たちに、希望をつないでいるのです」

「なるほど。しかし、現状は“非常時”ですよね。国からの予算が気になりますけれど、心配はありませんか」

「全くないとはいえません。今のところ計上した予算はきていますが、もし不足したとしても、分けあうことで運営していきます」

そのあと、長身痩躯(そうく)のビクトル氏は、事態は容易ではないといった固い表情で、こうつけ加えました。

「私どもは、余っているものを与えるのではない。乏しくても分かちあう、という考え方なのでよ。」

「でも、本校の学生はキューバ人ではありませんよね……」

「ええ、もちろん」

それがキューバの心だ、といいだけでした。

卒業生たちは、それぞれの国に帰って、地域医療にたずさわるのでしょうが、青春期にキューバで受けた恩恵は、おそらく一生心に残るはず。

長い目でみれば、それはこの国にとって、大変な“見返り”なのかもしれません。

9 音楽と配給所、そして…… top

|

ハバナ市内のレストランはどこもキューバ音楽の生演奏

|

レストラン・レニーモレでは老人パーワーも健在

|

というような次第でいくつかの施設を見てまわったわけですが、一般市民の生活臭(しゅう)にはほど遠いものがあります。

それはどうなっているのか。といっても、生活のごくごく片鱗でしかありませんが、同行の女性たちが、自由時間に、ハバナの街角で拾った印象記の一部を、次にご紹介するとしましょう。

音楽があふれている町だった。

道路ではギターをもって歌う人、数人のグループで歌う人など、至るところで見かける。

レストランもカフェーも、耳がおかしくなるほどの音楽づけだった。みんな生演奏で、それぞれの個性がある。

たとえば、日本でも知られている「グワンクナメラ」は、歌い方やメロディーが、みんな違っているのが面白かった。

自分なりの解釈でよいということか。レストランの「レニーモレ」では、九人の老人たちが演奏していた。

伝統音楽ということだったが、そもそものルーツはアフリカとスペインの、混ざり合うリズムである。

ギター、コンパス、コンガ、ボンゴ、マラカス、クラベス、トランペットに歌手二人の組合わせで、それがとても素晴らしかった。

ステッキを使ってよろけそうに踊ったりして、老人たちが元気いっぱい、ユーモラスでハツラツとしていた。

曲名をいっても通じない時は、ちょっとメロディーを口ずさむと、オーツと両手を広げて、歌ってくれる。

終って腰を上げかけたら、老人の一人がCDを手にして追いかけてきたので、分けてもらった。

あちらこちらで歌ってくれた歌を、メモしておこう。

グワンタナメラ、キサスキサス、チャチャチャ、ベサメムーチョ、マラゲーニャ、シボーネ、ラ・パロマ、シェルトリンド、ラ・メールなど。

(早乙女直枝) |

歩いていくと、肉の配給所があった。 中に入ってみると、ショウケースも棚もがらんとして、何もない。

一番奥の棚に肉がむき出しのまま置かれてあった。

ハエが何匹かむらがっていた。

ビニールか布でも上からかければいいのに、と思った時、三〇歳くらいの男性が入ってきた。

手帳のようなものを出すと、店員が何か記入し、肉をクルクルっと紙に包んで渡した。

ついでに配給手帳を見せてくれた。

日本の母子手帳のようなもので、家族名と年齢が記入されていて、肉を渡した日付が入っていた。

また少し歩くと、パンの配給所というのがあった。

そこには一切れのパンも無く、殺風景そのもの。 片隅の天井に近い棚に、牛乳ビンが三~四本並んでいた。 |

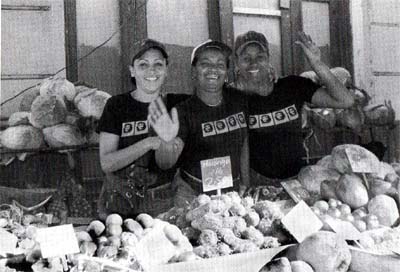

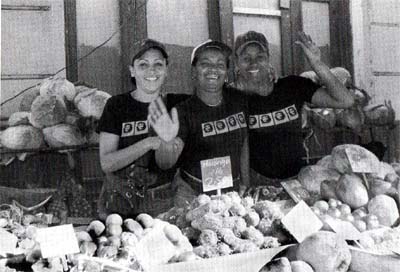

野菜や果物が店先に並ぶ(撮影・外間喜明)

|

二歳以下の子供のいる家庭用のもので、それ以外の分は無いという。

そのパンの配給所の入口脇に、長さ五〇センチもありそうな、大きな肉パンを抱えているオバサンがいた。

「これ配給?」ときくと、「ちがう、配給用はもっとカタイ」という。

「パンを買ってくれ」といっているらしい。

「一本二〇ペソ」といったように思う。

「私たちは旅の途中だからいらない」といって、その場を離れた。

ラモンさんがポツリといった。

「キューバの人は、あんな高いパンは食べられない」と。

(二瓶治代) |

|

マレコン通りの二人づれ(撮影・山本夏子)

|

堤防でつりを楽しむ(撮影・山本夏子)

|

身なりの質素な、顔色のよくない年配の婦人が近づいてきました。

腕をこするまねをして、何かちょうだいの手振りですが、わかりません。

すると、そばにいた若い二人の女性が、「石けんをくれといっているのよ」と、英語で教えてくれました。

「持っていない」とことわると、「一ドルほしい」という。

さあ、どうしようか、と若い女性に目くばせすると、彼女いわく。

「キューバは、みんな苦しい。

そのおばさんに、子供を育てるお金をあげるのが、べターだよ」とのこと。

そして、あなたは写真を撮ったのだから、私たちにも、と。

何だかキューバの哀しい一面を見てしまいました。

この国には、ホームレスや失業者はいないはずなのに、いつもポケーッと何もしないで座っている人々、のんびり海風に当たっている人を、多く見かけます。

「どうしてなの?」ときいたら、こんな返事がかえってきました。

企業は国営なので、A社は何時から何時まで働き、休み時問は何時から何時、またB社は、A社と時間が全部ずらしてあるとのことです。

日本のようにいっせいに始まり、いっせいに終るのではない、と。

だから、のんびりしている時間が違うだけであって、みんな働いているのだそうです。

その訳は交通事情で、同じ時間帯の始業終業では、バスが少ないから非常に困る。

皆が出勤できて帰宅するには、すべてがバスのご都合次第という訳でした。

(山本夏子) |

76-45

10 第二の人生を始める家ヘ top

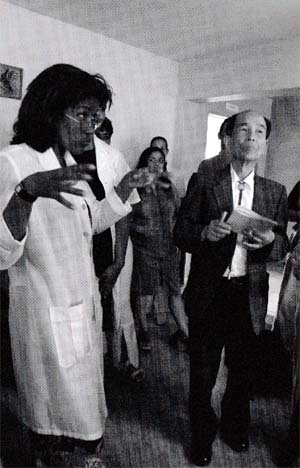

|

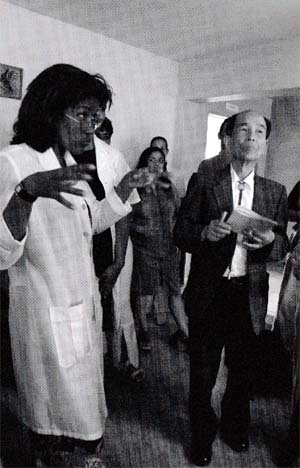

「第二の人生を始める家」(ハバナ)の所長とスタッフ・入居者

中庭で午後の一時を

|

所長に取材する筆者

|

ハバナでは、こちらから要望して、老人の家を見せてもらいました。

教育や医療に次いで、老後の社会保障はどうなっているのか。

私もすでに老人年齢ですから、ぜひにということで、案内されたのが「第二の人生を始める家」という名のホームでした。

郊外の閑静なところにあって、プレハブ式の単純な平屋造り。

迎えてくれた所長さんは、かなり肌の黒い女性で、白衣姿です。

外部の客はめったにこないのか、会議室めいた部屋は用意されてなくて、入口から入ったとたんのせまい応接間で、一問一答になりました。

入所者は三〇人。訪問タイプのショートステイが一五~二〇人です。

これに対して、職員構成は次のとおり。

医師一人、ソーシャルワーカー一人、看護師六人、調理師六人、ケースワーカー八人、掃除係四人、総務一人、洗濯係一人、修理係一人、所長のほかに二九人が常駐とのこと。

保険医療や福祉は「人」によるサービスが主になる以上、入所者とほぼ同数の人員配置は、中々のものではないでしょうか。

ひょっとして人件費が安いので、可能なのかもしれません。

入所年齢は一応六〇歳から。その健康状態や家庭環境を総合して、地域の家庭医を通じてくるが、六〇歳以下でも条件によっては入所できる、とのこと。

現在の入所者の平均年齢は八〇歳の一人暮らしで、高血圧が多く、順番待ちだそうです。

念のため、どれくらいの人が順番を待っているのかを聞いてみました。それは家庭医がそれぞれ地域で把握しているので、こちらではわからない、と首を振りました。

「日本では痴呆の老人が多くて、介護の悩みが尽きないのですが、こちらではいかがですか」

「ここでは、職員が受入れられる力量があるかどうかですね。

まずは家庭が基本で、痴呆の人のための施設は別にあります。

入所できない人は訪問介護をしていますし、そういうスタッフも養成しています」

「痴呆の人の施設は、別になるというわけですね」

ええ、とうなずく。

また元気な人には、地域に高齢者のクラブがいくつも用意されていろとのこと。

老人たちの楽団を描いた映画「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」を思い出しました。

それでは費用面はどうか。入所料は不要で、毎月年金から四〇ペソを国に払うが、年金のない者は国が支えている。

年金開始年齢は男六〇歳に女五五歳。ものはついでに、所長さんの給料を聞いてみました。

四二歳で月に五二五ペソ。約二〇ドル。今まで収入を聞いてきた人の中では、最高給です。

そのあと、室内を見せてもらいました。

リハビリ室めいたものはなく、寝室は男女別になっていて、一室は四~六人。

お揃いのベッドカバーで、小ざっぱりしていましたが、個室はなし、所持品めいたものはなし。

私たちのために、事前に整理したのかなあ、と気になりました。

昼休みとあって、皆さんは屋外の休憩所の椅子に座っていました。

風通しのいい土間で、手芸する人がいれば、語りあう人も、幼児と遊よ人も、居眠り組も。……。

見学しながらさらにうかがうに、皆さんの所持品は、一室に収めてあるのだという。

混乱するのを避けているのかもしれません。

これからどうしてほしいかは、予算があったらの話ですが、

①安全に入れる浴室の改善、

②階段をスロープに、

③調理器具を家庭用から業務用に、

④床のリフォームも、

⑤最後に事務室の改装と、

所長さんは臆することなく、ハキハキした口調で答えてくれました。

日本の老人ホームには、国や自治体が補助・運営する「公的ホーム」と、「民間ホーム」とがあります。

公的な特別養護老人ホームは待機者が多く、二年三年と気の遠くなるような順番待ちで、有料ホームは、ほとんど民間企業が経営している。

ぜいたくなホームは、人所一時金にひと財産が必要のほか、高額の月額費用に介護費用と、金の切れ目がなんとやらで、にもかかわらず利潤追求から、職員の人手不足がやたらと目につきます。

こちらは人手に不足はなく、ぬくもりはあるけれど、施設は決して十分でなく、しかも開放的過ぎるのは、やはりラテン気質なのか。

私なんかには、どうも私生活権が気にかかります。それと、文化性の乏しさとが。……

しかし、職員の皆さんの笑顔は明るく、見送ってくれた白い歯なみがさわやかでした。

所長さんはじめ、黒い肌の女性が多かったせいかもしれません。

カメラの持ちこみは別に五ドル、ビデオは一五ドルとガイドブックに出ています。

キューバではかなりのお値段のはずで、ふだんは運動もかねて、バス代も倹約して歩くケチケチ生活なのに、それはぜひと日程に組みこみました。

というのは、ただ一回きりの旅になる可能性が大で、次のチャンスはないかもしれないからです。

ところが雨天は中止になるのだそうで、すると屋根のないキャバレーなのか、どうも事情がよくわかりません。

開演の夜一〇時に合わせて、車でホテルを出発しました。ハバナ郊外のマリアナオ地区というのがその所在地で、闇のなかをかなり走った人里離れたところ。

そんな場所に、キャバレーがあること自体が、理解に苦しみます。

百聞は一見に如かずで、行ってみてわかりました。

これは、巨大な野外ディスコ。緑の樹木がこんもりと茂って極楽をあざむくばかりで、元植物園だった広大な土地を、一九三〇年代後半に、さるイタリア人財閥が取得したもの、とガイド氏の説明です。

屋外ステージを設けて、娯楽とゲーム、カジノの一大オアシスが振り出しだったそうですから、その歴史はおよそ六〇年か。

キューバ革命でギャンブルは廃止されたけれど、トロピカーナの興業は中断することなく続いて、ダンサーやモデルを養成する学校まで設立されたという。

もちろん国立です。いまや観光客相手のドル箱なのでしょう。

従ってペソでは入れません。ドルをたっぷり落としてくださいよ、という次第。

先に医療は無料と話しましたが、それはキューバ人だけであって、外国人向けのデラックス療養施設では、かなりの高額で稼いでいるのです。

ちゃっかりしたもので、トロピカーナが、そのいい例といえますね。

お客は二〇〇〇人余。押し合いへし合いで、指定の席に。男は葉巻一本、女はバラの花一輪のプレゼントです。

中央のメイン円形舞台と、周辺の巨木で支えられた数ヵ所の副舞台からなる構成で、満天の星空の下、ジャジャジャジャーンと、一大スペクタルのショーが始まりました。

踊りと音楽ばかりはうまく説明できないのがもどかしいですが、サルサの爆発的な音楽から、白人、黒人、混血のダンサーたちによるジャズ、タンゴ、マンボなどが、ギラギラの照明の下にくり広げられます。先住民族の踊りからアクロバットまであって、はなやかな衣裳の女性ダンサーは、抜群のプロポーションにセクシーな躍動美。その迫力といったら、一瞬も目を離せず、テーブルの上のラム酒やつまみにも、手を出すゆとりなし。

これはスゴイを通りこして、ドギモを抜かれました。

メインの舞台のほか、巨木の上の数ヵ所のステージでも、同時進行でエネルギッシュに歌って踊るのですから、どっちを見たらよいのか。

二つの目だけでは、到底、追いつけません。

出演者は総勢二〇〇人とか。最後は超満員の観客のなかから、花道に近い客をステージに誘い上げての、一大群舞。見学組も思わず椅子から体が浮いて、腰が勝手に動き出すかのような興奮状態です。

ふと、堀田善衛氏の『キューバ紀行』の一節を思い出しました。

氏は革命五年後のトロピカーナにきたのでしょう。昼間に自動小銃を抱えた女性民兵が、夜なかに裸で踊っているのに驚いた、と。

踊り子たちの現在は、銃は持たないけれど、国営キャバレーの国家公務員のはずです。

お国柄の違いとはいえ、力タ破りのあっけらかんとした感じに、この国のもう一面を見た思いでした。

何事があろうと、人生は明るく楽しくチャチャチャで、希望は捨てないよ、といったキューバならではの活力でしょうか。

深夜零時過ぎの閉会でしたが、テーブルの上には栓をつけたままのラム酒が、あそこにもここにも。

何本かを、ちゃっかり鞄にせしめて、「ビバー! ビバー! キューバー」

星空に恵まれたのは、日頃の心がけがよかったせいだと思います。私の。

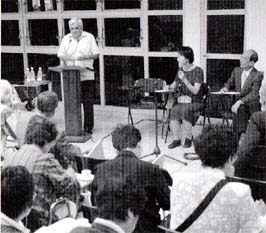

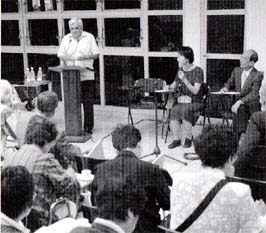

12 私のインタビュー①

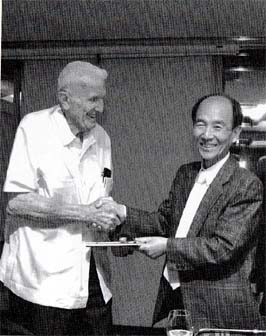

やっとここまで 国務大臣 デカルト・カブリナス

キューバが一番大事だと思っている資源は、モノではなくて、人間です。

そのために、特に教育に力を注いでいます。

小学校についていえば、昔はハバナ市内で七〇人学級さえありました。

それは学力を低下させる結果となるのは明らかで、今は一学級が二〇人になっています。

中学校をまた、同じ経過をたどっています。

昔は午前中しか授業できなかったものが、今は午後まで。

一人の先生で一五人の生徒を受持つ、という具合です。

ずっと質の高い教育を受けられるようになりました。

しかし、それでもまだ十分とはいえません。

さらに向上させようと、九八校を建設し、現在三万三〇〇〇人の教師が小中学校で働いています。

昔と今とを、いつも比較するわけではないけれど、大学は昔は一四州に各一校ずつ、それに特別区に一校しかなかったものが、一六九の市町村に七二二校ですよ。 |

|

革命政府誕生の四五年前から、アメリカの経済封鎖が続いていますが、やっとここまでたどりつきました。

学びたい者は、みんな大学まで行かせてあげたいのですよ。無料で。

私のサラリーですか? 月に四二〇ペソ(実勢一七ドル)です。

私の家はもう自分のものとなりました。

国民とすべて同じのサービスを受けています。

家族全員で働いていますから、これでやっていけますよ。

配給その他、閣僚だからといって、特別な待遇は受けていません。

|

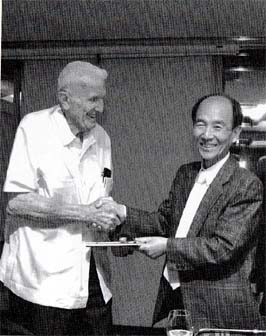

13 私のインタビュー②

圧力に屈することなく 外務省局長 エドアルド・デルガード

アメリカのイラク攻撃に、わが国は反対しています。

イギリスもそうですが、イラク攻撃を正当化できる理由は、何もありません。

現時点でこれを裁けるのは、国連だけではないでしょうか。

もう少し突っこんでいえば、アメリカ政府は、イラクを自分の都合のいい国にしようと、もくろんでいる。 石油やガスが狙いで、イラクを足揚にして、中東の力関係を強めようとしている。

私たちは一国が他国を支配し、世界を制することに反対し続けます。

それは、国際社会を共に生きるうえで、当然のことではないかと思いますね。

日本の自衛隊派遣についてですか?

私は外務省の職員ですから、立場上、日本を批判することはできません。

しかし、個人的にいえば、日本は非常に重い犯罪を犯しているといえます。

そう、致命的な問違いを。 |

|

このことについては、あなた方日本人が、政府に信を問うべきではないのか。

人は、いつの時代でもどこにいても、自然な死を迎えられるべきで、戦争でそれが否定されるのはとても残念なことです。

私は、かって駐日キューバ大使だったことがありますので、何回か日本を訪問し、日本語も少しはわかります。

日本もキューバも、外国の圧力に屈することなく、心と心を通じあっていきたいですね。

それは可能だと思います。

日本に望むことは、まず平和。繁栄、経済の発展、そして国民の幸福です。

|

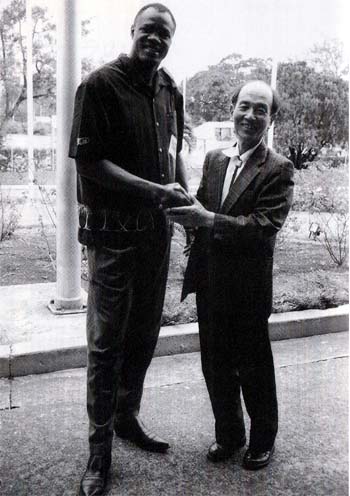

14 私のインタビュー③ top

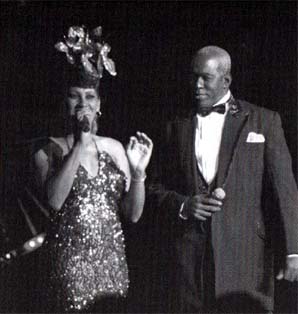

|

オリンミックをハバナで スポーツ大臣 ウンベルト・ロドリゲス

どうか、自分の家だと思って、くつろいでください。

今日はせっかくの機会ですので、著名なオリンピック選手をご紹介します。

金メダリストが六人いますが、フェリックス・サボン選手。

彼はボクシングのヘビー級で、バルセロナから三大会連続金メダリストです。

彼には七人の子供がいます。(拍手)

国際的な成績を持つかれらは、スポーツを通じて、キューバの大使的な役割を担っています。

また国民に対しても、努力の大切さを教え、この小さな国を世界に知らしめた、といえます。

わが国のスポーツシステムが、世界一なのはなぜか。 国民の一人ひとりが、自分の持てるスポーツ能力を、最大限に発揮できる条件が保障されているからです。

|

三大会連続金メダリストのフェリックス・ザボン選手と

(撮影一重田敵弘)

|

スポーツは、社会人として自立できる人間形成の一手段として、健康を増進するのみならず、精神力を養うことにもつながるはず。

人間性に裏づけられたスポーツによる国際連帯は、世界平和への、大きな貢献にもなると思いますよ。

キューバは、オリンピックをハバナで開催したい、と正式に表明しています。わが国だけでなく、開催が困難なすべての貧しい国々と力を合わせて、です。

過度の豪華すぎるものではなく、また物質的な資源を大量に消費するのではなく、精神的な満足の得られるハバナ大会です。

二〇一二年にぜひと思っていますが、実現したら、ご招待しましょう。 |

15 私のインタビュー④ top

私? 八〇歳ですよ 国家評議会副議長 ホセ・ラモンフェルナンデス

社会土義に明日はあるか。

このことについていえば、私たちは社会主義を、より確実なものにしたいと考えています。 すなわち人問が人間を搾取することのない、人間らしく生きられる公正な社会に。

強い資本だけが幅をきかす新自由主義(新保守主義)は、貧富の差を広げ、それがために中南米はアフリカ同様に、悲惨な状態が続いています。

キューバは過去に様々な困難もあったし今もあるし、間違いもなかったわけではないが、国民にとってよりよい国に、より公正な国へと目指しています。

人間の尊厳と自由、そして文化へのアクセスを達成し、より公正な社会システムに到達できるように、ということですね。

しかし、世界は九・一一事件のあと、戦争とテロの時代になってしまいました。テロも戦争もあってはならないし、テロのために戦争をするのは反対と、カストロ議長もいっています。

大体、テロがなぜ起きるのか。

その原因は、不正な社会、貧困、搾取、抑圧された社会状況があるわけで、愛情をもって、他国の人々の痛みを知ることが先決ではないのか。

平和で、公正な社会を作ることは容易でないけれど、なにより対話を重視して、皮膚の色、宗教や言語の違い、男女の差などを、おたがいに認めあうことだと思いますよ。 |

|

私? 八〇歳です。元気でしょう。

サラリーは四五〇ペソ。ハッハッハハハ……。議長からもよろしくとのことでした。

|

top

****************************************

|