|

****************************************

Index 第一話 第二話 第三話

第三話 ゲバラの足跡を追いかけて

1 ゲバラの商品価値 top

みなさん、こんにちは。

お元気ですね。こうしてお見受けしますと、一、二回と変わらない顔ぶれですが、堅苦しい話によくぞご精勤くださって、うれしいことです。

前回はキューバの教育や医療を主にして、人々の生活とかかわる施設などの見聞などを、お話しました。

へえっ、そうだったのか、という方が多いのではないでしょうか。

では、家庭事情はどうなのか。

都会でも農村でも、一般のお宅で一日でも過ごせるとよかったんですが、こちらスペイン語といえば、「グラシアス!」ありがとうくらいですがら、それじゃどうにもなりません。

言葉の問題を補える次の機会を、待ちたいと思います。

さて、今回はハバナから東進して、シェンフェゴス、トリュダーなど、キューバ中部の都市を経て、サンタ・クララヘと移動していきます。

なぜサンタ・クララか。それは放浪ロマンの革命家チェ・ゲバラゆかりの地として、知られているからです。遺骨もそこに眠っているという。

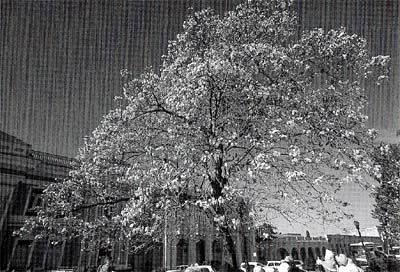

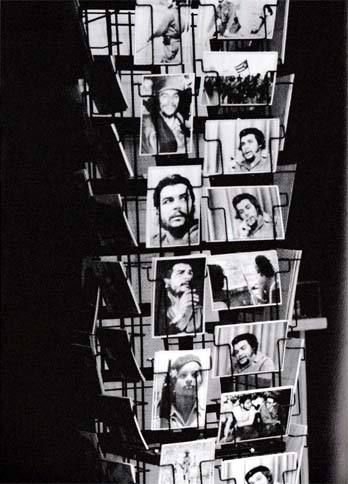

ハバナの市街地を歩きまわってみて、驚いたことの一つが、ゲバラの肖像が実に多いことです。

あそこにもここにも、至るところで目につく。 |

今も人気の高いゲバラ

坂本竜馬と同じで若くして殺されるのが英雄

|

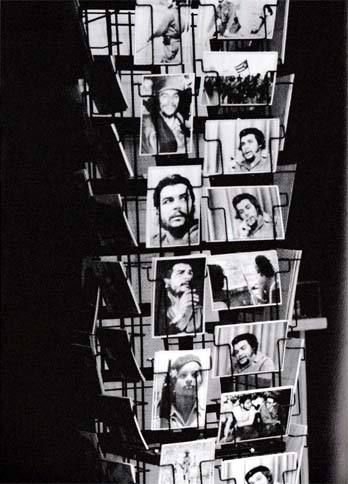

たとえば、ホテルを出たとたんの日用品やちょっとしたみやげ物を並べたコンビニ式の店でも、ゲバラのブロマイドの何類種かに、すぐ手が届きます。

町なかの立体像でやたらと多いのは、「独立の使徒」と称されるホセ・マルティですが、肖像となったら圧倒的にゲバラで、まるでスター並みの扱いです。

いや、どんな大スターといえども、こんな例はありません。

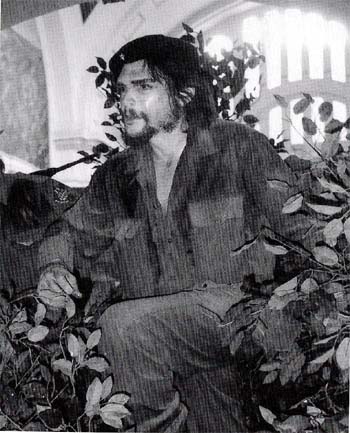

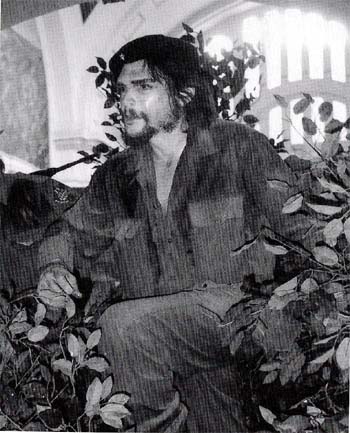

一つ星付きのベレー帽をかぶって、一点を凝視するゲバラは、もうこの世の人でないせいか、汗臭くむさ苦しい感じはなく、真摯(しんし=まじめ)そのもの。

自由と平等の未来を、見つめているかのようです。

ベレー帽のよく似合ういい男で、南国のカンカン照りの下、日除けのないベレーではたまったものではないはずなのに、ほとんどの写真が戦闘服にベレー着用。

それが一番カッコよく自分らしい、と思っていたのでしょう。

その肖像は、単にブロマイドだけではなく、ポスター、切手もあればペンダントにコインもあって、Tシャツはもちろん、腕時計の文字盤からライターにまで登場し、写真集は大小無数。

安いのから高いのから、スペイン語版に英語版とあって、日本語はないけれど、観光客のいいおみやげです。

ひょっとして、葉巻やラム酒より売れているのかも、……

世界中の自由の闘いに火をつけた闘士は、いまや外貨獲得のトップスターで、大変な商品価値です。

死んでもなお、キューバ経済に貢献しているとは皮肉な話ですが、ご本人はあの世で「チェ」と舌打ちしながら、面映ゆそうに葉巻をくゆらせているかもしれません。

もっとも、かっては国立銀行総裁ですから、それもまあ仕方ないさ、憎いアメリカの嫌がらせに抗して、経済危機の一助になれば……。なんてなことでしょうか。

「私たちの子供がどうあってほしいか、とたずねられたら、我々は革命家として魂の奥底から、こういわねばならない――チェのようにあってほしい、と」

カストロ議長は追悼の席上で語りましたが、私はそのゲバラの足跡を、少し追いかけてみたくなったのです。

2 ゲバラの鮮烈な生涯 top

|

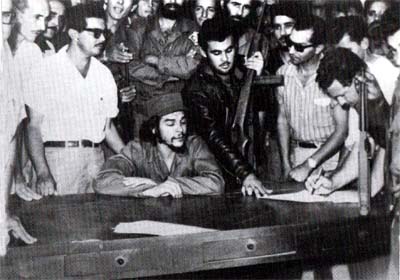

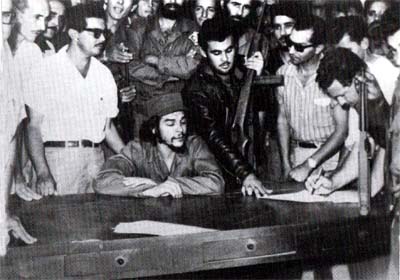

中央銀行総裁として指示するゲバラ(革命博物館)

|

工業相として建築現場で先頭に立つゲバラ(革命博物館)

|

ここで、ゲバラとはいかなる人物か。これまでにも断片的に紹介してきましたが、その簡単なプロフィールを次に。

エルネスト・ゲバラは、一九二八年六月、アルゼンチン第二の都市ロザリオの生まれです。

私より四歳上でしかなく、そんな昔の人ではありません。存命ならば今七六歳ですか。

二歳上のカストロ議長がお元気ですから、なんとも惜しまれます。

少年の頃から、歴史や社会科学の本を読み、一九歳でブエノスアイレス大学の医学部に入学。

五一年には学業を中断し、友人とともにラテンアメリカ放浪の旅に出て、そこで見た民衆の過酷な現実と不条理が、彼の進路に決定的な要因となったといわれています。

やがて内科と外科医の資格をとって卒業すると、グアテマラヘ。

革命派に属して働きますが、反革命軍に追われるようにして、メキシコへ逃れます。

青年ゲバラが、やはり祖国から追われて亡命していたカストロ兄弟に出会ったのは、そのメキシコの町でした。

軍事独裁のバティスタ政権打倒の計画に共鳴したゲバラは、医師としてカストロらの遠征隊に参加。

ダランマ号なるヨットに秉った反乱軍が、キューバ東部に到着したのは五六年一二月のこと。

ゲリラ戦の中核となって、シェラ・マエストラ山中で活動したことは、先にお話済みです。

医師として有能だったばかりか、軍人としても優れた力量を発揮したことで、カストロの右腕のような存在でした。

バティスタ政権崩壊に決定的な役割をはたしましたが、そのクライマックスが、五八年末のサンタ・クララの戦いです。

このくだりは、後ほど現地で触れることにしましょう。

五九年一月、革命軍はハバナに入城。ゲバラは革命軍司令官として、首都を掌握。

そのあと国立銀行総裁、工業大臣など、様々な重要ポストを歴任、カストロ政権の最高頭脳となって働きます。

政治家のカストロに理論家のゲバラありの、二人三脚体制でした。

国立銀行総裁になった時の彼は、ただちに自分の給料を三分の一以下に削減したといいますから、無私無欲の人だったのでしょう。

いや、地位も名誉も頭になかったことが、その後の行動でわかります。

革命勝利からわずか半年を経て、五九年夏に通商・技術交流のため、ゲバラはヨーロッパ、アフリカ、アジア歴訪の旅に出ました。

この時、日本にもきています。忙しい日程の合い間を縫って広島へ飛び、原爆慰霊碑に献花しています。

資料館を見学中に、「きみたち日本人は、アメリカにこれほど残虐な目にあわされて、腹が立たないのか」という一語を残して去りました。

六一~六五年の工業相時代には、革命キューバのスポークスマンとして、いくつかの国際会議に出席し、アジア、アフリカ、ラテンアメリカの、三大陸人民解放のための闘いを訴えています。

そして六五年四月、カストロ首相へ別れの手紙を残して、いっさいの公職を捨てて、アフリカのコンゴで武装闘争を指揮するも失敗。

何人かの同志たちと、次の戦場であるボリビアへ。持病の喘息に苦しみながら、人民解放軍のゲリラ活動を開始したのです。

アメリカの侵略に抗するベトナム人民の闘いを念頭に、「第二、第三のベトナム」を合い言葉にして、ラテンアメリカ解放という壮大な革命拠点を作ろう、と活動。

しかし、キューバのような農民の支持、都市の人々との連携も得られず、孤立無援のまま、政府軍の凶弾に倒れました。

処刑はボリビア政府と、アメリカCIAの指示で行われ、指紋照合のため、政府軍は死体から両手首を切断したという。

享年三九歳。ゲバラの死は、ラテンアメリカにおける武力闘争の終焉でもありました。

3 ヘミングウェイの邸宅 top

ゲバラは、死ぬまでベレー帽だったのかどうか。

ボリビア政府が公開した処刑後の写真によれば、例のヒゲはそのままで無帽です。

ヒゲのないゲバラの写真は、まだカストロらの反乱軍に加わる前と、そのカストロに別れを告げて、変装してコンゴの武装闘争に出発する時くらい。

南国でヒゲもじゃだったら、ずいぶん暑苦しいだろうに、と思いがちです。

シェラ・マエストラの山中にこもってゲリラ戦を闘う男たちに、ヒゲなど剃っていられるはずはないけれど、実は別な理由がありました。

ジャングルに棲息するブヨ、ダニ、蟻、蚊などからの防備のためで、ヒゲがうまくネット代わりになってくれていたのです。

しかし、ジャングルを出て、革命に勝利した後は、もはや無用の長物のはず。

唯一あるとすれば、反乱軍の紋章のようなもので、それなら個人の好みの問題になりますが、カストロ議長が現在に至るもヒゲ面で、ゲバラもまた、殺されるまで紋章付きだったのはなぜか。

ヒゲのないカストロやゲバラは考えられませんが、それの方が似合うということよりも内的な意思表示ではなかったのか。

「最後の勝利の日まで」と、ゲバラは演説のたびにそう締めくくり、また書残してもいます。

アルゼンチン生まれながら、キューバ革命に身を投じ、さらにラテンアメリカ解放の日まで、闘い続ける決意のしるしではなかったのでしょうか。

君は倒れたが

君の炎は弱まりはせぬ

山脈の風と

山脈の雲

火の馬が乗せていく

君の姿

消されようとだまりはせぬ…… |

ふっと、そんな歌が思い出されました。

もう二昔余も前に、わが家のカミさんのピアノで、子供たちが歌っていた「チェ・コマンダンテ」で、ニヨフス・ギジェンの詩に長谷川四郎訳、林光の作曲です。

私家版の手書きの楽譜でした。

記憶の底から浮上してきたリズムと、走る車の揺れに身をゆだねながら、ゲバラのヒゲにこだわっているうち、豪快なヒゲで知られるもう一人の男の邸宅に着きました。

ハバナから車で二〇分ほど走って、立ち寄ったところが、ノーベル文学賞作家ヘミングウェイの記念館です。

コヒマールという漁村の近くにあって、かの名作『老人と海』が執筆されたところ。

ヘミングウェイは、アメリカを代表する作家で、その生涯を通じてもっとも深くかかわったのが、スペイン内戦でした。

一九三六年、彼は新聞にルポを書くためにスペイン入りして、三年余にわたり、ファシスト軍に抵抗する人民共和派のために尽力。

その体験を通じて書かれたのが、『誰がために鐘は鳴る』です。

ほかに『武器よさらば』『陽はまた昇る』など、戦争や暴力の激動期に人間のありようを描いた数々の長篇で知られていますが、スペイン内戦後は、キューバで生活するようになる。

よほどキューバがお気に入りだったのか、一九六〇年までの二〇年間を、キューバで暮らしました。

ここから革命の推移を見守り続けたのではないか。

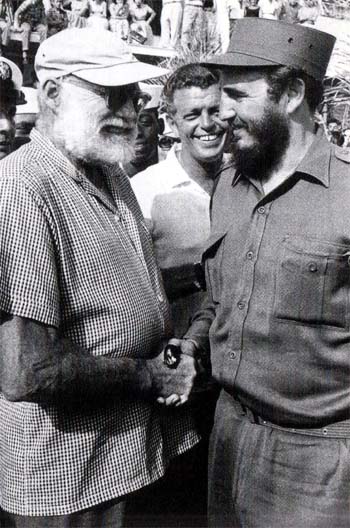

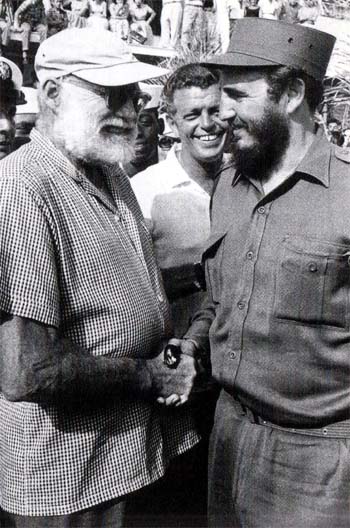

革命政権誕生の翌年五月、釣りの大会でヘミングウェイは、カストロやゲバラと出会っています。

遺言によって、邸宅はキューバ政府のものとなりました。

フインカ・ビビアと呼ばれる豪邸は、かなりの敷地らしく、うっそうとした樹木におおわれた入口に、売店がありました。

様々な記念品を見てまわるうち、ふと目についたのは一枚の大版絵はがき。

ヒゲの大男二人が笑顔の握手で、もじゃもじゃの黒ヒゲに戦闘服は、精悼そのもののカストロ。

白の野球帽に半袖シャツ、白ヒゲで腹部の出た堂々たる体躯は、ほかならぬ大作家です。

その笑いは、両者の信頼関係が、並みでないことを物語っているような。

「あ、これこれ!」 早い者勝ちで、早速に一枚を入手しました。 |

ヘミングウェイとカストロ(絵葉書より)

|

|

ヘミンダウェイなじみのレストラン「ラ・テラザ」

4 大作家なじみのレストラン top

小高い丘の上にある白亜の大邸宅は、入場料三ドル、カメラは五ドルですが、室内には入れず、周囲をまわって、開いた窓から内部を覗きこむだけです。

雨天が休みになるのは、トロピカーナと共通ですが、こちらは屋根はあるけれど、窓から横なぐりの雨にでも降りこまれたら困るからでしょう。

しかし、外部からでも、当時のままに保存された生活状態がよくわかります。

というのは窓の大きな、開放的な間取りでして、エアコンなどない時代の、風通しを配慮した設計。 |

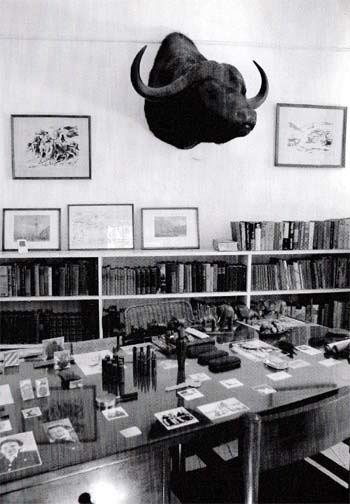

ヘミングウェイの書斎

|

室内の璧は白一色に統一されていて、応接問にはテーブル上に何本かのラム酒が並び、動物たちの頭の剥製が、あちらこちらに飾られています。

趣味の狩猟で射止めたものか。

寝室、ダイニング・キッチン、いずれも広々としているけれど、天井に近い壁から、動物の首がにゅっと突き出ているのは、日本的な趣味では、ちょっとどうもという感じです。

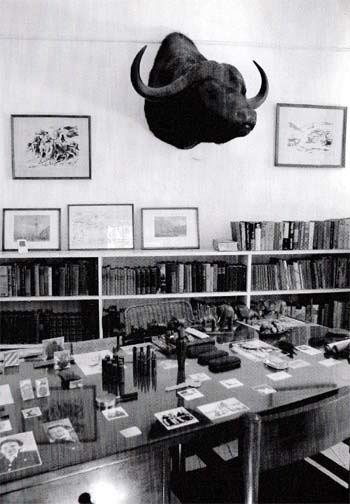

書斎はどんなようになっているのか。

興味の中心ですが、さすがに大変な数の蔵書です。

天井に届く書棚にびっしりと隙なく並び、わが家とちがって埃っぽくないのは、よく手入れされている証拠です。

棚やデスクの上など、ピカピカにされいです。

それが主(ぬし)のいないことを教えているかのよう。

商売柄でいうわけではないが、作家が仕事中だったら、決してこうはならないだろう、と思えるからです。

注目すべきは、ベッドルームの書棚の上に、さりげなく置かれたタイプライター。

ふと思いついた時、むっくりと起き上がって、立ったまま打ったとのこと。

厚手の辞書と、鉛筆一本が横に添えられてありました。

庭の片隅に、四つばかり並んだ愛犬の墓を見てから、記念館を後に車を走らせ、ヘミングウェイ行きつけの店「ラ・テラザ」へと向かいました。

コヒマールの海岸通りに一軒だけぽつんと建ったレストランは、石造りの二階屋で、有名なわりには小ぢんまりしかもの。バーカウンターの奥がテーブル席で、窓の外は海に面しています。

愛艇ピラール号でカジキマダロを追いかけたヘミングウェイは、釣りのあと、この店でラム酒のグラスを片手に、くつろぐのが習慣になっていたといいます。

犬作家ゆかりの店らしく、店内には、在りし日の豪快な姿が、何枚もの記録写真で残されていました。

店長いわく。左手から二番目の席が、彼の指定席だったと。いかにも自慢そうな口ぶりです。

そこで私も、ラム酒を一杯といきたかったのですが、残念、赤ら顔の先客がいました。

ヘミングウェイ並みに腹の出た大男で、店長に案内された私を見ると、首をすくめて、にゃっと笑いました。

オレの方が一足早かったんだヨ、といわんばかりに。

ま、いいか。そこに座ったからといって、別に名作が書けるわけじゃなし。……

5 シェンフェゴスの軍民蜂起 top

最初の目的地シェンフェゴスまでは、二〇〇キロ以上。

少しばかりガタがきた車は、よくぞこんなにスピードが出ると思うほど、びゅんびゅんと飛ばしました。

途中ヒッチハイカー何人かとすれちがいましたが、やりすごしたのは、空席が一つもなかったからです。

それに「ラ・テラザ」で、昼食時間を超過したこともあります。

水もビールも同じに二ドルなら、ビールの方がいいに決まっていると、ついつい水代わりに。

もっとも、水だったら、そんなに飲めるはずがありません。

明るいうちにシェンフェゴスに入りたかったのには、わけがあります。

キューバ革命が成功するまでの、様々な要因の一つを、現地で確かめたかったからです。 |

シェンフェゴスの市街戦が戦われた広場も今は静か

|

それには少しダブるけれど、一九五七年当時の状況に戻らなければなりません。

前年の暮、カストロやゲバラたちを乗せたグランマ号が、キューバ進攻の航海に出たことは、お話済みです。

カストロがこれを事前に公表したのは、サンチャゴ・デ・クーバーで、遠征隊の到着と同時進行による蜂起が、計画されていたからです。

プランク・バイスを中心にした学生たちでした。

しかし、船は二日遅れで、蜂起は失敗。

遠征軍は待ち受けていた政府軍の総攻撃を受けて、さんざんな目に遭い山中へ。

生残った十数人は、最初のゲリラ部隊を形成します。

さて、それからです。

一ヵ月もしないうちに、数人の農民が部隊に加わり、彼らは手をたずさえて、近くの政府軍兵舎を襲撃して、武器の入手に成功しました。

五七年一月のこと。

この頃、山中のゲリラ部隊の動向は、外国人記者の報道を契機にして、キューバ全土に知れ渡っていました。

独裁政権打倒の風雲急を告げる感じとなり、三月になると、ハバナの学生グループがバティスタを葬(ほお)むれと、政府官邸を襲撃するも失敗。

失敗はしたけれど、都市部を中心にして、騒然たる空気となりました。

ハバナの発電所が爆破されたり、至るところで爆発が起きたり、不発に終ったり。

動揺した独裁者は、蜂起の学生指導者フランク・パイスを捕えて、見せしめに殺害。バイスの埋葬式には、大半のサンチャゴ市民が街頭に出たという。

最前列の婦女子が警察に発砲され、町はこれに抗議して二日間のマヒ状態に。

政府や警察の暴力的な弾圧は、かえって多くの人々を、敵にまわす結果となり、反乱状況とサボタージュが、全土に発生したのです。

キューバ革命はカストロやゲバラなど、山中にこもった十数人のゲリラから始まったのは事実ですが、実はその動きに呼応して、全国各地に革命的機運が熟していたのだといえます。

一点の狼煙(のろし)が、爆発的に燃え広がったのです。

そして、シェンフェゴスでは、何が起きて、どうなったか。

五七年九月のはじめ、町では軍民が共同して反パティスタ武力闘争に、決起。

主力は学生たちで町に駐屯していた水兵たちの一部と、心ある市民とが立上がったということでは、不条理に屈せぬ誇り高い町であったかもしれません。

一時的ながら、全市を抑えることに成功しました。

この時の軍民共同蜂起は、実は全国的な規模で計画されたものでした。

しかし、ぎりぎりの段階で軍人グループが動揺し、蜂起は延期に。その中止指令の届くのが遅れたシェンフェゴスでは、津波のように押し寄せてきた政府軍との、血みどろの市街戦になってしまったのです。

すぐ近くにエスカンブライ山脈があったから、そこに逃れて態勢を立てなおせばよかった。

しかるに蜂起の指導者たちは、武器を手にした市民に対しての責任を重くみてか、町なかにとどまり、圧倒的な政府軍に追いつめられて、全滅。

市街地は爆撃されたうえに、四〇〇人もの死者を出したといわれています。

港町シェンフェゴスは、造船所や発電所、飛行場まである工業都市ですが、市街地はホセ・マルテブ記念公園を中心にして、おっとりとした静かなたたずまい。

マルティの像を囲んでいるのは、教会今市庁舎、博物館や劇場などで、どこかフランス風です。

市内地図で見ると、少し行った先が海洋博物館で、湾の入口です。

蜂起した人々は、町なかでの銃撃戦から、海辺まで後退したという。

革命後の数年間は、犠牲者のモニュメント代わりに、人々の倒れた場所に旗を立てたそうですから、この町はしばらくの間、市街地から海岸線まで、おびただしい旗が潮風になびいていたのでしょう。

その光景が目に浮かぶ。

付近の建物の壁に注意しながら歩きましたが、弾痕の跡らしいものはなく、ガイド氏に聞きますと、とっくに補修されたとのこと。

さもありなん。

でも、補修してよいものと、よくないものがあるのではないのか。……

|

19世紀まで奴隷取引で栄えたトリニダーの街並

6 トリニダーの民宿にて top

革命前はバティスタ家が所有していたというホテル・ハグアに一泊したあと、翌日は海岸線をさらに東進して、トリニダーヘ。

世界遺産に登録されたトリニダーは、ハバナまできた観光客のほとんどが足を向ける古都で、二〇〇年ほど昔の街並みがよく残されています。

人口は少なく、四万人弱だそうですから、いまは観光で成り立っているのかもしれません。

古都といっても、京都や奈良のような壮大な建物はなくて、大半が石造りの二階建てです。 例外は一つだけ。 |

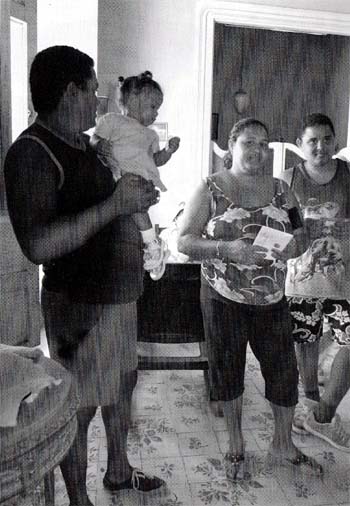

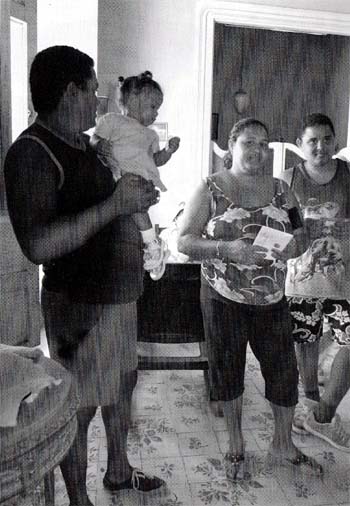

卜リニダーの民宿の一家

|

町なかにぐんと屹立したマナカ・イスガの塔で、これは奴隷酷使の監視塔。

五〇キロ四方を見渡せたといいますから、もしも逃亡者が出たり、暴動が発生した場合には、塔の鐘がじゃんじゃんと打ち鳴らされて、軍隊が出動したのでしょう。

砂糖プランテーションのために、多くの黒人奴隷がこの町にかき集められたのは、一七世紀からで、最盛期にはその数一万二〇〇〇人以上、市の人口の半分近くを占めたといわれる。

奴隷制度が廃止される一九世紀後半まで続きました。

繁栄をきわめた町は、その後は衰退の一途をたどるのですが、石造りだったために、当時の風情(ふぜい)をそのまま残すことになったのです。

市の中心地はマヨール広場で、その周辺に教会や大富豪の邸宅跡、いくつかの博物館が集中しています。

ごつごつとして、沢庵(たくあん)石を敷きつめたような道は、少々歩きにくいものの、いかにも素朴な感じです。

敷石の道を歩いて住宅街へ。

壁の色もあせてはいるけれど、それぞれ個性があって面白く、特に屋根の赤瓦の色がよく統一されています。

どの家にも窓に鉄格子がついていて、路上からは室内が丸見え。ガラスはなくて、がらり戸ふうになっている。

昼夜共に風通しをよくするためだと、ガイド氏の説明でしたが、当時のままだとすると、外部からの侵入防止策ではなかったのか。

奴隷制度の時代に、今ほど治安がよかったはずはない。これが日本のような木造長屋だったとしたら、火災やハリケーンで、到底二〇〇年もの歳月には耐えられなかったことでしょう。

そのうちの一軒に招かれました。

ガイド氏の知合いたそうで、小太りの老婆が、全く屈託のない笑顔です。

どこでもなんでも見ていってくれということでしたが、見るべき空間は台所のついた居間だけで、五人暮らしとか。

娘夫婦とその子供二人で、子供は学校、若い者は勤めに出ていて、一人での留守居です。右側の一隅にせまい寝室と浴室。

浴室といっても浴槽はなく、ごく簡単なシャワーと、トイレ。古びたテレビに冷蔵庫。

冷蔵庫のなかを見たかったのですが、さすがにそれは気が引けました。

家具らしいものは、ごくごくわずか。

五人家族だったら、衣類だけでも相当量と思えるのに、いやにあっさりしたものです。

一年を通じて冬はないとすると、こんな身軽な生活ですむのだろうか。

おばあちゃんのご自慢は、左側の扉の奥で、小ぎれいにリフォームされた一室に、ベッドが二つ。

民宿も兼ねているのだ、とわかりました。一泊一五ドルとか。

「景気はいかがですか」

と聞くに、観光地だから同じような民宿の数も多くて、客はそうやたらに来るものではないと、すけた前歯を覗かせて、ヒヤッヒヤッハハハと笑いました。

でも、月のうちペアの客が何組かあれば上出来だということでした。

|

トリニダーの青空市場

7 ゲバラの専門店でベレー帽を top

民宿のおばあちゃんには、日本の扇子をプレゼントして別れ、荷物を乗せたロバについて歩いていくと、みやげ物屋通りへ出ました。

斜面の道に隙なく並んでいる。シートを屋根代わりにした露店商たちです。

売子は、人のよさそうな笑顔は向けるものの、おっとりとしたもの。

従って、わりと気楽にひやかして歩けます。

|

ゲバラは最高の観光資源

|

そんなことは当たり前みたいですが、これが中国やベトナムだったらどうか。

日本人とみたら、しがみついてでも売りまくる、といった気迫と情熱(?)に、タジタジとなったこと何度か。

ですから、そうでないのはなぜなのか、不思議です。

さっきの民宿の老婆ではないけれど、物不足は深刻なはずなのに、人々の表情には、それらしい焦りやかげりがない。

食うだけの最低は配給品でまかなえて、病気になっても心配はない、という安心感なのか。

誰もがほぼ平等というバランス感覚なのか、それとも図太いのか。

とにかくゆうゆうと落ち着いたものです。

従って、こちらもまたゆったり感覚で、ついつい時間が過ぎていくのを忘れてしまう。

のどかに流れる時間と対話とがあるみたいな……。

キューバヘきた人たちが、たちまち「ハマって」しまって、何度でも行ってみたくなるのは、ああ、こういう魅力なのかもしれないなと思えました。

いつも何かに追いたてられてせわしない感じの私たちに比べ、生活は豊かではないけれど、心がくつろぐ何かがあるのです。

その何かを考えながら、掘出物を見て歩くうち、ゲバラグッズともいえそうな店を発見しました。

ゲバラに関する諸資料が、商品として並んでいる。

ブロマイドや絵はがき、何類種の写真集はこれまでに入手済みで、トランクに入れてあります。

おや、これは珍しいと思ったのは、ゲバラがカストロにあてだ最後の手紙の複製で、便箋に書かれた文字が、そのまま複刻されたもの。

用紙は五枚で、ケース入り二ドルです。ゲバラその人の筆跡が貴重です。

記録写真で珍品は二種類。A5版の大きさですが、一つ星のベレー帽姿のゲバラが、ベッドに寢ている幼い娘に話しかけている横顔です。

頬のふっくらとした娘は、風邪でも引いたのか、父親としての愛情がそこはかと感じられて、家庭的です。

もう一枚は、戦闘服に双眼鏡を手にしたカストロと、左手に葉巻を持つゲバラ。

二人だけの大写しです。

どちらもベレー帽で、何がおかしいのか、ヒゲだらけの顔で笑っている。

カストロの写真自体がめったになく、ベレー帽姿はほとんど見たことがない。

両者の笑い声がきこえてくるかのようで、これはイケル。

一枚五ドル。こうしたものが多量に売られているのは、革命家ゲバラの鮮烈な生涯が、今なお人々を魅了し続けているからで、私もまたその一人になりかけています。

それにしても、専門店が出ているのには驚きました。

こちらが、さらに物欲しげに見ていたせいか、売り手のおやじさんは、背後の棚からひょいと取出したものを、目の前に。黒のベレー帽でした。

ベレー帽そのものは別に珍しくもないといった顔をしましたら、付いている一つ星をひけらかし裏を返して見せてくれました。

「HASTA LA VICTORIA SIEPRE」

印刷ですが、最後の勝利の日までの文字と、チェのCheまで入っています。

「なるほど!」

私はうなって、ここまで押されてはもう負けです。

おっとりとしたように見えていても、やはり迫力ありというか、革命的パワーなのかはわからないけれど、一つ星のベレー帽をかぶって、さらに歩いてきたところで、今度はゲバラの顔の油絵が、目につきました。

大きいのも小さいのもあって、路上の隅に、ずらっと並べられているのが壮観です。

売手は大学生のような若い女性で、私のベレー帽にハハハと笑い、これらは、あなたの作品かと手まねで聞くに、そうだとうなずきました。

あまり商売熱心ではなく、はにかんだような笑顔が気に入って、山賊みたいな顔の一枚を仕入れました。

それにしても、世界の観光地には、旅好きの日本人がいないはずがないのに、それらしい姿なし。

世界遺産というにしては、全く異例な町だと思いますね。

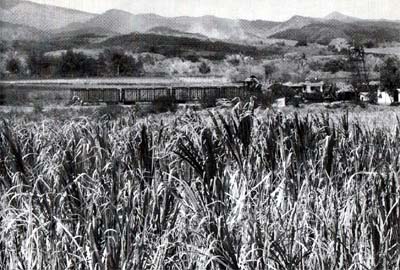

8 砂糖キビ畑を走って top

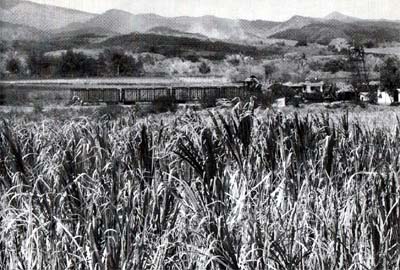

|

今は少なくなった砂糖キビ畑

|

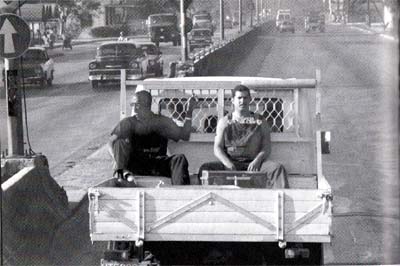

トラックの荷台で悠然と

|

次いで、チェ・ゲバラが眠る町ザンタ・クラブへ。

地図で見ると、トリニダーから北上して、いくらかハバナへ戻りかけた地点です。

そ二はキューバの中央部といってよく、一本の動脈のように東西を貫通する鉄道路線沿いの要衝です。

キューバ島の中央平原のポイントで、ここを抑えれば、キューバを左右に分断し、バティスタ政権の血流を止めることができるのです。

ゲバラ軍は、それを狙ったのでしょう。いよいよ……と、胸にときめくものがあります。

車の外は、行けども行けども、一面の砂糖キビ畑で、ほとんど人影らしいものはありません。

あのキビを、どのように収穫するのだろうか。

しばらく前に、砂糖キビ刈り奉仕隊で入った日本女性の体験記を読んだことがあります。

刃わたり五〇センチほどのマチェーテなる山刀を使うという。

身の丈を越える竹のようなキビの中ほどを切って、先の部分と葉を落とし、根元近くをばさりとやる。

ひどく原始的な重労働で、一日やっただけではじめての人は、次の朝、指が開かなくなるとか。

まだソ連の崩壊する前の話で、社会主義圈から石油がきている時でも、機械化は望めなかったのです。

この広大なキビ畑の収穫には、一体どれほどの人手がいることか、などと考えただけでも、気が遠くなるかのよう。

畑の先に人家らしいものが、ぽつぽつと点在して、樹海とながらかな山の上に、積乱雲が湧いています。

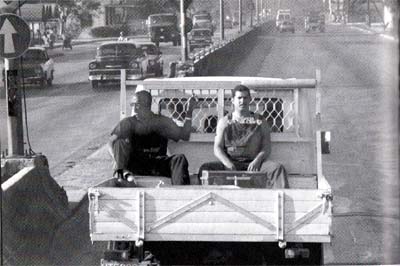

とたんに、対向車線から、一台のトラックがやってきました。

日本では絶対にお目にかかれない旧式車で、荷台に男たちが大勢。みんな色の黒い人たちで、立っている。

パッパーッとラッパのようなクラクションに、すれちがいざま、「オーレ! オーレ!」と手を振って笑う。

その白い歯なみが親しげです。

こちらは窓を閉ざした冷房車で気が引けるけれど、私も手を振ってこたえました。

「カンカン照りの下で、皆さん、よく平気ですね」

感心して、隣席のガイド氏に声をかけるに、平気平気とうなずいて、

「いくら日にやけても、あれ以上はやけない。心配いらない」

「あ、なるほど」

思わず笑ってしまいました。

黒人の嫁をもらうと、停電になった時はどこにいるのかわからない、と何かの本で読んだのを思い出しました。

そのガイドのR氏は、この仕事について三年とかで、日本語はまだたどたどしく、共働きで、一六歳の娘がいるとのこと。

「とてもとても心配ね」と、渋い顔をする。

年頃の娘を持つ父親の心情に、国境はないのです。

日本には仕事で一回だけきたことがあるそうで、ちょっと、その感想を聞いてみたくなりました。

「ごめんなさいね」と、彼は前おきしたあとを続けて、

「お金持ちの日本と思って、キューバの人、とっても日本へ行きたがっていて、日本が好き。

だけど、なんでも値段高い高い。

水のボトルが、こんな小さいので一二〇円。一本買って、あとは水道の水にしたよ。

六本木のキューバ料理店に行ったけど、あまりうまくないのに、高すぎるよ。それから……」

「それから?」

「緑が少しで、星も見えない。日本人はあまり笑ったり、話したりしないね。

いつも急いでいて、忙しいね。先へ先へと、急ぎすぎるよ。すりきれるよ」

「そういえば、そうかもしれません。早く出来ることがいいことばかりじゃないのに」。

「でも、電車が、時間ぴったりにくるのは、スゴイ。いつも、ぴったりだったよ。

けど、ホームレス見て、びっくりびっくりね」

「あ、なるほど」 「キューバには、あんな人いない。お金持ちの日本なのに」

「野宿者ともいいますが、統計では二万五〇〇〇人くらい。

それから自殺する人が、一年に三万人を超えました。

アメリカによるイラク戦争の犠牲者よりも、もっと多い数ですよ」

といいかけて私は、それ以上は口をつぐみました。

我ながら、急に現実に引戻された感じ。

トリニダーで、せっかくゆったり過ごした時間の流れを失うのは惜しく、たまたまR氏の話がホームレスに及んだので、若干の補足はしたものの、そんな日本の感想を聞けただけでもう十分なのでした。

実直な人柄のR氏は、こちらの気持ちを察してか、腕組みをしたまま黙ってうなずく。ふと窓の外を見て、

「もうすぐです。革命戦争の現場へ、それから革命広場へ行きましょう」

「みんな革命とつくんですね。めったに耳にしない言葉ですよ」と私。

その日本だったら、バイクの音もけたたましくすれ違い、追い拔く若者がいるはずなのに、結局耳ざわりな例の騒音なしに、町並みへと入ったようです。

9 政府軍との最後の激戦地 top

キューバ中部の主要都市サンタ・クララは、ハバナから東へ二七〇キロ。

現在の人口は約二〇万人ですが、チェ・ゲバラゆかりの地ということで、ゲバラシティとも呼ばれています。

ここで、ゲバラを司令官とする解放軍が、バティスタ政府軍に最後の攻撃を開始したのは、一九五八年暮のことでした。

すでに各地で戦闘を交えながら三倍もの兵力になっていたとはいえ、約三〇〇人。小規模ながら、その志は高くゲリラ、反乱軍というよりも、事実上の解放軍でした。

これに対して、サンタ・クララを鉄道・通信の重要拠点とみなした政府軍は、小高い丘に要塞型の強力な陣地をかまえ、その兵力は約二〇〇〇人。

ゲバラの報告によれば、彼らは一二台の戦車と、二二両からなる装甲列車を配備していたといいます。

重火器付きの動く装甲部隊です。

解放軍は、途中から参加した農民が多く、武器は敵から奪って補給してきたとはいうものの、小銃が主力でしかも全員分はなく、重火器といえば、バズーカ砲がたった一つだけ。

そのかわりに、市民たちの協力で用意されたのが、「モロトフ・カクテル」と称する火炎瓶でした。

ラム酒の空き瓶に混合オイルを詰めて、目標に投げつけると瓶が割れ、一面が火の海になる。

そんなもので圧倒的勢力の政府軍とたたかえるのか、どうか。

しかも、司令官のゲバラは、数日前の戦闘で、塀を飛び越えようとして転落し、左腕骨折という体(てい)たらくでした。

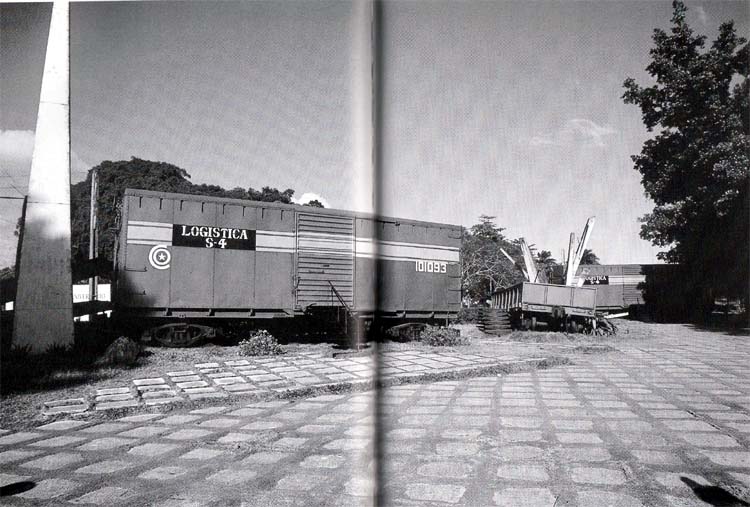

|

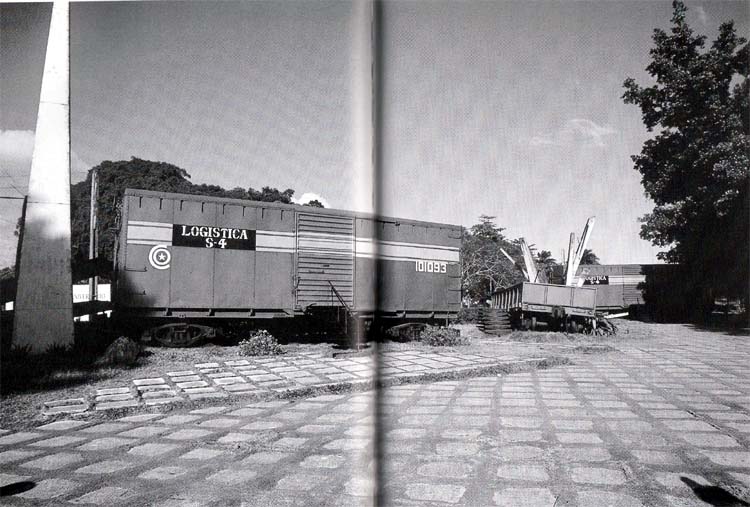

サンタ・クララの装甲列車襲撃記念碑広場

|

|

装甲列車を止めるためレールをはずしたブルドーザーも記念碑に

暮も押しつまった一二月二九日、解放軍の総攻撃が始まります。

先発の決死隊は、町のいくつかの陣地を奪い、カピーロ丘の政府軍本部との連携を分断し、発電所と町の北西部を掌握。

鉄道路線は、ブルドーザーでレールを撤去。

多量の武器や弾薬を積んでやってきた支援部隊の装甲列車は、機関車を先頭にして次々脱線、横転。

その車両に向けて、いっせいに火炎瓶の集中攻撃です。 |

激しい戦闘を表現したモニュメント

|

各車両は、文字どおりの火だるまとなり、内部は高熱の釜同然に。

町なかへやってきた戦車群も、同じ運命をたどりました。

列車に乗っていた政府軍兵士は、防戦どころか、車両から脱出するのに必死で、その多くは逃亡用に軍服の下に私服を着ていたといいます。

数時間後に政府軍は投降。二日間におよぶ戦闘で、戦力は圧倒的でも士気においては比べようもなかった。

それが、勝敗を決したといえましょう。

もっとも町中における市街戦は、解放軍だけで行われたわけではなく、多くの市民がこれに協力を惜しまなかったのです。

後にゲバラと結ばれた元教師のアレイダ・マルチも、サンタ・クララの素封家の娘で二二歳。

最初は看護師で、すぐに司令部付きとなった志願兵でした。

女たちは火炎瓶作りに精出し、男たちはこれを戦地へ運び、また負傷した隊員の手当てにあたるなどなど、それこそ町ぐるみの総力戦でした。

この戦いが決定的となって、命運尽きたバティスタは、大統領特別機で、家族もろとも国外へ逃亡。政府軍司令部は崩壊して、年があけた一九五九年一月一日、キューバ革命が現実のものとして、ついに実を結んだのです。

さて、革命政府が誕生したあとのゲバラは、カストロ政権の中枢として活躍したことは、先にお話したとおりです。

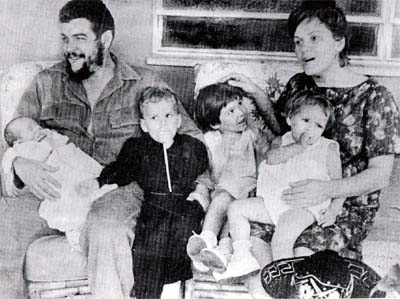

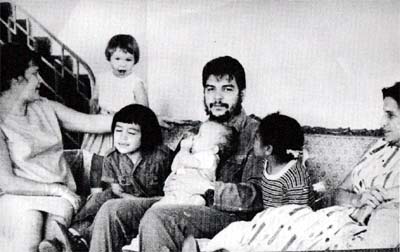

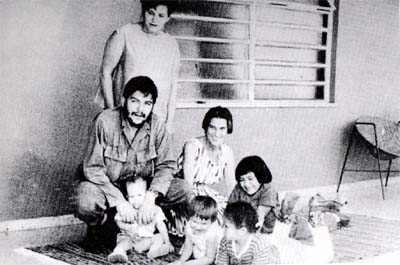

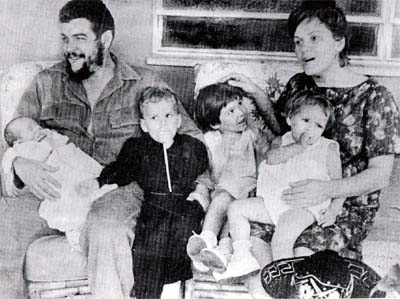

すなわち国立銀行総裁から工業大臣の要職をつとめ、この間、アレイダ・マルチとの間に、長女アレイディタが生まれています。

ゲバラはその前の妻イルダ・ガデアとの間に、娘のイルディタがいるのですが、革命直後に離婚、マルチと再婚したわけです。四人の子供が生まれました。

アレイディタのあとには、長男カミーロ、二女セリア、二男エルネストで、エルネストがまだ二ヵ月もしないうちに、新たな革命を目指してアフリカのコンゴへ出発。

これは失敗。秘密裡に帰国して、ボリビア遠征のための兵士たちを特訓して、一九六六年に変装してボリビアへ。

翌六七年一〇月八日、政府軍との戦闘で負傷し、次の日の九日に、ボリビア政府とアメリカCIAの指示によって、処刑されたのです。

その遺体には、九発もの銃弾が撃ちこまれていたそうで、三九歳でした。

それから三〇年を経た一九九七年のこと。ボリビア山中で遺体が発掘されて、キューバに帰還。

スパナの革命広場での式典のあと、かっての激戦の地サンタ・クララに移されて新しく建設された霊廟に安置されました。

チェ・ゲバラ没後三〇年の一〇月一七日のことです。

10 サンタ・クララの革命広場 top

サンタ・クララの中心地はビダル公園で、すぐ北側をハバナ発東部行きの列車が走っています。

その線路に沿って、そう遠くない地点に、「装甲列車襲撃記念碑」がありました。

ゲバラ軍が、伝説的なともいえる勝利を収めた激戦地で、線路と水路とにはさまれた広場が、モニュメント地帯に。

五両ほどの貨車が、てんでんバラバラに置かれて、その間に火炎瓶の炸裂を象徴するかのようなデフォルメされた石碑と、レールの撤去に使用されたブルドーザー。

貨車は斜めに傾いた無蓋車もあって、内部に装備された機関砲が砲身を空に向けてさびついていました。 |

サンタ・クララの革命広場、この裏手にゲバラたちの霊廟がある

|

わりと車両が新しく見えるのは、ペンキを塗り直しているのかもしれません。

その一両が記念室になっていて、自由に入って見ることができます。

戦闘の状況が、何枚かのパネルや図解資料などで、わかりやすく展示されています。

学習用にか、机と椅子まで添えてありました。

ガイド氏の話によれば、武器、弾薬を満載して支援にやってきた政府軍装甲列車の兵員は約四〇〇人で、針ネズミさながらに武装していたといいます。

これに対し、手作りの火炎瓶で襲撃した決死隊は一八人とか。

ラム酒の空き瓶が、すさまじい威力を発揮したというのも、攻める側と守る側との気迫の差にあったかもしれません。

一人の犠牲者も出さずに勝利したとは、ちょっと信じがたいような話ですが、今はそっくり革命戦跡として残されています。

次いで、革命広場へ。

その途中、道路ぎわに、赤子を抱いて歩くゲバラ像を発見。

あわてて車をバックさせて、カメラを向けました。

右腕に支えられた赤子は裸で、きょとんとした顔をして、面白いのは左肩に、小馬に乗った子供のオモチヤがちょこんと。

背後の建物は共産党のオフィスとのこと。

抱かれているのは、もしかして生まれたばかりのエルネストではないのでしょうか。

エルネストら四人の幼な子を思えば、ボリビアに発つゲバラは、うしろ髪を引かれる思いであったにちがいありません。

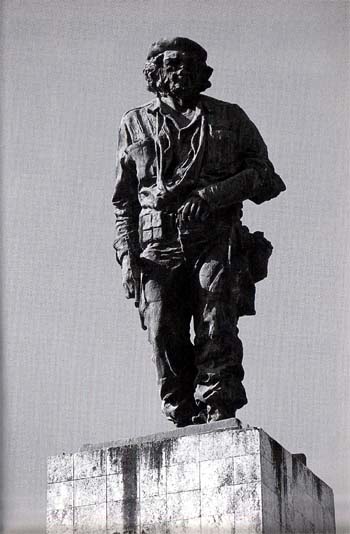

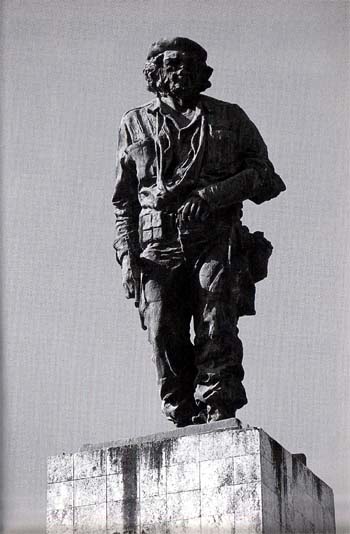

革命広場は、市の中心地から二キロほどの郊外にあって、かなり遠方からでも、それとわかる巨大なゲバラ像が屹立しています。

ブロンズの豫そのものは、高さ七メートル。彫刻家ホセ・デララの作で、一つ星付きのベレー帽、戦闘服姿のゲバラが、左手にライフルを持って直立しています。

左足がやや前に出て、戦闘で骨折した左腕は手首まで包帯で巻かれ、キッと見つめる方向はどこか。

「シェラ・マエストラの山脈です。革命の根拠地の。そして同じ方向に、故郷のアルゼンチンがある。

彼は見つめ続けています。故国を始め、ラテンアメリカ全体の解放を」と、ガイド氏。

そうか、と私はうなずきました。

妻や子のいるハパナでないのは、やはり、全生涯を革命に殉じたからなのか。

コバルトブルーの空に、真っ白な雲の群れを背にして立つゲバラ像は、見上げるばかり。

白い雲を呼びよせ、湧きたたせ、たなびかせているかのよう。

例の「最後の勝利の日まで」と刻まれた白亜の台座上に立ち、その台座そのものが高台にあって、地上からは一六メートルに及びます。

高台の左右は記念碑になっていて、右側のそれには、カストロにあてた別れの手紙全文が刻まれています。

「私は、世界のあちこちから、ささやかな力を貸してくれるようにと誘われている。

キューバに対する責任のために、きみには禁じられていることが、私にはできる。

別れのときがやってきたのだ……」

「私は、党指導部における職務、大臣の地位、少佐の位、キューバ人としての身分を正式に放棄する……」

「私は子供や妻に物質的なものを、なにも残してゆかないが、それは苦にならない。むしろそのほうがうれしい。

彼らの生活と教育には、国家が十分なものを与えてくれるだろうから……」

「もし、他国の空の下で最期がきたら、私はこの人民と、とくにきみを思い出すだろう……」

カストロへの手紙の断片が、彼の頭上にかなびく雲海のように、わくわくと脳裏をかすめていきます。

高台の裏手にまわると、ゲバラの生涯を物語る博物館と、納骨堂とがありました。

左右に衛兵が立って守りにつく入口はせまく、扉を開けて内部に入ると、洞窟のような仄(ほの)暗い室内に、ひんやりとした空気。

わずかな照明があてられた左側の壁に、ボリビアで死んだ同志たち三八名の顔と氏名とが、レリーフになって並んでいました。

ゲバラは中央に位置しているものの、みんな同じ大きさで、花が一輪ずつ添えられている。

その奥に、遺骨が納められているのです。

彼らの息づかいさえ迫ってくるようで、うしろ髪を引かれる思いでさらに進むと、ジャングルにも似た植物の茂るなかに、ゆらゆらと赤い火が燃えていました。

永遠の火です。

戦士たちの志は消えず、ということでしょうが、どこか神秘的でおごそかな感じで、息づまるようなひとときでした。

|

親しみをおぼえるゲバラ様と筆者

|

そびえたつゲバラ像

|

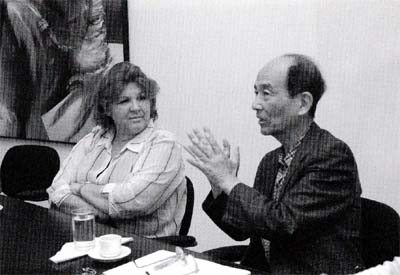

11 アレイディタ・マルチさん top

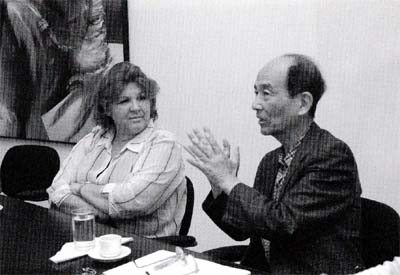

|

ゲバラの娘さんアレイディスタさんを取材する筆者

|

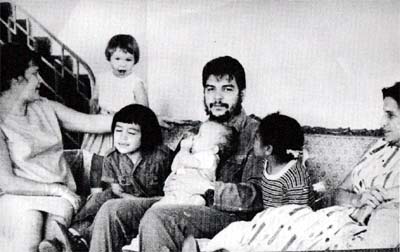

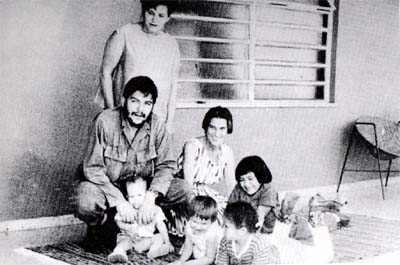

ゲバラ一家、アレイダ夫人と四人の子供たち(革命博物館)

|

ハバナに戻ると、いい知らせが待っていてくれました。

ゲバラの娘さんのアレイディタ・マルチさんのインタビューが、OKになったとのこと。

それも、こちらが帰国する日の、ぎりぎりの時間でした。

アレイディタさんは、ゲバラと再婚したアレイダさんとの間に生まれた四人のお子さんの長女です。

一九六〇年の生まれですから、現在、四四歳ということでしょうか。

国際プレスセンターの一室で、初めてお会いしたアレイディタさんは、ふっくらとした顔立ちで、血色のいい頬に、なごやかなまなざしが父親似かと思える方でした。

たっぷりとした体のせいか、落着いた感じ。

それでいて、庶民的な親しさで、どうぞご自由になんでも、とのこと。

|

父ゲバラの思い出を語るアレイディスタさん

|

上下とも=家族とくつろぐゲバラ(革命博物館)

|

はじめに、ご家族の皆さんはお元気ですか、と聞いてみました。

彼女の義姉にあたる最初の妻の娘はなくなったけれど、母も弟妹たちもみな元気にしている、といいます。

「母は、年齢のわりには、ね」と、付け足したので、年齢を聞くと、

「お! それはいえません」と、頬をゆるませて笑い、私も笑ってしまいました。

しかし、これで初対面の緊張が解けたのはたしかです。

現在は二一、一五歳の、二人の娘の母親とのことです。

「早速ですが、お父さんの思い出から、うかがいたいと思います」

両手を大きく広げて、

「いっぱいあります。でも、父が出発したときはまだ幼かったので、限界があるわ。

父と過ごした時間は短かったけれど、父が私の心に蒔いた種はいろいろあった、と思います」

「たとえば、どんなことで」

「かなりきびしい父でしたけれど、怖いというイメージはありません。

とても可愛がってもらえたと思うわ。ある日のこと……」

そこから先は、収録したテープで、要点を直接に聞いていただくことにしましょうか。

雰囲気がわかると思いますので。

「ある日のこと、父が一冊の本を私に見せて、こういいました。本は子供の友だちなんだよ、と。

私は幼くて、動かない本がなぜ友だちなんだろう、と思いましたが、読書の大切さを教えてくれたのよね。

成長するにつれて、理解できるようになりました」

「お父さんが、あなたの前から消えたのは、何歳でしたか」

「四歳です。はじめはコンゴヘ。それからポリビアヘ」

「何か、言い残したことはありませんか」

「母は、もちろん聞いていたと思います。母は一緒に活動した闘士でしたから。

でも、私たちには、なんにも。

お父さんはどこにいるの? とたずねると、母は、砂糖キビ畑よ、といった返事でしたね。

だんだん成長するにつれて、いつも父がいないのが不思議になりました。

寂しくもなり、一人きりになると怖くなってしまって。

そんな私の気持ちを察してか、ある時、母が、怖がる子を守ってくれるライオンの話をしてくれました。

そうしたら、父がコンゴから帰ってきました。

私のおみやげにと、大きなライオンの縫いぐるみを抱えて……」

「ああ、一度は帰国したんですね。ライオンのおみやげは、きっと、お母さんが頼んだのでしょうね」

「私は、いつもいつも抱いて寢ていました。だいぶ汚れてしまったけれど、今でも大切にしていますわ」

12 みんなの心に生きる top

「あなたは、成長されてから、どんな道を選びましたが」

「私は、小児科医です」

「あ、そうなんですか。それは、お父さんの遺志を継いで、ということですか」

「いいえ、とはいえませんね。私か医師になろうと決意したのは、キューバ国民のためです。

父が亡くなっているのに、チェの娘さんだよと、幼い頃からやさしく接してくれた人たちに、少しでもお返しができたら……と」

「小児科を選ばれたのはなぜ」

「子供が好きだから。喘息やアレルギーの勉強もしましたが、父が喘息だったということも、無関係とはいえないわ。

そして、この国のモットーとされている言葉に、心が動かされたのです。

子供は世界の希望である、と」

「なるほど」

「私に限らず、キューバの子供たちは、みな父を自分の進路と重ねて考えています。

チェのようになろうとね。ですから、私だけが特別じゃないってことですね」

「それはわからないてはありませんが、今、振り返ってみて、お父さんの活動には少し無理があったのではないのか、と私は思う。

ラテンアメリカの解放を志したのは、尊敬に値しますが、方法論としてはどうなのか。

しかも、キューバでは閣僚の地位まで保証されていたにもかかわらず、あえて、それを振り切って他国の解放闘争に馳せ参じた。

このことを、あなたはどう思われますか」

「人間だけが、夢を見ることができるのです。

その夢を実現させるのも、人間だけなのよ。

もし自分が夢を持っているのなら、人に実現をまかせるのではなく、自分の力で、と考えたいですね。

ホセ・マルテイの言葉ですが、すばらしい仕事をした人間は死なず、人々の心に生きて新たな種を蒔き続ける、と。

私の父は、そういうタイプの人間だったと思いますわ」

「なるほど。他人まかせではなく、主体的な夢を、ということですか。

さて、私どもはサンタ・クララに戻ってきたところですが、道中のあちらこちらで、お父さんの写真をはじめ、いわゆるゲバラダッズを大いに仕入れて、ほら、ごらんのとおりですよ。

娘として誇らしいのか、どうなのでしょうか」

「誰か個人の、商売のためでは困りますけど、世界の貧しい人たちのために使われ、みなさんの心に活きるものとして、父を共有してくれるものと信じています。

マルティの言葉じゃないけれど、人々の心に生き続けている現われ、と私は思うわ」

「最後の質問です。ご存知のようにアメリカによる国連無視の先制攻撃が、イラクをはじめ、世界を波立たせています。

ブッシュ大統領の弟が、イラクの後はキューバだとの警言も、報じられています。

もし、チェ・ゲバラがお元気なら、この状況にどう対処するでしょうか」

「父がいたら、などという仮定は必要ないと思いますわ。

父はアメリカについて、監視を怠らなければ、決して恐れることはない、といっていました。

今の世界はたくさんの国々に平和と独立を求める闘いや運動があって、またそれを支援する国々も昔とは違いますよね。

そういう世界のうねりの中で、アメリカ帝国主義は衰退していくことでしょう。

これは父の言葉の受け売りじゃないの、今を生きる私のコメントですわ」

13 パパからの最後の手紙 top

アレイディタさんのインタビューが終ったあと、私たちは空港へと急ぎました。

その車の中で、旅に持参した『ゲバラ選集』④を開いて、ゲバラが子供たちにあてだ遺書を、改めて読返してみました。

娘さんに会ったばかりのせいか、その文字がしみじみと、じんわりと切実に胸に迫ってくるかのようでした。

愛するイルディタ、アレイディタ、カミーロ、セリア、エルネスト

あなたたちがいつかこの手紙を読まねばならないとしたら、それは私がこの世にいないからでしょう。

私のことをほとんど覚えていないだろうし、幼い子供たちはなにも知らないでしょう。

お父さんは考えどおりに行動した人間であったし、信念に忠実だったと確信しています。

立派な革命家になること。しっかり勉強して、自然を支配できる技術を身につけること。

革命は、たいせつなもので、私たちめいめ いがはなればなれになっていては、なんの役に もたたないことを覚えておきなさい。

とくに、世界のどこかで、誰かに不正が行われるとしたら、いつでもそれを最も強く感じとれるようにならないといけません。

それこそ、革命家の最大の美点なのです。

さようなら。できたら、また会いましょうね。

大きなキスと大きな抱擁を送ります。

パパより |

世界中のどこかに起こる不正で、虐げられたり、犠牲となる人々への痛みを「強く感じとれ」ということですが、ゲバラの感受性はあまりに強く激しく、人一倍ぬくもりのある心の持ち主であったのかもしれません。

それは革命家の「美点」というよりも、人間が人間として生きる遠大な志のようにも思えます。

ラテンアメリカにおける武力革命は、ゲバラの死で終止符をうつわけですが、私流にいわせてもらえば、彼は理想という名の明日を見つめた男でした。

小石一つを手にして、巨人ゴリアテと全力で闘い続けたダビデでした。

ドン・キホーテになぞらえる声もないではないけれど、この世の中には、そういう人もいなくてはならないのです。

ゲバラの生き方には、いろいろな見方や評価があると思います。

とりわけ武力闘争についていえば、武力ではもはや何事も解決できないことが明らかで、世界は対話と協調、相互理解による平和を、真摯に追求すべき時にきていると思います。

ライフルを手にしたゲバラよりも、赤子を抱いて歩くゲバラ像に、未来を託すべきではないのか。

しかし、「考えどおりに行動した人間」ゲバラは、「信念に忠実だった」生涯をかけて、あなたまかせの、なるようにしかならない長い物に巻かれろ式の生き方に、鮮烈な一矢を放ったのは確かだといえましょう。

キューバで、かくも心優しい男の足跡をたどれて、娘さんのお話まで聞けたのは幸せでしたが、子供たちにあてたこの手紙には、日付がありません。

未発表遺書として、死んで一ヵ月後に発表されたものだそうです。

それではこれで、キューバの旅の連続講座を終えることに致します。

またまた、近いうちに、みなさんとお会いできるのを楽しみに。

いいことがありますように。

top

****************************************

|