|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Ⅰ わきたつ潮

|

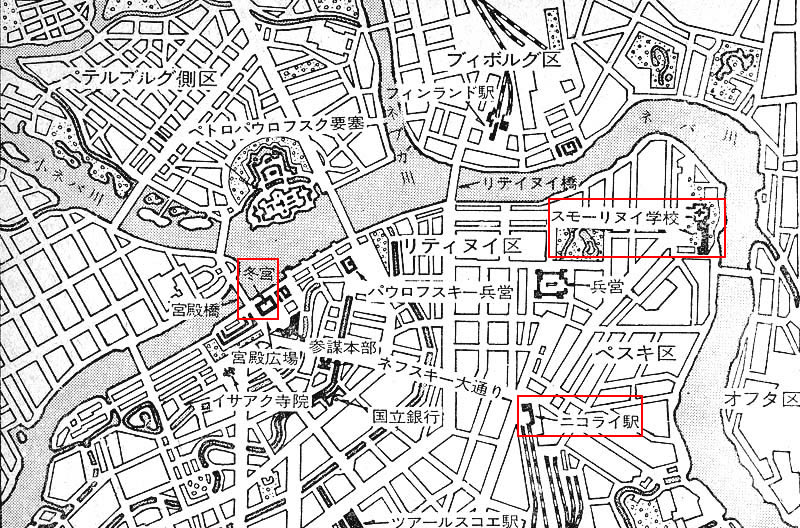

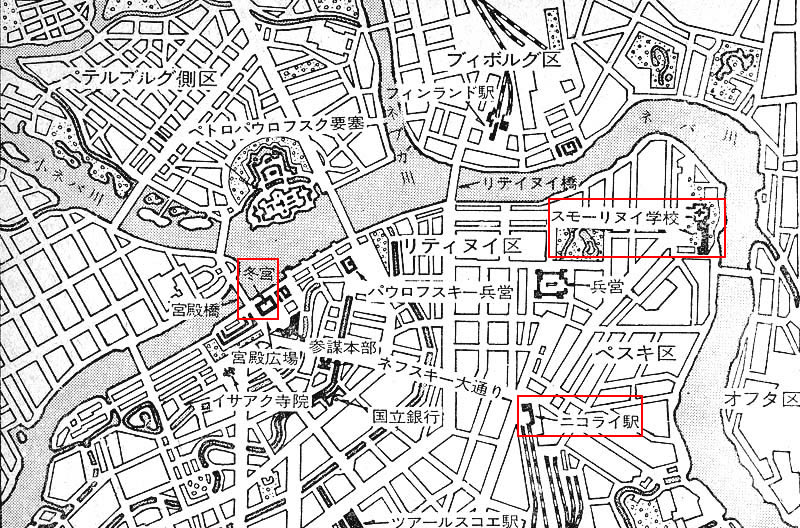

ロシア革命の町ペトログラード(現レニングラード)市街図

冬宮は政府の本拠地、スモーリヌイ学校は革命側の本拠地、ニコライ駅はモスクワ行の発車駅。

|

1 熱い冬 top

九月になると、ロツアの冬が始る。

十月、十一月……。恐るべきロシアの冬は、いつもかけ足でやってくるのだった。

いま、首都ペトログラード(現在のレニングラード)は、しだいに深まる冬につつまれつつあった。

暗い、どんよりした空からは、ほとんど毎日のように、冷たい雨がふりしきり、すぐに夕暮れがせまった。

たまに雨がやんだかとおもうと、今度は町全体が、ものすごい霧におおわれた。

フィンランド湾からふきつける北の烈風が、霧をよび、霧を送り込むのである。

来る日も来る日も、寒々として、うっとうしい。

いや、日ごとに寒さは、厳しくなるばかりなのだ。

このまま地球が芯まで凍ってしまうのではないかとさえ感じられた。

やがて雪もふりだすだろう。すると、人も町もあらゆるものが、冬の中に閉じ込められてしまう。

しかし、私(ジョン・リード)は、この冬を吹き飛ばすような、一種異様な人々の熱気を感じていた。

「もうすぐ、何か大事件がおこる。」という予感は私の心の中で、ふくらむばかりであった。

ハッキリ言おう。私の予感とは、

「しいたげられたロシアの人民大衆は、きっと立ち上がる。

今までの政府をたおし、新しい自分たちのための社会を建設する。つまり革命だ。」というものにほかならなかった。 |

筆者の米人記者ジョン・リード

|

ただし、革命が成功するかどうか、私には見当もつかなかった。

不気味な人民大衆のうごめきを、うすうすかんずいている金持ちや、実業家、役人たちは、

「なあにスカンピンの、薄汚い百姓や労働者どもに、何が出来るものか。

かつてナポレオンの大軍でさえも、ロシアの冬にかかったら手も足もでずに、ほうほうのていで退却したではないか。

いわんや武器も金もないやつらに、革命なんてやれるわけがない。」

と、たかをくくっていた。

確かにロシア人民大衆のすべては、悲惨などん底の状態におちいっていた。

苦しい生活で腹をへらし、なにをする力も元気もないようにみえた。

こんな人たちがどうやって手をつなぎ、一つの理想にむかって団結することができるだろう。

しかも、戦争(第一次世界大戦)は、まだおわっていないのである。

一九一四年に勃発した第一次世界大戦に、ロシアは連合軍の一員として参加したものだが、そのため、かなりの損害をこうむっていた。

現に今、冬の襲来と共に最前線の兵士たちはこごえ、飢えと寒さのために、哀れに死に続けるありさまであった。

一方、強敵ドイツの勢いは衰えず、あの恐怖の飛行船「ツェッペリン」がいつ、ペトログラード上空に襲いかかってくるやもしれなかった。

夜になると、首都ペトログラードの町は真っ暗であった。

極端に物資が不足して、ローソク一本が千円もするし、灯油など中々手に入るものではなかった。それどころか肝心の食糧が、日ごとに乏しくなっていった。

初めのうち一ポンド(0.454kg)半配給されていたパンが、一ポンドになり、さらに四分の三ポンド、半ポンドとへらされ、近頃では一切れのパンさえない日があった。 |

革命当時のぺ卜ログラード市街――当時第一次大戦中で、アメリカは

これに参戦するかどうか、米国内の世論が二分されている中で、

筆者は米国で反対運動を行ったため、警察に捕まりそうになったので、

ロシアに逃げ記者となり、たまたまロシア革命に遭遇した。

|

砂糖はかけらほどもなく、もしあったとしても人民大衆の手には、絶対に入らなかった。

いや、赤ん坊のミルクさえなくなったのである。

人々は夜明け前から長い行列をつくって、凍えるような氷雨の中にたちつくし、わずかのパンやミルクの配給にありつこうとしていた。

私は知っている。

人民大衆がこれほどの苦しみにあえいでいるのに、金のある商人や役人たちは、白パンでも砂糖でもバターでも着物でも、ごっそりと買いしめ貯め込み、ヌクヌクとしていたのである。

昔からロシアでは、皇帝や貴族や役人や富豪など、ほんのひとにぎりの権力者たちが勝手気ままに政治をあやつり、大多数の哀れな人民大衆の血と汗をしぼりあげ続けてきたのだ。

戦争にかりだされ、あるいはひどい犠牲者となるのも、ほとんど人民大衆たちであった。

だがしかし一九一七年十一月の今こそ、一つのハッキリした叫び声が、湧き起った。

「何百万、何千万の、貧しい労働者、兵士、農民たちの手に、土地やパンを! 自由を我らに!

そして不幸な人民大衆を苦しめるだけの、無意味な戦争をやめよう!」

このような叫び声は、しだいにコーラスのように高まりつつあった。

いうまでもなく、人民大衆の心を一つにまとめようとする指導者が現れたのだ。人民大衆をかたく団結させ、力づけ、励まし、自由と平等と幸福をもとめるための戦いの歌声と合い言葉は、私の心の底にもしっかりと染(し)み透り、響きわたってきた。 |

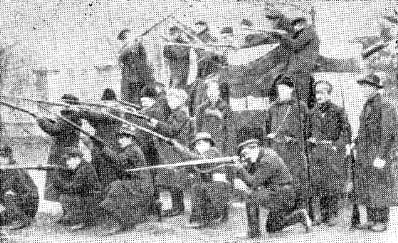

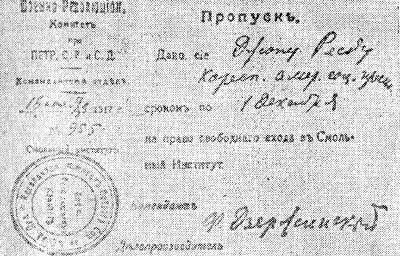

1917年11月におこなわれた兵士の集会

権力の象徴の兵士が革命に参加したので、ロシア革命が成功した。

|

「革命は、いつ、どんなふうに始るかわからないが、もうすぐきっと始る。」

と、私は信じた。また、

「この革命は、世界の歴史を揺り動かすほどの大事件になる。」

と、確信した。

私は新聞記者だ。いや、たとえ新聞記者でなくとも、これはどの歴史的大事件は、よく見ておかなければならない。

現代に生きる人間として、革命がどんなふうにおこり、どのように発展していくかを、つぶさに見極める義務がある。

そうしてなぜ革命がおこるのか。

革命というものが、良い事か悪い事かを世界中の人々と共に考えようと、私は思っていた。

私はペトログラードの町中を、朝から晩まで、忙しく動きまわった。

新聞記者としてしなければならぬ仕事が、いっぱいあった。

いろんな人にもできるだけたくさん、会っておく必要がある。

総理大臣のケレンスキーをはじめ、政府の人や軍人やペトログラード市の役人や学生や一般の人々に会って、私は彼らの考えを聞き集めた。

もちろん、あらゆる党派の指導者たちにも、面会を申込み彼らの話をきいた。

ロシアには驚くほど多くの党派があり、それぞれの主義を唱えているのであった。

しかしなんといっても、一番気になるのは、ボリシェピーキの人々であった。

ボリシェビーキというのは、一つの党派の名前だが、いまでいえば「共産党」のことである。

この党派は初めのうちとても小人数だったが、今ではれっきとした「多数派」にのしあがっていた。

なぜ私は、このボリシェビーキに心をひかれたか?

ほかでもない。自由や平等や、みんなの幸福をもとめる声は、このボリシェビーキの人たちによって叫ばれはじめ、その声と思想が、いまこそ多くの人民大衆の心の奥底に染み透っていったのだ。

いわばボリシェビーキこそが、貧しくみじめで無力な人々をふるいただせ、正義と自由のための戦いをつらぬかせようとしているのである。

主な指導者としてはレーニンをはじめ、トロツキー、ルナチャルスキーなどという革命家がいた。

「ボリシェビーキがやろうとしていることは、まさに大冒険だ。

もっとも驚嘆すべき、世紀の大冒険だ。

悪い政治のもとで苦しみあえぐ大衆に激しい精神をふきこみ、ふるい立たせ、大衆の先頭にたって歴史の歯車の中に突進する大冒険!

今までのロシアとは、全くちがうロシアをつくろうとするボリシェビーキ。」

こう思うと私は、しらずしらずのうちに興奮して体が熱くなった。

全くこの冬は、私にとって「熱い冬」といってよかった。

おそらくボリシェビーキの人々にとっても、熱気にみちた冬だろう。

ボリシェビーキに反対する党派は多い。

政府の味方をする人間たちは、ボリシェビーキを敵だとののしり、ぶっつぶそうとしている。

とくにレーニンは命をねらわれ、たえず姿をかくしていなければならなかった。

私でさえもレーニンに会うことは、中々できなかった。

一般の人々の中にも、

「ボリシェビーキが革命をおこしてくれたって、本当にみんなが幸福になれるかどうかわからない。

百姓が自分の土地をもち、労働者の暮らしがらくになるなんて、まるで夢のような話だ。」

と、疑わしそうにつぶやくものが、少なくなかった。

一方、ボリシェビーキのことを、まるで恐ろしい虐殺隊のように考えている人たちも多かった。

この人たちは、

「ボリシェビーキのやつらが革命をおこす時には、だしぬけに町角に現れて、憎んでいる人間を片っ端から射ち殺しし、やがてロシア中を真赤な血でそめるに違いない。

やつらの旗じるしは、恐ろしい血の色だもんな。」

と、こんなことをいうのである。

だが私は忙しく駆け回るうちに、ボリシェビーキが野蛮な暴力団みたいなものではないことを見てとった。

もしボリシェビーキが、いたずらに虐殺や暴動を好む党派であったら、おとなしい人民大衆がついていくはずがない。

私が見たり聞いたり調べたりした限りでは、もうすでにかなりの人民大衆が、ポリシェビーキの思想を信じ、いざという時には、共に戦うだけの団結をかためていた。

ついこのあいだまでは、味方も少ない少数派だったボリシェビーキが、いまではガッチリと手を組んだ大衆を味方にしていた。こういう点からみて、

「革命は、とっくの昔に始っているのだ。ボリシェビーキは、着々と革命をなしとげつつある。」

と、私は思った。

何とペトログラードにいる六万人の守備軍の兵士たちでさえ、ほとんどボリシェビーキの味方になっていたのである。

ボリシェビーキの指導者たちがいかに真剣に巧妙に活躍して、革命のための味方をふやし、準備を整えていったかがわかる。

いや、兵士たちも農民たちも労働者たちも、ボリシェビーキのいうことを信じ、今度こそ自分たちの理想の国、理想の社会をつくろうと心を合せたのだ。

政府の大臣や役人たちは、肝心の守備軍の兵士たちまでがボリシェビーキ側についたことを知ると、さすがにあわてふためいた。

実はこの六万人の守備軍さえいれば、ボリシェビーキなど一ひねりだと、あてにしていたのである。

「よし、こうなったら、守備軍全部を最前線にいかしてやる。

こいつらは、手強いドイツ軍相手に、さんざん苦労するがいいんだ。」

と、得意の権力を振り回して、政府は守備軍に、戦線ゆきの命令をくだした。

ところが今までと違って、熱と意気に目ざめた兵士たちは、平然として政府の命令をはねつけたのである。

「俺たちはロシアの首都ペトログラードを護っているんだ。無駄な戦争なんかやめて、平和をむすんだらどうだい。

平和もむすべず、何もできない政府なら、さっさと消えちまうがいい。

それとも、我々民衆の政府をつくるボリシェビーキに、席をゆずるか。」

胸をはって高らかに答える兵士たちに、政府の役人たちは目を見張り、たじたじとなった。

しかし身分の低い人間を、虫ケラか牛か馬のように思っている役人たちは、依然として人民大衆を権力でおさえつけようとするのだった。

そこで政府が考えたことは、コサック軍令決死隊に頼んで、ボリシェビーキを一人残らず叩きのめすことであった。

総理大臣ケレンスキーをはじめ政府の面々は、ボリシェビーキにたいして、さかんに脅かしの文句をならべ始めた。

「今のうちに考えをあらためて政府の方針に従うなら、我々はボリシェビーキを罪人扱いにしない。

少しくらいなら、ボリシェビーキの意見も聞き入れてやる。第一、革命なんぞ、できるわけがないではないた。

ボリシェビーキをひねりつぶすくらい、わけはないんだぞ。」

というような、脅し文句である。

そればかりでなく、政府は、実際にものものしい戦闘準備をやりはじめた。

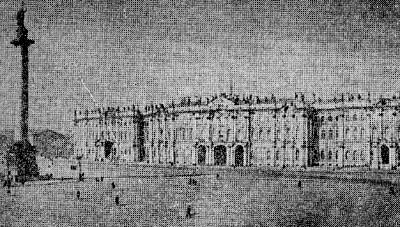

冬宮という宮殿が政府の建物だったが、この冬宮に大砲をずらりと備え付けたり、優秀な士官学校の生徒を集めたり、町全体に警戒体制をしいたり、まさに大決戦の準備そのものであった。

ボリシェビーキの方に、これだけのすばらしい兵器はない。

本当に市街戦にでもなったら、政府軍にひとたまりもなくやられそうであった。

しかし私には、政府側のすることなすことが、哀れな最後のあがきのようにみえた。

私はスモーリヌイ学校を本部にしているボリシェビーキの人々の会合を何度も見たが、この人たちの熱と意気はいよいよ高く、団結はますます固いことを確かめた。 |

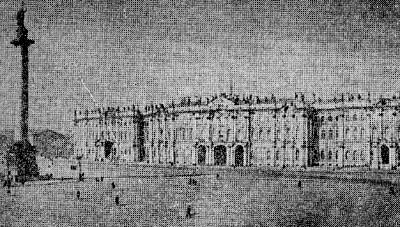

政府側がたてこもった「冬宮」

|

ボリシェビーキの人々は身分の上下も何もなく、お互いに自由に意見をたたかわせ、誰一人として自分だけのことを考えるものはなく、ただひたすらに、人民大衆の輝かしい未来のことを考えていた。

2 のろしはあがった! top

恐ろしい夢をみたような気がして、私は目をさました。

ひどく体が疲れているのがわかったけれど、ベッドからとびおきだ。あわてて、カレンダーを見る。

「十一月七日。水曜日。」

私は安心した。

何だか二日も三日も眠りこけていたような気がしてあわてたのだが、実はほんの五、六時間眠っただけであった。

「いや、五、六時間も眠ったなんて、えらい眠りすぎだぞ。もう、一時間だって眠る間はありはしないんだ。

なぜって、世紀の大事件は、始ったんだからな。」

と、私は、自分をしかりつけるように、つぶやいた。

実際、革命ののろしは、夕べから今朝の夜明け方にかけて上げられたのだ。

多くの人々が思ったように、虐殺や血煙りはあがらなかったが、ボリシェビーキは手際よく行動を開始した。

露骨に牙をむきだした政府にたいして、夕べボリシェビーキは、てきぱきと先手をうった。

これほどまでに準備万端を整えていたとは、私も気付かなかった。

けさの四時ごろ、私はボリシェビーキの本部になっている、スモーリヌイ学校にいったのだが、そのとき会議場の入口で、銃を肩にかけた男が、

「我々は、やり始めたよ。」

と、こともなげにいったものだ。

なんだか運動会でも始めたような口調だったので、つい私はニコニコした。

しかし、ボリシェビーキがやったことは、たいしたことであった。

「我々は、司法次官と宗教大臣を逮捕したよ。二人は、地下室にいれられてるよ。

我々の一個連隊は、電話局を占領しにいった。もう一個連隊は電信局へ、もう一つは国立銀行へいったんだ。」

と、銃を肩にかけた男は、満足そうにいいつづけた。

私はきゅうに町の様子が見たくなって、外にとびだした。

玄関のところには寒い暗闇の中に、ボリシェビーキ軍が多数かたまっていた。 |

リシェビーキの本部になっている、スモーリヌイ学校の前で

兵士から話を聞く筆者(左)

|

今まで兵士だった者や労働者だった者が、ごちゃまぜになって銃剣をにぎりしめ、勇ましく語りあっていた。

ちょっと見るとにわかづくりの烏合の衆に見えるが、これこそ一分の隙もないボリシェビーキ軍なのであった。

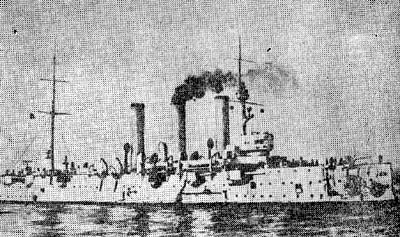

驚いたことに、ロシア海軍の主力巡洋艦「オーロラ号」や「ザリヤ・ズバボードイ号」の水兵たちまでが、ボリシェビーキ軍に味方して、駆け付けていた。

いつの間にやってきたのか?

この分ではボリシェビーキの連絡は、ロシア中の主な都市にまで着いているに違いない。

水兵たちはまだまだ他にも、二万五千人ほどの命しらずの仲間が軍艦に乗り、ネバ川をさかのぼってやってくるぞと、高らかにしゃべっていた。

町の西の方で、小銃の音がまばらにはじけた。

あとで聞くとそれは、ほんの小ぜりあいだということであった。

町の中心部のボリシェビーキ軍のところへ、駆け付けようとする労働者や兵士を、政府側の士官候補生たちが防いだのである。 |

革命軍にくわわった巡洋艦オーロラ号――日本の三笠(横須賀)、アメリカのミズーリ(真珠湾)と同様、今もロシアの記念艦として保存されている。

|

しかし小銃の音はすぐ止み、あとは意外に静かであった。

町の人々もボリシェビーキ軍の行動を、平気で見物していた。

革命は激しい市街戦や、無残な殺し合いなどなしに、ドンドン進行していったのである。

だから私も夜明けと共に、一休みしようと思ってホテルの部屋に帰ったのだが、ついそのまま眠り込んだというわけであった。

「いや、待て。夜明け方までは流血の惨事も射ち合いもなかったが、俺が眠っている間にどんなことがあったかわからない。

何かというと死刑だのシベリア流しだのという政府が、おめおめとボリシェピーーキ軍に降参するはずがない。戦いはこれからなのだ。」

私は朝寝坊したことを後悔しながら、また、町の中へ駆け出していった。

ネフスキー大通りを通り過ぎるとき、ペトロバウロフスク要塞の方向から、ドドドーン!と大砲の響きが轟いてきたので、私はドキンとした。

が、それはいつものように正午を知らせる「ドン」なのであった。私は、ホッとすると同時に、

「あわててはいけない。」

と、自分にいいきかせた。

落着くとうすら寒く、冷たい風が身にしみた。

私はまず国立銀行の前にやってきた。みると銀行の門は閉ざされ、銃剣をつけた兵士たちが警備している。

「君たち、どっち側ですか? 政府軍ですか?]

と、私は訊ねた。

「政府なんて、もうなくなっちゃったよ。ありがたいことにね。」

と、兵士の一人が、ニコニコしながら答えた。

ボリシェビーキが、確実に勝利をおさめつつあることが、兵士の言葉からもさっしられた。

それにしても何という見事な革命だろう。

革命といえばかならず、むごたらしい虐殺やなぶり殺しや放火が行われ、そこここに血まみれの死体がころがり、町中に地獄の叫びが満ちあふれるのが普通だ。

私は男や女や少年たちが、鈴なりにぶらさがっている電車をながめた。

町の店々はみんな開いていて、通り過ぎる人々は昨日よりよっぽど明るい表情をしていた。

「驚いたなあ。感心したなあ。こんな革命ってあるのか。

一体あんなに威張っていた政府や、ボリシェビーキに反対派の連中は、どういうつもりなんだろう。」

と、私は首をひねった。

「まさか本当にこのまま、音もなくスーッとロシアの歴史が一変してしまうわけはあるまい。」

なによりもボリシェビーキは、まだ政府を乗っ取っていない。

ボリシェビーキの人々が完全に政治を行うようになるまでは、革命が成功したとはいえないのだ。

戦いは、これからだ。

私はモルスカヤ街の方へむかった。そこで反対派の一人、ゴムベルグ大尉にであった。

「あなたの考えを、きかせてください。」と、私は早口で質問した。

「ふん。まだ、どうなるかわかるもんか。ボリシェビーキのやつらは、たぶん天下をとるだろうよ。

しかし三日天下さ。薄汚いボリシェビーキのやつらに、立派な政治が行えるわけがないからね。

こんな騒ぎをおこしたって、結局やつらはまた、自滅してしまうさ。」

と、大尉は、肩をすくめて答えた。

私はセント・イサアクの広場の方に進みながら、苦々しげに吐き出した大尉の言葉を、考えなおした。

政府側の連中はボリシェビーキをみくびっていたため、いまは手も足も出せずにいる。

しかし一歩退いて、隙をうかがっているに違いない。

いまにドッと反撃して、ボリシェビーキを粉砕するつもりなのだ。

すると政府側のことだから、情容赦もなくボリシェビーキの人々を惨殺し、斬り刻むだろう。

セント・イサアクの広場のあたりはボリシェビーキ軍が、ものものしい警戒陣をしいていた。

赤旗をかかげた大型の装甲自動車が止まっていて、その胴腹に赤ペンキで「労働者兵士代表会」と書きこまれている。

ボリシェビーキ軍は、今まで政府に属していた軍隊のあらゆるものを、自分たちのものにしつつあった。

広場につうじる町の入口には道をふさいで、陣地がきずかれていた。

箱とか樽とか古いベッドとか荷馬車を集め、積み重ねてある。そこの兵士に、

「戦闘が始るのですか。」

と、私はたずねた。

「すぐ始るよ。同志よ、あっちへいってくれ。けがをするぞ。やつらはそっちの方面から攻めてくるんだ。」

「攻めてくるのは、政府軍ですか。反撃してくるのですか。」

「どんな奴がくるか、わからんよ。兄弟。」

兵士はいきり立っていたが、私のことを同志とか兄弟とか、まるで仲間のようにいった。

そうだ、ボリシェビーキの敵は、財産や権力を一人じめにする人間であって、私のような普通の人間は、みんな仲間なのだ。

「産業も土地も資源も財産も、すべて平等に労働者や農民のものでなければならない。

金持ちが土地をもち、百姓を働かせて産物を取上げてしまう社会なんて、絶対に許せない。」

これがボリシェビーキの主義であり、主張である。

私は、政府の人たちがたてこもっている「冬宮」の様子を、見ようと思った。

冬宮がどうなっているか? 政府はボリシェビーキにたいして、これからどんな手をうとうとしているか?

アドミラルチスキー街を通って、私は冬宮の方へと足をはやめた。

3 おびえる冬宮 top

冬宮はつい数日前まで、ロシア皇帝の宮殿であった。歴史に名だたる豪華な宮殿である。

それが今年の三月に政変がおこり皇帝は退位させられ、その後ケレンスキー政府の建物になったのである。

「革命が完全に成功したら、人民の政府がここにできるのだな。

皇帝とか貴族とか権力者だけのものであった贅沢な宮殿が、労働者とか百姓とかごく普通の人たちのためのものになる……」

私は少しのあいだ、こんな考えにふけった。

宮殿広場のすべての入口には、歩哨が頑張っていた。

なお表玄関のところでは、兵士たちが材木をつみあげ、バリケードをきずいていた。

そんなありさまを、遠くから一般市民が見物していた。

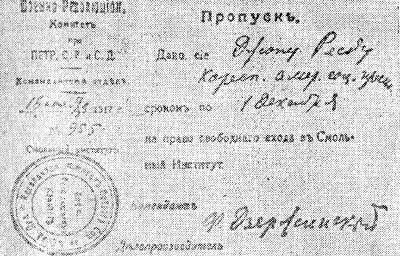

私はボリシェビーキ軍からもらった「通行許可証」しかもっていない。たぶん、ここでは通用しないだろう。

だから私は歩哨にむかって、アメリカのパスポートを見せ、ずうずうしく、

「新聞記者です。公用です。」

と声をかけ、かまわずにドンドン、宮殿内部へ入り込んだ。

うまい具合に、歩哨は私を押しとどめようとはしなかった。

玄関口を守っている二、三人の番人も、私の勢いにおされて、うやうやしく私を通してくれた。

こうして私は、総理大臣ケレンスキーの部屋の前まで、わけなくつきすすんだ。

総理大臣室のドアの前では、一人の若い士官が行きつ戻りつしていた。 |

ボリシェピーキがリードにあたえた通行許可証――これでは政府側の

根拠地の冬宮には入れないので、筆者はパスポートで検問を通過した。

|

「総理大臣にお会いしたい。取付いでください。」

と、私はわざと威張っていった。

若い士官は靴のかかとをキチンと合せ、ハッとかしこまり、気をつけの姿勢で、

「総理大臣は、ただいま非常にお忙しいので……」

と答えたが、私があまりにも強く睨(にら)み付けているせいか、すぐに、

「実は、その、総理大臣閣下は、ここにはおられないのです。」

と、正直に白状した。

「じゃあ、どこにいるのです。遠くへ逃げ出したのですか。」

「とんでもない。逃げたのではなく戦線へ出張なさったのです。」

「戦線へ出張? まぁ、いいでしょう。では他の大臣たちは、この宮殿にいますか。」

「はい。どこかの部屋で会議中ですが、どの部屋かはわかりません。」

若い士官は、モジモジした。頼りない感じである。

「もう一つ質問します。ボリシェビーキは、この冬宮へ攻めてくると思いますか。」

「もちろん。かならず、やつらはやってきますよ。

だが僕たちだって、ちゃんと準備はできているんです。

宮殿の前には、よりすぐりの士官候補生たちの一隊がいますし、そこの大広間には宮殿守備隊が待機しているんです。」

と、彼は、大広間のドアを指さした。

「大広間に入っていいですか。」と、私はいった。

「いけません。だめです。」

若い士官はこう言い捨てると、なにを思ったのか、だしぬけに私と握手して、逃げるように歩みさった。

私は大広間のドアに近づいた。なるほど鍵がかかっている。

耳をすますと中から、ガヤガヤと人声が聞えてきた。

賑やかなのはこの大広間の中くらいで、営殿全体は墓場のようにしずまりかえっていた。

士官候補生ややっとかり集めた兵隊だけに宮殿をまもらせて、大臣や役人などはどこかへ姿を隠したのに違いない。

これでは宮殿の運命も、そう長くはあるまいと私は思った。

この分ではボリシェビーキ軍がやってきたら、冬宮はひとたまりもなく陥落するだろう。

それにしても何故ボリシェビーキ軍は、いきなり冬宮を攻略しないのか?

冬宮を攻め落とし、自分たちの手にいれるくらい、わけもないことを知っているはずなのに……。

大広間の鍵は外からかかっていた。つまり中の兵隊たちはいざという時まで、閉じ込められているのであった。

私はおかまいなしに鍵をはずし、大広間の中に入り込んだ。

ノコノコと入っていった私に、兵隊たちは何もいわなかった。

汚い敷きぶとんや毛布のうえに、兵隊たちはねころんで、煙草をすいちらし、パンをかじりちらし、フランス製の高価な酒をラッパのみしていた。

一人の兵隊が白ブドー酒の瓶をもっていたが、それは宮殿の酒倉から持ち出してきたものに違いなかった。

おそらくここにいる兵隊は、煙草やパンや酒につられて、政府の味方についたのだろう。

大広間はいくつにも仕切られ、兵舎のようになっていた。

外に面した窓のところには機関銃がすえつけられ、兵隊たちの傍には小銃が組合わされて立っていた。

私は広間の見事な壁画にみとれた。天井からぶらさがっている、巨大な水晶のシャンデリアもすばらしい。 |

大広間の中には閉じ込められた寄せ集めの兵隊が

飲み食いしているだけで、政府要人は誰もいなかった。

|

皇帝が支配していたころ、この広間ではきらびやかな宴会がもよおされ、磨き上げられた床の上を、着かざった男女が、すべるように踊ったことだろう。

突然、私のうしろから、酒くさい息がふきつけられた。振り返ると背の低い、太ったハゲ頭の軍人が、

「わしは参謀大尉のウラジミールです。あなたはアメリカのかたですね。

これは、うれしい。あなたのために、なんでもご用をいたしますよ。」

と、声をかけてきた。

私が黙っていると、彼はかってにロシアの悪口をしゃべり始めた。

「ボリシェビーキも、けっして立派なもんじゃない。ロシアはすべてのものがだらしなく、乱れてしまったのです。

きちんとした伝統がなくなって、みんなゴロッキみたいになりました。

ごらんなさい。この部屋には、未来の士官もいるのですが、ボリシェビーキと同じように、無頼漢です。

わしはロシアから逃げ出して、アメリカ軍に入りたいですよ。どうか、よろしくたのみます。」

こんな酔っぱらいの相手をするのは嫌なので、私は先へ歩き続けた。

それでもなお、彼はしつこくついてきて、一人でしゃべりまくった。

「正直いって、心から政府に忠誠をつくそうとしているのは、女軍だけですよ。」

「えっ。女の兵隊がいるのですか?」

と、私は驚いて彼の方をみた。

「いますとも。宮殿の奥のほうの部屋にいますよ。」

私はあきれてものがいえなくなって窓際に立ち、しばらくのあいだ宮殿前の広場を見おろした。

長い外套をきた士官候補生か、いかめしく武装してならび、指揮官の演説をきいていた。

そのうち二個中隊ばかりが一斉に銃をにない、するどく何かを叫ぶと整然たる歩調で町のほうへ出発していった。 |

酔っぱらいの兵士と話しする筆者。

相手が勝手にベラベラしゃべるので、

政府側の情報が容易に手に入った。

|

「昨日ボリシェビーキに占領された電話局を、取返しにいくんだな。」

と、誰かがいった。

とたんに小銃の音が響いてきた。

広場のあたりの人々が急に走りだし、あるいは地面に伏せ、町角にいた辻馬車があわてて四方にちり始めた。

もちろん宮殿内は大騒ぎになり、

「やつらがきたぞ! やつらだ!」

と、兵隊たちは銃や弾丸にとびついた。

しかしほんの二、三分であたりは静かになり、表門から士官候補生の一隊が駆け戻ってくるのが見えた。

私は再び宮殿を出てモルスカヤ街の方へ戻った。

4 長い一日 top

町はすっかり夜になっていた。どこもかしこも、真っ暗であった。

私は空腹を感じていたので一軒のホテルにとびこみ、やっとスープにありついたが、それも途中で止めなければならなかった。

「ここらに弾丸の雨がふります。」

と、ボーイが青くなっていったからである。

「それじゃあ、いよいよボリシェビーキが、冬宮を攻めるのだな。」

私は外にとびだした。

たった一つ街灯がついていて、その下に一台の大きな装甲自動車が、エンジンをかけっぱなしで止まっていた。

装甲自動車の上には一人の少年がまたがり、機関銃の銃身を見下ろしていた。

あたりに、兵士や水兵が立ちはだかり、総攻撃の命令でも待っているようである。

私はもういちど大急ぎで、冬宮の前まで引きかえした。

そこには一群の兵士が、明るく灯をともした冬宮をみつめ、はずんだ声でしゃべりあっていた。

この兵土たちは、さっきの冬宮の士官候補生隊を、追い返しものであろう。

冬宮のまわりの歩哨は、一人もいなくなっていた。

「同志諸君よ。俺たちは冬宮の奴らを射つわけにはいかんのだ。あそこには女軍がいる。

もし一発でもうったら、あいつらは俺たちが女を射ったといいふらすからな。」 |

装甲自動車を楯にかまえるボリシェピーキ(革命軍)の兵士たち

|

なるほど、そうだったのかと、私はうなずいた。

ボリシェビーキの兵士たちは、何事も慎重にやろうとしているのだ。

そういえば、ものすごい勢いで、すっとんできた装甲自動車の砲塔から、

「さあ、やろうぜ。遠慮なしに攻め込んでやろうじゃないか。」

と、怒鳴った兵士は

「いかん、いかん。ムチャをしては、いかん。我々の委員会は、もう少し待てといってるんだ。」

と、べつの兵士から、たしなめられていた。

ボリシェビーキには軍事委員会というものができ、それが兵士たちの行動を取締っているのである。

今度は私はネフスキー通りへ、足をはこんだ。

ここは市電も走っていないが、人通りはまばらで暗かった。

けれども少し離れた盛り場では電車が動き、商店は明々と電気をつけ、映画館も劇場も、賑やかに開いていた。

人通りも多い。

ただ町の人たちは、あちこちにむらがり、さかんに議論し続けていた。

いや、中には街角に立っているボリシェビーキの兵士にむかって悪口をなげかけたり、こぶしを振り回したりする者もいた。

大抵上等のオーバーをきた老人や、金持ちの女である。

兵士はおとなしく、閉口したように苦笑するだけであった。

「町の人たちの多くは、まだまだボリシェビーキのやることを、ちゃんと理解してはいないんだな。

ボリシェビーキの人々も、中々大変だ。」

と、私は思った。

そうだ。ここらで私はボリシェビーキの本部、スモーリヌイ学校にいってみる必要がある。

その後、ボリシェビーキの本部はどんな具合になっているか、観察しなければならない。

スモーリヌイ学校の正面は、灯火で輝やいていた。

また、外門と内門のあたりでは、兵士が焚火をして、体をあたためていた。

砲塔に赤旗をひるがえした装甲自動車や、オートバイや人々が、忙しくあわただしく出入りした。

冬宮の雰囲気と違ってここには、ますます盛んな熱気と活気がみなぎっていた。

学校の中に入ると、かざりけのない粗末な部屋には、どこにもはりきった人声があふれ、ひどくさわがしかった。

黒い仕事着をきて丸い帽子をかぶった労働者たちが、とびあがるように階段を上っていくかとおもうと、すりきれたオーバーの兵士がドヤドヤとかけ下りてくる。 |

ボリシェビーキの本部スモーリヌイ学校

|

そのときボリシェビーキの重要な指導者、ルナチャルスキーとカーメネフが、ガヤガヤとしゃべる同志に取り囲まれて、やってきた。

二人はやつれて心配そうな顔つきをし、小脇にふくらんだ鞄をかかえていた。

「カーメネフさん。もっかの状況について、少し話をきかせてください。」

と、私は呼掛けた。

カーメネフは小男だが、ガッチリしていてたくましい。

彼は実にぶっきらぼうな早口で、いま終った会議の決議文をよんでくれた。

「我々はこの革命と勝利にたいし、お互いに敬意を表し合った。

大衆はよく規律をまもり、一致団結し、力を合せ、少しも乱暴をせずに、革命に協力した。

我々はやたらに人を殺したり、無駄な血を流したりしなかった。こんなことは、世界でもめずらしい。

我々は労働者、農民、兵土たちのための人民の政府をつくり、いっそう平和な幸福な国家を建設する。

我々の政府は、全世界の国々にたいしても、平和を呼びかける。

我々はみんな、お互いに同志なのだ。そして全世界の同志も、やがて我々と共に歩むことを信じている……。」

「あなたは、ボリシェビーキが勝ったというんですね。」

と、私はいった。

「勝ったとも。しかし、我々がなすべきことは、山ほどある。これからしなければならぬことが、いっぱいある。」

|

ぎっしり人で埋まった大会議場――ここにはいろんな人が集り、それぞれに意見をのべ、演説をしていた。

|

私はさらに人々をおしわけて、大会議場にもぐりこんだ。

そこには、全ロシアの労働者代表や、兵士の代表者たちが、ぎっしりつめかけ、身動きもできないほどであった。

通路にも窓枠にも、演説する壇のところも、人々でうずまっていた。

本当なら寒いはずなのに、これだけの人間がひしめくと、ストーブ一つない部屋でも、むせかえるようであった。

驚いたことにここに集まっているのは、ボリシェビーキの人たちばかりではなかった。

反対派のポリシェビーキや、国際主義派、社会革命党などなど、いろんな党派の代表者がやってきて、それぞれに意見をのべ、演説をしているのであった。

たとえばポリシェビーキ派の代表者は、ボリシェビーキを激しく非難して、

「社会のあらゆる階級の人々から支持をうけたいなら、政府側と相談して新しい内閣をつくるべきだ。

それなのにボリシェビーキは、我々のような党派とも相談せずに、かってに革命の行動をおこした。

我々はもう、ボリシェビーキと共に、手をつないでやっていくわけにはいかない。」

などと演説した。

同じように、社会革命党の代表者も、ボリシェビーキのやりかたに反対する意見をのべた。

もとはと云えば、ポリシェビーキの人たちも、社会革命党の人たちも、似たような理想をもっていたのだが、いつのまにかボリシェビーキに反対する立場をとっていたのである。

いつの場合にも、それぞれの党派は、結局同じ考えにはなれぬものらしい。

それにしても最後まで各党派の意見をきこうとして、わざわざこのような会議を開いたボリシェビーキは、立派というべきであった。

「臆病なポリシェビーキ、社会革命党……どれもこれも、偉大な歴史にとっては、無用の長物だ。

とっとと出て行くがいい。我々ボリシェビーキは、彼らの協力などあてにしないぞ。我々だけで理想をつらぬくのだ。」

と、ボリシェビーキの指導者トロッキーが立ちあがって、怒声をほとばしらせた。

「カーメネフのように、勝った勝ったというのは早過ぎるようだぞ。ボリシェビーキの敵も、けっこう多いじゃないか。」

と、つぶやいて私は、外にでた。

寒さが身にしみて、私は思わず身ぶるいした。夜もだいぶ深けたらしい。

あっちへとび、こっちへまわり、昼間から駆けずりっぱなしの私だが、疲れてはいなかった。

いや、まだまだ今日一日は、終っていないのだ。革命は、始ったばかりなのだ。

スモーリヌイ学校の門前のあたりは、発着する自動車やトラックで、ますます、ごったがえしていた。

ドカーン、ドカーンと遠くのほうで大砲の音がしている。どうやら、政府軍の脅かしの大砲らしい。

一台の大型トラックが、ひときわ忙しそうに、出発の準備をしていた。

「さっき、ボリシェビーキ代表のリャザーノフが無駄な流血をさけるために、一隊を冬宮へ派遣したといってたっけ。このトラックの人たちが、いまから冬宮へ、明け渡しの交渉にでかけるのかな。」

と、私は思った。

「どこへいくんですか。このトラックは。」

といって、私は証明書をみせ、

「のせてください。」

と、運転台の小柄な労働者に、頼み込んだ。

「ああ、いいとも。しかし、弾丸がとんでくるかもしれないよ。このトラックの連中は、何一つ武器をもっていないけど、それでもいいかね。」

「かまいません。」

トラックはガタピシゆれながら、全速力で町の中をつきすすんだ。

その途中でトラックの人々は、さかんにビラをまきちらした。

町々を守っているボリシェビーキの人たちも町の人たちも、ビラにとびついて読みふけっていた。

ロシアの市民諸君。政府はつぶれた。

いまや国家の権力は、我々ボリシェビーキの手に移ったのだ。

人民大衆の大目的は、着々とはたされつつある。

我々の政府が実現するのだ。

労働者、兵士、農民の革命バンザイ「! |

というようなことが書かれているビラであった。

|

軍事革命委員会が発表した政府の崩壊をつげるビラ――筆者はこのビラまきのトラックに同乗した。

|

やがて私は、またもや冬宮の前にやってきたのだが、わずかの間にすっかり様子が変ってしまっていた。

私はひしめくボリシェビーキ軍の中にまぎれこみ、うまく第一列のあたりに位置をしめた。

ボリシェビーキ軍のかたまりは、黒い川のように冬宮へと流れていた。足をひきずる音、武器がふれあう音、短い号令の声のほかは、何もきこえない。

「冬宮の士官候補生だちから、手向かいしないで降参するという連絡がきたぞ。」

と、誰かが叫んだ。

「そんなこと、信用できるもんか。気をつけろよ、同志諸君!

俺たちを油断させ、おびきよせて、やつらはだまし討ちに射ってくるかもしれないぞ。」

と、私のそばの男が、叫びかえした。

用心ぶかく姿勢をひくくして、数百人のボリシェビーキ軍は冬宮へ押し寄せていく。冬営の窓からは、明かりが流れだしていた。

門を通りすぎバリケードを乗り越えいよいよ冬宮の表玄関に接近すると、急にボリシェビーキ軍は足を早め一斉に勝ちどきの声をあげた。

巨大な宮殿の建物は、いぜんとしてしずまりかえっていた。

ボリシェピーキ軍は、ぞくぞくと宮殿内になだれこむ。 |

冬宮を襲撃するボリシェビーキ軍

|

私はおしまくられ、つきとばされるように、人波と一緒に中へころがりこんだ。

そこらじゅうに、たくさんの荷物箱がちらばっている。

と、ボリシェビーキ軍は、飢えたオオカミが獲物にありついたように荷物箱にとびつき、小銃の台尻で叩きこわし、じゅうたんやカーテン、布地、皿や茶碗、食器類、ガラス製品などをひっぱりだした。

貧しい生活しか知らない人々にとって、箱の中からでてきた品物は、どれも宝物のようなものであった。

兵士たちはおどりあがり、歓声をあげ、ピカピカ光る時計をふりかざしたり、高価なダチョウの羽かざりを帽子につけたり、貴婦人の真似をして、きどって歩き回ったりし始めた。

「まるで、宝物に目がくらんだインディアンみたいだな。」

と、私は思った。

正義と理想にもえるボリシェビーキも、やっぱり性根は品の悪い貧乏人だったのか……。

私は、掠奪に夢中になりはじめた人々をみて、いささかガッカリしたし、苦々しくも思った。

しかし、そのとき、

「同志諸君! そんなものにさわっちゃいかん!

何もとるな! これらの品物は、やがて人民の財産になるべきものなのだ。」

と、誰かが怒鳴った。同時に、

「そうだ、みんな掠奪はやめろ! もとの箱へ返せ! 人民の財産に手をふれる奴は、裏切り者だ!」

と、二十人ばかりの人が声を合せ、時計や布地をもっている者の手から、それらをもぎ取った。

それをきっかけにあらゆる品物は、バタバタと元の箱におさめられ、即座に見張り番がたった。

一瞬のうちに、掠奪はやんだのである。

「さすがはボリシェビーキだ。見事に規律をまもった。」

と、私はうれしくなった。

「俺たちがカラッポにしなければならんのは、宮殿なんだぞ。

俺たちは匪賊や泥棒じゃないってことを、宮殿の連中に示してやろうじゃないか。」

兵士たちはこういいながら、いよいよ宮殿内のあちこちを調べ始めた。

いや、そうするまでもなく、士官候補生たちが、三、四人ずつかたまってでてきた。

「やあ、出てきた。哀れな政府の手先め。人民の敵め!」

ボリシェビーキの兵士たちは、乱暴な口つきで、士官候補生たちを片っ端から身体検査した。

ただし、絶対に暴力はふるわなかった。

「おまえたちは、これからも人民大衆を苦しめるつもりか。我々に刃向かうつもりか。どうだ?」

と、ボリシェビーキが訊問すると、もちろん士官候補生は、

「絶対に、そんなことはしません。」

と答えた。するとボリシェビーキは、よしといって、あっさり彼らを釈放してやるのだった。

私は、二度も三度も感心させられた。

私はてっきり、ボリシェビーキが士官候補生たちを捕え、牢獄にでもほうりこむと思っていたのである。

それどころかボリシェビーキは、宮殿の奥深く隠れていたキシキン、ルーテンペルク、テレシチェソコなどを逮捕したが、これらの大臣たちを、ただちに殺すようなことはしなかった。

民衆たちは大臣どもをリンチにかけろと騒ぎ、実際に射殺しようとさえしたのだが、ボリシェビーキの委員会は絶対にそんなムチャなことを許さなかった。

もはや冬宮は、完全にボリシェビーキのものとなった。

冬宮が占領され総理大臣は夜逃げし大臣たちは捕えられた以上、ボリシェビーキの勝利はいまこそ確固たるものといってよさそうであった。

その後、私は委員の一人に、

「宮殿には女軍がいたそうですが、あれはどうしました?」

と、たずねた。気になっている事柄の一つだったからである。

「ああ、女軍ですか。あれには弱りました。ひっかいたり、つねられたりしましてね。

でも、全員無事に汽車にのせて、女子軍の兵営のあるレバショボに送りましたよ。」

と、委員は笑った。

私は冬営をあとにした。ひどく寒い。時計をみると午前三時になっていた。

まだ夜明けには間があるが、ネバ川の向こう岸のペトロハバロフスク要塞が、黒い城のようにボーッとかすんでみえた。

この要塞に捕えられた大臣たちが監禁されているのである。

町はすっかり平穏になっていた。

依然として、ところどころにボリシェビーキ軍の兵士がうずくまり焚火にあたっていたが、初めの頃のようにやたらにいきりたってはいなかった。

この夜は、ただ一つの犯罪事件、強盗事件もおこらなかったのである。

大抵、どさくさまぎれに悪いことをする人間がいるものだが、ボリシェビーキは町の治安をもしっかりと守ったのだ。 |

市内の所々で焚火しながら、治安をまもるポリシェビーキ軍の兵士

|

しかし私は、市会の役人たちが頑張っている建物の前にさしかかったとき、おや? と思った。

コウコウと電気がつき、多勢の人の気配が感じられたからである。

市会は政府と共に、ボリシェビーキを憎んでいる強力な団体の一つだ。

私は決心してノコノコと市会の建物に入り込んでいった。

歴代の皇帝の肖像画がズラリとかかっている大ホールでは、百人ほどのいかめしい役人や党派のボスたちが集まって、緊急会議を開いていた。

彼らは、ボリシェビーキに対抗するだけの同盟をむすび、断固としてボリシェビーキをやっつけるための方法や、作戦をねっているのであった。

私はしばらくの間、彼らの会議や演説のもようを見学していたが、

「これはボリシェビーキの、最大の敵かもしれないぞ。」

と、考えた。

ボリシェビーキも、冬宮を占領し政府をつぶしただけでは、まだ安心できないわけであった。

反対派の勢力もまた、あなどりがたい。

もちろん私は、とくにだれの味方でも、ひいきでもない。

あくまで冷静に、このたびの世紀の大事件を観察しているのだが、結局正しいものが勝つだろうと信じていた。

この世の中は悪魔のものでもないし、悪い奴のものでもない。みんなのものなのだ。

市会の建物を出て、私は辻馬車を呼んだ。

「スモーリヌイ学校までいってくれ。」

すると、辻馬車の馭者は、ブルンと頭をふった。

「だめ、だめ。スモーリヌイ学校は、ボリシェビーキという恐ろしい奴らの棲家(すみか)だからね。」

「なぜ、そんなことをいうのかね。ボリシェビーキは、君たちのような働く人々の味方じゃないのかね。」

「どうだか、わかるもんか。大体、わしらの辻馬車にのってくれるのは、みんな金持ち連中ばかりでね。

労働者や百姓が、お客になってくれたためしはねえよ。

あいつらが天下をとったら、わしらの商売はあがったりだよ。」

馭者はこんなことをいって、頑固に頭をふり続け、どうしても私をのせてくれなかった。

なるほど、こんな考えをもっている人間もいるわけだ。

ポリショビッキが、あらゆる人々に理解されるには、まだまだ幾多の困難を乗切らねばならぬだろう。

寒さがひとしお厳しくなった。朝の六時であった。

森閑とした街路の上に、少しずつ、かすかな白い光がはいよってきた。 |

市会からスモーリヌイ学校へ行くため、

辻馬車の馭者と交渉し、断られる筆者

|

私は不眠不休でかけずりまわったが、全ロシアの誰もが昨日から今日にかけ、一眠りもしなかったに違いない。

そうしてまた今日は、どのような一日になることだろう。

5 反革命の潮 top

十一月八日、木曜日。

ペトログラードの呵々は、表面上、平穏無事であった。

ちょっとみると、世界の歴史を書き替えるような、革命がおこっている町とは思えなかった。

もっとも一般の町の人々は、世の中がどうなろうと、自分たちさえよければ、いいと考えているようであった。

さて、私は今日もまた、町に出た。町ではいろんな噂やデマが渦巻いていた。噂の主なものは、

「政府の大臣たちは、ほとんど逮捕されたが、いちはやく逃げだした総理大臣のケレンスキーは、コサック軍や各地の軍隊を寄せ集め、ペトログラードのボリシェビーキを粉砕するため、今こちらへ進軍中とのことだ。」

というものであった。

この噂は、あるていど本当だと私は思った。

なぜなら私が買った新聞には、ケレンスキーがプスコフ市で発した命令が、堂々とのっていたからである。

「親愛なるロシア国民諸君。

ボリシェビーキの気違いどもは、政府をだましうちにし、とんでもない騒動を引き起した。

彼らの暴挙のためにわがロシア国家は、メチャメチャに破壊されようとしている。

彼らはわが祖国ロシアの秩序と平和を乱した。

国民諸君! 我々はボリシェビーキの魔の手から祖国をうばいかえし、世界各国のもの笑いにならぬよう、努力しなければならない。

いまや私はボリシェビーキをうち倒し、祖国の名誉をまもるために最高司令官となって反撃を開始する。

国民諸君も私に従い、共にボリシェビーキ打倒に協力されんことを! 総理大臣ケレンスキー。」

私はほかの新聞も買った。次々とばらまかれるビラも見た。ボリシェビーキに反対する党派は、意外に根強くしぶといことがわかった。

一夜明けると、反革命派は力を合せ、俄然(がぜん)新聞やビラで、ポリシェビーキを叩き始めたのだ。

「ボリシェビーキがやったことは、犯罪だ。

ロシアの友たるヨーロッパの国々にたいして、ボリシェビーキは裏切り行為をやった。

ボリシェビーキは民主主義の敵だ。

かってに暴動をおこしたボリシェビーキのおかけで、ロシアはドイツとの戦争がつづけられなくなる。

ロシアをほろぼしてしまうのは、ポリシェビーキだ。

「ボリシェビーキのいうことを信用するな! 彼らが戦争をおわらせ、平和をもたらすなんて嘘だ。

彼らは全ロシア国民の自由をふみにじり、ロシア中を荒らしまわる盗賊なのだ。

みんなに平等に土地をわけるとかパンをあたえるなんて、彼らがつくったおとぎ話だ。」

「卑劣なボリシェビーキこそは、権力を独り占めにしようとしているものだ。

彼らはすべてのロシアの党派に相談せず、自分かってに暴動をおこした。

ロシア国民は、ボリシェビーキからあざむかれたのだ。」

「我々は団結して、ボリシェビーキを叩きつぶさればならない。」

これらの猛烈な文章や文句を書きつらねた新聞、ビラなどは、市会をはじめすべての反対党によってばらまかれ続けた。 |

反革命派のビラに見入る市民たち

|

ボリシェビーキの革命に賛成し、力を貸そうとする党派は、一つもないわけであった。

それどころか反対派は一塊りになって、本当にボリシェビーキと戦う気勢さえ示したのである。

しかし最前線のロシア軍やモスクワや他の都市の労働者たちは、ボリシェビーキの味方として立ち上がるばかりであった。首都ペトログラードで火の手をあげた革命運動はロシア全土に広がり、また一方、反革命派の動きも全国的になったわけである。

反革命派の活発な動きにたいして、ボリシェビーキは、けっしておとなしく手をこまねいてはいなかった。

ボリシェビーキも、町のいたるところの建物の壁に、ビラを貼りめぐらした。

「我々の軍事革命委員会は、同志のすばやい行動によって冬宮を占領し、コノバロフ、キシキン、テレシチェンコ、ニキチンなどの各大臣を逮捕した。

しかし、総理大臣ケレンスキーは逃亡した。

我々の軍隊組織はケレンスキーを即時逮捕し、ペトログラードにつれてくる任務をおびている。 ケレンスキーをかくまったり助けたりする者は、重罪犯人として罰する。」 |

|

革命がおこったため、第一次大戦の戦場からにげだすロシア兵

革命の成功と共に、ロシアは大戦の戦線から自動的に離脱した。

|

このような布告文をはじめ、

「鉄道・交通・通信関係などの政府の従業員は、今までどおり仕事を続けよ。我々の命令にそむく者は、厳罰に処する。」

「いっさいの掠奪行為や、ヤミ商売、騒ぎをおこした者は死刑に処する。」 |

というふうな命令書が、いかにもボリシェビーキの威力を示すように、私の目にうつった。

なんといってもペトログラードをおさえ、天下を牛耳(ぎゅうじ)っているのはボリシェビーキであった。

事実ボリシェビーキは仮の政府を樹立し、大臣のかわりに委員を含めてさっそく新しい政治の実行にとりかかったのである。

私はボリシェビーキから、コサック軍にたいして発せられた声明書も読んだ。

コサック兵といえば、ロシアでもっとも勇猛果敢な兵隊である。

この世界中に恐れられているコサック兵がもしケレンスキーのいうことをきいたら、ボリシェビーキ軍といえども苦戦をまぬがれない。

「コサックの同志諸君――。

諸君はケレンスキーに利用され、我々ポリシェビーキを攻撃しようとしている。

だが、まちたまえ。諸君も今まで、地主や金持ちや政府の役人どもにしぼられ続けたことを忘れるな。

ケレンスキーにおだてられてはいけない。我々ボリシェビーキは、コサックの労働者の同志なのだ。

諸君は同志と戦うのか。

コサックの同志諸君! 我々は諸君へ、兄弟の手をさしのべている!」 |

私はいったんホテルに帰り、大急ぎで食事すませると、ニコライ・ホールにでかけた。

円形劇場のようなニコライ・ホールは、ペトログラード市の公会堂のようなものである。そこでは市議会の役人が中心になり、反革命派の有力者たちと共に演説をしあったり、相談をまとめたりしていた。

驚いたことに、ボリシェビーキの代表者が数人参加していた。

この人たちはなんとかして反革命派の連中を説き伏せ、共に新しいソビエト・ロシアの建設をしてくれるよう、話合いにきたのだった。

しかし反革命派は、あくまでボリシェビーキのいうことなど聞こうとしなかった。

髪の毛も髭も真っ白なホリシェビーキを市長のシレイデルが、

「わしは、ゆうベスモーリヌイ学校にいって、ボリシェビーキのやつらに厳重なる抗議をしてやった。

わしらのペトログラード市で、勝手なことをしてもらってはこまる。

わしらはボリシェビーキの政府など、認めないといってやった。

わしらの市会は、選挙によって成り立っている。選挙こそ、公平な人民の心を表わすものだ。

それをボリシェビーキのやつらは、労働者にまで鉄砲をもたせ、暴力で政治をやろうとしている。やつらは無法者だ!」 |

と、いきりたって演説した。

反革命派の面々がさかんに拍手した。そうしてあとは例によって、

「ボリシェビーキを、のさばらせるな!」

「ボリシェビーキのために、働くな!」

「ロシア国民全部で、ボリシェビーキを叩きつぶそう。」

というような、激しい言葉が叫びかわされた。 |

ニコライ・ホールに集まった反革命派に

ポリシェビーキへの非難の演説をする市長

|

このニコライ・ホールの反革命大会には、学生やインテリや金持ちの商人など一般の群衆もきていたが、彼らはみんな血色がよく、服装も立派であった。

生活に困ったことのない人々は、労働者の集りのようなボリシェビーキを軽蔑しさげすんでいた。

「みすぼらしい兵士や、汚らしい労働者や百姓どものいうことなんか、おかしくってきけるもんか。

教養も学問もないポリシェビーキのやつらの、指図なんかうけないぞ。いまに見ていろ。」

と、群衆は、反革命派の連中の演説に、調子を合せて叫んだ。

こんなふうだから群衆は本気でデマを信じ、そのデマに輪をかけて口から口へと巻き散らすのであった。

「ボリシェビーキを指揮していたのは、ドイツ軍の将校だった。ボリシェビーキは売国奴だ。」

「ボリシェビーキ軍のやつらは、冬宮内のおびただしい物資をかっぱらい、降参した士官侯補生を虐殺し、大臣をなぶり殺しにし、女兵士をはずかしめた。まさに鬼畜だ。」

デマというものはバカにならない力をもっている。

いつしかペトログラード中に広がると、一般市民たちはボリシェビーキを憎しみはじめ、鉄道員はボリシェビーキのいうことをきかなくなり、郵便局員も仕事をしなくなったのである。

列車が止まり電報通信が打てなくなると、ボリシェビーキの行動は大いに妨げられる。

悪いことにボリシェビーキの人々の中にも、この革命は失敗に終るのではないかという不安をいだく者がでてきたようであった。

どうやらロシア中がひどい混乱におちいり、落着きをなくしていくようであった。

6 偉大なるレーニン top

夜の七時すぎから、私はスモーリヌイ学校にいすわった。

反撃の火の手をあげた反革命派にたいして、ボリシェビーキがどのような手をうつか、じっくりと観察するためである。

スモーリヌイ学校は、極度の緊張につつまれていた。

「うかうかしていられないぞ。」

という気分が、ボリシェビーキの人々にみなぎり、誰もが必死の顔つきをしていた。

薄暗い廊下を、あわただしく駆け抜けていく者。

銃をにぎりしめた労働者たち。

指導者をとりかこんで、説明をきいたり議論したり命令をうけたりしている者。……

みんな髭もそらず、目ばかりギョロギョロさせていた。

「全く、ボリシェビーキがしなければならぬことは、いっぱいある。

政府を引継ぎ、新政府を樹立すること。

市の秩序をまもること。

反対派と戦うこと。

ドイツ軍の侵入を防ぐこと。

ケレンスキーとの戦いの準備をすること。

ロシア各地の同志に、緊密な連絡をとること。

デマをくいとめ、正しい宣伝を行うこと。……

これらのたくさんの仕事を、ボリシェビーキは手際よくしかも早く、片付けていくことができるだろうか。」

と、私は思った。

いや、ひそかに心配しているのは私ばかりではなかった。

ボリシェビーキの指導者たちのなかにも、反対派と妥協して連合政府をつくった方がいいのではないかと、弱音をはくものが多くなっていたのである。

「我々ボリシェビーキは、あまりにも多くの敵をつくりすぎた。我々は誤解され憎まれ嫌われている。

このままだと、我々は孤立してしまう。そうなったら、おしまいだ。」

と、カーメネフやリャザーノフは考えていた。

しかし、最高指導者のレーニンは、巌(いわお)のような強固な意志を持ち続けていた。

「我々は、断じてくじけてはならない。敵と手をむすぶなんて、とんでもないことだ。

我々は、長い苦しい年月を耐え忍び、ついに立ち上がった。

卑怯で弱気な考えは、すててしまえ。

労働者、農民、兵士たちが我々の同志としてついているかぎり、我々はどこまでもやりぬくことができるだろう。」

と、レーニンは指導者たちに喝(かつ)をいれた。

ああ、私はついに偉大なるレーニンの姿にせっし彼の力強い声を聞くことができたのである。

潮鳴りのような歓呼(かんこ)の声と拍手に迎えられ、レーニンは他の指導者たちと共に、大ホールへ入ってきた。

時に、八時四十分であった。

レーニンは背が低く、ずんぐりしていた。

ガッチリした肩のうえに、大きな頭がのっかっている。

頭はハゲていた。小さな目、獅子ッ鼻、大きな口、たくましい顎髭はそっていた。

服装は粗末で、労働者とかわらなかった。

しかし何がどうあろうと、民衆はレーニンをうやまい、愛し、信頼している。

これほど多くの人から慕われた指導者は、あまりいないだろう。

レーニンは、力づよい知識の持ち主であった。

どんなにむずかしい思想も、簡単な言葉で説明する知恵をそなえていた。

なによりも彼は、機敏な判断力と大胆さを発揮する男であった。 |

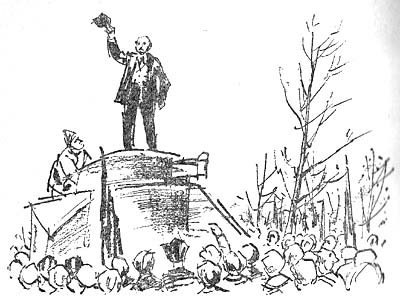

ロシア革命の父レーニン

|

実際、彼がいるだけで、すべての人々が百万の味方をえたよりも元気づき、勢いづき、生き生きとするのであった。

指導者たちが、かわるがわる壇上にたって、軍事革命委員会の活動状況や、現在の情勢を報告したり、これからの方針をのべたりした。

ボリシェビーキの人々は、指導者や委員の話に食い入るように耳を傾けたが、レーニンが壇上に立つと熱狂的にどよめいた。レーニンはテーブルの両端をつかみ、しばらくの間ゴーゴーたる大拍手をきき、小さな目でみんなを見渡していた。拍手は、中々なりやまなかった。

やっとのことで、静かになると、彼は簡単に、

「我々は、いまやボリシェビーキによるロシアの建設にとりかかるのだ。」

と、言った。たったこれだけ言ったのに、場内はまたもや、われかえるような拍手と歓声でどよめいた。

「第一になすべきことは、平和を実現するために、あらゆる手段を用いることだ。」

と、レーニンは続けた。

「我々は、勝利をえた。新しい革命の時代を切り開いた。

世界中の同志に、平和を呼びかけねばならぬ。

我々はフランス、ドイツ、イギリスの労働者にむかって、運命を共にしようと呼掛ければならぬ……」

レーニンはクドクドしいことはいわず、要点だけを短く演説した。 |

テーブルに両手をついて演説するレーニン

|

彼の大きな口は、話す時にいっそう大きく開いた。

声はしわがれていて、魅力があった。

大事なことをいう時には力をこめるため、ちょっと前かがみになる。

人々は魂の底までひきつけられ、尊敬のまなざしで彼をみつめ、彼のいうことを体全体にきかせるように、まばたきもしなかった。

「たいした人物だ。」

と、私は感心した。実際、彼の言葉はおちついて力強く、人々の魂をかきたてた。

人々は完全に彼を信じ、彼によって勇気づけられた。

レーニンの演説が終ると、人々は深い感動を覚え自然に合唱を始めた。

なぜか私は、目がしらが熱くなったが、白髪まじりの老兵は、たまりかねたように声をあげて泣きだした。

歌声は会場をとどろかせ、窓やドアをつきぬけ、高く高く夜空へと響いていった。

「うれしい、うれしい!」

と、私のそばの若い労働者が、顔を輝かせ、感激して叫んだ。

すると、うしろのほうから、

「同志諸君! 自由と平和のために死んだ仲間のことを、思いだそう。

輝かしい今日のために戦い、犠牲となった同志のために歌おうじゃないか。」

と、誰かが呼掛けた。

さっそく、その歌が始った。

君らは、命をかけて戦い

貴い犠牲者となった

君らは、命を投げだし

みんなのために自分を忘れ

恐ろしい牢屋にもいったし

鉄の鎖につながれもした

君らは、けだかき道をえらんだ

兄弟よ、同志よ

我らも死と苦痛をものともせず

君らのあとをつぐ

君らの墓前に、我らは誓う

自由と民衆の幸福のためにつくすことを |

私もいつしか小さな声で、みんなの合唱についてうたっていた。

十一時ちかくなって最後にカーメネフが、

「では、我々の新しい政治を担当する人民委員の名前を読みあげる。」

といって、一段と声を張り上げた。

「代表者会議議長――ウランミール・ウリヤノフ(レーニン)。」

「わーっ。」

と、歓声がうずまき、拍手が爆発した。会議議長とは、つまり総理大臣である。

「外務委員――トロッキー。」

外務大臣は、トロッキーというわけだ。彼もまた、すごい人気であった。

内務、農業、労働と次々に委員の名前が読み上げられ、人々は興奮のしつづけであった。 |

革命の指導者トロッキー

この時のナンバー2が、後にスターリンに追い落とされ、その後の世界史は大きく変貌していった。

|

レーニンは口元に微笑をうかべているようであった。

彼はいま、なにを考えているのだろう?

ケレンスキーとの決戦のことを考えているのだろうか?

私はレーニンをみつめているうち、彼がたえてきた風雪や、苦難の道、嵐のような歴史を思いうかべた。

そうだ。ここで私はレーニンが歩んできた道、くぐりぬけてきた茨(いばら)の道を、ぜひ語っておきたい。

一八七〇年四月二十二日、ロシアの南部ボルガ川のほとりで、レーニンは生まれた。

祖先は百姓だがレーニンの父は勉強家で、当時ボルガ地方の教育官を勤めていた。教育官は役人で、かなり高い身分である。

だからレーニンは、父が早死にしても楽に生活できたし、高等教育をうけることもできた。彼はめぐまれた少年時代をおくったわけである。

が、しかし一八八七年、十七才のレーニンの身の上に大事件がおこった。

兄のアレクサンドルが、ときの皇帝アレキサンダー二世を暗殺した一味として捕えられ、死刑に処せられたのである。

ピーター大帝いらい、ロシアは完全な皇帝の専制政治をしき、楽々と贅沢な暮らしができるのは、貴族、大地主、役人などで、大多数の人民は奴隷さながらの哀れさであった。

しかも皇帝は軍隊をふやし、外国侵略の事ばかりに力をそそいでいた。

こうした専制政治はいつかかならず呪われる。

つまりレーニンの兄は、人民の味方、自由平等の闘士として、専制政治の破壊に熱情をそそいだのだ。

兄の考え兄の死が純粋で激しいレーニンの心を刺激したことはいうまでもない。

「兄さんは美しく、正しかった。よし、俺が兄さんのこころざしを受継ごう。

ロシアを自由の国にしよう。」

と、レーニンは決意をかためた。 |

17才のときのレーニン

|

親ゆずりで頭がするどく熱血漢で勉強家のレーニンは、もはや意志強固な革命家であった。

彼は自分の一生を、人民大衆の自由と幸福に捧げたのだ。

やがて彼はカザン大学にすすんだ。

ここで早くも彼は、学生たちのあいだに「打倒皇帝」「打倒専制政治」の思想をひろめ始めた。

学校当局はあわててレーニンを退学させた。

むろん彼はくじけない。理想を実現するためには、死をも覚悟しているレーニンである。

ただ、兄のように血気にはやって、早死にすべきではないと考えていた。

一八九一年、彼はうまく首都ペトログラードの大学にもぐりこんだ。

表向きはおとなしい、まじめなガリ勉学生にみせかけていたが、彼が真剣に取り組んでいる書物は、もっぱらマルクスの書いた本であった。

マルクスに経済学者だが一方、社会革命の理論家として世界の注目を集めていた人である。

「社会主義革命とは、労働者が団結し、資本家と地主との政権を打倒し、労働者の政権を樹立することである。」

というのが、マルクスの主張する理論にほかならない。

レーニンは、マルクス主義を信奉した。

がむしやらな革命家ではなく、理論によって行動する革命家へと成長いたわけである。

一八九五年、理論による革命行動を実行にうつし、ペトログラードで労働者の革命組織をつくった。

しかし専制政治の弾圧は厳しかった。

彼は逮捕され「国賊」として、シベリア監獄にに流されたのである。時に、二十九才。

身を切る寒風と雪のシベリアで苦しい労働をさせられながら、レーニンは相変らず革命理論を勉強し、ひそかに本も書いた。

この間にプレハーノフというマルクス主義者が、秘密の「社会民主労働党」というものを組織していたのである。

三年間の刑期を終えてペトログラードに舞い戻ったレーニンは、すぐさまこの革命党に加入し有力な党員となった。

とはいえ、政府警察の目はたえずひかり、危険はせまる一方であった。

今度捕まったらおそらく命はないだろうと考えたレーニンは、ヨーロッパに逃げ込んだが、ロシア政府はヨーロッパ各国の政府と連絡をとり、厳しく彼を追った。

ロンドン、パリ、ジュネーブと、身をかくし、点々と逃亡の旅を続けながらも、レーニンはロシアの同志との通信をたやさなかった。

革命の火だねを絶対にたやすまいと奮闘するレーニンだったのだ。

一九〇四年、日露戦争が勃発した。

強大なロシア帝国は、満州、支那、朝鮮へと侵略の手をのばし、はからずも日本に噛み付かれたのである。

しかしちっぽけな日本が、ロシア相手に勝てるとはどこの国でも予想していなかった。

ところが予想に反してロシアは、日本から手ひどい打撃を受け続けたのである。

ロシア皇帝の威光が衰え始めたのは当然であった。

「しめた。ロシアが負ければ革命のチャンスがくる。」

と、レーニンはヨーロッパの隠れ家から、ロシアの同志にたえず秘密の手紙を書き送った。

ロシア人のくせに、レーニンが心から日本の勝利を祈ったのも、ただただ革命のためである。

一九〇五年の一月一日、旅順の要塞を攻め落とした。

日本軍が総攻撃に移り、三月十日には奉天占領、五月二十七日には、日本海海戦でロシア艦隊を撃滅した。

ロシアは敗北した。

こうして皇帝の権力はしだいに枯れしぼんでいったが、長い間しいたげ続けられてきた労働者が、根こそぎ専制政治をくつがえすには、まだまだ幾多の困難がよこたわっていた。 |

日露戦争のとき、旅順を攻略する日本軍

この戦争にロシアが負けたにもかかわらず、性懲りもなくまた、

第一次大戦に参戦して、国民と兵隊から嫌われたことが

ロシア革命成功へとつながった。

|

労働者たちは折にふれて革命騒動をおこしたが、しっかりした指導者がいないことや、実力不足や団結不足のため、いつも失敗におわり、無残に叩きつぶされた。

なんと日露戦争に敗れてから、十年間ものあいだ、依然として皇帝の専制政治は続いたのである。

革命というものが、いかにたやすいものでないか、それを身にしみて感じたのは、レーニンだったに違いない。

また革命には多くの同志の団結がいる。周到な準備も必要だ。

時期もまたなければならない、という考えを深めたレーニンであった。

こうして一九一四年に、第一次世界大戦が始った。

性懲(しょうこ)りもなくロシア皇帝は、この大戦に参戦した。

レーニンは、マルクス主義の教えのとおり戦争には絶対反対である。

ヨーロッパ各国にも、戦争反対を唱えるマルクス主義は広がっていた。

けれどもそれらの人々が、政府の方針どおりに戦争に巻込まれていくのをみて、レーニンは苦々しく歯ぎしりした。

「戦争にかりだされ、死んでいくのは、いつも人民大衆だけではないか。

なぜ、みんなは、無駄な殺しあいをやるのだろう。

なぜ、自分たちの平和と幸福のためにのみ、戦わないのだろう。

戦争は、悲劇と悲惨を生むだけじゃないか。」

もっとも、レーニンの心の中には、今度こそ確実に革命のチャンスがくるという希望がわいた。

「ロシアは疲れている。そこへまた戦争だ。あと少しで、俺が待ちのぞんだ時期がくる。」

当時レーニンは、スイスのチューリッヒに身をひそめていた。

汚い靴屋の屋根裏に住み、食うやくわずの毎日であった。

乞食の生活といった方が、いいくらいであった。

もちろんレーニンは意気盛んに革命の計画をねり、ロシアの同志たちと輝かしい未来のための連絡を取り続けていた。

一九一七年になった。

皇帝や貴族や権力者をのぞいて、ロシア国民の生活は、どん底状態におちいった。

そうして、生活の苦しさにたえかねた民衆は、

「戦争をやめろ。パンをよこせ。」

と叫び、暴動をおこし始めたのである。

労働者たちは、ストライキをおこした。

実際、食うものもないありさまでは、働くことはできないわけだ。

国外では戦争、国内では暴動とストライキの続発、まさにロシアは危機であった。

それでもなお、皇帝ニコライ二世は、

「人民どもがいくら騒ごうと、警察と軍隊の力で、わけなく取り静められる。」

と、そらうそぶいていた。

政府も同じように、人民大衆の苦しみなど、問題にしていなかった。

しかし皇帝も政府も、呑気すぎた。

軍隊の兵士たちは、もともと人民大衆である。

無意味な戦争をのろい、皇帝や政府のやりかたを怨(うら)んでいることに変りはなかった。 |

|

|

盛装したロシア皇帝・

ニコライ二世と皇后 |

1917年、食糧をもとめる

ぺトログラードの市民 |

だから、三月七日から八日にかけ、九万人の労働者が団結して、

「我らにパンをよこせ! 専制政治をたおせ! 戦争をやめろ。」

と怒号しながら暴動をおこしたとき、兵士たちは政府の命令をきかず、そっぽをむいたのである。

労働者に群衆がくわわり、怒濤のようなデモ隊は冬宮、警察署、裁判所、兵器庫へ押し寄せ、取り囲み、今までにない様相をしめした。

そのまま暴動とストライキは恐ろしい勢いとなって、十日には軍隊までが反乱をおこし、デモ隊にくわわった。

この時、暴動をすばやく革命に導いたのが、ケレンスキーの一派だったのだ。

ケレンスキーは一挙に皇帝を追放し、政府を乗取った。

確かにケレンスキーはロシア帝国をたおし、それまでの専制政治を根こそぎにした。

ケレンスキーの三月革命は、見事といってよい。

アッという間にあっけないほどの早さで、ロシアを皇帝のいない国にしてしまったのだから、民衆の英雄にはちがいなかった。

「よくやってくれた。ありがたい。この日の来るのをどんなに待ったことか。」

と、レーニンも、心から喜んだ。

実はこの日の成功は、国外から苦労しながら辛抱強く労働者を励まし、教育したレーニンのおかげなのだが、はたしてケレンスキーはそのことを肝に命じていたかどうか……。

とにかくレーニンは、ロシアヘ帰る決心をした。

ついに革命を成功させた人々と固く手をにぎりあい、共に新しい時代を祝福し、これからの仕事にいっそう力をつくそうと思ったのだ。

ただ、ロシアヘ帰るには、非常な困難がよこたわっていた。

というのは、どうしてもドイツを通過せねばならぬということである。

ドイツは敵国であり、しかも戦争反対者のレーニンを、無事に通してくれるわけがない。

しかしドイツ政府は、不思議にもレーニンのドイツ国内通過を、あっさり許したのである。これは、

「レーニンをロシアに帰せば、ロシアは東部戦線から手をひくだろう。

ロシアが戦争を止めてくれれば、ドイツとしてはずいぶん楽になるわけだ。」

と、計算したからであった。

かくてスイス、ドイツ、スウェーデンと旅をつづけ、四月十六日、無事にレーニンはなつかしのペトログラードに帰り着いた。

「レーニンが帰ってきた。我らのレーニンのお帰りだ!」

ペトログラード駅は、労働者や兵士や、同志たちの人波でごったがえし、沸きたった。まさにそれは革命の父を迎える子供たちのような、純粋な熱狂と歓迎であった。

次々とさしのべられる群衆の手を、レーニンは強くにぎりしめ、それから駅前に用意されていた装甲自動車のうえに飛乗ると、巨大な岩のようにたちつくして、一語一語かみしめるような演説を始めた。

「同志諸君。我々が求め目指すものは、労働者、農民、兵士、すべての貧しい人たちが、力を合せ相談しあって行うところの、ソビエト・ロシアの政治である。

皇帝に支配された専制政治ではない。

我々はただちに戦争をやめ、我々の銃と剣を、権力階級、支配階級、金持ち階級の胸先につきつけるのだ!」 |

幾多の困難と苦労と迫害のもとで、強くたくましくきたえぬかれたレーニンの言葉は、人々の胸に響き、しみとおった。 |

ケレンスキーの三月革命成功でレーニンは帰国した。

彼は英雄として迎えられたが、三月革命の英雄ケレンスキーは、

それを快く思っていなかった。

|

だがしかし、このレーニンの言葉を、嫌な感じで受止めた者たちがいたのである。

なんとそれは、このたびの三月革命を成功させたケレンスキー一派だったのだ。

かってはレーニンと同じように、帝政ロシアの打倒をこころざしたケレンスキーが、これはまた何という変りようであろう。

いわばレーニンの同志だったはずのケレンスキーが、ひとたび政府を乗取ると、労働者や貧しい人々に支配的な権力をふるい始めたのである。

人間は金や権力のためには、初めの理想を捨てたちまち裏切り者になるものらしい。それどころか、

「レーニンはドイツの手先になって、ロシアに戦争をやめさせにきたのだ。

あいつこそ、卑劣なスパイだ。ロシアの裏切り者だ。」

と、ケレンスキー一派は、とんでもないデマをばらまき、レーニンを逮捕しようとさえした。レーニンはせっかく帰ってきたロシアから、また姿をくらまさねばならなかった。どんなに彼がくやしい思いをしたか、想像にあまりある。

レーニンはフィンランドに逃げた。しかし彼には、今まで以上のたのもしい味方ができていた。

一度はフィンランドに身をひそめたが、彼はおそるべき粘り強さと、すばらしい頭脳を働かせ、着々とボリシェビーキの団結をかためていったのである。

そうしておよそ半年間の雌伏(しふく)ののち、十一月七日、一挙にケレンスキー政権打倒の火ぶたを切ったのであった。

彼の執念と理想の火は、ここに烈々(れつれつ)と燃え、その勢いはいかなる力をもってしても消えないだけの熱度(ねつど)をもっていた――。 |

新政府に追われてフィンランドヘ

逃げたときのレーニン。変装した写真

|

top

**************************************** |