|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Ⅲ 太陽と雪の祝福

1 勝利への道 top

ボリシェビーキの戦闘的な方針は、ますます積極的になるばかりであった。

何かというと平和主義をとなえ、労働者の自由と幸福を叫ぶボリシェビーキが、「平和のために戦う」というのは、ちょっと矛盾していろように思われるかもしれない。

絶対的な平和主義者が、銃をとり剣をふりかざして戦闘するのはおかしいと、考える人だってあるだろう。

しかし、じっとしていれば殺されるとなれば、いくらボリシェビーキだって、戦わざるをえないわけであった。

革命という大目的をたっするためには、味方の血を流し、敵を殺すのもやむをえない。

「たとえば我々は、ウラジミール士官学校で、刃むかう候補生たちに何度も降伏を勧めた。

何とかして血を流さずに、話合いでことを解決したかったからだ。しかし、敵は血をもとめた。

今や、我々の同志の貴い血が流されたからには、もはや我々としても、とるべき道は一つしかない。

すなわち、情無用の闘争だ。

我々がこれ以上、いくらおとなしい方法で革命に勝とうとしても、それは子供の夢みたいなものだ。

同志諸君!

我々のすべてが軍事革命委員会を中心として、すべてが戦士となって、反革命軍のいやしい野望を撃滅せねばならない。

すでに我々が勝ちとったものを、最後までまもりとおさねばならぬのだ。」

と、トロツキーは演説した。

レーニンとともに、ボリシェビーキの指導者の二本柱といわれているトロツキーは、元々なまぬるいことが嫌いな男であった。

いわば彼は初めから戦闘主義者だったのだ。彼は。

「革命家が一人殺されたら、我々は五人の反革命家を殺すべきだ!」

とも、力説した。さらに彼は。

「同志諸君。今後、当分のあいだ、酒をのむことを禁ずる。私は、酒を売る店をたたきこわすことを命じる。」

と申し渡して、戦いに全力をそそぐことを厳命した。

もちろん、ボリシェビーキの人々は、トロツキーのきびしい命令に従った。

いや、トロツキーばかりではない。

レーニンも国立銀行の爆破命令をだし、私立銀行にも仕事をするよう命令した。

それまであらゆる銀行は、反革命派側についてストライキをしていたのである。

お金が流通しないと経済がゆきづまってしまうのは、いうまでもあるまい。

こうして、ボリシェビーキの決戦態勢は整った。

|

|

|

革命本部のあるスモーリヌイ学校正門の警備(左)と、集っている兵士(右) |

ボリシェビーキの人々全体が、革命の戦士となって、反革命軍へたちむかったのである。

私は十二日の月曜日いっぱい、ほとんどスモーリヌイ学校にいすわって、その後の成り行きを見まもっていた。

スモーリヌイ学校では、あいかわらず会議や相談や、うちあわせがくりかえされた。

しかし、私にとって一番気になるのは、ケレンスキー軍との戦いにでていったボリシェビーキ軍のありさまであった。スモーリヌイ学校の軍事革命委員会室には、時々連絡員が駆け込んできて、

「第五十部隊の隊員はすぐさま戦線へ急行してもらいたい。」

などと、声を張り上げた。

いくつもの部隊が次々と出発していき、負傷兵が送り返されてきたり、武器や弾薬を運びにくる人々がとびこんできたりした。かなりの激戦が展開されていることは、私にもわかった。

あわただしいばかりで、くわしいことは少しもわからぬ時間が流れすぎた。

私は次第に、イライラした気分になってきた。

しかし朝の三時ごろ、軍事革命委員会のゴリツマンという男が、ひどく興奮して駆け込んできたのである。

「うまくいった。戦線からの電報がきたぞ! みろ、わが軍はケレンスキーをうちやぶったんだ!」

と、彼は声をふるわせ電報をふりまわし、私のところにきて踊るように手を握りしめた。

私は電報を読んでもらった。

「いいか、よく聞きたまえ。すばらしい勝利の電報を!」

と、ゴリツマソは、胸いっぱいに息をすいこんで、いっそう声をはずませた。

「プルコボ村にて、午前二時十分発。

十一月十二日より十三日にかけての夜は、輝かしき歴史の一ページに記録されるであろう。

ペトログラードにむかって、反革命軍を進撃させようとしたケレンスキーのくわだては、こっぱみじんに粉砕された。

ケレンスキーは退却中であり、我々は前進中である。

我々の同志たる兵士、水兵、労働者たちは、手に武器をとって、ボリシェビーキの威力を示した。

ブルジョワどもは我々の邪魔をし、ケレンスキーはコサック兵の武力で我々を撃破しようとした。

しかし、我々は勝った。

我々の勝利によって、ロシア全国民はボリシェビーキの勝利を信じるであろう。

ケレンスキーの敗北をもたらし、我々が自由な生活、土地、パン、政治の権利を勝ちとったことの証明となるであろう。

労働者、農民の革命は強化された。

もうロシアは、昔のロシアにはならない。

我々は、さらに前進する! ボリシェビーキ、バンザイ!」 |

ずいぶん長い電報だが、それだけに私は勝利の喜びにどよめくボリシェビーキ軍の気持が、よくわかるようであった。

「今度はモスクワに進軍するぞ。革命の勝利をロシア中に広めなくちゃ。」

と、ゴリツマンはつけくわえた。

彼は、けっして大口をたたいたのではない。

首都ペトログラードのみならず、ロシアの主要都市モスクワもボリシェビーキの人々にとっては、ゆるがせにできない地点なのだ。

夜明けがちかづいたので、私は車で帰途についた。

その途中ニコライ駅の前に、数千人の水兵が小銃を林立させて、かたまっているのに出会った。

何とこの水兵たちは、鉄道労働組合員にたいして、モスクワまで汽車を出せと交渉しているのだった。

「同志諸君。我々鉄道労働組合員は、中立なんだ。

我々はロシア人同士で殺しあいをするような軍隊は、ボリシェビーキであろうとケレンスキーであろうと、絶対に輸送しない。

すでにモスクワでも、両軍の戦闘がはじまっている。こんなところに、汽車を動かすことはできない。」

と、鉄道労働組合の委員が頑固に説明していた。

実際、鉄道関係の労働者は革命に反対ではないが、戦闘には中立をまもり通してきたのである。

「中立だなんて、そんななまぬるいことをいってる場合じゃないんだぞ。

汽車を出せ。出さなければ、裏切り者だ。」

と、水兵たちは怒号した。

千人もの水兵が声をそろえて怒号すると、空気がうなっているようであった。

水兵たちは、うなりながら前へ押し寄せる。

その時、一方の戸口が大きく開けはなたれて、二、三人の鉄道労働者が台の上にとびあがると、景気よく叫んだ。

「さあ、同志諸君。問答無用だ。こっちから構内に入りたまえ。

俺たちが諸君をモスクワヘ連れてってやる。ロシアのはてまでも連れてってやる。革命バンザイ!」

ああ、ついに鉄道労働者たちの中にも、革命の強行に賛成する者がでたのだ。

私は一人うなずいて、そこから離れた。 |

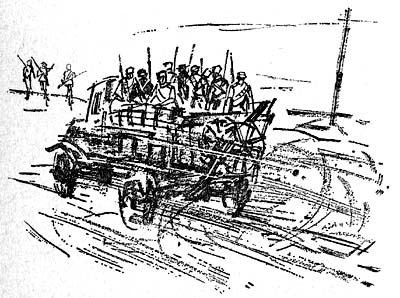

ニコライ駅で水兵たちが鉄道員に汽車を走らすよう交渉し、

ついにモスクワ行の汽車が出ることになった。

|

2 眠れ、戦いの鷲(わし)よ

top

十一月十三日。火曜日。

ほんの一休みしただけで、朝早くから私は、スモーリヌイ学校へでかけた。

外門からの、木レンガをしきつめた歩道歩いていくとき、オヤと思って私は空を見上げた。

風もないのに灰色の空から、白いものがヒラヒラとおちてきたからだ。

「あ、雪だ。」

と、私より先に玄関口の兵士が、うれしそうな声をあげた。

まちかねていた便りがきたような声であった。

建物の中は、いやにガランとしていた。

いつも誰かが、忙しく走りまわっているのに、今朝はシーンとしている。

いや、辺りを見回すと、あちこちの床の上や壁によりかかって、うめくような寝息をたて、いろんな人が眠りこけていた。

粗末な泥だらけの服をきた労働者や兵士たちは、まるで死人のようにゴロゴロと、ところかまわず横たわっていた。

中には、血のにじんだぼろぎれを、腕や足にまいている者がいる。

銃や弾薬入れが、むぞうさにちらばっていた。

「これが勝利をえたプロレタリアの軍隊なのだ!」

と、私はつぶやいた。 |

スモーリヌイ学校には勝利を得たプロレタリアの軍隊の、

疲れ果て傷ついた兵士が眠りこけていた。

|

ろくに戦争の仕方もしらず、ただがむしやらに突進し、烈火のような革命の情熱を敵にぶっつける兵士たち!

水兵たちは、弾丸をうちつくすと、手当たりの突撃を敢行したという。

労働者たちは押し寄せるコサック兵にむかって殺到し、馬から引ききずり下したそうだし、民衆の大群までが暗闇にまぎれて敵におそいかかったそうである。

二階の食堂にあがると、さらにたくさんの人々が眠りほうけていた。

足のふみばもないほどの室内には、ムッとするような空気がたちこめていた。

私に気づいて目をさます者は、一人もいなかった。

私は、一枚の紙きれを広いあげた。

それには、ケレンスキーとの戦闘で死んだ戦友たちの名前が、涙まじりの筆で書かれていた。

おわりに、詩がつけくわえてある。

「眠れ、戦いの鷲よ、安らかに眠れ。

われらが友よ。

君らは幸福と永遠の平和の戦士だ。

安らかな魂とともに、

墓の下の友よ、眠れ。」 |

私は、そっともとのところに紙きれを返すと、

「勇敢な戦士たちよ、ゆっくりおやすみ。」

と、小声でいった。

もっとも一番上の軍事革命委員会の部屋にいくと、そこは眠るどころの騒ぎではなくて、みんなが活発な活動をつづけていた。

委員たちは連日連夜一睡もせずに会議を行い命令を発し、てきぱきと仕事をすすめているのだった。

「まだまだ、完全に気をゆるすわけにはいかないが、反革命派の連中の中にも、我々に頭を下げようとする者が多くなってきたよ。」

と、カーメネフが私に笑顔を向けた。また、スクルイプユク委員は、

「今や世界中に、我々の革命の勝利と成功が、無線電波で報道されつつある。」

と、上機嫌でいった。

「我々の大砲が一発鳴るたびに、世界は我々の言葉を聞いているようなものさ。」

と、ニコリともせずに言ったのは、トロツキーであった。

勝利、勝利、勝利の言葉ばかりが、この部屋にはみちあふれていた。

実際、スモーリヌイ学校の元気のよさにくらべて、反革命派の根じろたる市会は、すっかり意気消沈してしまったのである。

「ボリシェビーキを撲滅せよ。」

などというものは、一人もなくなり、

「ボリシェビーキと、どうやってうまく手を握り合うか。」

という相談で、みんなが頭をよせあっていた。

午後、私は負傷兵を輸送するトラックに乗せてもらい、またもやボリシェビーキ軍の戦線を視察することにした。

トラックがでる前に、運転手は私を食事にさそってくれた。

彼が案内してくれた部屋では、二十人ばかりの兵士が、細長い木のテーブルにむかって、キャベツのスープを食べていた。

スープは大きな洗濯用のタライに一杯入っていて、それをみんな木の匙(サジ)ですくい、そのまま食べるのである。

彼らは元気で、くったくがなかった。

「第六予備工兵大隊の委員諸君。このお客さんはアメリカの新聞記者で、我々の同志だ。」

と、運転手が私を紹介すると、彼らは一斉に立ち上がり、大声であいさつしながら、握手の手をさしのべた。

中でも一人の老兵士は私に抱きつき、ロシア風のキスをした。

そこでまた、キャベツのスープを山盛にしたタライが運び込まれ、昼食はまるで大宴会みたいになった。

彼らはスープを食べながら、さかんに私に質問する。

「アメリカは自由の国で、人民のだれでもが選挙権をもっているそうだが、その投票をお金で売るというのは本当か?

そんなことをしたら、金のある悪い奴が投票を買いしめて市長とか、議員になるだろう。

結局、悪いやつが市とか州とかを支配するようになって、人民は苦しむのではないか。」 |

|

木匙(きさじ)でキャベツのスープを食べる兵士

|

「アメリカ合衆国の国民は、法律を尊重しています。

世の中のことは、すべて法律によって変えられていくのです。

その法律は人民大衆の社会をまもるためにあるのです。

ほんのひとにぎりの悪者が、勝手なことをしようとしても駄目です。」 |

と、私は答えた。すると、若い軍曹が口をひらいた。

「しかし、アメリカには大変な資本家がいるでしょう。資本家は、うなるほどお金をもっている。

いくら議会があり裁判所があっても、資本家にはかなわないのじゃありませんか。」 |

ロシア人はとても議論ずきで、まともに相手になったら、一日中でも議論をたたかわせる。

話相手になってやりたかったが、きりがないので、私は食事が終ったのをさいわい、

「いずれゆっくり、そのお話はしましょう。

今は私は、みなさんの勝利の戦いをこの目で確かめるために、ツアールスコエ・セロー方面へいかねばなりません。」 |

と断わって、外にでた。

ペトログラードの城門をくぐり、広いまっすぐな道を、トラックは疾走しはじめた。

道には、うっすらと初雪がつんでいた。

いや、私は初雪なんかに、目をうばわれたのではない。

そこには、高らかに歌い、叫びながら、なおも戦線へと行進していくボルシェビーキ軍の兵士たちがいたし、泥んこになって帰ってくる人たちもいた。

道は混雑していた。

兵士たちの多くは少年のようであった。

女たちは、鋤(すき)や鍬(くわ)、小銃や弾薬箱をもち、中には赤十字の腕章をつけた女もまじっていた。

貧乏と苦労にやつれた女たちでさえ、ことごとく革命の戦いに参加したのだ。

トラックはこれらの兵士や、大砲車を追いこし追いぬき、つつ走った。それぞれに任務があり、忙しいのである。

やがて、私がのったトラックは、プルコボについた。

ここから三方に道がわかれている。

そのせいもあって人の流れがいっそう激しく入り乱れ、トラックはしばらくの間、停車しなければならぬほどであった。

大群衆のまっただ中に停まったトラックの上から、私は人々の様子をながめた。

「おお、生きていたか!」

「おまえも無事でなによりだな。」

などと再会の喜びに、抱き合って興奮している友人同士、戦闘のことを話しあっている兵士たち、誰の声もはずんで、お祭りのようであった。 |

革命の戦いに参加した女たち

|

しかし、十字路の辺りの家には無数の弾痕があり、地面の土はひどくデコボコになっている。

この辺りの戦闘は、想像以上に激烈だったのだ。

私はドッとあがった歓声におどろいて、人々が騒いでいるほうに視線をうつした。

コサック馬が、腹をへらしてとびはねている。

それにボリシェビーキ兵が、何とか乗ろうとしてはふりおとされ、取り囲んだ男たちが大笑いしているのだった。

左へ通じる道を、コサック兵は退却していったという。

「荒馬をあざやかにのりこなし、怒涛のようにおそってくるコサック兵を、よくもボリシェビーキ軍は撃退したものだ。

世界一強いといわれるコサックをやっつけたのだから、ロシアの労働者やボリシェビーキの兵士こそ世界一の強者(つわもの)かな。」

と、私はつぶやいた。

私たちのトラックは、ひとまずコサック兵が退却した道をたどることにした。

道はしだいに丘のほうへとのぼり、そこに小さな村があった。

丘の上からは、灰色の海のような巨大な平原がみえ、はるかかなたにペトログラードをのぞむことができた。

首都の門からは、なお続々と、人の群があふれだしている。

つぎに目を左へむけると、クラスノエ・セローの丘や、昔の皇帝兵の練兵場、皇帝のための乳牛場などがみえた。

私たちのトラックは、ゴトゴトと丘をこえた。激戦のあとが、そこここにしのばれる。

「ああ、ここですよ。ベラ・スルッカヤが死んだところは。

彼女は、ボリシェビーキの優秀な女議員として、市会にのりこんで活躍したこともある人です。

けさ早く、彼女は二、三人の人と一緒に、自動車でここへやってきたのでした。

ちょうど休戦中だったので、彼女は安心していたのですが、卑怯にもケレンスキー軍は、彼女の自動車をだましうちに砲撃したのです。

砲弾はベラ・スルツカヤに当り、彼女は死にました……」

と、運転手が、私に教えてくれた。

「彼女も、戦いの鵞(わし)の一人だね。」

といって私は、『眠れ眠れ、戦いの鷲よ』というあの走り書きの詩を思いだした。

多くの戦いの鷲たちは世界の歴史の中で、永遠にはばたきつづけるだろう。

3 哀れケレンスキー top

来る日も来る日も、空は灰色の雲におおわれていたものだが、この日はめずらしく北方の雲のわれめから、太陽が顔をのぞかせた。

青白い太陽だったが、人々の心を明るく浮き立たせるには充分であった。

第一、ケレンスキー軍を、奇跡的にけちらしたボリシェビーキの人々にとって、太陽はえんぎがいい。

まさしく革命は、祝福されたようである。 |

久し振りに太陽が顔をのぞかせた、ペトログラードの町。

|

私は、二時前にツアールスコエヘ到着した。

この前きたときとは、うってかわって、町中がごったがえし、陽気な雰囲気にみちていた。

この前といっても、ほんの三日ほど前のことだが、あの時、私はボリシェビーキが敗北するかもしれないと思ったものだ。

それがどうだろう。町は肩で風をきってあるくプロレタリアの軍勢で、あふれているのである。

前に私がしのびこんだ宮殿も、今はにぎやかな声でみたされていた。中庭にはボリシェビーキの兵士や水兵たちが、いっぱいいて、入口にはどこにも歩哨がたち、伝令や委員たちがたえず出入りしていた。

会議室にいくと、大きな湯わかしをかこんで、五十人以上の労働者、兵士、水兵、指揮者などが、お茶をのみながら、なかよく談笑していた。

そうかとおもうと、片隅では二人の労働者が、複式印刷機を、何とかして動かそうと骨をおっている。

また、顔見知りの大男のドイペンコ委員は、中央のテーブルに地図を広げ、赤鉛筆、青鉛筆で敵味方の陣地にしるしをつけていた。

今度は、青鉛筆も赤鉛筆も、ちゃんと手にいれたらしい。

彼は私に気がつくと、おおというふうに目を丸くしたが、よほど忙しいのか、すぐタイプライターにむかって、無器用に一本指でたたきだした。

私は、壁際のベッドにちかづいた。若い労働者がよこたわり、二人の兵士が心配そうに介抱していた。若い労働者の胸には、大きな穴があいていて、心臓がどうきをうつたびに、すごい血がふきだした。

彼は目をとじ、顔色はまっ青で、もう命の長くないことがわかった。それでも彼は、一呼吸するごとに、

「平和がくるんだ。平和がくる。」

とかすかにつぶやきつづけた。革命のいしずえとなって死んでいくことに、すっかり満足している表情であった。

ともあれ私は今日こそは行けるところまで行っておきたかった。

できることなら、ボリシェビーキ軍の最前線まで行ってみたい。

ケレンスキー軍は、まだ完全にうちのめされたわけではないのだ。

一体ケレンスキー軍はどこまで逃げ、ボリシェビーキ軍はどこまで追撃していったのか。

ケレソスキー軍は、二度と再び攻め返してくることができないのだろうか。

……私が知りたいことは、まだたくさん残っていた。

折しも宮殿のまえから、戦線ゆきのトラックが一台出発するということを聞いた。

私は、大急ぎで、そのトラックのところへ駆け付けた。

六人の赤衛兵、数人の水兵、二人の兵士が、たくましい労働者の指図をうけて、トラックによじのぼっていた。

私もとびのった。

六人の赤衛兵は、特別にスモーリヌイの本部から派遣されてきたもので、めいめいがダルピット爆弾を抱えていた。

形は小さいけれど、ギザギザのある鉄の爆弾は重そうで、私が、

「どのくらいの威力があるのか?」

と、きくと、

「ダイナマイトより十倍も強力で、五倍もするどい。」

と、彼らは答えた。

そのくせ、彼らは危なっかしいブルピット爆弾を、むぞうさにトラックの上に放り込んだ。

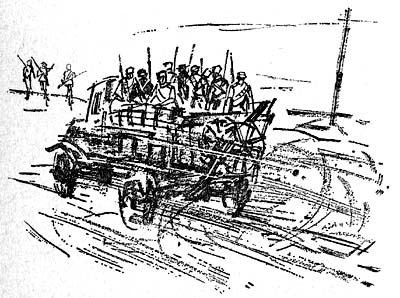

私はハラハラした。なお、トラックのうしろには、三インチ口径の大砲がくくりつけられた。 |

筆者と兵士を乗せて、戦線へ全速力でツッ走るトラック。

|

「ボリシェビーキ軍も、いろいろと武器をそろえたな。」

と、私はおもった。

トラックは、みんなの景気のいい歓声とともに走りだした。

もちろん、全速力である。従ってトラックは、あっちこちへゆれた。

大砲はおどりあがり、グルピット爆弾はゴロゴロと転がり、ガンとぶつかる。

私は気が気ではないが、あえて文句はいわなかった。

何よりも赤衛兵の一人のでっかいウラジミールが、アメリカ人の私をめずらしかって、さっそく質問を発してきた。

「アメリカは自由を貴ぶ国なのに、なぜ世界大戦に参戦したのかね?

アメリカの労働者は、ブルジョワ資本家をうちたおさないのかね?」

矢継早の質問は、とっさの返事に困るようなものばかりで、悪いけれど私は、当りさわりのない答えばかりしていた。

それにしても彼らが、くだらない質問をしないのに、私はつくづく感心させられた。

彼らはアメリカは景色がいいかとか、おもしろいことがあるかとか、普通のことはほとんど聞かないのである。

きまって政治とか経済とか、労働者の生活とかについて議論をふっかけてくるのだ。

ウラジミールはあきもせず熱心に質問をつづけ、パナマ運河と国際問題の話まで始める始末だった。

なかなか物しりなのはいいが、トラックの轟音にまけずに、ものすごい大声を張り上げるのには閉口した。

こうして八キロほどすすむと、私たちは水兵の一隊が戻ってくるのに出会った。

「兄弟、戦線はどこかね?」

と、指揮官の労働者が声をかけると、先頭の水兵が頭をかいた。

「それが、どこまでいってもないんだよ。

今朝がたまではこの道の半キロほど先のところで、ドンドンパチパチやってたんだがね。

敵のやつらは、どこへ逃げちまったのか、いくら探し回ってもわからないんだ。

俺たちは歩いて歩いて歩き回ったが、敵を見つげることはとうとうできなかった。」

「そうか。しょうがないな。敵が全滅したわけでもなかろうし……。

よし、おまえたちも乗れよ。もう少し探してみよう。

とにかく、敵がいる戦線を探さんことには、俺たちの仕事がない。」

指揮官は水兵たちを、トラックに乗せてやった。

人数がふえたので、ウラジミールはもう私への質問をあきらめたようであった。

いやいや、敵がすっかり影をひそめたのでは、せっかくのグルピツ卜爆弾も、威力を発揮することができない。

それでウラジミールは、きゅうにがっかりして、黙りこんだのかもしれなかった。

しかし、そこから一キロ半ほど進むと、突然ウラジミールが目を光らせ、耳をそばだて、

「おい、銃声だ! ほら! きこえるだろう。」

と、するどくいった。

みんな緊張して、シーンとなった。とたん、左前方で三発つづけさまに、銃声がはじけた。

この辺りはうっそうと樹木かしげっていて、見通しはきかない。

トラックはいきをひそめて、銃声のした辺りまで徐行した。

そして、みんなは小銃をにぎりしめ、車から下りると広くちらばり、足音をしのぼせ森のなかへ入っていった。

私も、いっしょである。

車に残った二人は大砲を取り外して、私たちを護るようにねらいをつけていた。

森の中は無気味にしずまりかえって、物音一つしない。

わずかに落葉をふむ私たちの足音が、カサコソとなった。

うっすらと木の間をとおして、弱い日ざしが森の中にさしこんでいるが、動くものは何一つ発見できない。

小さな水たまりに浮いている氷の破片が、時々白く光った。

「敵の伏兵がひそんでいるのだろうか? 何人ぐらいだろう?

もし伏兵が、おそるべきコサック兵だったら、私たちは、まんまと死の網の中に捕えられてしまうかもしれない。」

私はこう考えると、さすがに身ぶるいした。

といって、立ち止まる気にはなれない。

ずるずると私たちは、魔のふちに引込まれるように前進した。

何事もおこらないままさらに進むと、木立ちがまばらになり、かなり先の方まで見通せる地点にきた。 |

銃声がしたのでトラックを下り、

森の中へ入っていく兵士たち。

|

と、そこで私たちは前方の空地に、三人の兵士が焚火をしながら、ボンヤリしているのを見つけたのである。

私は体中の力が、いっぺんで抜け落ちるような気がした。

何と、三人の兵士は味方だったのである。

「おーい、同志!」

と、バカでかい声でウラジミールが怒鳴った。三人の兵士はギョッとしたらしい。パッと地面に伏せた。

「同志! 心配いらん。俺たちだ。」

と、さらにウラジミールが呼掛けると、三人の兵士は、キョトンとしたふうに立ちあがった。

「ここらで銃声がしたので来てみたのだが、あれはなんだったんだ?」

「ああ、あれなら、俺たちが兎をうったんだ。なにしろ腹がへってたまらなかったのでね。」

と、ホッとしたように、一人がこたえた。

「なあんだ、そうだったのか、アッハッハ。とんだ茶番劇だ。」

ウラジミールは辺りの空気をふるわせて笑ったが、実は彼も大いにホッとしたのである。 |

銃声は焚火をしていた三人の味方の兵士が、兎を射った音だった。

|

結局、三人の兵士のいうことによっても、敵が全くなりをひそめてしまったことがわかった。

「ロシアの果てまで逃げちまったんじゃないか。

しかし、ケレンスキーなんかの行く処は、もう世界中どこにもありゃしないぜ。」

と、誰かがいった。

三人の兵士が加わったので、トラックはあふれそうになった。もっとも兵力は増えたわけである。

これだけの人数と大砲とグルピット爆弾があれば、かりに相当の敵が現れても一戦できる。

トラックは明るいガランとした道を、敵を求めてさらにつっ走った。

途中で兵士に出会ったが、どれもこれも味方であった。

つまり私が見たかぎりの戦線には、ケレンスキー軍の影も形もなかったわけである。

夜になってから、私はツアールスコエの宮殿に戻った。

そこは依然として兵士や水兵や労働者でにぎわっており、トラックや装甲自動車や大砲などが、たえず出入りしていた。

そしてみんなは、底抜けに明るく愉快そうに笑い声をあげつづけた。

「よお、新聞記者さん、とうとうコサック軍は降参したよ。

我々の委員ドイペンコが、ガッチナ方面にでかけていって、正式に敵の降参の申し出をうけたんだ。

ただケレンスキーのやつは、水兵の服をきて変装して、たった一人で逃亡したそうだ。

やつは一人ボッチの野鼠になりさがっちまったんだよ。可哀そうに。」

と、情報係の男が、今入ったばかりの快勝の知らせを教えてくれた。

これでケレンスキーは、ロシア中の人々の人気も信用も失ってしまうだろう。

反対にボリシェビーキは、確実にロシアの中心勢力となるに違いない。

私は赤衛兵で満員のトラックの運転台に乗せてもらい、ペトログラードヘ帰ることにした。

運転手は、年寄りの労働者だった。

ペトログラードへの道は相変わらず、交替のために行き来するボリシェビーキ軍の行列で、ごったがえしていた。

地平線のかなたに、ペトログラードの町の灯が、宝石のように輝いてみえる。

私のとなりで運転している老人の労働者は、片手をはなして、遠く輝く首都の灯を、なでるように見渡し、

「俺たちのものになったんだ。いまでは、あの町が、すっかり俺たちのものになったんだ。

俺たちのペトロダラードー」

と、感激にふるえる声で叫んだ。彼の顔には、喜びの光があふれていた。

働いても働いても生活は楽にならなかった昔にくらべ、これからは労働者のための社会が創られるのである。

どんなに汗水たらしても、土地は自分のものにならず、ただ地主階級にしぼりとられていた百姓たちだって、これからは、自分の田畑がもてるのである。

ブルジョワ階級の贅沢のために命を投げだし、血を流していた兵士たちは、今度は自分たちの幸福と平和をまもりさえすればいいのである。

ボリシェビーキの人々が頬を赤くして、自分たちの勝利に酔うのも無理からぬことであった。

「人民大衆を奴隷のようにしいたげ、みじめな生活におとしこんできたロシアは、ボリシェビーキによって、こっぴどくやっつけられた。

ロシアにかぎらず、国民大衆を騙(だま)したり裏切ったり不幸にしたりする国家は、いつかは国民大衆の手によってひっくりかえされるのだ。」

と、私は思い、さらにいろいろな物思いにふけった。

「結局、革命が起るような国は不幸な国なんだな。国民が幸福憎らしている国に革命が起ったためしはない……」

そうして私は、このボリシェビーキによるロシア革命は、世界中の国々に多くの教訓と反省を与えるだろうと考えた。

世界中の国々はロシア革命をみて、私と同じようにいろんなことを考えこむに違いない。

地球の寿命にくらべれば、人間の寿命なんてたかがしれている。

歴史の長さにくらべれば、人の一生は短い。 |

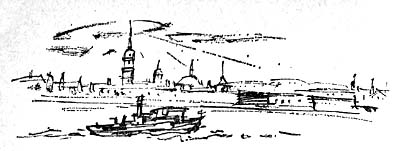

革命の町ペトログラード

|

しかし短い一生のあいだに、どえらい仕事をなしとげたり、すばらしい業績を残したりする人間がいる。

こういう人間の一生は、永遠に匹敵するといってもよいだろう。

十一月十六日の夕方、ペトログラードの町角にたたずんで、私は、

「この十日間ばかりの間に、ロシア人はみんな、長い長い歴史をつくったのだ。

十日間は短くアッという間に過ぎたが、この十日間の出来事は、長い長い歴史になったのだ。」

と、つぶやいた。

今やペトログラードは、皇帝の都でも、ブルジョワの都でもなくて、ボリシェビーキの首都であった。

私の目の前をボリシェビーキの正規軍、赤衛兵の隊列が、およそ二千人、堂々と行進していく。

先頭には軍楽隊がいて、革命行進曲を演奏していた。つづいて労働者の隊列が、黒い波のように進んだ。

この隊列には、ボリシェビーキのしるしともいうべき、血のような赤旗がひるがえっていた。男も女も、高く銃剣をかざして、意気ようようたる風情であった。

これらの勝利の行進を見まもる町のブルジョワたちの目には、軽蔑と恐怖の色がいりまじっていた。

ブルジョワ階級に属する人々――実業家、金貸し、投資家、地主、士官、政治家、教師、インテり、商店主、事務員、学生、反対党の議員などは、どうしてもボリシェビーキが、好きになれないのである。

憎らしくて、しょうがないのである。そりゃあそうだろう。

ボリシェビーキの革命によって、ブルジョワたちは今までのような、気楽な勝手気ままな贅沢な暮らしができなくなるのである。 |

ペトログラード市街を行進する革命軍兵士

|

ブルジョワたちもこれからは、真っ黒けの労働者や土地のない百姓や学問のない貧乏人たちと全く同じ階級になり、ボリシェビーキの政治に従わねばならない。

そんなにボリシェビーキが嫌で革命を怖れるなら敢然と戦えばいいのに、ブルジョワたちは文句をいうばかりで、手出しはしなかった。

身勝手な生活になれたブルジョワたちは、団結できなかったのである。

とにかく今となっては、万事手遅れであった。

首都ペトログラードのみならず、大ロシア全国のあらゆる町々で、プロレタリアは大勝利をおさめたのである。

ケレンスキーが敗北したというニュースが全国津々浦々にひびきわたると、ブルジョワ階級はシュンとなってしまったのだ。

カザン、サラトフ、ノブゴロード、ピニツアなどの都市では戦いがあり血が流れたが、結局勝利の凱歌はプロレタリア階級にあがった。

やがてモスクワも、ボリシェビーキの手中におちるだろう。

昨日から私の注意をひいているニュースは、モスクワの出来事ばかりであった。

モスクワこそは、ブルジョワ階級の「最後の砦」ともいうべき都市である。

「重要な要塞」といってもいい。

なるほどペトログラードは政府の所在地であり首都には違いないが、モスクワはそれにもおとらず重要な、ロシアの中心地であった。

ペトログラード以上に栄え、やがては首都になるべき大都市こそは、モスクワなのだ。

従ってボリシェビーキがモスクワを制圧すれば、その時はじめて革命の勝利が完全になったといえる。

全ロシアが、ボリシェビーキに従ったことになる。

「ボリシェビーキは、モスクワのクレムリン宮殿を砲撃中だそうだ。」

というニュースを、ペトログラードの町の人々は、恐怖の表情でささやきかわしていた。

「ロシアの母なる都、モスクワも、ついに絶望か。」

と、ブルジョワたちは深い溜息とともにつぶやいた。

私はボリシェビーキの勝利を、ブルジョワたちのように嘆き悲しむ気にはなれなかったが、しかしいささか顔をしかめたくなるようなニュースを聞いた。

モスクワのボリシェビーキは意外にも、非人道的な乱暴行為をしているというのである。

虐殺や野蛮行為をしないはずのボリシェビーキが、何を血迷ったのか、ひどく無法なことをしているという。

「まさか……。本当だろうか。」

と、私はうたぐったが、私の耳に入ってくるニュースは、感心できないものばかりなのだ。

たとえば、モスクワでは数千人の市民が殺され、トペルスカヤ街とクズネッキー街は焼きはらわれ、バシリー・ブラゼンヌイ大寺院やウスペンスキー大寺院は叩きつぶされてしまったというニュースには、さすがの私も身ぶるいした。

ロシア人は信心ぶかく、「聖なるロシアの聖なる正教会」に大砲を撃ち込むことなど、大変な野蛮行為だと思っている。それなのにボリシェビーキは、あえてモスクワの正教会までも、砲弾のえじきにしたというのだ。

私はこんな噂など信じたくなかったのだが、実は昨日の十五日、信じざるをえない事実に直面したのである。

というのは、ボリシェビーキの指導者の一人であり、教育人民委員にもえらばれたルナチャルスキーが、昨日突然、辞職したことにほかならない。

昨日の人民委員会議の席上で、モスクワからの報告を聞いたルナチャルスキーは、悲痛な声で、

「私は我慢できない! 私はモスクワの美と伝統を、無残に破壊することに我慢できない。」 と絶叫し、そりまま部屋をとびだしたのであった。 |

革命の指導者の一人

ルナチャルスキー

|

そして彼は、新聞に次のような言葉を発表した。

「私は、モスクワでおこったことを、おそろしい思いで聞いた。

聖パシリー大寺院、ウスペンスキー大寺院などは、破壊されつつある。

ペトログラードとモスクワのもっとも重要な美術芸術品がおさめられているクレムリン宮殿は、砲火にさらされている。

数千名の犠牲者もでた。

モスクワにおける闘争は、獣(けだもの)じみた残忍さで強行されている。

私はこれを耐えしのぶことはできない。私は悲痛のどん底につきおとされた。気違いになりそうだ。

しかも私に、この残虐行為を止めさせることができないとすれば、私は現在の仕事を辞めるほかない。

私は、私の辞任がいかに重大なことかわかっているが、とても我慢できないのだ。」 |

ルナチャルスキーの、激しい口調を伝えた新聞記事をよんで、私も心を痛めた。

レーニンと共に人民大衆のための革命運動に挺身してきた彼が、これほどの事を言うのは、よくよくの気持ちからだろう。

私は少しばかりボリシェビーキが嫌いになりかけた。しかし、

「奇跡的な勝利と、革命の成功に調子づいたボリシェビーキは、モスクワで少々はめをはずしたのだろう。

ルナチャルスキー委員の辞職によって、きっと反省するに違いない。

野蛮人の暴動みたいなことをつづければ、せっかくの革命に傷がつく。

世界中の国々から、毛嫌いされ、ののしられ、ロシアは相手にされなくなる。

ボリシェビーキは、野蛮人の暴力集団ではないはずだ。」 |

と、私は信じることにした。

いや私は、最後の最後まで物事の真相を確かめるため、何はさておいてもモスクワに出かけることにしたのである。

それに、モスクワの出来事と成り行きを見れば、革命の大詰めを見届けることができるだろう。

私は大急ぎで、モスクワゆきの仕度にとりかかった。そして、私の心は、今まで以上にはずんでいた。

4 聖なる墓地 top

ペトログラードからモスクワ方面へ旅行するための鉄道、すなわちニコライ鉄道は、数日前からボリシェビーキの軍事革命委員会が支配していた。

鉄道労働組合の労働者大衆が、ボリシェビーキに協力する気持になったからである。

かくて、もちろんボリシェビーキは、水兵や赤衛兵を、続々と列車で南西方へ送り出していた。

私は、スモーリヌイ学校の本部にいって、特別通行証をもらった。

列車にのってペトログラードからでるには、どんな者でも、この特別通行証が必要なのである。

|

|

|

超満員の列車でモスクワに行く筆者 |

モスクワ方面へゆく列車は、超満員であった。

列車がホームに入り込むと、大きな食糧袋をかついだボリシェビーキの兵士たちが、ドッとおしかけ、窓をぶっこわして車内になだれこむ。

車内はたちまち、通路までいっぱいになった。

いよいよ乗れないやつは、列車の屋根の上によじのぼる。

「何という行儀の悪さだ! こんなことでは、ボリシェビーキの兵士の評判が悪くなるぞ。」

と、おもわず怒鳴り付けて、私は兵士たちをにらみつけた。

何と座席が四人分しかない車室に、二十人もの兵士が押し込んできたのである。

どうやら、この兵士たちは、私をブルジョワと思いこんで、少しばかりいやがらせをするつもりだったらしい。

私はスモーリヌイ本部からもらった特別通行証を、彼らにさししめした。途端に兵士たちは態度をあらため、

「やあ、これは失礼しました。おい、同志諸君。この人はアメリカの同志なんだ。

我々の革命をみるために、わざわざ何千里もやってきてくれたんだ。

さあ、アメリカの同志よ。さぞお疲れでしょう。

どうぞゆっくりおやすみください。もうお邪魔はしません。」

と、大変礼儀ただしく、何度もいいわけして立ちさった。

彼らは、根っからの礼儀しらずではないのだ。

労働者として貧しい暮らしをしてきたため、礼儀などを教わるひまもなかったのだと、私は思いなおした。

列車は、夜の七時すぎに出発した。薪をたいて走る小さな機関車が、長い列車をひっぱっているので、速力は遅い。

おまけに時々、一息いれるように停まる。

すっかり退屈した屋根の上の兵士たちは、奴隷の歌のような農民の歌をしきりに合唱し始めるし、通路まですしづめになった兵士たちは、例によって政治についての議論を始めるしまったっだ。

こうしてノロノロ列車は、夜どおし歌ったり、しゃべったりする兵士を乗せて、モスクワヘモスクワヘと進んだ。

おかしなことに、窓がやぶれているおかげで、私は大いに助かった。

列車の中は人息(ひといき)れや煙草の煙でムンムンしていて、もしやぶれた窓から風が入らなかったら、私は窒息したに違いない。

しかし夜があけてみると、外は一面の雪景色で、ひどく寒かった。

ある駅で、百姓女から、まずいパンと代用コーヒーをわけてもらったので、いくぶん身体が暖まったが、今度はモスクワ到着まで、ブルブル震えていた私である。

とにもかくにも、モスクワまでの旅は、貨物列車に積込まれた荷物みたいな旅であった。

もっとも私はモスクワにたいして、ワクワクするような期待と、一種の不安をいだいていたので、この旅をそうつらいものとは思わなかった。

ところで以外にも予想に反して、モスクワはいやにガランとしていたのである。

駅の前にでて、タクシーをさがしたが、一台もない。

辺り一帯は、まるでからっぽになった倉庫のような感じであった。

仕方なしに私は、ブラブラ歩き出した。

すると、二百メートルほどすすんだところで、やっと一台の橇(そり)馬車をみつけた。

馭者は、ありったけの服をきこんで眠りこんでいる。私は彼をゆりおこし、

「おい、君、おきろ。町の真中まで乗せてってもらいたいんだ。お金は払うよ。」

と、いった。

「へい、旦那。どこにでもいきますが、ホテルはいっぱいですぜ。それに、百ルーブルいただきます。

なにしろ、このモスクワでは、橇を走らせるのに命がけの勇気がいりますからね。」

「えっ、百ルーブル!」

私は、あきれかえった。

革命前には二ルーブルだったのに、百ルーブルとはメチャクチャすぎる。

橇の料金がこんなに高いヤミ値になったからには、ほかの物価はもっとでたらめなものだろう。

これは一体、誰の罪なのか!

ブルジョワたちがボリシェビーキの攻撃におびえて、食べ物や日用品や衣類などをどこかにしまいこんでしまったからか?

「ねえ、旦那。橇を走らせてると、だしぬけにドカーンと砲弾がおちてくる。

町角でお客さんを待ってると、そこにもドカーンだ。おまけに機関銃がダダダダダ……。

命からがら逃げ出して、静かなところでひと眠りしようとすると、またまたドドーン、バリバリバリとくる。

畜生め、全くやつらは、どこでもかしこでも撃ちまくるんでと、橇の馭者はしゃべりつづけた。

この男をおびやかした大砲や機関銃は、ボリシェビーキ軍のものばかりではあるまい。

「しかし、今はもう大砲の音も機関銃の音もしないようじゃないか。」

と、私はいった。

「エー、エーマァ、今はそりゃあ静かになりましたがね。なあに、いつまたおっぱじまるかわかりませんや。」

「そうだろうか。私はすでに戦いは終ったと信じるね。

私はペトログラードでも、さんざん革命の戦いをみてきた。

だからわかるのだが、このモスクワでもボリシェビーキが勝ったんだよ。

つまり、世の中は、すでに変ったんだ。

やがてボリシェビーキが、貧しい人々のための政治を始めるだろう。

そうなったら、君のように大変なヤミ値をふっかけるような馭者は、人民の敵として罰せられるよ、きっと。」

「ブルルル……冗談じゃない。旦那は一体、誰なんです? いやいや、誰でもいいです。

とくに五十ルーブルにまけときましょう。さ、のってください。」

私のいったことが、よっぽど怖かったとみえて、馭者はあわてて料金を半分にした。

五十ルーブルでも高いのだが、私は承知して橇にのった。

うすぽんやりと街灯がともっている町は、ほんとに静かであった。雪がつもっているので、いっそう静けさがふかい。

私は、もうすぐやってくる故郷のクリスマスの夜を思いだした。

|

クレムリン宮殿に進入する革命軍

|

|

馭者は、モスクワでの市街戦の模様をくわしく語りながら、橇を走らせた。

反革命軍は、相当頑強に抵抗したようである。

しかし全国的な革命の勝利に勢いづいたボリシェビーキ軍は、モスクワをも完全に制圧したのであった。

橇(そり)が町の中心部に入ると、チラホラ人か歩いているのがみえた。どうやらモスクワは、少しずつ平静を取戻しているようであった。ただ、大平原から吹きわたってくる氷のような風は、骨身にこたえるほど冷たい。

私は手当たりしだいに、ホテルによってみた。最初のホテルには、事務所にローソクが二本ともっていて、

「ごらんのとおり、明かりもございません。

部屋はどの部屋も弾丸で窓がふきとばされ、雪と風がふきぬけているありさまです。それでもよろしかったら……」

と、支配人が気の毒そうに断わった。 |

ボリシェビーキがつくったモスクワ市内のバリケード

|

次のホテルは満員、その次のホテルも満員であった。

部屋のあるホテルを探し回るおかげで、私はモスクワの目ぬき通りを、グルグル見て回ることができた。

トベルスカヤ街の舗道は、砲弾の穴だらけになり、商店の窓はすべてわれていた。

大きな銀行や商店のある大通りには、もっとすごい砲撃のあとがあった。

その後、私はボリシェビーキの役員に、

「どうして、あんなにこっぴどく町を破壊したのか?」

と訊ねたところ、

「仕方がなかったんだ。モスクワの市会が中心になって、士官候補生軍令反革命軍をやたらにかばってね。

町のブルジョワ連中も一緒になって、敵をあちこちの建物の中にひそませるんだ。

我々ボリシェビーキ軍は、敵をさがすのに非常な苦労をした。

そして銀行とか商店にうっかり近づくと、さかんに不意打ちをくらった。

我々は多くの犠牲者をだしたものだ。だから、しまいには、やむをえず町の建物を砲撃したんだ。

そうせざるをえなかったんだよ。」

と、役員はていねいに説明してくれた。

なるほど、説明をきいてみれば、モスクワでボリシェビーキ軍が手荒なことをしたのも、無理からぬ点がある。

ともあれ、やっとのことで「ナチオナーリ」というホテルが、私を泊めてくれることになった。

一番てっぺんの部屋に私を案内した支配人は、「ねえ、アメリカのお客さん。みてごらんなさい。

この部屋の窓も、ボリシェビーキの獣(けだもの)たちの弾丸で穴だらけです。

アメリカには、こんなムチャな真似をするバカはいないでしょう。

でも、今にやつらは滅びますよ。ボリシェビーキのやつらの、バカげた政府なんてすぐに倒れてしまいます。

その時は私たちが、やつらを酷い目に合せてやるのです。」

と、こぶしを振り回しながら、いきまいた。

この支配人も労働者を軽蔑し、労働者の天国なんてくそくらえというブルジョワの一人であった。

しかし誰が何といおうと、モスクワは、ボリシェビーキの天下になったのだ。

この事実を今は誰もが認めなければならないのである。

泊まる処はみつかったし一安心した私は、野菜料理ばかりを食べさせる店で食事をすませ、とりあえずモスクワのボリシェビーキ本部を訪れた。

元の総督官邸のあったところが本部になっている。

スコペンフ広場に面した、堂々たる白色のビルである。

入口に赤衛兵の歩哨が頑張っていたが、すぐ中に通してくれた。

広いいかめしい階段の辺りには、委員会の知らせや激励文などが、ベタベタと貼付てあった。

私は階段を上りすばらしい飾りのある部屋をいくつも通りぬけ、最後に豪華な水晶のシャンデリアのある立派な部屋にたどりついた。

昔は貴族や金持ちや役人たちが、すごい晩餐会をひらいたり、会議を行った部屋であろう。

だが今は、おびただしいミシンの音がいりまじり、五十人の女の人が、懸命に何かを作っていた。

辺りに赤と黒の木棉の布地が、いっぱい広げられている。

彼女たちは、革命の戦いで死んだ同志たちの葬式をするため、吹き流しや旗を作っているのだった。

予想以上に多くの死者がでたことは、この場の様子をみただけでもすぐわかる。

彼女たちは、貧乏暮らしのために、顔も手も荒れ果てていた

が、すこぶるおごそかに、セッセと働き続けていた。

目が赤いのは、死者のためにサメザメと泣いたからであろう。 |

元の総督官邸のあったところの

ボリシェビーキ本部の一室では、

女たちが同志の葬儀の品を作っていた。

|

つい私も深刻な気持ちになって、じっと立ちつくしていると、いつのまにかロゴフという指導員がそばにきていて、

「あなたも、どうか、明日の朝の葬式に参列してください。

革命の礎(いしずえ)となって死んでいった同志の魂のために……」

と、小声で話しかけた。彼は労働者の黒い仕事服をきていたが、いかにも頭のよさそうな男であった。

「反革命派の連中は、今頃になって、そろって我々と手を握りにきましたがね、

考えてみれば、どこまでも身勝手な連中ですよ。

しかもあの連中は、我々の同志の葬式を共同でやろうとまでいってきたんです。あきれてものがいえません。」

なおロゴフは、モスクワでの戦いの模様を、細かく語ってくれた。そして、

「いろいろ苦労しましたが、中でも困ったのは、敵の連中がクレムリソの中にたてこもったことでした。

ロシアの美と伝統のあるクレムリン宮殿ににげこめば、安全だと思ったのですね。

実際、我々としても、クレムリンを砲撃するのは、つらいことでした。

それから敵の連中は、町角で遊んでいる浮浪児たちを射ち殺しておいて、我々がやったのだと逆宣伝をしたりしましてね。」

と、本当の事情をうちあけてくれた。

彼がこんな話をしてくれなかったら私もある程度、ボリシェビーキの暴行ぶりを誤解したままだったかもしれない。

彼と別れると私は、明日の葬式が行われるクレムリン宮殿前の広場にいってみたくなった。

もうかなり夜ふけであったが、私は人通りのたえた街路をとおり、イペルスキー門をくぐり、広大な広場にいった。

ついでながらパシリ・ブラジェーンヌイ教会をみたが、何とベトロダラドドで聞いた噂とちがい、どこも壊されたところはなかった。

荘厳な教会の屋根は暗い夜空の中に、ちゃんと聳(そび)えていた。

広場をこえた向こうに、クレムリンの黒い塔と、城壁とがつっ立っている。

そして高い城壁の上には、ボリシェビーキの人々の掲げる炎の光がまたたいていた。

私は、広大な広場の一方から聞えてくる人声と、鶴嘴(つるはし)やシャベルの音にひかれて、そっちの方へ足をむけた。

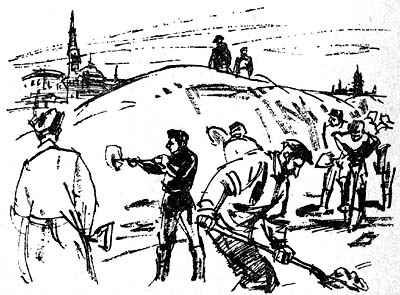

それこそ数百人の兵士、労働者、民衆たちが、神聖なる墓場を掘っている声や音にほかならなかったのである。

泥や石が高く積み上げられた山に上って、私は深さ五メートル、長さ五十メートルくらいの、二つの大きな穴を見下ろした。

「同志のお墓です。我々は明日、革命のために死んだ五百人のプロレタリア同志を、ここに葬るのです。」

と、一人の若い学生が、私にささやきかけた。

革命運動に目ざめた情熱家の学生らしい。彼は私を穴の中につれていってくれた。

もくもくと力をふるって、懸命に穴を掘る人々は、死んでいった同志の冥福を祈っているようであった。

穴の底から夜空を見上げると、星が不思議な美しさで輝いていた。

代々のロシア皇帝のお墓とされてきた美麗なクレムリン宮殿の城壁もまた、はてしなく高く感じられた。 |

数百人の兵士、労働者、民衆たちが、神聖なる墓場を掘っている。

|

「ここは、ロシア中で一番神聖な場所です。

僕たちにとって、一番神聖な同志の骨を埋めるには、とてもふさわしいところだと思います。

死んでいった同志たちは、僕たちの皇帝です。」

と、学生は熱のこもった声でいいつづけた。

ふと気がつくと、彼は戦いで負傷して、片腕を包帯でつるしているのだった。

「あなたのようなアメリカ人や、外国の人たちは、長いあいだ苛酷な君主政治におしひしがれてきたロシア人を、さぞ軽蔑し、憐れんだことでしょう。

しかし、僕たちはいま、全く新しく生まれ変ったのです。僕たちの革命の成功を、祝福してください。」

私は、やがてそこを立ちさった。

穴のなかの働く人々は、酷い寒さにもかかわらず、汗びっしょりであった。

そうしてなおも続々と、交替の人々が急ぎ足でつめかけてきた。

彼らは、徹夜で墓を掘り続け、明日はできるだけ盛大に同志の葬式をするつもりなのだ。

葬式が終ったら彼らは行列を作って、この世紀の勝利を祝い、革命バンザイを叫びながら大行進をするつもりなのだ。

5 赤い広場 top

よく日、私は太陽が上る前に起きて、広場へ急いだ。

大都会はまだ眠っていて、一人の人影も見当たらなかったが、遠く近くかすかなざわめきが、風の音のようにきこえはじめていた。

そうして辺りが明るくなるにつれて、町の騒音はしだいに太く高く、絶間のないうなりのように盛上ってきた。

広場は、一面の雪でおおわれ、朝の光に白く輝いていた。

そして、夕べのうちに出来上がった墓穴が、ポッカリと巨大な口をあけていた。

やがて待つひまもなく、イペルスキー門のほうから、数千人の人々が流れ込んできた。

白い雪の広場が、みるみるうちに、激しい人々のいぶきでみたされていく。

人々は、この純白無垢の広大な広場に、いま、全く新しい王国を建設しようとしているかのようであった。 |

『赤い広場』と化したクレムリン広場

|

はてしない砂漠の平原に、巨大なピラミッドをつくった古代人のごとく、群がり集るボリシェビーキの使徒たちは、ここに歴史上初めての、革命のピラミッドを築くかのようにみえた。

そうだ。すでにこのクレムリン広場は、彼らのうちふる赤旗によって埋め尽くされ、文字どおり「赤い広場」と化したのである。

|

軍楽隊の「革命行進曲」と共に、おごそかに死者の柩がかつぎこまれてくる。

|

私はクレムリンの城壁ちかくに、ぎっしりと立ちならんでいる群衆をおしのけてすすみ、一つの土山の上に登った。

ここには、幾人かの指導者が集っていた。モスクワの司令官に任命されたムラロフの顔もみえた。

彼は、いっかいの兵士だった男である。質素な背の高い彼は、おだやかな顔つきで、広場の壮観を見下ろしていた。

「赤い広場」に通じる、あらゆる街路からは、なおもひっきりなしに、人民大衆の波が流れ込んでくる。

どの顔も貧乏と苦労のしわが刻み込まれているが、勝利と栄光に明るく輝いていた。

軍楽隊が勇ましく「革命行進曲」を奏しながらくりこんできた。

それに合せて、自然に人々の口から、歌がほとばしる。

歌は合唱となり、人々の海の上にあまねく広がっていった。

クレムリンの城壁には、巨大な赤旗がいくつもいくつもたれさがり、時々烈風にあおられて炎の舌のようにひるがえっだ。

赤旗には「世界ボリシェビーキ革命の礎(いしずえ)となった同志よ、安らかに眠れ」とか「全世界労働者同志諸君、バンザイ」とか、デカデカと書かれている。

私は町のあちこちの工場労働者が、おごそかに死者の棺をかついでくるのに目をとめた。

それらの棺は荒木のままでつくった棺で、あざやかな赤色にぬられていた。

風にはためく長い旗も、もちろん赤い。

ボリシェビーキが、自分たちの旗印を赤ときめたのは、生きた血の色、情熱の色だからであろうか。

棺をかついだ頑丈な男たちの頬には、とめどもなく涙が伝わり、うしろにつづく女たちもまた、すすり泣いていた。

とくに激しく泣きぬれているのは、夫か兄か弟か息子を失った女であろう。

軍楽隊の演奏は「革命葬送行進曲」にかわり、合唱の歌声もしめっぽかった。

工場労働者のあいだにまじって、やはり棺をかついだ兵士の諸中隊、騎兵の諸中隊、赤や黒のきれで大砲をまいた砲兵隊などがやってきた。

彼らの長い赤旗には「国際革命同志バンザイ」「あれらは公正で平等で、民主的な平和を欲す」とか書いてあった。

棺をかついだ行進者たちは、引続き墓の入口までやってきて、棺のかつぎ手がそのまま穴の中に下りていった。

この時、若い労働者の女や、傷ついた勁物のように騒ぐ老婆が、一緒に墓穴の中に駆け込もうとした。

辺りの人々が押しとどめると、たまりかねたように泣き叫ぶ。

死んだ夫や息子と共に墓穴に埋めてくれというのである。

ああ、貧しい人々は、これほどまでに、互いに愛しあっているのだ!

五百の棺は一つずつ、ていねいに穴の中に横たえられた。

五万の民衆の行列は、合唱とともに、一日中つづいた。

私はいつまでもその場に立ちつくしていた。

夕方がきても、おびただしい人々の群れは、広場を埋めつくしたままであった。

広場に明かりが灯る頃、二百人の男たちが、おもむろにシャベルをふるいはじめ、棺の上にふりそそぐ土の音は、大合唱と調和した。

再び言おう――。

プロレタリアとともに革命を成就したボリシェビーキは、ここに歴史上まれにみる王国を建設したのだ。

彼らの「赤い広場」は、世界に通じる広場となったのだ。

かくてモスクワにおける勝利とともに、ボリシェビーキのロシア革命は、名実ともに成功をおさめたのであった。

もちろん、それからのちの数ヵ月、ソビエト新政権の樹立のために、ボリシェビーキは不眠不休の活動をつづけ、驚異的な努力をつくした。

が、いずれにしろ、こんにちのソビエト・ロシアは、この十日間にわたる革命戦で築き上げられたのである。

世界各国があれよあれよというまに、ロシアの歴史、ひいては人類の歴史を大きく変えてしまった革命であった。

top

**************************************** |