|

****************************************

Index 一章 二章 三章

第二章 闘いの舞台裏

1 日米協議

危機は続く/アメリカの支援を拒否?/疑心暗鬼/米国専門家の官邸派遣/80キロ圏内からの退避勧告/

縦割り行政の弊害/日米連絡調整会議/省庁内での情報共有/放射線医療の日米協議

2 SPEEDI

モニタリング不能/伝えられないデータ/バラバラな見解/不可避だった同心円状避難/

風向きの重要性/放射線医学の専門家グループ/セカンドオピニオン

3 計画的避難区域

避難指示の見直し/地元調整/全村避難/年間20ミリシーベルト/

現地政府対篳堅/被災者との交流/校庭線量問題/残された課題 |

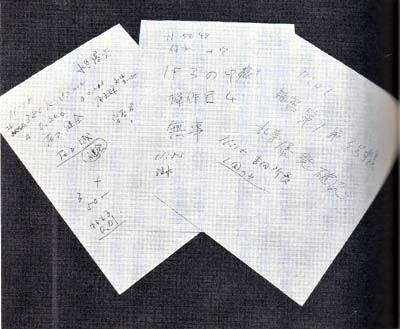

3月14日、枝野長官会見時に持込まれた水素爆発のメモ

|

124-66

1 日米協議

危機は続く

東電撤退をめぐる緊迫した攻防が続いていた15日午前、2号機の圧力抑制室で大きな衝撃音が発生し、4号機で火災が発生していた。4号機では翌16日午前にも火災が確認された。

16日、水素爆発を起こした3号機では、格納容器に重大な損傷が生じている可能性は低いとして、注水作業が再開された。

17日以降は自衛隊や米軍、警察、消防によるヘリや放水車、消防車を駆使した放水作業など、原発の暴走を抑え込む様々なオペレーションが展開される。

25日には1~3号機への注水が、海水から淡水へと切替えられた。これはアメリカ側か高く評価したように、一定の成果だった。

だが、15日の東電撤退阻止以降、官邸は対外関係や非難措置をめぐる問題に忙殺されることになる。

官邸の対応は、メディアから様々に批判されたが、中には事実とぱ異なる報道や指摘もあった。

その中から「日米協議」「SPEEDI」「計画的避難区域」の3点に絞って、危機と向き合った官邸の舞台裏を記す。

アメリカの支援を拒否?

東日本大震災発生当初から、海外からは積極的な支援があった。

中でも緊密な連携を取合っだのはアメリカだった。

環太平洋合同演習(リムパック)などで共同訓練を重ねてきた防衛省と在日米軍、さらには外務省と米国務省などとの情報共有は、地震発生の直後から始まった。

米軍の支援活動は「トモダチ作戦」として知られ、米海軍と日本の海上自衛隊が主導した。

一方、原発事故をめぐっては、当初「米国が日本に不信感を表明」「情報開示不足を批判」などとマスメディアで報じられ、日米連携のぎくしやくぶりが強調された。

しかし、官邸から見た眺めは、それとはかなり異なる。

官邸における日米協力は3月12日午前0時15分からの菅総理とオバマ大統領との電話会談で始まった。

126-67

「大変な時間を過ごしていると思う。とにかくあらゆる支援に協力する。数日内にあらためて話合いたい」

というオバマ大統領からのねぎらいの言葉に、菅総理は

「心に染み入る。津波被害、原発事故はまだまだ予断を許さない。応援を願いたい」と返した。

米国防総省からは早々に、「空母ドナルド・レーガンを宮城県沖に派遣した」という連絡が官邸にあり、13日昼過ぎには、米国援助庁のレスキューチーム144人が青森県の三沢基地に到着した。

空母はじめ艦船7隻とヘリの飛行隊が支援を開始して、非常食3万食のほか、水、衣服、医薬品などが提供された。

こうした生活支援においてアメリカの態勢は、初動から非常に迅速だった。

それだけに、12日朝、テレビのニュースで「日本政府が米国からの原子炉冷却材の提供を断った」との報道が流れたときは耳を疑った。全国紙でも「政府、米の支援断る」と同様の内容が報じられた。なぜこんな報肩が流れるのか見当が付かなかった。

まず、この冷却剤は何を意味するかが不明だった。通常、原子炉の冷却剤には軽水(普通の水)が使われる。

アメリカからは今回、無人ヘリを含む質量ともに大規模な物資の提供があったが、その中にも原子炉の「冷却剤」なるものは、もちろんなかった。

クリントン米国務長官が「原子力発電所に非常に重要な冷却材を輸送した」と発言したとの海外メディアの報道がソースかも知れないが、この発言についてはのちに国務省自体が否定している。

枝野官房長官は18日の会見で「アメリカの技支援を日本が断った」という報道に対して、

「政府としてそうした事実は全く認識していない。むしろ米国政府からの申し出に対して最大限のご協力をいただきたいということで、こちら側から必要ないというようなことを官邸として申し上げたことはない」と完全に否定した。

事の経緯はさだかではないが、少なくともこの件に関して官邸が全く関知しないことだけは事実である。

しかし、これ以降、「日本政府はアメリカ側の支援の申し出を断った」との見方が定着し、原発事故対応をめぐる日米関係の不協和が印象づけられた。

疑心暗鬼

この冷却剤報道と同時に、原発事故をめぐって日米間の情報共有が当初うまくできていなかったことも災いした。

B日夜、河相周夫宮房副長官補と外務省、保安院が、事故の概況について米エネルギー省(DOE)と米原子力規制委員会の専門家に説明した。

これが日米の情報交換の出発点だった。

128-68

翌14日夜には、私の副長官執務室で、原子力安全委員会の班目委員長と保安院の根井寿規審議官が、アメリカの専門家に1号機から4号機の状況について伝えた。

さらに翌15日午前中には安井部長も参加して三たび説明を重ねた。私も同席している。

つまり、当時の原子炉の状況について最も理解している日本の専門家の3人が、2回にわたってアメリカの専門家に説明をしたわけである。

私はその場で米原子力規制委員会の専門家に伝えた。

「日本政府としては、オペレーションに当っている専門家が事故の現状について分かっていることをすべて説明しました。

これは総理や私になされる説明と同じです。こちら側に情報を隠すつもりは全くありません」

これに対して彼らは「まず情報を持ち帰って、私だちなりに状況を分析したい」という答えに終始した。

これまで述べてきたように、私たちも当時、原子炉で何が起こっているかを正確に把握できていなかった。

この時点で東電はメルトダウンを認めていない。東電本店に政府との事故対策統合本部を設置したのは15日である。

やっと現地の情報が官邸に直接届くようになったばかりだった。

しかしアメリカ側は「日本側の説明は不十分だ。実態をそのまま説明していないのではないか」との疑念を抱いていたのではないだろうか。

すでに1号機、3号機は水素爆発を起こし、アメリカ側は「炉心はメルトダウンを起こしている」という認識だった。

そして、その認識は正しかったことがのちに判明する。

日本が「まだメルトダウンしていない」と話していることに対し、「情報隠蔽」の疑念、がアメリカ側に生じたことは想像に難くない。

原発の状況把握の不正確さが、アメリカ側の疑心暗鬼を招いたわけだ。

米国専門家の官邸派遣

これと並行するように14日から15日にかけて、ジョン・ルース駐日大使から電話で枝野官房長官に

「アメリカの知見を提供し、日本の努力を最大限支援するため、アメリカの原子力の専門家を官邸の意思決定の近くに置いてほしい」との申し出があった。

ちょうど原発の状況が急速に悪化しているさなかだった。

その実態と見通しがつかめないことにアメリカ側は、私たち同様いらだちを募らせていた。

米国務省の元東アジア・太平洋局日本部部長、ケビン・メア氏は著書『決断できない日本』(文春新書)で、当時のアメリカ当局の様子をこう記している。

「(1号機水素爆発、3号機水素爆発、2号機の爆発音、4号機の火災発生で)ワシントンも一種の恐慌状態に陥っていました。

130-69

情報不足へのフラストレーションは頂点に達しつつありました」

ルーズ大使からの要請に対して、枝野宮房長官は「意思決定の近くに外国の専門家を置くことは、なかなか容易ではないが検討したい」と即答を避けた。

それによりアメリカ側はさらなる不安と不信感を覚えたのかもしれない。

15日午前、総理、枝野官房長官、私はアメリカ人専門家の官邸への派遣について話合い、「意思決定の近くにアメリカ側の専門家を置くことはできないが、官邸連絡室で日本側関係者と随時情報交換するのはかまわないだろう」との結論に至った。

官邸連絡室とは、保安院や資源エネルギー庁、東電がそれぞれの情報を共有するために官邸内に急建設置した部屋だった。

アメリカの専門家は16日午後からその連絡室を随時訪れ、官邸と情報を共有するようになった。

この頃から両国の意思疎通が図られるようになり、結果的に各省庁からの様々な要請がアメリカ大使館にも持ち込まれるようになった。

この間、枝野官房長官、松本剛明外務大臣や私はカート・キャンベル国務次官補やルーズ大使らと、継続的に電話で連絡を取合い、情報の共有に努めた。

アメリカの日本政府に対する不信や不満ばかりが喧伝(けんでん)されたが、実際は連日、電話会談を重ねることで連携は強まり、不信感は徐々に払拭された。

80キロ圏内からの退避勧告

アメリカ側の評価が目に見えて変ったのは、17日午前中に陸上自衛隊の大型輸送ヘリが、3号機の使用済み核燃料プールに30トンの海水を投下するオペレーションを決行してからだった。

さきの10万人の自衛官派遣、海水投下の決定は、北津俊美防衛大臣の決断によるところが大きかった。

北津大臣と菅総理との信頼関係は強かった。

海水投下の直後に行われた菅総理とオバマ大統領の二度目の電話会談で、大統領からは作業に当たっている現場の人たちに対する賞賛の言葉があった。

同時に、東京エリアに居住するアメリカ人に対して避難勧告を出したい旨の申し出があった。

これについて、メア氏の前掲書によると、アメリカは16日未明(ワシントン時間)に関係省庁担当者60人が参加した電話会議で、福島原発の炎上爆発によって日本列島のみならず、東アジア・太平洋の広範囲に深刻な汚染が及ぶ悪夢のシナリオを想定していたことが分かる。

あるアメリカ政府高官は「東京在住の米国民9万人全員を避難させるべきだ」とさえ提案したという。

132-70

アメリカ政府は17日、日本に滞在するアメリカ国民の出国を支援するとともに、福島原発の半径80キロ圏内から退避するよう勧告した。

主権国家が自国民の生命と安全を最優先するのは当然のことだ。

私たちとしては、アメリカの勧告をただ受止めるしかない。

当時、日本政府は半径20キロ圏内の避難、20~30キロ圏内は屋内退避を指示していた。

日米の避難範囲の食違いが福島の住民のさらなる不安を招いたことは間違いない。

ただ、日本在住の米国人と、日本の住民の避難では、そもそもその規模も意味も全く異なる。

地域一帯の住民の場合は、子供からお年寄り、病人を含む多数の住民の移動手段や避難所も確保しなければならない。

この問題に対して、米原子力規制委員会は18日の会見で「日本の避難範囲はとりあえず正当というのが私たち全員の見解だ」とする認識を示している。

縦割り行政の弊害

日米協議はその後、事務方を中心に進んでいった。

そこで表面化したのが、日本の縦割り行政の弊害だった。

たとえば、防衛省と在日米軍の間でオペレーションが進む一方、あちこちの省庁がアメリカ大使館に必要な資材について支援を要請した。

大使館側は、各資材の要請がどういうルートで来ているか分らず、混乱したようだ。

これでは、それぞれの情報が共有されず、効率よく対応できないと、ルーズ大使をはじめ省庁からも改善を求める声が上った。

その調整に向けて細野補佐官と長島昭久衆議院議員(民主党)らが加わり、日米間で総合的な協議体をつくることになった。

確認のためルーズ大使が19日の夕方、官邸を訪れ、総理に前向きな提言をした。

「いつでも具体的に米国からの支援を求めてほしい。

形式的ではなく、情報を共有したいとにかく官僚主義的に対応して物資や情報が届かないという事態だけは避けたい」

こうして22日に発足したのが、日米連絡調整会議だった。場所は官邸横の内閣府別館。

それまでのように各省塵がそれぞれアメリカと個別に交渉するのではなく、全体が一ヵ所に集まって、日常的、継続的に情報を交換し、議論する場である。

アメリカ側からは、原子力規制委員会(NRC)のチャールズ・カストー氏をリーダーに、エネルギー省、在日米軍、在京大使館のメンバーが加わった。

日本側は私が座長となり、東電に常駐して原発の現状を把握している細野補佐官が中心となった。

事務局は伊藤危機管理監に任せた。

この日米協議のスタートは朗報だと考えて、記者のぶら下がり会見の場で発表した。

マスメディアの扱いは小さかったが、この会議は以後の事故収拾に向けたオペレーションに大きな役割を果たすことになった。

134-71

日米連絡調整会議

日米連絡調整会議は、アメリカの知見や技術的支援を生かして原発事故の収拾を話合う基幹的な舞台となった。

原子炉への注水や災害用ロボット、水を運ぶバージ(はしけ)船の搬入などは、すべてここで取上げられたプロジェクトだ。

当初の会合は、日本側は防衛省と外務省と経産省、保安院だけだった。

しかし、厚労省や文科省を含めて、アメリカ側に様々なオーダーが殺到したため、官邸、原子力安全委、東電も含めて原発事故に関わるすべての省庁が巣まるようにした。

協議の原則は大きく三つだった。

第一は、1~4号機の状況に対する互いの知見を、ぶつけ合う。

第二は、最悪の事態を回避するために、どういう方法が取れるかを意見交換する。

第三は、有効な機材、装備などについて日本側から要請項目を挙げ、アメリカ側はそれぞれについて検討して答える。

当初の協議は、両国の間で原子炉の認識に大きな隔たりがあったため、それをすりあわせる作業から始まった。

アメリカ側からは、原子炉で核分裂を抑制するホウ酸や炉内の冷却法について意見が投げかけられた。

私はノートにこう書き記している。

「分析の相違点

塩分 急いでやるべき 意見の一致

淡水冷却をすすめたい

機材はどうあれ「淡水」

ポンプの電源系統

米軍

海水-淡水 NRCだけでなく日本も賛成なら

緊急性 ダム

タンカー 岸 横須賀

100万ガロン 4000t

2号炉

使用済み核燃料〈静か〉

格納機能 損傷したのではないか?

ミティゲーション・ストラテジー」

分析の相違点として、まず海水を入れているのに対して、アメリカは急いで淡水による冷却を進めるべきだと強く主張した。

136-72

日本も賛成なら淡水への切替えをすべきだ。ダムや岸からタンカーで運ぶこともできる。

横須賀から100万ガロン、約4000トンの淡水を供給できる、という。

また、水素爆発を起こしていない2号機については、使用済み核燃料は静かな状態を保っている。

しかし、格納機能は損傷したのではないかとして、減災戦略(ミティゲーション・ストラテジー)を視野に対処すべきだと提起してきた。

具体的な事故状況の把握法についても論じた。

原子炉の温度、使用済み燃料プールの水位と水温、原子炉周辺の空中の放射能ガンマ線の拡散状況、水素爆発した建屋の現状。それぞれに技術的な意見交換をした。

一方、日本はアメリカにどんなものを要請していたか。

3月27日の項目一覧を見ると、航空機サーベイ、地上におけるモニタリング、シミュレーション、半導体検出器の借入れ、無人ロボット・瓦礫除去用ロボットの提供、高性能ポンプの提供、防護服の提供……。

ペレーションに要するものを技術的に確認して、具体的に要請を繰返した。協議は連日続いた。

アメリカ側は東電本店にも乗込んで、オペレーションを進めていった。

省庁内での情報共有

日米会議は双方の見解を一致させるための会議ではなかった。

互いの認識を共有した上で、そこに違いが存在することが問題なのではなくて、なぜそういう違いが出ているのかを確認しながら、次のオペレーションについて話合うのが目的だった。

アメリカから提供されたバージ船に原発の汚染水を貯めるプロジェクトでは、自衛隊とアメリカのチームの連携がうまく機能した。

アメリカ側は当初から原子炉への注水を、海水から淡水に切替えるよう求めていた。

それが成功したときはカストー氏が「淡水にチェンジできて大変よかった。コングラチュレーション、よくやってくれた」と繰返し評価していたのが印象的だった。

彼の笑顔は緊迫した内容の会議をいつも柔らかいものにしてくれた。

原発事故に対する当初の認識のズレは徐々に埋まっていった。

この原子炉をいかにして抑えるか、両国で真剣な議論を重ね、オペレーションに移した。

会議の方針として、懸案を持ち帰らずに、その場で意思決定する原則を打出した。

そして、出席者はそれぞれその権限を有することとする。スピーディーな意思決定と実行には不可欠の方針だった。

138-73

日本の省庁同士で確認したことがある。

それは、この日米協議の場に提供するもの以外の情報を各省庁が独自に持っていたり、この会議の場に出さなかったりすることは許されないということだった。

すなわち情報の徹底的開示と共有だ。

こうした方針をもとに、日本側からの要請リストを作成し、それにアメリカが答える。

そうしたキャッチボールを何度も重ねた。

日米協議は、原子炉の状況が安定化するまで2ヵ月、毎日開いた。

注水作業が安定し、原子炉の状況が一定のコントロール下にほぼ入り、方向性が見えるようになった段階で、頻度を2日に1回に減らした。

この日米協議の成果は、アメリカとの情報共有だけではなかった。

皮肉にも、日本の省庁間において情報の共有ができたことだった。

この会議の開催から、各省庁からバラバラに情報が上ってくることはなくなった。

日本の行政の悪弊たる縦割り意識がなくなり、組織を横断して情報が流通し始めた。

アメリカに対しては、在日米国人の避難範囲が日本よりも広がったことばかりがクローズアップされた。

しかし、ルーズ大使、カストー氏ら日米協議のメンバーは事故直後から半年以上、本国に帰らず、震災をめぐる各オペレーションを指揮してくれた。

これについては深く感謝しなければならない。日米同盟は決して軍事的なものだけではないことを確認し合った連携でもあった。

一方で、他の諸外国からの支援も大きかった。

震災から約1年が経過した2012年2月現在で、計163の国・地域及び計43の機関から支援の表明がなされ、寄付米だけでも総額175億円以上にのぼった。

支援物資はさらに膨大な量にのぼる。

震災直後には、フランスのサルコジ大統筒が来日した。

被災地である宮城県に最初に訪問したのは、オーストラリアのギラード首相だった。

5月には日中韓サミットで来日した中国の温家宝首相、韓国の李明博大統領は、菅総理と一緒に福島の避難所を視察し、福島の野菜をカメラの前でほおばってくれた。

各国の指導者の温かい支援と配慮なしに、復興は進まなかった。

日本の外務省も立直りつつある日本をなんとか世界に伝えたいと力を尽くした。

多くの国々に心からの感謝を伝えたい。

放射線医療の日米協議

日米協議のさなかに、アメリカから放射線医療の専門家を来日させるという情報がアメリカ側からもたらされた。

3月26日、放射線医療に関する日米協議のタスクフォースを立上げた。

140-74

タスクフォースで具体的に検討したのは、環境モニタリングによる線量マップの作成、被曝による甲状腺障害予防のためのヨウ化カリウムの服用などだ。

それぞれについて助言を受けながら意見交換し、原発のオペレーションにすぐに生かせるよう報告書をまとめた。

まさにこの3月下旬から4月上旬にかけて、政府は計画的避難区域の設定の準備をしていた。

日本の専門家の間では、被曝線量の限度をどこに設定するかは、かなり意見が割れている。

来日した放射線医療の専門家の間では意見のブレは比較的少なく、それが避難区域設定の重要な指標となった。

ただ、放射線医療の議論には不確実なことが多い。

やはりアメリカの専門家でもはっきりしたことは言えないこともある。

その中で進むべき方向性を指し示してもらったことはやはり有り難かった。

2 SPEEDI

モニタリング不能

原発事故が発生したとき、放射能がどのように広がるかは、住民の生命を左右する重要な情報である。

その拡散状況を予測するために開発されたのが、SPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム)だった。

SPEEDIは原発から放射性物質が放出されたり、放出の恐れが生じたりした場合、周辺の放射性物質の濃度分布を予測して地図上に表すシステムだ。

文部科学省の委託で原子力安全技術センターが運用し、原子力安全委員会の指針で緊急時の避難などを判断する際に活用されることになっていた。

しかし、SPEEDIのデータが初めて公表されたのは事故発生から12日が経過した3月23日だった。

「データがもっと早く公開されていれば避けることができた被曝があったのではないか」

「情報を意図的に隠蔽していたのではないか」と政府は厳しい批判にさらされた。

142-75

放射性物質の拡散を予測するSPEEDIに対して、拡散状況を把握するために欠かせないのが環境モニタリングだった。

福島第一原発の敷地内には東電のモニタリングポスト(空間放射線量の自動観測局)が8ヵ所設置されていた。

しかし、停電によってデータ送信が途絶した。福島県原子力災害対策センターのモニタリングポストもほとんど機能していなかった。

停電によってモニタリングポストも同時に動かなくなってしまうということ自体が、これまでの原子力防災体制が自然災害との複合災害を全く想定していなかったことを顕著に示している。

発災翌日には、文科省が回したモニタリングカーによって放射線の数値が入ってきた。

また、経産省も独自にモニタリングをしていた。

一方で、福島県のモニタリング情報は官邸に上がってきていなかった。

結局、モニタリングの主体が東電なのか、文科省なのか、自治体なのか、経産省なのか、よく分からない。

さらに、それぞれのモニタリングのデータ形式がパラパラで、やっと集まってきたデータを有機的につなげて予測に生かすこともできなかった。

ここでも縦割り行政の弊害が象徴的に表れた。

3月19日午前、事態を問題視した枝野官房長官は、鈴木寛文科副大臣、伊藤危機管理監に対して、モニタリンダデータのとりまとめと公表は文科省、評価は原子力安全委員会、評価に基づく対応は原子力災害対策本部と役割分担を指示した。

これを受けて文科省は、これも後になって明らかになったのだが、「SPEEDIの評価は、モニタリングデータの評価に当たる原子力安全委員会が運用、公表に当たるべきだ」と安全委に任せたという。

この時点で枝野官房長官も私もSPEEDIの存在すら知らなかった。

本来、文科省が管轄すべきSPEEDIを安全委員会にゆだねたことから、そのデータの活用は組織と組織の間の隙間に落ちてしまった。

伝えられないデータ

事故発生当初、SPEEDIの予測データは、残念ながら官邸に全く上がってきていなかった。

恥ずかしながら、そもそも私はSPEEDIの存在すら全く知らずにいた。

私自身が明確にSPEEDIの存在を明確に意識したのは、16日から18日にかけてだったと記憶している。

メディアの報道と、小佐古敏荘(こさこ としそう)東大大学院教授による指摘によってだった。

144-76

小佐古氏は、菅総理が外部から登用した内閣官房参与のひとりで、細野補佐官のもとにあった「助言チーム」に属していた。

彼は参与就任直後の17日にSPEEDIの存在を指摘して、最も早くから「SPEEDIを動かせ」と主張していた。

私は「SPEEDIとは何だろう?」と思いつつ対応していたというのが実情だった。

その指摘を受けて、私は班目委員長を副長官室に呼んで聞いた。

「SPEEDIというシステムがあるらしいが、動かしているのならデータを持ってきてほしい」

班目委員長は「SPEEDIは動かせていない。私には報告が上っていない」と否定した。

原子力安全委員会そのものが機能していなかった。

私は枝野宣房長官とともに18日前後に、所管の文科省や原子力安全委員会、保安院を呼んで実態を尋ねた。

すると「放出源情報がないので動かしていません」と言う。

放出源情報はこの場合、原発から出る放射性物質の放出時間や核種名、放出高度などの情報で、東電から送られることになっている。

しかし、この時点で原子炉が不安定な状況にあり、かつ停電のため、正確な放出源情報が得られていなかった。

「空間モニタリングの数字があるだろうから、そこから逆算して放出源情報を割り出しSPEEDIは動かせないのか」と提案した。

3月23日になってようやく、放射性ヨウ素の濃度データがダストサンプリングによって地上3ヵ所で取れたとして、逆算した試算結果を原子力安全委員会が官邸に持ってきた。

ダストサンプリングとは、空気中の放射性物質の核種や濃度を調べるものである。

3月下旬、連日にわたり計画的避難区域の設定について原子力被災者生活支援チームで議論が重ねられたが、その時もなかなか担当部署からSPEEDIのデータが出てこないことに対して、細野補佐官が「持っている情報をすべて出せ」と激怒したこともあった

実際は、事故発生当日から原子力安全技術センターのオペレーターはSPEEDIの予測計算をしていたが、

「仮定の条件を入力しているため、信頼性が低く、現実的には使えない」と官邸メンバーに情報を上げることはなかったという。

パラパラな見解

原子力安全委員会が初めてSPEEDIの試算結果を出してきた3月23日のことだった。

総理執務室に、班目委員長と久住静代委員が血相を変えて駆け込んできた。そこには菅総理、小佐古参与、そして私がいた。

原子力安全委員会のふたりは「試算で年間100ミリシーベルトにも達する地域が出た。

146-77

早急に避難させたほうがいい」と言い出した。

そこは当時、屋内退避を指示している地域だった。

「これは何ヵ所のモニタリングの結果ですか?」と聞くと三ヵ所。

それも初めて出た試算結果だった。

同席した小佐古参与は「たった三ヵ所のダストサンプリングで合理的な説明ができるのか」とただした。

「ブルーム(放射性雲)がすでに飛んでいっているとすれば、外に出るほうが、より外部被曝するのではないか」

ブルームは気体状の放射性物質が大気とともに煙突からの煙のように流れる状態を指す。

久住委員が「ヨウ素剤を飲ませて子供は退避させたほうがいい」と言うと、小佐古参与が「ブルームが飛んでいるのは、14日から15日だ。

いまさらヨウ素剤を飲ませても意味がない。これだから素人は困る」と突っぱねた。

線量の高い屋外に出してでも避難させたほうがいいのか、屋内にとどまってもらったほうがいいのか、3人の専門家の間で見解がまとまらない。

3人の感情的な言い合いを黙って聞いていた菅総理は、

「もういい。専門家は専門家同士でやってください。福山君、専門家同士の考えをまとめて」と言い置いて、その場を切上げた。

その日の夕方と翌日の二回、専門家を集めた会合を文化省と保安院も含めて開催した。

専門家の意見はやはりバラバラだった。

見解が分かれている状況で、軽々に避難措置を決めることはできない。

結果的には外乱被曝を回避することを優先し、屋内退避を維持することになった。

科学上の合意形成の難しさを実感した。

それにしても、なぜSPEEDTIの情報が官邸まで上がらなかったのか。

政府事故調の中間報告は「原子力災害対策本部も保安院も文科省もSPEEDI情報を広報するという発想を有していなかった」、

民間事故調は「保安院の担当者が利用に値する試算ではないと考えた」「組織間の情報共有や役割分担がなされていなかった」などとしている。

SPEEDIは文科省が所管、原子力安全委員会と保安院の緊急時対応センター(ERC)が評価することになっていた。

しかし当時、官邸の中でERCの存在感は全くなかった。

それどころか、東電の撤退問題が生じるまで、保安院が属する経産省の幹部は官邸に姿すら見せなかった。

とはいえ、官邸がSPEEDIの存在について、当初全く知らず、初動段階で情報を得ることができなかったことの責任は重い。

情報共有を図れない体制の問題、科学者の合意形成の難しさについては、第三章であらためで考える。

148-78

不可避だった同心円状避難

SPEEDIが出した当初の予測結果では、第一原発から北西方向に帯状に放射能の高濃度地域が伸びていた。

これはのちの実測値とある程度一致している。

当時の同心円状の避難措置が適切かどうかは、マスメディアでも論じられた。

批判を承知のうえで、あえて問題提起したい。

もし事故発生直後の11日、12日、官邸がSPEEDIの存在を知り予測データを入手できていたら、それを半径10キロ20キロ範囲の住民避難の指示に活用できただろうか。

私はそれについては懐疑的だ。あくまでもSPEEDIは予測ソフトなのである。

当時、住民はふたつのリスクに向き合っていると私たちは考えていた。

原発の爆発とメルトダウンのリスク、そしてベンド実施と水素爆発で飛散した放射性物質のリスクだ。

さらに悪いことに、原発から半径30キロ圏内も、通信と電気が途絶えていた。

そんな状況下において、SPEEDIが出した予測結果に従って、たとえば

「南相馬のこちらから西側は、放射能濃度が濃くなる可能性があるので逃げてください」

「田村郡は大丈夫ですから、葛尾と浪江だけ避難してください」という細やかなオペレーションが実際に可能だったとは考えにくい。

現実的にSPEEDIは、放射性物質が流れる方向性についてはある程度正しい結果を出すが、飛散量についてはかなりのばらつきがある。

当時、ベンド実施によって放出さる放射性物質の濃度や量に関する放出源情報は全く得られていなかった。

仮定の数字をもとにコンピュータがはじき出した予測データを根拠として、地域ごと「自宅や田畑を捨てて避難してください」と出す避難指示が正当性を得られたとは到底いえない。

何度も書くが、最優先すべきは危険が及ぶ住民を「より早く、より広く」避難させることだ。

それを考えると、11日、12日時点においては同心円状の避難しかあり得ない。

机上の理論では、SPEEDIの予測値に基づいて特定地域に限定的な避難を指示することは可能かもしれない。

しかし、当時の状況では、そんな細かな伝達手段はなく、避難指示が出ていない地域ほど「隣の町は逃げているのに、自分たちはここにいていいか?」と大変な混乱を起こしたはずだ。

ベンドのリスクだけがあっだのなら、地域ごとの避難指示も可能だったかもしれない。

しかし、突然の爆発のリスクも同時に抱えていた。爆発すれば安全な場所などない。この認識は今も変っていない。

150-79

風向きの重要性

SPEEDIが出した当初の予測結果は、実際の放出源情報に基づくものではなく、気象条件や地形データをもとに拡散方向や相対的な分布量を予測しただけのものだった。

「しかし、推測に基づく予測結果でも、避難の方向を指示、誘導するうえで何らかの役に立ったのではないか」という指摘があった。

それは考えられたかもしれない。

風向きについての意識は当初から私にもあった。

放射性物質の拡散における風向きの重要性については班目委員長や保安院から指摘があり、ベンドの際にも常に風向きの議論をしていた。

仮にSPEEDIの存在を私たちが認知していたら、多くの放射性物質が空気中に放出された初期の段階で、当時の風向きと予測結果を照らし合わせて、住民避難の誘導に役立てることができた可能性はある。

同心円状の避難を前提としながら、「なるべくこの方向を避けて避難をしてください」という注意喚起は可能だったかもしれない。

ただ、それも過度に期待すると、ミスリードにつながる危険性があった。

一方で、30キロ圏外の避難のあり方についての準備を始めていたが、比較的線量が高くなったいわき市、川俣町、飯舘村については住民の不安が広がっていることをふまえ、0~15歳の約1000人に3月下旬に、放射線医学絎合研究所による甲状腺被曝簡易測定調査を緊急に実施した。

検査結果は、測定した全員において、原子力安全委がその数値以下なら問題ないレベルとした基準値を下回っていた。

それでもなお、住民の当時の不安と混乱は大変なものだったと思う。避難をお願いしたひとりとして心からお詫び申し上げたい。

放射線医学の専門家グループ

SPEEDIのデータが生かされないまま、2011年3月下旬、放射線量を念頭に置いた住民の避難区域の設定という新たなオペレーションに取組む準備が始まった。

設定区域や許容放射線量の限度をひとりやふたりの専門家の意見だけで決めるのは、事故当初からの専門家の対応を見てリスクが高い、と私は思った。

放射線医学についてバランスがとれた知見を有し、なおかつ合理的な判断ができる専門家に定期的に意見を聞くような仕組みを官邸内につくれないか。

放射線医療に関する日米協議のタスクフォースの経験を生かして、枝野官房長官に相談した。

「私たちに学術的な立場から助言してもらえるアドバイスグループとして、官邸内に専門家グループを置いたらどうでしょう。

152-80

もちろん原子力安全委員会の助言は受けるにしても、複数の人たちのアドバイスをセカンドオピニオンとして参考にしながら、合意形成を図っていけないでしょうか」

ふたつ返事でOKだった。

枝野宮房長官の賛同を得て、様々なツテをたどって人材を集めた。

原子力村につながる経産省や保安院ではなく文科省や厚労省などの意見を参考にしながら、人選を相談し、打診していった。

4月1日、官邸内に放射線医学の専門家チームが発足した。外部から被災者の被曝や健康管理について官邸に助言する「原子力災害専門家グループ」だ。

構成メンバーは、原子力安全委員会や原子力委員会など、原子力村出身の政府機関の委員とは異なるとともに、菅総理が個人的人脈で登用した内閣官房参与のグループとも違う。

この原子力災害専門家グループは以後、官邸の意思決定の大きな支えとなったが、残念ながら彼らの存在はほとんど報道されることはなかった。

自薦他薦を含めて、8人が決まった。

それぞれバランスのとれた専門家だと思うが、原理的な原発反対派から見れば、この専門家も“御用学者”ということになるのかもしれない。

そうした批判をなるべく避けるためにも、東大以外にも長崎大、広島大、福島医大と、地域、学閥にとらわれず人選した。

官邸のそばにある内閣府に専用の部屋を設け、常駐の官僚スタッフを事務方として置いた。

メンバーには毎日3人ほど交代で常駐してもらい、避難区域と線量の関係、健康管理などその時々の課題、疑問、メディアの指摘などについて意見を聞いた。

その際、個別の意見をバラバラに並べるのではなく、なるべくメンバーがほぼ合意できるような形にまとめてアドバイスしてもらうようお願いした。

つまり合議のうえ意見を集約し、いわばメンバー間で最大限合意された見解を示してもらうようにしたのだ。

セカンドオピニオン

原子力災害専門單グループの正式発足は4月1日だったが、その前から実質的にはスタートしていた。

たとえば3月25日、官邸から以下のような質問をしている。

「放射線の健康への影響について、国民に正しく理解してもらうにはどうしたらよいのかという問題意識から、以下について照会したい。

放射線量などの関係のある数字、指標についての国民への伝え方をどうすればよいか」

「野菜、水などについての現在の暫定基準値は国際的にみてどのように位置づけられるか。厳しいと言えるのか」

「風向きや雨と放射線量の変化の連関性はどうか」

154-81

内閣府の部屋に赴いて、常駐の専門家に

「先生、どう考えればいいでしょう?」と相談を持ちかけると、事務方がその質問をメールでメンバーに送り、常駐の専門家がそれを1日か2日で回答にまとめる。

そんなやりとりを繰り返した。

もちろん、それぞれ意見の違いもあったが、全体として合意できる部分と、意見が異なる部分とに整理してもらった。

連名で答えたり、個別に答えたりしたこともあった。

福島の情報を確認しながら計画的避難区域を決める際も、私たちはこのグループの意見をセカンドオピニオンとして頼りにした。

原子力安全委員会への諮問にも助言をもらい、実際のオペレーションでの意思決定に役立てた。

メンバーの専門家には、総理官邸サイトにコラムも執筆してもらった。

専門家の間の合意を国民にもできるだけ伝えてもらいたかったからだ。

背景には、残念ながら官邸から発信される情報が国民に信頼してもらえない、何を発しても国民の耳に届かない、という現状への苦い思いがあった。

そういうジレンマを感じていたのもこの頃だった。

コラムのテーマは「放射線の規制値と実際の健康への影響」「チェルノブイリ事故との比較」「『被ばく』と『汚染』、『外部』と『内部』」、「放射線から人を守る国際基準」「世界中の放射線データ」……。

このコラムは現在も続いており、2012年6月25日まで26回を数えた。報道されなかったこともあり、残念ながら国民には十分に知られていない。

156-82

3 計画的避難区域

避難指示の見直し

3月25日前後から、福島第一原発は、注水を続けることで原子炉の状態をようやく一定のコントロール下に置くことができるようになった。

それは、爆発やベンドによる放射性物質の大量飛散リスクが下がることを意味していた。

一方で、突発的な一過性の外部被曝のリスクから、今度は時間の経過とともに積算線量が上がっていくリスクにどう対処していくか、という課題と向き合うことになった。

とくに福島原発から半径20~30キロ圏内は「屋内退避」としていたが、これはそもそも短期間の措置であるべきところを、事故発生からすでに2週間が経過してしまっていた。

この地域には放射性物質への恐怖から物資の流頏が滞り、救援物資が届きにくく住民に大変な負担を強いていた。

また、30キロ圏外にも一定の面的な広がりで汚染が広がっていることがモニタリングやSPEEDIで確認できるようになっていた。

枝野官房長官から「原子力被災者生活支援チーム」に避難指示を見直すよう求められ、検討を始めた。

原子力被災者生活支援チームは副長官執務室で連日、モニタリングデータとSPEEDIの計測値をもとに、避難指示のオペレーションについて議論を重ねた。

主な参加者は、平野内閣府副大臣、松下忠洋経産副大臣、細野補佐官、伊藤危機管理監、保安院は深野弘行原子力災害特別対策監、文科省は森口泰孝文科審議官らであった。

セカンドオピニオンとして内閣官房に設置した放射線医療の専門家チームにも知見を求めた。

4月11日、枝野官房長官が「避難指示の見直し」の考え方を発表した。

事故から1ヵ月後だった。この作業に関しても「対応が遅い」という厳しい批判を受けた。

その批判は謙虚に受け止めなければならない。

一方で、突発的な大量被曝を回避する緊急的な避難と、積算線量による中長期の被曝リスクを混同して議論されたことも事実だ。

20キロ圏内の立入りを原則禁止する「警戒区域」、20~30キロ圏内で緊急時の屋内退避や避難の準備を求める「緊急時避難準備区域」、そして20キロ圏外で1年間の積算放射線量が20ミリシーベルトに達する恐れがある「計画的避難区域」という区分けが決まった。

「避難指示の見直し」は、新たな負担を住民にかけることになった。

中長期の避難指示は、住民に向かって

「あなたは当分の間、家に帰ることはできません。その地域で仕事ができません。その地域の学校へは通学できません」と宣告することに等しい。

158-83

慎重にならざるを得なかった。福島県をはじめ被災地の市町村とも緊密に連携する必要があった。

地元調整

まず、対象となった被災地から批判の声が上がったのは、情報が当事者である自分たちに、政府からではなくメディアから先に伝えられるということだった。

検討中の計画案を政府が正式発表する前にメディアを通じて被災地に伝わり、首長との信頼関係が絶たれてしまうということが繰返された。

情報管理のずさんさはこの問題に限らず、永田町・霞が関全体の体質の問題である。

すでに避難している地域に加え、30キロ圈外にありながら高い放射線量が観測された地域、すなわち原発の北西方向に延びる計画的避難区域の地域とは新たな調整が必要となった。

私たちはメディアに気づかれないよう、内々で現地自治体の首長と話合いを重ねた。

4月7日に初めて飯舘村の菅野典雄村長が副長官室を訪れた。小泉龍司衆議院議員の紹介だった。

現地の状況を聞いたうえで、検討中の計画的避難区域について、それとなく打診してみたが、その時は「避難をお願いするのはかなりきつい」との印象を受けた。

政府発表の前日となる4月10日、私は細野補佐官、松下経産副大臣とともに、ひそかに福島入りした。

佐藤雄平知事、飯館村の菅野村長、南相馬市の桜井勝延市長、川俣町の古川道郎(みちお)町長のそれぞれに計画的避難区域の考え方を説明した。

全村避難

私が最初に話をしたのは、飯舘村の菅野村長だった。

メディアを避けて、県庁舎隣の建物で菅野村長に相対した。私は飯舘村のすべてが計画的避難区域に入ることを告げた。

「全村避難をお願いしたい」という私の言葉に村長は大きな衝撃を受けていた。

こわばった表情で「全村避難などということは、とても村民に説明できない」と言葉を漏らした。

「飯舘村

①5000人~6000人

②子供たち 開校 4/20まで

③1日24h 今現在の数量での計算 数量下がっていない

全村避難 苦しい 農業中心 所得の低い村

暮らしが成り立たない

工業 商店街 誘致企業 地元

160-84

全員避難ゼロ

1社やめます 20数人

畜産の村→福島牛 飯舘牛有名

風評被害 特養130床 高齢化率30%

高いところ 避難エリア

二重にできないか?

期間的ではなく、国・県・市町村と話合い

多様性を持った計画避難

1~2年

外から通う 生活基盤を守る行動

1ヵ月」(ノート)

飯舘村は、村長が率先して熱心に村づくりに励み、「までいな村」を標榜していた。

肉牛を飼育し、工場を誘致していた。農業をどうするのか。畜産はどうなるのか。雇用をどうするか。

原発立地自治体ではないため、いわゆる原発立地交付金も交付されていなかった。

「なんで我々がこんな思いをしなければならないんだ。何といって住民に伝えるのか」

悲しみと悔しさと驚きで村長の声は震えていた。特別養護老人ホームの入所者らを村にとどめることはできないか。

放射線量の高い場所とそうでない場所で避難エリアを二重にできないか。

事業者が村外から通うことで生活基盤を守る措置を取れないか。菅野忖長はなんとか打開策を探ろうと必死だった。

申し訳ない思いでいっぱいだった。1時間の予定が3時間ほど話し込むことになった。

南相馬市は避難区域の見直しで、3つの区域と区域外の4つに分割されることになっていた。

桜井市長は早くから放射能の危険を察知して、すでに数多くの住民を避難させていた。

区域外で先行避難した住民も補償対象になるのか、と強い懸念を示した。

川俣町は、地震で町役場が大きく被災し、ひび割れ、余震が来ると危険な状況だった。

その役場の一室で話を切り出した川俣町の古川町長も、強く記憶に残っているひとりだ。

川俣町は、原発事故直後の避難の段階から町の体育館などをすぐに開放し、原発に近接した双葉、大熊、浪江町などの避難住民を受入れていた。

住民が手弁当でおにぎりをつくり、停電のさなか、消防団が交差点に立って手旗信号で渋滞する車を誘導した。

3月12日、13日には川俣町に約6000人もの住民が避難をしたという。

「町を挙げて避難民を受入れ、助けた自分たちが、なんて1ヵ月も経ってから、避難しなければいけないんだ。

そんなことがあるのか」苦渋の表情で古川町長は言った。

160-85

「町にある企業がもし残りたいと言ったとき、弾力的に対応してもらえるのか。

仮設住宅や避難場所はどう確保するのか」話し合いはやはり3時間に及んだ。

飯舘村と川俣町では「とにかくモニタリングを細かくやってほしい。

でなければ、住民を説得できない」と強く求められた。当時はまだモニタリングの実測値の数が少なかった。

それ以降、枝野官房長官、平野副大臣、松下副大臣、そして私は何度も福島に入った。

とくに松下経産副大臣は地域に寄り添い、各首長との信頼関係の醸成に汗を流した。

避難は多くの住民の人生と地域の未来を左右することになる。

4月16日、私は飯舘村、川俣町での住民説明会に足を運んだ。

非常に厳しい、重いプロセスだった。詳細はここでは記さないが、説明会の冒頭、ある住民から、「あなたは今、ここで深呼吸ができますか」と問いかけられた。

重い言葉だった。

その後も心からの叫びのような怒りと悲しみ、不安の声が次々と寄せられた。

2時間以上続けた説明会の終了時に、うなずきながら拍手をしてくれた住民もいた。その有り難さは今も忘れることはできない。

ひとりの川俣町の男性が「川俣のことを見捨てたら絶対に許さないぞ。これを見て思い出せ」と言って、自らが画用紙に描いた絵を私に手渡してくれた。

今も議員会館の私の部屋に飾られている。

年間20ミリシーベルト

計画的避難区域は「積算放射線量が年間20ミリシーベルト以上」という設定だった。

線量が20を超える地域の住民は避難してください、ということだ。

これまでのように同心円状の設定ではなく、線量を基準に据えた区域設定だっただけに、「恣意的な設定だ」「場当たり的だ」と、その基準の正当性そのものが議論の俎上に上った。

国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告では、事故発生初期の線量基準は、屋内退避10、避難50ミリシーベルト。

事故が継続している緊急時は年間20~100。事故収束後は年間1~20。長期的な目標は平常時の基準と同じ年間1以下となっている。

福島原発事故の場合、事故は一過性に終わらず、ずっと続いていた。

4月に入っても、原子炉の状況が必ずしも安定していなかったからだ。

そのため、ICRP基準の緊急時20~100の最低値であり、事故収束後1~20の最高値に当たる20ミリシーベルトを計画的避難区域の基準とした。

それが「20」の根拠だった。対象となる住民は1市2町2村の約1万人だった。

この基準値は、もちろん「20ミリシーベルトまで大丈夫」を意味しているわけではない。

被曝は小さければ小さいほどいいのは当然だ。

164-86

現在、科学的に有意性を持っているのは年間100ミリシーベルトの放射線量でがん死の可能性が0・5%上がるという知見だけだ。

現地政府対策室

この計画的避難は対象となる市町村に「おおむね1ヵ月をめどに実行されることが望まれる」とされていた。

特筆すべきは、このオペレーションを各市町村がほぼやり切ったことだ。

たとえば大口約6000人の飯舘村は全村避難、川俣町は山木屋地区約1250人の避難だった。

自治体や住民の要望を真摯に受け止めながら、オペレーションを進めた。

まず、政府から自治体に官僚を派遣して「現地政府対策室」を立上げた。

由良英雄室長は原子力被災者生活支援チームから、そして、それぞれに経産省、総務省、厚生省、農水省からスタッフを派遣し、国や県との調整、自治体機能の支援を担った。

活動成果の主なものとしては、避難計画の策定・避難先の確保についての支援、例外的な事業継続を行う制度の創設、見守り隊の創設が挙げられる。

第一に、避難先の確保は最重要課題だった。住民の希望を聞きながらの仮設住宅用地の確保、県や国等との調整、建築資材の調達などの支援に、現地派遣スタッフが奔走した。

また、「どうしても事業継続したい」と希望する事業者に特例的に事業継続を求めるか否か、という課題が持上がった。

もちろん低線量であることは必須条件だ。

ニーズの発掘、対象となる事業者の選定、制度創設についての東京との調整、従業員の安全確保のための線量管理などについて、現地と官邸の原子力被災者生活支援チームで連日、議論を重ねた。

現在でも、9事業所が事業を継続し、貴重な雇用の場となっている。

たとえば、「いいたでホーム」という特別養護老人ホームがある。従業員数107人。

認知疱も含む入所者が「どうしても出て行きたくない」と言う。

何度も何度も線量を測定し、従業員にはそこでの雇用継続を絶対強制しないということで特例措置を認めた。

これは、批判を覚悟で枝野官房長官と判断した。

うれしかったニュースは、飯舘村に主要工場を擁する菊池製作所が2011年秋にジャスダックに上場を果たしたことだ。

ここには同様に特例措置を認めた。300人近くの雇用を維持している。

「見守り隊」は、多くの住民が心配していた、避難後に住民がいなくなった地域の防犯・防災について、自らの地域を自ら守りたいという強い希望に添って創設した組織だ。

住民有志による防犯パトロールを実施する仕組みで、雇用対策の基金を活用し、避難先での若干の収入の確保につながった。

当然、住民は防護服着用でパトロールをしている。

166-87

被災者との交流

被災者の声を直接聞くことができた避難所訪問は、記憶に焼き付いていることが少なくない。

多くの人たちから話を聞いたが、中でも衝撃を受けたのは、福島から避難してきたというだけで、ガソリンスタンドがガソリンを売ってくれなかったり、子供がいじめに遭ったりしたことがあるという話だった。

「なんで私たちが、こんな思いをしなければいけないのか」と涙なからに訴えられた。

5月4日午後、菅総理とともに私は埼玉県加須市の旧県立騎西高校を訪問した。

旧県立騎西高校には、福島第一原発の立地地域で、警戒区域になっている福島県双葉町の住民が集団で避難していた。

総理は当時約1200人が生活している校内の全教室、体育館をひとつひとつ訪れ、当初1時間の訪問予定は5時間に及んだ。

双葉町はこの高校に町の災害対策本部と役場機能を移して業務を行っていた。

井戸川克隆町長は「許せない。情けない」と語った。

6月26日、何度目かになる川俣町と飯舘村を訪問した。

川俣町で364人が入居する仮設住宅が完成して行われる入居式に、古川・川俣町長から声をかけられて出席した。

当日は、仮設住宅樞に設置されたコンビニエンスストアの仮設店舗の開店式も同時に行われた。

被災地の仮設住宅敷地内でのコンビニ開店は初めての試みだった。1000点もの品ぞろえがあり、店長と6人のスタッフにはすべて川俣町民が就いて、まさに川俣町の住民が運営するコンビニとなった。

こうして住民、町・村、県、国との共同作業の中で計画的避難は実施された。厳しく不幸な出来事の中で飯舘村、川俣町の避難を1ヵ月超でやってのけたオペレーションには世界が驚きと賞賛の声をもって迎えた。ひとえに住民の協力のおかげである。

他方、2012年春以降、原発事故から1年以上が経過して、各市町村における避難区域の見直しが順次なされている。

計画的避難区域だった飯舘村や川俣町だけではない。

半径20キロ圏内にある危険区域だった大熊町、双葉町、浪江町の住民はいまだに故郷に戻れる状況には至っていない。

このことを決して忘れてはならないし、風化させてもいけない。

校庭線量問題

3月下旬から4月の中旬にかけて計画的避難区域の設定、対象自治体との調整、説得、実施のオペレーションに関わっていた原子力被災者生活支援チームに、また新たな難問が持上がっていた。

168-88

この時期以降、澂しい論争が巻き起こった「学校の校庭の放射線量基準」の設定だった。

子供たちの健康に関わるだけに、政府に厳しい批判の声が向けられた。

政府としては、より保守的な考え方をとり、より安心できる状況をつくりたいと考えていたのだが――。

政府は、子供たちが校庭などを利用する際、許容される年間放射線量を、ICRPの勧告を踏まえ「暫定的な目安として年間20ミリシーベルト以下」とした。

これは「毎日、屋内に16特間、屋外に8時間いて、1年間で達する数値」である。

現実的には、子供は被曝線量が10分の1から20分の1に減るコンクリートの校舎内で生活することが多い。

だから、ほとんどの学校では年間20ミリシしベルトに達しない。

20を超える学校は、校庭の表土を取り除き、校舎の除染を実施し、被曝を減殺する。

子供たちには平常通りに通学してもらおうと判断した。ただし、屋外活動は1時間以内に抑え、砂場の利用は控えてもらった。

モニタリングのデータを何度も取り、原子力安全委員会と放射線医療の専門家チームが「問題なし」と判断した数値だった。

「20ミリシーベルト以下を目安に原則全校再開」という方向を打ち出した。

だが、当時の福島では20ミリシーベルトよりかなりゆるい「年間100ミリシーベルトでも安全だ」という意見と「とんでもない、子供は1ミリシーベルト以下だ」という指摘の両極の議縮か混在していた。

原子力被災者生活支援チームは、文科省が中心になって「100より厳しくなるのだから住民の皆さんは少し安心するだろう。

なおかつ、計画的避難区域は年間20だが、子供の場合、コンクリートの校舎内での生活ならもっと減殺できる、20以下になることはほぼ問違いない。

一方で、減殺ができない高線量の地域は、土かきと校舎除染で子供らにぜひ安心してもらおう」と考えた。

残された課題

ところが、小佐古内閣官房参与が4月29日、突然の辞任会見で「校庭利用の線量上限を20ミリシーベルトから1ミリシーベルトに下げるべきだ」と抗議を表明したことで、一挙に住民たちは不安に陥り、「福島の子供たちを守れ」という声が全国的にわきおこった。

政府の打ち出した「20ミリシーベルト以下」という表現が「20ミリシーベルトまでなら大丈六だ」と受取られ、さらに「本当は1であるべき基準を20に引上げた」とされた。

この問題を通じて、私はアナウンスの難しさを痛感した。

実際は、子供が8時間も校庭にいることはなく、さらに線量が大幅に下がるコンクリート校舎内で生活する時間が長いため、心配される被曝の量には届かない、と判断した。

170-89

「20ミリシーベルト」という数字だけが強調されて、「計画的避難区域の大人と同じ線量を子供たちにも適用している」と受け取られた。

しかし一方で、10ミリシーベルトにすれば、10という数字がひとり歩きして「では飯舘村、川俣町は20でいいのか」という議論が起こっただろう。あるいは他の市町村から 「うちは10を超えているのに避難しなくていいのか」という声が出ることも予想された。

「社会不安をあおらない」ことを考えなければならなかった。

そして、地元では「母親と一緒に福島にとどまりたい」という子供の声もあり、一方で、親の事情で福島にとどまらざるを得ない子供もいた。

そういった事情への配慮も必要だった。

私は、福島から官邸に要望や事情を伝えたい、と上京してきた福島県の人たちには、時間の許す限り、実際に官邸で会って話を伺った。

各市町村の首長、首長会、議会、議長会、経済団体、農業団体、観光業界、原発から子供を守りたいと活動をしているNPO等々。

すべての住民が苦しんでいた。将来への不安でいっぱいだった。本当にご苦労をおかけしていた。

ある農業団体の私と同世代の男性が涙を流しながら訴えた。

「先生、子供はいますか? うちには小学生の男の子がいますが、どうしても家族と一緒にいたい、と何があっても避難しない。

県が何を言ってもお父さんと福島でがんばると言ってくれています。今の基準が大丈夫なら、そのままで子供の希望をかなえてほしい」

連日「子供を守れ。早く避難をさせてほしい。20なんてけしからん」と言われていた私には衝撃だった。

何度も何度も専門家に確認しながら検討を重ねた。

5月、菅総理の随行でフランスのドーヴィルサミットに出張した。

外遊中、気がかりだったのは、ほぼ毎週実施していた学校のモニタリングの結果だった。

サミット会場に向かうバスの中で日本からの報告が上がってきた。

年間20ミリシーベルトを超える学校はなく、大部分の学校が10ミリ以下に減衰していたという結果だった。

首総理にすぐに伝えた。2012年7月現在は、さらにその数値を下回っている。

その後も、この問題をめぐる論争はなかなか収まらなかった。

子供の問題と関連して、福島の女性への結婚差別もある。福島に残ることを決めた若い女性も結婚や妊娠に悩んでいる人が多いという。

福島から出て行こうとすると「福島を捨てるのか」と冷ややかな目で見られ、また福島県外に移動した人も「福島から逃げた」と自らを責める人が多いと聞く。

どちらの選択も受けれる福島や日本にしていかなければならない。

なぜなら、あの原発事故の恐怖と不安を経験し、福島で生きていたことは何ら変わらないのだから。

top

**************************************** |