|

****************************************

Index 福島原発事故講演会(講師講演 質疑応答) 主催者補論

(補論) 「原発ゼロ社会」への覚悟を固め直そう 高野 孟(はじめ)

専門外の私が小出先生の補足をするなど、まことにおこがましいことですが、私も若い頃から原子力発電の危険性についてはそれなりに関心を抱いて取材し、勉強もしてきたので、一週間以上もかけて3・11ショックからノロノロと立直って以降は、フクシマで本当には何が起きているのか、原発を止めてその先にどんな世の中を切拓くべきなのかについて、取憑かれたように、自分が主宰する情報誌「インサイダー」を中心に書きまくりました。

その膨大な記事の一部をまとめた『原発ゼロ社会への道程』(書肆パンセ)を二〇一二年夏に出版しましたが、その帯には「こんな世の中を残して死ねるか!」という大きな活字が躍っています。

そのような思いを持つ者として、フクシマで今なお続く危機について、いま最大の焦点である汚染水の問題ついて詳しく述べ、さらに二、三の点を付加えたいと思います。

1 汚染水のダダ漏れ状態が止まらない

|

|

|

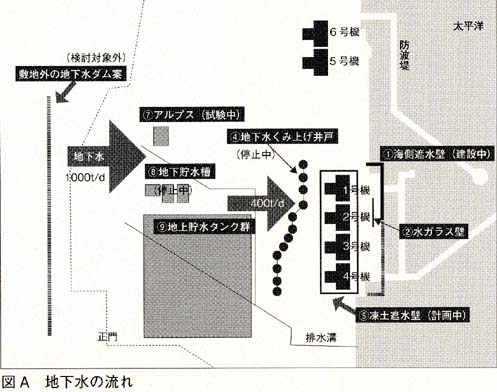

まず、放射能汚染水があちこちから漏れていて、収拾がつかないような状態に陥りつつあるという問題です。

マスコミの報道は、何か新しいことが起きるたびに、断片的なニュースを散発的に伝えるだけなので、一般の読者や視聴者は、全体として一体どういう事態が進行しているのか、なかなか分からない。

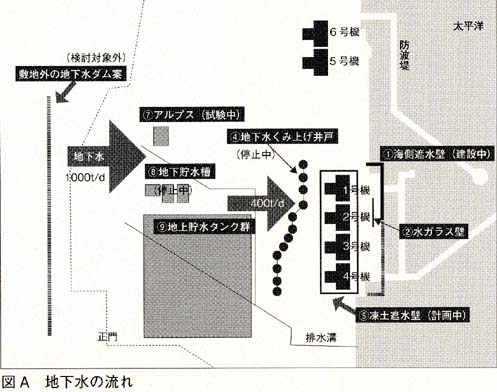

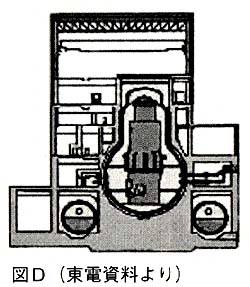

そこで、まずこの図(図-A)を見て頂きたいのですが、福島第一原発のサイトは全体で九六万坪の広さがあります。

左側が阿武隈山地の方角で、そこから豊富な水が右側の海に向かって流れますが、福島第一原発の敷地には一日一〇〇〇トン、平均的な四人家族で一二〇〇世帯分の水道を賄える量が地下水として流れ込みます。

元々この敷地には川が流れていたことが、第二次大戦直後に米軍が撮影した空中写真で最近になって判明しました(二〇一二年九月七日付日経)。

その川はいつしか消えて地下水となって伏流するようになった。

この土地の海側は、海面から三〇〜三五メートルも切立った断崖になっていたので、地下水はその断崖のあちこちから海に流れ込んでいたのでしょう。

そういう、元々地下水が非常に“豊か”な場所が原発の敷地に選ばれたのです。

沸騰水型の原子炉というのは、要するにお湯を沸かして高温高圧の蒸気でタービンを回す装置で、タービンを回し終えた蒸気は、外から取込んだ海水の中をパイプで通して冷却して水に戻し、また原子炉の方に循環させる。だから原発はみな海岸に建っているわけです。

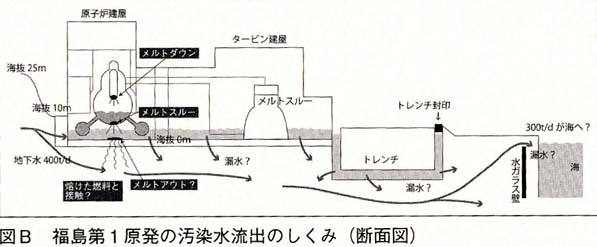

それで、福島第一の場合は、海水を取込みやすくするために、その三〇〜三五メートルの断崖を海面から一〇メートルの高さまで掘削して造成し、そこに原子炉建屋を建て、さらに海岸から七〇メートルほど先までを埋立ててそこにタービン建屋を建てた。

しかも、この型の原子炉建屋は、地表からさらに一〇メートルはどの深さの地下階を持つので、その地下部分は、地下水脈にまともにぶつかるように建てられています。

それに対して東北電力の女川(みながわ)原発は、似たような地形だったのですが、掘削して低いところに建てるという当初案に社のトップが反対して、そのまま高い崖の上に建てたので、今回、津波の被害を免れた。

そこで大きく明暗が分かれたわけで、東電が計画段階から安易だったことを浮彫りにしています。

そのように安易な計画ゆえに、敷地全体に流れ込む一日一〇〇〇トンの地下水の五分の二に当たる四〇〇トンが、一〜四号機の原子炉建屋に直接ぶつかる構造となっています。事故後の調査で明らかになったことですが、過去にも地下水が建屋内に流入するトラブルが何度も起きていました。

まして事故後は、地震や爆発の影響でコンクリート壁のあちこちにヒビ割れが生じて、かなりの量の地下水が原子炉建屋内に流れ込んでいると考えられます。

その建屋の底部には、事故を鎮めるために上から注ぎ込んだ大量の超高濃度の汚染水が、熔けて飛び散った核燃料と混じって溜まっているわけですから、流れ込んだ地下水はそれと混じり合う。

東電は、内部の汚染水の水位を低くして外の地下水側に流出しないよう制御していると発表していますが、そうだとすると、余計に地下水が建屋内に流れ込んで、中の汚染水を多少とも薄めながら量を増やしていることになります。

地下水は建物内に流れ込まなくとも、建屋の下に潜り込んだり、横に押しやられたりしながら海に向かいます。

地中には、原子炉建屋からタービン建屋の海側にかけてのトレンチと呼ばれる作業用のトンネル通路が張り巡らされていて、その中には事故当初に発生した超高濃度の汚染水が二万トンも溜まっています。

そのトレンチは元々水を溜めるようには設計されていないし、地震の衝撃であちこちヒビが入っているでしょうから、そこを通る地下水は酷く汚染されます。

また、もしかすると一〜三号機の溶融核燃料はメルトダウンしメルトスルーし、さらにメルトアウトして、原子炉建屋の床のコンクリートをも突抜けて土中にまで達しているかもしれず、そうだとすると建屋の下に潜った汚染水は直接核燃料に接して汚染されている可能性があります。

いずれにせよ、一日四〇〇トンも押し寄せてくる地下水は、どうやっても建屋の内と外で汚染されることを避けられないということです。

2 退けられた「地下ダム」建設の提案

そもそも東電は、事故後一ヵ月経った二〇一一年四月の段階では、「地下水が汚染氷と混ざり合うことは考えにくい」と、地下水流入の脅威そのものを認めていませんでした。

この問題にいち速く着目したのは官邸の対策チームで、馬淵澄夫首相補佐官らが東電に対して建屋直下に地下水脈が走っていることを認めさせ、さらにそうであれば地下水が汚染水と混じって早ければ半年で海に到達する危険があるとの試算を発表、国費を投じてでも建屋の四方を粘土の壁で覆って地下水の流入を防ぐべきだと、その緊急性を主張しました。

しかし東電は「金がかかる」という理由でこれに反対し、政府もそれを押切ってまで断行する決意にまで至らなかったので、この重要な提案は無視されてしまいました。

このあたりの経緯は、馬淵さんの著書『原発と政治のリアリズム』(新潮新書)に詳しく述べられています。

また小出さんもその当時、「地下ダム」とも呼ばれる遮水壁を急いで作るべきだと提唱しており、そのことを私は一一年六月二〇日付の「インサイダー」誌で「チャイナシンドロームが始まった?」と題して次のように書いています(高野『原発ゼロ社会への道程』に所収)。

「福島第一原発一〜三号機の炉心溶融(メルトダウン)した核燃料が圧力容器内で止まらずに、底部貫通(メルトスルー)して格納容器下部にまで落下していることは、すでに政府も認めているが、六月一六日のテレビ朝日「モーニングバード」にVTR出演した小出裕章=京大助教は、溶融核燃料がさらに格納容器をも突破って建屋のコンクリート床を熔かし、地中にのめり込み始めている可能性が高いと指摘した。

まさにチャイナシンドロームの悪夢で、そうなると地中で地下水に接触して超高濃度の汚染水が近くの海に流れ出すという最悪事態となる。

しかも底が抜けているのではいくら水を注いだり冷却装置を取付けたりしても、もはや核燃料を冷やすことは出来ない。

このことは、一九日一八時のANNニュースでも採上げられ、米GE出身の原子力コンサルタント=佐藤暁がほぼ同様のことを指摘している」

「小出によれば、汚染地下水の海洋流出を防ぐには、建屋全体を取囲むように地中深くにまで壁をめぐらせて『地下ダム』を作る以外に方法がない。

これについて二〇日付毎日新聞の連載コラム『風知草』で山田孝男が書いているところでは、『原発担当の馬淵澄夫首相補佐官は小出助教と同じ危機感を抱き、地下ダム建設の発表を求めたが、東電が抵抗している』と書いている」

「理由は、地下ダム建設には一〇〇〇億円かかり、今それを公表すると東電の債務がますます増えると受取られて株価が下がり、二八日の株主総会を乗切れなくなるからだという。

あのねえ……チェルノブイリよりもひどい環境汚染が広がり、日本近海のみならず太平洋が死滅の危機に陥るかもしれないという問題と、これ以上下がりようもないほど下がっている自分の会社の株価がいよいよ底を打つかもしれないという問題とを、どうして天秤にかけることなどできるのか。

東電の経営者は頭が狂っているとしか思えないし、それを押切ることのできない政府もだらしない」

3 弥縫(びほう)策の積重ねで泥沼に

この抜本策をその時点で採用していれば、その後の状況はだいぶ違っていたと思いますが、それを見送った後、東電が打出した汚染氷対策はトンチンカンと言っていいほどの役立たすの弥縫策の連続で、そのためこの汚染水問題は制御不能に陥って、文字通り泥沼化してしまいました。

(1)海側だけの巨大遮水壁

東電は二〇一一年一〇月、一〜四号機の海側の護岸の外側に全長約八〇〇メートル、深さ二二〜二四メートルの巨大な鋼鉄製の「遮水壁」を建設する工事に着手しました。

その深さまで鋼管矢板七〇〇本を打ち込んで、岩盤層に固定して、下からはもちろん上からも汚染氷が海に流込むことを阻止しようという意欲的な大工事です。

いま半分くらい出来ていて、二〇一四年秋に完成を予定しています。

が、これは構想自体が摩訶不思議なもので、東電は、先の馬淵補佐官や小出さんが提案した四方を囲む遮水壁を採用せず、海側さえ止めれば大丈夫だと判断したのだと思います。

しかし、山側を囲わなければ一日四〇〇トンの水が後から後から流れ込んでくるので止めどもないことになるのは分かりきっています。

しかも、後述のように、結局、政府・東電は二〇一三年一〇月になって「凍土壁」という方式で四方を囲む遮水壁を造ることに方針転換したのです。

この途中まで出来ている海側の巨大遮水壁は無用の長物となる運命にあります。

(2)全く役立たずの水ガラス壁

実は二〇一二年春には、二号機の海側からかなりの量の汚染水が流出していることが分かっていました。

東電は、その事実を公表する前の七月初めに、その周辺の護岸に長さ九〇メートル、深さ一・八〜一六メートルの地中に応急の壁を作る工事を施しました。

水ガラスという薬液を圧力をかけて地中に注入し、土を固めて壁を作るという、地盤改良工事に使われる技術です。

が、工法の特殊性のために一・八メートルの深さより上部には壁が作れないし、下部がきちんと難透水層にまで到達・密着しているかどうかも疑わしい。

こんな中途半端なものを作っても、上は、汚染地下水の水位が地表から一・八メートルより上がれば壁を乗越えて海に流れ込んでしまうし、下からも(また横からも?)海に漏れる可能性があります。

事実、一ヵ月後には早くも、水位が地表から一メートルまで達して、すでに壁は乗越えられてしまっていて、何の役にも立たないことが判明しました。

もし巧く止まれば、二号機周辺の汚染水漏れを発表しないで済ませようと思ったのでしょうが、かえってその泥縄ぶりを露呈する結果となりました。

(3)トレンチから漏洩を封印

その間、七月末には、やはり二号機の海側のトレンチ内に溜まった高濃度汚染水が海に流出していたことが分かり、急いでトレンチ内の汚染水を汲出してタンクに移し、トレンチそのものをコンクリートで止水することになりました。

トレンチから海への漏洩は、事故直後の二〇一一年四月に同じ二号機海側で見つかっています。

この時は一部をコンクリートなどで止水したものの、単に臭いものに蓋をしただけで、事故直後に発生した超高濃度汚染水は回収せずにそのまま中に溜まったままでした。

上述のように、ところがそもそもトレンチは水を溜めるものではないし、トレンチ同士の継ぎ目やトレンチと建屋の継ぎ目に地震や爆発で隙間が空いたり、さらにトレンチ自身のコンクリートも地震でヒビ割れを起こしたりしているに違いなく、だから二年経って再び漏出しかわけです。

今回は中の汚染水を汲出してから封印することにしたのですが、トレンチは一〜四号機の全体に複雑に入組んで設けられており、その中には計二万トンの汚染水が溜まっていますから、少々汲み出したところであちこちから地中へ海へと漏れ続けているのでしょう。

4 汚染水を増やさないことが先決だろうに

以上の(1)〜(3)は、要するに、増え続ける汚染水が海に流込むのを何とかして防ごうとするものですが、いずれも奏功していないどころか、失敗の原因さえろくに究明されていません。

その結果、資源エネルギー庁が二〇一三年八月七日に発表した試算では、事故発生以来二年半にわたって一日約三〇〇トンの汚染水が、為す術もないまま海に垂れ流され続けてきたというのです。

同庁の新川達也=原発事故収束対応室長は試算の発表に当たって、ただし「港湾口、海洋については今のところ大きな汚染は認められていない」と付加えましたが、一日三〇〇トンの汚染水が九〇〇日もの間、海に垂流され、その放射能はどこへ消えたのか、全くの謎です。

さて、海への流出を阻止しようとするのは当然ですが、そもそも地下水が一日四〇〇トンも建屋に襲いかかって程度の差はあれ汚染され続けているという事態を何とかしなければ、すべてはモグラ叩きのようなことに終わるのは自明のことです。

(4)地下水バイパスのための井戸

地下水の流入を抑えることの重要性にようやく気付いた東電が、その対策として二〇一三年になってから採用したのが、一〜四号機の山側に二一本の井戸を掘って、自然水を 建屋やその下に流込んで汚染される前にポンプアップし、パイプを通じて海に放流するというバイパス・システムでした。

これによって建屋やその下に流込む水量を一日一〇〇トン減らすことができるという計算です。

四月に試運転を開始し、水質を重々確認した上で漁協などに説明して了解を得、八月から稼働させる予定だったのですが、その矢先に地上貯蔵タンクから汚染水が漏洩する事件が起きて立ち往生してしまいました。

(5)「凍土壁」という安易な選択

そこで問題は振出しに戻って、やっぱり四方を囲む遮水壁を造ろうということになりました。

政府方針よると、一〜四号機の周り約一四〇〇メートルにわたって一メートル間隔で三〇〜四〇メートルの深さまでパイプを差し込み、その中で超低温の冷却材を循環させて周りの土を凍らせて壁を作り上げるという、鹿島建設が開発した工法を用います。

初期費用が安く工期が短いのが最大の利点で、馬淵補佐官らが提案した「地下ダム」だと最低一〇〇〇億円かかるものが、これだと三二〇億円でできるというのです。

しかし、この方式はトンネル工事などで一時的な水止め措置として使われたことはあっても、恒久的な施設として長期にわたって使われた例はなく、これから何十年かかるか分からない廃炉作業を控えた原発サイトにふさわしい技術なのかどうか、疑問の声があかっています。

また冷却材を循環させる消費電力も莫大だそうで、しかしそれは東電がやることだから電気代は無視ということでしょう。

もう一つ問題なのは、馬淵が指摘しているように、メルトダウン、メルトスルーを起こした溶融核燃料がさらにメルトアウトして地中にまで達している可能性があれば、「四方のパーティションにすぎなかった遮水壁を、バスタブのように底面ごとすっぽり覆うものにしなくてはいけない」(前掲書)ことです。

このことは政府方針では考慮されておらず、この面からも凍土壁方式では全く解決にならないということになるでしょう。

さて、この(4)と(5)の両方に関わって、その後、致命的な問題が生じました。

それは、後に詳しく述べますが、汚染水を溜めておくための「地下貯水槽」と「地上貯水タンク」の両方で深刻な水漏れが起きたことです。

具合の悪いことに、これらの槽やタンクは、建屋より山側、つまり地下水の上流側にあります。

ということは、凍土式にせよ何にせよ遮水壁を設けたり、その前に井戸を掘ったりしてキレイな地下水を海に放流しようとしても、それ以前に地下水は槽やタンクの周辺ですでに汚染されていてキレイでなくなっている可能性が高いということです。

つまり、今となっては、はっきり言って、遮水壁も井戸も役に立たないのです。

これを避けて万全を期すには、タンク群よりさらに上流で地下水を遮断しなければなりません。

元GEの技術者で原子力コンサルタントの佐藤暁さんは「敷地全体をひとつの島にするのがいい」と言っています(毎日新聞一三年九月二四日付)。

|

|

敷地の外側に深い堀を作り地下水は敷地に入る前に海へ流すようにすれば(図-B)、敷地内で増えるのは雨水だけですから、それに対処すればいいことになり、事態は大きく改善に向かうでしょう。

建屋直近の遮水壁を造っても今さら問に合わないという時になってそれを決断する。決めたんだからやるんだと着手して、また何年かして、やっぱり敷地全体を囲わなければ駄目だったということに気付くのでしょうか。

政府・東電のやっていることはこんなドタバタばかりで、その間ずっと危機は続いていくのです。

5 増え続ける汚染水は最終的には海に捨てる

まず地下水を止めて汚染水を増やさないことが先決ですが、いま現に増え続けている汚染水はどう処理しているのでしょうか。

(6)循環注水冷却システム

事故当初のように原子炉の冷却用に海水を後から後から注ぎ込んでいるのでは果てしないことになるので、地下水の問題とは関係なく、東電は二〇一一年四月から突貫工事で「循環注水冷却システム」を作り上げ、六月から稼働させました。

ところがこれは、油分離装置は東芝、塩分除去装置は日立、セシウム吸着装置は米キュリオン社、除染装置は仏アレバ社という別々の機器を、全長四〇〇〇メートルもの配管でつなぎ合わせた急造品であったため、初日から注水ホースの水漏れがみつかるなどトラブルが相次ぎ、ようやく安定した運転が出来るようになったのは、九月になってからでした。

これによって、冷却に使って汚染された水を除染して再び原子炉に注ぐことができるようになり、その面からは高濃度汚染水の抑制に貢献しています。

(7) アルプス

しかしこの装置はセシウムだけを一万分の一まで低減させることが主な機能で、要するにセシウムを拔いた汚染水をグルグルと使い回しているにすぎません。

この技術では、汚染水を無害になるまで浄化して海に捨て、汚染水そのものを減らしていくことはできません。

そこで東芝が新たに開発したのが「アルプス」(高度液体処理システム=多核種除去設備)です。

これは、活性炭など七種類の特殊な吸着材に通して汚染水から放射性物質を取込み、プルトニウム、ストロンチウム、ヨウ素など六三種類の放射性物質のうちトリチウムを除く六二種類のそれぞれの濃度を国の排出基準以下にする能力があり、一日当たり最大五〇〇トンを処理できるといいます。

二〇一二年三月に鳴り物入りで試運転が始まったものの、六月に部品の腐食が見つかって停止、九月に三基のうち一基を再稼働したもののまた不調で、なかなか巧く行きません。

トリチウムを除去出来ないのは弱点ですが、東電は、トリチウムが出す放射線=ベータ線のエネルギーは非常に弱く、体内に取込んでも尿と一緒に排出されるので心配ないとか説明して、アルプスが稼働しさえすれば処理後の水を海に放流しても大丈夫だとしていますが、本当にそうなのか。

期待どおりに動いても、ストロンチウム90を基準濃度以下に下げるのは難しいという専門家の指摘もあります。

トリチウムは、スリーマイル原発事故の処理の際にも、最後まで除去することができず、最終的には周辺住民を説得して空中に蒸散させました。

アルプスが理屈通りに働いて、残るトリチウムの処理方法も固まれば、増え続ける汚染水を順次除染して海へ流すことが可能というわけですが、実際には、薄めて流すだけで、放射能自体が消えてなくなるのではなく、単に汚染を薄めて広げているだけとも言えます。

(8)汚染水の地下貯水槽

アルプスが本格稼働するまでは、汲み出した汚染水をひたすら溜めておくほかありません。

そのために二〇一二年一二月に着工したのが「地下貯水槽」で、当初はアルプスで浄化した低濃度汚染水を溜める予定で七基五万八〇〇〇トン分か作られましたが、アルプスが動かないので、仕方なく除染しないままの高濃度汚染水二万七〇〇〇トンを流し込みました。

これは、大きく掘った穴にポリエチレンやペットナイトで出来た三層の防水シートを敷いただけの、見た人に言わせれば「鯉を飼う庭の池」とほとんど変わらないお粗末なもので、使い始めた直後にたちまちシートが破れて穴が開き、一三年四月には推定で一二〇トンの高濃度汚染水が地中に漏れたことが分かって、使用停止に追い込まれました。

漏れた汚染水はもちろん、地下水に混じって海側に流れたはずです。

後に、地下水の圧力でシートの底が最大で四〇センチも隆起していたことが発見され、設計だけでなく立地にも初めから無理がある素人仕事であったことが確証されて、これまた無用の長物となりました。

(9)汚染水の地上貯蔵タンク

汚染水を貯蔵する地上の鋼製タンクは、事故のしばらく後から作り始めていましたが、決め手とするつもりだった地下貯水槽が役に立たないことが分かったので、増設を急ぐことになりました。

ところが八月二〇日になってそのタンクの一つから三〇〇トンの汚染水が漏れていたことが判明して大騒ぎになったことはご承知のとおりです。

大きいものでは、一基で一〇〇〇トンの汚染水を貯えるタンクは、タンクの納入業者が求めた地盤整備の提案を「予算がない」と言って退けて、一メートルほど掘って地面を平らにしただけで(それより下の地盤の硬軟は無視して)厚さ二〇センチのコンクリート板を敷いてその上に乗せてあります。

地盤がこの重量に耐えられるわけがないのです。専門家は、普通はこういうものの土台は、水平に対し〇・三%以内、危険なものを入れる場合は〇・一%以内の傾きが許容限度であると指摘しましたが、東電は自社の基準では一・〇%以内で十分だと言い張って、案の定、今では二・四%も傾いたものが現れた。

予算もなく工期も短くということで、現在約一〇〇〇基あるうちの初期の三五〇基は、「フランジ型」と言って、現場で鋼管を積上げて継ぎ目にゴムパッキンを挟んでボルトで締めただけの構造で、「溶接型」に比べて耐久性に乏しく、温度変化や傾きには弱い。

タンク業者に言わせると、普通の水などを入れた場合で耐用年数は五年。

温度が高い汚染水など入れた経験がないから分からないが、たぶんパッキンの劣化が早いだろうからまず三年、さらに傾いたら三年なんか到底持つはずがないそうです。

だから、早くも漏れ始めたわけです。なるべくしてなったというしかありません。

東電では、増え続ける新しい汚染水の分に加えて、このフランジ型の三五〇基の中の汚染水を溶接型に移し替える分も含めて、二〇一五年までに総計七〇万トン分のタンクを確保するとしていますが、現状では建設が問に合っていません。

予算がなくて多くの作業員を回せない、放射線量が多い場所での作業なので、通常よりも多くの作業員を確保しなければならないが、それだけの予算がない、と東電は説明しています。

しかしホンネは、そのうちに上記アルプスが稼働して、そんなにタンクを増設しなくても済むだろうと高をくくっているのだと思います。

それよりも私が不安に思うのは、肝心の地盤強化にちゃんと取組むのかどうかということです。

古いフランジ型だけでなく溶接型のものも順次耐用年数に近づいてきて、どんどん新しいものを建てて中身を移し替えて、古いものを解体してそこにもまた新しいものを建てて行くのでしょうが、いくら建てても傾いたら漏れてしまう。

すでにタンクの周りで漏れた汚染水と地下水と雨水が混じり合ってズブズブに泥沼化している個所もあるようなので、地震がきたら液状化を起こして、約一〇〇〇基のタンクが大きく傾いたり壊れたりするでしょう。

こうして、今は使われていない地下貯水槽と地上貯水タンクの辺りで地下水は深刻な汚染に哂されていると見なければなりませんので、上述のように、そこより下流に井戸を掘ったり遮水壁を造ったりしても、汚染された地下水を汲上げるだけで、海には流せず、それもまたタンクに溜め込まなければならないわけです。

デタラメの繰返しの果てに、恐ろしい状況になっているわけです。

6 海洋汚染が広がっていないというのは本当か

汚染氷の話はこれくらいにしますが、それに関連して、海洋汚染がそれほど酷くないというのは本当かという問題に触れておきます。

周知のように安倍晋三首相はブエノスアイレスの二〇二〇五輪招致のための演説で、福島事故の状況について「完全に制御されています」「汚染氷は福島第一原発の〇・三平方キロメートルの港湾内に完全にブロックされています」と断言して、さんざん「嘘つき!」と罵倒されました。

上述のように、一日三〇〇トンの汚染氷が一〇〇〇日も海に流れ出て、それで〇・二平方キロの港湾内では多少とも放射能が高いが、外には漏れていないなどということがどうしてありうるのでしょうか。

湾内の海水はもちろん外洋と繋がっていて、潮の干満などによって一日の内に半分ほどは入替わると言われているので、外へ出て行かないはずがない。

それに、貯水タンクの水漏れ事件では、タンクから出た汚染水が排水溝を流れて湾外の海に直接流れた可能性があることが報じられました。

それでいて外洋の海面表層での放射能測定で極端に高い数値が現れないのは、黒潮と親潮がぶつかり合う福島・茨城沖では、海水が激しい動きをして汚染水を攪拌し、放射能を希釈しながら急速に北太平洋方面へ拡散させているためなのかどうか。

また海底への沈殿・蓄積は相当なものと推測され、たまたま採取された底魚から時折とてつもない数値が出ていることがその可能性を示唆しています。

それとも、そもそも海水汚染調査の方法がおかしいのか。この謎を徹底的に解明して疑念を晴らさないと、いずれにせよ最終的には溜まり続ける汚染水は浄化して海に流すはかないわけで、その際に周辺の漁協はもちろん内外の世論も「また嘘をついているのではないか?」と疑心暗鬼になってしまって、到底納得させることができないでしょう。

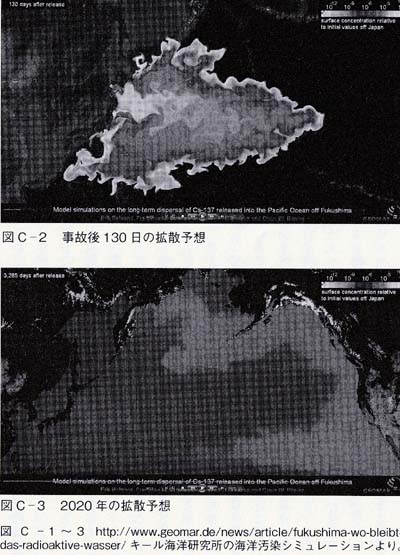

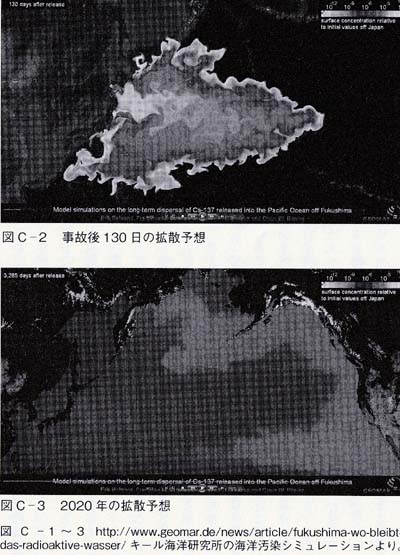

二〇一三年八月の一連の汚染水漏れの後、ネットを通じて改めて世界中で注目が集まっているのは、ドイツのキール海洋研究所が二〇一二年七月に発表した「海洋汚染シミュレーション」の動画です。

(http://www.geomar.de/news/article/fukushima-wo-bleibt-das-radioaktive-wasser/)

私のところへも、知合いの米国人ジャーナリストと欧州の環境団体のニュースレターでほとんど同時に「見たか?」という知らせが届き、またそのシミュレーションの方法論などを詳述した独米の学者による英文の学術論文のコピーが、これまた日本の環境団体と米国人の学者からほぼ同時にメールで届いたほどでした。

ユーチューブでも、ドイツ語訛りの英語の説明に日本語の訳文を付けて公開されているので、「キール海洋研究所」で検索して是非見て頂きたいと思います。

この研究は、事故直後に大気中に飛散した放射能やトレンチなどから流出した汚染水による初期の深刻な海洋汚染のうち、セシウム37のみに着目し、高度の海流数値モデルを用いてそれが二〇二〇年までにどのように薄まりながら太平洋全体に拡散していくかをシミュレートしたもので、事故直後の福島沿岸での初期濃度値を一として黄色で、一〇〇〇分の一希釈を赤で……という具合に相対的に表現していて、実測値ではありません(図C-1〜3)。

海流の動きからするとこういうテンポで太平洋中に汚染が広がってもおかしくないという理論値です。

しかしこれは、初期汚染のみの拡散予測ですから、その後も一日三〇〇トンが海に流れ続けているとなると、一体どんなことになるのか。

キール海洋研究所にもう一度、シミュレーションをやり直して貰う必要があると思います。 |

|

もしハワイかカリフォルニアで放射能汚染の兆しが観測されるようなことがあれば、東京五輪は一発で潰れます。

そんなことにならないためにも、政府は嘘は止めて、海洋汚染の実態解明とその防止に全力を挙げて取組むべきではないでしょうか。

7 四号機の核燃料取出し作業が始まった

もう一つの深刻な話題は、二〇一三年一一月から始まった四号機の使用済み核燃料プールに収めてある一五三二体の核燃料棒の取出し作業です。

ご承知のように、事故当時、一〜三号機は稼働中でしたが、四号機は定期点検中で、五四八本の核燃料体はそのために抜き出され、それ以前にプールに入っていた使用済み七八三本、未使用二〇二本と共にプールに保管されていました。

抜取りから三年経って、だいぶ冷えてきたので、これを一本ずつ慎重にプールから出して地上に降ろし、取敢えず近くにある「共用プール」に移動しようというわけです。

四号機の建屋は水素爆発で、天井も壁もまるで爆撃を受けたように壊れ、付設のクレーンも吹き飛んでいましたから、まず建屋の二倍もあるような巨大かつ強固な構造物を造ってそれにクレーンを取付けた。

そのクレーンで「キャスク」と呼ばれる重さ九一トンの円筒形の輸送容器を吊下げてプールの中に入れ、そこへ燃料棒を一本ずつ水中でそーっと収めて、最大で二二本入るそうですが、それでキャスクを吊上げて運び出す。

一回の作業工程に約一週間を要する慎重な作業で、二〇一四年末までかかります。

何しろ、ちょっとでもミスがあってキャスクがドカンと落ちたりしたら大爆発の危険があるし、プール内に残る瓦礫に引っかかって燃料棒が持上げられず、無理に引っ張ったりすると燃料棒が傷ついて、それだけでも大ごとになるから、それはそれは大変な作業です。

最初は、比較的安全な未使用の燃料を取出しますが、使用済みの燃料になると作業員の被曝量も大きくなり、緊張も増すでしょう。

そして最後には、すでに損傷していて取出しが困難な三本をどうするかという難問も控えています。

東電は万全を期したと言っているが、私が不安なのは、この作業が終らない間に、また大きな地震や津波が来ることはないのか、ということです。

相当な地震が来ても構造物は壊れないし、電源が失われてもクレーンは非常用電源で動き、プールベの冷却水供給も途絶えないように手当てしてあるというのですが、私が思うに、今再び福島第一原発を大地震が襲えばほぼ確実に建屋周辺は液状化が起こるでしょう。

原子炉建屋の海側は先述のように埋立地で、今も「放射能の沼」と言われるほど汚染水でズブズブになっているようですし、例の一日四〇〇トンの地下水が原子炉建屋の中や下や横に溢れているわけだから、それがどんな風に地盤を傷めているか誰にも分かりません。

一〇〇〇基の貯蔵タンク周辺も地盤は緩んでいると見られていて、液状化による建屋やタンクの倒壊は想定内にしておかないとまずい。

仮に四号機が直撃されなくても、タンクがいくつか倒壊しただけで当分の間、敷地内には誰も入れなくなって、四号機のキャスクが宙づりになったまま作業は長期中断といったことにもなりかねません。

地震も津波も、あるいは大型台風や竜巻も、絶対に来ないとは言えず、逆に言えば明日来てもおかしくないのですから、これはもう神様にお祈りするしかないのです。

8 事故直後、日本を壊滅させかねなかった四号機!

実はこの四号機のプールに関しては、本当に神に祈らなければならない事態が事故直後に発生していました。

一〜三号機の爆発ももちろん心配でしたが、アメリカ原子力規制委員会(NRC)が特に重視したのは四号機プールの冷却水が途絶えてしまうことでした。

NRCとも近い専門家アーニー・ガンダーセンが『福島第一原発ノ真相と展望』(集英社新書)で書いていますが、「三号機の爆発は確かに凄絶だったが、一番の懸念材料は四号機であり続けた。

NRCが当時の日本政府の勧告よりも広い八〇キロ避難を提言した理由でもあった。

四号機プールで火災が起きれば、一〇〜一五年分の核燃料が大気中で燃えるという世にも恐ろしい状態」が起きて「比較的早い段階から癌による死亡件数が最大で二一万八〇〇〇件も増える可能性」があったというのです。

また、事故直後から内閣官房参与として招集された原子力専門家の田坂広志も、後に『官邸から見た原発事後の真実』(光文社新書)でこう述べています。

「冷却機能の喪失が続けば最悪『首都圏3000万人の避難』という事態に発展する可能性があった。

最も危険だったのは原子炉ではなく四号機のプール。

圧力容器と格納容器に閉込められていないから『剥き出しの炉心』の状態となり、それがメルトダウンして最も深刻な放射能汚染を引起こす」

「我々が最も恐れたのは、新たな水素爆発が起きたり、3・11を超える地震が襲来したりして、四号機プールの構造物が崩壊、福島第一サイト全体に人間が近づけなくなることだった。

その場合のありとあらゆる対策を検討し、最も現実的と思われたのは、キリンと呼ばれる放水クレーンを遠隔操作できるようにしておき、最悪の場合はスラリー溶液[超微粒子の高粘着凝固剤]などを流し込む方法だったが、正直言ってそれが機能するかどうかは全く分からなかった」。 |

全電源喪失の下で、当然四号機プールベの冷却水供給も止まっていた。

四ヵ月前に取出したばかりの一三三一本の燃料棒はまだ高温で、プールの水はたちまち蒸発して、裸になって連鎖爆発を始め、首都圏壊滅という事態となる。

誰もがそう思ったが、意外にもプールの水はなくなっていなかった。

当時、与党の原発事故収束対策プロジェクトチームの座長だった荒井聡さんは、自身のホームページでこう書いています。

「しかしプールには水が残っていた。大災害は防がれた。

このことは長らく謎となっていたが、後で分かったことは、当時、炉内の大型構造物の取替え作業をしていて、工事期間中、普段は水のないところまで水を張って工事をしていた。

この工事が不手際で工期が遅れた。

さらに、プールの間の仕切り板のズレが生じて、その結果、周りからプールに水が流れ込んだ」

「工期が伸びていなければ、仕切板がズレていなければ――背筋が寒くなる思いだ。この二つの偶然が幸いしたのだ」

「アメリカの原発専門家と意見交換することがあった。

その専門家は『日本に神風が吹きましたね。もっと大きな被害になると危惧していたんですよ』と述べた」 |

結果的に大事に至らなかったので、後々この隠れた四号機プール内の燃料熔融の危機は大きく取上げられることはなく、東電の公開資料や政府事故調査委員会の報告書でも、ごく簡単に、荒井さんが言うように、ないはずの水が隣にあって、その水圧で仕切り板がズレてプールに水が入り、数日後の上からの注水が始まるまで辛うじて間に合った、という経緯がさりげなく述べられているだけです。

しかし本当にこれは日本沈没の瀬戸際だったわけで、旧原子力保安院の幹部も「神様がいたとしか思えない」と漏らしたそうです。

9 仕切り板が水圧でズレて水が流れ込んだ

荒井さんの言い方では、この危機が「二つの偶然」で回避されたとは具体的にどういうことだったのか分からないと思うので、図を使って説明しておきます。

このことの詳しい経緯は、私は前著『原発ゼロ社会への道程』を校了した直後に知ることになったので、同書には含まれていません。

そのための補足ということもあるので、少し詳しく触れておきましょう。

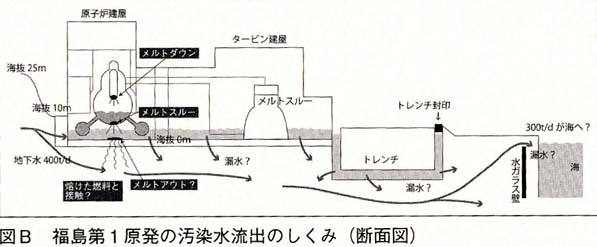

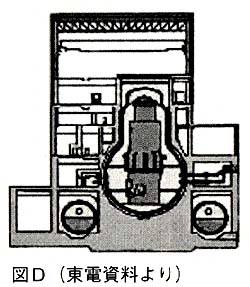

福島第一の一〜五号機はMARK−I型と呼ばれる初期のタイプで、全体としてはこういう形をしています(図-D)。 |

|

中心にある円筒形のものが、その中で核分裂を起こす厚さ約一五センチの鉄製の壁でできている「圧力容器」で、その外側を電球状の「格納容器」がカバーし、その周りの各層にいろいろな設備があって、それら全体を一番外側の鉄筋コンクリートからなる四角形の「原子力建屋」が覆っています。

電球状の格納容器の真ん中から上にズームインすると(図-E)、圧力容器の中に「シュラウド」というステンレス製の傘立てのような円筒があります。

シュラウドとは「覆い」で、原子炉用語では「炉心隔壁」と言います。何を覆うのかと言えば、核燃料棒で、この円筒に縦に通っている多数の細い穴に直径一センチほどのジルコニウム合金に包まれた核燃料棒を一六本ずつ組合わせた燃料集合体五〜六〇〇体を差し込んで分裂させる、文字通り原子炉の核心部分です。

高さ六・八メートル、直径四・三〜四・七メートル、重さが三五トンもある構造物です。

その格納容器の最上部にはドーム状の頑丈な蓋があって、普段はもちろん閉じていますが、原子炉の中をいじる場合はこれを開いて、中の強烈な放射能を遮蔽するために水を一杯に溜めます。

そのため、この蓋を中心とした真ん中の部分は「原子炉ウェル」と呼ばれます。井戸です。

この蓋の線が通常、建屋の「五階」と言われるレベルで、ウェルの左右に、「使用済み核燃料プール」と「DSピット」とがあります。

使用済み核燃料プールは、使用済み核燃料棒を取出した場合に、まだ高温で空気中では反応をし続けるので、急いで隣のプールに沈めて、最低でも二年間は水の中で冷やして、それからそおーっと移送して地上のプールに移してさらに冷やし続けることになっています。

そのため、この型の場合は炉のすぐ横にプールがあります。

DSピットというのは、「機器保管ピット」で、圧力容器内部を点検する場合に必要な作業スペースです。

四号機は二〇一〇年一一月から定期点検入りしていたのですが、今回の点検では炉心にある「シュラウド」を、一九七一年の運転開始以来、初めて交換するという難作業が含まれていました。

そこで、まず蓋を開いてウェルから圧力容器の中までとDSピットとを水で満たし、使用済み核燃料をプールに移し、シュラウドを取外してウェルまで持上げていったんDSピットに置いて水中に保管した上で、ウェルの水は抜いて、作業員が中に下りて新しいシュラウドを取付けるという作業が計画されていました。

予定では、三月三日にDSピットとウェルの間に隔壁を設け、それから四日間かけて三月七日までにウェルと圧力容器の水を抜いて、作業員が中に下りられるようにすることになっていたのですが、何と、シュラウドの取付け部を切断する際に使うジグ(刃物をガイドする工具)が圧力容器の寸法と合わないことが判明するという、間抜けとしか言いようのないトラブルが発生し、そのジグを急遽、作り直さなければならなくなったため、ウェルの水抜きは半月ほど延期されました。

このため四号機は、3・11事故当日を、ウェルもDSピットも、水を満杯に張った状態で迎えました。

これが偶然その一です。工事が予定通り進んでいれば、この日、ここに水はなかったのです。

10 神風が二度吹くことを期待してはいけない

さて、震災直後は全電源が失われて、当然この四号機プールベの冷却水の供給も途絶えたわけですが、熱々の燃料棒によってプールを満たしていた水は五日間ほどで沸騰状態に達して蒸発し始め、それから一〇日ほどでなくなってしまい、空気に哂された核燃料が遮るものもないまま大量の放射能を大気中に吐き出すようになる……と予想されました。

ガンダーセンが言う「世にも恐ろしい事態」で、福島第一だけでなく福島第二や東海第二のどこにも誰も近寄れないまま制御不能に陥る事態が続いて首都圏まで壊滅するであろうことは、火を見るより明らかでした。

ご記憶と思いますが、三月一五日時点では、各号機とも冷却水を注入する有効な手段は見つかっておらず、その日未明に東電は官邸に「全員撤退」を求めて菅直人首相に一蹴され、その一時間後に菅が逆に東電本社に乗込んで対策統合本部を設置して「命を賭けてくれ。日本が潰れるかもしれない時に撤退などあり得ない」と演説しました。

その最中にも二号機に続いて三号機でも四号機でも爆発が起こるという、まさに日本が潰れるかどうかの修羅場となりました。

その時に特に米国の専門家が最も恐れていたのが、上述のように、四号機プールの状態で、東電との間では、「水がなくなって燃料棒が露出し始めているはずだ」「いや、データを見ると水温も放射能の値も上っていない」「どうしてだ?」「分かりません」といったやりとりが繰返されていました。

それで業を煮やしたヤツコNRC委員長は一六日米議会で「四号機プールの水はほとんど空っぽ」と証言し、その判断に基づいて大統領が駐日大使を経由して「在日米国人は八〇キロ以遠避難」との勧告を発したのでした。

ところが、一五日のうちに陸上自衛隊のヘリによる上空からの海水注入という決死の作戦が始まり、一六日には三号機への注入に向かったヘリから四号機のプールに水があって燃料棒は空中に露出していないことが視認されました。

結果的に東電が正しかったことになるのですが、どうしてそんなことが起きたのかは誰にも分かりませんでした。

三ヵ月後になって東電はようやく説明資料を公開しましたが、それがこれです(図-F)。 |

|

(1)事故前には、プールにはもちろん、ウェルにもDSピットにも水は満杯でした(これで見ると圧力容器の蓋は閉じてあるようですが、そうなのかどうか分かりません)。

(2)水の供給を断たれてプールの水は減り始めます。

(3)ところがこのプールとウェルの間の仕切り板は、プール側の水圧で押付けられているので、プールの水が減るとウェル側の水圧が大きくなって、仕切り板がズレて隙間が空き、ウェル側の水がプール内に漏れ始めた。

(4)そのため、両側の水位が均衡してプールの燃料棒は露出を避けることができた。もちろん、この状態が続けば、またプールの水は減ってしまい、やがてウェル側からの漏水も尽きてしまいますが、そうなる前に上からの注水が始まって、辛うじて破局は免れた……。 |

これが偶然その二です。こんなことってあるんだろうかと、心底から思います。

東電はこれを「防止することができた」などと言っていますが、冗談にもほどがある。

誰も何がどうなっているか分からない中で、仕切り板が勝手にズレてくれて、九死に一生を得ただけのことで、繰返しますが、「神様がいたとしか思えない」のが本当です。

このことは、単に「あの時はヤバかったね」という過去の思い出話ではなく、四号機プールからの燃料棒取出しが完了するまでは、ちょっとしたミスによっても、新たな地震や津波によっても、首都圏壊滅に至りかねない大惨事が起こりうる潜在的危険性が今も続いていることを知らずに、日本列島で暮らしていくことはできないという、まさに現在進行中の問題なのです。

前出のガンダーセンはこうも言っています。

「取出して間もない、完全に近い炉心が入った使用済み核燃料プールで起きる火災を消し止める方法など、誰も研究すらしたことがない。

大気圏で行われた歴代の核実験で放出された量を合わせたほどの放射性セシウムが、四号機のプールに眠っている。

四号機の使用済み核燃料プールは、今でも日本列島を物理的に分断する力を秘めている」

「再び震度七が来ないことを祈るだけだ。東京の友人には四号機が崩れれば即座に逃げるよう助言している」 |

神風が二度も吹くとは考えられない以上、適切なアドバイスでしょう。

11 津波が来る前に地震で原子炉は壊れていたのでは?

もう一つ、どうしてもお話ししておきたいのは、福島事故の原因は津波で非常用電源が失われたことだということになっていますが、本当にそうなのか、という問題です。

政府・東電が言うように津波が原因であれば、堤防を高くして、非常用電源を地下室に置くという馬鹿なことをやめて高いところに移せば、他のどの原発も再稼働できることになります。

ところが、多くの専門家が疑っているように、津波が来る以前に地震の揺れですでに配管が飛ぶなどして事故が始まっていたとすれば、これまでの地震の想定そのものが甘かったわけですから、この世界有数の地震列島上にあるほぼすべての原発で同じことが起りうると考えなければなりません。

福島事故の原因は津波でなく地震だったのではないかという疑問を突出している一人は、元東電社員の木村俊雄で、朝日新聞の超長期連載「プロメテウスの罠」が二〇一三年九月一一日から始めた第三六シリーズ「追いかける男」でそのテーマを扱いました。

木村さんは、福島第一で一二年間にわたって炉心の設計・管理に携わり、やがて原発に疑問を感じて二〇〇〇年に退社、今は高知県に住んで自給的な生活を送っていますが、政府・東電の再稼働の動きを見るにつけ「福島の事故原因が明らかになっていないのに再稼働はおかしい」との思いに囚われて、公開されている原子炉データを徹底的に分析する作業に個人的に着手しました。

それで気付いたことの一つは、一号機の床ドレンポンプの動きがおかしいということ。

地震直後から、水が増えたら起動、また増えたら起動と、頻繁に起動を繰返しているように見えるのです。

このポンプは格納容器の底に溜まった水を排出するためのもので、それが津波の前から起動を繰返しているということは、圧力容器から出る数十本の小配管の一つが地震の衝撃で切れたのではないか、と彼は推理します。

「たとえばジェットポンプの計装配管。これは細くて長くて、東電時代、地震の時に大丈夫かってみんなで話していたんですよ」

沸騰水型の原子炉の核心部分は、上述のように「シュラウド」と呼ばれる円筒で、その中に燃料棒が差し込まれて爆発・燃焼する。

そのシュラウドをグルリと囲んで冷却水を勢いよく循環させるための二〇台のジェットポンプが配置されており、それが正常に作動しているかどうかを監視するために直径一センチほどの計装配管が取付けられ、圧力容器の外へと伸びています。

その配管が格納容器内で破断すれば、圧力容器内で高温高圧循環している冷却水が噴出して、格納容器の底に溜まります。

そのことを裏付けようとしてデータを見ていくうちに、彼は、肝心なところになるとデータがないことに気付きました。

原発には、航空機のボイスレコーダーの役割を果たすものとして「過渡現象記録装置」が付いていて、原子炉の出力、圧力、水位、温度、炉心流量・再循環系データ、給水系デー夕、主蒸気系データ、格納容器圧力など、プラントの主要データのすべてを一〇〇万分の一秒周期で一つのハードディスクに記録・保存しています。ところが東電は、「一分周期のデータが見つかった」と言ってそのごく一部を公開しただけで、全部を公開することを避けているのです。

津波が来る前に地震で冷却材喪失事故が起きていた可能性があることについては、国会事故調査委員会の報告書も言及し、事故原因が津波だと主張している東電に対して「実証なしに(原因を)津波に狭く限定しようとする」のはおかしいと指摘していました。

実は、同事故調の田中三彦委員はこの点を確かめるために、二〇三一年三月に福島第一の一号機の四階に立入り調査をしようとしました。

が、東電は中は真っ暗で、爆発によるガレキが散乱する現場を懐中電灯だけで入って行くのは危険だとして、田中委員を入れませんでした。

そのため報告書は「おかしい」というだけの記述に終ったのです。

原発は配管の塊で、炉型にもよりますが、一基当たり約五万本、総延長二一〇キロメートルにも及ぶ配管が張り巡らされており、普段の定期点検でもカーブの部分に長い間、水流や蒸気が当たって肉薄になっていたり、溶接部分がサビていたりして亀裂をおこしそうになっているのが見つかって、その部分を取替えるといったことはしばしば行われています。

三一〇キロもの長さの配管のどこか一ヵ所でも弱っていた個所があれば、あれだけの地震の衝撃で破断して当り前で、まずそこに原因がなかったかに目を向けるのが自然でしょう。

12 一号機の内部に突入した川内博史前議員

もう一人、事故直後から津波原因説に疑いを持ったのは、民主党の川内博史衆議院議員(落選中)です。

彼は、田中委員の意思を受継ぐ形で東電と激しくやりあった末に、東電社員でさえもほとんど誰も入ったことのない一号機の建屋に東電社員と共に立入って現場検証することについて東電の同意を取付け、本来であれば二〇一二年一〇月に実行することを予定していましたが、総選挙になったため延期となりました。

川内さんは、民主党への逆風の中で落選の危険があることを覚悟して、予め東電に「仮に落選しても約束通り現場検証は私にやらせてくれ」と申出て了解を得ていました。

それで落選後の二〇一三年三月に、一号機内部に入って自らビデオを撮影しました。

この貴重な一号機内部のビデオ映像は、九月九日の東アジア共同体研究所のニコ動生放送「UIチャンネル」で初めて公開されました。

※UIチャンネル:http://ch.nicovideo.jp/eaci(月額三一五円で会員登録するとバックナンバーで視聴可)

それを見ると、五階建ての建屋の四階にある「非常用復水器一二基の周辺は配管も被覆もコンクリート壁もムチャムチャに壊れて垂れ下がっていて(図-G)、水素爆発の激しさを物語っていますが、とりわけ重要なのは、その復水器のすぐ上に空いている「大物搬入口」に被せてあった鉄製の蓋がどこかへ吹き飛んで行方不明になっていたことです。

その真上の五階は、先ほど述べたDSピットで、そこでの作業の際に必要になる大型の機材などを運び上げるため、五メートル四方の穴が四階の天井すなわち五階の床に空けてあります。

それが大物搬入口で、普段はその上に五・七メートル四方、重さ一・五トンの鉄板の蓋が被せてあります。

その蓋が、下からの水素爆発の力で吹上げられ、五階にさえも留まらずにどこかへ飛んで行ってしまったのです。

川内「盖は閉まっていたんですね?」

東電部長「はい」

川内「どこへ行ったのですか?」

東電部長「分かりません」…… |

分かりません、て……。重さ一・五トンの鉄板ですよ。

それが五階にもなくて外にも落ちていないとすれば、太平洋か宇宙の彼方にでも飛んで行ったのでしょうか。 |

|

それはともかく、この鉄板が吹き飛ぶほどの爆発が四階で起きていたのは事実で、そうすると、津波で非常用電源を失って炉心が爆発する以前に、地震で復水器の配管が損傷して蒸気ラインから水素ガスが漏れ始めて、それがやがて充満して四階で爆発が起きた可能性が濃厚ということになります。

川内「四階と五階が同時に爆発した可能性もあるのでは?」

東電部長「そりゃありますね」…… |

実は一号機の四階では、地震直後の津波が来る前に、現場作業員が南側の壁から大量の水が噴出しているのを目撃しており、復水器周りの配管が壊れて水や蒸気が噴出した可能性があることは、前々から指摘され、上述の国会事故調報告書もそのことを念頭に置いて津波原因説に絞るべきではないと主張していたのです。

川内さんのVTRはすでに原子力規制委員会に提出されており、同委員会が一二年五月に発足させた「事故原因究明チーム」も、この復水器の有様に強い関心を寄せ、五月三一日には現地を調査し、四階を中心に数百枚の写真を撮影して分析を始めているそうです。

なお川内さんも前出の木村さんと同様、地震と津波の問に記録されたデータを出せと要求したが、東電の回答は何と「事故当時、データをプリントアウトするプリンターが紙詰まりを起こしたのでデータがない」というものでした。

川内「プリンターの問題ではないだろう。データそのものはハードディスクに残っているはずだ」

東電「いやバックアップがない」

川内「すべての原発でデータのバックアップはしているはずだろう?」

東電「いや福島第一だけはなくて、これからやらなくてはと思っていたところだった」 |

嘘つけ! 隠蔽工作に決まっています。

ちなみに「それでは」と言って川内さんが東電のすべての原発に関して記録装置のバックアップの有無を示す一覧表を提出させたところ、福島第一だけにバックアップがないことになっていました。

地震による配管損傷というパンドラの箱を開けてしまえば、事故後に政府が決めた「新安全基準」は根底から崩れ、すべての原発は造りかえない限り再稼働できなくなります。

逆に言うと、その箱を開けずにご心配なのは津波だけだ」ということにして再稼働を急げば、どこででも福島と同じことが起きる危険がある。

東京五輪までの今後七年間に、どこかの原発を地震が襲うことはなく、また福島を再び地震か津波か竜巻か台風が襲って建屋が倒壊することもないとは、さすがの安部首相も世界に向かって保証する訳にはいかないでしょう。

だから「コントロール下にある」というのは悪質な嘘なのです。

以上、汚染水、四号機プール、そして地震原因説の隠蔽という三点に絞って、福島第一原発の事故が、収束どころではない、ますます大きな危険をはらみながら現在進行中であることを述べました。

大震災から間もなく三年が過ぎようとしている中で、報道は風化していくし私たちの意識も次第に馴らされて鈍化していく。

しかしそれこそが政府・東電が狙っていることなのですから、私たちが目をこらしてフクシマの真実を見つめて、これ以上の悲劇を繰返さないために発言し行動していく必要があります。

本日の講演会を、一日も早い「原発ゼロ社会」実現への覚悟を改めて固めるきっかけにしようではありませんか。

(二〇一三年一二月一五日執筆)

top

****************************************

|