|

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

Index丂PART

嘥丂PART 嘦丂PART 嘨

抧崠偺偐偑傝壩丂PART嘦

|

|

|

1995擭8寧丄懽査揝摴揝摴媇惖幰偺堅楈偲尦権椄偲偺岎棳偺偨傔偵朘傟偨乽暯榓傪峫偊傞夛乿偺恖偨偪 |

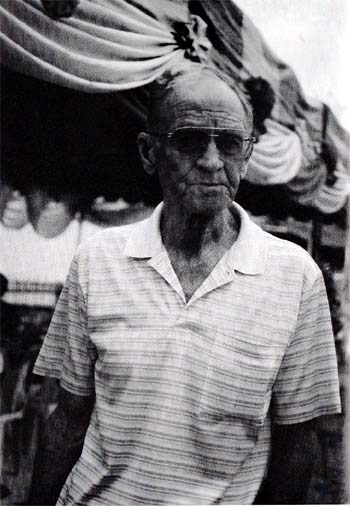

1 僩儗僶乕丒僨僀僉儞偵夛偆 top

丂塱悾僌儖乕僾偲摨偠擔偵丄壀嶳偐傜抮熀桾巕偝傫乮嫵巘乯傪戙昞偲偡傞乽暯榓傪峫偊傞夛乿偺庒偄僌儖乕僾偑棃偰偄傞偙偲傪抦偭偨丅

丂偦偟偰斵傜偑僨僀僉儞偲夛偄丄崱傕堦晹巊傢傟偰偄傞媽懽柹揝摴傪憱傞楍幵偵忔傝丄尰抧挷嵏傪偟側偑傜摉帪偺條巕傪斵偐傜暦偔梊掕偱偁傞偙偲偑傢偐偭偨丅

丂巹偼抮熀偝傫傪朘偹丄偦偺僟儖乕僾偵壛偊偰傕傜偆偙偲偵側偭偨丅抮熀偝傫偼塱悾偝傫偲屆偔偐傜恊岎偑偁偭偨丅

丂乽懽柹揝摴乿偺偙偲偼偄傠偄傠偲暦偐偝傟偰偄偰丄偤傂懡偔偺恖偵偙偺偙偲傪抦偭偰傕傜偄偨偄偲巚偭偰丄愴屻屲乑擭傪婡偵偙偺椃峴傪寁夋偟偨偺偩偲偄偆丅

|

乬孨偨偪偼擇搙偲摨偠帠傪孞曉偝側偄偱傎偟偄乭

偲偆偮偨偊傞僨僀僉儞巵

|

媽懽柹揝摴傪憱傞楍幵偵忔傝丄尦岺帠尰応傪埬撪偡傞

僨僀僉儞晇嵢偲乽暯榓傪峫偊傞夛乿偲偺岎棳夛

尦権椄偺僨僤僀僢僩丒償傽儗僢僩巵偲僨僀僉儞巵

|

丂梻擔丄僇儞僠儍僫僽儕偺墂偱懸偮巹偨偪偺慜偵僨僀僉儞偑尰傟偨丅

丂儗僗僩儔儞偱尒偨丄扵偟媮傔偰偒偨丄偁偺僨僀僉儞偩偭偨丅

丂庒幰偺慜偵尰傟偨僨僀僉儞偼廮榓偩偭偨丅

丂擔杮恖傪寵偄丄愨懳偵夛偄偨偔側偄偲嫨傫偩僨僀僉儞偺怱傪夝偄偨偺偼丄偁傞擔杮恖彈惈嫵巘偲偺弌夛偄偩偭偨丅

丂斵彈偼僨僀僉儞傪朘偹丄壗帪娫傕榖偟崌偭偨丅

丂愴憟偵偮偄偰傑偠傔偵峫偊偰偄傞擔杮恖偑偄傞丄偦傫側擔杮恖偲偩偭偨傜夛偭偰榖偦偆丄僨僀僉儞偼偦偆峫偊傞傛偆偵側偭偨偲偄偆丅

丂楍幵偼僨僀僉儞偨偪丄権椄偺晘偄偨儗乕儖偺忋傪憱偭偰偄偨丅

丂娾嶳傪愗傝曵偡偺偵巊偭偨僲儈偺愓偑偄傑偩偵巆傞僠儑儞僇僀偺愗傝捠偟傪敳偗僞僺僆僇乮崻嵷乯偺敤偑峀偑傞儚儞儔儞傪捠傝夁偓偰偄偨丅

丂摉帪偼僩儔偑偆傠偮偔怺偄枾椦偩偭偨偲偼偲偰傕憐憸偱偒側偄傎偳尒帠偵奐戱偝傟偰偄偨丅

丂敤偼峀乆偲偟偰椢偺梩偑懢梲偵偐偑傗偒丄晽偵備傜偄偱偄偨丅偙偺抧偺奐戱偼愴屻僞僀偺恖偨偪偺庤偵傛傞傕偺偩偭偨丅

丂巹偼僨僀僉儞偺偦偽偵嵗傝丄彮偟偢偮榖傪暦偒巒傔偨丅帒椏偐傜摼偨抦幆傕曗懌偟偰丄斵偺榖偐傜揱傢傞懽柹揝摴偺寶愝摉帪偺條巕傪徯夘偟傛偆丅

|

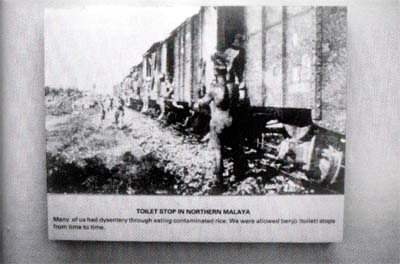

僨僀僉儞巵偑僔儞僈億乕儖偐傜僞僀傑偱桝憲偝傟偨偲偄偆壿幵

揮憲搑拞丄堦帪媥宔偺娫傪偸偭偰

梡曋傪壥偨偡愒棢偵偐偐偭偨権椄偨偪

|

揝摴晘愝偺婲揰偲側偭偨僲儞僽儔僪僢僋丄

婡娭幵傊偺媼悈愳偺悈憛偑崱偱傕巆偭偰偄傞

|

|

権椄偑桝憲偝傟偨壿暔幵乮僇儞僠儍僫僽儕戞擇師悽奅戝愴攷暔娰乯

|

丂乽傢偐傝傑偡偐丅壿暔楍幵偱塣偽傟傞偲偄偆偙偲偑偳偆偄偆偙偲偐丅壠抺偩偭偰偁傫側傂偳偄塣偽傟曽偼偟側偄乿

丂僨僀僉儞偼巹傪尒偨丅娽嬀偺墱偺栚偑偒偮偔岝偭偨丅

丂憱傞楍幵偺拞偱幙栤偟偨巹偺栤偄偵撍慠偺摎偊偩偭偨丅

丂斵偺榖偼偙偆偟偰巒傑偭偨丅

丂僨僀僉儞偼儘儞僪儞偐傜屲巐僉儘棧傟偨彫偝側挰偱惗傑傟偨丅

丂堦嬨嶰嬨擭僀僊儕僗偺孯戉偵擖戉偟暫巑偲側偭偨僨僀僉儞偼丄堦嬨巐堦擭桝憲慏偱拞搶偵岦偐偭偰偄偨丅

丂擇堦嵨偩偭偨丅桝憲慏偼媫偵恑楬傪曄偊偨丅

丂僔儞僈億乕儖偼擔杮孯偺寖偟偄峌寕偵偝傜偝傟偰偄偨丅

丂僨僀僉儞偺忔傞桝憲慏偼丄敋寕偵偁偄崟墝傪忋偘偰偄傞僔儞僈億乕儖峘偵撍偭崬傫偩丅

丂杊愴傪偔傝峀偘偰偄傞僀僊儕僗孯傪墕岇乮偊傫偛乯偡傞偨傔偩偭偨丅

丂偟偐偟偦偺帪偼偡偱偵抶偐偭偨丅僀僊儕僗孯偺巜婗宯摑偼傒偩傟丄憹堳傕栶偵棫偨側偐偭偨丅

丂僨僀僉儞偼忋棨偟偨懡偔偺拠娫偲偲傕偵曔椄偲側偭偨丅

丂僠儍儞僊偺廂梕強偵廂梕偝傟丄堦嬨巐擇擭擇寧堦屲擔丄廂梕強偐傜僞僀偵憲傜傟偨丅

丂乽変乆嶰乑柤偑壸暔偲堦弿偵壿幵偺拞偵媗傔崬傑傟偨傫偩傛乿

丂桳奧壿幵偺壆崻偼揝斅偱偱偒偰偄偨丅憢偼彫偝偔晽捠偟偼偒傢傔偰埆偐偭偨丅

丂僞僀偺擔幩偟偼嫮偄丄拫娫壆崻偼擔幩偱從偐傟丄庤偑傆傟傞偙偲偺偱偒側偄偔傜偄擬偔側傝丄壿幵偺拞偺壏搙偼丄偙偺傑傑偱偼忲偟從偒偵側傞偺偱偼側偄偐偲巚偆傎偳偵崅壏偵側偭偨丅

丂乽墶偵側傞偙偲傕嵗傞偙偲傕枮懌偵偱偒側偄丅

丂怘傋傞傕偺偩偭偰傠偔偵梌偊傜傟側偄丅帪乆傢偢偐偵媥傓偩偗偱丄壗擔娫憱傝偭傁側偟偩偭偨乿

丂乽曋強偼偳偆偟偨傫偱偡偐丅拞偵棳偡偟偐偟傚偆偑側偐偭偨傫偱偡偐丅幵撪偵埆廘偑棫偪偙傔偰戝曄偩偭偨偱偟傚偆乿

丂僨僀僉儞偺婄偑備偑傫偩丅斵偼摎偊偢偵憢偵栚傪岦偗偨丅

丂傑偢偄幙栤傪偟偨偲巚偭偨丅巹偺幙栤偵斵偼憢偺奜傪岦偄偨傑傑彫偝偔偆側偢偄偨丅

丂偁偨傝偑媫偵埫偔側偭偨丅楍幵偼娾嶳傪愗傝曵偟偰奐偄偨揝楬偺忋傪憱偭偰偄偨丅娾敡偑庤偺撏偔嫍棧偵偣傑偭偰偄偨丅

丂娾敡偵柍悢偺彎偑偮偄偰偄偨丅娾傪曵偟揝楬傪晘偔偨傔権椄偑嶍偭偨愓偩偭偨丅

丂塣偽傟偰偄偔権椄偺拞偵偼愒棢側偳偵偐偐偭偨昦恖傕娷傑傟偰偄偨丅

丂昦婥傪書偊偰偄傞幰偼楍幵偑巭傑傞偨傃偵丄壓棢偺偲偒偵尒傜傟傞悈偺傛偆側曋傪偨傟棳偟側偑傜丄娔帇暫偺惂巭傪怳傝愗偭偰敤偺拞偵偟傖偑傒崬傫偩丅

丂偦偺権椄偺巔偑偁偪偙偪偱尒傜傟偨丅偦偺條巕傪嶣偭偨幨恀偑僔儞僈億乕儖偺帒椏娰偵偁傞丅

丂偦偺幨恀偼桬姼偵傕偙偭偦傝権椄偺堦恖偑帩偪崬傫偩僇儊儔偱嶣塭偝傟偨傕偺偩偭偨丅

丂廂梕強偺擔杮暫傪憡庤偵嫋壜傪庴偗偰彜攧偡傞僞僀恖偑偄偨偑丄偦偺僞僀恖偺拞偵嫤椡幰偑偄偰尰憸張棟偑峴傢傟愴屻傑偱斵偺壓偵曐懚偝傟偰偄偨丅

丂楍幵偑巭傑傞夞悢偼彮側偐偭偨丅

丂変枬偱偒側偄昦恖側偳偼丄憱偭偰偄傞楍幵偺拞偵偨傟棳偡偟偐側偐偭偨丅

丂斵偺擼棤偵偦偺帪偺條巕偑栚偵晜偐傫偩偺偐傕抦傟側偐偭偨丅

丂擬婥偵傓偣墭傟偨恎懱傪愻偆庤偩偰傕側偔丄埆廘偲墭暔偵傑傒傟偨権椄傪忔偣偨壿幵偼僞僀椞撪偺僶儞億儞墂偵拝偄偨丅

丂偙偺帪偺條巕傪懽柹揝摴偺擟偵拝偄偰偄偨尦暫巑偩偭偨塱堜忢晇偝傫偼丄

丂乽偦傟偼偐傢偄偦偆偱偟偨丅

丂屗偑奐偗傜傟崀傝偰偔傞権椄偺拞偵偼丄偦偺傑傑抧柺偵僷僢僞儕偲搢傟傞幰傕偨偔偝傫偄傑偟偨丅

丂棫忋偑傞偙偲傕偱偒側偐偭偨傫偱偟傚偆偹乿

丂偲暦偒庢傝挷嵏偵擖偭偨抮熀偝傫偵榖偟偰偄傞丅

丂擔杮孯偺彨峑偼偙偆搟柭偭偨偲儗僆丒儘乕儕儞僌僘偼斵偺婰弎偺拞偱弎傋偰偄傞丅

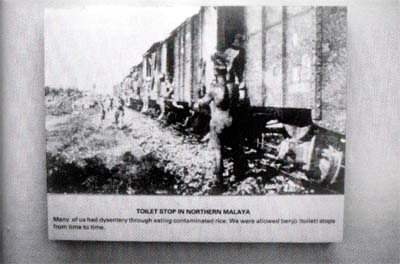

丂偙偺擔丄僨僀僉儞偲摨峴偟偰偒偨働僀僽偼丄丂乽偦偺応偐傜偡偖曕偐偝傟傑偟偨傛丅

丂僶儞億儞偐傜僇儞僽儕乮摉帪僇儞僠儍僫僽儕偺偙偲傪偙偆屇傫偱偄偨乯傑偱屲乑僉儘偺嫍棧傪偱偡傛丅

丂抶傟傞偲偙偢偐傟傑偟偨丅墸傜傟偨拠娫傕偄傑偡丅昦恖傕偄傑偟偨偑丄搢傟偨傜偦偺傑傑抲偄偰偄偐傟傑偟偨丅

丂偨傇傫巰傫偩偱偟傚偆丅搑拞枮懌側媥宔強傕偁傝傑偣傫偱偟偨乿

丂乽塉偺擔偼偳偆偱偟偨偑丅塉廻傝偼偱偒偨傫偠傖側偄偱偡偐丅偙偙偺塉偼楏偟偄偐傜乿

丂塉婫偵擖偭偨偙偺帪婜偺塉偼偡偝傑偠偄丅

丂惏傟偰偄偨嬻偑偵傢偐偵撥偭偨偐偲巚偆偲丄埫偄嬻偐傜塉偮傇偑偍偦傠偟偄懍偝偱棊偪偰偒偰抧柺偵傇偮偐傝丄搚傪姫偒崬傫偱屲僙儞僠傎偳偺崅偝偵挼偹忋偑傞丅

丂偲偒偵偼堫嵢偑憱傝棆柭偑偲偳傠偒丄塉偼偝傜偵寖偟偔側傝慜曽偑尒偊側偔側傞丅

丂塉悈偼搚嵒傪書偒崬傒愇傪偙傠偑偟丄戝栘傪姫偒崬傫偱壨偵棳傟崬傒朶傟愳傪偮偔偭偰壓棳偵壓傞丅

丂愳偺悈偐偝偼憹偟悈埵偑堦乑儊乕僩儖嬤偔傕憹偟丄偙偺帪婜丄恖偼壨慏傪偁傗偮傞偙偲偼偱偒側偄丅

丂塉偼堦崗崀傞偲丄撥偭偨偲偒偲摨偠懍偝偱塤偑愗傟弸偄擔幩偟偑崀傝偦偦偖丅

丂偙偺弸偄擔幩偟偑側偗傟偽丄塉傪偔偖偭偨権椄偨偪偼恎懱偑椻偊愗偭偰巰偸旐奞幰偑偝傜偵傆偊偨偵堘偄側偄丅

丂偙偺傛偆側揤岓偑榋寧崰偐傜巒傑傝丄堦擔偺偆偪偵壗夞偐偔傝曉偝傟丄塉婫偺廔傞嬨寧傑偱懕偔丅

丂乽塉側傫偰擔杮孯偵偲偭偰偼娭學偁傝傑偣傫傛丅尰応偵憗偔塣傇偙偲偑廳梫偱偡偐傜偹乿

丂岺帠偑恑傓傎偳丄権椄偼墱抧偺岺帠尰応傑偱曕偄偰偄偐側偗傟偽側傜側偐偭偨丅

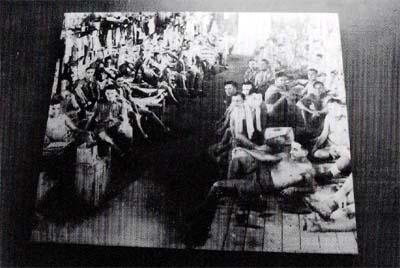

丂働僀僽偩偪傛傝抶傟偰憲傜傟偰偒偨権椄偺廤抍偺婰榐偑偁傞丅

丂偙偺廤抍偼幍乑乑乑恖丄帺暘偨偪偺廤抍傪斵傜偼俥丒僼僅乕僗偲屇傫偩丅

丂俥丒僼僅乕僗偼僀僊儕僗恖偲僆乕僗僩儔儕傾恖偺権椄偐傜側偭偰偄偨丅

丂堦嬨巐嶰擭巐寧壓弡丄俥丒僼僅乕僗偼僔儞僈億乕儖偺廂梕強偐傜僶儞億儞偵拝偄偨丅傕偪傠傫斵傜偼偦偙偐傜偳偙偵峴偔偺偐丄抦傜偝傟偰偄側偐偭偨丅

丂堦斢偦偺応偱媥宔偟偨偺偪師偺擔偺栭丄慡堳偑僯乕働偺廤寢揰偵岦偗偰峴恑傪柦偠傜傟偨丅

丂偙偺帪婜丄擔偑幩偟偰偄傞帪丄婥壏偼嶰屲搙偐傜嶰敧搙嬤偔傑偱忋偑傞偙偲傕偁傞丅

丂幖搙偼幍乑偐傜敧乑亾丄拫娫峴恑偡傟偽偦傟偩偗偱懱椡偺嬌搙側徚栒偵側傞丅

丂楯摥椡偵側傜側偔偰傕崲傞丄椓偟偄栭偑慖偽傟偨偺偼摉慠偩偭偨偐傕抦傟側偄丅

丂偙偺帪憲傜傟偨権椄偺幍乑乑乑恖丄偦偺偆偪擇乑乑乑恖偼昦恖偩偭偨丅

丂乽幍乑乑乑恖傪偦傠偊傠乿偺柦椷偵丄僔儞僈億乕儖偺廂梕強偺強挿偑柍棟傗傝廤傔偨恖悢偩偭偨丅

丂峴恑偼拫媥傒栭弌敪偡傞丄寧偑弌側偗傟偽摴偼杗傪揾傝偨偔偭偨傛偆側埮偑偍偍偆丅

丂庤偵帩偨偝傟偨乽偨偄傑偮乿偺壩傪棅傝偵権椄偼僯乕働偺廤寢揰偵岦偗偰峴恑傪巒傔偨丅

丂僯乕働偲尵偊偽價儖儅偲偺崙嫬偵嬤偄偲偙傠丄摓拝抧揰偐傜擇敧乑僉儘偁傞丅

丂搶嫗偐傜柤屆壆偺朙嫶嬤偔傑偱偺嫍棧偲側傞丅

丂塉偑崀偭偰傕傛偗傞旔擄強傕側偔丄梌偊傜傟偨傢偢偐側検偺怘帠傕塉偑崀傟偽塉偺拞偱怘傋丄抧柺偵墶偵側傝丄廫暘偵媥傓偙偲傕梌偊傜傟偢曕偒懕偗側偗傟偽側傜側偐偭偨丅

丂嶌傝偨偰偺摴偼峳傟偰偄偰丄塉偱摴偼偸偐傝傂偞傑偱杽傑傞応強傕偁偭偨丅

丂媫側嶁摴丄愇偑揮偑傞摴偱妸傝偮傑偢偒丄杊悈拝側偳側偔塉偵偢傇偸傟偵側傝側偑傜丄旀傟偨恎懱傪堷偒偢傞傛偆偵偟偰岺帠尰応偵岦偐偆権椄偺挿偄楍偑壗擔傕懕偄偨丅

丂忨傪偮偒彎傪晧偄丄傛傟傛傟偲側偭偨嵟弶偺権椄偑栚揑抧偵拝偄偨偺偼丄屲寧偺堦乑擔夁偓丄弌敪偐傜擇乑擔栚偩偭偨丅

丂搑拞搢傟傞権椄偑弌偰丄摓拝偟偨帪偺恖悢偼屲乑仜仜恖偵尭偭偰偄偨丅

丂摓拝偟偨権椄偼暘偗傜傟丄奺尰応偵岦偗媥傓傂傑傕側偔峴恑偑柦偠傜傟偨丅

丂僜儞僋儔僀偺尰応偵憲傜傟偨権椄偼丄廻幧偝偊梡堄偝傟偰偄側偐偭偨丅

丂揤堜偺側偄埻偄偺拞偵擖傟傜傟丄巐擔娫丄崀傞塉傕偟偺偖偙偲偑偱偒側偐偭偨丅

丂俥丒僼僅乕僗偼丄偦偺屻偺巰幰傪擖傟偰嶰乑敧幍恖偺媇惖幰傪偩偟偨偲偄偆丅

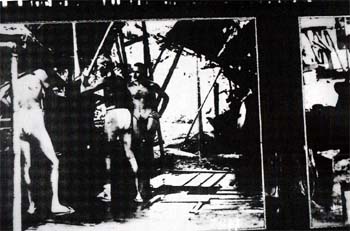

丂尰応偱権椄偺惗妶偡傞廻幧乮廂梕強乯偼丄僯僢僷灲巕偱傆偐傟偨壆崻丄廃埻偼抾偱埻傢傟丄彴偼抧柺傛傝彮偟崅偔妱傝抾傪挘偭偨彴偱曕偔偲傆傢傆傢偲偡傞慹枛側憿傝偩偭偨丅丂僯僢僷灲巕偺梩偼丄岤偔傆偄偱偁傞傕偺偺帪娫偑偨偮偲偪偫傒丄偡偖寗娫偑偱偒偨偲偄偆丅

丂棨孯岺暫彮堁偲偟偰偙偺抧偺擟柋偵偮偄偰偄偨扢杮廳帯偝傫偵傛傟偽丄擔杮孯偺廧傓暫幧傕摨偠傛偆側憿傝偱丄塉傪傆偝偖偵偼揤枊傪挘傜偹偽側傜偢丄偦偺揤枊傕偡偖偵悈偑偨傑傝廳傒偵懴偊偐偹偰曵傟丄揤堜偦偺傕偺傕曵夡偡傞偲偄偭偨偙偲傕偁偭偨偲偄偆偐傜丄壗偺庤摉傕偝傟側偐偭偨権椄傗楯柋幰偺廧傓廂梕強偼塉偞傜偟偱偁偭偨丅

丂廂梕強偼梡堄偝傟偰側偔偰権椄偑憿傞偙偲傕懡偐偭偨丅

丂憿傞偲偄偭偰傕丄戝敿偺権椄偼慄楬晘愝岺帠偵嬱傝弌偝傟偰偄偨偺偩偐傜丄彮恖悢偺偟偐傕壠憿傝偵偼慺恖偽偐傝偺庤偵側傞彫壆偩偭偨丅

丂岺帠傕屻婜偵擖傞偲尰応偺堏摦傕寖偟偔偡偖偵曄傢傞偐傜丄廻攽巤愝偺憿傝偼晄姰慡側偽偐傝偐丄師乆偲憲傝偙傑傟偰偔傞権椄傪廂梕偡傞偵偼偲偰傕娫偵崌傢側偐偭偨丅

丂偼傒弌偟偨権椄偼奜偱惗妶偟側偗傟偽側傜側偐偭偨偺偩丅

丂廻幧偵擖傟偨幰傕丄廻幧偺拞偵偼撿嫗拵偑憙偔偄丄傗偣悐偊偨権椄偺寣傪媧偄偮偔偡偐偺傛偆偵挘傝偮偄偰偒偨丅

丂僔儔儈偑傢偒丄儅儔儕傾夅偑偨偐傝丄媋偑栭拞偱傕攪偄傑傢偭偨丅

丂旀楯偟偒偭偰側偐偭偨傜丄偲偰傕柊傟傞巤愝偱偼側偐偭偨丅

丂曋強偼抧柺傪孈傝丄抾偑搉偟偰偁傞偩偗偺慹枛側憿傝偱丄埻偄側偳側偐偭偨丅

丂摉帪権椄偺堛椕偵摉偨偭偰偄偨儘僶乕僩丒僴乕僨僀攷巑偺擔婰偑偁傞丅

丂斵偼権椄摉帪丄枾偐偵偙傑偐偵擔婰傪偮偗偰偄偨丅擔婰偼尒偮偐傜偸傛偆僠儑儞僇僀廂梕強偺曟抧偵塀偟偰偄偨丅

丂偦偺擔婰偵傛傞偲丄悊帠応傕堸傒悈偺嫙媼偡傞巤愝偝偊側偄丄崱偵傕曵傟偦偆側抾偺彴偺忋偵墴偟崬傔傜傟丄偦偺暆偼嶰乑僙儞僠傎偳偟偐側偔丄壸暔偺惍棟傕墶偵側偭偰怮傞偙偲偡傜偱偒側偐偭偨丅

丂梌偊傜傟偨怮嬶偼屆傃偨丄偡偊偨傛偆側廘偄偺偡傞栄晍堦枃偱偦傟偡傜巟媼偝傟側偐偭偨幰傕偄偨偲婰偟偰偄傞丅

丂偙偺婰弎偼扢杮偝傫偺婰榐偺拞偵傕偱偰偔傞丅

丂権椄偼媗傔崬傑傟擖傝偒傟偢丄偼傒弌偟偰栰廻偡傞幰傕弌偨丄偲彂偐傟偰偄傞丅

丂栰廻偡傞幰偼偦偺傑傑抧柺偵墶偨傢偭偰怮傞偟偐側偐偭偨偺偩丅

丂塱悾偝傫傕傑偨庤婰偺拞偱丄乽僗僐乕儖偑傗偭偰棃傞偲塉偼梕幫側偔揤堜傪敳偗偰崀偭偰偔傞丅

丂塉偵偸傟悈傪娷傫偩栄晍傪摢偐傜偐傇傝恔偊側偑傜媬偄傪媮傔傞傛偆偵帺暘傪尒偨丄斶偟傒傪娷傫偩偁偺惵偄栚傪朰傟傞偙偲偑偱偒側偄乿偲弎傋偰偄傞丅

丂晽楥傗僔儍儚乕偺巤愝偼傕偪傠傫偺偙偲悈梺傃傪偡傞梕婍傕側偗傟偽愇尣偺巟媼傕側偔丄堸傒悈偺偨傔偺傑偲傕側巤愝偡傜側偐偭偨丅

丂偦傟偱傕愳偺嬤偔偺嶌嬈応偼丄愳偵偮偐傞婡夛傕偁偭偨偑丄愳偐傜棧傟偨枾椦偺墱偺嶌嬈応偱偼偦偺婡夛傕側偔側偭偰偄偭偨丅

丂壗儠寧傕墭傟偨傑傑偺恎懱偱墶偵側傝丄偦偺傑傑嶌嬈応偵偐傝偩偝傟偰偄偭偨丅

丂梌偊傜傟偨怘帠偼朢偟偐偭偨丅

丂俽偝傫偼丄乽権椄偵梌偊傞怘帠偼堦夞斞偛偆堦攖偑堦乑恖暘偱偟偨偹乿偲偄偆丅

丂斞偛偆堦攖偲偄偆偲丄僂僪儞偳傫傇傝偵嶰攖掱搙偩傠偆偐丅偦傟傪偐備忬偵偟偰検傪憹傗偡丅

丂偦傟偵栰嵷偑傢偢偐偵晜偄偰偄傞敄偄枴偺傒偦廯丄偨傑偵堦岥偱偐傒偒傟傞擏偑偮偄偨丅

丂乽峫偊偰偛傜傫側偝偄丅偙傫側怘帠偱堦擔偄偭傁偄摥偐偣偨傫偱偡傛丅偙傫側傂偳偄偙偲傪暯婥偱傗偭偨傫偱偡傛乿

丂僨僀僉儞偺岥挷偑傂偳偔峳偔側傝丄巹偼巚傢偢偨偠傠偄偩丅

丂堅楈岞墍偱夛偭偨僩儞僇儉偝傫偼丄

丂乽怘傋暔偲権椄偺帩偪暔傪偙偭偦傝偲偲傝偐偊傞傫偩傛丅昁巰偱偹丅

丂嶦偝傟傞偐傕抦傟側偄偺偵偹丅挬慛偺暫戉乮孯懏偲偟偰屬傢傟偨娔帇暫乯偼桪偟偐偭偨偹丅

丂権椄偑奜弌偡傞偺傪抦傜傫婄偟偰尒摝偟偰偔傟偰偨傛丅

丂権椄偼擔杮孯偐傜巟媼偝傟偨傕偺傕帩偭偰偒偰岎姺偟偰偔傟丄偲尵偆傫偩傛丅

丂傕偪傠傫岎姺偟偨偝丅崅偔攧傟偨偟偹丅怘偄暔偑側偄傫偩偹丅偦傫側傕偺傑偱岎姺偵偔傞側傫偰偹丅

丂懌側傫偐傗偣偰嵶偔側偭偰偄偰偹丅尒偮偐偭偨恖傕偄偨偹丅

丂暫戉偼丄墸傝偮偗丄岎姺偟偨壥暔傪庢忋偘丄懌偱偖偟傖偖偟傖偵摜傓傫偩丅偳傫側偵偐夨偟偐偭偨傠偆偹丅

丂挬慛偺暫戉傕尒摝偟偨偺偑偽傟偰偹丅擔杮孯偐傜壗搙傕墸傜傟偰偄偨傛丅

丂婄偑偼傟偁偐偭偰偐傢偄偦偆偩偭偨傛乿

丂摉帪娔帇恖偵挬慛偺恖偑巊傢傟偰偄偨丅

丂斵傜偼孯懏偲偟偰屬傢傟擇擭娫偺宊栺偱偦偺擟偵偮偄偰偄偨丅擇擭娫偲偄偆宊栺傕慡偔柍帇偝傟傞偺偩偑丅

丂墱抧偵峴偔偲怘椘帠忣偼偝傜偵埆壔偟偨丅

丂悈偐偝偺憹偟偨壨偵塣斃慏偼憱傜偢丄摴楬偼偸偐傝幵傕憱傟側偐偭偨丅

丂媿幵傪巊偭偨偑墱抧傑偱偼帪娫偑偐偐傝塣斃偺検偼抦傟偰偄偨丅

丂搑拞偍偦傢傟偰怘椘偑扗傢傟傞偙偲傕偟偽偟偽偩偭偨丅

丂抧尦偺斕攧恖偝偊偄側偄尰応偑懡偐偭偨丅

丂墭傟偨旂晢偵丄塰梴偺側偄怘帠丄掞峈椡傪幐偭偨旂晢偵醡釢乮偐偄偣傫乯側偳旂晢昦偑偁偭偲偄偆傑偵峀偑偭偨丅

丂旂晢昦側偳偱偼栻偺巟媼傕側偐偭偨丅

丂僩儞僇儉偝傫偼丄乽傛偛傟偰偄偰偹丅墭偐偭偨傛乿偲偄偆丅

丂愴屻丄擱椏偑側偔晽楥傕傑傟偱怘椏偺側偐偭偨帪婜丄巹偨偪巕嫙偼杮摉偵墭偐偭偨丅

丂偦偟偰愨偊偢婹偊偰偄偨丅嫻偺榏崪偑偼偭偒傝偲晜偒弌偰丄榏崪偑偳偺偔傜偄晜偒弌傞偐偺帺枬偔傜傋傪偡傞傎偳傒傫側傗偣偰偄偨丅

丂巕嫙偨偪偺娫偵乽偟傜偔傕乿乽醡釢乿乮偐偄偣傫乯側偳偲屇偽傟傞旂晢昦偑傑偨偨偔娫偵峀偑偭偨丅

丂巹傕醡釢傪姵偭偨偑丄偙偺昦偵怤偝傟傞偲偐備偔丄寣偑偵偠傓傎偳偵堷偭憕偔丅偦偙偐傜嬠偼偝傜偵峀偑傝慡恎傪廝偆丅

丂塰梴偑懌傝偰偄側偄恎懱偼掞峈椡傕側偔丄堷偭憕偒彎偼偡偖壔擽偟墿怓偄偹偽偹偽偟偨擽乮偆傒乯偑傢偒丄晠攕偟偨廘偄傪敪偡傞丅

丂巹偼偦偺崰偺婰壇偑擽偺廘偄偲偲傕偵丄恎懱慡懱偵偞傢偞傢偲傢偄偰偒偨丅

丂塰梴偑懌傝丄崱偺巕嫙偨偪偺拞偵丄偙偺傛偆側昦婥傪傒傞偙偲偑側偔側偭偰丄偙偺婰壇偼怺偔塀傟偰偄偨丅

丂塰梴偑懌傝傟偽昦婥偼嬌抂偵尭傞丄権椄偨偪偺恎懱偑偄偐偵庛偭偰偄偨偐丄夁嫀偺懱尡偐傜傕偆偐偑偄抦傞偙偲偑偱偒偨丅

2 夁崜側楯摥偲惗妶 top

丂揝摴晘愝嶌嬈偼丄僶儞僐僋偵嬤偄僲儞僾儔僪僢僋偑婲揰偲側偭偨丅

丂僲儞僾儔僪僢僌偐傜僇儞僠儍僫僽儕傑偱偼暯抧偑懕偒嶌嬈傕傗傝傗偡偄丅

丂偟偐偟僇儞僠儍僫僽儕偵擖傝丄巗奜傪棳傟傞僋僄丒儎僀愳傪搉偭偨愭偐傜嶳妜抧懷偲側傞丅

丂権椄偼偙偺売強偺奐戱偵搳擖偝傟偨偺偩偭偨丅

丂嶌嬈偼戝栘傪愗傝搢偟抾桏傪愗傝奐偔偙偲偐傜巒傑偭偨丅

丂戝庽傪搢偡偵偼晙傗庤墴偟偺偙偓傝傪巊偆丅抧拞怺偔挘偭偨崻傪孈傝婲偡偵偼掃歿乮偮傞偼偟乯偱婲偡丅

丂栘堦杮庢彍偔偵傕戝曄側楯椡傪昁梫偲偟偨丅愗傝搢偝傟偨戝栘偼丄揝摴偺嫶偺峐丄枍栘側偳偵巊傢傟傞丅

丂偦傟傪塣傃弌偡嶌嬈傕権椄偑巊傢傟偨丅

丂傢偢偐側媥懅丄慹枛側怘帠丄懱椡偺悐偊偨権椄偵偼巰偵抣偡傞楯摥偩偭偨丅

丂廂梕強偱偙偭偦傝彂偐傟偨奊偑偁傞丅偙偺奊傪昤偄偨儗僆丒儘乕儕儞僌僘乮僀僊儕僗乯偼堦嬨巐擇擭僔儞僈億乕儖偱丄塸孯崀暁偲摨帪偵曔椄偲側偭偨丅

丂斵偼廂梕強偱昤偄偨奊傪丄屆偄僗僩乕僽偺墝撍傪夵憿偟丄偦偺拞偵擖傟怮彴偺壓偺抧柺傪孈傝偦偺拞偵塀偟偨丅

丂斵偼敮偺栄傪奊昅偵丄憪偺廯傪偟傏偭偰僀儞僋戙傢傝偲偟偰昤偒懕偗偨丅

丂斵偺昤偄偨奊傪尒傞偲丄懡偔偺奊偺拞偺堦枃偵屲儊乕僩儖傎偳偵愗抐偝傟偨戝栘傪屲恖偺権椄偱塣傫偱偄傞奊偑偁傞丅

丂傗偣嵶偭偨権椄偺尐偵扴偑傟傞戝栘丄崪偑偒偟傒旂偑攋傟偨偵偪偑偄側偄丅

丂恎懱偼傛傠偗丄偦傟偱傕傆傫偽傝塣傃弌偡丅扴偄偩傑傑柦傪愨偭偨権椄傕偄偨丅

丂塉偺擔偱傕嶌嬈偼懕偄偨丅孈傝婲偙偝傟偨搚偼偸偐傞丅

丂揇郶乮偱偄偹偄乯偺拞傪懌傪妸傜偣戝栘偵懌傪偔偩偐傟偨幰丄戺棳偵堸崬傑傟偨楯柋幰丄権椄傕偄偨丅

丂塉嬶傕側偔棁摨慠偱摥偔権椄傗楯柋幰偼丄塉偵懪偨傟恎懱偑椻偊壓棢傪偡傞権椄傗楯柋幰傕懡偐偭偨丅

丂傑偨傾儊乕僶愒棢側偳偺昦恖傕偄偨偐傜枾椦偵嬱崬傓偺偑娫偵崌傢偢丄偦偺傑傑揇郶偺拞偵暢擜傪偨傟棳偡幰傕偄偨丅

丂暢擜偲揇偵傑傒傟側偑傜偺嶌嬈偩偭偨丅

丂偙偺偁偨傝偼抾桏偑懡偄丄懢屆偺帪戙偐傜惗偊懕偗偨抾偼崻偑棈傒丄壓偺晹暘偺巬偼偲偘偺傛偆偵愭偑偲偑傝恎懱傪偝偡丄庢彍偔偺偼栘傪搢偡傛傝戝曄偩偭偨丅

丂晙偱愗偭偱傕抾偼愗傟側偄丄偡傋偰偑庤巇帠偩偭偨丅

丂乽撽偱崻傪寢傢偒丄堦屲恖傎偳偱堷偄偰傗偭偲抾傪庢彍偔丄偙傫側巇帠偺楢懕偱偟偨乿偲摉帪尰応偵偄偨挬慛恖孯懏偺棝掃棃偝傫偼榖偟偰偔傟偨丅

丂岺帠尰応偱庴偗偨彎岥偼偡偖偵壔擽偟丄埆偔偡傟偽擬懷惈捵釃偲側偭偰権椄傪嬯偟傔偨丅

丂擬懷惈捵彎偵偐偐偭偨権椄偺幨恀偑偁傞丅偦傟傪尒傞偲傑傢傝偺擏偐晠偭偰棊偪崪偑尒偊偰偄傞丅

丂庤摉偰傪偣偢偵偍偔偲懌傪愗抐偟側偗傟偽側傜側偔傞丅愗抐偵巊偆杻悓側偳側偄丄墱抧偺廂梕強偵儊僗側偳傕側偐偭偨丅

丂庤弍偵偼栘偺敯嵦偵巊偆僲僐僊儕偑巊傢傟偨丅恎懱傪悢恖偑墴偝偊偮偗愗抐偡傞丅

丂姵幰偼嬯偟偑偭偰媰偒嫨傫偩偲偄偆丅夣暅偡傞偲曅懌偱傕斵傜偼楯摥偵庪傝弌偝傟偨丅

丂傑偨錗傪暐偆偲儅儔儕傾夅偑孮傟傪側偟偰旘棫偪斵傜傪廝偭偨丅

丂偐偭偰偙偺偁偨傝偼儅儔儕傾夅偺惗懅抧偩偭偨偺偱偁傞丅権椄偺娫偵儅儔儕傾姵幰偑媫懍偵憹偊偰偄偭偨丅

丂偡偖巰偸偲偄偆昦婥偱偼側偄偑丄傎偭偰偍偔偲傗偑偰擼傪怤偝傟悐庛巰偡傞嫲傠偟偄昦婥偩偭偨丅

丂権椄偨偪偑偙偺昦婥偵偐偐偭偰傕丄椕梴傗媥梴傪梌偊傜傟傞偙偲偼傎偲傫偳側偔丄儅儔儕傾偺摿岠栻偲偄傢傟偰偄傞僉僯乕僱偝偊梌偊傜傟傞偙偲偼婬乮傑傟乯偩偭偨丅

丂俽偝傫偺尵偆傛偆偵乽巰偸傑偱摥偐偣傟偽偄偄乿偲擔杮孯偺拞偱偼摉慠偺傛偆偵峫偊傜傟偰偄偨丅

丂乽寶愝偵巊梡偟偰偄傞権椄偼嵟屻偺將揃偑懪偪廔傢傞偲摨帪偵堦恖傕偄側偔側偭偰傕傛偄乿偲岥偵弌偟偰尵偆嶲杁偝偊偄偨丅

丂晘愝岺帠偑偡傋偰偵桪愭偟偨丅

丂乽権椄偼揋崙恖側傫偩丅戝愗偵偡傞偙偲偼側偄傫偩丅巰傫偩偭偰揝摴傪捠偡偙偲偑戝愗側傫偩丅

丂恖偼偄偔傜巰傫偱傕偄偄偐傜憗偔揝摴傪捠偣丄偲偄偆偺偑摉帪偺擔杮孯偺柦椷偱偟偨傛丅

丂巹偨偪傕偦偆偨偨偒崬傑傟傑偟偨丅権椄傪桪嬾偡傞側傫偰偁傝偊傑偣傫傛丅

丂摉帪偺権椄偵偼恖奿傕恖尃傕側偐偭偨偱偡偹乿偲棝偝傫丅

丂俽偝傫偼丄乽媇惖幰偑壗恖弌傛偆偲丄僀儞僷乕儖嶌愴傪惉岟偝偣傞偨傔偵丄偲偵偐偔姰惉偝偣側偗傟偽側傝傑偣傫偱偟偨偐傜偹乿偲丅

丂堦嬨巐擇擭敧寧偐傜巒傑偭偨岺帠偼乽堦嬨巐嶰擭堦擇寧傑偱偵姰惉偣傛乿偲偄偆尩柦偑壓偝傟偰偄偨丅

丂岺帠偑杮奿揑偵巒傑偭偨偺偼堦嬨巐擇擭廫堦寧丄巐堦屲僉儘偺晘愝岺帠傪堦擭梋傝偱姰惉偝偣側偗傟偽側傜側偄丅

丂搶嫗偐傜婒晫導偺戝奯傛傝彮偟挿偄嫍棧丄扨弮偵寁嶼偡傟偽堦擔栺堦丒巐僉儘傪姰惉偝偣側偗傟偽側傜側偐偭偨丅

丂揹幵偱栺堦嬫娫庛偲偄偆偲偙傠偩傠偆偐丅堦丒巐僉儘偲偄偭偰傕婡夿偼側偔庤嶌嬈偺岺帠偩丅

丂偦傟傪偙側偡岺嬶偼偲偰傕昻庛側傕偺偱偁偭偨丅

丂尰応偺娔橦偵偁偨偭偨扢杮巵偺婰弎偑偁傞丅偦傟傪嶲峫偵偝偣偰傕傜偆丅

丂挷払偝傟偨僔儍儀儖偱崻傗愇偑偛傠偛傠偡傞搚傪孈傞偲丄僔儍儀儖偺愭偼傊側傊側偲備偑傫偱偟傑偆丅

丂暱偺晅偗崻偑娙扨偵偼偢傟偨傝丄傑偨愜傟偰偟傑偆丅

丂晙丄側偨丄僲僐僊儕側偳偺奐戱梡嬶偼慡偔晄懌偟偰偄偨丅

丂峐傗嫶偘偨傪憿傞偺偵丄晙側偳偺慹枛側岺嬶傪巊偭偰偺庤嶌嬈偩偭偨偐傜岠棪偼埆偔岺婜偼傛偗偄抶傟偨丅

丂岺帠偼敯嵦偩偗偱偼側偐偭偨丅偦偺愭偵懸偭偰偄偨傕偺偼戝偒側娾嶳偩偭偨丅偙傟傪愗傝曵偟暯傜偵偟側偗傟偽側傜側偄丅

丂嶍娾婡傕側偔丄敪攋嶌嬈偵巊偆壩栻傪娾偵杽傔崬傒曵偟偰偄偔丅

丂権椄偑偺傒傪娾敡偵摉偰僴儞儅乕偱偦偺摢傪扏偒杽傑偭偨偲偙傠偱丄偺傒傪偖傞偖傞夞偟壩栻傪杽傔傞寠傪偮偔傞丅

丂敋攋偟曵傟偨嵒釯傪権椄傗楯柋幰偑塣傇丅

丂偦偺偺傒偝偊悢偑彮側偔丄偦偺愭抂偼偡偖偵夡傟偦偺偨傔偵晧彎偡傞幰傕偁偭偨偲偄偆偐傜丄偄偐偵嶨側岺帠偑峴傢傟偰偄偨偐丄偦偺嶨偝傪曗偆偺偑権椄傗楯柋幰偺巰傪傕偲傕側偭偨楯摥偩偭偨丅

丂岺婜傑偱娫偵崌傢側偄丄偦偺偁偣傝偑擔杮孯偵偁偭偨丅

丂乽僗僺乕僪丄僗僺乕僪乿偖偢偖偢偡傞側乿

丂偄偮偺崰偐傜偐丄擔杮暫偑曅尵偺塸岅偱搟傞嫨傃惡偑愨偊偢権椄偲楯柋幰偺摢忋偵崀偭偨丅

丂乽墸傜傟偨傛丅嶌嬈偑绛偄偲偄偭偰墸傞丄壗偐婥偵擖傜側偗傟偽偡偖墸偭偰偒偨乿

丂僨傿僉儞偼巹傪偵傜傔偮偗傞傛偆側栚偱榖偟偨丅

丂偙偙偱権椄偺娗棟偵偮偄偰彮偟偮偗壛偊偰偍偔丅

丂嶌嬈斍偺晹戉偼丄廂梕強傪娗棟偡傞晹戉偵昁梫側恖悢傪梫惪偡傞丅

丂娗棟偡傞晹戉偼権椄傪慖暿偟堷搉偡丅忋晹偺柦椷宯摑傕堘偭偰偄偨丅

丂偩偐傜嶌嬈尰応偱娗棟偵摉偨偭偰偄偨暫戉偲廂梕強偱娗棟偵摉偨偭偰偄偨暫戉偺榖偑怘堘偆応崌偑懡偄丅

丂嶌嬈偵昁梫側権椄偵婋奞傪壛偊傞傢偗偼側偄丄偲岅傞尦暫巑傕偄傞丅

丂扢杮偝傫傕斵帺恎婋奞傪壛偊側偐偭偨偲柧尵偟偰偄傞丅偟偐偟丄扢杮偝傫偼倂偲偄偆拞戉挿偵弌夛偆丅

丂偦偺拞戉挿偼乽権椄傪巊偆偵尵梩偼偄傜側偄丅偄偒側傝墸傟偽偄偄乿偲偁偪偙偪偱岞尵偟偰偄偨偲偄偆丅

丂偙偺摉帪丄塸岅傪暦偄偨偙偲傕偦偺暥帤傪尒偨偙偲傕側偄暫戉偑傎偲傫偳偱偁傞丅

丂斵傜偑尵梩偺捠偠側偄権椄傪摥偐偣傞偨傔偵丄倂拞戉挿偺乽墸傟偽偄偄乿偑娊寎偝傟偨偙偲偼丄廫暘偁傝偆傞偙偲偱偁偭偨丅

丂偙偺帪婜岺婜偼抁弅偝傟乽敧寧枛傑偱偵姰惉偣傛乿偲偄偆梫媮偑弌偝傟偰偄偨丅偺偪偵堦乑寧枛偵曄峏偝傟傞偑丅

丂乽墸傞乿偲偄偆峴堊丄朶椡偱憡庤傪孅暈偝偣傞廗姷偼権椄偩偗偵岦偗傜傟偨傕偺偱偼側偐偭偨丅

丂偙偺帪戙丄峀偔擔杮偺幮夛偵庴擖傟傜傟偰偄偨丅巹偺挰偼丄戝抾乮峀搰乯奀暫抍偺嬤偔偵偁偭偰丄奀孯偺巔傪傛偔尒偐偗偨丅

丂偁傞擔丄堦恖偺悈暫偑巹偵惡傪偐偗傛偆偲偟偨丅

丂塣埆偔慜偺栻壆偐傜忋姱偑弌偰偒偨丅悈暫偼巹偵婥傪偲傜傟偰偄偰婥偑偮偐側偐偭偨丅

丂撍慠乽婱條乿偲偄偆惡偑旘傫偩丅悈暫偼僴僢偲偟偰忋姱偑偄傞偺傪尒偮偗傞偲偁傢偰偰対庤偺宧楃傪偟偨丅

丂偟偐偟抶偐偭偨丅撍慠悈暫偺杍偵乽暯庤乿乮價儞僞乯偑旘傫偩丅

丂悈暫偺恎懱偼戝偒偔備傜偄偩丅巔惃傪棫捈偟偨悈暫偵擇搙丄嶰搙丄忋姱偺乽暯庤乿偑旘傫偩丅

丂偦偺偮偳悈暫偺恎懱偼備傜偄偩丅

丂偳偺傛偆側棟桼偑偁偭偰傕忋姱偵弌夛偭偨傜丄偨偩偪偵宧楃傪偟側偗傟偽側傜側偐偭偨丅

丂抶傟偼嫋偝傟側偄丄偄偄栿偼偄偭偝偄捠梡偟側偐偭偨丅

丂忋姱偵懳偡傞晄暯傗掞峈側偳偁偭偰偼側傜側偐偭偨丅

丂偦傟傪懹乮偍偙偨乯偭偨幰偺張敱偼丄乽墸傞乿偲偄偆峴堊偐傜巒傑傞偺偑忢偩偭偨丅

丂傑偩梒偐偭偨巹偼丄尩偟偄孯戉偺潀乮偍偒偰乯傪栚偺摉傝偵尒偰姶摦偡傜妎偊偨偺偩偭偨丅

丂摉帪偺擔杮偺巕嫙偼丄偙偺傛偆側暤埻婥偺拞偱堢偭偰偒偨偺偩丅

丂彫妛峑擇擭惗偺帪丄巹偼廔愴傪寎偊偨丅愴抧偐傜嫵巘偑婣偭偰偒偨丅

丂擇寧丄慜偺擔偵愥偑崀傝峑掚偵屲僙儞僠傎偳愥偑愊偭偨丅

丂挬丄巹偺僋儔僗慡堳偑偍屳偄偵岦偒崌偭偰峑掚偵棁懌偱棫偨偝傟偰偄偨丅

丂嬻偵愥塤偑巆偭偰偄偰晽偼椻偨偔丄懌偑椻偨偝傪捠傝偙偟偰偟傃傟偰偄偨丅

丂嫵巘偼搟柭偭偨丅

丂乽屳偄偵憡庤偺杍傪巚偄愗傝墸傟乿巹偼岦偐偄崌偭偨憡庤偺杍傪暯庤偱巚偄愗傝墸偭偨丅

丂憡庤傕墸偭偰偒偨丅杍偵愒偄庤偺傂傜偺偁偲偑巆偭偨丅墸傝曽偑埆偄偲壗搙偱傕傗傜偝傟偨偐傜丄嵟弶偐傜杮婥偱墸偭偨丅

丂側傫偱偦偺傛偆側偙偲偵側偭偨偺偐丄妎偊偰偄側偄偑丄側傫傜偐偺幐攕偺乽楢懷愑擟乿偲偄偆偙偲偩偭偨丅

丂愴抧偐傜婣偭偰偒偨偽偐傝偺嫵巘偼丄孯戉偦偺傑傑偺廗姷傪帩偪崬傫偱偄偨丅

丂乽墸傞乿偲偄偆偙偲偵偝傑偞傑側棟孅偑偮偄偨丅

丂堦斒偺幮夛偱偼丄乽垽偺曏乿偐傜巒傑偭偰乽崻惈傪扏偒捈偡乿乽恎懱偱妎偊偝偣傞乿側偳丄乽揝対惂嵸乿偲偄偆尵梩傕偁傝丄偙偲偁傞偛偲偵朶椡偱憡庤傪暈廬偝偣傞偲偄偆偙偲偑峴傢傟偰偄偨丅

丂偙偺傛偆側幮夛偱堢偭偨擔杮恖偑丄孯戉偺拞偱偝傜偵嫢朶偵側偭偰傕晄巚媍偱偼側偐偭偨丅

丂孯戉偺弶擭暫嫵堢偼墸傞偙偲偐傜巒傑偭偨丅孯戉棳峴壧偲偟偰悓偊偽壧傢傟偰偄偨壧帉偵偙傫側壧偑偁傞丅

| 丂丂丂丂揰屇偑偡傫偩偦偺屻偱丂丂揝対惂嵸塉偁傜傟丂丂丂媰偒媰偒傕偖傞彴偺拞 |

丂堦嬨巐擇堦擭丄権椄娔帇堳偲偟偰姌嶳乮僾僒儞乯偱擔杮孯偺孭楙傪庴偗偨挬慛恖棝掃棃偝傫偼丄

丂乽孭楙偼偡偛偐偭偨偱偡傛丅暯庤懪偪偱偟偨偗傟偳偹丅亀孯恖嵃亁傪偨偨偒崬傓丄偲尵傢傟偰偹丅

丂摨偠偔傗偭偰偒偨拠娫偺拞偵偼惛恄忈奞傪婲偙偟偨幰傕偄傑偡傛乿丂偲偄偆丅

丂墸傜傟傞偙偲偵姷傟偰偄傞擔杮孯偑丄掱搙偺嵎偼偁傟丄権椄偵傕摨偠峴摦傪偲偭偨偲偟偰傕偍偐偟偔側偄丅

丂権椄偺堖暈傗孋偼楢傟偰偙傜傟偨帪偺傑傑偩偭偨丅

丂偼偘偟偄嶌嬈偑懕偔側偐丄暈傗孋偼傏傠傏傠偲側偭偨偑丄側傫偺巟媼傕側偐偭偨丅

丂傗偑偰暈偼傏傠愗傟偲側傝丄孋偼旂偺愗傟抂偲側偭偰徚偊偰偄偭偨丅

丂乽傆傫偳偟乿偑巟媼偝傟丄権椄偺懡偔偼偦偺晍偒傟堦偮偱崢傪旐偄棁摨慠偱傑偩愗傟抂偲側偭偰偄側偄攋傟偨孋偺傑傑丄偁傞偄偼棁懌偱嶌嬈偵偱傞幰偑栚偵偮偔傛偆偵側偭偨丅

丂巹偼僨僀僉儞偵暦偄偨丅廤抍偱摝朣傪峫偊側偐偭偨偺偐偲丅斵偼偩傑偭偰庱傪墶偵怳偭偨丅

丂棝偝傫偼丄乽億儞億儞慏乮僄儞僕儞晅偒偺慏乯偱塣傇偙偲傕偁傝傑偟偨丅

丂屲乑恖偺権椄偵堦恖偺娔帇堳偱偡傛丅偪傚偭偲墴偣偽娔帇堳堦恖偔傜偄壨偵僪儃儞偱偟傚丅

丂偟偐偟扤傕偟側偐偭偨偹丅夞傝偼怺偄枾椦偱偡傛丅

丂撆幹傕撆拵傕僸儖傕偆傛偆傛偄傞丄摝偘愗傟側偄偱偡傛乿

丂偙偺崰丄摝朣暫傪敪尒偟捠曬偟偨幰偵懳偟崅妟偺徿嬥偑偐偗傜傟偰偄偨丅

丂敀恖偼偡偖偵傢偐傝丄傾僕傾恖偺拞偵暣傟崬傓偙偲偼偱偒側偐偭偨丅

丂枾椦偱柪偆偲憡摉曕偄偨偮傕傝偱傕尦偺応強偵栠偭偰偟傑偆偲傕偄偆丅

丂権椄偺廃埻偼揤慠偺嫮屌側梫嵡偑偖傞傝偲庢傝姫偄偰偄偨偺偩丅

丂乽楯摥偼挬屲帪敿偐傜擔偑曢傟傞傑偱丄僉儍儞僾偵栠傞偲恀偭埫偩偭偨乿偲僨僀僉儞丅

丂挬巐帪嶰乑暘丄僇儞僠儍僫僽儕偼柧傞偔側傞丅

丂恀偭埫偵側傞偺偼屵屻幍帪嶰乑暘丄僨僀僉儞偺尵偆帪娫偱姺嶼偡傞偲堦巐帪娫楯摥偵偮偄偨偙偲偵側傞丅

丂嵟弶偺崰偼丄弨旛抜奒偱偼敧帪娫楯摥偩偭偨偑丄偟偐偟堦搙嶌嬈偑巒傑傝弌偡偲丄楯摥帪娫偼偳傫偳傫偲挿偔側偭偰偄偭偨丅

丂姰惉傑偱偺帪娫偑敆傞偲楯摥偺廔傞帪娫側偳偄偭偝偄峫偊傜傟側偐偭偨丅

丂嶌嬈偼堦巐帪娫傇偭偲偆偟偱恑傔傜傟傞偙偲偑愨偊偢偁偭偨丅

|

撍娧岺帠偱偮偔傜傟偨儚儞億乕偺崅壦嫶丅偱偙傏偙偟偨娾敡偼崲擄側岺帠傪偆偐偑傢偣傞

|

|

儚儞億乕崅壦嫶偼尟偟偄奟偩

丂擄岺帠偩偭偨堦偮偵儚儞億乕偺崅壦嫶偑偁傞丅

丂巹偼偦偺尰応傪尒傞偨傔偵丄楍幵偱偦偙偵岦偐偭偨丅

丂嬤偯偔偵偮傟偦傟傑偱偺丄偺偳偐側晽宨偑媫偵曄偭偨丅 |

儚儞億乕崅壦嫶傪峴偔恊巕

|

丂楍幵偼帪懍擇乑僉儘傎偳偵懍搙傪棊偲偡丅偦偺愭偼愗棫偭偨奟偲側偭偰偄偨丅

丂偦偺拞暊偵扞偺傛偆偵憿傜傟偨嫶偺忋傪楍幵偼偝傜偵懍搙傪棊偟備偭偔傝偲憱偭偨丅

丂楍幵偐傜偺偧偔偲丄栺嶰乑儊乕僩儖傎偳偺壓偵拑怓偔偵偛偭偨僋僄丒僲僀愳偑撦偔岝傝備傞傗偐偵嬋慄傪昤偄偰棳傟偰偄偨丅

丂懳娸偼怺偄枾椦偲側偭偰偄偰婔廳偵傕廳側傞柤傕側偒嶳乆偑塉偵偗傇偭偰偦偺愭價儖儅傑偱楢側偭偰偄偨丅

丂偙偙偱偺揝摴岺帠偑擄娭傪偒傢傔偨偱偁傠偆偙偲偼丄偦偺傛偆側岺帠偵慳偄巹偱傕憐憸偱偒偨丅

丂偙偙偺娾嶳傪嶍偭偰摴傪奐偔偵偼丄娾嶳偑偁傑傝偵傕嫄戝偡偓偨丅

丂岺婜傑偱偲偰傕娫偵崌傢側偄丄偲敾抐偝傟偨偵堘偄側偄丅

丂奟偺暻偺偱偙傏偙傪暯傜偵偟丄愳掙偵峐傪懪偪丄栘偺傗偖傜傪慻傫偱丄扞傪偐偗傞傛偆偵嫶傪憿傝楍幵傪捠偡偲偄偆寁夋偑棫偰傜傟偨丅

丂崱偼僐儞僋儕乕僩偱屌傔傜傟屲儊乕僩儖傎偳偑栘慻偺巟拰偲側偭偰偄傞偑丄摉弶偼愳掙偐傜嶰乑儊乕僩儖傎偳偺崅偝偩傠偆偐丄摉帪偺幨恀傪尒傞偲丄偦偺崅偝傑偱栘偺嵽椏偱傗偖傜偼慻棫偰傜傟偰偄偨丅

丂偦偺娾暻偺岦偐偄傑偱悢僉儘偺嫍棧傪丄拫栭媥傓偙偲側偔峧偱恎懱傪偔偔傝偮偗壓偑傞奿岲偱壦嫶岺帠偼峴傢傟偨偺偩丅

丂栭偼敪揹婡偺儌乕僞乕偑偆側傝儔僀僩偑暻柺傪徠傜偟丄偦偺柧偐傝傪棅偭偰娾傪嶍傞権椄楯柋幰偺塭傪備傜傔偐偣偰偄偨丅

丂拫偼僟僀僫儅僀僩偑巇妡偗傜傟弌偭挘偭偨娾傪曵偟偨丅

丂戝惃偺権椄傗楯柋幰偑拫栭暘偐偨偢壨偵偮偐傝奟偵傊偽傝偮偒廵傪峔偊傞娔帇暫偺壓偱摥偄偨丅

丂娾嵱偱彎偮偔幰丄壨偵揮棊偡傞幰傕偱偨丅

丂権椄傕楯柋幰傕挘傜傟偨僥儞僩偺拞偺抧柺偺忋偱壖柊傪偲傝岎戙偱嶌嬈偵偮偐偝傟偨丅

丂拫娫偼弸偄僞僀傕栭偵側傞偲椻偊傞丅

丂権椄傕楯柋幰傕師乆偲恎懱傪偙傢偟偰偄偭偨偑丄恎懱偑摦偔偐偓傝嶌嬈偵偮偐側偗傟偽側傜側偐偭偨丅

丂偙偺尰応偺娔撀偵摉偨偭偨扢杮偝傫偼丄偙偺尰応偱摥偔妝偟傒傪惗偒惗偒偲彂偄偰偄傞丅

丂栭傪揙偟偰摥偒丄巜帵傪弌偟丄怮偢偵婃挘偭偰偄傞拠娫偺偙偲傪懜宧傪傕偭偰婰偟偰偄傞丅

丂偦偟偰権椄偵傕丄偲傕偵嬯楯偟偰憿傝忋偘傞婌傃偑偁傞偙偲傪婜懸偟偰偄傞傛偆偵尒庴偗傜傟傞丅

丂扢杮偝傫偼丄帺暘偑巊栶偡傞権椄傪慜偵偟偰墘愢傪偟偰偄傞丅

丂乽揋枴曽偲偄偆峫偊曽傪幪偰偰丄揝摴戉丄権椄堦懱偲側偭偰丄揝摴寶愝偲偄偆帠嬈偵恑傫偱傕傜偄偨偄乿偲丅

丂偙傟偼斵偩偗偱側偔丄懡偔偺擔杮孯廬帠幰偺巚偄偺傛偆偩偭偨丅

丂僇儞僠儍僫僽儕偺揝嫶偺偦偽偵揝摴晘愝媇惖幰偺堅楈岞墍偵揝摴偺晘愝偵偁偨偭偰偲傕偵嬯楯偟丄偦偺塭偱媇惖偲側偭偨擔杮暫丄権椄丄楯柋幰傪搲傓丄偲偄偆撪梕偺尵梩偑挙傝崬傑傟偨愇斉偑偁傞丅

丂権椄偼婓朷偟偰偒偨偺偱偼側偄丅偩傑偟丄偍偳偟摥偐偣偨斀徣偼偳偙偵傕尒傜傟側偄丅

丂偙傟偱撉傓偐偓傝揝摴晘愝偲偄偆堦偮偺栚昗偵岦偐偭偰專恎揑偵屳偄偵廬帠偟偨偲傕撉傒偲傟傞丅

丂媿攏偺傛偆偵巊傢傟傞丄偲偄偆尵梩偑偁傞丅

丂偙傟偼偨偲偊偺尵梩偩偑丄傓偪懪偨傟偍偳偐偝傟偰摥偐偝傟偰偄傞権椄傗楯柋幰偵偲偭偰丄偙偺尵梩偦偺傕偺偩偭偨丅

丂媿攏偺傛偆偵摥偐偝傟丄埖偄偼媿攏埲壓偩偭偨偺偱偁傞丅

丂偟偐傕権椄偵偲偭偰揝摴晘愝偺嶌嬈偼揋偺孯梡揝摴偱偁傝丄姰惉偡傞偲偦傟偩偗帺暘偨偪偺拠娫偑嶦偝傟傞偙偲偵栶棫偮丅

丂偦傫側岺帠偵婌傫偱嶲壛偡傞権椄偼偄傞偩傠偆偐丅権椄偼堦惗寽柦摥偄偨偲偄偆丅

丂偦傟偼朶椡傛傞嫮惂傕偁偭偨偩傠偆偑丄枅擔枅擔偑婓朷偺側偄廂梕強惗妶丄偄偮廔傢傞偲傕抦傟側偄嶌嬈丄師乆偲搢傟偰偄偔拠娫丄堦惗寽柦摥偔偙偲偵傛偭偰擔乆偺惗妶傪朰傟傛偆偲偟偨偺偩傠偆丅

丂愴屻丄僜楢偵傛偭偰姦椻偺抧僔儀儕傾偺奐敪帠嬈偵廬帠偝偣傜傟偨擔杮偺権椄偺婰榐偑偁傞丅

丂堦嬨巐屲擭丄摉帪枮廈乮拞崙搶杒晹乯偲擔杮恖偑屇傫偱偄偨抧堟偵擔杮孯偑挀棷偟偰偄偨丅

丂擔杮偺攕愴偲摨帪偵偦偺懡偔偑僜價僄僩乮尰儘僔傾乯偺権椄偲側傝丄崱偺儘僔傾偺姦椻偺抧丄僔儀儕傾偵楢傟偰峴偐傟丄偦偙偱嫮惂楯摥傪嫮偄傜傟奐敪帠嬈偵巊傢傟偨丅

丂忦審偼懽柹揝摴偺権椄偲摨偠偔傜偄埆偔丄懡偔偺媇惖幰偑偱偨丅

丂偦偺庤婰傪撉傓偐偓傝丄撪梕偼搥巰偟偨拠娫傊偺捛搲偱偁傝丄懸嬾偺埆偝丄楯摥偺偒傃偟偝傪慽偊傞傕偺偽偐傝偱丄搥搚傪奐敪偟偰偄偔楯摥偺婌傃丄姶摦丄擬堄側偳偼偳偺庤婰偵傕尒傜傟側偄丅

丂嶰乑擭屻偵彂偑傟偨恄攏暥抝巵偺庤婰亀堎崙偺媢僔儀儕傾梷棷偺婰亁乮傒傗傑彂朳乯偺拞偵偙傫側堦暥偑偁傞丅

丂乽崱偱傕帪乆僔儀儕傾偵偄傞柌傪尒傞丅廵彴偱偙偢偐傟側偑傜巇帠傪偟偰偄傞帺暘丄姦偝偲婹偊偺偨傔椻偊愗偭偨枊幧偱偆偢偔傑偭偰偄傞帺暘丄傏傠傏傠偺暈傪拝偰嬌姦偺峽栰乮偙偆傗乯傪偝傑傛偭偰偄傞帺暘丄偳傟傕偙傟傕擏懱偺嬌尷偵偄偳傫偱惗偒偰偄傞帺暘偺巔偱偁傞乿

丂偙傟偼嬌姦偲偄偆尵梩傪偼偢偣偽丄偙偙偱摥偐偝傟偨権椄偲偳傟偩偗偺堘偄偑偁偭偨偩傠偆丅

丂偙偺傛偆偵棫応偑媡偵側傟偽丄扢杮巵傕丄偲偰傕搝楆偺傛偆側楯摥偵丄傛傠偙傃傗擬堄傪姶偠傞偙偲側偳偱偒側偄偲巚偆偱偁傠偆丅

丂楎埆偺楯摥偺拞偱搥巰偟偁傞偄偼旀楯傗昦婥偱擔杮偺抧傕尒偢偵巰傫偱偄偔拠娫傪栚偺慜偵偟偰丄偲傕偵寶愝偺偨傔偵摥偙偆側偳偲偄偆尵梩側偳丄巚偄傕偮偐側偐偭偨偵堘偄側偄丅

丂偦偟偰乽偲傕偵奐敪偵搘椡偟廬帠偟偨媇惖幰乿偲彂偐傟偨旇偑僔儀儕傾偵憿傜傟偨偲偟偨傜丄摉帪偦偙偱摥偐偝傟偨恖偨偪偼偳偺傛偆側巚偄偱偦偺旇暥傪尒傞偱偁傠偆偐丅

top

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

|