|

****************************************

Index PART

Ⅰ PART Ⅱ PART Ⅲ

地獄のかがり火 PARTⅢ

1 地獄のかがり火 top

ワンポウでプラティが、ヒントクヘ向かう予定で軽トラックを停めて待っていた。

ワンポウからヒントクまで約四〇キロ、旧泰緬鉄道は途中、一六キロ先ナムトク駅を終点にして消える。

その先の鉄路は取りはずされ、深い密林がよみがえっている。

車は路線から少しはずれた国道を、三〇分ほど走ってチョンカィ力の軍の施設に着いた。

許可を得て門をくぐると広場一つ隔てた先に白亜の建物が見え、オーストラリア俘虜犠牲者のメモリアル・ミュージアムとなっている。

車を駐車場に停め、一〇メートルほど歩くと谷へ下る入口があり「ヘルファイア(地獄のかがり火)・パス」と書かれた英字が目に入った。

そこから細い山道が曲線を描きながら下に続いている。

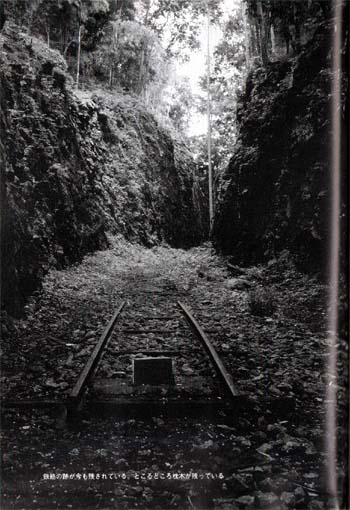

その中腹に岩を削ってつくられた幅五メートルほどの道が北の方向ビルマに向って走り、ここにかって泰緬鉄道が走っていたことを確証づける枕木がところどころに埋もれている。

路線跡を埋めつくすように生え広がった熱帯の樹木はここではばまれていた。

戦争の傷跡が消え去らぬよう、泰緬鉄道の一部がオーストラリアの政府の手によって保存されていたのだ。

さらに奥に進むと大きな岩山に出た。真ん中はざっくりと削り取られている。鉄道を通すために削った跡である。

この岩山を崩す工事は、おもにオーストラリアのダンロップ隊の俘虜が使われていた。

俘虜はキャンプからこの現場まで、行きも帰りも毎日六キロ歩かなければならなかった。

平地ばかりではない。急な斜面を登り雨でぬかって道に足をとられ、それだけでも体力を消耗した。

俘虜が通ったというその現場に立って見た。

案内人が、「あそこに見えるあの原っぱのところにキャンプがあったと言うことですよ」と指さした。

緑の草が地面をおおい、広がりだけがその痕跡をうかがわせた。

私の立っている工事の行われた鉄路の跡から急な斜面がはるか下まで落ち、底は藪におおわれ見えなかったが、竹や樹木の隙間から一本の道がその原っぱに通じているのが見えた。

遠くに見える原っぱから急斜面の崖の細い道を登って現場に通っていたことを考えるとその大変さは予想を超えた。

疲労のため足を滑らせる者、崖から転落死する者さえあったに違いない。

難所の一つだったここカンニュの工事も大幅に遅れていた。ここの鉄道隊の責任者は弘田英治中尉だった。

忠実でまじめな弘田は完成を急いだ。彼の実直な性格は、俘虜に労働を強いる結果になった。

当時この現場で、オーストラリア俘虜の指揮者であり軍医だったダンロップと、指揮官弘田と激しいやりとりがあった。

病人の俘虜の扱いに抗議する軍医ダンロップ、必要とする人員の俘虜を連れだし、働くよう指示を出す弘田、激しい争いが幾度か繰返されたという。

ダンロップの宣誓口述書(一九九一年八月、オーストラリア・キャンペラでのセミナーにおいて)によれば、「一九四三年五月から七月にかけ、弘田は病人もかまわず働きにかりたてた。

ぞろぞろと中には杖をついている者もよろめきながら重労働に追い立てられる光景が見られた。

歩くことのできない病人でも、寝たままや座ったままでできる作業現場に運ばれて行った」と述べている。

崖を切り崩す工事は昼夜敢行の工事となった。

夜は引抜き切倒した竹や樹木が燃やされ明かりとして使われた。

ゆれ動く炎の中で働くやせて骨の浮いた俘虜の姿は、さながら地獄でうごめく骸骨の群れにも見え、燃上がる炎は、死神の照らす「地獄の業火」にも見えたという。

この地区一帯で俘虜だけでも労働に従事した者の半数が、栄養失調による衰弱、病気の悪化で亡くなった。

オーストラリアの元俘虜トム・ユーレン氏、彼はF・フォースの中の生残りの一人だ。

「ヒントクの作業現場に四〇〇人の屈強な英人の俘虜が送りこまれてきました。

六週間あと生存者の数は五〇人になっていました。結局その中の半数も死にました」と日本での講演の中で語っている。

日本軍は病人を、怠けるための仮病だ、といって労働にかりたてた。

そうでも言わなければ労働力は得られなかった。

俘虜のほとんどがマラリア、熱帯性潰瘍、アメーバ赤痢、皮膚病、慢性的な栄養失調など、どれか一つもたない俘虜はいないといってよかった。

平常であれば入院、安静、療養の必要とする者ばかりだったからだ。

俘虜の管理を任されていた李さんは、「五〇〇人の俘虜を預かっていたが、健康な者はほとんどいなかった。

何かしら病気をもっていた。鉄道隊が要求してくる員数を、その俘虜の中から健康そうな者を見つけてそろえていた」という。

戦後ここの場所は、「ヘルファイア・パス」(地獄の業火峠)という名がつけられた。

戦後、弘田は俘虜に過労な労働を強いた罪で絞首刑となっている。

軍部の無理な要求が青年を死に追いやっとことになった。

命令をだした側の罪は問われていない。

保存されている切通しは、通り抜けたところでおしまいになっていた。

その先は痕跡をわずかに残し深い林に埋もれていた。

最後の岩壁に、当時の記録を記した銅板が貼られていて、その下に白い大きな花輪が飾ってあった。

花は今朝持ってきたのかと思われるほどみずみずしく、薄暗い切通しの中で白い花輪はひときわ浮き立っていた。

花輪にリボンがつけてありオーストラリアの元俘虜が捧げたことが書かれていた。

私は彼らに会うことなく彼らの視線を浴びなかったことに、内心安堵した。

会えば相当つらい思いをしなければならなかっただろう。

一九四三年、この年はいつになく雨季が早く来た。

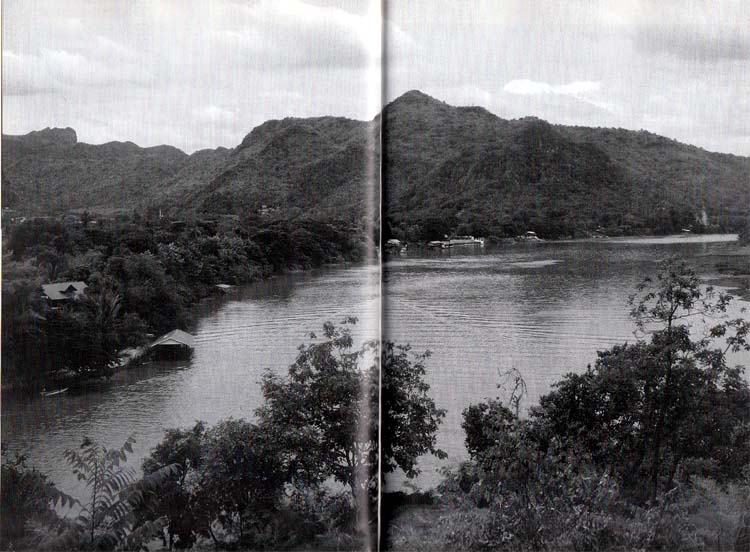

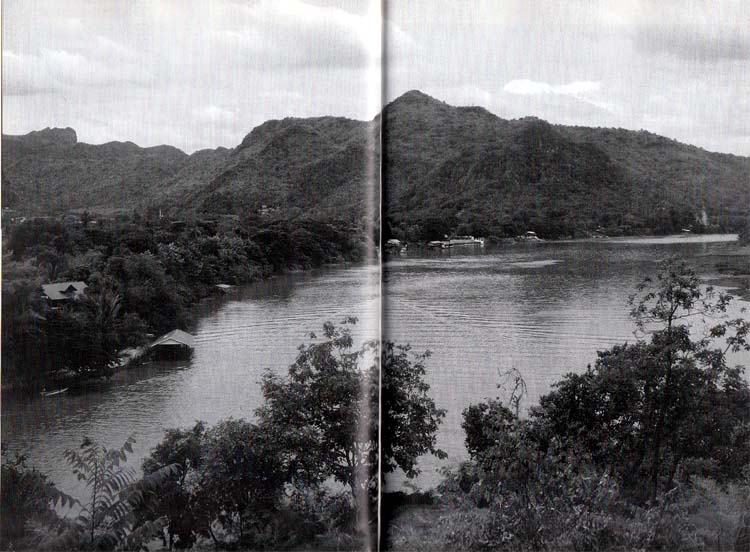

雨量も多く、上流から流れてくる流水は土砂をいつもより多く含み、茶色く濁った河は不機嫌で、いつになく荒々しく大きなうねりをみせ流れていた。

不吉な予感のする年だった。

「いやな年になると思うかね。案の定コレラが河をつたってビルマから流れ込んできたんだよ」

チュアンさんは当時を思い出したのか顔をしかめた。

チュアンさんは、ビルマのコレラがこの河をつたって流れてきたというのだ。

泰緬鉄道に沿って流れているクエ・ノイ川は上流をビルマにおいている。

「この近くに住んでいた私の友人がね。牛車を使って資材を日本軍に運ぶ仕事をしていたんだ。

その友だちがね、ある日荷物を放り出して転がるように帰ってきて、奥地が大変なことになっているというんだね。

とても近づけない、この仕事をやめるよ、というんだよ。

しばらくするとコレラで死んでしまった。奥地でコレラが発生していたんだね。

ほかにも一〇人ほど、知っている仲間が運搬の仕事をしていたけれど、みんな帰ってきたよ。

そのうちの一人もコレラで死んでしまった。すごかったんだ、奥地は」

ビルマから流れ込んできたかどうか、それはともかくコレラ菌は、いっせいに俘虜を襲い、労務者を襲った。

|

泰緬鉄道の枕木

|

タイのスコールはすざまじい。スコールは収容所の

屋根を突き抜け俘虜や労務者の上に降りそそいだ

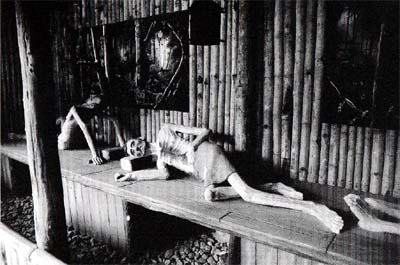

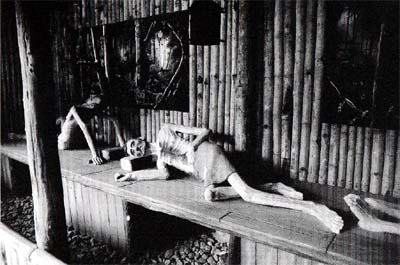

コレラが工事現場をおそった。薬もなく、手当もされないまま多くの

労務者が死に、俘虜は同じ仲間の医師の看病もむなしく命を絶った

(第二次世界大戦博物館 カンチャナプリ)

|

|

雨季、川は増水する。輸送船ポンポン船は流され、道は泥の海となった(クエ・ンヤイ川)

|

元俘虜スターレンアレンの日記

「今朝コレラが発生した噂を聞いた。

昨夜収容所にある便所に行った者の話によると、立ち這いながら便所に向かう仲間がいく人もいて、吐いた物、血便が点々とそこらしゅう散らばっていた。 便所の中に倒れ込み起きあがれない者もいたということだ」

俘虜の中には軍医がいた。その軍医も労務者との接近は禁じられていた。

労務者は組織もなく、日本の軍医も人数がかぎられていて、彼らまで十分に手が回らなかった。

労務者の宿舎の便所は、糞であふれていた。

患者の中には我慢できずそのまま寝床で流し、その糞が寝床の下に流れ落ち、溜まってすごい悪臭を放っていた。

苦しさのあまり床の下にもぐり込み、便の中でうずくまっている労務者の患者もいた。

コレラ菌を含んだ便は密林の中、河のそばあちこちに散らばっていた。

雨はその便を抱き込みあちこちにばらまいた。

河の中にも流れ込み、河の水を使う労務者の間にコレラ患者は急速に広まった。

隔離病棟はあったが、治療のためのものでなく、死に場所としてつくられていたようなもので、収容された労務者の患者は地面上に直接寝かされ死を待っていた。

当時衛生に対する考え方が労務者の間に十分でなかったうえ、自国の医師もおらず伝染するがままに放っておかれた。

俘虜の場合はまだ竹の寝床があった。しかし状態は労務者どうして変わらなかった。

イギリス軍の捕虜としてこの作業場に運行されたアーキスト・ゴードンの手記がある。

彼は「死の家」と呼ばれていた病棟から、仲間の隠れた援助で無事生還した一人である。

彼はマラリアにかかっていた。それだけでなく赤痢にも。

それでも彼は連日作業現場に連行された。また不幸なことに彼はジフテリアにも侵された。

ゴードンは立つことができなくなり「死の家」に送られた。

彼のような重病人が収容された病棟から生還してくる患者はまずなかったという。

彼は当時の様子をこう書いている。

「『死の家』(病棟)は収容所の敷地地面がもっとも低まった地点の一角に建っていた。

ちょうど雨季のさなかだった。小屋の中は泥の海だった」

その「死の家」で、便所のあふれた臭い、身体が病気で腐っていく臭い、看護の手もなく、ただただ汚れ腐敗していく臭いをかいだ。

横たわる患者の皮膚に何百万とも思えるようなシラミや南京虫が、払う力もなくなった病人の身体にとりつき、骨と皮しか残っていない皮膚から残りの血を吸うように群れている姿を見た。

そして、隙間なくびっちりと詰め込まれた病人の間に彼はおかれた。

寝床は血液、粘液、排泄物でまみれていた。

誰も話す者もおらず静寂の中で死を待っていた。

彼は半身起こして座っていた患者がどさりと倒れる音を聞いた。

振向くと倒れた患者の鼻や口のまわりにすぐ蠅の山ができ、彼が死んだことを知った。

その場所にやってくるのは、俘虜の中で任務を与えられた衛生兵だけだった。

衛生兵といっても治療や看病ができるわけではなく、死を確認し死んだ患者を死体置き場に移すことが主な仕事だった。

ゴードンは彼の仲間の必死の努力で死の世界から生還することができた。

治療療養のための野戦病院があるにはあった。

しかし作業現場よりはるかに遠く、奥地に連れてこられた俘虜や労務者が、重い病気にかかっても何日もかけてそこに運ばれることはまずなかった。

食糧や資材の運搬さえ困難をきわめ、しばしば船が転覆して河に流されたり運搬車が泥に埋まったりした。

急ぎに急ぐ工事現場で、病人は犯罪者扱いにさえされた。

どういうわけかわずかに給金が全兵士にでていた。しかし病人に支給はなかった。

労務者で死んだ者は焼かれるか、穴の中に放り込まれるかしたのだが、まだ息のある患者でさえも穴に放り込まれることもあった。

戦後発掘調査で、手を伸ばしはい上がろうとした姿勢のまま白骨化した骸骨が何体も発見されたという。

コレラによる死亡者があまりにも多かったため焼ききれず、背の高さより高く積まれていた。

死臭がただよい、遺体の生焼けで出る煙がしめった密林の地をはっていた。

こうした中でも日本の兵隊がコレラで死んだという話は、私が知り得た範囲ではなかった。

日本軍は水は火で沸かして飲み、食器も熱湯消毒をしてコレラの侵入を防ぎ、日本軍詰め所の入口に消毒薬をおき、中に入る者は手など消毒することを義務づけていた。

もし大量の被害者が日本軍に出ていたら泰緬鉄道は完成しなかったろう。

俘虜は、湯を沸かす器を軍医が要求しても与えられず、消毒薬など手に入りようもない。

日本軍と同じく防疫と病後の管理をしっかりしていれば、大量の犠牲者を出さずにすんだのである。

収容所の俘虜の健康管理は、俘虜の中にいた軍医があたっていた。

軍医と衛生兵は、病気のことだけでなく生活環境をも整備するために献身的な努力をした。

マラリアを運ぶハマダラ蚊の駆除に努めたり、安全な飲料水を確保するために工夫をこらしたり、俘虜の命が保たれるようあらゆる知恵をしぼり、医薬品や必要な資材を得るために、かなえられることの少ない絶望的な日本軍との交渉も、あきらめることなく命がけで行っていた。

もし彼らの努力がなかったら死者の数は三倍にも増えていたに違いない。

戦後バンコクにあった日本軍の倉庫から俘虜あての家族の手紙とともに大量の医薬品が見つかった。

これらは国際赤十字が、俘虜の生活を支えるため日本軍に送られたものである。

これらの医薬品は俘虜に使われず、日本軍にのみ使われていた。

日本人の軍医の中にも良心を貫こうとした人たちがいたという。

病人に敵も味方もない、といった姿勢を持つ人もいたとSさんは回顧する。

熱帯性潰瘍で侵された足の切断手術の時、「殺してくれ」と叫ぶ俘虜の患者に

「どんなことをしても生きろ。生きていればきっと報われるときが来る」といって励ます軍医もいた。

しかし、大本営の命令のもとで彼らの行為に限界があった。

工事を遂行するためには、病人とわかっても彼らの力では休養させることなどできなかった。

そうした彼らの善意は空しいものに変ってしまう。

そして戦後、連合軍による裁判では、医師たちは俘虜を強制的に労働に狩り出したという罪を負った。

軍医に関してはこんな記録も残されている。

終戦の年、一九四五年、サイゴンに駐留していた若松という軍医のもとに、撃墜され全身火傷を負ったB29の搭乗員が運ばれてきた。

何としても助けろという命令も下された。軍医は全力をあげて傷の手当てをした。

よくなった頃、憲兵隊の取調べがあり、それが終わった頃、「処置せよ」という命令が下された。

つまり「殺せ」ということである。

軍医は医者として、治療にあたった者を殺すことはできない。

内心激しく抵抗したが、しかし命令にさからうことはできなかった。

一日延ばし二日延ばし引続き彼の治療にあたった。しかし命令はきびしかった。連日矢のような催促がきた。

彼は注射器に麻薬を仕込んだ。俘虜は治療してくれるものと思い信頼をこめて腕をさしだした。

治療薬でなく麻薬が打たれ、意識のないまま彼は絞首刑となった。

苦しめずに送る、彼の思いあまった末の結論だった。

若松氏は戦後、医師としてやってはならないことやった、と深い悩みの中で生涯を送ったという。

用が済めば殺せ、侵略という大きな犯罪が進んでいる中で、それに従っている者の個人の良心は「苦しめずに送る」ここまでである。

拒否すればどうなったか、反逆罪に問われ、国賊と呼ばれ、その通知は彼の住む日本の村に送られ、一族は反逆者を出した家庭として村からのけ者にされ、そしりの中で生活を送ることになっただろう。

2 厳しい拷問とインパール作戦

top

カンチャナブリに JEARH という名の博物館がある。ここには泰緬鉄道の当時の作業の資料が展示されている。

建物は当時の収容所をそのままに造り、その中に当時の写真など、俘虜生活をうかがわせる資料が展示されている。

JとはJapan、EはEngland(英国)、AはAmerica&Australia(アメリカとオーストラリア)、TはTailand(タイ)、Hは Holland(オランダ)の頭文字でつけられている。

泰緬鉄道の建設にかかわった国の名前が並んだかたちになっている。

しかし、最初はDEATH(死の博物館)とつけられていた。

しかし、印象があまりにも強烈なので、頭の文字DがJにおきかえられた、といういわくがついている。

入口の門のところに「許そう。だけど忘れまい」と書かれた文字が刻まれている。

私はこの中に展示されている数枚の絵の前でくぎづけになった。

いずれも当時、俘虜の手でこっそりと描かれた絵である。説明もついている。

|

俘虜にたいする日本軍暴行の絵。食べ物を盗んだ懲罰。

三人の兵が俘虜を押さえつけ一人が金づちで腕を殴っている

一、手首を縛られて木の枝からつるされている絵。

説明 足の先は地面すれすれにつるされている。

地面が足先にふれる、苦しくなると何とか地面の上に立ちたい、しかしふれるだけで立てない。

必死にもがく、肉体的苦痛と精神的苦痛を同時に味わわせる残酷な体罰である。

一、石を頭の上まで手で抱えている絵。

説明 暑い日射しの中、石を持ち上げさせ、倒れたら足でけりあげる。致命傷になり命を落とす者も多くでた。

こうした体罰の多くは病人に向けて行われた。怠け者の見せしめということだった。

まだ絵は続く。

一、四人の兵士が一人の俘虜を地面の上に押しつけている。 手のひらは石の上におかれ、手首もしっかりと押さえられている。一人の兵隊が「金づち」を振りかざし腕をくだこうとしている絵。 説明 食べ物を盗み罰を受けている。 |

左=石を頭上にかかげさせ数時間炎天下の中に立たせておく。

右=首から水の入ったバケツをつり下げ、両腕を木に結わえ、

炎天下におく、目の前の水は飲みたくとも飲めない

さまざまな拷問の様子を描いた絵

|

一、水道をくわえさせ、水を注ぎ込む絵。

説明 これは挙動に疑いをもたれた時に行われる拷問だった。

通訳官だった永瀬さんは憲兵隊でこの拷問の場面に立会った。

永瀬さんが立会った拷問の場面は、イギリスの俘虜の収容所で一斉検査が行われたとき、隠されていたラジオが発見されその首謀者と疑われた者が憲兵隊に連行された。

ラジオは俘虜が密かに組立て、流れてくる連合軍の正確な情報を聞いていたのである。

ラジオから流れてくる連合軍勝利のニュースは、俘虜を勇気づけ、生きる力を生み出していた。

そのラジオは一ヵ所でなく数ヵ所に巧みに隠されていた。

その一つが見つかったのである。

ローマックスを含めた関係者と疑われた五人が憲兵隊に連行された。

ローマックスは当時の様子を克明に次のように記している。

連行された五人は歩哨の立つ門の近くの広場に、木陰からはずされ灼熱の太陽の中で水も与えられず、朝から立たされていた。

夜になった。

騒がしい声が聞こえ酒に酔った日本兵が集団でやってきた。

手には「つるはし」の柄が握られていた。

「つるはし」の柄は、カシの木でできていて堅く、人を殴り殺すこともできた。

その集団は俘虜の前に立つと一人ずつ前に出るよう命じた。

前に出た俘虜に向かいカシの柄を振り上げ肩といわず背中といわず力いっぱい殴ってきた。

悲鳴が聞こえ骨の折れる音が聞こえた。

一人の俘虜が「私は五〇歳になる。助けてくれ」と懇願したが、彼らの振り下ろすカシの柄は止まることがなかった。

ぐったりとなった俘虜はそばの溝に放り込まれた。

やがてローマックスの番がやってきた。彼も打ちのめされて気を失った。

しかし幸い急所をはずれたのか彼は生きていた。別の日、ほかの俘虜もその被害にあった。

二人が死に、死骸は便所の中に放り込まれた。

ローマックスは手当てを受けて運良く恢復したが、その次に待っていたのは拷問だった。

恢復したといっても、腕の骨折はまだ十分ではなく、副木が当てられていた。

その状態で彼はカンチャナブリの憲兵隊に連れて行かれた。

ラジオの部品の入手方法や、協力者の名前など、骨折部分を木刀でなぐるなど拷問をともなった尋問が連目早朝から深夜まで行われた。

憲兵隊は彼が描いた泰緬鉄道の地図も見つけていた。彼は子供の頃から鉄道が好きだった。

地図はわずかな暇に、彼の心のなぐさめとして描かれた地図だった。しかしこれがスパイ容疑となった。

尋問はさらに厳しくなった。この尋問に憲兵隊員だった永瀬さんが、終日通訳として立ち会った。

そのような訊問の続いたある日、彼はすでに作られていた調書に署名するように強要された。

拒むと風呂場に連れて行かれた。そこで仰向けに一回がせられた。

永瀬さんはその様子を次のように語っている。

「鼻と喉を手ぬぐいでおおう。そして手ぬぐいに水をかける、手ぬぐいの目が詰まり鼻から息ができんようになりますね。

口から息を吸おうとして口を開ける。その口から水を入れるんです。

やかんから注がれた水で腹がふくれあがる、暴れるローマックスを憲兵隊員が数人で必死に抑さえ込む、窒息寸前までもっていって止める、何ともすさまじい。

この拷問は三回に渡って行われた。永瀬さんは、憲兵の隙を見て「Chin up!=がんばれよ」と耳元でささやいた。

戦後、ローマックスは、「あの言葉にはげまされた」と彼に語っている。

処刑を行うために憲兵は調書を作らなければならない、本人の自筆署名を絶対に必要とした。

この点律儀(りつぎ)だったというより国際的な批判をかわすために必要としたのだろう。

彼は憲兵の言うとおり署名すると処刑にあうことを知っていた。

彼は最後まで署名を拒んだ。

彼は生き延びることができたが、調書に署名して処刑された者、体罰や拷問で死ぬ者もでた。

このような体罰が続く中で俘虜は無気力となり、記憶すら失う者がでた。

言われるままに行動する、そんな俘虜が次々と生まれた。

飢えた者は、日本軍の兵舎の回りをうろつき、日本軍の捨てる残飯をあさる者もでてきた。

日本兵の中には一皿に残飯をわずかに盛り、俘虜を集めて「GO!」(かかれ)と合図し、残飯の奪い合いを見て楽しんだ者もいたという。 |

一九四三年一〇月、俘虜と労務者の多くの犠牲を出した鉄道は完成した。

しかし完成はしたものの、わずかな量しか輸送できなかった。

線路は重圧に弱くよく脱線し、連合軍の攻撃にもさらされ、運行が途絶えることもしばしばだった。

泰緬鉄道の完了後も、俘虜の労働はさらに続いたのだ。

この次に与えられた作業現場は日本だった。俘虜の一部は輸送船で日本に運ばれ、そこで炭鉱や鉱山に送られ、やはり奴隷のような生活を強制された。

輸送途中、連合軍の空爆にあい船もろとも沈んでしまう不運な犠牲者もでた。

また現地に残された俘虜は、連合軍がタイに上陸すると同時に、密かに全員銃殺する計画も立てられていた。

俘虜は、死んだ自分たちの遺体を埋めるための、穴を掘らされていた。

鉄道が完成した翌一九四四年七月、日本兵がビルマの泰緬鉄道の駅に向けてぞろぞろと歩く姿が増えてきた。

銃も持たず、飯盒や水筒をぶらさげ、ぼろぼろになり血で汚れた軍服を着たひげだらけの日本兵は、やがて長い列となり、朝も昼も夜中でも駅に向けて歩いていた。

木の枝を折って間に合わせた杖をつき、歩く姿も見られた。

歩き疲れ、攻撃を避けるように窪地や木陰で休む兵も多く、座り込んだかと思うとそのまま息絶えてしまう兵も数知れなかった。

倒れた兵の遺体は埋葬する者もおらずそのまま放っておかれた。

南国の自然界の遺体処理は速い。うじ虫が肉を食い雨が流し兵の遺体はあっという間に白骨化した。

「白骨街道」いつの間にかこう呼ばれるようになった。

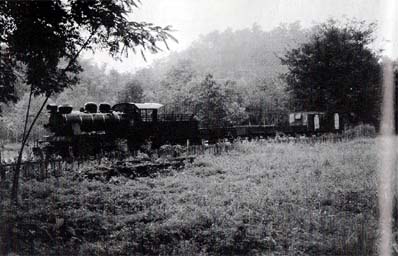

兵器など運ぶはずの列車は、インパール作戦で負傷した傷病兵を運ぶ列車にとってかわったのだ。

|

泰緬鉄道敷設の俘虜の様子を再現した収容所の中に展示してあるJEATH戦争博物館

(カンチャナブリ)

|

|

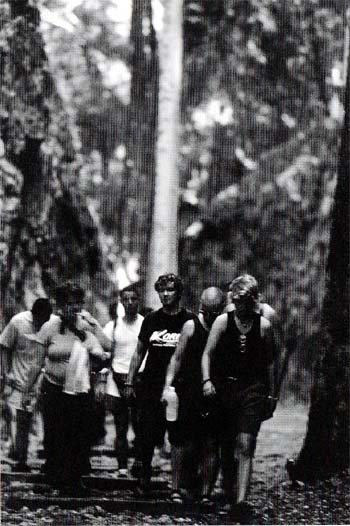

収容所の教会で祭礼をする元俘虜たち

|

犠牲者に献花をする「平和を考える会」の人たち

|

インパール作戦とはなんだったのか

一九四二年、大本営はインド侵略の計画を立てた。

一九四四年二月、ビルマで前線の指揮をとっていた牟田口廉也(むだぐちれんや)司令官は新聞記者を集め、インパール(インド領)作戦を実行するにあたってこう述べた。

「盧溝橋でもシンガポールでも天佑神助(てんゆうしんじょ=神の助け)で勝った。今度も必ず成功してみせる」と。

インパールは連合軍の拠点となっていた。ここを攻略してインドに一気に攻め込もうという作戦であった。

インパールまでは切立った山岳地帯を抜け、深い密林を通らなければならない。

一〇〇〇メートルの川幅があるチンドウ河を渡らなければならない。

補給をどうするのか、その計画は全く立っていなかった。牟川口司令官は、「敵の食糧や武器を奪って利用する。

ジンギスカンの故知にならって羊や牛を迎れて行く。牛や羊に乾し飯をつけ運ばせ、それがなくなれば牛や羊を食えばいい」こう言い放った。

補給の計画といえばこれだけだった。

この作戦には無謀だという多くの反対意見があった。

しかしその幹部たちは役職をはずされ、東條英機首相の命令で作戦は動き始めた。

敗北の色が濃くなってきた前戦の巻き返しをこれで図るうとした。そして実行された。

前線で戦う兵のための食糧となる牛は、河にさしかかると激しい水流に流され多くを失った。

さらに山岳地帯で疲れた牛はよろめき谷底に落ち、残った牛も疲れ果て動こうとしなかった。

そして一頭もいなくなった。昼は激しい空からの攻撃があった。

日本の飛行機は迎え撃つ力を失っていた。兵は昼は密林にひそみ、夜、行軍した。

連合軍の作戦は味方の被害を少なくするため、日本兵を引きつけて戦いやすい地点まで誘導し、それから叩くという作戦をとっていた。

この作戦により快進撃に見えた八万の日本兵は、ミングル、ピシェンプールなどで、空からの爆撃、初めて出合う最新式の戦車の激しい砲撃にさらされ、次々と玉砕していった。

悲惨なのは補給が途絶えたことだ。鉄砲の弾がなくなり、食糧も途絶えた。

前線から一度撤退し立直して戦うべきだ、という意見も伝えられたが、神風を信じる牟田口司令官は撤退を許さなかった。

雨季に入ると道という道は激流となった。降水量は世界一と言われる地帯である。

補給路は完全に絶たれ、各部隊も釘づけとなった。

「進め、進め」の号令だけで、弾一発、米一袋も送ってこなかった。

兵は飢え、弾はなく残された道は、切り込んで相手の食糧や兵器を奪う、ということだけだった。

この作戦に最前線で従軍した記者今井氏は現場の様子を次のように報告している。

「夜ごと日本軍のバンザイ突撃の最期の叫びを塹壕の中で聞くほど悲惨なことはなかった」

次々と玉砕しても、志願者がふえる、これは彼らの勇猛な軍人精神の性ではなく、そこには食い切れぬほどの食糧があふれていたからだ。

それほど兵は飢えていた、と述べている。そして、もし補給がしっかりしていれば、このような危険な突撃を繰返す者はいなかったろうと。

さらに前進し相手の陣地を奪い食糧を手に入れても、後に続く部隊に残すことはしなかった。

踏みにじり泥にこねて食べられないようにしていた、とも報告書に書かれている。

自分たらが命がけで奪った物を、何もしない者がやすやすと手に入れることは許さない、ということなのだろうか。精神も荒廃していた。

この戦いで八万の兵のうち、戦死者三万五〇二人、負傷四万九七八人を出して、この年の七月、作戦は敗北の中で終結した。

生残った兵は、行き場を失い、密林に逃げこみ集落を襲う強盗集団となって延命をはかり、またある者は泰緬鉄道を使いタイに向けて行進を始めたのである。

Nさんはビルマ戦線でインパール作戦援護のため前戦で戦っていた。

弾は一五〇発ほど、やがて弾もつき、補給もなく大砲も機関銃も動かなくなった。

それでも撤退命令が出るまで退くことは許されず、ただ爆撃にさらされるだけだった。

食糧は早くからなくなり、原住民の倉庫を襲って種(たね)にする米を奪い命をつないだ。

一ヵ月後、退却命令が出て後退を始めたが、いたる所すでにイギリス軍の支配下となっていて、部隊からはぐれ途中で合流した他の部隊の兵士と一緒に、日本が無条件降伏した後も、そのことを知らず密林をさまよった。

「靴も服もぼろぼろになり、何もなくなりました。鉄カブトをかぶり、飯盒、自殺用の手榴弾だけは腰にぶらさげ、しっかりと持っていました。 捕虜になる前に死ね、ということですね。裸のままでふんどし(パンツ)もつけていませんでした。

裸で裸足で戦争が終ったことも知らず、七人でそれから四ヵ月も所属部隊を探して密林の中をさまよっていました」 |

泰緬鉄道を走る列車は撤退する日本兵でいっぱいだった。列車に乗ったまま死ぬ者もでた。

死んだ者は放り出されておしまいだった。

横尾さんは「わたしら彼らのことを『ビルマ乞食(こじき)』と呼んでいました。

本当に汚く臭かったですからね。身体は何日も洗っていない、泥や血がこびりついていてね。

大便だってたれ流しなのか服にこびりついていましたよ。

服だってぼろでも着ている者はいいほうで、それすらなく裸の者もいましたね。

あんな汚い日本の兵隊を見たことないですね」と言って思い出したのか顔をしかめた。

まだインパール作戦が終結していない頃、俘虜ゴードンも負傷して、泰緬鉄道で送られる負傷兵を見ている。

彼によると、多くの負傷兵の傷口は何の手当もされていなくて化膿し、全体が膿(うみ)でおおわれその中にウジ虫がうごめいていた、という。

彼は「自国の軍隊に対してもこのように残酷なのだ。彼らは消耗品なのだ。

一片の思いやりすら持たない軍隊なのだ。そんな軍隊だから、俘虜を虐待することが平気なのだ」と述懐している。

一九四五年、日本は無条件降伏をした。

泰緬鉄道にたずさわっていた多くの兵士は武装を解除され、ある者は戦犯として裁判にかけられ死刑となった兵もたくさんいた。

労務者は、何の補償もなく放り出された。もらった軍票など紙切れになって何の値打ちもなかった。

監視員として働いていた朝鮮の人たちも裁判にかけられ死刑となった者もでた。

監視員として働いていた李さんも死刑を宣告され、のちに減刑となった一人だった。

一九九〇年、東京・板橋にあるタクシー会社の事務所に李鶴来さんを訪れた。

三月の薄い日射しが照らす庭に、この会社同進交通マークの入ったタクシーが数台並んでいるのが見えた。

李さんはこの会社の経営者で、かって泰緬鉄道で監視員として働いたことがあった。

「李さんは監視員ということで募集に応募なさったそうですが。応募した理由はなんですか」

「強制徴用ですよ。警官が来たり役場の役人が来たり、若い者はみんな次々と連れ去られていく、私の隣の青年もトラックで連れて行かれましたよ。北海道の炭鉱と言ったかな。やがて私にもかならずくる、気持ちが落ち着かなくて、強制的に連れて行かれるならと思って応募というかたちになっだけれど」

一九四二年、日本軍は兵士の多くが前戦に向かい俘虜の管理など人手が不足したところを朝鮮の青年で埋める政策がとられていた。

三〇〇〇名の青年が応募という形式のもと訓練所のある釜山に向かった。李さんもこの中の一人だった。

監視員は軍隊の中にあって地位はもっとも低かった。事実、もし予定どおり集まらなかったらただちに強制連行の案も立てられていた。

戦争が終り一緒に働いていた同じ仲間も戦犯として裁判にかけられた。

絞首刑となった仲間は一四人いた。監視員以外の死刑を執行された朝鮮人は二三名にものぼる。

李さんは死刑の判決から赦免となり、再び呼び戻されて死刑判決、そして減刑という二重の苦しみを味わい日本の巣鴨刑務所に収監され釈放となった。

自分の国は独立を果たしていた。しかし帰国することはできなかった。日本軍の協力者として白眼視されるおそれがあった。

日本政府は一銭の金も払わなかった。社会に出ても生活するための収入がなかった。仲間の二人が自殺した。

「今井智史先生という日本人のお医者さんの援助がなかったら、私も同じ運命をたどっていましたよ」と李さんはいう。

「戦犯で死刑になった朝鮮の仲間が絞首刑になる時、テハン・トンイン・マンセイ(大韓独立万成)、トンイン・マンセイ(独立万歳)と叫んで死んでいくんですね。

どんなにか悔しかったろう。自分の国のためでなく、日本のために死刑に々るのだから」と李さん。

命令に従い直接実行するのは彼らだった。従わなければ殴られ、従えば俘虜の憎しみをかった。

そして命令に従ったばかりに俘虜虐待の罪で絞首刑の罪を着せられ、指令をだした威張っていた上官が罪をまぬがれているのに、まだ若い朝鮮の青年が、日本の軍部の犠牲となって悔しさを残してチャンギー死刑台に消えていった。

命令され義務として実行した現場の兵士や監視員が戦争の犯罪を追及され、命令した者が責任を追及されることが少なかった戦争裁判は多くの問題を残した。

同じく処刑された学徒兵の遺文がある。

木村久夫(京大 シンガポール・チャンギー刑務所にて戦犯刑死 二八歳)

「私はなんら死に値する悪をしたことはない。 悪をなしたのは他の人々である。

(中略)全世界から見れば彼らも私も同じ日本人である。

彼らの責任を私がとって死ぬことは、一見大きな不合理のように見えるが、かかる不合理は過去において日本人がいやというほど他国人に強いて来たことであるから、あえて不服は言い得ないのである。

日本の軍隊のために犠牲になったと思えば死に切れないが、日本国民全体の罪と非難とを一身に浴びて死ぬと思えば腹も立たない。笑って死んでいける」

(『きけわだっみのこえ』日本戦没学生手記編集委員会刊、一九五〇年版) |

彼はさらに「武力で制圧することがいかに無駄であったか、この戦争で知ることが出来ただろう。

今からの日本は武力腕力を捨てて、全てのことを良く知り、物事をよく確かめ進んで行く国になる」ことを期待してチャンギーの絞首刑に消えている。

top

****************************************

|

ここカンニュウの切通しで、オーストラリアの俘虜の多くが犠牲となった。

ここカンニュウの切通しで、オーストラリアの俘虜の多くが犠牲となった。