�@

�@�@�@1 �\�A�Q��\�\���a��\�N����������F�������Ȗ��R������M�Z���\�\

top

�@���I�̂��Ȃ�̂悤�Ȕ����ɋC�Â����������T�́A���d���̎���Ƃ߂ċ�������B

�@�ӂ蒍�������̂܂Ԃ����ɖڂ��ׂ߁A������������B

�@���a��\�N��������̒��A���F�������Ȗ��R������̋�́A���ߏグ���悤�ɐ�����ł����B

�@�����͏��a�\��N�ɁA���쌧�̊e�n����n�������l�X�����A��������M�Z���J��c�ł���B

�@�×ΐF�̗��̎O�@���A��������Ă����B

�@��邩��֓��R�̑剉�K�ł��n�܂��Ă���߂��A������ɖC�����`����Ă������A���̐퓬�@�����̂��߂ł��낤���\�\�B

�@�����������ɋ@�e�����グ�鐴�T�̌����ɁA���������B

�@�ޏ��͂����ɁA���傤�閾���O�ɏo�����Ă������v�E�������O�̎p��`���āA��肩�����B

�@�\�\�������A�邷�͂����������Ă䂫�܂���\�\�B

�@���O�����W�����̂́A���ƂƂ��������B

�@�e�Z��ɂ��������ɏW���\�\�Ƃ������߂ł͂��������A���O�͕�ɂ����T�ɂ��b���A�w�肳�ꂽ�\����҂����A�����o�����Ă������B

�@�`���ł��ނ́A�O�\�L���قǗ��ꂽ�J�ɂ��鉶�l�̕a�����������A�������畔���֍s���̂ł���B

�@�����ɂ����O�炵���s�ׂł������B

�@���̕v���퓬�@�ɏ���Ă���͂����Ȃ��̂����A���T�ɂƂ��āA���͓��{�R�̂��ׂĂ��v�ƂȂ�����̂Ɏv��ꂽ�B

�@�×ΐF�̋@�e��������ޏ��́A���ƂɎc���ꂽ�c�����A�g�ɂ��Ă����h�Ɏ��ʂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��\�\�Ɛg���Ђ����߂��B

�@���̓c���͓n���ȗ����N�Ԃ́A�v�̓w�͂̌����ł���B

�@���T�̉Ƃ����ł͂Ȃ��B

�@���̔N�̌܌�����܂łɒc�̒j�̔����͏��W����Ă������A�����ɂ͂����Ă���́A�\���Έȏ�l�\�܍܂ł̒j�q�̍������������ŁA�قƂ�ǂ̉Ƃ��j���D���Ă����B

�@�}�ɉƒ��̍��ɂ�����w�����́A�݂Ȍ��C�i���Ȃ��j�ɏd���ӔC�ɑς��Ă����B

�@�v�̕��܂ł������āA�R�ւ̋��o�������ł������\�\����͋������ꂽ���̂ł��������A���߂����܂ł��Ȃ��������͐������ς��̓w�͂𑱂��Ă����B

�@�����̂��߁\�\�Ȃ̂ł���B����قǑ�Ȃ��Ƃ����ɂ��邾�낤���B

�@�܂��Ď����������\�A�̍����ɋ߂����̖k���̒n�ŁA���S���ĊJ��𑱂��A���X�Ɛ����̊�Ղ�z���Ă䂯��̂��A�֓��R�������������Ă��Ă���邨�����ł���B

�@���̌R�ɁA�ł��邾���̋��͂�����̂͂�����܂��̂��Ɓ\�\�ƁA�ޏ������͎v���Ă����B

�@�������̐S�ӋC�ɉ��i�����j����悤�ɁA�앨�͂ǂ�������ȏo���������Ă����B

�@���F�͈�э삾���A���̔N�͂��ɂȂ��t�̖K�ꂪ���������B��N��葁�����i�܁j������ꂽ���͓��A�ȗ��̖L��ŁA���T�̔����A���̎��͂��A�L���ȗ̔g�������𗁂тĂ��悢�ł���B

�@��[���\�\�ƁA�A�i�̂ǁj�����ς��ɒ���グ���q���̐��ɐ��T���Ԃ�����ƁA�o�Z�p�̏��쌒�g���퓬�@�Ɍ������Ď��U���Ă����B

�@�u���A�����I�@�����������Ă��ꂦ�I�@�����v

�@���g�͖X�q���ق���グ�A���ꂪ�N���N���Ƃ܂��Ȃ��痎���Ă��邠����삯�o�����B

�@���T�̋߂��ɏZ�ޏ��새�l�̈�l���q�ł���B

�@�\�O�Ƃ����N�ɂ͌����Ȃ��قǂ����܂������炵���̂ɁA�s�����Ɏq�����ۂ��炪�̂��Ă���B

�@�ނ̕����܂��A�������O�ɉ��������B

�@�u������@�A�܂��A��ɁA���ȏ����Ȃ�����悤�ɂȃ@�v

�@�Ăꂽ��ɂȂ������g�́A�ǂȂ�悤�Ȑ��Ő��T�ɓ������B

�@�u������A�L�W�̗��ȂȂ���v

�@�t�ɂȂ�ƁA���n��������ʂĂ��Ȃ����������̂��������ɁA�L�W�������Y�݂��Ƃ��B

�@�w�Z�A��̌��g�͂�����E���W�߁A�X�q�̒��ɂ͂��肫��Ȃ��Ȃ�ƁA���ȏ����ʂ��o���ă����h�Z���ɋl�߂ĉƂɋA��B

�@�c�̐l�X�́A����ꎞ�̑����ŁA��e�̃��l�����g������Ȃ��狳�ȏ���{�������p�����x�����������B

�@������ɉ������錒�g�̂�����p���A�₪�ăR�[���������ɂ����ꂽ�B

�@�\�\�����N�́A�������Ċw�Z�֍s���悤�ɂȂ�B���̍��͂܂��v�͋A���Ă��Ȃ����낤�B���j�̏��o�Z���A���e������Č������Ă�肽�����\�\�B

�@�v�̂��Ȃ��₵�����A���T�̋��������ԕ��̂悤�ɒʂ�ʂ��Ă������B

�@�܍̖��A�O�̏��q���A�����Ƃ����ɖ����Ă����B

�@�u���������A�I���̂����ł�����ł���Q�悤���ˁv

�@���{���n�͂Ђ�ς�ɋ�P���A�H�Ƃ��ɓx�ɕs�����Ă���ƕ������A���F�̊J�͖L���������B

�@���߂��炱�̂悤�Ɍb�܂�Ă����킯�ł͂Ȃ��B�r����J�A�Ɋ����̉��n�Ƀe���g���Ė؍ނ��i���j��o���A�Ƃ����āA�����œc�����������A���Â���ɉƑ�����݂̓w�͂𑱂������ʂł���B

�@���N����͑Җ]�̓d���������B

�@���T�͂ӂƒ��q����ׂ����~�߂Ă������ɔ����悹�A���Ԃ������Ɍ��i���イ�Ɓj�Ɗ�������킹���B

�@��������n�̂ЂÂ߂̉����`���A����ɐl�X�̋��Ԃ悤�Ȑ��������ŋ߂Â��Ă���B

�@�c�{�����牽���}�Ȓm�点�������āA�`�߂������̂��낤���\�\�B

�@�ˌ�����r���������ꂽ�B

�@�u�\�A���U�߂���ł����I�@�c�{���̋��c�Ŕ��邱�ƂɌ��܂�������A�����̒��\���܂łɓ��ɏW���I�v

�@�ْ��ɂЂ������`�߂̊�����߂āA���T�͂Ƃ����ɐ����o�Ȃ������B

�@��������ɂ͗]��Ɏv�������Ȃ���ώ������������āA䩑R�Ƃ��Ă����B

�@�\�\�\�A�Ɠ��{�Ƃ̊Ԃɂ͕s�N���Ƃ��������āA�����Đ푈�ɂ͂Ȃ��ƕ����Ă������c�c���Ƃ����Ă��ق�̐��������𗣂�邾�����낤���A����ɂ��Ă��A�v���炠���������c�������o���ē����Ă��������̂��낤���B�����邷�̊ԂɁA���l�ɓy�n��D����悤�Ȃ��Ƃ���������A�\���킯�Ȃ����\�\�B

�@���T�͉��x���ނ��ɐO��k�킹�Ă���A����Ɛ��������o�����B

�@�u�s���ɂႠ�A������̂ł��傤���c�c�v

�@�u�����ɂ��Ă͊�Ȃ��̂��I�@�������牽�x���\�A�̐퓬�@�����̑��̏����ł��邵�c�c�������A�\���܂łɁc�c�v

�@�`�߂͂����n�ɂƂя���Ă����B

�@���T�͕G�������܂܁A��֔�ы������×ΐF�̔�s�@���v�������ׂ��B

�@�\�\���ꂪ�\�A�̔�s�@�������̂��B���͓G�Ɍ������Ď��U���Ă����̂��\�\�B

�@�Ƃ肩�����̂��Ȃ��߂���Ƃ����v���ɁA�����k�����B

�@�\�A���U�߂���ł����ƕ�������Ă��A���ꂪ�ǂ�قǂ̂��ƂȂ̂����T�ɂ͌��������Ȃ��������A�G�@�Ƃ��m�炸���U�����������́A���X�i�Ȃ܂Ȃ܁j�������|��Ŕޏ����䂷�Ԃ����B

�@�Z�\���߂��A�߂���͂߂�����V�l�炵���Ȃ��Ă����Ƃ̎u�ۂ��A���̖�͈ӊO�ȂقǗ�Âȓ������������B

�@�u�ۂ͐��T�̂�����œ`�߂̂��Ƃ��ƁA�������Ɠy�Ԃɂ���ĕĂ��Ƃ��A���܂ǂɉ����������B

�@��T�ԕ��̌g�ѐH�Ƃ̂ق��ɁA�O�H�����炢�͂������ɂ͂�����̂�p�ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�ɂ���сA���p���A�Ă����\�\�I���͐��̌ł���r���Ɉڂ��ꂽ�B

�@����ɈߗށA�g�̂܂��i���A�̂���ɂЂ��o���ꂽ�n�Ԃ̉ב�ɐς܂�Ă䂭�B

�@�~�ԂƂ���^�яo���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ב�ɂ����~���A���̏�ɘV�l��q������������̂ł���B

�@���T�͈ł��������悤�ɂ��āA��������߂��B�����Ȃ�ň�F�ɓh�肱�߂��Ă���͂��̐[�邾���A�����Ƃ����ׂĂ̓d�������Ă���炵���A�����̐[���Ƃ̗֊s�����F�����̒��ɕ�����ł����B

�@���̌����ɂ��ڂ�Ɍ���������Aꡂ��ɉ����Ƃ������Ă�����̂ł��낤�B

�@�\�A���U�߂���ł����Ƃ����m�点���A�܂��{�C�ł͐M�����Ȃ��܂܂ɁA���̖�A����M�Z���̐l�X�́A�����̂��ߐ₦�ԂȂ������Ă����B

�@�@�@�@2

���łɓ����x�ꂽ�\�\�����\���@����M�Z���\�\ top

�@�\���̖�������A���͓G�@�ɏP��ꂽ�B���̊J��c�̂��铌���Ȃ́A�\�A�����̓����ʂɈʒu���Ă���B

�@�J��Ԃ��s�Ȃ��锚���́A�l�X���Ȃ��S�̋��Ɏc���Ă����g�\�A�Q��ւ̋^���h�𐁂��Ƃ��A

�@�u�a�J���Ă��A�����ɋA���Ă����邾�낤�v�ȂǂƂ����Â����ʂ��c�ɂ����ӂ����B

�@���̏W���n��ڎw���āA���T�͌����ɔn�Ԃ��}������B

�@�ב�́A���ڂ��قǂɐς܂ꂽ�ו��̂����ɁA����l��̂ŕ�݂��ނ悤�ɂ��Ďu�ۂ������Ă����B

�@����ɒn���^�r���͂������T�̑������A��u�ɂł��܂������悤�ɂ��ꂽ���A�܂����������W�������̂ق���������ĂĐi��ł������B

�@������˂��o���đO���ɖڂ𐘂��A��ɗ���銾��@���������ɁA���T�͓����}���B

�@�\�A�@�̔����Ƌ@�e�|�˂̉����͂������A���łɉ��x���o�����Ă���̂ŁA�����Ƃ͊W�Ȃ������Ɣ��f���ĕ���������������A�ޏ��͓��ɒu������ɂ��ꂽ�Ԃ̉ב�ɁA�O�l�̗c���̎S���̂������̂ł���B

�@�@�e�|�˂ŎE���ꂽ�q�������́A�ǂ��Ղ�ƌ����z�����ӂƂ�̏�ɐ܂�d�Ȃ�A���������ɓ|�ꂽ���̎q�̓|�J���Ƃ����\��ŁA���J�����ڂ���Ɍ����Ă����B

�@���T�͔n���}�����Ȃ���A�ڂɏĂ�������i�ƕK���œ����Ă����B

�@���|�ɕ����܂��ƁA������������v���ł���B

�@�Ƒ��̐������ޏ��̑o���ɂ������Ă��鍡�A�������A�����Ă��A�����낢�ł͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B

�@�c��ɕ�����������ꂽ�킪�q���A���c�Ȏ��̂����Ȃ��������Ƃ��A�����̋~���ł������B

�@�����̂Ƃ���Ă��鍡�̂����ɁA�ꍏ���������ւ��ǂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���T�͎����Ƀ��`�Ă�v���ŁA��j�̒[�Ŕn��ł����B

�@����܂ŁA�Ƃ�ɂ��~��ɂ��A�S��z���Ă������E�̔����ȂǁA�����ڂɂ�����Ȃ������B

�@���̏W������ڎw���āA�e�����̔n�Ԃ����Ƃ��炠�Ƃ���ƏW�܂��Ă����B

�@�J��Ԃ���锚���Ƌ@�e�|�˂ɍ��������Ƃl�X�́A�����悤�ɕ\��������Ă���B

�@�݂Ȃ���Ȃ��݂̂͂������A���̒N�������m��ʐl�ɂȂ��Ă����B

�@���̓`�߂̘b�ł́A�����Ŕ��s�̕Ґ��������͂��ł��������A�l�X���x�z���Ă�������h���A��������Ȓc�̍s����s�\�ɂ��Ă����B

�@���̏Z�l�����͑��̕����̓�����҂����A�Ƃ����ɏo�����Ă����B

�@�����m�����l�X�́A�댯�n��ɂƂ�c���ꂽ�v���ɂ��グ���A����Ăӂ��߂��đO�i�����Ƃ���B

�@�ʂ����Ă����������댯�Ȃ̂��A�O�i�߂Έ��S�Ȃ̂��A�N�ɂ��킩��͂��Ȃ��B

�@�����ꍏ�������A���͂Ȏ�ɂ�����������̂ł���B

�@�N�̋��ɂ��A������g���G�h�ƕ�������Ă���֓��R�̖����A�아�̂悤�ɕ�����Ă����B

�@�\�\�s�N����Ƃ��čU�߂���ł����\�A�R�́A�₪�Ċ֓��R�Ɍ��ł���邾�낤�B�����ɈႢ�Ȃ��B�������{�R�̂���n��ɂ��ǂ���Ȃ���c�c�B�S���̉w�֏o��A�D�ԂŌR�̏��ݒn�֍s����邾�낤�\�\�B

�@���l�̎w�������������炵�āA����ցA����ւƁA�l�X�ɌĂт����Ă����B

�@�����Œc�̕Ґ�������Ƃ����̂ł���B

�@�w�����͔n�Ԃ̊Ԃ����������A�l�ɁA���ɂԂ�����Ȃ���A�n�̎�j������҂ɒ��ӂ�^���Ă���B

�@�w�����̏W�܂��Ă���ꏊ�ł��≞�Ȃ��n�Ԃ̌Q�͈ꎞ�����~�߂��A�㑱�̔n�Ԃ̐����ɉ�����ē������z���A�����̒��ւ܂ł��ӂ�Ă����B

�@������\�\�Ɠ�A�O�x�Ă�āA���T�͂���ƌ��g�̐��ɋC�Â����B

�@�l�̓��z���ɁA�����̖��邢�����ޏ��Ɍ������Ă����B

�@���T������ɉ����悤�Ƃ������A�킸���ɐO�������������ŁA���|�Ƌْ��ɌЂÂ����ꂽ��͂����ɂ͕\����������Ȃ������B

�@�O�����݂̔w�������Ďw�����̂��Ƃɂ��Ȃ����Ă����̂��ŁA���g�͐��T�Ɏ��U�������A���������n�Ԃɂ��������Ă���ȏ�͋߂Â��Ȃ������B

�@�ނ͎��̔n�Ԃi�ގw�����̓�����q���ɑ����Đg���Ђ邪�����A��j�����ڂ��āA��������Ȃ���O�̔n�Ԃ�ǂ��Ă������B

�@�܂��q�����Ƃ���v���Ă������g���A���̂Ƃ����T�ɂ͂Ђǂ����������������B

�@�G�@�̔���������A�Ȃ�ׂ��n�Ԃ𗣂�ā\�\�w���������T�ɐ����������B

�@�u����́A�܂����̎��̂��߂Ɂc�c�v

�@���T�̎�̂Ђ�ɂ̂���ꂽ��̖��݂ɉ����͂����Ă���̂��A�����͔����������B

�@���̂ǂ������ɂԂ��������Ăė������悤�Ɋ��������A���T�͑��ς�炸�\�����������ŁA���g�̕�Ɠ����悤�ɐ[�����Ȃ����A��̕�݂��ӂƂ���ɔ[�߂��B

�@�㑱�̔n�Ԃ͂܂��܂������𑝂��ĉ����悹�A�l�X�͊X���ڎw���ĂȂ��ꂱ��ł䂭�B

�@�n�Ԃ̂킾�����Ԃ��荇���A�}�����炦�ׂ̖̉��ꂪ����ŁA�H�Ƃ�ߗނ̎R�����ꗎ����B

�@������炩�Ԃ����c���͋������сA��e�͋��|���͂��o�������Ŏ�����Ȃ���A�E�����Ƃ���B

�@������̔n�Ԃ��ޏ��������|���Đi�ށB���̉ב䂩��́A���łɕ��������l�̂��߂�������Ă���B

�@�s�N�j�q�̂قƂ�ǂ��R�ɂƂ��A���ƂɎc���ꂽ���l�̐l�X�́A�������炷�łɓ���������Ă����B

�@�擪�ƍŌ���Ƃ͂����A���̂��悤���Ȃ�����A�Ђ��̂��ꂽ�Í��̂悤�ɂ����ɂ���Ă����B

�@���T��Ƃ��c�𗣂�ĊԂ��Ȃ��A�ĂѓG�@�̗��P�͌������Ȃ����B

�@�������߂Â��Ǝv���ԂɁA�G�@�͊X���ɂ�Ȃ���̔n�Ԃ̗���A�@�e�|�˂łȂ߂Ă䂭�B

�@�l����_������Ȓ��̂悤�ɁA�@��������ďP��������G�@�͂����܂��ڂ̑O�����ς��̑傫���ɍL����A�N�����\�\�������_���Ă���\�\�Ƃ������|�ɏP���ē����܂ǂ��B

�@�n�Ԃ̉��ɂ����肱�݁A���E�̗тɓ������݁A���p���̓y��ɂ����݂��āA�ł��ڂ�������E���B

�@�ǂ�قǂ̎��Ԃ��߂����̂��A�N���킩��Ȃ��B

�@����Ɖ�������炵�������ɂ����邨�������������āA�����̖��̏��݂�������B

�@�����Ă����\�\�Ƃ������Ƃ́A�S����̋��R�ł����Ȃ��B

�@���T���Ȃ��Ζ��ӎ��ɁA���̉��ɕ�������ł����q�������̑̂���ł�����A�������m���߂Ă��鎞�A�}�ɂ����납��l�̑������N����A�����āA�{���I�@�Ƃ����⋩�����������B

�@�{���A�{���ƁA���ڂ�悤�ȋ��ѐ��͂Ȃ������Ă���B�ȂƎO�l�̎q�����E���ꂽ�j�����Ԃ����ӂ�グ�A��������G�@��ǂ��đ����Ă����B

�@���͂܂��A�ꍏ�������A�ꑫ�ł��O�i���悤�Ƃ�������s�̐l�X�ɂ́A���̒j��ǂ��ĕ����Ƃ߂�]�T�Ȃǂ͂Ȃ��B

�@�n�������ꂽ�҂́A�n�Ԃ̐H�Ƃ�ߗނ����ꂼ�ꃊ���b�N�T�b�N�ɂ߂����A�������q���̔w�ɂ܂ŕ��킹�Ă���B

�@���̎x�x�Ɏ�Ԃǂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@���{�l����̗D�ʂŎx�z���Ă����͂��̖��l�������A�����͔��̗�ɂ�����A���C���Ȗڂ��Œ��߂Ă���B

�@�u���̂Ă�ꂽ�n�Ԃɂ́A�����܂����l���Q����A�ו���D�������Ă���B

�@�W�c�ɂƂ�c���ꂽ��A�ǂ�Ȋ�Q���������Ȃ����̂ł��Ȃ��B

�@�G�@��ǂ��đ��苎�����j�͂����܂��Y����A���̌�̔ނ̏�����m��҂͂Ȃ��B

�@����M�Z���̐l�X�̒��ŁA����Ԃɏ�ꂽ�҂͈�l���Ȃ������B

�@���R���ɂ͎O�\��̊J��c������A�ݒc�҂͈ꖜ���l���z���Ă������A���̒��Ŕ���ԂɊԂɍ������͖̂��R���H�J��c�A�����P�����Ȃǂ����͂��ŁA���̑啔���͉הn�Ԃ���ˁA�k���Ői��ł����B

�@����܂Ŗ��ɂ��v��Ȃ������\�A�̎Q��ɂ���āA�����̓y����ꋓ�ɂ�������A�����܂ł��댯�ɂ��炳�ꂽ�l�X�����A�ނ�͂��܂�̂��Ƃɂ܂����̎��Ԃ̌��ς������Ƃ��đ����Ă͂��Ȃ������B

�@���̂���A���łɊe�n�̊J��c���]���҂��o���Ă����B����M�Z���Ɠ��������Ȃ̗v�ǒn�тɂ���Փ��i���Ƃ��j���J��c�A�Փ��J��c�̐l�X�́A����A�\�A�Q��Ɠ����ɗv�ǂɏW�����A�R�ƍs�������ɂ��ċʍӂ����B

�@�E�o�҂͗��c�Ƃ����ꂼ��O�l�ɂ����Ȃ��B

�@��������̃\�A�Q��́A�S���F�ɎU�݂���J��c�̐l�X�ɂƂ��āA�܂��Ɂg�Q���ɐ��h�̂ł����Ƃł������B

�@���������̓��]��O�A���łɃ\�A�ƃA�����J�̊Ԃł́A�\�A�̑Γ��Q��̎������b�������Ă����B

�@���̔N�܌��A�g���[�}���E�đ哝�̂��z�v�L���X���g�����X�N���ɔh�������ړI�̈�́A�\�A�̑Γ��Q��̎����𖾂炩�ɂ��邱�Ƃɂ������B

�@�܌���\�����̑�O���k�ŁA�X�^�[�����E�\�A����

| �@�u�\�A�͔��������ɂ͎Q��Ԑ��𐮂��邱�Ƃ��ł��邪�A���̓����^����̎��s�ɂ������Ă���A���������F�n���Ɋւ���āA�p�A�\�O���Ԃ̔閧��������F����A�����ɍ����J�n����v�Əq�ׂĂ���B |

�@���̎��A�����͂܂����̋����m�炳��Ă��Ȃ��������A�Z���\�ܓ��A�g���[�}���哝�̂͏��߂ă����^����̑��݂��Ӊ�Α����ɒʍ������B

�@���̋���́A�J�C���錾�ɂ���Ē����ւ̕Ԋ҂����肵�Ă������F�n���ɂ��Ă̂��̂ł���B

�@�A�������͂��Ƃ�薞�F���̑��݂ȂǑS���������Ă������A���{���ł��A��\�N�܌��̍ō��푈�w����c�\������c�����肵���\�A�̎Q��h�~�̂��߂̋�̈Ă̒��ɂ́A�k�����S���̏��n�A���ւ̃\�A���͔͈͕ғ��A�����A��A�̑d�،����n�Ȃǂ��܂܂�Ă����B

�@���{�Ăɂ���Ă��A���F���͎������������邱�ƂɂȂ��Ă����̂ł���B

�@����ɋ߂��ẮA�\��N�㌎�A������t����̍ō��푈�w����c�ŁA���łɐR�c����Ă����B

�@����ɂ�������炸�A���֊J�͏I��̔N�܂ŁA�g�����̂��߁h�Ƃ����A�������I�ɑ���o����Ă����B

�@�����^������߂������E�\�����́A�X�^�[�����Ƒv�q���s���@���̊ԂŁA�Z�������烂�X�N���ŊJ�n���ꂽ�B

�@�����\����̑����k���X�^�[��������

| �@�u���F��̂̃\�A�����́A���{���~�����Ă���O�T�Ԉȓ��ɓP�ނ��n�߁A�x���Ƃ��O�����ȓ��ɂ͊��S�ɓP�ނ��I���v�ƌ��������B |

�@���̂悤�ɓ��{�s�k��̃\�A�R�̖��F�P�ގ����܂ŗ\�肳��Ă��鎞�A���{�͖������~���łȂ����a�����ɁA�Ō�̊�]���Ȃ��ł����B

�@�\�A�ɂ��̂�����������߂邽�߁A�����\����A�����Γ��O���͋߉q�������݂����X�N���ɔh�������ƒʍ����A�\�A���̏��F��悤�����������\��g�ɌP�������B

�@�������X�^�[�����A�����g�t�O���͘A������]��k�ɏo�Ȃ̂��߃x�������w�o���������߁A������g�͂��̋A���҂ق��Ȃ������B

�@������\�Z���A�āA�p�A���O���̑Γ��|�c�_���錾�����\���ꂽ���A��\�����A��؊ё��Y�͂��̐錾�����邱�Ƃ𐺖������B

�@�L���Ɍ������������ꂽ�����Z���A�X�^�[�����A�����g�t�O����s�̓��X�N���ɋA�����B

�@���߂ă����g�t�O���ɉ��\����������g�́u�����ߌ㔪���ɉ�v�Ƃ��������̕Ԏ����B

�@�����ē����A�����̒��ɂȂ��āA�����Ƃ����ʉ�Ԃ͌��ɂ���グ��ꂽ�B

�@�w�肳�ꂽ���ԂɃN����������K�ꂽ������g�̖ړI�́A�ˑR�Ƃ��ċ߉q���݂̖K�\�̏��F�����߂邱�Ƃɂ��������A�����g�t�O���͈���I�Ɏ��̂悤�Ȑ錾�������B

�@�u�\�A���{�͖����A���Ȃ킿������������{�Ɛ푈��Ԃɂ͂���v

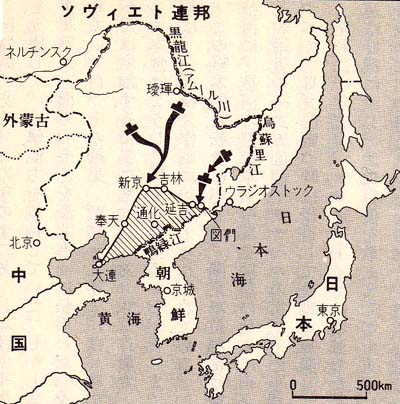

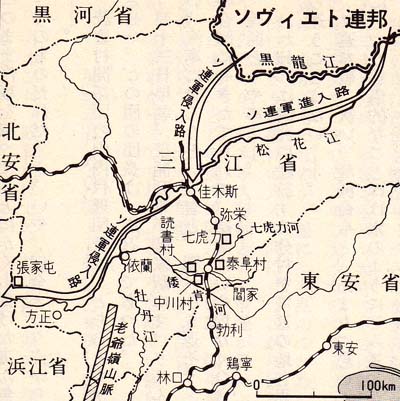

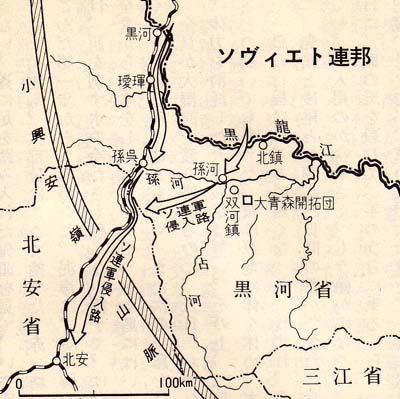

�@�����A���X�N���Ɩ��F�Ƃ̊Ԃɂ͌��Ԃ̎���������A���X�N���̌ߌ���͖��F�����i����ѓ��{�́j�ߌ�\���ł���B�@���F���̔�������ߑO�뎞�\�\�����E�����g�t��J�n���Ԃ̓Ԍ�ɁA�\�A��R�̓\�����������e���ʼnz���ĐN�����A���������̌Փ��i���Ƃ��j�A��q�̓��{�R�w�n�̓\�A�R�̖C�����A�����ʂ̊e�����Ď������͈�ĂɓG�P�����A�A���������B

�@����M�Z���̐l�X����𑈂��Ēc���̂���o���\���̒��A���̓��k�ɂ��铌���w�ł́A�\���ɐς܂�Ă������{�R�̉Ζ������āA���E�̂��Ȃ�������Ԃɂ��������Ă����B

�@�ΐ쌧�𒆐S�Ƃ��鍕�g�q�J��c�ȂǁA�\�������̓����ʂł���ь�����̔��ڂ�����Ԃ́A����ߌ�\���ɓ����w�ɒ��������A�����`�ь��Ԃ͉̊C�Ƃ�����`���A�啔���͂����ő��̗�Ԃɏ�肩���āA�ҋ@���邱�ƂɂȂ����B

�@���Ƃ̗�Ԃ͂��̈ꎞ�Ԍ�ɁA�ł̒��ւ��ׂ�o���Ă������B

�@�����w�Ɏc��l�X�́A�̊C�ƕ����ނ�̑O�r���Ă��A�ԑ�����g���̂�o���Ă��܂ł����U�����B

�@�o��������Ԃ͓r�������ɂ��炳��Ȃ�����A�\�O���ɉ��O�]�ɒ������ƂɂȂ�̂����A�ҋ@���������A���̗�Ԃ͗��\���ߑO������\���A��\���[�g�����ꂽ�n�_�œˑR�N�������唚���Ƌ��ɁA�O���O�����c���ē]�������B

�@�����҂͎��S�l�ɒB�����B�����s�Ȗk�̍s���s���҂̒��ɂ́A���̂Ƃ����������Ɛ��������҂������B

�@����Ԃɏ�ꂽ���Ƃ��A�s�K���̍K���Ɗ�э������ł��낤���̐l�X�́A�\�A�Q�킩�����ڂɖ���f���ꂽ�B

�@���������̌����́A�w���߂ɎR�ς���Ă������{�R�̔����@�p���e���A�R���߂ɂ���Ĕ��j�������߁\�\�Ɠ`�����Ă���B

�@�܂����̎��A���ɂƂ��ď㊯�̖��߂͐�̂��̂ł������낤�B

�@�u�����A���j����v�Ɩ�������A���̎��ߋ����̗�Ԃɓ��{�l�������ڂ���Ă��邱�Ƃ́A�ڗ��ɒl���Ȃ������̂ł��낤���B

�@�g�k������i�����Ђ�����j�h�̂��߂ɂ́A�O�\���߂��J����u���āA���ɒǂ����g�鍑���R�h�ł���B

�@��Ԃ����ς��̐l�Ԃ��炢�͖��łȂ������\�\�Ǝv���ق��Ȃ��B

�@�]�����܂ʂ��ꂽ�O���O���̗�Ԃ͂₪�Ĕ��Ԃ������A�Ԃ��Ȃ��\�A�̔����Ői�s�s�\�ƂȂ�A�l�X�͗[������S���ɉ����ēk���ŖړI�n�E���O�]�Ɍ��������B

�@��ʂ��������������̈�c�́A�����A�{�J�i�����˂��j�w���߂Ń\�A��Ԃ̍U�����A�����ґ������o���Ďx���ŗ�ɂȂ����B

�@�̂��ɂ��̒��̐��l���A���܂��܂ȓ���ʂ��āA���O�]�A�C�сA�g�тɂ��ǂ���Ă���B

�@�@�@�@3 ��F���W�c�������Ђ��N�����\�\�����\����i���ԊJ��c�\�\

top

�@��������{�J�i�����˂��j����ɂ̂т��S���ɉ����āA�M�Z���A����M�Z���A���z���A�i���ԁA�����B���A���B���i�͂��ق��j�̏��ŊJ��c������ł���̂ŁA���ꂼ��̒c����o�����̈ꕔ�݂͌��ɓ��荬��Ȃ���A�啔�����{�J�Ɍ������Ă����B

�@�댯�ɂ��炳��Ȃ���i�ޔނ�̊��҂́A�\�A�R���ꋓ�ɟr���i����߂j����֓��R�̗E��ł������B

�@�J�̑������\�A�Q��ƕ����Ă��A�Ȃ��Ȃ����𗣂�錈�S�̂��Ȃ����R�̈�������ɂ������B

�@���F�ɈڏZ���Ă���̐��N�ԁA�͂̌����s�����đ��c�����A�ނ��ނ��̂Ă���̂͂��̂т������B

�@���̓\�A�R���U�߂�����̎����ŁA�ނ�̐����͋����炵�����A�Ԃ��Ȃ��֓��R�ɂ���č������̌����֒ǂ��A�����̂ł͂Ȃ����B

�@�������炭�댯�ȏ�Ԃ�ς����ׂ̂A�܂������J�͓��{�R�Ɏ���Ĕ_�k�𑱂��Ă䂯��̂ł͂Ȃ����\�\�B

�@�i���ԊJ��c�͏\���ɂȂ��Ă��A�܂��c�̈ӌ����܂Ƃ܂�Ȃ������B

�@���̑��͐X���ق���\�܌��̍����ł��邽�߁A���ꂼ��̏o�g���ɂ���Ĉӌ����Η����A�܂��R�`���o�g�҂��c�����炷��Ǝ咣���āA���̕����E����Ԃֈ��g���Ă������B |

�����Ȗ��R���t��

|

�@�{���͔��ƌ��肵�A���̓��̂����ɖu���i�ڂ�j��ڎw���ďo�������B

�@�Q�n���������ƌ��܂������A�o���𗂓��ɂ̂��A���̖�͕������ꓯ���W�܂��čŌ�̏������J�����B

�@�\�N�߂��Z�݂Ȃꂽ���̌̋��������͌��̂Ă�̂��Ƃ����v���ɁA�N�����Ȃ��ꂽ���̐Ȃł������B

�@�u�͎��X�ɂ܂킳�ꂽ���A�̐����オ��Ȃ��B

�@�������Ă���Ԃɂ��A�\�A�R���U�߂���ŗ���̂ł͂Ȃ����\�\�Ƃ�����������ɂ������āA�}�ɗ����オ���ĊO�̈ł��������Č���҂��������B

�@���܂ł������ɗ��܂肽���C���ƁA�\�A�R�ւ̋��|����g��ō������ɂł�����o�����C���ƁA�S���ɗꂽ�l�X�́A�邪�ӂ���܂ł��߂₩�Ɏ������������B

�@���\������A��������Ď����͕�����ɓo���Ă����B

�@�l���ǂ���߂Ă��A�����ʂĂ��Ȃ�����̂�Ȃ�ł���B

�@��P�ȂǂƂ����\�͂������Ƃ��Ȃ����̕����̓c���́A���邢�z���̉��ŖL���Ȃ݂̂�������Ă����B

�@�n�Ԃ͂��ꂼ��̉Ƃ̑O�ʼnׂڂ��Ă������A�l�X�̏W�܂�͂������B

�@�����W������\�\�ƁA�Ď����͕�����̏ォ�炢�炾�����������B

�@�\�\�����\��̎��Ԃ͉߂��Ă���̂ɁA���x�������Ă���W�܂�C�ɂȂ�\�\�B

�@�イ������C���ŁA�Ăю�����n�����ɖ߂������A�ނ͜��R�Ƃ��āA�肷������B

�@ꡂ��Ȗ�̉ʂĂɍ������オ��A���ꂪ������ɋ߂Â��ė���B

�@�u�\�A�R�̐�ԑ����I�v�Ď����͂ނ�ɂӂ肵�ڂ������œ{��Ȃ���A���낰������悤�ɂ͂������~�肽�B

�@�ނ̈ꐺ���A�c���̉^�������肵���B

�@���߂��Ƃ��A�ǂ�߂��Ƃ��A���тƂ����Ȃ������A�����̂����������瓯���ɏオ�����B

�@���̏ꂩ�瓮�����n�ɂ������܂�ҁA�̂̌����Ă������p�ɂ����Ȃ葖��o���ē|���ҁA��r����e�ɕ����Ƃ��ċ�����߂��q���A�N�����ǂ����ׂ�����m�炸�A������l����\�͂́u�\�A�R�v�̈ꐺ�ł����Ƃ�ł����B

�@���̒c���A�j�͋ɓx�ɏ��Ȃ������B

�@�ނ�̂����̉��l���͂���ł��c�ɔ������̏e����Ɏ�������A�\�A��ԑ����}�����C�\�����������킯�ł͂Ȃ��B

�@�݂��ɁA�ǂ����悤�\�\�Ƃ�����������킹�āA���̓���̒��ɒT�����B

�@�ǂ�قǂ̓G�������ė����̂��ƕ�����ɓo��҂��Ȃ��A�ǂ̕��p��������߂đ��̕����֓����悤�Ƃ���҂��Ȃ��B

�@�~���ėN������ώ��̑O�ɁA�ނ�͏��߂���x�������Ă����̂ł���B

�@���߂��B�������悭�������悤�\�\���߂ďo���ꂽ�ӌ��������B

�@��������l�X�́A��������ȊO�ɂƂ�ׂ����͂Ȃ��\�\�ƒ�R���Ȃ��v�����B

�@���ꂱ���܂��ɁA���������������Ƃ��Ă����ӌ��������A�Ƃ����������B

�@�}���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�\�A�R�������ɍU�߂���ł���A�ǂ�Ȃނ����炵���ڂɂ��킳��邱�Ƃ��B

�@�Ⴂ�������́A���Ɏ����}�����B

�@�������ɂ������Ă��āA�e�̂Ђ��������X�ɂЂ���A�����܂��Z�����̂ɂ������������߂��B

�@���̂ɂ����ɋt�サ���悤�ɁA�������Ԑl�X�̐���D���āA�b�̙��K�i�ق������j�Ɏ����⋩�����������������B

�@���炩�ɋ��l�̂��̂ł���B

�@������͑傫��������ĂȂ��\��̖ؕ�D�삪�A�e���Ƃ��ĒN�ނ̌������Ȃ��߂��������ɂ��Ȃ���A����ł���B

�@�ނ̎��͂ɂ͂����܂����q���̎��̂��܂�d�Ȃ����B

�@���ɂ͎�������ؕ�ɋ߂Â��āA�����J�������������B

�@�Ď����ȊO�A�N���\�A�̐�ԑ��������킯�ł͂Ȃ��̂����A���ɂ����ꂪ�̂��������Ă��邩�Ƃ������|�ɒǂ��߂��A��𑈂��Ď��֓���Ă������B

�@�e�������s�������ؕ�͈�˂֑������B

�@�Ď������\�A�R�ƌ����̂́A���͗גc�̒��z���A���䑺�̔��̔n�Ԃ̗�ł������B

�@���g����u�Ԃ̖ؕ�̎����́A���邢�݂͂��߂Ȕn�ԑ��̎p���Ƃ炦����������Ȃ����A������Ԃɂ������Ǝv����ނɁA���ꂪ���ʂł���͂��͂Ȃ������B

�@���E�̔��s��G�R�̗��P�Ǝv�����݁A���݂��Ȃ����̂ւ̋��|�ɉ����Ԃ���āA�l�\��l�����B

�@���̕����̐����Ґ��͕s�������A���̒��̈�l�́A������ĂȂ����ɂ���Ȃ����̐��Łu�c�R�o�\�U�[�C�v�Ɠ�x�J��Ԃ��ꂽ�̂����\�\�ƌ���Ă���B

�@�Ō�̏u�Ԃ܂ŁA�M���ċ^��Ȃ��������{�R�̏����֑��鐺���ł������낤�B

�@����قNJJ�ɐM������A���̕�������҂���Ă����֓��R�Ƃ́A�ǂ̂悤�Ȃ��̂ł������̂��B

�@���F���ό�̓��{�̑\���̕��j�́A��ɉ��C�B�̃\�A��R��n�̕��łɂ�����Ă����B

�@����A���\�Ԃɐ푈���N�������ꍇ�A���{�{�y���\�A��R�̏P�������邱�Ƃ��A���h��̍ő�v���Ƃ��ꂽ���߂ł���B

�@�֓��R�́A���ׂĂ̓_�ł��̕��j�ɏ]���Ă����B

�@���l��N�i���a�\�Z�N�j�Z���A�ƃ\�J��̂̂��A�֓��R�̓\�������n�тɑ啔�����W�����āA�\�A�ɋ��Ђ�^�����B

�@������֓����ł���B

�@���̔N�̏\�A���{�͑����m�푈�ɓ˓������B

�@���̌���֓��R�͖��F�ɕ��͂��[�����āA�U���\�͂��ێ����Ă����B

�@�����������m���ʂ̐�ǂ̈����ŁA���a�\���N�\���A�֓��R�����ʌR�i�ߕ������k���ʂɓ]�p�����̂��_�@�ɁA�ݖ����͎͂���ɑ����m���ʂɒ��o����Ă������B���̌��ʁA���a�\��N���ɂ́A��͍͂Ő����̓̈�ȉ��ɒቺ���A����ɒ��o�]�p�͑��������ɂ������B

�@�\�U�����ȂǁA�l���邱�Ƃ��ł��Ȃ���Ԃł���B

�@��{�c�͂��������֓��R�̎����A����܂ł̑\�헪���ꔪ�Z�x�]�������B�U������̍\�z�́A�S�ʎ��v���ɐؑւ���ꂽ�̂ł���B |

�֓��R�̑\�S�ʎ��v���}�i���a20�N�j

|

�@���̍��{�I�ȓ]���ɉ����āA�֓��R��]���͑�����āA�܂������̑�܌R�i�ߕ������O�]�̝t�͂ɁA�t�͂̑�O�R�i�ߕ����ԓ��̉��g�ɓ쉺�������B

�@�����āA�����n�ё����̑�l�R�i�ߕ��A���̕��߂̈��t�c�A�`�`�n���̑�O���ʌR�i�ߕ����A�ɔ�̂����Ɉړ��������B

�@���̏��u�͂��ׂāA���\�J��̎��͌�ނ��Č����������A���v����˂炤���߂ł���B

�@���a��\�N�܌��A�i�`�X�E�h�C�c�͉�ł����B

�@���̂���̑�{�c���R���̑\����f��

�@�u�\�A�͍D�@�ɏ悶�A���͍s�g�������Ă��Ă������ɂ����鐨�͂̐L������}���A�Ċ��Ȍ�A�����Γ��U���ɏo�œ����ԂƂȂ�ׂ��A���d�Ȍx����v����v�Ƃ������̂ł������B

�@���̂��납�痤�R�́A�\�A�Q��̎����`�㌎����Ɨ\�z���Ă����̂����A���̎Q�펞���̌��������Ă���\�A�ɁA���{���{�͘a���������˗������̂ł���B

�@���{�̐�͂�������Ă��邱�Ƃ��A�킴�킴�\�A�ɒm�点�錋�ʂł������B

�@�h�C�c��Ō�A�\�A�R�̓����ړ����}�Ɋ����ƂȂ����Z���l���A�~�Ô����Y�E�Q�d�����͑�A�ɔ�сA�R�c���O�E�֓��R���i�ߊ��Ɖ����J���E�x�ߔh���R���i�ߊ��������āA�ŏI�i�K�ɏ����閽�߂�^�����B

�@���\�J��̏ꍇ�A�֓��R�̓\�A���R�����j����ƂƂ��ɁA���}���i�V���`�}��i������j�j�ȓ�A�A�����i�V���`��A�j�ȓ����m�ۂ��Ď��v��ɂ������݁A���{�R�S�ʂ̍���L���ɓ������Ƃ������̂ł���B

�@�܂�A�S���F�̎l���̎O��������āA�V���_�Ƃ����N�������ӂƂ���O�p�n�т�h�q���A���ɒʉ��𒆐S�Ƃ��铌�Ӓn�т��m�ۂ���A�Ƃ����w���ł������B

�@�S�J��c�̔����ȏオ���݂��鍑�������̖k���A�����n���́A�\�A�Q��̖���O�ɁA�J��̂������ɂ͕����Ɠ��{�R��]���ɂ���Č��߂��Ă����̂ł���B

�@�i�ߕ��͌��n�ŁA���n�̍ō��s���@�ւɁA����܂Ŏ{�s����Ă����k�ӐU���v��̑Ő�𖽂��A����ɂ���ČR�̊�}�𐄎@�������i���Ƃ����B

�@����قǂɎ��Ԃ͐ؔ����Ă����̂����A�Ȃ��֓��R�͍����n�т̊J�̈��S���v��[�u���Ƃ�Ȃ������̂��B

�@�����n�т̓��{�l����ʂɈړ�����A�S���ɕs�����h���N����A����ɂ���ă\�A�̎Q��̎��������܂�͂��Ȃ����\�\�Ƃ����������������߂ł���B

�@�\�A�Q��̈���ł��x�����Ƃ��肤�R�́A�\�A���h�����Ȃ����߁\�\�g�\����i�����Ђ�����j�ێ��̂��߁h�헪�I�ɊJ�̕��������肵���̂ł���B

�@�������āA�����ɂ�����������Ȃ��\�A�R�̖C���̊ԋ߂ŁA���̊댯���m�炳��ʂ܂܂ɓ��������Ă����J�́A�c���ɑ��A�R�ɑ��A�ǂ̂悤�ȑԓx���Ƃ��Ă������\�\�B

�@���{�̔s�F������ɔZ���A���n�̐H�Ǝ����������ɂ�āA���F�̊J��c�Ɋ�����҂ƕ��S�͋}���ɑ����Ă����B

�@�J��c�̍�t�ʐς́A�\���N�̏\�����ܐ�w�N�^�[�����A�\��N�ɂ͓�\�ܖ��w�N�^�[���Ɣ�Ă���B

�@����ɑ��鋟�o�����͏\�l���g���A��˓����E�܃g���ł��������A�J��c�͂�������[��������łȂ��A����Ɉꖜ�ܐ�g���̒lj��o�ׂ������s�����B

�@�܂����a�\�Z�N�ȗ��A�\�ꌎ��\�O���̐V���i�ɂ��Ȃ߁j�Ղɂ́A�����_�{�ɊJ��n�̔_�Y�������[�������Ă����B

�@�I����ԋ߂������Ɍ��[���ꂽ���Έꖜ�́A���F�ڏZ��������_�{���略�������̌`�����Ƃ�A�������Αg���̎���o�āA�ɔY�ވ�ʎs���ɓ͂����Ă���B

�@��������̎w���ɂ��č��̋��o�͂��Ƃ��A���n����������n�ƂƂ��Ẳ����⊣�����A����i�����������j�A�r�сA���A��v�A�ؒY�Ȃǂ̋��o���߂��������B

�@�I��ԍۂɂ͏������̍̎�A�R�Ԃǂ��̍̎�A���т̐��Y�Ȃǂɂ��J�͕�d���s�Ȃ����B

�@���������w�߂����������ĊJ��c�ɗ��鏫�Z�����́A���̓x�Ɂg���G�E�֓��R�h�̈З͂��ւ�A���̗͂����������������邽�߂̋��͂��J�̋`���Ƃ��ċ��v�����B

�@���Z�̘b�ɂ́g���\�L�̍���h��g�c���̉^����������킢�h�Ȃǂ̂��Ƃ������Ύg��ꂽ���A���ɂ��Ƃ��J�ɐ�ǂ̔��f�Ȃǂ��͂����Ȃ������B

�@�d�C�̂Ȃ����������A���W�I�����Ȃ������B

�@���a��\�N�ɂ͂���ƁA�J�̑O�ɗ��R�l�̕\��͂��������������𑝂��A�R����v��������͓{���ɋ߂������B

�@�����̊֓��R�́A����A�R���i�����R���A������ꂽ��퐋�s�ɂ͖�C�l�S�傪���肸�A�������̏��e�����\�������s�����Ă����Ԃł������B

�@�܂��z��W�̏����́A���ɒx��Ă����B

�@�����ɂ͊֓��R�̕��͂����łȂ��A���F���R�O���Ɩ��F�ΘJ���܂ł��e���Ƃɒ������āA�}���ɋ}�����B

�@��������͖h���n�тł悤�₭��v�Ί�̐w�n�������������x�ŁA�e�g�[�`�J��A�˂�w���g�D�͍\������Ă��炸�A���F�����̒z��Ɏ����Ă͋㌎���ݒ�̗\��\�\�Ƃ����L�l�ł������B

�@���̎S�邽������m������A���Z�����͊J�̑O�ł��悢�拕����A�g�c���s�s�h�̐_�b�𐺂��r�炰�Đ������ʂɂȂ����B

�@�ނ玩�g���Ȃ�Ƃ������̂��Ƃ�M���A�_�b�ɂ����肽�������̂ł���B

�@�����J�ɂ��������R�l�̐S���Ȃǂ킩��͂��͂Ȃ��B

�@�ނ�͌R�l�ْ̋��𗊂��������߁A���������_�k�ɗ�݁A���������͑e�H���Ă��R�ւ̋��o�ɂ͗ǎ��̕i��L���ɂ��낦���B

�@�J�͕�����J�͂�����������łȂ��A�s�N�̒j�q�͎��X�ɌR�z������Ă������B

�@�\��N�㌎�܂łɁA�֓��R�̕��͂̑������O�A���A�p���I�A���C�e�A���\���A����Ȃǂ̌����ɓ�������A���̌�����͒��o�͑������Ă����B

�@�֓��R�͑\�퓬���͂̏[��������A��폀�����}���ɐi�߂邽�߂ɂ��A��{�c���߂ɂ��x�ߔh���R����̓]�p���͂�ցX�Ƒ҂��Ă͂����Ȃ������B

�@���͂ɂ�蕺�͂̑������v��ق��Ȃ��A���F�ł̓����\�̐l�����\�ܖ������̑ΏۂƂȂ����B

�@��\�N�����Ȍ�́g�������������h�ł���B���̓����͓��\�J��̔�������Ȍ���p������A����ɏ\���l�����W���ꂽ�B

�@�@�@�@4 �Ō�̉ו����̂Ă��\�\�����\�������M�Z���\�\

top

�@�����\����A���g�͕�̍��������悤�ɂ��āA�[���ʂ���݂�n���Ă����B

�@�����瑱���Ă���J�͂����炩���~��ɂȂ������A�����炻�ꂪ���̏����ɂ��Ȃ�Ȃ��قǁA�̂̂���܂Ő��т����ɂȂ��Ă����B

�@������ƂɕG�̏�܂ł�����ʂ���݂��瑫���Ђ��ʂ��A�܂��J�ɂ��˂܂킳�ꂽ�ԓy�̒��ւ�������ł䂭�B

�@��̃��l�̓����b�N�T�b�N��w�������w�������߁A���������߂āA���g�ɉ�����Ă��邱�Ƃɂ��C�Â��ʗl�q�ŕ����Ă����B

�@����ł��āA���g�����������͂��ʂ��ƁA�ڂɌ����ĕ��s�̑��x�͗�����B

�@��q�͂��łɔn�Ԃ������Ă����B

�@����M�Z�����o�Ă���̎O���ԁA�₦����P�ɂ��т₩����A�X���𗣂�ĎR�֓������މ��ӂ��Ă���́A�ƂĂ��n�Ԃ��Ђ��Ă͕����Ȃ������B

�@���̏�A����ڂ���͍��J�Ɍ�����ꂽ�B

�@�w�����邾���ׂ̉��߂������b�N�T�b�N�́A�J���z������ŏd�ʂ𑝂��A�����R�͌��ɂ�������ŁA�㔼�g��������ւЂ��|�����Ƃ���B

�@���g�͂��߂���̔w���烊���b�N�����낵�A������Ђ��グ���悤�ɂ������̐����ߗނ���Ɏ̂Ă��B

�@����ĂĎ~�߂悤�Ƃ�����ɂ����A�ނ͎����̃����b�N������ߗނ��Ђ��o���Ē����邾���g�ɂ܂Ƃ��A���Ƃ͂�����������͂�����y��̂�����֓����̂Ă��B

�@��l�̔w�Ɏc�����̂́A�H�Ƃ����ł���B

�@�\�O�̏��N�̌��f����l��N�����g�y�ɂ��A���̌�̍s�����y�ɂ����B

�@����X�ŕҐ��������͋�P�ł����܂����f����A���̌�͘A���������A���̈�c�͎l�\�l�]��ɂȂ��Ă������A���g��q�͍����s��̐擪�ɋ߂��ʒu�ŋu��o���Ă����B

�@�J�͎~�݁A�[���̂悤�ɈÂ���A��X������������Ă����B

�@�u�̒����ɒB���Ă��A�擪�̓m���m���Ƃ���������ς����ɐi�ݑ������B

�@�N�������ʂĂāA�G�ꂽ���̏�ւł��A�ʂ���݂̒��ւł��A�������낵�����C���͓����ł��������A�ꍏ�������ڎw���{�J�ɒ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@���������Ă���ΑĐ��ő����O�֏o�邪�A��������x��A�Ăї����オ�邱�Ƃ��ł��邩�ǂ����B

�@���̈�c�͏��߁A�k���ɓ�����u���A���؎z�i�W�����X�j��ڎw���Ă����̂����A���̓��Ƃ����łɃ\�A�R����̂����ƕ����āA�ړI�n�͌{�J�ƕς����B

�@�����܂ł��ǂ蒅���A�D�Ԃʼn��O�]�֍s����邾�낤�Ƒ��k���܂Ƃ܂����̂����A�N��������m�M���Ă���킯�ł͂Ȃ��B

�@���̂ق��ɁA���j�̂��Ă悤���Ȃ����������ł���B

�@���̒c�̐l�X�ƈꏏ�ɂȂ�A�K���u�ǂ������̒c�݂͂ȎE���ɂȂ����v�u�\�A�����j�Ǝq�����E���A��������������Ă������v�Ȃǂƕ������ꂽ�B

�@���������Ă��鋰�|���A�l�Ɍ�邱�Ƃɂ���Ă����炩�ł��y�����悤�Ƃ���悤�ɁA��ꂫ���Ă���͂��̐l�X����𑈂��Ă��������b�������B

�@���̖�h�ł͌��g�̈�s�����l�̖��l�ɏP���A�߂ڂ����ו���D��ꂽ��ɁA�Ⴂ����l���s���s���ɂȂ��Ă����B

�@���g�́A�Ȃ����l���낭�ɖ��ɂ����������Ȃ����Ȃǂ�������Ă������̂��A�s�R�������B

�@�����ނ͂��̗��R���������邱�Ƃ��Ȃ��A���Ȃǂ�肸���Ɩ��ɂ��͂��̎�����������Ȃ��������Ƃɖ������Ă����B

�@����܂ŗ��āA���g�͂�������ӂ�Ԃ����B

�@�Ƃ���ǂ���ɟ�̖݂̂���u�̎Ζʂ��A�ɂ������F�̌ł܂肪�A�܂Ƃ܂�̈�����������Ă����߂��Ă����B

�@���q���̒��ɏ����Ȃ���j�������Ă���͂������A�N����̋�ʂ��Ȃ��A���ɂЂ������{���z�̂悤�Ɍ������B

�@�F������グ��ȂƖ�����ꂽ�悤�ɑ����ɖڂ𗎂��A���ނ��ĕ����Ă���B�����o���҂��Ȃ��̂��A�������킹���悤�ɓ����������B

�@�N���A�ׂ������҂ƂȂ���������Ă��Ȃ��B

�@��l��l���A��������������ƂЂ������ĕ����Ă���B

�@����ł��āA���̏W�c���痎�ނ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƁA���͂̑����ɕK���Ŏ����̕��������킹�Ă���B

�@�ނ炪�\�������Ȃ��댯�̒��ŁA�킸���ɐS���䂾�˂Ă���̂͏W�c�s���Ȃ̂ł���B

�@�Ƃɂ����A���ꂾ���̐l��������̂��B

�@�������|���A�݂Ȃŕ����������ƂŁA���Ƃ�����ʂ��Ă䂯�邾�낤�\�\���̌Q�O�ӎ�����������ł������B

�@�l�X�̗�ꡂ��x��āA�Ō���ɂ͂������̔n�Ԃ��܂����n�т��ʂ�����Ȃ��炵���A�ʂ���݂ɐ[���͂܂����ԗւɓ�A�O�l���Ƃ���Ă������Ă����B

�@�d�a�l�A�����҂��悹�A���̉Ƒ������낤���Ă����܂ň����Ă����n�Ԃł���B

�@�u�̏�ɗ����g�ɂ́A���̐��̍s�A�n�ʂ��Ђ������Ă��镅�������i�Ȃ�j�̂悤�Ɍ������B

�@�ʂ���݂ɂ͂܂����n�Ԃ���A�݂��߂ȓ������ɖڂł������Ă���ƁA�擪�ɋ߂��ʒu�ɂ��鎩�����܂��A�܂��ɂ��̈ꕔ���ł������B

�@���g�ɂ͂��ꂩ�A�Ђǂ����������������B

�@�ނ͑����o�Ĉȗ��̎O���ԂŁA�}�ɑ�l�ɂ�������s�����Ă����B

�@���܂ł͑�l�ł���Ƃ������R�Ō��Ђ������A���g�������N�ɋ������������Ă����l�X���A�Ȃ��������}�ɗ͂������Ă��܂����̂��B

�@���g���A���܂ő�l�Ƃ������̂��v���Ⴂ���Ă����̂��B

�@����Ƃ����̎O���ԂŁA��l�͋}�ɕς���Ă��܂����̂��B

�@�ނɂ͂��̂ǂ���Ƃ��킩��Ȃ����A���C�͂ɎȂ��ꂽ�݂��߂ȍs��������낵�āA�܂��イ��������C���������B

�@���g�͂����Ǝ���グ�āA��̂��Ƃ�ǂ����B

�@�Ȃ��\�\�ƁA�ނ͂��̎O���Ԃɉ��x�v�������Ƃ��B

�@��l�����́A���܂Ńo�J�ɂ��Ă������l�ɂ₽��Ɣڋ��ȑԓx���Ƃ�A���k���ƂƂȂ�ƁA���ɂ����Ȃ����Ƃ��肢�������āA���_�͏o�Ȃ��B

�@���炵���Ȃ��\�\�Ǝv�����Ƃ̘A���ł���B

�@������͌��₩�܂�����܂ł��A���𗣂ꂽ������}�ɂ��������Ȃ��Ȃ����B

�@���l�����ɔ��܂����ŏ��̖�A���l�̓\�������̌x���ɓ������Ă���͂��̕v�����łɐ펀�����Ƃ����̂��āA���g�点�Ȃ������B

�@���n���痈���J��c�̘V�l�Ɂu����������̈ꕔ�͑S�ł����v�ƕ�������Ĉȗ��A�ޏ��͂�������Ƃ藐���Ă����B

�@���g�ɂƂ��Ă��A��D���ȕ��ł���B

�@���̐g�̏��S�z���Ȃ��킯�ł͂Ȃ����A���̂Ƃ��ł������ނ�����ł����͖̂����ł������B

�@��P�̉��������������Ĉ�����n�Ԃ����������Ă������g�́A�ɂ���т��ق�������͂����������������B

�@������펀�����Ȃ�āA�����؋����Ȃ�����Ȃ����\�\���������Ƃ̌��̂܂�����r�������Ő@���Ȃ���A���g�͂������ǂ���̂��Ƃ��Ղ����B

�@�z���ɂ��т��āA�N�h�N�h�Ƌ������Ƃ�������ɕ����������B

�@���l�̉Ƃ̔[���ɂ����l�߂ɂȂ����l�X���A��{�̂͂������[�\�N�����F���Ƃ炵�Ă����B

�@���g��q�̂�����ɂ́A���̌����͂��Ȃ��B���g�͂������Ɖו���ς݂Ȃ����āA�Q��ꏊ���������B

�@�����A�Q�Ȃ�\�\�����|���悤�Ɍ����������q�̎���̂��āA���l�͂Ȃ������̂����B

�@�������ɂȂ��Ă����B���Ɩ��������g��Z�C�ɂ��Ă����B

�@�ނ͂��ꌩ�悪���ɗ���Ŏ����A��ɔw�������ĉ��ɂȂ����B

�@�����Ƌ����͂łЂ����܂��悤�ɁA����̒��֗����Ă䂭�B�\�\

�@�Ȃ�ĕs�l��Ȏq���낤�A������펀�����炵���Ɓc�c�����܂ł͂������ɕ���������̐����A�����܂��������B

�@�₪�ă��l���A�����悤�ɑ��q�̂��ɑ̂����������B

�@���g�������Ă��܂��ẮA�N���ޏ��̂��ƂɂƂ荇���Ă����҂͂Ȃ��B

�@���̖邩��A���g��q�̈ʒu�̋t�]���n�܂����B

�@���l�̐S���m�炸�m�炸�ɏ\�O�̑��q�Ɋ�肩�����Ă䂭�ɂ�A�ޏ��̂���܂ł̌��Ђ͌��g�ֈڂ��Ă������B

�@���ꂩ��O���������A�u�̒������z���A��邢�����ɂ����邱��̌��g�́A�������������̕ی�҂ɂȂ肫���Ă����B

�@�܌��A�o���̒��̕��́A

�@�u���ꂪ���Ȃ��Ȃ�A���O���������̉Ƃ̒j���B�������肵�Ă���v�Ƃ����c�����B

�@���������̂��Ƃ��A�����������Č��g�̋��ɍ��܂ꂽ�킯�ł͂Ȃ��B

�@�������Ȃ��Ȃ��Ă���́A�ꂪ��Ƃ̎匠�҂ł������B

�@���l�͂���܂ł�肢���������g�ɂ����Ƃ������A�ނ͂���ɏ]�킳���g�q���h�ɂ����Ȃ������B

�@���ꂪ���̎O���ԂŁA���g�͕���w�����闧��ɂȂ��Ă������A�ގ��g�͂��̕ω��ɋC�Â��Ă����Ȃ��B

�@�����o��������}�ɐS�̕��t���������ꂪ�C�キ���߂��̂ɁA���g�͐イ������v���Ŏ��݂��Ă��邤���A���̊Ԃɂ����ׂĂ��ނ̌��ɂ������Ă����B

�@�@�@�@5 �D�̒��̏o�Y�\�\�O���㍕��M�Z���\�\

top

�@��邢����₪�s���ăR�[���������̊Ԃ̓��ɂ����������A��̂�����̕��ʼn�������߂����N�������B

�@���g�͒N�������������������āA�ӂ�Ԃ����B

�@�L�т�������̂͂邩������Ɏl�A�ܐl�������܂��ė����~�܂�A��������V�k����l�ʂ��o�āA�������ς��̑��ǂ�Ő擪�̒c���i�̖k����ǂ��Ă����B

�@�k���͂����炩���������߂����A�����~�܂�͂��Ȃ��B

�@�Z�\���z���Ă���ނ́A�ꍏ�������{�J�ɂ��ǂ蒅������������ƁA���̋C���̔����������Ȃ����ɕ������ĂĂ����B

�@�ނ͂��������~�܂�����A�Ăё��������̈ӎu�̒ʂ�O�֏o�邩�ǂ����A���M���Ȃ������B

�@�����N�������̂��m��Ȃ����A���͂ǂ�Ȏ��ɂ��킸��킳�ꂽ���Ȃ������B

�@�V�k�͏㔼�g��O�ւ̂߂点�A���������悤�ɗ����U��Ȃ���}���ł��邪�A�k���Ƃ̋����͂Ȃ��Ȃ��k�܂�Ȃ��B

�@����ł��₪�Č��g�́A�����̉���ʂ�ʂ���V�k�̃[�C�[�C�Ɩ�r�����g�������B

�@�V�k�͂���Ɩk���̔w�̃����b�N�T�b�N�ɕЎ�������A�����͂ɂ��ĂԂ炳����悤�ɔނ̑̂��܂���āA�O�֏o���B

�@���������Ă����Ȃ��炵���A���邸��ƔG�ꂽ�n�ʂɕG���������A����͂Ȃ��k���̋r�������`�łƂ肷�����Ă����B

�@�ނ̊�����グ�Ă���̂����A���ꂪ���A�����o�Ȃ��炵���B

�@�ł��A�}�ɎY�C�Â����̂ŁA���炭�����ŋx��ł��炤�킯�ɂ͂����Ȃ����B

�@����łȂ��ƁA���������͂Ƃ�c����Ă��܂��\�\�ƁA�͂ꂽ����r�点�Ȃ���A�悤�₭���ꂾ�������̂��A���g�͕����Ă����B

�@�V�k�͖k���̋r�ɂ܂킵���r�ɁA�͂����߂Ă���B

�@�ǂ��ł���s�ɂ����ő҂��Ă����˂A�ƕK���̕\��ł���B

�@�k���͌��f�̂��Ȃ��������E���E���Ǝ��͂ɑ��点���B

�@�q�������܂��ƕ����ẮA�ނ��ɂӂ蕥���킯�ɂ������Ȃ������B

�@�ꓯ�͎��R�ɑ����~�߂Ă��̓�l�߂Ă������A�N���ӌ����q�ׂ�҂͂Ȃ��B

�@�l����͂��A�܂��Ĕ��f�������͂��Ȃ��Ȃ��Ă����B

�@�\�\���߂��̌�͈�x���x��ł��Ȃ����A�L�т�����������̕ӂł܂Ƃ߂�K�v������\�\

�@�k���̋C�����悤�₭�x�~�ɌX�������A�N��������҂͂Ȃ������B

�@���̂���݂͂Ȃ��܂�����O�ɏo���C�͂������A�������낵�����肢�����ɂƂ����Ă����B

�@�O�\�������҂Ƃ�������ɁA�V�k�͏��߂Ėk���̋r�����������āA�q�ނ悤�ɐ[�������������B

�@���E����r���Ƃ��A�Ђ�������悤�ɂ��ĉł��A����Ă����B

�@�V�k�͂��߂������グ�Ēn�ׂ��ɂ��₪�݂��މł��܂��Ȃ���A�������̂��܂�ɏk�߂Ĕޏ�������������A�R�[���������ւ͂�����ł������B

�@�l�X�͗~���Ƃ����Ȃ��������낵�A�r��L���āA���ɂЂ�����Ƃ��Ă����B

�@���Ƃ��痈��l�X���A�x�~�ƌ��ĂƂ���������A�����b�N�T�b�N�̕����R�Ɏ�������Ĉꍏ��������������낻���Əd�����������ɂЂ������Ă����B

�@�ǂ��ɂ��A�R�[���������̒��̏o�Y���C�Â����C�z�͂Ȃ��B

�@���Ƃ̏o�Y�ǂ��납�A�l�X�͂����悤�Ɏ�����Ȃ���A���S��Ԃ̒��Ŏ����̂��Ƃ����l���Ă͂��Ȃ������B

�@��~�������ƂŔ�J�̏d�݂͑����A�̂��n�̒��ւ߂肱��ł䂭�B

�@�ނ�̂��тꂽ���o���킸���Ɋ����Ă���̂́A���ꂾ���ł������B

�@���̒��ŁA���g�͂�����Ɏ��Ԃ��C�ɂ��Ă����B

�@�ނ͎��v�������Ă͂��Ȃ��������A�k���̂������O�\���͂����߂��Ă��邾�낤�B

�@���̐l�����́A�����֒u������ɂ����낤���\�\�B

�@�����Ǝ��͂����܂킵�����A�k�����͂��߁A�N�������l�q�͂Ȃ��B

�@���܂ꂽ�Ă̐ԃ��V�́A�ǂ�Ȋ�����Ă��邾�낤���\�\�B

�@���g�̊S�͂����ɂ������B�����̂������Őԃ��V�����܂�悤�Ƃ��Ă���̂��A�Ђǂ��_��Ȃ��ƂɎv��ꂽ�B

�@�햅�������Ȃ����g�́A�V�������������Ƃ��Ȃ��B

�@�����đz�����悤�Ƃ���ƁA�ȑO�Ɏ����Ă����e�̐V�����\�\�т����������Ȃ��A��������悤�ɐԂ��̂��悹�����Ă����߂��Ă������������v���o���ꂽ�B

�@���S�����l�X�̒��ŁA���g�̐S��������J�ɕ������A�ԃ��V�ւ̍D��S��R�₵�Ă����B

�@�\�O�̔ނ��A��l�����̂��̗͂������Ă����킯�ł͂Ȃ��B

�@���������g�ɂ́A���͂̐l�X�ƈ���āA�S�ɏd�ׂ��Ă��Ȃ��Ƃ����������������B

�@��l�����͂܂��A���N�̓w�͂̌����ł���c�����̂Ă����Ƃɐ�]���Ă����B

�@���g�ɂ͂��ꂪ�Ȃ��B�֓��R�ɗ���ꂽ���Ƃ��A��l�ɂƂ��Ă͋��̎ς�������v�������A���g�́A�푈�����́A�������������邱�Ƃ����낤�\�\�ƊȒP�ȎƂ�������Ă����B

�@�q���ł��邽�߂̎v�l�̒Z�����A�ނ������Ă����B

�@���g�ɂ́A��l�̂悤�ɑO�r��J���A�A����̐����܂ł�z�����ĐS���Â����邱�Ƃ��Ȃ������B

�@�R�[�����������猻��ꂽ�V�k�Ɖł̕��ɁA���ɂȂ��|����Ă����l�X�͂ɂԂ�����������B

�@�Y�w�̍�������̂���������܂œD�Ōł܂��Ă���̂͌��̂܂܂����A�ӂ���オ���Ă��������͕���ɂԂ�āA���̂����܂�͔ޏ��̘r�̒��Ɉڂ��Ă����B

�@�㔼�g���s�ύt�Ɍ�����̂́A�Б��������āA���������G�ꂽ�����V���c�̘r�������Ɍ����Ă��邹���ł��낤�B

�@�V�����́A�ނ�����ꂽ�Б��ɏ�������܂�āA������Ă����B

�@��@���Ŕ����������Y�w�̊�����āA���g�͎v�킸�g�Ԃ邢�������B

�@�S�����̋C�̂Ђ�����́A��ɂ����܂܁A�ꖇ�̉��ꂽ���̂悤�Ɋ����Ă����B

�@�ޏ��͘V�k�Ɏx�����A�s�m���ȑ��ǂ�ŕ����Ă���B

�@�ڂ��J���Ă͂��邪�A���������Ă͂��Ȃ��炵���B

�@�����ɂ͏\�O�̏��N���v�킸�ڂ����炷�A�����܂������������B

�@�u�o���v�\�\�B

�@��A�O�x���߂��āA����Ɨ����オ�����k�����A���͂̎l�A�ܐl�ɂ����������Ȃ����ō��߂��������B

�@���̎��ɂȂ��Ĉꎞ�Ԃ��ނ��ɂ������ƂɋC�Â��A�}�ɂ���ďo�����ނ́A�����̋r�Ɍ������č��߂������Ă���悤�Ɍ������B

�@�ӎu�̓`���Ȃ��Ȃ����r�́A�����ォ�����̂��x����̂�����Ƃ炵���A�����ݏo���܂łɂȂ����炭�̎����������B

�@���̎�����Ƃ��ǂ�����Ō���̔n�Ԃ̏ォ��A�E�r�ɔĂ��j���Y�w�ɐ����������B

�@�ꎞ�Ԃ�������Ă�낤�\�\�Ƃ����̂ł���B

�@�V�k�����x�����������Ȃ���A���̒j�̂��肽���Ƃ։ł������悹���B

�@���g�͂悤�₭�����o������̑��ǂ��ڂŊm���߂�Ƃ��̑��𗣂�A�n�Ԃɋ߂Â��āA�l�X�̊Ԃ���ԃ��V���̂������B

�@�ו��ɔw����������������e�̋��ŁA�Б��ɂ���܂ꂽ�ԃ��V���킸���ɓ����Ă����B

�@��ڂŁA���g�͎��]�����B

�@�Ԃ��A�͂�オ�����悤�Ȑԃ��V�̊�́A���̂̒m��Ȃ��������痁�т���ꂽ�悤�ɉ��Ȃ������B

�@�S�̂��܂Ƃ܂���Ȃ��u���u���Ƃ��āA���ꂪ�����Ă��邾���ɁA�����������C���������B

�@���̎��A�ԃ��V���ア���������ċ������B

�@�����܂܂ӂ�������i�܂Ԃ��j���A�@���A�����A�����܂킵���悤�Ɉ�Ăɂ䂪�B

�@�ԃ��V�͒j���낤���A�����낤���\�\�����o�����n�Ԃɂ��ĕ����Ȃ���A���g�͎��͂����܂킵�����A����Ȃ��Ƃ��l���Ă������Ȋ�͂Ȃ������B

�@�n�Ԃ̏�ŁA�y�C�F�̊�����������Ėڂ���A�[�������悹�Ă����e���A�킪�q�̐��ʂ�m���Ă��邩�ǂ����B

�@�n�Ԃ̐k���ɂ�ē������̔������A�ق������Ɍ������B

�@�ޏ��͕Ў�Ŏx���Ă�����̂��킪�q���Ƃ������Ƃ����A�ӎ����Ă��Ȃ��炵���B

�@�Y�߂�A�ӂ₹��A�Ƃ���ꂽ�J�́A�����̉Ƃ��q��������ł������B

�@�q�������܂�邱�Ƃ͖������Ŋ��A���̂��тɐl�X���W�܂��āA�ɂ��₩�ɏj�����B

�@���̐ԃ��V�����̂悤�Ɍ}������͂��ł��������A�킸���l���A���̐��ւ̓������x�ꂽ����ɁA���߂�����҂ł������B

�@�Y�������킵�Ă����炦���A�����߈�Ȃ��B

�@���̕s���Ȉ����ɍR�c����悤�ɁA�ԃ��V�͈ӎ����������łȂ���̋��ŁA���ꂬ��ɋ����Ă����B

�@�@�@�@6 �a�J�Ƃ����\�\�����\����@�Ǐ����Ȃǎl�J��c�\�\

top

�@�����\�\�����\����A�O�]�Ȋ��쌧�̎l�J��c�\�\�����i�����n���܌��j�A���S�W�Ǐ��i��݂����j���i���쌧�j�A�唪�Q�ו��i�₷�����j���i���쌧�j�A�����Q���쑺�i��ʌ��j�̑S���́A���ꂼ���Ԃɉו��Ǝq����ς�ŁA�J�̒���腉��i�����j�w�ɏW�܂��Ă����B

�@�O���\����ɁA�x�@����ʂ��Č���������̑a�J���߂������߂ł���B

�@��������͈��g���ƌ��߂Ă����܂ŗ������A�\��̎��Ԃ��߂��Ă��D�Ԃ������Ȃ����Ƃ��A�܂��ނ�̌��S����������Ă����B

�@�\�A�Q��ƕ�������Ă��A���N�A�������炵�ĊJ�A����Ƃ킪���̂ƂȂ����c���́A�����ȒP�ɂ�����߂�����̂ł͂Ȃ��B

�@�w���ɏW�܂������������c���d�˂钆�ŁA����J��c�̖x���c���͋����a�J�Ƃ��߂��咣�����B

�@�u�a�J�Ƃ����Ă��A�ړI�n���͂����肵�Ă��Ȃ��B����Ɏ�z���݂ƒʒm���������̂ɁA�D�Ԃ����Ă��Ȃ��B�吨�̐�������������c���Ƃ��āA����ȏ�ԂŌy�X�����s�����N�����̂́A�����ɂ��s�����v

�@�e�c�̊����̊Ԃɓ��h���N����A�l�X�̈ӌ��͂ɂ킩�ɑa�J�Ƃ��߂ɌX���Ă������B

�@���N�Z�݂Ȃꂽ�J�������������邲�ƂɁA���������딯��������Ă����ނ�ł���B

�@�N�����g�a�J�Ƃ��߁h���咣����A����ɓ��ӂ��鉺�n�͏\���ɂ������B |

�O�]�Ȋ��쌧�t��

|

�@���̑a�J���߂́A�x�@����������ɏo�������̂ł͂Ȃ����\�\�Ƃ��������������������A����͂��̏�ɂ������c�����������ے肵���B

�@����A����͌������̖��߂ŁA�����Ď��l�̍l������o�����̂ł͂Ȃ��B

�@�����̐l���ɂ������d�喽�߂��A�y�X�����ƒf�ŏo�����肷����̂��B

�@�틵�������������炱���A���������炱�������w�߂��o���̂��낤�B

�@���ɑa�J��Ԃ�������Ă���̂��A�ь��i����j�������������߂��Ƃ�����͂����Ă���\�\�B

�@�����̂��ƂɁA�l�X�͂܂����h�����B

�@���̂܂܋D�Ԃ�҂��āA�Ƃɂ������g�������������ł͂Ȃ����B

�@�c����������A�Ȃɂ��떽�����Ă̂��̂��˂��\�\�B

�@����A���S�Ƃ����_������A�c�ɗ��������Ă������������̂ł͂Ȃ����\�\�B

�@�Ǐ����J��c�̎R���㗝�c���́A�ǂ���Ƃ��������˂�܂܂ɁA���̖�͑S�����w���߂ɏh�c�������B

�@���̒c�̒c���́A�������ł������B

�@���\�O�������A�a�J��Ԃ�腉��i���j�w�ɂ��ׂ肱��ł����B���͂����A�c�_�Ȃǂ��Ă���]�T�͂Ȃ��B�D�Ԃɏ�낤�Ƃ����҂ƁA�c�ւЂ��Ԃ����Ƃ����҂Ƃ����Η��������A���Ԃ��}���D�Ԃ̍��}�ɂ������Ă��āA���_�͂��≞�Ȃ��Ђ��o���ꂽ�B

�@�a�J�Ƃ��߁\�\�B

�@�����͖��F�Ɍ��݂��镪����̒n�Ǝv����߂āA�̋����o���̂ł͂Ȃ��������B

�@������������Ƃ͂Ȃ��\�\�B

�@�\�A�Q��A�����őa�J���߂ƁA���܂�Ɏv�������Ȃ����Ԃɒ��ʂ��ēx�������Ă����l�X�̋��ɁA���̊����I�Ȃ��Ƃ͐��̂悤�ɂ��ݓ������B

�@�������A�������Ƃ͂Ȃ��\�\�ƁA�S���߂��ނ�́A������ÂɌ������������悤�Ƃ͂��Ȃ������B

�@�܂��A���̋C�ɂȂ��Ă��A���̎��_�ł͐��m�ȏ���͂݁A����Ɋ�Â������f���������Ƃ͕s�\�ł������낤�B

�@�J�͖��ɂ��m��Ȃ����A�֓��R�͊����̈�r�����ǂ�A��������̘A���͂��łɍ�����Ԃł������B

�@�䂪�ƂA�낤�B�c����낤�\�\�ƁA�l�X�͋}�ɐ��C���Ƃ�߂�����ŁA�����o�����B���ԍ]�x���̎��͉͂Ƙ`�m���i�킢�������j�ɂ͂��܂ꂽ����ɁA�ꖜ�ܐ�w�N�^�[���̔_�n�����Ǐ������������l�X�̑��ǂ���y���B

�@����A����قǔނ�̑���x�点���ʂ���݂��A�����͐����悭�R���炵�Đi�ށB

�@�a�J��Ԃ͋D�J���������A����̂܂ܔ��Ԃ����B���n�̊J�̑��������g��Ԃɏ��Ȃ����߂ɐh����Ȃ߁A�]���҂��o�������ŁA���̎l�c�̐l�X�͗�Ԃ�����Ȃ���A�����̎�ł��̍K�^�������։�������Ă��܂����̂ł���B

�@�������A�D�Ԃɏ�邱�Ƃ��K�^�Ȃ̂��A�܂��͔߉^�ɂȂ�����̂Ȃ̂��A�N�ɂ����f�̂��Ȃ������ł������B

�@�c�Ɍ������Ǐ����̐l�X�̊ԂɁA�ǂ�����`����Ă����̂��A�܂��͔ނ�̊�]�I�ȑz�����琶�܂ꂽ�̂��A���{�R�叟���Ƃ�����`������B�������A�l�X�͂����ǂ肵�Ċ�B

�@�\�\���̂͂����B�ǂ��̍��̌R�������Ė��G�E�֓��R�ɂ��Ȃ��͂����Ȃ��\�\�B

�@���̒c���A�܂��\�A�Q���m��Ȃ������\�������A�g�������������h�Ős�N�w�̂قƂ�ǂ��Ђ��ʂ���Ă����B

�@�����A�֓��R������Ă����A�Ƃ����M���ɁA�ނ�̊�͖��邩�����B

�@�@�@�@7 �������T�̎����\�\�����\����鍕��M�Z���\�\

top

�@�����\����A�Ǐ����͂��ߎO�]�Ȋ��쌧�̎l�J��c���A腉Ɖw�őa�J�i�������j�����ۂ��̋c�_���ӂ��Ƃ������Ă��邱��A����M�Z���̖{���͋�P�ɂ��т��Ȃ���{�J��ڎw���Đi��ł����B

�@���̒��ɁA���łɔn�Ԃ����������T��Ƃ������B

�@���T�͒c�o�����̎G���̒��Ō��g�ɐ���������ꂽ���A���̌��x�����̌��C�ȏ��N���������Ă��Ȃ��B

�@���g��q�̂����c�͈���ڂ���{���Ƃ͂���āA�ʍs�����Ƃ��Ă����B

�@�{���͌{�Ήw���߂œy���i�ǂЁj�ƌ�킵�A�x���w�����E�O��^���͂��ߐ��l���펀�����B

�@�����������Ȃ��j�q���A�������Ď��X�ɓ|��Ă������B

�@�������͌{�J�i�����˂��j�ɒ����\�\�Ƃ������Ƃ��A���ʂĂ��l�X�ɁA�킸���Ȋ�]��^���Ă����B

�@�\�����A�ނ�͖����m��Ȃ����l�����̔n������[���Ȃǂɕ��h�����B

�@����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�H�ׂ邱�Ƃ��A���邱�Ƃ��A���������͂��ێ����邽�߂ł���B

�@�����Ȃ��Ȃ�A�q���Ƌ��Ɏ��ʂق��Ȃ��B

�@�N�����͂������Ă����ȂǂƂ������Ƃ́A���Ɉ�����҂ł��Ȃ��ƁA���̎O���Ԃł݂Ȃ��悭�m���Ă����B

�@�����͎̂����̗̑͂ƁA���Ƃ́g�^�h�����ł���B

�@�D���ɒ��݂��ނ悤�Ȕނ�̖���́A�Ԃ��Ȃ����l�̋��тɎ������l�\�k�̊����i�������Ƃ��̐��j�Ŕj��ꂽ�B

�@�n���i�}�A�|�[�Y�j�\�\�ƒN���������A����͓y�قƕ��߂̒Y�z�v�̏P���ł������B

�@���́A�͂ˋN���A�q���������悹�A�w�ɔ�����Ȃ���A���͂̑����̒��ɂƂ����̓����H�����������B

�@���������͔ނ���l�����牟����݁A�e�����܂��l����������N�������B

�@�c���̒����������ɂ��ǂ�o���҂�����炵���A�����ݍ����������`����Ă���B

�@�����A���߂��\�\���������������̊ԂɁA���ɂ͂Ȃ�Ȃ���]�����`������B

�@��̎�ōi�E�����q���̒f�����̐��A�����悤�Ƃ������q�̋������A�ߖA�⋩�\�\�B

�@�������͂������͂��Ƃ�܂��\�k���A����ɂ���ĂЂ��N�����ꂽ���S�̋��|�ɋt�サ�Ă����B

�@�����֓�����\�\�ƁA�w�����炵���j���K���̐����ӂ肵�ڂ��Ă��邪�A���̐����t�サ���������̎��ɂ͓͂��Ȃ��B

�@��������ɁA�q�������ƘV�l�̍A�����X�Ɏh�������́A�����̍A��˂��O�ɔ��������炵���A�Ƒ��̎��̂̏�ɐg�𓊂��o���A����ɂăF�[�Ƃ�߂��Ȃ���A�����܂킸�����̑̂ɐn����˂����ĂĂ����B

�@���̋�������߂����A�ꔭ�̏e�����f�����B�c�̒j���A�w�ォ�猂�����̂ł���B

�@���l���́A�Ƃɂ����c���̐��ɗ�܂���ė����֑������B

�@��w�ɂ������T���A���q�����Ԃ����Ƃ̎u�ۂ̎������ŁA�̂���o���B

�@�ǂ����ǂ��������̂��A�\�k�̐��ɒǂ��đ��邤���A�����Ȃ�s�肩����V�����������N�����āA�i�H��f���ꂽ�B

�@���̐��͂�����Ɍ������Đi��ł���̂ł͂Ȃ����A���Ȃ�̐l���炵���A��������ȏ�͈�����߂Â��Ȃ��B

�@���������������Ă��镔���ւЂ��Ԃ����Ƃ͂ł����A���ɓ������͂Ȃ��B

�@���T�͎u�ۂ̎���������܂܁A�����ɂ������ꂽ�B�����悤�ɂ����܂œ����Ă�����\�l�قǂ̐l�X���A����Ȃ��n�ɂ������܂��Ă���B

�@���T��Ƃ̂��ɁA�O�l�̎q���𗼎�̒��ɕ������ނ悤�ɂ��āA���R�G�q�������Ă����B

�@���T�Ǝu�ۂ͂��ꂼ��w���̎q�������낵�āA�G�ɂ��������B��l�͊�������킹���B

�@�������̌��̒��ŁA�u�ۂ͉ł̌��ӂ�ǂ݂Ƃ����B���̂��\�\�Ƃ����̂ł���B

�@�u�ۂ͂��߂�킸�A���Ȃ������B

�@���̎O���̊ԂɁA���l�����{�̏��̓��̂ɂǂ�قǗ��b�~��R�₵�Ă��邩���A��l�͌��Ă����B

�@�����Ŗ\�k�ɕ߂����邱�Ƃ́A��\��̐��T�ɂƂ��Ď��ɂ܂��鋰�|�ł���B

�@���T�͂ӂƂ���̉�����A��̖��݂��Ƃ�o�����B

�@�c���o�����鎞�u�܂����̎��Ɂ\�\�v�Ɠn���ꂽ�_�J���̕�݂ł���B

�@��̎�@���������āA�����܂�̓D���ɂЂ����B�Ŗ�����ނ��߂̐��ł���B

�@���������\�\�ƁA���̎�@����n���Ȃ���A���T�����߂Ďu�ۂɐ����������B

�@���łɔ����\�O���ɂȂ��Ă����B����O�ɂ��āA�łƌƂ̐��͐Â��ł���B

�@���R�G�q�͕G�Ɋ�����O�l�̎q���̔w�Ɏ���܂킵���܂܁A���܂ł������Ȃ������B

�@��̕�݂𗎂��Ă��܂����ޏ��͎����̕��@���Ȃ��܂܂ɕ��S��Ԃ𑱂��A�������Ŏ���ł䂭���T��Ƃɂ���Ȏ����������Ă����B

�@���őO�̐��T�Ǝu�ۂ́A�������ɔ����������ׂČ݂���������荇���A���N�̍D�ӂɗ���q�������B |

�������O�̍ȁE���T�ƕ�E�u�ۂ͐_�J���Ŏ��B

���R�G�q�͐_�J�����Ȃ����A�q���O�l�����������ʂɎ��˂Ȃ������B

|

�@�����߂���������\�k�̊����Ƃ͑S�������ȁA�Ȃ��₩�ȓ�l�̗l�q���A�ӂ����Ƃ��v�킸���߂�G�q�́A

�@�u���������A�����Ԃ悭���Ă�����āc�c���肪�Ƃ��v�Ƃ������T�̍Ō�̂��Ƃ����B

�@���F�J��j���s��́w���F�J��j�x�ɂ��ƁA���̓��̓y�فA�Y�z�v�̏P���ɂ�鎩���҂͘Z�\�l�A���̂��Ƃ̃\�A��Ԃ̍U���ɂ�鎩���҂͕S�Z�\���l�ł���B

�@�c���o����������l�̂����A��Z�S�l���{�J�ɂ��ǂ蒅�������A���̌���Ȃ������̋]���҂��o�����B

�@�@�@�@8 ���F���c��A��s���瓦����\�\�����\�O���V���\�\

top

�@�e�n�ŊJ�̎������Ă��锪���\�O���ߑO�뎞�A���F���c��E��V�i�ӂ��j�͍c�܁A�ߐe�A���i�b���������͂��ߑ��߂��]���āA�Ђ����ɐV���̓��V���w�Ɍ��������B

�@�ʉ��ȓ��̑�t�q��ڎw���Ă̓s�����ł���B

�@�֓��R�i�ߕ��͔�������̃\�A�Q�풼��ɕ����Z�����������������A��s�E�V���̌x��������`���������A

�@�u����̗v������R�i�ߕ��͂������ɒʉ��Ɉڂ邩��A���F�����{���s�������ɂ��Ă��炢�����B�܂��c����ʉ��ȓ��̑刾�q�Ɉڂ�悤�v�Ǝw�������B

�@����������n�劯�����́A�c�邪�V���𗣂�邱�Ƃ͖��F�����ɐ[���ȉe����^���A���{�̈АM�����{�I�ɑr�����邨���ꂪ����Ƃ��āA�����������B

�@�������ނ�̊�]�͗e���ꂸ�A�c��̏o�����͂������x�点���ɂ����Ȃ������B

�@�֓��R�i�ߕ����w���������{�ړ]�ɑ��Ă��A���n�����̊Ԃ��狭�����̐����オ���Ă����B

�@���{�@�ւ̊e���ɂ͖��ڏ�A���l�̕������������Ă������A�������͎����ł�����{�l�����ׂĂ̎����������Ă����B

�@�`�i�͂��j���Q�d���͐��{�̒ʉ��ړ]���w�����������A

�@�u�V���ݏZ�̌R�A���S�A���{�W�҂̉Ƒ��a�J���s�Ȃ����߁A���S���i�ߕ��ɓ�\�ԗ�������������\��ł���B���̏����Œʉ��ɑa�J���ꂽ���v�Əq�ׂ��B

�@�閾����҂��ĊJ���ꂽ�ً}������c�ŁA���������������炱�̊֓��R�̈ӌ����͂���ꂽ���������́A�����������B

�@���鎟����

�@�u�ʉ��ɂ͒ʐM�A���̐ݔ��͂������A��������������ړ]���ėp��ق���ݔ����Ȃ��B

2

�@���̎����ɂ���ȏ��ֈڂ��ẮA�n�������ɗՋ@���ς̏d�喽�߂�w����^���A���̐i�W�ƕ��s���ēK���K�ȏ��u���u���ĉ��n�̓��{�l���~�o����ȂǁA���������Ƃ��Ă̏d��C���𐋍s���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�@�����{��Ԃ��o�����邱�Ƃ́A�킩�肫���Ă���B

�@���̍����̎����ɁA�n�������炪�ł��Җ]���Ă���̂́A���������̖��m�Ȏw���ł���A�m�łƂ����ԓx�ƈЌ��ł���B

�@����Ȃ̂ɁA�J�푁�X�낭�Ȏw�����^�����ʉ��̎R���ւЂ�����ŁA�n���Ƃ̘A�����Ƃ�Ȃ��Ȃ�����A�n���̖�l�͎���킩�炸�A��X���g�̈��S���v���ē������Ƃ����v���܂��B

�@�����肱�̍ہA�ł���Ȃ��Ƃ́A���n�̓��{�l�������ɂ��Ĉ��S�n�тɎ��e���邩�\�\�ł���B

�@����A�V���ڎw���āA���n��������E�����Ă��邾�낤�B

�@���̎��A�V���̒������{�����ʂ��̂���ł́A�\���킯�������Ȃ��B

�@�S���̎m�C�ɂ��d��e�����y�ڂ����Ƃ�����A���{�̈ړ]�ɂ͔�����v |

�Əq�ׂ��B�@���鎟���͉Ƒ��a�J�ɂ���

| �@�u�֓��R�́A�R�A���S�A���{�W�̂��Ƃ����l���Ă��Ȃ���肾���A��ʎs��������ЁA�J�Ȃǂ��ǂ��������Ȃ̂��B�R�▞�S�W�̉Ƒ��ɂ��Ă̈ӌ��͂����Ђ����邪�A���Ȃ��Ƃ���X���{�W�҂̉Ƒ������́A��ʎs���̏��u���I������ォ�A�܂��͓����ɑa�J������ׂ��ł���v |

�@�Əq�ׁA���̎���������Ɏ^�������B

�@���{�ړ]���Ƃ������̉�c�̌��_�Ɏ^���������F���̑�b�����́A�ނ���܂��V���Ɏc��ƈӎu�\�����������A�������̏o�����Ë��Ă��̗p����邱�ƂɂȂ����B

| �@�u�n�����ʎs���Ƃ̊W����r�I���Ȃ����⊯���͊֓��R�i�ߕ��Ƌ��ɒʉ��Ɉڂ�A���͐V���ŔC���𐋍s���A���������Ēʉ��Ɉڂ�v |

�Ƃ������̂ł���B

�@�֓��R�i�ߕ��͎w���̒��ŁA��t�c�����A��t�c�ŐV���h�q�ɓ�����A�s�X��������ʌ��ӂ𖾂炩�ɂ��Ă����B

�@����ɑ����{���A���ɖ��n�v�l�͋��������A�ނ�����錾���s�Ȃ��ׂ����Ǝ咣�����B

�@�\�O���A�������͐`���Q�d���ɐV���h���s�s�Ƃ��邱�Ƃ𐿊肵�A�܂�����B�V���E���F�d�H�Ƒ��ق��A�V���̔��s�s���A�����M�l�̑a�J���~��ѓc�˓�Y�E�h�q�R�i�ߊ��ɐ\�����ꂽ���A����������ۂ��ꂽ�B

�@���V���w�ɒ��������F���c��́A��Ԕz�u�̎�Ⴂ����A�O���ԋ߂����w�����ő҂����ꂽ�B

�@���Ő����Ō�̍c��Ƃ��Ĉʂɂ��A�����\�l�N�Ȍ㎵�N�Ԃ�V�ÂɊՋ����Ă����̂��}�����āA�����ɗi�����ꂽ�l���ł���B

�@�����A�C�ȗ��\�O�N�ԁA�ނ̉���{��������Ă����V���̊X�́A���̖�A���J�ɏP���Ă����B

�@�̂̕s���R�ȍc��͑��߂̔w�ɕ����āA�Ԓ��ɉ^�ꂽ�B

�@������҂͕������������A�`�֓��R���Q�d���A���{�����鏑���̎O�l�ɂ����Ȃ������B

�@�c��͕������������̎������u�w�́A�w�́v�ƌJ��Ԃ����A�Ɠ`�����Ă���B

�@���������̎��̖��F���́A���͂�c��̓w�͂Ȃǂł͂ǂ��~�߂悤���Ȃ������ŁA�ŖS�ւ̍⓹���܂�������ɓ]�����Ă����B

�@�ߑO�O���A���ʗ�Ԃ͂��ׂ�o�����B

�@�[��̐V���́A��P�ɂ��Ȃ��Ă��ׂĂ̓��������A���J�̉��ɕ�܂�č��X�Ƃ������܂��Ă����B

�@�c�邪�Ō�ɖڂɂ����V���ł���B

�@�@�@�@�@9 �������������O�����������\�\�����\�O���@���O�]�A�n���s���\�\

top

�@���F���c�邪�Ђ����ɐV���𗣂ꂽ�����\�O���A����M�Z���̊J�E�������O�́A�����ɏ��W������l�̒��ԂƋ��ɁA���O�]����n���s�����������W��Ԃɗh���Ă����B

�@���ڂ��قǂɏ�������̓��ォ��A�Ă̗z���悤����Ȃ��Ƃ���A���̂ɂ����̒��Őԃ��V�������Ă����B

�@�n���s���̎i�ߕ��֍s���A���x�����͂����肵���w�߂��o�邾�낤���\�\���O�͊����Ȃ��C���������B

�@�ނ͏��W���ċ���ɒc���o�Ĉȗ��A�ǂ��֍s���Ă��g���h�Ƃ��Ă̐g����^����ꂸ�ɁA�����Ă����B

�@���O�]�̎i�ߕ��Ƃ����낤���̂����̃U�}�ŁA���{���푈�ɏ��Ă邩�\�\���Ԃ��A�͂��̂Ă�悤�Ȍ����ł������B

�@���O�]�Ŕނ�O�l�Ɖ���������́A���ނ̎R���Ă��Ȃ���A�M�̓���Ȃ����ł������B

�@�u���O�����̋C���͂悭�킩��B��������ʂ�̏�ԂɂȂ��Ă��܂����̂�����A���̂܂܋A���������悢�Ǝv���v

�@�u�A��A�Ƃ������߂Ȃ�A��܂��B�������A�A���������悢�Ǝv���\�\�ł́A���W������X�́A�����Ƃ��Ă̋`�����c�c�v

�@�����͍��f�̕\����ׂ��B

�@�u�������A�A��Ɩ��߂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���݂̏���琄���āA�A���������悩�낤�Ǝv���̂����c�c�v

�@�\�A�Q��ɌR��]�����������A���߂̓`�B���ꂽ���߁A�����҂ɑ��Ă��͂����肵���ԓx���Ƃ�Ȃ��\�\�Ƃ����̂��A�i�ߕ��̎���ł������B����M�Z���̎O�l�͓��f�����B

�@�ނ�͉��O�]�ɗ���r���A�ь��w�߂��Ń\�A�@�̋@�e�|�˂�̌������B

�@�\�A���Q�킵���̂��A���炢���ƂɂȂ����\�\�Ǝv���Ɠ����ɁA���̎����ɏ��W�������Ƃ̈Ӌ`�������āA�g���Ђ����߂��B����̍������A�Ŏ�����̎��ł���\�\�B

�@�w���Ƃɔ������A�����̗�Ԃ��ʉ߂��Ă䂭�̂����߂������Ɍ��グ�Ă����B

�@�\�A��R�̔����Ől�S�����h���A������ԂɂȂ����̂��ȁ\�\�ƁA�O�l�͌Q�O�߂��B

�@���O�͊J��c�Ɏc���Ă����Ƒ��̈��ۂ��}�ɋC�Â����A�ȁE���T�̊炪���ɕ������A���ɏ����ꂽ�ْ�����������̂����B

�@�Ƒ��̂��ƂȂǁA�l���Ă��鎞�ł͂Ȃ��\�\�B

�@���̓��̖����A���T�Ɠ�l�̎q���A��̎u�ۂ��\�k�̊����̒��Ŏ��E�������Ƃ��A���O�͒m��͂����Ȃ��B

�@�n���s���������r���̊X�̑������A�R���Ă����B�\�A�̔����͂Ȃ������Ă���炵���B

�@�D�Ԃ̒��ŁA�N�������o�����̂��u���S�Ј��͂��łɗD��I�ɔ��A�R���̈ꕔ������ɉ�����Ă����v�Ƃ����\���`����Ă����B

�@�O�l�́A�헪��̓]�i���낤�Ɖ��߂��A�����Ŏ��������̐i�ނ������Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ɗo���V���ɂ����B

�@�n���s���w�ɍ~�肽�����ŁA���̊X�̐l�S�̓��h��������ꂽ�B�O�l�͒ʍs�l�ɂ����˂Ȃ���A�܂������Ɏi�ߕ����������B

�@�i�ߕ��͔ނ牞���҂��ȒP�Ɏ����B

�@�����Ȃ苹�Ƀ`���[�N�ŕ���������ꂽ�O�l�́A���ꂼ��ʂ̏h�ɂ֓����ꂽ�B

�@���O���ē����ꂽ�h�ɂ́A�g���b�N�̑q�ɂł������B

�@���������ǂɐ��X��������������B�ނ͈ē����Ă��ꂽ���N�̕��ɁA���̂킯�������˂��B

�@�u�䂤�ׁA�푈�����������邩�Ō��_�ɂȂ��āA�Ƃ��Ƃ��R�����Ђ��ʂ���ăT�v

�@���O�͋V�����B�s�s�����ꂵ�Ă����֓��R�̓����ŁA����ɂ�������ȂǂƂ������Z������̂��낤���B

�@����Ȃ��Ƃ��������̂��B

�@�\�\�������A���̂������Ɏa�荇��������Ƃ́c�c����͂���������ƁA���{��������Ȃ��̂����m��Ȃ��\�\�B

�@������ɁA���O�]�i�ߕ��̏��Z�̊炪�v���o���ꂽ�B

�@����܂ł̏��O�́A�����̌�ւ������̗��R�ňꎞ�I�ɘA��������A���̂��߂Ɏ������������҂������ԁA���ɖ������̂��Ǝv���Ă����B

�@�����A�핞�ɂ֍s���ČR������A�Ɩ��߂��ꂽ�B

�@���O�͔핞�ɂ֍s�������A�ǂ���{���Ă��ӔC�҂����Ȃ��B

�@�q�ɂ̑O�ɕ��������������낵�A�^�o�R���z���Ȃ���G�k���Ă����B

�@��ڂȏ�����������B

�@�ǂ��̈�ς����͂�����ň��܂����A�ǂ��̃s�[���͂�����ŗV�����c�c���ߌn�����f�₵�Ă���̂ŁA�������͉������邱�Ƃ��Ȃ������B

�@�u�㊯���b���Ă�������A�m���ȏ�v�ƁA��l�̕����������낵���B

�@�u���R���������N����������������A���������P������邩�킩��Ȃ��Ƃ������v

�@���̘b�ɂ��������ْ͋��������Ȃ������B

�@�u�P�����ꂽ���āA���ꂽ���S�C��Ȃ�����A������ق��͂Ȃ��v

�@�u�����Ȃ����疞���𒅂āA���l�ɉ����āc�c�v

�@���O�͈Â��\��ɂȂ����B�����{���ɔ������N��������A�J��c���P����̂ł͂Ȃ����B

�@�قƂ�ǂ̒j���Ƃ��Ă���c�́A�ǂ�����Ėh�����낤���\�\�B

�@���͏��O���A������ɒc��Ƒ��̂��Ƃ��v�����B

�@���̕����ł́A�H���̎��Ԃ������łɎ���Ă��Ȃ������B

�@�H�ƌɂ͊J�����܂܂ŁA�����ɂ��ӔC�҂͂��Ȃ������B

�@�������͏���Ɏ��A�r�[���A����Â߂Ȃǂ������o���āA���ԍ\�킸���ݐH�������B

�@���O���i�ߕ��ɖ߂�ƁA���Z�A���m�������藐��Ẳ���n�܂��Ă����B

�@��������ł������Ƃ����A���肵�����Z���u���R���������ƃI�H�@���ӋC�ȁv�ƁA�����Ȃ�R�����Ђ��ʂ����B

�@�u���ꂪ���ɂ����~�߂Ă��B�a���Ďa���āA�a��܂����āA����ł��v

�@���肵�����Z�́A���������\�ꂽ�B

�@�u���̐푈�͕�����Ƃʂ�������A�o�Ă����B����ł��鍑�R�l���B����Ə�������v

�@�܁A�Z�l�������オ���Ĕނ��͂݁A�ǂ��Ȃ��߂��̂��O�֘A��o�����B���Ƃ͂܂��A���ȉ̐��ɂ��������B

�@���ꂪ�R�l���\�\���O�͕���ė����Ă����B

�@�R�͐�ɋ������́A���肪�������̂ƐM���āA���o�ɗ��ł������ꂽ���J�́A�Ȃ�Ƃ����o�J���\�\�B

�@�o���̂����������I�сA��������̐H�ׂ��̂��ƁA���O�����Đ���Ă������T�̊炪�v���o���ꂽ�B

�@�����łȂ�Ȃ������B

�@�g�R���h�ƌĂԂׂ����߂͉���Ȃ��A���O�͎��Ԃ����ė]���āA��͑�������q�ɂɂЂ��������B

�@�ǂɔw���������Ėڂ��Ԃ�ƁA�s�����ꎞ�ɂ��グ�ċ����������B

�@�n���ȗ��̔��N�ԁA�ނ͊J�ƂȂ������ƂɐS���疞�����ĕ�炵�Ă����̂����A���͂��̍��{�ɋ^��������n�߂Ă����B

�@���F�ɓn���Ă������Ƃ��A�ԈႢ�ł͂Ȃ������낤���\�\�B

�@���a�\��N�A���̏��w�Z�ŊJ���ꂽ�u����ŁA����Ƃ��Ă̖��F�ڏZ�v�������ꂽ���O�́A���̏��������߂��B

�@������������̍ȁE���T�ɑ��k�������A�ނ͂��̑��Ŗ���\�����݂ɍs�����B

�@��\�܍A�N�c�̊����Ƃ��Ċ����ɓ����Ă�������ł���B

�@���S�l�̉���҂��猵�I����A��S�l�����i�����B

�@��q�����̌P���́A���т��������B

�@�������g�����@��N�����h�Ƃ�����ҌP���ɁA�N��l�s�����q�ׂ�҂͂Ȃ������B

�@���F�ւ̏o���̓��A�S�����L�������Ő_�ЂɏW�܂�A���������Ă̖��ɑ����ĉw���������B

�@�����ւ̓����A���̂܂܍��ɐs�������ł���Ɛ�����A�݂Ȃ����F�ɍ��߂�o���V���ɂ����B

�@���̓��̊����́A���N�������������O�̐S�ɑN�₩�ɂ�݂�����̂����A�������ʂ����Ă��ꂩ������֊J��͑������Ă䂭�̂��낤���B

�@���̂����낾�ĂƂ��ĂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��֓��R���A���̂悤�ɓ��h���Ă��邪�\�\�B

�@������l�̂��Ƃł͂Ȃ��\�\�ƁA���O�͉��߂ċ��𑛂������B

�@���֊e�n�ɁA���т����������̊J������ƕ����Ă���B

�@���̈�l��l�������Ɠ����悤�Ɂg����h�Ƃ�����̂��Ƃ�M���ēn���i�Ƃ܂�j�����̂��낤���B

�@����͊ԈႢ�ł͂Ȃ������̂��B

�@���Ă悩�����ƁA����������̂��낤���B

�@����Ȃ͂��͂Ȃ��B��X�͗��Ȃ���悩�����̂��B

�@���Ƃ������y�n�ł��A�̋��ɂ����݂��Ă���悩�����̂��B

�@�����x���B�Ȃ���X�́A���F�ւȂǗ��Ă��܂����̂��낤���\�\�B

�@�s��̏��a��\�N�A���֊J����N�`�E����_������܂݁A��\�����ɒB����J�����F�ɂ����B

�@�ނ�͂ǂ̂悤�Ȍo�܂ŁA���F�ɓn�����̂��낤���B

�@���a�Z�N�㌎�A�����a�i��イ���傤�����j�������N����A����ΐ��ɖ��F���ς��u�������B

�@���{�R�͒Z���Ԃɔ����R��|�����A�����N�O������A���F�����a�������B

�@���F�ł̎��Ԏ��E���i�݁A�ꉞ���{�̐��͂��m�������ƁA���n�̓n���M�͗��R���オ�����B

�@���Ƃɔ_�Ƃɂ�閞�F�ږ��v��́A���ϒ���̏��a���N�㌎�܂łŔ��\�l���ɂ�������B

�@���F�ږ��v��́A�N�X��������l���̉�����Ƃ��ċr���𗁂т��̂����A�����̐��_�́A�^�ۓ�ɕ���Ă����B

�@�ږ��s�\�_�̎�Ș_���́A�����������Ⴍ�����̈������ւ̏Z����ɁA���{�l�͂Ƃ��Ă��������Ȃ��\�\�Ƃ������̂ł������B

�@����ɑ��\�_�̓��e�͂��܂��܂����A�w�E�ł͓ߐ{ᩔ��m�i�����A�������_�w�������j�A���{�`���q�唎�m�i�����A���s���_�w�������j�Ȃǂ�����������咣���A���ۏ�̌��n����͉��������A�i�c�f�Ȃǂ������������B

�@���������͂̂��ɈڏZ�҂̌P������ݗ����A����o���̒��S�ƂȂ����l���ł���B

�@�֓��R�͏��߂��疞�F�ږ���������͂ɉ����i�߁A���a���N�ꌎ�̖������c�̌��ʁA�ɂ́u�֓��R�������Ĉږ�����v���܂Ƃ܂����B

�@���˂��˖��F�W�c�ږ��ɋ����S������A�����̌��n�����ɐs�͂���ȂǁA���a�\��N�̐펀�܂ł��̍���ɏ�M����������{�i�Ƃ��݂�j�S�j���R�卲�̖����A���̂��납�玑���Ɍ����Ă���B

�@���̔N�A�܁E������ŁA���F�ږ��ɔ��ł������������������͍X�R����A���̍֓����t�ɉi������Y���Ƃ��ē��t���A�������ɓn���ږ��Ă̋c���o�������������B

�@���N�\���A�l�S�l�]��̑�ꎟ�ږ��c���A�_�˂��o�`�����B

�@�����镐���ږ��ŁA���R�l����̂Ƃ���ނ�́A�ԓc���Ƃ��Ă̐��i��ттĂ����B

�@���̑��w�͂���������Ȃ߂����A���Ƃɔّ��Ƃ̓����ł͋]���҂��o���B

�@�ނ�̕��Ԃ́A�ّ����̂܂܂ł������B

�@�����ɗ����͖h���̂��߃J�}�X��w�����A���ɂ���������Ԃ牺���A���I�푈�����̃_�u�_�u�̍����V���̖h���C���͂��Ă����B

�@�g�Ԕ��i�Ƃ�Ёj�h�Ƃ����������������Ă������A����͓��{�l�̓��A�����ނ��߂ّ̔��i�Ђ����j�̋t��`�ł������B

�@�ނ�ƍs�������ɂ������{����i�����j�̉�ژ^�ɂ͎��̂悤�ɋL����Ă���B

�@�u�m���Ƃ��V�i���Ƃ��A����ƂĘa���Ƃ������镾�߂ɁA�L�т邪�܂܂Ȃ铪���͂ڂ��ڂ��Ƃ��āA�C���i�A�J�d���j�ɂ͂�������A�e��w�����A�\�l���̎R��������ɓƍs���ĉ��؎z�i�W�����X�j�Ɏ���B

�@���l������g�Ԕفh�ƕ��̂�����A�^���m����l�̖ڂ��́A�嗤�̍����ɓV�~���_�̎p�ɂ����āA���̌�p�ɍ����������Ɗ��x�Ȃ肵���v |

�@���a�\��N�A��E��Z�����ɂ���ĉ��c�[����t�͓|��A�L�c�O�B���t�ƂȂ����B

�@���̔N�����Ɍ��肵�����卑��̒��ɂ́u�Ζ��d�v��̊m���i�ږ�����ѓ����̏��������j�v������A�Ζ�����͂����ŏ��߂ē��{�̏d�v����̈�ƂȂ����B

�@���̔N�A���i�����ށj�Ȃ́A�֓��R�́u���a�\��N�x�ȍ~��\���N�ɕS���˂̓��{�l�_�ƈږ������{����āv�Ɋ�Â��Đ��{�Ă��쐬���A���Ēʂ�̓��\���B

�@�����̑��i�����ށj���i�A���n���Ǘ�������{�̊����j�̐�����

�@�u���ݖ��F���̐l���͂����ނˎO�疜�l�ł��邪�A��\�N��ɂ͌ܐ疜�l�ɒB����ł��낤�B

�@���̎����̈ꊄ�ɓ���ܕS���l�̓��{���n�l�F�ɐA�����A�������a�̒��j���炵�߂�A�䂪�Ζ�����̖ړI�͎���B��������̂ł���B�ܕS���l��A������ɂ́A��ˌܐl�Ƒ��Ƃ��ĕS���˂�v����B����S���ˈږ��̈����ė�����Ƃ���ł���v�Ƃ������̂ł������B |

�@���n�ł͈ڏZ�ґ�ʕ�W�̂��߂̐�`�����@�ւ��g�勭������A�����E�����^���������ɐi�߂�ꂽ�B

�@��l���̈ږ���W����͍��R�l��̎���킸��킳���A�S���e���{����ʂ��A�Ȃ����ڂ�����������B

�@��l���܂ł͎����ږ��ƌĂꂽ���A���邢���ʂ��̗������������͏W�c�ږ��Ɩ��̂��ς����B

�@�W�c�ږ��͂̂��ɊJ�Ɩ��̂��ς�A���a��\�N�A�I��̔N�ɓn��������\�l���܂ő����Ă���B

�@�@�@�@10 �ēx�̔����\�\�����\�l���@�Ǐ����Ȃǁ\�\

top

�g�a�J�Ƃ��߁h�ɐS���͂��܂���腉��i���j�w����c�ɋA���Ă����Ǐ��i��݂����j���̐l�X�ɁA�\�l����A�Ăьx�@��������߂��o���B

�@�u�댯�������Ă���B�����S���ɂ����g���͑S�R�����݂������Ȃ�����A�S�������ɔn�Ԃ܂��͓k���ŁA���ԍ]���݂̈˗��֔����J�n����v

�@������A腉Ɖw�ň��g��Ԃɏ��Ȃ��������Ƃ�����ł݂Ă��n�܂�Ȃ��B

�@�{������Z�����������āA�A�������n�łƂяo�����B

�@�\�ܓ��̒�����A�Ǐ����J��c�̑O���A���������̒c�̔������ʉ߂��Ă������B

�@腉Ɖw�Ɍ����������ƑS�������p�̌Q�c���A�����͐����̕��p�Ɍ������ė���Ă䂭�B

�@�Ǐ����̐l�X�͂Ƃ�c�����v���ɂ������Ď��͂����܂킵�����A�Ȃ����c���̏W�܂肪�x���B

�@�[���߂��Ȃ��Ă��A�܂��m�����i���[���b�y���j�����ƒ��a�ԕ����̒c���͈�l����������Ȃ������B

�@�l�X�������ĕs�g�ȑz�������������Ă��鎞�A

�@�u�m���Е����ɖ\�����N�������v�ƕ��߂̖��l���畷���o�����c�����A�삯����ł����B

�@���c���ق����l���A������Ƃ��Ĕn�𑖂点���B

�@�������m���Е����͖\�k�ɐ�̂���Ă��āA�߂Â����Ƃ��ł��Ȃ��B

�@�d�����Ȃ��畔���̊O�ɓ����o���Ă������l���~���āA���̖�͂�ނȂ��{���ɂЂ��Ԃ����B

�@�����҂̘b�ɂ��ƁA�\�ܓ��ߌ�A�o�����߂��o����悤�Ƃ��Ă��鎞�A�S�l�߂��\�k�ɋ}�P����A�قƂ�ǑS�����s�E���ꂽ�Ƃ����B

�@�����A�������쌧�o�g�̑ו��i�₷�����j�J��c���Ǐ����ƍ��������B

�@�ו����̑q��c���ȉ��̉����ŁA�Ăы~�������m���Ђ��������B

�@���̓����������߂Ŏˌ��������A����قǂ̐l���͂��Ȃ��炵���B

�@�₪�ĕ����̓y���̏�ɁA�������̐l�e���������B

�@�~�����݂͂Ȓn�ɕ����ďe�̂Ђ����Ɏw�������Ă��邪�A�w���҂̍��߂͂�����Ȃ��B

�@�y������Ƃщ��肽�l�e�́A���߂炢�Ȃ��炱����ɋ߂Â��Ă���炵���B

�@���{�l���\�\�w���҂��ǂȂ����u�ԁA�������Ƃ����ѐ��Ƃ����Ȃ���߂����グ�āA�l�e�����������ɋ삯����Ă����B�@�q�������ł������B

�@�݂�ȁA�E���ꂽ�A�[

�@�ꂿ��A�E���ꂽ�A�[

�@�q�������͒N����̌��������Ȃ���l�ɂނ���Ԃ���A��������ɋ������B

�@�q���������Ƃ����낱�����ɂ������A�~�����͕����̗���ɋ߂Â��Ĕ��C���Ă݂��B

�@���̔������Ȃ��B��\�l�قǂ��A������o��ŗ�������j�����B

�@�\�k�͂������g�������Ƃ炵���A����͖��C���ɐÂ܂肩�����āA�Z�����̂ɂ������@�������B

�@�����鏊�ɎS�E���̂��܂�d�Ȃ��Ă����B

�@�Ƃ̒�����ƍ�������Ђ�����o�����炵���A���̓��ݏ���Ȃ��r�炳�ꂽ�����̏�q��ǂɌ�����U���A���̂̊ԂɊ��A�܂����Ȃǂ̋��킪����o����Ă���B���������̓�쌢�����̂����Ɏ��̂�������A�����̘I�o�������́A�l���̂킩��Ȃ����̂�����B

�@�ߕ����͂��ꂽ���̎��̂̉����g�ɁA�l�Ԃ̍s�ׂƂ͎v���Ȃ���������̐Ղ��������B

�@����Ƃ̑䏊�ɂ́A���͂��̂ӂ��̏�ɔ��Ă̂��ނ��т��������B

�@�Ȃ������ꂾ���͓y���ɂ�������ꂸ������ƕ���ł������A���̒��̐��������������Ă���̂́A���ŕ�ɕ����ꂽ�܂E����Ă��鏗�̎q�̂��߂ɁA�p�ӂ��ꂽ���̂ł��낤�B

�@���{�l�����H�A�����Ă���҂͏o�Ă����\�\

�@�����ӉB��Ă����֏��̚₩��͂��o���ҁA���̂����납��o�Ă���҂ȂǁA�~��ꂽ��т����������Ȃ���Ԃ̐l�X���W�܂��Ă����B

�@���̑����������҂ł������B

�@���쌧�����ۂ̋L�^�ł́A�m���Ђ̖\���ŘZ�\�O�l���s�E����A��l������Ď��B

�@�m�����i���[���b�y���j�̖\���Ƃقړ��������\�\�\�ܓ��ߌ�\�\�ɁA��L�����ꂽ���a�Ԃ��܂��\�k�ɏP��ꂽ�B

�@���̕����̐l�X�����g���������I���A�e���̉Ƃŏo�����߂�҂��Ă������ł���B

�@�l�E�����b�A�l�E���\�\�ŏ��̋]���҂ł���y���q�v���A���̂���������o���\�k�Ɏa��|�����̂�ڂɂ��āA���₩�݂��グ���⋩�ł������B

�@���̐��Ɠ����ɁA������������\�k�͂��ꂼ��̉ƂɂȂ��ꂱ�B

�@���܂�ɓˑR�̂��ƂŁA������Ђ܂��A�������Ђ܂��Ȃ��B

�@��������҂͂��̏�ŎˎE����A���q���͂������ɔ����Ĉꃕ���ɏW�߂�ꂽ�B

�@���������Ƃ��ꂾ���\�\�ƁA���ܒ��Ԃ��ˎE��������̏e���������Ɍ������Ă����B

�@�Ď����͎��X�Ɍ�ւ��A���|�̈�邪�������B

�@���̌��̒��ŁA�܂��\�ܐl���������ɔn�Ԃɏ悹���āA�A�ꋎ��ꂽ�B

�@���ꂩ��ǂ�قǂ̎��Ԃ��������̂��B���i����j�̔n�Ԃ��A���Ă����B

�@���|�ɐS�����т�A���łɎ��l���l�̎c��̐l�X���悹��ꂽ�B

�@���̒��ɓ����~�c��q�������B�n�Ԃ��Ђ��̂́A���{�̕ꑺ���瑗���Ă����n�ł���B

�@�ǂ�قǂ̎��Ԃ�n�Ԃɗh��ꂽ�̂��B����ꂽ�܂܂̃~�c�͂��ɖ��l�̘b���������B

�@�u���͂������߂��B���̒ʂ�܂ꂽ�v�Ƃ������ɁA�����Ƃ��̕��֖ڂ�������ƁA�Ԃ茌�𗁂т���l�̖\�k���A�n�Ԃ��Ђ����Ԃɐ�̐܂ꂽ���������Ă����B

�@�܂��n�Ԃ��i�݁u�~���v�ƂǂȂ�ꂽ�ꏊ�͕�n�ł������B

�@�n��ɗ��ƁA���тꂽ�S�����߂Đ�ɂ����B

�@�ڂ̑O�ɁA�����o�������Ԃ̎��̂��܂�d�Ȃ��Ă����B

�@�݂ȁA���ōA��˂���Ă���B������A���ӂ��Ă���ҁA�܂��葫����������Ă���ҁ\�\�B

�@�A��_�����ŏ��̈�ˎ��ꂽ�̂��A�キ���т邩��@�ւ����Đ肳����A���ɐ��܂������Ȃ�т��ނ��o���ċ����ɓ|��Ă���҂�����B

�@�ɂԂ������Ƌ��ɁA�~�c�̂�����ʼn����Ԃ��ꂽ�悤�Ȃ��߂����オ�����B

�@�����̂Ă��\�k���A�p�ނʼn��E���n�߂��̂ł���B

�@�~�c���A�J�b�ƎU��ΉԂ������Ǝv�����u�ԁA�ӎ����������B

�@�����Ől�������悤�Ɏv���A�~�c�͂������Ɉӎ����Ƃ�߂����B

�@��������l�����\�k�����̂��̂��Ƃ킩��܂łɁA���炭���Ԃ����������B

�@�ڂ��J���ƁA�������������܂Ԃ��������B

�@�l���Ƃ̂悤�Ɋ����Ă��������̒ɂ݂�����ɋ����ޏ����P���A��ĂĂ݂�ƍ������̉�肪�˂�����B

�@�q���̋������������B

�@�N�������Ă���\�\�Ɩ����ł��̐��ɂ͂����A�����Ă݂�ƁA�����̖��̖Ύq�ł������B

�@�킪�q�̐�������Ԋ���ȂǁA���̎��̃~�c�ɗN���オ���Ă͂��Ȃ��B

�@�������̎���������m���āA�Ύq�̎���Ƃ�A�K���ł߂܂��ɑς��Ȃ��痧���オ�����B

�@�D�ƌ��ɂ܂݂ꂽ���̂��U���A�ޏ��͂قڂ��̒����ɗ����Ă����B���̂̈���A�}�ɓ����グ���B

�@�����A�����A�����\�\�~�c�͂��̏������������ĂāA���p������߂��A���߂����݂��߂ĕ������B

�@�ꑫ���ƂɁA���̂ɂ����������Ȃ邱�Ƃ�����������ꂽ�B

�@�₪�Ď��͉݂͂̊ɂ��ǂ�����B�l�e���Ȃ������ɍ������낵�����A�~�c�͏��߂Ă��Ƃ����ɂ����B

�@�����Ŏ��̂��\�\�B

�@�����������ӂ���݂������āA���Ȃ�̑��x�ŗ���Ă����B

�@����͋�ɂ��Ȃ��A���֓����Ă����悤�Ɍ������B

�@�������̏����͖��i������j�ɖڂ��������܂܁A���Ȃ������B�甼�ʂɁA���������͂���Ă����B

�@���E�������ӂ��߂悤�Ƃ����̂��ƂɁA���̖Ύq�͋������Ԃ��U��A���₾�Ƃ����ċ����o�����B

�@��l��l�́A�������ԏ������͂���ŁA䩑R�Ɗ�������킹���B

�@�q���͎��ʂ̂͂��₾�Ƃ����B�ł́A�����̂т悤�Ƃ����̂��\�\�B

�@�\�k�ɏP���Ĉȗ��A��l�͎��ɂƂ����Ă����B

�@�p�ނłȂ����Ȃ����֓I�ɓ����̂т������A���ꂩ���ɂȂ��铹���Ƃ͎v���Ă����Ȃ������B

�@�ǂ��ŁA�ǂ̂悤�ȕ��@�ɂ�邩�͂킩��Ȃ����A�Ƃɂ������ʂق��͂Ȃ��ƁA�S�͎��̕��p�ɂ����������Ă����̂����\�\�����̋����������߂ē�l�ɐ����v�킹���B

�@���v�̔��鎵�͉͔Ȃ��A�O�l�͂܂������o�����B

�@�M�Z�����V���Еҁg�w���̕��a�ւ̊肢�x�\�\���쌧�J��c�̋L�^�\�\�h�ɂ́A���a�ԂŎO�\�Z�l���s�E���ꂽ�ƋL����Ă���B

�@�@�@�@11 ���Ǝ��͋��R�����߂��\�\�����\�l�������Ɂ\�\

top

�@�\�A�Q�풼��ɁA���N�i�����j�o�R�ŋA�����v��A��֓I�ɖ������̖ړI���ʂ������c�A�܂��͋]���҂��o���Ȃ�������F�z�~�̋�ɂ��Ȃ߂��ɋA�҂����c���A�Z�������B

�@�l���ȑo�Ɍ��̏W�c��\�E�_���i�݂��ǁj���i�{�茧�j�A�c�J�i����j���i�������j�A�F�a�����i���Q���j�̎O�J��c�́A�����\���[��A�ˑR�A����������̓d�b�ŁA���̂悤�Ȏw�������B

�@�u�퓬����������ɂ��A���S�n�тɔ��ׂ��B�����Z���܂łɔn�ԕS�Z�\�����������ɂ��A�O���Ԃ̂����ɏo���̗p�ӂ����ׂ��v

�@�S�c�������̎w���ʂ�ɍs�����ēA�ƓԂɒ����ƁA�X�̐l�X�͂��łɔ������ƂŁA�������������c���Ă����B

�@�J��c�c�����������E���c�����Y�ɒc�̔���\���������ʁA�ړI�n��ʉ��Ǝw������A�\���~�̌��������n���ꂽ�B

�@�\�l���A�ނ�̏o������ɓA�Ɠԉw�͉��サ�����A�ŏI��Ԃɏ�����ꓯ�͖����A�l���X�ɒ����A�������炳��ɉݎԂɏ�邱�Ƃ��ł����B

�@��\����A�ʉ��ɒ����A�����ŏ��߂ē��{�̖������~����m�����B

�@�M�����������Ƃł͂��������A���ꂪ�����ƒm�����ނ�́u�������獑�����z���A���N�o�R�ŋA������v�Ƃ������߂ɏ]���āA�����Ȃ鍢������z���Đi�����ƁA���S��V���ɂ����B

�@���N�l�̗��D�ɂ��т₩����A�A���̍��J�̒��̓����s�ʼn������҂̒����玀�S�҂��o�����A��\�Z���A���R�i�v�T���j�ɒ������B

�@�㌎�O���A�����ۂɏ�D���A���l���A����i�R�����j�ɏ㗤�����B

�@�ݒc�ҘZ�S�\�Z�l���A���s�̓r���Ŏ��S�����҂͏\��l�ł������B

�@�\�A�Q�킩��ꃕ���ȓ��̋A���Ƃ����A���̎O�c�́g�s�K���̍K�^�h�́A���������������̂��B

�@�܂����������ݗ����ی�̐ӔC���Ƃ��Č��n�ɓ��ݗ��܂�A�Ջ@�Ɍ\���~�̌�������^�������Ƃ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���̎O�c�͓����s���ɁA���т��ѓ��{�R�̕ی���Ă���B

�@���\�J��ɑ����ē��{�~����m��A�c���͂��̂��тɐ��_�I�ȑŌ������͂������A�������ނ�͂������{�̊��E�R����K�Ȏw����ی���邱�Ƃ��ł����B

�@���ꂪ�����ʂ����łȂ��A�ǂ�قǔނ�̐��_�̎x���ƂȂ������́A���E�R�����ꂽ���̑����̒c�̐l�X�̎��玀�����߂��Ƃ�������s���Ɣ�r�������A���炩�ł���B

�@�܂��O�J��c�̒c���͂��ߊ����������A���̎w�߂ɏ]�����Ƒ����Ɍ��f�������Ƃ��A���̌�̍s���̊�{�ɂȂ��Ă���B

�@�ނ炪��Âɔ��f�����������ʂɈႢ�Ȃ��̂����A���������\�̊J��c�ł���A���A��̔N�������Ƃ���̌����ł͂Ȃ������낤���B

�@���g���߂��Ă����f�������Ɏ����������āA�E�o�s�\�ƂȂ����̂́A�قƂ�nj܁A�Z�N�ȏ�̌ÎQ�g�ł���B

�@�ނ�͂��łɌ��n�ɉ��낵�������̍����[���A�h��̌��ʁA�킪���̂ƂȂ����c���ɂ����딯��������āA�Ȃ��Ȃ��J��n�𗣂�錈�S�����Ȃ������̂ł���B

�@�����O�c�̂ق��ɁA�l�]�ȑo�錧�̏W�c�\���Ɣ_�H�J��c�i�������A����j�́A�\�O�l��������l�̋]���҂��o���������ŁA�㌎�\���A�����ɏ㗤�����B

�@���O�]�ȓ��J���̓��J�_�H����q��J��c�i�����ق��l���j�͋㌎�����A�S���S���\��l�������ɋA�������B

�@�܂��g�яȓ։����̏W�c�\���f����J��c�i�a�̎R�j�̈ꕔ�S��\���l�́A���N�̊e�n�ɑ؍݂��邤�������̋]���҂��o�������A���\�ܓ��Ԃ̓�s�R�̌�A����\��N�ꌎ�����A�A�������B

�@�x��ċA�������l�����킹�āA�l�\���l������R�ɋA������B

�@�����Z�̊J��c�����N�o�R�ŋA���ɐ����������R�͗l�X�����A���ʂ��邱�Ƃ͉��ɂ������āg���R�������炵���K�^�h�������Ȃ���Ȃ�܂��B

�@���\�J�풼��̖��F�ł́A�N�ɂ��m���ȏ��Ɋ�Â����f�͉����Ȃ������͂��ł���B

�@�̂��ɁA���ʂ��o�ď��߂āA�E�o�ɂ͂��̎�����I�Ԃׂ��ł������A�ǂ���ڎw���Ĕ���Έ��S�ł������\�\�ȂǂƂ�����̂ł���B

�@�܂����n�l�̏P�������c���A�K�����������납�疞�l�ƕs���ł������Ƃ͂����Ȃ��B

�@���̖͂��l�Ɖ~���Ȃ����������Ă��Ă��A�ړ����Ă����ّ��ɏP��ꂽ�c������A�܂��c�Ƃ͒��ڊW�̂Ȃ����R�Ŗ��l�̍��݂��܂��������痁�т��l�X������B

�@�ق�̋͂��Ȏ��Ԃ̂���A�ق�̋͂��ȋ����̈Ⴂ�ȂǁA�g���R�h�Ƃ����Ăт悤�̂Ȃ����Ƃ��A���Ǝ����ւ��Ă�ǂɂȂ��Ă��邱�Ƃ������B

�@�A�Ҏ҂̂��ׂĂ��A���Ƃ��{�l�͋C�����Ȃ������ɂ���A�������̋��R�̐ςݏd�Ȃ�ɂ���Ė�����蓾���A�Ƃ����悤�B

�@�@�@�@12 �c���ɗ���ꂽ�\�\�����\�l���@�����J��c�\�\

top

�@�����̊J���\�A�R�▞�l�\�k�ɏP���A���F���c��͎�s�E�V����o�������\�O���ɂȂ��Ă��A�܂��\�A�Q���m�炸�A�܂��Ă₻��ɂ���ĂЂ��N�����ꂽ�卬���ȂǑz�������Ă��Ȃ��J��c���������������B

�@�g�яȕ}�]���ɂ���F�{�������̏W���܉���i�����Ă�j�����i�炢�݂�j�J��c���A���̈�ł���B

�@�\�A�R���N�����Ă��炷�łɌܓ��ڂł��������A�c�̐l�X�͍~�葱�����J���悤�₭�~���Ƃ���э����āA��ǎd���ɗ��ł����B

�@���̒c���܂��s�N�w�̑唼���������Ă������A�ߔN�܂�ȖL���������d����̕�Ɉ͂܂�āA��w�����̊�͖��邩�����B

�@�g�яȂ͖��F�̂قڒ����ɂ���A���ԍ]����̕����n�т͒n�����삦�āA�哤�A�R�[�������Ȃǂ̎�v�ƍ��͑S���̎l���̈���Y���A���ʂ��߂Ă����B

�@���̒c���������i�Ƃ��炢���傤�j�w�̐���O�\��L���ɂ���B�S���̉w�����ꡂ��ɉ����A������߂������Ȓ��ւ��A�����Ԕn�𑖂点�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���̑��ɂ̓��W�I�����Ȃ������B

�@䩔��Ƃ����嗤�ɕ����ԌǓ��̂悤�ɁA�ЂƂɂ���̓��{�l���g���悹�����ĕ�炷�����ȎЉ�́A�ނ炪�g��u���Ă��閞�F���̏������A���{�R�̐틵������A�܂��đ����m�푈�u����̐��E�̓���������A�u�₵�Ă����B |

�g�яȕ}�]���t��

|

�@��ڂ������̐l�X�͑c���̏������^�����ƂȂ��A��N���Ƃɕ��S�̑������o�̋`�����ʂ������߁A�Ђ����瓭�������Ă����B

�@�\�O���ߌ�O������A�����J��c�{���̎������ɁA�܉�⋌x�@���t�̍����x�ѕ₪���킽�������͂����Ă����B

�@�L�c�ꎟ�c���𒆐S�ɁA���N�̋��o�����������ł͂����Ă����l�X�͏Ί�Ō}�������A�x�ѕ�͂��ɂȂ��ْ�������ŁA�����̂܂ܓd������o�����B

�@�u�����J��c�͒����ɒc�����W�����āA���������a�����w�Z�Ɉ��g���ׂ��v

�@�����߂ł���B�c�̊��������́A��x�A�O�x�Ƃ���Ԃ��ēǂB

�@�������N�������Ƃ����̂��\�\�킯���킩��Ȃ������B

�@�l�X�̋^�f�̖ڂɈ͂܂�āA�x�ѕ�͂���ƌ����J�����B

�@�\�\��������Ƀ\�A���Q�킵�A�֓��R�̐���͂��łɑS�ʂ�˂�������āA���ދp�̌`���ł���B�e�n�Ƃ����E�̂��Ȃ�������ԂɊׂ��Ă��邩��A�ꍏ�����������߂ɏ]���āA���g����悤�Ɂ\�\�B

�@�������̐l�X��䩑R�ƕ����Ă����B

�@���G���ւ��Ă����֓��R���J���킸���l�A�ܓ��ő��ދp�Ƃ́A�ނ�ɂ͂ɂ킩�ɐM�����Ȃ������B

�@��������Ȃ͂��͂Ȃ��ƁA�����ے肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�@�c���������Ă��錧���߂̓d���́u�c�c���g���ׂ��v�ƒf�肵�Ă���B

�@���ׂĂ̊J���E������҂��Ă����֓��R�́A�\�A�Q��Ȍ�A�ǂ̂悤�ȓ��������Ă����̂��낤���B

�@�O��[�u�Ƃ��ẮA�\�A�̑Γ����z�������X�N���ō�����g�Ɏ�����ꂽ���A�֓��R�͑S���s�ӂɋ}�P�����B

�@���̕������i�ߕ����A�S�ʊJ��̖��߂��o�����̂͋���ߑO�Z���ł������B

�@���̓��͓��R�\�z�������ْ̏���������ꂸ�A�܂������͊֓��R�̕ɑ��đłĂ����悤�ɘA���̂�����{�c������A�I�m�Ȗ��߂����Ȃ������B

�@���\���A��{�c���R�����玟�̖��߂������B

| �@�u�֓��R���i�ߊ��͎����\���Ɏw�����A���U����G�����j���Ē��N��h�q���ׂ��B���̐i���ɔ����A�K�����̎i�ߕ������n����̎��i�W���߂��j�����ʂɓ]�ڂ��ׂ��v |

�@���̑嗤���ɂ͏d�v�ȓ�̎w��������B

�@����֓��R�`���́g���N�m�ہh�Ƃ����C�����g���N�h�q�h�ɑ�k�����ꂽ���Ƃł���B

�@�Z���l���A�~�ÎQ�d�������R�c���i�ߊ��ɗ^�������߂ł́A�\�A�Q��ɍۂ��Ă͑S���F�̎l���̎O����������邱�ƂɂȂ��Ă������A�\�A�R�N�U�������ƂȂ������܁A�S���F����������邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�@������̎w���́A�ŏ����C���B���̂��߂ɂ́A������`�ɓO���āA�i�ߕ��̈ʒu�ȂǂɍS�D�i�����ł����������j������Ƃ������Ƃł���B

�@�����Ȃ��ẮA���łɌR��͂̑O���Ɏc���ꂽ�������߂̊J��A������͋n�тɂȂ�k���A���얞�̈�ʖM�l�͂ǂ��Ȃ�̂��B

�@����ɂ��āA�����\���ߑO�A�W����������C�𒆐S�ɂ��āA���������B

�@����܂ł̓\�A�Q��̈���ł��x�����Ƃ�����Ĉ�ʏZ����ޔ������Ȃ��������A���͂����\�A�R�͍U�߂���ł���̂ł���B

�@�ł��邾�������A�ނ�����S�n�тɑޔ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���͗A���ł���B

�@���͈ړ��A�R���i�̗A���Ɏ肢���ς��̍��A�ǂꂾ���̗�Ԃ���ʖM�l�Ɍ������邾�낤���B

�@���̎��A���������́A���łɃ\�A�R���͌����ł��������n�т̊J���u�Ȃ�Ƃ������������Ȃ��v�ƁA������߂Ă����B

�@���\�������A�͂��Ȃ������Ԃ͉��ꂽ���A�R�Ƒ��A���S�Ј��Ƒ��Ȃǂ��ŏ��Ɉ��g�������߁A�̂��ɔ����錋�ʂƂȂ����B

�@�\�������ʉ��ւ̈ړ]���J�n�����֓��R���i�ߕ����A�ʐM�W���c���ďW�����I������̂͏\�l���ł���B

�@���̓��A���i�ߕ��́A���{���|�c�_���錾������A�������~�������ӂ����炵�����ƁA���\�ܓ��ɏd��������s�Ȃ��邱�Ƃ��A���F���ʐM�Ђ�ʂ��Ēm�����B

�@�����\�ܓ��A�V�c�̕������������͐V���ɏW�܂�A�֓��R�Ƃ��Ă̑ԓx�������開����c���J�����B

�@�ȏ�A�O��R��_�A�b��R��p���_���A�ꕔ�����̑喽����_�����|���鐨�������������A�`�i�͂��j���Q�d�������������B

�@�u�����͌R�l�Ƃ��āA�É��̑喽�ɏ]���ȊO�ɒ��߂̓�������Ƃ͍l�����Ȃ��B

�@�喽�ɔ������̂́A���̗����ǂ��ɂ���Ƃ�����A�i�v�ɗ��b���q�����Ƃ�Ȃ��B

�@�R�c���O�叫�����čŌ�̊֓��R���i�ߊ��Ƃ��Ă̔C�������������߂邩�A����Ƃ��ّ��̓��ڂƂȂ��Ĉᒺ�̐ӂ킹�邩�B���N�͂������I�Ԃ���ł��邩�v |

�@���̂��ƂɁA�S�������𐂂ꂽ�B

�@�����̂܂ܕ�������c�_���Ă����R�c���i�ߊ��́A���̂Ƃ�

�@�u���|���Ղ��ďI�폈���ɑS�͂�s�����ׂ��ł���v�ƁA�f���������B

�@���j�I�Ȗ�����c�́A�喽��Ă������ɒ�킷�邱�ƁA���F���̏��{�݂́A�P�ɓ��{�l�݂̂̓w�͂ł͂Ȃ��A�O�疜���������̋������Y�ł��邩��A���{�l�̎�������Ă����j�ׂ��łȂ��A�Ƃ̓���j�����肵�āA�I������B

�@�������Ĕ��ˈȗ��l�\�N�A�k�ӂ̒���Ƃ��Đ��s���ւ����֓��R�́A���ł����B

�@�֓��R����폈�����u���Ă���Ԃɂ��A�\�A�R�͂Ȃ��퓬���~�����A���{�R�̐퓬�s�����~���D�@�Ƃ��āA���F�����[���ːi���Ă����B

�@�u���g���ׂ��v�Ƃ��������߂�`����ꂽ�����J��c�̊e�������͖{���ɋ삯���A�������������Ŏv���v���̈ӌ����q�ׂ��B

�@���̌̋������炵�悤�Ƃ����ҁA���{�������Ă͊J����s�\���Ƃ����ҁA�����߂͉����̊ԈႢ�ł͂Ȃ����ƂȂ������^���҂Ȃǁ\�\�B

�@��������Ɏ����������B�₪�ĖL�c�ꎟ�c����������グ�āA�ꓯ�̐��𐧂����B

�@�u�������A��S���\�l�l�̒c���̖�����邱�Ƃ��A���͍l�������v

�@�G���Ȉӌ��́A���̂ЂƂ��Ƃɋz�����ꂽ�B

�@�e�����͈�̍��Y���̂āA��Ƒ�������ׂ̉������āA���\�l���ߌ㔪���܂łɖ{���ɏW���ƌ��܂����B

�@�y�n���Y�����������̂ĂĈ��g���\�\�ƌ��S���Ȃ���A�Ȃ��ނ�͂����ɍs�����N�������A�ꒋ��̗]�T���������̂��낤���B

�@���̓��܂Ń\�A�̎Q���m��Ȃ������l�X�́A���{�R���ދp�ƕ�������Ă��A���̏d�含�������Ƃ��Ē͂ނ��Ƃ��ł��Ȃ������̂ł���B

�@������̊֓��R�̍��ꂪ�A���ɂ��݂���ł����B

�@�\�\�\�A�R�ɕs�ӂ����ꂽ���߁A�ꎞ�͊��F�������̂��낤���A�₪�Ă͓��{�R���\�\

�@�Ƃ������҂��N�̋��ɂ��������B

�@�]���āA���g�����ꎞ�I�Ȃ��̂Ƃ����v��ꂸ�A�܂������ɋA���Ă���Ƃ���A���̎��ɔ����ďo���O�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ͎R�قǂ������B

�@�ꒋ��Ƃ������Ԃ��A�ނ�ɂ͂��܂�ɒZ���v���Ă����B

�@�e���������玖�Ԃ̋}�ς����ꂽ�������́A�����Ƌ������ɍ��܂܁A�o�������ɑ���܂�����B

�@���n����O�ɂ��ēc���𗣂��̂́A�g�����悤�ɐh�������B

�@����̓y�n�\�\��c��X�̌̋��E�F�{�𗣂�A���F�̐V�V�n�ɑ��̌̋���z�����ƊC��n���Ă��Ĉȗ��́A���̂ɂ��ޓw�͂̌����Ȃ̂ł���B

�@�ĂыA�邱�Ƃ͂Ȃ��A�Ƃ͒N���v���Ă��Ȃ������B

�@���̎��A�L���A����ɂ͂��łɌ�������������Ă������A���F�̊J�͂��̂悤�Ȃ��Ƃ�m��͂����Ȃ��B

�@�֓��R�������Ă���A�Ƃ͕������ꂽ���A�ނ�͂���F�����́A������ꎞ�I�Ȕs�ނƎƂ��Ă����B

�@�c���̍~���������ɔ����Ă������A�ނ�͂��Ƃ��m�炳��Ă��M���Ȃ������낤�B

�@���{�l�́A�s��Ƃ������̂�m��Ȃ������������B

�@�����\�O���̖�A���g�������ɖZ�E����闈�����̊J�́A�Ȃ��y�ւ̈��������ɐS�����܂�Ă����B

�@�����J��c���Ƃ芪�����l�����͐e��X�A�����A�푈�Ȃǂɝ��݂ʂ���Đ����Ă����B

�@�������Ƃ̑����ɕq���Ȕނ�́A�����Ԃ̏��`�B���ٖ��ŁA���̎����łɓ��{�̔s��ƁA����ɂ���ċN������{�l�̒n�ʂ̕ω��𐳊m�ɗ\�m���Ă����B

�@�ނ�ɂƂ��ẮA���D�̍D�@�ł���B

�@���Ƃ��Ǝ��������̓y�n�ł��������ցA���{�l������U���Ă͂����Ă����\�\�ƁA�ނ�͏�ɕs��������Ă����B

�@�������֓��R�����͂ȊԂ́A���ق̂ق��Ȃ������B

�@�\�l����������A���l�̊J��c�P���͏����݂Ɏn�߂�ꂽ�B

�@�������{�l���́A���ꂪ�厖���ɔ��W����O�Ԃ�Ƃ͋C�Â��Ȃ��B

�@���̎��ɂȂ��Ă��A�܂����l�̓����ɂ������������āA�ނ��ǂ������Ȃ���A�����������d�ɍ����̔[���̌˂ɓB��ł����B

�@�J�ɂ́A���l�̏P�����Ђǂ��Ȃ�A�x�@���̓��n�������o�����Ă���A�Ƃ������S�����������B

�@��̂����낾�ā\�\�ƐM���Ă����̂ł���B

�@�������J�����Ăɂ��Ă�����������x�@���̓��n�����́A���̎����łɋ��l���i�V���`�n���s���j�̗v�ՁA�O�܉��i�����j�Ɉ��g���Ă��܂��Ă����B

�@���{�̔s������������@�m�����ނ�́A�����J��c�Ɉ��g���̌����߂�`���������ŁA���̌�̓��{�l�ی�̐ӔC�͕��������̂ł���B

�@�J�͒N��l�A���̎�����m��Ȃ��B�ނ�̓\�A�Q���ܓ��ڂ܂ł��̑�ώ���m�炳�ꂸ�A�댯���g�ɔ����Ă��邱�Ƃ�m��Ɠ����ɁA��̕ی�������Ă����B

�@�c����M���A���̏����̂��߂ɂЂ��ނ��ɓ����Ă����l�X�́A���{�̍~���O�ɂ��łɑc���ɗ����A�������̑����̉Q�܂��ƒn�Ɍ��̂Ă��Ă����B

�@�\�l���ߌ㔪���A�킸���̉ו����������ܕ����̊J�����X�ɖ{���ɏW�܂��Ă����B

�@�������̑S���������̂�҂��āA����J��c�֏o���ƌ��߂��Ă����B

�@�ނ�͑҂����B

�@�㎞�A�\���Əd�ꂵ�����Ԃ��߂��Ă䂭���A�c��̓�����͈�l���������Ȃ��B

�@������A�Ƃ����뜜���Z���Ȃ����B

�@�\�������A��̈łɔn���̋��������������B��R�ł���炵���B

�@�₪�Ė{���̓�����삯����A�����E���Ă���l�X�ɐN�̐����͂����B

�@�u�嗢�[�q���������ꂽ�v

�@����o���l�X�ɁA���̂ɂ����̂���N���嗢�[�q�̏��`�����B

�@���l�̏W�c�ɏP���āA���łɏ��q���l�͎E�Q����A�c���͏����q������ۂƂȂ��Ď����𑱂��Ă���\�\�B

�@�c�{���͂ӂ邢�������B

�@�����ɑg�D���ꂽ�N�����~���Ɍ������A�����ɋ~�쏊��݂���ȂǕ����҂̎���ꏀ�����n�߂�ꂽ�B

�@�{���L��̊e���ɁA���̉����オ�����B

�@�ނ�͎v���̂ق��Ɏ��Ԃ��ؔ����Ă��邱�Ƃ��A���߂Ă��Ƃ����B

�@�Z���ł́A�ٖ����̓G�ӂ��Ђ��߂āA�W���W���Ɣނ���������ł���悤�Ɏv��ꂽ�B

�@���͈ꍏ����������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂����A�N��l�A���q���܂ł��攭���悤�Ƃ͂����o���Ȃ��B

�@�ނ�́A�\�N�߂������ɓw�͂��d�˂Ă������̐l�X�̖������F��Ȃ���A�s���ɑς��đ҂��������B

�@�ߑO�O������A�嗢�[�q���̐l�X���A�N���Ɏ���Ă��ǂ�����B

�@���܂݂�̒����͗A�������葫����@���Ŕ���A����҂͔w�ɕ����Ċ���Ă����B

�@�������̎��̂��^�т��܂ꂽ�B

�@�����҂̎蓖�̂����ɁA�\�ܓ��̒����}�����B

�@�ꍏ�������o���A�Ƃ�����Ȃ�����A�m���̏d���ґ������������āA�����͂ƂƂ̂�Ȃ������B

�@�P�����ꂽ���̐l�X���g�т���\�������̐H�Ƃ��A���߂ėp�ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�ߑO�����ɂȂ��āA�v�������Ȃ��܉ƌƂ��琔�l�̖��n�x�@���������B

�@�u�c�̈��g���ɔn�ԎO�\���ݗ^���邩��A�Ƃ�ɗ���悤�v

�@�Ƃ����\���o�ɁA�c�̐l�X�͏d���҂��悹����Ɗ�э������B

�@�n�Ԃ��Ƃ邽�߁A���l�̌x�@���Ɠ��s�������c���ƐN��l�́A�܉ƌƂ̌x�@�ɓ�������Ɠ����ɕ߂����A�ċւ��ꂽ�B

�@�Ȃ����n�̌x�@�������Ȃ��̂��\�\�Ƃ����^�₳�������Ȃ������J���A�����ƌĂԂ͍̂��ł��낤�B

�@���{�l�̂��ׂĂ��A�s�퍑���Ƃ��Ă̌o�������������Ƃ��Ȃ��̂ł���B

�@���{�R�̔s���m���Ă��Ă��A����ɂ���Ď��͂Ɍx���S��������K�v������Ƃ́A���̂Ƃ��N���C�Â��Ȃ������B

�@�ߑO�\���A�n�Ԃ�҂c�{���̐l�X�̋��ցA�����߂��͂���ꂽ�B

�@�u�J��c�͏o���𒆎~���āA�c�ɑҋ@���ׂ��v

�@���߂���A�L�c�c���ƕی��w�����E��萳���A�O���c���E���{�F��̎O�l���x�@���ɌĂꂽ�B

�@���̋^�����������o�������ނ�́A�u�c�̌x���e���x�@�ɓn���A�ċ֎҂��ߕ����āA����͒c��ی삵�Ă�낤�v�Ƌ����I�ȗv�����������A���߂Ď��̐^����m�����B

�@���������̎��͂����A���n�x�@���̂����������i���瓦�����@�͂Ȃ������B

�@�v���I�Ȏ㖡�ɂȂ邱�Ƃ�m��Ȃ���A�ނ�͂邷�����c�����Ăɏe��n�����ߏ����������B

�@���n���������S������́A���n�����ƌ��Z���̕s�Ǖ��q�����߂����킹�āA���{�l�J��c�̗��D�i��Ⴍ���j���v�悵�Ă����̂ł���B

�@�ނ�͂܂��l�����Ƃ�A���Ɍx���e���܂��グ�āA���͂ɂȂ����c���P�����Ƃ��Ă����B

�@�c�����猩�̂Ă�ꂽ�������̐l�X�́A���͂Ő��������ق��Ȃ��̂����A���܂����̂��߂̕���܂ł��������ꂽ�B

�@�c�������{�l�x���̓��S��m�����̂��A���̎��ł������B

�@�ߕ����ꂽ�c���ȉ��ܐl���x�@���̊O�֏o��ƁA�킸���̊ԂɌ܉ƌƂ̒��̗l���͈�ς��Ă����B

�@���Ƃ̌��ɁA���܂Ō����Ă������͊��ƌܐF���������āA�V�����������������Ă����B

�@���l�������܂��A���ĂȂ����Ƃ����A���{�l�ɑ��Ă����ȓG�ӂƕ��̖̂ڂ��������B

�@�c���ȉ��͐g���悹�����Ēc�ւ̓����}�������A�E�C��тт����Z���̐��͎���ɑ����Ă������B

�@����ƌ����Ă����{���̎��͂̓y���́A����_�A�_��A�ݓ��Ȃǂ��Ђ����������l�ɓ�d�A�O�d�Ɉ͂܂�Ă����B

�@�c�������͖\���̌Q������ɂނɉ��������āA�c�̖���ɂ͂������B

�@�c���ꓯ�́A�c���̂��Ƃ��܂ł��Ȃ��A���͂ⓩ�����ւ̒E�o�͕s�\�ƁA���Ƃ��Ă����B

�@�c���͈ꓯ���W�߂āA���F�J��̏I���������A�Ō�܂Œc������Ă������悭���̂��ƌ��ӂ�������B

�@�y���̊O�̖\���̔l�����悻�ɁA���u���܂킳��Ă��鎞�A���A�ȗ��A�J�Ɛe����������Ԓ����������Ŗ{���ɂ͂����Ă����B

�@�x���ƕ����������d���č���c���P�����邱�ƂɂȂ����ƁA�m�点�ɗ����̂ł���B

�@��Ԓ��͂��߈ꕔ�̕������́A���̖\���𒆎~�����悤�ƕK���̓w�͂��������A�x�@���ɐ������ꂽ�\���́A�[�~���邱�Ƃ̂ł��Ȃ�������ԂɒB���Ă����B

�@��͂��ꂽ�J�́A�ܑ����a�𗝑z�Ƌ������A���F�J��ɐ��U������錈�S�ŗ����̂����A���͖��l�̓G�ӂɈ͂܂�Ă��łɎ����o�傷��Ɏ����Ă���B

�@���̍Ō�̎��ɁA��Ԓ����������D�ӂɁA�c���͂��Ƃ��Ȃ��܂�@�����B

�@�����J��c�����łȂ��A���̑����̒c���ߎS�Ȏ��̓��X�ɁA�ߗׂ̖��l����D�ӂ�����͂���������B

�@����Ȃ��ƂɁg�ܑ����a�h���`���������w���w�́A���l�̍��������݂��A���[�̊J���^�̋��a�̐��_�ňٖ����Ƃ̐e����ۂ��Ă����̂ł���B

�@�������l�̓w�͂Œz�����F�D�́A���{�l�S�̂Ɍ�����ꂽ���{�I�ȓG�ӂ̑O�ɁA���܂�ɂ��ォ�����B

�@�����J��c�Ȃǂ́A�c���Ɏ̂Ă�ꂽ��ɁA�c���̐���₻�̎��{���@�Ɍ�����ꂽ���l�̍��݂��A�܂��������痁�т���ꂽ�̂ł���B

�@�@�@�@13 �S���\�\�����\�ܓ��E�\�����@�����J��c�\�\

top

�@�c���́A����̖\�k�̏P�����������Ԓ��̂��ƂɁA���悢��Ō�̎����߂Â������Ƃ�m�����B

�@���łɏe���Ƃ�グ���Ă������A�Ō�܂ŕs���Ȗ\�͂ɒ�R���悤�\�\�B

�@�ނ͒c���ɉ���̏������w�}����Ɠ����ɁA�����p�̐n�����i��p�ӂ����B

�@�[���F���L�̎�F�ɐ��܂��ėz�����ނ���A�c�������͖ؑ���������A�_���ɍ�肩����ȂǁA����Ђ��点�Ă��킽�����������������Ă����B

�@���q���������p�ő劘�𐘂����A���o���̗p�ӂ����邩�����ŁA������������̏��N�����q���ȓ���ŗ������W�߂Ă����B

�@�����\�ܓ��A�Ă̂܂�����̂͂������A���v��̕��͔��ɗ₽�������B

�@���̓����c�����{�̍~���̓��ł��邱�Ƃ��A�N���m��Ȃ��B

�@���̊O�ɁA�\�k�̂�߂������̂悤�ɉ����悹�Ă����B

�@����_�A�_��A�ݓ��A�e��Ȃǂ������������ނ炪�A��������͂̉~�w���k�߂Ă���̂��킩��B

�@�₪�ĕ��̊O�ŁA�����Ɣߖ������ɂ��������B�N�����\�k�̌Q�Ɏa�肱��ł����B

�@�{���Ɣߖ͂܂������ԂɁA�y���ɂ����čL�����Ă������B����ɕ����҂��A����Ɉ��g���Ă���B

�@���̂��тɁA���̉��ɐd�𓊂�����Ă������q�̉��l���������āA�蓖�̂��߂ɋ~�쏊�������B

�@�Ăюa�肱�ݑ��ɉ����Ȃ��d���҂������B

�@�o�����ʂňӎ��������ޕ����҂̂������ŁA���̎蓖���I�����Ⴂ���q���A�����o����Ă���ؑ����E���ė����オ�����B

�@���̂�ł��ׂ��̂Ђ���A����̕G�ɂ��������B

�@���̎��A���n���Ɏg���劙���������������肷���悤���Ƃ������A�ؑ������������Ԃɖڂ��~�߂ė����~�܂����B

�@��l�̎�������A�����̂܂܁A����ł܂������ɓ���ɑ������B

�@��������������ɁA���q�N���̒�������A�a�肱�ݑ��ɉ����҂������Ă������B

�@���ҁA�d���҂͂܂��܂��ӂ��A�c���̐l���͌��錩�錸���Ă������B

�@�邪�ӂ���ɂ�\���̐��͑����A���т͂��悢�拥�\����ттĂ����B

�@�ߑO�뎞�A�c���̍��}�ɁA�V�l�A�q���A�̗͂̂Ȃ����q�����́A���˂Ď�����ƌ��߂��Ă��������Z��Ǝw�����Z��̓ɏW�܂����B

�@�c���q���܂ł��������Ԃ��Ƃ��Ȃ��A�c���A���c���̉�Y���Ŏ������Ă������B

�@�I�������Ƃǂ����c���́A��̂ɉ��J�̋y�ʂ悤�A�̉Ɖ��ɉ�������B

�@�c���͂��̎����łɋ{�{����I�сA�Ō�܂Ő����̂тĒE�o���v�邱�Ƃ𖽂��Ă����B

�@�c�̍Ō�̏��������J��c�ɘA�����A�܂��������̉����ҎO�\���l���A�҂�����A�Ƒ��̍Ŋ�������邽�߂ł���B

�@�N���𒆐S�Ƃ��鐶���c��̒c�������́A����Ɏ����𑱂��A��֓I�ɏ\�����ɂȂ��Ă��Ȃ��c����葱���Ă����B

�@�ꎞ�͖\�k�̍U�������������A�����ߌ������������A���ɖ��l�x�����擪�ɗ����āA�c����D�����e�C���n�߂��B

�@�r�ꋶ���b�̂悤�Ɏa�肱��ł͂Ђ��Ԃ��N���̒�������A���҂����o�����B

�@�ނ�ɏ����ł��x�ނЂ܂�^���悤�ƁA���������̏��N���������I�Ɍ�ւ�\���o�āA�\�k�̌Q�Ɏa�肱��ł������B

�@���w���܂ł��Q�������B

�@�ߌ㎵������A���ɖ\�k�͓����j���Ēc���ɎE�����Ă����B

�@�������}�̏����炳�ꂽ�B

�@��g�A��g�ƁA�\�k��ǂ��͂�����l�X���A�����̏�ƌ��߂�ꂽ�����ɂ͂����Ă䂭�B

�@�Ō�̈�g�������̑O�ŁA��J�ɂ��߂����݂��߂Ȃ���\�k�������~�߂Ă���ߌ㎵�����A��������c���̔����Ŗ������������B

�@���̌�͉��̕��������Ȃ��������̌�������A�₪�ĉ������o���A�����Ēc�{���A�q�ɂ���������オ�����B

�@�\�k�ƍŌ�܂œ����Ă������l�������m��A�g���Ђ邪�����ĉ��̒��ɖ�肱�B

�@����ʂ��������J��c����S���\��l�̍Ŋ��ł������B

�@������l�A�����ւ���ꂽ�{�{����́A�c�{���̈���ɐςݏd�˂�ꂽ���������̎R�ɐg���Ђ��܂��Ă����B

�@���l�̌Q�̂悤�Ȗ\�k�͊����������A�c�������킪���̊�ɑ���܂���ė��D�𑱂��Ă������A�������ɉΉ��ɕ�܂ꂽ�����̏ꏊ�ɋ߂Â��҂͂Ȃ������B�@�\�k�̎p���A�{�{�ɂ͂ǂ����Ă��l�ԂƂ͌����Ȃ������B

�@�\�A�Q���m�����\�O������A�邪���x�A�������x�������̂����ނɂ͂킩�炸�A�\�k�ɔ�������邱�Ƃւ̋��|���������ɁA�������������̏d�݂ɑς��Ă����B |

�c�ł�����l�A�����ւ���ꂽ�{�{���͗����N�Y�̒��ɐg���B���A�c�̑S�ł����͂����B�\�k��������������A��J���d�˂đ��̒c�ƍs�������ɂ��āA21�N�A�������B |

�@����͔ނ̐S���ٔ����Ă���E�o�\�\�̔C���̏d���Əd�Ȃ��āA�����A����A���������Ă����B

�@�~��o�����J�ɂ悤�₭�\�k�̎p���������c�̒�ɁA�{�{�͂����Ƃ͂��o�����B

�@�\�����ߑO�ꎞ�����ł������B

�@�{���Ղ⎩����́A�J�̈Ŗ�̒��ł܂��]���i�悶��j�������Ԃ�A���̏ꏊ�𖾗ĂɎ����Ă����B

�@���̉��ɂ́A�����ԑO�܂ŋ��ɓ����Ă����l�X�̈�̂��d�Ȃ��Ă���͂��ł���B

�@�삯��肽���C���Ƃ͋t�ɁA�{�{�͒n���͂��悤�ɃW���W���Ɠy������܂ł��������B

�@�����s���\�\�ƁA��S���\�l�̗�ɂ������Ă���v���ł������B

�@���ꂩ��̎O����A�ނ͉��x�����l�ɏP���A���̓R�[���������ɂ�����A�앨��������A�ł�҂��ēD�^�i�ł��˂��j�̓�������������B

�@�悤�₭�������̓��{�R�̋~�쏊�ɂ��낪�肱�̂́A��\���̖�ӂ��ł������B

�@�����ŏ��̎蓖���A�ړI�n�̍���J��c�ɂ��ǂ���āA�Ȍ�͂��̒c�ƍs�������ɂ����B

�@���̒c���܂�������ɂ͖\���̏P������悤�ɂȂ������A�߂��ɓ��{�R�����Ԃ��Ă������ߔ�Q�͏��Ȃ������B

�@���̊Ԃɋ{�{�́A�����J��c�̕����ҏ\�l�Ƃ̘A���ɐ������A���̂��тɁA�ނ�̉Ƒ��̍Ŋ������炢�Ӗ����ʂ������B

�@�{�{�͌��n�z�~��������c�ƍs�������ɂ��āA��\��N�A�������B

�@�����J��c������l�̐����҂ł���B

�@�@�@�@14 ���q��������\�\�����\�l���E�\������C�Q�`�E���\�\

top

�@�����\�l���[�A���O�]�ȔJ�����̓��C�Q�`�E���ɁA�߂��̐V�����x�@������

�@�u�J��c�̌����ɉ�����A���\�ܓ��ߑO�㎞�܂łɊC�Q�J��c�ɏW�����ׂ��v�Ɩ��߂������B

�@�`�E�������\�A�Q���m�炳�ꂽ�̂��A���̎��ł������B

�@�`�E���̐����̖��̂́A���֊J����N�`�E���ł���B

�@���߂́g�`�E�R�h�ł��������A�g�R�h�ƌĂԂ͉̂����łȂ��Ƃ����֓��R�̈ӌ��Łg���h�Ɖ��߂�ꂽ�B

�@���a�\��N�A���؎��ς��u�����Ĉȗ��A���F�ږ��Ƃ��ēK����ɂ���O�\��A�l�\��̒j�q�̑��������W����A��\���N�S���˂̖��F�ڏZ�v��Ɏx��𗈂��悤�ɂȂ����B

�@�c�]�i�ǂ��j�J��P�������l���ږ��c�̏��N���ȂǁA����܂ł̐��N�ږ��̐��т��悩�������Ƃ���A���N�w�Ő��N�j�q�J�̕s����₤�\�z�Ŏn�߂�ꂽ���̂ł���B

�@�`�E���̎�͂́A�������w�Z�𑲋Ƃ�������̏\�l�A�܍̏��N�����ŁA�����͔_�Ƃ̎��j�A�O�j�ł������B

�@�ނ�͈�錧�����̌P�����Łg�c���ɏ}����J�h���݂����肽�������܂�A�n���コ��Ɍ��n�̌P�����ŎO�N�Ԃ�������ꂽ�B

�@�������ėc�Ȋ�̏��N�����́A�����܂����J��N�ɐ������Ă䂭�B

�@�`�E�������̂܂܊J��c�Ɉڍs����g�D���������B

�@�J��̐��ʂ͏オ��A�N�����́A�̋��̋����_�n�ɂ����݂��Ă���e�����F�ɏ����āA�L���Ȕ_�ƌo�c�����悤�\�\�ƁA���邢��������Ă����B

�@���C�Q�`�E�����n�ԘZ��ɐH�ƂƂ킸���ȉׂ�ς�ŁA�C�Q�J��c�{���ɒ������̂͏\�ܓ��̌ߑO�\�ꎞ�ɋ߂������B

�@���̑����n�������̂͏��a�\�Z�N�Z���A���쌧�̌܌S�A���{�s�A��c�s�̌P�����ƁA�����̉Ƒ����킹�ē�S���\��l�ł������B

�@�����������������Ɣ����\���́g�������������h�ŁA���̓��W�������̂́A�����A�����Ƒ��A�̋��̈��ܕ����牞���ɗ��Ă������q�Ε���������킹�āA�킸���O�\���l�ɂ����Ȃ������B

�@�C�Q�J��c�͂��łɌ����̑啔�����Ă������āA�S�����������Ƃł������B

�@���̂��߂ɂ����ɏW��������ꂽ�̂��A�킯�̂킩��Ȃ����ƂɂȂ������A���q�Ε���������S�ɂȂ��āA���H�̗p�ӂ��n�߂�ꂽ�B

�@�ٔ���������܂�����قǂɊ����Ă��Ȃ������N�����́A�ˑR�A�ԋ߂ɋN�������e���ɂ���Ăďe���Ƃ����B