|

��������������������������������������������������������������������������������

�T�v�@�@���́@�@�����@�@��O��

���́@�j���[�X�������Ȃ��C���p�[���]�R�L�҂ƂȂ���

|

�r���}�E�C���h�����n��

|

�C���p�[�����͒����������ɉ����āA�k������31�t�c�A�Ց�15�t�c�A�M�҂̏�������R�{�x���A����ɋ|��33�t�c�ƂȂ��ł����B�L���Ȗ��c���i�ߊ��ƑΗ����������K�������͗�t�c�ŁA�k���̃R�q�}���U�����Ă����B�]���ē��{�ł̓C���p�[�����ƌĂ�Ă��邪�A�C�M���X���ł́g�R�q�}�̐킢�h�ƌĂсA���̐킢�̒����Ƃ��āw�R�q�}�x�A�[�T�[�E�X�E�B���\�����A�����r�����B |

|

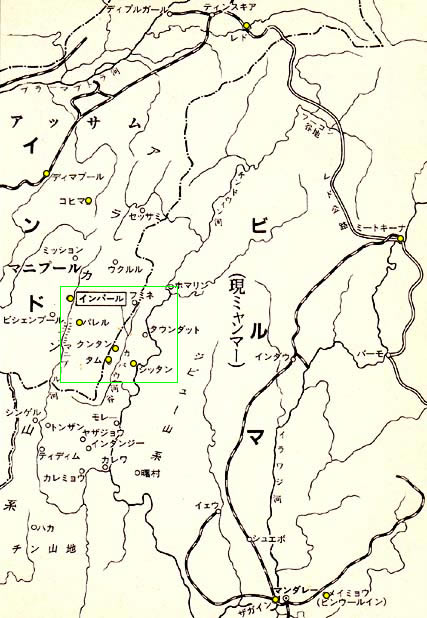

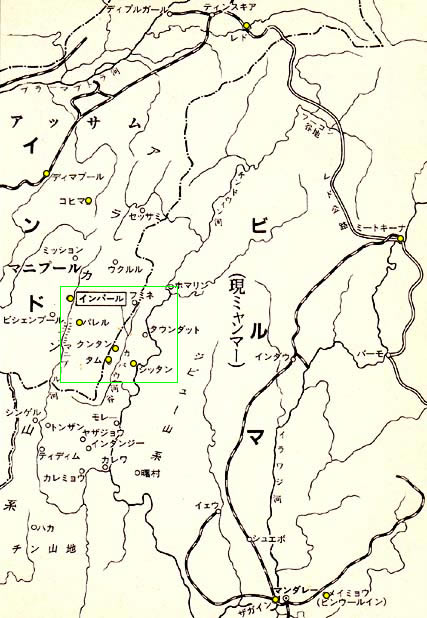

��̓�̒n�}�́w�ӔC�Ȃ����C���p�[���x�����m�푈���{�̔s���S�FNHK��ޔǕ҂���̈��p�ŁA

�C���p�[�����ɂ��ẮA������̕����ڂ����B |

�@�@�@�@�@1�@���i�ق���j�̐i�R

top

�}���_���[�X��

�@���l�l�i���a�\��j�N�O���A���̓C���p�[�����ɏ]�R���邽�߃����O�[���ɒ������B

�@�����O�[���͏��������B����܂łɒʉ߂��Ă�����k�A�}�j���A�T�C�S���A�V���K�|�[���A�o���R�N�̂ǂ̒��������������B

�@���C���������B�傫�Ȑ�@���V��Ńu�����u�����Ƃ܂��A��������C���������Ă��B���łɍ��͂͂��܂��Ă���A���͂������Ń}���_���[�Ɍ��������B

�@����������R�i��\�܌R�j�i�ߕ��̂��郁�C�~���E�ɍs�����߂ł���B

�@�����O�[������}���_���[�ɂ�����Ԃ͍L������啽���ł���B

�@�r���}�̕����͊��G�ɂ͂���ƁA�������y���ܔM�̑��z�ɏƂ�����Ě��ɕς��B

�@���Ƃ����Ă������A�~��͂��߂̐�̂悤�ɍׂ����A�T���T���ƌy���A���ꂪ�H��ł͓�Z�Z���`����O�Z�Z���`���ς���B

�@�܂��ɐ�̂悤�ɐς���Ƃ����������ŁA�t���t���ƕ��̂悤�ł�����A�Ȃ̂悤�ł�����B

�@�����ƁA��������������A�����܂��q�Q���}���������^�����B�����ł̓T���^�N���[�X�͚��̂Ȃ����猻���B

�@���ԂŐi�ނƁA�ԗւ������������āA�������炵�A������𔒈�F�̐��E�ɕς���B

�@�W�[�v�̑����Ă���̂��������猩��ƁA�Ԃ��i�ނɂ�Ě������N���N�Ƃ킫���A���ꂪ�ׂ����������݁A��{�̔������X�[�b�ƈ����Ă䂭�B

�@�@�͂܂�A���̂Ȃ��̓U���U���B�M�C�M�C�ƁA���Ԃ��a�i�����j�މ���������B

�@�n�b�Ƃ���Ԃ��Ȃ��A�傫�ȋ��̓����ڂ̑O�Ƀk�b�ƌ����B

�@�A�������̑��߂Â��B�擪�Ԃ͎ԑ̂�����킷���A���Ԉȍ~�͚��ɂ�����Ďp�������Ȃ��B

�@��Z�Z��A��Z�Z��̋��Ԃ����̂Ȃ����猻��A�܂����̂Ȃ��ɋz�����܂�Ă䂭�B

�@�܂�Ś��̉�肪�������ĂĐi��ł䂭�悤�ł��������B�s���ǂ��s���ǂ����A���̐i�R�ł���B

�@���T�ɂ͑傫�ȃl���̕����Â��B���̒n�т���ƁA�^�g�̉Ԃ��ڂɂ��݂�B

�@�[���A�X�̓����ɋ߂Â��ƁA�悤�₭�A����₩�ȋ�C������Ă���B�͂��߂Đ������������S�n�ɂȂ�B

�@�X�̂Ȃ��ɂ͑傫�Ȗ������Ƃ���}�̐�܂Ō���P���A�܂����Ă����B

�@���S�Ƃ������d������������悤�������B

�@�悭����ƁA�z�^���������ς��ɂ��āA����_�ł����Ă���̂ł���B

�@�܂�Ńz�^�����ɂȂ��Ă���悤�������B��ɂȂ�ƁA

�@���̂��悤�ɉJ���~��A���������������B

�@���R���鍋�J�̂Ȃ��Ɍ�䊈�M�A���R�Ɨ��̗����鉹�������B���ӂ��A������юU�����B

�ߊ�̍��

�@���̍��A�C���p�[�����̓o���F�ɕ`����Ă����B

�@�C���p�[�����Ƃ́A�r���}�ɐi���������{�R�������̍��ɂ���Ăقڃr���}�S�y���̂������ƁA����Ƀr���}�������z���ăC���h�ɐi�U���悤�Ƃ��������������B

�@���̍��̓r���}���m�ۂ��邽�߂ɂ̓r���}�̖h�q���������O�ɐ��i���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���헪�ƁA�C���h�ɕ������A�C���h��Ɨ������ĉp������点�A�p�Ă̘A������f���邱�Ƃɂ���āA�����m�푈���I���ɓ����Ă䂫�����Ƃ��鐭���Ƃ��A���т��Ċ�}���ꂽ���̂ł������B

�@���͑�\�܌R�i�R�i�ߊ��͖��c�����璆���j���O�t�c�������ăC���p�[�������ɋ���p�R��l�R�c�i�R�c���̓X�^�[���Y�����j�̎O�t�c���U������Ƃ������̂ŁA����i��O�\�O�t�c���|���c�j�������ē삩��C���p�[���ɔ���A�ꕔ�����i��\�t�c���Օ��c�j�������ē�����C���p�[�����Ղ��A���̗L�͂ȕ��c�i��O�\��t�c���c�j�������Ē���E�N�����R����˔j���ăR�q�}�ɐi�o�A�p�R�̑ޘH��f�Ƃ�����_�ȍ\�z�ł������B

�@���ꂾ���ɁA

�@�u���{�̐�j�ɂ��ޗ�̂Ȃ��ʼn��u�n�ɂ������嗤��ł���A�C���p�[�����O���ʂ����͂��A�p��R���C���p�[�������ɕߑ�����Ƃ����Y���i�䂤����j����܂�Ȃ����ł���v

�@�u���̐i�W�ɂ���ẮA�Ӊ�̏d�c�i���イ�����j�����Ɏc���ꂽ�Ō�̗A���H�ł���r���}�E���[�g�i���j�͎Ւf����邾�낤�B

�@�i�����A���R�̉��������̓C���h�����A�C���[�g���g���đ���o����Ă����B�@�܂��ČR�͏d�c�R�̈ꕔ�������C���h�̓��ɉ^�сA�Ď��������������čČP�����������j

�@�����Ȃ�Əd�c�����͌Ǘ����A�����푈�̉������\�ɂȂ�v

�@�u���ɂ̓r���}�R�A�C���h�����R���Q�����A���ʂȍ��ې킪�W�J�����B

�@��킪�������A�C���h�����R���C���h�̓��ɓ������Ȃ�A�C���h�̖��O�͂������č����R�����}���x�����A���p�Ɨ��^���͑S�y�ɔ�������ł��낤�B

�@�C���h���Ɨ�����Ȃ�Ήp���͑���������A���ǁA�A���R�̑Γ����͐��藧���Ȃ��Ȃ�A�����m�푈�̉����ɓ����J���邾�낤�v

�@�u�W���M�X���̃����S�������R�̌̒q�Ɋw�сA��\�܌R�͈ꖜ���̋���n��A��A�����̖�A�����A�Ԃ̎�q��c�������čs���B���ɂ͎��ނ�ς݁A���悢��H�Ƃ��s�����Ă����ꍇ�ɂ͐H�Ƃɂ���B

�@��q�̓C���p�[�������Ɏ����Ď���������������v

�ȂǂƁA���͖���ŁA�R�i�ߕ��͔M�ɕ�������Ă���悤�������B

�@���̍������m�푈�͑S����łقƂ�Ǎs���l�܂��Ԃɂ������B

�@�����̋C���͈Â��A���܂̂����Ɏm�C���ە����A�e��̖��S���V�g���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���v�������������B

�@�������A�ǂ��ɂ��A�������������͂Ȃ������B

�@����Ƃ���A�C���p�[�����̓W�J�����Ȃ��A�u�����Ɋ������߂�v�Ƃ��������҂��������Ă����B

�@�����������҂́u���n�v�̍�����A�A�W�A�E�����m�n��̑O���ɂ��鏫��������Ă��邾���łȂ��A�r���}�e�n�̕�����r���}���ʌR���g���C���p�[�����ɓq����v���ŁA���̓W�J��������Ă����B

�@�u�C���p�[����킳�����܂������v�\�\�����v���ċꂵ���킢�ɑς��Ă����B

�@�C���p�[�����́A���������ߊ�̍��ł��������B

�ǐ�

�@�C���p�[�����ł͌��d�ȕǐ���������A�V���L�҂͈ꗥ�ɐ������Ƃ���A�V���ЁA�ʐM�Ђ͂��ꂼ��J�o�[������ʂ����蓖�Ă�ꂽ�B

�@�������Ď�͕����Ƃ��ē쑤����C���p�[���ڂ����Ėk�i����|���c�̍��s���Ɋւ���́A���ׂĖ����V�������O�[���x�ǂ��A�������琼�i����Օ��c�̍��s���Ɋւ���͂��ׂēǔ��V�������O�[���x�ǂ��A�Ŗk�[��R�r�}�ɐi�o����c�̍��s���Ɋւ���͂��ׂē����ʐM�����O�[���x�ǂ��S�����邱�ƂɂȂ�A�e�ЂƂ��L�ҁA�J�����}���A�����Z�t�A�A�����������ĕ���Ґ����đO���ɑ������B

�@�����V�������O�[���x�ǂ́A���̍��ɐ悾���Ă����Ȃ�ꂽ��\���t�c�̃t�[�R�����Ɋւ�������蓖�Ă��Ă����B

�@�t�[�R�����Ƃ̓t�[�R���J�n��쉺���Ă���Ďx�i�Ē��j�A���R�̐i�o���������A���̕������_����ʂ̏d�c�R�i�_�쉓���R�j�ƍ��̂���̂�j�~���Ėk�r���}�̈���m�ۂ��͂��낤�Ƃ�����̂ł������B

�@�t�[�R�����͋ꂵ�����v��ŁA�����V���̕ǂ̓r���}�k���̎��n�тɕ����߂��Đg�������ł����A�C���p�[�����͖����A�ǔ��A�����ʐM�̎O�Ђ��Ɛ�I�ɃJ�o�[����`�ɂȂ��Ă����B

�@���̓����O�[���ɒ����āA���߂đ�\�܌R�̕����̎����m�����B

�@�R�̐����́u�C���p�[�����͎O�t�c�Ő��s����B�i�U�E�⋋�H�����������ɐl�Ֆ����̖��ђn�тō�킷��̂ŁA�]�R�͈�t�c��Ђɐ�������B

�@��������Z�����̗��a�����g�s���Ȃ��B�������Ȃ�ׂ��y������B�ԗ������Ȃ��B

�@�q��@�̋��͂����܂肦���Ȃ��B���������Ĉ�t�c�œ�Јȏ�̋��^�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@����Ɋ댯�ŁA���S���ۏ�ł��Ȃ��v�Ƃ������ƂŁA�e�ЂƂ�����𗹏����Ă���悤�������B

�@���̍��A���͑��{�Ђ̎Љ�Ζ��������B�{��Љ���́u�����ɂ͖��邢�j���[�X���Ȃ��B

�@�푈�ɖ��邢�j���[�X�����邩�ǂ����킩��Ȃ����A�����O�r���J����悤�ȃj���[�X���ق����B

�@�v�������ď����Ă��炢�����v�Ƃ����Č��サ�Ă��ꂽ�B

�@���͕����̌��t�����̂܂ܐM���A�u�E��v���ă����O�[���Ɍ��������B

�@���ꂾ���ɃC���p�[����킩��͂����ꂽ���Ƃɑ傫�Ȏ��]���������B

�ז��҈���

�@����قǂ̐V�����R���s���ł���A�u�ߊ�̍��v�ł���Ȃ�A�ł��邾���V���Ђ𑽂��Q�������A���R�E�����ȋ������Ƃ����č��ւ̗����A�����m�C�̍V�g���͂���ׂ��ł͂Ȃ����ƁA���͎v�����B

�@����ɓy�؍H��������ēy����Ђɐ������킹��悤�ȕ����̂�����ɁA���͋^����������B

�@�����ł��R�ɂ�錾�_�����͐i��ł������A����ɏ��肵�Č��n�R�����̋ǖʂɉ����ĐV���ЁA�ʐM�Ђ�����I�Ɋ��蓖�āA�L�Ҋ������ꗥ�ɓ������Ă��邱�ƂɁA���͔��������ڂ����B

�@���͎Ⴉ�������A�����S���������낤�B

�@�o���F�̍�표���āA����قǂ̑���ɁA�ǂ����Ē����V���Ђ��������O�����̂��ƁA��l�ŕ��𗧂Ă��B

�@�R�̐S�z�́A������x�킩��B

�@��������킷��͎̂O�t�c������V���Ђ��O�ЂłȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��������͂���܂��B

�@����ɏ]�R����V���Ђ͓�Ђ����ŁA��Ђ͒ʐM�Ђł���B

�@�����A�ǔ��A�����̐V���O�Ђ��]�R���A�ʐM�Ђ͂����K���ɃJ�o�[����Ƃ����̂ł���Θb�͂킩��ƁA�����̎��͍l�����B

�@���������`�������ɂ�����]���̎�ފ��Ⴞ��������ł���B

�@��핔�����y�������Ƃ�A���a�i��傤�܂��H���j�����܂�g�s���Ȃ��̂ł���A�V���Б��Ƃ��Ă���핔���ɂ��܂蕉�S�������Ȃ��悤�ȍH�v�̗]�n�͂���͂��ł���B

�@�t�[�R���̒����V���ǂ͍��̒�Ō����Ɋ����ł��Ȃ��ł���B

�@�ނ���t�[�R��������������ČR�̎�����ʂɂ܂킷�ׂ��ł��낤�B

�@���́A�����v�����B�������V�Q�̎��̈ӌ��͈�R���ꂽ�B

�@�ǂ����R�Ƃ��Ă͌R�̖]�ތ`�ŐV�����v���̂܂ܓ���������悤�ɉ\�Ȍ����ސw�𐧌����悤�Ƃ��A�V���Б��ł͓`���I�ȋ����ӎ�����\�Ȃ����蒇�Ԃ̐������Ȃ����A����ɂ���Ċ������v���ő���ɋ��悤�Ƃ��Ă����悤�ł���B

�@���������ČR�Ƒ��̐V���E�ʐM�Ђ̗��Q�͈�v���A���̌��ʁA���͂��Ƃ��痈�Ď�Ԃ�Łu�������v�v�Ɋ��荞�����Ƃ����ҁA�����̐l��������L���Ă����ԉ����r�炷����҂Ƃ݂Ȃ��ꂽ�悤�ł���B

�@���́u�V�R�v�i���j�̂悤�Ȍ`�ł��悢����A�Ƃ��������ɉ���肦�Ȃ����̂��ƍl�����B

�@���Ђ̂Ȃ��ɂ͗����������Ă������̂��������A����͏����҂ŁA�命���͔��A�������ԓx�͋��d�������B

�@����ł������O�[���x�NJԂ̗������Ƃ���āA�悤�₭���̓��C�~���E�ɐi�B

�@�i�����Љ�ł͎�����A���܂��܂̎��ۂ��k��Ȃ��ǂ����߂ɋL�҂̒S������ʁA�d���ʂɕ����Ă������A���������g�g�݂̊O�ɂ����ėՋ@���ςɍs��������悤�ȗ\���R�������Ă����B���ꂪ�V�R�ł���j

�����Ȃ��L��

�@���������C�~���E�ł͊e�Ђ̑O���ǂ��������āA���̏]�R�����B

�@��\�܌R�́A�Ƃז��҂������Ƃ�������ŁA�Ƃ�����܂��Ȃ������B

�@���C�~���E�ł́A����O���ɏo�����ǂ����ł��߂��B

�@��L�҂̍s���ŌR�Ɗe�V���E�ʐM�Ђ͖����A���_���������킵���B

�@���̂��ƁA�����O���ɏo�邱�Ƃ͔F�߂�A�������j���[�X�L���͏����Ȃ��A�Ƃ����Ë��Ă������ꂽ�B

�@��́A�j���[�X�L���������Ȃ��L�Ҋ����Ȃ���̂����݂�����̂��B

�@�j���[�X�L�����������ƂȂ����āA�͂����đO���ɏo��Ӗ�������̂��B

�@�j���[�X�L���Ƃ́A�����ł͐퓬�̐��ځA����̏A�����̍s�����w�����낤���A����ȊO�ɏ�������A�ǂ̂悤�ȋL�����c���Ă���̂��B

�@�v����ɓ����̂���L���͂����Ȃ��A�����̂Ȃ��L���Ȃ��낵���Ƃ������Ƃ̂悤�ł������B

�@�����炭�����̂Ȃ��L���Ƃ́A�����̔��k���w�����悤�ł��邪�A�͂����ăC���p�[�����̂Ȃ��ɔ��k������̂��A�����Ă��A�����������̂��B

�@���̍��ɂ͍��\�z�̑S�e�����炩�ɂȂ�A���ꂪ����߂č���ȍ��ł��邱�Ƃ��قڂ킩��悤�ɂȂ��Ă����B

�@�V���L�҂̎�ފ����ɑ���K���͂��낢�날�����B

�@�n��I�Ȑ����i�R����n�A�R���{�݂ւ̗�����֎~�j�A�Ώۏ�̋K���i�c���Ɋւ���L���͋{��L���Ƃ����ē��ɂ��т��������������A�l���ٓ����܂ތR�l�̍s���ɂ��Ă����R�ȕ͋�����Ȃ������j�����������A���{���������B

�@�������j���[�X�L���������Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����K�������ɂ��������낤���B

�@�K���Ƃ������͋L�Ҋ����̈ꕪ��ɂ���������̂ł��낤���A�����܂ł���ƁA�L�Ҋ������̂��̂��֎~���A�ے肷����̂ł��낤�B

�@�w�Z�̐搶�ɂ������A�����ɂ͂����Ă悢�A���������Ƃ����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ����B

�y�����̂Ă�

�@���͑I���𔗂�ꂽ�B����������̃����O�[���Ƃ͂������A�O���ɋ߂����C�~���E�ł͒N��l�x�����Ă����҂͂Ȃ������B

�@���͖�����đË��Ă��̂B�悵�A����Ȃ�A���̖ڂŐ푈�����悤�Ǝv�����B

�@�����ł��������A����قǁA�������ۂ�����ł���Ȃ�A���̖ڂŌ��͂��Ă������ƐS�Ɍ��߂��B

�@�����Ƃ������̂Ƃ���A�ǂ�قǏ����������Ƃ��A���̂܂ܓ��{�A���ď��W������́A�܂����낤�Ƃ��v�����B

�@����܂łɎ��͓�x���W����Ă���B���W�ߏ��n���ꂽ�Ƃ��́A���̐�]�A�ɍ��̎v�������܂Ȃ��Y����Ȃ���������ł���B

�@�����A��l�̐V���L�҂��O���ɏo��ꍇ�̓J�����}���A�����Z�t�A�A���������s�����B�����Z�t�͏��^�����@���g�s���āA�L�҂̏��������e������̖{�ВʐM��n�ɑ���B

�@�A�����̓J�����}���̎B�e�����ʐ^�i�l�K�j��A�u�Ђ܂��ˋL���v�i�j���[�X�̂悤�ȋ}�����e�͖����ő���B�@����ȊO�́A�T�C�h�E�X�g�[���[�̂悤�ȋL���������j���R�̔�s�@�A�����ԕւ������A����𗘗p���ĒʐM��n�ɉ^�ԁB

�@�����ɖ{�Ђ���̘A��������O���L�Ғc�̕K�v�Ƃ��镨���������ċA��B�����Z�t�͈ꖼ�A�A�����͈ꖼ�Ȃ����ŁA�A�����͂��������A���Ɩ��̂ق��h�ɂ̐݉c�A�����̏N�W�A�H���Â���Ȃǂɂ�����B

�@�v����ɏ����W�ł������B

�@�L�Ғc�́A�������W�[�v�Ȃ��������Ԃ��g���A�ꑮ�̉^�]�肪�����B

�@�������O���ɏo�Ă��j���[�X�L���������Ȃ��ƂȂ�ƁA���������l������A��Ă䂭���R���Ȃ��B

�@���߂ĘA������l�̓��s�͋�����Ă��悩�����Ǝv���邪�A������F�߂��Ȃ������B

�@���́A������l�A���J�ɋ������ނ�����v���Ń��C�~���E�𗣂ꂽ�B

�@���̍��e�Ђ̕��͒S���t�c�ɂ��Ă��ꂼ��O���ɏo�Ă����B�O���łϕ��͎t�c�i�ߕ��ɔz�u����A�e���̖{���͌R�i�ߕ��ɂ������B

�@�����͂��肱�߂�n��͕��̂��Ȃ��Ƃ���Ɍ�����B

�@�����Ȃ�ƁA�����ȕ������A�C�e�̔�ь������������Ȃ��B

�@���͋|���c�̈�x���Ƃ��ĕ��c���牓�����ꂽ�`���E�q���ō�풆�̎R�{�x���̂��Ƃ�ǂ����B

�@�R�{�x���͍Օ��c�Ƌ|���c�̊Ԍ��߂�⏕�����̂悤�Ȃ��̂ł������B

�`�����[����

�@���C�~���E����}���_���[�ɂ���Đ��k�i����ƁA�L��ȃV���G�{�[�����ɏo��B

�@����������A�`���h�E�B���͂�n��A�J�{�E�J�n�ɂ͂���ƁA�͏��͊��オ��A�����ԓ��ɕς���Ă����B

�@�J�n��k�シ��ƁA�^���A�����[�ɒ����B���̂�����͉p��R�̓��H�H���╨���W�ς̊�n�������炵���A�Ԓ������y��o�肨�����čL�����H���c���ɑ����Ă����B

�@�����Ԃ̒u��A�ۂ̌q������������B�ޖ̉^���ɑ����̏ۂ��g���Ă����悤���������A�ۂ̎p�͂Ȃ������B

�@�����[���瓹�̓`���E�q���ɂ͂���B�Ⴂ�R�n��D���ĕ��[�g���]�ܑ̕����H�������Ă������B

�@���͎G�̑a�т̂Ȃ���܂�Ȃ���Ȃ���������オ��A�₪�ă`�����[���ɏo��B

�@�����́A�����炭�`���l�̏��W�����������Ƃ���ł��낤�B������A������ɏZ���Ղ��������B

�@�����܂ŎR�{�x���͐i��ł����B

�@�x���͔��������ɂ͂���悤�ɓW�J���A�{���̕��������͉p��R���s�����邳���Ɋ��ĂĂ������e���g�����������Ē���A���̂Ȃ��ɂ͂����Ă����B |

�V�b�^������^���A�����[�ւ͍s���͊��G�������̂ŁA���������オ�铹�������Ԃōs�������A�A��͉J�G�������̂ŁA�k���ʼnJ�G�����̐�̓n�͂���n�ŁA���̓P�ނƂȂ����B |

�@���͔������班���������Ζʂ��Ȃ炵�ăe���g�邱�Ƃɂ����B

�@�x���{���̕�������~���i����с��X�R�b�v�j����ēy���@�肨�����A�Ζʂ�ɂ����B

�@��ꖇ�قǂ̉p��R�̃e���g���E���Ă��Ċg���A�̖_�𒌂Ƃ��Ē������B

�@�����̓A�b�T���A���E��̉J�ʂ����u�J�̖{��v�ƕ����Ă����̂ŁA�h�J����l���A�e���g�̎���ɔr���a���@�����B

�@�̍����c���ɒ����č�Ƃ͍��������߂��B����ł��������͐������[�ɗ���o��悤�Ɍ��z�������B

�@���ɉJ�̂͂˕Ԃ�̂�h�����߂Ɏl���ɖ̎}�����ԂȂ����ĂĕǂƂ����B

�@�|���E���W�߂ĕ~�����B���ł���B�����Ƒ����������J�����B

�@�e���g�̂Ȃ��͂悤�₭�������ɂȂ�邾���̍L���A�V��͒Ⴍ�A�����ŌC��E���ł����肱�ތ`�ɂȂ�B

�@��ԉ��͎x���_�𗧂Ăď����V������������B

�@�����Ō��e����������ł���B�G�炵�Ă͂Ȃ�Ȃ��厖�Ȍ��e�́A�����ɂ��܂��Ă����B����ŁA�킪�Ƃ͂ł����B

�@�H���͖{���̕����������Ă��Ă����Ƃ����B����������i�͂��j�H�ł���B

�@���������͖{���ł��J����^��ł���̂ŁA���������Ő����������ĒJ�ɂ��݂ɂ����Ă���Ƃ����B

�@�J�͐[���A�����݂͗e�ՂłȂ����A���̐܁A�J��̐��Ő�������悢�ƁA��������͂������B

�@��������̂����ƁA�O�͑a�сA�a�т͂���Ⴍ�Ȃ��ĒJ�Ԃɏ����Ă䂭�B

�@�����������[�`�o�������������Ă���͂��ł���B�J�̌������ɁA������傫�Ȕ���������A�a�т��R����ł����B

�@���̃e���g�̂�������ƁA���ʂ̔����Ƃ͌����������`�ŁA���̊Ԃɐ[���J������A���\�A���̃e���g����͌����炵���悩�����B

�@�����̏�ɂ͕�ꂩ�����L���A�[���Ђ낪���Ă����B

�@�J�Ԃł̓L���b�L���b�Ɖ��̖����������B

�@����ɂ��܂��܂̒��̖������܂���A���������̑t�ł鐺�̌����y�������Ă���B

�@���ꂩ��u�j���[�X�������Ȃ��L�ҁv�̏]�R�������n�܂�B���l�l�i���a�\��j�N�l�������ł������B

�@�@�@�@�@2�@���͍s���l�܂�

top

�헪�}�P

�@�C���p�[�����͈��l�l�N�O�������A�J�n���ꂽ�B

�@���̓��A��O�\�O�t�c�i�|���c�j��͂̓��[���C�N�t�߂Ń`���h�E�B���͂�n��A���[���C�N�A���U�M���E�A�t�H�[�g�E�z���C�g�̐�����U���Ɉڂ�A��\�t�c�i�Օ��c�j�͎O���\�ܓ��A�^�E���_�b�h��k�n��Ń`���h�E�B����n�͂��A�܂���O�\��t�c�i�c�j�͓����A�z�}�����A�^�}���e�B�ԂŃ`���h�E�B���͂�n��A���ꂼ��W�����O����J���A��������E�N�����R����ːi�����B

�@���̍��́u�헪�}�P�v�̎v�z�ɂ��ƂÂ��đg�ݗ��Ă�ꂽ�B

�@�G�̈ӕ\��˂��}�P�ɂ���āu�^�ʖڂ̐퓬�v�i�R���p��B���ʂ��琳�X���X�ƍU�����Ă䂭�悤�Ȑ�@�j���������邱�ƂȂ��ꋓ�ɓG��ב������悤�Ƃ����̂ł���B

�@�A�b�T�������̉J�G�͌܌����E���{�ɂ͂��܂�A�Z���ɂ͂���ƍŐ����ɂȂ�B

�@�����Ŏl�����E���{�܂łɓːi�����I����i�{�����Ԃ͖�ꃕ���j�A���̌�A��ꃕ���������Ėh�q�Ԑ����m�����A�J�G�̖{�i������O�ɉJ�G��𐮂��Ă������Ƃ����B

�@���̂��ߊe�t�c�Ƃ���Z�����̐H�Ƃ����g�s���Ȃ������B

�@����ɂ������C���p�[�������͉̂p��R�̑�l�R�c�ŁA���̑�\���A���\���t�c�̓C���p�[���̓암�n��A���Ȃ킿���{����O�\�O�t�c�̐��ʒn��ɁA�܂����\�O�t�c�̓C���p�[���A�E�N�����n��A���Ȃ킿���{����\�܁A��O�\�ꗼ�t�c�̐��ʒn��ɂ��ꂼ��W�J�A���̂ق����ԗ��c���C���p�[���ɔz�u����Ă����B

�@�e�t�c�Ƃ���̂ɂ����ď��Z�͉p�l�ŁA���m���A���̓C���h�l�A�p�L�X�^���l�A�l�p�[���l�i�O���J���A���������ăO���J���ƌĂ��j�ł������B

�@�S���͂̂����O�Z�p�[�Z���g���p�l�ŁA�c�莵�Z�p�[�Z���g��A���n������߂Ă����B

�@�ՁA�c�͗\�z���z�����[�����тƋ}�s�ȎR�n��i�ނ̂ɋ�J�������A�`���h�E�B���͂̐��ݒn��ɏo�Ă����p�R�̌x�������͏����͂ŁA�w�n���u��Ɓv�Ƃ����鑬���̖��w�n�������B

�@�u���ہv�Ƃ��ꂽ�P�l�f�B�E�s�[�N�̖C���w�n���R�̔��������}�I�ɉ����������̂��������A�E�N�����R���ɂ͌x���������P�����邳���ɋ}�������ȈՂȖh�ǂ����邾���������B

�@�������Ċe���c�͎l���͂��߂܂łɂقڃC���p�[���������̂��ގR���̍��n�i�R�n�[�j�ɓ��B�A�ꕔ�̓C���p�[���E�R�q�}������������n�_�ɂ܂Ői�o�A�����ނ˃C���p�[����͂̑Ԑ����`�������B

�@�Ƃ��낪�C���p�[�������̓����ɂ͌��łȊO�f�w�n���\�z����Ă������B

�@�p��R�̑�l�R�c�̓C���p�[�������ɑҋ@�����Ă����@���Η͂������ĊO�f�w�n���x���������B

�@��������ȉΗ͂Ƌ@���͂Ɋe���c�͈��|����A���Q�����o�����B

�@����ɕ���A�e��A�H�ƁA���i�����R���A�J�G�������Ă����B

�@�C���A��ԁA�q���̉���͂قƂ�ǂȂ��A�w�������������œ|��A�C���p�[�����͊��S�ɍs���l�܂��Ă��܂����B

�j���[�X�Ȃ��O��

�@�����`�����[���ɒ������̂́A�������������������B

�@���Ƃŕ����ƁA���̍��e�Ђ̑O�����͍��̑O�r�Ɍ���������A���̑啔��������̃��C�~���E�Ɉ����g���Ă����B

�@�O�����͐틵����邽�߂ɔh�������B

�@���łɍ��͍s���l�܂�A����j���[�X�͑O���ɂȂ��A����䂦�����g�����Ƃ������Ƃ������B

�@�����A��\�܌R�̐퓬�w�����i�i�ߕ��E���̂������W�̗v���݂̂������č\���j�̓��C�~���E����J�{�E�J�n�̃C���^���M�ɐ��i���A�ꉺ�O�t�c�̎i�ߕ������ꂼ��C���p�[��������]�ފO�f�v���ɓW�J���Ă����B

�@�R�{�x���̕z�w�����̂��`�����[���ł���B

�@���������ă`�����[���͑�\�܌R�̑O�i���_�ł���C���^���M�ƁA�p��R�̓��암���_�ł���o�����̂قڒ��Ԃɂ������B

�@�`�����[������Ȃ������ƁA�����̒��_�ɏo��B

�@���炭�������Â��B�����̒��ԕ����e�O�m�p�[���ŁA�������牺���Ɉڂ�A���肫�����Ƃ���Ƀo�����͂���B

�@�R�{�x���Ɖp��R���\�t�c�̍U�h��̓e�O�m�p�[���ʼnΉԂ��U�炵�Ă����B

�R�{�x��

�@�`�����[���ɗ��Ă݂�ƁA�R�{�x���͕⏕�����ǂ��납�A�ӊO�ɋ��͂ȕ����ł��邱�Ƃ��킩�����B

�@�x�����͎R�{���i�̂�j�����ŁA�x���͕����O����i�����͎������j�A��Ԉ�A���i���A�y��ԎO�\�]���j�A���˖C�����i����j�A�R�C�����i����j�A���d�C��A���i��Z�Z���`�E�J�m���C��Z��A��܃Z���`�֒e�C����j��i���Ă����B

�@���������������Ȃ��������A�S�R�̂�����Ԃ�d�C���������B��́u�Η͓ːi���v�ł������B

�@�C���p�[���ւ̐i�U���[�g�̂����ܑ��H���ʂ��Ă���̂́A���̃^���`�o�����Ԃ����ŁA���������āA�����ɉΗ͂Ƌ@���͂Ƃ��W�������̂ł��낤�B

�@�e��̕⋋���e�ՂŁA����Ő����i������j�݂̂悤�Ƀo�����̌��w�߂����ēːi���悤�Ƃ����̂ł���B

�@�e�O�m�p�[���w�n�͏\�]�̐w�n���琬��A�w�n�Ɛw�n�ܑ͕����H�ŘA������A��̌��łȗv�ǂƂȂ��Ă����B

�@�o�����h�q�̑O�i�w�n�ł���B�����̗����͍L���A�[���J�ŁA��K�͂ȍ��s���͍���ł������B

�@�o�����ɒB����ɂ́A���̔������s�[�w�n�����ׂ��Ă䂩�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�x���͂��������O��������挭���ăe�O�m�p�[���w�n�̈�p�u�O���R�v���̂������ƁA�l���������l�l�N�j����ɓ�����i������ɓ��V�쏭���j�������Đ��ʂ̐w�n�ɍU���������A�l�̐w�n���U�������B

�@�������O�������͉p��R�̖җ�ȖC�����ɋʍӂ����i�p��R�͓������̗E����������āA���̍��n����{�R�ƌĂB�R�{�x���ł͒������̖����Ƃ��đO���R�Ɩ��Â����j�B

�@�ɓ�����͋ꓬ�̂̂��h�����āu�O���R�v��D��A����Ɉ�w�n���̂������A����܂łɐ�͂��g���͂����A���͂̐�ԕ������s���Ȓn�`�ɖW�����ē����Ȃ������B

�@�e�O�m�p�[���̑S�w�n���U�����邱�Ƃ͎v������炸�A�������o�����̖{�w�n�͂͂邩���̌���ɂ������B

�푈�����͂���

�@���̓`�����[���ōl�����B�����Ɂu�j���[�X�������Ȃ��L�ҁv�ł����Ă��A�j���[�X�𗣂�Ắu�j���[�X�łȂ��L���v�������Ȃ��B

�@�������x���ł͑S�R�̏͂킩��Ȃ��B�ق�̂킸���ȏ�����������Ȃ��x���̏]�R�L�҂ł́A��ǑS�ʂ̔����ȓ����Ȃǂ��߂�͂����Ȃ��B

�@���Ƃɐ�����P�������ƂȂ�ƁA�Ȃ�����ł���B

�@�]�R�L�҂Ƃ��āA�ǂ�������悢�̂��B

�@���́u�푈�����͂���v�ƁA������C���Ń��C�~���E�𗧂��A�u�Ȃ�ł����Ă�낤�v�Ǝ���ɂ����������O���Ɍ��������B

�@�������O���ɋ߂Â��ɂ�č��̍s���l�܂���Ђ��Ђ��Ɗ������B

�@��[�����ł��낤���A�V�����R���𒅂������������玟�ւƑO���Ɍ������Ă䂭�B

�@�������A��������g���͒Ⴍ�A��F�������A�Ђ��ł����ł��鏬�e�����邩��ɏd�����������B

�@�ɁX�������������قǂŁA����Ő킦��̂ł��낤���A���͏d�����ǂ�ŕ������������Ďv�����B

�@�x���̑O���ł��A���̂Ȃ��ɕ������y�ǂɂ͂���悤�ɑ����Ђ��߂Ă����B

�@���Ă�����͓̂D�܂݂�A��͓y�F�Ɏ��A��ɂ͐��C���Ȃ������B

�@�������������̂Ȃ��ł͓���葫���тŊ�����A���̕�тɌ��̂ɂ����������̏��}���A��~���Ȃ�ׂ������ɉ�������Ă����B

�@���̓��ݏ���Ȃ��B����ɖڂ��J�����́A����́\�\���̙�͒n�ꂩ��`����Ă���悤�������B

�@���͑ł��̂߂��ꂽ�v���ŁA�����̃e���g�ɂ��ǂ�A���ɂȂ����B

�@�e���g�̗������߂Ȃ���A���͍l�����B

�@�u�푈�����͂���v�Ƃ��������A���͂���푈�Ƃ͂��������A�Ȃ�Ă���̂��B

�@�u�Ȃ�ł����Ă�낤�v�Ƃ��������A��������̂��B�l�Ԃ̏W�c�����ɎE�������A���̂Ȃ��łȂ�Ƃ������c�낤�Ƃ������c�E����܂�Ȃ��������A�͂����Ďŋ��̊ϋq�̂悤�ɑ�O�ғI����Œ��߂���̂��B

�@����̐����������邱�ƂȂ��ɁA���ꂪ�ł���̂��B

���V���c

�@���̓�����A���͎x���{�������ƂɐV���ȋC���ŏo�������B���̖ڕW�͎x���̑O���ł���B

�@���͑����߂��̋u�ɏ���Ă݂��B���̋u���x���ł͎O�p�R�ƌĂB

�@�O�p�R�̓����[����̓������߂��Ƃ���ɂ���A�����ɗ��Ƒ����̔������ڂ̑O�Ƀp�b�ƂЂ炯��B

�@���₩�Ȕ����͐^���������Ɍ������A�₪�Ď��E���������B���̉����o�����ł��낤�B

�@�������������Ă�����ƎŐ��͘A���̖C���ɗA�Ă���A�e���ƚ͍�����n�c�ɍ���ł����B

�@�����ɂ͓_�X��ᎂ�����Aᎂ��w�n�ɂȂ��Ă����B

�@���������e�O�m�p�[���ŁA�R�{�x���̑�������Ɖp��R���\�t�c�̑��������Ƃ��Λ����Ă���n�_�ł���B

�@�p��R�͐���ɖC�e��ł�����ł��邪�A�x���͖�������߂��܂܂������B�C�e���Ȃ����炾�Ƃ����B

�@�����ɂ��A���̓��A���͔����V���c�𒅂��܂܂������B

�@���V���c�͂����p��R�C�������̖ڂɂƂ܂����炵���A�O�p�R�ΖʂɖC�e���W�����͂��߂��B

�@���͈����Ԃ����Ƃɂ����B

�@�������͂��߂�ƁA�����Z�Z���[�g���قǂ̒n�_�ɖC�e��������B���͋삯�������B

�@����ƁA�܂�Ŏ���ǂ�������悤�ɖC�e���ǂ��Ă��āA��������Z�Z���[�g���O��̂Ƃ���ɗ����ēy���𐁂�������B

�@�������𑬂߂�ƁA�C�e������ɉ����Ď˒���ς���炵���A�C�e�͂˂Ɉ��̋����Ŏ��ɔ����Ă���B

�@�悤�₭�A���͖{���ɒ����A�����̃e���g�ɔ�т��B���̈�u�A�C�e�͑O�̎Ζʂɂ�����剹�������Ă��y���B

�@�@�@�@�@3�@�`�����[���̐���

top

��ފ���

�@�`�����[���ł̎��̎d���́A���V�C�ƁA���́u�͂��v�ƁA�u�G����v�̖C�����悾�����B

�@���V�C���悭�A�ݑ܂ɂȂɂ��͂����Ă��āA�C���̏��Ȃ�������ޓ��Ƃ������ƂɂȂ�B

�@��ނƂ����Ă��s����͂��܂��Ă���B

�@�܂��x���{���Ɋ���o���Ďx���������ǂ̘b���A���邢�͖{���t���Z����퓬�Ɋւ��鏑�ނ������Ă��炤�B

�@�O���ɘA���ɂ����Ă������Z�A���m��������A�O���̗l�q�ڕ����B

�@����ŁA��̂̍s���̂߂ǂ𗧂āA����ɂ��ƂÂ��đO���w�n�A�d�C���w�n�A�ʐM���A���Ҏ��e�������������˂�B

�@�����Ƃ�����̂����ɁA���ꂾ�����Ă܂�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@������������Ɉꃕ���ŁA�O���w�n�s���ƂȂ�ƁA�댯�������邽�ߐ�����������B

�@���ɂ͑����̂��Ė��a�@�A��⋁A�ٖ����H��ǁA�C���h�����R�i�ߕ��A���������̕����ɏo�����A�܂��C���h�����R�̑O�i�����ɓ��s���ĉp��R�̑��w�n��ɑ�������H������ɂ䂭�B

�@���������o����Ƃ��͎x��������l�̌�q�������Ă��ꂽ�B

�@��q���͑��o�g�A�u�퓬�X�����Ԃ����ԓ��͂�v�݂����ŗ���Ȃ��������A�g�ӂ̐��b�͂悭�݂Ă��ꂽ�B

�ٖ����H���

�@�ٖ����H��ǂ͍��n�悪���m�̐��ł���A���n�I�ȎR�n���������z���A���A�����ɃC���h�����R�𓊓�����Ƃ����Đݒu���ꂽ���̂ŁA�H��ǂ͑�\�܌R�̍��\�z�Ɠ����悤�ɋ|�A�ՁA�c�̊e�W�J�n��ɖԂ̖ڂ̂悤�ɒ���߂��炳�ꂽ�B

�@�k���r���}�A�_����ʂ̑�O�\�O�R�i���W�c�j�A�쐼���ݕ��ʂ̑��\���R�i��W�c�j�̓W�J�n��ɂ������̍H��ǂ��h�����ꂽ�B

�@��̍H��ǂ͒���w�Z�o�g�̈ъ��i��сA���сA���сj�Ƃ��A���̉��ɉ��m���A�q�����A�ʖ�A���n�H����i���ӂ̏��������j��z���A�����ō\���������̂��甪�Z���O��̔Lj��������̂܂ŁA�K�͂͂��܂��܂������B

�@�C���h�����R�̈�����ɏ����������z�����ꂽ��A��Z�Z���������鏭�������̕������͂��w������H��ǂ����������A��ǂɂ���Ă͓��{�R�̈�������z������邱�Ƃ��������B

�@�i����w�Z�͒����ɏ]��������̌R���v����{�����邽�߈��l�Z�N�����A�������̒���w�ɋ߂��d�M���ՂɊJ�݂��ꂽ���R�̔閧����P���@�ւł���j

�@�H��ǂ̔C���́A

�@�@�����i�p��R�Ɋւ���R������̏N�W�j�A

�@�A���������i�p��R�̒���g�D��T�����A�r������j�A

�@�B�n�`�A���H�A�͐�A�C�ہA�Z���̐��ԁA���A���A���Y���̒����A

�@�C�C���h�����R�Ƃ̘A���i�i�o���Ă��鍑���R�ɏ�����A���ē��ɂ�����A���{��������j�A

�@�D�Z���H���i�Z���ƐڐG���A�Z�����䂫���A���ɋ��͂��Ă��炤�悤�ɓ��������j�A�Ȃǂł���B

�@�H��ǂɍs���Ă݂�ƁA�`���A�i�K�A�}�j�v�[���A�r���}�A�C���h�l�Ȃǂ̍H��������킽�������o�Ă䂫�A�t�߂̑��̑�����L�͎҂������˂Ă���B

�@�{�A���A���i���݁j�̑܂������Ă�����́A�H�앨���i�z�n�A��i�A�䏊�p�i�j�������ŏo��������́A�g�̏㑊�k�ɂ�����́A�����a�C�̎蓖�Ă��A���Â��I���ċA����̂ȂǁA�l�e���₦�Ȃ������B

�@���̍��A�ǂ��ł��O���ւ̕⋋�͓m�₵�Ă����B�������H��ǂł͐H���ɂ��܂邱�Ƃ͂Ȃ��B

�@�K���ƁA�ǂ��ł��������y�����Ă��ꂽ�i�̂��A������ՓI�ɑO�����琶�҂������͍̂H��ǂł̉h�{�⋋�Ɍb�܂ꂽ���Ƃɂ��Ƃ��낪�傫�������Ǝv���j�B

�@�C���p�[����킪�s���l�܂�㔼�̒i�K�ł́A�R�{�x�����R�̎�U�����ʂƂ��ꂽ���Ƃ������āA�e��̍H�삪�����ɏW�����A���܂��܂̐l�����@�ɗ����B����ɏW�܂����l�������ʂ������B

�@���̂Ȃ��ɂ͐�j�A�R���A�R���A�헪�A����i�⋋�j�A���Ȃǂ̐��Ƃ����Ȃ��炸�����B

�@���́A���������l������K�˂āA���ꂼ�ꂪ���Ƃ���b�Ɏ����X�����B

�@��̍H��ǂň�ʂ�b���ƁA���̍H��ǂɈڂ��ĕʂ̘b�����B

�@�ǂ��ł��A����ȎR���ɂ悭���Ă��ꂽ�Ƃ����Ă�낱��Ō}���Ă��ꂽ�B

�@�J�ɂƂ����߂�ꂽ���ɂ͏o�����邱�Ƃ��A�d�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�@�܂������͐��������\������ł��Ȃ��őO���ł�����B�������Ƃ��ɂ��Ă���Ƃ����������������낤�B

�@�����K�˂��l�����͖����܂܂ɉ������قƂ�ǂ��܂����b���Ă��ꂽ�B

�@�����×~�Ɏ��₵�A�����Ƀm�[�g�ɂƂ����B

�C���h�����R

�@�C���h�����R�́A�}���[���ŕߗ��ɂȂ����C���h���i�C���h�l�A�p�L�X�^���l�A�l�p�[���l�E�O���J���j�������ĕҐ����ꂽ���̂ŁA�R�{�x�����ʂɂ͑��V���t�c�̑��A�����i�o���Ă��Ă����B

�@���̔C���́A���N�W�A�����H���i�p��R�̐w�n�ɐڋ߂��A�C���h���ɑ��ē��~���Ăт����A�p��R��������������j�A�V�������i���ʂ̉p��R�w�n�̑��w�ɍs�����ċ��Ђ�^����j�ɂ������B

�@���͎��X�A�����R�̎i�ߕ�������A�������A�V�����������˂����A�i�ߕ��ň�x�A�������ň�x�A�p�����ƊԈႦ���āu�ċցv���ꂽ�B

�@���͔����̂��A�����̏]�R���𒅂Ă����B���ʂ̓��{�����������g���������B

�@�C���h���̕����Ƃ��Ă͕���ЂƂ������A�O�����t���t�������j���u�������v�Ǝv���͓̂��R�������낤�B

�@�����ɂ��A���̃C���h���̓C���h�̎R������o�Ă����炵���p������m��Ȃ������B

�@�C���h���͉p�������u�C���O���v�ƌĂ�ł����B

�@�����͑傫�Ȑ��Łu�C���O�����v�Ƌ���ŁA���̘r�����B

�@�u�m�[�A�m�[�B�A�C�E�A���E�A�E�W���p�j�[�Y�v�Ƃ����Ă��������A�����������������āA�������ɂɓ���Ă��܂����B

�@�����o�����Ƃ��Ĕ��C���ꂽ���厖�Ǝv���A���͒��߂��B

�@�����p�����ƊԈႦ��Ƃ́A�Ȃ�Ƃ����c�Ɏ҂��낤�Ǝv���Ȃ���A���̓W�b�Ƃ��Ă����B

�@�₪�ē��{�R�̏��Z���ʂ肩�������B���͎����b���āu�ߕ��v���Ă�������B

�@��x�ڂ͌x�����ɂ��܂�A�����ⓚ�����Ă���Ƃ���ɓ��{�R�̃g���b�N���ʂ肩�������B

�@���͌x�����̎��U�肫��A�T�b�ƃg���b�N�ɔ�т̂����B

�@�l�̍D�������Ȍx�����͂������ɂƂ�ꂽ�悤�Ƀg���b�N�����Ă����B

��ь����C�e

�@�`�����[���͔�ь����C�e�̉��ɂ������B

�@�p��R�̖C���Əe����������A���X������߁A����Ƃ��Ď~�ނƂ����Ȃ������B

�@�`�����[���̌���ɂ͏d�C�����O�i���Ă��Ă������A�d�C�͔��ˉ����Ă���e�������܂łɎl�Z�b����܁Z�b���������B

�@�h�[���Ɣ��˂���ƁA�C�e�̓q���[�b�Ɠ�����Ĕ��ł䂫�A�ЂƂ�����Ԃ������Ă悤�₭�h�X���Ɠ݂���������������B

�@���̊Ԃ͈ꕪ���Ȃ��������A�����Ă���҂ɂƂ��Ă͂��Ȃ蒷���A���������͖C�e�́u�Y�ꂽ����ɒ����v�Ƃ����Ď��}�����B

�@�p��R�͍��˖C�̖C�g�����ɐQ�����Ď˂��Ă���B���ˉ��͑S���������A�����Ȃ�C�e�����ł���B

�@��������ƁA�o�V���b�Ɗg�U�����y������B���ˉ��ƒe���͓����ŁA���ꂱ���V�������i�ւ��ꂫ�j�̂悤�������B

�@���{�R�̏d�C�ł���A���ˉ����Ă��獈�ɔ�т��ޗ]�T���������낤���A�p��R�̍��˖C�ɂ͓����B�ꂷ��]�n���Ȃ������B

�@�p��R���˖C�̒e���͂���߂Đ��m�������B�ϑ��@���g�p���A�قږڕW�t�߂ɗ�������B

�@�`�����[���ɂ͎R�{�x���{���ڑ_�����C�e�������������A�����w��̎R�C�┗���C�w�n���˂����C�e���͂���Ĕ��ł�����̂��������B

�@�d�C�w�n��A���̌���̋�����ڕW�Ƃ���C�e�͎��ǂ��̃e���g�̏���q���[�b�ƕ�����Ĕ��ł䂭�B

�@�����͖C�e�̒ʘH�ł��������B����A�e���g�̏����z����e�ۂ͑������ɂ͎O�Z�Z�Z������l�Z�Z�Z���ɂ��B�����낤�B

�@�p��R�̖C�������Ɍ������邪�������B�����A�N���Č��Ď��͋������B

�@�����Q�Ă����Ƃ��̑����Ƃ���A�킸���O�Z�Z���`���炸�̂Ƃ���ɗ����Ă����傫�Ȗ̊������X��������͂���A���̂����ђʒe�܂ł������B

�@�e���g�̓����Ɍ@�������̏�ɍڂ��Ă������̋Z�͗A���̖T�̗��͔���������Ă����B

�@���̎���ł͖����������|��A���}��t����ʂɐ����Ƃ���Ă����B

�@�����̖͂قƂ�ǂȂ��A�r����������Ƃ�ꂽ���̂��啔���������B

�@���͔w��������B����O���[�g�������̂�����ŁA���O�Z�Z���`�قǂ������Ɗۂ�����͂��Ƃ��Ă���B

�@�ߊ���Ă݂�ƁA�C�e�̔j�Ђ����Ǝ���̊ԂɂƂт��݁A���̂܂܊���������Ăǂ����ɔ�т������Ղ������B

�@�ǂ����A���̃e���g����c���Ď��͈�ʁA�C�e�̔j�Ђ��r�ꋶ���Ă����悤�ł���B

�n���P�[��

�@���̍��p�R�̃n���P�[���A�X�s�b�g�E�t�@�C�A�[�Ȃǂ̐퓬�@�̓����[�`�p�������̒J�n���o���̒ʘH�Ƃ��Ă����B

�@�o������n���ї����A�J�{�E�J�n�A�`���h�E�B���͗��悩��V���G�{�[�����ɂ킽����{�R��T�������čU�����A�Ăуo������n�ɋA�铹�ɂ��̒J�Ԃ𗘗p���Ă����̂ł���B

�@�퓬�@�͓�@�Ȃ����O�@�ґ��ŁA���܂��Ē��������ɂȂ�Əo�����A���炭����ƁA�܂��J�Ԃ�����Ă���B

�@�ʘH�̒J�Ԃ́A���̃e���g�̐��ʂɂ�����B

�@��������̂����ƁA�퓬�@�͖ڂ̑O��ʂ�A���c�m�̓����͂����茩�����B

�@���������́u�n���P�[���̂��o�v�Ƃ����Ėق��Č������Ă����B

�@�퓬�@�Ƃ����Ă������̓X�s�[�h���x���A���e�ł��˂ĂΊm���ɂ����鋗���ɂ������B

�@�������N��l�˂Ƃ��Ƃ�����̂͂Ȃ������B

�@�˂Ăΐ퓬�@���O��I�ɔ������Ă��邵�A�퓬�@�̒ʕ���č��˖C�����җ�ɖC�����Ă��邱�Ƃ��悭�m���Ă�������ł��낤�B

�@���͕s�v�c�Ɏv�����B

�@���������̂��N�ł��A�ǂ��ł��˂悤�ɂȂ�A�����A���Ă������̂��o��ł��낤���A�n���P�[���̍s���͂��Ȃ萧���ł��낤�B

�@������������R���ǂ�قǃn���P�[���̎��R�ȍs���������A���{�R�ւ̍U�����v���̂܂܂ɂ����Ă������Ƃł��낤���B

�@�������C���p�[�����ł́A�����������Ƃ����܂�Ȃ���Ȃ������B

�����̒�R

�@��N�A���̓x�g�i���푈�ɂ�����x�g�i���l�̒�R�����āA���̂��Ƃ�z�N�����B

�@���A���[�E�}�b�J�[�V�[�̃��|�u�x�g�i���v�ɂ��ƁA���]�Ԃɏ���đ����Ă�����x�g�i���l�́A������w���R�v�^�[�����ł���̂ɋC�Â���A���]�Ԃ��~��A���Ă������C�t���e�Ńw���R�v�^�[��_���Ď˂����Ƃ����B

�@���ʂ͂����܂ł��Ȃ��A�w���R�v�^�[����́u�������S�ł�����v�����̃i�p�[���e�����̈�l�̃x�g�i���l�߂����ē������ꂽ�B

�@�x�g�i���l�����˂��Ȃ���A���邢�̓x�g�i���l�͎E����邱�Ƃ͂Ȃ�������������Ȃ��B

�@�������A�w���R�v�^�[�����ڂ��Ă������e�͈������S�ł�������������Ȃ��B

�@�܂��A���̃y�g�i���l�Ɏ��Ȃ̈��S�����厖�ɍl����S���������Ƃ���A�����炭���̃x�g�i���l�������̈��S��D�悳����悤�ɂȂ�A�S�x�g�i���l����̂ƂȂ��ăA�����J�ɗ��������Ă������A���̐킢�͐킢���Ȃ�������������Ȃ��B

�@�C���p�[�����œ��{�̕����������n���P�[�������߂��Ă����̂́A����̈��S�����厖�ɍl�������߂ł��낤���ƁA�͂��ߎ��͎v�����B

�@�������A�̂��A���́A�n���P�[�����˂E�C���Ȃ������Ƃ��������A����̐����������ăn���P�[�����˂قǂ̑�`�������C���p�[�����̂Ȃ��Ɍ��o�����Ƃ��ł��Ȃ���������ł͂Ȃ����낤���ƍl�����B

�@�n���P�[���ւ̖���R�͐푈�ړI�̃n�b�L�����Ȃ����ւ̖����̒�R�ł͂Ȃ��������Ǝv���B

�@�����̈�l��l���[��������悤�Ȑ푈�ړI���Ȃ����āA�ǂ����ĕ��������n�ɗ������邱�Ƃ��ł��邾�낤���B

�u�G����v�̖C��

�@���ɂ͐����ɏo������B�����Ƃ����Ă��O�Z�Z���[�g���قlj��̒J��ɂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�������Ƀe���g���o��B�R�̋}�Ζʂ��~���ƁA���ꂢ�ȏ��삪����Ă����B

�@���̖T�ł͕�����������ł��A������ł�����i�͂��j�H�������Ă����B

�@�����ɂ͐����Ȃ��A�܂������o���ƁA�����ڂ��ĂɓG�@���������ł���̂ŁA���ԕ��͖����J�ɂ���Ĉ�����̔��ÐH�������B

�@�����ł̈�l������̐��̎g�p�͐�����{��������A�����Ő����ɐ����߂Ĕ�ᴂƈꏏ�ɂ����ł���̂ł���B

�@���͏���ő̂�A��������A���ԕ��̂����Ă��ꂽ��ᴐH��H�ׂ��B

�@���H�����ނƁA�}���^��������ăe���g�ɋA���Ă���B���̊Ԃɂϐ₦���u�G����v�̖C��������B

�@���܂��J�Ԃɂ͒e�����������܂��A��������������̂͂����Γy�������т�B

�@���z�̌����������A�⓹�ɔ��̓W�b�Ƃ芾��ł���B���̂����G�@�����A�������Ƃ��ł��Ȃ��B

�@�������ăe���g�ɂ��ǂ�����̂͌ߌ�ł������B�����Ɏ����Ԃ��������킯�ł���B

�@�������g�̂͊��Ɠy���ŁA�����O�ƂقƂ�Ǖς��Ȃ������B

�@�C���̏��Ȃ����͒��Ă�����̂�ѕz���O�Ŋ����A���̊Ԃɂ݂̂Ƃ�A����݂Ƃ�ł���B

�@�g�C���͎R��������Ƃ���ɂ������B

�@�������l�ɂ���ďꏊ�͎��R�ɂ��܂��Ă���悤�ŁA���͂����ς�����̗����ŁA���܂�傫�Ȗ̂Ȃ��A�����炵�̂悢��̗т�I��ł����B

�@���钩�A�p�����܂��Ă���ƁA�v���y���̉��������B

�@�ڂ�������ƁA�^��Ɋ�Ȕ�s�@�������B

�@�����A����́u�T���_�[�E�{���g�v�ƌĂ�Ă����悤�ŁA�p�R�͒�@�p�A�ϑ��p�Ɏg���Ă����B

�@�R�{�x����d�C���w�n�̏���I�X�Ɣ��ł���̂͌������Ƃ�����B

�@���x�͈ꎞ�Ԍ܁Z�L���O��ŁA�����猩��ƁA���ł���̂��A�Ƃ܂��Ă���̂��킩��Ȃ������B

�@���ꂪ�����Ȃ蓪��ɏo�����������ɁA���̋����͑傫�������B

�@���͔�s�@���قƂ�Nj�ɒ�~���Ă��邱�Ƃɂт����肵�A��s�m���������߂Ă��邱�ƂɋV�����B

�@���̎����Ɣ�s�m�̎������������B���͐퓬�X�����Ԃ炸�A�����̂��A�V���c�𒅂Ă����B

�@���{���Ƃ͌����������Ȃ��B

�@���n�̎R�n�����ɂ��Ă͑̂��傫���A��������l�ł���̂���������낤�i�R�n�����͒P�Ƃōs�����邱�Ƃ͂��܂�Ȃ��j�B

�@��s�m�͔��f�ɖ������悤�ł���B���͋}���ŃY�{�����͂��Ȃ�������̐X�̂Ȃ��ɂƂт��B

�@��s�@�͎ˌ�����ł��Ȃ��A�������@����߂��炵�Ĕ�ы������B

���e�^��

�@�`�����[���u�؍ݒ��v�A����ł��A���͎G��L���̂悤�Ȃ��̂��R�c�R�c�Ə����A�܂����C�ȍ��A�������܂Ƃ߂ɂ��ē�A�O�x�A����̌R�i�ߕ��Ɏ����Ă������B

�@�R�i�ߕ����烉���O�[���̕��ʌR�i�ߕ��ɓ͂��A�����Ō��{�����܂��ē����ɑ����Ă��炤���肾�����B

�@�����������e�^�т͘A�����̓��s��F�߂��Ȃ��������߁A�����g�����̎d���ɂ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@�G��L���Ƃ����Ă��A���͐�ǂɊւ���j���[�X���̂��������Ƃ͋ւ����Ă����̂ŁA�O���ɂ����镺���̐����Ƃ��A�C���h�����R�̓����A���n�Z���̐��Ԃ⎩�R�A���A���Ɋւ���b�������ς珑�����B

�@�������A�̂��R�{�x�����ʂ���\�܌R�̎�U�����ʂƂ���Ă���́A���ɐV���L�҂����Ȃ����߁A������ǂ����i�p��R�̓����A��\�܌R�e�t�c�̍U�������j���������B

�@���̍���\�܌R�̐퓬�w�����̓C���^���M����N���^���ɂ܂őO�i���Ă����B

�@�`�����[������N���^���ɏo��ɂ́A�����[�`�o�������������[�܂ʼn���A��������J�n��k�サ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���̊Ԃ̒ʍs�̓W�[�v�A�g���b�N���A�k���ɂ��ȊO�ɂȂ����A�A���R�̐퓬�@�A�����@�����ł���̂Œ��Ԃ̓W�����O���̂Ȃ��ɉB��A�s���͗[�����A�������Ɍ�����B

�@�O���ł͗v���v���ɕ���i�⋋���p���j������B

�@�[���A�����ɍs���āA�����o��g���b�N�ւ����邩�ǂ����������ˁA�ւ�����Γ��悳���Ă��炤�悤�Ɉ˗�����B

�@�ւ��Ȃ���A����܂ő҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�H���́A�Ƃ���������i�ւ�����j�ł݂Ă��炤�B

�@���̖�͕�⋂ɂƂ߂Ă��炤���A��⋂������̏ꍇ�͋߂��̖̉��ɍs���Ė�h����B

���̊X��

�@�ő�̓�ւ́u�����X���v�ƌĂ��J�{�E�J�n���ǂ��ʂ蔲���邩�ł���B

�@�����͊��G�Ƀg���b�N�A�W�[�v�ő���ƁA�����������A����̔������̑т��ł���B

�@�p�R�̐퓬�@�͑т߂����ē˂�����ł���B�����ŒN���u���̊X���v�Ƃ����ċ��ꂽ�B

�@��x�A���͔����A�g���b�N�ł�����˔j�����B

�@�g���b�N�ւ�������̂ɓ�����������A�P�\�ł��Ȃ��Ǝv���Ă����Ƃ���A��l�̉^�]�肪���������Ă��ꂽ����ŁA���ꂪ��ςȖ`���ƂȂ����B

�@�����ɐ퓬�@�A�����@�̗��P���p�ɂł��A�Ԍ��͂�����̂ŁA�x�e�����^�]��Ƃ��Ȃ�ƁA����������Ĕ�т����B

�@�����������������āA�������āA�g���b�N�͋���Ț��̉���w�����đ���悤�Ȃ��̂ł���B

�@�h�����ĊJ歒n�i���������j���ĐX�ђn�тɔ�т����̂́A���炭�͎����^�]����������S�n�����Ȃ������B

�@�܂���⋂��o�悤�Ƃ����Ƃ���ɔ����@���P�����A�h�ɔ�т������Ƃ���u�Ԃɔ��e�𓊉����ꂽ���Ƃ�����B

�@�����őS�g�D�܂݂�ƂȂ�A���ɂ����݂��Ȃ��甚�e���r���[�b�ƁA���߂��悤�ɗ����Ă���̂�҂C���́A���v���o���Ă��A�]�b�Ƃ���قǂł���B

�@�J歒n������Ă����܁A�A���R�̔�s�@�ɏo���������Ƃ�����B

�@���́A��������̖T�ɋ삯������B��s�@�͎l�@�A���̊Ԋu�������đ�����Ă���B

�@��@���߂Â��ƁA���͊��̔��Α��ɂ܂��B������@�ڂ�����B�܂����Α��ɂ܂��B

�@���͍L���悤�����A�l�@�Ƃ��Ȃ�ƁA�W�b�Ƒ҂]�T���Ȃ��A���͂��邮�銲���܂�邾���������B

�h�����ʂ̉�

�@��ԑ傫�Ȋ댯���������̂͌R�i�ߕ��̂���u�̘[�ŁA��@�ґ��̃X�s�b�g�E�t�@�C�A�[�ɒ��ږC�����ꂽ�Ƃ��ł���B

�@�����ȁA��l�̕�[���Ɏi�ߕ��̏��݂���Ă���Ƃ��ɁA�����A�v���y���@�݂̓������������B

�@����ƁA��̍�����s�@�������ʂ���ڋ߂��Ă���B�낢�A�Ǝv�����B

�@�T�ɂƂ܂��Ă����g���b�N�̎ԑ�̉��Ɏ��͔�т��B��[������т��B

�@���͉E���̎ԗւɁA��[���͍����̎ԗւɁA���ꂼ�ꂵ���݂��悤�ɂ��đ����Ђ��߂��B

�@�ڂ̑O�����ς��ɋ߂Â�����@�͖C�����͂��߂��B

�@�y�����͂����A�����a�X�Ɨ����A�����܂��g���b�N�͍����ɕ�܂��B

�@�C�����I����ē�@������B�z�b�Ƃ���Ԃ��Ȃ����̓�@�������B

�@���ɕ����퓬�@�͂킸���Z�@���������A��@�ґ��Ő��Ă���̂ŁA�r��邱�Ƃ��Ȃ������B

�@�����퓬�@���ڂ̑O�ŖC�����Ă���悤�Ȃ��̂ł���B

�@�₪�āA���͘r���v�����ĖC���̊Ԋu���͂��邾���̂�Ƃ�����߂����B

�@�T�̕�[��������ƁA�z�ɂ����ς����������āA��������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�@���ꂪ��⊾�Ƃ������̂ł��낤�ƁA���͎v�����B

�@�ґ��͎��ǂ�����܁Z���[�g���قǐ�̒n�_�ɋ@�֖C���˂����݁A�ǂ̕ґ����قƂ�Nj������Ȃ������B

�@�₪�Đ퓬�@�͋������B�g���b�N�̉�����͂������Ă݂�ƁA�����߂��ɂ͏��ɂ�����A�ǂ����퓬�@�͂��̏��ɂ�_���ĖC���������Ă������̂炵�������B

�@��[�����o�Ă������A��͂���������߂Ă����B

�@���́A���܂܂ŁA���̉��ɂЂ���ł����g���b�N�������B

�@�g���b�N�͉ב䂢���ς��Ƀh�����ʂ�ς�ł����B�y���������Ă݂����ʂł͂Ȃ������B

�@�K�\�����̂͂������\���{�̃h�����ʂ̉��ɁA�������͉B��Ă����̂ł���B

�@�@�@�@�@4�@�W�����O�����������Ȃ���

top

�A�b�T���̉J

�@�₪�ĉJ�G�͍Ő����ɂ͂���A�`�����[���ɂ��������J������Ă����B

�@������A�o�����悤�Ƃ����Ƃ���ʼnJ�ɂ������B���͂������Ńe���g�ɔ�т��B

�@���炭����ƁA���������獌�X�Ɖ��𗧂Ăēy���܂���̐�����̂悤�ɗ��ꗎ���A�r���a�͂����܂������ς��ɂ��ӂꂽ�B

�@�ǂ̖̎}��ʂ��ĉJ�͐������݁A�x���_��`����ĉJ�������Ă����B

�@�����e���g���玼��A���ɂ��Z�����Ă���B��厖�ł���B

�@���͉ו���������Ɉڂ��A������Ɉڂ����B�a����������B

�@���̂��ƂŐ����A��ᴁA�R�b�v���O�ɏo�����B

�@���𗭂߂邽�߂ł���B�₪�ĉJ���~�B���̓z�b�Ƃ��ĔG�ꂽ�̂��^�I���łӂ����B

�@���̒n��ɍ~��J�͂����܂��������B���E��̉J�ʂ����A�b�T���̉J�ł���B

�@�X�[�b�ƁA�C��������A�Ђ��т��Ƃ��镗�������Ă���B

�@��̈�[�������Ȃ������Ǝv���Ԃ��Ȃ��A�J�����ɖ�����̂悤�ɗ���Ă���B

�@���Ⓓ�̚e�������Ƃ܂�B

�@���͕�ɂ�Ȃ����̑�n�����������ɋ삯�����Ă���B�܂��ɖ��̐i�R�ł���B

�@�����܂����͎��C���݁A������𔒈�F�̐��E�ɕς���B

�@���͉J�ƕ��̐�G��ł��낤���A���ӂ邦�����A�����a�݁A�}�̑ł����������}�ɂ�����̐Î��j��B

�@����̐�����Ԃ��B���R�i�͂�����j���鍋�J�̓W�����O�����������A��n�����������B

�@���̂�����������������悤�ɓy���Ə����^��ʼn����Ă���B

�@��u�ɂ��ĎR�ƐX�͉J�ƕ��Ɩz���̐��E�\�\�J�̈������y�ł���B

�@�����Ƃ��I���A���������J�����Â��̂ł͂Ȃ��A�ЂƂ�����~��ƁA���炭���~��ɂȂ�A�₪�Ă܂��������Ȃ�Ƃ����悤�Ɋԟ[�i���j�I���������A�y���~�肪��������ƌ������A���ꂪ�����Â��̂ʼnJ�ʂ̓O���O����邱�ƂɂȂ�B

�@�̂��T�C�S���ɖ߂��āA�Â��V���������Ƃ���A�A�b�T���Љ�L���̒��ɉJ�H�͌{����ŁA�}��j��A�l�Ԃ̓��ɃR�u������Ƃ������B

�@����قǂł͂Ȃ��������A�������ɉJ�H�͑傫���A���������J�̂����̓y���~��̂悤�������B

�@������ꋓ�ɐ������ڂ��悤�Ȃ��̂ł���B

��͂̏o��

�@���{�ł͈����Z�Z�~���~��ƁA��J���Ƃ����đ呛���ɂȂ邪�A�A�b�T���ł͈����Z�Z�Z�~���̍~�J�ʂ��L�^���邱�Ƃ����������B

�@���E�̉J�ɂƂ��Ēm����A�b�T���̃`�F���v���W�ł͔N���ωJ�ʂ͈ꖜ����Z�~���A����܂ł̍ő�J�ʂ̋L�^�͓�Z��܃~���ƂȂ��Ă����i�����̔N�J�ʂ͈�Z�Z�Z�~���j�B

�@��x�A�J�G�ɂ͂����ĉJ���{�i�I�ɍ~�肾���ƁA�A�b�T���̑�n�������ԓy�̐��͎R����`����ďW�܂�A�J�{�E�J�n�̉͏����������܂��̂����ɑ�͂ɂ��Ă��܂��B

�@�J�{�E�J�n�̓`���h�E�B���͂ƃr���}�`�C���h�����R�n�Ƃ̊ԂɂЂ炯���ג�����n�тŁA�[�X��舗t���ɂ������Ă����B

�@���G�ɂ͒J�Ԃ̉͏������ʂ��ē�k�ɒʂ��铹�ƁA�C���h���ɒʂ��铹�Ƃ����������A�J�G�ɂȂ�ƁA�͏����͖��X�Ɛ����������A�l�ԂƓ����̉������Ւf�����B

�@�J�G�ɂ͂����ĉ͏������������đ�͂ɕϖe���Ă䂭���܂́A�܂��Ƃɂ����܂��������B

�@�݂͊ɗ����ăW�b�ƌ��Ă���ƁA���ʂ͈ꎞ�Ԃ��ƂɃO���O�����A��T�Ԃ�����ƁA������A���͐�N���X�̉͐��i�������j�������܂��o������B���{�ł͑z�����ł��Ȃ����E�ł���B

�@�R���ł��̉J�ɂ����ƁA������Ђ܂��Ȃ��A�߂��̑�̉��ɂł��g����̂��������ς��������B

�@�`���l�͉J�ɒ��ڑ̂����炵�Ă͂����Ȃ��Ƃ������B

�@�����A���̉J�ɑł���A�̂��т���ʂ�ɂȂ�ƁA���܂��ĕ��ׂ���������A�}�����A�̔M���o�����B�J���~���Ă���ƁA�l�̉������Ƃ܂�A�l�͏��ɂ̂Ȃ��ɉh�{�����̑̂��������A�W�b�ƋQ���ɑς���B

�@�J�͕a�C�������o���A����������B�A�b�T���̉J�ɂ͗d�C���������Ă���悤�������B

�@��J���~���Ă������ɂȂ�ƁA�T���̑�Q���ړ�����B

�@���S�����A������Ђ܂��Ȃ��B�̐X�̐F����u�A�Ԓ��F�ɕς��悤�������B

�W�����O�����

�@���̂����x���{���̓��ԕ����^��ł�������i�͂��j�H�͂���ʂ��������B

�@�ŏ��͈�H�̊��S��ʂŁA�������ɂ͐H�ׂ���Ȃ��قǂ��������A�⋋������ƂȂ�A�₪�ēr�₦��ƂƂ��ɓ���ꍇ�قɁA�ꍇ�ɁA�����ČقɂȂ����B

�@�َ���͑啪�Â������A�܂��Ȃ���قɂȂ�A�Ō�ɂ͕Ĉ�Z������Z�����x�ɂȂ����B

�@���\�ꎞ���A���ԕ�����ᴂ������Ă���B�u�ǂ������肪�Ƃ��v�Ƃ����ĎƂ�ƁA��ᴂ͂�������Əd���B

�@�n�n�A�A�����͑������A�Ǝv���ĊW�i�ӂ��j���Ƃ�B

�@���[���[�Əo�铒�C�B���炭���Ē������ƁA���͂��������ɁA�����ς��̂���B

�@���ł����܂킷�ƁA�̎}�̂悤�ȃW�����O������j���L�j���L�����тł�B���̊Ԃɕė����������݂���B

�@�W�����O����Ƃ͓��e��A�X�̔�r�I�Ƃ���ɐ����Ă�����炩���쑐�������A���̂�����ɂ��H�ׂ�����̂����A���킠�����Ƃ����B

�@��������d���A����ł��J�X����Ɏc�邾���������B�|�̎q���悭�H�ׂ��B

�@����ł͐�Ɏ�֒e�𓊂�����A���e���˂�����ŋ����Ƃ��Ă������A�O���ł͐삪�����A�܂��G�ɋ߂��댯�������B

�@���b���قƂ�Ǔ����āA���Ȃ������B��ނȂ��o�Ă���̂́A�W�����O��������Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�Ƃ������������ň��݂��ށB�����Ȃɂ��Ȃ��B

�@���̂Ȃ����J�[�b�ƔM���Ȃ��āA���̉��ɃW�b�Ɨ⊾���o�Ă���B

�@�����A�킯���Ȃ��A�������肵�āA���̂܂܃R�����Ɖ��ɂȂ�B���ނƁA�������đ̂��������肷��B

�@����ň���̎d���͔����I������悤�Ȃ��̂ł���B�[�H�͔��Â��Ȃ邱���i���H�͂Ȃ��j�B

�@�����͒��H�����Ȃ������̂ŁA�[�H�ɂ͂��y�����o�邾�낤�ƁA�\������B

�@�Ƃ��낪�[�H�������W�����O����̏`�B

�@���̍��ɂȂ�ƁA�l�Ɖ���Ă����A������̂͂Ȃ������B�߂����Ɍ��������Ȃ��B

�@�ǂ��ɍs���Ă��̂悤�ɖق肱�����Ă����B�݂�ȉ��ɂȂ�B�N���Ă���C�͂��Ȃ������B

�����c��E�m

�@������A�O�������̐����c��E�m�Z�����x���{���ɗ����B

�@���͋C���Ƃ�Ȃ����A�Z���ɖ̉��ɏW�܂��Ă�����Ęb�����B

�@�O�������́A�����[�U�h��̂���A�p��R�̌���Ւf�̂��߉����h������A�e�O�m�p�[���̈�p���̂������̂́A�C���Əe�����̂Ȃ��ɌǗ����A�S���ʍӂ��������Ƃ���Ă����B

�@�Ƃ��낪�A���ۂɂ͘Z���������c���Ă����̂ł���B

�@�Z���̊�͐��C�������y�F�������B

�@�u�ʍӁv�̐^����b���Ă��ꂽ���A���͒Ⴍ�A�|�c���|�c���Ɠr�₦�����Œn���̒ꂩ��`����Ă���S�҂̂����₫�̂悤�������B

�@�b���I���ƁA���Ȃ��Ă�����Q�d���������瑗���Ă����Ԗ�p�̏��D�̃u���}�C�h�������o�����B

�@�Ƃ�悤�Ɋ��߂�ƁA�Z���Ƃ��������킹���悤�ɘe���������B

�@��l���u����F�̂��Ƃ��l����ƁA����Ȃ��̂͂ƂĂ�����C�ɂȂ�܂���v�Ƃ������B

�@�Q�d�͊��Ԃ�߂ău���}�C�h���������߂��B

���H

�@�O�킩��A���ɗ����ꉺ�m������u�`�����[���Ւf�v�̗��b�������Ƃ�����B

�@�܂��x�����^���A�����[�̍U���ɂ������Ă���Ƃ��������B

�@�x���͉p��R�̑ޘH���Ւf���邽�ߒ�g�����`�����[���ɔh�������B

�@��g���͓G����˔j�A�`�����[���̔����ɓ��B���A�R����j�ėI�X�ƈ����g�����B

�@��g���͂��̗E�C����������ꂽ�B

�@�Ƃ��낪���m���̐����ɂ��ƁA�`�����[���t�߂ł͓��H�͔����ƁA�J�����ƁA�������ɎO�{�ʂ��Ă���A��g�����j���͔̂����̎R�������ŁA��������ܑ����ꂽ�ł��d�v�Ȓ�����������A����ɂ��̉��̒J������������{�A�R�����ʂ��Ă��邱�Ƃɂ܂������C�Â��Ȃ������Ƃ����B

�@�������Ƀ`�����[���t�߂̓��H�Ԃ͖��H�̂悤�ɂȂ��Ă���A�O���Njy�̂���A�����悹�Ă�������W�[�v���A�[���A�����[���o�����A�R���킫�ɔR�������������Ȃ��瑖�邤���A�C�����Ă݂���Ăу����[�ɂ��ǂ��Ă����B

�@�R���������������đ����Ă��邽�߁A�������肷��Ɩ�Ȃǂ͏o���_�Ɉ����Ԃ��āA�͂��߂ċC�Â����ƂɂȂ�B

�x����

�@���̍��A�x�����͔��������́A���̂�����ł͂����Ƃ����S�Ƃ���ꂽ�n�_�ɉ������̍����@��A���͂���d�ɂ��ň͂݁A���̑O�Ƀe���g���Ďi�ߕ��Ƃ��Ă����B

�@�s���Ƃ͂ˏ�����r�Q�������炵���A��������w�łЂ˂��Ă����B

�@�����̕��Ă���Ƃ��ł��A�p��R�̖C�����ƁA�x�����͕����̂܂܂ɂ��Ă��₭���ɔ�т��Ƃ����B

�@���R�͂߂����ɁA���̈��S�ȁu�i�ߕ��v����O�ɏo�Ȃ������B

�@�����O���ɂ�������A�O�����̊Ԃɏ��R���O�ɏo���̂́A����������������悤�ɋL�����Ă���B

�@�������A����͏��R���㋉�̏��R���u�O���v���@�ɗ����̂��ē����邽�߂ł���A�����̂悭������R���ɂ܂ő����^�ɂ����Ȃ������B

�@���R�́u�i�ߕ��v����O�ɏo�Ȃ����R��

�@�u���R�͊댯���������Ă͂Ȃ�Ȃ��v

�@�u���R�͌���ڂɂ��ׂ��ł͂Ȃ��B����ɂ���ė����̏���������A�w�������ɂ��߂炢���o��悤�Ȃ��Ƃ������Ă͂Ȃ�Ȃ��v���炾�Ƃ������B

�@�������A�����������X�͂邩�ȒJ��̏���ɂ���đ̂��������A�x�����͖����A���ԕ��ɒJ�ꂩ�琅���^���A�h�����ʂ̕��C�ɂ͂������B

�@�x�����ɂ͎l�l�̐H���W�����Ă����B

�@�R�b�N�͕ߗ��̃C���h�l�A���m��������ɂ������W���A���{��������ɂ������W���̎O�l�B

�@������l���ꑮ�����̑�сB

�@��т͂����ς����̉ݕ��ЁA�a�@�A�J����i�J�{�E�J�n�ɂ͌��n�����̂��߂ɔ_�ƁA�{�Y���̏��W�����h������čr�n�J��ɓ����Ă����j�A�R�n�����̕������܂���ĕāA��A�P�A�u�^���W�߂��B

�@���o���W�ł���B

�@�����̍��������������B���������͌��邩��ɍD�l���ŁA�����x�����ɂǂȂ��Ă����B

�@���������������A���܂肱�����Ȃ��悤�ł������B

�p�����U��

�@�܌��͂��߂������Ǝv���B���c���i�ߊ�����u���₩�Ƀo�����ɐi�o����v�Ƃ̓��d�������Ƃ����B

�@�|�A�ՁA�c�Ƃ���킪��ڂ��A�R�{�x�����ʂ��R�̎�U�����ʂƂ��ꂽ�̂ɁA����ɍU�����͂��������i�܂Ȃ���������ł��낤�B

�@�����Ŏx�����͍Օ��c����z���ւ��ɂȂ����g������ɑ��w����̍U���𖽂����B

�@�g������̓o�����̖k�����n�ɂ��ǂ���A������̂������A�p��R�͖ґR�ƖC���W�����A���̉Η͂ɋg������͂ЂƂ��܂���Ȃ��ב������B

�@��ނȂ��x�����̓e�O�m�p�[�����ʂ̍U���ɂ������Ă���ɓ���������x���{���ɌĂт����B

�@�ɓ������͐�̃A�L���u���ŗE�핱�����ČR�i�ߊ����犴������^���ꂽ�قǂ̌o���L���Ȏw���������������ɁA�C���A��ԁA�q��@�̏\���ȉ���Ȃ��ɕ����݂̂��������s�[�w�n��^���ʂ���͍U����悤�ȍ��ɂ͋^��������Ă����Ƃ����A���̎|���x�����ɐi���������Ƃ�����B

�@�x�����͌��{�����B

�@���������W���炩�A�ꎞ�A�x�����͕����ɑ�����w�������Đw�n�U���𖽂��A���������������A�ɓ����������������A�����̑�т����đ�����w�����������Ƃ�����B

�@�x�����ƈɓ������̊Ԃ͗�p���A���炭���̂��킳�Ŏx���{���͂������肾�����B

�@���̍��A���ᎂ��Ƃ�̂Ɉ��̓ˌ��Ő����������Ƃ͂Ȃ��A���A�O��Ɣ������Đh������ᎂ̈�p�ɂƂ���L�l�������B

�@�x�����̖��߂͏s��ŁA��x�A�U���𖽂���ƁA�ڕW�w�n��D�悷��܂ł͓��������ɓˌ��𖽂����B

�@�U���Ɏ��s����ƁA�w�����͎x���{���ɌĂт����A�u���Ȃ̃e���g�v�̂Ȃ��ŋސT�𖽂���ꂽ�B

�@���̃e���g�́A���̃e���g����O�Z���[�g���قǐ�ɒ���ꂽ�����Ȃ��̂ŁA���X�Ɏw�������������Ƃ��납��A���́u���Ȃ̃e���g�v�ƌĂ�ł����B

�@���Â��e���g�̂Ȃ��ŁA�w�����͊�������l�ّR�ƐÍ����A�₪�āu�Ō�̓ˌ��v�������܂߂��A���R�ƑO���ɂ��ǂ��Ă䂭�̂ł������B

�@�����͂قƂ�ǐ�]��Ԃœˌ�������Ԃ����B�ˌ��ŏ����B

�@�S�˂ɂ̂����Ċ��Ҏ��e���ɉ^��A�����Ō㑗����ē��@����B

�@�₪�Ď�������ƁA�O�����A����������B������O��A�l��ƌJ��Ԃ����̂����Ȃ��Ȃ������B

�@���ߓ`�B�̂��߂ɑO���ɂ����ނ����{���t���Z�̘b���ƁA���̂Ȃ��̕����̊�͓y�F�Ő��C���Ȃ��A�����ڂ������Ȃɂ���i����悤�ɗd���������Ă����Ƃ����B

�Ō�̓ˌ�

�@�Ă�Ĉɓ������͖{���ɗ������A�Ȃ��Ȃ��x�����͉���Ƃ��Ȃ������B

�@�ɓ������́u���Ȃ̃e���g�v�̂Ȃ��ɍ����đ҂����B

�@�₪�Čďo���������Ĉɓ������͎x�����̑O�ɗ��������A�U�����s���������Ȃ��̂̂����A�u�Ō�̓ˌ��v�������킽���ꂽ�B

�@����ƂƂ��ɌR���͑���ɕԂ���A�U���ɂ͑�{�c����}�����ꂽ�e���Ă��邱�ƂɂȂ����B

�@�ɓ�����͑���O�A���̎�͂������̂ŁA�{�e�A�����̓��@���A�A���̌R����������Ă������A�R�{�x�����͈ɓ�����̍U���Ԃ�ɕs���ŁA���P����R�����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����A������A��肠����悤�Ȍ`�Ŏx���{���ɂ����Ă����B

�@�����Q���Ԃ����Ƃɂ����̂ł���B

�@����ł́u�ǂ����Ă����˂Ƃ������Ƃł��傤�v�ƁA�ɓ������͂��т������Ɉ����c���đO���ɋA���Ă������B

�@���̂Ƃ��A�ɓ�����̑������͔͂��Z���قǂɌ����Ă����B

�@������������ɂЂ��݁A�O�A�l�Z���[�g�����u�Ăĉp��R�ƑΛ����Ă����B

�@�⋋�͍��������߁A��ɂȂ�̂�҂��ė\����������߂��ƁA������M�ɂ߁A�����w�����A�����č��ɓ͂��Ă����B

�ɓ�������̉�C

�@�ɓ�����͍Ō�̓ˌ������ӂ����B

�@���̓��̒��A�d�C�w�n�͔����ɓˌ��x���ˌ����J�n���邱�ƂɂȂ����B

�@�Ƃ��낪�������A�O�@�̉p�R�@���d�C�w�n�̏��Ɍ���A������ɐ��ĖC�̈ʒu��T���͂��߂��B

�@�������̓n���n�����Ď��v�������B�ʒu�����ꂽ��Ō�ł���B

�@�Ƃ����Ĉɓ�����̓ˌ������E���ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�O�@�͕ґ���g��Ŏ��X�ɐ���B

�@�����ɂȂ����B�Ԕ�����ꂸ���R���锭�ˉ��B

�@�����Č���ƁA�ґ����w�n�̏���ʉ߂���̂�҂��Ĕ��˂����̂ł���B

�@������Ȃ���悢���\�\��������ő��i�������j���̂�Ō����B

�@�d�C�w�n�͉p�R�@�̕ґ��������ʉ߂��邲�ƂɈꔭ���˂����B�ґ�������ɋ߂Â��Ă���Ƃ��ɂ͖���Ђ��߁A�߂���ƁA�˂��o���̂ł������B

�@�������Ĕ��ˑ��x�����x���������A�Ƃɂ����d�C���͊��R�Ɖ���ˌ����Â����B

�@�ɓ�����͕��R�Ƃ��Ēʏ̈ɓ��R�̈�p��苒�����B

�@��������Ԃ�擪�Ƃ���p��R�̑�t�P�ɁA�܂����₻�̈�p��D�悳��Ă��܂����B

�@�ɓ������͒����Ɏx�����̂��ƂɌĂт����A���т����ʋl���ꂽ�B

�@���̂��Ə����͑O���Ɉ����Ԃ������A������A�܂��{���ɌĂꂽ�B

�@�[���A���������˂�ƁA�����́u���Ȃ̃e���g�v�̂Ȃ��ɍ���A�ڂ���O�����Ă����B

�@���E�\�N�����Ă��Ȃ������B

�@�������ĉ�C�̖��������ɐ\���킽���ꂽ�B

�@��x��̂����w�n��D�悳�ꂽ�̂́u����ɐ������Ă��v���̂��Ƃ��Ė��߈ᔽ�̍߂ɖ��ꂽ�̂ł���B

�@��������Ƃ���ꂽ�ɓ��������ǂ�����������B

�@�u�{���̂��Ƃ́A�킩���Ă��܂�����v�ƈԂ߂鎄�̎�������͌ł��������B

�@�܂��|���|�������Ă����B�����̓g���b�N�ɏ��A�[�ł̂Ȃ��ɉ��������Ă������B

�@��s��P��

�@�ɓ������̉�C��A�Ԃ��Ȃ����C�}�g���E�q���U���v�悪���Ă�ꂽ�B

�@���C�}�g���E�q���͎O�p�R�ƃo�����Ԃ̔����̂قڒ����ɂ����ĕt�߈�т̍ō���ł������B

�@�U���͋g������ɖ�����ꂽ�B

�@����̓ˌ��͐������R�����̂������A�Ԃ��Ȃ��p��R�̔����ŎR���ɂ����҂͋ʍӂ����B

�@�������Ďx���͐�͂̑唼�������A�g�^�ʖڂ̐푈�h���s���]�n���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

�@��Z�Z���`�E�J�m���C��O���ɐ��i���ăo������s��Ɏ˂�����ł݂����A�����܂��C�̈ʒu������A�h�����Ĉ����g����n���������B

�@���ɂ͈���шȉ���ܖ��������ē��ʒ�g����g�D���ăo������s����}�P�������B

�@��g���͐��ɂ��鈯�̂Ȃ����Đi�݁A�����A�x�����̑O�������蔲���A�p��R�ɒǐՂ���Ȃ�����p��R�̐w�n���ɎO���ԂЂ���ŋ@���҂��A���ɐ퓬�@�p��s��ɂ͂���A��l��@����O�@�j�A���コ���A�S�������ɋA���Ă����B

�@�i�ߊ�����͏��A���ӓd�����X�Ɗ�ꂽ�B���͎x���{���ň���т��炻�̘b�����B

�@�������A���͂�L���𑗂��i�͂Ȃ������B

�@�i�̂��R�{��i�̂�j�����͖������{�ɋA��A���l�ܔN�l���A�{�y�h�q�́u���핺�c�v���Ґ�������A�����ɏ��i���đ���l�t�c���ɕ₹��ꂽ�j

�@�@�@�@�@5�@�̐��

top

��̋u��

�@�C���p�[�����̎���̓C���h�ƃr���}�̍����n�т������B

�@�����n�т̓p�g�J�C�R�n�ŁA�R�n�𐼂ɂ�����ƃC���h�̃A�b�T���ɂȂ�B

�@�R�n�͏d���i���傤���傤�j����R�x�Ƌu�˂���Ȃ�B���̍��A���̂�����͉p���������ʂ������Ƃ��Ȃ��A�n�}�͂ȂɈ�L���������̂̂Ȃ��̂܂܂ł������B

�@�����Łu�z���C�g�E�G���A�iwwhite area�j�v�ƌĂꂽ�B

�@���̒n��ɂ͎O�Z�Z�Z���[�g���������R���\�w�ɂ��܂�A�ō��T���`�i�R�͎O�܁Z�Z���[�g��������A��N���A��ɂ������Ă����B

�@�J�������A�܂��[�����тɂ������A���������Љ��u�₳��Ă����B

�@�R�n���̖k���u�˂��i�K�E�q���A�암�u�˂��`���E�q���Ƃ������B

�@��Ɩk�̓�̋u�˂́A�k����i���p�N�A�i���^�����A�}�j�v�[���̎O�x���𓌂ɑ���A�`���h�E�B���͂ɉ�����B

�@�i���p�N�͂ƃi���^�����͂ɂ͂��܂ꂽ�n�悪�i�K�u�˂ł���B�i�K�u�˂̖k�[�𗬂��i���p�N�̗͂���̓t�[�R���k�J�Ƃ����B

�@�����͊��G�ɂ͈�呐���ƂȂ�A�J�G�ɂ͈�]���Ď����Ƒ����ɕς��B

�@�C���h�ƃr���}�ƒ��������ԃ��h���H�͂����ɂ��̌k�J��ʂ�B�̂͏ۂ̔w�ŋ₪�Ђ����ɉ^�ꂽ���̂��Ƃ����B

�@�`���u�˂̓i�K�u�˂̓암�ɂЂ낪��B

�@�u�˂Ƃ����Ă���Z�Z�Z���[�g�������Z�Z�Z���[�g���̎R�̔��������˂��˂ƂÂ��A���̊Ԃ�召�����̐삪����A�������Ă̓`���h�E�B���͂ɂ������A�������Ă̓C���h�̃}�j�v�[�������ɏo��B�R���͔������������`�����ƂɂȂ�B

�@�`���u�˂Ńr���}�ƃC���h�����Ԏ�v���H�̓`���h�E�B���͉����̃^���A�����[�ƃ}�j�v�[���B�̃o�������Ȃ���{�����ł���B

�@�p��R����퓹�H�Ƃ��Ă��������݂������̂ŁA�ꕔ�ܑ͕�����Ă����B

�@�n�`�͐�������ŁA�R�n�ƃ`���h�E�B���͂̒��Ԃ͒�n�ƂȂ�B������J�{�E�J�n�Ƃ����B

�@��͒J�n�𐼂��瓌�ɗ����B�쏰�͊��G�ɂ͎����ԓ��ƂȂ邪�A�J�G�ɂ͑����ƕς��A���������̒ʍs��j�ށB

�@�i�K�u�˒n�тɂ͓�Z������O�Z���̃i�K�����Z��ł����B

�@�`���u�˂ɏZ�ނ̂̓`���l�ł���B�i�K���Ƃ����Ă��\����̕ʂ�����A���ꂼ�ꌾ��A�K�����قɂ��A�����i�K���ł��������Ⴄ�ƁA���t�ЂƂʂ��Ȃ����Ƃ��������B

�@�����ʂ茴�n���J�̐��E�ŁA�u�ˁA�����A�͐�ɂ͌ՁA�^�A��ցA�q���A�勛���������Đl�����Ȃ������B

�|�����

�@�i�K�n��ɓ������ꂽ�ٖ����H��ǂ̍H��������Ƃ���ɂ��ƁA�i�K�u�˂ɍL���閧�т��䂭�ƁA���X�h�T�b�ƒn�������Ăđ�����|���̂ɏo����Ċ̂��Ԃ����Ƃ����B

�@�V�_�A�J�Y���Ƃ������������ς�����Ɋ������Ă����B�͖����炿�������A���������ؑS�̂����������݁A�̔�����Ƃ߂���肩�A���ɋ������߂���̂Ŗ͂��̂܂܈��k����Č͂��B

�@���̂����͋ɂȂ�A�؎��̂̏d�݂œ|���B���̉��������т̗���C���ӂ�킷�̂ł���B

�@�L�ł̃A�U�~���������B�g�Q������A������Ƃł��G���ƁA�畆���u�[�c�Ƃӂ����B

�@����i�K�̑����̉Ƃł͖h�q�̂��߂ɉƂ̎��͈�ʂɂ��̃A�U�~��A���Ă����B

�@�`���h�E�B���͂̏㗬�ɂ͓[�g������O���[�g���܁Z���z���傫�ȋ�������ł����B

�@�܂��T�̔w�͈ꃁ�[�g���l�����������B�T�͈ꌎ����A�`���h�E�B���͂������̂ڂ��Ă��č��l�ɗ����Y�ށB

�@���͑�l�̈��肱�Ԃ��قǂ̑傫�����������B

�@��A�O���[�g���̑勛���Q���Ȃ��ĉ͂�����Ă���Ƃ���͑s�ς������B

�@�勛�͔g������グ�A���������A�t���ƂȂ��ď��M�Ȃǂ͂����܂���������Ԃ����Ƃ����B

�@�Z���݂͊ɑ҂����܂��Ă��āA����𑄂Ŏh���ĂƂ�B

�q���̉J

�@�����͐��E�ł��L���Ȍ��n���J�̒n�ŁA�H��ǂ̘J��͕M��ɂ����������قǂ������Ƃ����B

�@�Ƃ��Ƀt�[�R���k�J�ł͌ՁA�^�A��ցA�q���ɔY�܂��ꂽ�B

�@���Ԃ͕����āA�[���A���ӂɑ���҂�ŏ��ɂ�����A��c����B

�@��͐ԁX�ƌ͖�R�₵�Ėҏb�̏P����h���B

�@�Ƃ��낪�A�����݂ɂ䂭�Ƃ�����ՂɏP���A������C�����Ȃ������ɂ�����邱�Ƃ��������B

�@�͏����ɂ͌܃��[�g�����z���悤�ȑ�ւ����ꂽ�B

�@���т�k�J�A�����ɂ̓q���������ɂ����B���тɂ͂���ƁA�U�[�b�Ɩ���q�����~��悤�ɗ����Ă���B

�@�������������Ă䂭�ƁA���ɂ��Ă����q�����̂Ɉڂ��Ă���B

�@��ɂ͂���ƁA����j���ł����q�����̂ɂ��B

�@�傫���̂͘Z�A���Z���`�����������A��Z���`�����Z���`�قǂ̂��̂����������B

�@�����Ɛ��ʉ߂��邳���ɂ͑��ɂ�������r�J�i����͂�j�������A�㕔�ɐΌ����͂���ł����B

�@�Ό��͏������Z���ė����B���͐Ό��t����������ł���B

�@����ł�����������q���͂͂���A����Ɏ�A����������N�����Ă���B

�@��x�����q���͌����z���A�畆�ɐH�����݁A���錩��ԍ������ɂӂ���ށB

�@�����Ȃ�ƁA���������Ă��A�|�Ђ�i�C�t�ō��Ƃ��Ă�����Ȃ��B

�@�̂͐�Ă������畆�ɐH�����Ďc��B

�@�B��̑�͉����ł���B�����̉��Ńq���̑̂��������ނƁA���炭���ăq���̓|�g���Ɨ�����B

�@���������̂͋r�J�̂����Ԃ���N�������q�����͂�����Đ���ɂ͂��肱�ނ��Ƃ������Ƃ����B

�@�����ŁA���炩���߃T�b�N���d�ɂ��Đ������ł����B

�@�����ɖ鑐�͐g�̏���z���A����[�����߃q���͑��ɂ����ɂ��A�S�g�ɂ��B

�@����Ă��A����Ă��ی����Ȃ��A������L�������i�߂Ȃ������B

�i�K���̕���

�@�i�K���͒j�������S���ɋ߂��A�킸���ɖ̑@�ۂŕ҂R��O�Ƀ_�����Ɛ��炵�Ă����B

�@���K�͂܂邾���ł���B

�@�j�͊�Q�\�h�̂��ߐ���ɒ|�����͂߁A���邢�͓�Ő������A��ɂ��������B

�@�������ɂȂ�ƁA���ɐԐ��̖͗l��z�����萻�̔�����������߂�B

�@���͔����ۊ���A���邢�͂������ςɂ�����A��ɒ����҂�ʼn�����B

�@����͏����������A�����҂͌㓪���Ō��ԁB�܂����͊z�A�{�A���ɓ��n���قǂ����A������A����������B

�@�����͂��܂��܂ŁA�R�q�}���ӂ̃A���K�~���͑喼�}�Q�A�V�F�}���͂������ρA�����R�[���͓��̒������ɔ������傱��Ǝc���Ă����B

�@�����͎R���̋�襂Ȉ�f�ɐΏ��~���A�E��g��ŏ��Ƃ��A���͂��ň͂݁A���d�Ȗh�ǂƂ��Ă����B

�@�����͏Z���ł���Ɠ����ɑ������Ƃ̓����ɂ͐w�n�Ƃ��Ȃ�B

�@��������i�b�g�i����j��M���A�����̓����ɂ͖ҏb��ƒ{�̊[�����f���A���̐��̑����̂��ւ�Ƃ����B

�@�Ƃ͑������̕��ƂŁA���炸�A�y�Ԃ̂܂܂ł���B�ƒ{���Ȃ��Ŏ����A�Ƒ��Ɨׂ荇�킹�ĐQ��B�������ɂȂ�ƁA�萻�̐Q��炵�����̂��g�����A��ʂɂ���i�ނ���j�����y�Ԃɕ~���āA���̏�ɐQ��B���͂��������J���Ȃ��̂ʼnƂ̒��͈Â��A�ƒ{�̕��A�̏L�C���������߂�B

�@��A�O�N�����āA���A�������ς��ɏW�ς���ƁA�����̎w�}�ő���ς���B

�@�������ē]�X�ƈڏZ����B

�@�g�C���̐ݔ����Ȃ��A��ւ̂����͎R��X�̒��ɂ͂��邪�A���ւƂȂ�ƁA���̏�ŕЂÂ���B

�@�j�͂��Ⴊ�݁A���͗����Ă��܂��B

�@����Ƃ��A�H������i�K�����ɂ͂����Ă����ƁA�����i�����܂j���f���A�����ȉ��L�͎҂������E���ďo�}�����B

�@�����̖��������Ƃ���ł������A�H��ǂ̑O�ŁA�����Ȃ菬�ւ��͂��߂��B

�@�p������ǂ��납���R�Ƃ��č����i�����݂́j���������A�����܂ܑ��ɂ͂˂��̂�������\���Ȃ��B

�@����ɂ͍H������������Ƃ����B

�@���a�ɂ̓}�����A�A�R�����A�`�t�X�Aᚂ̂ق��ɕ���a�Ƃ��Ď葫�̔�傷����́A��A�̂ӂ����b��B����������A���낵���͉̂ċG�A�W�����O���ɐ�������u�{�C���v�Ƃ��������ł������B

�@�͔̂a�����傫���A�ғł������A��x���܂��ƁA���܂ʼn��Z����ƁA�Z���͔��ɋ���Ă����B

�@�Ƒ�

�@�j�����ڂ̕��K�������A���͂悭�����B�H���A

�@������A�d�Ƃ肩��_�k���������ɂ�����܂ŏ��̎�ł����Ȃ��A�j�͎�ɏo�邭�炢�ł������B

�@���蕨�����\���ɂ����A���̈ӎv�ɂ͂��\���Ȃ��ɁA����ł��A��A���čȂƂ��邱�Ƃ��ł����B

�@���ʂ͈�v��w���ł��邪�A�������⑺���ɂȂ�ƁA�l�l�ȏ�̏����������̂��������B

�@�j�ɔ䂵�ď��̐������Ȃ��̂ŁA�n�������̂͗e�ՂɌ����ł��Ȃ��B

�@���������������̏���D���Ƃ邱�Ƃɂ��Ȃ�B���̑��D��͐[���ł������B

�@��x�A�����̏���D���邩�A���邢�͔Ƃ����ƁA�����������ĕ��Q���A�җ�ȓ����ɂ͂���B

�@���̏ꍇ���������ĕs�ӓ��͂����Ȃ킸�A�ꉞ�g�҂��o���ĉʂ���������A���̕Ԏ���҂��Ďa�肱�ށB

�@�ނ�͎G���������A��������������B

�@���̂��߂��̂Ɍ��ׂ������̂������A���R�N�`�����t�߂̕����ɂ͎w���Z�{��������A�ڂ�������Ȃ��q���������B

�@������������͂قƂ�lj��炩�̌����W�Ō���Ă����B

�@�v�w�A�e�q�̈���͂���߂čׂ₩�ł������B�Ȃ̎p�������Ȃ��Ȃ�ƁA�������S�����T���ɏo��B�Ȃ����������ƁA�v�w�͕��������A�������̑̂������肠���Ċ�сA������܂��ăI�C�I�C���������B

�@�E�N�����k���̃p�I�C�����ł́A�������q���O�l����ĂĂ����B

�@�Ȃ��q�����c���Ď����̂炵���A�����͂����炵���قǎq�������킢����A��l�ł������Ȃ��ƁA���C�̂悤�ɒT���܂��̂ł������B

�@�ނ�͓��H���D�ނ��A�ƒ{�͗B��̍��Y�Ȃ̂ŁA�����̋����E���ĐH���悤�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��B

�@�������ʂƁA�����������đ厖�ɕۑ����Ă����B��H�͕Ă����A�ʂ͂���߂ď��Ȃ��A�Ă���Ƃ����u���h�[�v�Ƃ��������D��ň��ށB

�@�j�������A�V�c���킸�A������悭���݁A�����ɏo������ꍇ�̓q���E�^���ɓ���ĕٓ�����Ɏ��Q����B

�@�����̂悤�ȏ�������ł����߁A�������Ƀ`�r���`�r���ƈ��ށB

�҉�

�@

�@�i�K���͉S���D���ł���B

�@�S�͖�b�⑼�푰�̏P������g�������p������A��ǂɂ䂭�Ƃ��A�������݂ɂ䂭�Ƃ��A�ނ�̓��[���[�Ƒ吺��������B

�@���̑吺����b���߂悹���A�܂��������Ɏ��������̏��݂�m�点�邱�ƂɂȂ�B

�@�����r�₦��ƁA��������͂����ɐl�����ł䂭�B

�@���̎d�����I���đ吨�ꏏ�ɋA���Ă���Ƃ��ɂ́A�ނ���A�����i�̂ǂ��j�ɂ�����Ă������B

�@���̉����̂悤�Ȃ��̂ŁA�j���Q�����[���[�ƌĂׂA�����Q�̓[�[�[�[�Ɖ����A�����݂ɍ��킹�ă��[�[�[�A���[�[�[�ƎR���𑫂Ȃ݂��낦�ď���Ă���B

�@�t�H�[�g�E�P�A���[�t�߂̂��Ƃł���B��H����������ɂ͂����Ă݂�ƁA�݂�ȉS���������Ă���B

�@�Ƃ̂Ȃ��ɂ͕�e�炵���V�k���܂������ς����߁A���̖T�Ɏq��������ł����B

�@�Ћ��ł͊����炵�����̂������Ă����B�����ŁA��e�𒆐S�ɔ҉̂��������Ă����̂ł���B

�@�S�ɂ��݂�悤�Ȉ����ł������B

�@�u���h�[�v�ɐ����Ă��������͍̂Ȃ�����A�v���������A����z���S�ł��������A�Ⴍ�A���̒ꂩ�狿���ԚL�i�ǂ������j�ɂ��������ł������B

�����i���傤�ԁj�̋C��

�@�q���͐����݂̎�`���Ȃǂ����邪�A�ǂ��̍����������R���Ō������A�E�܂����V�тɎ��̂��̂��Y���B

�@�q����������ԍD�ޗV�т͒|��Z�Z�Z���`�قǂɐ��Đ���Ƃ��炵�A�����Z�A�����[�g�����ꂽ�̊��ɓ���������̂ŁA���Ȃ��̂͑N�₩�Ɉ�{���O�����ɓ˂��h���Ă����B

�@�q���͂��������V�т̂Ȃ��ɏ����̋C����{����B

�@�i�K���̓S�C�͐��S�C�݂����Ȃ��̂ŁA�����O�A�l�Z�Z���`�قǂ̓��Ɍł��̎����������ς��ɂ��킦�Đ�������B

�@�ƒ{��ǂ��Ƃ��́A����Ń|���|���ƐK�ɑł�����B

�@�i�K���͏����̋C���ɕx�݁A�Ƃ̓����ɂ͏|�⑄�A�_�[�i�R���j����ׂĕ��E���֎�����B

�@�����������ł��O�ɏo��Ƃ��́A�ނ�̓_�[��w�����A���������B

�@���͈ꃁ�[�g�����Z����[�g���܁Z�̒����A���͐Ԃ��r���[�h�̕R�Ŋ����A�n�̓_�C���^�ɂƂ��炵���s���Ȃ��̂ł���B

�@�킢�ƂȂ�ƁA�ނ���قŕ҂�b�ƁA�����i���˂��āj�����ďo������B

�@�����͉p�̃C���h�̈ꕔ���������A�p���̍s�����͂͂قƂ�ǂ�����A�y��̎�Ŏx�z����Ă����B

�@����̈З߂͐�ΓI�ŁA�����̈ړ��A�k��n�̕��z�A�ٔ��ȂǓy��̐���ő��������B

�@�V�����y�n�ɈڏZ�����Ƃ��A�����ɍk��n�z���邩�����ŁA�������K�ɍs���Ȃ�A�ނ͂���߂ėD�G�Ȏx�z�҂Ƃ��Ė������邱�ƂɂȂ�B

�@�`���l

�@�`���u�˂ɏZ�ގ�v�푰�̓`���l�ł���B�`���l�Ƃ̓r���}��ŗ��̈Ӗ��B

�@�j�����{�A���͖��̂悤�Ȃ��̂����ɂ��邾���A�j�͂������Ƀ_�[�������B

�@�`���l�͎R�����̊J�����Ƃ���ɖ�蕥���ĉƂ����Ă�B�Ƃ����Ă�̂͑厖�Ƃł������B

�@�Ȃ��Ȃ�A�����ɂ͋����Ȃ��A�ۑ�����{��{�_�[�ō���Ĕ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ł���B

�@�Ƃɂ͑����Ȃ��A�Ƃ̂Ȃ��͈Â��A�͘F���i�����j�ŔR�₷�d�̉���������������Ă����B

�@�n�тł͏Ĕ��_�ƂƎ���c�݁A�u�^�A�{�������Ă����B

�@�����ɏZ�ސl�����͂₳�����A�܂��������������B

�@�Ƒ��Ƃ̂Ȃ��肪�ł��A�Ƒ��ւ̈���͂܂��Ƃɐ[���A�ׂ₩�ł������B

�@�����ɂ̓I�����W�A�i�V�A�~�J���A�o�i�i�A���V�������Ɏ������A�ΔZ���X���O�����͂�ł����B

�@�O�E�̗͂��قƂ�ǂ�����A�C���h�̃q���Y�[�������r���}�̕����������͂��邱�ƂȂ��A�i�K���͎��Ȃ̓`�������𒉎��Ɏ��Â��Ă����B

�@�����́u�W�����O���̃p���_�C�X�v�ƌĂꂽ�B

�@�i�K�n��̓W�����O���̂Ȃ��ɐ[�������Ă��邩�̂悤�ɕ��a�ŐÂ��������B

�@�Ƃ��낪�A���钩�i���l�l�N�O���j�A���{�R���`���h�E�B���͂�n���ă}�j�v�[���B�ɐN�������Ƃ������W�I�E�j���[�X���͂������B

�@�l�X�͑����Ƃɉ������悤�ɋ������B

�@�܈������C�i�S�̑�Q���P���A���H���r�炵�A���̂����ԗ��A�}�����A�A�V�R�������s���Ă���Ƃ������������ɐl�X�̕s���Ɠ��h�͑傫�������B

�@�u�W���b�v�N���v�̃j���[�X�͋��|���������đ����������́A���ɓ�������ł�����̂��₦���A�����̓�Z�p�[�Z���g�̐l�����ʂƂ�����������B��

�@��قǂ̊�@�̓i�K�̗��j�ɂ������ĂȂ������Ƃ����B

�@���ꂾ���ɍH��ǂ����ʂ̏��邾���ŁA����ׂ����ʂ������邱�Ƃ��ł��Ȃ������悤�ł���B

�H���

�@�H��ǂ̊���������ƁA�ނ�͂܂��Z���Ƃ̐ڐG�����݂�B

�@��l�̏Z����m��ƁA���̒m�l�A�F�l�A�e�ʂ������A�����������̊W�𗊂��Ď��X�ɐڐG�̗ւ��L���Ă䂭�B

�@���̊ԁA�Z���̉����a�C�̎��ÂɎ�������A�܂��z�n�A�䏊�p��A��i�𑗂�Ƃǂ���B

�@�����̍s���g�D�A�l���\���A���͊W�ׁA�`�E�R�A���x�c�A���{��w�Z�A����f�Ôǂ��J�݂���B

�@�A�b�T���n���ɂ͓�������~���傪�����ĕ������~���Ă����Ƃ����`�����������B

�@�H��ǂ͓����̋~���傪���{�R���Ƃ����ē��{�R�ւ̋��͂��Ăт������B

�@���͂Ƃ͉p��R�Ƃ��̒����̑g�D�A�s���ɂ��ĒʕA�H�Ƃ��������A�n�`�A���H�Ɋւ��������A���{�R�A�C���h�����R�̓��ē������Ă��炤���Ƃł���B

�@�������H��͗͂̔��f�ł���B

�@���{���̌R���͂��p��R�̂������܂�鎞�@�ɂ͍H����i�݁A���{�̉e���͂����̒Ⴋ�ɂ��悤�ɟ������Ă䂭���A��ǂ��s���ɂȂ��Ă���ƁA�p�R�̒���g�D�u�u�t�H�[�X�v�⍑���x�����A�n��h�q�g�D�̊������ɂ킩�Ɋ��������A�����̑�����������ɂ��A������ɂ��o�v����悤�ɂȂ�B

�@���錩����{�̉e���͎͂�܂�A���͓I�ł������R�n�̐l�X���Q���e�p�F�����߂Ă䂭�B

�@�C���p�[�����̔j�]�ƂƂ��Ƀi�K�E�q���A�`���E�q����тɓW�J���ꂽ�H��Ԃ͎��X�ɔj��ꂽ�B

�@��ނȂ��H��ǂ͂���܂łɑg�D�����`�E�R�A���x�c�����U���A���n�H��������ꂼ��̋����ɋA���A�P�ނɈڂ����B

�@�������čH��ǂ͈�ǂ܂���ǂƁu�̐��v����p�������Ă������B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|