|

****************************************

HOME ミッドウェイ ガダルカナル ニューギニア インパール ビルマ シッタン河 ラバウル

タラワ サイパン フィリッピン 硫黄島 沖縄

インパール作戦従軍記――新聞記者の回想――

(丸山静雄著 岩波新書 1984年刊)

|

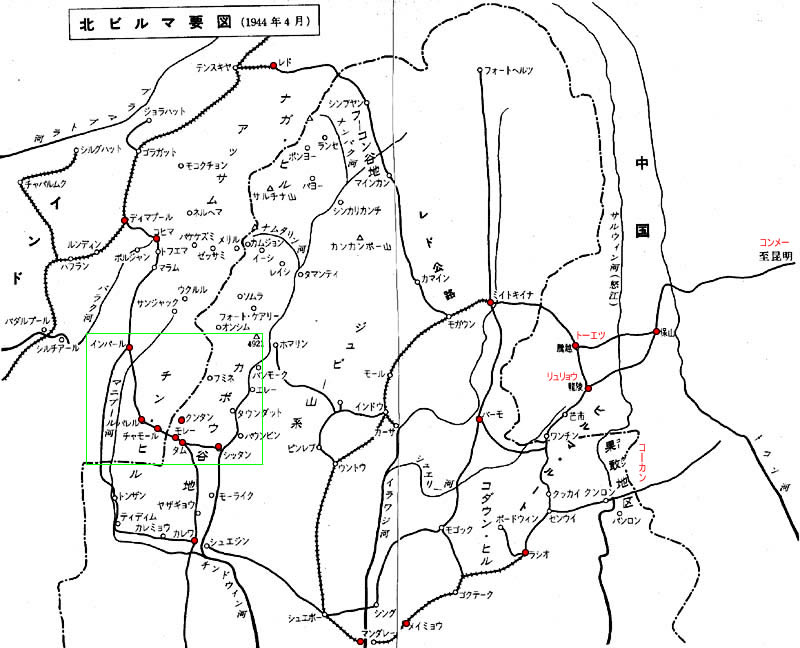

この本の地図、赤丸の地名はこの本ででてくる地名

日中戦争での日本軍の南京攻撃で、蔣介石は中国奥地の重慶に逃げこみ、米英が中国軍の支援を強化した。

それを阻むため、日本軍はその支援ルート遮断の作戦を始めた。すでに日本軍は中国の沿岸部を支配していたので、

仏印(ベトナム)のハノイからの蔣介石援助ルートが活用されていた。フランスのドイツへの敗北で、日本軍は仏印に

無血入城してこのルートを破壊した。今度は米英はビルマ奥地からのビルマ・ルートを利用した。

日本軍は太平洋戦争の開始で、ビルマに進撃し中国・ビルマ国境地帯の騰越(トーエツ)やミートキーナも支配下におき、

ビルマルートの遮断を行った。しかし一旦、インパールからインドへ逃げたイギリス軍は手強かった。

中国兵に加えてインド兵、更にチベット人のグルカ兵の協力による空挺作戦(ウィンゲート空挺団)のゲリラ戦を行い、

日本軍守備隊を追い詰めていった。そしてインドからの補給ルート・レド公道(右下の写真)を完成させ、1945年初めには日本軍と連合軍の

戦力比は十五対一(辻政信著)となって連合軍の攻勢が始まり、いっきに日本軍は敗走の軍となり、逃げ遅れた多数の兵士が死んでいった。

|

はじめに――四〇年めの従軍記

top

1 インパール体験

インパール前線から辛(かろ)うじて生還したあと、私はこの作戦について書いてみようと思った。生命をかけて従軍したのに、新聞記者として一行の記事すら書くことのできなかった「書かざる従軍記者」の鬱勃(うつぼつ)たる執念でもあった。

ところが友人や出版関係の知人は賛成してくれなかった。口をそろえて暗すぎるという。敗戦で打ちのめされた人たちは少しでも明るい明日を待望している、もう過去を忘れたい、敗け戦の話は御免だという気持が強い、インパール作戦は余りに暗い、救いがないというのである。

それから十数年を経過して、私は再びインパール作戦をまとめてみようと思い立った。今度は、いまさらインパール作戦でもあるまいと、友人たちはいった。というのは、この間、インパール作戦についてはかなりの本が書かれ、インパール以外のビルマの諸作戦についても数多くの本が刊行されていたからであろう。

戦時中に書かれた戦記ものではビルマに関するものが多かったが、この傾向は戦後も変わらず、地域的にはビルマが最も多く戦争の題材としてとりあげられていたような気がする。

それだけに読者は食傷気味で売れないだろうというのである。やむなく私は思いとどまった。三度目に書く決意を固めたのは前著「インドシナ物語」を書き終わったあとである。

友人たちはいぜんとして消極的だった。 |

ヒマラヤに連なる北部ビルマから中国雲南省に

点在する日本守備隊は、圧倒的な物量と機動力を

誇る連合軍に、しだいに圧迫されていく。

1945年1月末開通したレド公道を進む米輸送隊

1億人の昭和史:日本の戦史10 p7より

|

これより先、私はアジアとの四〇年を越すかかわりあいを書いておこうと思ってペンをとりはじめたが、どうしてもインパールに関する部分が圧倒的に多くなり、全体としての本のバランスがとれなくなることに気づいた。

インパールは、私にとって「業」のようなもので、これを書かないうちはペンが先に進まないのである。

考えてみれば、インパールを含むビルマ各地の戦いについて数多く書かれていることは、それだけ人々を惹きつけるものがそこにあったということであろう。

事実、インパール作戦は太平洋戦争の集約であったし、古来、日本が戦ってきた対外戦争の縮図を見る思いがした。

書かれたものの多いのは必ずしも人びとの要求が満たされて関心が薄くなることではなく、むしろ古い読者層は関心をますます深め、さらに新しい読者層が開拓されつつあることでもあろうと、私は考えた。

2 従軍記者

top

従軍記者といっても、さまざまのタイプがある。

マレー半島を「怒濤」のように進撃してシンガポールに「入城」するという、まことに花々しい、当時としては新聞記者冥利につきるといわれたようなものがある(酒井寅吉著「マレー戦記」)。

急進撃の部隊を追いつつも、リュックが肩にくいこみ、紙一枚の重さに泣いた記者もある(末常卓郎著「従軍記者」)。

あるいはニューギェアに特派されたものの、日本軍は敗走に移っており、部隊とともに辛うじて死地を脱出したものもある。 (岡田誠三著「ニューギュア血戦記」)。

私の場合は「戦争のあと」を見る結果になった。

たしかに従軍記者として余り経験したことのないケースであったろう。

戦後三〇年ほどして、私が従軍していた弓兵団山本支隊の本部付だった縣(あがた)少尉に出会ったところ(当時、長野県大町市の市長に選ばれていた)、かねがね縣少尉は当時の私の行動を不思議に思い、いつか直接たずねてみたいと思っていたと、私に話しかけてきた。

その頃、私は山本支隊本部裏側の尾根道の下に、英印軍の遺棄していったテントを張って、ただ一人「住んで」いた。

将校であれば当番兵がついて食事や起居の世話をしてくれる。

ところが、私は一人ぽっち。

新聞記者だというのに、支隊には記事になるようなニュースも話題もない。

仮にあったにしても送る手段がない。食糧はだんだん底をつき、飢餓がせまってくる。

ところが、私は引き揚げるでもなく、じっと一人でいる。

それを見ていて哀れでならなかったが、それだけに、どうして、こんなところに残り、いつまでも頑張っているのだろうかと、不思議でならなかったというのである。

私は、それほど深刻に考えず、「そこに兵隊がいる」からと答えた。

また戦争というものを、この目でじかに見ておきたかったから、ともいった。

縣少尉は、わかったような、わからないような顔をしていた。

それから間もなく、私は惨たる敗走行に移るが、部隊本部の将校から見れば、私の行動は不可解だったに違いない。

奇妙な従軍記者と映っただろう。

そういう従軍記者も存在したわけで、それは、それなりに記録しておく意味があったろうと、私は考えた。

戦争は一〇年経過しないと書けないと、いわれたものだが、一〇年では短かすぎるような気がする。

ものごとは一定の年月をおいて、はじめて客観的に見るゆとりが出てくるものであろうが、戦争の場合は、とくにそうだと思う。

ところが、戦争がまだほんとに清算されていないのに、早くも戦争を過去の出来事として忘れようとし、あるいはそこを避けて通ろうとする風潮のようなものがある。

むしろ最近では軍備を増強し、仮想敵国をつくりあげ、敵対意識をあおりたて、再び戦争への道を歩みつつあるかのような動きさえあらわれはじめた。

そこに大きな危険性を感じ、私は放っておけないと思った。

3 書くことの意味

top

インパール従軍について書いてみようと思ったとき、私を最初に駆りたてていたのは、どちらかといえば自己顕示欲だったと思う。

従軍記者として最前線にありながら、一行の記事も書きえなかったことへの悲憤の思いが消えず、戦いの悲惨さ、そうした悲惨さが兵隊にしわ寄せられる戦いの実相は、私こそが見とどけたものであるという一種の「おごり」が心のなかにあり、それを書くことによって私の存在を誇示したいというひそかな願望があったようである。

戦争について書くとは自らを語ることであり、それは畢竟、自己の戦争体験を時間的経過のなかで濾過し、一人よがりを捨象して純化させることであろう。

戦場という極限の状況に埋没した自己中心の限定された体験を現代史のなかに据えて普遍化することであろう。

ところが、その頃、私は経験こそがなにものにもまして貴重だと考え、それが一人よがりに走る危険性に十分気づいていなかった。

それを知るには時間が必要だった。

二回目に筆をとろうとしたときには、十余年の歳月が私の視座にも若干のゆとりと客観性をあたえてくれたようで、自分のこと、日本の兵隊のこと、戦争のなかでの日本の立場に関心を奪われていた従来の姿勢から一歩離れて、私は他者のこと、アジアのことをより鮮明に考えるようになった。

それまでは兵隊や民衆を弱者の位置におき、被害者としての立場から戦争を見ていたが、アジアのことに考えが及ぶとき、それはより明確に侵略者としての日本、加害者としての日本人を再発見することにほかならなかった。

大東亜共栄圈は虚像であった。

私は慄然とした。

三回目の発見は、インパール作戦は無用の戦いではなかったかという反省である。

そのことは、これまでもときどき、ふっと想念のなかに浮かんでは消えていたが、英軍側の資料を調べ、当時の戦局全般に目を通して、そのことに思いいたり、無用の戦いであったことを思いきって書くことこそが私にあたえられた課題ではないかと考えた。

それには大きな勇気を必要とする。

死線のなかから辛うじて生還した人たちはなんというだろうか。

遺族になんと説明するのか。

私は、さんざんに迷ったすえ、あえて書くことにした。

おそまきながら、私はまたジャーナリズムの責任についても真剣に考えるようになった。

二度までも思いとどまり、三度目になってようやく書くことになった意味は、あるいは、そのへんにあったかもしれない。 インパール作戦については、これまでにも何回か、私は短文を書いているが、それを一冊の本にまとめあげるのは、これがはじめてである。

四〇年めの従軍記ということになるが、実は四〇年をかけてようやく私なりの従軍記の形ができたということでもあろうか――

おわりに――インパール開眼 top

1 ある軍医

カボウ谷地を下るさい、私はときどき佐田少尉と一緒になった。

佐田少尉は九大医学部卒業の軍医少尉で、第十五軍の厚生診療班主任としていち早くモレーに進出、次いでチャモールの先にまで進み、ビルマ人、チン人の厚生治療にあたっていた。

わけへだてのない診療に住民たちの信頼を集め、いつもお礼にと、「診療所」には鶏、卵、籾がもちこまれていた。

撤退のさい山本支隊長は支隊の周辺に配置されていた関係機関に何の連絡をとることなく、隷下部隊だけを率いて真っ先に後退した。

そのため佐田診療班は山のなかに取り残された。

しばらくして、そのことに気づいた佐田少尉は診療班を引きつれ辛うじてチャモールを脱出した。

私が再会したのはその後で、それからは敗走行をともにすることが多かった。

ヤナンの渡河点をようやく渡ったあと、佐田少尉は突然、「もう死期が来ました。失礼します」と、私にいった。

左手で右の手首を握り、「私は医者ですから、よくわかります。脈拍はこんなです。もう最後です」というのである。

私は佐田少尉の右手を握ってみた。

脈拍は多少速いようでもあったが、規則正しく打っていた。

「大丈夫ですよ。佐田さん。脈拍は正常です」と、私は励ました。

佐田少尉は気を取り直したようだった。

ところが、そのあと不意に姿が見えなくなった。探したが見つからなかった。

あとで聞くと、どうしたのか、佐田少尉は、せっかく渡ったヤナンを再び渡河して渡河前の地点に引き返し、ついに力つきて倒れたということだった。

当番兵も一緒で、体力的にはしっかりしていたが、絶望的な敗走に精神的に参ったもののようであった。

2 自由の重み top

渡河点で、一緒に舟に乗っていた兵隊が急に笑いだしたり、歌をうたいだすことがあった。

体は丈夫で、食糧も十分もっているのに死と直面する極限状況に神経が耐ええなかったのであろう。

熱帯マラリアの高熱で脳神経をおかされ発狂するものもあった。

おとなしく、やさしい一人の若い大尉はいきなり日本刀を抜いて暴れまわり、狂い死にした。

極限状態を左右するのは精神力であろうが、ほぼ同じ条件のもとにあった私と佐田少尉がどうして生と死を分けることになったのであろうか。

私は、私が自由であり、佐田少尉は軍隊組織のなかに固く縛られていたからではないか、自由であったか、そうでなかったかの違いが生死を決めたのではないかと考えた。

もっとも自由だといっても、私に残された自由は極めて限られており、将兵の立場と大差はなかったであろう。

しかし私には、私は兵隊ではない、私は自由だ、いやならいつでも引き揚げられる、日本にも帰れる、という思いがあった。

二度、赤紙召集され、兵隊をがんじがらめに縛る軍紀なるものの重さを肌で知っていただけに、兵隊であるか、ないかに私ははかり知れない大きな距離を感じた。

その考えがいつも私を支えてくれた。

兵隊であったら、おそらく私も生きて帰れなかったであろう。

ほんとに自由であったかどうかよりも、自由だと考えられるかどうかである。

自分は自由だと考えることのできる、その自由のあることが大事なのである。

自由の重みを私はしみじみと感じた。ジャーナリストとしてのささやかな開眼であった。

3 アジア開眼 top

インパールは、また私の目をアジアに見ひらかせる契機となった。

私は、その後、アジア各国に特派員として駐在し、帰社したあとも、もっぱらアジア問題をフォローした。

その間、しばしばアジア各国を訪問したし、新聞社をやめて大学の教壇に立ったあとも、担当した講義はアジア問題だった。

四十余年、一貫してアジアにかかわってきたが、その出発点はインパールだったような気がする。

インパール従軍で、私ははじめてビルマ軍、インド国民軍に接した。ビルマ軍は後方警備にあたっていた。

インド国民軍とは、ラングーンでの進発を見送ったあと、モレーからチャモールヘの前進に同行し、そのあとも国民軍の司令部をしばしば訪れ、あるいは国民軍の前線活動についてまわり、チャモールから後退するさいも、ほとんど一緒だった。

国境地帯に分布するさまざまの少数民族に接触する機会も多かった。

そうした過程で、私はアジアの人たちとの深い歴史的、民族的、文化的なつながりを感じた。

4 アジアのナショナリズム top

太平洋戦争の戦場はアジアだった。

戦いはアジアの人たちを戦争協力に駆りたて、労働力として使役し、資源を収奪し、その国土を荒らし、人々を殺傷し、飢餓に追いこんだ。

また独立を「許与」したといっても、アジアの人たちの立場や民族感情を考えることなく、日本側の意思や計画を押しつけた。

きびしい内政干渉が行われ、民族施策にしても誤りが余りに多かった。

私どもは、とかく戦争を被害者の目で眺める。

しかしアジアの戦場では日本の兵隊が平和で、つつましく暮らすアジアの民衆から物をとりあげ、生活を破壊し、生命をすら奪った。

被害者は時に加害者となる。

日本空軍の爆撃でアジアの人たちは村や町を破壊されて、どれほど生活の場を失ったか、日本軍の進攻を前にどれほど脅え、逃げまどったか、のち英車の資料やアジアの人たちの書いたものを見て、私は目のさめる思いがした。

私たちはカボウ谷地、フーコン谷地を日本軍敗走の悲劇の道とするが、日本軍の進攻作戦時には英印軍、重慶軍が同じように惨たる退却行を演じた場所だったのである。

このとき、私ははじめてアジアのナショナリズムに触れた。

ビルマ軍は「ドーバマ」(われらのビルマという意味)と口々に叫びながらビルマの山野を駆けた。

インド国民軍は「チャロー・デリー」(デリーヘという意味)と互いに唱和しながら祖国インドをめざしてひたすらに進んだ。

民族独立への、そのほとばしる熱情に私は強く胸うたれた。

日本軍はビルマ軍を補助部隊視し、日本軍の支えとして、これを意のままに使おうとしたが、ビルマ車はなかなか譲らなかった。

日本軍との作戦協力のなかでは真の独立は得られないと見極めるや、彼らは日本軍に反乱した。

ビルマ軍の指導部はビルマ軍の育成に参画した日本人への感謝をもちながらも祖国の独立のためにはと、涙をのんで日本軍に背を向けた。

インド国民軍への日本軍の干渉も想像以上だった。

日本軍は国民軍の行動をこと紬かに規制し、「インド独立のための国民軍」といった当初の扱いは作戦後期にはほとんど失われた。

しかしインド国民軍は屈せず、いつも自己を主張した。

戦後、ビルマ軍もインド国民軍も日本軍の「傀儡」であったと批判されたことがあるが、事実は反対だったと思う。

私は彼らの自己主張のしぶとさを傍で見てきた。民族独立への彼らの願望がいかに強いものであったか、私は肌で感じた。

私のナショナリズムヘの開眼は、そのあとベトナムで見た「八月革命」(一九四五年八月、ホーチミンらの率いるベトナム独立同盟を中心とする総蜂起)でさらに強められた。

もっともナショナリズムヘの開眼といっても、当時私が知ったのは民族独立の精神、反植民地主義であって、その後、ナショナリズムを根として社会主義革命のなかで追求される反封建主義、民主主義、社会主義や、その他の旧植民地諸国で同じようにナショナリズムを土台として推進される非同盟・中立主義について理解するのは数年後のアジア遍歴の過程であった。

そうした理解の広がりの出発点になったのがインパール従軍におけるナショナリズムヘの開眼であった。

のち、私は朝日新聞社の論説委員として十二年間にわたって東南アジア、ベトナム戦争アジアの経済開発(南北問題)などについて社説を書くが、そうした社説の主旨はナショナリズムを認め、それを理解せよということにつきた。

私が書く社説の基調はアジアのナショナリズムヘの共感であった。インパールが原体験となっていた。

インパール作戦は、そこから脱出しえたのは奇跡ともいわれるほどに、私にとっては大きく深刻な体験だっただけに、いろいろなことを考えるきっかけとなり、私の目を開かせてもくれた。

戦争は人を生死の関頭に立たせる。生死の関頭はきれいごとではすまされない。

銃後に伝えられるものは戦争の虚像であることを身をもって知った。

戦場で倒れたものの死体は腐乱し、虫、繩が全身につき、灼熱の太陽と、アッサムの雨に打たれて一週間もすると、たちまち白骨と化してしまう。

負傷し、病いにおかされたものは看護するものとてなく戦場に放置されて、うめき、もがき、飢えた者は亡者のように山野をさまよう。

ただし、それはほとんどが兵隊だった。

指揮官、参謀、将軍たちはいちはやく下り、もはや残っていなかった。

いつも戦いの犠牲は兵隊に押しつけられる。兵隊とは何であろうか。

軍隊のなかでもっとも弱い存在である。

弱いものは銃後では国民大衆である。最後に苦しむのは弱者である。

軍人社会では有力な参謀、部隊長ともなると、一地域、一任務に長く固定化されることはなく、一通り経験を積み、経歴に箔がつく程度の任期を終えると、まもなくより高い他の任務に移ってゆく。

危険な任務につくことがあっても、それは短時日に限られ、やがてより安全な任務に帰る。

エリートの外務官僚にしても同しであろう。

インパール作戦が終わったあとも部隊長、参謀、司令官たちは栄進するか、他に転勤した。

敗戦の責任をとるものはなく、戦場を遠く去るものが多かった。

しかし戦場の兵隊には転勤、転属はめったにない。

インパール作戦から無事生きのびても、イラワジ会戦が待っており、五体満足な限り、戦場から脱けだすことはできない。

私はカボウ谷地に刻みこまれた「戦争のあと」を下りながら、二つのことを考えた。

一つは大義名分のない戦争をしてはならないということ、もう一つは戦争の犠牲は兵士に集中するということである。

大義名分を大事だとするのは、兵士、国民を十分に納得させられるような明確な戦争目的なしに突入する戦争は必ず敗れるということだった。

ただし、大義名分があれば戦争をしてもよいというのではなく、おそらく兵士、国民が承認するような戦争はありえないだろうというのが、私の考えたことだった。

いいかえれば戦争をしてはならない、平和を守らなければならないということで、反戦と平和は一体だった――私の開眼だった。

ことにインパール作戦が無用の戦いだったとすると、反戦・平和への思いは一層強くなる。

5 事実と真実 top

インパール従軍は、私にジャーナリストにとっての自由の重みというものを教え、アジアに目をひらかせ、反戦・平和の誓いを新たにさせてくれたが、考えてみれば三つの開眼は一つの開眼でもあったようである。

いずれも戦争のなかの自己発見だったからである。

私は「戦争を見る」といって前線に出たが、結局私の見たものは戦争の「事実」にすぎなかったのではないかと思った。

戦争を見るとは事実を見ることで終わるものであろうか。

ジャーナリストたることは「真実」を見つけだし、真実を掘りおこすことだとされる。

なにが事実で、なにが真実なのか。

この点の見極めをつけることはジャーナリストにとって永遠の課題でもあったろうが、問題を当面の戦争にしぼってみると、ここにいう戦争の真実とは何であろうか。

私は、こんなふうに考えてみた――

インパール作戦を例にとれば、非情、酷薄、残忍は戦場の状況、戦争の事実であって、そうした事実をつくりだすメカニズム(戦争の仕組み、戦争の構造)のなかに真実があるということではないか、と。

メカニズムは国家権力に集約される。国家権力は戦争を仕掛けるものであり、そこに国家権力の本質があるということが戦争の真実であろう。

憲法は「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないように」との決意によってつくられ(前文)、「国権の発動たる戦争」を放棄した(第九条)。

戦争は政府が起こし、国権の発動として行われるものだというのである。

戦争についていろいろ考えて最後にたどりつくのは国家の権力構造の問題であり、それへの疑問である。

戦争を見るとは、そうした戦争のメカニズムを見とどけることであろう。

戦争を見るという、私の覚悟は必然的にそこにたどりつくものであろうし、事実の段階にとどまって真実に迫りえなかったならば、ほんとに戦争を見ることにはならなかったはずである。

はじめ、私はインパール作戦についてなんらの記事も書いていなかったところから(新聞に掲載された記事はない)、新聞の戦争責任について深く考えることがなかった。

むしろ、私自身には戦争責任がないかのように思っていた。

しかし、私が書いていなかったのは書けなかったからであって、もし書けたら私も書いていたであろう。

私には「関東防空大演習を嗤(わら)う」という社説(一九三三年八月十一日付信濃毎日新聞)を書いた桐生悠々(一八七三〜一九四一)ほどの新聞人としての識見も気概もなかったし、げんにインパール作戦に従軍する前には銃後の士気昂揚につとめる記事をそこはかとなく書いていた。

従軍では書いていなかったからと、それを免罪符とし、口をぬぐって己れひとりを清しとすることはできないと思った。

ジャーナリストとしての反省である。

あとがき 一九八四年六月 丸山静雄 top

ものを書くのは書かずにはいられないからで、自分の体内に鬱積していたものを吐きだしたい一心でペンをとることになる。

そのようにしてまとまったのが、私にとっては一冊の本である。

カイコが体内に蓄積した粘液を吐きだして織りあげた繭(まゆ)のようなものである。

繭の見事さ、美しさには及びもつかないが、私は私なりに体内のエネルギーを精いっぱい吐きだして本を書く。

ことに「インパール」は、そこを原体験としてジャーナリストとしての私の思索と行動がはじまるだけに、私は四〇年の屈折した思いをぶっつけるつもりで書いた。

その出来栄がいかに不細工、不恰好であろうとも、やはり私にとっては大事な一つの繭だという気がする。

しかし一冊の本が収容しうる分量には限界があり、今度もまた書いたものの半ば以上は残さざるをえなかった。

これは他日を期したいと思っている。

最近の政治、社会情勢を見ると、書かずにいられないという素朴な、本能的意識のなかに、書いておかなければならないという社会的責任感のようなものがむくむくと頭をもたげてくることに気づく。

戦争の危険が生々しく感じられるようになってきたからである。

本書のなかの「ビルマ軍とインド国民軍」「ビルマ作戦の五段階」「敗走千里」「空白の戦場」などの一部は小著「インドシナ物語」「中野学校」や「秘録大東亜戦史(ビルマ篇)」にも入っているが、本書ではさらに補筆して加えた。

インパール従軍中、私は多くの方々から氏名、住所を書いた紙片を渡され、その消息を帰国後、留守家族に伝えるよう依頼された。

私は紙片を大事にリュックにいれていたが、敗走千里の間に紛失し、私自身は生還しえたものの、結局、約束をはたすことができなかった。

もはや後の祭だが、ここで深くお詫びしたいと思う。

参考文献

top

日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部編「太平洋戦争への道」(全八巻)朝日新聞社 一九六三年

外務省編「日本外交年表韭主要文書」(全二巻)原書房 一九六五、六六年

林三郎著「太平洋戦争陸戦概史」岩波書店 一九五一年

高木惣吉著「太平洋海戦史」岩波書店 一九四九年

服部卓四郎著「大東亜戦争全史」(全四巻)鱒書房 一九五三年

防衛庁防衛研修所戦史室著「インパール作戦」「ビルマ攻略作戦」「イラワジ会戦」朝雲新聞社 一九六七〜六九年

片倉衷著「インパール作戦秘史」経済往来社 一九七五年

高木俊朗著「インパール」雄鶏社 一九四九年

高木俊朗著「抗命」文藝春秋社 一九六六年

秋山修道著「烈師団長発狂す」集英社 一九七三年

棟田博著「壮烈! ビルマ・インパール」学習研究社 一九七二年

中根千枝著「未開の顔・文明の顔」中央公論社 一九五九年

児島襄著「英霊の谷」講談社 一九七〇年

伊藤桂一著「イラワジは渦巻くとも」文藝春秋社 一九七三年

藤井重夫著「悲風ビルマ戦線」番町書房 一九七一年

西田将編「ビルマ戦線」五八会 一九六四年

太田常蔵著「ビルマにおける日本軍政史の研究」吉川弘文館 一九六七年

藤原岩市著「F機関」原書房 一九六六年

泉谷達郎著「その名は南謀略機関」徳間書店 一九六七年

国塚一乗著「印度洋にかかる虹」光文社 一九五八年

家永三郎著「太平洋戦争」岩波書店 一九六八年

上山春平著「大東亜戦争の意味」中央公論社 一九六四年

藤原彰著「太平洋戦争史論」青木書店 一九八二年

小林英夫著「大東亜共栄圈の形成と崩壊」お茶の水書房 一九七五年

森山康平・栗崎ゆたか著「大東亜共栄圏」新人物往来社 一九七六年

ウィッストン・チャーチル著、毎日新聞翻訳委員会訳「第二次大戦回顧録」(全二四巻)毎日新聞社 一九四九−五五年

R・C・K・エッソー著、内山正熊訳「第二次世界大戦史」岩波書店 一九五六年

ヤン・M・プルヴィーア著、長井信一監訳「東南アジア現代史」(上下二巻)東洋経済新報社 一九七七年

張仁仲著、楊逸舟訳「ビルマ戦線従軍記」共栄書房 一九八〇年

アレクサンダー・ヴェルト著「チャンドラ・ボースの生涯」(インド、日本、西ドイツの有志による協同研究結果の日本語版)新樹社 一九七一年

デリク・タラク著、小城正訳「ウィングート空挺団」早川書房 一九七八年

アーサー・スウィンソン著、長尾睦也訳「四人のサムライ」早川書房 一九六九年

アーサー・スウィンソン著、長尾睦也訳「コヒマ」早川書房 一九六七年

リンヨン・ティッルウィン著、田辺寿夫訳「死の鉄路」毎日新聞社 一九八一年

バー・モウ著、横烱洋一訳「ビルマの夜明け」太陽出版 一九七三年

ジャーネージョー・ママレー著、原田正春訳「血の絆」毎日新聞社 一九七八年

キン・スゥエ・ウー著、田辺寿夫訳「わが祖国」井村文化事業社 一九八二年

Geoffrey Evans and Antony Brett-James, Imphal, Macmillan, London, 1962.

William Slim, Defeat into Victory, Cassell, 1956.

Louis Allen, The end of the war in Asia, Hart-Davis, Macgibbon, London, 1976.

Frank N. Trager, Burma, Greenwood Press, Westport, Connecticut, 1966.

Yung-Hwan Jo, Japanese geopolitics and the Greater East Asia Co-prosperity Sphere, University o

Microfilms, Inc., Ann Arbor, Michigan, 1983.

Ursula Graham Bower, Naga Path, John Murray, London, 1950.

Christoph von Furer-Haimendorf, The Naked Nagas, Thacker, Spink & Co., Calcutta, 1946.

Christoph von Furer-Haimendorf, Return to the Naked Nagas, Vikas Publishing House, New Delhi,

1976.

Nicol Smith, Burma Road, The Bobbs-Merrill Company, New York, 1940.

top

****************************************

|