|

****************************************

HOME ミッドウェイ ガダルカナル ニューギニア インパール ビルマ シッタン河 ラバウル

タラワ サイパン フィリッピン 硫黄島 沖縄

本多政材司令官に見る日本軍のビルマでの敗退

(『四人のサムライ』アーサー・スィンソン著/長尾睦也訳 第五章

p169-212 早川書房 1969年刊)

ビルマは日本陸軍にとって広大で重要な戦場でした。

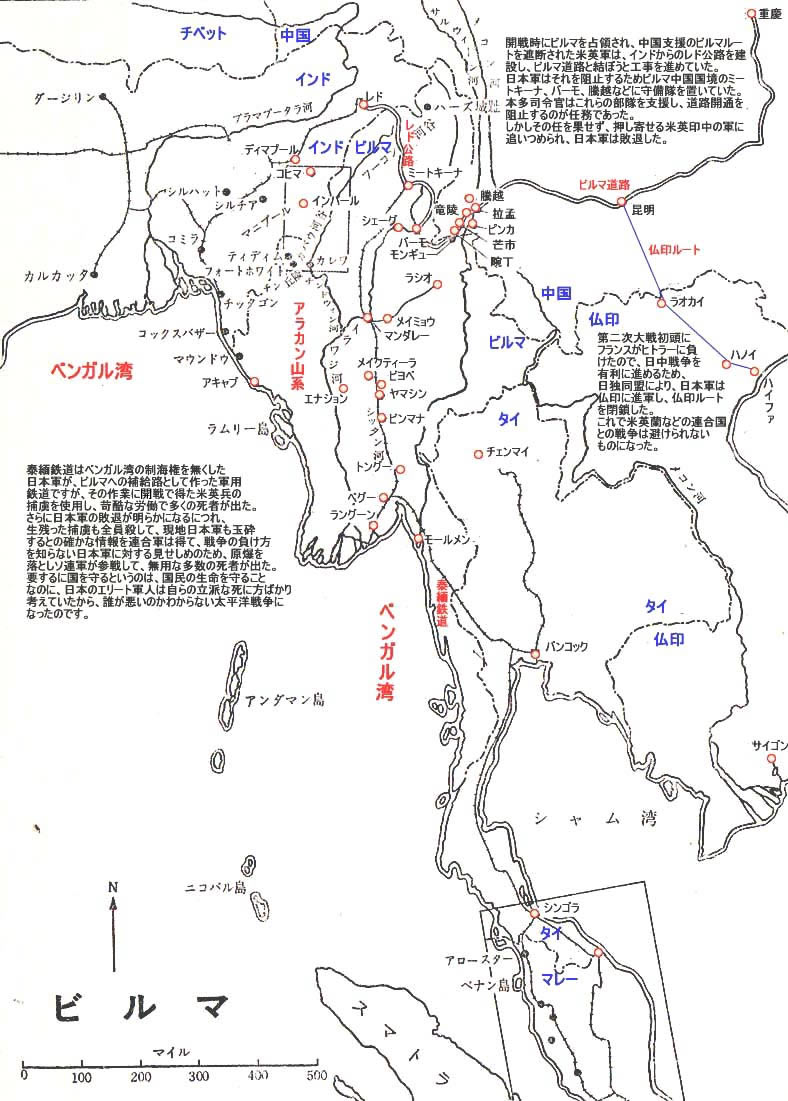

そこでビルマには第15軍(牟田口廉也中将、北西のインパール方面)、第28軍(桜井省三中将、南西のアラカン方面)、第33軍(本多政材(まさき)中将、ビルマ北部方面)の三つの司令部をおき、それを統括するビルマ方面軍(河辺正三中将→木村兵太郎中将19/8/30から、司令部ラングーン)がありました。

ここでは筆者は第33軍の本多司令官に着目し、彼の立派な負けっぷりを“サムライ”として紹介しています。

本のタイトルの『四人のサムライ』の残りの三人は、本間雅晴(フィリピンの米軍を破った)、山下奉文(ともふみ、シンガホールの英軍を破った)、牟田口廉也(無理なインパール作戦を強行した)の三人です。

なおビルマ軍全体の負けっぷりが悪かったのはラングーンの木村兵太郎司令官の責任で、イギリス軍が攻めて来るのを知ると、真っ先に飛行機で自分だけタイに逃げ出し、残された兵や民間人に多数の犠牲者がでました。(『ビルマ脱出記』田村正太郎著、図書出版社、1985年刊)

またアラカンの桜井中将の第28軍3万の将兵の悲惨な退却については、『シッタン河脱出作戦』(ルイス・アレン著/長尾睦也訳 早川書房、1975年刊)がある。

なお、第33軍に途中で参謀としてもぐり込んだ文筆家の辻政信は、本多と同行した体験を『十五対一、運命の戦場』に書いています。これは新刊も出ており、入手できます。

|

ビルマ北部の国境地帯

ビルマ南部の国境地帯 |

169

top

一九四四年七月九日は日本の最高連絡会議が、「デリーへの進軍」は完敗したと認めざるを得ない苦杯の日であった。

この日、中将本多政材(まさき)はビルマ方面軍司令官河辺に呼ばれて、新しい命令をもらった。

本多中将の三三軍は、過ぐる数ヵ月、力戦をつづけ、もうその頃は相当の痛手をうけていた。

兵隊は勇敢であり、彼は老練な司令官ではあったが、報告のほとんどは敗北につぐ敗北であった。

当時の日本軍にとって、ビルマ北部戦線は、中央戦線と同様に、芳しくなかった。

本多の対峙していた敵は米スティルウェル将軍であった。

スティルウェルは容赦のない、おつな男ではあったが、無能であった。

彼の北部地域戦問司令部(N・C・A・C)はメリル部隊と中国五個帥団から成っていた。

中国辺境を越えたところに、蒋介石靡下の別の大きな中国軍が蠢動(しゅんどう)していた。

今日までのところ、その活動はさしてなかったが、日本軍が無視するわけにいかない脅威になっていた。

本多の作戦しているのは、荒涼たる僻地であった。

西にナガ丘陵とパトカイ山系が、東に雲南山脈があり、それらが北方に逆V宇の形で中央アジアの巨大な山岳高原にまで伸びていた。

山と山の間を北から南に何本もの河が、割れ目や、峡谷をなして流れていた。

170

top

河と河の間に、錯綜した山稜が連り、これに落ちる熱帯雨季の雨が、あるいはギザギザの、あるいは混沌たる排水の通路を刻んでいた。

山峡は深く、山の崖面は険しかった。

一面が薮(やぶ)や濃い密林におおわれ、蛇、蚊、ダニの棲家をなし、噛む、掻く、チクチクする、毒菌のある、全くすべての昆虫がいた。

アッサムと同じく、ここは人間や動物にはもちろん、まして重い荷をもつ兵隊にとっては実に嫌な土地であった。

どういう行動も困難であり、補給線のそれは言語に絶した。

もちろんこの条件は、敵味方双方のものであった。

密林といった地形は双方に中立であった。

ただひとつ本多の痛かったことは、彼の兵隊が一対八、あるときはそれ以上の不利な数で戦っているということであった。

彼らの軍律、勇気、非常な即応性のみが軍隊たることを保たしていた。

本多政材がこの三三軍司令官に任ぜられたのは、この年四月のことであった。

このとき、彼は五四歳であった。彼は頑丈な、逞しい体格をしており、背は160cm、体重は74kgもあった。

彼は一八八九年、日本の山の多い中部地方長野県飯田に生れた。家は飯山藩の家老の家系だが、父は地方公務員をしていた。

その父は彼に軍人になることによる野心を託したらしく、地方の長野中学二年で、彼を幼年学校に入れた。

ここから士官学校にすすみ、一九一〇年に卒業、ただちに士官候補生として、近衛第四師団に配属された。

士官学校の同期からは、将官がでている。

中村明人、安達八十三、鈴木貞一、松山祐三、そしてビルマで軍司令官として並んだ牟田口廉也など。

二人は相手をよく知ってはいたが、本多と牟田口が友人であった証拠はない。

この二人は性格があまりに違っていたので、そうした関係はなかったようだ。

本多は少なくとも日本人の目からは、美男子だそうで、女にもてた。

しかし彼は派手な性格ではなかった。

彼は賭ごとをせず、生活の公私ともを小心な几帳面さで処した。

軍人のなかでは学究肌にちかく、彼の専門知識は軍の教育分野にしばしば引っ張り回された。

たとえば一九三〇年、彼は歩兵学校教官になっているし、この二年あと教育総監部員にされている。

一九三八年少将で歩兵学校幹事になっているが、日本軍の最高上層部が遠からずと予測した戦争準備の技術が、磨かれ完成が急がれていた当時としで、重要な椅子であった。

一九四一年から一九四三年までは、これまた大切であった教育総監部機甲部員の職にあった。

教育畑のことばかりを強調したが、彼は自分でどの分野にも向くように訓練を心がけていた。

一九一八年には参謀本部部員であったが、これはのち三年間パリ駐在武官付に出るために必要だった。

一九二五年少佐になってもどってきたが、つぎの年には第二二連隊の大隊長になり、四年後(さきに記した歩兵学校時代の後)二二連隊長に任ぜられた。

一九三七年少将、一九三九年一二月彼の最終の位となった中将として支那派遣軍参謀長、一九四○年ここの参謀長から第八師団長となり、三年後には第二〇軍可令官として満州国にあったのである。

彼の経歴は士官学校を五五〇名中の七番で卒業したその時から、つまずきのない順調の連続であった。

(牟田口は大分、下である)

彼の同期生や友人は、彼が絢爛(じゅんらん)たるとか、天才的とかいうよりは勤勉な男だったようだと誰もがいう。

しかし彼はいちど問題に関心をもつと、そのことに詳しいエキスパートになるまで、追究した。

彼は近道をしようとしなかった。

そして当時の野心ある将校がやったのに似ず、彼はどの派閥にも加わろうとしなかった。

天皇に対しての、世間なみの尊敬をもっているほかは、政治に関心が全くなかった。

疑いなく彼の大成はその実力と人柄とから等しく生じたものだ。

軍の中で、彼が普通の兵隊にでも親切だったことは有名である。

他の軍司令官と同じく、彼もよく、下のものや参謀を叱らなねればならなかった。

しかし彼は悪意をもたなかった。いちど大目玉がでると、あとは忘れた。

そしてケロッとしていた。彼が英国のスリムやインドのロックのような意味の人気があったといえば、嘘になるかも知れないが(日本の将軍で「人気」がある者があるか)彼は尊敬され、好かれていた。

歳月の間には、どうしても彼の悪口をいうものが、かなりいたが、彼は敵をほとんどつくらなかった。

さて、彼の本職のことの話とは別に、本多は二つの道楽をもっていた。釣と酒である。

172

top

戦場においてさえ、彼は釣道具をもっていて、中国での戦争の小康状態には、親友で同輩司令官の笠原幸雄中将と一緒に、そっとぬけだし、釣に時間を過ごした。

酒がたりなくなると、彼は釣で酒を工面した。

「おい。酒と代えてくれよ」と釣ったものを差しだすのである。

相手は断るわけにもいかず、本多はこれで夕飯に酒で夜の長談義をやったり、呑みながら碁を打ったりするのである。

酒がないくらいなら、おれは死んだほうがましだと、彼は友人によくいっていた。

彼がどのくらい酒を呑んだかは、夫人の話からもわかる。

彼は七四歳で、最後となる病気になったが、医師は彼にアルコールを手にすることを禁じた。

しかし彼は夫人に、舐めるだけだからと身のまわりに小瓶をおいておいてくれとたのんだ。

ところが舐めるといいながら、一日に半本もなんのかんのと呑んでしまい、これが死ぬまでつづいた。

満州で彼にビルマへの任命の報がきたとき、笹原中将は、

「本多。知っていると思うが、あすこには酒がもの凄くないぞ。きっとアルコールが切れてうんと困るぞ」というと、

「そうなんだよ」と本多は答えた。

そして潔く新しい任地に向った。途中まず鎌倉の海岸にある自宅に、妻と何日かを過すべく寄った。

二人の娘は、ともに陸軍将校に嫁いですでに家になく、一人息子も士官候補生で出ていた。

しかし彼は結局、釣と酒ばかりやって、ビルマと三三軍への旅に発った。

彼がしぶったのは、もちろんこの酒のない恐怖だけではなかった。

ビルマは日本軍にとっても、英、米、印軍がそうであったことにも増して、好ましい戦場ではなかった。

連合軍が一般に信じていたのとは反対に、日本軍も密林は不案内で、ひとなみに嫌っていたのである。

一九四二年以降、日本軍の間では、「おれは東条に逆らったから、たぶんビルマで成仏させられる」という言葉が流行した。

本多はもちろん、東条に逆らいはしなかった。

それどころかこの二年間に二つも勲章をもらっていた。

大本営が、これからの三三軍に、彼が最善と思ったからこそ、任命したのである。

彼ならその冷静な判断と万人の認める権威として、形式、精神ともに命令を実行し、死を賭(と)して着実に任務を遂行するであろう。

174

top

また彼に目がつけられたのは、彼が牟田口と完全に反対だったこともあろう。

一つの戦場には、のぼせ者が一人いればたくさんである。

本多にたった一つの特技があることをまだ語っていない。

それは彼の猥談(わいだん=エッチ話)の天分である。

戦場で雑談をしているとき、「これを知っているかね?」と、彼は兵卒も舌をまくほどうまくてきた猥談を語った。

彼がこのたくさんの話の種を、どこで仕入れたかは定(さだ)かではないが、明らかに話はメモされ、それが磨かれたもので、このため語感が完成され、筋が美しくクライマックスにもっていかれるようなっていた。

話は多く滑稽なことも滑稽なのだが、それがこんな真面目くさった人からでるところに余計おかしさがあると、将校も兵隊も思った。

彼の幕僚は(あまりくりかえされるので辟易(へきえき)していたが)本多が猥談を、状況が悪くなればなるほど、より頻繁にたり猥褻にしていくことに気づいていた。

これは本多がこれを自分の安全弁にしていたか、士気を保とうとする細工にしていたかの、どちらかだったことを示していよう。

事実これが役立ったかどうかは分らないが、本多はビルマの戦争がすすむにつれて、ますますこれに頼ろうとした。

しかしこの酒と猥談にもかかわらず、部下の参謀からも兵隊からも、彼は日本の将軍の中ではピューリタンであると思われていた。

たぶんそうだったろう。

どの司令官も軍隊の士気を保つのには、それが世俗の感覚とかスリム将軍の正直とかであれ、またはモントゴメリー将軍の芝居気たっぷりの演出であれ、なにかの工夫が要求されるものだ。

問題は成果である。どの程度に本多のが成果をあげたかはこれから語ることでわかる。

本多は着任しで四月三〇日にラングーンの河辺の方面軍司令部に着いたとき、空気は静かななかに確信があった。

しかし緊張感はおおうべくもなかった。

インパール作戦は、予期以上のつよい抵抗にあっていることを、河辺は彼に教えた。

佐藤幸徳隊長はコヒマを奪(と)りそこない、イーンパールはまだ陥ちない。

しかしコヒマ〜インパールを道路はまだ切っているし、インパールそのものも包囲しているので、成功の見込みはまだ十分にある。

負けることはまさかないよと河辺はいった。

本多は北に車を走らせ、マンダレーの東約三〇マイル、中央ビルマの小都市メイミョーに、三三軍の司令部をつくった。

澄んだ空気、美しい白い建物が印象的であった。

街は花々の香りにあふれ、そのなかには有名なビルマ蘭もまじっていた。

しかし街がみかけのように、平和なものではないことはすぐに知れた。

一日に少なくとも三回、空襲を告げるサイレンや、寺の鐘がおののくような不調和さで鳴りわたった。

彼がみていると、ビルマ人や中国人は、飛行機が敵のか味方のか見わけるのが、兵隊たちよりもずっとはやく、したがって日本軍が、細長い豪から出てくるよりもさきに、彼らは仕事にもどっていた。

メイミョーには、一五軍の司令部も設置されていた。

参謀たちは大きな別荘を占領して、召使とビルマ人の二号をおいて、贅を尽していた。

そして下級士官や兵卒には、売春婦、芸者屋、ナイトクラブがあった。

街中に熱狂的歓楽が渦まいていた。

本多は雑沓のなかを自動車で通りすぎながら、どんなに多くの部隊が前線にいっているときも、後方ではこれまた多数の者が安閑と群れているものなのだと思った。

メイミョーで本多は自分の参謀たちに会った。

参謀長片倉少将=ぎこちない性格、扱いにくい。

作戦主任参謀白崎大佐=満州で山下奉文の下にいた。穏やかな弱い性格。

白崎の下に作戦の阿倍光男少佐。

情熱的忠誠主義者=田中博厚中佐、鋭く、才気もある情報参謀。

つぎの何日かはひきつづき師団長に会った。

第一八師団長田中新一中将、彼はフーコン渓谷で米中軍に対決していた。

第五六師団長松山祐三中将は怒江(どこう=ビルマではサルウィン川)前線の敵に当面していた。

五三師団をもつ武田謁中将は、のちに三三軍に入れられたが、はじめインドウに配されていた。

このうち田中師団長は力づくの猪首の男で、牟田口のあと一八師団長を継いだのだが、確かに二人はにたくさん共通した面をもっていた。二人はともに派閥に足をいれ、同志であったこともある。

176

top

松山は本多が士官学校で同期なので、よく知っていた。

本多は七番だったが、松山はそれよりも上位であった。

立派な精神の持主だったが、後年あまり力(りき)まなくなっていった。

松山は学生のころから、大きな口髭をたくわえていた。

このために本多やほかの学生は彼に「悪漢」という仇名をつけていた。

本多はあいつは前線の師団長には適任だが、軍司令官にはむかないと評した。

これらの師団長の働きをもってしても、戦局はよいとはいえなかった。

スティルウェル中将は北の日本軍基地を包囲し、ミートキーナに航空機を入れることを企てていた。

ウィンゲート空挺隊チンディッ卜は、モガングの南に防衛拠点を確立し、これに飛来してきていた。

このチンディットは侮りがたい闖入(ちんにゅう)者であるだけではなく、兵站線の大きな脅威だと本多に伝えられた。

空から十分に補給されて、ほとんど無制限に、自由自在に動き回った。

密林のどこからでも顔をだした。そして道路を切断し、橋を爆破し、日本軍前線への補給を止めて歩いた。

この脅威を処理するのに、本多は第二四独立混成旅団をもらった。これは武田師団の配下につけた。

このままチンディットがスティルウェルのN・C・A・C(北部地域戦区司令部)の部隊と協同作戦をとるべく北に動くと、本多の全前線に累が波及してくることが、すぐ分った。

そこで彼は、二四旅団はインドウを動かぬこと、一方武田の部隊は、鉄路沿いにテンディットを追撃することを命した。

五月一八日、本多はスティルウェルが、ミートキーナに主力攻撃をかけてきて、自分が危機に面していることを知った。

もし米軍がこの基地をとれば、彼らはついで北ビルマを横切る道路開通に一歩ちかづき、河辺から与えられた任務はいよいよ困難になる。

田中はたった数日前の会議で、自分の師団がミートキーナの西部カマイン〜モガングを離さない間は、スティルウェルも右翼が心配で直接攻撃という冒険はおかさないだろうといったのだが、これははずれた。

幸い本多はこの攻撃を予想していたので、五六師団歩兵団長水上少将に、ミートキーナの総指揮を命じた。

水上少将の下には、彼の率いてきたのと合せて、兵員三〇〇○名、彼の前は第一八師団一一四連隊の丸山大佐が指揮していた。

すでにでていた数百にのぼる負傷者の足手まといはあったが、水上は守備隊が深く壕を掘りさげ、十分の機銃、迫撃砲、四基の山砲が自由に使えることを報じた。

彼は町を襲ってきた連合軍は約三万名と推定した。

この数字は敵の数となるといつもそうなのだが、大きく見過ぎていると本多は思った。

しかしスティルウェルが、相当な数を向けてきていることは疑わなかった。

一八日早朝ミートキーナの飛行場が奪られたことを本多は聞いた。

翌週彼は戦局の不調になっていくなかを田中と打ち合せるため、カマインの近くに出向いた。

本多が安心したことは、田中が補給さえもらえれば、現位置は確保できるといったことであった。

このため本多は田中一八帥団のあとを、武田五三師団で代えようとしていた計画を変更した。

そして河辺に連絡して田中一八師団をもうすこし現位置におくことと、武田五三師団をミートキーナ救援に出すことの許可を求めた。

河辺は応諾し、武田にもすぐそれが連絡された。

これらの決定は一応に、合理的に聞え、これからも頻々(しばしば)こういうことがあったのだが、本多は目まぐるしい事態の連続に巻込まれでいくのである。

すなわち五月二五日、中国第一二一連隊が密林を縫って田中一八師団の後方を襲ってきた。

モガングを横切って、一八師団兵站の中心を爆破してきた。

数時間で多数の輸送車、食糧弾薬の倉庫八棟、馬一〇〇‰、作業場、砲四門を敵に奪(と)られた。

田中一八師団は明らかに大きな危機に投げこまれた。

中国軍がセトンとカマイン道路の阻塞(そさい=封鎖)しているうちは補給できない。

本多とのひっきりなしの電話のすえ、本多は新入りの一苅大佐二師団第四連隊を呼びだし、敵阻塞を北から攻撃し、別に輸送隊と輜重(しじゅう)兵で部隊をつくり、これをもって南から攻撃することを命じた。

ところが中国軍の守りは固かった。

折しも雨季の川が溢れるように降りつづき、動きが困難になり、日本軍は泥と沼の中をもがきながら進んだ。

本多に一向捗らないことを尋ねられると、田中は雨ももちろんだが、兵が栄養失調と疫病にやられていることを報告した。

中国軍は、これまでにみたこともない、良くやるのが来ている。

178

top

士官がやられると、兵がひきついで指揮をしているともいい加えた。

(セトン戦のあと中国一一二連隊で足の立つ士官はわずかに二名だったという)

本多は迷った。

五三師団をミートキーナ救援に出すというはじめの計画に固執するか、それとも田中一八師団の救援に向けるか。

五月二八日の三三軍司令部における会議で、参謀長はミートキーナが優先すべきであると主張し、これに対して白崎大佐などは反対意見を述べた。

もし田中一八師団が敵の計画通り壊滅してしまうと、これは十分あり得ることだが――、ミートキーナが奪還できようと、できまいと前線が崩壊してしまうというわけだ。

論争は白熱してつづいた。最後に本多は自分の決定を静かにくだした。

「当初の計画でいく」それは武田にすぐ連絡されて、全速力でミートキーナに出動すべしと伝えられた。

田中は現実家だったので、救援はあまり期待していなかった。

そのため、工兵隊長にカマインからの敵に知られない脱走路をつくっておくように命じておいた。

その路はあるとすでに偵察されていることを知って安心した。しかし脱走は容易でなかった。

現に中国第二二師団の機動部隊が日本軍第四、第五五、第五六連隊を分断しながら、町から約一五マイル地点のカマイン道路を直角に横切って出動してきていた。

日本軍に残された唯一の方法は、すぐ攻撃にうつり、道を開けて進行ことであった。

しかし敵に圧されて、四分五裂になった。連隊長は大隊を見失い、大隊は中隊を見失った。

本多の司令部には敗報が殺到した。しかしどう防ぐ力もなかった。

田中を打診すると、米の分量を平時八六〇グラムのものを一〇〇グラムに減らした。

トラックはガソリンが切れた。生存者はぬかるみの径をさがっている。

そこを中国兵が追跡し問断なく攻撃してくる、と伝えてきた。

六月七日五六連隊長長久大佐から通信があった。

「五六連隊は連隊の犠牲において師団主力の撤退を守らんとす。最後の訣別の機迫る。師団の武琿長久を祈念す」

六月一六日カマイン陥落の報がとどいた。

田中師団長は師団生存者とともにカマイン西方に移動すると打電してきた。

しかし田中は動揺はしておらず、本多がシャマウ北方地区に撤退するよう命じたのに対し、現在位置に留まることを主張した。

だが武田五三師団からはこれまでのところなんの力も与えられない。

なぜセトン道路阻塞(そへい)を撃破し、自分の師団の補給線を再開してくれないのかと怒った。

本多は同意した。けれども武田は三日間というもの死力をつくしていた。

しかし中国一二一連隊は一一三連隊の増援をえて、猛然と抵抗してきた。阻塞は前よりも固くなった。

田中師団長は現実を直視せざるを得なくなった。

本多がシャマウ(モガング南方ビルマ鉄道の寒村)に撤退せよと命じたときは、二言をいわなかった。

彼は第四連隊に敵をおきえさせて、第五五、第五六連隊に大砲や重機類の爆破を命じ、密林の小道をセトン西方に向けて退却した。

かくて徐々に後衛もそのあとを追い、数日たつと日本兵はフーコンとモガングの渓谷から細流のように脱出した。

田中一八師団は兵力の半数を失い、生存者も熱病や赤痢にかかっていた。

本多は一八師団に、休養にインドウにもどり、部隊の再編を命ずるよりほかになかった。

マレーであのように輝き、一流といわれた一八師団はここで本格的な敵にぶつかったのであった。

このときに本多の手にあった唯一のなぐさめは北東戦線であった。

松山五六師団は雲南の中国軍の攻撃をずっと喰いとめていた。

ここには五月一〇日中国衛立煌将軍が第一一、第二〇軍団一二個団兵力七万二〇〇〇名をもって当ってきていた。

中国軍の第一目標は騰越(ふつえつ)、竜陵(りゅうりょう)、芒市(ぼうし)であった。

作戦の目的は怒江(どこう)西岸のビルマ道路の奪還であった。

この大略奪軍に対して、松山の特駒はわずか一万一〇〇〇名で、これをシパウ路から南のラシオにいたる延々二五○マイルに展開させていた。

しかし松山師団長はあわてないできた。

中国軍の保安が悪かったので、戦闘にはいるよりまえに、その動行がわかり、これを反撃するのに困難はなかった。

本多にとどく報告は師団の士気きわめて良好と強調され、事実兵隊たちは、「ここに師団の練習場だ」と豪語していた。

兵は師団長を絶対信頼し、六月のはじめ、竜陵周辺の敵に反撃作戦を打った。

180

top

竜陵とピンカとはまだ包囲されてはいたが、中国側の攻撃は止(とど)めをさすにいたらなかった。

松山は竜陵の肝心の補給中心地を固く守っていた。彼の兵站線は堅固であった。

本多が認めるのにやぶさかでなかった通り、松山は非常に尊敬すべき師団長であることを立証してきた。

ここでこのページの冒頭七月九日、本多が河辺に呼ばれて新しい命令をうける情景になる。

右翼は勝負の一時手詰り状態、中央ミートキーナは敵の圧力激化中、左翼カマインとモガングは惨敗(ここはミッセルとチンディット空挺隊が奪った)。

牟田口一五軍(インパール敗残軍)はどうなったか。

一体何人がチンドウィン河にたどりつけるか、それはこの時まだわかっていなかった。

いまとなっては河辺は、連合軍空軍の圧倒的優位を認めざるをえなかった。

その戦闘機、爆撃機はナガ丘陵からの径をトボトボとくだる、飢えたるボロの隊列目がけて爆撃をくりかえしていた。

こちらに着いた者たちは、兵隊というよりは案山子(カガシ)に近かった。

彼らにできることは、どんよりした目で凝視することと、悲運に呻き声をあげるだけであった。

一五軍が再編されるまでには数週間があろう。

それが戦闘に入れるまでには、たくさんの補充兵とともに砲や車輛や各種の兵具が必要だ。

しかしこれは牟田口や河辺に関する問題なので、当面本多は怒江に対する攻撃によって、北部戦線の主導権か奪還することが必要だと、河辺は語った。

そのために、本多三三軍はモガング地区の責任から放たれ、同時に武田五三師団を一五軍にやること。

その代りに、岡崎清三郎中将第二師団(本多は彼を歩兵学校時代に知り、大いに尊敬していた)と朝鮮からの第四九師団の一六八連隊が到着しだいもらえることになった。

メイミョーの司令部にもどった本多は、杉山の命令と状況を検討した。

増援師団が着いてそれが前線に移動するまでには、少なくとも五週間はかかる。

このため初動の攻撃は九月第一週と時間的に計算した。

これがいわゆる「断」作戦で、ビルマ道路をまたぐ竜陵から東西に攻撃をかけるのに、右翼は第二師団、左翼は五六師団、そして一六八連隊を後続として用意するというものであった。

騰越(ふつえつ)と拉孟(らもう)からの通信は、中国軍が激しい攻撃をかけてきていることを伝えたが、本多はただ彼らが持ちこたえることばかり願った。

準備が整わないうちはなんの策もなかった。

七月一〇日三三軍に新客が現われた。

辻政信中佐=彼は大本営の三三軍の作戦参謀として戻ってきたのであった。

先任内崎大佐と代るためかどうかははっきりしなかったが、どの道あまり歓迎されぬ客であった。

「なんだってこんな厄介者をよこしたんだ」と白崎は顔を赤くしていった。

「おれにだけではない。参謀長(六月から山本清衛少将に更迭されていた)にも、軍司令官にもよくはなかいよ」

新参謀長山本はことにこの人事に頭を痛めた。彼は好漢で料理屋と芸者の愛好者であった。

そのうえ彼は部内の平和を愛し、将校や兵隊が非番のときは、最大限に許可をだすので、大変人気がよかった。

軍隊の自然本来の気晴らしは、食いものであり、飲むことであり、女である。

そして兵卒も将軍と同じだけの権利をもっているというのが彼の考えであった。

辻の突然の着任を聞いて、「あ奴にやられないうちに、先に手なずけなければならん」と彼は参謀にいった。

しかし辻は名だたる女嫌いで(妻君以外は。二人の間には予供が生れている)どう手なずけたものかよい考えが浮かばないというのが山本の正直なところだった。

ところが反対の卦(け)がでた。

辻は参謀達をつれて、胸のわるくなるような、乱痴気(らんちき)騒ぎをして遊ぶ家にはいった。

これに比べると山本のおきまりの遊興のほうが、まだしも罪がなかった。

辻のきたことを歓迎しなかった点ては、本多も参謀と同じだった。

これから三三軍がなにか功績をたてれば、それは辻のものになり、逆に失敗は本多個人にむけらわることを知っていた。

そして辻が自分ではじめたことに失敗すれば、師団長とか、方面軍参謀と組んで陰謀をきっと企てるにちがいないことがじゅうぶんに想像された。

不幸にしてこのとき、本多と田中師団長との関係は、カマインで一八師団を運任せに放置したことから急に冷めてきていた。

田中は二、三週間のうちに、ビルマ方面軍の参謀長になることになっていた。

本多の立場はともあれますます困難になるものとみなければならなかった。

182

top

戦況に悪化し、これも必然的に不利になろうとしでした。

しかし本多は辻に会うとすぐに、白崎の下で働くように、はっきりとダメを押した。

これに対し辻は文句はなかったが、すこしたつと白崎を引きついだ。

白崎は病気でここを引き揚げたのだ。

辻は本多の座に挑戦しようとすることはなかったが、彼の態度はおしなべて我慢のならぬものであった。

辻は将校の集りで、

「俺の躰には五ヵ国の弾丸がはいっている。露、米、中、英、豪、ノモンハン、ガグルカナル、上海、ビルマ、比島でだ」と豪語したことがある。

また敵の弾丸ではおれは殺せないとも公言した。

そして自分には東条だけでなく畏(おそれ)おおき辺りとも糸が利いていることを暗に仄(ほの)めかしたりした。

贅沢に対して禁欲であり、憎悪した辻であったから、三三軍の司令部のメイミョーからの移動を唱えだすまでには、時間はかからなかった。

本部はここから北西に一〇〇マイルのラシオにもっていって、戦闘司令部はそこからさらに北三〇マイルのところ、宛丁〜竜陵道路にあるセンウイにもっていこうと彼はいった。

モガング地区の責任から解放されたことではあるし、本多に異存はなかった。

直ちに移動がはじまった。これはそのときの状況では適切な判断であった。

本多は第二師団が到着しだいナンカンに集結し、これをナンカンと北西三〇マイルのバーモに防備陣をしくように命じた。

一八師団はその再編成がおわったら、ナンカンの二師団と入替り、その二師団は芒市(ぼうし)に前進する。

こうやって本多はバーモ〜ナンカン〜畹丁(えんちょう)〜竜陵という防禦線をつくりあげようとした。

これはミートキーナ、騰越、拉孟といった前線拠点的背後につくもので、どれも優秀な部隊でグルッと取り囲むことになる。 右翼にもちろんビルマ道路をまたいで的確に展開する。

こうして拉孟、竜陵だけでなく、予備部隊を控えさせる芒市や畹丁もこの中に位置することになる。

本多のセンウイ・ラシオの司令部もビルマ道路沿いにおかれた。

七月が八月になると、本多の中心的心配はこれら右翼からではなく、左翼から起きてきた。

ミートキーナだ。ここの戦闘は、飛行場周辺だけでなく、町そのものが凄まじくなっていた。

本多は守備隊長水上少将に、三三軍はスティルウェル米中軍と雲南中国軍をできる限り離しておかなければならないことを再三打電した。

自分の準備が完了すれば、そしてナンカンの防衛体制が整備されれば、三三軍は全戦闘力をもって、雲南の敵に正面攻撃をかけるつもりだ。

それまで貴官はなんでもよい、万策を講じて、ミートキーナを堅持してもらいたいとつけ加えた。

水上は、司令官の命令を名誉に思う、ミートキーナは命をかけて確保するといってきた。

本多は水上部隊が数で敵に大きく劣っていることはよく分っていたが、水上が九月第一週――本多はこの時には水上を圧力から解放してやれる肚づもりでいた――までといわなくても、せめて八月中旬までは持ちこたえてくれると大きな信頼をよせていた。

しかし本多は楽観的に過ぎた。

六月二六日のモガング陥落いらい、ミートキーナには、イラワジ河を渡河する、小舟輪送ができなくなった。

彼は、町をとりまく雑木林や、大邸宅に堅固な拠点をつくり、畠と畠の間に大堤防を築いた道を走らせて、秀れた一大防衛組織をつくりあげたものの、病兵と負傷兵は大声で呻きつづけた。

悲憤した水上は、時たまに小さい勝報をいれながら状況の詳細を打電した。

兵隊は手榴弾を渇望す。みな勇敢に戦闘しつつあり……片手片足、片眼のものも突出陣地にあって戦いつつあり。

ついで別の電信で、

昨日は、襲撃を一〇回敢行す……隠密に行動して、敵砲四基、機銃二基を撃破す。これら部隊のうち七隊のみ帰着せり。

184

top

しかし、戦力はますます衰え、七月三一日水上は、

「衆寡甚だしく、事態絶望なり。未だ当地防戦を要求さるるや?」と打ってきた。

本多は撤退はありえないこと、「水上はそこを死守すること」を訴えた。

水上にとって不幸だったことには、彼と丸山大佐との関係がまえからよくなかった。

一八師団に属する丸山は、五六師団から水上が彼の上にくることを不快とした。

本多の最後の命令が届いたとき、これは水上自身に当てられたもので、彼に命じられたものではないと解読した。

これにより彼は兵を率いて、イラワジ河を筏で下って脱出することを意味した。

結局水上はこれを認め、天皇に至らざるを陳謝し、しばし黙祷して、自決した。

八月三日であった。

米軍の指揮官ウェゼル准将はこれらのことを全く知らず、日本軍の抵抗が急に弱まったことを感じて、とことんまで攻撃した。

筏は敵の目に捕えられつつも丸山は八〇〇名を連れて脱出した。

二〇〇名たらずの日木兵は、まだミートキーナの町に生存していたが、大半は野戦病院にいた。

このとき本多はスティルウェルが三つの主目標を達したことを感じた。

雨季がおわれば、ミートキーナを通ってレドに道路を開通し、連合軍の石油管を先に伸ばそう。

米中の軍の間隔は縮まろうとしていた。

水上の自決は五六師団長松山を怒らせ、三三軍を揺さぶったことも記しておくべきだ。

もし丸山が脱出できたのなら、なぜ水上もしてはいけないのか?

自決がなんの役に立つのか、すでにあんなに勇敢に闘ったのではないか。

山本参謀長は論争はもっともだ。

しかし命令は軍司令官の署名がとってある、これを起草したのは司令官ではなく、作戦の辻だということを教えた。

本多は辻に負けて命令に署名したことを責められた。論議は水上の副官が帰ってきて、さらに大きくなった。

彼は他に四人の兵と一緒に水上の自決を見とって、これを火葬するのに残っていたのであった。

副官は水上の軍刀をあずかり、一名は鞄と私物を、一名は灰をもって、日本軍陣地までもどってきたのであった。

のち本多に呼ばれた丸山は、脱出したのは天皇から授かった連隊旗をもち帰らなければならないことを理由にあげた。

これはともかくとして、彼は悲壮に戦って死んでいった兵の犠牲が分っていなかった。

本多の態度はきわめて明瞭であった。

ミートキーナは、最後まで抵抗しなければならないというのが、彼の命令であった。

名誉と戦術的状況が、一兵でもいる限り、抵抗をつづけなければならないことを要求した。

本多はサムライとして、水上のとった態度が全く正しいということに疑いをもたなかった。

彼は周辺に、水上へ死後の賞勲を贈ることを申請した。

しかし丸山の処し方には不快を覚えた。丸山は他に左遷された。

本多のこの処置は評判はよくなかったが、有効だった。

包囲された守備隊の隊長や部下の将校になにが要求されているかを示した。

この事件は別の面から興味がある。

武士道の解釈をめぐって、上級将校と下級の間には、明らかに割れ目があった。

後者は戦術的条件が先だといった。

ここには「道」よりも、個人の生命――水上の生命のほうが価値があるとした兆候がみられる。

本多にとってはこの考えは、神聖を汚すというほどではないにしても、誤っているもので、彼の考えは上級将校たちの大半と同じだった。

意見の対立はそれから当分つづき、現在でも完全に結論づけられてはいない。

八月三〇日河辺と牟田口は「デリーへの進軍」失敗の責を負って、ビルマ方面軍と第一五軍からそれぞれ追われた。

彼らの椅子は、木村兵太郎中将と片村四八中将に引き継がれた。

一八師団の田中新一は、既述の通り木村の参謀長となり、同師団には中永太郎中将がきた。

木村は日本の新聞記者たちに軍人というよりは商人だと書かれていた。

彼は物音をたてず、順序立って行動し、細かいことや重要な決定までみんな参謀に委せた。

この委任することに非常に発達した天分にもかかわらず、木村の陸軍における評判はよかった。

そして用心ばかりする河辺よりも、もっと創造的で積極的だと踏まれていた。

価小評価の別名の楽観主義は、つねに日本の将軍の共通の性格であった。

楽観が成功を生むのだという信念に根ざしていた。

本多もそう思っていたとはみられないが、木村は楽観に過ぎやすいと、ある方面では考えられていた。

186

top

木村は本多と互角の釣の名手であった。

そして釣手同士は、なんといっても通じるところがあるというのが、木村の一般論であった。

猪首の田中については、本多は面白くなかった。

その顔から判断して誰もがおもう通り、田中は参謀よりも、はるかに師団長に向いていた。

彼は机に坐ると、細かいことに没頭し、木を追って森が見えない始末であった。

彼が就任して最初の会議で、彼は小隊の位置まで説明を求めた。

これを本多が小隊といっても、どれも一〇名たらずまでになっていて、そんな役が実行できるものではないと指摘して、やっと引っこんだ。

五三師団長の武田は、参謀としての田中に対する本多の意見に拘(こだ)わらなかった。

「あれはもう耄碌(もうろく)しとる。現実が掴めなくなっている。

もし我々が、現実的な討画をつくろうものなら、感情的になって敗北主義者めというだけだ」といったと伝えられる。

本多が竜陵からの攻撃を用意していた三日前、逆に中国軍から攻撃をかけてきた。

数時間たたぬうちに、騰越と拉孟から、敵の猛撃下にあることを打電してきた。

そしてここから二〇マイル後方の竜陵から三回目の連絡があった。

城壁都市騰越は、七月中旬いらい敵に包囲されていた。

その守備隊は歩兵一個大隊、砲兵一個中隊、工兵一分隊、合計一五〇〇名が、松山五六師団一四八連隊の倉重康美大佐に指揮されていた。

町の中央に堅固な城壁にとり囲まれた城があったが、近代的砲煙に対しては限界があった。

八月一五日ころ倉重は戦死し、太田大尉がこれに代り、守備隊を勇敢に指揮していた。

九月七日になると、その前からの休みなき四日間の戦闘ののち、城の半分が陥落し、日中両軍凄惨な白兵戦の中にぬきさしならず、もつれこんでいった。

九月一四日、本多は太田大尉の最後の通信を受けた。

「奮闘空しくご期待に沿えざるを遺憾とす。これより連隊旗を焼き、敵に最後の突撃を敢行す」

数時間後、戦闘がおわったとき、日本兵は一兵も生存していなかった。武士道の掟(おきて)は全うされた。

全般的にみて、拉孟は騰越よりも守備位置としてよかった。

ここは一九四二年七月いらい改修がすすめられていた。

守備隊長金光恵次郎少佐は、鉄条網を三重に張りめぐらし、大きなトーチカを配し、食糧、弾薬、飲料水が自給できるようにしていた。

陣地は一四〇〇平方メートルあった。

砲兵少佐の金光はその誠実さをもって今日の地位に上ってきた。ひとりの同期生は、

「厳格だが、傲(おご)るところがない。軍律を破るものは誰かれなく叱ったが、部下を愛し、よく面倒をみた。

戦闘中はしばしば、負傷兵を自分の背中に負って連れもどった。

拉孟にトーチカをつくるときには、丸太を自分が運んで、将校に範を示した」という。

一九四四年七月になってから、彼の二四○○名は、航空機の援護をもった三〇〇〇名の、中国三個師団に攻撃された。

敵は交代で撃ちつづけ、圧力は二四時間ゆるまなかった。

しかし彼らはトーチカのそれぞれの盲点にしがみついた。

屋根は数フィートの深さの中に、頑丈な材木でつくられていた。日本兵は英雄的に抵抗した。

本多にとどく通信では、抵抗はつづけつつありと頻繁に伝えてきていたが、金光はかつていちども、増援や撤退を願ってこなかった。

彼の要求したものは、手榴弾だけであった。本多はこれの空中補給を命じた。金光の電信の一つ。

片眼、片脚、片腕あるものすべて、陣頭に立ちて闘いつつあり。

手榴弾の不足を補うため、一部のものは夜陰に抜けだし、敵の死体からこれを奪いきたれり。

情景凄惨(せいさん)、阿修羅(あしゅら)も眼をそむけるばかりなり。

これらの通信に大いに衝たれた本多は、このまま木村方面軍に回した。

木村は折返し、ビルマの全師団に知らせるべきであると命令した。

受身の防衛がならずしも利非(あら)ずと、金光は夜間、敵大砲とその拠点爆破を任務とする索敵隊を出した。

八月中旬に本多に、「貴下の善戦尊敬に耐えず。重なる被害に同情の念禁ず能わず」と打電した。

188

top

この頃、金光の兵の負傷者は五〇〇名に達し、その数は日とともに急増しつつあった。

九月初頭に中国軍が新たなる攻撃をはじめ、またたく間に突出陣地の南西の一角に突破口をつくり、別に南東角に集中攻撃をかけてきた。

一つまた一つトーチカを奪られ、弾薬は欠乏し、陣地は絶望的になった。

九月一〇日、本多は金光少佐の最後の通信をうけた。

五月一〇日いらい当守備隊は拉孟陣地防衛に努力せり。

小官の指揮拙く、大半を戦死戦傷に至らしめ、弾薬また尽きんとす。

三三軍の攻撃にもはや助力を捧げるの力なきは小官慚愧(ざんき)とするところなり。

これより連隊旗と暗号表を焼かんとす。われら最期の時に迫れり。

長くわれらが上に、特別なる配慮賜わりしこと、深く胸に銘ずるところなり。

われらなきあと、自重自愛、もって勝利あらんことを地下より祈念す。

陣地では連隊慰安婦も、兵の手によって最後に処置された。

守備隊戦闘目前をもって、軍にいけと金光少佐からいわれた木下昌己中尉が、本多のところに九月一八日に着いた。

彼は兵たちの家族にあてた手紙も何通かもっていた。木下は唯一の生き残りであった。

五月三日、拉孟陥落にさきだつ数日前に、本多は計画していた雲南攻撃をかけた。

しかし進展はほとんどなかった。第二師団は、拉孟の南および南東で塞がれた。

五六師団は当初いくらか成功したが、すぐ手詰りとなった。

松山師団長は中国軍が従来とちがう執拗さで向ってくることを報告してきた。

松山はこの線が破れる見通しは全くもてていなかった。長い電話のすえ本多は松山のいうことに同意した。

そして一五日攻撃は中止された。

拉孟、騰越を手離す運命を強いられて、本多は第二師団長岡崎に竜陵四九師団一六八連隊に芒市の守備を命じた。

それからすこしあと、竜陵の南西のピンカの小守備隊救援に増援一個師団がおくられた。

この作戦はうまくいった。

一六八連隊長古田四郎犬佐はここの守備隊生存者と二〇〇名の負傷兵をつれて芒市にもどってきた。

八月、九月はともに三三軍にとって災厄の月であった。

五六師団だけで、戦死三一五〇名、戦傷二〇〇の損害をだした。

戦死者の数の比率は、戦いの物凄さと、三三軍の質の何たるかを語っている。

ミートキーナ以外の地では、すべて死ぬまで戦っている。

しかし本多は前線守備隊の全滅を深く憂え、木村(方面軍)と寺内(南方軍)に打電した。

菲才のため二本の連隊旗と陛下の赤子を数多く失える罪少からず。如何なる処分も潔く受細するの覚悟なり。

返事はそのまま続けるようにいってきた。寺内は失敗は河辺の失敗だとみた。

こうなったのはビルマ中央部が敗れても、当分は前線守備軍はもちこたえられるといった河辺の主張にあるとした。

三二軍の可令部を後退する前に、本多は中国の捕虜恩義章中尉に、蒋介石あての親書を託した。

総統閣下。総統に親書を奉呈するを余の光栄とするものなり。

今日極東に相隣接する日中両国は、不幸にして戦を交ゆ。

過ぐる六ヵ月の間、北ビルマに戦う貴下軍隊の勇猛苦戦するを目撃し、これらがわれら同朋と同じく東洋人種なるを思い、彼らの忠誠と献身誠に大慶なり。

戦略上の理由により、われらいま芒市を撒収せんとするのとき、貴下七万将兵の英霊へここに哀悼を奉げるものなり。

第三三軍軍司令官 本多政材

190

top

なぜ本多はこんな手紙を書かなければならないのか?

彼は敵将と誼(よしみ)を交すなにか深い理由があったのだろうか。

まだほかに理由があったのだろうか。

歴史家によっていろいろ推測されてはきたが、まだ説明されてはいない。

これは辻の皮肉なユーモア諧謔(かいぎゃく)の表現で、本多が瞬間的な弱さから、署名したとみるべきか。

ほかにこれといって代りの答えががあるわけではないが、これも我々には信じ難い点がある。

しかし本多か、辻か、あるいは二人一緒にせよ、この奇妙な親書によって、なにかを得ようと望んだのであったら、それは失望だけがあったはずだ。

もう一つ奇妙な事件を、杉森久英が書いていて、辻中佐の人柄を、生彩に照しだしている。

報道班員数名が、三三軍司令部が芒市にいたころ、晩餐に招待されたことがある。

たまたま豪雨に襲われ、橋がおち、芒市に到着できなかった。

のちに彼らが聞いたところによると、辻と何人かの参謀が、死んだ飛行士の肝肉を食ったという。

ある記録によると本多も席にいた。そしてこんな宴会にはとても食欲がでなかったのだが、辻の強引さを止める力がなかったという。

辻は、「どんどん喰えば喰うほど、敵に対して敵愾心(てきがいしん)が湧いでくるんだ」とぶった。

肝肉は小さくきざまれて、串で焼いたものだった。

ある将校は割り当てをもてあそび、別の連中はちょっと口にいれて吐きだした。

そういう者を見ると辻は臆病者と罵った。そして自分の分を平らげてしまった。

一体この不幸な将校は誰だったのか?

記録によると、日本の長い刀剣「カタナ」で処刑された英国の飛行上だったといい、この席にいた阿倍光男少佐の著書によると、アメリカのパーカー中尉が挙がっている。彼の話。

飛行士は四九師団古田大佐の連隊に捕えられた。連れてこられたので、我々は彼の所属部隊を訊いた。

彼は答えようとしなかった。このときまた空襲があって、兵が二人生き埋めになった。

「敵の飛行士を殺してしまえ」という声がおごった。しかし辻と私は反対した。

三三軍司令部は移動しなければならなかった。しかし輪送機関は我々のさえ十分になかった。

飛行士は放っておくことにした。そしたら殺そうといっていた連中が前よりももっと主張しはじめた。

辻と私が夕食をとっていると、当番兵がパーカーが逃げようとして殺されたと報告してきた。

話はいろいろの線からのがある。その中に疑いなく何か真実な点がある。

戦争が終ってから、朝日新聞の藤井記者が高橋元陸軍中尉の訪問をうけた。

彼は英米の情報特務機関が事件を調べている、そっとしているほうがよいと忠告した。

この段階で寺内は、三三軍だけでなく、すべての戦場についての再検討をせまられていた。

九月一九日、彼は大本営から印〜緬〜中ルート切断は重要性第二位に格下げするという新たな指令を手にした。

これからの仕事の主眼は、エナジャン油田とイラワジ河デルタ地帯の殻倉地区のある南部ビルマの戦場地域の確保になった。

時とともに、こうした命令が本多のところにもおりてきて、彼は竜陵とビルマ道路を五六師団で守り、バーモ〜ナンカン地区を一八師団で守った。

一個連隊をぬいた武田五三師団は片村第一五軍に転属になっていた。

戦術的に本多はむずかしい立場に立たされていた。

なぜならば、彼は北方で敵を防ぐばかりでなく、一五軍(インパール退却軍)右翼周辺のスリム将軍の攻撃にも備えなければならなかった。

問題をさらに複雑にしているのは、三三軍にはもう第二師団はなかった。

本多はこれは一五軍に提供していた。

一○月五日本多は木村に対して全般的状況をみて、目下ナンカンと碗丁の間に布陣している第二師団と第四九師団の一六八連隊を、方面軍として自由に使うように提供したい、これがなくても作戦は遂行できると信じると打電した。

木村はこれを喜び、一〇月一〇日これらは一五軍に入れられた。

本多にしてはこれは異常なジェスチュアである。

将軍の通例では、兵力をすこしでも多く要求し、これをやるようなことはしない。

192

top

ことにいまは数で大きく劣勢のときだ。

山本参謀長、武田五三師団長、中第一八師団長などはすっかり怒ってしまい、本多の迂闊(うかつ)を責めた。

山本は矛先を辻にもっていって、

「奴のまた昔の伝がはじまった。自分を売ろうとしやがって。

状況はそんなものではなく、一兵も余ってはいない。三三軍は半分になった」と大きな声でいった。

本多は辻の奸策に負けたのであろうか?

部隊を犠牲的に供出するという考えは元来、本多のものだったのか。

そうではないように思われる。

もし三三軍をこれから一五軍の配下にすると東京で決めたのなら、これは分る。

一五軍はできるだけ強くしなければならないのだからだ。この決定は本多の性格に似つかわしい熟慮の結果、犠牲になろうとした失策ではないように思われる。

こんなことをした将軍も歴史上何人かいなくはなかったとしても。

一〇月一六日、サルタン将軍にバトンをわたす八日前、彼としての最後の攻撃をスティルウェルがしかけてきた。

本多は三つの有力な梯団に直面した自分を感じた。彼の左に英第三六師団と中国第五〇師団が、イラワジ河の大曲りちかく、インドゥとカーサにかけて進んできた。

いっぽう中国第二二師団がシューブとシカウに向けてくだっできた。

右には中国第三八師団がバーモとナンカンに肉迫していた。

幸い本多は二四〇〇名の増援部隊をうけたところだったとはいえ、彼にできることといっては、後衛戦闘をやはり強く張ることだけであった。

ついで一〇月二九日、中国第七一軍の二個師団が、砲兵の大部隊と第一四米空軍(USAAF)に援護されて、本多の右翼になる竜陵にかかってきた。

そして中国第一二〇〇師団が南側に左フックを打ちはじめた。

たちまち五六師団が危険になった。松山は退却を本多に申しでた。

彼の一つの電信に中国が毒ガスをつかっているとさえいってきた。

これに対して辻は冷たく「見本を送られたい」と答えた。

しかし一一月三日退却の許可がでて、松山は芒市に新陣地を築いた。

本多に幸いだったことは、中国軍はここで魔詞(まか)不思議な面の一つである不動の姿勢に入った。

そしてウニアマイヤー中将(蒋介石の参謀長)の強い抗議でやっと腰をあげて、小拠点を一つ奪取した。

しかしここで中国軍はまた尻をつけて、なんといわれようと動こうとはしなかった。

しかし西はダン・サルタン靡下の米・中軍と英第三六師団がますます活発に動き、イラワジ河方面に、激しく日本軍を追いまくった。

これをみた本多は、彼らの目標がバーモとマンダレーとの中間にあるモンミットであるという確信をもった。

そしてこれが成功すれば、三三軍と一五軍の中間に楔(くさび)が打ちこまれ、進路は真っ直ぐにマンダレーそのものに、貫通してしまうということも分ってきた。

これに対する方策として中第一八師団長に、モンミット地区を占領せよと命じた。

こうしているうちにバーモ(守備隊長原好三大佐)が米中軍主力の攻囲のなかで危険になってきた。

原は、一二〇〇名と四基の砲、山砲のほか食糧弾薬を十分に備え、最後の一兵まで戦う覚悟をきめていた。

バーモの外周には大きなビルやパゴダ(寺院)が、厚い壁に囲まれて多数建ち並び、これが日本軍にとって絶好の防衛拠点を提供していた。

町に近づくところは、これまた絶好の戦場になっていたので、本多は、かりに敵が数で押してきても、一ヵ月は十分に保つとみていた。

二〇日いらい原は敵の強襲をうけていることを伝えていた。

地上軍だけでなく、空から米空軍が陣地に投爆した。

一〇日たち守備隊がイラワジ河に向ってまるく包囲されるにいたったので、本多はナンカン陣地の山崎大佐(一八師団五五連隊)にたいして砲兵大隊を含む三〇〇〇名の部隊を率いてバーモヘ進撃し、日本軍を包囲中の中国軍を後方から攻撃するように命じた。

山崎はすみやかに行動をおこし、敵陣地の正確な動静を知るため、前方に偵察隊をおくり、かくて一二月九日攻撃を開始した。

数時間ののち先進部隊は中国軍拠点の数ヵ所から侵入した。

翌朝三個大隊が正面の一角にふたたび攻撃をかけ、勢いに乗じて自軍を蛙跳びに進撃していった。

かくて歩兵部隊は敵の戦線を見事に突き破り、敵のまるまる砲兵一個部隊と馬一〇〇頭を捕獲した。

194

top

しかし山崎が驚いたことには、中国軍はいち早く立ちなおり、反撃にでてきた。

一中国兵のごときは、単身で日本軍塹壕に突入してきて、折からその壕にいた辻を驚かした。

辻は本多に連絡に派遣されていたのだが、のちこのことを日記に、

「中国兵が日本軍に単身で突撃してきたのは、私の長い軍隊生活で初めてであった」と記している。

しかし中国軍の「エンコ」がまた始まった。

このためつぎの何日かは小康(しょうこう)があった。

山崎大佐は自分の拠点を押えて守備隊を脱出させようと腐心した。

守備隊は一二月一四旦夜を期して、弾薬を全部撃ちまくった。

原の語ったものによると当日夜半をまって、原の隊員は陣地西の角に密かにすすみ、

「敵の塹壕を突破しようと狙った。しかしその拠点は堅固で、とても通れそうにない。

そうしているうちに、北と東の敵にこちらの動きが感づかれてしまった。

我々はやむなくイラワジ河の堤防の真下に這いおりて、両に進んだ。

ここでまたひっかかった。敵は河岸の北から射ってきた。

このため払暁まで息をひそめていたが、大半は絶望していた。

我々は堤防を無我夢中で這いのぼり、敵陣目がけて突貫した。こうしてここに切りぬけた。

幸いなことに濃い霧がたちこめ、我々は脱出に成功した」

山崎に「成功」と一語打電した。山崎は直ちに撤収した。

原は部下九五○名とともに、南西四○マイルのナンカンを目指して密林をぬけていった。

本多は通信班の側で気をもんで待っていた。脱出の電報は午前九時に平文で司令部にとどいた。

満足の意を表した本多は、自分の机にもどって仕事をつづけた。

バーモ撤退は戦術的意味のほかに、日本兵の心に、忘れえぬ甘酸ッぱい思いを呼んだ。

温かい乾燥した気候は、兵たちに日本の春を想いださせた。

多くの兵がのちに回想しているところによると、バーモを去るときは桜が満開だったという。

日本人にとって、桜は国の象徴であり、深い神秘性、ほとんど宗教的意味さえもっている。

兵たちはテクテクと歩き過ぎながら満開の桜の花を目にして故国への想いに胸をつまらせたものと思われる。

本多にとって一九四四年はその右翼に、厖大ではあるが動こうとしない中国軍と、その中央と左翼に、北部戦区司令(NCAC)サルタン将軍の兵力からくる強い圧力のうちに閉じようとしていた。

しかしバーモ道路はまだ日本軍によって切断されていた。

このため東と西の敵は、五〇マイルにおよぶ凸凹の密林に蔽われた防備堅固な地域によって分断されていた。

ここまでのところも、これからも気づかれる通り、本多の戦法は緩慢であるが、その彼は自分の三個師団に正味二万名近くの兵力をもっていた。

これらはいくたびか破れたとはいえ戦闘できたえられ、士気は衰えていなかった。

本多の号令はまだ文句なしに通ったし、守られた。

木村(ビルマ方面軍司令官)は最後の決戦を一五軍によるマンダレー会戦と決定した。

そして本多(三三軍)は、この決戦に命ぜられればどういう役でもやれるように自分の軍をしておこうと決心した。

その役がなんになるかは、わからないことだし、本多は口にもしなかった。

また彼は日本軍の、中国でも、太平洋の戦果でも悪化していっている状態について心を患わせようとしなかった。

彼は静かに日々を迎えた。そしてこれから命じられる仕事に能力の最善が尽せるよう努めた。

彼にはそれ以外になかった。

一月になると彼に向けられている二つの戦線の間隔が縮まりはじめた。

雲南中国軍が突如動きはじめ、本多の右翼強力拠点畹丁に北と西から迫ってきた。

幸い情報担当の東郷少佐が中国軍の暗号解読に成功し、中国軍司令官の電文が数時間で解けるようになった。

このため中国第一一集団軍が怒江に沿った畹丁を右フックで撃つてこようとしたとき、モンギューに一六八連隊を出して封塞することができて、松山五六師団个卜はたもたれた。

また松山師団長け第四連隊(第二師団)をナンバッカに送った。

ここからはナンカン(五五連隊)でもモンギュー(一六八連隊)でもすぐに救援できる位置である。

196

top

こうして中国軍がどこを攻撃してみても、強力な抵抗にぶつかるということが起きた。

怒江のどこを越えてみても、彼らの前には正確に日本軍が立ちふさがった。

何百の中国兵が溺れ、何千もの中国兵が於潰乱して撃退された。

日本軍は神出鬼没で無敵だという怯えた流言が流れた。

こうして一時期、本多三三軍への攻撃は弱まった。

このとき東郷少佐は本多に、新しい一通の敵の命令を傍受したのをもってきた。

三〇マイルの距離にある畹丁とナンカンに大軍の同時攻撃をかけるとあった。

その攻撃は凄い迫力のもので、松山師団長は畹丁の司令部が危険に瀕したといってきた。

畹丁の基地は数ヵ月もかかって簗いたものだ。

本多はこの話は誇張されているとみて、阿倍参謀を調査に出した。

阿倍は松山師団長のいる仮小屋に、川道参謀長(大佐)の案内でつれていかれた。

松山は緊張して非常に疲れているようにみえた。

阿倍の入ってくるのをみると松山は喰ってかかってきた。

「一体全体三三軍は何をしているのか? 我々の危機が分っているのか?

我々は少なくとも三個師団に取り囲まれているのだ」

阿倍は実状をみてこいといわれて今、来ているのだと静かに説明しようとした。が松山は、

「黙れ。おい。わしの報告を読めば分ることではないか。もうここは守れんぞ。

砲弾もないしガソリンも切れた。お前も参謀ならこの位のことが分らんか?」

と阿倍を封じてしまった。これに対して阿倍は、

「状況はよく分りました。しかし司令官の通告をお伝えしなければなりません。

師団長はただいまから最小限二四時間はここにいていただくようとのことです」

松山は命令を受理した。しかしこの瞬間から彼と本多との関係は水がはいった。

痛手をうけている五六師団にはこの重圧は荷が過ぎているというのが松山のいいたいことであった。

ビルマ道路南一二〇マイルの沿道にあるラシオ(当時ここに本多三三軍司令部の本部があった)までの途中で阿倍少佐は辻を電話に呼びだして、松山師団長にすぐ弾薬と油をおくらないと、撤退しかねないことを注意した。

辻は周囲の戦況を語っただげで、阿倍のいったことには同意も不同意もしなかった。

阿倍は帰途を急いだ。戻ってみると山本参謀長が五六師団はもう引きあげはじめている。

一苅連隊長の守っているナンバカ地区に、敵の大パラシュート部隊が降下したという報告をよこしていると話してくれた。

これが一月二四日であった。その夜松山は、

「弾薬残留せるものを爆破し、センウイに撤退せんとす。了解得たし」と打電してきた。

本多はまだ状況が最後的であるとは信じなかった。

それに確認もされてない空挺着陸に強い疑問をもっていた。

直ちに、「死傷者と軍需品を撤収するまで、¥丁とナンパカを守られたい」と返電した。

その夜本多は撤収援護に、車輛四〇台の輸送部隊をナンパカにだした。

しかし司令官と師団長の間の通話は怒りに激し、ついに本多は参謀長を送って松山を扱わせた。

参謀長とも一口論あってとにかく守るよう説得されて、最後に松山は納まった。

本多の状況の読みはまたしても正しかった。

というのはこれは一月一八日米軍ウィリー准将が、マルス部隊を率いて山岳を踏破して、ナンパ力の南のビルマ道路に達し、ここから部隊は展開してナンパ力とセンウイ間の道路の補給網を破壊しはじめたのであった。

一苅大佐が認めたのは、このマルス旅団への空中補給で、これを空挺着陸と誤認したのである。

しかし戦況は悪化していくばかりであった。一月三○日山本参謀長は松山師団長のラシオヘの撤退を認めた。

松山はビルマ道路(畹丁の南一〇マイル地点)にレド道路が結ばれるモンギューの南を通って退却した。

かくてインドと中国とは連結されてしまった。連合軍はその大きな目標の一つに成功した。

本多はこれで連合軍が、マンダレーに大攻勢をかけてくるのが近いことを疑わなかった。

先制権は完全にスリム中将一四軍の手に渡った。

連合軍空軍に制空権が拡がっていくのをはっきりと本多が感じたのもこの頃からであった。

ある朝ラシオの町に五〇機編隊の大空襲があった。

本多が執務してした建物に爆弾が命中して両側の壁が崩壊し、ガラスが四方に飛んだ。

本多も床に叩きつけられた。

198

top

すんでのことに大怪我をするところであった。

彼がそれからもたびたび遺う危機一発のこれが最初であった。

二月一三日本多はビルマ方面軍によばれて会議に出席すべく発ったが、このとき辻も随行した。

会議の前に表彰式があった。

ここで本多中将を困らせたのは、辻中佐が断作戦における「果敢」を讚える感状を辞退したことであった。

本多は辻の仕草は単なる衒(てら)いであり、偽言であると思ったが、

「君が自分が表彰されたと思うのが嫌なら、三三軍参謀全部にもらったのだと思えばよい。

木村閣下を困らせたくはないだろう」と苦々し気(げ)にいった。辻は表彰を受けた。

会議は一三日にはじまった。

木村はビルマ中央に可能最大限の部隊を集結して、敵一四軍がまだイラワジ河の車西に分離しているうちに、一戦交じえる意向を語った。

彼はスリム一四軍の主力は、マンダレーの南内にくるとしていた。

このため一八帥団のほぼ全部と、本多のもっている四九師団の一個連隊、およびアラカン方面二八軍から五四師団をこれに当てたいことも明らかにした。

ビルマ南部にいる五三、五五両師団は、別のコースからこれに向け、タイ国に移動中の第二師団の一個連隊は引きかえして、急ぎ一五軍に編入するように命じられた。

木村の決定は賢明なものであった。

しかし本多にしてみれば、左翼は一八師団の残り一個連隊をもって、英三六師団の進軍を押えさせ いっぽう右翼はいまは八〇〇〇名をわろうとしている五六団をもって、マルス旅団、ダン・サルタン将軍中国三個師団、雲南中国の大軍を一手に受げもつことを意味した。

松山と中が新計画を耳にしたとき、彼らは師団を方面軍に返上した本多の人の好さをまたも呪い、辻に操られたのだとさえ暗にいった。

こうした当て推量は正しくない。

木村の決定の正しいのを認めた本多はこれを支持するほかに道はなかった。

本多はまたもや忠誠を示した。

彼は辻やほかの参謀と違って、中国軍がラシオに止ることなく中央ビルマに圧力を動かし、もし木村の計画が失敗でもすれば、中国軍は一挙にスリム一四軍とここに結合すると確信していたからだ。

このさい三三軍にとって唯一の朗報は、一八師団がこうして一五軍管下に移されるとともに、辻自身も一緒にいくことになったことであった。

空からの絶えざる妨害のなかで、一五軍とその新師団は大車輪で集結をはじめた。

しかし木付方面軍と片村一五軍が、スリム一四軍を叩くまえに、スリムのほうから猛打を浴びせてきた。

マンダレーの下流、それぞれ三五マイルと一〇〇マイルの地点ミンムとニャンニャンのイラワジ河に橋頭堡を押しすすめた。これは時といい、方向といい、木村の予想を全く裏切った奇襲であった。

またも会議がこんどは田中参謀長によって開かれた。

場所はマンダレーの真南六〇マイル、大きな日本軍基地メイクティーラである。

参謀長と本多の関係はピッタリいっておらず、はたして白々しく軋(きし)んだ。

本多と片村は会うといきなり、スリム将軍はいま会議をひらしているこのメイクティーラに向って大部隊で強襲してくるだろうと話しあっていた。

ところが田中参謀長は仮にきても、それは小部隊だ、ヒット・エンド・ラン作戦だ、あそこにいる粕谷少将の地域部隊で簡単に片づけられると熱弁して話を押えつけた。

まだ議論がつづいているところへ、田中説を裏づけるような報告がとどいた。

敵車輛二〇〇台が途上にありというのだ。

しかし田中はほどなく、この報告が大問違いだったということを知らされる。

二〇〇の数字は二〇〇〇の誤りだったのだ。敵の部隊はコーワン少将第一七師団で第二五五戦車旅団を伴っていた。

部隊は快速できていた。

しかし会議は誤りの数字二〇〇を軸にすすめられた。

本多は田中の状況判断を、呑まされた。

片村一五軍はマンダレーの南西に攻撃をかけることに決った。

本多自身の役割は、モンミットの下、東から西に走るモンロン山稜を守備し、一五軍の右翼を援護することになった。

この方面軍の計画はすぐに次々と発生した事件で吹き飛んだ。

二月二六日コーワンがまずメイクティーラを奪った。

ついで二、三日たつと、スリム英将軍が日本軍を完全に出しぬいたことを情報班の報告が明らかにした。

一五軍と三三軍は敵の術中に陥った。

200

top

スリムの動きの完全な記録は他に譲る。

ここではただ連合軍三三軍団の巧妙なる用兵、日本軍の意表をついて全軍を挙げてマンダレーに殺到したことをいっておけば足りよう。

そして日本一五軍(アラカン退却軍)を片隅に追いあげ、スリム将軍の軍は一連のイラワジ渡河作戦を、前線二〇〇マイルにわたって展開した。

そして片村一五軍がうしろに敵の渡河を放りだしたまま、ニャンニャンから、北に撤退したあと、スリム将軍はコーワン旅団長に河を渡ってメイクティーラを占領すべしと命じた。

この大進撃によってスリム将軍は日本軍を開豁(かいかつ)な土地に追いだした。

ここを舞台に機甲隊が物凄い威力を示した。

三月中旬、中中将一八師団による猛反撃があったのにもかかわらず、コーワン旅団長は、メイクティーラを離さなかった。

木村は一五軍が破片化していくのをみた。できることはただ潰滅にまでもちこまないことだけであった。

片村はメイクティーラに対して手を出す術を失っていた。

本多はカレワにいき、メイクティーラに攻撃を敢行して、基地を急ぎ奪還するように命ぜられた。

このため彼は武田五三師団主力、四九師団の二個連隊および作間少将支隊をもらった。

もとからの五六師団はモンロン山系の守備位置にそのまま置くことにした。

本多は三月一七日にカレワにいった。状況は予想したものよりさらに悪化していた。

一五軍はスリム将軍の歩兵と機甲部隊に悩まされ粉砕され、絶えまなく空から攻撃されていまでは作戦開始のときに比べて、その力は三分の一にもおちていた。

砲兵隊はほとんど活動しなくなっていた。

部隊の士気は衰え、軍上層やとくに木村を呪う声が頻繁に聞えるようになっていた。

戦車、大砲、弾薬を無制限にもつ敵を嘆いた。

本多は自分の兵力の現状について聞く必要はなかった。数において劣り、食糧弾薬が逼迫していた。

しかし彼はまだ兵が彼の命令に従うことを期待していた。

その生命を天皇のために潔く捧げることを期待していた。彼はまだ投げてはいなかった。

それから数週間の戦闘は、あまねく戦史と同じく世にも凄惨な血生ぐさいものであった。

彼は日本軍失地の戦いで、目標を主要滑走路の北に選び、深い河谷のなかに、地雷原を敷設し、戦車の障害物を構築することを命じた。

またここに対戦車砲をできるかぎり集め、この間に細い壕を走らせ、そこに空爆用爆弾を両腕に抱えさせた人間地雷の決死隊をつくって待機させた。

地雷原や歩兵のうしろには、集められるだけの中口径砲を並べた。

何日かかかって彼らはついに滑走路を制圧した。

しかし一つだけない武器があった。対空砲である。

このため連合軍空軍は本多の拠点を優々と爆撃してきた。

細い壕やトーチカの中にいれば兵は比較的安全であった。

しかし馬や騾馬(ラバ)や食糧に追われてきた牛は大量に殺戮(さつりく)され、その場に倒れた。

やがて悪臭がたちこめたが、死骸を動かす機会がなかった。

みるみるうちに地域全体が蛆(うじ)の白い大群でおおわれた。

禿鷹が空を舞い、群をなしておりてきてで死んだ獣の肉を嘴(くちばし)でひきさいた。

日本兵は自分を護るために、またしてもこれを銃で狙撃しなければならなかった。

もしメイクティーラが奪還できなければ、ビルマにおける日本軍のすべての望みはたたれるのだと本多に強調されて、中師団長は猛攻につぐ猛攻をくりかえし、日本兵とインド兵は一時間また一時間と肉弾の死闘をくりかえした。

しかし歩兵戦は捗(はかど)らなかった。三月下旬コーワン英一七師団は攻撃に転じた。

三月二九日コーワンは失地を狙う日本兵を反撃、掃蕩してしまった。

この頃、本多の別の拠点でマンダレーを援護している戦車がメッサヴィー第四軍団の猛攻下にはいり、一挙に粉砕された。本多は敗北を自覚した。

この戦いの損害は莫大なものであった。

中一八師団は砲の半数を失い、死傷二〇〇〇名をだした。

四九師団の状態はさらに酷いものであった。その死傷六五〇〇名で全員の三分の二が失われた。

田中(方面軍参謀長)が三三軍司令部に状況の確認にきたとき、本多の表情は憮然たるものであった。

「二個師団につかえる砲は二〇基もない。これではこれ以上やれない」

田中は反対できなかった。

しかし本多に対して、三三軍は現位置にとどまり、一五軍生存者の転隊手続きができるようにしてやってほしいといった。

202

top

本多は命令を紙に記してくれと頼んだが、「三三軍は最後の一兵になるまで闘う」と参謀長に念をおした。

このあと本多は片村一五軍が撤収するウンディン東の山岳地帯に通ずるところに、東二マイルのサジを貫く新しい戦線を引く意図の説明をした。

本田三三軍司令部はメイクティーラの南東三〇マイルのピヨペに移ることになった。

しかしこの頃から、彼の決定はつねに突発事件で崩れていくようになった。

そして木村(ビルマ方面軍)の命令は、前線から二五○マイルもさがった司令部から出すことなので、おおむねピントがはずれていた。

(木村はこの頃安全のため方面軍司令部を狼狽しつつ移動させていた)

それらの命令は最低四八時間も前の情報を基礎にしていた。

四月六日、武田五三師団はビヨベに動く途中をコーワンの機動部隊に捕まった。

日本軍の機関銃隊がどこから狙っても、コーワン少将の戦車は開豁地を自由自在に動いて襲撃した。

その虐殺は物凄く、数時間のうちに大部隊が小さな乞食集団に変貌した。

日本軍は乗物も、砲も、すべての通信方法も失ってしまった。

本多の司令部がビヨベの裾野の谷地につくられていたときのことだ。

機関銃の爆音が聞えた。本多は立ちあがり、のぞいてみた。

戦車が彼の方に向って真直ぐに襲ってきていた。

司令部には三〇〇名がいたが、この三分の一は医務関係者や非戦闘員であった。

役立つものは軽機関銃が二挺あるだけであった。

司令部もいまつくったばかりで、まだ深い壕も掘られておらず、将兵は建物と建物を回って、隠れ場を夢中で探した。

多数の兵が射たれ、建物も崩壊しはじめた。

とめてあったトラックや乗用車は爆撃されて火に包まれた。

砲弾数発が通信班のところで爆発して、兵が殺され、機械がすべて壊された。

状況は全く絶望的であった。本多は低く腹を伏せて遺書をかきはじめた。

そばの将校に、「おれの司令部によくやられたものだが、敵に襲われたのは司令官になってから初めてだ」といった。

しかしこのときも本多には運があった。

戦車機甲団は大物を捕える寸前だったことも知らずに、一八師団攻撃に向きを変えていってしまった。

夜間をまって本多はヤマシンを指して部下とともにさがっていった。

彼は竹の杖をついて歩いた。残りすくない所持品は背につけていた。

しかし彼は平静を失ってはいなかった。陽気でさえあった。

途中トボトボと歩く集団の兵をみつけると、彼は冗談を交えた。

しかし軍用士気を口の増幅器にかけてみても何の効果があったろう。

兵の求めていたのは食べ物と睡眠であった。

そして容赦なく狩りたててくる戦車と飛行機からの休息であった。

凄惨な闇のなかを、危ない足取りで後退していく姿を阿倍参謀は書いている。

輪送車輛のまわりにはいろいろの部隊の兵がいた。多くは負傷していた。

腕を仮のもので吊っている者……。

手拭や紐で包帯している者。

ある兵は眼球を失っていた。

負傷した足を切断してくれと泣き叫んでいる者もいた。

マラリアでうわごとをいっている者。

こちらでは戦友に遺書をかくのを手伝ってくれと訴えていた。

齢のわかい兵がお母さんお母さんと呻いていた。

戦友の肩につかまってやっと歩を運びながら、班長をさがしている兵。

まさに生きながらの地獄であつた。

ピヨペの後衛戦闘は中第一八師団を主力に、これに第四九、第五三両師団の数個部隊合計五〇〇〇名が当った。

ここには強力な陣地が構築されていたが、本多は九日に、

「夜を期して撤退をはじめる。守備隊二〇〇〇名も南方に脱出するよう手配した」と打電した。

しかし翌朝にはコーワン一七師団が町を包囲してしまい、残った部隊はその網にかかった。

204

top

敵の攻撃は第四九インド旅団が主導になり、貯水池周辺の頑丈なトーチカ陣地を迫撃してきた。

が、この攻撃は失敗した。

しかしすぐ九九旅団が前進、一日中、突出陣地を金鎚のように叩き、猛烈な迫撃砲と憎悪漲(みなぎ)る白兵戦のすえについに撃破した。

夕刻、なによりも数に負けていた日本軍残兵は町の中央に流出したが、敵戦車に迫撃されるところとなり、三〇〇名が瞬時にして殲滅された。

ついで四八旅団が兵営、停車場、露営地域掃蕩に出動した。

夜までには日本守備隊二〇〇〇名が戦死し、町は完全に制圧された。

わずかひと握りの者だけが脱出できただけだった。

この戦闘はメイクティーラ撤退から唯一の大きな戦いであった。

これがおわったあとは本多三三軍は散った砕石のようになった。

一〇日から一一日の本多は、彼の全生涯を通じて、最も暗い時間にいたと思われる。

くる通信くる通信が新しい敗戦の断片を告げて、彼のただ一つの寒々とした無電機にはいってきた。

中はその第一八師団がサジの南に撃破されたことを伝え、生存者をあつめて五三師団の再建に狂奔していた武田はシューモに退(ひ)こうとする途上をまたも徹底的に叩かれたことを伝えてきた。

一体いま何名が三三軍に残っているのか本多は見当もつかず、通信連絡は急速に途切れがちになってきていたので調査することもほとんど不可能であった。

彼の兵員としては二万名にたりなかったのは確かだ。

が、正味としては五〇〇〇名がその実数ではなかったか。

彼には戦車はもうなかった。そして確かめ得た砲は八門であった。

敵はすでにラングーンに向けて争って南下中ということがいくつもの通信で判断できた。

イラワジ河の対岸のアラカンにいる桜井第二八軍は孤立した。

スリム将軍にとって日本の三つの軍が生殺おもいのままの状態となった。ビルマの問題は無くなろうとしていた。

本多には道は一つしかなかった。さらに南下していくこと。

地図から判断すると、後衛戦闘がやれる唯一の場所は、シューミョウとシンセチャンしかなかった。

そこは鉄道、道路、シッタン河の三つが狭い谷地を平行に流れくだっていた。

しかしこのうちのシンセチャンには障害物がなく使えないことが分った。

そこで一六日、本多はピンマナ二五マイル地点にトボトボと引きかえすことにした。

そこをいま南西ビルマからもどってきたと伝えられる五五師団主力部隊が守ればよいと思った。

こうして本多は中(一八師団)と武田(五三師団)にここを援護する位置に拠点するよう至急報を打った。

しかしそれが届いたものかどうかは分らなかった。

ますます彼の部隊は烏合(うごう)の兵の観を呈してきていた。

そして彼の意志を徹底することはさらに至難になっていっていた。

五五帥団はピンマナにいなかった。

そしてよし後衛戦闘をやるとしても、日本軍は自から防衛的状態に位置せざるをえないと考えられた。

本多は急いで部下師団長に命令を伝えた。師団長はまだ残存の連隊長や大隊長にこれを回した。

しかし大半の兵は指も動かせないほどに疲労していた。

彼らは土の上に横になったまま立とうとしなかった。

この夜五五師団の花谷中将が本多の休息していた寺院にひょっこり現われた。

彼は部隊をもってきたのではなく、ビールを一本携えていた。

本多は辻や阿倍、他の参謀連、それから近くにいた兵を呼びいれた。

(山本参謀長はメイクティーラ戦で負傷していらい長く音信不通であった)

彼らは一口ずつうまそうに呑みくだした。日本のよりもうまいと誰かがいった。

しかし本多はこれになにもいわなかった。ビールが空になると人々は散ってしまった。

空気は暗かった。絶望的であった。

阿倍がかいている通り、かりにこの寺院を脱出できてもできないでも、生命はいずれ長くないとだれもが感じていた。

彼らの勘は当っていた。

翌四月一九日、一六一インド旅団が強力戦車部隊をともなって寺院に来襲した。

日本軍はまだ銃座を掘る時間さえなかったときであった。

本多はまたもこのピンナマの司令部が包囲されたのを知った。

戦車は陣地の脆い防塞を突き破り、寺院に向って正確な弾を撃ちこんできた。

攻撃の速度は日本軍にとって完全に不意だった。

まもなく歩兵が建物と建物の中にはいってきて日本兵をみつけしだいに乱射した。

206

top

日本兵の中には銃剣で反撃するもの、キュクリ(広幅のインド短剣)で立ち向っていくものもあった。

完全に敵につかまったと思った本多と辻をいれた数名の参謀は寺院の内側の隅に身をひそめていた。

そのうちに数人の兵卒がここに逃げこんできた。辻は「シッ」と押えた。

「じっとしてろ。声を出すな――動く奴は射ち殺すぞ」といった。

夕刻までずっと戦いは寺院の周囲でつづいた。それから敵の歩兵と戦車は去った。

代りに爆撃機かきた。三〇分以上もピンマナを徹底的に叩いていった。

ひとり生き残った日本兵が溝から這いあがろうとしていた。抵抗はもうなかった。

寺院の本多が首をだして覗いてみると、インド人の担架かつぎがウロウロしていた。

その一人が負傷した日本人将校を拾いあげて連れ去った。

寺院にかくれた一行は夜の闇を不安のまま待った。そうすれば逃げられると思った。

しかし闇は四〇機の爆撃機をもってきただけであった。爆撃機は町を砕石の山にした。

寺院の暗闇に伏せながら、本多は横揺れと爆音の唸りを聞いた。

たまたま寺院に投下弾の破片が命中して建物が傾きそうになった。

こんどこそ粉砕されて、瓦礫の中に生き埋めになる自分をなんども想像した。

爆撃機は立ち去り、静叔がもどった。

数刻たつと無線が鳴りはじめ、木村から通達がとどいた。

「第三三軍司令官に。貴軍はトングー〜ピンマナ間の線を防衛すべし」無電機は鳴り止んだ。

もし木村に打ち返せるものなら、

「ナンセンスをいうな。命令は全く現実を無視している」といいたいところであった。

本多に同情できる。それをしない本多はそこに腰をおろし、中と武田に命令を起草した。

一、第三三軍はピンマナよりトングーにいたる線を防衛せんとす。

二、管下師団長は独自に、かつ隷下地域にある単位部隊と協力してトングーに撒退するものとする。

三、当司令部は今暁、敵戦車五〇の攻撃をうけたり。当司令部のすべての無電機は破壊し、通信不能なり。

当司令部はピンマナの敵を撃破し、鉄道に沿い撤退、イラワジ左岸のトングーに達せんとす。

本多および幕僚は健在なり。

敵は当然町から南下する方向を監視しているものと予想して、本多はいったん北上にした。

そして安全になってから東に向い、鉄道にぶつかってから南下した。

さんざんのこの一行が寺院を発ったのは午前一〇時であった。

重傷者は但架にのせ、軽傷者は戦友に助けられてすすんだ。

各自が武器と弾丸数発と手榴弾一個をもっていた。着替えや兵具は捨ててきた。書類は焼いた。

数日間の戦いで本多司令部は四〇人を戦死させ、六〇名が負傷した。

しかし負傷者の大半はついてきていた。辻中佐は臆していなかった。

例の奇妙な冗談癖をまだ失っていなかった。

寺院のそばの一本の木に一枚の告示をピンでとめた。それには、

昨夜ここに本多将軍および第三三軍司令部が停泊。いま一息で貴軍は掴え得たり。敬具。

一両日たつと、辻は無電機をどこからか才覚してきた。そして本多の許可なしに木村に打電した。

一、三三軍は戦況利あらずとするも、四月二七日〜二八日にはトングー東方地区に集結し得べし。

二、ビルマ方面軍は一五軍をしてトングー東方を防備せしめ、三三軍をシッタン東河口に派遣して、二八軍救出に当らしめるよう発令されたし。

案は妥当なものであった。

もしこれからの四八時間、敵の圧力が弱まらずつづけば、三三軍は一兵のこらず掃滅されるか、疲労困憊で全部が倒れるであろう。

208

top

辻の意図は二八軍を「救出」するという名分によってシッタン河東岸から敵に逆襲をかけ、二八軍をして敵線を突破脱出することに力をかすとするものであった。

これは適切な手固い提案であったが、辻がこのことを本多と参謀たちに示したところ、激論が起った。

なぜこれを一五軍がやってはいけないのだ? 三三軍には大砲が四門しか残っていない。

兵力は十分の一にさがっている。兵は連日マラリアや赤痢でたおれていっている。

これで二八軍が救出できるか?

それらを別にしても、敵はすでにシッタン河口を奪っている公算が大きい。

これを奪(と)りもどそうと考えるのは狂気の沙汰だ。

つねに強力な論客たる辻は、論争を聞いていたが、

「シッタンを渡河するのはなるほど危険だ。

しかし我々が自己の義務を果さないかざり、ビルマの全日本軍は潰滅する。

僕の個人的推測では、敵はまだ河口に達してはいない。

しかしもし達していたら、これを叩きだすだけだ。

君たちは二八軍を運命に委ねて放りだし、モールメン(タイ国への退路の都市)に逃げられると本気で考えているのか? これをやる勇気のないものは、一五軍と一緒に山の中にでもかくれていればよい。

僕はひとりでもやる」と反論した。

本多は論争の間中、だまって聞いていたが、それがおわると静かにこういった。

「今は喧嘩をしているときではない。みんなで一緒にシッタン河口にいこう」

この決定は方面軍も同意して、後刻つぎの連絡があった。

一、三三軍は可能全速力でシッタン河口に進発すべし。軍司令部は其地に設置し、二八軍と連絡をとるものとする。

二、一五軍はトングー東方地区を防衛し、三三軍の南下する間、これを援護するものとする。

一五軍は追ってモールメンに進むものとする。

しかしトングーを防衛することは不可能であった。

その頃はまだ主要道路の十字路には日本の憲兵が任務についていたが、コーワン少将の戦車隊が着くとこれを射殺して回った。

三三軍の南下を十五軍に援護してもらうといっても頼りないものだと本多は思った。

彼のできる唯一の保安はシッタン対岸の三三軍生存者を集め、全速力で南進することであった。

進軍は四月二九日の夜、豪雨をついで開始された。橋のない小川は氾濫し、疲弊した兵たちを苦しめた。

本多の幕僚は鉄路を一列縦隊で進んだ。途中に戦車がでてこない無事を祈った。

しかしまだ第一九インド師団が西岸から撃ってくる砲撃の妨害はつづいた。

本多は残りすくない車輛でマウチ道路付近を回送させた。

いまは各自が各自を守って切りぬけていくべきときであった。

兵に弾があたると、彼らはその場に倒れた。

あとからくる隊列はこれを踏みつけて進んでいった。

嫌な行軍だった。それが数日つづいた。

本多にできることは参謀とともに重い足を進めることであった。

そうして河口まで生きのびられることを祈った。

数日あとに到着に成功した本多はミートキーナ戦を脱出して左遷された丸山大佐に会った。

彼はラングーン守備隊の生存者でもあった。

彼は「ラングーンは陥落した、木村はモールメンに安全に脱出し、大将の位に昇進した」と語った。

五月の残る日々を本多は軍再建に誠実を傾けた。

そして木村方面軍に砲、弾薬、車輛、食糧を要請した。

蚊の涙ほどのものがとどいてきた。軍は飢えていた。

が、木村方面軍が自由に補給してくるものは命令だけであった。

軍直の部隊と第五六師団をもって、鳳(おおとり)兵団が組織された。

その任務はトングー以東の地域を防衛することであった。

本多にはマレーへの道を防塞すること、ベター山系を奪取し、ラングーンの敵を牽制し、二八軍の東方への脱出に可能なことはすべてやることが命ぜられた。

本多がシッタン作戦に動きだしたのは七月一日であった。

210

top

この日対岸ワウの連合軍の戦線の南端を守備してしたシーク族とグルカ族のインド兵に、手勢六〇〇〇をぶつけて攻撃をかけた。

この作戦の目的はここに圧力を加えることによって、敵は中央からここへ増援を急派するために、中央が手薄になる。

このとき二八軍に敵の包囲を破るわずかな機会をあたえ、イラワジ河を東に渡らそうとするものであった。

長い撒退つづきに疲れ、木村をして軽蔑していた本多の兵たちではあったが、この最後の攻撃に猛然とかかっていった。

本多には一〇五ミリ砲四門、七五ミリ砲数門と相当の迫撃砲部隊がいた。

圧倒的な正確さの集中砲撃が一斉に唸りはじめた。

対岸も土地一面が洪水であり、水からでているのは道路と畠の畔だけであった。

このため横の塹壕が掘れないでいたインド兵は大被害をうけた。

夜をまって彼らの前線部隊は退却した。

負傷した兵は水深三フィートをこえて運び去った。

しかし本多側の兵隊も水の中で泥まみれになった。

攻撃は一時中止せざるをえなくなった。

本多はここで北東ヘ一五マイル地点ミキョウに攻撃を切りかえた。

しかしここはインド兵が英空軍(RAF)と協同作戦をとり、空爆は日本兵を悩まし、攻撃力が破碎されて戦勢を変えた。

この間、三三軍の西岸との戦闘と二八軍の東岸への脱出という二重作戦は混乱のうちにつづいた。

シッタン河は増水して、その流れは矢のように速かった。

東に急ぐ夜闇の小舟が敵弾をあびて次々と転覆した。

濁流に流される病兵の声が闇のなかにかすかになっていった。

看護歸が一団となって溺れながら流されていくのもあった。

浮きつ沈みつ、長い髪の毛がはるかな土地の河に漂って去っていくのが一瞬みえた。

やっと岸まできたのに疲れはてた担架兵が水に倒れるとともに上の重傷兵も水につれさられるということもあった。

担架兵の白い手で水を力なく叩いたのが最後であった。

本多は暗然とした。

桜井二八軍は二万五〇〇〇名のうち辛うじて八〇〇〇名がシッタン河を越えて脱出した。

しかし彼らは痩せて生気を失い、もう戦う気力も生命すらも、残り少ないものが多かった。

多くの兵はマラリアや赤痢に侵され、看るひともなく病院の外の庭に投げだされた。

一五軍はマンダレーとメイクティーラで潰(つぶ)された。

三三軍はビヨベで潰れた。

そして二八軍はイラワジ河とシッタン河の線にあったのが、その三分の一だけが幽鬼のごとくいま東岸についた。

日本軍ビルマ失陥は完了した。

本多が天皇裕仁の戦争降服のラジオ放送を聞いたのは、ナンガラという寒村の三三軍司令部においてであった。

なにか悪いことになるという流言がその数日、彼の司令部にすでに拡まっていた。

本多はこれを消そうとして参謀と相談したが、全く効果がないので、ことが起きるのを静かに待っていた。

彼らはラジオに黙々と耳をかたむけた。

放送がおわったとき、将校たちはなにか、一言放送に触れるか指示を期待して本多の顔を探った。

しかし彼はなにかいうにはあまりに感動していた。

それで彼らは立ちあがって、それぞれの小舎に散っていった。

この夜本多は全参謀を呼んでこういった。

「我々は陛下の放送を受諾しなければならない。戦争はおわったのだ。

こんごとも諸君が命令を守ることを望みたい。そして不法行為を控えることを望みたい」

このあとの語句で、彼は自決をしてはならないことをいったのである。

この沈鬱な時間に席にいた一人の将校は本多は司令官というよりは親父のように語った。

眼に涙がたまっていたと伝えている。

この集会のあと阿倍参謀は本多について本多の小舎にいって激発した声でいいはじめた。

「連合軍は皇国の歴史を抹殺し日本民族を絶やすつもりだ。

米国は日本の国土を永久に占領するにちがいない。あなたは我々の司令官ではないか。

切腹をしなさい。もしやれないのなら、やりかたを教えましょう」

阿倍にしてみれば本多は旧式の人で、サムライの伝統に深く染っているとばかり信じていたのに、一向に自決しそうにないばかりか、将校に自決するなと説得さえしている。

これは安倍に大きな驚きであったにちがいない。

そのとき本多は日本の風習のまま床に座り、経文を唱(とな)える用意をしていた。

212

top

本多は阿倍にそばにきて坐れといった。

「お前は参謀だ。教養のあるものといっていい。お前には陛下のお心が分らないのか?

我々はこの不運を勇敢に耐え忍ばなければならない。老いも若きも自決はもってのほかだ。

自決は国民につくす道ではない。我々は生きなければならない。

そして新しい日本の基礎を築かなければならない」

そして最後に本多はつけ加えた。

「我々はあんなに多くの兵を失った。この上さらに失う兵はない」

ほかの将軍とちがって、本多はこれ以上戦おうとする脅迫的素振りをみせなかった。

そして直ちに、自分一個人と軍の生存者の降服文言の用意にかかった。

彼は日本にとって一つの世界がおわったということを直感的に悟ったとみえる。

そしてこれからの自分の運命がどうしうものであるにせよ、静かに威厳を保って受けいれていく用意ができていた。

彼のいちばん心配したことは、兵のことであった。長い間苦しみぬいたのだ。

少なくとも何人かには故国をもういちど見せてやりたいと思った。

top

****************************************

|