|

****************************************

HOME ミッドウェイ ガダルカナル ニューギニア インパール ビルマ シッタン河 ラバウル

タラワ サイパン フィリッピン 硫黄島 沖縄

日本軍のフィリッピンでの敗北

(四人のサムライ アーサー・スィンソン著 長尾睦也訳 p213-264)

戦前の陸軍は皇道派と統制派に分かれていました。皇道派のトップは山下奉文で、統制派のトップは東条英機でした。

統制派は皇道派の若手純粋派が屯(たむろ)する東京の近衛師団を、満州へ転出する計画を立てました。これに追い詰められた近衛師団の有志が二・二六事件を起こしました。二・二六事件は失敗に終わり、過激派は銃殺刑に処せられ、軍部は統制派の天下となり、東条英機首相、杉山元参謀総長、寺内寿一南方軍総司令官の体制となり、太平洋戦争の体制固めが行われました。

しかし統制派だけでは戦争ができないので、皇道派の山下奉文をマレー軍の司令官にしました。そして彼はシンガポールを陥落させ、”マレーの虎”と呼ばれる英雄になりました。しかし東条は彼の名声を恐れ、満州に左遷しました。しかし戦局が悪化し、東条内閣も退陣し、再びフィリッピンの防衛の司令官として彼は引っぱり出されました。

以下はその後の経緯です。

なお上記は「四人のサムライ」の“一章サムライということ、三章山下奉文”に詳しく記載されており、以下は同書の

“六章続・山下奉文”です。

1 山下奉文司令官の満州からフィリッピンへの赴任

top

牡丹江の第一方面軍司令部に山下あての電報がとどいたのは、一九四四年九月二三日であった。

山下はこのとき前線を視察するために出張中であった。

しかし四井手参謀長から電報が参謀総長からの至急報だと聞いて急いでもどってきた。電文は簡単であった。

要点は「貴官を比島一四方面軍司令官に任命する。至急東京大本営に出頭されたい」というものだった。

電報を手にしながら山下は四井手中将に、「とうとうきたか。わしがいったって同じことだよ」と静かにいった。

「いよいよわしの死ぬ番か」この任命が噂としてこのときより前に、伝わっていたかどうか。

どうしても自分に回ってくるだろうと彼が計算していたかどうかはわからない。しかし、二年前に山下がこの満州国に左遷されてから、情勢は大きく変化していた。

今度の奉公もよほど緊急な必要からおこったものには相違なかった。この中央から離れた管区から各地の日本軍におしよせる戦争の波を彼は注意ぶかく見まもっていた。

米国は一歩一歩と太平洋を大股で攻めてきていた。

すでにニューギェアの北岸の大半を占領し、容赦ない態度でフィリピンに近づいてきていた。 英国はビルマの日本一五軍を粉砕し、二八軍を袋叩きにして、いまや攻勢に転じ、戦車はジャングルから飛びだして開けた土地で暴れまわっていた。 神の土地たる日本内地さえ大型爆撃機B29の航続圈にはいってしまっていた。 |

左 山下奉文中将(マレー作戦第25軍司令官のち比島第14方面軍司令官大将)と小澤治三郎中将(南遺艦隊司令長官) |

増えつづける圧力のなかで、山下の宿敵東条は総辞職をいいだし、後継首班には予備役、朝鮮総督の小磯国昭大将がなった。杉山元帥は陸相になり、参謀総長には梅津美治郎大将がなった。

新内閣の政策は前の同じで、勝利をおさめるまでは戦争を止めないというものであった。

この深刻な状況を山下大将は誰よりもよく知っていた。(山下は前年に大将に進級した)

彼がどういう気持ちでいたかは、彼の夫人にいった言葉からすこし覗える。

夫人は当時彼とともに満州国にきていて、山下の副官樺沢少佐夫人と昵懇(じっこん)にしていた。

それで山下がフィリピンにいくなら二人とも満州に滞りたいと彼にいった。

山下は首をふって、「内地にかえって両親と一緒に死ぬほうがよいよ」といった。

彼は明らかに自分の国の最終的な敗北を予期していた。

そのときには国の指導者はもちろん、夫人たちも自決するものとしていた。

山下は九月二九日に東京についたが、彼を将校宿舎に案内する参謀将校が待っていた。

そして道々の車内で、彼は一〇月一日にフィリピンに出発するように日程がくまれていることを知った。

言下に彼は抗議した。

「それでは大本営で打ち合わせたり、各方面の人と会ったり、天皇に拝謁したりする時間がわずかに二日しかないことになる。マレーから凱旋したときも、拝謁は拒まれている。しかしこんどは権利としてどうしてもする」といいはった。

将校は「なんとかやってみる。出発も遅らせるようとりはからってみる」といった。

しかし夜になって将校は山下の部屋を訪ね、「うまくいかなかった」といった。

山下自身で、なんとか変更させるほかないといった。翌朝は梅津参謀総長と大本営で会う約束ができていた。

ここで前おきの雑談ののち、打解けて話した。梅津は

「こんどの仕事は相当厳しいもので、日本とっておきの山下でなければやれない。

参謀本部の見解だが、戦略の図式ではレイテはフィリピンの中央でもあり、相当の空、海戦があるとは思うが、一四方面軍があすこでやることは引き伸し作戦である。陸戦の中心は首都マニラのある北端の島ルソン島になろう」

と語った。これには同意した。しかし

「敵はいずれのルートからにせよ日本を狙うだろうが、いつまでフィリピンで相手どっていればよいのか?」

と訊ねると、

「米軍をルソンで粉砕してしまえば、かりに敵が南と北に拳をのばしてきても、戦争は勝ったことになる」

と梅津は答えた。

これはオハナシだと山下はすぐわかったが、最善を尽すことを誓い、書式の命令書をここでもらった。

翌日彼は天皇と皇后に拝謁した。肩の凝る、形式ばった儀式が彼には大きなことにみえた。

皇居を辞するとき、侍従長に生涯でもっとも幸福を感じたと伝えた。彼は天皇に拝謁をやっとすませた。

もういつ死んでもよいと思った。それから靖国神社に参詣した。

死ぬことにとりつかれた山下ではあったが、彼は軍の情勢に対して職業的な強い関心をもっていた。

そして真実の飾りのないところを聞きたくて海相の米内光政に回った。

しかし米内は頭を悲し気に振って「最善を尽し給え。最善を」とくりかえすばかりであった。

東京には彼を満足させるものはなかった。

発つ前に山下は自分の参謀長をきめなければならなかった。

そしてみんなを驚かしたことは、彼が武藤章中将を選んだことであった。武藤は当時スマトラの師団長をしていた。

武藤は山下の古い友人だといわれているが、これは違う。

武藤はながく統制派の壮々たるメンバーの一人で、ほんの一二ヵ月前までは東条の同盟者であった。

彼らが互いにその派閥をこえて尊敬しあっていたのか、あるいは惨禍の接近が派閥の敵対性を消し去っていたものか、よくわからない。

比島一四方面軍参謀粟原賀久の書いているものによると、

「二・二六事件後の山下は奇妙な人であった。彼が武藤をなぜ選んだかがわかれば、彼の性格の謎を解く鍵になろう。

しかし人は一緒に死ぬ者をさがすのに、ことにあのような状況のなかで、自分の嫌いなものを採り出すことはないということに、注目しなければならない」

とある。たしかに山下は武藤をとったことに後悔したようなことは起きなかった。

武藤は彼のまたとない支持者であった。

一〇月三日山下はいよいよ明日になった出発の別れに、鎌倉にいる妻の父親を訪ねた。

しかし天侯がわるく、家族に最後の別れをいって飛行機にのったのは一〇月五日になった。

日本の海岸線の最後の眺めがひろがったとき、彼の目には涙がたまっていた。

2 日本統治下のフィリッピン top

ここで山下個人の話をすすめる前に、二年前にフィリピンを勘定した本間雅晴司令官が去ってから、どういうことがここであったかを簡単にみてみたい。

一九四二年の六月から一九四三年一〇月までのフィリピンは、部隊と兵站の単なる輸送集合基地につかわれた。

そしてそれから一九四四年三月までは、マリアナやニューギニアの戦闘の後方作戦基地にかわっていた。

防衛ということはなにも考えられず、本間の後を継いだ教養ある小男の黒田重徳中将は、その時間の大半をマニラのゴルフ場や、さらに多くの時間をいささか滑稽な主人公ながら、ひっきりなしの女とのベッドの中にいた。

「比島の防衛を考えてみたところでしかたがないよ。ここは守ろうたってダメなんだ」と彼はいったことがある。

しかし一九四四年三月、大本営は問題を直視する態度を決めた。

南方軍の作戦指導の範囲を、第一四軍をもカバーするようにひろげた。

新しい計画ではフィリピンを(西ニューギュア、ベンガル湾、ビルマとともに)決戦の主要地域と想定して樹てられた。

そしてフィリピンの軍は海軍と協同作戦をとり、戦闘準備を強化し、敵が万一、いつ来襲してきてもこれを壊滅する……

フィリピンの地上軍、空軍は増強され、敵の来襲がこの地域におよんだときは、南方軍の全陸、空軍は一体となってこれと一大決戦を決行する、というものであった。

この命令が発せられてから四ヵ月がたち、諸種の準備が整わぬ前に、日本はサイパン、ニューギニアなどさらに他の地域をうしなった。

フィリピンの問題は急速に緊急性を増した。

五月には寺内司令官は事態をより直かに管理するために南方軍司令部(戦闘司令所)をマニラに移した。

そしてここから大本営にたいして、兵力増強を急ぐように訴える圧力をかけはじめた。

いまつかえる地上軍は一個師団と独立混成の四個旅団だけであるが、どうしても一五個師団は必要だと伝えた。

七月下旬、大本営はきたるべき戦いを処理する新しい作戦計画を発令した。

この計画は皮肉にも「捷」号すなわち「勝利」作戦とよばれ、これによると防衛線は、フィリピン、台湾、沖縄および日本の主要な四つの島を包む地域をもまもるものと想定された。

また米軍の最初の攻撃はフィリピンと想定し、この場合一四軍の役割はこの「捷」一号によると構想された。

ここの防衛準備はおそくとも八月中旬までには完成するものとされた。

七月二八日フィリピンの軍組織が改編され、一四軍は一四方面軍に昇格した。

(方面軍を英訳すれば軍団とも申すべきか)

そして黒田もこれとともに昇格した。

そして第三五軍が鈴木宗作中将を司令官としてつくられ、中央および南部フィリピンを分担させられた。

(鈴木は山下マレー二五軍のときの参謀長)

鈴木の司令部はレイテの西の島セブにおかれることになった。

八月五日寺内は大本営の計画をおりこんだ、「ルソン島は地上決戦の主要地域とする」とした命令をだした。

この命令は非常に重要なもので、その意味するところは、ひろいフィリピンに小集団の部隊を分散することをせずに、二つの地域に集結しておくとするものである。

空軍については飛行機は隠れた位置におき、敵の上陸がはじまったら輸送船、航空母艦を叩くように仕組まれた。

海軍は最近の海戦で片輪になるまでやられたが、敵戦闘艦隊を粉砕すべきものとすとされた。

地上戦闘でとられるべき方法のうち、これまで採用された水際作戦は、こんどは改訂されることになった。

これまでの経験で、米軍上陸にさきだち、海、空の恐るべき爆撃によって海岸防塞は粉々に叩かれてしまうことがわかった。

唯一の対応策は内陸にいれてからの防衛である。

このため主要防衛線は上陸に先行する集中砲火を十分に避けるだけに内側にいれ、各部隊は十全の防護をほどこし、隣接部隊は相互にカバーできるようにすることにした。この戦術が成功するかどうかはきわめて疑問であった。なぜならばひとたび敵が海岸にあがると、つづいて大砲も戦車も引きこみ、攻勢を一挙にかけてくるからである。

日本将校の一部にはこれを早くも見破ったものもいた。

彼らがさらに広い視野から予測した通り「捷」一号作戦は勝利の計画ではなく、捨てばちのそれであった。

それはともあれ、計画は大車輪で実行にうつされた。飛行場や地点防衛拠点は建造された。

部隊と兵器は続々とフィリピンにもちこまれた。

満州国からの第二戦車師団につづいて第八師団、二六師団が蒙古から、他に四個旅団や特別研究班が内地から運ばれた。 |

|

どの島もいたるところ蜂のように忙しかった。この中心はもちろん黒田であった。

しかし彼の勤務外の遊びが、軍務に優先しているという風評が東京に伝わると、一将校が調査に派遣された。

風評が真実であることが判明して、黒田は予備役に回すことが決定された。

しかしこれらがなにも実行されないうちに、九月九日敵の艦載機四〇〇機がフィリピン諸島南の最大の島ミンダナオを空襲してきた。

翌日は南の海岸の哨兵が上陸用舟艇近づきつつありと報告してきた。これは誤報であった。

しかし連合艦隊司令長官豊田提督は、いたく動揺し、全艦隊に 「捷」一号作戦に入れるよう警報した。

三五軍鈴木もこれにならった。二日あとまたも米空軍はフィリピン中央部ビサヤを再三にわたり攻撃した。

寺内は敵の侵攻近しと確信した。

彼は参謀美山要蔵大佐に二名の参謀をつけて大本営に飛ばし、「捷」一号をすぐ発動すること、すべてを敵空母撃沈に集中すべきであると具申した。

美山参謀が東京に着くまえに、モロクイ島と東のパラウ島が大空襲された。

九月二一、二二の両日、ハーシー提督はルソン島に攻撃をもどしてきた。

マニラ周辺の飛行場、地上設備、積載弾薬、補給物資が大被害をうけ、爆破炎上した。日本の航空機、対空砲は効力をなんら示さなかった。美山の使命は不調におわった。

九月二一日大本営は「捷」一号作戦の用意を促し、「海軍は捷一号作戦をすべてに優先して用意すべし」と発令した。

つづいて参謀総長は大本営はフィリピン諸島を決戦地域とすること、戦闘の日時は内外一〇月下旬の一〇日間と判定してこの指令をだした。

記帳にある黒田の、ゴルフだけでなくほかの趣味も記してある報告に対して、大本営は彼を直ちに更迭するほかなかった。そしてこれを継ぐものは日本最大の軍人でなければならないことも明らかであった。

一〇月六日山下は彼の最後の使命にむかって飛びつづけていた。

3 難航する作戦計画 top

マニラに着いた山下が最初にやったことは、参謀の主だったものを呼んで、計画を検討することであった。

武藤章はまだスマトラからきていなかったが、作戦参謀の小林修治郎大佐、情報主任の岡林淳吉大佐、後方主任中沢勝三郎大佐らが出席した。

細部にはいるまえに、山下は簡単な訓示をした。

当面の戦いは非常に重要なもので、日本の運命がかかっている。全員が重い責任を負っている。

「戦いに勝つのには、相互の団結がいちばん大切だ。われわれは自己の最善を尽さなければならない。

悔をあとに残すようなことがあってはいけない。私は海軍空軍になにが起ろうと、地上戦闘をすすめるつもりだ。

諸君は最後まで私についてきてもらいたい。こうやることだけが勝利への道だ」

と語った。

この夜報道班員の来訪をうけた。そして最近活発になってきているフィリピンのゲリラをどうするつもりかを訊かれた。(占領が三年もつづいても、フィリピンではひろく親米感情があった)

山下はこれに答えて、

「日本軍に敵対するものはかりにフィリピン人であってもすべて敵である。戦争では喰うか喰われるかだ。

もしゲリラを鎮圧しなければ、われわれのほうが喰われてしまうではないか」といった。

山下は着任前の成果を当てにはしてはいなかったものの、周りを詳さにみまわして、いたく落胆した。

任命が六ヵ月遅かったと彼は思った。参謀をよく知っていないし、これを鍛える時間もなかった。

自分の管轄下にある大きな問題も深くはわかっていなかったし、研究する時間もなかった。

兵員も少なすぎたし、訓練もわるかった。

食糧、ガソリン、各種兵器も欠乏していた。地上の防塞も完全というにはほど遠いものであった。

通信状態はわるく、ゲリラの活動に脅かされていた。彼の直面した仕事の量は大きく、一年かかってもどうかと思われるものであった。たった二、三週間では全く不可能というよりなかった。

しかしサムライの道はいかなる状況でも、軍人は諦めてはならないと命じていた。

山下はこの道を厳密に遵守する人であった。彼は命令を書いた。彼は師団長を呼んで、矢つぎばやに質問した。

彼は参謀を各方面にだして調査させて報告させた。そして時間のあるかぎり、部隊や施設をみて回った。

一〇月一〇日マニラ埠頭で積荷をおろしているのを視察して、兵が瘠せて元気のないのに驚いた彼は兵姑参謀を呼んだ。

(日本は日とともに相次ぐ、船舶の喪失で、兵食の減配を余儀なくされていた)

「ここに兵が多すぎる。あれはみな戦闘部隊にもどさなければならん。

港湾労働なんかにつかうな。町の労働者を集められんか」

しかし参謀が説明しようとした通り、当時フィリピン人労働者はなかなかみつからなかった。

それに反日感情が全島にひろがっていて、仮にそんな労働力をみつけても、信用するわけにはいかなかった。

しかし土民労働者は難問の一つにすぎなかった。

山下が自分の管轄図を調べて分ったことは管外として彼の指令のおよばないものに第四航空軍富永中将や南西方面派遣艦隊大河内提督がいて、これは南方軍を通さなければならず、密接な連絡は不可能であった。

彼自身の部隊との連絡さえ円滑ではなかった。

しかし彼は参謀や、師団長や、部隊にたいして敵は間近に来襲するといいつづけた。

そして必要な編成替えや防衛手段は一〇月下旬までにはしなければならないことを伝えていた。

4 米軍の比島侵略作戦の開始 top

しかし実際には彼にはこの時間さえ許されなかった。

彼がマニラ埠頭を調査している時間に、米軍は沖縄をふたたび空襲し、一二日には台湾を襲った。

三日間にわたって大航空戦が展開され、米軍艦載機が日本の戦闘力を猛然と撃破壊滅し、これらの島の発進基地としての機能を消してしまおうと企図した。

戦いのすえ米国は目的を達し、日本軍は六〇〇機をうしなった。当初混乱があった。

連合艦隊司令長官豊田提督は戦闘に勝ったと思った。それで米空母群を掃討しようとして艦艇をだした。

ところが海にはなにもいなかった。

一六日に敵空母数隻がフィリピン海域にはいってきたという恐るべき報告がはいってきた。

一七日には米第七艦隊がレイテ湾侵入をはじめた。

この第一報は第三五軍一六師団長牧野中将が一七日に報じてきた。

「敵艦隊接近中。荒天のための退避か、台湾沖海戦より遁入せるものなるか判然せず」

牧野の心理的混乱はよくわかる。

東京放送は日本軍空、海の台湾沖海戦「圧勝」を金切声でがなりたてていた。

彼が事態のピントをあわすのが困難だったことは疑いをいれない。

この通信があってからすぐに、牧野との連絡は全く切れた。

しかし他の報告が、もっと事態が正確にみえるものを伝えてきた。

七時一九分レイテ湾入口のスルアン島無線基地発信のものが海軍司令部から一本中継されてきた。

「敵舟艇は上陸を間始せり」

海軍がなにをしているのかがわかるまでに山下は大分時間がかかった。

しかし最後に栗田海軍中将第二艦隊が小沢海軍中将第三艦隊(機動部隊本隊)に護られて米国艦隊と交戦の態勢をとっていることが明らかになった。

連合艦隊は捷一号作戦突入を発動した。

第四航空軍については天侯がわるく、すぐの増援は不可能であることが報告で読みとれた。

レイテ湾外の敵艦隊については、なんの報告もとどいていなかった。

訳註 「捷」号作戦は、いまにしてみれば戴けないが、当時としては文字通り国運をかけた乾坤一擲の賭であった。

一号から四号まであって一号=フィリピン、二号=台湾、三号=本土、四号=千島というように、敵の来方をみてここで勝負という場所を定め、そこに連合軍一〇対日本二点と勝ちこされた空、海、陸すべてを傾けて一挙に勝負を決めようとしていた。

一九四四年一〇月一八日午後五時三〇分大本営は、「捷号作戦実施の方面を比島方面とす」と示達、豊田連合艦隊司令長官は直ちに「一号発動」を下令し、史上空前の艦隊作戦を開始した。その開幕は海軍が主役で、

(一)第一遊撃部隊=栗田部隊=第二艦隊(戦艦五、重巡一一がサンベルナルジー海峡から進出、敵上陸点に突入する)

(二)第二遊撃部隊=志摩部隊―第五艦隊(巡洋艦三、駆逐艦七は反撃作戦の骨幹、敵上陸点に逆上陸決行の予定)

(三)機動部隊本隊=小沢部隊=第三艦隊(空母五、戦艦改造空母二を基幹、ルソン東方海上に進出)

第一遊撃部隊突入に呼応して、敵を北方に牽制、好機に投じ「敗敵」を撃滅するとしていた。

結果は小沢部隊の艦載機わずか一〇八機という空軍劣勢と、栗田中将のレイテ突入という至上任務放棄によって、一九四四年一〇月二四、二五両日レイテ沖海戦で惨敗を喫し、「捷」号にたくしたいっさいの夢は潰え去った。

当時南西方面艦隊(大河内伝七中将)は司令部をマニラにおいていた。

空軍としては陸軍=第四航空軍(富永恭次中将)が第二(山瀬中将)、第四(木下中将)、第七(須藤中将)の飛行師団を配下にし、戦・爆総計一三個戦隊。海軍=第一航空艦隊(寺岡謹平中将)は司令部をダバオにおき、四個航空隊、攻・戦総計一〇個戦隊。

これらの概数だが九月「捷」号警戒の時点では陸軍(第四航空軍)呼称一〇五六機、実在五四五機、実働可能二二〇機、海軍(第一航空艦隊)二五七機であった。

しかし一〇月一八日「捷」号発令の時点では、九月いらい敵機動部隊との損耗でフィリピンに待機したものは陸=一〇〇機、海=一〇〇機。これに九州、台湾、杭州から一〇月末までに約三〇〇機が到着した。 |

山下は当初から敵の比島侵攻作戦がはじまったことに疑いをもたなかった。

そして彼がやっとの思いで寺内を訪ねたとき、伯爵も一度は彼と同じように考えた。

しかし敵の目標がレイテであるか否かは、まだ決めるのは早すぎるとした。

が、一八日大本営陸軍部は海軍部と打合わせの結果、十分な確信をもって次の命令を発した。

一、国軍決戦の要域は比島方面とす。

二、南方軍総司令官は海軍と協同し、比島方面に来攻する米軍主力に対し決戦を指導し、敵の企図を粉砕すべし。

これと同時に、計画通り山下のルソン島の主力部隊をこのままにするか、あるいはフィリピン中央部レイテ島に直ちに移送して戦うほうがよいかの討論がはじまった。

まもなく寺内は右記の大本営命令を山下に回し、次に山下はまたこれを鈴木(三五軍)に回してレイテに鈴木としての最大限兵力を投入し、万難を排して敵をここに引きとめるように命じた。

一九日は空か晴れた。富永中将の航空機は、レイテ島に来襲した敵の企図を明瞭に頭に描きえた。

八時一〇分飛行機から、敵空母六隻をふくむ三四の海軍艦船をともなった輸送船一八隻がみえると連絡があった。

しかし夜にはいり、それらの数は輸送船一〇〇、艦船四六うち戦艦六と増えた。二〇日には米軍侵攻は頂点に達した。

そして牧野中将一六師団が勇猛に戦ったのにもかかわらず、空、海よりする敵砲爆は激しさを増し、彼らは撃退され、二四時間のうちに米軍はひろく橋頭堡を樹立した。

武藤中将が一四方面軍司令部についたのはこの夜である。

山下は、「よくきてくれた。待ったぞ」と挨拶した。

武藤から状況を訊かれたのに対して山下は、

「まだどうするか決めとらん。……風呂にはいったがよい。それから話そう」といった。

ちょっとためらっていた武藤は、実は敵の飛行機に襲われて、服を焼かれた。

下着類も燃されてしまったことを打ちあけた。

山下は、「心配いらんよ。わしのを貸してやる」と冗談をいれながら請けあった。

マニラで焦々しながら情報をまっていた山下は、大本営の一八日の指示が、彼のと全く反対のように南方軍で解釈されてしまっていることを知って驚いた。

寺内はこの指示がルソン島で主戦をやるという前の方針を帳消しにするものとし、したがって山下は鈴木三五軍を増援する部隊を南におくらなければならないことにしていた。

山下はこの方針変更につよく反対して、

「制空権もなくして、レイテに大増援軍を動かすことは大きな危険を生じやすい。また船もろくにないし、レイテ侵攻が主体か、あるいはこれは限定作戦で、すぐに主攻をルソンにかけてくるのかを確定することはまだ困難である」

との文書をおくった。

山下の推論は非常に堅実なものであった。戦術に対する彼の鋭い把握がここにみられる。

ここまできて山下はマッカーサーについて多くを知った。そして敵対者として大いに評価した。

山下は部隊をレイテにおくってルソン島の布陣を弱めることに強く反対であった。

それは北からの大きな脅威にさらされるからである。

しかし論争はさし控えて、参謀に移送できるような計画を立ててくれと頼んだ。

5 レイテ海戦の敗北 top

つづく二、三日は、これだけでも叙事詩物語になるような、レイテ湾の海戦があった。

ここで日本は潰滅的敗北を喫し、空母四、戦艦三、巡洋艦六、経巡三、駆逐艦九――全日本海軍の軍艦の三分の一を失った。

これと同時に空軍も足腰のたたなくなるような痛手をこうむり、レイテ侵攻の米軍を粉砕するという計画「捷」一号は空、海両面とも完全に失敗した。つぎは山下とその一四方面軍の番になる。

一一月の第一週に山下はレイテは負けたと結論した。

敵艦船に体当りする数百の富永の「自殺飛行」特攻機の奮戦も空しく、制海権は剥奪され、米軍はついで制空権をも握った。

敵は着々とレイテ湾から北と東に進撃をはじめ、牧野一六師団ののこる部隊を山の中に押していた。

このときに送られた増援部隊は山下の予言どおり単に戦争に呑みこまれ、潰されただけにすぎない。

唯一の賢明な手は引きのばすことだと彼は考えた。

一一月七日彼は武藤を南方軍総参謀長飯村穣中将のところにやり、彼の見解を伝えさせた。

のち武藤は書いている。

「状況を説明し、空、海の決戦の失敗を認め、つぎの作戦を考える時にきていることを話した。

私は部隊の増援をすぐやめるべきだ、レイテはアメリカにやったほうがよいともいった」

しかし飯村はなに一つ諾こうとしなかった。

レイテにすべてを賭けるというのは大本営が決めたことで、議論の余地はないと飯村はいった。

議論はそれからもつづいた。論のおわるころには武藤は腹を立てた。

大本営や南方軍は融通がきかぬにもほどがある。このために無数の生命がいま失われていると大声をだした。

飯村は微動だにしなかった。

二日あと山下は寺内総軍司令部の晩餐に呼ばれた。

機会をつかまえて山下は飯村とむきあい個人的に彼の立場を迫った。

ながい論議をしたのにもかかわらず、効果は武藤と大差なかった。

しかしただひとつ、飯村は寺内とよく話してみることだけは約束し、その夜飯村は寺内に当った。

その結果として寺内は翌日参謀会議を開催した。山下は代理に参謀を二人出席させた。

状況はここでも論じられたが、飯村だけでなく、南方軍の幕僚全部がレイテ戦続行派であった。

この午後寺内は山下をよびつぎの決定を告げた。

一、レイテ戦は陸軍能力の最大限を傾けて継続するものとする。

少くとも敵にレイテ飛行場の活用を拒否しなければならぬ。

二、ルソン島防衛はレイテ戦の有効なる続行を妨げざる範囲において、その強化が図られるものとする。

この時点の山下は、二つの主要作戦が、寺内のもとで行なわれることになった運命を呪ったはずである。

第一に彼はなんの支持も与えられず、通信線さえ守ってはもらえなかった。

寺内の冷薄な、現実的でない戦争認識のために、一四方面軍の兵の生命は出血をつづけているが、この男から脱れられる道はなかった。

一一月一五日寺内の指図にしたがって、山下は第二三師団と第六八旅団をレイテに回送することを命じた。

彼の命令の最後は、つぎのような奇妙な句で結ばれていた。

「将来部隊輸送船舶が整わざる場合は、ルソンは比島作戦の主戦場に化すべし」

これは慈悲なのか。比島空、海部隊増強の計画はすすめられていた。戦闘機三個連隊、爆撃機二個連隊が着いた。

一一月一八日、寺内はマニラに別れをつげて、その司令部を大本営の指示によって、サイゴンに移した。

山下にとって不幸なことに寺内管下にあるという鎖は解かれなかった。

一一月の残る日も、そして一二月にはいっても、レイテの惨禍と出血はつづいた。

くる週くる週、山下の部隊は寺内の命令による輸送船が動くたびに弱体化した。

一二月初洵大本営が約束していた新師団がルソンにつきはじめた。

しかしこれではすでに失った数を埋めることはできなかった。

マニラ湾地区のクラークフィールドやレガスピーには二万五〇〇〇名の海兵隊がいた。

しかし山下はこれらを防衛計画に使用することはできなかった。

彼らは第三一特別根拠地の司令部に属し、南西方面艦隊管下にあった。

状況は混沌として愚劣、手のくだしようもなかった。しかもこれは彼のたくさんの問題の一つにすぎなかった。

もう一つの問題は食糧弾薬の低減であった。厖大な量が増援部隊とともにレイテにおくられた。

そして本土からや、他の戦場から新たにおくられてくる部隊は、兵姑をなにも持たずにやってきた。

ルソンにあるものを、これらに分けてやらなければならなかった。

6 米軍ミンドロ島攻撃 top

一二月一三日、山下はマッカーサーがルソン島のすぐ南のミンドロ島を撃ってきたことを知った。

山下は妙な面からこの脅威を歓迎した。これをもって、寺内を動かす挺子(てこ)にしようと思ったのであった。

レイテのこれからの増援を打ちきるべく山下は、寺内に方針の変更を打電した。

ミンドロ島は三五軍管下ではなく、彼自身の管轄であった。

マニラからわずかに二四キロ、マッカーサーはこれを踏石にしようと意図していることは、誰の目にも明らかであった。

ミンドロ島に米空軍がくれば、土台、南への輸送は止ってしまうではないかと説いた。

寺内は、ミンドロ島へ反撃をすぐ開始せよといってきた。

しかし山下にはその意志は毛頭なかった。寺内は飯村を討議にむけてきた。

飯村は一七日に飛来、武藤と、ついで山下本人とも検討した。

そして寺内に打電して山下の計画でいくべきだと伝えた。ミンドロで戦う考えは廃棄された。

二日あと山下は全戦力をルソン防衛に集中するよう伝えられた。

山下は直ちに鈴木(三五軍)に打電し、三五軍に対する増援は兵員物資ともにおくれなくなった。

鈴木中将は機をみてレイテを撤退し、南中比島で防衛の準備をされたいと命じた。

このころ大本営でも、敵ミンドロ島上陸の意図するところが検討されていた。

一二月二一日参謀本部第一部長宮崎周一中将も討論に加わるべく東京を飛びたった。

全般的にいって宮崎の意見も寺内のと同じであった。

彼も、米軍がミンドロを空軍基地に使用することを、万難を排して阻止したい意向であった。

このころになると山下は上からの絶え間のない干渉にすっかり嫌気がさしていた。

もう歯に衣をきせる余裕もうしなった彼は、宮崎に

「サイゴンや東京から事態の真相をつかむことは不可能だ。

敵の制空権は徹底していて、島と島との大がかりな輸送はもう問題外である。

もし大本営が依然としてその指図に従うことにこだわれば、まだまだ兵隊を出血するだけだ。

戦争がやれる唯一の人物は自分なのだ、そして一日一日を自分の思うような方法でやらなければダメなのだ」

と主張した。

この討論の二日目、宮崎も飯村も山下の意見を受入れ、二人の使者の役は潰れた。

それでも顔を立てて、ミンドロの空軍基地建設を阻害するため、小型の斬り込み隊を出すことの合意があった。

宮崎は東京に、飯村はサイゴンに飛び去っていった。これが山下が彼らをみた最後であった。

斬り込み隊はなんの役をもしなかったことが証明された。

一二月二四日志摩海軍中将の発した第二水雷戦隊がミンドロ島のサンジョセ泊地に突入したが、敵にあたえた損害は軽微であった。

これが日本がフィリピン水域でおこなった出撃の最後のものになった。

ただ一つ、一つの点てだけ宮崎離島後に事態が改善された。

これからは山下は干渉をうけずに物事がはこべるようになった。

しかし全般の状況は日増しに悪化していた。彼はますます旧友鈴木(三五軍)の身を案ずるようになった。

レイテとの通信状態はよくなかった。米軍の織るような無線交信が電波妨害をした。天候も妨害の原因になった。

鈴木への通信はレイテを経由しなければならなかった。

三五軍指令部はたえまなく移動していて、こちらからの通信の、相手側受信の有無もわからなかった。

一二月一二日あたりからは音信不通になっていた。

西欧ではクリスマスの日、山下は最後の個人的な連絡をおくり、三五軍が敵に痛打をあたえ、応戦に手古摺らせた功績を讃えたあと、

わが軍はルソン島に敵を追求壊滅せんと待ち受けおり候。

そもそもわが陸軍の英雄的戦闘の一翼を担い、すでに護国の鬼と化せる英霊の仇を討ち……レイテ戦の数百数千の将兵を想うとき自責の涙禁ず能わず候。

されど小生は貴官にさらに困難なる任務を伝えたく候。

なにとぞ意のあるところ賢察下されたく候。

俗に生くるは死するより困難なりという喩これあり候も、貴軍将兵これよりさらに艱難なる生に耐え、敵に対し最後の瞬間まで抵抗することをもって、皇国繁栄の守護に一助を加えられんことを祈り候。

国民ひとしく敬慕する母国のため、従容として死に赴くの用意あらざるべからざる秋、いま血涙を払いつつ、これを認めおる次第にこれあり候。 |

これは一人のサムライから、他のサムライに宛てられた書簡である。

彼は友人に生の望みはないが苛烈(かれつ)なるサムライの道は、守らなければならないと告げている。

しかしここには少くとも一片の同情の語調がみえる。

鈴木(三五車司令官)の話を完結するために以下を記しておかなければならない。

鈴木は三月二四日までレイテを守った。それから司令部をミンダナオに移動することを決めた。

そこはルソン島の外周の中では、日本軍を最大に集結していた島である。

海域が米軍空、海によって厳重に哨戒されていることを警戒して、彼の参謀は彼に思いとどまるよう説いたが、彼はきかなかった。

四月一〇日彼は友近参謀長や将兵四〇名と五艘の舟に分乗、それぞれ違う航路をとってセブを発った。

九日後に鈴木の乗っていた舟は、敵飛行機に襲われこれに狙撃されて彼は死亡した。(四月一九日)

発つまえに惜別と題する詩をかいているが、サムライの道を最後まで守ろうとする彼の決意を伝えているものだ。

花骨ちらす戦争も

民のつとめを今日おえて

今日逝くわれぞ光ある

囲炉に死にえん

きこえぬや (二〇年三月レイテにおいて) |

7 マニラ司令部のイボー移転 top

一二月最後の週に山下は司令部を三二キロ北のイポーに移す準備にかかった。

宮崎が発つまえに山下はマニラは海軍と話がつけば無防備都市にしたい意向を示していた。

ところがこのことが大河内海軍中将に切りだされたとたん、彼はこの案に激しく反対した。

彼の考えではマニラ市は最後まで手離すべきではないとした。

大河内も富永(中将第四航空軍司令官)も山下がマニラを撤収したことに憤慨していた。

(マニラ市には二万五〇〇〇名の海兵隊がいたことは既述した)

日増に激しさを加える空襲のなかにいて、ルソン戦を間近かに覚悟した山下は、とにかくマニラ市から外にでることを決意した。

いまでは彼は多少臍をまげた節があり、なんにでも皮肉な見方をするようになっていた。

山下が漏らした言葉を武藤は記録している。

「われわれに要求されていることは、会議の席で政府の立場がよくなるように米軍にはやく一撃を喰わすことなのだ」

(この洞察はもちろん正しい。閣僚のある者は原子爆弾が投下されたあともこの種のことを話題にしていた)

しかし山下は口でどういう見方をしようと、彼は慣習を守った男であった。

一二月二三日ごろ山下は大河内海軍中将(西南方面艦隊司令官)を部下幕僚とともに晩餐に招いた。

物資欠乏のひどくなっているときではあったが、宴は豪華をきわめ、主客ともに第一礼装で集った。

彼らはこれが軍の内輪の最後の宴になろうことを意識していた。

正式の晩餐としての彼らの知るかぎりのものをだして、善美を尽そうと意気込んだ風であった。

ところがたまたま宴がすすみ、親近感と追想が最高調に達したころにパッと停電した。

室はくまなく黒い闇に転じた。一瞬とまどいで息がとまった。つづいて会話が興奮したように湧きおこった。

そこへ方面軍横山主計大尉が扉をひらき、つづいて当番兵が蝋燭立てを手に手にはいってきて、テーブルの上にすばやく置いた。山下の面目は保たれた。のちに彼は使いを大尉にだして、感謝を示した。

二日後に海軍も返礼に、山下と参謀を招待した。

運わるくこの日の午後山下は対戦車の新しい刺突爆雷の実験を見学していたとき、足に破片があたった。

晩餐につきそってきた武藤中将が大河内に、「司令官は怪我をされているので、酒をあまりすすめないようにしてもらいたい」と注意した。

これを聞いた山下は、「馬鹿なことをいうな。わしは呑みたいだけ戴く」と一喝して、たらふくすごした。

参謀の若い連中は山下がたいていのことにひどく旧弊なのに、招待者のまえで参謀長を叱ったのをみてびっくりした。

日本人の目にはこの挙動は恐るべき違法にみえたのである。しかし彼はその帰途、武藤に

「体にわるいくらいまで呑んでしまったよ。

前線から凶報ばかりつづいているときなのに、ああやってもてなしてくれた海軍の好意がありがたかった。

それでこちらになにがあろうと、あの場をこわしてはならんと決心していたので怒ったのだ」

と打ちあけた。武藤がいっている通り、「山下は一つの慣習を立てるのにも一つを犠牲にしたのだ」

一二月二六日司令部の大支度がととのって山下はイポーに移動した。

ここでは宿舎の設備がたりず、彼と武藤の間にどちらの鼾(いびき)が大きいかの冗談がやりとりされた。

(山下のは全陸軍に鳴りわたっていた。だれもができることなら彼の両隣の室に寝ることを避けた)

このころになるとますます将官たちは補給と通信の問題に追われた。備

蓄物資、弾薬、食糧は軍倉庫からルソン中の防衛拠点に運びださなければならなかった。

新しい倉庫がつくられなければならなかった。混乱した輸送組織では命令の水準までいかなかった。

なにもかも不足していた。

薬品、電池、破壊装具、機械部品、食糧。一二月にはいってからは米は一船もルソンに着かなかった。

ここ数週間配給は一日一・四キロから一日〇・四キロにまで減配されていた。備蓄は滅るいっぽうであった。

部隊の移動はこれまたうんざりする仕事であった。

日本歩兵部隊に割り当てられていた車輛はわずかに四五〇〇台であった。これでは少なすぎる。

どの師団も規定の編成人員を割っていた。ありもしない車輛にたいする燃料、ガソリンの不平が日常化してした。

さらに事態を悪くしていたのは鉄道が日本占領いらい破損状態のまま放りだされていることだった。

最近ではフィリピン人ゲリラが橋を爆撃し、鉄道線路を爆破し、軍事地帯に被害を加えて回っていた。

どこへでも動かせるのは僅かな補給だけであった。

この結果米軍侵攻の前に北部ルソンヘの移動を山下が考えたのはこのうち一万三〇〇〇トンであった。

すでに四〇〇〇トンは年末までに消費されてしまっていた。これを平均一日七〇トンの割で移動した。

山下は南方軍や大本営がなにを計画し、なにを望もうと、長期戦はいくたの問題を提出してやまぬだろうことを感じていた。

これらの難問の解決に自分の全力をしぼりながら、山下はマニラでみられた彼の調子をすっかり失っていた。

癇癪はずっと少くなっていた。彼はしだいに宿命論者的な円熟した静の世界に流されていっているようにみえた。

夕方には書類をみるのをやめて営内をよく散歩した。そしてそこにいるものに話しかけた。

将校がつかまると彼らは父親のことをよく訊かれた。

そしてその父親が軍籍のひとだったりすると、「なるほど。支那で知っている」あるいは「満州で、とか他のどこかで」といった。

急速に彼は過去に住む人になっていっていた。

主要な問題のほかに、俘虜のことが山下をしだいに悩ましていた。四〇〇〇名の俘虜は島のあちこちに分散されていた。

山下は寺内にこれら俘虜は米軍上陸とともにすぐ引きわたしたいと提案した。

これに対して、飯村からの「緊急」の場合のほか俘虜を引渡しはならぬという、不機嫌な指示が武藤を通じてあった。

山下は、「米軍が上陸したということは“緊急”ではないか」といった。

そして必要な命令を俘虜収容所の係官にだした。

8 山下の作戦計画 top

一九四一年の一二月も押しつまって、他島への増援も中止され、内地や台湾からの最後の部隊もはいってきてから、山下はついに作戦命令をかきあげられる手順になった。

編成の中には守備隊から急ぎ戦闘師団に切りかえるものもいた。

砲兵隊は正規のもののほかに、病気あがりのもの、島の外で船舶が沈められたときの生き残りや、もとは兵姑部の要員だった民間人さえ混った雑多なものでつくられた。

どの師団もどの部隊も定員になっていなかった。士気は腐っていた。

第一〇、第一九、第二三各師団は航海中に叩かれ、その戦力は三分の二に落ちていた。

その半数の兵の武器は海底にあった。

それにもかかわらず全兵力は、紙の上ではすくなくとも二七万五〇〇〇名がいた。

これは壮々たる軍であって、山下がマレーを奪ったときの二五軍よりもはるかに大きい。

原註 マッカーサーの情報担当主任のウィロピイ将軍は、フィリピンの日本軍を一五万二〇〇〇名とふんでいた。

これは一九四一年、日本のフィリピン侵攻のとき、日本情報機関の犯した誤差よりもはるかに大きい。

しかしこれだけの兵力をもってしても、全島を防衛できる望みはないことを山下は感じていた。

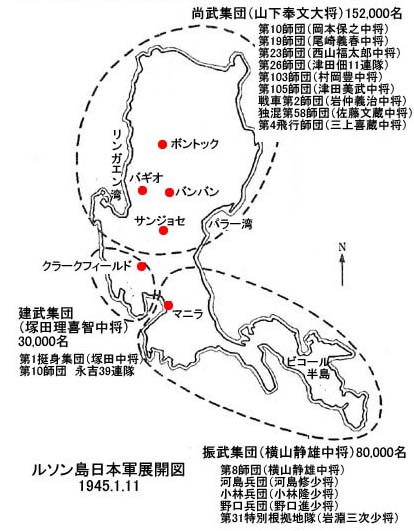

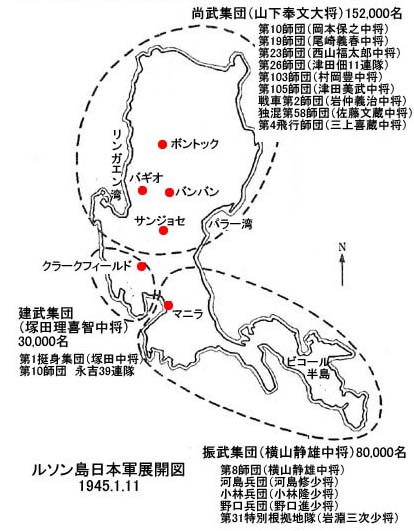

彼の部隊の集結は食糧自給の地域ちかくにする必要があった。このため彼は軍を三つの集団に編成した。彼自身の配下たる「尚武」一五万二〇〇〇名はリンガエン湾の上からルソン島北部大半を守備する。

塚田中将の三万名を「建武」とし、バターンからクラークフィールドにいたる地域を担当する。

横山中将管下八万名を「振武」とし、ルソン島尾部マニラからビコール半島にいたる地域を割り当てた。

一月一日、山下はやっと第四航空軍を配下にすることをえた。ついで六日マニラ駐屯の海軍特別根拠地隊を作戦に自由につかうことが認められた。

ただし第三海軍船舶司令部が彼の指部下にはいったのは一月中旬になってからであった。

一月三日、山下はさらに北方のバギオに移動した。

そこはリンガエン湾からの内陸二二〇〇メートルの山岳地帯で[尚武」のための戦闘指揮所も設置した。

途上「振武」司令官横山に別離を挨拶し「戦闘で死を求めることはない。死は待てばよい」と忠告し、「君の任務は引伸し作戦なのだから」といった。

こういうと彼は身を軍にいれ、峡谷をゆく葛(つずら)折りの道を駆っていった。

各部隊すべての配置はすでに指令してあった。しかしまだ武器の整わぬものもそのなかには多かった。

山下は道々、よるけながら進む梯団をみた。

ある部隊は間違った地区にいったり、また他に彼の意図を誤解したものがいたりした。その結果、ヘマやら混乱が生じた。武藤が湾に臨む二三師団を根察したとき、その前衛線が弱いので山下に主隊をそこに回すよう進言した。しかし山下のできたことは、小さい戦車部隊を回してやることだった。それ以上いじると混乱を増すばかりだったのだ。 |

|

9 米軍のレイテ島上陸 top

一月六日ごろ山下が敵の侵攻間近しと判断することが起きた。

明け方、米海軍小部隊がリンガエン湾に姿をみせ、海岸施設を砲撃した。

第四航空軍富永に連絡して、神風特攻隊に直ちに発進し、近づく敵海軍侵攻艦艇に向って攻撃するように命じた。

特攻機五八機、戦闘護衛機一七機はすぐ行動に移り、海湾に方向をとって突っこんでいった。

しかし多くは目標に達するまでに、射ちおとされた。

山下は湾の北方サンフェルナンドの砲撃に対して憂慮を増していた。

もし米軍がここに上陸すれば、その兵力如何によらず、彼らは第五八独立混成旅団を素通りして直路このバギオを目指すにちがいないからだった。

これを反撃するために、彼は尾崎(一九師団)に内陸に動くことなく現役置に止るよう命じた。

いっぽう南翼が弱化してくるので横山に命じて北の「振武」も発進するように伝えた。

上陸を前にしてマッカーサーの陽動作戦は成功したわけだ。

このときの米軍上陸艦隊は史上最大のものの一つであった。

クルーガー中将第六軍は第一軍回の第六、第四三師団、第一四軍団の第三七、第四〇師団の四個師団からなる部隊編成であった。

これらを輸送護衛したのはキンケイド海軍中将の連合軍海軍部隊であった。

これは米第七艦隊の全部とオランダ、豪州艦隊それに米第三艦隊が戦術的護衛艦隊としてつきそってきていた。

同時にケニー中将靡下の米第五、第一三航空隊が空を黒く蔽うように守っていた。

この連結作戦の攻撃力は、これに立ち向かって展開した日本軍をはるかに圧していた。

最高司令官だったマッカーサーはこれよりさきに、フィリピン人ゲリラに湾の南端の方面の活動を強化するように指令していた。

このため山下が上陸はこの地域だと予測するだろうという仕掛になっていた。

さきに触れた通り、陽動は成功し、海岸には歩兵を動かしただけで主力はサンフェルナンドに向けた。

この時のマッカーサーは一つの英雄的な瞬間に立っていた。

彼は戻ってくると約束し、いまそれを果したのであった。

彼の大きな意志も機略も山下の軍を抹殺することに注がれていた。

上陸は一月の九日に開始された。正午すこし前、山下は二三師団長の西山から一通の電報をうけた。

二つの大輸送船団がみえる、湾内南南東の海岸向かっている、物凄い掩護砲撃のもとに上陸用舟艇が作動をはじめたというのであった。

多くの拠点で限られた反撃しかできなかった。リンガエンでは全くできなかった。

一一日には海浜橋頭堡がアゴノ河口からラボンにまで伸び、互いに連繋した。

山下の精力はこれに反撃することに傾注された。

しかしゲリラ活動と敵の空からの攻撃のためバギオ、マンカヤン、バンバンの三角地形にある主要角面堡への食糧補給の動きが妨害されてできないという恐るべき報告が伝わって彼を恐怖においこんだ。

このため抵抗がながくつづけられる可能性は危くなった。

参謀副長の小沼治夫少将が一綴りの数字を山下と武藤に示して、現在の計画は捨ててしまわねばならないといった。

彼によれば唯一の道はただちに攻撃作戦に移ることだというのであった。

この議論はしばらくつづいたが、最後に山下はその計画に反対の断をくだした。

「敵の計画組織は注意ぶかく堅実で、攻撃にでてみたところで状況は好転しない。

かりに食糧備蓄で一四方面軍が制約されても、方面軍としては伸ばせるだけ伸ばして防衛しなければならぬ」

とした。しかし山下は第二戦車師団と二三師団を限定攻撃にだすことには同意した。

しかしこれもなんの役にも立だなかった。

戦車師団部隊はそのスタート・ラインにつくまでに袋だたきになった。

二三師団の特別襲撃隊は敵に効果的損害をあたえるにいたらなかった。

一月二四日、各師団とも主要拠点が敵地上ならびに空からの急襲によってつぎつぎと急速に消されていった。

そして撤退を余儀なくされていった。

10 富永航空隊の逃亡とマニラ岩淵海兵隊の壊滅 top

山下は二つの打撃をうけた。

第一に岡本(一〇師団)がサンジョセ〜ターヤン防衛線を放りだして、一〇五師団担当の地に集合したことで、これは狼狽した転進というもので、さらに混乱をきたした。

そこヘー六日には富永恭次第四航空隊の一飛行士がバギオに飛来し、富永中将が「地上員は好きなようにせよ」と言いのこして大半の飛行士とともに台湾に逃げたという知らせを伝えてきた。

富永はこの移動が、 「ガソリンも飛行機もないのに止まることは無用であった」という理由で行なわれたものだと弁明になる命令書を発行してもらいたいと言い伝けていた。

山下は怒り、要求を拒否した。そして東京に打電して富永の軍法会議を要求した。

富永は大西瀧治郎海軍中将(敗戦で自決)とともに大半が大学生からなる神風特攻隊を創案した当の本人であった。

彼らが任務に飛びたつ前に、特攻隊の中にいって愛国的演説をぶち、サムライの道を隊員の心に喚起したのも富永であった。 「天皇と祖国を救う崇高なる行為によって諸士は神となるのである。

諸士だけが、ひとり飛ぶものと思ってはいけない。私も諸士に、できるだけ早い機会をみつけてつづくつもりだ」

と彼はこの演説のなかでいつもいった。

しかし時間とともに情勢が悪化していくにしたがって、富永の参謀は彼の死ぬ「決心」は着々と霧消していっていることに気づいていた。

こうして山下は空軍の掩護をうしなった。米爆撃機来襲の警報をうけることはバギオの日常になった。

山下の司令部は松の木にかこまれた丘の上に立っていて素晴らしい眺望がきいた。

彼の参謀たちはそれぞれに庭のある別荘をとっていた。しかし日増しに彼らは防空濠ですごす時間が多くなった。

そこにいてさえ安全ではなかった。一月二三日二人の士官が殺され、山下の別荘も被爆した。

それからは山下は濠の中で寝ることにした。このころ山下は時間のひまひまに『正法眼蔵』という本を読んでいた。

これは仏教の僧侶のものである。彼は周囲の誰とでもよく雑談した。時には兵卒と話すことさえあった。

一度ならず兵が欠配していることを知って、自分も食事をやめたことがあった。

米軍部隊は急調子で押していた。日本軍の激しい喰い止め作戦がつづいた。

しかし米軍の装甲車や砲撃は圧倒的であった。

左翼は中央平原の北部周辺を横切ってサンジョセに向って進撃していた。

右翼は南、クラークフィールドとマニラに向けて争うように先を急いでいた。

クラークフィールドでは塚田中将「建武」三万名が頑強に戦い、夥しい損害をあたえ、一月二九日戦闘がクライマックスに達したとき、マッカーサーはパターン半島北五五キロのサンアントニオ近くに新たな上陸作戦をかけてきた。

これはパターンの北部の線を遮断し、マニラ市包囲に加わるものとみえた。

状況としては断然マッカーサーが主導権を握っていた。

もう山下が穴を埋め、先導部隊を喰いとめようとしてどこに部隊を動かしてみても、時が遅かった。

しだいに山下の北部山岳の防塞が孤立していった。

そして中央平原の部隊は横に追われたり、掃討されたりしていった。

一月三一日、山下はマニラの状況をなんとか整えようとして陸、海すべての部隊を「振武」横山中将の指揮下においた。

これにより横山は山岳地帯の大半の自分の部隊を東に移し、いっぽう岩淵三次海軍少将(第三一特別根拠地隊)の三〇〇〇名が首都マニラの東ワワ〜ボソボソ地区を守備した。

しかし防衛隊の大半約一万四〇〇〇名は市内の要所要所に配備された。

岩淵は横山に対しなにが決められようと、自分としては海軍からでた最初の命令に従うつもりで、マニラ市は死ぬまで守りぬくと主張した。

二月一目の米軍の攻撃は完全に横山の虚をついた。

当初小さいこぜり合いのあったのも、横山の前衛は後退し、三日には敵は市内に突入した。

海軍第三一特別根拠地隊は北と南の両面からくる猛烈な敵の攻撃下に入った自分らを発見した。

横山は事態が危機になったことに気づいた。

二月一三日横山は岩淵少将に、市内から総撤退を目途として、フォートマッキンレーに岩淵の司令部を撤収するように命じた。

しかし岩淵はこう返電した。

マニラ市に強力拠点を保つことは極めて重要である。

マニラから司令部を撤収することは、マニラの市街戦執行に困難をきたすものと思考す。

加うるに当司令部はフォートマッキンレーと連絡し、全地域を再建しようとしたが成功をみるにいたらなかった。

よってマニラ市から撤収することは不可能である。 |

一七日の夜横山は撤退命令をいまいちどだした。そして小規模の急襲部隊もだしてみた。

しかし応答は全くなく、二四日すべての連絡が絶えた。

横山はいまや東の山岳地帯に撤収せざるを得なくなっていた。マニラ市でなにが起っているかを全く知らなかった。

市内では末期の泥酔のあげく、たけり狂った海兵隊が暴徒と化し、婦女を犯し、女子供を銃剣で刺殺し、彼らのうえに火をかけて、数千名の死者がでていた。

(岩淵少将は二月二六日自決した)。

11 孤立した山下の「尚武隊」 top

北の防塞の外の事件のニュースは山下にも断続的にとどいた。

彼は横山に軍司令官の資格をあたえることもできたし、彼の部隊を再編成することもできた。

しかし状況を大きく変えることはできなかった。

「建武」も「振武」も日を追って減っていることは知っていた。そして敵の強襲が「尚武」にそして彼自身にむけられてくることの近いことも感じていた。

ここで彼は万端の手配を行なった。山岳地帯の輪郭南西方面に沿って林支隊、第五八旅団、第二三師団、第一〇師団が位置していた。

これらの北部に、デュバック〜バガバガ道路を守備して第二戦車師団の支隊と第一〇五師団がいた。

これよりさらに北部、ボンドック〜サバンガン地域に第一九師団がいて、この上、ビガンと海岸線に沿って伸びている平行線のところに、荒木兵団という混成部隊が配された。

山下の大きな問題はカガヤン盆地で北岸アパリからマガット河の、バンバンに拡がっている六五キロの地帯である。ここはルソン島の穀倉地帯でこれを失うことは彼にとって非常な危機を意味した。

この盆地を守備していたのは村岡一〇三師団であった。エチャングを卵形の輪で囲って高橋大佐の小部隊がいた。地図でみられる通り、山下の立場は厄介な立場であった。

死活のカガヤン盆地守備に多くの部隊をそこにいれればいれるほど、彼のバギオ、ボントック、バンバンの三角地帯の中央の守備を弱めるということになった。

さればといってこの盆地の食糧供給なくしては、守備の兵隊も守備が保てないわけだった。

この盆地の入口すべてを塞ぐことはできないので、いくつかの地区では頼みは山岳の自然だけであった。

幸い山岳は凄いもので、山岩が巨きな峡谷や崖によってえぐられ、高い斜面は厚い密林で蔽われていた。

ある地帯は人跡未踏のところもあった。 しかし英軍を相手にしたマレーの記憶から、どんな領域も難攻不落ということはありえないことを彼は経験していた。 |

|

彼は米軍がどうくるかを考え、それに応じて部隊を展開しようとした。

米軍は主力をおそらくバギオとバンバン前線にむけてこよう。したがって南西と南東からと推定した。

しかし彼はカガヤン盆地への空挺降下の可能性も除外するわけにはいかなかった。彼の予見は低いものではない。

二月の末ちかい日、山下は同盟通信社岩本記者の訪問をうけた。彼はそのときの模様を残している。

そのころ指揮もとり、宿舎にもなるようにつくられた深い濠の中に席をとって、主人は客にウィスキーと肉缶をわけあった。

一般状況について、そしてフィリピン人の反日感情について語ったあと山下は、

「日本は他民族統治の方法で、大きな過ちを犯してきた。われわれには支配の伝統がない。――

これはわが国民の欠陥の一つだ。われわれは相手を理解する努力をしなかった」

山下の全般的戦略状況に触れたとき彼は、

「他国に比べた場合日本は貧乏だ。科学的という点でわれわれははっきり西欧人に劣っている。

われわれは女を役立つようにしてない。婦人はもっと教育されなければならない。

単純に男みたいにでなくだ。私はドイツの女の教養の深さと、日本のそれとを比べてみて、大きな相違に気づいた」

それから話がマレーと英軍の降服に移ったとき山下はこういった。

「前の晩は待つことの喜びでよく寝れなかった。

私は乃本将軍が明治三八年ロシアの将軍を降服させたときのことを思いだした。

そして敵将をいたわろうと期待した。

軍人としてかかる機会にめぐまれたことは何という幸せであったろう。

しかし翌日、私がフォード自動車工場の事務室にいったとき、敵は約束の時間にこなかった。

私は敗者に待たされたことで失望した。それから彼は彼の参謀数人とともに到着した。

そしてながい前置きに私の夢は破れた。私は彼に無条件降服を期待していたのだ。

ところが彼は一、二項目について喰いさがってきた。会議はだらだらとつづいた。

そしていちばん悪かったのは通訳の菱刈(菱刈大将の息子)だ。彼は呑みこみがわるい。

そして英語がそれほどできなかった。私のいうことをパーシヴァルにわからせるようにできない。

私はいらいらしてきた。そして菱刈に腹がたった……私がパーシヴァルを怒鳴りつけたように報じられた。

私があのときいったのは、

『菱刈! 君は将軍にイエスかノーかだけ訊くけばよいのだ。わからんのか』

なのだ。この言葉が抜かれて新聞に報道された。あれは正確ではない。

私はこれについて罪の意識があるし、できるうちに訂正しておきたい。

私の気持ちでは敗者を丁重に正しく遇するべきだと思っていたのだ……

新聞が私を勝ち誇った思い上りのように伝えたことは残念でならない。

原註 後日、山下が米海軍サミュエル・ストラトン副司令官に訊かれたときは、山下はこの焦燥について別の説明をしている。

(二四九ページ参照)

事情通によればこの場の光線がわるかったためフィルムの駒を遅くしなければならなかった。

のちにこれが各地で映写されたときは平常のスピードで回されるため、山下の声は物凄く高い調子になり、彼の動作も速いぎごちないものになり、ちょうど初期のチャプリンの喜劇役者のようにみえた。 |

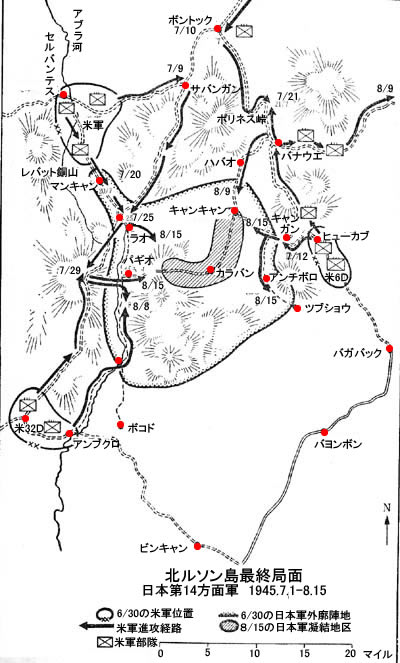

二月いっぱい敵はハギオ前線へ圧力を加えていった。そして三月のはじめ、新しい脅威がアンバヤバン河に出現した。これは山岳地帯の真南を通って、サンタマリヤにちかい中央平原に達してきた。

有効な予備部隊もなかった山下は二三師団に命じて、その守備範囲を伸し、盆地をもカバーするように命じなければならなかった。

この仕事は容易でなかった。

当時西山(第二三師団)の部隊はバギオ前面の激しい戦闘にひきこまれていたからだ。

径と径との間に深い壕を掘って彼らは公道の一センチ一メートルを争った。

しかし空からと砲撃に絶え間なく叩かれ、横からは戦車が襲ってきて死傷が統出し、ついに敗退を余儀なくされた。

三月中旬山下はバギオそのものが遠からず陥ちることを予測し、さらに奥の山地に移動する準備をはじめた。

このころはすでにバギオの町に長距離砲が連日撃ちこまれていた。

そして北西からの圧力が加速度的に増し、戦線の側面が包囲される危険すらあった。

四月一五日、米軍戦車が北西から突入し、バギオからわずか八キロのイリサン方向に掃討していった。

このため一七日夕刻、山下は参謀副長宇都宮に米軍のバギオ侵入をできるだけながく阻止することをいい残して、他の参謀とともに道路沿い約八〇キロもどり、それからアリタオを経て、バンバンに司令部を移動した。

バンバンでは戦闘司令所として小川のほとりに、二メートルに三メートルくらいの小さい小屋をつくり、これをマンゴ樹で蔽いかくした。

砲弾と空襲だけについていえば、ここは前よりもずっと静かではあったが、この新しい司令部は、刻々と高まる緊張の舞台で、四六時中追うように悪い報告ばかりが殺到した。

二九日西山は、イリサンが敵に掃討されてこれから退却するという報告をしてきた。

二四日には宇都宮(参謀副長)がバギオを放棄した。

12 最後の消耗戦 top

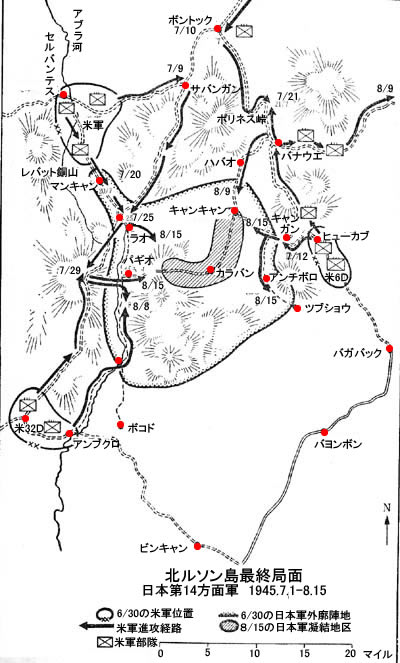

つづく三ヵ月間も苦い絶えざる戦闘をみなければならなかった。

米軍は山地深く押しこんできて山下のいる複郭陣地の中心にまで撃砕を進めてきた。

陣地入口の南西にあるサラクサックやパレット路の戦いはなかでも最も激しいものであった。

この戦いの微視的詳細な叙述は数多く記録されており、ここにわれわれはながくかかわる必要はあるまい。

その戦闘様式はいつもの決った定型の消耗戦で、日本軍は領分の一センチをも最高の値の生命と、努力と、時間、特にこの時間を相手に払わさずには手離さなかった。

山下はあるいは痛烈な抵抗を、あるいは反撃侵攻を発令し、各隊の境界の割当てを変え、任務を変えていった。

どの戦いも敗れた。しかしどのときも敵にとどめの勝利は渡さなかった。

四月がおわろうとすると雨が降りだした。この月になるまでは日本兵はこの雨季を待ち望んでいた。

雨季になれば米軍の圧力が緩むと思っていたのである。ところが雨は中立だということをいま知った。

雨は彼ら自身の糧食弾薬の補給をも妨げた。服を替えないためにいつもじめじめしたままとなり、大量に病気になった。

熱病が階級の上下なく蔓延した。病気でたおれないものの生活も耐えがたくなった。

蚊、姪(ひる)、蝿、何百何千の昆虫が噛み、焦らだたせ、血を吸った。

山下は蝿叩きをもって歩き回った。仕事のないときはいつも、蝿を叩いて死骸を丁寧につみあげた。

彼は小川にいって何時間もすわり、みずすましの数をかぞえた。

ある夕方彼の当番兵が風呂のためにドラム缶で湯をわかした。

彼は、「風呂にははいらんぞ」と尖った声でいった。

これをみていた参謀は彼が兵にはできない贅沢をすることを拒否していることを悟った。

マレーでも満州でも彼は毎晩湯にはいった。しかし彼は自分をいつも清潔に整えていた。

身だしなみの悪い兵が通りかかると、呼びとめてキチンとするように注意した。

五月中旬、米軍は急速力でアリタオに攻撃をかけ、北、北西から突いてきた。

山下は司令部をまた動かさなければならなかった。

彼の選んだ地は標高一五〇〇メートル、いままでのところより北へ約二五キロのキンガンであった。

村から一・六キロのところの森の中に司令部を置いた。そのころになると若い参謀は夢をもたなくなってきた。

いったい何を自分らはしているのだろう? この作戦がなんになるのだろう?

フィリピン人ゲリラは時間とともに夜があけるごとに大胆になっていく。

橋を爆破し、輸送を待ち伏せて攻撃し、米軍戦車隊の道案内をする。

山から山へいとも易々と動き、想像もできないところから残虐な復讐をしかける。

六月一七日朝、作戦参謀の田中少佐が司令部にきて、敵が数キロのところに迫ったこととを報告した。

山下はまた動かなければならなかった。輸送車はもうなかった。彼は杖で歩いた。

夜の闇を歩くことは天変だった。一行は兵が狂い叫んだり、熱でうわ言をいったりしているところを過ぎた。

四人の兵が道端に腰をおろしていた。山下は所属の隊を訊いた。

彼らが隊の名をいうと「でもお前の隊は山の向うにいるはずではないか。お前は隊を脱走したんだな!」彼は杖をとりあげて、顔を横なぐりに打った。「お前は戦友を見捨てて恥ずかしくないのか」と怒った。それから黙って歩きつづけた。

一八日未明、バクダンに着いた。それからマゴッタ、ハンダンに向った。

彼は司令官というよりは亡命者のようであった。

六月二八日一〇五師団の参謀長島田大佐が歩けないもの全部に自決を迫り、自らも切腹したということを知った。

くる日もくる日も戦死、自殺、病気、の数がより多く、より頻繁に伝えられてきた。

彼は毎晩ラジオ放送をきいた。ドイツの降服も知った。ルーズヴェルトの死、そして沖縄を奪られたことも知った。

米軍戦車が南、北からだけでなく東からも攻撃してきた。

四日プログ山斜面の日本軍砲兵隊が最後の一弾を撃った。そして静まりかえった。砲兵は砲身を爆破し捨てた。

五日山下は、マッカーサーが「ルソン島作戦はおおむね終った、あと残る仕事は日本軍の敗残兵の掃討だけである」と放送するのを聞いた。

この日山下はあとなにがなさるべきかを検討するために、まだ残っている全参謀を集めて会議をひらいた。

最初に発言したのは栗原中佐であった。

「私は自由にしゃべらしてもらいたい。しかし日本は敗けるかもしれないといって射殺されるのは困る」

武藤が「なんでもいうがよい。われわれは東京の手のとどかなし山の上に参謀全員がいるんだから」と保証した。

栗原はつづけた。

「私は日本は敗けのように思う。こういうことが起き得る可能性はいままでもあった。

しかしいまは八〇パーセント対二〇パーセントの問題になってきている」

その数字の意味はどういうのかと訊かれて、

「どういう和戦交渉をやっても、五分の一以上はかちとれないだろう。

われわれの要求できるのは天皇の生命の安全だけだ」という答えがあった。

けっきょく討論ではなにも決らなかった。参謀の多くは力を失い消沈し、これ以上話すには問題が怖ろしすぎた。

おわってから山下は武藤と状況について語り、打解策を検討した。

彼らは敵戦線を突破して南に移ることもできた。あるいは任務を全うしてここで全員果てることもできた。

この後者の案は山下が「玉砕でいちばん助かるのは米国だ」といって拒けた。

次善の案はこの復郭陣地をできるだけもちこたえて現在切れている各部隊と連絡をとりもどしてアシン盆地を限定反撃で撃破縦貫し、分散してゲリラ地帯に入り、高地か北西ルソンを占拠することだと山下は考えた。

この最後の作戦が成ったところで両将軍は切腹するという筋書きが決定した。

この計画は孤立している部隊がこの復郭陣地に集結しなければ効果は期しえないので、数週間は持たなければならなかった。

七月いっぱい山下はほとんど寺内南方軍と連絡がつかなかった。

しかし三〇日にやっと連がったので彼はこう伝えた。

「九月早々に突破作戦を決行し得るものと予測す」これは戦闘と病気で急激に兵の数は減ってはいたが、最大限九月一五日までしか当時保持していた食糧でもちこたえられないということであった。

(彼の当初の兵員の三分の一、正味五万名が当時生存していた)

この突破作戦にあたっては、マラリアのもの、病気や怪我で山地まで連れていかれないものは全員、全戦線にわたって自殺バンザイ攻撃に参加し、適格者の戦友が脱出できる牽制を生みだすということもあり得ると山下は考えていた。

こうした絶望的状況ではあったが、山下は大半の部隊に対する統制はまだ保っていた。

八月三日、西山師団長が命令なしに撤収したことを参謀が告げると、山下は直ちにもとの位置に復帰せよと命令を打電した。

彼は当時まだユーモアも失っていなかった。

大った太鼓腹が足りない給食のためにだんだん細くなって、バンドが短くしめれるようになった。

彼は、「最近はだいぶスマートになったよ」といっていた。

八月七日誰かがもってきた鶏肉の晩餐に武藤と宇都宮を招んだ。

ポツダム宣言のニュースはラジオできいて知っていた。一人が、「最後の晩餐のようですね」といった。

13 日本の敗戦と山下の出頭 top

八月一四日夜山下はサンフランシスコ放送で日本が降服したニュースを回しあてた。

翌朝彼をみた参謀は、彼が一〇歳も齢とったようにみえた。

この夜、武藤は若い将校を呼んで、山下の部屋に徹夜でいて自殺しかけたら止めるようにいいつけた。

しかし山下はこの将校がきた目的をみぬいて、

「心配はいらん。わし一人でいきはせん。そうしても何にもならない。わしは兵を国に帰してやる義務がある。安心して向うにいって寝ろ」

とやさしくいった。 。

翌朝は別の参謀、黒田少佐がきた。そして山下に切腹するように嘆願した。

「われわれはサムライである。失敗に対して最終的な償いをすべきだ。

山下大将がもしやらないなら、私の同族のうちでいちばん立派でいちばん純粋な士のイメージが壊れてしまう」

というのだ。山下が、

「万事は決った。いま参謀の誰も自殺してはならぬ。そして事態のなりゆきを見守らなければならない」

と答えると黒田はもし山下が義務を怠るなら軽蔑と嘲笑をうけるといった。

しかし山下は微笑するだけであった。

「お前はまだ若い。お前には分らないのだ。わしはこの比島で日本兵も敵も多くの人を殺した。

わしはその償いをするつもりだ。わしは日本をもういちど見ようとは思っていない。

もしわしが最初に死んでしまえば誰が責任をとるのか? え? 自決なんかできるときではない。

責任がとれるのは唯一人しかいないはずだ。それはわしなのだ」

八月二四日山下はフィリピン戦没者の最後の慰霊祭を執行した。八月二八日栗田参謀は書く。

「兵は最悪の悲惨な条件で戦ったのに山下さんに対する不平はついぞ誰からも聞いたことがなかった。

誰もがもし他の司令官だったら、とっくに手をあげていただろうといっていた」

八月三一日米三二師団長ギル少将は、山下にもし降服を望むなら、使いを米軍の線に向けるようにとの書信を空から投下した。

山下は一大尉に返信をもたせて派遣した。九月一日彼は山をくたって自身が降服する決心をした。

彼は大本営から各司令官は、降服条件について、独自に交渉してもよいという命令をうけていた。

そのため参謀は彼が出発することに反対した。

「長びかせば長びかすだけ兵に不利になると思う。

いくことが間違っていたら、それは私がわるかっただけですむ。兵は半餓死状態だ。

一刻もはやく食物を支給してやりたい。傷病兵に手当もしてやりたい。

一日のばすごとに数百のものが死ぬんだ」

それから山下は別れをいって一人ひとり手を握った。

「山をくだったら、わしは逮捕され、敵はもう決して釈放はすまい。

お前たちは何事にも最善をつくして、わしのことを悲しまんでくれ。

お前たちの仕事は新日本を樹立することなのだ」

大きな感動で揺れた時間だった。ここにも一つの世界の終りがあった。

涙は山下の頬を伝ってあとからあとから流れた。参謀たちは子供のように嗚咽した。

一四方面軍の兵はみな一列にずらりとならんだ。

山下は列に沿って、一人ひとりの兵に立ちどまって歩をはこんだ。

列の最後に達したとき、山下は立ちどまって最後の挨拶をした。全員がこれに応えた。

それから杖をついて彼はゆっくりと歩きだした。山下は小径をくだっていった。

そして何度も何度もちょっと立ちどまっては、黙々とあとを振りむいてじっとみていた。

彼が木立ちについたとき、もういちど振りむいた。

彼は黄昏の光のなかに立った。彼にはそれが、ながいながい時間のように思われた。

そして視界から消えた。一九四五年九月一日午後四時であった。

山下の証人になった武藤と宇都宮をのぞいて、だれも山下を二度とみたものはいない。

14 連合国軍事裁判 top

日本帝国陸軍大将山下奉文は、一九四四年一〇月九日より一九四五年九月二日まで、フィリィピン諸島のマニラ市および他の場所において、アメリカ合衆国およびその同盟国との戦争における日本武装兵力の司令官たりし間、司令官としてアメリカ国民およびその同盟国ならびに保護下にある市民、とくにフィリピン市民に対する部下の野蛮なる残虐行為と重大なる犯罪行為を許し、指揮官としてその部下の行動を統制する義務を不法に無視し、かつ実行を怠った。

よって彼、山下奉文は戦争法規に違反した。 |

1945年10月29日、フィリッピンのマニラで開かれた〈山下裁判〉は、6週間にわたって続けられた。左端の×印が山下奉文大将。共同P提供。 |

一九四五年一〇月八日、山下が山をおりて五週間がたっていた。

それは熱にうかされたような期間であった。

最初の尋問があったあと彼は降服の正式文書に署名するためにバギオにある政庁につれていかれた。

ここで彼は再びテーブルをはさんで、パーシヴァル中将と相対した。

こんどはパーシヴァルは勝者の一員であり、彼は敗北者であった。

パーシヴァルの書いたものによると、山下はパーシヴァルがそこにいたことに非常に驚き、一時彼の眼は感情をあらわに示した。

しかしつぎの瞬間、

「彼の顔は全部の日本人に共通の、あの謎のような仮面を素早くかぶってしまった。

そしてそれ以上なんの関心も示さなかった」

このあと山下はマニラ市のニュービリピッド監獄につれ去られた。

そこで米海軍副司今宮サミュエル・ストラトンに面接された。ストラトンはこの会見の詳しい記録をのこしている。

いろいろの話のうちに、山下がシンガポール降服の会合のときに我慢できなくなった気持は、英軍の司令官が数の不均衡を感づきはしないかと怖れたことに原因があった。

日本は三個師団だけで弾薬は尽きようとしていた。

これが、連合軍六個師団に対していたのだからと彼は語ったという。

そのころ加わってきた武藤や宇都宮とともに山下はストラトンから精神病医学者の手に渡され、つぎに裁判の弁護に派遣された米国の弁護団に手渡された。

このとき彼ははじめてマニラ市防戦の期間に、数多の蕃行がフィリピンの男女や子供に加えられたことを知った。

彼はこの罪を償わされることになり、アメリカ合衆国軍法委員会によって取調べをうけることになっていた。

この委員会の判事には五名の将軍がなった。

冒頭ので容易におわかりの通り、罪状はきわめて漠としていた。日時も犯行場所も示されていない。

(彼の指却下にある)者に「残虐行為を行なうことを許した」というごとき語句は、解釈しだいでどんな拡大解釈もされる。 彼は現実に「許した」のか?あるいはこれは不作為の罪というのか?証拠だけが事柄を明らかにするはずだ。

ただ弁護側に戦術的活動の余地が大幅に許されていた。

裁判は一〇月二九日にはじまり、六週間ちかくつづいた。いろいろの面でこれは奇妙な事件であった。

これに関係した米国人は、判事も、検事も、弁護士も日本人を蛇蝎(だかつ)視するようにして育てられてきていた。

判事席の五名の将軍は管理畑の男たちで、怒号のなかで射ちまくるところを、いちどもみたことがなかった。

したがって生きた戦争状態をじかにみた知識のもちあわせはなかった。

主任検事のケル少佐はこの仕事を粛清運動の一つとうけとっていた。

彼は戦争で日本人を殺しにいったのだが、その代りに首を絞めるのなら、それならそれで同じだと思ったとのちに放言している。

しかし弁護側の将校は、裁判長レイノルズ将軍から助けられるところは少なかったが、自分らの義務を果そうと決心し、大勇猛心をもってやり通した。

彼らはしばしばレイノルズが、彼の肩のうしろのワシントンを振りむいている印象をうけた。

残虐行為は行なわれた。これに疑いの余地はありえなかった。

証人につぐ証人が自分の物語りを告げに来廷した。

「私の三人の中国人の友人は、日本兵が掘らした溝の前でひざまずいておりました。

兵隊は剣付鉄砲をもってすすみ、これをもってその中国人の体につき刺しました。

それから彼らは死骸を溝のなかに蹴(け)りこみました……

五ヤード私から離れたところでは、日本人将校が大きな日本刀をさげているのがみえました。

彼は前にすすみ、刀をふりあげ中国人の首を斬りおとしたのです」

証人台の老人はフィリピン人の女に代った。

「私は二人の子供を片手ずつに連れておりました。

河のちかくまでまいりますと、日本兵が無理に私から子供を引きずっていきました……

私があちらにいった女の子をみますと、その子のちょうど胸のあたりに銃剣がささり、それがうしろまで抜けておりました。

私も背を五度も銃剣で刺されました。……私の子供は二人とも死にました」

思わず息をのむような証言がつづけられた。

山下は無表情に椅子にすわっていた。彼の目は証人を離れなかった。

しかし時がたつにつれてどの証人も一人として、山下の名を口にしたものがないことが注目された。

数々の蕃行が述べられても、それらと彼とを結ぼうとすることさえなかった。

三日目が終ったところで、デーリー・エクスプレス社のヘンリー・キーズはこの模様を打電した。

山下裁判はきょうもつづいた――しかしこれは裁判ではない。審理でさえあるかないか疑わしい。

昨日は山下の名は一回だけでた。きょうは一回も出なかった。

裁判をする軍法委員会は、いかなる法律や、証拠の規定にも拘束されないかのように、裁判をすすめている。

私は日本人の弁護を扱ったことはない。

しかし英国の法廷なら、山下の場合のような杜撰(ずさん)な告発は受理されないだろう。……

裁判は軍司令官は兵隊のどの行為にも責任があるということを制定しようとしているらしい。

時に、英国の法律でなら、とにかく山下も権利をもっているはずだ。

現在の委員会は時間と金を節約しようとかかっている。

事実、山下の米国弁護団は、まだ一回も弁護側聴聞を許されていない。 |

米国の新聞記者、とくに「ニューズウィーク」誌の特派員は証拠ならなんでも、「また聞きのまた聞きの噂」でさえまかり通っていることを指摘した。

二週目に入って法廷はマニラの虐殺の証言を聞いた。

これらの大部分は同市陥落の寸前、一九四五年二月に起ったものであった。

入ってくるどの証人も、問題の兵は帽子に錨をつけていたと証言した。

これらは海軍特別根拠地隊に属するものであった。犯罪の大半は強姦が行なわれたというのだった。

しかし証人の誰もが山下がそんなことを命令したとは示唆しなかった。

そしてそんなことは考えるだにでたらめなことだった。

これらの野蕃な行為は復讐に燃える酩酊(めいてい)と絶望のなかで、死ねと命令されていた兵が行なったものであった。

いったい山下は海軍根拠地隊に対して、支配権が与えられていたのか?

起訴状は大本営が山下に対して、「米軍上陸が開始されたら」フィリピンにいるすべての海軍兵士も彼の指令下にはいるとした一九四五年一月八日付の命令を根拠にしていた。

しかし弁護側は彼の指令の及んだのは「戦闘目的に限定」されていたと防戦した。

すなわち、山下は彼らの行政的統御権は与えられていなかった。

このため彼らの行状を規正することはできなかったのだ。

またこの根拠地隊の隊長岩淵海軍少将は、山下の(中継されて松山の)命令と、一方、南西方面艦隊司令官大河内海軍中将からでた最初の死ぬまで戦えという命令の板バサミになっていた。

意外とするには当らないが、陸海両軍の深い伝統的反目から、岩淵は大河内の命令を選んだのだった。

いずれにせよ山下は当時ルソン島北部に孤立していて、首都の事件に有効な手の打ちようはなかったことを弁護側は指摘した。

そこへもってきて、戦争俘虜および非戦闘員拘留者の虐待が行なわれたという一連の犯罪が起訴状に(少なくともあわてて付けたそうとして)加えられた。

俘虜取扱いに関するジュネーブ国際協定では、かかる場合の囚人は、俘虜と同等量の食糧が配給されなければならないとされ、それまで一般に実行されてきていた。

しかし山下が虐待を命令したとか容認したという証拠は示しえなかった。

検事側はこの裁判を普通の警察裁判所の裁判のようにして扱ってきた。

今度はこれを国際的ドラマの水準にもっていくのが我々の役だ。 |

この言葉は弁護団が武藤中将を弁護側の最初の証人としてもってきたときの、山下の通訳浜本大尉からでたものだ。

これはみんなの実感だった。山下自身は証人台に立ちたくないとした。

彼の説明によると、日本では被告が自分自身の弁護のために物をいう資格があるということは考えられないというのである。

自分の正当化は全知全能の神のされることで、神はすべてを知り、最後の審判をくだすはずだとした。

弁護団長クラーク大佐は神に対する米国人の信頼にはもっと限界があること、山下が証人に立てば印象がよくなることを確信すると説得した。

この点彼らは間違っていなかった。

山下は型通りの宣誓をさせられたのも、カー少佐に一一時間にわたって反対尋問を繰返されたと弁護団の一員フランク・リール大尉の記録にのっている。

そして、「カー少佐は山下から矛盾や食い違いや嘘を……発見しようとしたがついにできなかった。……山下は全期間を通じて法廷を完全に支配した」

カーは、再三にわたって山下がなぜこの犯罪を知らなかったのか、これだけ多くの犯罪があるのだから、それが山下のところに伝わらないはずがないことをあげて尋問した。

しかし山下は終始おちついて「私はこの事件を耳にしなかったし、知りもしなかった」と答えた。

そして彼がフィリピンのことについてなんの知識もないまま、米軍上陸の二週間前に、ここを引きつぐようになってそれから優勢な軍勢に対抗する研究、計画に夜を日についだこと、彼の兵団が北部ルソンにいて孤立していたこと、通信連絡が急速に悪化したことを説明した。

私は飛行機をつかって、壊れた通信網の増強を計りました。

しかし飛行機が私の管下に参ったとき、それは使いものにならないものだったのです。

私は参謀やいろいろの者を、遠隔部隊に派遣しようと考えました。

しかし彼らが途上でゲリラに襲われ、それきりになるという情勢でした。

要するにこうした離れた部隊の状況を知ることは困難だったのです。

米軍がレイテ、ミンドロそしてルソンに上陸したときは、もう通信網は完全に粉砕された状況になっていました……私はただいま申しました状況のなかでも、私のできる最善は尽したと確信しております。 |

山下の証言がおわると、サンドバーグ大尉が弁護側の最終弁論をおこない、これに対してカー少佐が検事側弁論をおこなった。

フィリピンでなにが行なわれたかということには、ほとんど議論の余地のないことだった。

唯一の論点は責任の問題であった。カーは警察裁判所の技法で、コネティカット州で起ったサーカス天幕出火事件さえ類似事件として引きあいにだした。

「その公社の職員も従業員も起訴され、有罪となったのであります……

彼らがサーカスの天幕に放火をせよと命令したためでも、無事の弱い婦人子供を殺せと命じたためでもない。

かかる大惨事を防ぎえた処置をとらなかったためであります」

そしてカーは、「我々は死刑を――絞首刑を求刑する」と結んだ。

レイノルズ少将が起立して、「当委員会はきたる金曜日午後二時に判決をいいわたす」と発言した。

そのときが午後四時だったから、それまでに四六時間があった。

しかしこの選ばれた日はただの日ではなかった。その日は一二月七日真珠湾の四周年記念に当っていた。

「判決が言い渡されたとき、喜びや不満いずれにせよ、声をだしたり、感情を表わしてはいけない」

最終法廷がはじまる数分まえに、この法廷につめかけた傍聴人にむかって、憲兵隊のケンウォシー少佐が注意した。

山下が武藤、宇都宮、浜本と一緒に入ってきた。彼は弁護団に微笑しながら挨拶し、そして腰をかけた。

二時だった。起立が唱えられ、五人の委員たちが入ってきて、席についた。

レイノルズ少将が書類をとりだし、ながい判決文の朗読がつづいた。

それは検事側、弁護側双方を要約したものだったが、委員会が明らかに米国の立場から査定していることが読みとれた。レイノルズが読み終ったところで、山下は弁護団将校とともに、裁判長の前に立だされ、彼の代りに浜本によって自分の宣誓が読まれるのに、耳を傾けた。

私は戦争犯罪人として、この立派な軍法委員会の前で訴因の認否を問われ、そして裁判をうけました。

私は私の罪状認否を問われた最初の日と同じく、曇りのない良心をもって、本日ここに立っていることを表明いたしたいと思います。私は天地創造の神、私に神聖であるすべてのものにかけて、私に対する起訴項目に対して、私が無実であることを誓います。 |

15 判決「絞首刑を宣告する」 top

そしていよいよ最終判決のときになった。レイノルズはゆっくりとしゃべった。

彼の言葉は浜本によって日本語で繰返された。

残虐行為と他の重大犯罪が行なわれたとレイノルズは読んだ。

当委員会は次の通り結論した。

「該当する期間において、被告は状況が必要としたのにもかかわらず、被告の兵を効果的に統御する措置を講じなかった」 つづけて、

「よって、無記名投票により、三分の二あるいはそれ以上の同意によって、当委員会は求刑せられたる通り有罪とみとめ、絞首刑を宣告する」

山下は解ったというように領いた。そして向きなおり、法廷をでていった。

数分後にリール大尉や他の弁護団将校が、彼の独房を訪ねたとき、武藤は激しい口調で、「なぜ軍人らしく銃殺にしてもらえないのか?」と訊いた。

山下は参謀長を咎めるように一瞥した。

それから米国人と握手して、彼のために払ってくれた非常な努力に感謝した。

それからわずかの自分の持物をみなにわけはじめた。

勲章、拍車、中国の幸運の金貨、セット茶碗、そして最後に皮のバンドをヘンリックス中佐にわたしながら、「あなただけがこえておられるからこれがつかえる」といった。

弁護団は諦めなかった。マッカーサー将軍に特赦の請願書を送った。これは無駄だった。

それからワシントンの最高司法裁判所の係官に、いま郵送途上の訴願書が検討されるまで刑の執行は中止されたいと電報をうった。

二日後に弁護団は陸軍長官が彼らの要求をいれたことを知った。一方フィリピン最高裁判所にも書類手続上訴願した。

これからの繁雑な法的手続の詳細を追う必要はない。

検事側はもちろんのこと、委員会の面々は判決がすぐいれられなかったことに腹を立てた。

そして弁護に対するあらゆる妨害をはじめた。

委員会を総轄している行政官スティヤー将軍はフィリピン最高裁判所から派遣されたフィリピン連絡官がくると姿を消してしまった。

しかし文書は事務的に効力を発した。訴願は一一月二三日に聴聞されることに決った。

このときの山下の弁護団の主張は、要するに、第一に委員会はこの事件を審理する権限がない。

米合衆国はフィリピンの上に権威を行使しているではないか。一般法廷は現在開廷中ではないか。

そもそも軍法委員会というものは、敵の領土を占領していて一般法廷の閉鎖されている場合につくられるべき筋のもので、しかもスパイや妨害行為者に対してのものである。

熱烈な大胆な論法でヘンリックス中佐は法廷に通告した。

「我々はマッカーサー将軍が法律を勝手に処理し、合衆国の法律および憲法を無視していることに対して抗議する。

彼は米国議会および大統領からそのような権限は与えられていない。

彼は偉大なる軍人であり将軍ではあるが、決して偉大なる法律家ではない。

この事件に対する彼の命令は違法である」

委員会に関する点ではヘンリックスはまさに正しい。

「委員会は世界の法律を撹乱した。……あの判決をきいたら、あなたがたは驚験し、衝撃をうけるだろう」

ヘンリックスの弁論をきいて、弁護団長のクラーク大佐すらこれではヘンリックス自身軍事裁判にかけられるのではないかと狼狽した。

山下は訴訟開始いらいはじめて憂慮の色をみせた。

リール大尉はヘンリックスには何もおこりはしないと山下を安心させた。

それから、「もしあなたがマッカーサーの立場だったらどうしますか?」と訊ねた。

「考えてみなさい。あなたが権能権力の最高位にいて、わかい中佐があなたのことをあのようにいったら、あなたはどうしますか?」

山下は笑いだした。「私は侮辱されたとは思いません」と山下は答えた。

「私は自分が法律家であるとは考えない」フィリピン最高裁判所への訴願はすぐに無駄だったことを示した。

訴願は受理しないといってきた。

なぜならば、フィリピン裁判所が米軍の行為に干渉することは、「信義の違背になる」と判事はいった。

これはもちろん暴言である。こうなるとクラーク大佐などの弁護団の関心は、文書がワシントンに届くまえに、山下の刑が執行されはしたいかということだけになった。彼らは最高司法裁判所の係官につぎの電報をうった。

| 山下大将は絞首刑の判決をうけた。いま法廷に提出されている人身保護令状の請願および郵送中の事件移送命令の請願を法廷が判定する前に刑が執行される恐れがある。両請願を法廷が判定するまで陸軍長官に命じ刑の執行を押えることを弁護団は法廷に強く要請する。 |

この電報の結果、主席判事は合衆国検事次長に連絡し、最高司法裁判所が刑の執行の停止を命令する必要があるかどうか、それは陸軍自身で、できることではないのかを訊きあわせた。

陸軍長官はマッカーサーに対して、事件処理を法廷が決定するまで、いっさいの執行を延期されたいと無線で打診した。

マッカーサーはこれをにべもなく拒否した。

彼の見解では、最高司法裁判所にはこれの司法権がないとし、事をどしどし運ぶように提案した。

しかし陸軍長官は押しのけられはしなかった。そしてマッカーサーに対し、刑の執行を待てと命令した。

一二月二○日、最高司法裁判所の判事はワシソトンに集まった。

打令せがすこしあってから、「裁判所は提出されている問題について所見を伺いたい……ついてはつぎの一月七日月曜日を口頭弁論の日と定める」と命じた。

また主席判事はその論説を聞くため、弁護団の三名も本国に航空機でもどることを要請した。

判決があってからの山下はルソン戦争俘虜収容所の外部と連絡をたたれたところに拘置された。

しかし武藤は機会があって、自分が日本に帰ってから何かすることがあるかを訊ねた。

この問に山下は、

「武藤。僕は降服する前に話したと思うが、日本に帰れるなど毛頭考えなかった。

僕はたくさんの兵を死なせた。一時は二五万名いたのに半分以上は戦死してしまった。

しかし覚えているだろう。生存者を無事に国にもどらせることは僕の義務だといったのを。

しかしいまはこれは君の仕事になった。面倒をみてやって、帰れるのを見とどけてくれ。

これが僕の最後の望みだ。これが僕の最後の命令だ」

彼の思いのなかには兵のことがあった。自分の妻や自分の運命についてはまったく触れなかった。

最高司法裁判所における討論はながながと、複雑なものだった。これを詳述する必要はあるまい。

首席判事ストーンは、かりに敵対行為がやんだあとでも“戦争状態が存在する”かぎり、すなわち平和条約が締結されないうちは軍法委員会は、戦争犯罪を審理して差し支えないと判定した。

彼のいうところによれば、多数意見として軍はそれ自身の委員会の審判を取り扱うことができる。

最高司法裁判所はこれに干渉してはならないというものだった。

しかしJ・マーフィー判事はこれに反対意見をのべた。

「当事件は重大な問題を提起している」と彼はいった。

というのは、「軍法委員会が、憲法で保障されでいる一人の被告の訴訟手続の権利を無視してもよいかどうかということである……答は明白である。

米国憲法修正第五条は、連邦政府ないしいかなるその出先機関によって告発された『いかなる個人』にも、法手続の適用をうける権利を保障している。

戦争犯罪の被告ないし、敵としての交戦国民の身分にあるものに対しても、これは除外さるべきではない。

これは個人の不変の権利であって……勝者、敗者の別なく、人種、皮膚、信条の如何を問わず、世界のあらゆる人に所属しているのである。

この権利は交戦国民であろうと、公権被剥奪者であろうと、社会的激情や一時的狂乱のなかでさえ没するものではない。

法廷も、立法府も、行政府も、世界最強の軍隊といえどもこれを破壊することはできない」

軍法委員会の仕事については、マーフィー判事は、まったくなんの疑いももたなかった。

「委員会が正当な訴訟手続を要求する修正第五条の指令に従わなかったことは、まぎれなき事実である。

訴願人はこの国の優越した軍隊によって、全面的に敗北した陸軍の司令官であった。

わが軍の烈しい破壊的攻撃にさらされている間に、その男の兵士は多くの野蛮なる残虐行為、ならびに他の重罪を犯した。

戦闘がやんで、その男はすすんで降服した。

その点で彼は、修正第五条の訴訟手続によって保護さるべき一個人として、一般法と訴訟法の規定にしたがって、公正に正しく取り扱われる権利がある。

その男の裁判当時は、正当な手続による保護の停止を必要とする、いかなる軍事的必要、もしくは他の緊急事態も存在しなかった。

それなのに訴願人は不当な起訴にもとづいて、あわただしく裁かれ、簡単に絞首刑をいい渡された。」

マーフィーとしては、起訴状の漠然とした語句は、軍法委員会がそれの意図がなんであれ、訴願人の義務および不履行に関する偏見にもとづいて、軍事裁判官はどんな犯罪でもつくることができるといいたかったのである。

「私の意見ではかかる処置は、わが国民の伝統として恥ずべきことだ」と主張した。

これらの言葉は大きく影響した。とくにマーフィー判事はこの最高司法裁判所にくるまではフィリピン総督であり、フィリピン人に対する深い愛と理解では、よく知られた男であった。

誰も彼がフィリピン人を毛嫌いし、日本人をえこひいきしていると叩くわけにいかなかった。

マーフィーは山下に対する起訴事実を逐条的にあげたのち

「これら軍事的事件を、当時の背景と対照して読むとき、この起訴のしかたはこういうことになる。

『我々米国戦勝軍は、山下の通信網、山下個人の効果的統制、山下の戦争逐行の能力を破壊し、撹乱するために可能な一切のことをした。山下の部隊を爆破、粉砕、潰滅させた。

ついで包囲し、抹殺をつづけ、効果的な統制を維持しようにも、その能力を封じておいて、山下が十分に部隊を統制することができなかったという理由で、起訴し、有罪を宣告する。

我々は大部分自分がつくりだした崩壊によって、山下を無能にし、その無能を断罪する。

我々の審判の基準は我々の好きなように決めることができる』……

どの歴史、どの国際法をみても、私の知るかぎり、敗北した軍隊の降伏した将軍をこのように告発する正当性を認めない」

ラットレッジ判事がマーフィーのいい残した点を補足し、山下には公正な裁判がえられていない、軍法委員会の行為は目にあまるもので、このまま進めるなんの権限もないと揚言した。

最高司法裁判所は無残に割れた。

八名の判事だれ一人として、裁判が正当に行なわれてきたと思っているものはいなかった。

しかし六名は山下の犯罪性の問題に、立ちいって調べる権限のないことを感じていた。

そしてマーフィーとラットレッジの二名だけが、権限はあるはずだと確信していた。

それで多数意見は訴願人に反対となった。

この知らせはクラーク大佐とその仲間に痛かった。

しかも一方マッカーサーは最高司法裁判所の意見がどうでようと、その意見を全く無視していくらしかった。

彼は書類が手許にとどくまえから、山下の判決を肯定した。

彼は審査書のなかで述べた。

「私は山下に有利になるような情状酌量の余地を裁判記録から発見しようと探し求めたが、みつからなかった……

この将校は……彼の軍隊、彼の祖国、彼の敵、ひいては全人類にたいする義務を怠り、甚だしく軍人に対する信頼を傷つけた。

これらの犯罪は……文明にたいする汚点となり、永久に忘れることのできない恥辱と不名誉の記憶を残すものである」

マッカーサーは軍法委員会については、

「裁判は完全な、真実を確かめようとするすべての法目的の原則にそって行なわれた。……

かくて到達した結論は論難の余地を残していない」

いっていることは誇張と不正確のよせ集めであった。

しかしマッカーサーの威光は高く、だれも彼を制止できるものはいなかった。

二月八日大統領ハリー・トルーマンが山下奉文大将の特赦の嘆願に対しては、何も措置しないことになった旨の通告を陸軍省はうけた。最後の望みも切れた。

山下はこの知らせを静かにうけとった。

彼が山をくだるときに参謀にいったことがあるが、米軍はいちど彼を逮捕したら、彼らは二度と釈放するわけがなかった。

彼の唯一の解放は死であった。最後の伝文のなかに、彼は法廷の前で彼が語った感想を繰返している。

私は死なねばならぬときに、私がしたことに対して神になにも恥ずるところがない。

しかしもしあなたが、「お前は日本の軍隊を統御する能力がない」というならば、それは私の生れつきの事柄なので、なにもいうことはない。

米国の軍務将校は、すべて寛大であり、公正な審査をされた。

私はよく遇せられたとともに、温厚な将校の親切な態度によって、終始私は保護された。

たとえ死んでも、彼らが私にしてくれたことを忘れはしない。

私は私の死刑執行人を咎めはしない。私は神の祝福がみなにあることを望む。

私の感謝を、マニラ裁判所のクラーク大佐、フェルドハウス中佐、ヘンリックス中佐、ガイ少佐、そしてリール大尉に伝えてほしい。 |

一九四六年二月二二日夜一一時三〇分山下は死刑囚監房につれていかれた。

ひとりになる前に彼は担当官ラドマン中佐に、執行時間の一時間まえに起こしてくれるように頼んだ。

それは朝五時にということだった。

しかしラドマンが房にいってみると、山下があまりよく眠っていたので、彼は起こすのをやめた。

二〇分たつと山下は自分で起きて時計をみた。そしていいつけに従わなかったラドマンを激しく叱った。

着替えをして森田教誨師から二言三言もらってから黙祷をした。

それから慣例通りの陰欝な執行の手順を静かに待った。

午前六時に一分前、ラドマンと護警が絞首刑執行人をつれて入ってきた。

素早く山下は目かくしされ、手首に手錠がかけられた。

山下には笑いの余裕があったのか、手錠がすこし固いと訴えた。

それから東京の方をむいて、真直ぐに直立し敬礼した。

そしてサムライらしく絞首台のほうに、ずかずかと歩いていった。

山下には日本人にさえ謎の部分がある。

一九三〇年代の卑劣な陰謀家がどうして終局面であのように偉大な人物に変貌したのだろうか?

いったいなぜ前途の嘱望されていた軍人が、政治活動にまきこまれることを自らゆるしたのだろうか?

これらを据りさげてみると、山下の一生には三つの時代があることがわかる。

まず最初に、それは一九三〇年までのことだが、彼は概していえば、開放的な。率直な、思慮深い、勤勉な、素晴らしい、天性人の上にたつ人のように描かれる。

彼が第三連隊長になった一九三〇年から、彼の性格には二重性がみえてくる。

彼は賞讃と非難を同時に身にするようになる。

彼の部下の多くが公然と政治を云々した。彼の連隊は陰謀の温床になった。軍規は乱れた。

隊長たちは山下が彼らのことよりも、若い士官の肩をもつと苦々し気に愚痴だ。

ある場合には彼は政治暗殺の一つに関係のある士官を三日間も兵営内にかくまったことさえあった。

憲兵がきたとき、彼は嘘をいった。しかし憲兵は彼が嘘をいっていることを知っていた。

すでに記したが、この政治謀略は一九三六年二月二六日の血生臭い二・二六の大虐殺につながっていた。

それは山下には不名誉のものだった。

これで彼の第二面がおわり、ここからまた少年時代、青年時代に彼が示してきた資質の彼が再現する。

彼の満州国への「追放」の期間、山下は上からも下からも人気を得た。

一九四〇年のマレー、シンガポール戦では彼はいくらも戦闘に参加しなかったが、多くの将校は日本でいちばんの将軍であると彼を語るようになった。

なにがこの著しい変化をもたらしたのだろうか。

疑いなくその第一要素は、彼の精神的外傷になった衝撃、天皇の不興である。

この間彼は不面目の痛恨で、戦闘で死ぬ機会をひたすらに望んでいることをしばしば漏らしている。

確かにこの履歴の汚損は、彼にとって不愉快な衝撃であった。

しかもそれはつねに、彼のいう天皇のお叱りの声をともなっていた。

彼の執務室がどこにあるときも、彼の机は東京(宮城)にむけておかれた。彼は宗教的戒律に臆病な男であった。

ともあれ彼は一連の危機をきりぬけていった。

東京の熱気をはらんだ雰囲気から遠くはなれ、思考し、自分の一生が、どちらに自分をつれていこうとしているかを、反省する時間をもった。

かくて危機が去るとともに、子供のときから彼にそなわった、深く道徳的な資性に再び近づいていった。

青年将校が切腹を拒否したとき金切声をあげた男と、マレーにむけて船団をくりだした男とは、それがわずか六年たらずの歳月で隔てられているだけにかかわらずその内容外観ともに目を奪うような変化がある。

人は問うであろう。なぜ山下の性格と能力が、人生の中年期に災禍の方向に曲折したのかと。

野心が彼の判断を狂わしたか? あるいは他に理由があったのか?

答は彼と将軍の中でもいちばん熱血的な将軍阿南惟幾(あなんこれちか)との交際のなかにあるのではなかろうか。

阿南は米内内閣のときの畑陸相の次官だった。

のち東条の総理起用交渉の一人物とされる。

彼は若いころから山下の人物に興味をもち、彼の才幹が光るような地位に梶をとった。

この阿南に対する感謝の念が、がんらいそうした嗜好は持ちあわせのなかった山下をして、政治謀略に導いたとしばしばいわれている。真偽は明らかでない。

がそれと同時に山下がいちどこれにまきこまれてからは、他の将校と同じく仮借なき残酷さをもって処し、甚だしく狡猾であった。

彼は皇道派の目的を情熱をもって信じた。そしてその実現をみるまではどこまでもいこうと覚悟した。

しかし彼が青年将校を唆(そそのか)し、自分には脱路を用意するようなことをせずに、あの暗殺を自身で実行していたならば人はもっと彼を尊敬するだろう。

多分これは多くの日本人の心の裏にある、奇妙なる二重性の一つの見本であろう。

この二重性が一方で可憐なみじかい詩をつくり、一方で残忍な行為を可能にするのだ。

あるいは山下は偉大な徳の人であり、また偉大な悪の人なので、平常な状況では徳性が支配していたのかも知れない。

熱血の阿南は山下がしばしの期間別人になるほど、山下の性質の中の悪の面に導火したというのだろうか。

証拠にあげうるのは断片的なものなのだが、もっともらしくみえる節もある。

こういう話は珍しいことではない。不幸にして阿南からは訊くことができない。

彼は天皇が日本は降服したと国民に告げる放送を聞いて、直ちに切腹した。

彼が山下を神々の仲間に加え得たかどうかは推測しないほうがよい。

top

****************************************

|